![640.webp]()

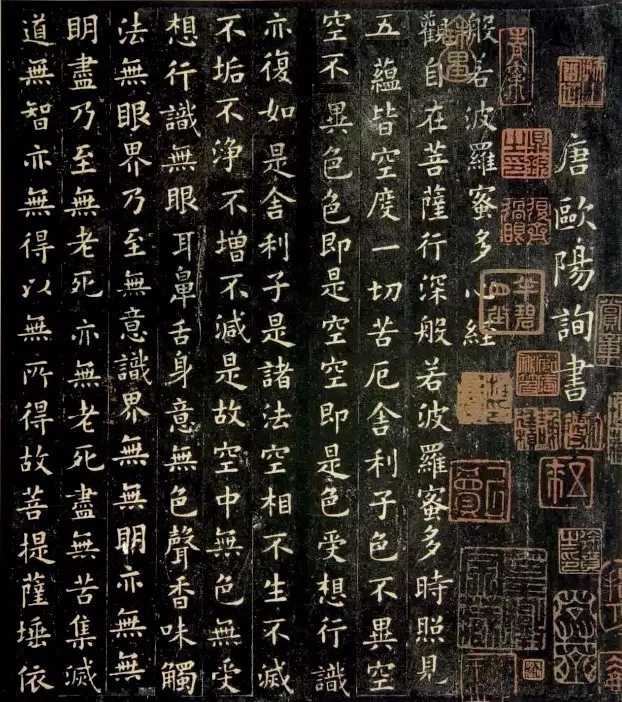

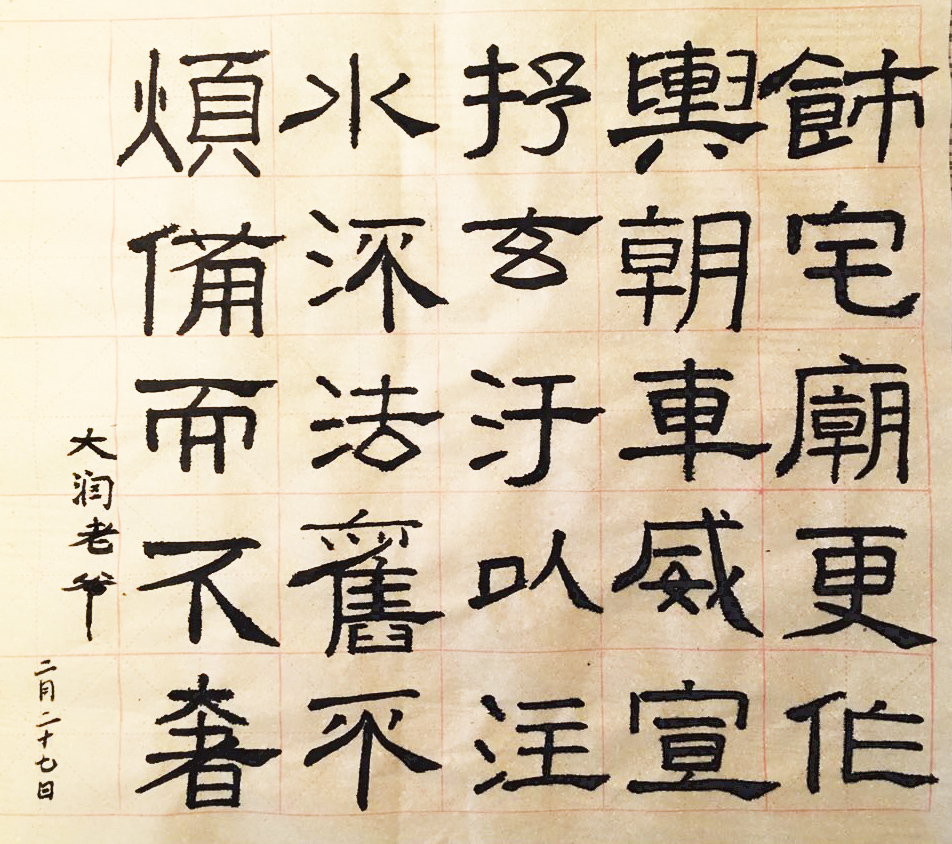

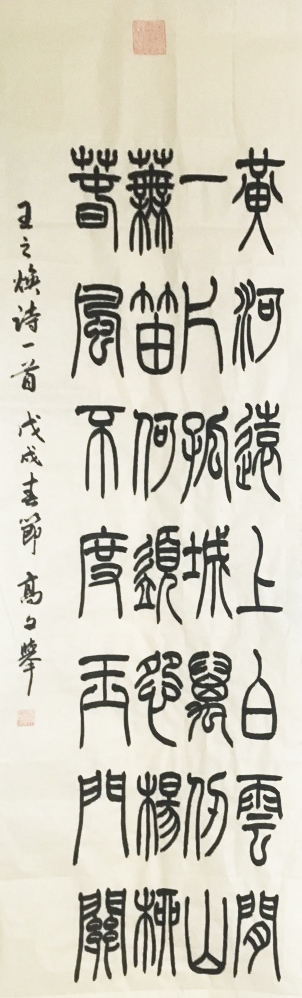

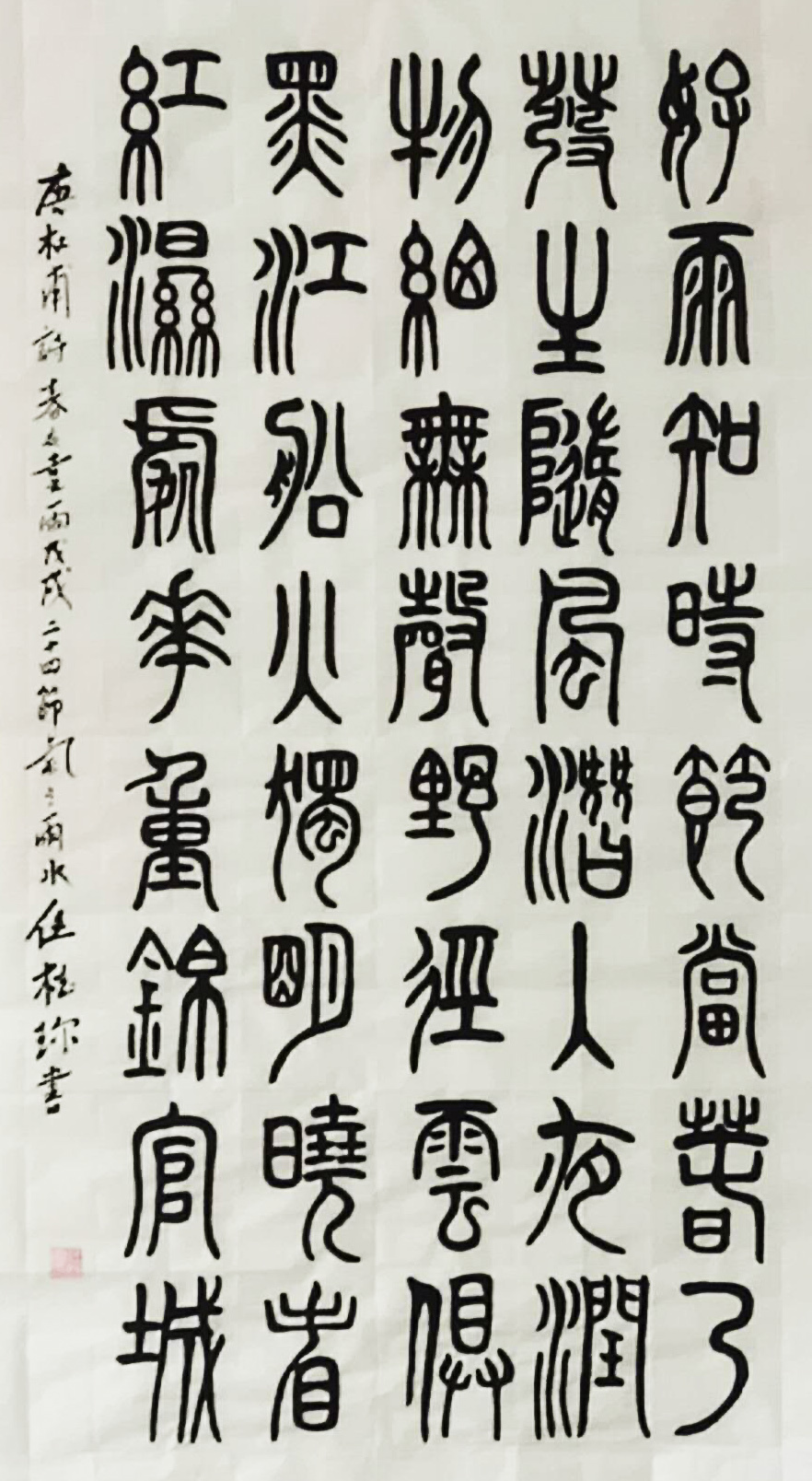

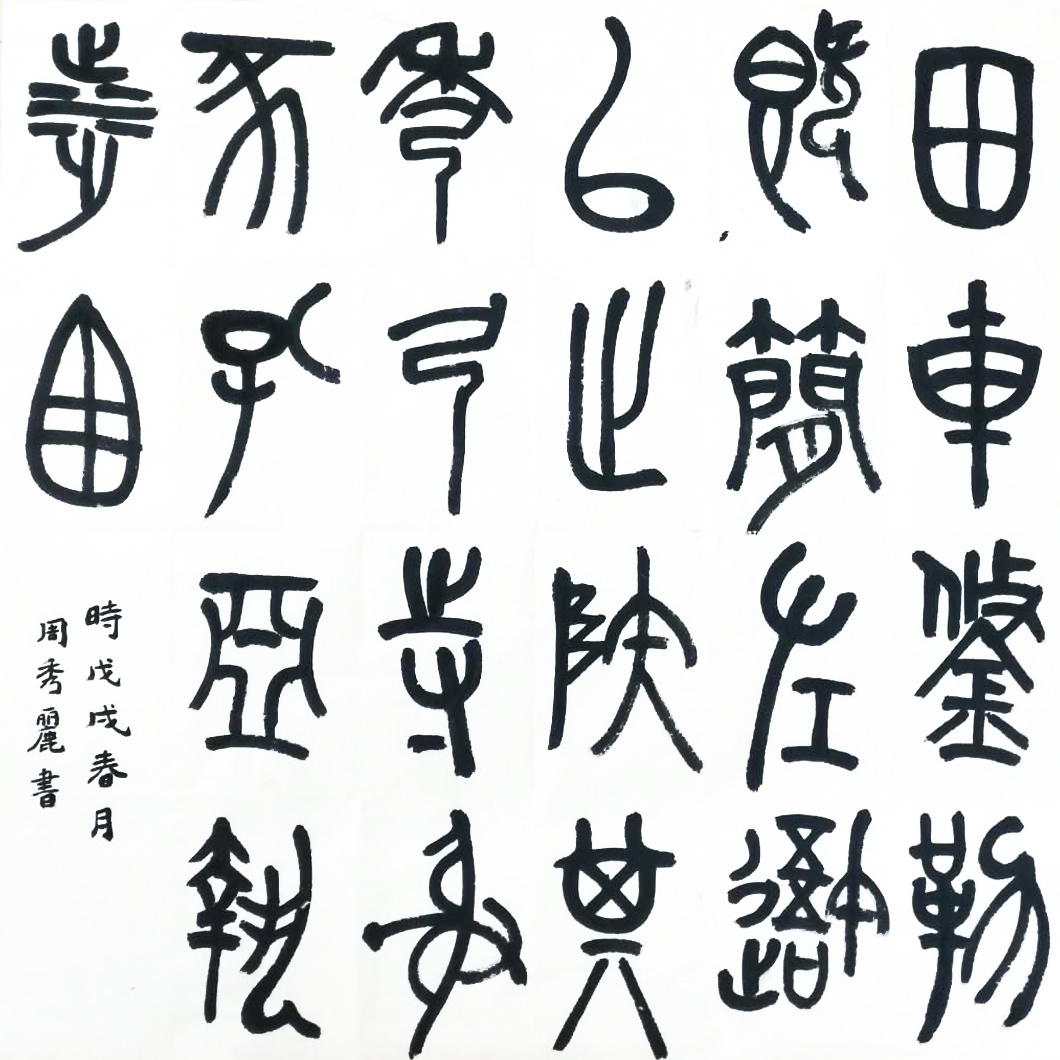

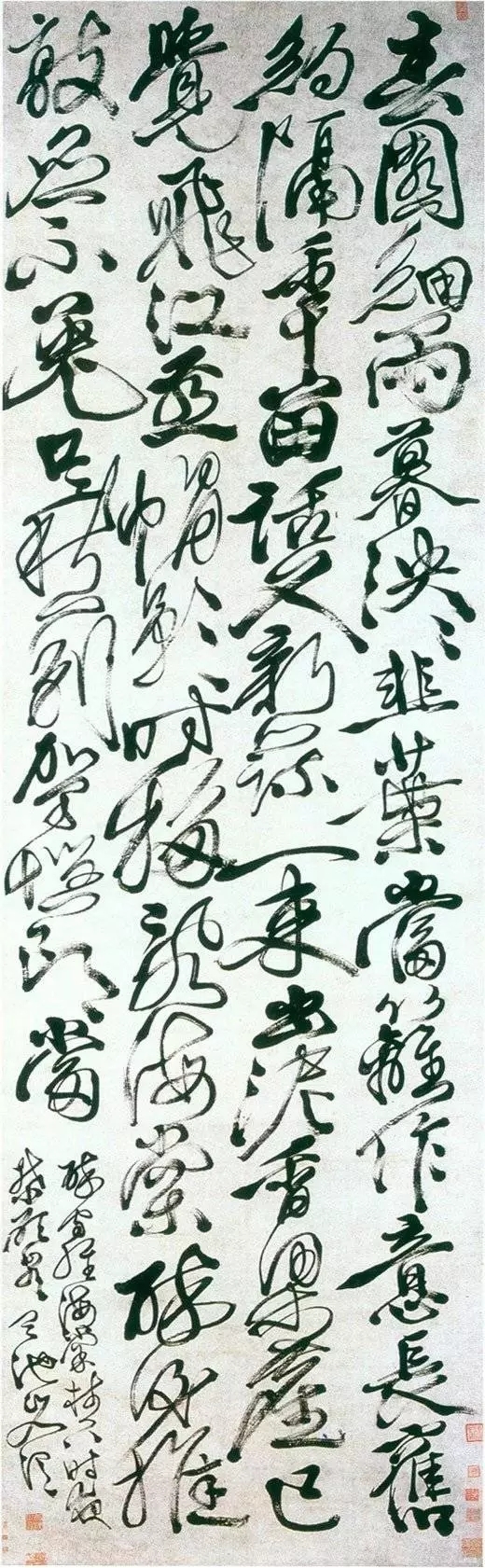

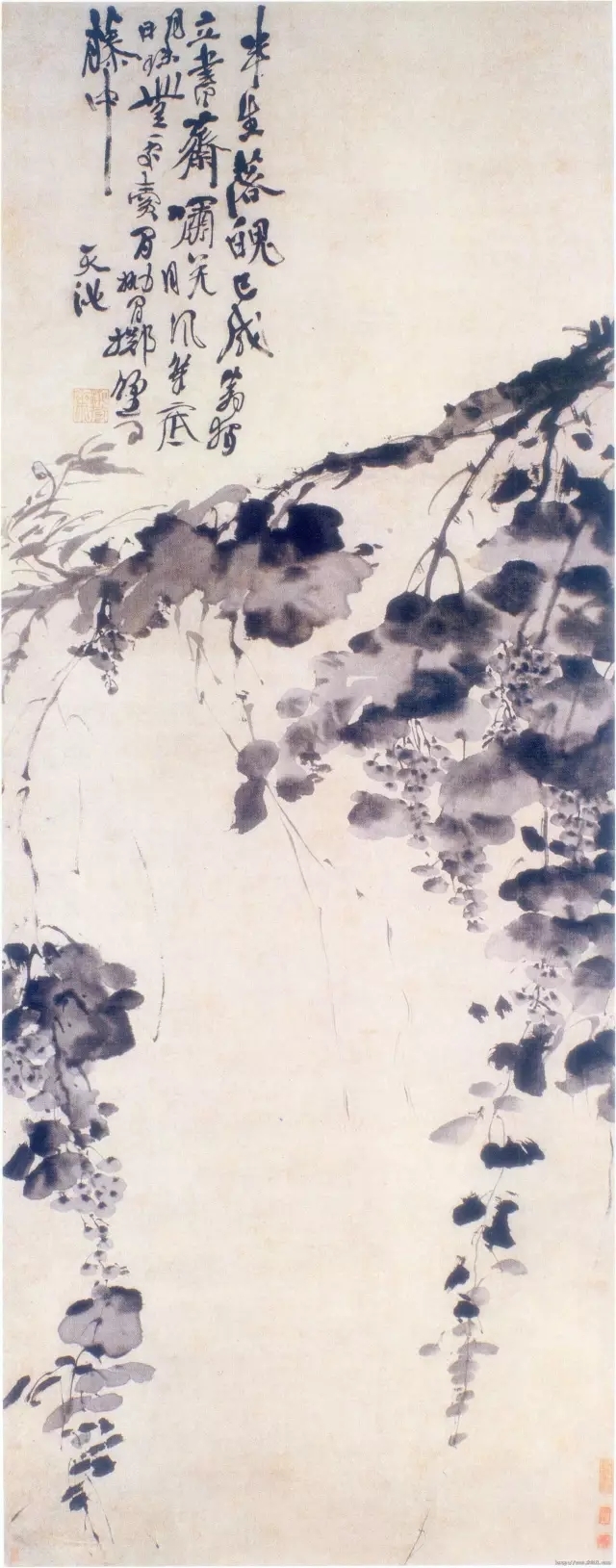

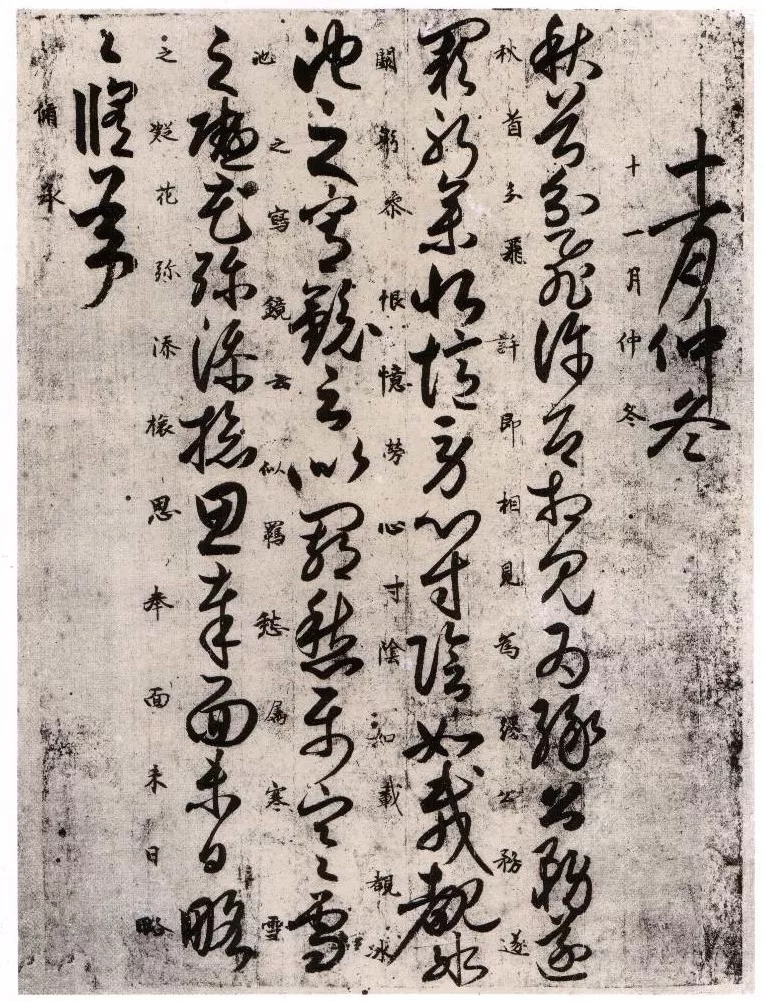

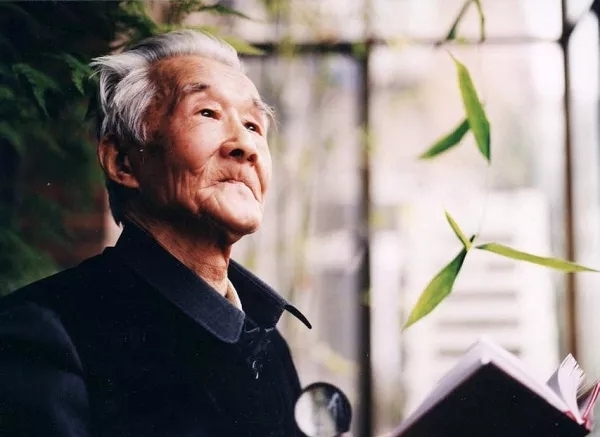

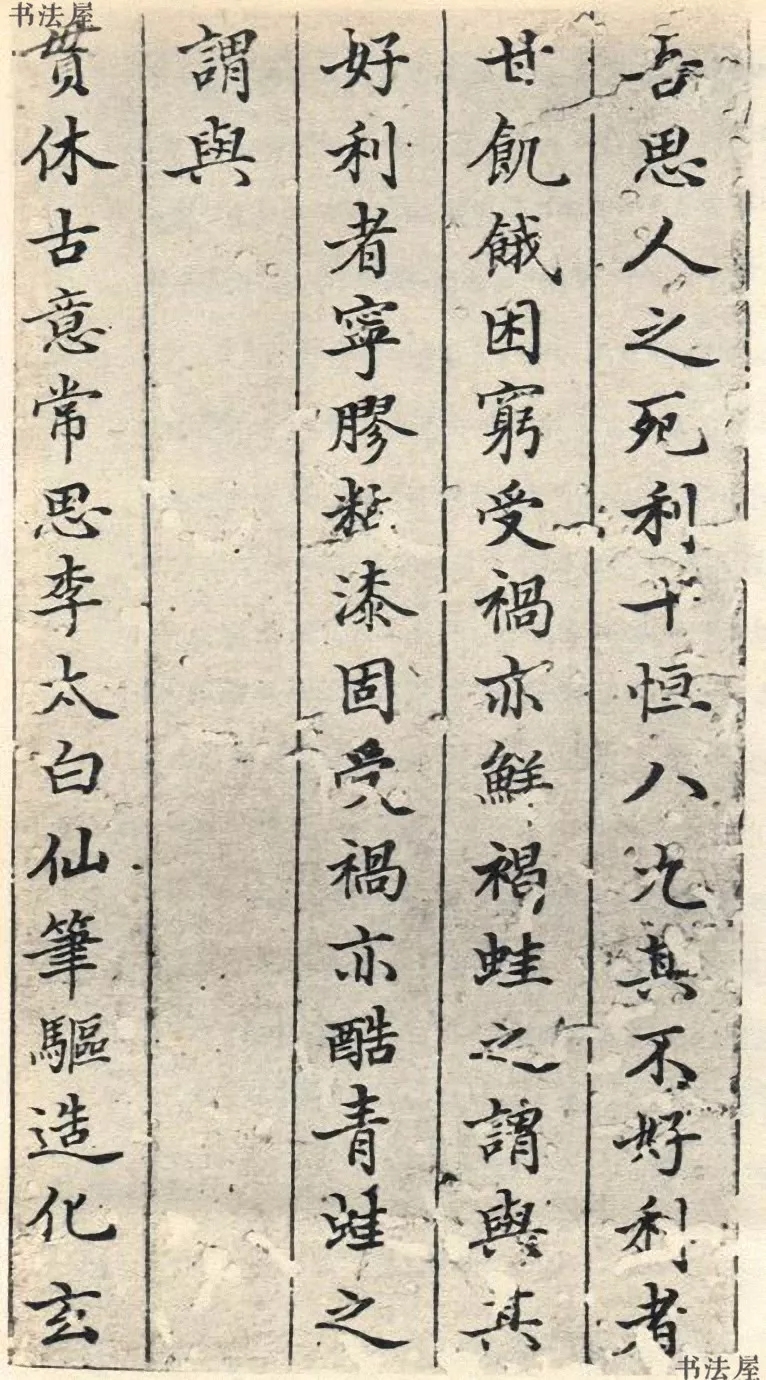

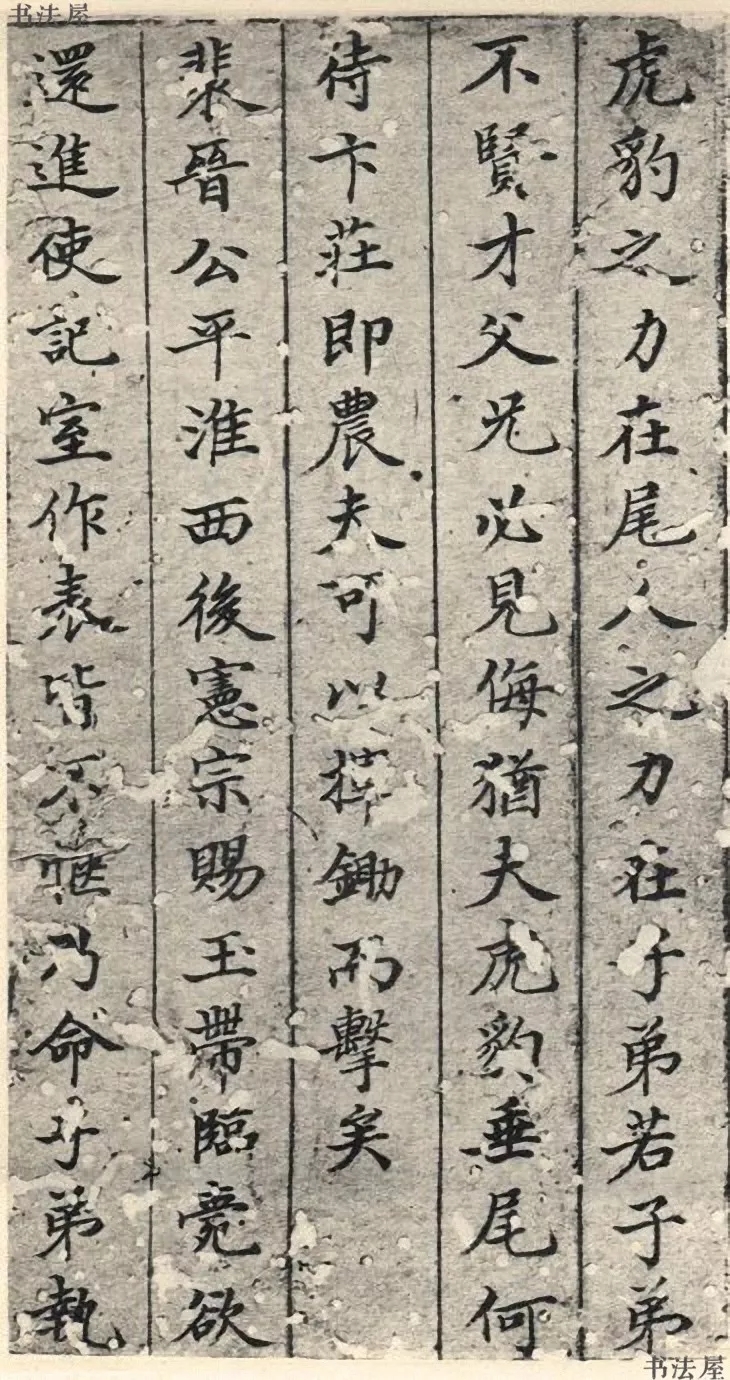

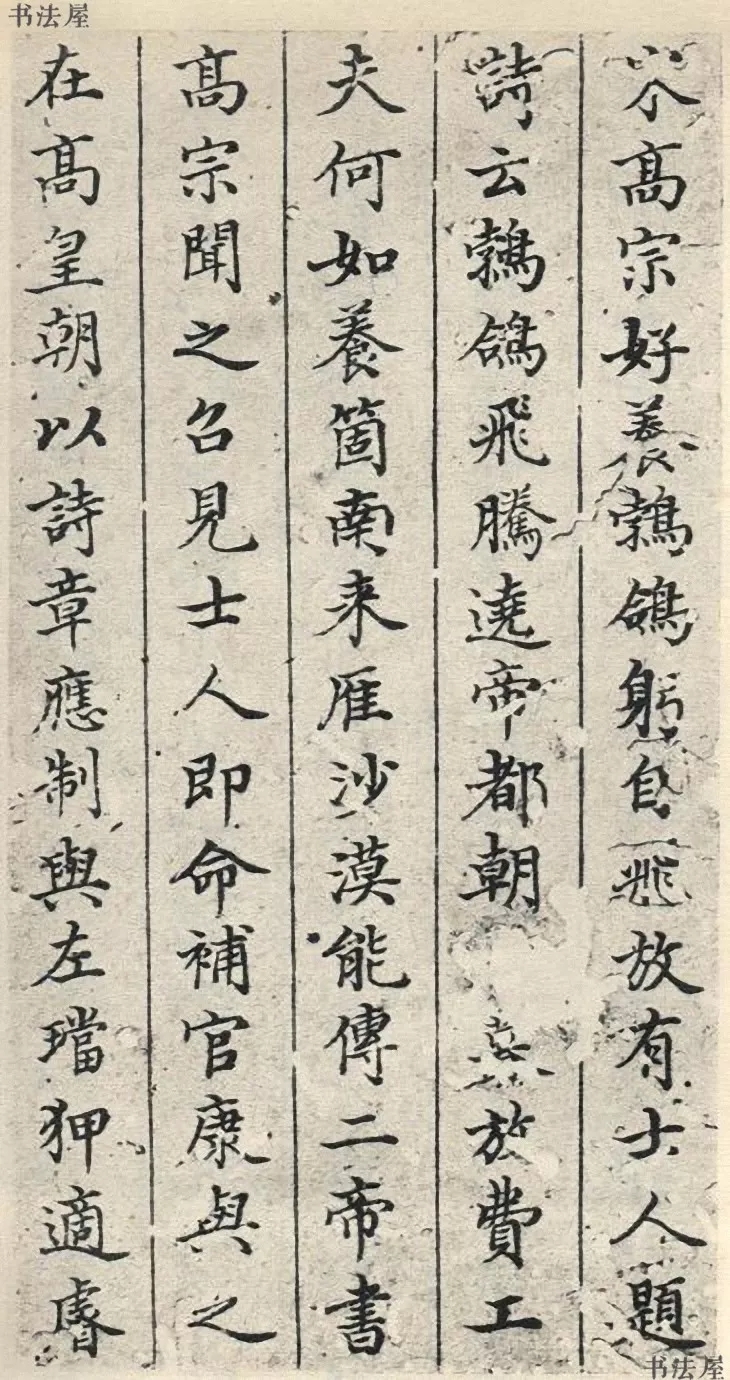

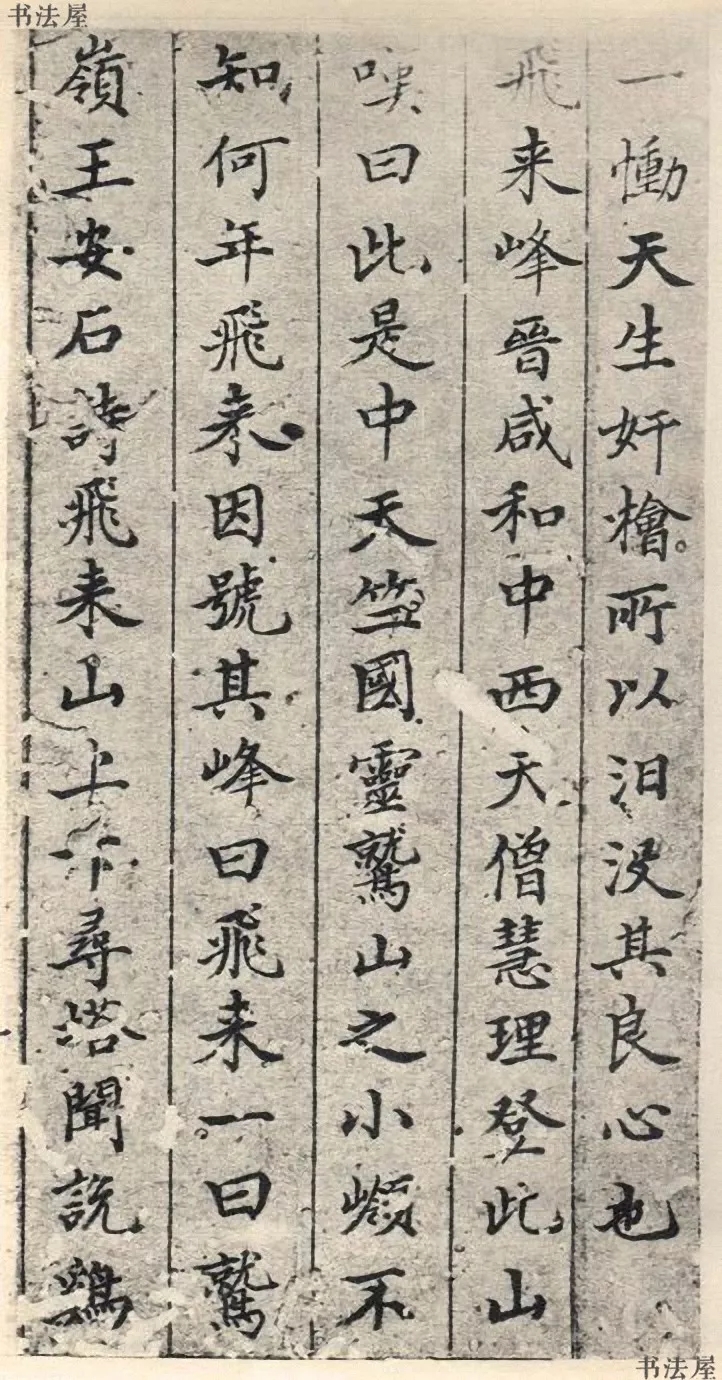

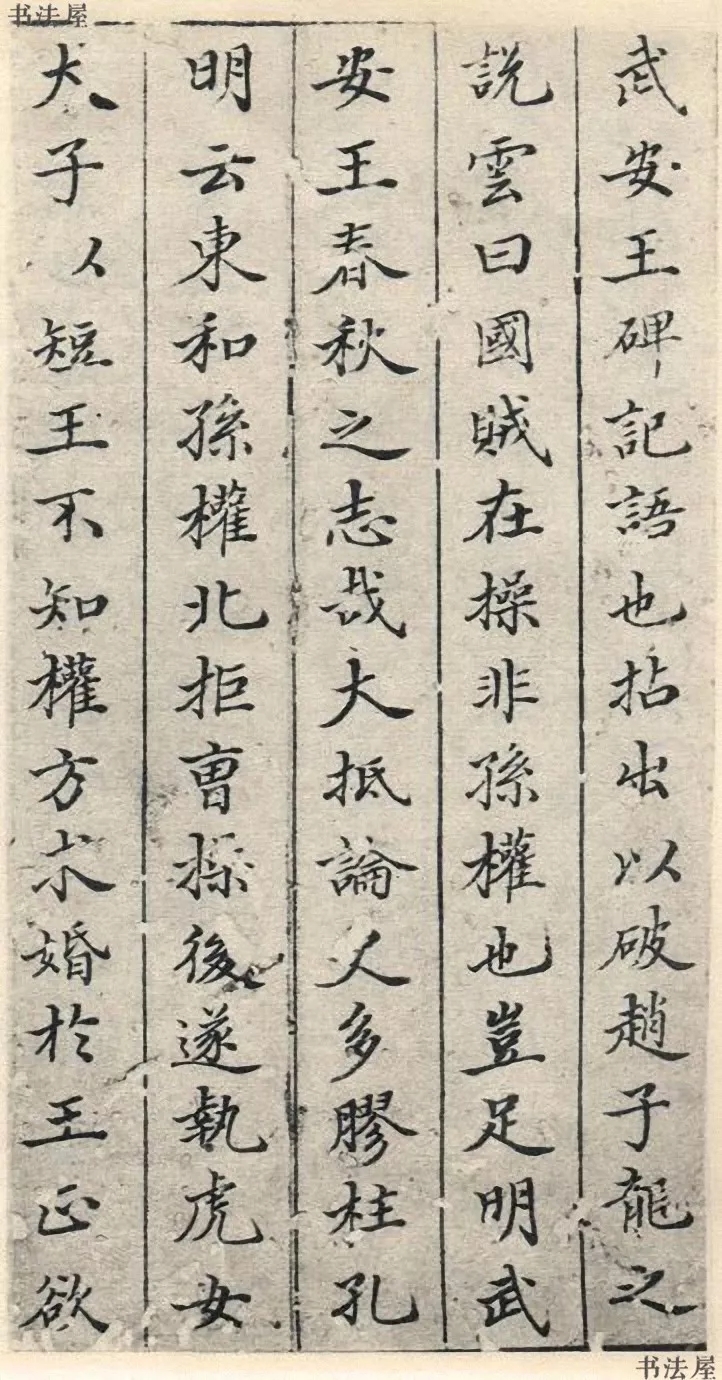

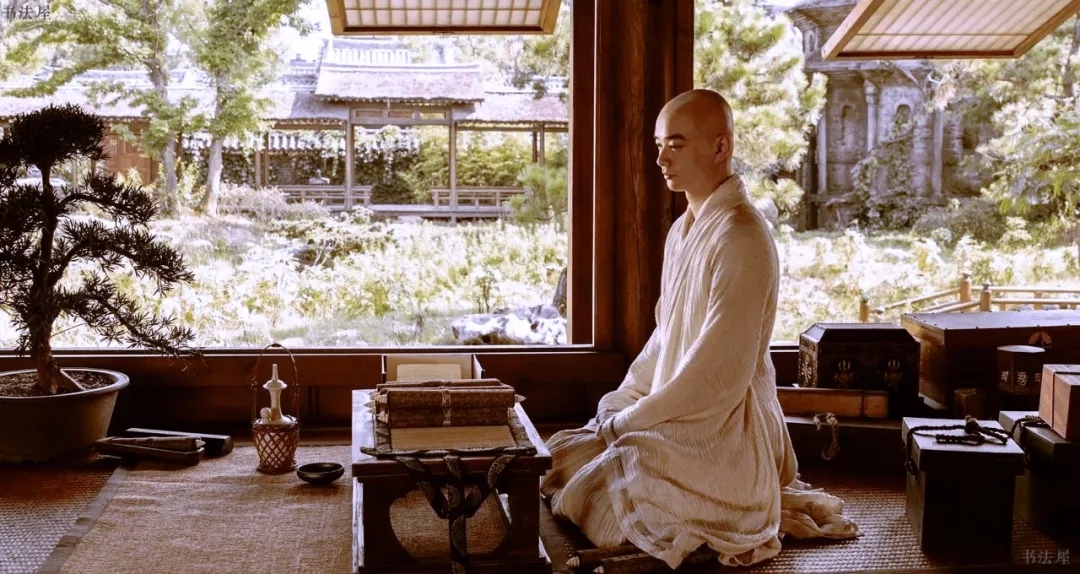

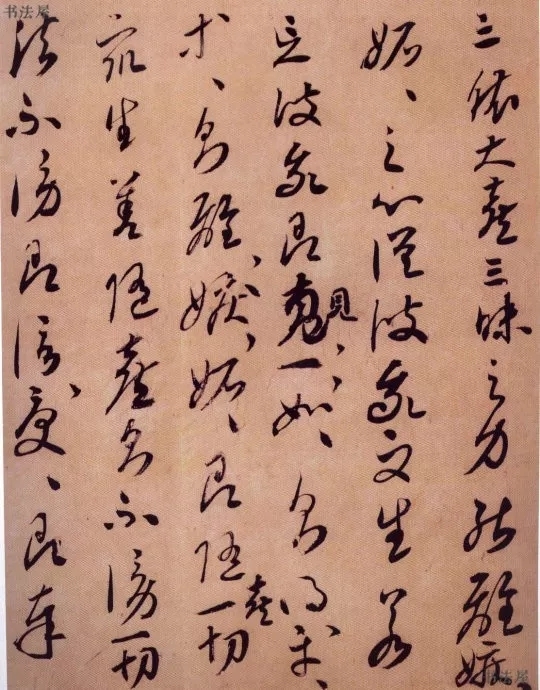

中国人爱字

周汝昌/文

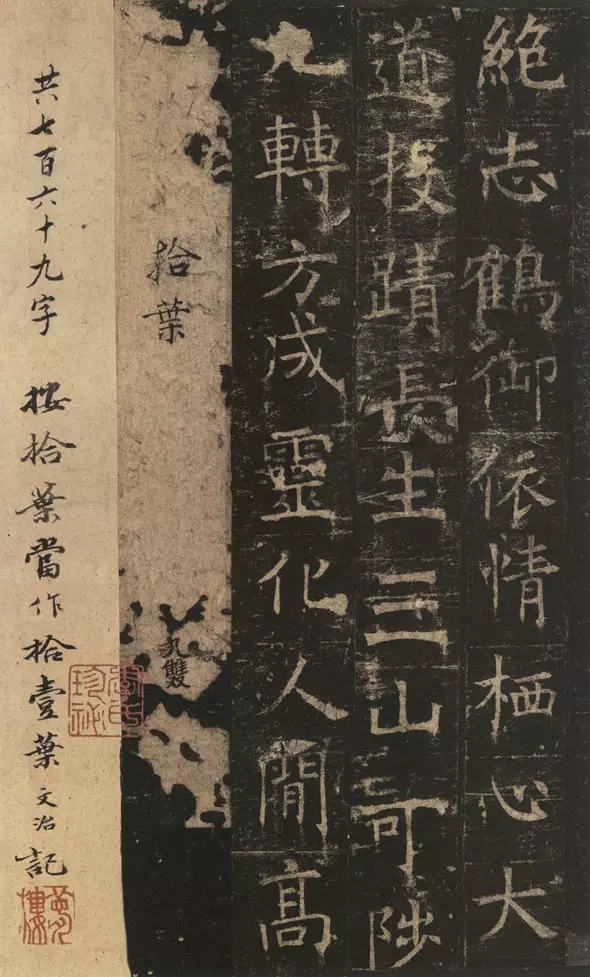

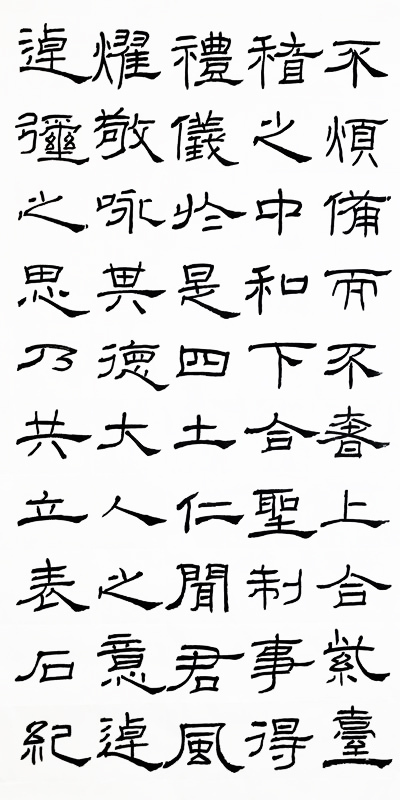

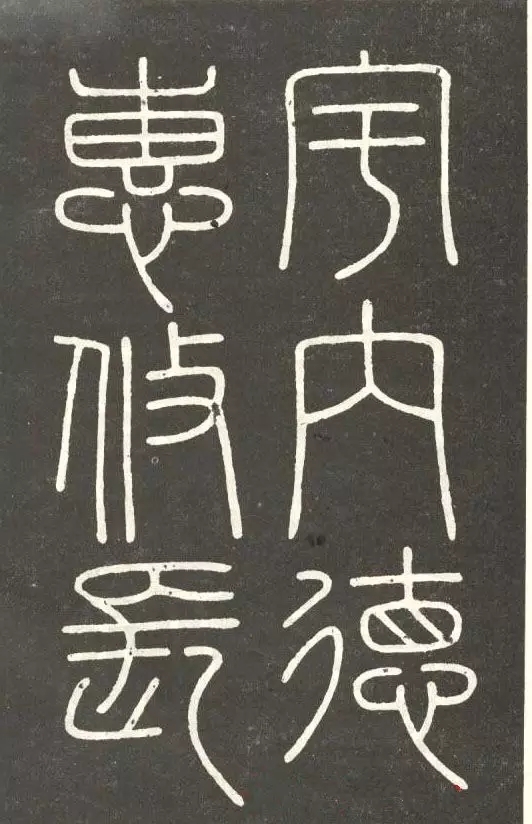

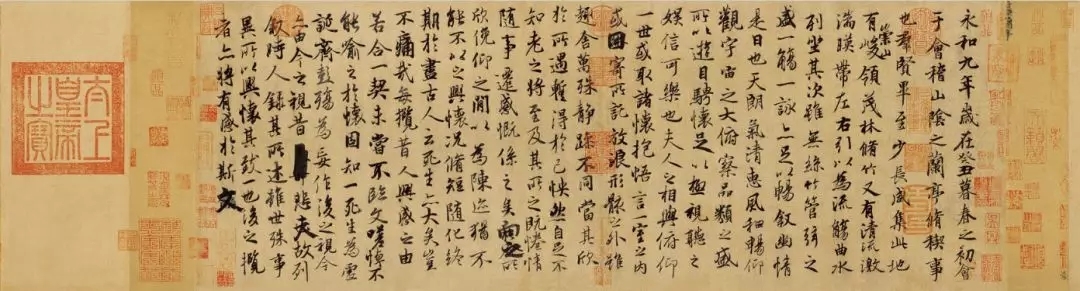

中国人爱字,是民族的天性。老百姓也知道珍重字迹。农民父老不识字,过年也讲究贴大红“年对”,还得找位会写的,不肯“凑合”。现今人更不知的:当初时常可见贴着“敬惜字纸”的“告白”,放个扔废纸的器物,不让带字的纸落到污秽之地。我幼时就受母亲教诫:“字纸”不许作秽物用。

为什么这样?对字特有感情的缘故何在?说法不一。当然又会有批判家说这是“封建思想”事实上,汉字本身有其独具的神秘力量。题了字的器皿,比无字的效用大得多,价钱也贵。字有魅力,有灵验贴上吉祥字句的春联,会给家门带来喜气,这是人们的共识。

中国人爱字,是爱自己的文化。人的思想感情,传达、表现,都有赖于字。 一张画,没有字,像人没有眼睛。字有形象美,声美,组织美,联络美。

中国人爱字敬字,还因为字能生“效”,比如拿现代生活方式和法律观念来作比,一个签字手迹就具有“生效”的作用。这是世俗物质的一个层次。若推之于精神世界、灵慧活动的另一层次,便发生字在那一高层次中的唯一无二、无法仿造的法律上审证的那种“效应”,道理不殊。所以,“字”是一种“通灵”之标记。这一层,因非常人所识所究,故不受重视,甚或被贬为“迷信”之列。

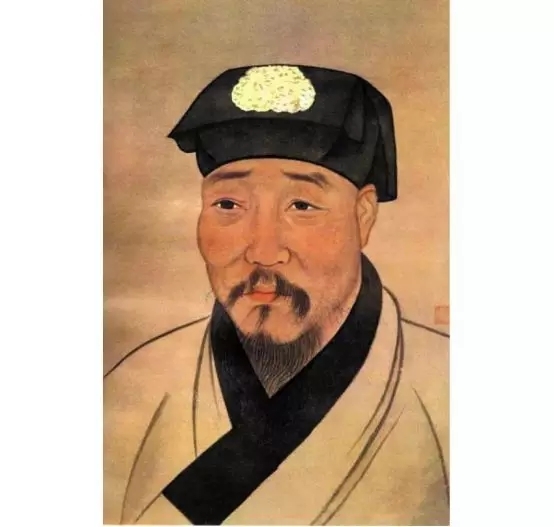

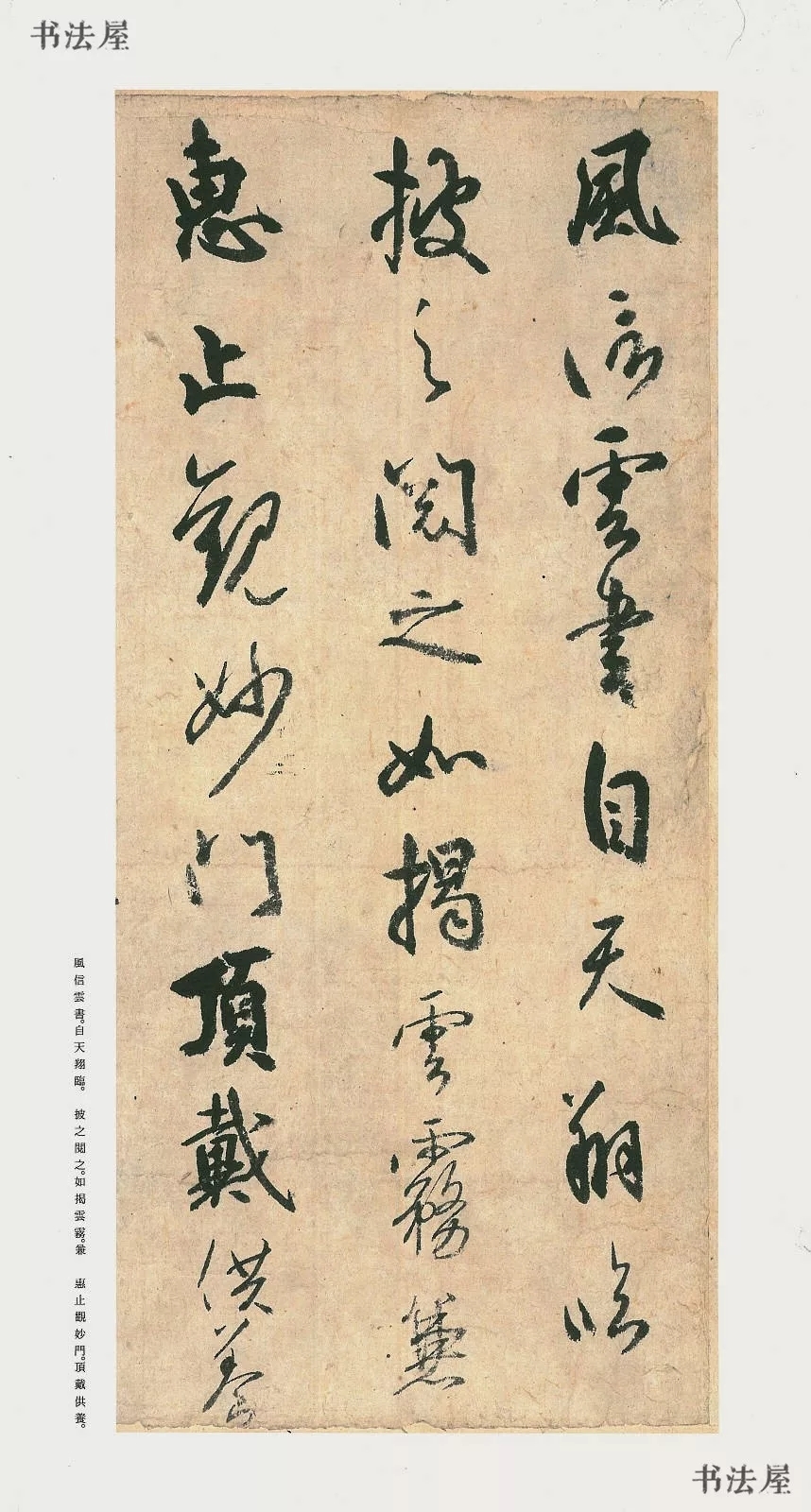

![640.webp (1)]()

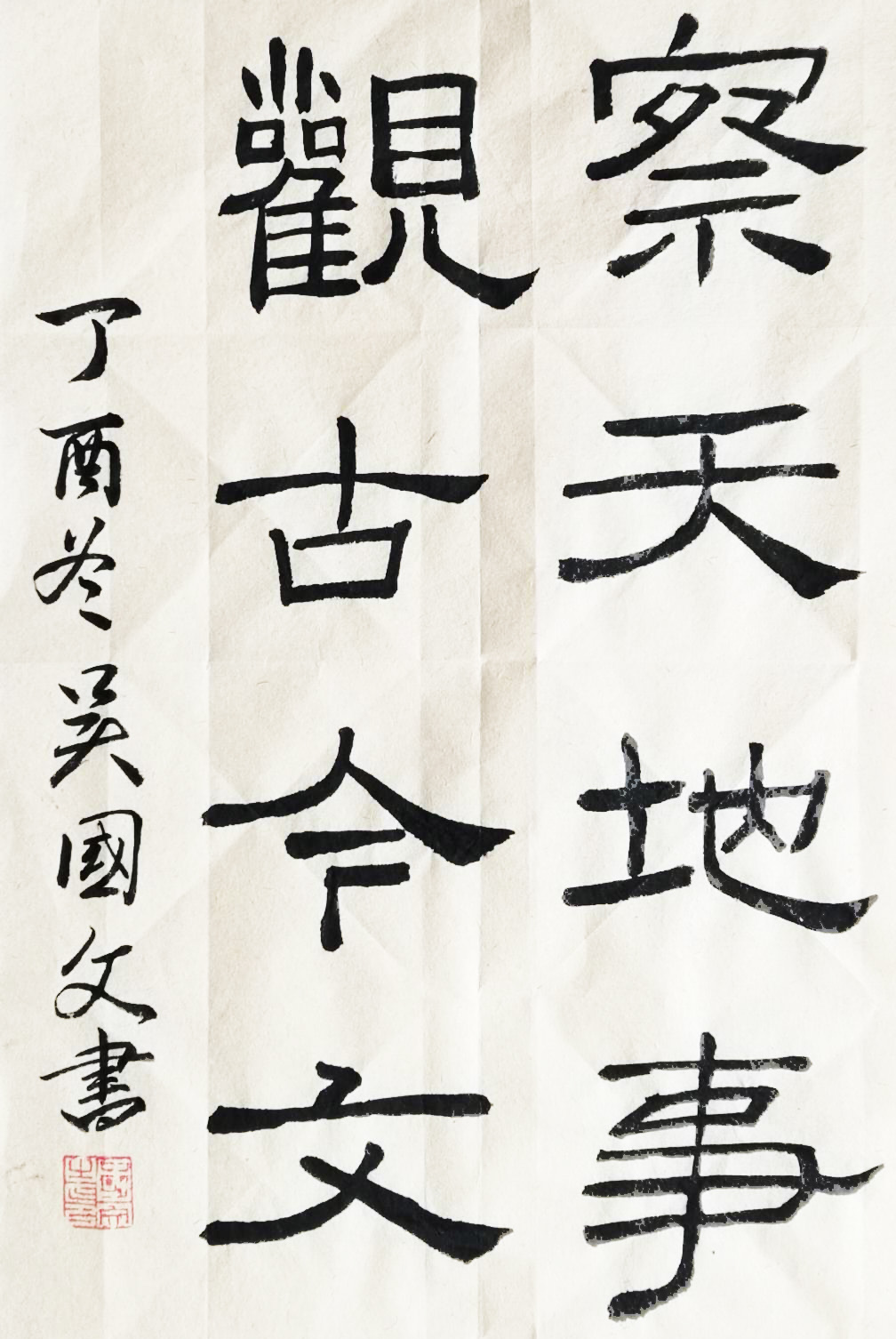

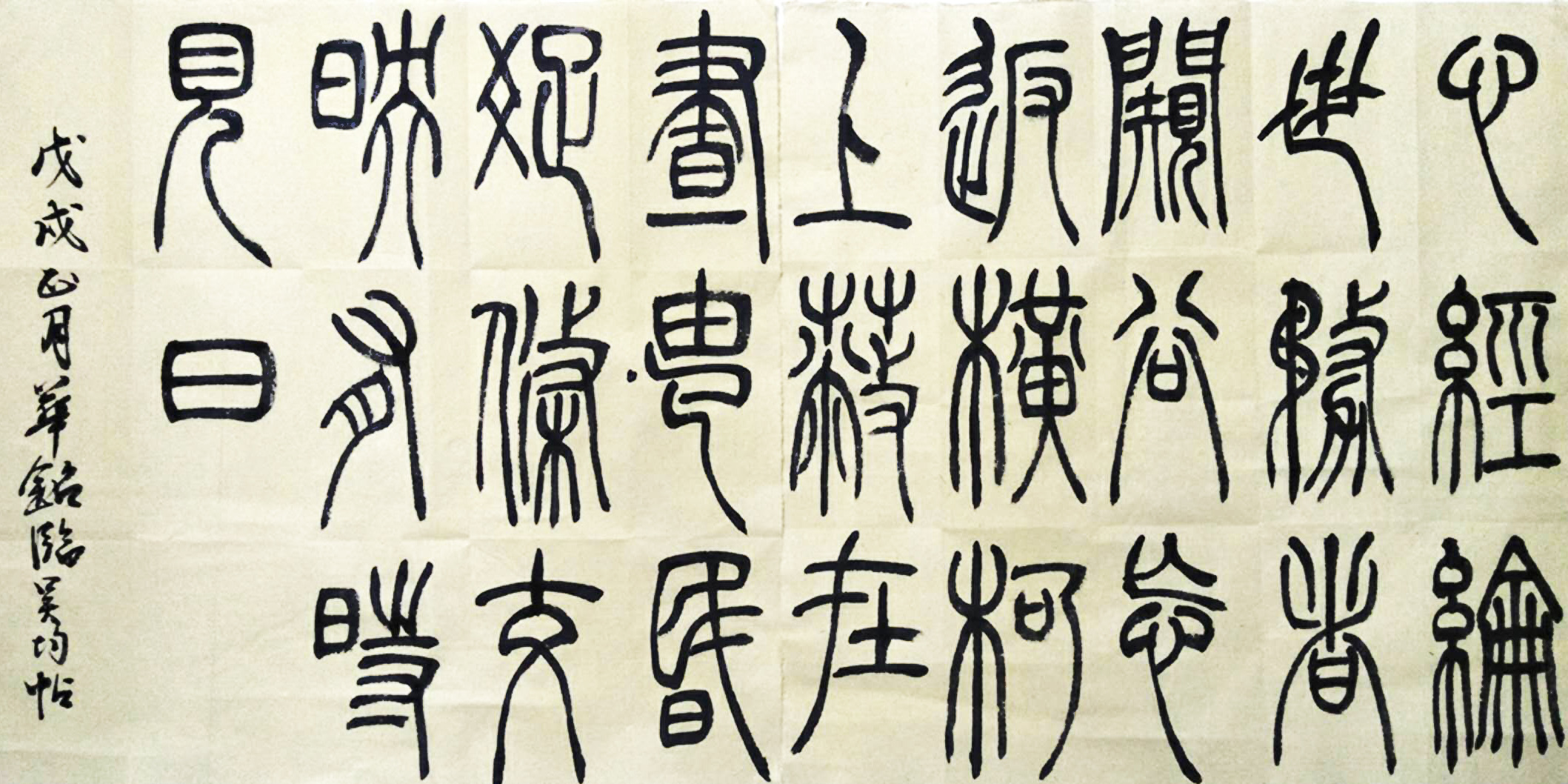

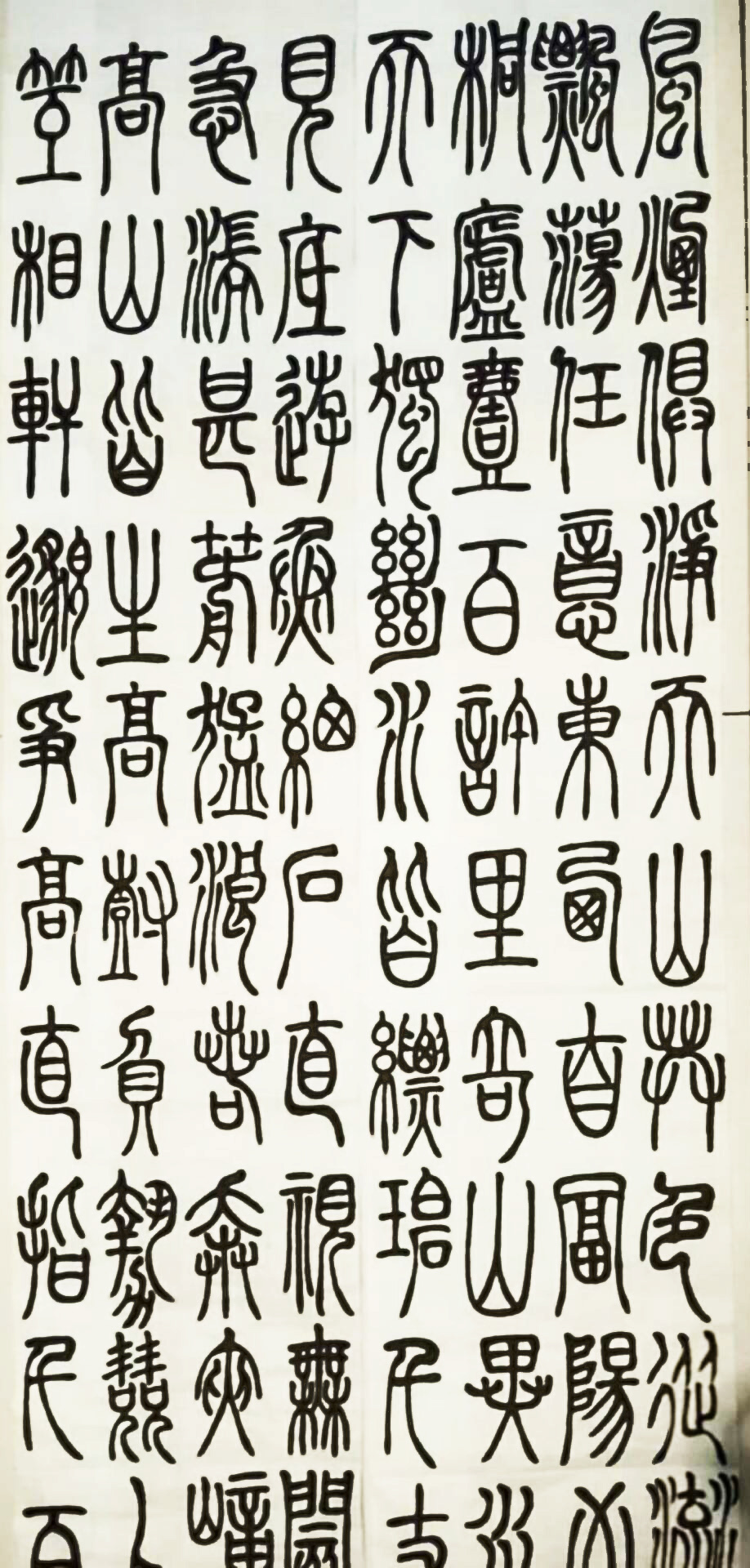

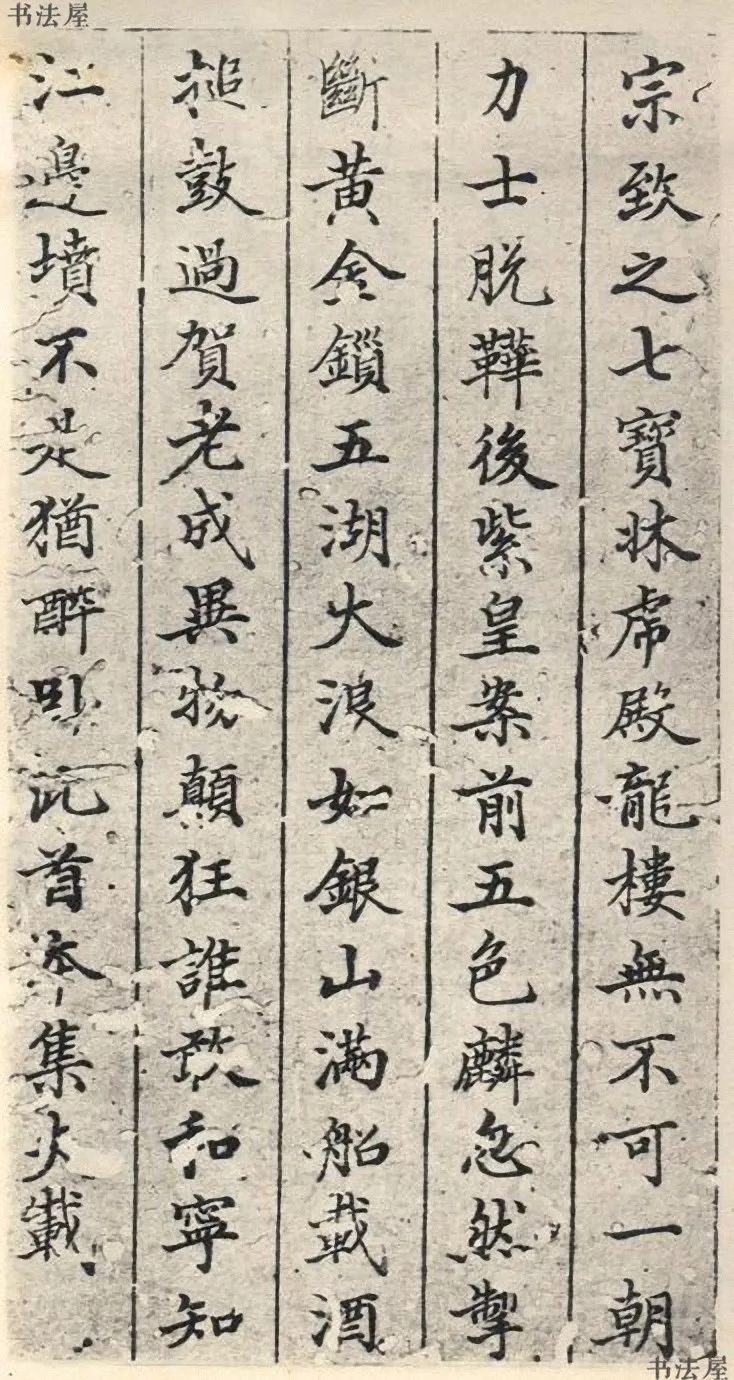

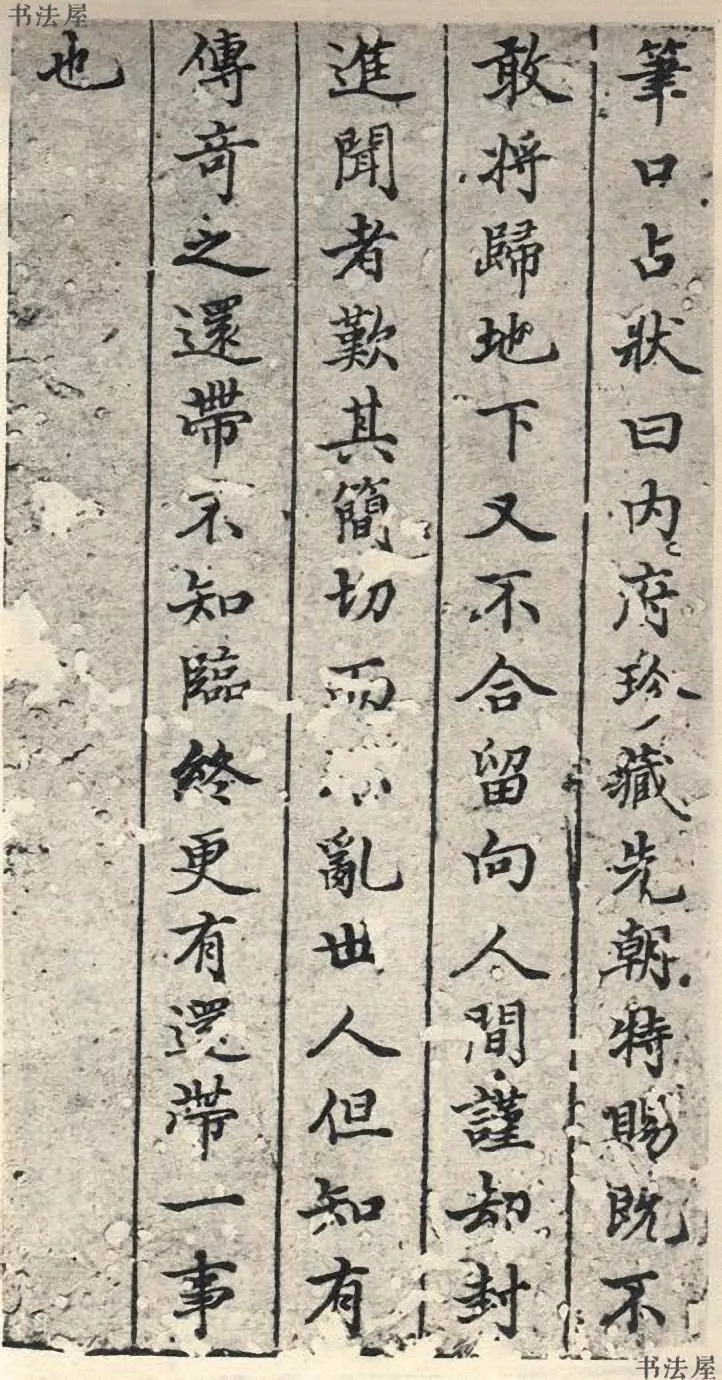

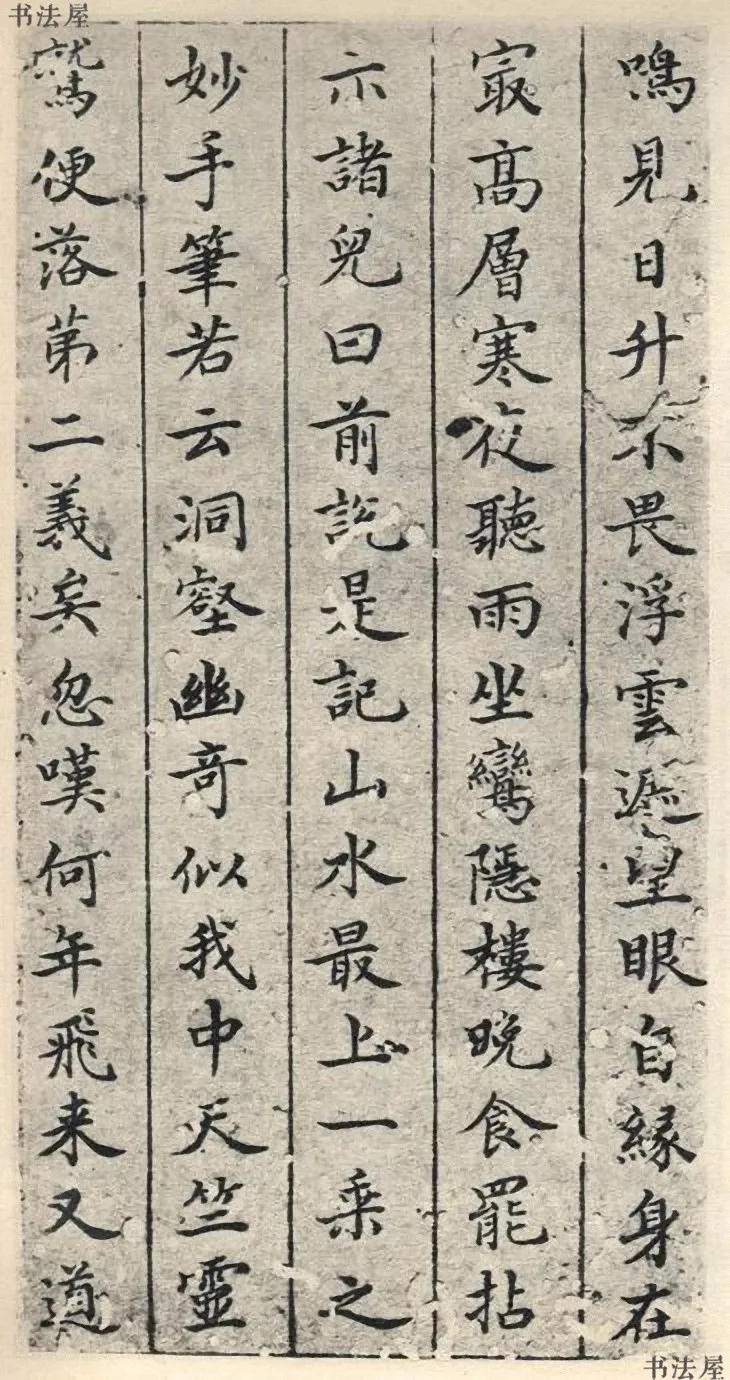

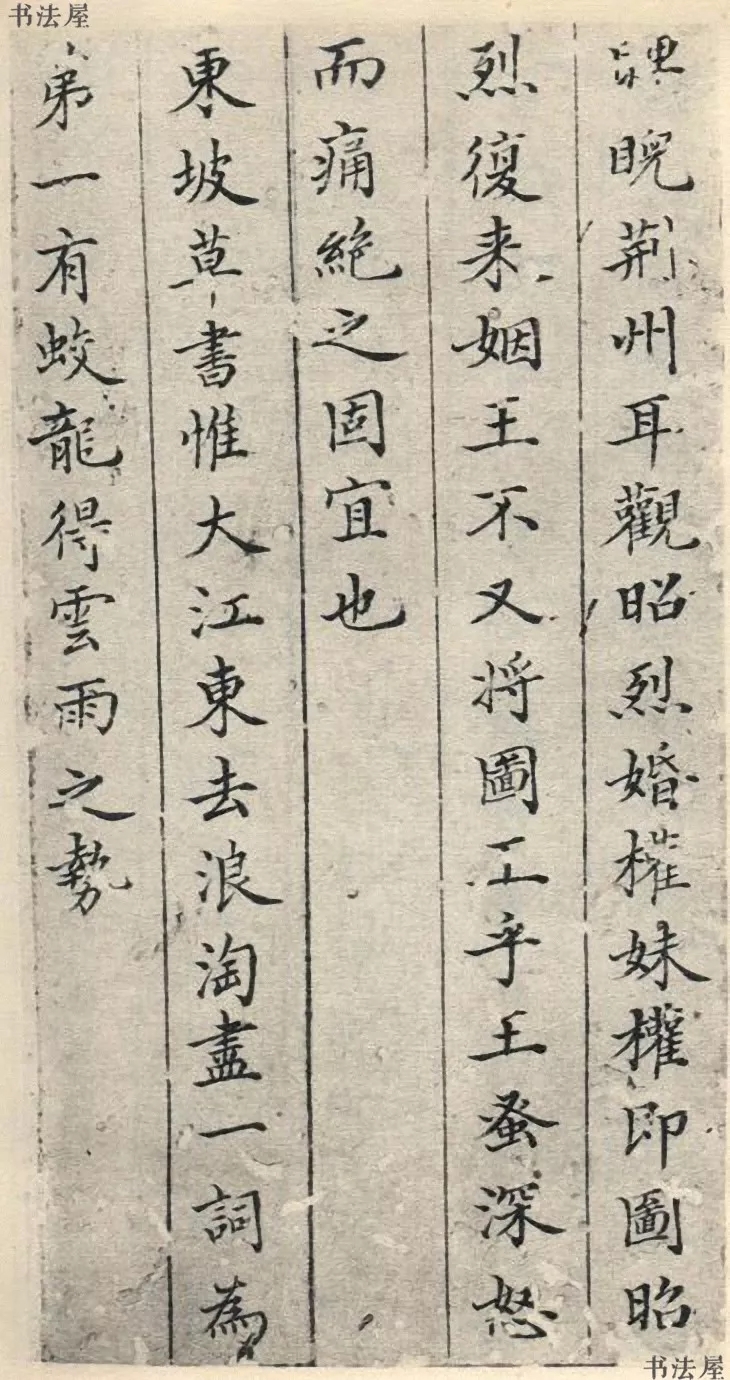

字,里面蕴涵着书写者的精神灵气,俊秀才华,气质风度,这又是真实不虚的道理。

字,确实有“繁衍”孳生义,例如“字”的本身“造字”构成,就是一间房屋内有“子”孙。再如,古汉文里女子嫁人,叫做“字”某某。这儿岂不也就是结合、生育的含义。是以,字是生,是活,是发展,是衍殖。

既然如此,要把字学好写好,是每个中国人必须完成的课业,亦即“及格”的国民文化教养。

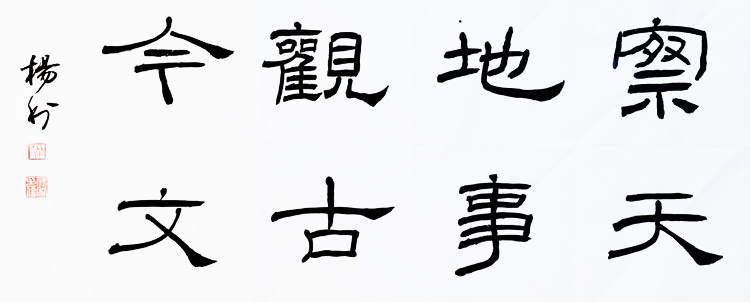

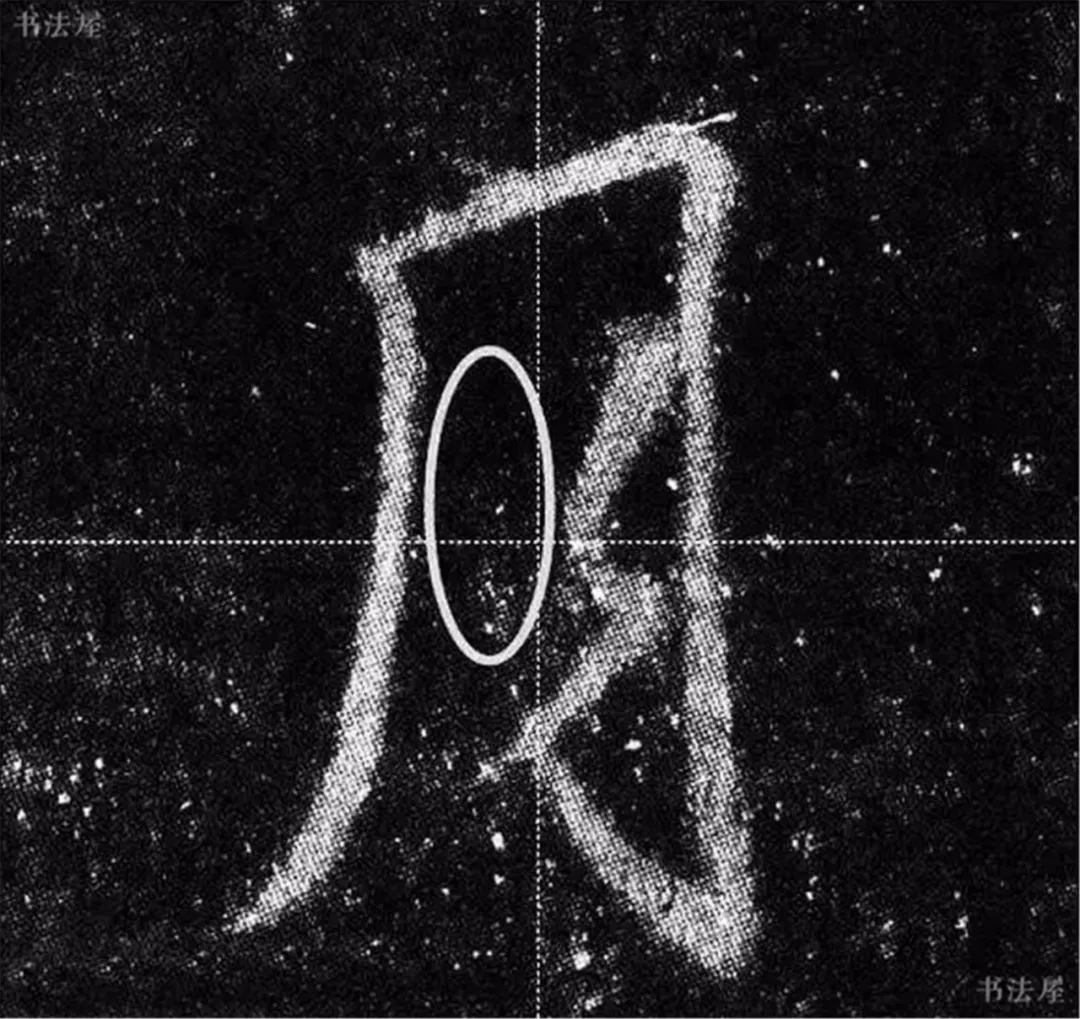

汉字,有人哂笑是“格子字”,或曰“方块字”。会写字的,一个字笔画再多,也不出“格”,也不显“挤”;笔画再少,也不见单薄,也不显“空”。“方块”是个民族审美“单位”,十分重要。中华的“田”就是方块。建筑也是方块。“四面八方”,“天地六合”,数字八与六也是由“四方”作为基点。“方块字”有何可哂?难道必须改为“洋字”才“进化”了?

诗曰:中华汉字几人讥,不重东文只重西。可惜心迷外国好,洋文方是上天梯。

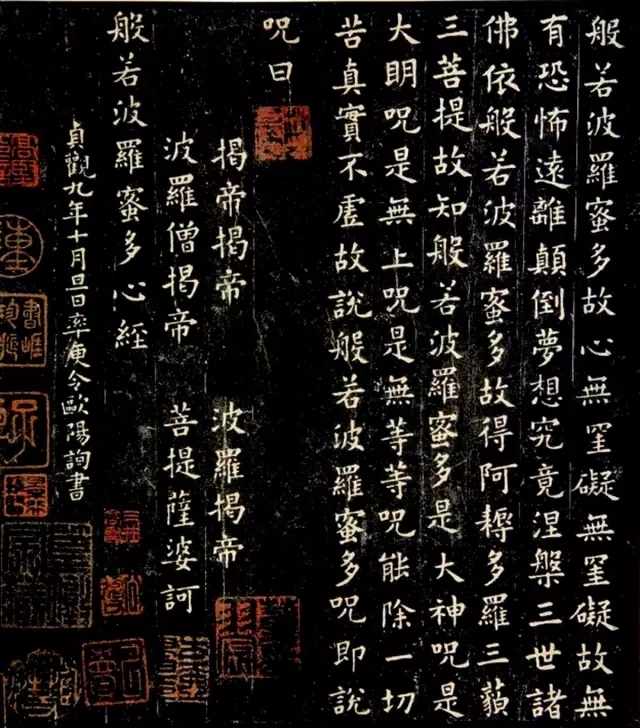

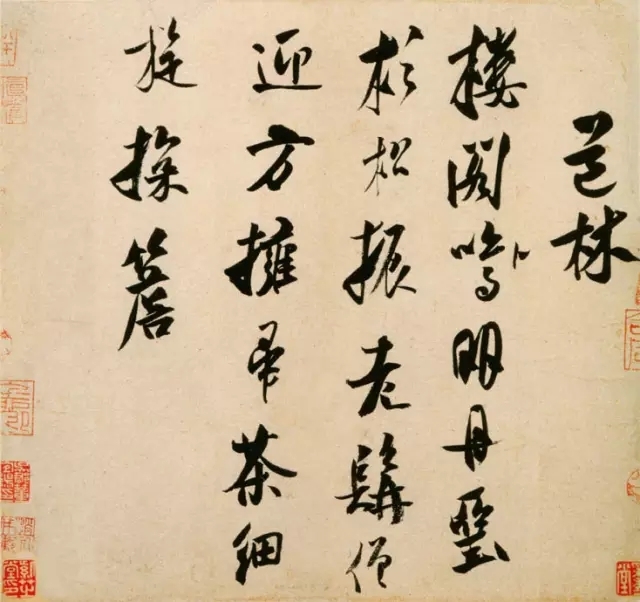

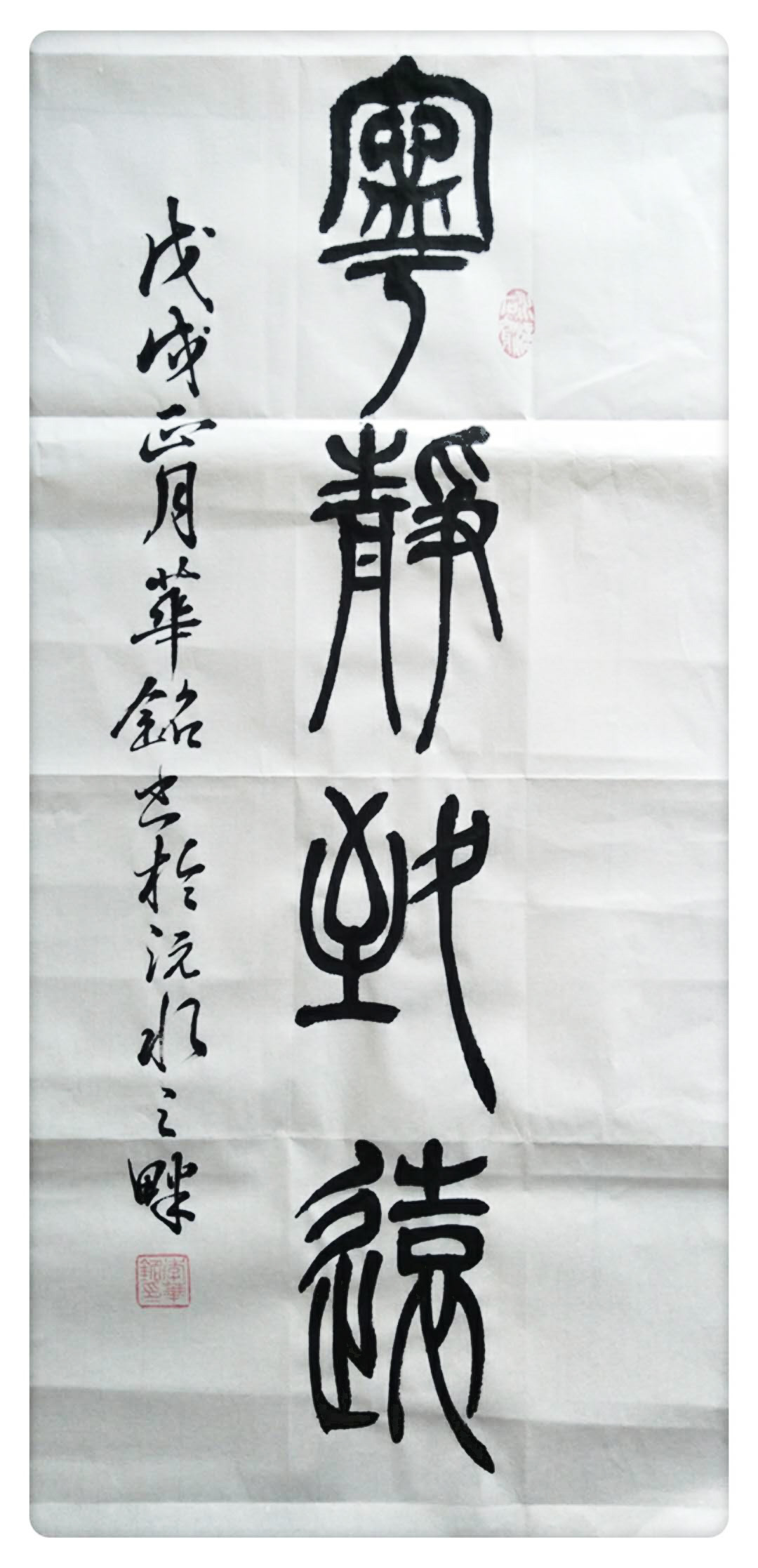

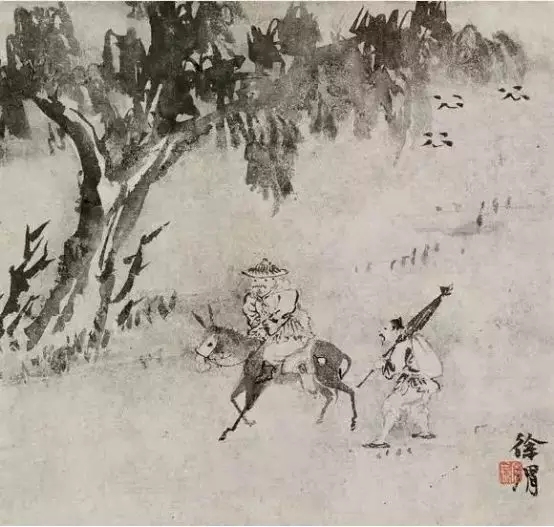

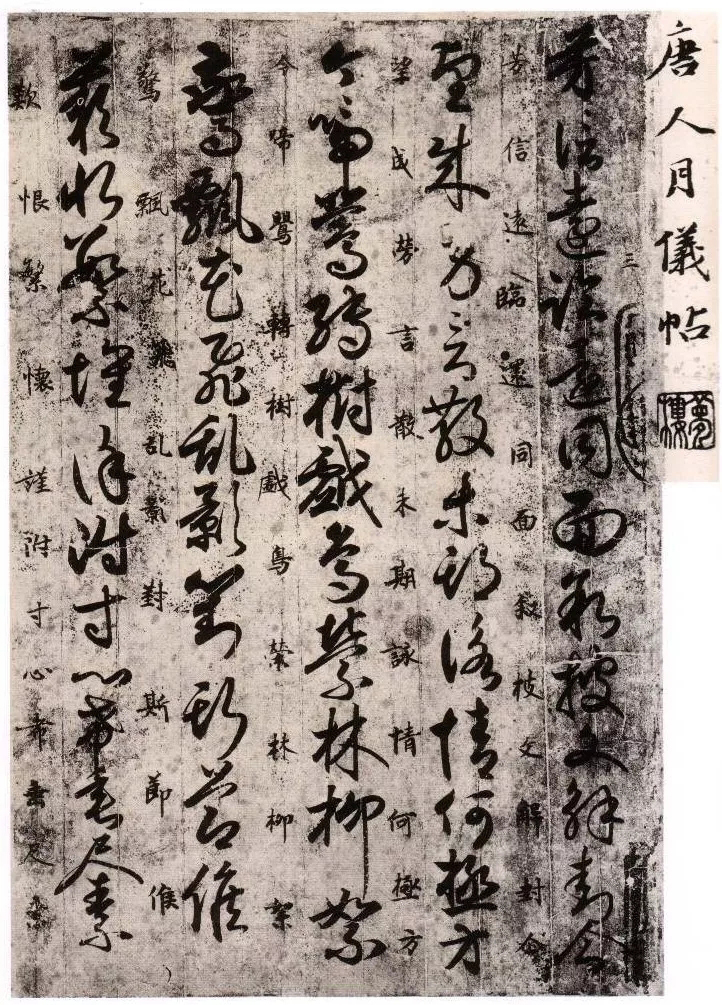

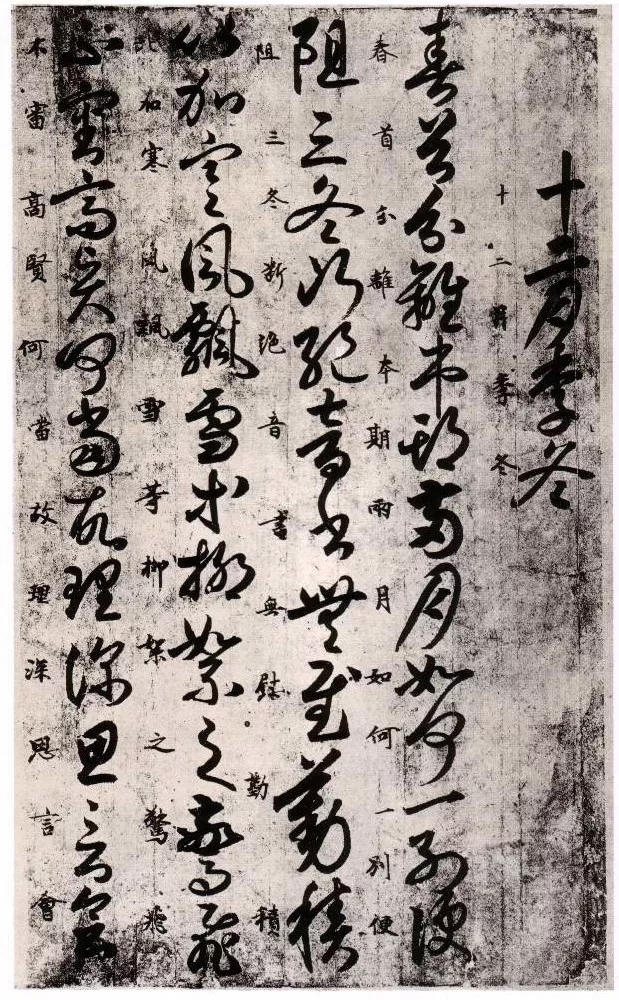

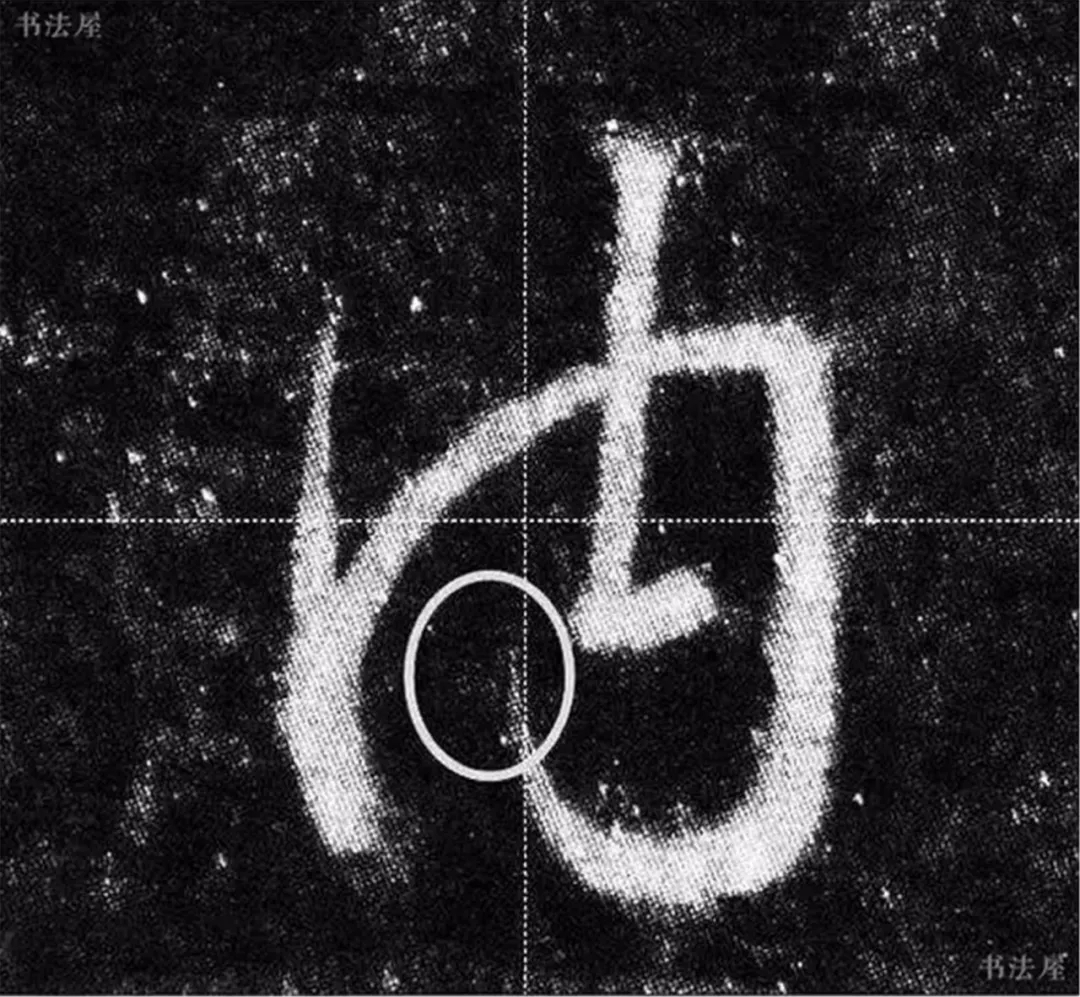

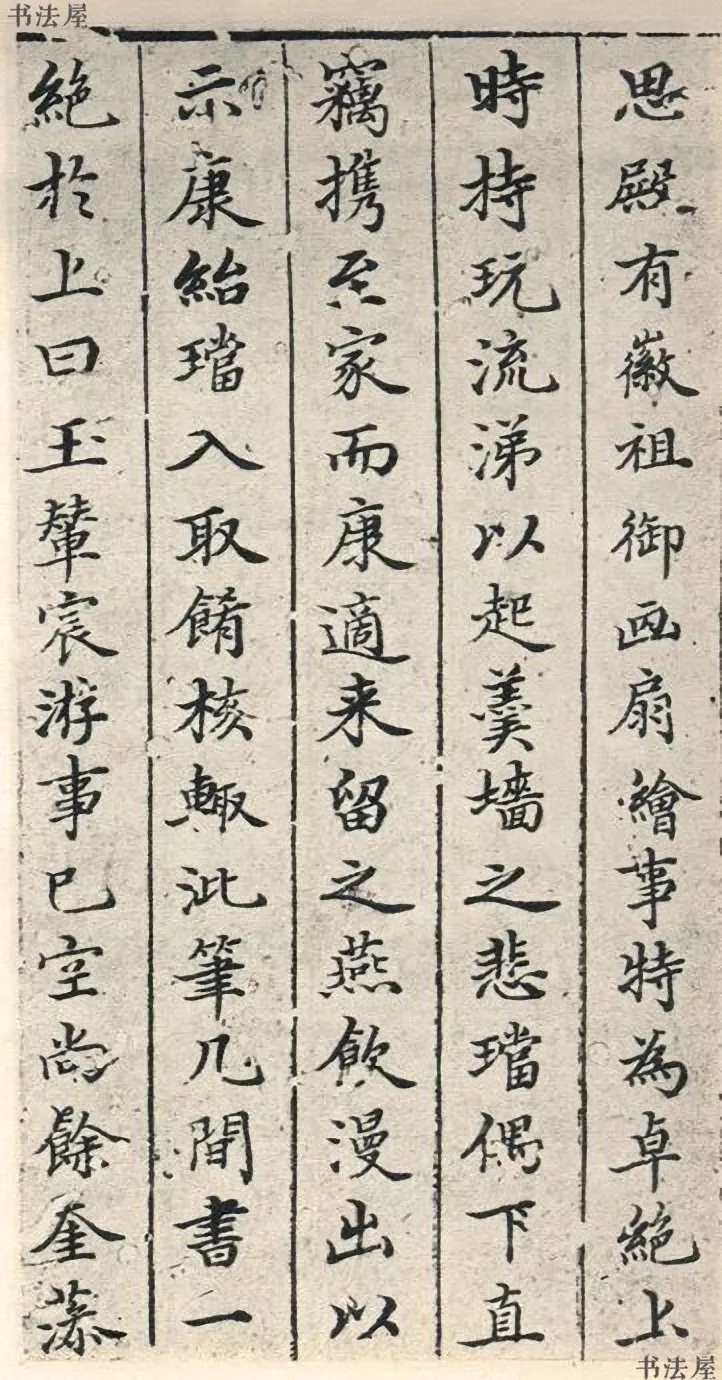

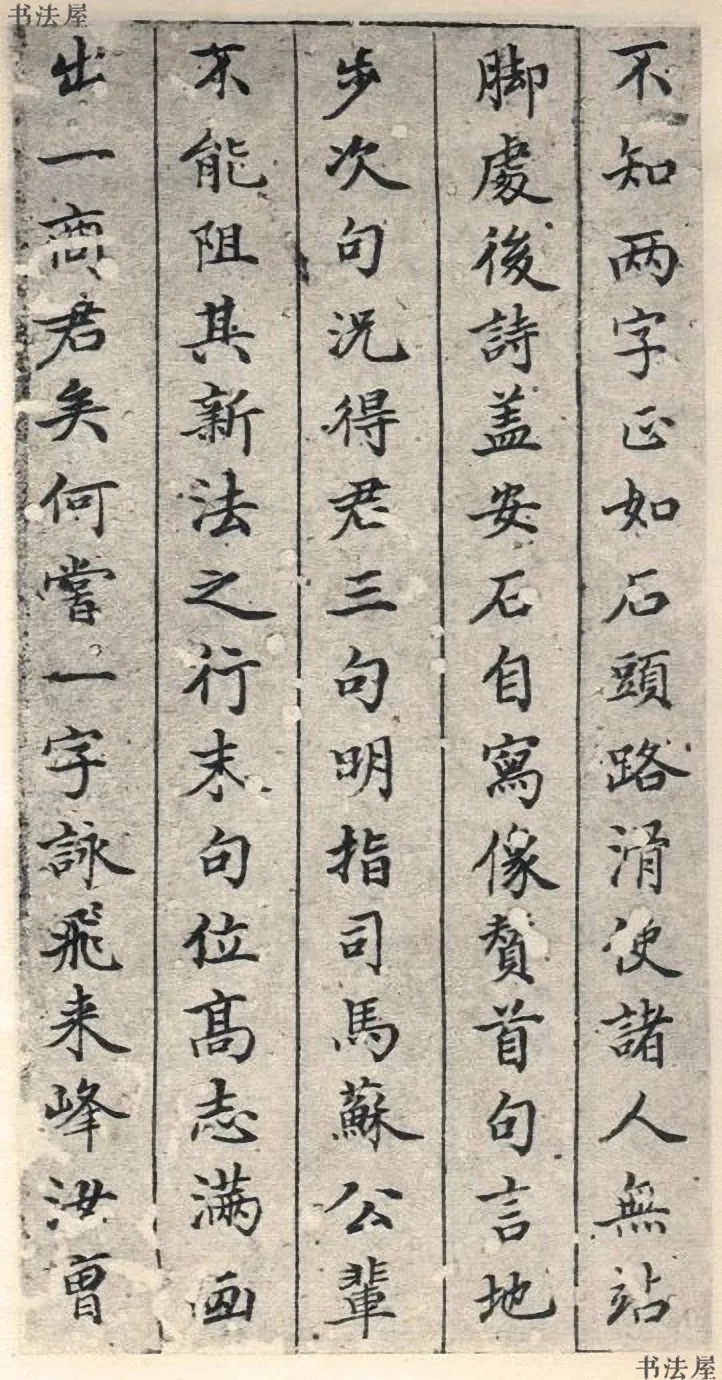

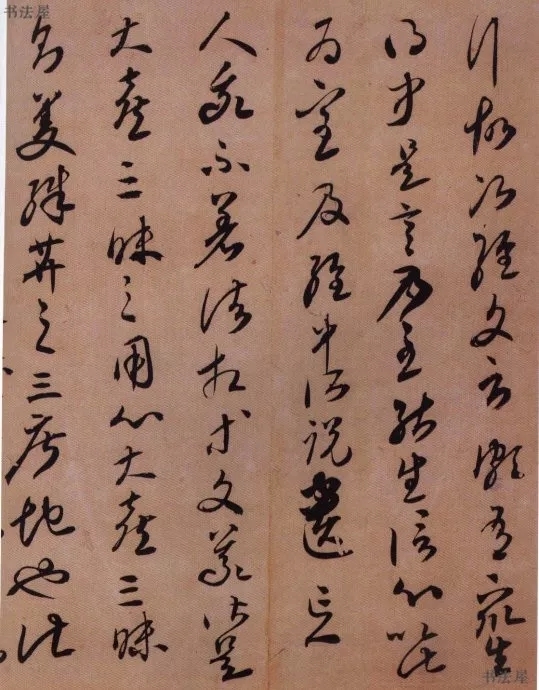

据我所闻,若干习书之人,“写”了大半辈子的“字”,并不懂得这个写是什么意思。

有一回,我“考试”一位喜爱书法的友人,问他说:“你天天练写字,到底怎么才是‘写’的真谛?”他听了,愣住了,半晌说:“写?不就是用笔向纸上画笔道——写成汉字吗?”

我说:“老兄说了半日,把‘写’说上三遍,还是一点儿也没讲出‘写’是什么,怎么回事。”他有些“觉醒”了,叹了一声,“哎呀,糊涂人,只知傻练,总不曾去想这个……您给说说。”

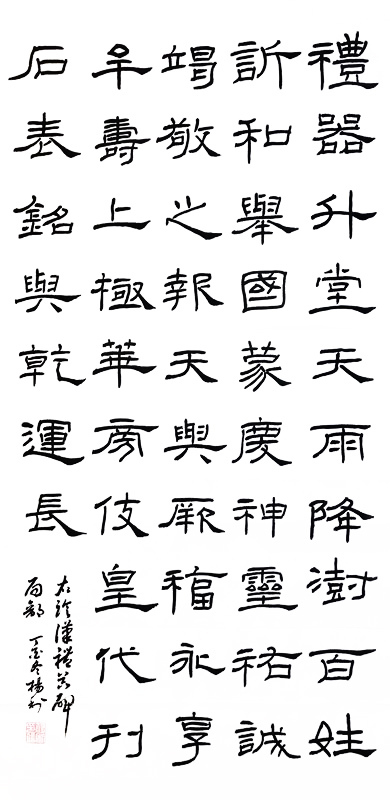

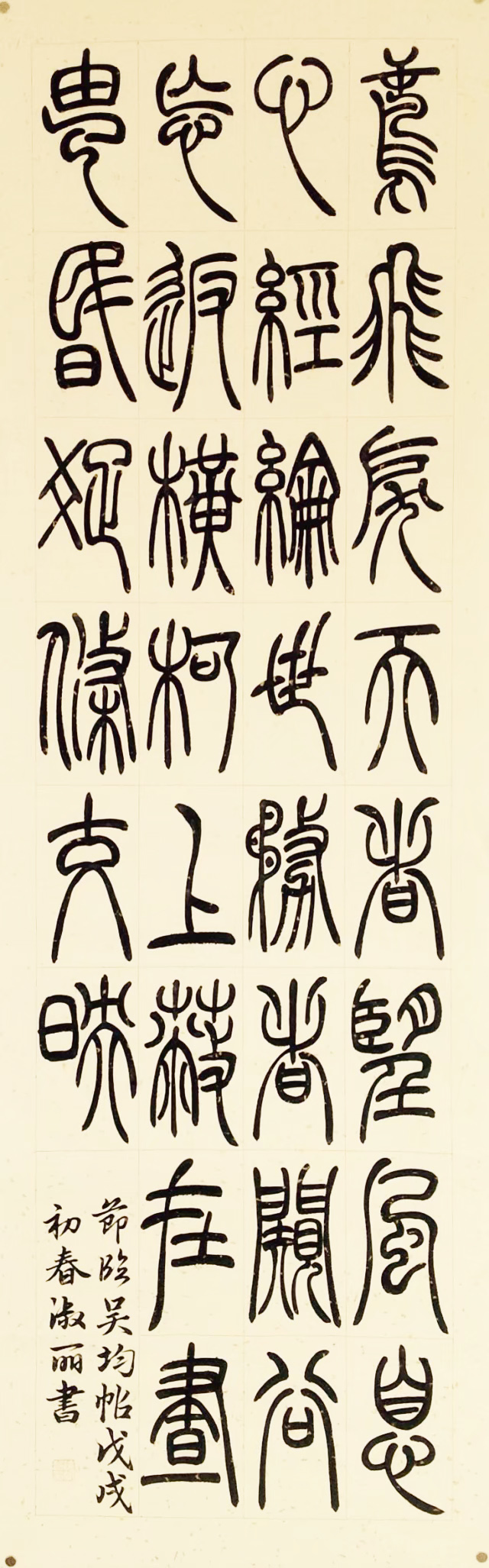

以下是我对他说的,大略摘记在此要想懂这个“写”,先须懂点中华文字训诂学。今日不想向你引经据典背古书,只须简明一句:“写”,原与“酌”为对,都是饮食之事。酌是液体,如酒浆类,曰斟曰酌——从一器中倒入另一器中之动作也。写,是硬体食物的事,把原盛在一器中之食物倾倒在另器中,这就叫“写”。古礼,尊者赐食,是原器即吃抑或须倾倒在自用之器中方可进食,都有规定。

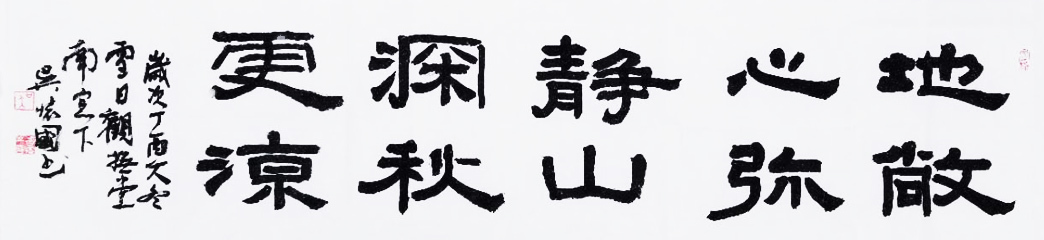

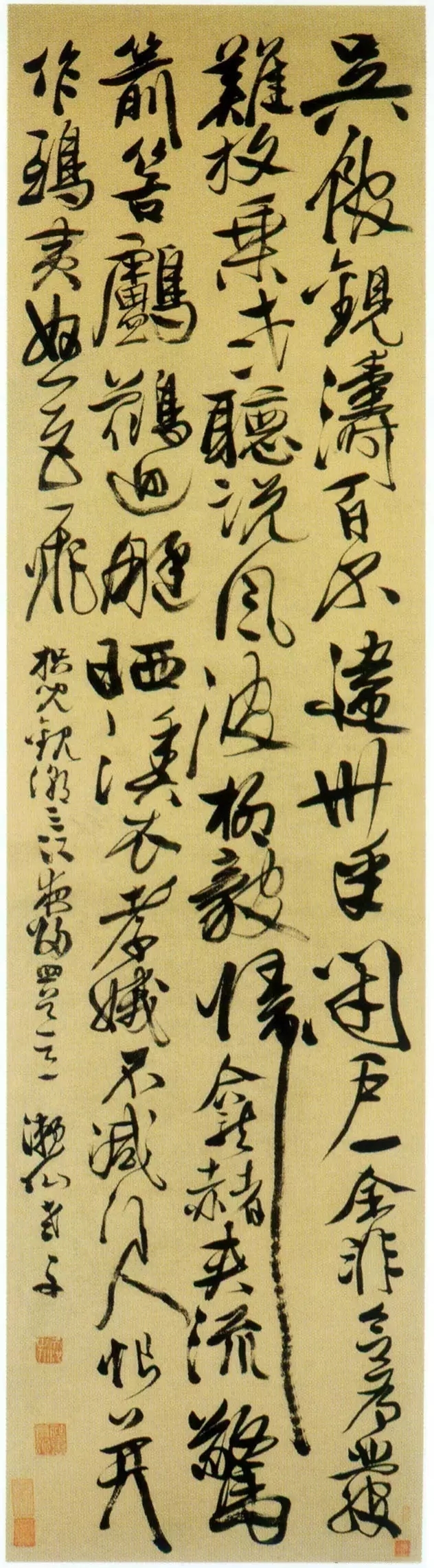

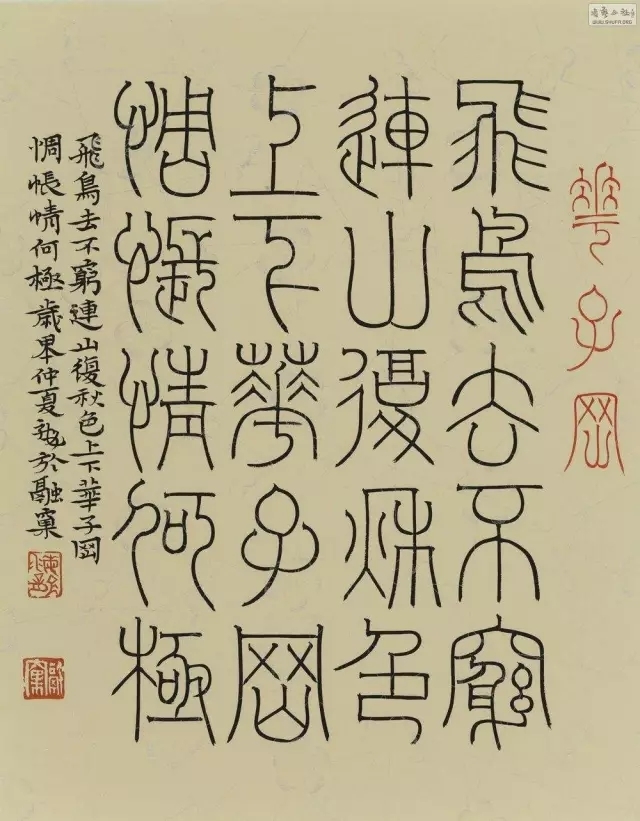

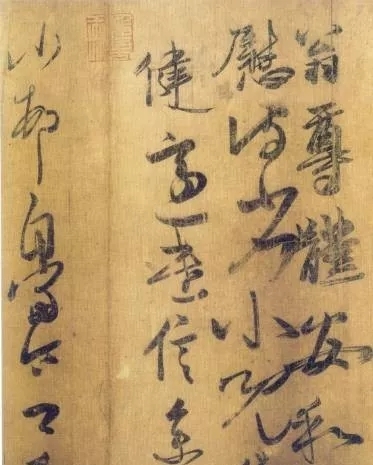

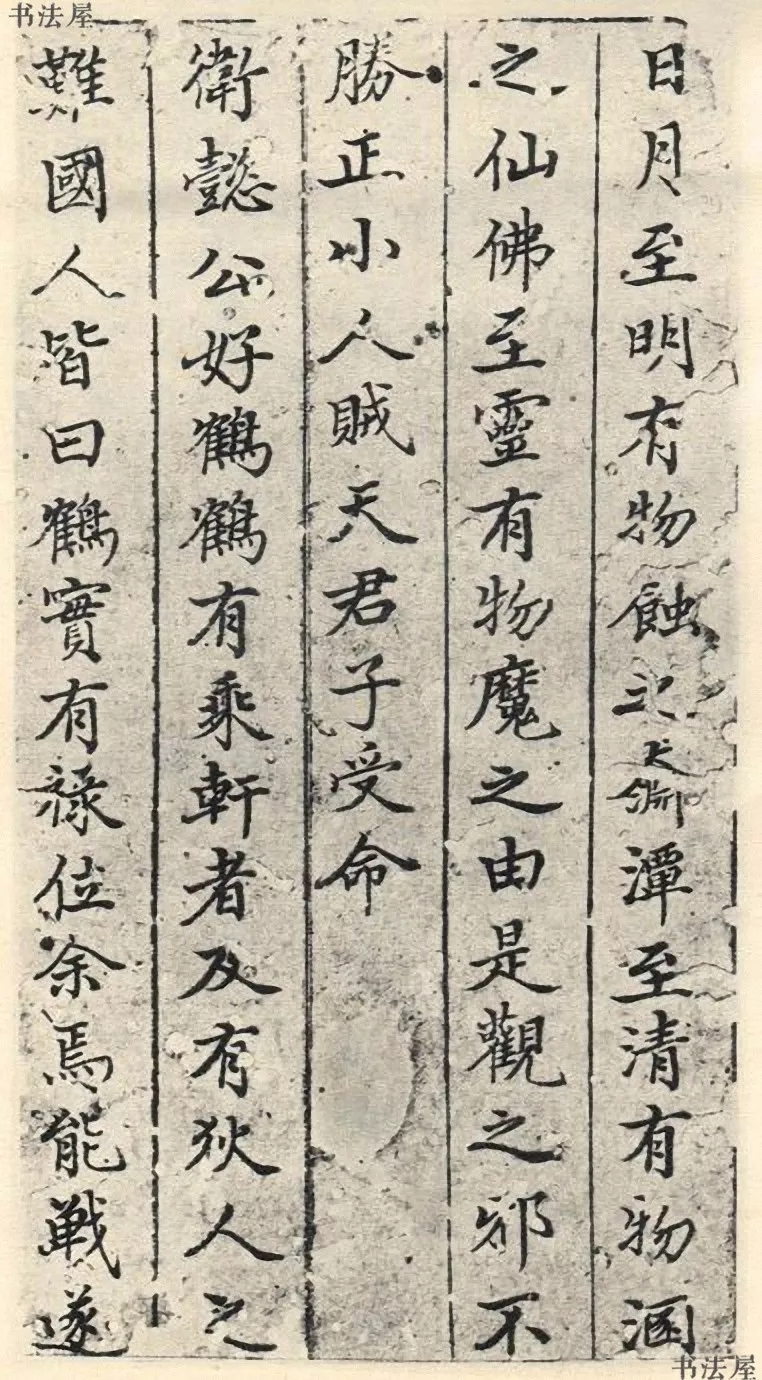

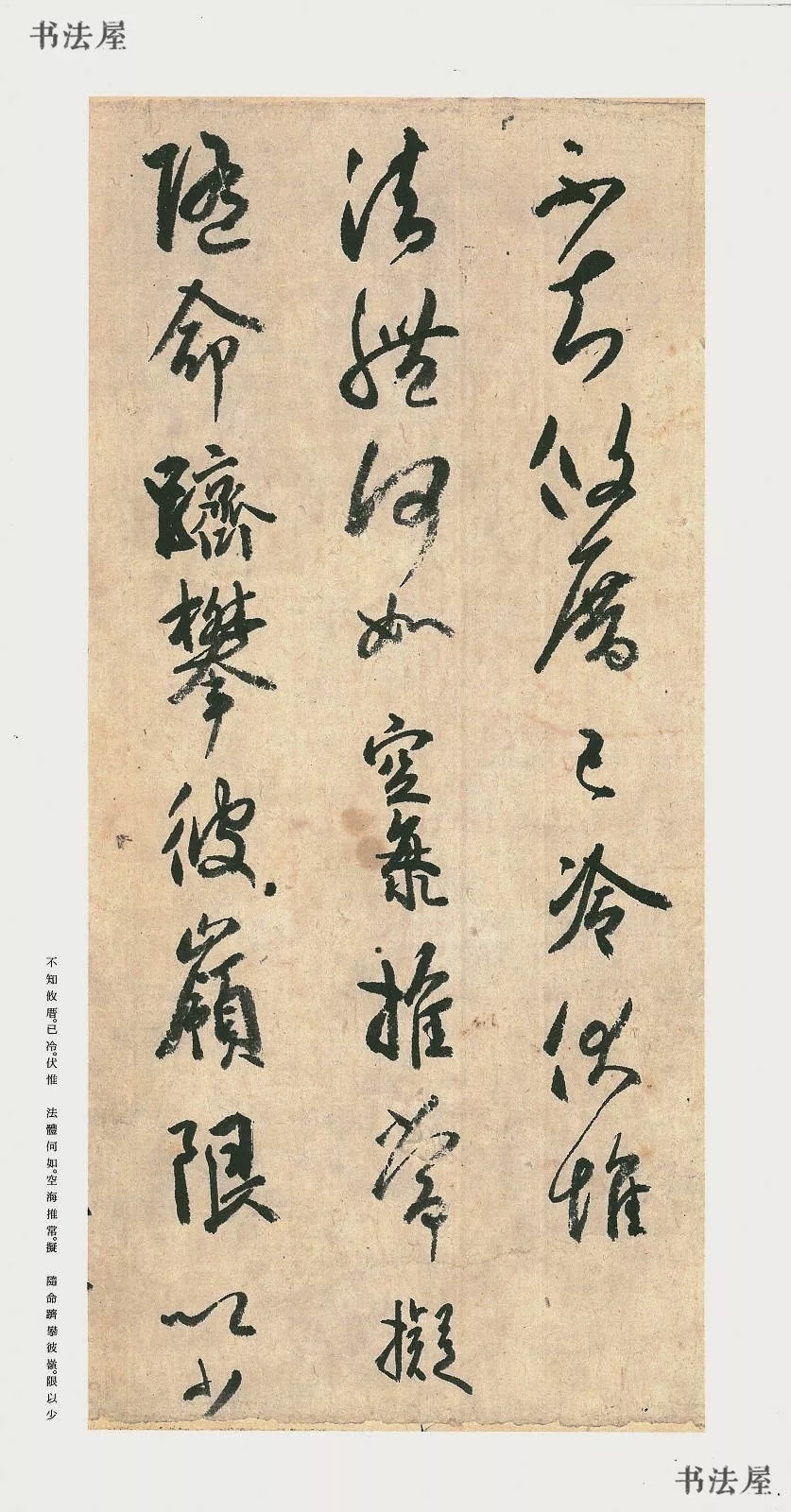

![640.webp (2)]()

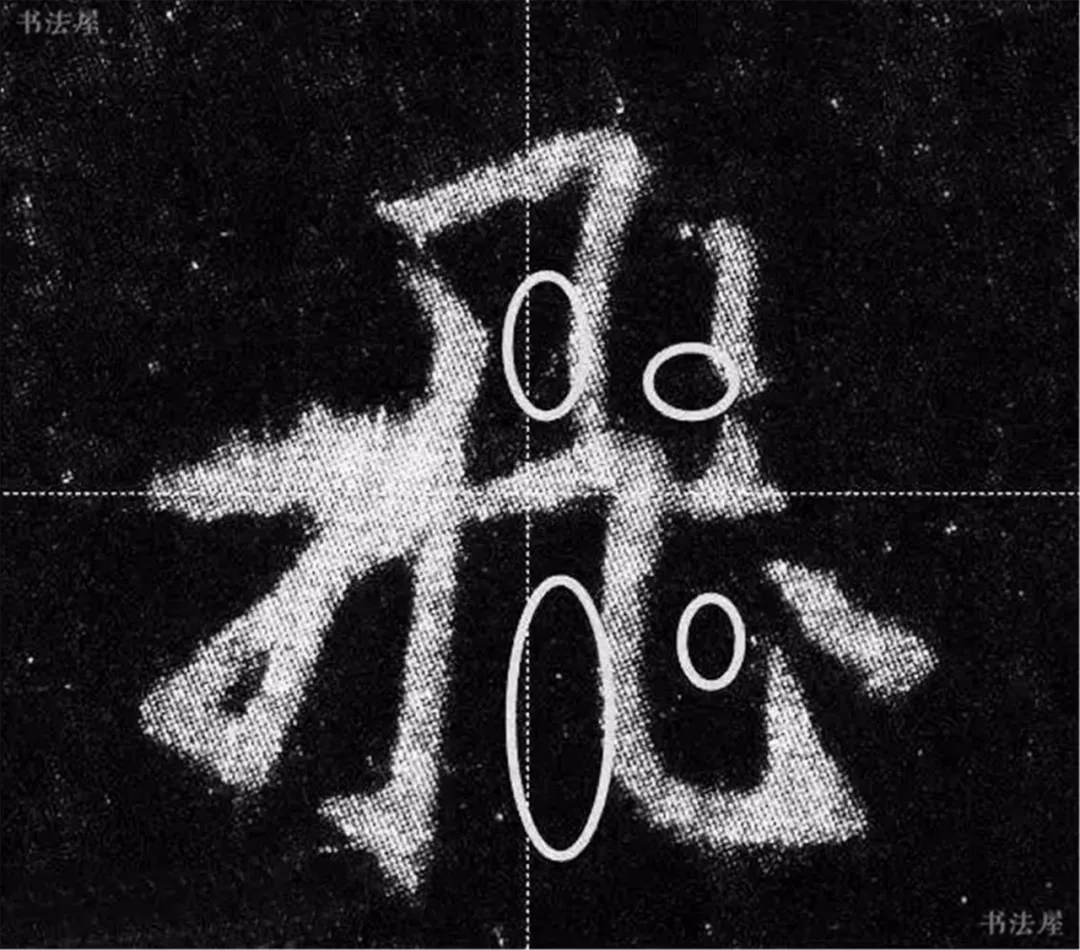

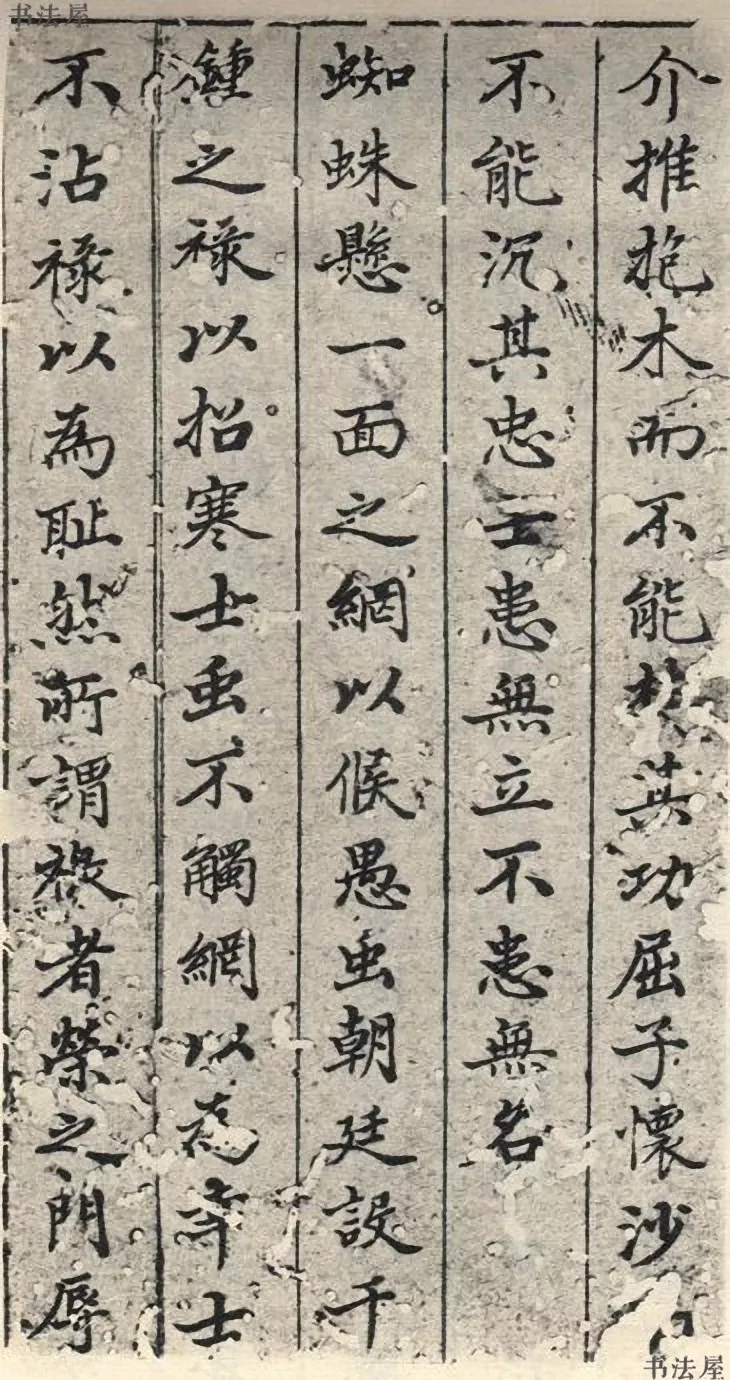

你看诗圣老杜咏樱桃的诗:万颗匀园……数回细写……那“写”正是说把小樱桃由一个筐筐倒在一个盘中,或须从几种不同盛具中多次倾倒——这叫“写”,“写”,加“水”边,加强了“流畅”的意义、神情。

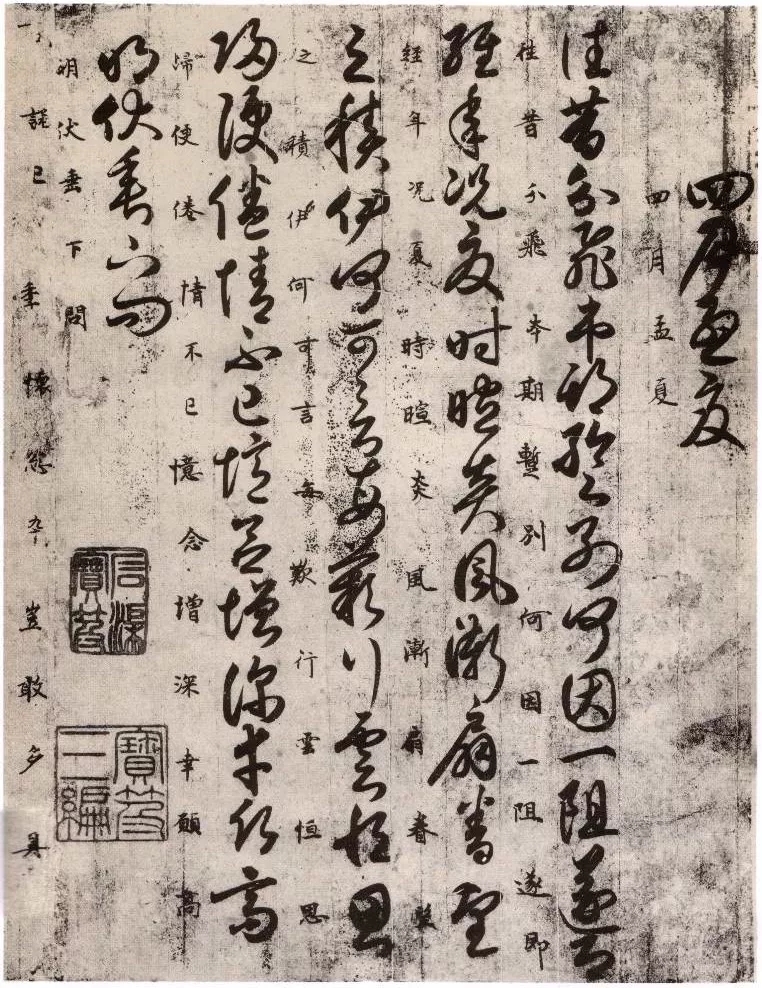

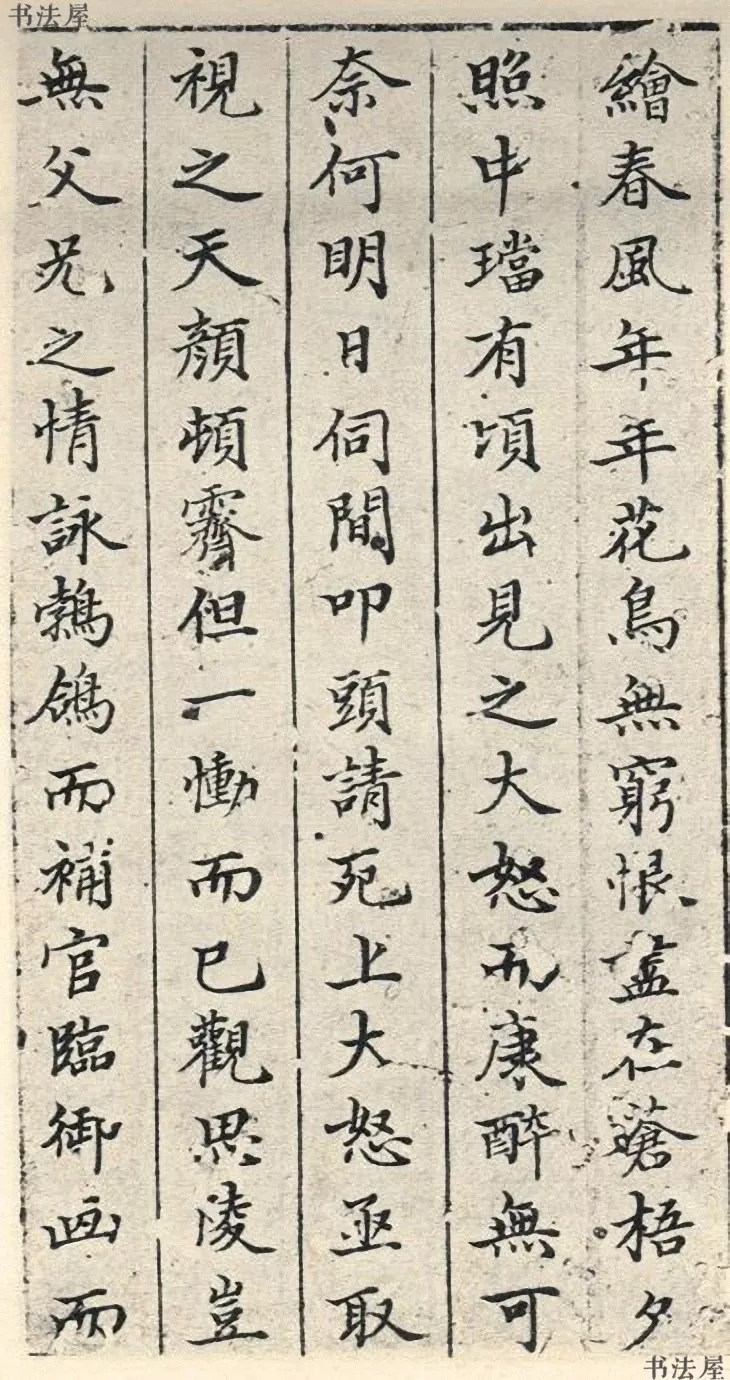

字叫“写”,最忌描。小童习字,大戒绝不许描!写坏了不责,一描改就呵斥。描与写,绝大分别,而今日文艺家动言“描写”,不复理会中华古义了。描是“依样葫芦”。“描花样子”,是刺绣工序,与“创作”大异。“描眉画鬓”,也可晓知是“化妆”的慢而细、重而复的“涂抹”动作。

这样的“动作”,是书法的大忌,不可!

劣书恶札,如“算子书”,如“痴冻蝇”,如墨猪就都是“非写”,只是“描”、“抹”、“画道道”、“堆笔画”……而中无“写”的用笔之成分在。

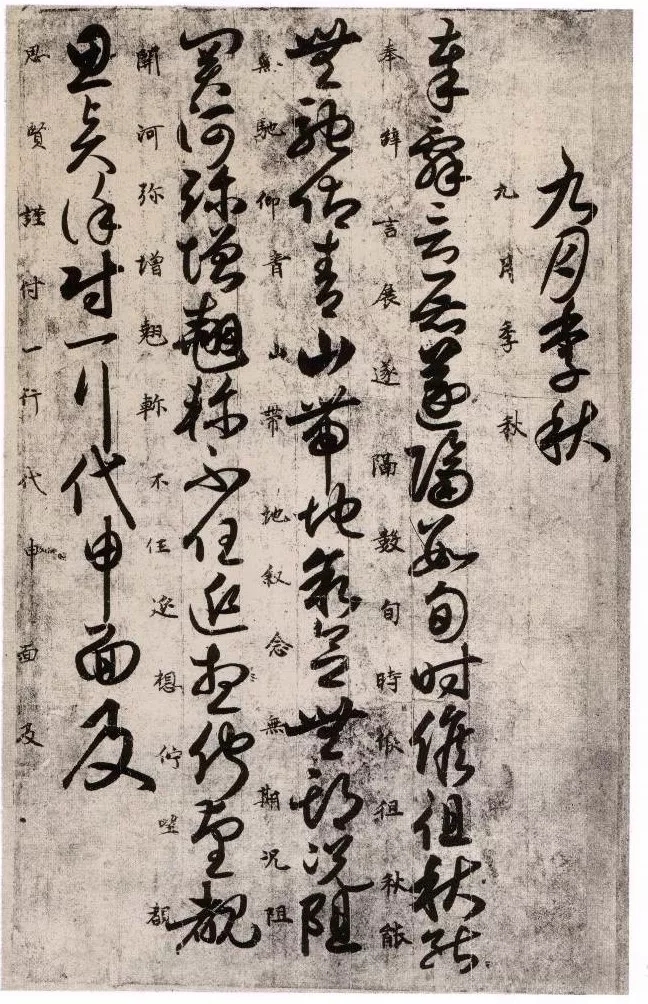

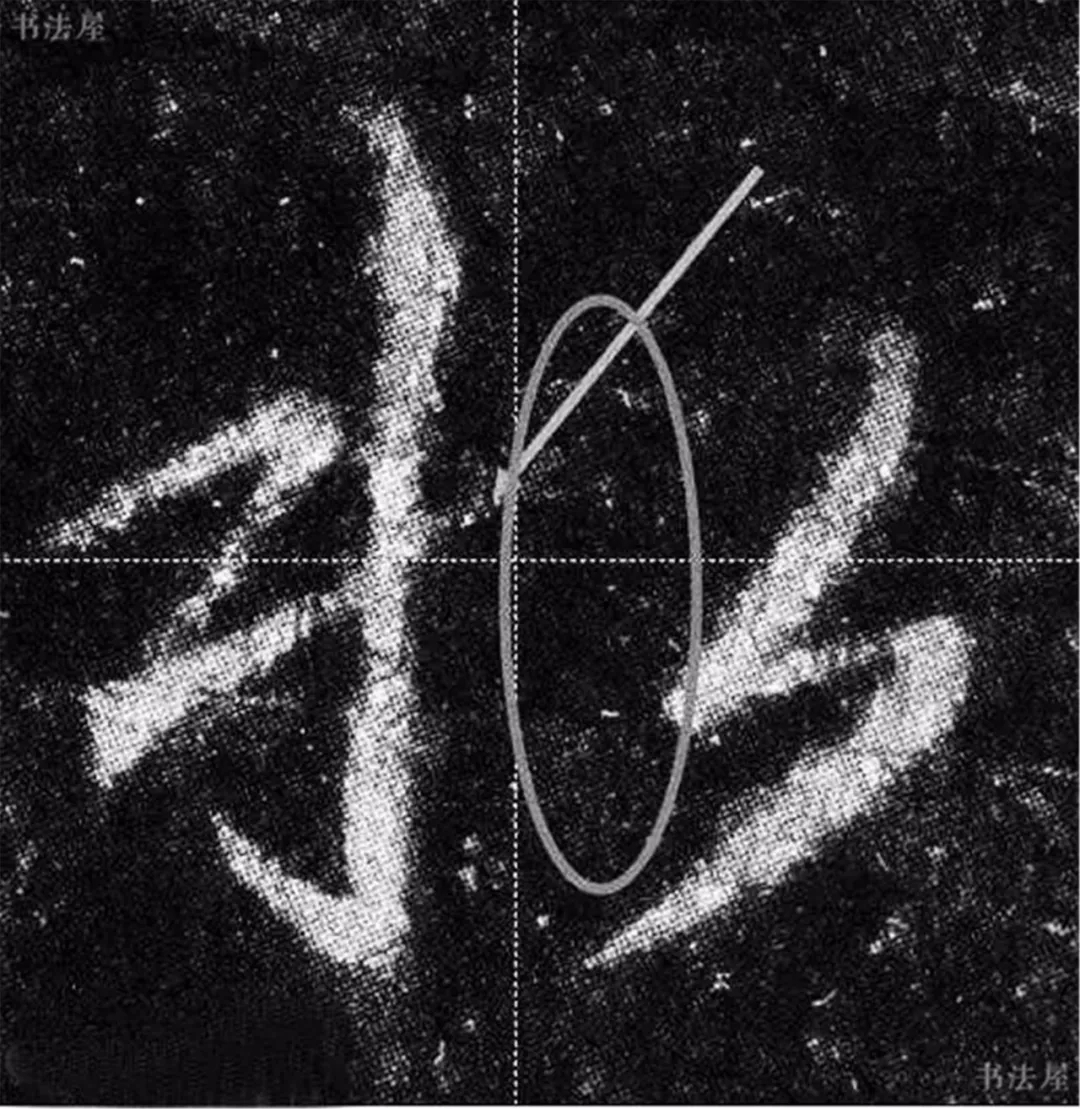

当然,“春蚓秋蛇”,缭绕纠缠的假草书,貌似“写”了,而中无笔意使转,抑扬顿挫,那也并非真“写”。

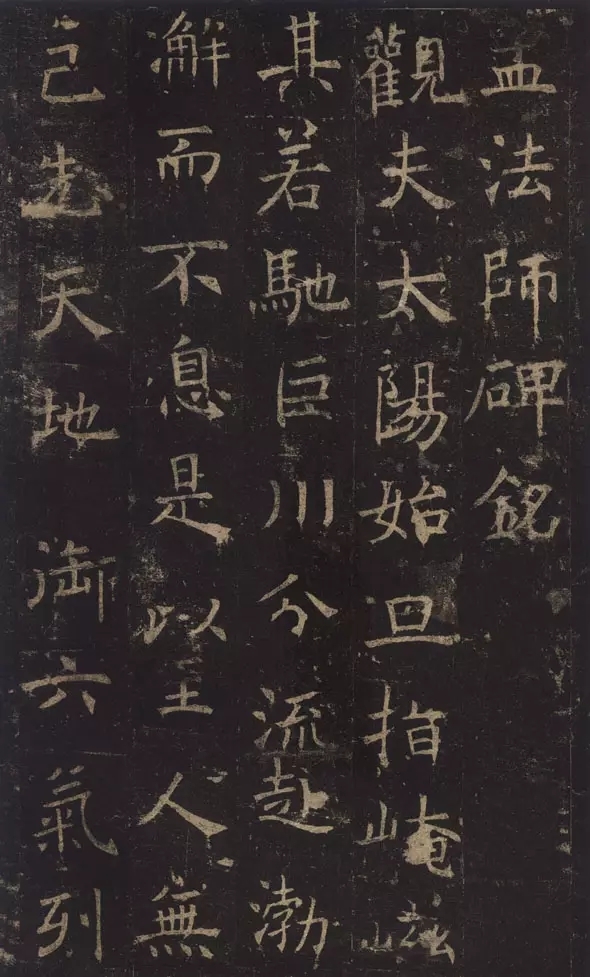

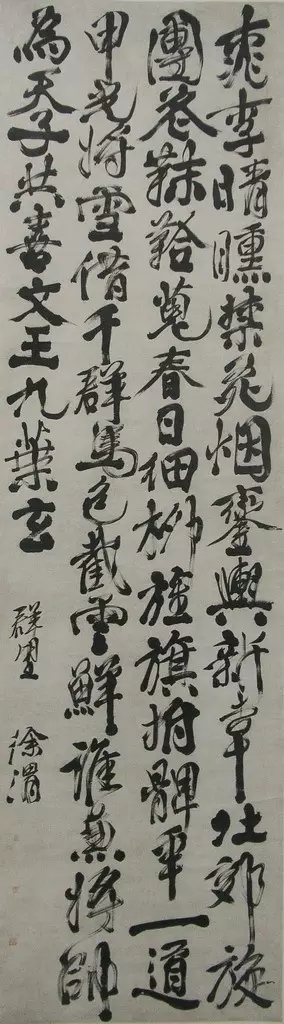

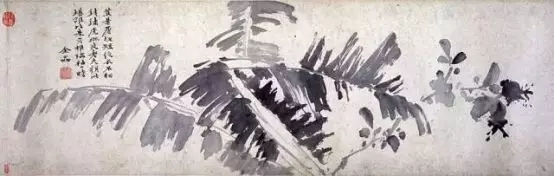

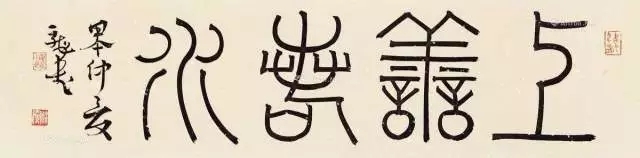

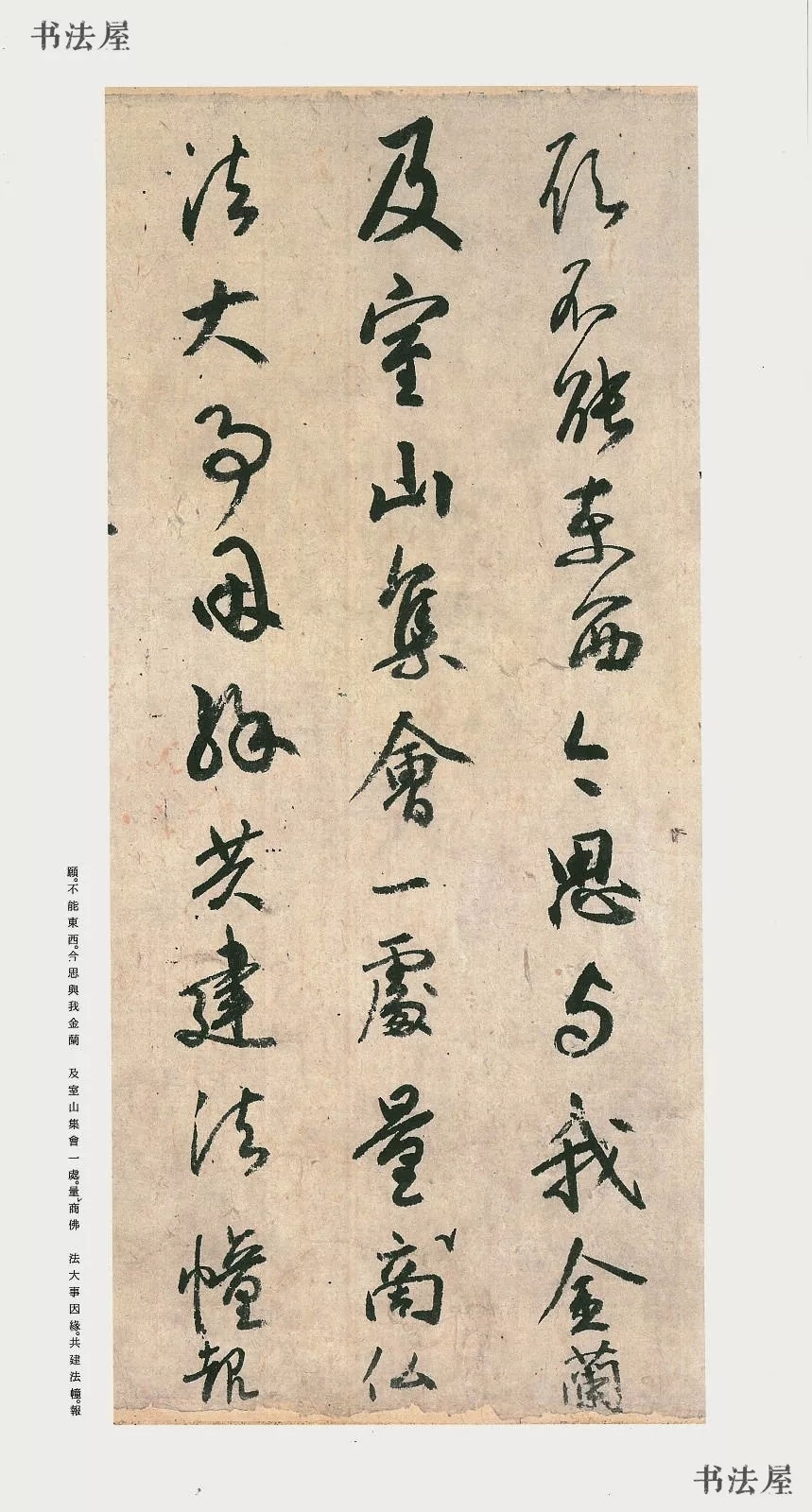

![640.webp (3)]()

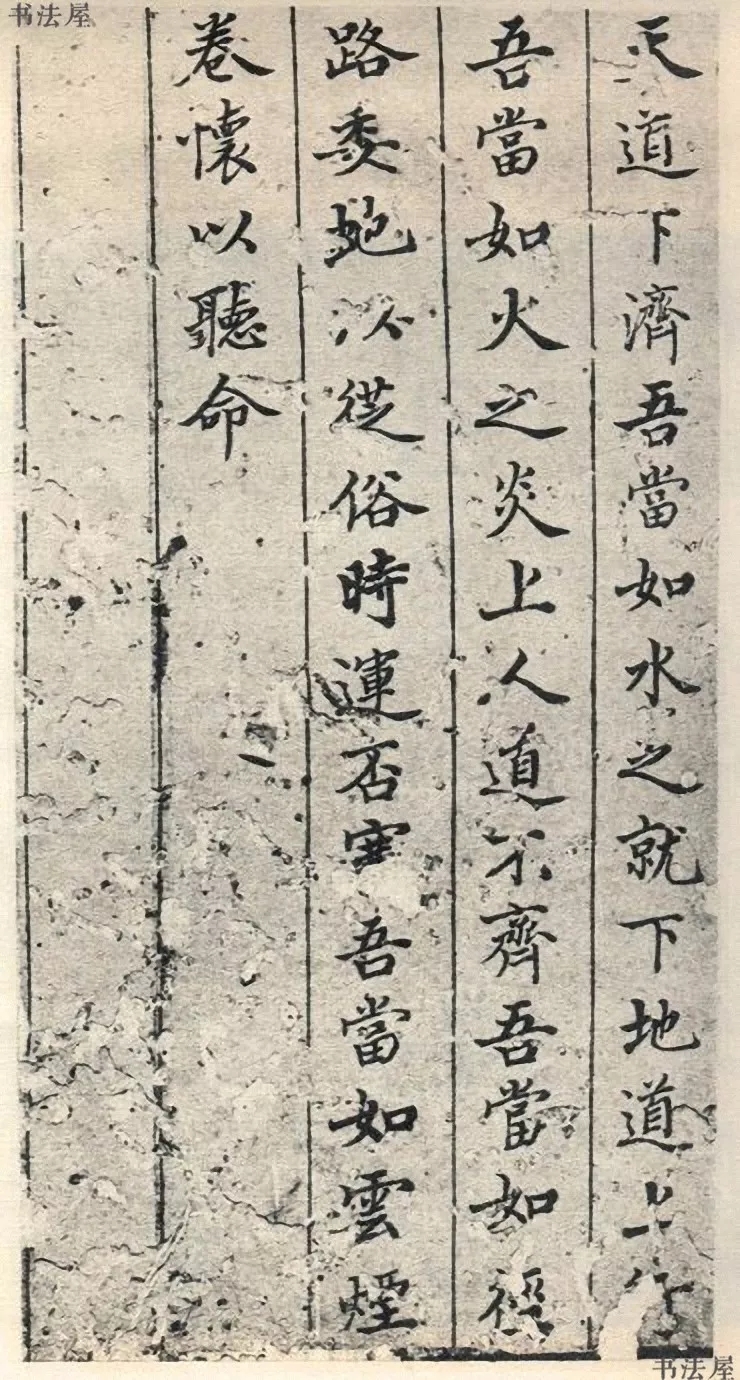

画分工笔与写意。这“写”又进了一步,但关键仍在笔须有“意”。无“意”者还是个“描”,连照猫画虎都不够。即此可悟,学书而首务基本功,基本功有了根底,就要从“写”上开始领会,下功夫了。写,当然不是“乱来”,无须多赘。

今人恐亦不知,“写”在艺术上不限于书法;吴越古史一段佳话:越王勾践破吴得胜,感念范蠡之大功,命以“精金”(即良铜)写范之状貌!

这就是今日的雕塑——哪个雕塑家还能记得他的“本行”是个“写”吗?

今人奇怪:雕塑讲究肖似,如何是写?

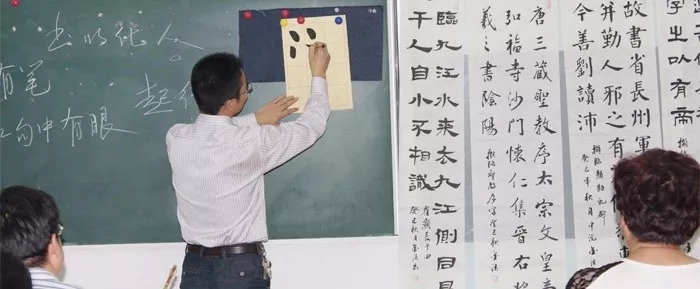

拙见以为,书学专家们,多给爱书而习学未深的新秀讲讲自己笔法上的心得,匡正流行的并不足为训的习气和假相,而不宜太多地述说“常识”、“旧闻”,也不宜只喜撰写鉴定真伪的文字——那会将刊物引向“古董眼光”和文物考辨上去。学人士子,最渴望的是“知识性”以外的更为丰富的实践体会、学书历程、认识的提高、流弊的警戒……这对目前书坛的兴旺与不断前进,会有更大的裨益。

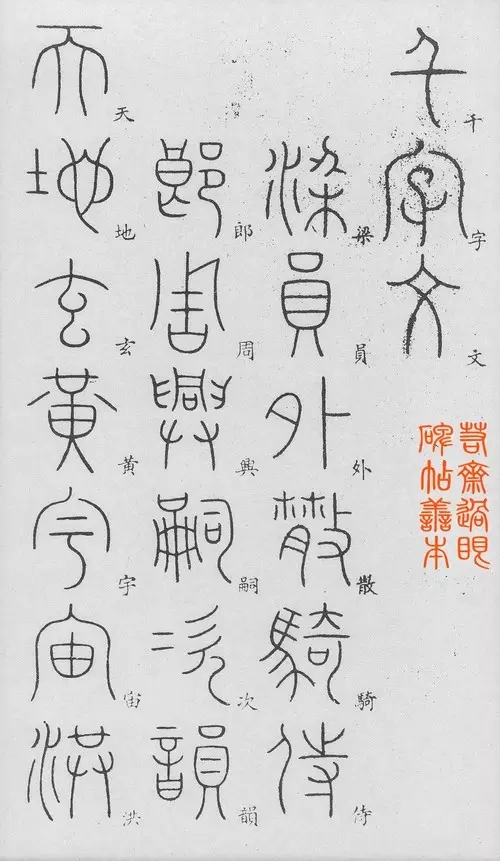

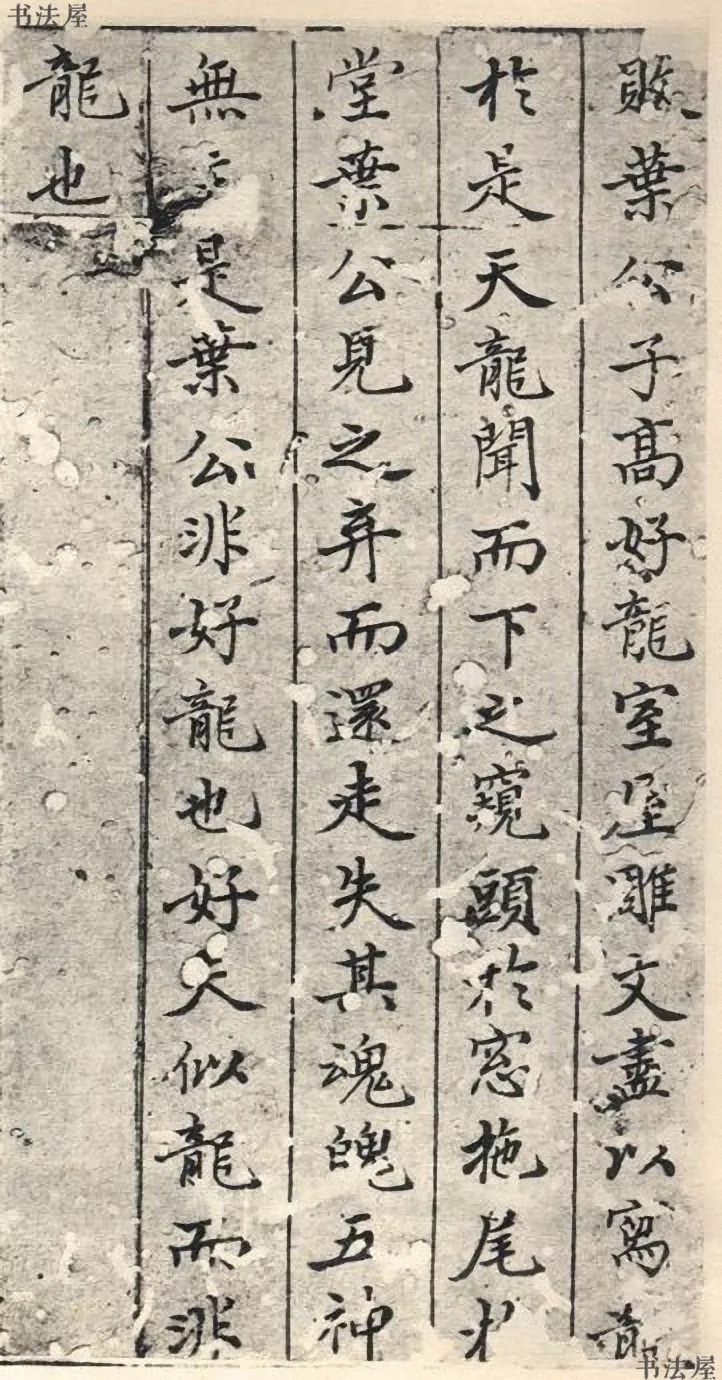

![640.webp (4)]()

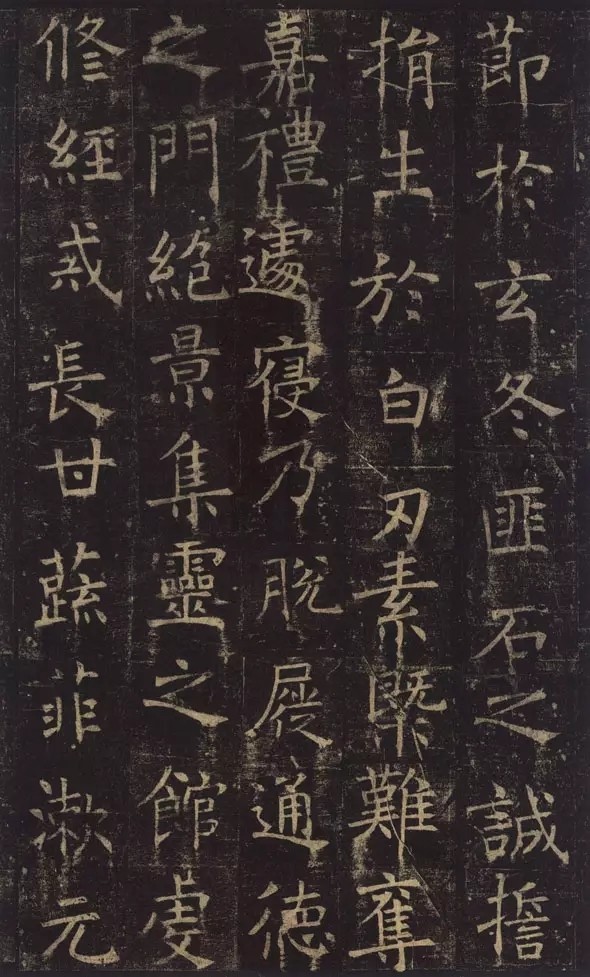

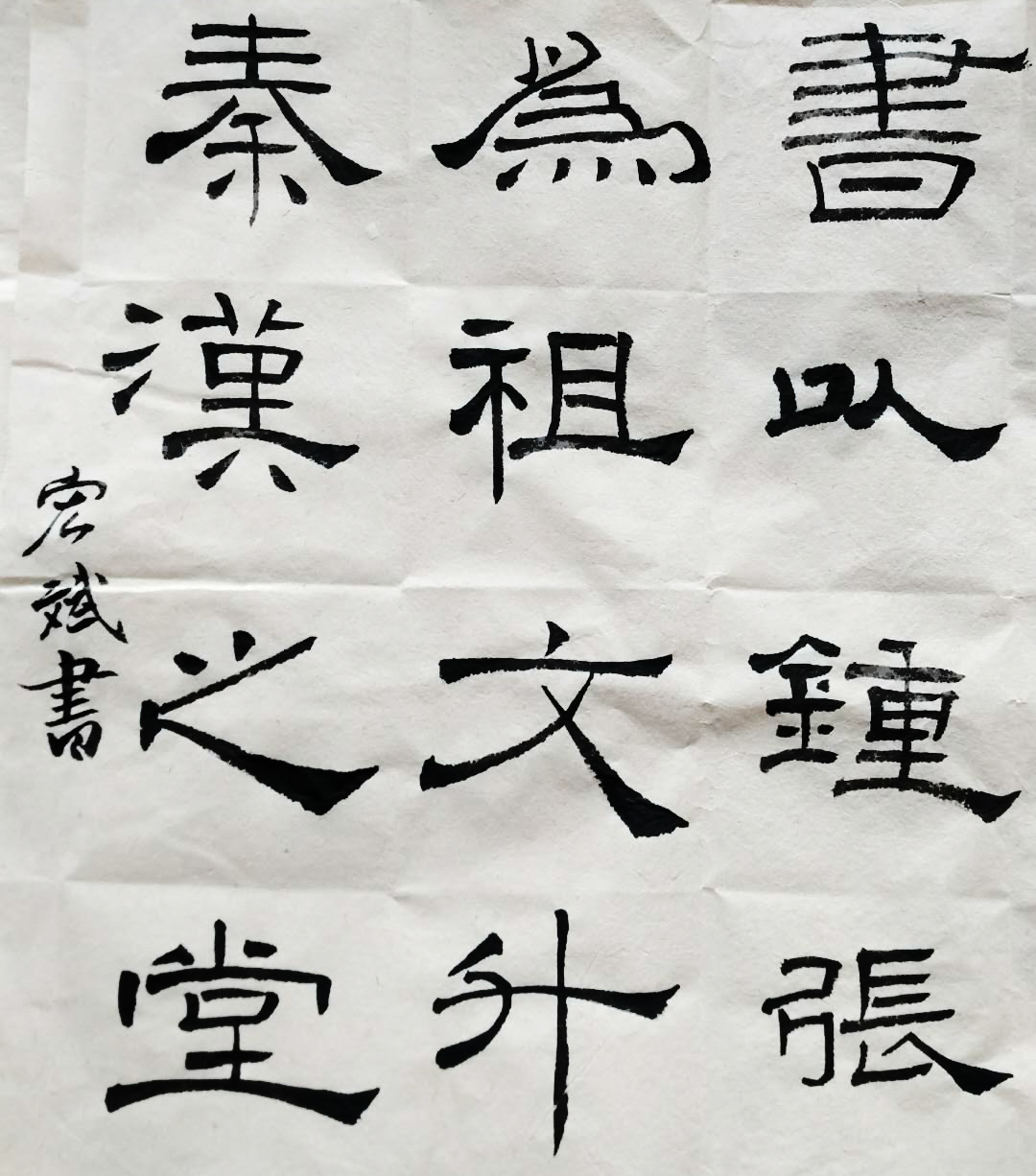

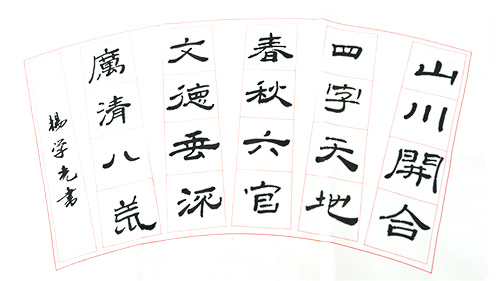

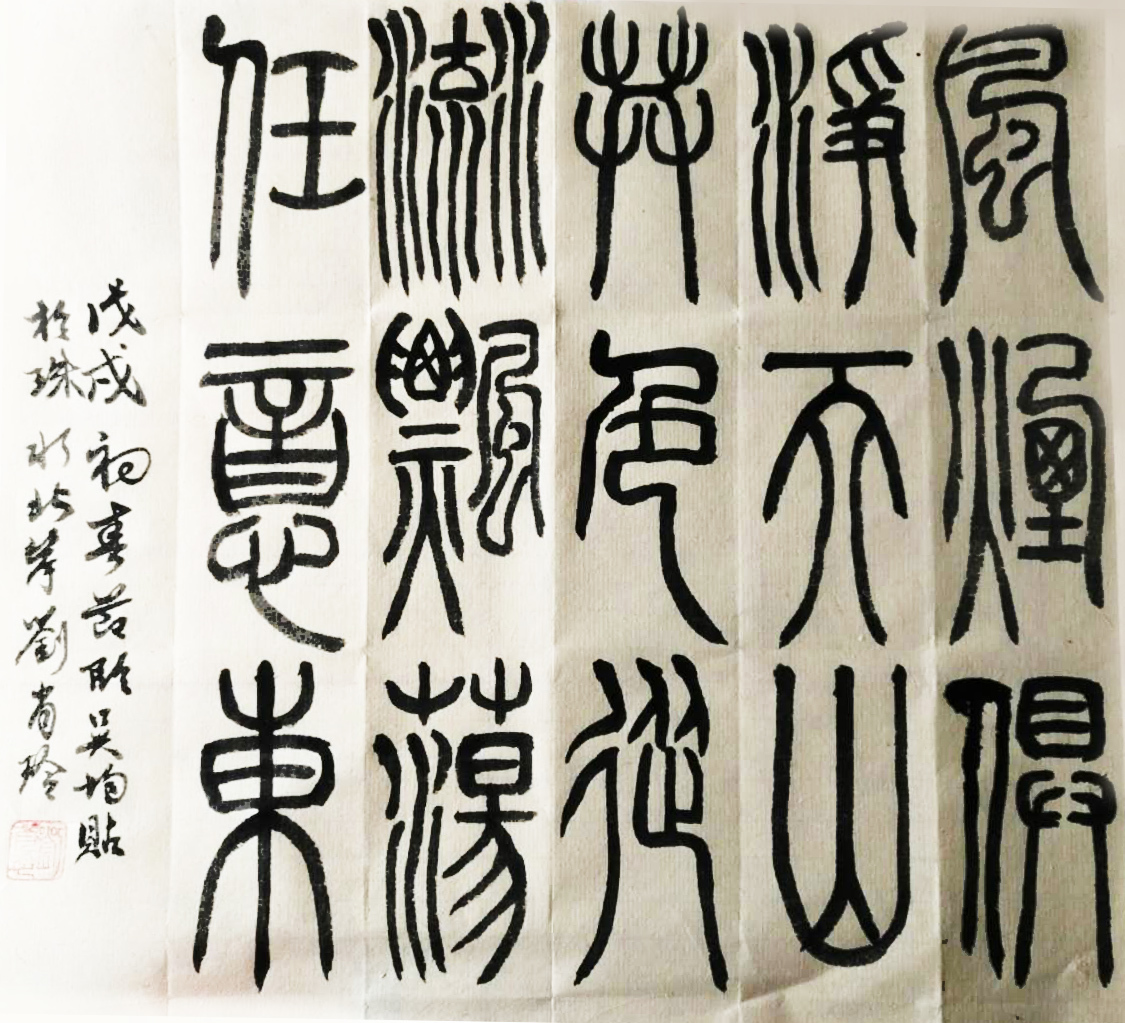

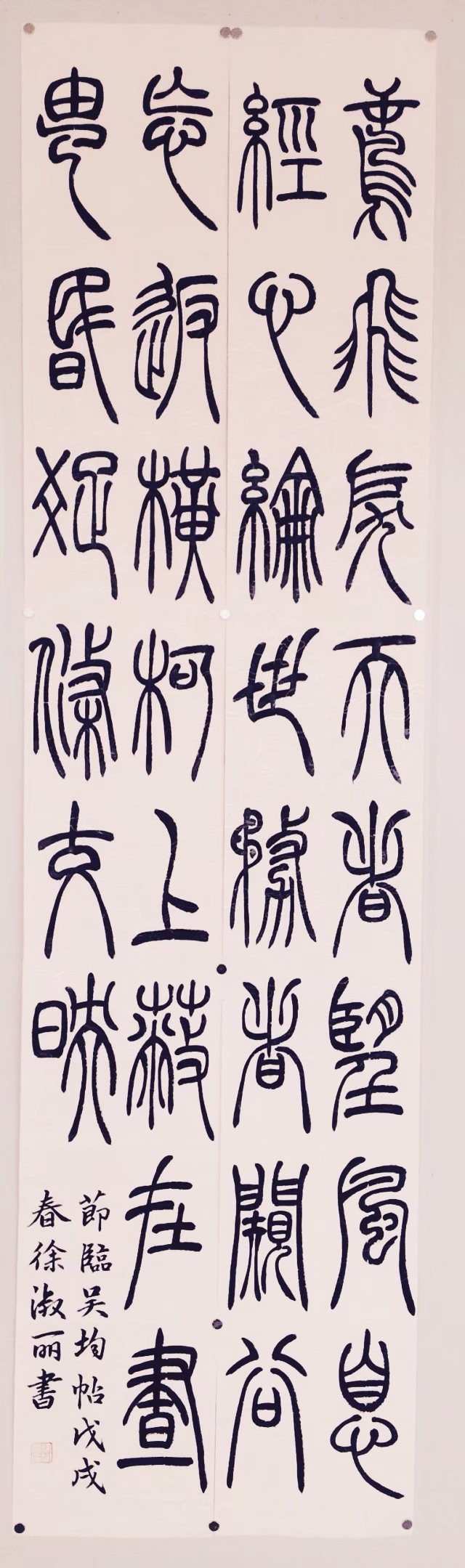

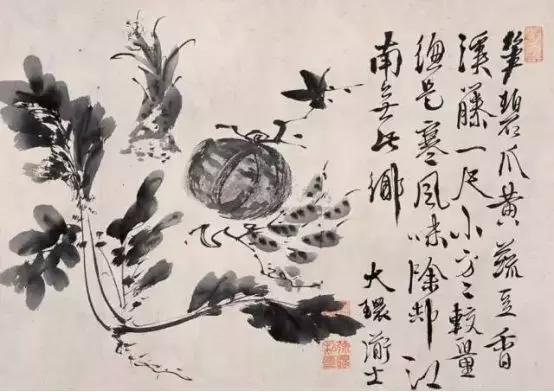

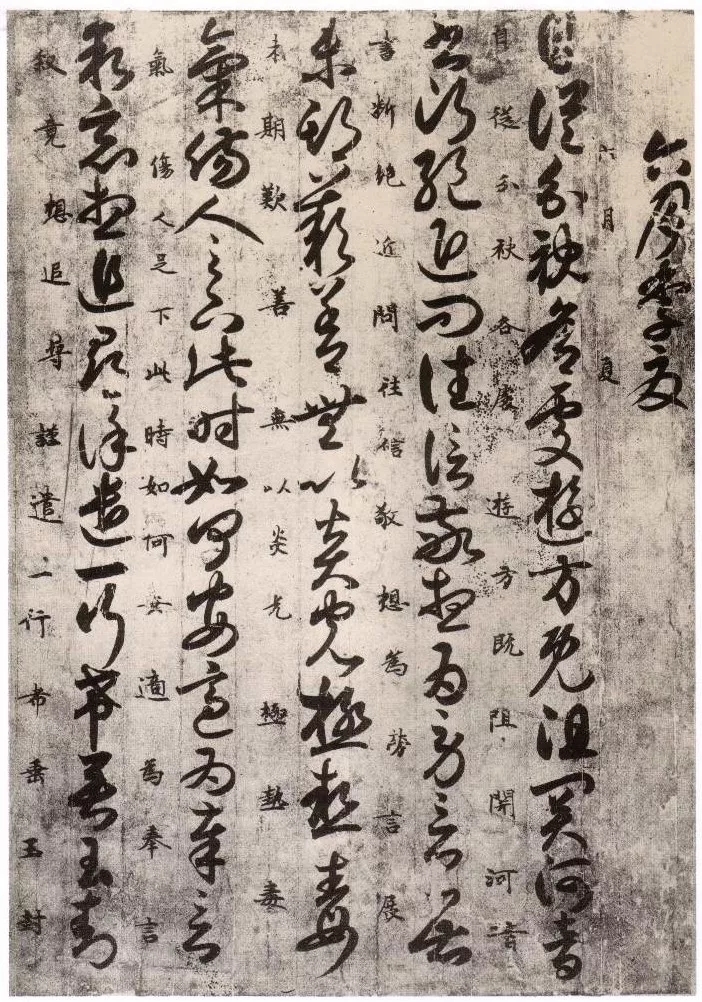

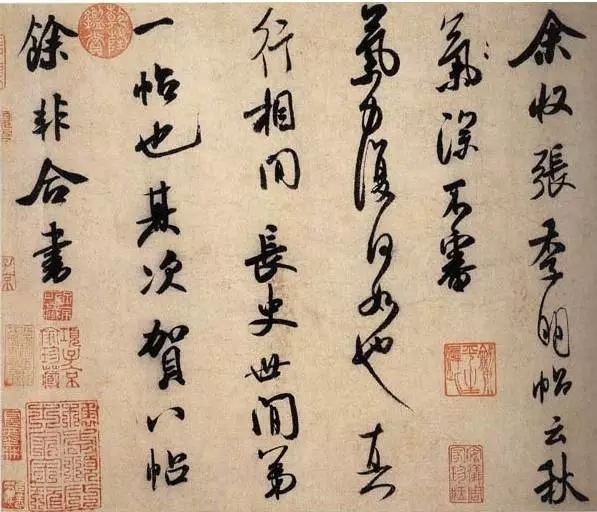

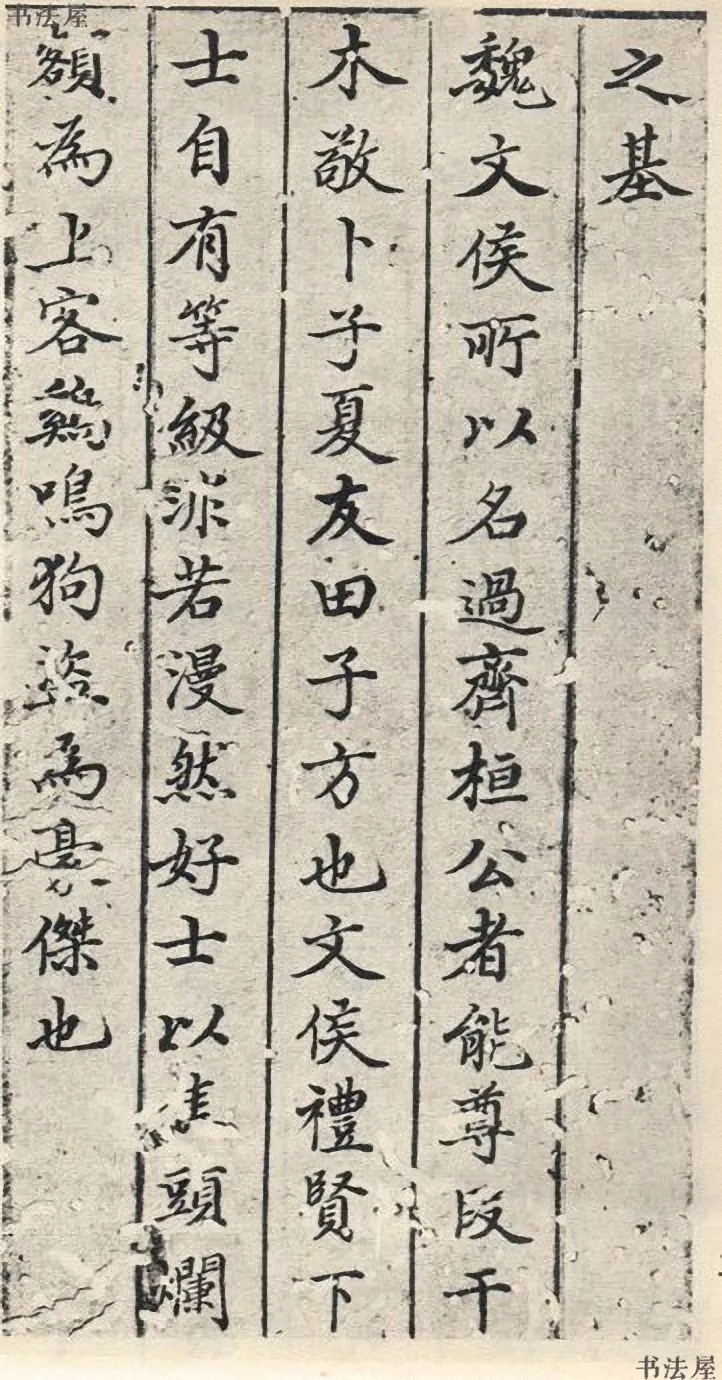

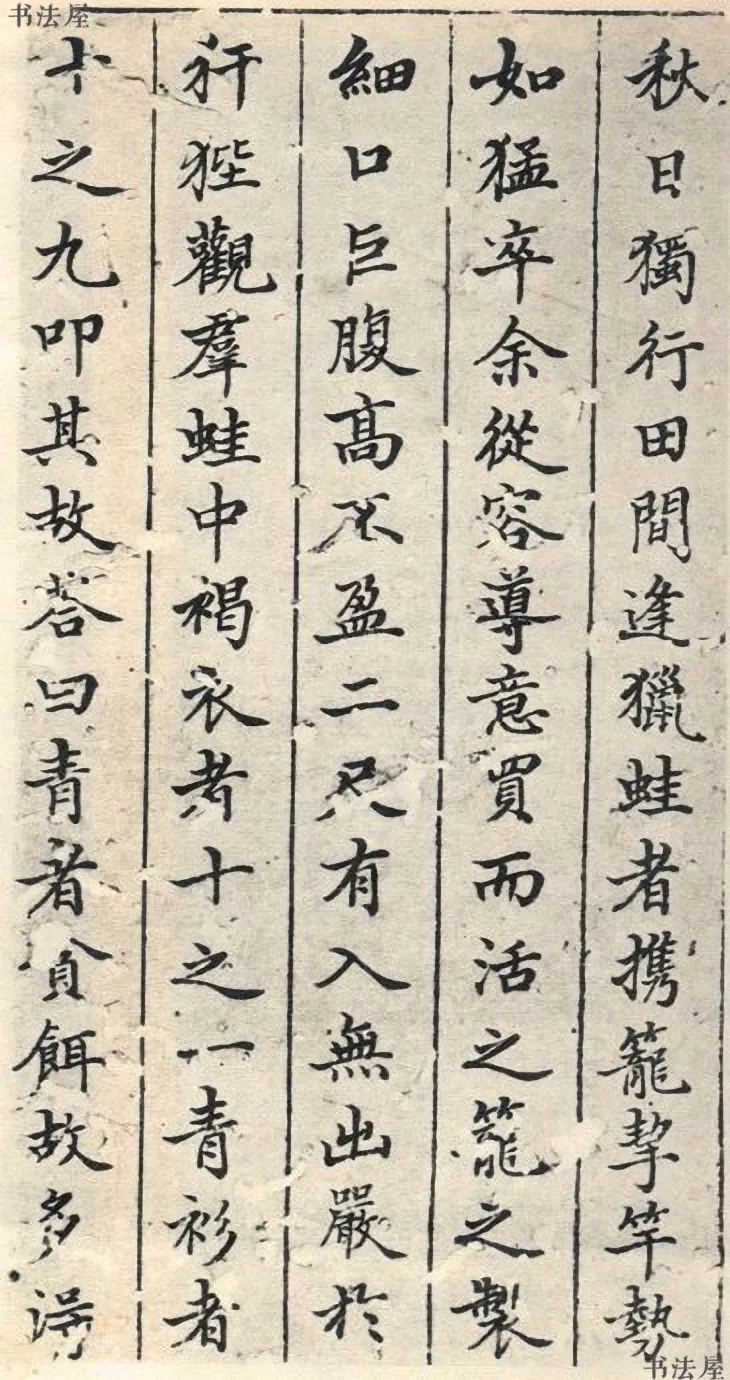

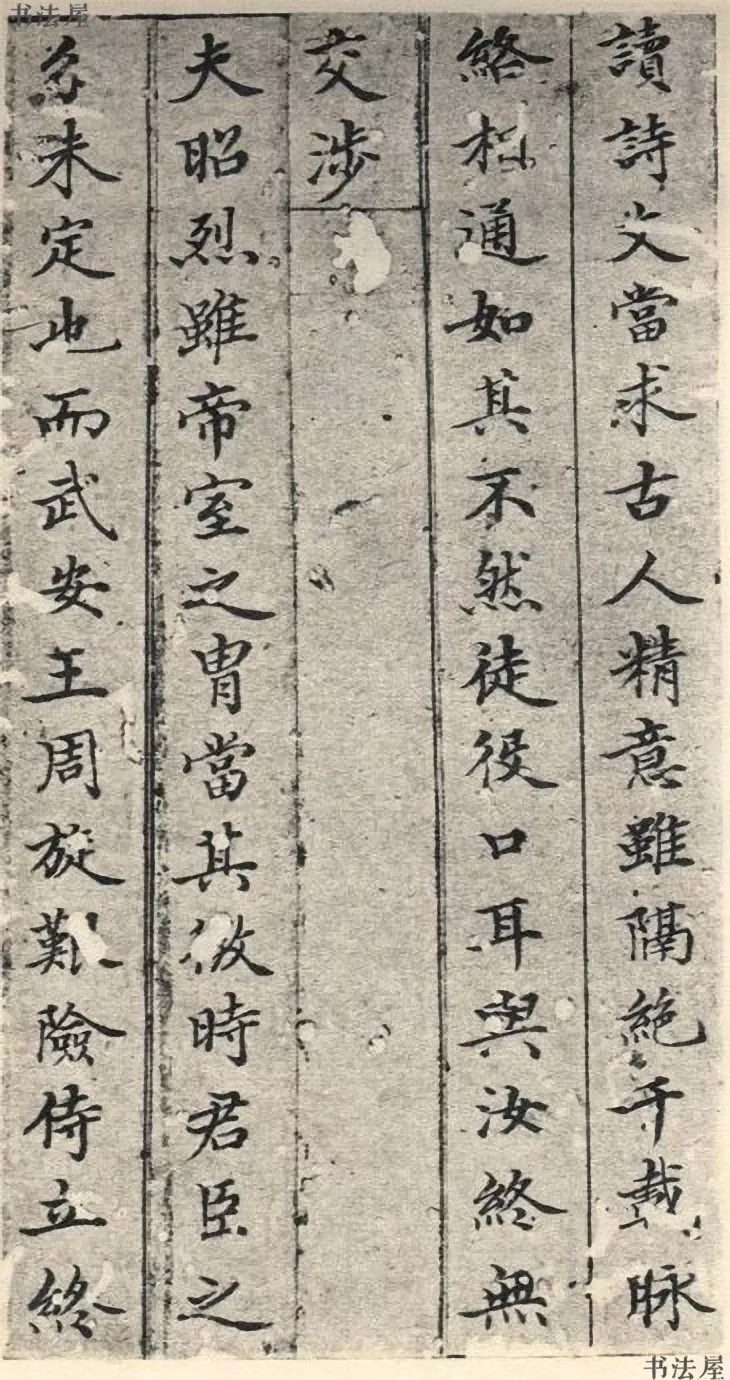

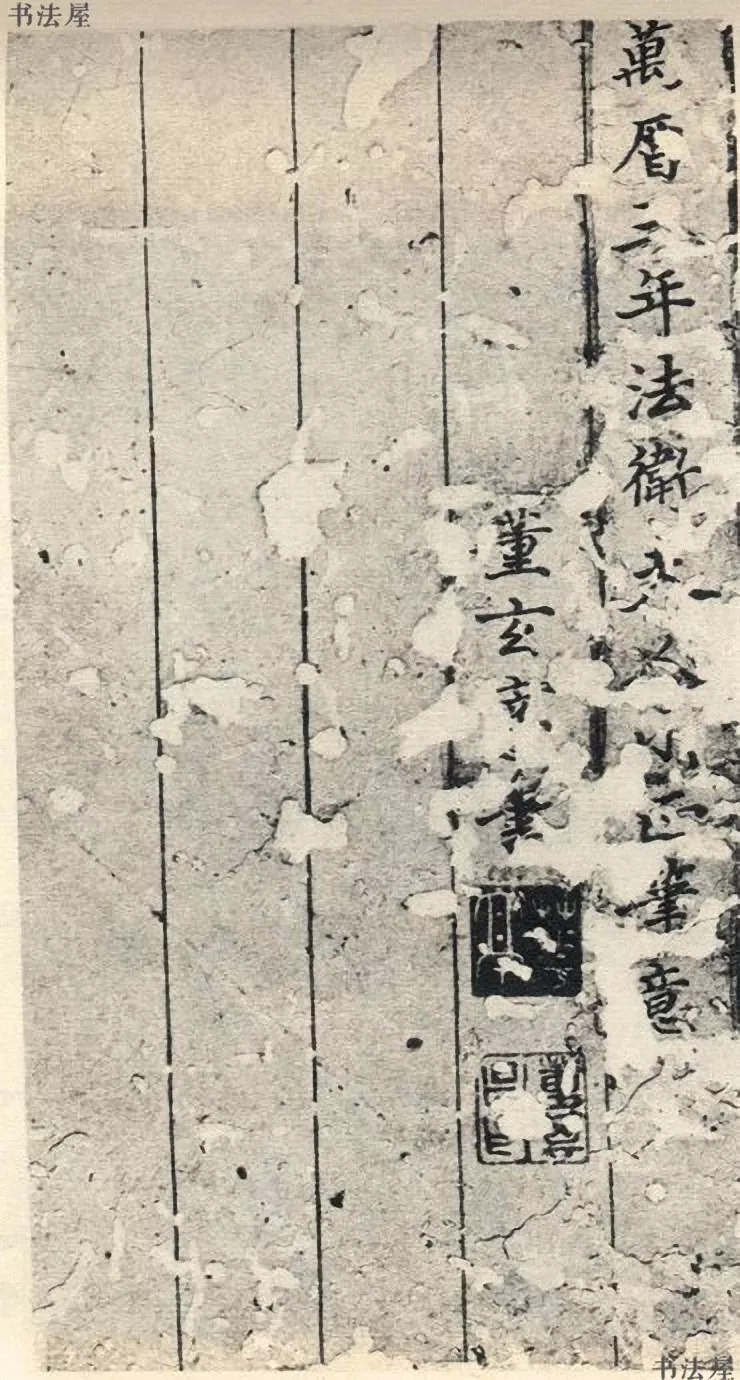

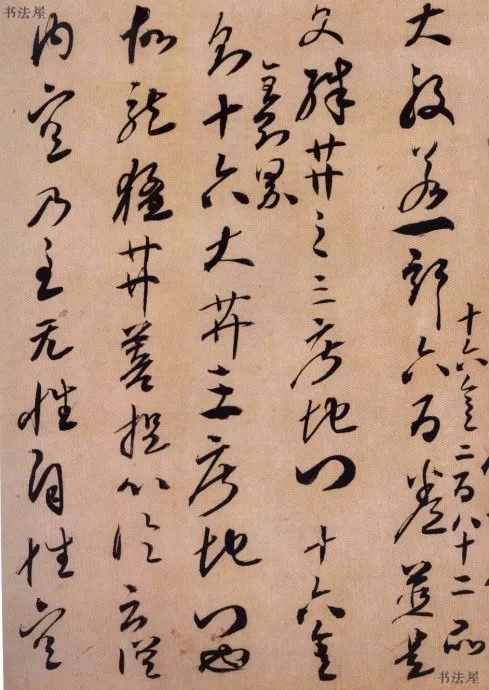

中华的文学理论史上,重要的一条就是“文各有体”。晋代陆机作《文赋》,南朝刘勰著《文心雕龙》,都把“文体”的区分和特色放在重点上。专家谓之“文体论”。比如作一篇庄重的颂德碑文,绝不会也不能与逍遥自在的随笔纪事小品写成一般“味道”。它可类推。此理易晓,但也有不大明了的写作者,笔下的文境,千篇一面,难分彼此。所以还可以讲上一讲

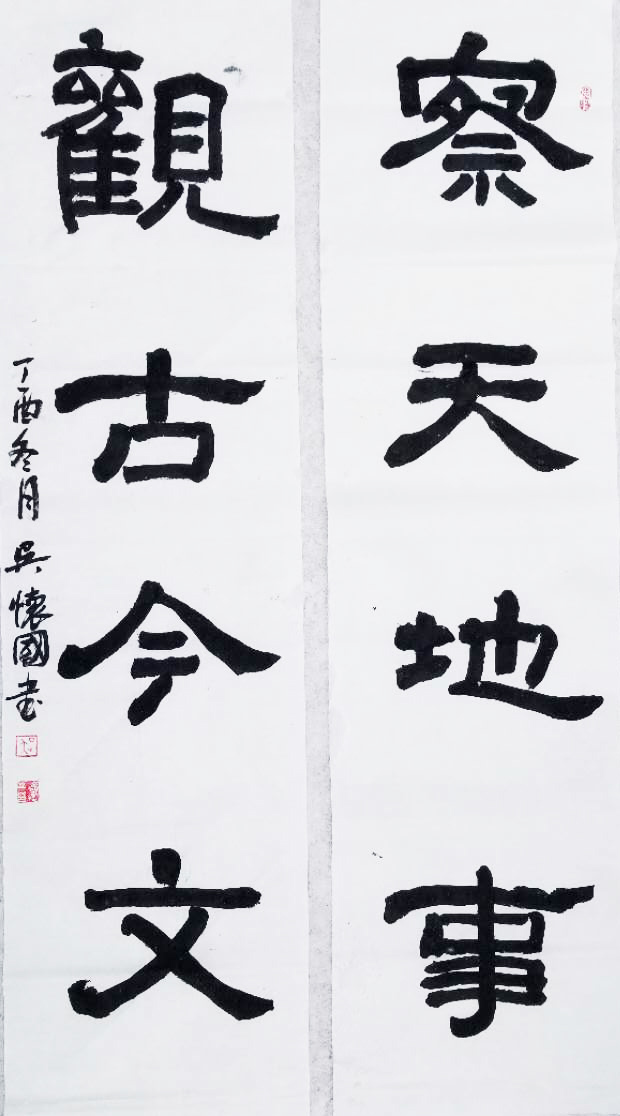

其实,艺术也莫不悉然。习书法者,也要知道“书各有体”。

“体”是什么?体裁、体制、体统、体式……场合、对象、功用等等之不同,就约定了“书体”的各异(书体,在此不指篆体、隶体、草体……而言)。

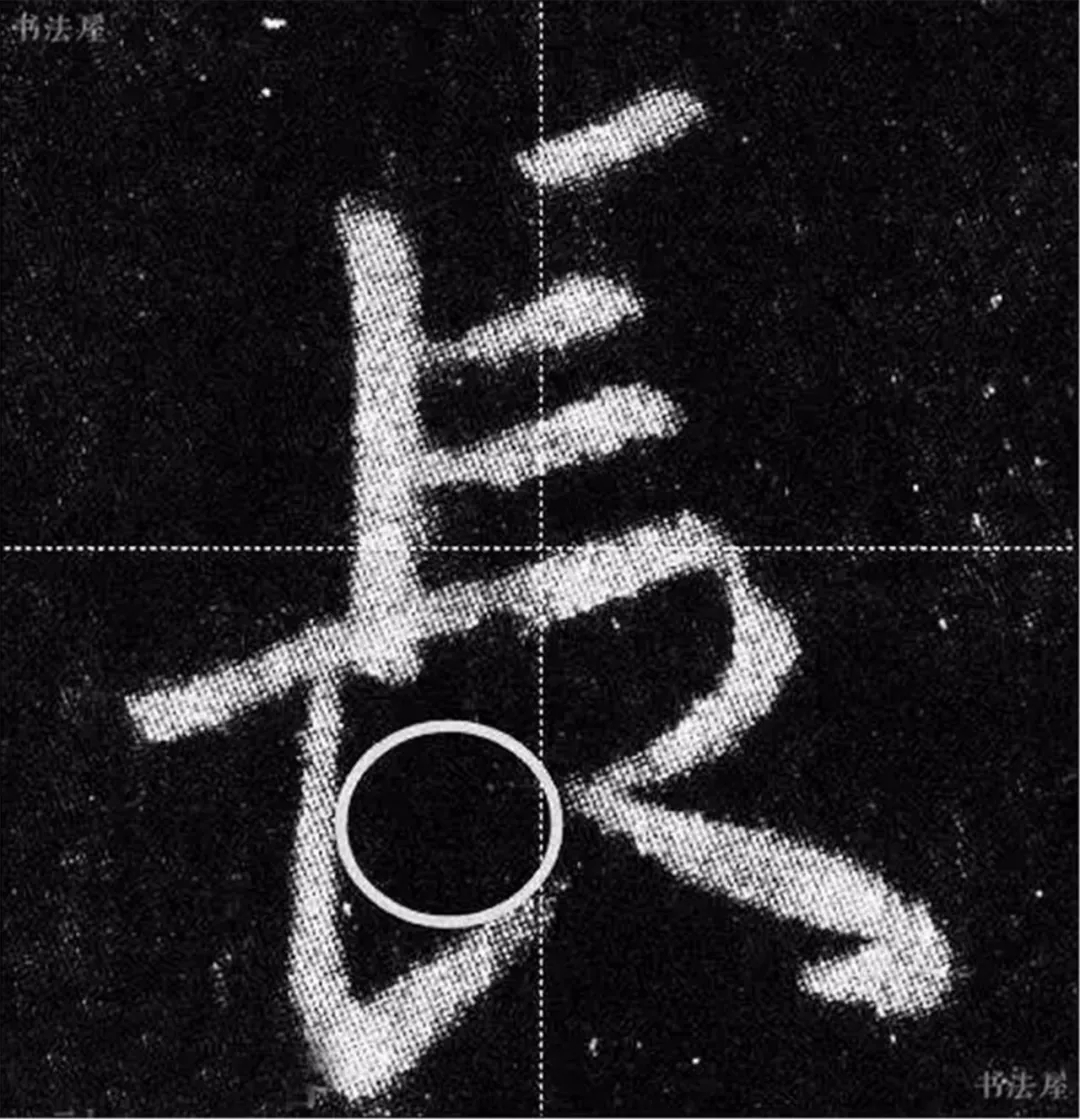

比如,你给友好写一纸书札,不但内容词气,就连字迹也必然与你给某某大厦题个匾额不是同一“书体”。

不只如此,同一个“实物”,拿碑来说,碑额、碑文、碑阴,“书体”即各有其“个性”,不会混而不辨。

这样,就会恍然:给人家写副大对联,不仅仅是晓得须换“大号”笔,也还得明白宜写何等书体。——比方,尽管《兰亭》的行书名垂千古,难以逾越,可是你若将其中选字放大几十倍组成对联悬在大厅正面堂皇之处,却不一定“受看”。何也?因为《兰亭》者,只是一篇诗集的序稿,即席信笔,乘兴而书——那与题联匾是太不“合套”了。

此理虽不难明,“问题”仍然发生:至今仍有人效法清末的“碑派”书家的习气,写个便笺,也是“龙门二十品”的翻版……看了令人实在感觉不大自在。

![640.webp (5)]()

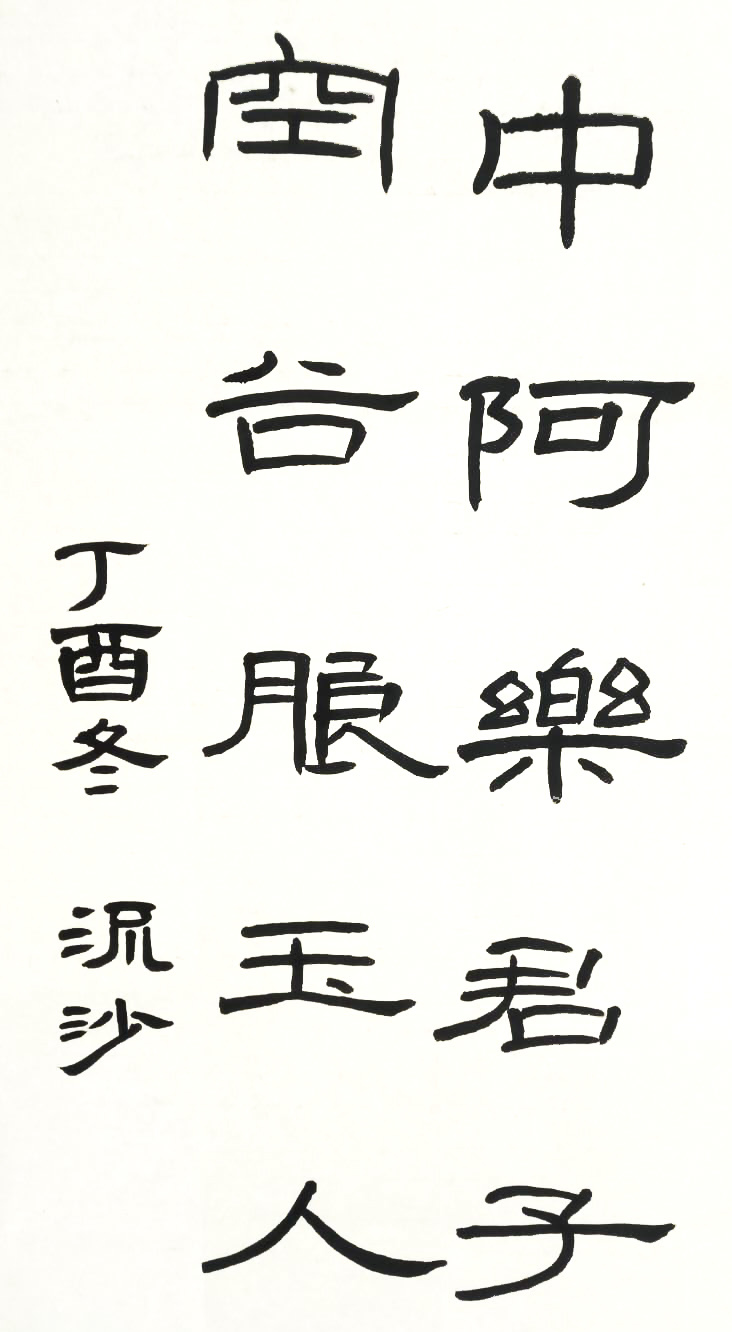

这类问题,应该与另一桩中华文艺理论传统结合起来思考参会——即艺事有“惊四筵”与“适独座”的大分类。这不是哪个好坏高下的“比较”,是各有所长,各有所用,是“艺各有体”的道理。

习书之人,若年较少,工力嫩,又想“速成”,便容易走上追求“惊四筵”的路子。大笔一挥,“气势”张皇,若当场表演,便可使“四筵”叫好称雄。这种学书之道,不可为训。

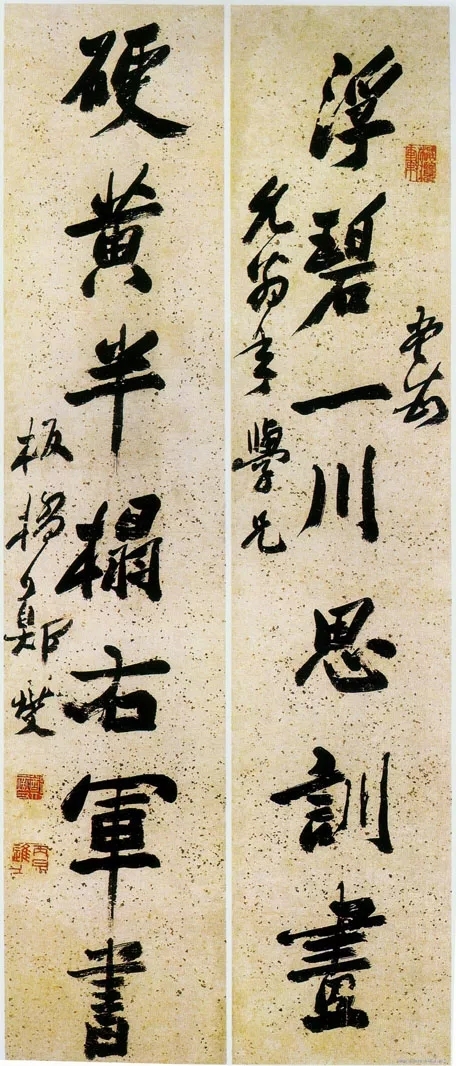

清代宫廷里绝不去“请”郑板桥写大殿上的楹联“秋从夏雨声中入,春在寒梅蕊上寻”。板桥有绝句云:“蝇头小楷太匀停,常恐工书损性灵。——急限彩笺三百幅:宫中新制锦帏屏。”这就鲜亮地道出了“书各有体”的“原则性”。

“惊四筵”的审美享受较难持久,转头已尽;“适独座”的魅力全在味永涵咏愈出。

![640.webp (6)]()

我作童子时,受板桥影响不小,学他的词,仿他的字;家里的木联匾多是他的佳作。他的字糅合了汉隶、苏、黄,黄的成分尤重,甚至也有石涛题画字的影响。毛病是太作态,“伸胳膊踢腿”过了火,但确有其长处。不可没也。然而不可学,学不好浑身是病。

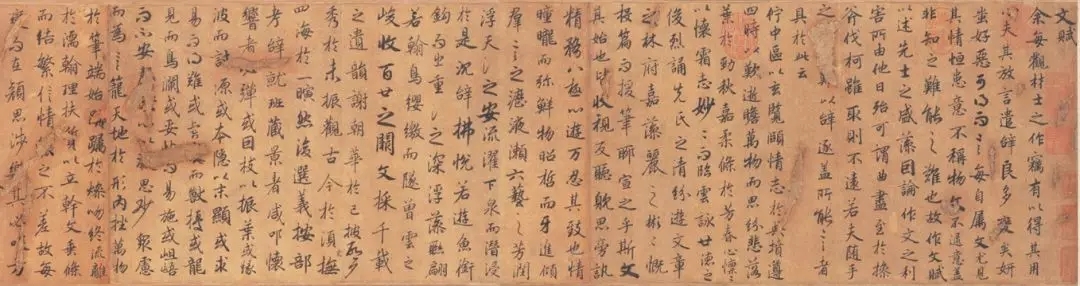

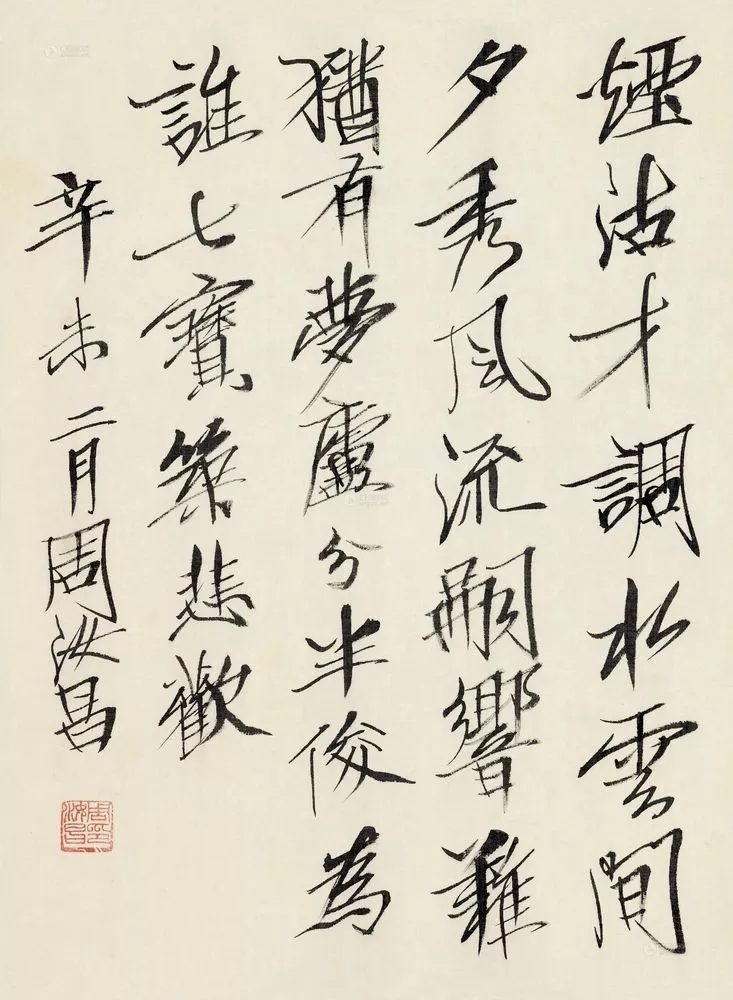

![640.webp (7)]()

我自幼习书,学仿的太杂乱了:颜、柳、欧、赵,魏碑名品几乎每品都临过;后来临褚,习唐人写经。最坚持的是学右军的笔法。右军不是“崇拜偶像”,是千古最善于用笔的书家,称之为“圣”,洵不为过。《兰亭》一帖,难望以它来“惊四筵”;但在“独座”之际,爱玩令人忘倦,其笔妙极。但勿忘记:此文稿书体也,右军之兼擅,亦不以一帖为限。

文章源自网络,版权归原作者所有

——END——