关于执笔,启功曾经说过,怎么舒服怎么来。历代书法名家是如何执行的呢?大多和启功观点相似,因人而异,执笔无定法!

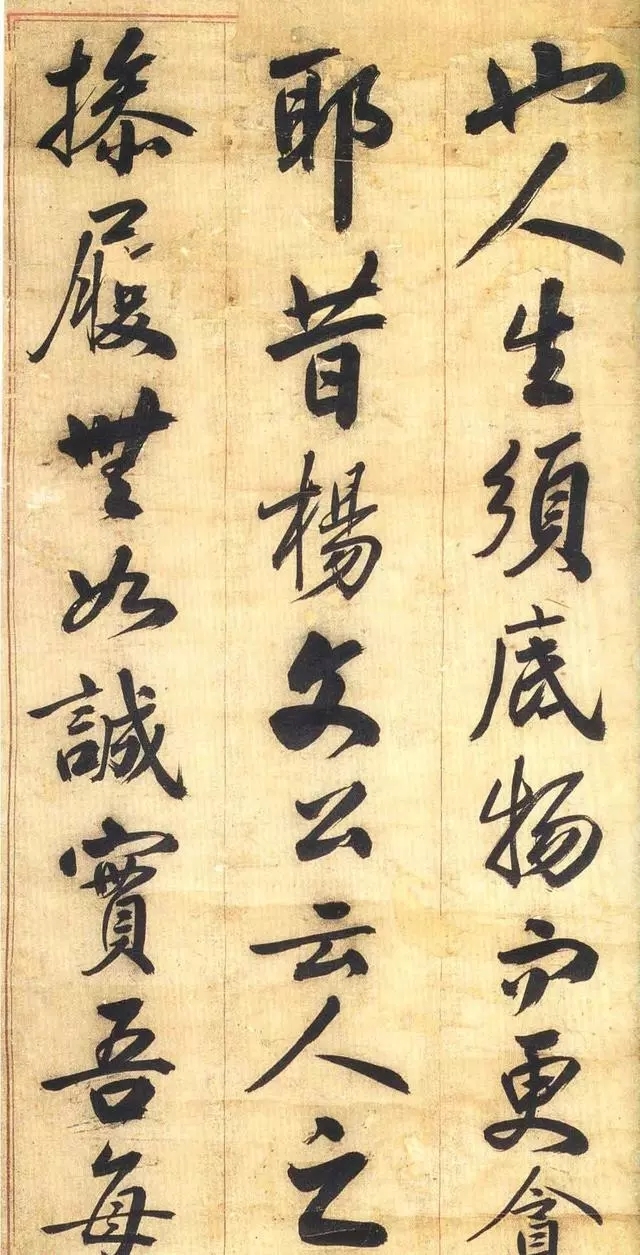

“执笔无定法”,清代周星莲说此语出自欧阳修,康有为说出自苏轼。苏轼《论书》说“执笔无定法,要使虚而宽”。首出谁人之口,并非其要,要紧的是这句话道出了执笔的真谛。

执笔本不复杂深奥,与使用筷子道理相似。使用筷子是为了把饭菜夹到嘴里,执笔是为了有利于写字。一桌人围在一起吃饭,“执筷”的方法不尽相同,但都夹得利落。我们认为执笔的确“无定法”。

民国书家中有“江南大儒”之誉的钱振锽(1875 -1944) 《名山书论》中所言“大抵古人执笔只求其便,今人执笔只求其难,吾不能不伤今人之愚矣”这句振聋发聩的话语时,不能不佩服其见识之高远。

今天,我们就看看古代书法大侠们是如何握笔的,让我们穿越千年看看当时的”书法教育视频“。

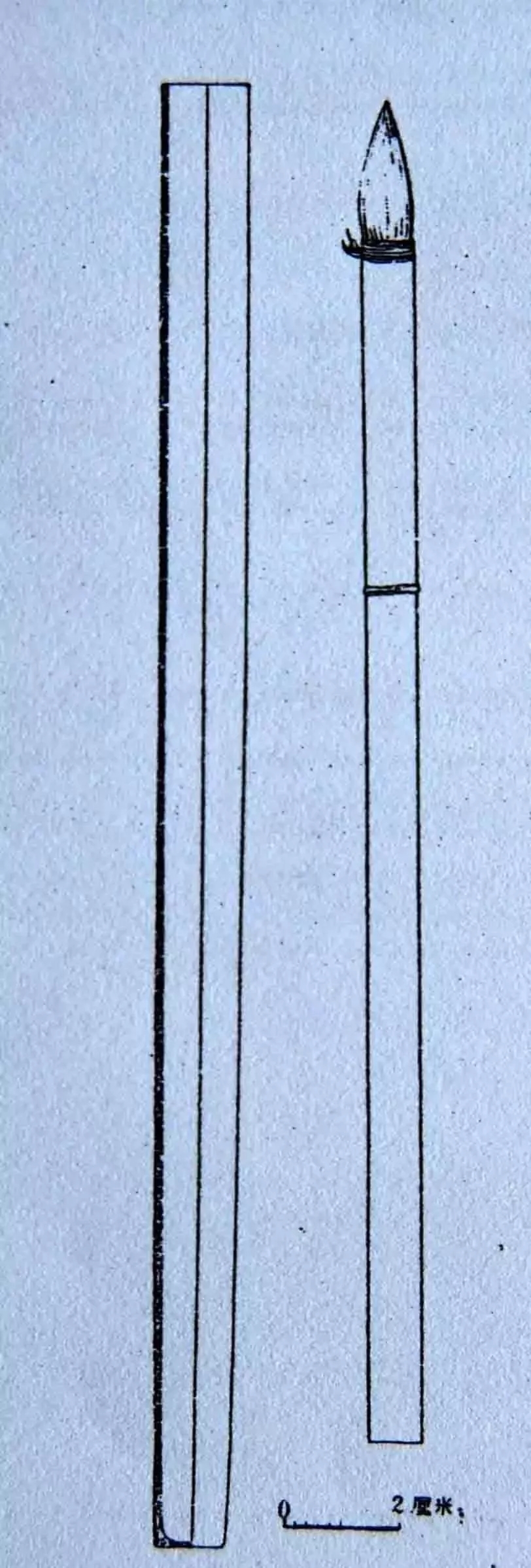

一、东汉的执笔

东汉时期执笔图像中大部分为握管之法式,握管法为方公开式的执笔方法,也必有二指单钩法的存在,二指或三指单钩的执笔法可视之为文人与民间一般性的执笔法。

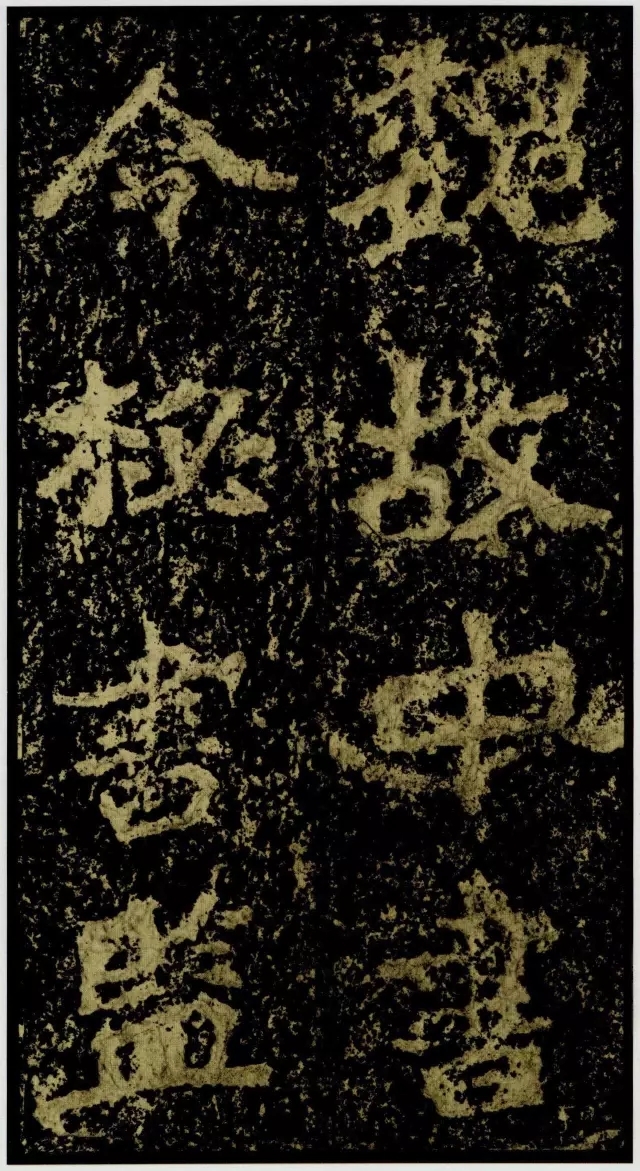

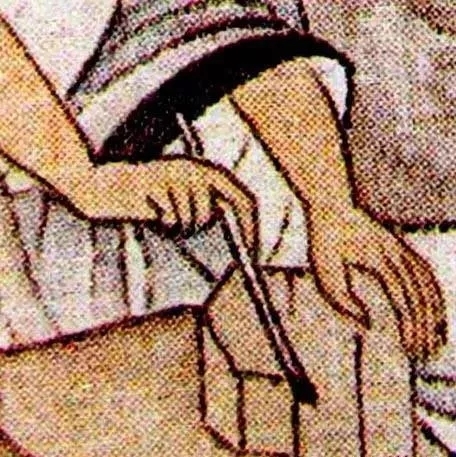

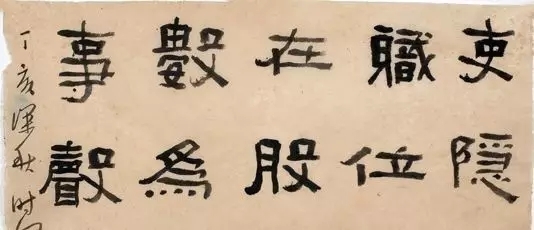

【东汉】 《仓颉》﹙部分﹚画像石 山东临沂博物馆

图中仓颉以左手执笔,大指斜翹贴笔杆,四指握笔,为握管式的执笔法。笔杆前粗后細尾尖。

![640.webp (5)]()

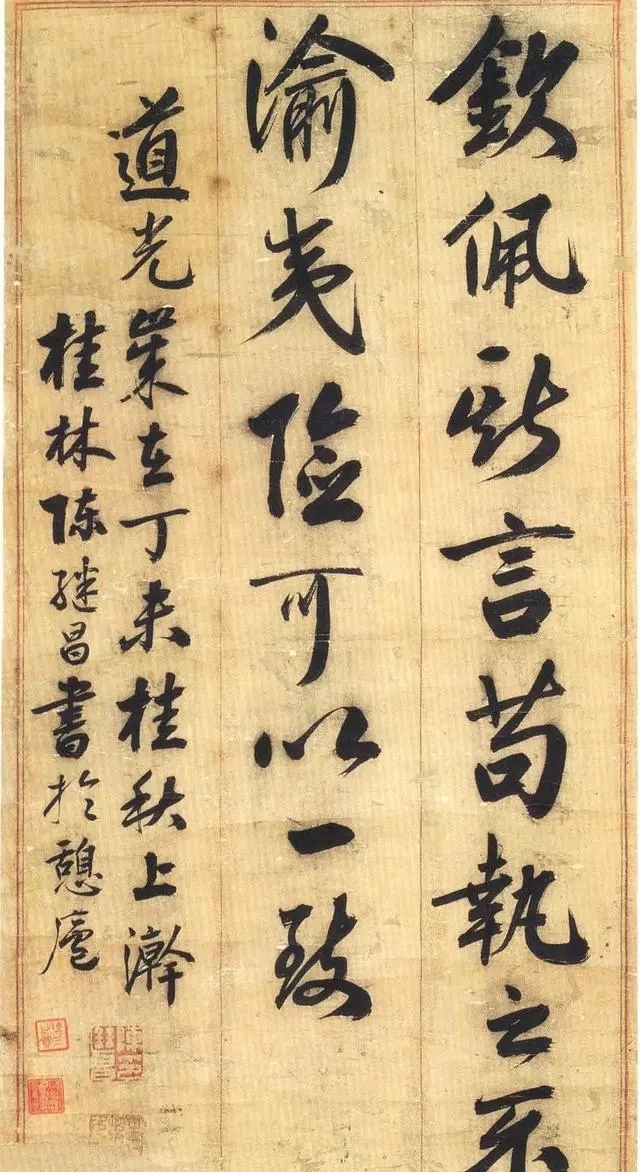

【晚唐】 《说法图》﹙部分﹚ 敦煌壁画 大英博物馆藏

图中菩萨及弟子部分用握管式法执笔,或可看作汉代流行的握管法之遗风。

二、晋朝的执笔

东晋时代普遍流行的执笔方法应为二指单钩之法。所以,书圣王羲之的执笔方法也极有可能为二指单勾法。

![640.webp (6)]()

![640.webp (7)]()

【西晋】 《对书俑》 雕塑 永宁二年(302年) 湖南省博物馆藏

此塑像的执笔方法为握管式执笔法,可以看作为汉代主流性执笔法的延续。

![640.webp (8)]()

![640.webp (9)]()

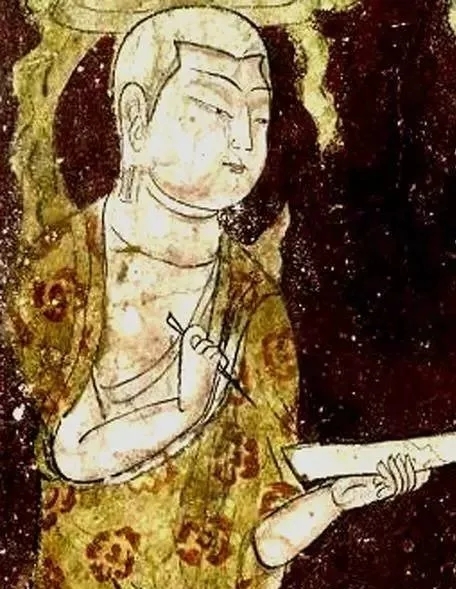

【东晋】 顾恺之 《女史箴图》 (局部) 英国大英博物馆藏

此图中执笔,大指与食指执笔明显,但中指拈不拈笔杆便难以确定。如从同一作者所作《斫琴图》中的执笔方法来推断,中指应不拈笔杆,可判为二指单钩式执笔法。

![640.webp (10)]()

![640.webp (11)]()

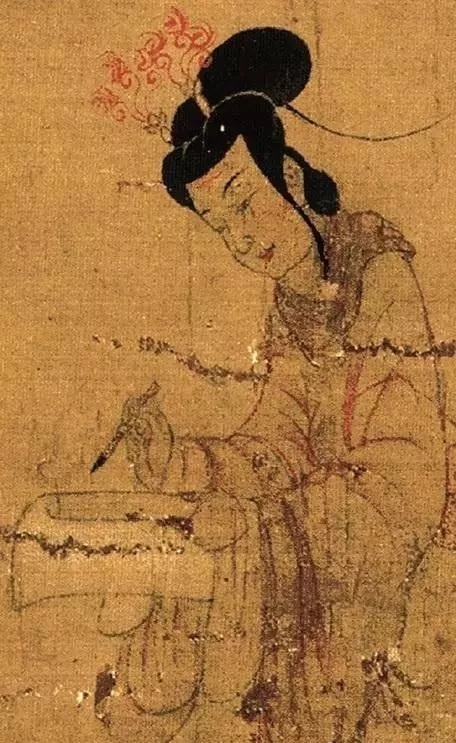

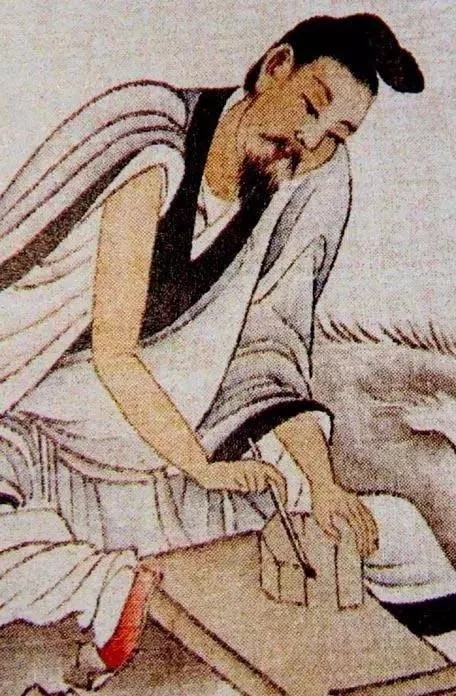

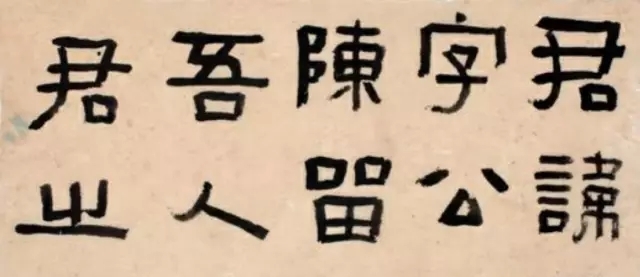

【东晋】 顾恺之 《斫琴图》(晏元济临本)局部之二

顾恺之《斫琴图》的执笔,清楚显示为二指单钩的执笔方法。其所执之笔有竹笔的可能。但毛笔与竹笔的执笔方法,相同的可能性很大。

三、南北朝的执笔

该时期人物画中有限的执笔图像显示,南北朝的执笔统一为单钩式的执笔方式。再从前朝晋与后代唐出现的执笔方法推理,其时必定也同时存在二指单钩式的执笔方式。需要加以说明的是,该时期有限的执笔图像,大部分表现的角度是容易混淆二指、三指与四指执笔之分辨的,不但需作深入的探讨,更期待有新的图像资料被发现作佐证。

![640.webp (12)]()

![640.webp (13)]()

【北齐】杨子华 《校书图》(局部之二) 美国波士顿美术馆藏

图中执笔者大拇指与食指执笔应无疑,中指是否参与难以确定,二指与三指执笔皆有可能。

四、唐代的执笔

该时期执笔方法与晋代与南北朝时期大体相同,执笔方法主要为单钩之法,而以二指单钩为主,三指单钩为辅。另外还存有握管法、摄顶法等执笔方式。须加说明的是,这些图像几乎都是书法(文字书写) 类的,尚未发现绘画类的执笔图像。

![640.webp (14)]()

![640.webp (15)]()

【唐】 《送子天王图》 (局部) 日本大阪市立美術馆藏

此作或定为宋人摹本,并列为宋画。但作为执笔的图像,应作唐代之现象计。

此为书法类的执笔图像。图中文官大拇指与食指执笔,中指、无名指与小指相互抵拒,兼助食指而不拈笔杆,为典型的二指单钩(单苞)式执笔法。

![640.webp (16)]()

![640.webp (17)]()

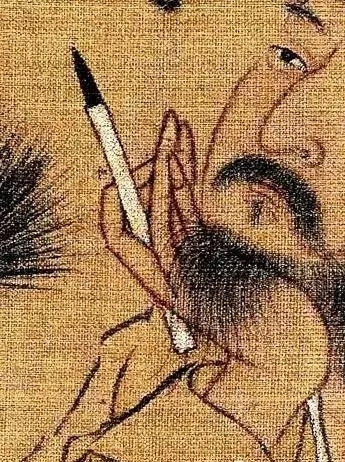

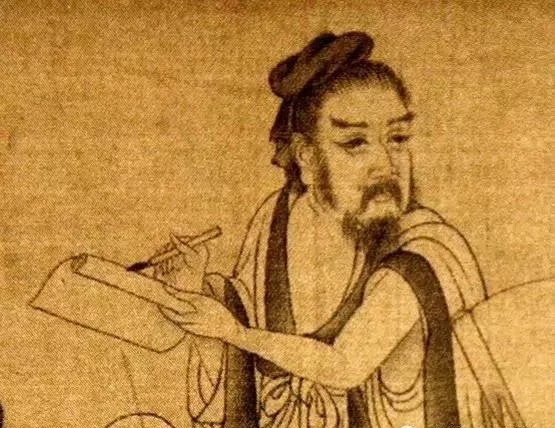

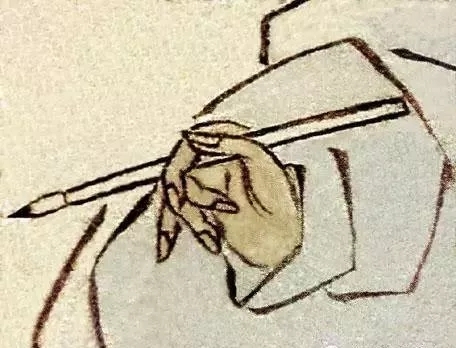

【唐】 韩滉 《文苑图》(局部) 北京故宫博物院藏

此作或定为五代周文矩所作。

图中执笔者作思考欲书之状,大拇指与食指执笔可以确定,然中指抵不抵笔杆难以确认,故二指单钩与三指单钩皆有可能。

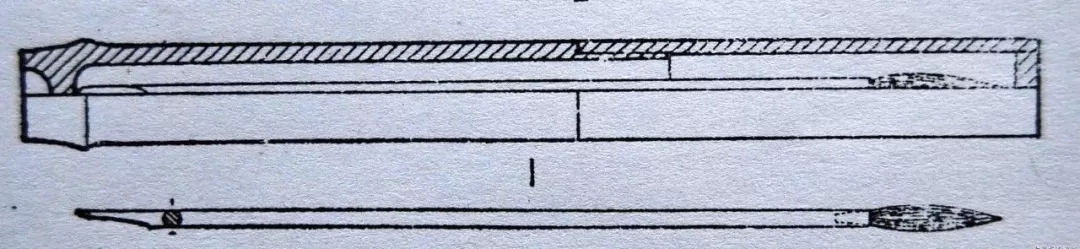

![640.webp (18)]()

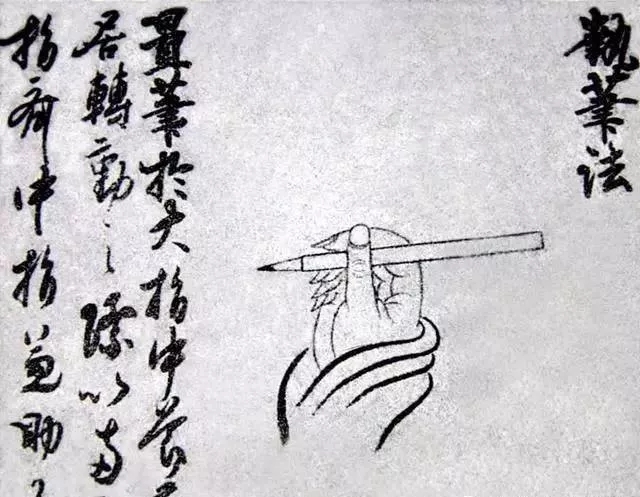

【日本】 《弘法大师所传执笔法》 1996年采录于日本《墨》杂志

五、五代的执笔

五代时期继承了唐代执笔的传统,执笔方法似以二指单钩法为主,辅以三指单钩。南唐李煜在《书述》中有论述书法执笔的文字,并首次提出执笔的“七字法”压、钩、揭、抵、拒、导、送,且与“拨镫”联系在一起。笔者认为可以将此观点看作为五指执笔的理论基础,但这并不意味就是现代所提倡的五指执笔的理论。

![640.webp (19)]()

![640.webp (20)]()

![640.webp (21)]()

![640.webp (22)]()

![640.webp (23)]()

![640.webp (24)]()

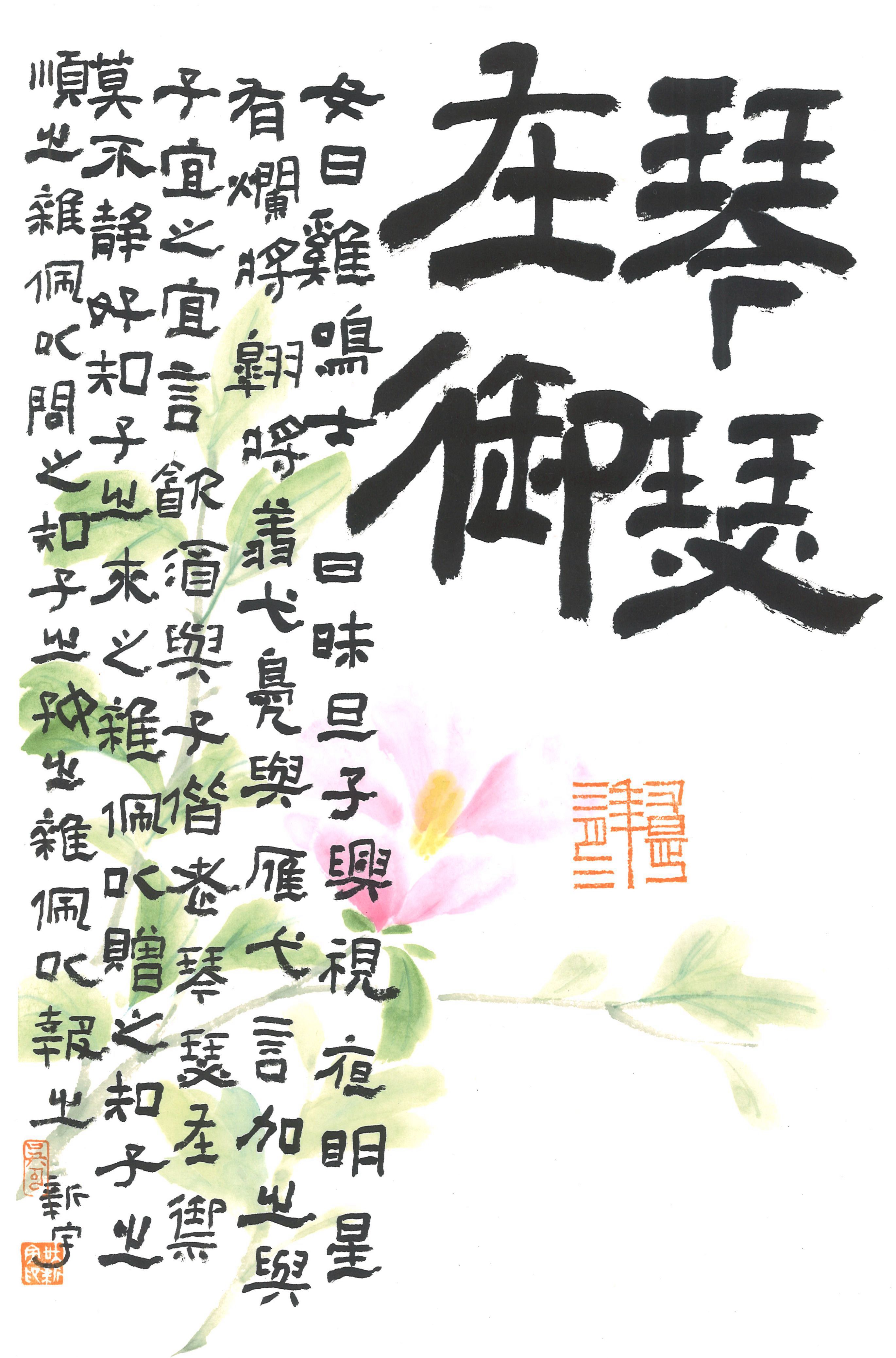

五代后蜀 邱文播 《文会图》 台北故宫博物院藏

图中存有四个执笔图像,都为单钩式的执笔,但是否都是三指单钩,则较难以确定

六、宋代的执笔

宋代可说是执笔方式的一大转折点。从宋代数量可观的执笔图像﹙图13.1–13.20﹚可知,宋代在继承唐、五代主流性执笔法一一单钩法﹙二指、三指﹚的同时,双钩式的执笔方法逐渐显现,终至呈现出二指、三指单钩与三指双钩式执笔法并行的局面。

宋代执笔理论中最有名的莫过于苏轼(东坡)的名言“把笔无定法,要使虚而宽。”

黄庭坚本人怎么执笔,他在《论书》中说“用笔之法,欲双钩回腕,掌虚指实,以无名指倚笔,则有力。”

![640.webp (25)]()

![640.webp (26)]()

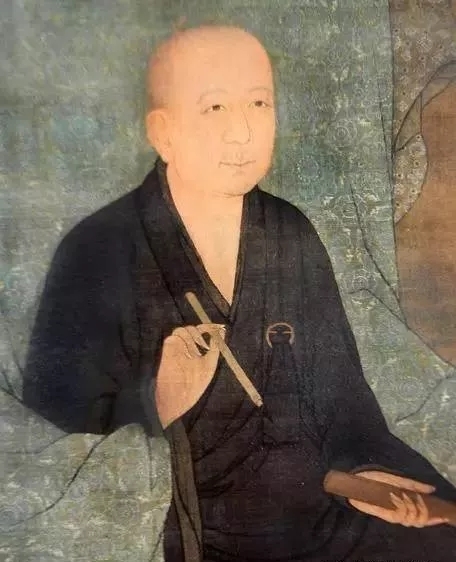

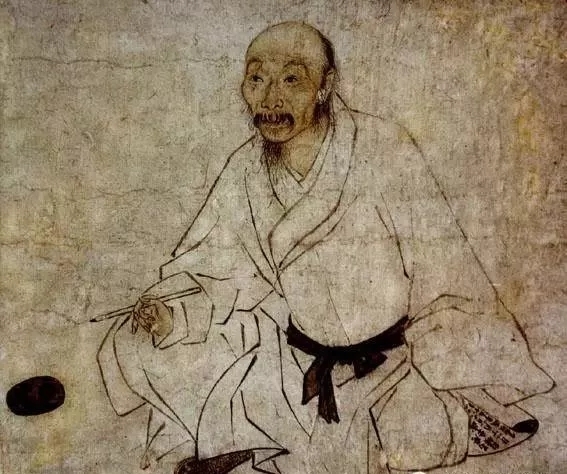

【宋】 佚 名 灵芝大师像(部分) 日本泉涌寺藏

此为典型的二指单钩式执笔法。

![640.webp (27)]()

![640.webp (28)]()

宋 佚名 十八学士图(部分)

图中执笔者大拇指、食指与中指执笔,无名指与小指弯曲不拈笔杆,为典型的三指双钩式执笔法。

![640.webp (29)]()

![640.webp (30)]()

【宋】 陆信忠 十王图之一 (局部)

此图执笔者食指单钩,中指与名指、小指一起弯曲不拈笔杆,为典型的二指单钩之法。

七、元代的执笔

如同元代居于宋与明之间的历史地位一样,元代执笔也属于前朝二指单钩偏胜于三指双钩与后代三指双钩偏胜二指单钩法的过渡时期,出现了二指单钩与三指双钩两种执笔方法交替并行的新局面。

![640.webp (31)]()

![640.webp (32)]()

【元】 佚名﹙旧称陆忠信﹚ 《地藏十王图》之一局部 日本永源寺藏

此图执笔者采用食指与中指双钩式的执笔方法,小指明显不拈笔杆,名指作弯曲状,弯曲便不拈笔杆,所以判其为三指双钩法。

![640.webp (33)]()

![640.webp (34)]()

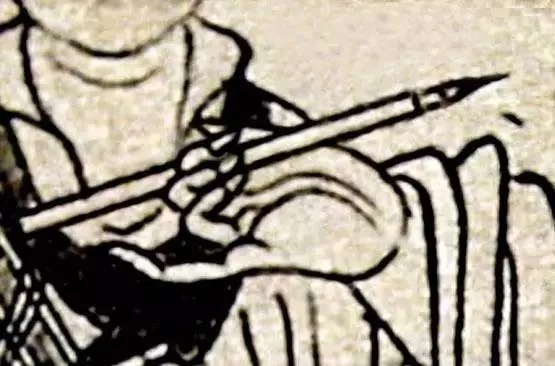

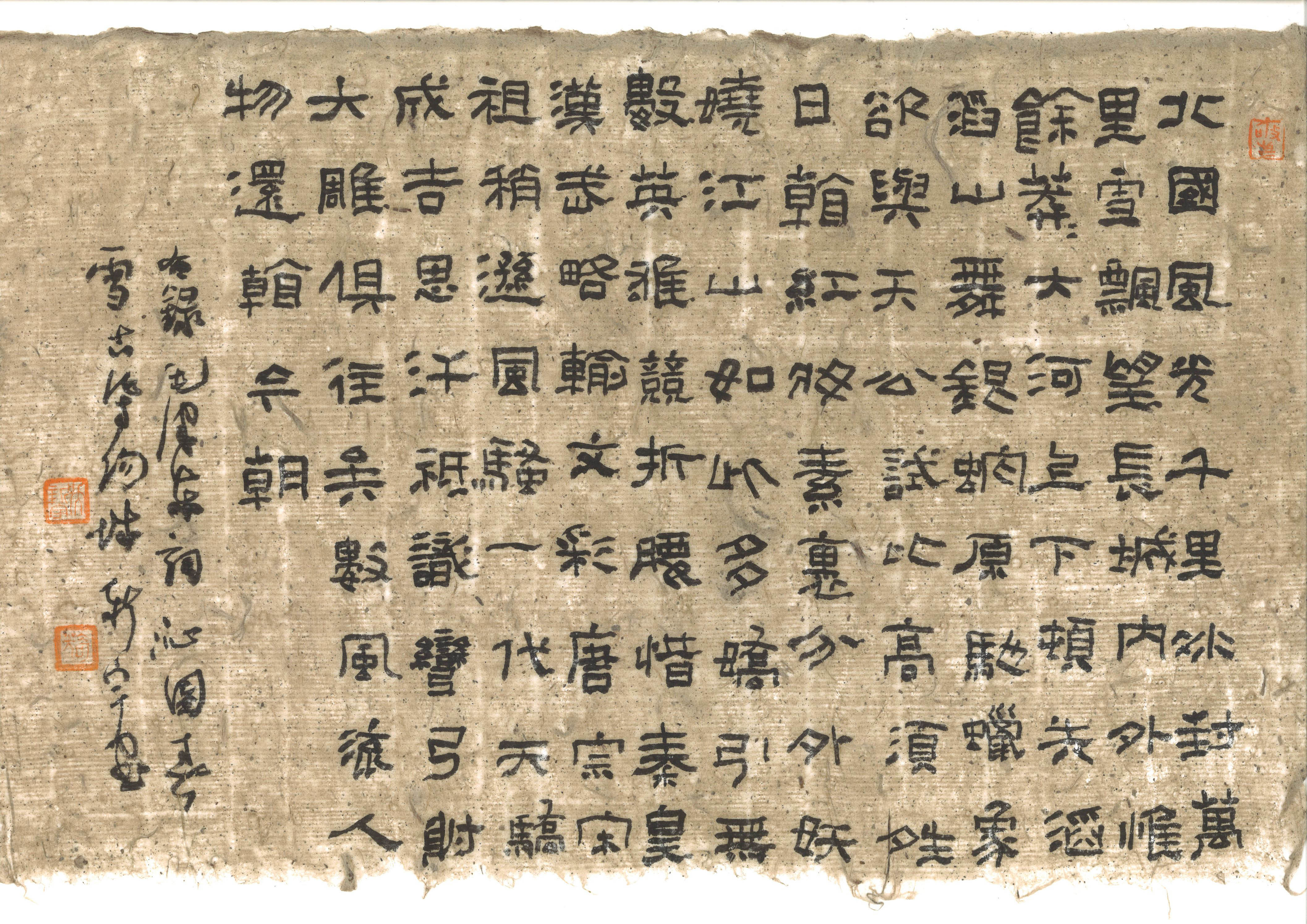

【元】 张渥 《临李公麟九歌图卷》(局部) 吉林省博物馆藏

此图的执笔方法应为大拇指与食指同执的二指单钩式执笔法。

八、明代的执笔

![640.webp (35)]()

![640.webp (36)]()

【明】 项圣谟 《自画像》(部分) 新罕布夏州翁万戈藏

项圣谟为明末清初著名的画家与书法家,自画像中的执笔方式,大拇指与食指共执,中指、无名指与小指闲置不拈笔杆,为典型的二指单钩式执笔法。

![640.webp (37)]()

![640.webp (38)]()

![640.webp (39)]()

【明】 佚名 《蓍英盛会图》(部分) 辽宁博物馆藏

此图左边作书者大拇指与食指、中指执笔,无名指与小指闲置不粘笔杆,为典型的三指双钩式执笔法。右边作者执笔应与之相同,同为三指双钩式执笔法,只是角度不一样,难以判断无名指与小指拈不拈笔杆?根据明代执笔的总体情况分析可知,无名指与小指应该不拈笔杆。

九、清代的执笔

淸代的执笔或发掘与继承传统的执笔方法,如二指单钩、三指单钩、三指双钩;或提倡四指与五指共执的方法;或自创一法,如何绍基晚年改用回腕式执笔法。所以,从清代美术作品中存在的执笔图像可知,该时代多种执笔方法并存,是为执笔史上最为自由多样的一个时期。

![640.webp (40)]()

【清】 无款 《乾隆帝写字像》 北京故宫博物院藏

乾隆皇帝不但是有作为的皇上,同时特别爱好书法,天下名景名迹留有他很多的题词与手迹。所以,作为皇上与书家,他的执笔是很有代表性的。从这幅作品可知,乾隆的执笔应该属于三指单钩之法。

![640.webp (41)]()

![640.webp (42)]()

【清】 无款 《乾隆帝写字像》 北京故宫博物院藏

乾隆皇帝不但是有作为的皇上,同时特别爱好书法,天下名景名迹留有他很多的题词与手迹。所以,作为皇上与书家,他的执笔是很有代表性的。从这幅作品可知,乾隆的执笔应该属于三指单钩之法。

![640.webp (43)]()

【日】 回腕执笔法

日本书法家模仿何绍基回腕式执笔法。

十、民国的执笔

从民国有关的执笔图像分析,民国时期的执笔已经有别于清代多种执笔方法并行的现象,而以三指双钩与平腕式五指执笔为主流性的执笔方式,而采用单钩式执笔法的越来越少。同时,已经有人采用掌竖式的五指执笔法了。单钩式执笔法属于消亡性的执笔法,掌竖式的五指执笔法则属于新兴发展的执笔法。但这两种执笔方式与三指双钩与平腕式五指执笔相比,还是属于少数的现象。

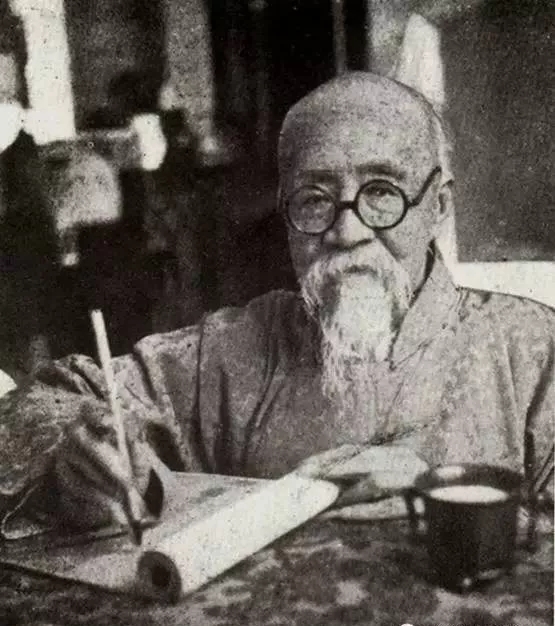

![640.webp (44)]()

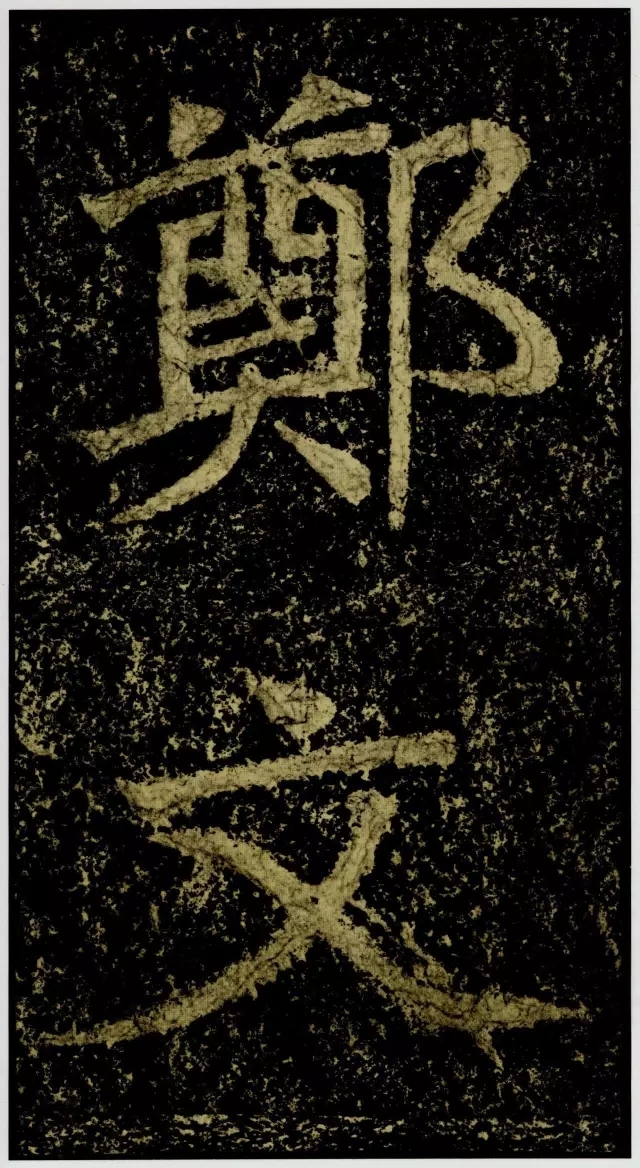

郑孝胥执笔

曾任伪满洲国总理大臣兼文教总长的书法名家郑孝胥(1860-1938)执笔姿势大指与食指中指执笔眀显,但无名指与小指是否拒笔难判,拒则为四指双钩法,不拒则为三指双钩法。

![640.webp (45)]()

![640.webp (46)]()

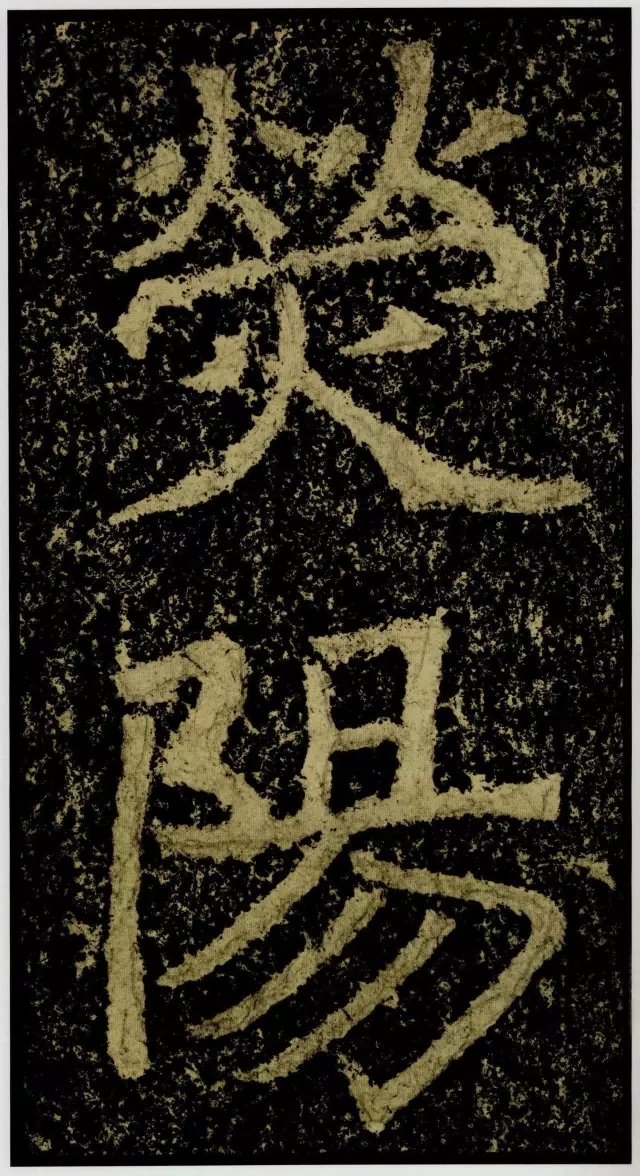

罗振玉执笔

著名的考古学家、金石学家罗振玉(1866-1940年)执笔腕臂不离桌面,应为掌竖式五指执笔法。

十一、现当代的执笔

经过晚清与民国书画执笔方式多元的时期后,便进入到1949年之后新的时代了。在这个时代中,执笔可以说有了一个翻天覆地的变化,那就是五指执笔法得到了空前的认可与推广,创纪录地首度成为主流性的执笔方法。以至于现代一般的公民们只知道自古至今唯有五指执笔法才是最正统、最优秀的、也是流传有绪的执笔法。

![640.webp (47)]()

![640.webp (48)]()

现代典型的五指执笔法

这是2010年10月《时尚芭莎》周年珍藏双刊的封面,图中人物的执笔姿势为现代普遍流行的五指执笔法。

![640.webp (49)]()

![640.webp (50)]()

凤翔泥塑彩绘执笔

《非常搜索》2012。6。12《泥巴揑出来的祝愿–陕西凤翔泥塑自助游攻略》附照。两位老艺人的执笔皆为单钩式执笔法。是传统吭呢,还是方便?

![640.webp (51)]()

![640.webp (52)]()

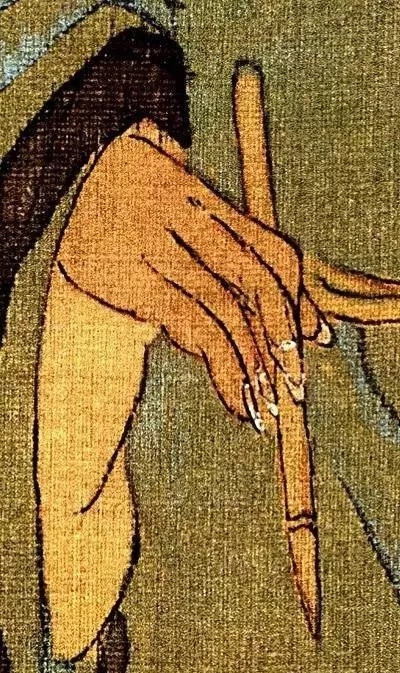

舒同执笔

舒同先生是中国书法家协会首任主席,其书法被誉为“舒同体”。从舒同这张照片可知,舒同作书时采用的是三指双钩之法。

![640.webp (53)]()

![640.webp (54)]()

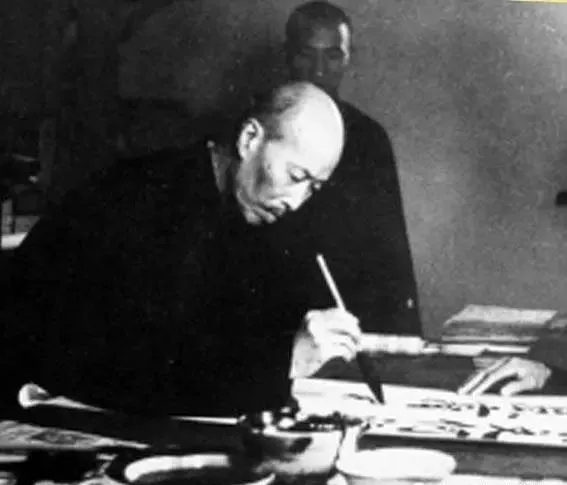

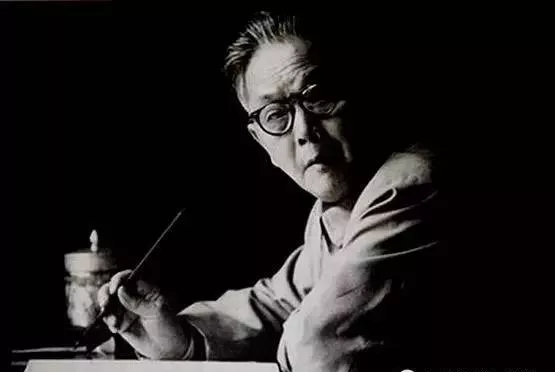

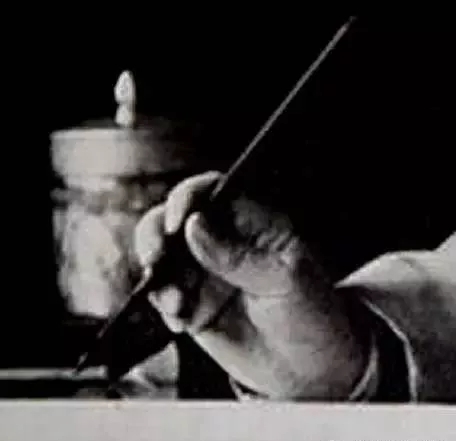

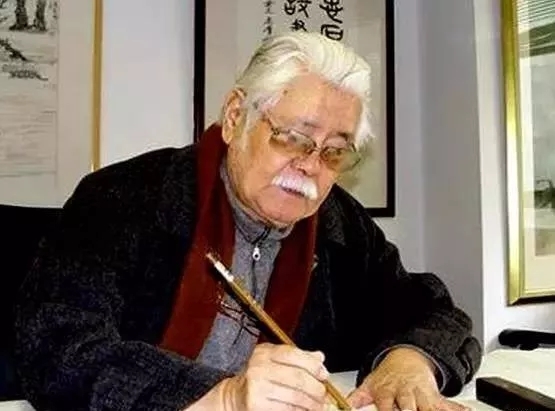

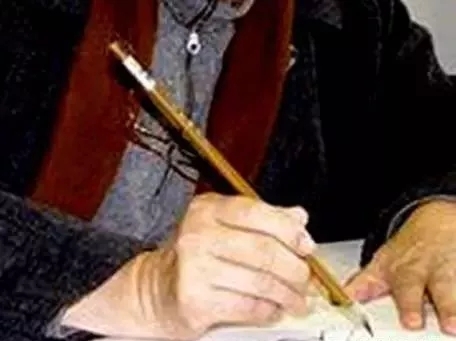

启功执笔

启功先生生前曾任中国书法家协会主席、名誉主席、国家文物鉴定委员会主任委员、中央文史研究馆馆长、西泠印社社长。这些在业界显赫的地位,可见其在执笔研究上的重要性。启老在执笔上很像沈尹黙,嘴上虽提倡五指执笔法,自己写字时往往采用二指双钩之法。从书法吧《启功先生的执笔》选取的这两个图像中,可看清楚其无名指与小指在执笔中并未粘贴笔杆,起“导、送”的作用。

![640.webp (55)]()

![640.webp (56)]()

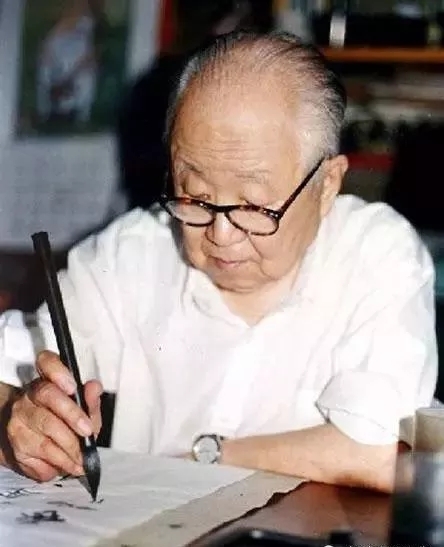

林散之执笔

林散之是一代书法大家,被誉为当代“草圣”。其晚年执笔即采用与现代硬笔执法一般的、传统的三指单钩法。

![640.webp (57)]()

![640.webp (58)]()

笔会执笔

这是在“孔夫子旧书网”营销的一张老照片(邵焱摄),据称曾发表于1986年11月的《人民政协报》。照片记录了上个世纪80年代老画家们笔会合作的场面,其中出现的7个执笔动作,细加观察,约有二人为单勾法(三指),有二人为双钩法(三指),其余三人是双钩法或五指执笔(四指双钩)难以确定。虽然画家作画要比书家写字的执笔随意一些,但也能说明其时执笔方法并不统一。

现当代的执笔所以要一分为二,目的是将大陆汉文化区域作为一个单元,因为这是五指执笔法普遍流行的地域;另外一个即是与此相对的,为非五指执笔法流行的区域,即港台与某些少数民族地区。港台地区没有普遍流行五指执笔法,这从一个侧面证明了五指执笔法大面积推广流行历史之短暂。

在网络上搜查到港台书画名家们带有执笔作书作画的照片,发现其执笔情况可说是晚清与民国的翻版,二指、三指、四指、五指都有,是一个多元的状态。

![640.webp (59)]()

![640.webp (60)]()

李奇茂执笔

李奇茂为台湾驰名国际知名水墨画大家(1925年出生),现为中国孔学会、中华伦理教育学会理事长、美国圣荷西大学设立「李奇茂教授艺术基金会」、美国旧金山市订每年11月29日为李奇茂日,成为中华民国获荣誉之第一人。其执笔为三指单钩式执笔法。

![640.webp (61)]()

![640.webp (62)]()

梁洁华执笔

香港著名人物画家梁洁华执笔为三指单钩式执笔法。

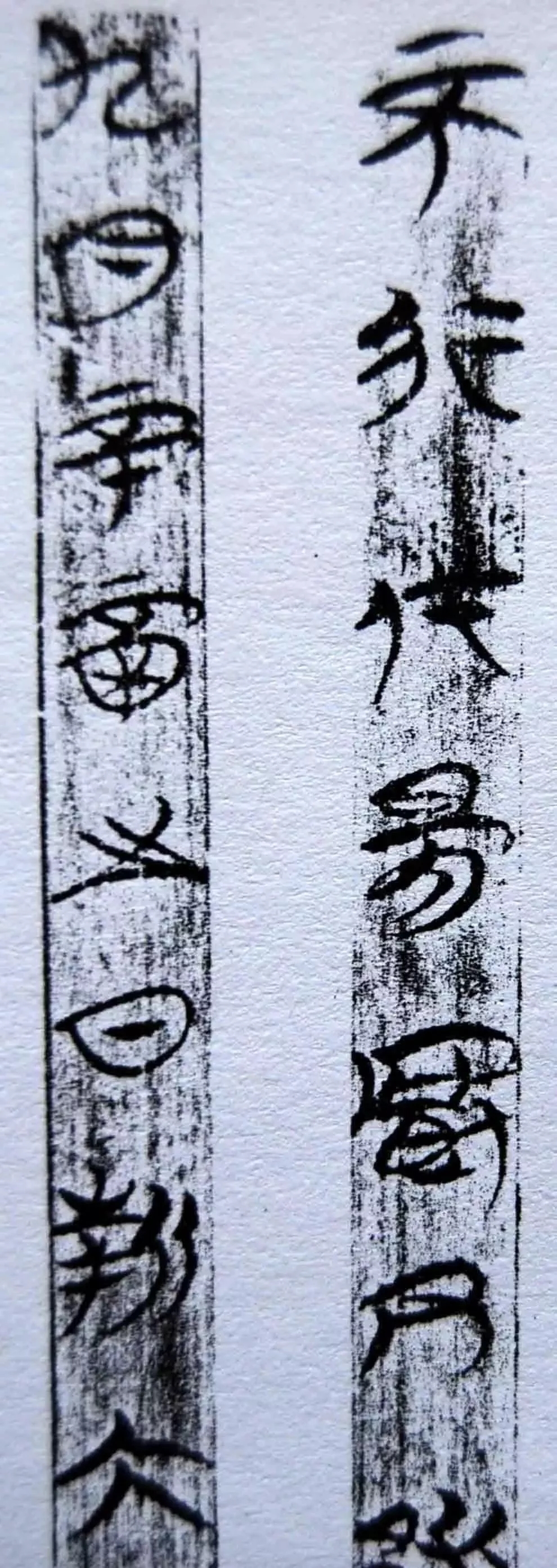

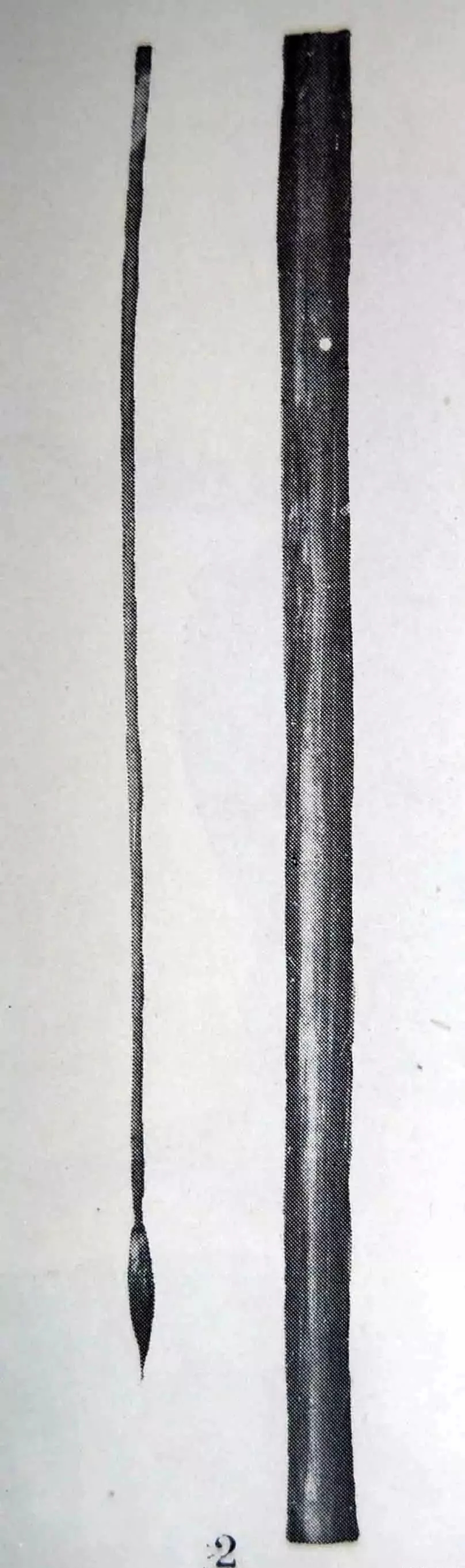

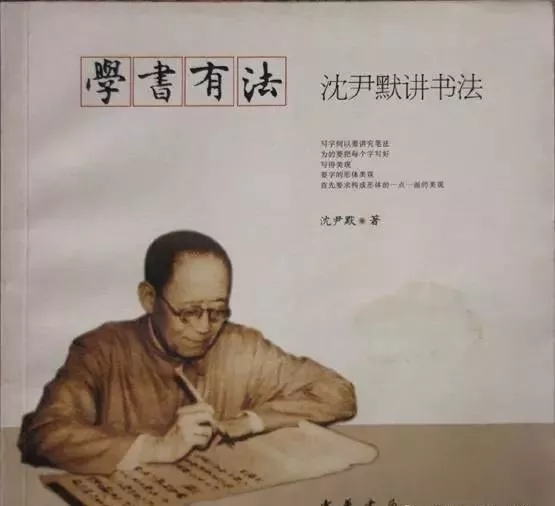

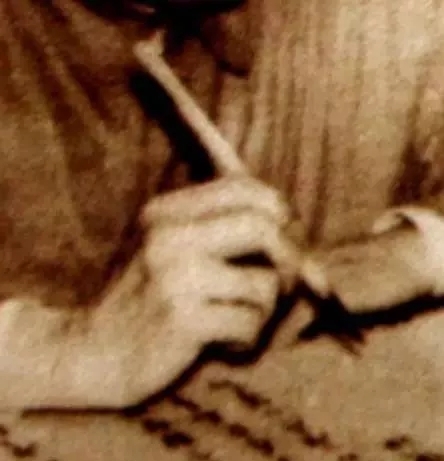

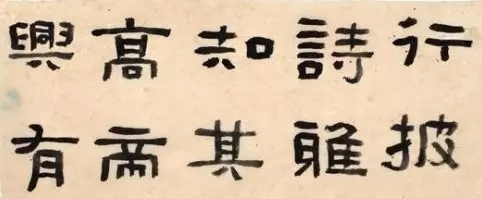

十二、沈尹黙的执笔

沈尹黙在所著《书法论丛》中强调:“五字执笔法是唯一适合于手臂生理的运用工具一一毛笔制作的性能发挥的。”他在《执笔五字法》中写道:书家对于执笔法,向来有种种不同的主张,我只承认其中一种是对的,因为它是合理的,那就是由二王传下来,经唐朝陆希声所阐明的:擫、押、钩、格、抵五字法。

![640.webp (63)]()

![640.webp (64)]()

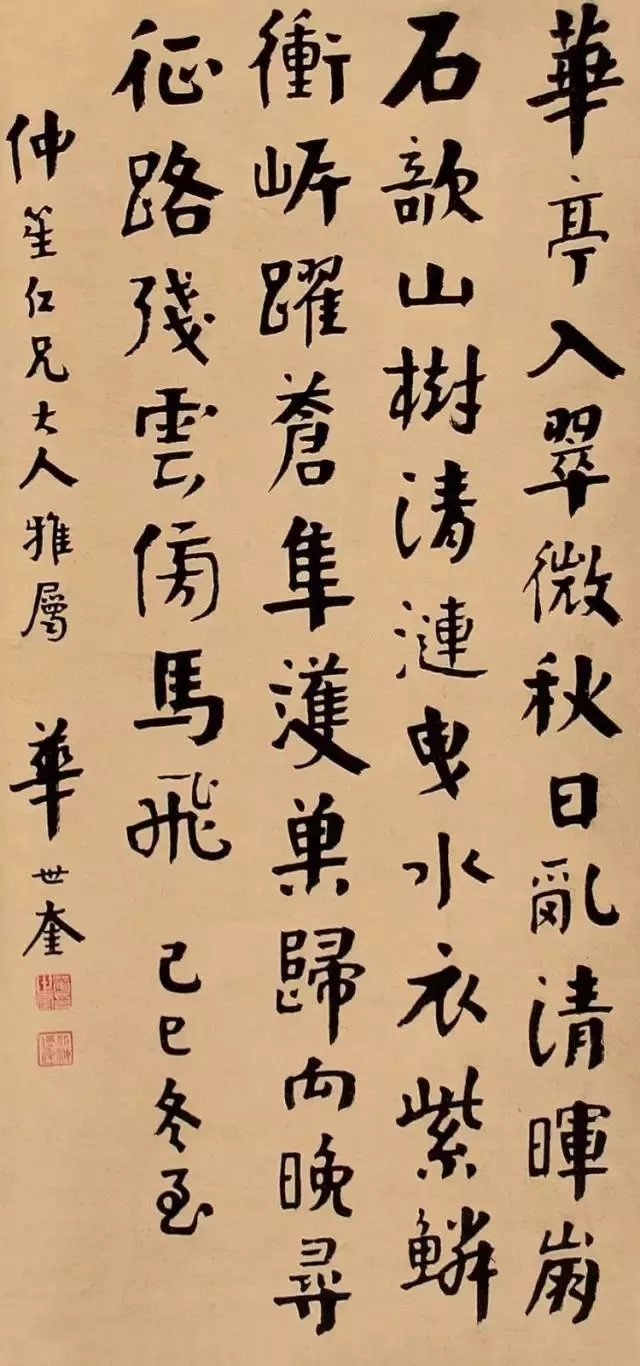

中华书局出版《书法有法》的封面

一个特别推崇五指执笔法的书法大家的书法论著,却采用了一幅作者三指倾斜执笔书写的照片。