试论笔制与简牍书风的内在关系

翁志飞

––

作为书写工具,我们经常提到的是笔、墨、纸、砚。对于书法而言,墨和砚并不起决定性的影响。纸,据考古发现,西汉已有使用,至东汉蔡伦,造纸技法渐趋成熟,但都未得到普遍的使用,直到魏晋南北朝才逐渐成为主要的书写材料。在此之前,古人所使用的主要书写材料是简牍。那么,简牍的使用最早始于何时呢?《尚书•多士篇》云:“惟殷先人,有册有典。”可见,至迟在殷商之际,至魏晋南北朝,跨越了近两千年的历史,可以说,它是中国历史上使用时间最长的书写材料。中国书法的整个字体演变几乎都是在这上面完成的。但是由于竹木的容易腐朽,使这段极为重要的演变过程长时间烟灭在历史的长河中。直到上个世纪,科学考古的不断发现,出土了大量的竹木简牍,才为我们揭开了这层神秘的面纱。我们可以直面古人的墨迹,感受古人用笔的气息。她是那么的飞动畅快、无拘无束,到处洋溢着自然之机。字体演变的一个重要特征就是点画的符号化,最初这是由文字的实用功能所决定的,即快捷流畅。这样就自然会产生点画的应带,用笔自然会由初始的提按而增加转折与顿挫。当然,这些都要建立在制笔工艺不断提高的基础之上。本文就试图通过对简牍时期制笔工艺的改进来探讨简牍书风的转变及其内因,由此也可引发出书法艺术产生的原因及其意义。当然这个课题很大,并且,鉴于历史因素的复杂多变、简牍书法的散乱无序及毛笔实物出土的有限,至使本文的一些观点是不成熟和初步的,希望以此抛砖引玉,引起大家的思考,并使这个课题的研究得以不断深入。

《墨子•明鬼》云:“古者圣王必以鬼神为(有),其务鬼神厚矣,又恐后世子孙不能知也,故书之竹帛,传遗后世子孙。咸恐其腐蠹绝灭,后世子孙不得而记,故琢之盘盂,镂之金石,以重之;有恐后世子孙不能敬莙以取羊,故先王之书,圣人一尺之帛,一篇之书,语数鬼神之有也,重有重之。此其故何?则圣王务之。”可见,古人借文字以倡人伦、助教化之良苦用心,也正因如此,我们才能有幸看到甲骨文、金文、简牍帛书等等文字遗存,使我们在追寻书法之根上可以走得更远。

▲ 图1:河南安阳小屯发现的墨书陶片“祀”字

▲ 图2:硃书玉片

▲ 图3:硃书柄形器

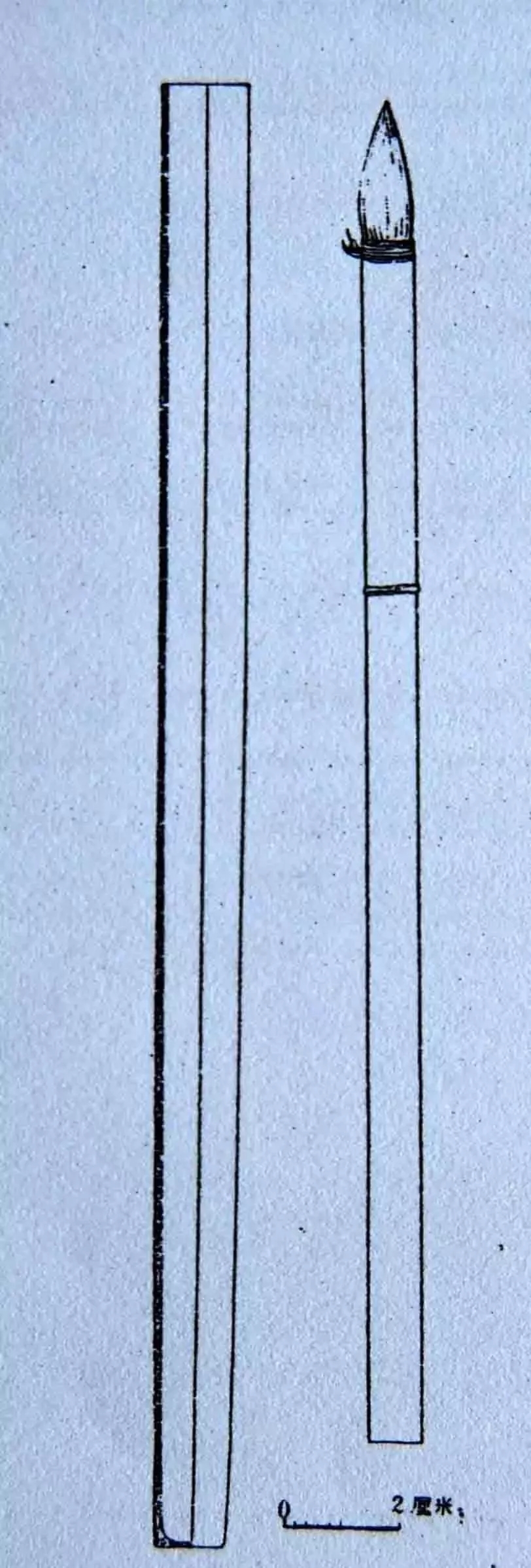

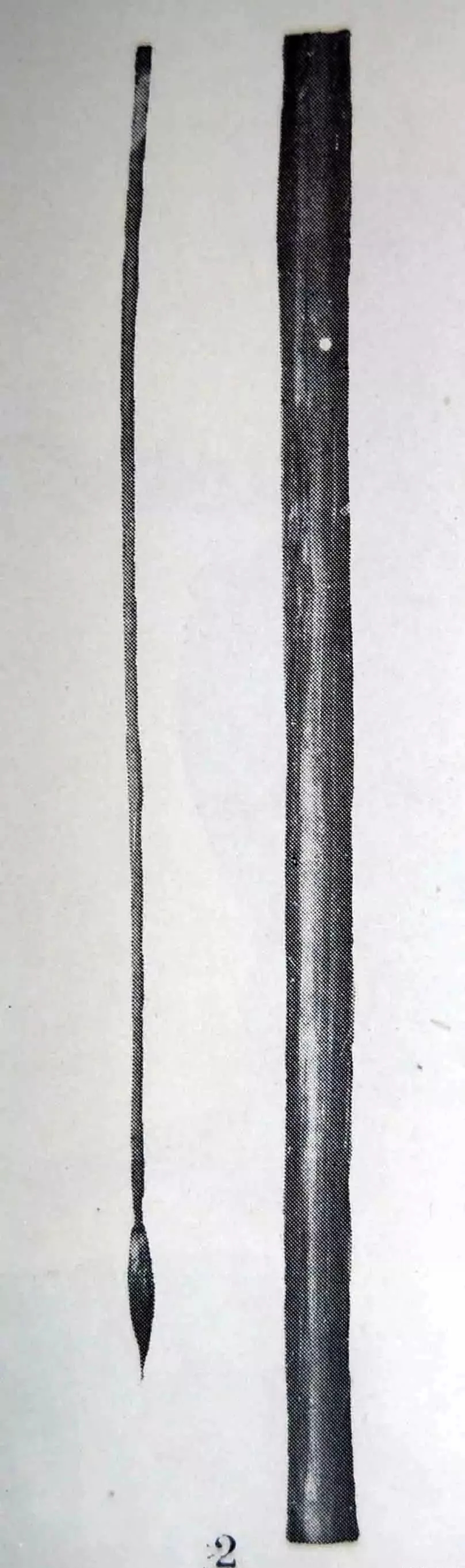

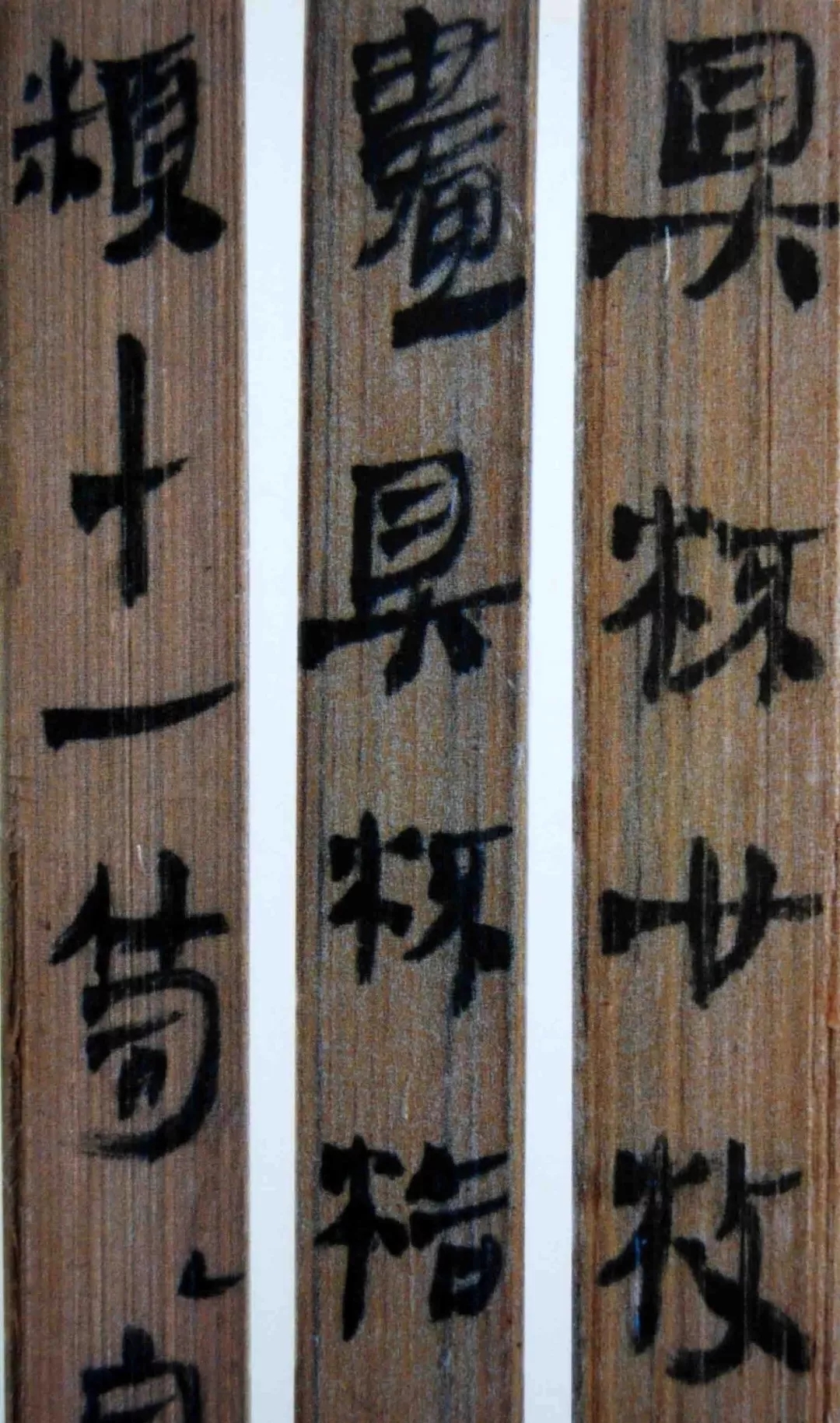

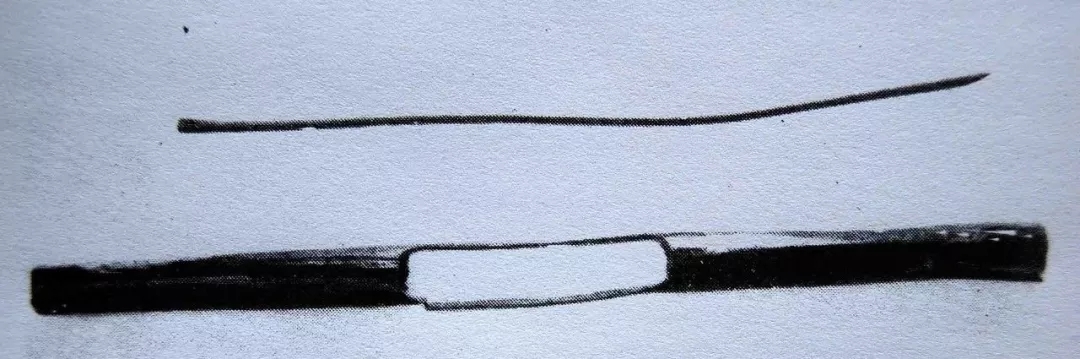

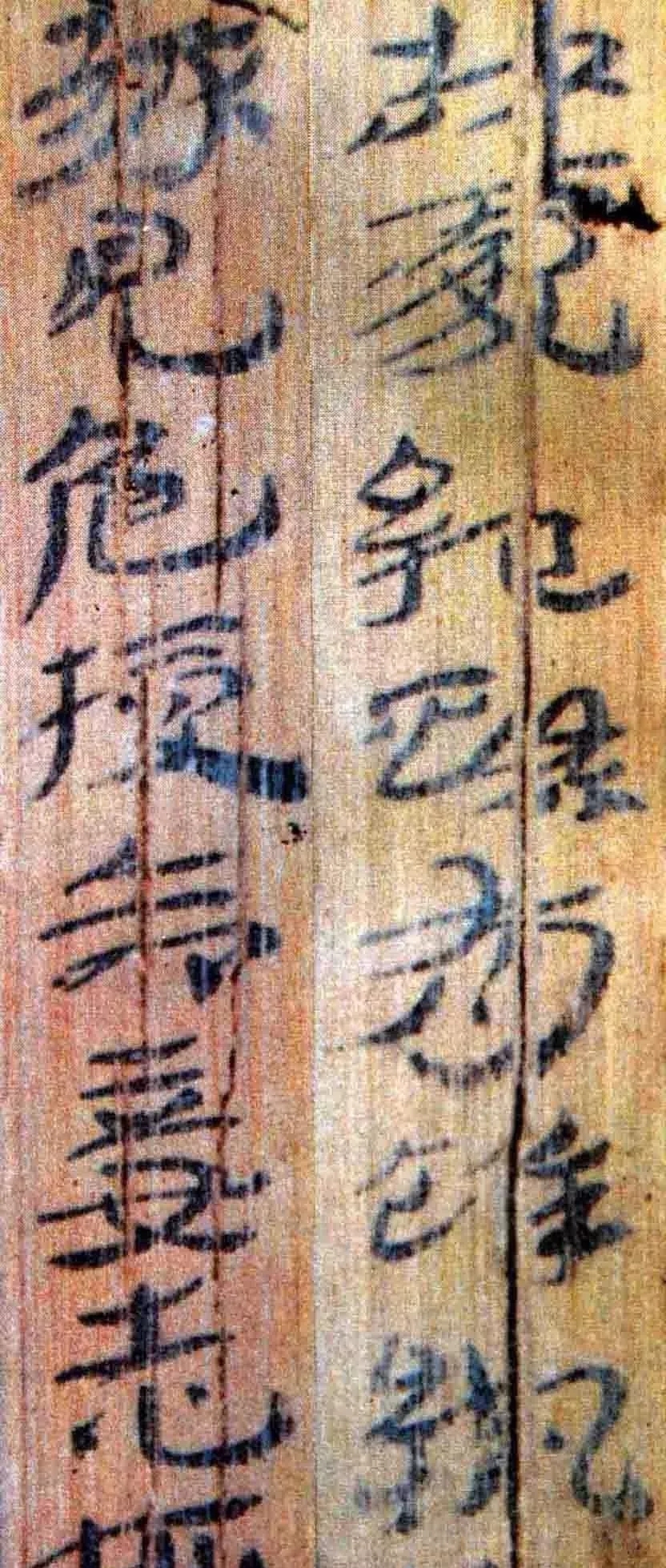

由于至今考古发现最早的简牍是战国时期的,所以,在此之前的书写特征,我们只能借助于甲骨、金文及硃书、墨书玉片、陶片进行考察。甲骨文是至今发现最早的成系统的文字,主要在商代后期盘庚迁殷到帝辛这段时间,距今约3500年。由于甲骨文多为先书后刻,刻者无意保留书者的用笔之意,而只是为了使文字得以长久保存,所以,为便于刀刻,点画多呈直线形,圆转处则用直线接刻而成。这样形成的点画多呈两头尖中间粗的形态,显得细润而坚挺,几乎看不出用笔的特点。以同在河南安阳小屯发现的墨书陶片“祀”字(图1)、硃书玉片(图2)、硃书柄形器(图3)上的文字与之相比较,我们就会发现两者在风格上的极大差异,主要体现在朱墨书有强烈的顿挫,一般表现为头重尾轻,转折处提笔很明显,有的时候点画会突然变细,如“祀”字的右下部。由此推测,当时书写的毛笔笔毫较硬,锋较长,不饱满,早已是过了“伏羲初以木刻字,轩辕易以刀书,虞舜以漆书于方简。” [1]的时期,而合于元吾丘衍“不知上古初有笔,不过竹上束毛,便于写画。”[2] 1957年3月,河南信阳长台关西北小刘庄战国早期楚墓出土竹质毛笔一支,通长23.4、杆径0.9、毛锋长2.5厘米,笔毫系用绳捆缚在杆上。[3](图4、5)这正好应证了吾丘衍的话。由此上推,殷商之笔应与之相近。这种笔由于毫长,束在笔杆周围,且束毫的部分又有限,使锋腰不够强劲饱满,书写的时候自然会重顿挫,转弯处由于锋硬腰弱不易按笔,所以,使转幅度不大的点画尚能饱满(如柄形器),但若使转过急,点画就会显得浮怯。由此可见,商人用笔已有顿挫与使转,中侧并用纯任自然,是笔法的初级形态。这是由笔的形制与自然书写产生的结果,是无意识的。

▲ 图4

▲ 图5

周人基本上继承了商代文明,这其中自然也包括文字,其主要遗迹是金文,系用刀刻阴文于泥板上,再反印在内范上成阳文,然后与器物一同浇铸而成阴文。由于陶范相对于兽骨更易雕刻,所以,相对于甲骨文保留了较多的笔意。从拓片来看,金文用笔之意还是多少有所损失:一是顿挫的强度;二是中侧使转用笔的自然形态。当然,也可能由于金文多作用于一些用于祭祀的重要器物,而使用笔稍微规整一些,所以,后人多认为金文纯用中锋,这就是因为不了解笔法的初始状态而产生的误读。这种用笔一直延续到春秋晚期,如1965年12月,山西侯马晋城遗址出土的《侯马盟书》(图6),距今二千四百余年,属春秋晚期。主盟人为赵孟,即晋国六卿之一的赵鞅,又简赵简子,原是晋国大夫,后为正卿。书者可能为司盟(掌管盟仪的官),等级较高。字体为大篆,用笔重顿挫、使转,少转折,虽然,结体部分简化,但用笔上没有本质的变化,较为保守。

▲ 图6:《侯马盟书》

▲ 图7

▲ 图8

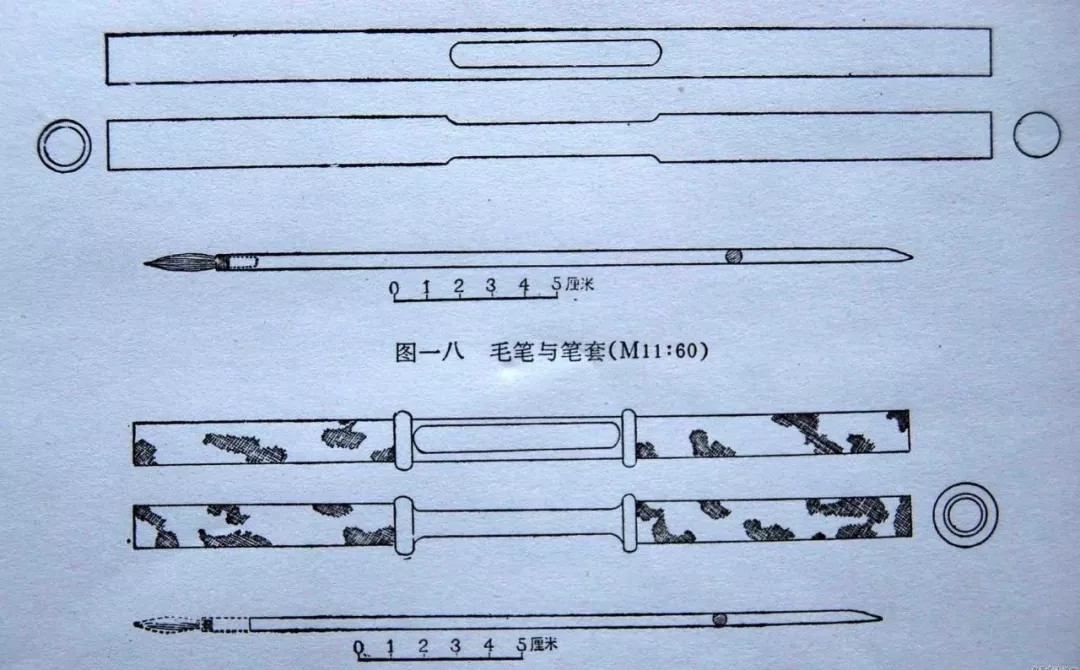

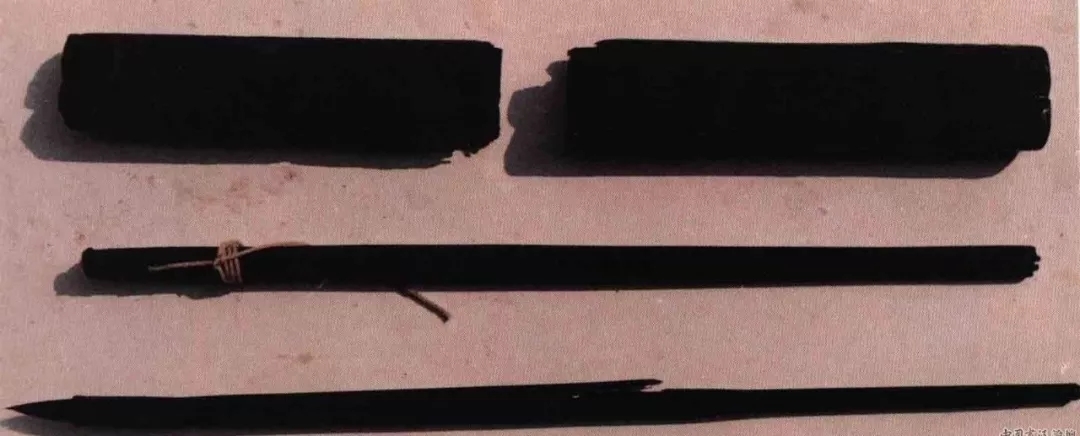

战国,王室衰微,分裂而为战国七雄,真正进入“言语异声,文字异形”[4]的时代,其中,文字的分化演变尤为剧烈。其内因,胡小石《古文变迁论》云:“中国古代文化皆在河东。周人以后进民族,崛起岐雍,与殷人东西对峙。武王灭纣,乃以河西民族征服河东民族,然未能使其文化消灭净尽,故河东诸国,制度文物,往往与周或异。以文字而论,书体同于周者,鲁、郑、姬姓诸国而已。异姓诸国之书体,亦由方变员,然纤劲而行笔长,与周之温厚而行笔短者迥别。此中复分为二派:北方以齐为中心;南方以楚为中心;二派盖同出于殷而异流者也。齐、楚为河东两大国,邻近诸邦,皆为所化。北方诸国,如邾、如曾、如铸、如纪、以至晋、燕,皆属齐派。鲁初同于周,后亦近齐。南方诸国,如鄦、如余阝、如若阝、如黄、如宋、如吴,皆属楚派。至齐、楚之分,齐书整齐,而楚书流丽。整齐者流为精严,而流丽者则至于奇诡不可复识,如董武钟、能阝原钟之类,可谓极奇诡之观,再变则成道家之符籙矣。”[5]胡氏此文作于1932年,其时简牍出土甚少,主要依据的是青铜器铭文。虽然如此,也基本上能与简牍书风相对应。如1991年10月,在湖北荆门十里铺镇王场村包山岗战国中晚期二号楚墓出土苇质毛笔一支及278枚竹简。笔杆细长,末端削尖;笔毫有尖锋,上端用丝线捆扎,插入笔杆下端的銎眼内。笔豪长3.5、全长22.3厘米,似乎有将笔毫部分插入苇杆之内。[6](图7、8)又1953年,在湖南长沙南郊左家公山战国晚期楚墓出土毛笔一支,杆长18.5、径0.4,毛长2.5厘米。据制笔的老技工检查,认为笔毛是用顶好的兔毫做成的。做法是将笔杆的一端劈成数开,将笔毛夹在中间,然后用细嫩的丝线缠住,外面再涂一层漆。[7](图9)这无疑是制笔工艺的一次重大改进,我们拿同出的竹简与信阳楚简相比较,就会发现信阳楚简用笔舒缓,顿挫幅度不大,而包山楚简则顿挫强烈,点画圆劲飞动迅捷。笔者以为这与笔制的改进有极大的关系,将笔毫捆扎插入苇杆,要比将笔毫包裹在苇杆周围要容易聚锋得多,使锋腰更为劲健,也可多蓄墨,即胡氏所说的纤劲而行笔长的风格。饶宗颐《楚帛书之书法艺术》云:“帛书结体,在篆隶之间,形体为古文,而行笔则开隶势,所有横笔,微带波挑,收笔往往稍下垂,信阳竹简亦然。”[8]这在包山楚简中可以说更加强烈。隶势横笔,对笔制提出了更高的要求,即锋腰圆健,插毫于管很好地解决了这个问题。如彭浩、刘彬徽、胡雅丽、刘祖信《包山楚简文字的几个特点》云:“由于社会、经济的发展,对文字的需求迅速增加,使新造字大量涌现;书写工具和材料的改进,导致了字形和字体的变化;长期的诸侯割据局面,使文字地域性特点日益明显。战国时期的楚国已经形成了有别于中原地区的文化体系,在文字方面也表现出突出的地方特点。”[9]所以,战国是中国文字发展的一个极为重要的时期,其主要表现即隶变。同时,也是笔制的一个大发展的时期,早期是以毫围杆,中后期是插毫于杆,使书风显得绮丽而多姿。

▲ 图9

▲ 图10

▲ 图11

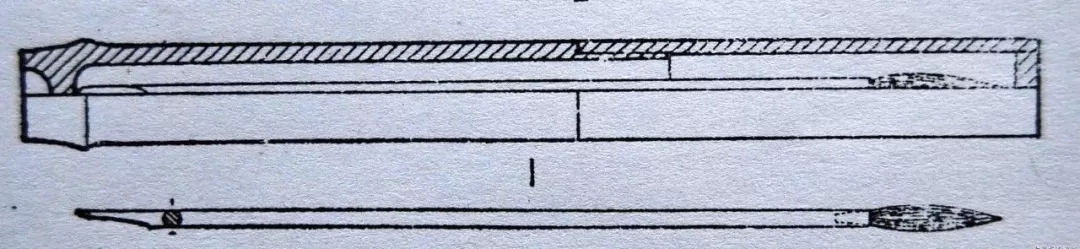

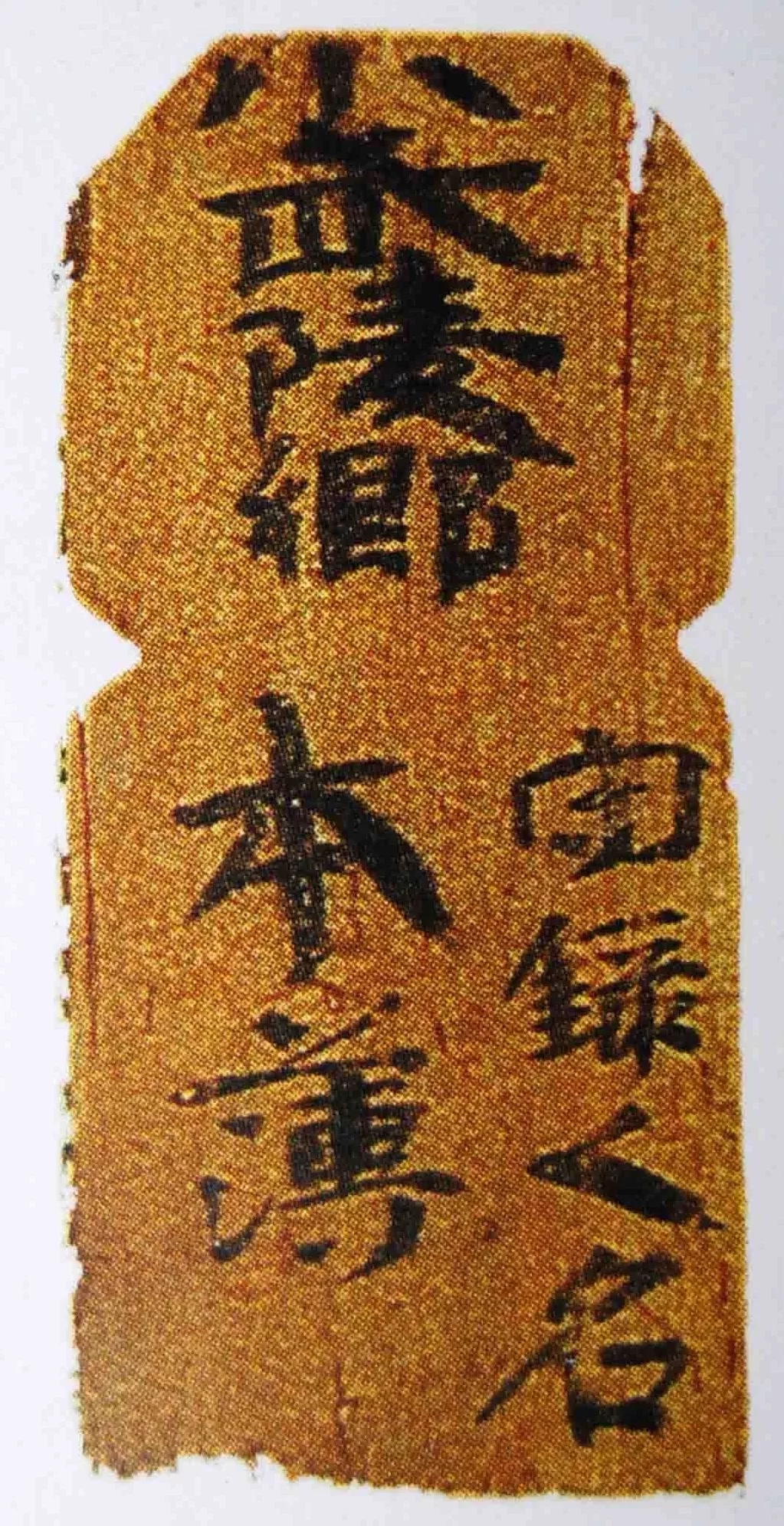

胡小石《古文变迁论》云:“秦处河西,东阻大河,南隔高山,有事则出函谷,无事则闭关自守,故文字未为河东影响所及。自殷至周,自周至秦,变化极微,观秦公皀殳散宗婦壶可知。始皇既并六国,丞相李斯以河东文字变化过甚,乃奏同之,罢其不与秦文合者,于是河东文字,惟赖学者及道家术士以保存。民间则通用河西文字。数年之间,天下如一。”[10]又劳榦《中国文字之特质及其发展》云:“秦国所以比东方国家对于西周旧制更为保守,是因为秦国的基本地区也就是周的旧都丰镐的所在。这一个特殊的区域,曾经被周的文化所覆盖,从周初到西周之亡(前771年)大约是二百五十多年或者甚至到三百年。后来这个区域曾经一度被夷狄侵据,宫室被焚烧,书籍被损坏,直到秦重新收复这个地区,虽然文化的遗留不多,但因为习惯上的原因,还是把文字上旧的传统保存下来。”[11]1978年,湖北云梦县城关西部睡虎地出土了一支竹质秦笔及大量简牍文字,简牍记述了自秦昭王元年(前306年)至秦始皇三十年(前217年)的秦统一六国战争等大事,其主人据推测,可能名喜,死于秦始皇三十年。地位可能是令史之类的低级官吏,其简牍即胡小石所说的温厚而行笔短的风格。[12](图10、11)笔杆上端削尖,下端略粗,并镂空而成笔腔。杆长21.5、径0.4厘米,毛腔里的笔长约2.5厘米。笔毛直接用胶粘合插入到笔腔内,然后再缚以麻丝,并加以髹漆固定。一旦笔毛写秃,即可用此方法更换。1986年6月至9月,甘肃天水放马滩秦墓M1出土竹简460枚及竹质毛笔一支,竹简记有秦始皇八年,属战国晚期,秦统一之前。毛笔一端削成坡面,另一端镂空成笔腔,锋长2.5、入腔0.7、杆长23厘米(未注意笔毫材质)。[13](图12)由出土竹简风格可知,此毛笔锋较硬,用笔有顿挫,点画象形意味少,已符号化。这不禁使人想起蒙恬造笔的传说,崔豹《古今注》云:“昔蒙恬之作秦笔也。以枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被,所谓苍毫,非兔毫竹管也。秦之时,并吞六国,灭前代之美,故蒙恬得独称于时。”蒙恬在此以“被柱法”改进了毛笔。又唐韩退之《毛颖传》云:“颖,中山人也。秦蒙恬南伐楚,次中山。猎围毛氏之族,拔其毫,载颖而归。秦皇帝使恬赐之汤沐,而封诸管城。”宣州中山,向以产兔子出名,其毫为南兔中最上等的制笔毫料。其笔制即历史上所称的宣州笔派。睡虎地、放马滩秦笔材质是否为兼毫都不得而知,只有一点是清楚的,即将近1厘米的笔毫纳入笔腔。相对来说,纳入笔腔的毫越长,笔毫越稳固,锋腰饱满而劲健。可以说,这也是秦人对笔制的一大改进,至于是否用兼毫被柱法,还有待于进一步的考古发现。兼毫的使用,据笔者的推测:一、含墨多,可连续快速书写;二、在笔法上转折增多,笔法渐趋丰富。因为兔毫、鼠须写使转的笔画易显劲健,写转折的笔画则会显得生硬浮怯。而兼毫笔软硬适中,正合于这种笔法要求。从同出的简牍来看,是相吻合的,即点画匀整少提按顿挫,转折圆备,显得不激不厉而稳健端庄,书风迥异于战国楚简。如1993年10月,在湖北沙洋县纪山镇郭店村出土了一批楚简,属战国中期偏晚。从用笔的特征来看与侯马盟书相近,点画使转顿挫自然分明,按胡小石的理论应属齐派。由此可见,齐、楚异派而同宗。只是郭店楚简更多折笔,笔法上更为丰富。1972年,湖南长沙马王推出土了一批西汉初期的简牍,与郭店楚简相比,我们会发现两者在用笔上鲜明的传承关系。(图13)除了文字结构由篆而隶,折笔大量增多外,其它用笔极为相近,而这种用笔与秦简明显不属于同一系统。虽然经历了秦的短暂统一,但用笔的习性却未受秦的影响而彻底改变。由此可知,秦朝虽然在先秦文字的基础上创立了小篆,但由于其方式是“罢其不与秦文合者”,是以秦文字笔法为中心,而未能吸收齐、楚的顿挫、使转用笔。所以,虽然文字可以在短时间天下如一,而用笔却因各地书写习惯的不同而各自延续发展。这是不以人的意志为转移的,这种差异在西汉仍很明显。

▲ 图12

▲ 图13

秦的统一文字,包括两种字体,如晋卫恒《四体书势》云:“昔周宣王时史籀始著大篆十五篇,或与古同,或与古异,世谓之籀书也。及平王东迁,诸侯立政,家殊国异,而文字乖形。秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃损益之,奏罢不合秦文者。……皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者。或曰下杜人程邈为衙吏,得罪始皇,幽系云阳十年,从狱中改大篆,少者增益,多者损减,方者使圆,圆者使方。……或曰邈所定乃隶字也。”即小篆和隶书。云梦秦简《内史杂律》云:“有事请殹,必以书,毋口请,勿羁请。”这样势必会使官书冗沉。程邈的举措很好地解决了这个矛盾。所以,从某种意义上来说,秦的统一文字是统一了隶书。因为汉代皇帝下的文书:帝之下书有四:一曰策书,二曰制书,三曰诏书,四曰诫敕。策书者,编简也。其制长二尺,短者半之,篆书。起年、月、日,称皇帝,以命诸侯王,三公以罪免亦赐策书,而以隶书,用尺一木,两行。惟此为异也。可见汉虽承秦制,但小篆使用的范围却在大大压缩,而隶书以其快速而有节奏的书写方式处于主导地位。可以说,中国文字真正意义上的统一是在汉代完成的,即隶书笔法、结体的规范化。

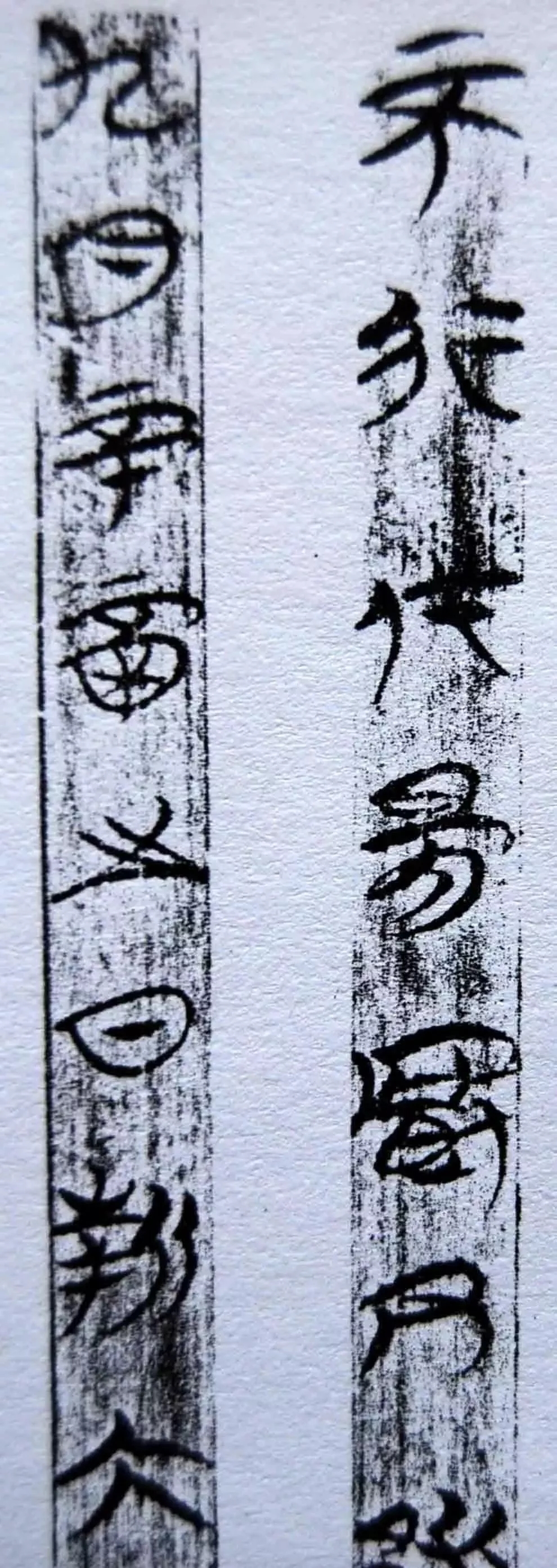

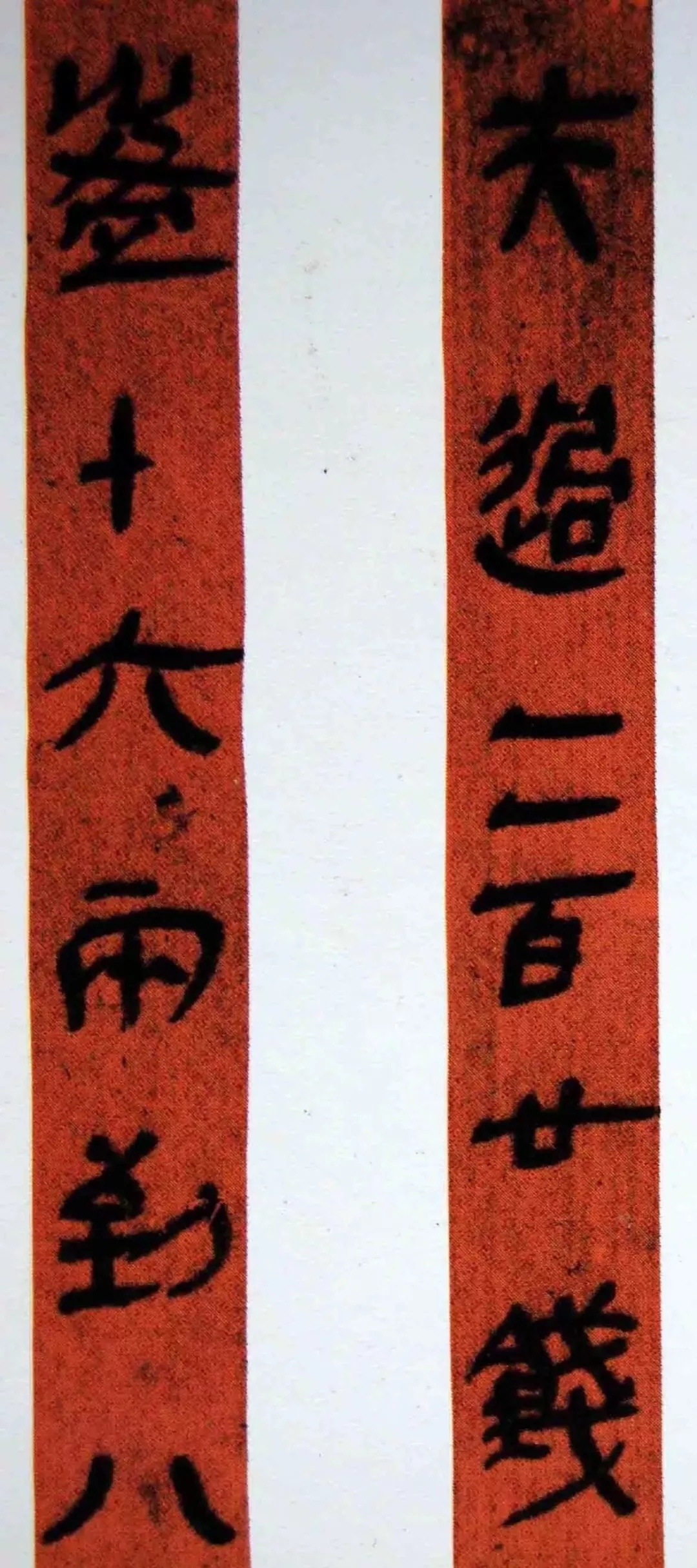

▲ 图15

1975年,在湖北江陵凤凰山168号汉墓出土竹质毛笔一支,长24.8厘米,截面略成圆形,径0.3厘米,上端削尖,下端较粗,镂空成笔腔、笔腔径0.5厘米,深约0.6厘米,笔毛已朽。墓主名遂,为文帝时期的五大夫,地位相当于县令。相比于战国笔,我们发现腔径增大,这与同出的竹简书是相应的,用笔已有重捺波挑。这就需要使笔毫饱满深入笔腔。此笔笔毫深入笔腔尚稍不足,所以点画有些软弱。[14](图14、15)1978年9月,在山东临沂金雀山西汉周氏墓群出土竹质毛笔一支,笔杆实心无皮,直径0.6、长23.8厘米,一端有孔,插入笔毛,毛长1厘米。可见笔腔在不断增大,可惜简报未注明腔内深度。[15]1993年2月,在江苏东海县尹湾汉墓群M6号墓出土木质毛笔一枝及竹简《神乌傅(赋)》,墓主师饶,字君兄,在东海郡曾任卒史、五官掾、功曹史等小官,元延三年下葬,属西汉晚期。笔长21.4、毫长1.6厘米。杆径0.7、末端径0.3厘米。毫嵌于笔中,以生漆粘牢,并以线缠绕扎紧,经鉴定为兔箭毛。同出的《神乌傅(赋)》应是师饶的作品,属草书,用笔结字都已相当成熟。从这件作品,我们可以感受到这种笔的性能,即可以应付连续的使转,捺笔重按飞提,提按的幅度很大,笔势率意强劲。石雪万《连云港地区出土的汉代“文房四宝”》云:“汉时制笔选长毫做笔头,但是露锋却不多,有时竟有一半储入杆内,如纲疃汉墓毛笔其中有一枝毫长4.1厘米,竟有2厘米储入管内。这样做的好处是使毛笔的储水量增加很多,蘸墨后可以一气书写几行,甚至一短篇文简可以一气呵成。它使简的书写通篇连贯,气韵生动,也给当时的快速记写带来极大的方便。若从汉时的书风来看,简牍草书的长撇,大波磔、快速行笔和时而蜿蜒的细丝相间,有时更有一笔到底的长撇竖,都给毛笔的性能提出了极高的要求。它要求毛笔达到锋利墨润,转折自如,蘸墨次数少,能连篇书写的性能。因此汉代工匠们竞选长毫做短锋笔,以适应当时汉书的特点。我们也曾对保存好的尹湾汉墓和纲疃汉墓的毛笔做过性能测试,直立笔杆,四面旋转笔头,发现笔毛在无胶松散状态下形状极为圆润。把它浸入水中,毛自然张开,轻轻上下左右旋转,毛自然张合一致,随即提笔出水面,锋便收拢锐利如锥,汉代毛笔的尖、齐、圆、键是无可挑剔的。”所以,此笔基本可以代表汉代中期的制笔水平。[16](图16、17)1979年,敦煌马圈湾汉代烽燧遗址出土竹质毛笔一支,前端中空以纳笔毛,外以丝线捆扎,髹棕色漆。笔毛为狼毫,已残损。笔尾削尖。通长19.6、直径0.4、笔毛长1.2厘米。[17]此笔在时间上与尹湾汉笔相近,笔制基本相同,只是笔径稍有差别。笔毫就近取材,出现狼毫。敦煌马圈湾汉笔笔径短,说明笔锋瘦小。从同出的汉简,我们发现这种笔蓄墨不多,笔锋容易干枯分叉,点画不如尹湾汉简圆润饱满。说明尹湾汉笔比敦煌马圈湾汉笔制作要精良得多。由此可见,汉笔的制作工艺至西汉晚期已趋于成熟,此时草书也已初具规模,是一个隶、草并用的时期。笔制的改进与书风的变化相互生发,使西汉简牍书风显得丰富多姿,这无形当中为汉字书写成为艺术埋下了伏笔。即笔势的连续转换与书者的身心节律的相互感发。

▲ 图16

▲ 图17

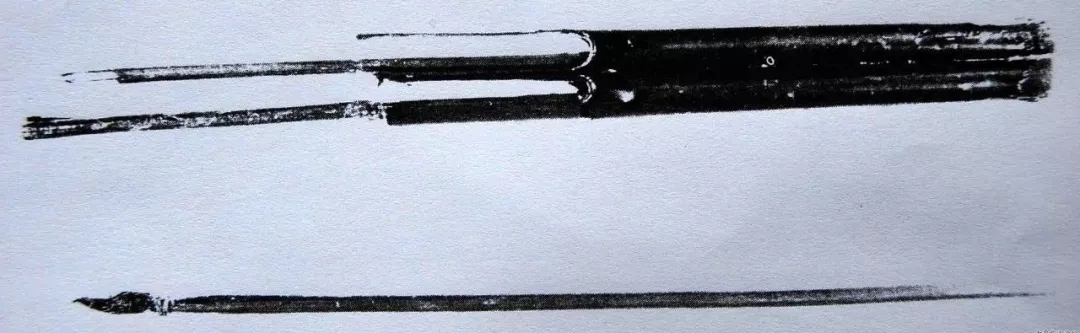

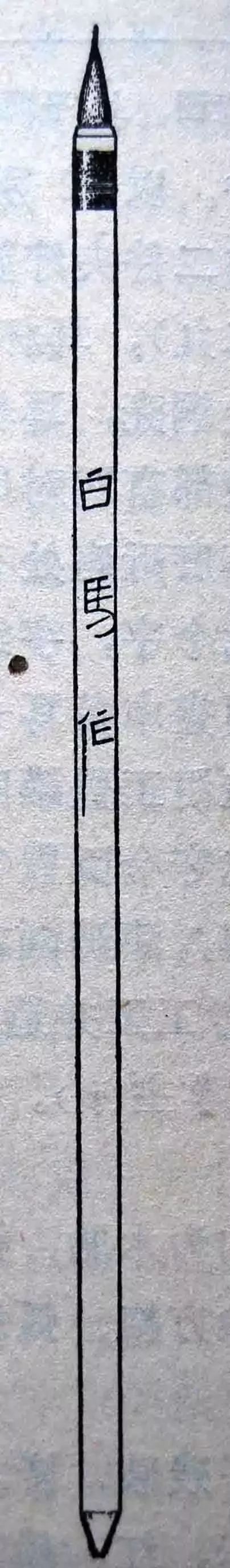

1990年10月——1992年12月,甘肃省文物考古研究所对敦煌甜水井附近的汉代悬泉置遗址进行了全面清理,清理出简牍记年最早为西汉武帝元鼎六年(前111年),最晚为东汉安帝永初元年(107年),前后跨度两百多年。同出有帛书、纸书、特别是纸书,时代从武、昭帝始,经宣、元、成帝至东汉初及晋,几乎与简牍同时相伴延用。前面说过纸、笔工艺的改进对书风起着决定性的影响,因为笔可以拓展用笔的连惯性和丰富性,是笔法产生的重要前提。而纸张的使用可拓展章法的连续性,可使书者突破行距的限制而使胸臆能通过笔墨得以充分张显。此次发掘共出土毛笔四支,均属使用后被弃者,其中一支竹质,通长24.5、杆长22.3、锋长2.2厘米。锋用狼毫,软硬相间,弹性强。锋毫插入孔中,杆尾圆柱形。具体制造时间难以确定,从形制看与尹湾汉笔相近,只是笔毫材质不同。[18]1972年3月,在甘肃武威磨咀子第49号东汉中期(顺、冲、质、桓时期公元126-167年)墓葬中出土毛笔一支,此笔长23.2厘米,杆前端中空以纳笔头,扎丝髹漆以加固,笔尾削尖便于簪发。特别是笔头中含长毫,有芯有锋,外披短毛,便于蓄墨,笔上落款为“白马作”。此笔的出土,至少说明在东汉中期兼毫笔的制作工艺已相当成熟,已可完全应付汉末所有书体,能使笔法与心性相融相发,预示者书法作为一门艺术的所有要素的确立。[19](图18)

▲ 图18

从东汉末到三国,楷书逐渐成形,楷书,无疑是隶书发展的新阶段。劳榦《中国文字之特质及其发展》云:“在楷书和隶书之间,实在没有一个明显的分界,甚至楷书也未曾有过明确的定义。只有一件事可说,楷书实是隶书中变体的一种,而且这种变化也是逐渐形成的。但是有件事却很清楚,即从西汉以来,直到东汉,不论写在木简之上或是写在纸上,都是扁扁的长方形,到了三国时魏代以后,就变得成为正方形了。这个字形的改易,可以说是楷书形成的开始。因为正方的字形就会使横画的尾端受到限制而加重其停顿。这当然就把隶书的体势变成了楷书的体势。”[20]这可以从1996年10月,湖南长沙走马楼街西侧古井(窑)群发掘出土的简牍上得到应证,即所谓捺笔缓而近,显得圆浑饱满含蓄,少了汉隶那种飞动之势。可惜没有毛笔出土,无法进行比对。[21](图19)笔者推测,楷书用笔的这些特点,可能与书写姿势的变化有一定的关系。由于纸张的推广使用,使执笔从执简而书变为铺纸于几而书,用笔的幅度和提按的作用点都发生了变异。1985年,在甘肃省武威市柏树乡旱滩坡19号前凉(314—376年)时期墓葬出土毛笔一支。木质笔杆呈圆锥状,毛质笔头,通长30厘米,制作较粗糙,应属明器。(图20)此笔锋短而粗,此时,草书大发展,楷书已趋于成形。楷书、草书的发展势必促使士人按照自己的意愿对毛笔的制作进行改革与监制。如汉张芝、魏韦诞、东晋卫铄、东晋王羲之等。[22]此时期可能是纸、简并用的时代,或许纸张的运用广度已超越简牍,对于笔法及书法审美上的新要求势必会使书家改进工具,以不断提升由技法工具的突破而带来的全新的艺术体验,书法的由简过程渡到纸,同时也引起了笔制的大改革,这支前凉笔就是一个很好的说明。锋短而粗,使笔的各个侧面都能自如运用,腰强锋挺,易于使转和侧锋取势,蓄墨多,(可能缠有麻纸),可以进行连续书写,使连绵的草书笔法得以呈现。

▲ 图19

▲ 图20

综上所述,笔制与简牍书法是相辅相生的,不同的笔对应着不同的书风,从简单到复杂,对于两者的不断深入理解,可使我们明了笔法产生发展的过程,它的原因及意义,书法的真意在这中间自然显现。

注释:

[1] 《物原》

[2] 《学古编•三十五举》之二

[3] 《信阳楚墓》文物出版社 1986年3月版

[4] 《说文•序》

[5] 胡小石《胡小石论文集》上海古籍出版社 1982年6月版

[6] 《包山楚简》文物出版社 1991年10月版

[7] 《长沙出土的三座大型木槨墓》《考古学报》 1957年第1期

[8] 饶宗颐 曾宪通编著《楚帛书》中华书局香港分局 1985年9月版

[9] 同[6]

[10] 同[5]

[11] 劳榦《古代中国的历史与文化》中华书局 2006年12月版

[12] 《云梦睡虎地秦墓》文物出版社 1981年9月版

[13] 《甘肃天水放马滩战国秦汉墓群的发掘》《文物》1989年第2期

[14] 钟志成《江陵凤凰山一六八号汉墓出土一套文书工具》《文物》 1975年第9期

[15] 《山东临沂金雀山周氏墓群发掘简报》《文物》 1984年第11期

[16] 《书法丛刊》 1997年第4期

[17] 《敦煌马圈湾汉代烽燧遗址发掘简报》《文物》 1981年第10期

[18] 《甘肃敦煌汉代悬泉置遗址发掘简报》《文物》 2000年第5期

[19] 《武威磨咀子三座汉墓发掘简报》《文物》 1972年第12期

[20] 同[11]

[21] 《长沙走马楼J22发掘简报》《文物》 1999年第5期

[22] 张芝,宋陈思《书小史》引韦诞语云:“蔡邕自矜能书,兼斯喜之法,非流纨绮素,不妄下笔;夫工欲善其事,必先利其器,若用张芝笔、左伯纸及臣墨,兼此三具,又得臣手,然后可以逞径丈之势。”韦诞有《笔墨方》,卫铄有《笔阵图》,王羲之有《右军笔经》。

翁志飞|1973年生,浙江丽水人。1997年毕业于中国美术学院中国画系书法专业,获学士学位。中国书法家协会会员,浙江书法家协会创作委员会委员,浙江师范大学美术学院讲师。