“裙带”一词最早出自宋·赵昇《朝野类要》卷三:“亲王南班之婿,号曰西宫,即所谓郡马也,俗谓裙带头官。”“裙带”一词的流行则出自历史上一位著名的依靠“裙带关系”上位的官员,他就是宋朝著名的大奸臣——蔡京的弟弟蔡卞。

蔡卞在宋神宗熙宁三年(1070年)和哥哥蔡京同时考中进士,第二年授任江阴主簿。因任上极力推行王安石的青苗法,受到王安石的器重,王安石就把自己的二女儿王雯嫁给他。

![1]()

![]() 据说王雯还真有两把刷子,聪慧有主见,知书会诗词,她很能利用担任宰相的父亲的影响力,以及她在哲宗赵熙生母德妃朱氏那儿获得的恩宠,大力为老公蔡卞仕途铺平道路。绍圣二年(1095年),由于王雯的努力,蔡卞当上了尚书右丞。于是,大摆家宴,唱戏庆贺。其中有一优伶唱曲道:“右丞相今天大拜,皆是夫人裙带。”自此,“裙带”一词流传开来,成为一种人际关系的代名词,“裙带关系”也由最初指某人因自己妻子或其他女性亲属的关系而获得官职,引申为因血亲、姻亲和密友关系而获得政治、经济上的利益,以及政治领导人对效忠者、追随者给予特别的庇护、提拔和奖赏。

据说王雯还真有两把刷子,聪慧有主见,知书会诗词,她很能利用担任宰相的父亲的影响力,以及她在哲宗赵熙生母德妃朱氏那儿获得的恩宠,大力为老公蔡卞仕途铺平道路。绍圣二年(1095年),由于王雯的努力,蔡卞当上了尚书右丞。于是,大摆家宴,唱戏庆贺。其中有一优伶唱曲道:“右丞相今天大拜,皆是夫人裙带。”自此,“裙带”一词流传开来,成为一种人际关系的代名词,“裙带关系”也由最初指某人因自己妻子或其他女性亲属的关系而获得官职,引申为因血亲、姻亲和密友关系而获得政治、经济上的利益,以及政治领导人对效忠者、追随者给予特别的庇护、提拔和奖赏。

现在,有一句顺口溜最能诠释“裙带关系”,那就是:一起同过窗,一起扛过枪;一起下过乡,一起开过裆;一起喝过酒,一起嫖过娼;一起坐过牢,一起分过赃。有这些关系的可都是死党呀!

翻开一本厚厚的中国历史,有关官场中裙带关系的案例比比皆是。远的不说,就说十八大以来官场上“塌方式腐败”,哪一件找不到“裙带关系”的影子?

书法界存不存在“裙带关系”?

电影《笑傲江湖之东方不败》中,令狐冲看破江湖,想归藏隐迹,任我行对他说,“有人的地方就有江湖,你怎么退”?中国的书法圈也是一个“江湖”,有江湖的地方就有“裙带关系”。

我们还是来看看书法界的那些事。

2014年12月19日,丹青飞狐发表了《丹青飞狐独家揭露首届“中国书法院奖”惊天丑闻》一文,披露了中国书法院院长、首届“中国书法院奖”组委会主任管峻利用职权徇私,领着自己的战友、部下和铁“哥们儿”,结伙瓜分奖项与奖金。

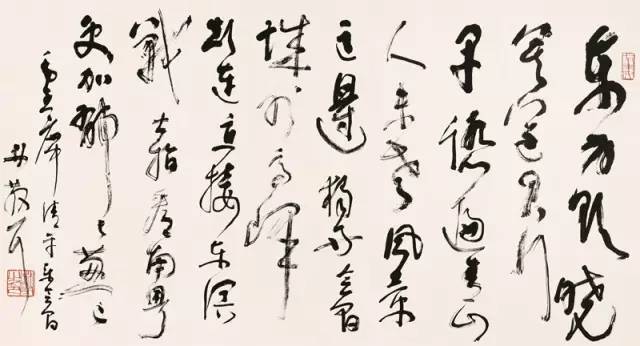

针对“中国书法院奖”丑闻,2014年12月22日,《中国书法在线》总编辑、书法界资深人士、著名文化学者侯勇先生发表了《“中国书法院奖”的获奖作者代表了当代拔尖水平了吗?》。侯先生的文章尖锐地提出了两个学术性的问题,一是“有没有通过确立中国书法院奖这一国家大奖的艺术和学术品牌,达到引领时代之风的效果?”二是“获奖作品能否代表当代拔尖水平?”侯先生通过展示获奖者的作品充分说明了中国书法院奖作品的粗浮与单一。在10位获奖作者的作品中,只有一件作品是篆书,其它作品清一色是“二王”体系的行草书。侯先生的文章还披露出金奖得主娄红卫是管峻的校友,初选名单中根本就没有,最后竟然蹊跷地也获得金奖。

第十一届国展也很值得让人玩味。9月29日,全国第十一届书法篆刻作品展览组委会下发了《关于取消〈隶书君子贤者联〉全国第十一届书法篆刻作品展览入展资格的处理决定》;10月16日,又一次下发了《关于取消〈篆书孟浩然诗三首〉全国第十一届书法篆刻作品展览入展资格的处理决定》,取消理由都是“根据征稿启事中‘发现临摹抄袭已在公开出版物发表的古今作品(含古代碑帖集字、集联),取消入展、优秀作品资格’之规定和专家无记名投票结果”。也许,第十一国展组委会想示人以“勇于改正错误”的良好形象,但人们不禁要问的是:评委们到底都做了些什么?

“每位评委提名5件作品,不得提名本省作者、亲属、学生作品。其中3-4件为评委所在评审组的本书体作品,1-2件为其他书体作品”,貌似很公开公平公正,其实,上有政策下有对策,我不能提名本省作者、亲属、学生作品,我还不能委托别省评委提名我的亲属、学生作品吗?不可以互相利用互相提名吗?谁没有个三亲六故?谁能保证没有“裙带关系”主导着评委、支配着评委?

曾有书友开玩笑地说希望国展作品投稿不具名、不盖印章,在作品背面写上身份证编号交去参评,但这也不可能别开“裙带关系”,每次国展前,哪个省不是举办高研班冲刺班、举办看稿会?评委身边平时总有一大批人,他们抄写唐诗还是古代书论,作品的幅式,评委早已烂熟于胸,在众多作品中还是很容易把他的“铁杆哥儿们”的作品找出来的。

书法圈的水太深,人所共知,官办的书画竞赛、评奖大多数都被“关系户”垄断,造成这种现象的原因是体制所致。

2015年9月19日,著名收藏家、鉴赏家、作家、文艺批评家、强势媒体《扬子晚报》扬子鉴藏专栏评论员孔祥东先生在《美术报》发表了署名文章《书画界乱象:体制内求名,体制外挣钱》,文章中称“越是顶级的入会越严格,矛盾却越多,比如中书协的展览获奖是入会的硬性条件,近年几乎每次重大展览都有人爆出猛料。”

现在时代变了,以前书法就是书法,技巧和能力代表着饭碗和名望,是纯粹的实力和风格的比拼,而现在相反,是地位弥补能力的不足,太多非艺术的因素起主导作用。

![2]()

![]() 我们还清楚地记得,2011年1月1日,中国书法家协会第六次全国代表大会闭幕的第三天,在书法界颇有影响的广东华人书法院院长、羊城晚报报业集团副总经理刘佑局发表致公开信,宣布退出中国书法家协会,被称为书坛“特大炸弹”。他在致公开信中称“随着世风日下,书协的学术环境已经变得非常恶劣,这个家事实已经成为尔虞我诈的名利场。”

我们还清楚地记得,2011年1月1日,中国书法家协会第六次全国代表大会闭幕的第三天,在书法界颇有影响的广东华人书法院院长、羊城晚报报业集团副总经理刘佑局发表致公开信,宣布退出中国书法家协会,被称为书坛“特大炸弹”。他在致公开信中称“随着世风日下,书协的学术环境已经变得非常恶劣,这个家事实已经成为尔虞我诈的名利场。”

刘佑局曾在接受采访及学术会上说,“作品参展和入会存在很多黑幕。现在有些掌握协会大权的人通过权、钱、名、利交易大捞一把,不少人在协会干几年就已暴富,洋楼小车应有尽有。中国书协成立之初,全国展只用了五万元,通过展览还发现和培养了不少人才。现在搞一个全国性的书法展常花费巨额公款,如第九届全国书法展就花费一千三百多万元,这种严重变味的展览,令人震惊!”

十一届国展花费多少?我们不得而知,但问题是,花了那么多的钱,却没有把事情真正办好。

![3]()

![]() 刘佑局的退出,也许是出于一位书法家的良知,也许是一种无奈之举,但从他身上,我们感受到了正能量。

刘佑局的退出,也许是出于一位书法家的良知,也许是一种无奈之举,但从他身上,我们感受到了正能量。

2014年10月15日,习近平总书记在文艺座谈会上特别强调,“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气。”

要真正改变“文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气。”这种状况恐怕不易,恐怕还有不少的路要走!

我们真心期待!