王文治(1730-1802),字禹卿,号梦楼,江南丹徒(今江苏省镇江市)人。乾隆二十五年(庚辰,1760)一甲第三名进士(探花),清代文学家、书法家。官翰林院编修、侍读,至云南临安知府,罢归。

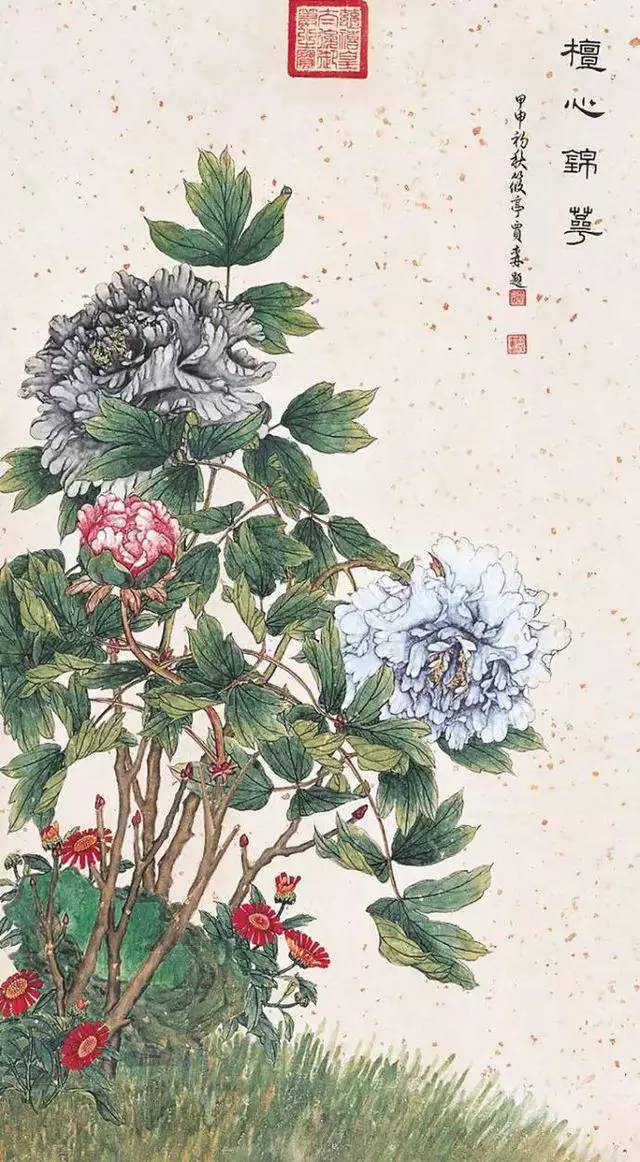

王文治工诗、书,书法得董其昌神髓,与梁同书齐名。文治平日喜用淡墨,以表现潇疏秀逸之神韵,时称“淡墨探花”,“淡墨翰林”。善画墨梅,韵致卓绝,诗宗唐、宋,自成一家,并精音律之学。

著有《梦楼诗集》二十四卷、《快雨堂题跋》、《论书绝句三十首》等,传世书迹较多。

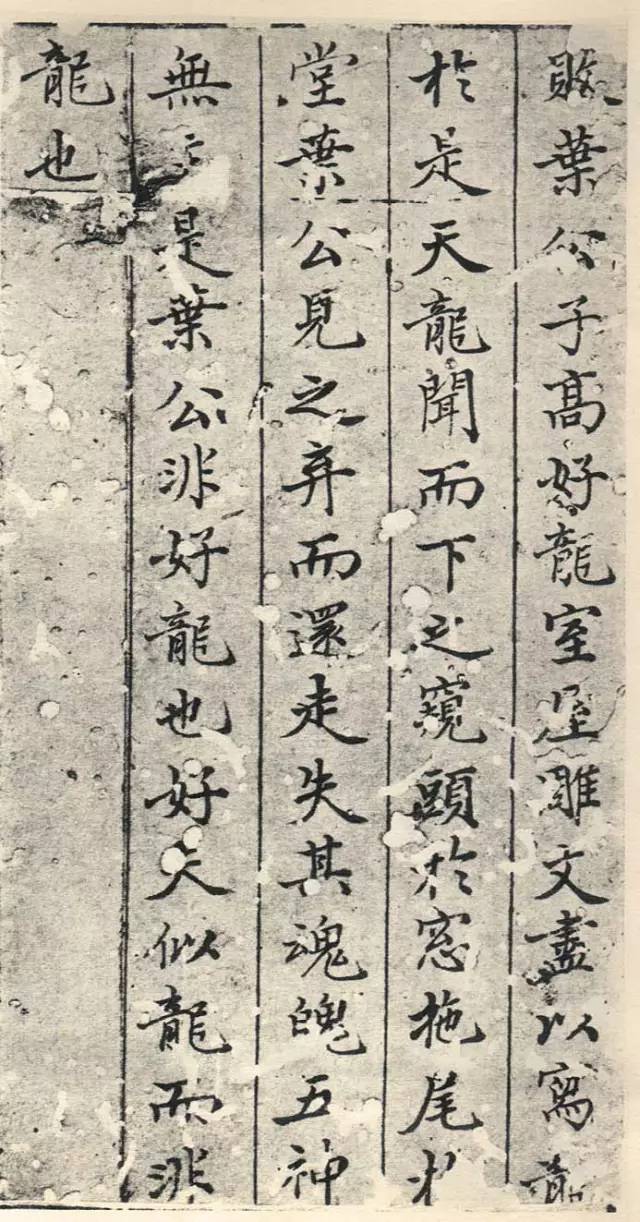

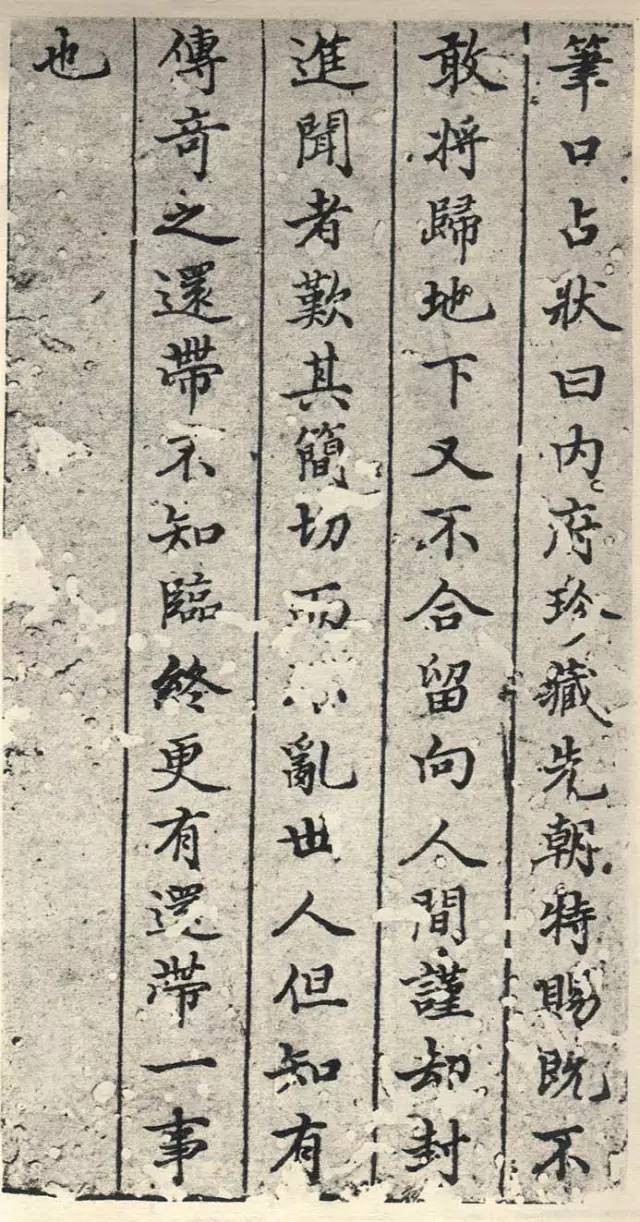

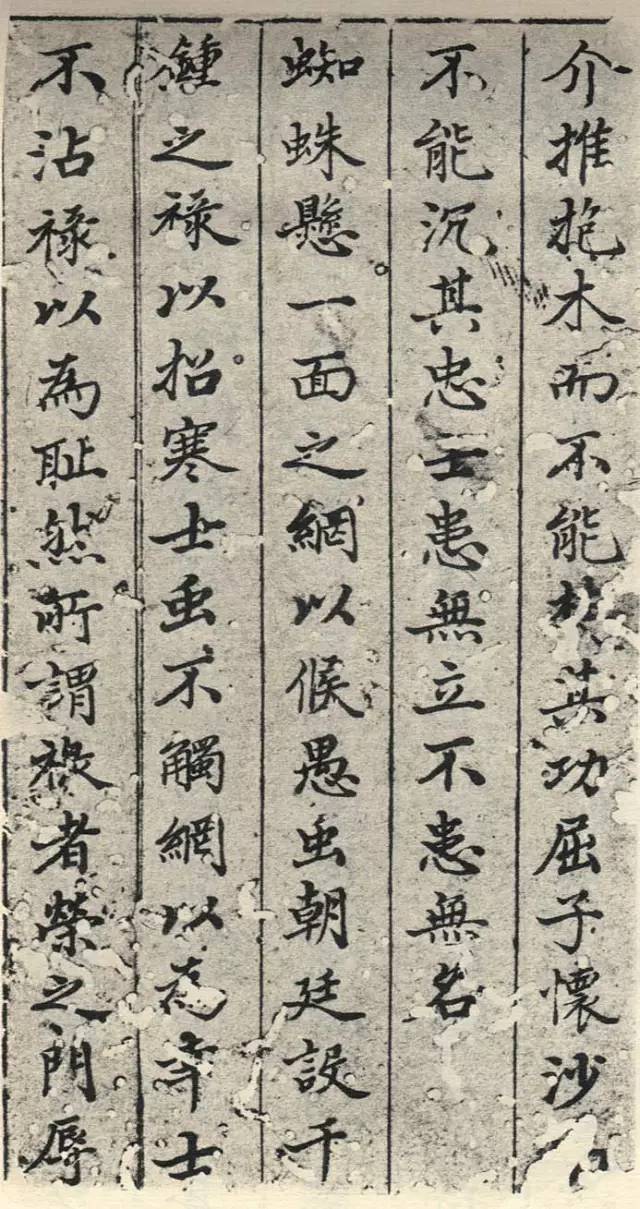

王文治一生以书法称名于世,早年习书从前辈笪重光人手,受其影响颇深。他的楷书师从褚遂良,行草书则学自《兰亭序帖》和《圣教序》。但钱泳却认为他是学赵孟頫和董其昌的用笔,中年以后改习张即之。从王文治传世书法来看,其飘逸婉柔的点画和王文治书法对联妩媚匀净的结体,的确透露出与笪重光、董其昌二人书法的传承关系,而线条的扁薄,更是浸染于笪氏书法的结果。除笪、董二人的影响外,还有一个因素不可忽视:王文治中年以后潜心禅理,对于有关佛经的书法尤其用心关注。他曾收得张即之的写经墨迹,临摹学习,因此其书风与张即之、笪重光一样有用笔扁薄的特点。

王文治作书,喜用长锋羊毫和青黑色的淡墨,这与他的天然秀逸的书风有表里相成之妙,故清代梁绍壬在《两般秋雨庵随笔》中说:“国朝刘石庵相国专讲魄力,正梦楼太守则专取风神,故世有‘浓墨宰相,淡墨探花’之目。”钱泳亦将他与刘墉、梁同书作比,认为王文治中年得张即之书迹临摹,遂入轻佻一路,如同秋娘傅粉,骨格清纤,姿态自佳,而欠庄重。此论虽取贬义,但对王文治的书风特色的譬喻,还是比较精当的。这种“秋娘博粉”般的格调,亦可作为真伪鉴别的依据。从传世真迹来分析,王书运笔柔润,墨韵轻淡,行间布白,疏朗空灵,气格风神极其婉美,近于董其昌的书风而更加妩媚,倜傥风流的境界是作伪者难以仿效的,莫怪当时竟有“天下三梁(指梁同书、梁衍、梁国治),不及江南一王”的说法。

其书法用笔规矩而洒落,结构紧密而内敛,墨色以淡为主,着实是董其昌书法风貌的再现。王文治忠实地秉承帖意,但无传统帖学的流转圆媚与轻滑。其书用笔转少折多,以折为主,显得果断有致,干净利落。瘦硬的笔画略带圆转之意,既妩媚动人,又俊爽豪逸,风神萧散,笔端毫尖处处流露出才情和清秀的特色。

一、学习书法也要读书万卷

作为一个书法家,本身就应该具有对文字、文学、文化的素养,书法历来不是孤立的艺术,而更多的是文人综合素养的集合。

历史上凡被称作书法家的人,首先一定是文人,或者说是有相当文化修养的人。历史上被称作书法而流传后世的东西,最初并非因为它们很书法,而是因为它们很文章。一句话,多半的书法,甚至全部的书法,都是由于书写内容的经典,值得传播而传世下来。

例如:被称为中华第一帖的《兰亭序》,首先因为《兰亭序》本身就是品貌旖旎的美妙文章。其中的“群贤毕至,少长咸集”,“天朗气清,惠风和畅”,已成为不朽的语句。假如王羲之在学问上一窍不通,那么他绝对写不出《兰亭序》这样的传世作品。

当今书法艺术的形式上有了很大的发展和变化,但是从内容上来讲,依然是古代的文学内容比较多,现代的文学内容比较少,这种现象成为普遍化就与我们的时代不相符了。古代文人面对书法创作不会被动地抄字,而是让形式与内容结合,尤其是以诗歌为主的文学创作。

今天,有诗文涵养的老书家越来越少,受西式教育成长起来的青年书家对中国古典诗词题跋又没有足够的重视,造成了当代书坛十分缺少真正意义诗书合璧的好作品之现新的文化内容对时代书法家的产生具有重要意义。

比如说毛泽东的书法艺术创作,就其基本技法来讲是传统为主,就其书写内容来讲是现代为主的,所以毛泽东的书法艺术作品饱含着那个时代的信息。

伟人的践行验证和启迪我们:在创作过程中,高明的书法家应善于观察自然界和社会生活中美好的事物,并加以内化,从中启发书法创作的灵感。

三、应掌握多种书体

虽然各种书体在艺术特征上有所区别,都有自己特定的规定性。但是它们之间相互促进,相互借鉴,相互交融而使书法艺术园地更加鲜艳多姿。然而,现在的书法家却以小字为主,或者都写草书,书体单一,往往只会一种书体。

以张芝的草书《冠军帖》为例:草书《冠军贴》的问世和楷书代表《五表》时间相近,《冠军贴》已是成熟的草书,而此时的楷书尚未脱离隶意。因此,我们在惊叹《冠军贴》无章草所具隶意,二纯系纤的质感线条,缠绵回绕,隔行贯气,气韵连通,连绵飞动时,再进一步审视一下,就会看出,张芝草书是融合了章草的率性和小篆的匀圆两种特点创作出来的。小篆线条匀圆,结体趋正,章草保持隶意,章法便捷,二者结合,写法率意便捷,成就了一代草圣。

张芝的成功,成为后代书法大家之所以成为大家的镜鉴,所谓博采众家之长,有的是在同一书体与不同书风的融合,有的是不同书体之间的融合,巧妙的融合往往会收到意想不到的艺术效果。例如现代书法大家张海,巧妙地融合了古典庄重的隶书和韵动的草书,创写草隶,也取得了令人羡慕的成就。

如果自己只写字而腹中空空,那只不过是个优秀的写字匠,永远不可能成为书法大师。我们也并非要你成为学者,但身为书法家,适当背诵是基础,特别是古文名篇和唐诗宋词。诸如《滕王阁序》、《前出师表》、《后出师表》、《归去来兮辞》、《长恨歌》等。

腹有诗书气自华,肚子里没有墨水是不行的。一些常见的古文名篇,常见的唐诗宋词,必须烂熟于心,张口就来。能够背诵一些古文名篇,还可应付各种场合。例如,当你参加书法交流会时,主办方让你现场书写就不至于落得尴尬的境地。

五、要学会炒作自己

现在的书法家太多,要想出名,只有自己给自己做广告。例如加入当地书画家协会,或者出版一些挂历、台历。尽量多参与一些省市级的书画活动,结交更多的书法名家,跟着多学学别人怎么出的名,多与他们交流,自然也就能进入他们的交友圈子。

还要办展览,办各色各样的展览,只有有了名声别人才会认可你。不过要是想一夜爆红是不太可能,毕竟书法不像演艺圈,弄点绯闻就能出名,书法家得靠自己的真本事,像欧阳中石和启功他们,还给很多单位、学校题词、提名等。书法家的功底要深,字写的好自然就一传十,十传百。

六、要组建粉丝团

孤军作战总是效果差,即便是邦德也有强大的后援作为支撑。书法家不仅要写的好,还要善于利用资源。如何利用呢?

第一,你要多结交高官、大款或者威信很高的人,先给他们洗脑。他们说话有效果,振臂一挥:“那谁写的真好啊,世界第一!”这话谁敢不信?

第二,你要带点学生。好处是把学生乃至学生家长都洗了脑,他们替你四处吹嘘、现身说法。

第三,要和媒体做朋友,经常请他们吃吃饭,送点你的作品行贿。这年头,只要报纸上的东西,甭管专业圈明白不明白好坏,老百姓还是相信的——发表过的作品总是好的。

七、最好有点别的本事

书法家在社会中需要很多社交,如果你仅仅会写毛笔字,这只能说你掌握了一种技术。如果你真想把书法当作一个职业身份或者靠这个混饭吃,就必须武装自己、包装自己,让自己成为一个真正意义的书法家。

但是,光会写字是不够的,你还要有些别的本事来衬托自己是牛人。比如:歌唱得好、会拉二胡、喝酒很厉害等等,这些都有可能成为名人逸事。

1.草书不见横画,行草书有横线条的尽量短些,要有纵向感。可用虚、细线替代。

2.忌由快产生的平拖、干笔、粗细一样的现象,行处皆留,留处皆行。

3.墨淡无神。重新起笔用浓墨,浓墨字的笔画要交代清楚。

4.忌单字中的“眼”,防止“眼子”太多。

5.中间一行是作品重点。一作品中,要有几个突出、精彩、有个性的字。这也叫“书眼”。

6.长线条字很重要,收笔时要谨慎,一般笔势结束时用干笔。

8.细笔要有韧性,粗笔要结实。要有铁划银沟的粗笔,又要有行云流水的细笔。

9.墨干时速度稍慢,湿时略快,粗时略慢,细时略快。行草有楷意,楷书要行写。

10.交笔时,起讫分明,每笔要交代清楚。

11.讲究提按:齐而不齐,直而不直,曲中含直,直中含曲。要“提着笔向下按”。

12.中锋侧锋并用,八面出锋,细处用中锋,厚处用侧锋。

1、笔:大字用兼毫,小字用狼毫。

2、纸:(1)大字用生宣,小字用半生半数洒金宣,不主张用熟宣创作书法作品。(2)手工毛边纸原料采用纯竹料,纸性半生半熟,自然晾干,具有吸水性、拉力好、柔韧、墨干不起皱等优点,很适合书法临习。

二、关于小楷的临习

1、临习《宣示表》要抓住其大巧若拙的字态、古雅朴茂的点画和清和简远的气韵等艺术特点,用笔轻落轻收,结体横向取势。关键是要掌握小楷“疏朗停匀、宽绰有余”的总体特点。

2、小楷总体属于帖学,如能参以汉魏笔意体势及敦煌写经之率意,会增加蕴藉隽永之笔致。

3、小楷的用笔尤以能见锋颖为高妙,这就要求处理好“清”与“腴”的矛盾统一。“清”是指墨无散漫而锋颖秀发;“腴”是指笔姿含蓄而字势丰妍。亦清亦腴,则骨血温润,醇雅冲和,可入古人堂奥。欲小字有大气象,必重墨气,既要笔致沉重,又要点画分明,写出新意。

4、要做到“小字当如大字”,除要写得疏朗停匀、宽绰有余外,还要象高二适先生说的小字要多墨气,要笔迹使转分明,如见毫发,要四面八方俱着墨力。

5、小楷与大楷迥异,大楷先从点画要求入手,小楷则以结字为首要。小楷以其小,每笔的走向、笔画与笔画之间距,有的间不容发,要求每笔都具姿态确非易事。若要笔画多变化,运腕为紧要。高二适先生曰;“小楷亦纯乎运腕,一涉指功即不能成。”故临习时应致力提高运腕功力,使起伏顿挫分明,极力控制不假指功之技巧。

6、小字与大字迥然不同,不能互视为放大或缩小。大字本身易于恣肆纵放,若过分或曰一味纵放,则会流于轻率松散,而无深刻沉着之趣,故大字宜放中有敛;小字本身收敛,若一味收敛则形拘笔滞,也会失于轻糜,故小字宜敛中有放。由此可知二者有质的不同,写时应仔细斟酌。

三、关于正书的临写

1、喜欢大字可学颜体《勤礼碑》或魏碑,如《张猛龙》、《扬大眼》、《郑文公碑》等。

2、临习《张迁碑》应注意用笔上(点画)的自然流畅,尽量避免抖搂做作。要通过刀锋见笔锋,不必刻意追求因年代久远、线条刀口被剥蚀所出现的那种效果。

3、智永楷书《千字文》历来被认为是较独特的和较好的临摹范本,在临习中既可熟楷法,又能涉草法,习楷自会融进草法情性,有一举两得之功效。

四、隶书的临习。

我们主要以《曹全碑》为例。临习《曹全》,能将圆润、舒松、秀逸、典雅为特点的阴柔之美写出来,是很不容易的。此帖的折法主要是圆转运笔,有的虽笔断而意连。具体说大部分用笔是内掖暗转,波画是逆起顺拖中作圆弧状提锋,不是折笔侧锋处之。

五、关于行书的临习

1、学习行书以临摹《圣教序》为宜。要把握此帖的艺术风貌和特征,如笔致遒润儒雅、字态俊丽秀逸、气息中和怡淡等,其用笔内掖收敛,线条瘦硬劲挺,点画的组合、偏旁的揖让、牵丝映带、笔势字势等纯出自然。通临时注意纠正线条拖沓纤弱,即骨不健、气不畅、墨不沉等通病。在通临的基础上,就要打好攻坚战,从字型、字势,笔型、笔势及笔画的粗细对比、墨色变化(可参照兰亭墨迹)等方面,一个字一个字地过关。要在背字型上下功夫,达到在创作作品时如囊中探物般的熟练程度。一件作品水平的真正高低,甚至可以说书法的内行与外行的区别,往往取决于细微的一点点上,所谓“纤维向背,毫发死生”是也。所以临写时一定要特别注意细节,包括笔画位置、粗细长短搭配、字形大小、墨色浓淡枯湿、笔画及字形的揖让、呼应关系等,哪怕是细微的变化也不放过,以训练、提高自己的眼力。有了《圣教序》的基础,学《兰亭序》就容易得多,并重点学章法、贯气及细微之处;然后再学王之诸手札,学习王羲之怎样因字赋形、因情谋篇等等。

2、从某种意义上说临帖是临书者理解力和功力的总和。临帖要坚持读、摹、临三结合,读以得其趣,通过读将范本中的点、画、构、势、结体等特点深深印入脑海中;摹以得其形,字之神韵不能离开结构,在读的基础上就要专心致志于字迹中,记准各种字型;临以得其意,经上两步的努力,这一步就会如鱼得水,再略参己意,发韧自己的积累,进入准创作。

3、对于“气”的贯通和“势”的生发的学习,当然与熟练程度有关,但关键是要有这个观念,无论是“读”、“临”或“创”,有无这个观念是大不一样的,可从古今书论中找这方面的论述,仔细阅读体会。

4、黄庭坚行书笔势纵横,点画开张,虽是辐射式结构,但并不疏松;体势欹斜,但并不倾倒。《松风阁诗卷》是其晚年代表作,以上特点都有充分体现。临写时需注意体察黄所追求的“笔中有物”的内涵之美,或曰“气韵”相胜。

5、学行书选择米芾《蜀素贴》起步还是比较高的。要临好此帖,首先要对米芾书法的总体特点有所了解,牢牢把握住此帖的艺术特点,然后对其用笔、结构、章法及墨法等,都要一一仔细研究,特别是用笔的特点更要细究、掌握、记熟、会用,改变自己的用笔习惯;对字型要背下来,达到创作时能熟练运用的程度,切忌只临个大概。米芾腕力充沛,笔锋诡异,笔致滋润华丽,非常讲究笔力和笔势。力倚势所生,势因力而彰,因此骨力遒婉,笔势酣畅。

六、关于草书的临习

1、草书分为两类:一是章草,即隶之草;二是今草,即楷之草,理当与行书属同一层次。狂草属今草,若行书为“走”的话,小草即为“跑”,狂草就是“狂奔”。目前时尚走走、跑跑的行草,也是一种风格。习草要有一定的正体基础,因为草出于正(篆、隶)书,同时草兼各体的美学素质。草书从字法到笔法结构都有严格的要求,只有由浅入深、由易到难、由平正入险绝,循序渐进,并经过长期的字法和技法训练,才能真正掌握和学好这门艺术。主攻大草应从小草做起,可先习王羲之《十七帖》、智永或怀素《千字文》、孙过庭《书谱》。因为各种风格的大草均是以小草为基础的,有了一定小草基础就可选择符合自己审美观念的大草作品作为自己临习范本。由于草书的意多于法,载情性特强,因此习草还需注意字外功夫。因为书写者往往在瞬间挥洒中下意识地将自己审美、修养、情绪表现出来,所谓“书如其人”此时表现得最为充分,故习草更需提高艺术修养。

2、王羲之楷法师承钟繇,草书则上溯张芝。其《十七帖》是以真书笔法写草书,作草如真,故其笔致遒媚,结构精严,看似简单,下笔后方知其难。为此建议:一是以1比1或略大一点进行临习,这样便于在校帖中对照找差距,及时改正,不重犯错误;二是对工具笔墨纸张要考究,以达到原帖效果为标准。笔以用硬毫或兼毫为宜,纸可用元书纸或半生不熟的洒金宣等;三是认真学习有关此帖艺术特色的介绍文章和资料等,使自己对此帖用笔、结字、章法、情趣等技术和艺术特点有一个深刻了解和把握;四是察之尚精,拟之贵似。细节是艺术的生命。在对每一个细节(如用笔的起、行、收等)进行分析研究的过程中,要善于发现别人所没有发现的东西,并收于自己的笔下。

3、《书谱》字数多成草轨迹鲜明,易于循其法绳。临习《书谱》应将俊逸潇洒,峻拔钢断的用笔,纵横畅达、遒婉坚劲的笔势表现出来,特别是在用笔上的中侧并用、提按分明、顿挫有度所产生的质感和节奏的“蛀虫效果”,尤为精妙。先攻《书谱》,其他就可先放一放,应集中精力认认真真地去临写,暂不必求数量,以准确精到为标准,可以选择有代表性、认为精彩的几个字或几行字,从笔形笔势、字型字势等分析透、理解深,并能用自己的笔将所认识到的风格特征惟妙惟肖地表现出来。这样举一反三,触类旁通,扩大量的积累,直至全帖精熟,能随便择文书写,便可得原帖之八九,至此肯定会在书艺上有较大提高。此时不要担心个性不强,只要有了这个根基,就会有目的地选择其他经典,有选择地吸取能完善丰富此类风格的营养,久而久之必可使自己的作品既深具传统意趣,又较为明显地表现出自己的个性来。

4、《书谱》上手后再临习《十七帖》,此帖通篇务求便捷,几无赘笔臃画,洗练明洁,其他或以后诸家大草、狂草不过都是在此基础上的纵横发挥。在此基础上再临怀素《自叙帖》及黄庭坚《太白忆旧游诗》。怀素草书奔放之极而不失绳规,黄的草书增益“点”法。有了这些基础再涉猎各家,不妨都过过手,把他们的长处收入手底,为以后创作打下基础。

5、临习怀素《自叙帖》,对该帖清健的笔姿、瘦劲的笔调表现出的圆转矫健的线条,以及奔放流畅的体势和恣意放纵的布局等都要有所体现。此帖自始至终以中锋出之,力贯始终,滞流失度、提按有致所产生的笃实、遒健的线条力感,也都要表现出来。

6、张旭《古诗四帖》(学术界有争议)与《肚痛贴》都是其代表作,较怀素《自叙帖》点画较粗,且有转有折、有提有按,中侧并施,笔势雄强纵逸,布白虚实相生的节奏感强。有同学临习中字法与笔法、构图等都有欠妥之处,笔法有的地方交待不清,有的不到位,有的又过了,中侧锋转换不自然,线条不够笃实,章法不顺畅,有顶牛和断气现象,揖让关系处理得不好等等。

7、草书创作要有一定的气势,字法准确,用笔大胆,敢于放开写,并注意墨色变化,过渡得自然,有节奏感。注意防止用笔潦草不沉实、笔画交待不清、送笔“过”或不到位、出现滞笔等,特别是转折处的提笔。要加强对经典法帖的临摹,强化字法和技法训练,在大气中求精到,走由生到熟、由熟到巧、复归于生、由法到意的路子。

8、临习王羲之草书手札,无论是字型、字势还是笔型、笔势都要洞察入微,并能准确地表现出来。特别是对帖中寄情表意、“形而上”层面,若能有所感悟且付诸笔端,就更为难得。如《孔侍中帖》前三行的笔形意态和一字一顿的节奏所表现出来的较平缓的心态,后两行笔势明显加快,并出现了二字相连书写节奏,将作者忧悬情绪加以深化,形成此帖通篇独特的情绪节奏,都应察之眼中,并体现于笔端。

9、若有志于大草,还要涉猎篆、隶、楷,打下一定的正书基础,由浅入深,由易到难,由平正入险绝,循序渐进。

七、关于学书的路径

1、书法的创作需有一个长期的临习积累、取舍融铸和提炼升华的过程。习什么、取什么、舍什么,所学所取又怎样提炼升华,最后又如何锻造自己的书法语言,都需要认真考虑研究,并在实践中探索。最忌讳的就是没有主心骨,东一笔西一把,摸不着头脑,到最后也只能在书法堂奥门外徘徊。一般的经验是先找出适合自己性格特点、自己又非常喜欢的一本经典法帖(不管是什么书体),精心学习,熟练掌握一家之法,即所谓“立根”。有了这个根基,以后在涉猎百家时,取舍才会有明确的方向。会取能舍才可言提炼,有了这个过程,才会逐步走向成熟。

2、“察之者尚精,拟之者贵似”的临摹目的,就是彻底改变自己的书写习惯(有的已成为习气),养成“翰不虚动,下笔有由”的好习惯,真正把古帖里的好东西学到手。这样随着临习的积累,把诸多经典字帖所蕴涵的技法与内涵都学过来丰富自己,便具备了踏入书法艺术堂奥所必需的“内功”。

3、要学经典作者的经典作品,学习经过历史检验、公认的可取法的好东西。对于好的范本应手摹心悟,神应思彻,真正得妙道,对其他帖的好坏甚至赝品自然会心中有数,然后择善而从。还要多读些书法基本理论方面的书籍和文章,多研究古帖和现代名家的精品,自会有颇多收益,很快得以提高。

【释文】:蒙面谕浙干,具如后。(下添:恐公忙,托鼎承)长洲县西寺前僧正宝月大师收翟院深山水两帧。第二帧上一秀才跨马,元要五千卖,只着三千。后来宝月五千买了。如肯辍,元直上增数千买取。苏州州衙前西南上丁承务(旁注:是晋公绘像恩泽)家秀才(下双行注:丞相孙),新自京师出来,有草书一纸,黄纸玉轴,间道有数小真字注,不识。草字末有来戏(双行:二字),向要十五千,只着他十千,遂不成。今知在,如十五千肯,告买取,更增三二千不妨。

【释文】: (前补书:丞果实,亦力辞,非愿非愿) 芾顿首启:画不可知(旁注:不知好久),书 则十月丁君过泗,语与赵 伯充,云要与人,即是此物。纸紫赤黄色,所注真字,褊 草字,上有为人模墨 透印损痕。末有二字: “来戏”,*才字也。告留。念其 直就本局虞候拨供给 办。或能白吾老友吾舍人,差两介送 至此,尤幸尤幸!再此。芾顿首上, 伯修老兄司长。 …… 不记得也。存纸尾。来戏, *才字。

《晋纸帖》,翰牍九帖之三,纸本,行草书,纵23.7厘米。横39.1厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:此晋纸式也,可为之。越竹千杵裁出,陶竹乃腹不可杵,只如此者乃佳耳。老来失第三儿,遂独出入不得,孤怀寥落,顿衰飒,气血非昔。大儿三十岁,治家能干,且慰目前。书画自怡外,无所慕。芾顿首。二曾常见之,甚安。

《适意帖》又称《玉格帖》,翰牍九帖之四,纸本,行草书,纵23.5厘米,横35.9厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:百五十千,与宗正争取苏氏《王略帖》(旁注:右军),获之。梁、唐御府跋记完备。黄秘阁知之,可问也。人生贵适意,吾友觑一玉格,十五年不入手,一旦光照宇宙,巍峨至前,去一百碎故纸,知他真伪,且各足所好而已,幸图之!米君若一旦先朝露,吾儿吝,万金不肯出。芾顿首。

《贺铸帖》,翰牍九帖之五,纸本,行草书,纵23.4厘米,横36.8厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:芾再启。贺铸能道行乐慰人意。玉笔格十袭收秘,何如两足其好。人生几何,各阏其欲。即有意,一介的可委者。同去人付子敬二帖来授,玉格却付一轴去,足示俗目。贺见此中本乃云公所收纸黑,显伪者。此理如何,一决无惑。芾再拜。

此帖所致为米芾之友人。此友人乃《适意帖》中“觑一玉格,十五年不入手”之“吾友”。

【释文】:丹阳米甚贵,请一航载米百斛来,换玉笔架,如何早一报,恐他人先。芾顿首。

《丹阳帖》,《书法大辞典》称为《丹阳帖》;蔡舜宁《米芾之书学思想与书法艺术研究》称为《换玉笔架书》。“丹阳”乃润州古称。秋榖未登,青黄不接,米价必至踊贵,故此帖必作于崇宁二年夏秋之间。 米芾愿以玉笔架换百斛丹阳米,寥寥二十余字,“如何”二字是商量的口气,有点调皮;“早一报,怨他人先”,则活脱可见其幽默诙谐。从文字看来,已有《世说新语》中晋人名士风度。

米芾“翰牍九帖”之一,此尺牍的书法风格,正是在追求以二王为代表的晋人书札作风。米芾名其居为“宝晋斋”,十分仰慕的正是晋人风流。他研习二王甚勤,尤其《蜀素帖》,后半部全从右军《兰亭》中来。但他最为倾心的是“破体”的小王,故《海岳名言》有谓:“子敬天真超越,岂父可比也。”落笔痛快,气势开张,英俊豪迈,更契合于米芾的性格。《丹阳帖》的写法就和献之笔札相近。但是,既经“重法”的唐代,提按已是普遍的笔法,兼之米芾个性强烈,字势愈加跌宕,用笔更形起落,牵丝显露,出锋锐利,真是“风樯阵马,沉著痛快”,大胆而泼辣,尺素之间亦使出了浑身解数.这与二王的散淡就有了距离.米芾毕竟还是米芾,米字到底还是米字,他能著名书史,开宗立派,不是没有缘由的。

《致伯充尺牍》又称《业镜帖》, 翰牍九帖之七,纸本行草书,纵23.5厘米,横21.6厘米,台北故宫博物院藏。

【释文】:敬闻命。此石亦不恶。业镜在台州耳。芾顿首。伯充台坐。彦臣如何?

《伯充帖》又称《致伯充尺牍》《伯老台坐帖》《眼目帖》,纸本。

纵27.8厘米,横39.8厘米。信札一则。台北故宫博物院藏。

【释文】:十一月廿五日。芾顿首启。辱教。天下第一者。恐失了眼目。但怵以相知。难却尔。区区思仰不尽言。同官行。奉数字。草草。芾顿首伯充台坐。

米芾《惠柑帖》,翰牍九帖之八,纸本,行草书,纵22.7厘米,横33.2厘米。台北故宫博物院藏。

释文:芾皇恐。蒙惠柑,珍感、珍感。长茂者适用水煮起,甜甚。幸便试之。余卜面谢,不具。芾顿首。司谏台坐。

【释文】:戏成呈司谏台坐,芾。我思岳麓抱黄阁,飞泉元在半天落。石鲸吐水(点去)出湔—里,赤目雾起阴纷薄。我曾坐石浸足眠,时项抵水洗背肩。客时效我病欲死,—夜转筋着艾燃。关漼。如今病渴拥炉坐,安得缩却三十年。呜呼!安得缩却三十年,重往坐石浸足眠。

“书画多长寿,寿自笔端来”

练习书法,既是一种艺术享受也是一种心理保健之法,它具有加强修养、陶冶情操、延年益寿的作用。

在古代人均寿命仅仅40余岁,而书法家中长寿到80岁的有很多。历史上高寿书法家如文征明活了90岁,唐代的草书圣手张旭活了89岁,在古代书法家中寿命最长的是和尚智永,活了100多岁,八大山人朱耷活了80岁。另外,唐代的虞世南、欧阳询寿命分别是84岁、83岁,晚唐的柳公权活了88岁。

近代和当代的书法家,高寿者亦如过江之鲫。禅林高僧、书法家明旸法师寿高86岁,大书法家、书法理论家启功寿高93岁,当代草书大师林散之寿高92岁,海派大师、书法教育家沈尹默寿高88岁,当代草书大师于右任寿高85岁,郭沫若寿高86岁,赵朴初寿高93岁,舒同寿高93岁。

启功书法

从当代医学和心理学的观点来看,书法家多享高寿,大致有如下原因:中国书法艺术讲究意境,书法家们在挥毫泼墨时,一定要神情专注,杂念不生,方能进入意境。因此,书法家们长期处于一种心平气和的状态之中,对修身养性极为有利。书法家们在学艺时,人人都有尽可能地多地欣赏、临摹前人书法名作的过程,无论是欣赏、临摹前人书法,还是自己创作,整天多与美好的事物打交道,不断受到高雅艺术的陶冶,并将情怀寄托于书法作品之中,长期心情愉悦,心灵上容易满足。书法家们写字时,身体站立,铺纸挥毫,手臂动作较大,创作大幅书法作品时,还需不断走动,适度运动肢体,保持血脉通畅,促进新陈代谢,有利于健康。