都在说“晋人”,“晋人尚韵”也好,“晋人格”也好,都把晋人的书法作为高标。但不知是否有人思考过,以王羲之为代表的晋人书法好在哪里?这个要搞清楚,不然的话学王羲之学什么?!

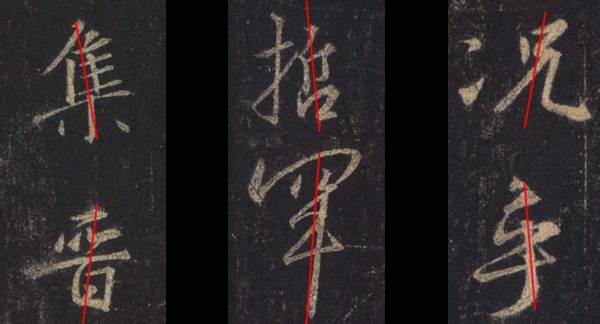

谈到晋人,谈到王羲之,必需要提《集王圣教序》。还要拿出孙过庭大师的二十四个大字:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”。《集王圣教序》价值首先是能启发后学,你能学到很多很多的险绝手法,结构的变化,薛夫彬先生说,后人以至于今人,未有能在变化上超出王羲之的。这是《集王圣教序》第一个价值。

变化的火候如何掌握?“复归平正”。懂得变化,或者研究过变化的人,在《集王圣教序》中会发现处处有变化。还用孙大师的一句话:“不激不厉而风规自远”,这就是为什么要复归平正,因为是境界与格调。后世在“不激不厉”上做的最好的,我以为是虞世南。这是《集王圣教序》第二个价值。

一:线条特征

褚遂良《雁塔圣教序》立于永徽四年,分“序”和“记”。前面的“大唐三藏圣教序”,太宗李世民撰文,骈文,读起来琅琅上口,唐人文章之功力,可见一斑,同样,《书谱》读起来也有同样的感觉。“大唐皇帝述三藏圣教序记”为高宗李治撰文,文章不逊乃父。“序”比较安和稳重,“记”用笔较恣肆。

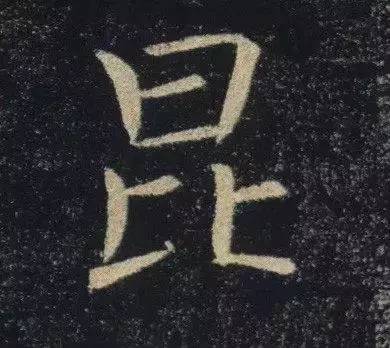

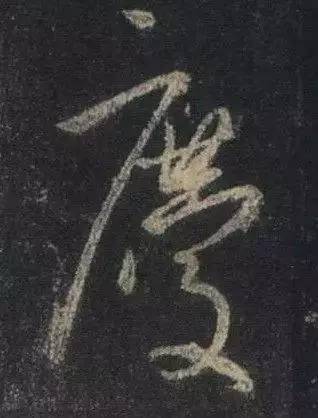

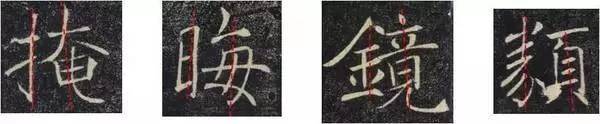

线条最突出的特征,是轻灵与跳跃感,这样说不太容易搞明白,即强调笔画的轻重变化,用孙过庭的话讲是“变起伏于锋杪”,这六个大字,中书令当之无愧。碑中字很难找到平直的笔画,每一笔都通过跳跃的用笔节奏展示笔画的丰富姿态,这一点,随便找出一个字都可以感受到。我们看“鹿”,可以想见每一笔的提按动作,笔画姿态的丰富。“昆”也是同样的效果,“横折竖”必然要有丰富的节奏变化,此一笔要高出《阴符经》很多。

![1]()

![2]()

所以学褚,此一特征不可忽视。

1: 另一个特征是“流动”。

或者说是行书状态,即孙过庭所言“使转”赋予楷书的流动之美——情性,“使转为情性”,反之,则是“真不通草,殊非翰札”。有点乱,分析一下。

楷书用笔,大的方面有两种。

一、严谨、沉实,或叫沉着得笔触。这一类,可以想象一下赵孟頫的《胆八碑》、八大山人的《河上花图歌》、欧阳询《九成宫》、邓石如的大字隶书,都会有这种感觉。

二、是轻灵、活泼、流美的笔触。《雁塔圣教序》即是此类,还可以想象一下王羲之的“青李、来禽”小楷书、智勇墨迹本《千字文》等。

《雁塔》,虽为碑刻,但流动的用笔状态传达得非常准确,甚至牵丝连带都很清晰。可以想见其书写速度是比较快的,点画起收之间不只是“眉目传情”,以至于“勾肩搭背”了。

由于书写的速度快,使得有时结构会出现不妥的地方,同时也少了些平心静气的安稳与闲和。但鱼与熊掌不可得兼,禇河南在流美的道路上给我们树立了典范。

![3]()

![4]()

![5]()

![6]()

![7]()

![8]()

二:结构分析

疏密

所为疏密,无非是对汉字的笔画进行构架,对汉字的空间个性处理,使结构变得活泼有趣,而不流于死板。

![9]()

![10]()

![11]()

![12]()

这几个字,是强调上部空间的,“明”,有意把笔画集中在下面,使上面的空间空阔,“空”、“无”处理方法是一样的。“相”左竖向上伸展,相对下面空间紧凑,上面宽绰。

![13]()

![14]()

“其”,极明显中间两个小横更接近,这样的处理在《兰亭序》的“陰”、“禊”也有同样的处理,可知不是偶尔为之,造成一种疏密的变化。“無 ”,明显地造成上下空间的夸大。

![15]()

![16]()

![17]()

![18]()

以上四字是下面空间的扩大,不做赘述。

![19]()

![20]()

“城”、“论”是强调右下部分空间的扩大。

![21]()

![22]()

![23]()

![24]()

对中部空间,常常做有意的夸大,无论是上下结构还是左右结构,这方面比较用心,在碑文中也较常见。

![25]()

![26]()

![27]()

“月”是把笔画贴近右竖,左面空间空出来。“而”、“道”是强调左下部分的空间。空间的处理,是因字、因时而作处理的,在这方面,《圣教序》给了我们极多的启示。

横的角度变化

目前谈写字,大多进行技术分析。原因是容易操作,容易说清楚,也就是有“操作性”,有人抱怨古人书论没有“操作性”。其实古人这样做是有自己的道理的。傅雷对儿子傅聪说“整天搞技术的人是成不了艺术家的”,技术不是不重要,但是低档的,或者说是第二位的,情绪、格调、品味、精神、韵味等,这些更重的东西想都想不到,只能流于“书匠”了。

由此来,这些技术层面的分析,只是“皮相”。

横的角度变化,也是古贤常用的方法,《圣教序》中有大量的例子。

![28]()

“桂”左面第一横上扬,右面第一横下斜,右面四个横,二三四横与第一横形成明显的对照;“者”末横明显与上面的横形成对照;“昨”右面三个横各成自己的角度;“潜”,日的三个横与上面的横形成明显的对照;“難”右面后三个横与第一横明显对照;“生”第一横与末横明显形成对照。欧阳先生曾分析过《九成宫醴泉铭》的“活脱”,横的角度、疏密变化手段,无疑会大大增强“活脱”效果。

之所以从这么经典的作品中找出例字来,强调一下这样的做法确实应该重视学习和研究,很多人是接受不了变化手法的,他们认为四平八稳,横平竖直的字才是好字。

上下位置错位

《集王圣教序》的结构处理用的招数很多,我们只能够一招一招地琢磨,今天我们重点看上下搭配的字,错位是招数之一。

这一招有两大类,一是位置的错位,即上下两部分中心不在一条线上而是故意错开,造成活泼的姿态,这一招会让我们想起八大山人,经常用。

比如:

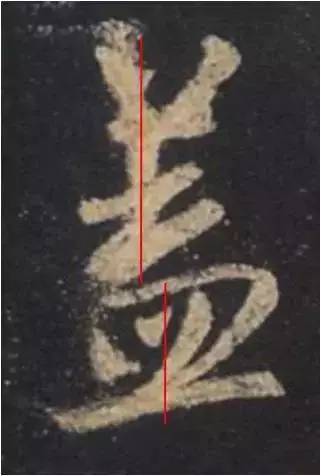

![29]()

![30]()

![31]()

《集王圣教序》 用的比较活泼丰富:比如“盖”,下面的“皿”要向右错动,“愚”下面的“心”向左错动,“莫”中间的“日”向左冒出来。

![32]()

![33]()

![34]()

![35]()

![36]()

![37]()

![38]()

![39]()

![40]()

![41]()

![42]()

![43]()

![44]()

![45]()

![46]()

另一招是角度的错位,就是上下两部分重心的角度明显变化,角度的不一致,是的姿态更加丰富,较之第一招更加艺术化,也更需要人的书法智慧,比如“潜”,下面的“日”造成向右倾斜的姿态;而“聖”,上面的

“耳”向右倾斜,下面的“王”向左倾斜。

![47]()

![48]()

![49]()

![50]()

![51]()

![52]()

![53]()

![54]()

![55]()

顺势

圣教序》的招数很多,让我们受用无穷,我们每每感觉到一种“招数”,就增加一份对大师的敬意。

所谓“顺势”,指的是书写者有意识地让笔画在相同的方向、或大致相同方向上重复运行,造成一种书写气势上的连贯。好像文章里面的排比的方法,气势如虹,很有艺术效果。

举个例子:

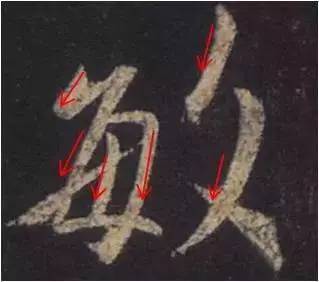

![56]()

右面的“勿”,除了横以外,都是从右上向左下重复运行,这还要真的写一写,才会感受到它的好处。

下面,从 《圣教序》中选取了一些例子,抛砖引玉,你可以在这一点上,从帖中找到很多精彩字例。

![57_副本]()

![58]()

![59]()

![60]()

![61]()

![62]()

![63]()

![64]()

![65]()

![66]()

![67]()

![68]()

![69]()

![70]()

![71]()

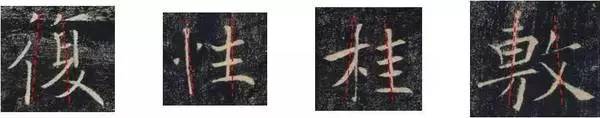

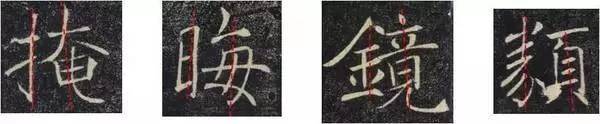

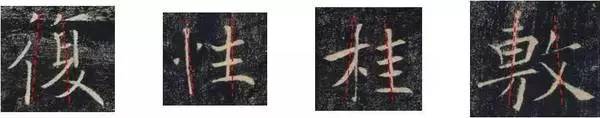

结构技巧(1)——开合

开合,在《雁塔圣教序》中用的比较多,尤其以上合下开居多,左部分有长竖时,大都做向左倾斜处理如“木”、“牛”、“阝”、“扌”等,与右部分配合,形成上合下开的结构,而上开下合的处理却很少见,以下是一些字例,可以反映褚遂良在这个技巧上的应用。

![81]()

结构技巧(2)——笔势

《雁塔圣教序》在笔势的应用上,在唐代楷书中属于比较丰富的。笔势的应用,会让整个字很灵动。横的变化有平、仰、覆,竖的变化有直向背。从拓本中找出一些字例,可以窥见褚遂良笔势运用上一斑。

1、横的笔势变化:

![85]()

2、竖的笔势变化:

![89]()

三:字析

当我们仔细欣赏、玩味《集王圣教序》时,首先会感谢怀仁和尚:

一是他老人家经过了那样艰苦的工作,耗时之长,工作之细腻,令人折服;

再就是为我们保存了那么多王羲之的资料,如果不是他的努力,我们今天想了解王羲之多一些,是不可能的事;

三是他以那样的慧眼,选择了王羲之那么多精彩的字,使得我们今天能够塌下心来,仔细欣赏,仔细研究。

今天做字例分析的事情,是自己想要花些工夫好好学习这个宝典,这么做也是对自己的督促,以免懈怠了,有空闲了,抽出时间,找几个字琢磨琢磨,做一些技术环节的分析,发现其中的精彩处,然后把自己的体会、感受分享出来。说的不对,自然会有方家指正,有利于自己的提高,如果还有那么一点点用,或许对别人有些帮助。

![90]()

大:这个字写得精彩了,并不是很容易的事,还真的需要智慧。这里是改变了捺画的位置和角度,改变了常规的处理方式。我么一般写这个字,捺的下笔是从横与撇的交叉点处,或者附近下笔。首先是横画取仰势,撇从横的左侧穿过来,而不是中间,捺变成了平的,如果写一下,和一般的处理方法比较一下,会感到,这个捺是向右走,而不是向右下了。

藏:精彩处在于疏密,下面一堆笔画,“臣”、戈勾和小撇,挤在一起,与上面宽阔的的空间形成了鲜明的对照。

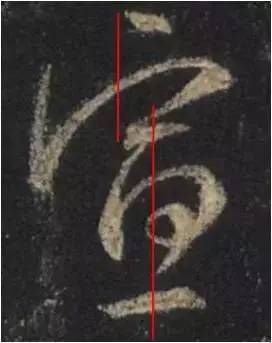

聖:处理的比较有技术含量,不是一般的思维方式可以做得到的。上面的“耳”和“口”,是上合下开的,都是倾斜的,下面的“王”也是倾斜的,那个竖化偏向左面。中间那块空间,要宽阔些,第一横和中间的竖离得很远。

![91]()

帝:首横取仰势,横下面点、撇连起来成横,这个字要注意顺势,向右下连贯顺势势;中间部分相对比较疏。整个字比较舒展,字形较长。

製:上下两部分错位,上面长竖略向左倾斜,下面的“衣”。支点竖提向左倾斜,捺画收笔处比较低,整个字左倾,右下外伸。如果画个主线,应该是一条从左上向右下纵贯的大斜线。

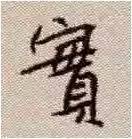

宗:下面竖钩很短,短到了超出常规感觉,临帖时很容易把它写长了。竖勾向左倾斜,由于这个原因整个字感觉向左倾斜,这样处理的结果,增加了活脱的趣味。可以尝试一下,把它写正了,对比一下效果,还是感觉右军的处理高明些。

![92]()

教:左面部分向左倾斜,如果画一条中轴线,这条线是斜的,如果写作品,这样的处理,是很能够调节章法的,可以改变章法的平板。也许有人要问,字非得要写斜了才好看吗?关于这一点,邱振中教授写过一本《笔法与章法》,在里面专门研究了古代经典作品中字的中轴线的变化,在章法处理中起着很重要的作用。应该说明的是,字的实用性与艺术性还是要有区别的,艺术性的强化,是有很多种技术方法的,类似于“教”的处理,便是章法艺术性的技巧之一。

序:这是一个练习笔势的很好例子,每个笔画都有程度不同的弧线,比如点,一般人是忽略的,这里,处理的非常有内容,读者可以仔细玩味。长撇是向右的势。“予”的第一个小横折,横的角度很特殊,与“广”的横有一个明显的角度,竖勾向左倾斜。

皇:这个字很有意思,竖画很正,但整个字还是有向左倾斜的感觉,是因为横的斜度比较大,这个姿势便有了动的感觉。可以看出,在笔画形态没有很大变化的时候 ,组合方式,比如角度、远近 、笔势等,这方面起着很重要的作用。不过,最后一横的轻重还是要注意的。

![93]()

首先说“弘”,左面的“弓”,写的极窄,如果我们写一个同样的字,一对照,会感觉它窄到什么程度。第一笔横折,折过来后一定要向右用些力,注意那个弯。这个“弓”是上疏下密,还有,”明显是向右倾斜的。右面的那个“口”,里面空间是个三角形,但是外形是个方的,因为最后那个横画的伸出。左右两部分离得很远。

福:首点是个撇画,它的意义是变得活了,换成点,或者短横,都不会有这个效果。右面有明显的倾斜,上部空间很宽阔,下面,“田”的中竖向左靠,是的左面的空间更加挤了,似乎有强化上面的宽松的效果。

懐:左面的心,右面那个点是有弧线的,不要忽略。右面,第一横是仰势,左短右长,我们一般在写的时候不会这样处理。线面的“衣”,横非常斜,竖提是倾斜的。还有比较重要的是,右面中间那个小“四”,里面的两个小竖,变成点,右竖几乎没有自己的位置了。

仁:左部人,撇长竖短。右面两个小横很短,离左面的人很远。很有空灵的感觉,如果笔画写长了一点点,都会有累赘的感觉。中间的大空间很夸张。

集:“隹”的第一横是仰势,那个斜的竖,会让人初看起来很突兀,别扭。也许就是因为这么一点点,这个字才变得不一般,活了很多。八大山人是把下面的“木”的竖勾变斜了,也很活。

![95]()

再找几个比较俏皮的字来看看。张宇翔教授讲书法形式的构成要素时,说过这样的话:“什么叫做文人?我觉得就是这样,不好好写字,就是要在实用写字里面玩出点名堂来。”想想王羲之,就是这个样子,换句话说——写字很不老实!

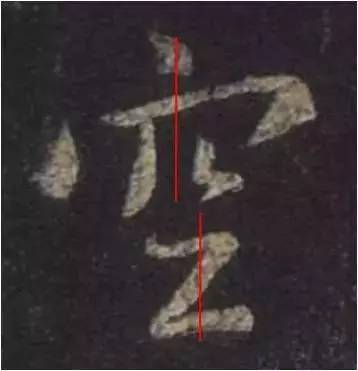

我们看“晉”,首先给人感觉不老实的地方,是横的角度大调角。用两条红虚线标示一下,上面的横是向右上倾斜,很斜的。最后一横,一下子拉下来,角度大变,一下子就活了。这叫有智慧,这是一招。下面那个“日”,还要搞个疏密变化,处处透出机巧。

将:两个部分都倾斜,形成上合下开——反正就是不能够老老实实写字!

王:这个字有些不一般,要是不真想些办法来,还真不容易看出什么名堂。初一看,这个字也没有什么特殊的地方,如果把它的外面边缘线连起来,这个字的姿态还真是难弄,底座右移了,搞不懂王羲之是怎么想出来的。

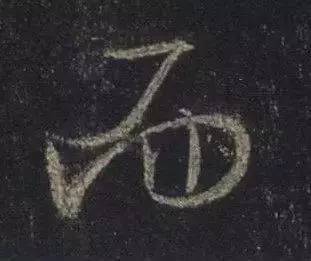

二:显示一个斜,中轴线向左倾斜,再就是第一横是偏向左,我们大多是偏向右来处理。

書:中轴线倾斜,长竖很明显。横画角度变化,反差很大。第四横的位置,要留神!处理得很特殊。末笔走势向下。

盖:极有智慧。

(1)上面两笔的中间,与下面的“皿”的中心是对应的。

(2)中间那三个横很不老实,向左跑出来。

(3)不仅跑出来了,还要搞个横的角度变化。这叫招中之招,谍中谍!太厉害了。

还有个东西,必须得拿出来看看:

![96]()

我们看看这几个字的组合方式,“闻”与上面的“盖”错位,“盖”有向左倾斜的感觉,“二”是向左倾斜的,与上面的字有错位。“二儀”比较近,形成一组,这就有了字的组合方式的名堂了。换句话说,怀仁的集字,不是只把字挑出来,弄在一起就行了,章法,他是很讲究的。

这就出来,这个“集王字”,比那些个“集王字”,要讲究得多。这也给我们学习书法带来启示,我们脑袋里积累了很多古人的字,是不是能够创作了呢?不一定,还要学习怎么把它们弄在一起,有机的、很讲究的弄在一起,这才有了些创作的味道。

![97]()

每次研究圣教结构,都会对怀仁和尚怀有景仰之情,如果不俱慧眼,怎能够挑选出这么多书圣的精彩字,让我们对着无尽的招数拍案叫绝。

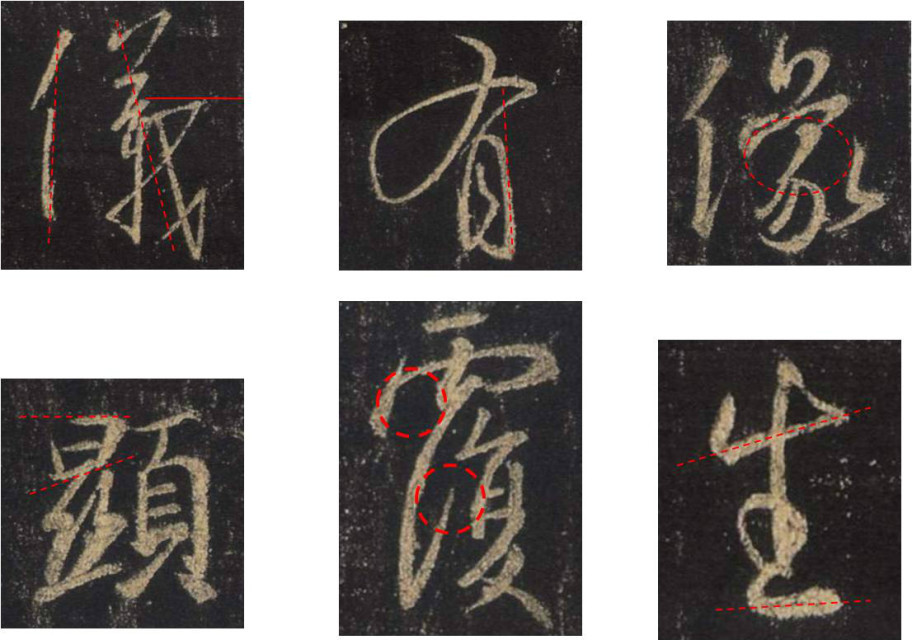

儀:明显是一个上合下开的处理,左面的“人”写得极窄,竖是向右的笔势,这要格外注意第一笔撇的角度,还要注意撇与竖的位置关系,整体向右倾斜。右面的“義”处理得很讲究,从疏密上,上下松中间紧,三个小横要非常短,非常短很重要,还要格外注意下面那个“我”提上去的位置,很高,图中用红线标示。最后一笔撇写得很低。左右两部分之间很宽绰,这个处理很有魄力。整个字不强调点画的轻重变化,基本上是线。

有:撇与横连带形成了一个很大的圈子,这个圈子,可以理解为一个模糊的三角形,当然每一条边都是张力很强的弧线,下面的“月”,右边的竖勾向左倾斜,为了看得更明显,标示出一条红线,左竖有微弱的牵丝与横折钩相连,两个竖是相向笔势。整个字是线条的感觉,轻重变化很微弱。

像:大的感觉是“中空”,右边的“象”或可理解为上虚下实。有7笔是左上向右下的顺势书写,下面的两个小撇离得更近一些。

顯:因笔画的轻重,形成了上松下紧,上面笔画比较轻,下面的笔画比较重。左部分“日”的横有角度变化,下面那个横向上倾斜的比较厉害,第一横与第三恒成俯仰之势。右面,那个“頁”上面的撇比较长,使得第一横与下面的部分离得比较远——脖子很长,也增强了上虚下实的感觉。整个左面部分有向右倾斜的感觉,两部分一正一斜。

覆:左松右紧,右边那个“复”写的很窄。有两块比较大的空间,用红圈标示出来。还要注意笔画的俯仰向背,几个小横是直的,其余都有弧线。

生:这个字写得特别生动,整个字向左倾斜,上下两个横有明显的角度变化,并且有明显的俯仰之势,整个字笔笔弧线,笔笔有势,那个小圈,左虚右实。

学习古人,对古人的经典进行分析,始终是在皮相上做文章,还摸不着实质。但这是必经之路,没有办法,所以古人很少谈技法,他们谈韵味、气质、品味等。

![98]()

我们总是感逸少是那么高明,总有他独到的方法,让字变得不流于庸俗化,而又不入狂怪。这个火候是极难把握的,要么俗而无味,要么狂怪几近错乱。这是书圣给我们最好的启示。

物:以连绵看,这个字只有两笔,左面的竖,是S形曲线,整体是倾斜的——向右倾斜。右面的横折钩,是个椭圆,最精到的是最后两笔小撇画,他们的位置,造成了疏密变化。右面有四笔从右上到左下的顺势,气势连贯。

是:长捺以上的部分,是左倾的,这要看出来,写出来,还要用出来。“日”的小横化作小竖,这是书生惯用的手段,而且还不止于此,即使这么狭小的空间,也不放过疏密处理的机会,搞个左密右疏的名堂来,这又让我想起了张羽翔的那句话,文人写字就是不老老实实地写字。

鑑:首先,两个部分都是左倾,金极力向左倒,右部分极力向左靠,右面的部分似乎有中间脱节的样子,弄得中间空了,有了疏密的变化。

地:精彩的是右面那个“也”的三个竖,三个方向,如果我们自己写字,很难这样处理,实在是高。

庸:上面那个点,可不是一般的远,这位让我想到杨凝式的《韭花帖》里对上部分空间的强调。

愚:首先是上下错位,这是很明显的,然后是上面是左倾的,再就是两个折,一方一圆,一折一转,还有,上面得小局部,也整出个疏密变化——大师随便出手就是个招数。这个字,用了四招。

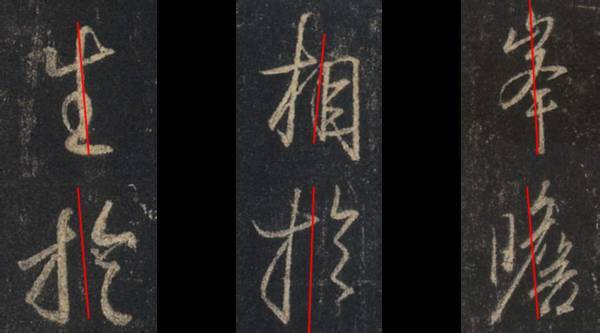

四:章法——倾斜

经典作品中,字与字的搭配会有很多技巧,其中,倾斜,也是打破一行平板感觉的好方法。《集王圣教序》中,也有这样的例子,对于集字,而非写字来说,实在是不太容易的事情。为了更明显地看出倾斜状态,通过画一条线来标示。

正斜搭配

![99]()

同方向倾斜

![100]()

![101]()

不同方向倾斜

![102]()

![103]()

![104]()

![9]()