| 元丰二年(公元1079年)十二月“乌台诗案”后,苏轼被贬黄州。初到黄州,苏轼生活困顿,黄州通判马正卿是他的故人,便从州府要来了已经荒芜了的50亩军营旧地给他种。营地位于黄州的东坡,次年春天,苏轼于其上筑雪堂,题之曰“东坡雪堂”,作《雪堂记》。而当年,白居易贬谪四川忠州时,也曾在其地的东坡种植花木,并写下了不少闲适诗,如《步东坡》、《别东坡花树》等,苏轼仰慕白居易,故自号曰“东坡居士”。“苏东坡”一名也由此名垂千古。 |

苏轼被贬黄州后,他的生活状况如何呢?这从他写给李端叔的一封信中可知:

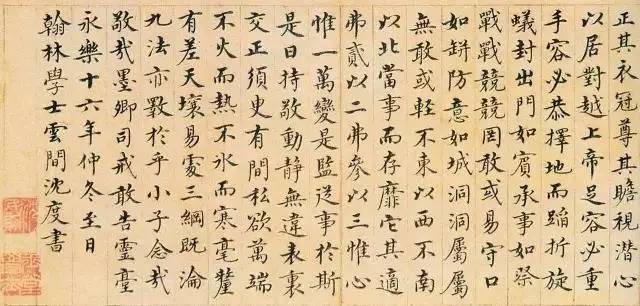

“得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为罪人所推骂,辄自喜渐不为人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶几免矣。”

浪迹山水间,与樵渔相处,为亲友所弃,这就是当时苏轼所处的境况。围绕着他的是潮涌的寂寞和孤独。可如此境况下的苏轼,其心志、品格又是如何呢?他在给李常的信中写到:“吾侪虽老且穷,而道理贯心肝,忠义填骨髓,直须谈笑于生死间。……虽怀坎壈于时,遇事有可尊主泽民者,便忘躯为之,祸福得丧,付与造物。”

由此可见,被贬黄州的苏轼,虽坎坷不遇,潦倒孤独;但其“尊主泽民”之心仍在,穷且益坚、肝胆忠义之浩然正气仍存。因此,黄州是苏轼一生遭贬的起点,也是他一生创作的高峰。谪居四年(苏轼1079年12月被贬黄州,1084年4月调任汝州团练副使),他一方面从事经学研究,撰写了《易传》、《论语说》二书;另一方面,他又从事诗文的创作,仅词作就有80多首,他还写作了散文小品《记承天寺夜游》,散文:前后《赤壁赋》,词中极品《念奴娇-赤壁怀古》等。

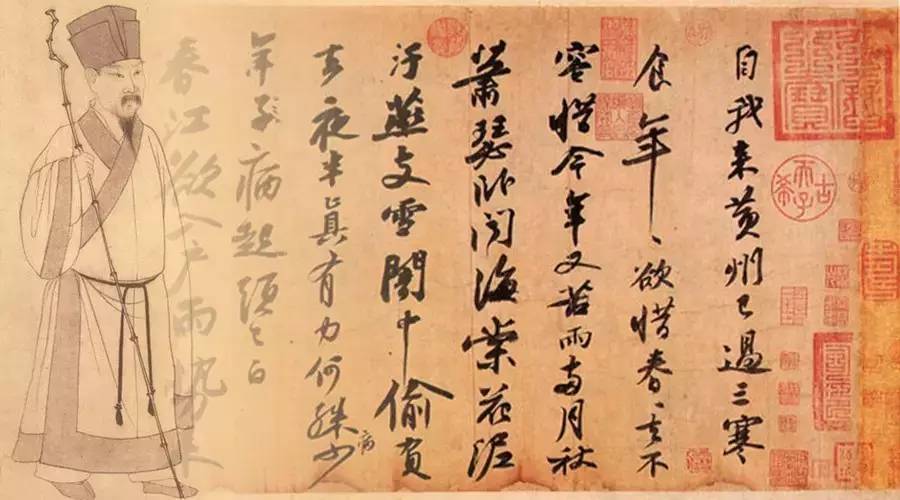

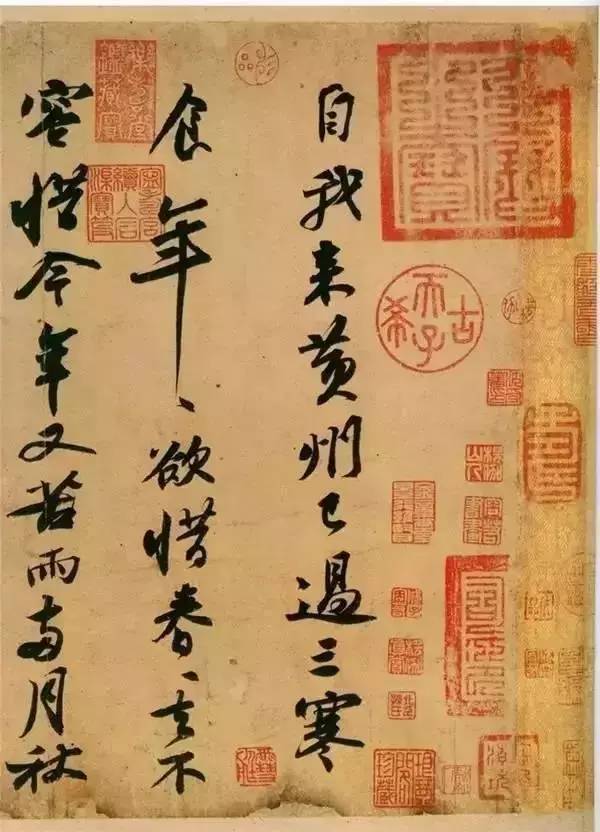

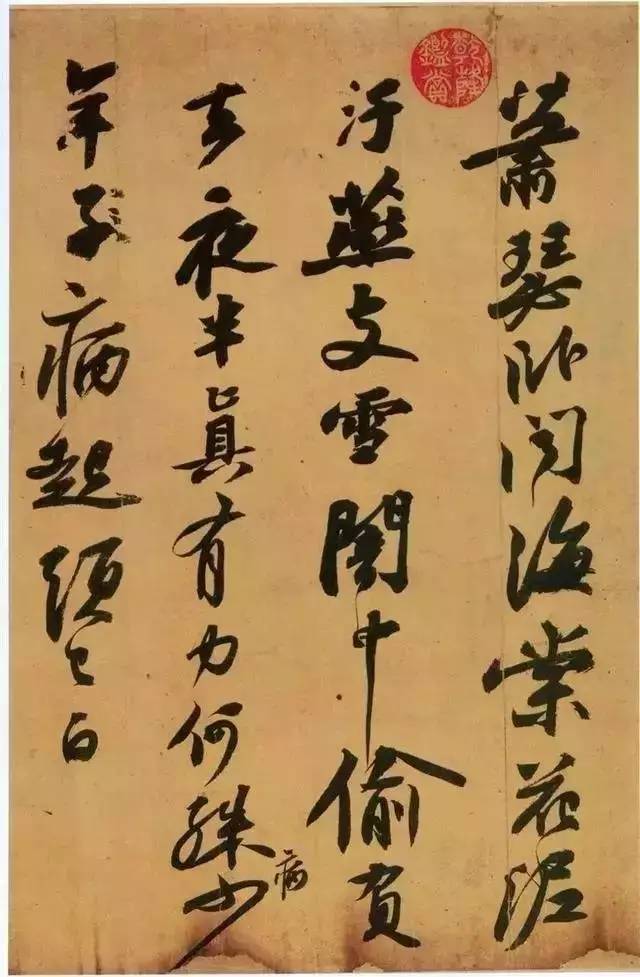

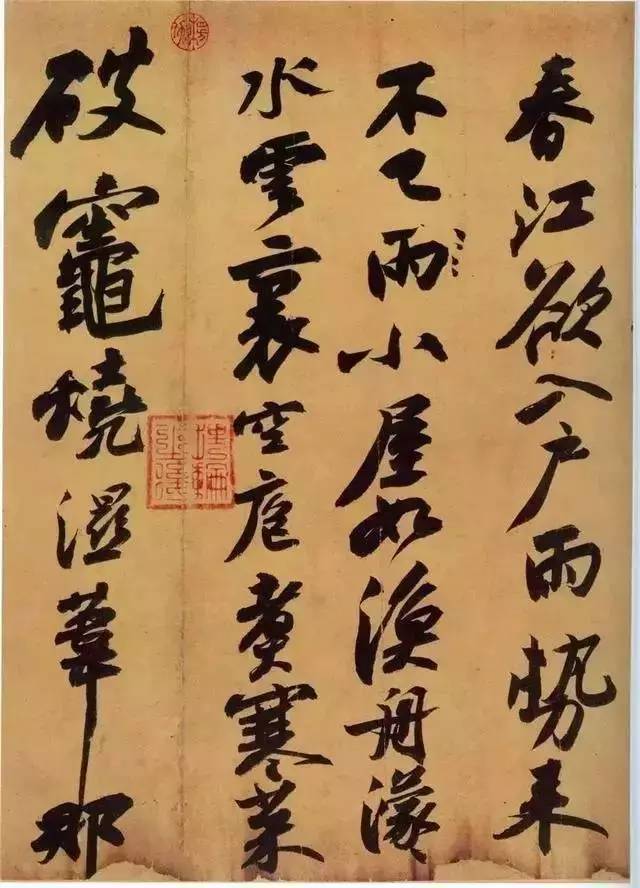

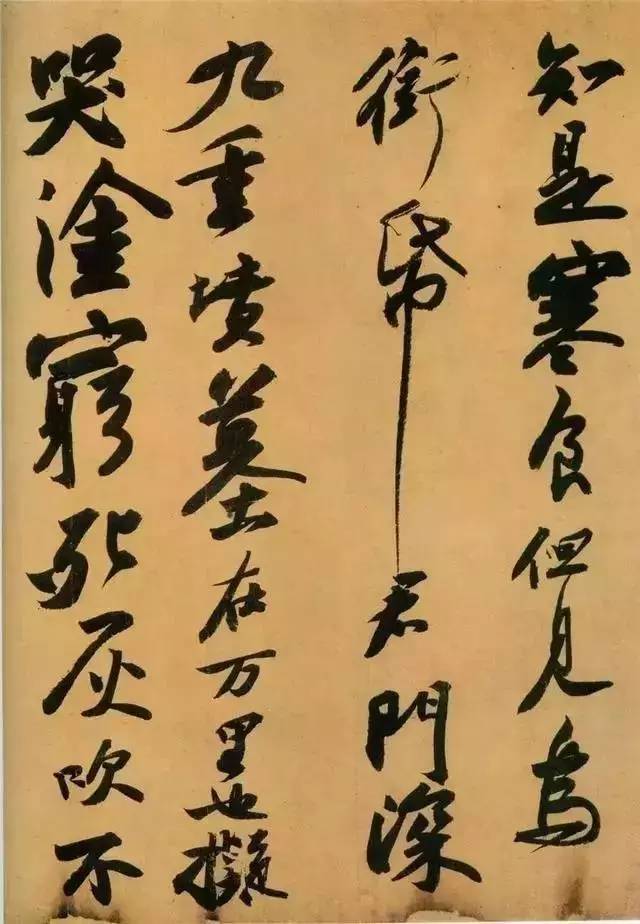

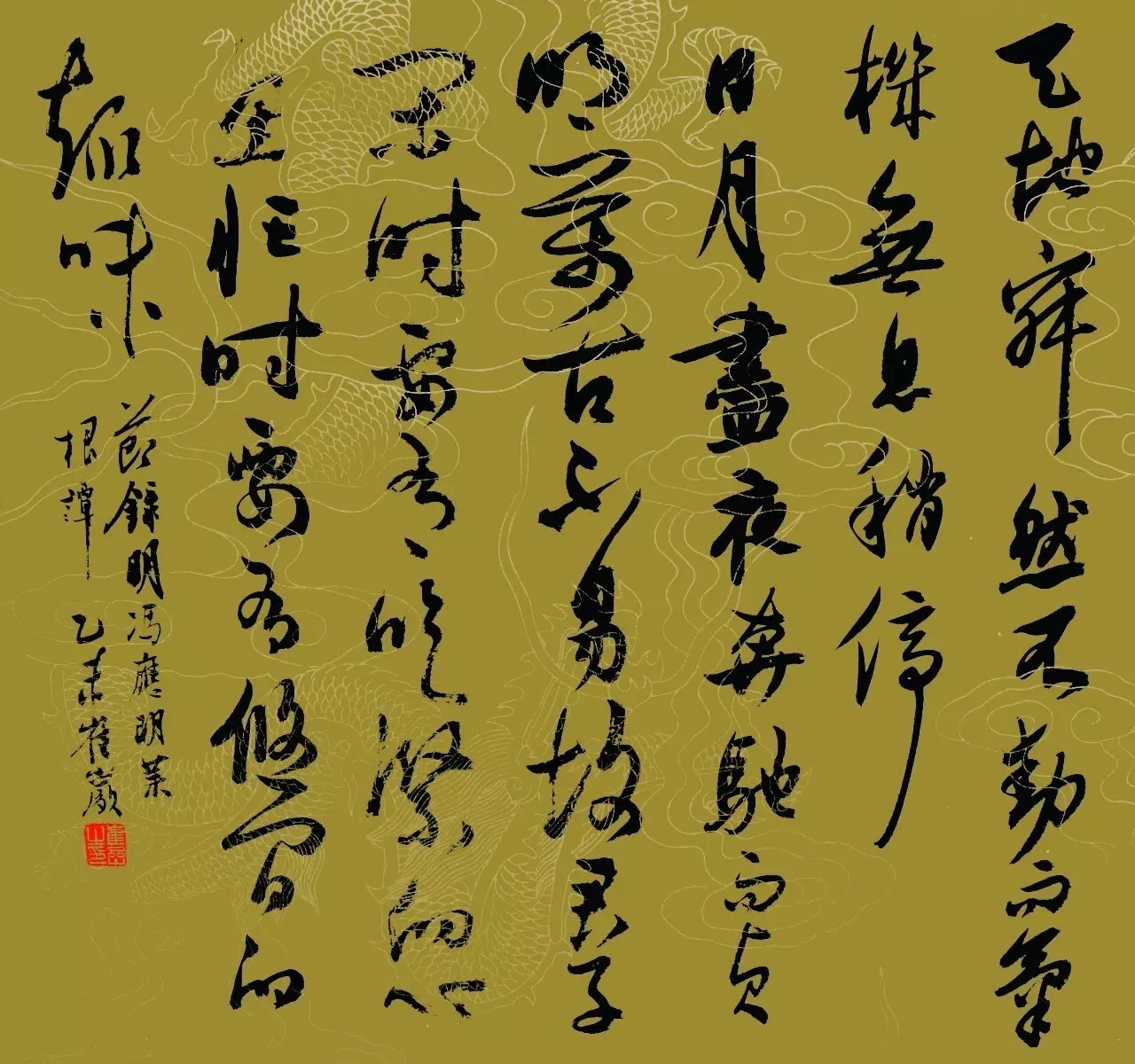

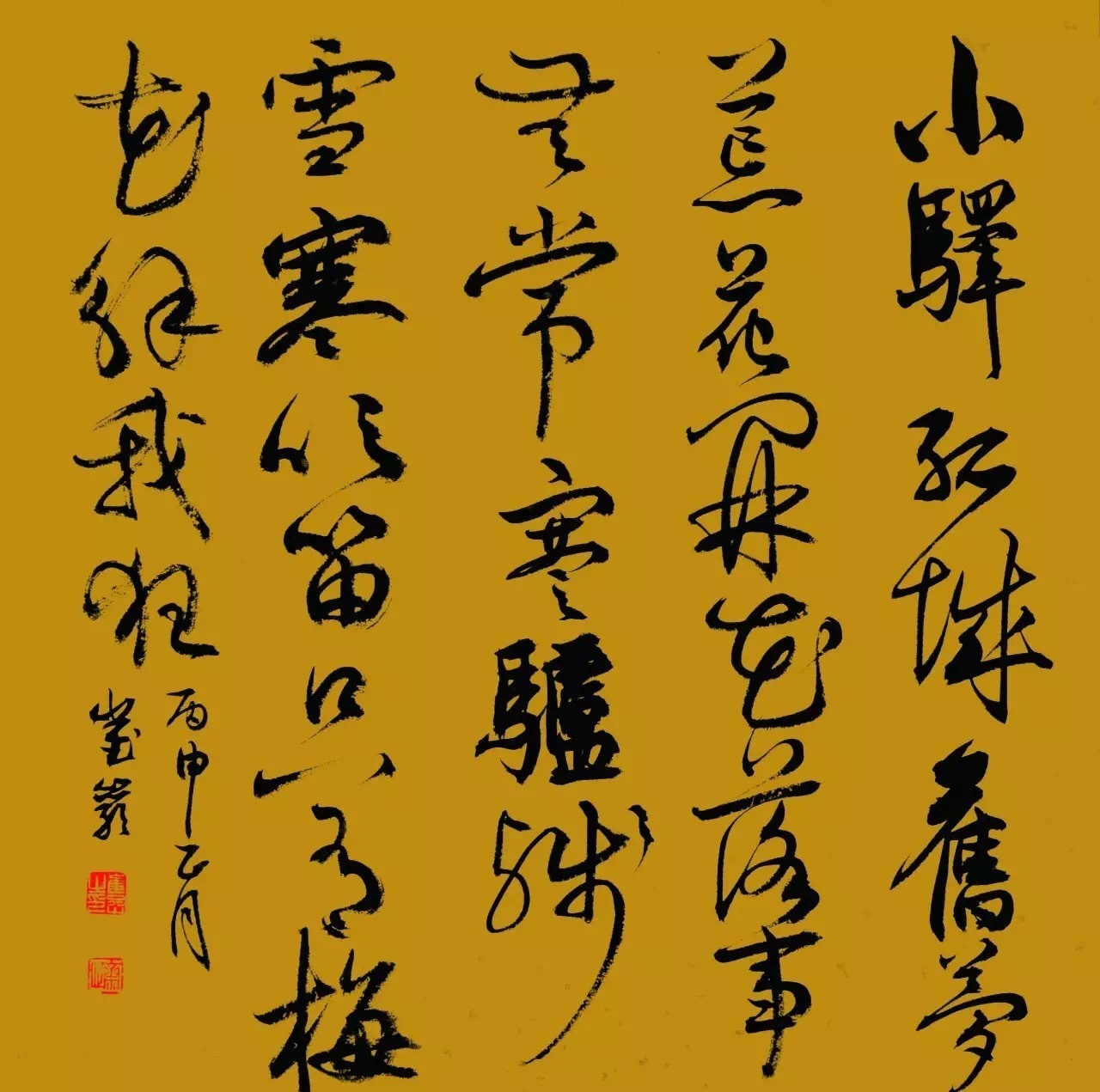

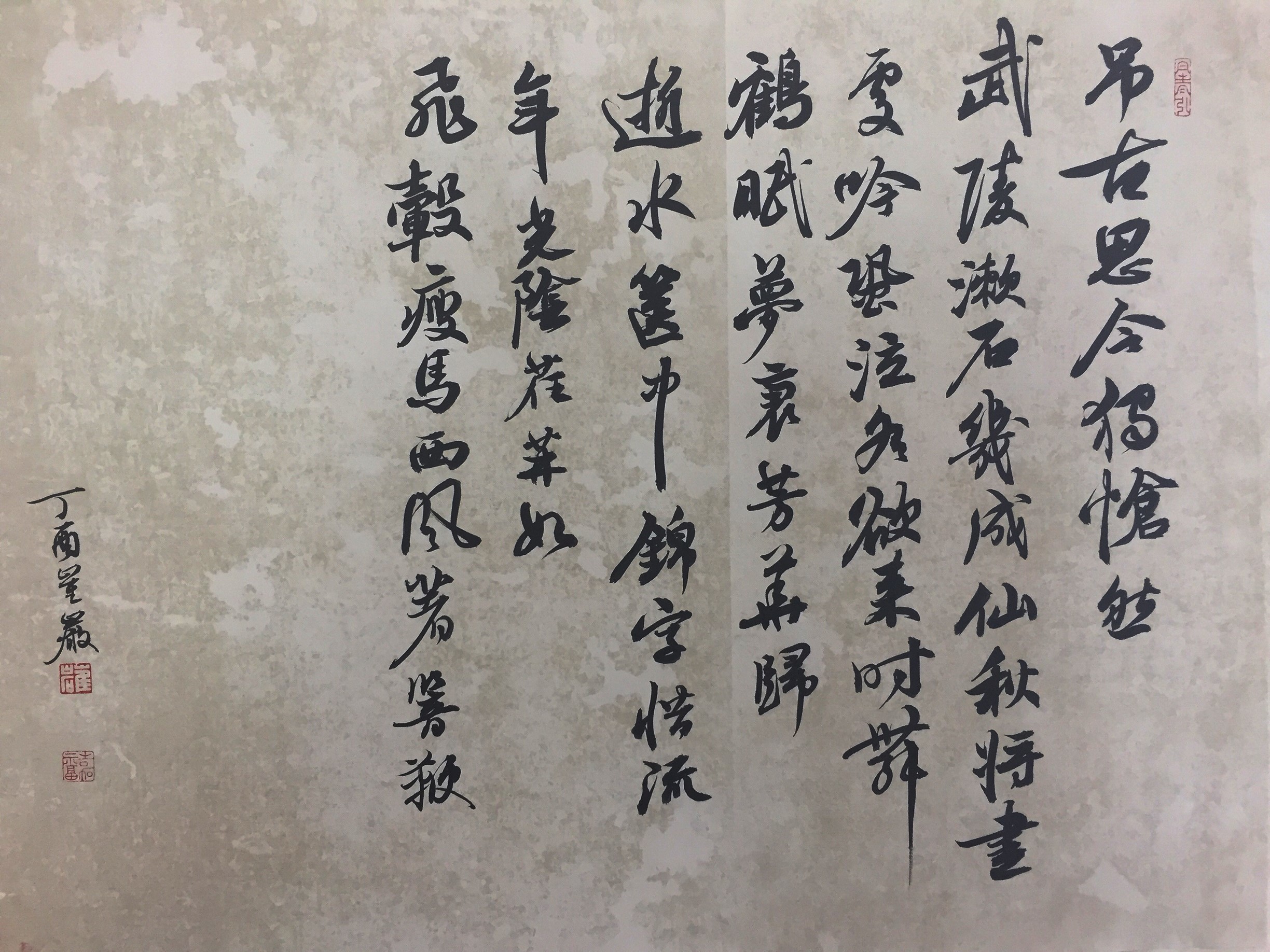

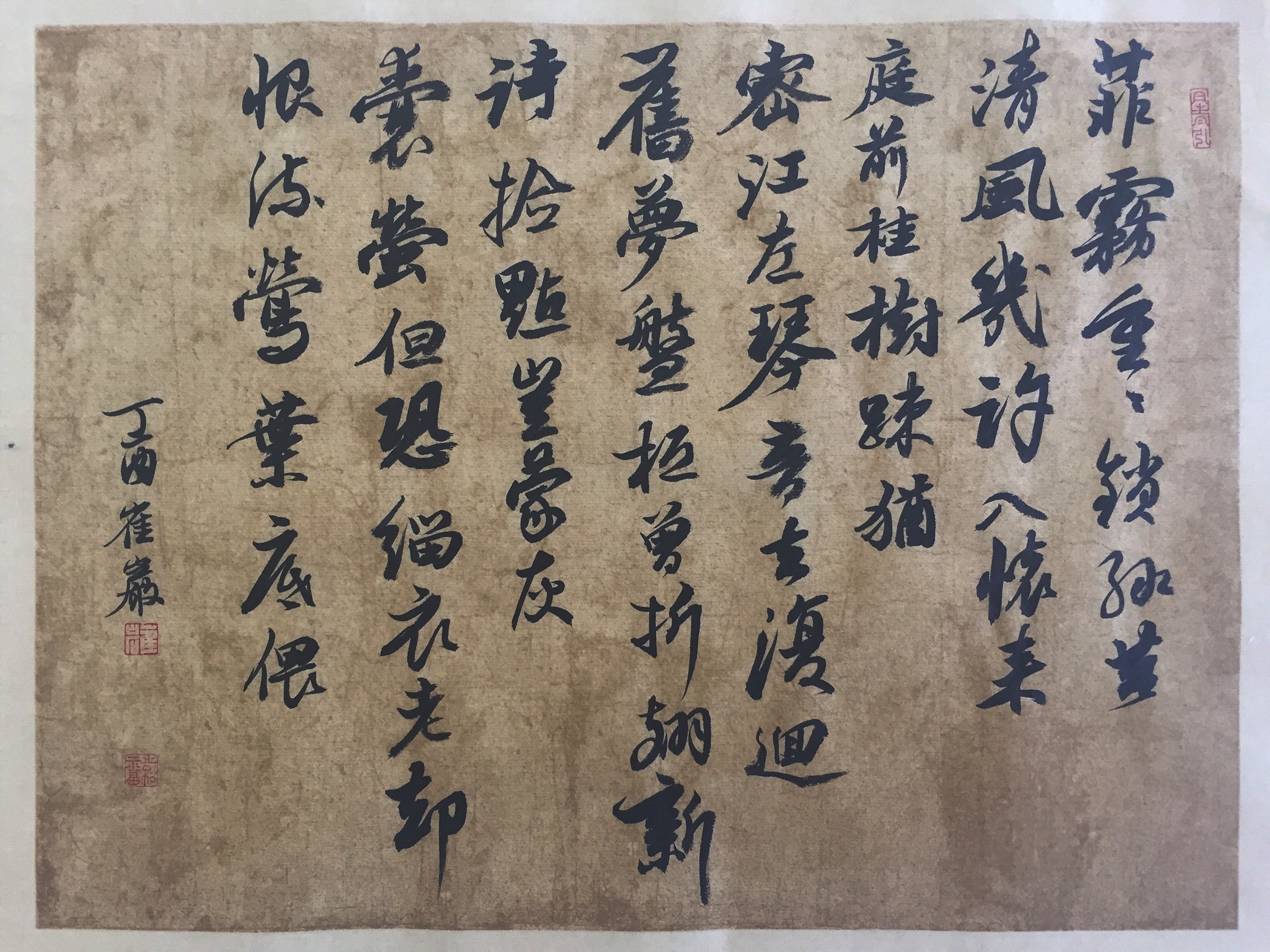

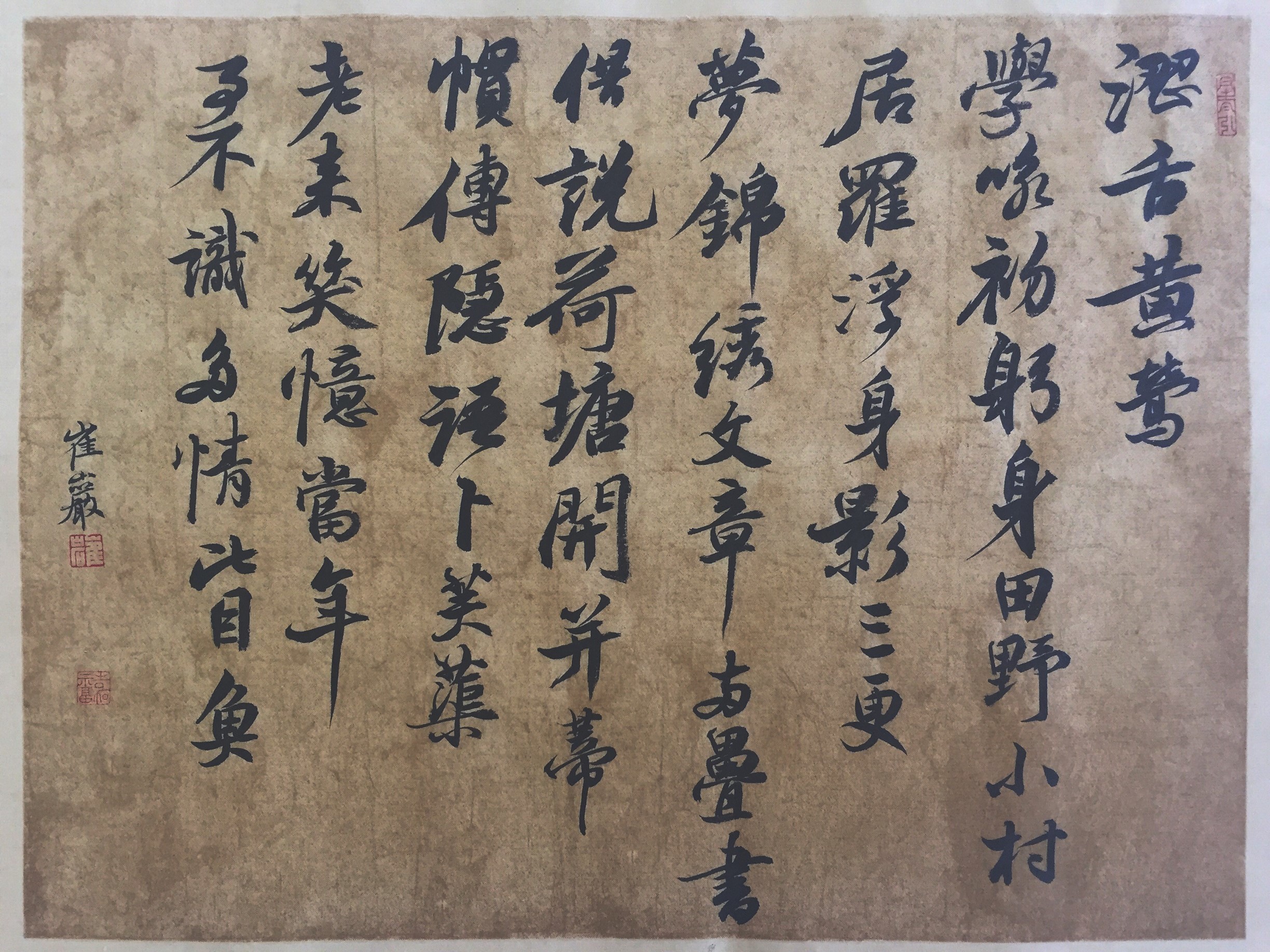

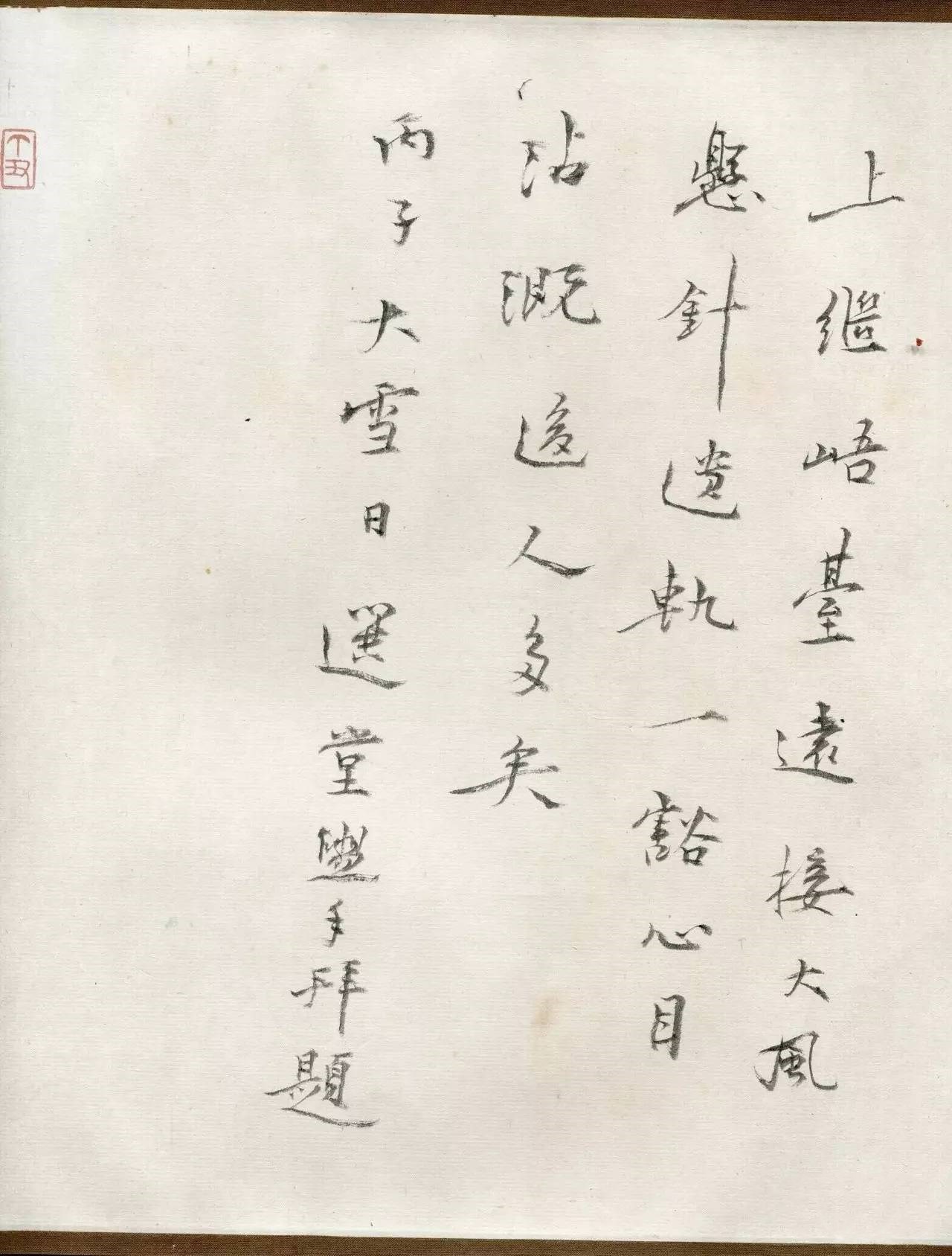

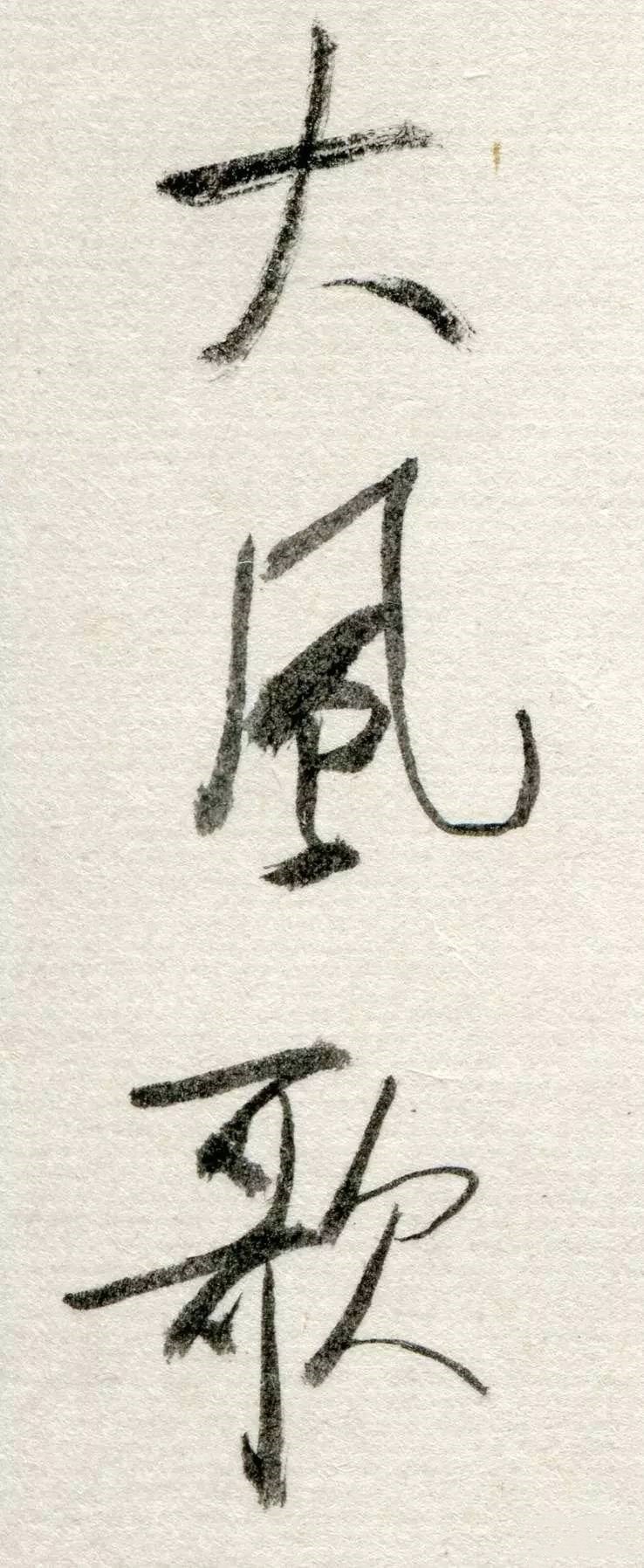

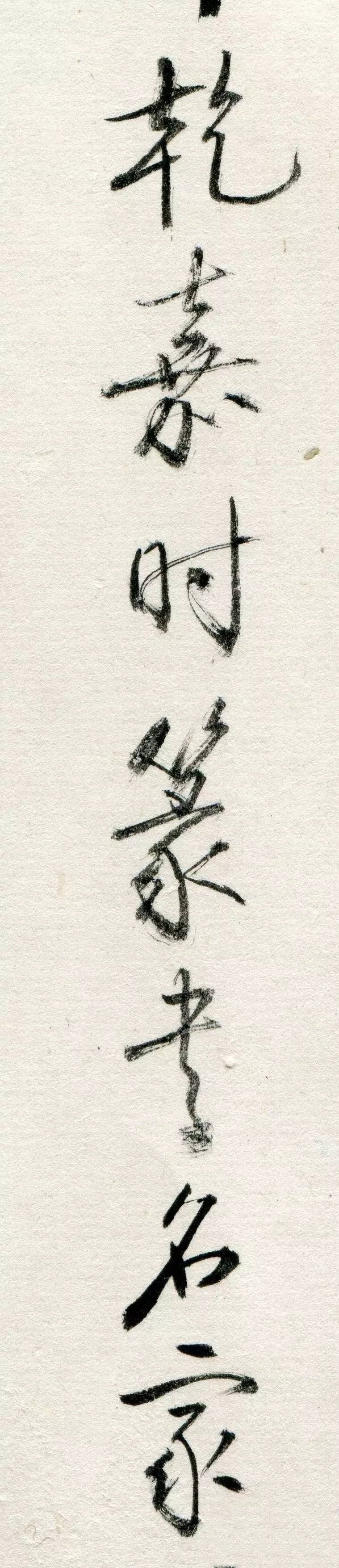

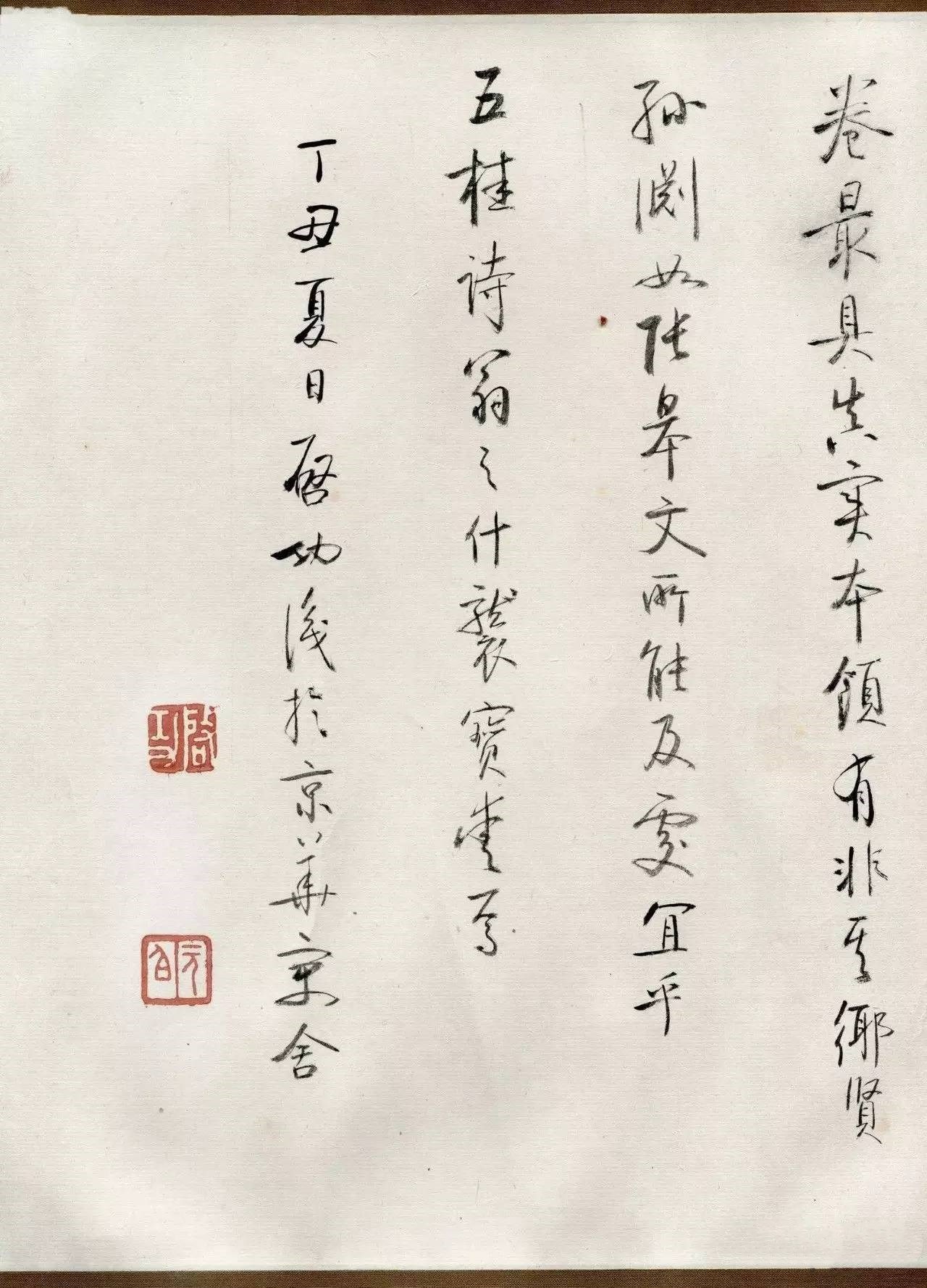

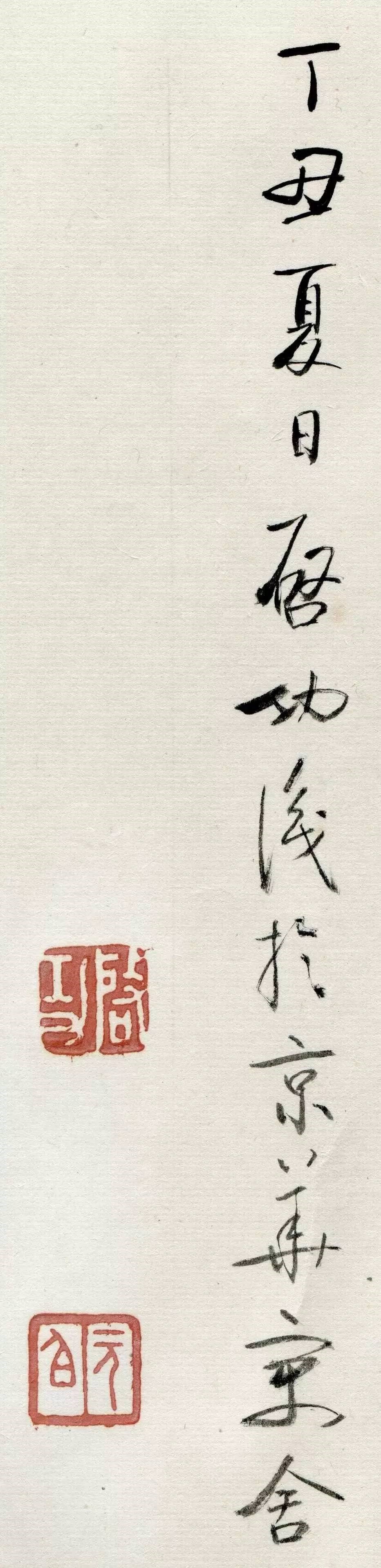

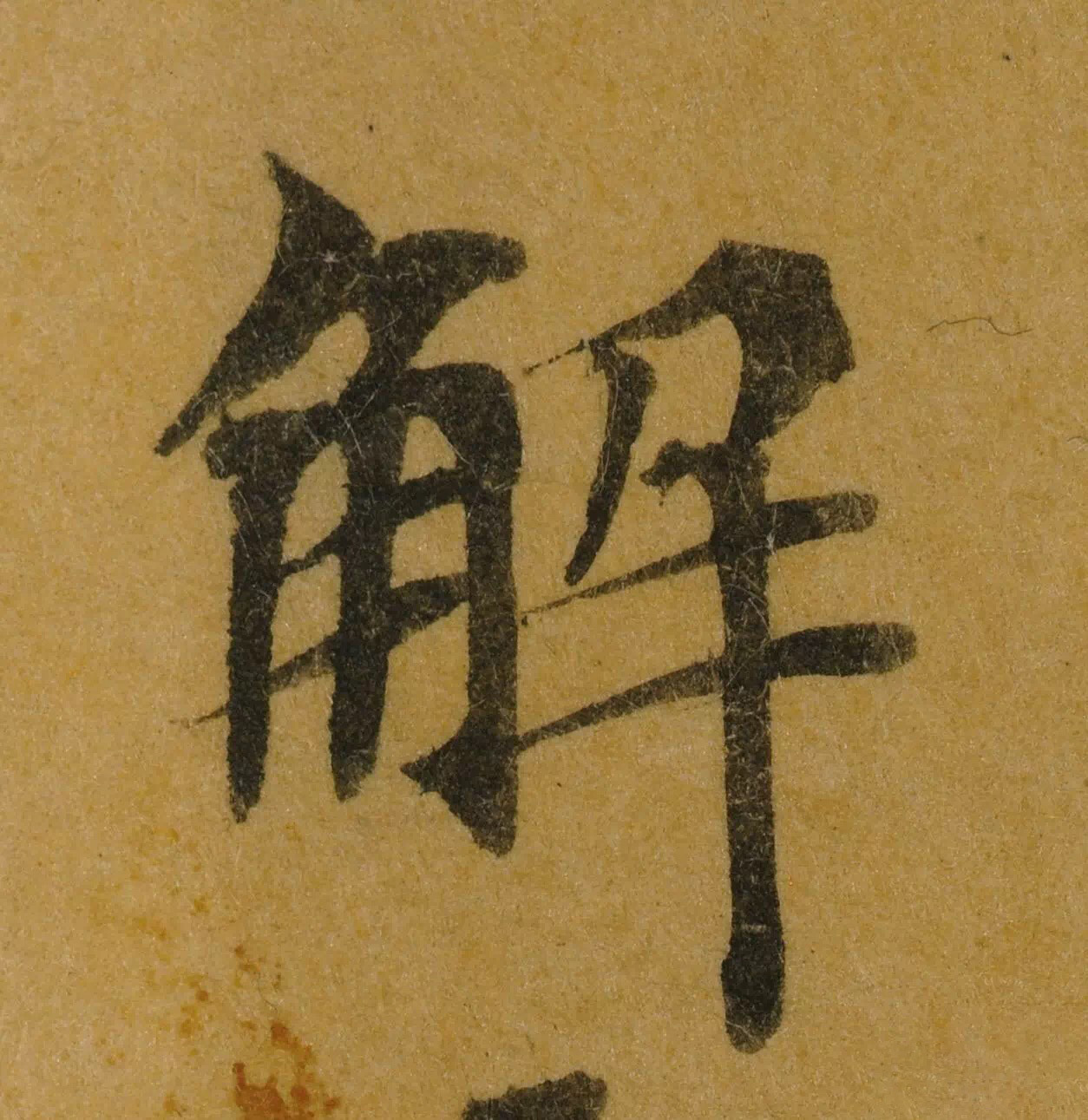

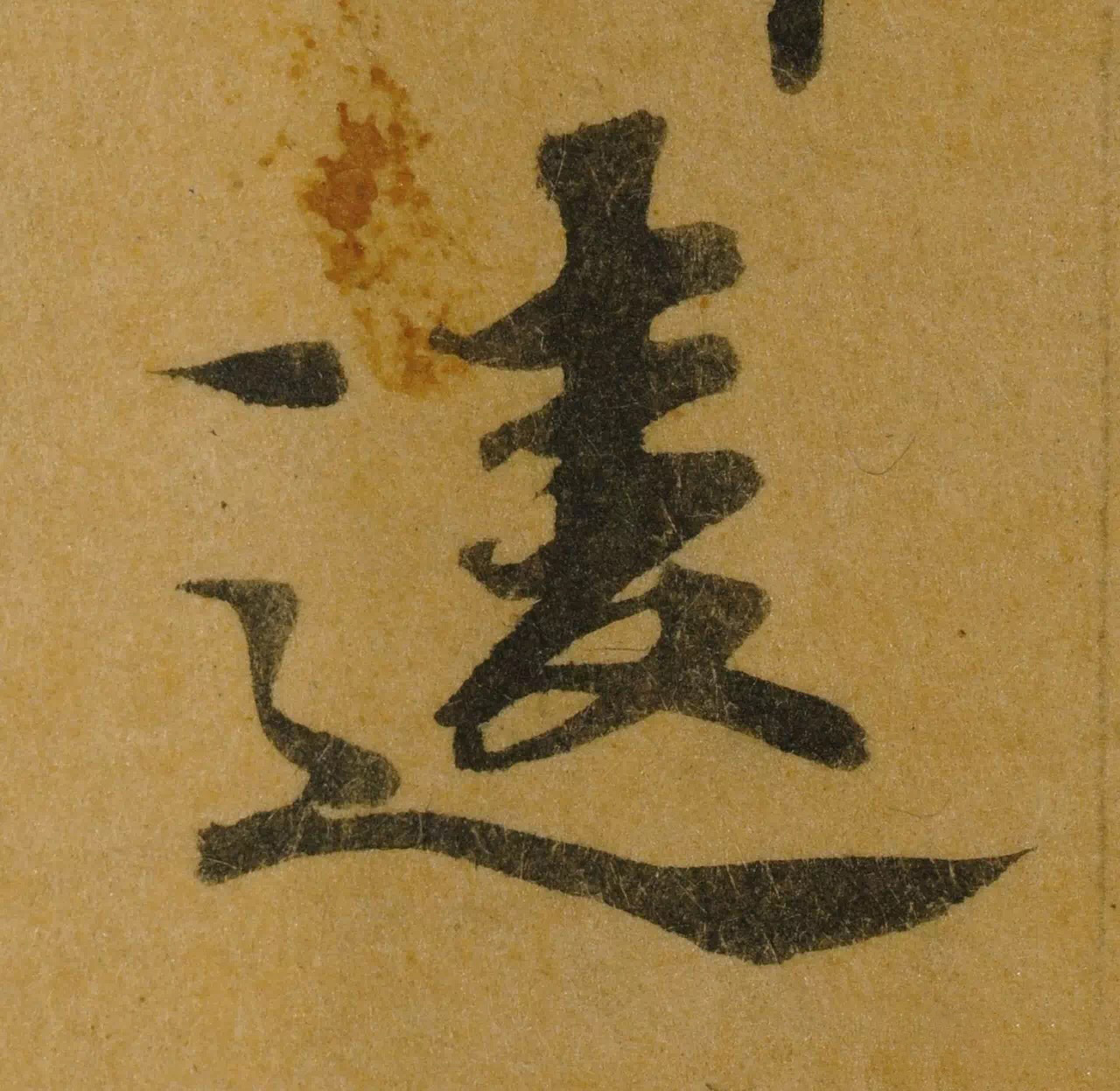

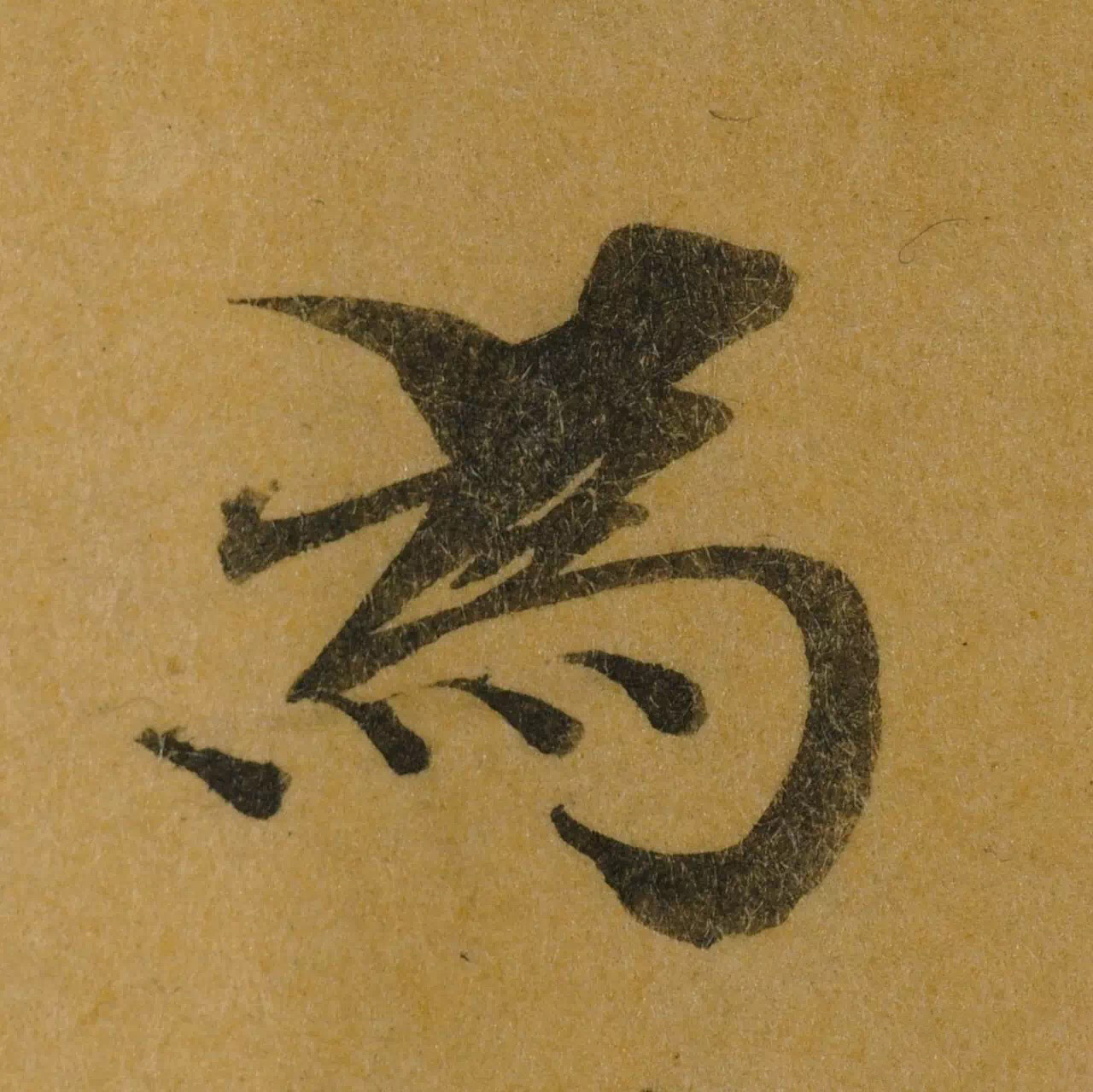

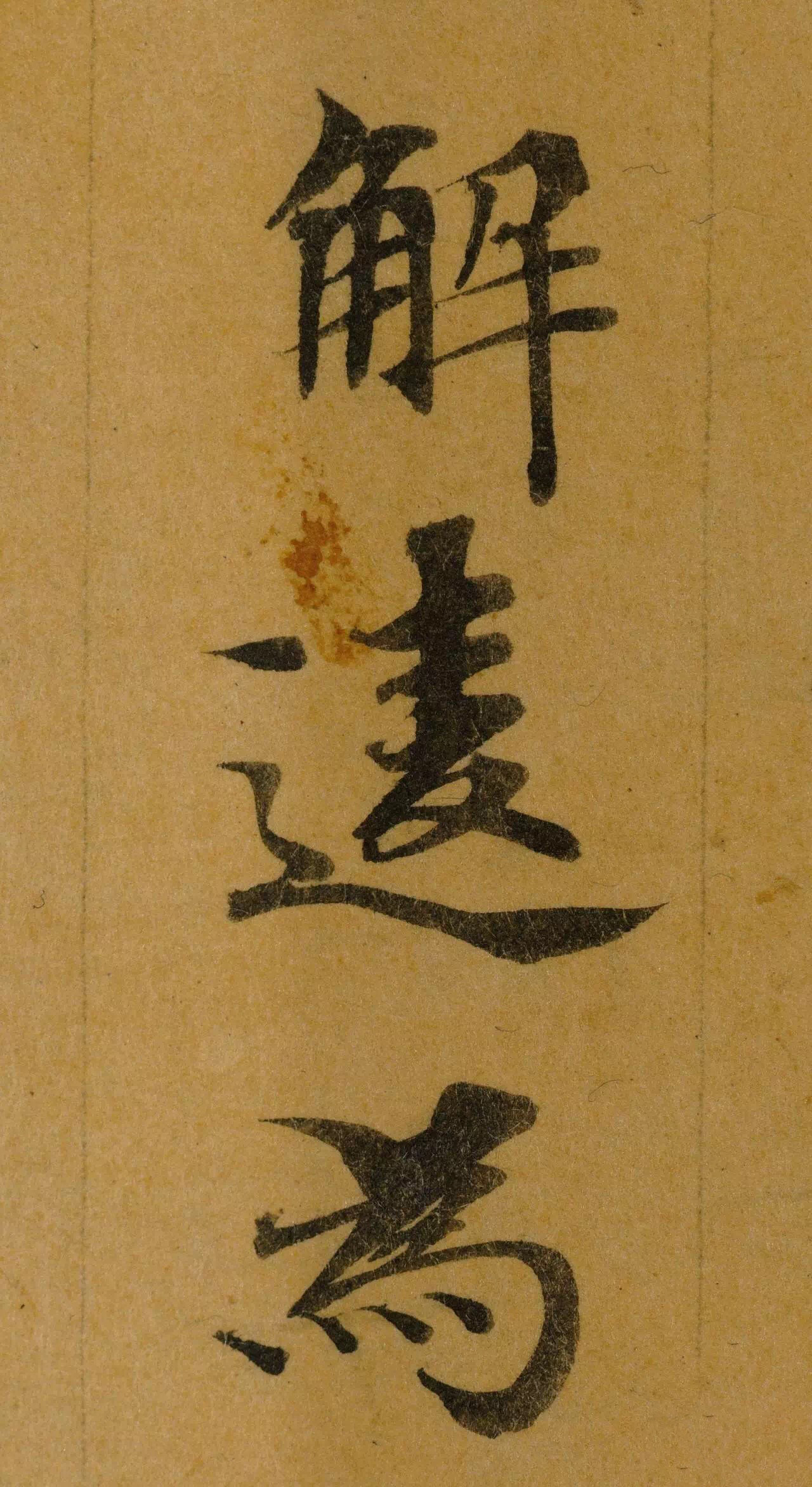

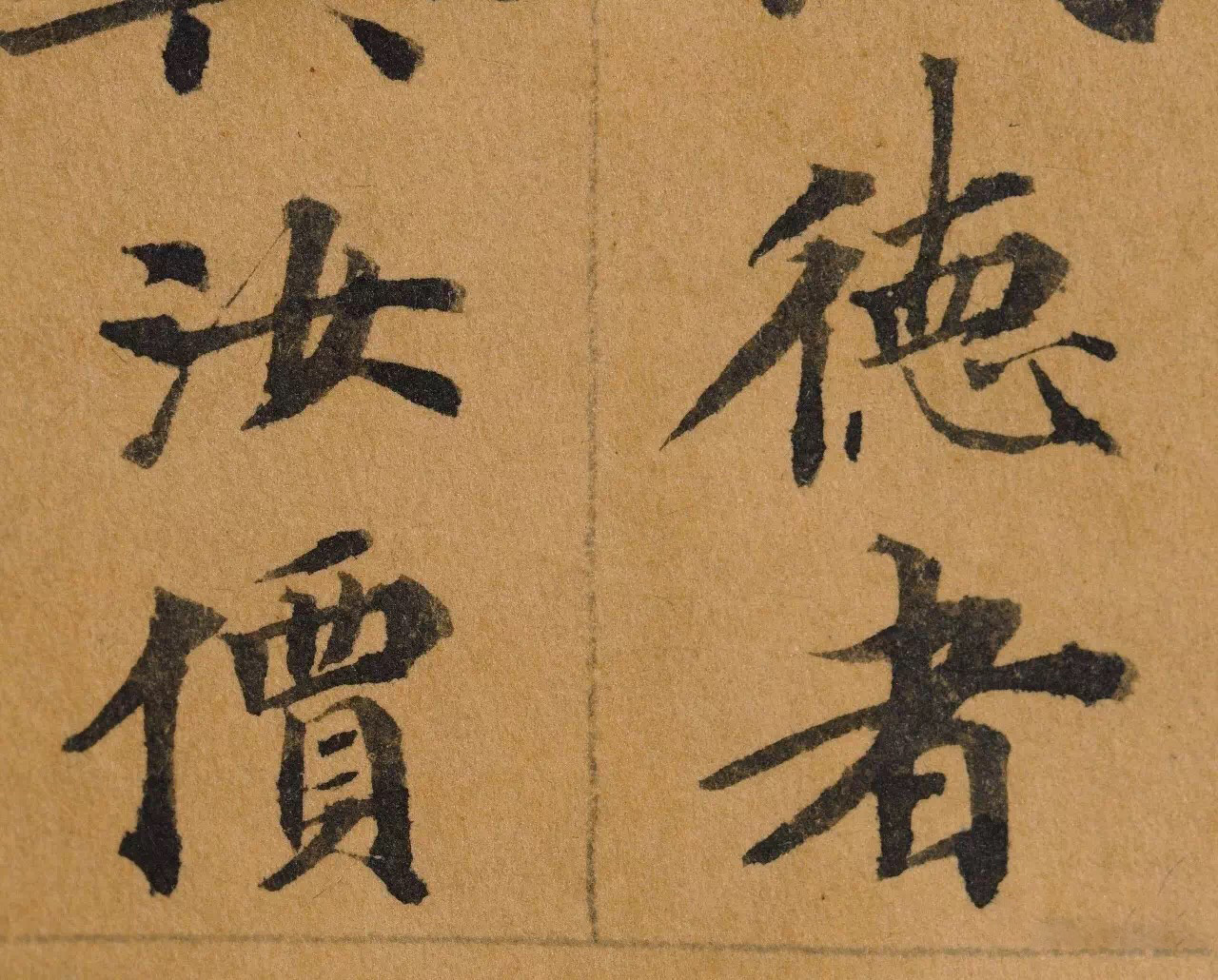

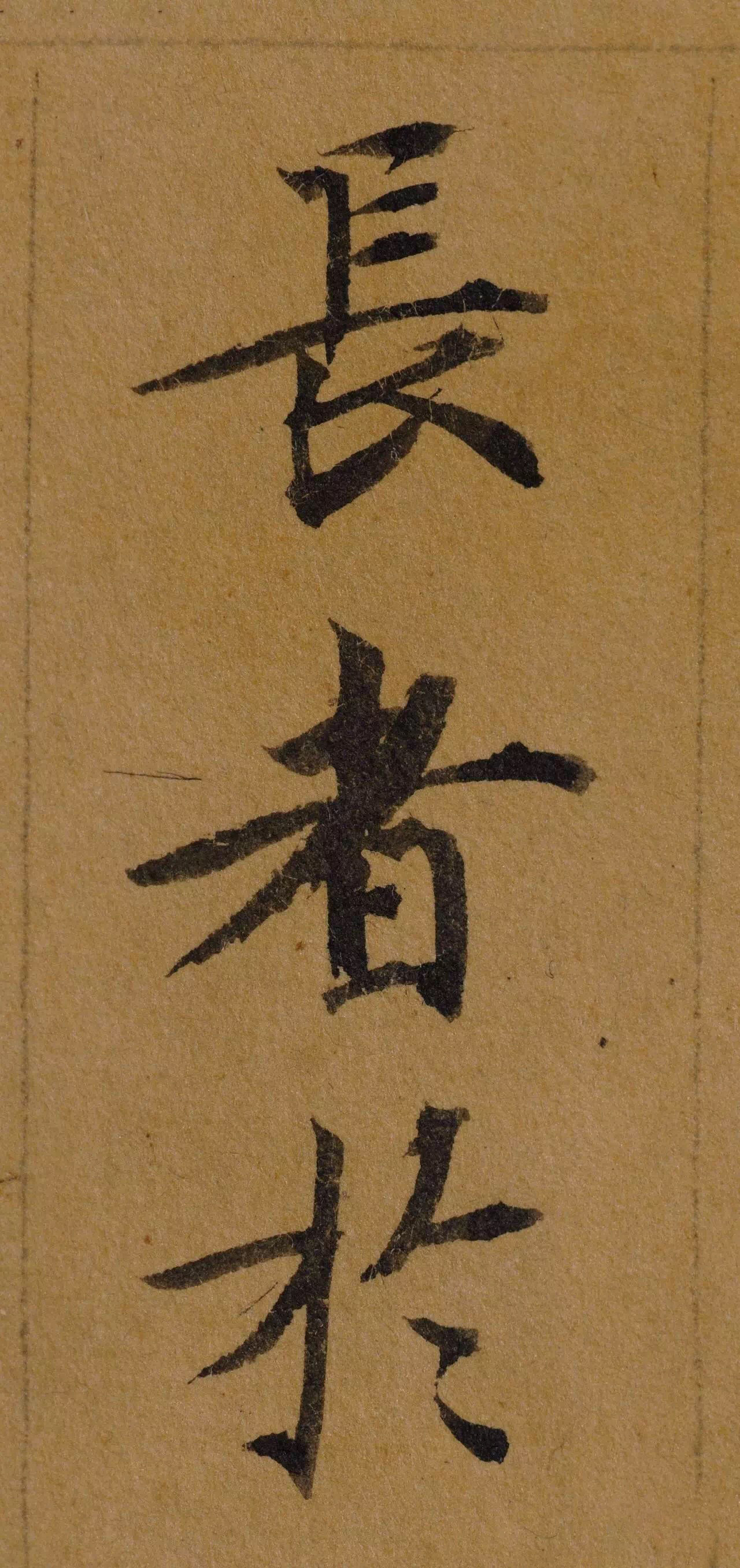

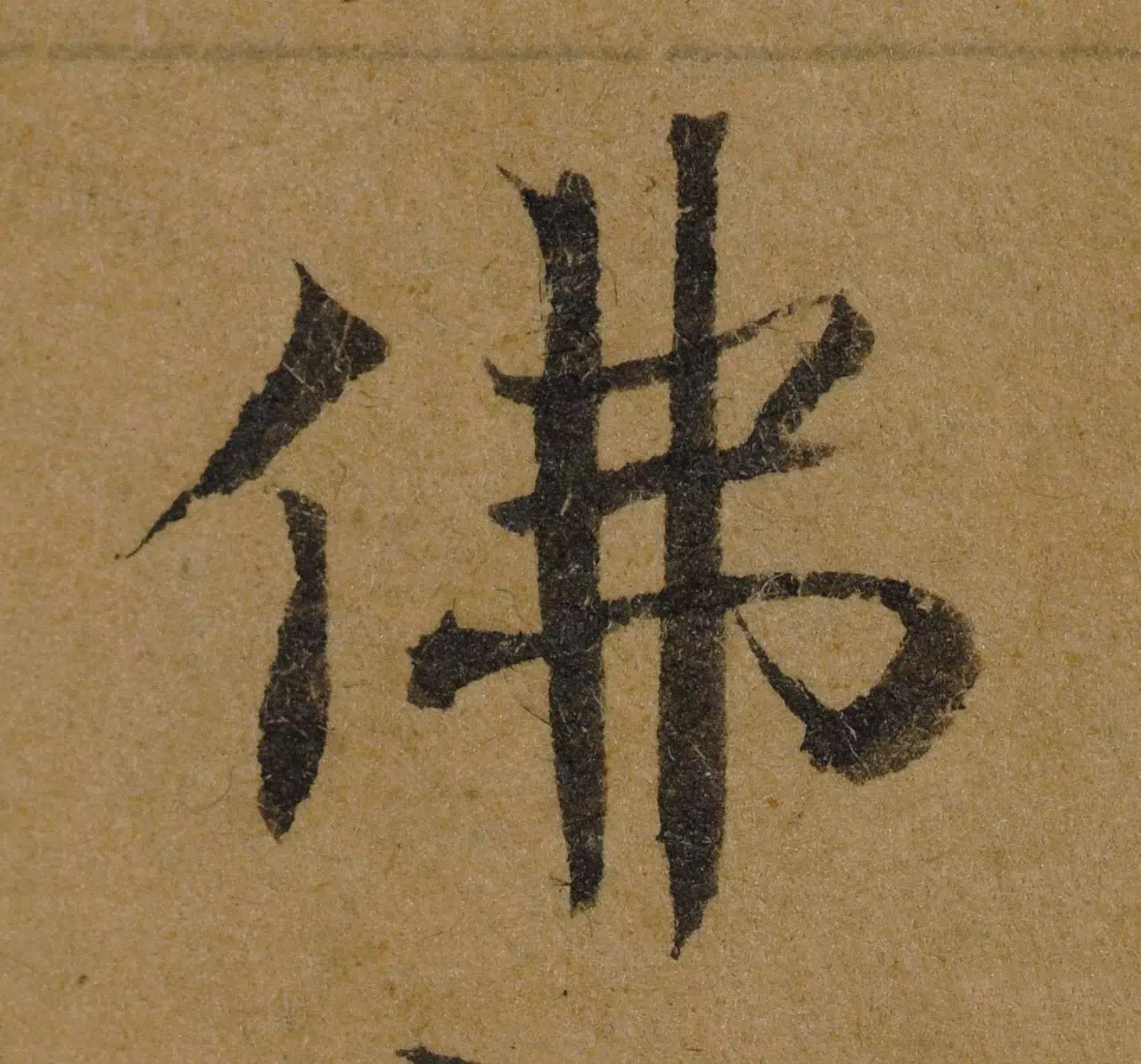

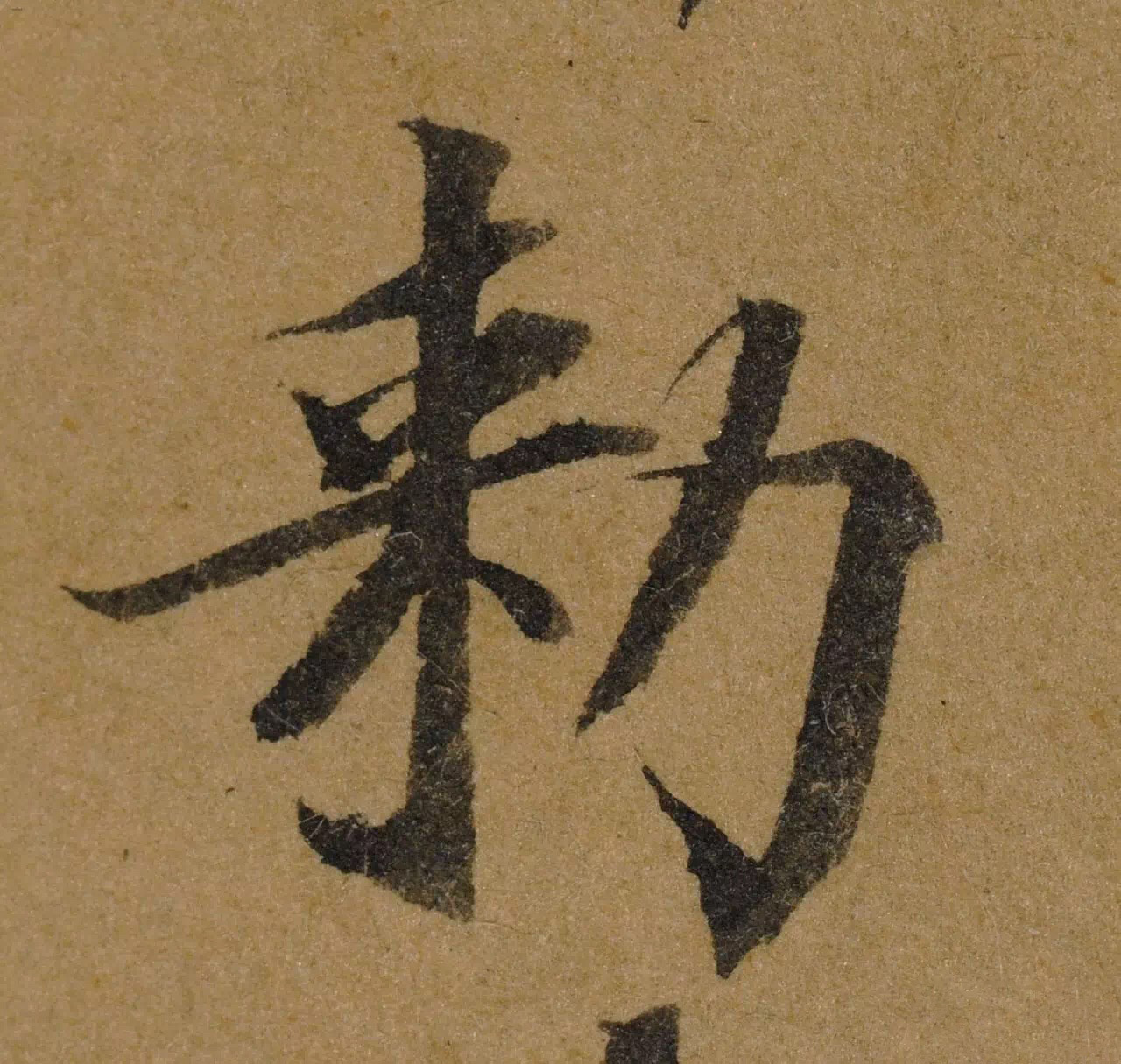

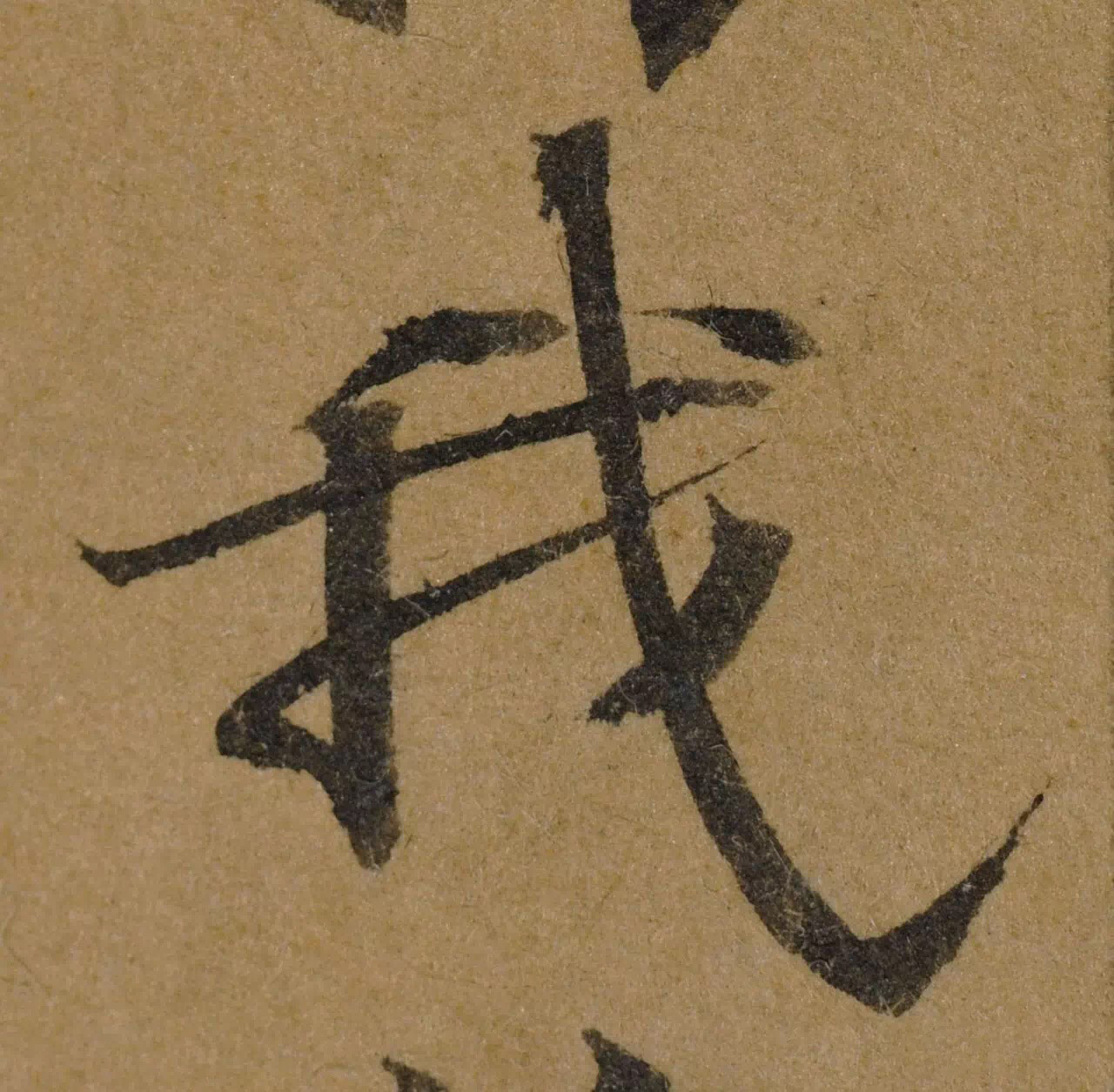

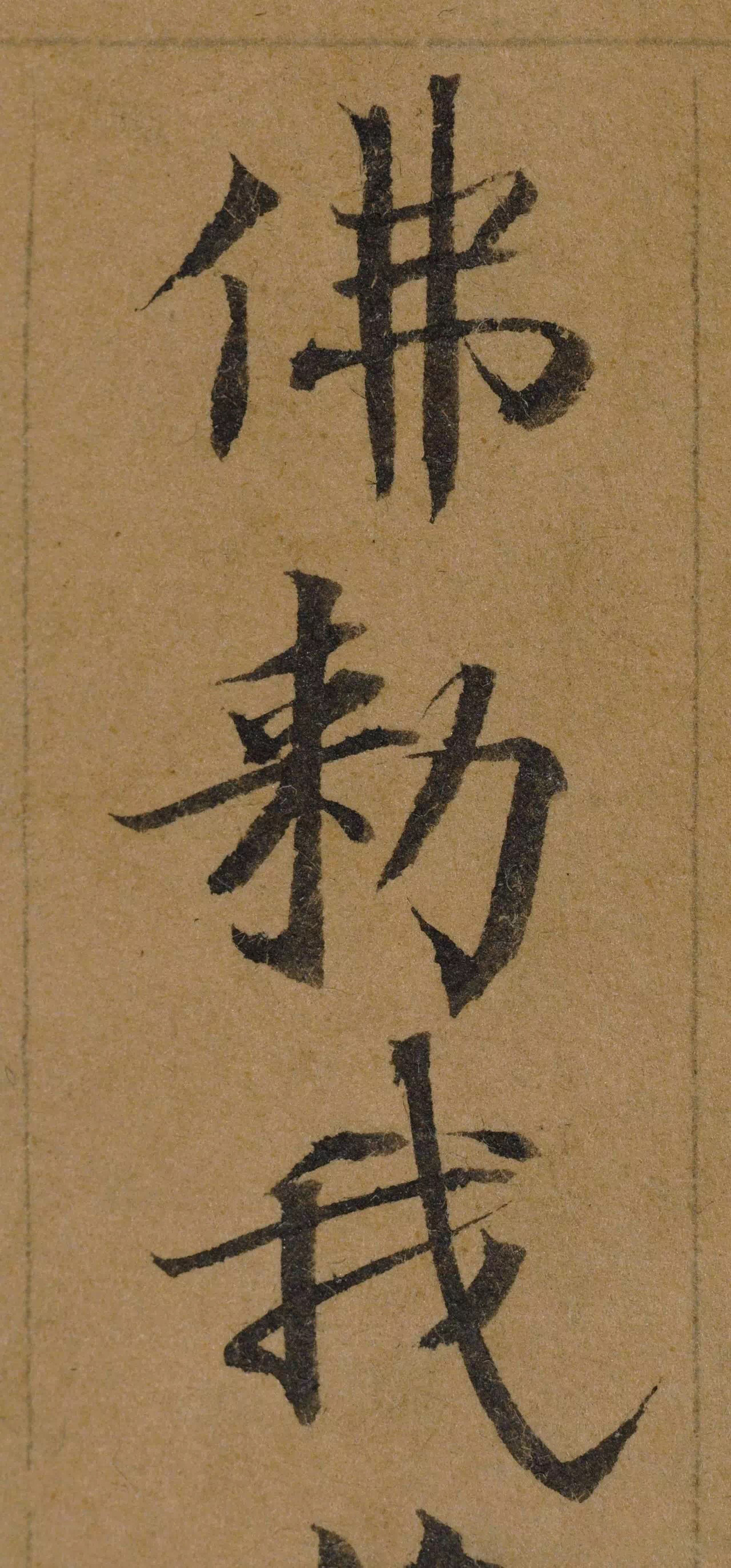

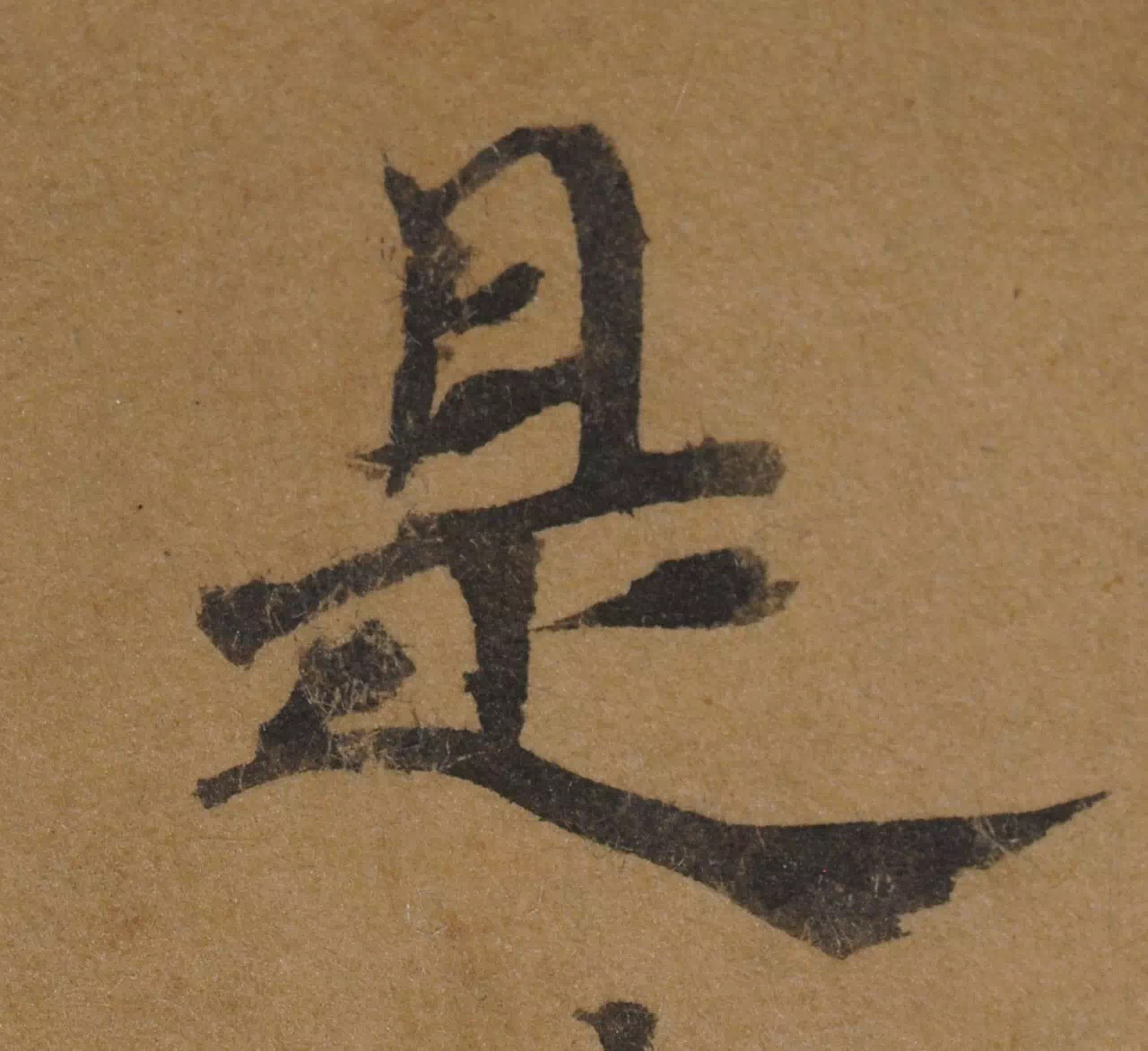

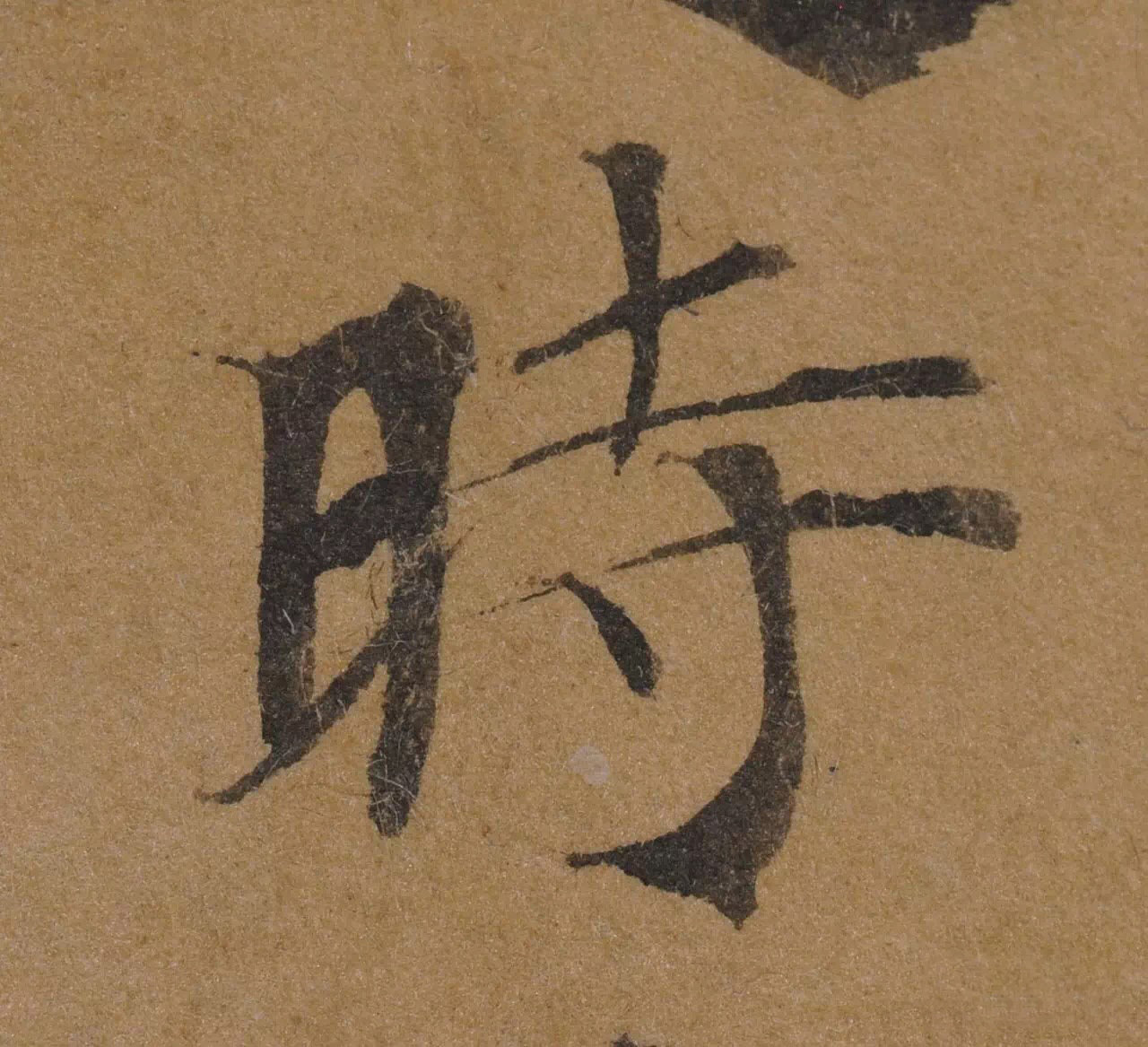

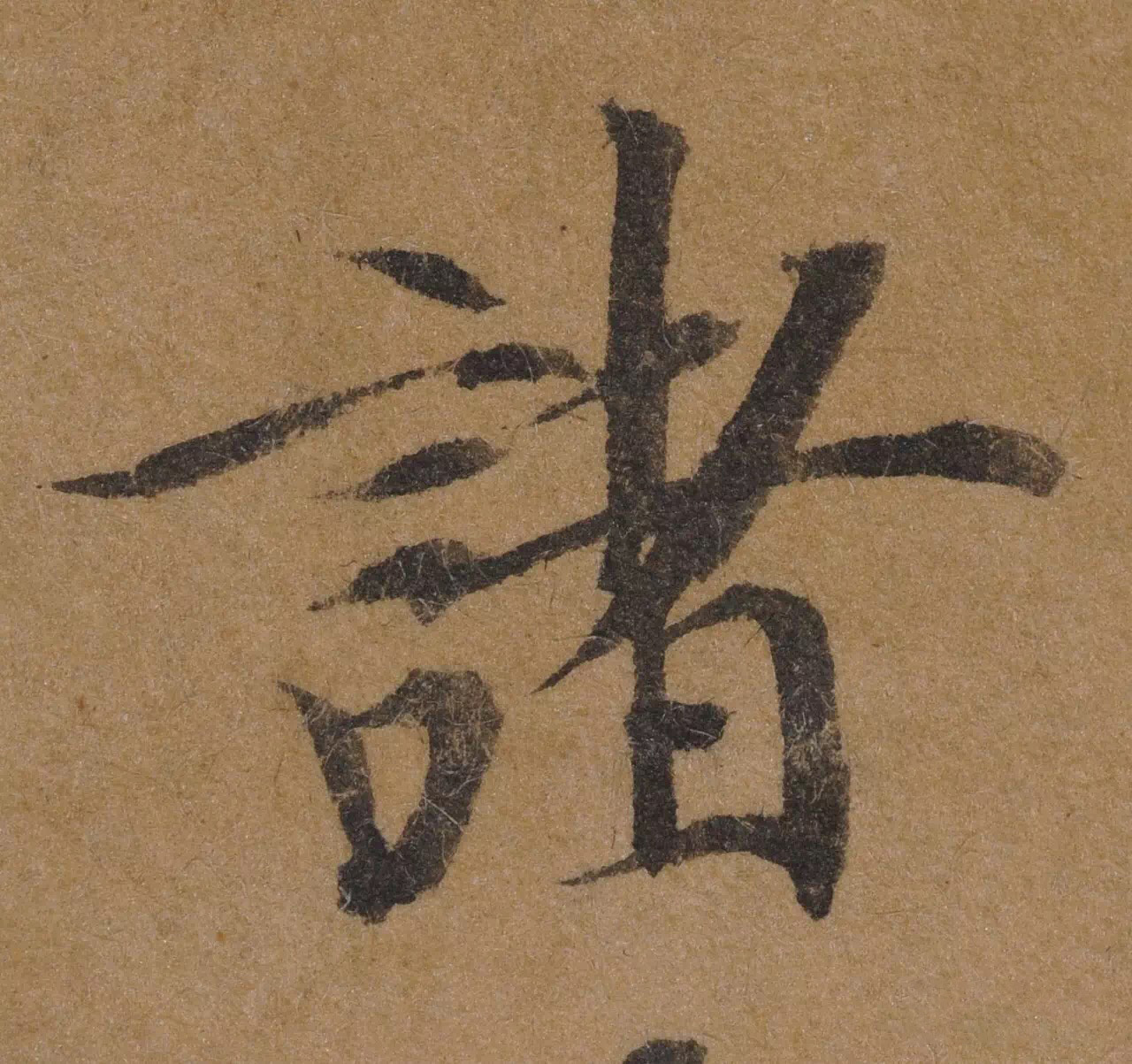

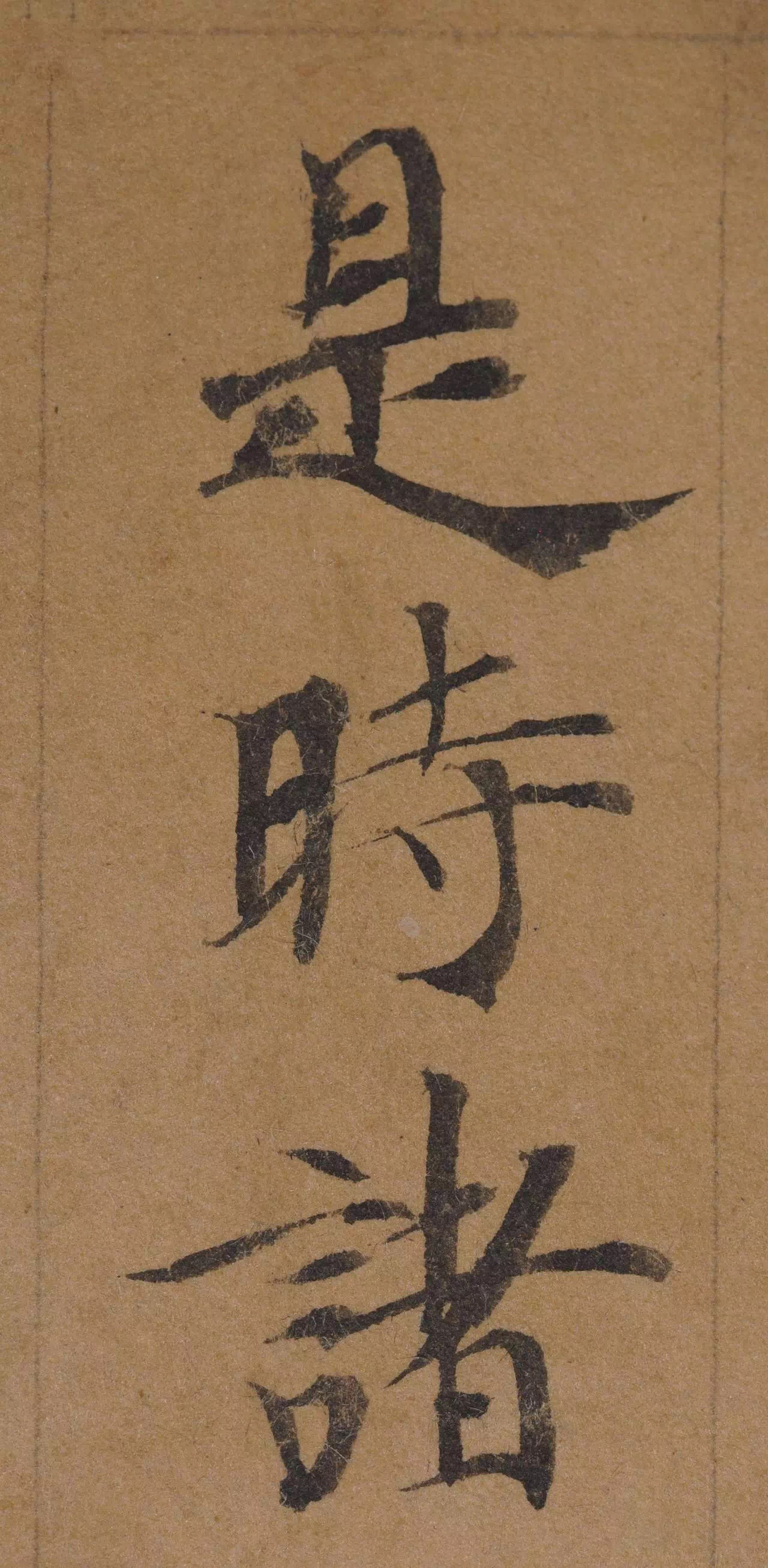

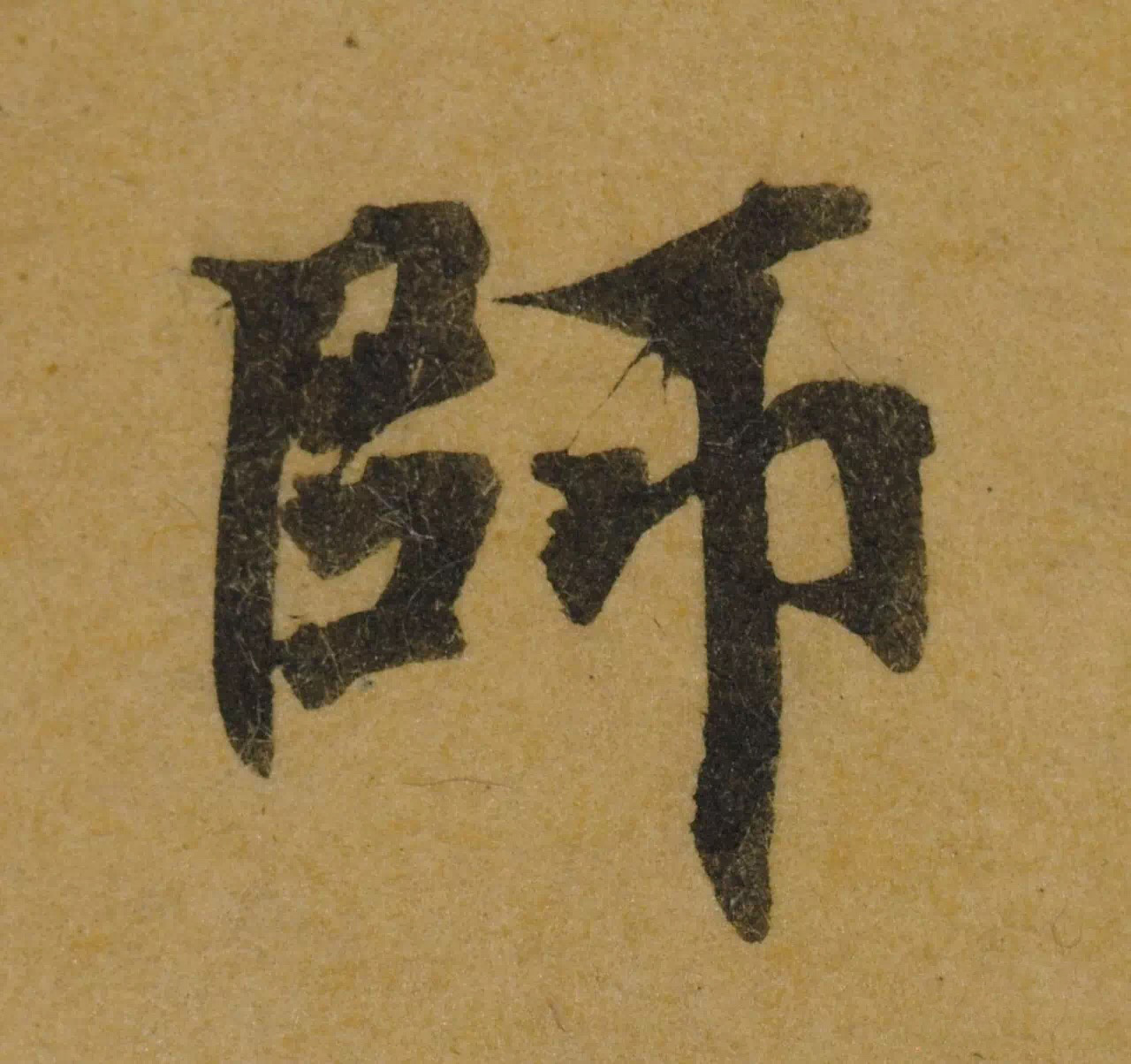

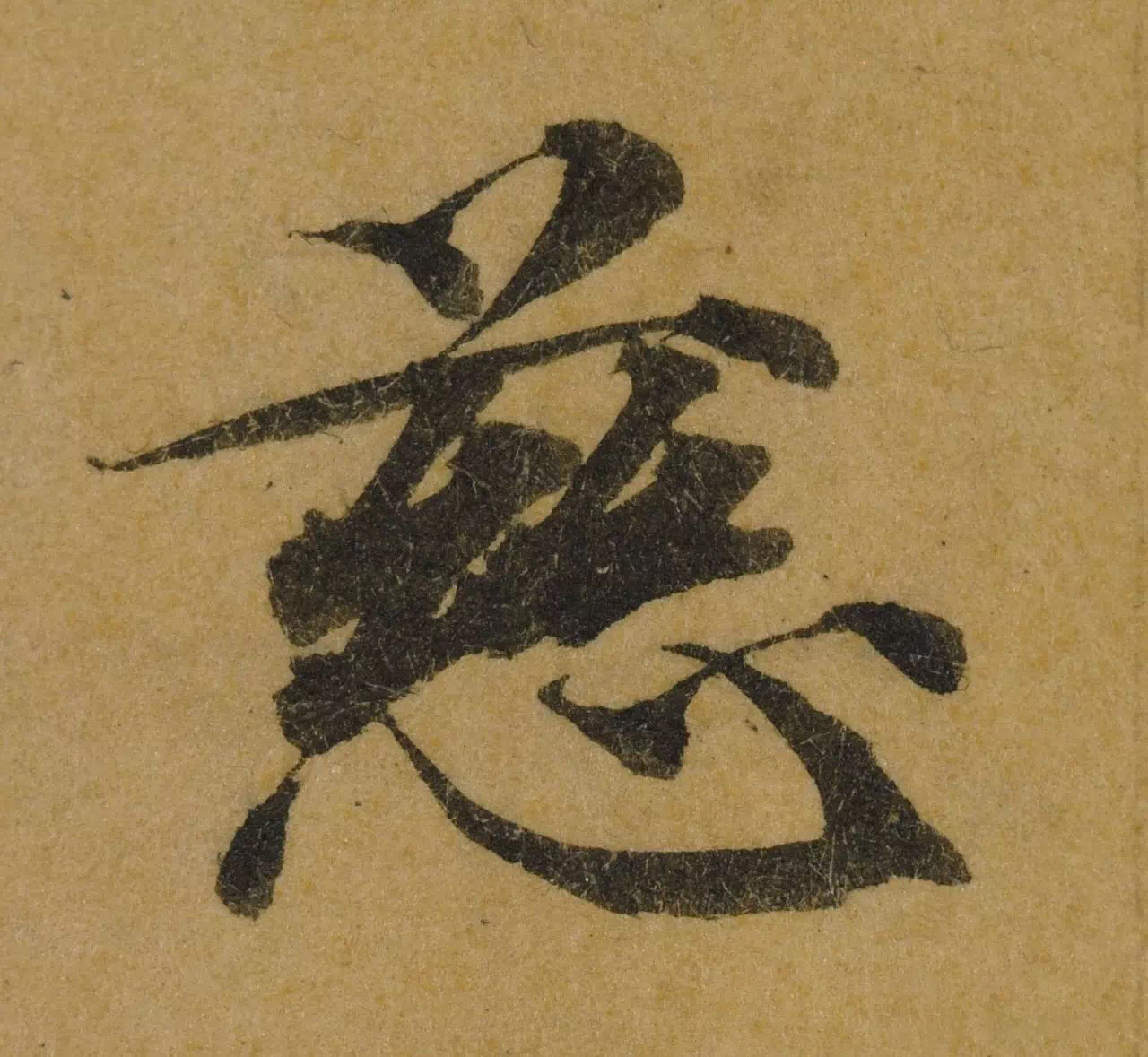

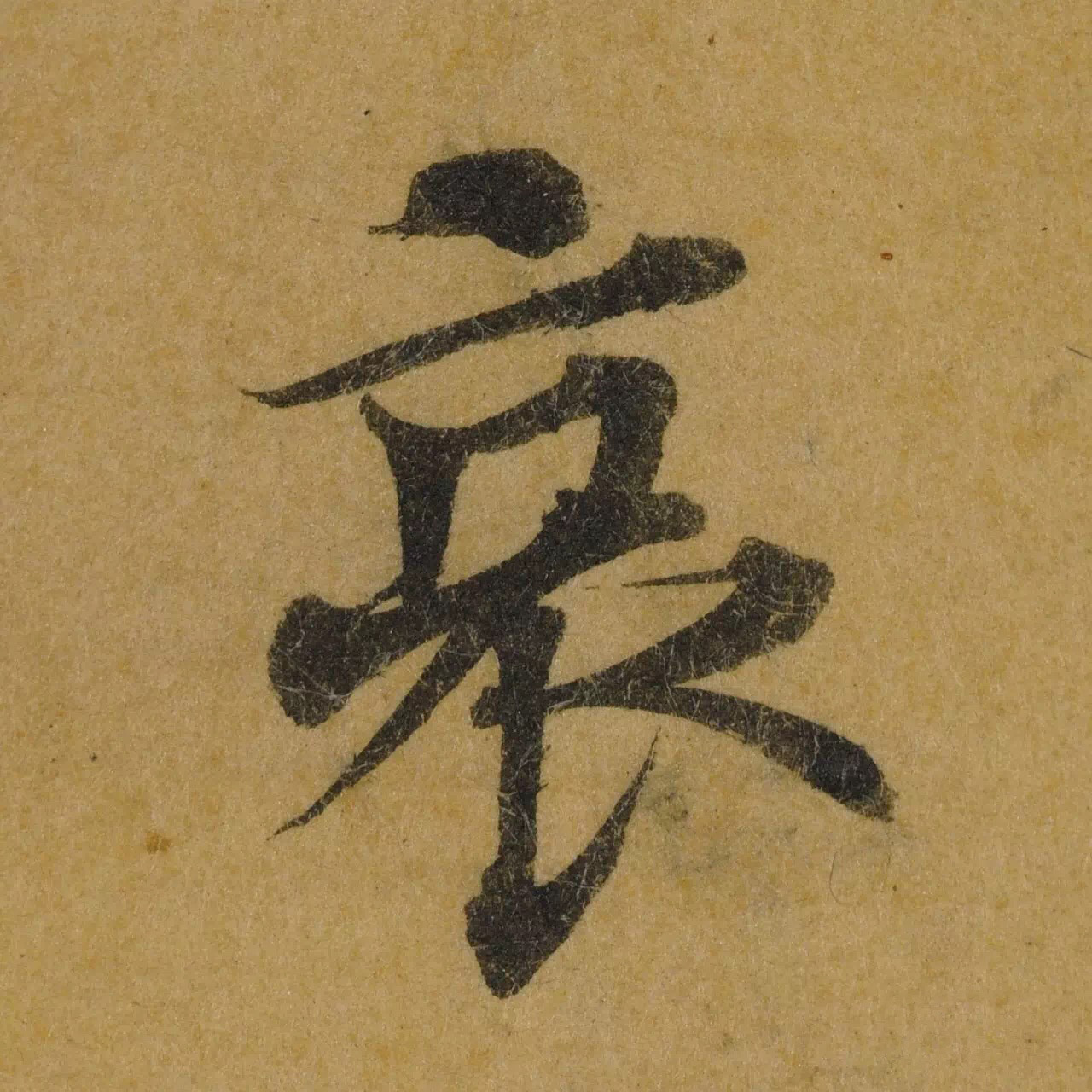

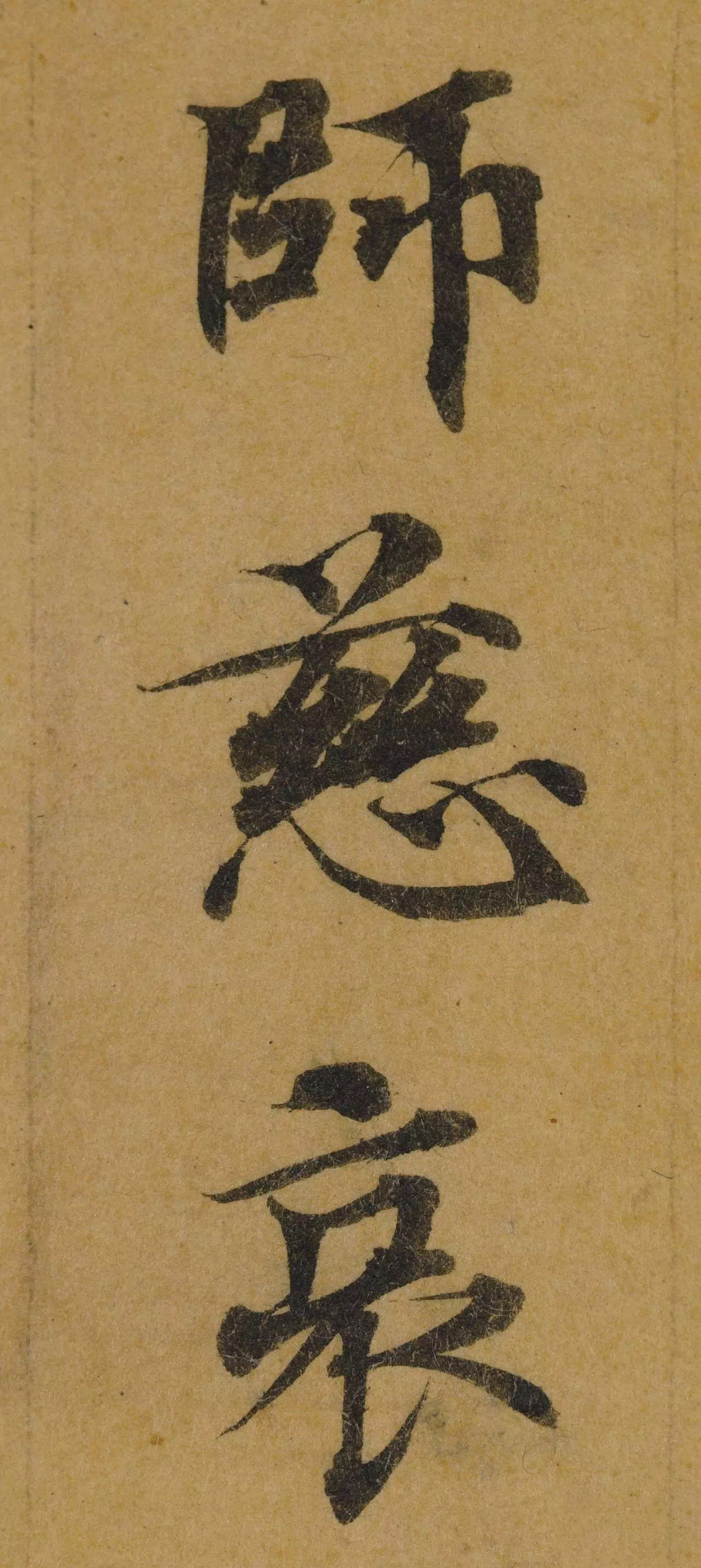

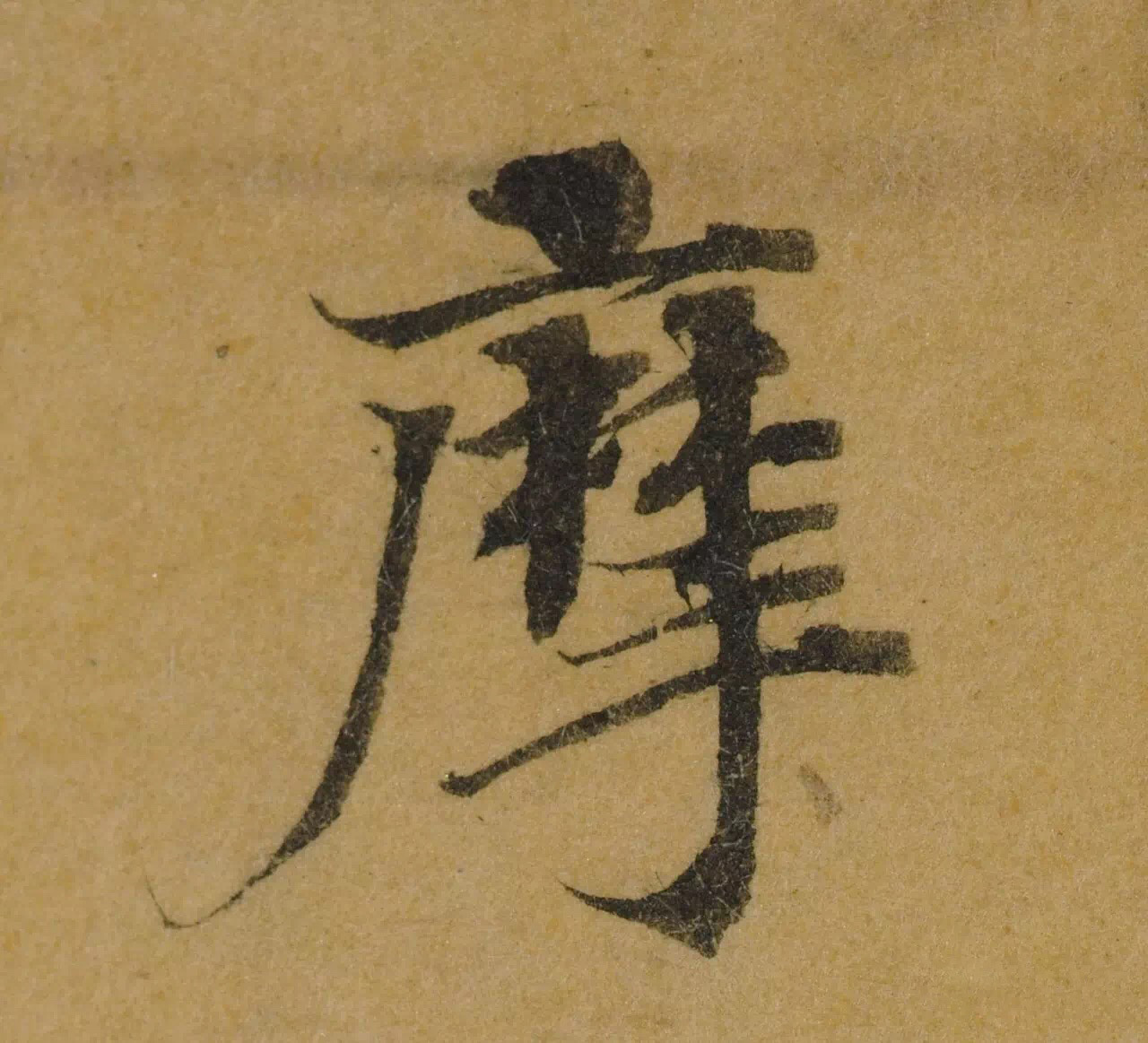

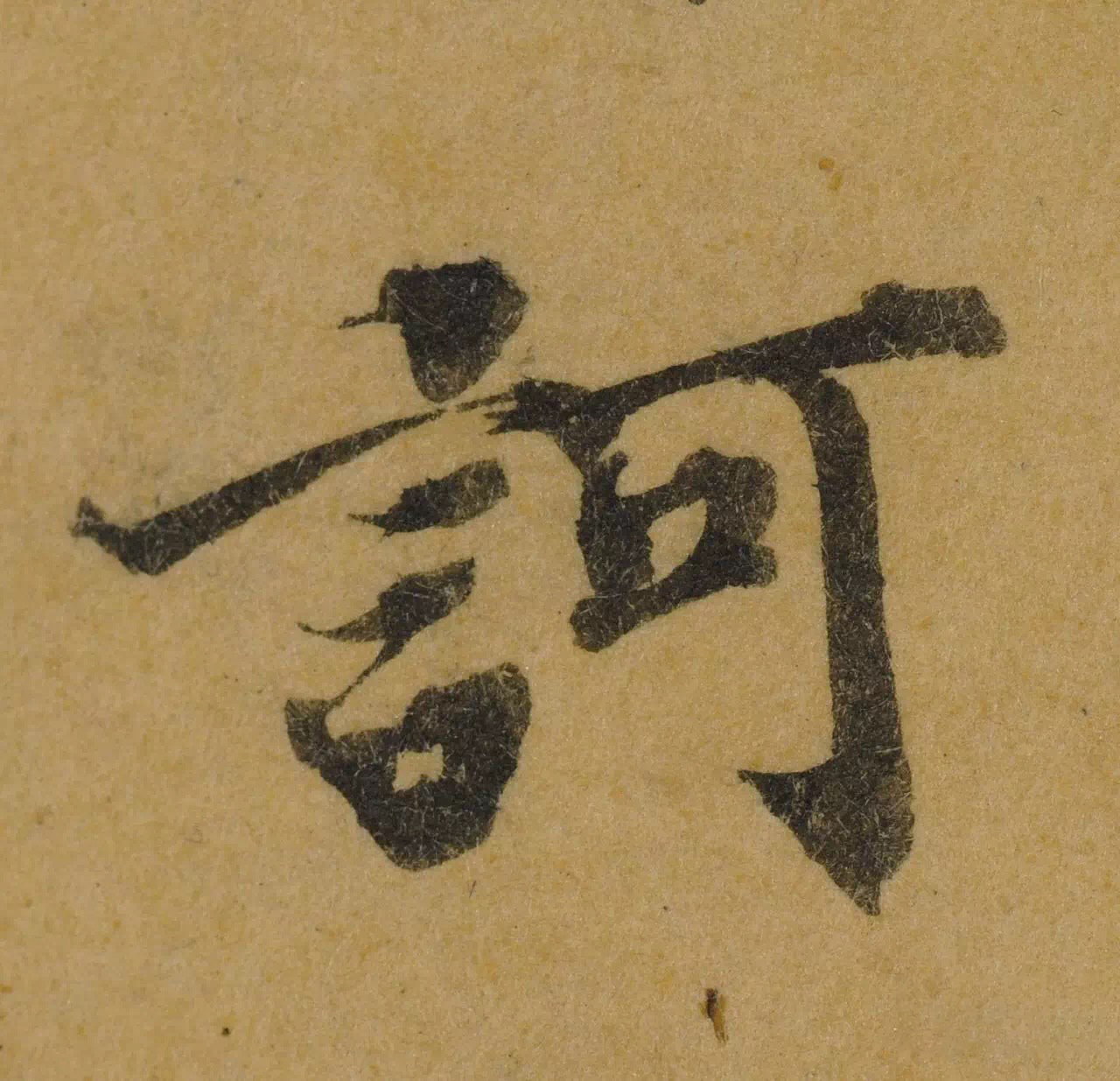

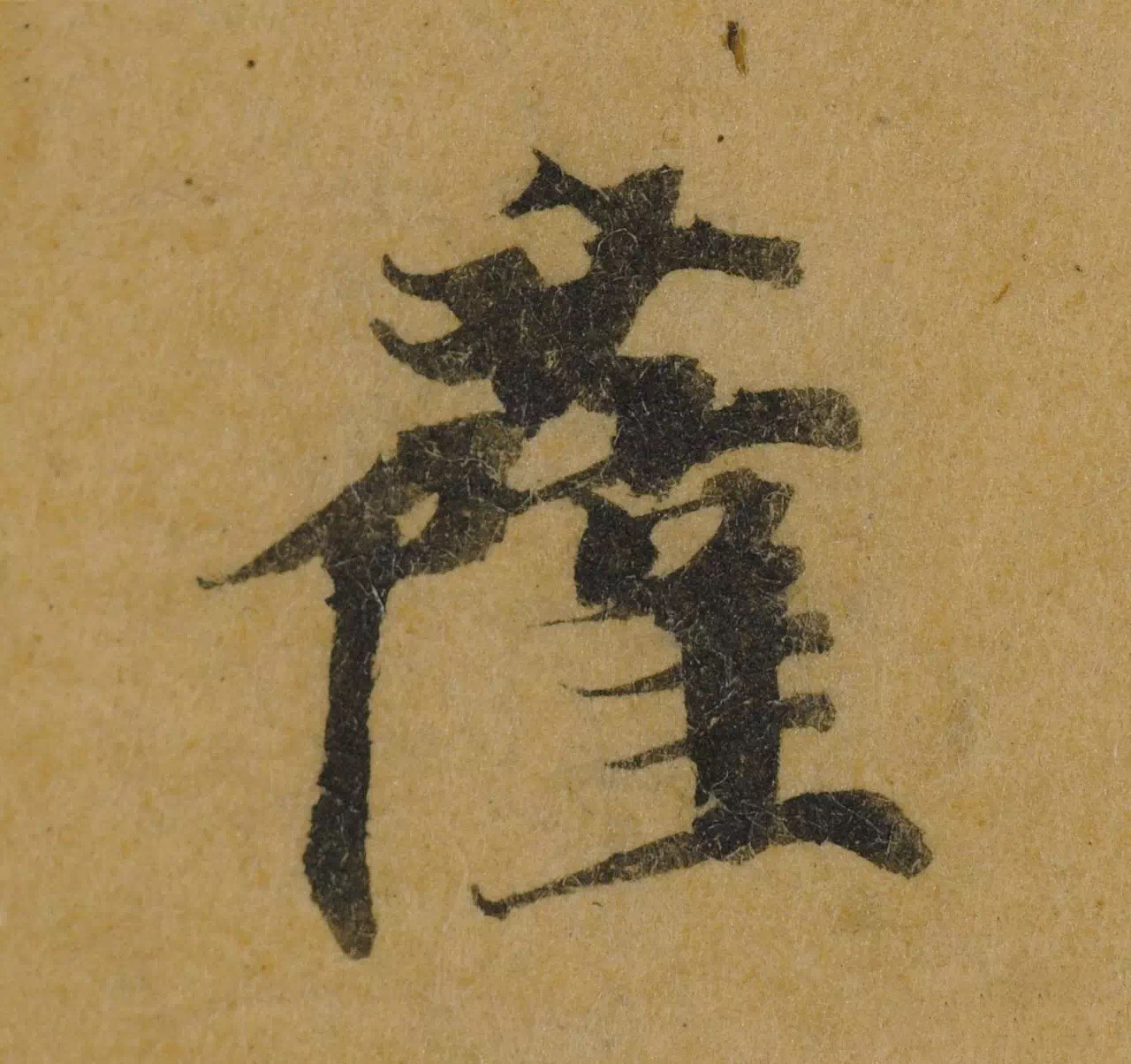

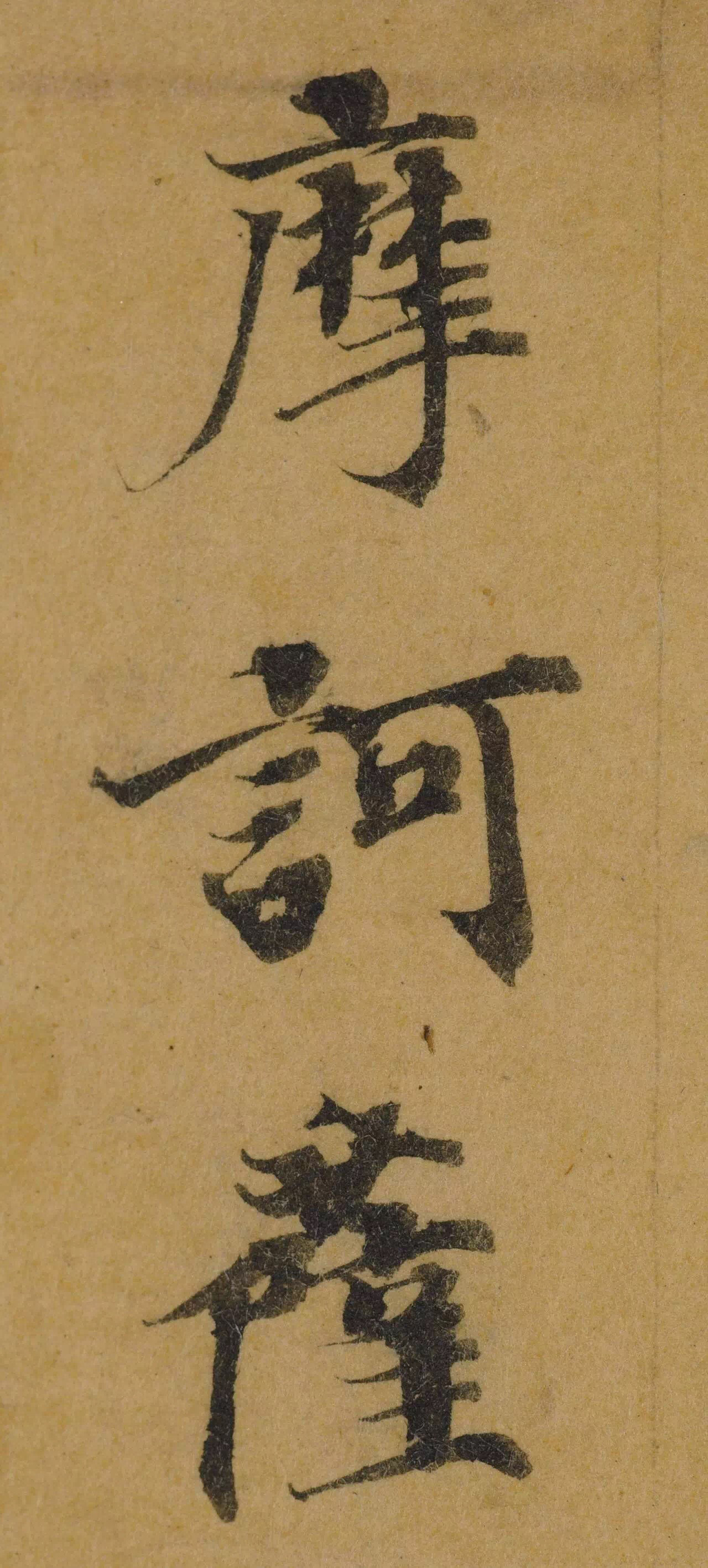

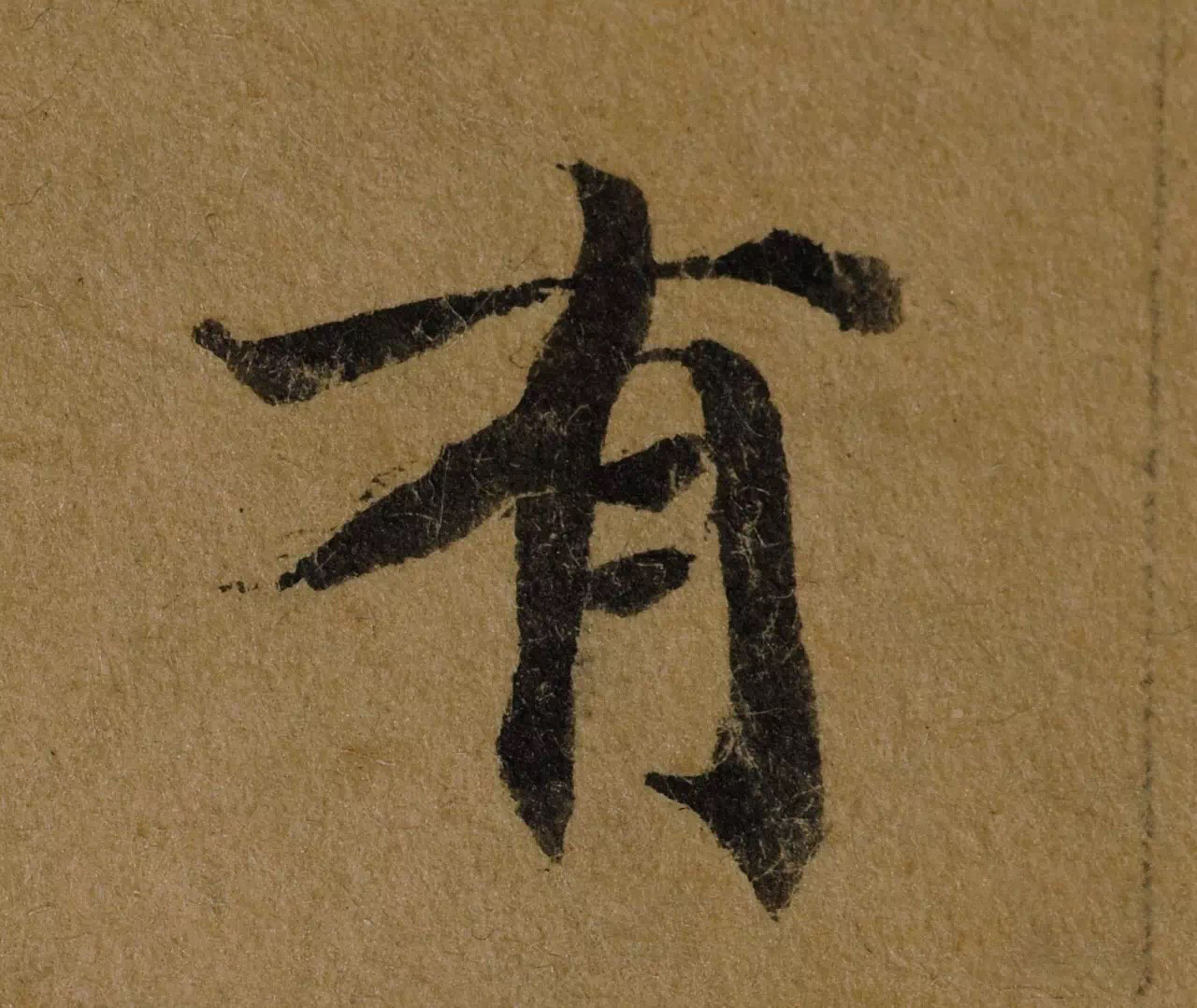

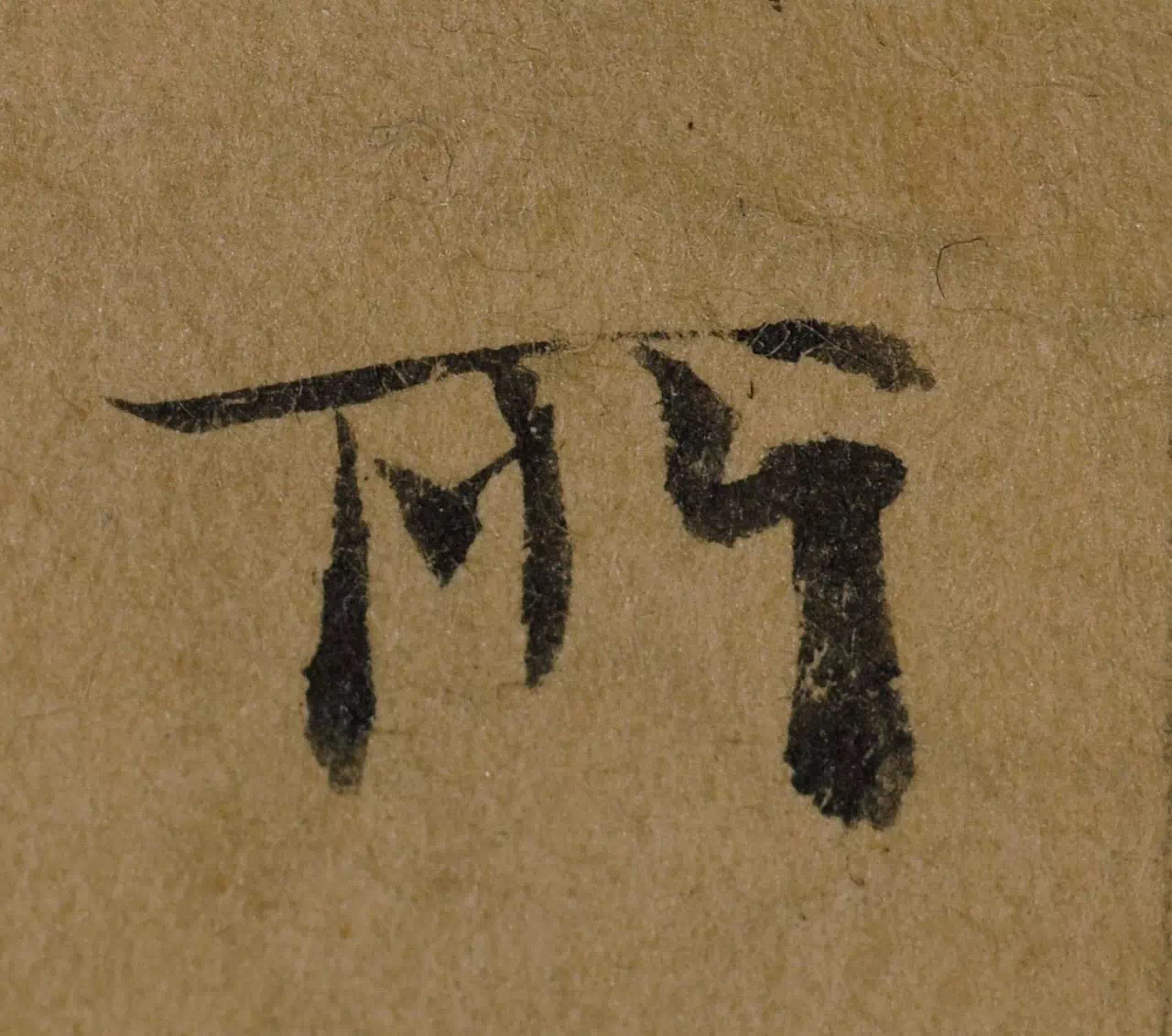

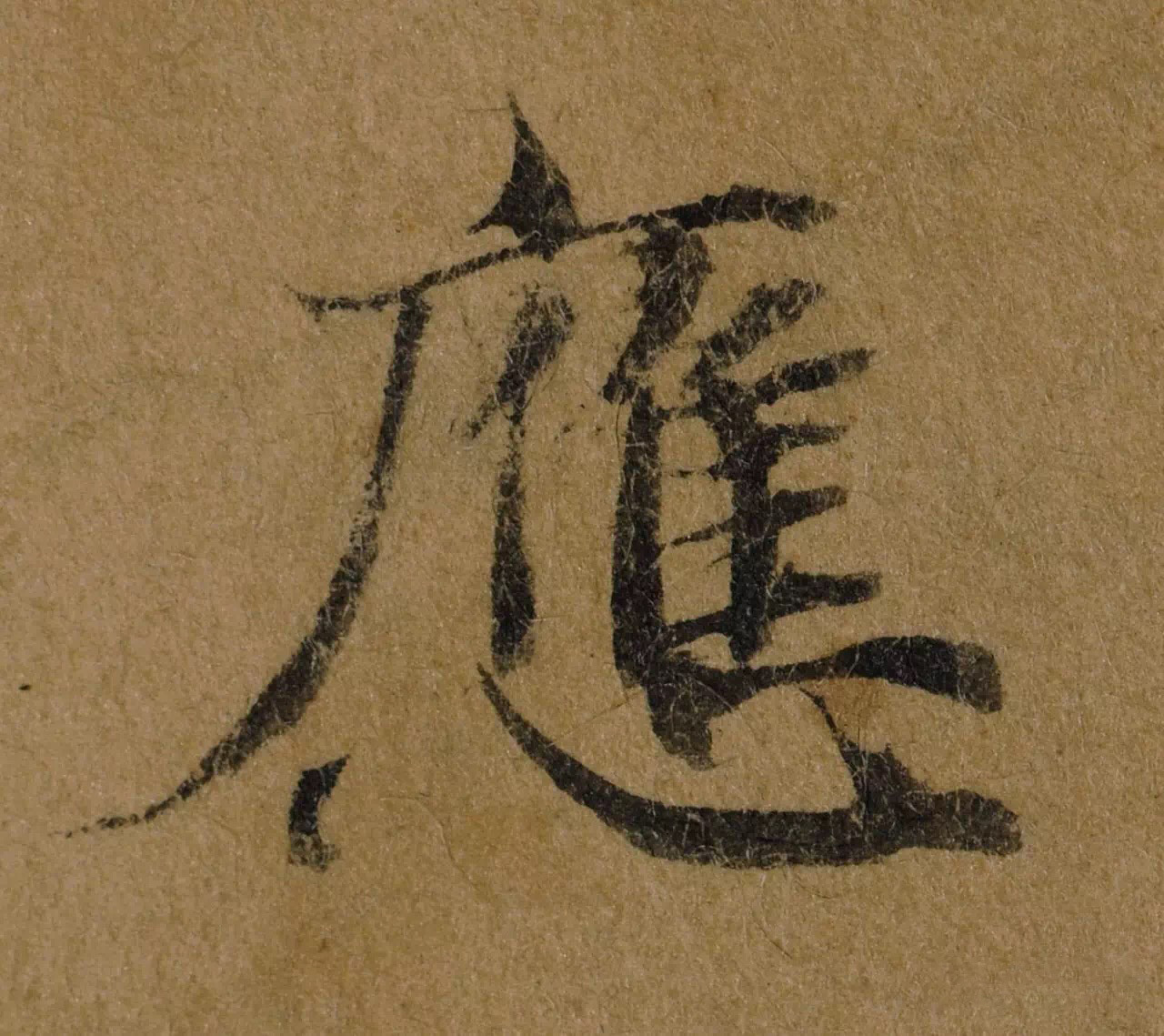

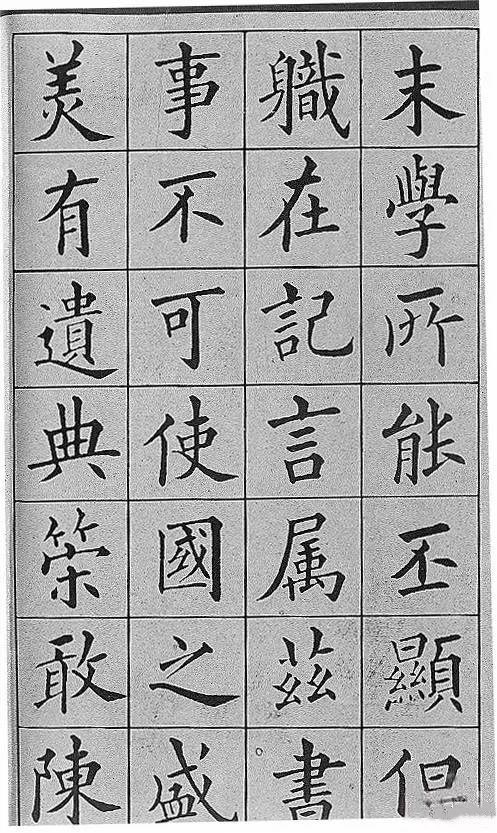

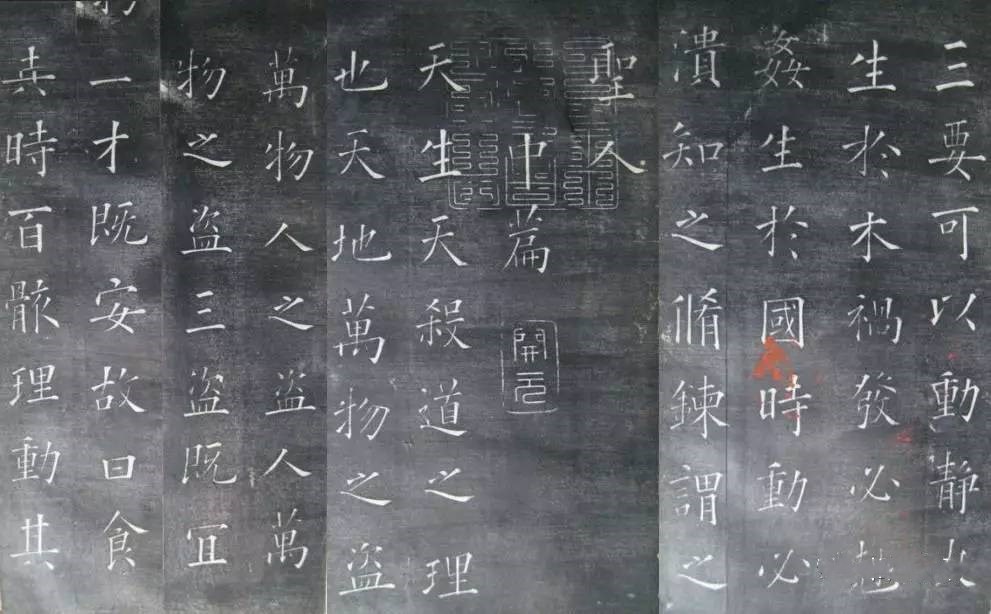

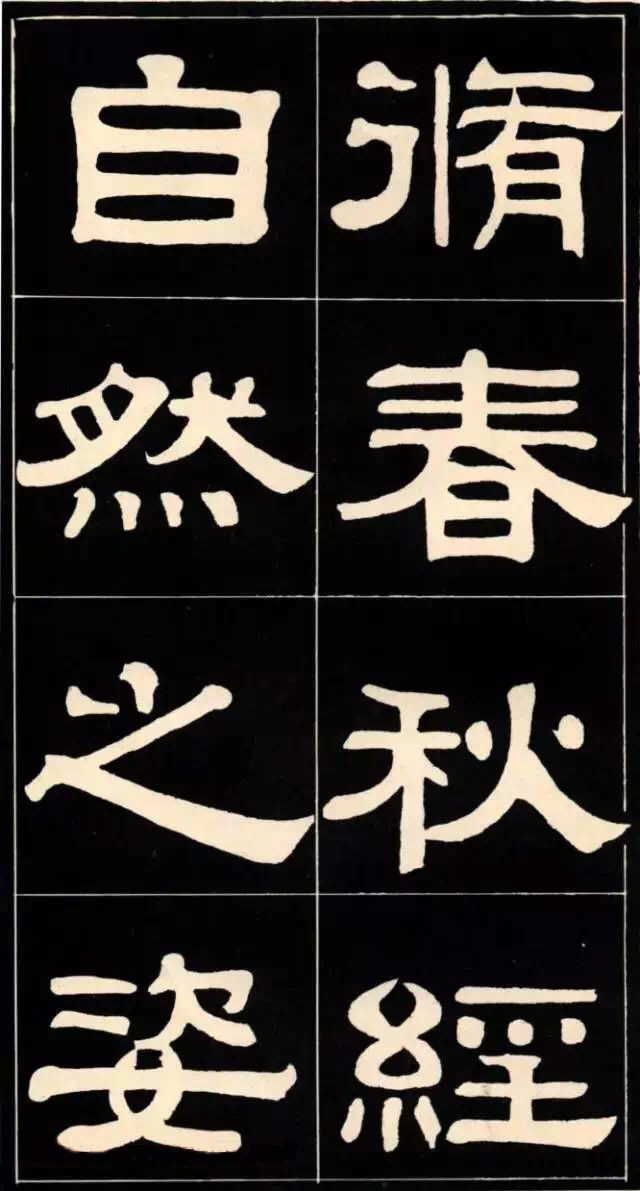

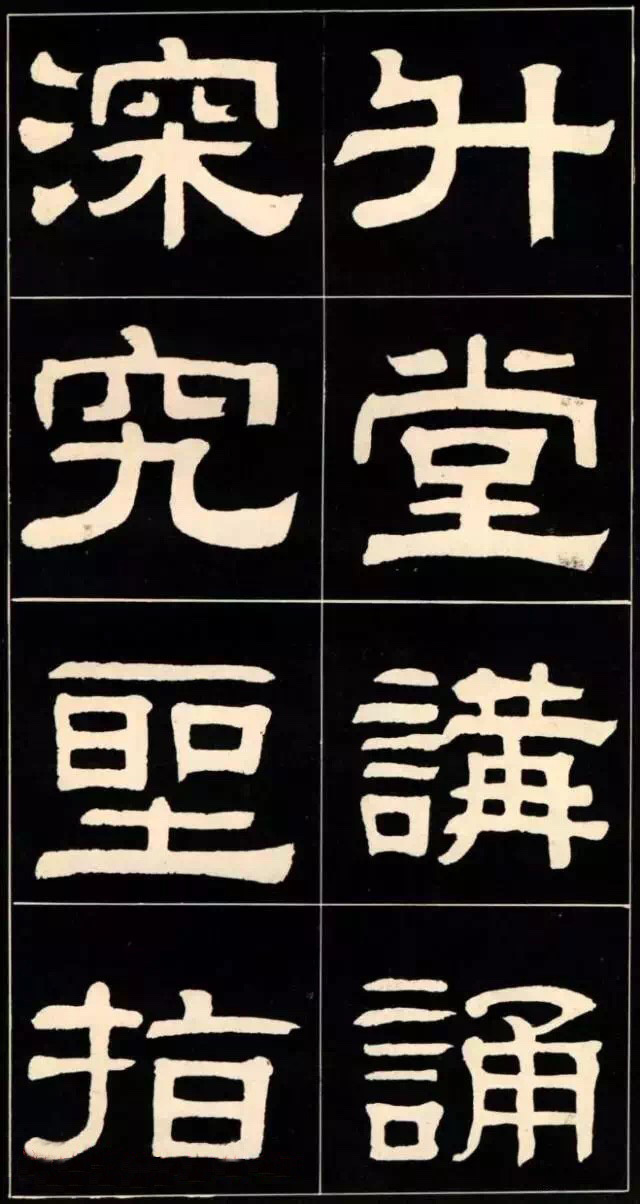

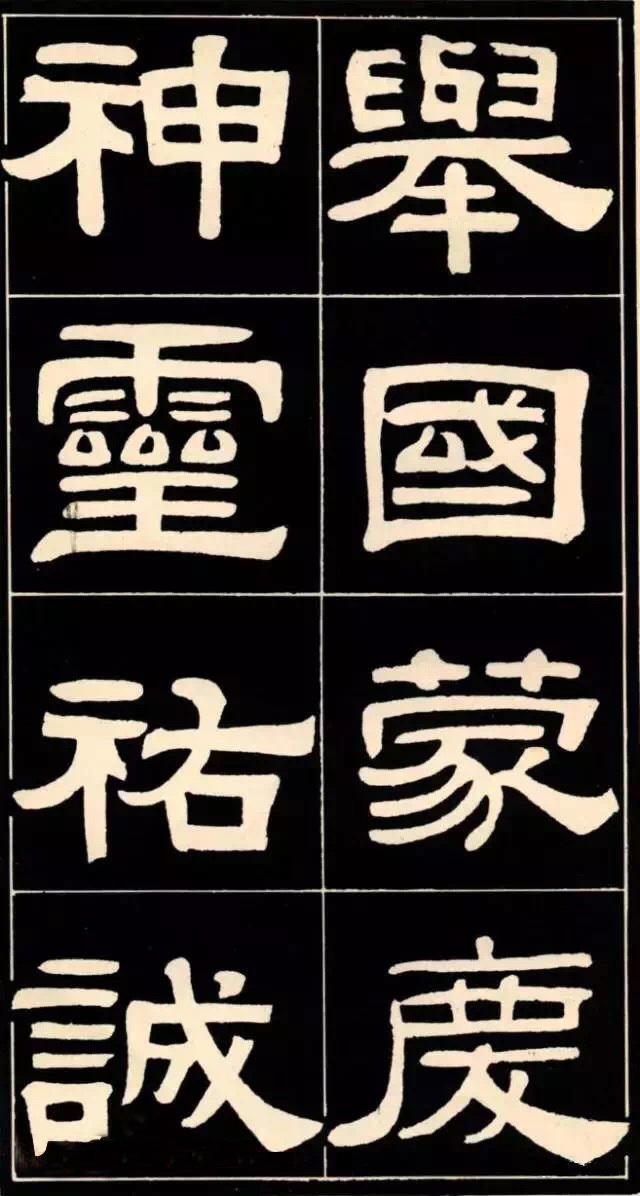

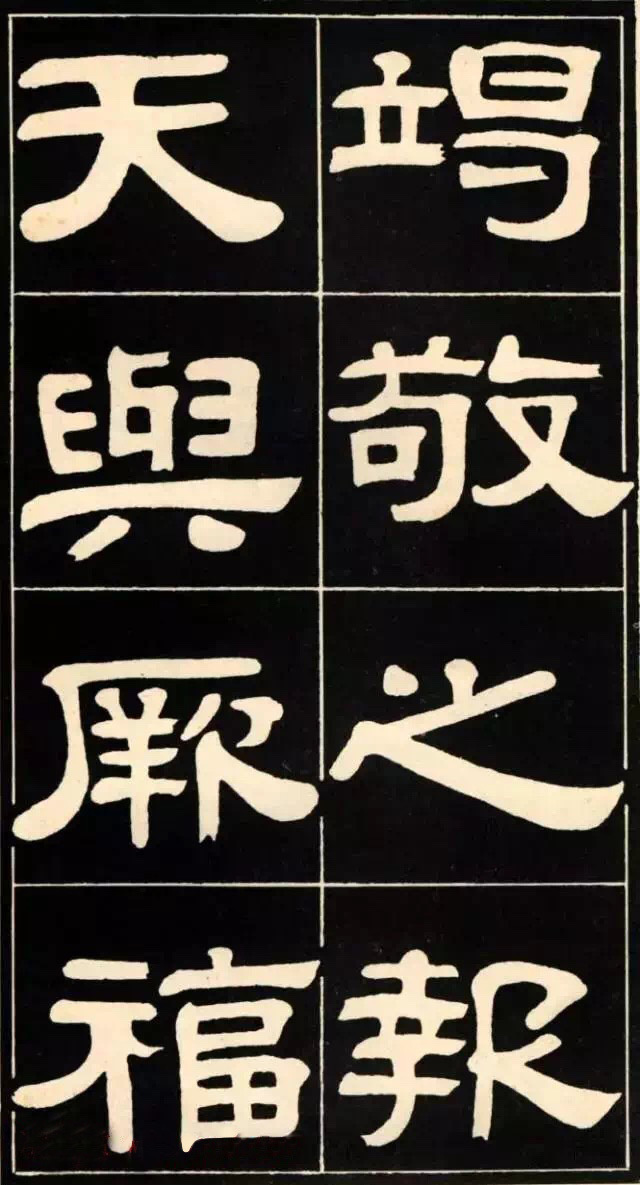

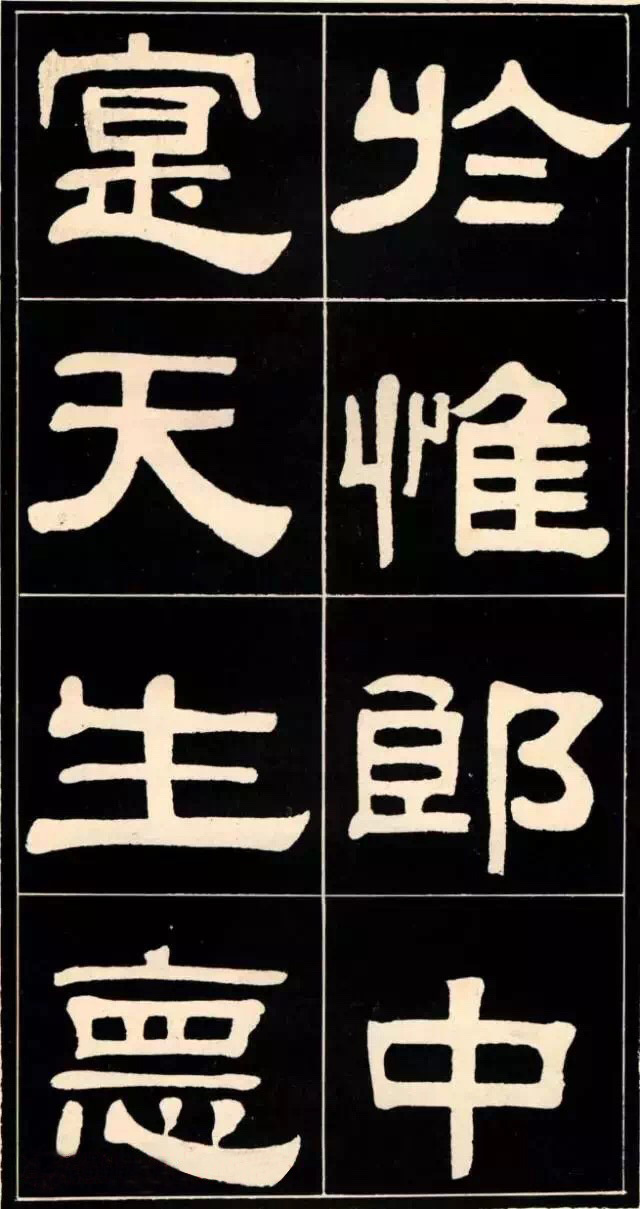

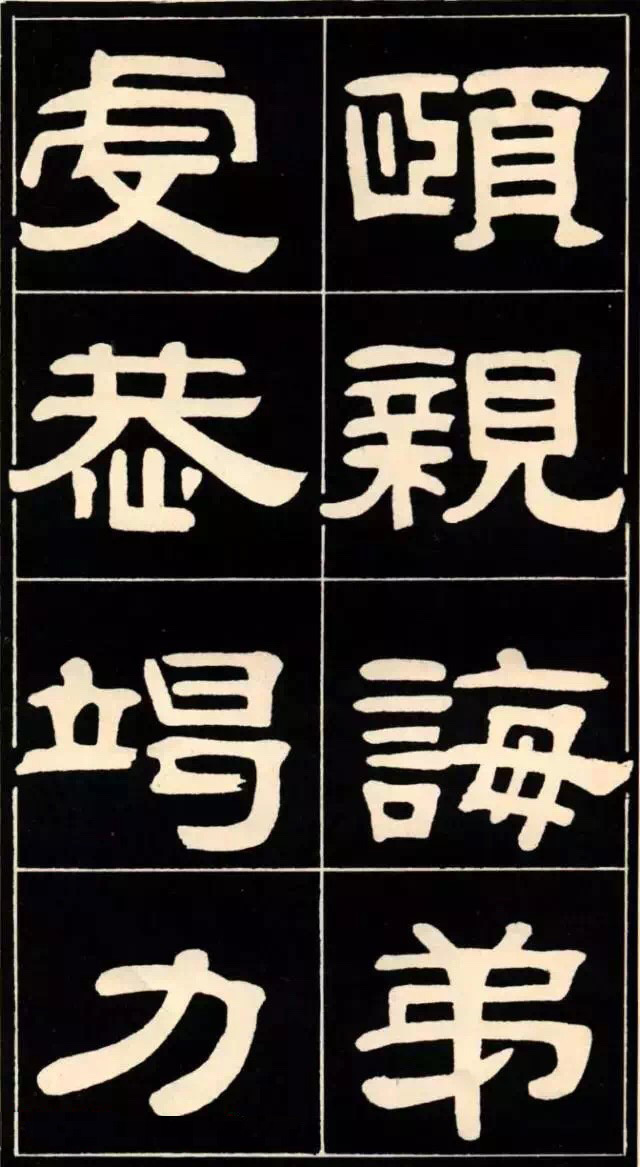

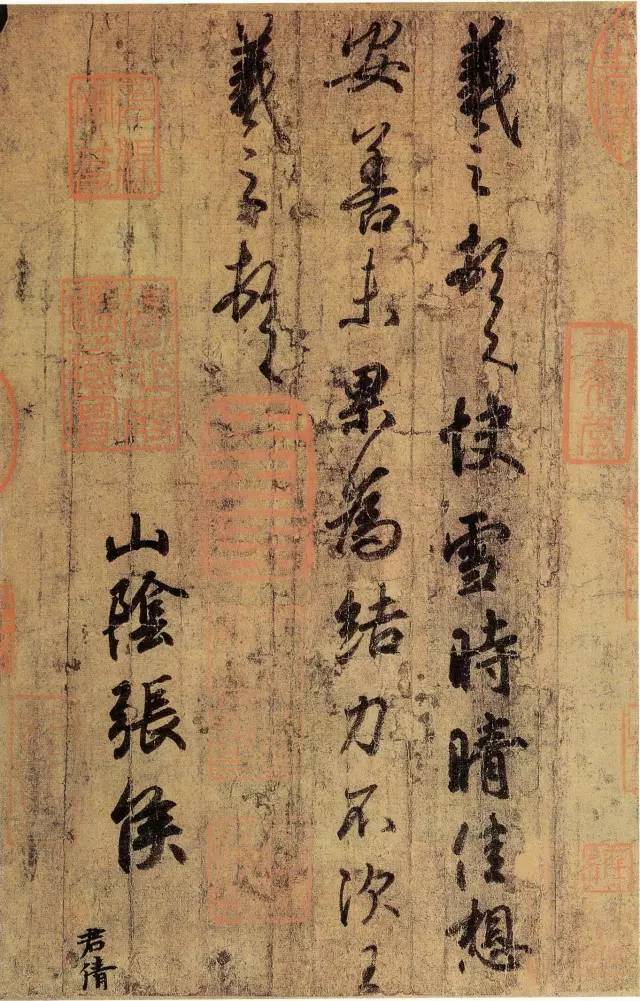

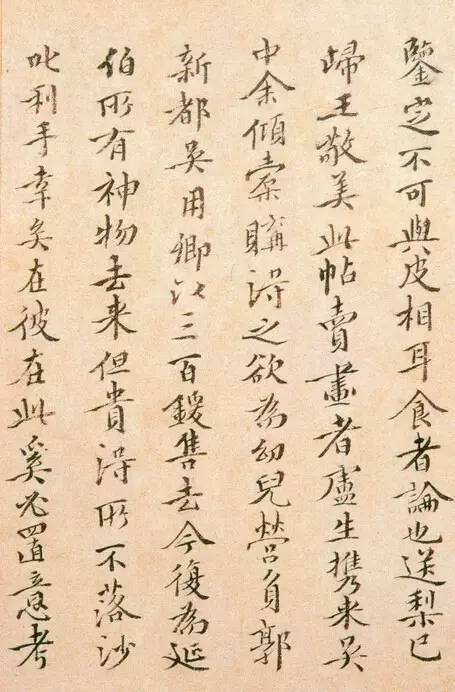

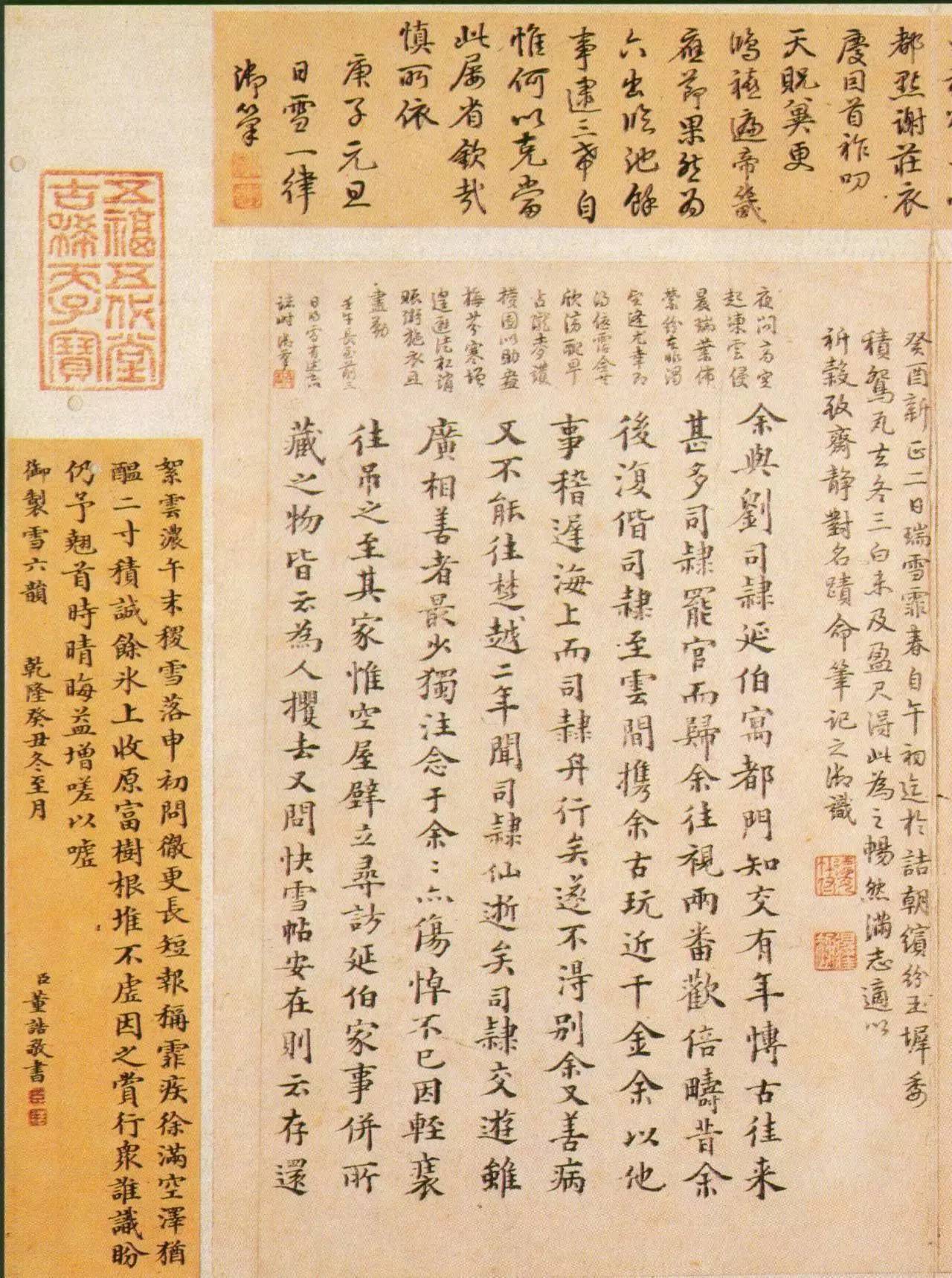

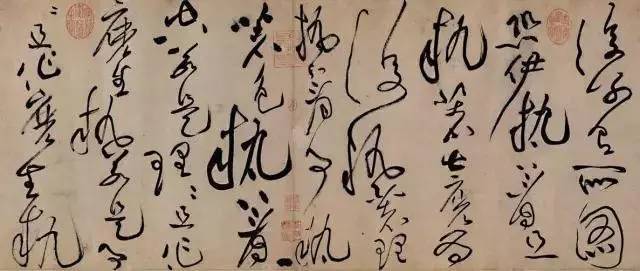

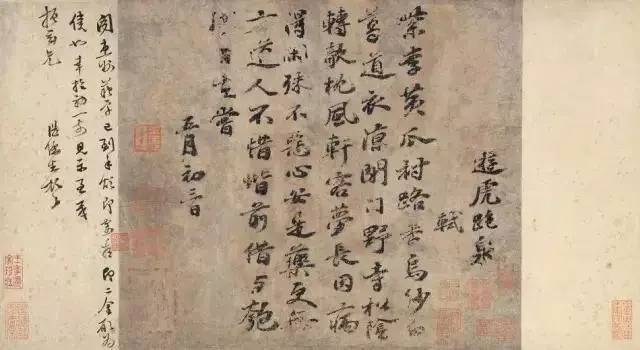

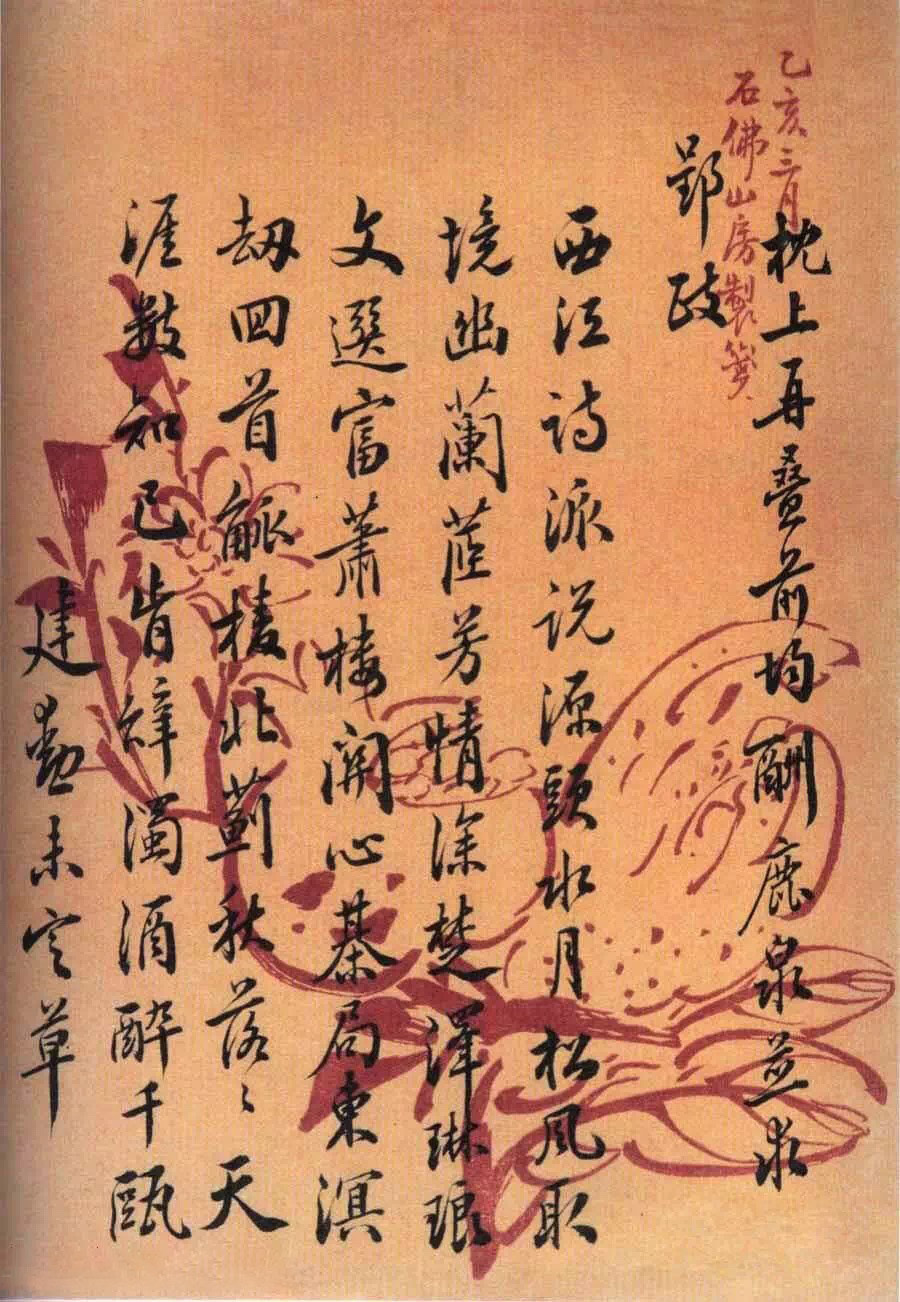

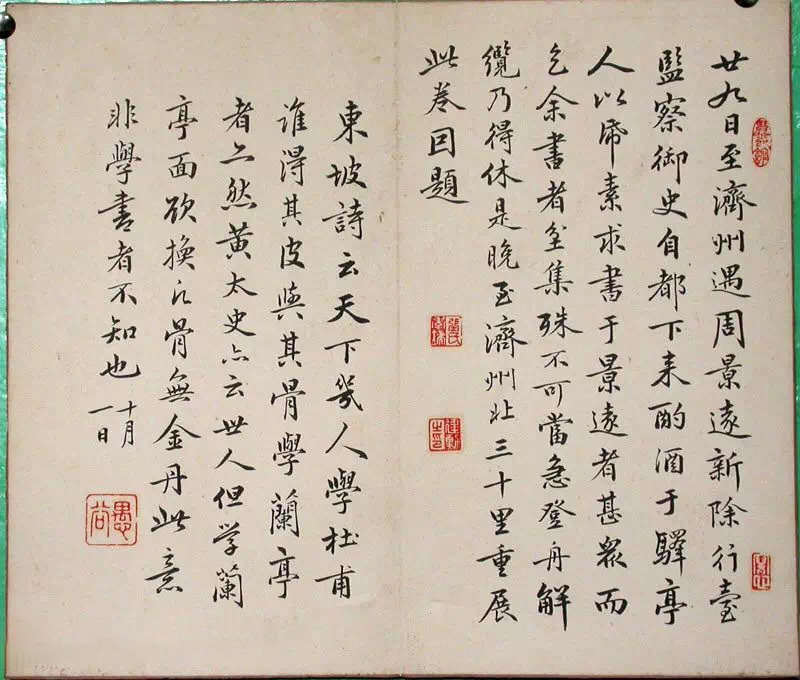

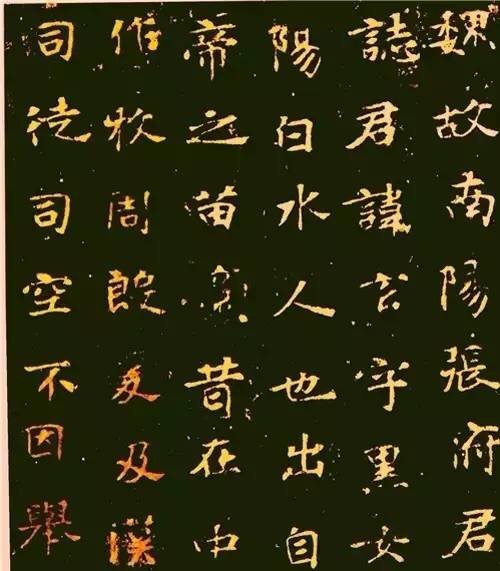

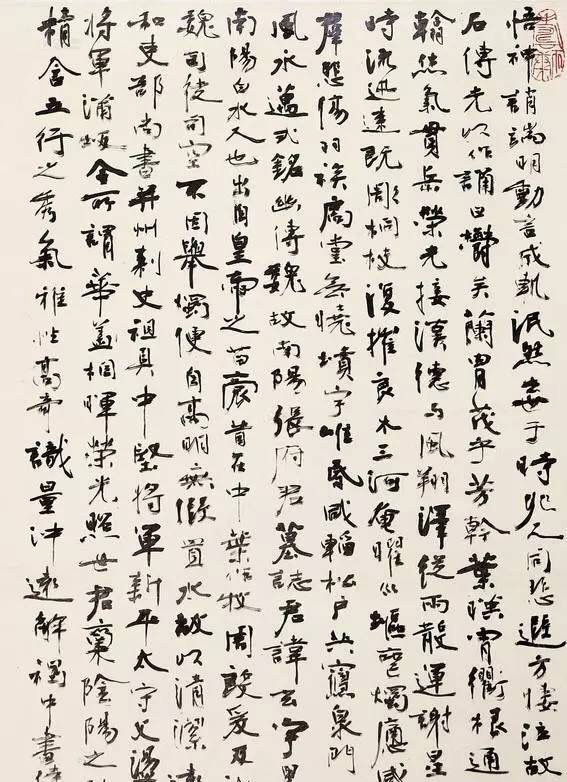

| 自我来黄州,已过三寒食,年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力。何殊少年子,病起须已白。 春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭涂穷,死灰吹不起。 |

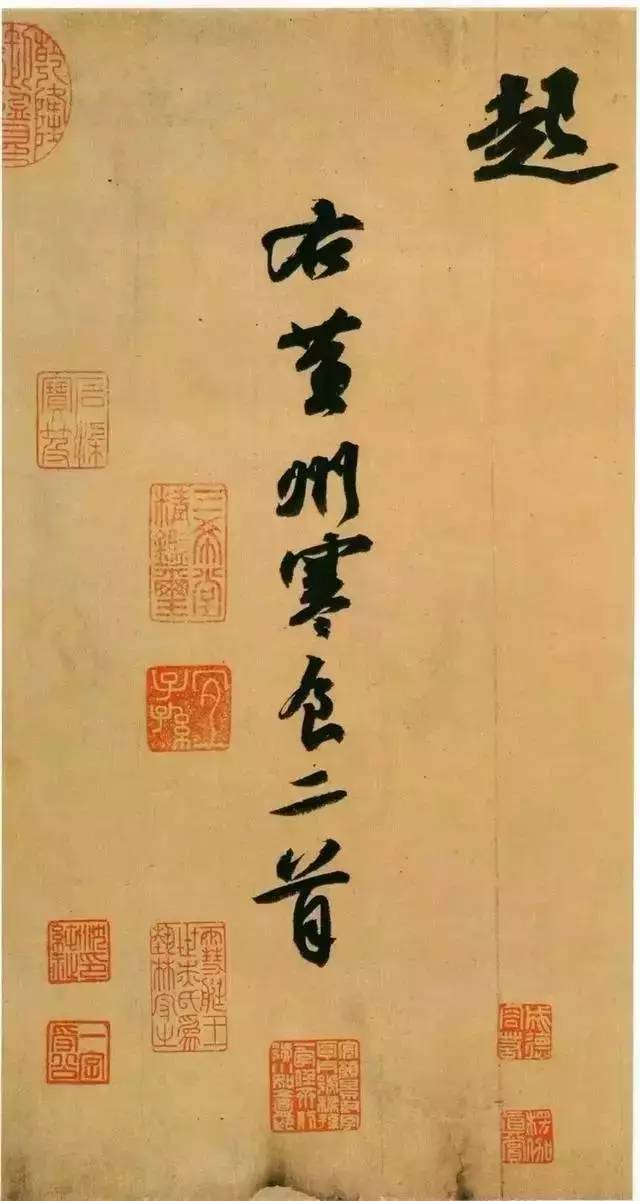

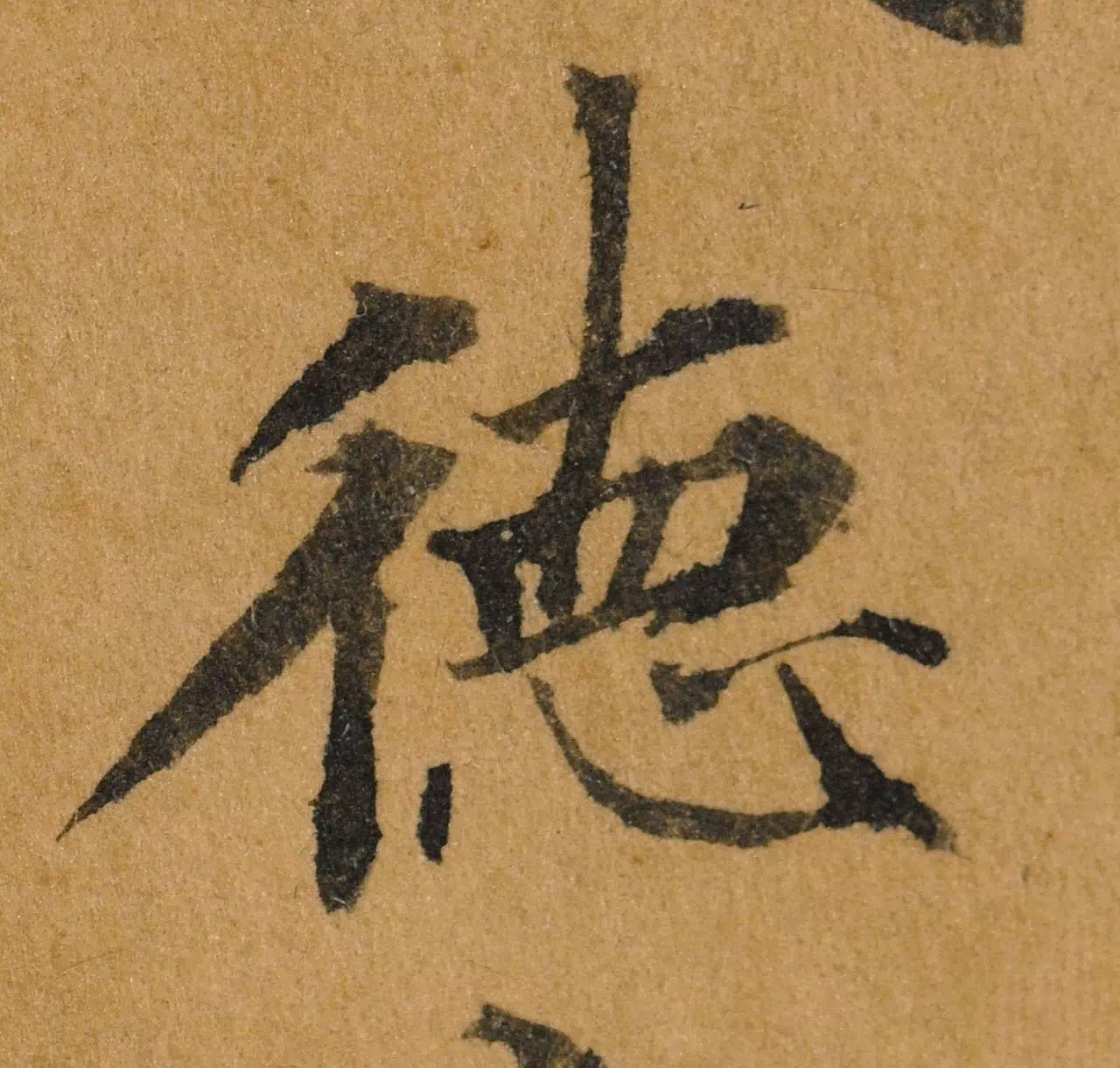

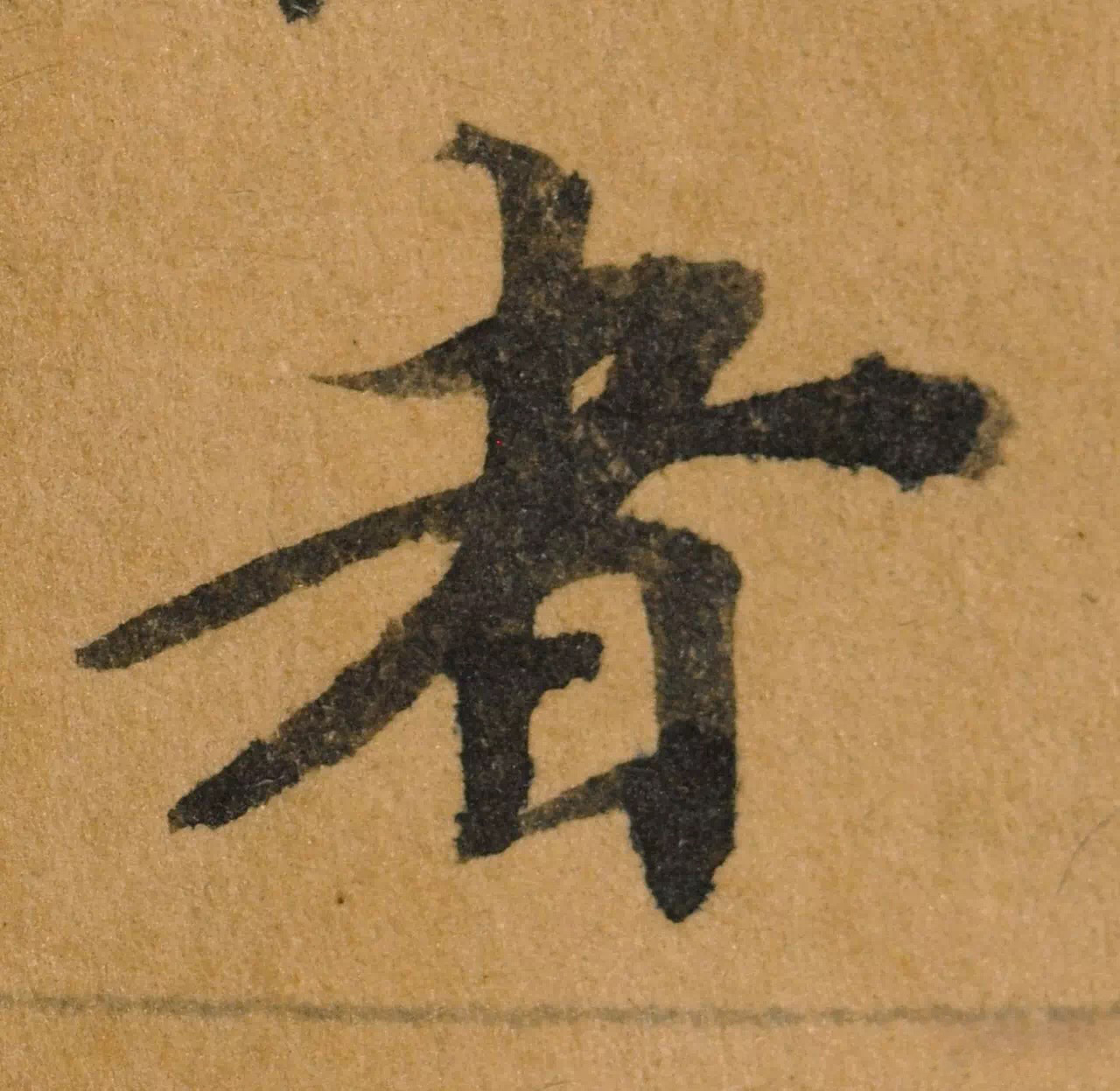

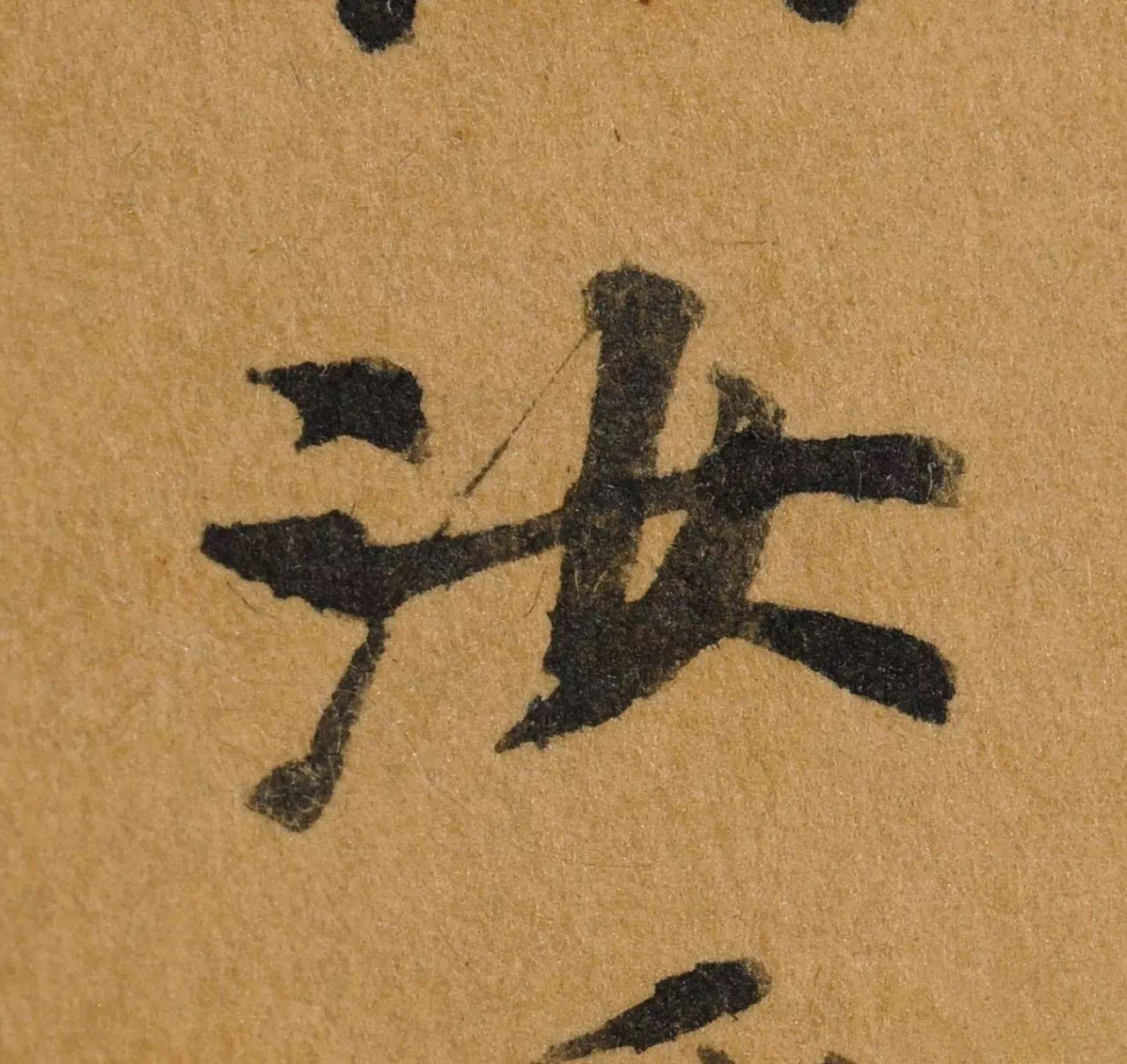

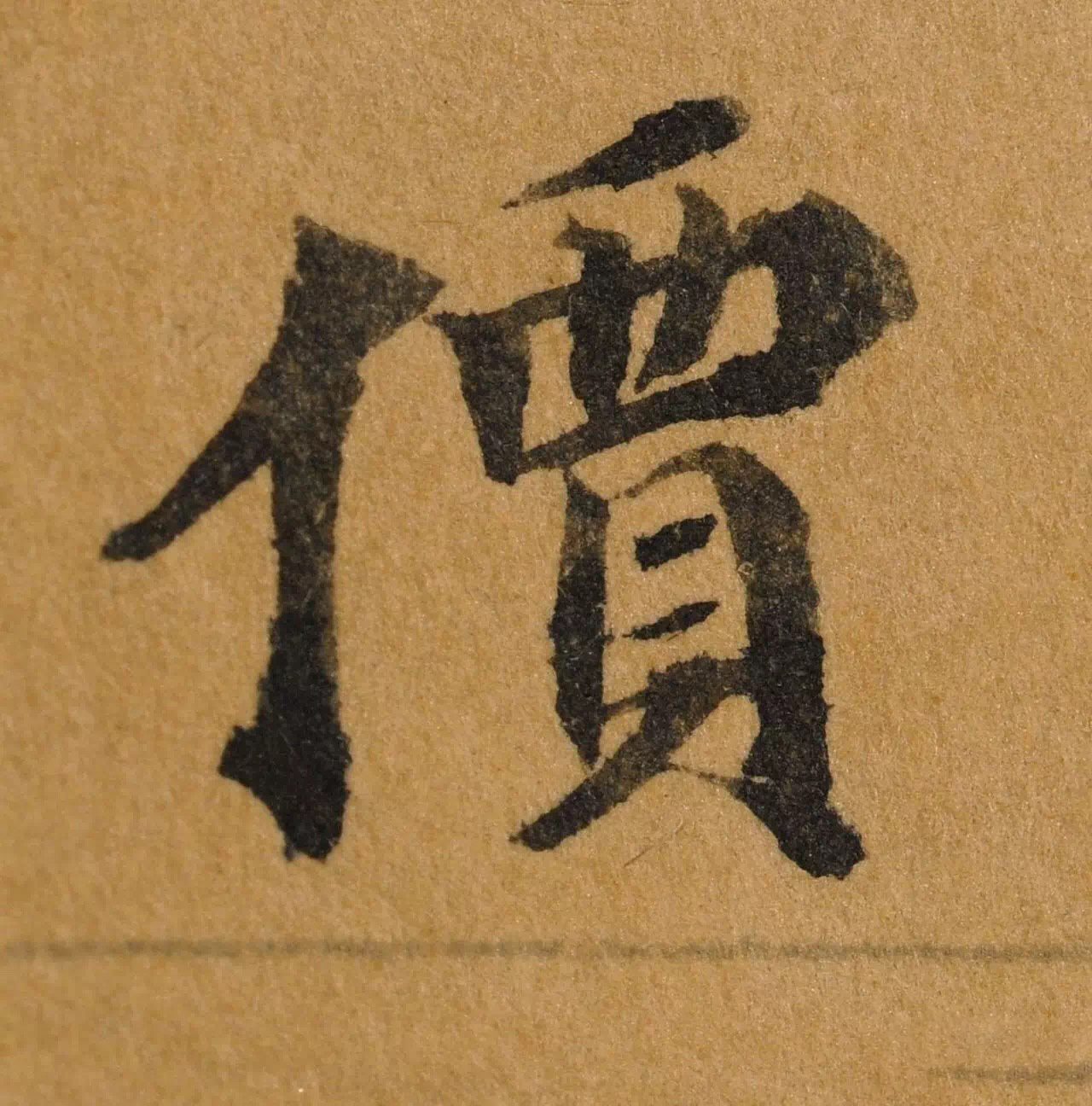

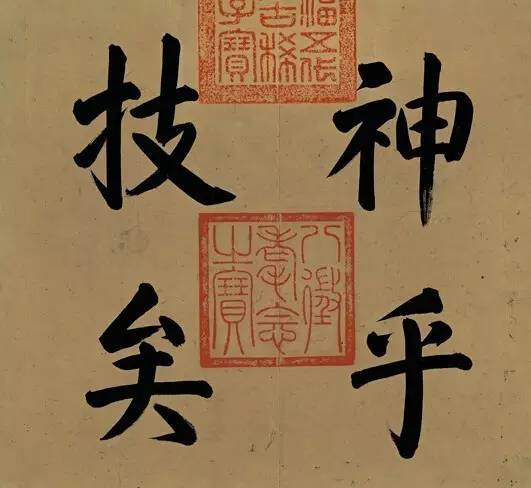

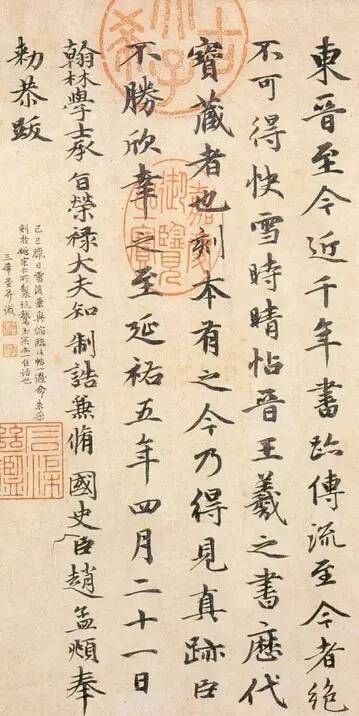

《寒食帖》是苏轼行书的代表作。这是一首遣兴的诗作,是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹。诗写得苍凉多情,表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下,有感而出的。通篇书法起伏跌宕,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔。

《寒食诗帖》在书法史上影响很大,被称为“天下第三行书”,也是苏轼书法作品中的上乘。正如黄庭坚在此诗后所跋:“此书兼颜鲁公,杨少师,李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。

更

多

精

彩

请

往

下

看

↓

↓

↓

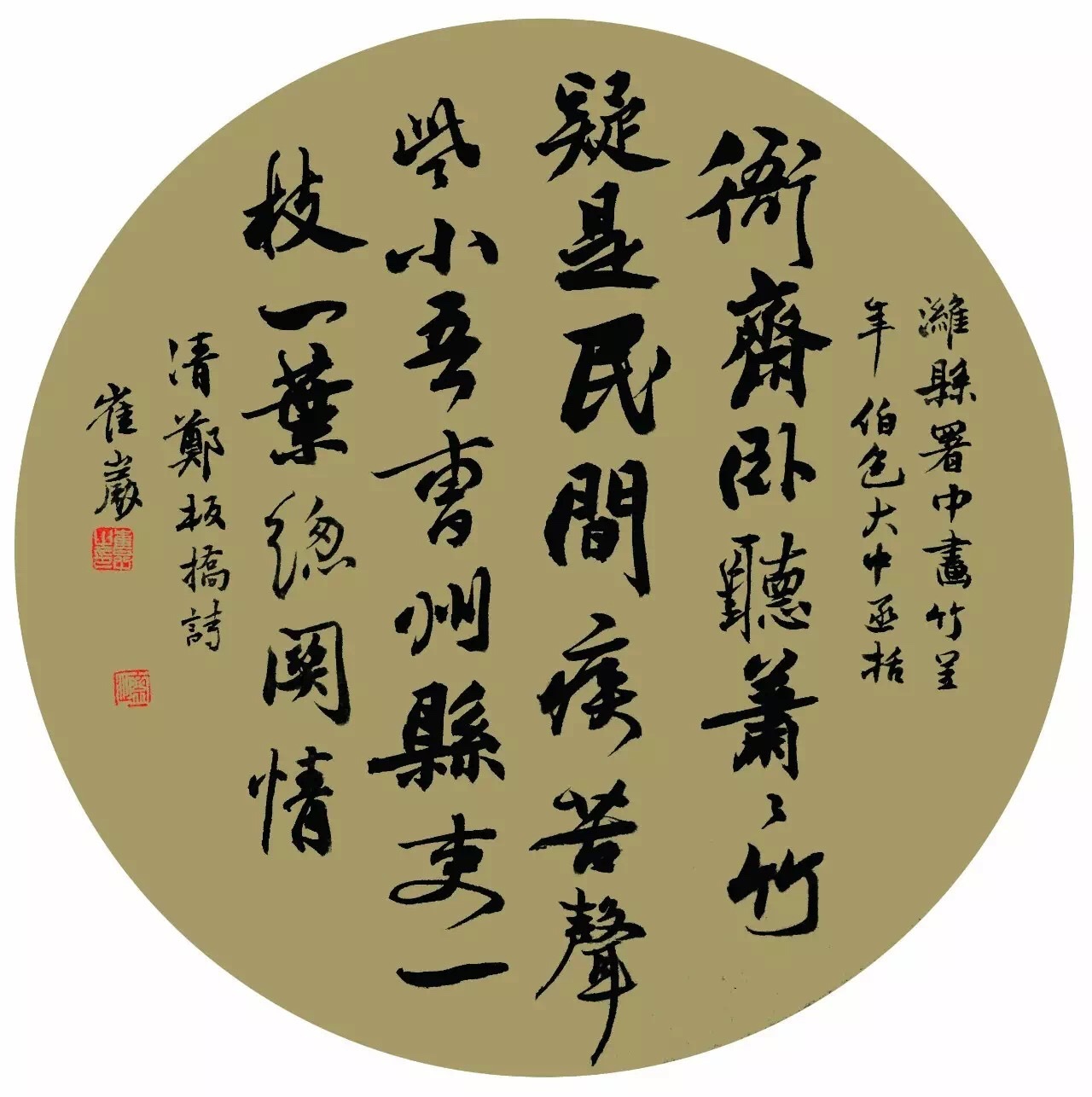

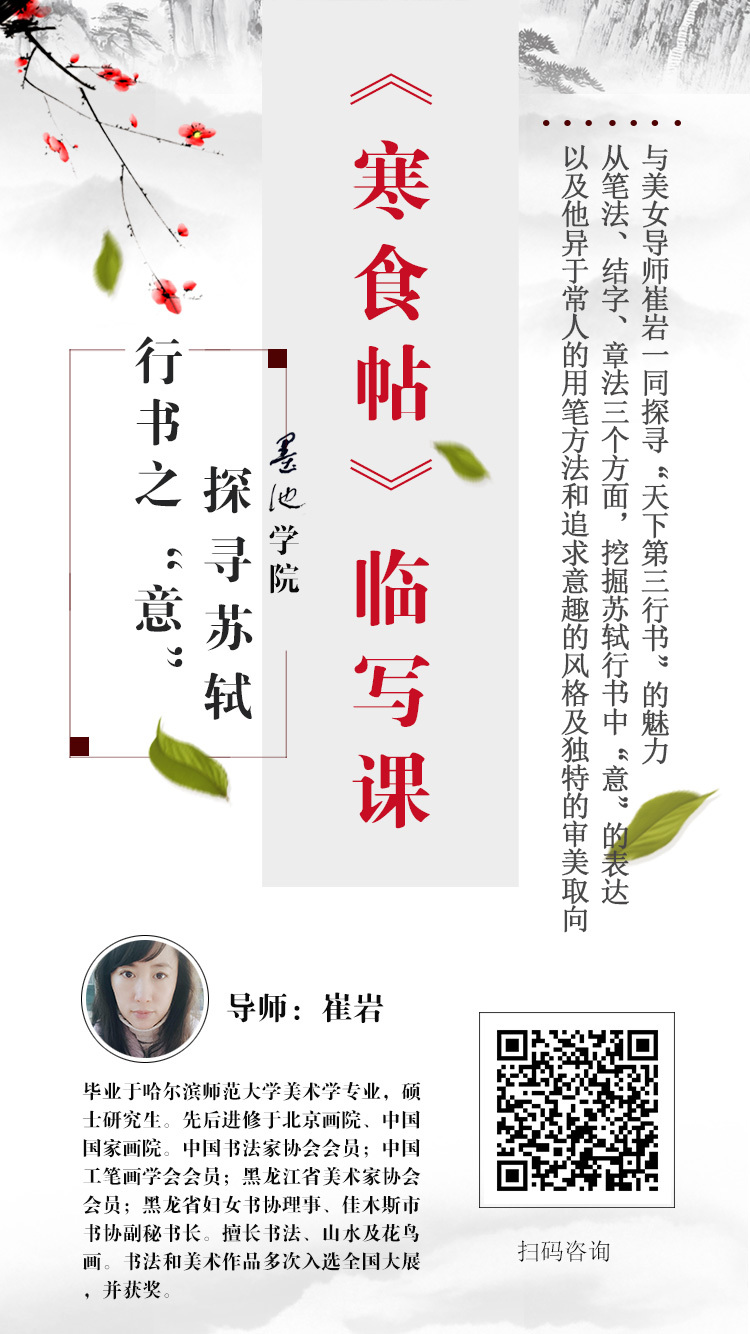

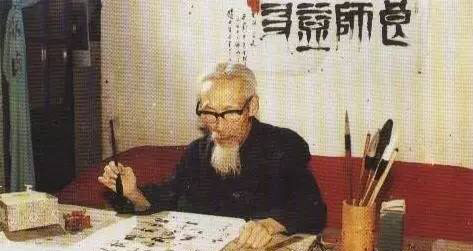

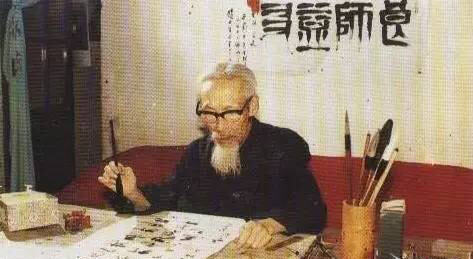

墨池学院特邀 崔岩老师

从《寒食帖》入手

逐步解析苏轼异于常人的用笔方法和追求意趣的风格及独特的审美取向

来自墨池合作机构 青少年书法报

毕业于哈尔滨师范大学美术学专业,硕士研究生。先后进修于北京画院、中国国家画院。中国书法家协会会员;中国工笔画学会会员;黑龙江省美术家协会会员;黑龙省妇女书协理事、佳木斯市书协副秘书长。擅长书法、山水及花鸟画。书法和美术作品多次入选全国大展,并获奖。

获奖/入展:

1998年入选《第四届中国书坛新人新作展》

1998年获《首届黄岛杯全国书画大赛》一等奖

1998年入选“峄山风光全国书法家作品邀请展”并被邹城市博物馆收藏

2002年入展《全国第三届妇女书法篆刻展》

2004年入展中国书协举办的《中日女书法家代表作品展》

2004年在黑龙江省第十届“群星奖”比赛中荣获成人组铜奖

2005年在“黄威杯”中国书画名家作品大赛中荣获中国当代百名德艺双馨书画艺术家

获2004年度黑龙江省妇女书法创作优秀成果奖

被授予首届“佳木斯市杰出青年文化新星”荣誉称号

2006年作品入展西泠印社首届手卷书法展

2007年作品入展“首届中国普洱茶乡书法艺术节”

2007年在“首届陶人葛杯福字书法大展”中获优秀奖

2008年荣获“2008庆祝北京奥运纪念碑林”金奖书法作品被选刻在2008米长的奥运庆祝纪念碑上

美术作品:

2017年中国画《白鹿塬》入选“丝绸之路·翰墨通渭”全国中国画、油画作品展并被收藏(中国美术家协会主办)

2014年中国画《物语.葵》获“金陵文脉——全国中国画作品展优秀作品奖(最高奖)(中国美术家协会主办)

2014年中国画《暗香》入选“万年浦江”全国中国画作品展(中国美术家协会主办)

2014年中国画《蝶恋花》入选“吉祥草原,丹青鹿城”全国中国画作品展(中国美术家协会主办)

2015年中国画《秋色赋》入选“泰山之尊”全国中国画、油画作品展(中国美术家协会主办)

2015年中国画《秋色》入选“丹青扬州全国中国画作品展” (中国美术家协会主办)

2016年中国画《秋瘦雀肥》入选第三届“八荒通神”哈尔滨美术双年展(中国美术家协会主办)

2015年中国画《物语·葵》获中国·大连首届中国画展(三年展)收藏三等奖

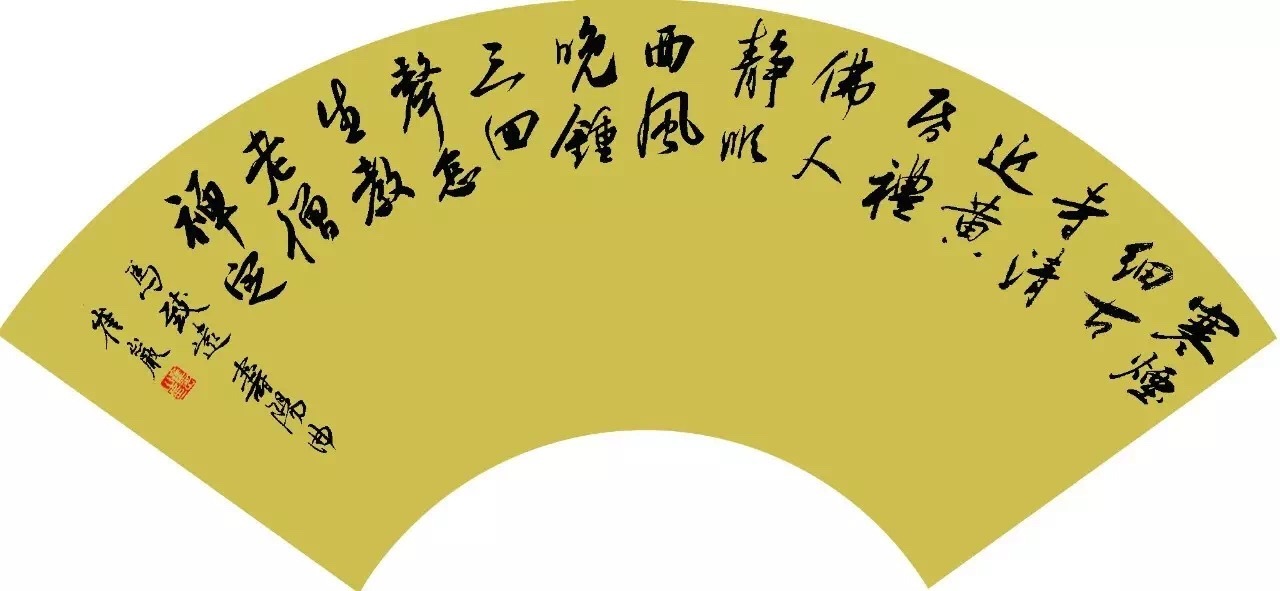

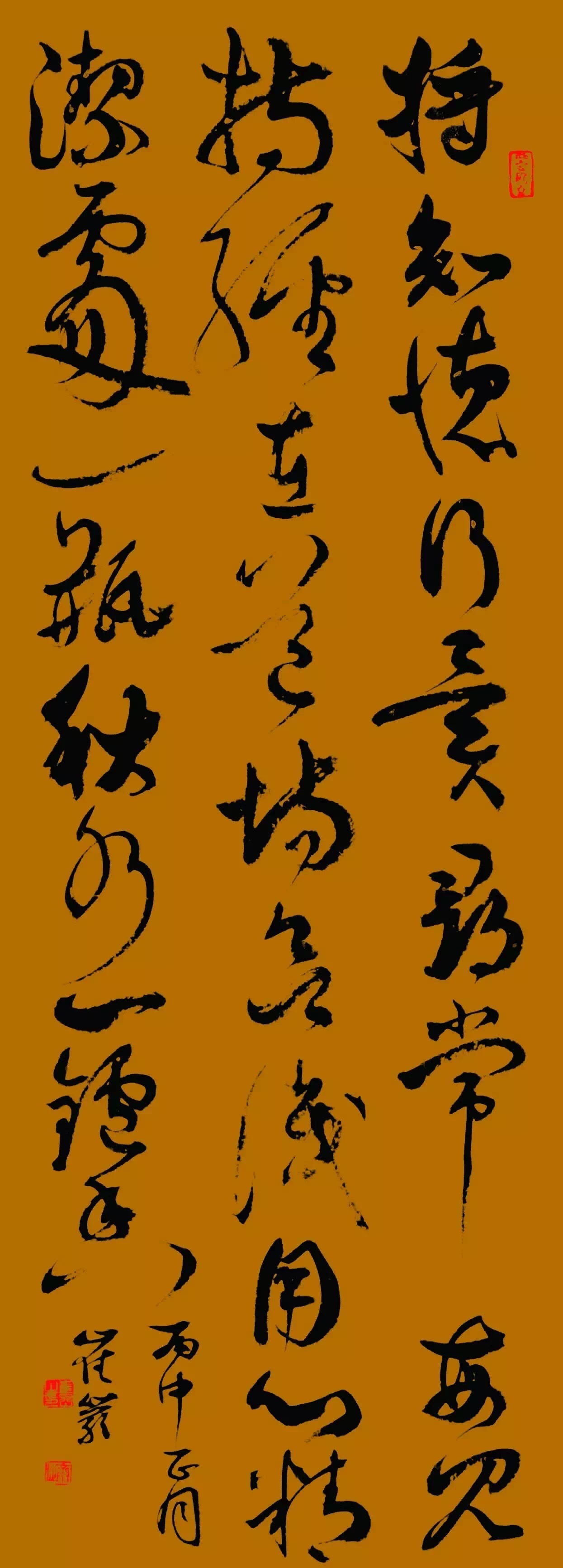

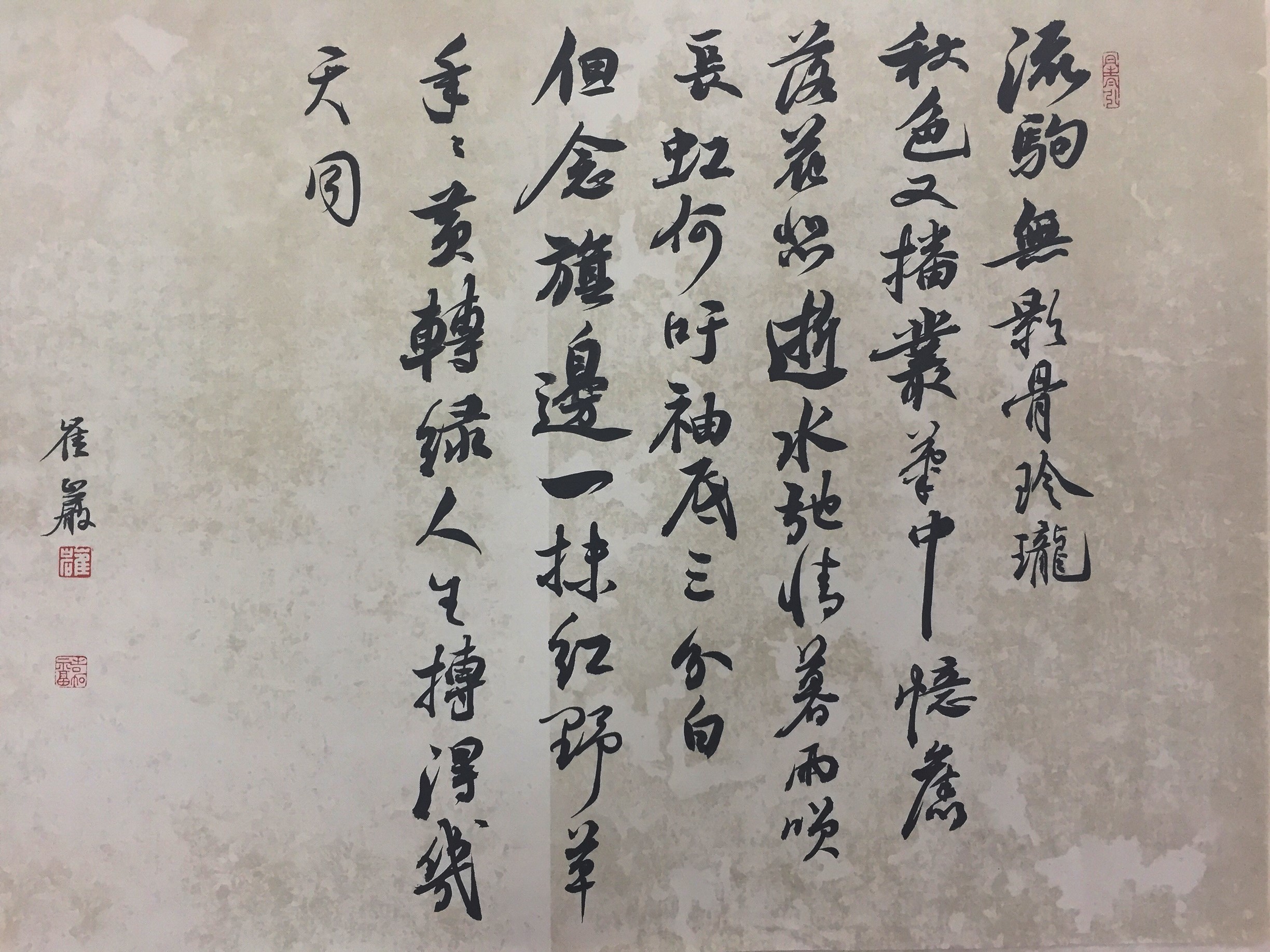

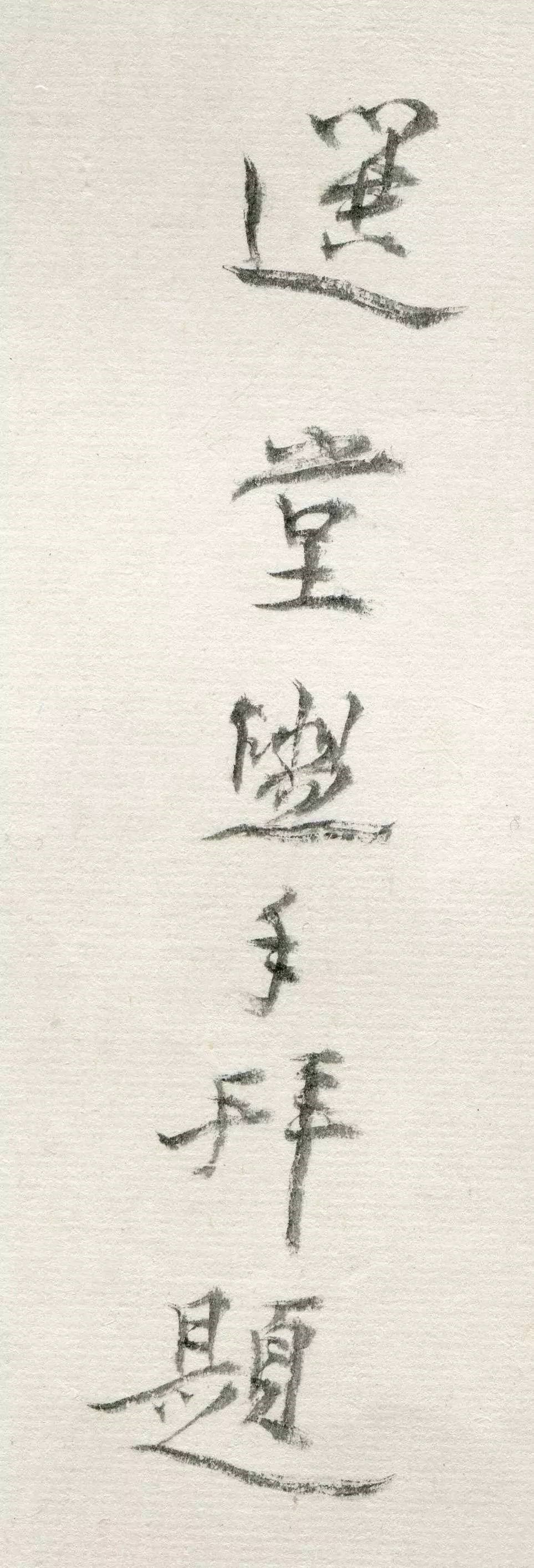

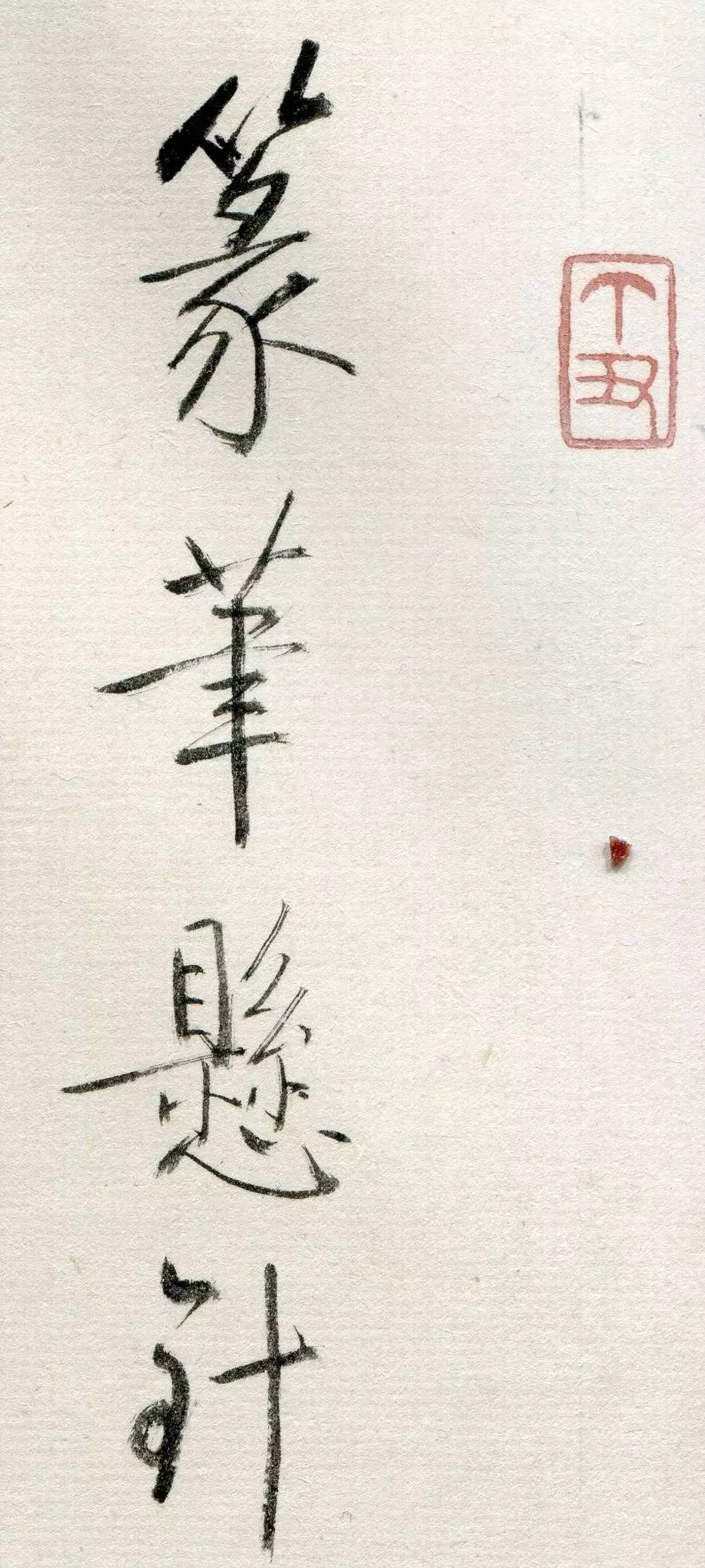

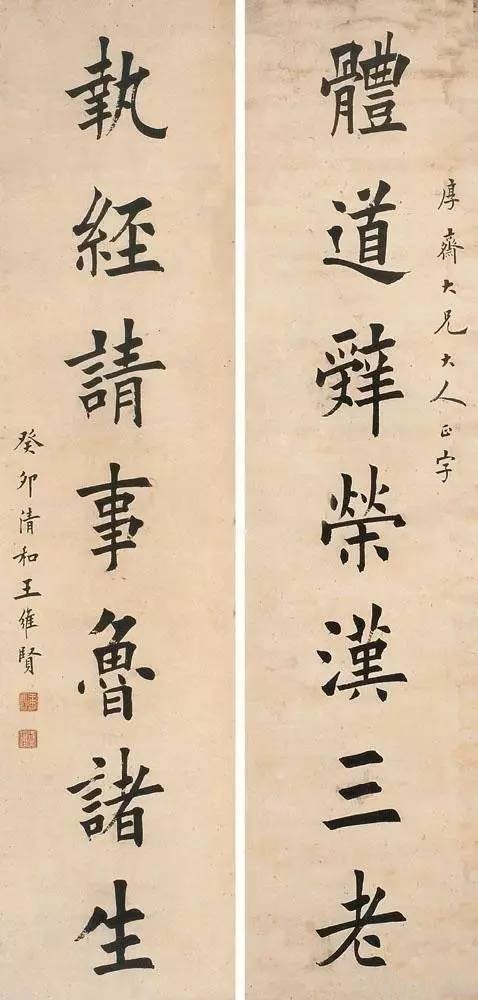

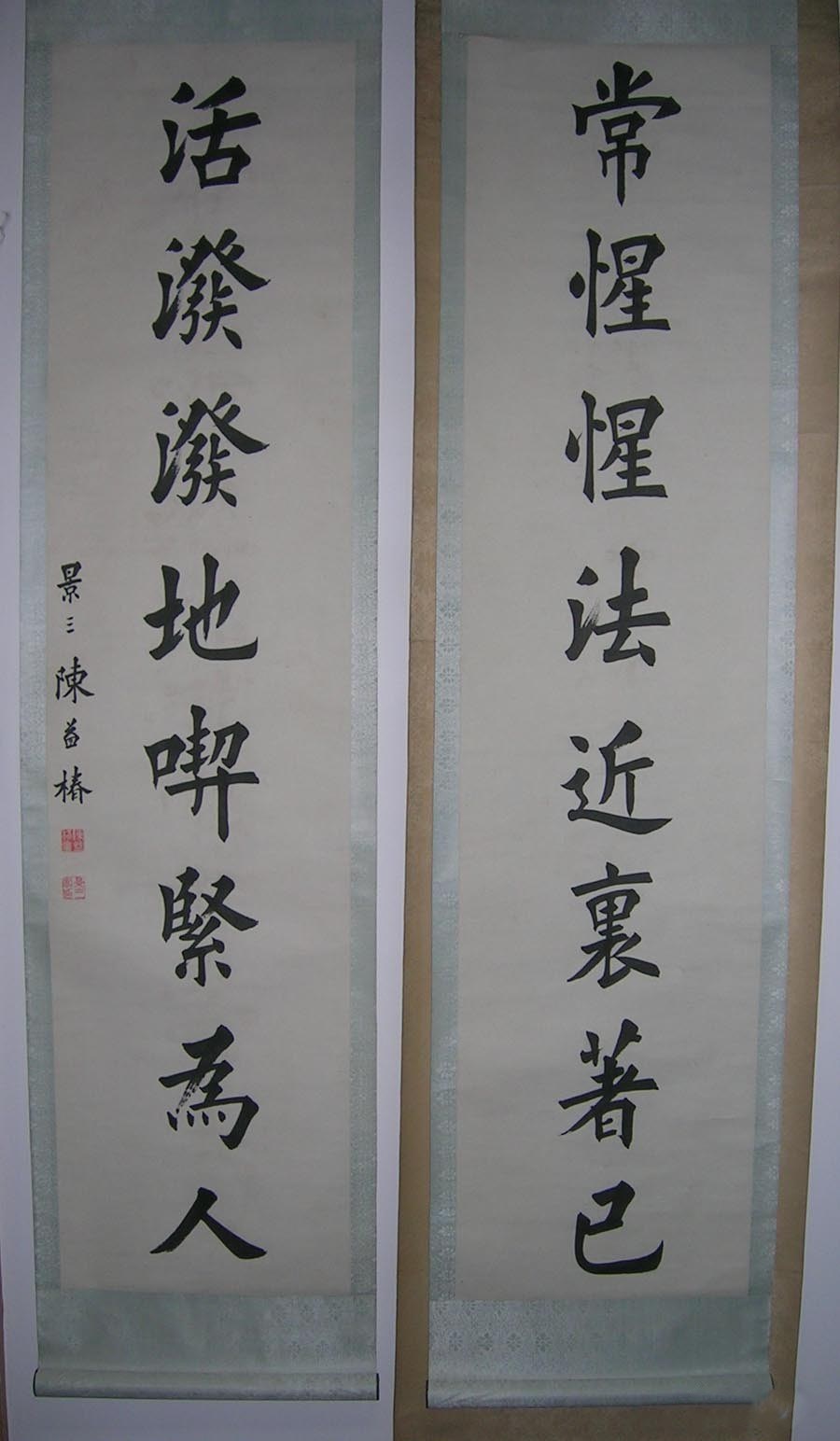

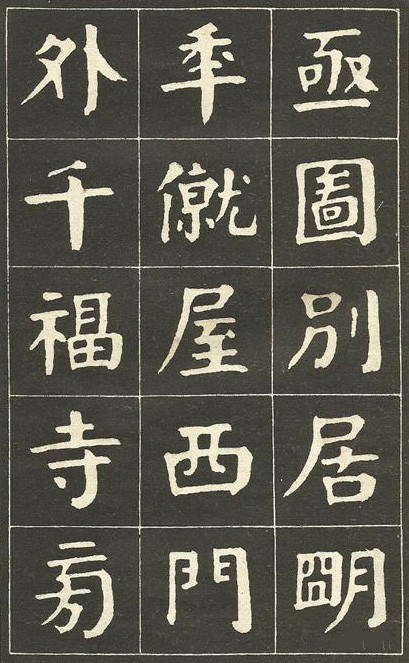

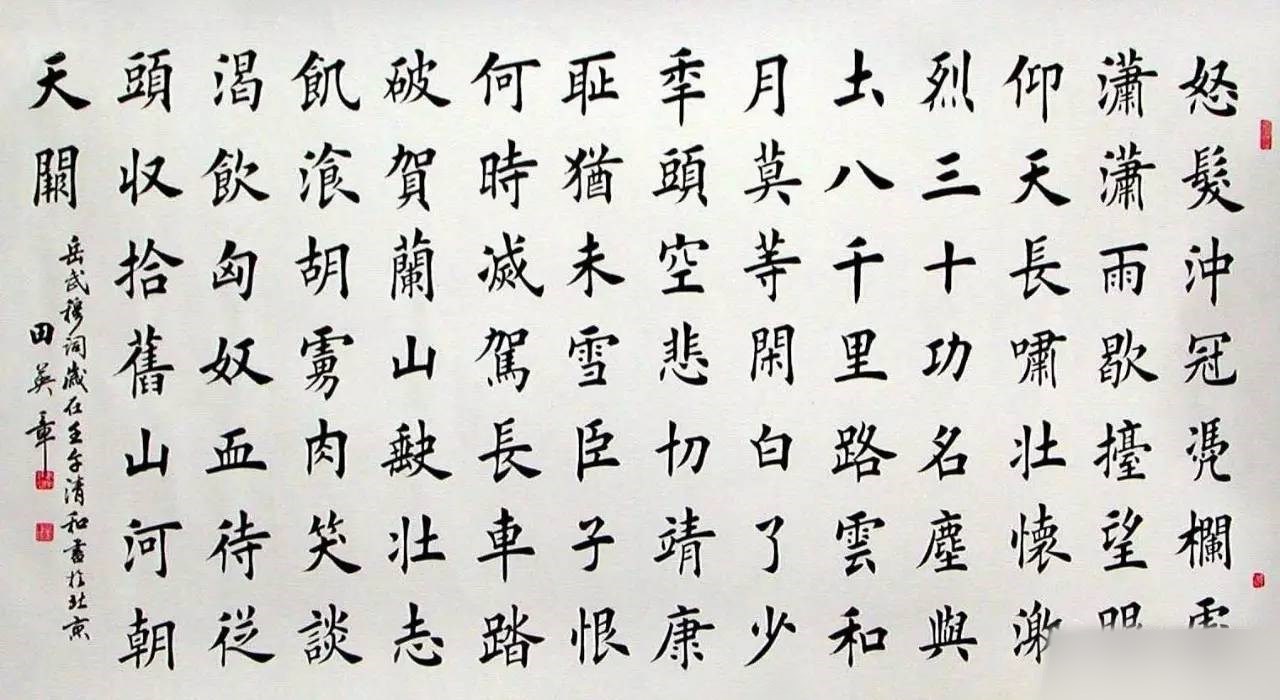

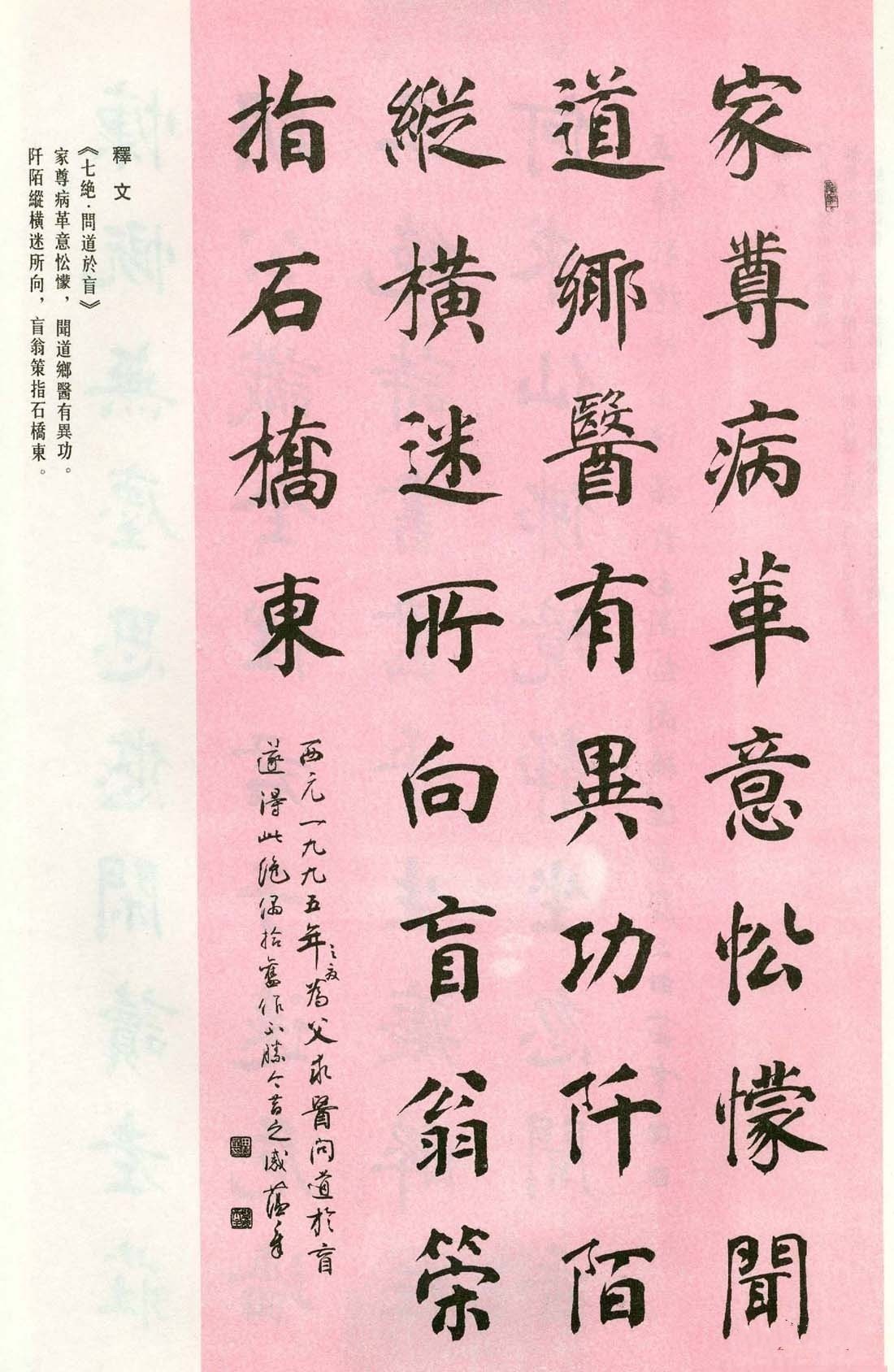

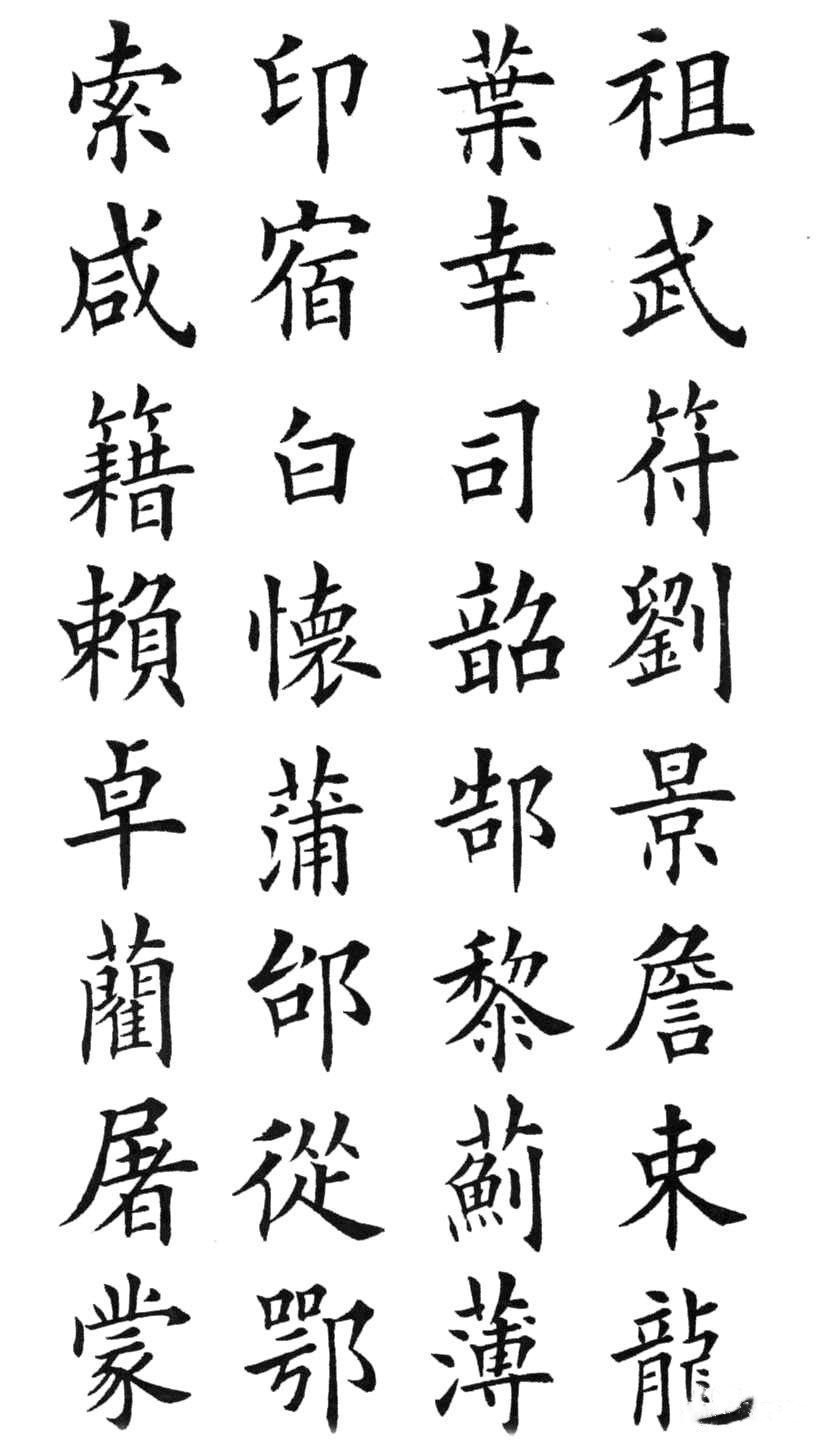

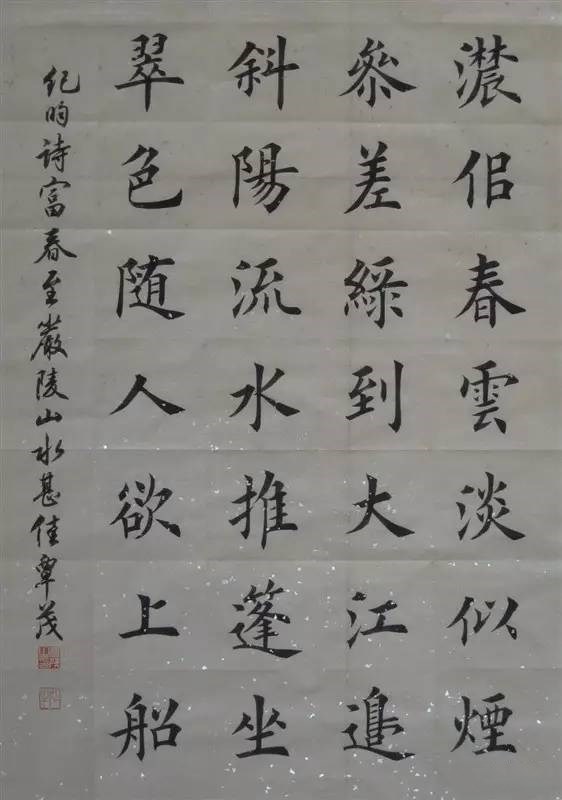

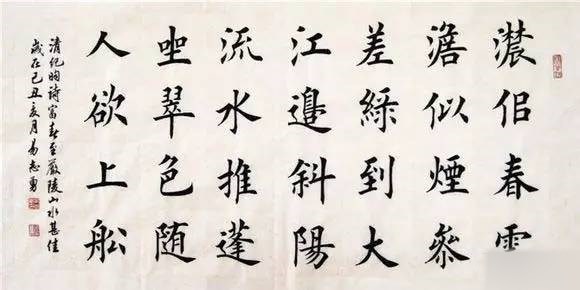

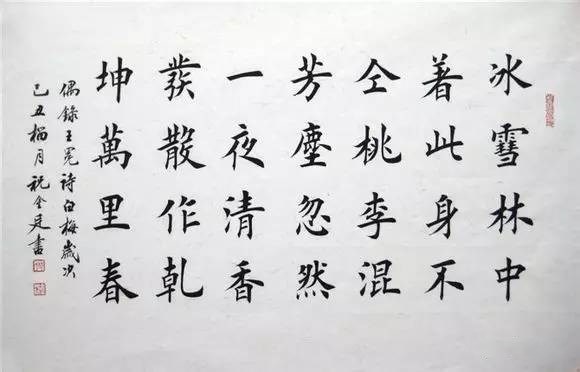

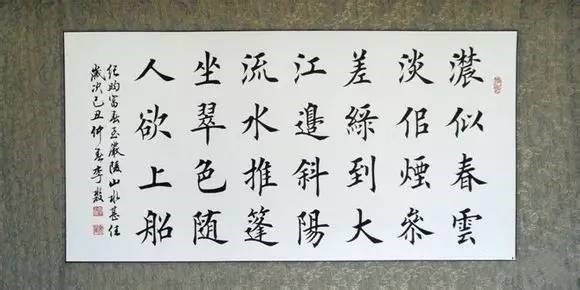

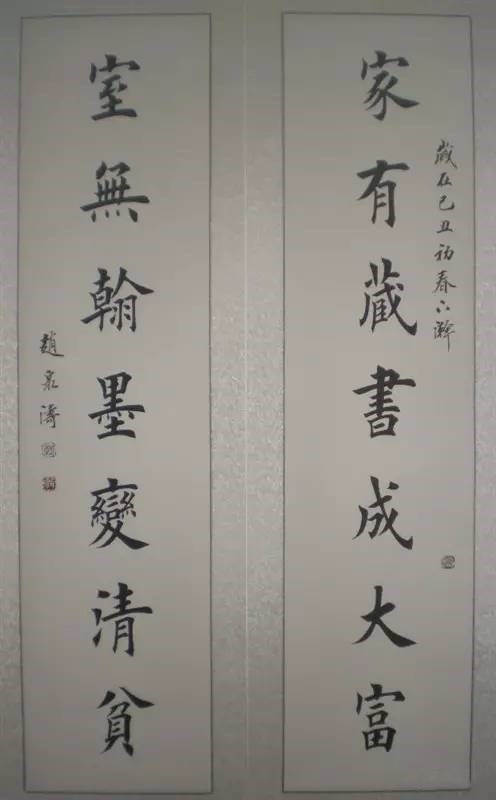

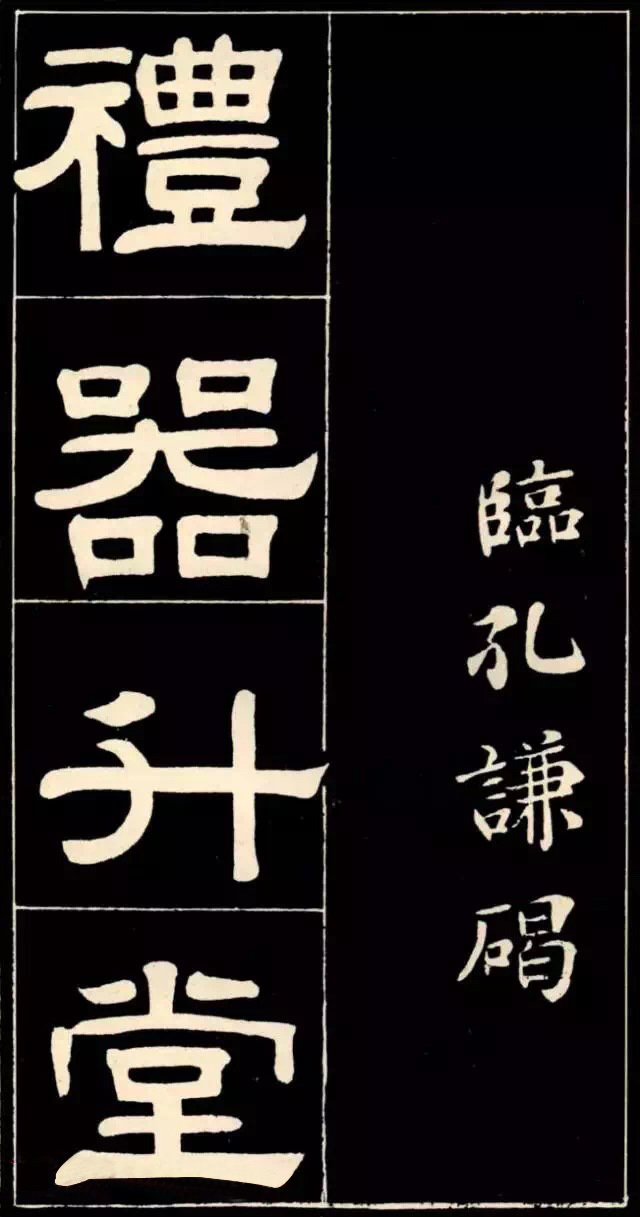

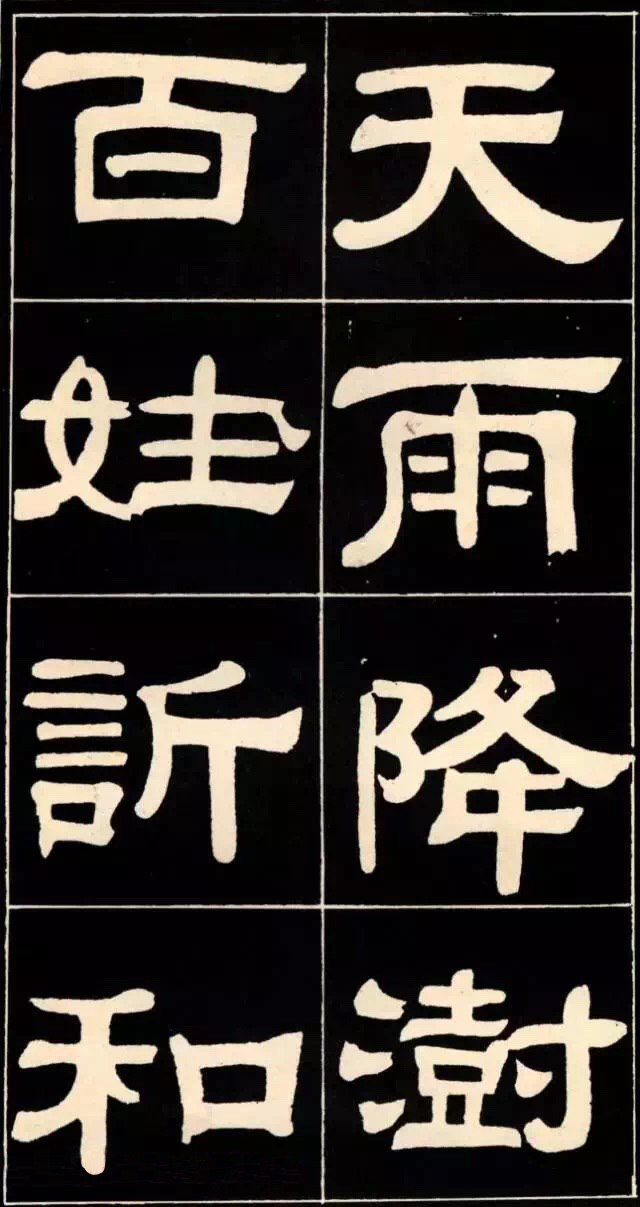

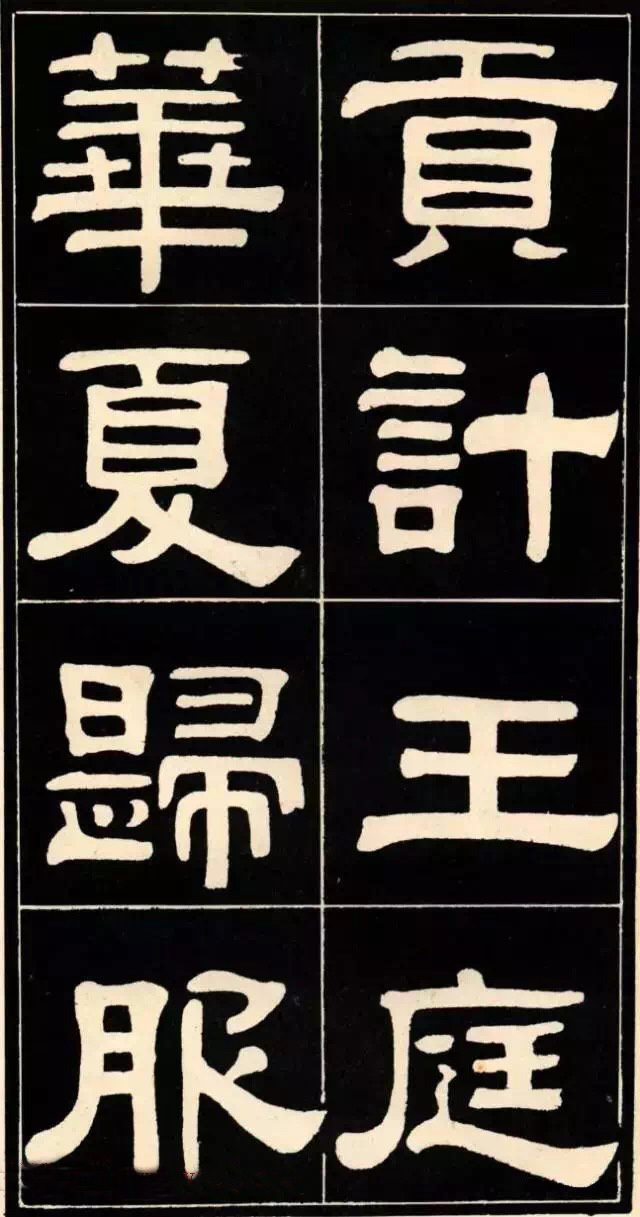

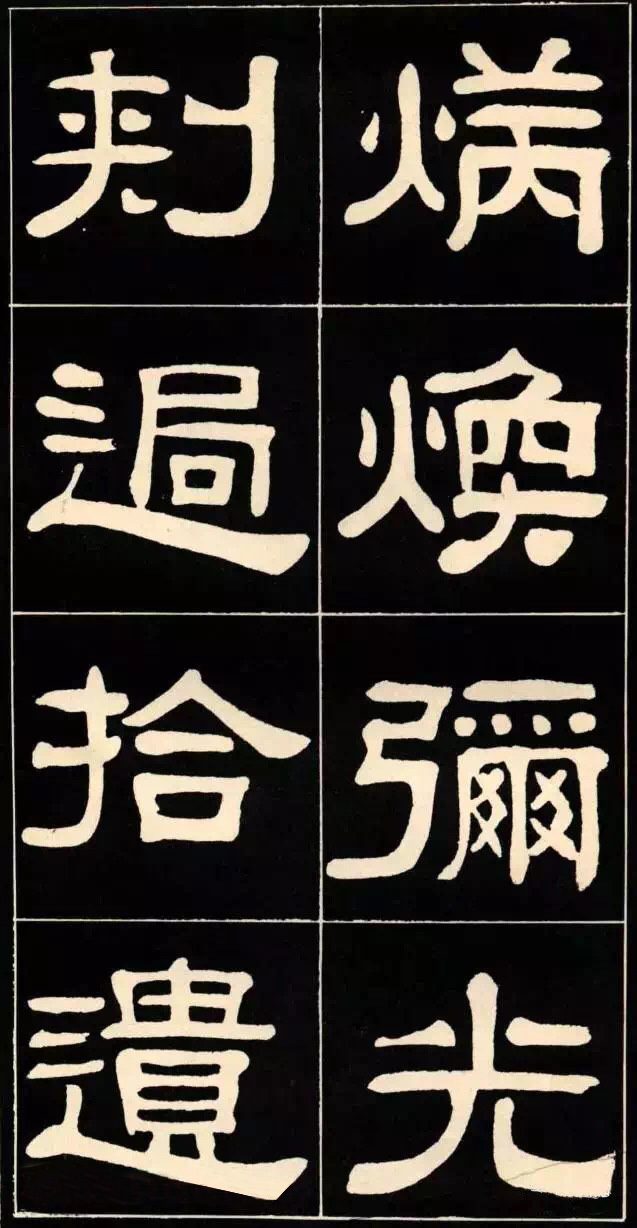

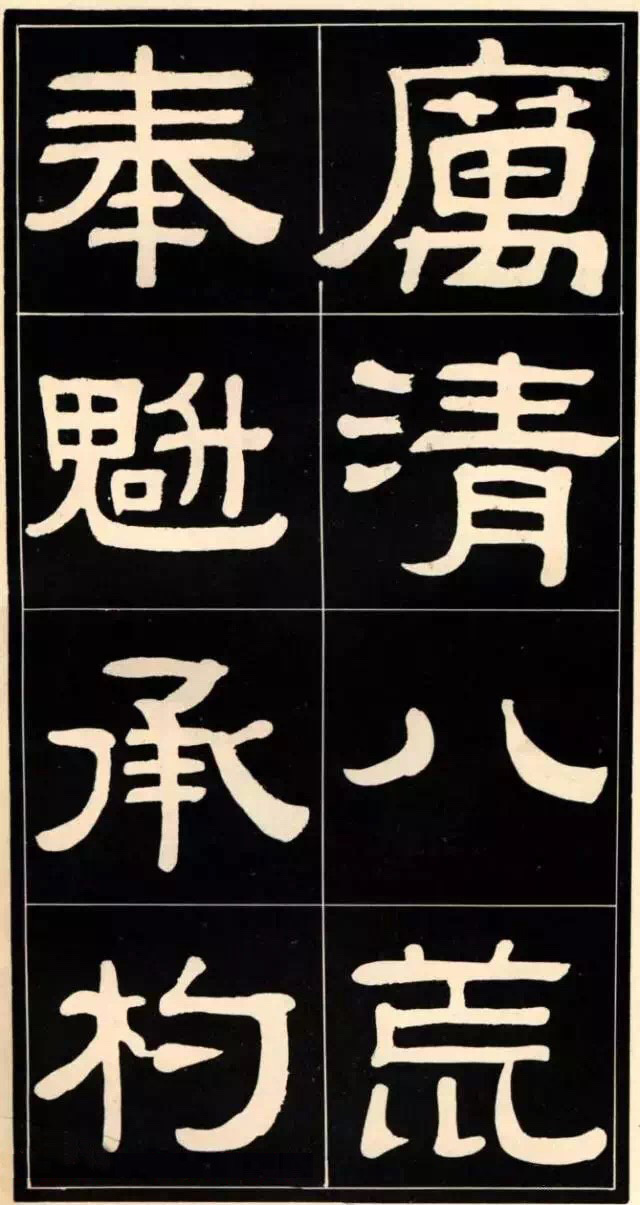

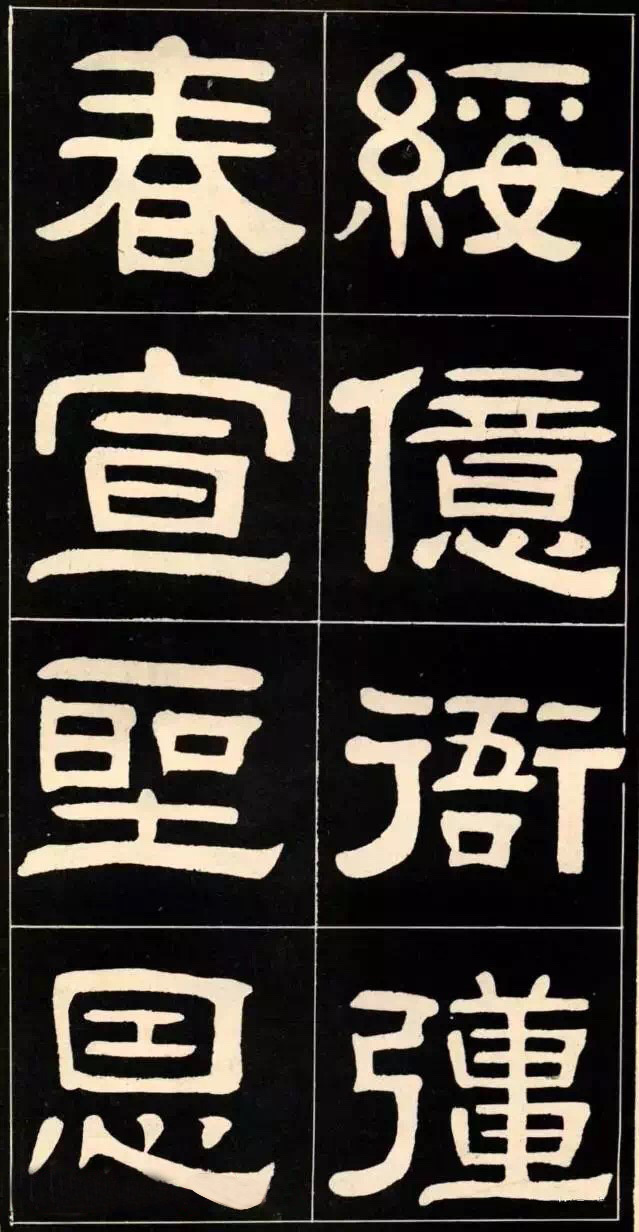

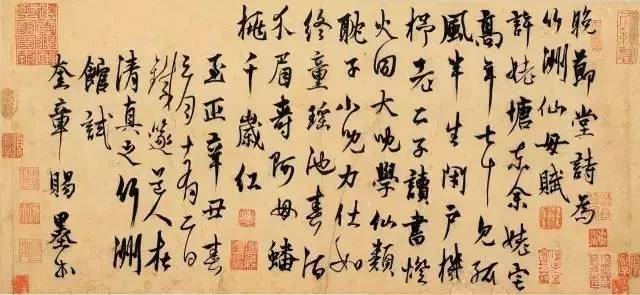

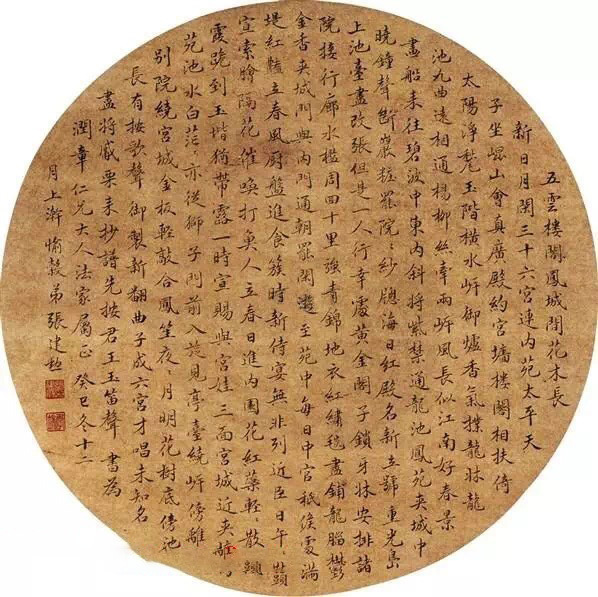

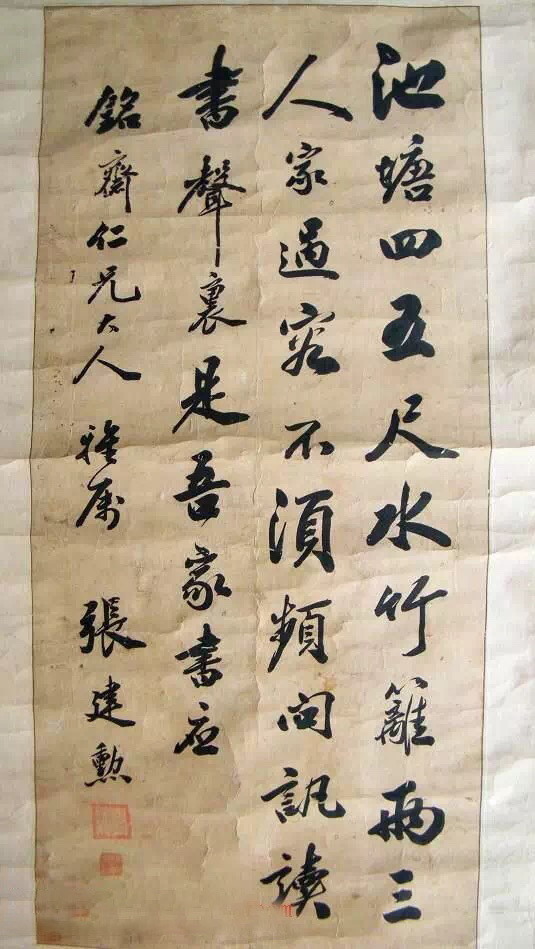

——【作品展示】——

▼

—— 【课程安排】 ——

▼

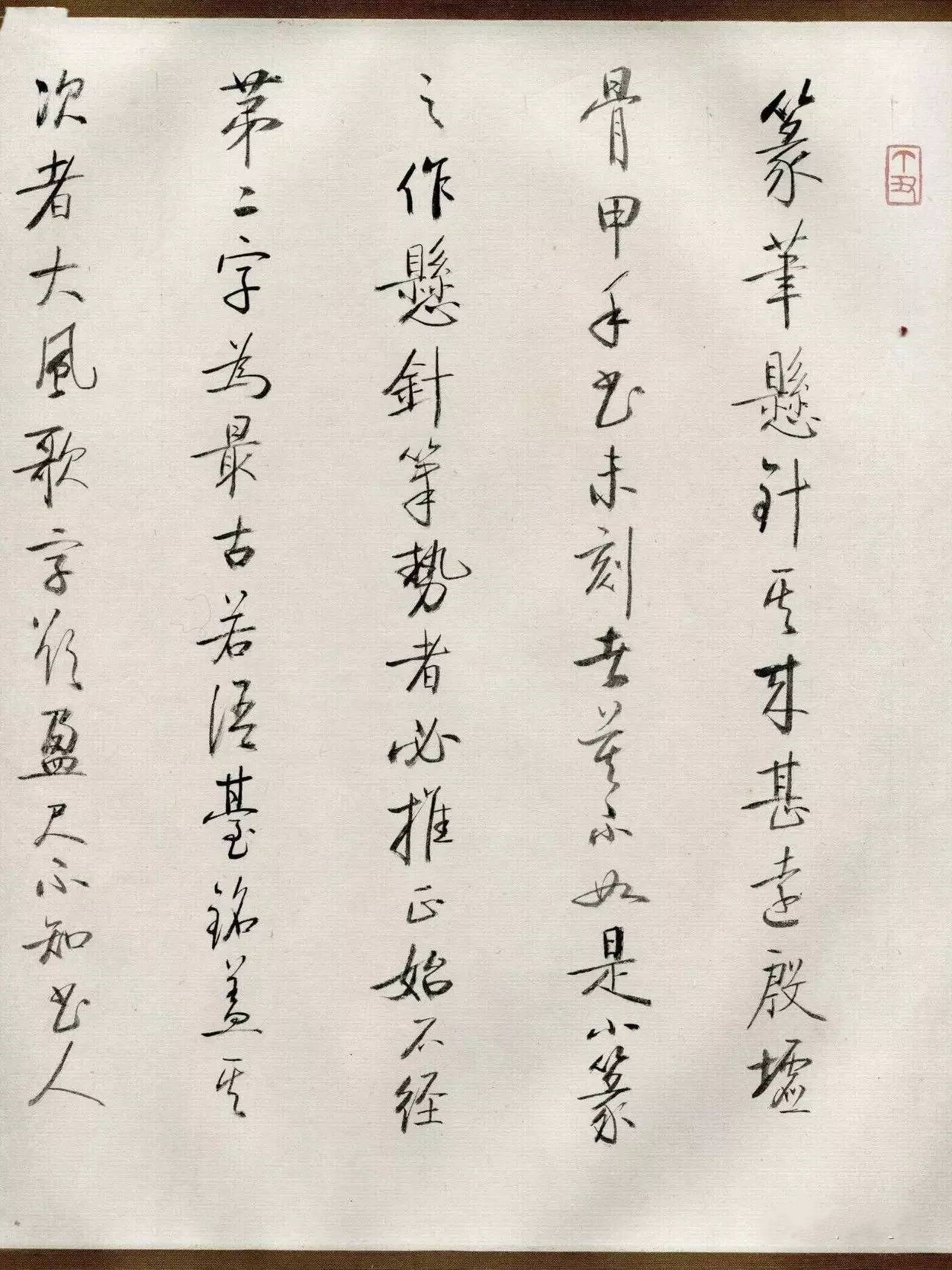

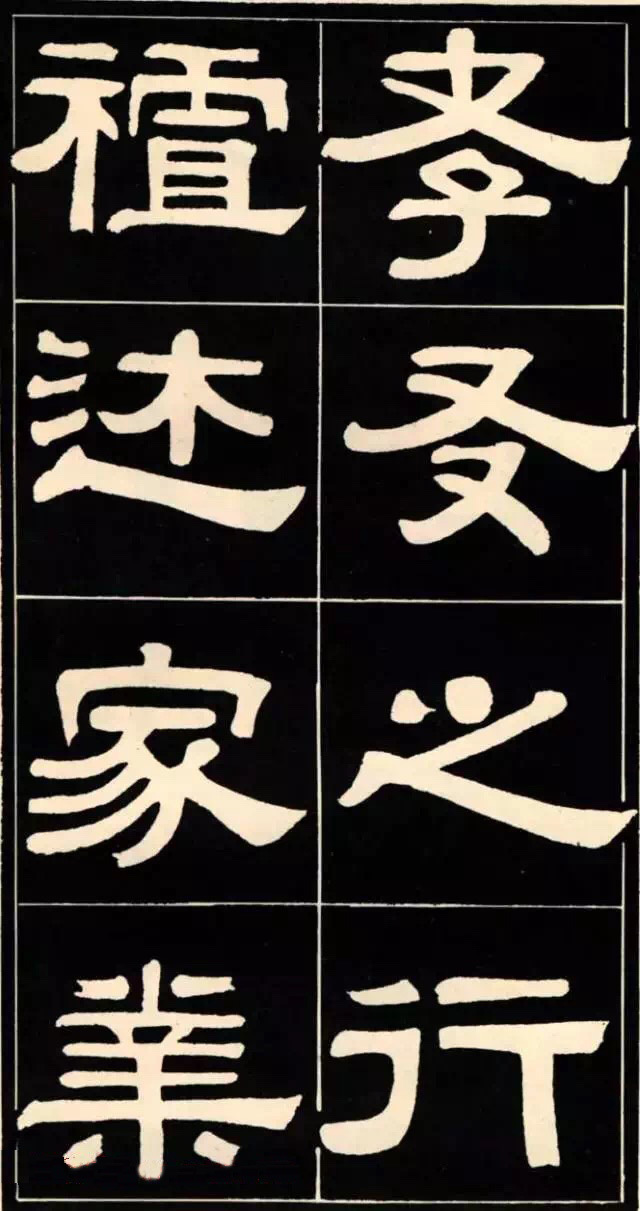

第一节 笔法

2017年09月03日 19:00

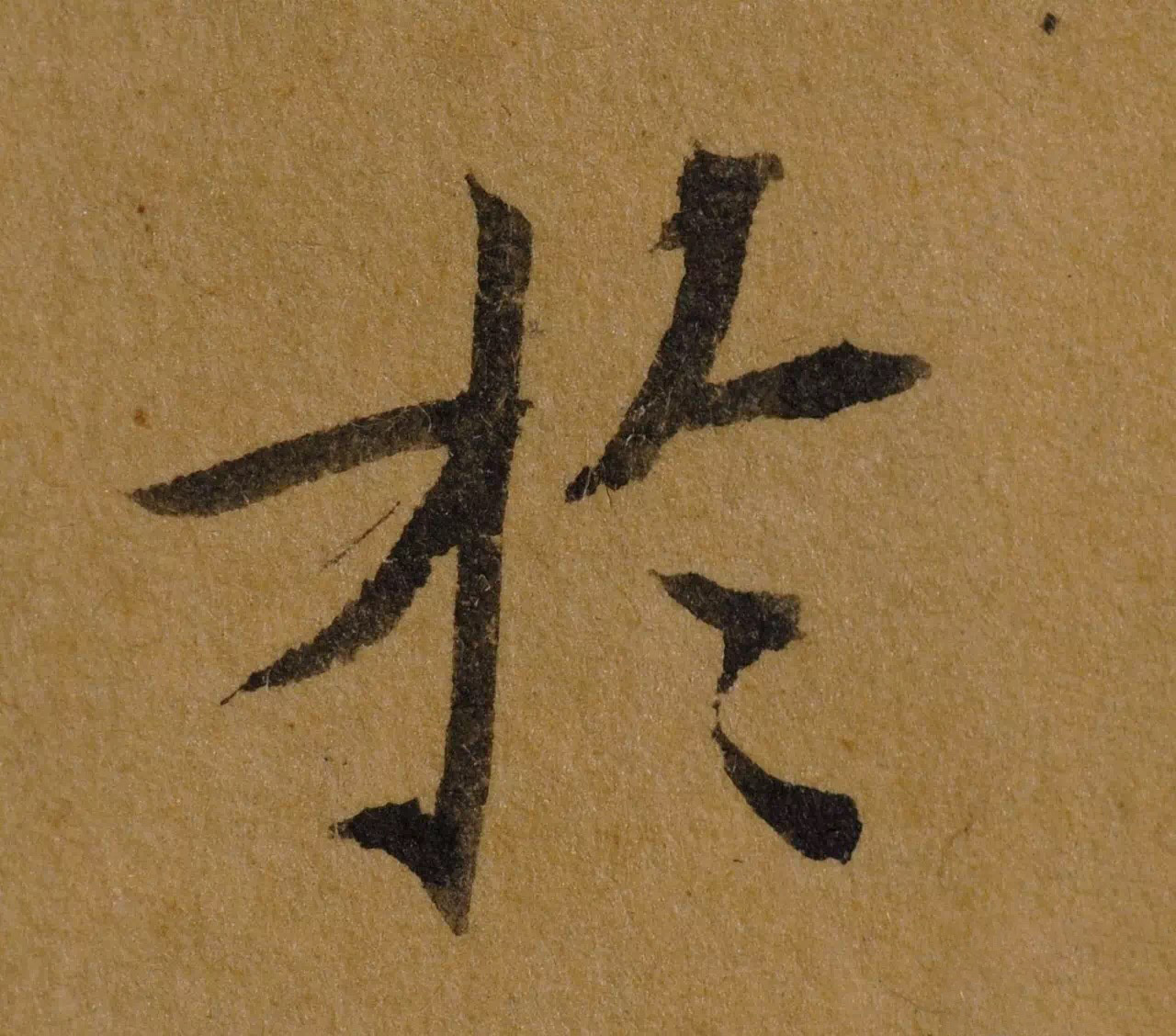

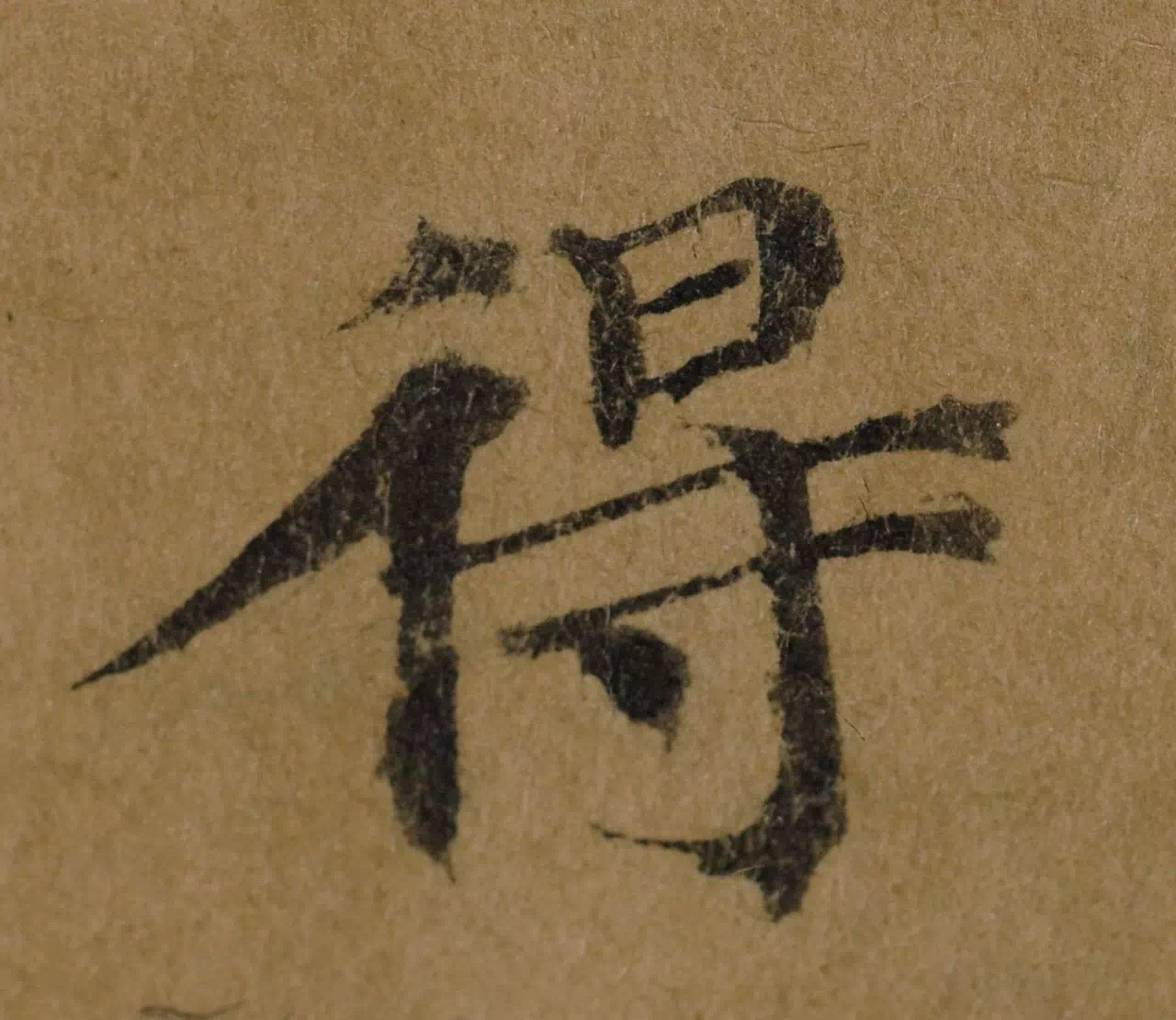

1.独特的“腕著而笔卧”的写法(讲述+图片演示)

2.侧锋起笔(讲述+图片演示)

3.从点、横的书写看起收笔法(讲述+视频演示)

4.沉且厚,撇画转斩处的笔法(讲述+视频演示)

第二节 字形与结构

2017年09月10日 19:00

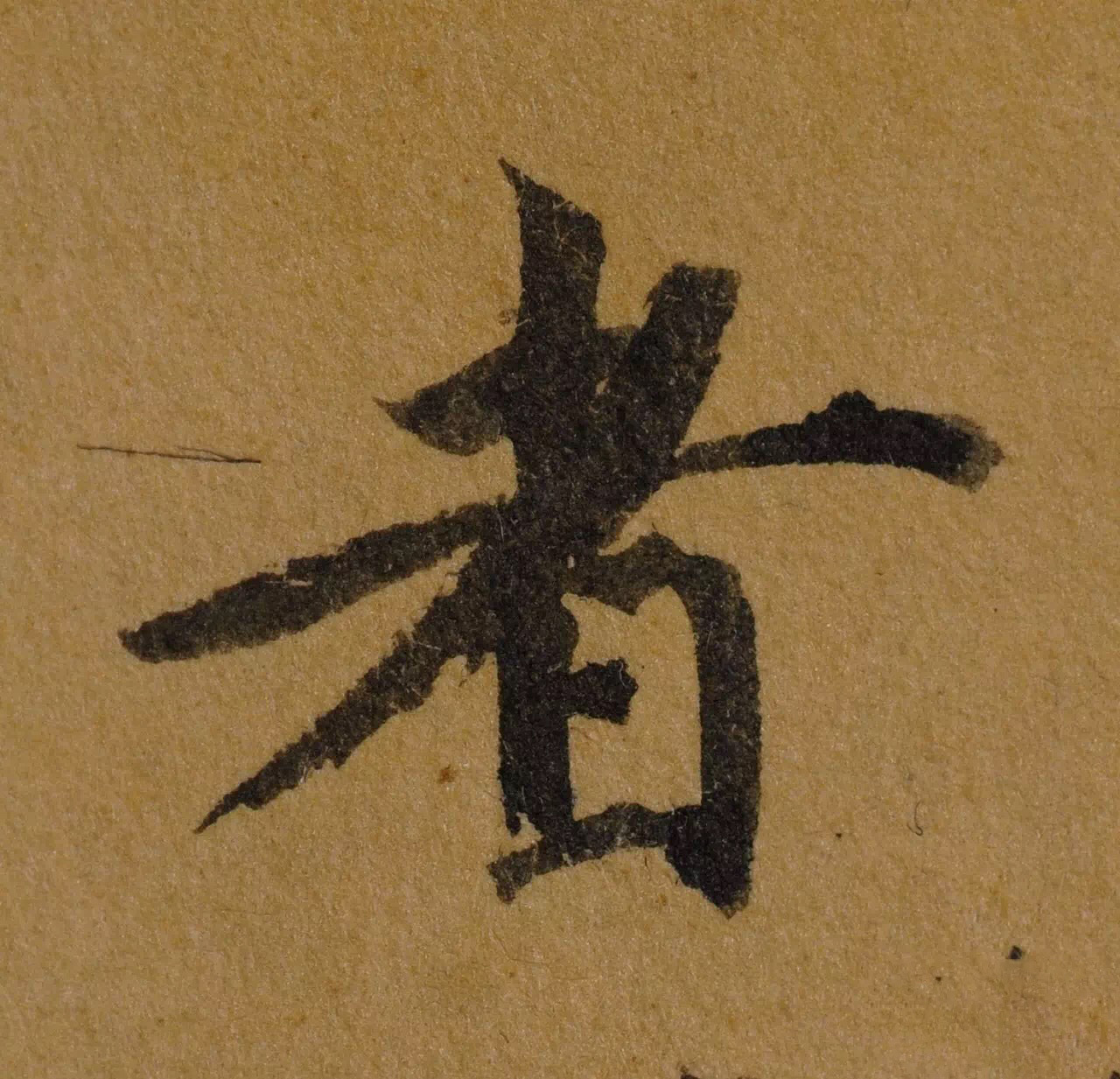

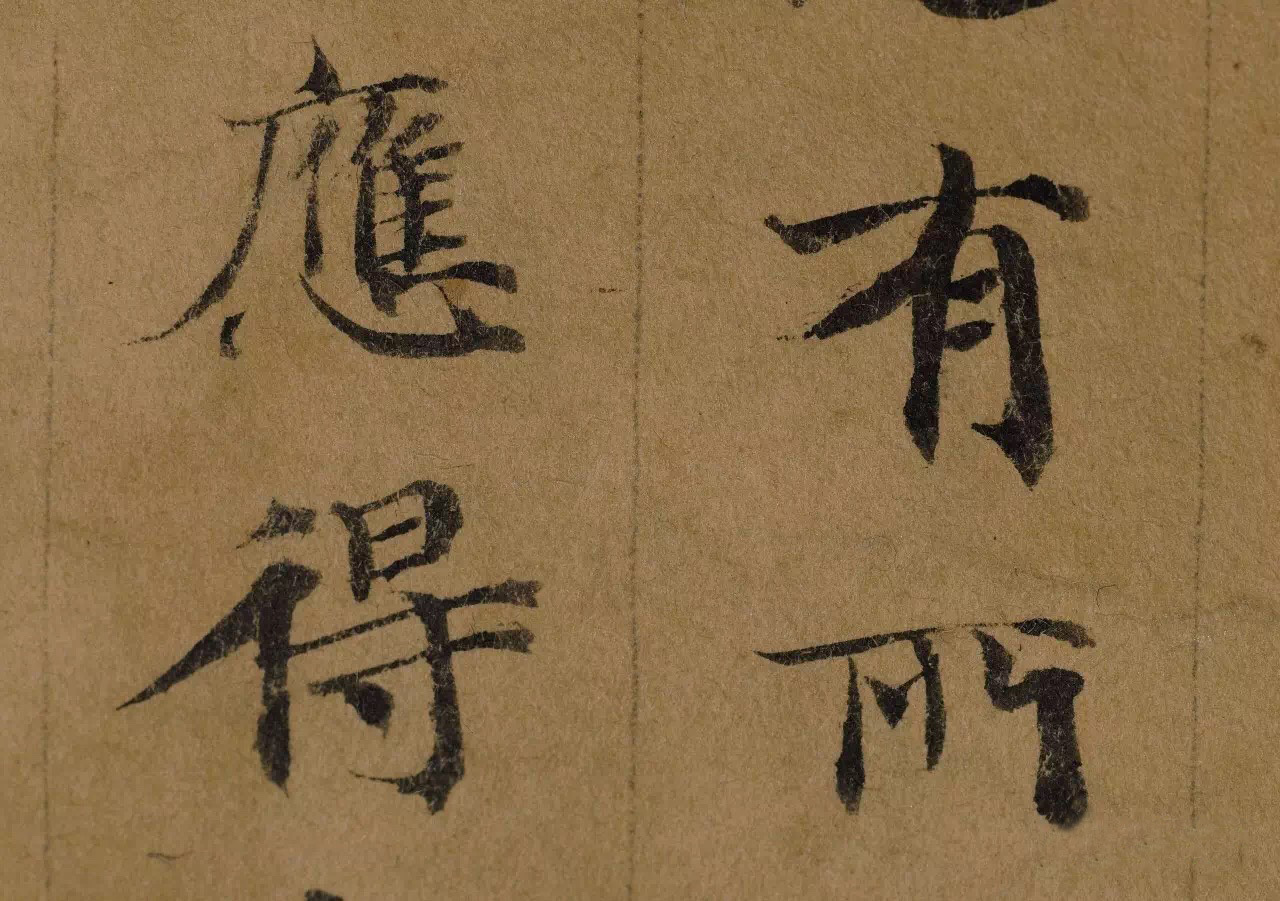

1.字势与字态(讲述+视频演示)

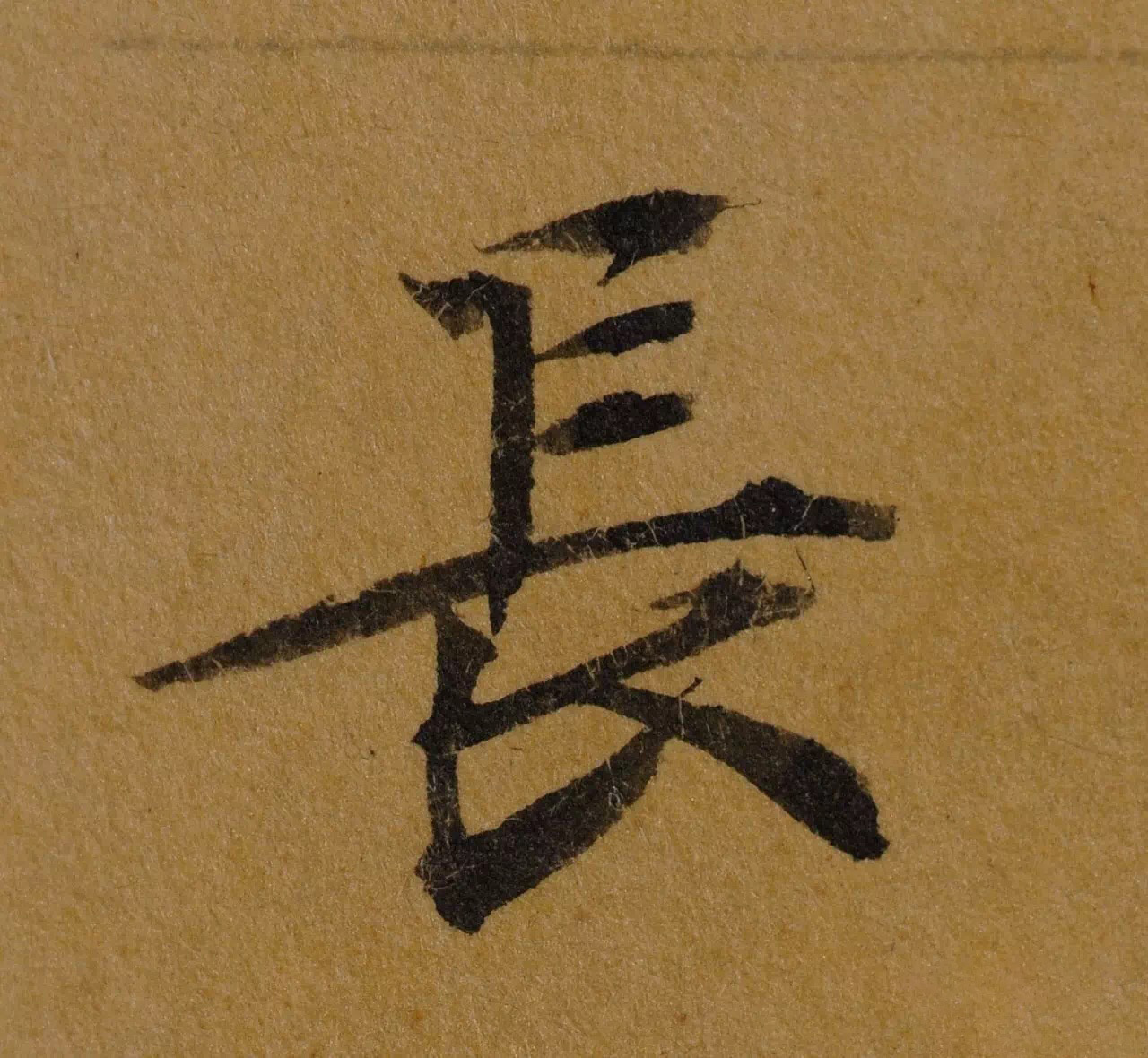

2.长竖的形态和写法(讲述+视频演示)

3.字内空间的处理方法(讲述+视频演示)

4.字组关系(讲述+视频演示)

第三节 章法

2017年09月17日 19:00

1.大小平正变化(讲述+视频演示)

2.牵丝的形成与写法(讲述+视频演示)

3.不同的章法与情感表达(讲述+视频演示)

4.临摹演示(讲述+视频演示)

详情见海报上

▼

第一节课 一元试听

【报名咨询】

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

或者点击

课程链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小轩(微信:mochihubei)

—— END ——