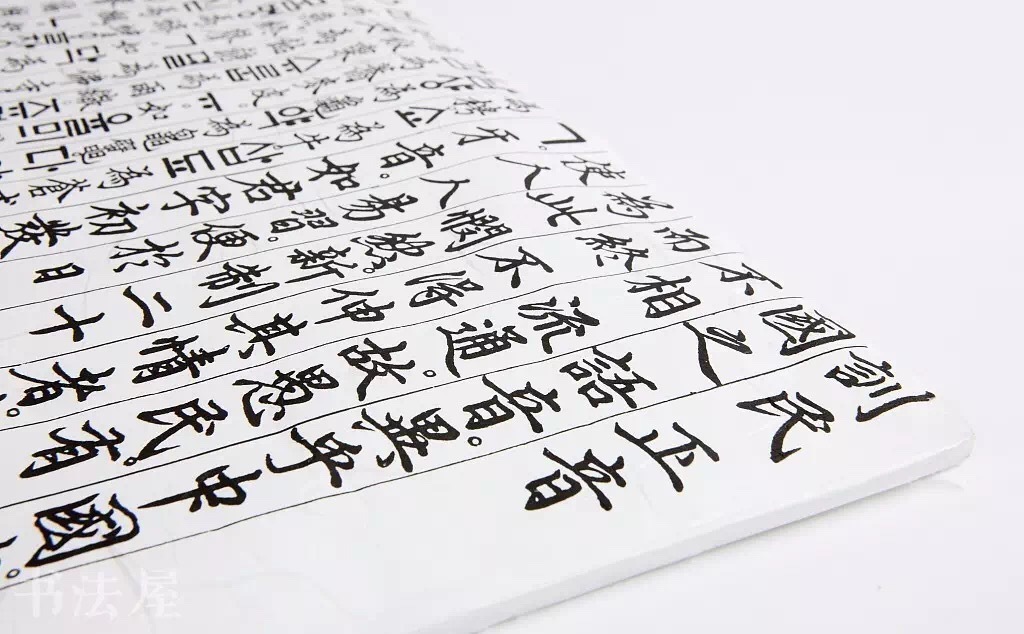

公元前108年到公元313年,汉字和中国典籍传入朝鲜,在朝鲜书写系统形成的早期过程中扮演了重要角色,许多朝鲜古籍都是用汉字写成的。直到15世纪,朝鲜世宗大王颁布《训民正音》,创造了韩文书写体系。

▲

《训民正音》

在1446年朝鲜的世宗大王发明拼音字母之前,韩国所有历史典籍和文献都是用汉字写成的。可以说数千年的历史上朝鲜半岛的读书人与中国大陆的读书人一样,使用共同的文字。汉字对于韩民族来说并不是外文,而是自古以来就拥有的文字传统。在韩语中,接近40%的词汇与中文是相通的。这些词汇的发音非常接近今天的广东话,也就是古代汉语的发音。

世宗大王发明拼音字母的时候受到了来自知识界的强烈反对。但韩国的文字从此走上了双轨的道路,并且形成了完全拼音化的可能。而这种可能性随着中韩两国国运的消长也在不断的变化。

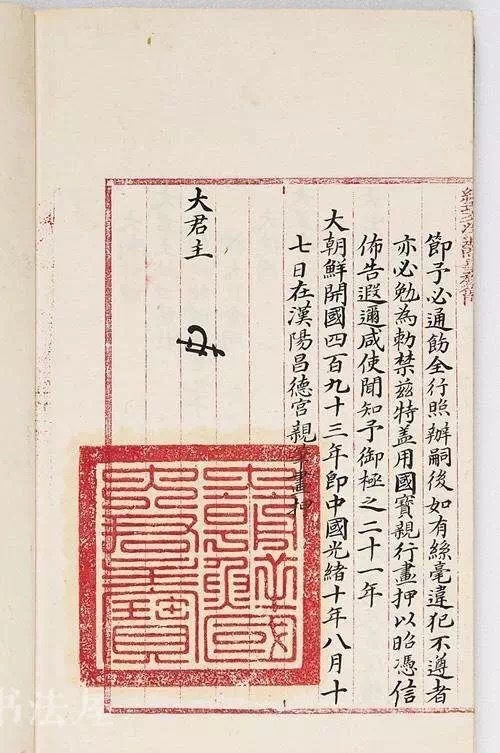

▲

1884年朝鲜国皇帝诏书

1894年,民族意识觉醒的朝鲜开始致力于“国文”的推广,但汉字系统仍被用于编写官方文件、法律协议等,书法屋出品。二战结束后的1948年,韩国政府为清除日本的外来词,制定《韩文专用法案》,禁止公开使用汉字。不过,在中韩关系影响和学术机构的压力下,这一尝试并没有成功。

上世纪70年代,韩国前总统朴正熙下令禁止在学校教授汉字。两年后政策松动,大学开设汉文系,初高中也可以各教授900个基础汉字,但在社会整体风潮影响下,学生很难对这门选修课重视起来。这一举措,让韩国一代人几成“汉字文盲”。

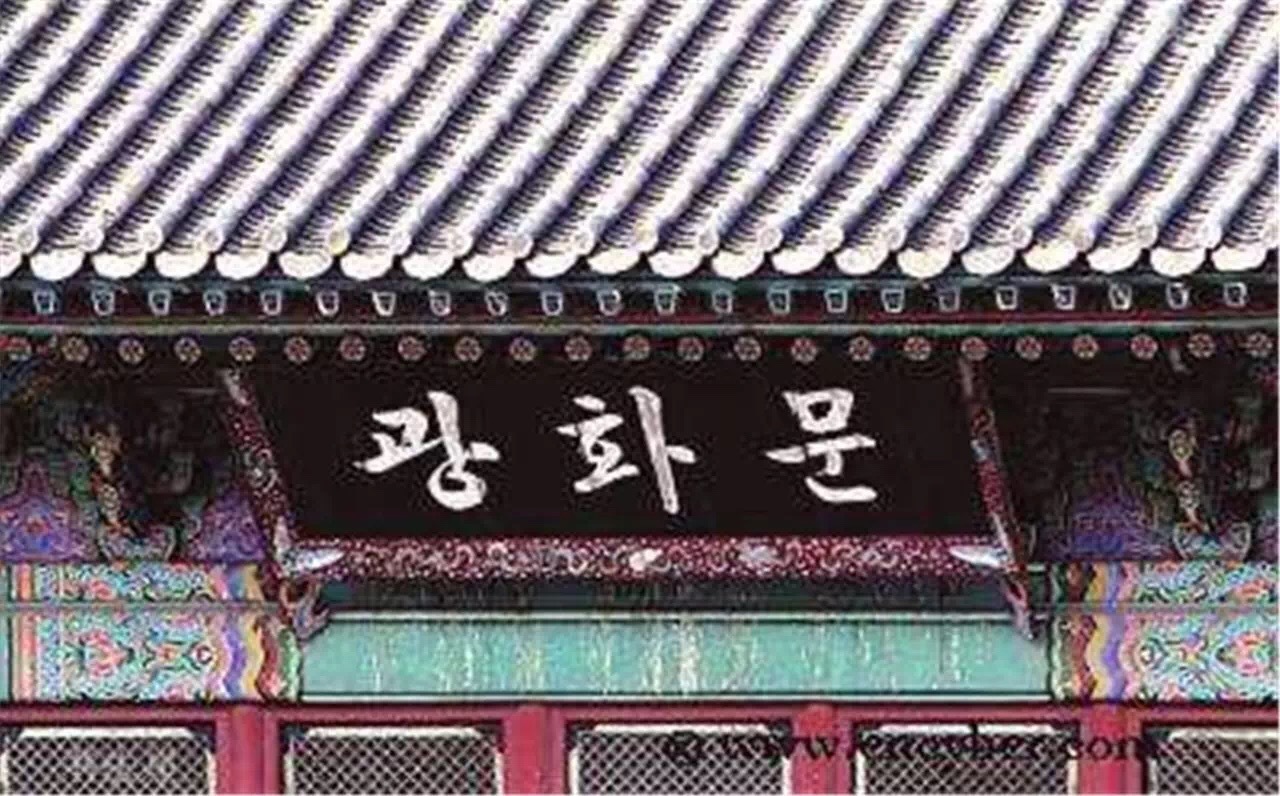

▲

朴正熙所书韩文光化门牌匾

几十年的“去汉字化”并没有如韩国人所愿,让韩文更加纯粹,反而让传统韩国文化的传承出现断层,该国知识分子对恢复汉字的呼吁始终没有停止。

1999年,时任韩国总统金大中宣布官方文件开始施行“韩汉并用”,公民可以在身份证上登记汉字名字。2005年1月,汉城市市长李明博在记者招待会上宣布把汉城市的中文译名改为音译的“首尔”,从此中国官方也不再使用上千年的“汉城”一词。而同年,韩国政府却宣布在所有公务文件和交通标志上,全面恢复消失多年的汉字。

▲

李明博公布汉城改为首尔

从1970年开始,汉字开始在韩国小学、初中、高中的教科书中消失,这带来了很多负面影响,书法屋出品。韩语中的同音汉字比日语多得多,这导致韩语中出现了大量的同音异义词,比如,长、葬、场都读一个音,所以会长、会葬、会场都是同音词,“会长来会场会葬(送殡)”念起来会让人啼笑皆非,所以从文脉来判断很难。平常说话交流还没那么严重,可一旦书写时对于正确传达语意有很大的影响。

2016年在韩国上映的犯罪悬疑电影《哭声》,讲述了在一个安静小村庄所发生的惊恐故事,首映当天就击败《美国队长3》雄居票房榜首。但由于电影名字的韩文,与地名——全罗南道谷城郡的韩文完全一致,谷城郡的民众非常担心电影的上映会对该郡带来负面影响,因而强烈要求电影制片方在宣传海报中务必同时加入电影名的汉字“哭声”,以示电影中的场景与谷城郡毫无关联。

韩语中,神社和绅士读音相同,在被问到“靖国神社”时,韩国年轻女性竟回答“应该是某个伟人吧”,把靖国神社这样供奉二战战犯的场所理解成某个伟大的绅士。

▲

韩国身份证上的中文名

在日本对韩国殖民统治的时期,韩国使用的是较难的汉字,民众大多无法读写,识字率仅为6%。因此,日本将学校数量增加了59倍,达到5960所,向民众教授谚文,这种文字相当于日语的平假名和片假名,书法屋出品。当时普及的是汉字谚文混合书写的形式。由于福泽谕吉的努力,朝鲜人的识字率在1943年上升到22%。

但是1970年以后,韩国逐渐废除了汉字,只使用表音文字谚文。有很多人指出由于废除汉字,韩国人的思考能力显著下降。

目前,韩国一些研究人员因为不懂汉字,根本无法阅读历史资料。现在的韩国人往往不能了解本国过去的历史事实,把一些“孤芳自赏”的幻想当作本国的历史事实。