1、不会写字的写字,会写字的写人。眼高者手高,眼低者手低。

2、作字先作人,人奇字自古。技巧是血肉,观念是灵魂。

3、欲得妙于笔,当得妙于心。

4、个性源于共性。

5、精能一家,学遍百家,自成一家。

6、正锋取劲,侧锋取妍。

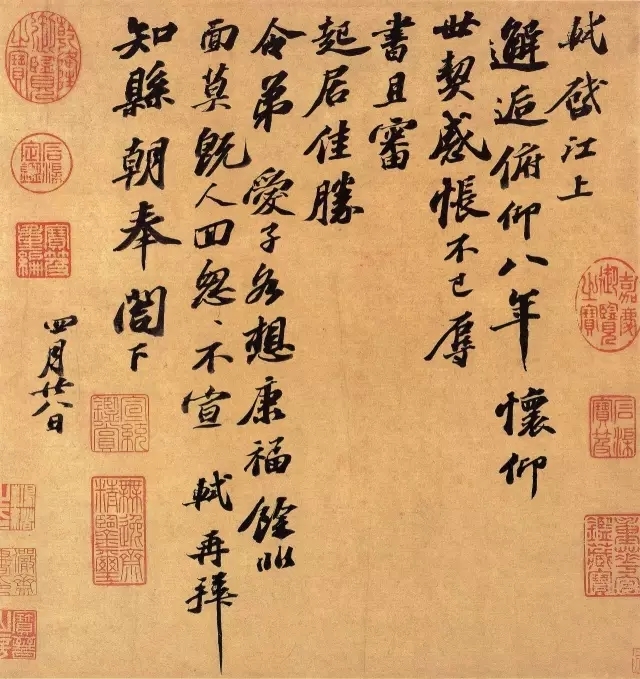

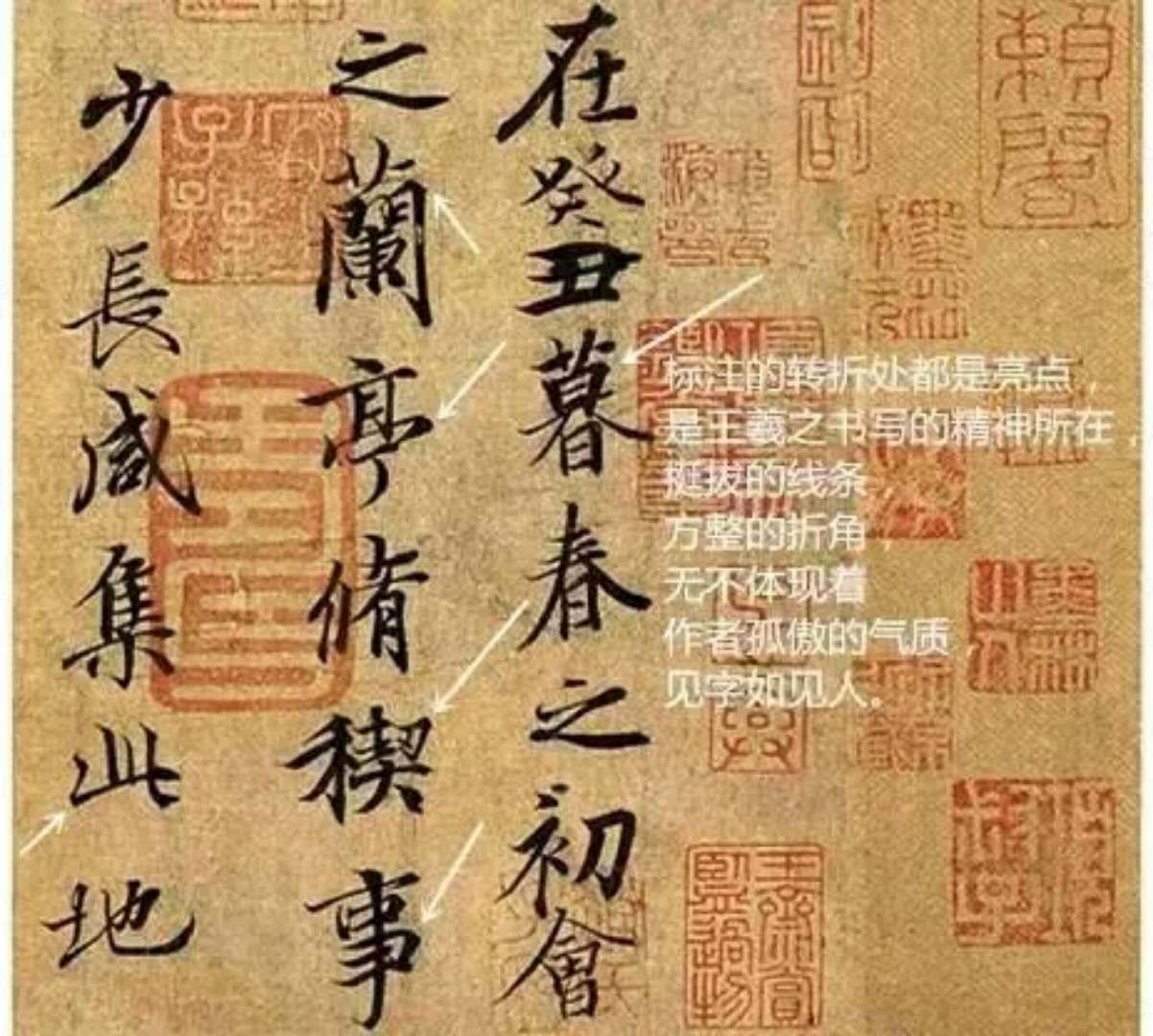

7、晋人尚韵,唐人尚法,今人尚形。

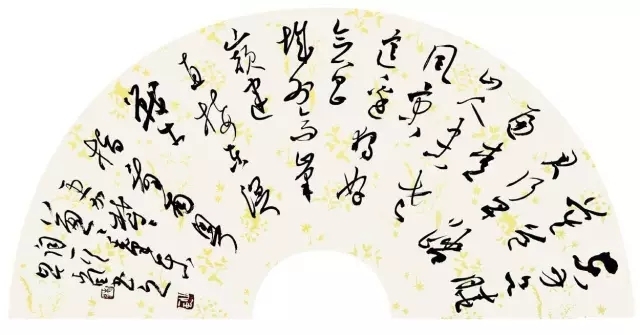

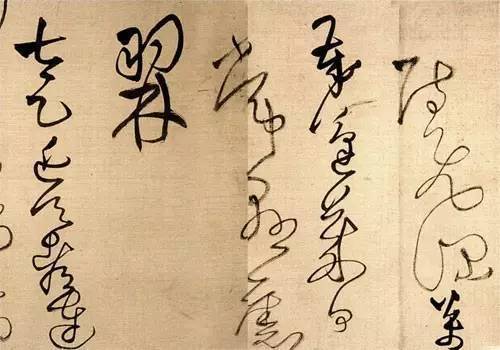

8、楷书难于动,草书难于静。

9、“四宁四毋”即:宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排。

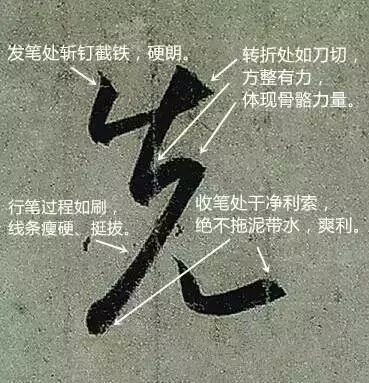

10、字要有果敢之力,骨也;有含忍之力,筋也。

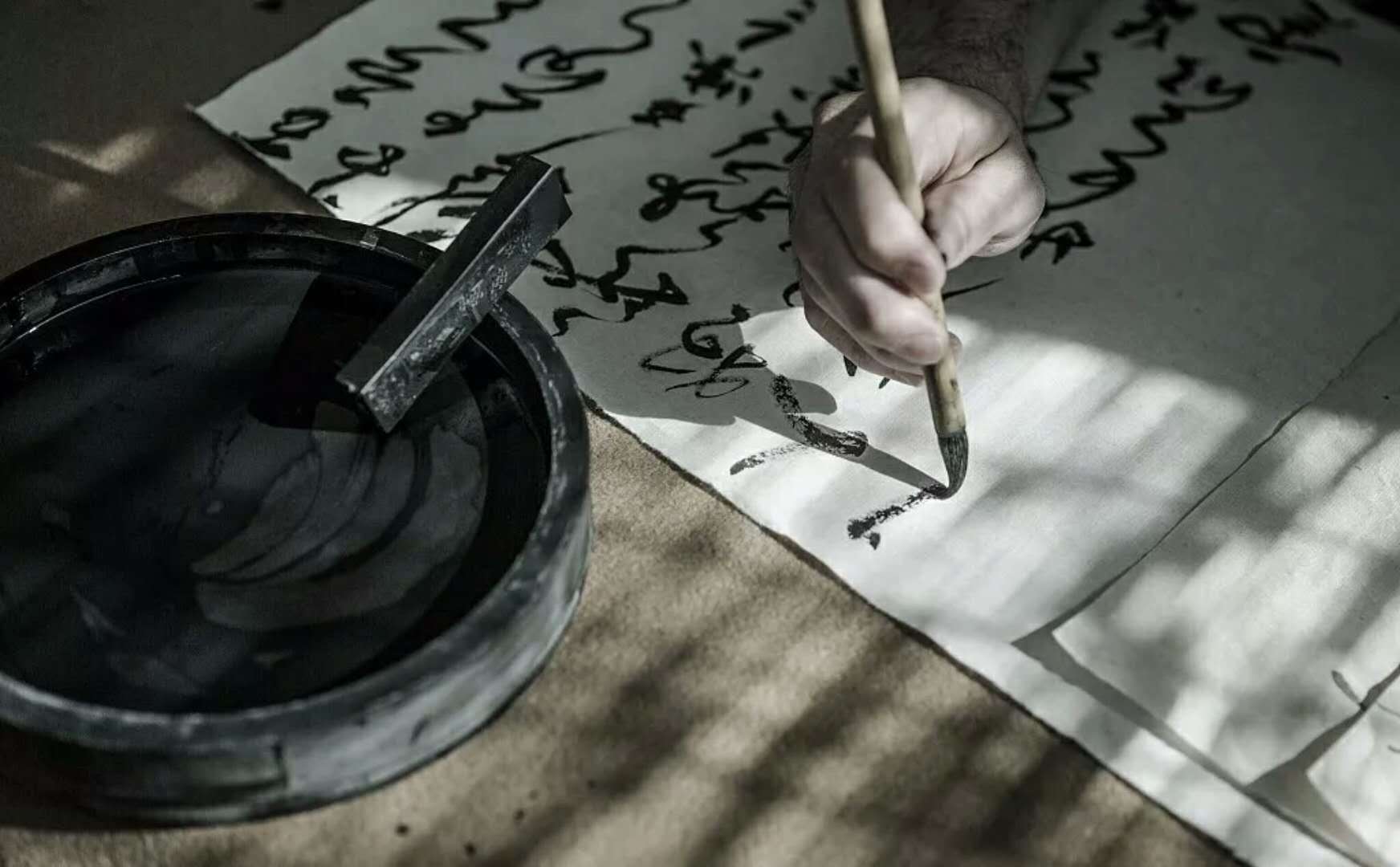

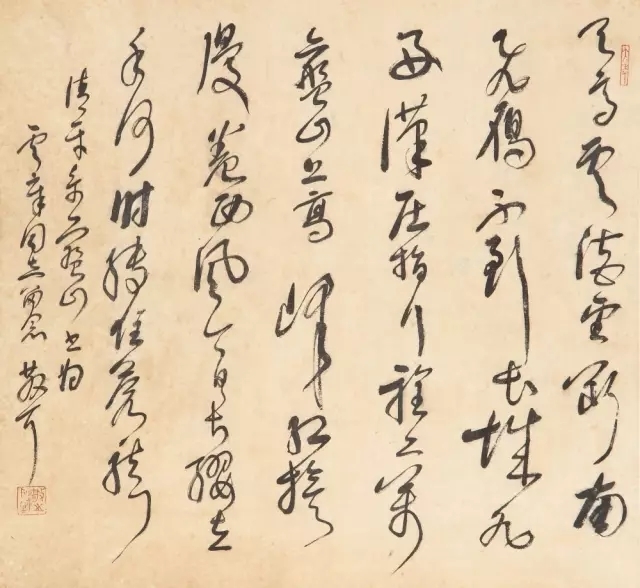

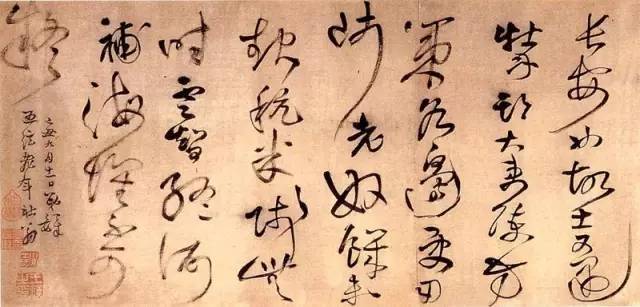

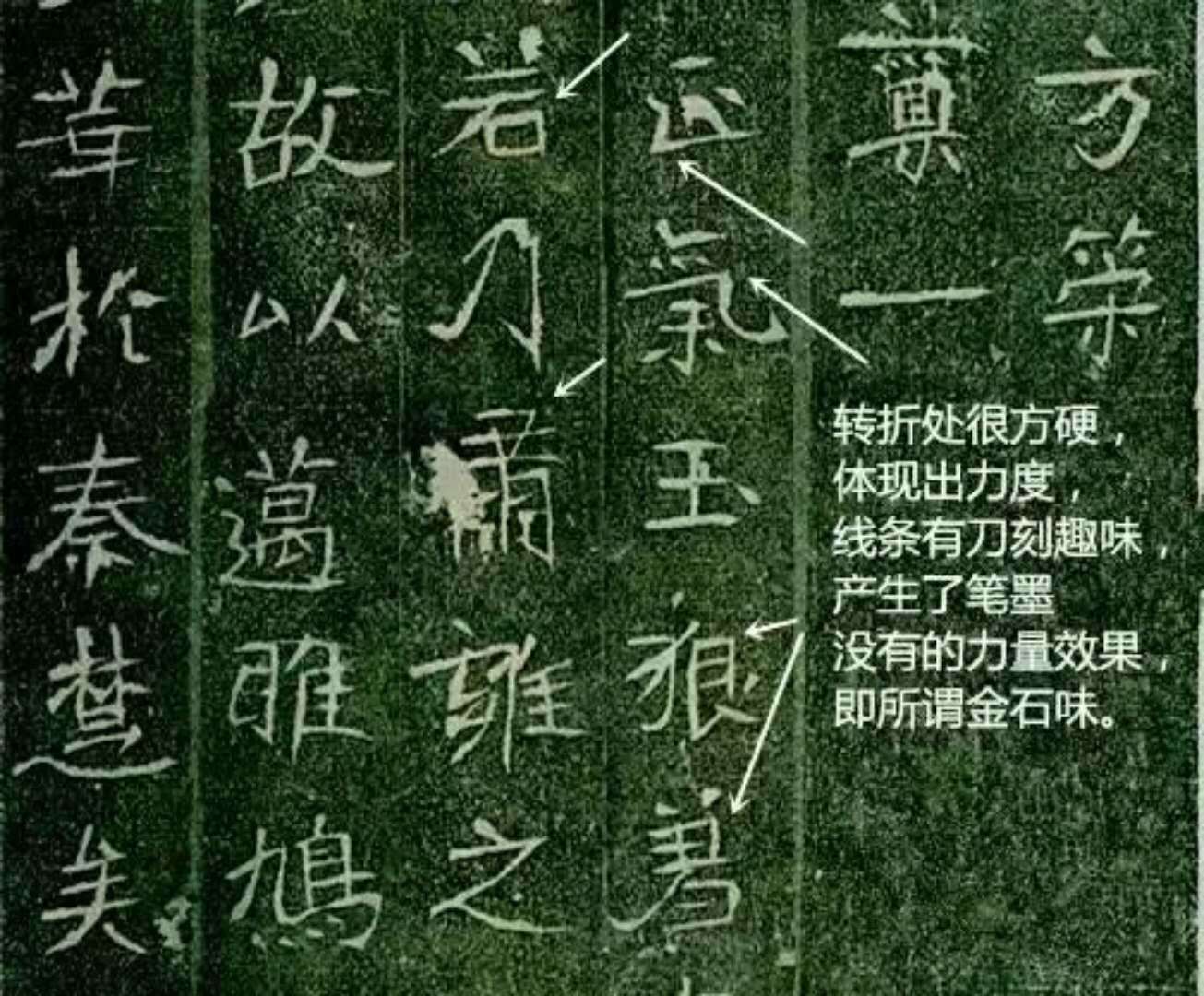

![640.webp]()

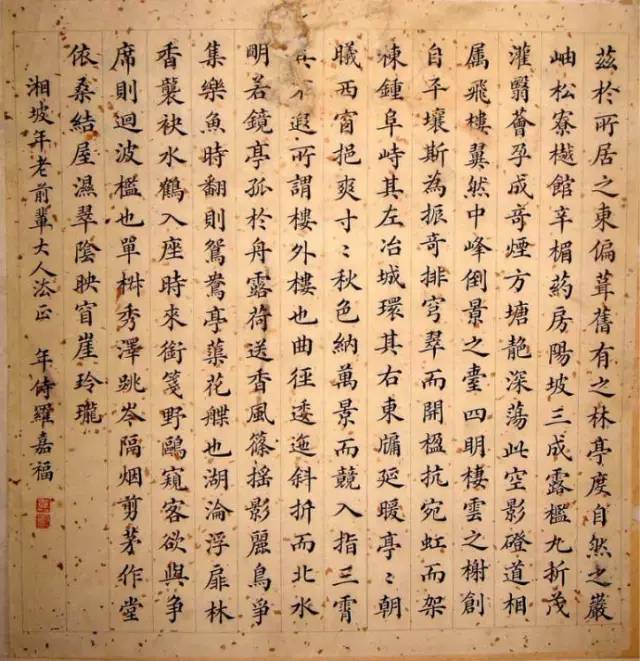

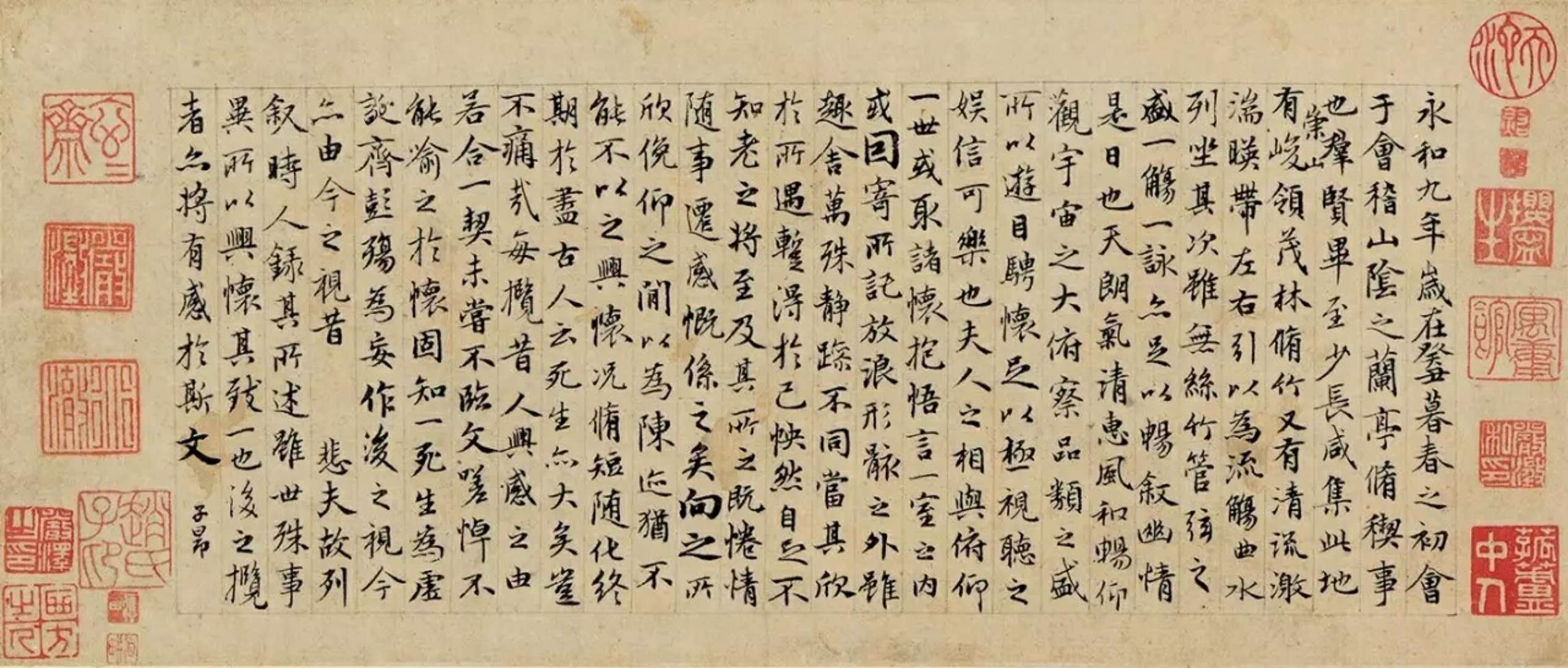

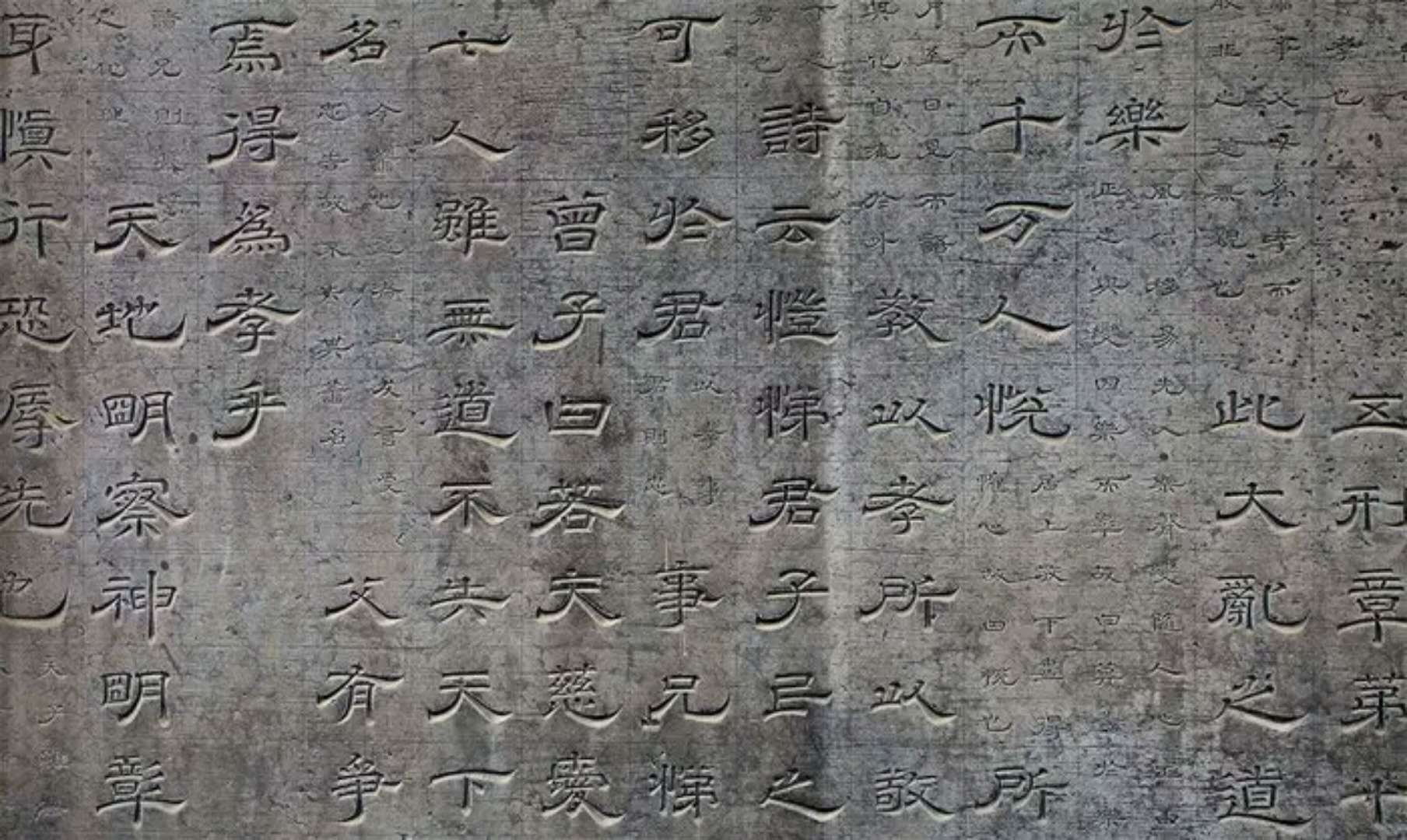

11、小楷书法在古代被认为是书法家的基本功法,所谓工书者不精小楷,不能称其为书法家。

12、书法四要素:笔法、结构、墨法、章法。

13、真书难于飘扬,草书难于严重,大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。

14、笔要软,软则通;笔要长,长则灵;墨要饱,饱则腴;落笔要快,快则意出。

15、读帖以会其心,帖教人看,不教人摹。

16、书法欣赏:远观形式,近看笔墨、形象、神采、意趣、情调等等。

17、写字要有气,气须从熟得来,有气则有势。

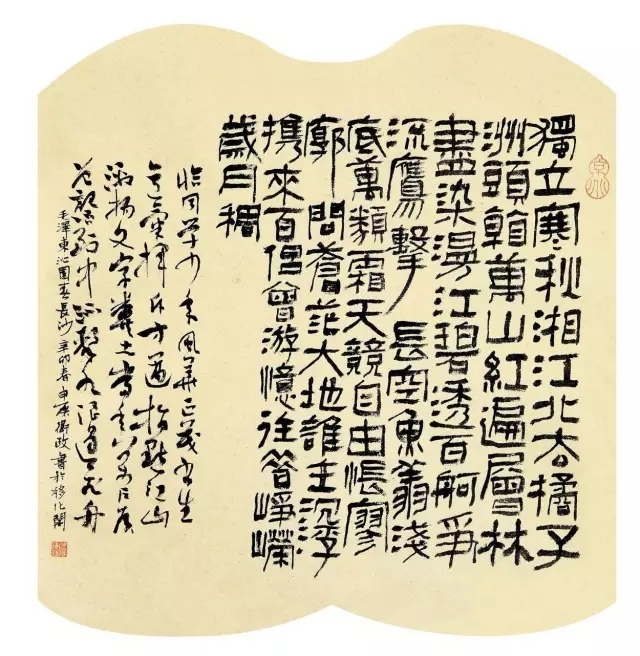

18、隶书秦汉,楷书晋唐。

19、书法极品是形式之具象美和精神美的完美结合,于无法处求法,于无书处求书,取法乎“无”可得乎上。

20、形美而质朴,气畅而不浮,笔圆而见方。

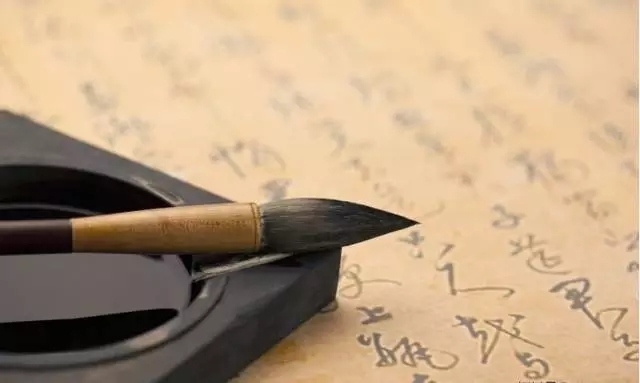

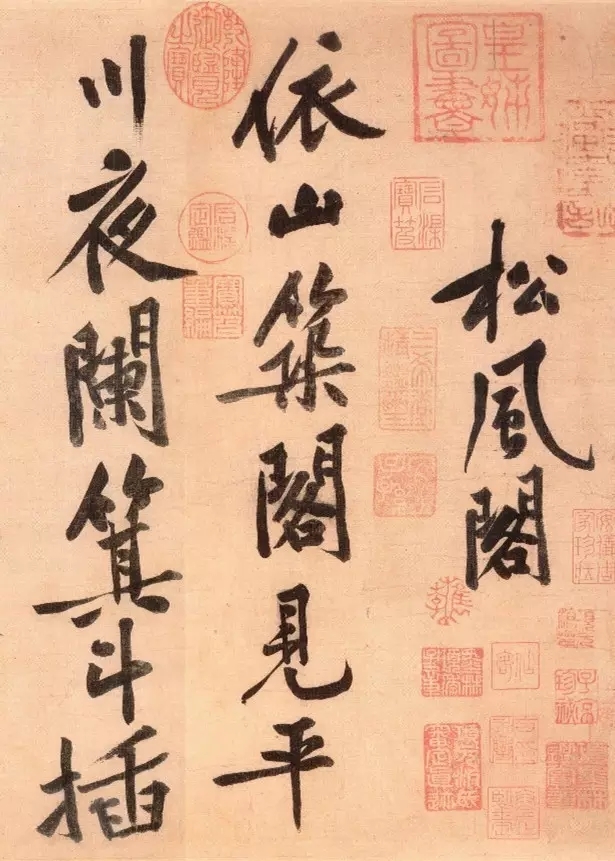

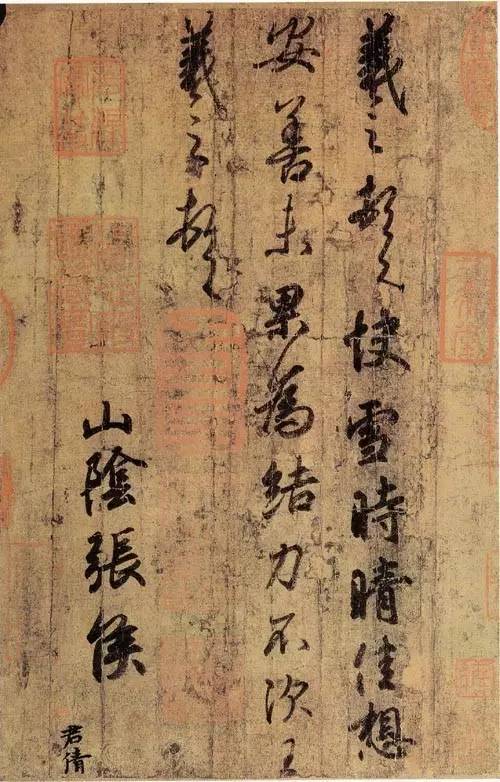

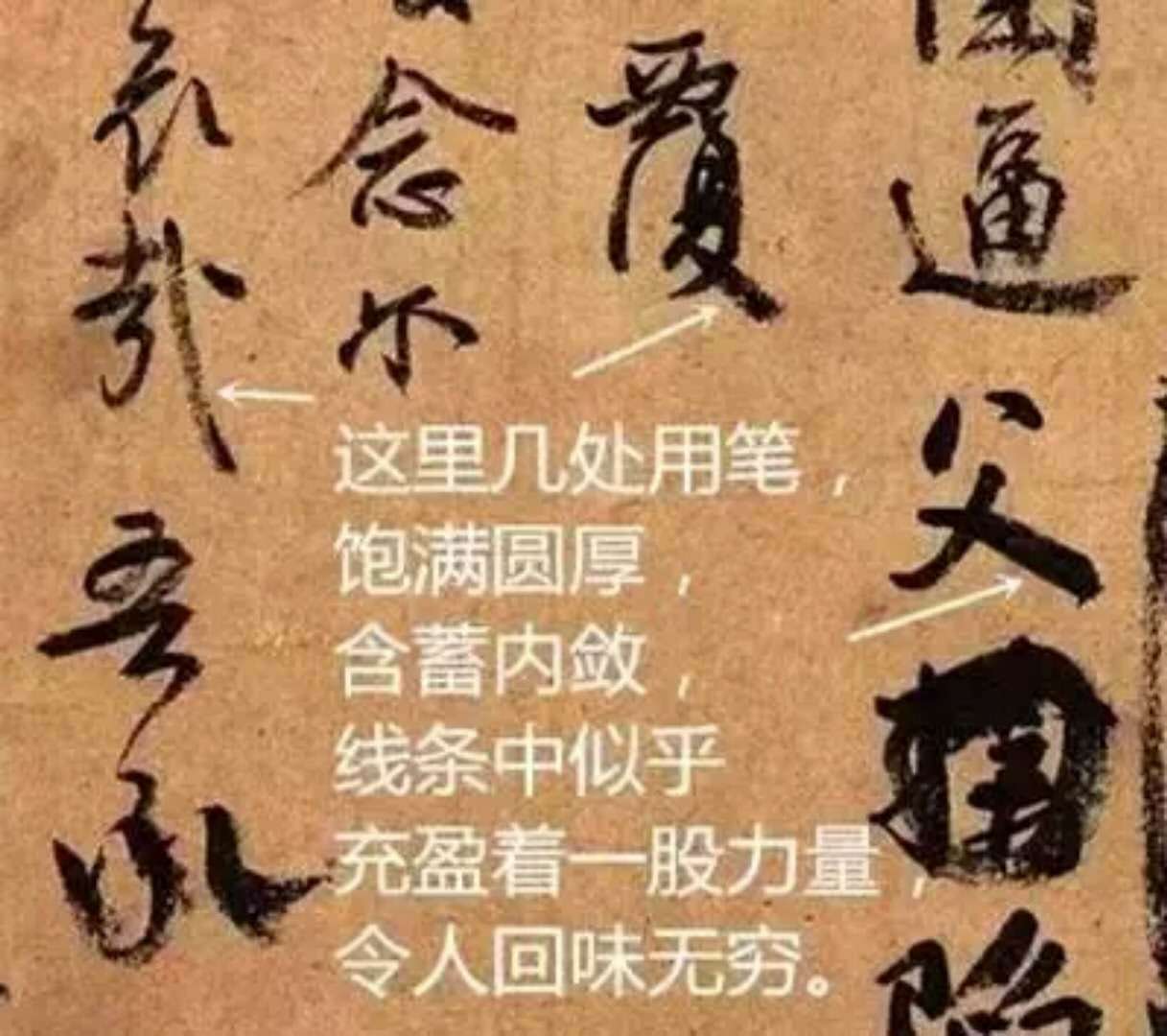

![640.webp (1)]()

21、写大字要小字之精练,写小字如大字之磅礴。

22、用笔虽细如纤发处也一丝不苟。

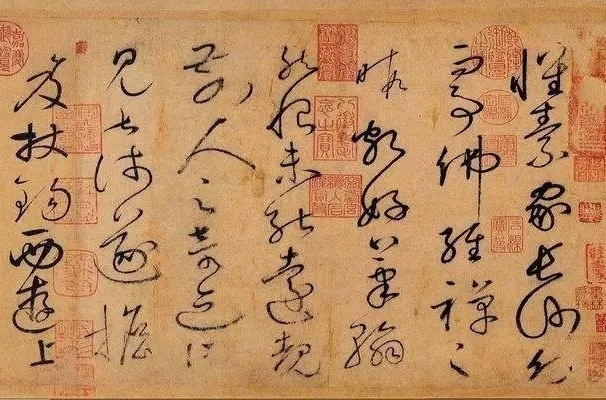

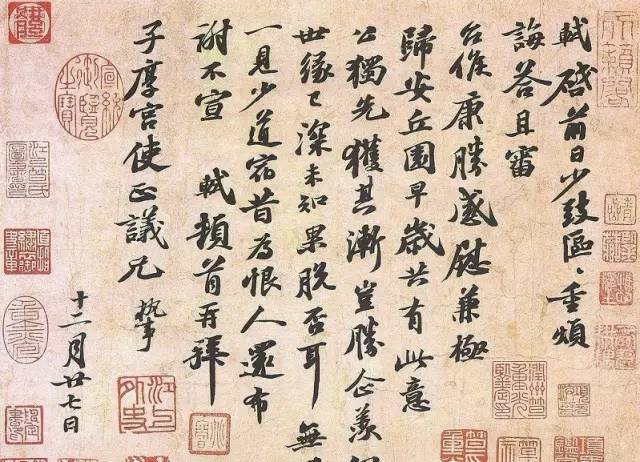

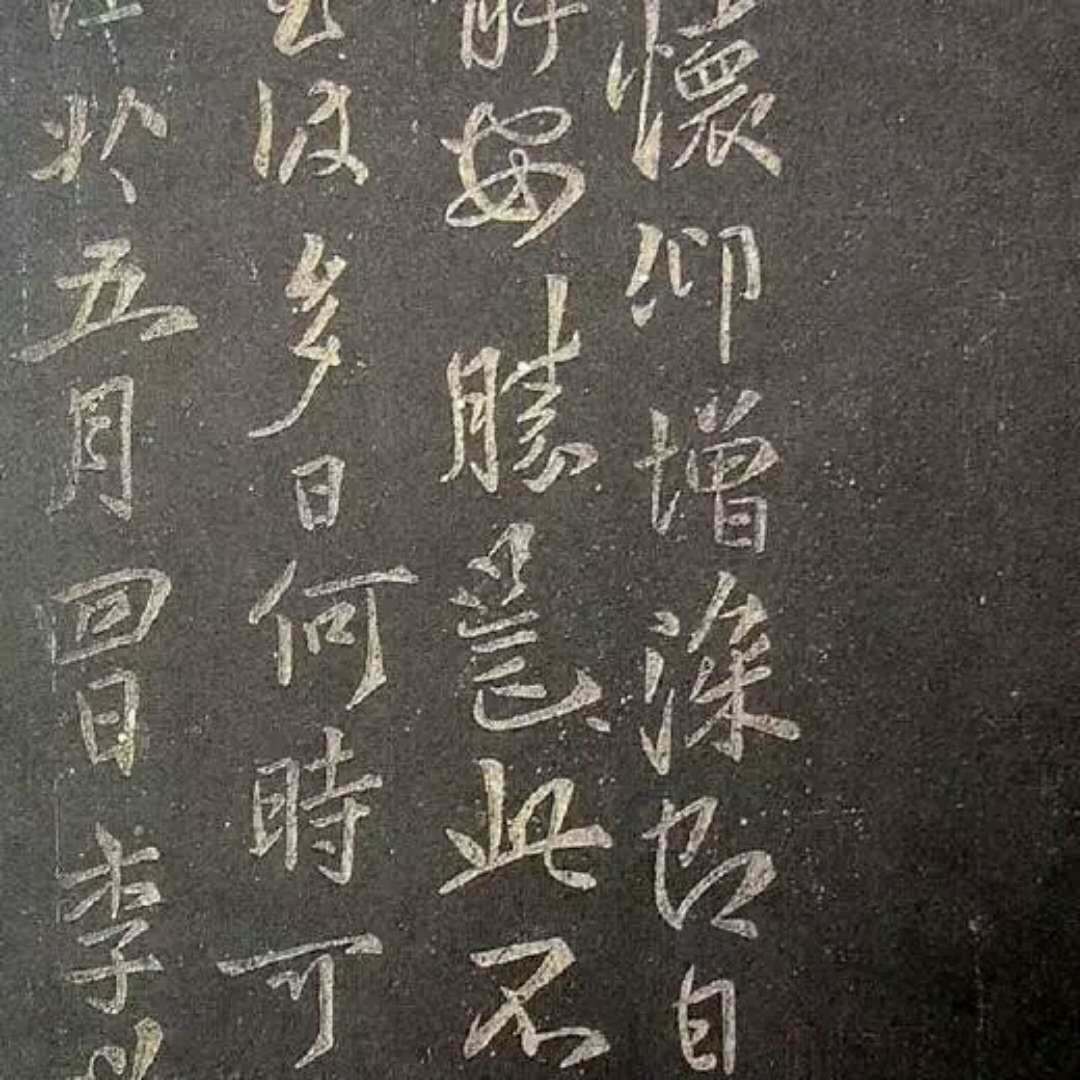

23、临书易失古人位置,而多得古人笔意,摹书易得古人位置,而多失古人笔意,临书易进,摹书易忘。

24、学书在玩味古人法帖,悉之其用笔之意,乃为有意。

25、正以立骨,偏以取姿。

26、起笔用逆锋,收笔用回锋。

27、藏锋更为沉着、含蓄、浑朴。

28、转不欲带,滞则不遒。

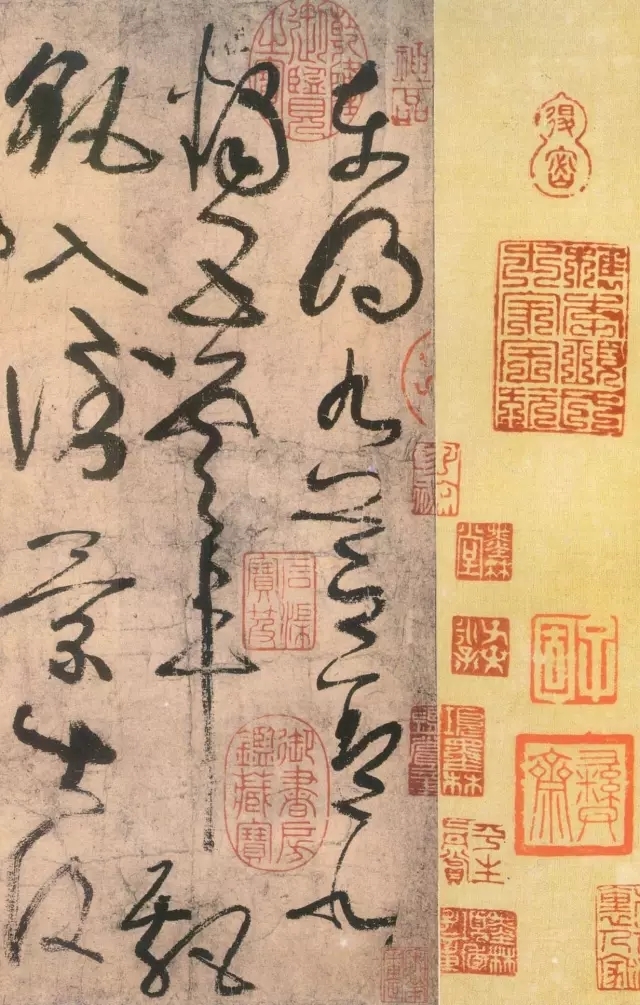

29、作行草最贵虚实并见。

30、“劲”字则是“疾”的核心。“沉”字则是“涩”的根本。

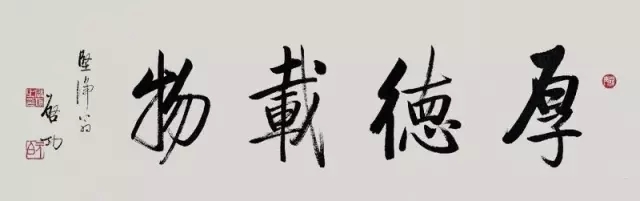

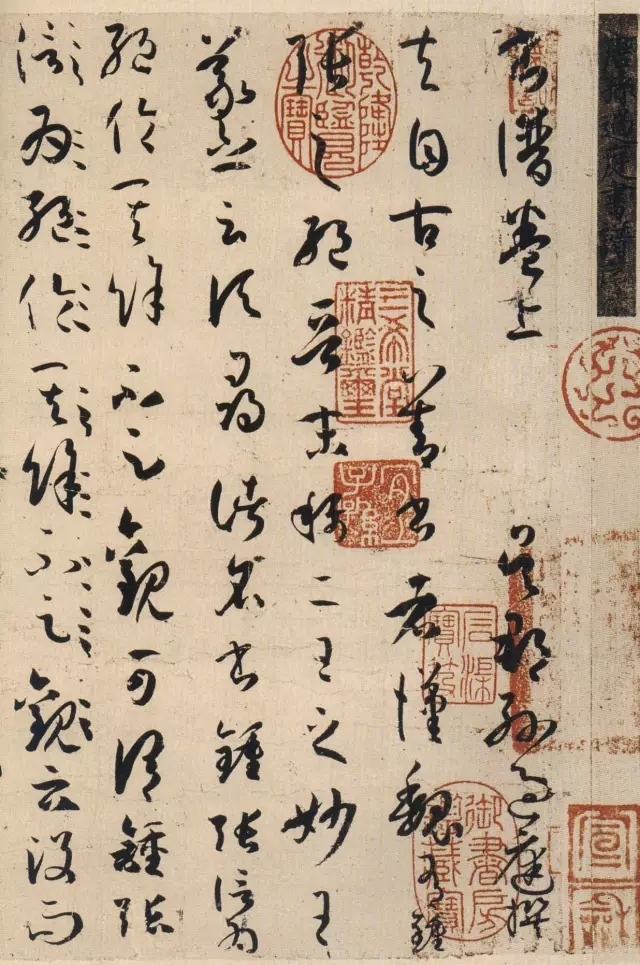

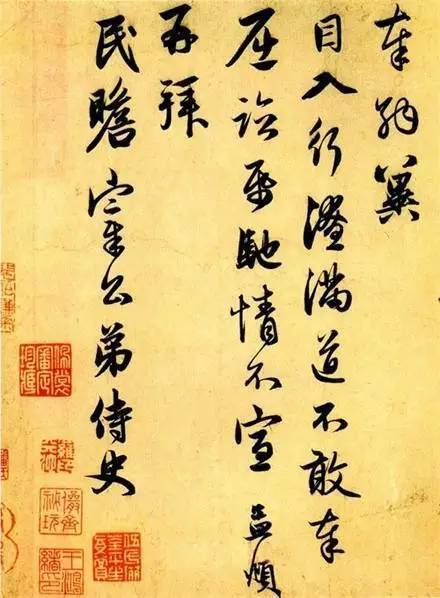

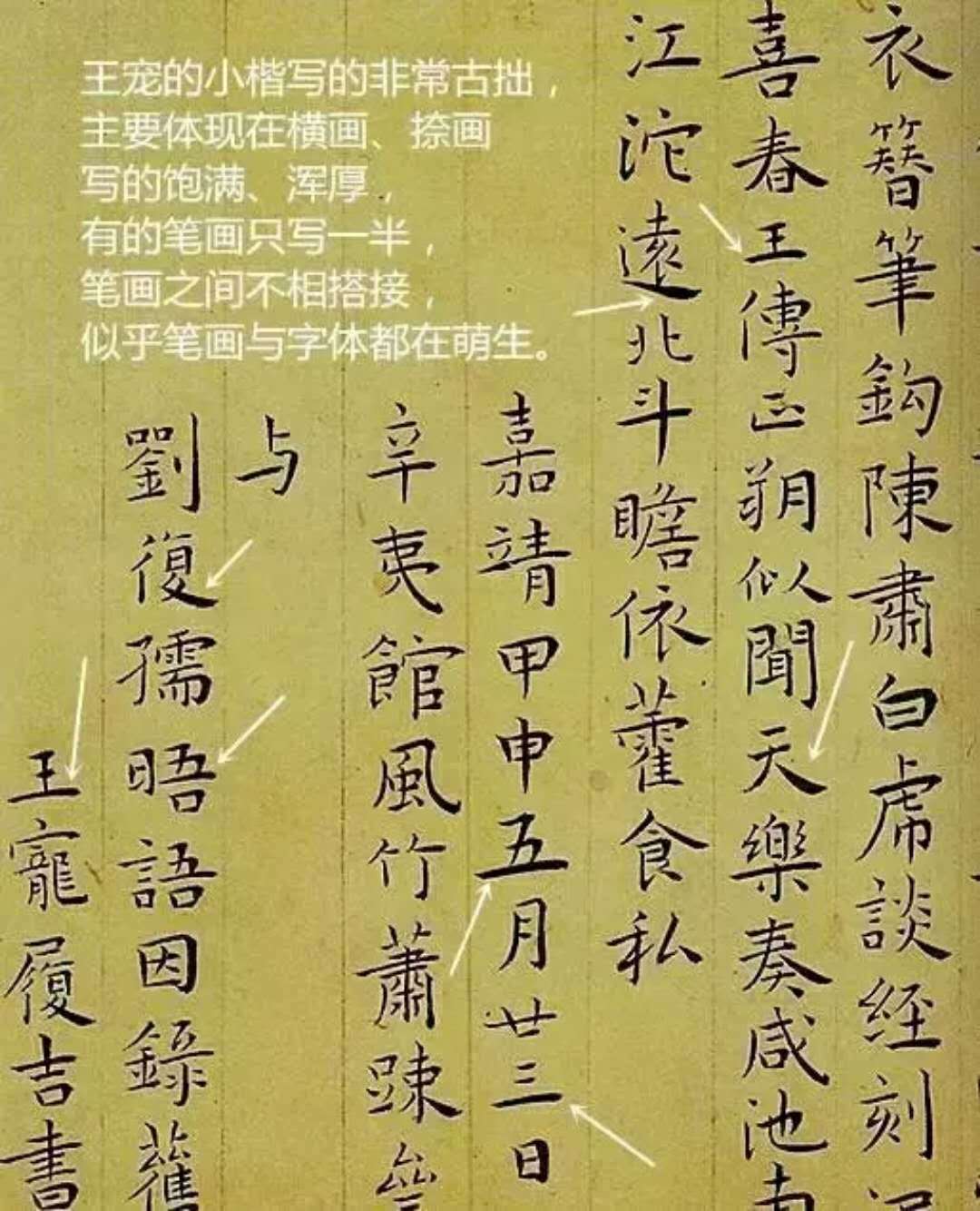

![640.webp (2)]()

31、无垂不缩,无往不收。

32、粗不为重,细不为轻。

33、上上者得其上,学上者仅得其中,学中者得其下,学下者得其下下。

34、机巧必须心悟,不可以目取也。

35、字迹不宜太肥,太肥则俗,不应过瘦,过瘦则露骨,露骨则怒张。

36、学书须得趣,他好俱忘,乃入妙。

37、能用拙,乃得巧,能用柔,乃及刚。

38、劲如铁,软如棉,圆中规,方中矩。

39、篆、隶、楷“法多于意,行草“意多于法”。

40、篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而法。

41、书法亦佛法,始于戒律,精于定慧,证于心源,妙于了悟。

42、理性派尚法,感性派尚情。

43、最大的技巧是无技巧。

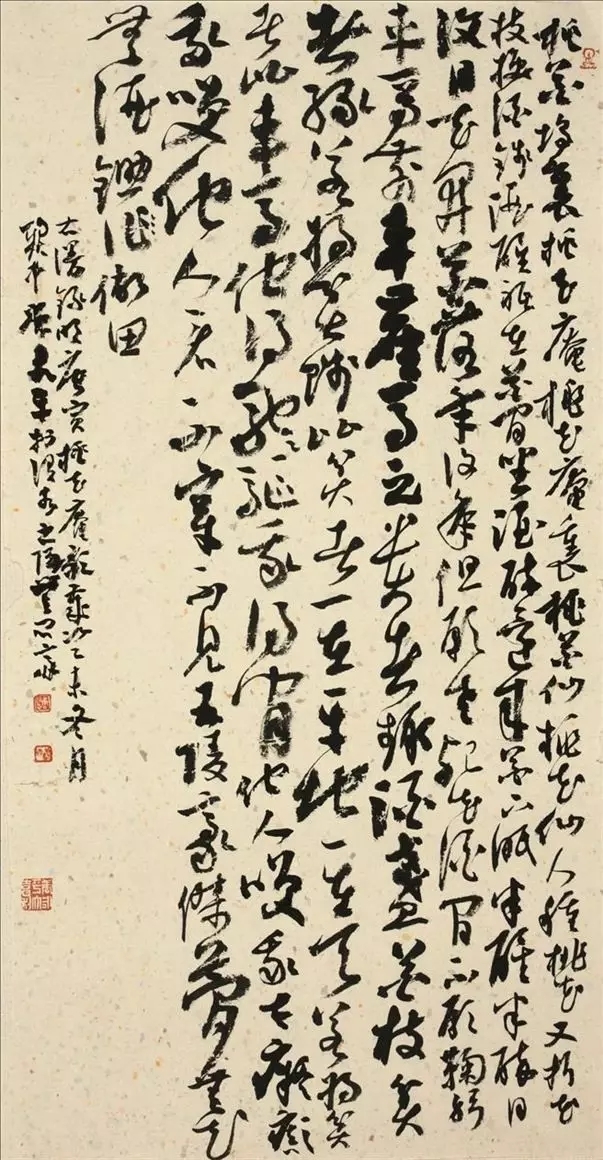

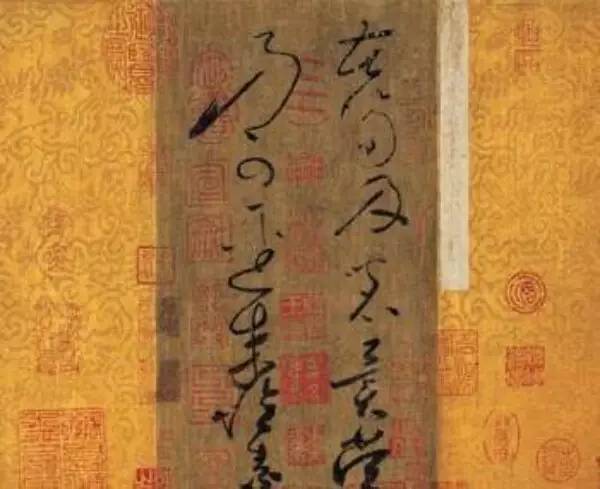

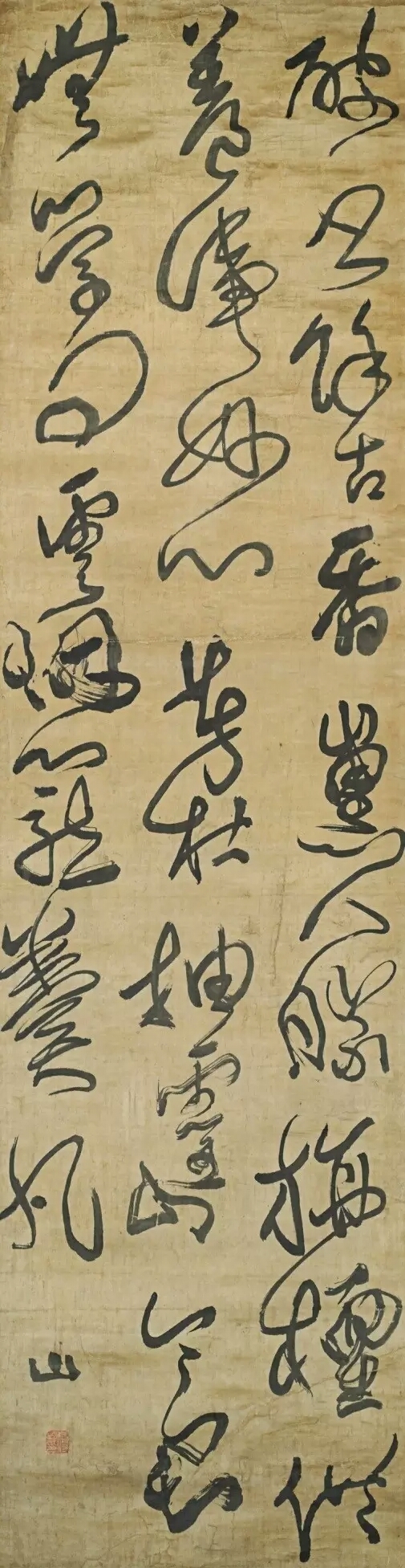

44、狂草不可临,书写者的情绪,情感你只可以感受,但却临不出来。

45、草书真书有异,真则字终意终,草则行尽而势未尽。

46、处处留得笔住,始免率直,转则暗过,……..又要留处行,行处留,乃得真诀。

47、空白少而神远,空多而神密。

48、以动利取势,以虚和取秘。

49、笔意贵淡不贵艳,贵畅不贵紧,贵涵不贵露。

50、性情得于心而难名,形质当于目而有据。

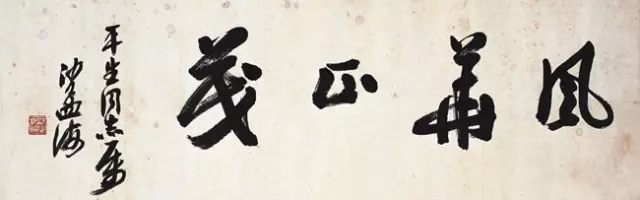

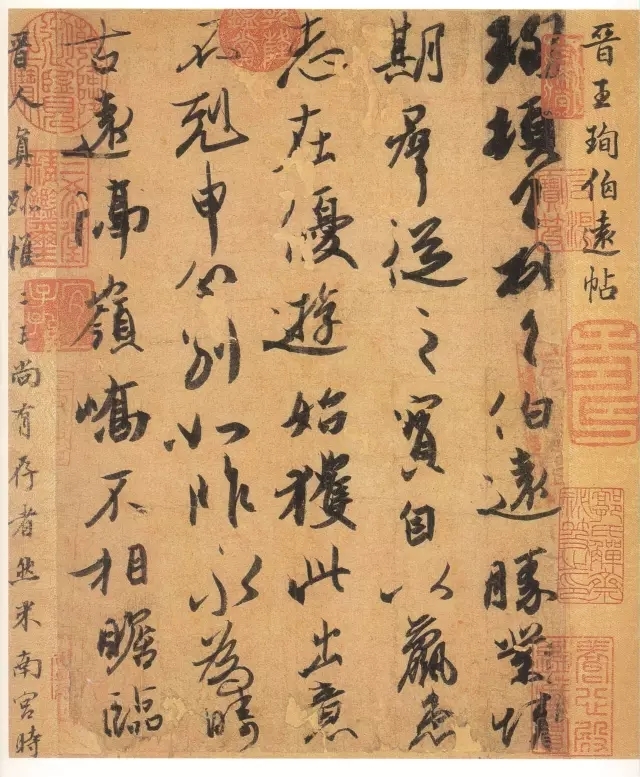

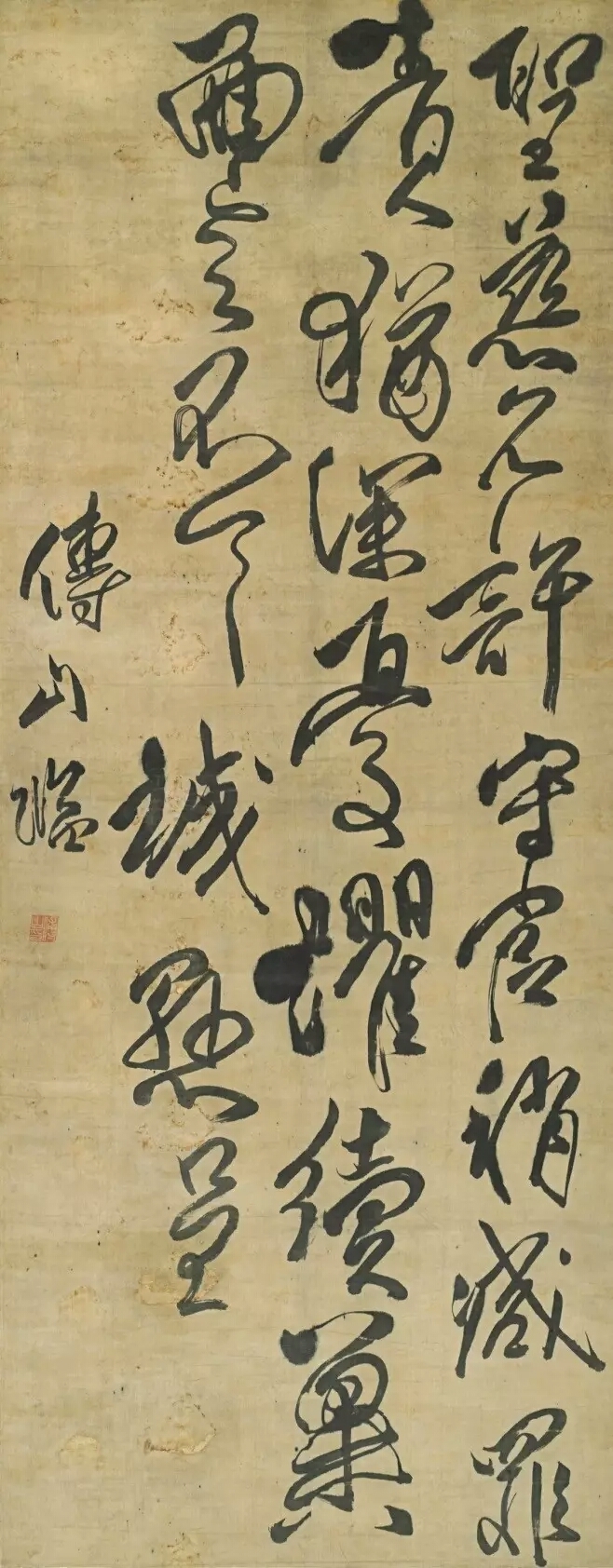

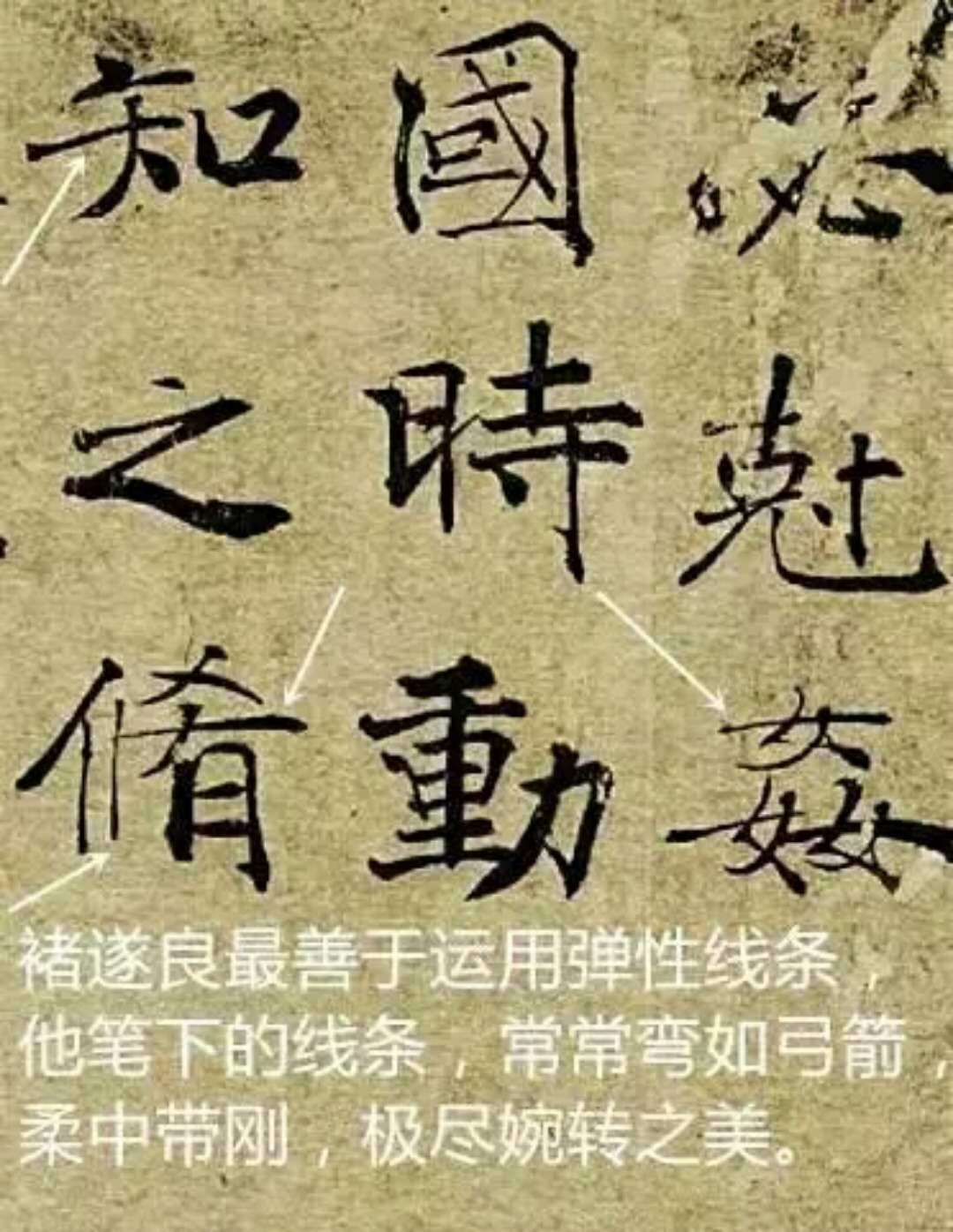

![640.webp (3)]()

51、以神遇不以目视,字虽止而神自行。

52、字无骨不能称之为书。

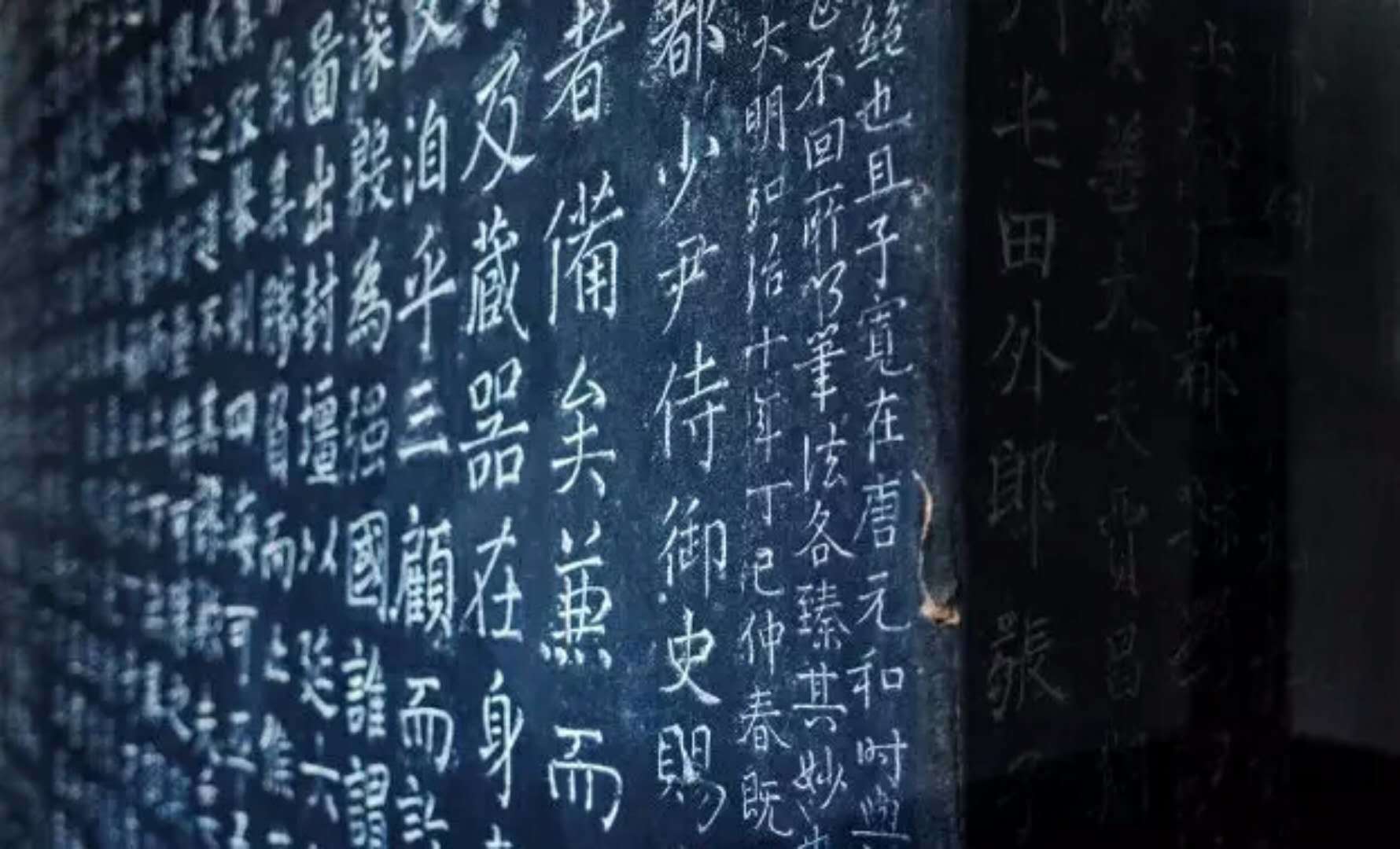

53、善笔者多骨,不善笔者多肉,多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪,多力丰筋者胜,无力无筋者病。

54、凡书之所贵,必贵其难,真书难于飘扬,草书难于严谨,大字难于结密无间,小字难于宽绰而有余。

55、作楷不以行、草之笔出之,则全无血脉,行草不作楷之笔出之则全无起讫,楷须融洽,行、草须分明。

56、右军作草如真,作真如草。

57、欲学草书,须精真书,知下笔向背,则识草书法,草书不难工矣。

58、精美出于挥毫,巧妙在于布白,体度之变化,由此而分。

59、书法之妙,全在运笔。

60、笔画要坚而浑,体势要奇而稳,章法要变而贯。

61、书法应讲“胆、气、神、趣”。

62、书法之道,神采为上。不能拘泥于形势,苟求于华美。飘逸而不失沉着,雄强而灵动。

63、书法是靠写意性用笔传达书家的性情,其关键是要在点画中见出风神意趣,在字形与章法的变化统一中见出匠心与奇效。

64、书法务须做到不野(野狐禅)。不板,奔放处不离法度,精微处照顾气魄。

65、学书者一般用三种手法入手:(1)从其源头追溯;(2)从其墨迹着手;(3)从学颜、米步入。

66、治艺上要:东张西望——横向联系;瞻前顾后——继承与发展;损人利己——取别人之长,壮大自己;挑肥拣瘦——去粗取精。

67、创作上要:得意忘形——讲神彩;无法无天——则大胆;阴阳合德——有节奏;我行我素——得个性;异想天开——生灵感;自由散漫——才洒脱。

68、眼要宽,手要专,读书养气,字根在人。

69、搞书法要一只眼看着古代,一只眼看着现代,使古今有机地结合起来。

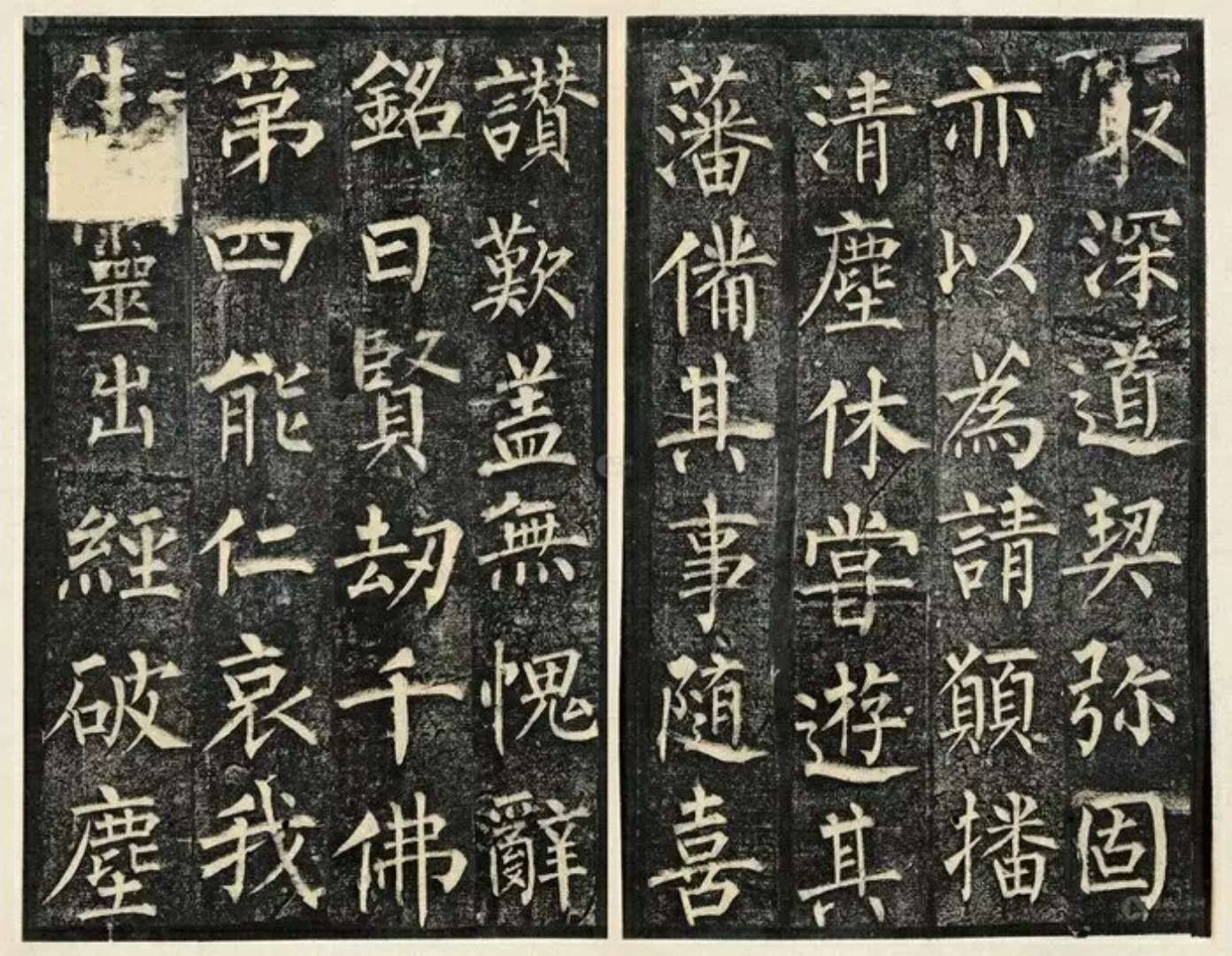

70、作画不通书道,则画无笔。作书不通画理,则书无韵。

![640.webp (4)]()

71、气表示生命力,韵表示节奏。气要连,韵要断,二者辩证地统一在一起。

72、“雄强”要去“狂”,即去除霸悍。雄强的骨力若济之于“萧散”,便有韵致了。

73、笔笔中锋,处处实笔,则字无生气,亦乏韵味,侧锋参与,飞白等虚锋渗入,书法逸飞顿生。

74、书忌甜俗,俗在皮肉还可医,俗在骨髓则无药可救。

75、不经意处妙天然,岂在规规点画间。

76、字要写得“稳、健、轻、便”,“清、奇、古、怪”。

77、用笔用墨有的地方要清晰,有的地方要朦胧,有的地方要表露,有的地方要隐藏。总之,要做到姿态万千,情调百出。

78、写字成行,经过一番摇摆抗争,收拾安排,最后稳住阵脚,复归平衡统一,打成一片。这是行草书章法的一个重要技巧。

79、作为草书,除了“草,贵流而畅”之外,还需要有节律的变化与应变能力,达到韵情之感。

80、创作前先酝酿良久,经过反复推敲,深思熟滤的过程,待有了感觉,有了创作冲动以后,才随意挥洒,一气呵成,痛快淋漓。

81、师古时要做到“有古人而无我”;在创作时要做到“有我而无古人”。

82、书之妙道可以从音乐、舞蹈、文学、武术、气功、儒、释、道等任何学问中悟得。只要你是个有心人,可以在工作和生活的某一个瞬间中获得,特别在自然界的生命现象中悟得。

83、创作不要老是写自己轻车熟路的一个内容,有时要给自己写从来没有写过的内容,考考自己,迫使自己多动一点脑筋,换换口味,逼一下,会发现自己的不足,会找到新的创作途径。

84、平时书写练习,二种方法可供参考:

1、以类似的太极拳式的“毛笔操”进行“空写”练习,力求书写笔势和速度的正确性。

2、以写“姓名字”的形式,进行对点画、结体、章法的练习,简单又有趣味性。

85、学书主要在功力、趣味、古意上下功夫。

86、用笔要动静参用,几笔凝重沉着之间,参以几笔飞动之势,求其不平,而得节奏美。

87、画画写字要调皮,不可老实。调皮即虚虚实实,捉摸不透,虚处最难,虚的处理好了,遐想无穷。

88、写字要“松”。这个松不是松散的意思,而是要轻松、放松。思想负担重,患得患失,就不可能有上乘表现。

89、好的作品可以看到一种人格的力量,显示出一种威武、难犯的庄严,有一种震撼力,使人久久不能忘怀。

90、取法有时有点像“偷”,偷来的东西不加以改装,人家一眼看出来了,总要有进行加减乘除的改造,方可不致以被人一眼看穿。