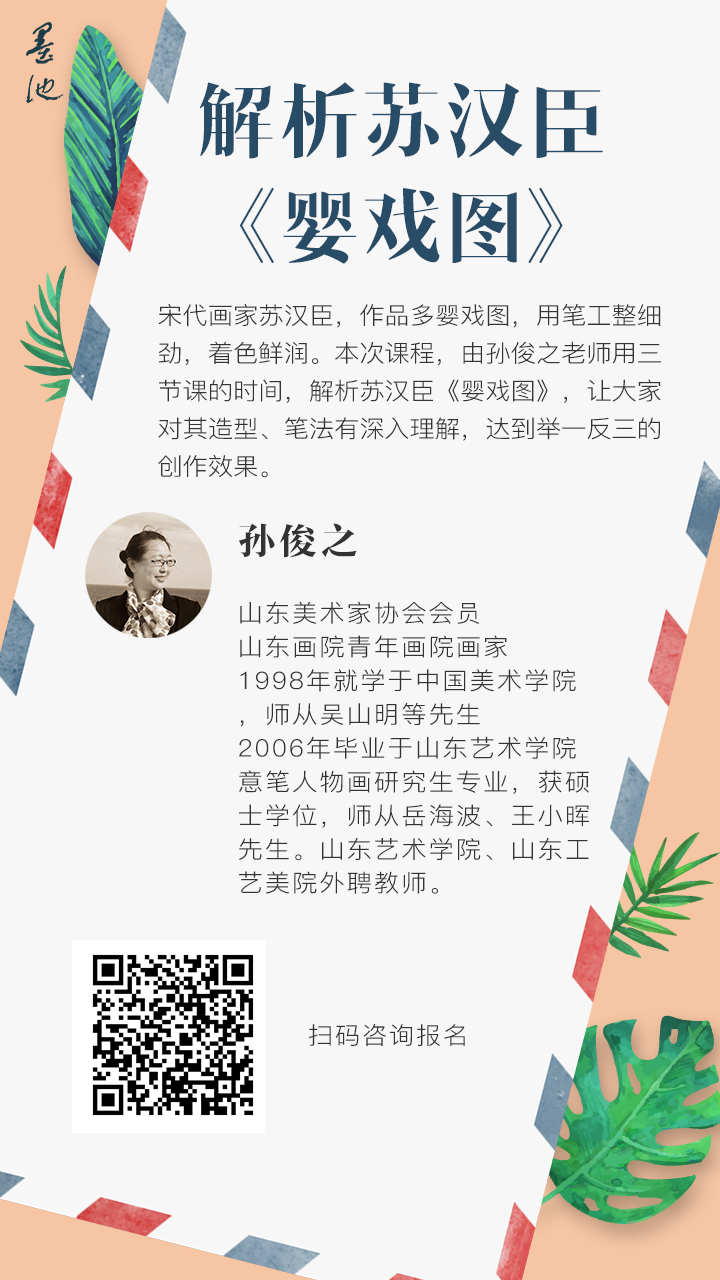

行草临创:第一课 单字的阴阳关系分析与生发运用

主讲:吴炜栋 记录整理:田原

导言:临帖是为书法创作收集和积累各种艺术元素。通常人讲的临帖要从准确的临到意临再到背临这三个阶段,是由临帖走向创作的必经之路,但往往大多数人通过这三个阶段的研习后还是不能进入自主创作,是什么原因造成了阻碍?

也有人说专攻一帖临个几年甚至十几年,终能水到渠成,后来我们发现并非这回事,大多数人也没有能够水到渠成、随意挥洒,这又是什么原因造成的阻碍?是临帖还不够深入吗?

临帖要讲究方法,不能抄书,不动脑不思考的临帖永远达不到自主创作的能力和高度,从临帖走向创作永远是学书人难以跨过的一道坎。

本节课程,从行草书的单字入手,以字帖中单字结构为原形,通过临帖记忆,达到结构原形的再生发、字与字行气的再生发作为主讲要点、重点,激发、启迪对线条美、结构美、章法美的理解和拟帖的再创造。

老子曰:道生一、一生二、二生三、三生万物。书法同理也。

通过讲解、演示来激发单字造形能力,是临创过渡的第一步;多字组合(重组)使行气贯通,是临创过渡的第二步;行与行的衔接方法是有效解决通篇章法,这是临创过渡的第三步。(简称三步曲)

大家晚上好!

通过我们将近一个月的互动,每天同学都发作品请我点评,我感到非常的欣慰,也感谢大家信任!

今天有幸跟大家在一起学习和探讨的话题是——临帖向创作转换。总共三节课,今天是第一节课,主要讲字体中“原型字”的结构,以及原型字的变化和生发。

所谓“原型字”,就是字帖中的原字。

“原型字”就好像孙悟空有七十二变一样,孙悟空就是原型,七十二变就是他生发变化出来的。临帖是积累元素的过程,生发是元素的加工。在创作过程中,这些积累的元素我们要尽可能的用上去。

原字的艺术特点,我们要能够熟练的把握,而且要能记牢。在临帖的过程中,很多人都是在抄书。抄一遍,两遍,抄了若干遍,但是到最后原字还是基本记不住。在创作的时候,他更加不知道怎么来写。

平常我们在搞创作的时候都有这种困惑——临帖的时候感觉还不错,怎么一到了创作,临过的帖就用不上,脑海里面就一篇空白!不知道怎么下笔。很多书友喜欢拿集字的书照抄,但一旦脱离了集字,又不知道怎么去写了。所以搞创作就很苦恼。

这种苦恼,我都是走过来的。所以也不用着急,要找原因,逐步解决。

临帖感觉差不多可以了,但是在创作当中为什么写不出?从哪些方面去找原因呢?写不出帖的那种感觉,你必须要从自己的创作当中找原因。找到之后,再从帖里面去找细节。

我认为首要的原因是积累的元素不够多。这些元素包括字形,包括字的章法等等一系列的艺术元素。还有就是对帖的原字的理解不够深入。好像练武的人,平时打拳的时候,套路打的非常熟练,但是到了实战当中却用不上。

大家看一下我提出的两个问题:

第一个问题:帖上的字。临过以后有没有在脑中形成记忆,储存下来。储存下来的这些元素,在创作当中能不能随即抽出来用?

这是非常关键的一点。对原型字的记忆是有方法的,不是天天抄书就记下来的,更不是像小朋友背书一样的,没有方法,就是今天背靠记性死记硬背,一时间是记住了,过段时间就会忘掉。

第二个问题:创作的时候遇到了字帖中没有的字怎么办?要学会造字,那该怎么造?

要学会创造,学会生发,学会变化。我们书法上讲四个字叫“闭门造车”,但是你必须要有一定的能耐才能够闭门造车。就好像是我们中国造的汽车一样,都是在仿照国外的汽车造,如果造出来只是外观像没用的,关键是里面的质量要过关。

今天,我们就来解决这两个问题。

这两个问题解决了,那么字法、结字我们就可以解决。当然,就凭这节课要解决这两个问题,难度非常大。我在这里讲些方法,大家回去通过平时的临帖,细心的按照这种方法去做,我想这个问题很快就能够解决。

赵孟頫讲过“用笔千古不易,结字因此相传”。其实在笔法上面是非常繁多的,笔法很多。那赵孟頫在这里讲的是什么意思呢?

我认为,他就是强调用笔的重要性,同时也强调结字的重要性,这就是这两种重要性同时都要重视。就好像是我们讲鸡和鸡蛋到底哪个先有?其实用笔和结构往往互为因果,不能绝对的割裂来对待。

古人又讲:写字贵在结字,结字好,则气象万千。

就是说单字的结字要好,要变化无穷,那么你产生的作品就会气象万千。从古到今,大书家的结字都有不同的风格,初学者今天写王,明天又写颜,后天又写赵,后来全部混淆了。

这个原因在哪里?

原因就是没有找到字法的规律。结字上,虽然每个书家风格不同,但是有一定的共性和规律。这种规律,在日本他们称之为“道”,讲“书道”,我们中国讲“书法”。所以学书法的人都要学一点哲学。道家是讲究“阴阳”,这两个字可以说是概括了我们书法当中的一切。中国哲学也讲矛盾,书法就是制造矛盾和解决矛盾的一个过程。

接下来我要讲讲大家都很熟悉的一些书法的“阴阳”关系。这些关系在以前的讲解当中是比较零散的,没有概括和总结,我认为可以用道家哲学的“阴阳”观念来总结为“结字十大关系”——虚实,收放,疏密,欹正,方圆,大小,高低,长短,宽窄,曲直。

所谓“阴阳”,本质上就是处理矛盾,就是矛盾的的制造和解决。这就是书法结字的美学方法和原理,也就是布白的方法。

我们在学习过程当中要学会总结归纳。在这里我要强调一点的就是,每个字的结构都要遵行“结字十大关系”里面的某一个或者多个美学原理,你写的字才有美感,才有艺术性。

我们可以把字帖里面的原字找出来,对每一个原字,按照这种阴阳关系的美学原理来对照理解。我们汉字的结构有很多种:独体字,上下结构,左右结构,上中下结构,半包围结构,全包围结构等等,这些结构每一种我列举几个字给大家做逐步的案例讲解。

独体字结构

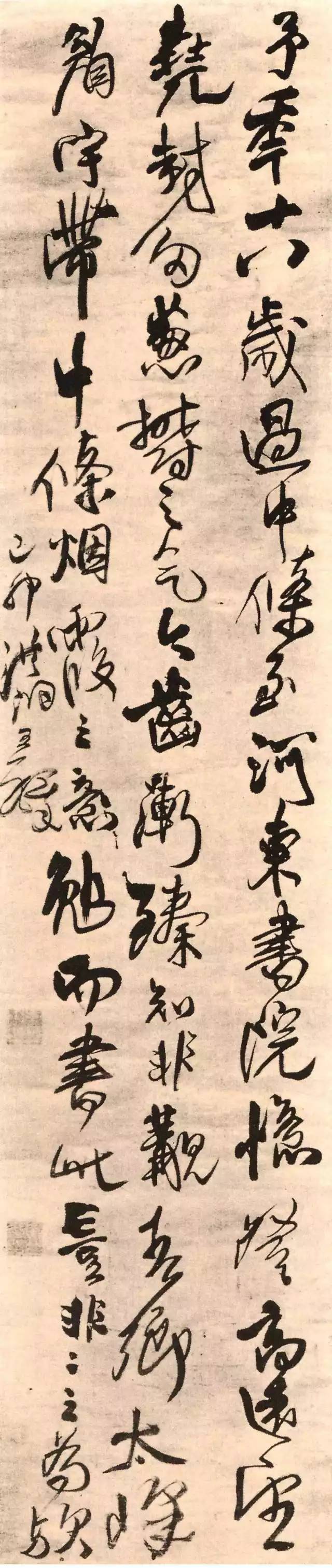

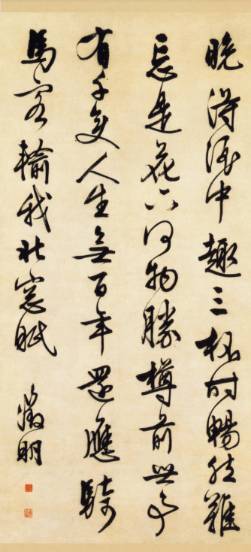

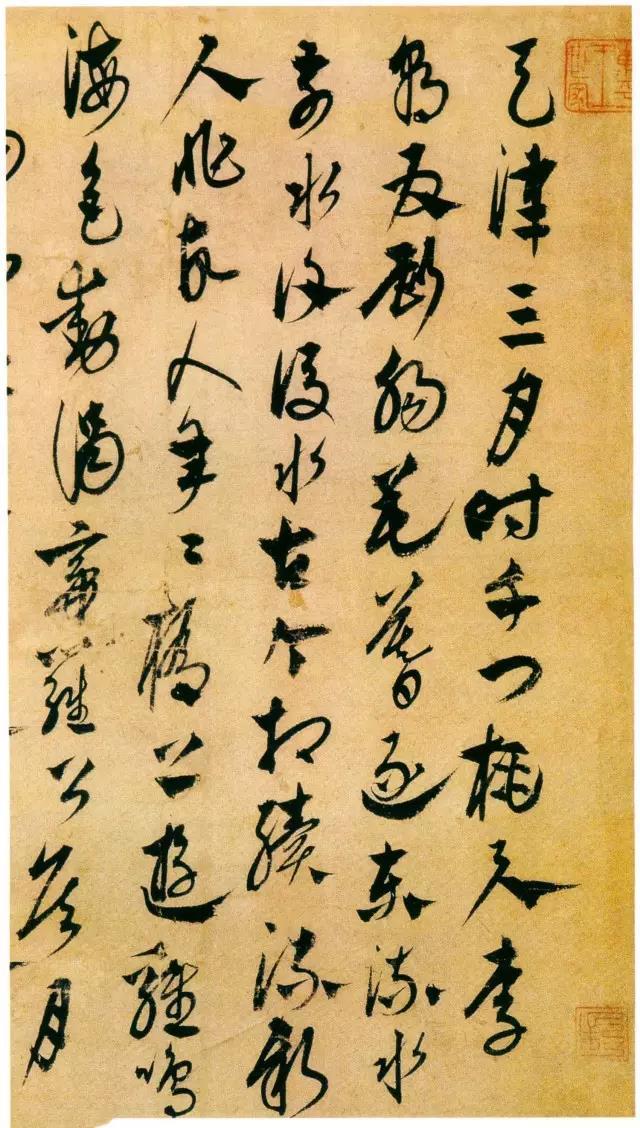

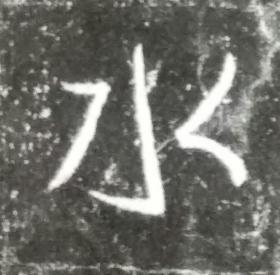

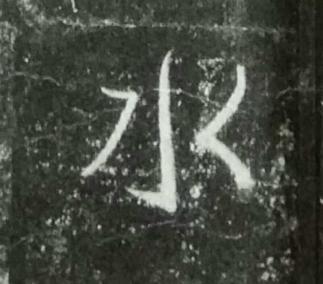

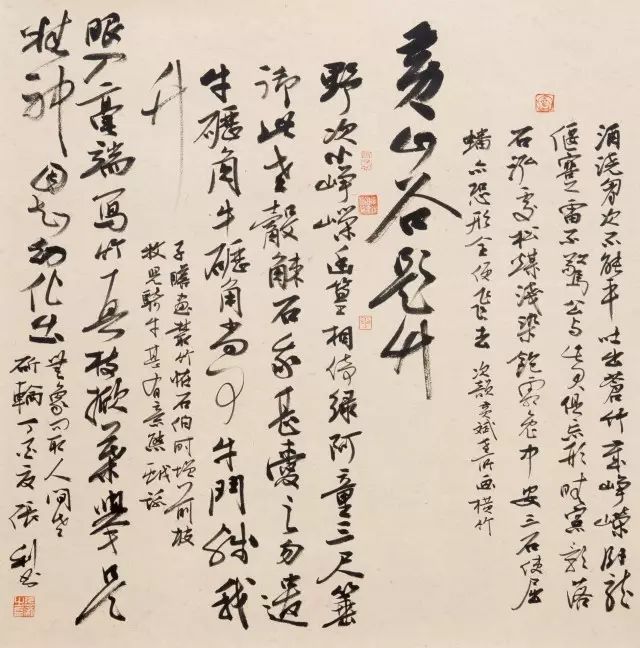

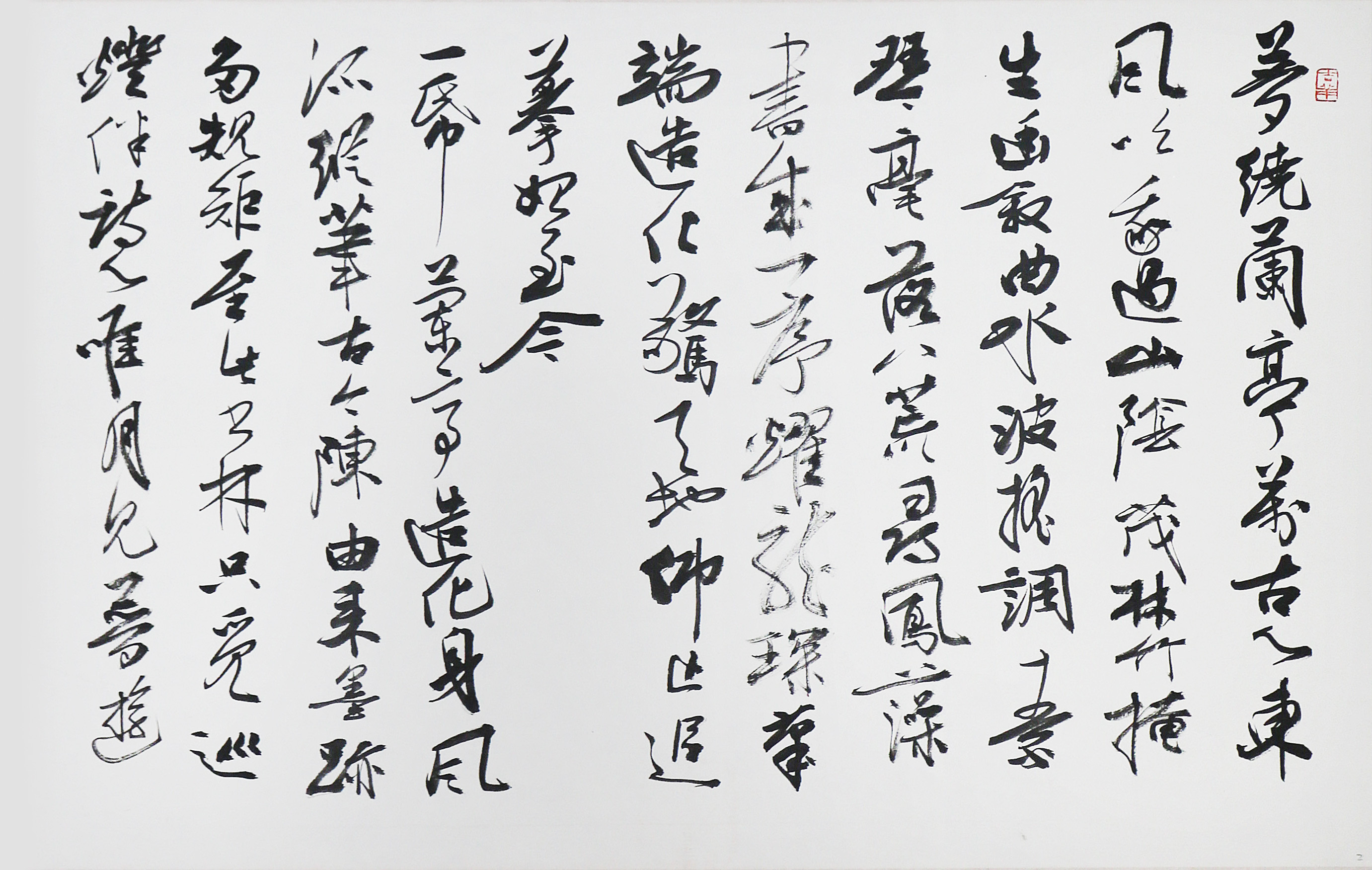

![1]()

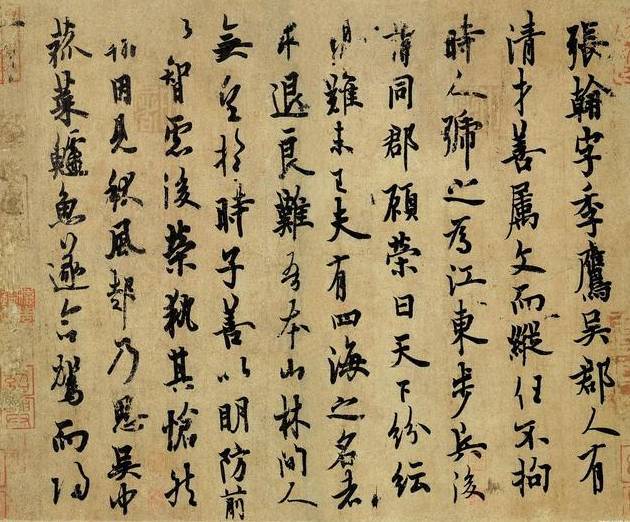

这是从圣教序里面截出来的“水”字。我们来对照一下阴阳关系,找一找这个“水”字结字,它使用的是什么样的美学原理?

我前面列出的原理当中有一个叫“曲直”,第一个“水”的艺术原理,就是竖钩带有一定的斜度,也就是说这个“水”字在势上面产生了特点。他的美学原理,首先就是势是变化,笔势的势。

然后是左边的“横撇”和右边的“撇捺”,它们在两边的“高低”变化也是一种阴阳关系。

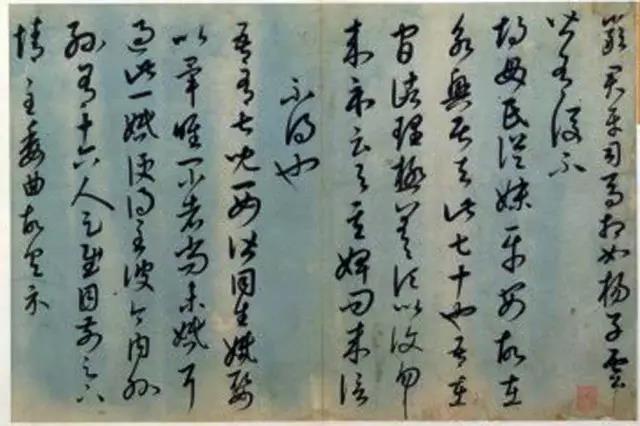

![2]()

和前一个“水”字比较,下面这个“水”字的“竖”相应的要直一点。“水”字本身左右两边的“横撇”和“撇捺”,基本上还是差不多的形状。每个书法家写出来的字艺术风格要统一协调,所以变化不是太大。王羲之的这两个“水”,就是稍稍在竖钩的势上面做了一点变化。

对于原字的这种艺术特色,我们要培养自己的眼力,你要看到这个字就知道这个字使用了“阴阳”关系的哪一种艺术原理,理解了原理之后,你才能够进行生发和变化。

下面这些“水”,都是我通过这些书法结字美学原理,运用这些布白的方法写出来的。大家可以一个一个对照一下,看每一个“水”字用的是哪一种艺术原理。

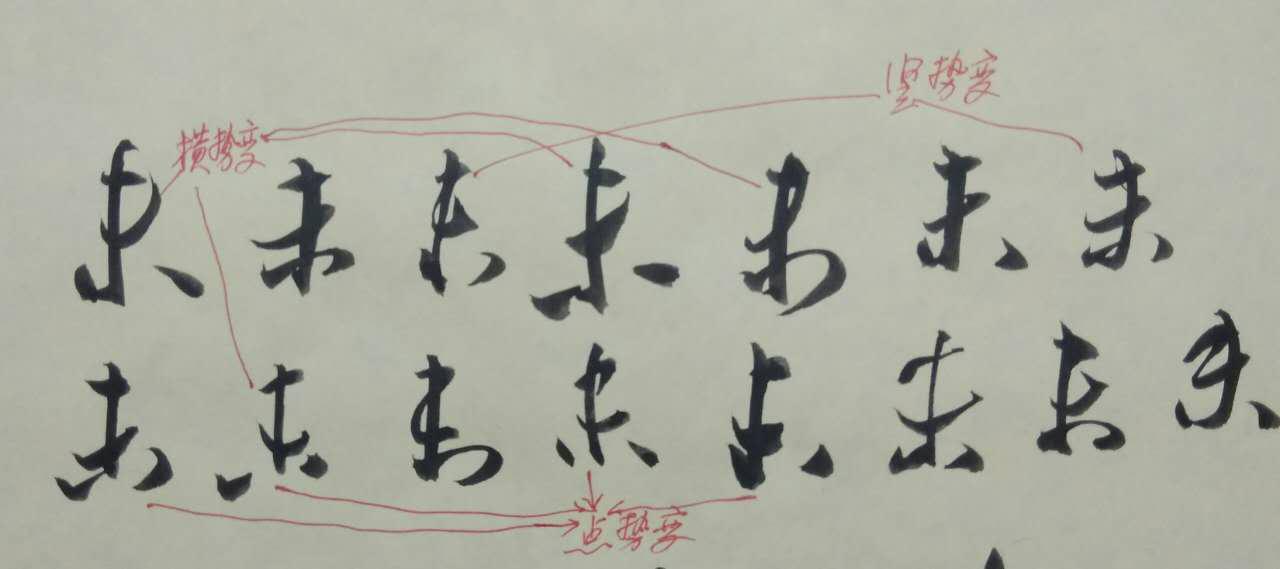

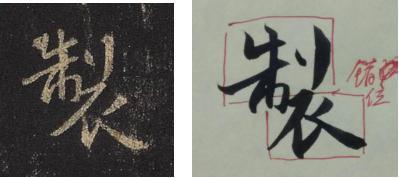

![3]()

“水”的中竖,有“曲直”、“欹正”的变化,还有笔势的变化;左边“横撇”和右边“撇捺”有“疏密”、“高低”、“大小”、“长短”、“收放”、“宽窄”等阴阳关系的变化,还有字法和用笔的不同变化。

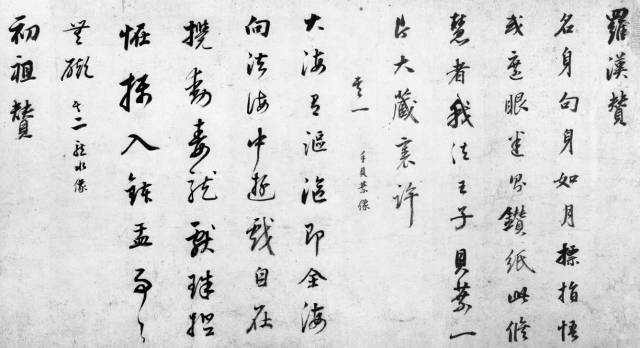

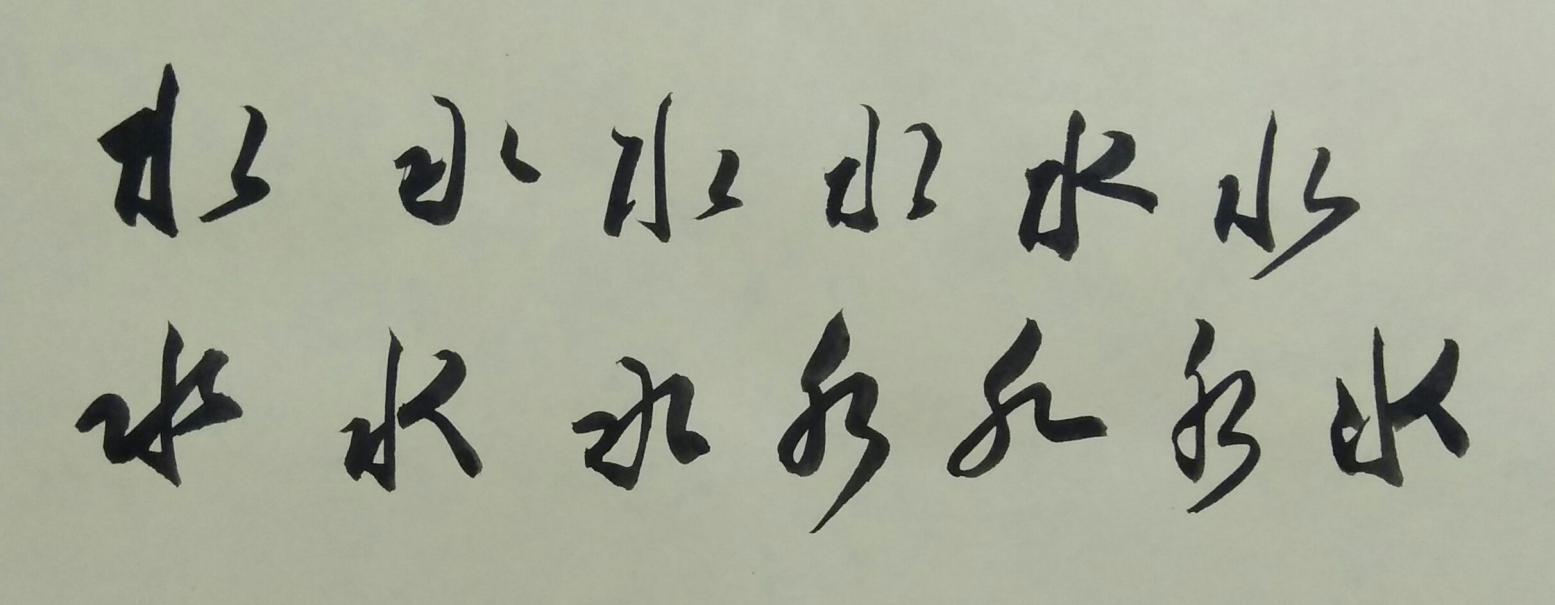

下面我们再看这个“自”在哪些地方出了变化。我们先分析这个原字的艺术原理 ,它主要就是两竖的势的变化和中间两个点的变化。

![4]()

那么在原字的基础上进行变化,就要尽可能的按照这种美学原理来进行生发。你可以把中间的两个点靠在外框的某一边,产生一些“虚实”关系;也可以把左右两边的竖往某一个方向倾斜,产生不同的气势和不同的笔势。

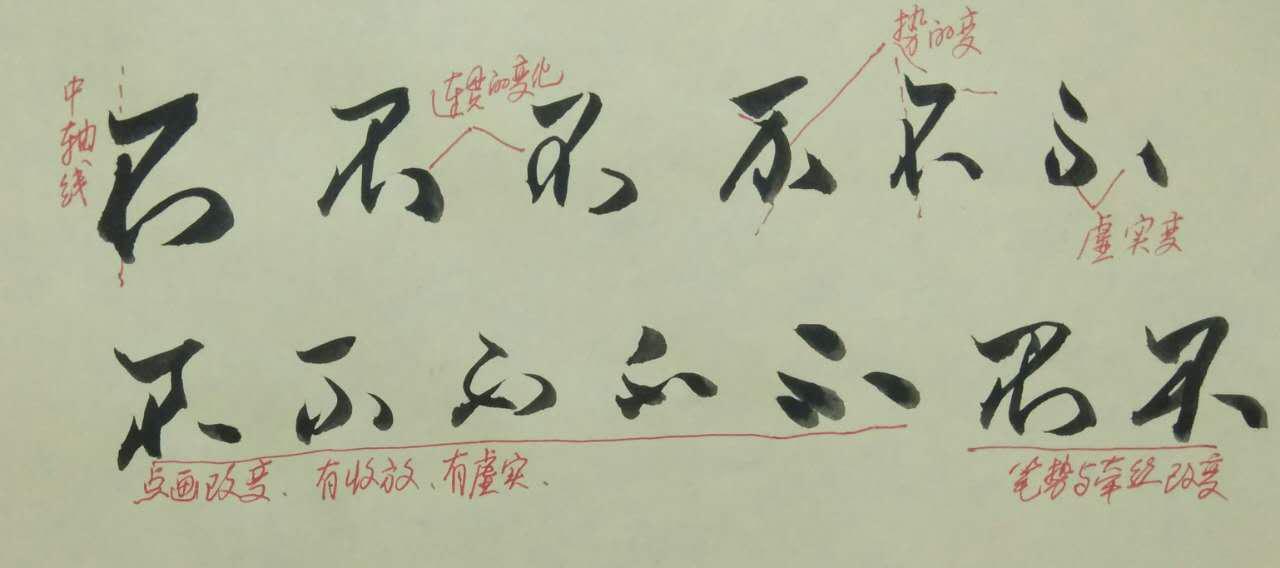

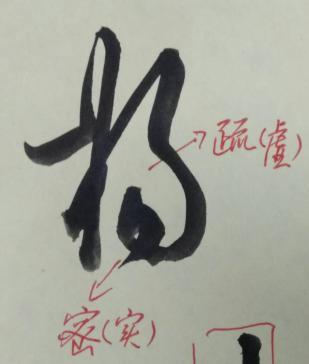

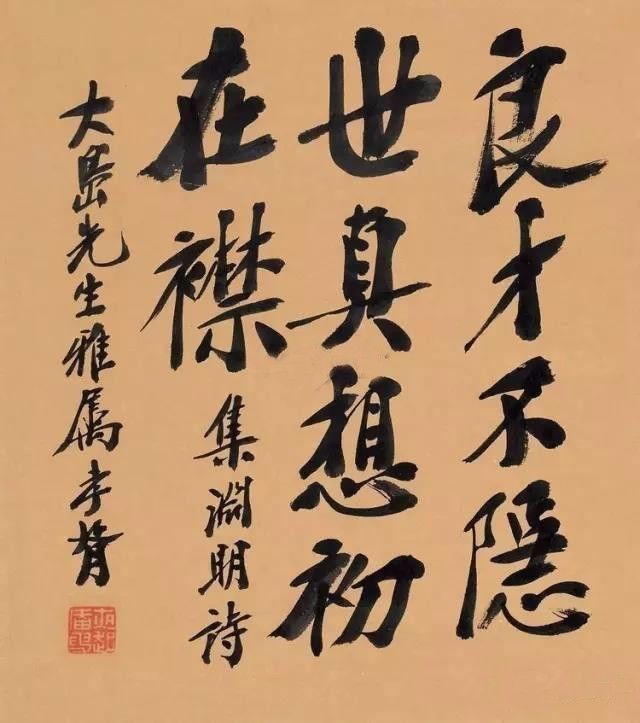

我们再来看一下“未”和“不”这两个字,都是从原字里面变过来的。

观察这个原字的艺术元素,理解它的艺术特点是什么?你用哪一种“阴阳”关系来分析原字?然后再看我写出来的变化后的字。我在变化字的旁边用红笔标出来一些这个字运用到的艺术手法。

其实很少的几个笔画,就可以产生很多很多的变化。那么这些变化,你都要通过思考对使用的艺术的手段和方法、阴阳的变化,能够熟练的掌握,只有这样你才能够变化出来。达到在写某一个字的时候,能够把同样的字写出很多个不同的字形来,行书草书也都要能够会写。

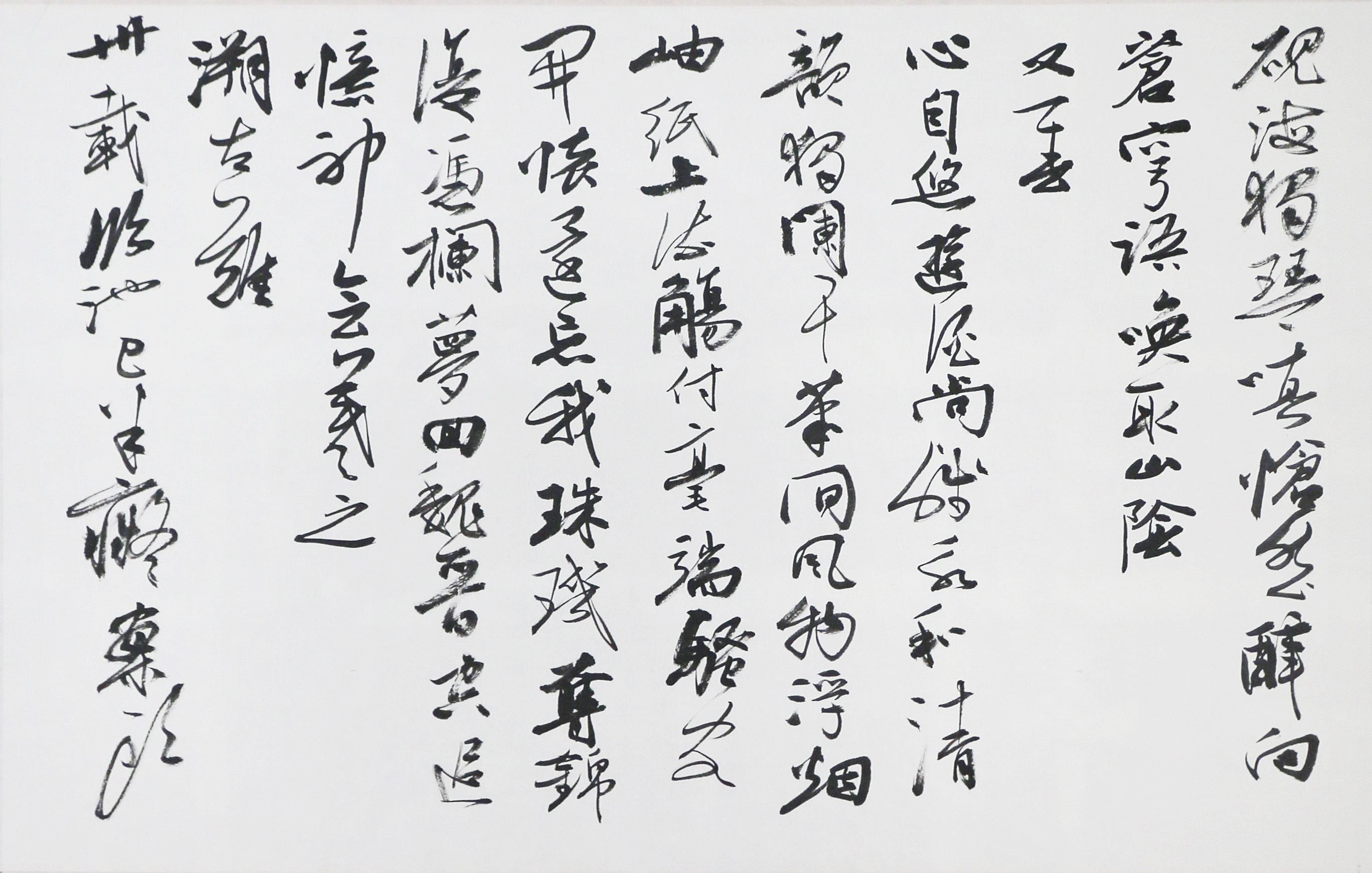

![5]()

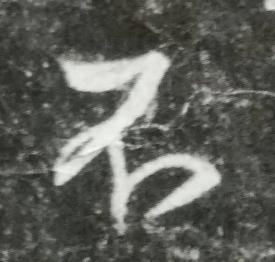

大家看这个未来的“未”字的两横。

![6]()

首先,这个两横可以在势上面进行变化,一字当中,两横不能平行,如果平行了,这个字就平了(所谓“平”,就是平常、平淡,缺乏变化和生气,没有艺术性),而要通过方向的不同产生不同的笔势。

接下来再看“竖”,这个竖穿过两横的位置在哪里?是一种变化的方法,它的位置可以在左边,或者在正中间,或者偏到右边,都会产生不同的变化和艺术效果。

最后,我们看两个点,两个点有高底的变化,和竖产生的距离远近的变化,书写上产生连笔和断笔的变化。这些都是从原字当中生发出来的,而且都符合阴阳的艺术规律。

![7]()

所以说,我讲的这些方法目的就是要启迪大家的思考,让大家开动思维,在临帖的过程当中激发你的想象,最终才能举一反三。

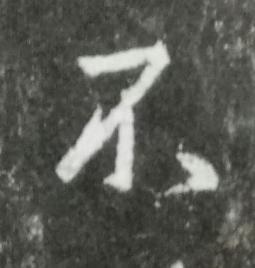

我们来看这个“不”,它写成三笔或者四笔都可以变化。

![图片1]()

![图片2]()

比如:横画的“平、斜”“长、短”这是一种变化;撇画的“长短”、斜度也是一种变化;竖画的撇折是一种变化;最后一笔的“点”也是一种变化。这样思考每一个字,我们都可以生发变化出若干个不同的写法。

![9]()

在书写的过程当中,不管怎么变,整体中的每一个笔画在笔意上一定要有连贯性。否则,这个字就写得会松散,或者说气脉不通。

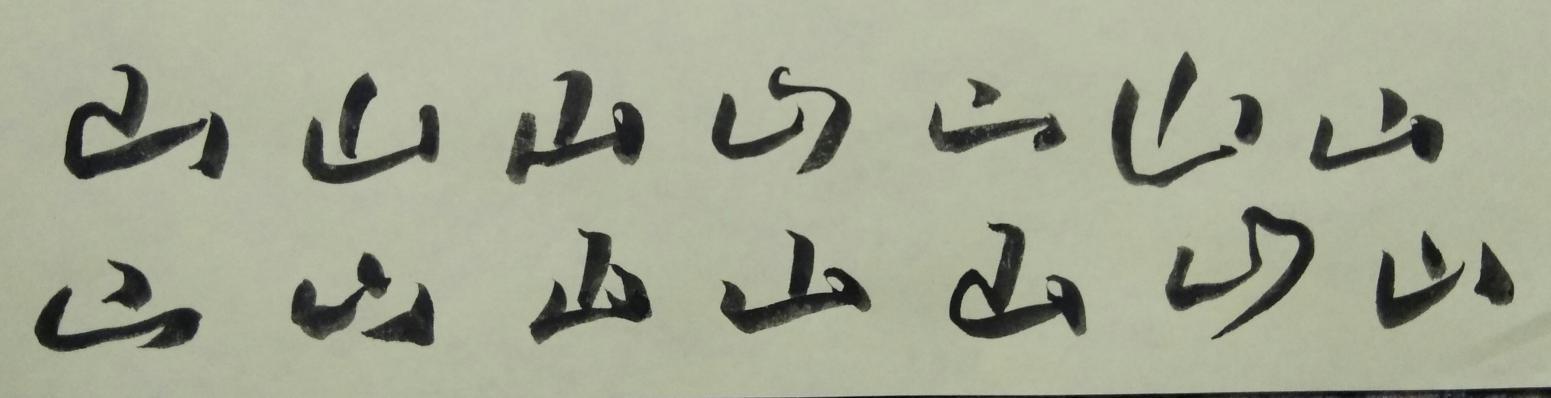

下面我看“山”的变化,“山”这个字也是三笔,三个竖画和一个横画。

![10]()

它里面的变化:

从势上面去变,这三个竖可以从笔势上面变化;

可以从竖和竖之间的距离上面产生变化;

在竖长短上面产生变化;

在横的势上面产生变化;

在这个竖折的方园、转折上面产生一些变化。

大家刚才看了我写这几个字的视频。有没有发现我在书写每一个字的过程当中,都通过了一两秒的停顿,然后再写出来的。停顿的时候我就是在思考,把这个字帖中的原字怎样来变化成我自己的字?通过哪些艺术手法来生发创造?这些艺术手法就是我前面列出来的“阴阳”观念为核心产生的“结字十大关系”这些方法,我是通过对照这些方法,用每一种方法来写一个字,创造出一个又一个不同的字形。

上下结构

我们接下来再看一看上下结构的字。

有的人会问,你怎么都是王圣教序里面的字啊?其实我通过对王字的分析来给大家讲解,不管是哪位书法大家的字它都有这些艺术特点,不仅仅是王羲之遵循了这些特点,其它的书家都有这些特点。这种阴阳关系,可以说是贯穿了我们中国书法史中历代大书家的作品。

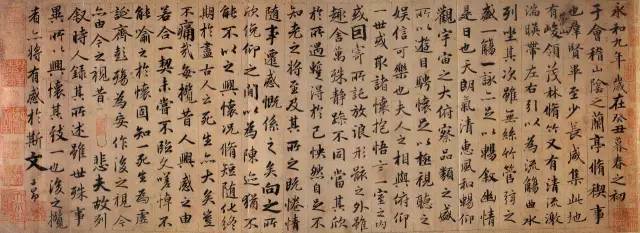

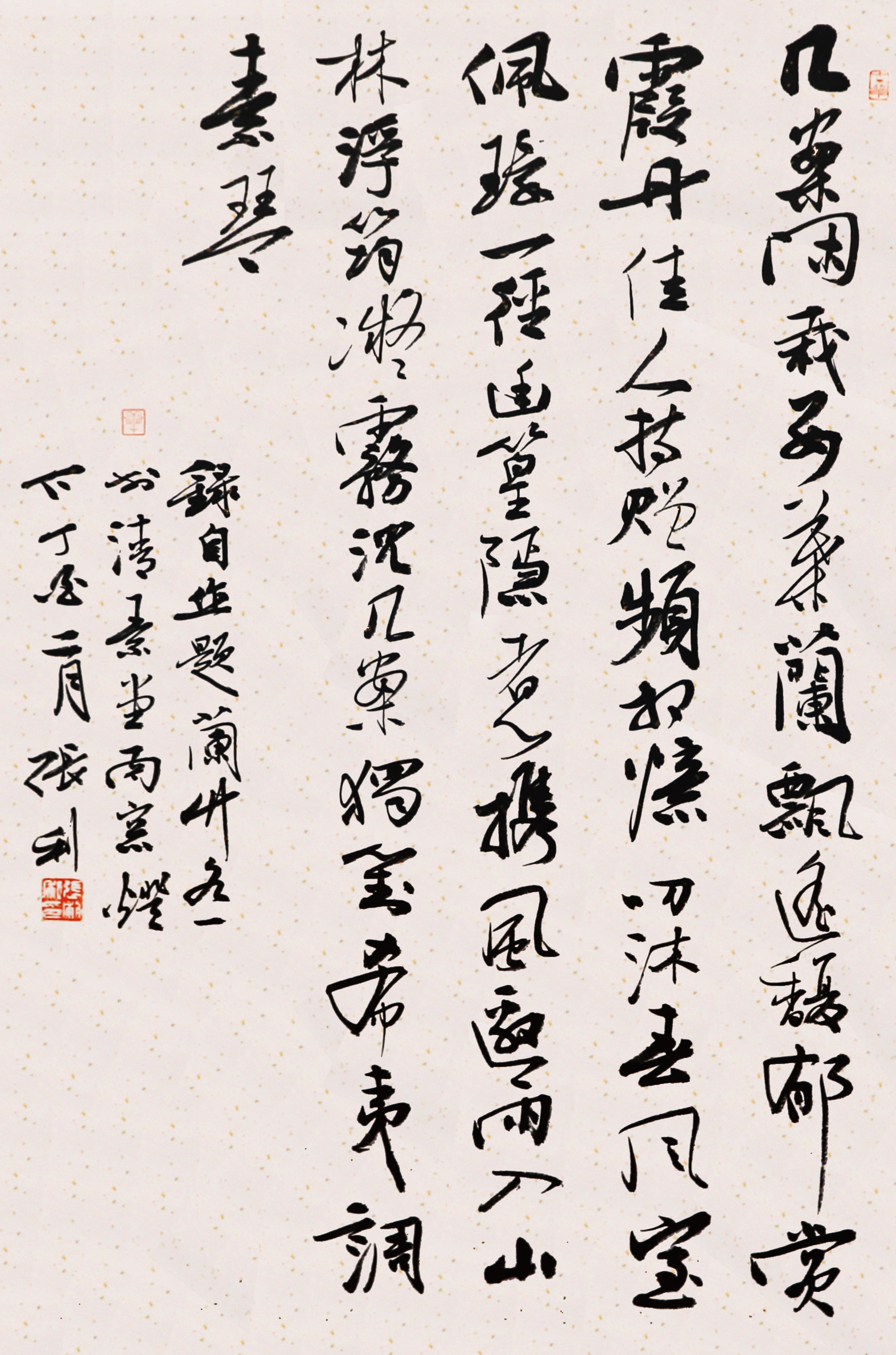

我们现在来看一下这个“盖”的原字,它的艺术特点在哪里?

![11]()

首先是在上面三横的变化。这三横的第一横比较平,下面两横就产生了一定的倾斜度,这就使三横活起来了,就有了笔势的变化。

我们再看“盖”下面这个“皿”,我们看这个“皿”上面的横折这一笔使用了圆笔,而且这个横画很平,跟上面一部分的下面两横产生了一种变化,上面两横是斜势,下面这个横是平势。

找到了原字的一些特点之后,我要通过列出来的这些阴阳的手法来变化他。

除此之外,我们再看一下上下两个部分中轴线的错位。这一点非常关键,上下结构的字,产生这种错位就是造险。这个字从平到险,为什么有的人写的字是非常的平?有的人的字非常耐看,很险峻,就是这个道理。

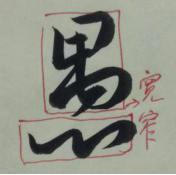

我们再看看这个“愚”,它上下是错位的,上部偏右,下部偏左,形成的错位。除了中轴线的错位,在宽窄上面也发生了的变化,上部“禺”窄,下部的“心”明显的写得很扁。

![12]()

![13]()

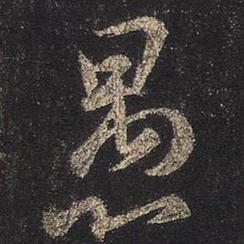

再看这个“製”,上面部分是左右结构,整个字是上下结构。上半部分的右半部利刀旁缩短,然后把下面的“衣”偏右安排。这样,我们看它就有一定的耐看度,有一定的艺术性。

![14]()

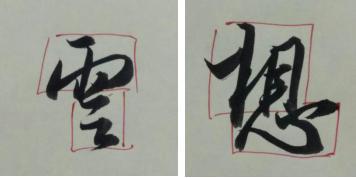

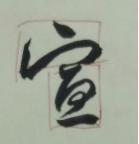

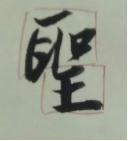

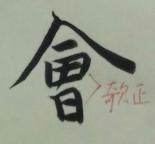

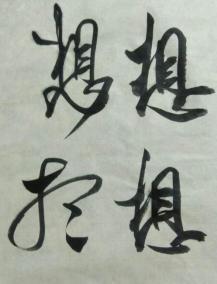

大家再看一下“雲”和“想”,这些上下结构的字,它是怎么变化的,它运用了我们刚才讲的阴阳关系中的哪些关系?

![15]()

你看它有错位的方法,也有疏密对比的方法,也有长短变化的方法,也有宽窄变化的方法。一个字里面,有很多种变化,这些都是靠这种阴阳关系来表现出来的。

通过对原字的生发变化,按照各种不同的阴阳关系和美学的变化原理,我们可以创造出很多很多不同写法的字不同,很多不同变化的字。

下面几个字就是我从圣教序里面列出来的一些上下结构的字。大家可以对照一下这个阴阳关系,看它符合哪些阴阳关系。

![16]()

![17]()

![18]()

![19]()

![20]()

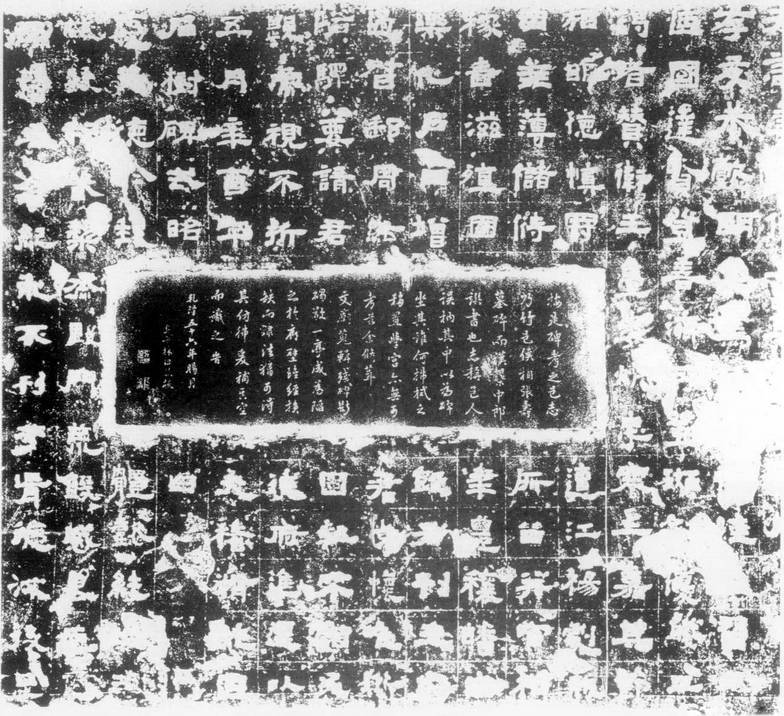

现在我可以下肯定的结论,就是我们所有经典字贴里面的字,它每一个字都包含了哲学,包含了阴阳关系。

为什么我们在平时临帖的时候会写平了?就是没有把握好,处理好这些美学原理和结字关系。

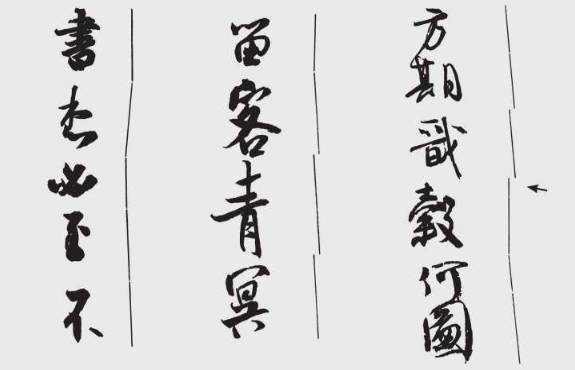

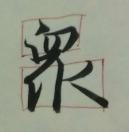

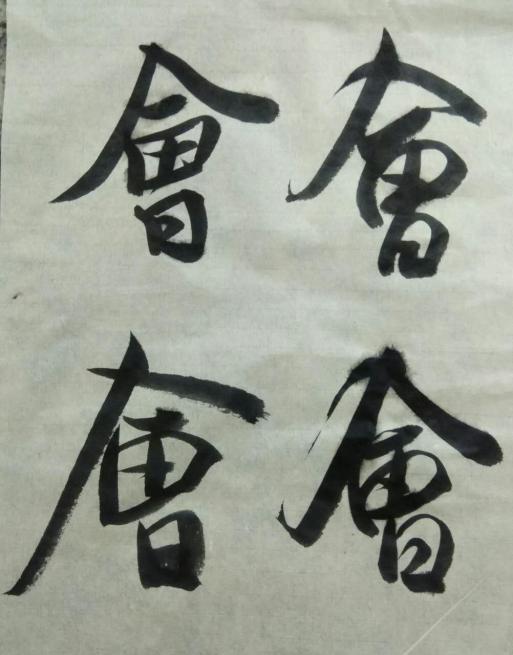

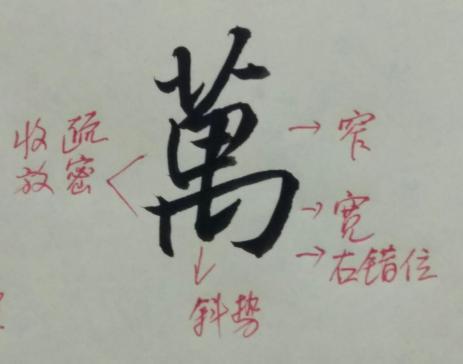

![21]()

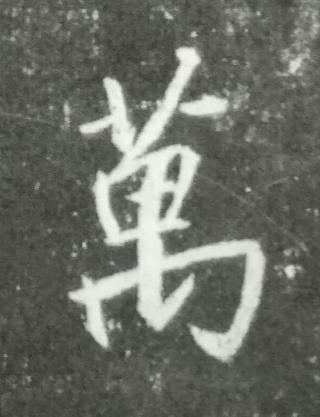

“万”这个字,从收放变化的关系我们来看看。原字的艺术特点就是“收放”。中间最紧,下面最放,草字头次之。

从中间竖钩的部位看,是偏右的,使得中间这个小方框,右边空白更加紧密,左边留出空。下面部分产生的大的空白,形成对比。

看一下这个视频(写了四个万字,建议拍图补充进来),我是怎么来对这个“万”进行生发变化的。当然有的时候生发变化的并不是一定好看,但是你一定要用这些原理去理解它,去练习它,慢慢的你就会越写越好。

下面这两排字,都是主要从疏密的角度来理解的。

![22]()

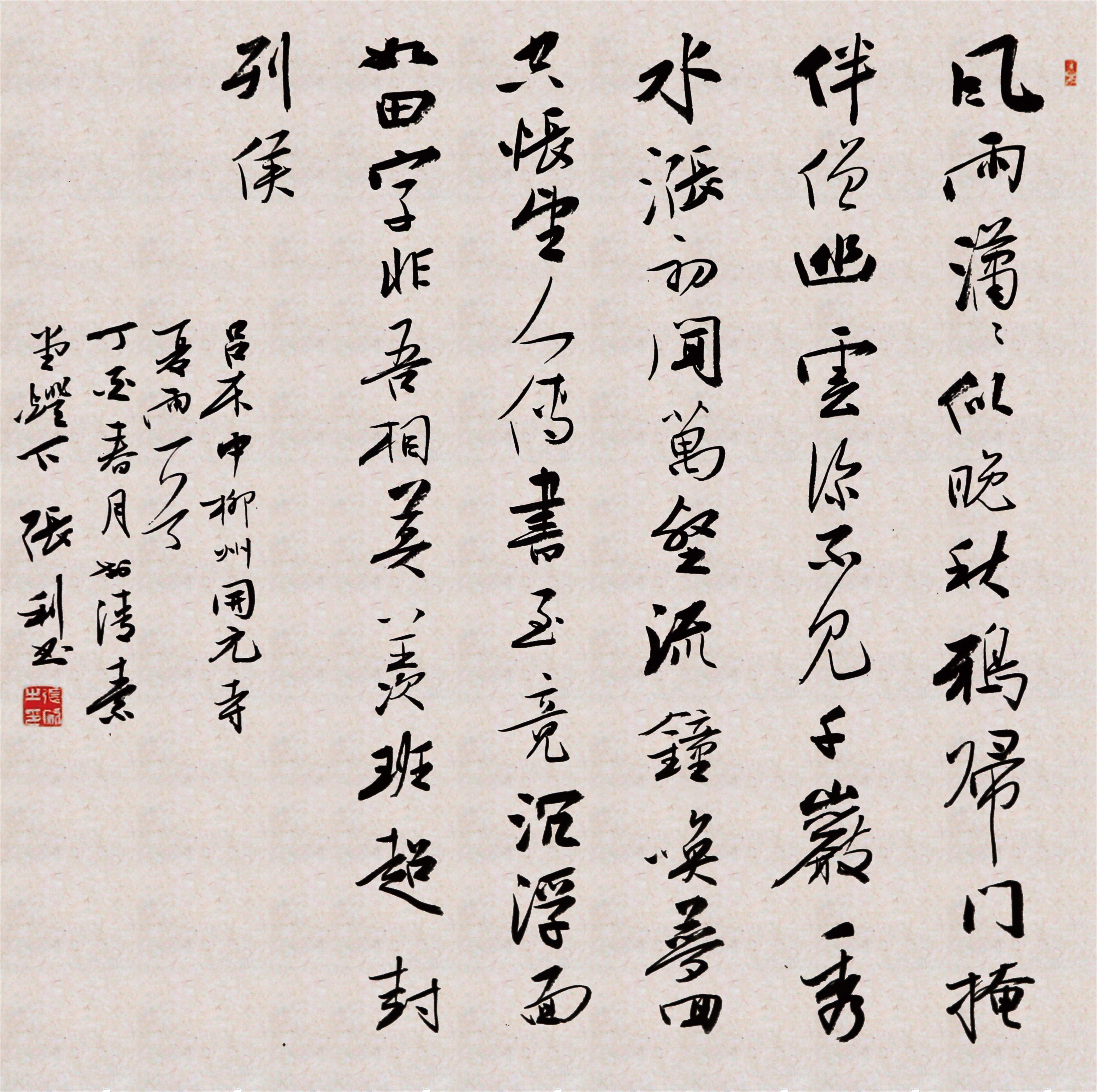

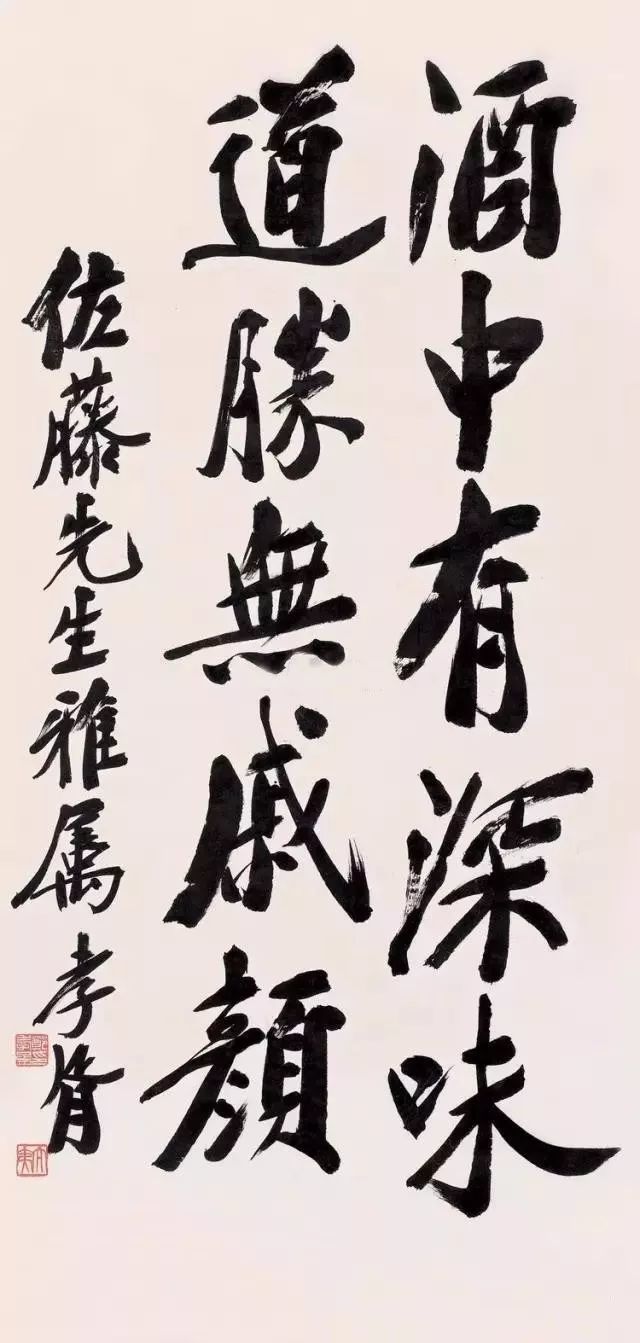

左右结构的字

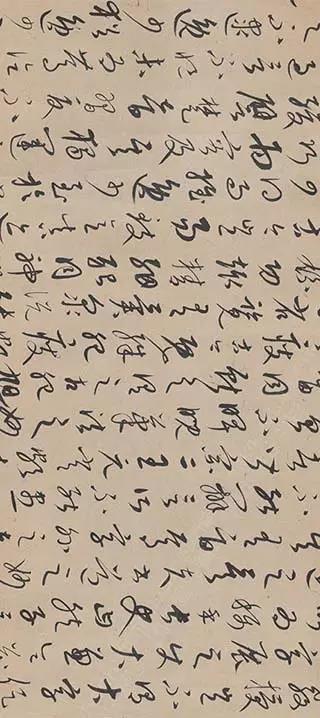

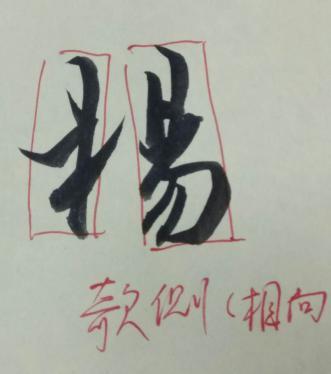

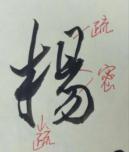

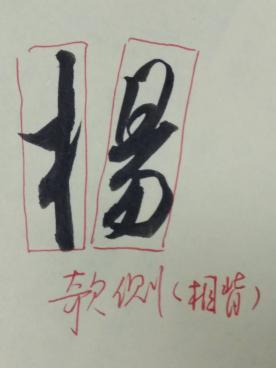

![23]()

“杨”这个字,我们看到第一眼的感觉就是“疏密”的变化,疏和密都非常突出。那么哪些地方疏,哪些地方密,你在写的时候要把它表现出来,要露出空白。我们在写字的时候,布白在脑海当中一定要形成,特别是字内的空白。不要仅仅看到你写出来的黑的笔画,要考虑到这个黑的笔画当中产生的空白。

“杨”这个字,原帖上左右结构分得比较开一点,所以中间这一路的空白非常突出。右边的“易”这个部分的笔画虽然比较多,但它还会产生一些疏密的变化:上面那个“日”,左竖和横折,它分得比较开,就产生了一个空白,左上方就比较透气;下面部分最后两个撇画偏右下,在左上方就产生了一定的空白。

我下面列出来的这些“杨”,都是通过这些阴阳变化生发出来的一些字。除了这种疏密之外还有其他的艺术手法。

![24]()

![25]()

![26]()

![27]()

![29]()

左右结构有一点非常的关键,那就是“攲正”。这个“攲正”有相向,有相背,还有高低,有一边攲一边正。除了这些变化之外,在笔画的写法上面还可以产生一些变化。

所以我们临帖的关键是要用脑子,而不是机械的临摹,不是在抄书。要动脑筋,那么这个脑筋动在哪里?就是要用这种哲学的观念,用这种阴阳的关系来处理每一个字。

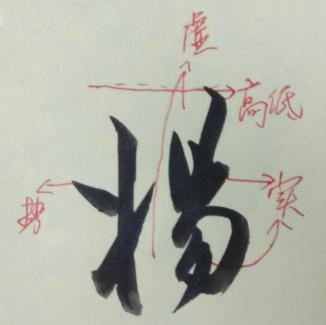

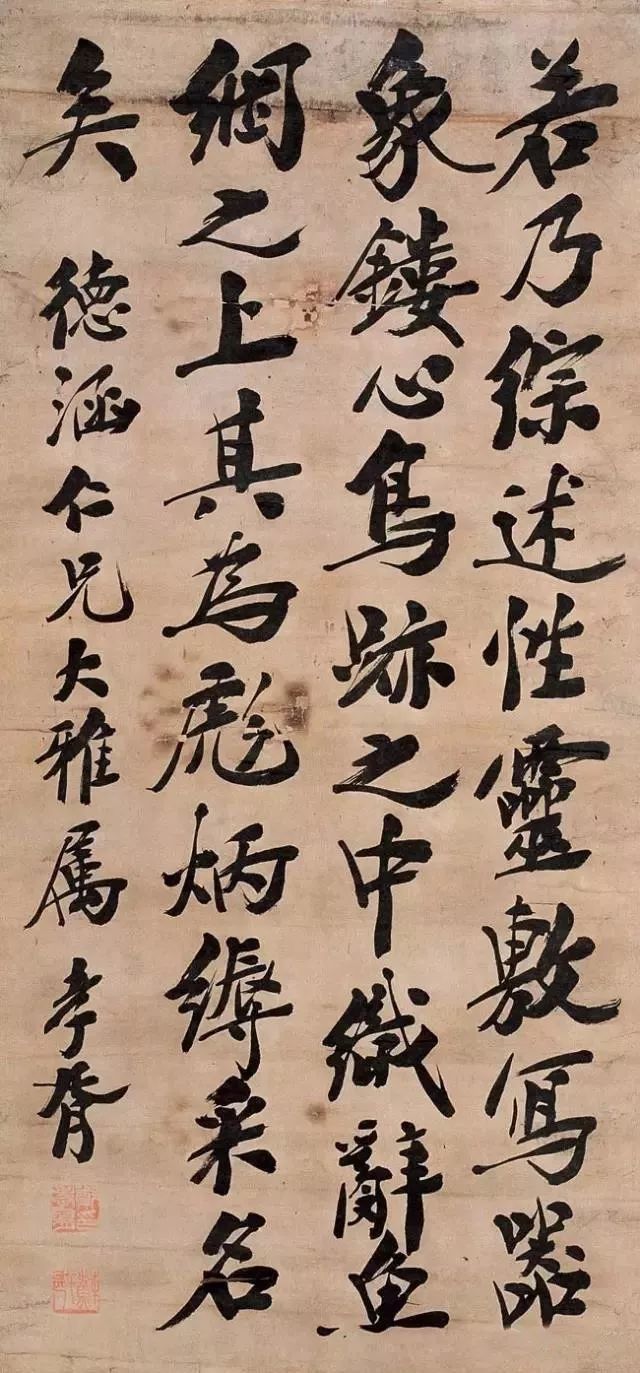

左中右结构

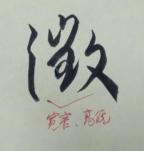

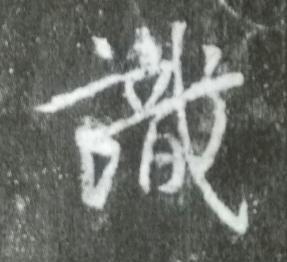

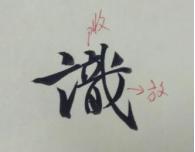

我们先看原字的艺术手法在哪里?从艺术和美学的角度,应该从哪些方面来看?这种阴阳关系在哪里?

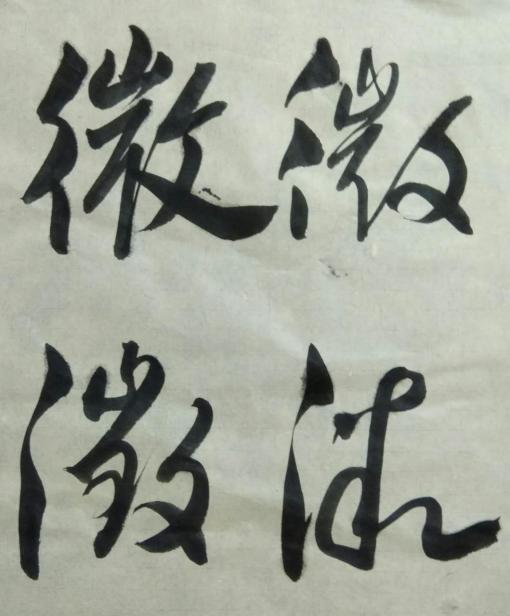

来看看这个这两个字——“徴”和“識”。首先它的左中右三个部分要有高低长短的变化。除此之外,我们看到它也有“疏密”的变化,还有“攲侧”的变化,“宽窄”的变化,“方圆”的变化,“收放”的变化,“虚实”的变化。你看这两个字,到几乎包含了我列举出来的各种阴阳变化的一大半。

![30]()

![31]()

![32]()

![33]()

因为我们讲行草,所以我也带了部分的草书视频和图片。我们在写单字的时候,你每个字要学会生发,学会变化。那么,行书会写,这个字的草书写法你也要会写。这样在你的创作中才能够得心应手,不然的话,你在创作的时候写到高潮的部分,要用草书来表现,你一下子在草书卡住了,不会写,这就麻烦了。

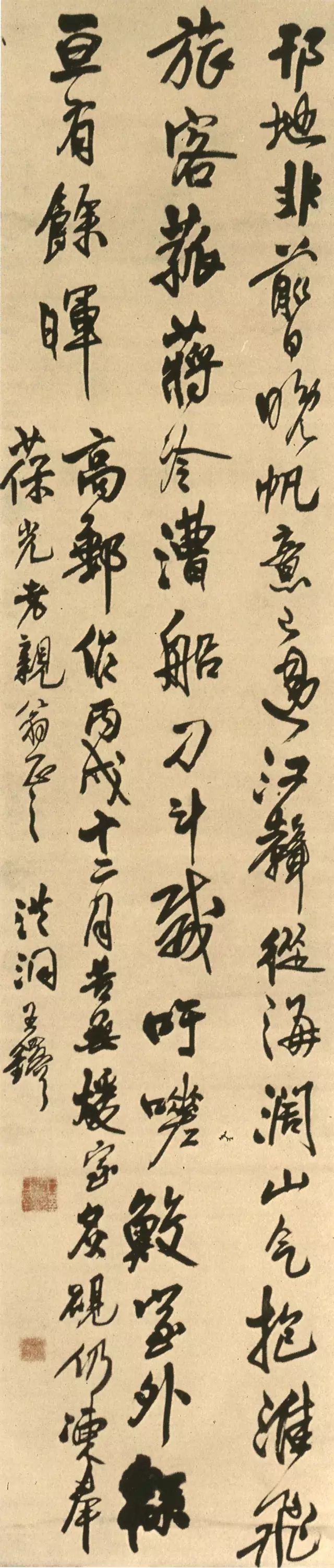

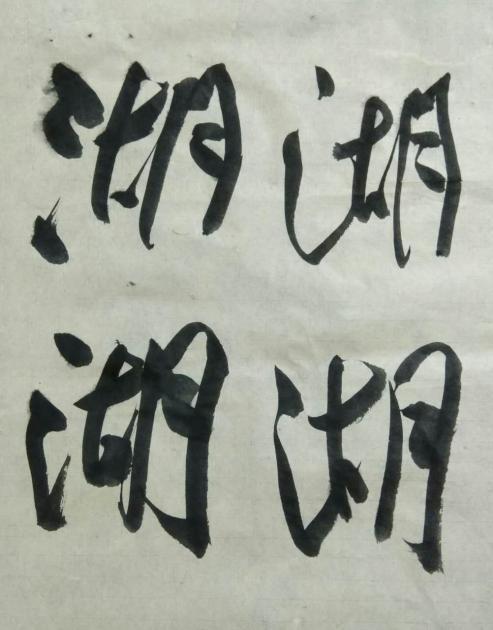

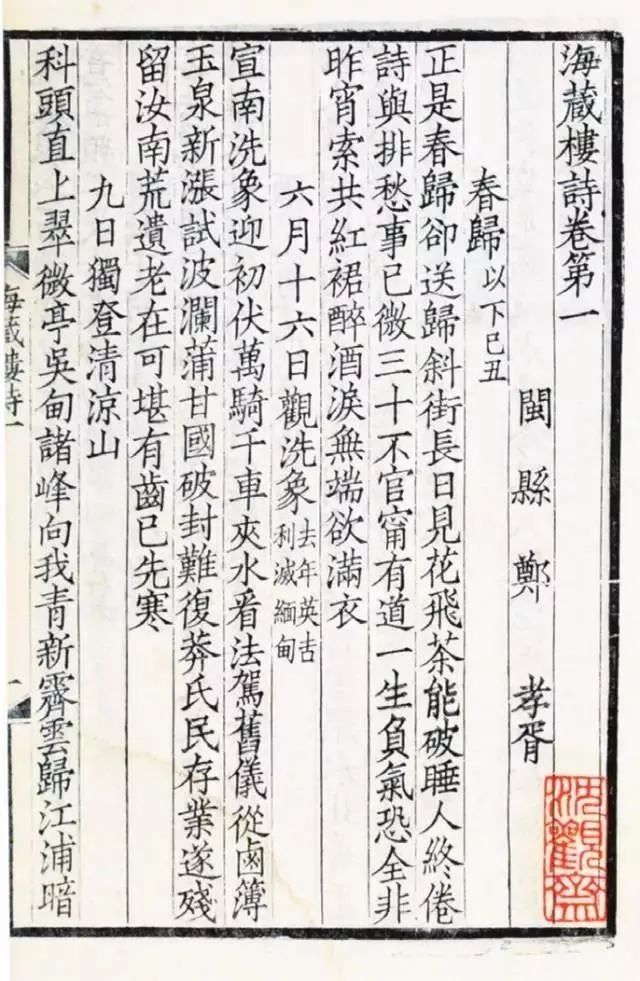

“湖”的左中右结构

![34]()

这个“湖”圣教序里面没有,但是在米芾的《蜀素帖》里面有好几个。这个“湖”采用了“方圆”的手段,“疏密”的手段。“宽窄”和“曲直”的变化。月的两竖,有势的变化,有曲折的变化,全部用在里面。

![35]()

![36]()

![37]()

![38]()

![39]()

![40]()

我把刚才讲过的上下结构和左右结构的字重新发一下给大家。我们来细看一下里面,采用了哪些艺术手法。

半包围结构

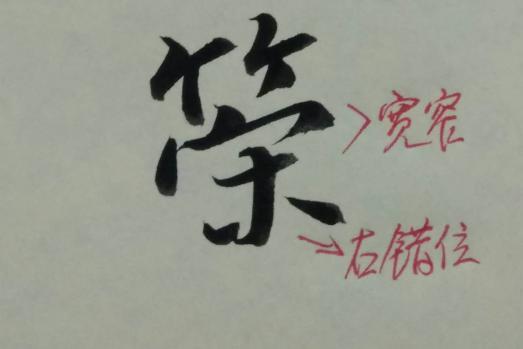

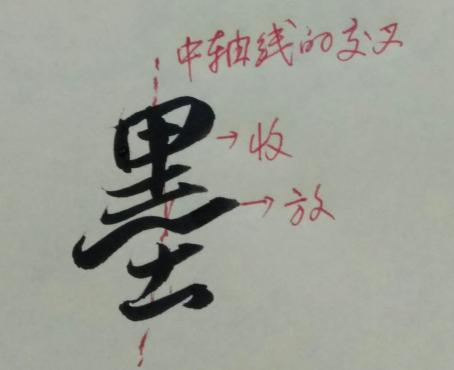

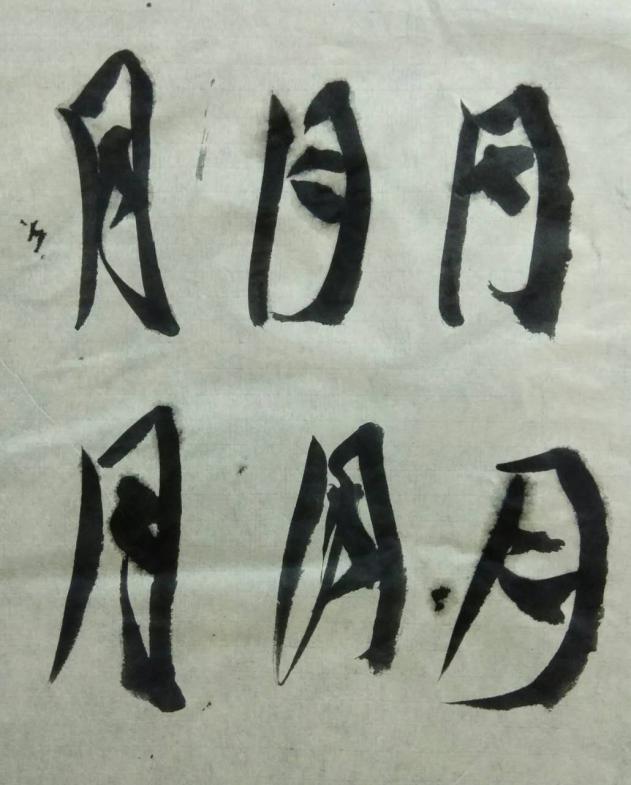

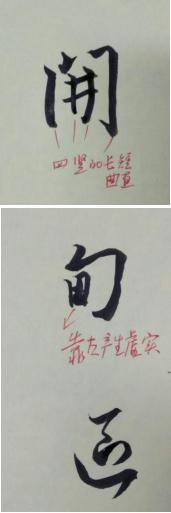

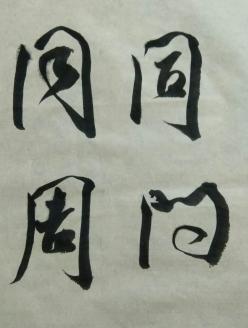

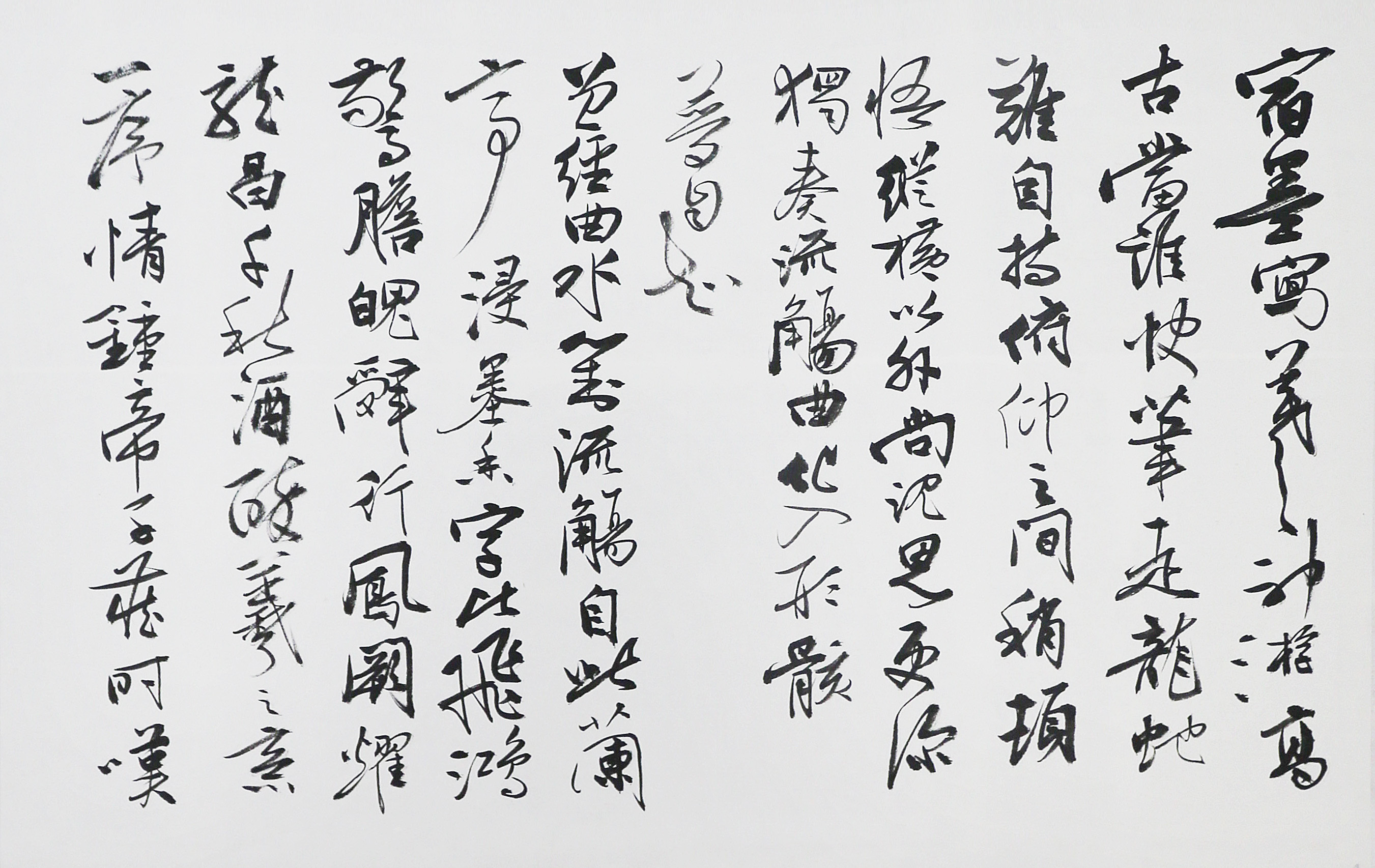

我们来讲半包围结构的四个字——“内,月,開,甸”。

![41]()

我们看这个第一个字“内”,“横折”使用了圆笔,这是颜真卿的笔法里面经常用到的。应该说,颜真卿从王羲之里面的某些笔法来形成自己鲜明的艺术特点。

下面三个字“月,開,甸”的转折都是方笔。这是以方笔为特色的书家(比如欧阳询)的特点。

这里多说几句:帖学,是以王羲之和颜真卿为首的两个体系、两个方向。这两个体系中,王羲之是以内掖为主,外拓为辅的一种艺术手法。颜真卿是把王羲之那种外拓那种艺术手法发扬光大,几乎都是以外拓的字形为主。所以,颜的字比较端庄厚实,圆笔比较多,采用了篆书的用笔方法。

搞清楚这两大体系的字之后,那么我们在选择字帖的时候,你要写王羲之一路的字,那么你就要按照王羲之的一路体系下来的一些书家去挑选。如果你要学习颜真卿,那么你就要触类旁通,把学颜真卿的一路的体系的古代大家的作品要翻出来作为对照参考。

这就是让我们要提高自己的眼力,不管是谁的作品拿出来一看,这个字,它是出于哪一个体系?哪一派?

我在点评前段时间大家发出来的作品的时候,可以看出我们大部分人还是尊重经典,都是老老实实从经典中吸取营养。

话说回来,我们继续讲解半包围结构的字。

这个“内,月,開”这三个字都是上包围结构的字,上面封闭,下面是通畅的。

这三个字的阴阳关系和艺术手法到底在什么地方?

很明显,我们会发现“内”和“月”这两个字它里面的笔画偏向了右边,不在正中间。“内”的中间的笔画偏右了,月的中间的两个点也偏右了,那么偏右会产生怎样的艺术效果呢?

它会产生“虚实”和“疏密”的变化,这两个笔画偏右之后,左边就形成了大片空白,跟右边的密集的笔画就产生了一种“疏密”对比的关系。

那么我们在临这些字的时候,你首先要看出它的艺术规律,看出它的这种阴阳关系,然后你再动脑筋生发。它为什么往右边来,我为什么不可以往左边来试试看呢?你可以把“内”和“月”这个两个字的中间的笔画写到左边试试看,会产生怎样的艺术效果。

大家再看一下我生发变化出来的这几个“月”——哪些地方产生了变化?首先从左右两边的竖产生了变化,这个竖跟原字的竖在势上面、在曲折上面,在竖的斜度上面发生了变化。

![42]()

然后就是这两个点,这两个点在里面靠什么部位?是连还是断?产生一定的疏密关系。还有点的写法的变化。还有就是宽窄的变化——这个月是靠左右两边的竖,通过运用曲折和弧度的写法产生了变化之后,整个这个月是从上到下的宽窄也产生了变化。

这是原字的艺术特点,那么通过原字的理解,运用一些艺术手法,我能够写出很多不同的这样字来。

大家看一下“開”,这个开我是对临了原帖里面的“開”,它的四个竖画在长短、曲折、弧度上面产生的变化,这是原字的艺术特点。

![43]()

接下来我们就可以看,通过原字的生发,产生的不同字形。

大家可以看一下,左右两竖的弧线产生了不同,所以它的艺术特色也不同,既有王字的也有颜字的这种感觉,也有欧字的感觉。

课后练习:大家看这个“甸”和这个“區”这两个字它的艺术特色,我们在课后大家来自己来生发一下,试试看。我就不发这两个字的变化生发后的写法。大家自己创造看看。

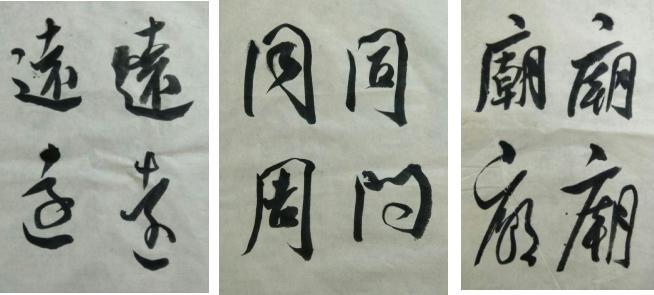

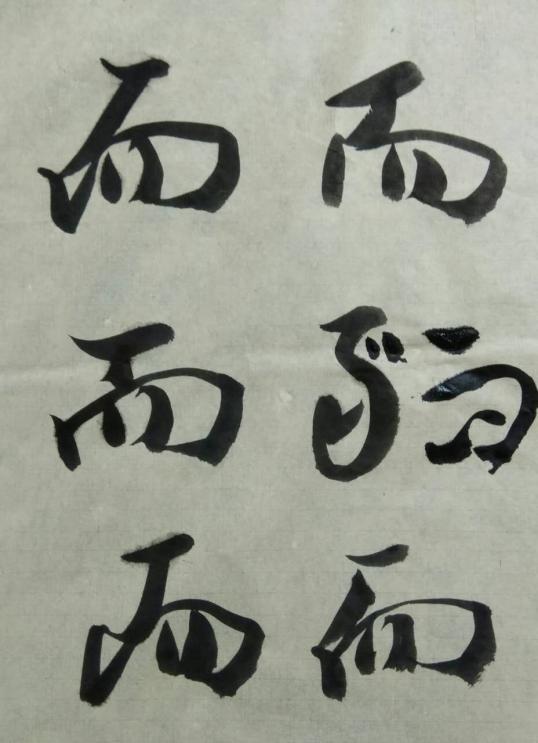

“远,同,周,问,庙”这些字,走字底和广字头,都是半包围结构的。对半包围结构的字,我在这里也写了几个生发出来的字。

我们先来看“远”,“远”是在“走之底”上产生变化,是通过笔画特征发生的变化,长捺,反捺等等变化。还有右边这个“远”的虚实疏密产生变化。以及右边这个“远”的上下结构的“攲侧”和“宽窄”的变化。

![44]()

“庙”的“广字头”,注意点和横的距离产生变化,注意里面的“朝”字在笔法上面产生的变化,以及虚实等等,还有一些行书和草书之间的一些变化。

前面我大多数讲的是行书的一些艺术特色和阴阳的变化。

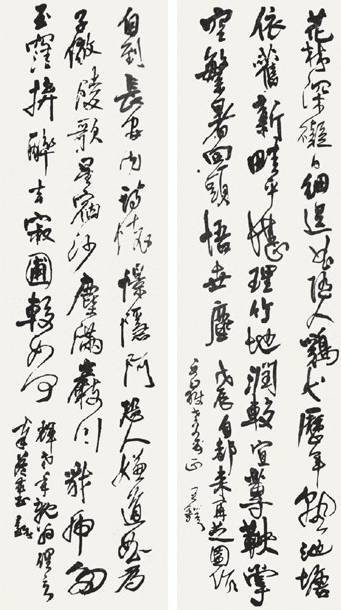

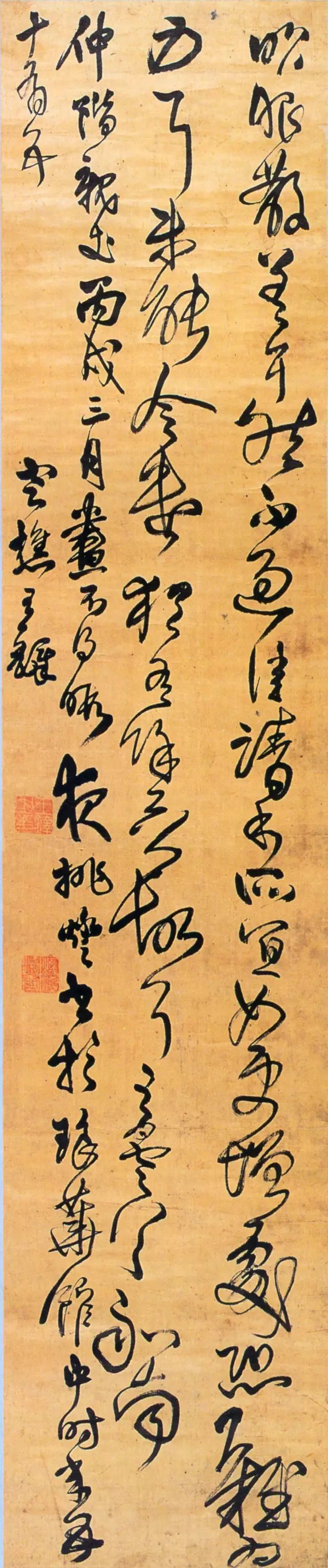

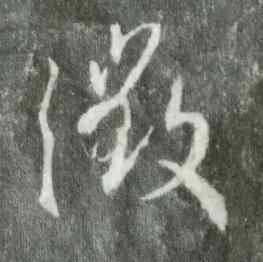

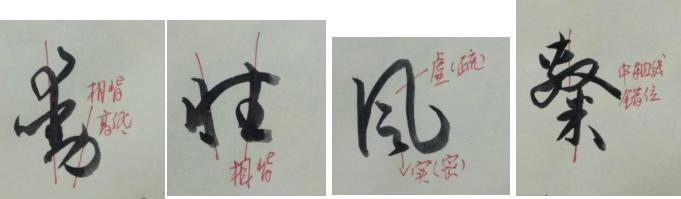

我再发一些草书的图片,大家看看草书方面在独体字,上下结构、左右结构这些字形上面它有哪些变化,是不是跟我讲的同样的都有那种阴阳关系呢?

这些字都是从孙过庭的书谱里面选出来的一些范字。然后我通过临摹,把它的一些阴阳的关系,采用的一些艺术手法用红线标出来,大家可以参照字理解一下。

![46]()

![47]()

课后作业:通过这些原字,大家去学习用阴阳的艺术手法来自己创造几种字,试试看,闭门造车来造一造不同的字。

再对照一下,楷书和行书是不是同样有这些艺术特色。

通过这些原字和生发出来的一些字的对比,我们会发现。不管谁写的字,不管是哪位大家的字,他们都有这些艺术的共性,都有这些阴阳的关系。不光是草书、行书,其实隶书、篆书、楷书等等,五体书都有这种阴阳关系在里面。

我们以后临帖的时候,就要首先找出原字的阴阳关系和艺术特色,然后在通过其他的阴阳关系来造字,来生发,这样你的大脑里面就会产生很多的字形,就会开动思维,学会创造。

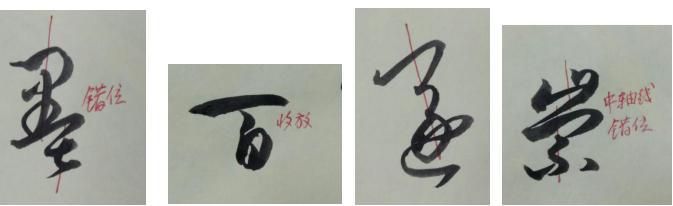

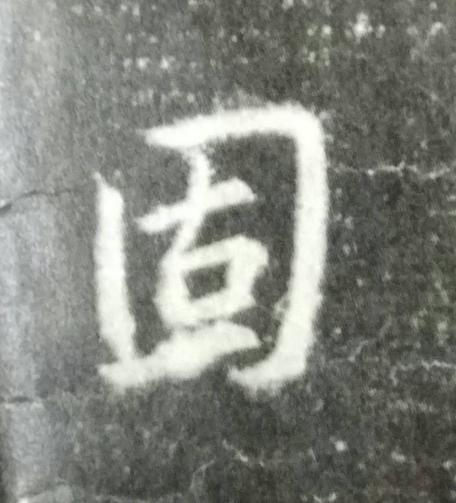

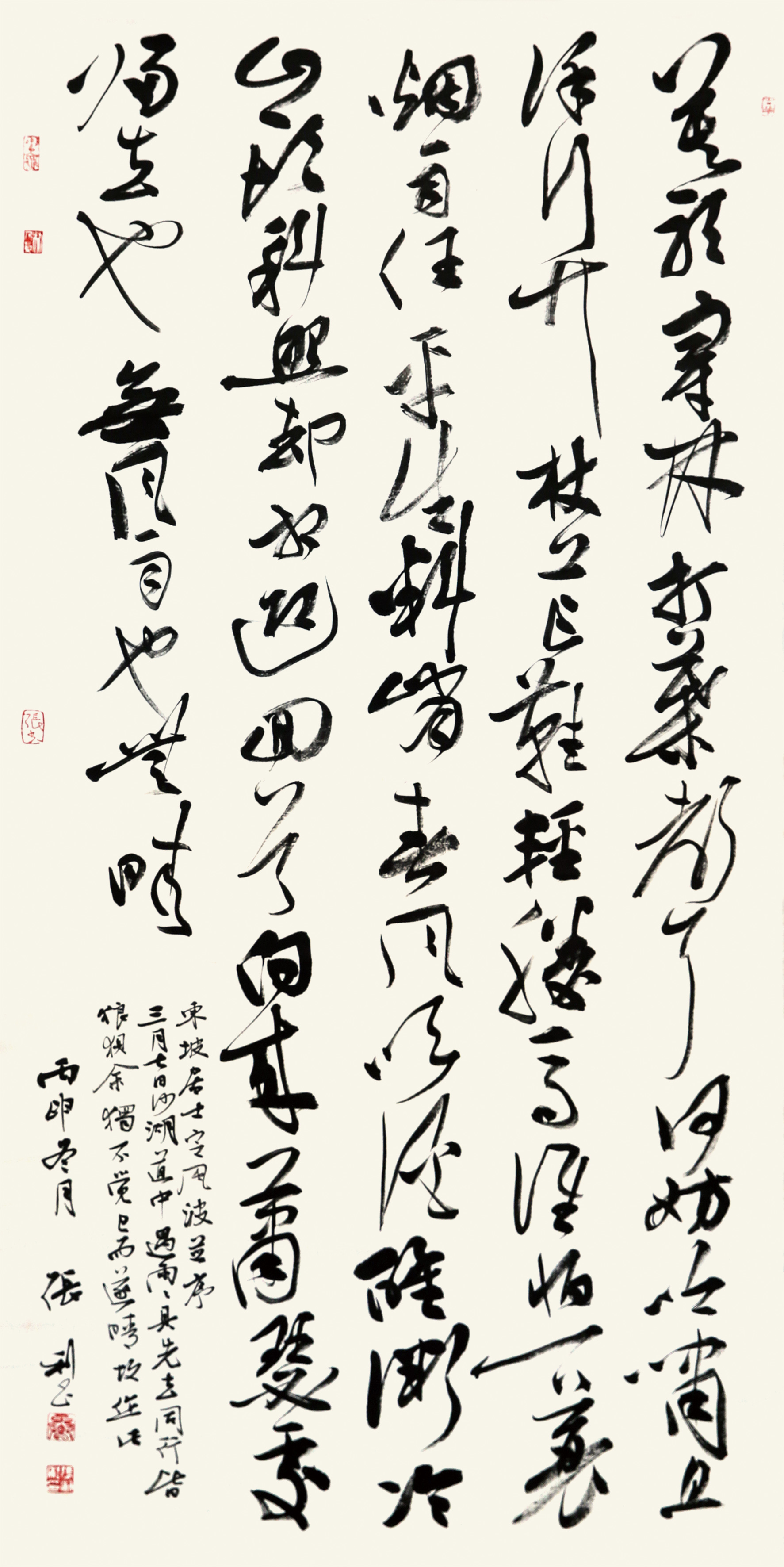

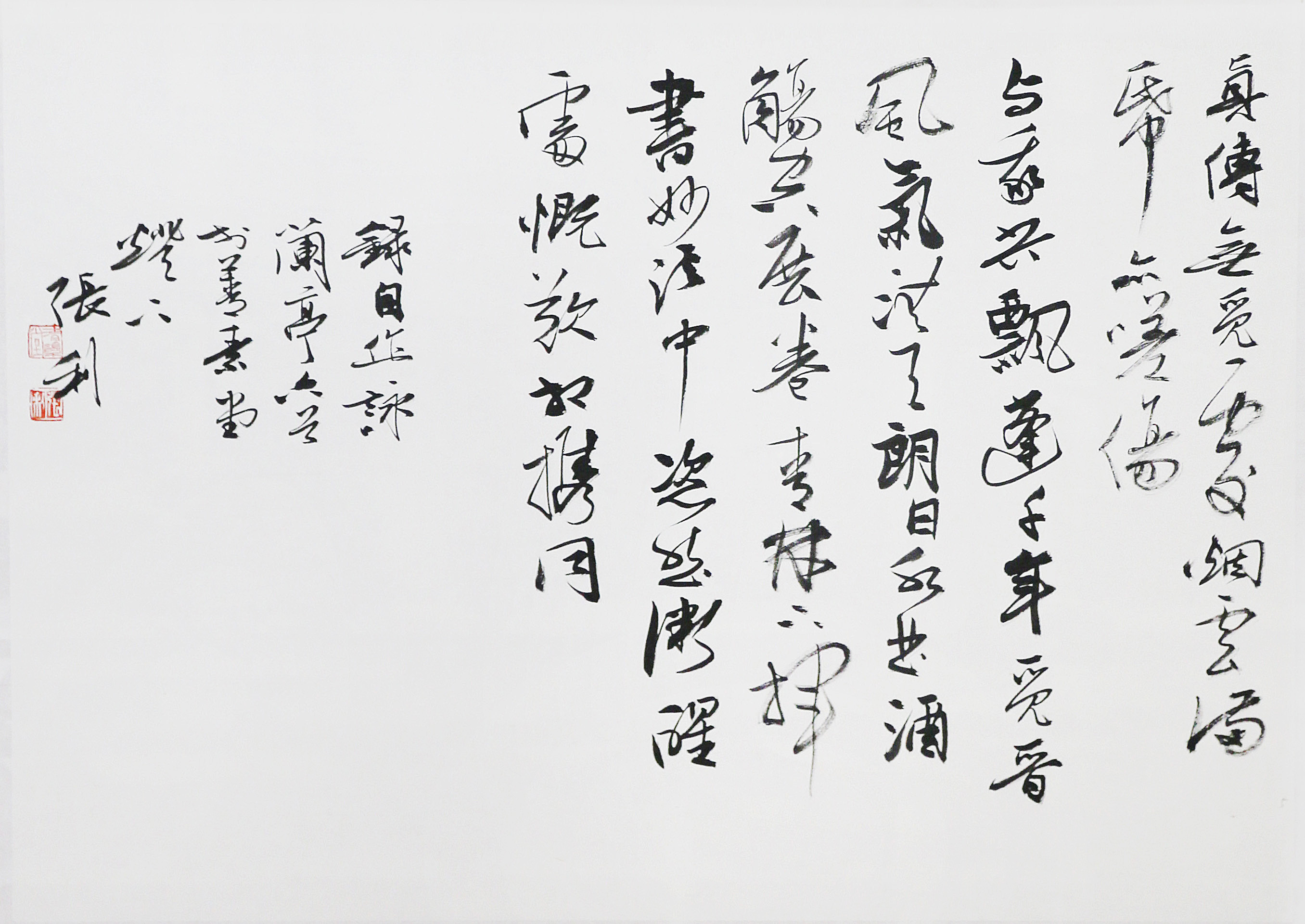

全包围结构

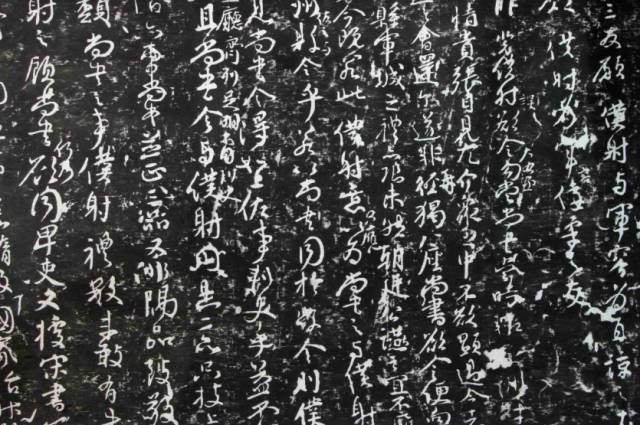

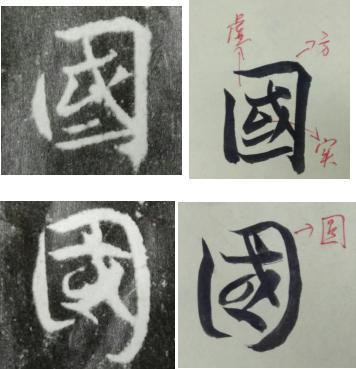

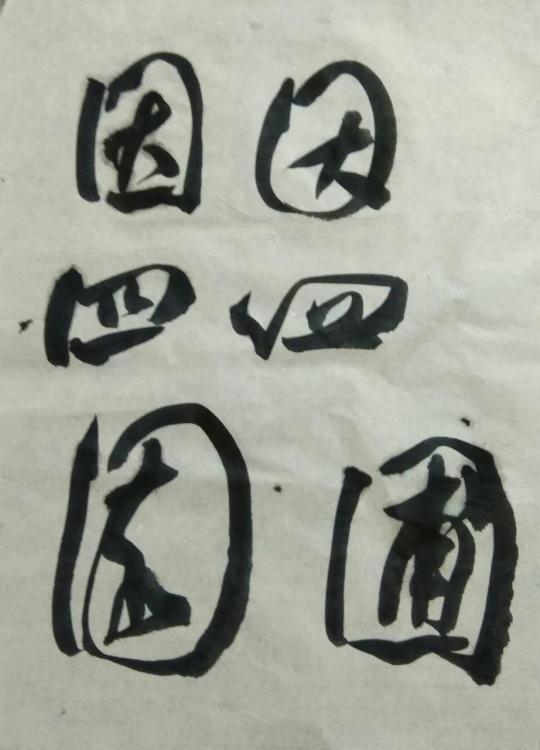

“固”,“国”

![49]()

大家看一下这个“固”这个字的艺术特色在哪里,有没有“虚实”关系,它里边几个竖划、几个横画是什么样的一个特点?

左右两边的竖带有一定的弧度,是向外拓的。里面“口”字使用了方笔,跟外框带有弧度的产生一种对比,这个就是我们阴阳关系里面讲到的“曲折”的对比。

在看一下,是不是有“疏密”的对比呢?

它上面疏,下面密。上面露出了大片的空白,下面比较密,这个“疏密”关系就有了。

再来看一下国家的“国”,原字的艺术特色在哪里?

![50]()

左右两竖是不一样的:左边这一竖,往左带有一定的弧度,右边的竖是比较挺直的,但是它往左也有一点倾斜度。这就是我们讲的“曲直”的艺术特色。

我们再看看四个横画有什么特点:第一外框的横画比较平;第二笔横画(就是国的里面第一笔的横),这个里面的横画向下有一定弧度;下面撇提和在下面的一笔短的平提产生了不同的变化。

如果一个字里面有多个横,多个竖,那你必须在笔势上面产生变化,在笔画起收笔的用笔上面产生变化,在横画和竖画的弧度上面产生变化。

这个“国”字的“疏密”也有变化,它上面左上方横和竖是分开了,产生了意想不到的一些空白,这个字就很透气。下面最底下的那个横,把左右两竖连起来,把这个气挡住,除了上面呼气,下面就要封住,这样里面就饱满了。下面不能露空,如果下面漏空,上下都漏气,那就不行。

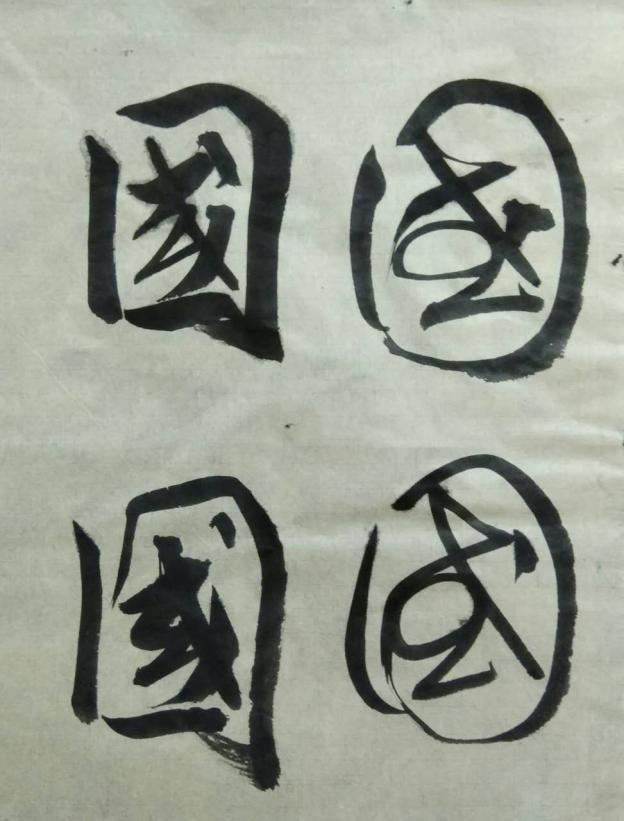

大家再比较一下原字和变化过来的这些字的变化字,原帖里面就有好几个“国”字。带有草书的这个“国”,它的疏密变化非常强烈。从草书的圆笔外拓的笔法,我们可以看到,颜真卿从王羲之这里吸取了很多,颜真卿的笔法,在王羲之里面得到了印证。

![51]()

![52]()

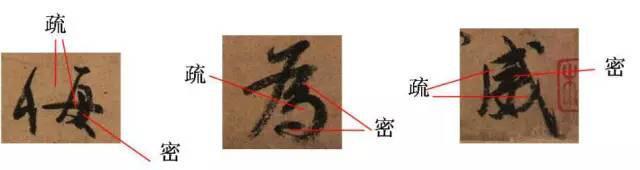

我们可以看一下颜真卿对圆笔的使用。这里主要是列出的“疏密”关系,其实除了“疏密”关系,还有很多的关系,比如“收放”。

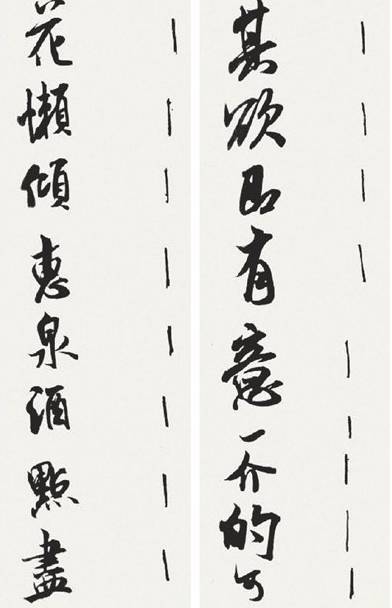

![53]()

第一排最后一个字“威”,最后一笔斜钩,就很放。然后这个“威”字的里面部分,就收得很紧。“為”的一撇比较放,那么右边这个“横折横折”就收得比较紧,一收一放,就产生了这种疏密关系,产生了一种虚实关系。“悔”字的左右的“攲侧”变化,使这个“悔”字马上就有了动感。

![54]()

“挺,庭”这两个字,他们的疏密关系处理的多好!什么地方很疏,什么地方很密,他处理的多好。

![55]()

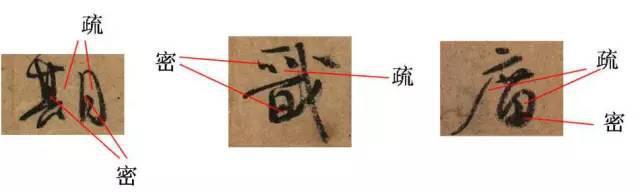

“期、戬、庙”大家看一下这三个字,“疏密”关系是标出来了的,其它关系没有标。

第一个“期”,左右两个部首非常有特点。它两个部分拉得比较开,中间产生了强烈的空白。左边的“其”向左边倾倒,右边的“月”也是往左边稍稍的一点倾倒。左边的“其”两个竖产生的“宽窄”变化是“上宽下窄”;右边“月”的两竖是“上窄下宽”,产生了一种对比变化。这个“月”的右边的这个“横折”的这种细弧线,非常挺劲有力,篆书的味道用得淋漓尽致。右边的“月”的最后两点,是点在了左下方,形成了强烈的“疏密”对比。

中间那个“戬”字,收放变化非常的明显。最后第二笔的那个斜勾最放,然后左边中间收得很紧,然后左上方,又露出了大片空白,它就收放有度,产生了一定的节奏感。

右边这个“廟”字,右边右下方这个“苗”跟广字头的撇,产生了一定的距离,这样就产生了疏密的变化、收放的变化。撇比较放,右边里面部分就比较收。

这三个字啊,也是同样的道理,都有一些这样的艺术特色,这种阴阳关系在里面。

![56]()

接下来我们再来看一看,“同,周,问,因,四,园,圃,而”这些全包围结构和半包围结构,体现出来的一些字,看他有什么变化和特点。

![57]()

![58]()

![59]()

我每个字列举了两个,或者三四个。

有些字变得必定好看,但是不管是好看不好看,说明你动脑筋了。如果你不动脑筋,去死学、去死抄,那永远思维都得不到开发。临帖就是为了启迪我们的思想,通过临帖开动自己的脑子去思考。

“因,四”这个因为的“因”也是全包围结构的字。全包围结构的字,从哪些方面可以变化?

可以从外框的四根直线——两个横两个竖上面进行变化。它的弧度、曲折、角度进行变化。

然后就是里面的“大”,这个“大”放在这个方框的什么部位?偏上,还是偏下?在什么部位,它会产生怎样不同的艺术效果。

那么有些字形,它只能是方的,有的字形只能是扁的,有的字形也只能是长的。字形要随着字的结构的变化而变化。上中下结构的字,只能写成长方形的,那就最好写长的,就不能写方了,或者是写扁了。像这个“四”字,只能把它写扁,就不能把写方或者写长。

“园”字,大家看看这个“园”字,外筐的圆笔和方笔,还有里面的这个部分不能写在正中间,要么偏左,或者偏右,偏上,或者偏下。看看偏移了之后会产生哪些艺术效果。

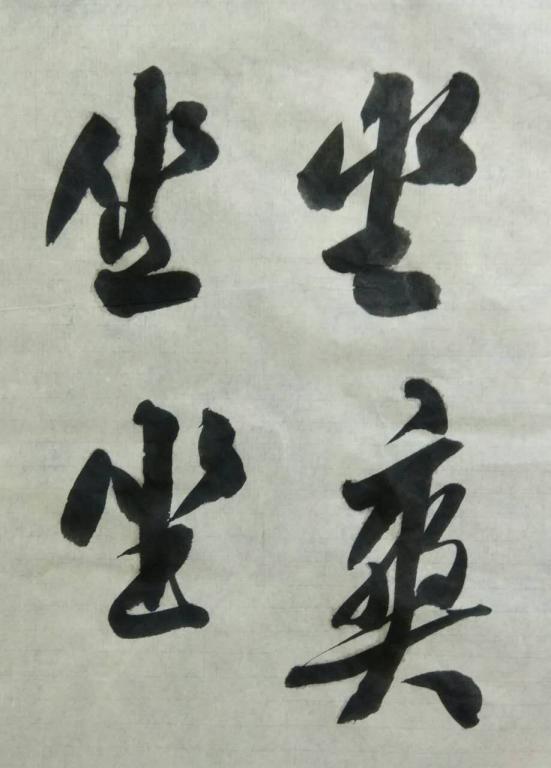

“镶嵌”式结构

“坐”——大家可以从字帖里面找出各种各样的字的结构来进行分析。镶嵌式的结构是字帖当中比较少的,我选了两个,大家可以看一下这种字是先写左右两边,再写中间。那么怎么变呢?

比如说像“坐”这个字,就可以在左右两边的“人”上面进行变化,左边的一撇,可以出锋成尖,也可以用一个点来表示。

![60]()

中间这个竖可以用斜竖,也可以用直竖,在势上面进行变化,这是上半部分进行变化;还有下面的两个横画,可以用长短的变化,也可以用两横的笔势进行变化。

另外,对中间竖画和底下两横的组合,我们还可以采用笔顺的改变取得造型的变化。可以先写下面两横,然后再写中间的竖;也可以先写中间竖画,再写下面的两横。可以得出不一样的感觉。

爽快的“爽”,左右两边先写完了之后再写下面的大。

那很明显,我们可以看到这两个这个“爽”字,中间比较紧密的,下面“大”的笔画少,就很舒朗,就产生了“收放”的变化。中间这个部分收得比较紧,下面个“大”放的比较开。绝对不能够把中间部分写得比较开,如果中间的部分写的太开,这个字就写得松散。

通过这些图片和这些视频,我们对这个字帖心里面都要有一个认识。对字帖里面每一个范字,要先做这样的分析,看看它属于哪一类的阴阳关系?一般的情况下,经典的书法作品一个范字里面有好几种阴阳关系。

这种阴阳关系列出来之后,跟范字进行对照,然后要把这种关系表现出来。

如果这种关系表现不出来的话,就是要好好的思考一下,为什么写不出来?既然理论上我们有了,那么手上也一定要跟上来。

半个多月了,我看大家发上来的作品,大部分写的字还是可以的,都一定有一定的阴阳关系在里面。有一部分人的字写得很平,就是缺少一些阴阳关系。

我们在临帖的过程中,要牢牢的把握住阴阳关系,把握住我列出来的这些艺术特色,体会艺术原理。把这些原理提取出来进行总结,然后自己在临帖的过程当中去对照范本进行练习和思考。通过一定的时间,我们无论临习什么字帖,用这样的思维方式去学习,不管是拿到什么贴,上手会很快。

今天讲了好几种字的结构,还有很多结构需要我们在临帖的过程中去发现。

我们这个课主要是讲的单字的结构,各种结构单字的生发和创造。对于笔法不过关,用笔不太好的同学,自己回去在家里面要多下工夫。只有在笔法掌握的情况下,对字形才能够得心应手,随意的挥发。

关于这个单字的练习不是我们今天一天能够完成的,靠平时临帖时点点滴滴的去思考,去揣摩,平时要慢慢的积累,这样才能够有提高。目前的重点,是按我提出来的“阴阳”关系的方法掌握帖中原字的艺术特点,记住了原字,接下来的生发造字是慢慢积累的事。

今天晚上的第一节课就讲到这里,谢谢大家!

墨池学院特邀 吴炜栋老师,从书法最基本的元素-线条出发,以二王为主线,阐述历代帖学经典,深挖二王一系帖学的艺术共性,发挥各自特长,不随时风,引导学书者如何读帖,如何临帖,如何临创转换,寻找自已与古人的契入点,启发思考,开启悟性,把临、创自始自终贯穿于教学中。

详情见海报上

▼

![微信图片_20171013095731]()

第一节课 一元试听

【报名咨询】

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

或者点击

课程链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小轩(微信:mochihubei)

—— END ——

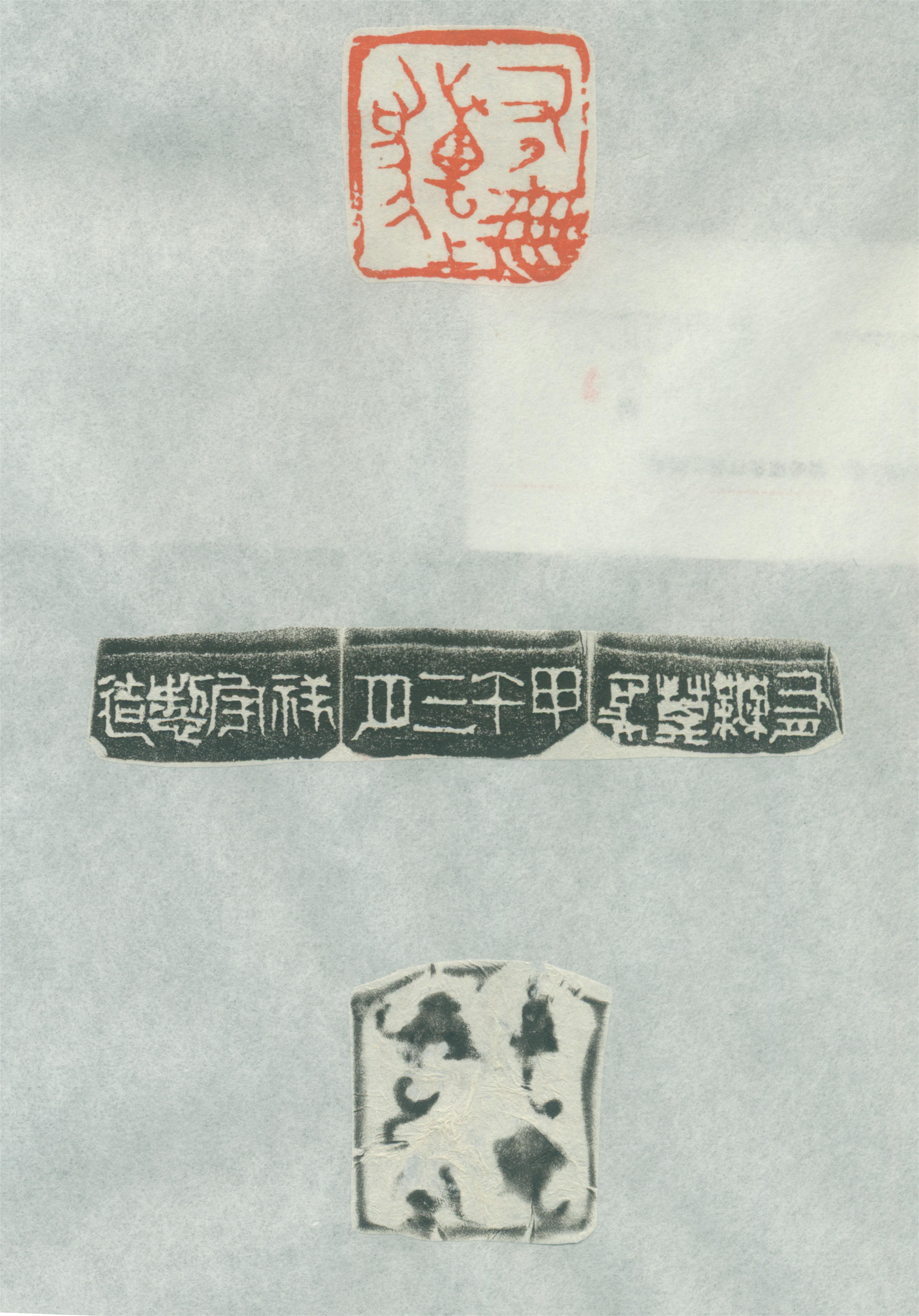

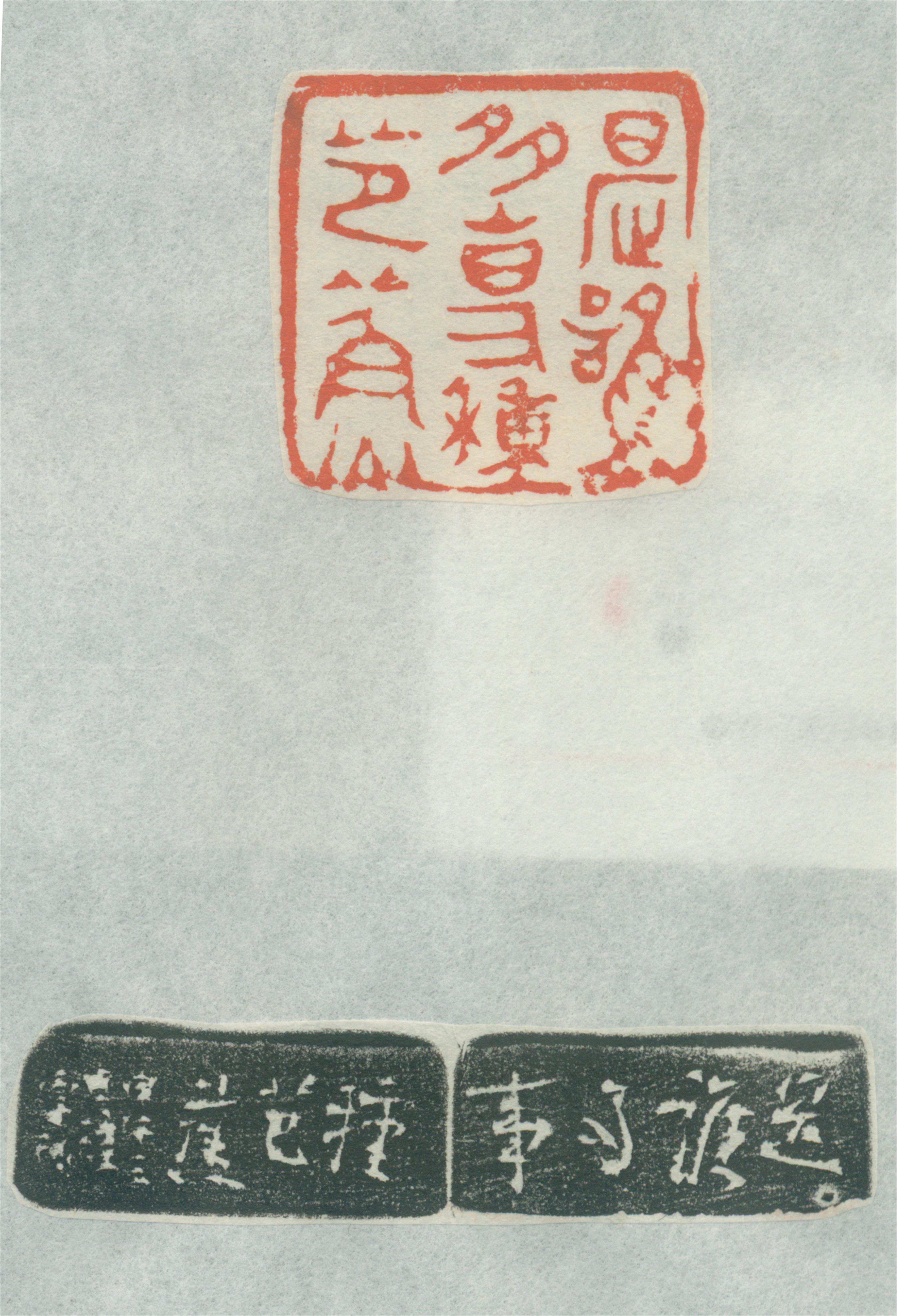

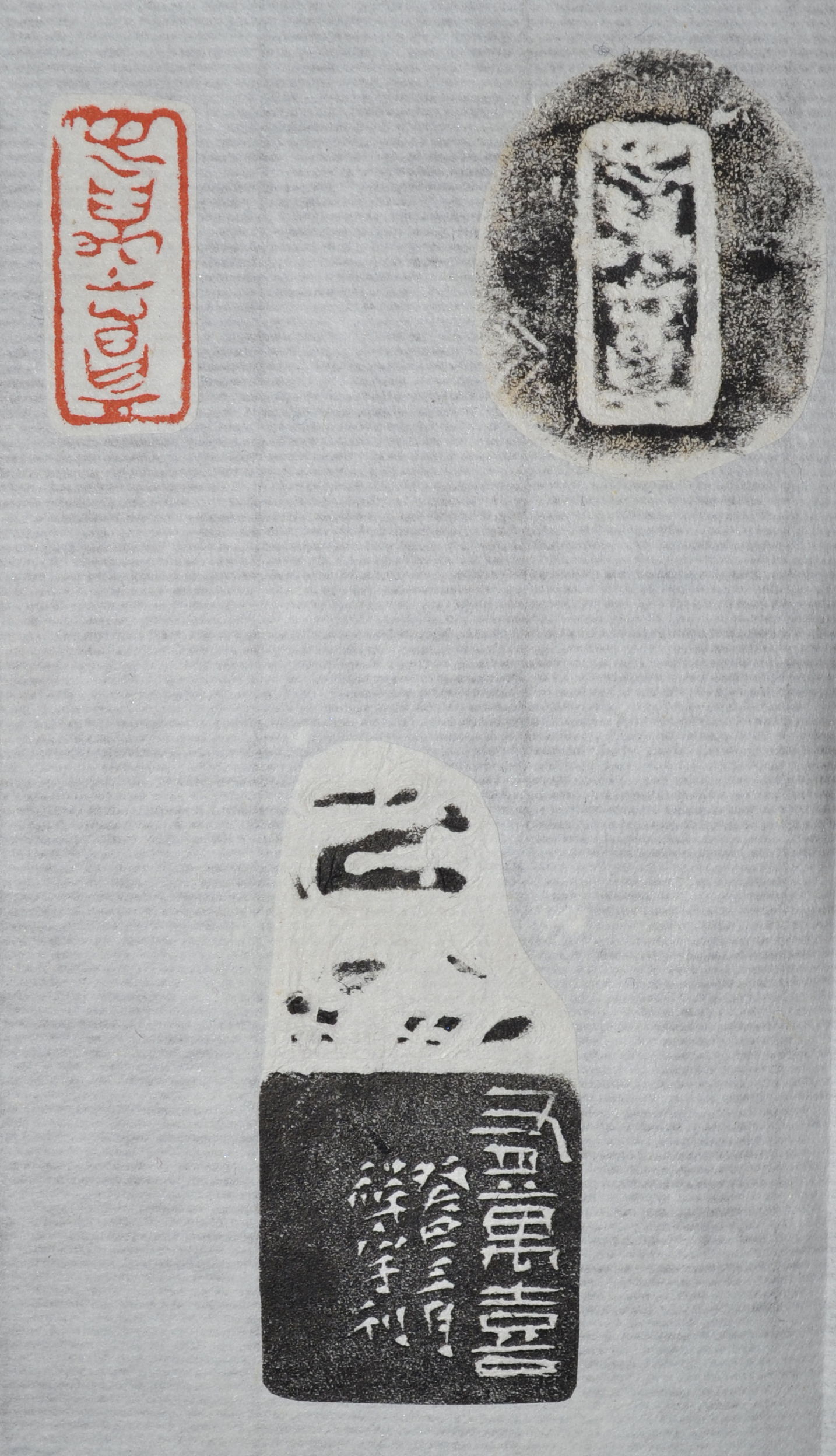

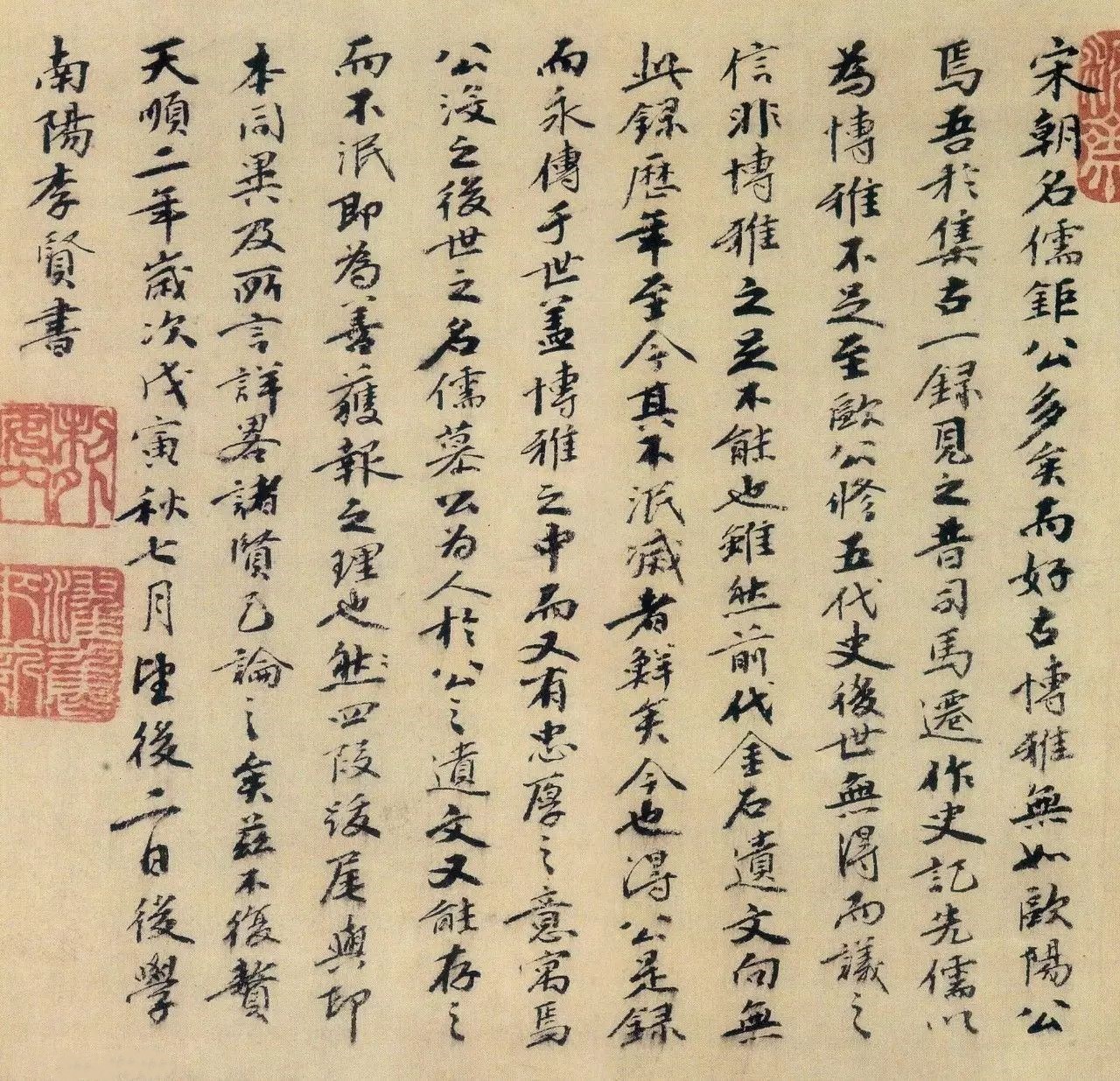

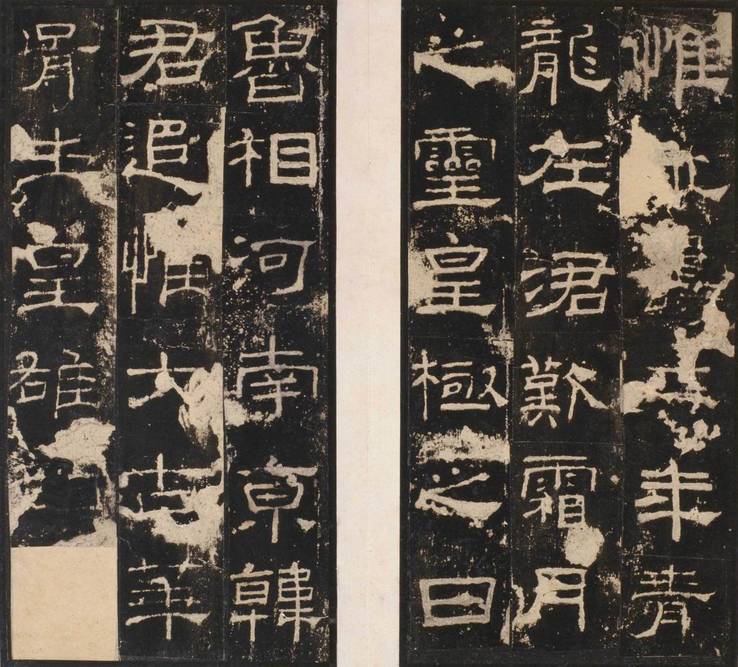

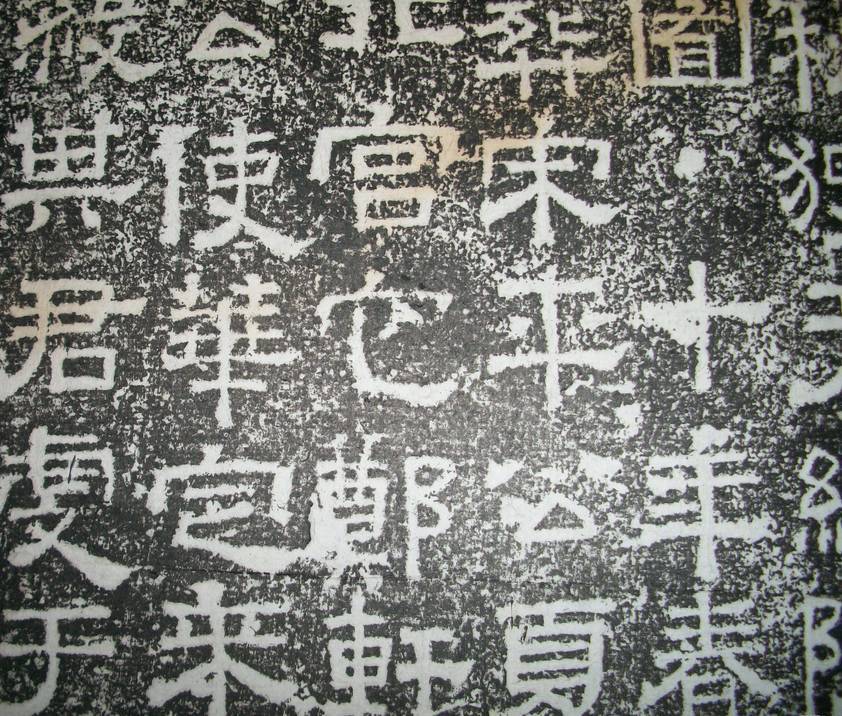

△张寿碑

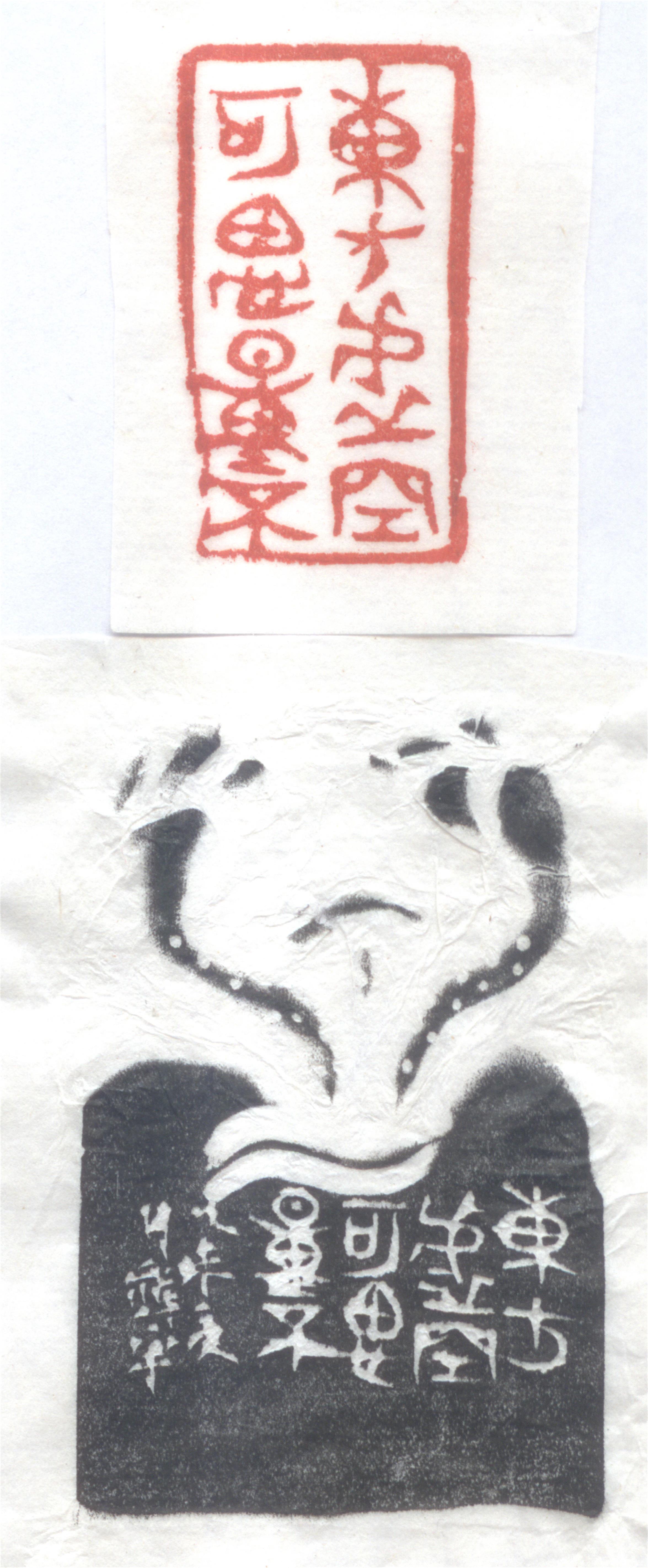

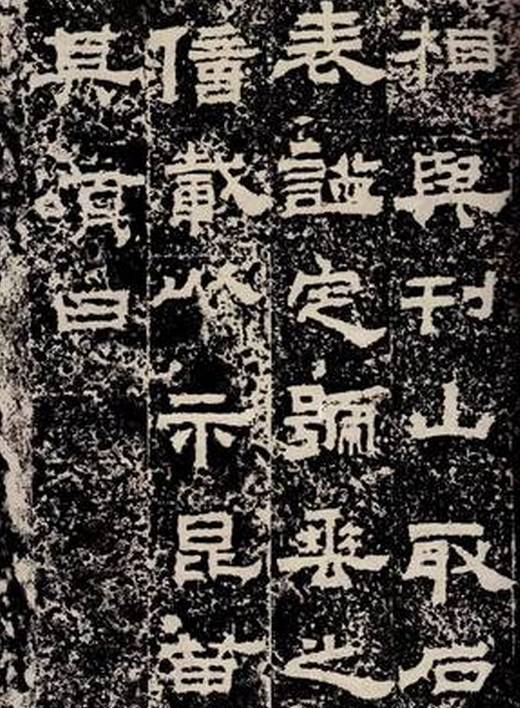

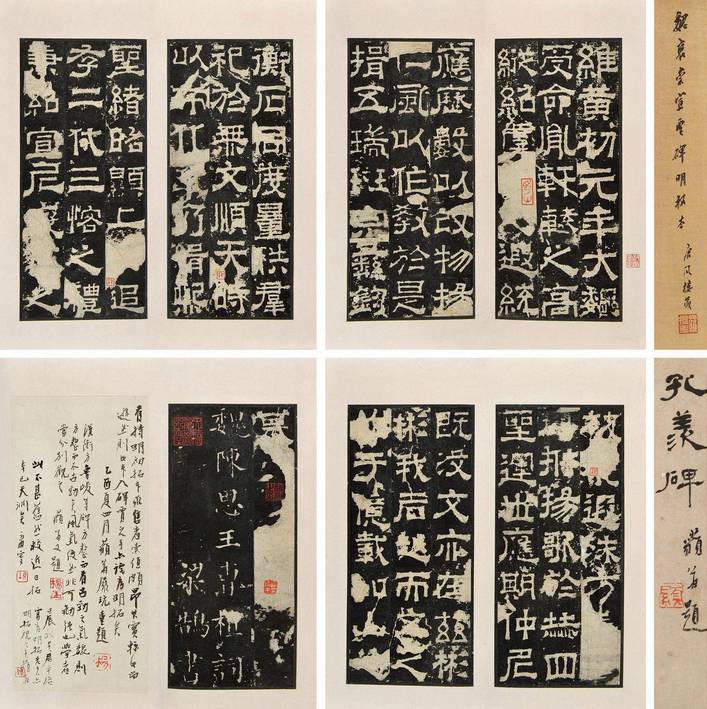

△张寿碑 △熹平石经

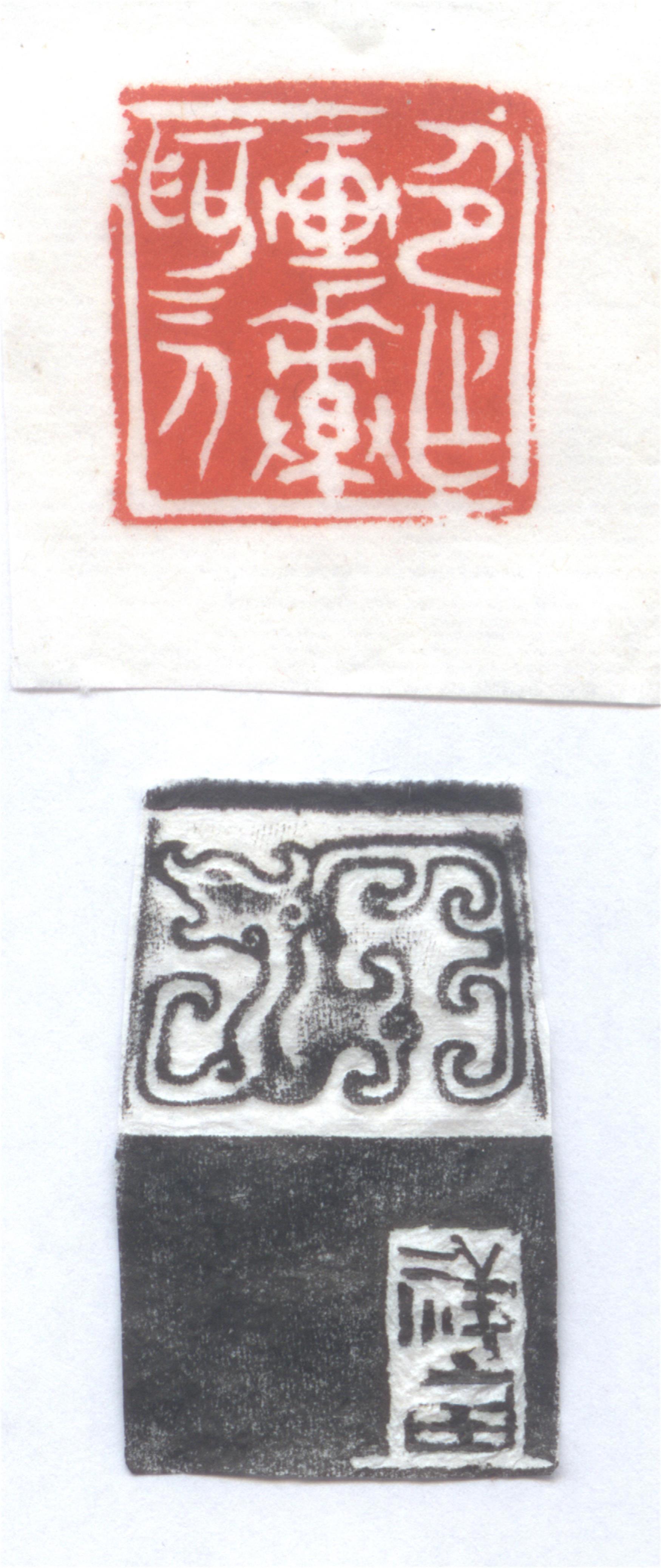

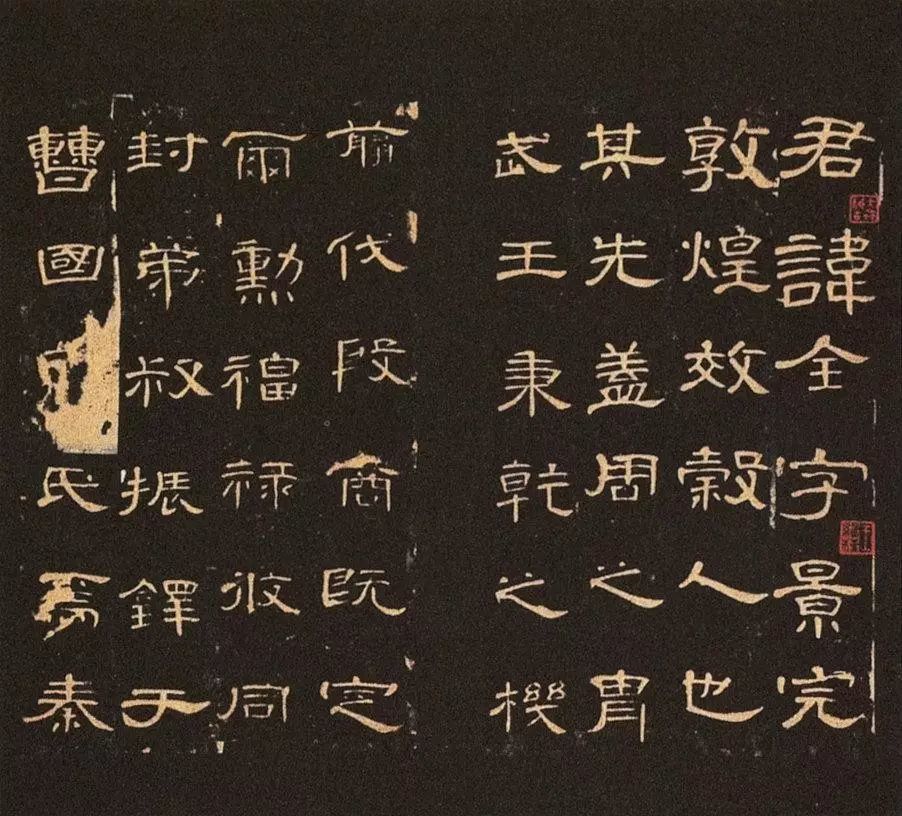

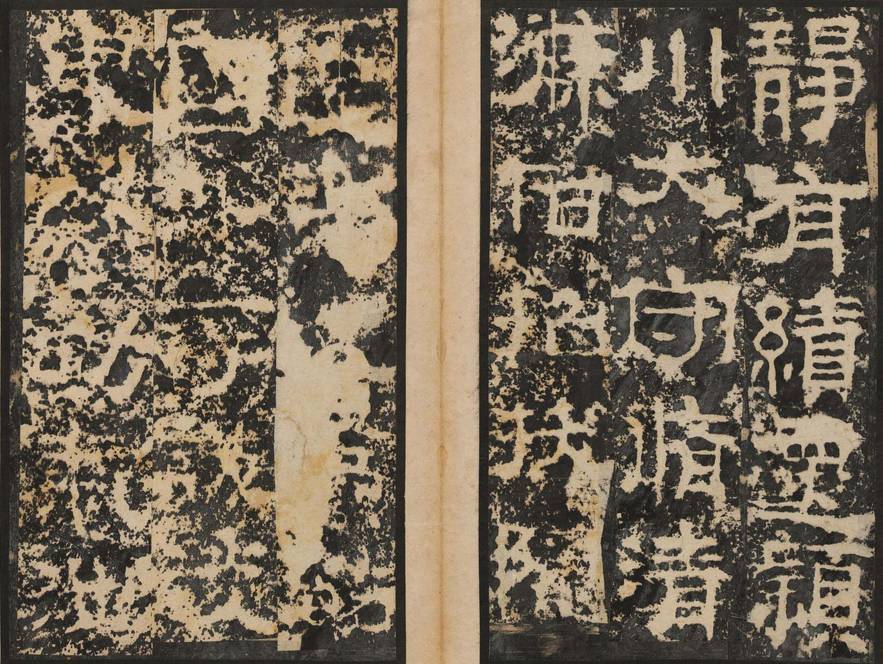

△熹平石经 △孔羡碑

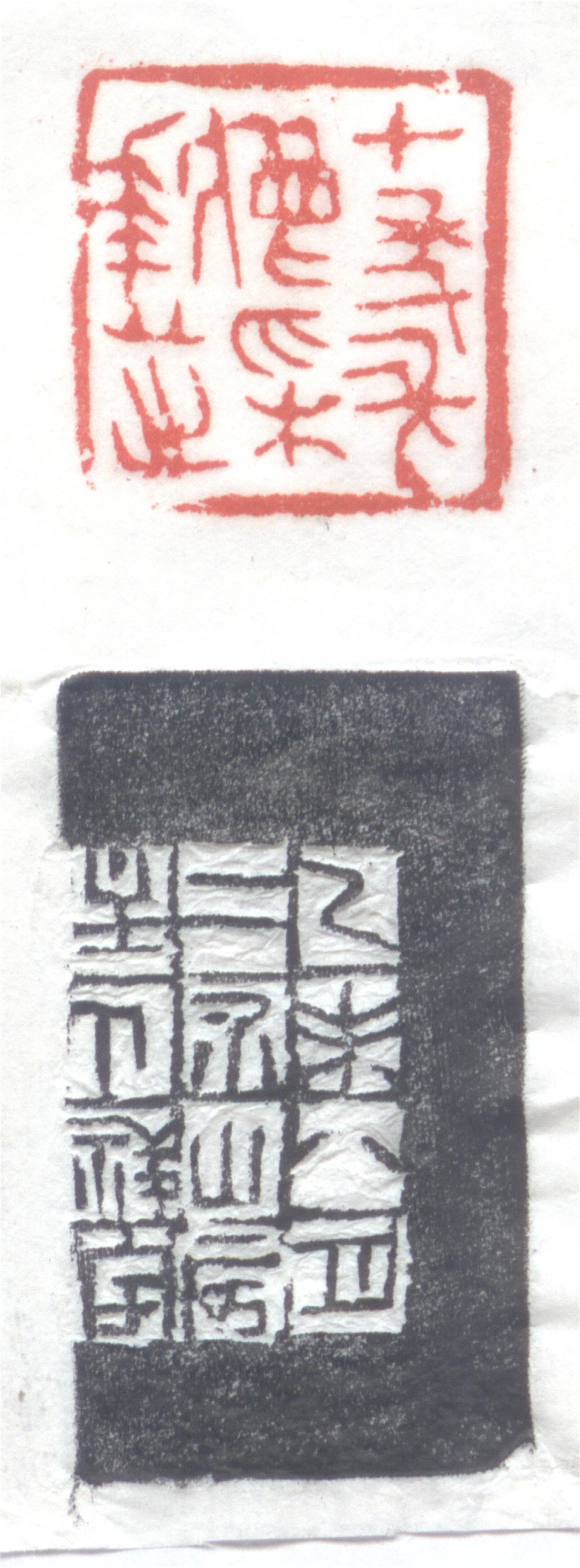

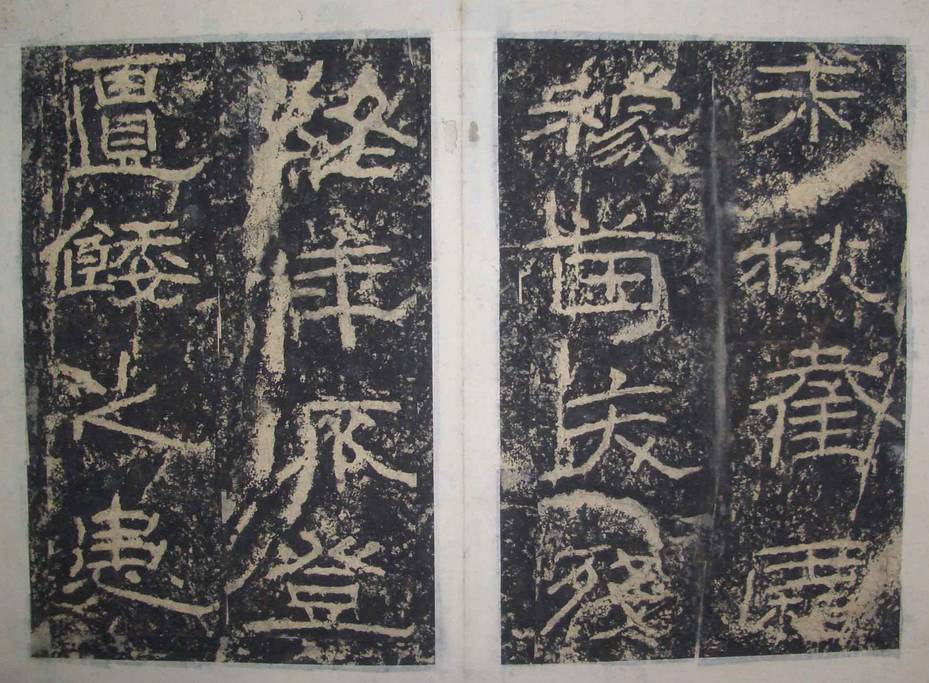

△孔羡碑