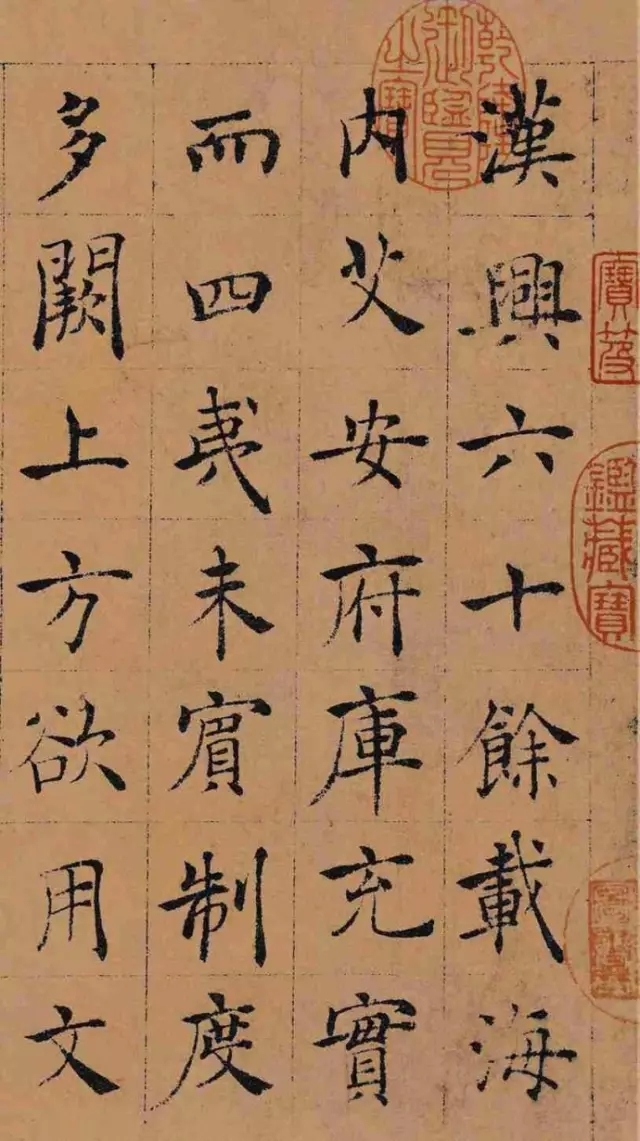

张迁碑,堪称汉碑中的上品。古今书家对此碑都给予最高评价,可谓汉碑集成之碑。她以方笔为主,笔划严谨丰腴不失于板刻,朴厚灵动,可爱质朴,十分萌态。我们来看看:

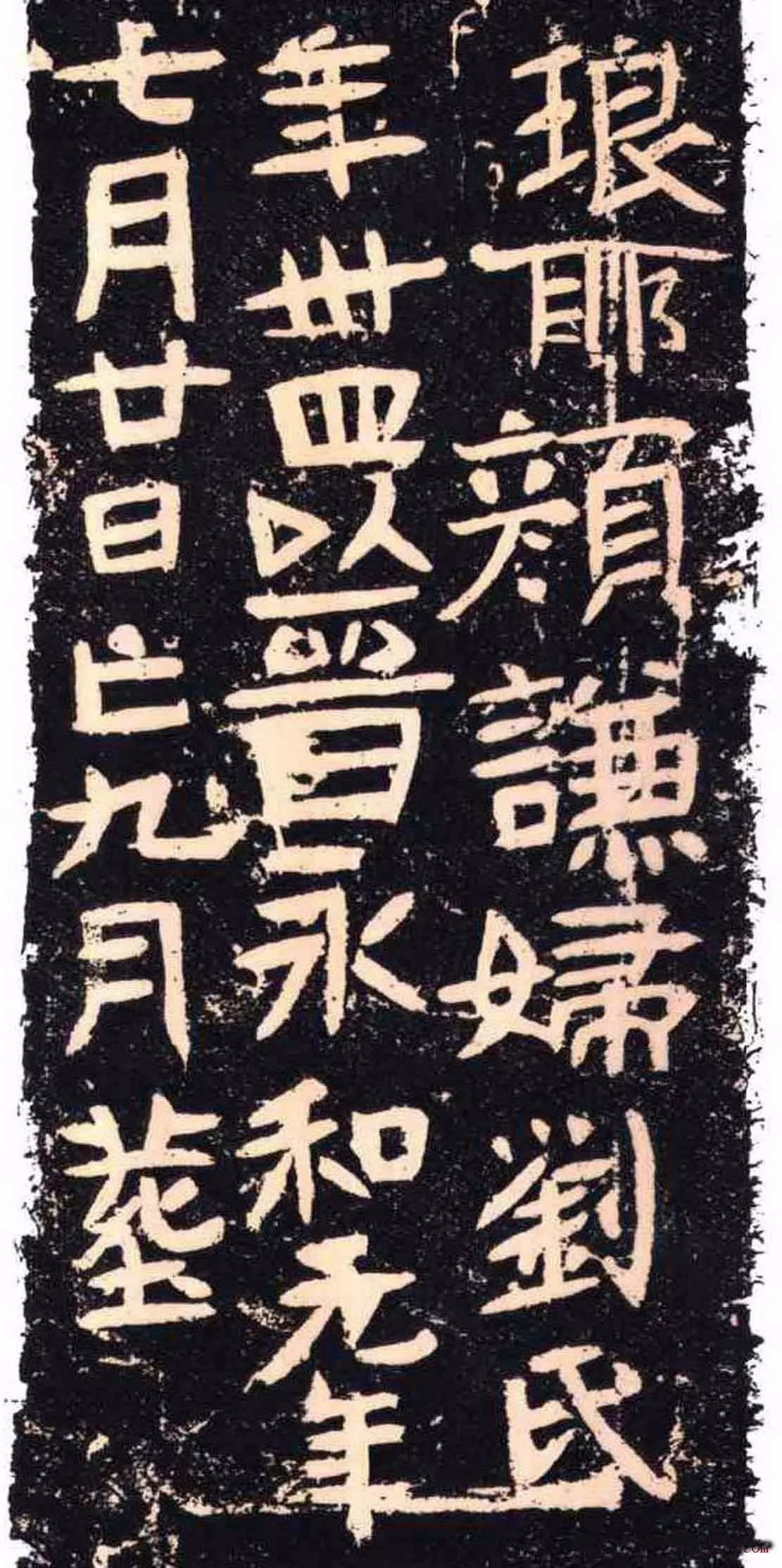

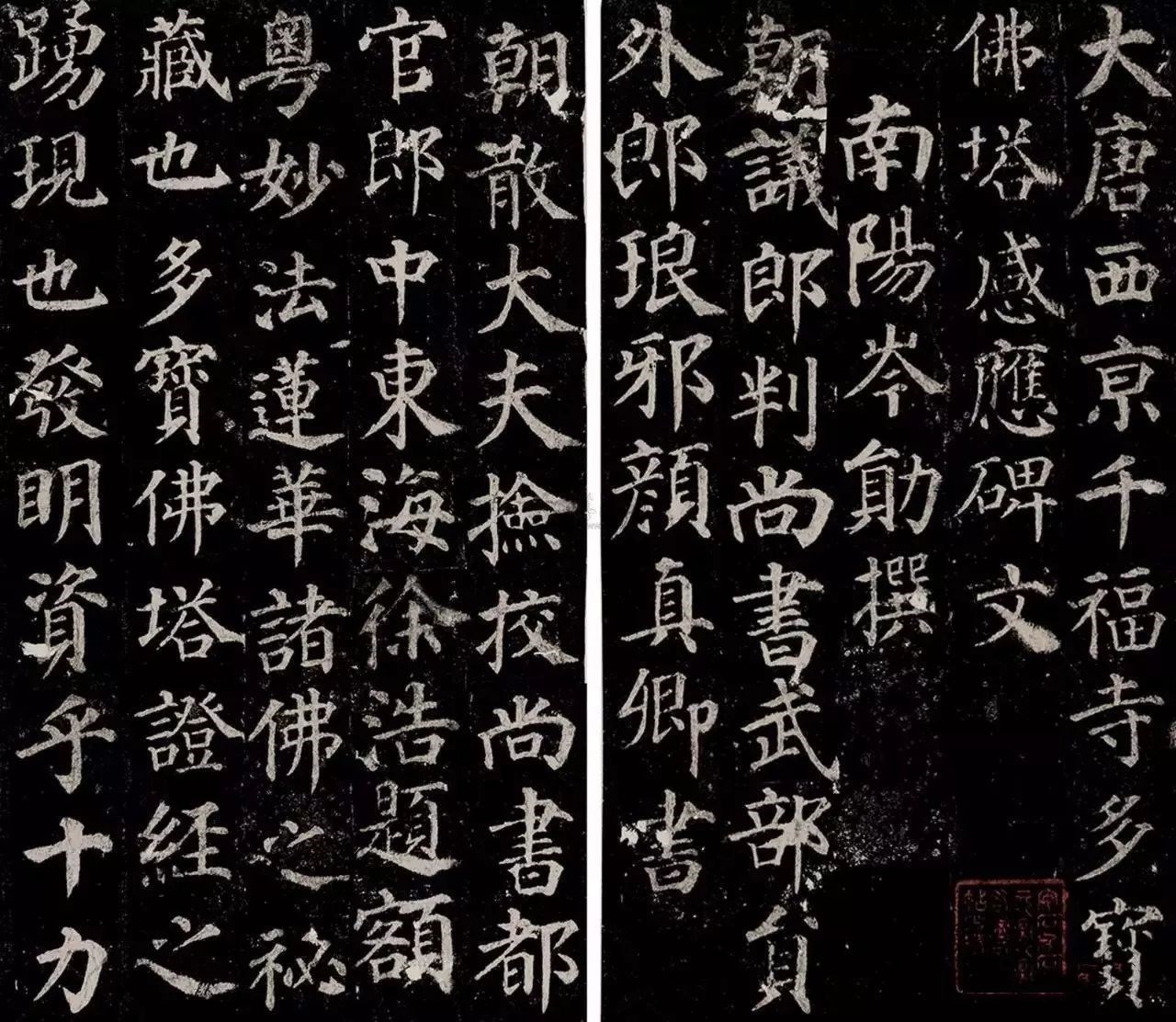

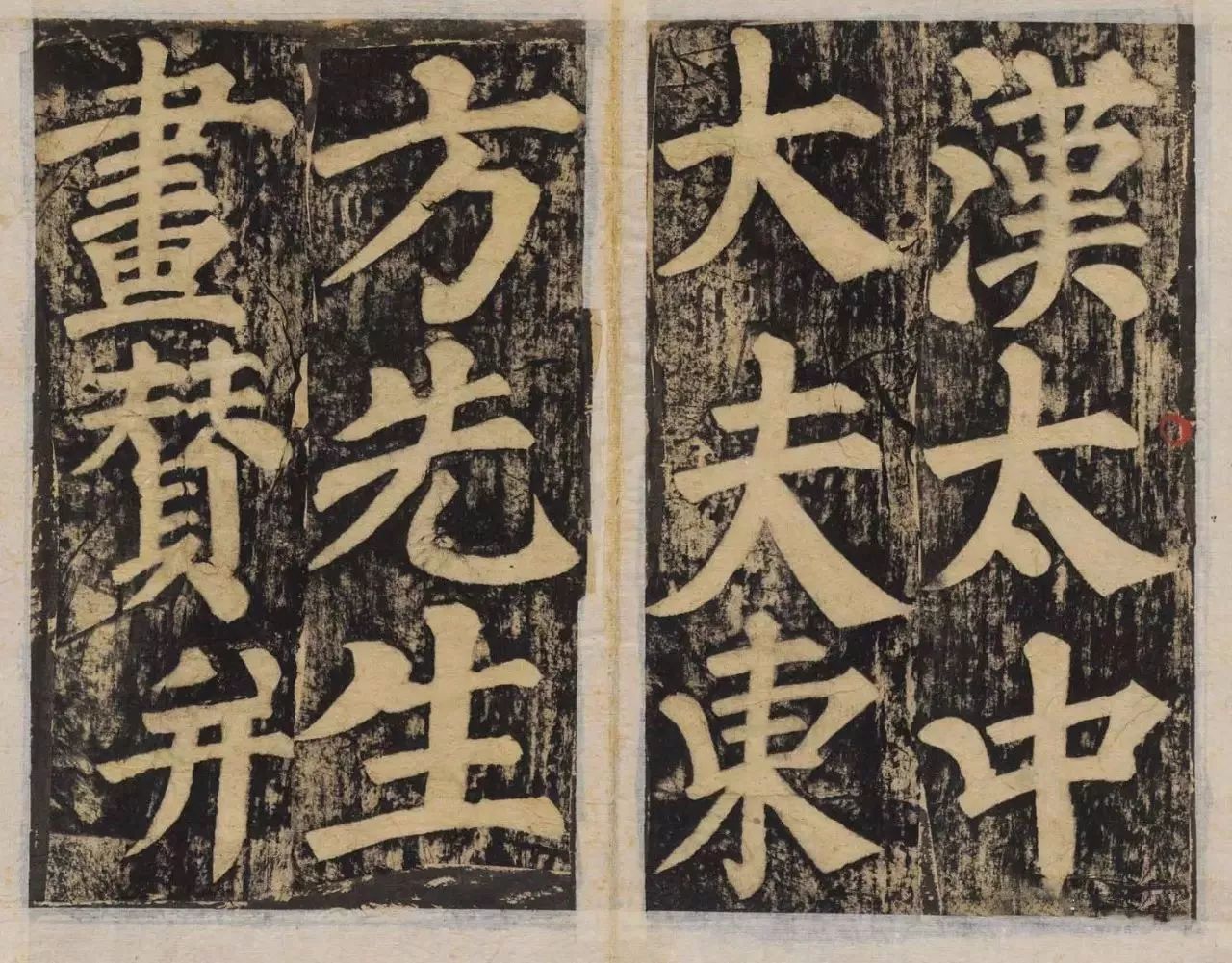

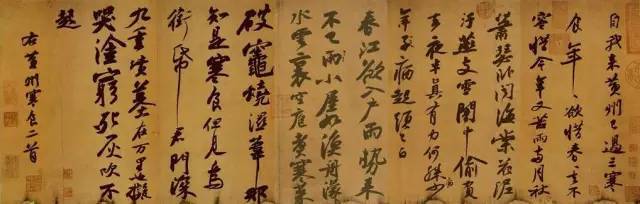

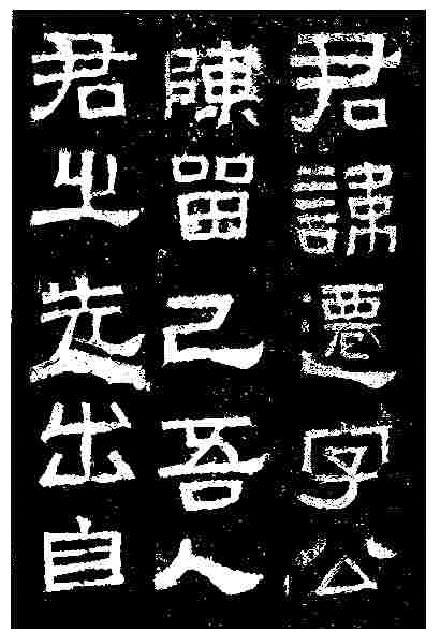

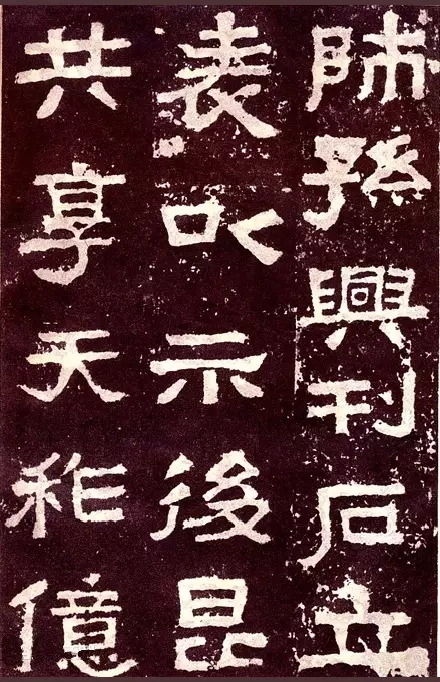

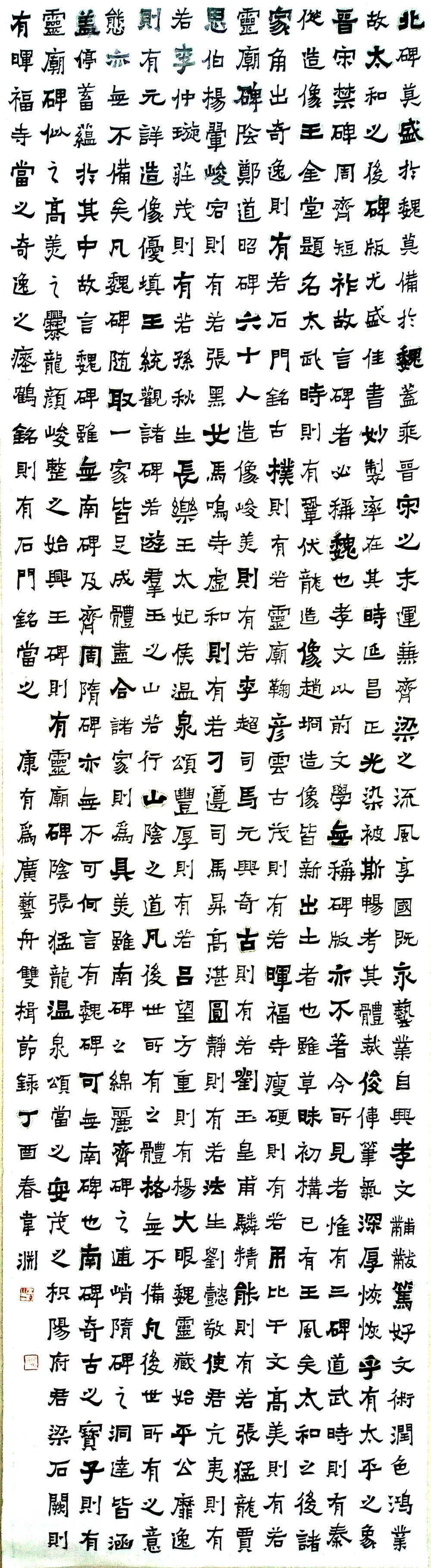

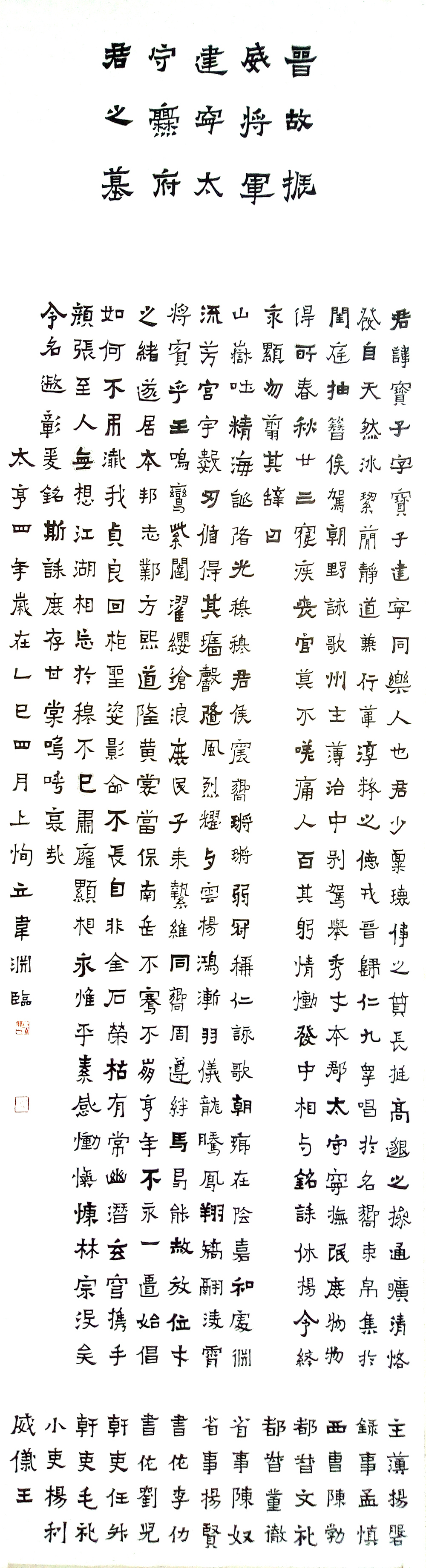

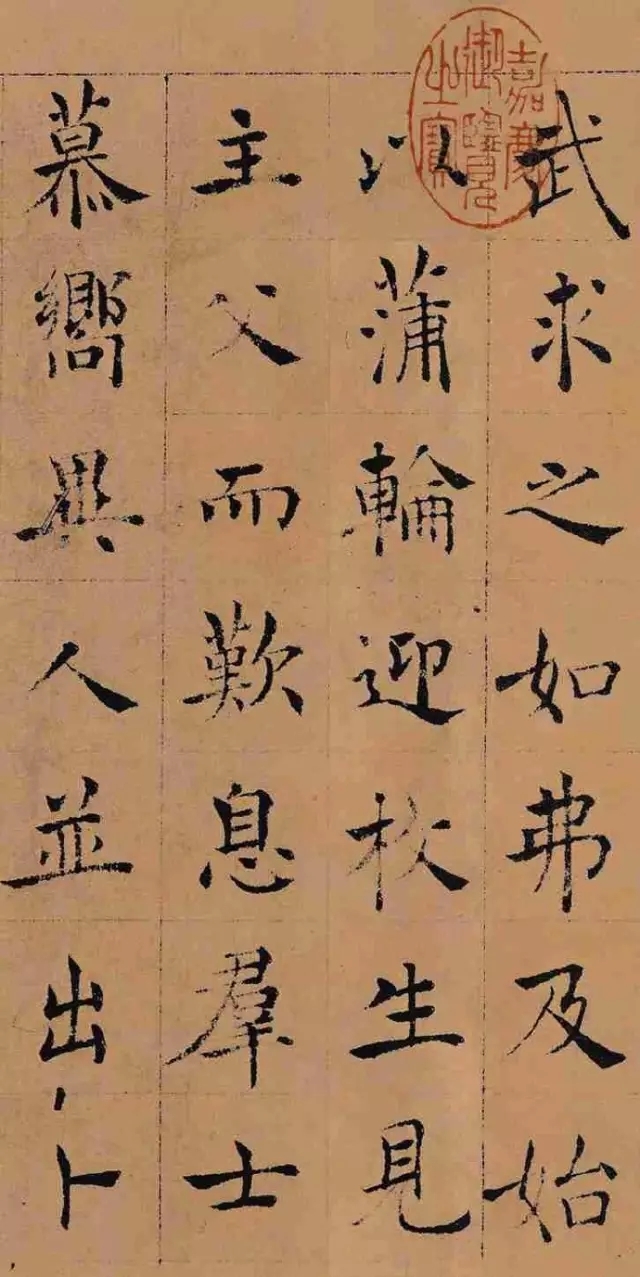

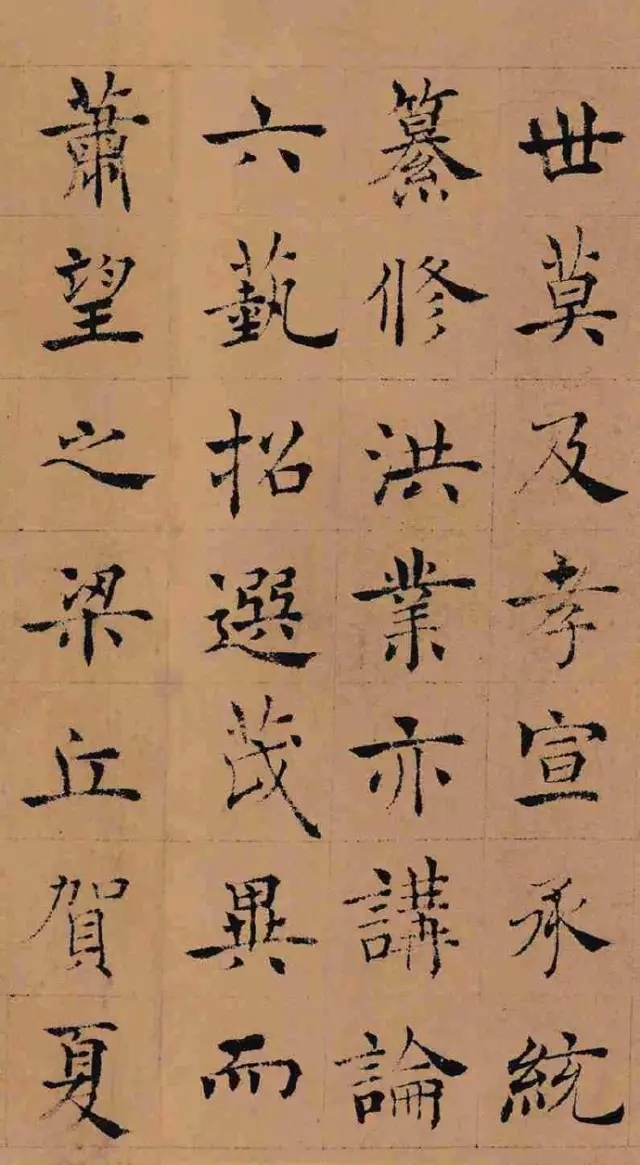

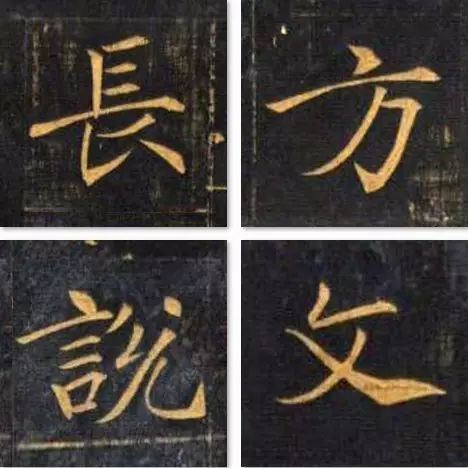

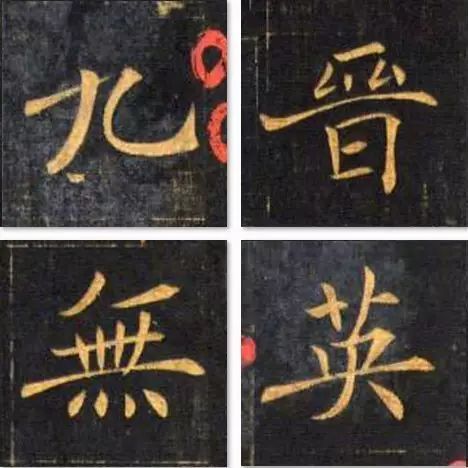

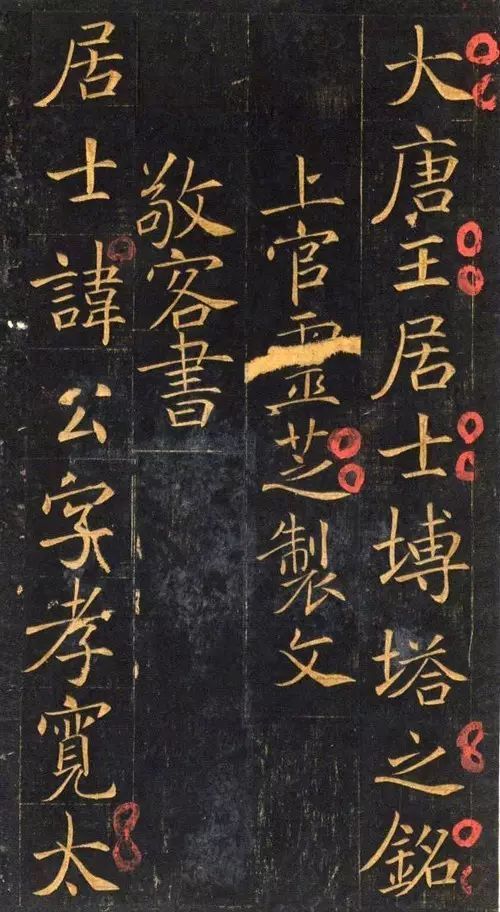

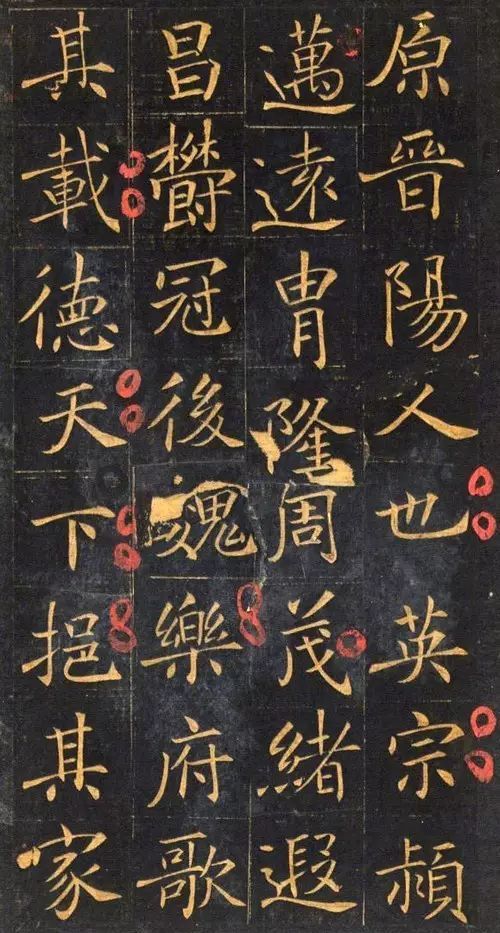

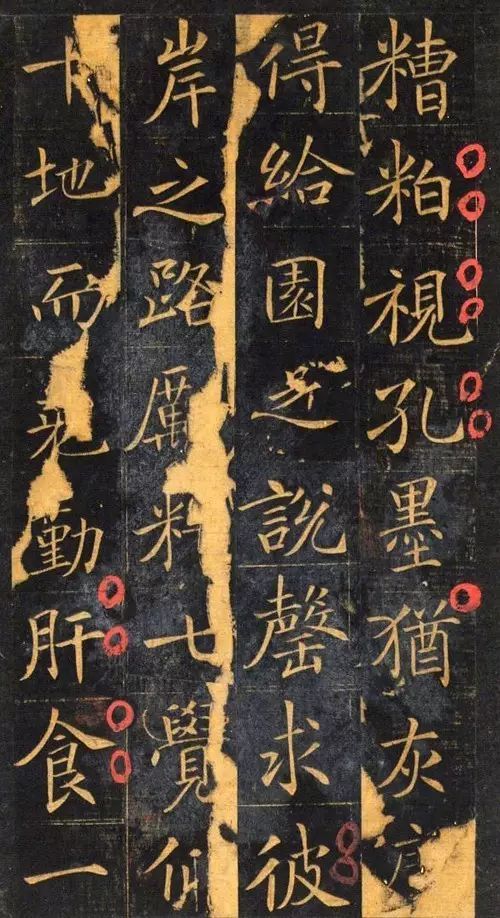

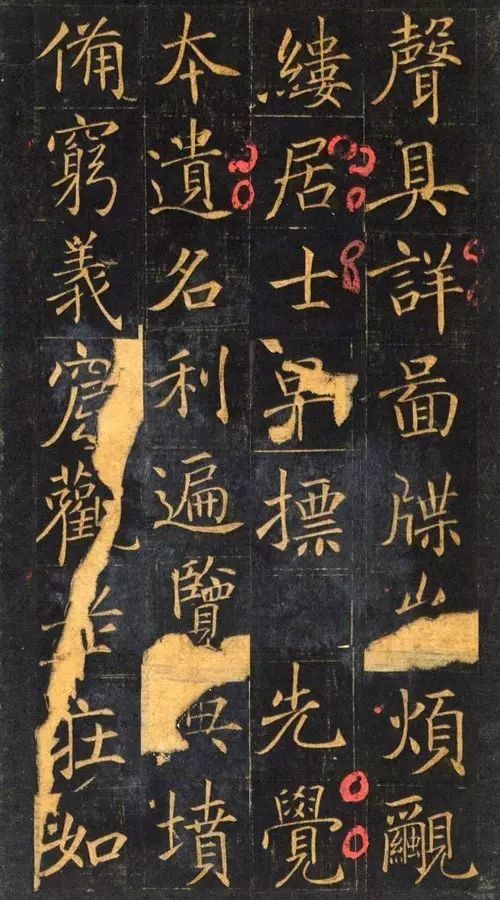

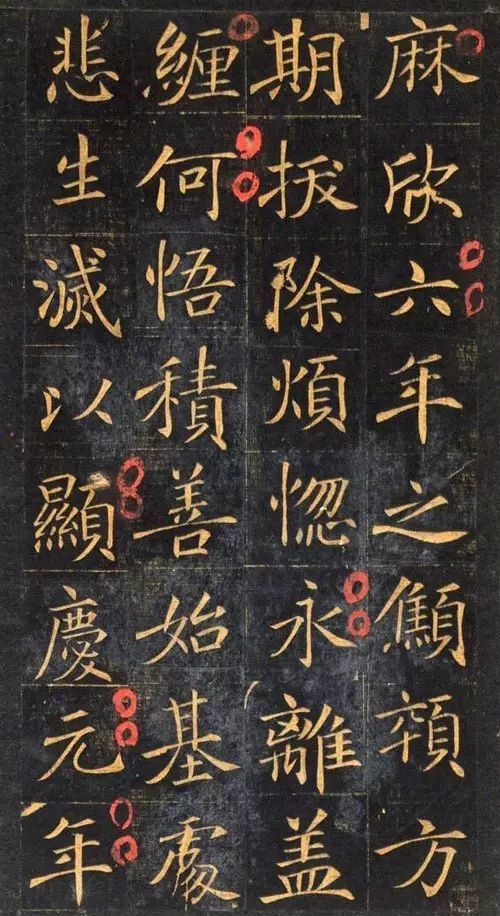

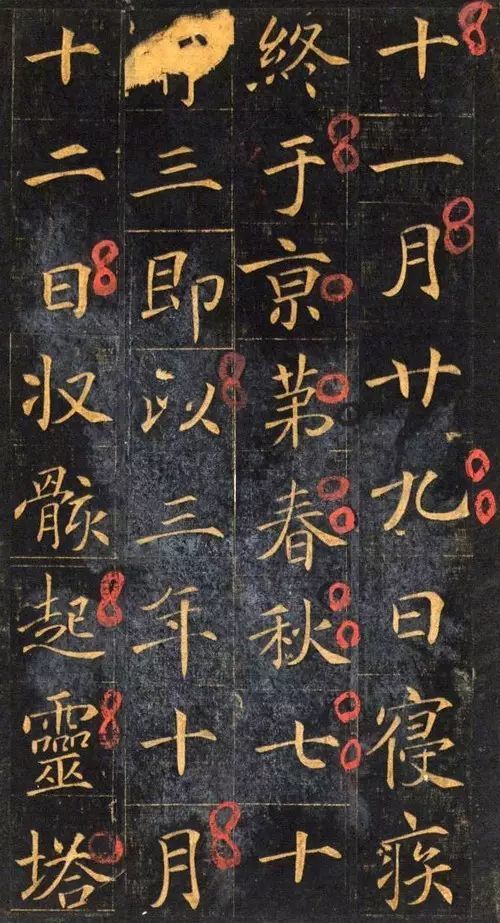

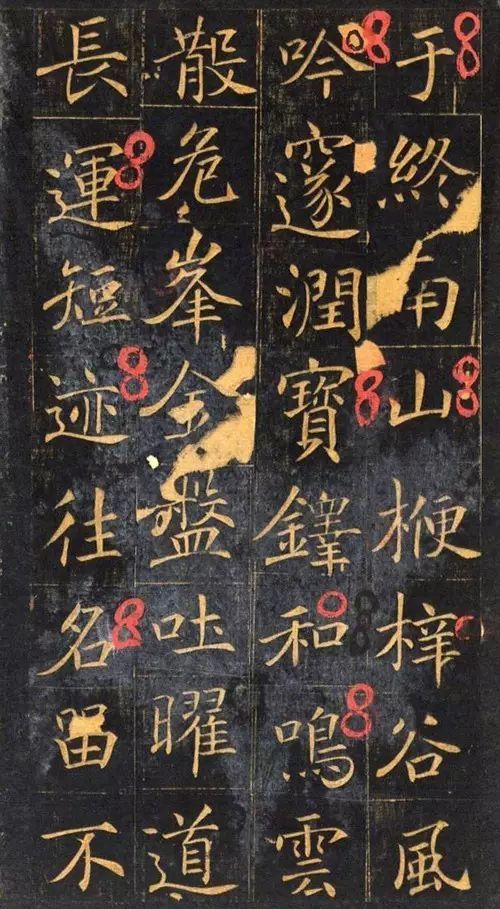

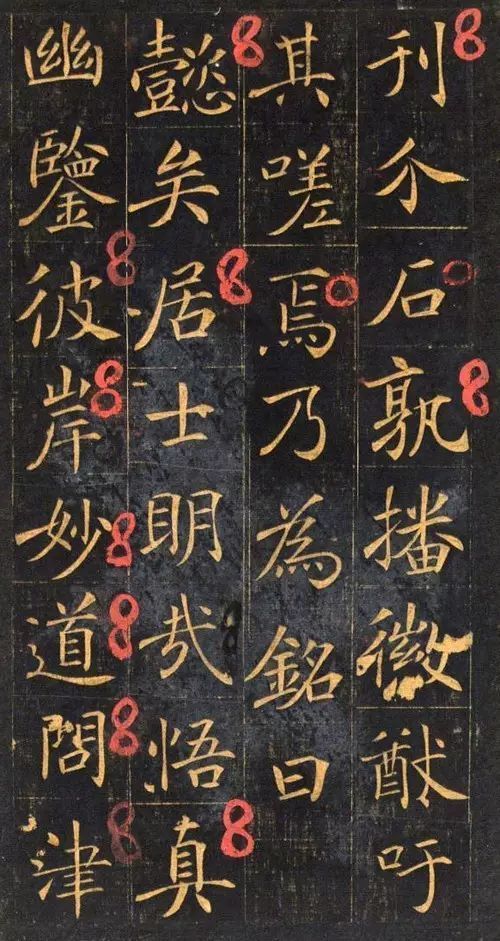

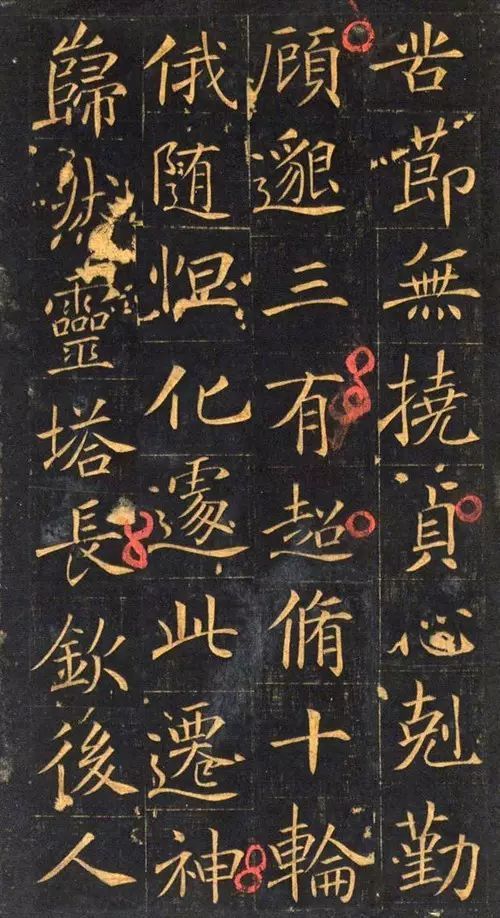

《张迁碑》局部

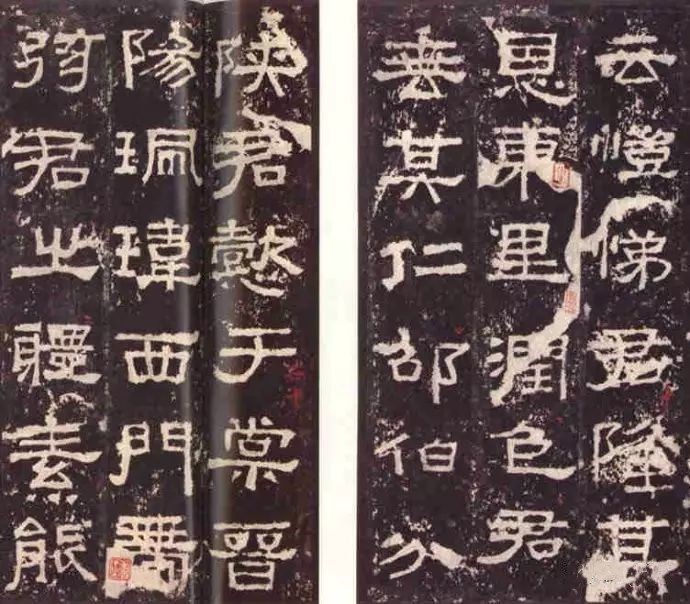

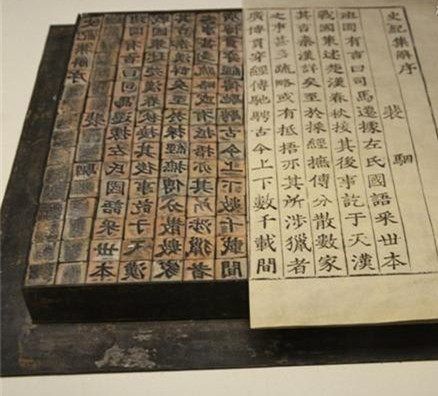

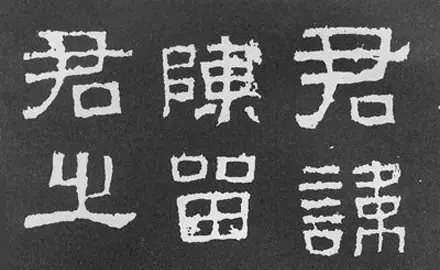

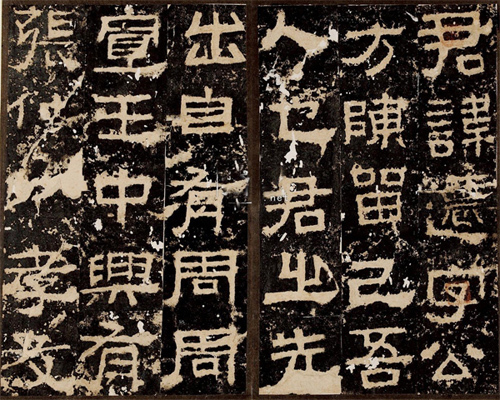

得益于张迁碑出土较晚,保存十分完好。《张迁碑》篆额题《汉故毂城长荡阴令张君表颂》,亦称《张迁表颂》,有碑阴题名,刻于东汉中平三年(186年)无盐(治今山东省东平)境内,于明代出土。 张迁碑现存于山东泰安岱庙。碑文隶书朴厚劲秀,方整多变,碑中字体大量渗入篆体结构,字型方正,用笔棱角分明,具有齐、直、方、平的特点。张迁碑碑文记载了张迁的政绩,是张迁故居韦荫等为表扬他而刻立的。是传世汉碑中风格雄强的典型作品。

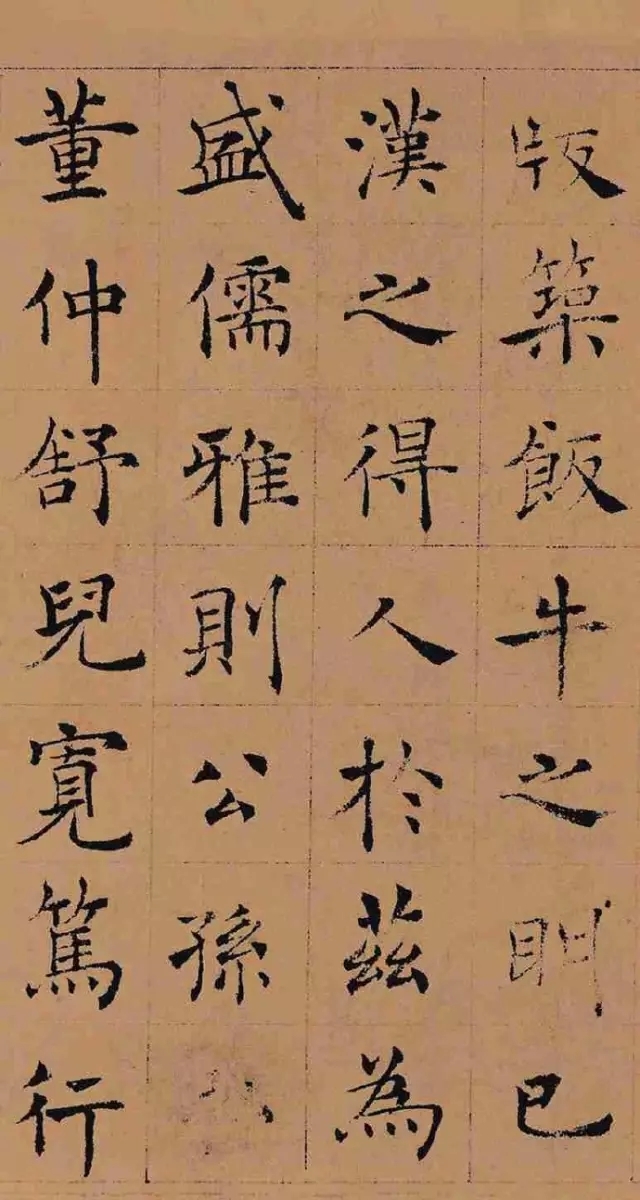

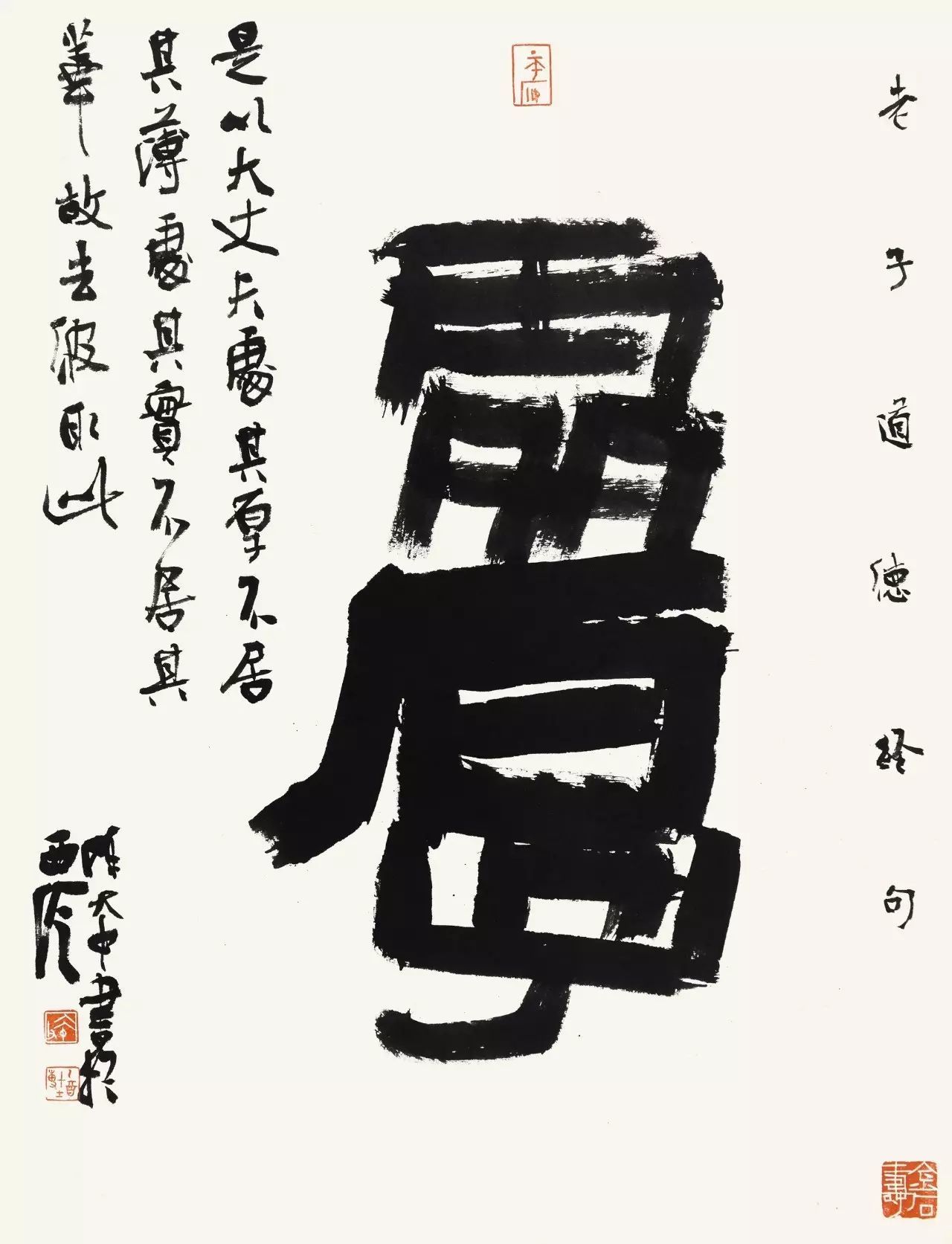

《张迁碑》碑主张迁,字公方,陈留己吾(今河南宁陵境内)人。曾任谷城(今河南洛阳市西北)长,迂荡阴(今河南汤阴县)令。碑文系故吏韦萌等为追念其功德而立。碑文书法多别体,未署书者姓名,刻石人为孙兴,所以有人怀疑是摹刻品,但就端直朴茂之点而言,非汉人不能,所以决为当时之物。碑阴所刻人名,书亦雄厚多姿。

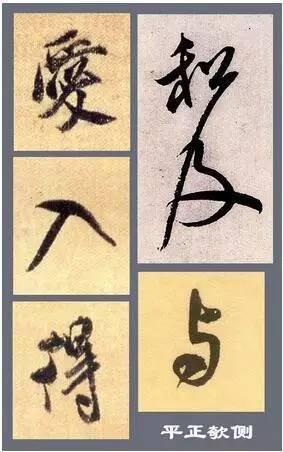

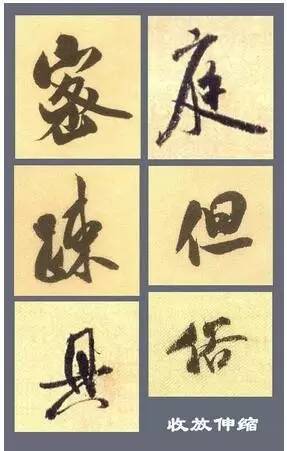

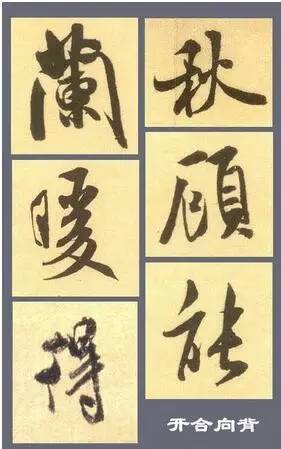

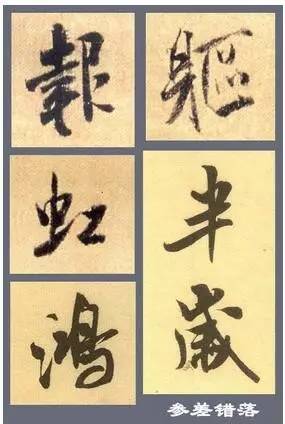

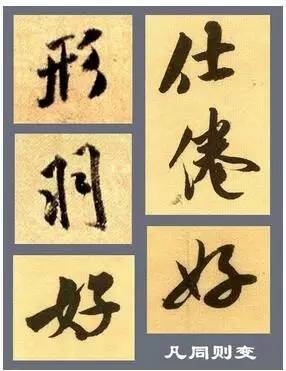

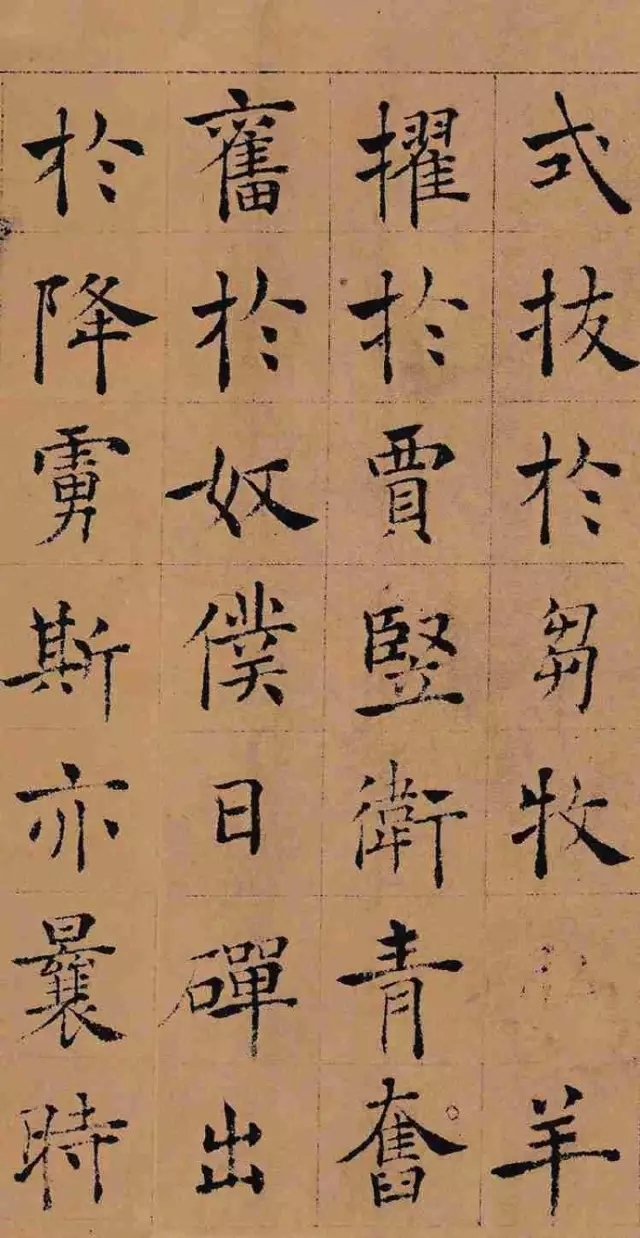

《张迁碑》是东汉晚期作品。通篇为方笔,方整劲挺,棱角分明,结构谨严,笔法凝练。书风端正朴茂,方劲雄浑。初看似乎稚拙,细细品味才见精巧,章法、行气也见灵动之气,沉着有力,古妙异常。

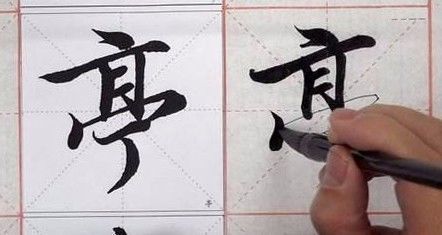

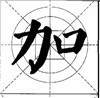

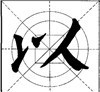

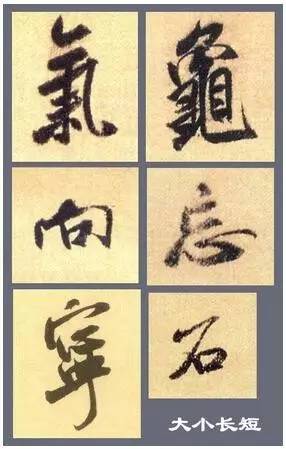

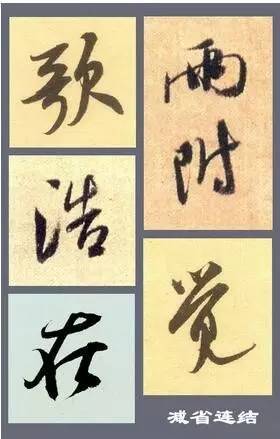

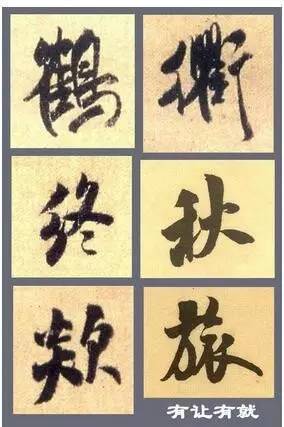

张迁碑运笔多采“方笔”,用笔棱角分明,具有齐、直、方、平的特点。笔道粗细介于二分笔与三分笔之间。波画的提按过渡不甚明显,有别于孔庙三碑的大撇重捺。“于方直中寓圆巧,笔画粗细相间,生动自然”。

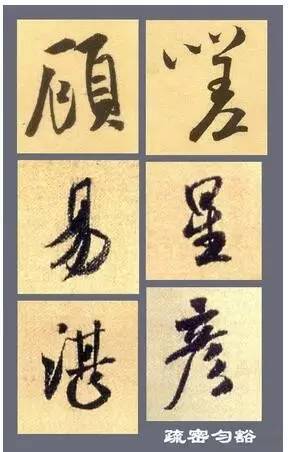

字形偏于古拙一路,碑中字体大量渗入篆体结构,字型方正,虽字迹多漫漶,然端整雅练,剥落之痕亦复天然,结字运笔已开魏晋风气。结构组合,端正中见揖让错综,灵活变化,殊多生趣,而又沉着方劲。碑阳之字朴雅秀隽,碑阴之字稍见纵肆,皆高洁明朗。学汉隶者,都以此碑为最后范则。然而得其方秀者多,得其凝厚者寡盖其含蓄内蕴得之不易也。深望智者能得其兼。

《张迁碑》的用笔,有时波磔分明,有时四角方折,似完全不讲笔法。对此,清万经的话倒是有点道理。他说:“余玩其字颇佳,惜摹手不工,全无笔法,阴尤不堪。”所说“摹手不工”,应该还包括刻工的不佳,许多魏碑的方折都是这个原因造成的。但《张迁碑》带给我们的,却是一种全新的气象,临习汉隶,如果要求变,则《张迁碑》是极好的范本。它的字体方整中多变化,朴厚中见媚劲,外方内圆,内捩外拓,方整而不板滞,是汉隶中的上品。

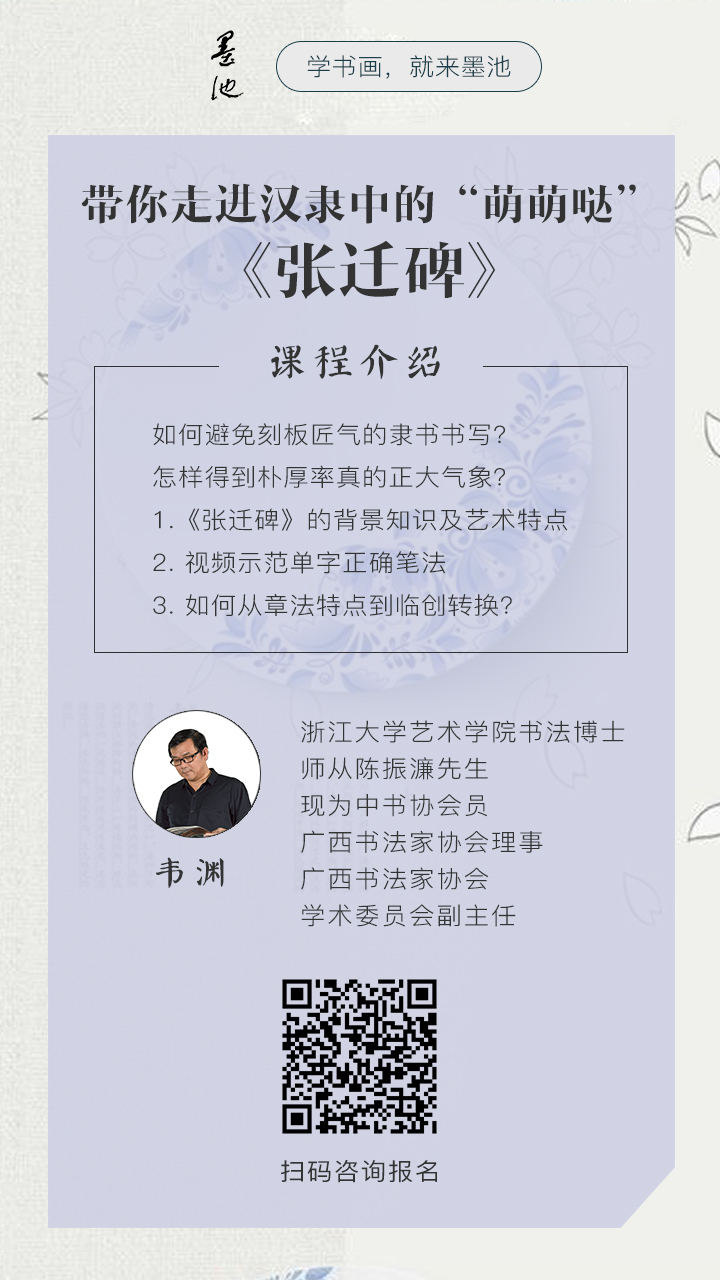

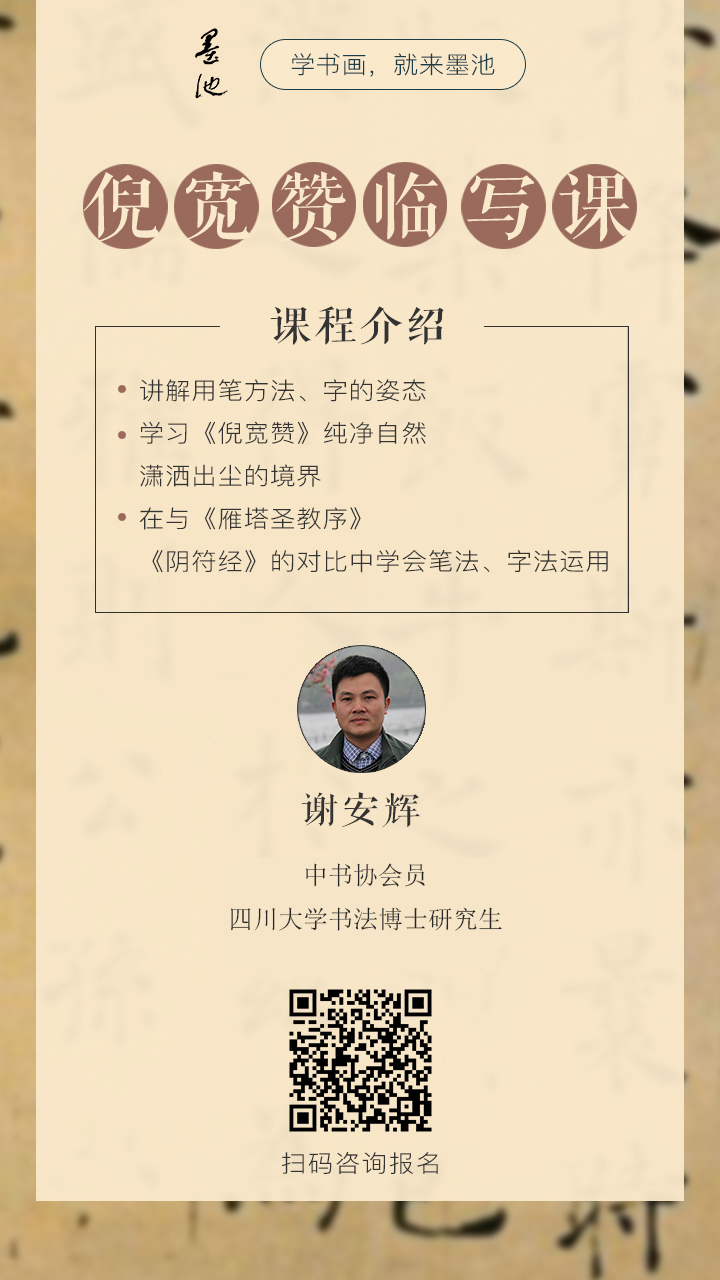

墨池学院特邀韦渊老师,通过三个课时,对《张迁碑》的背景知识、基础技法、基本临写以及临创转换几个方面进行讲解,帮助大家掌握《张迁碑》的书写方法,找准学习方向,从临摹走向创作。

10月22日将进行第一节一元试听课,有兴趣的小伙伴不要错过了。

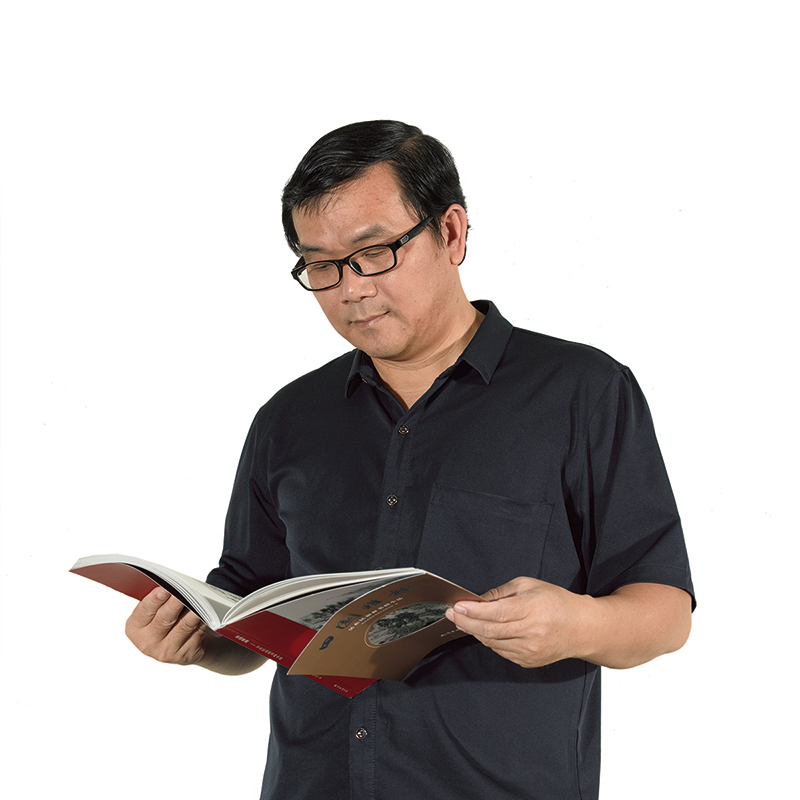

导师介绍

韦渊,1964年5月生于广西都安县。1991年考入西南师范大学中文系(现为西南大学人文学院)攻读书法硕士,师从徐无闻、荀运昌、秦效侃三位先生,1994年毕业,获硕士学位。2009年考入浙江大学艺术学院,师从陈振濂先生,攻读书法博士,2013年毕业,获博士学位。现为中国书法家协会会员,广西书法家协会理事,广西书法家协会学术委员会副主任。

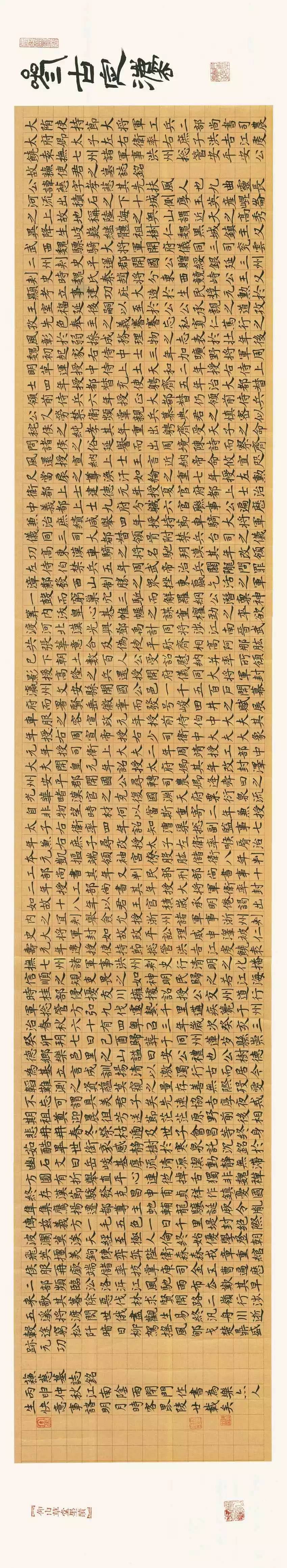

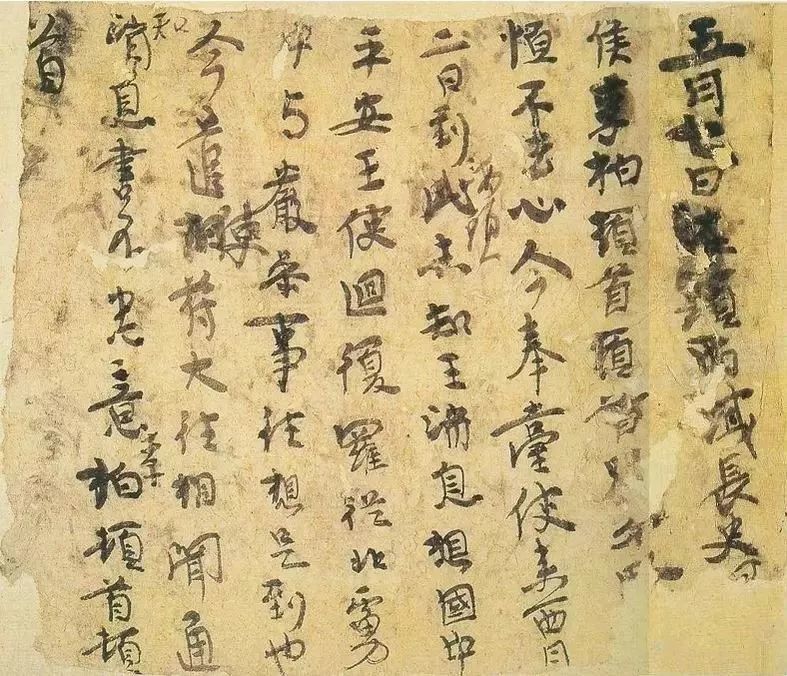

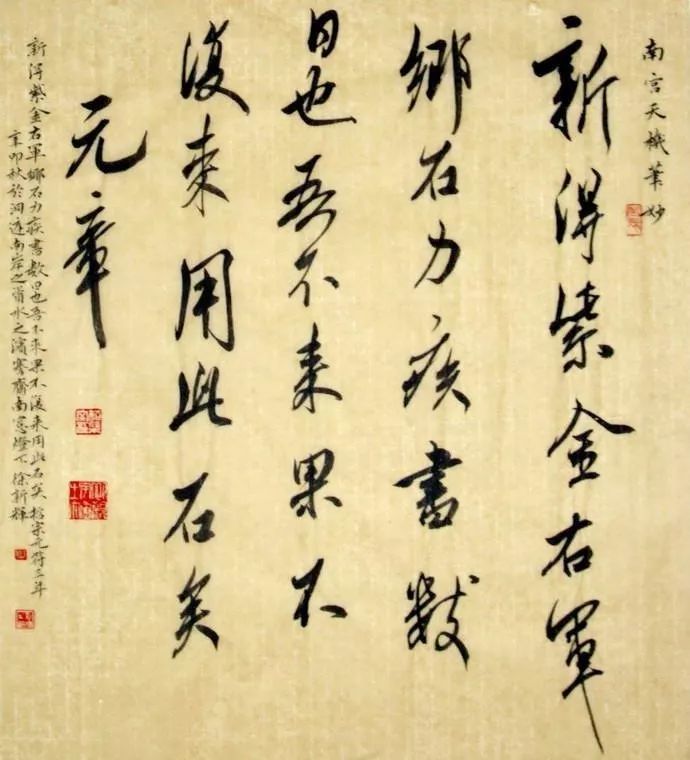

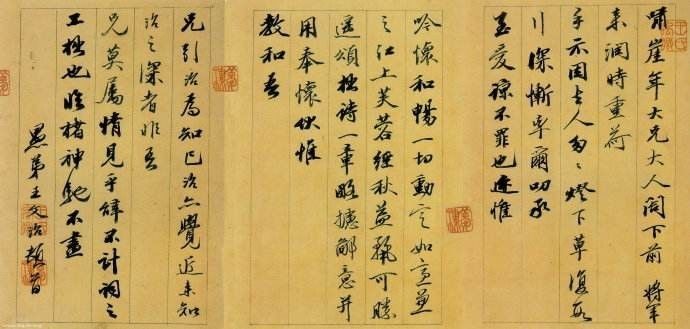

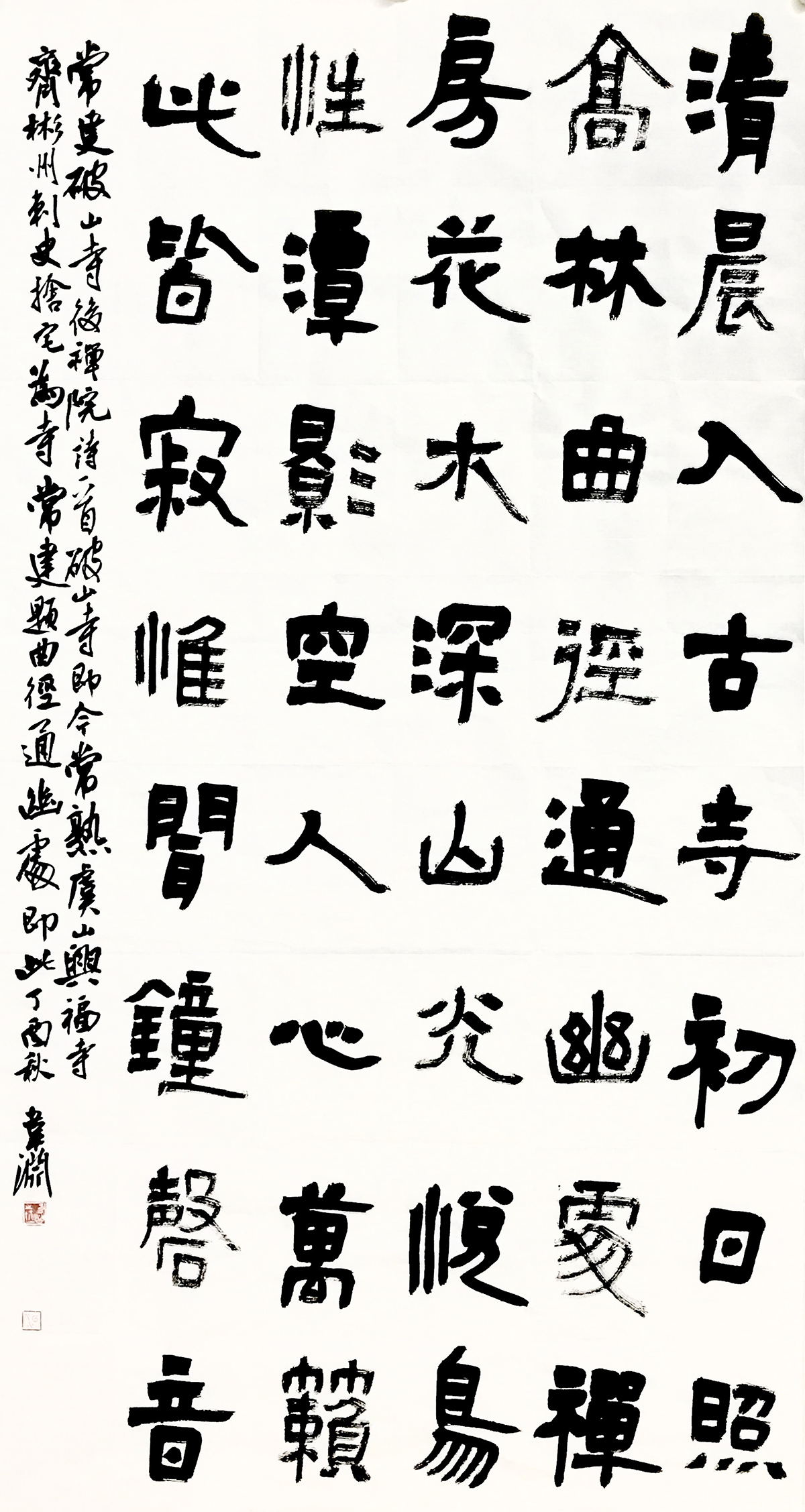

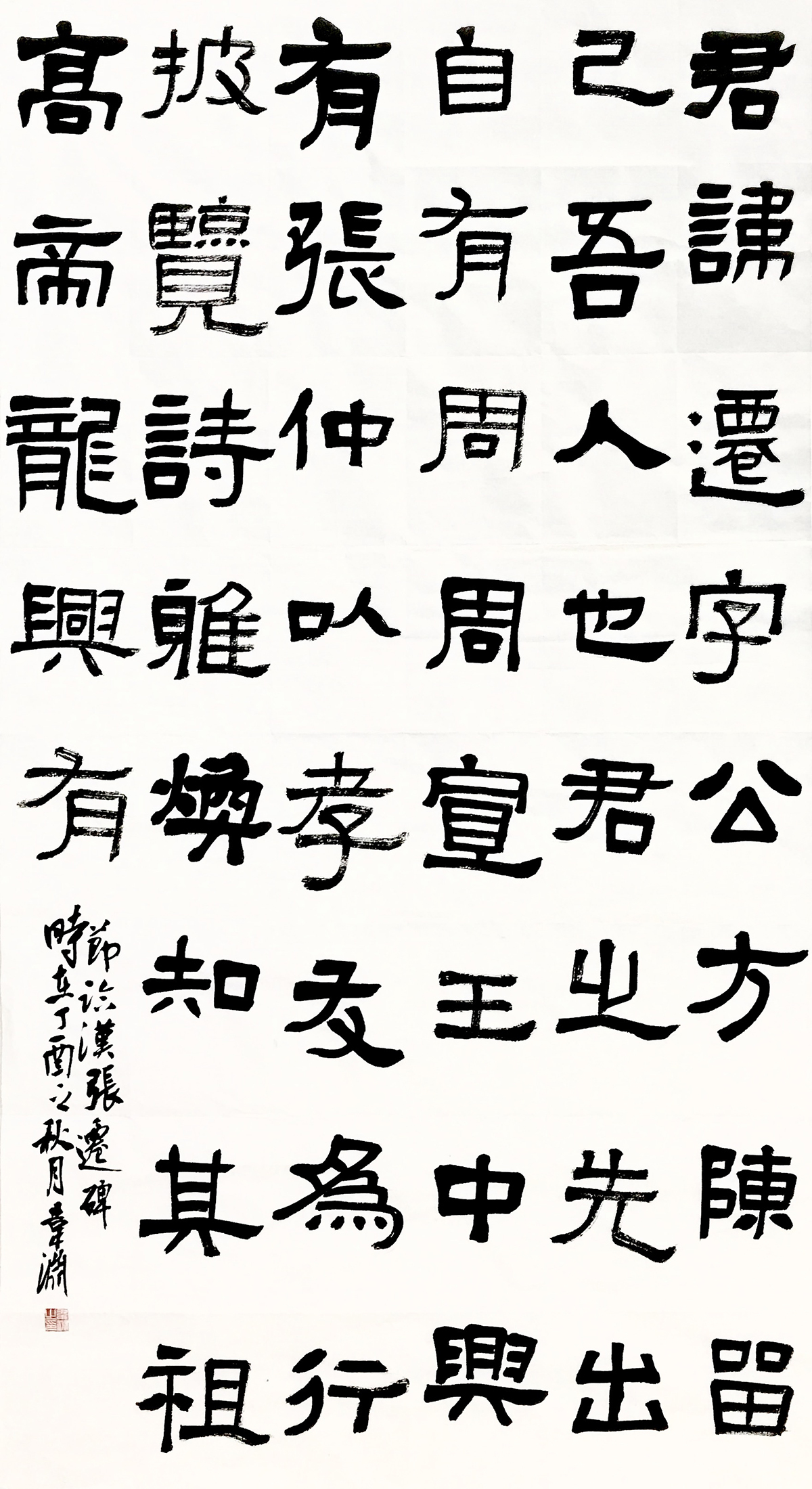

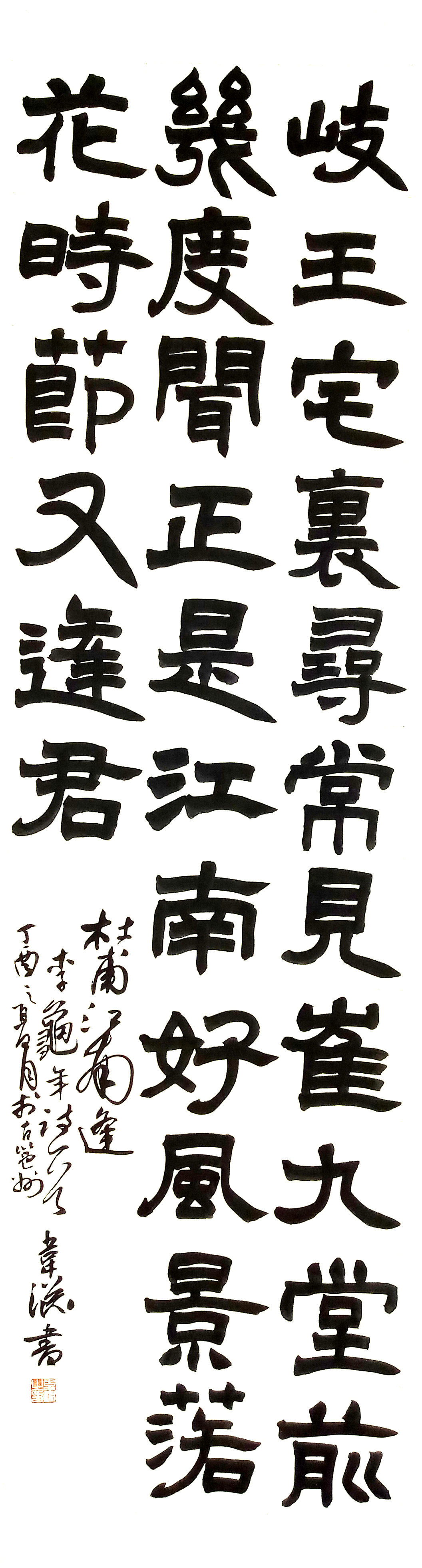

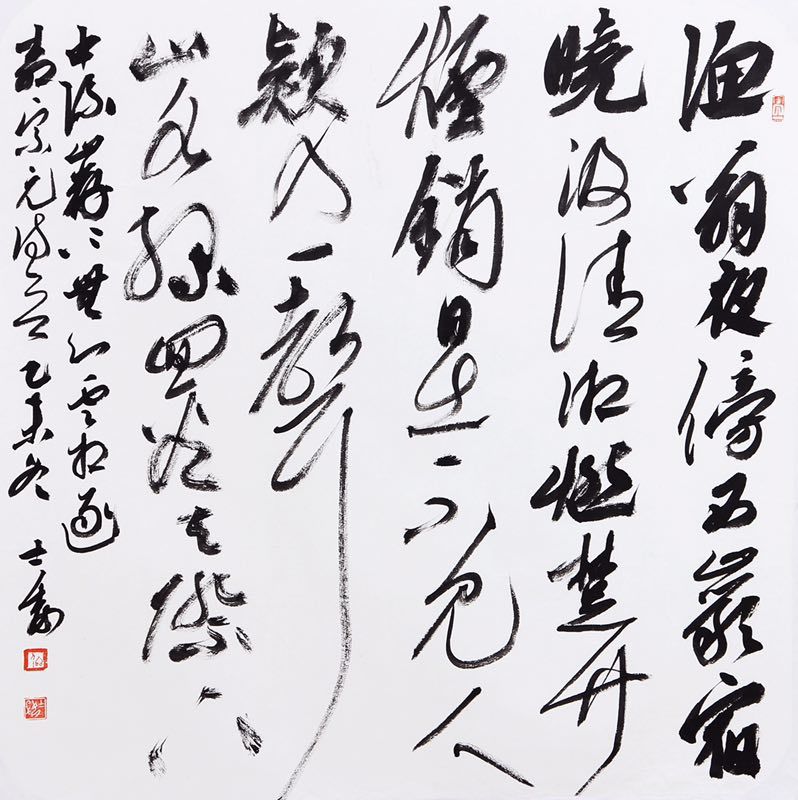

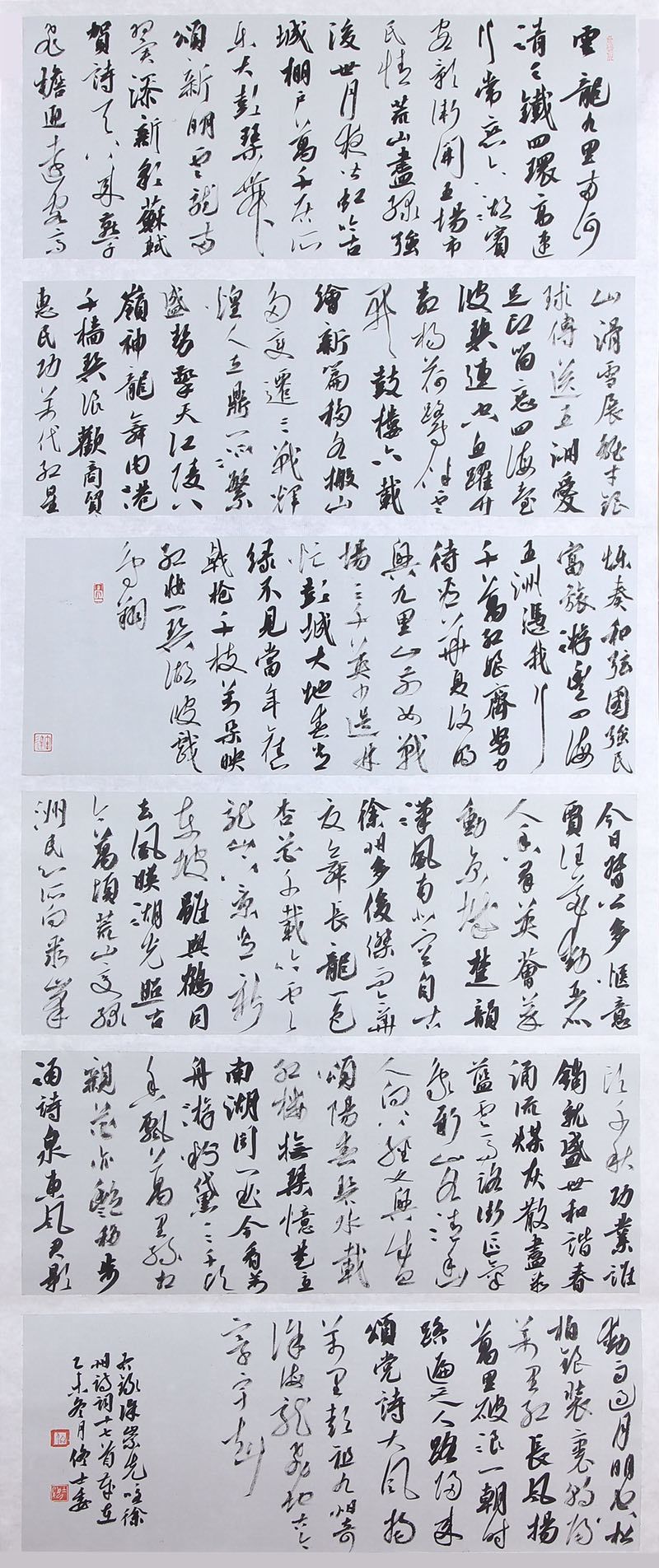

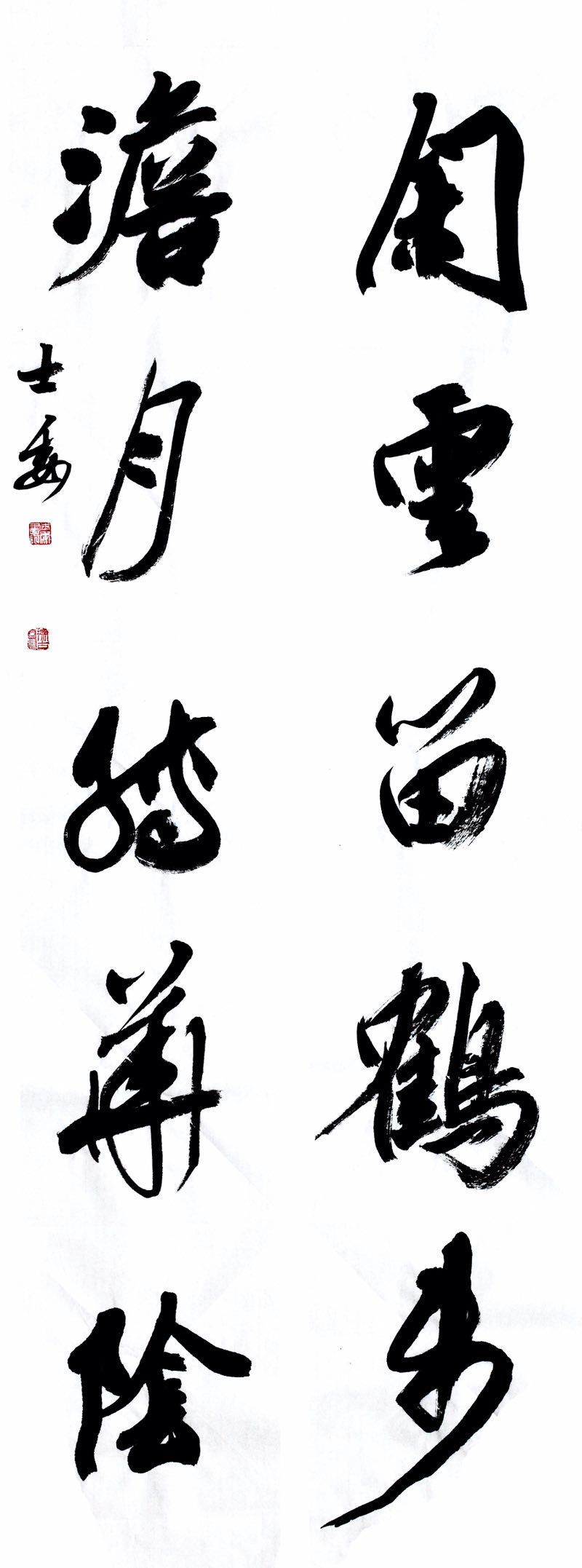

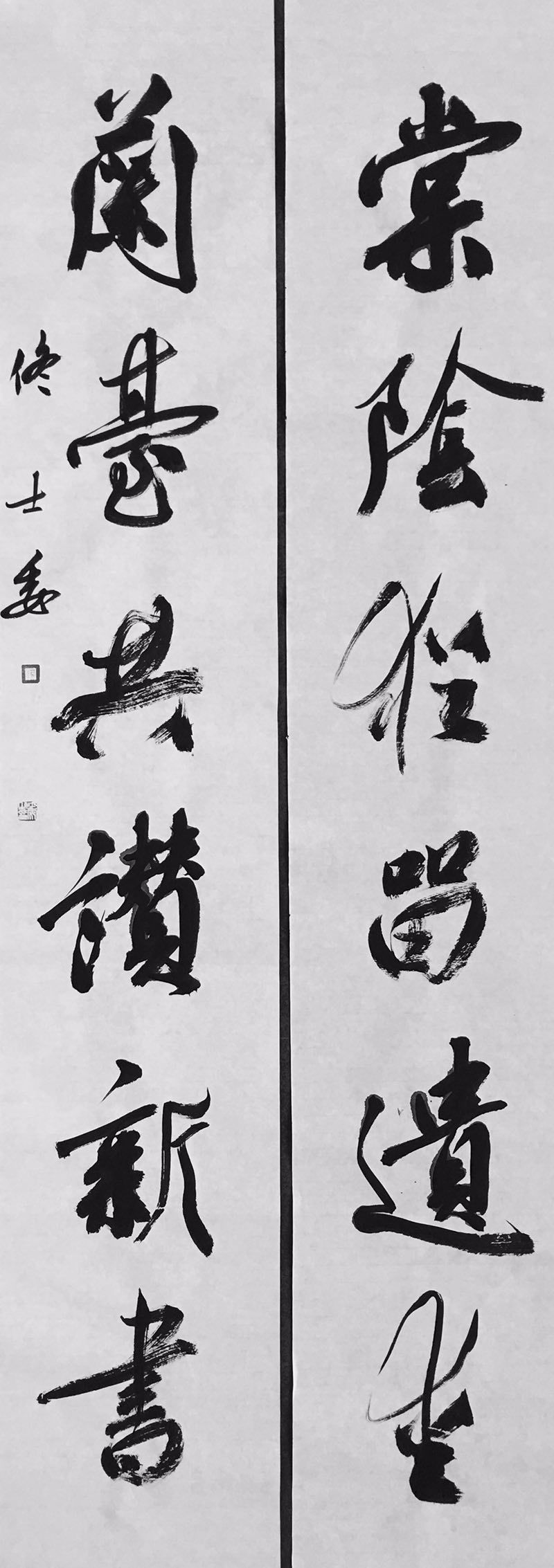

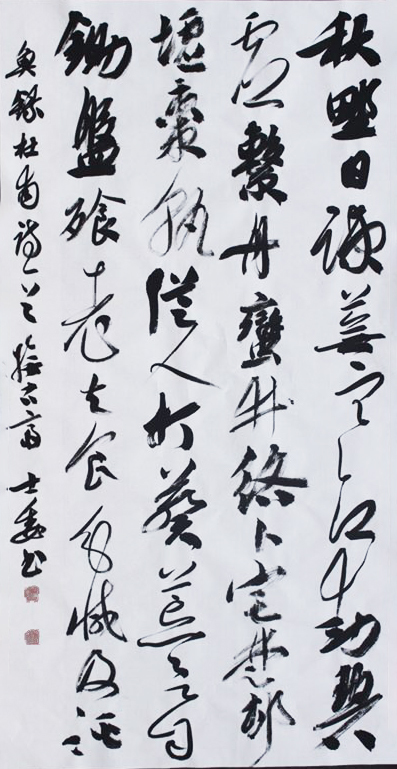

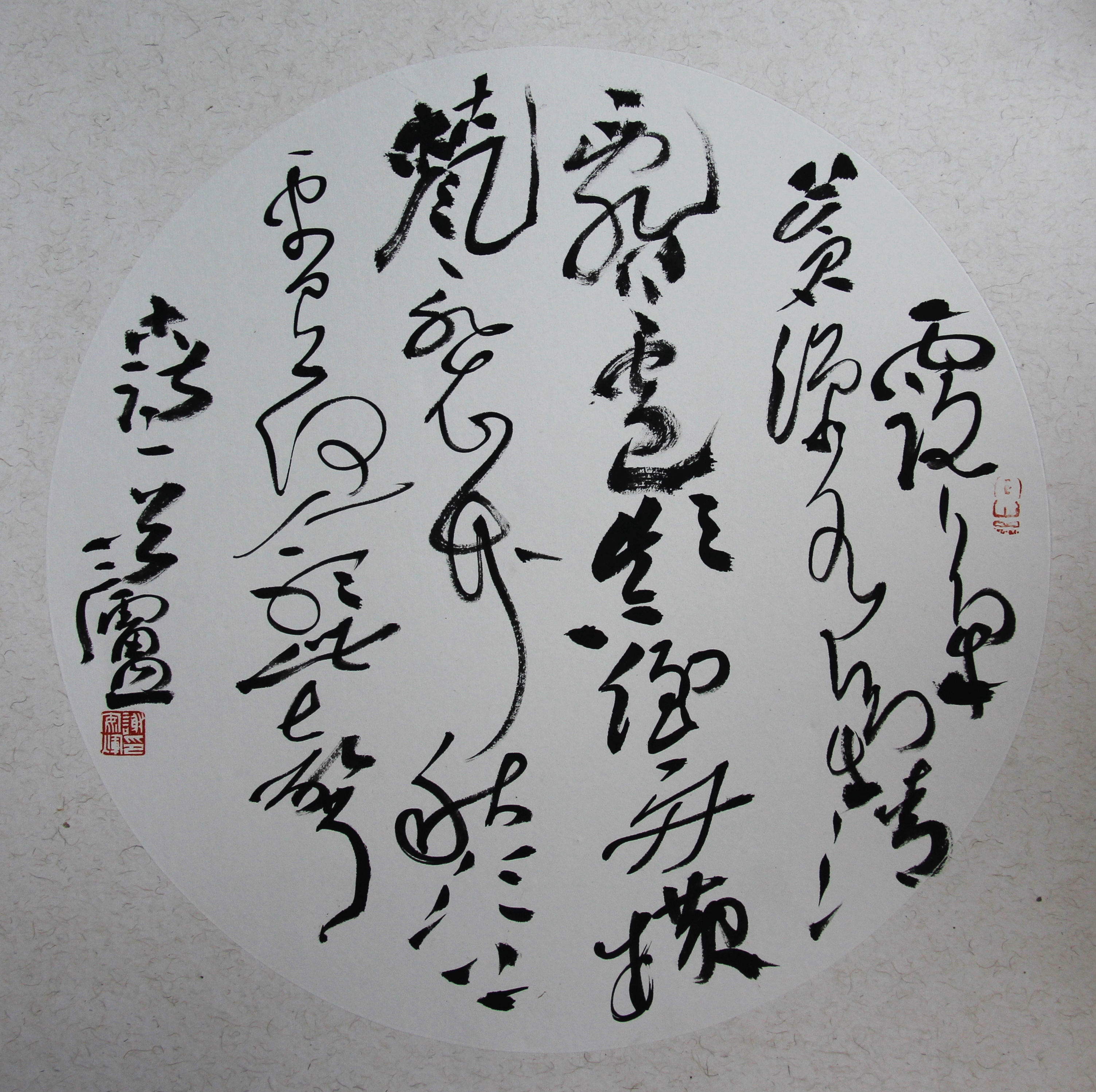

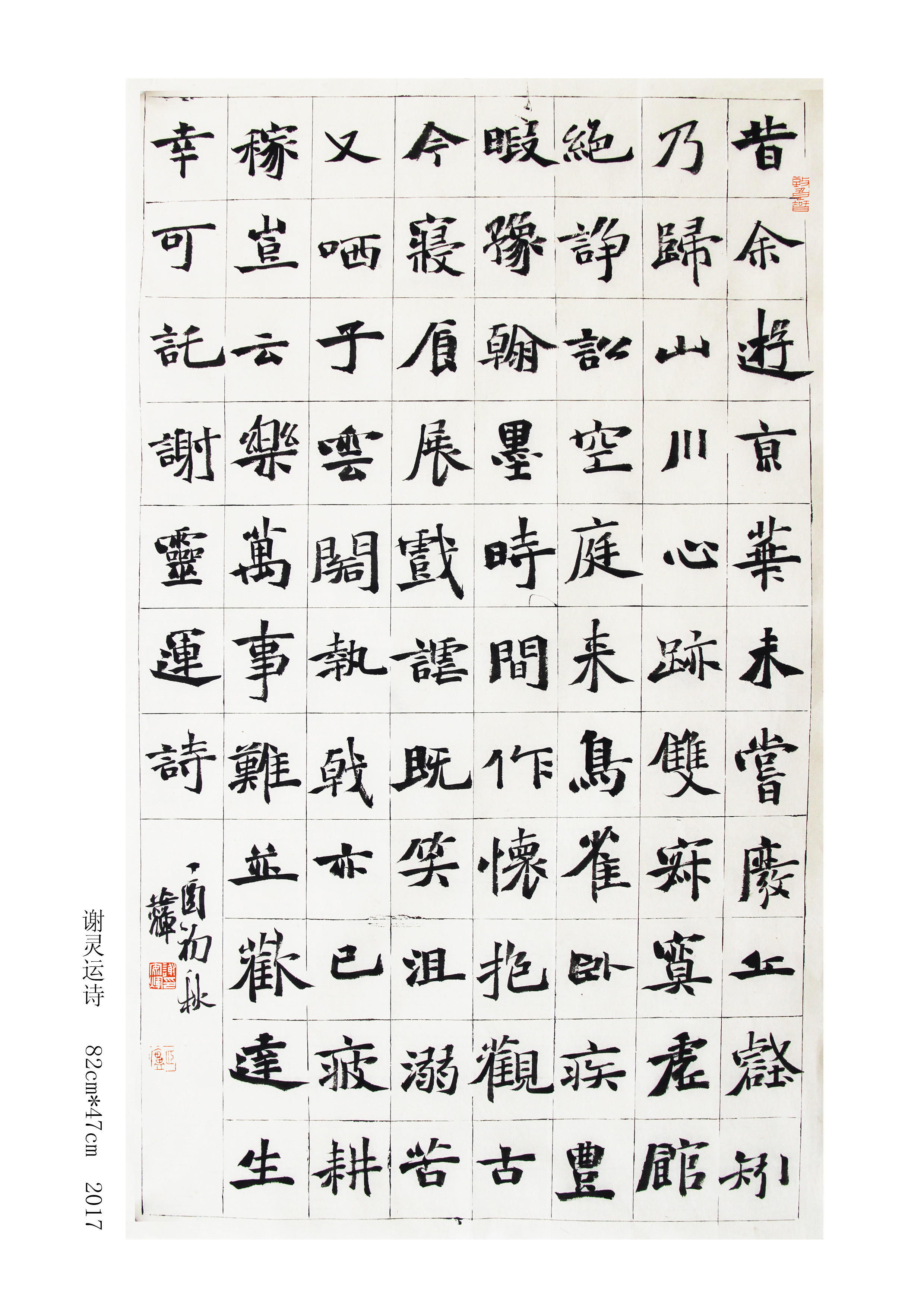

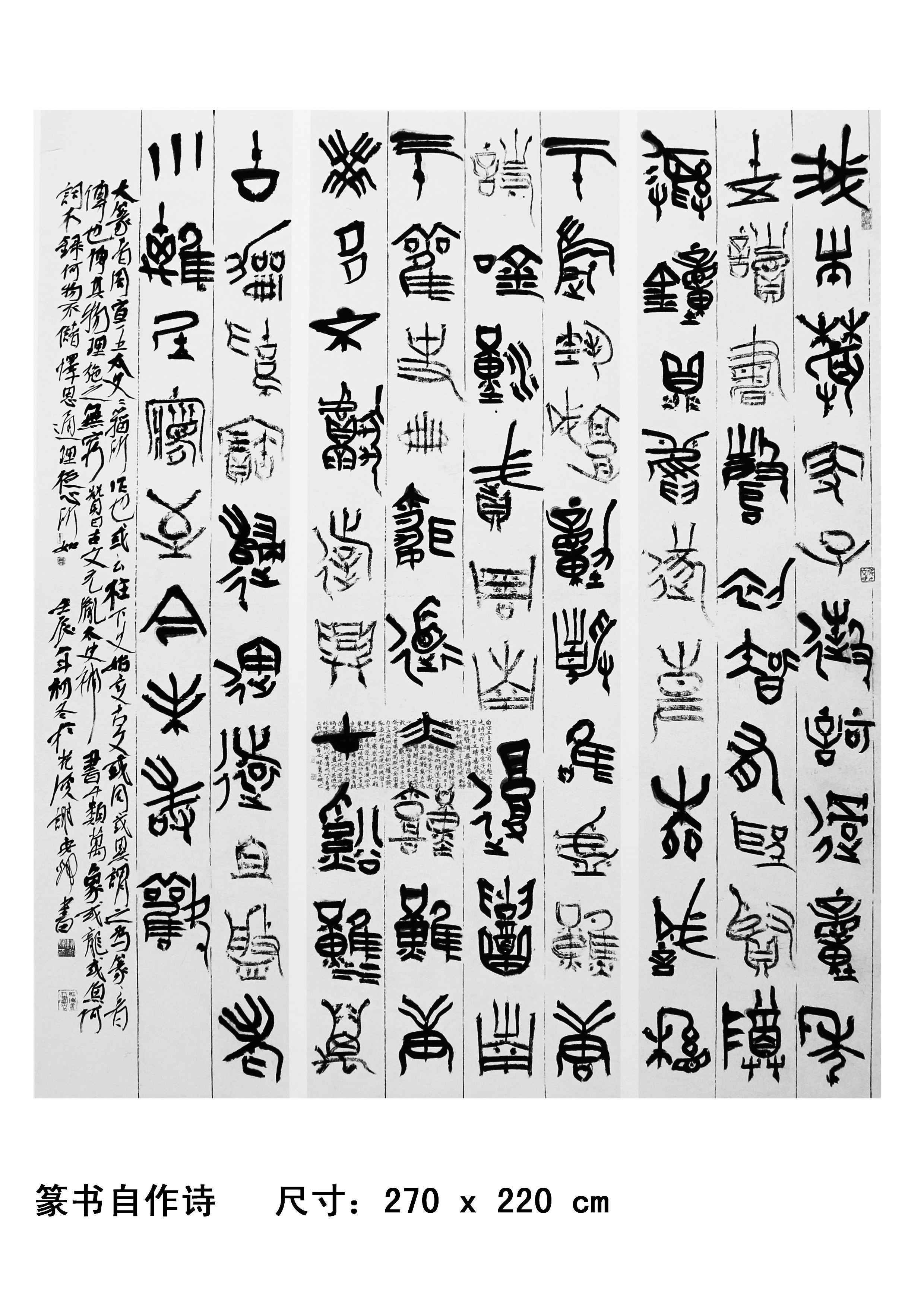

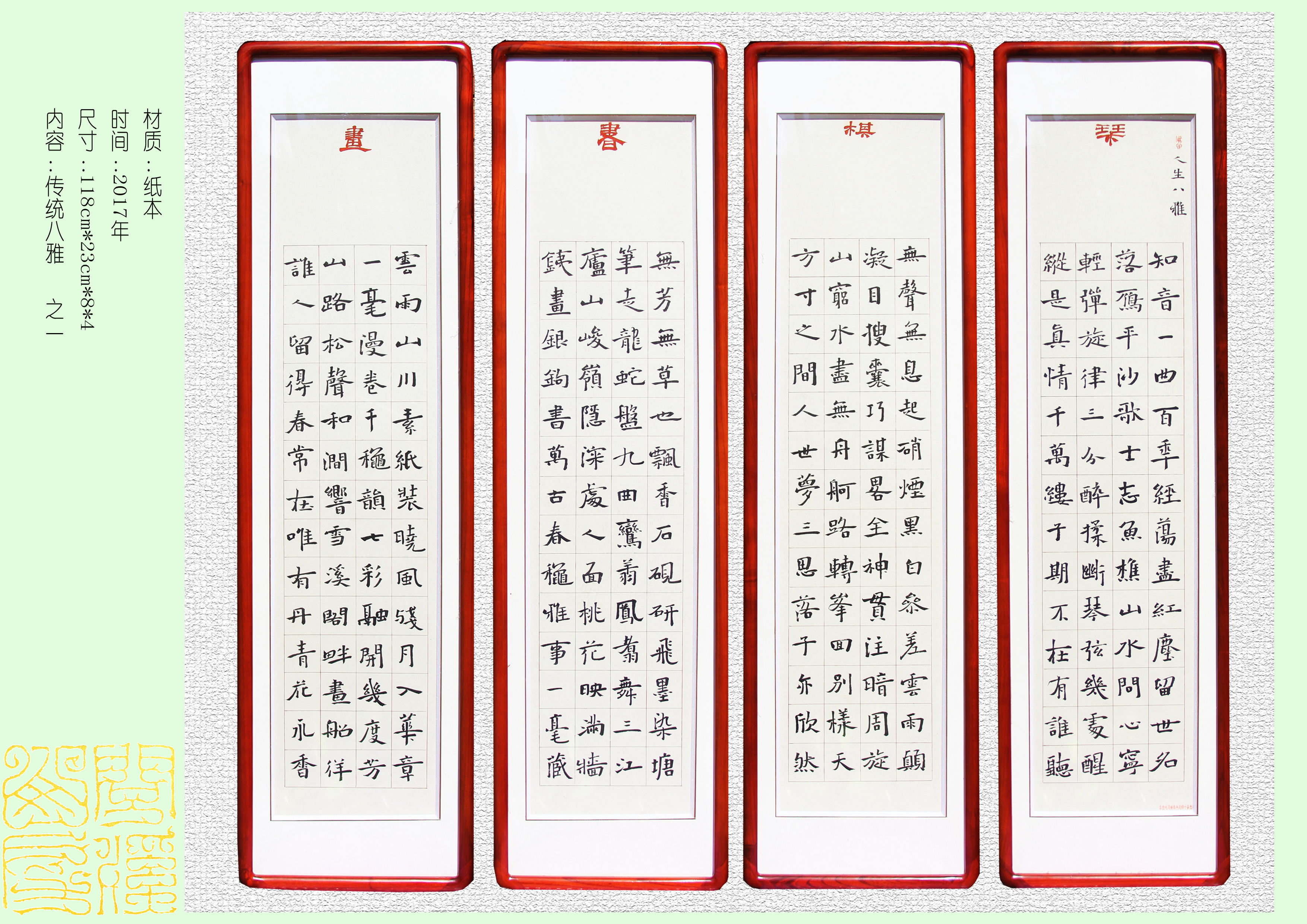

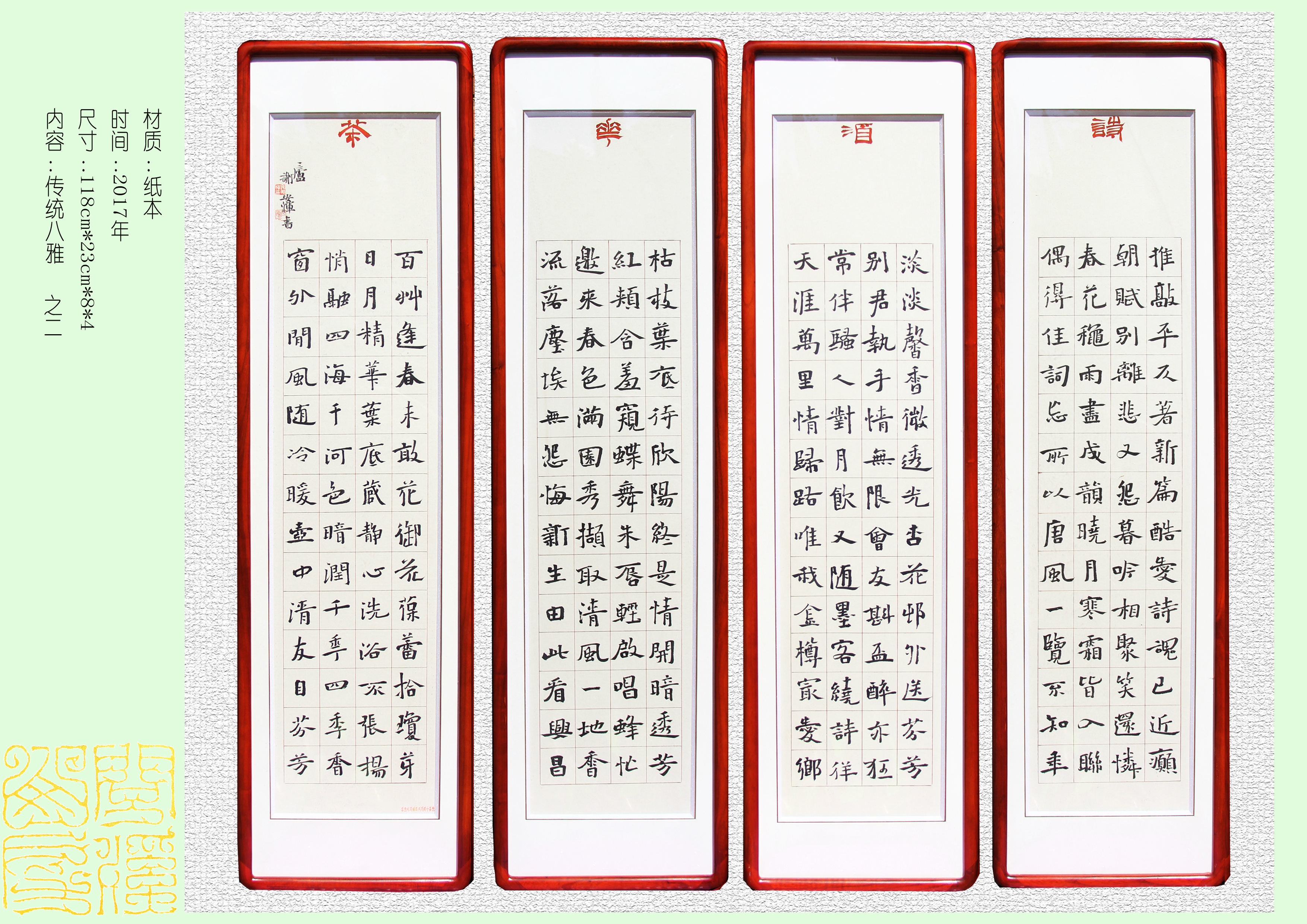

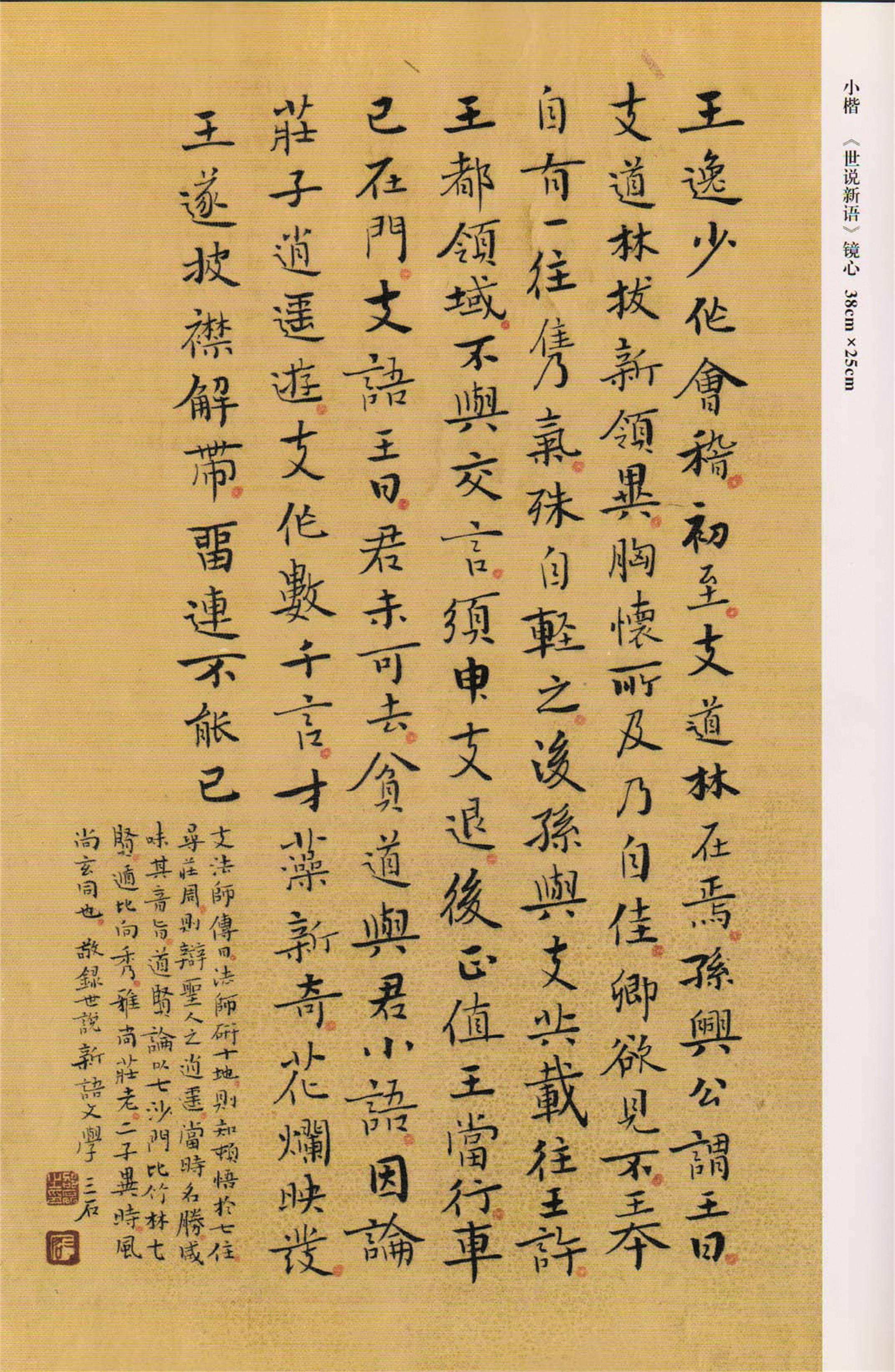

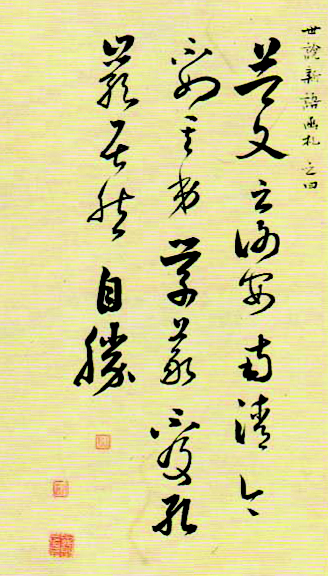

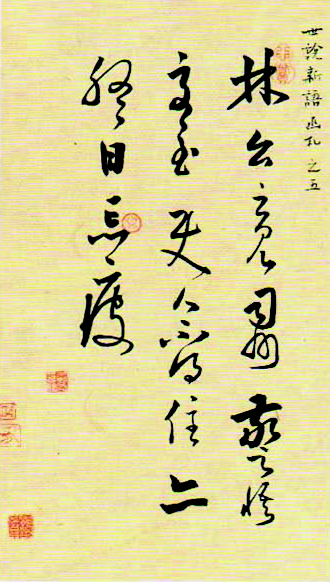

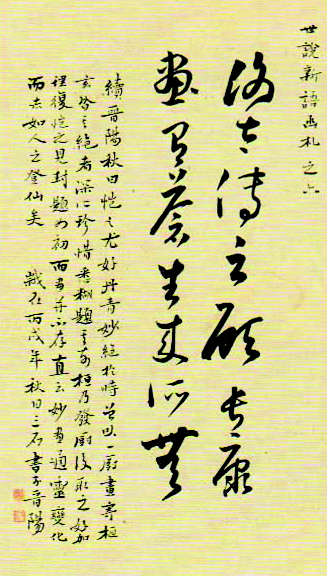

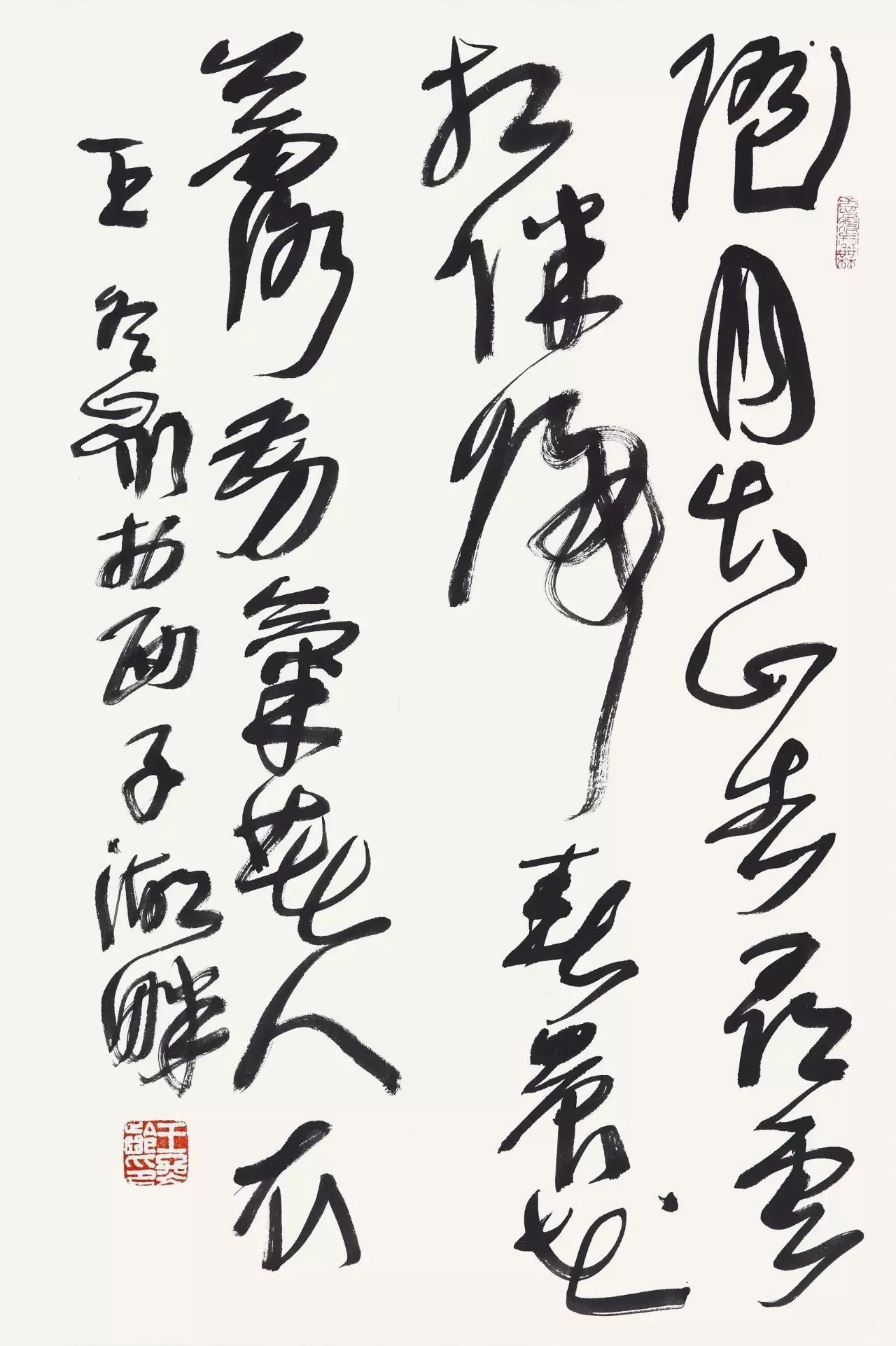

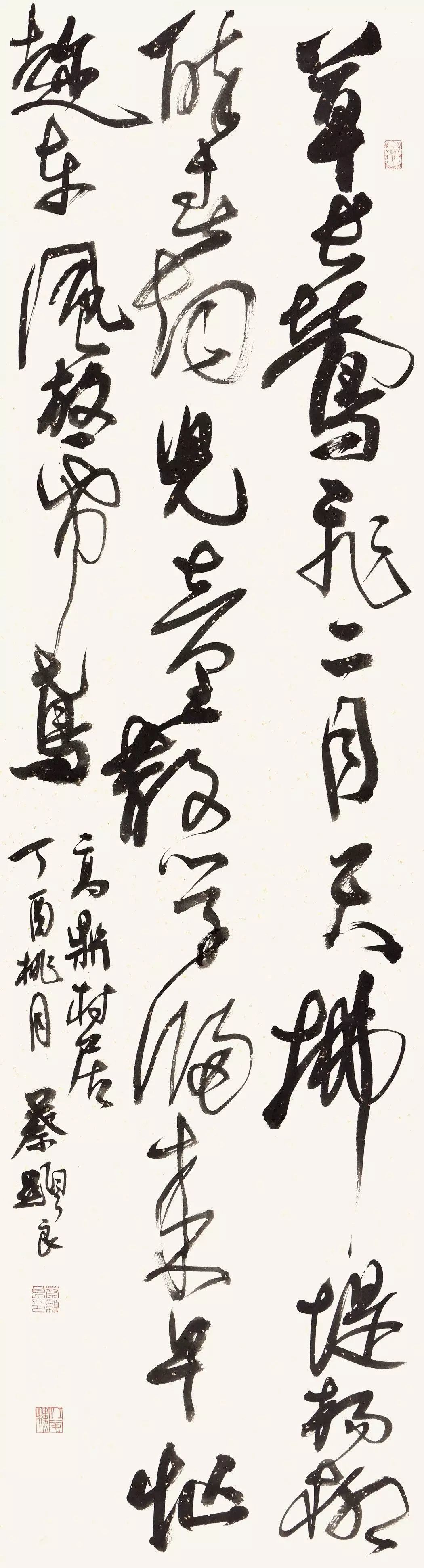

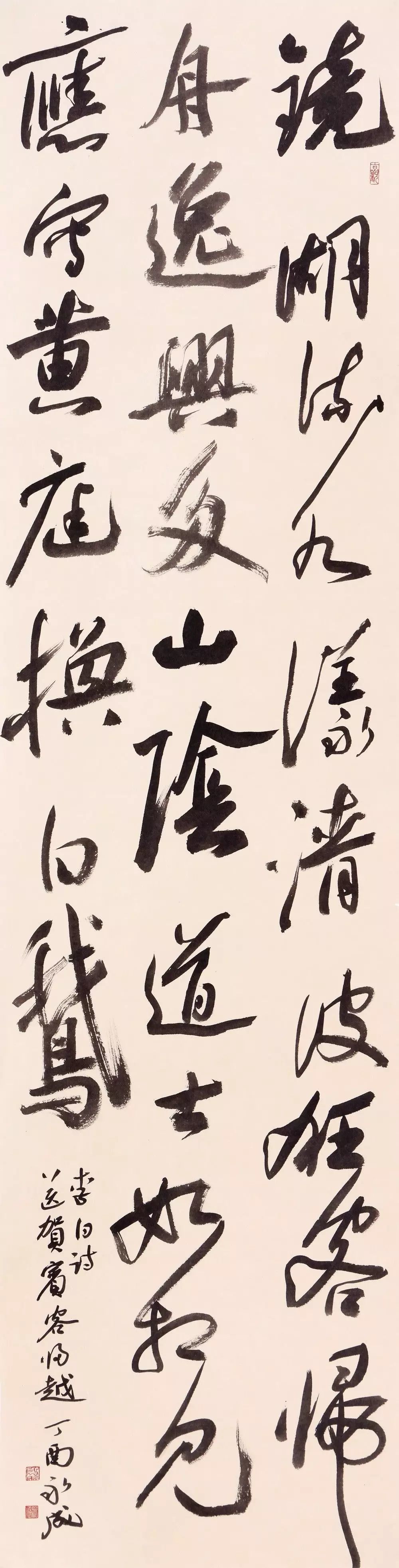

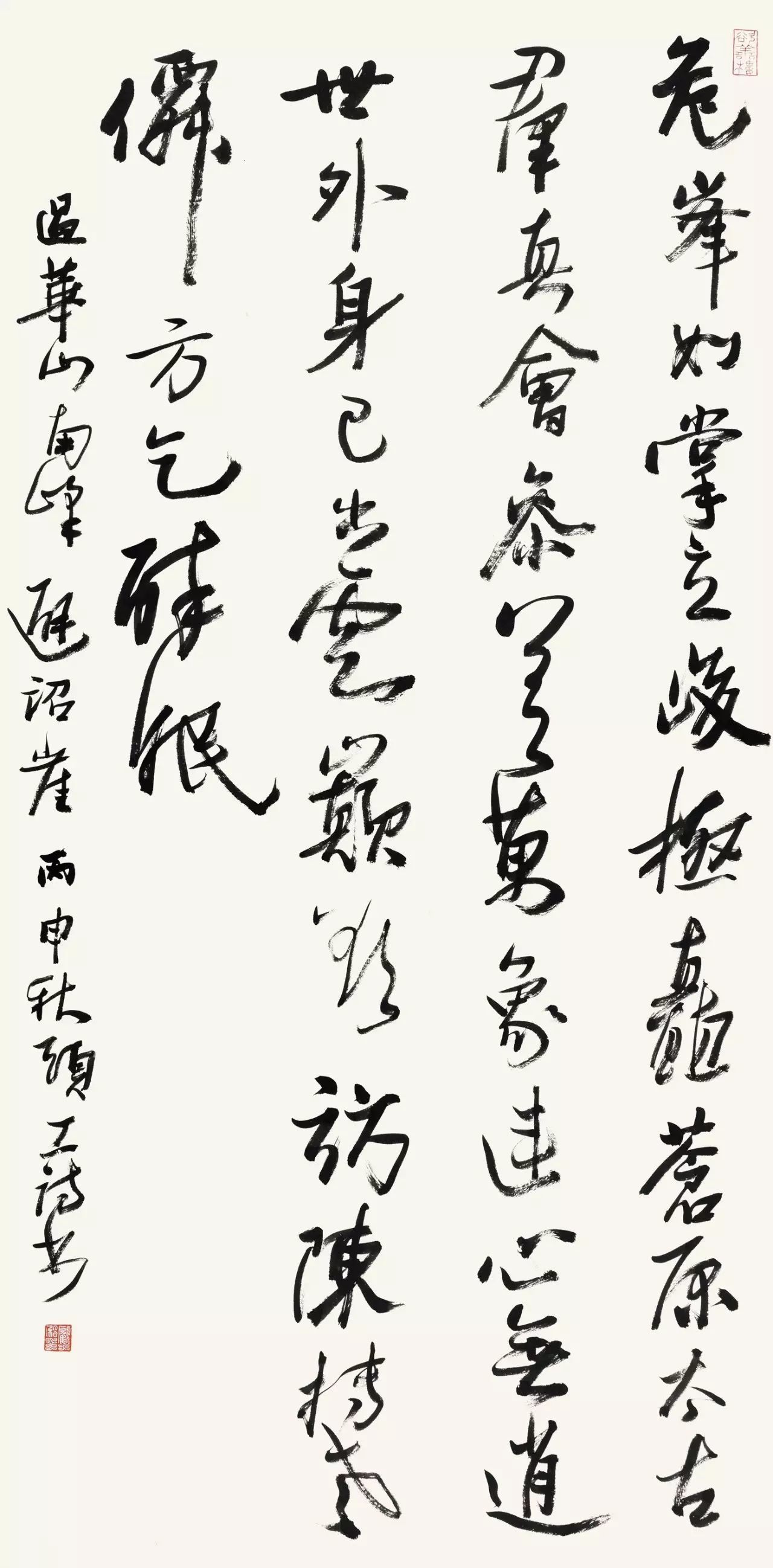

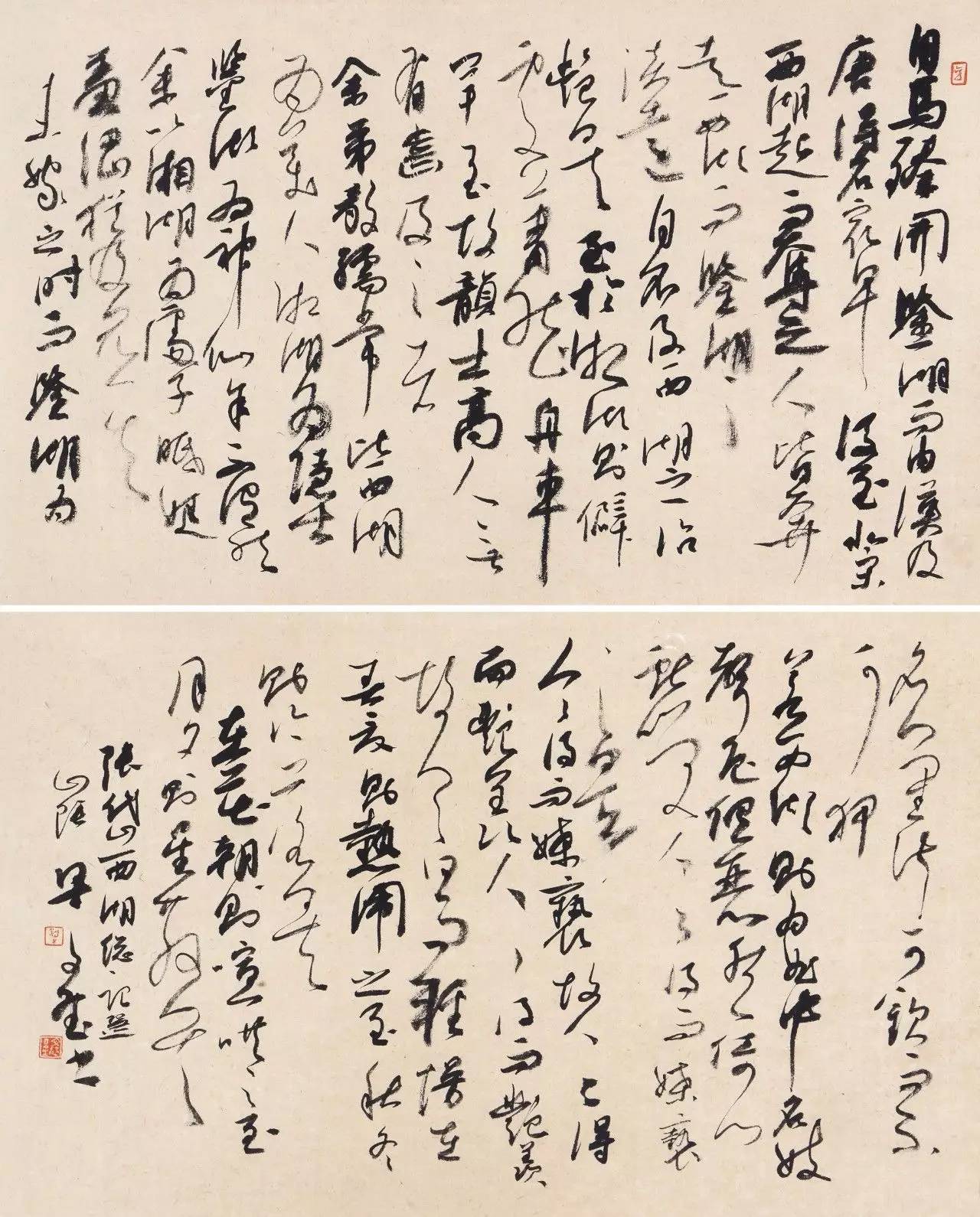

韦渊老师作品

书法作品获奖:

首届“黄庭坚奖”全国书法大赛一等奖(广西书协主办)

第二届“黄庭坚奖”全国书法大赛一等奖(广西书协主办)

2013广西壮族自治区艺术作品展览优秀奖(广西壮族自治区人民政府主办)

2015广西壮族自治区艺术作品展览优秀奖(广西壮族自治区人民政府主办)

广西首届网络书法大赛一等奖(广西书协主办)

广西首届“百花奖”书法比赛优秀奖(广西书协主办)

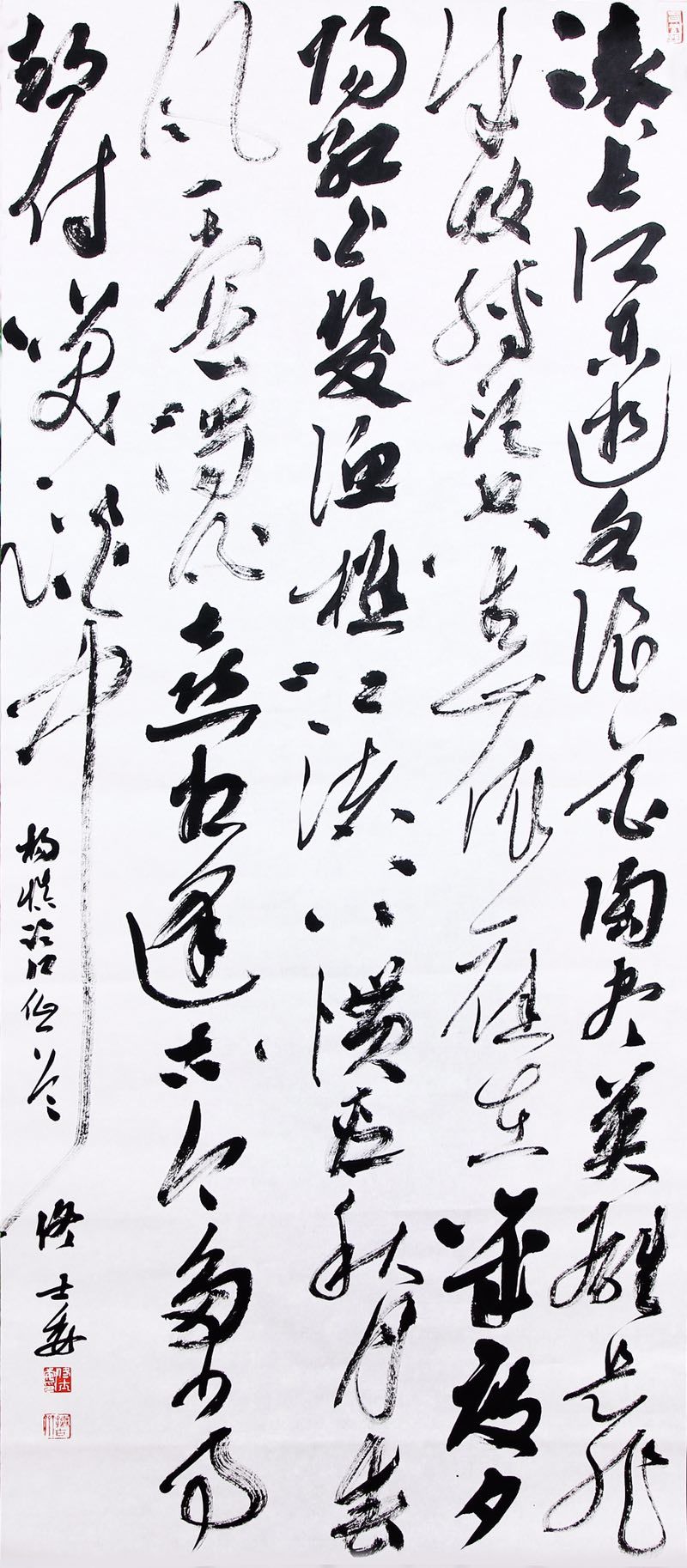

韦渊老师作品

书法作品入展:

全国首届手卷书法作品展(中国书协主办)

中国书坛第六届新人展(中国书协主办)

中国首届西部书法展(中国书协主办)

全国第二届书法临帖作品展(中国书协主办)

中日韩书法联展(广东书协主办)

广西书法进京展(广西书协主办)

韦渊老师作品

书法科研成果:

书法论文《清代唐楷:帖学到碑学的桥梁》入选全国第九届书学讨论会

专著《洛神赋》2012年3月由重庆出版社出版。

韦渊老师作品

课程安排

▼

第一节 《张迁碑》基础知识

2017年10月22日 19:00

1.《张迁碑》的背景知识及艺术特点介绍

2.学习《张迁碑》的工具准备

3.《张迁碑》经典单字讲解示范

4.《张迁碑》集字小品讲解示范

第二节 《张迁碑》笔法详解

2017年10月29日 19:00

1.横画及相关单字讲解示范

2.竖画及相关单字讲解示范

3.掠笔及相关单字讲解示范

4.波挑及相关单字讲解示范

5.点画及相关单字讲解示范

6.搭接及相关单字讲解示范

第三节 《张迁碑》的基本临写及临创转换

2017年11月05日 19:00

1.《张迁碑》的结体特点

2.《张迁碑》的章法特点

3.章节临写示范

4.简单创作示范

第一节课 一元试听

▼

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

或者点击

课程链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小轩(微信:mochihubei)

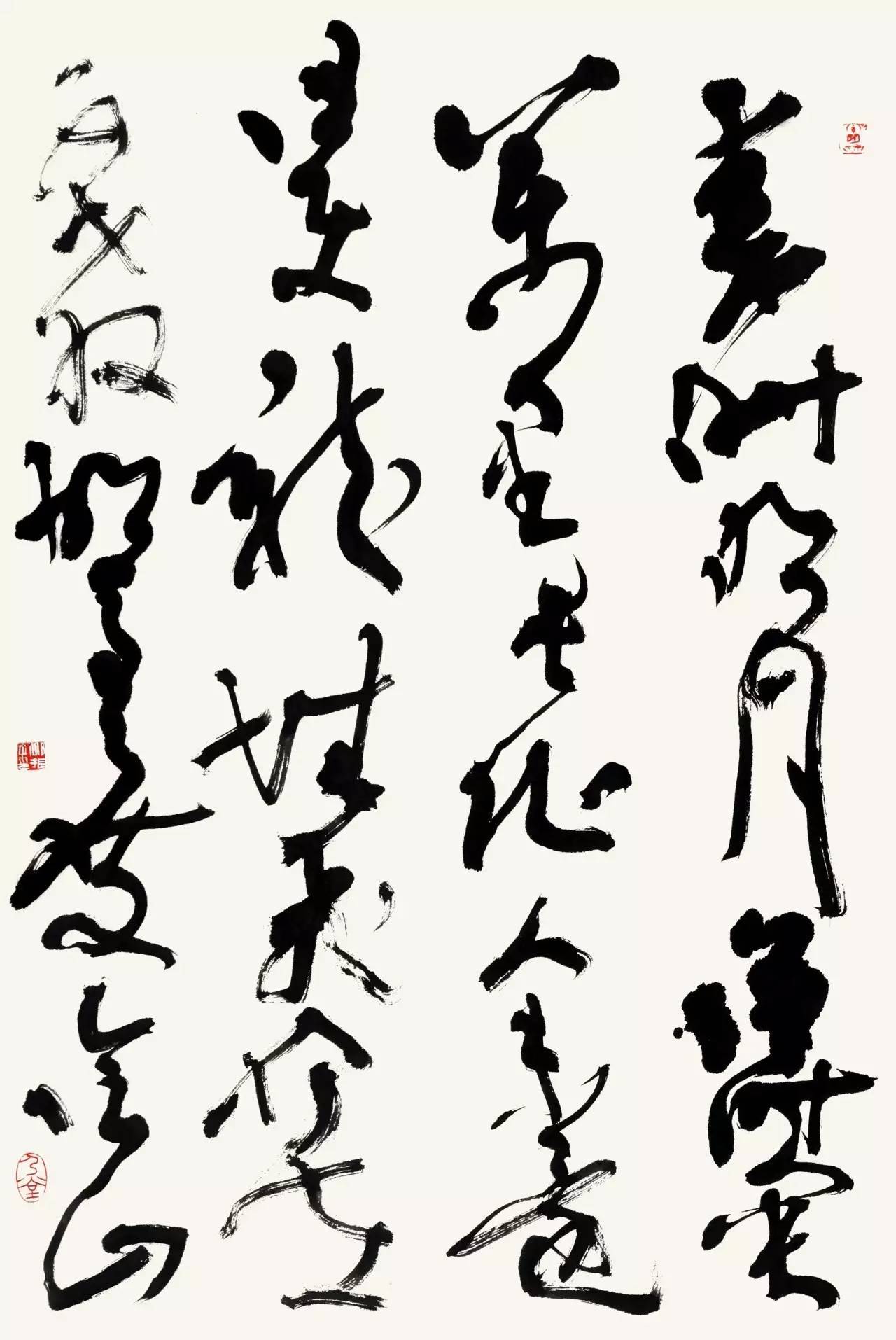

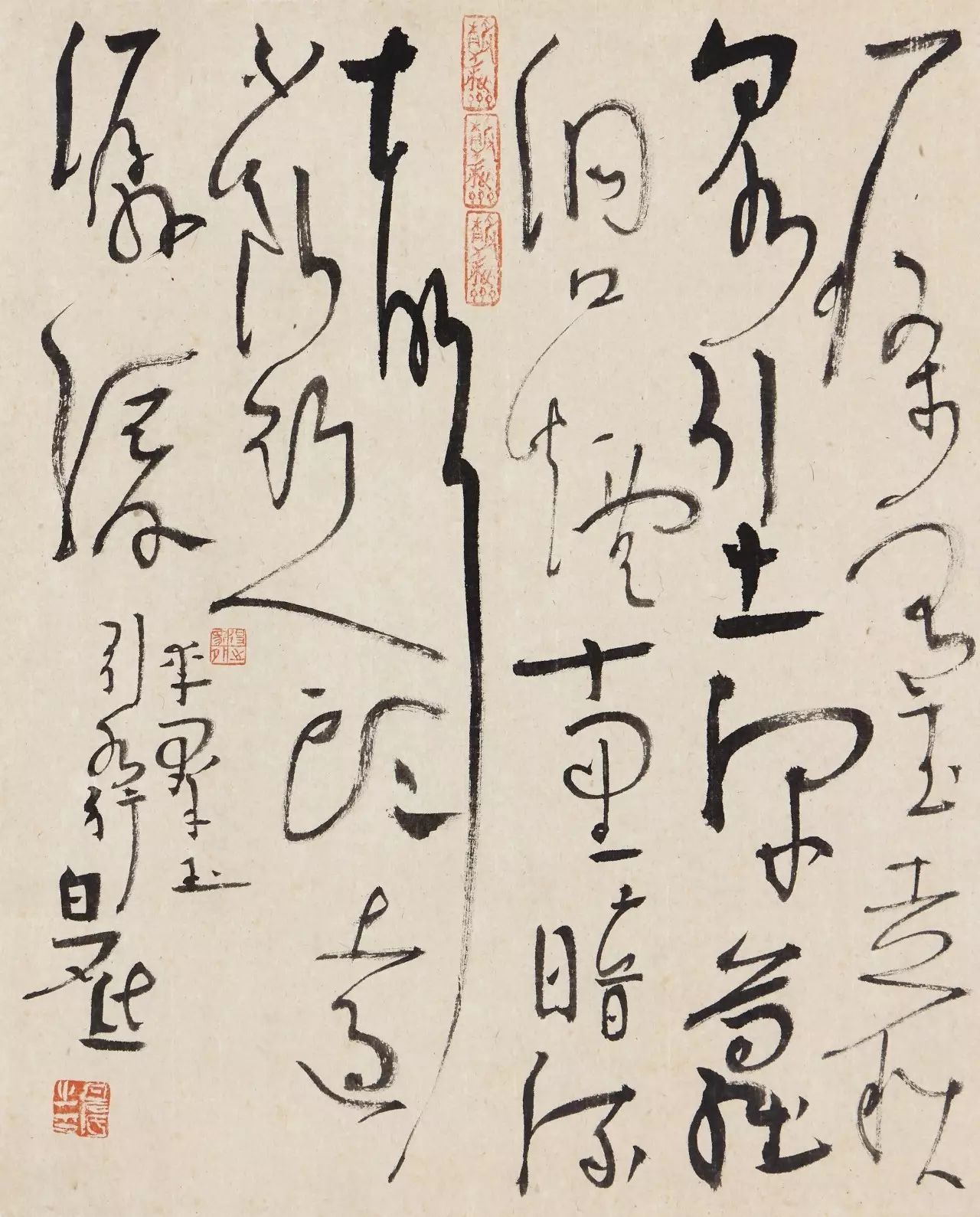

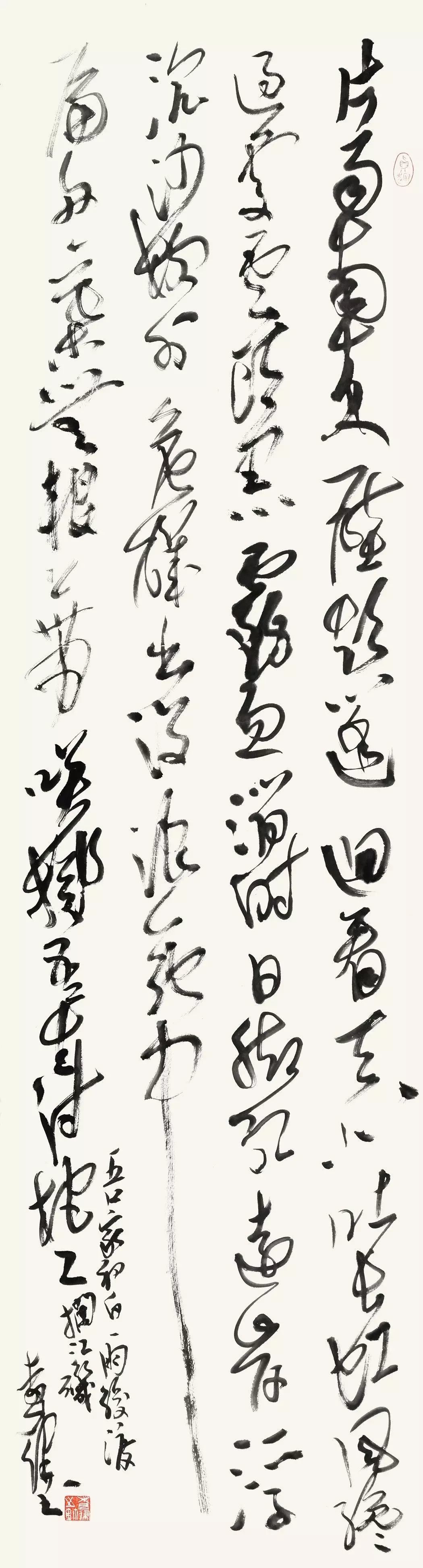

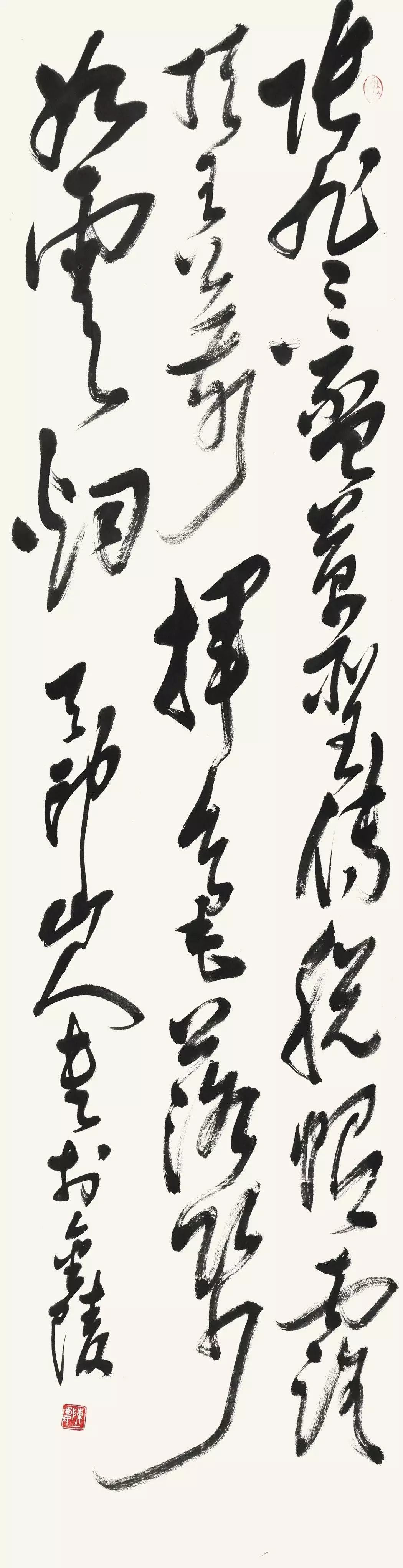

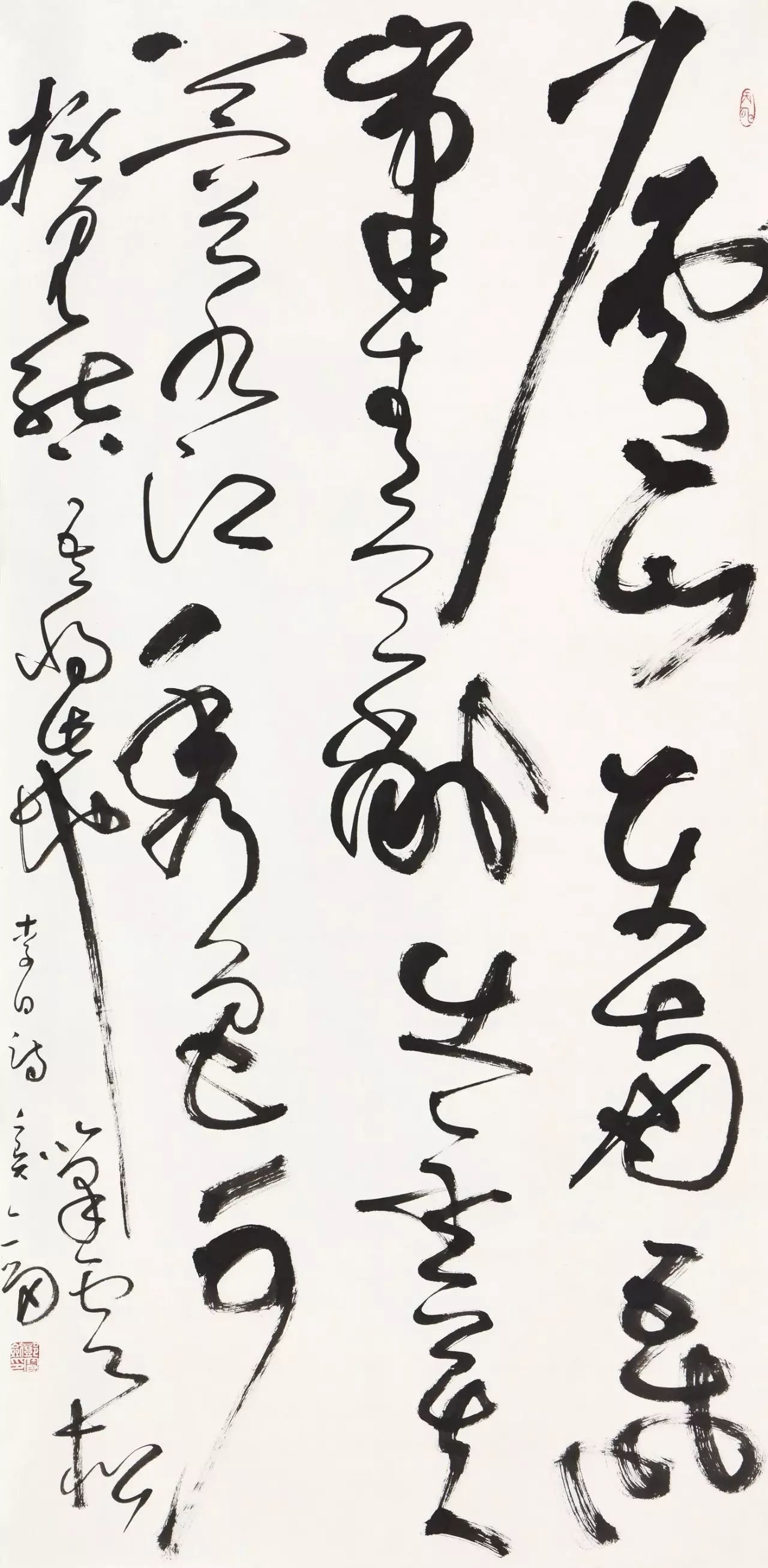

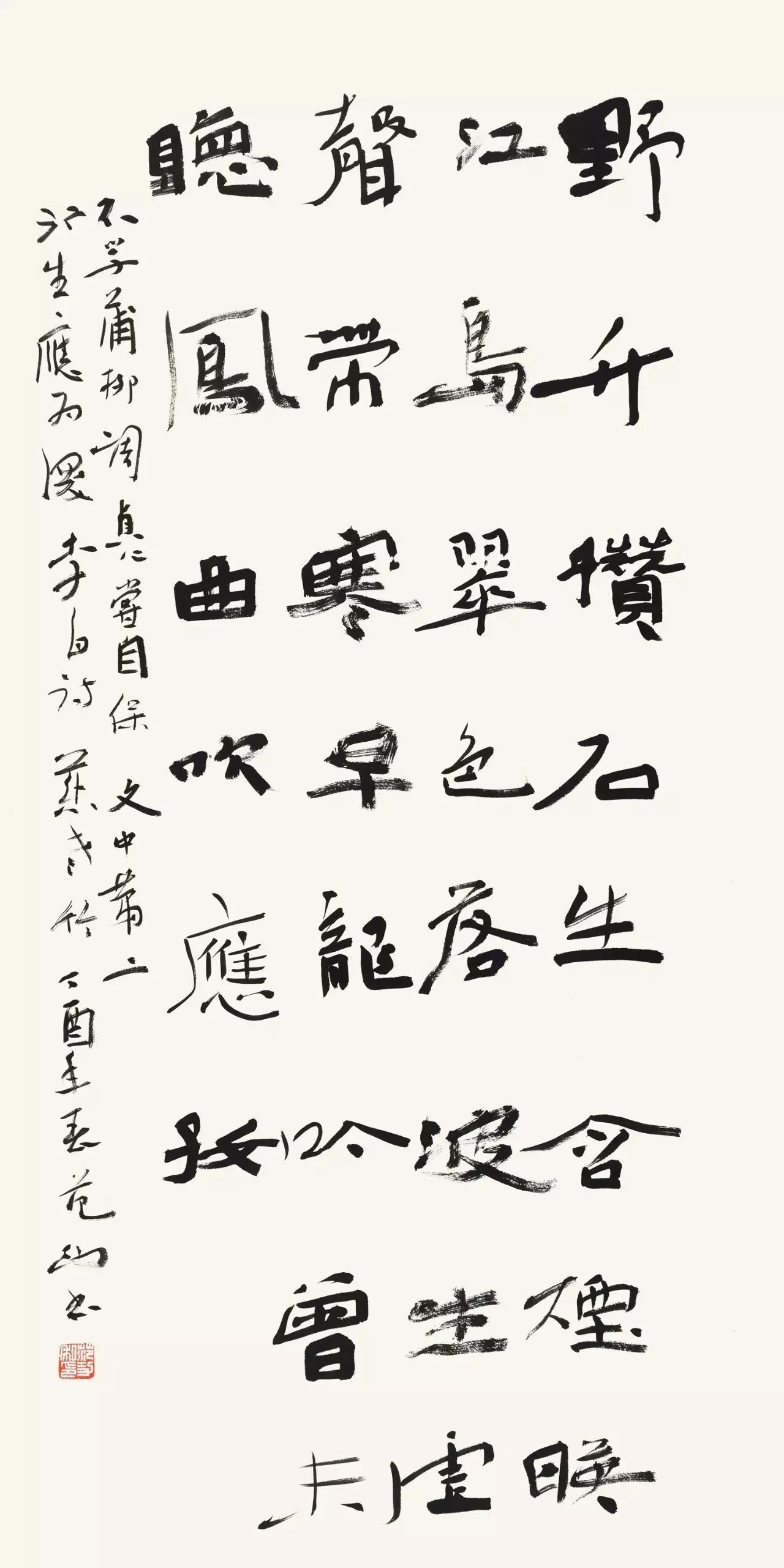

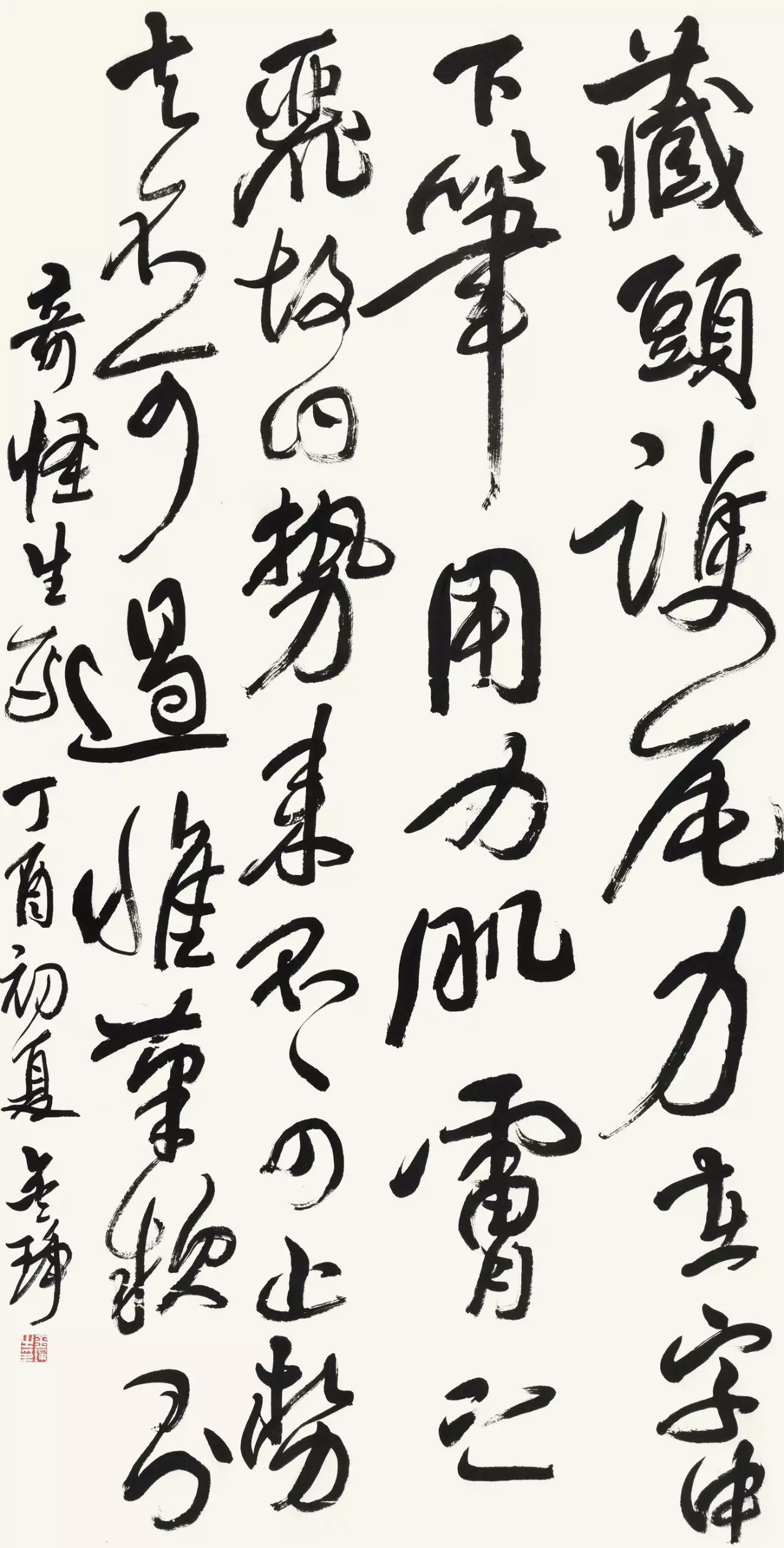

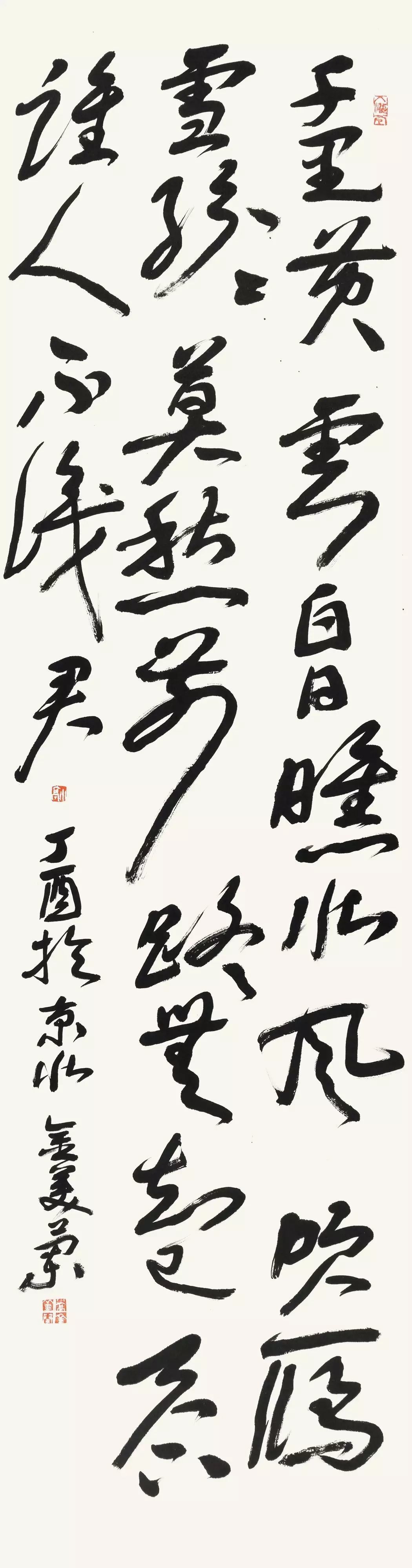

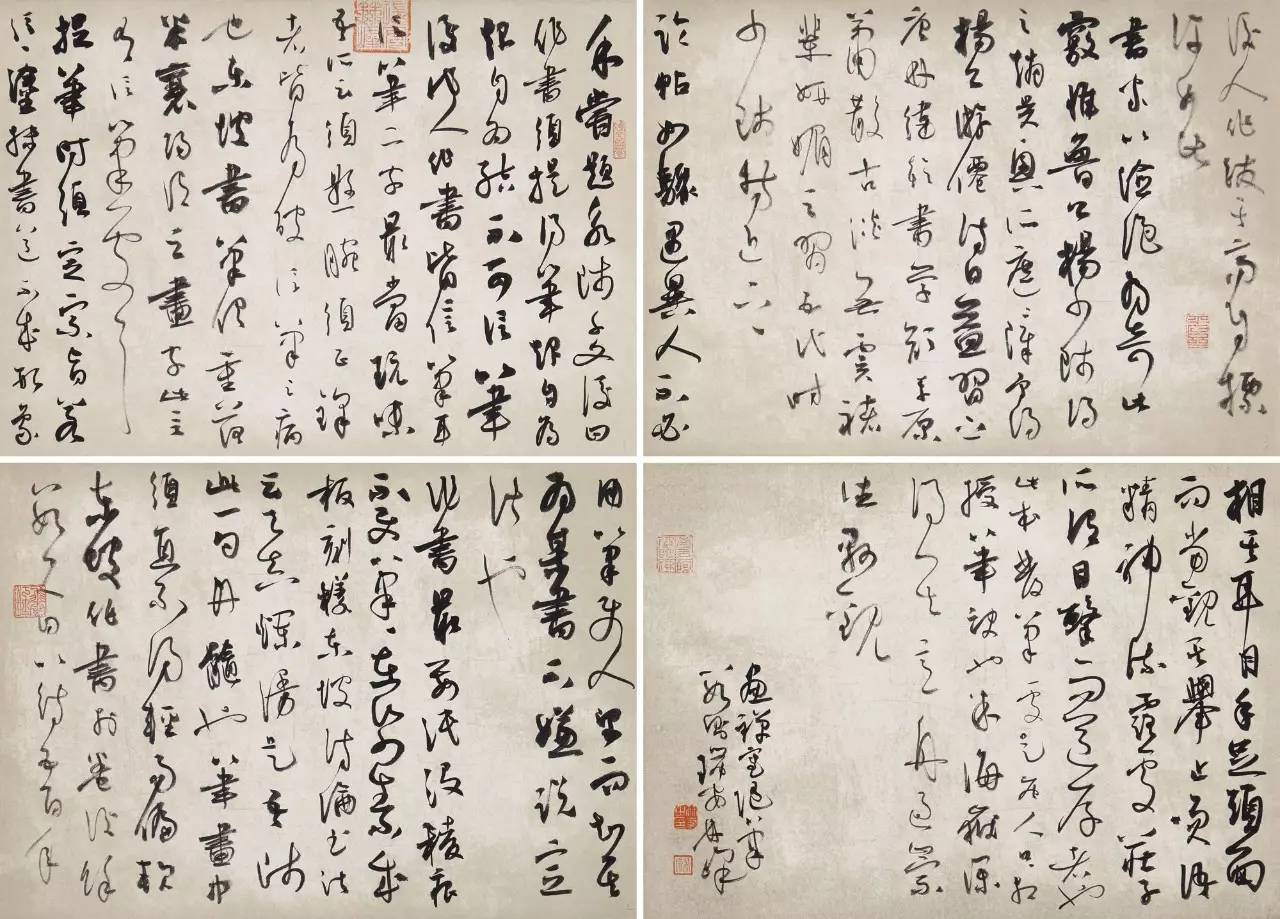

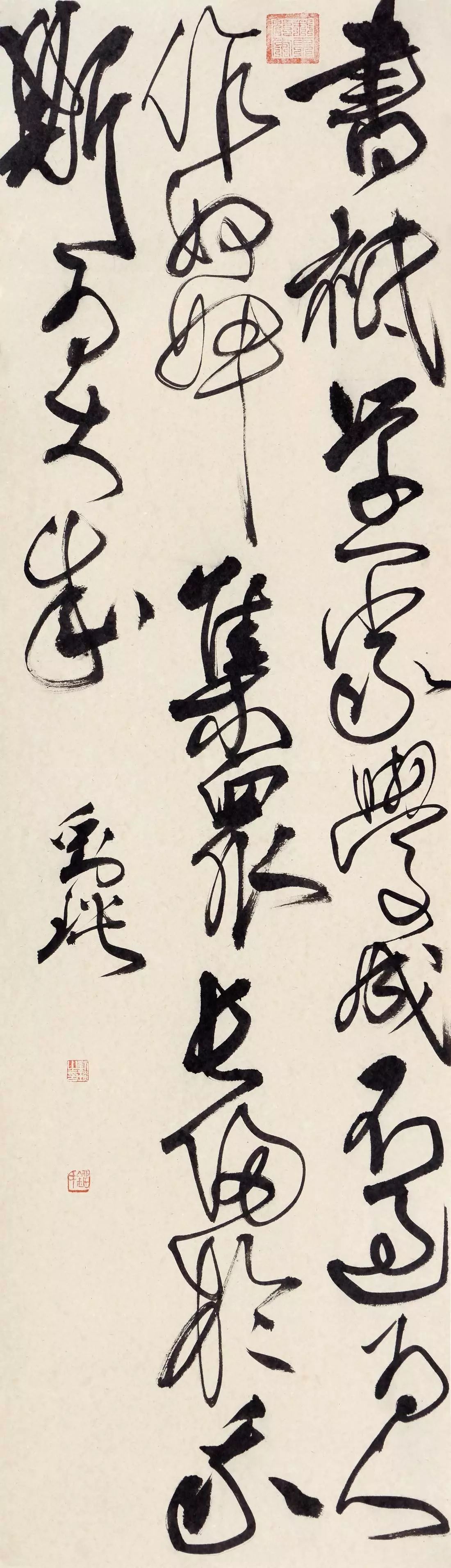

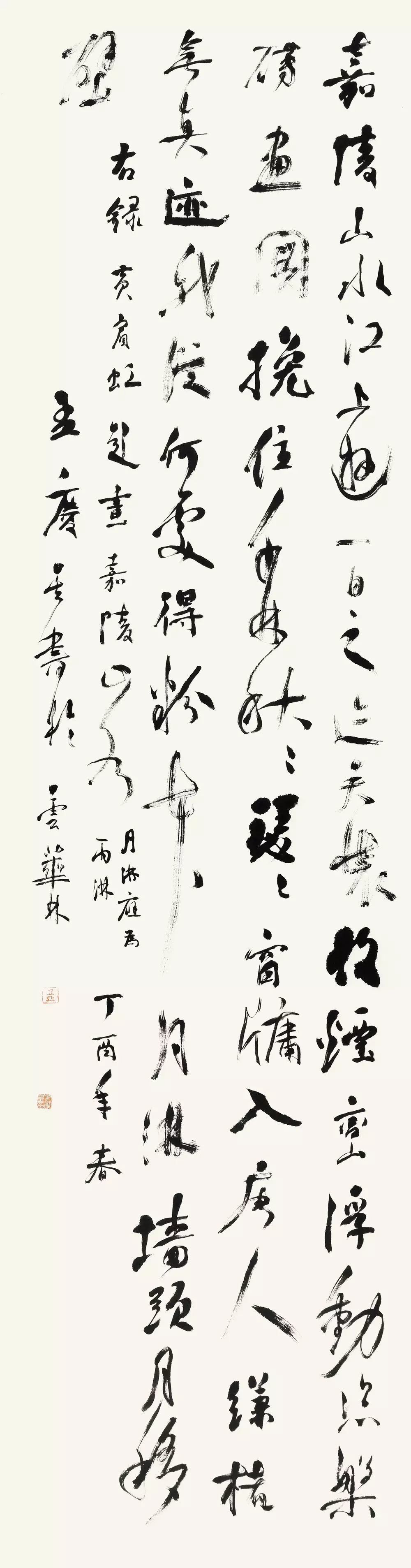

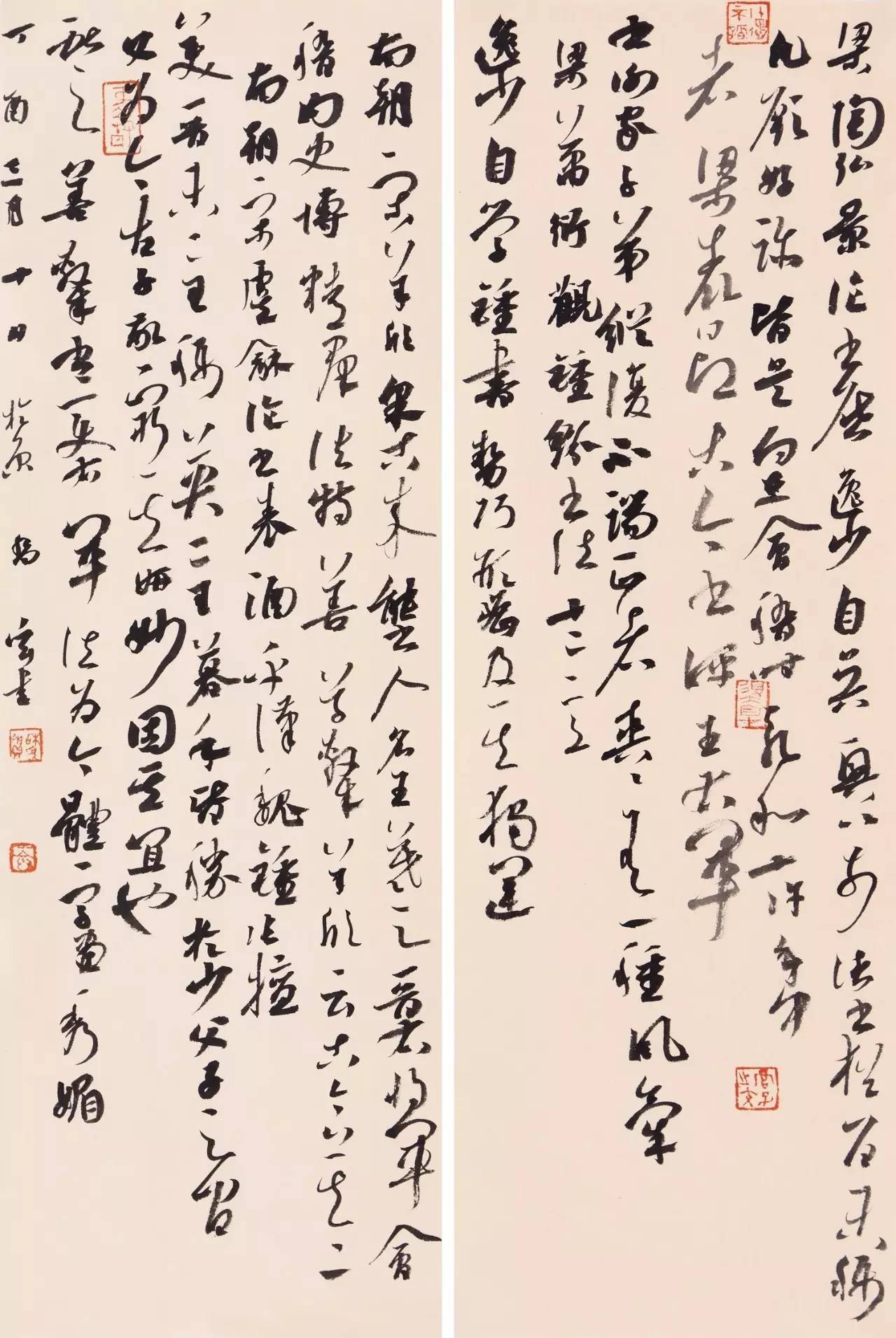

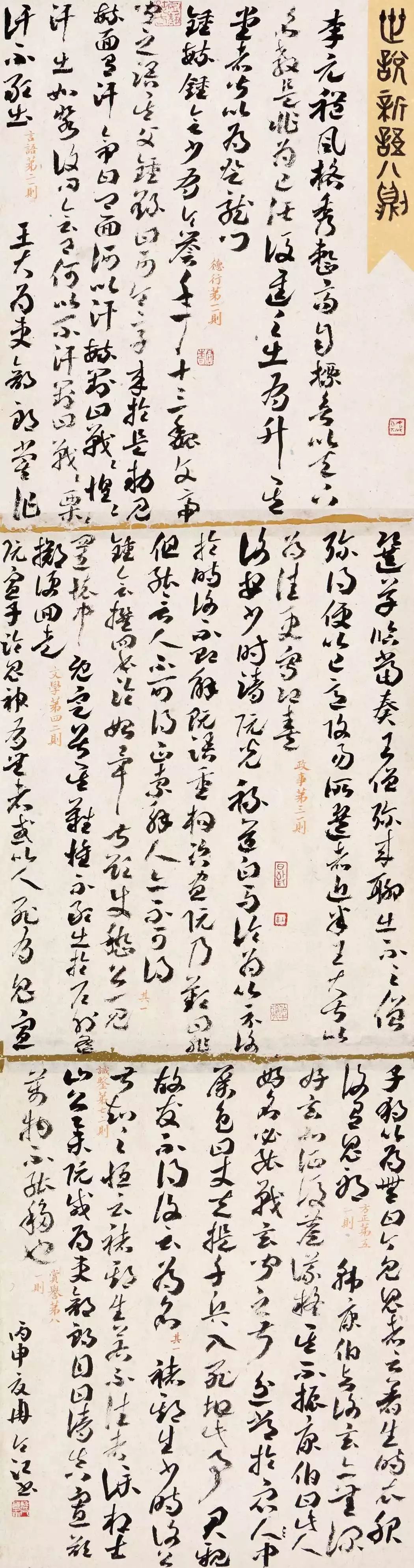

白砥 李群玉诗 草书斗方 50×40cm

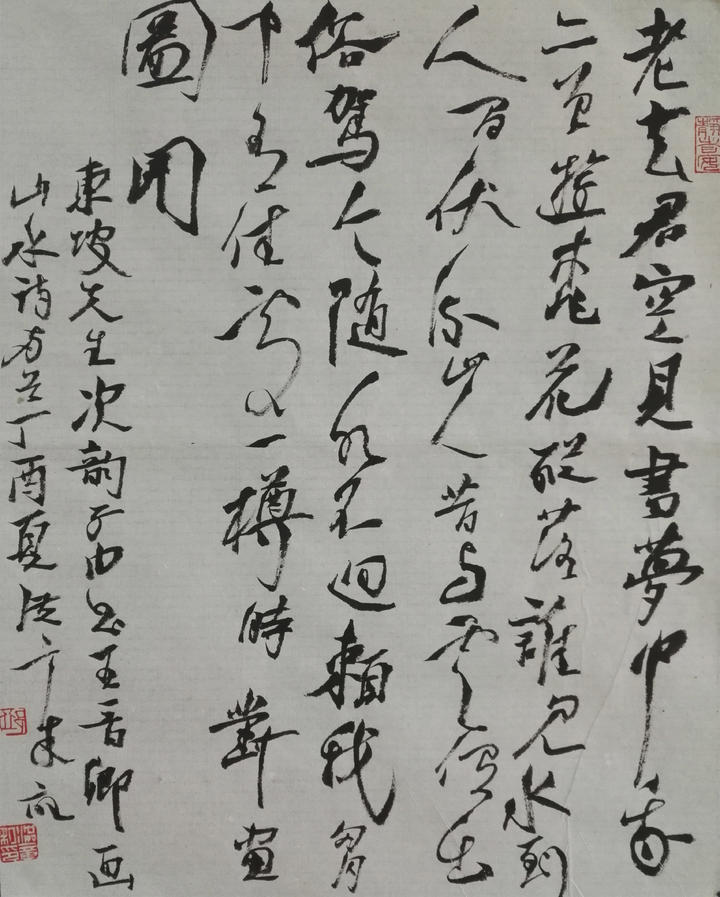

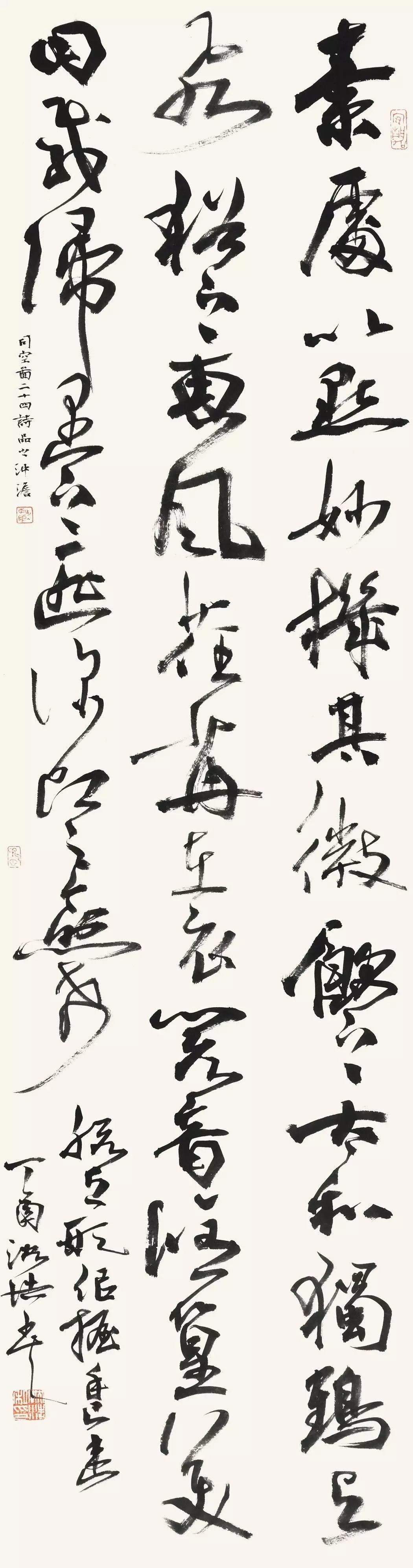

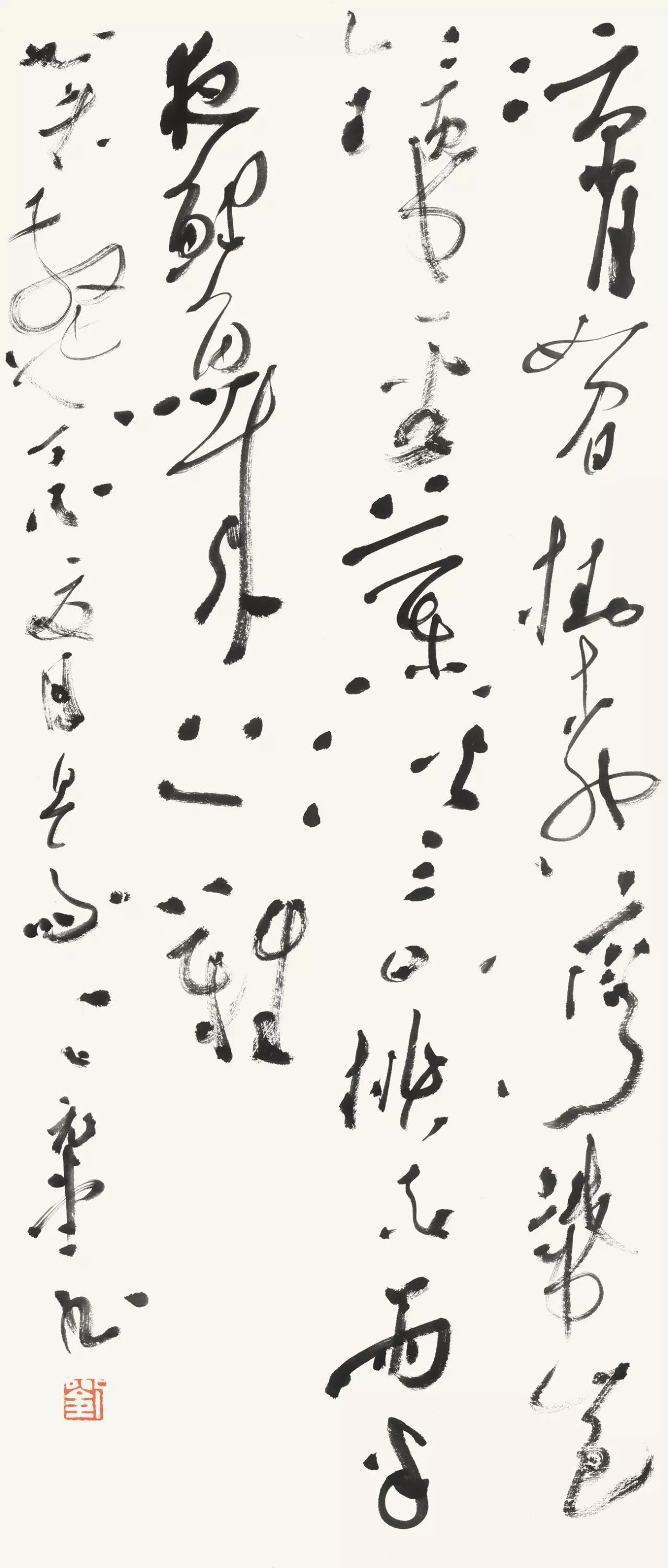

白砥 李群玉诗 草书斗方 50×40cm 沈浩 司空图二十四诗品冲淡 行草条幅 180×48cm

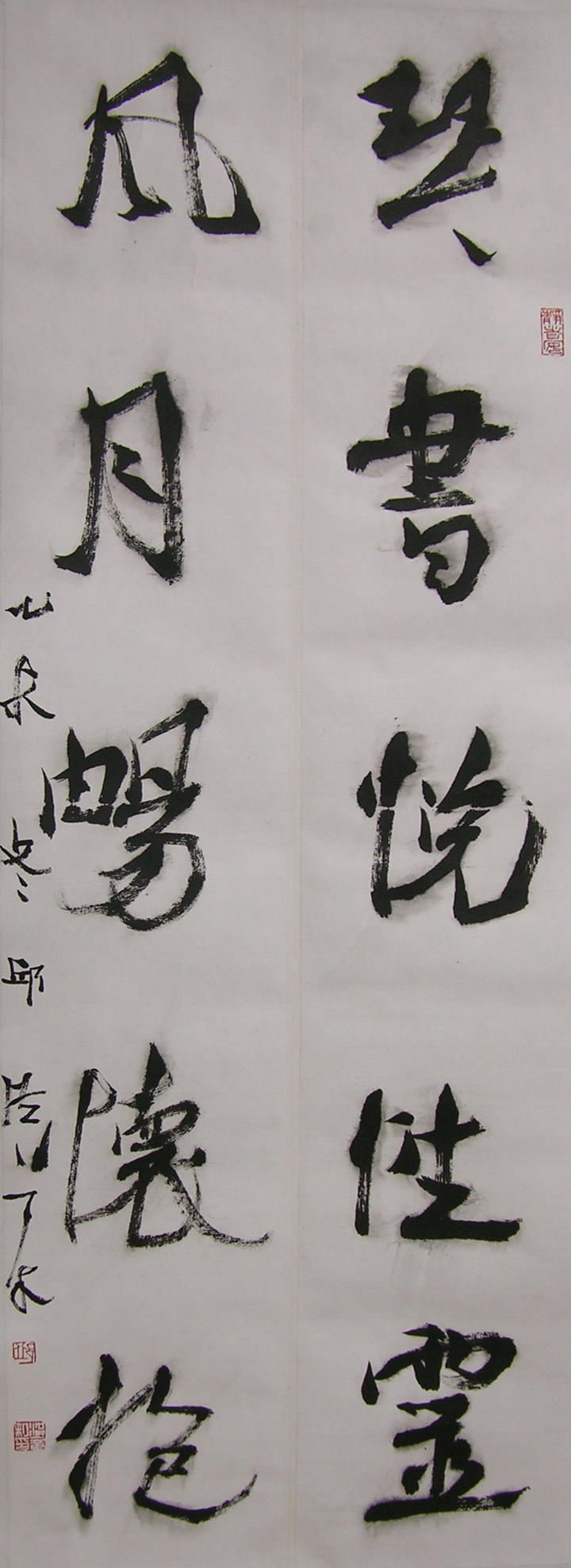

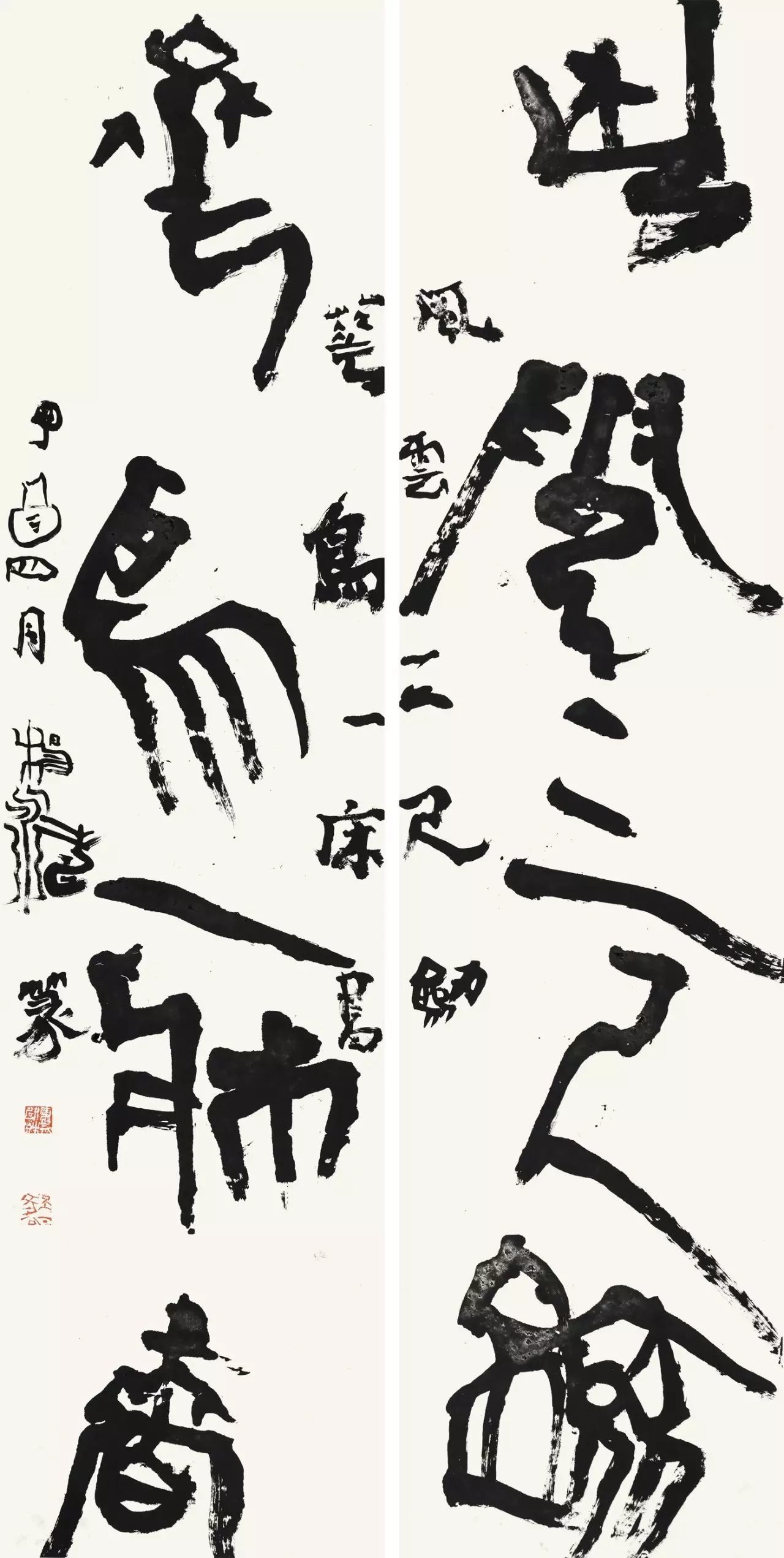

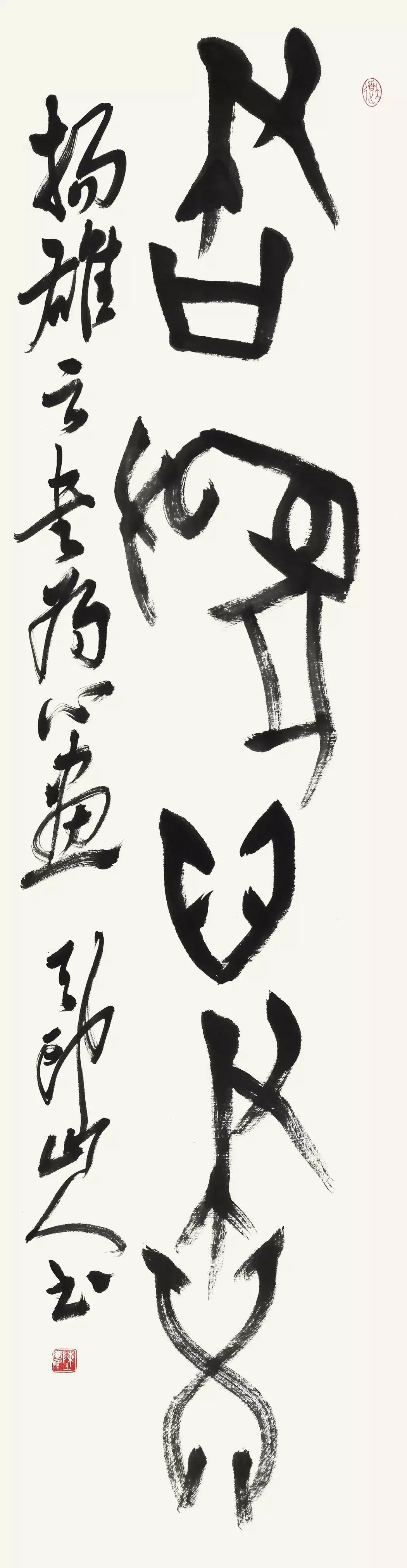

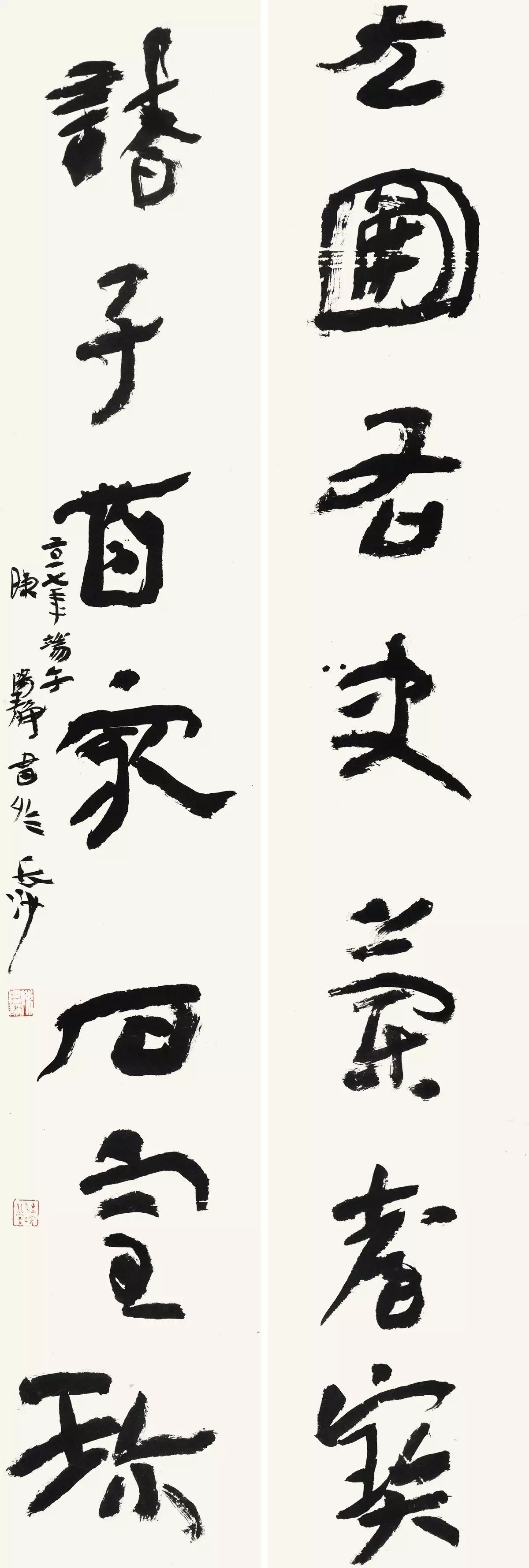

沈浩 司空图二十四诗品冲淡 行草条幅 180×48cm 杨涛 风云花鸟 篆书对联 137×34cm×2

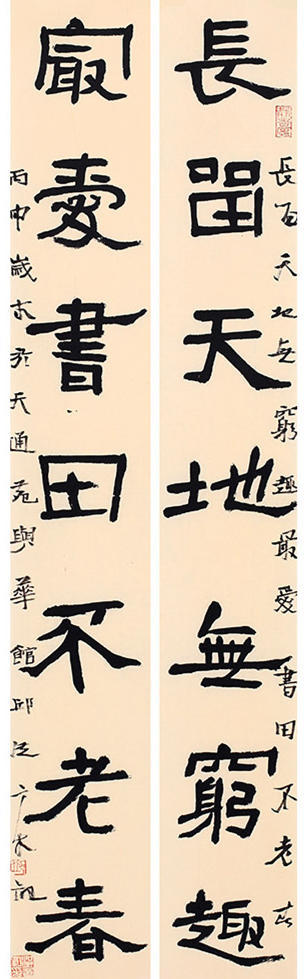

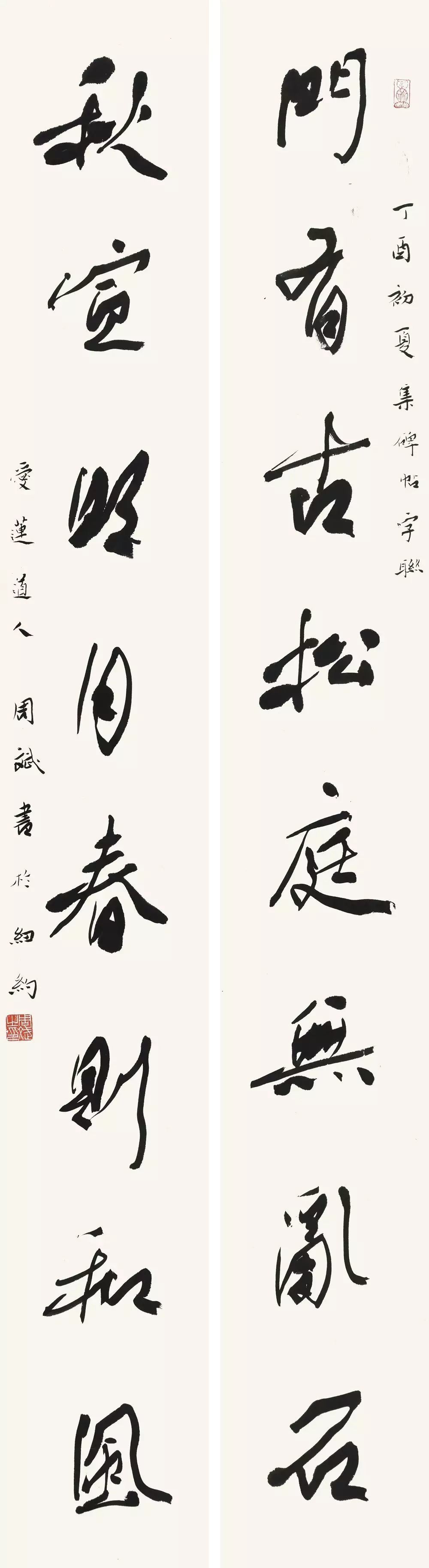

杨涛 风云花鸟 篆书对联 137×34cm×2 周斌 门有秋宣 行书对联 180×24cm

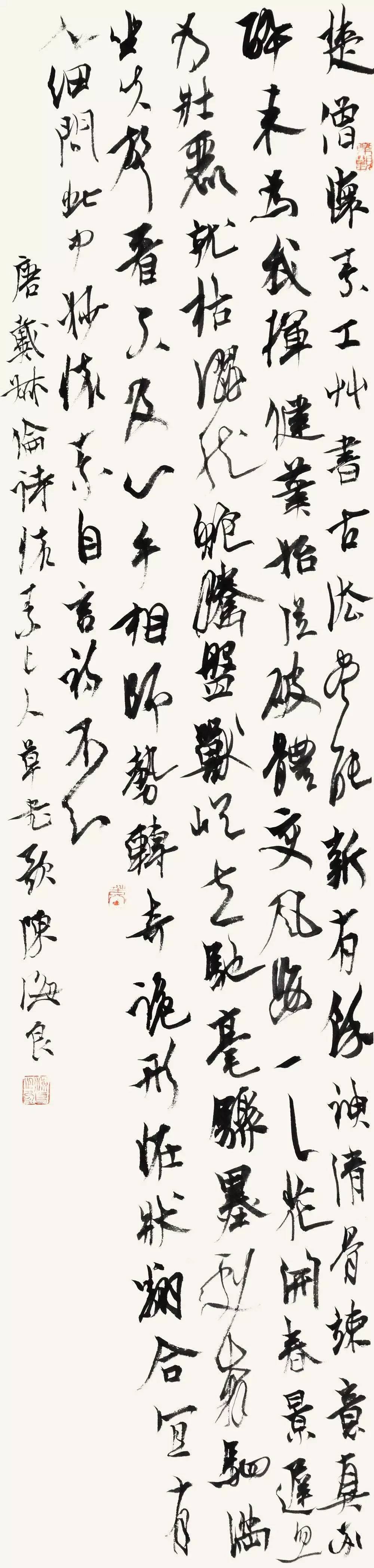

周斌 门有秋宣 行书对联 180×24cm 蔡显良 唐人绝句 行草条幅 175×49cm

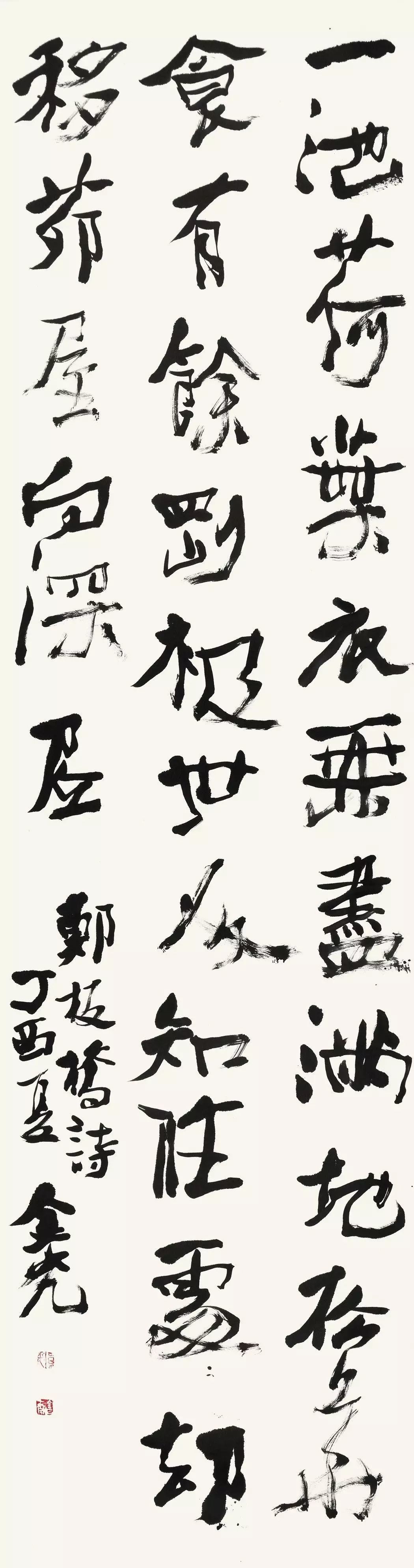

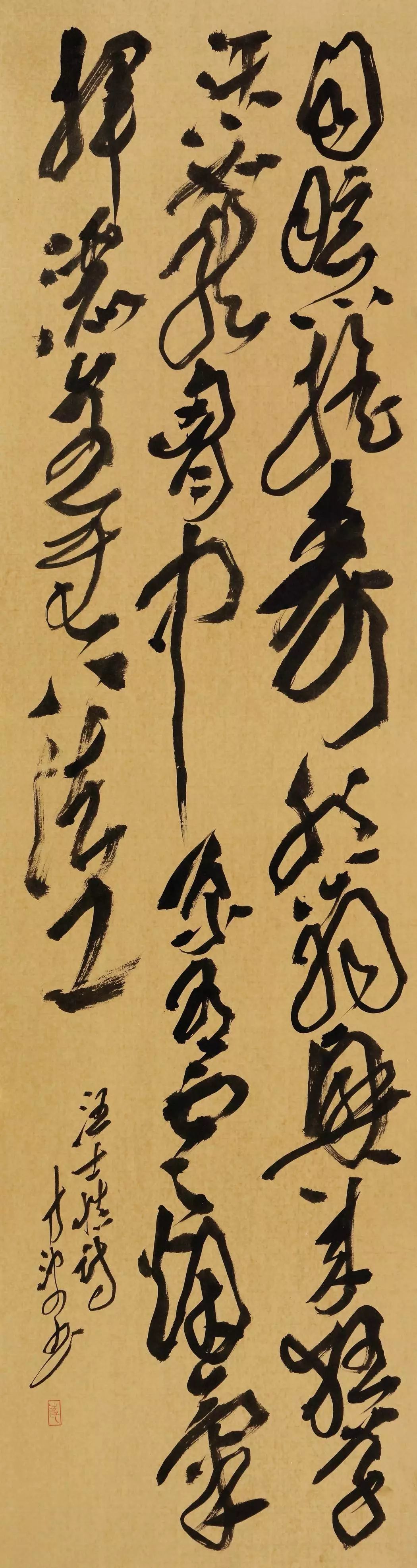

蔡显良 唐人绝句 行草条幅 175×49cm 吕金光 郑板桥诗 行书条幅 261×69cm

吕金光 郑板桥诗 行书条幅 261×69cm

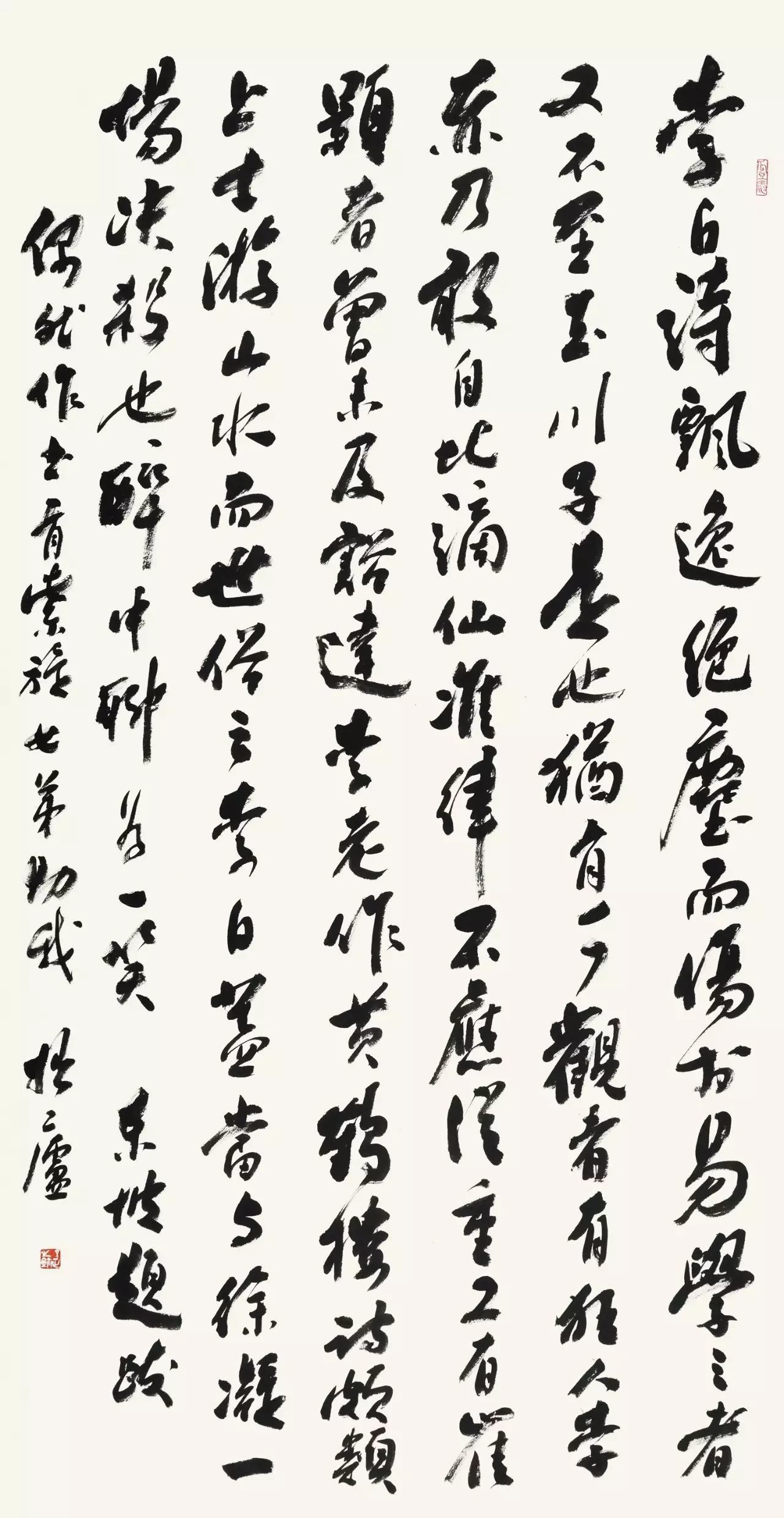

常春 李白诗 行书条幅 201×50cm

常春 李白诗 行书条幅 201×50cm 陈爱民 杜甫酒中八仙歌节录 草书条幅 180×49cm

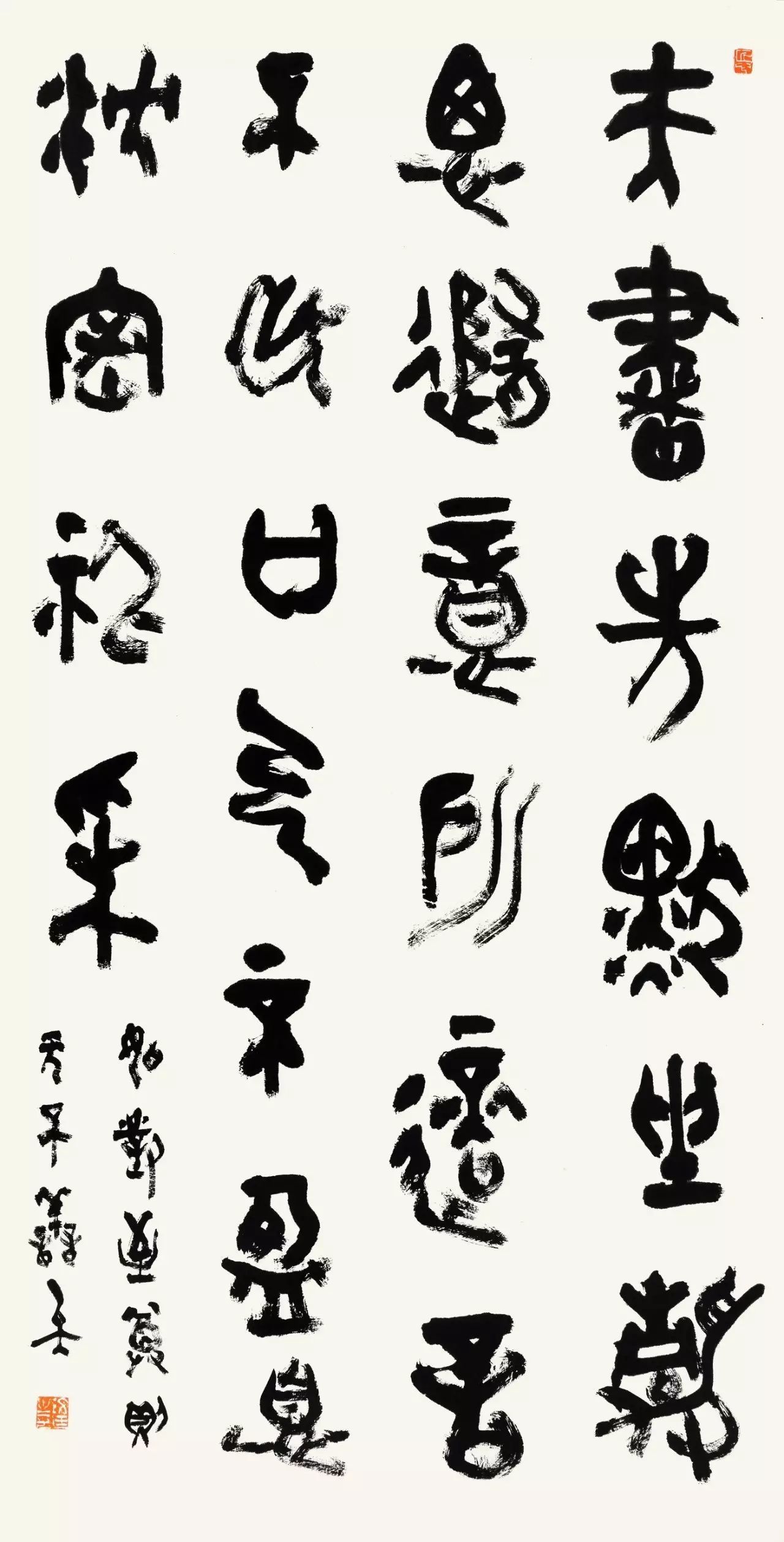

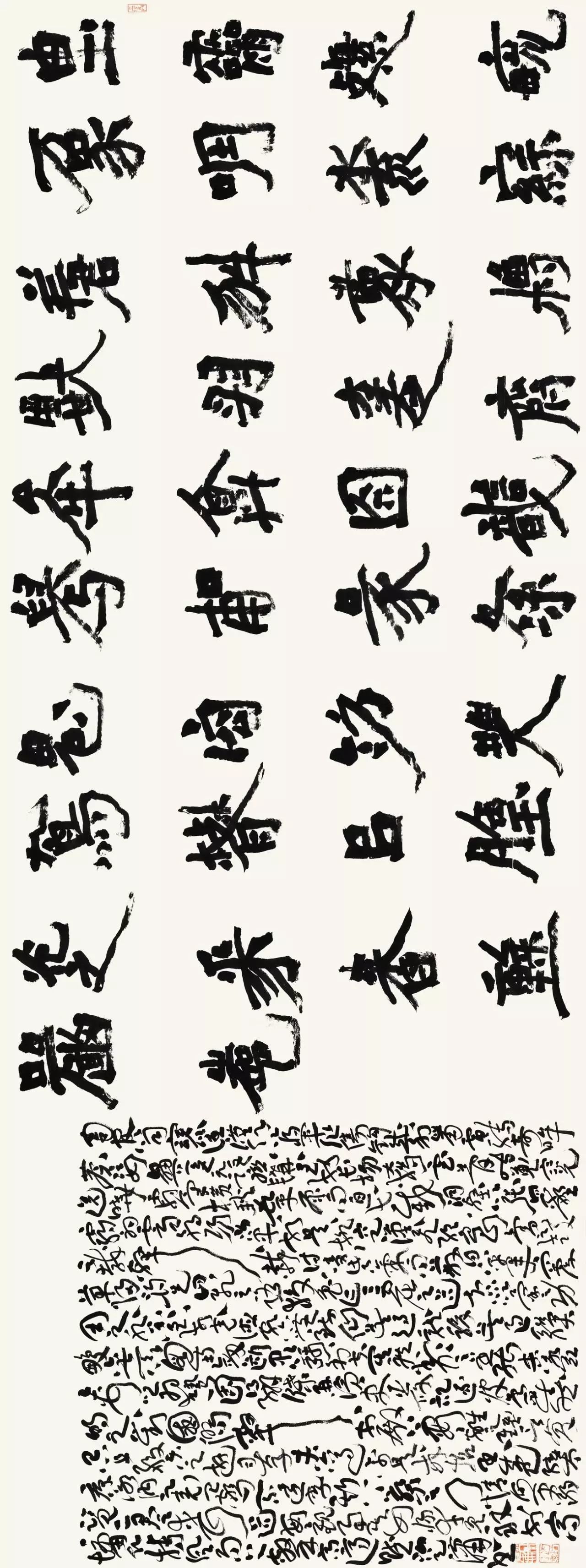

陈爱民 杜甫酒中八仙歌节录 草书条幅 180×49cm 陈爱民 书为心画 甲骨文条幅 180×48cm

陈爱民 书为心画 甲骨文条幅 180×48cm 陈海良 戴叔伦诗 行书条幅 107×26cm

陈海良 戴叔伦诗 行书条幅 107×26cm 陈胜凯 王安石文 行草条幅 139×26cm

陈胜凯 王安石文 行草条幅 139×26cm 陈阳静 左图诸子 隶书对联 180×31cm×2

陈阳静 左图诸子 隶书对联 180×31cm×2 陈忠康 诗词四品 行草 镜片 87×49cm

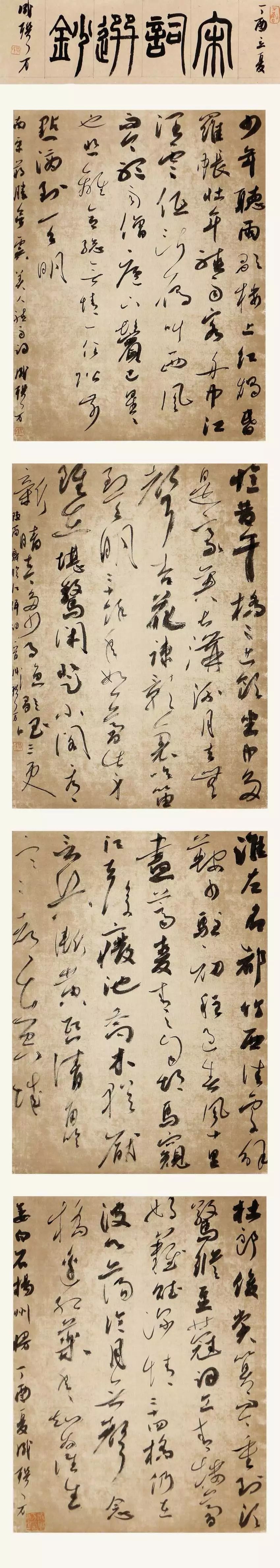

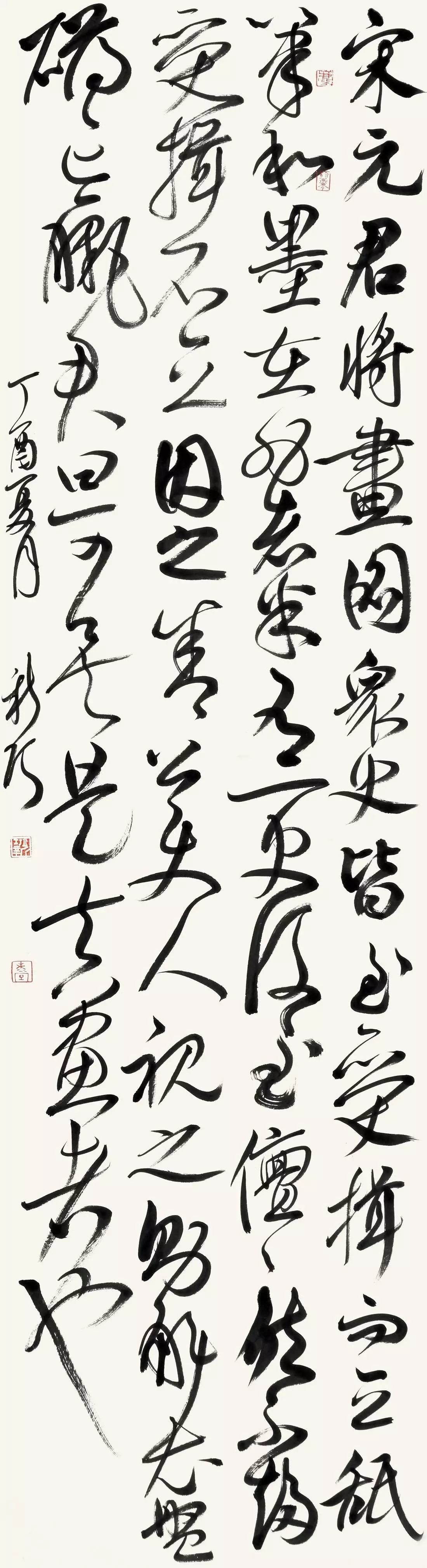

陈忠康 诗词四品 行草 镜片 87×49cm 成联方 宋词选抄 行草条幅 195×34cm

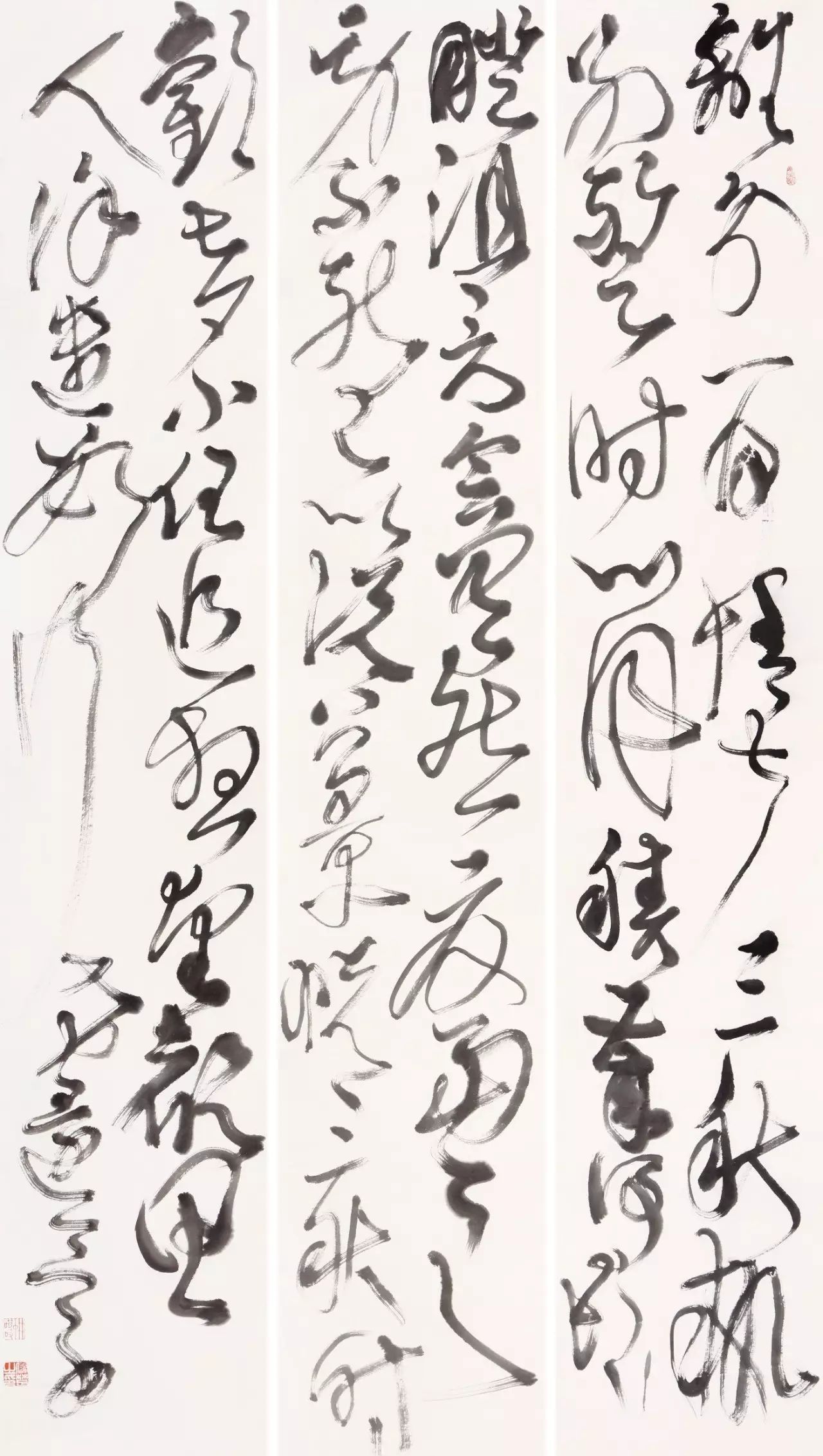

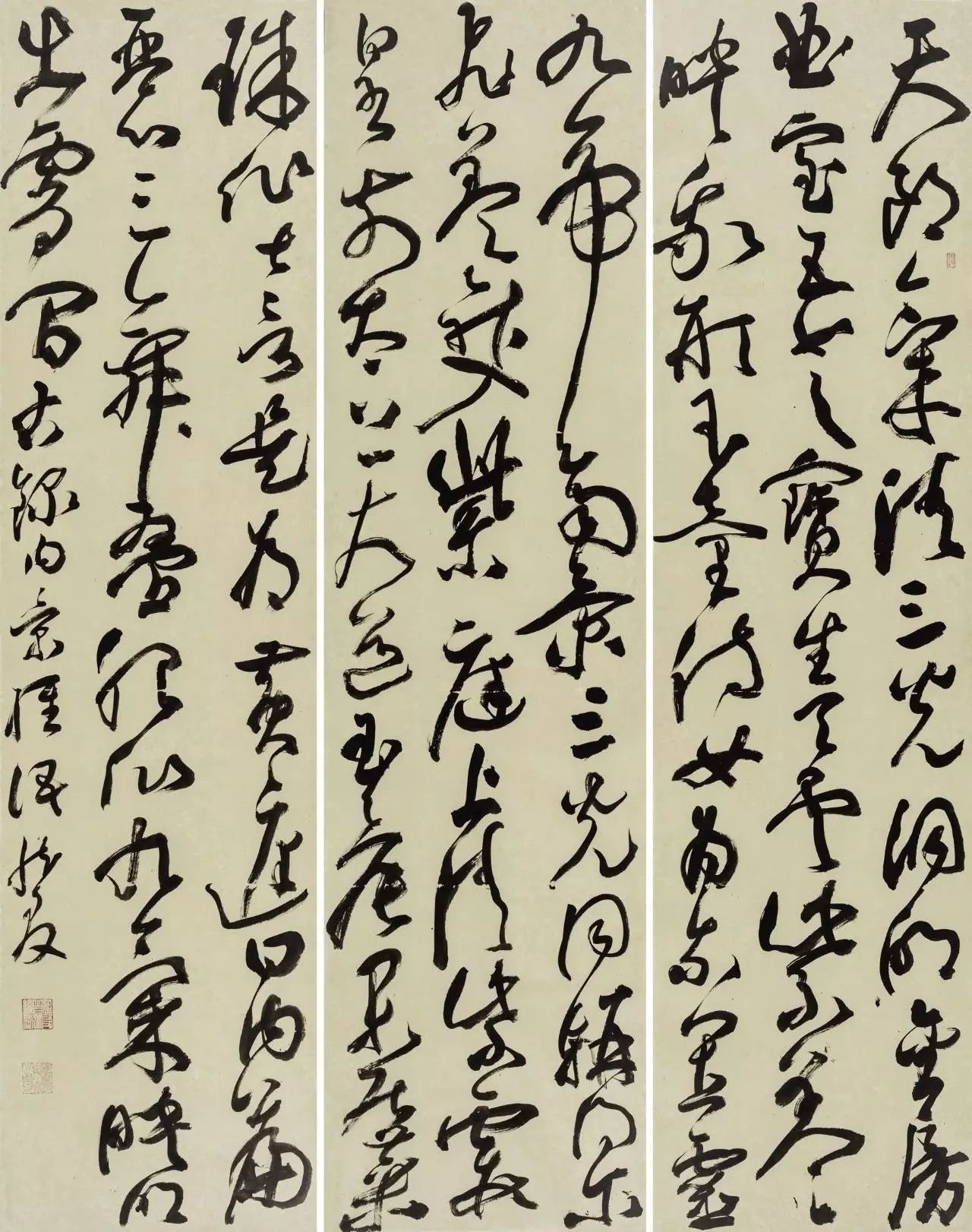

成联方 宋词选抄 行草条幅 195×34cm 储楚 草书条屏 181×25cm×3

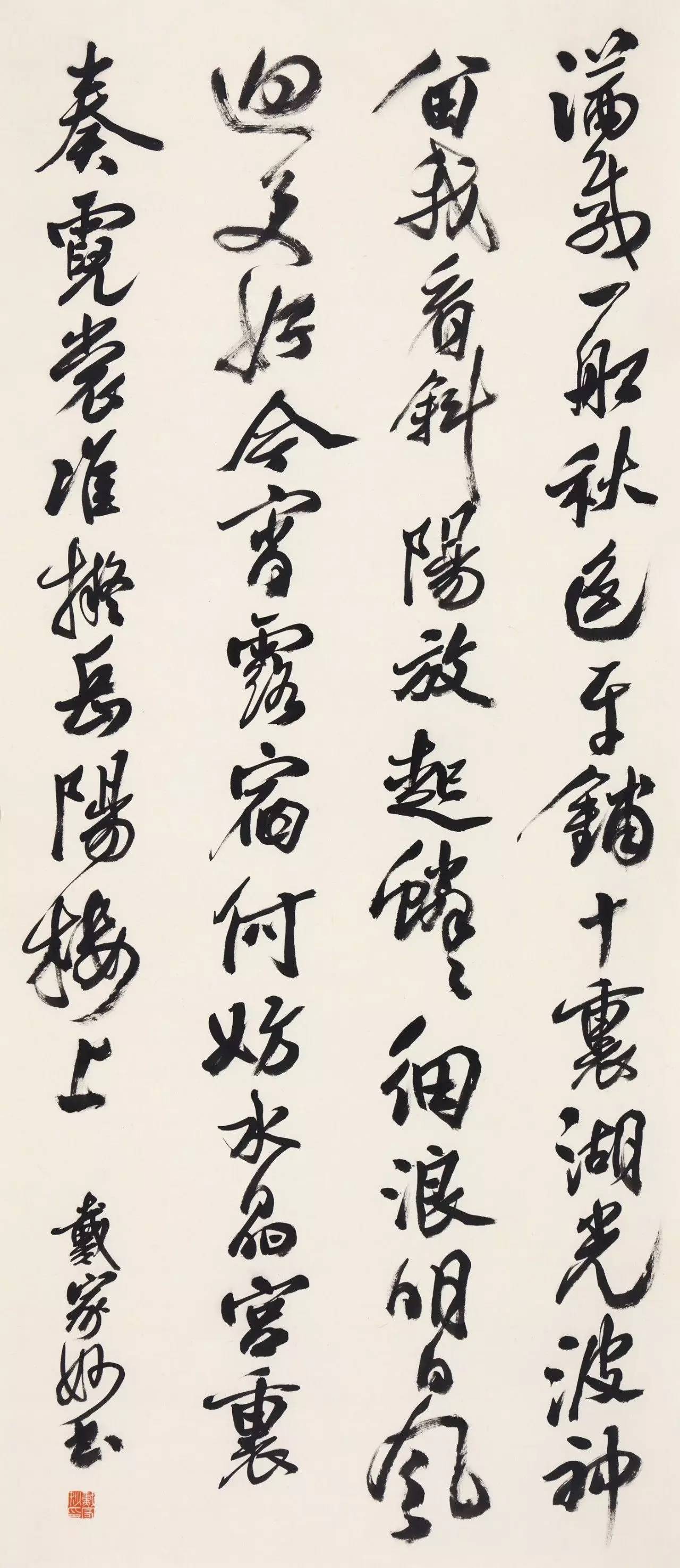

储楚 草书条屏 181×25cm×3 戴家妙 张效祥诗 行书条幅 139×61cm

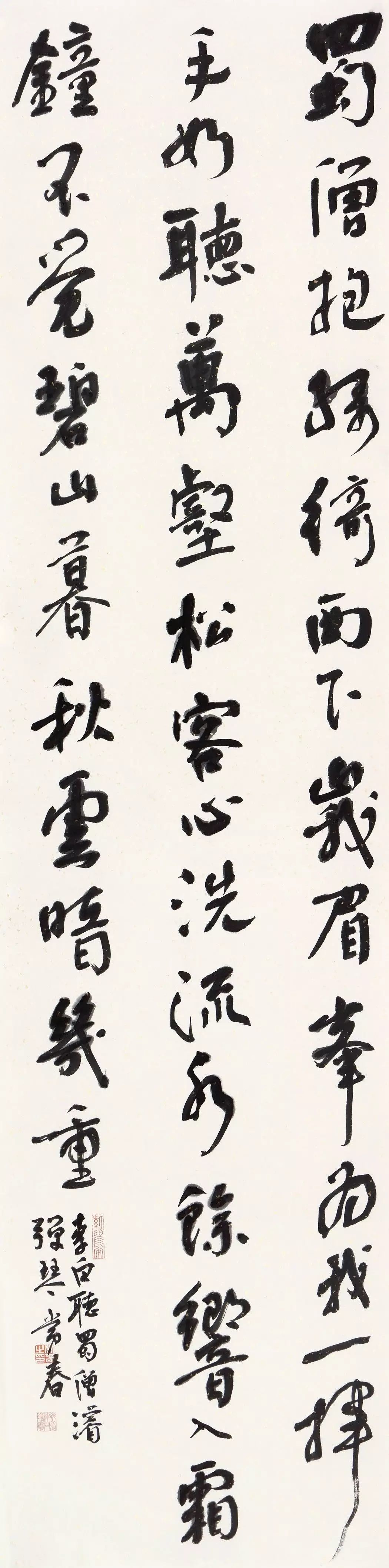

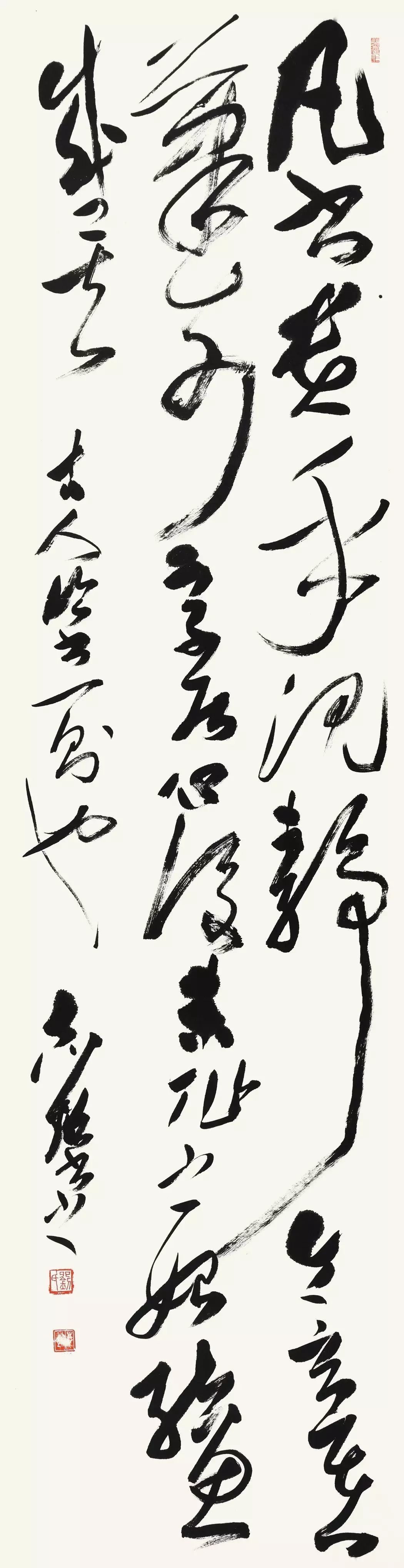

戴家妙 张效祥诗 行书条幅 139×61cm 邓宝剑 李白诗 草书条幅 138×69cm

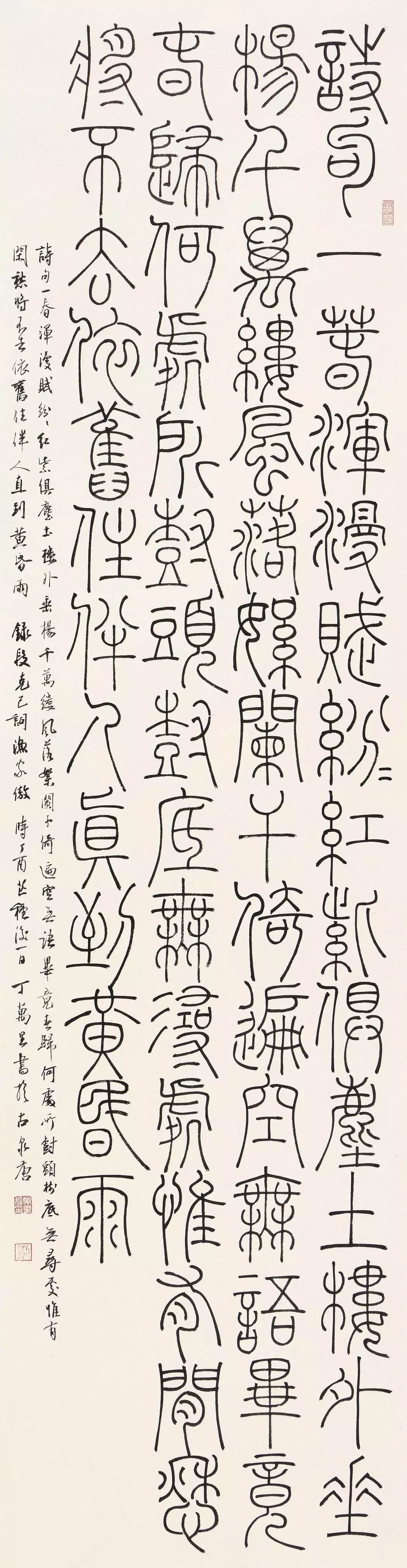

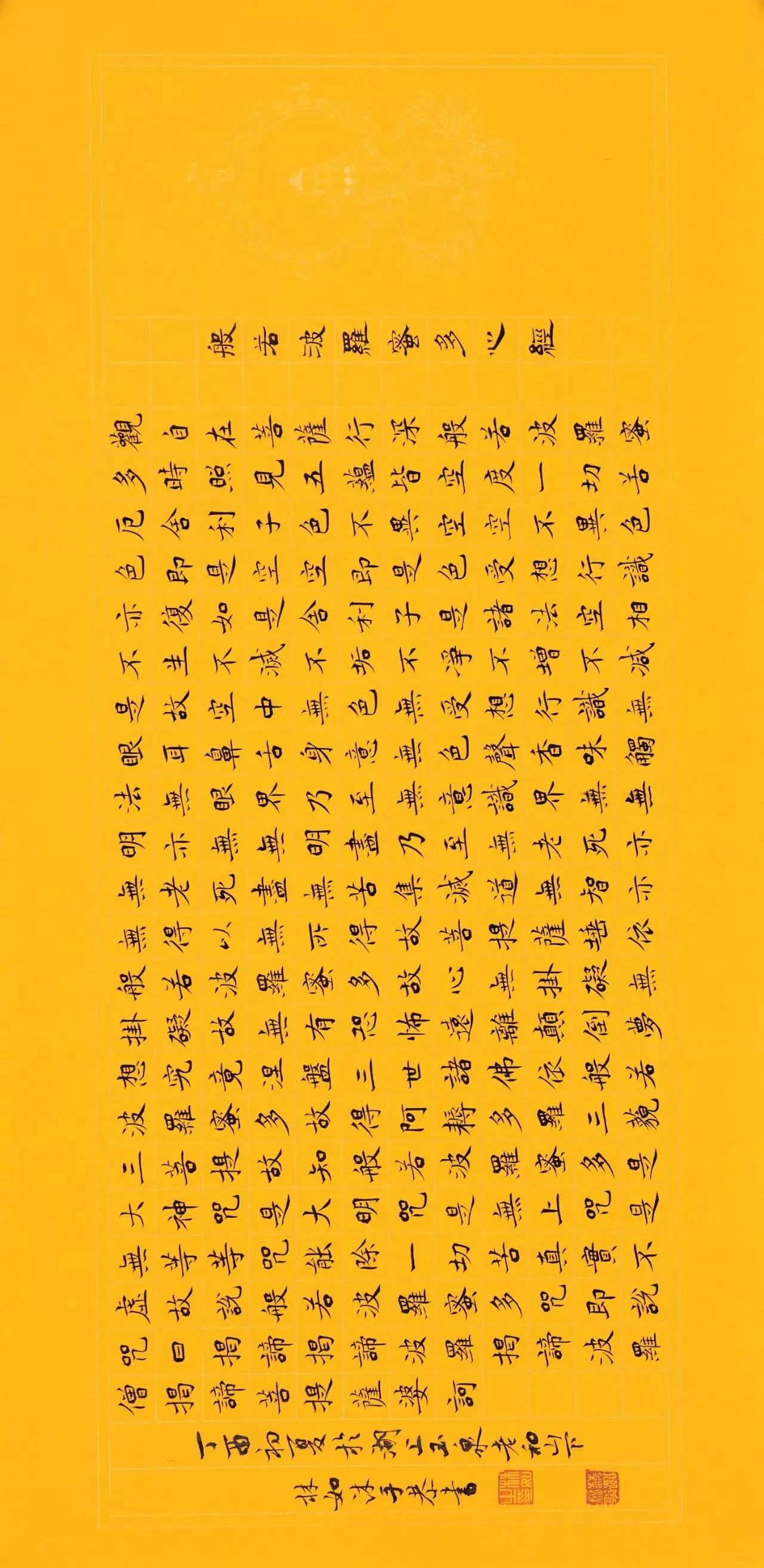

邓宝剑 李白诗 草书条幅 138×69cm 丁万里 段克己渔家傲 篆书条幅 182×48cm

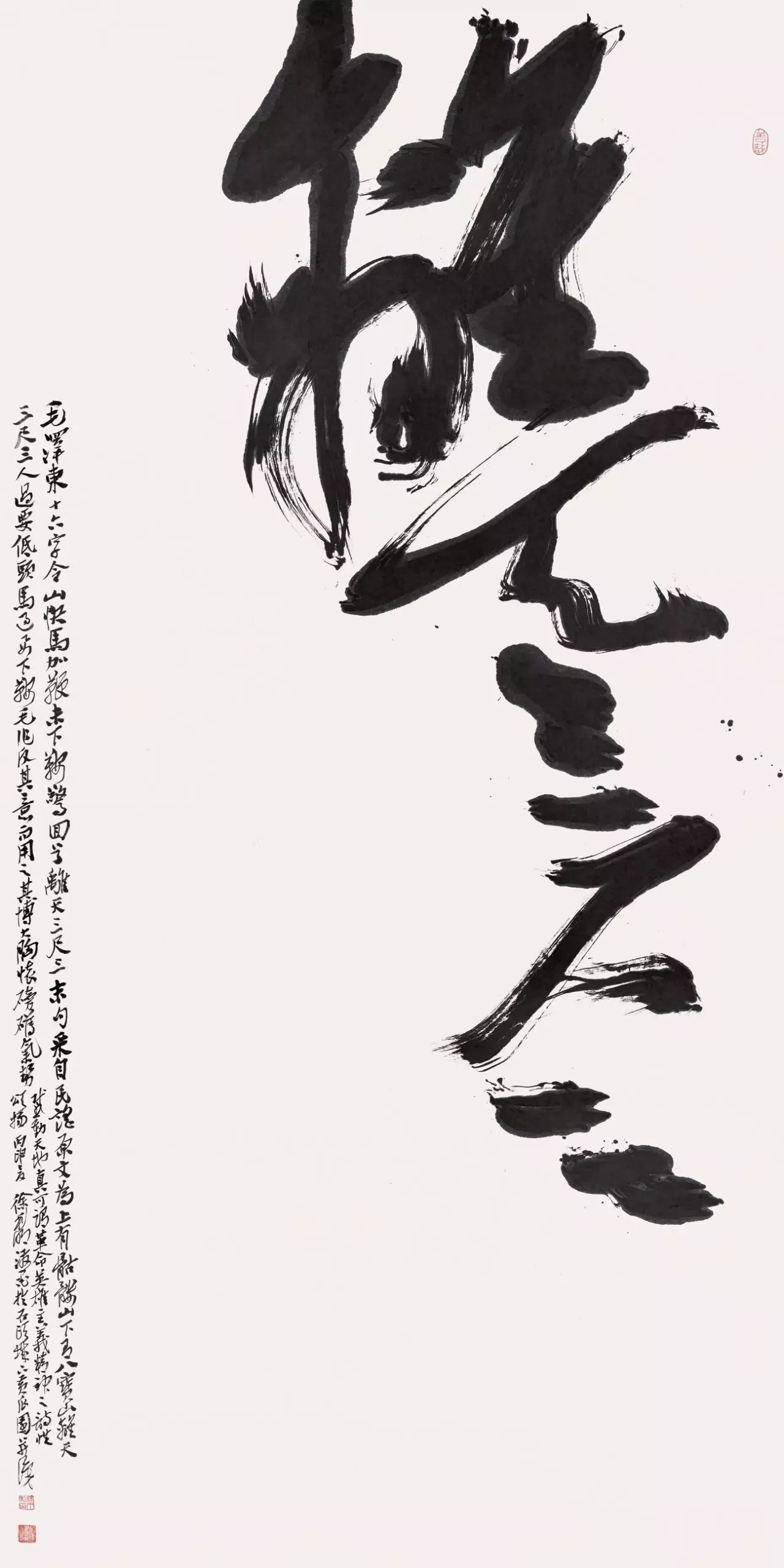

丁万里 段克己渔家傲 篆书条幅 182×48cm 丁政 苏东坡题跋 行书中堂 185×97cm

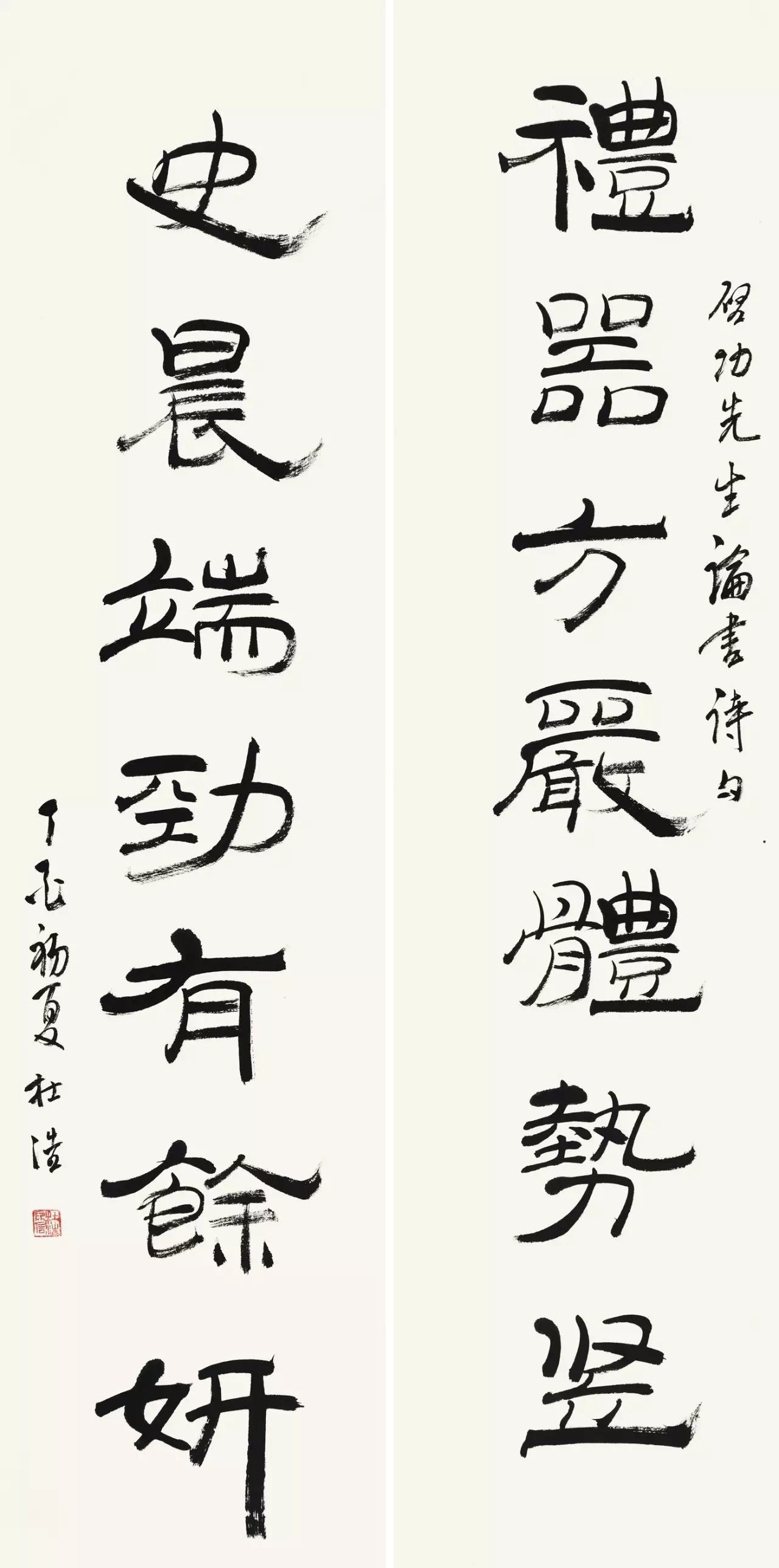

丁政 苏东坡题跋 行书中堂 185×97cm 杜浩 礼器史晨 隶书对联 134.5×34.5cm×2

杜浩 礼器史晨 隶书对联 134.5×34.5cm×2 段永成 李白诗 行书条幅 180×48cm

段永成 李白诗 行书条幅 180×48cm 顿子斌 现代书法 96×80cm

顿子斌 现代书法 96×80cm 范功 李白诗 隶书条幅 138×70cm

范功 李白诗 隶书条幅 138×70cm 方波 汪士慎诗 草书条幅 179×49cm

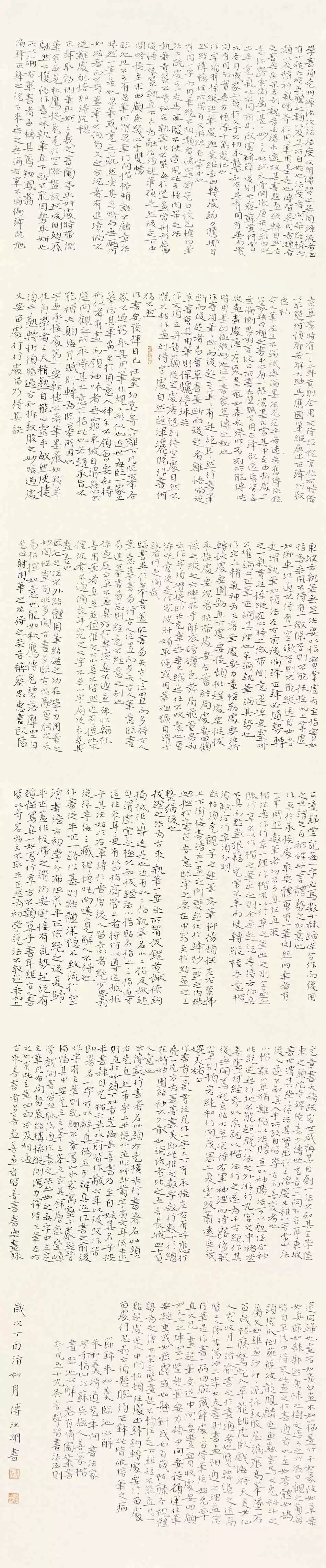

方波 汪士慎诗 草书条幅 179×49cm 傅如明 朱和羹临池心解 小楷条幅 181×38cm

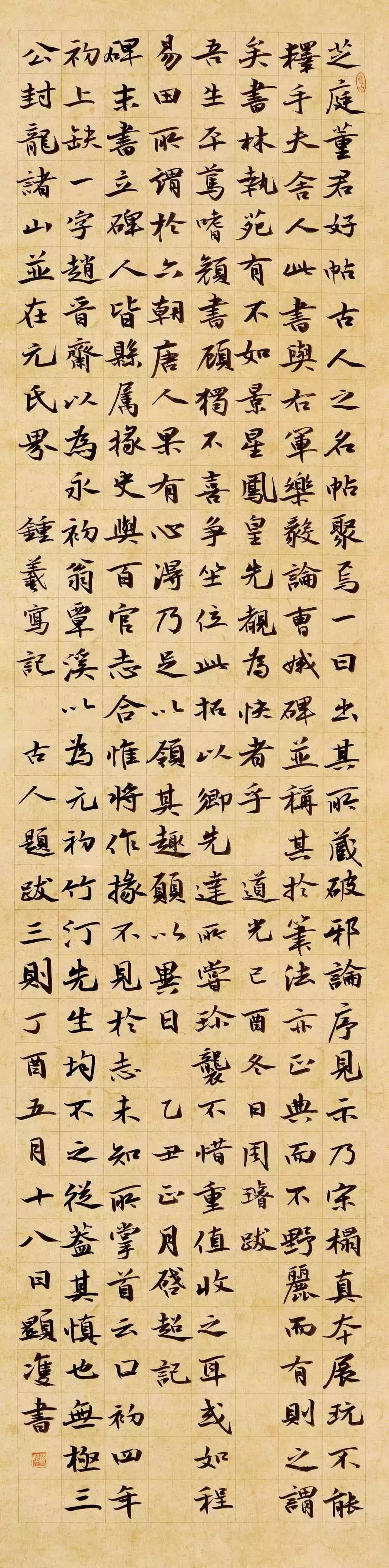

傅如明 朱和羹临池心解 小楷条幅 181×38cm 顾工 自作诗 行书条幅 140×69cm

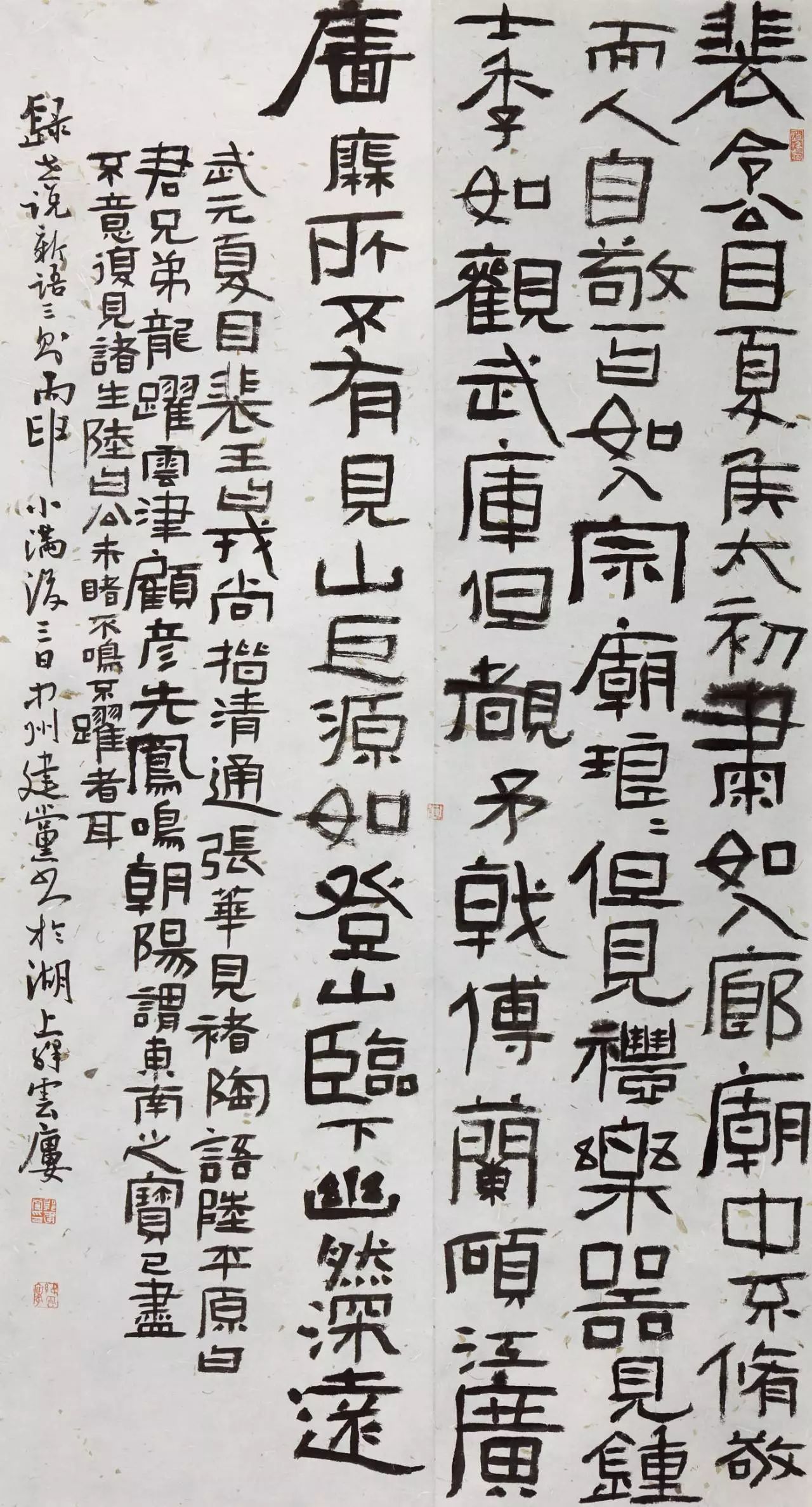

顾工 自作诗 行书条幅 140×69cm 郭建党 世说新语 隶书条屏 179×97cm

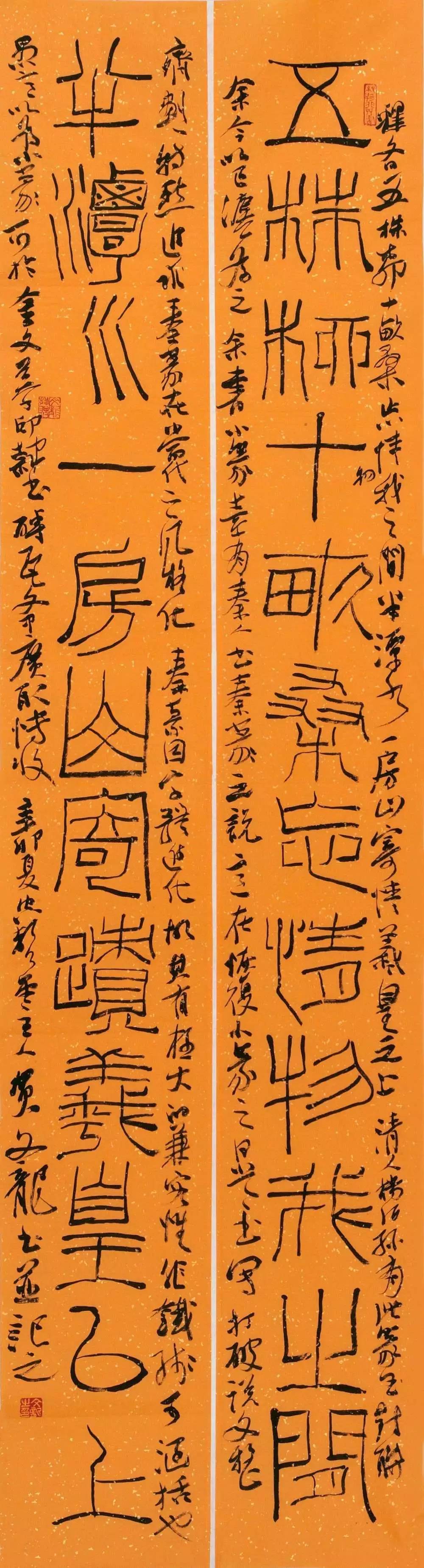

郭建党 世说新语 隶书条屏 179×97cm 贺文龙 五林半潭联 汉篆 对联 180×35cm

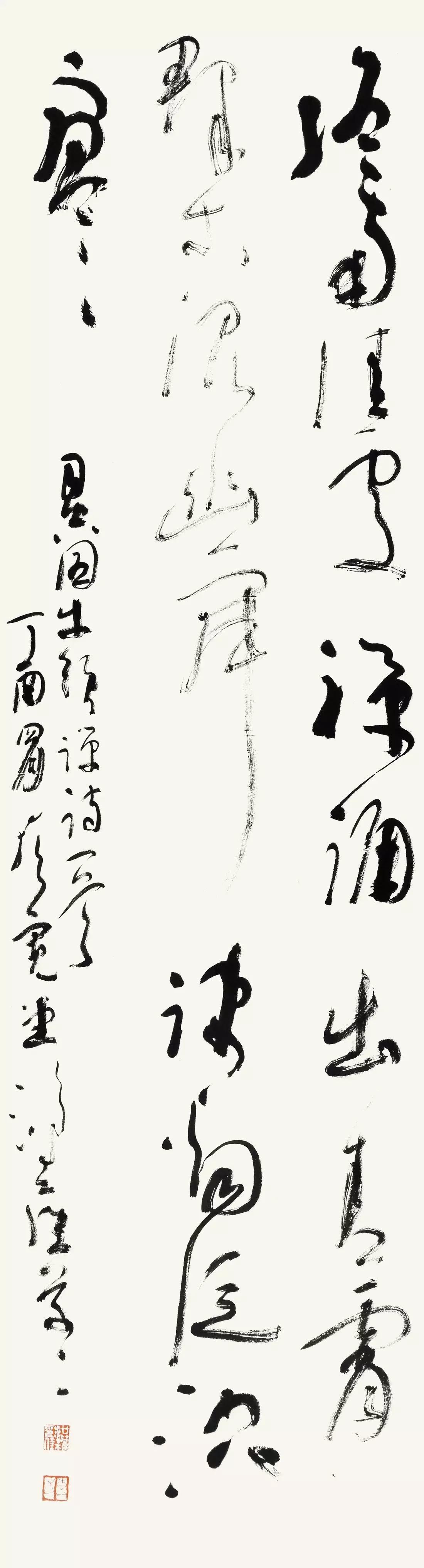

贺文龙 五林半潭联 汉篆 对联 180×35cm 洪权 司空图诗 草书条幅 181×48cm

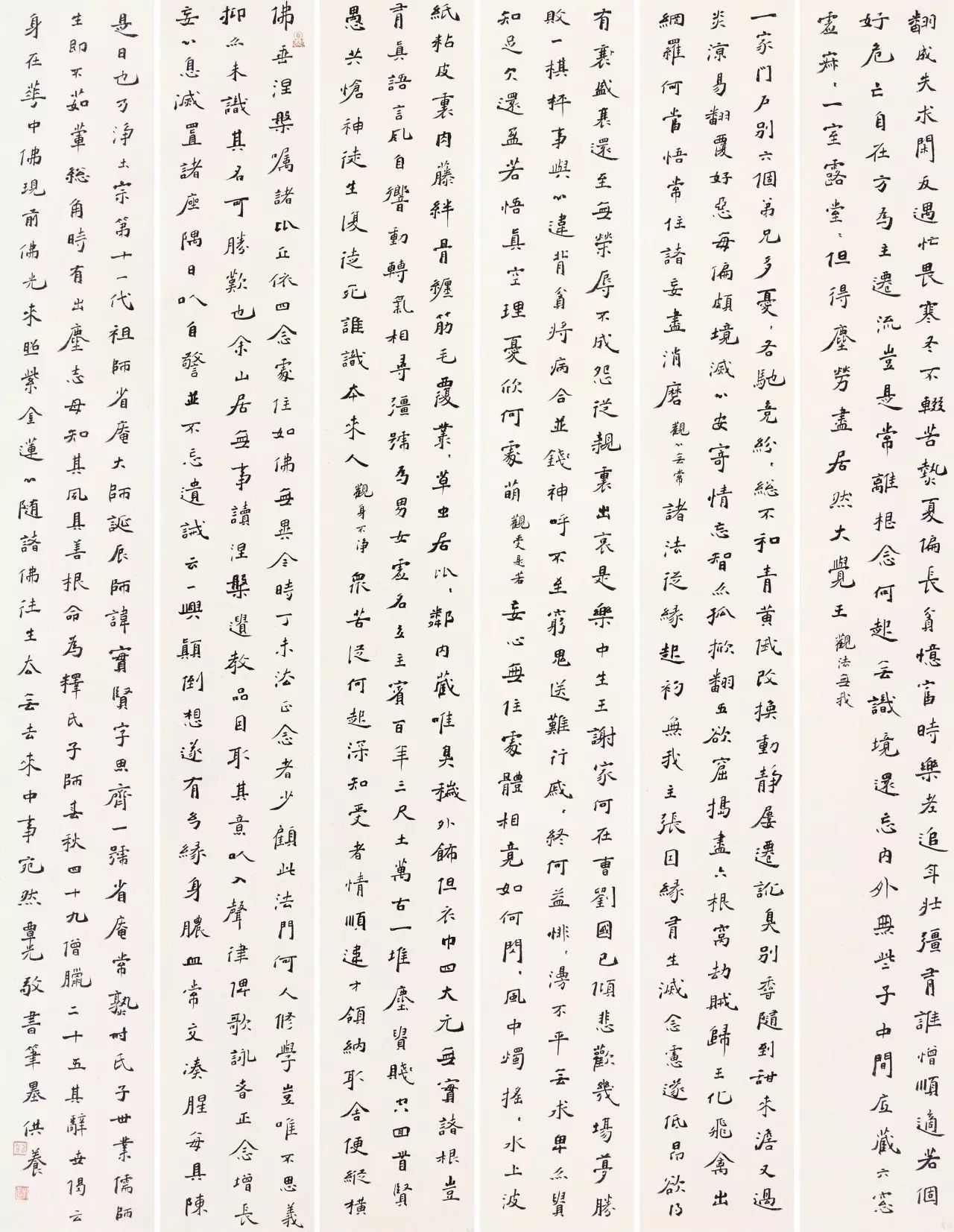

洪权 司空图诗 草书条幅 181×48cm 胡庆恩 省庵大师四念处 楷书条屏 139×17.5cm×6

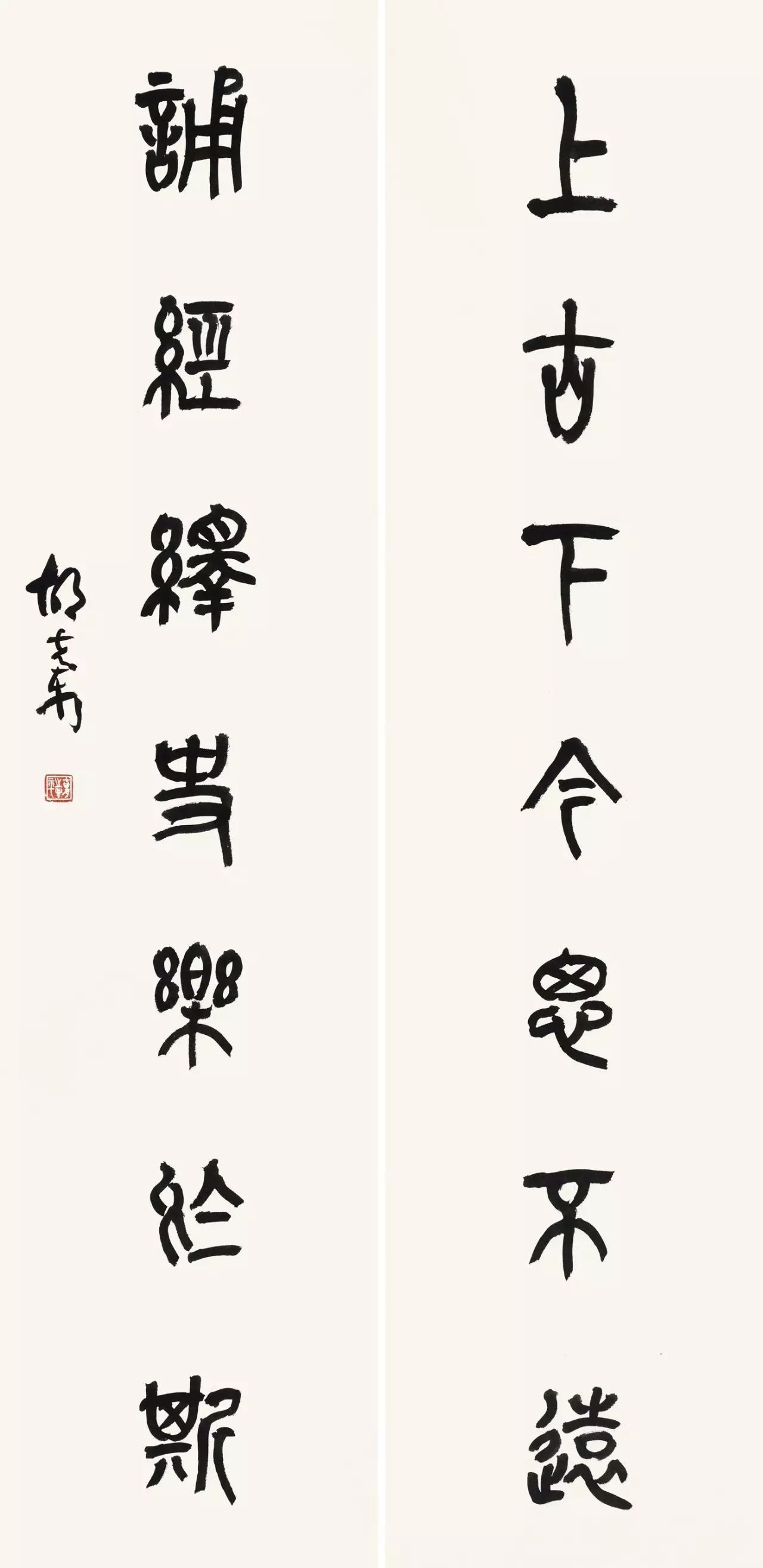

胡庆恩 省庵大师四念处 楷书条屏 139×17.5cm×6 胡志平 上古诵经 篆书对联 140×34.5cm×2

胡志平 上古诵经 篆书对联 140×34.5cm×2 黄映恺 《郑板桥诗》 行草横披 38×147cm

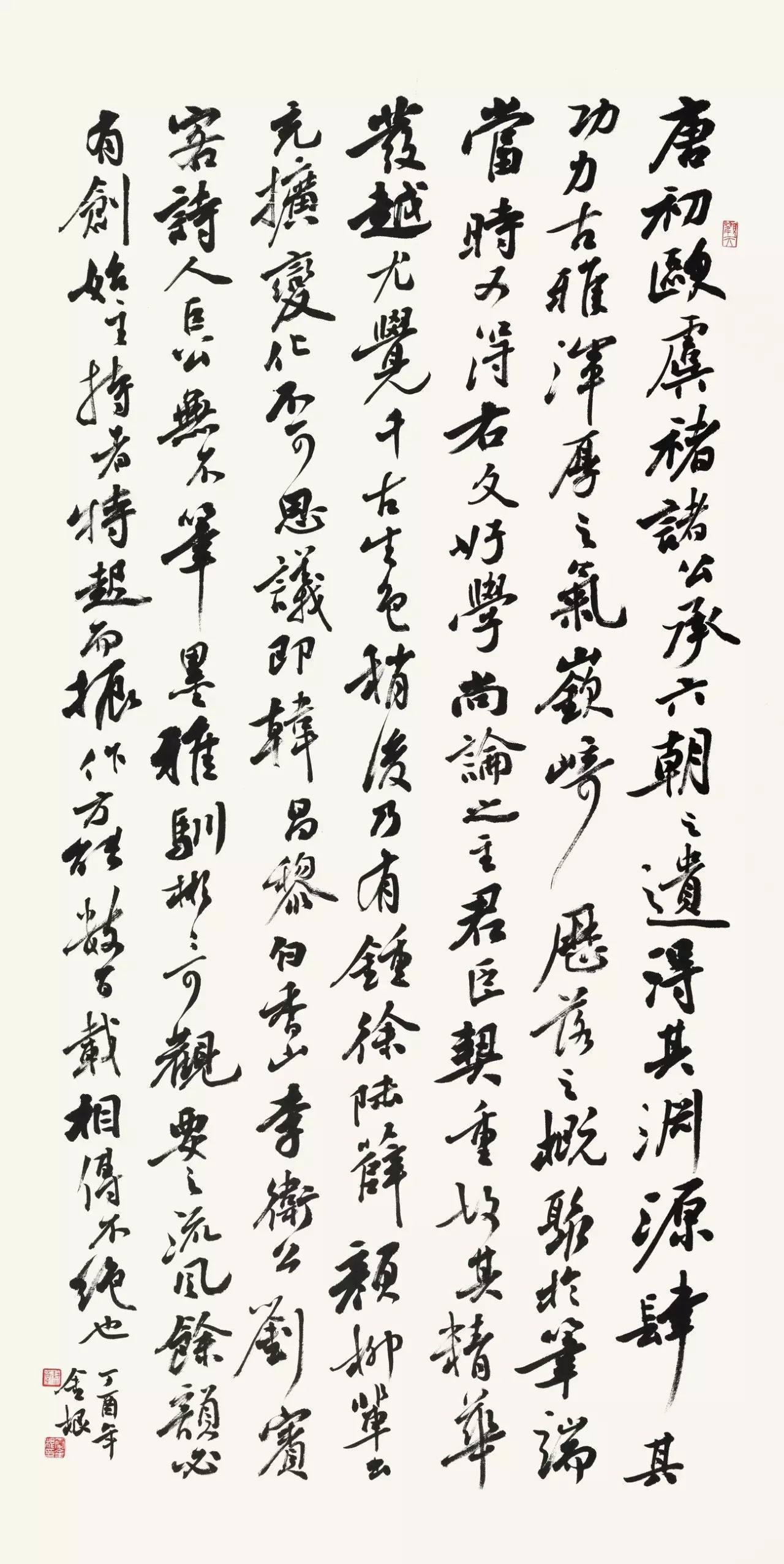

黄映恺 《郑板桥诗》 行草横披 38×147cm 江平 章祖安论书 行书条幅 140×69cm

江平 章祖安论书 行书条幅 140×69cm 金琤 蔡邕九势节录 行书中堂 138×69cm

金琤 蔡邕九势节录 行书中堂 138×69cm 金美兰 唐人诗 行草条幅 181×49cm

金美兰 唐人诗 行草条幅 181×49cm 金玟廷 古人论书 篆书中堂 139×64cm

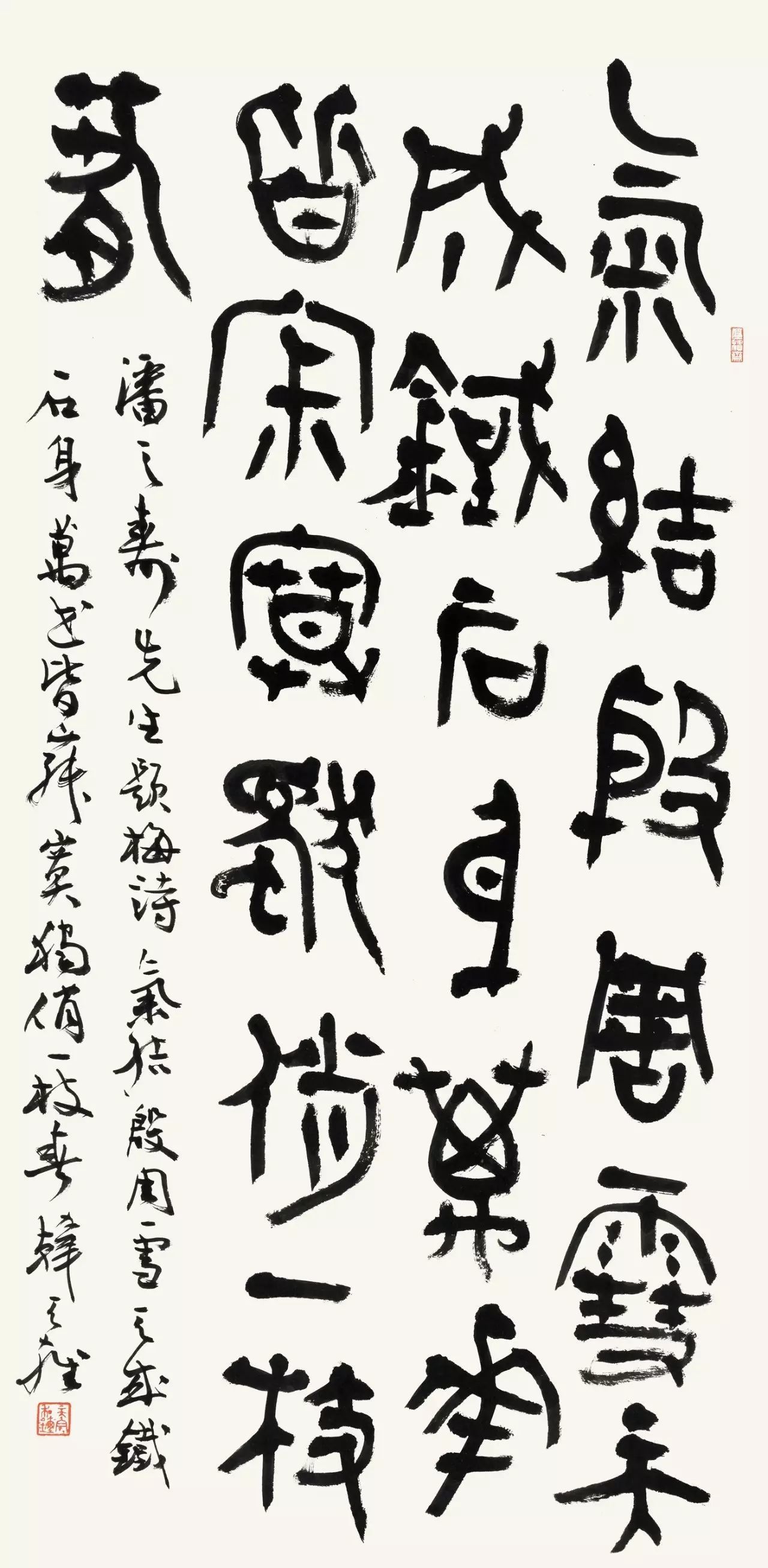

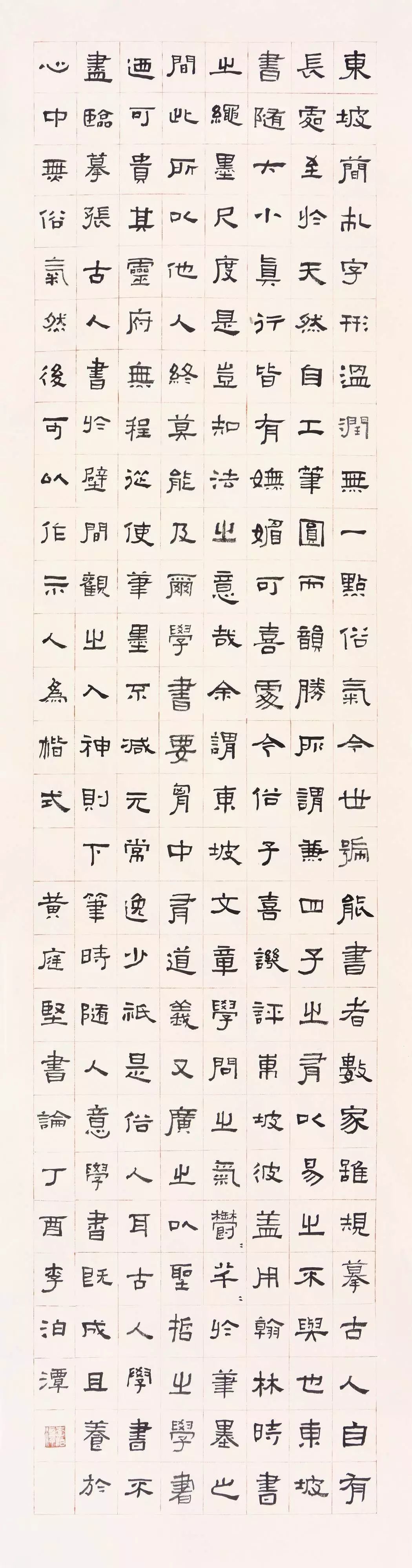

金玟廷 古人论书 篆书中堂 139×64cm 李泊潭 黄庭坚书论 隶书条幅 180×49cm

李泊潭 黄庭坚书论 隶书条幅 180×49cm 李洪智 杜牧诗 行草条幅 139×70cm

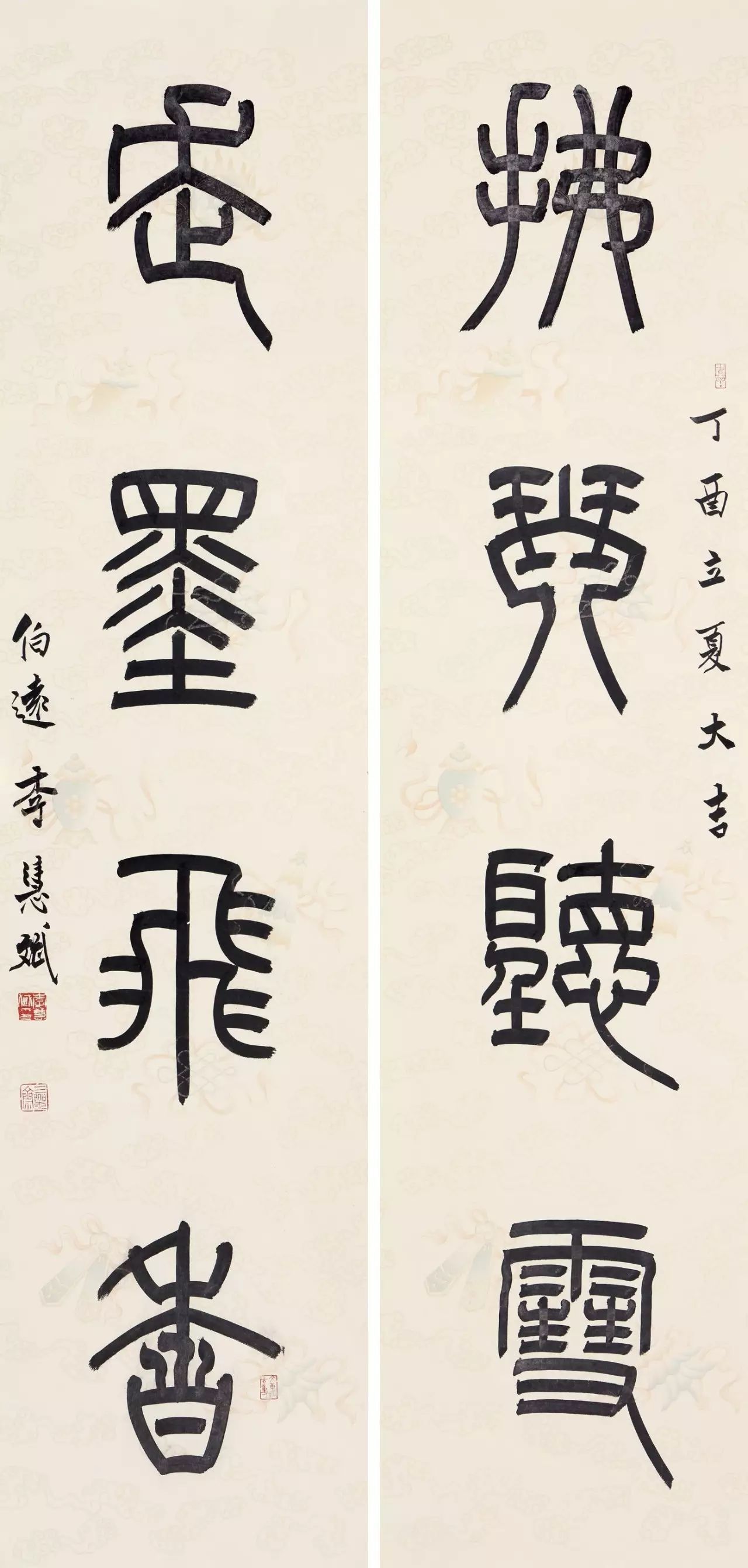

李洪智 杜牧诗 行草条幅 139×70cm 李慧斌 拂琴走墨 篆书对联 138×34cm×2

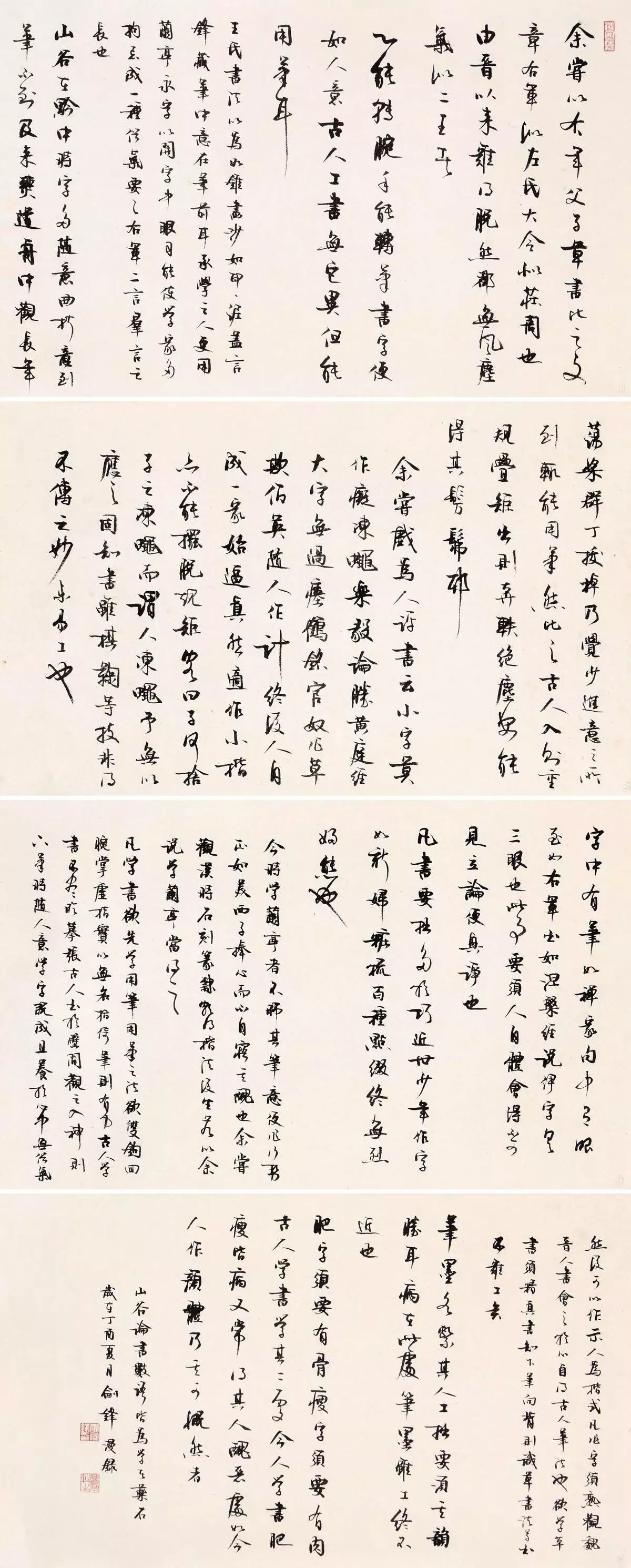

李慧斌 拂琴走墨 篆书对联 138×34cm×2 李剑锋 黄山谷论书 条幅 47×76cm×4

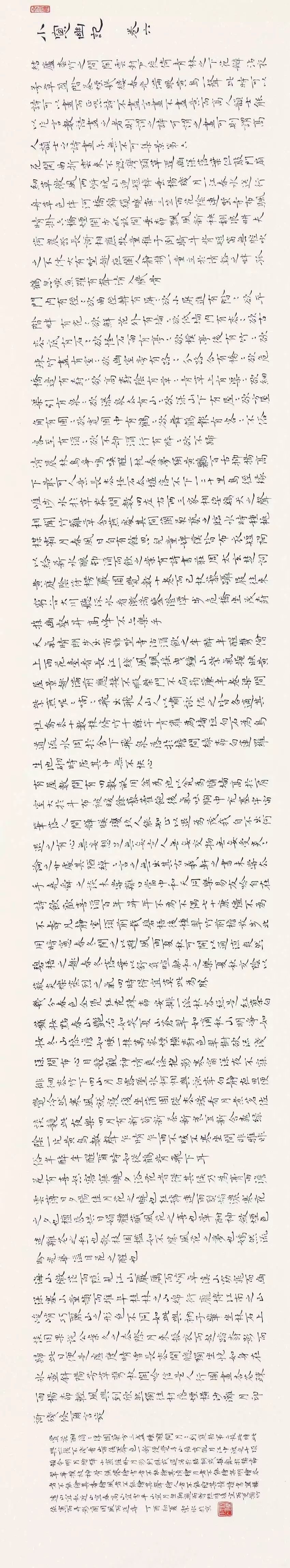

李剑锋 黄山谷论书 条幅 47×76cm×4 李洁冰 小窗幽记 小楷手卷 28×149cm

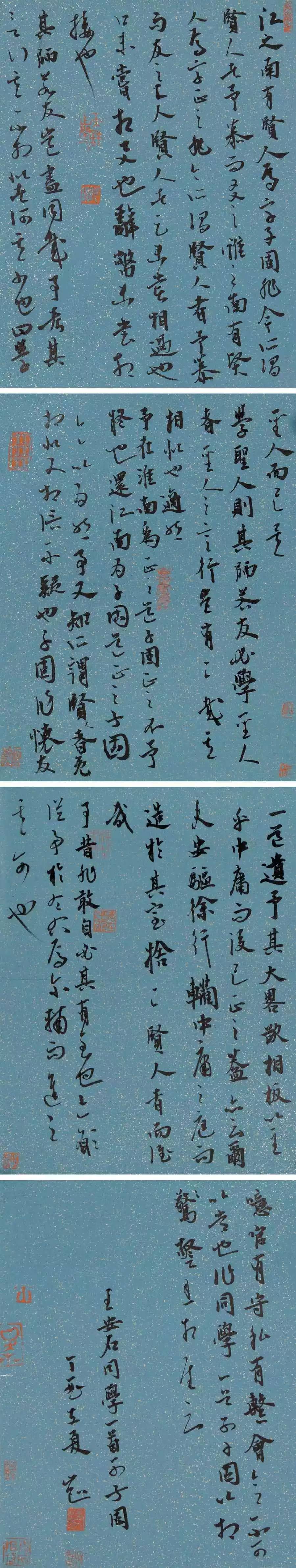

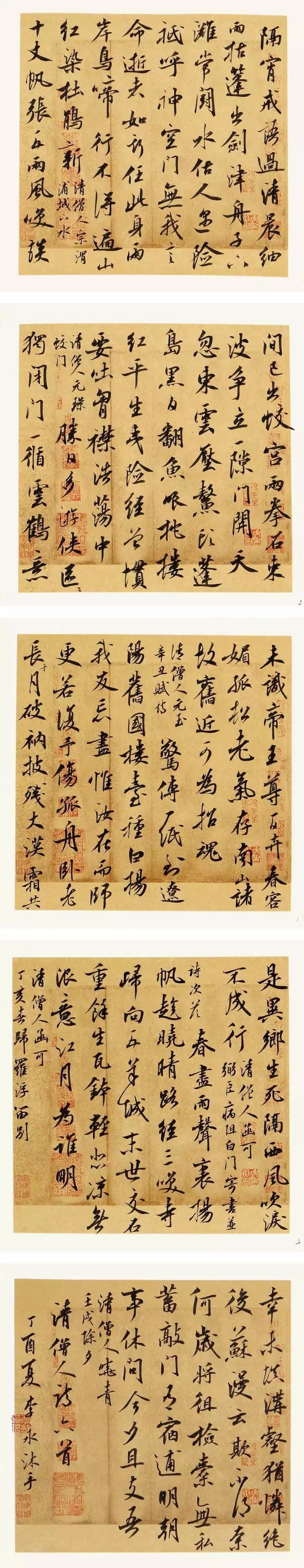

李洁冰 小窗幽记 小楷手卷 28×149cm 李永 清僧诗六首 行书条幅 173×30cm

李永 清僧诗六首 行书条幅 173×30cm 梁文斌 西湖总记选 行草镜片 48×77cm×2

梁文斌 西湖总记选 行草镜片 48×77cm×2 林峰 画禅室随笔 行草册页 36×50cm×4

林峰 画禅室随笔 行草册页 36×50cm×4 林如 心经 楷书镜片 34×69cm

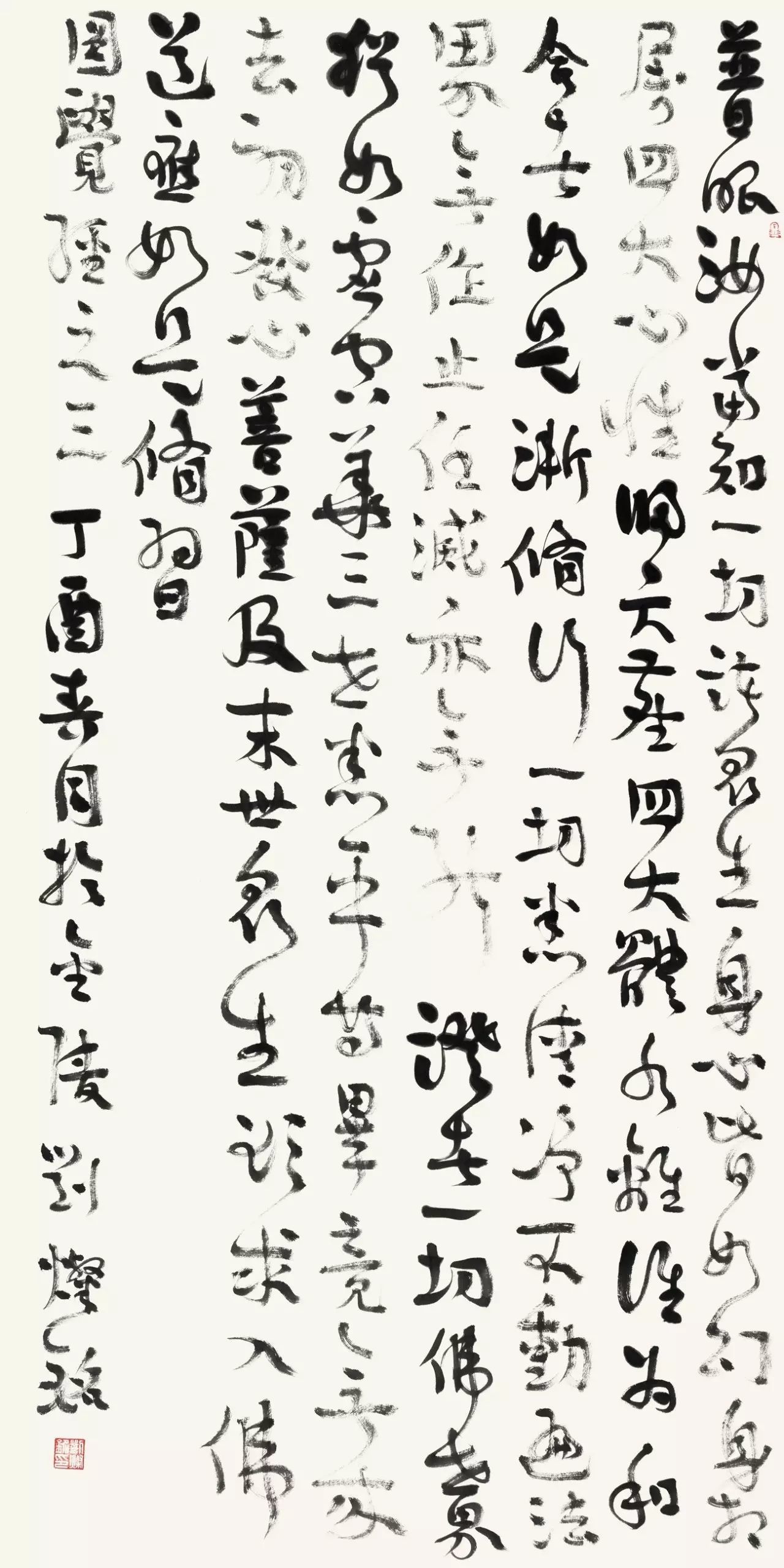

林如 心经 楷书镜片 34×69cm 刘灿铭 圆觉经 行书条幅 139×69cm

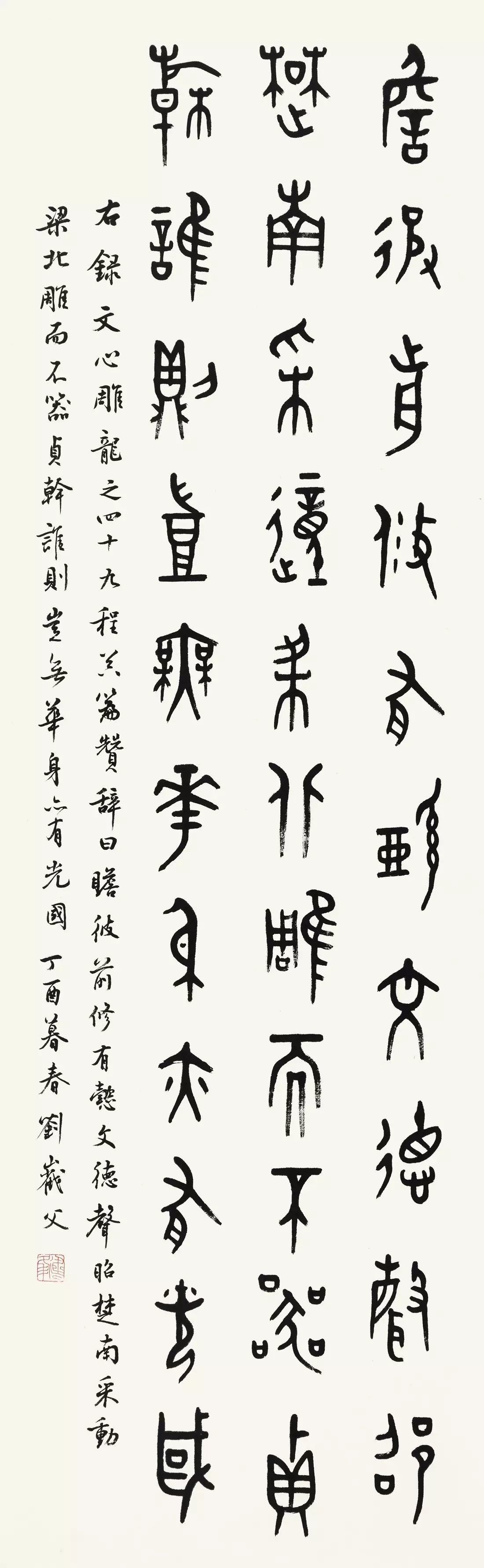

刘灿铭 圆觉经 行书条幅 139×69cm 刘建峰 文心雕龙 篆书条幅 138×43cm

刘建峰 文心雕龙 篆书条幅 138×43cm 刘建峰 文心雕龙 篆书条幅 138×43cm

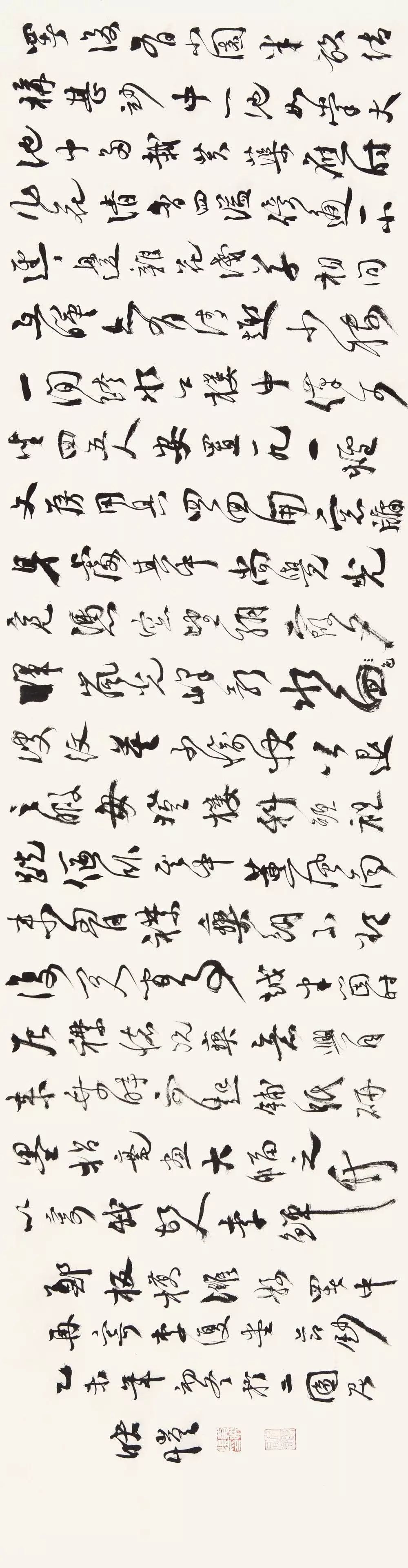

刘建峰 文心雕龙 篆书条幅 138×43cm 刘元堂 草书 戴叔伦诗 纸本 2017 33x76cm

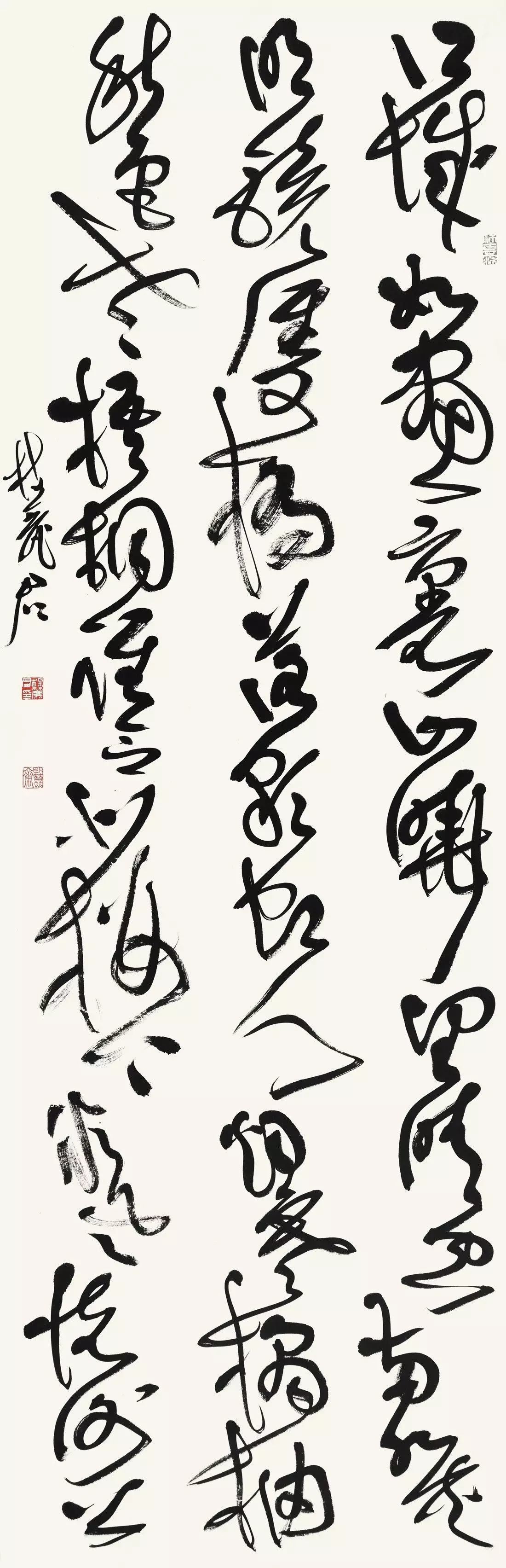

刘元堂 草书 戴叔伦诗 纸本 2017 33x76cm 刘志超 王羲之书论节录 草书条幅 183×49cm

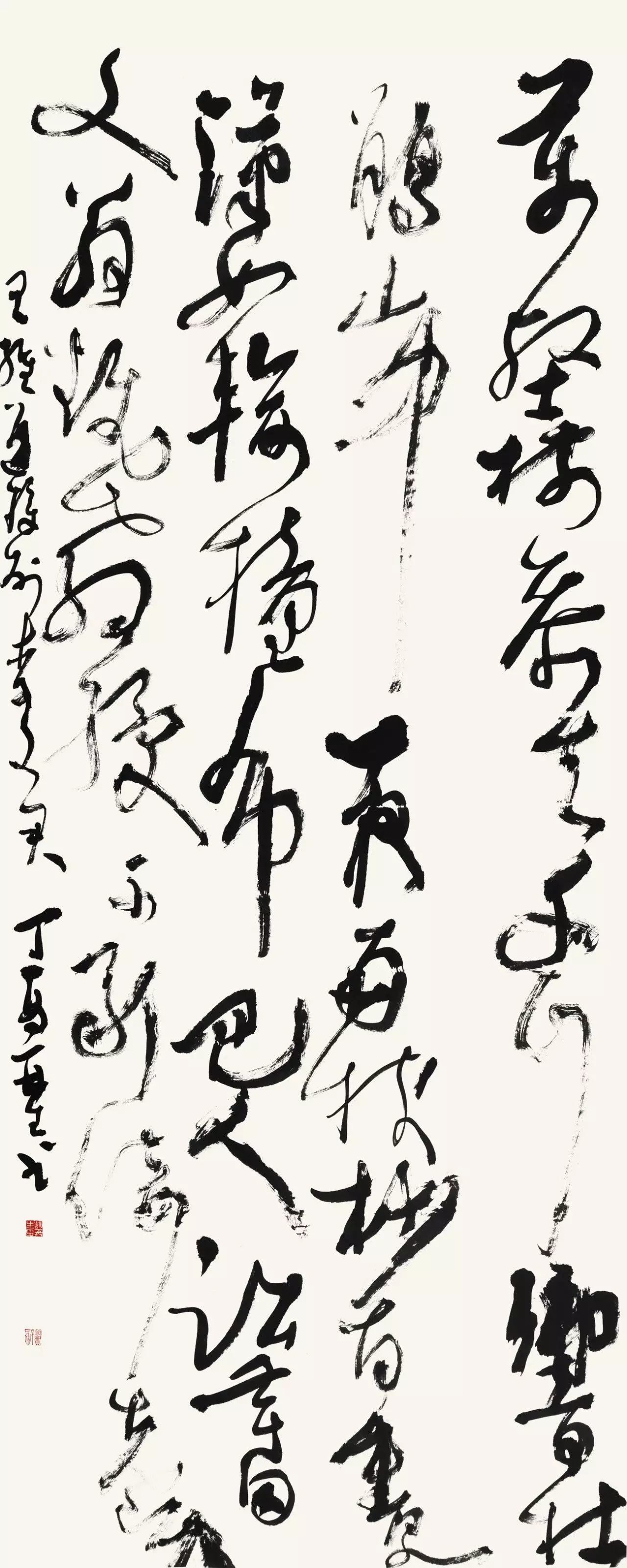

刘志超 王羲之书论节录 草书条幅 183×49cm 龙友 内景经句 行书条屏 197×156cm

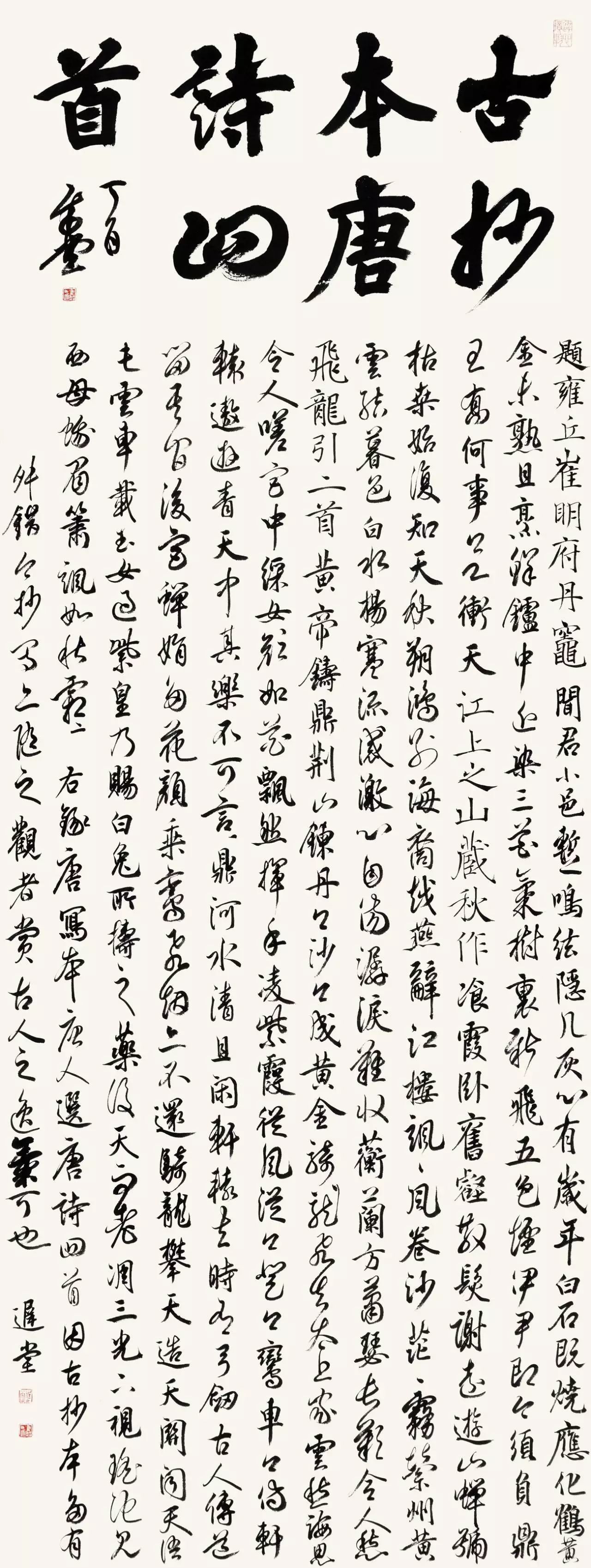

龙友 内景经句 行书条屏 197×156cm 马超 唐诗四首 行书中堂 176×68cm

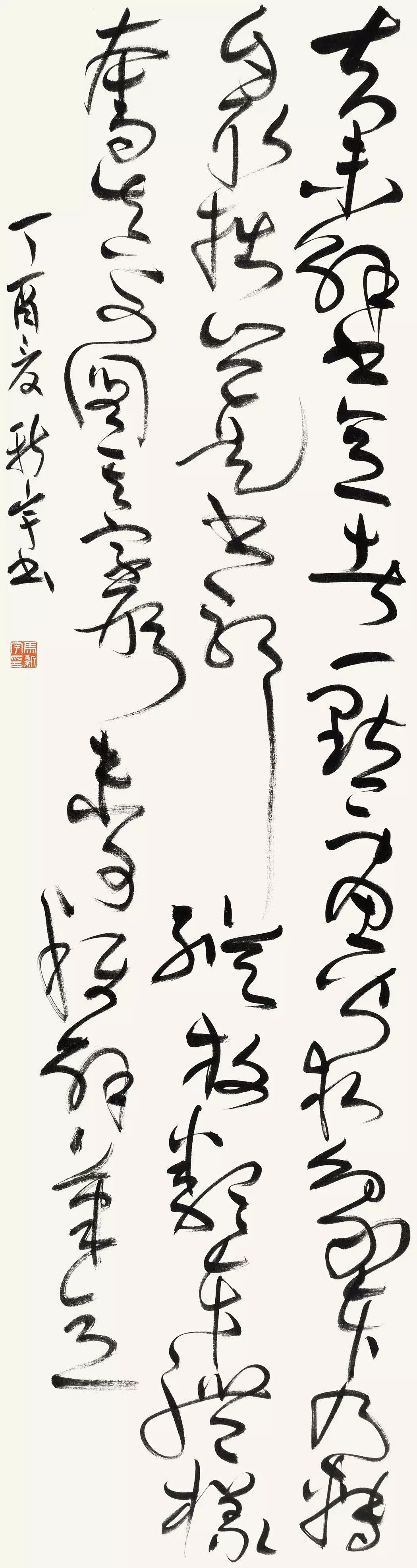

马超 唐诗四首 行书中堂 176×68cm 马新宇 古人论书 行草条幅 182×48cm

马新宇 古人论书 行草条幅 182×48cm 梅丽君 李白诗 草书条幅 181×60cm

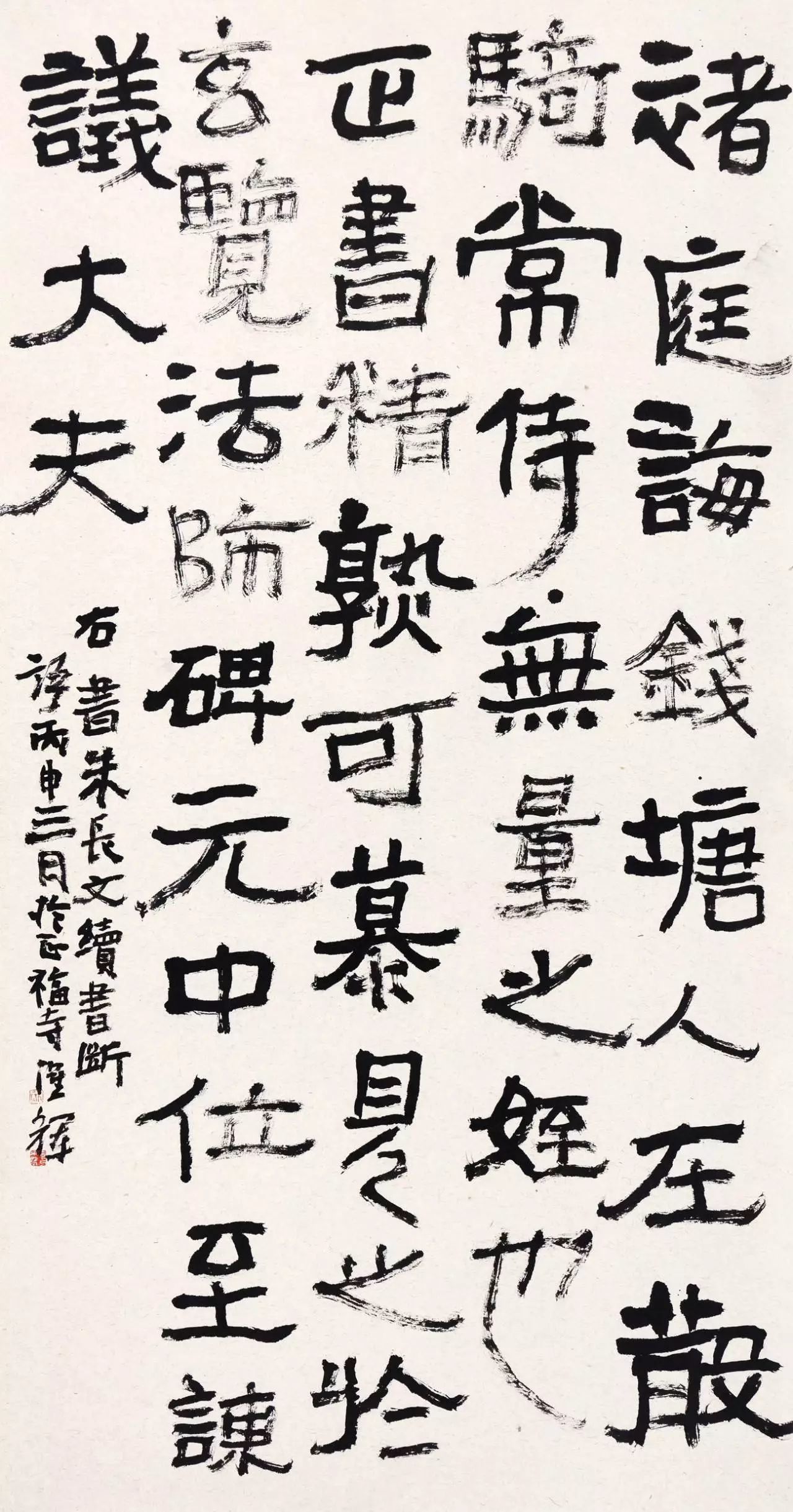

梅丽君 李白诗 草书条幅 181×60cm 梅跃辉 朱长文续书断节录 楷书中堂 181×97cm

梅跃辉 朱长文续书断节录 楷书中堂 181×97cm 孟庆星 黄宾虹诗 行书条幅 180×48cm

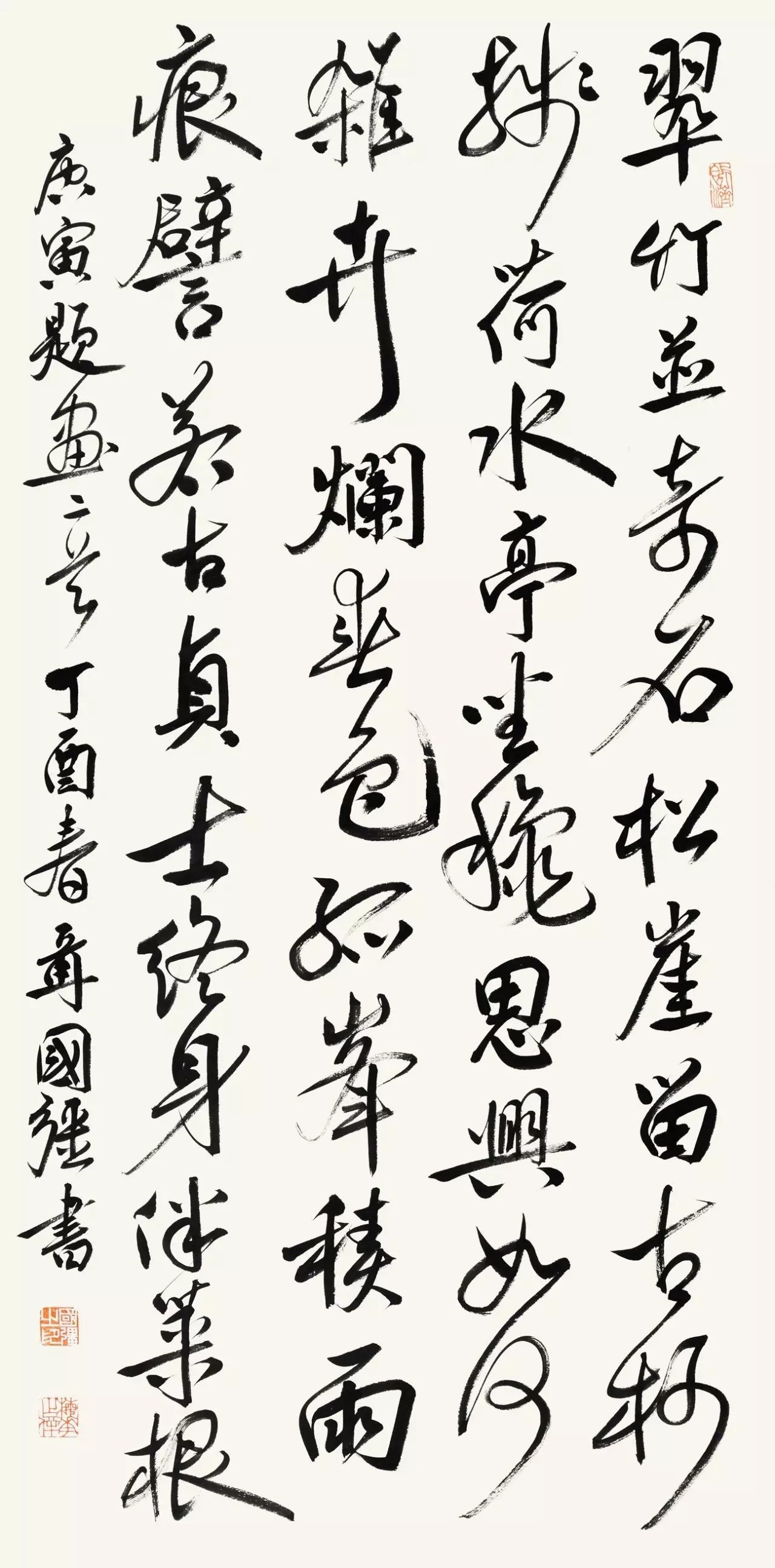

孟庆星 黄宾虹诗 行书条幅 180×48cm 聂国强 唐寅题画诗 行书条幅 137×69cm

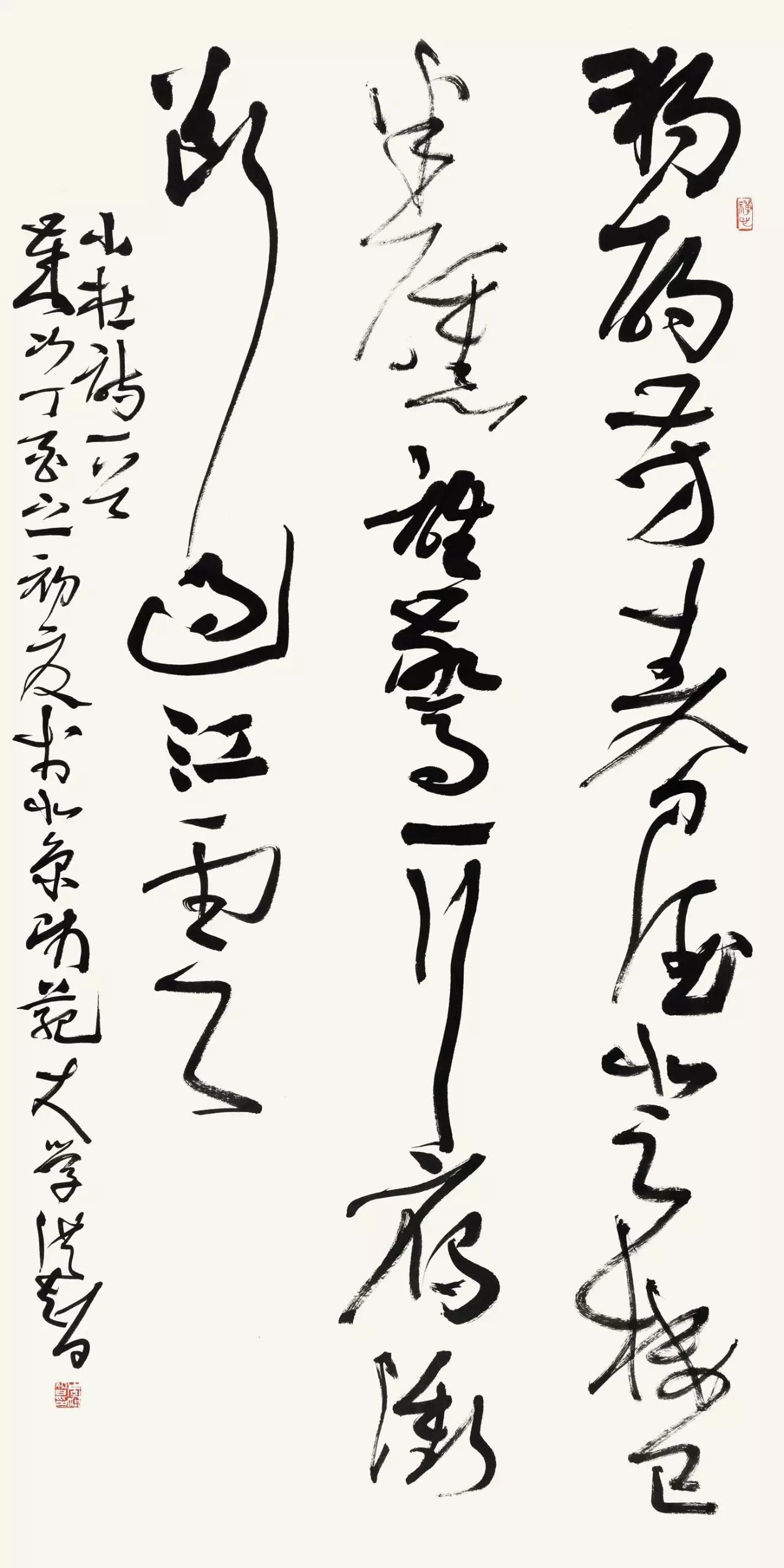

聂国强 唐寅题画诗 行书条幅 137×69cm 彭再生 王维诗 草书条幅 180×74cm

彭再生 王维诗 草书条幅 180×74cm 乔宇 书论二则 行草条幅 70×23cm×2

乔宇 书论二则 行草条幅 70×23cm×2 秦金根 古人论书 行书中堂 146×75cm

秦金根 古人论书 行书中堂 146×75cm 丘新巧 古人论书 行草条幅 181×48cm

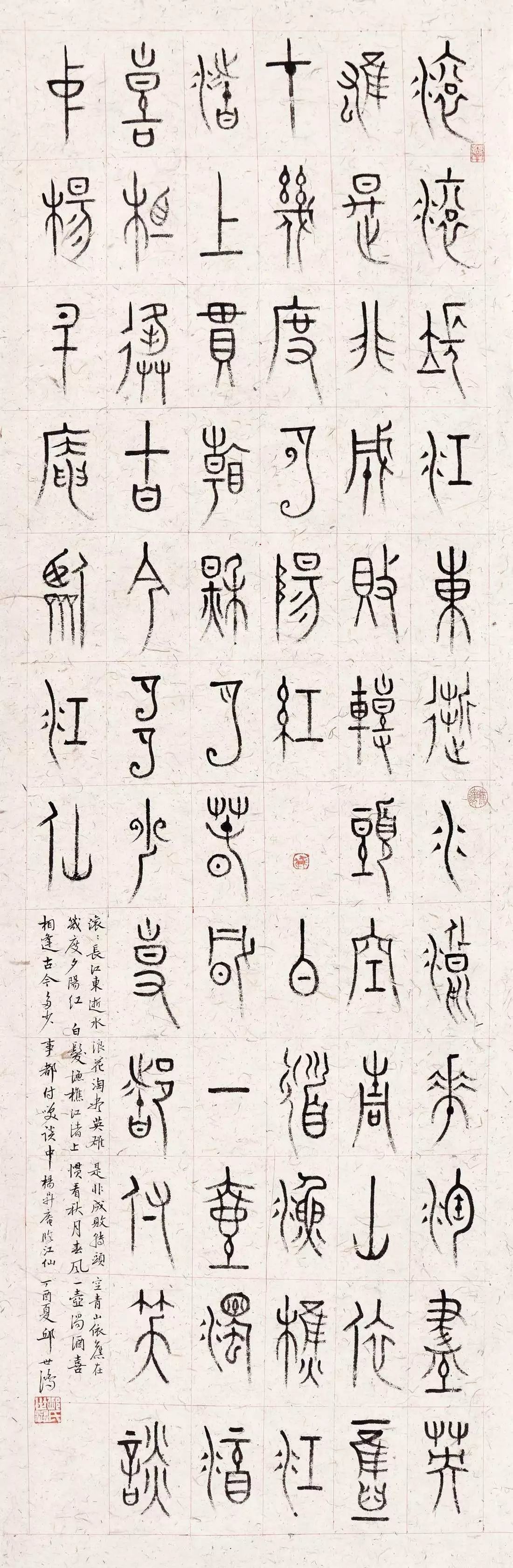

丘新巧 古人论书 行草条幅 181×48cm 邱世鸿 杨升庵词 篆书条幅 182×61cm

邱世鸿 杨升庵词 篆书条幅 182×61cm 冉令江 世说新语八则 章草条幅 185×49cm

冉令江 世说新语八则 章草条幅 185×49cm 尚天潇 苍鹰赋 筑书镜片 800×300cm

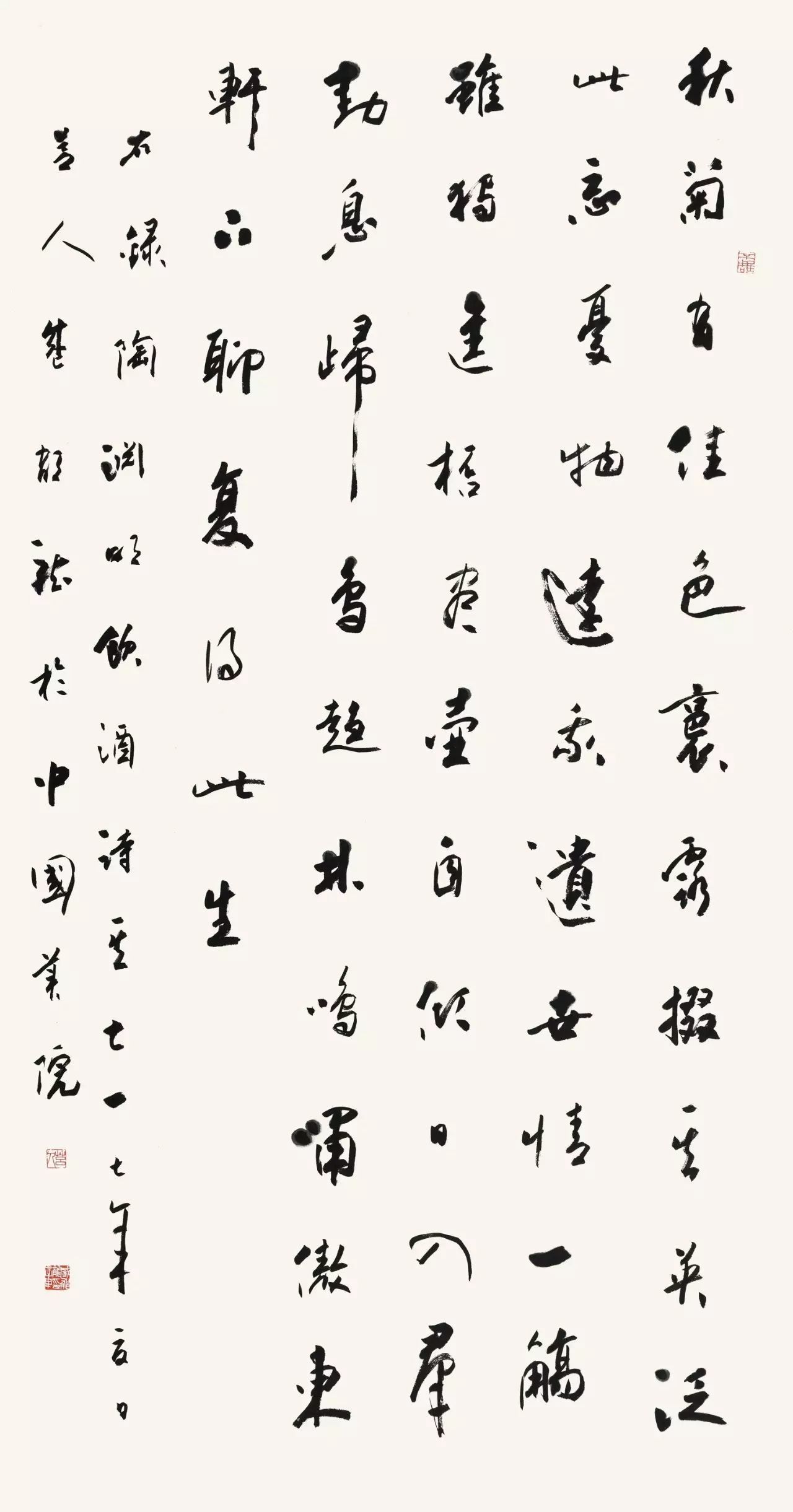

尚天潇 苍鹰赋 筑书镜片 800×300cm 盛郁龙 陶渊明诗 行书条幅 180×97cm

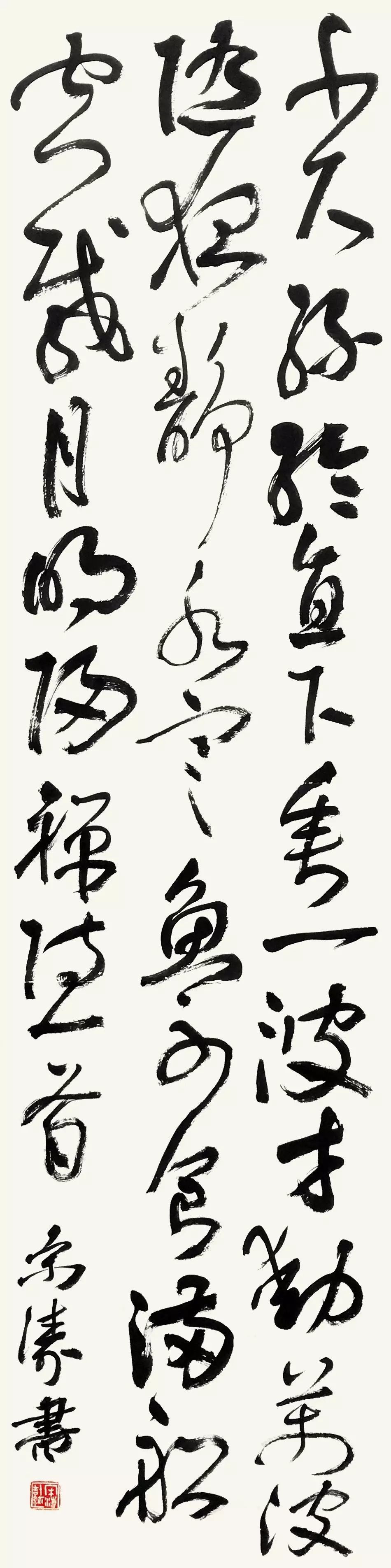

盛郁龙 陶渊明诗 行书条幅 180×97cm 宋涛 禅诗一首 行草条幅

宋涛 禅诗一首 行草条幅 苏显双 古人题跋 楷书条幅 180×46cm.

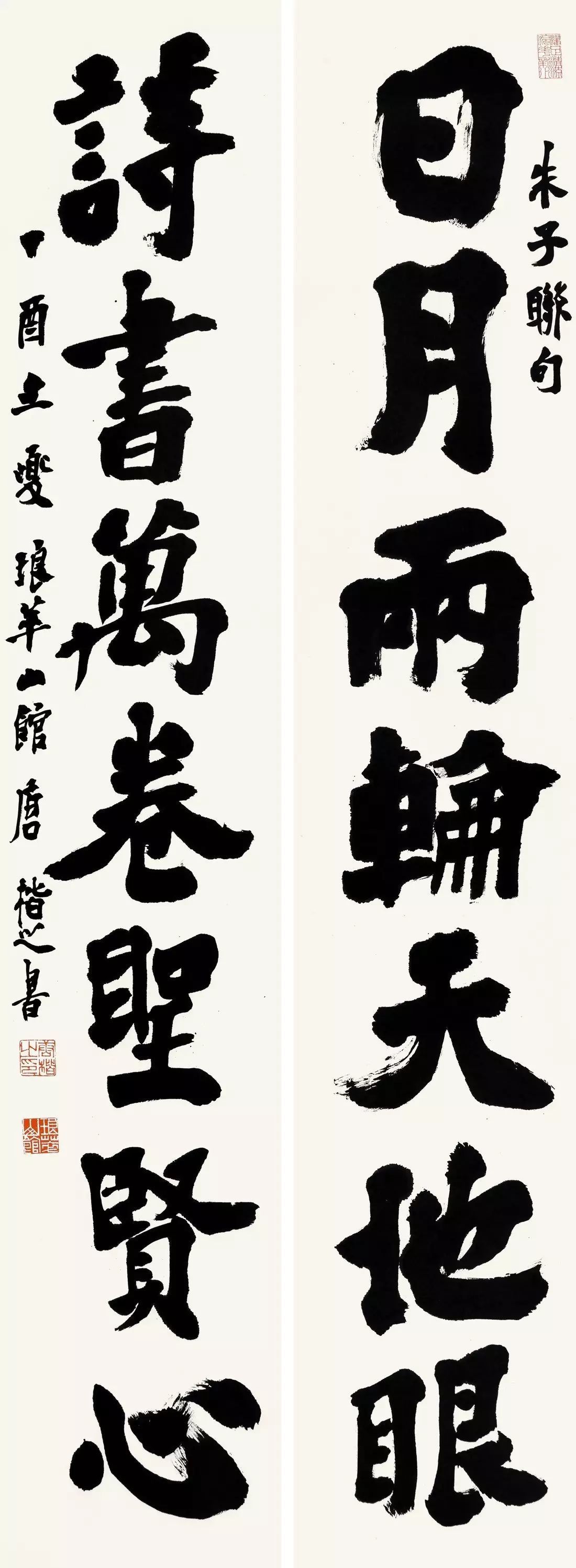

苏显双 古人题跋 楷书条幅 180×46cm. 唐楷之 日月诗书 楷书对联 182×33cm×2

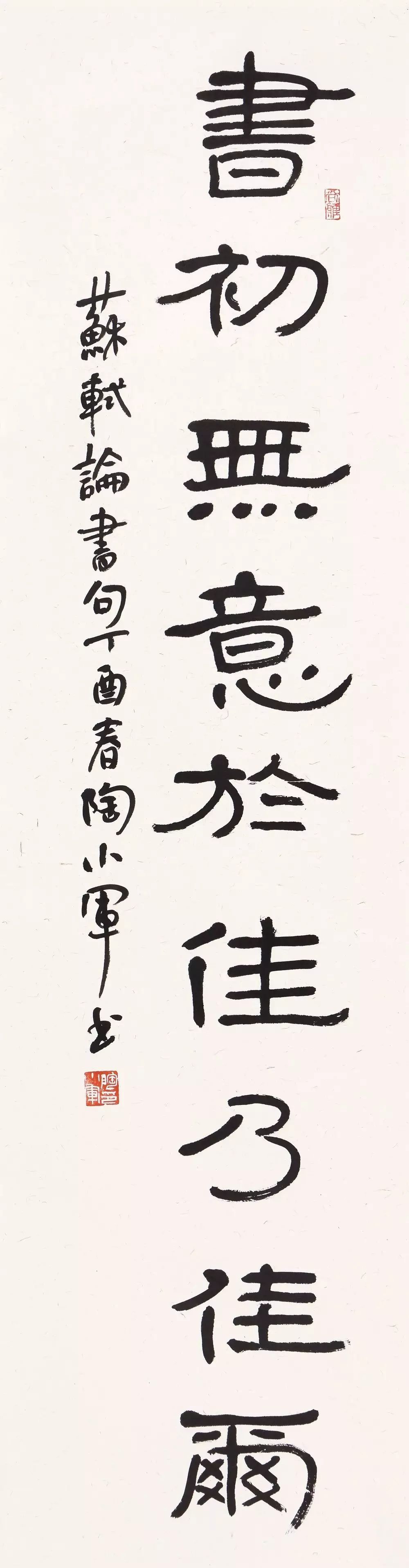

唐楷之 日月诗书 楷书对联 182×33cm×2 陶小军 苏轼论书 隶书条幅 180×48cm

陶小军 苏轼论书 隶书条幅 180×48cm