一

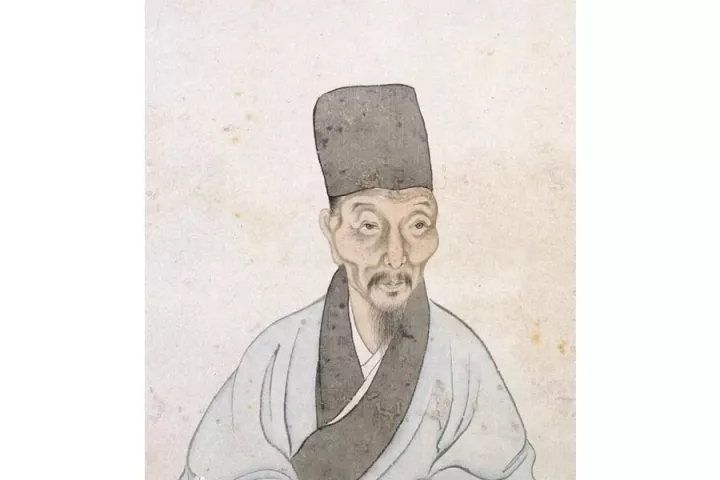

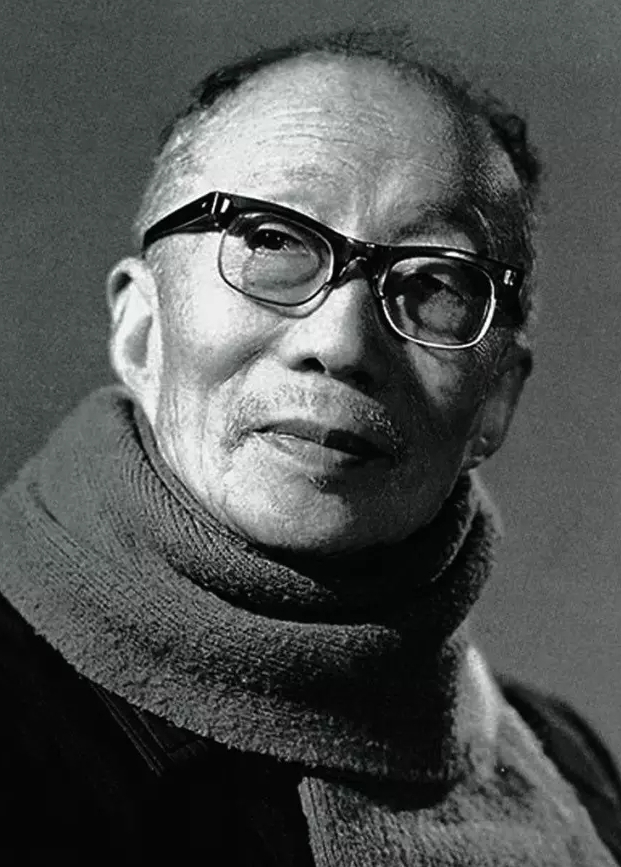

1898年9月的一个深夜,康有为(1858—1927)仓惶地登上一艘驶向日本的小船,在他身后,一场围绕他的书籍毁禁行动正在全国紧张展开。随着几天前慈禧太后恢复“训政”,“戊戌变法”已经彻底失败。太平洋里的那艘飘摇的小船,此刻正开启着他的流亡生涯。

![640.webp]()

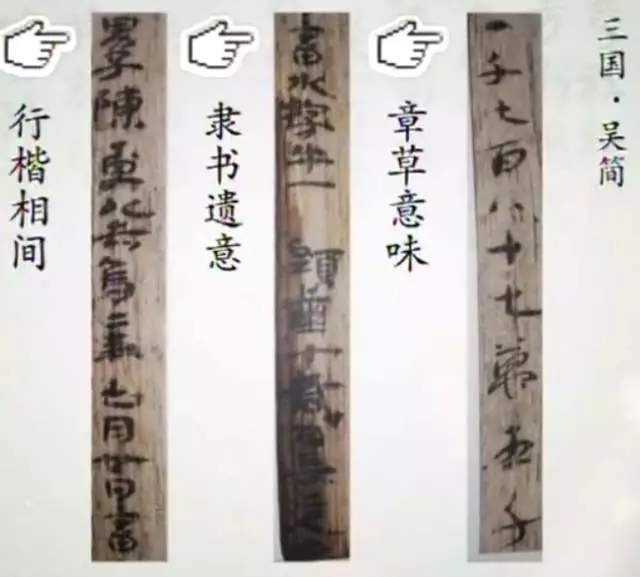

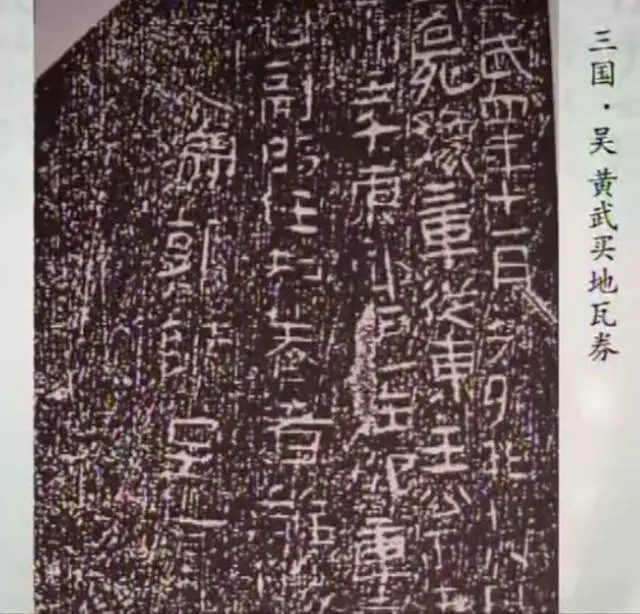

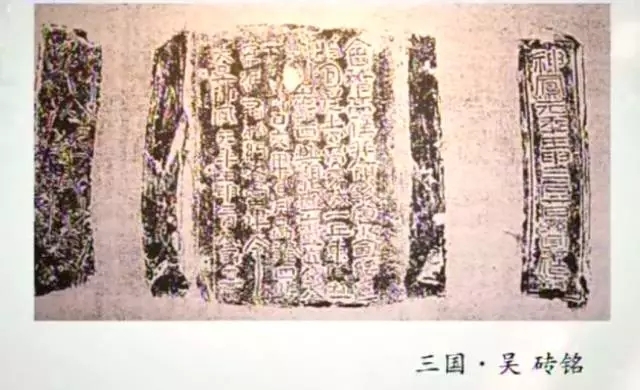

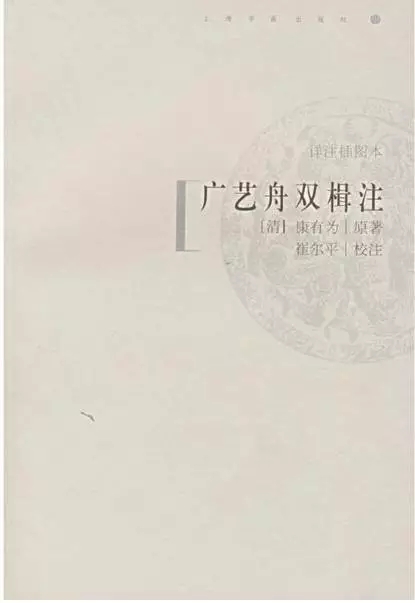

在对康有为著作的查禁行动中,包括一名为《广艺舟双楫》的书。

这是一本专门谈论书法的著作,在当时有着惊人的影响力。据张伯桢(1877-1946)《万木草堂丛书目录》称,该书从1889(光绪15年)脱稿,到1898年9年间印次竟达18次。尽管清政府在两年后再次下达焚禁令,但并不能改变其受宠事实,仅在康有为生前,日本就以《六朝书道论》为名翻印达6次。

![640.webp (1)]()

这是19世纪“爆款”东亚的畅销书。

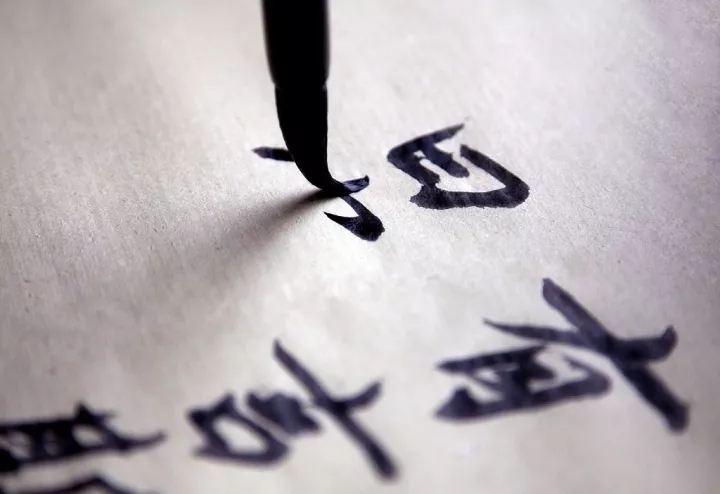

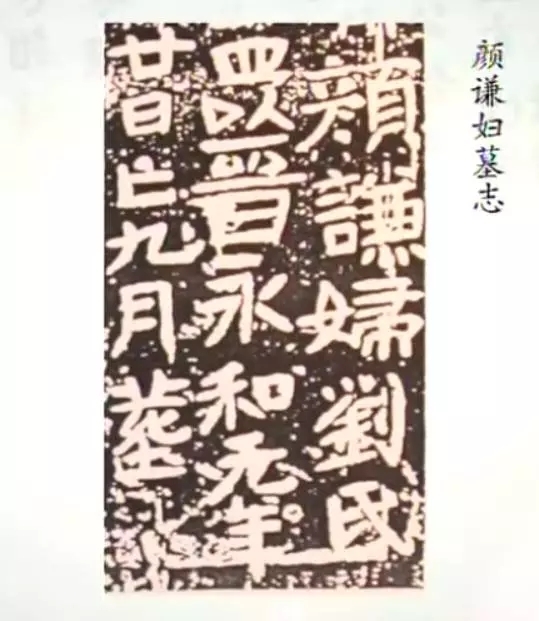

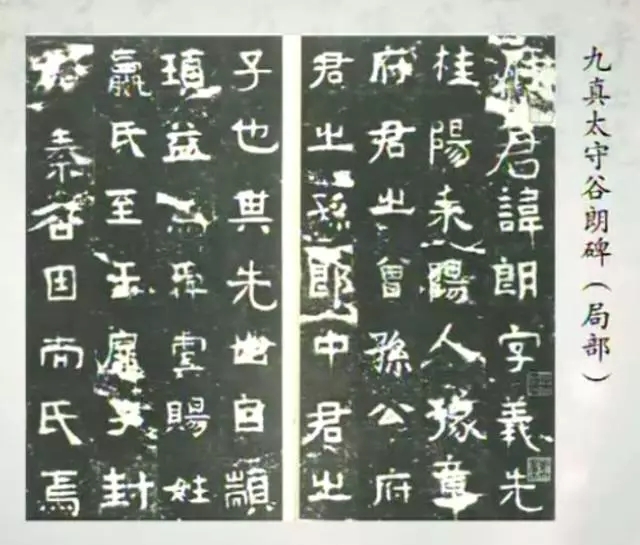

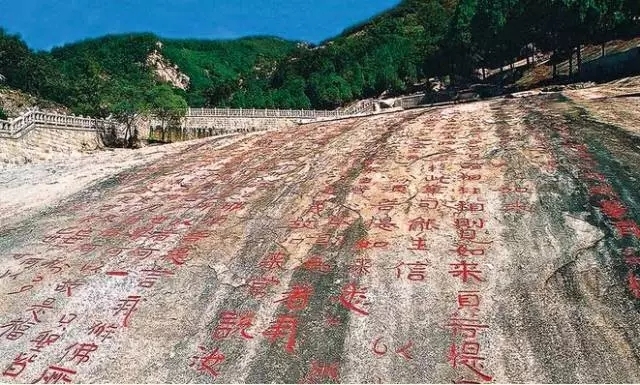

有关它畅销原因的简单解释,在于其以极新锐的观点,以及即便今天看来依旧骇人的书法资料,充分满足了当时学习市场对于“扬碑抑帖”的需求。差不多从18世纪开始,亚洲的书法学习市场开始对以往并未发现或出土的“古石刻”予以高度关注,那是一个“碑学”讨论遍布亚洲学堂、街头乃至市肆的繁盛年代。

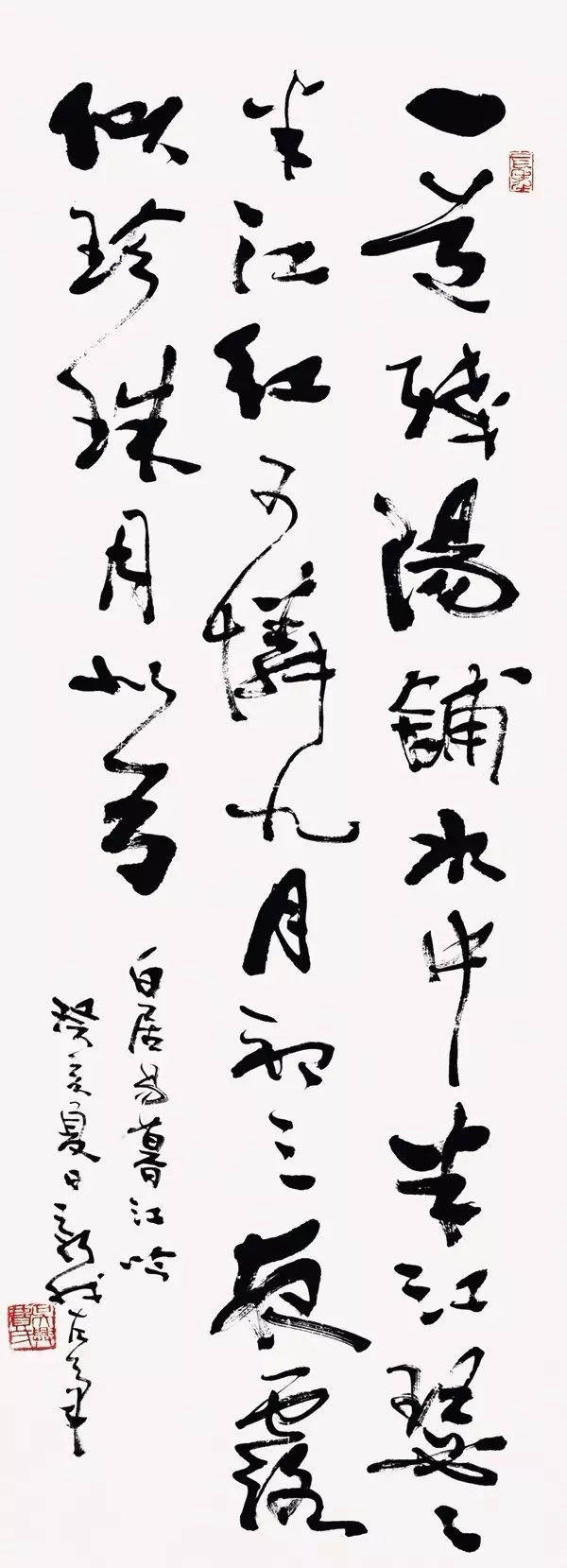

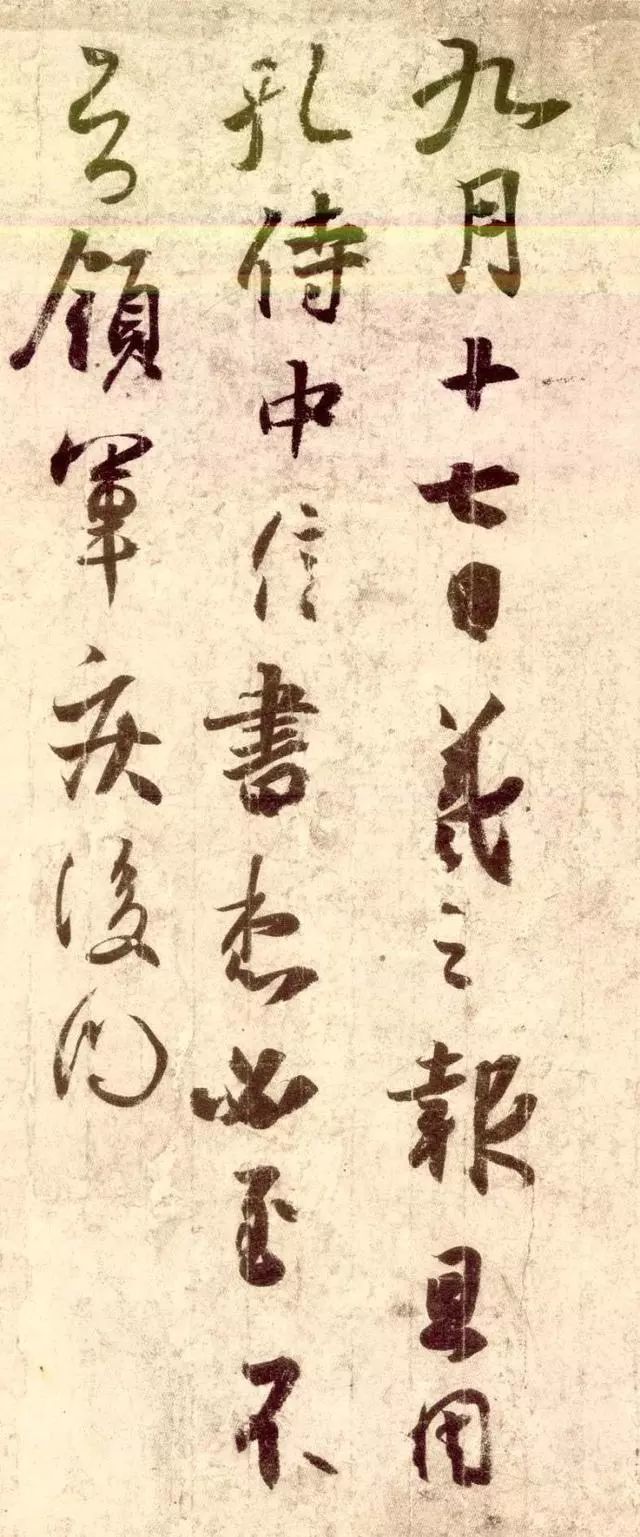

118年后,2016年,北京。

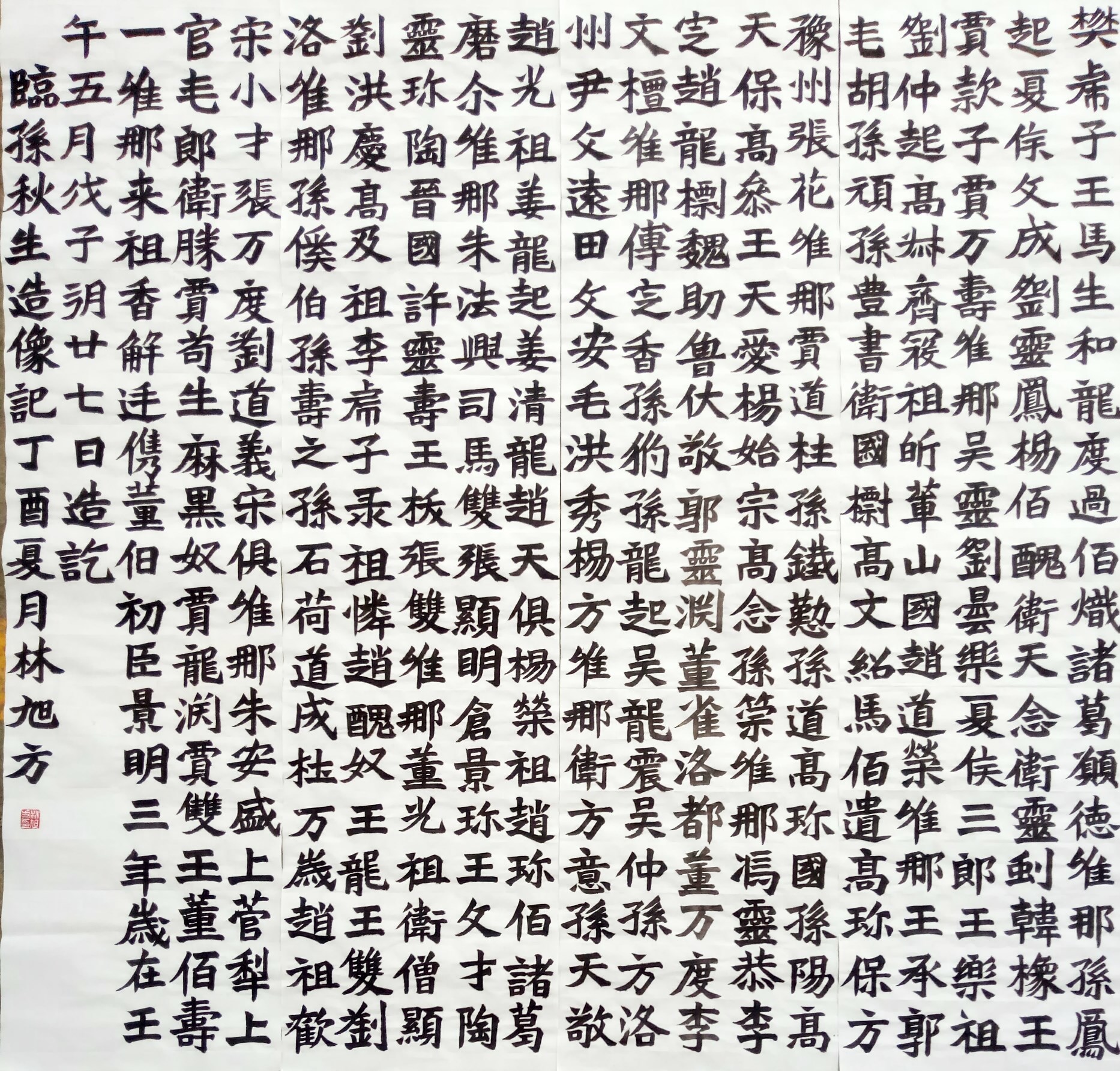

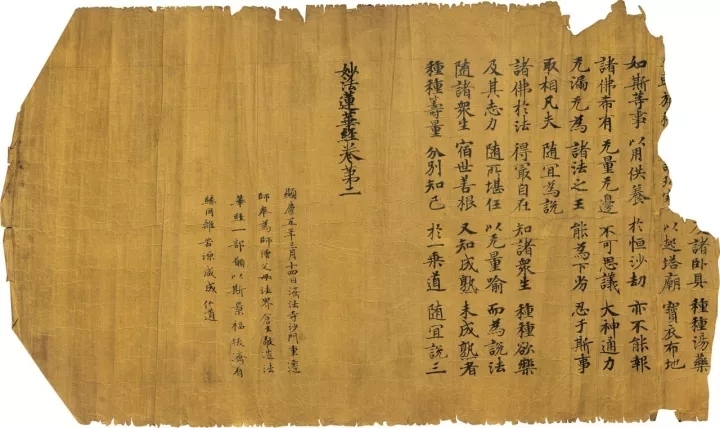

![640.webp (2)]()

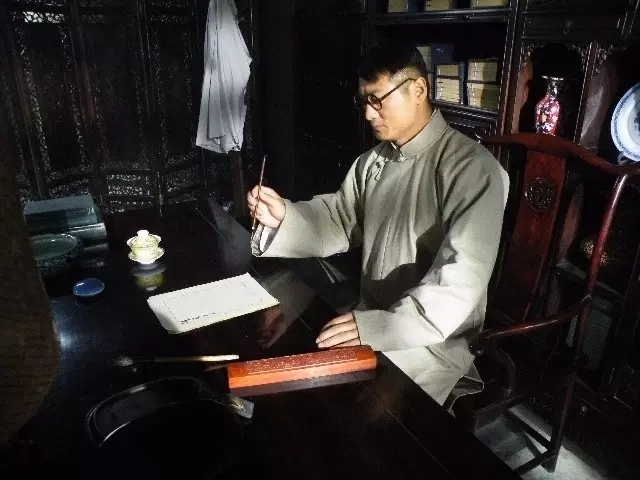

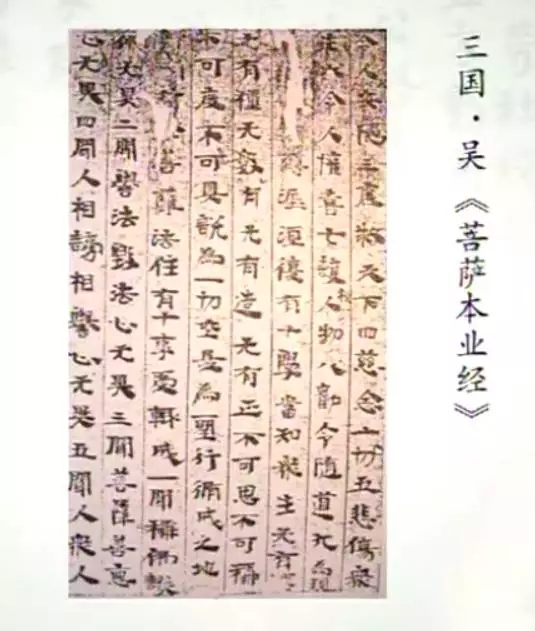

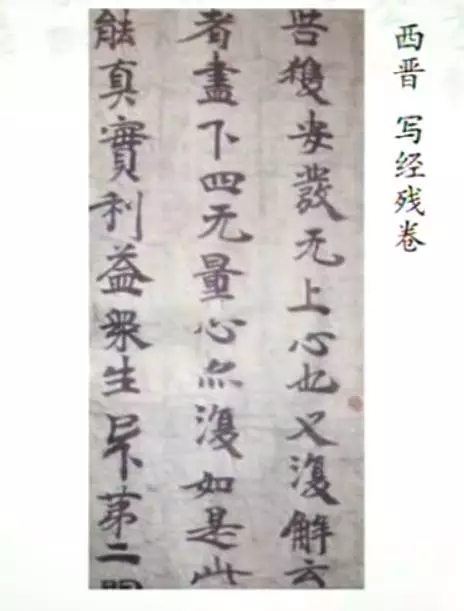

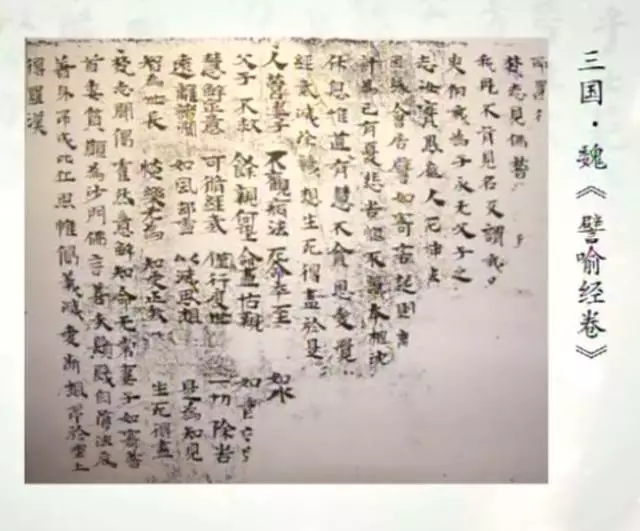

这年秋天举行了一个名为“日本藏书家滨田德海旧藏36件敦煌遗书”的拍卖专场,这个可能是迄今为止最大一场私人收藏敦煌遗书专拍举得了轰动性成果,这让主持它的北京伍伦拍卖公司声誉鹊起。实际上该专场乃是北京伍伦公司成立后的“处女拍”,30余件敦煌遗书就平地拔起了一家立足京城的初创企业,这样的崛起方式叫人印象深刻。

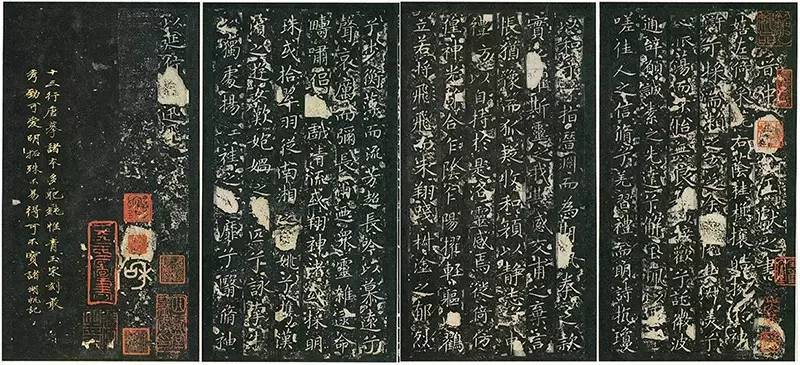

![640.webp (3)]()

▲伍伦2016秋拍 滨田德海旧藏敦煌遗书专场 拍品

就在这个专场结束后8个月,2017年6月,一件唐代同谷县令薛崇徽写《大般涅槃經》卷在北京被拍到2932.5万元,超过了同场拍卖的张大千旧藏石涛《书画册》,这创下了敦煌写经的世界拍卖记录。一时之间,“敦煌”开始有了一线价格的代言者。

敦煌写经在市场上峥嵘初显不过是一种必然。

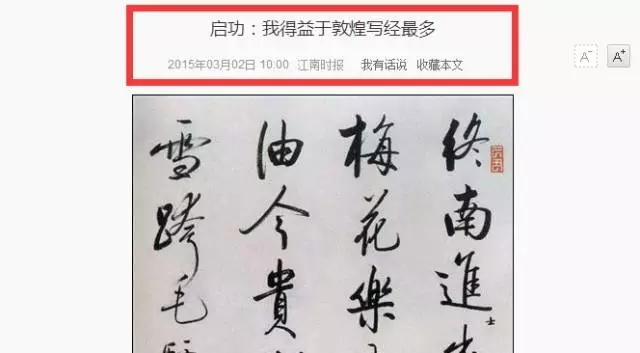

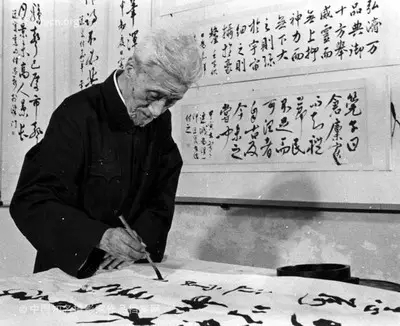

一个极为简单的解释是,它是一种连启功先生都卯足精力点赞的事物,启先生曾多次表示他平生最受惠的学习材料就是敦煌写经。据先生侄子电视上透露,先生临敦煌十分勤奋,如今保存下来的临习纸片厚度,是以尺为计。

![640.webp (4)]()

▲《江南时报》访谈启功先生的学生柴剑虹先生

近年来,随着文化有闲阶层的崛起,写经风尚正席卷大江南北,这一风尚下,是无论经文还是书写都极具范本意义的敦煌写经,正在深度介入中国人的书法学习。

这个囊括家庭主妇的学习群体规模庞大,实际上这一群体本身也构成着敦煌写经的潜在收藏群。庞大的粉丝规模正让它越来越明显地具备“活跃市场”的特征,如今互联网上关于它的巨大流量正充分解释着一切。

某种程度上,今天是一个“敦煌写经为典型代表的古墨迹学习时代”,这与100多年前康有为的“古石刻学习时代”形成了鲜明的对比,但是这两个时代仅仅只是表面不同,其本质并无差异。

二

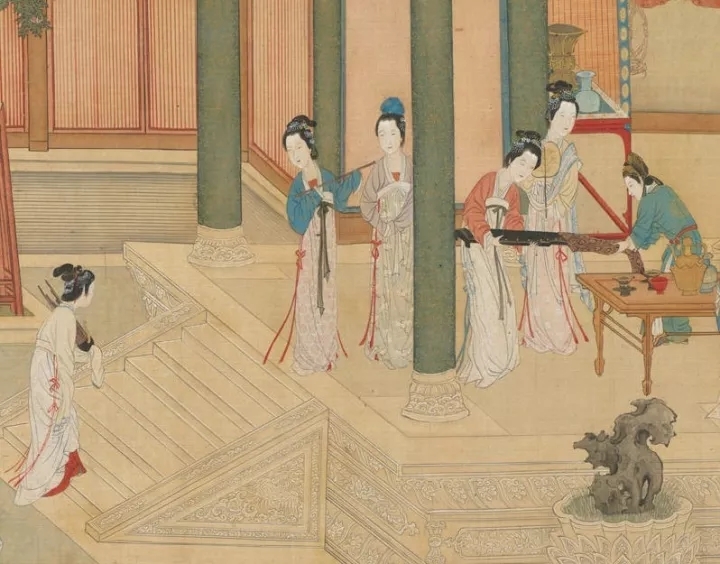

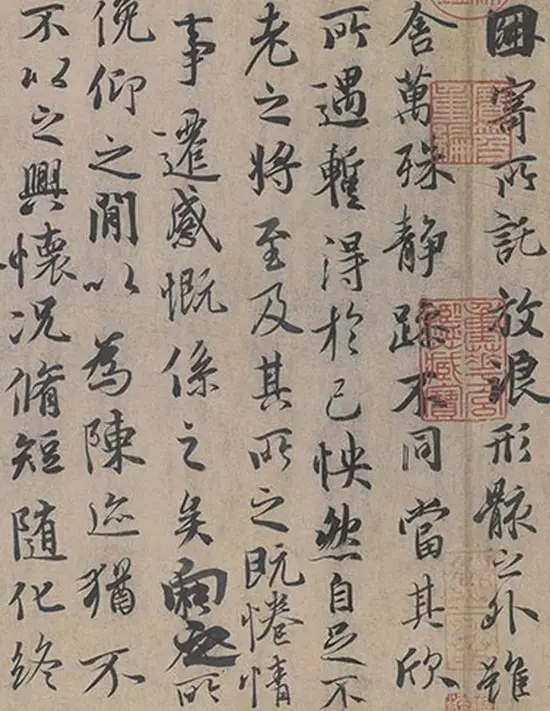

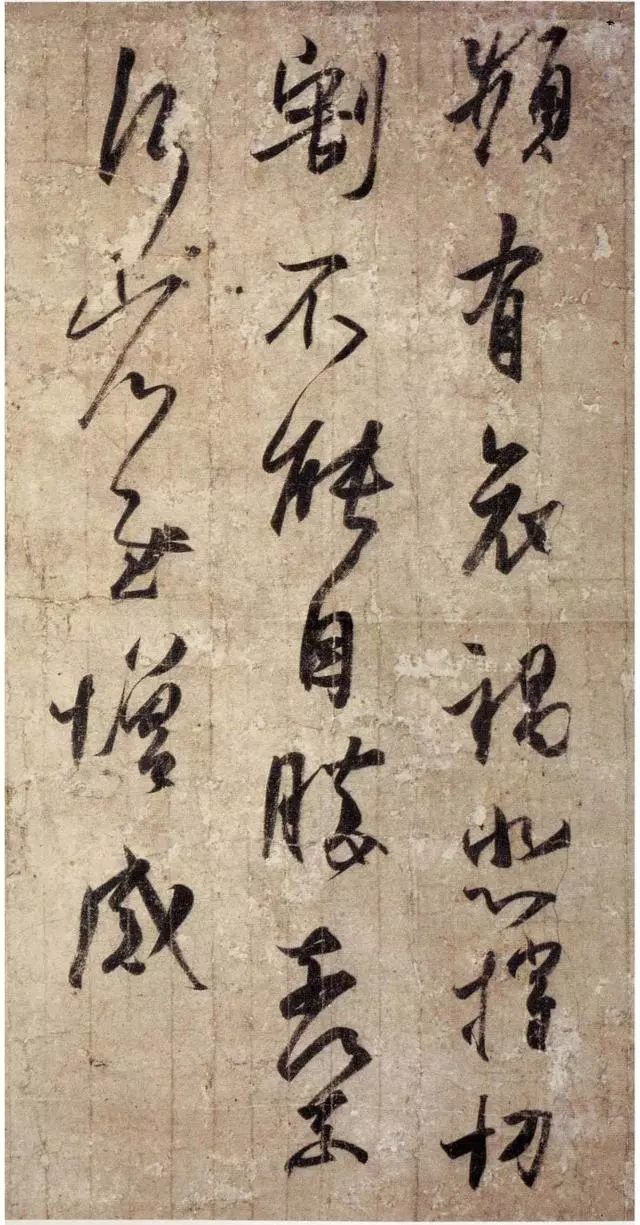

1259年(南宋开庆元年),湖州霅溪。

平静的水面突然刮过一阵“妖风”,这让赵孟坚(1199—1264)乘坐的小船顷刻间就翻扑到了水上,然而情急之下,赵却死死抓住一份拓片,举起对营救的人大呼,“《兰亭》在此,余不足惜也”——他拼命力保的是一个五字未损的《兰亭序》拓本,极为珍贵。赵孟坚是赵孟頫(1254—1322)的堂兄。

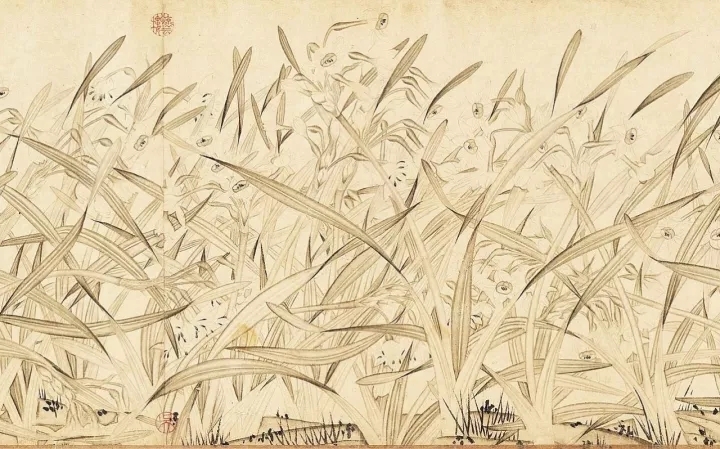

![640.webp (5)]() ▲赵孟坚《水仙图卷》

▲赵孟坚《水仙图卷》

因为这次落水事件,赵孟坚在这件《兰亭》卷上题下了“性命可轻,至宝是保”之语。五字未损的《兰亭》是一份千金重的文物,但实际上对他这层次的藏家而言,莫如说它是一种学习的“新资料”。事实上,对“新资料”到了命都轻贱的渴求,一直以来都是书法史演进中最强悍的力量。

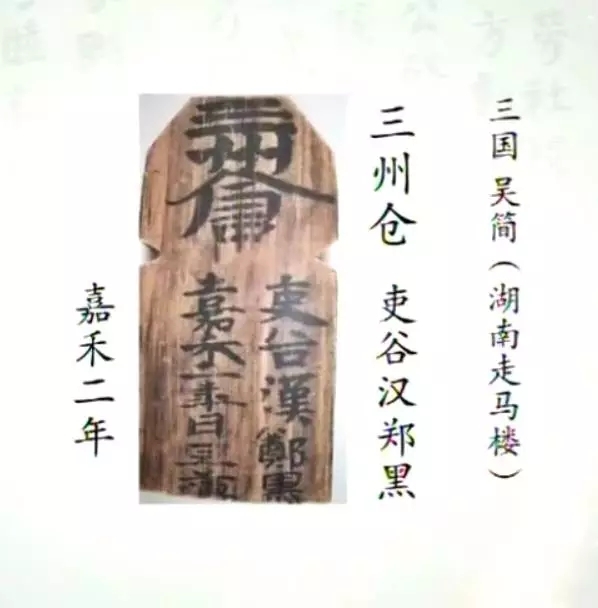

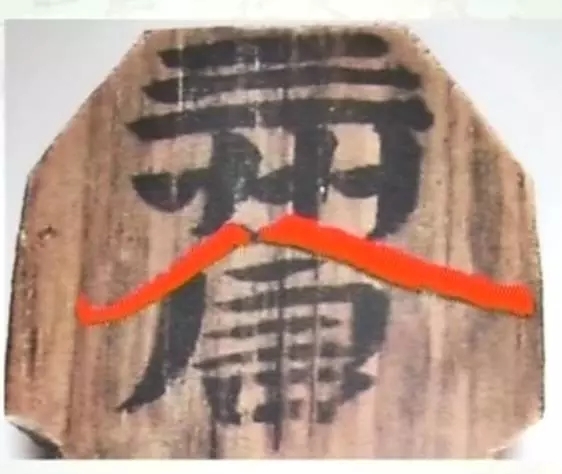

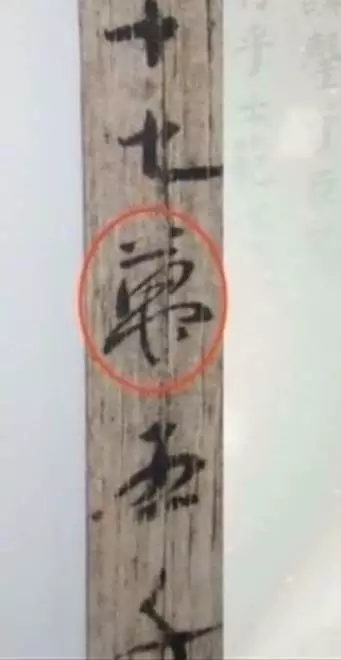

1889年脱稿的《广艺舟双楫》被后世誉为清代“碑学”的集大成者。实际上“碑学”本身是一个因“新资料”而发起的议论。

康有为时代的“碑学”是相对于“帖学”而言的,他“尊碑”的理由在于晋人的“帖”存世极罕,易见者尽皆重钩和翻刻,这样的学习材料若与新出的字迹完好的石刻比较,其原真性立马败下阵来。康氏不是不重“帖”,而是那个时代能易见的“帖”不靠谱——“欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑”(康有为语)。

康氏在“尊碑”一章指出学南北朝“古石刻”的五大好处为:1,“古石刻”没有经过磨损和翻刻,笔划完好,精神流露,易于临摹;2,可考隶楷之变;3,可考后世书法源流;4,具备唐代的结构和宋人的意态;5,笔法舒长和雄奇角出,这是唐宋人没有的。

100多年后,以敦煌写经为代表的“古墨迹”,正通过影印和互联网技术在全球范围内开放,昔日康有为“尊碑”的所有理由实际已经彻底失效。

康有为在100年前想高举唐人,但是“唐碑磨之已坏”,而你在今日甚至可以把宋拓级唐碑仅仅只是当作参考,因为你看到的是海量的,原真的,高清的唐人手笔。

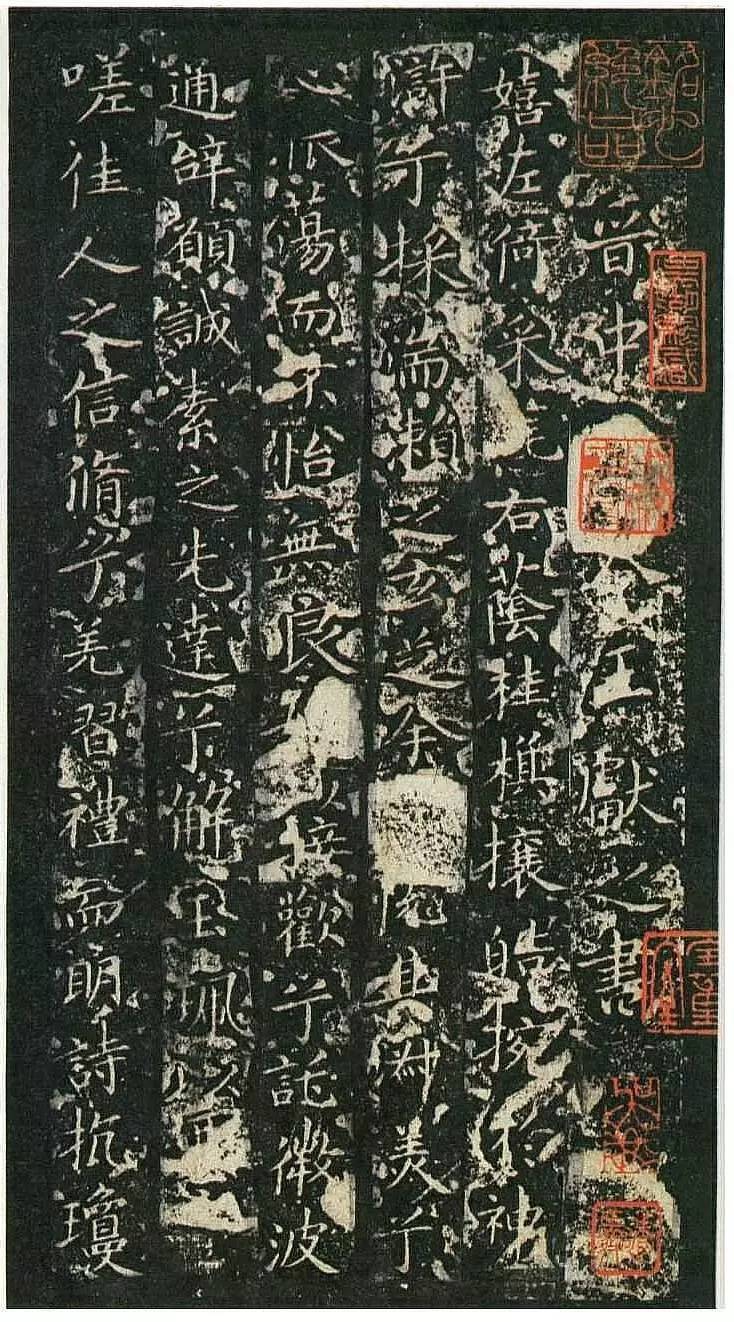

![640.webp (6)]()

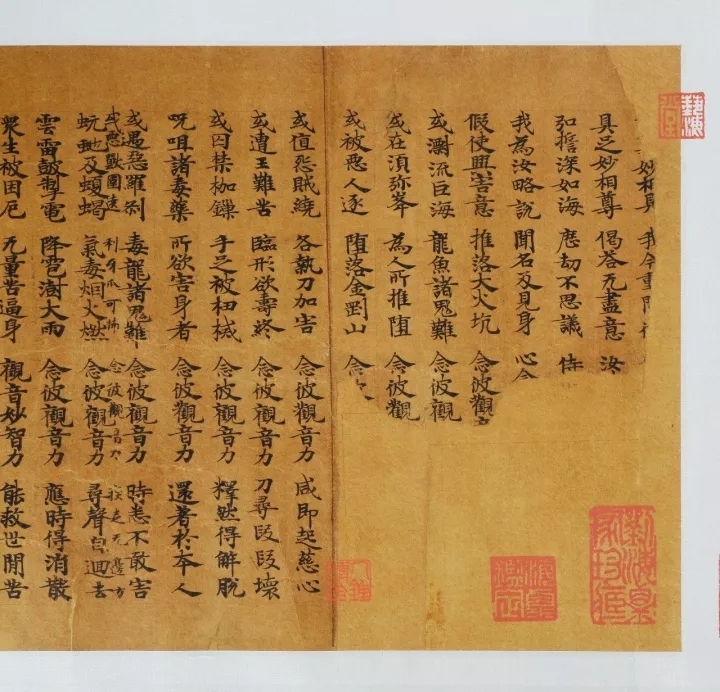

![640.webp (7)]()

▲敦煌写经《妙法莲华经卷第七》 一卷 硬黄纸 24.3*560.7cm

(后秦)鸠摩罗什译 公元600-700年 初唐写本

溥侗题签,吴士鉴、刘海粟旧藏

信息来源:北京伍伦2017秋拍图录

康有为曾卯足干劲点赞的南北朝字迹在当年是数百份石刻,但你今天看到的却可以是近万份原真墨书。

![640.webp (8)]()

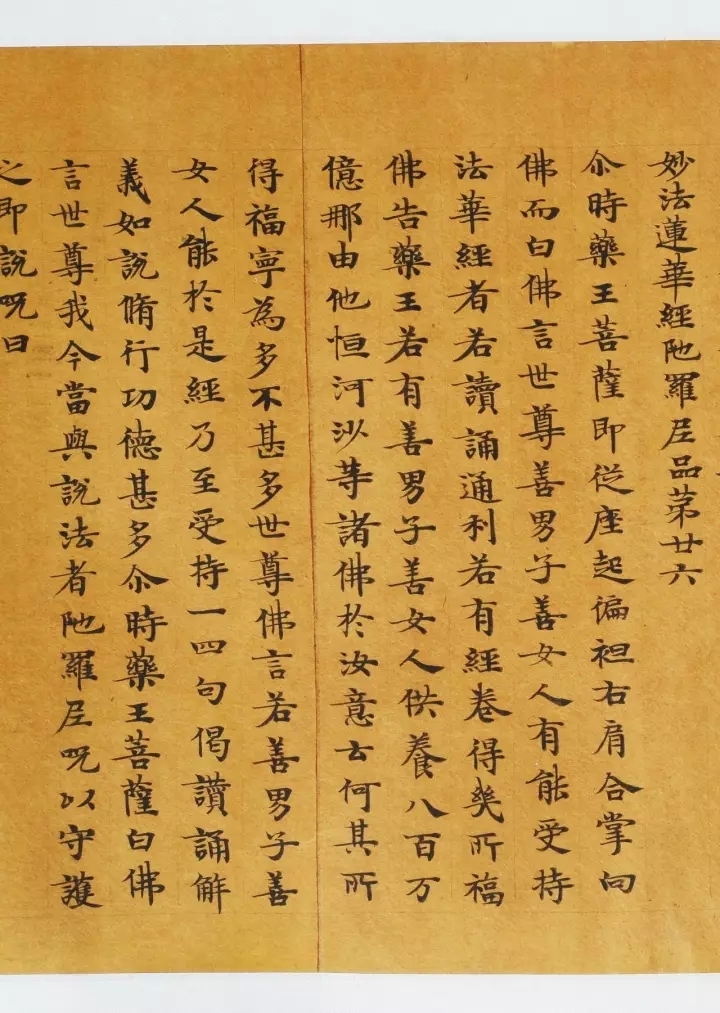

![640.webp (9)]()

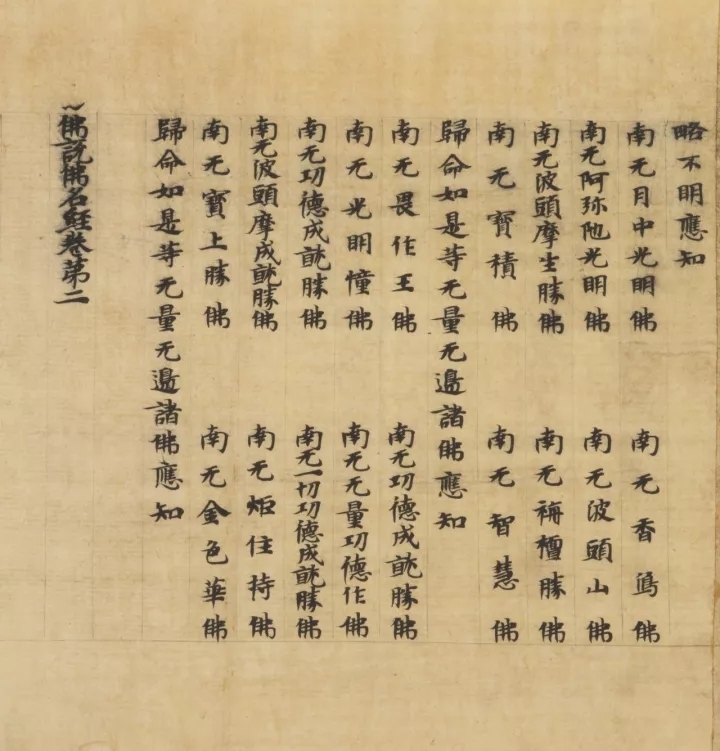

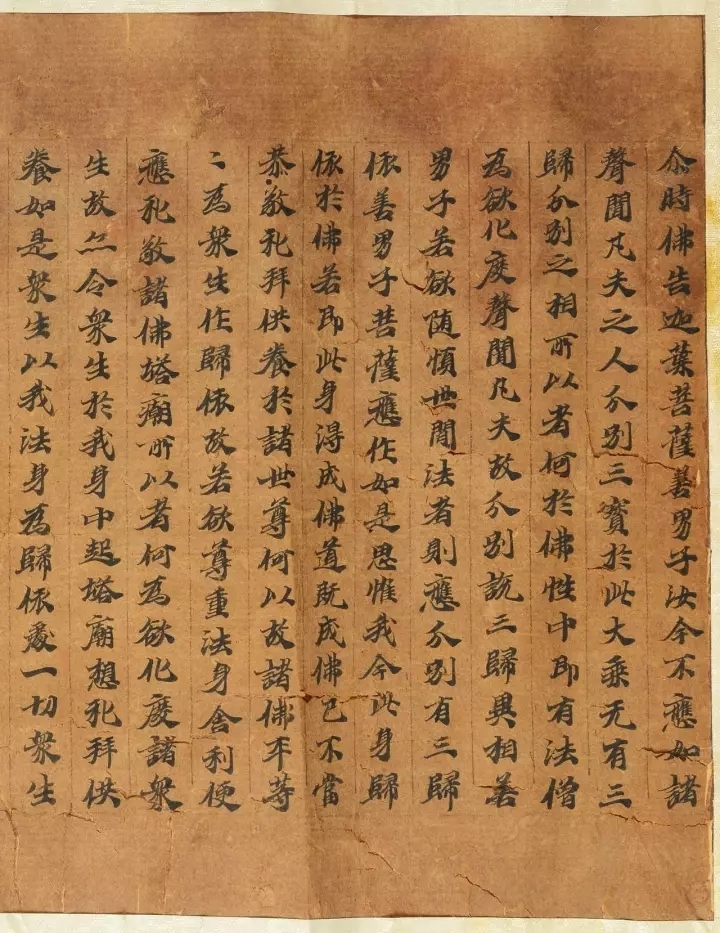

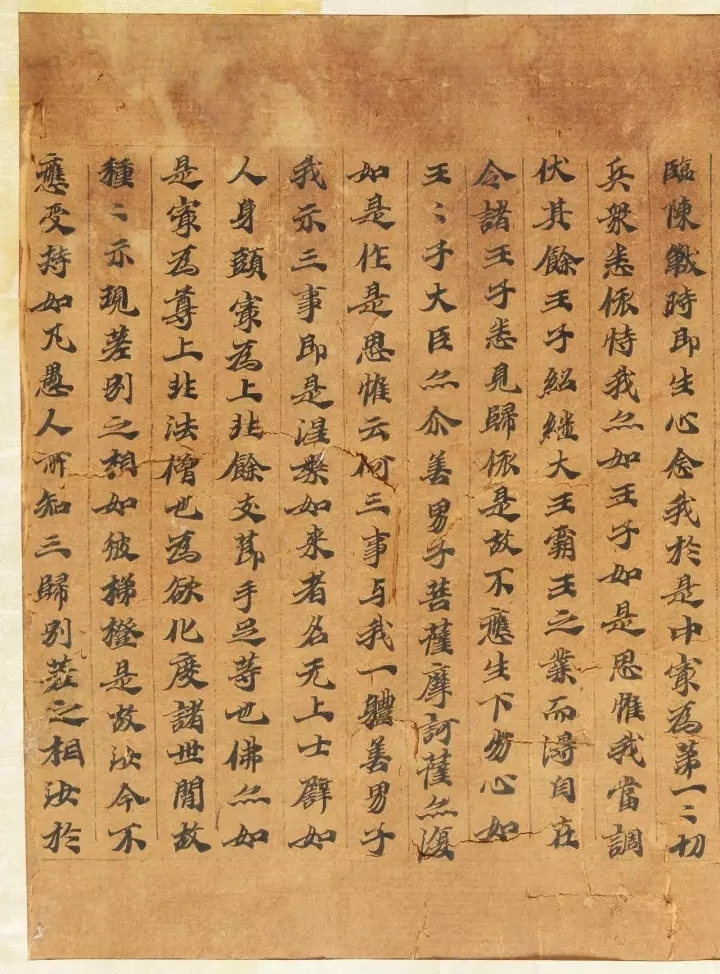

▲南北朝写经《佛说佛名经卷第二》(十二卷本)一卷 白麻纸 28*504cm

(北魏) 菩提流支译 公元500-550年 南北朝写本

信息来源:北京伍伦2017秋拍图录

敦煌藏经洞于1900年始被发现,此时已是清政府第二次通令全国焚禁《广艺舟双楫》。因为外国人的偷盗以及传播不便,这让康有为的时代显然不具备围绕它的阐发条件。

但数以万计的墨迹存世规模,本身已构成了书法史最大的变量,过去百年来其他方向的新资料也在陆续出土和新增,借助现代传播,汉字国家们从此前无古人地亲近数个世纪前的原真资料,这些资料完全是苏轼、赵孟頫、董其昌等人都不敢想象的。

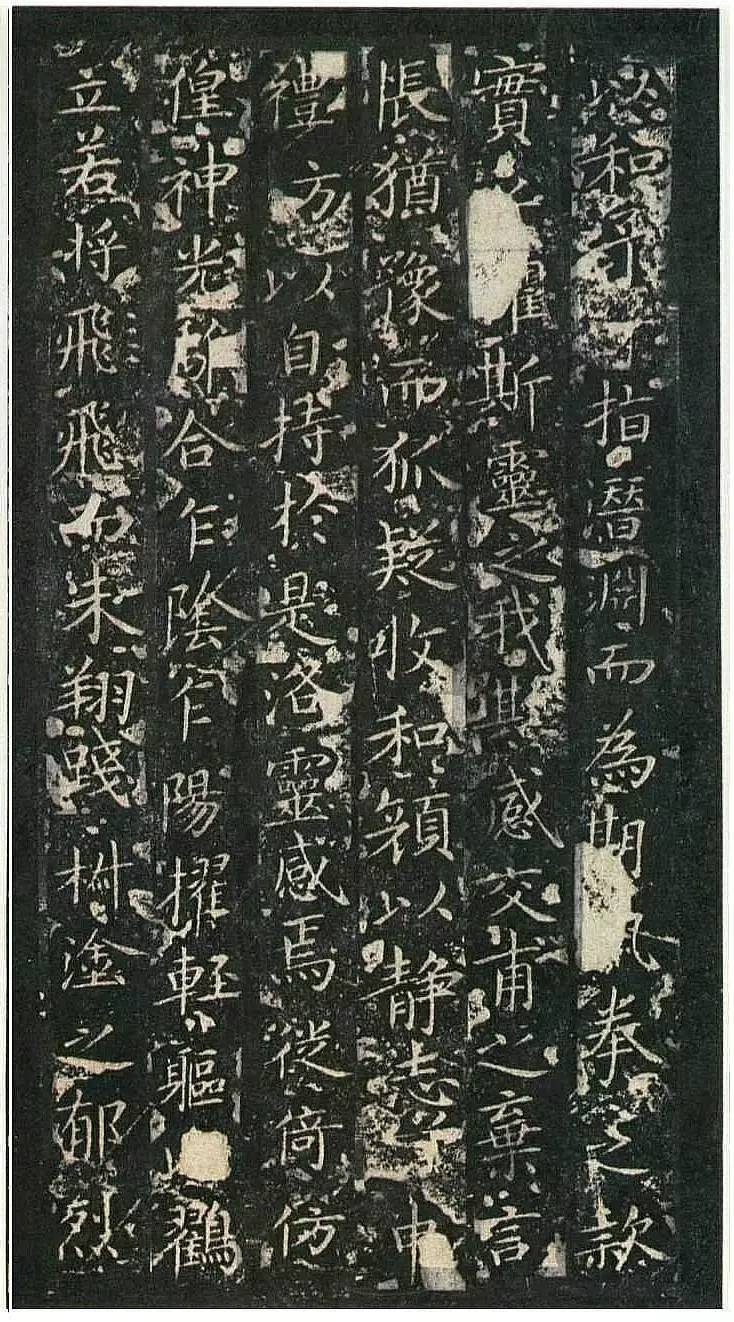

![640.webp (10)]()

![640.webp (11)]()

▲北魏写经《大般涅盘经卷第八》一张 麻纸 25*40.5cm

(北凉)昙无谶译 公元500年前后 北魏写本

信息来源:北京伍伦2017秋拍图录

但是高古墨迹的风头正劲,并不是又是新一轮“碑与帖”的争霸赛,它们在“新资料”的视野内不过是同一个事物的两个时代表现物,更重要的在于它们背后附着共同的黄金一般的学习思想。

三

1881年,佛山九江。

秋已很深,74岁的九江先生(1807—1881)把他40多年来的著作付之一炬。火烧了一天。

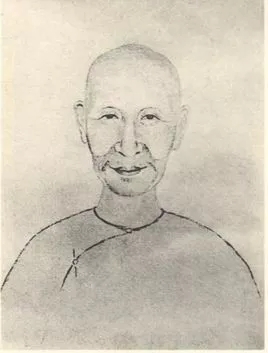

![640.webp (12)]()

▲九江先生像,清人绘

大火在17年后同样烧毁了九江先生得意弟子的著作,只不过放火者是清政府。这个名叫康有为的弟子史册中的彪炳,实际正与他这位老师的言传身教有关。

九江先生在清末国家风雨飘摇之际自焚书稿,乃是自感平生所著“无益于后世中国”,这是一个平生“主经世致用,不为无用空谈高论”的老先生。

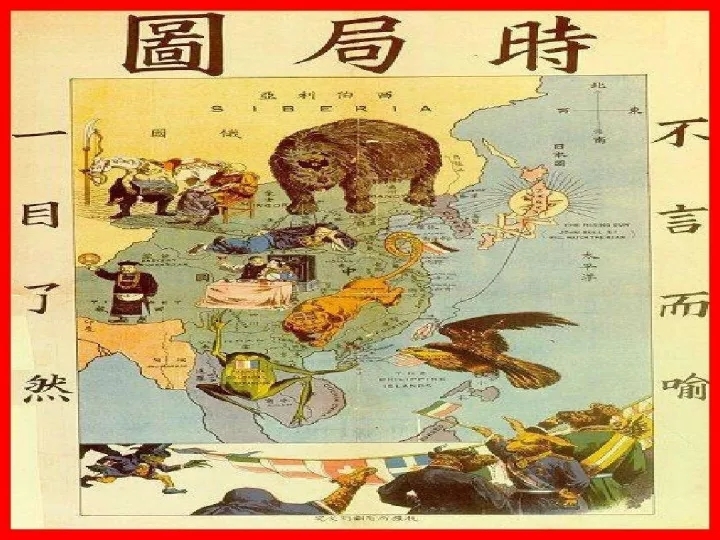

![640.webp (13)]()

▲近代关于中国形势著名的《时局图》

百年之后,我们回看康有为的《广艺双舟楫》,实际同他“变法救亡”中的所有行动一样,本质都是着眼于现实的实际行动。这中间首先反映的是一个“实”和“用”的思想。

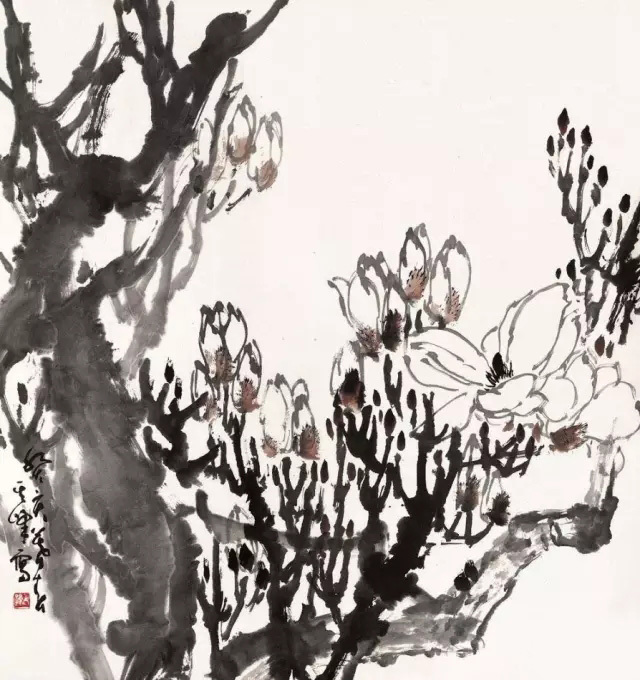

“碑学”所标举的古书法,有相当数量是“山岩、屋璧、荒野、穷郊”(康有为语)等处的无名野迹,但康有为们并没有因为它们无名而轻视,他们彻底放弃古人那般,硬将一件无名款《灵飞经》派上唐代的著名高官当作者,才确立他可供士子学习的合法性——他们已不屑于古人那般的鬼鬼祟祟,这与其后启功先生对着敦煌写经直呼“褚欧颜柳字好是因官大”之语同一种艺高胆大的雄奇气概。

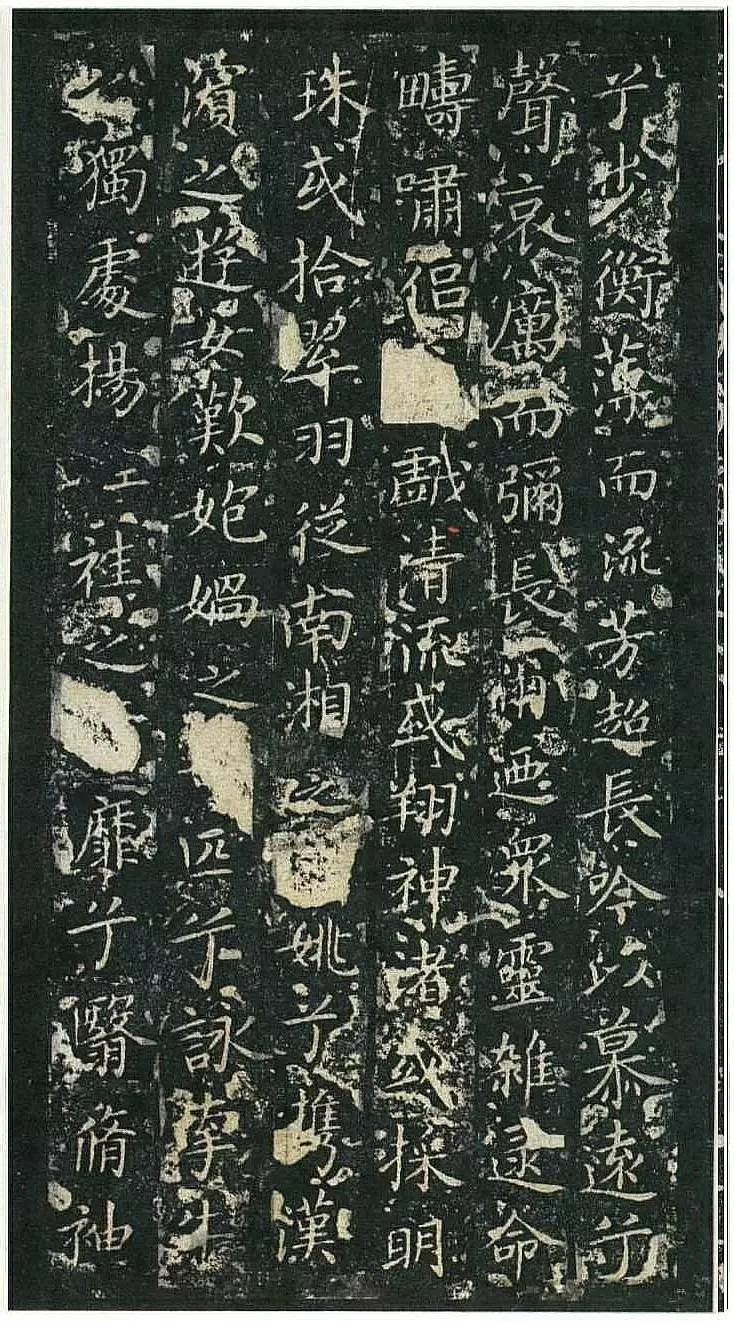

![640.webp (14)]()

▲唐人《灵飞经》,较早介入书法史的无名古墨迹,人们委派了唐代高官钟绍京做它的作者

只要实实在在的好,以及实实在在的可用,都将不拘一格地成为构建自身系统的战略性资源,这个“尊碑”时代的务实精神依然在今天得到继承。

无论是百年前的“尊碑”还是今日对“古墨迹”的追逐,机体内也包括紧随潮流、与时俱进的魂魄,只不过百年前的“碑学”是因金石学大盛而扶摇直上,今日是拜科学考古、研究以及科技传播之力。

书法学习永远追求原真性,康有为的路径是通过新出好的石刻,今人的是通过出土的鲜活墨迹。所谓的“古意”绝不是悬嘴游谈,而是落实到实物层面的事物,没有经过真实的古迹锻造的“古”都是欺世盗名。百年前后,两种路径,实是一种求真。

过去100年,正是“尊碑”的行动,给亚洲书法史带来了至今不灭的神话,而如今正冉冉升起的以敦煌写经为代表的古墨迹,相信也会是书法史在这个世纪加注的高能燃料,所带来的局面势必难以预估。

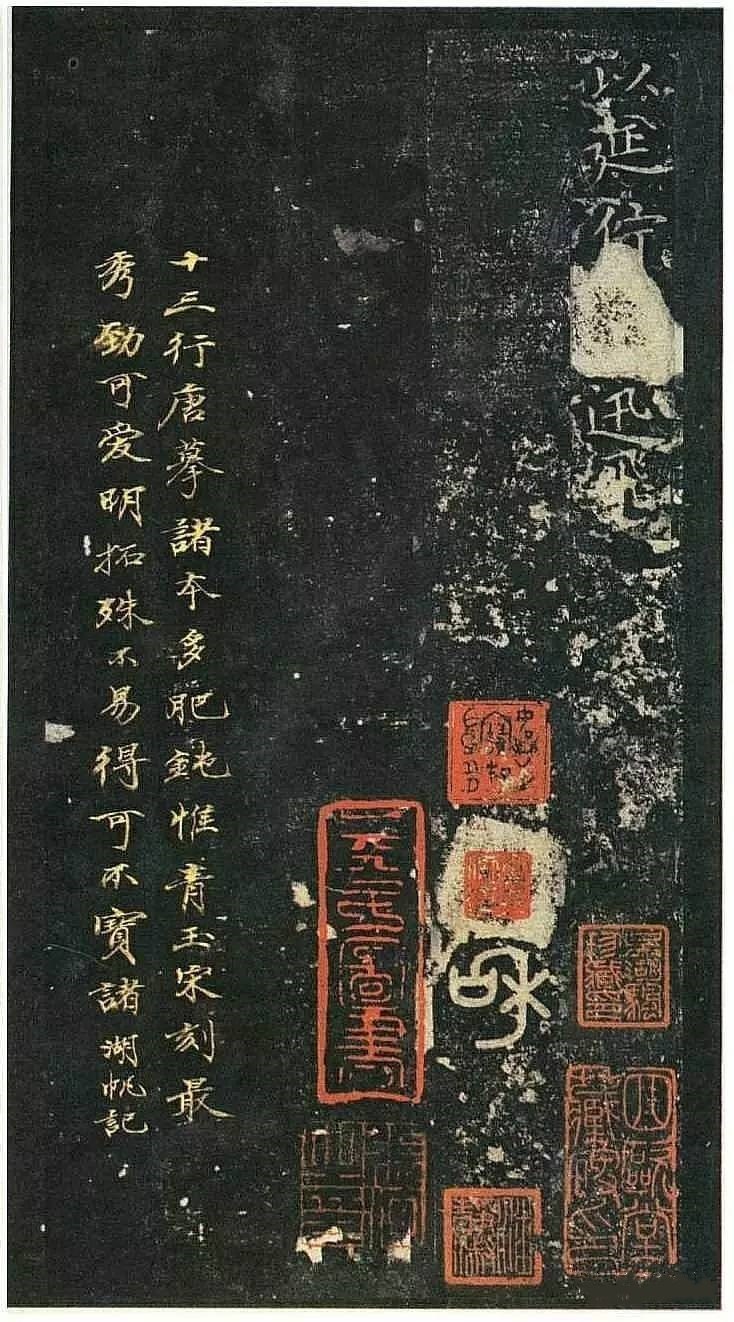

100年前石刻喧嚣,100年后墨迹峥嵘。沧海桑田里,一件康有为旧藏敦煌写经在2017年秋悄然露面,于是两个100年交汇于一件书作里,那颗“南海藏经”之戳,恍然间,就仿佛是历史烟尘里的一个“感叹号”。

百年里,两种崇尚,实是一种进取,只是风景不殊,萧条秋风今又是,举目正自有山河之异!致敬南海先生!

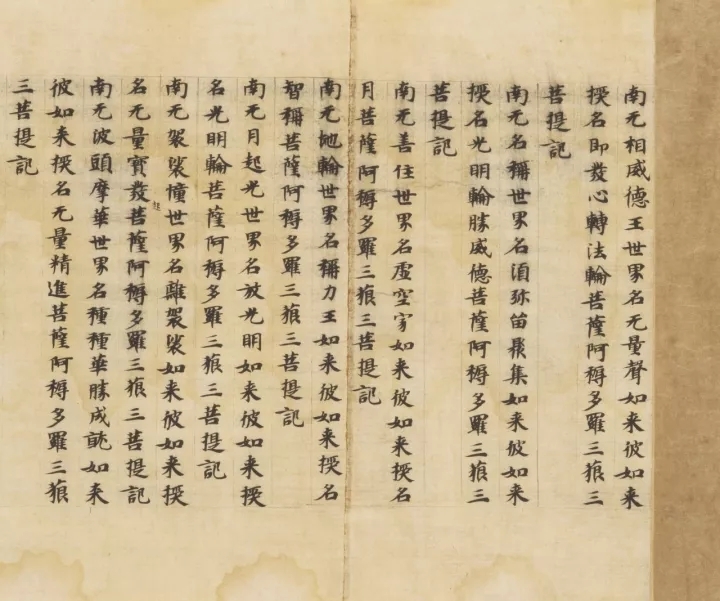

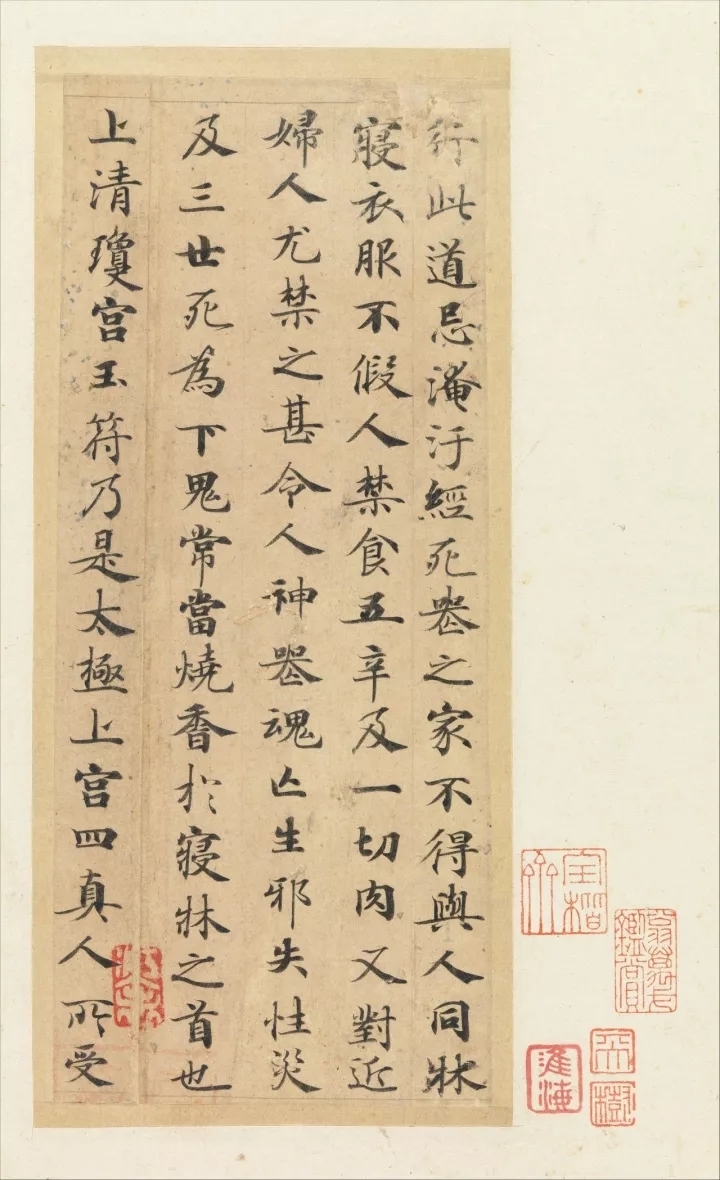

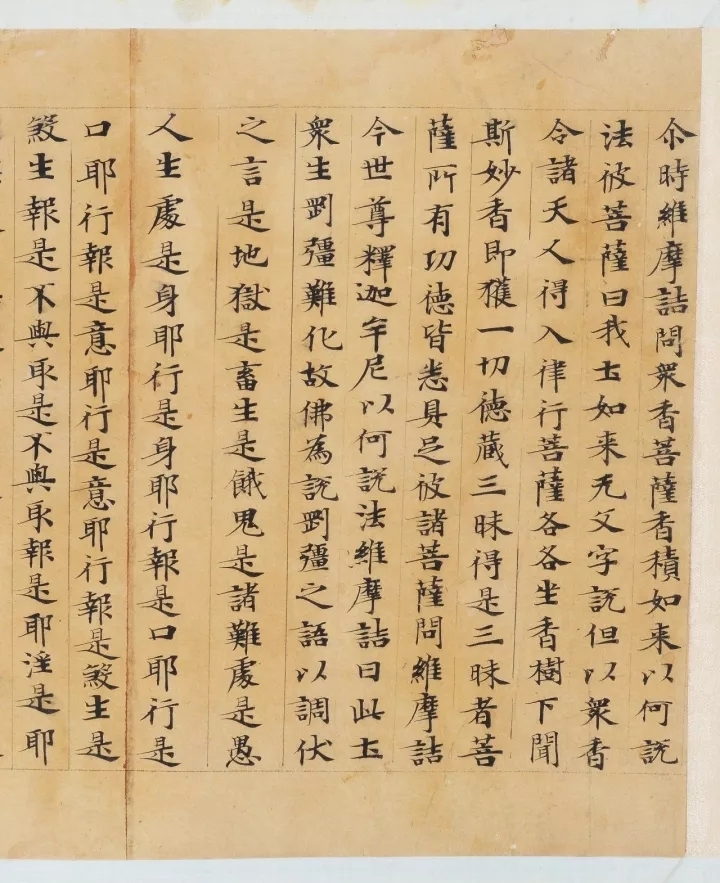

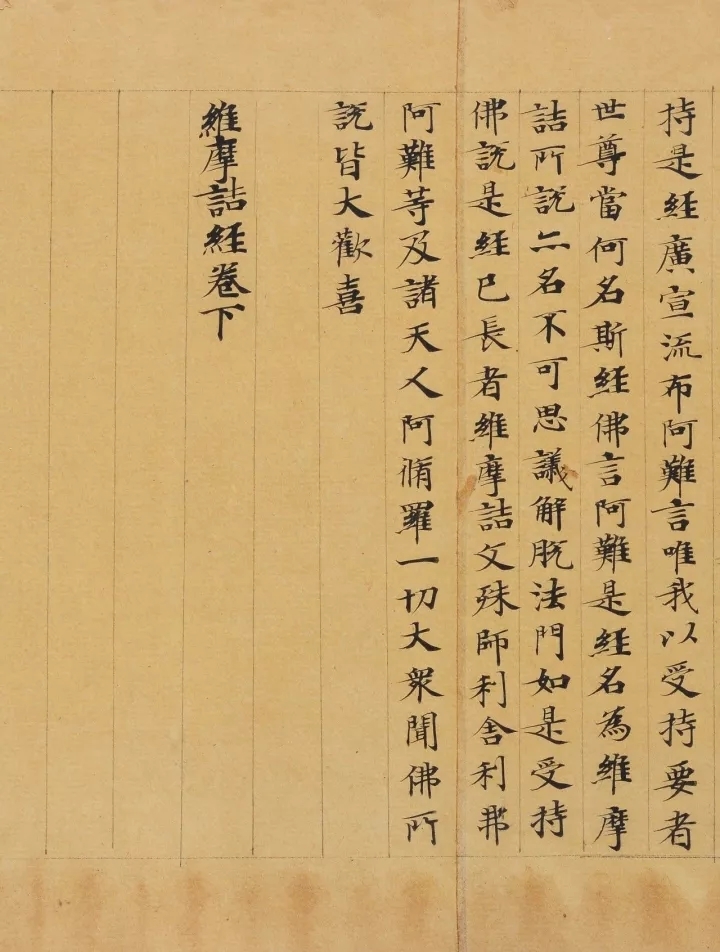

![640.webp (15)]()

![640.webp (16)]()

▲南北朝至隋代《维摩诘所说经》卷下一卷 经黄纸24.5×700cm

(后秦)鸠摩罗什译 公元500-600年 南北朝至隋代写本

康有为旧藏

信息来源:北京伍伦2017秋拍图录

< END >

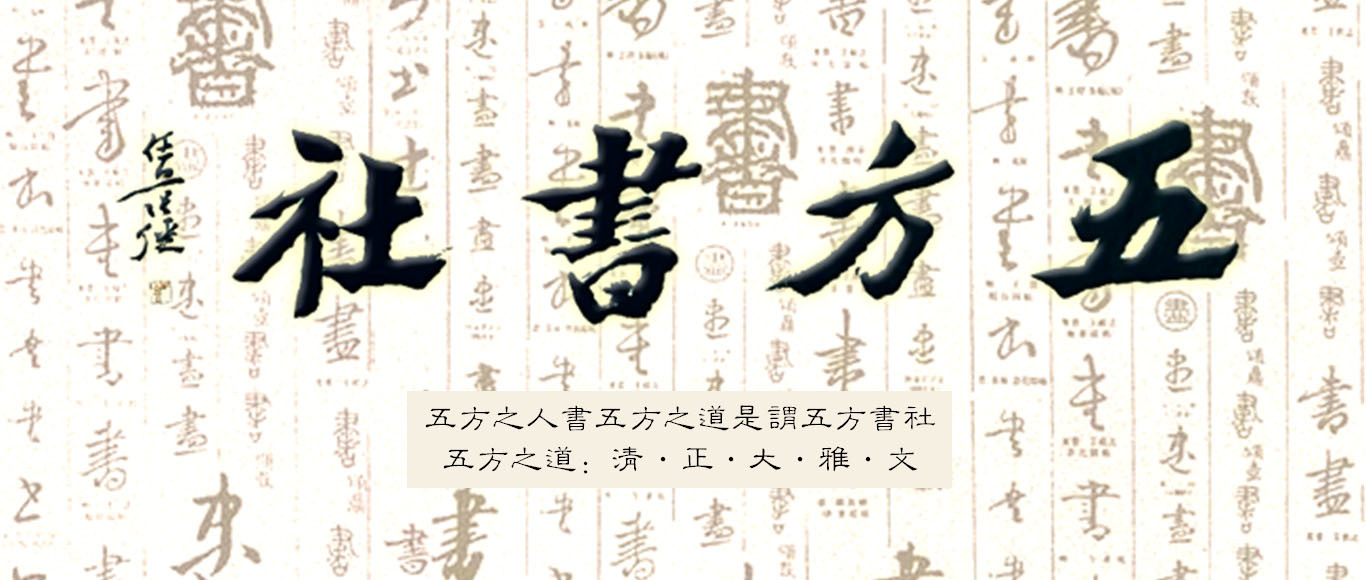

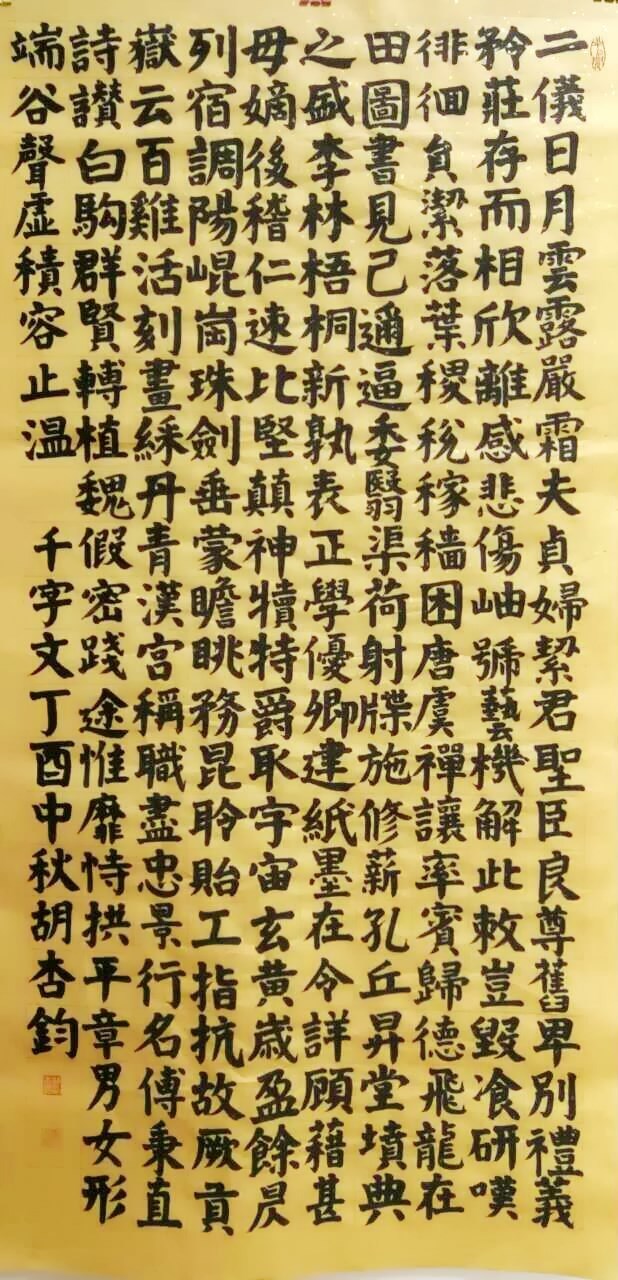

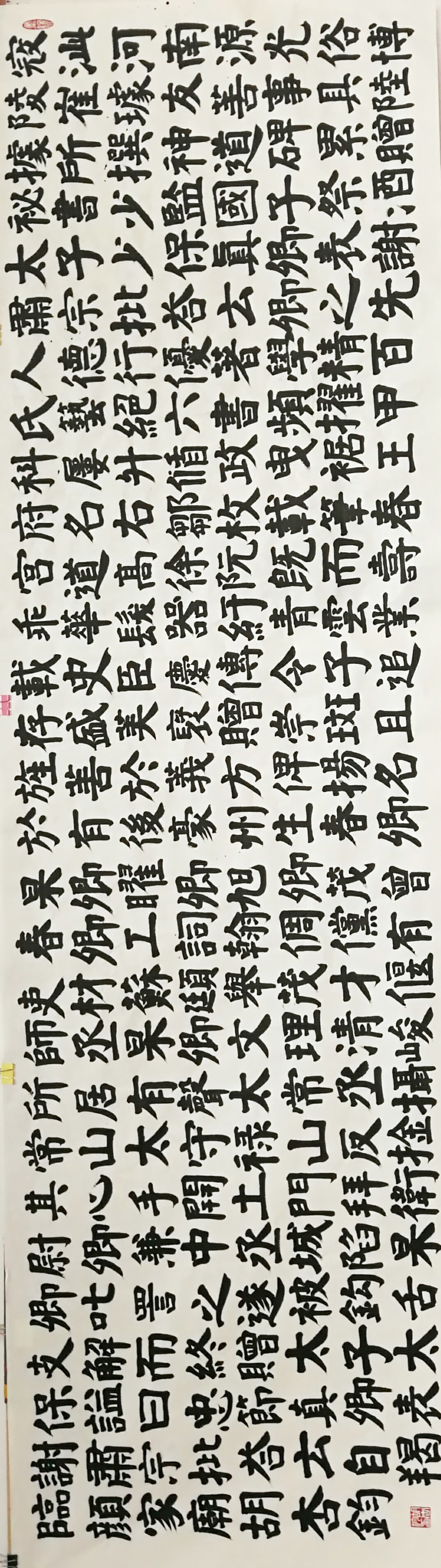

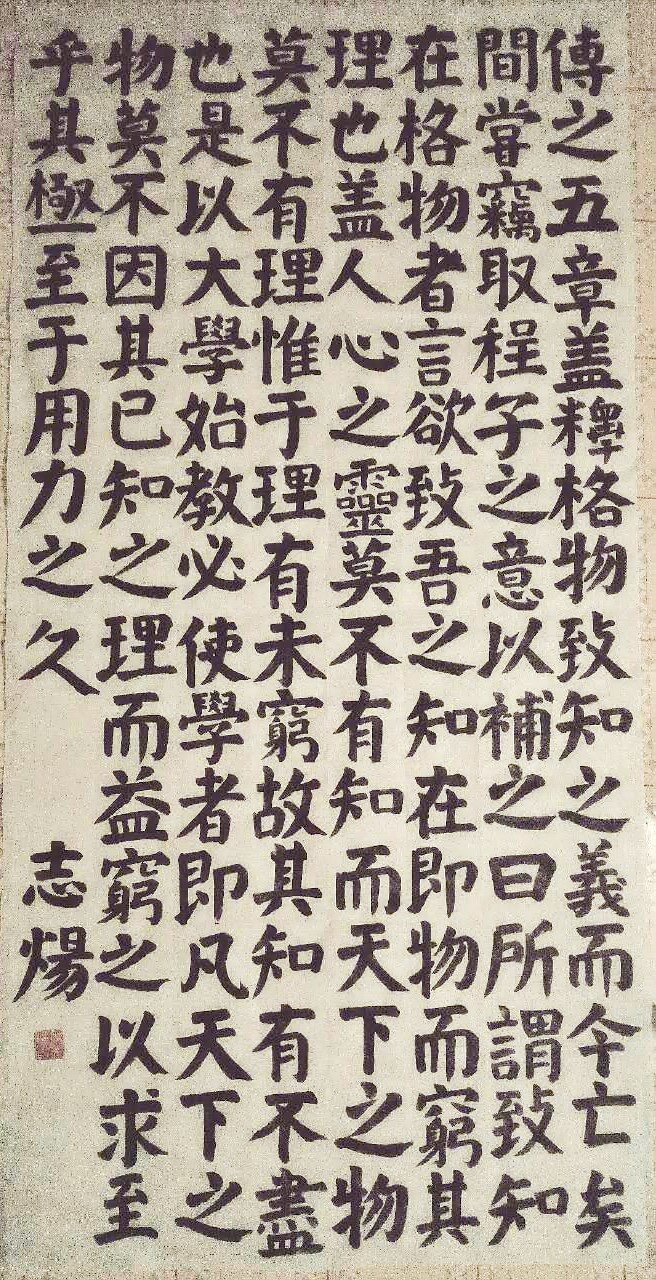

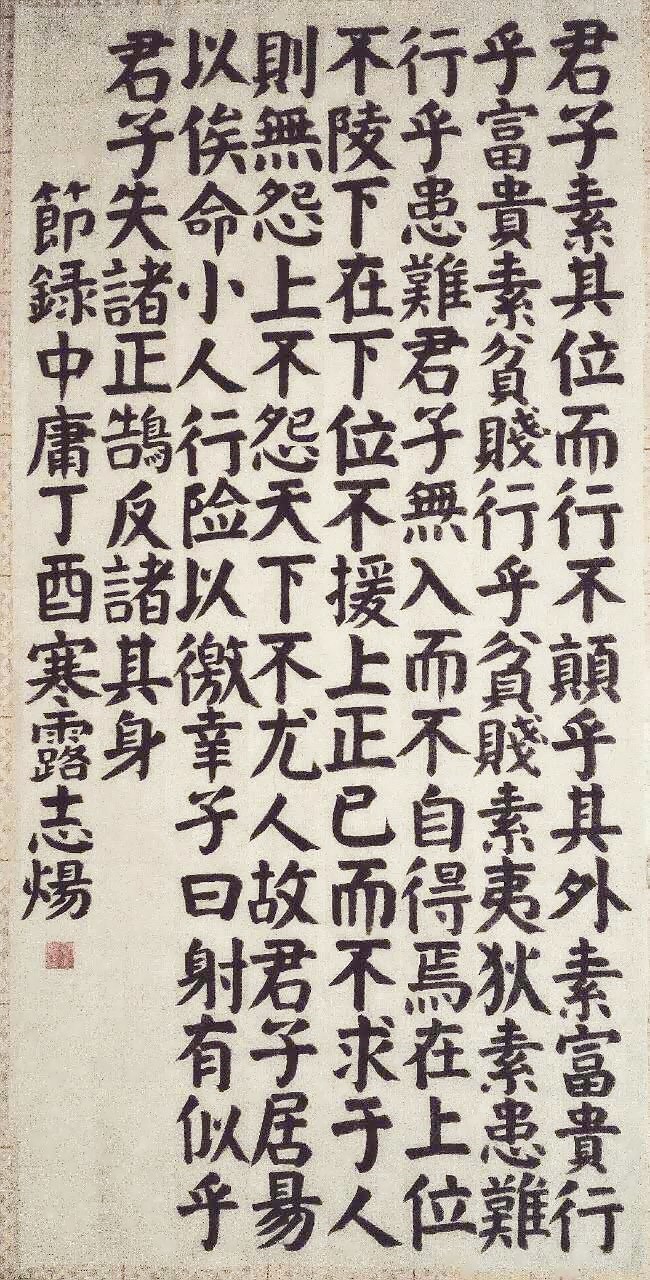

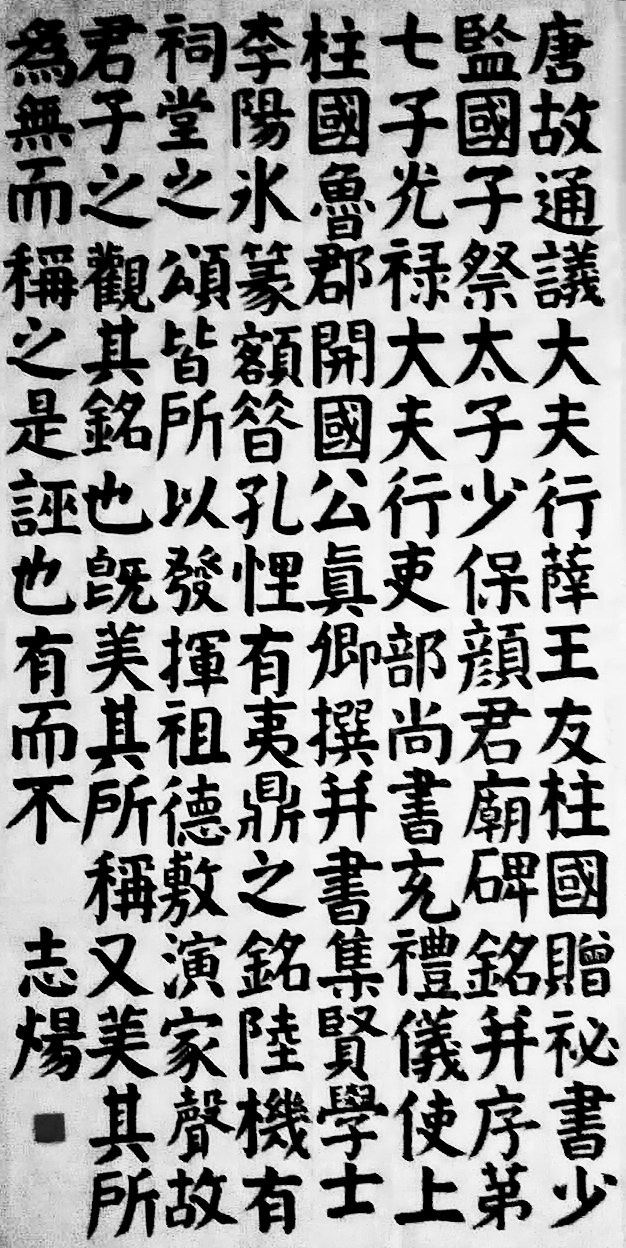

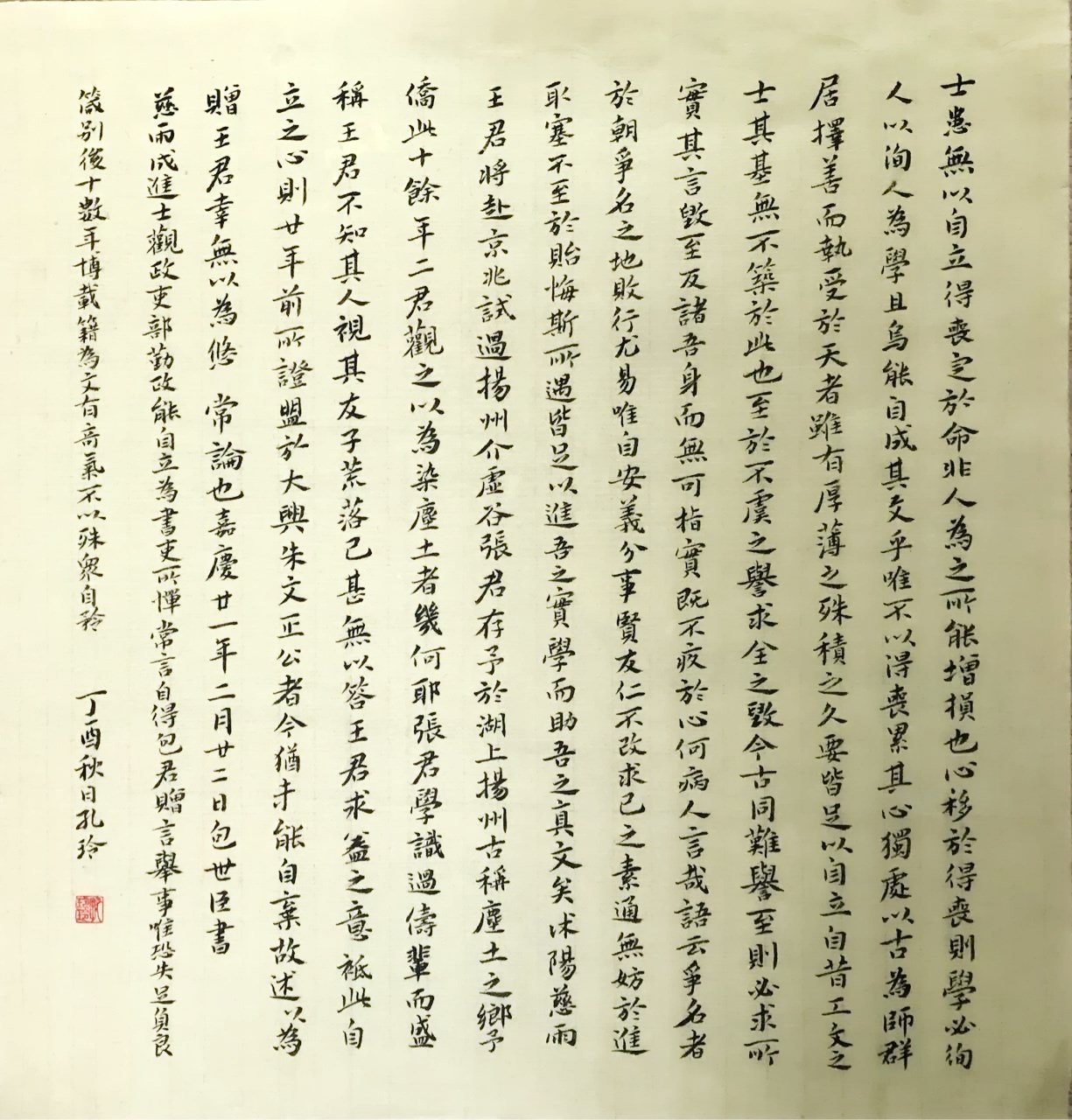

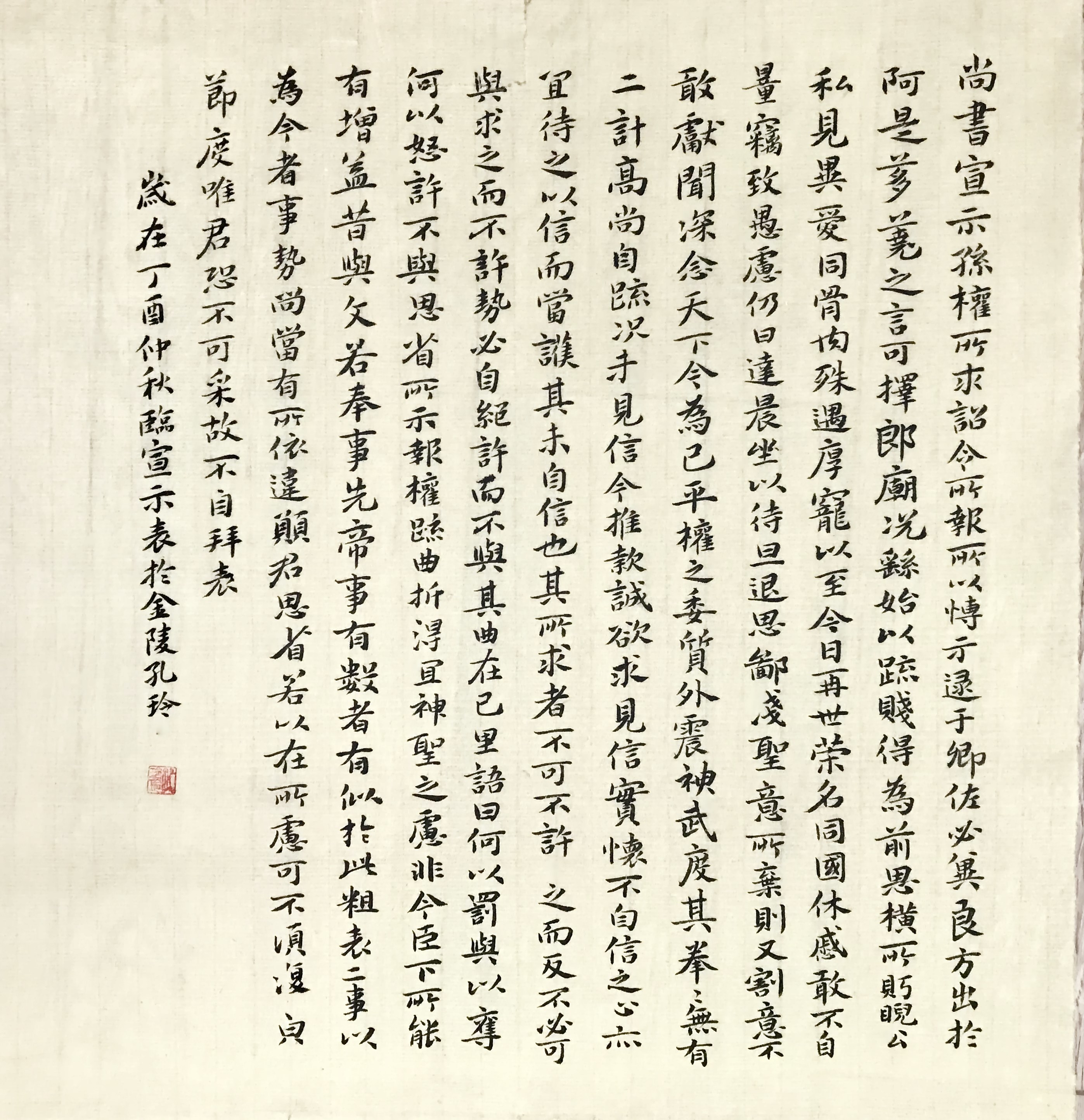

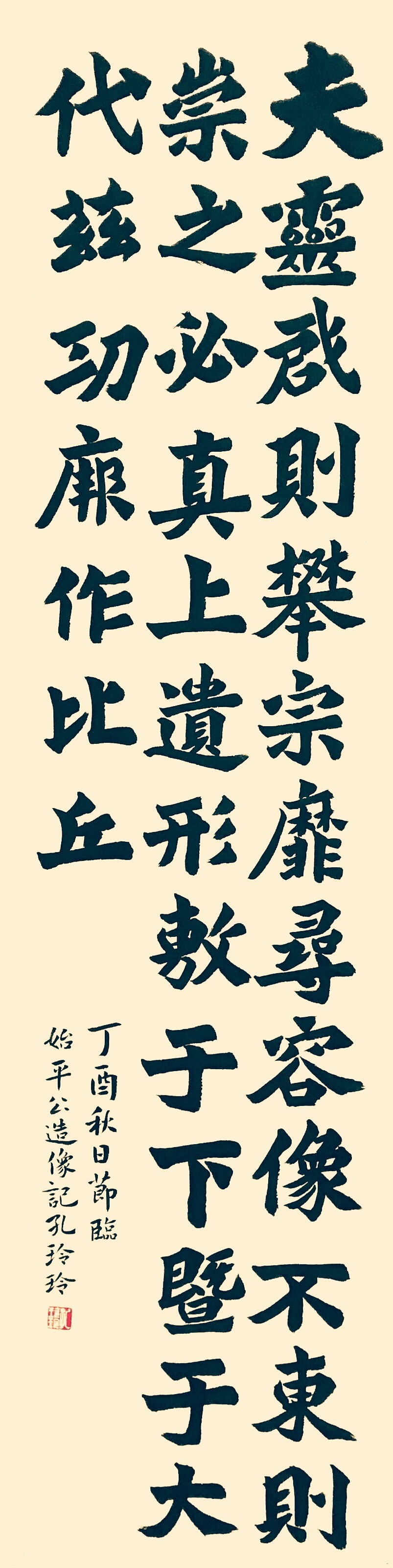

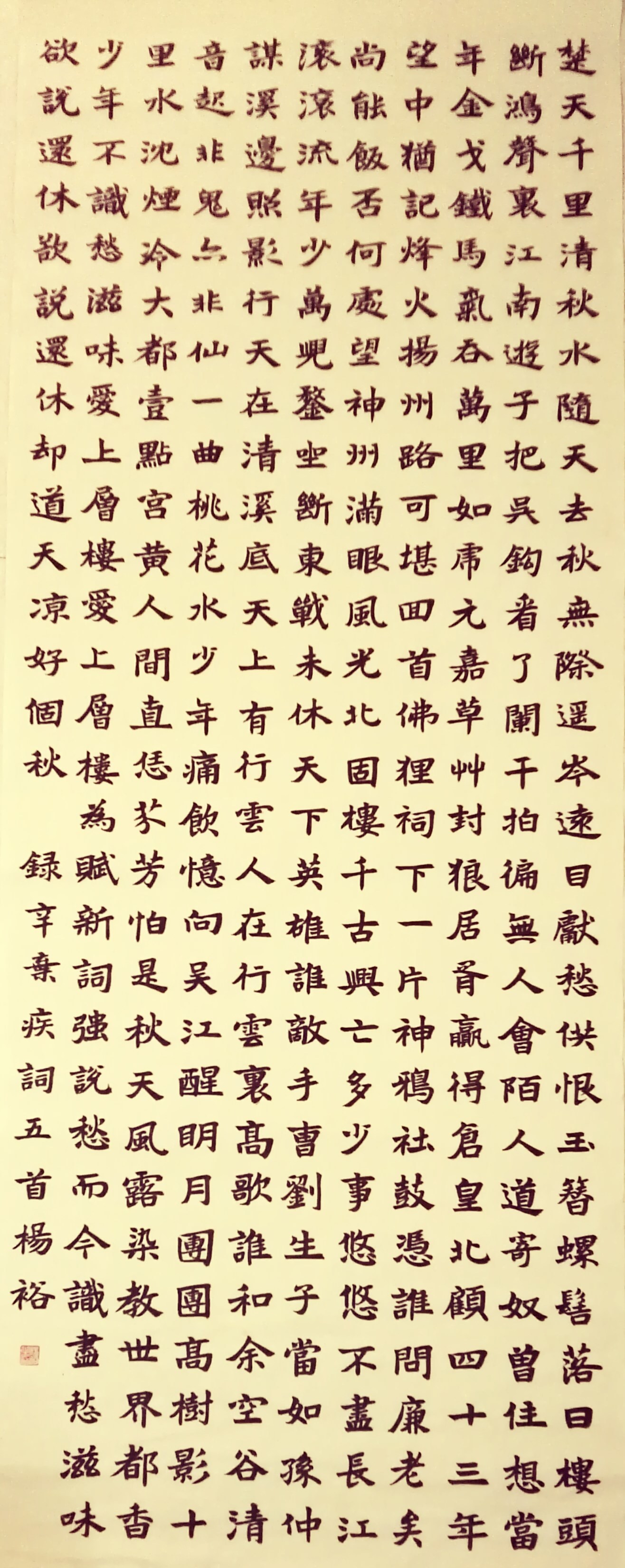

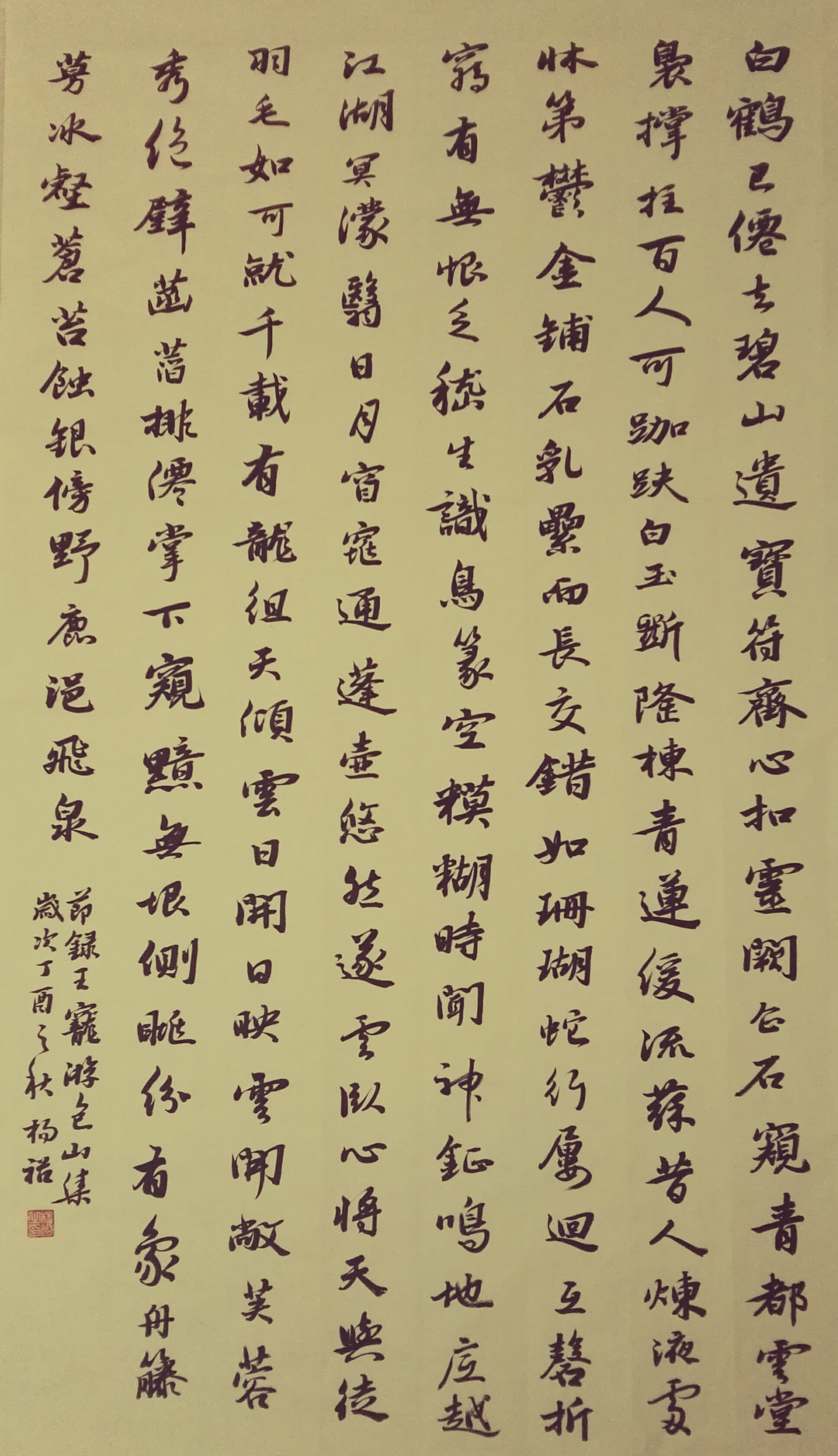

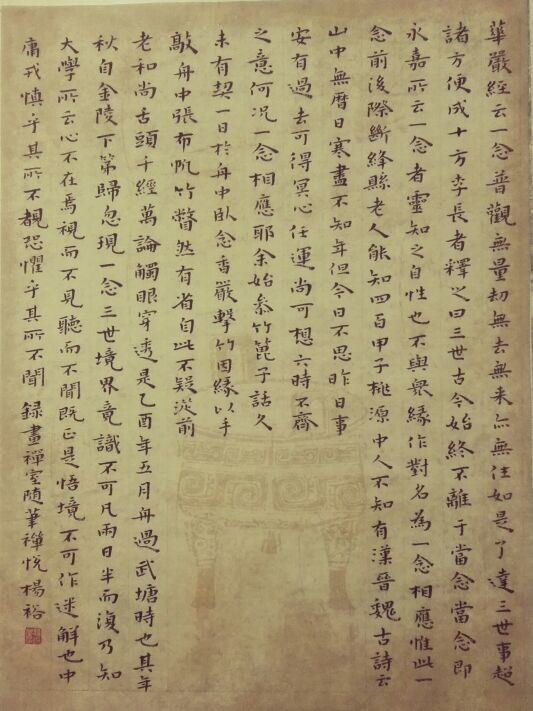

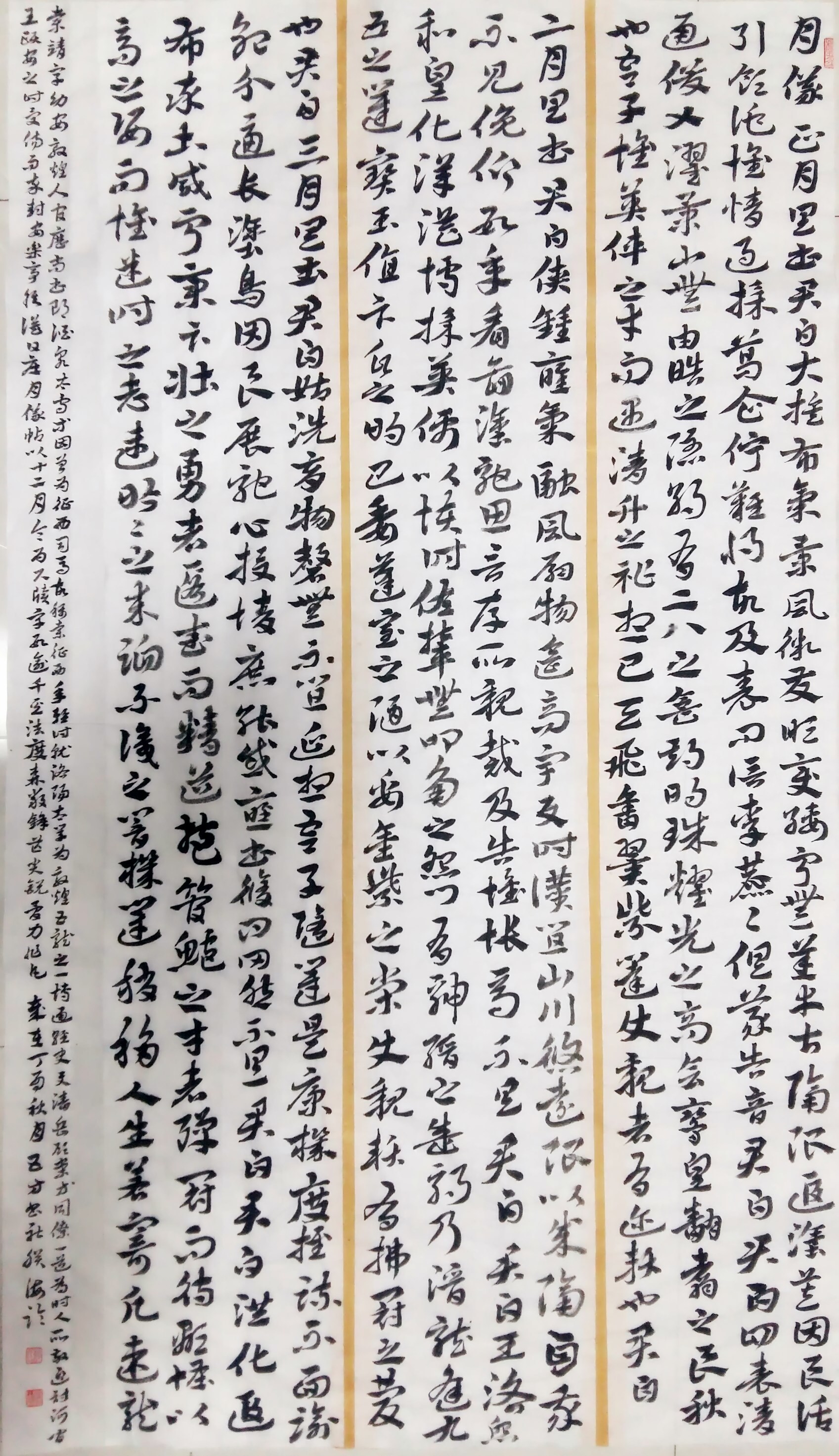

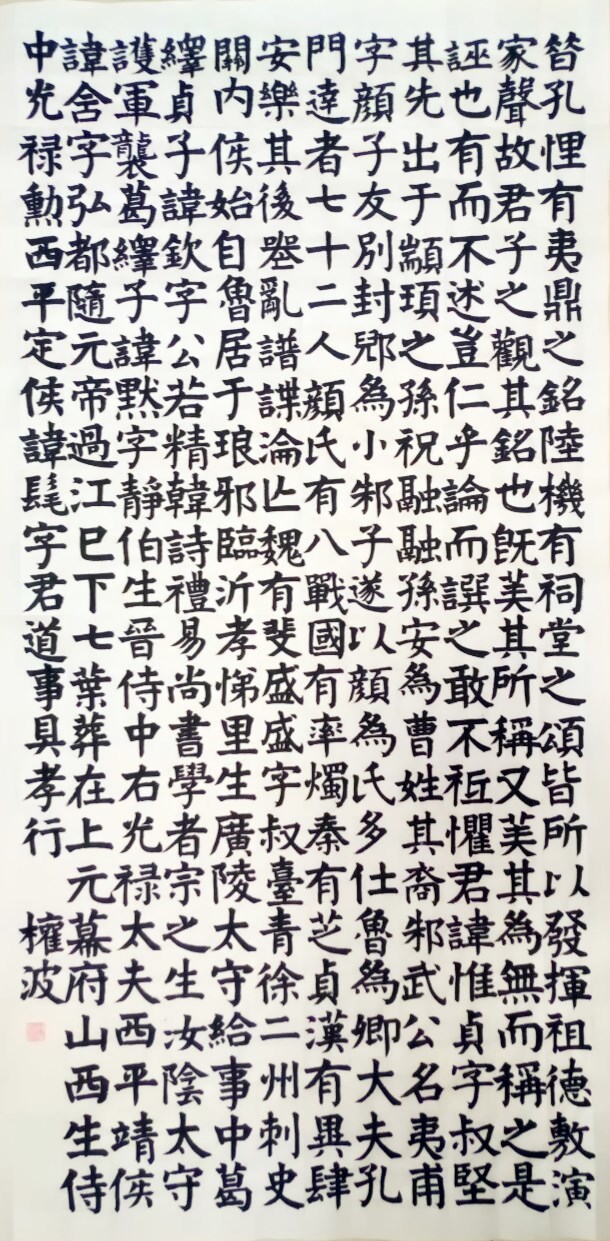

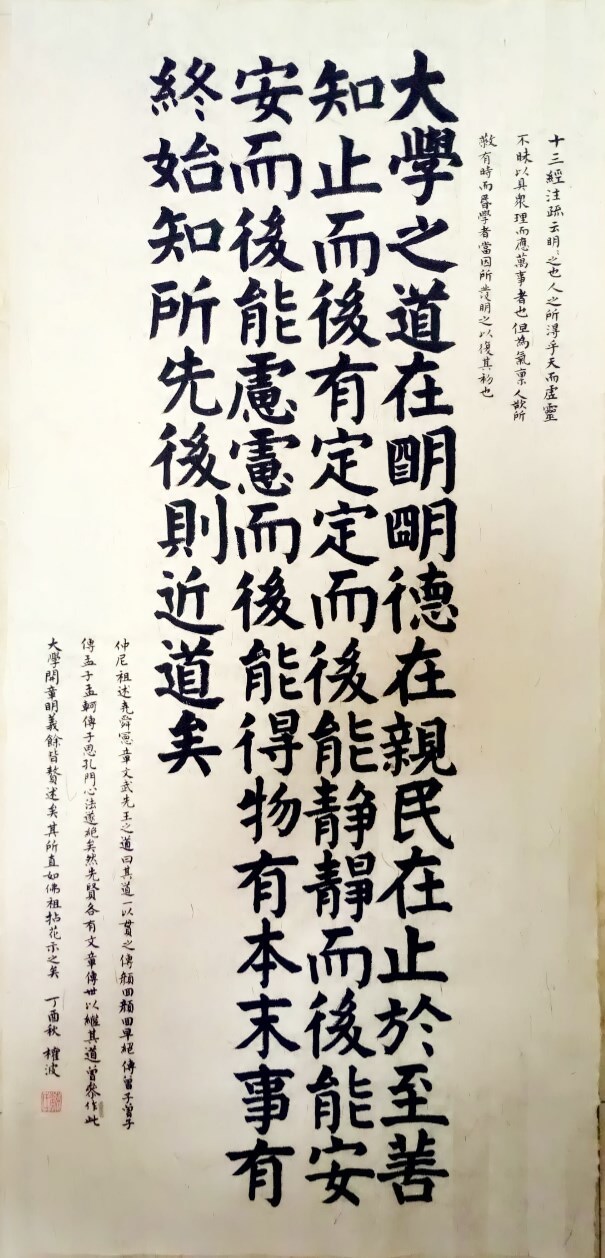

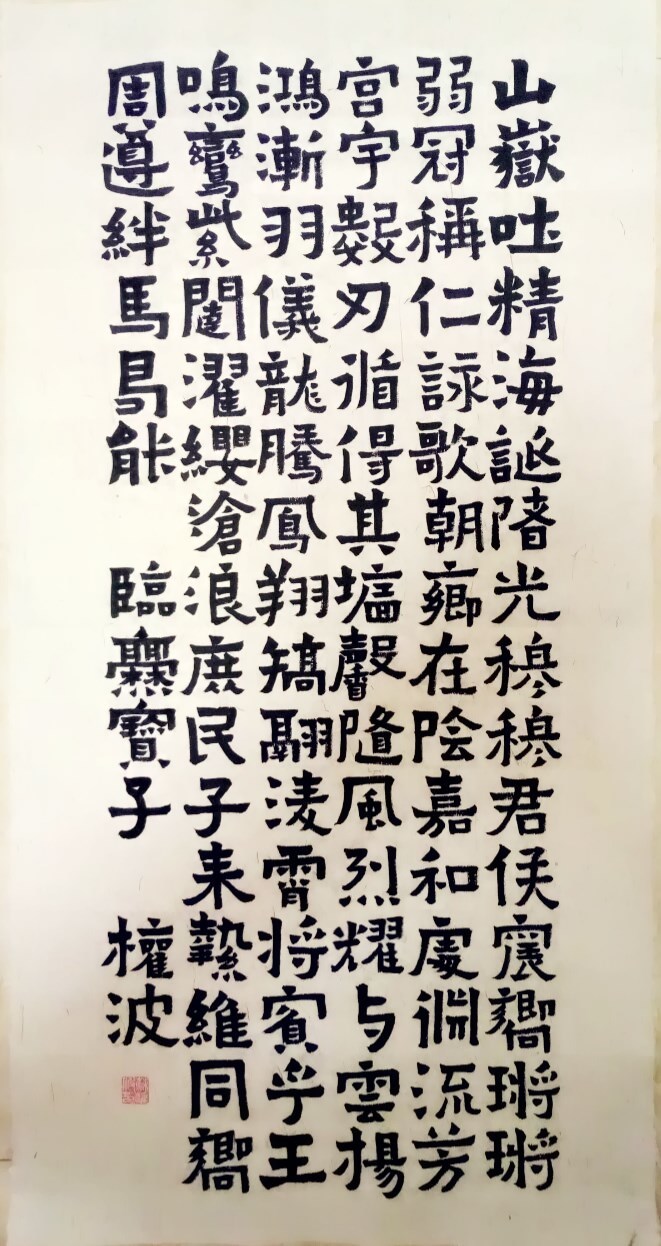

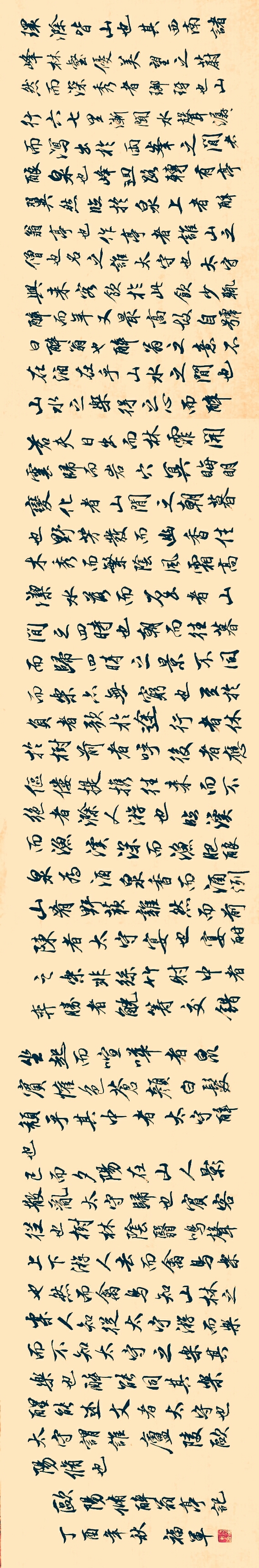

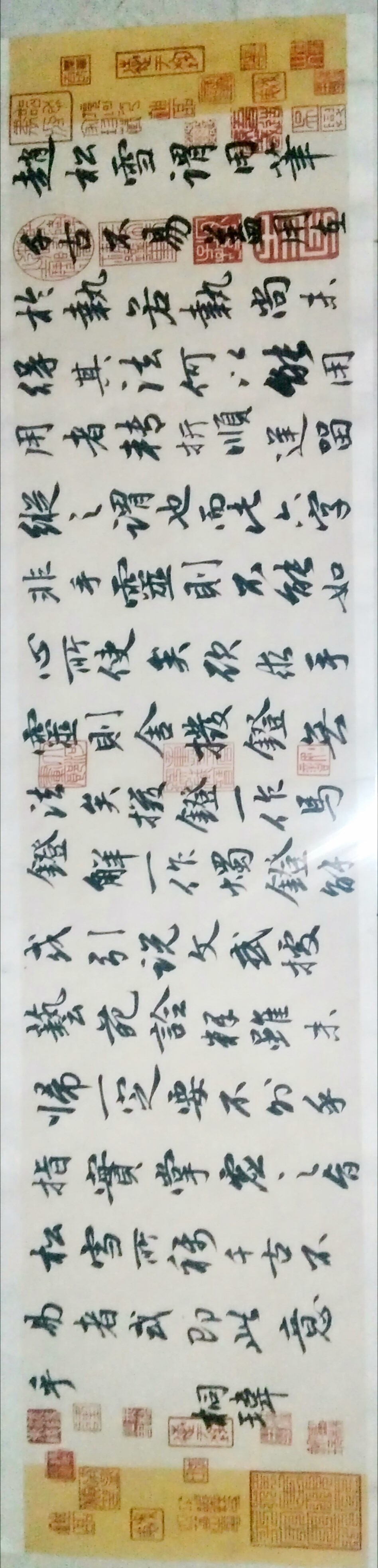

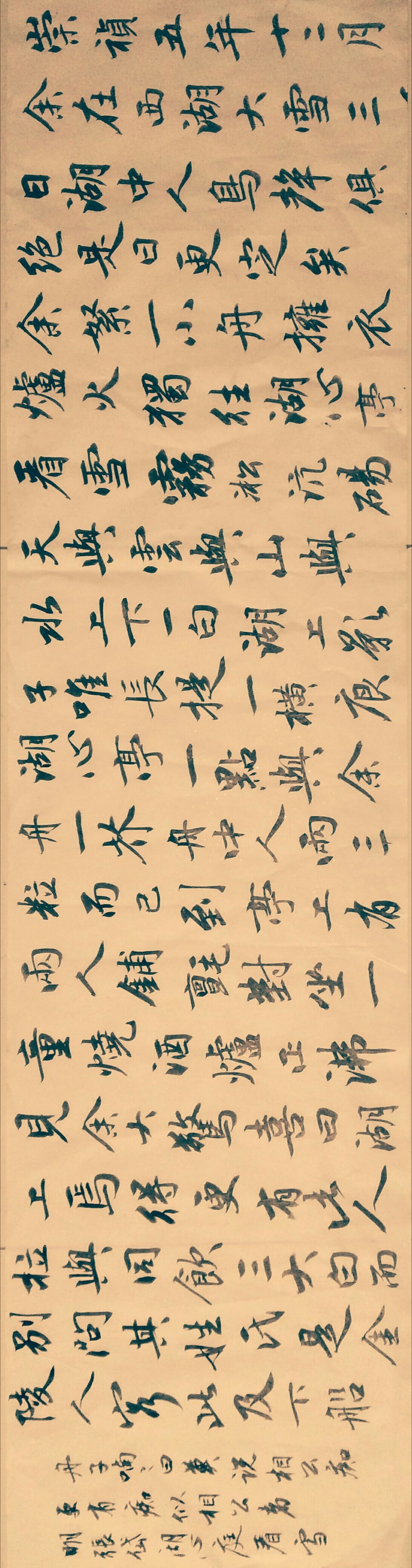

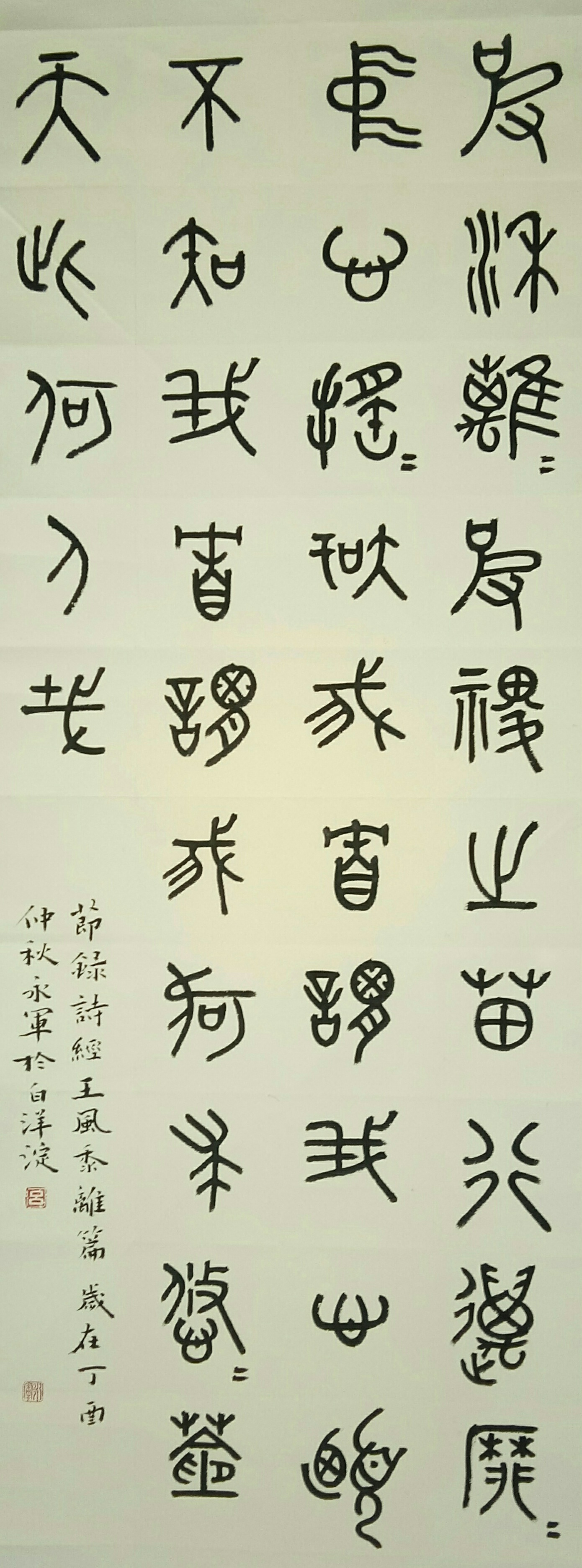

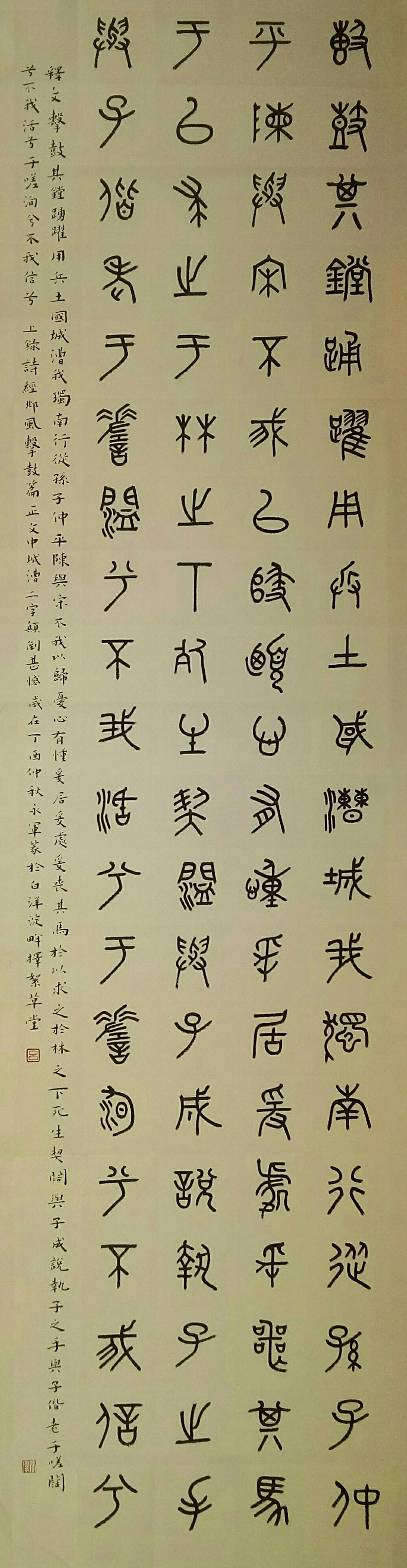

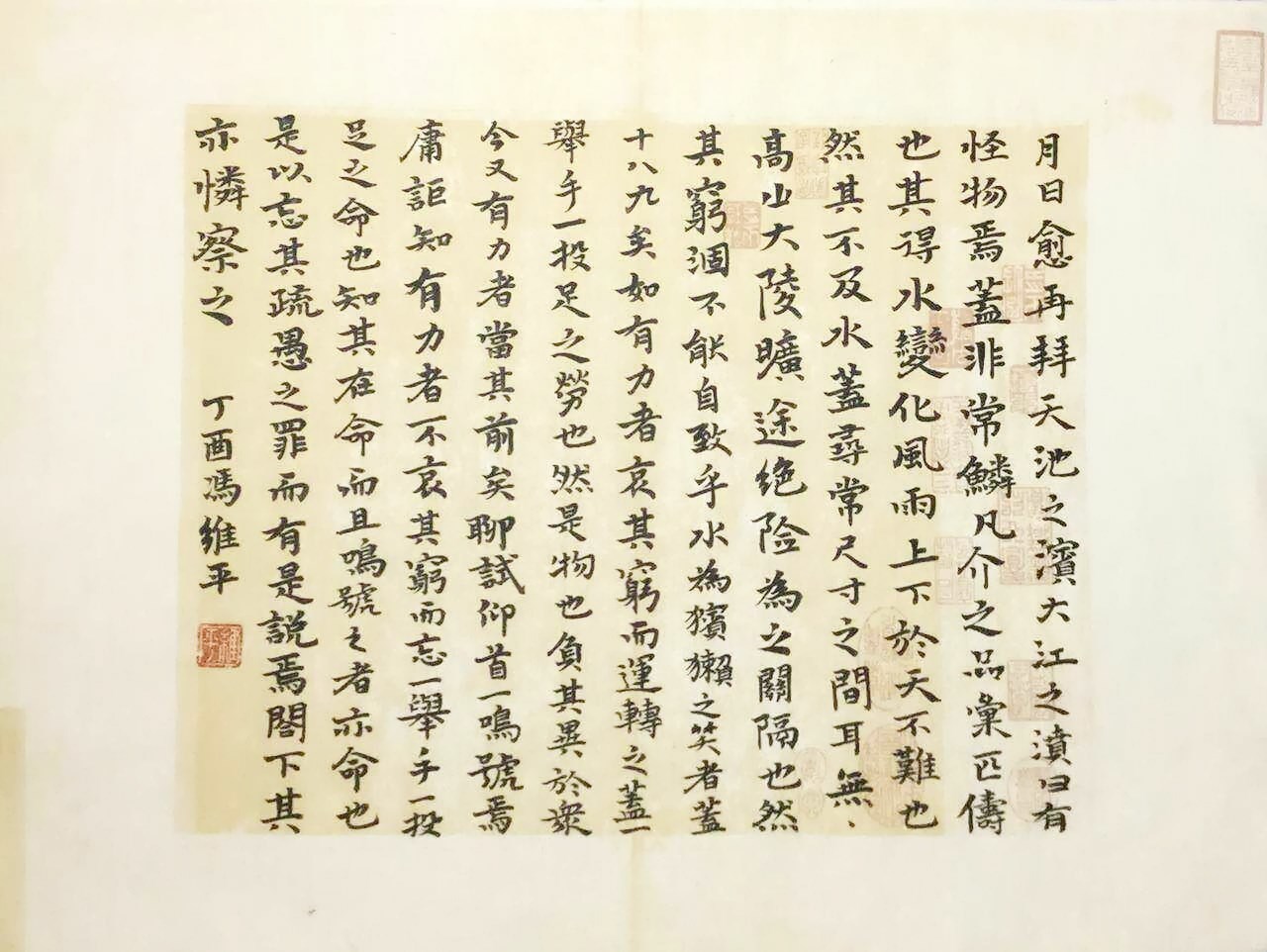

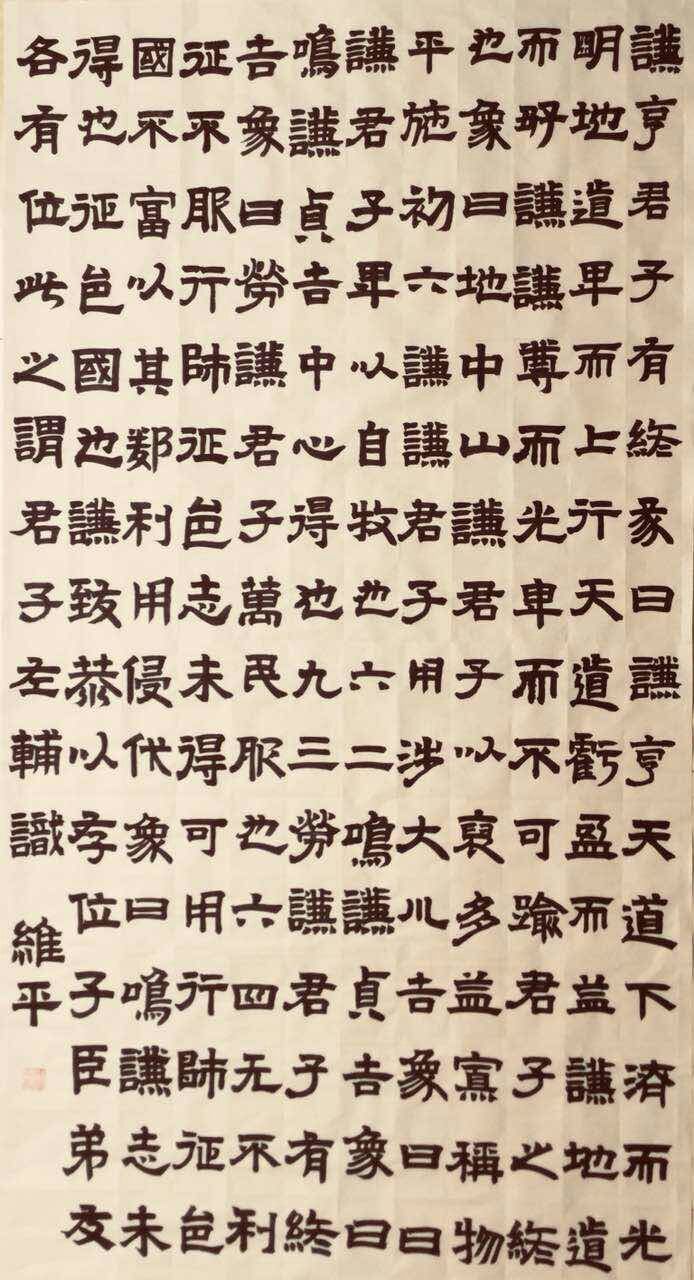

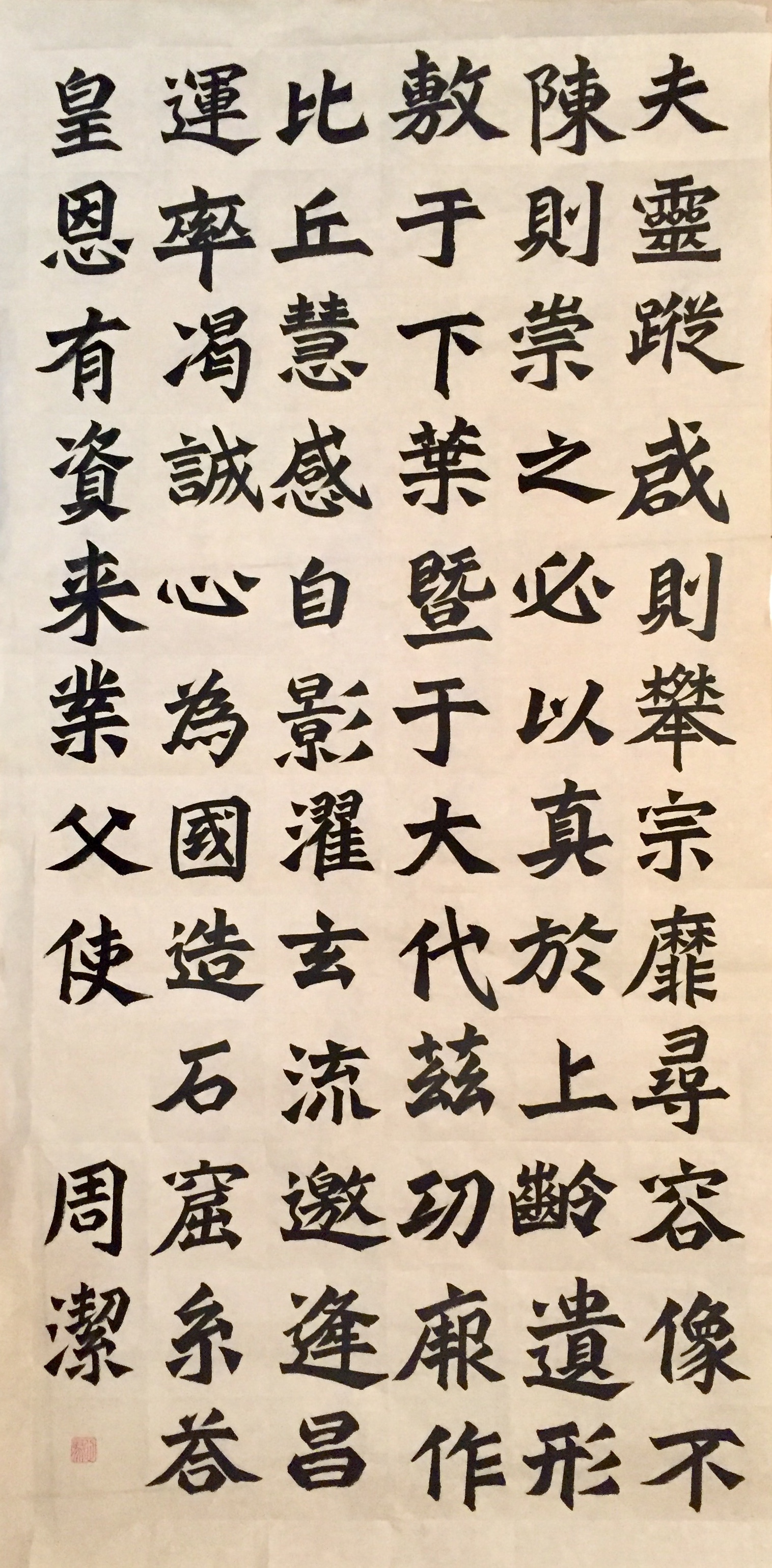

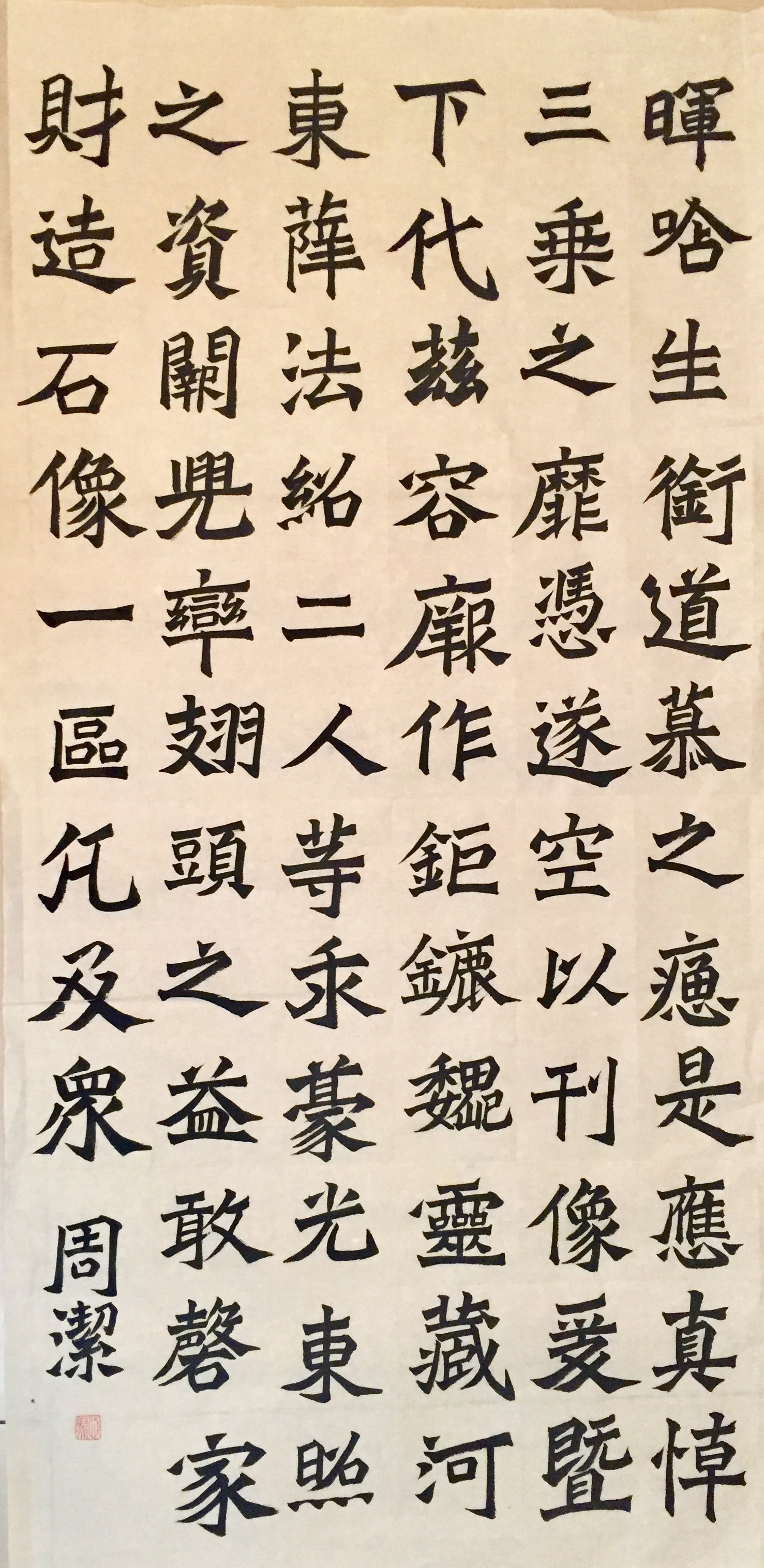

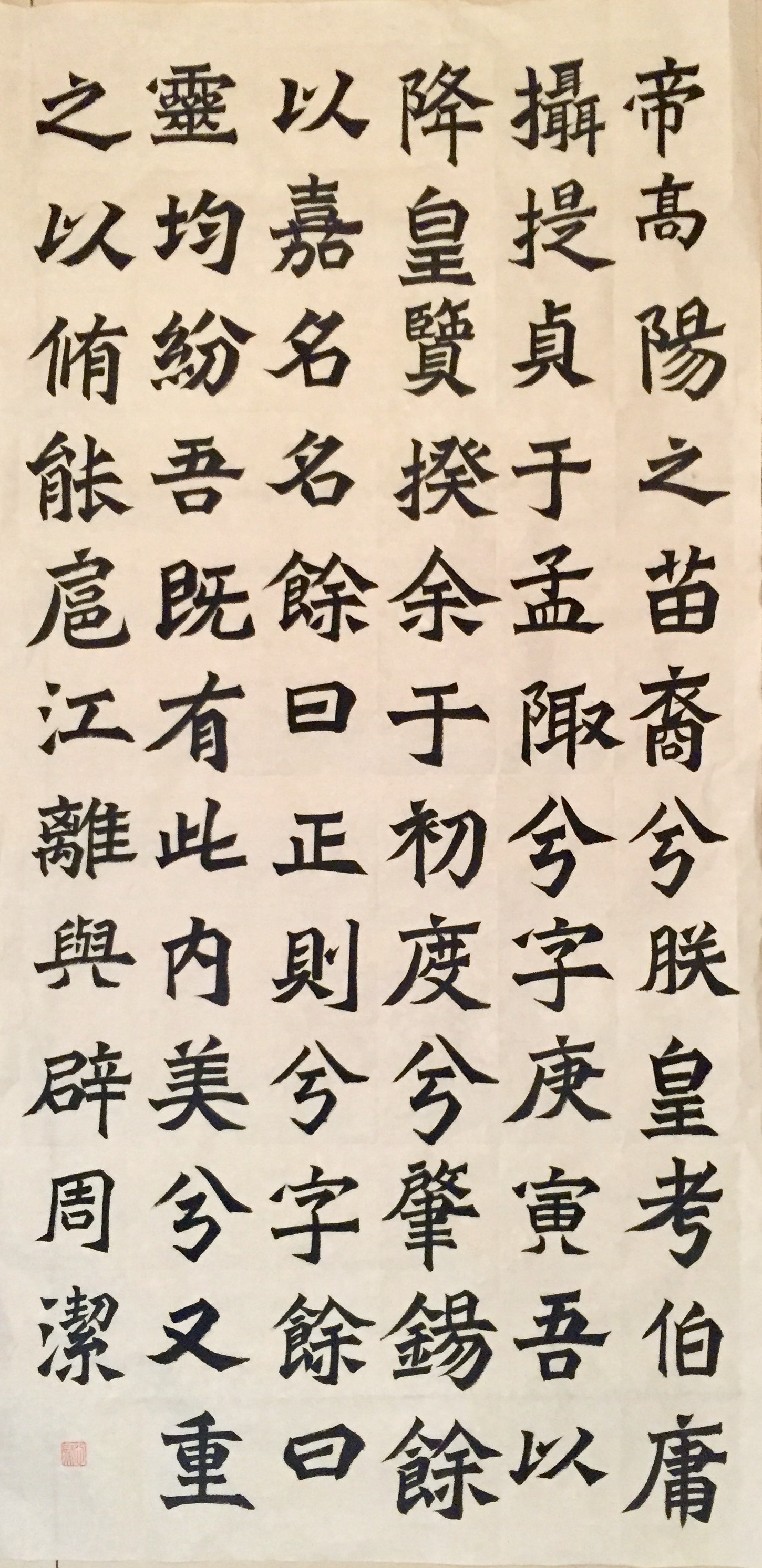

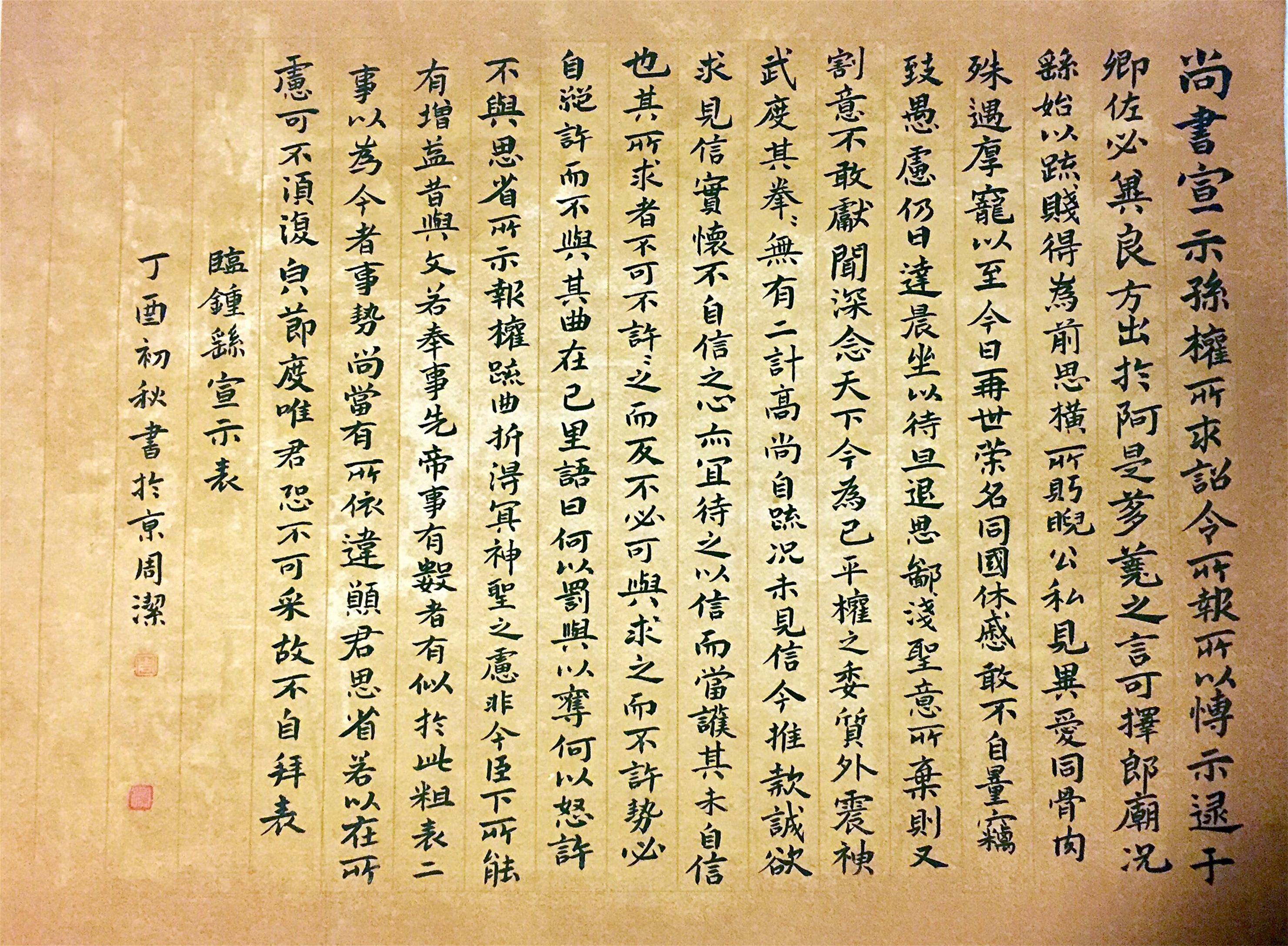

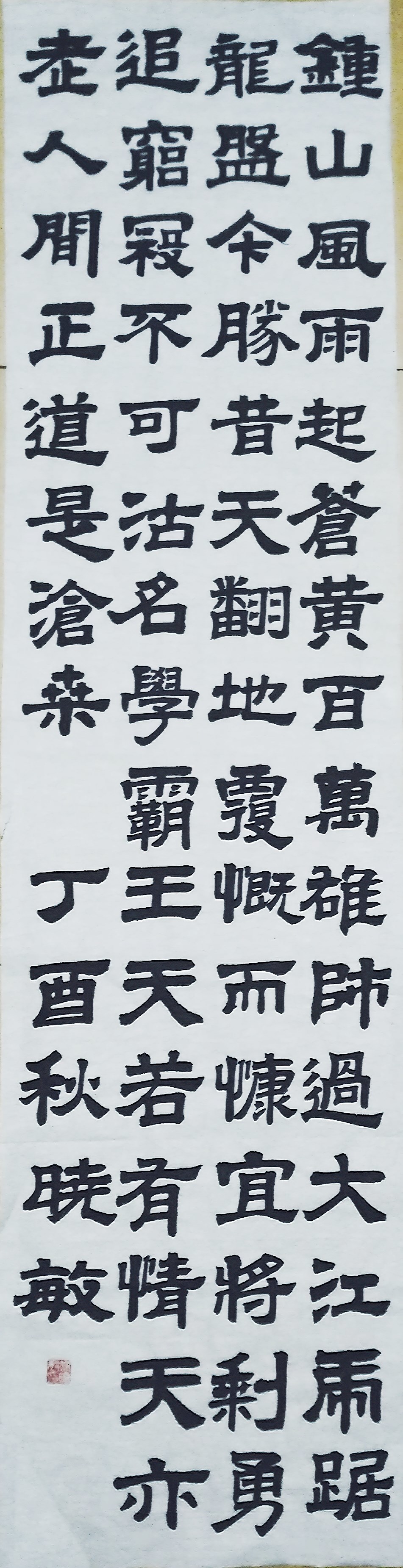

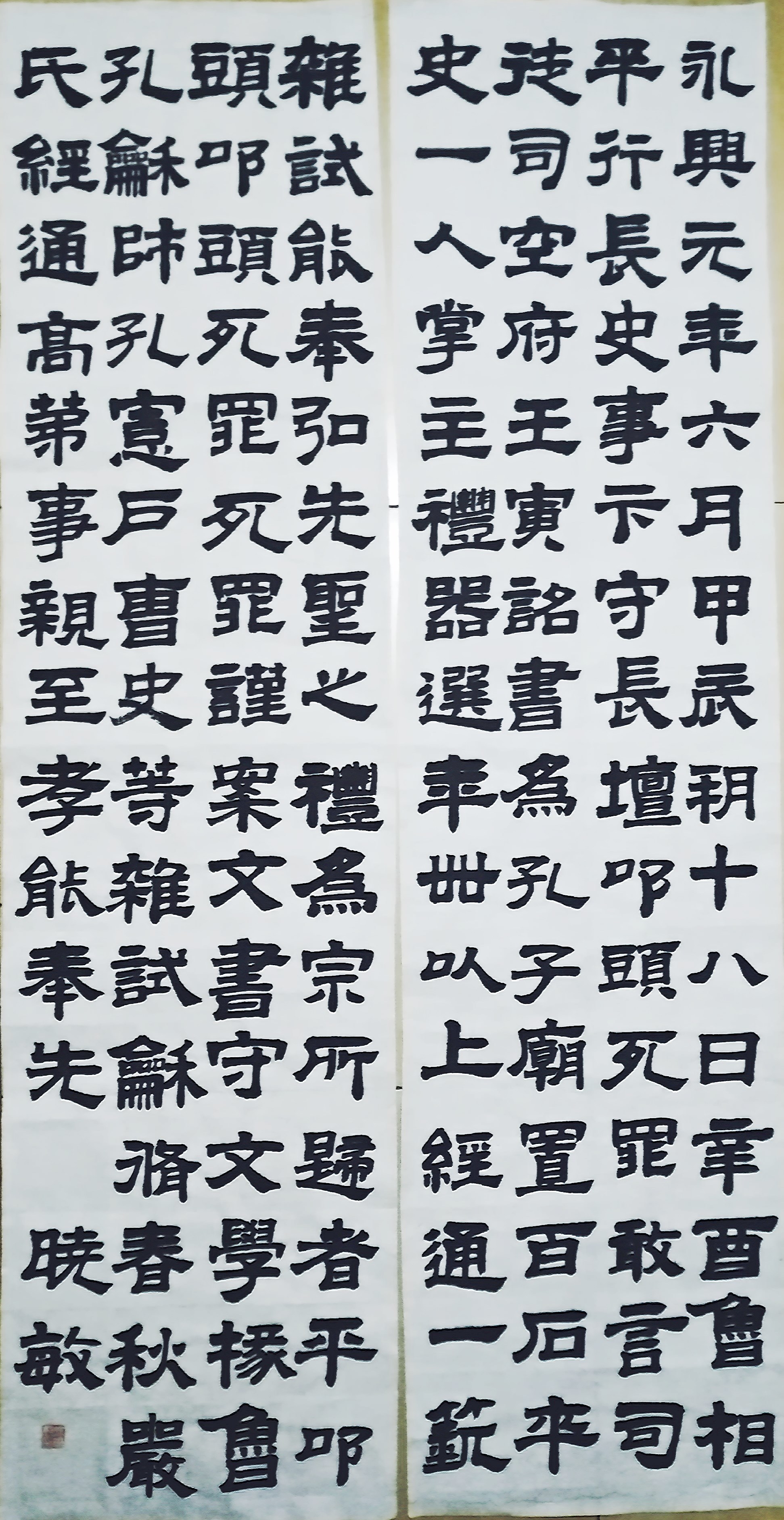

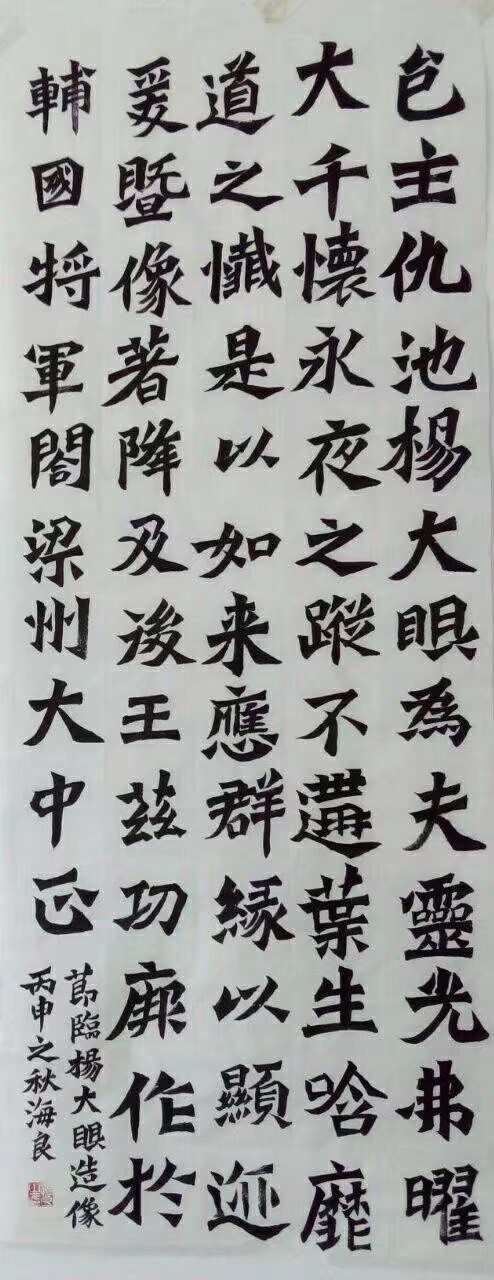

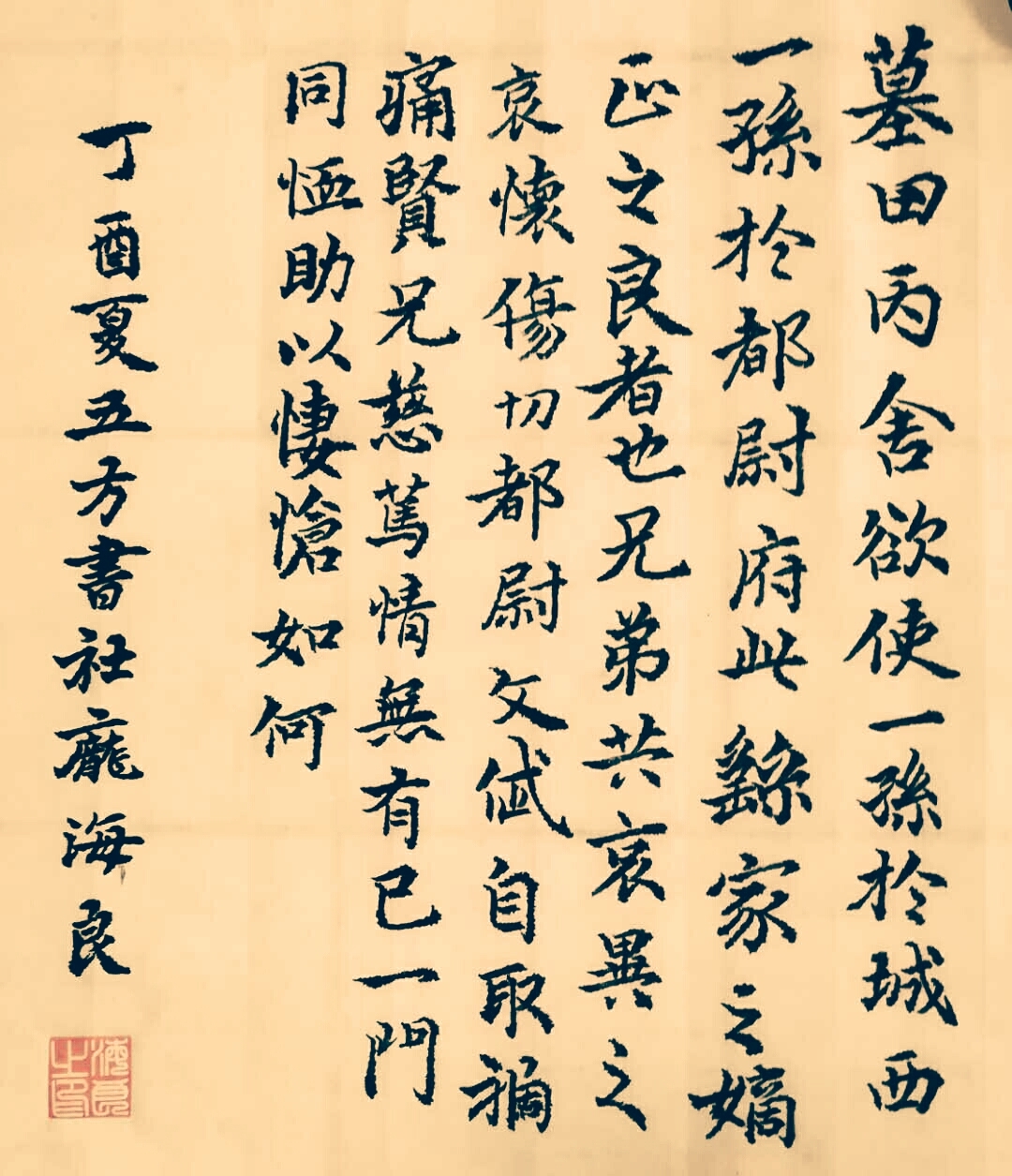

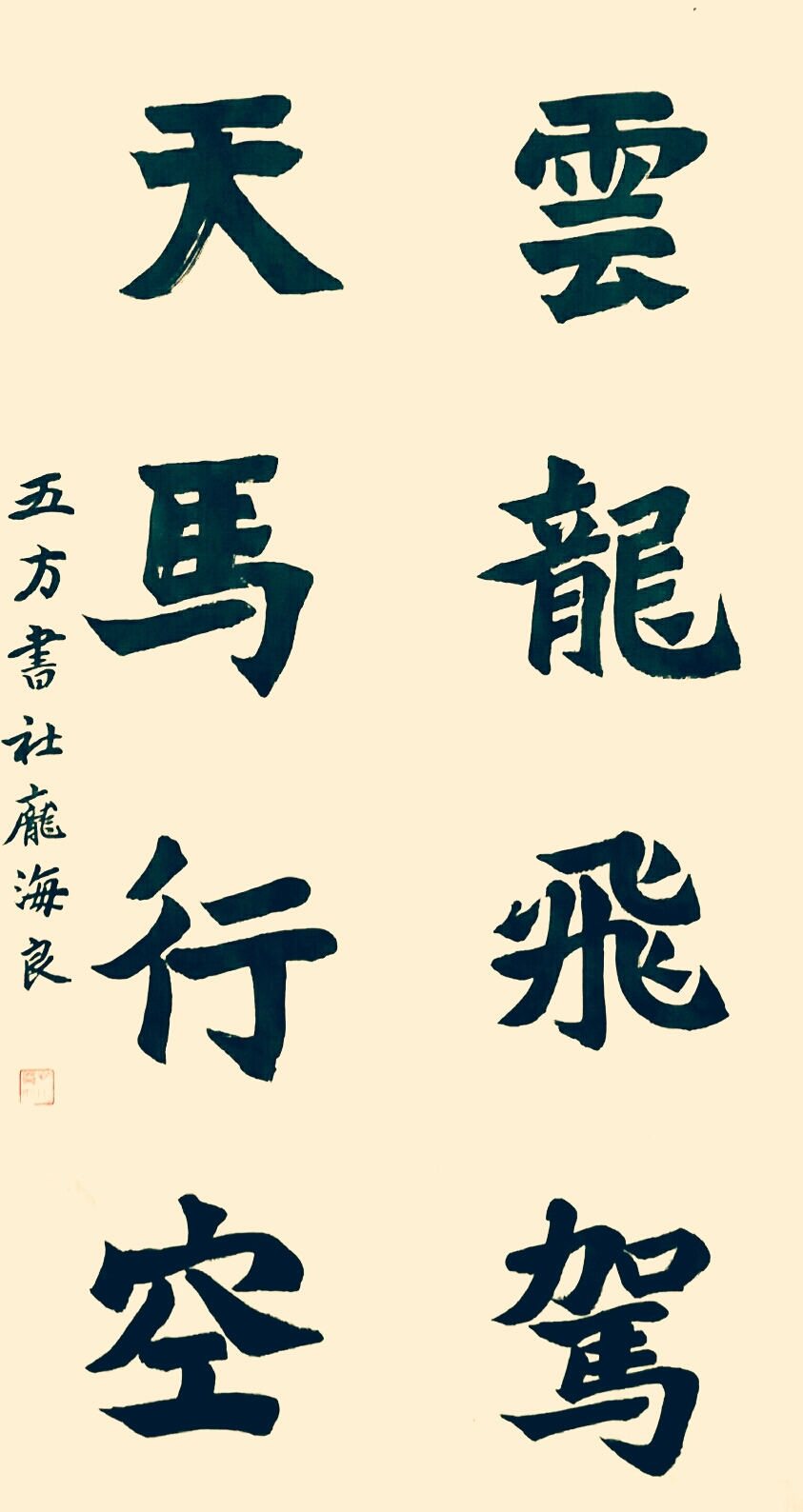

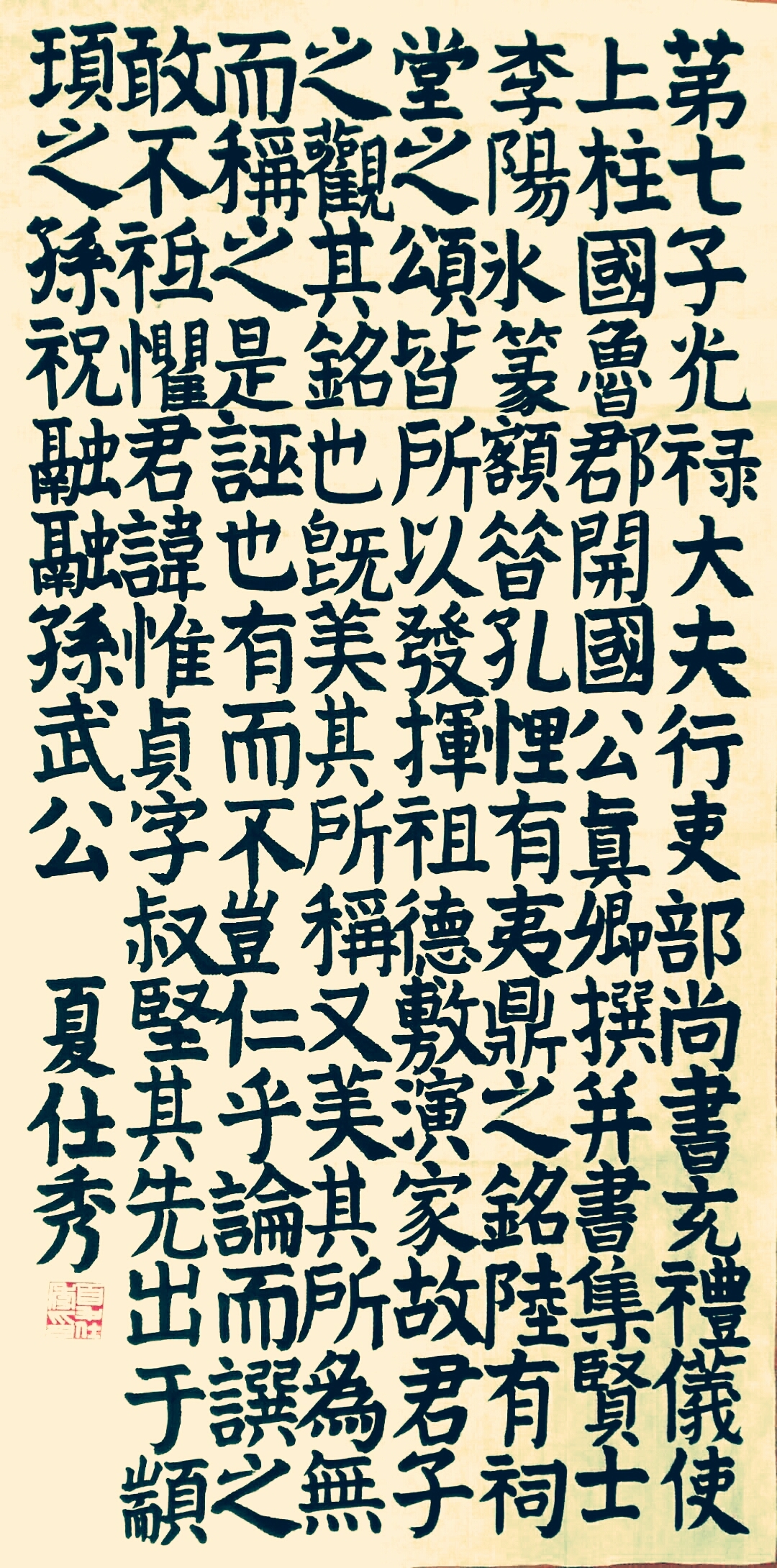

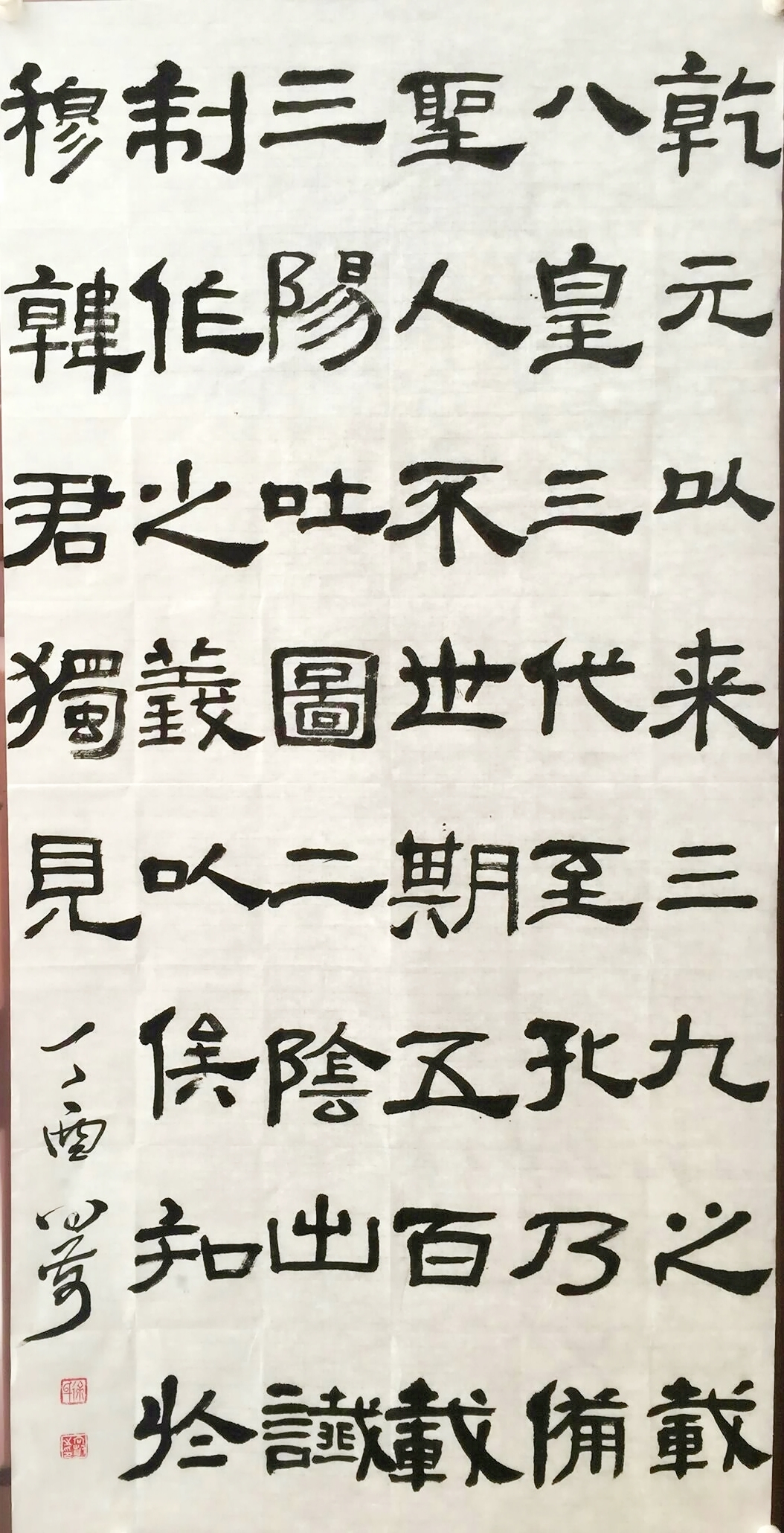

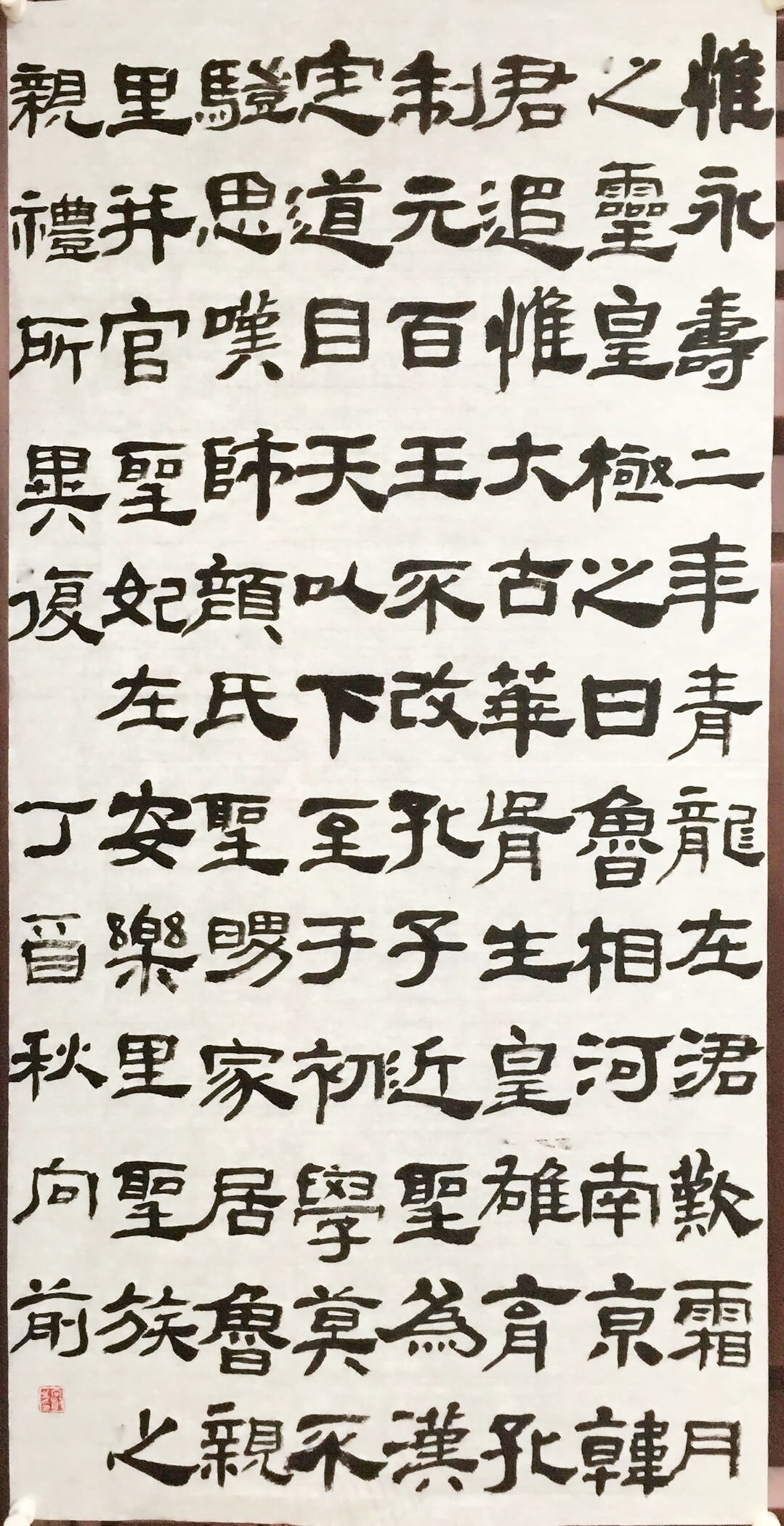

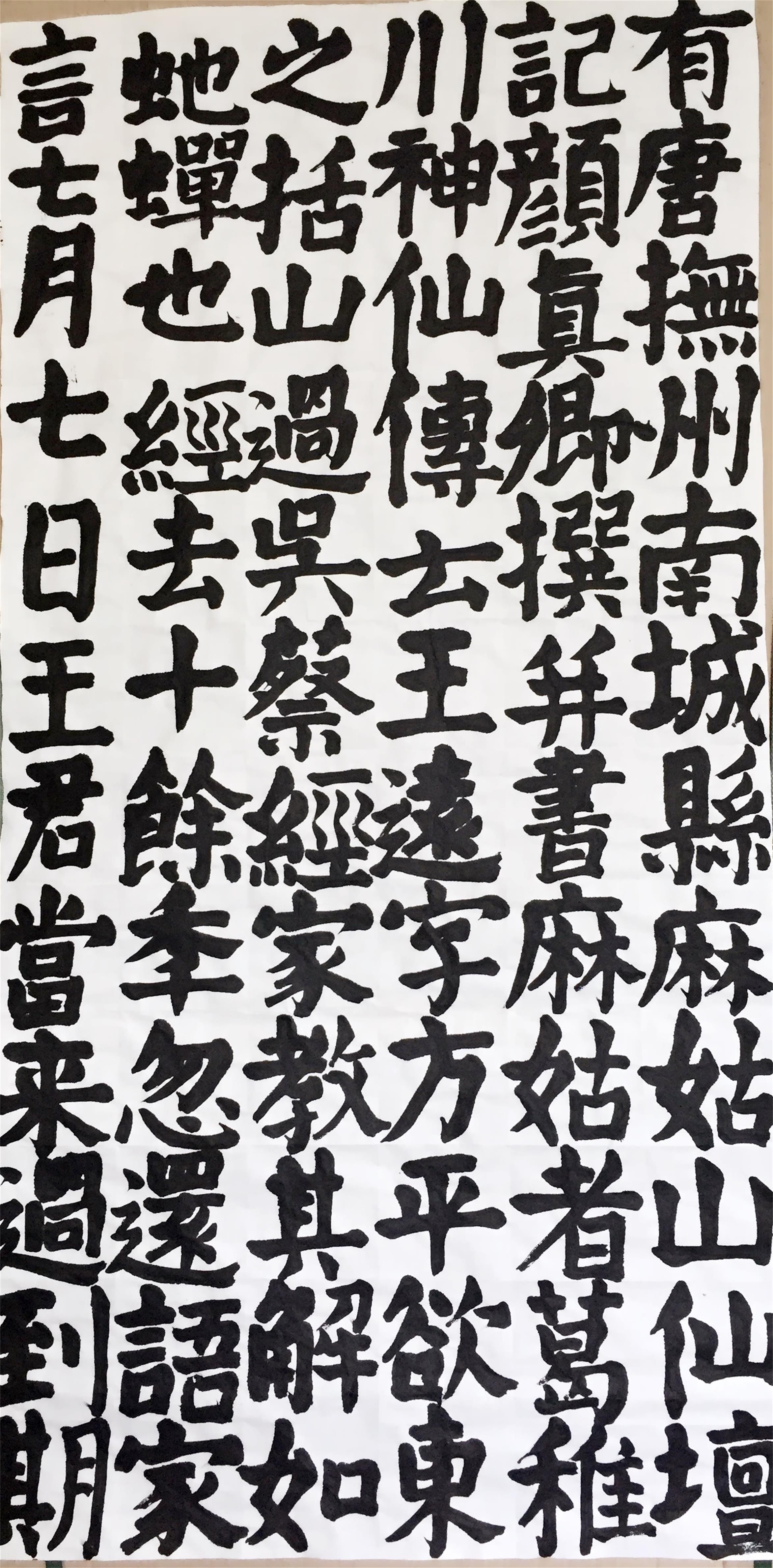

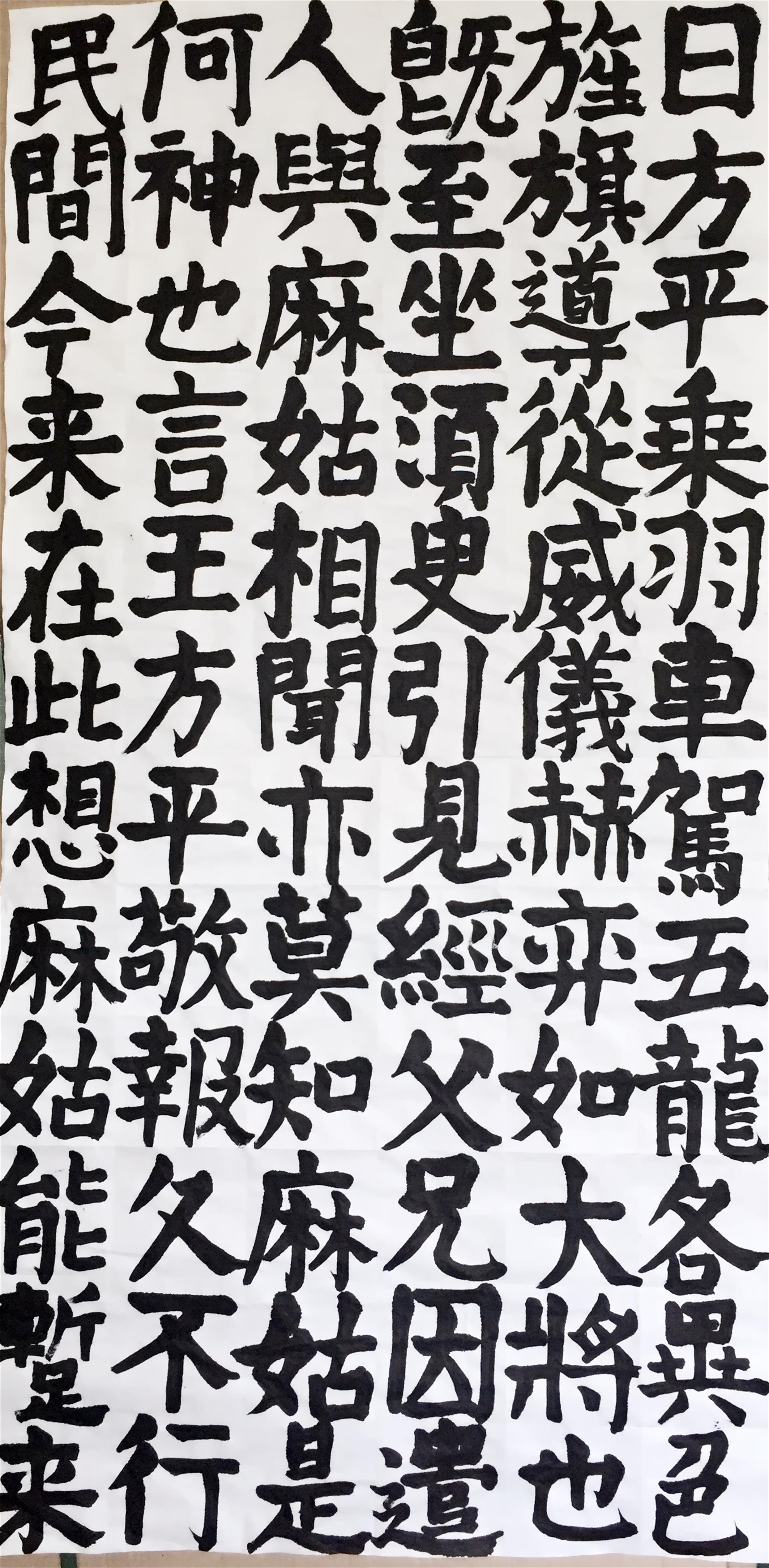

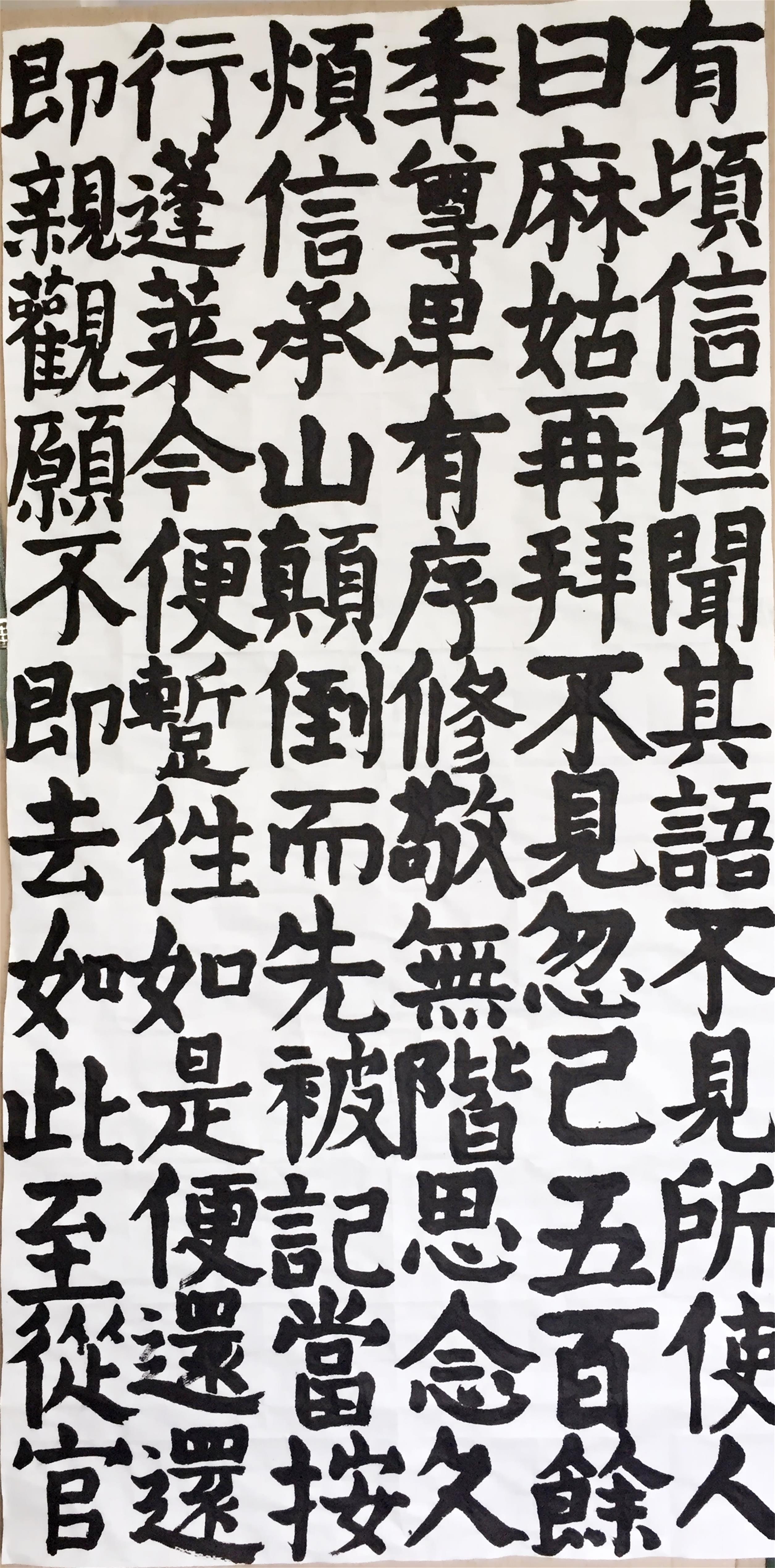

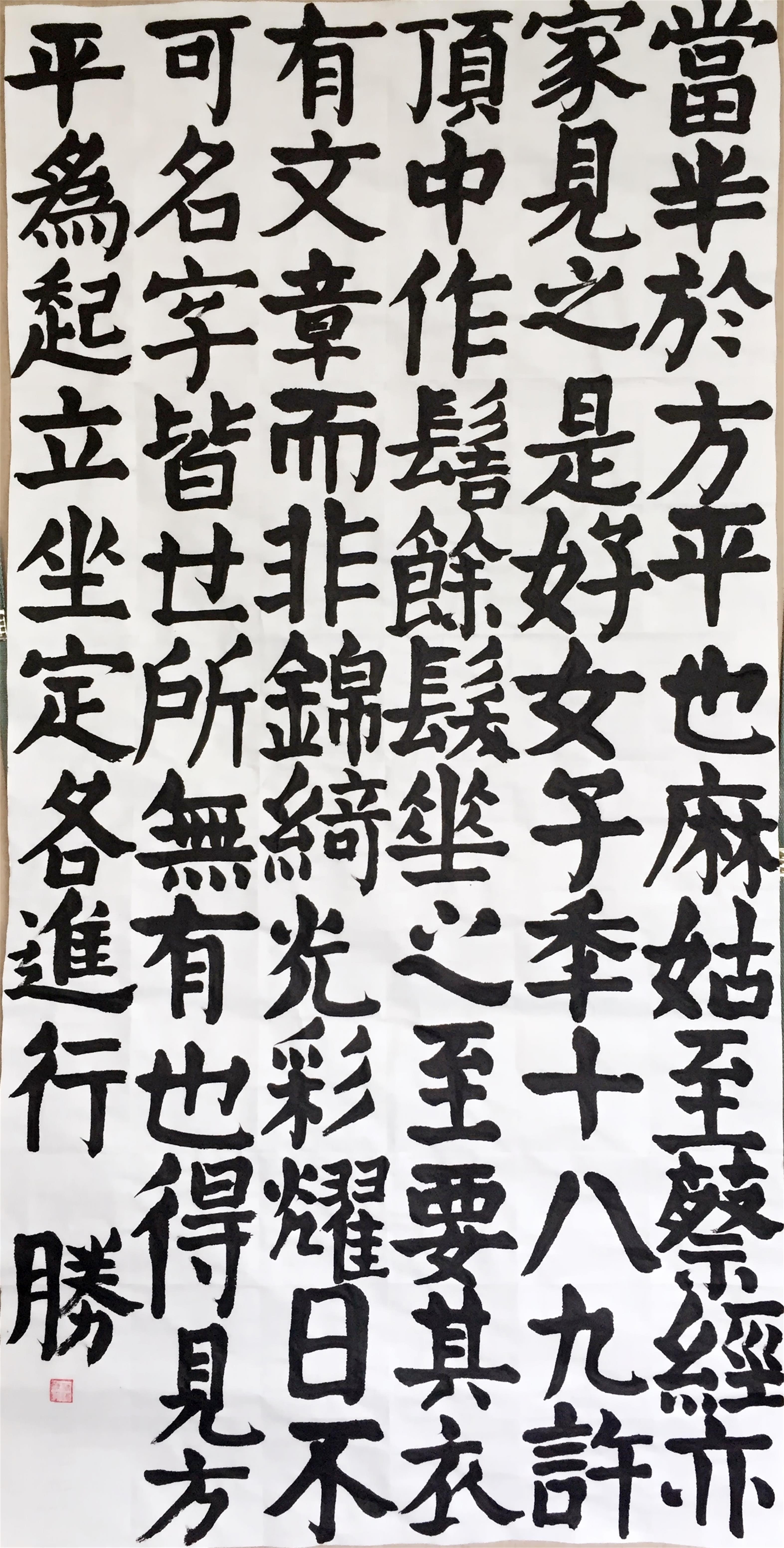

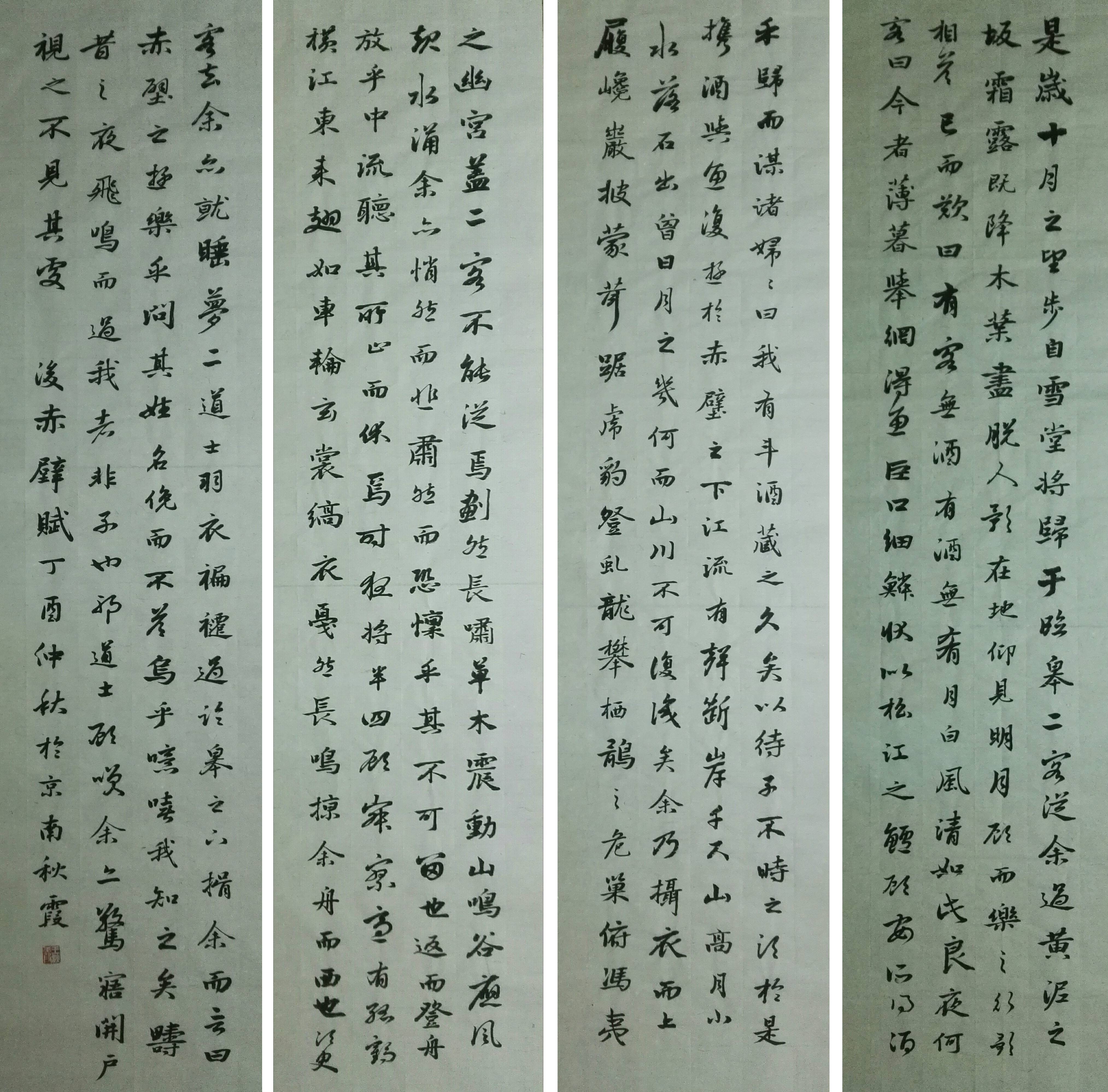

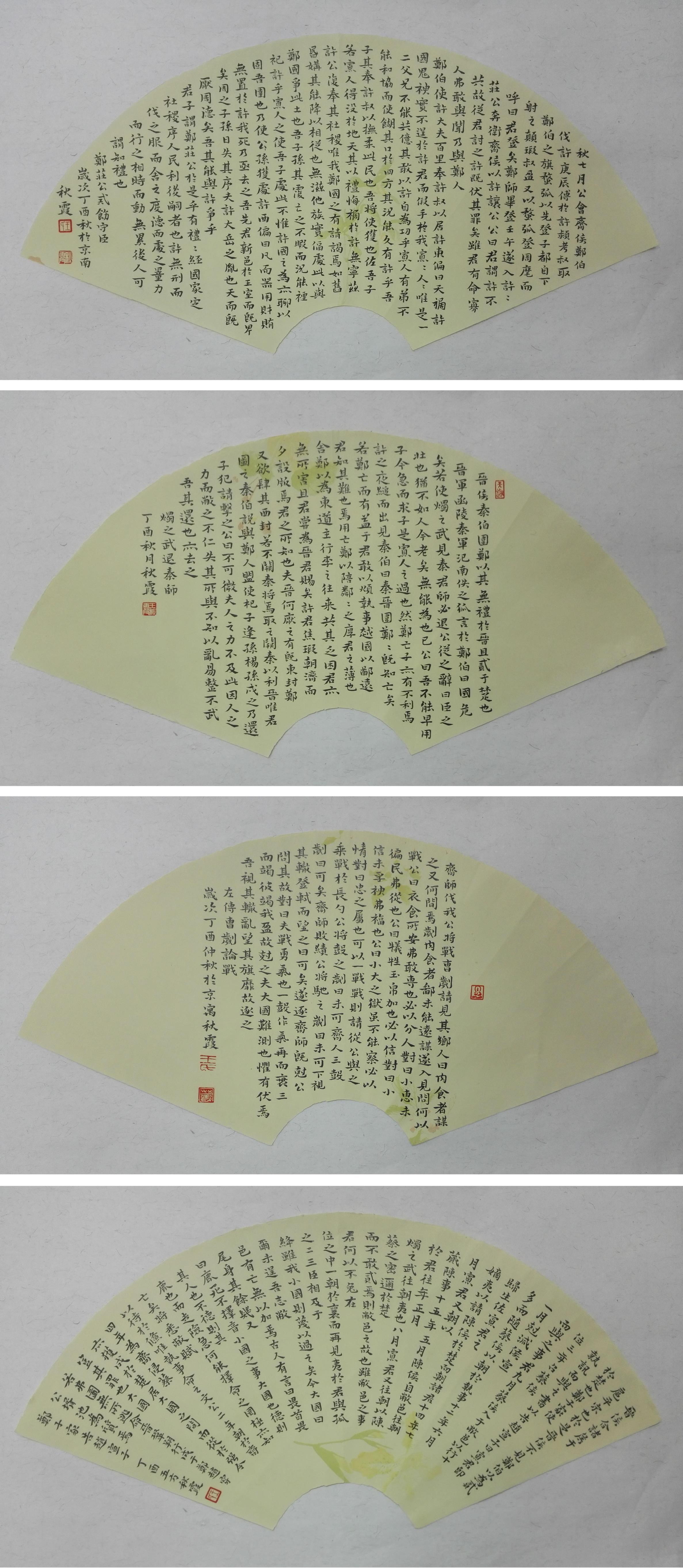

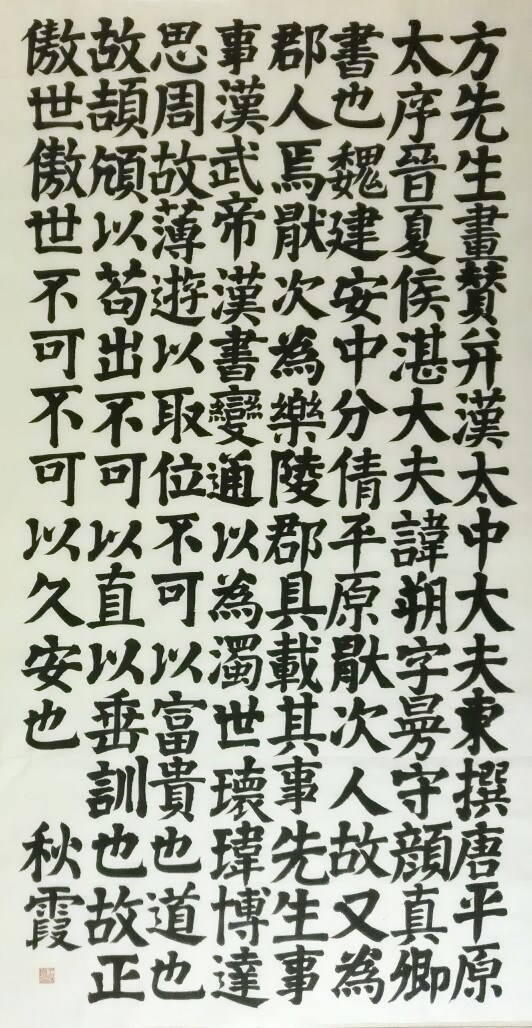

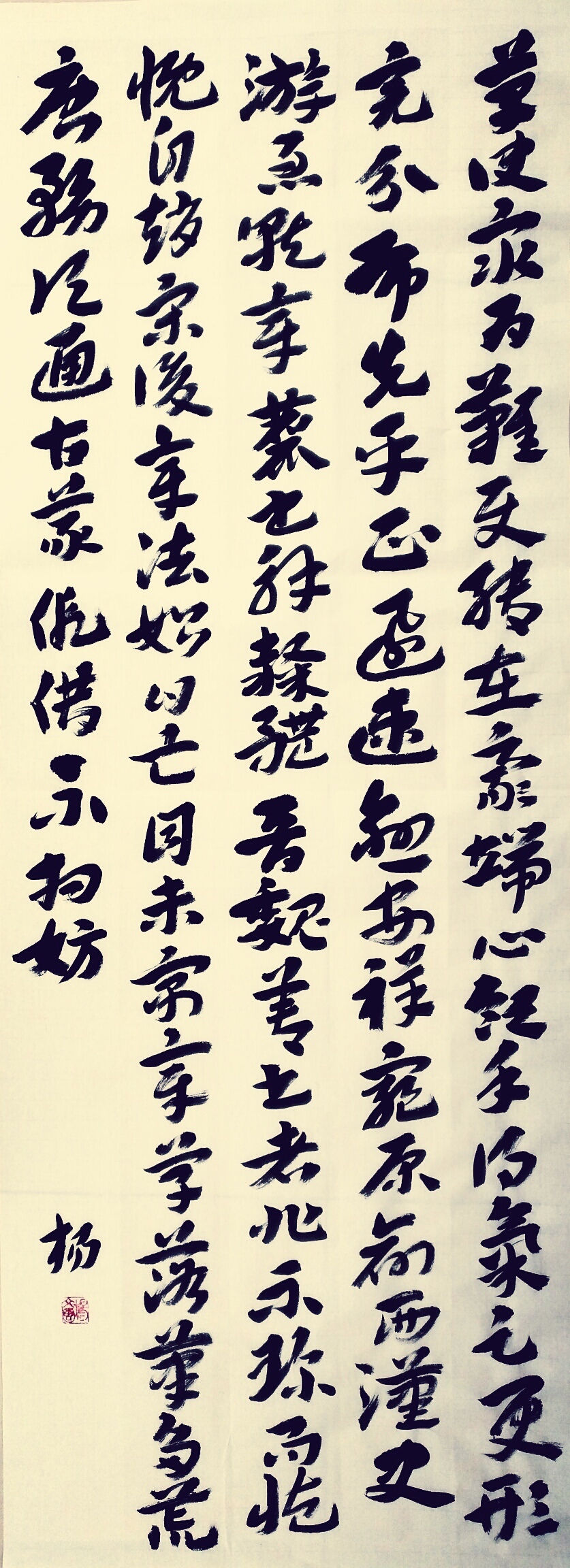

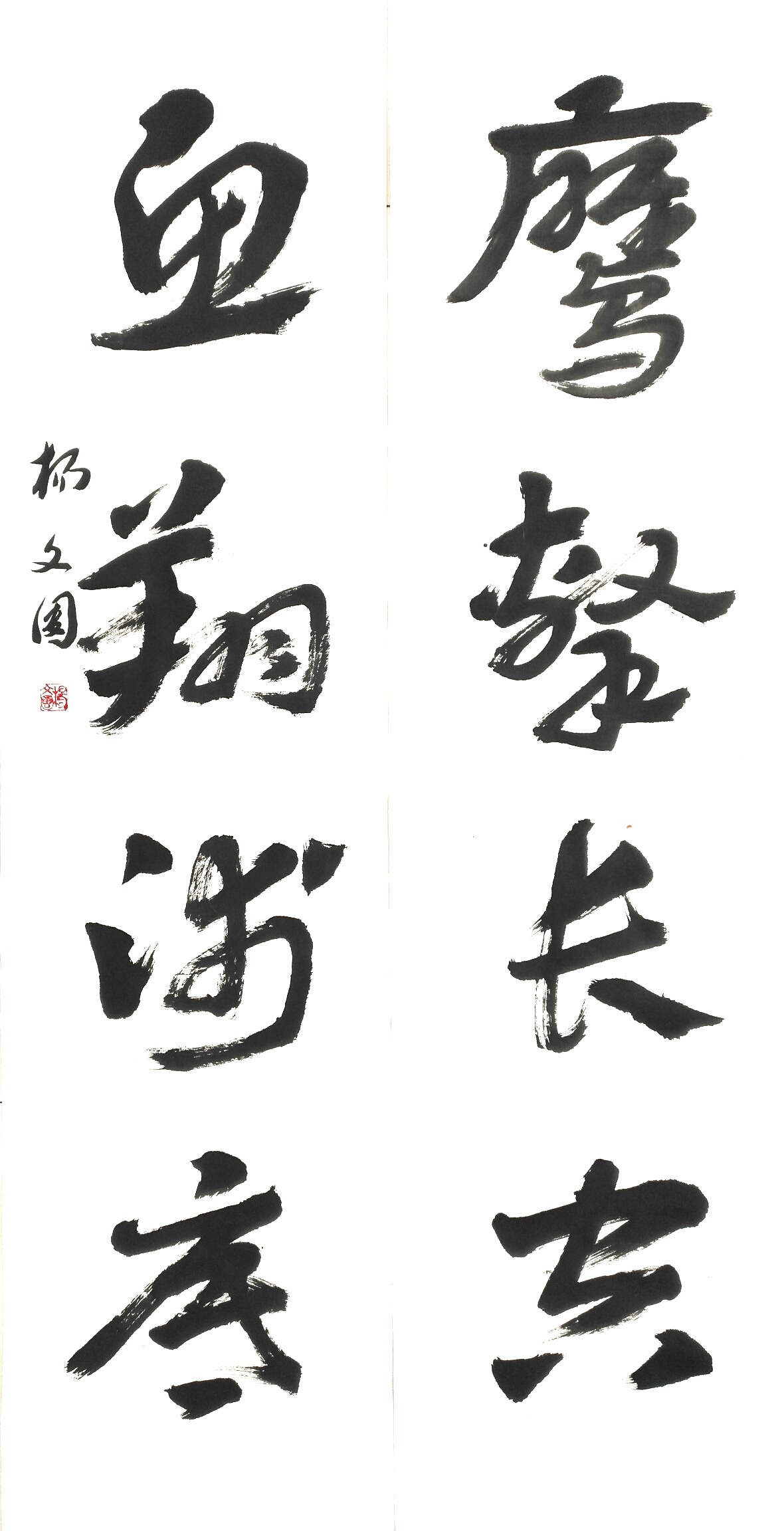

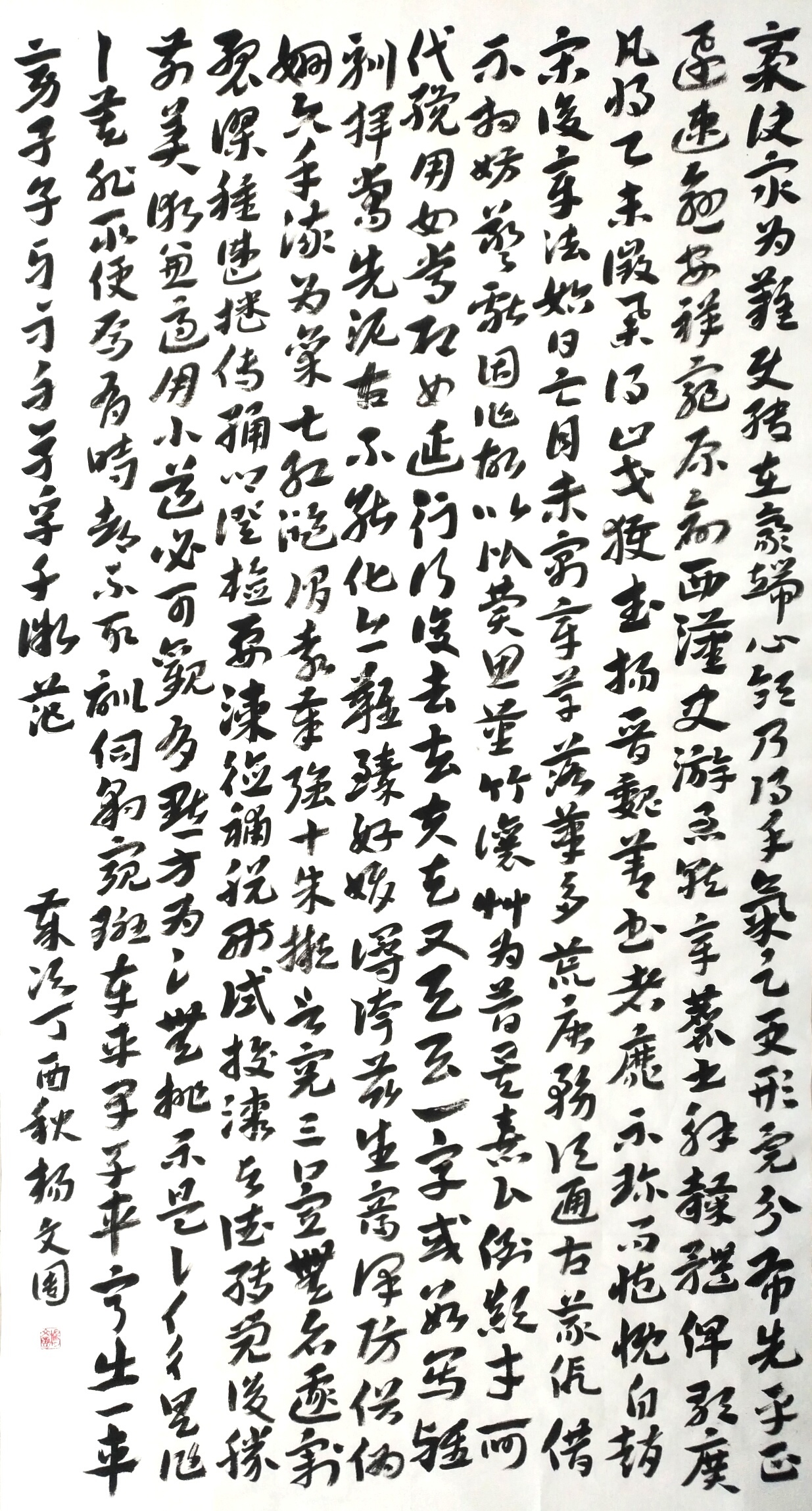

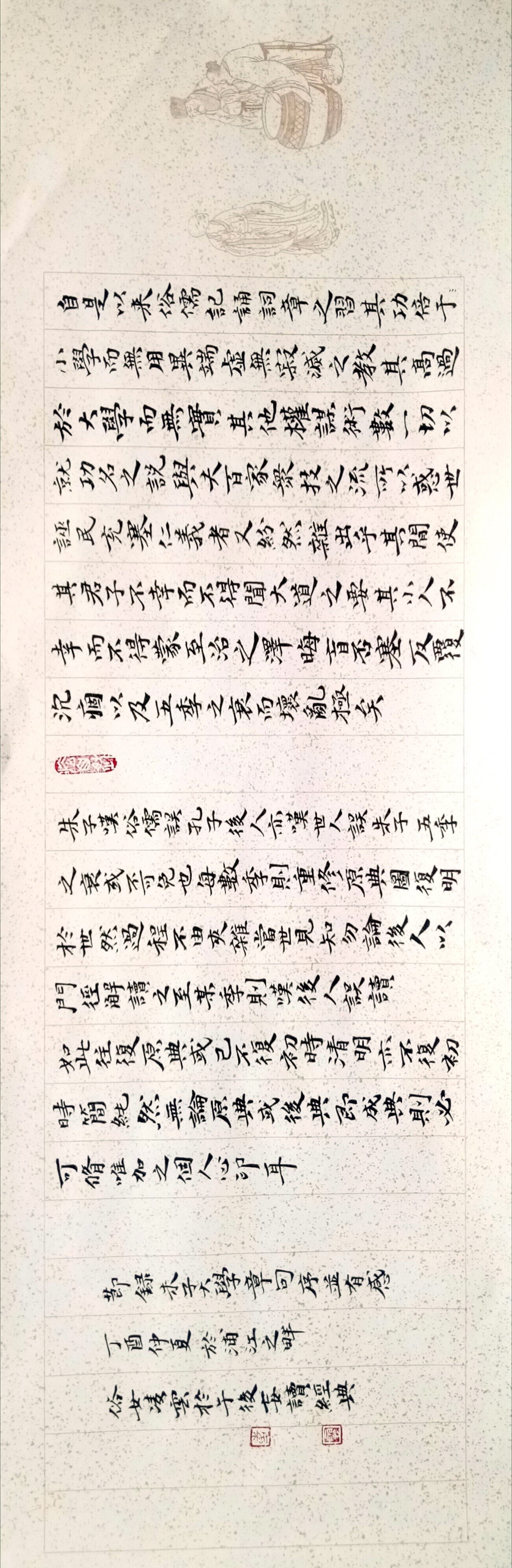

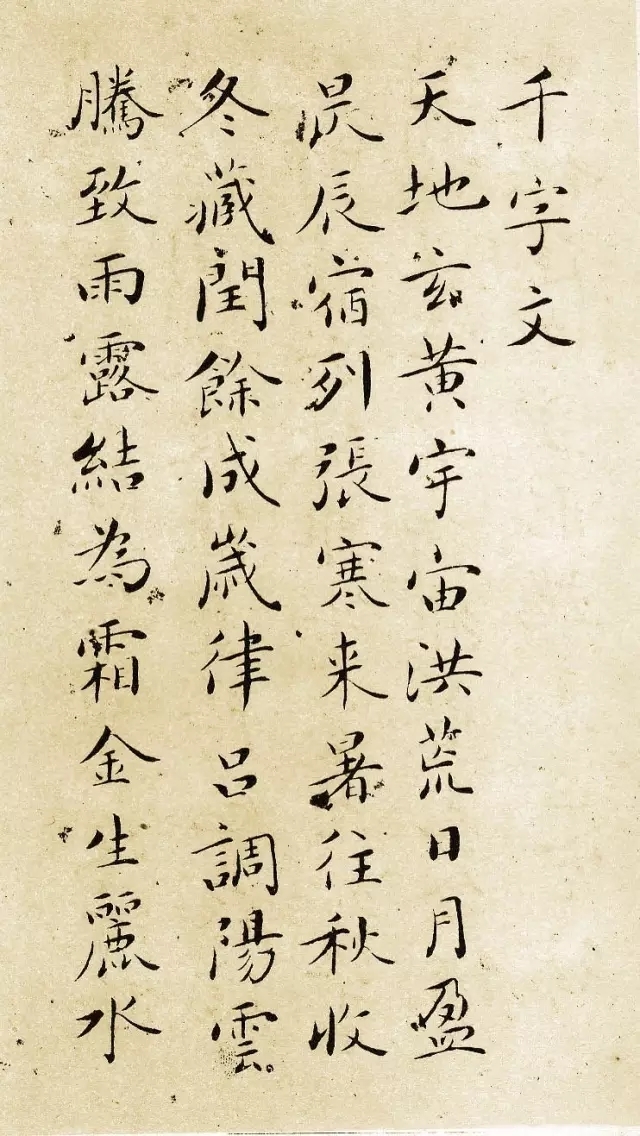

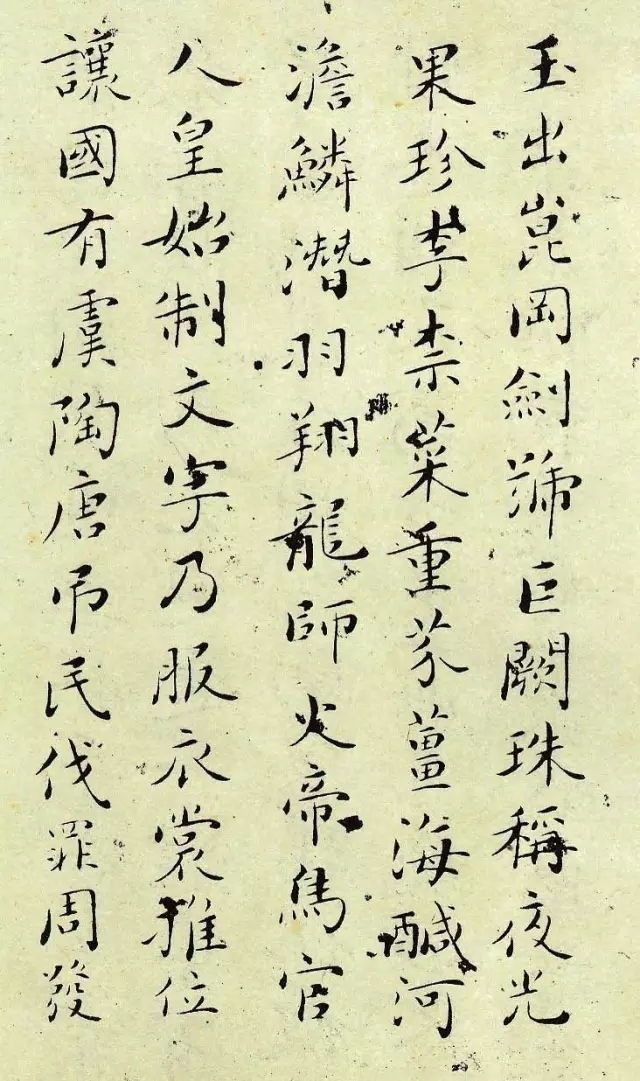

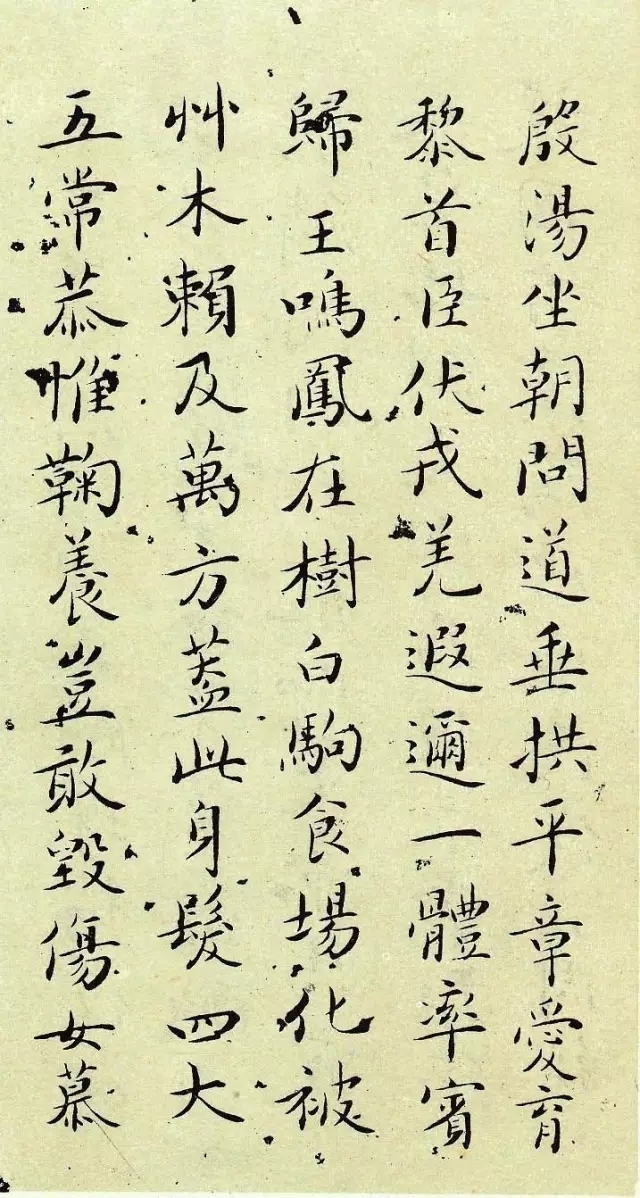

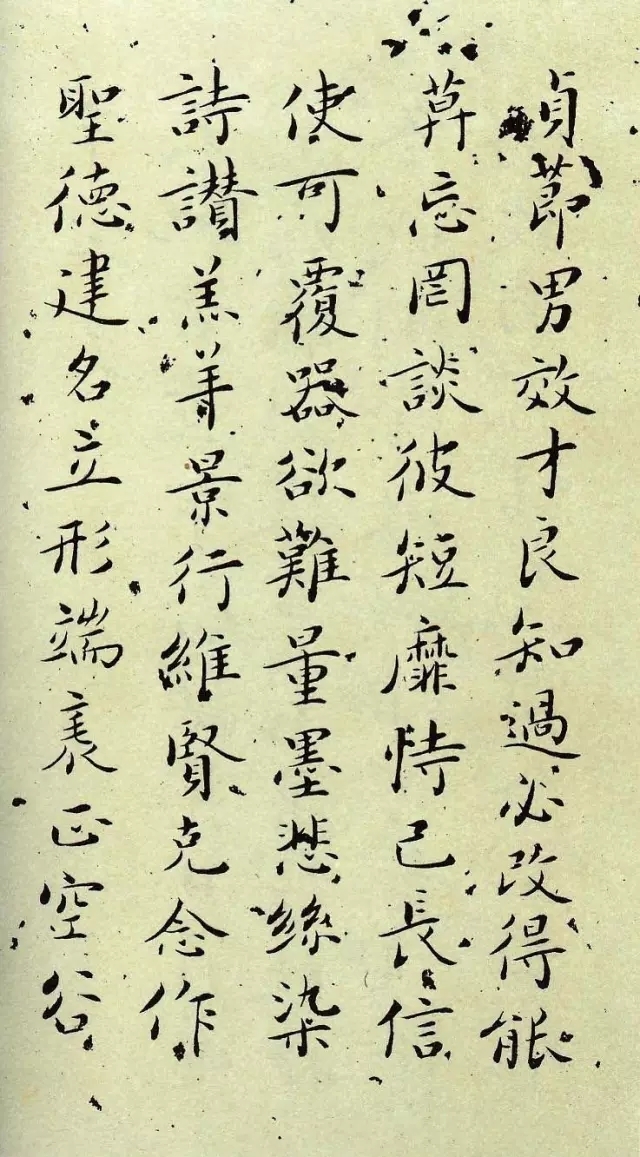

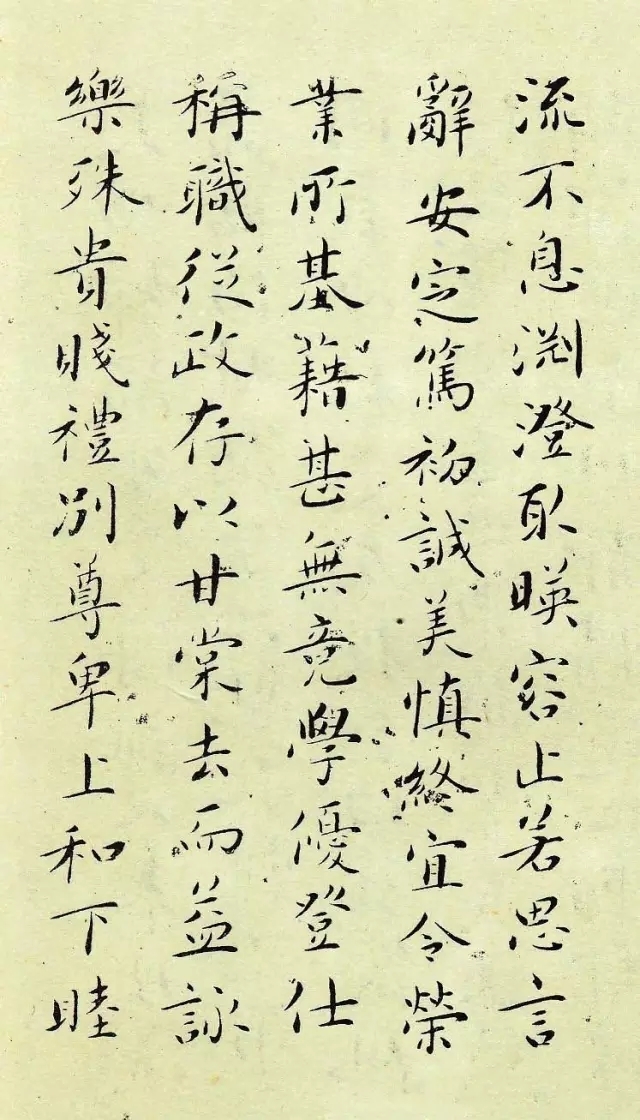

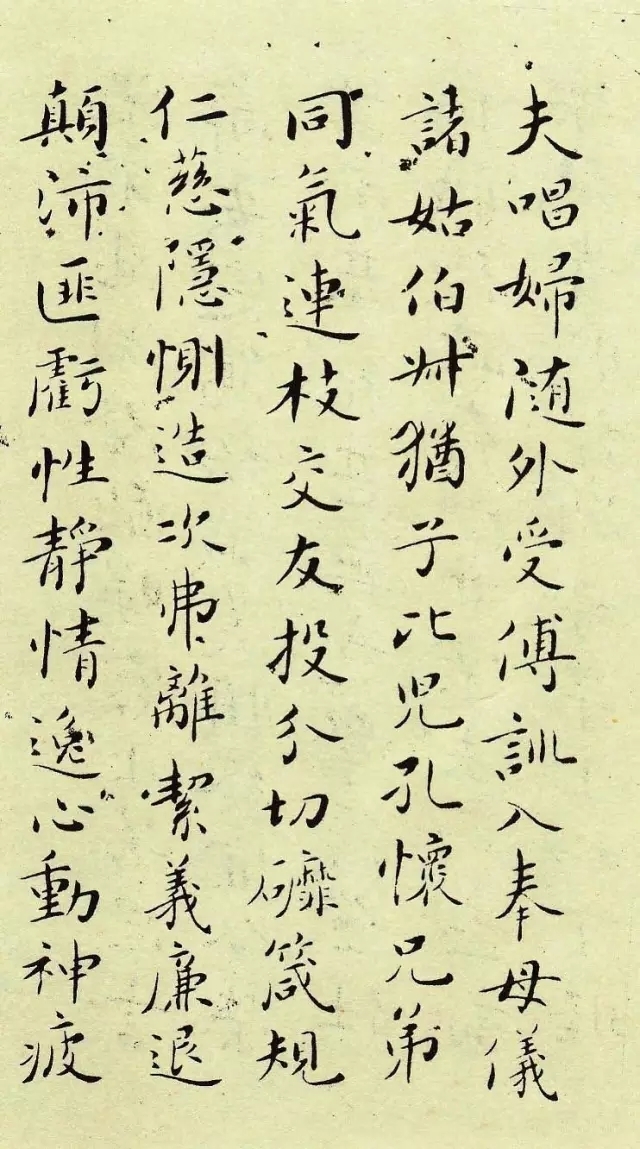

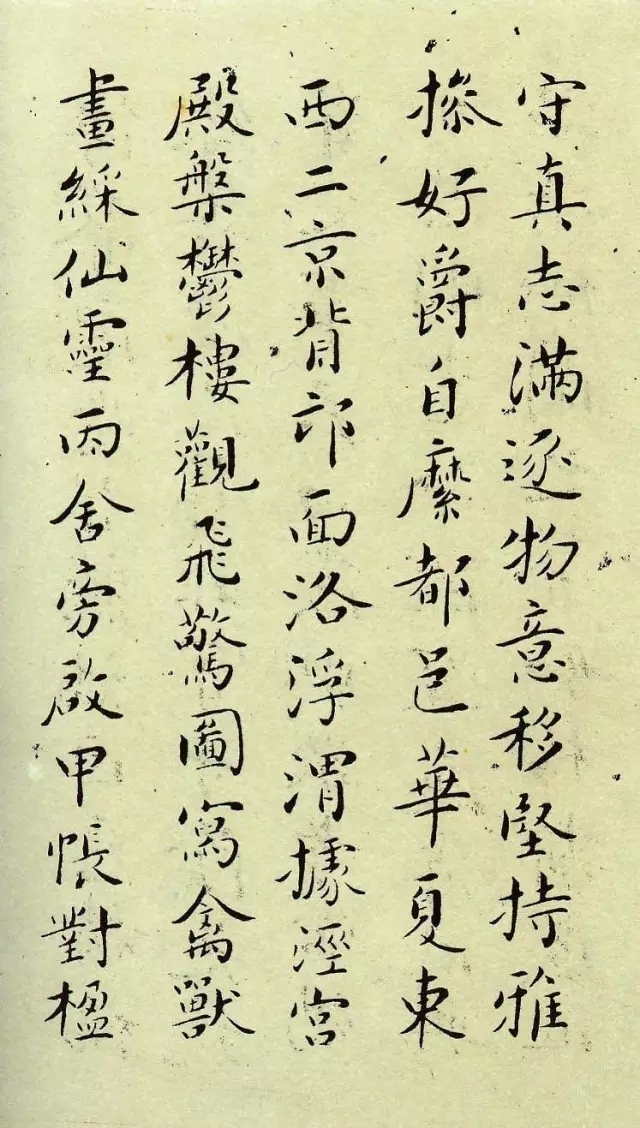

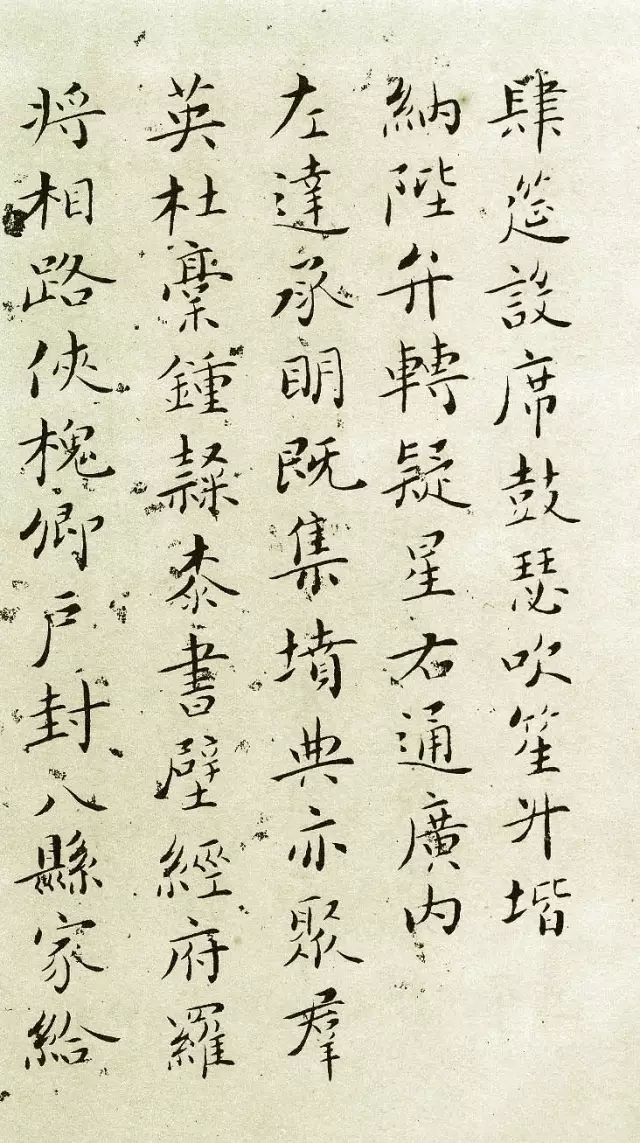

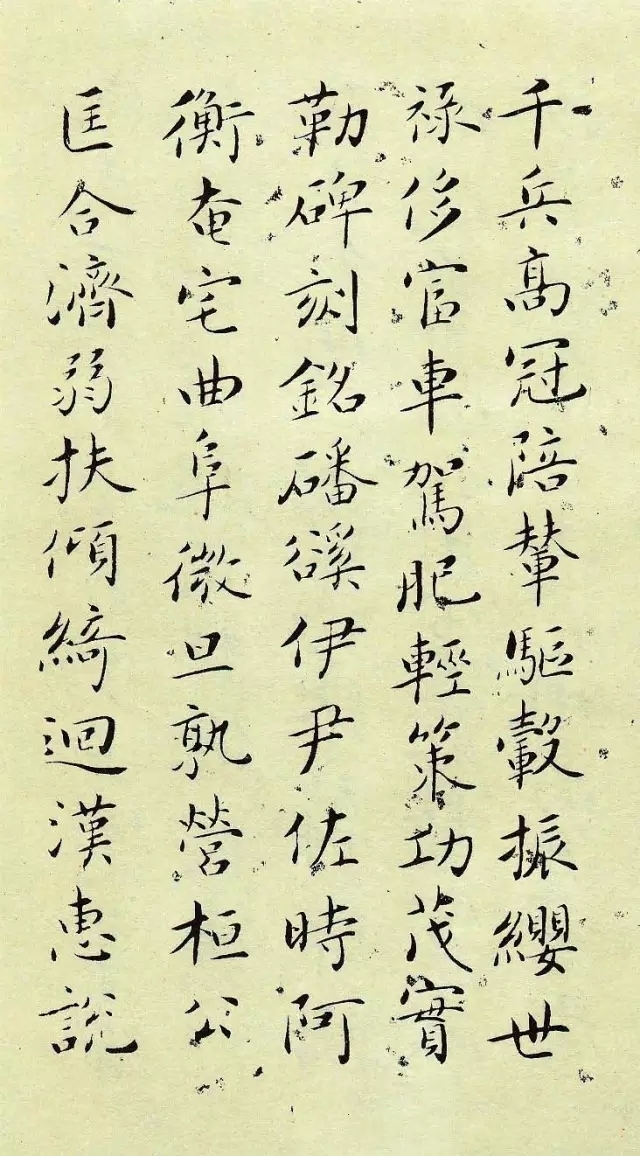

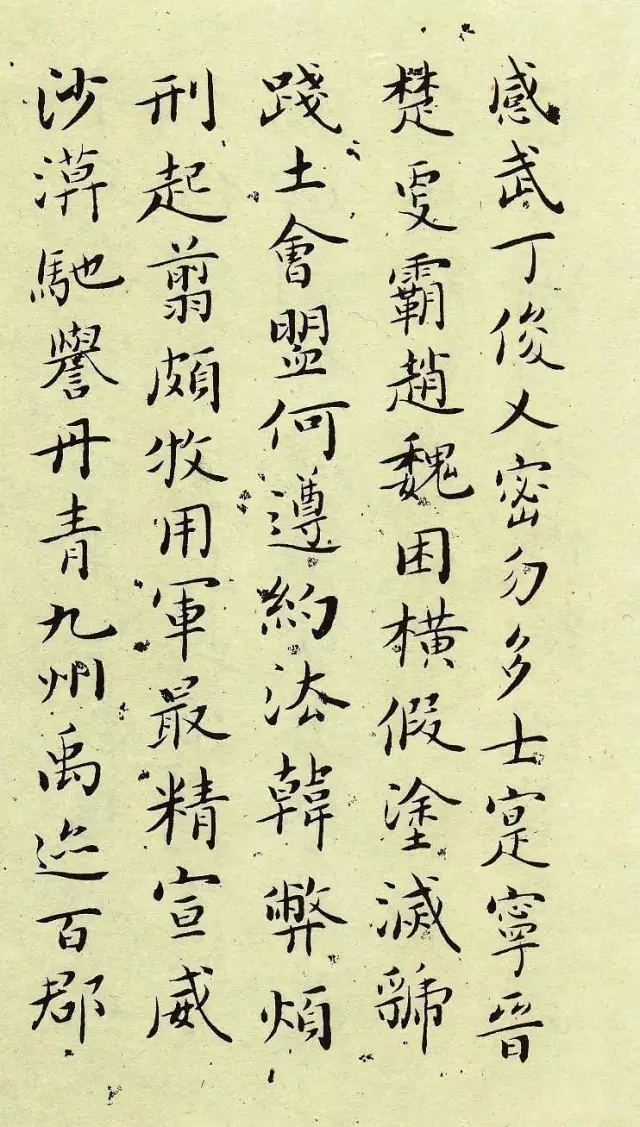

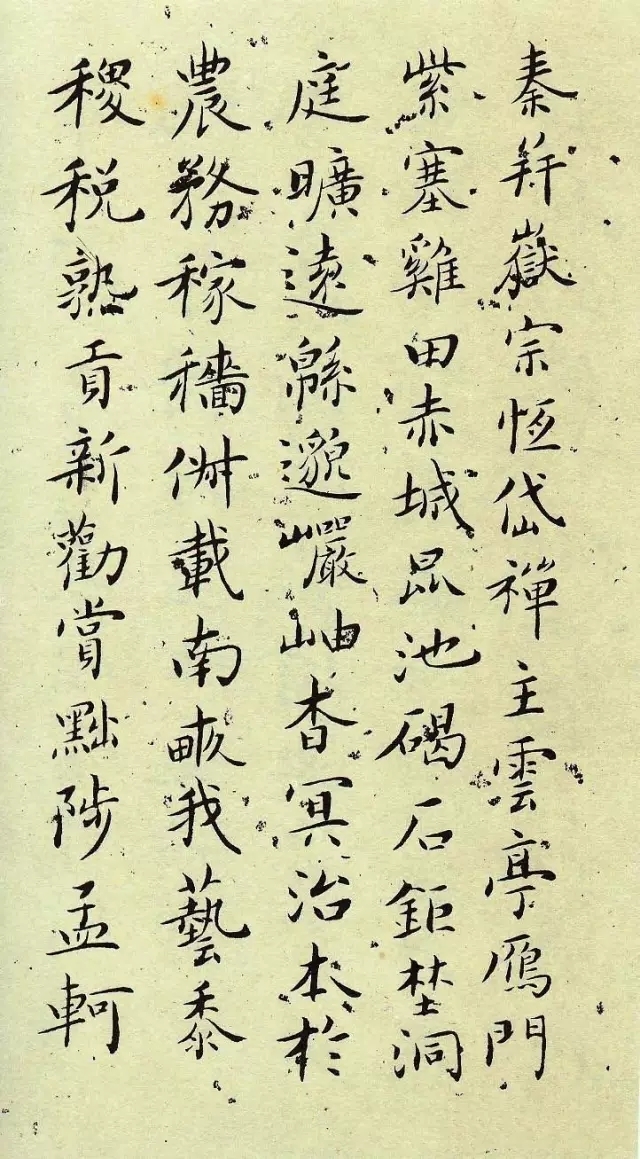

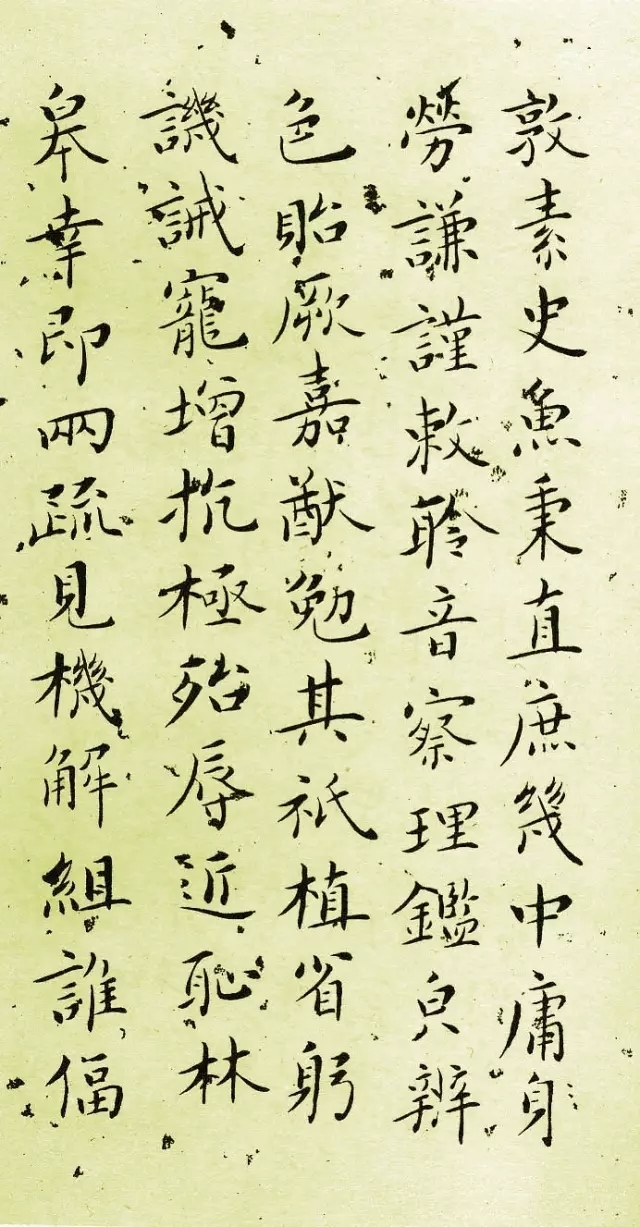

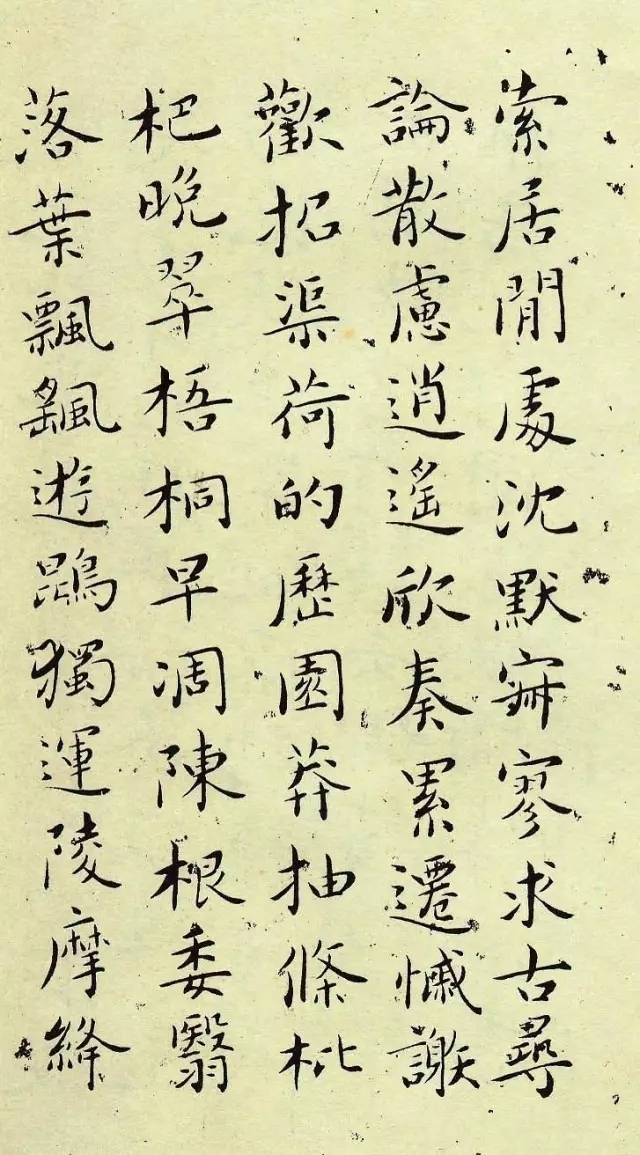

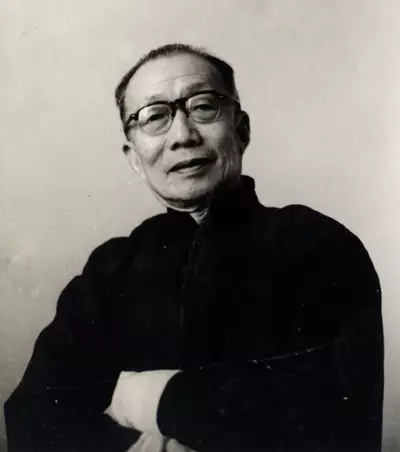

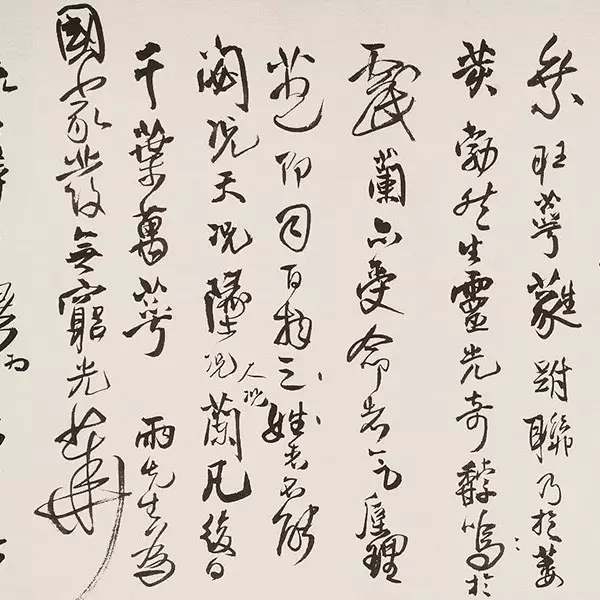

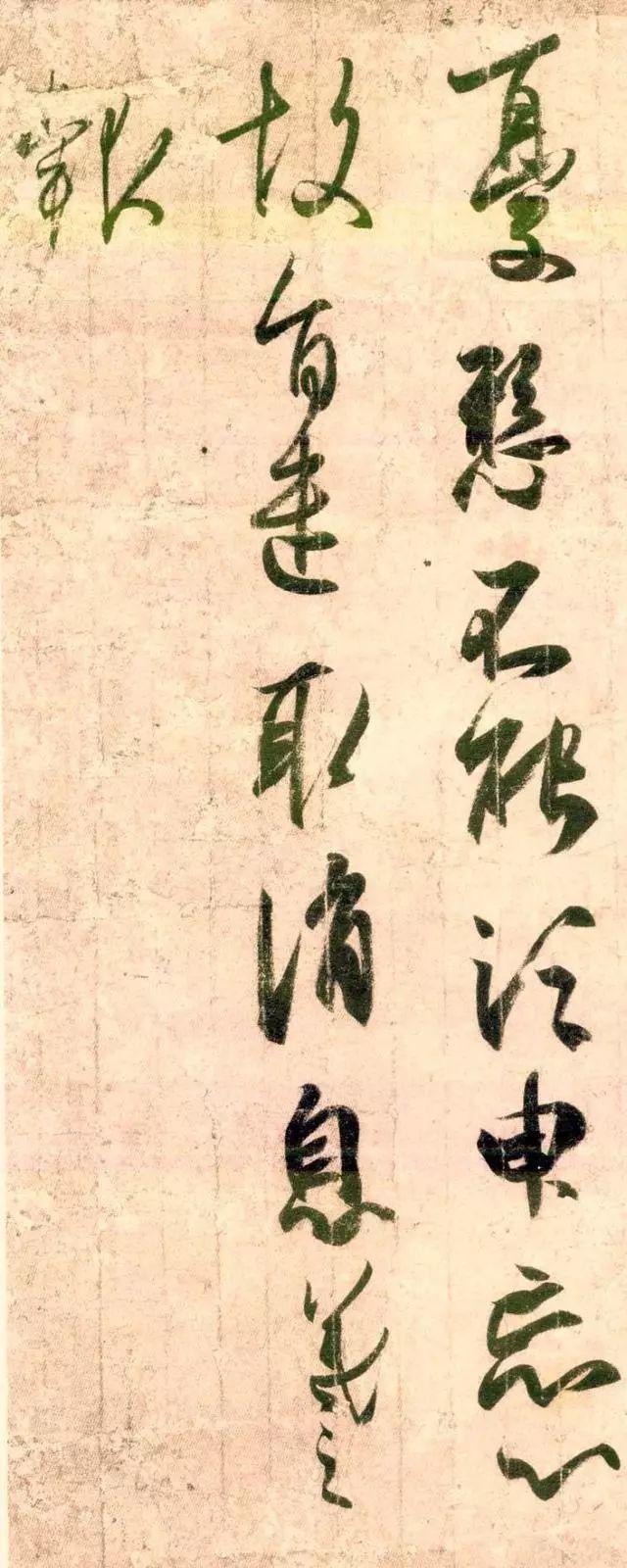

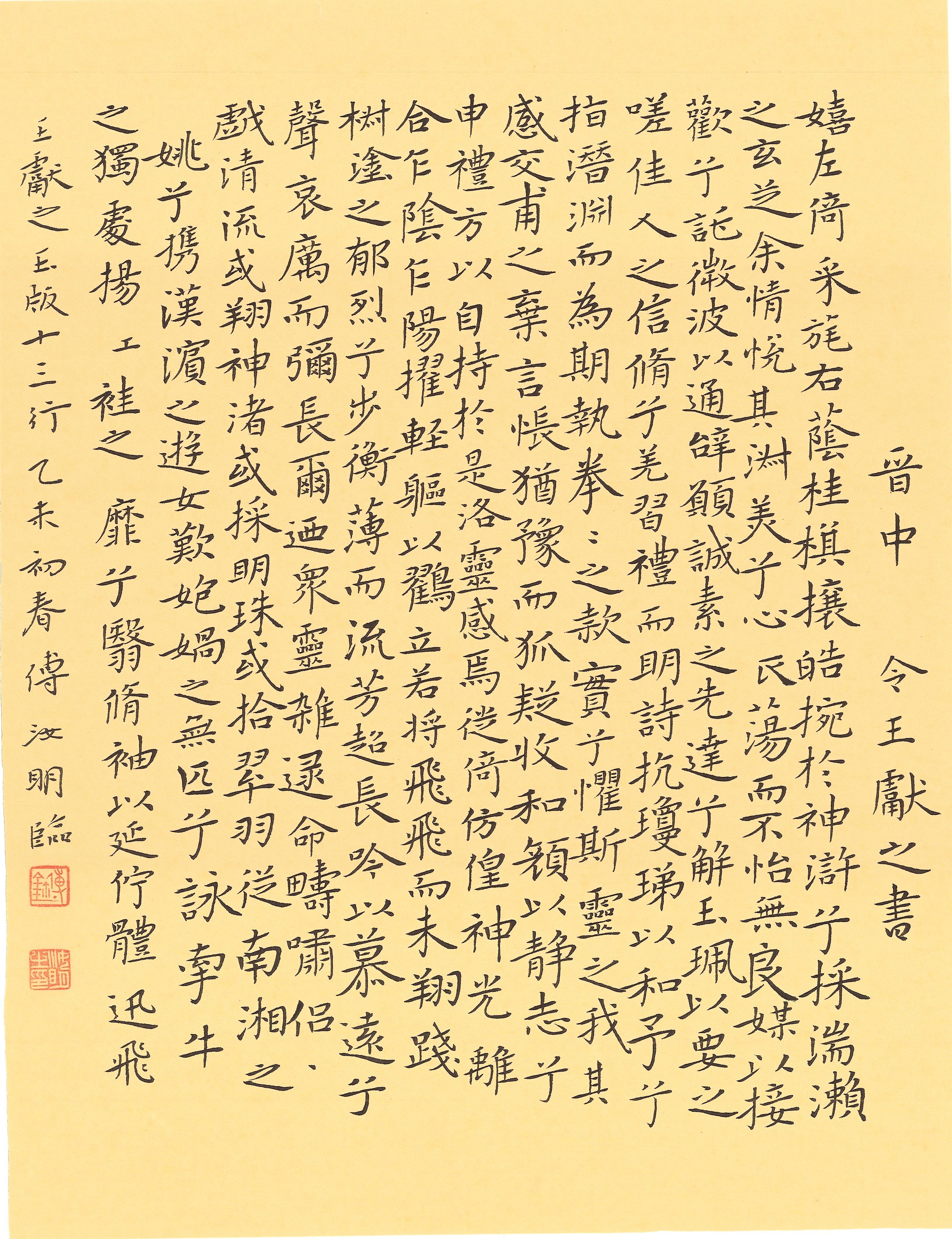

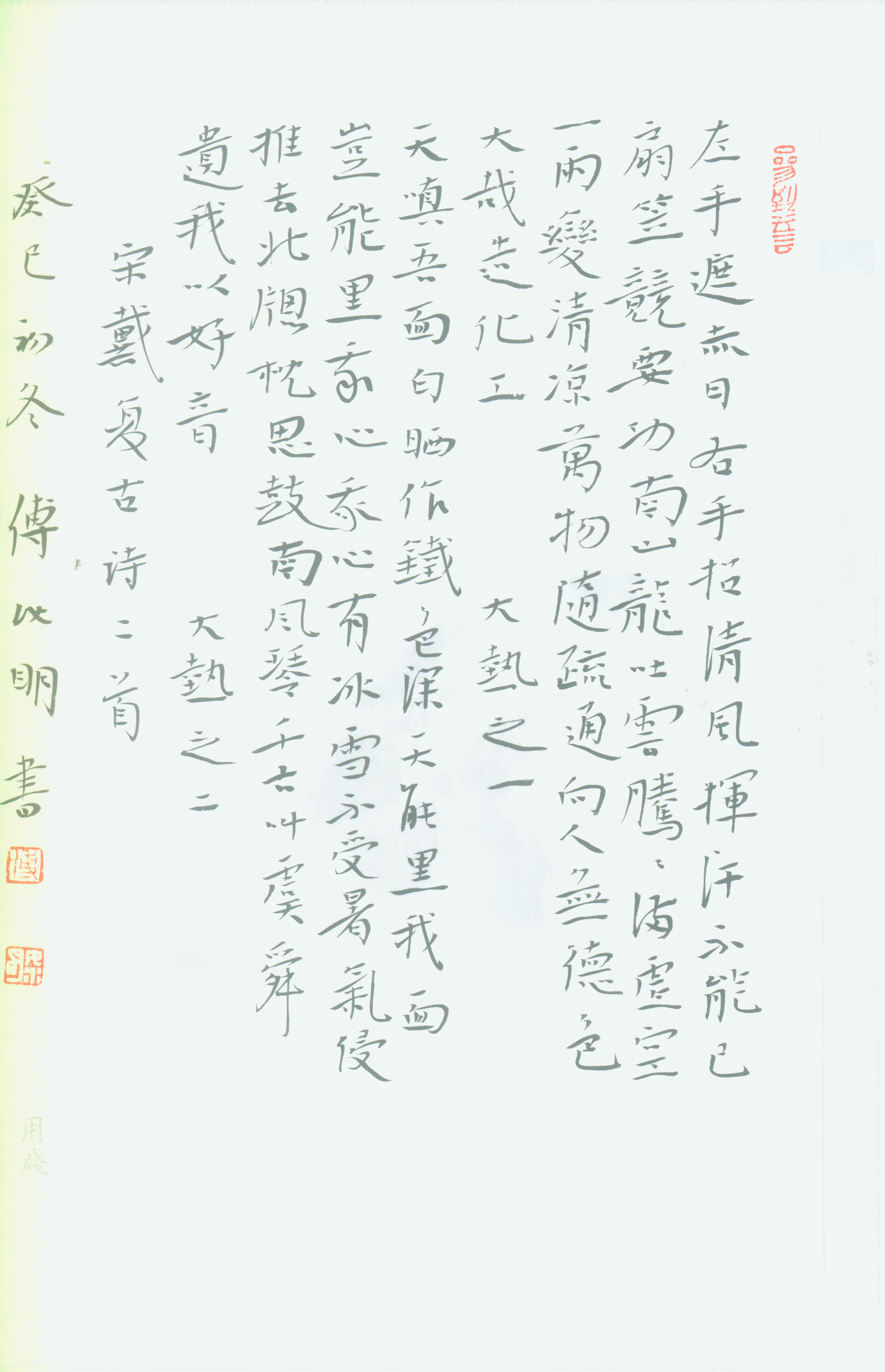

傅如明作品

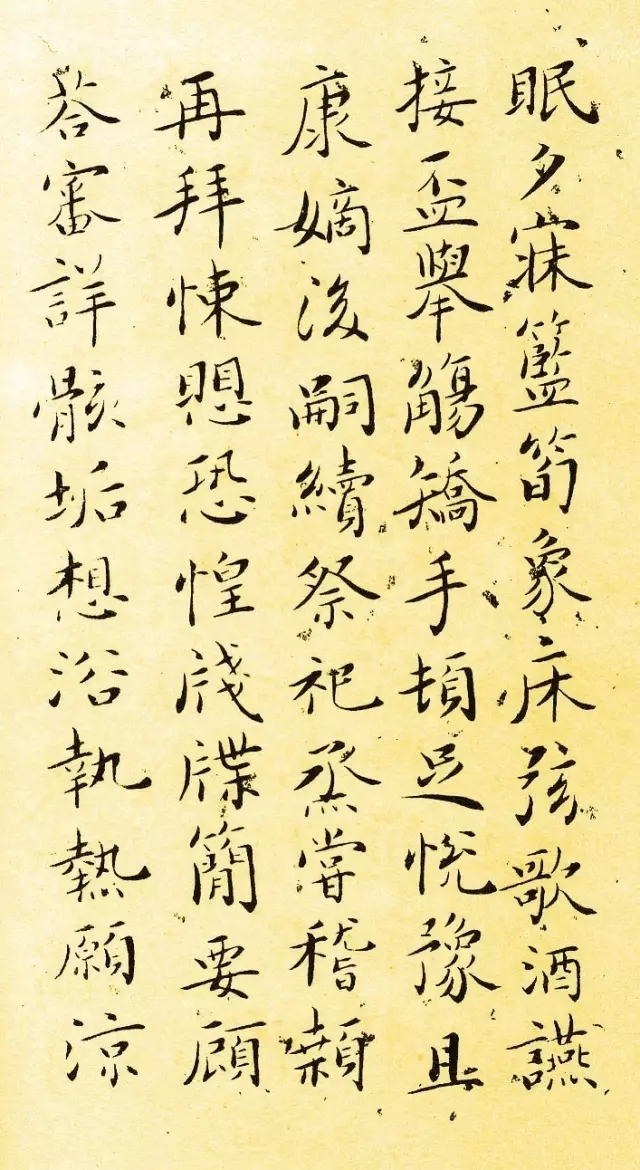

傅如明作品

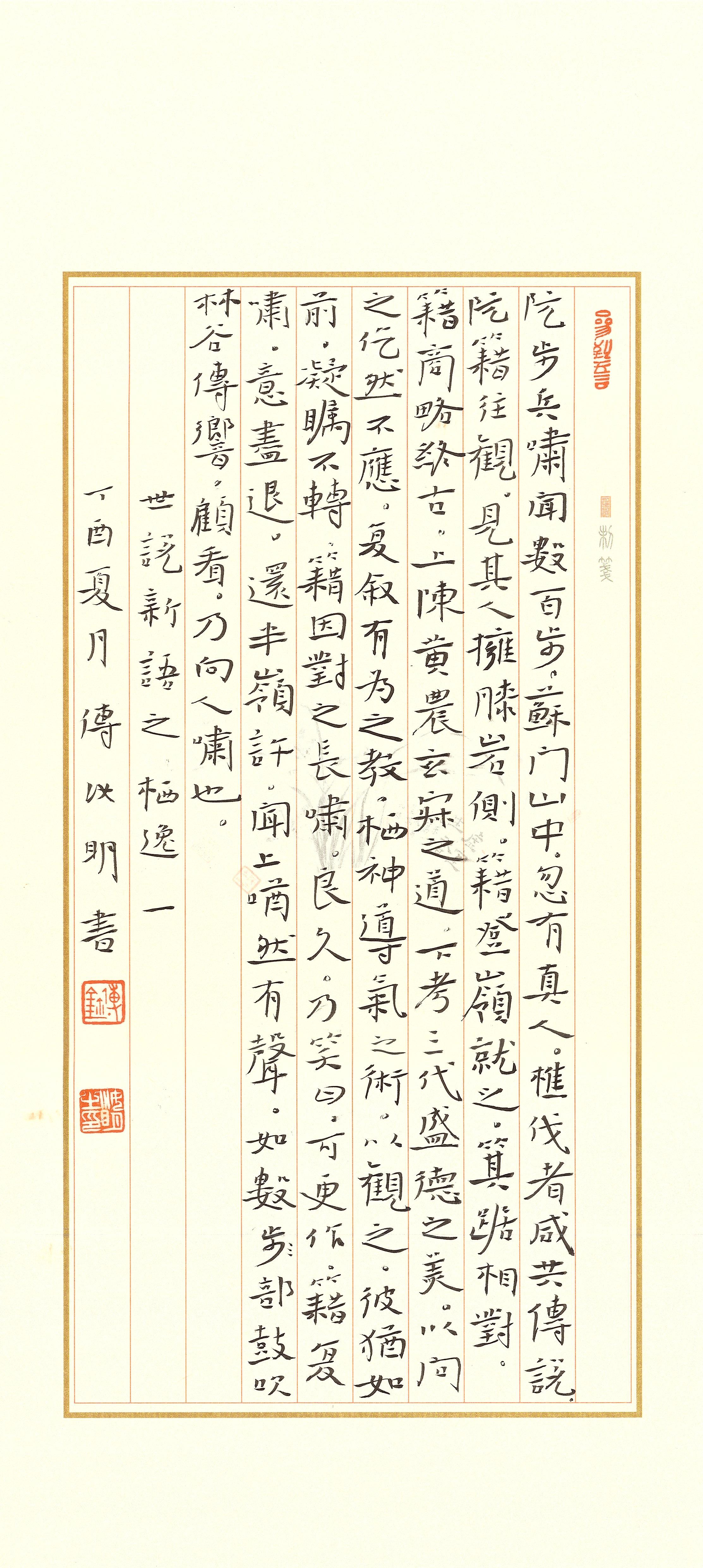

《世说新语·栖逸》2,小楷,纸本,42x19cm,2017年。

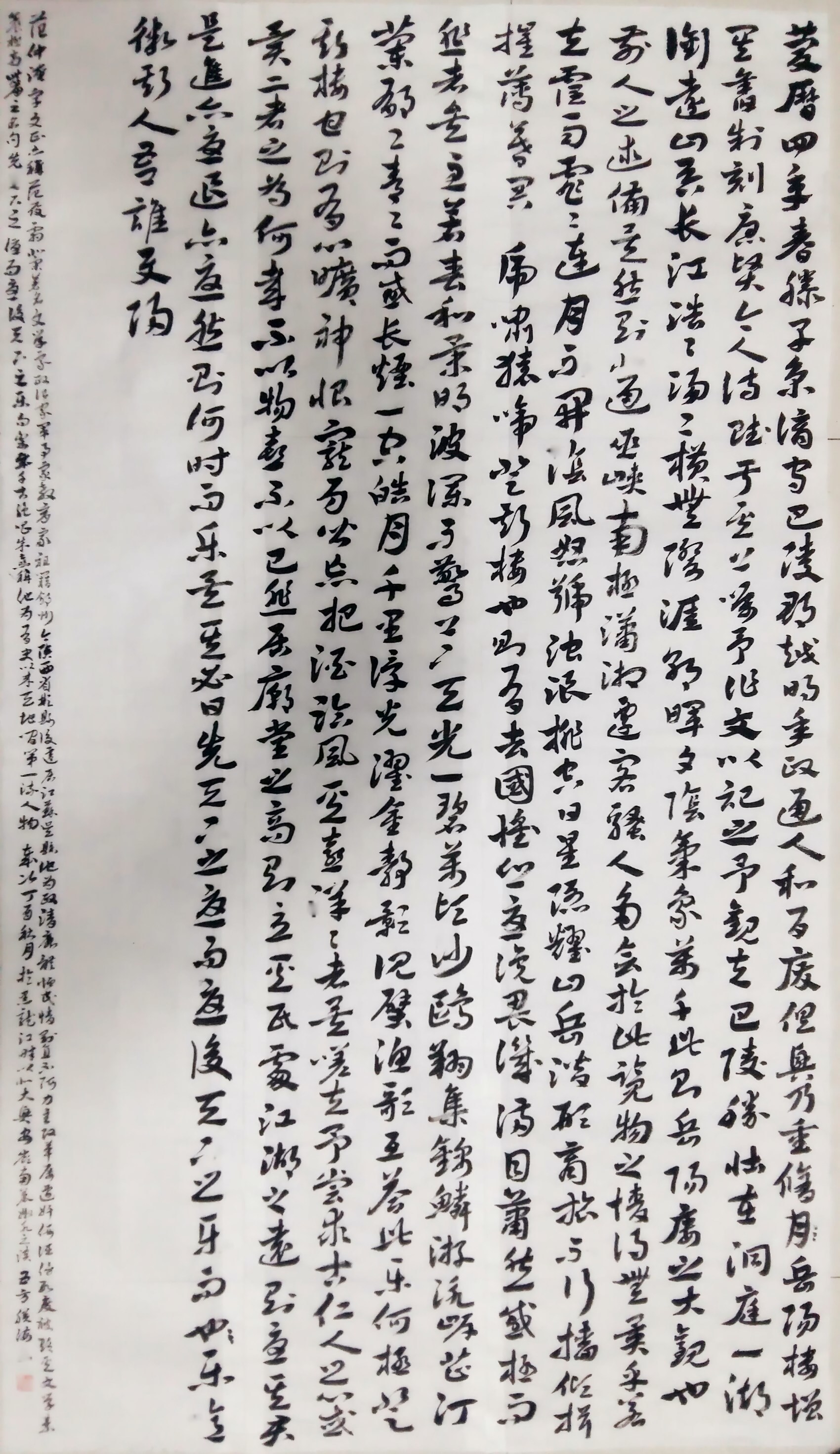

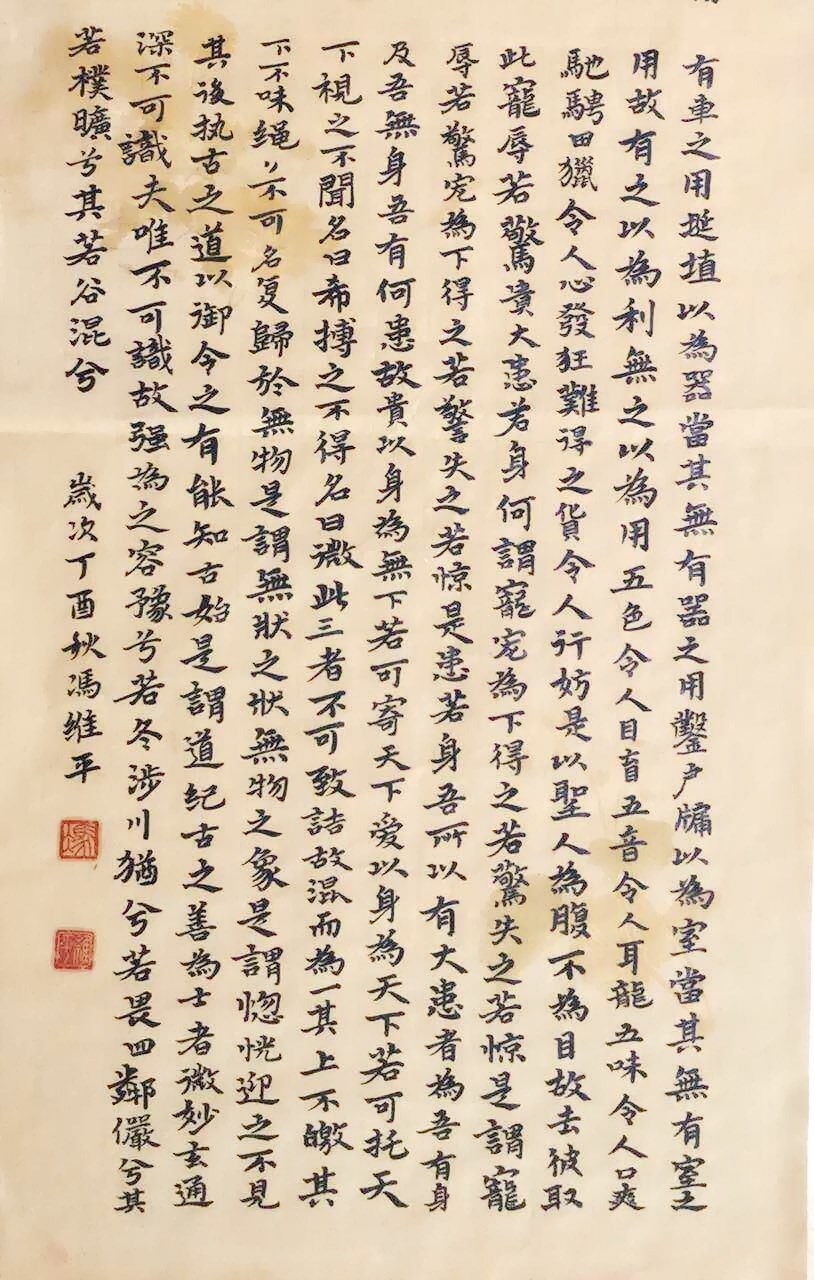

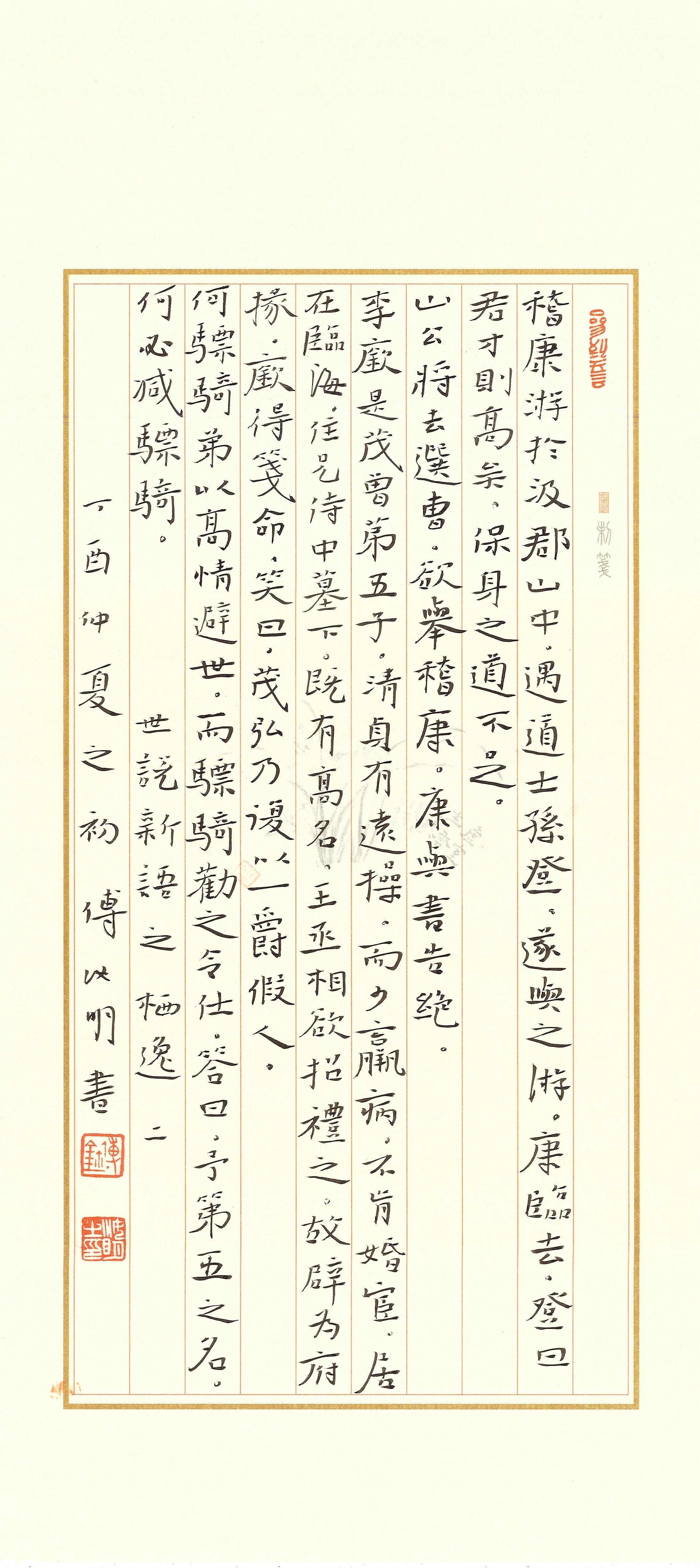

《世说新语·栖逸》2,小楷,纸本,42x19cm,2017年。 《世说新语·栖逸》3,小楷,纸本,42x19cm,2017年。

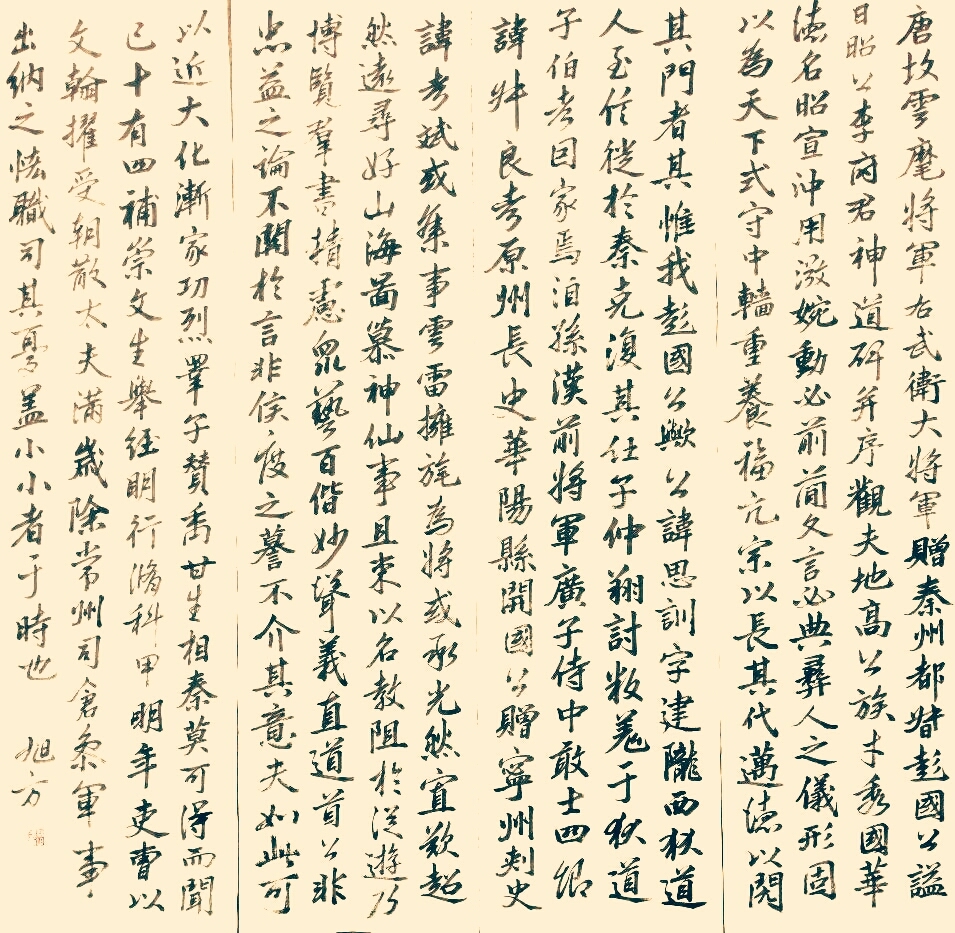

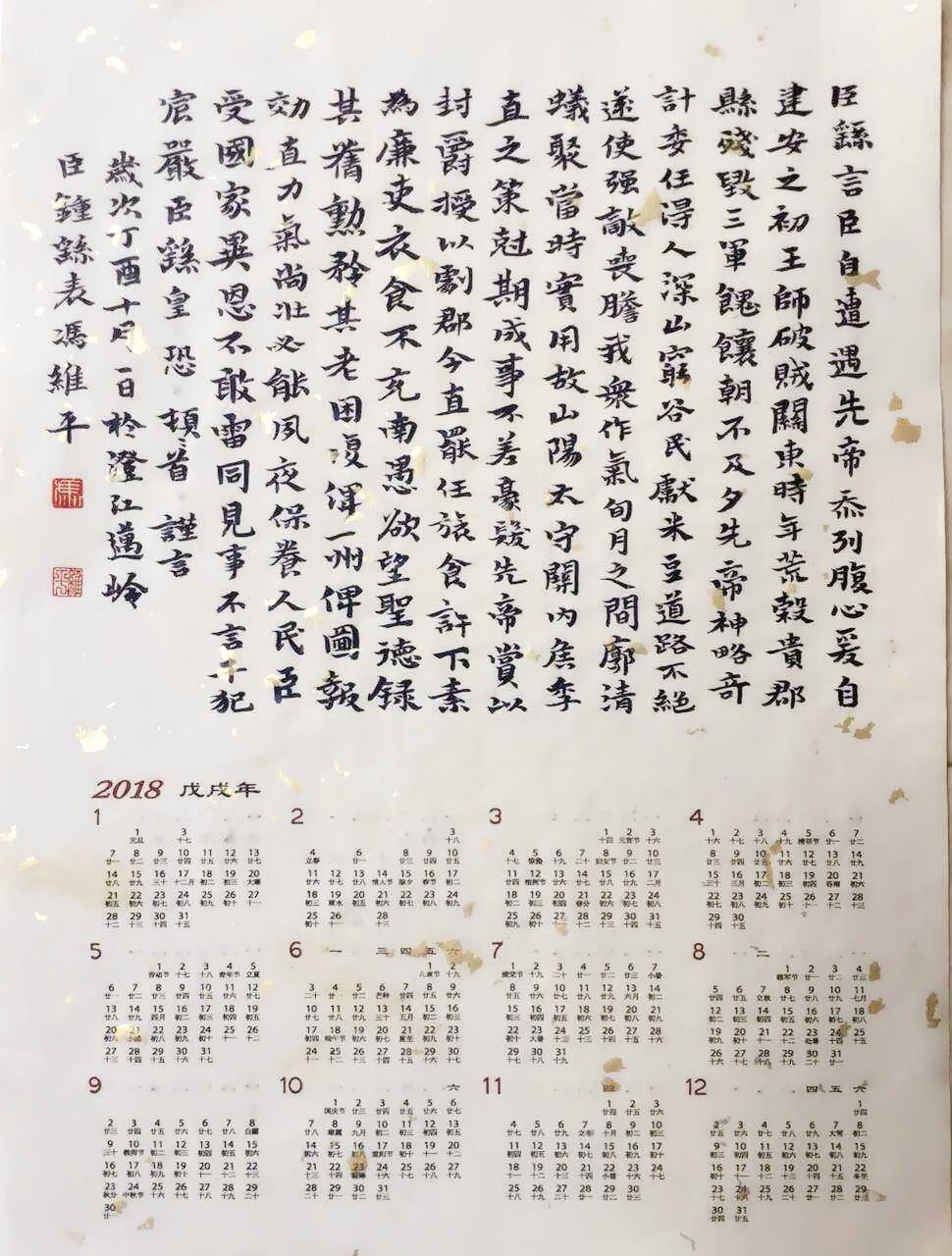

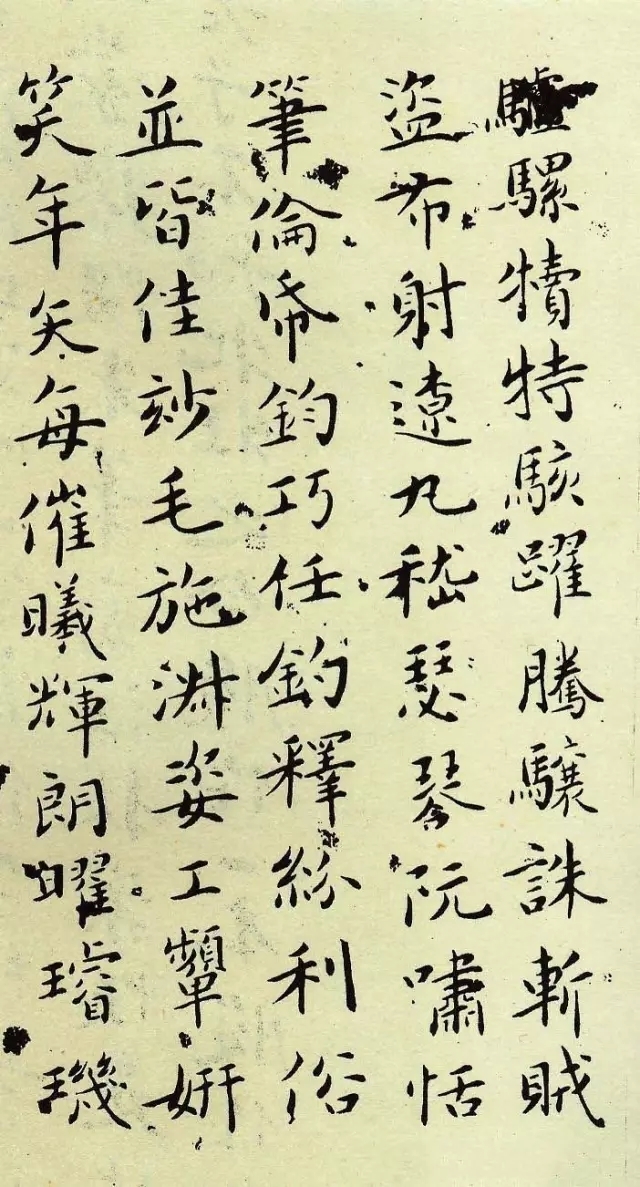

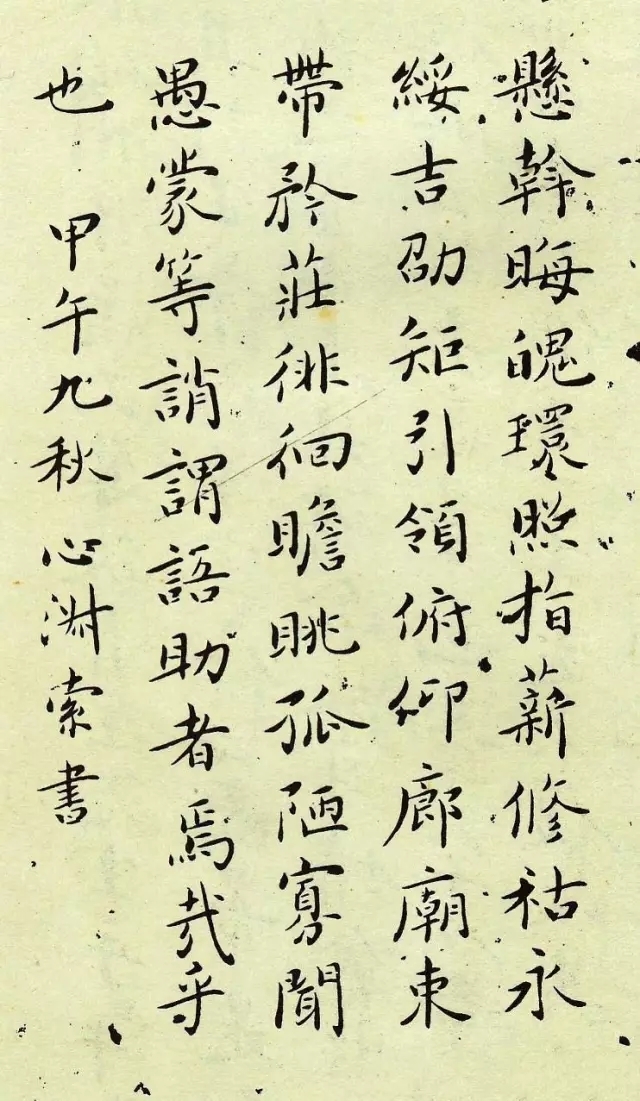

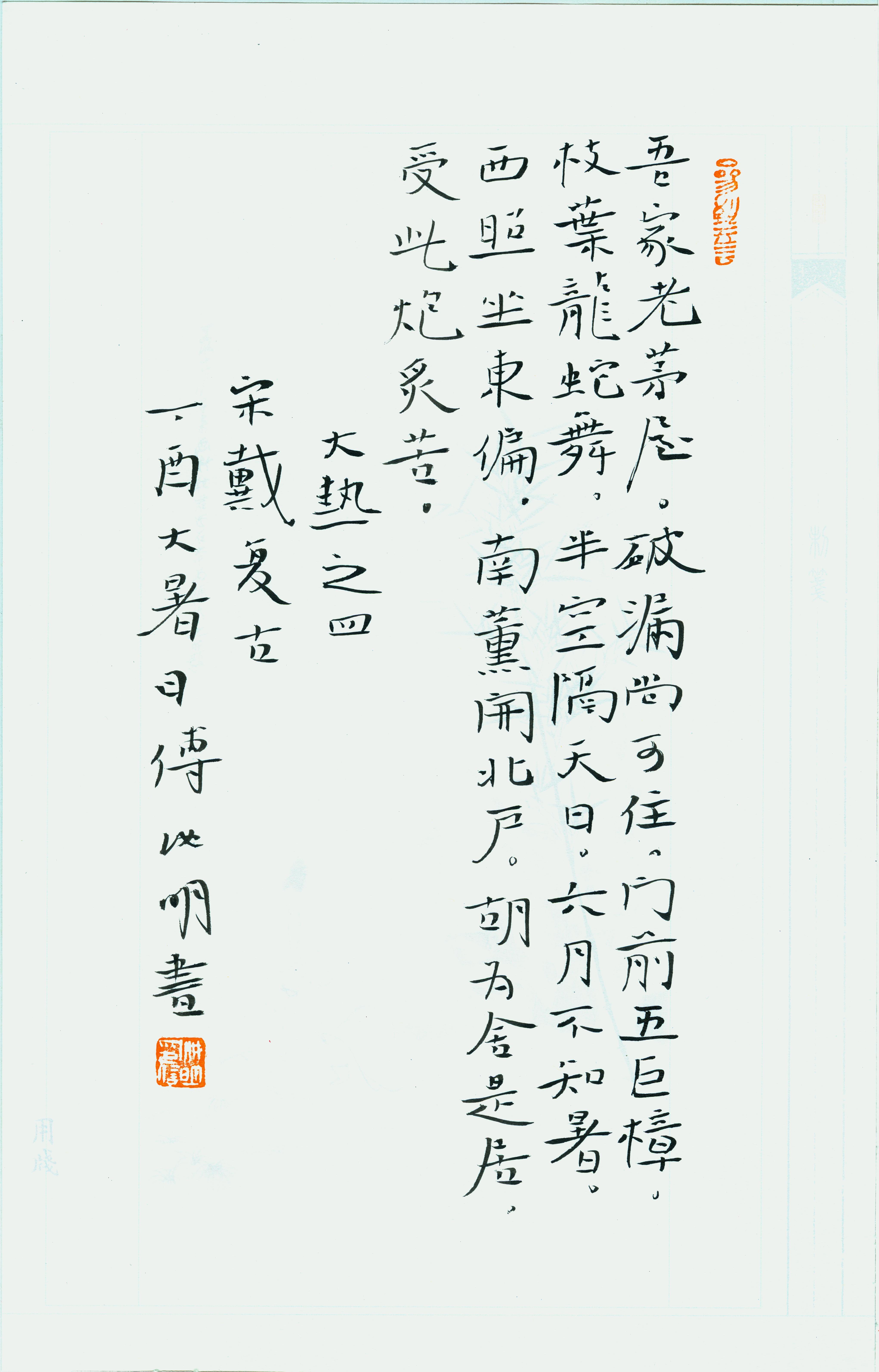

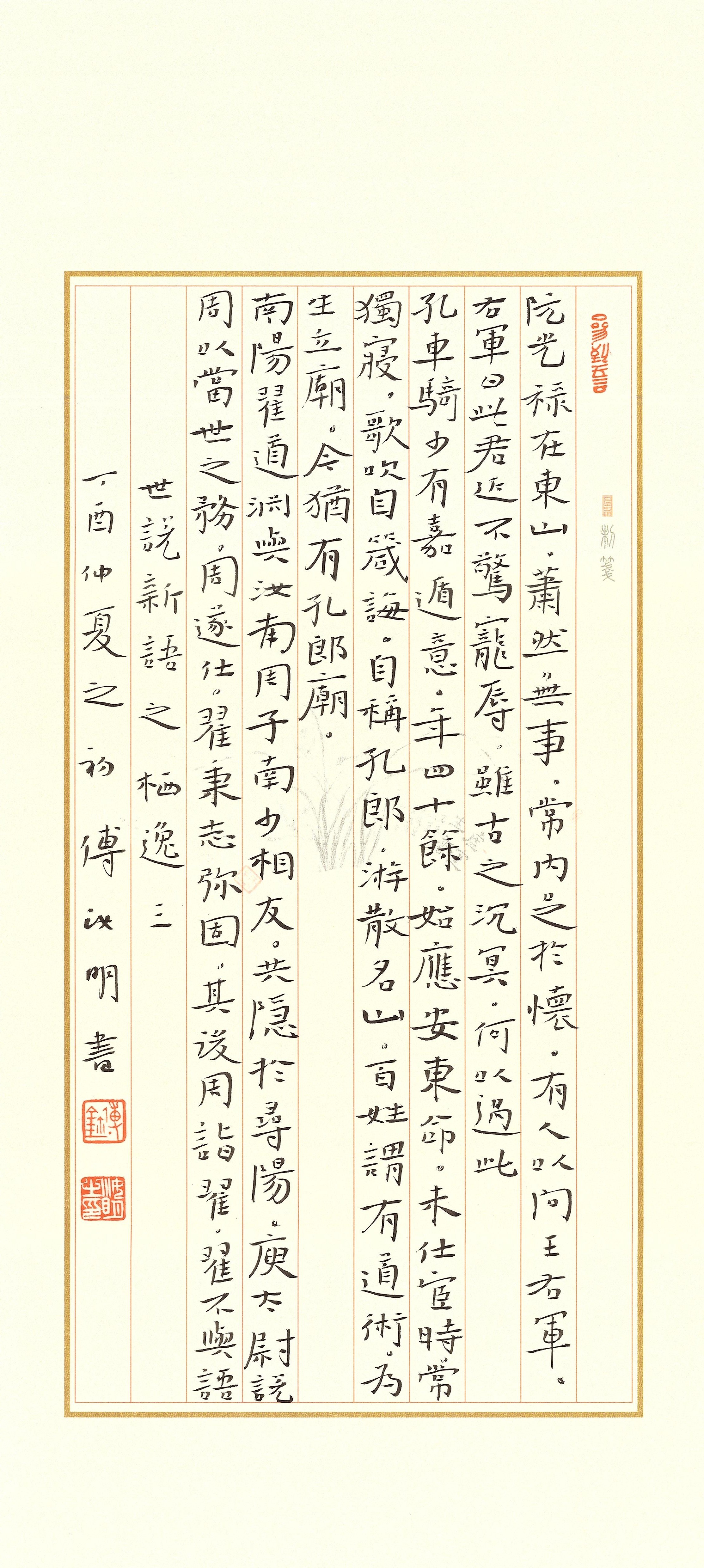

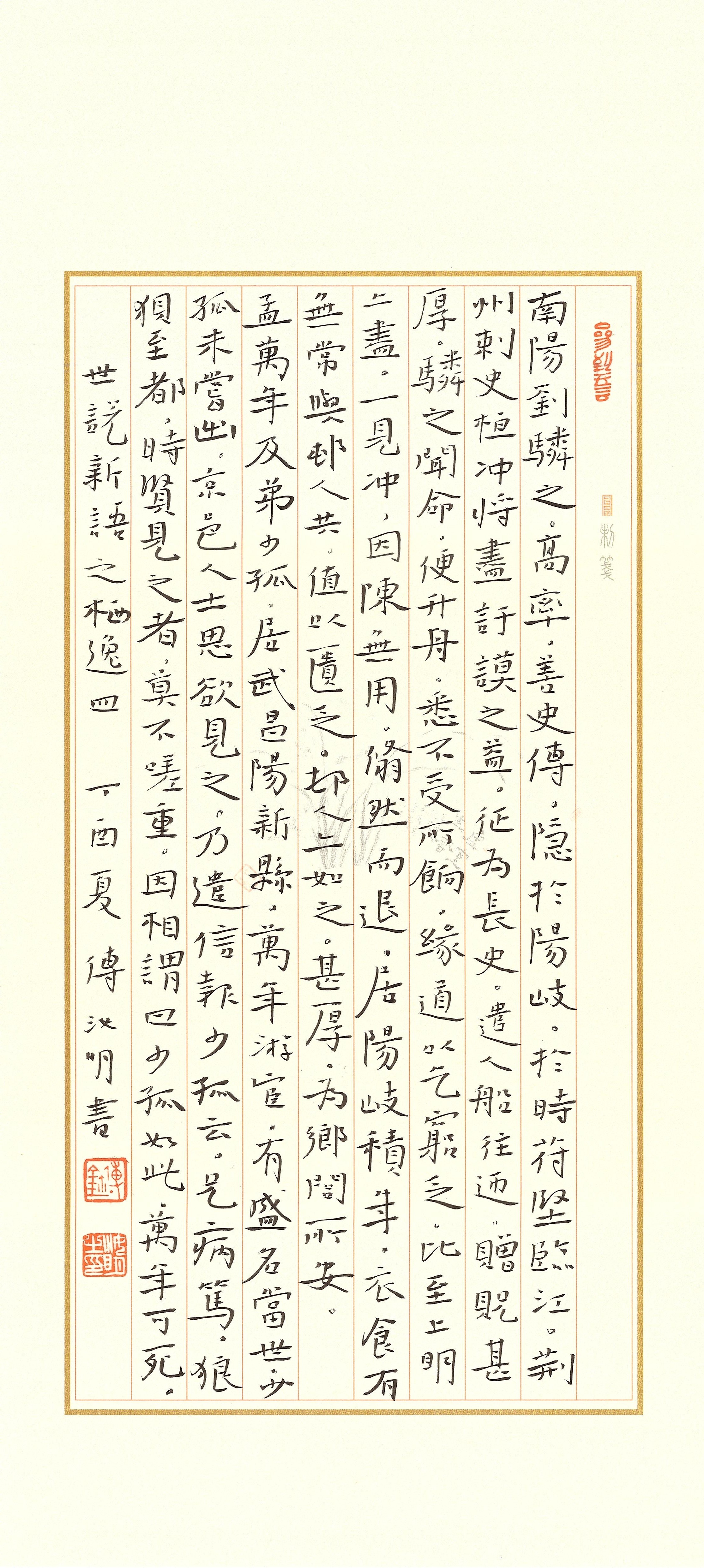

《世说新语·栖逸》3,小楷,纸本,42x19cm,2017年。 《世说新语·栖逸》4,小楷,纸本,42x19cm,2017年。

《世说新语·栖逸》4,小楷,纸本,42x19cm,2017年。