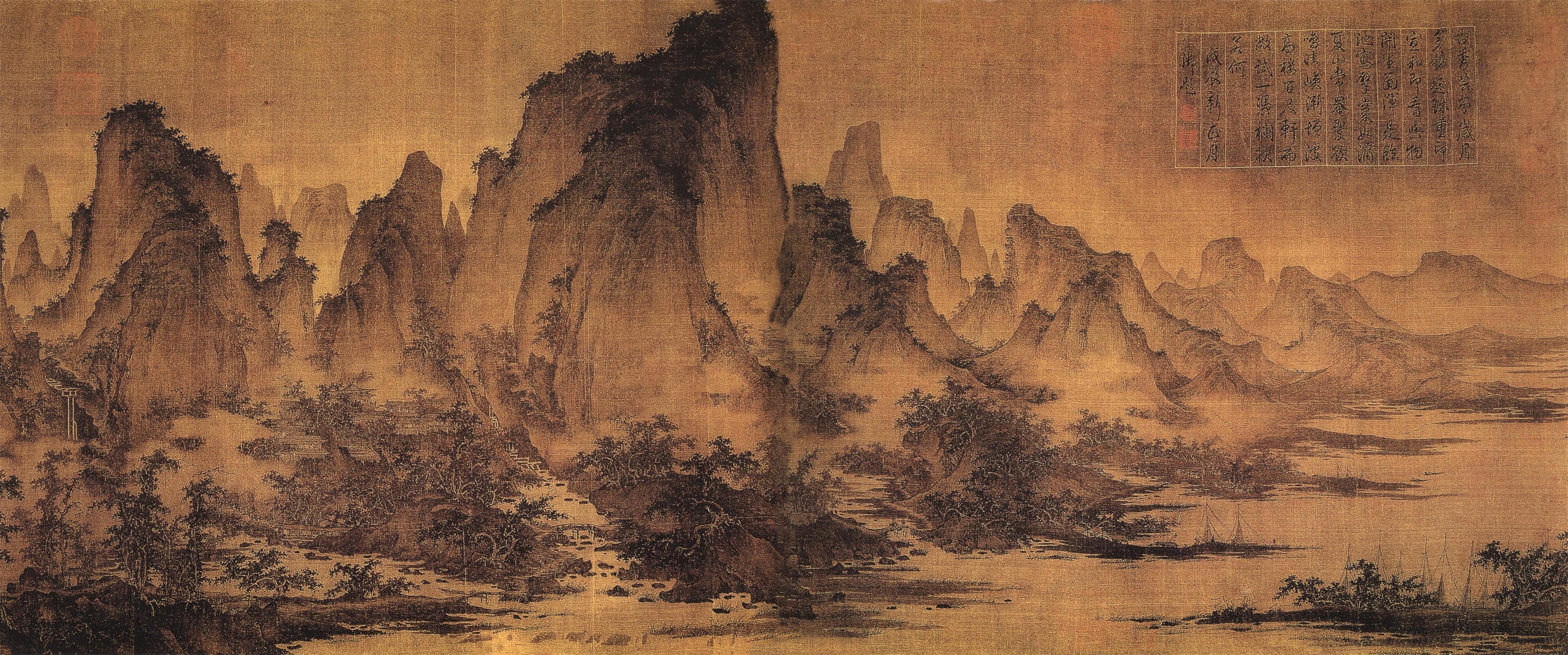

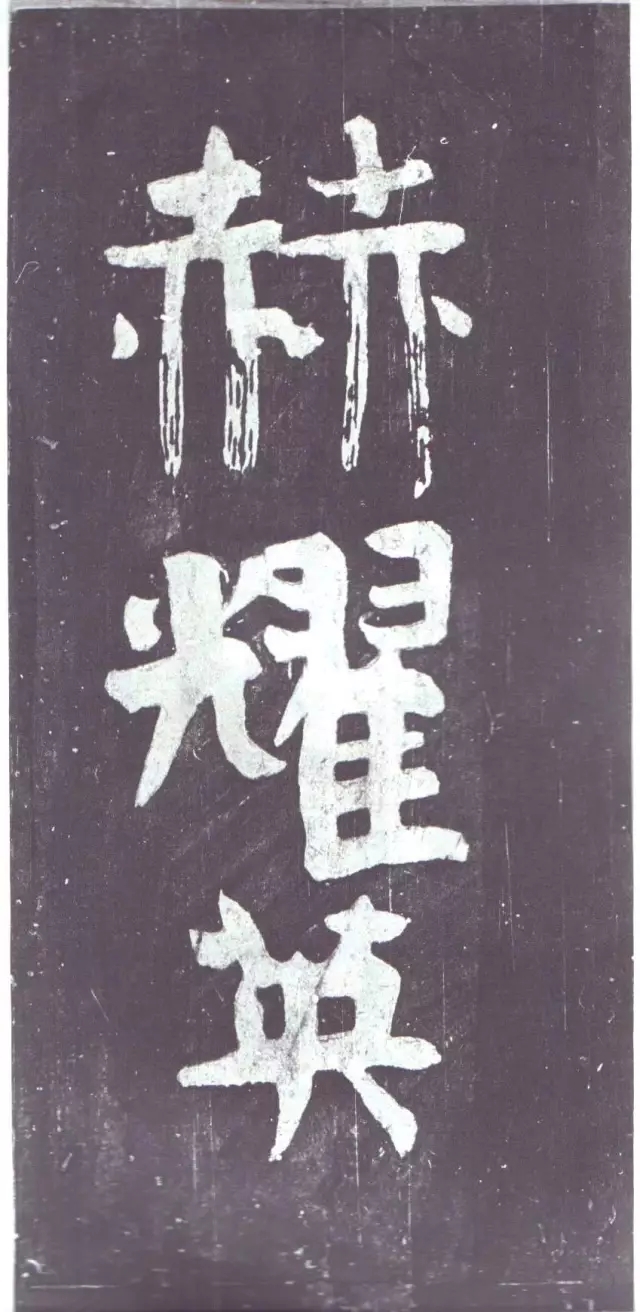

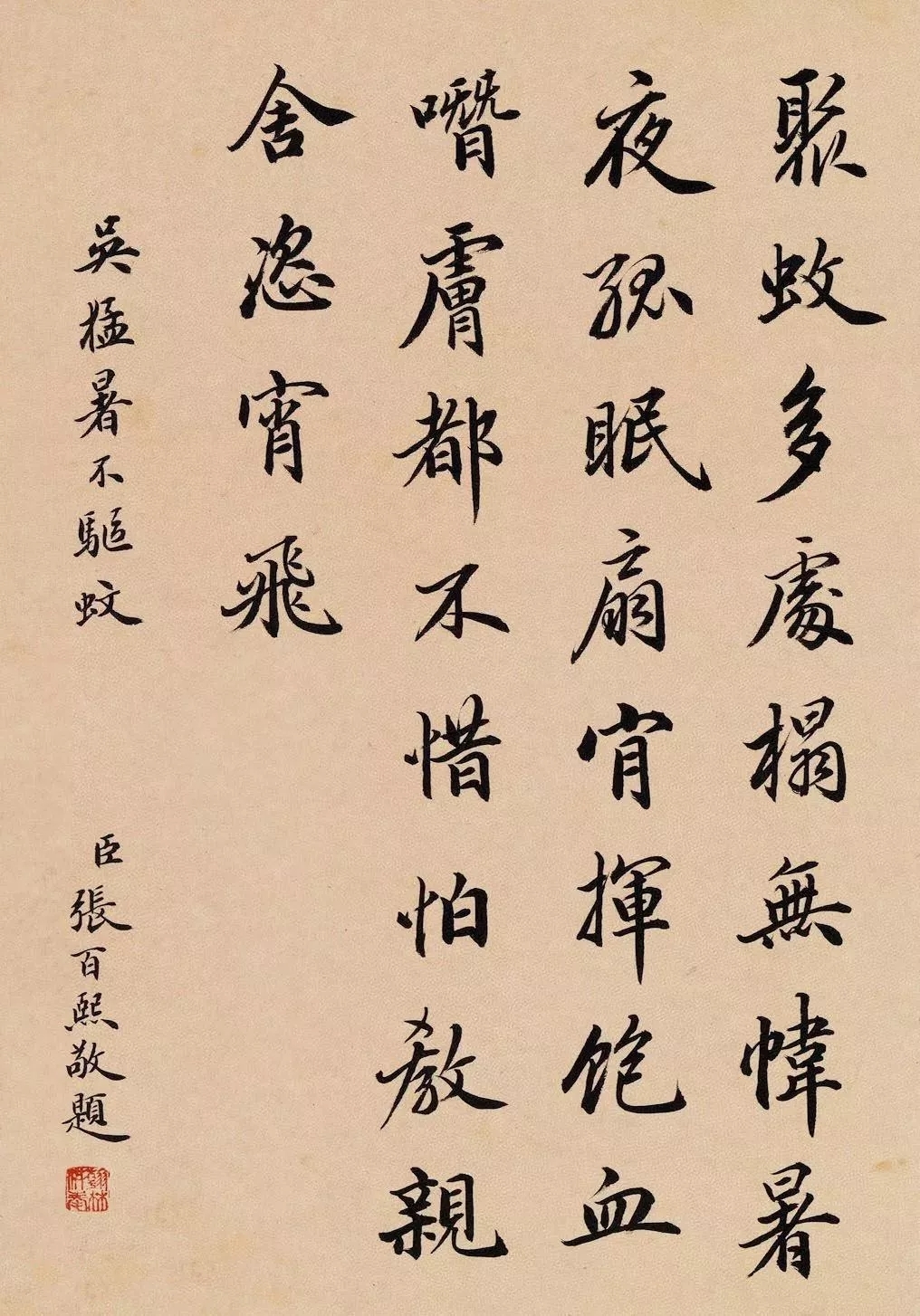

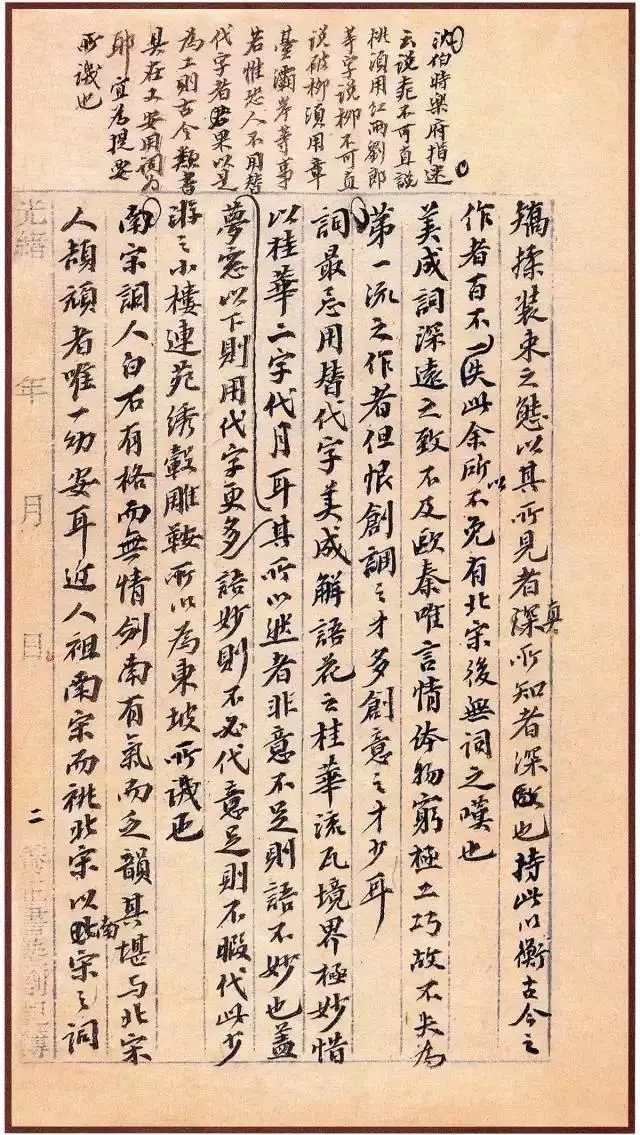

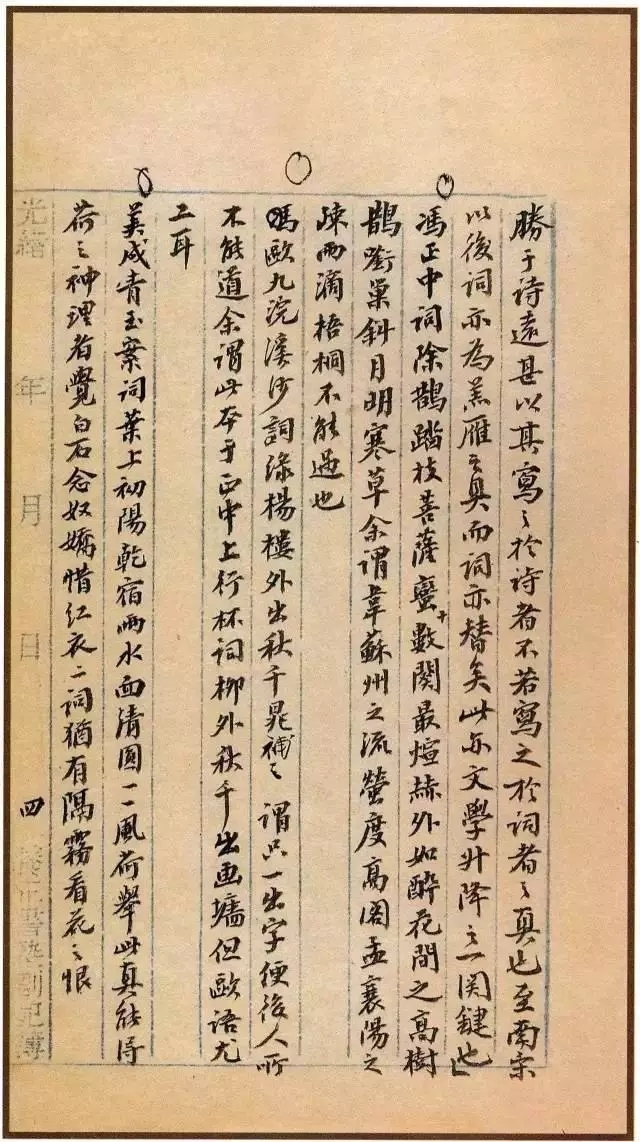

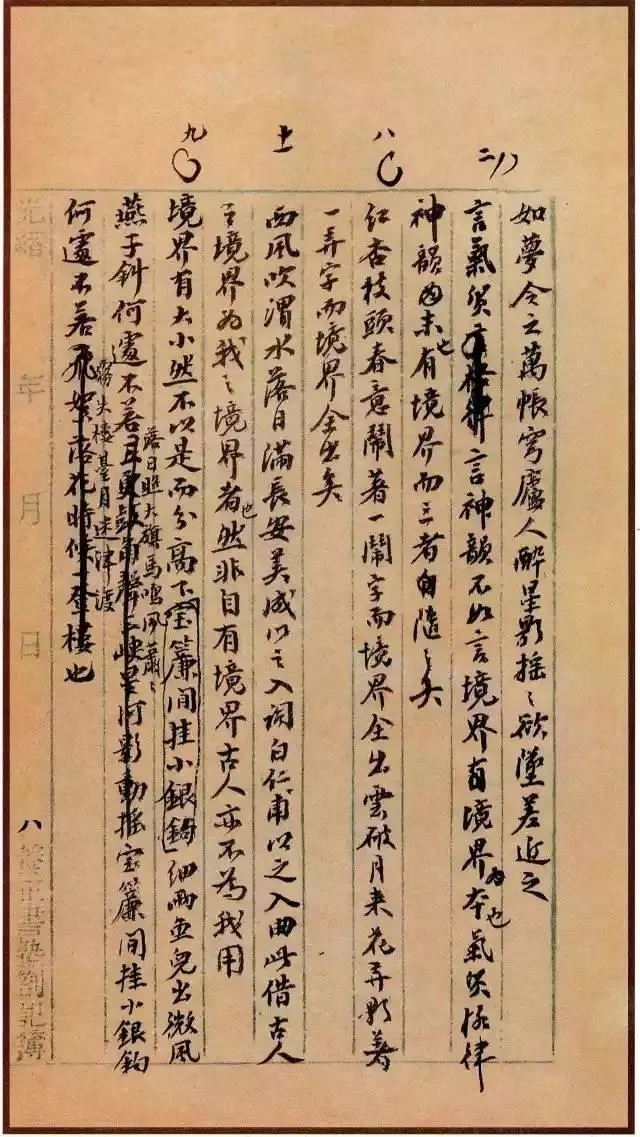

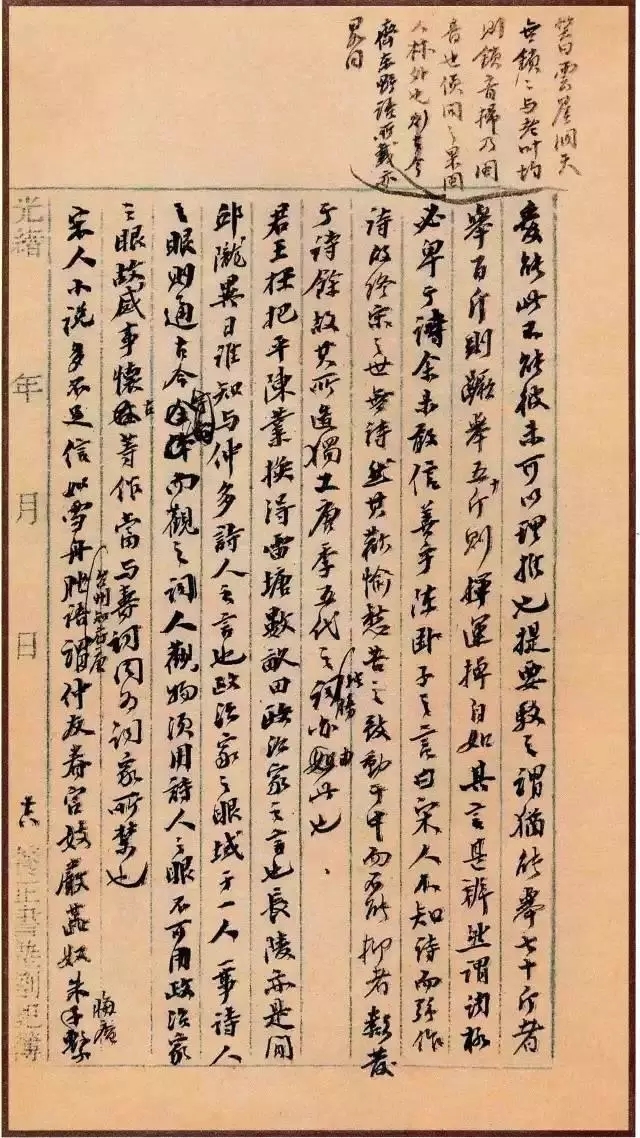

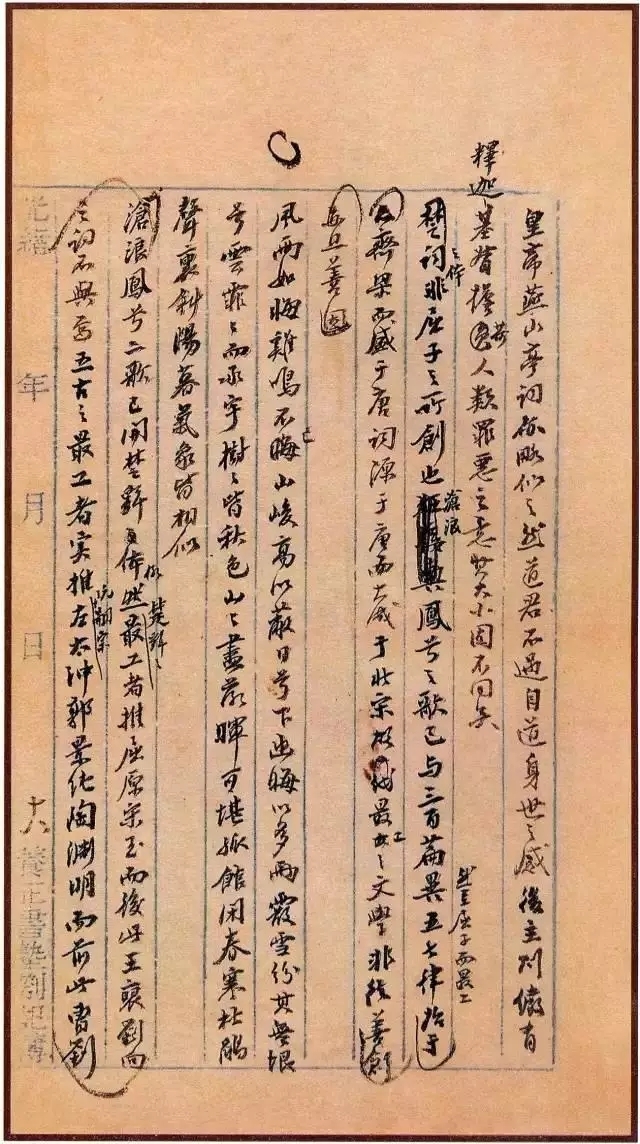

李可染,中国近代杰出的画家、诗人,画家齐白石的弟子。四十三岁任中央美术学院教授,四十九岁为变革山水画,行程数万里旅行写生。七十二岁任中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。晚年用笔趋于老辣。擅长画山水、人物,尤其擅长画牛。

李可染先生是中国近代画坛一位里程碑式的人物,他博古通今,取中西绘画之长,融入到水墨画创作之中,尤擅山水。他的画重笔墨神韵,笔法精微巧妙,变化万端;墨色沉厚苍润,别具一格。他的水墨艺术深深地影响了现当代山水画的发展。

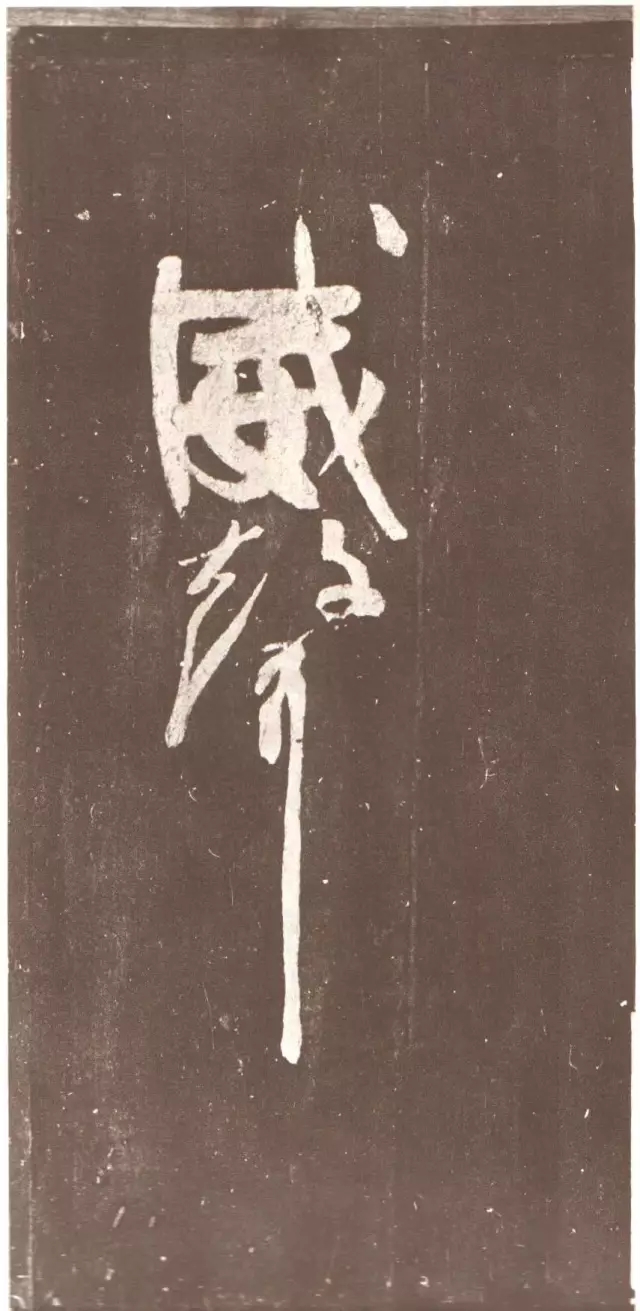

![640.webp (19)]()

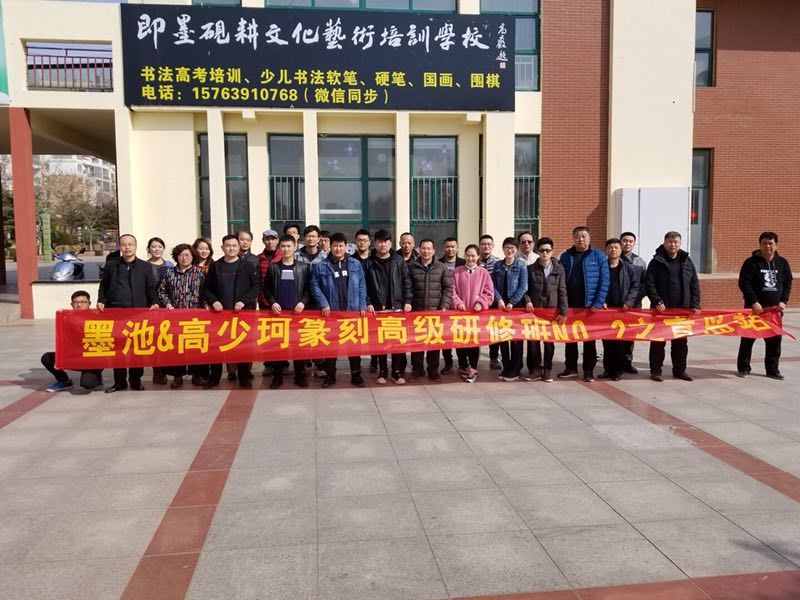

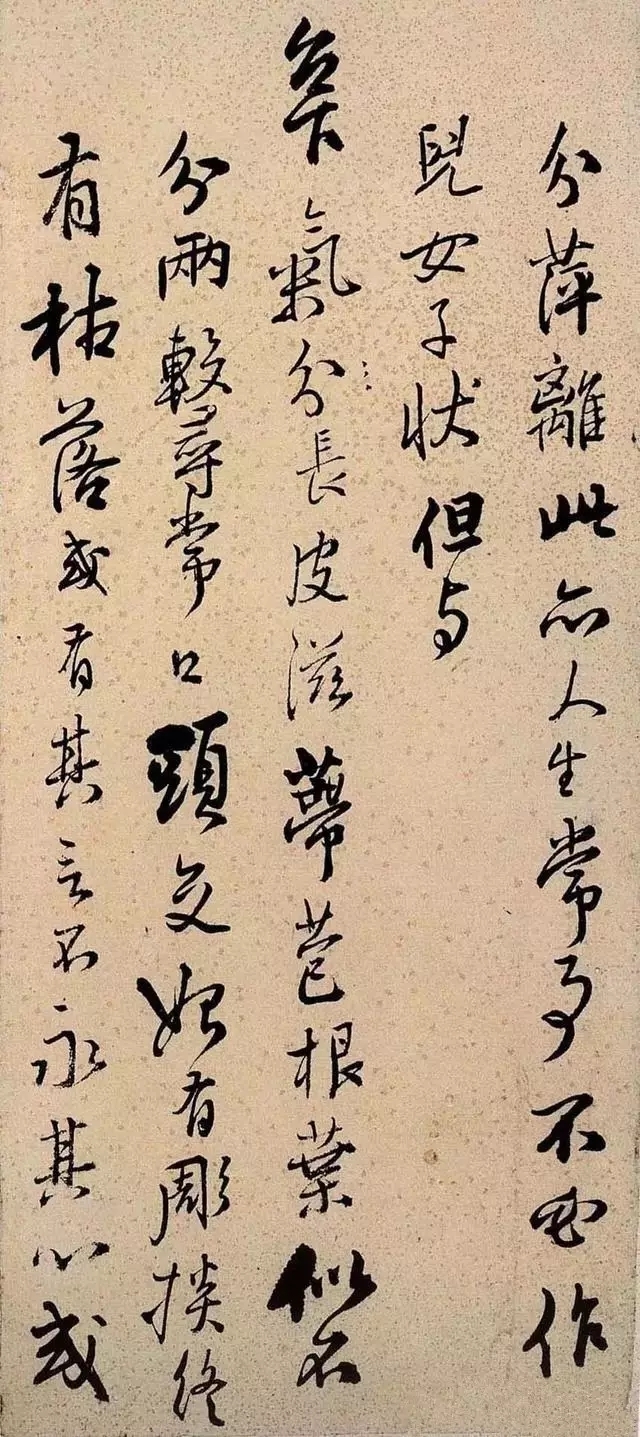

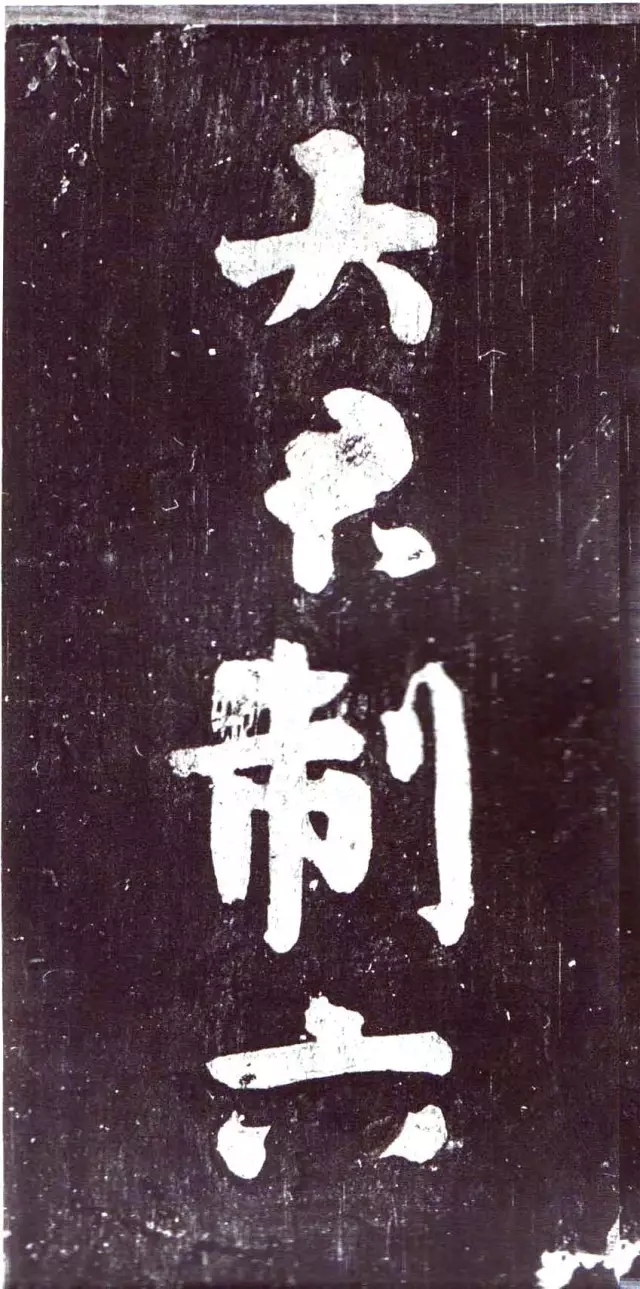

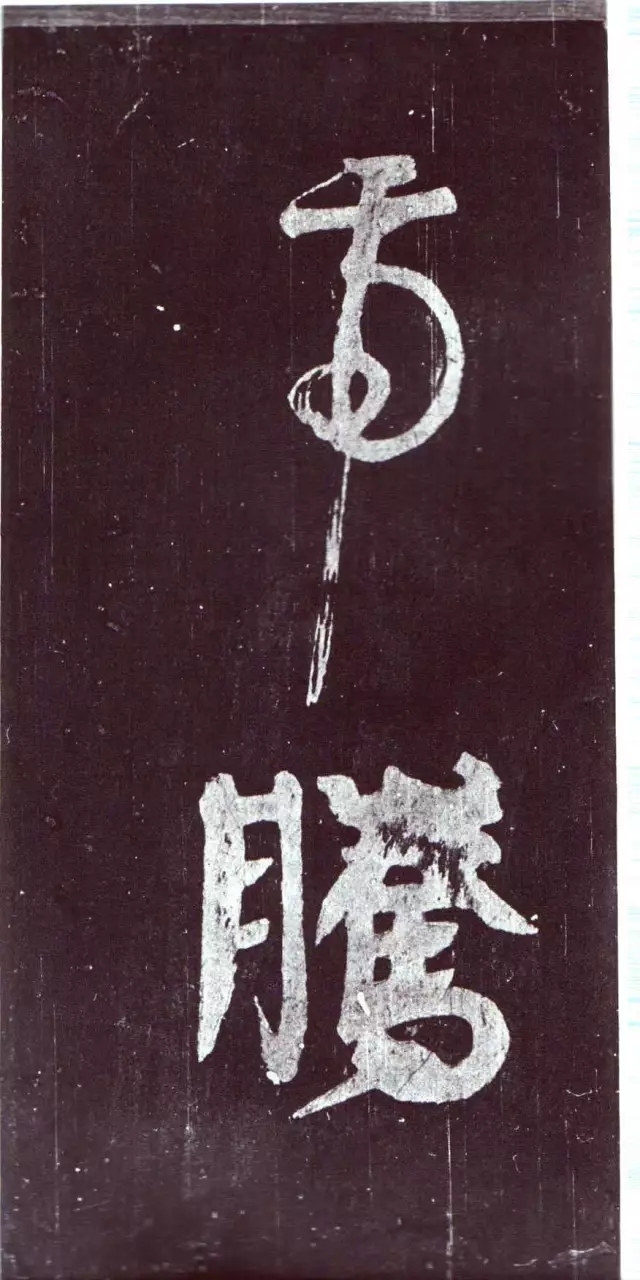

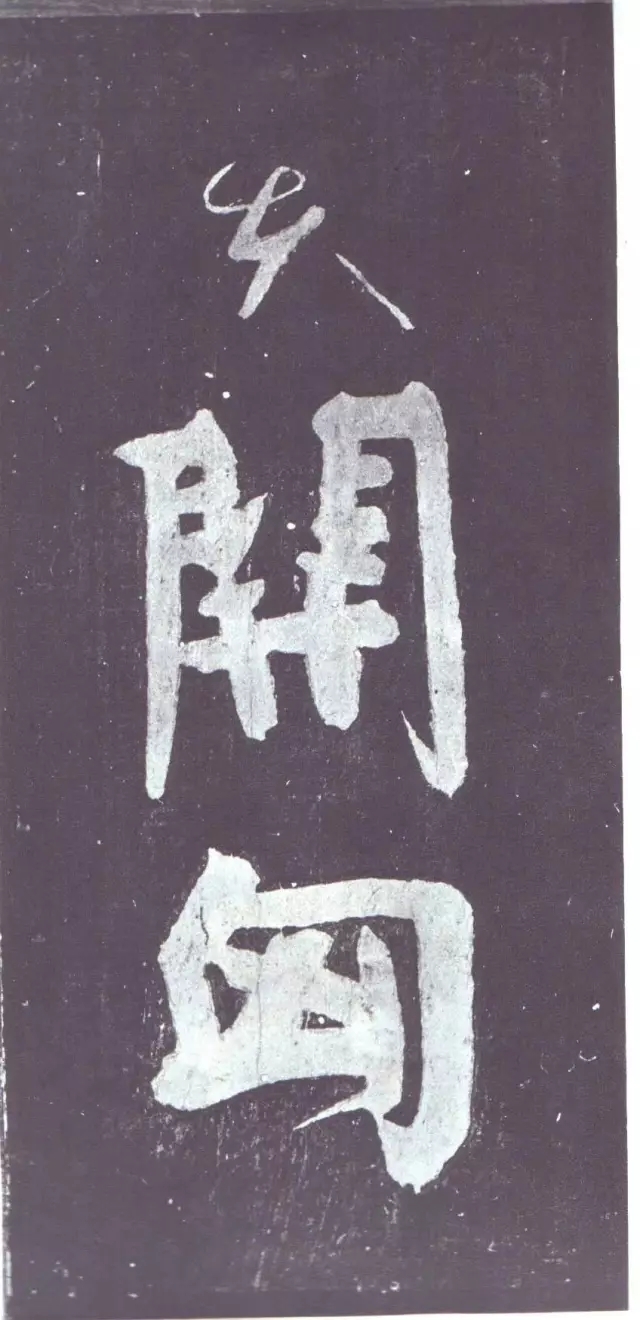

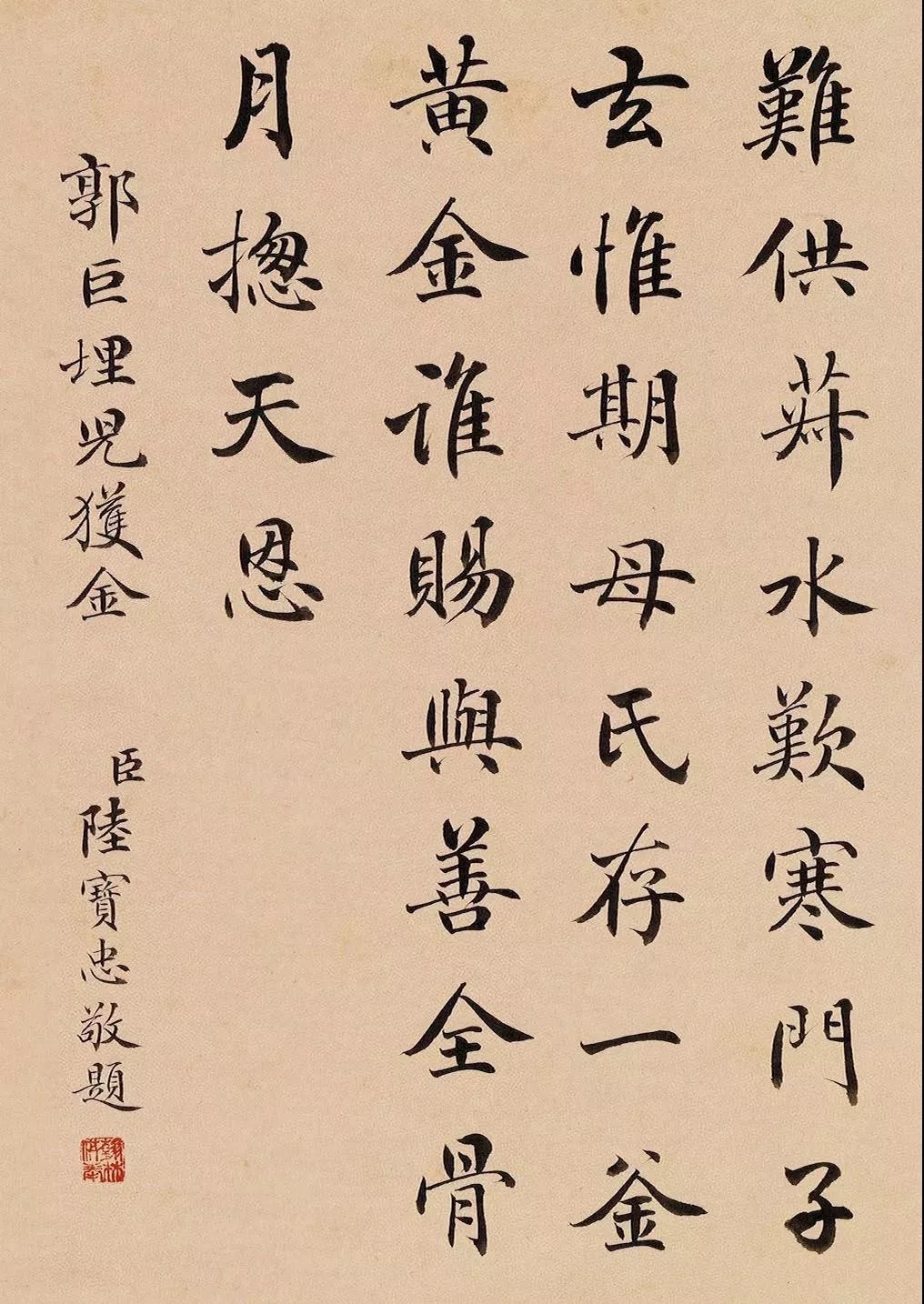

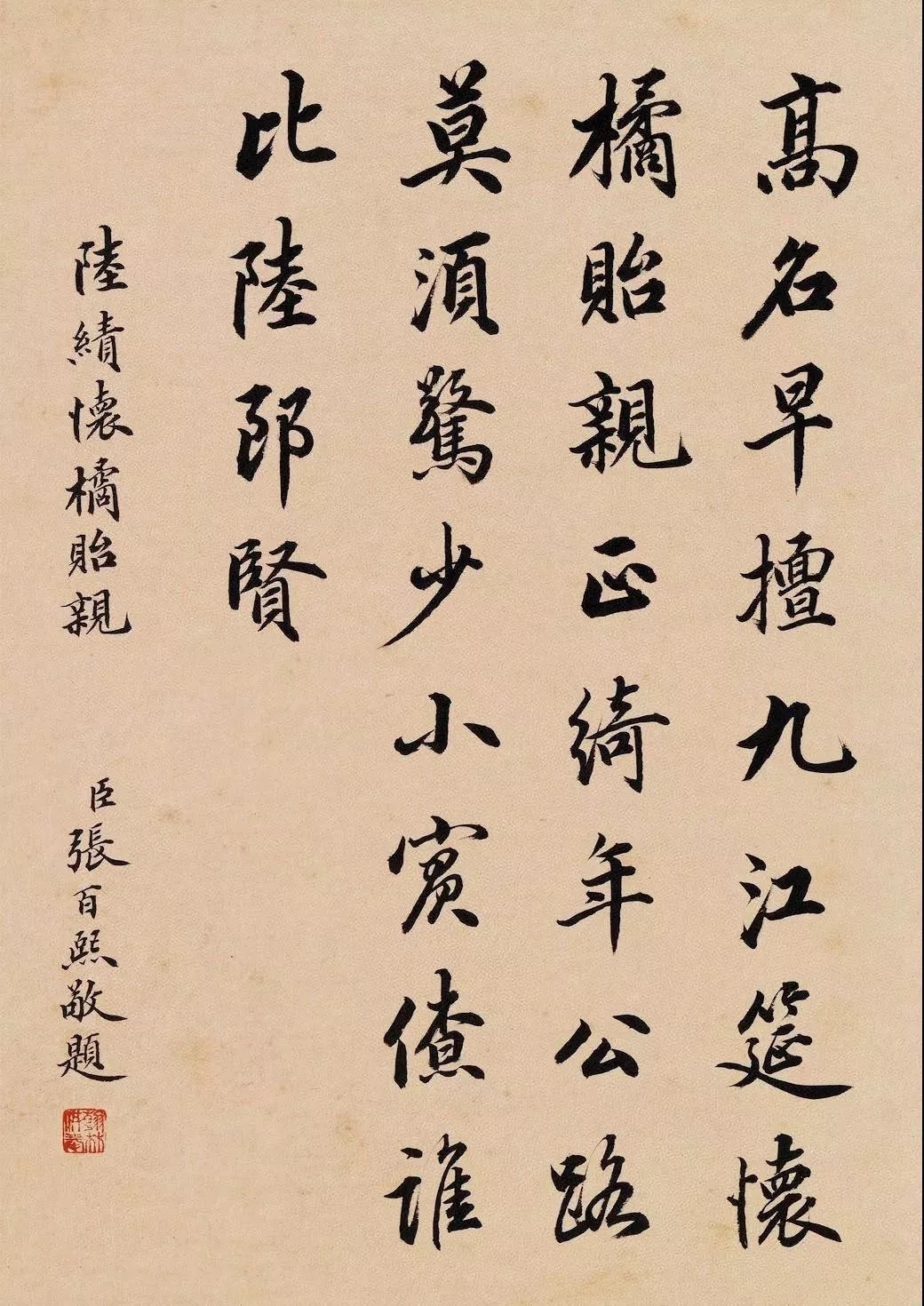

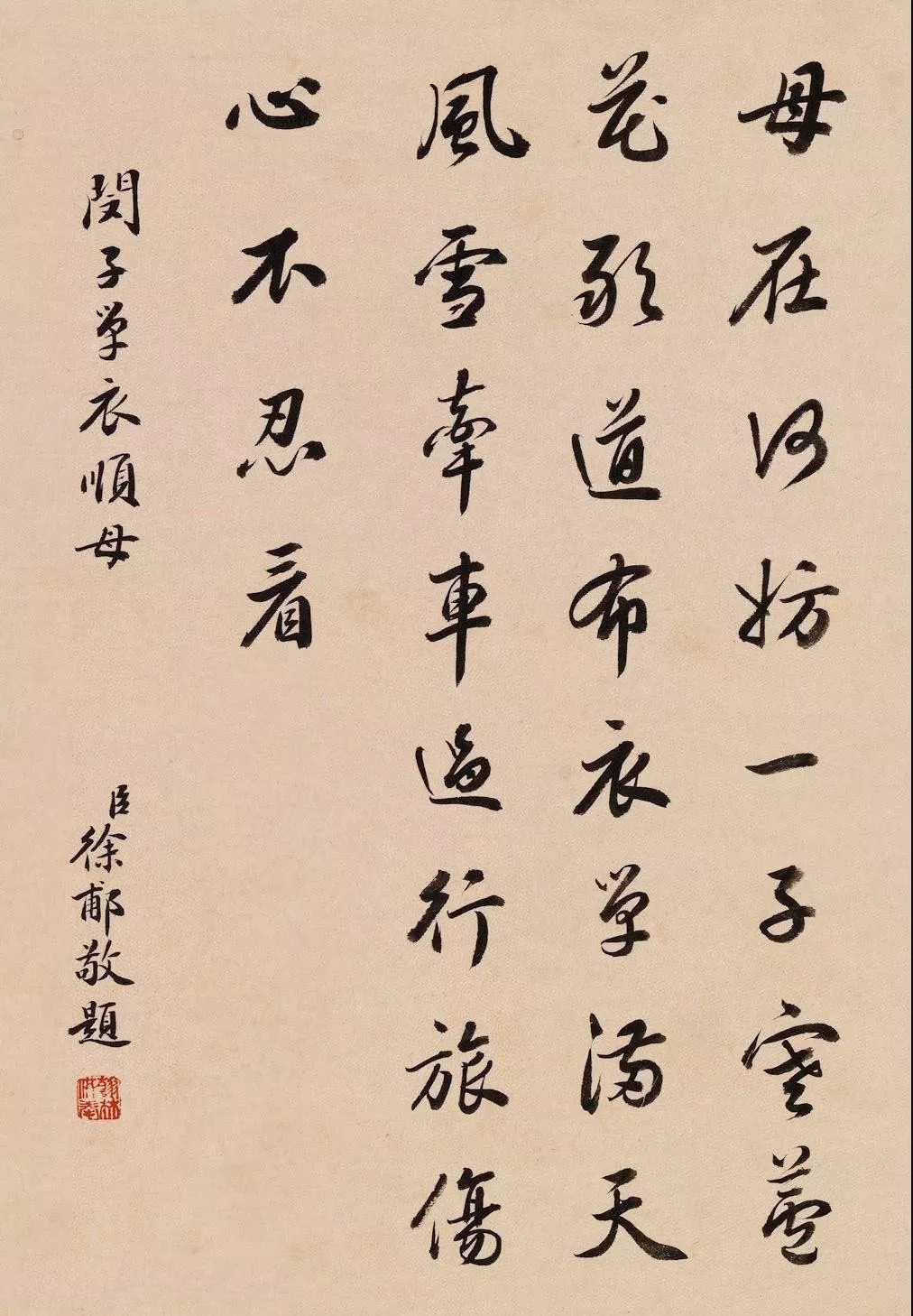

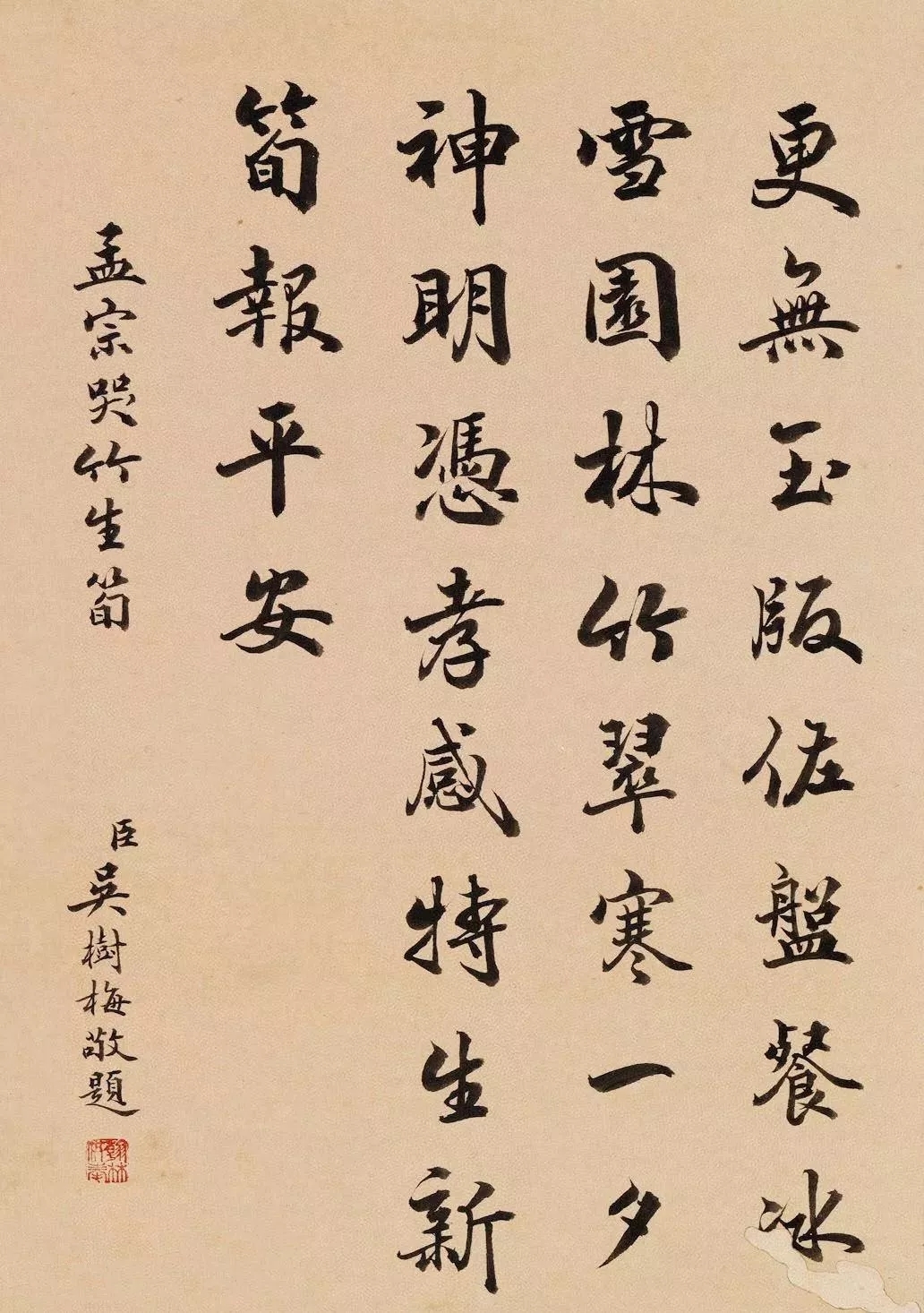

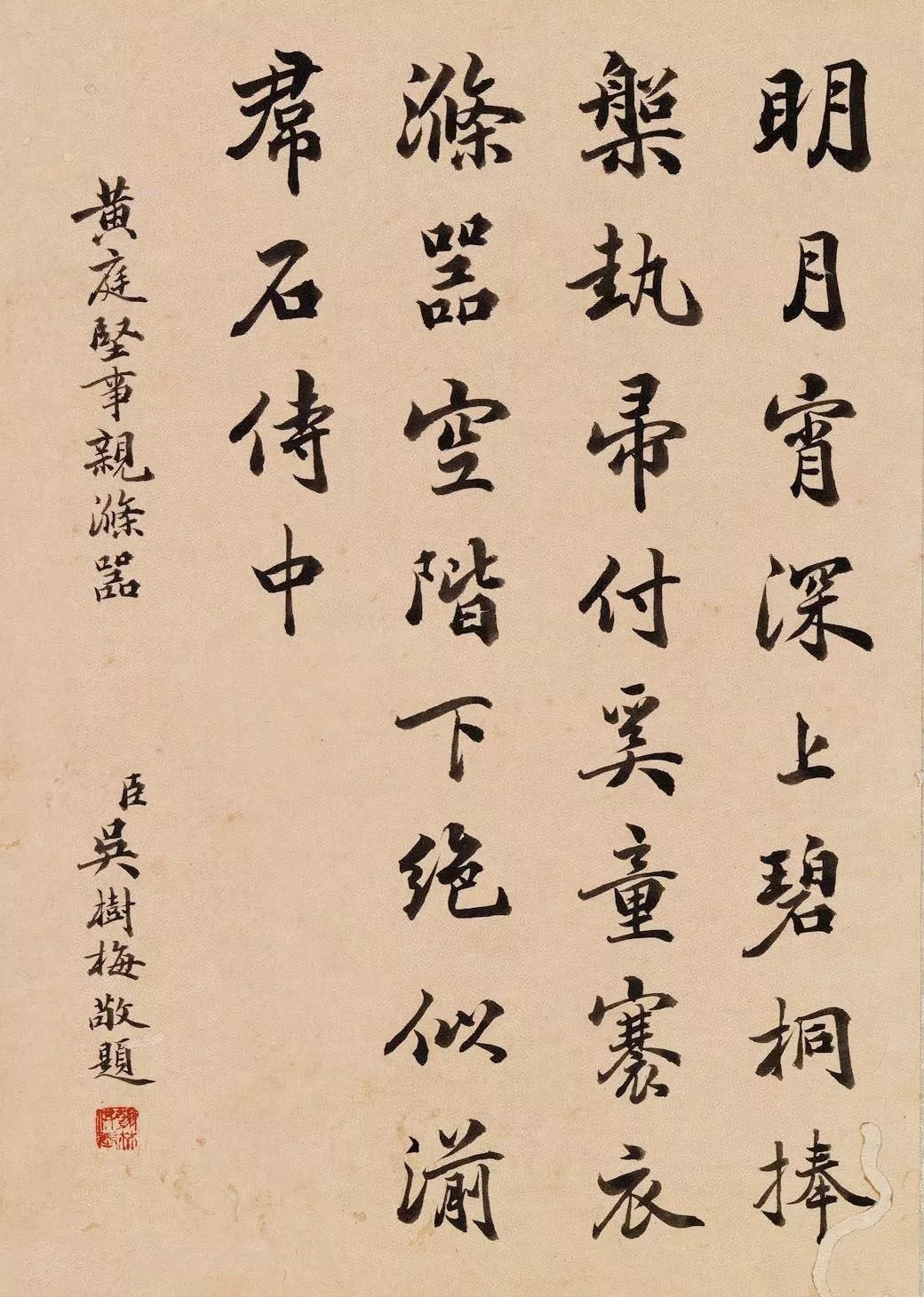

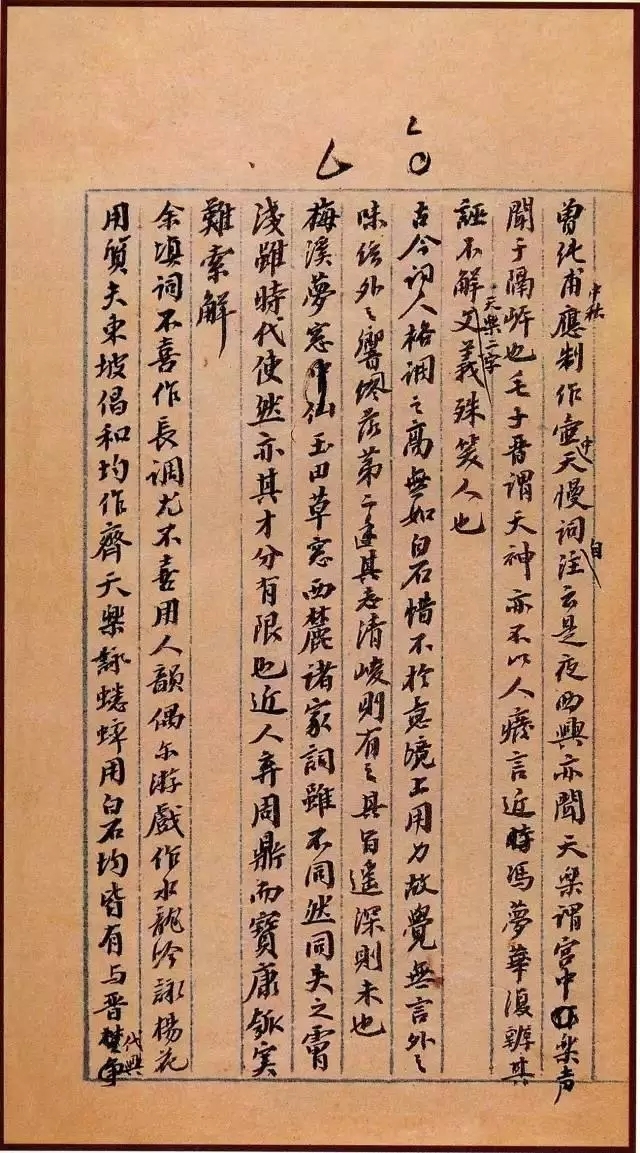

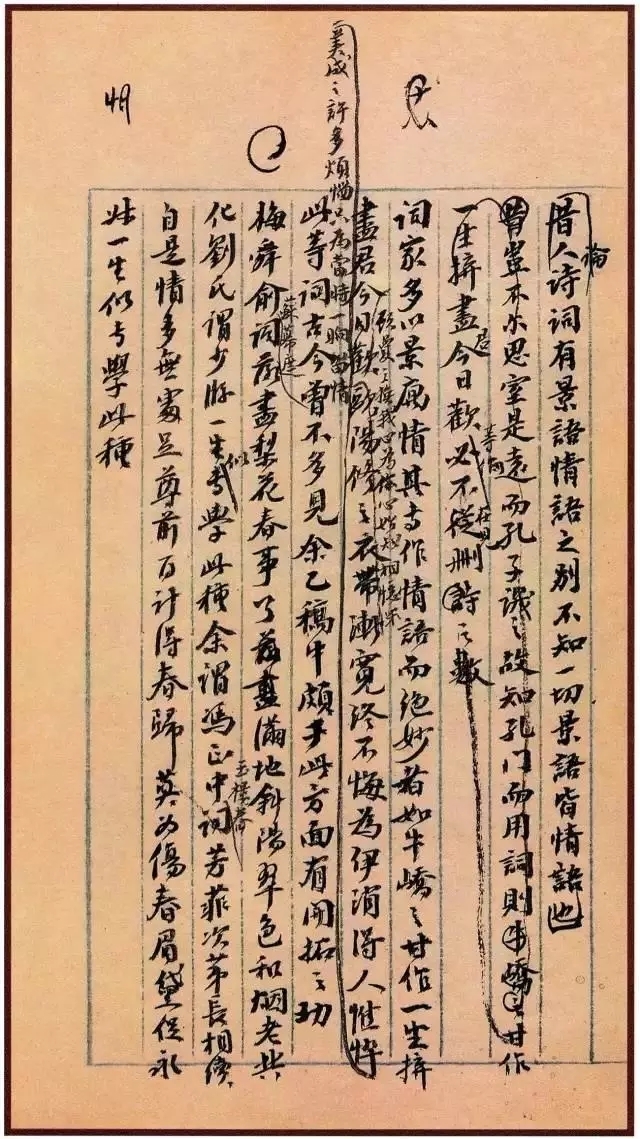

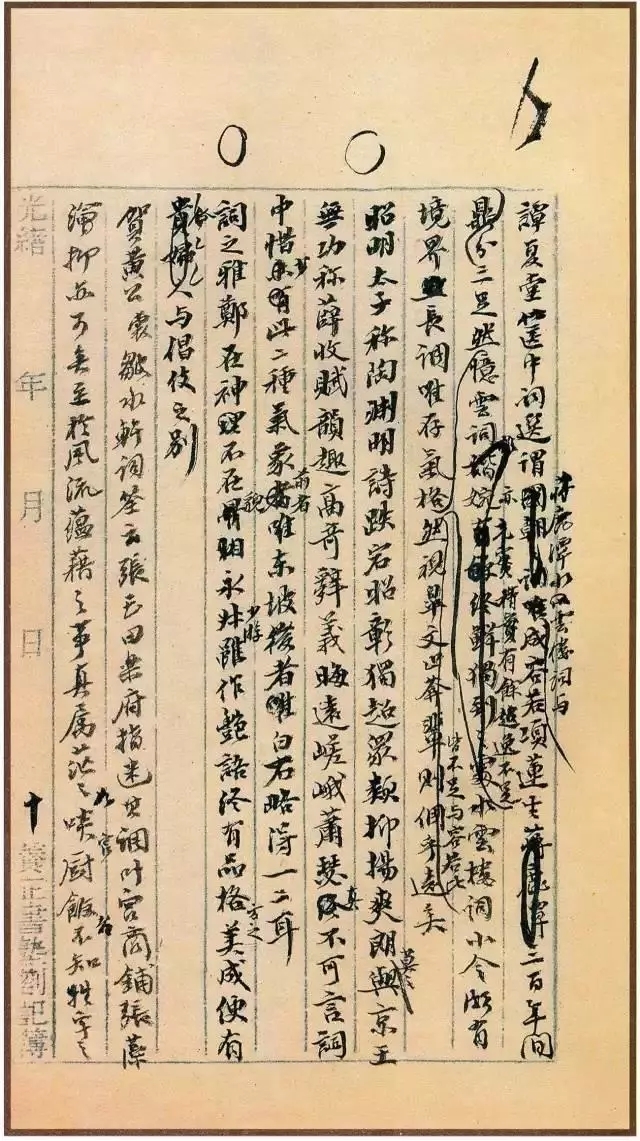

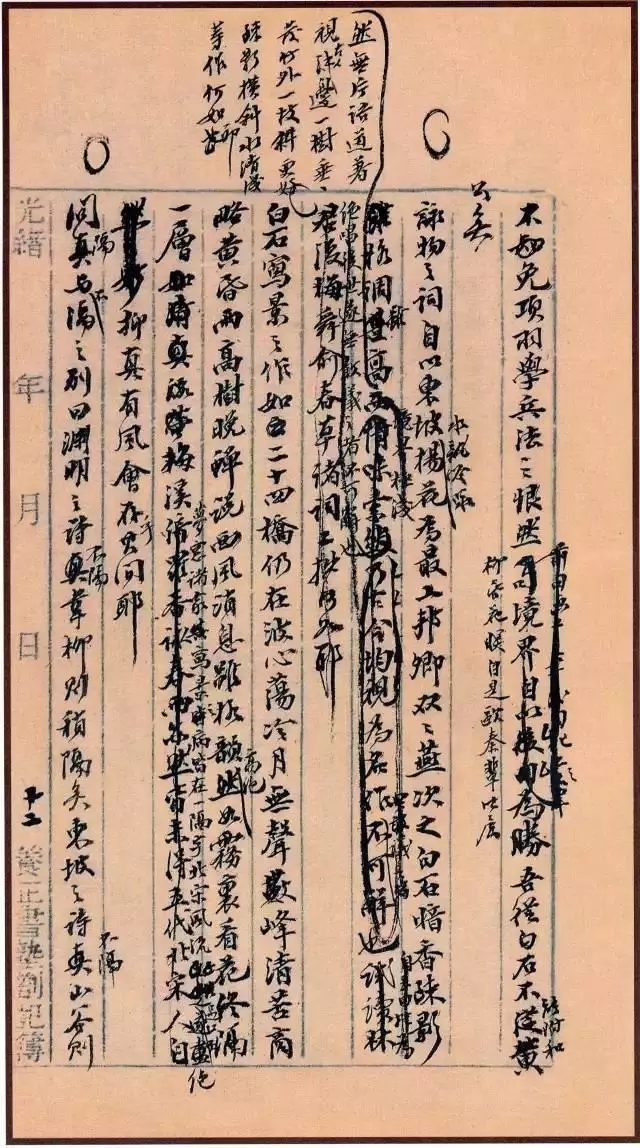

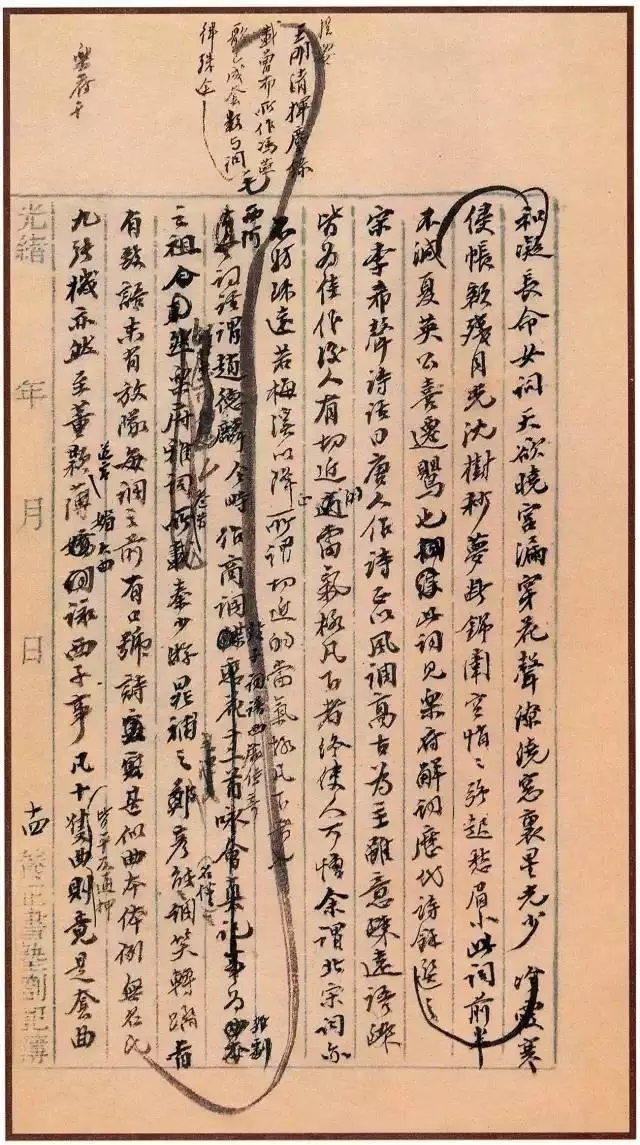

拜师学艺不断学习

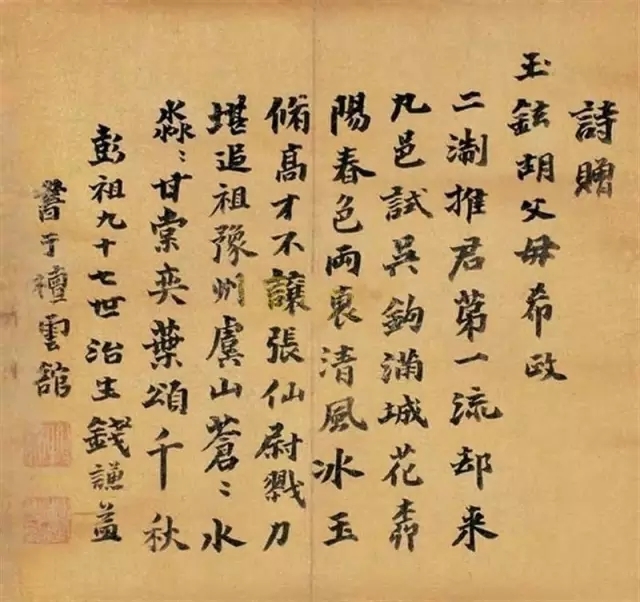

李可染先生出生于徐州一个贫苦人家,原本与艺术无缘,后因一段奇缘得以跨入中国艺术的门槛。学艺一生,他始终坚持思考、博取众长融为己用,最终成为一代大师。在其学艺生涯中,有四位艺术家对其的影响尤为深渊,可谓是李可染先生绘画生涯的恩师。他们就是钱食芝、林风眠、齐白石和黄宾虹四位先生。

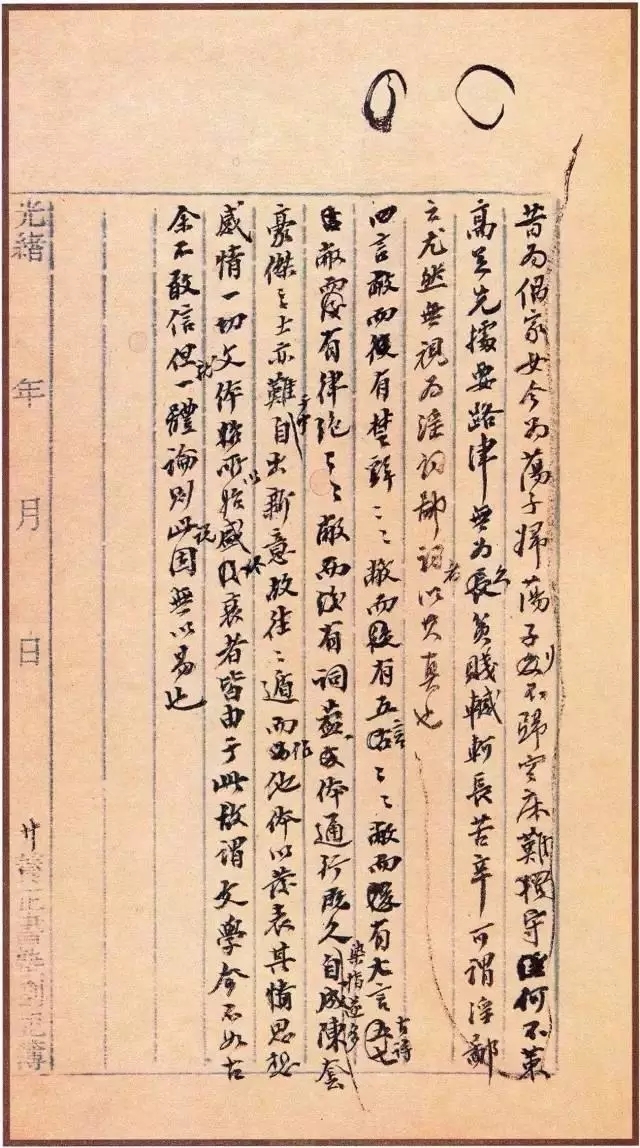

李可染与艺术结缘完全是一次偶然。少时,一次他和小伙伴们到徐州老城玩耍的时候,一时兴起爬到了一个小墙头上,恰巧看到院子里有几位老人在吟诗作画,甚是高雅。感到好奇的李可染被吸引了,一连几天他都会过来观看,后来就被其中一位老人收为徒弟,这位老人正是当地有名的画家钱食芝先生。

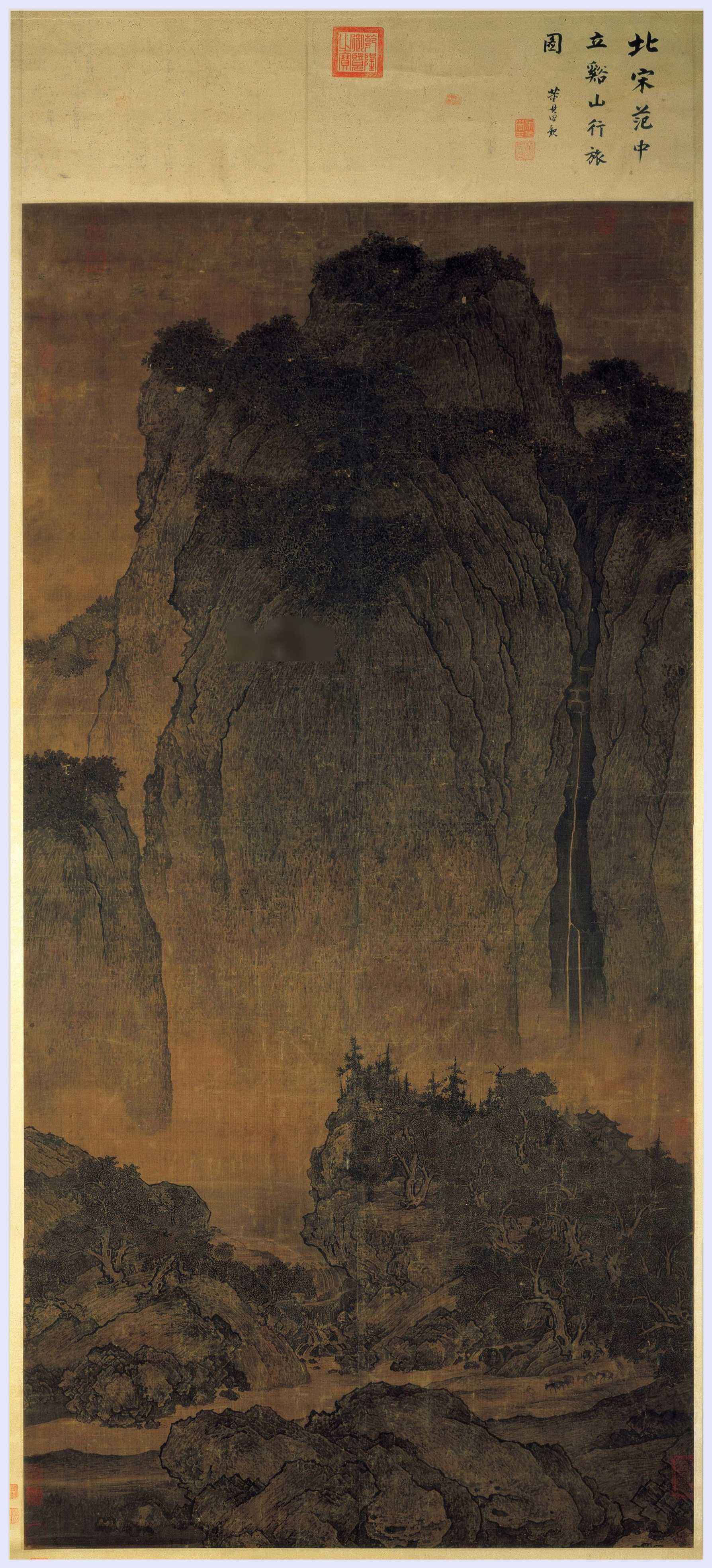

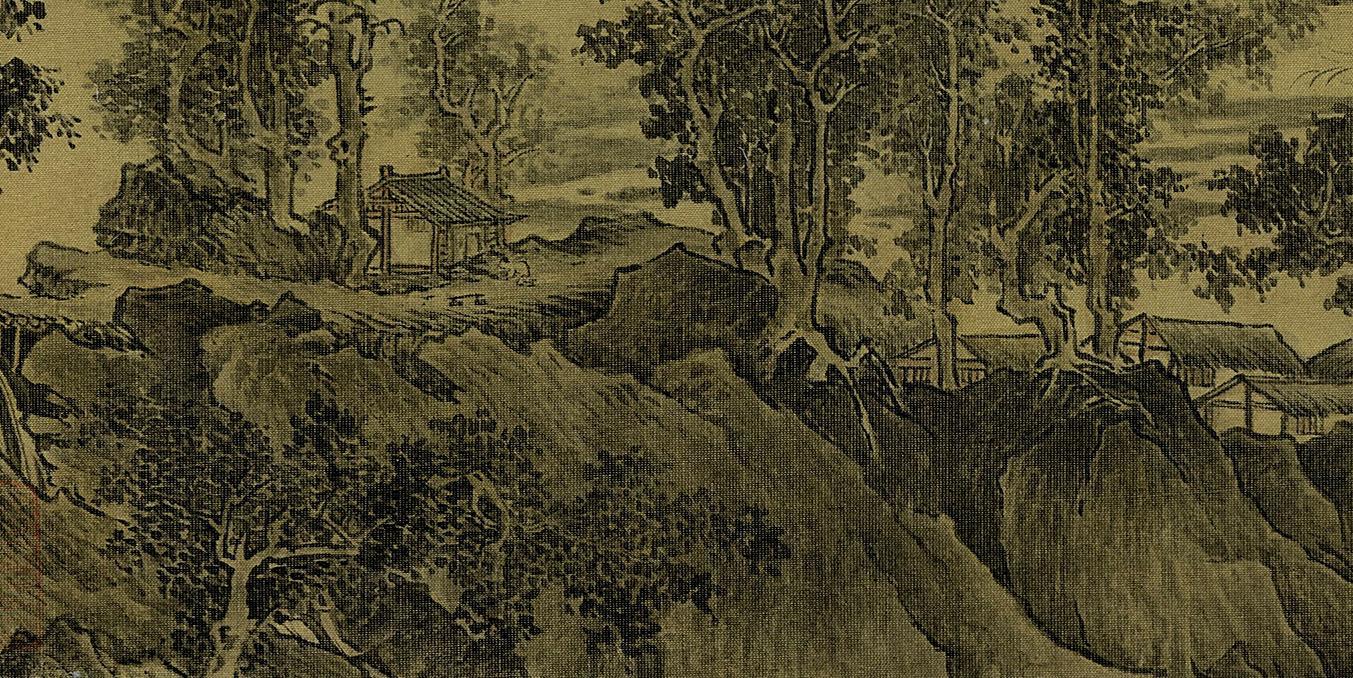

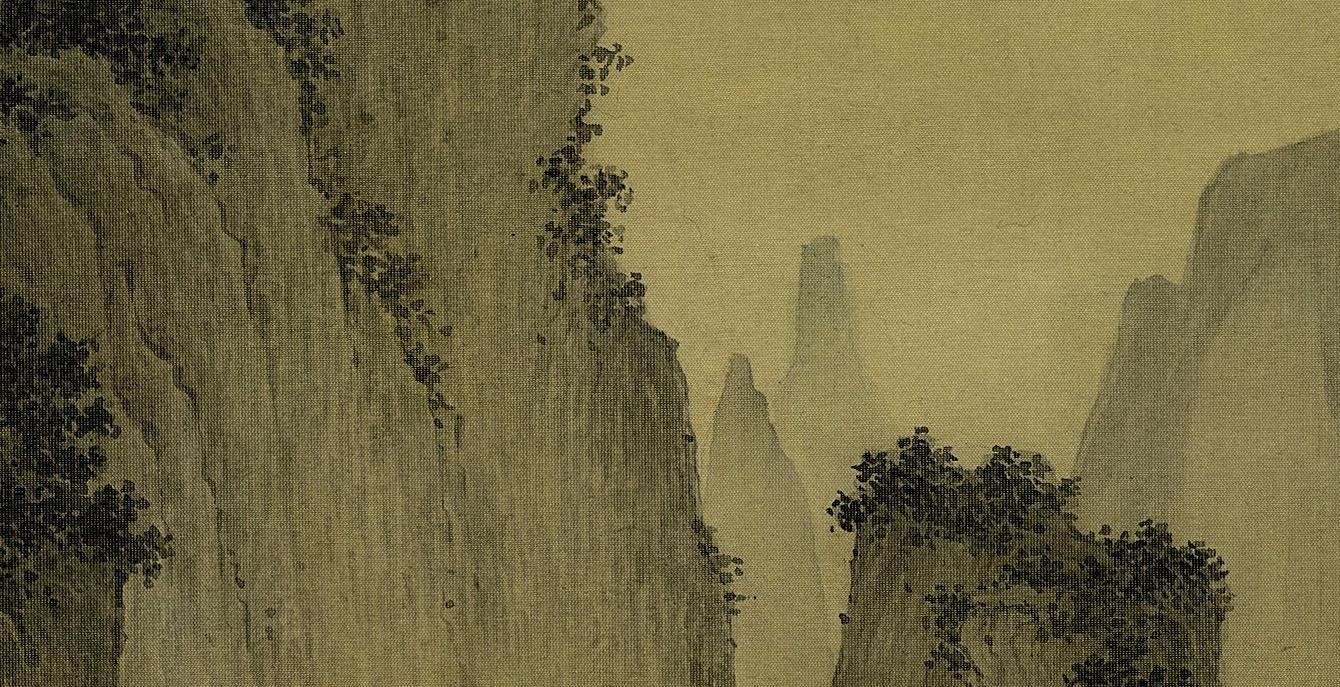

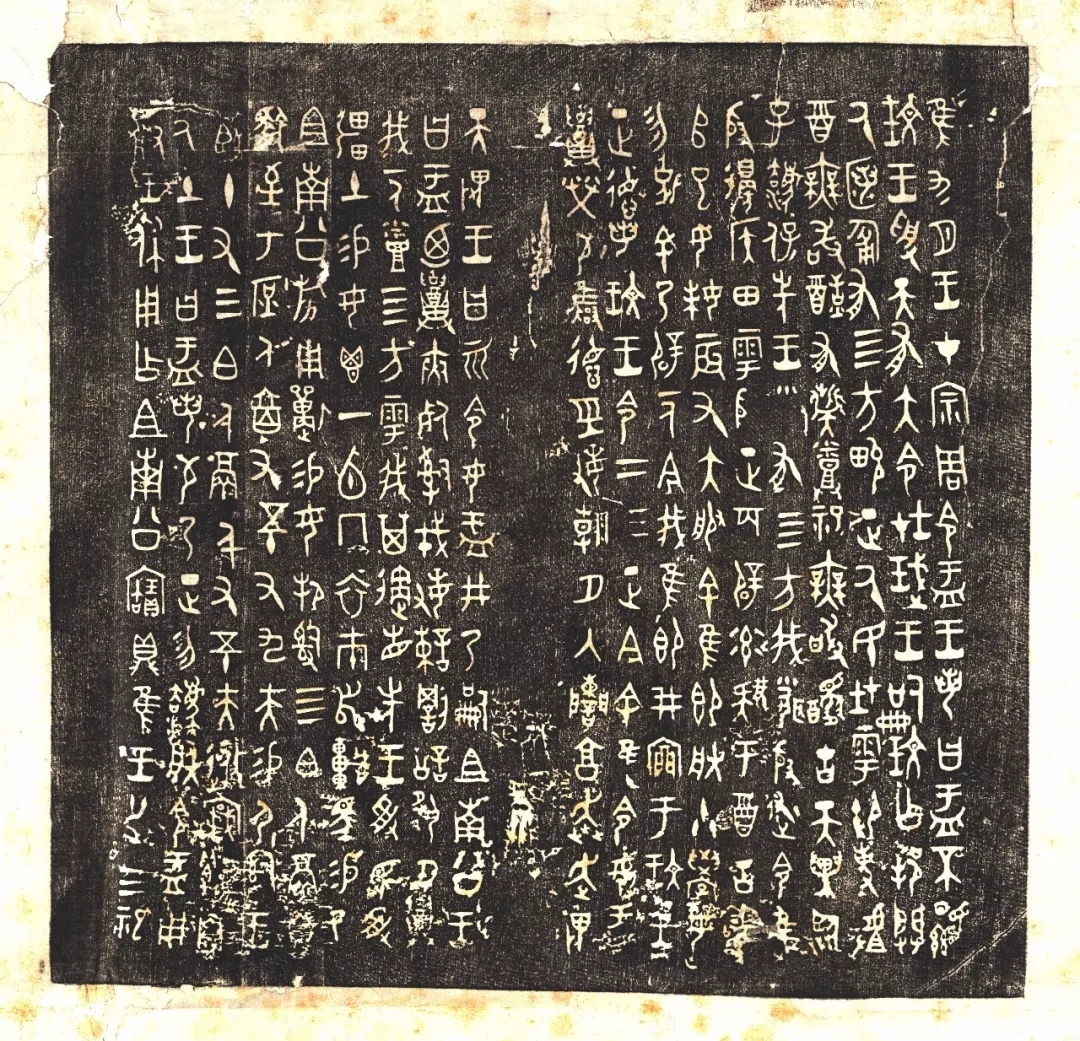

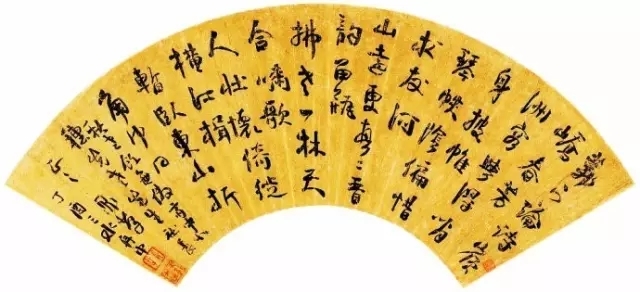

钱食芝先生是李可染的启蒙恩师,其山水画师法清代四王(清初,王时敏、王鉴、王原祁、王翚),李可染一开始跟随其学习的就是四王山水。从师法四王中,李可染总结和借鉴了四王的山水图式,然后又加以变革,创造性地转化了四王山水,成就了独具一格的山水新风。

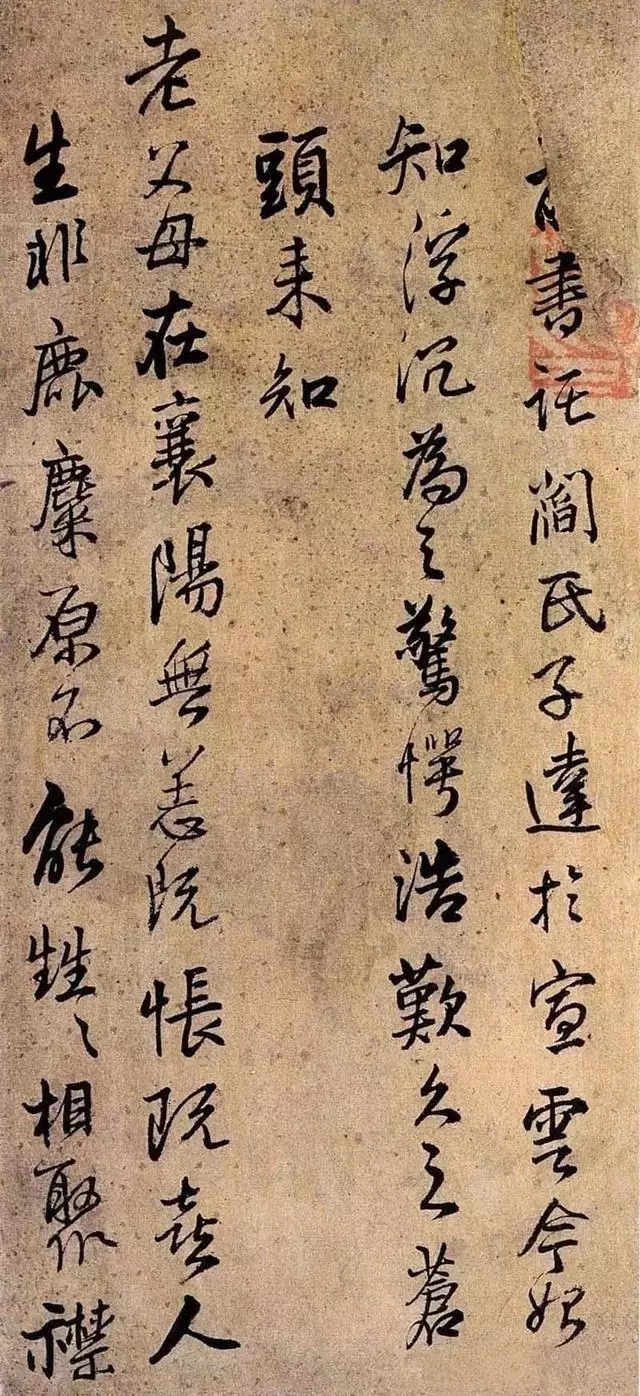

但这一时期,李可染的画风受当时追求魏晋风度的时代艺术风气的影响,笔墨虽不拘一格、自由洒脱、潇洒出尘,但也夹杂着一些狂傲和怪异。这种画风上的“轻、快”在后来被他自己看作是一种弊病,用了半生的时间去克服,这也直接影响了他拜齐白石为师后的学艺之路。

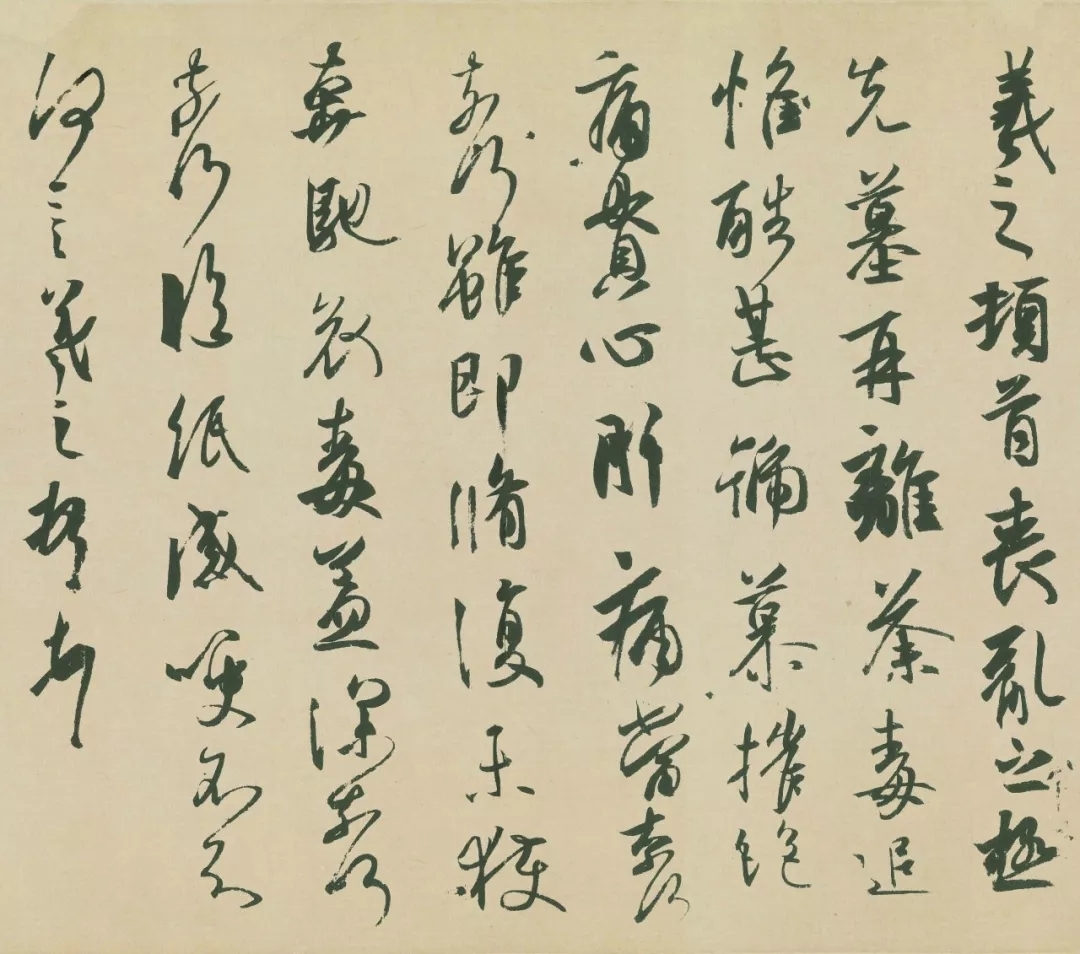

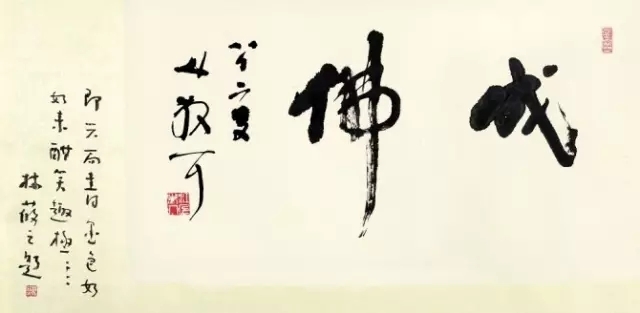

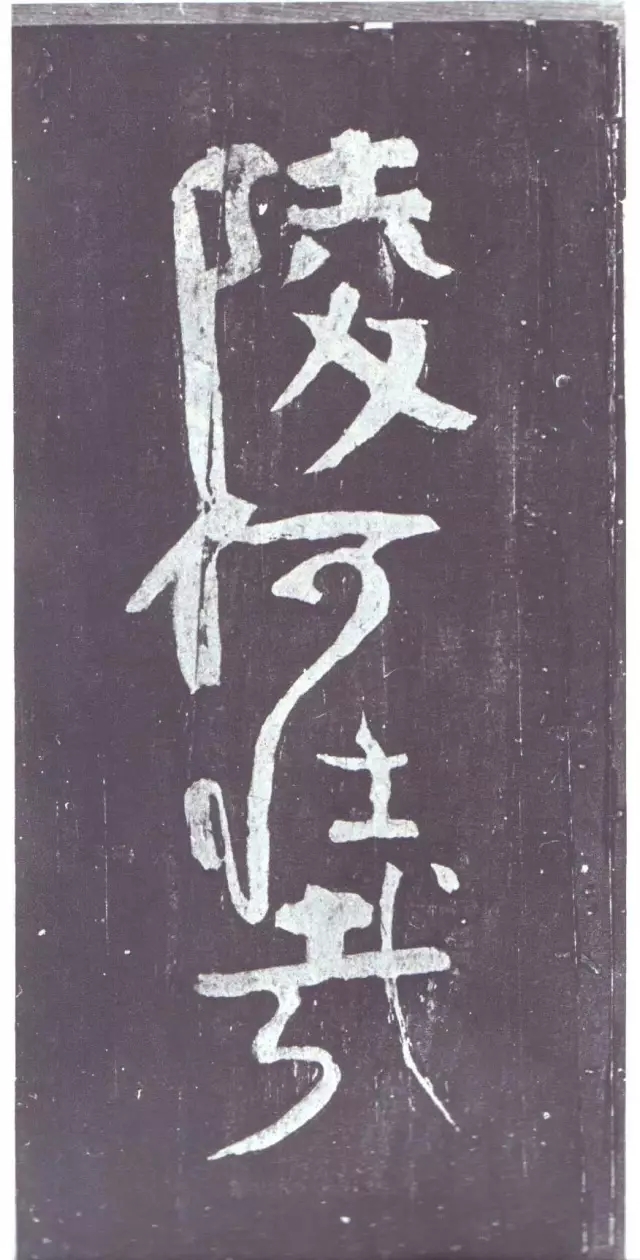

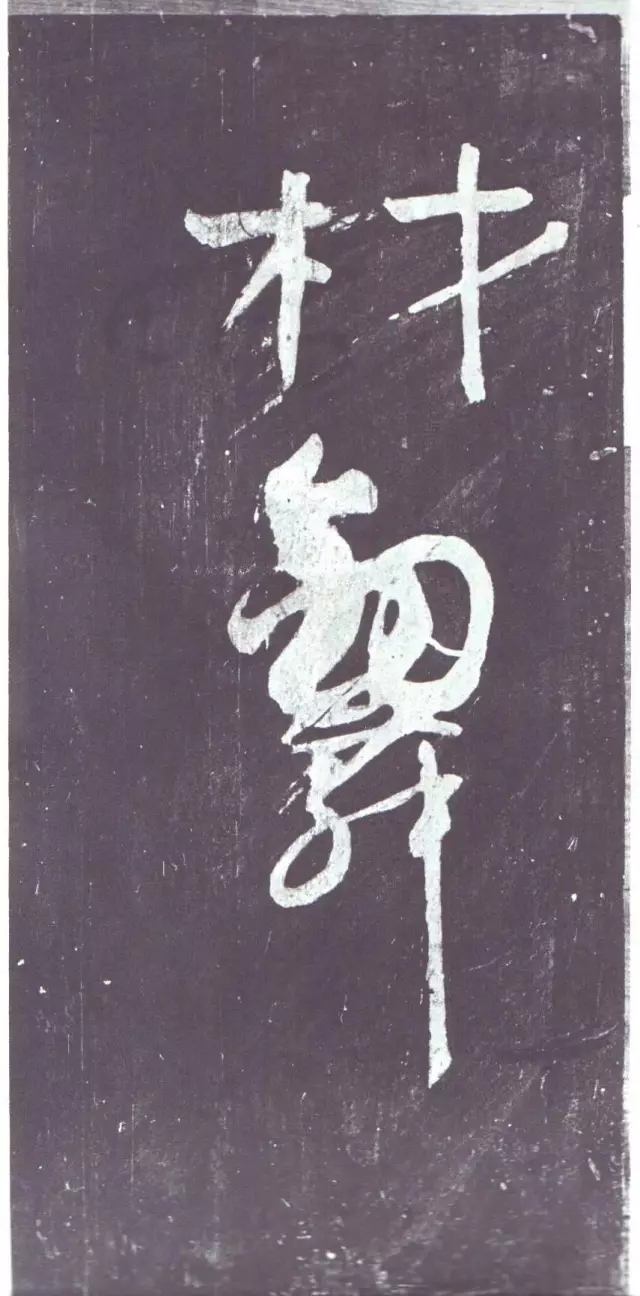

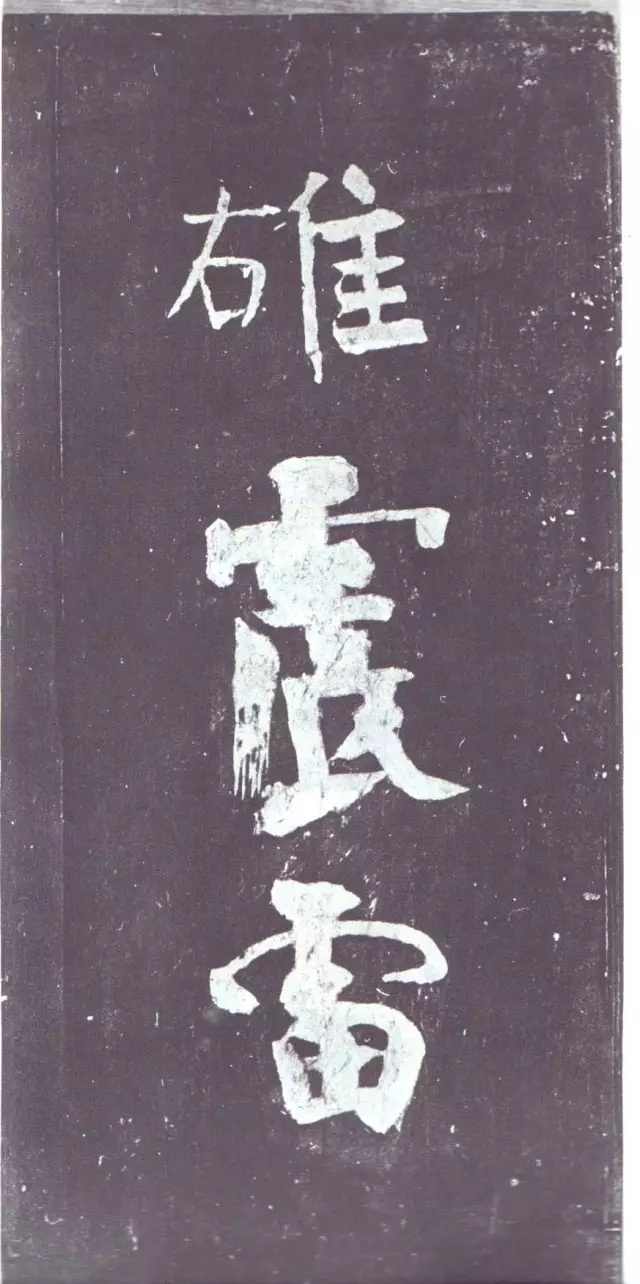

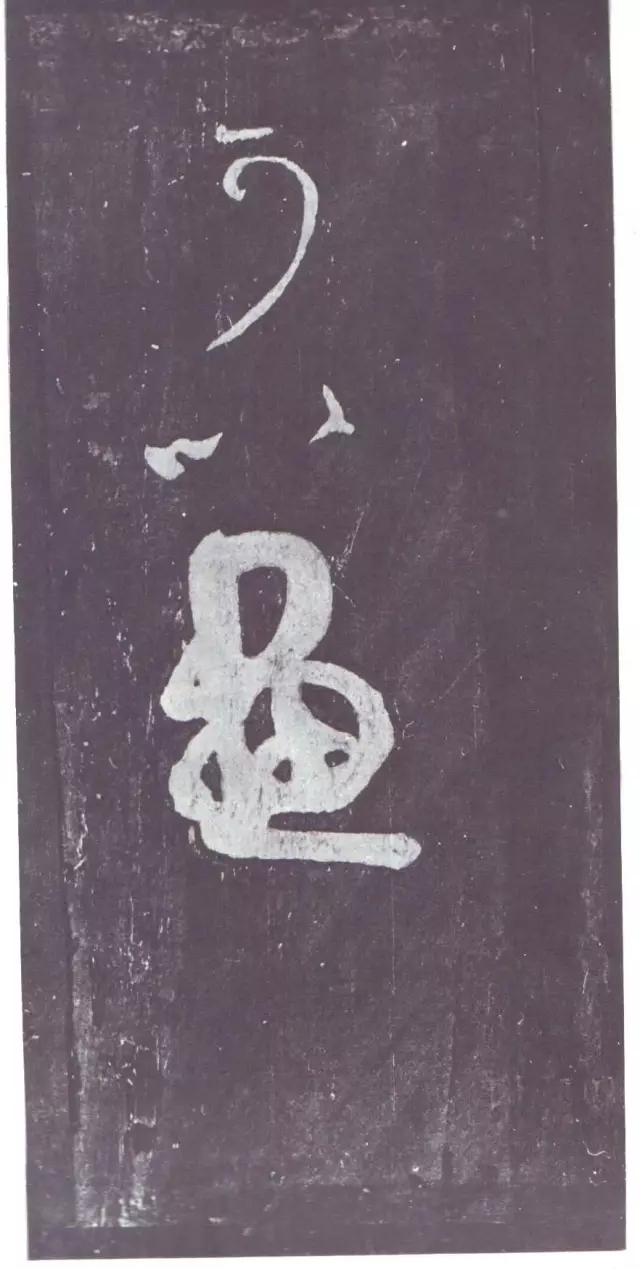

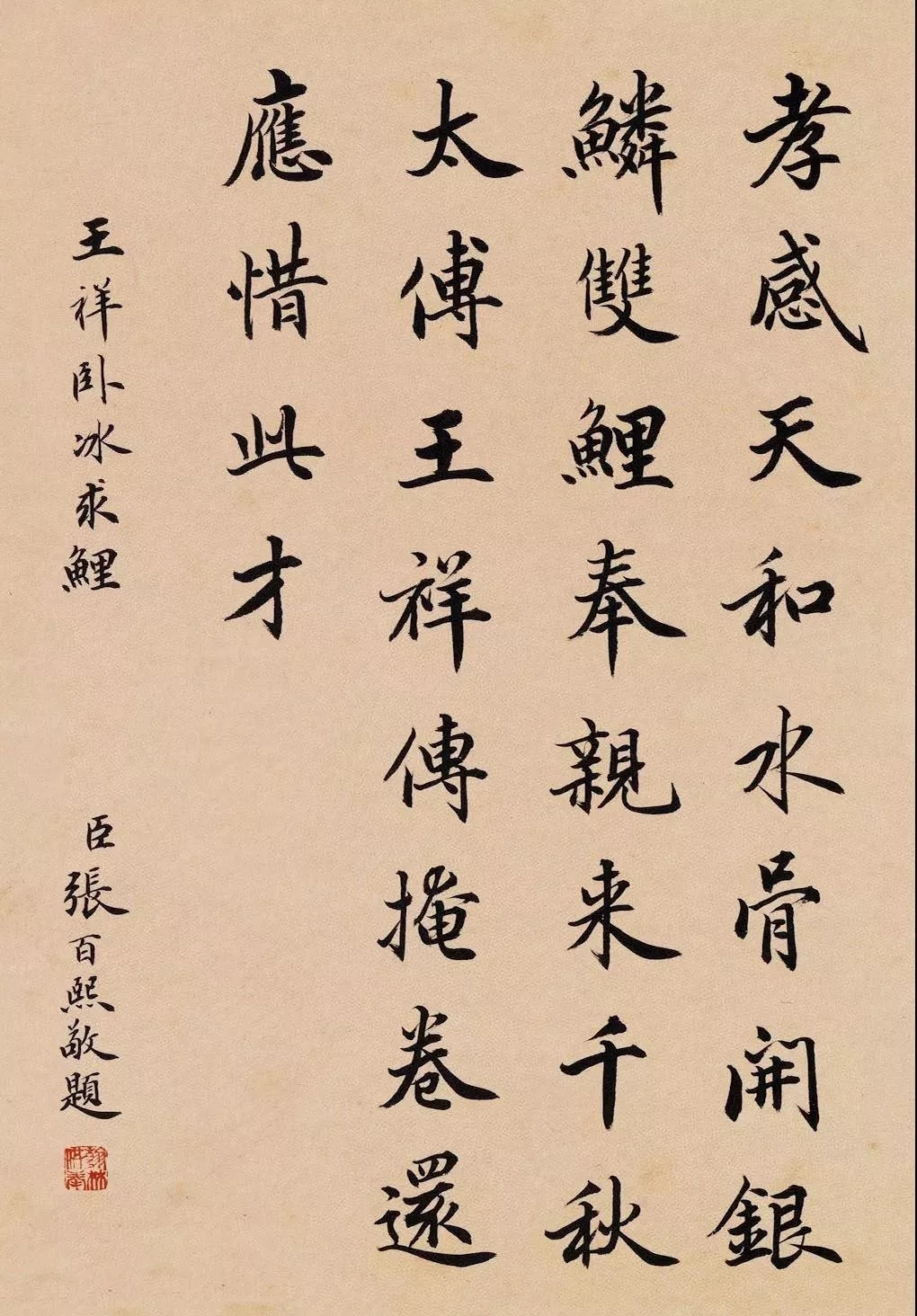

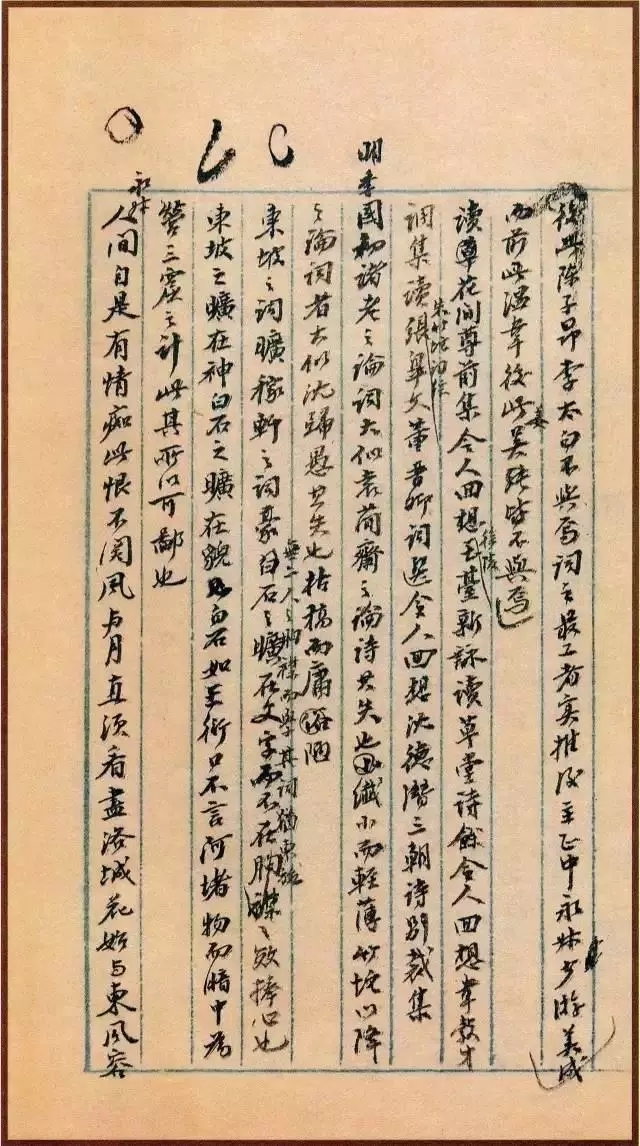

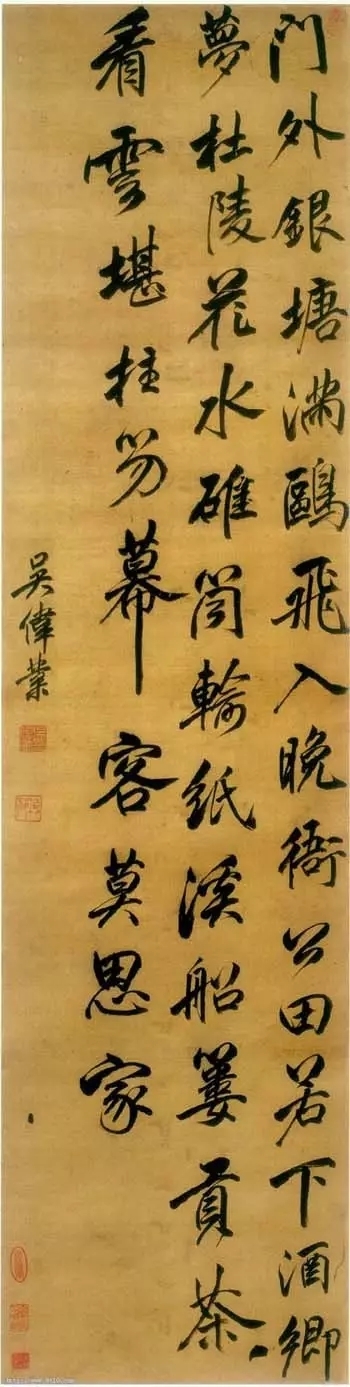

![640.webp (20)]()

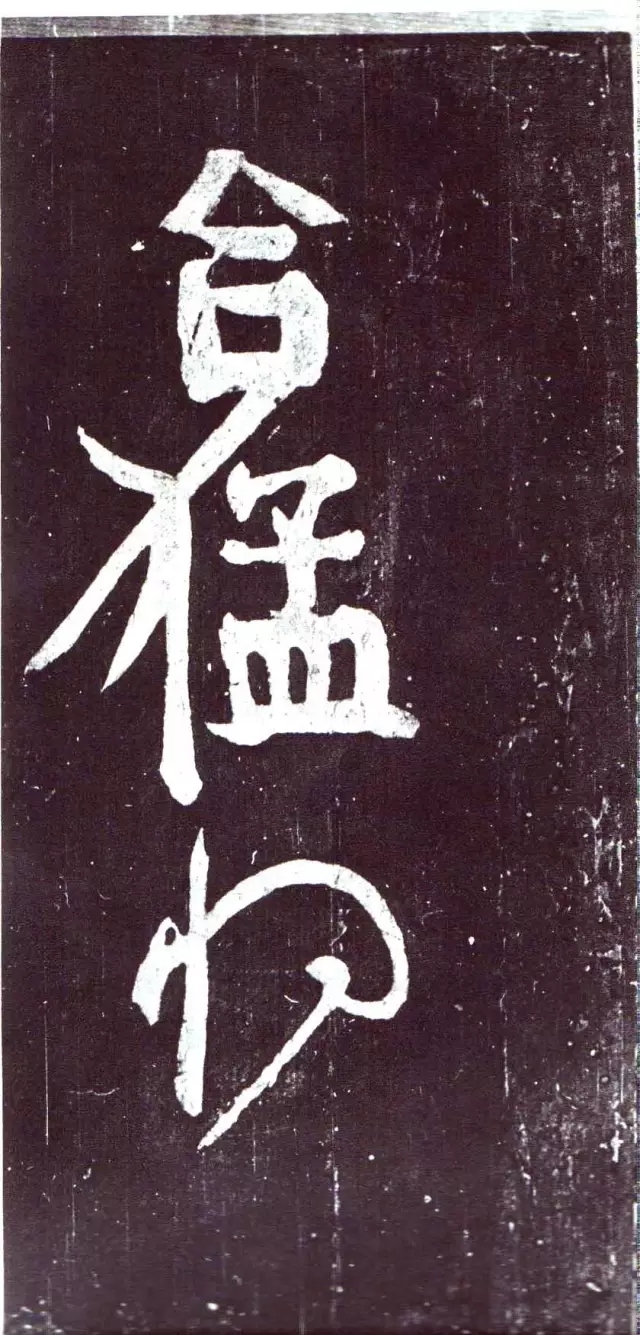

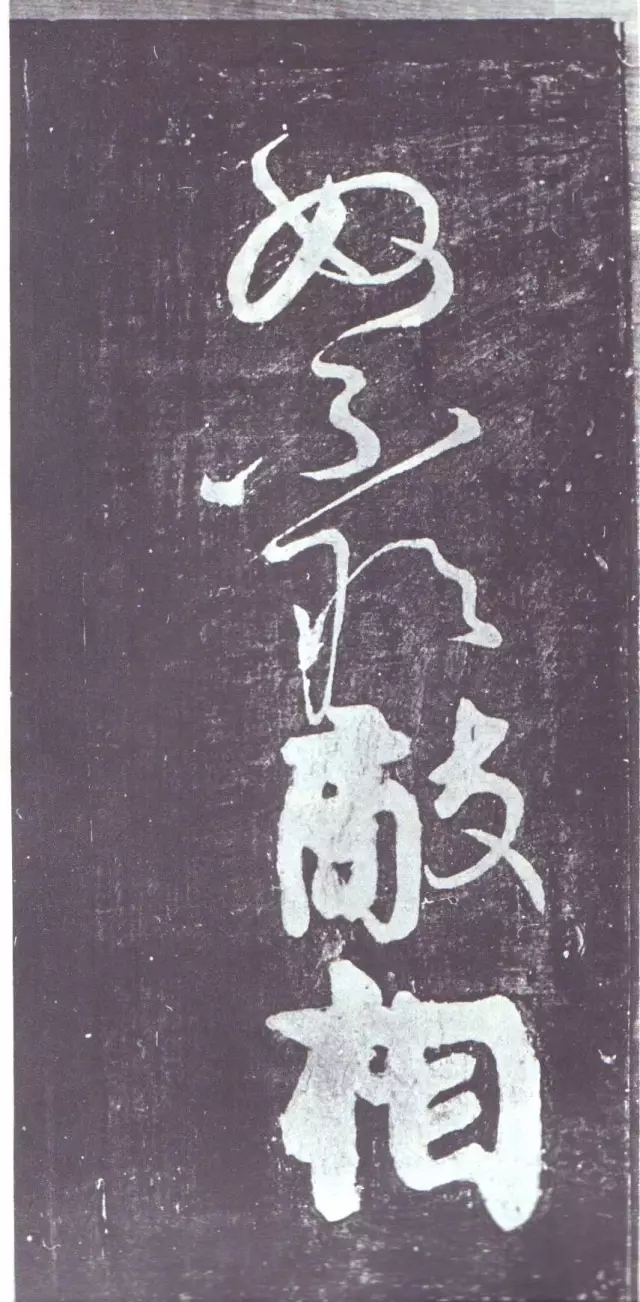

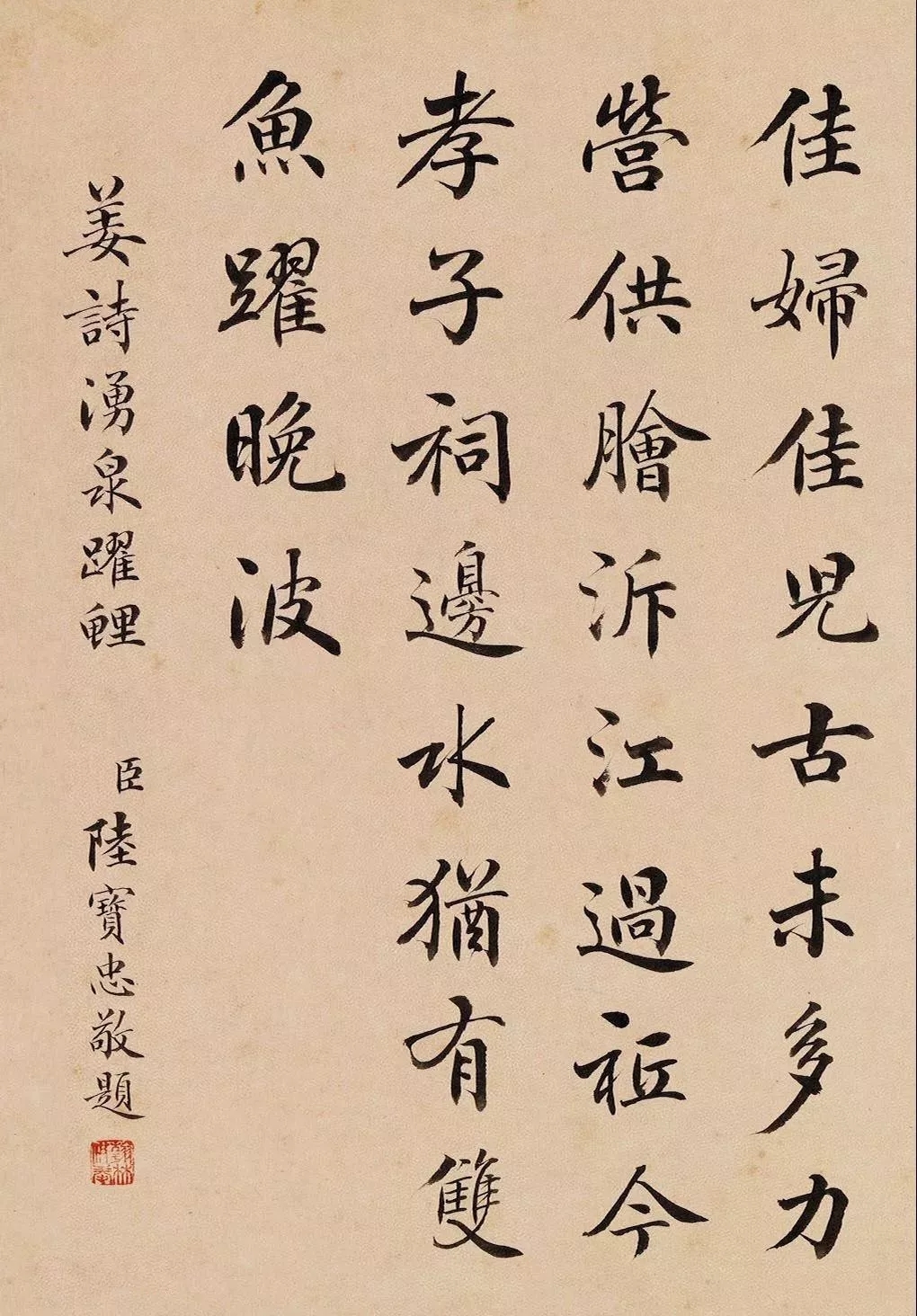

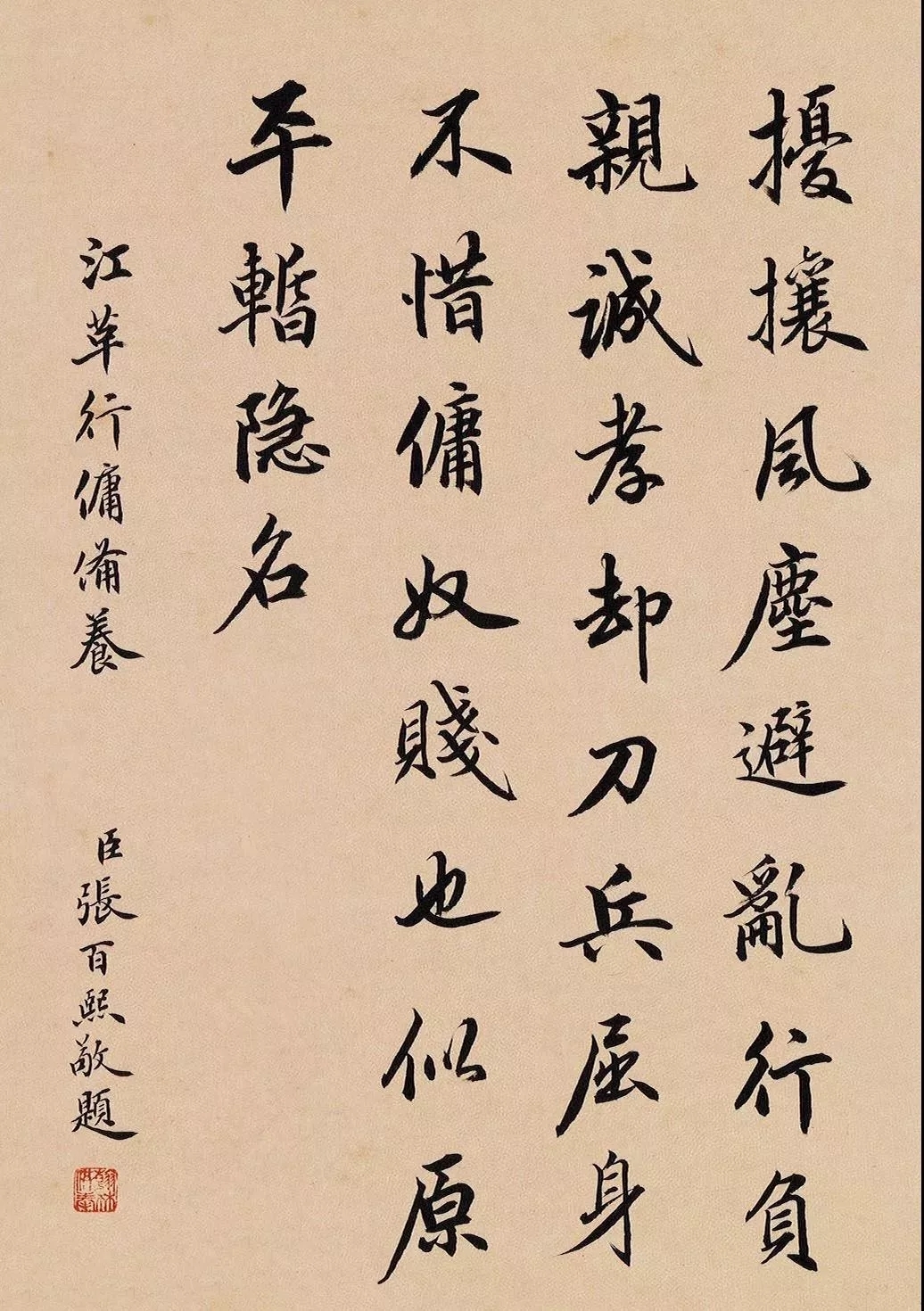

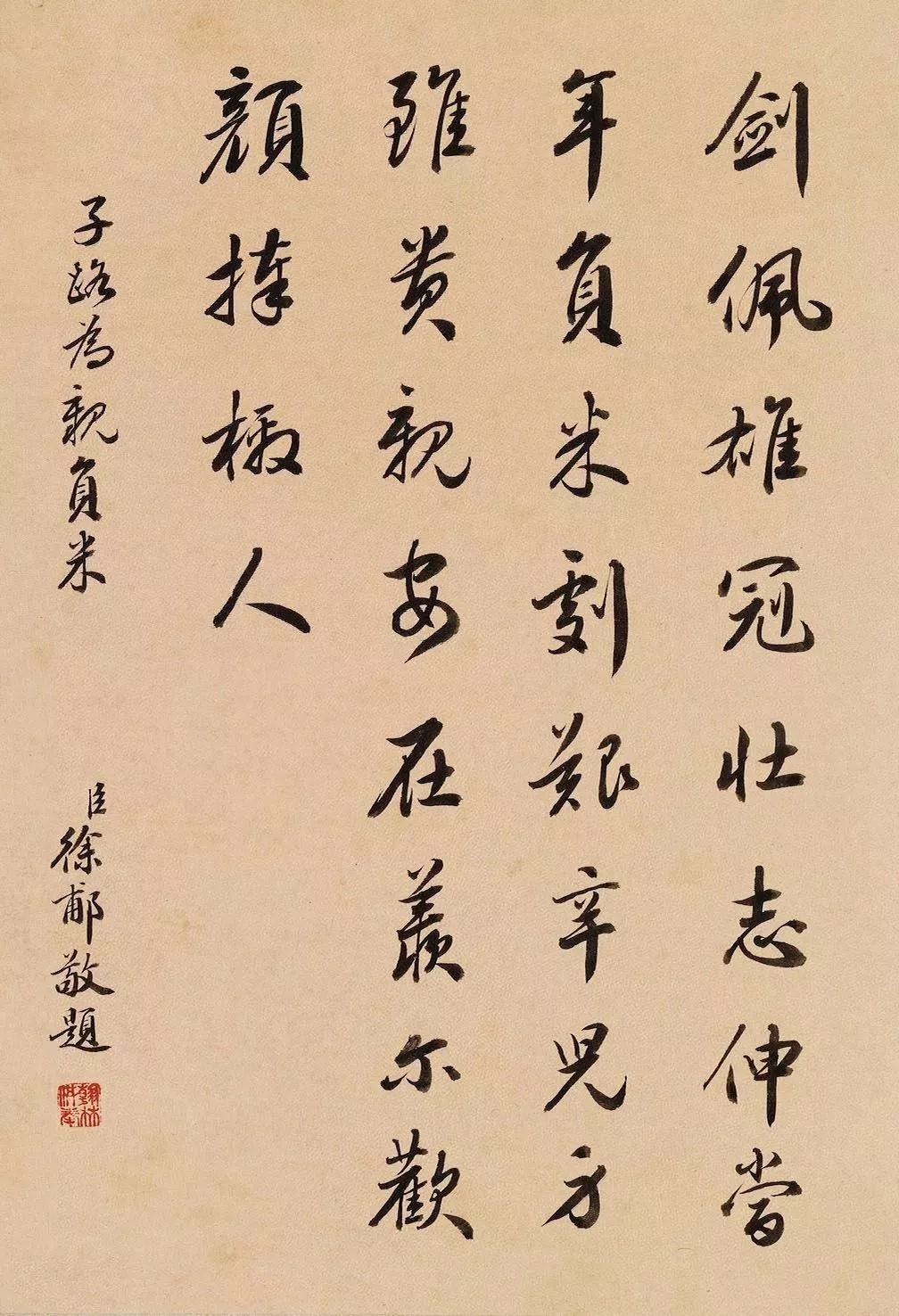

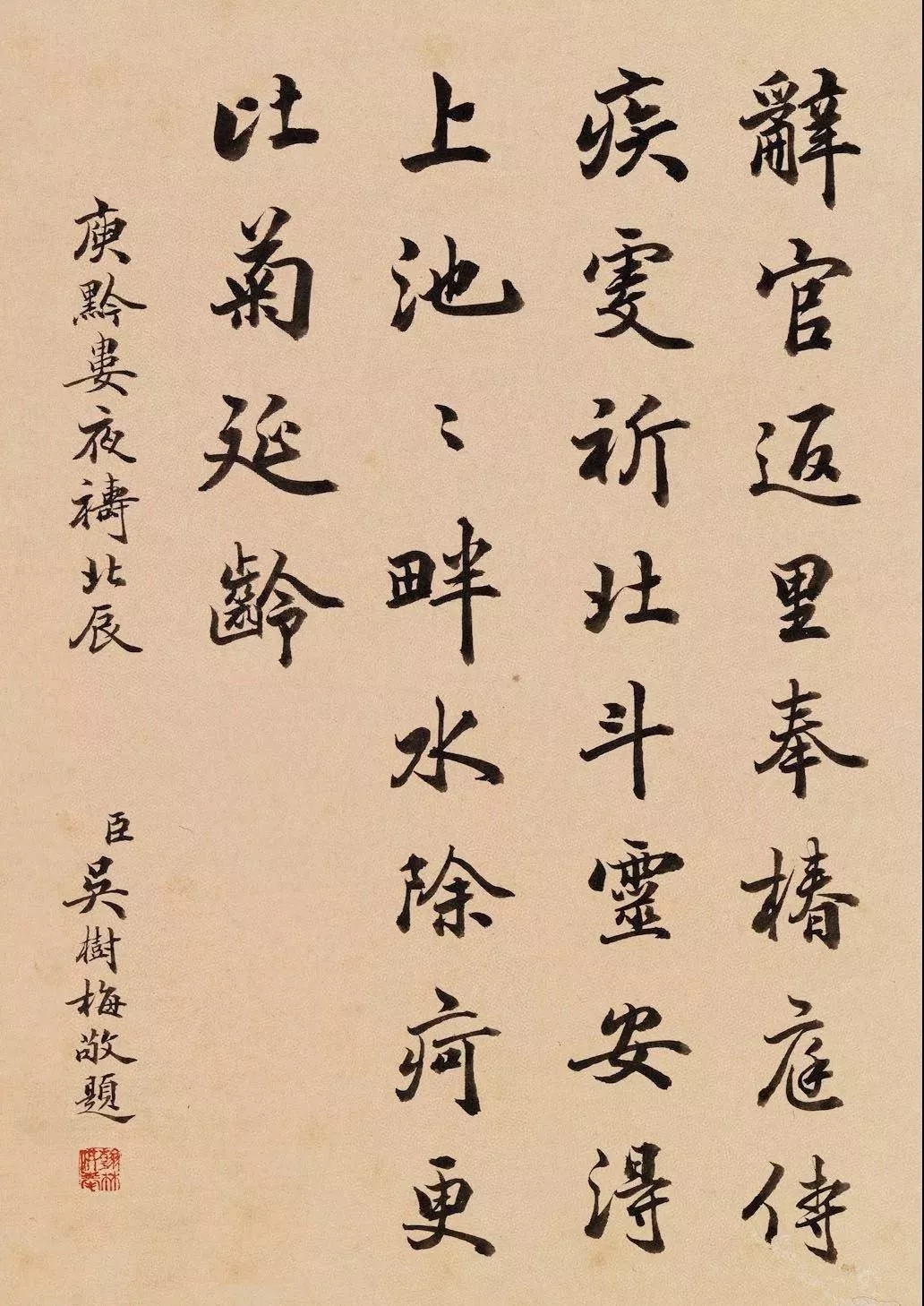

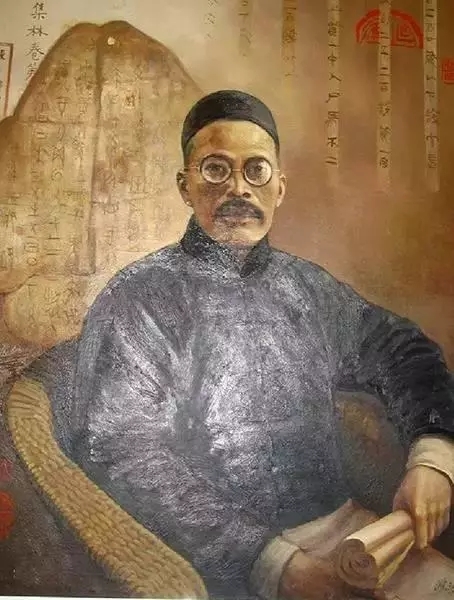

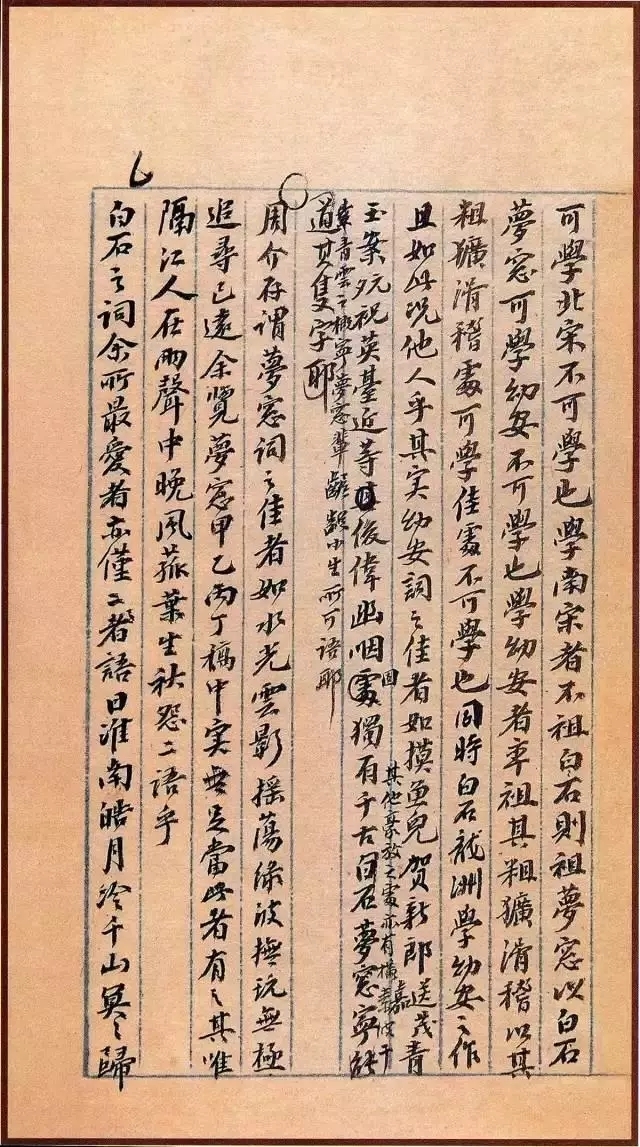

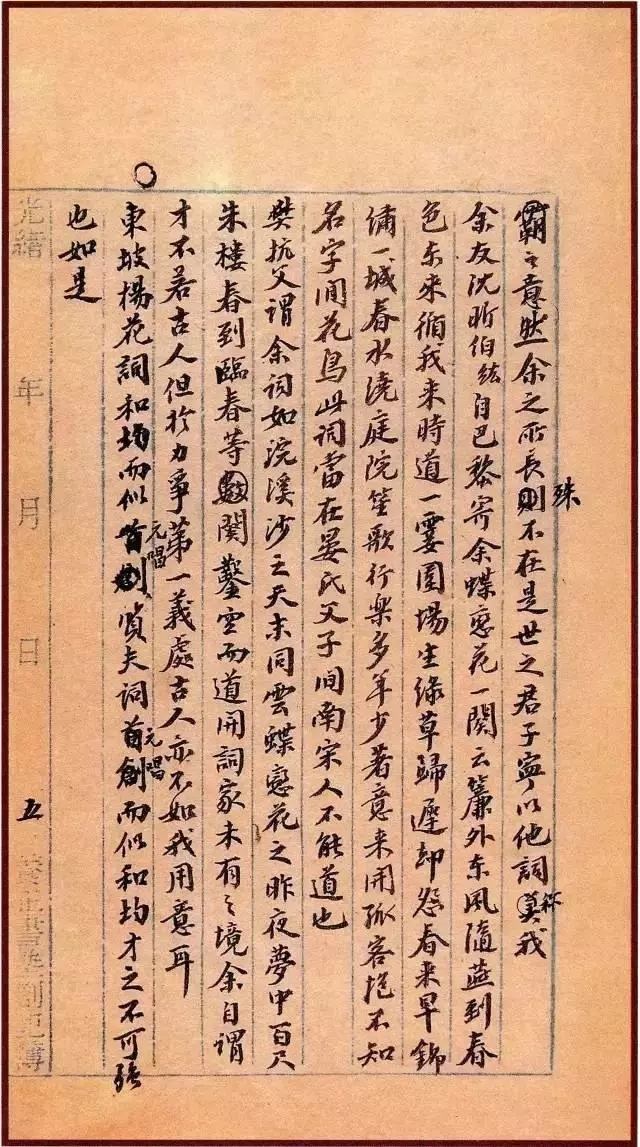

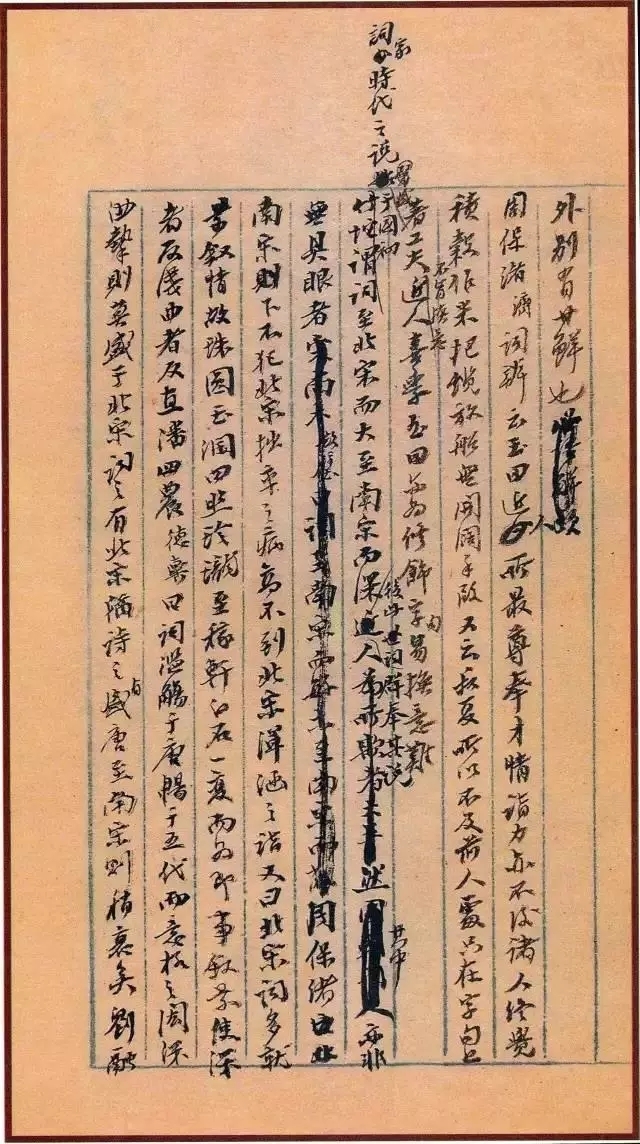

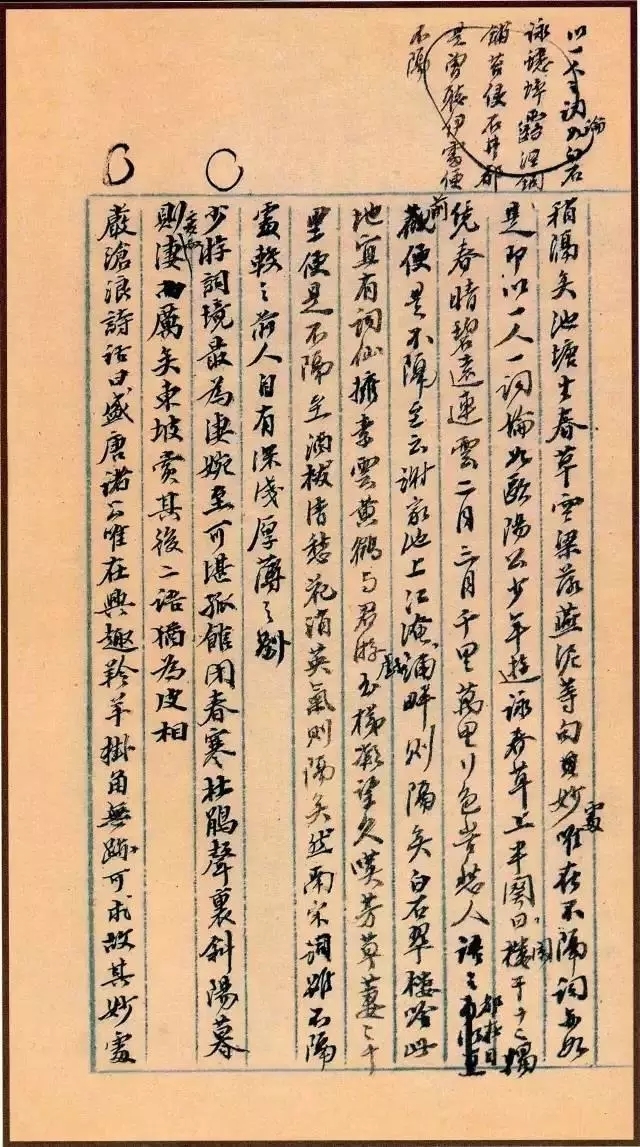

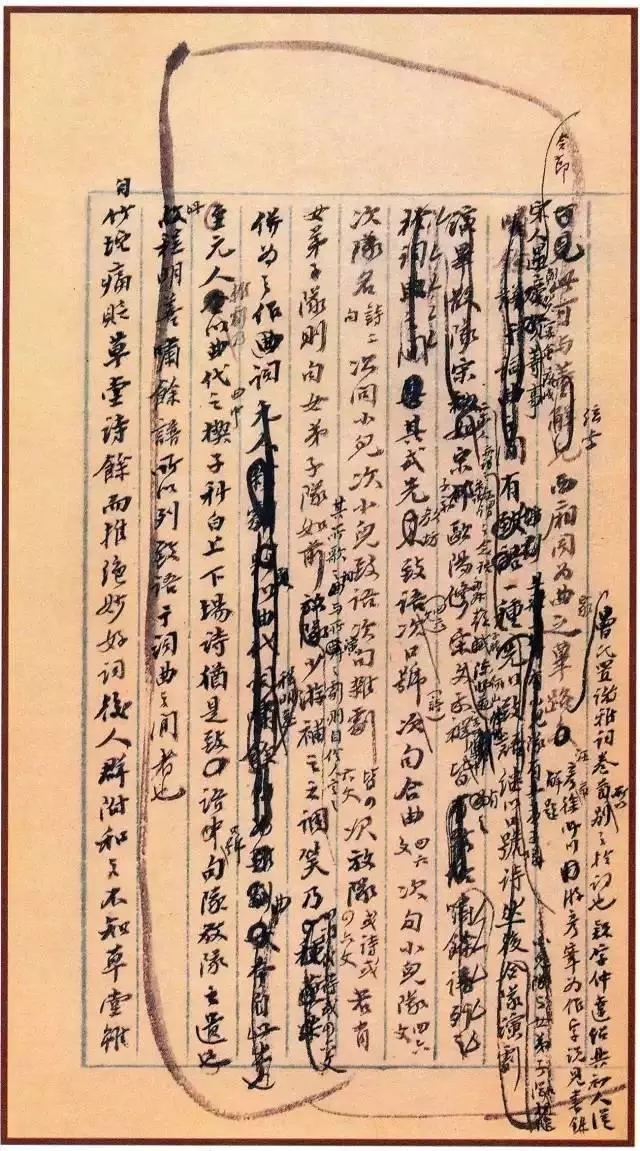

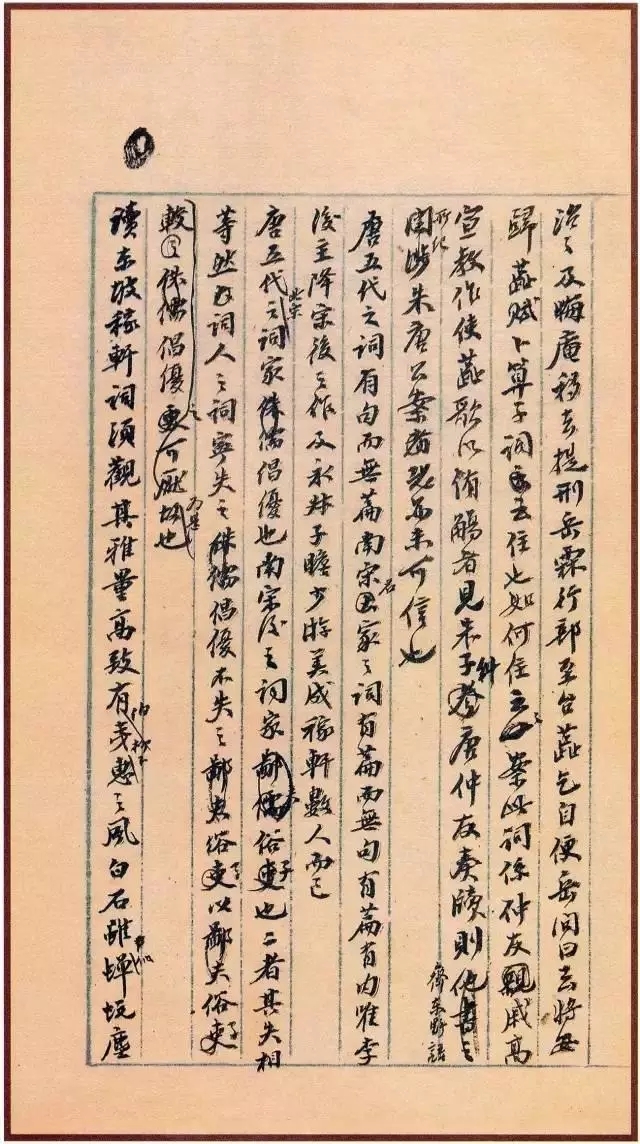

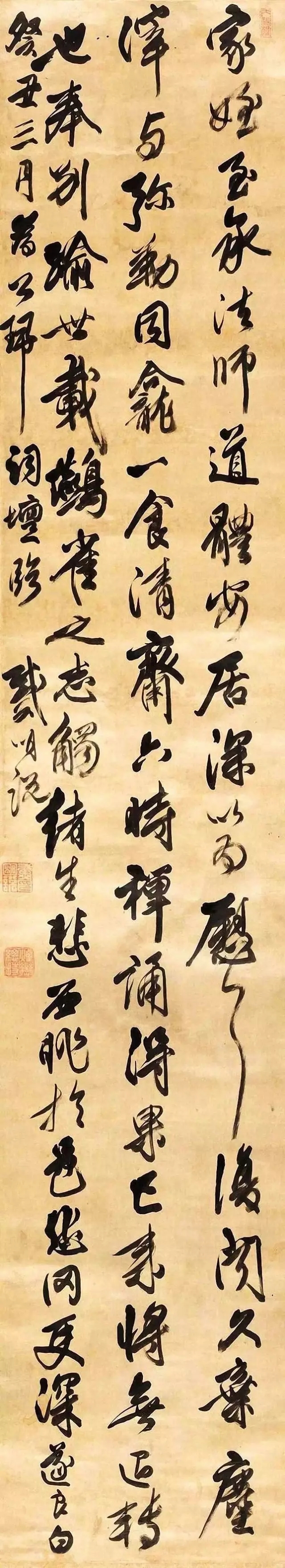

1929 年,李可染越级考入西湖国立艺术院研究部研究生,师从林风眠、法籍油画家克罗多二位教授。林风眠先生主张西方现代艺术与传统中国艺术的互融,并主张在艺术中不断表现出时代性、民族性及艺术家的个性。这种调和中西,取长补短的艺术追求也成为日后李可染在创作中不断探索的方向。

1945年抗日战争胜利以后,李可染及其夫人邹佩珠同时收到了来自北平国立艺专和杭州艺专的邀请信,再三考量之后,李可染携全家北上到北平国立艺专,并在徐悲鸿先生的介绍下拜齐白石和黄宾虹为师。这个具有历史性的选择展现出了李可染超乎常人的艺术眼光和文化眼光,也为他之后融合黄宾虹的笔墨和齐白石的形式结构于一炉、创造个人新风奠定了重要的基础。

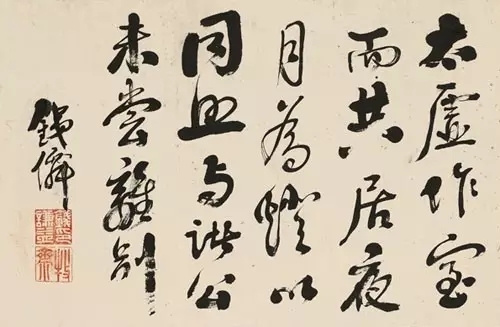

正如齐白石先生所说的那样——“学我者生,似我者亡”。李可染师从齐白石,却并未像其他同门一样仅仅着眼于恩师的笔墨技巧,而是专注于磨练心境、凝练形式,也就是他所说的“我在齐门十年就学了一个字‘慢’”。李可染师从钱食芝先生之时,行笔很快,并不沉着,没有中正堂皇的浑厚气息,为了改变这种状态,他想到了以“慢”克“快”这个方法,自心境由内而外地寻求改变。

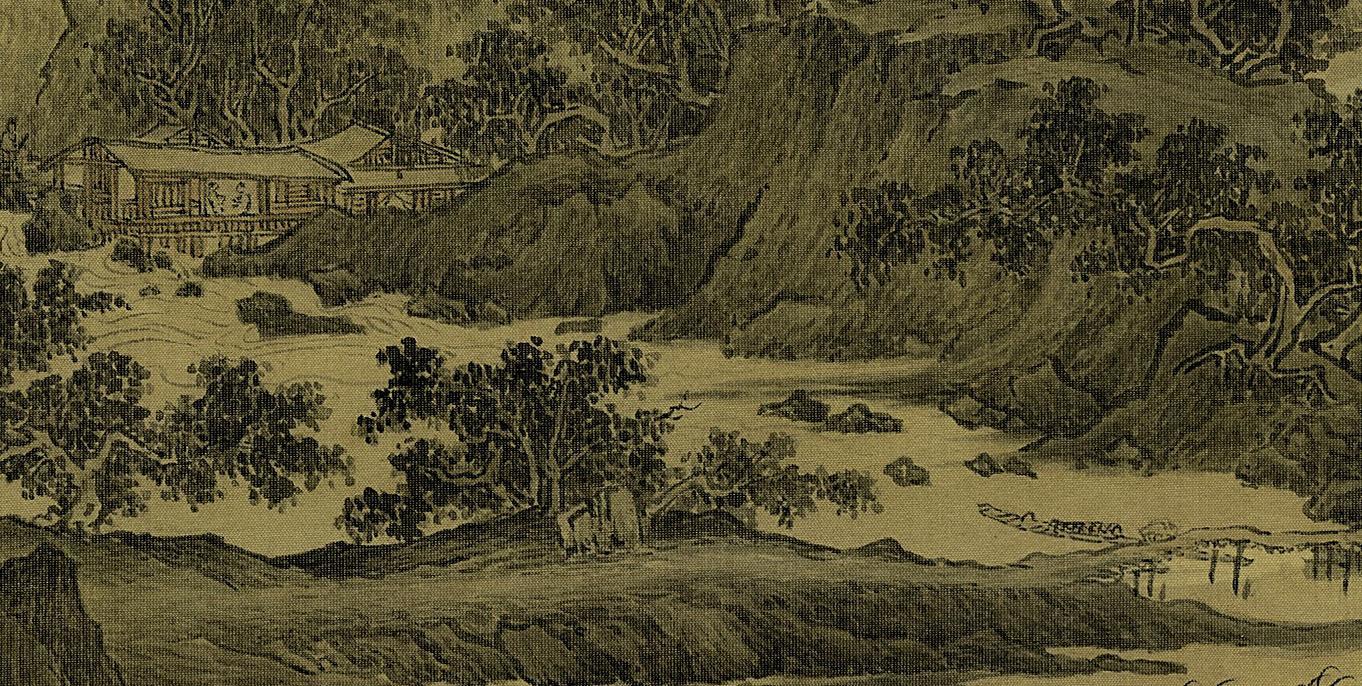

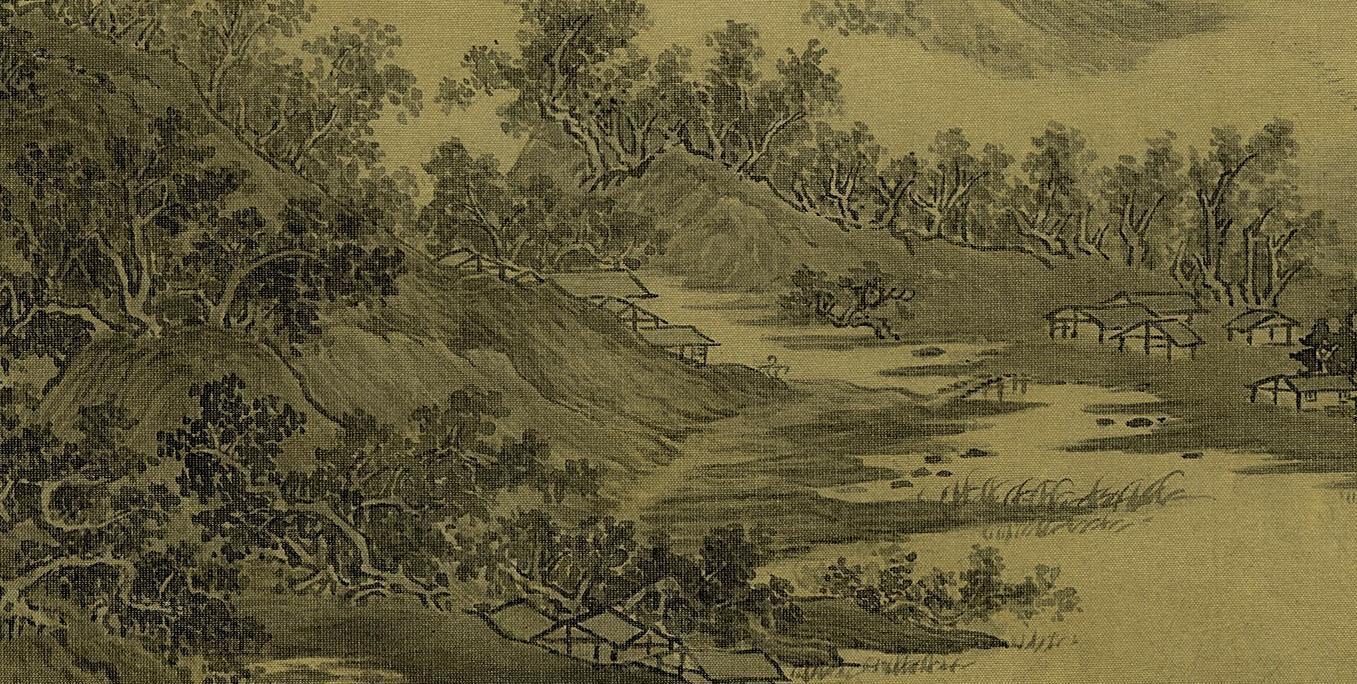

而师从黄宾虹先生则使李可染在用笔用墨方面发生了很大改变,也直接促使了他形成其后期代表性的艺术语言——“积墨”的出现。1956 年,李可染外出写生八个月,沿长江,先到黄山,后至三峡,并一路直到秦岭。在这八个月的写生中间,已经可以看到在黄宾虹先生影响下所产生的“积墨”这种艺术特色。

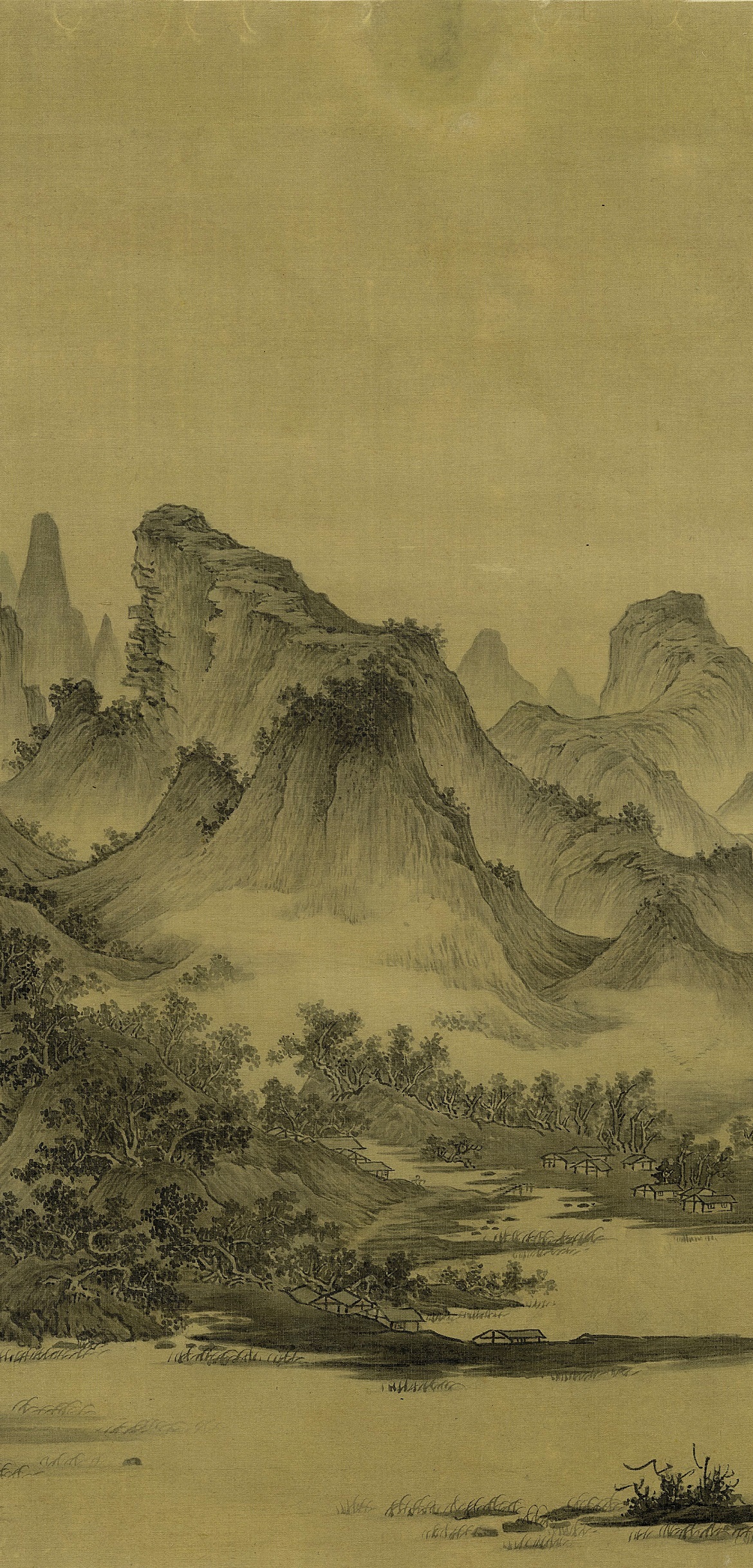

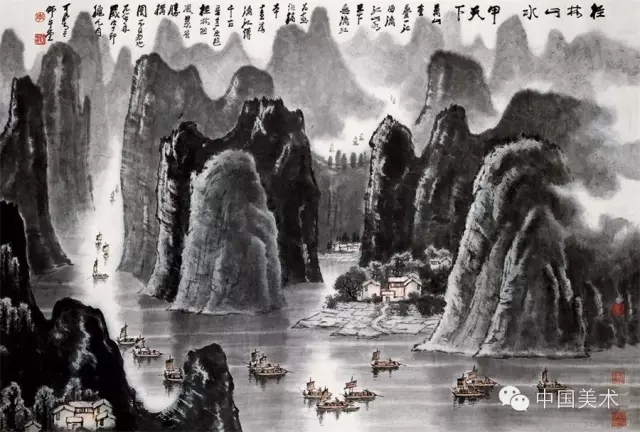

也是在1956 年,在描绘画陕西汉中的一批写生画中,可以看到李可染已经着意于创造了,他开始有意识地和古代山水画形式拉开距离,大胆地进行剪裁、夸张,把最主要的东西夸张以后,放到画面的最主要的结构部位,强调中景,略掉近景和远景。这是李可染对古代山水画的一大重要改造。古代山水画在画高远的时候,一定是配合着深远的,以此来强调画面的纵深感。但李可染却打破了这种惯例,把纵深压缩,变成了一个几乎接近平面而又不是完全平面的东西,这种微妙的空间处理被称之为“两度半空间”。

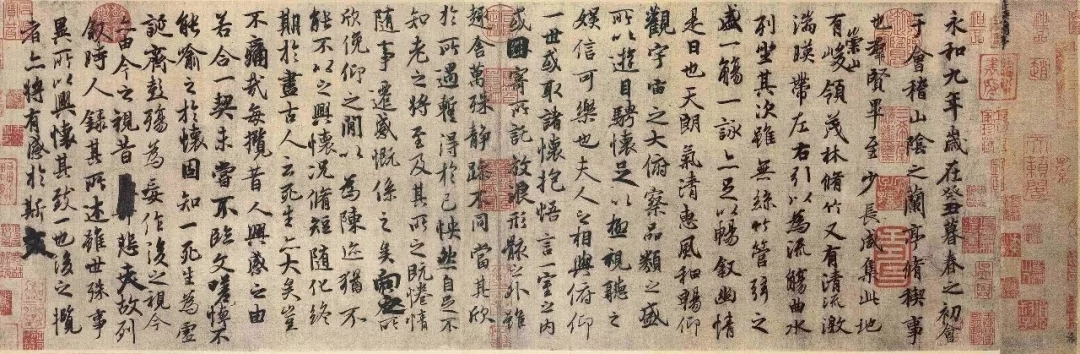

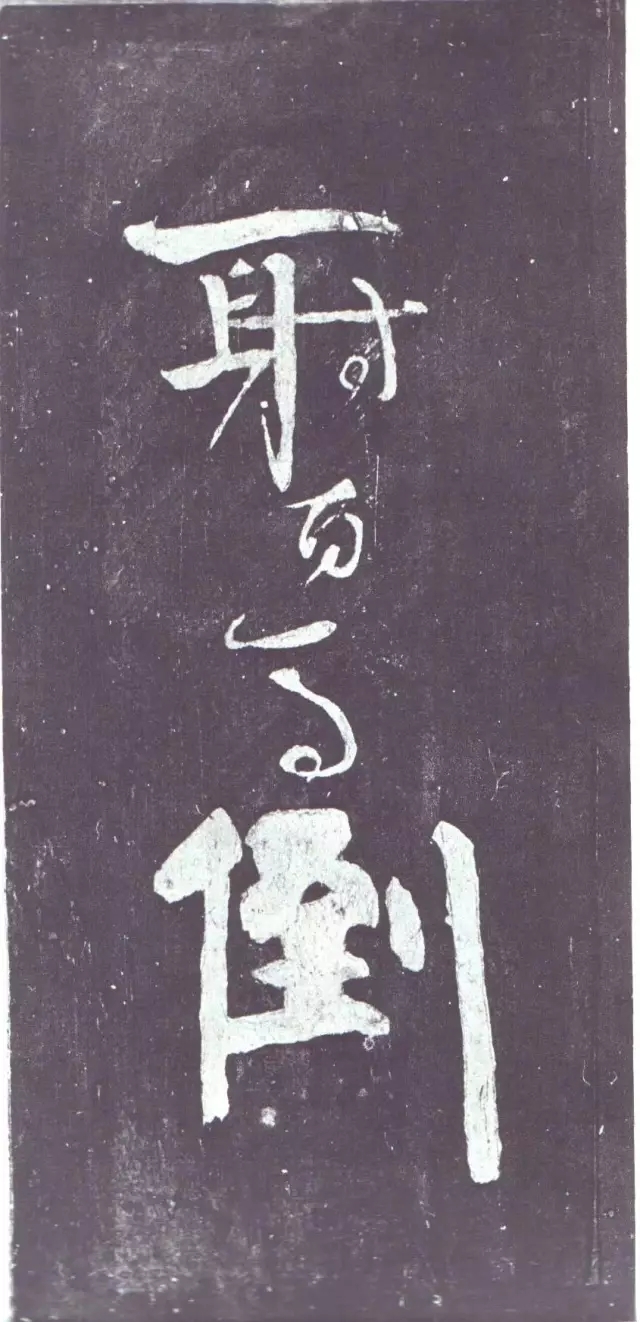

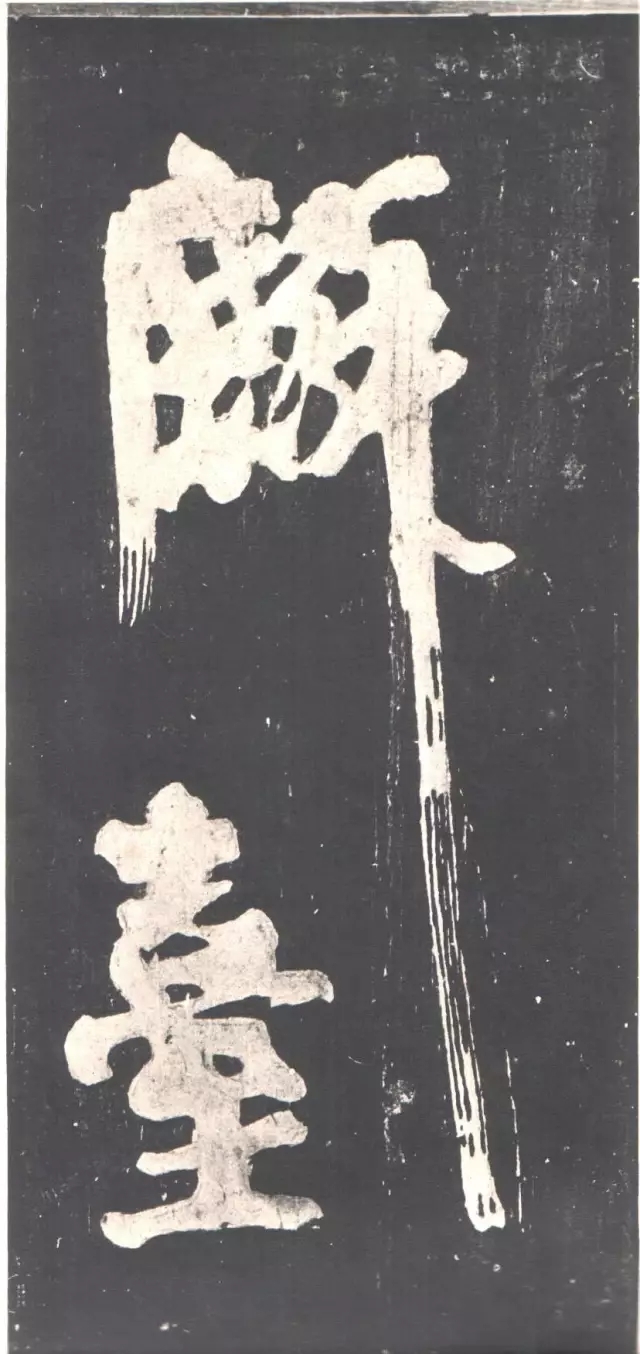

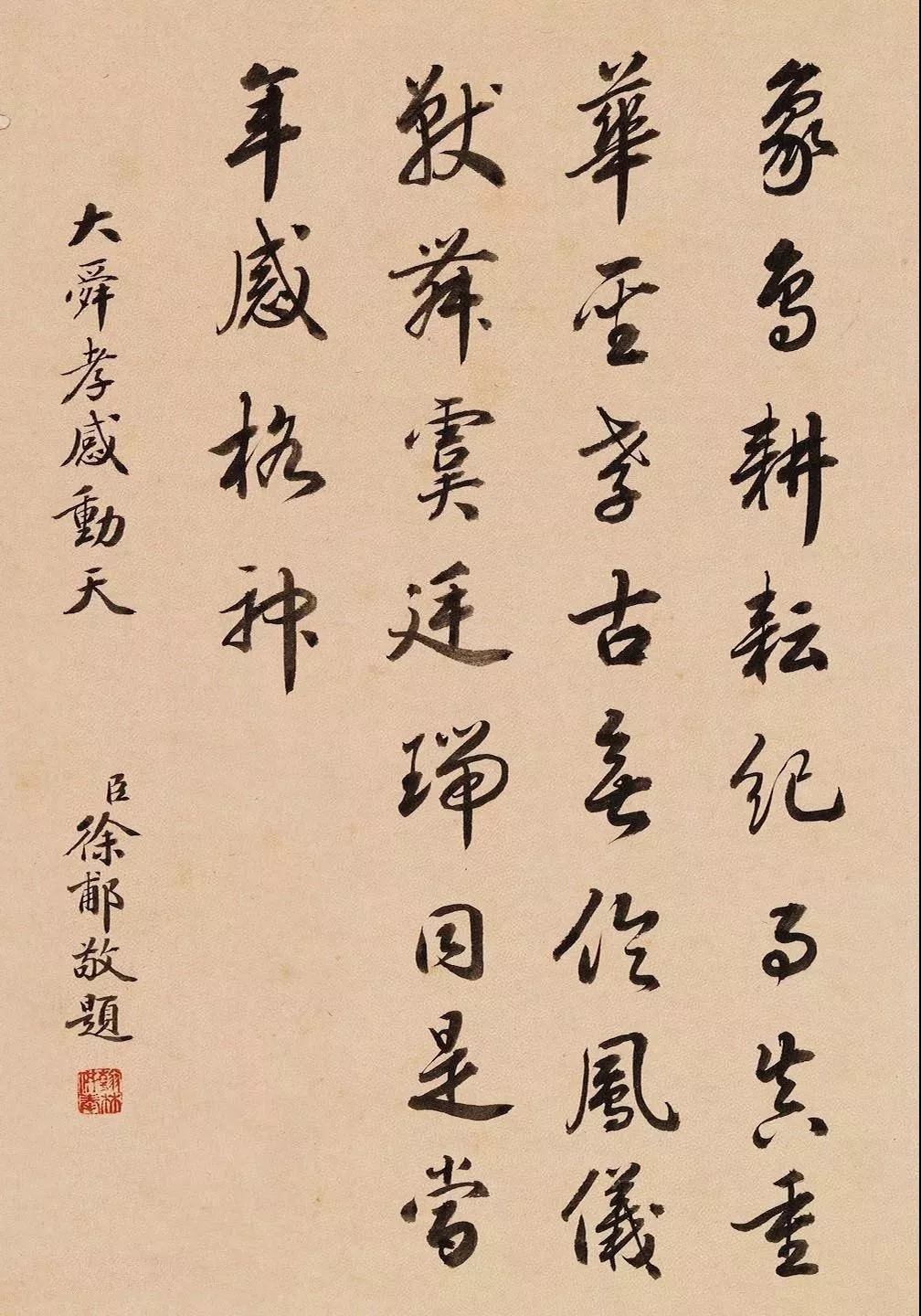

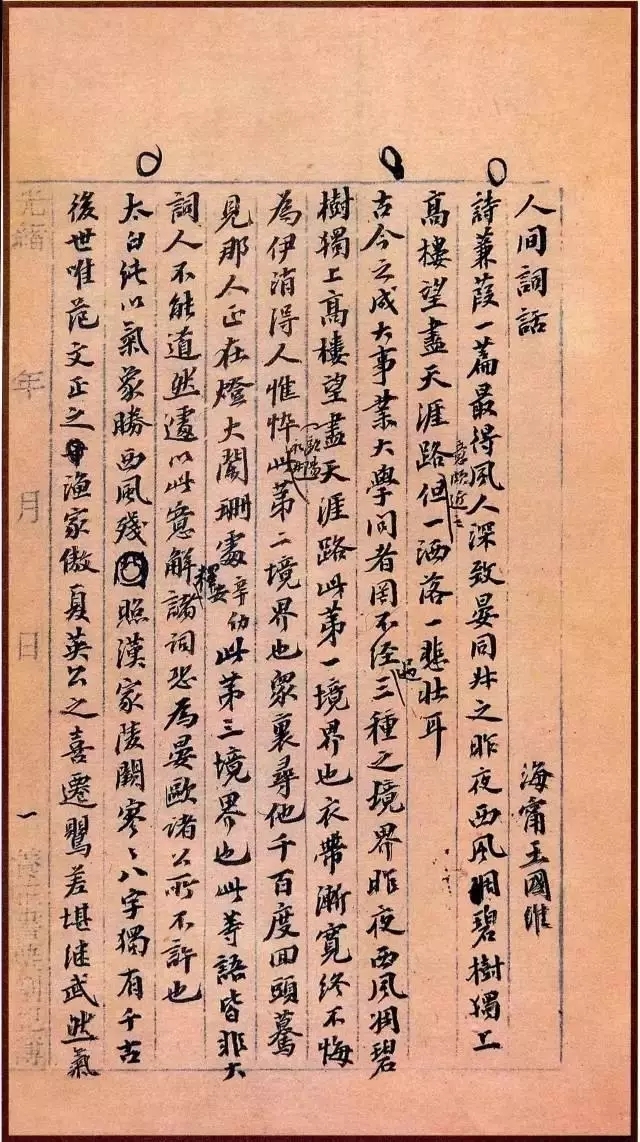

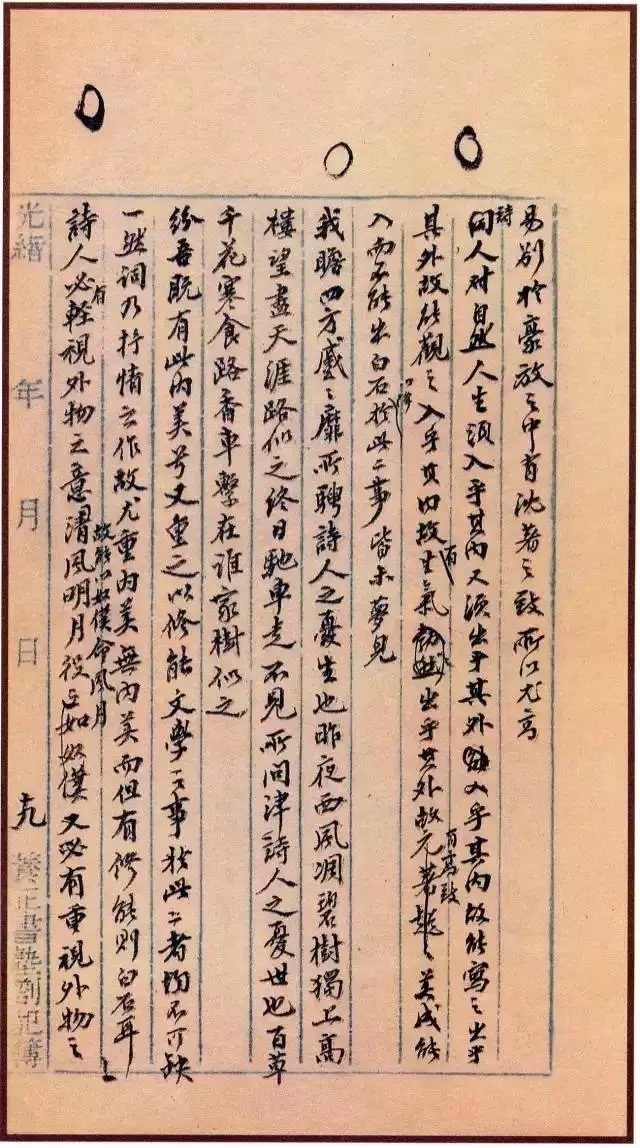

![640.webp (21)]()

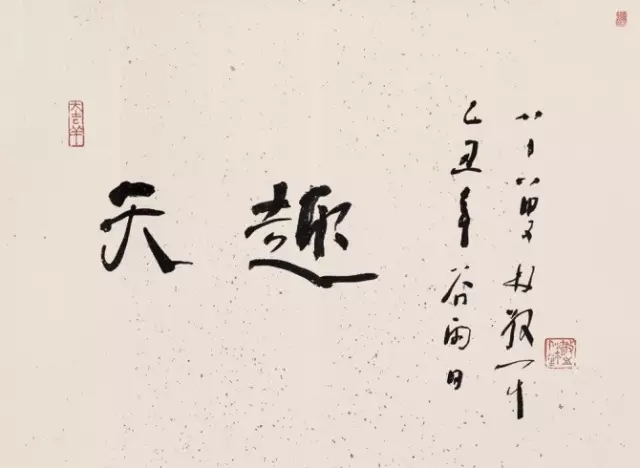

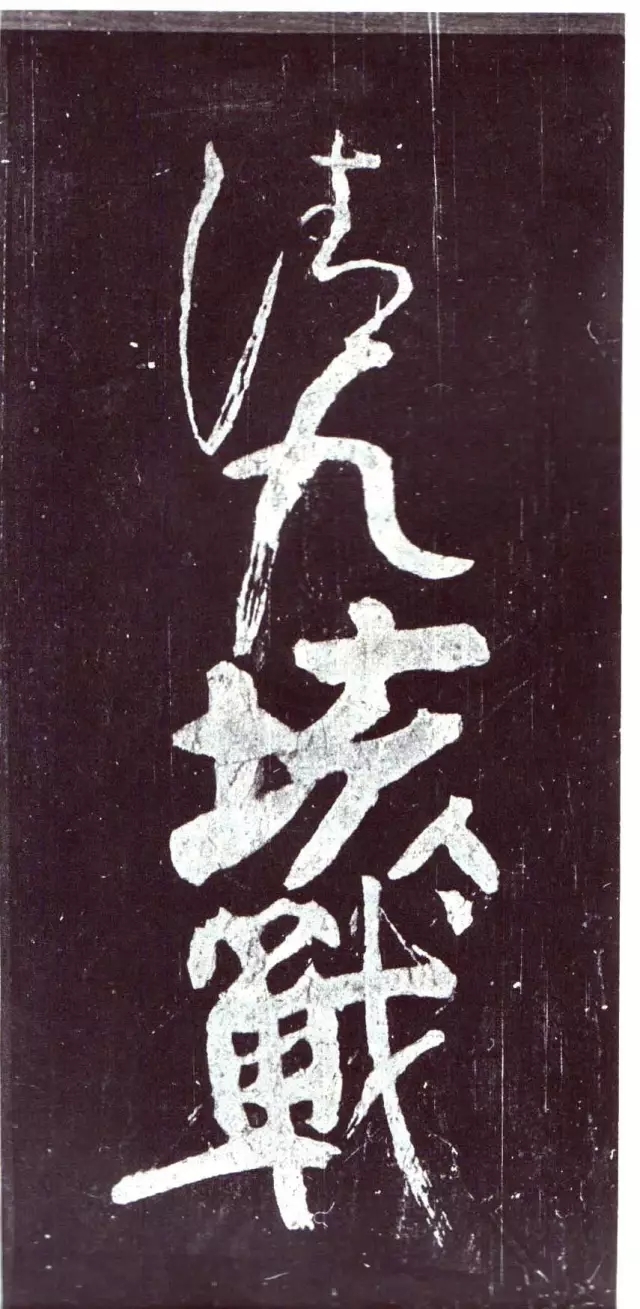

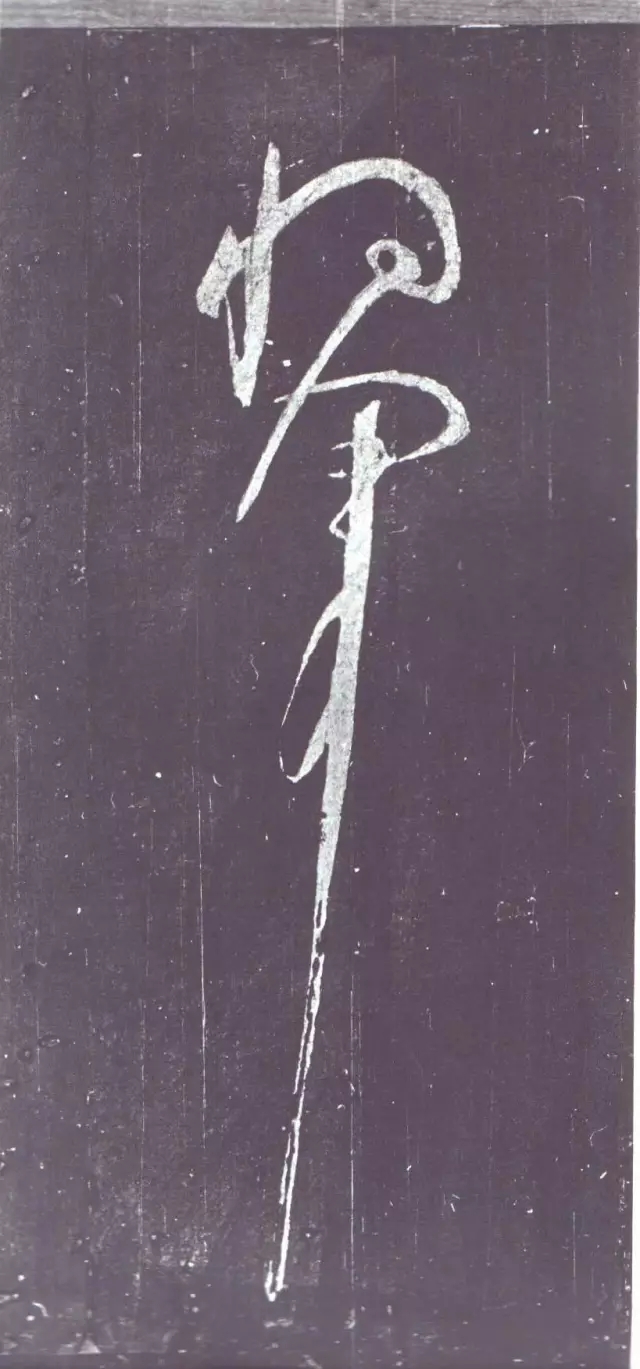

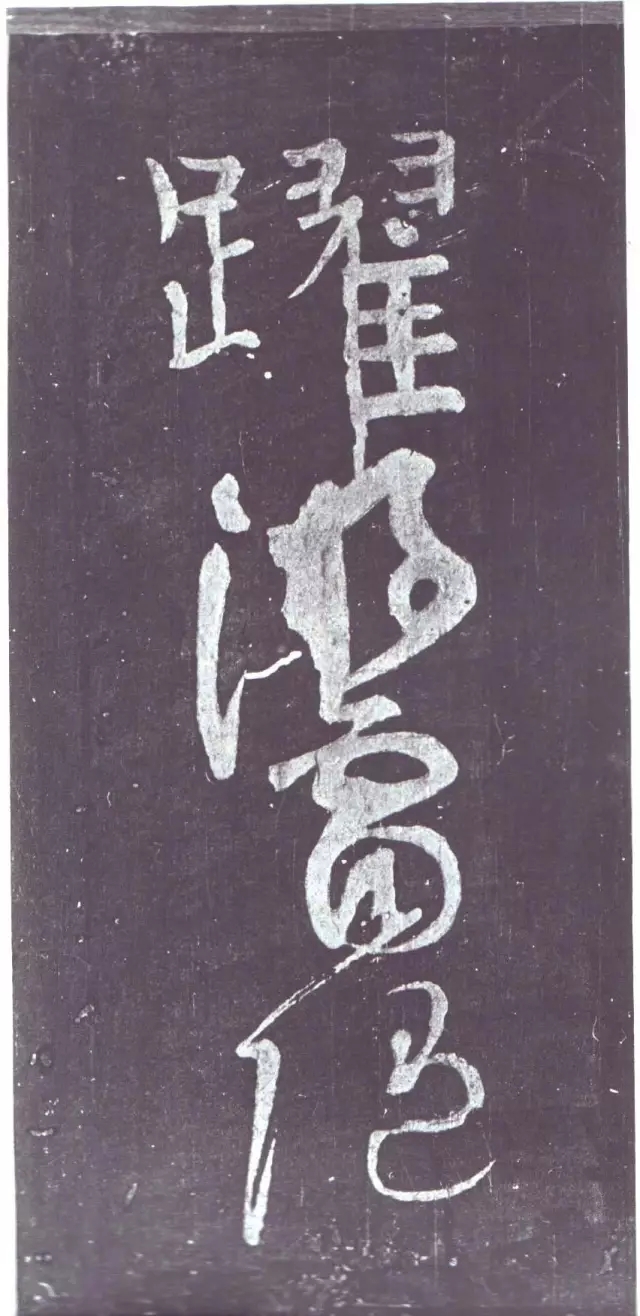

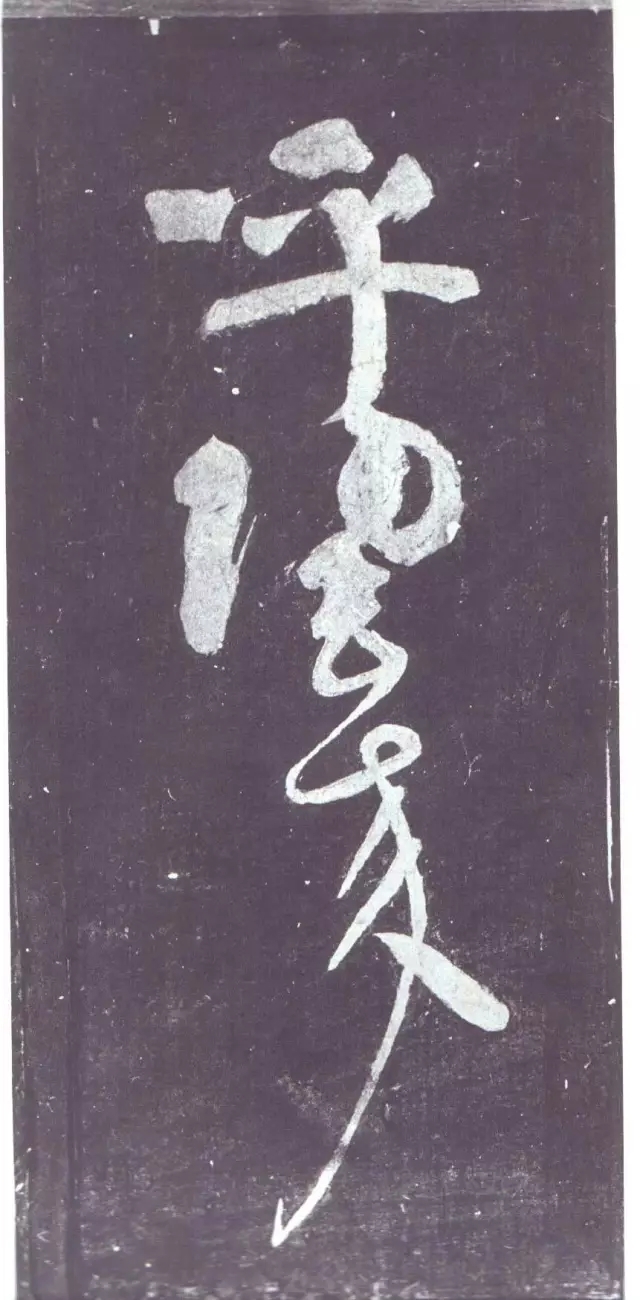

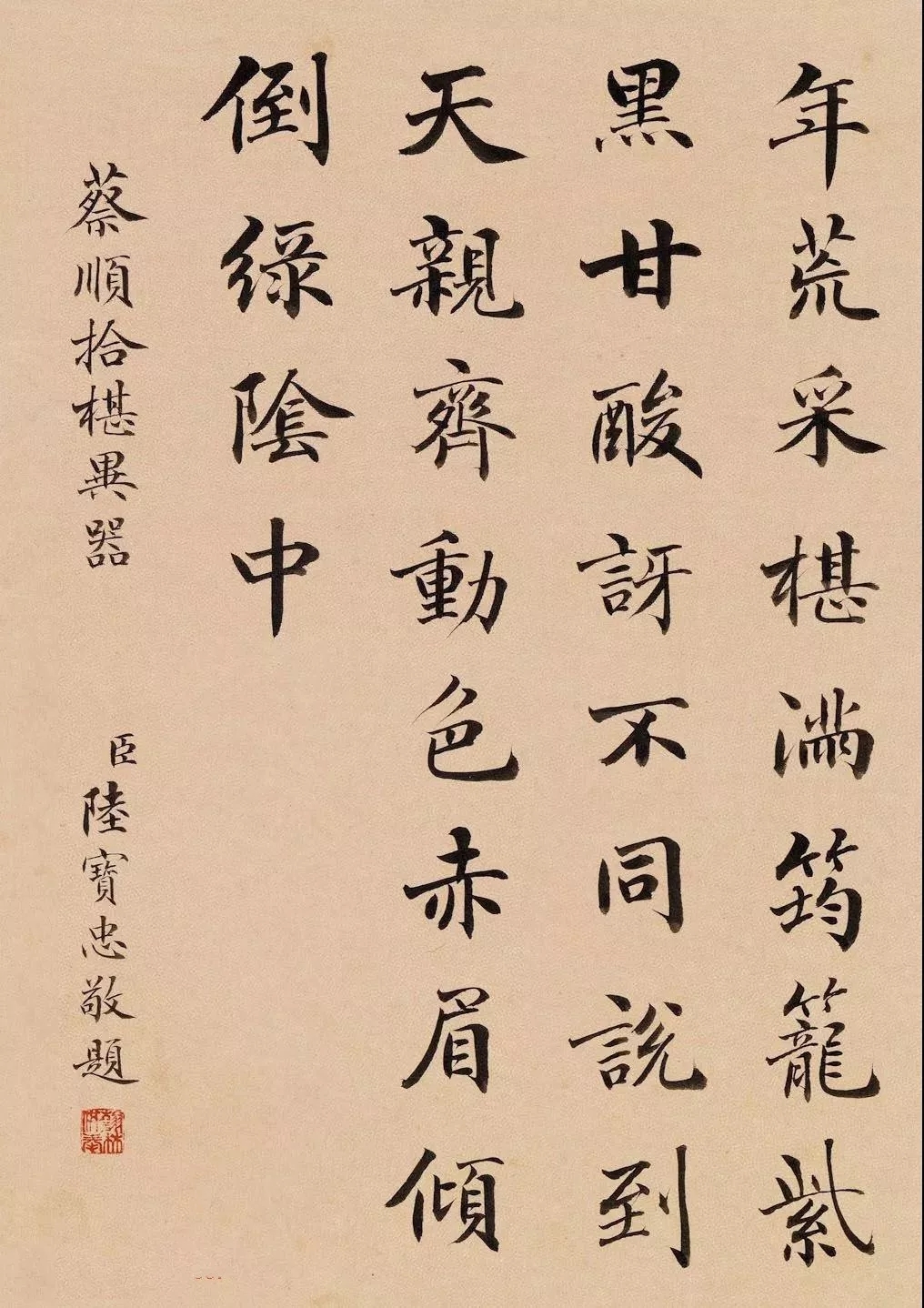

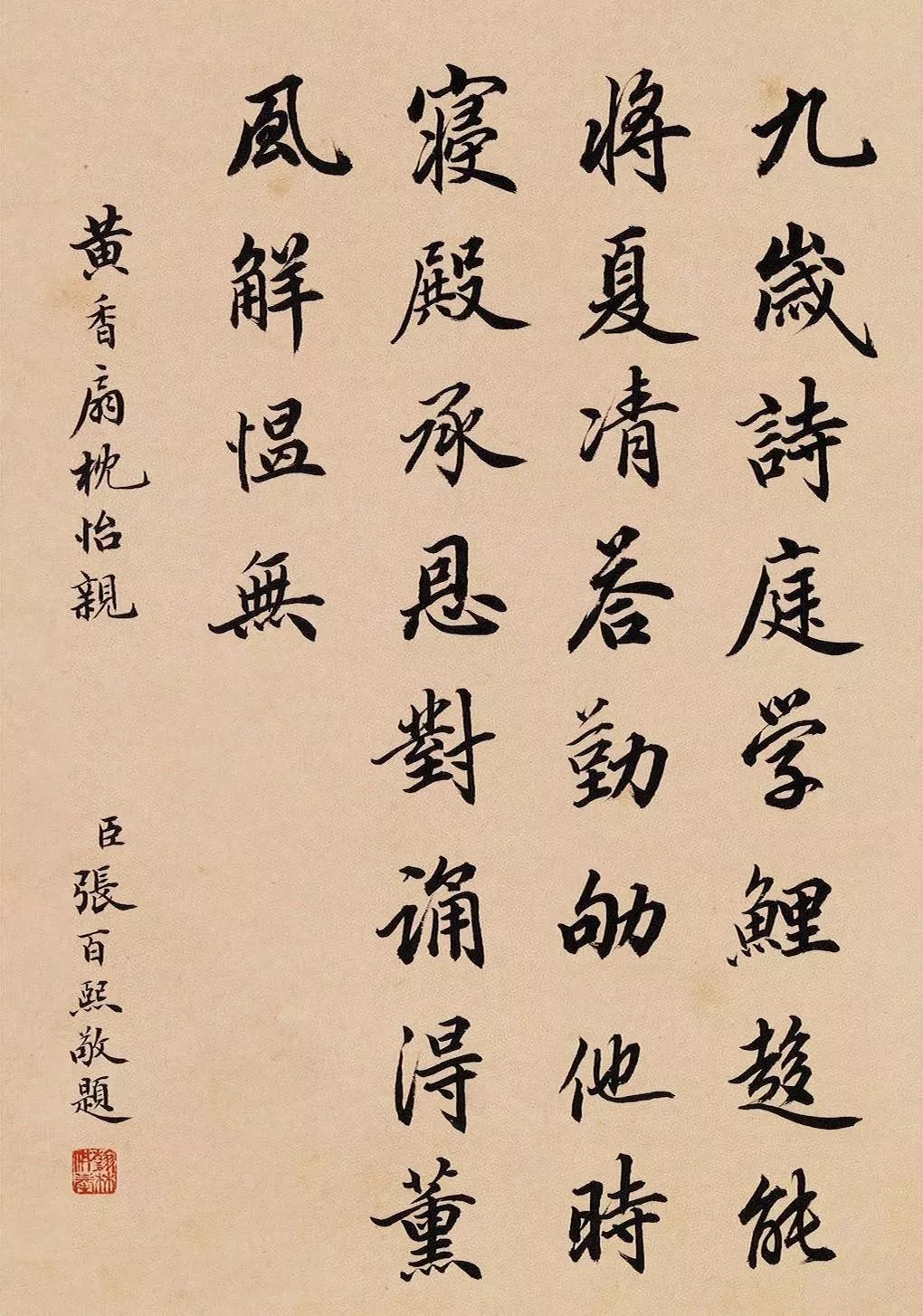

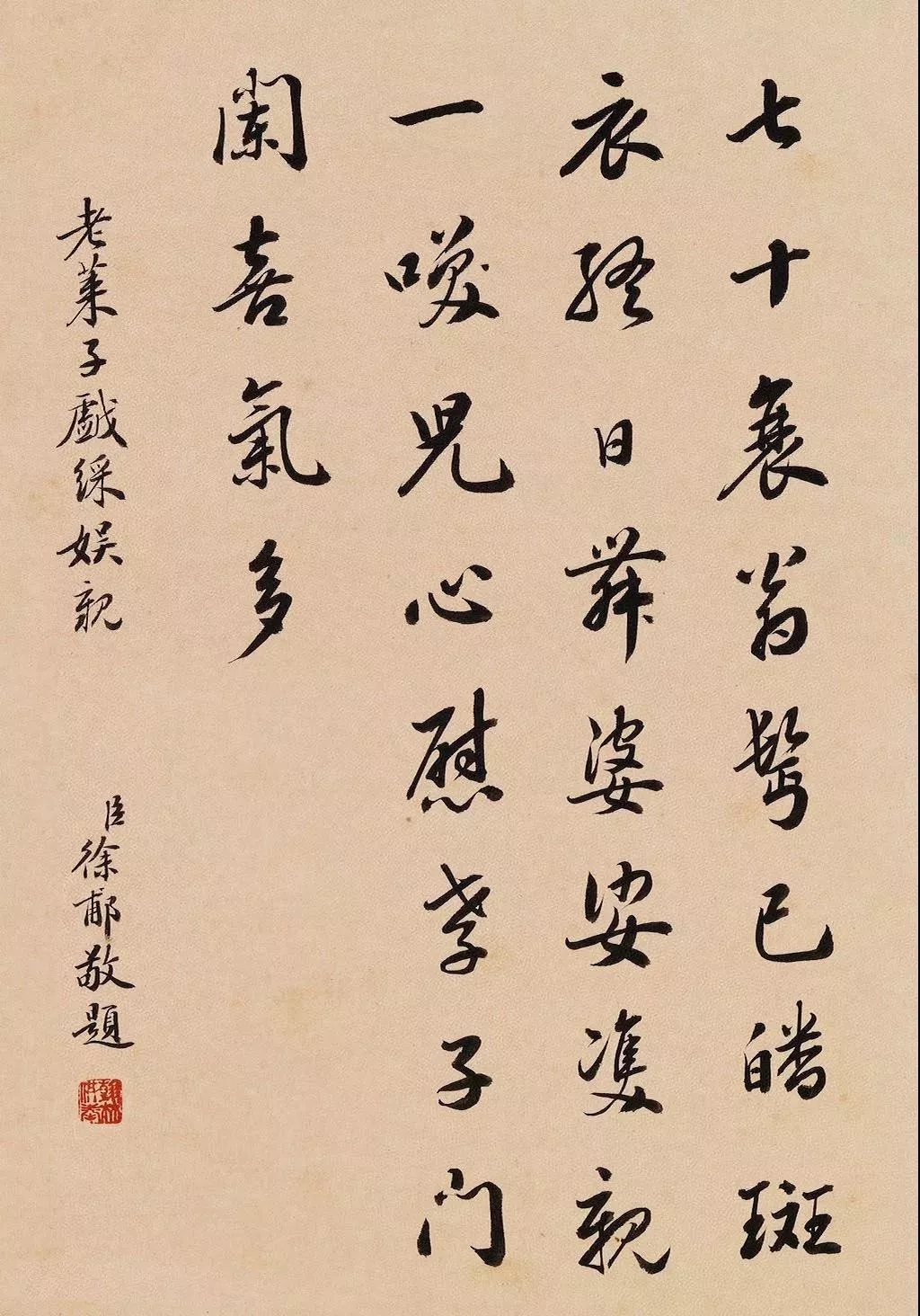

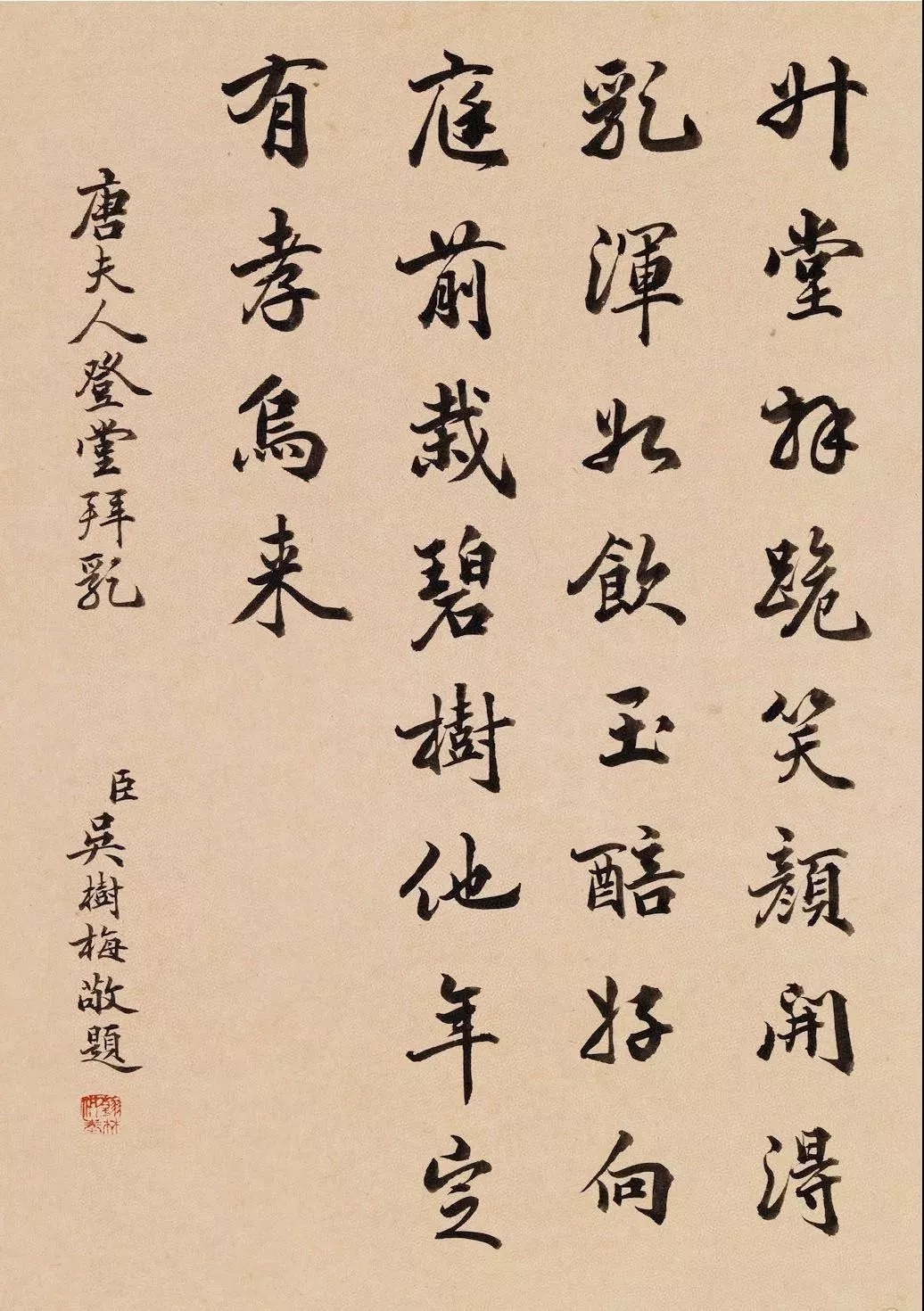

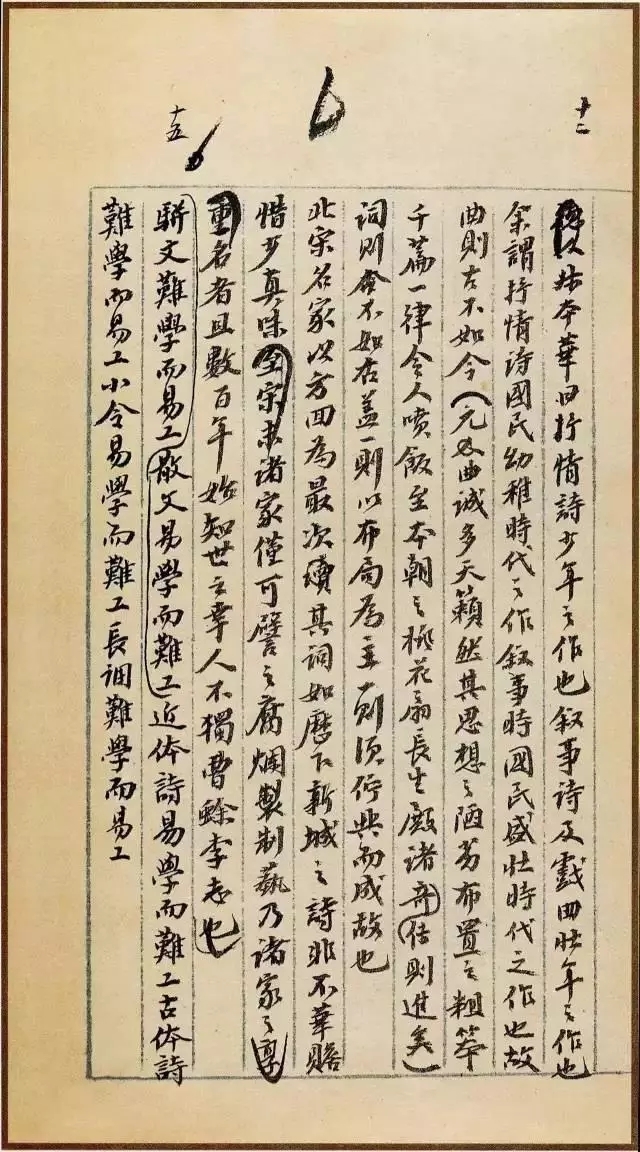

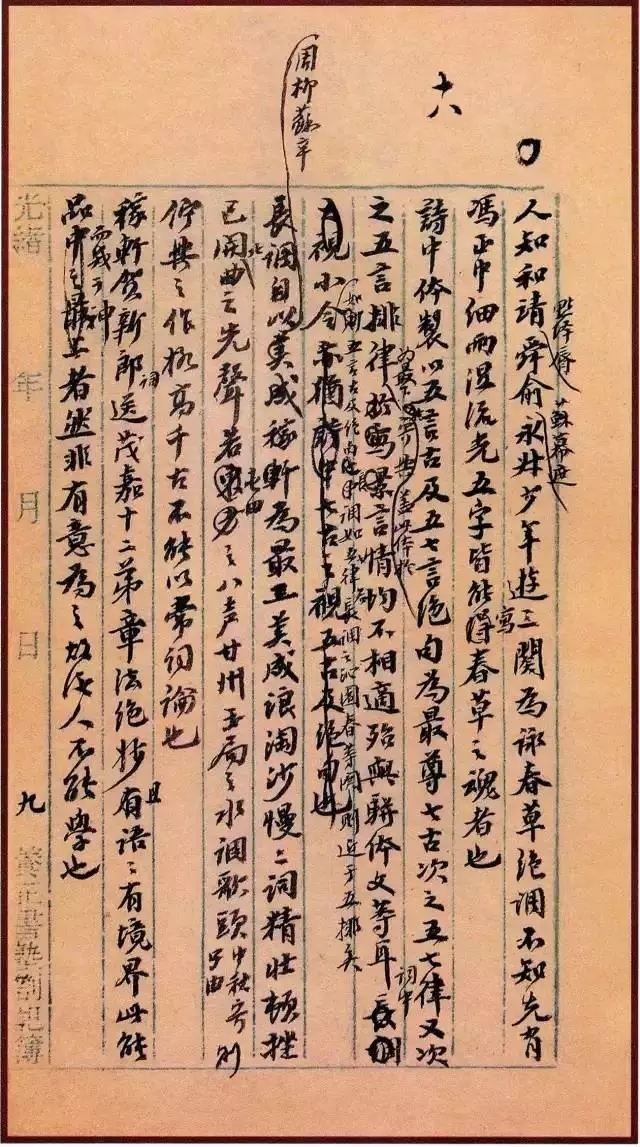

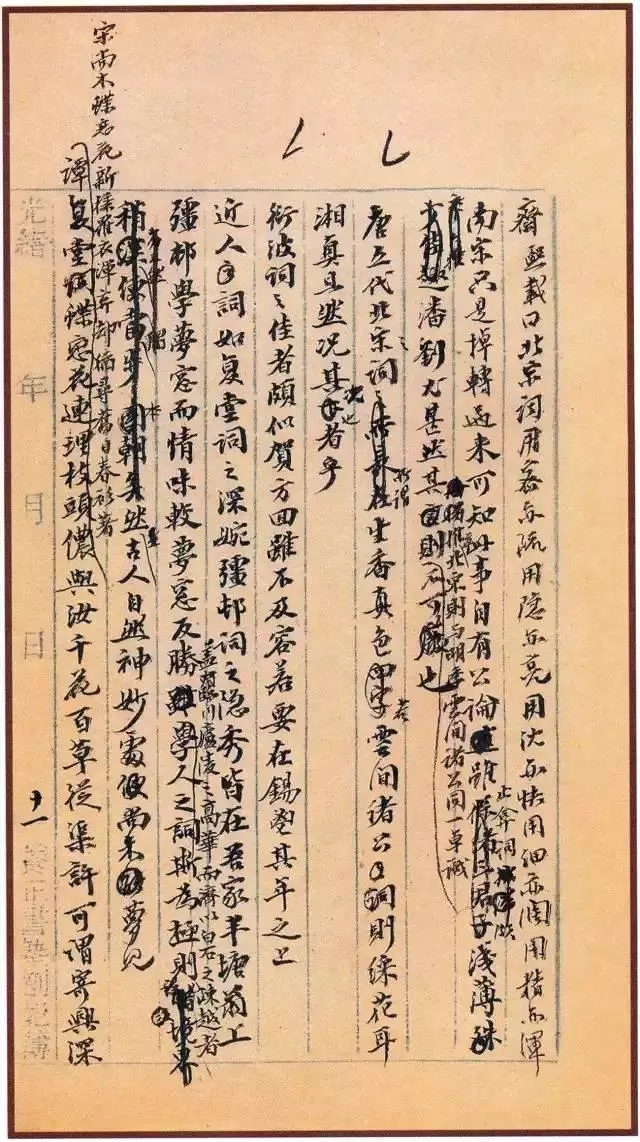

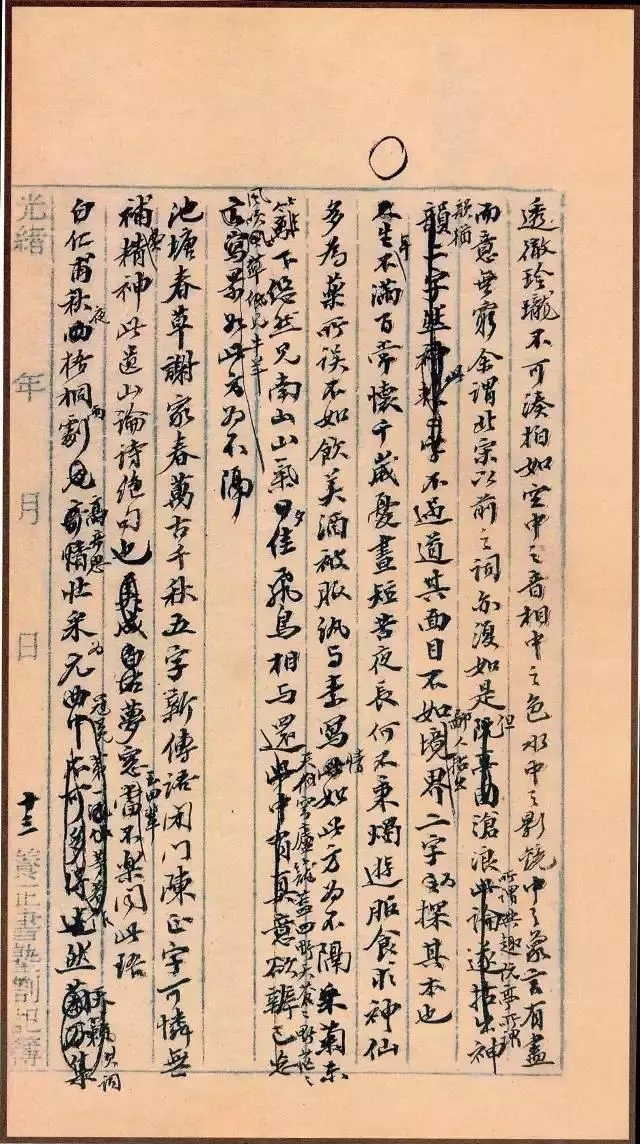

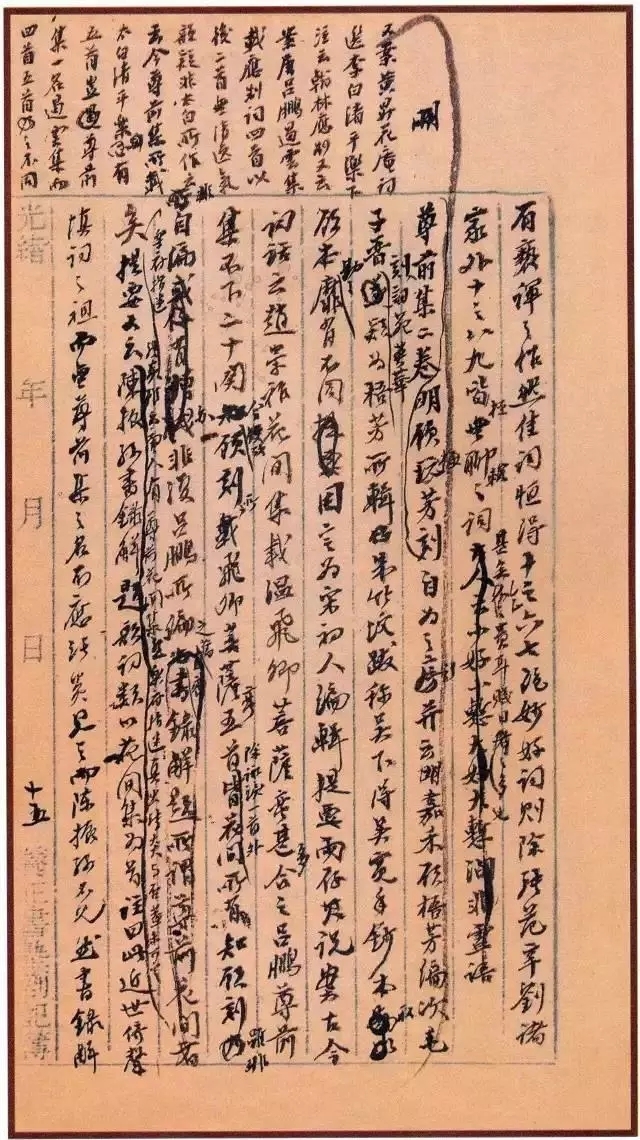

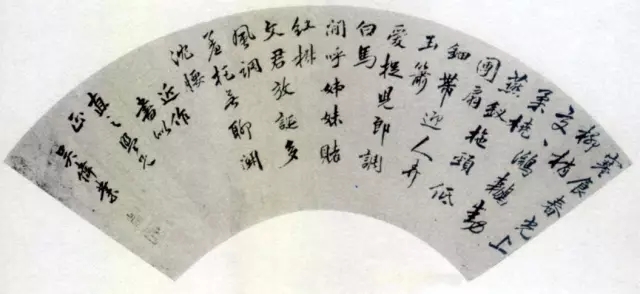

图式精妙笔走龙蛇

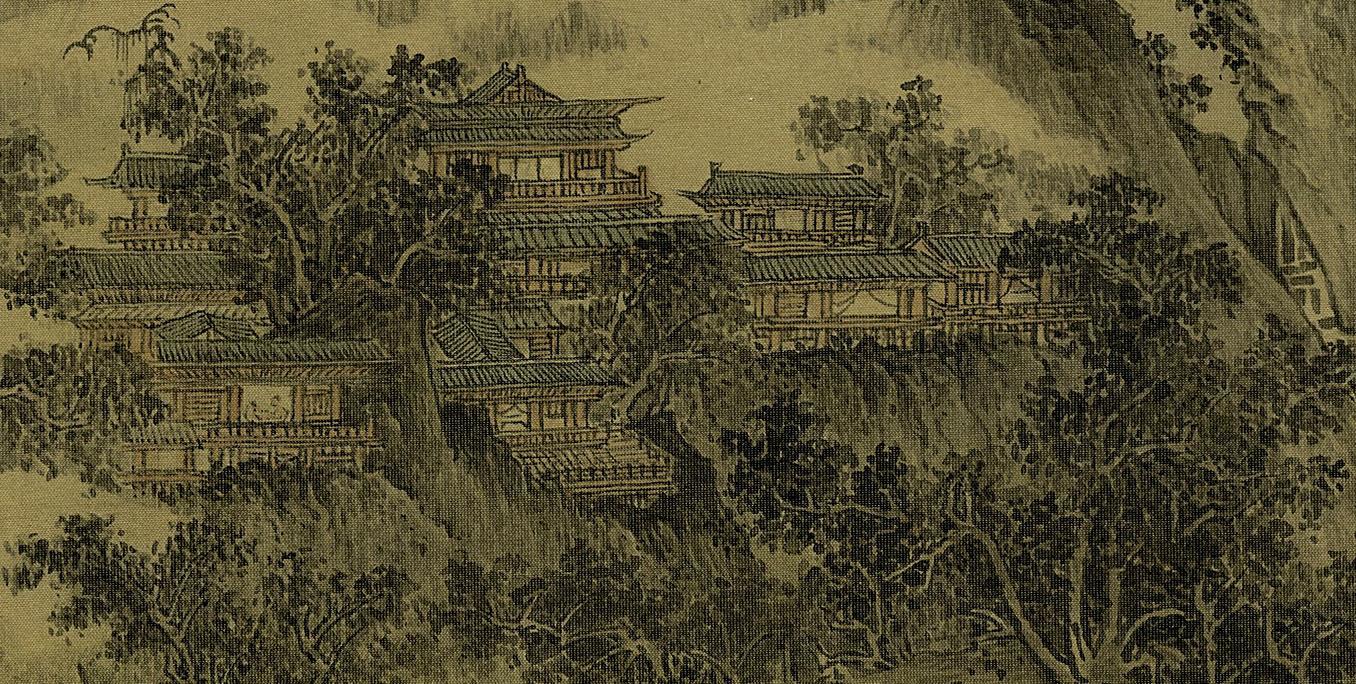

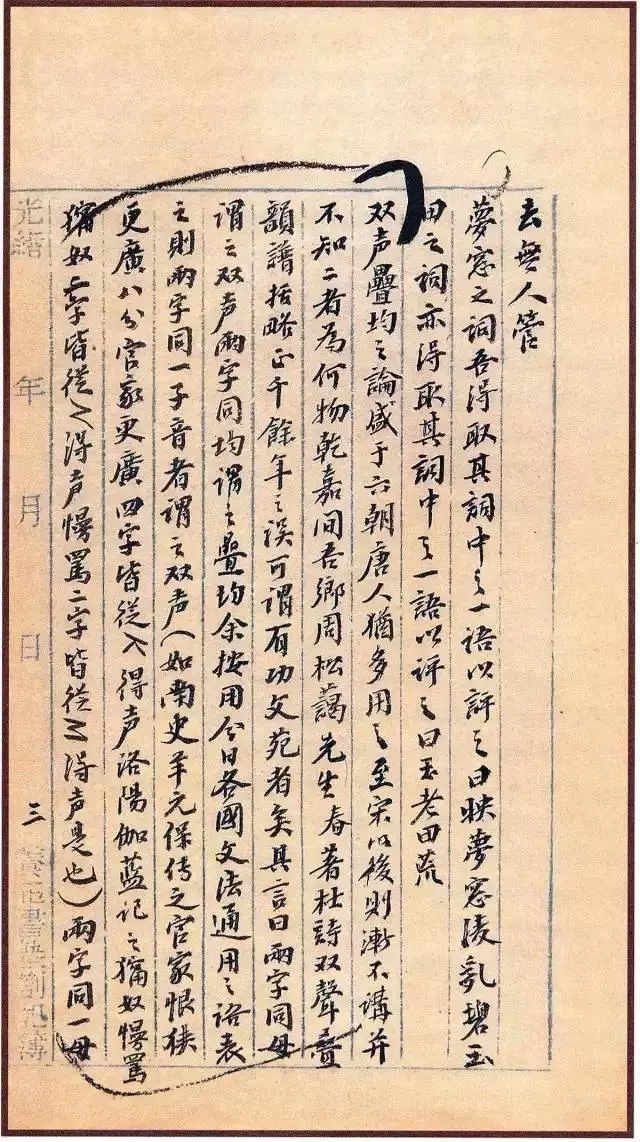

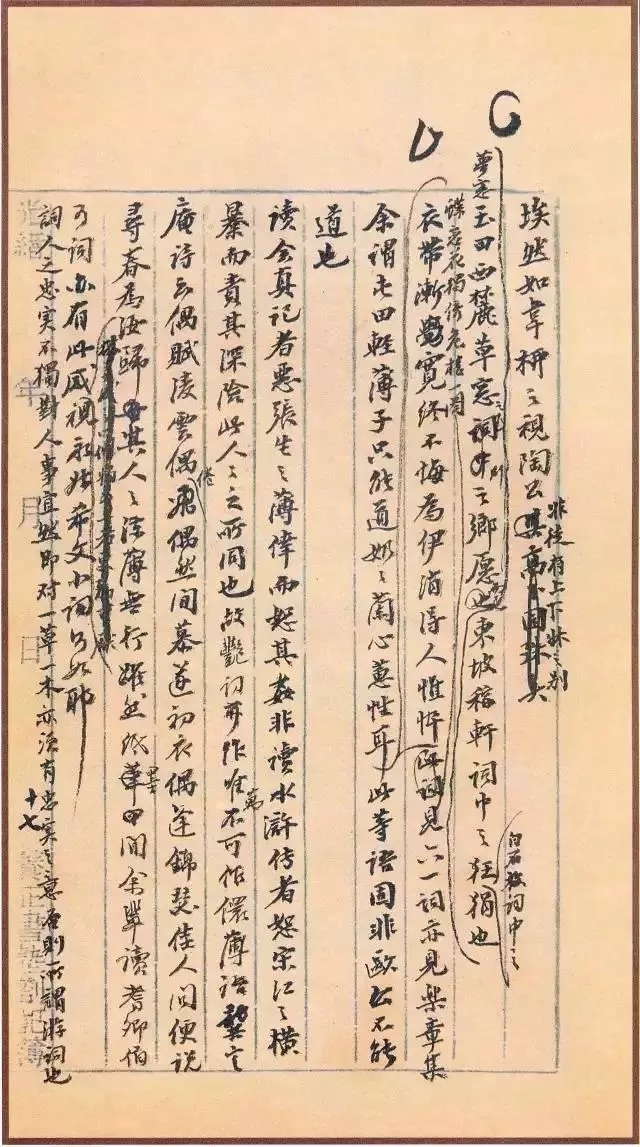

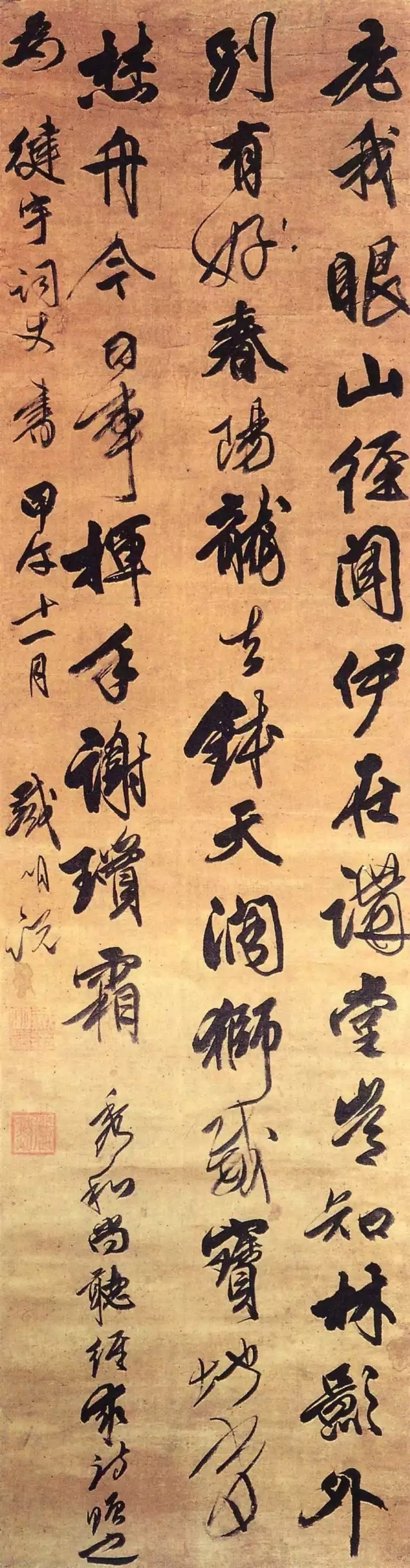

李可染是在对传统山水画理解之上,进行新的图式的设计和创作的,他是有意地在进行这种美学上的追求。他认为中国山水画之所以在视觉上头冲击力不够,一个很重要的原因就是中景占的比例不大,小山和平地代表的前景占的空间太大,天空的留白也过多。这样使得画面的真正的主体在上部,倘若笔力又不足,那么视觉冲击力就会被大大削弱,这是需要改造的地方。所以从写生的时候开始,李可染就注意到这一点,自觉地在改变。

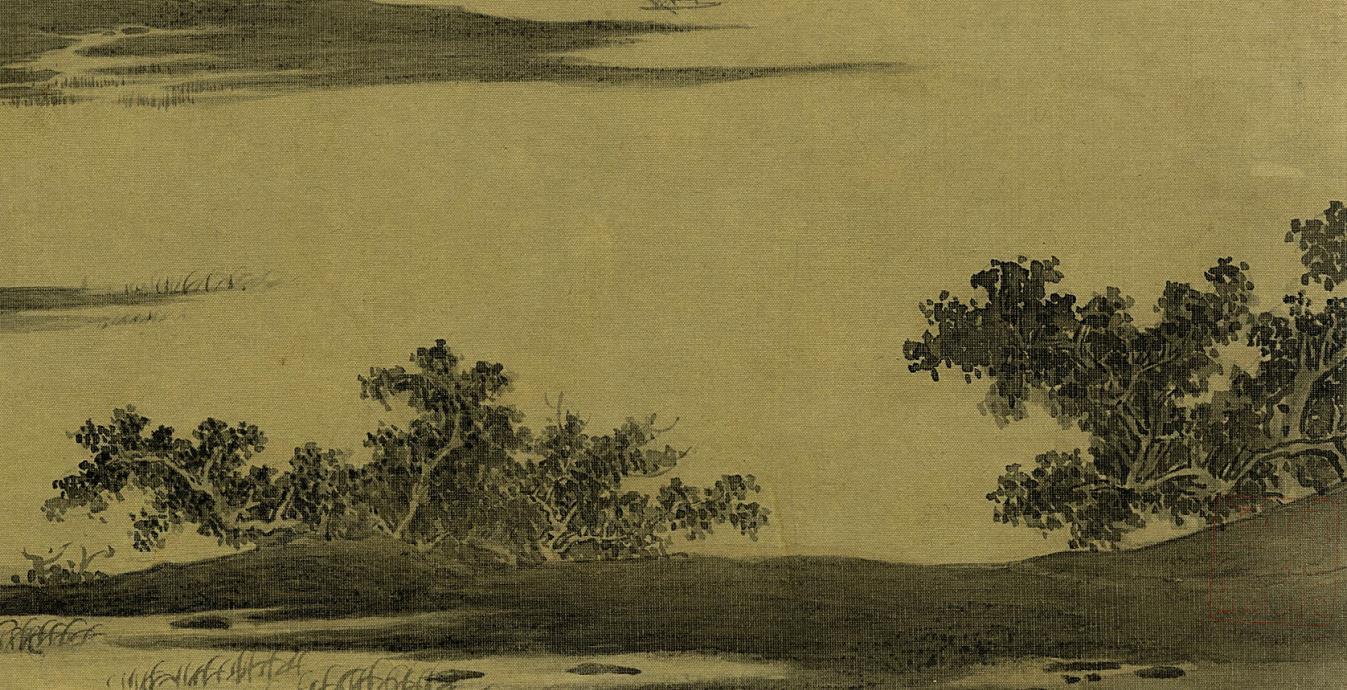

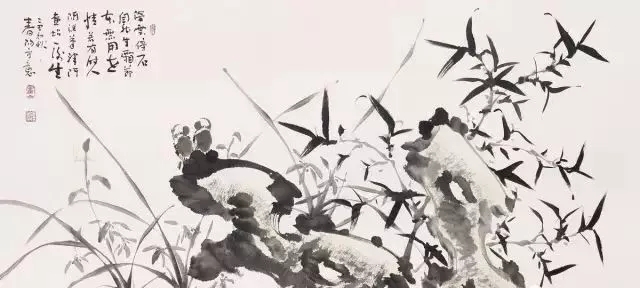

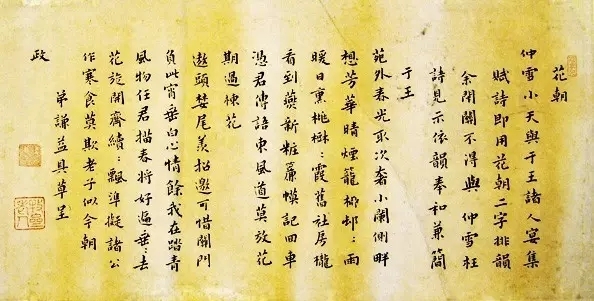

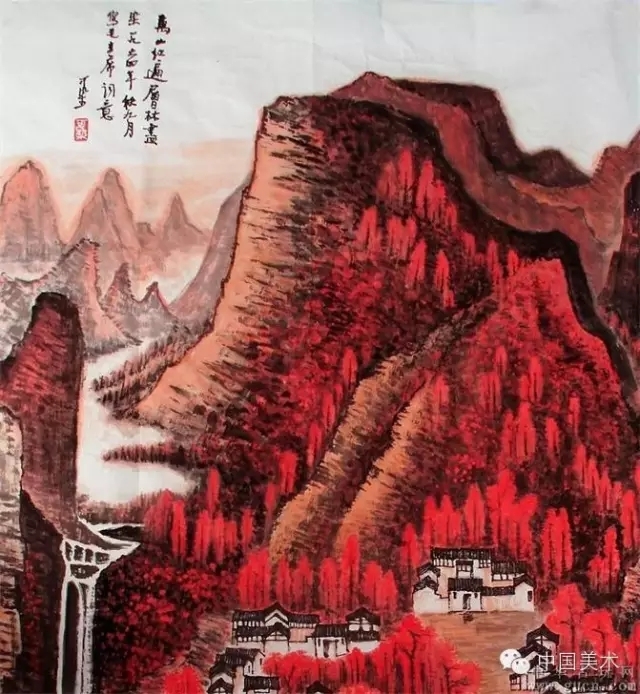

在构图上李可染把中景变为主景,将其他多余的内容果断去除,同时把天空压缩到最小以突出画面的亮度。李可染受过西画训练,他总是自觉地想要把伦勃朗的光影处理手法运用到中国山水画中间,因此也一直在考虑如何分配画面中间的白,使一幅画中的白显得最亮,这样才有十足的精神气。过去中国画也讲留白,但他认为以往的留白处理还是做的不够,要挤白,即要把白挤到最后不得不留的那一点点。然后把这个空间最小的白和最大片的黑紧紧地挨在一起,在视觉上形成一个互补,这样黑就最黑,白就最白,从而达到杜甫诗中描绘的那样——黑入太阴雷雨垂,白摧朽骨龙虎死。这也是为什么李可染的画上的题跋基本上都是满题,就是要把天变灰,使得画面核心部位挤出的白变成画面中间最亮的部分。

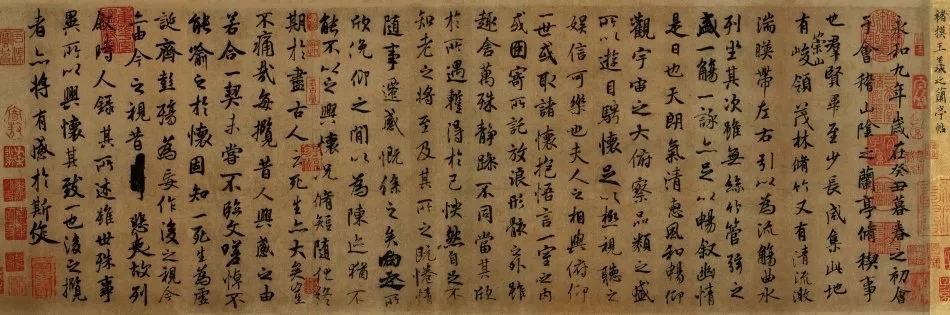

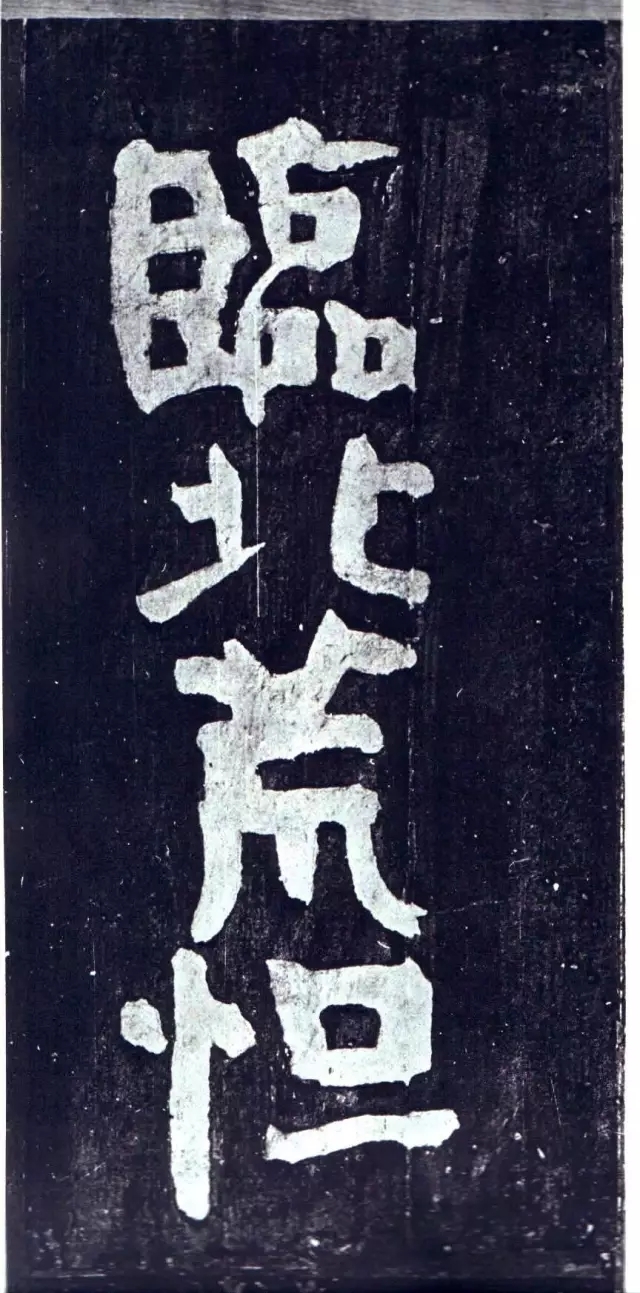

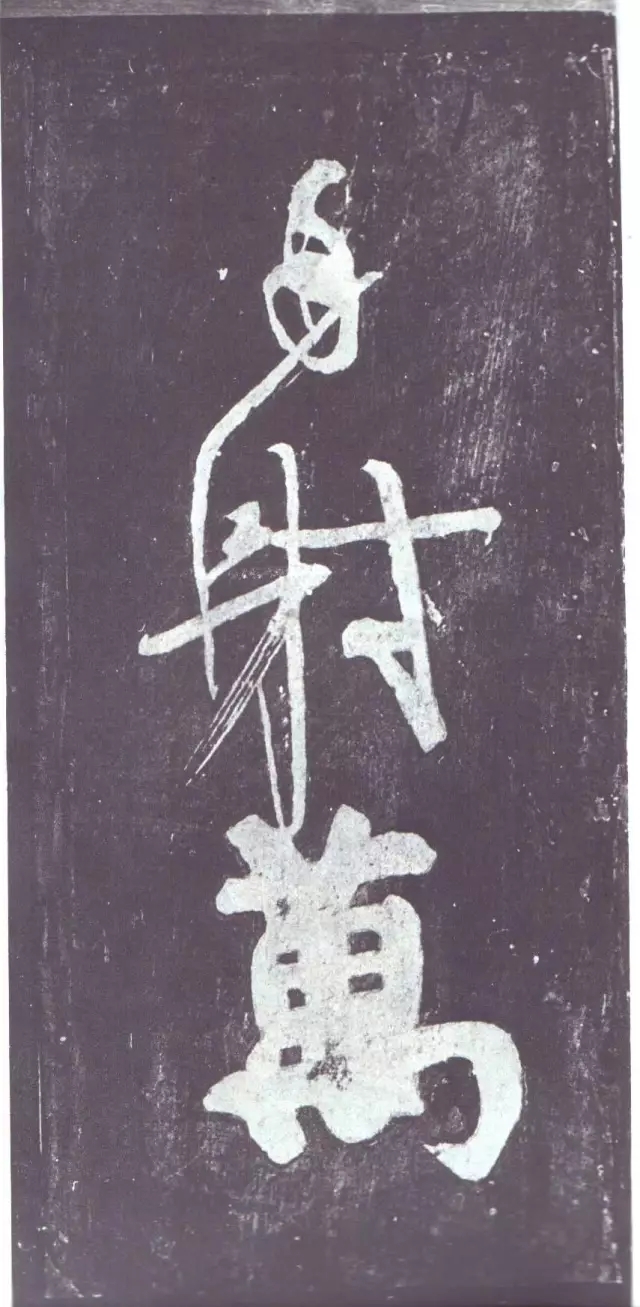

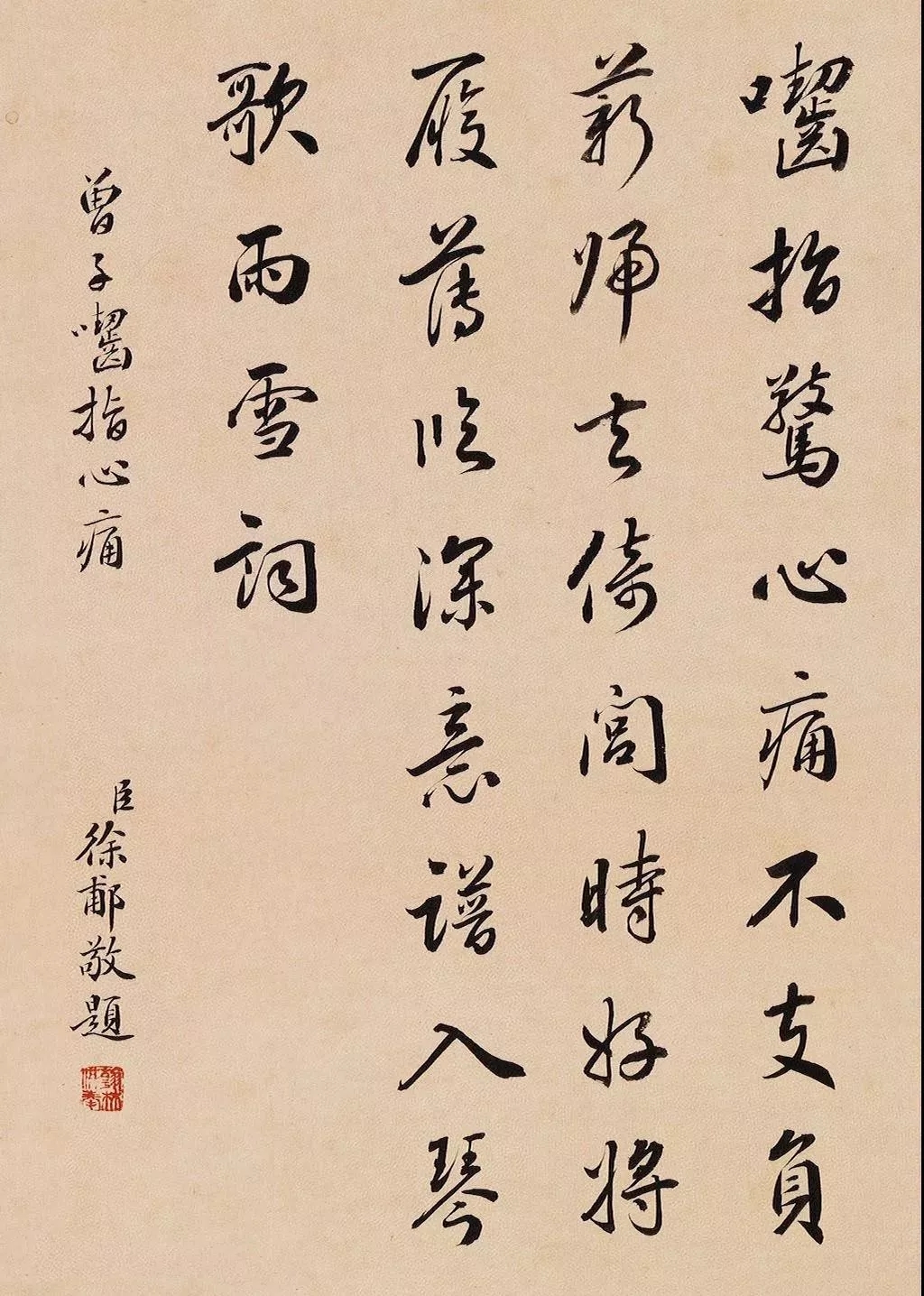

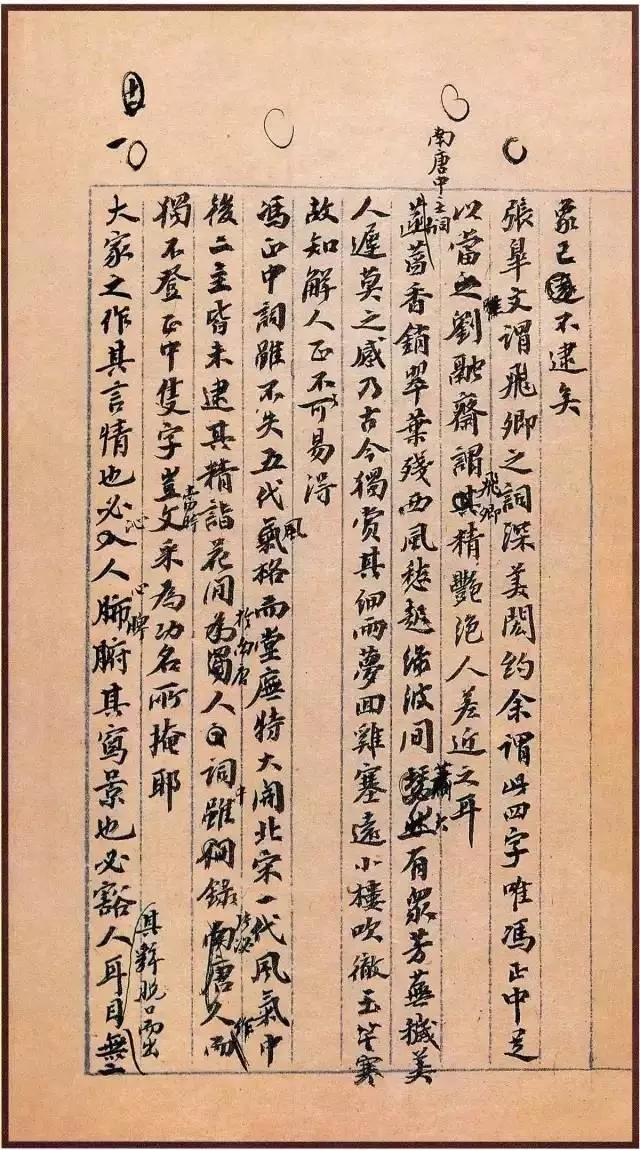

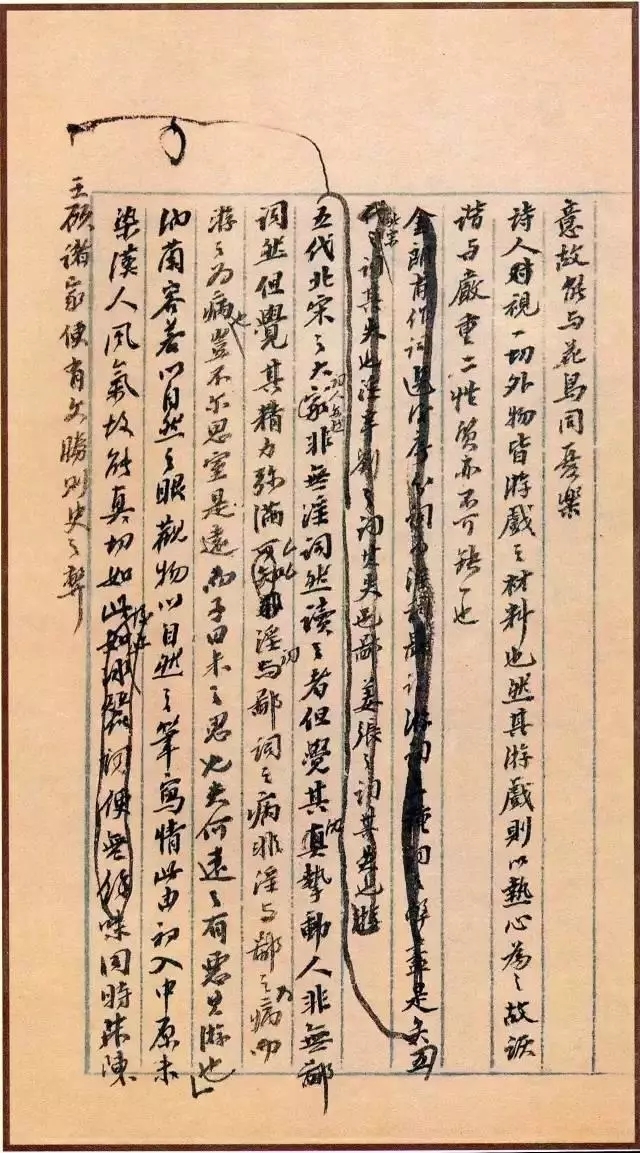

![640.webp (22)]()

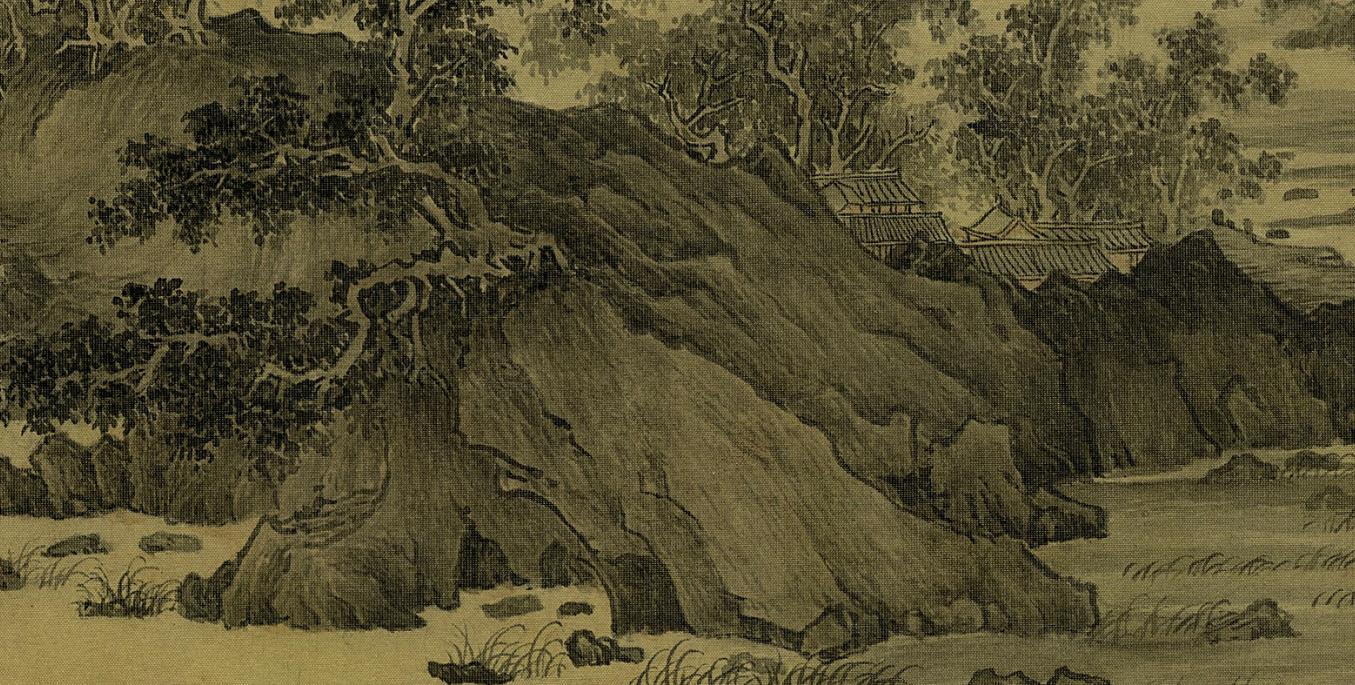

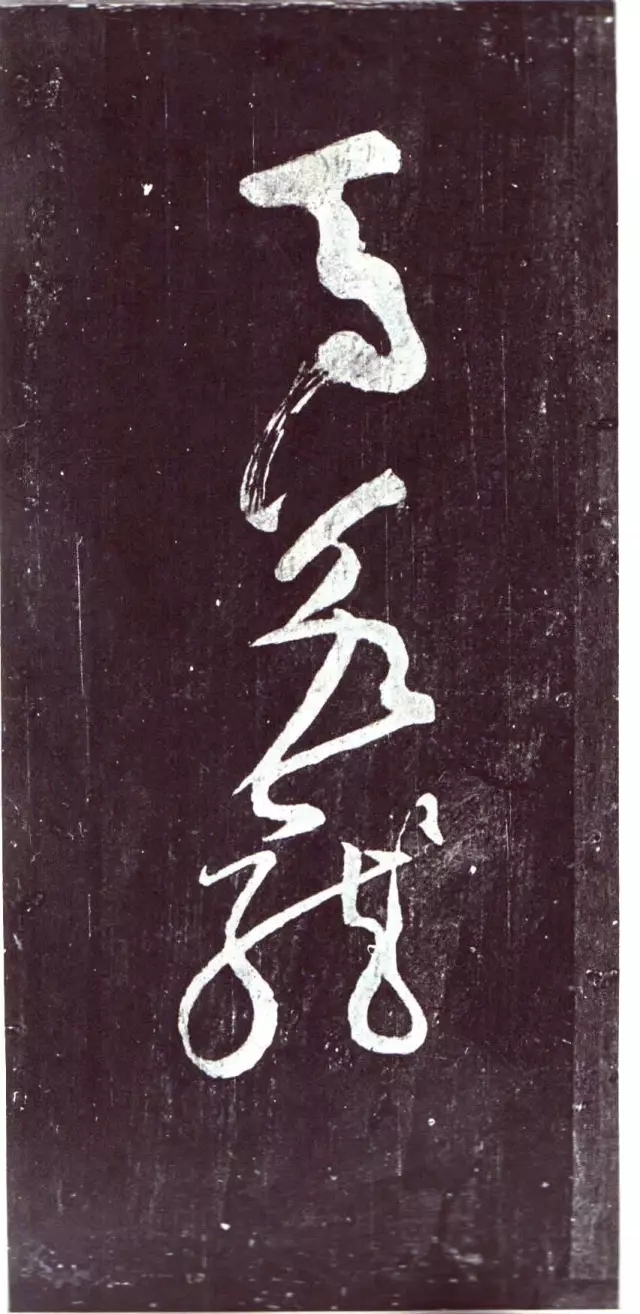

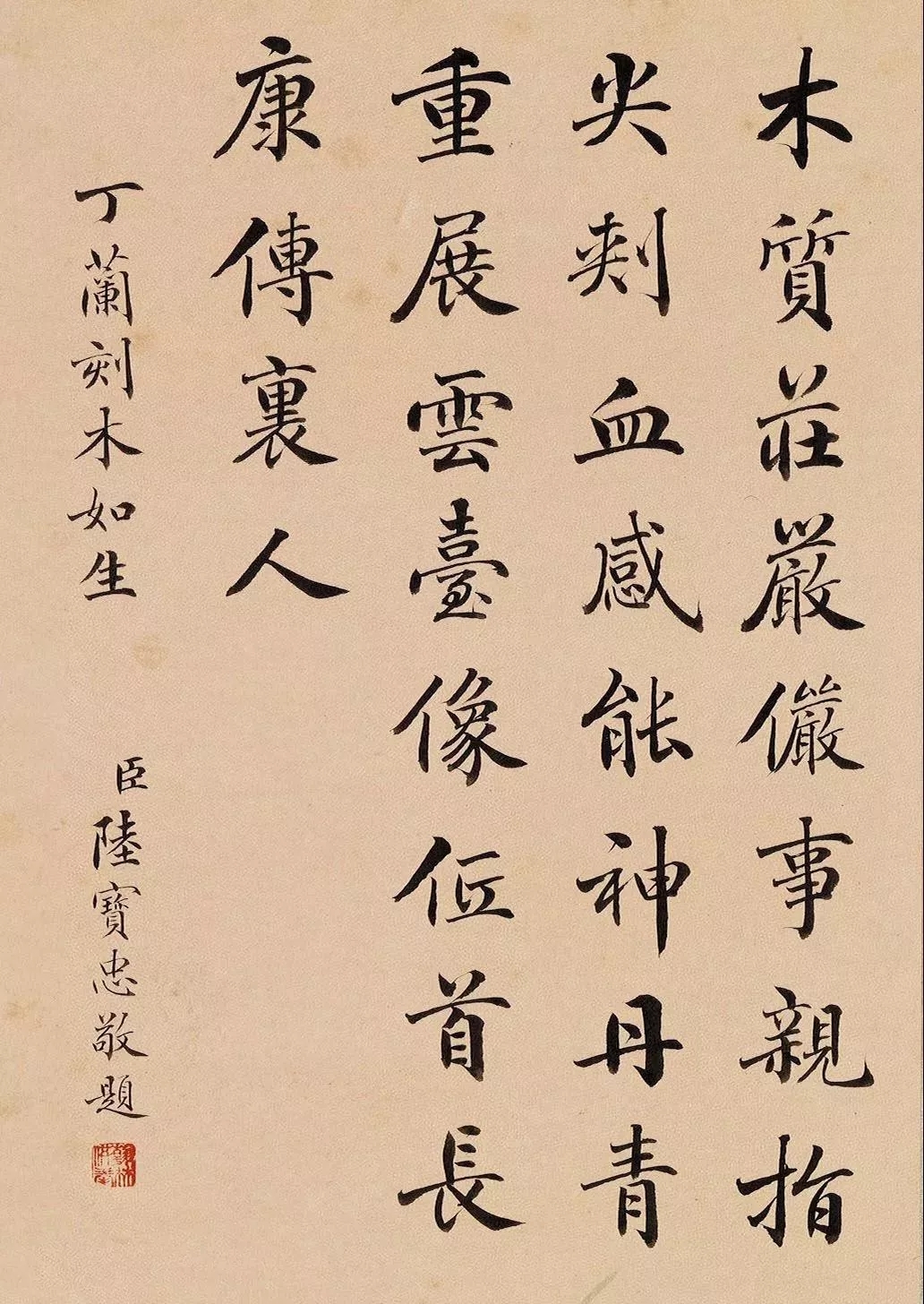

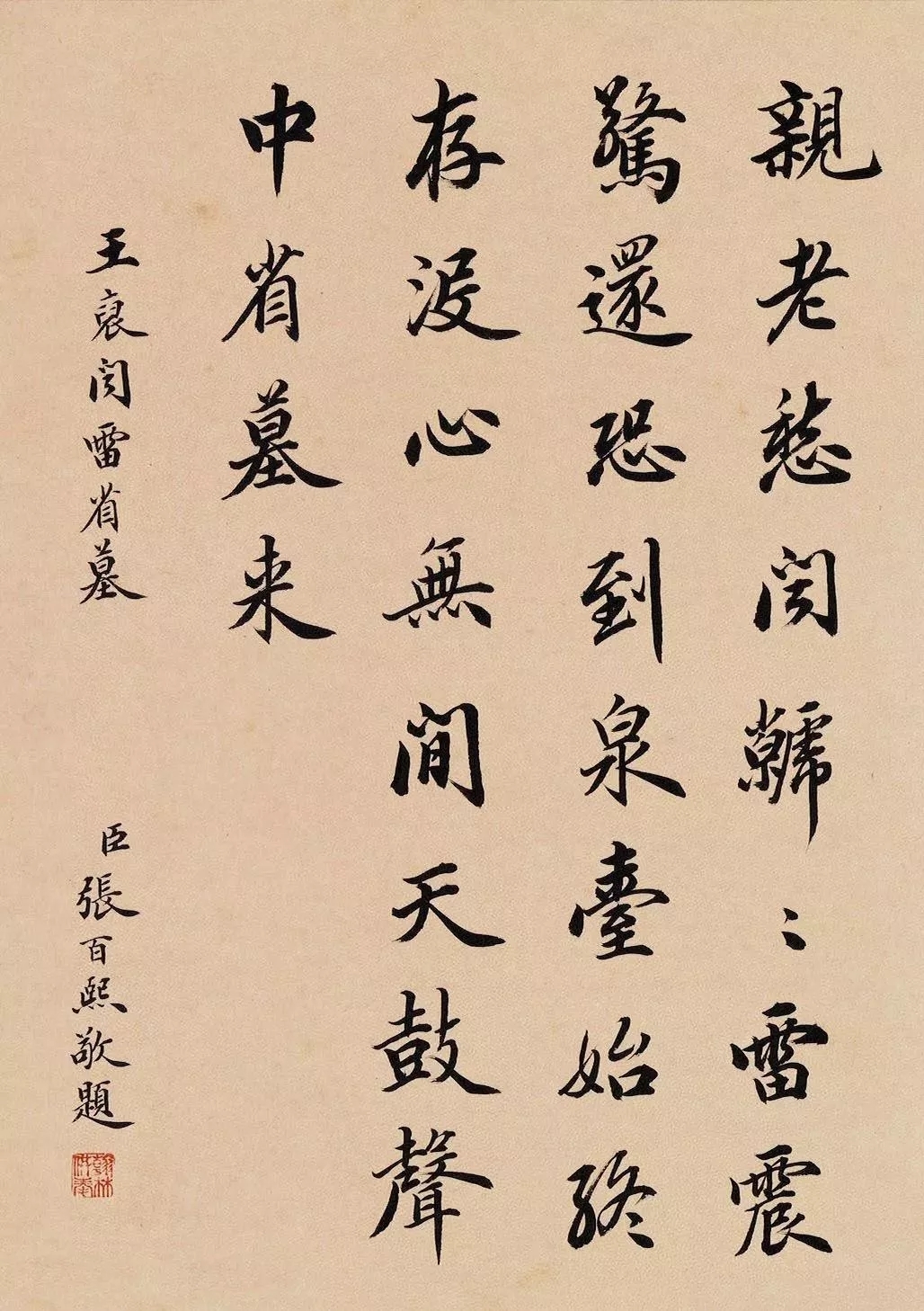

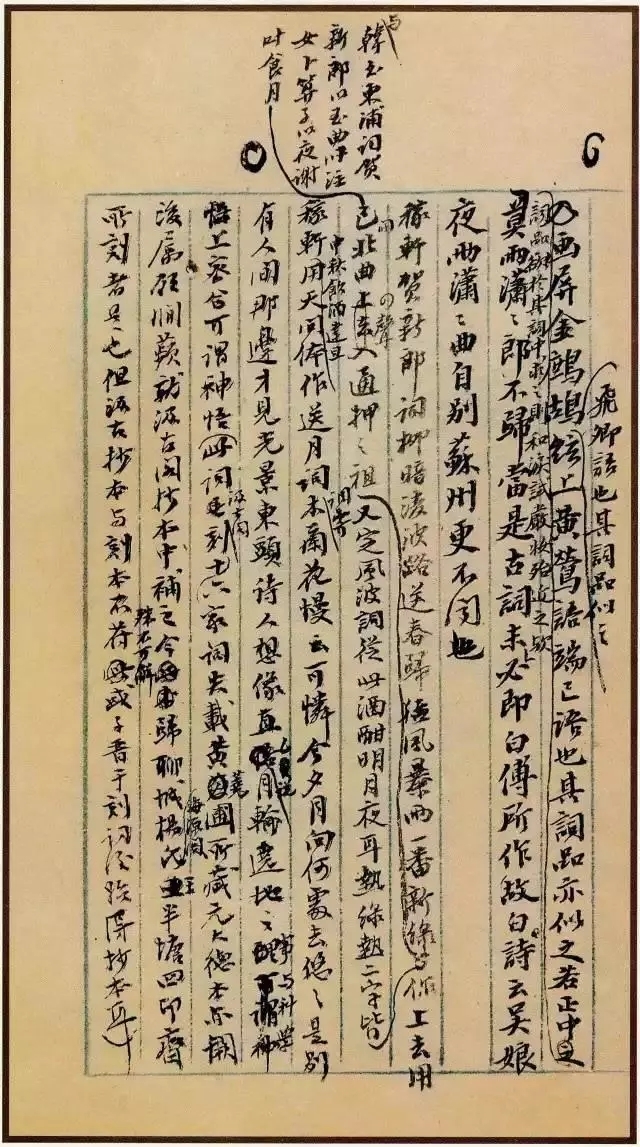

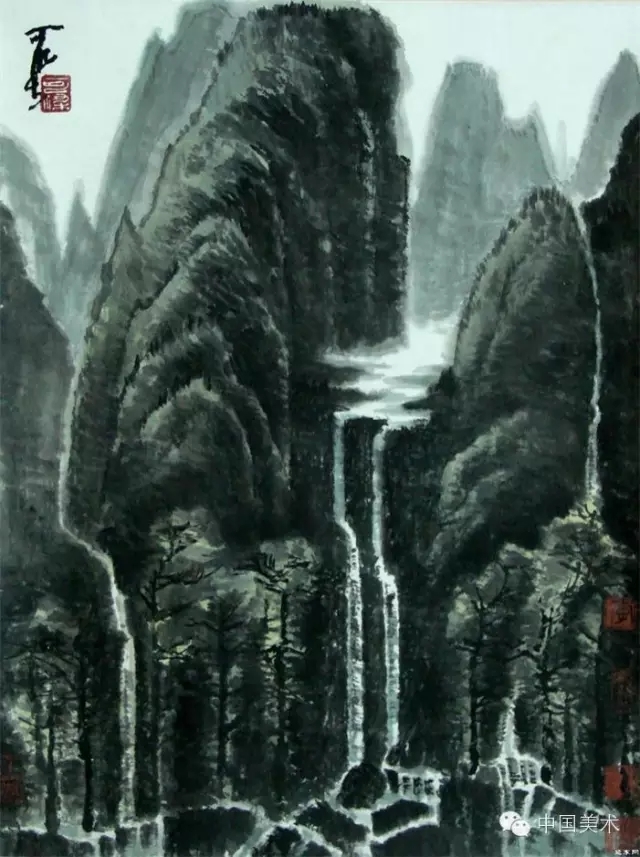

上世纪40年代,李可染擅长泼墨;60、70年代后改为积墨,一遍一遍地画,一张画往往要画上一个星期,画了以后等着它干到一定程度,再继续画,到最后画纸几乎全部被揉烂了,可见次数之多;而到了晚年,即80 年代以后则又变回泼墨山水。但此时李可染的泼墨是一气呵成的,一改40 年代过于飘逸的那种风格,笔墨显得沉着浑厚,并能自如地在泼墨中一次性地完成所有的造型,同时又不做作、不僵硬。这时画中的留白都是浑然天成的,没有任何设计、做作的痕迹,是几十年功力积淀的结果,完全不同于早期的刻意留白。

这种留白其实也就是黄宾虹先生所说的“中国山水画中有龙蛇”,即留白在画中自如穿插飞动,使得整个画面都充满一股生气,值得注意的是李可染晚年的用笔,笔被隐没在墨里,这和很多其他的山水画的不同之处在于,其他人的山水画中的线条是显性的,露在外面,墨和色并不淹没这个线条,但是李可染则在某种意义上是要用浑厚的、一层一层的墨把这种线隐进去。隐进去以后,支撑整个画面的就是白,他用白作为自己画的结构支撑线,此外,李可染先生在用墨的时候,笔在纸上着力的轻、重是和他用墨的浓、淡成反比,越是浓的地方用笔的力度就越小,越是淡的地方,用笔的力度反而越大,凡是他的淡墨的地方,纸是被搓起来一层球的。

此外李可染先生晚年的泼墨淋漓犹湿,一张画画完以后,其实已经干透了,但是看它的时候还觉得是湿漉漉的。这是李可染先生一生向往的水墨画的最高境界,可以从《井冈山》中得以看到。

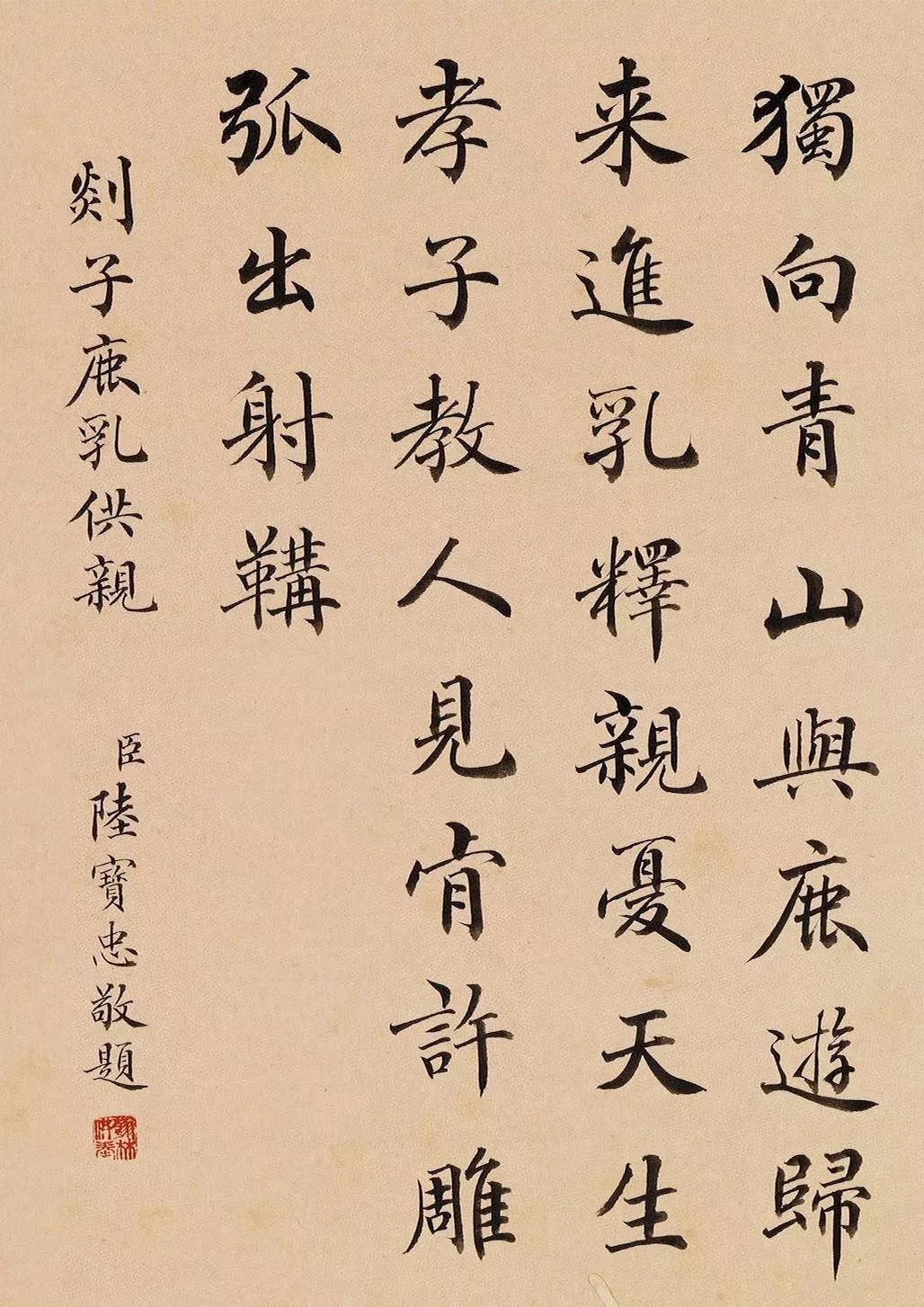

![640.webp (23)]()

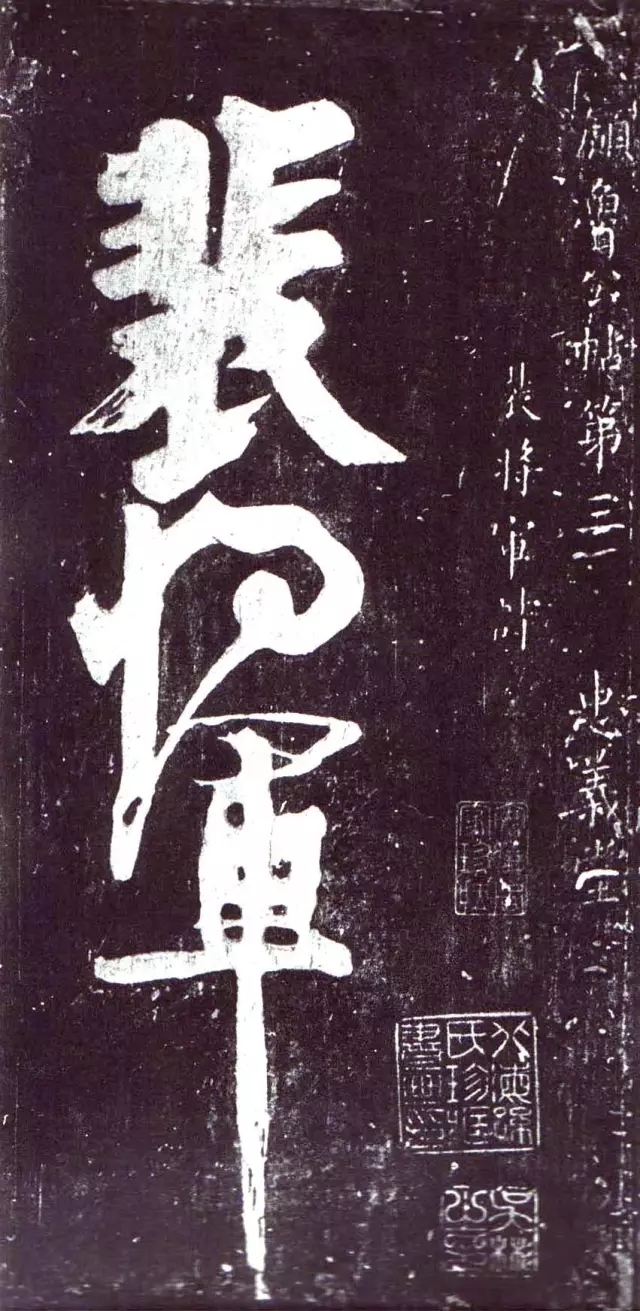

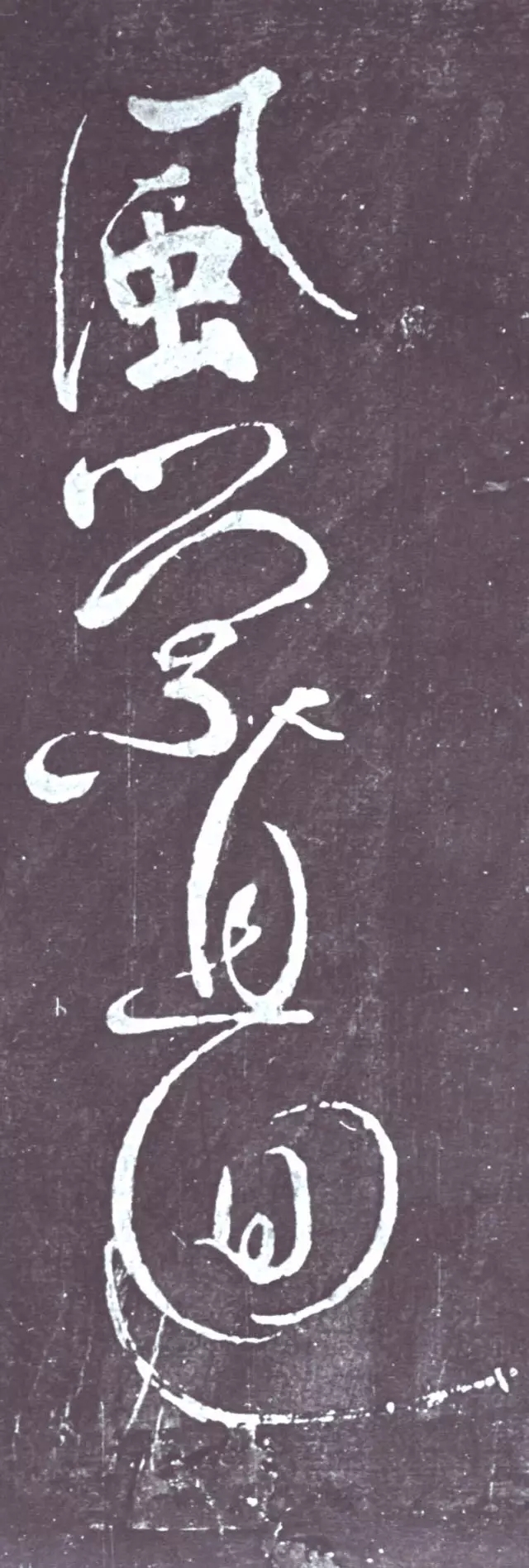

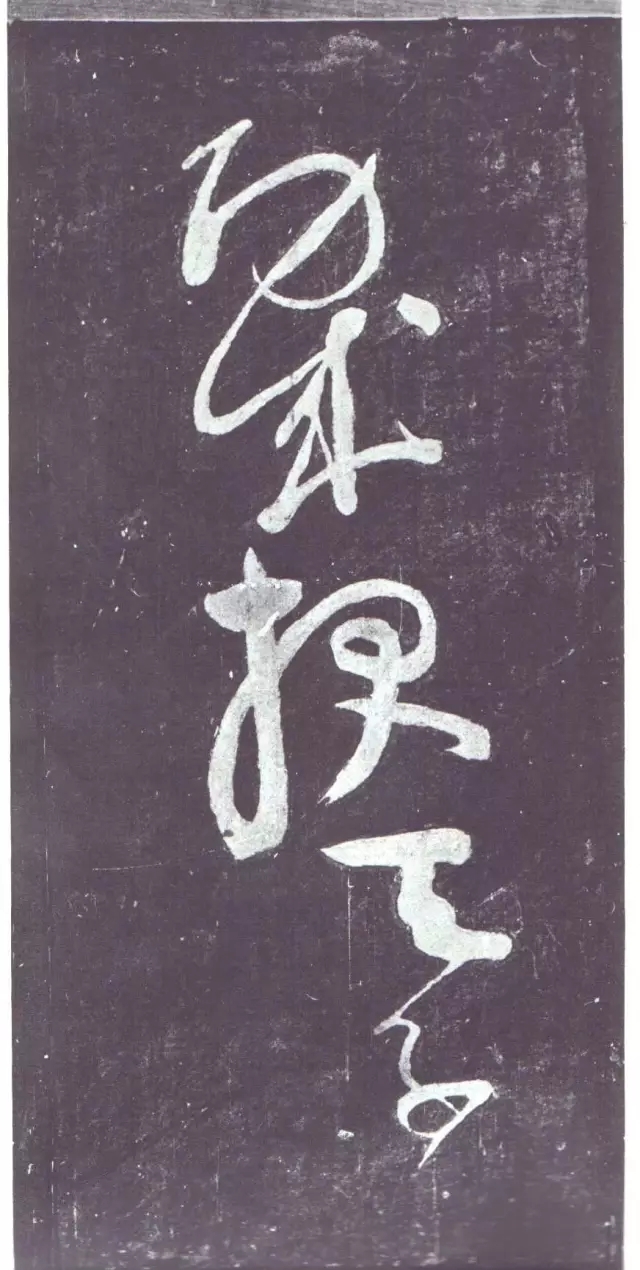

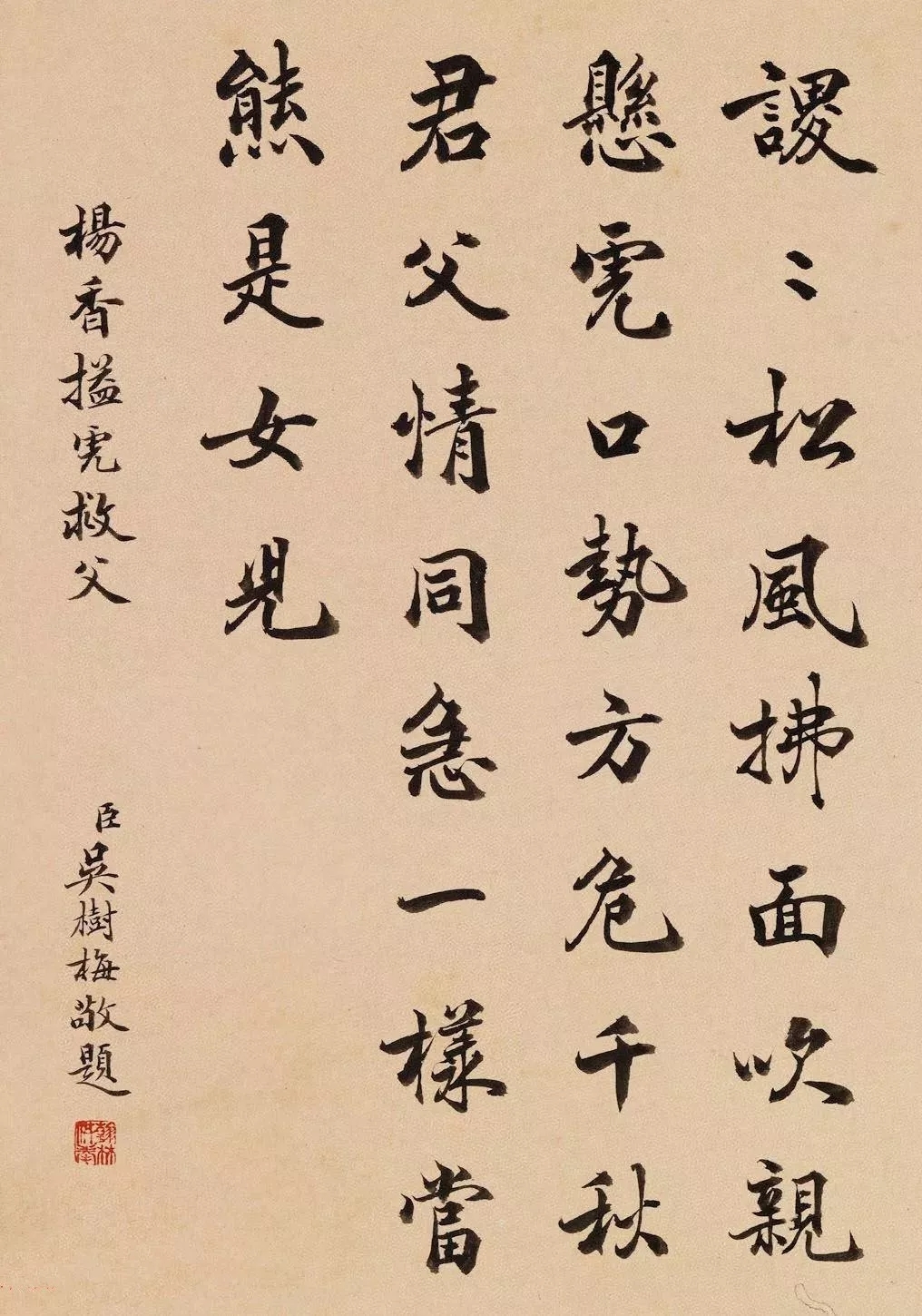

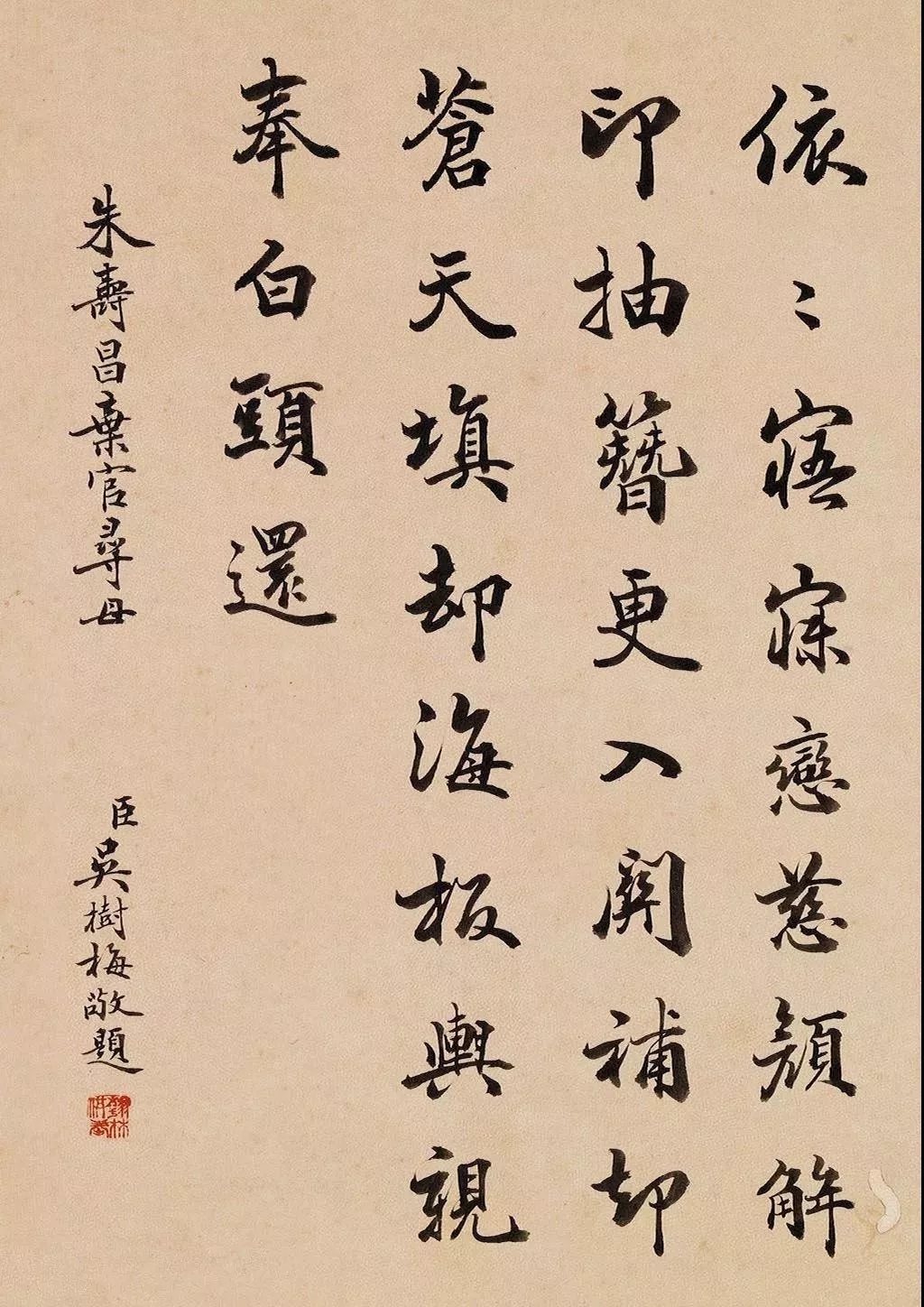

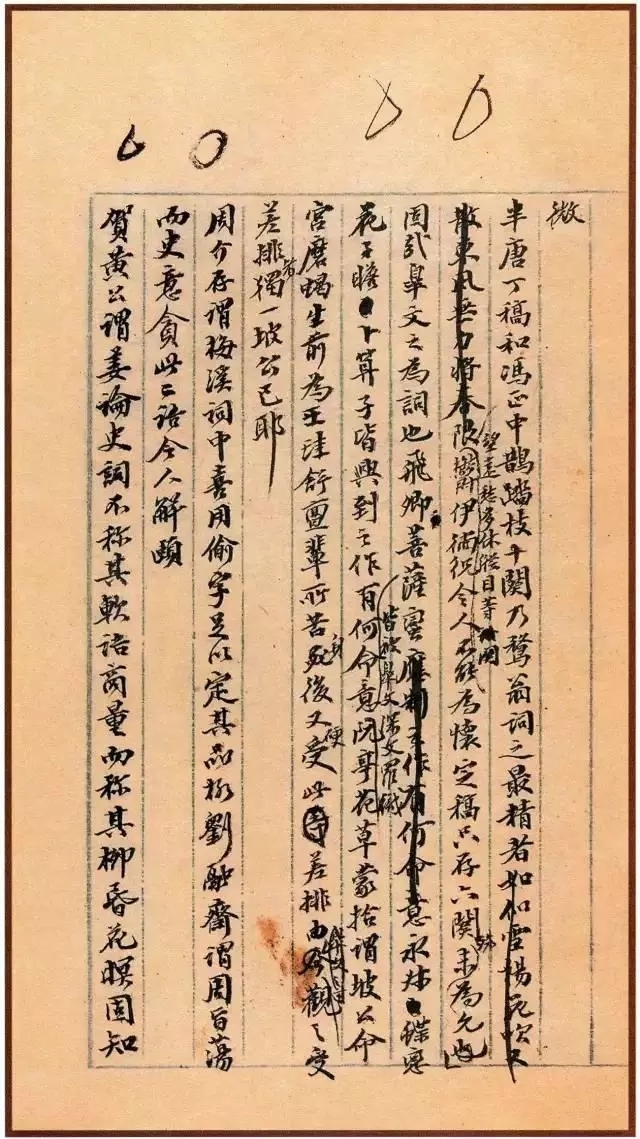

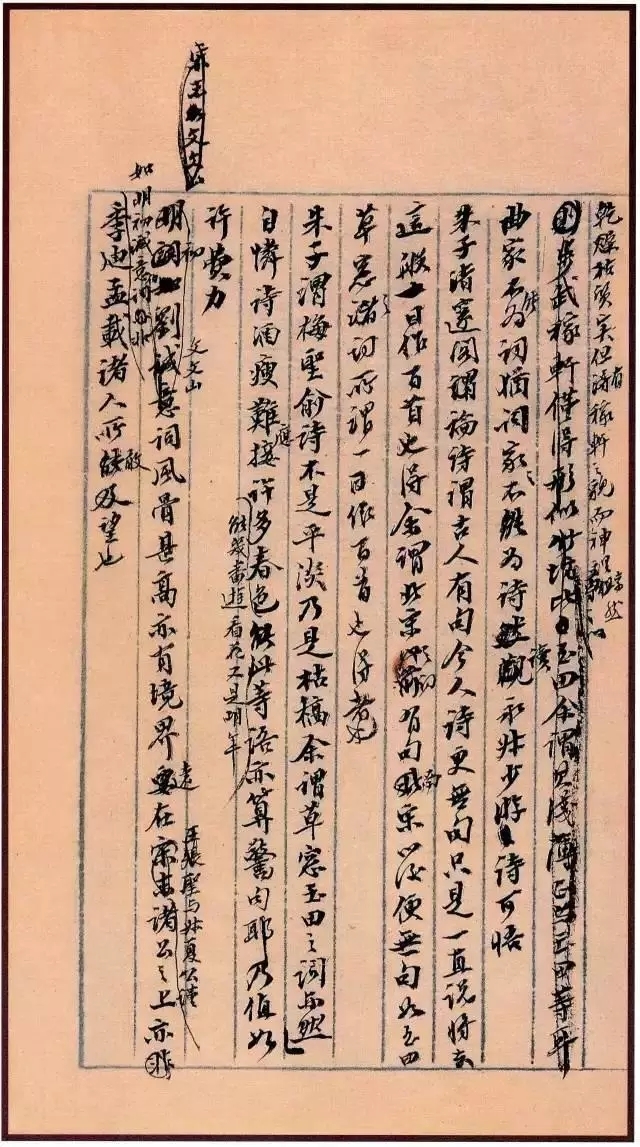

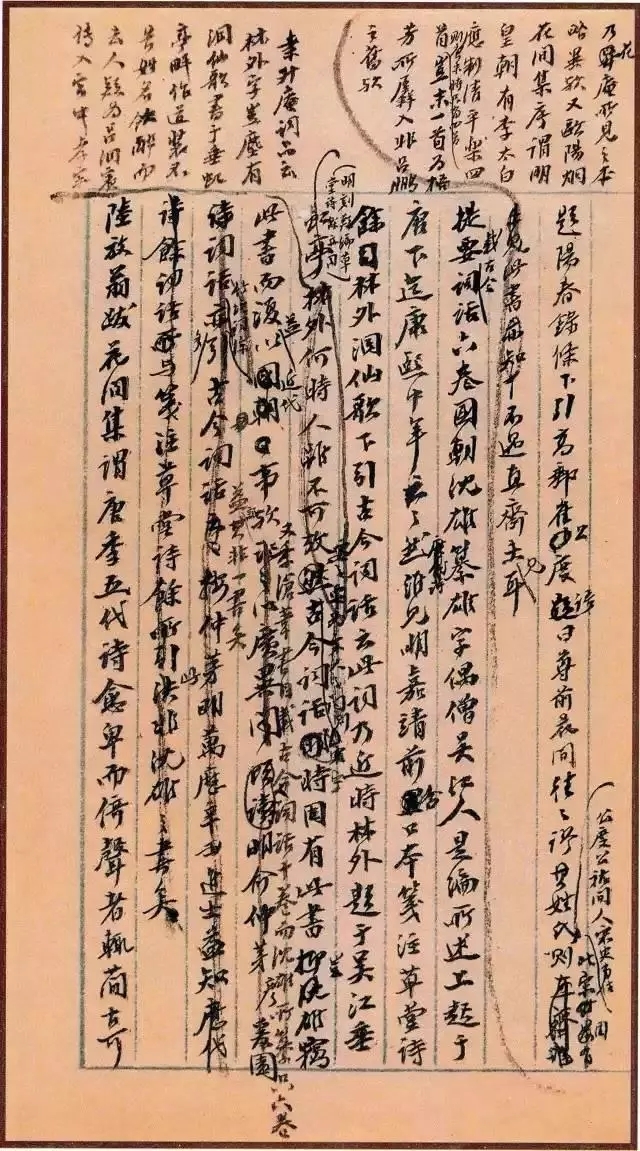

心画合一高山仰止

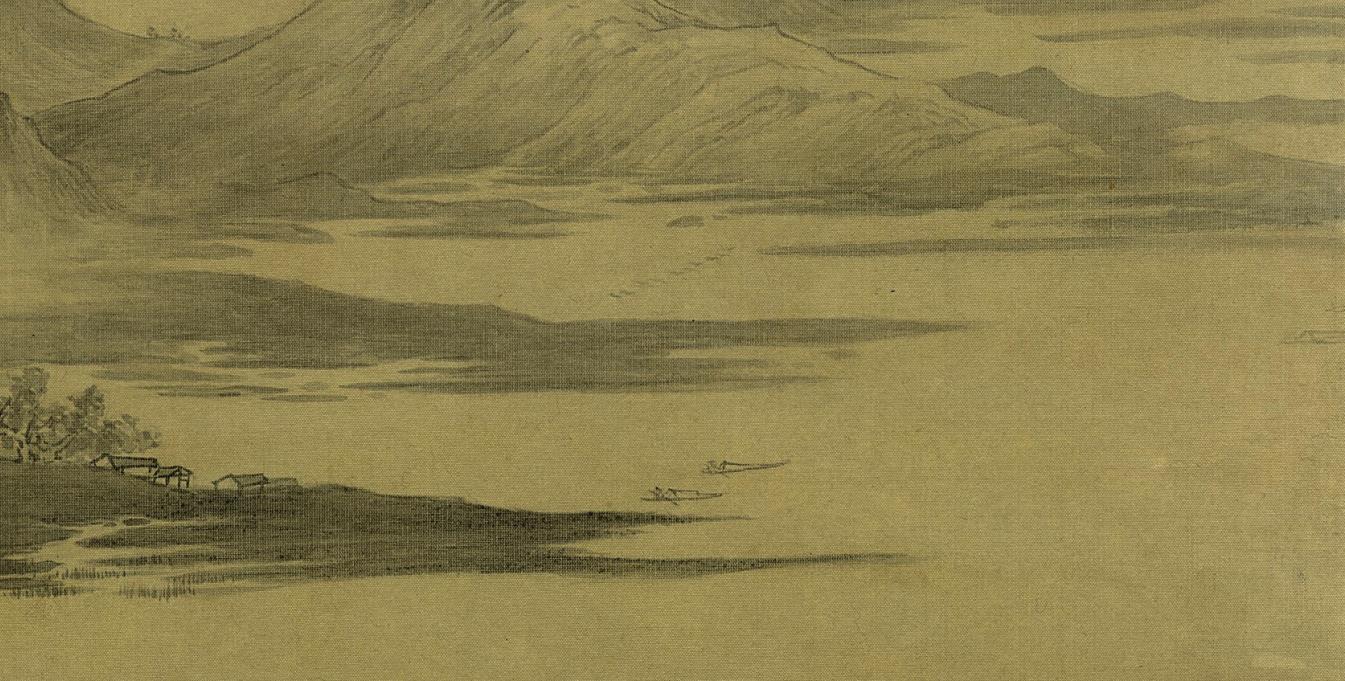

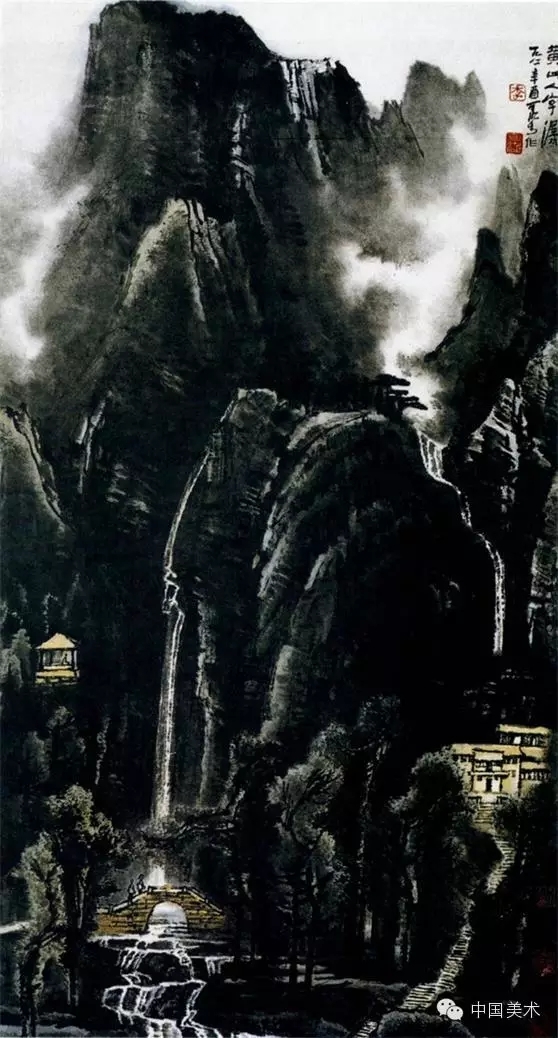

李可染先生作画是有信仰的,他常常把山水画类比为一座教堂来画,就如同很多西方宗教画家利用绘画、雕塑和建筑来呈现教堂,这样使得人们在走进教堂后,就立刻被各种各样的光影、线条带入到一种天国的意境中。李可染在画中表达了一种中国自古以来的对自然的崇拜之情。如他笔下的黄山,如同处在宇宙初开的那种境界中,天地、宇宙好像刚刚苏醒,还在混沌初开中,意境深邃精妙。

在此之前,很多画家并没有自觉地意识到这点,也没有强化山水画中的这种宗教情感。但李可染把它强化了,他受到伦勃朗的影响,受到欧洲的哥特式教堂的影响后,就开始重新审视,重新思考,通过造型和光影,把深深的爱和大自然的神圣性表达出来。无论是黄山,还是漓江,他确定无疑地实现了艺术家创造第三个自然的能力。

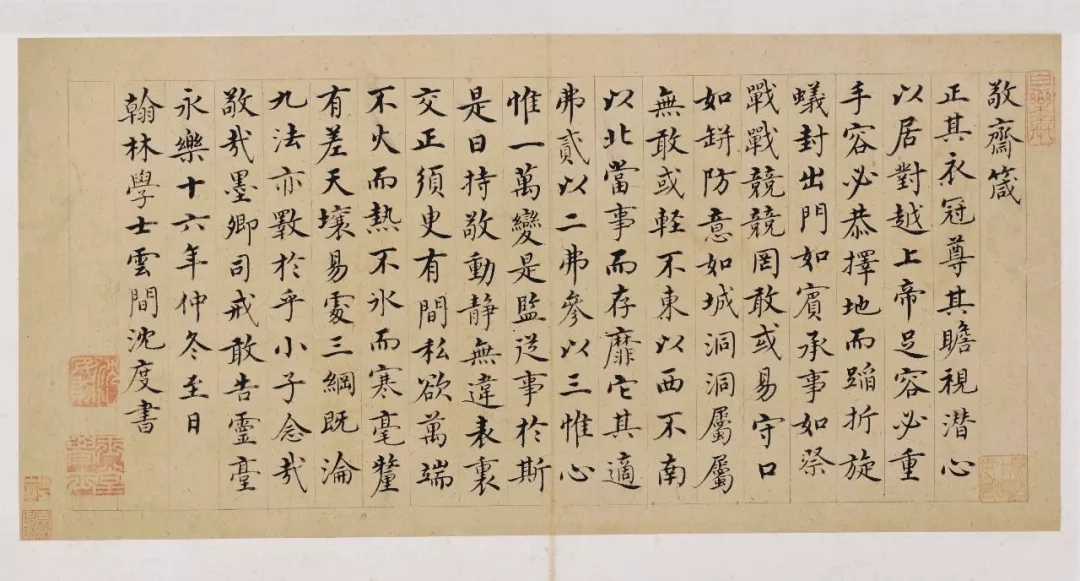

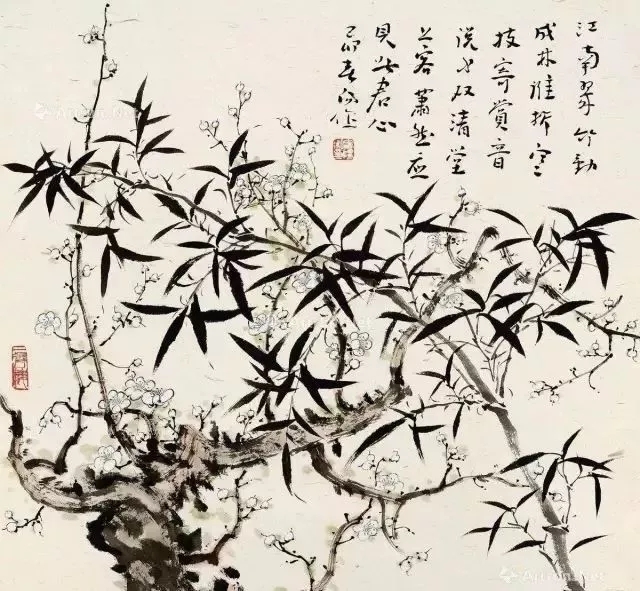

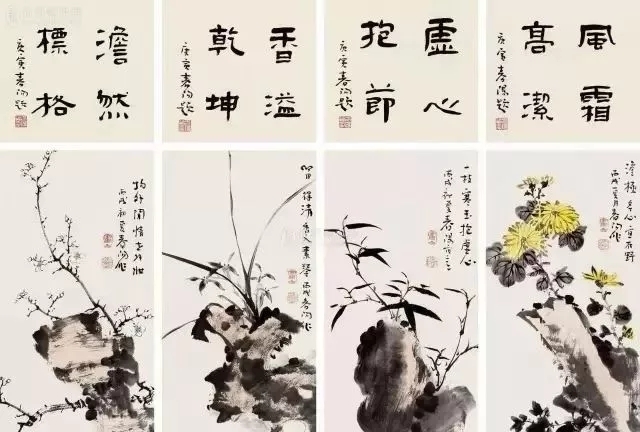

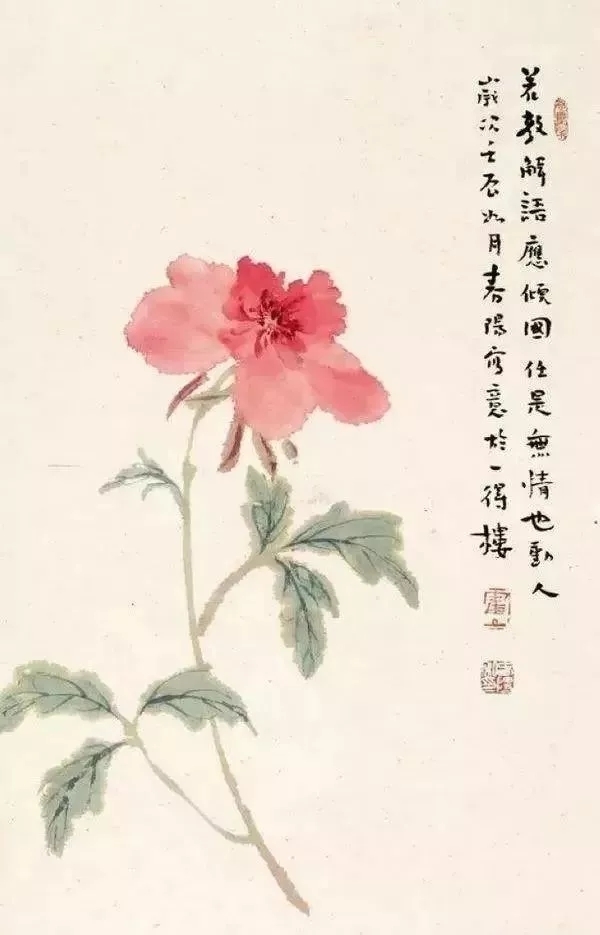

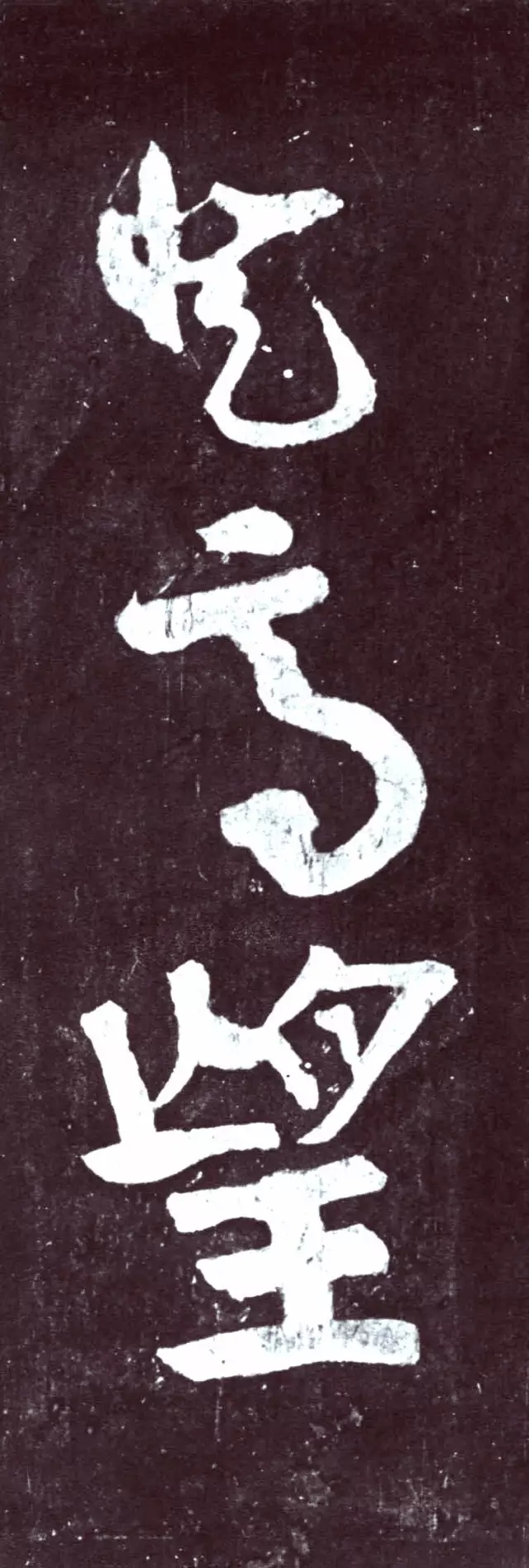

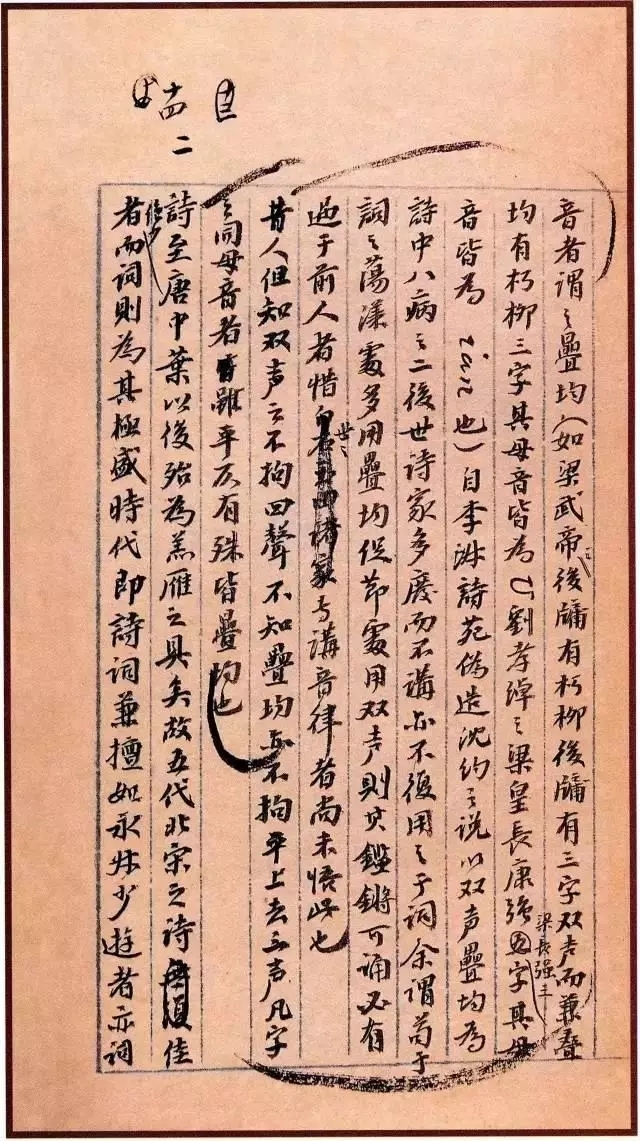

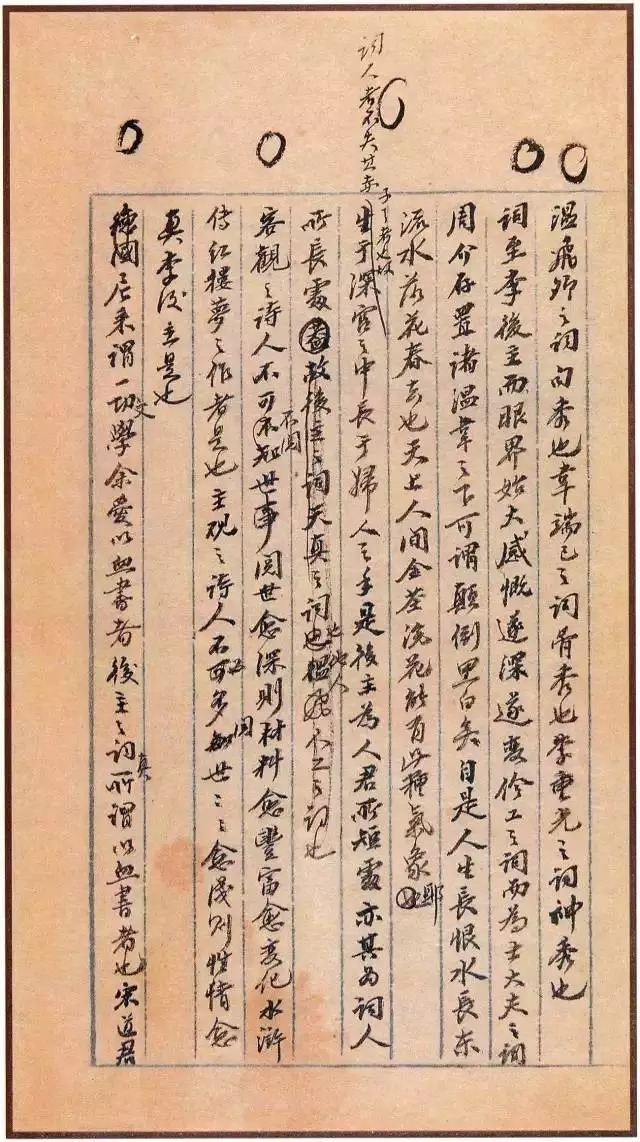

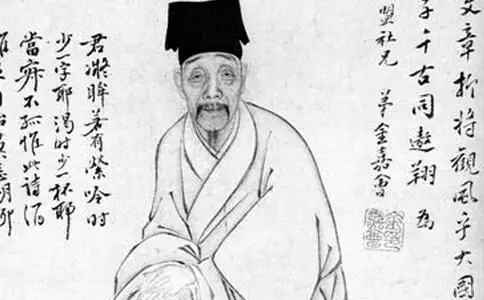

李可染一生勤奋不懈,他的画室共用过六个斋名堂号:有君堂、师牛堂、识缺斋、天海楼、十师斋、墨天阁。在不同的历史阶段用不同的斋号,其实鲜明地表达了他在不同阶段的艺术思考和艺术追求。第一个有君堂的堂号李可染从40 年代上半期开始在重庆使用,一直用到40 年代末、50 年代初,取名的缘由是结婚之时新房里冒出来一棵竹笋,同时又娶得邹佩珠先生这一位新妇,是一个双关语。有君堂时期实际上是李可染确立一种笔墨中间的君子人格时期。这一时期的作品用笔用墨和其晚年作品的用笔判若两人。这一时期作品的线条非常飘逸潇洒,用的淡墨像一层薄纱一样,如画一个半透明的扇面,它半透明的状态,李可染也画出来了。

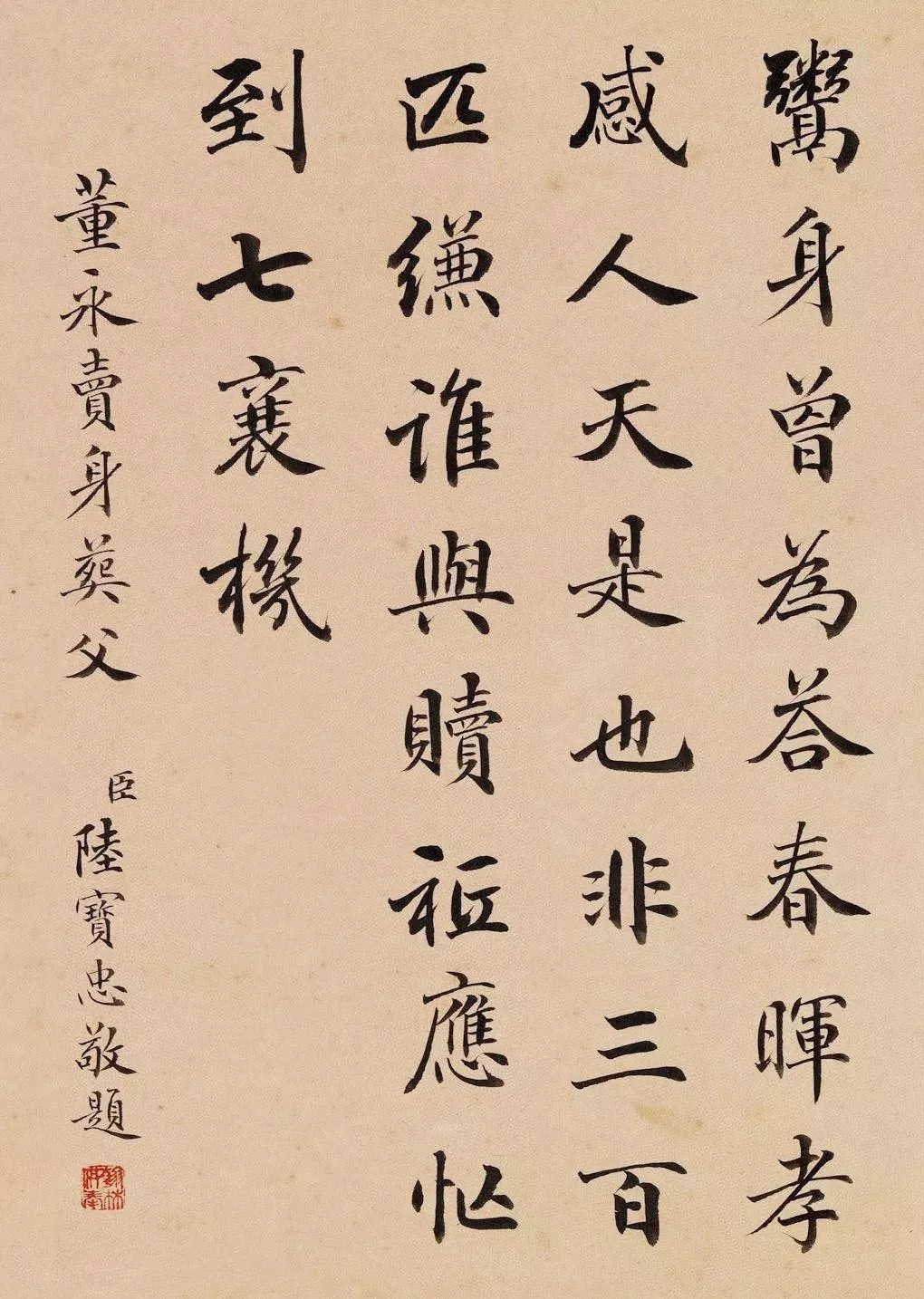

![640.webp (24)]()

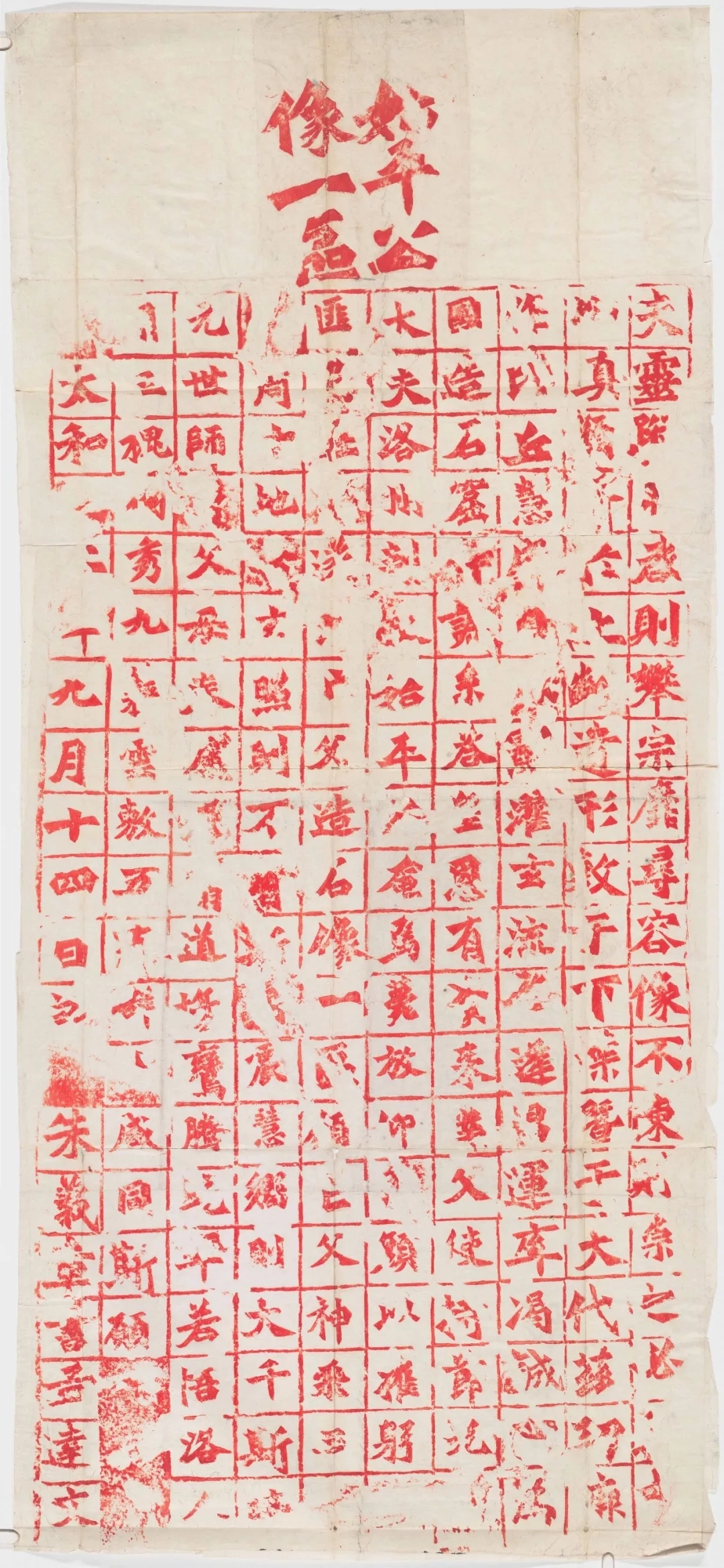

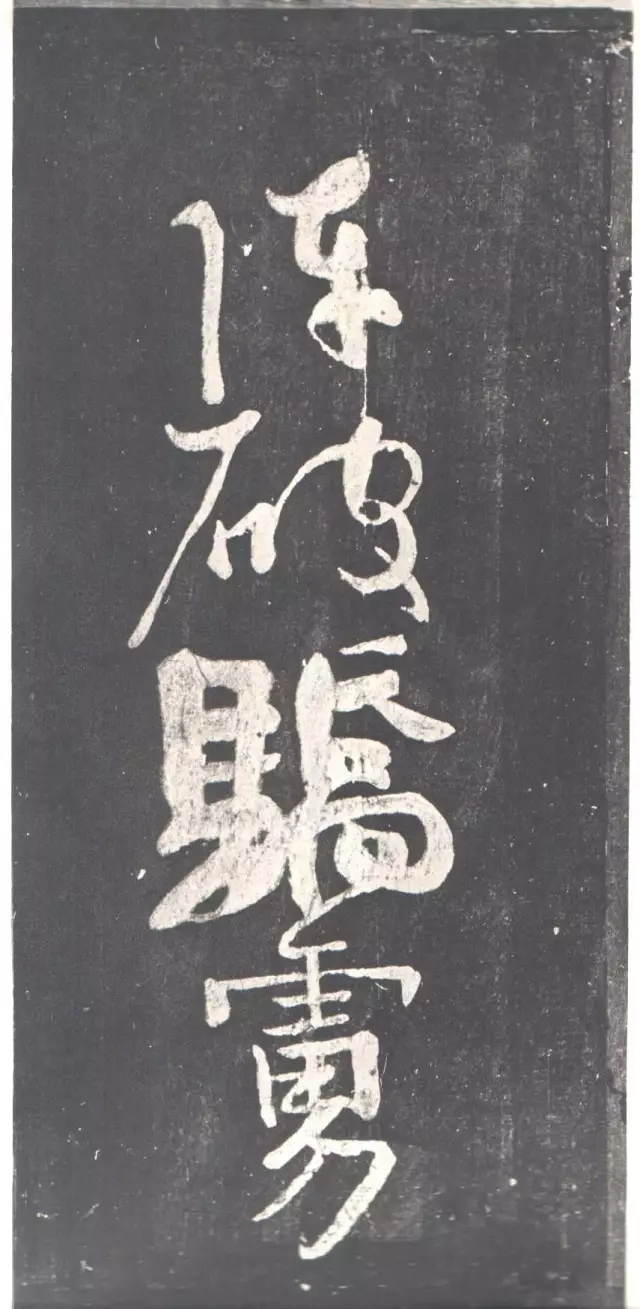

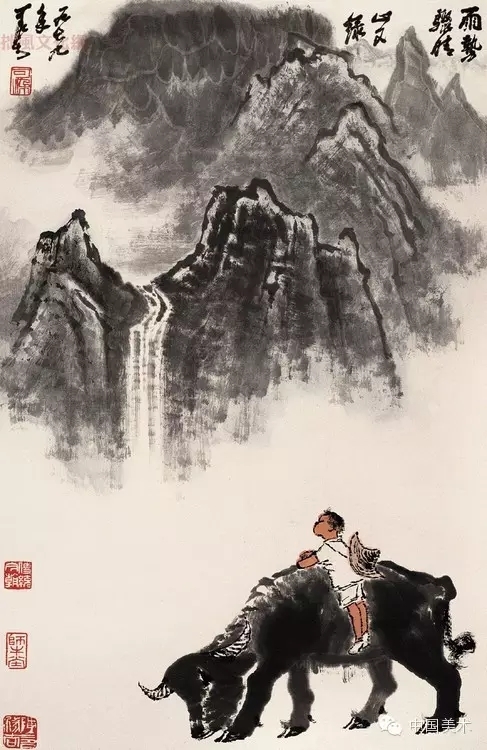

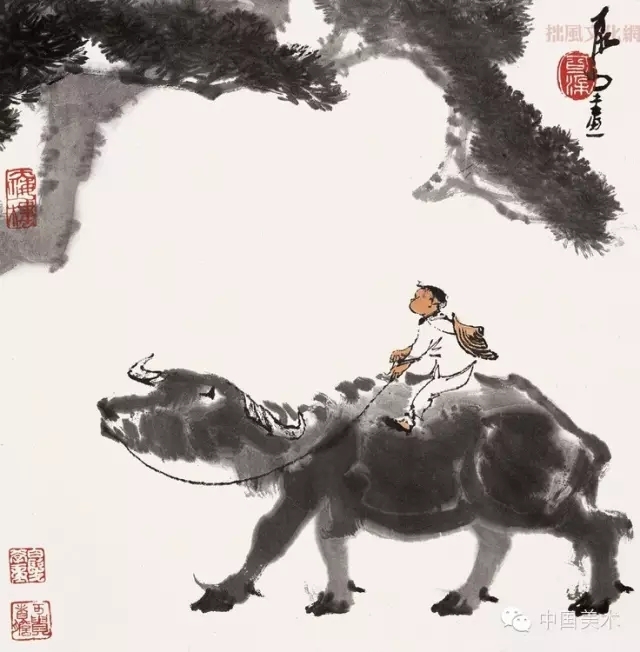

1942年、1943 年左右,李可染在重庆开始画牛,他画牛有两个原因。第一个原因就是那时他们全家都住在农村,新房的隔壁是个牛棚,养着一头老水牛,他每天都能看到;第二个原因则是当时抗战正处在最艰难的僵持阶段,国人需要有一种事物来代表坚韧的精神,以此来支撑抗战的斗志,牛就成为很好的选择。李可染索性最后将斋名也取为师牛堂,寓意要像牛那样踏踏实实的做人、工作和从事艺术。李可染晚年大部分的经典作品,即所谓确立了李家山水的形态以后的经典作品基本上都是在师牛堂这个时期画出来的。

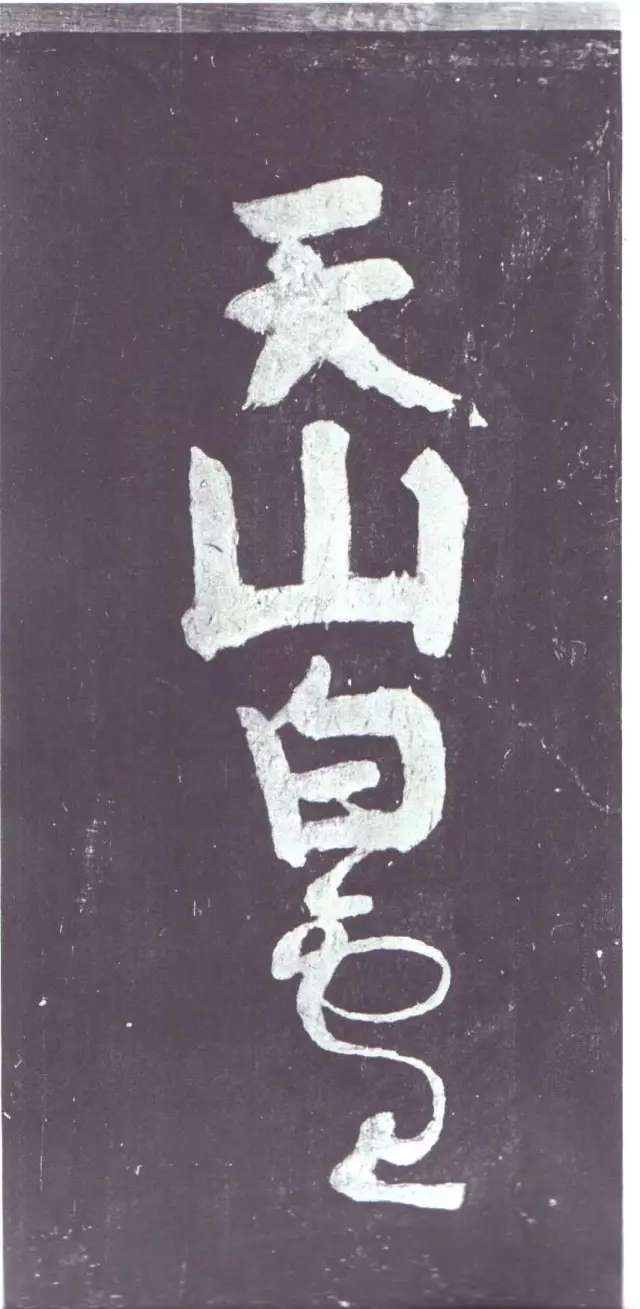

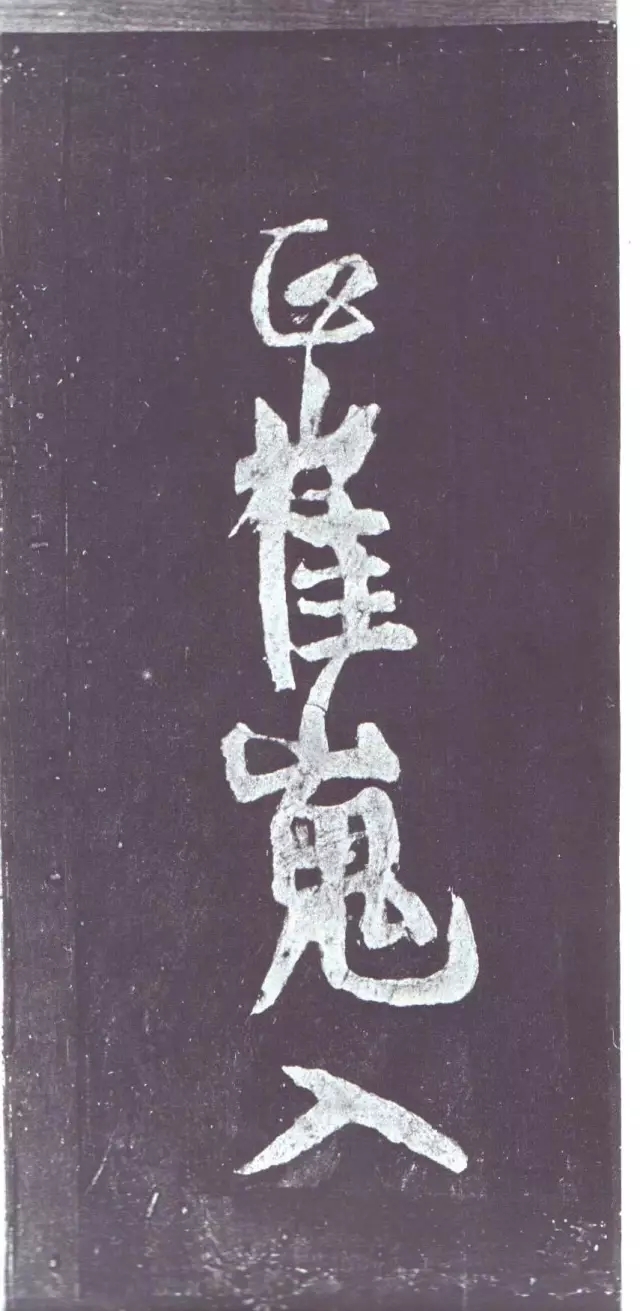

到70 岁以后,李可染觉得自己还有缺点,还要作为“白发学童”从头开始识缺,遂取名识缺斋。再之后是十师斋,意为广学多师,向古今所有的大师学习。最后学成后觉得自己站在了天海之上,充满了艺术自信,可以骄傲地宣布自己站在了墨天阁上,墨比天高,一眼望过去,东方既白。

李可染在80年代的时候经常跟人说起“东方既白”。当时随着西方艺术思潮的涌入,大家开始对中国的传统艺术和文化表示一种怀疑,到最后甚至产生一种历史虚无主义,认为中国辉煌的艺术高峰期已经过去了。此后,我们中国的艺术和西方的现代艺术相比已经没有可比性了。在这种情况下,李可染提出了“东方既白”,他认为,东方绘画尤其是中国艺术的曙光刚刚升起,有着美好前途和辉煌的前景。

![640.webp (25)]()

万古春秋树丰碑

李可染在1989年离开了我们,其后他的太太邹佩珠先生在数十年内,将他生前要做未做的事全部做完了。邹佩珠先生不仅成立了李可染艺术基金会,还成立了李可染画院,然后又把她所继承下来的李可染的作品和有关李可染所有的文献资料全部捐给了北京市人民政府。

今年邹佩珠也离开了我们,虽然很遗憾,但是他们的艺术、他们那段光辉的艺术岁月会一直如同纪念碑一样深深地扎根在历史的尘土中,留待后人去缅怀和瞻仰。