“会古通今——当代中青年书家临创学书交流作品展”将于6月8日至6月24日在广东省东莞市岭南美术馆4/5号展厅持续展出,谨定于2018年6月13日(星期三)上午10:30在岭南美术馆举行开幕式。

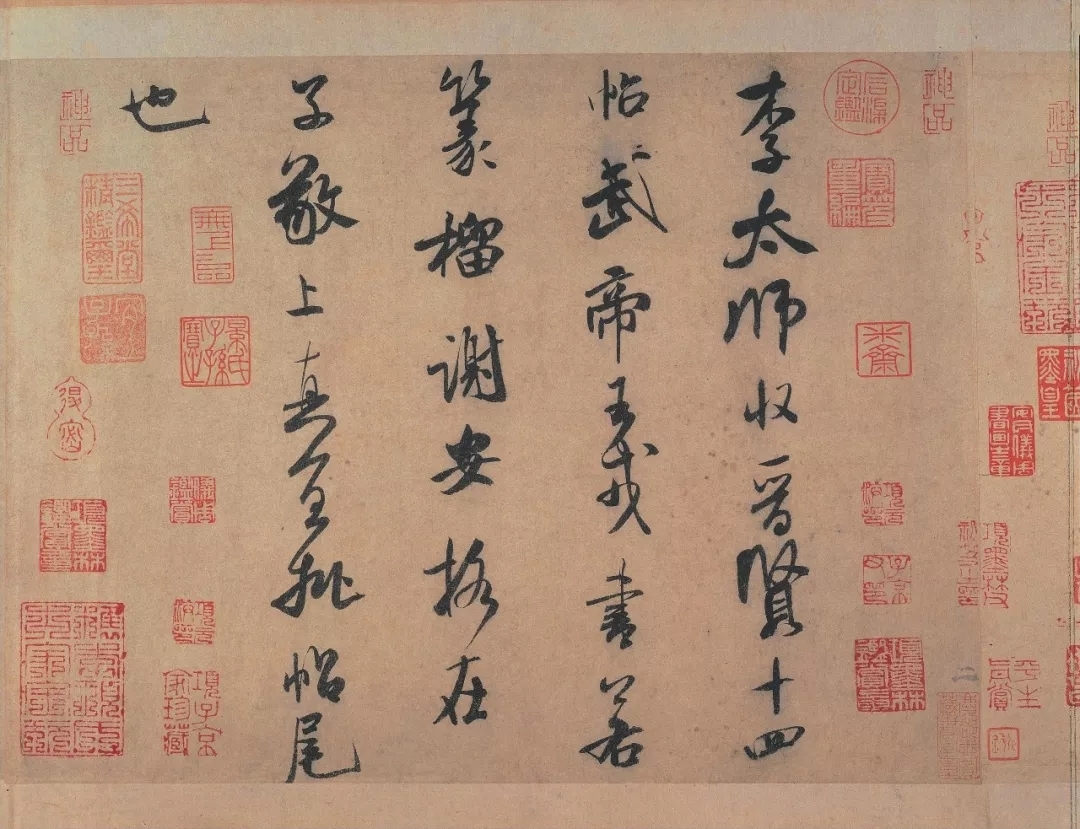

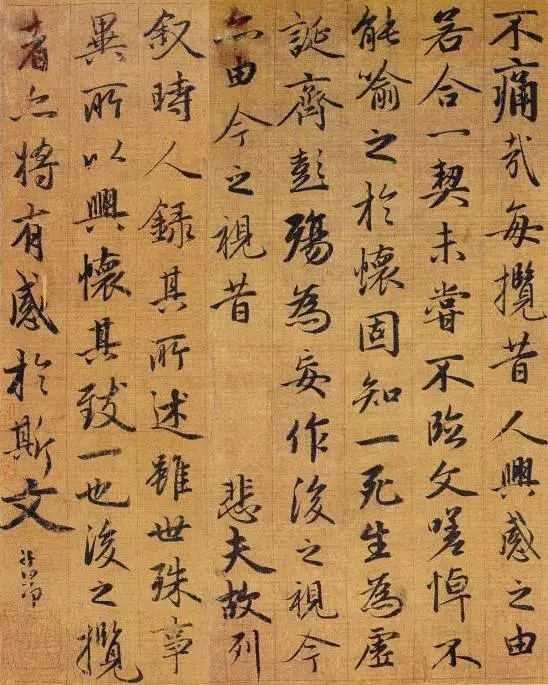

陈忠康老师的前言

▼

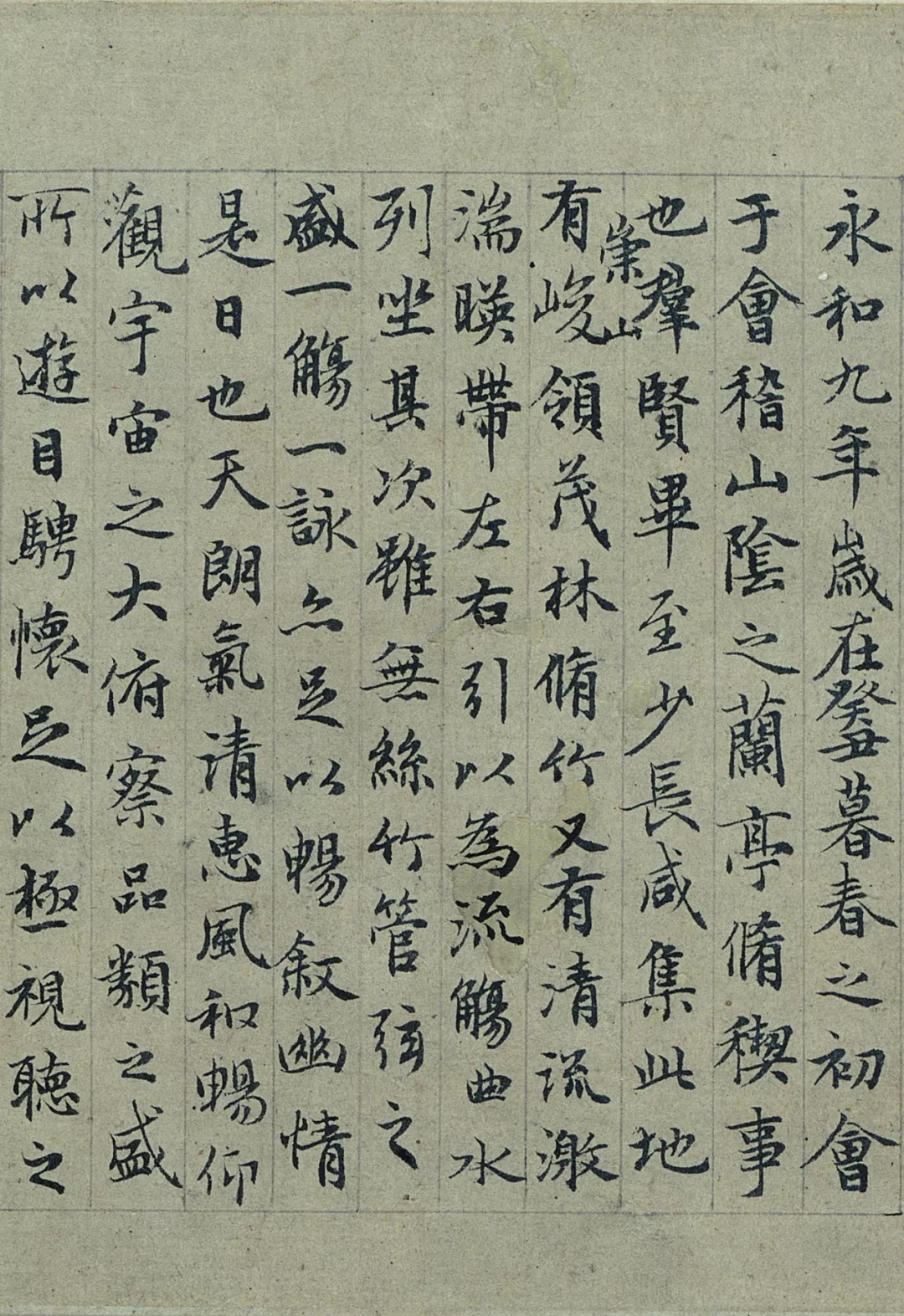

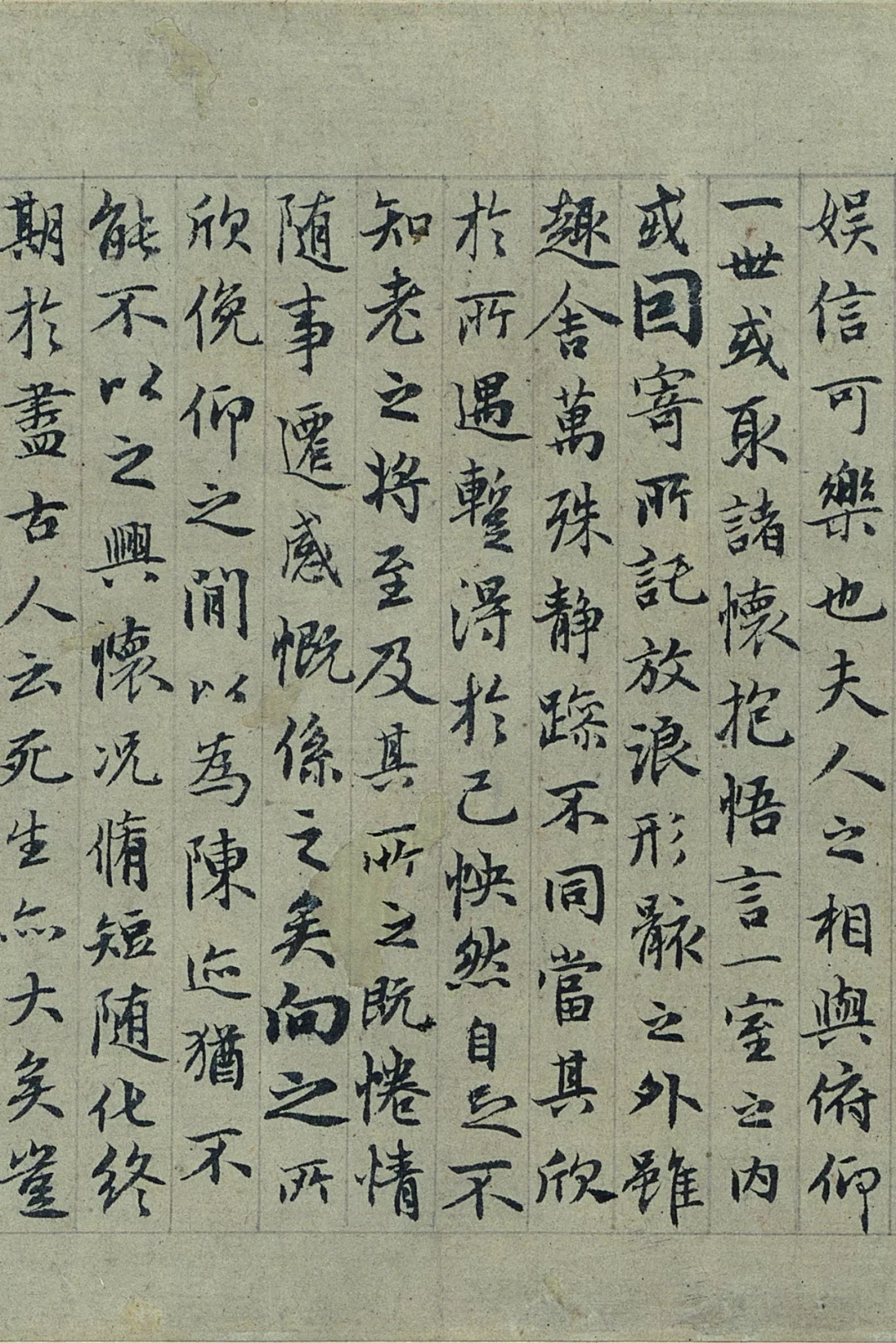

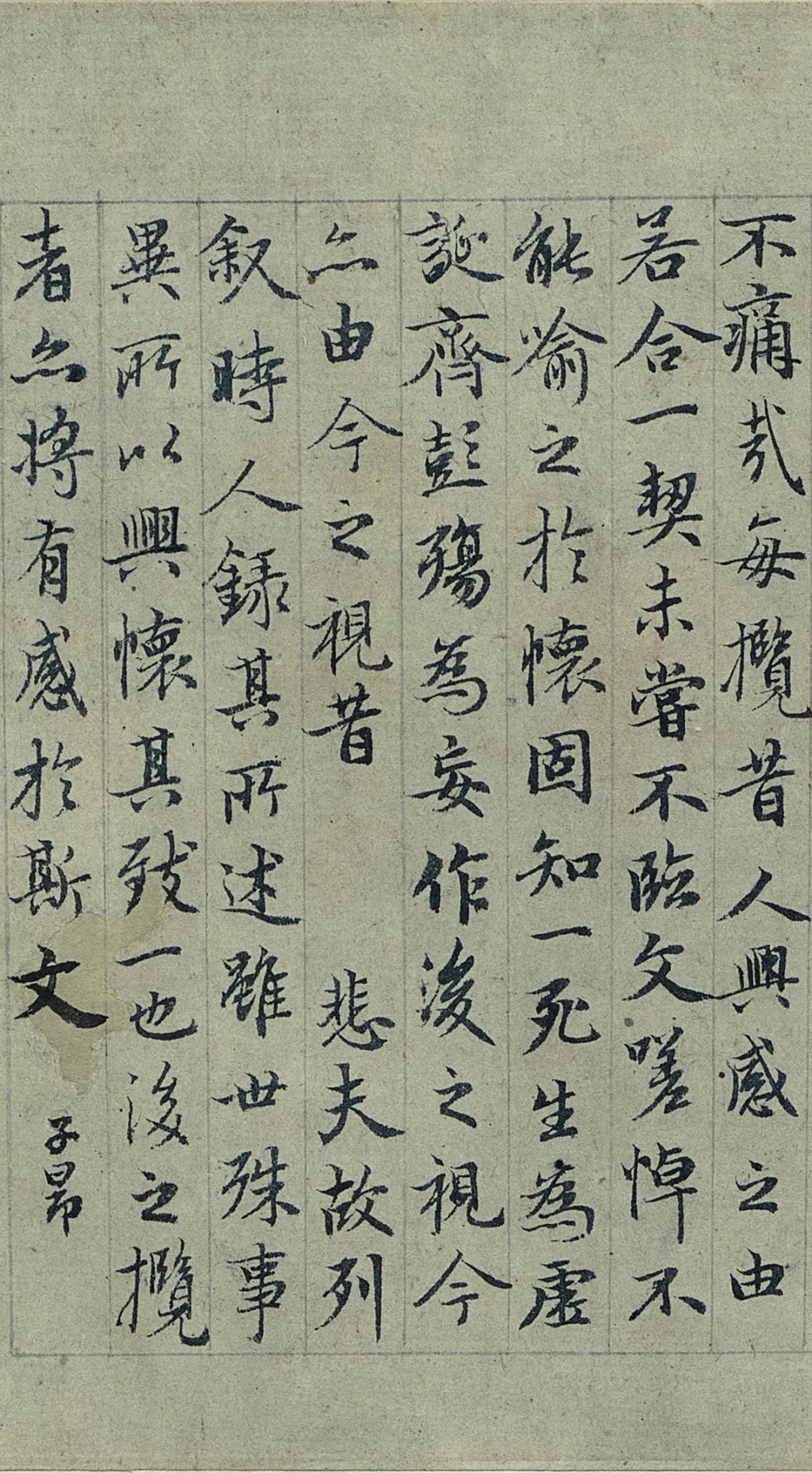

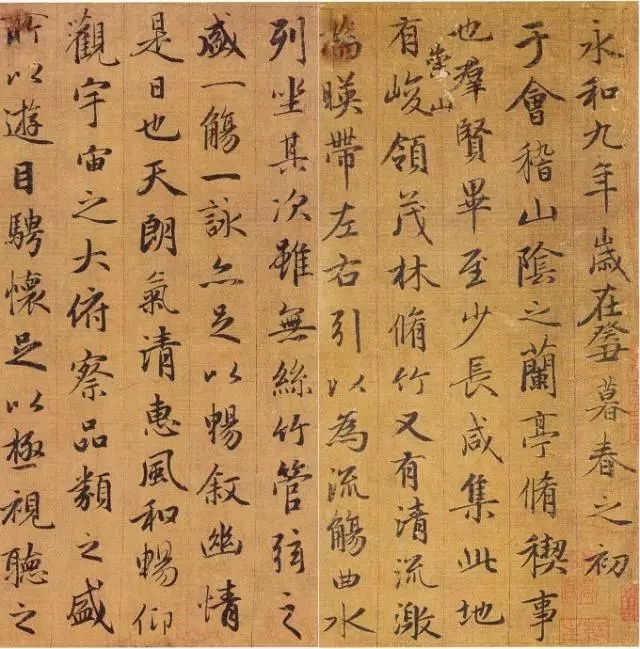

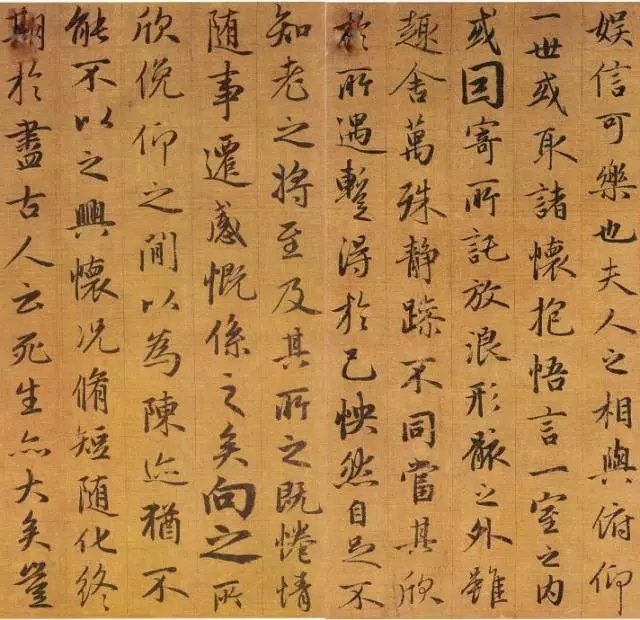

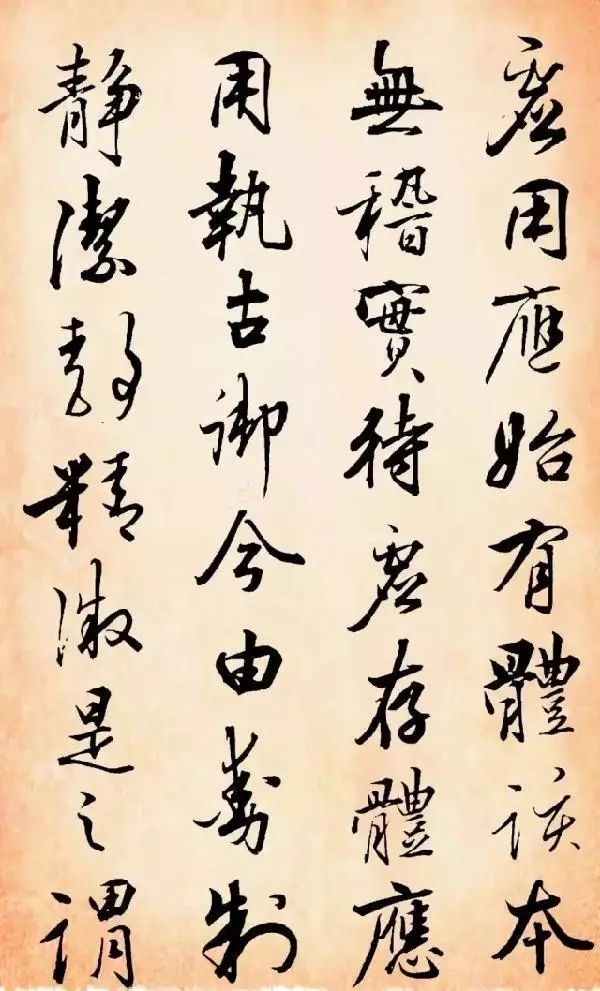

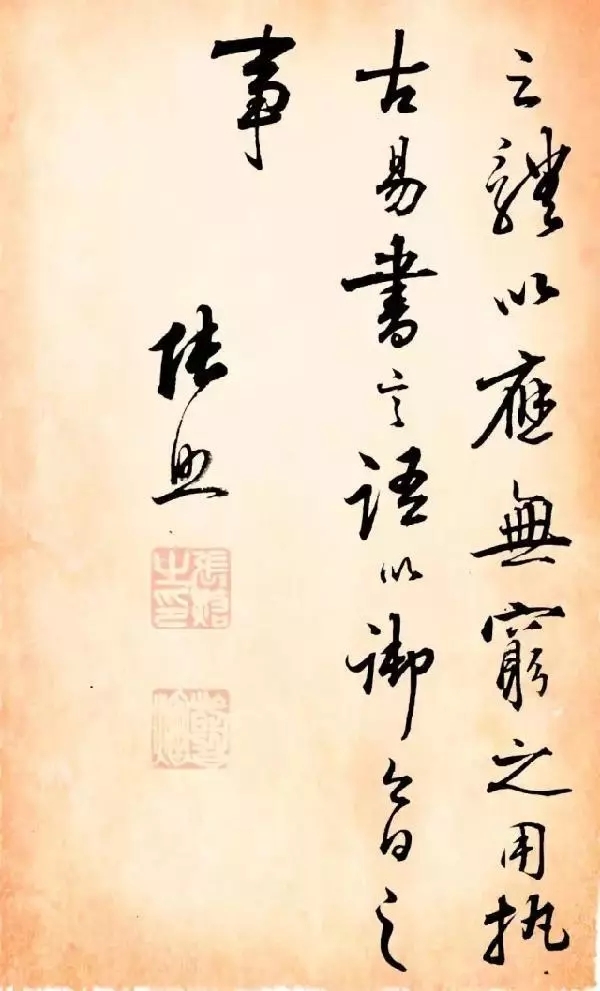

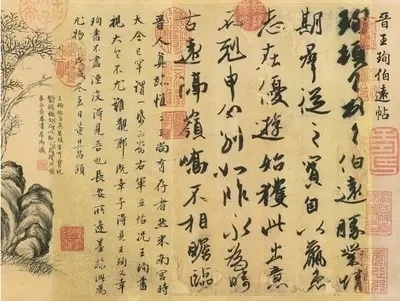

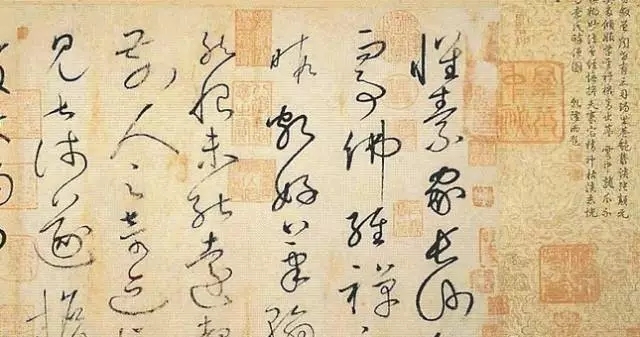

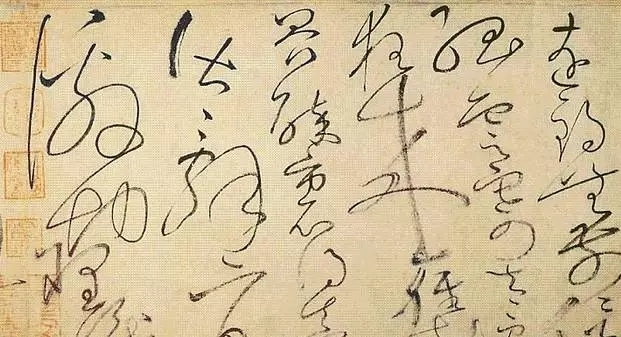

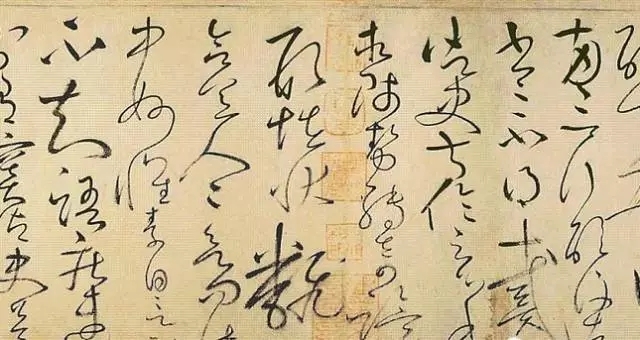

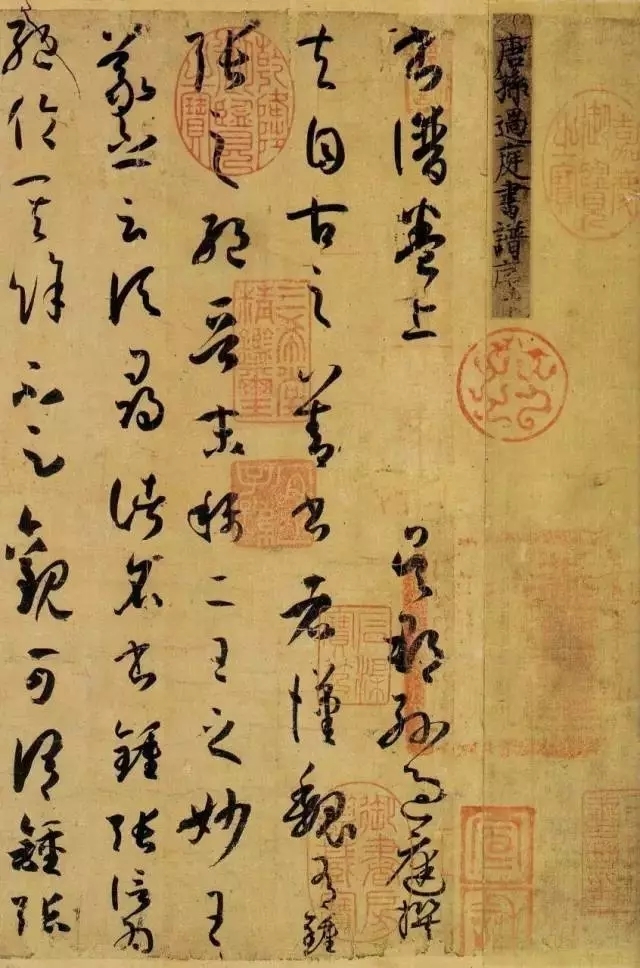

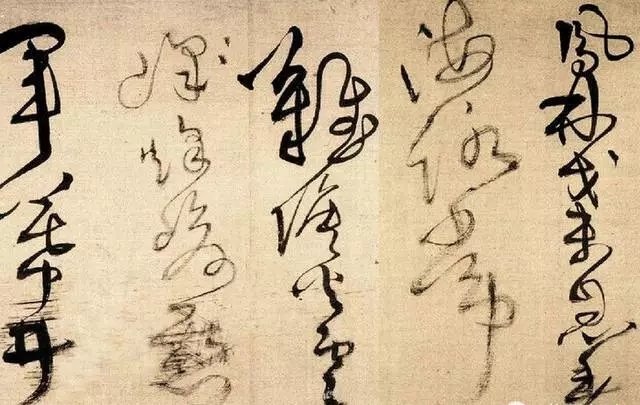

右军之书,代多称习,良可据为宗匠,取立指归。岂惟会古通今,亦乃情深调合。

孙过庭《书谱》里此句所言,是对书圣王羲之地位的肯定。从技法上,主要着力于“会古”和“通今”两个层面;从“抒怀”的角度,书法又必须体现精神气质,是情趣和笔意的风云际会。

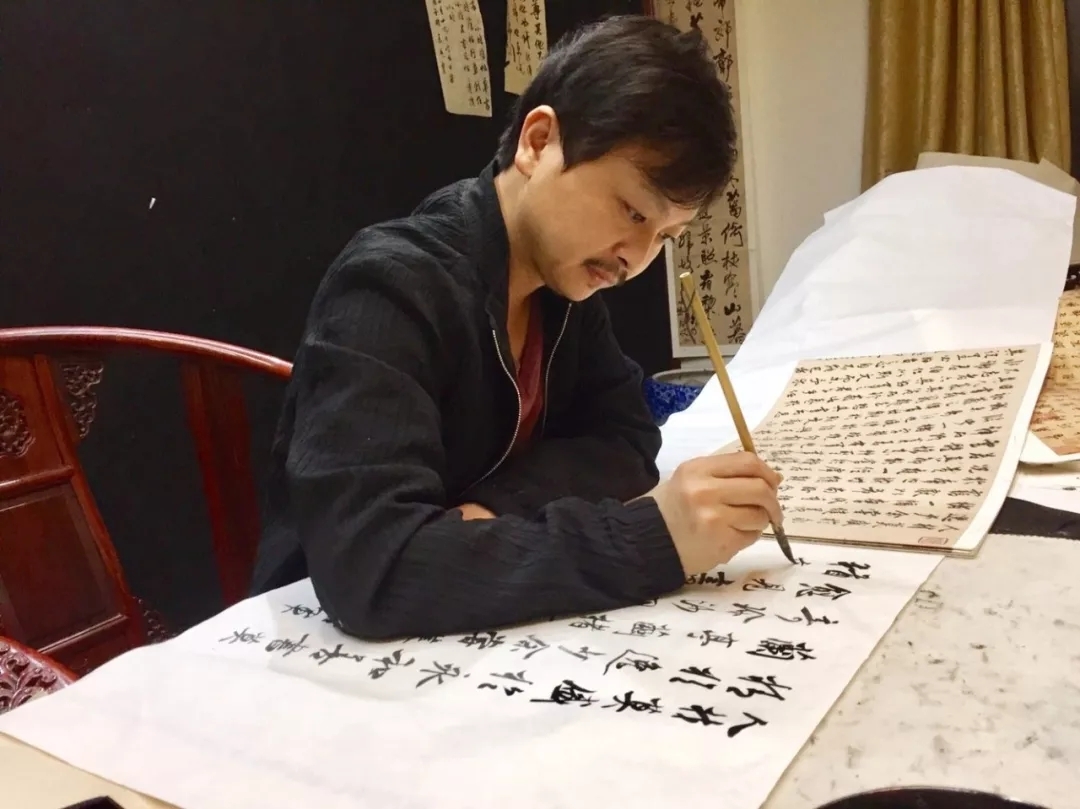

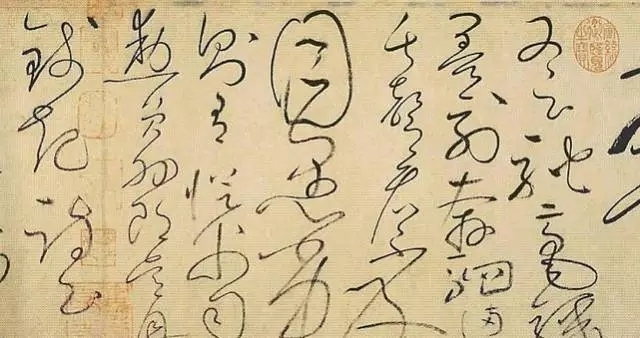

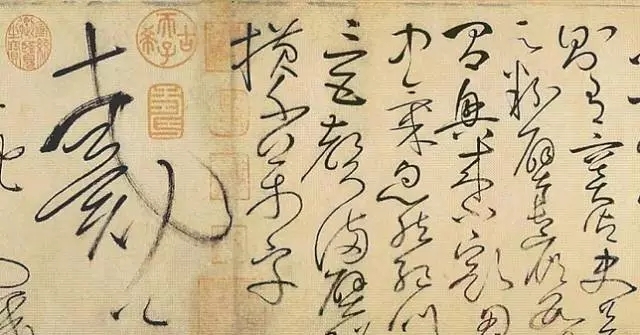

立足于既要认真“会古”又要体现“通今”的教学思想。两年来,“会古通今”临创班正是较好地贯彻了这样的主旨展开书法临创实践。熊曦、洪镇、喜中、三彬、王客、徐强、张泓诸先生,根据各自创作、教学实际,博采约取前人书论,细致解读经典书家,力求从各个视角解析会古精义;言传身教,详尽示范各类碑帖书写技巧,最大限度发挥教学所长,力争通过短时间的临创实践,让学员头脑有所思考、笔下有所进步。

本次展出的作品,就是在继承传统、体会古意,并在会古的基础上,根据各自理解和实践,进行临摹和创作的成果,是一次两年来教学实践的汇报展示。不一定很成熟,却是一次非常好的“主题临创”教学实践尝试。当然,由于时间比较仓促,难免有疏漏之处。本次展示活动得到了有关方面的大力支持,在此一并表示谢意!

2018年5月23日

陈忠康于北京望京大通堂

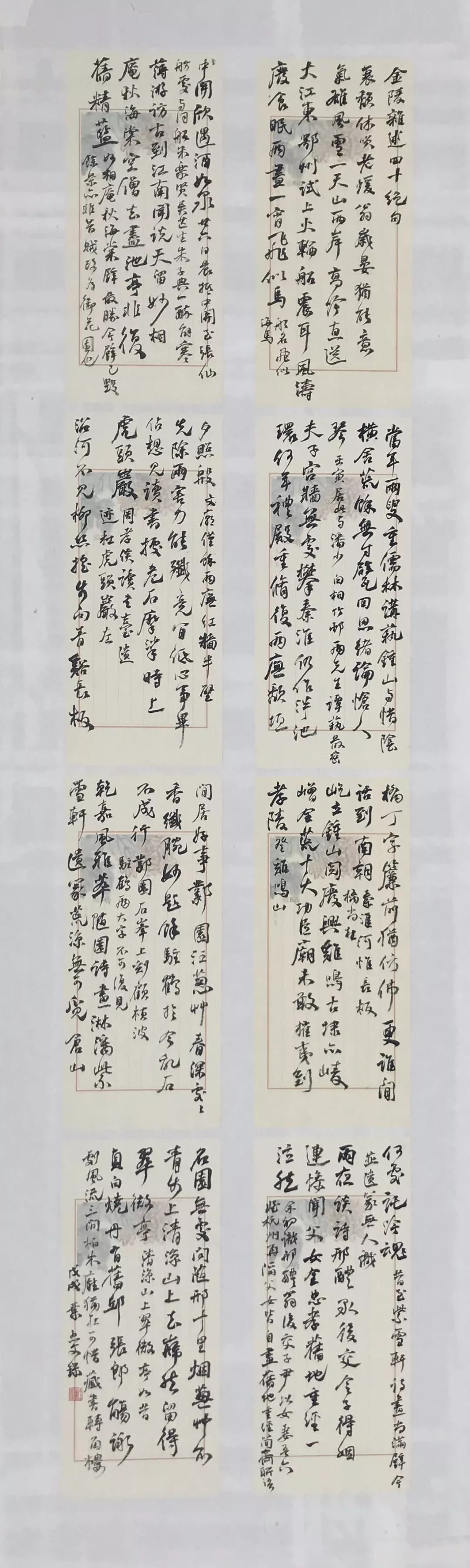

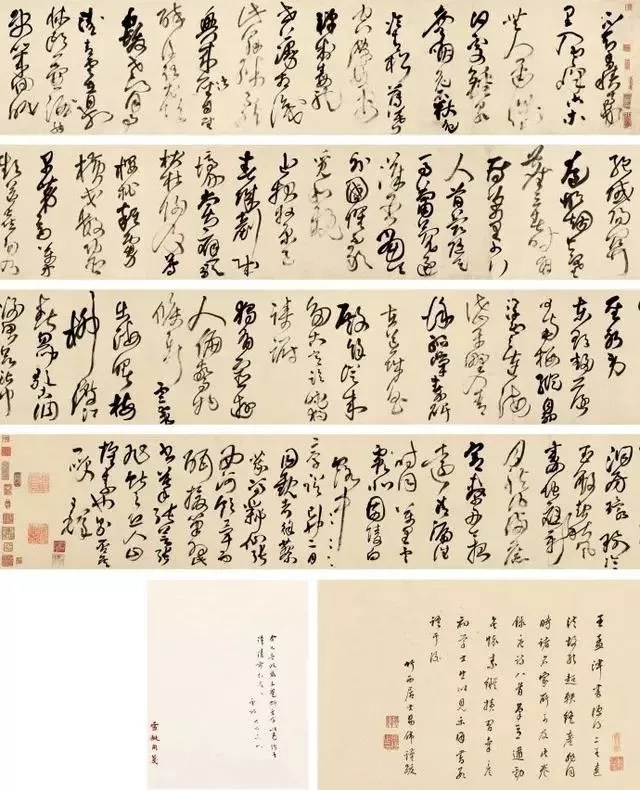

本次展览共有陈忠康、熊曦、刘洪镇、林喜中、王客、卿三彬、徐强、张泓、蒋海艺、王设兴、罗晖、杜加元、郑光泽、杨建安、蔡毅华、胡其贤、易建军、郑云宏、甘增进、罗炳生、林均、徐海燕、徐瑞华、叶忠文、王华、张学礼、李新、蒋明华、覃克寒、孙泳辉、艾新星、邵跃晰、丘永安、陈晓、莫明奇、毕云扬、田斌、冯高、冯错、严延旺、苏业超、何俊、王大禹、康龙生、祁榆茵、黄一禾等46位中青年书法家参与。

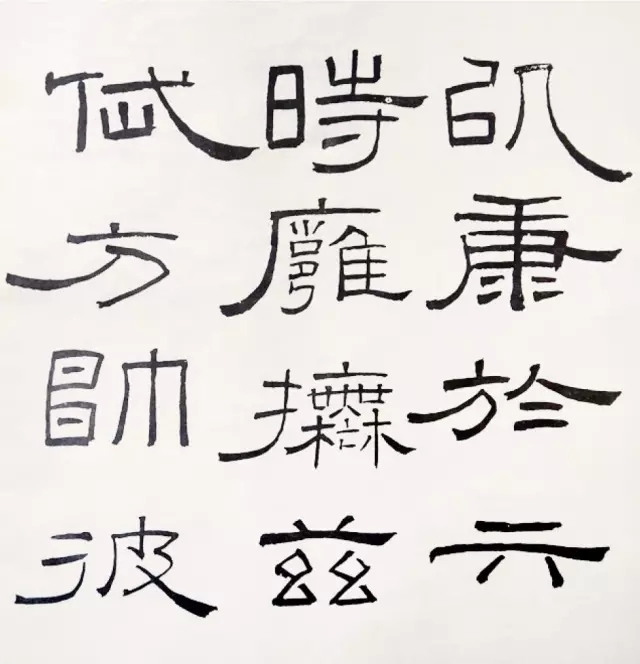

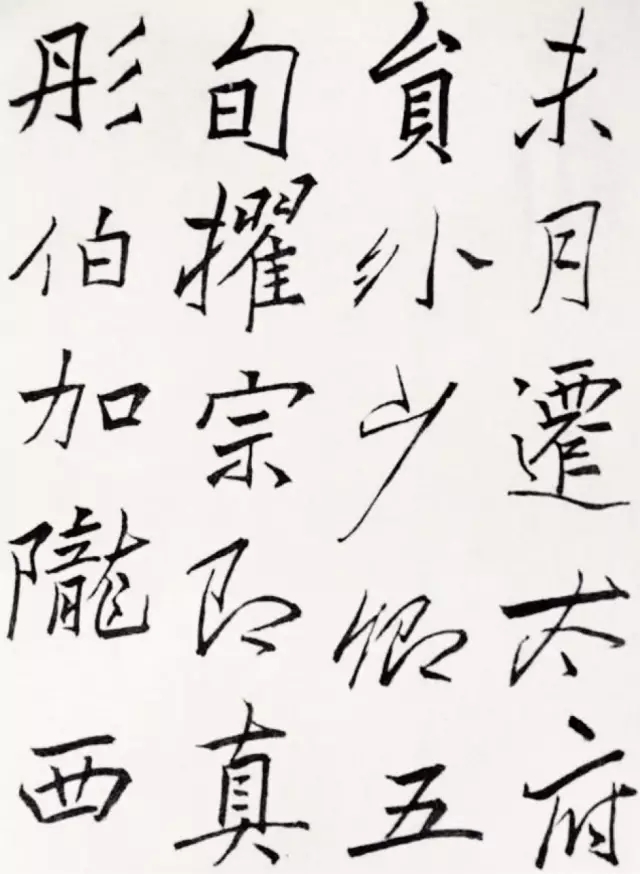

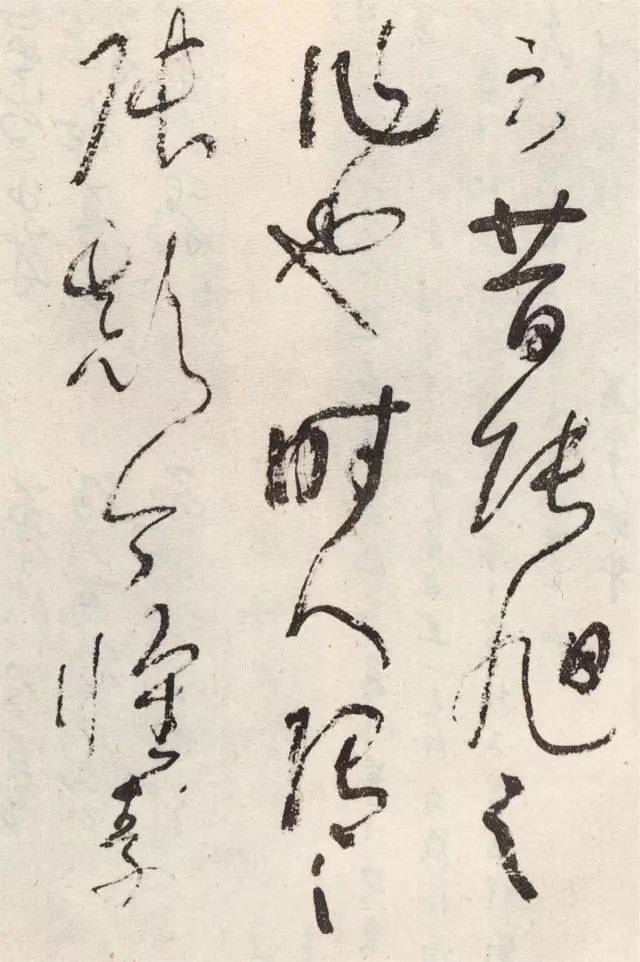

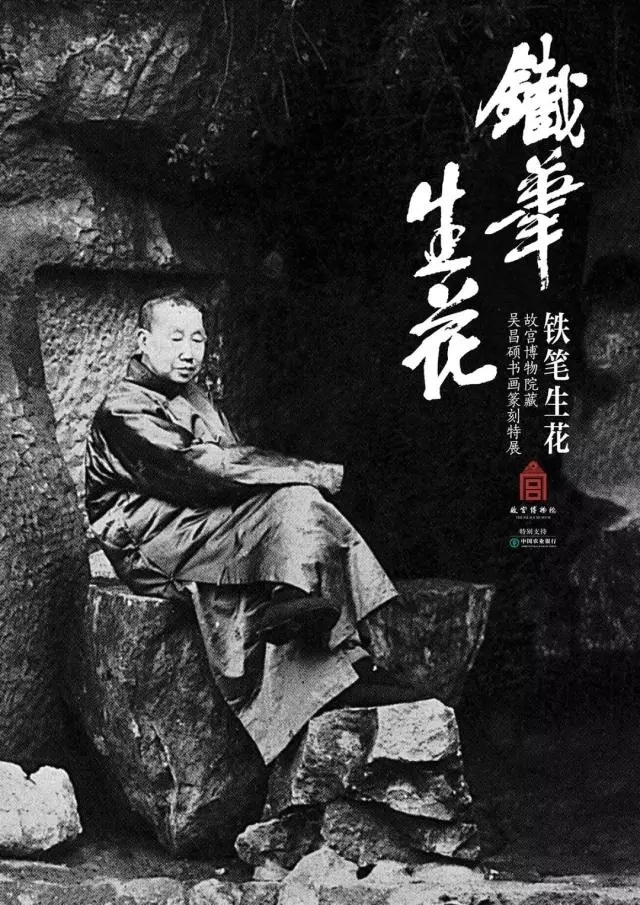

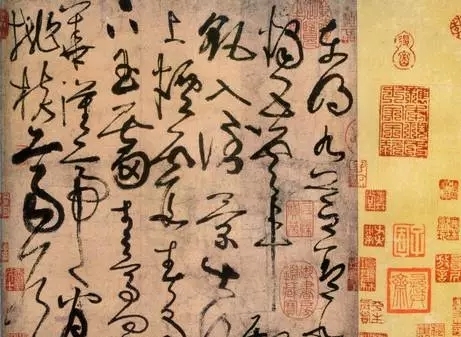

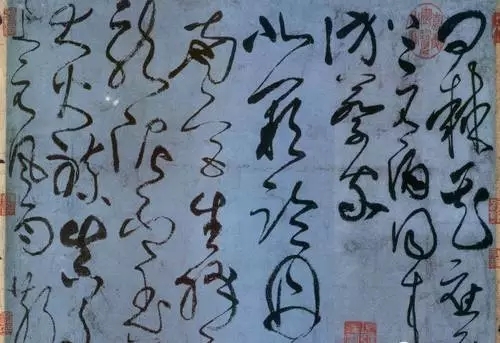

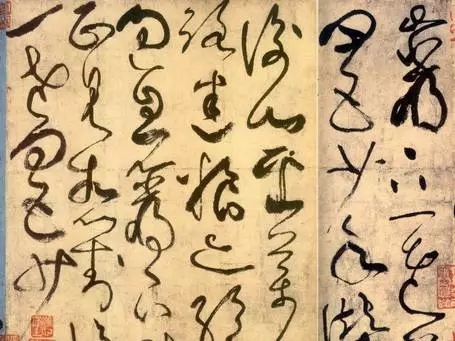

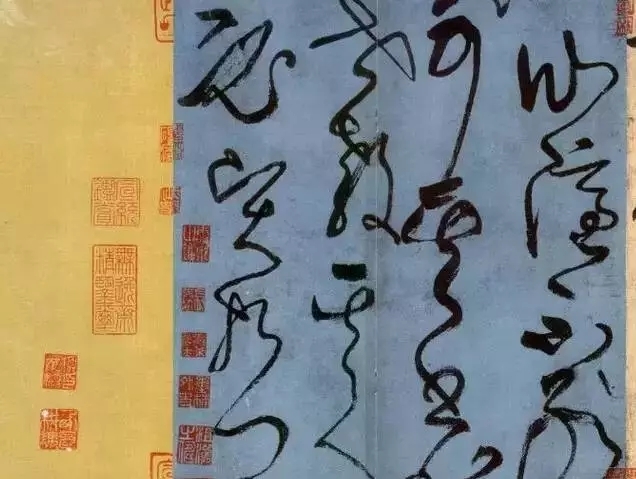

【 部 分 展 览 作 品 欣 赏 】

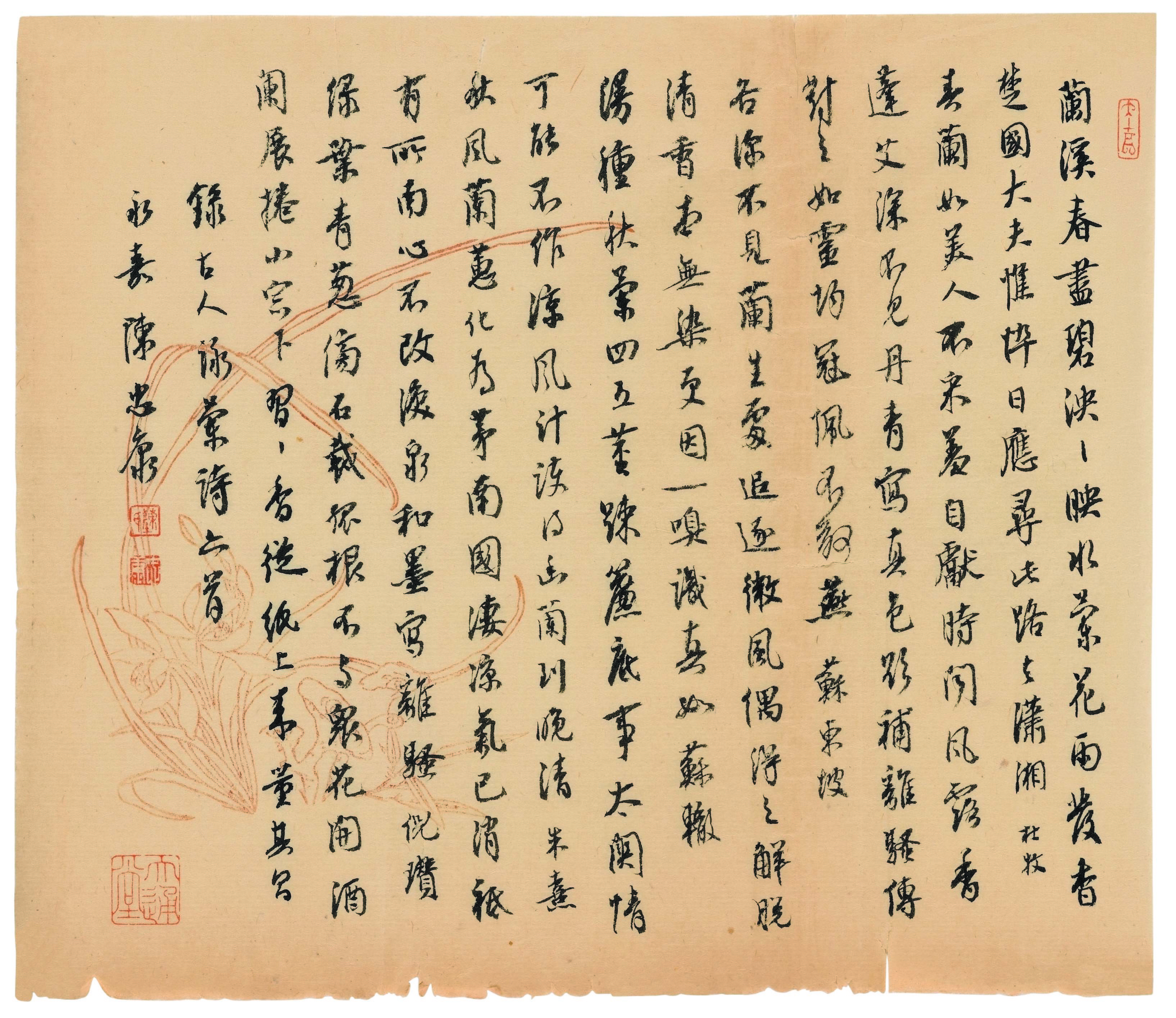

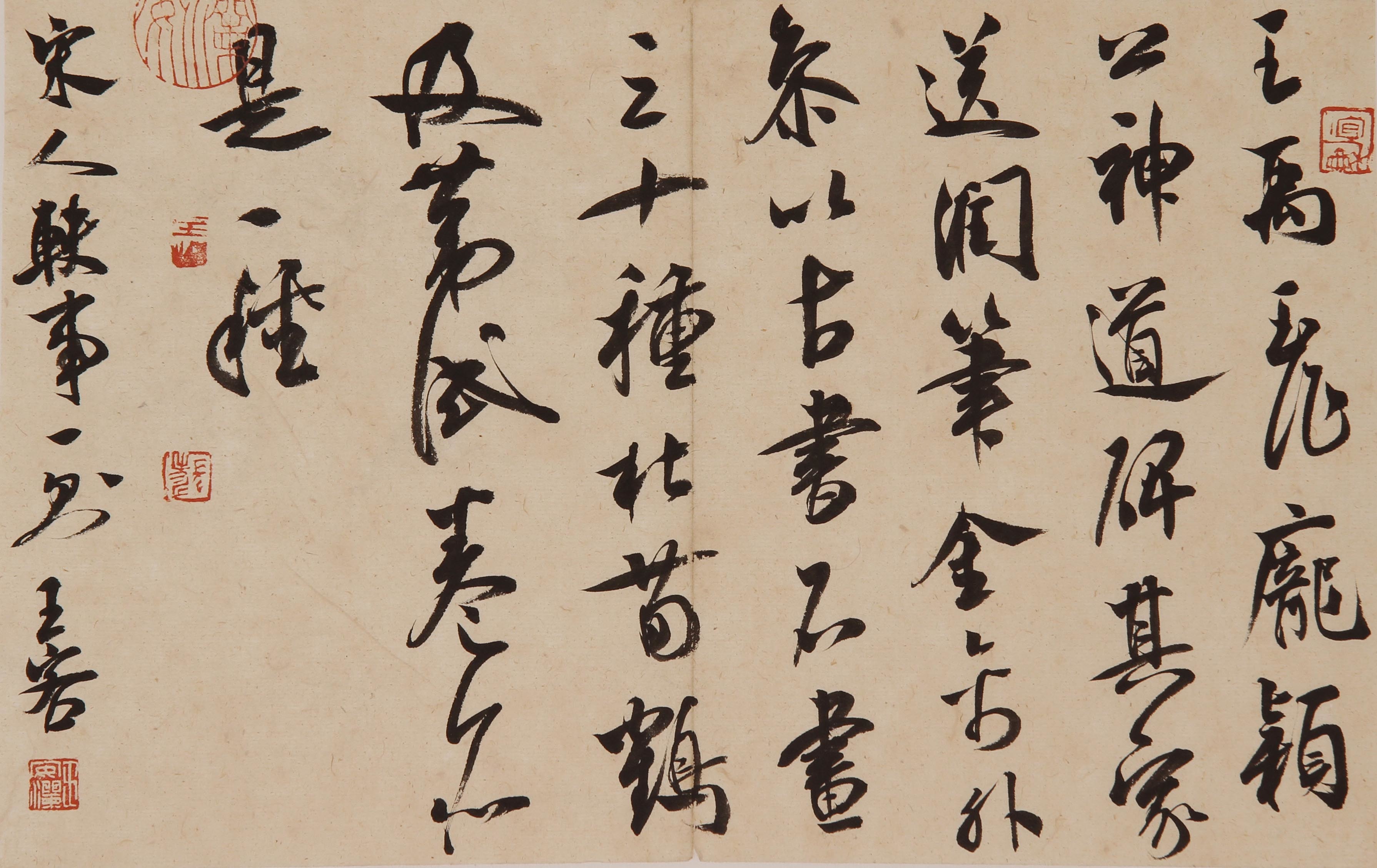

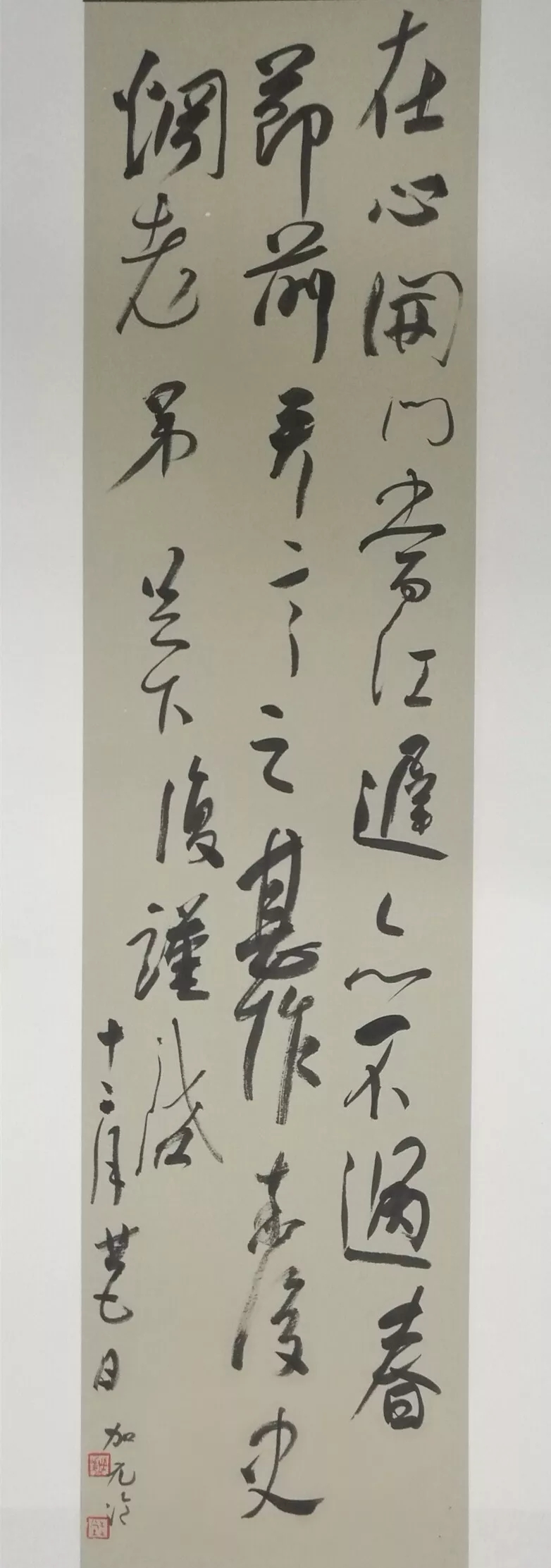

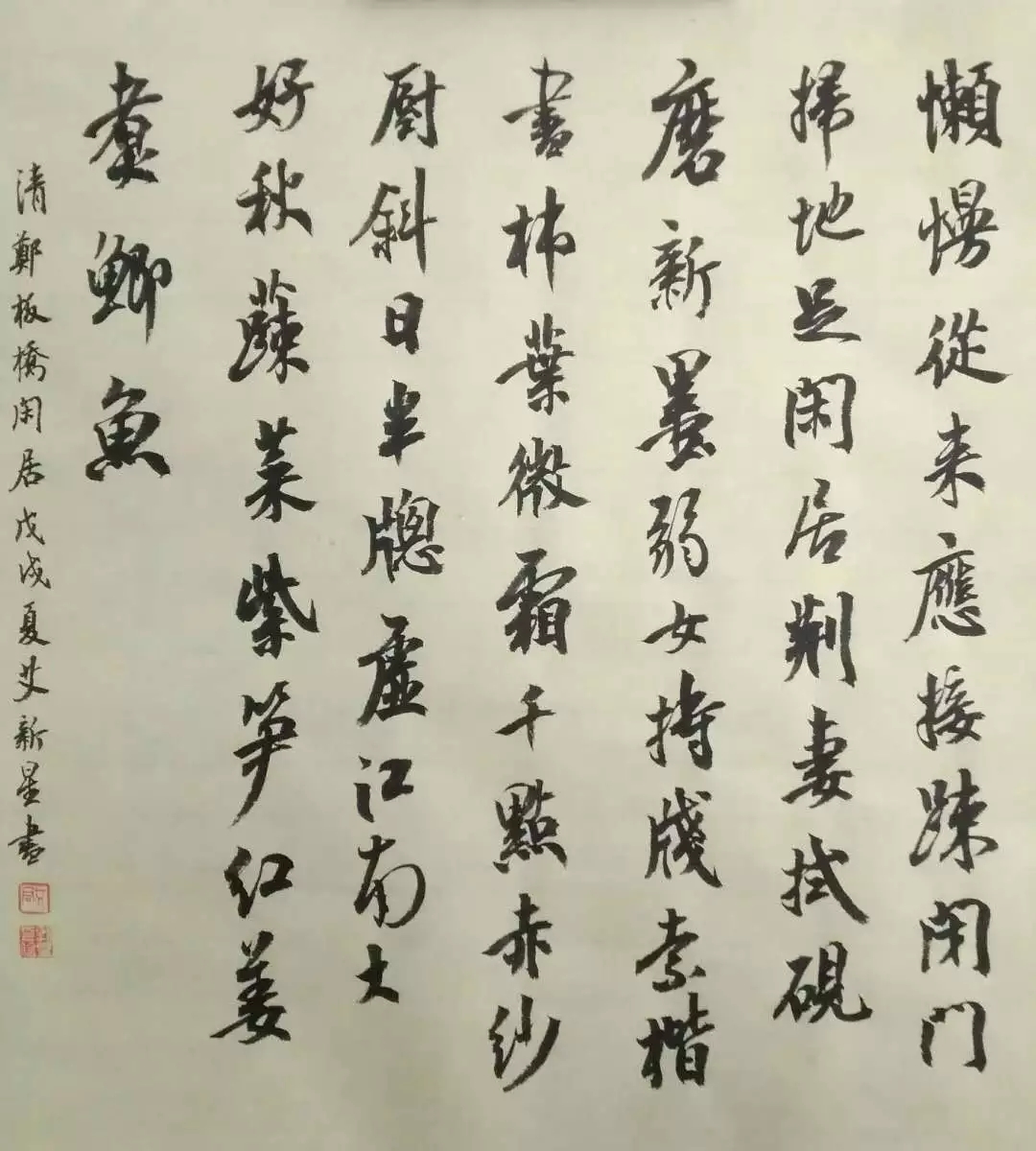

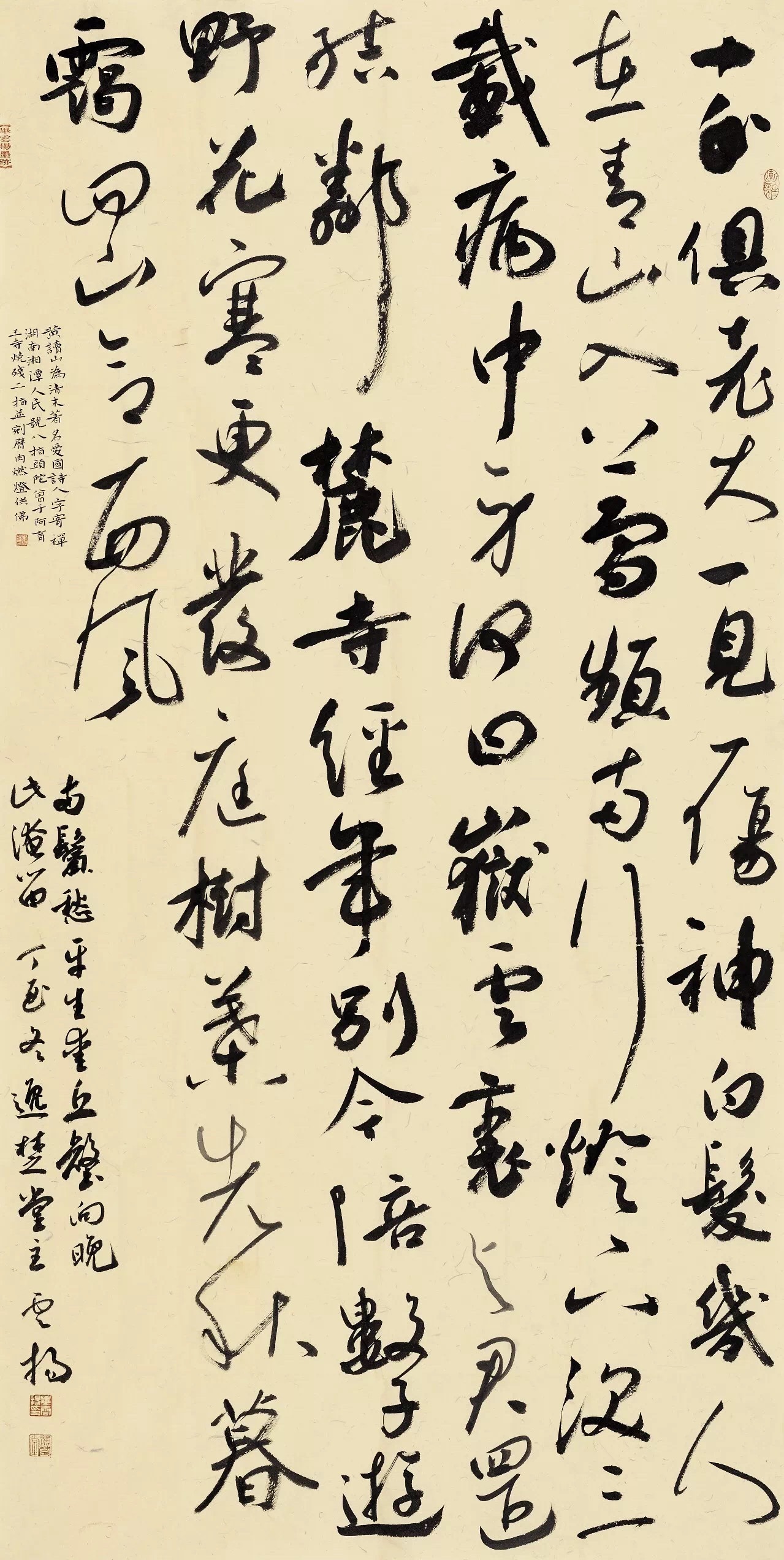

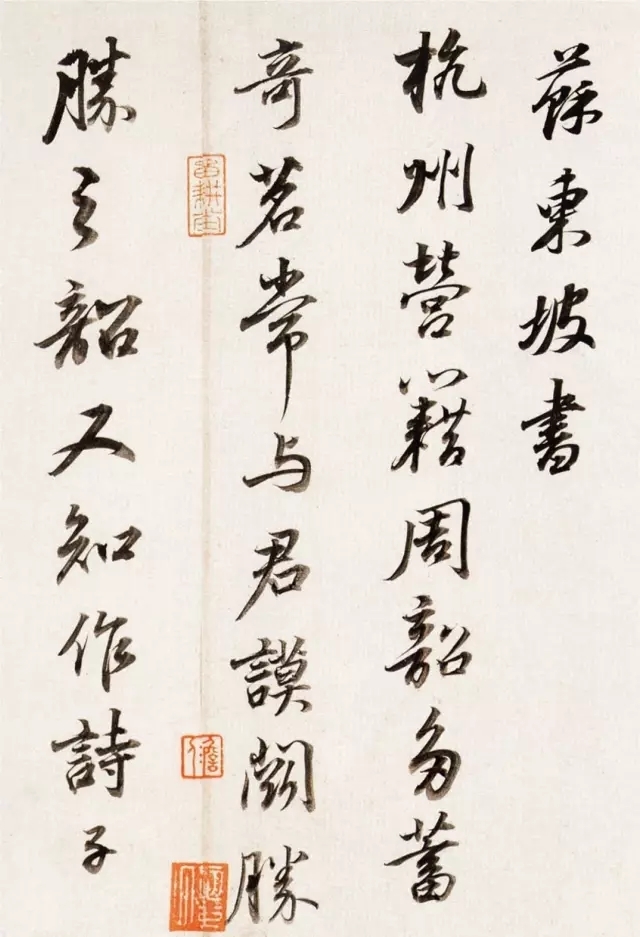

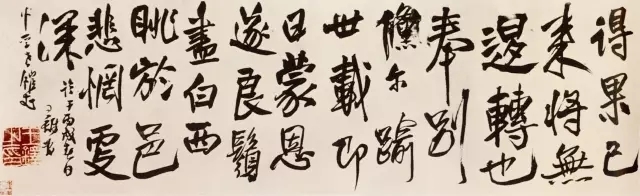

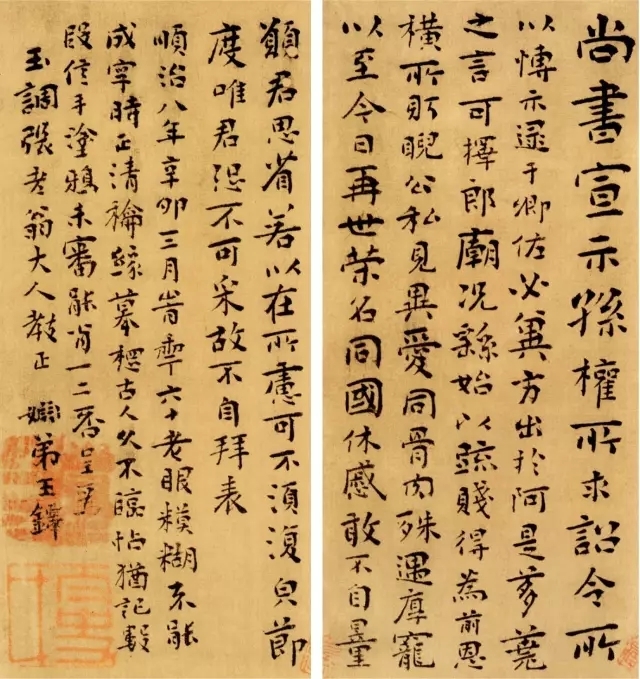

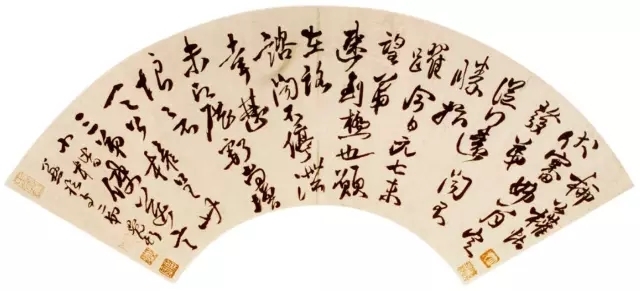

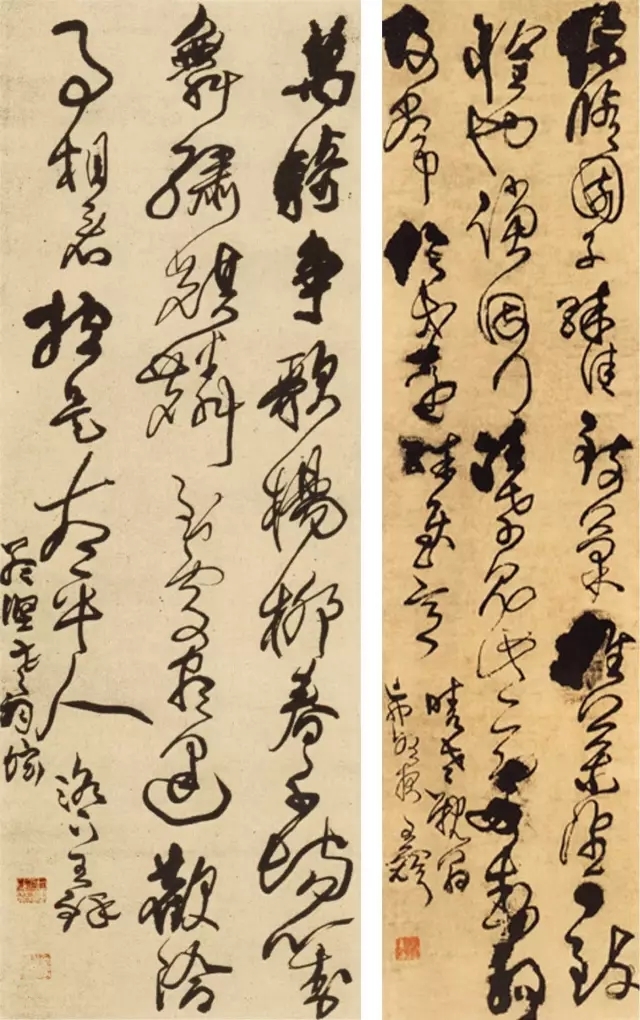

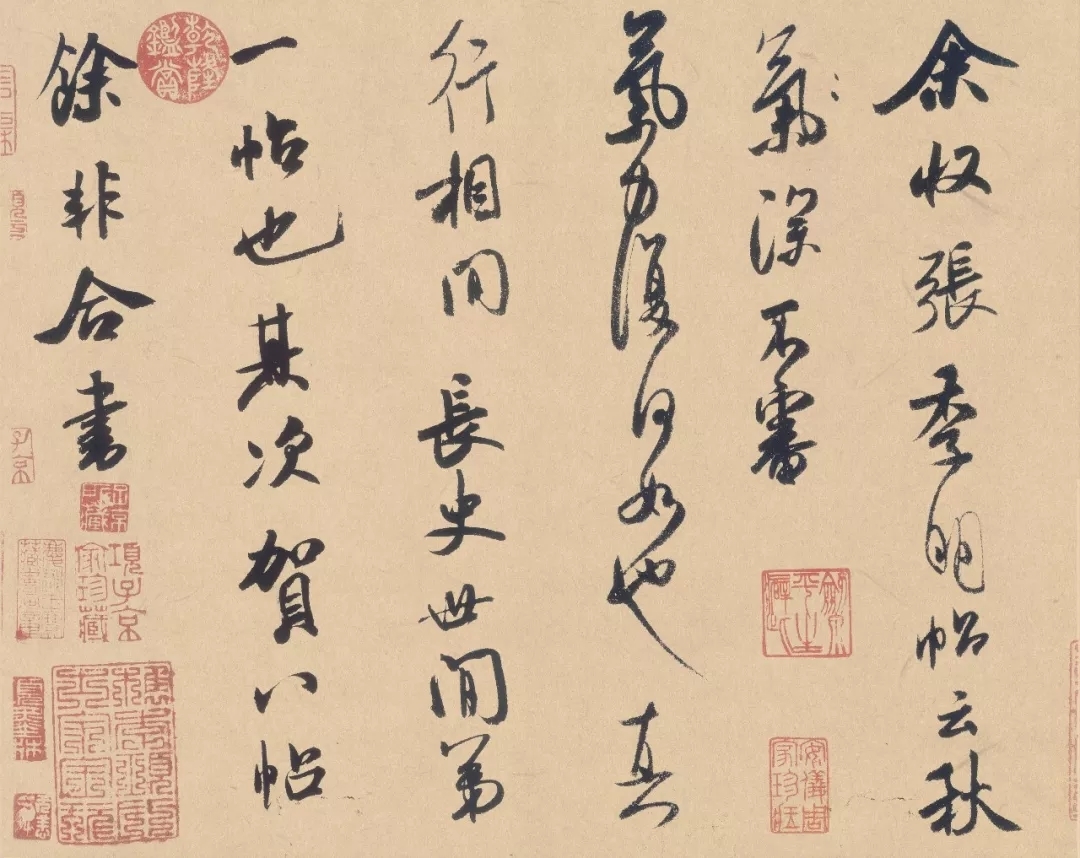

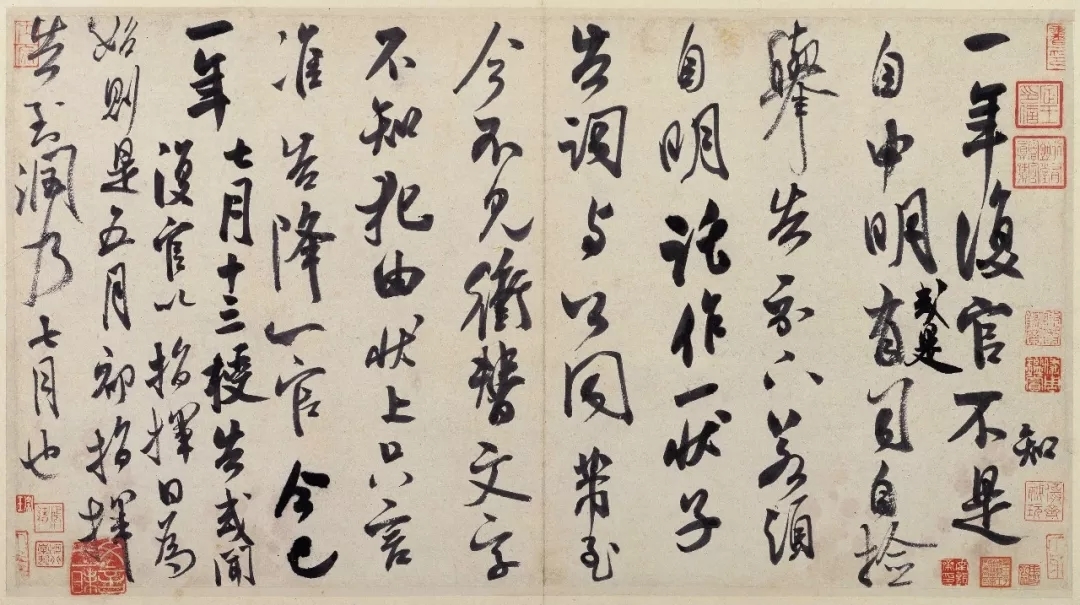

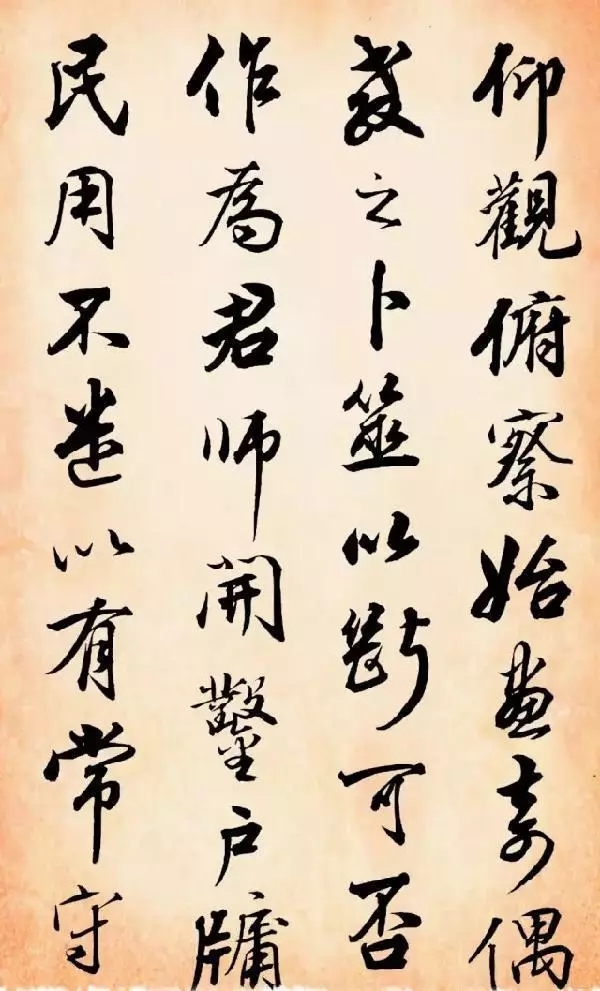

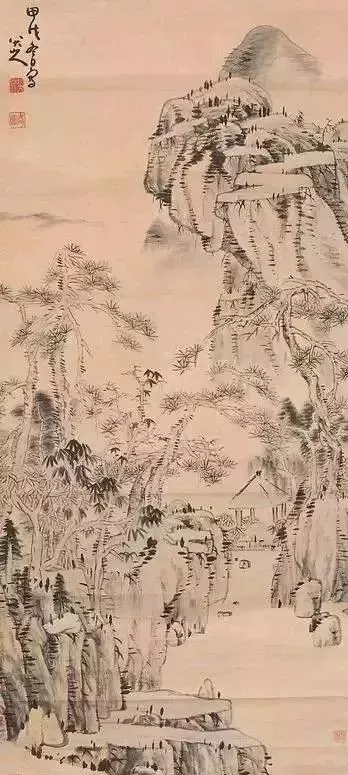

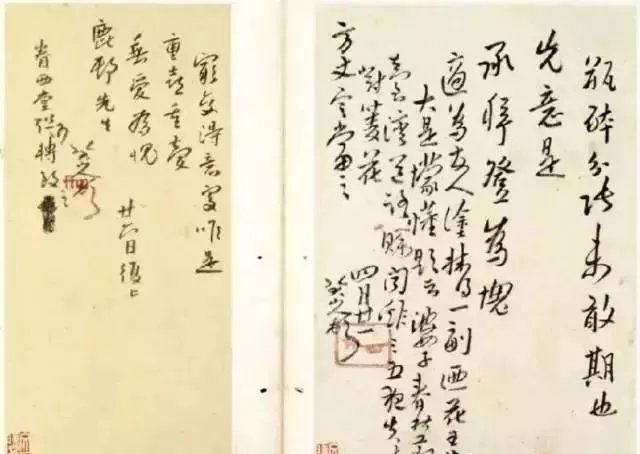

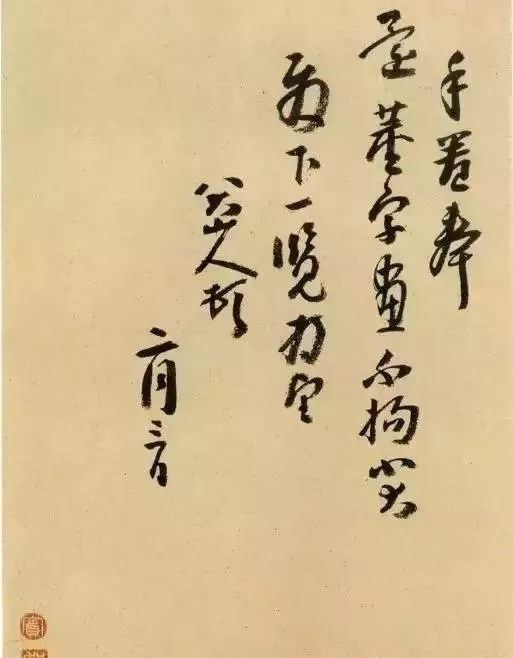

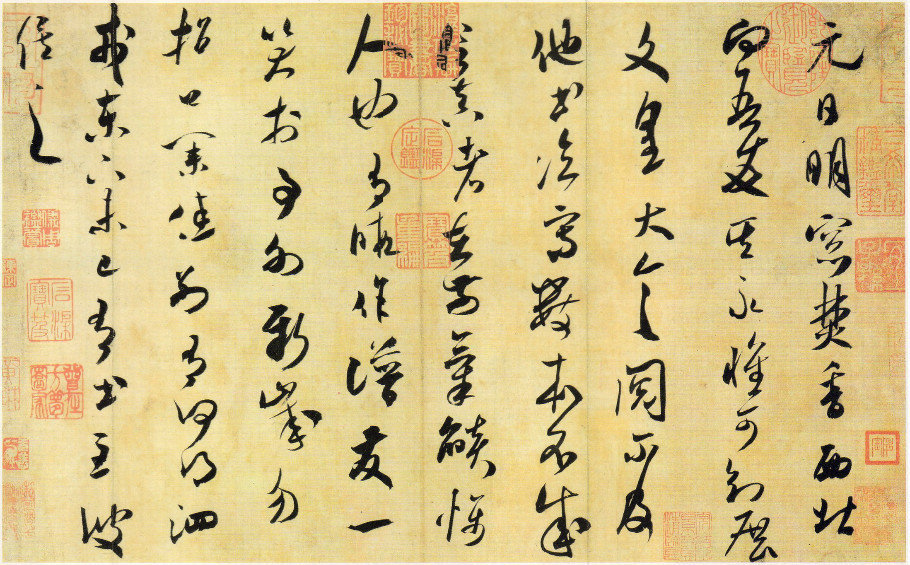

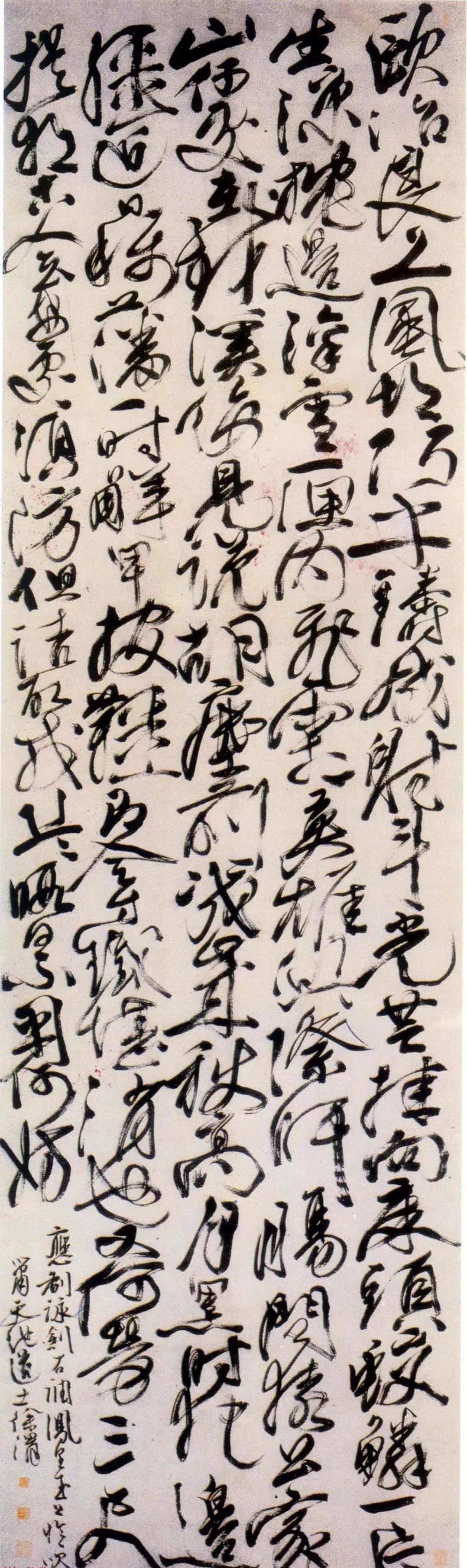

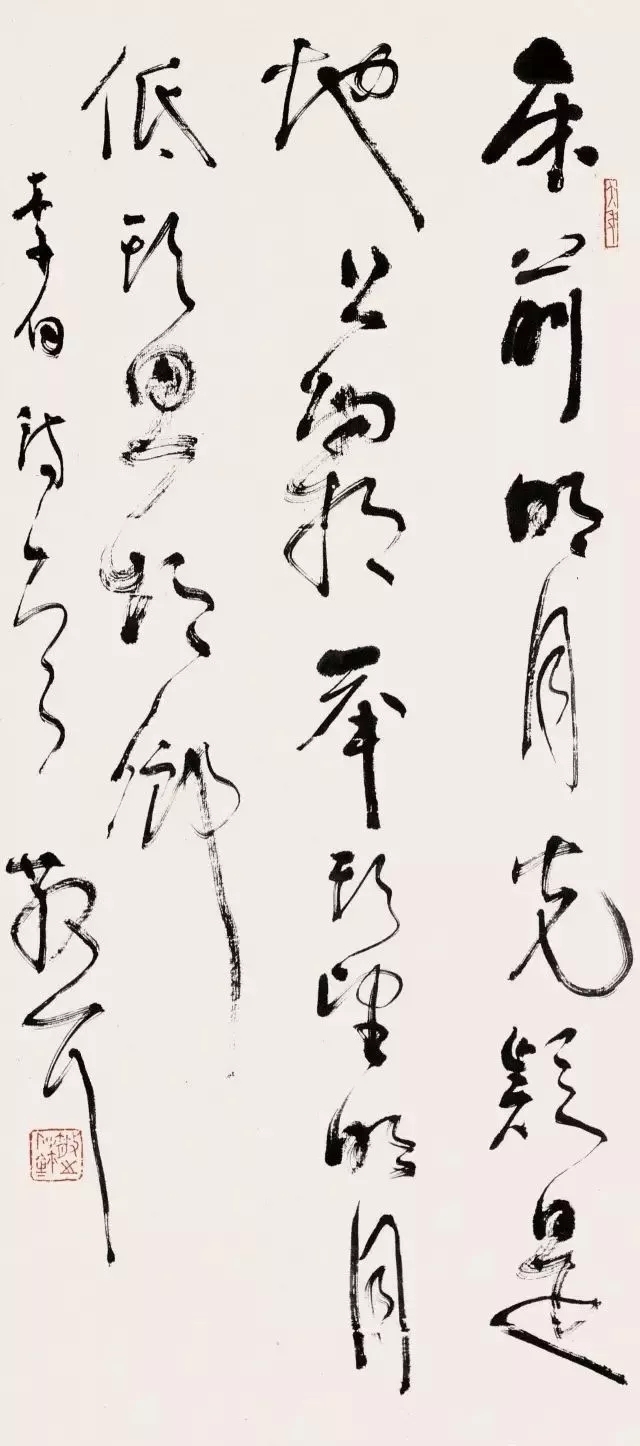

▲陈忠康

浙江永嘉人,1991年毕业于浙江美术学院国画系书法专业,曾任职于温州博物馆、温州师范学院。

2008年中央美院毕业获博士学位,现任职于中国艺术研究院中国书法院,硕士研究生导师。中国书法家协会会员、中国书协行书委员会委员。曾担任全国首届行书大展、第十一届全国书法展评审委员。

♦

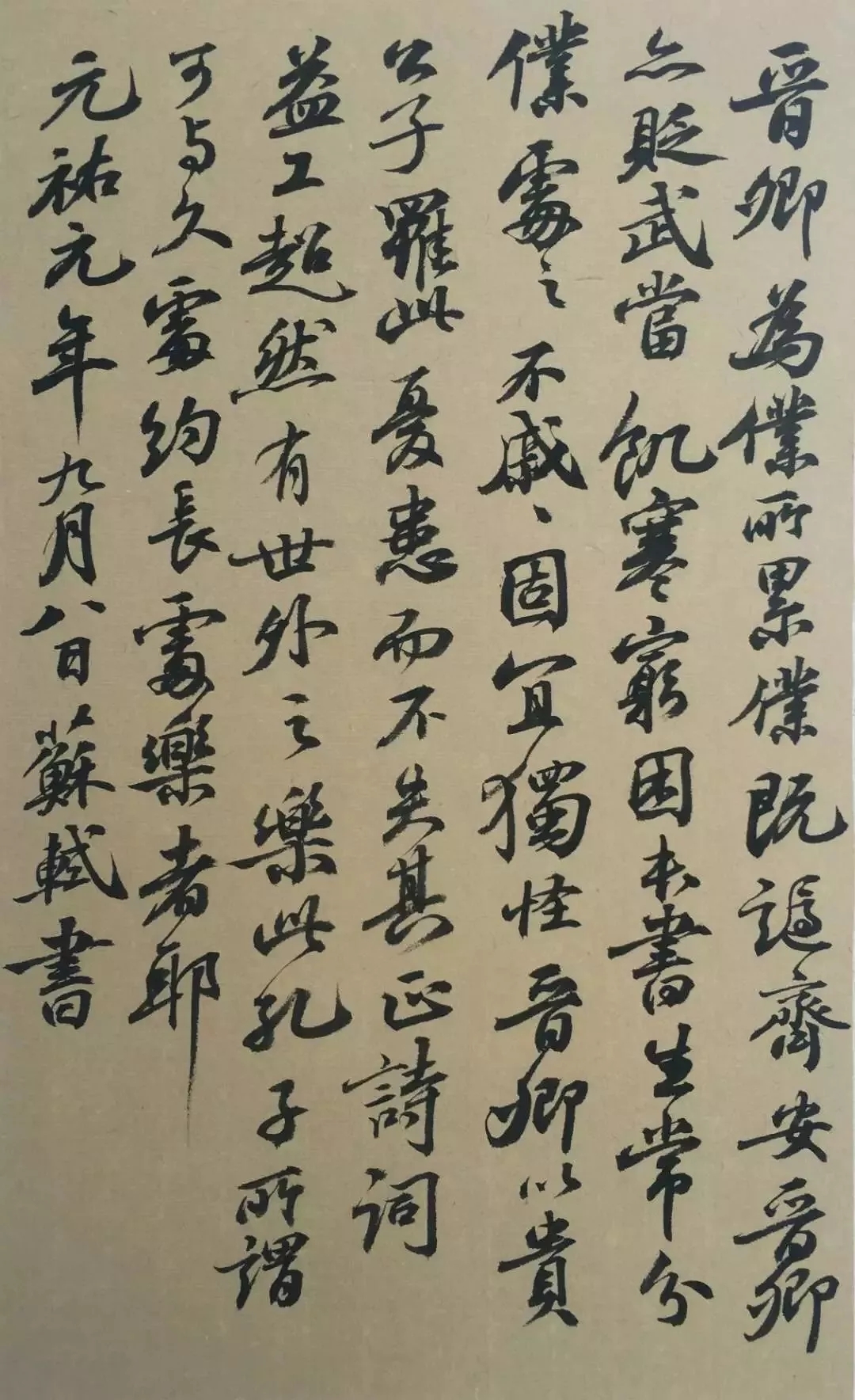

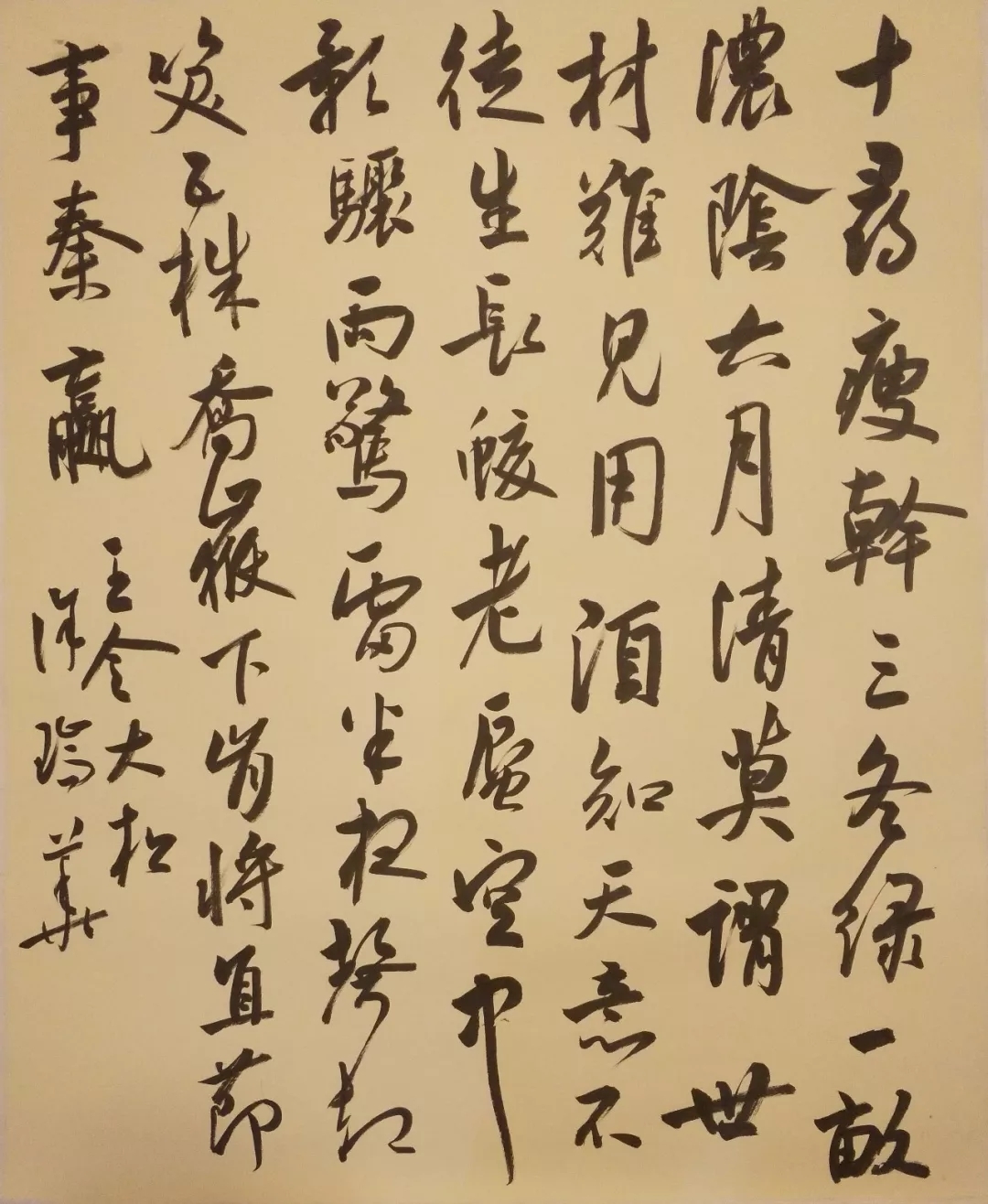

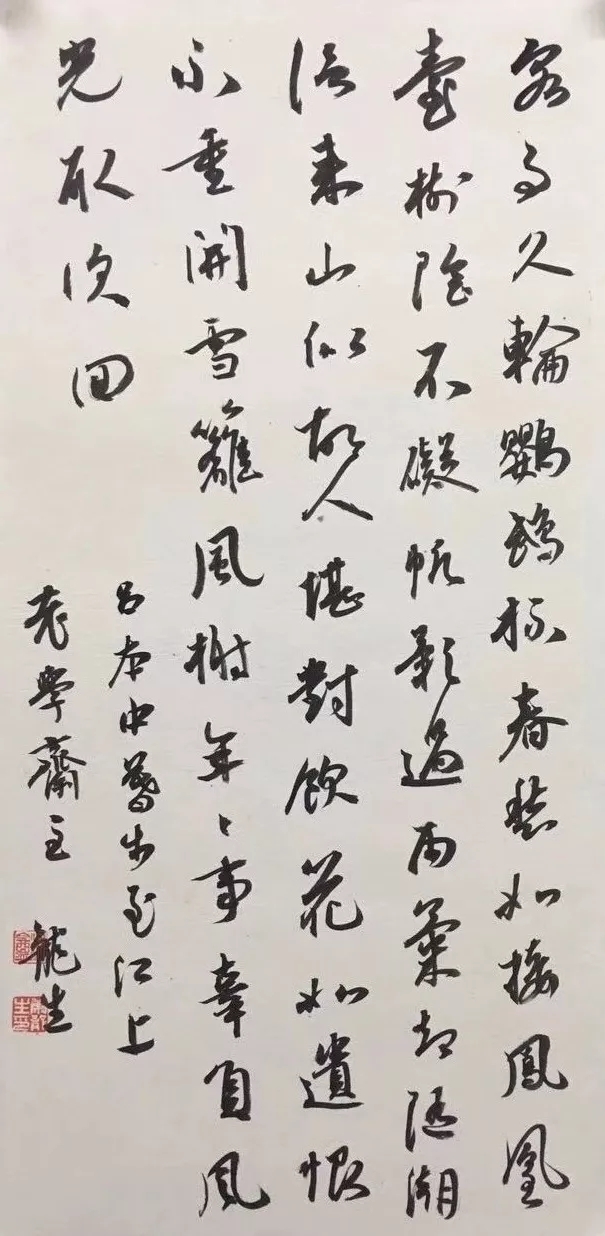

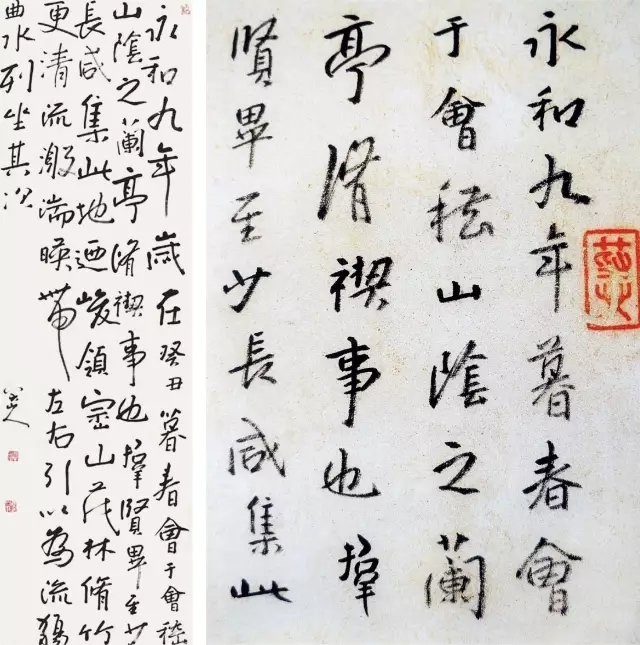

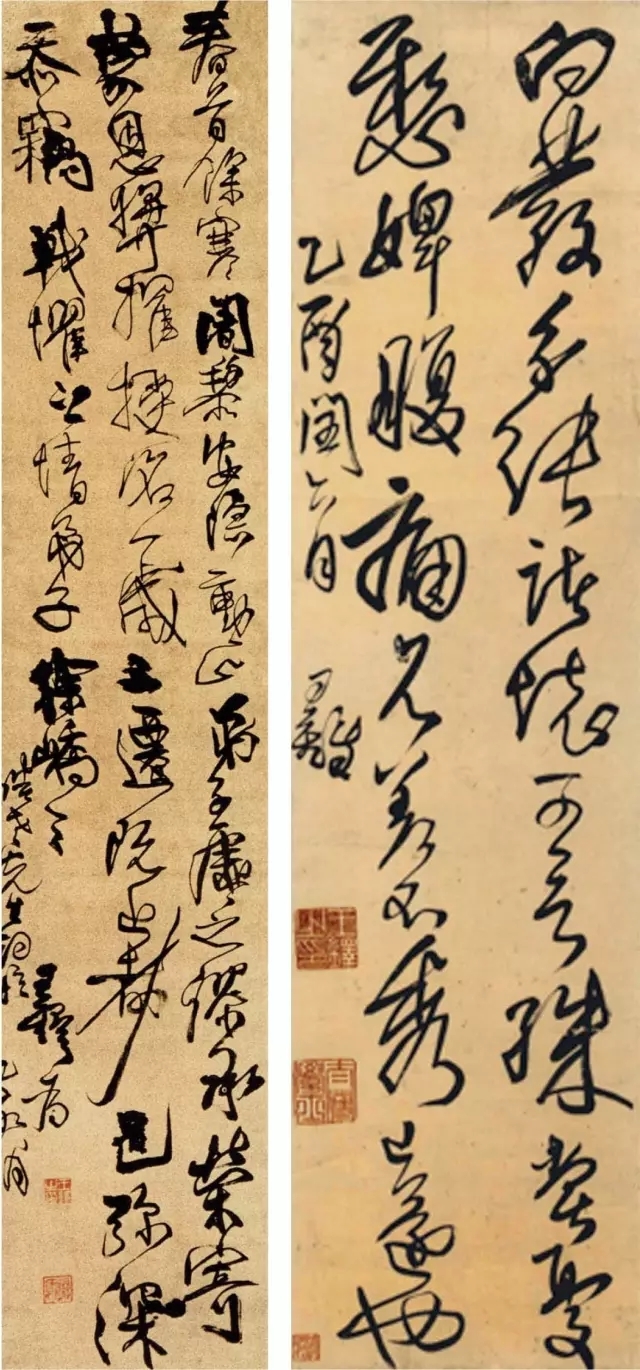

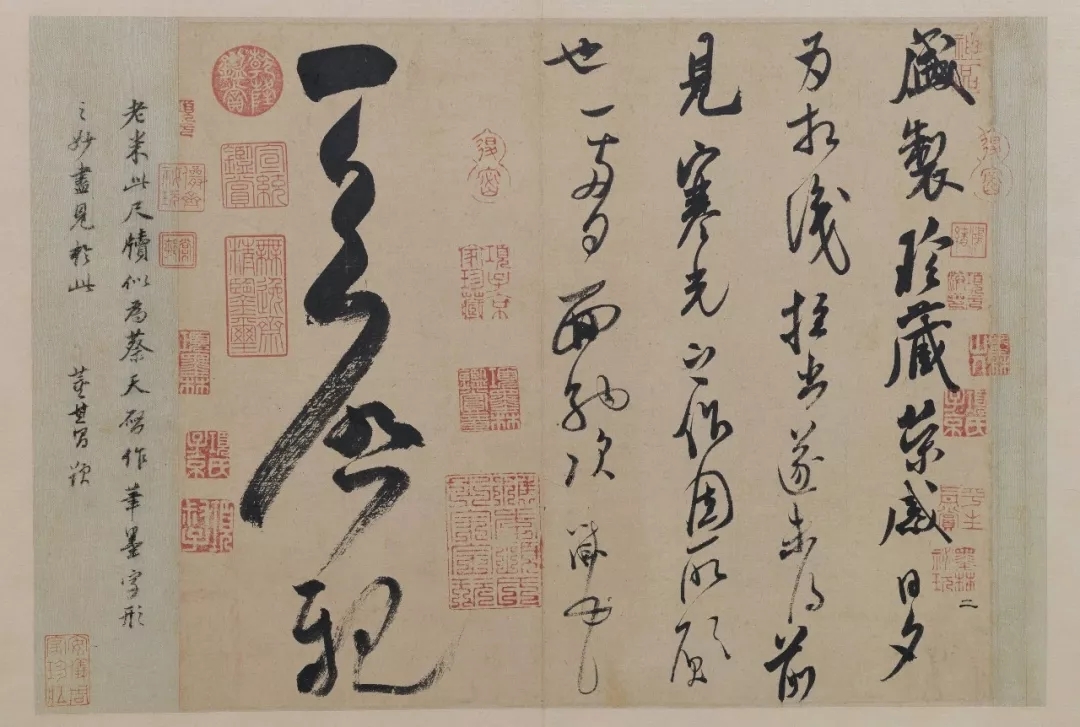

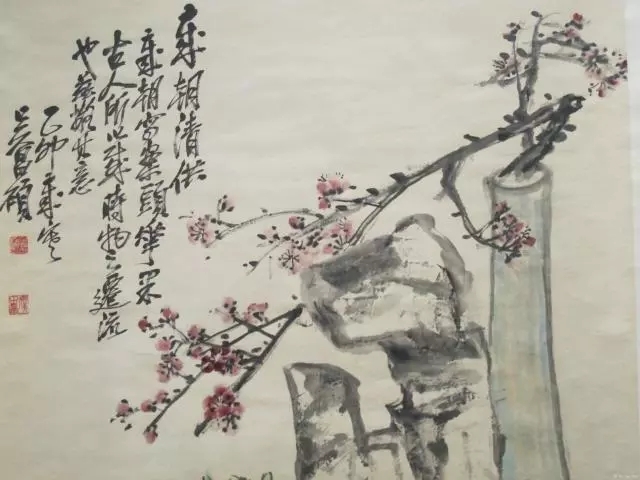

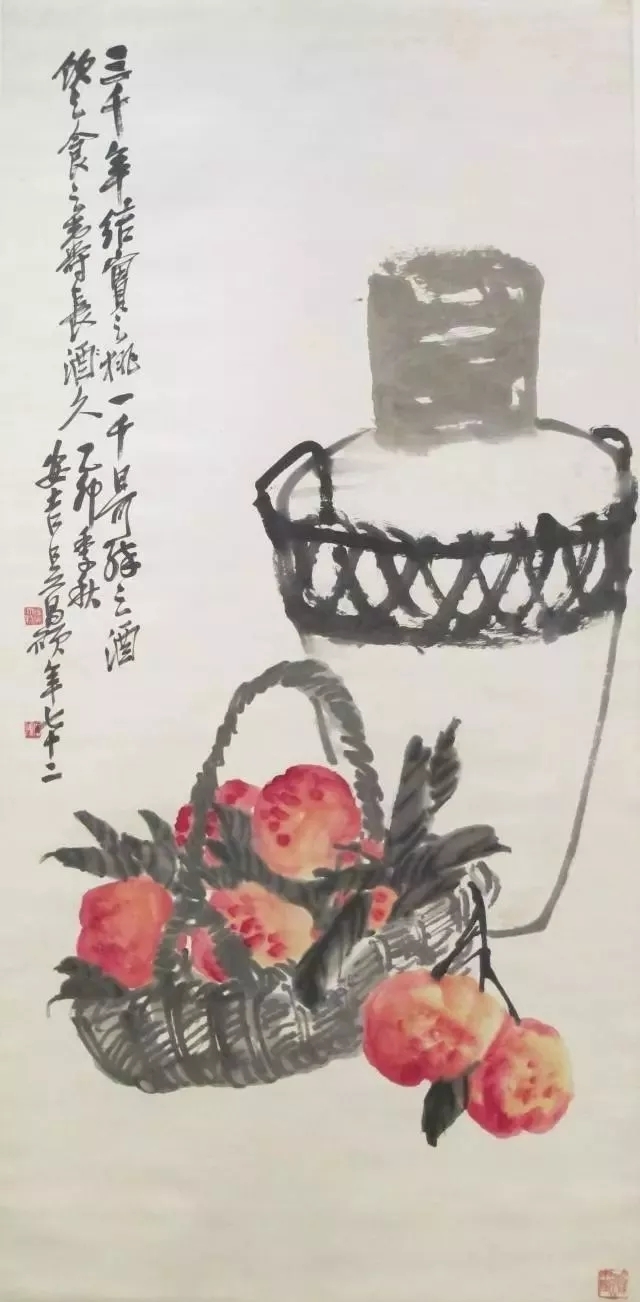

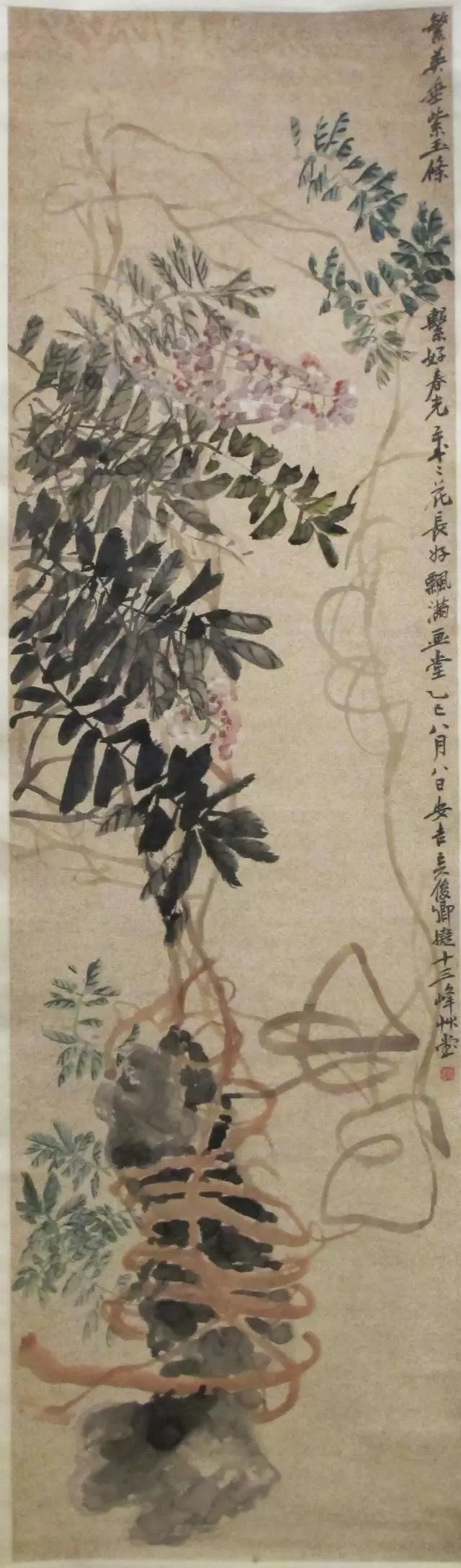

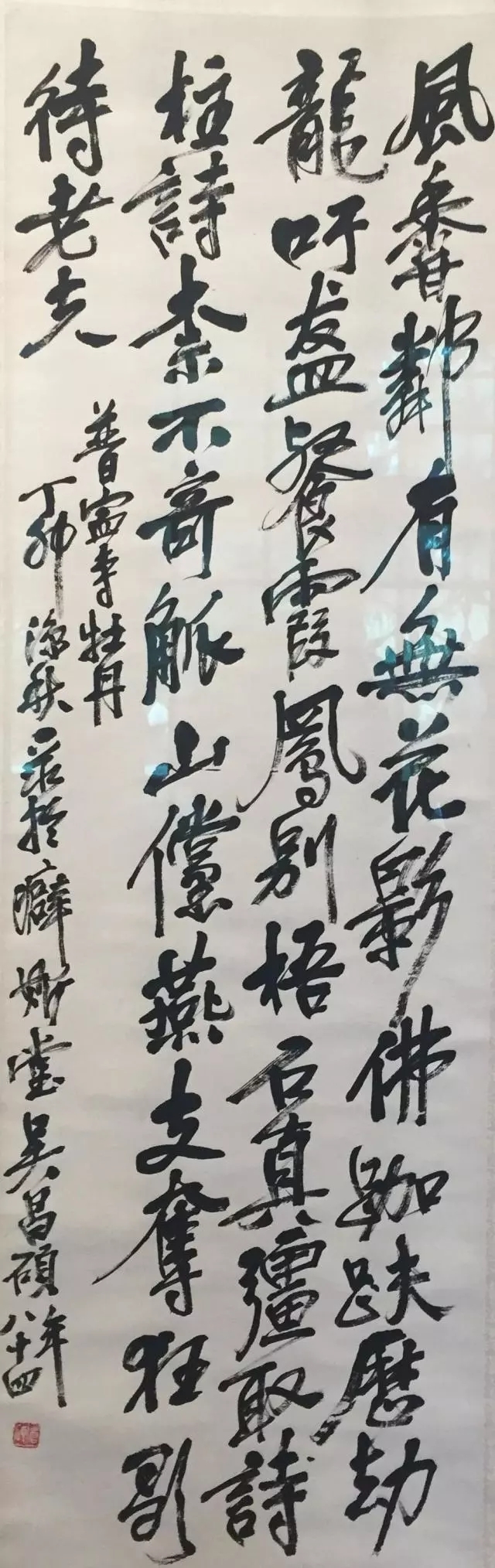

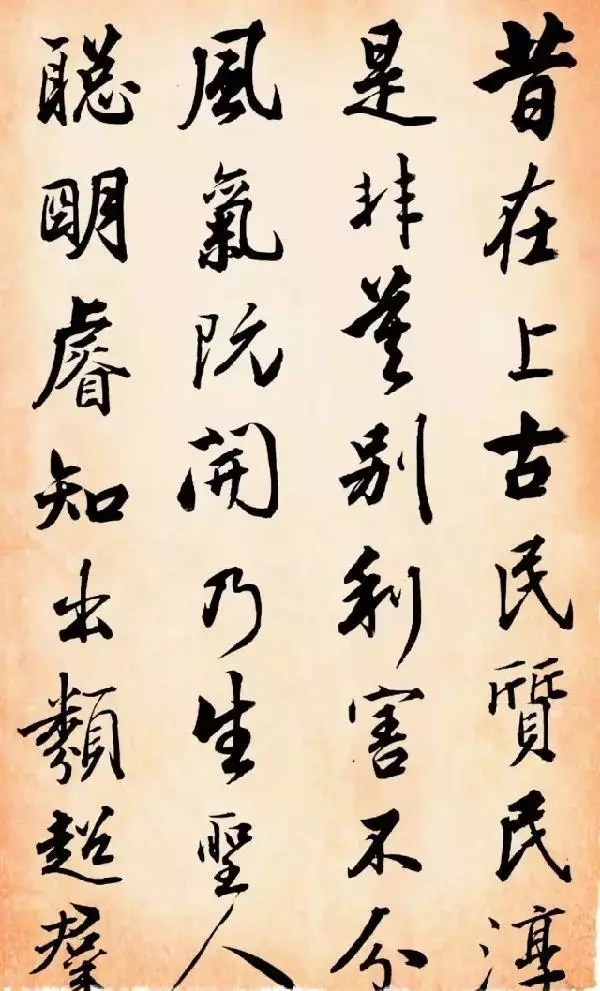

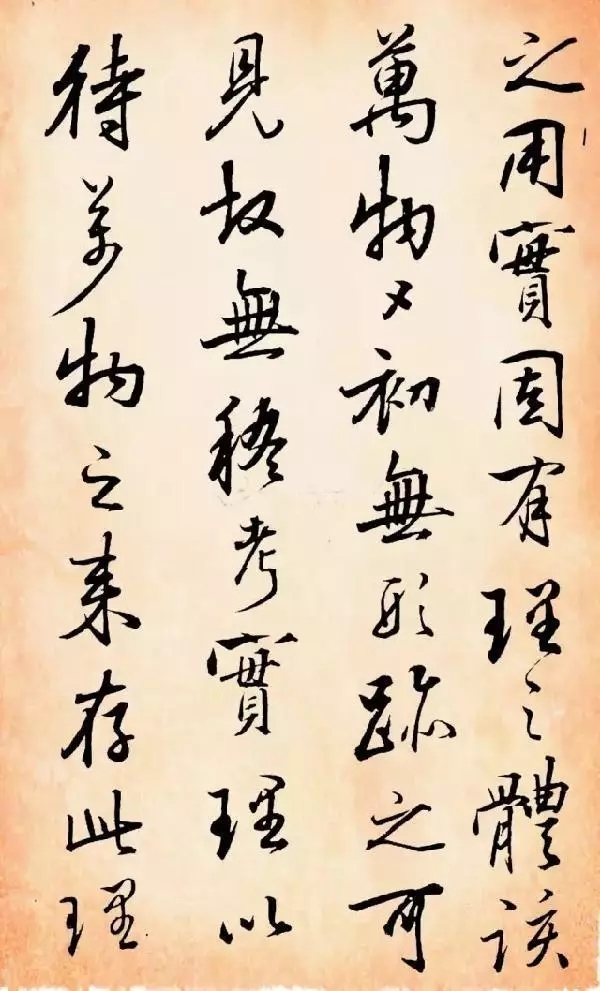

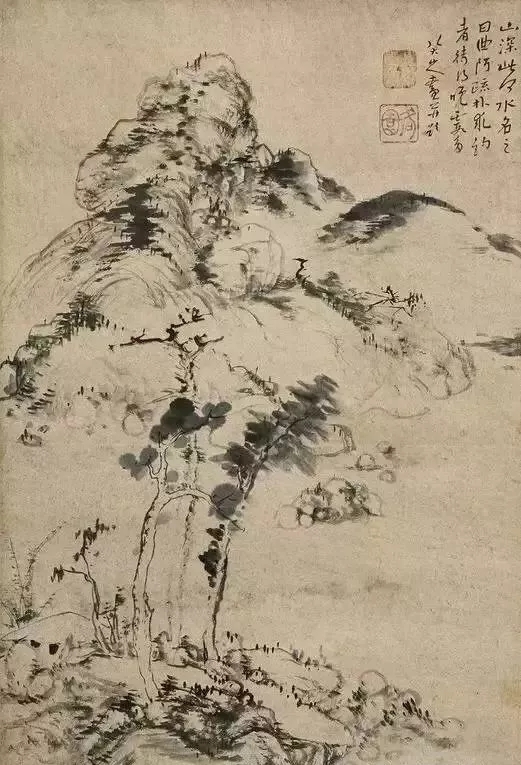

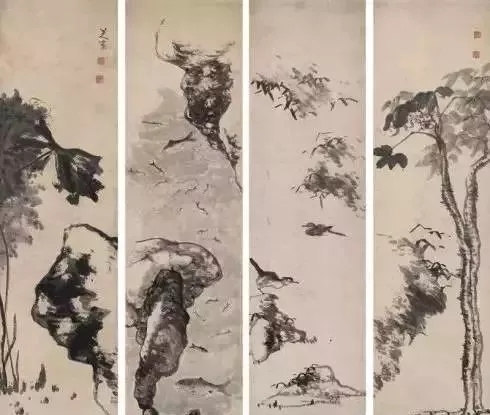

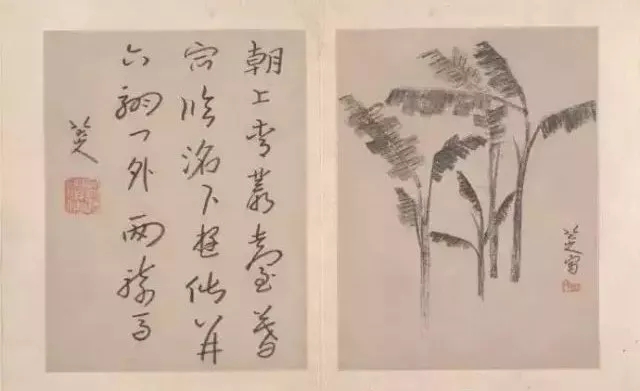

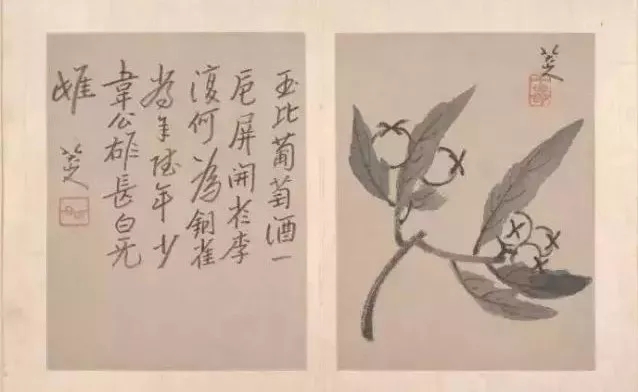

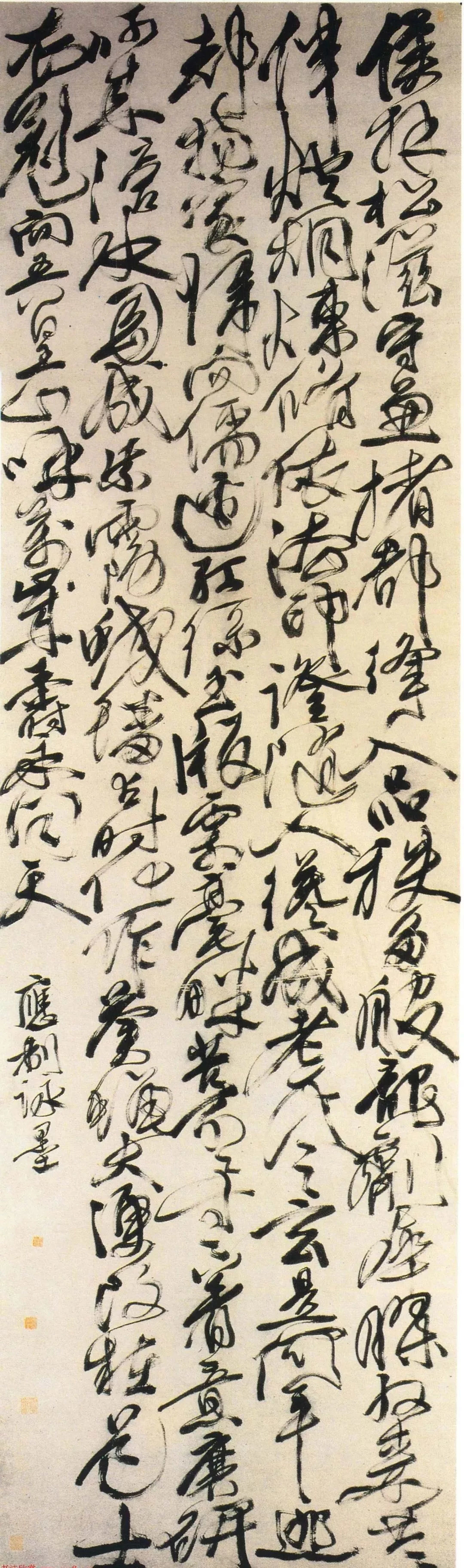

▲熊曦

书画家,诗人。《东莞书画》执行主编、岭南画院特聘画家、东莞文学艺术院专职艺术家。

♦

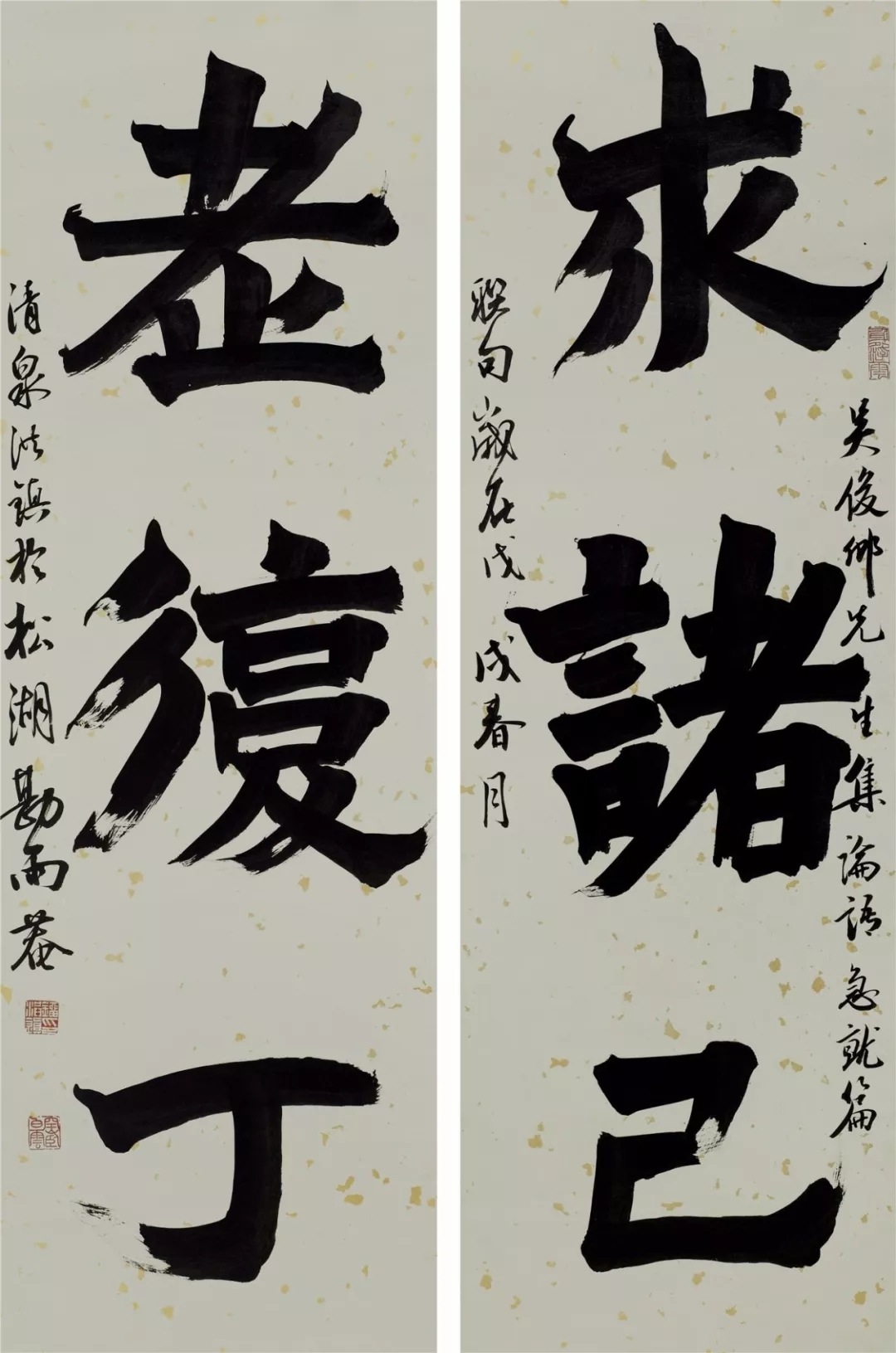

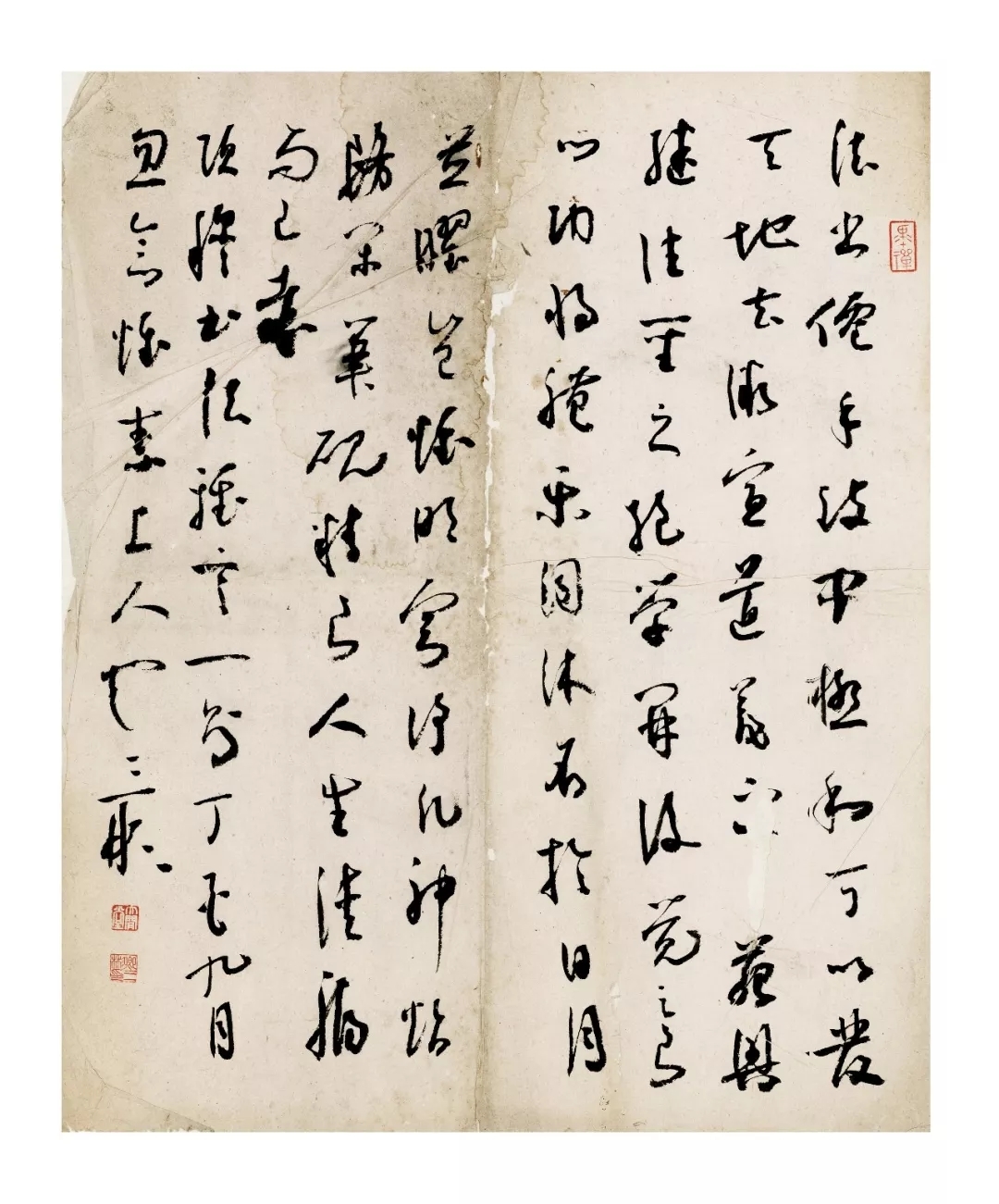

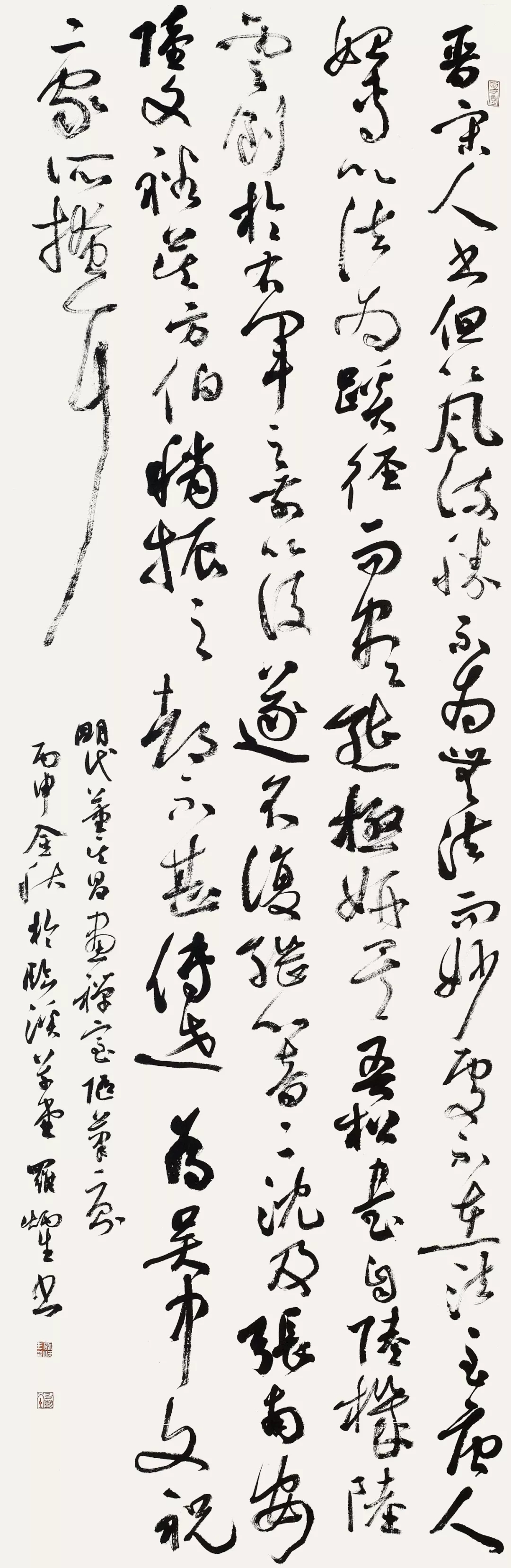

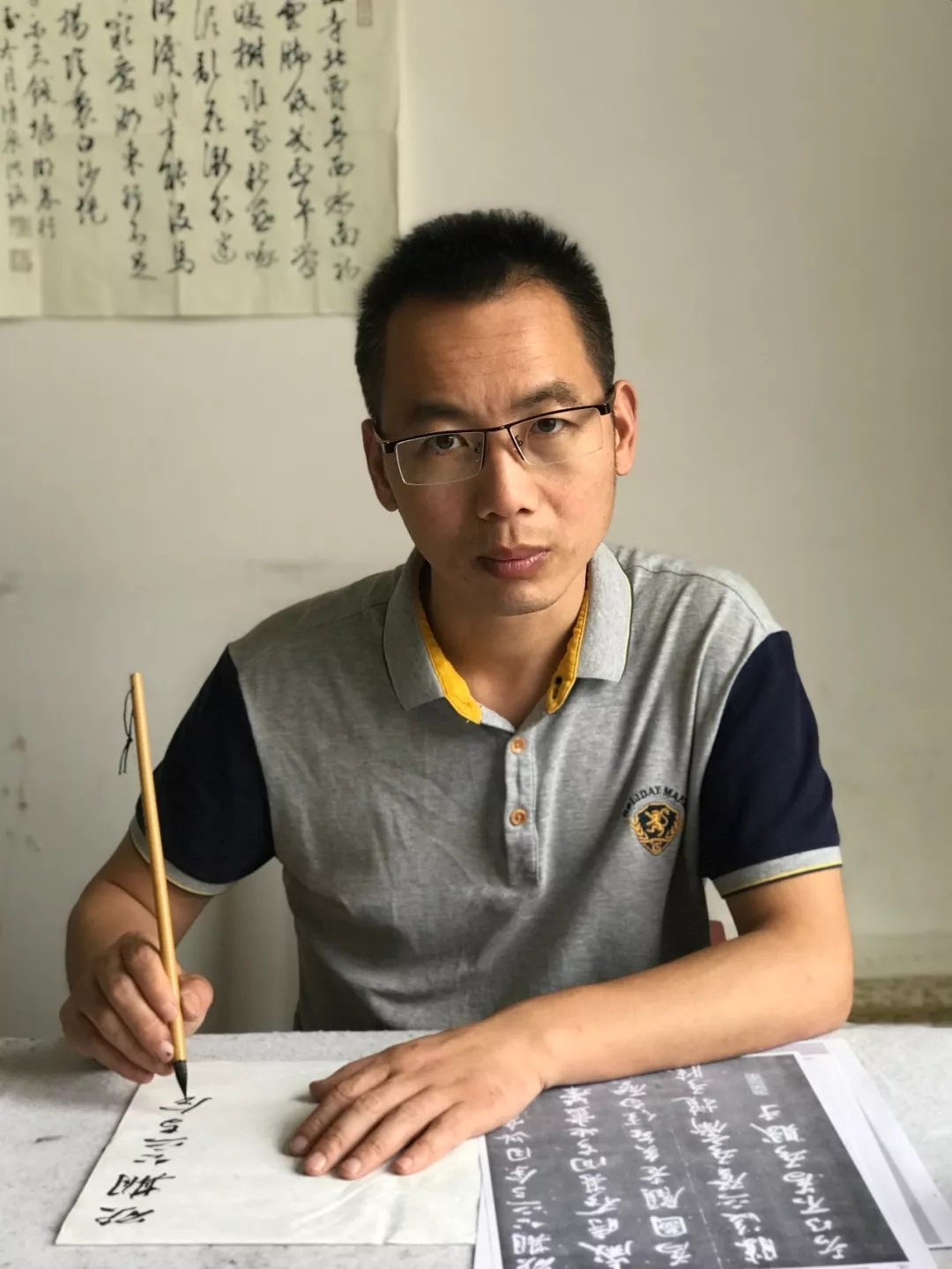

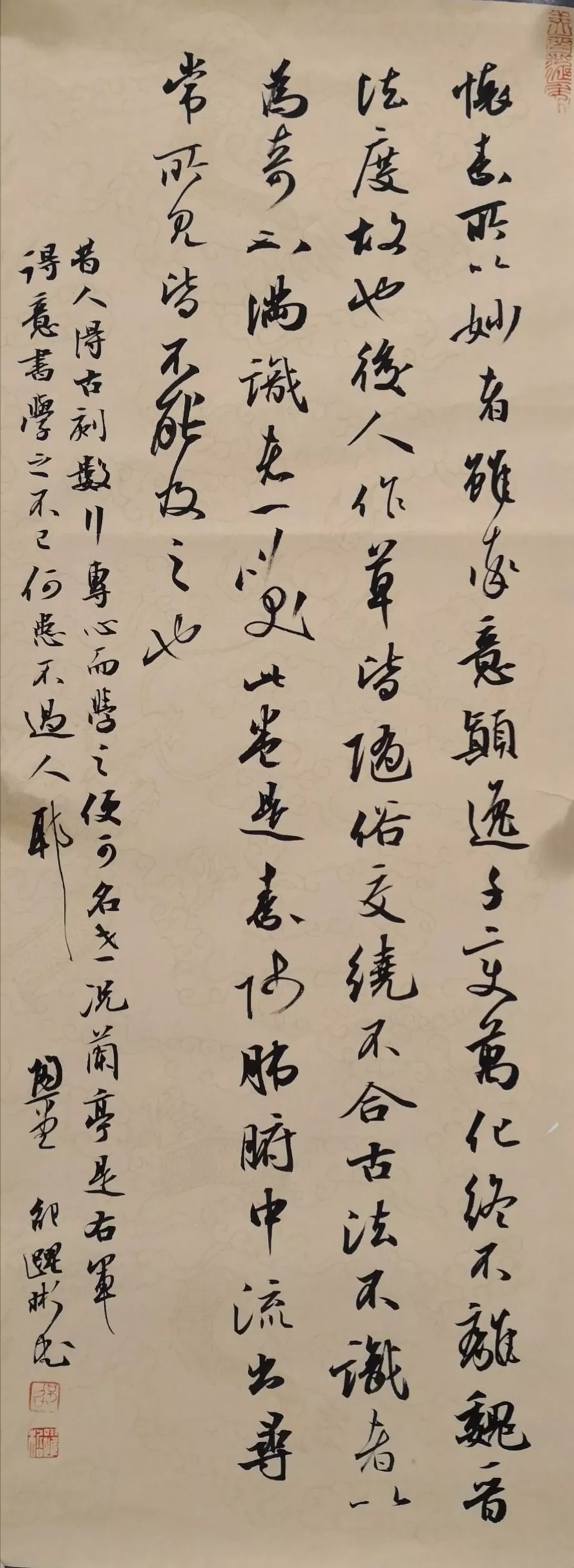

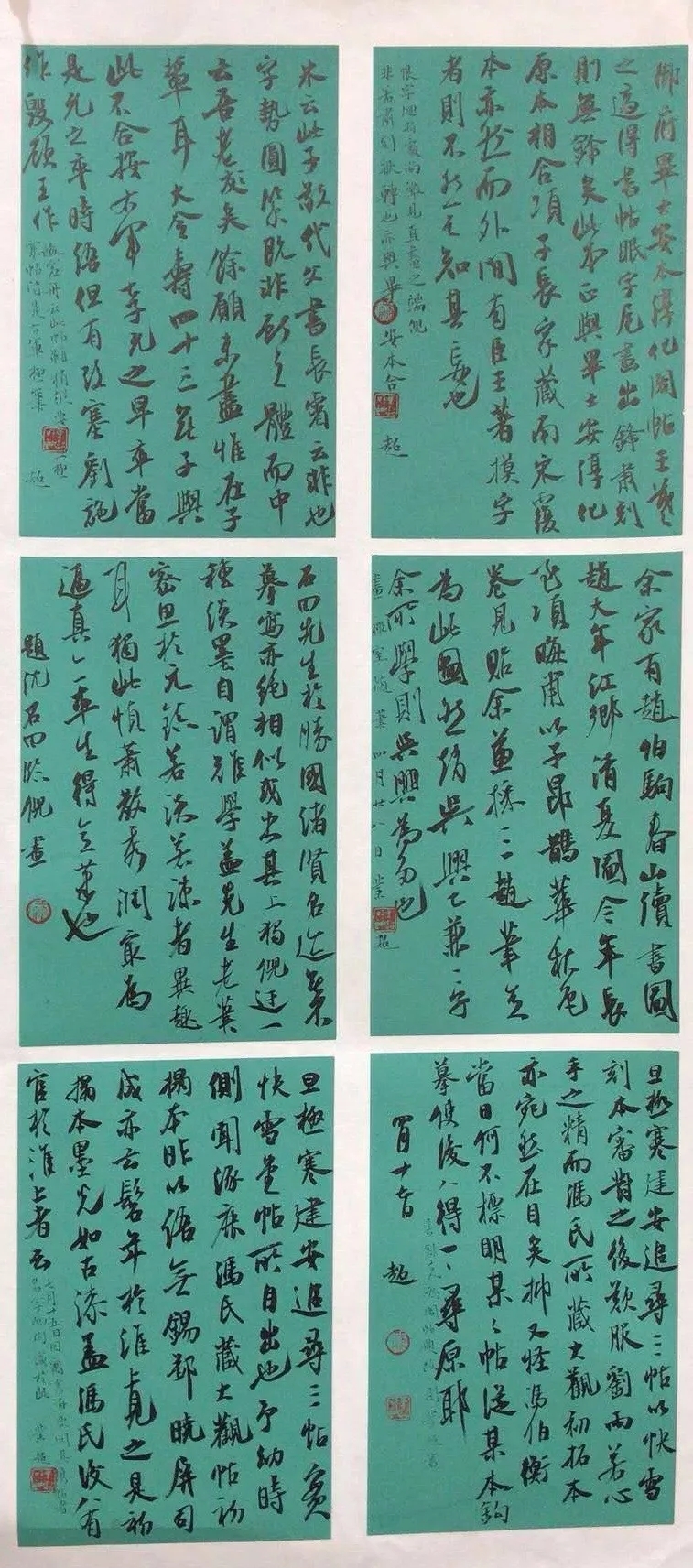

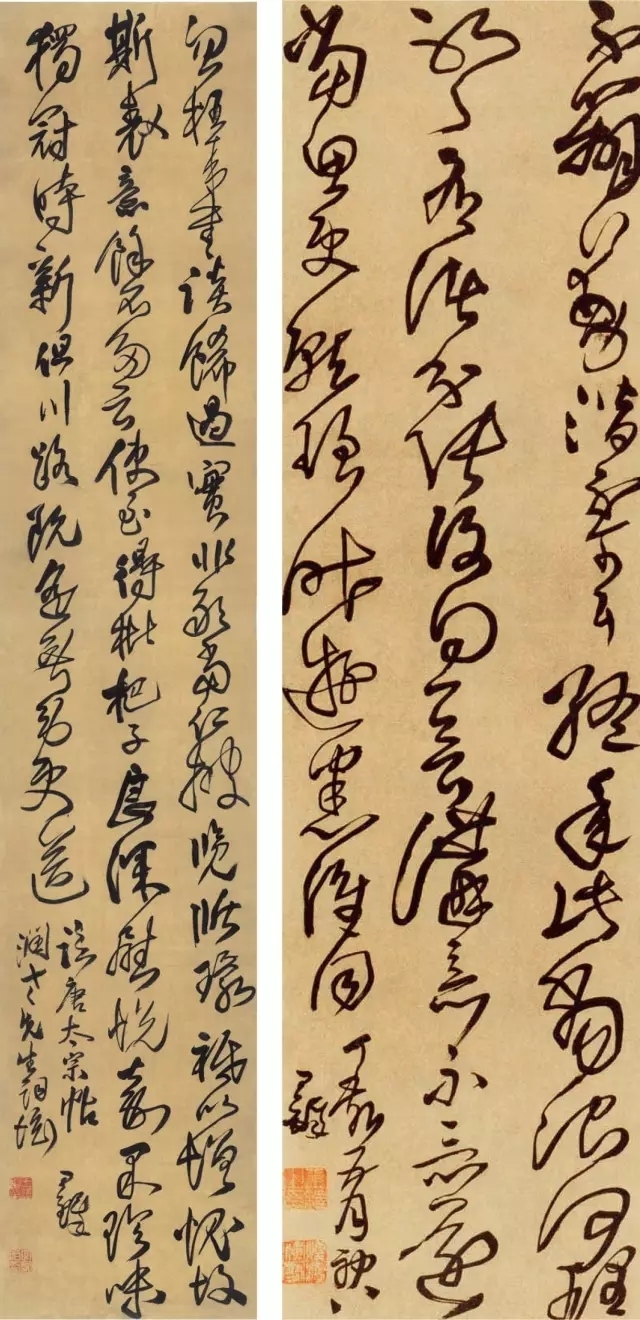

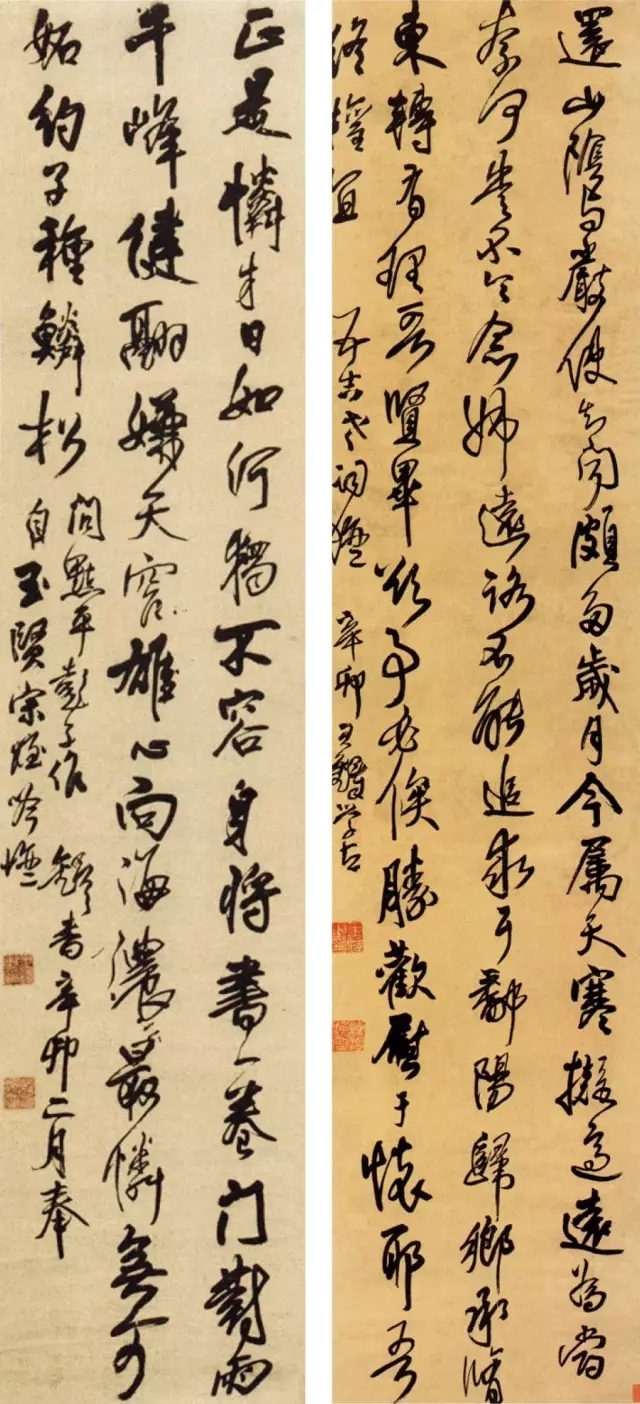

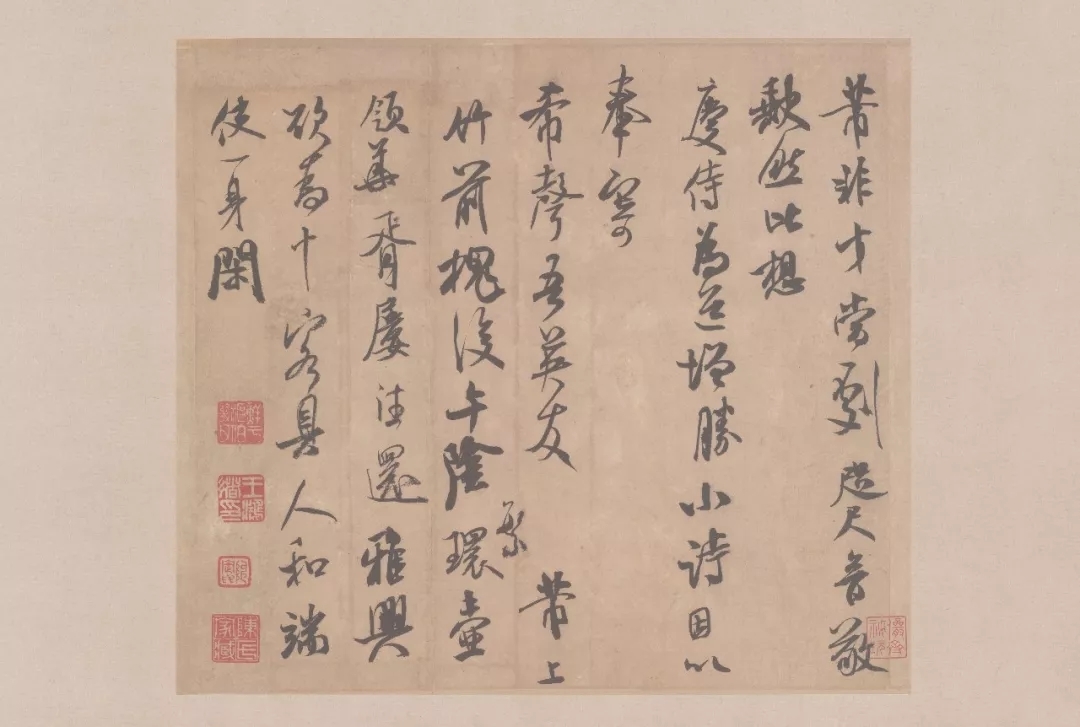

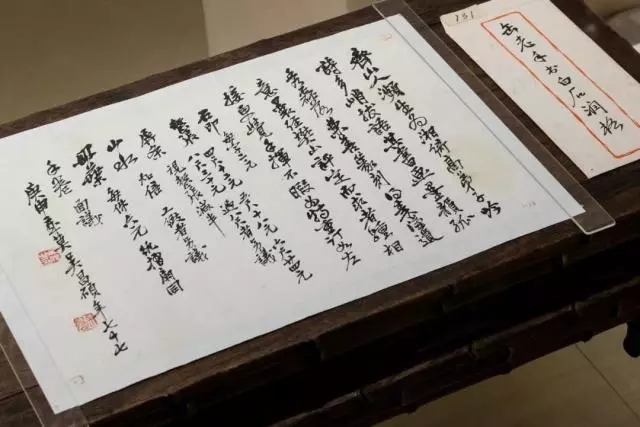

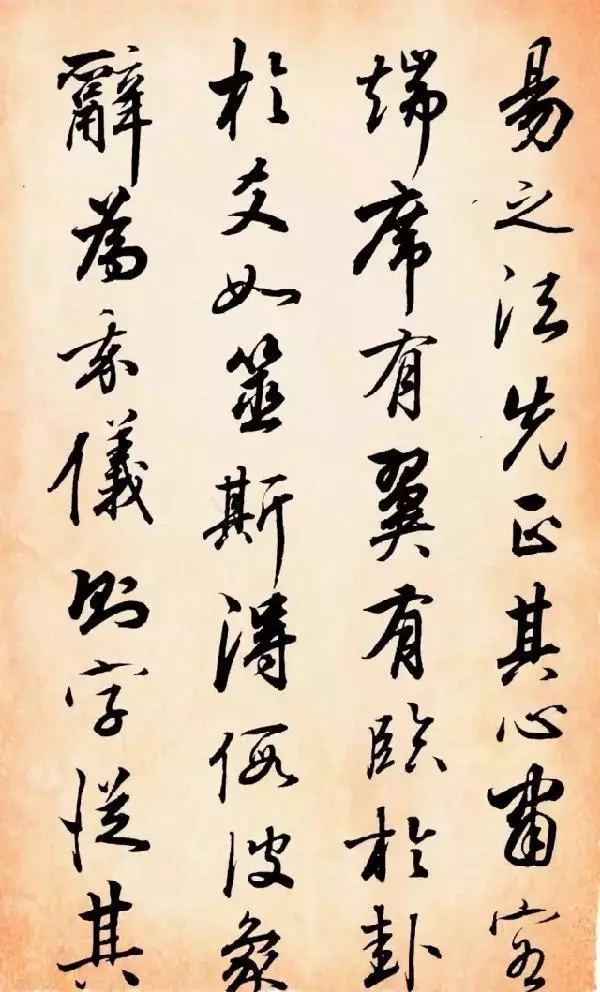

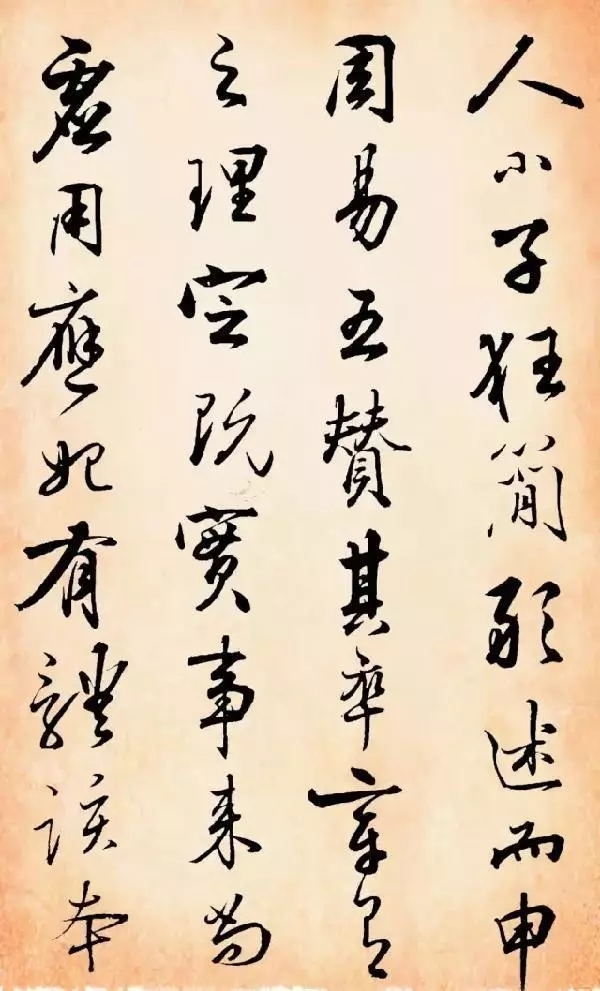

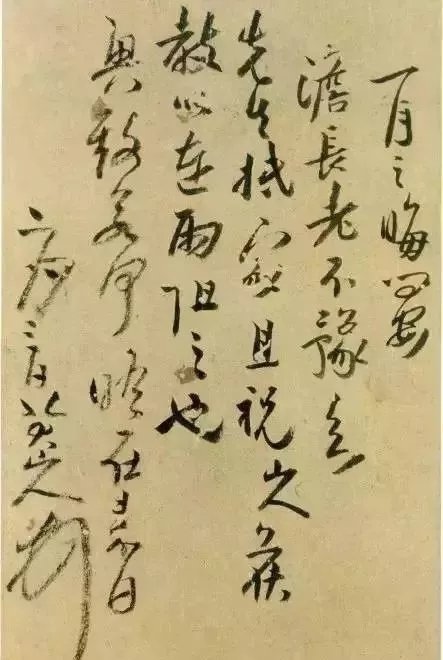

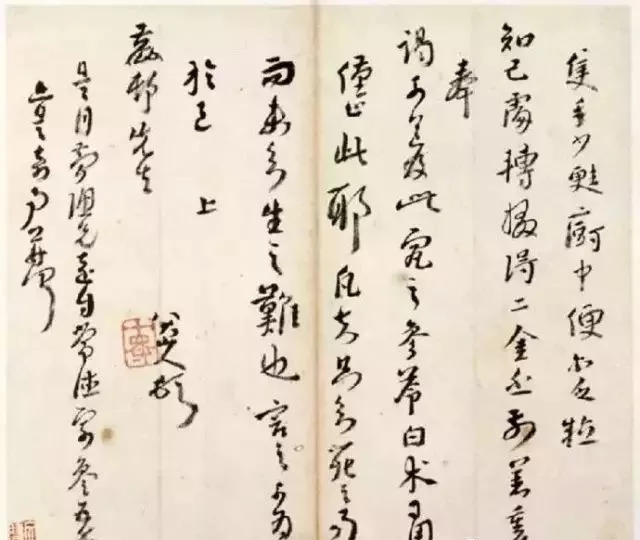

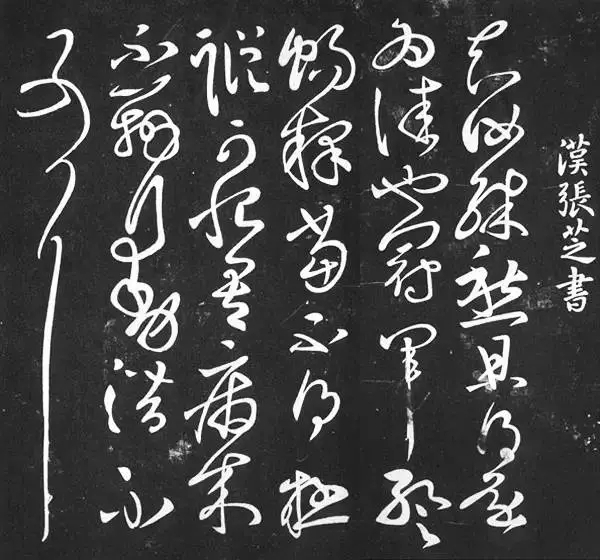

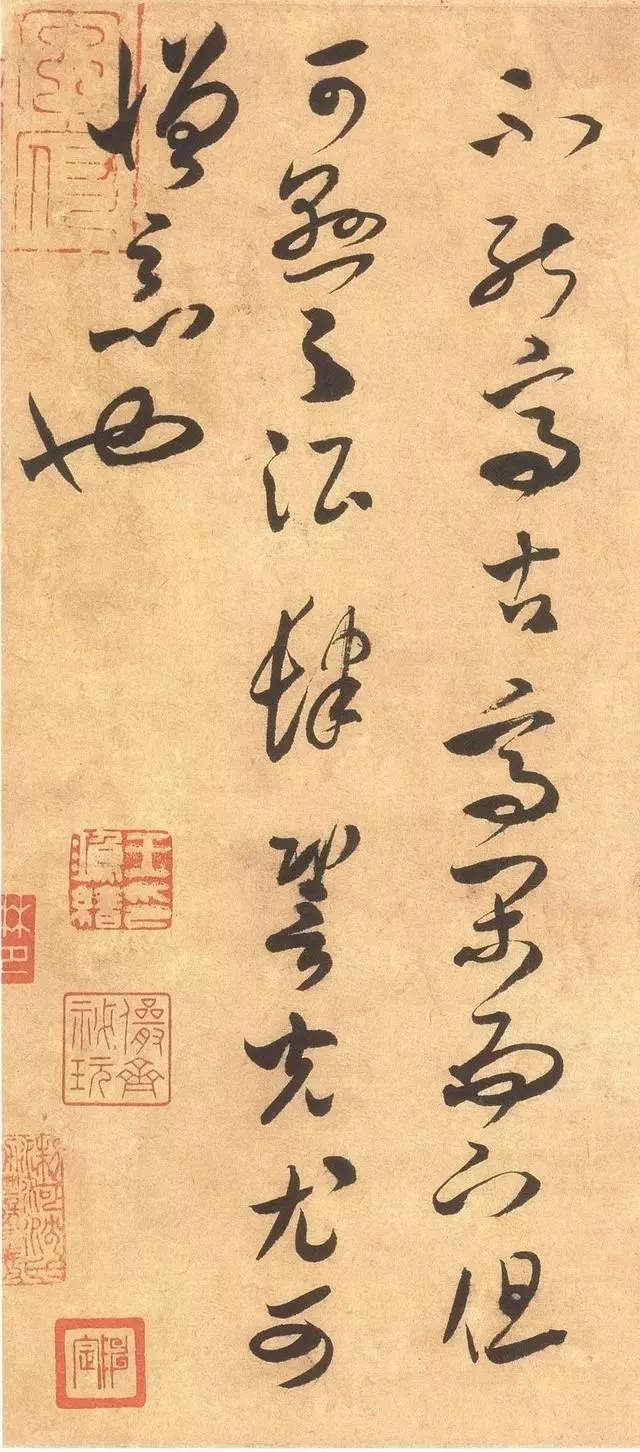

▲刘洪镇

1972年10月生, 湖南衡阳人,字子衡,斋号勘雨庵,师从陈忠康先生。现为文化部青联书法篆刻委员会委员、中国书法家协会会员、广东省青年书法家协会副主席、岭南画院专职书法家、岭南书法研究所副所长、东莞书协主席团成员。书法作品多次参加中国书协主办的重大展览及一些学术交流展,获第十一届全国书法作品优秀作品(最高奖)。

♦

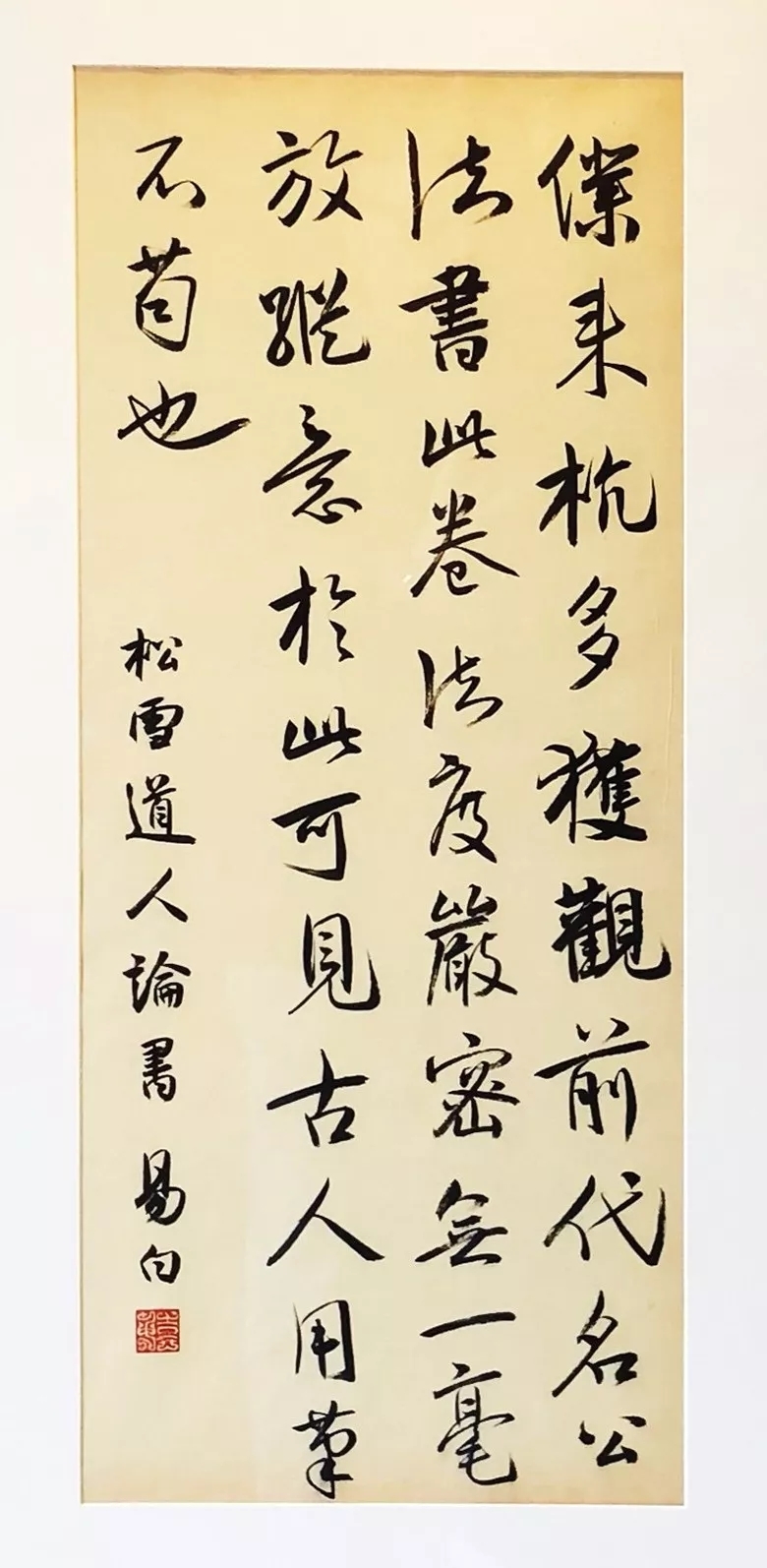

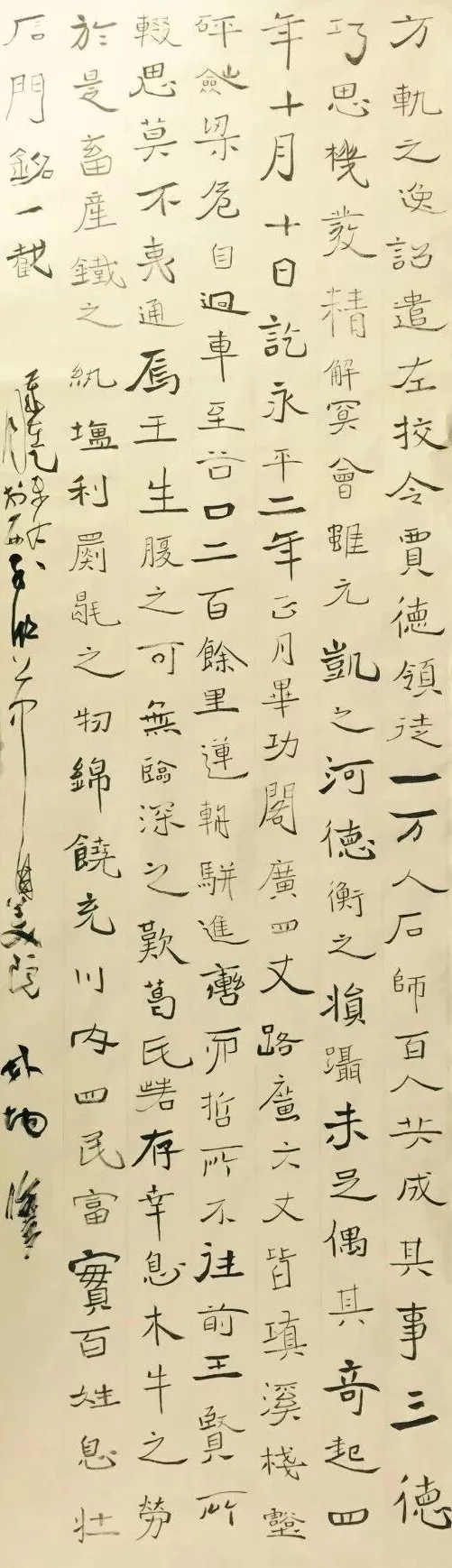

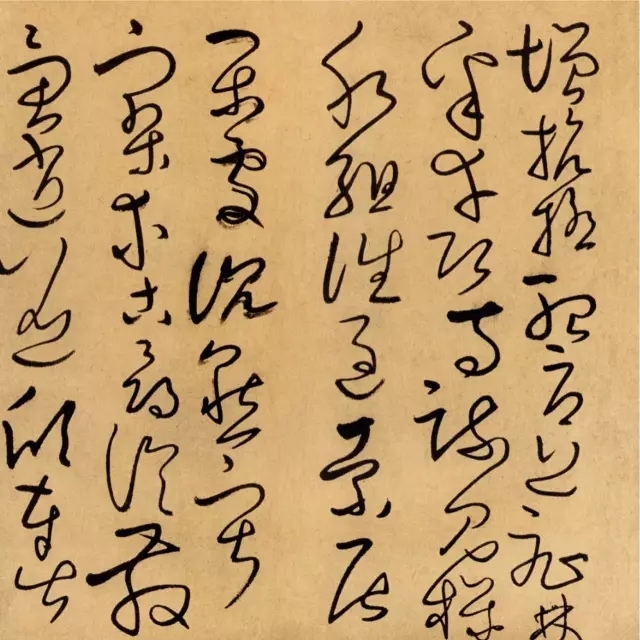

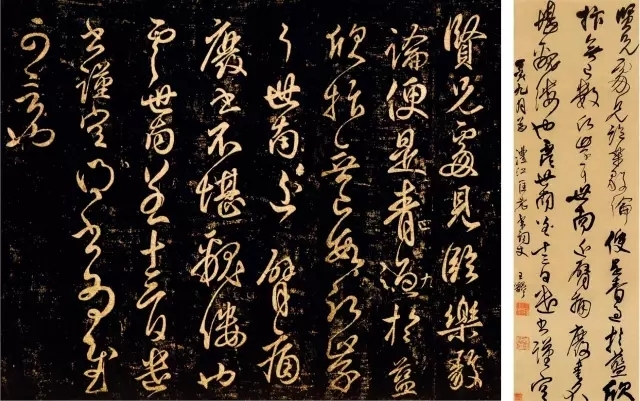

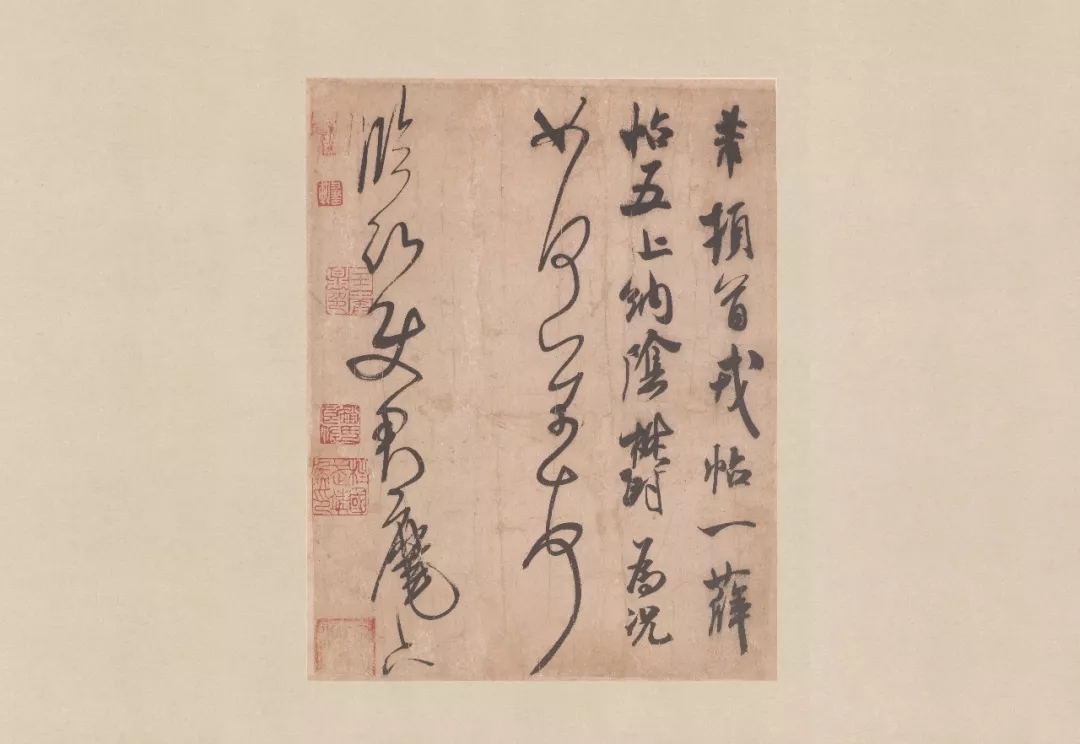

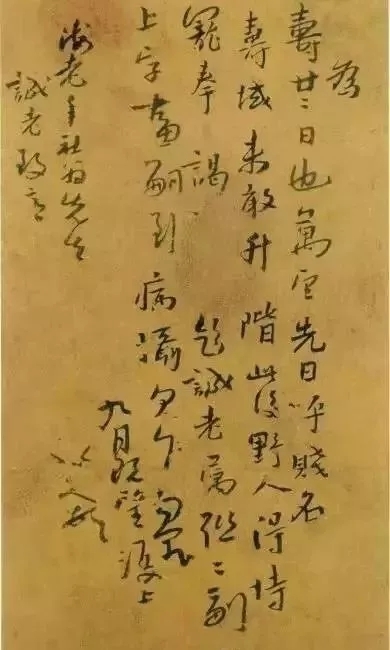

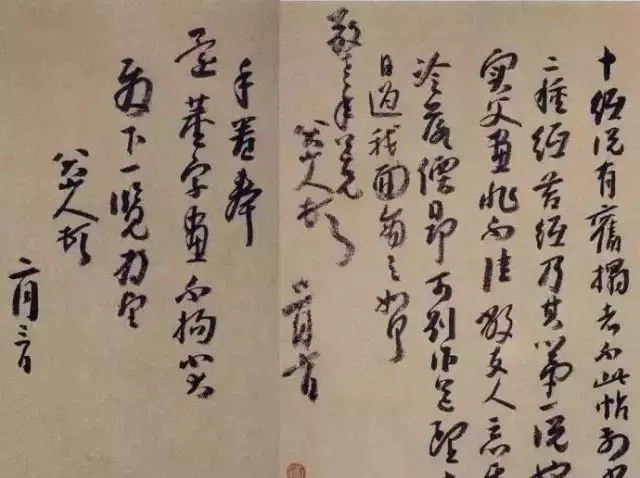

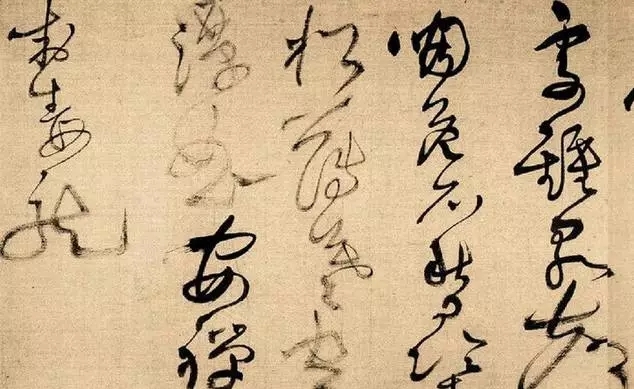

▲林喜中

易白,生于七十年代,师从陈忠康先生。现居北京。

♦

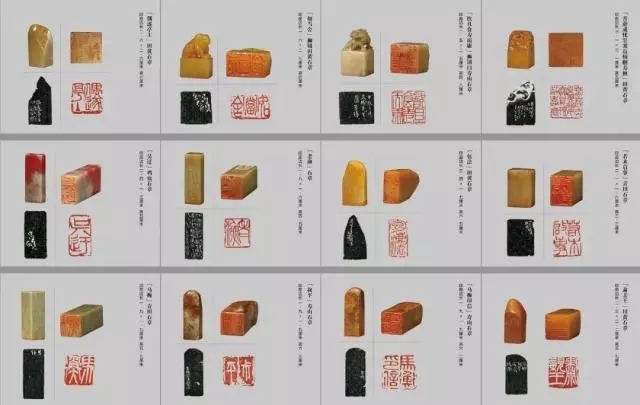

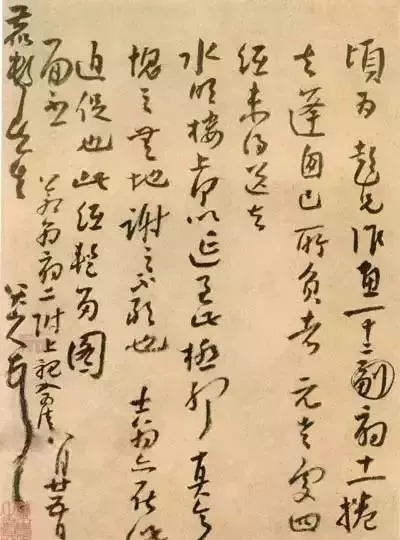

▲王客

王方呈,又名王客,中国美术学院书法系学士、硕士,中央美术学院书法博士,上海师范大学美术学院讲师。中国书法家协会会员,西泠印社社员。《东方艺术·书法》副主编,上海温州青联副主席。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

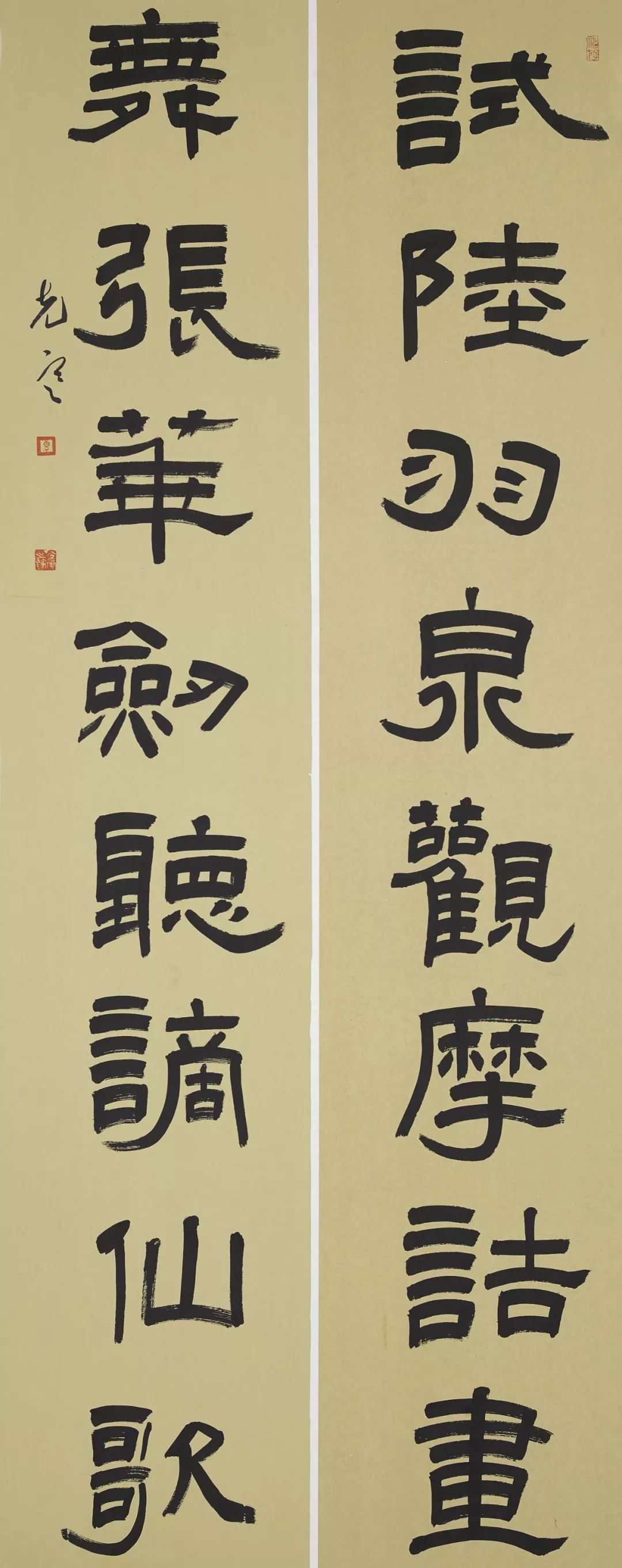

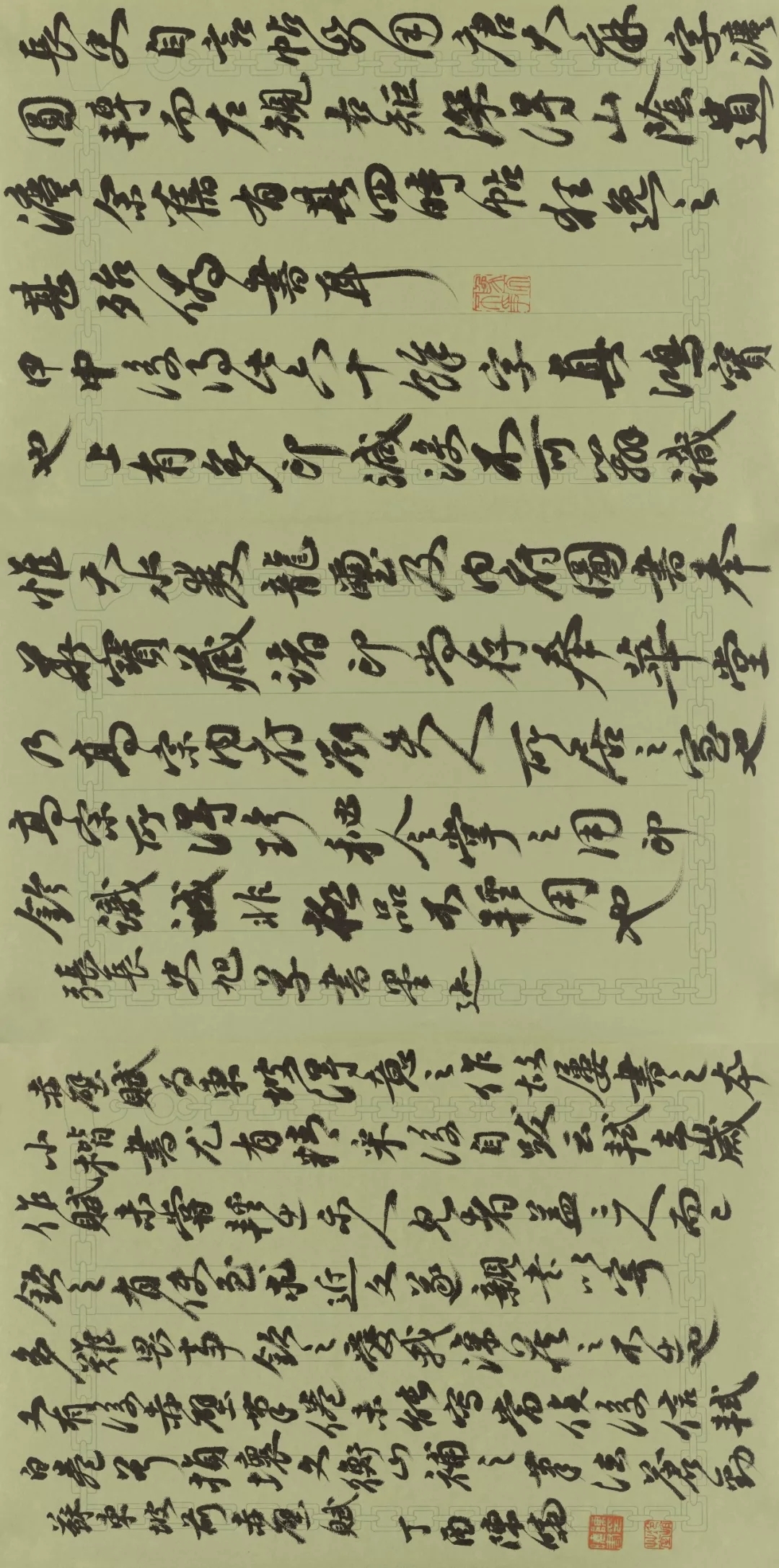

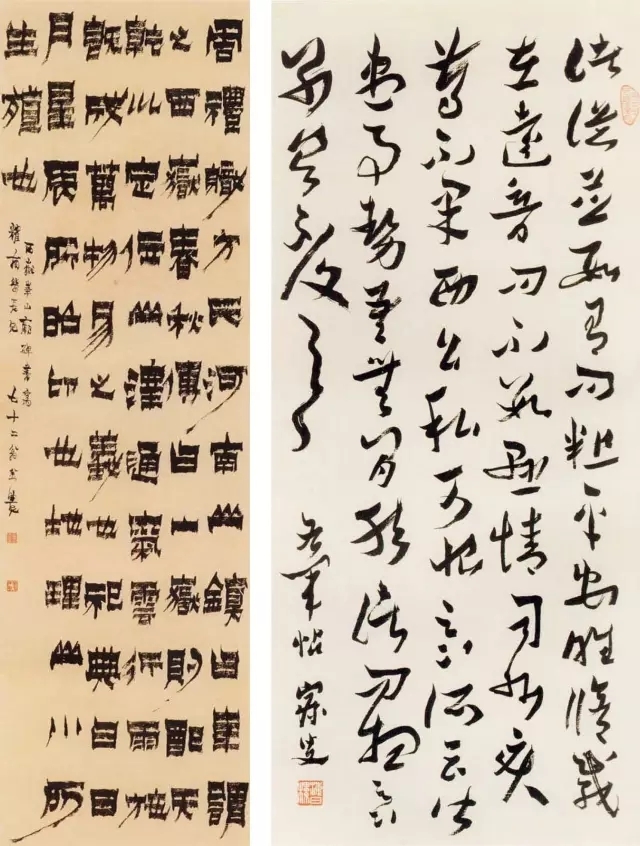

▲卿三彬

1977年生于四川成都,当代书坛实力派青年书家。中国书法家协会会员,中国美术学院书法创作方向硕士研究生。现为中国书法院特聘书法家,浙江省“新峰计划”定向培养人才,浙江省青年书协创作委员会副秘书长,浙江省书协创作委员会委员。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

▲徐强

中国美术学院书法创作方向研究生硕士学位。

现为中国书法家协会会员,浙江省青年书协创作委员会副主任,浙江省书协创作委员会委员,全国70年代书家艺委会委员。温州市书协主席团成员。书法作品曾在《中国书法》杂志、《书法报》、《书法导报》等专业刊物专栏专题介绍。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

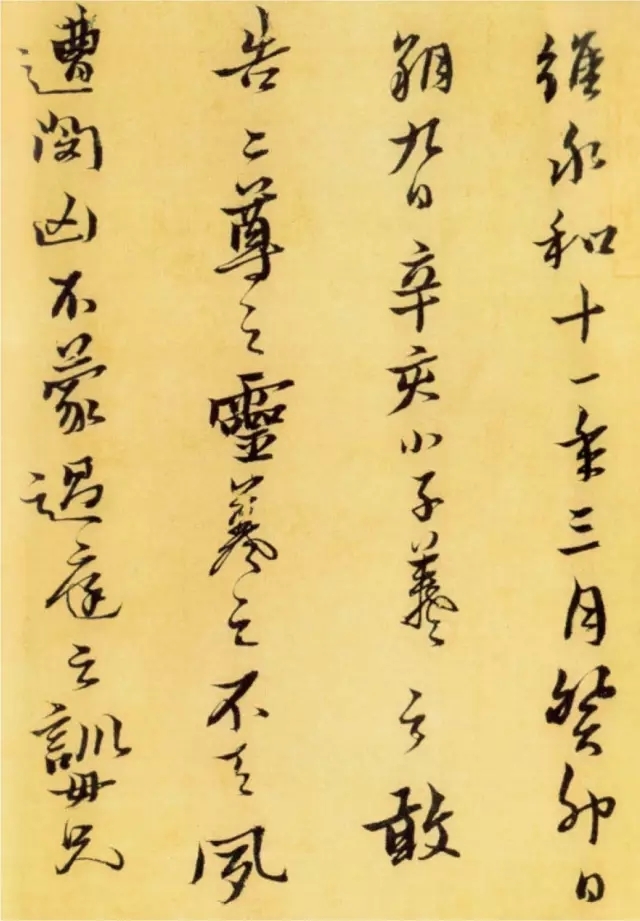

▲张泓

现为绍兴文理学院兰亭书法艺术学院教师,东南大学中国书法研究院研究员,浙江省青联委员。系中国书法家协会会员,浙江省书协创作委员会委员,浙江省书协沙孟海研究委员会委员,绍兴市书协创作委员会委员会副主任。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

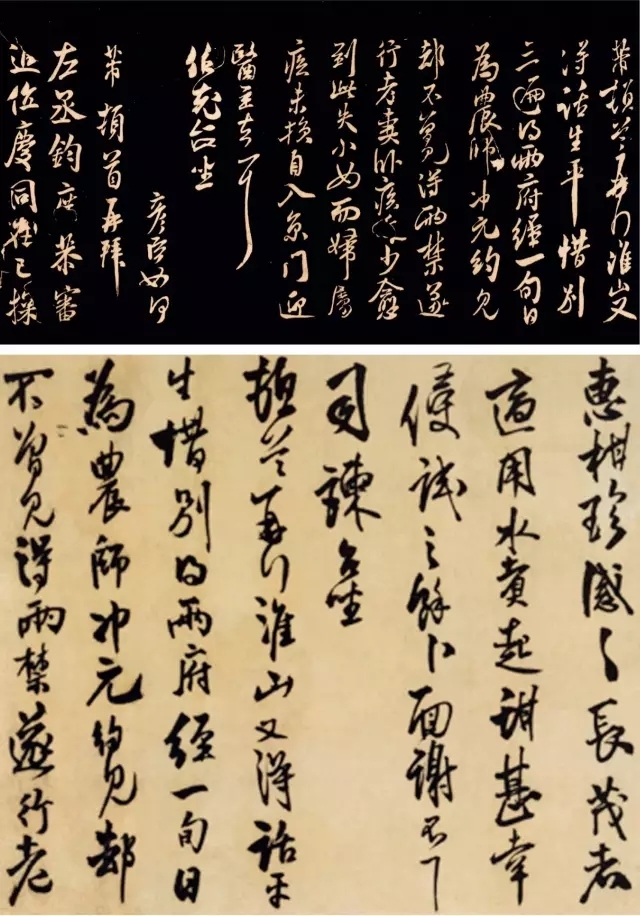

▲杜加元

浙江省青田县人,现居广州经商,业余爱好书法。

♦

▲杨建安

安徽六安人,自幼喜欢传统文化和古典诗词歌赋,因此而喜爱上了书法,现为安徽省书法家协会会员,2015年参观东莞市第二届临书大赛获金奖,目前在东莞从事少儿书法教学。

♦

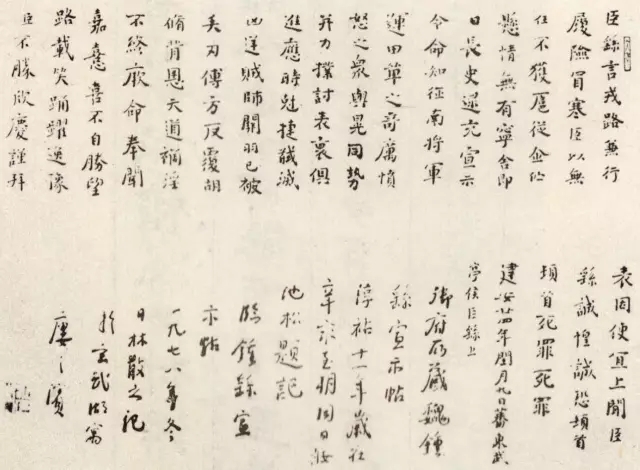

▲胡其贤

山东人,2006年毕业于北京师范大学书法专业。

♦

▲易建军

东莞市美术书法教育研究会常务理事、副秘书长,东莞市高中美术学科带头人,艺大利美术工作室顾问。2017年参加|“会古通今书法高级研修班”开始系统学习书法。

♦

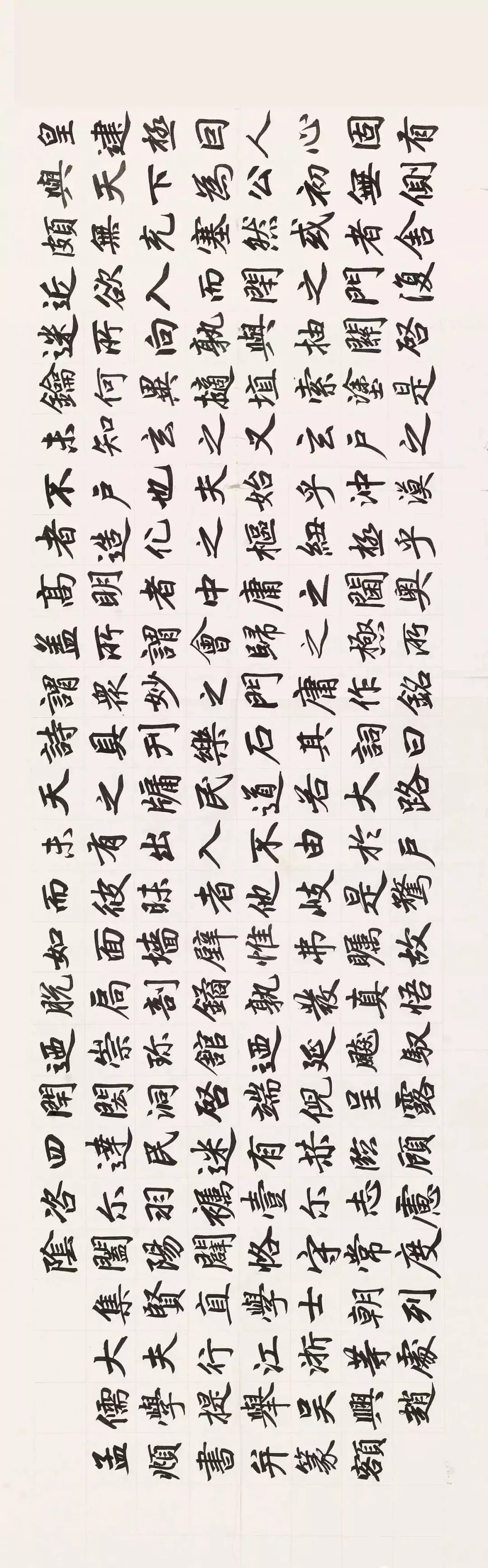

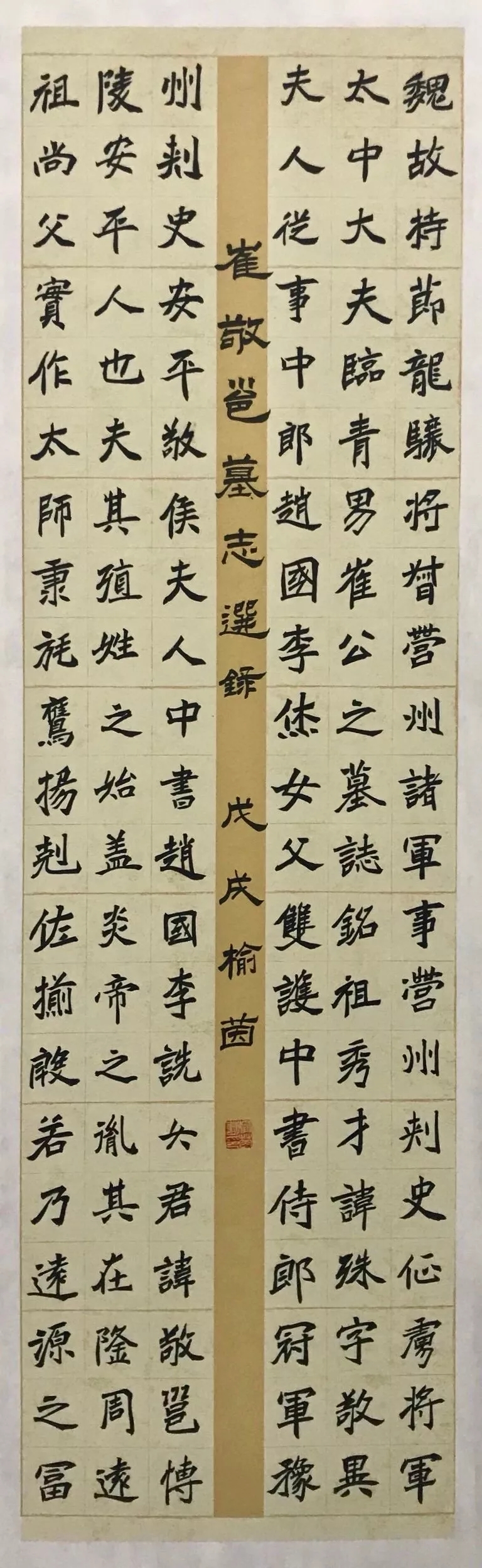

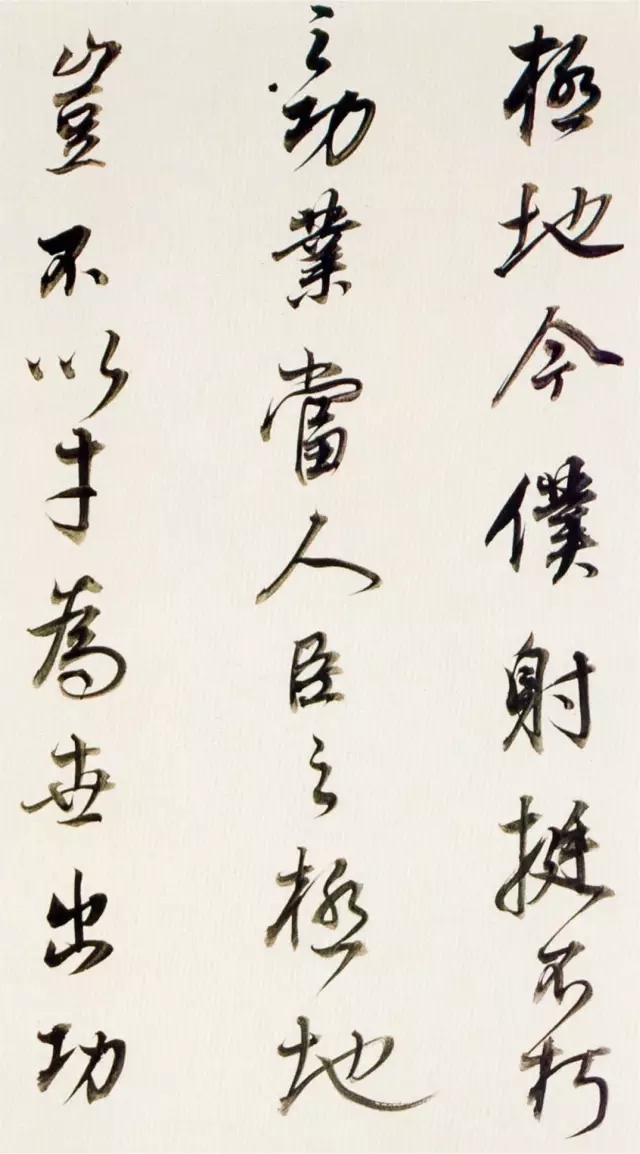

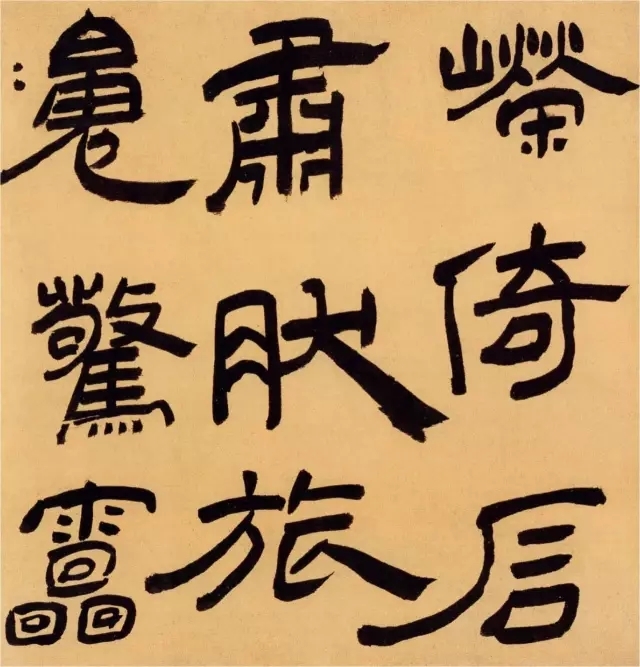

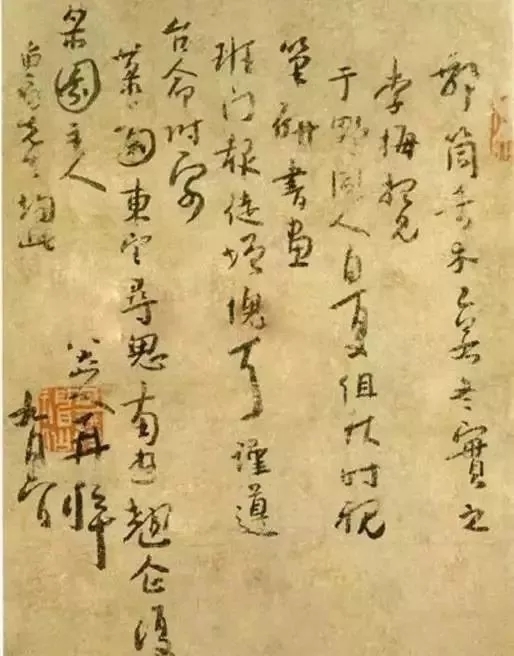

▲甘增进

字退庵,别署梅花竹里馆。现居东莞长安,江西袁州人。 现为中国书法家协会会员,广东省书协会员。书学魏晋,服膺东坡,近年多习唐楷,以求帖学之“极精微,致广大”之境。作品入展第六届全国书法新人作品展(中国书协), 第七届全国书法新人作品展(中国书协), “干元杯”全国书法篆刻作品展(中国书协) , 全国首届“陶渊明奖”书法篆刻展(中国书协),第三届“康有为奖”书法评展, 广东省星河展·第三回书法展,获“欧阳修杯”全国书法大赛优秀奖, 多次获东莞市书协年度“创作奖”、“先进作者奖”。

♦

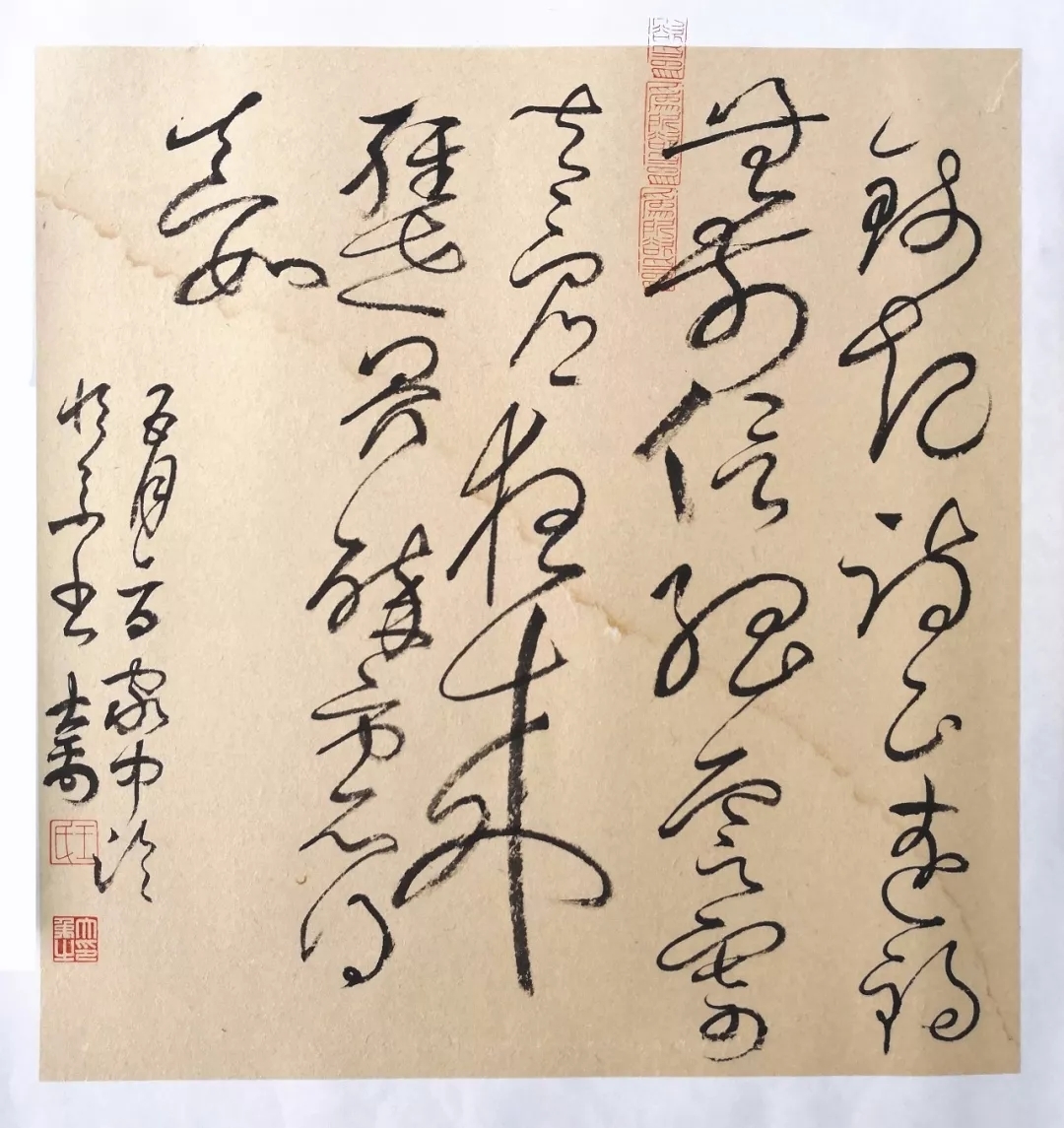

▲罗炳生

1974年9月出生,广东普宁人。国家二级美术师(副高)、中国书法家协会会员、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、书法硕士、肇庆学院书法学专业特聘教授。现为广东书法院展览教研部主任、广东书法院专职书法家。获中国书法家协会颁发2014和2016“中国书法进万家先进个人”荣誉称号。担任2013澳门视觉艺术年展、2015、2016、2017广东省青少年书法比赛评委等。2016年获得《书法报》社颁发软硬兼施“双优百家”称号。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

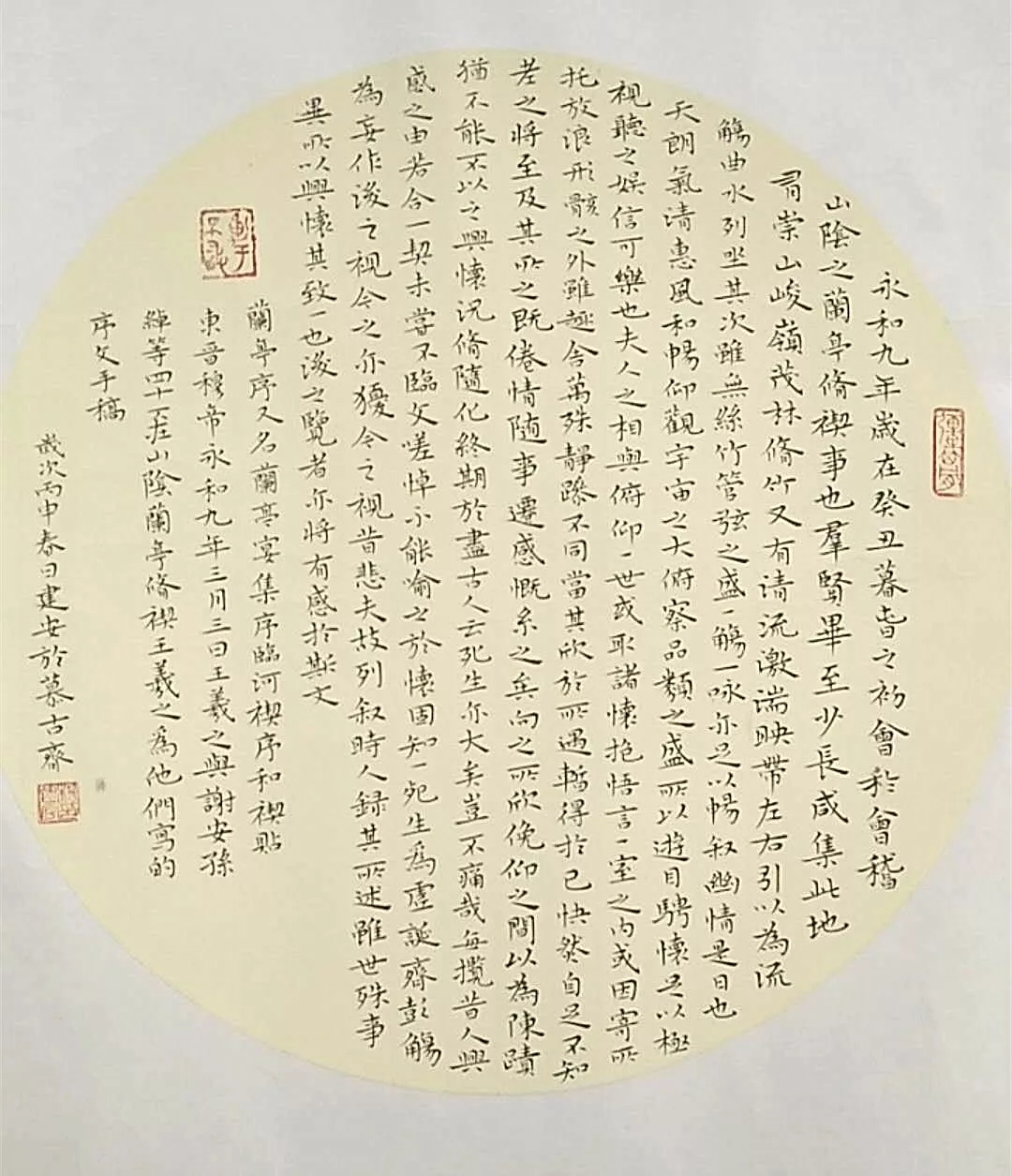

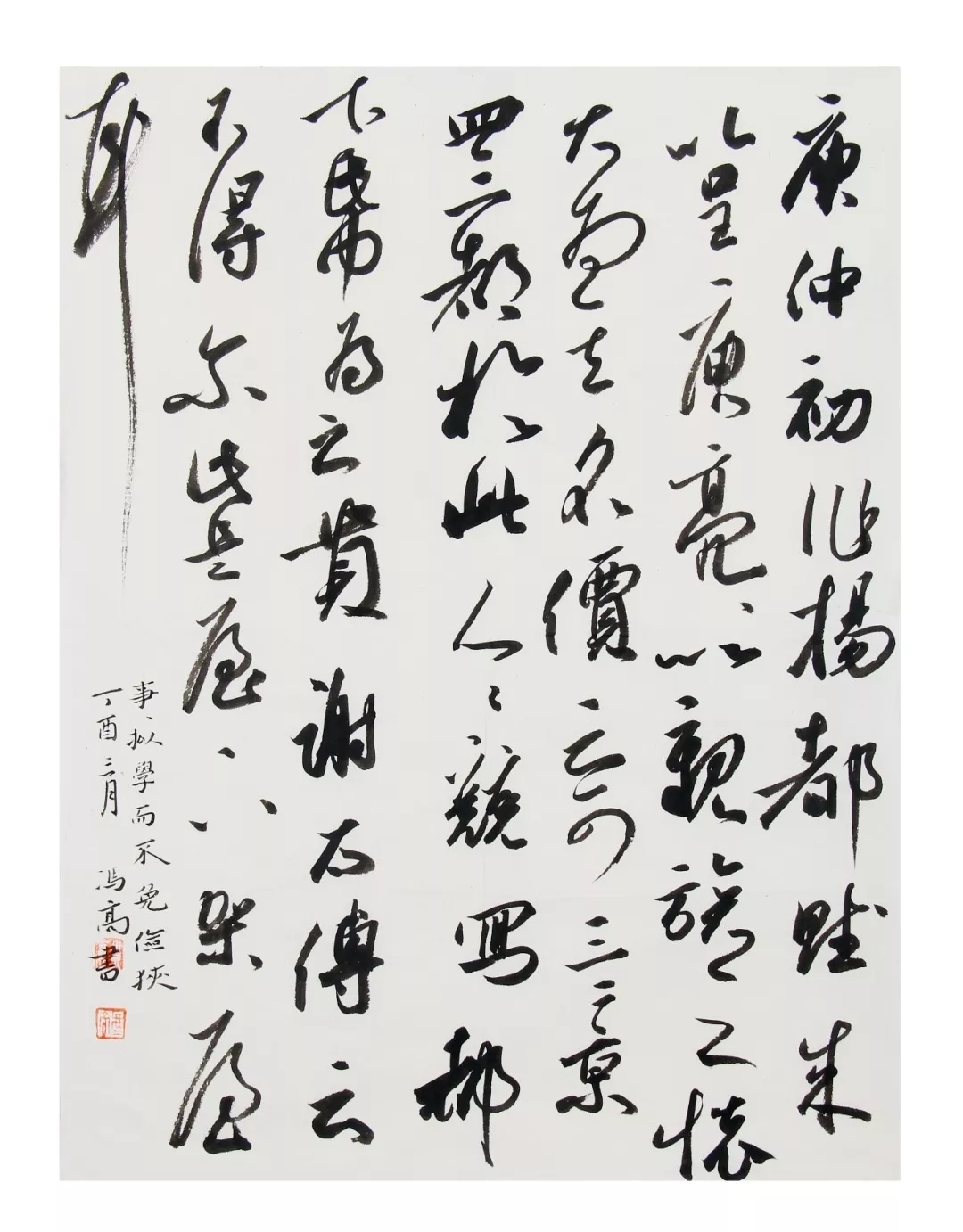

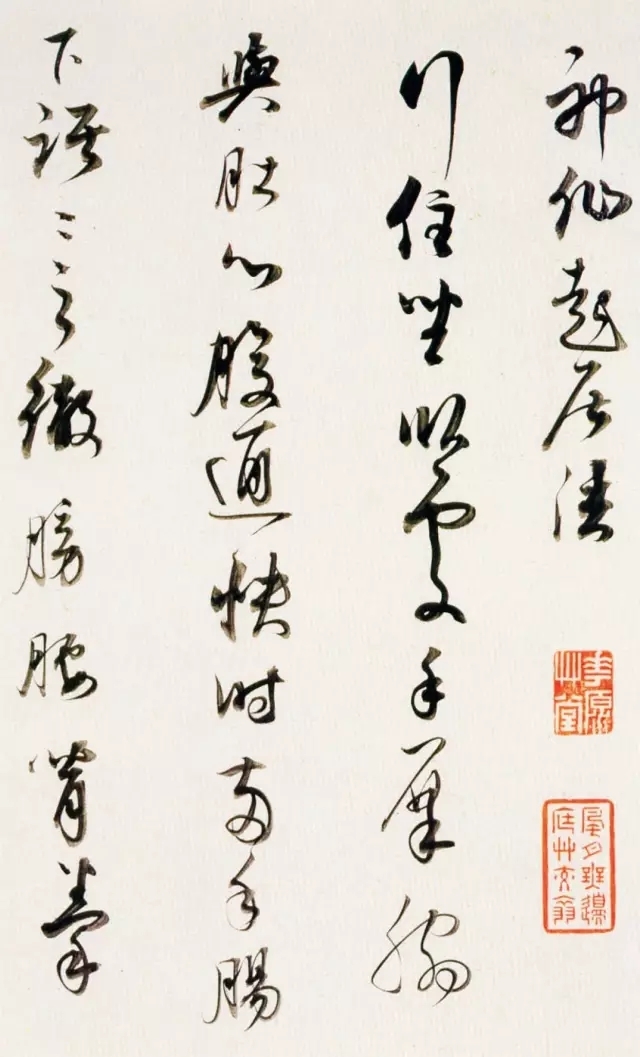

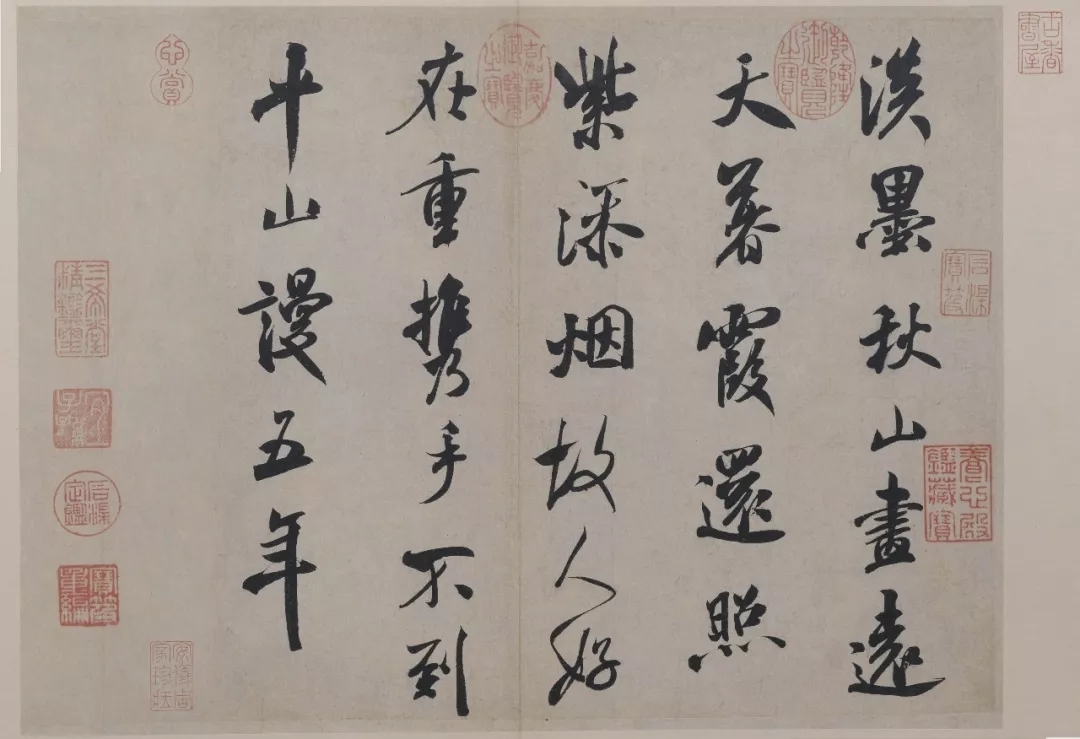

▲林均

出生于巴蜀射洪县陈子昂故里,时仰先贤好读诗书。虽自幼钟情于翰墨,然不得其门径,忽忽然已过三十余载。壬辰春月,暂放下事业求学于杭州中国美院,受益匪浅。癸已春,喜好写碑固师从梁小钧先生,近年来游艺于碑帖之间,自我纠缠。丙申,仰慕康师精妙绝伦之帖学一路,拜于门下,若有所精进!

♦

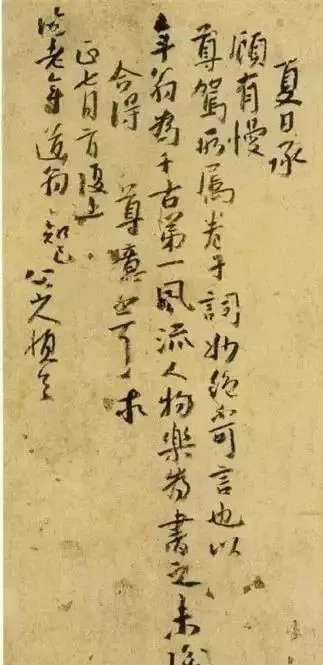

▲徐海燕

1997年毕业于广州书画学院,同年并获得广州市第五届群众书法大赛一等奖,1999年结业于中国书法教育刊授全科班并获得优秀学员称号,2015年至2017年8月就读于广州市知行书法工作室,2017年8月至今就读于会古通今书法专题班学习。

♦

▲徐瑞华

又名昔盦,梅州蕉岭人,客居广州。

♦

▲叶忠文

生于一九七四年,浙江龙泉人,现居广州。

♦

▲张学礼

湖北省书法家协会会员,入选湖北省首届青年书法篆刻作品展,《书法报》东湖杯书法大赛二等奖。

♦

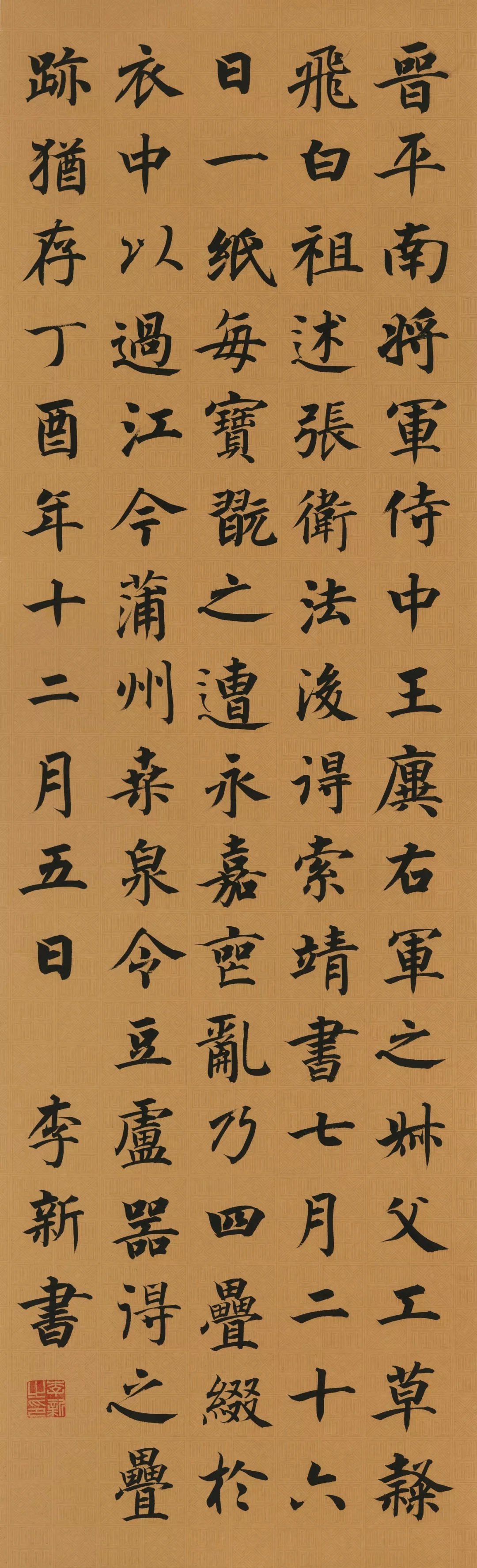

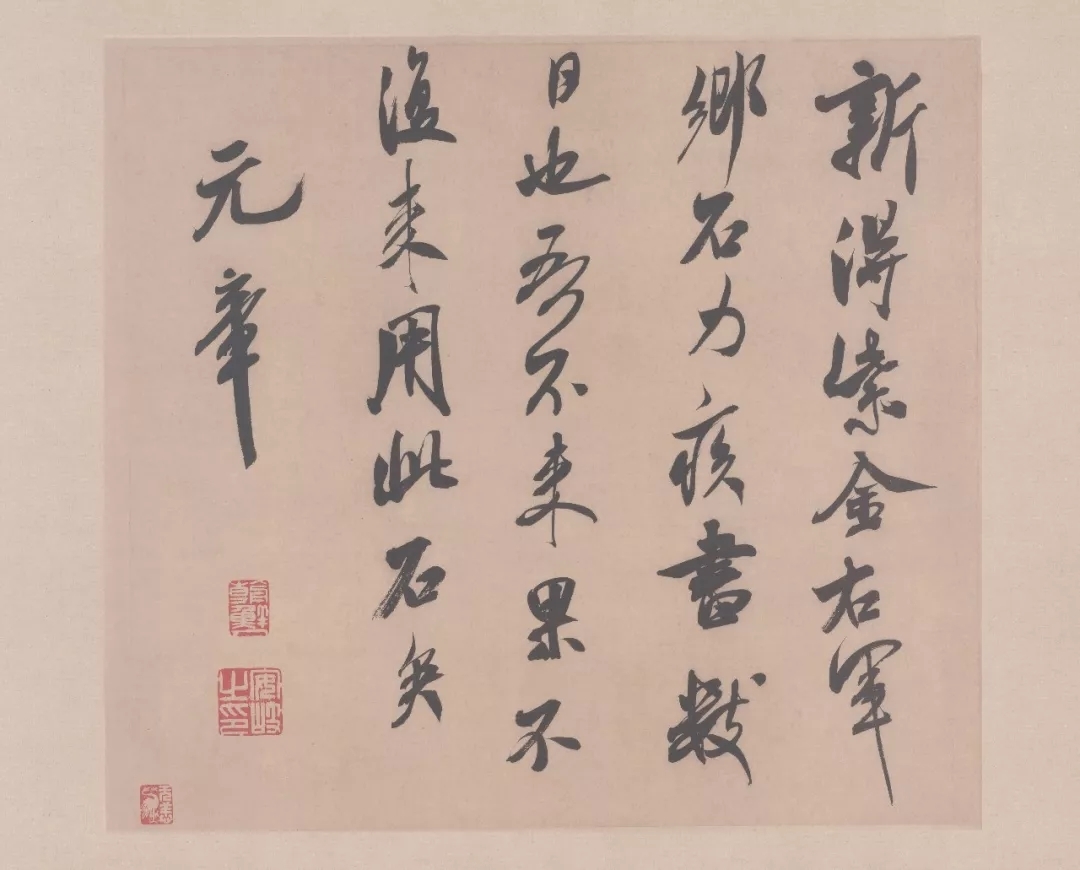

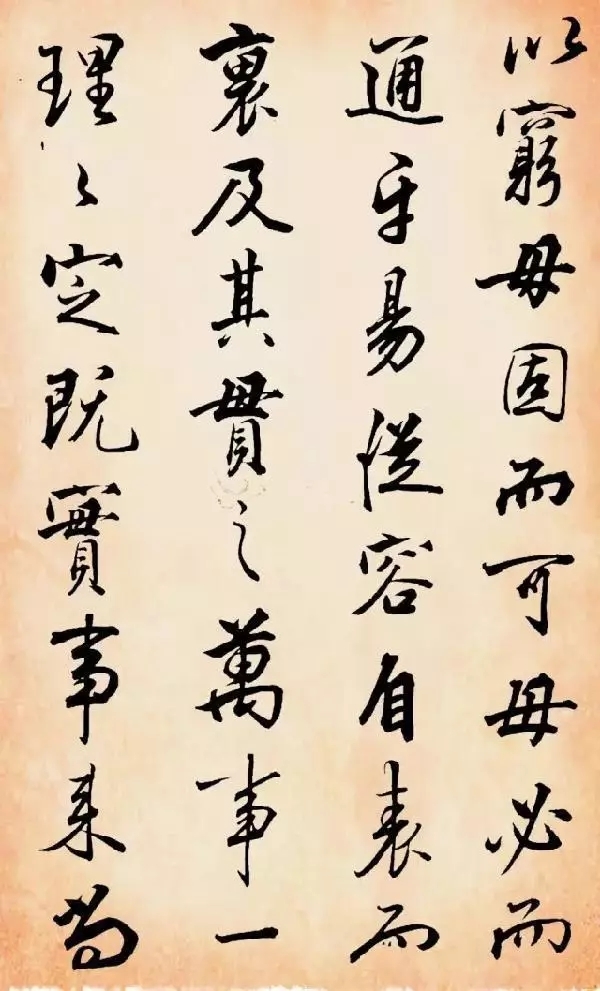

▲李新

1975年出生于长沙,自幼喜爱艺术,大学音乐本科毕业。书法师承曹宝麟、张羽翔、陈忠康、王义军、翁志飞诸名师,习书二十余年,擅长楷、行、草体。2015年创办元兴书院,以追寻、传播经典书法为己任。

♦

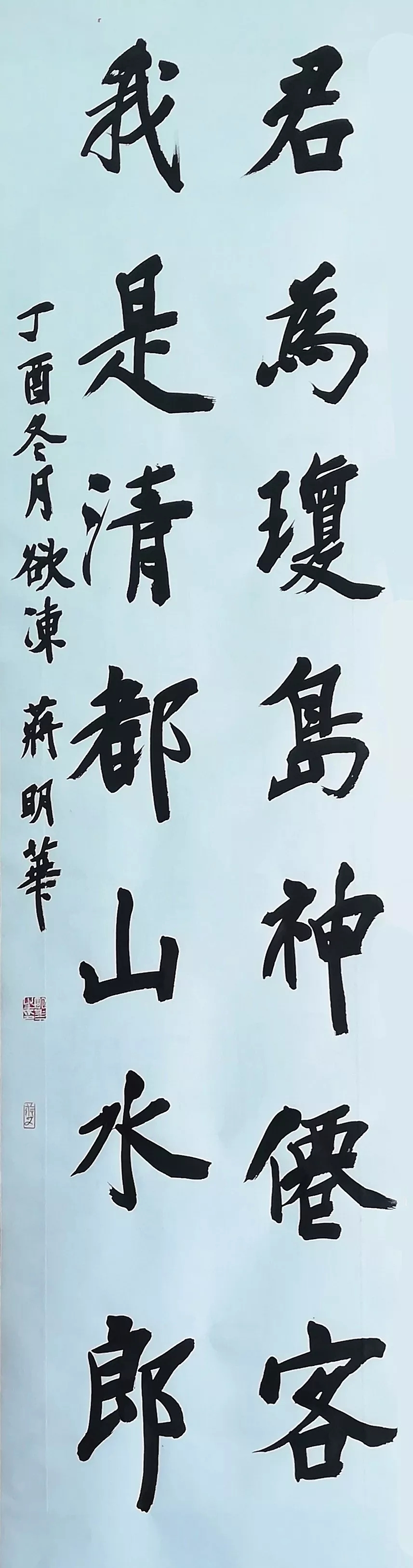

▲蒋明华

字大明、贤山逸民,斋号,大明堂。好书艺,喜交友,常住广东中山。

♦

▲覃克寒

现为广西书法家协会理事,中国铁路书法家协会理事。

♦

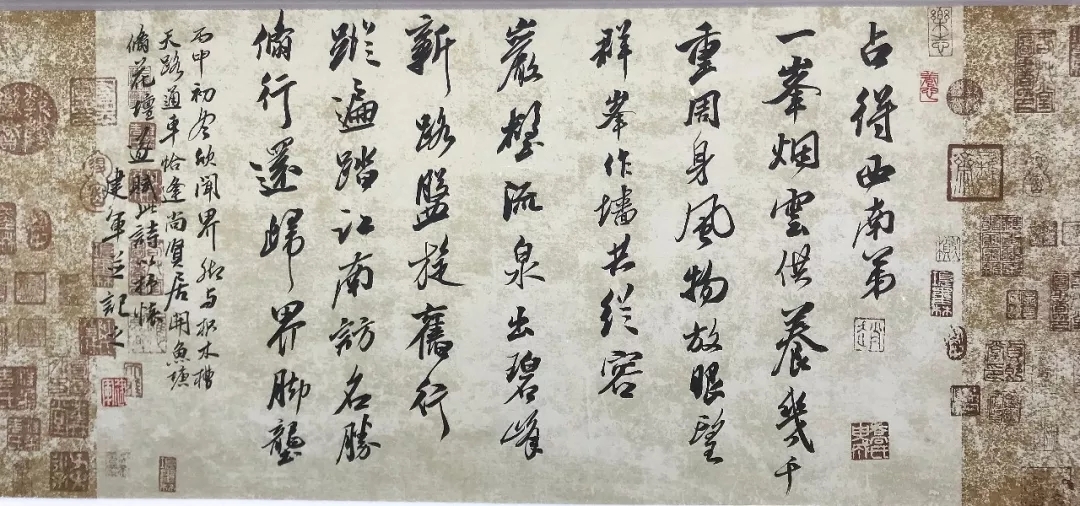

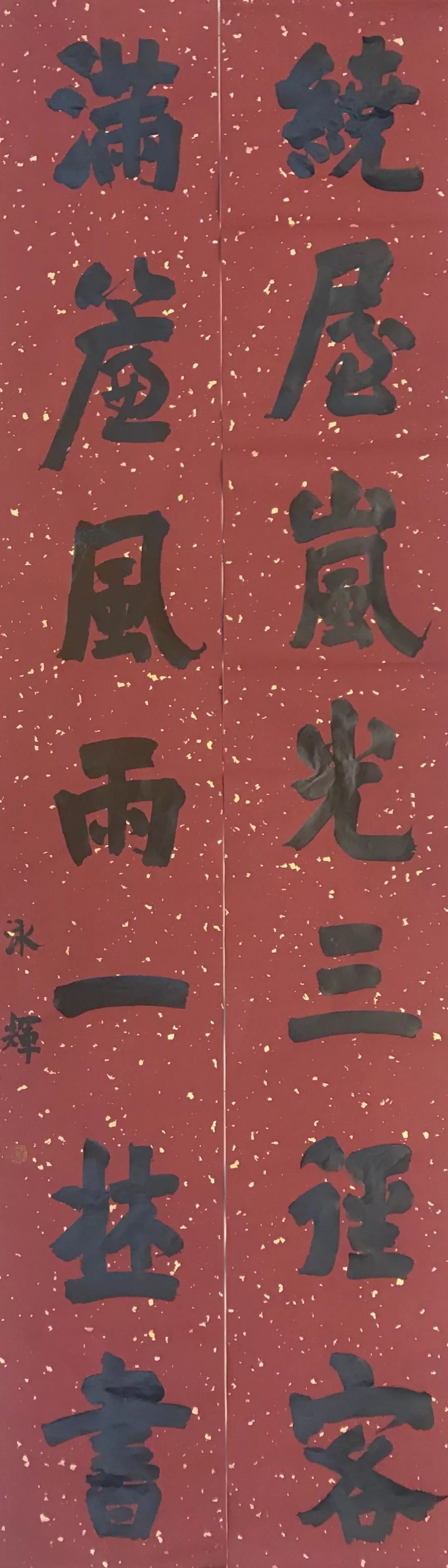

▲孙泳辉

广东潮州人。自幼喜弄翰,工作之暇,潜心习书。现为中国书法家协会会员、广东省书法家协会会员、广东省青年书法家协会监事、潮州市青年书法家协会主席团成员。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

▲艾新星

湖南省书法家协会会员,岳阳市青年书法家协会副主席,岳阳市书法家协会理事,入展全国第四届楹联书法作品展,荣获岳阳文学艺术奖。

♦

▲邵跃晰

中国书法家协会会员,汕头市书协主席团成员,汕头市书协教育委员会主任,汕头市青年书协副主席,广东书法院创作员,广东岭南书法园特聘书法家。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

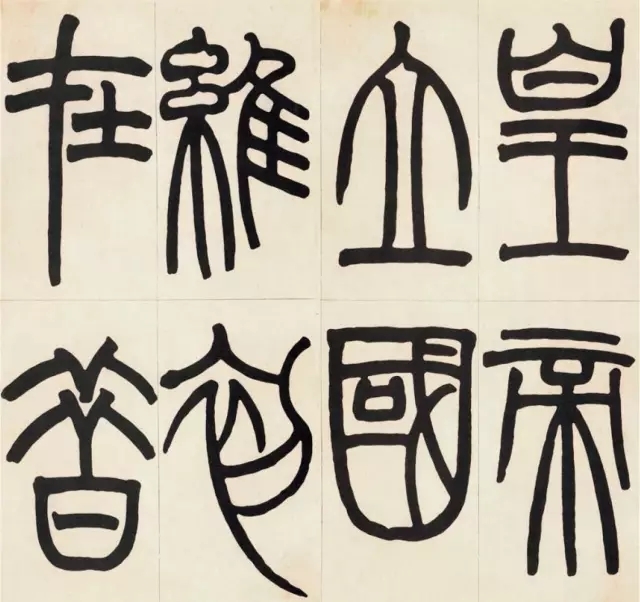

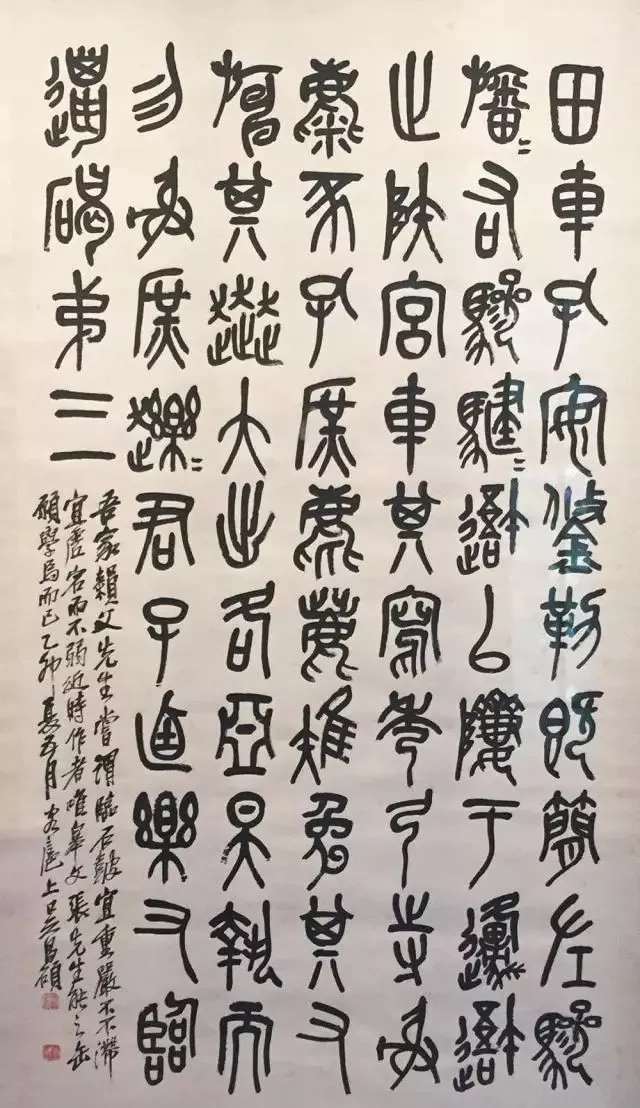

▲陈晓

1982年生于广东雷州,号冷峭草堂,别署桃溪草堂。现为中国书法家协会会员,广东省青年书法家协会篆书委员会委员,东莞市书法家协会理事兼创作委员会委员,虎门书协副会长兼秘书长,虎门文联书画摄影杂志《影像虎门》执行主编。书法作品入展(中国书协主办)全国第九届书法篆刻作品展、全国首届篆书作品展、全国第四届扇面书法艺术展、纪念邓小平诞辰一百周年全国大型书法展。

♦

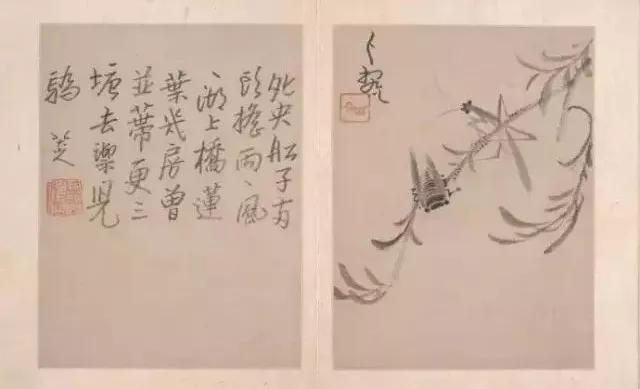

▲莫明奇

生于茂名,东莞市青年书法家协会副主席。

♦

▲毕云扬

1983年生,湖北荊州人,斋号大意堂、逸楚堂。现为中国书法家协会会员,湖北省青年书法家协会副秘书长,南吴门书社社员,荆州市书法家协会副秘书长,弘堂书社社员。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

▲田斌

1984年生,湖南湘西人。现为湖南省书法家协会新闻出版委员会委员,湖南省青年书法家协会理事。

♦

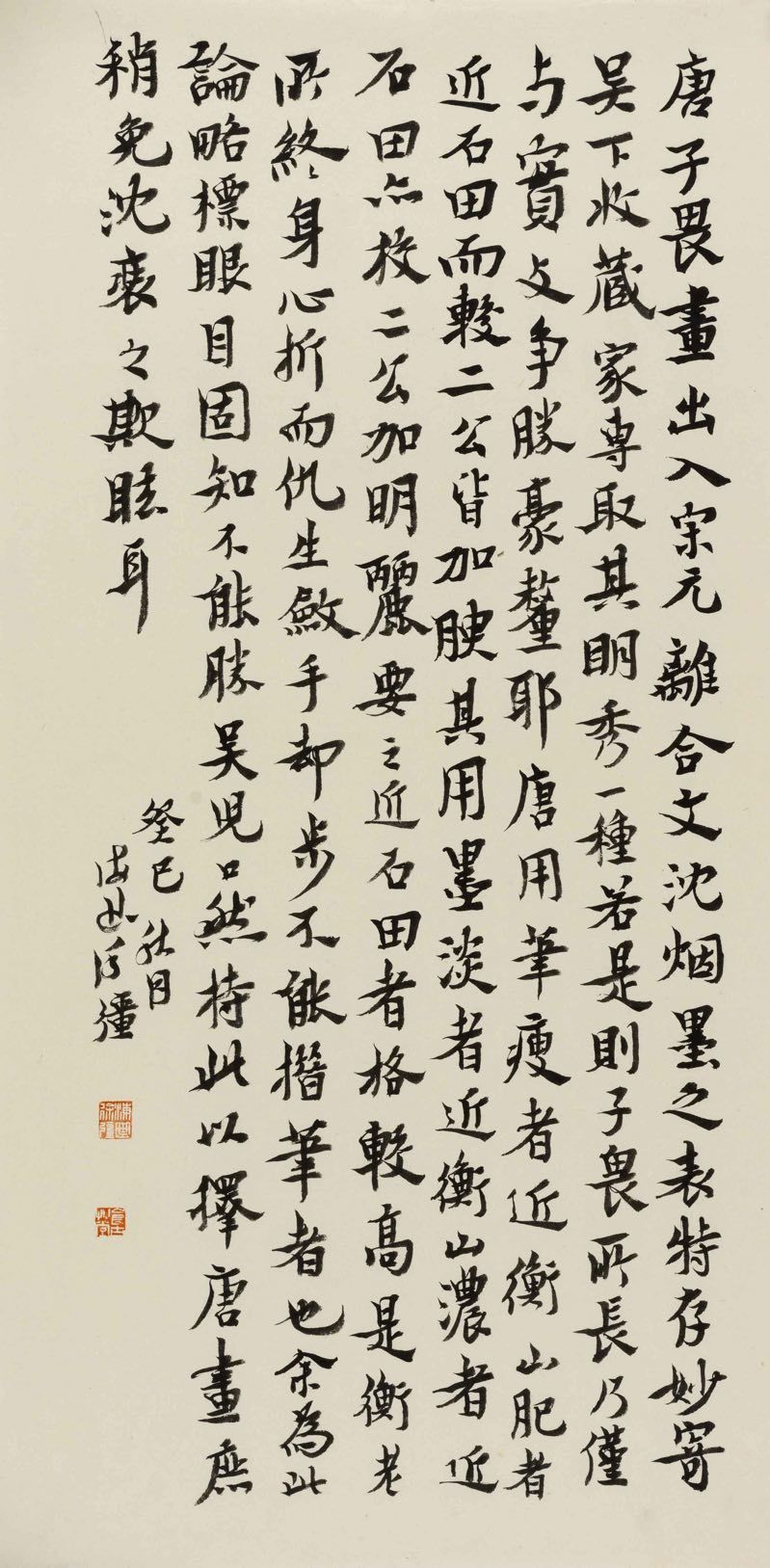

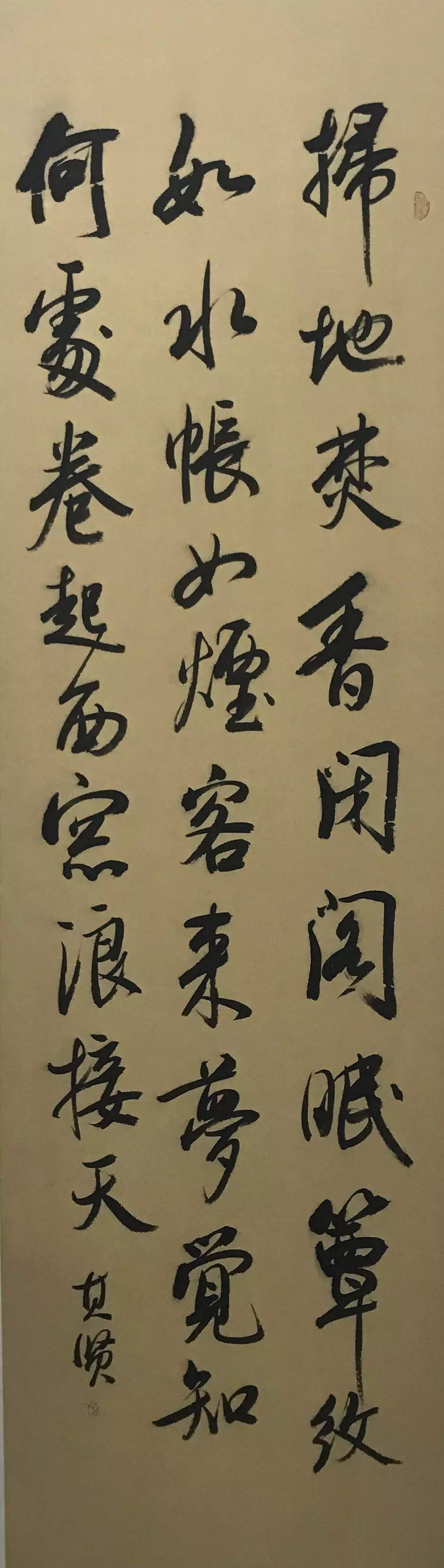

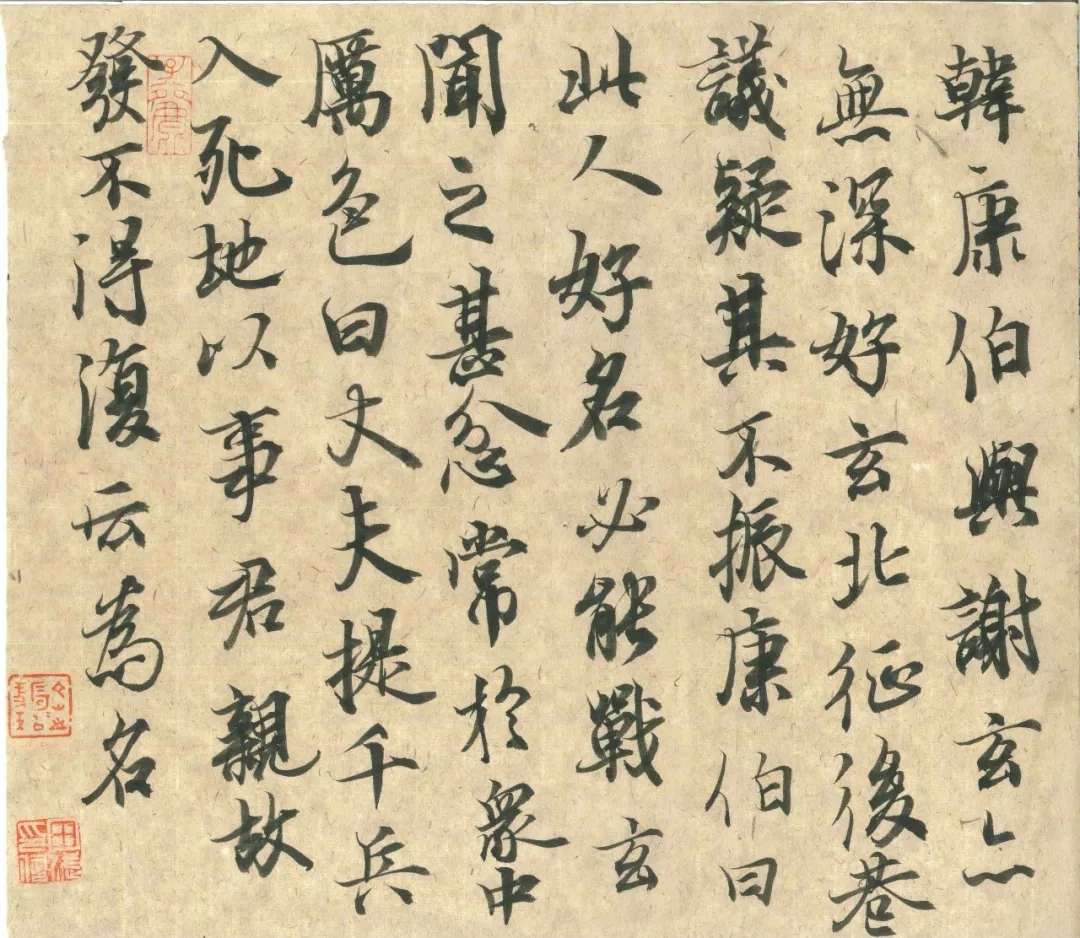

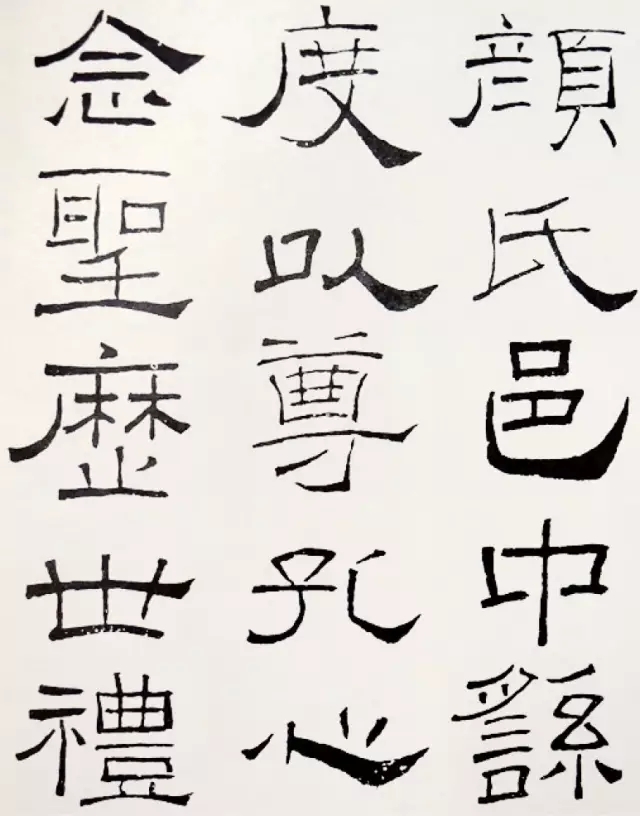

▲冯高

别署贯庐,湖南湘潭人,现为中国书法家协会会员,湖南省书法家协会楷书委员会委员,南吴门书社社员。论文散见于《中国书法》、《书学》、《书法报》等报刊杂志。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

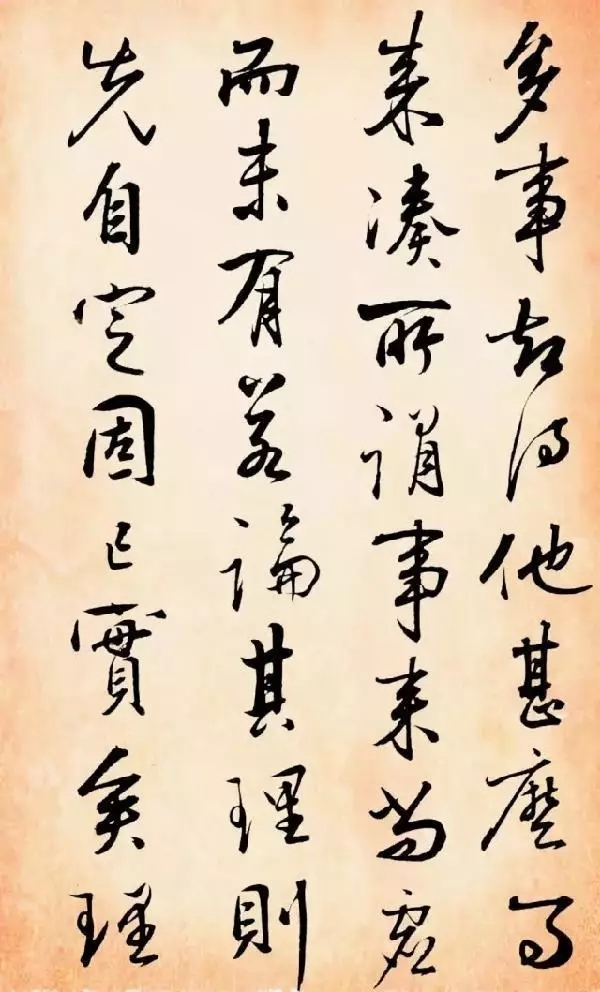

▲冯错

诗人,书法家,两本诗集刊世,写此炎凉世间;获奖入展三五,“书”为本心,一片热忱,为书法北上而南下求索十数年,居金陵,有心为人也为己,墨池CEO。

♦

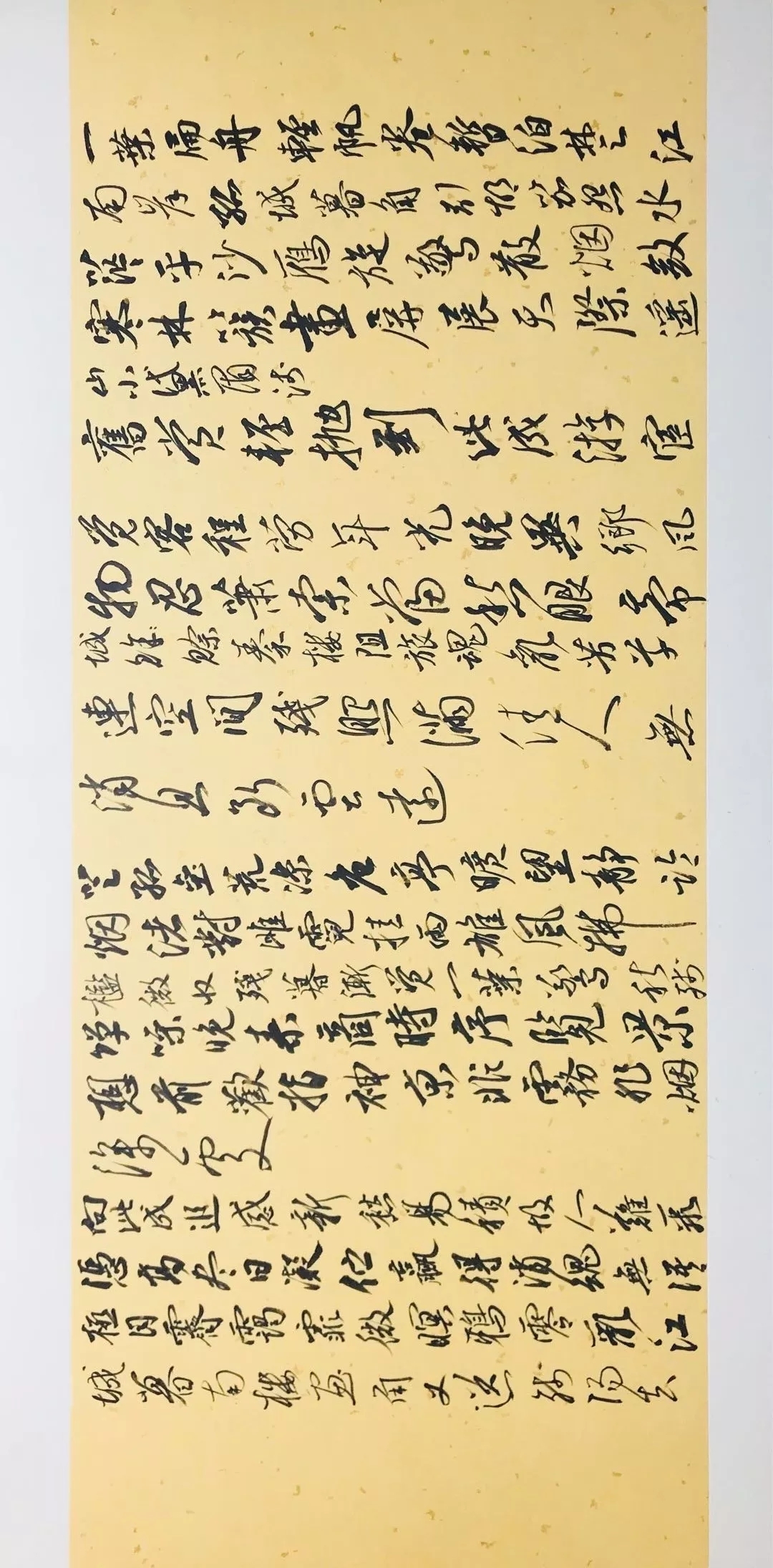

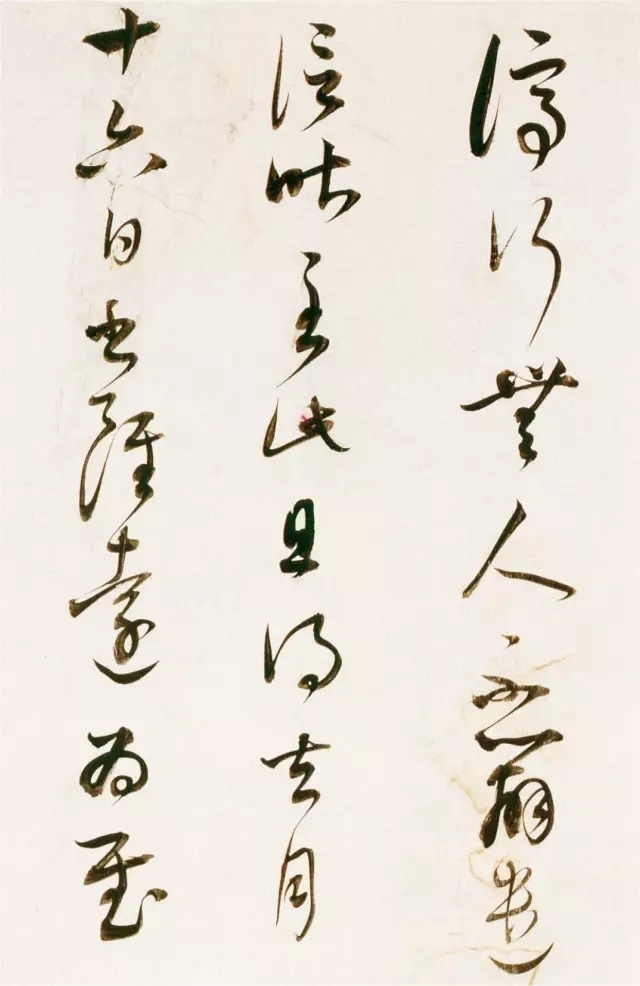

▲苏业超

1986年生,中国书法家协会会员、湖南省草书委员会委员、湖南省青年书法家协会理事、娄底市书法家研究会理事,娄底市青联常委。作品曾多次入展全国性赛事:2011年10月第三届中国(湘潭)齐白石国际文化艺术节全国书法作品展。2011年12月全国第二届册页书法作品展。2013年3月全国第七届楹联书法作品展,2013年6月首届“钟繇奖”全国书法篆刻作品展,2013年7月全国“魏晋风度”新锐书法作品展。2013年8月首届“西雁杯”全国书法大赛,2013年11月全国首届“陶渊明奖”书法作品展,2014年7月第二届“赵孟頫奖”全国书法作品展,2018年5月“向人民汇报——‘文质兼美’优秀基层书法家创作活动”。并多次在省级赛事中获奖入展:2008年获第四届新人新作展金奖,第四届中国青少年书法美术大赛一等奖。2013年5月获世界挥公颂首届书画摄影大赛一等奖,2014年3月获湖南省首届教职工书法大赛一等奖。2015年4月入展第五届湖南艺术节全省美术书法摄影精品展。2015年8月入展湖南省纪念抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年美术书法摄影展。

♦

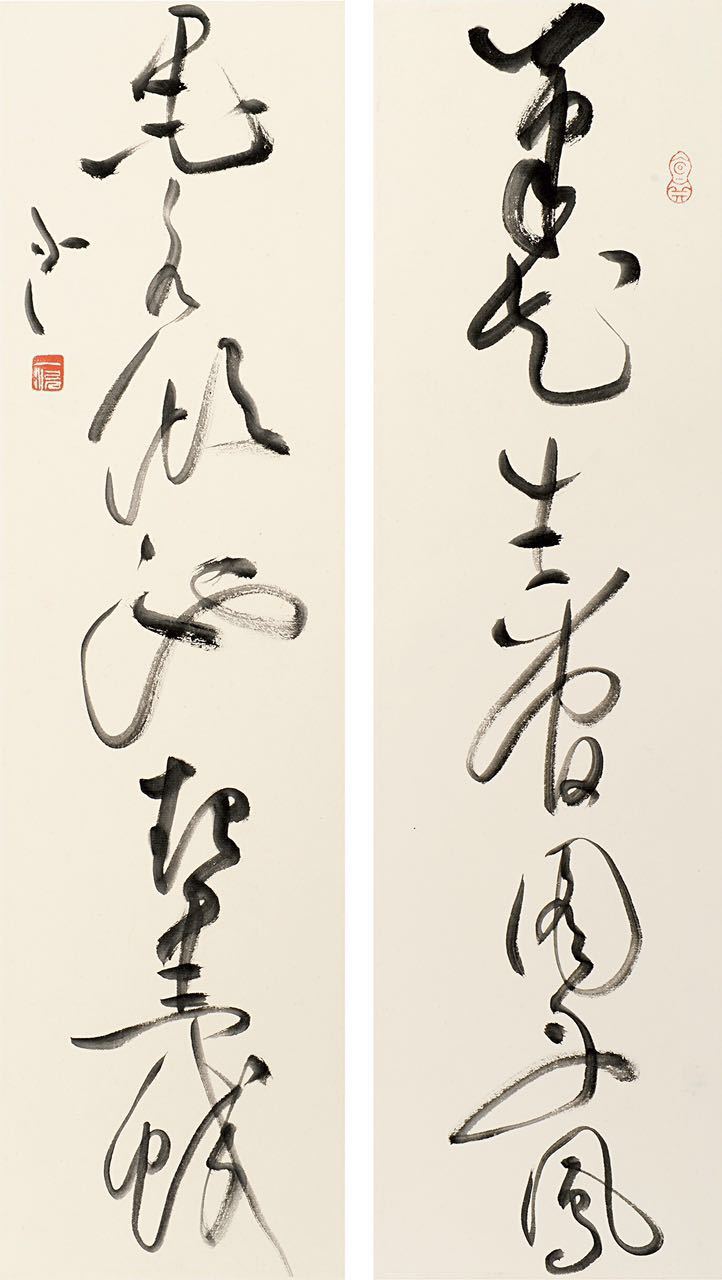

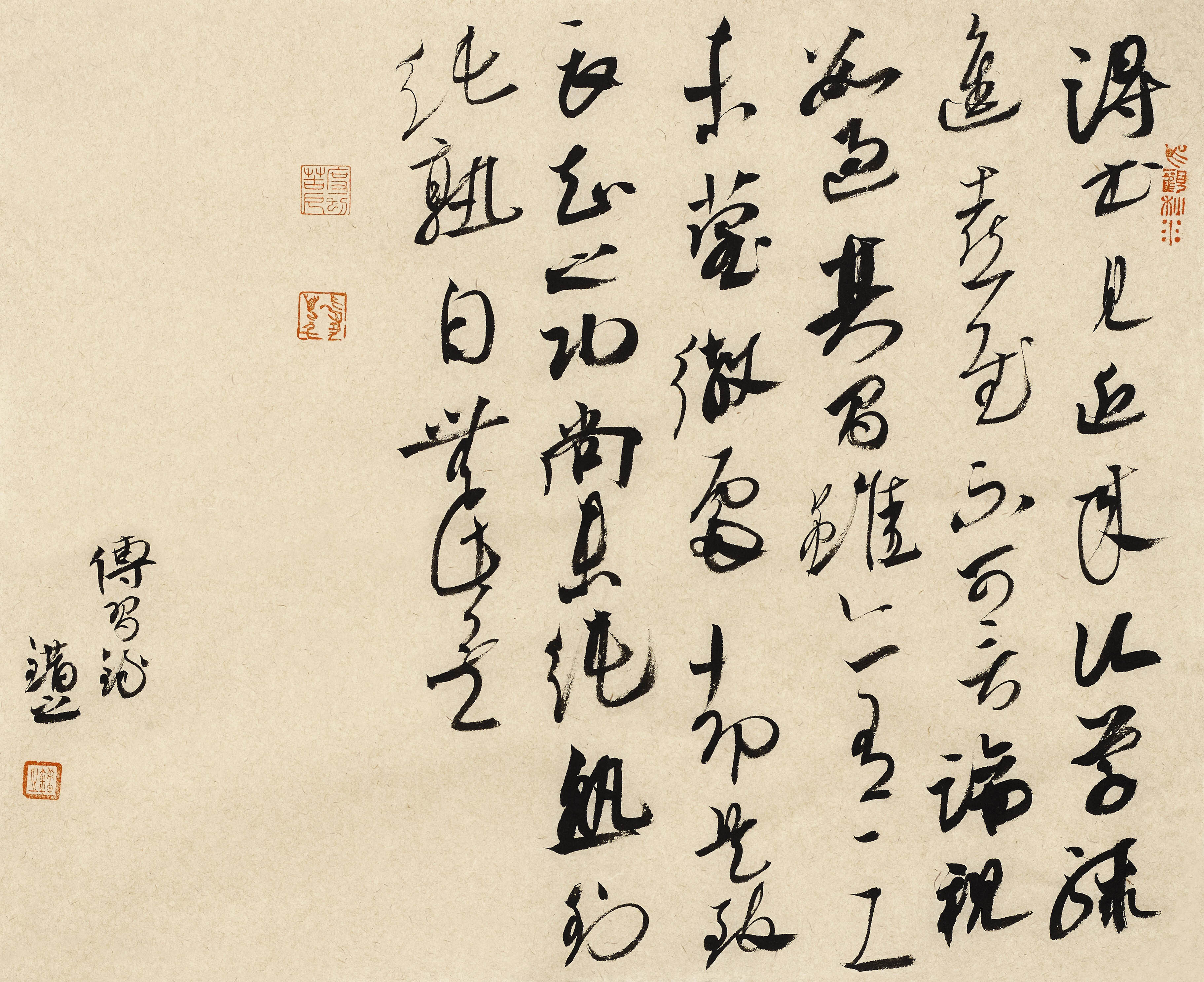

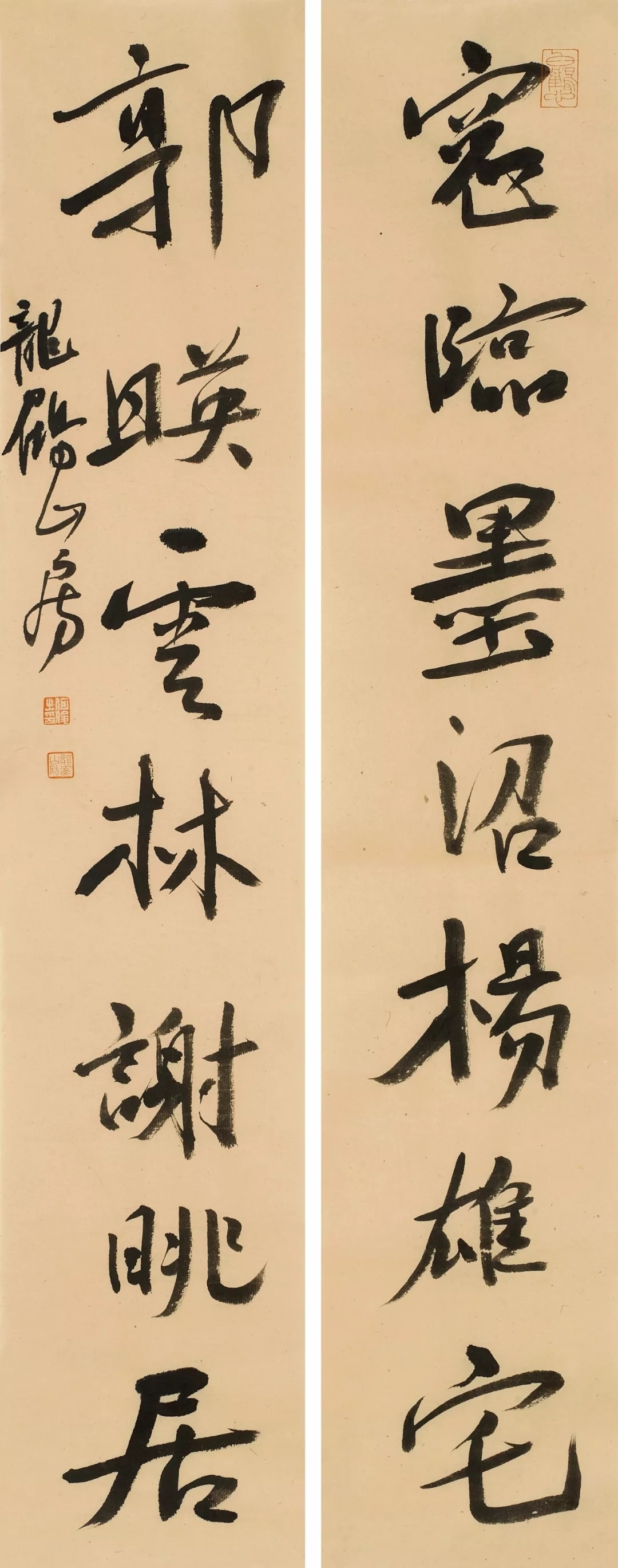

▲何俊

号逸竹斋,别署龙鹤山房,87年生于湖南益阳,客居羊城。书画近年幸得陈忠康先生,方严先生亲授,书法追求自然、真率、阔达。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

▲王大禹

吉林长春人,历史学硕士。

♦

▲康龙生

福建厦门人,1988年生。书法作品多次在各大展赛中获奖、入展。

♦

▲祁榆茵

广东东莞人,毕业于广州美术学院美术学专业,爱好书法。

♦

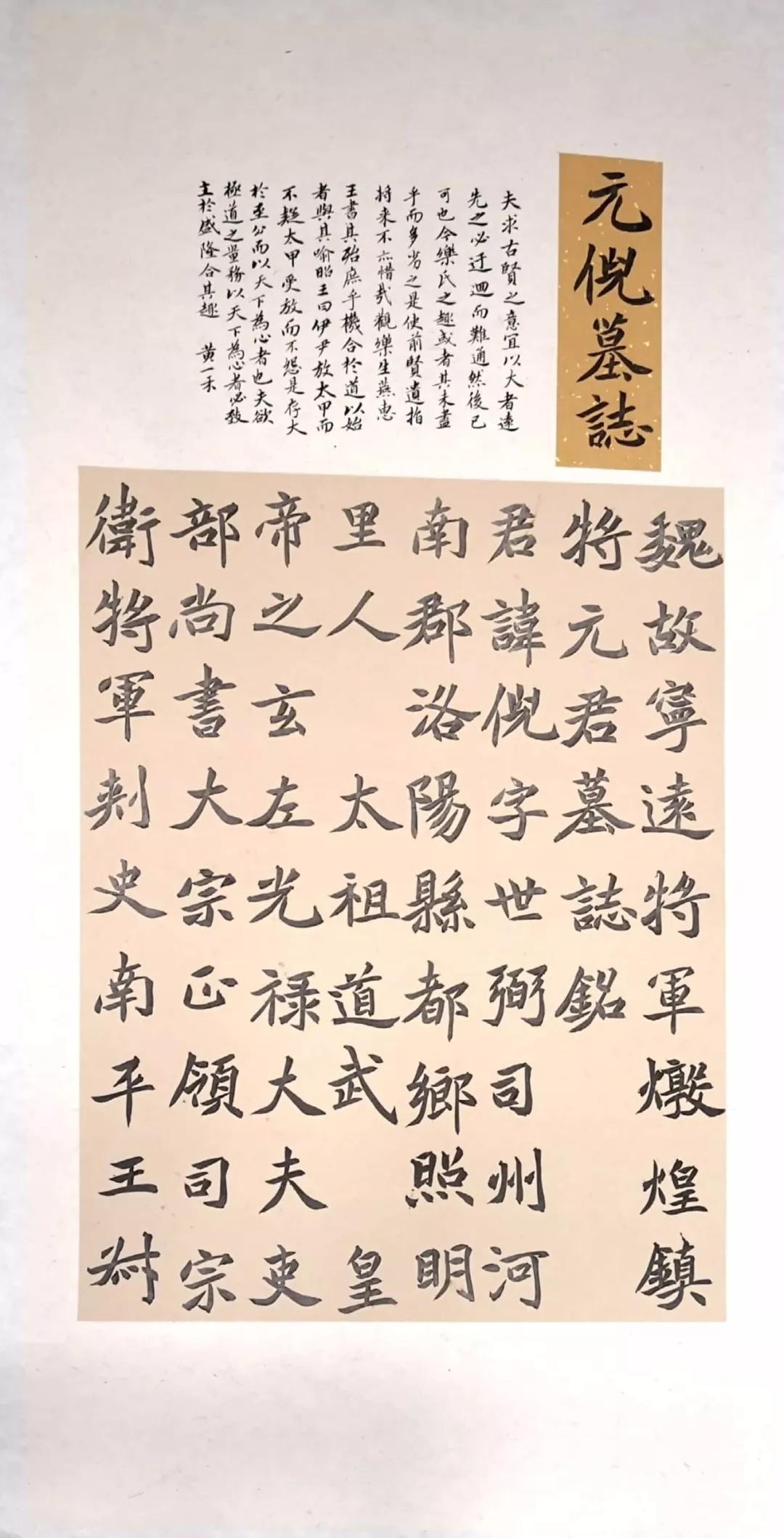

▲黄一禾

广东广州人,广州美术学院书法学专业本科生。