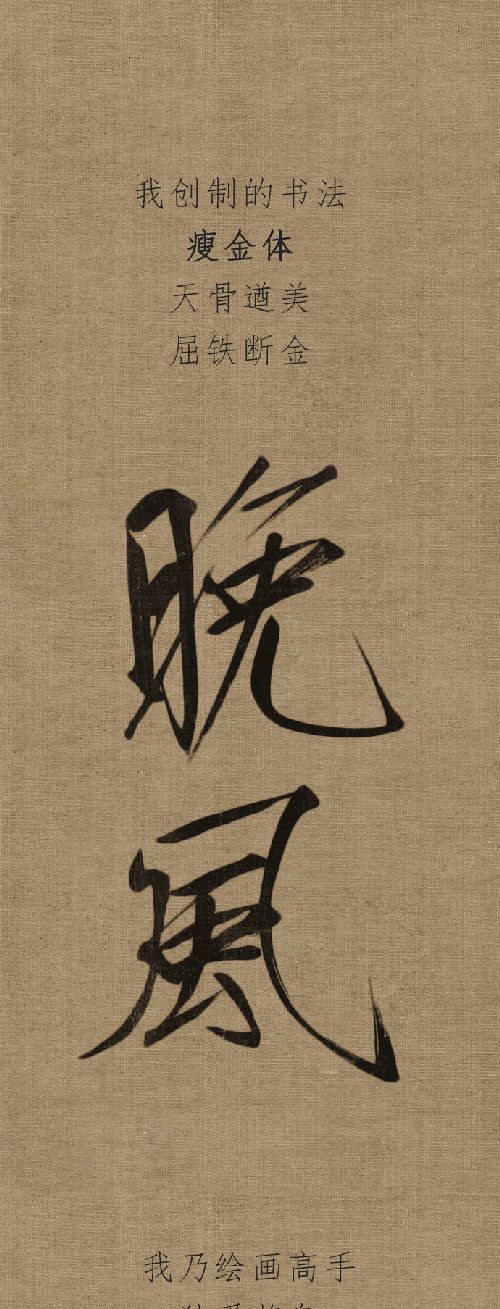

书法在用笔,用笔在用锋。对于笔锋的掌控能力,一直是书法临习与创作的要领。很多人写书法,笔锋软绵乏力,因为笔锋发力有很大问题。

毛笔在纸上运行要留下痕迹,这痕迹就是汉字的点画。用同样的一支毛笔,由不同的人来写相同的一个字,结果是一人一面。其原因是因为每个人的运笔发力方法不同。写字时,笔毫由于手臂的发力会发生各种各样的变异,因此,才有“唯笔软而奇怪生焉”的说法。笔毫在不使用时,形状是锥状的,一旦濡墨落笔,锋毫即变,一写一变。

写字时笔毫始终是处在变化状态的,这就要求书者在书写中发力控锋、调锋,在控锋、调锋中书写。这种书写过程中的锋毫之变,我们称之为“锋变”。

无论何种字体书体中的点画,其实就是书写时“锋变”的结果。研究用笔与笔锋,实际上,就是要集中在怎样控制笔锋之“锋变”的这一关键点上。

我们知道,任何一个笔画,都是由入、行、收三个技巧环节来完成的,如下:

行—是完成笔画中部的造型;

收—是完成笔画尾部的造型。发力和锋变的各种技巧,也就集中体现在这三个细小环节之中。

在这三个环节中,每一个环节都会直接影响一个笔画的造型。因此,它是用笔最基本的技巧环节,对笔法的研究也就必须着眼于这三个具体的技巧环节。

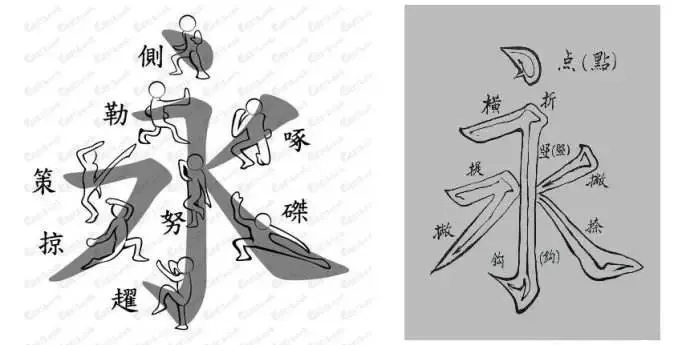

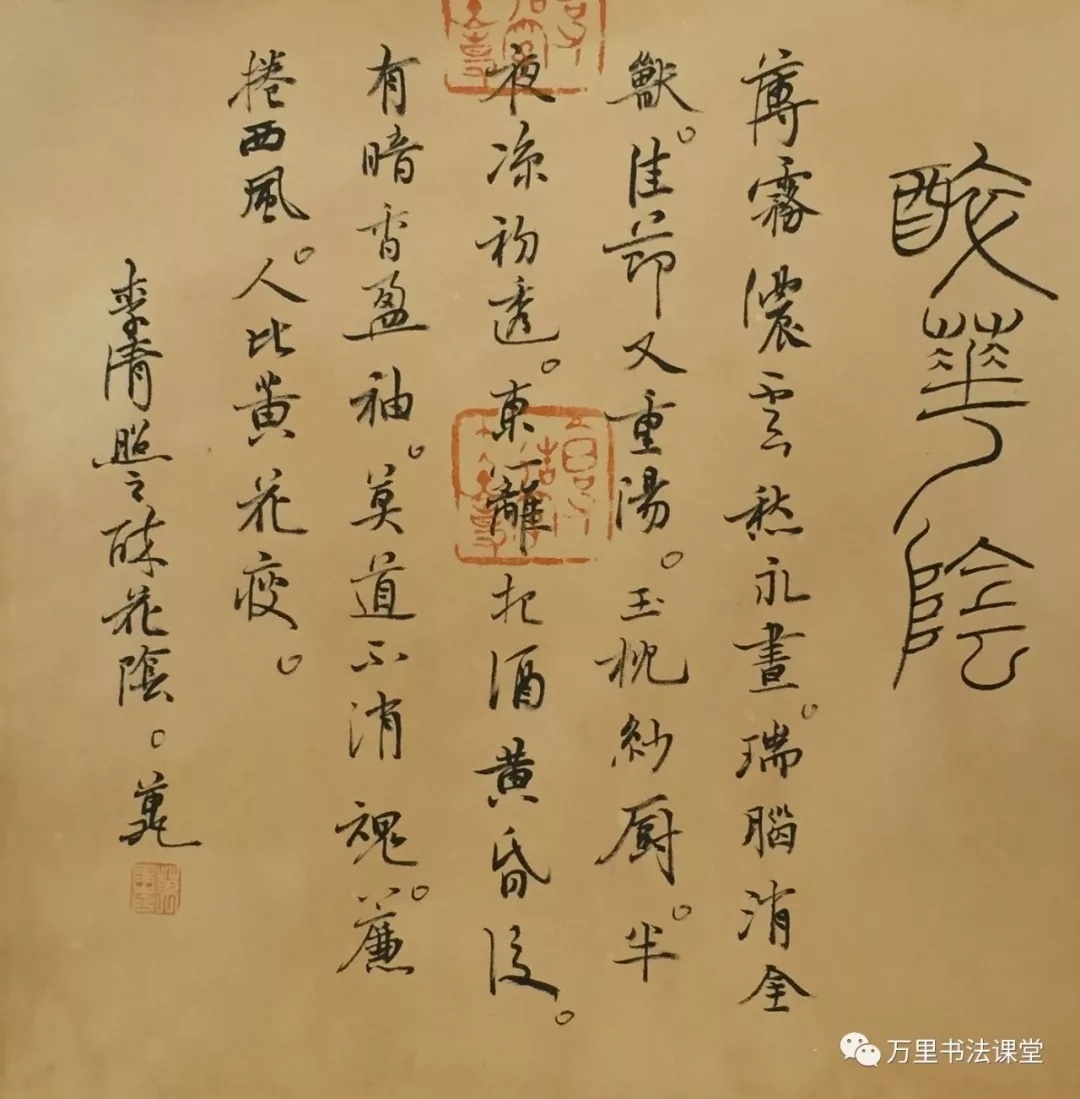

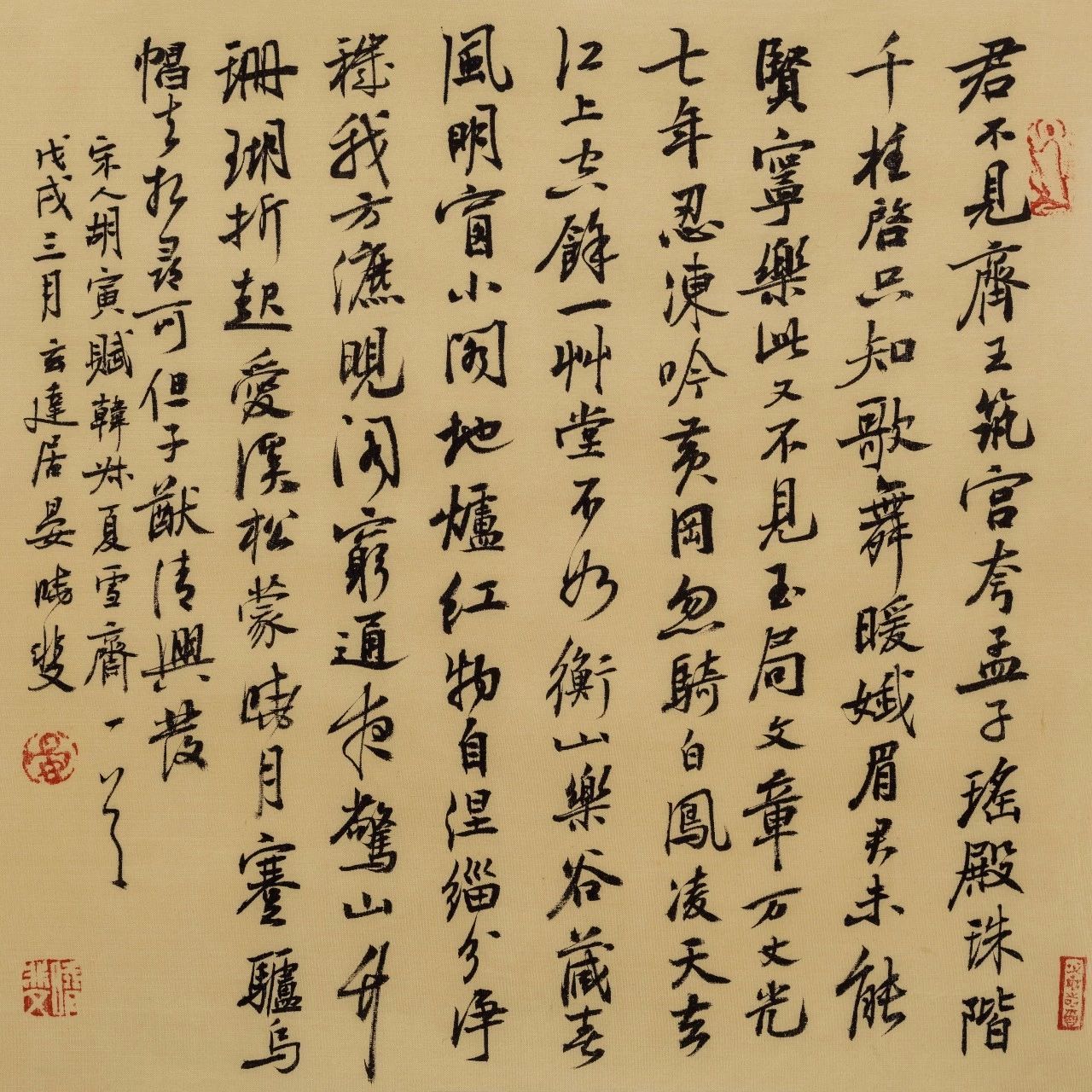

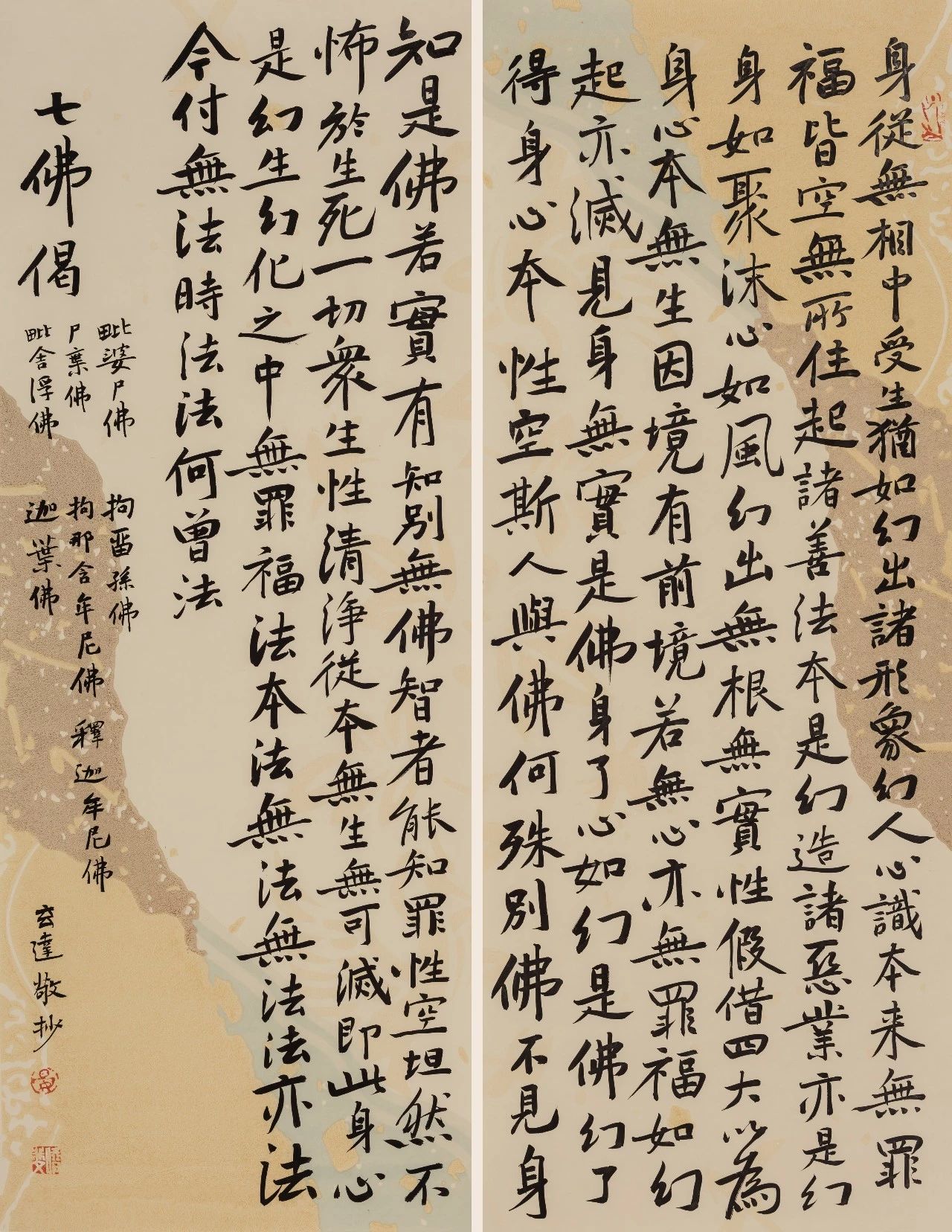

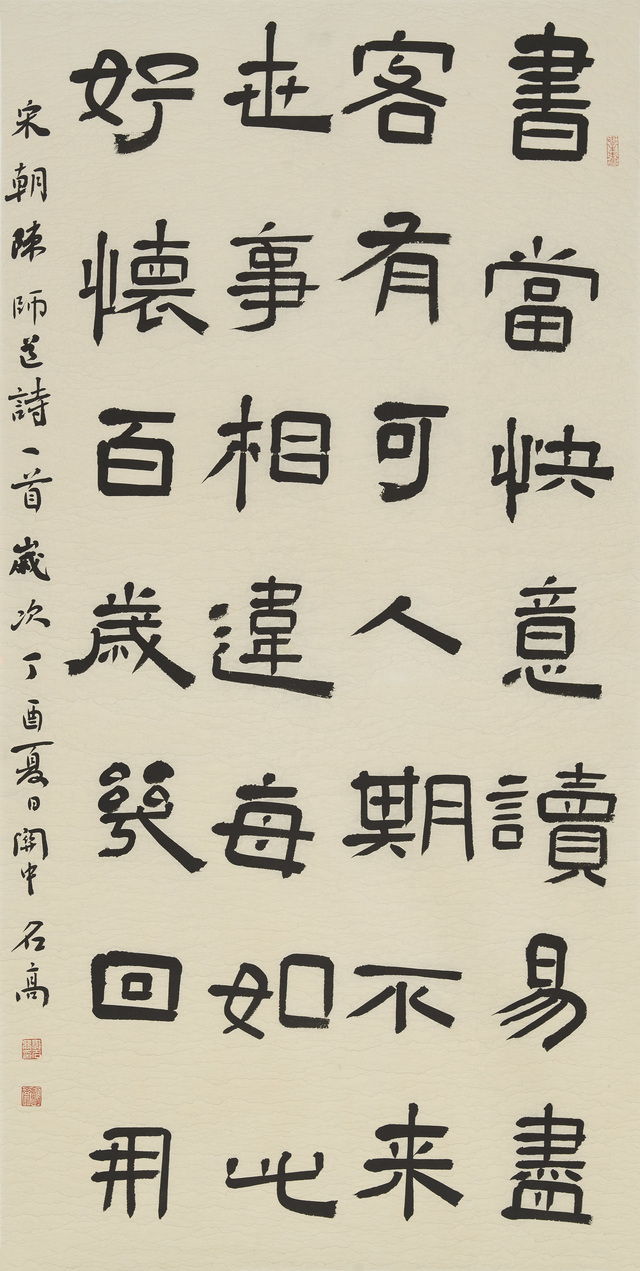

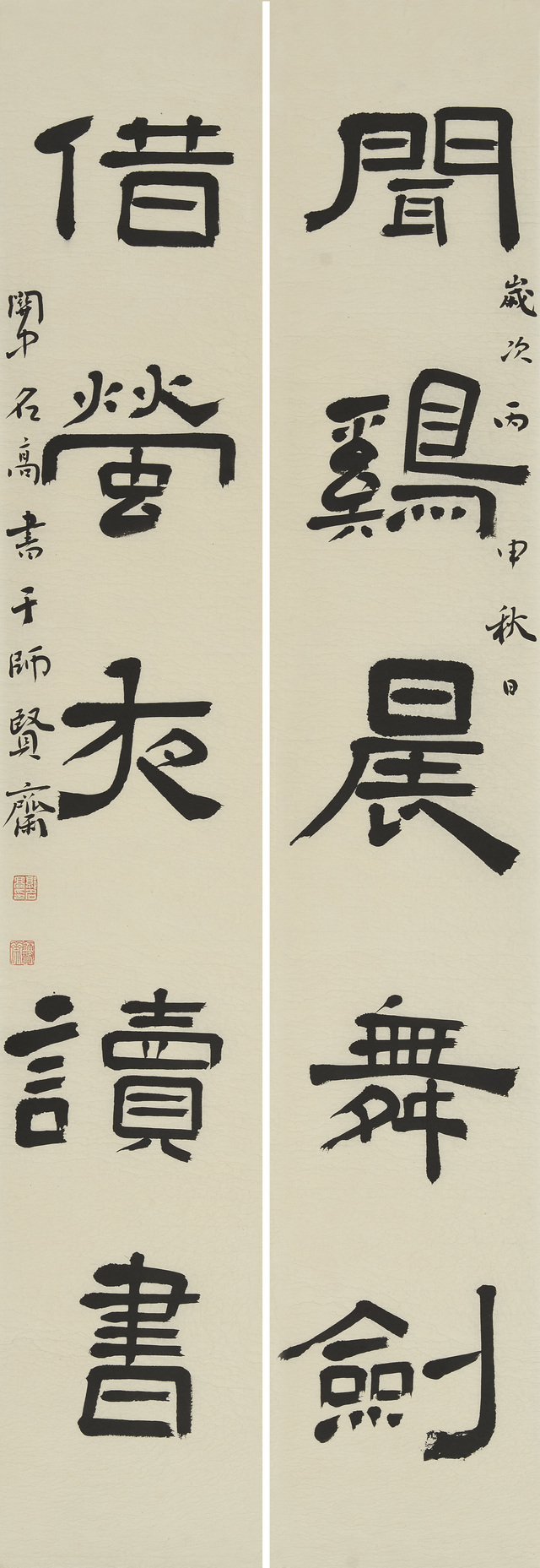

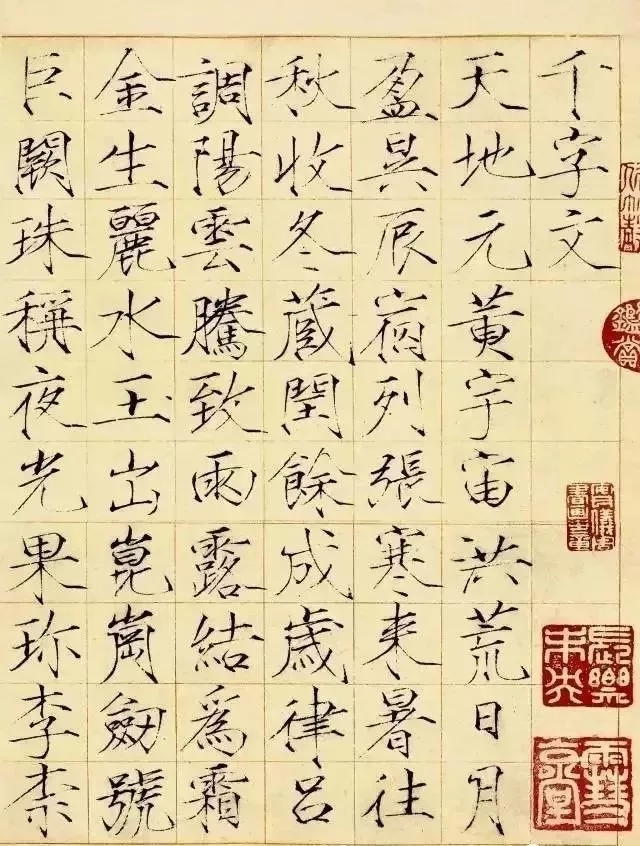

如何控制笔锋?用手、腕、臂的发力来控制和调领锋毫,利用锋变来完成这三个环节,并进行点画的刻画,就是用笔的关键。古人研究笔法最经典的成果莫如”永字八法”,虽然它还是残缺的理论(如:心钩、鹅钩、之捺等,这些极为重要的笔画,只一个”永”字无法包含其中,说明它还是一个不完整的理论。),但其实践指导意义确是重大的。

我们仔细分析”策、勒、弩、趯、侧、掠、啄、磔”八字,其实,八法实际上讲的就是一个控笔发力的问题。

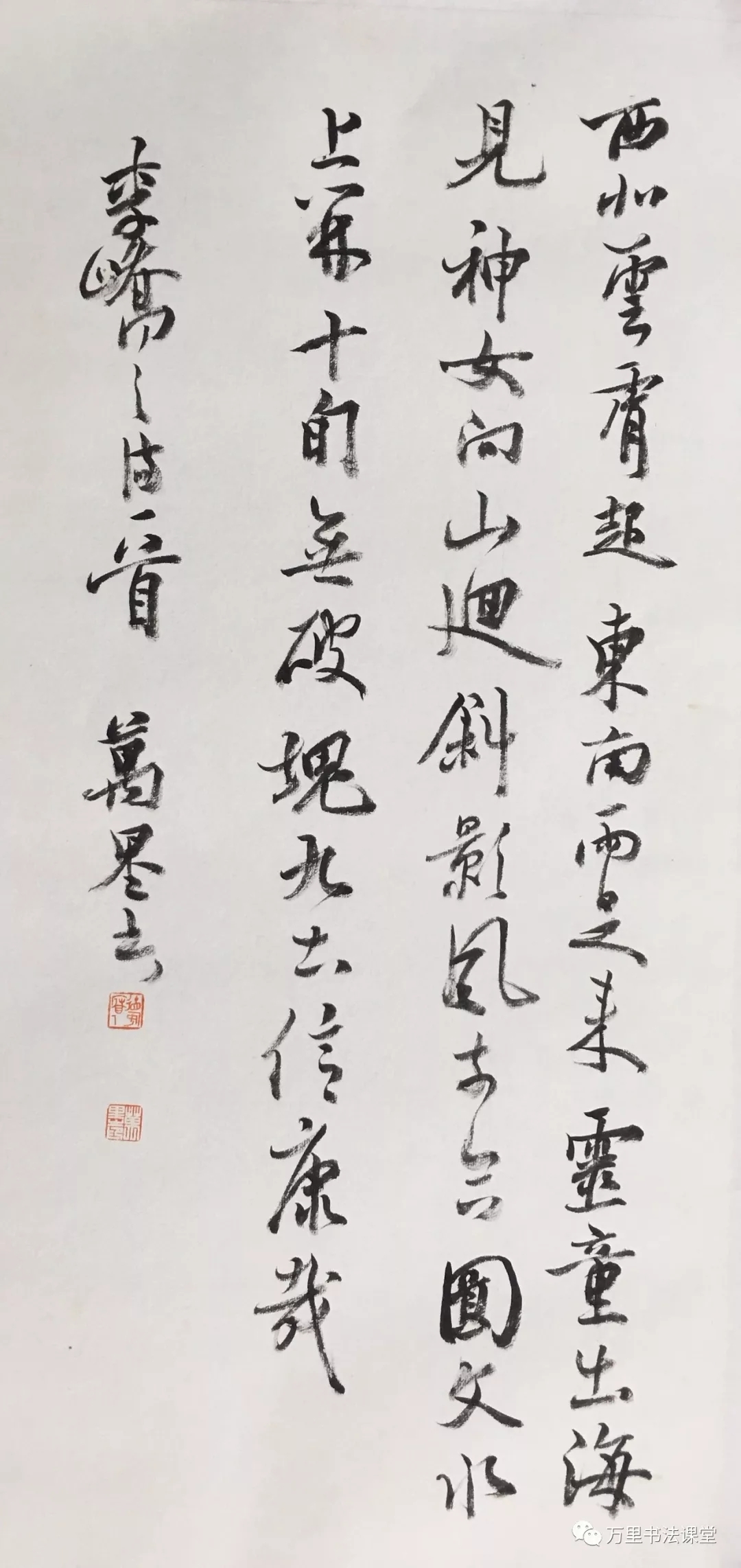

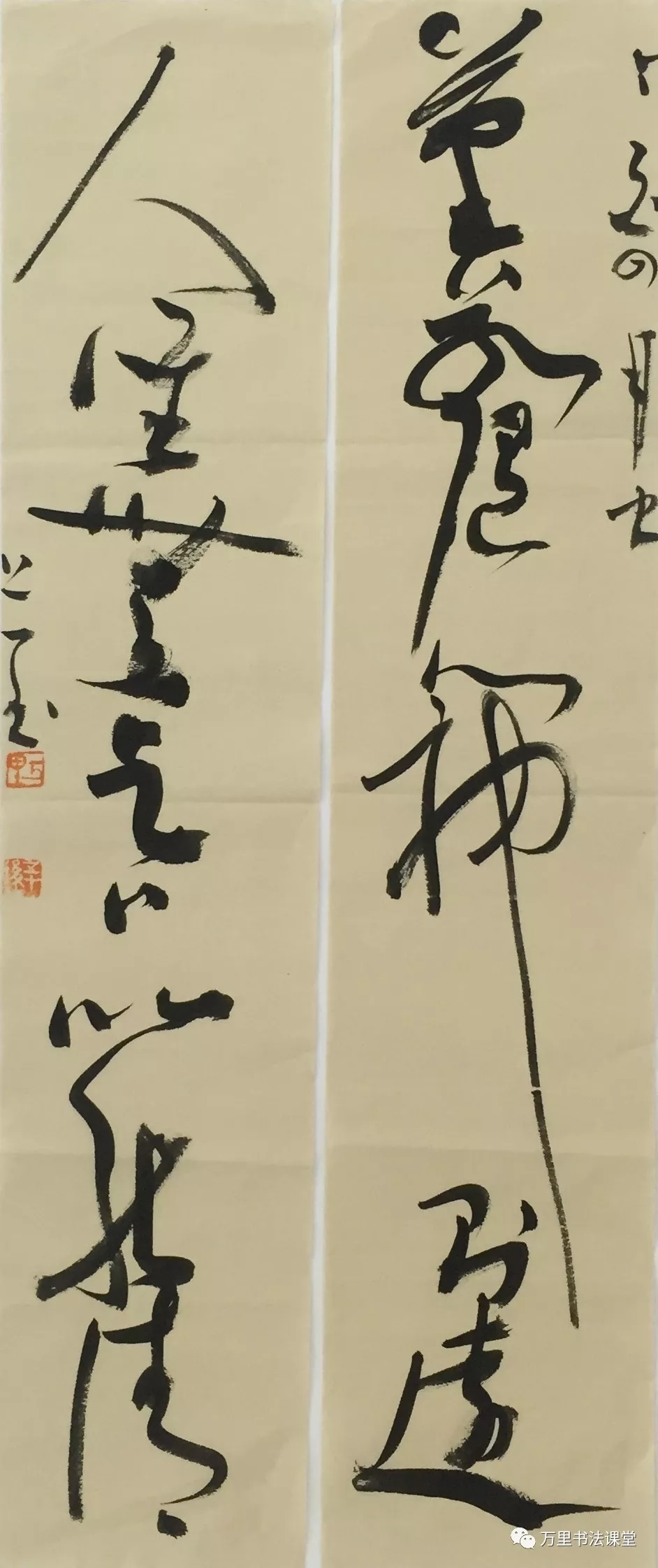

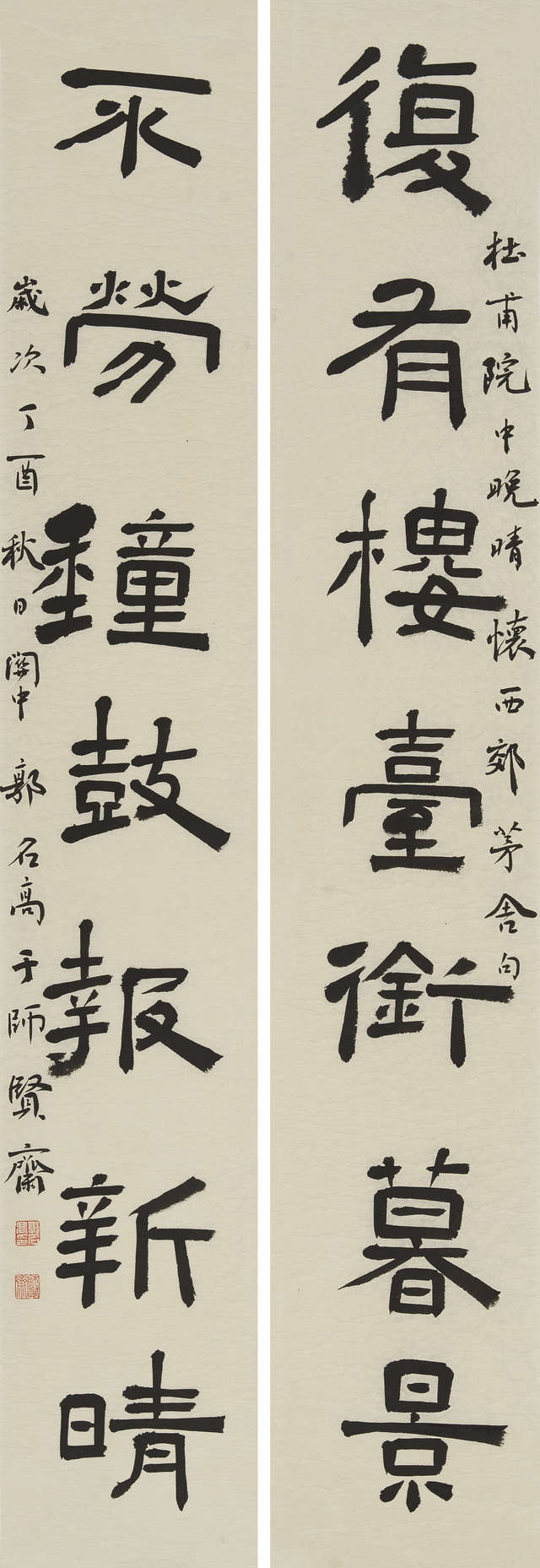

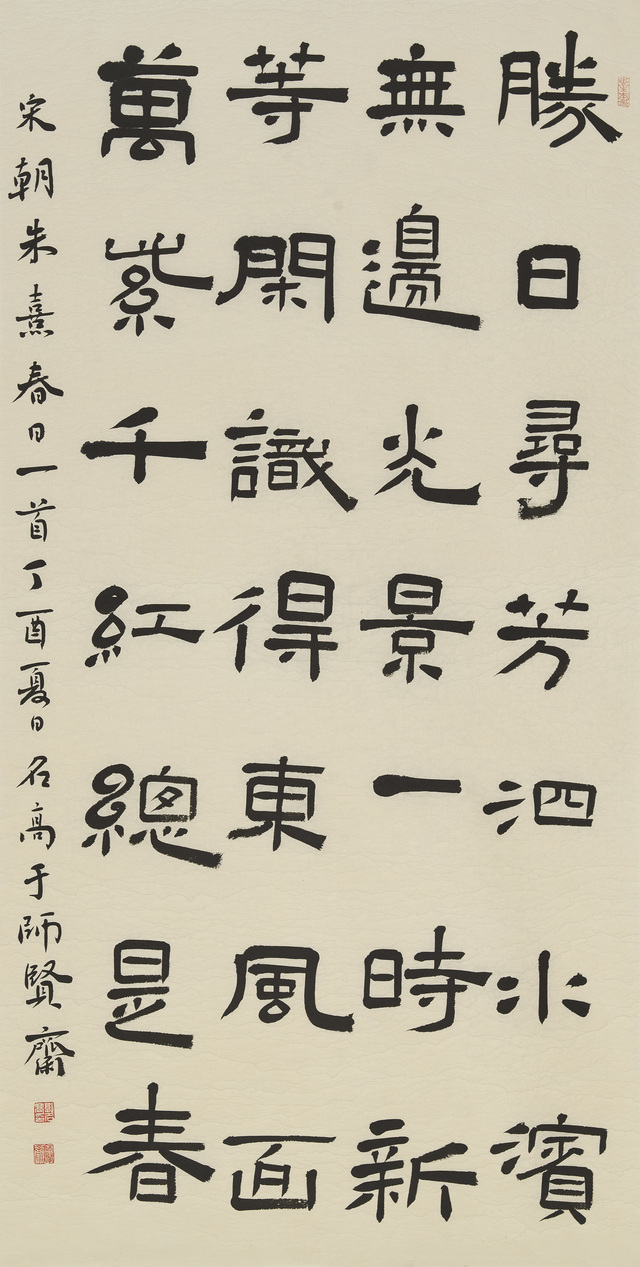

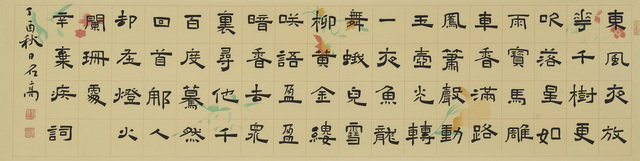

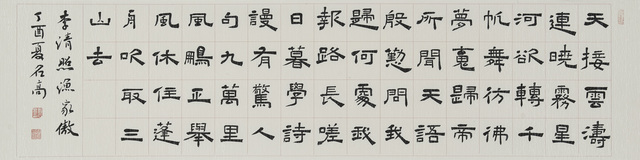

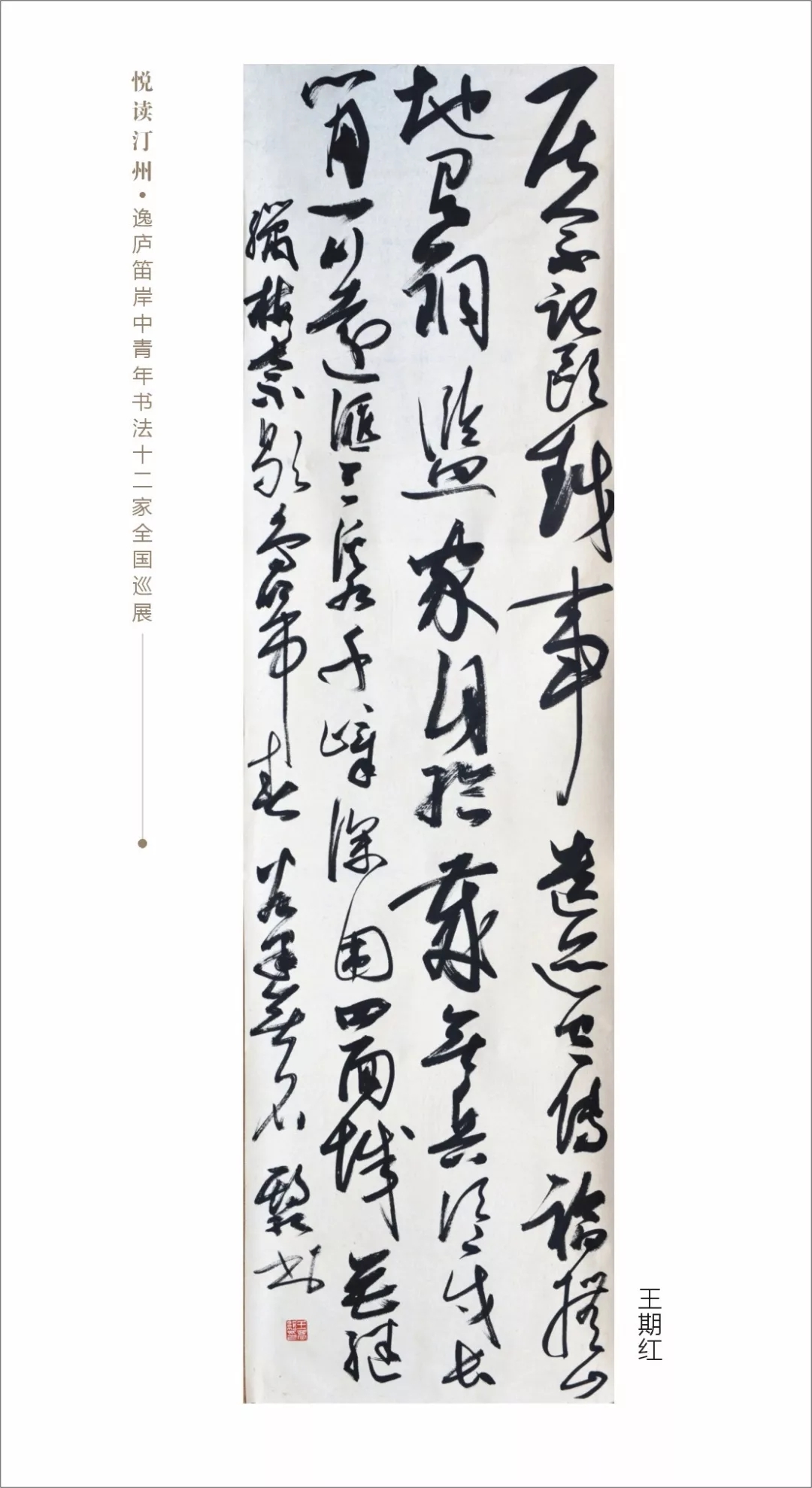

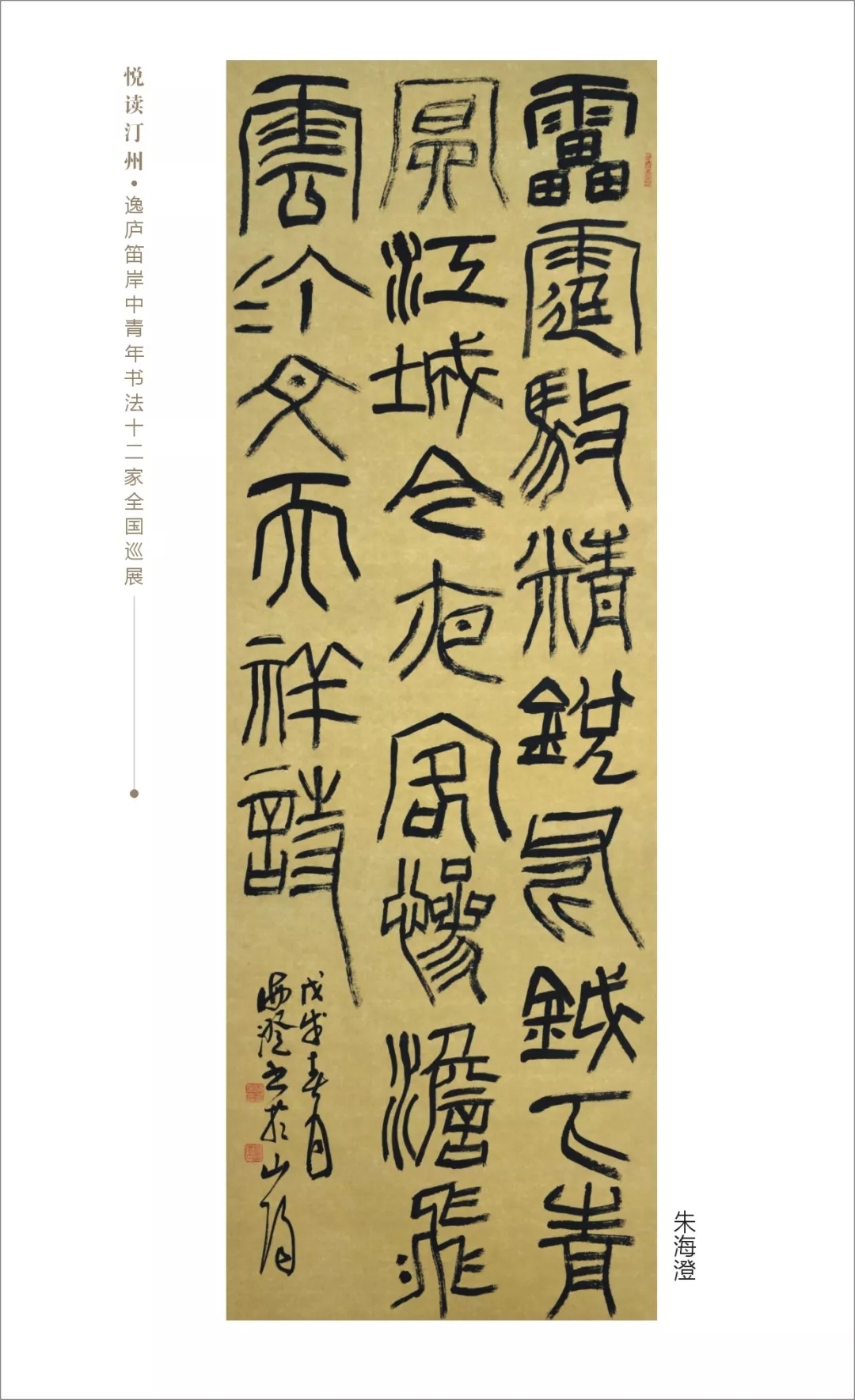

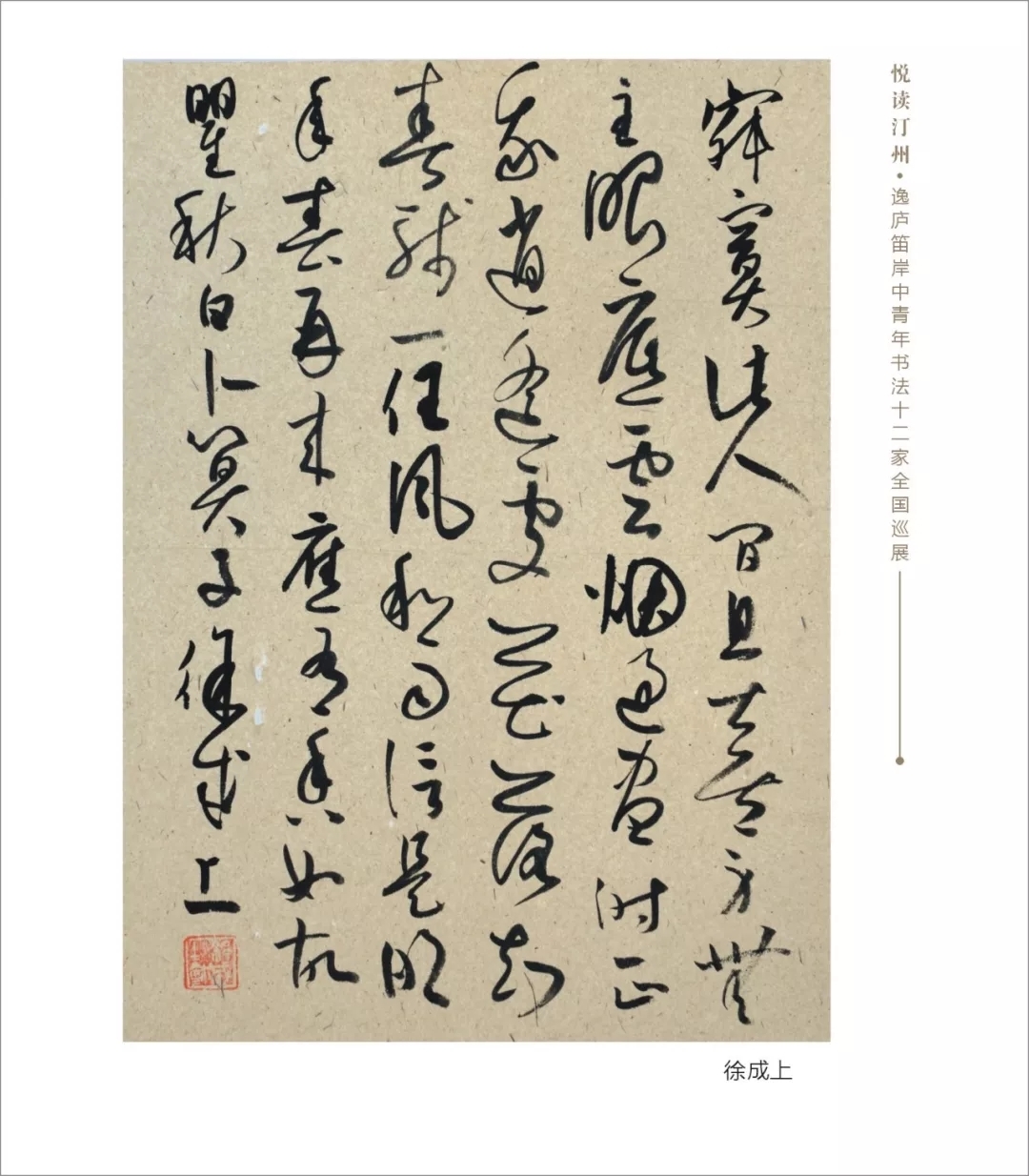

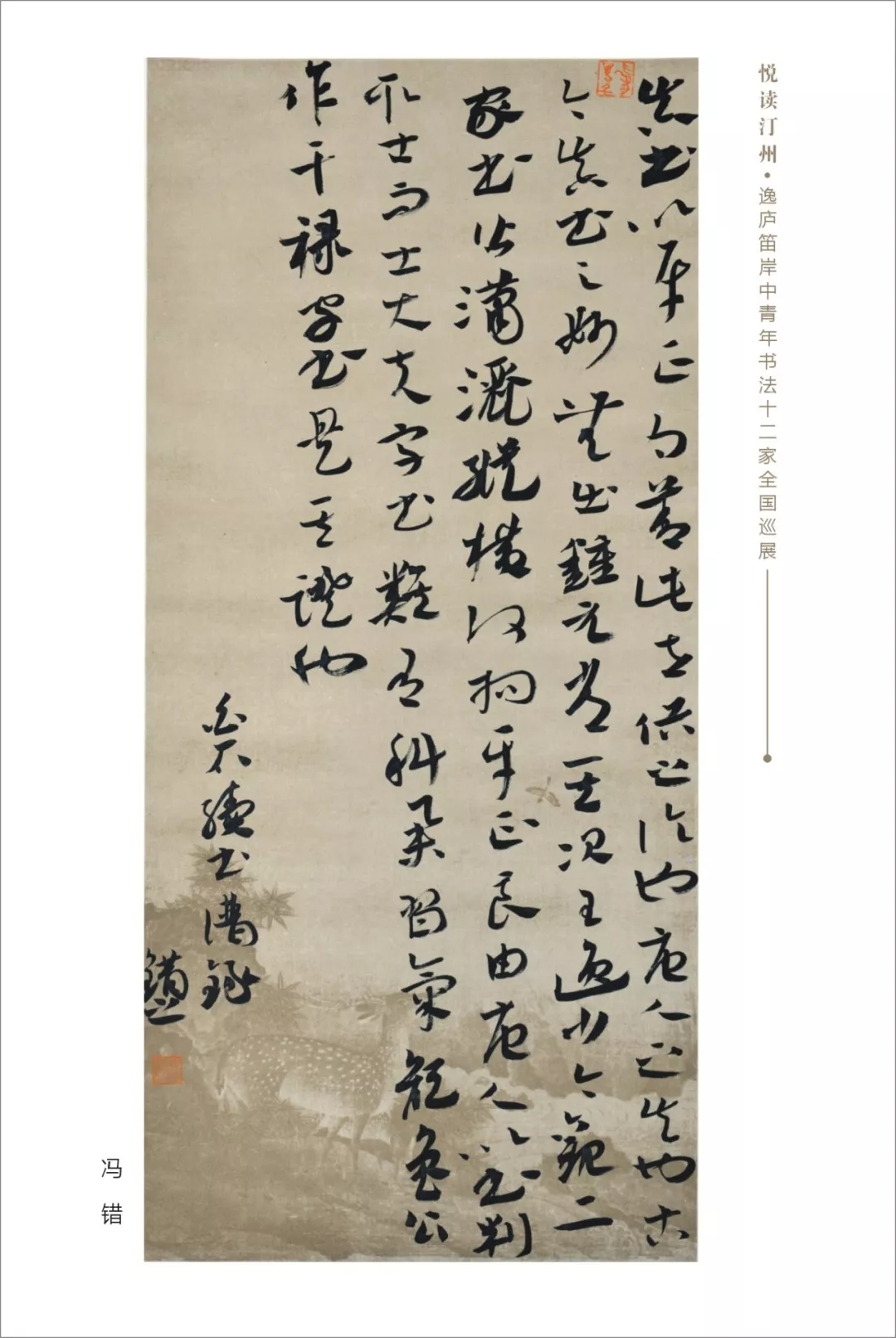

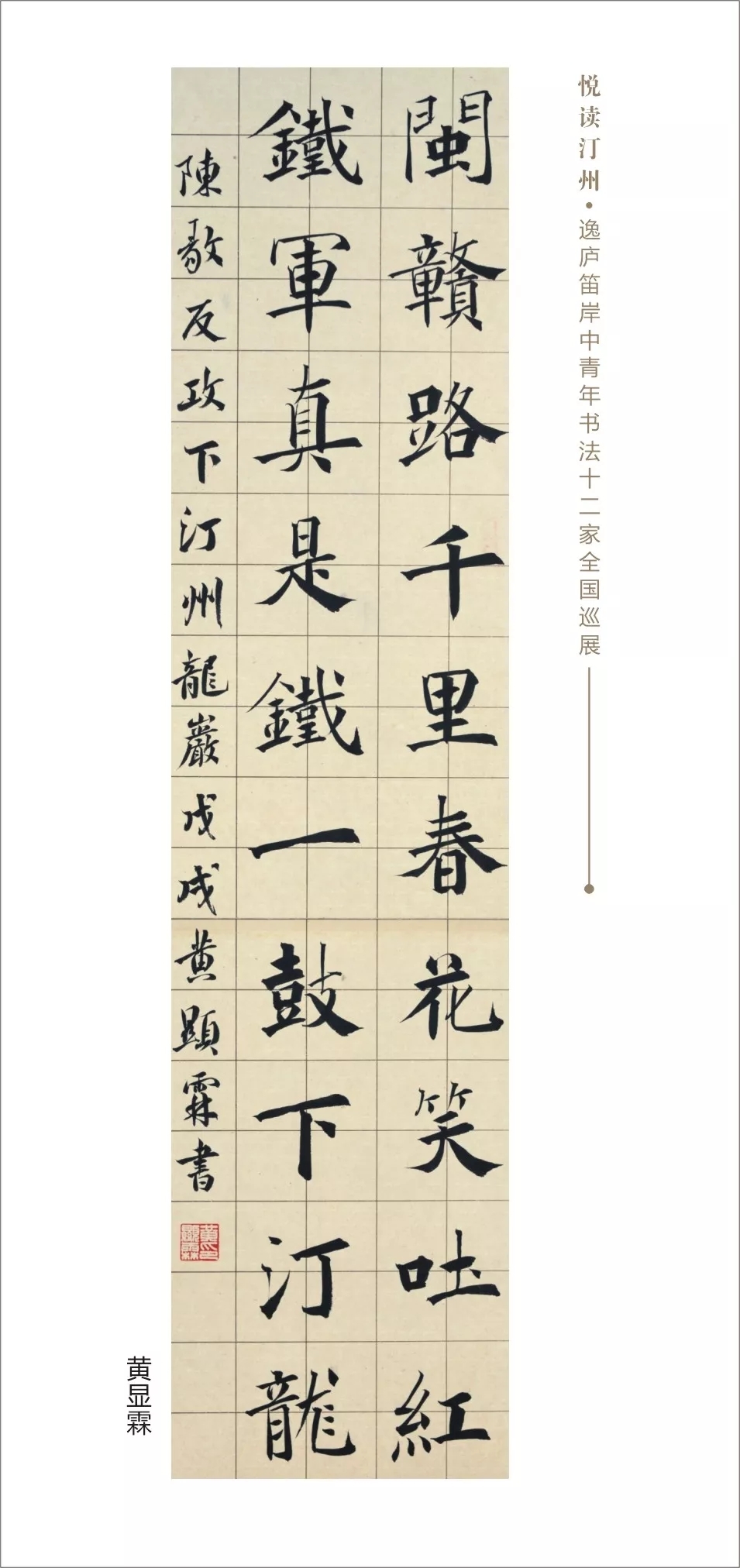

由于发力方法的不同而导致锋变的不同,又由于锋变的不同而导致点画的形状不同。故而才形成了”楷书笔法”、”篆书笔法”、”隶书笔法”、行书笔法”、”草书笔法”的五种笔法分类。

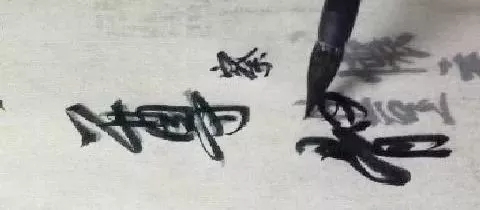

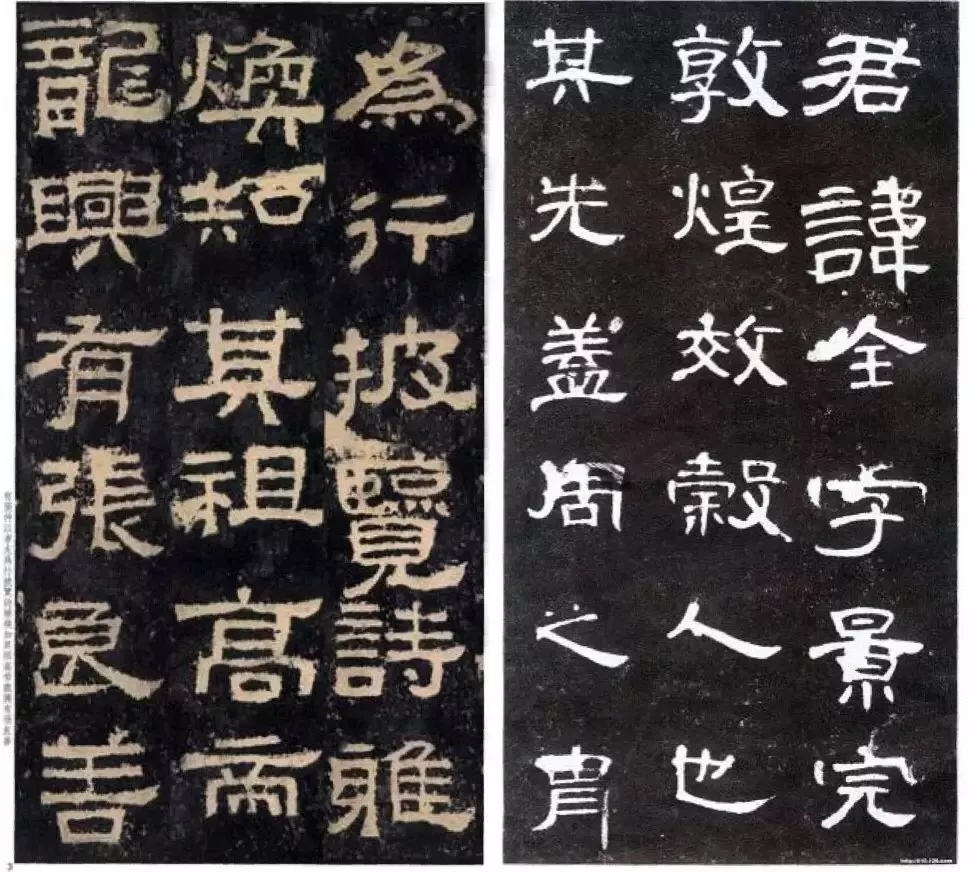

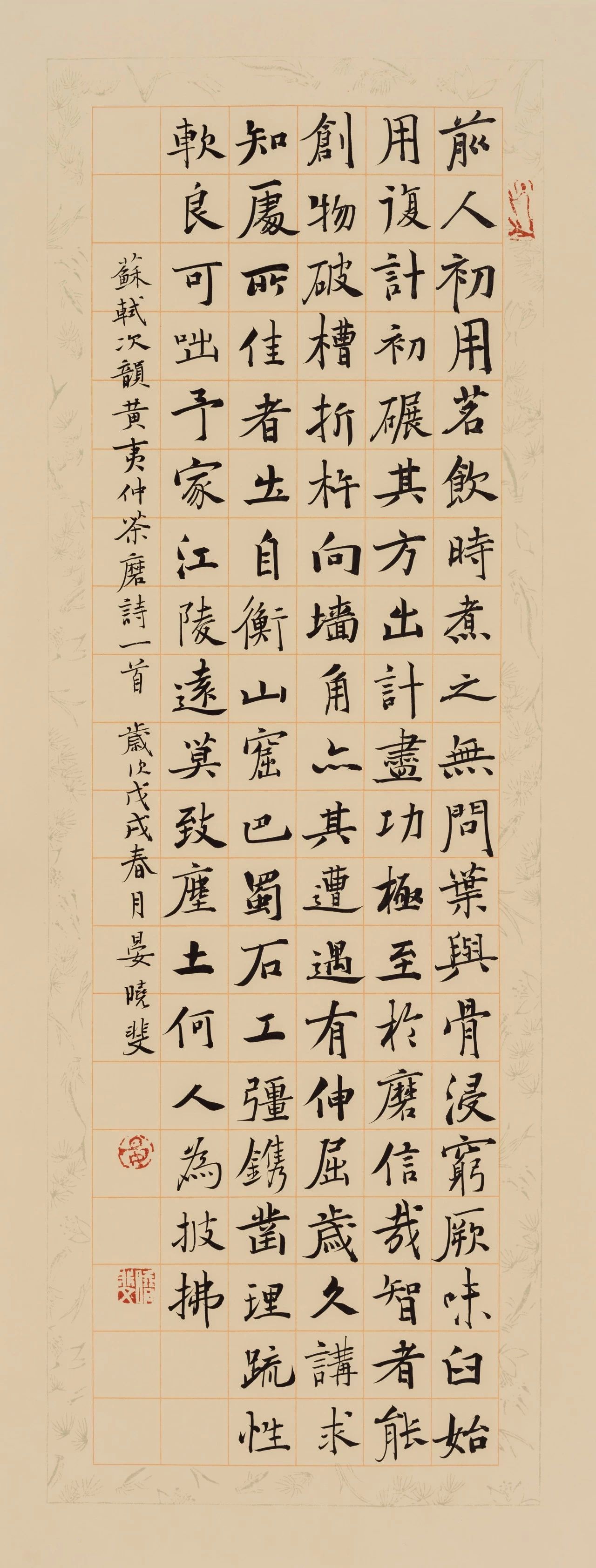

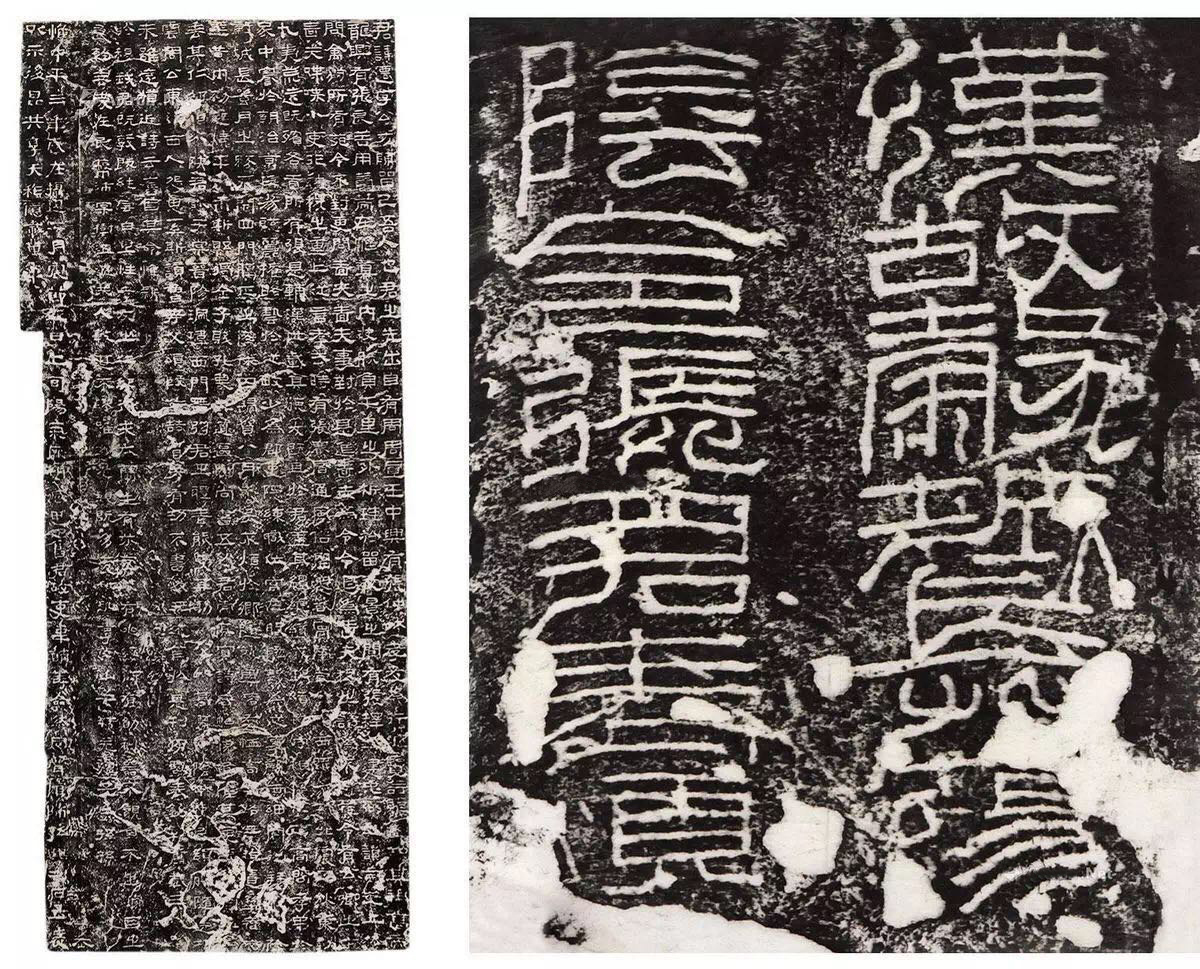

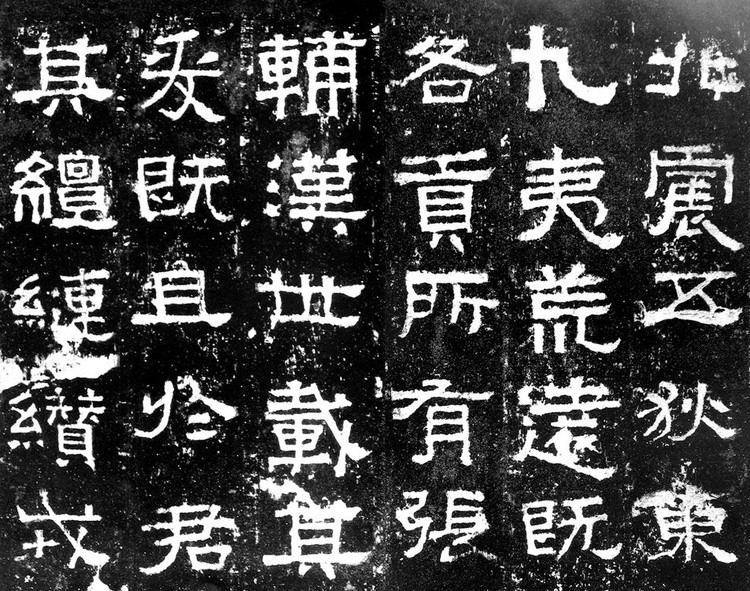

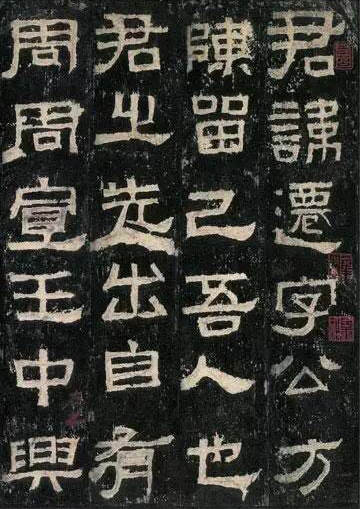

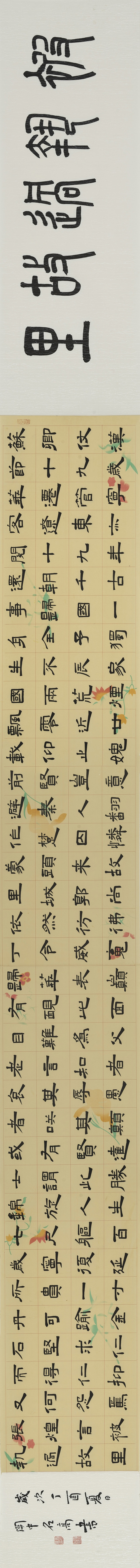

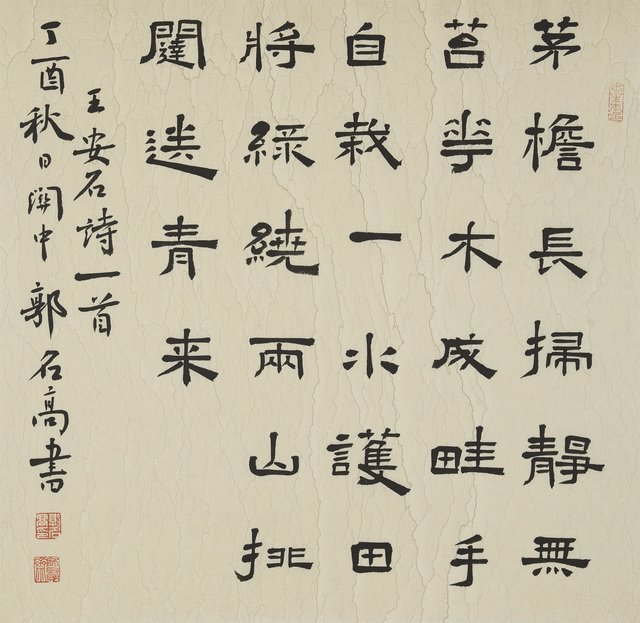

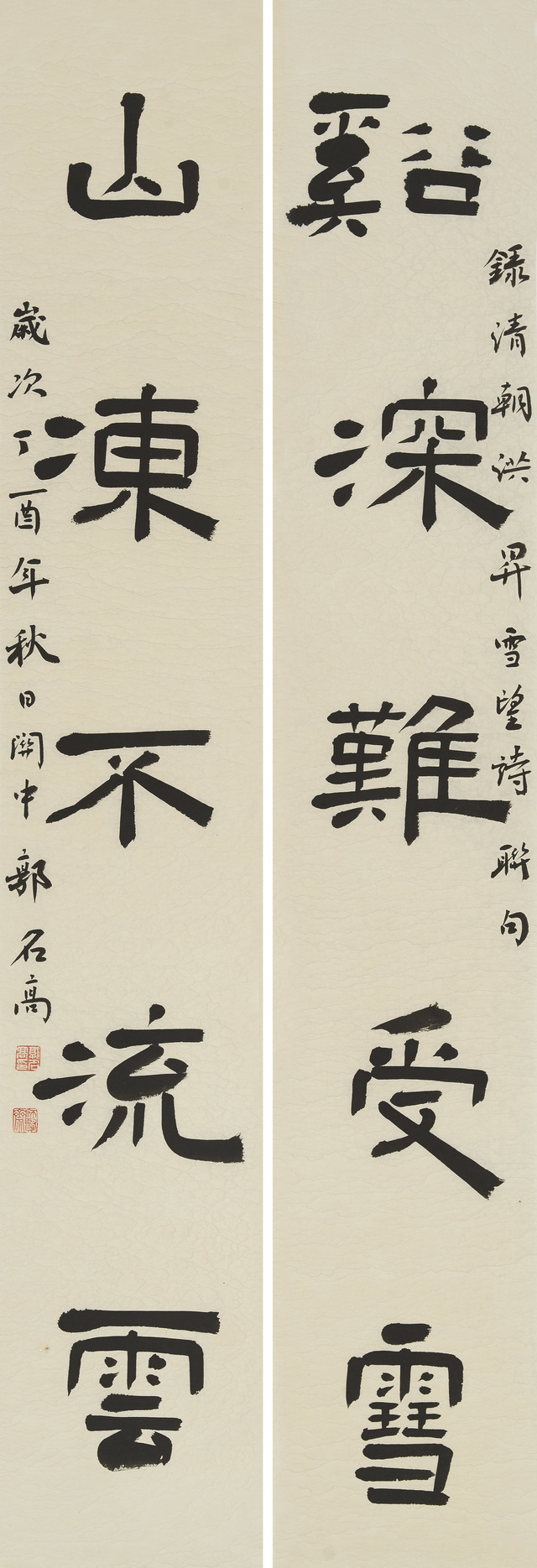

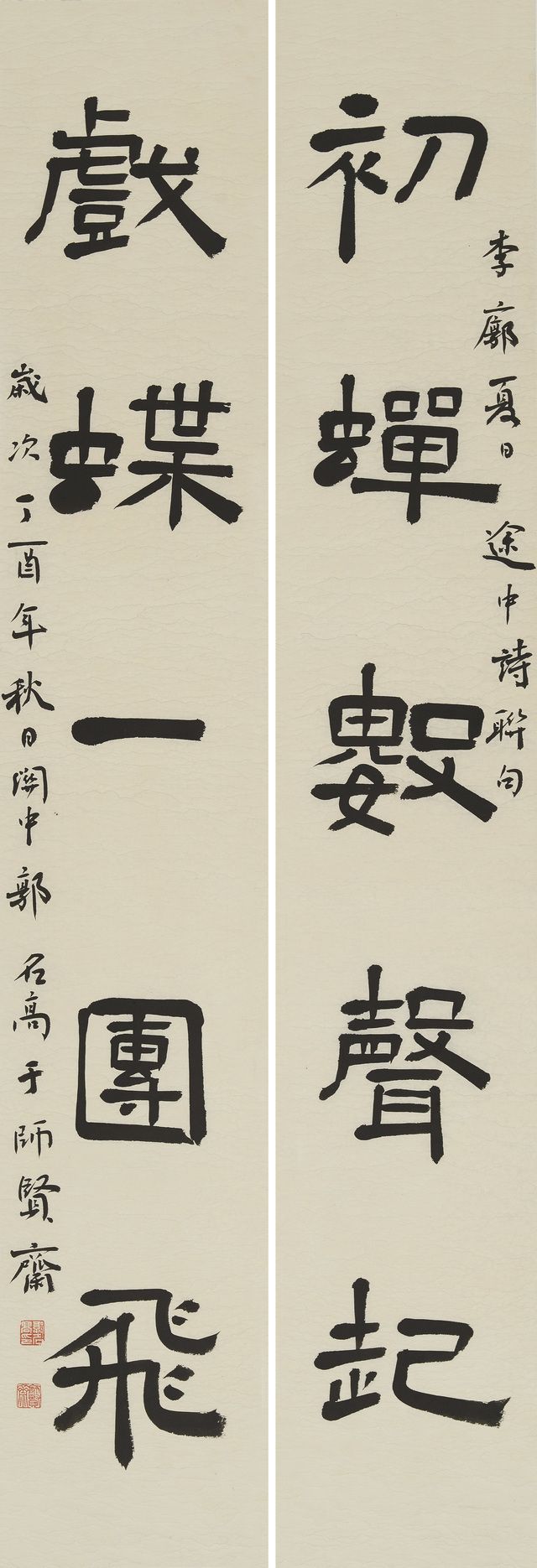

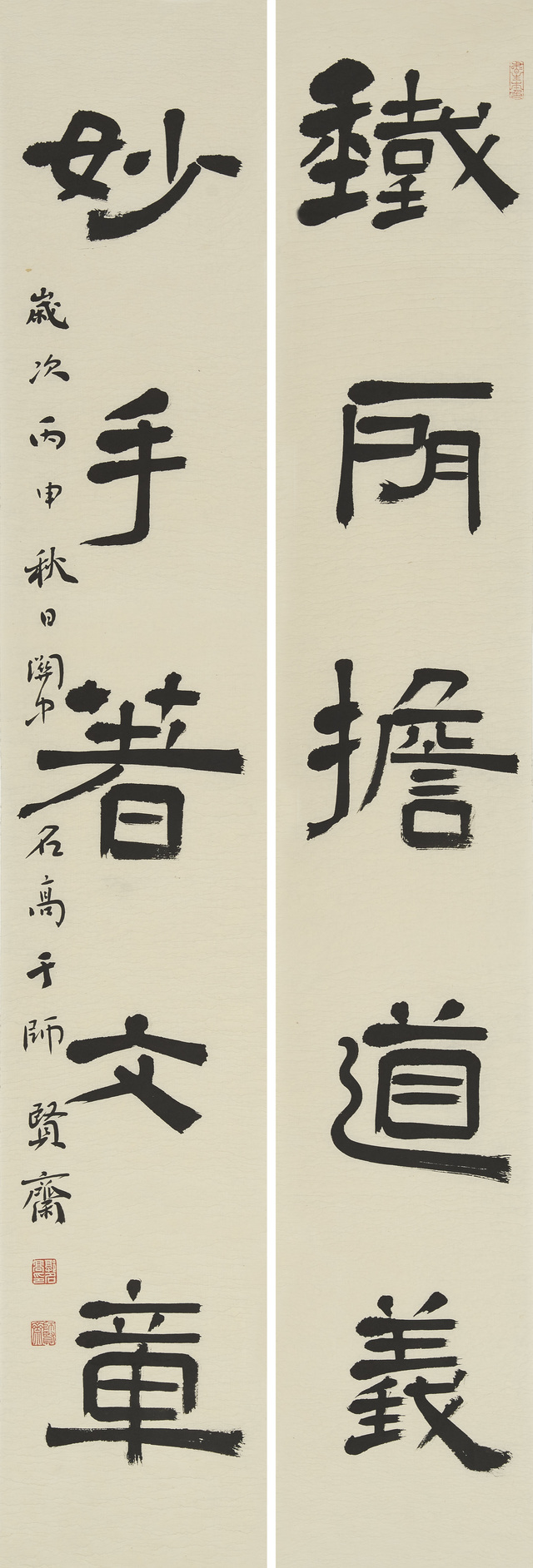

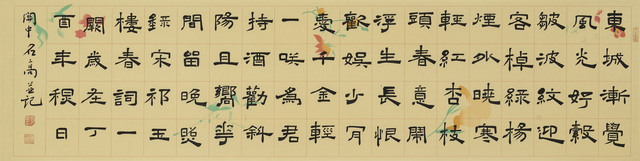

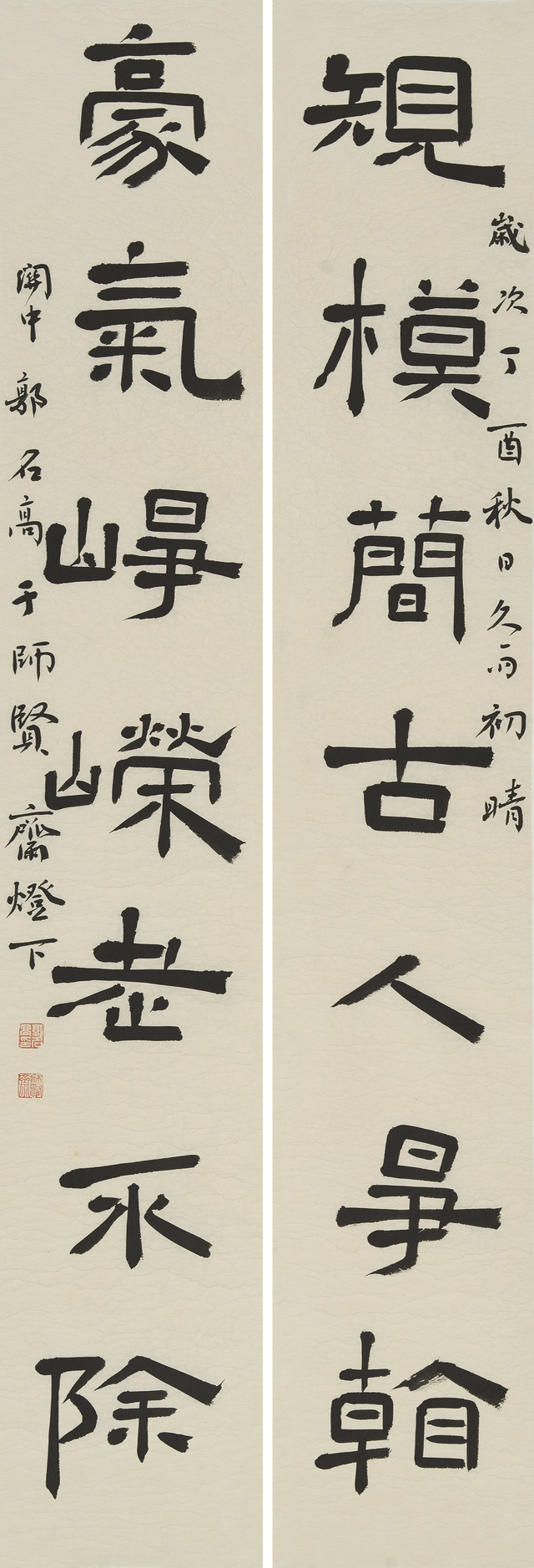

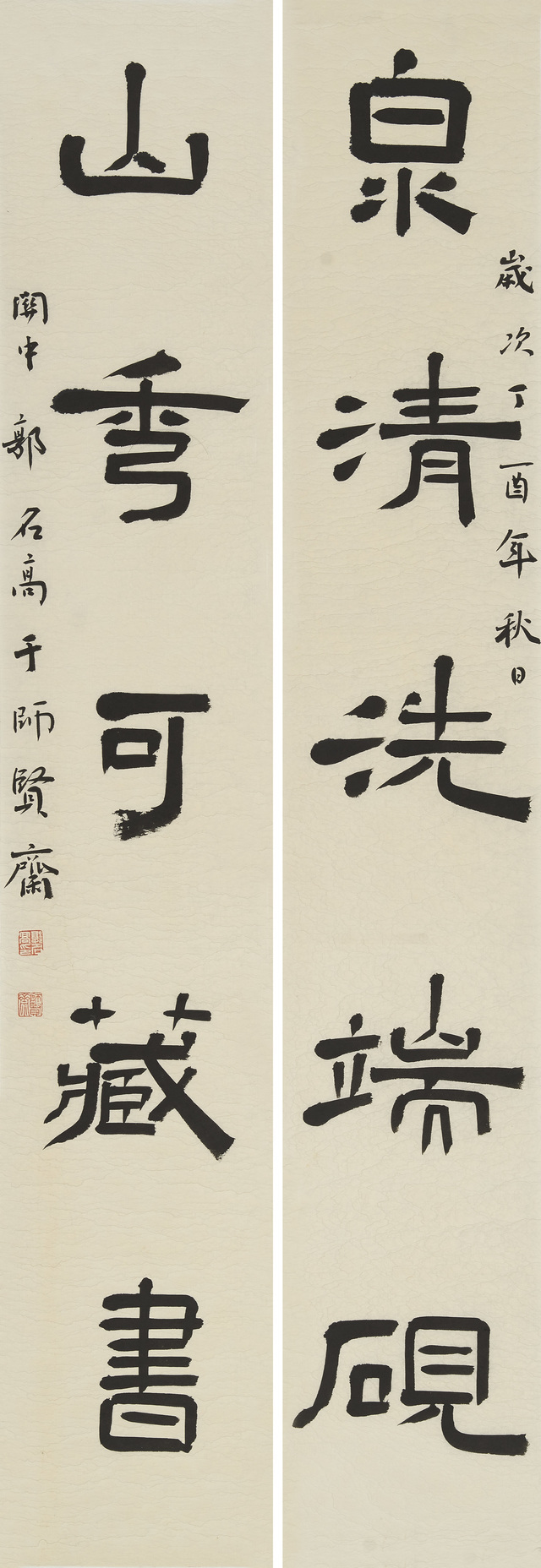

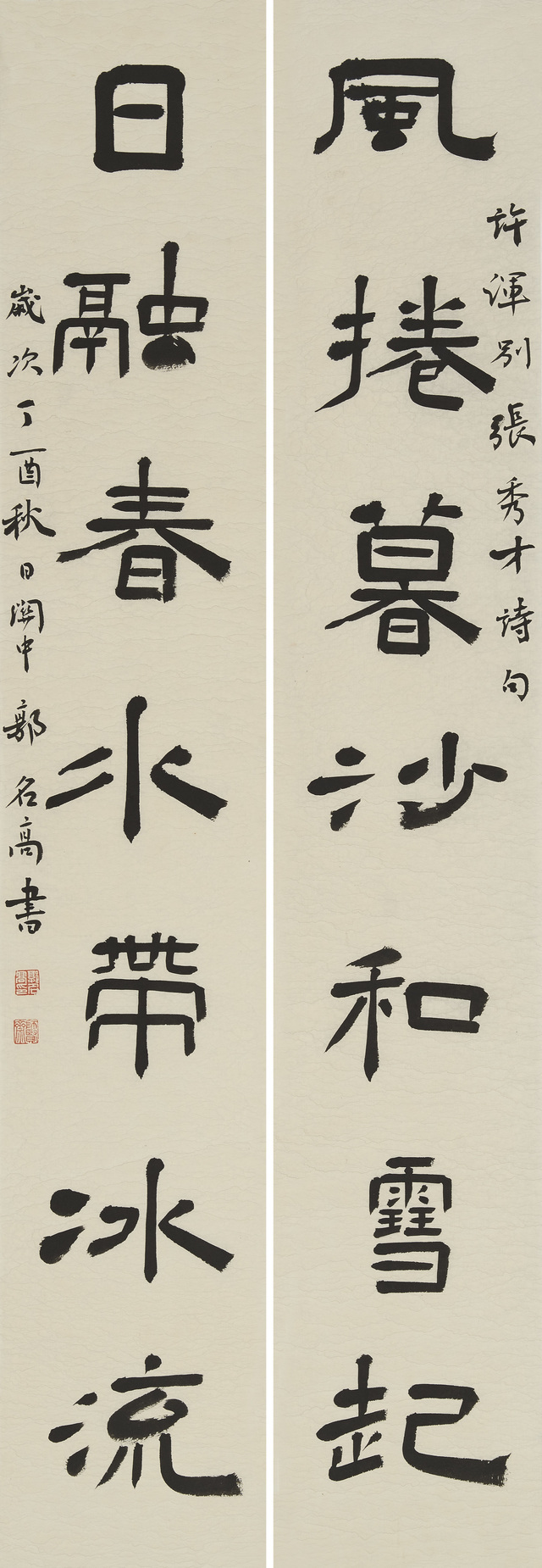

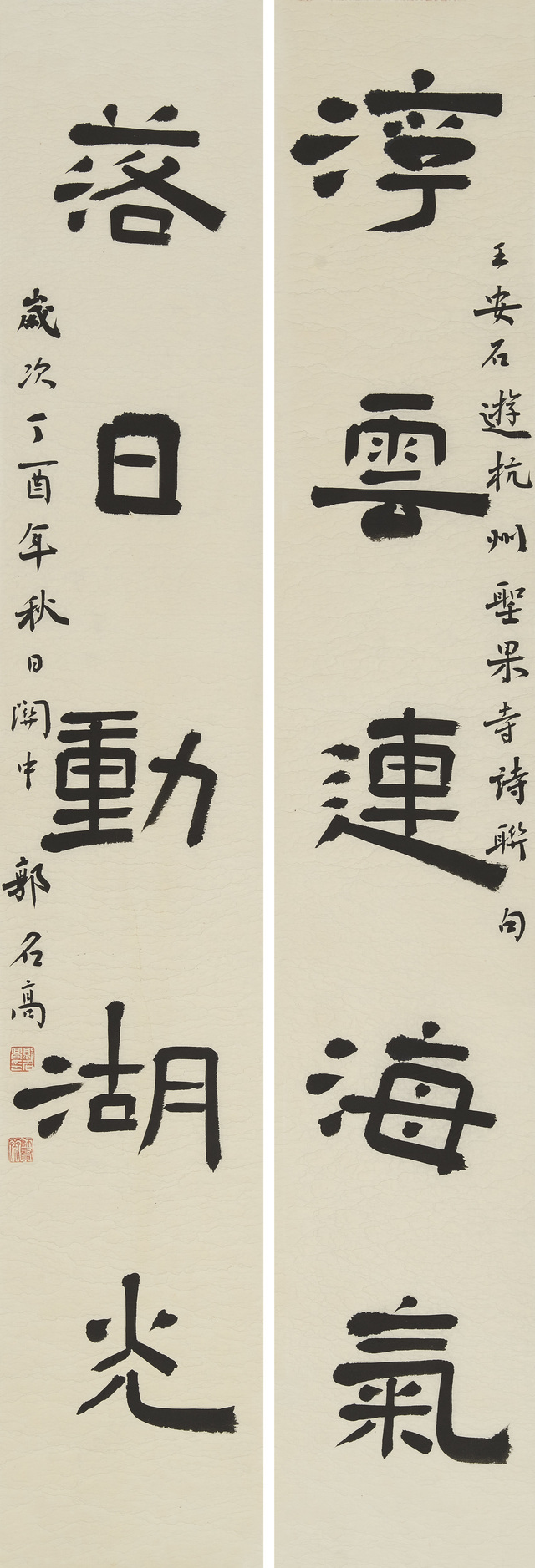

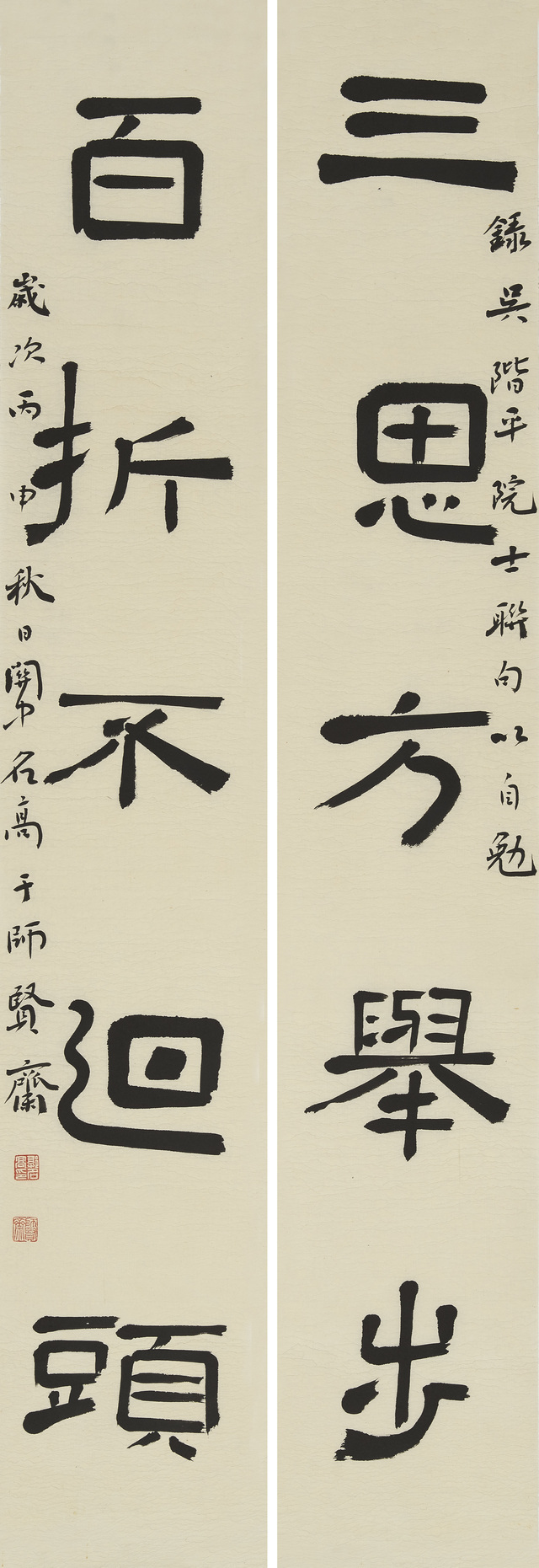

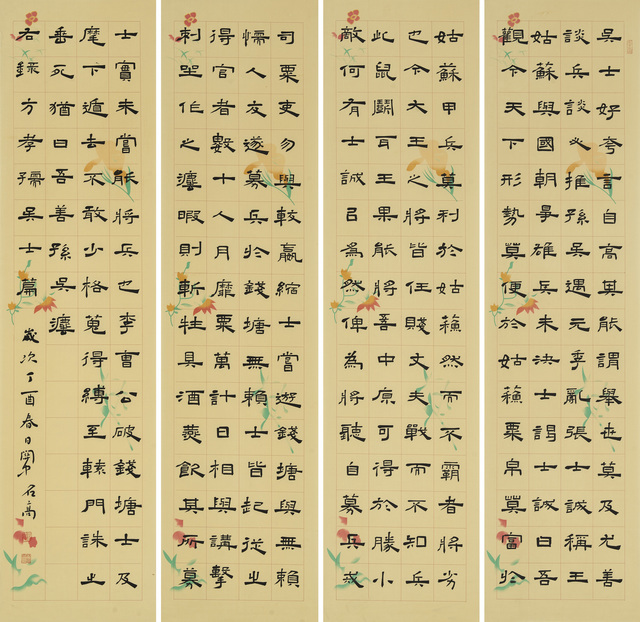

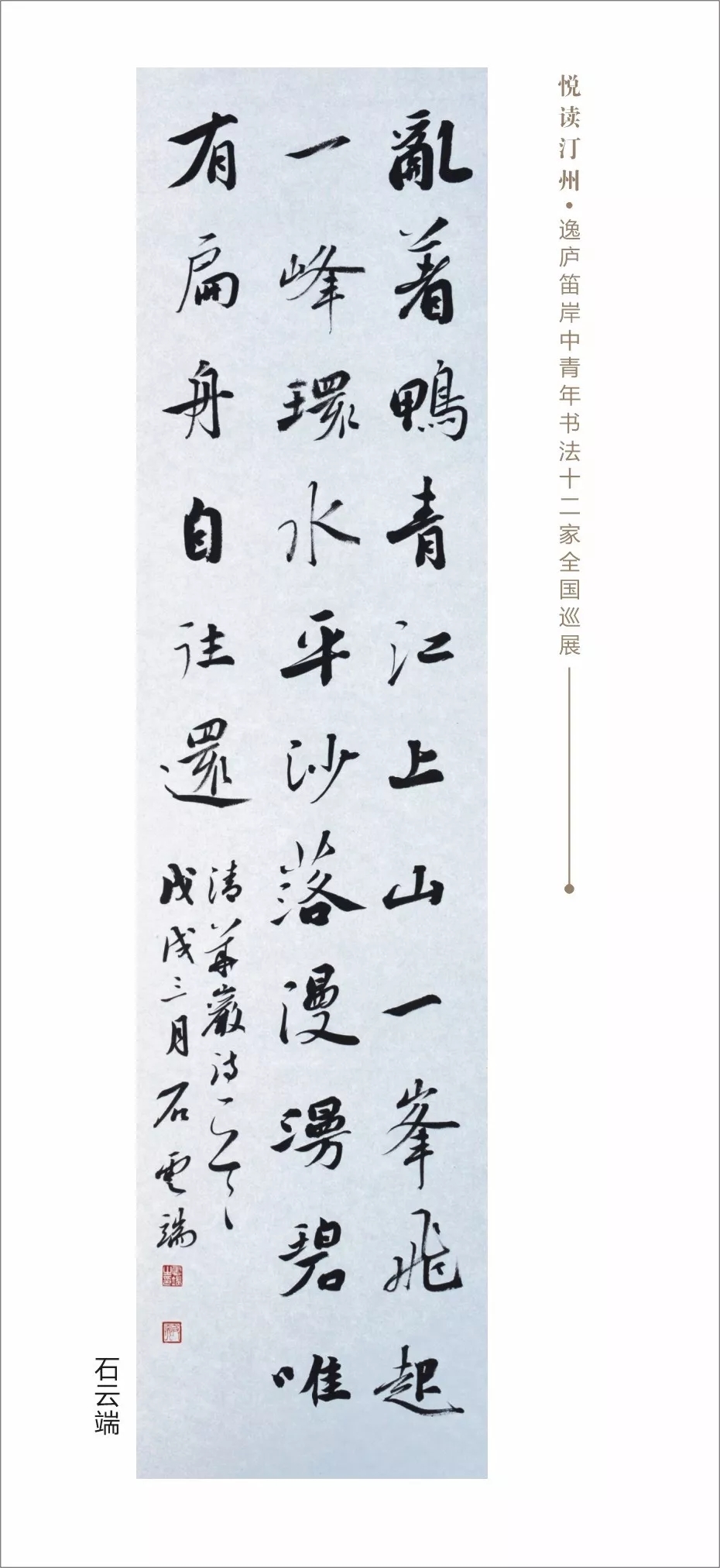

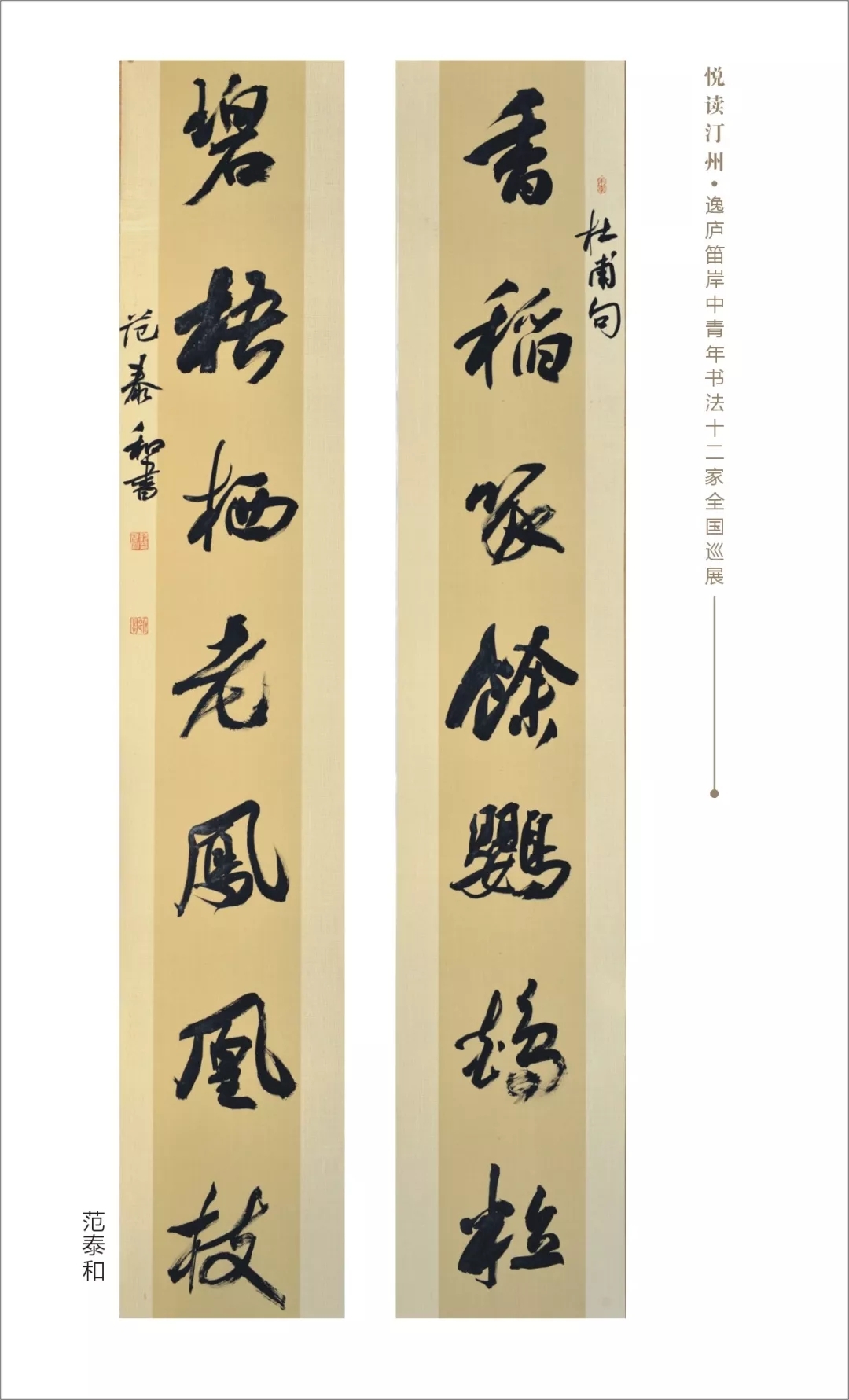

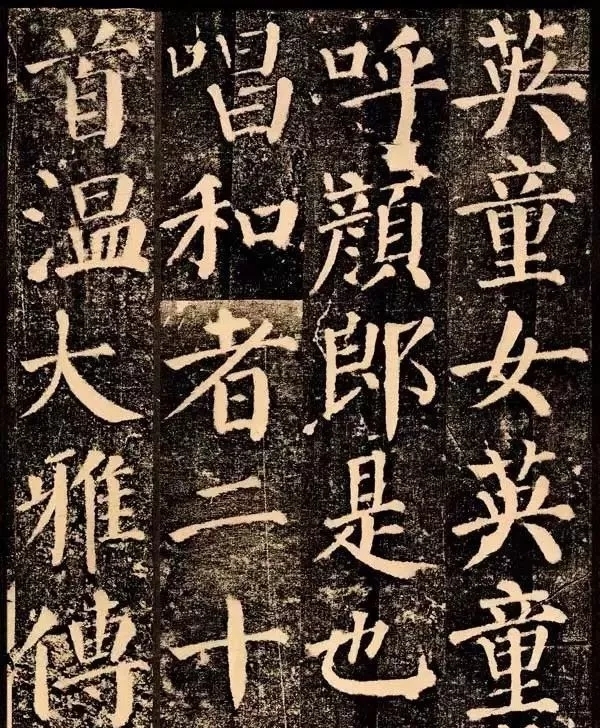

五种字体各有各的主要行笔特征,篆书的”铁线玉箸”、隶书的”蚕头雁尾”、楷书的”永字八法”、行草书的”绞转连绵”等既是。在同一种字体之中,无论其风格是怎样变化,在点画的刻画,或者说在发力方法和锋变上,都有着非常明显的共性特征和个性特征。

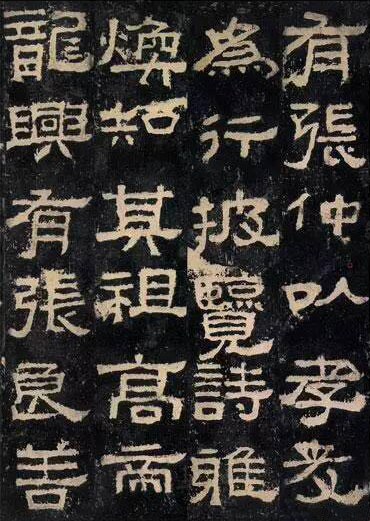

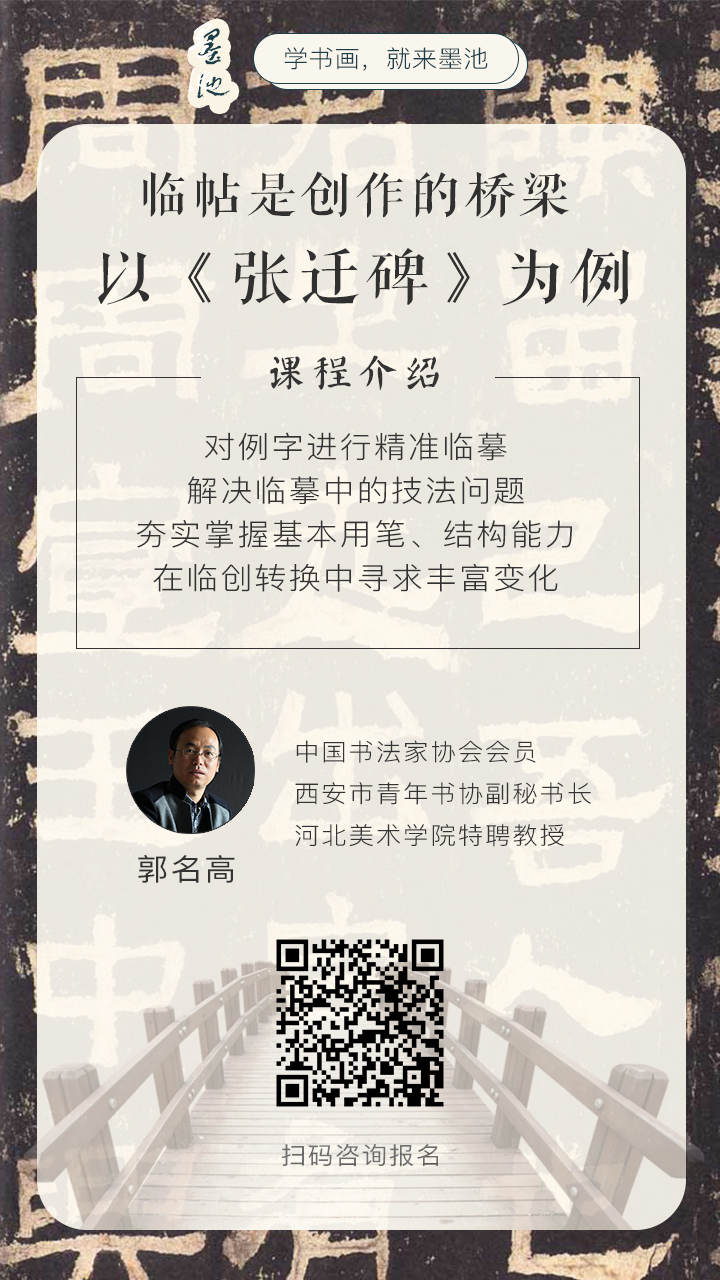

《张迁碑》与《曹全碑》比较,共性是”波磔”和”蚕头雁尾”,区别是一方一圆、一刚一柔。柳楷和颜楷比较,共性是”藏头护尾”与”八法”,区别是一骨一筋、一峻一朴。

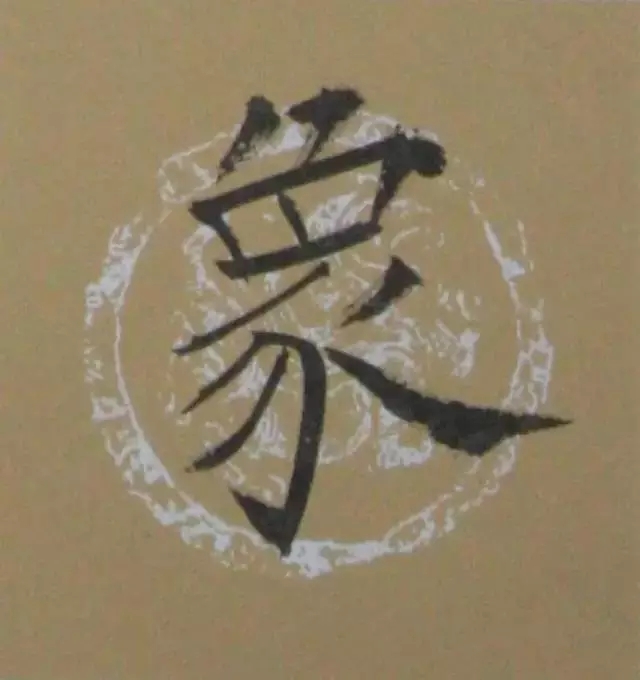

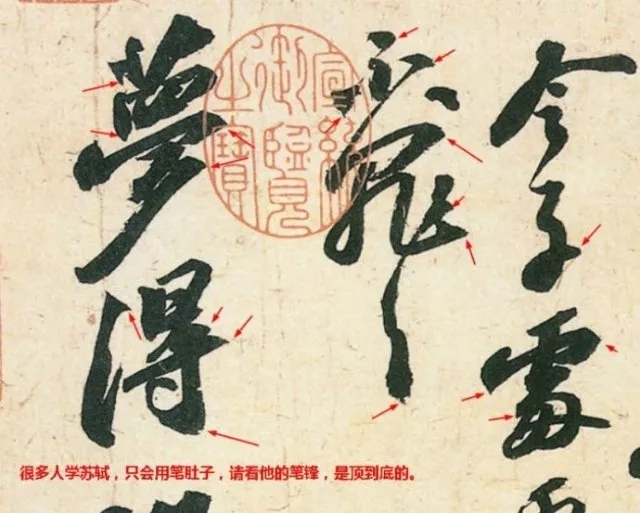

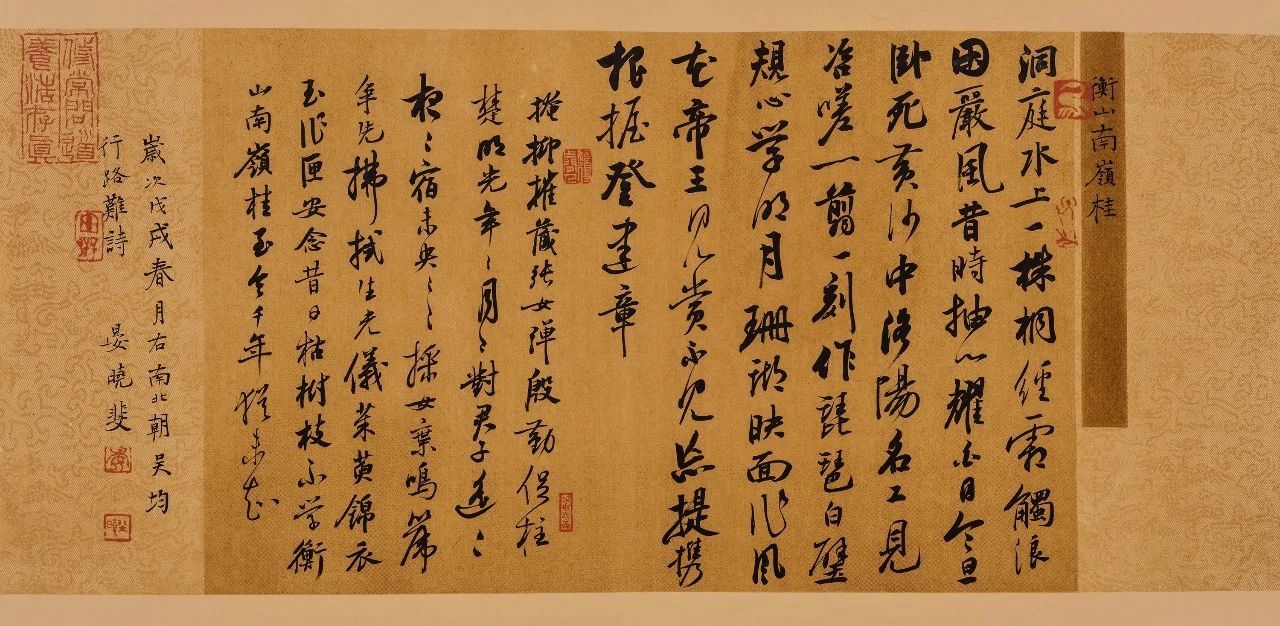

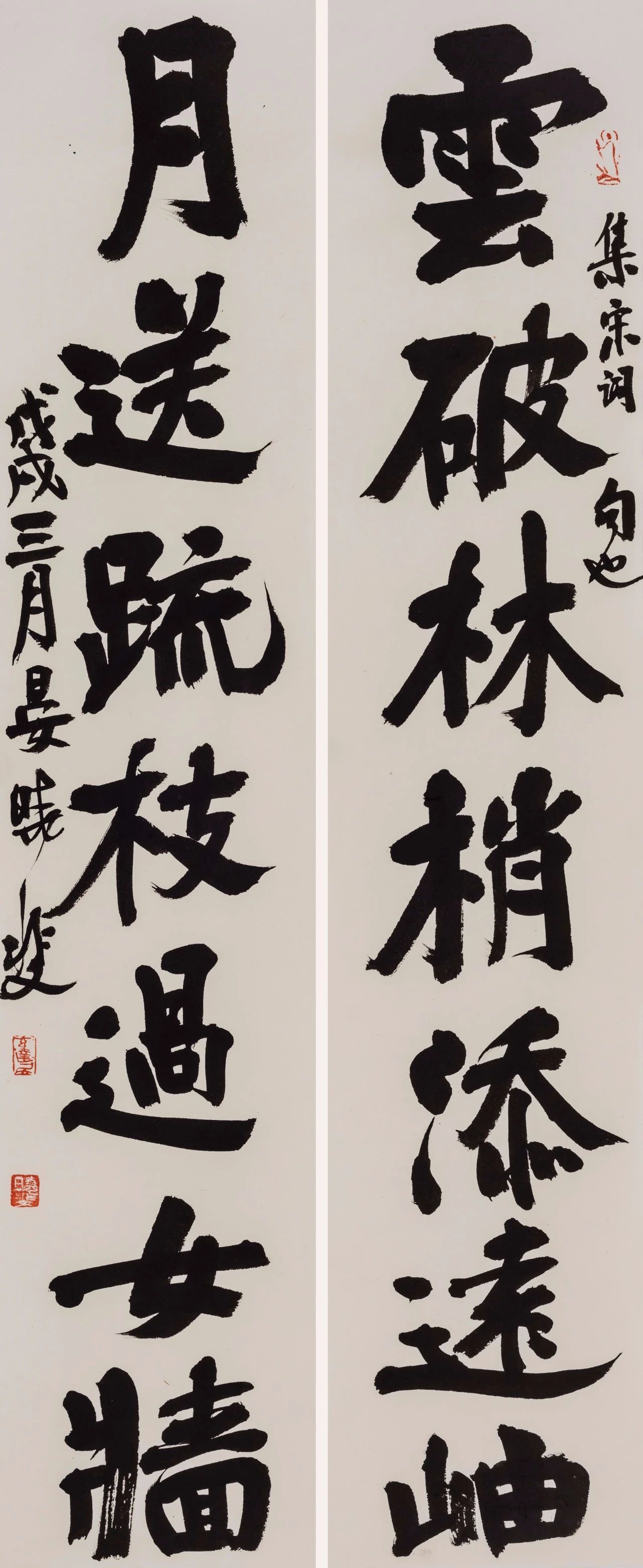

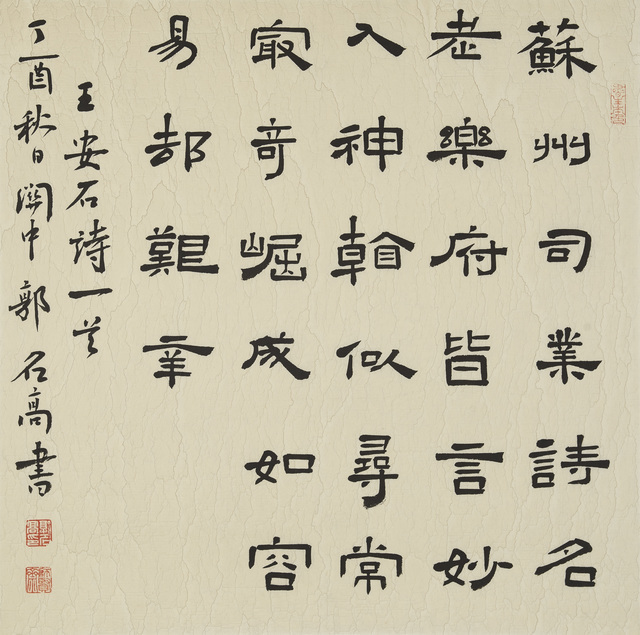

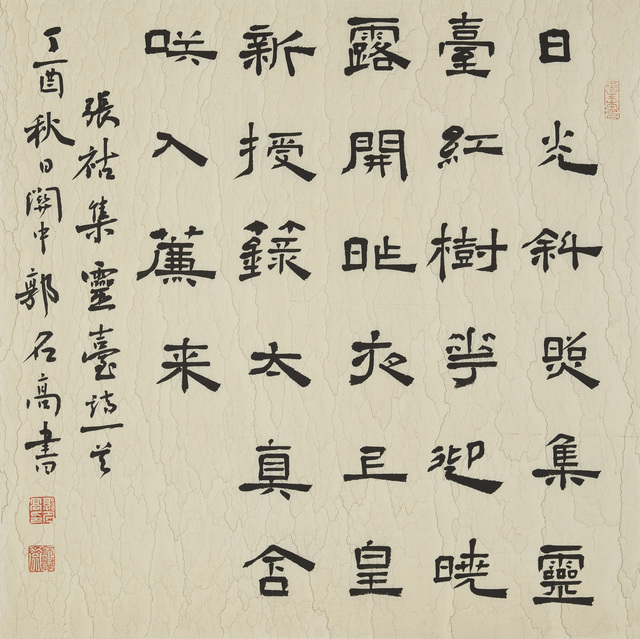

这些差异的形成,无疑是锋变的结果。由此,我们又可以推断出,个性风格的形成,很大程度上是原于个性化的运笔发力方法和个性化的锋变上。人们称米芾的”刷”、东坡的”画”、山谷的”描”,就是对他们个性锋变技巧最典型最贴切的形容。

也正因为,他们各自的这种独特的变锋技巧,才形成了他们各自的书风,才形成了宋代”尚意”的书风。这种例子俯拾皆是。下面,我们论述用锋的幅度与发力的方法有直接关系:

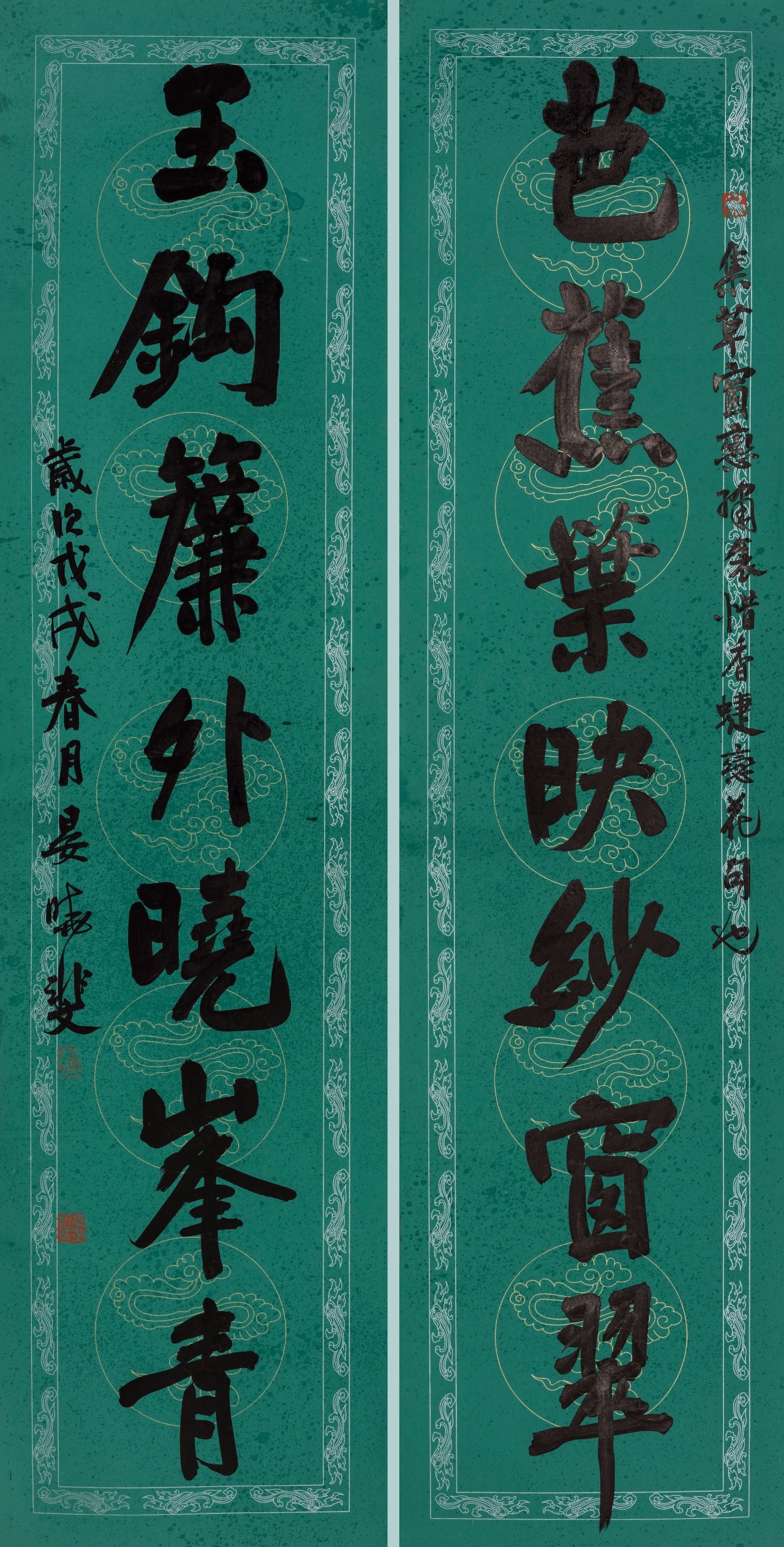

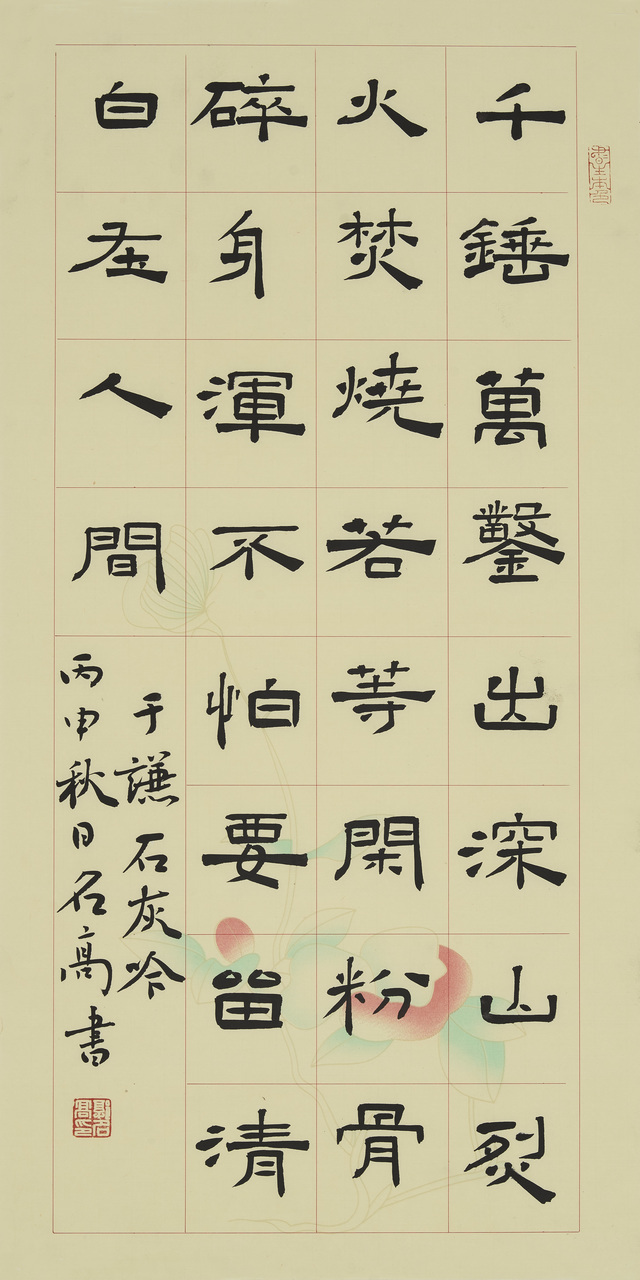

重发力:锋变的幅度大,笔画粗壮;

轻发力:锋变的幅度小,笔画纤细;

劲发力:笔画挺而弹,刚硬有力;

缓发力:笔画劲而朴,利用侧锋锋变,笔画方峻;

中锋调锋:笔画圆浑。

不管怎样发力与锋变,必须是以刻画准确而高质量的点画线条为宗旨的。若求点画线条造型的准确,首先是要发力与锋变的准确。不同的点画,不同的字体,不同的风格,需要不同的发力方法和锋变技巧。

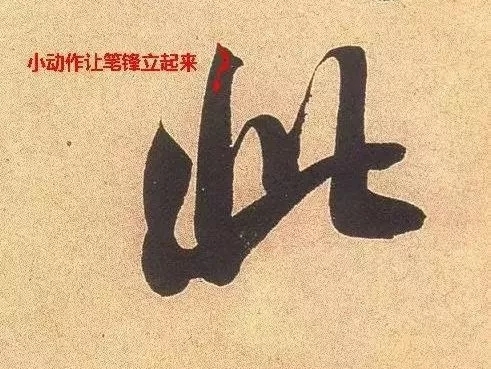

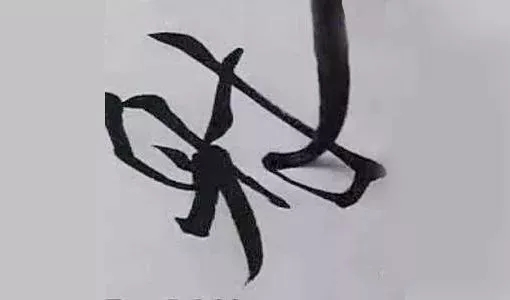

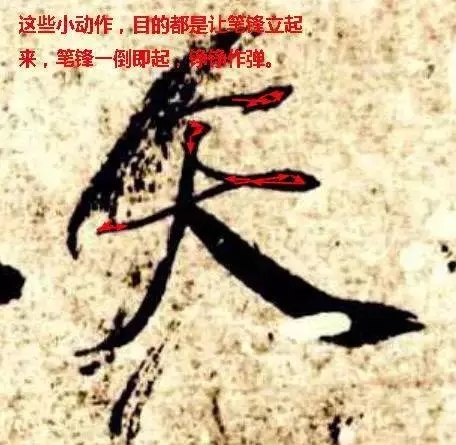

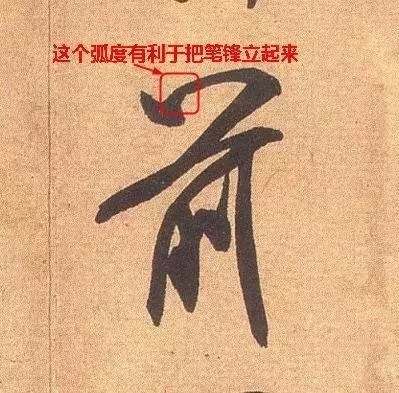

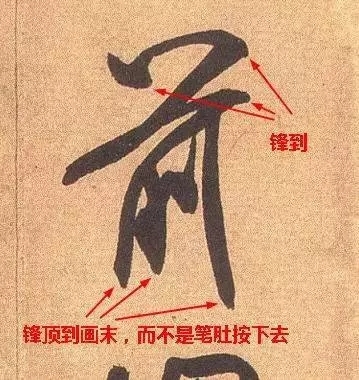

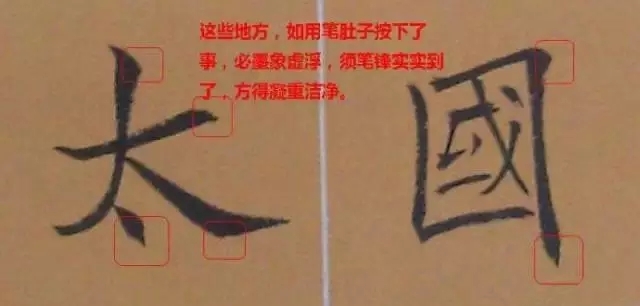

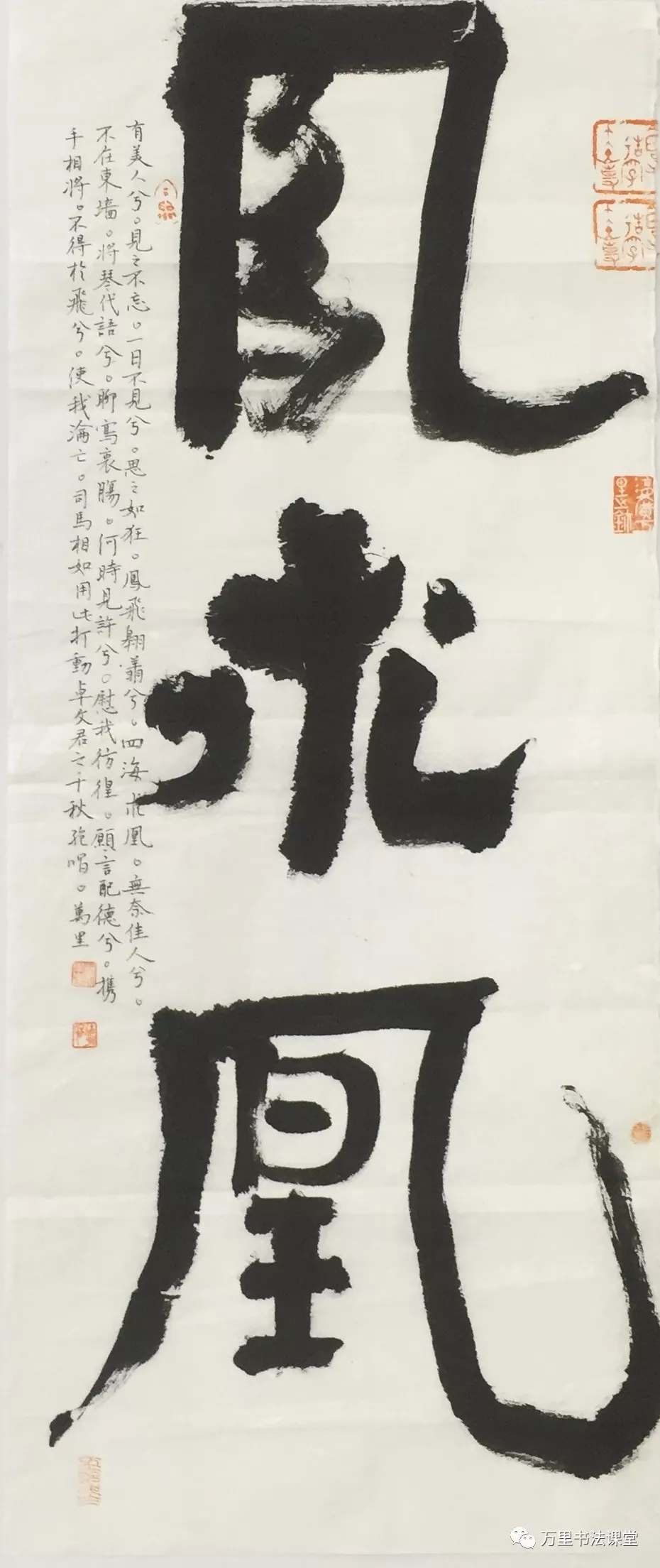

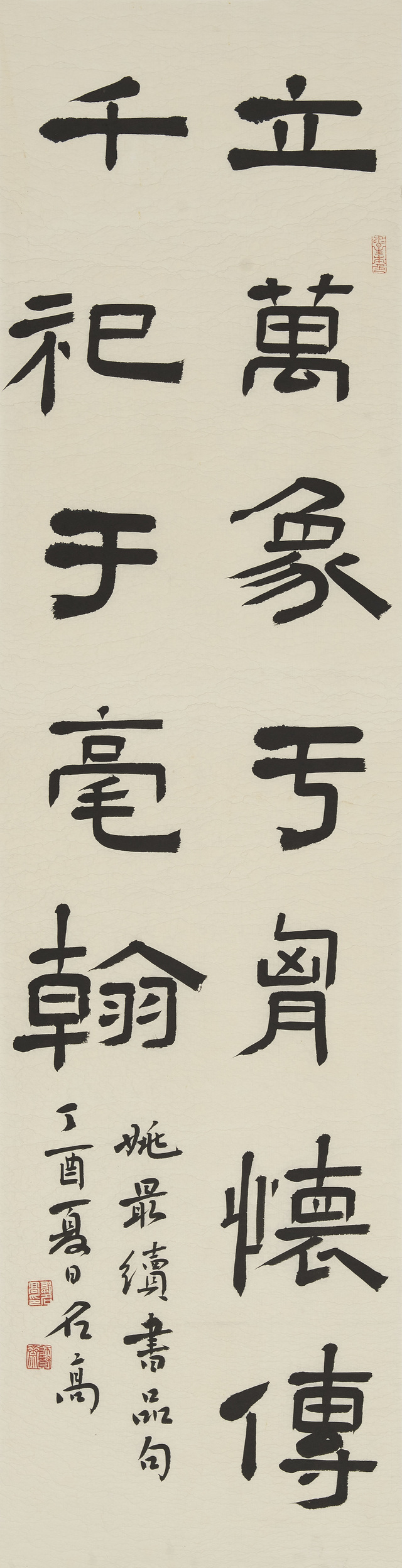

笔毫的末梢:锋,是笔力集中到达,墨水集中流注的地方。善用笔者,能使笔站起来以锋芒运使,这叫“立峰”,笔锋挺而健,有效得传达指腕的力量。在曲张之间“杀”入纸中,获得力透纸背,入木三分的效果,如不能发挥锋的用场,单以笔腹扫顿按,笔画必质感薄弱,墨象虚浮。

古人强调“用笔在用锋”,包含两个要求:

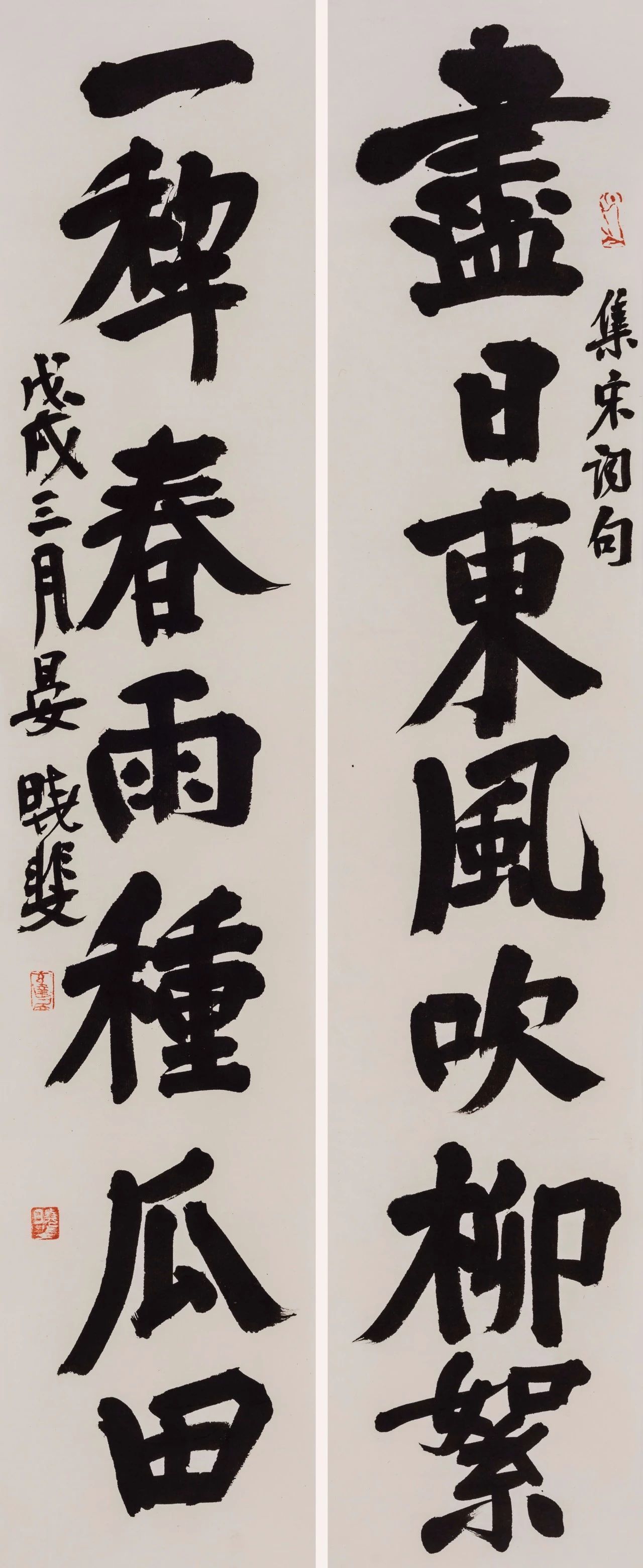

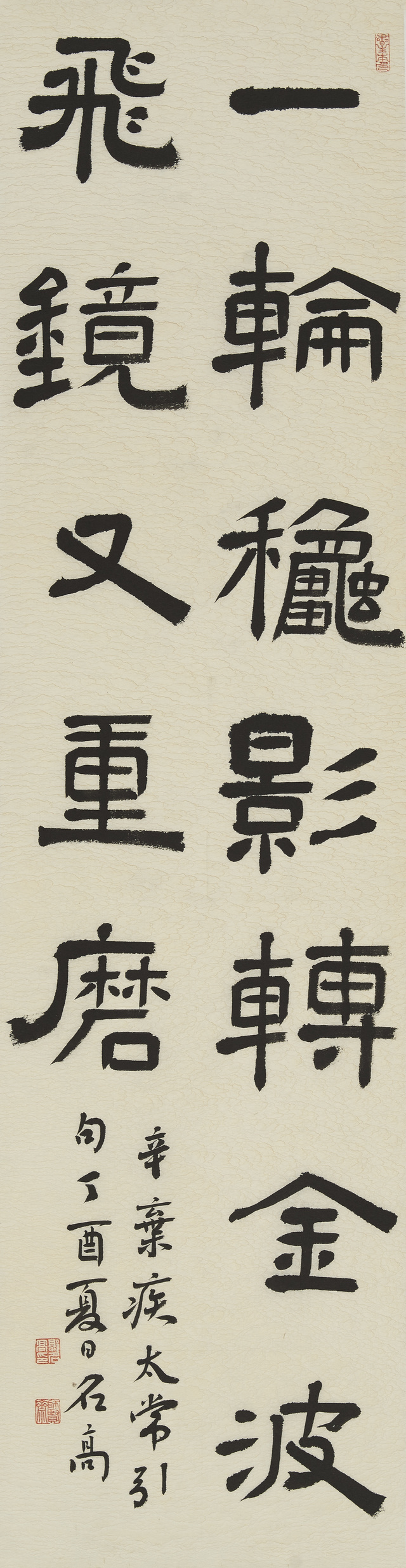

1、“立锋”行笔。作书是否有“笔力”全看一支笔在你手中能否提得起来,“立”着运使。清代蒋和说:“(用笔)如善舞竿者,神泛竿头,善用枪者,力在枪尖也。”笔锋立得起来而不是偃卧平拖,才杀得入纸,才有“涩势”,写出来的线条如铸如刻,凝重,沉着。古人所谓“锥画沙”,“印印泥”,“屋漏痕”的比喻不外此理。“如利镂金,长锥界石,仿兹用笔,坐进千里”(唐·张怀瑾)。明董其昌说:“予学书三十年,悟得书法,而不能实证者,在自起自倒,自收自倒,自处自束处耳”,又说:“发笔处便要提得笔起,不使其自偃,乃是千古不传语。”这些都是甘苦之言。

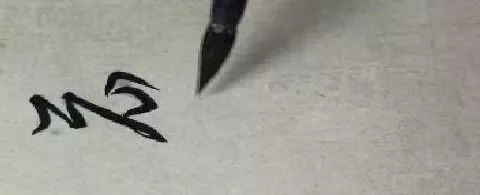

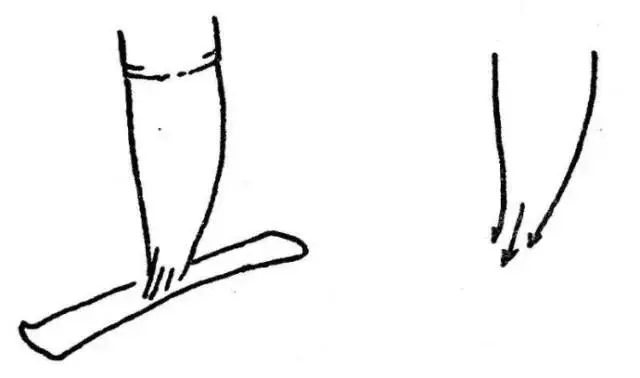

“立锋”关健在善于利用笔毫的弹性,因势利导,更关系到功力,功力到时,虽极柔长锋羊毫亦铮铮作弹。初学者可能开始时体会不到锋端的弹力,锋立不起来,可用薄长如竹蔑一类柔而有弹性之物,做用力压下又竭力撑起的动作,注意力放在尖端上,领会其运动的技巧,再运用到毛笔上,相信不难掌握。

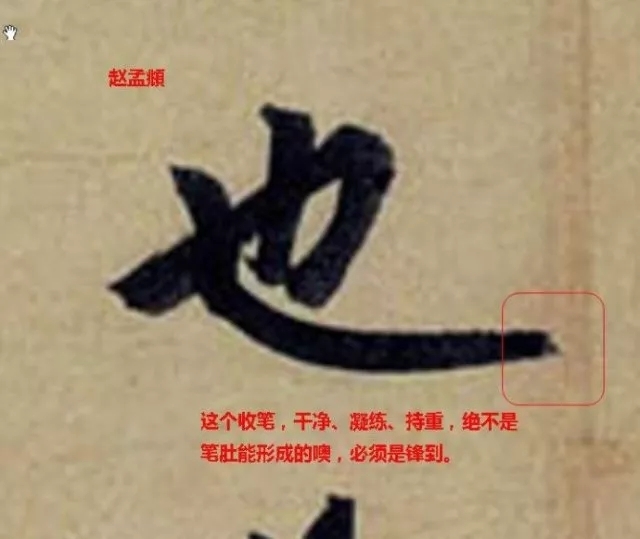

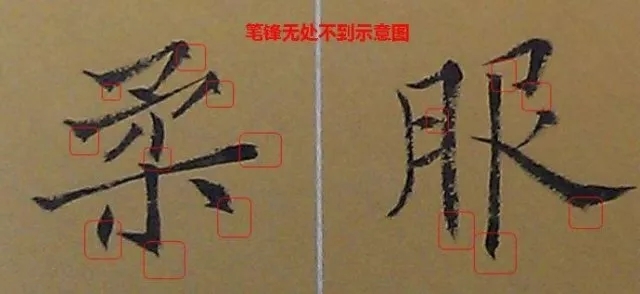

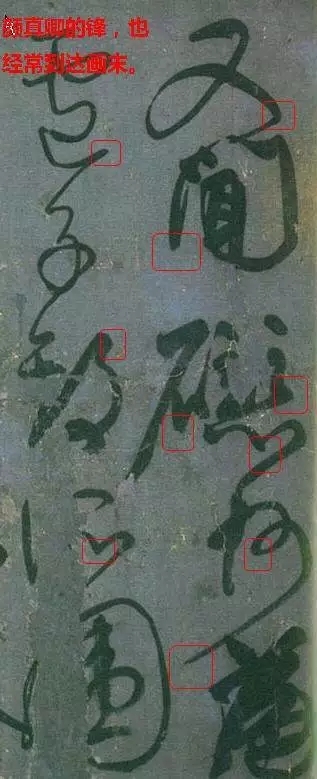

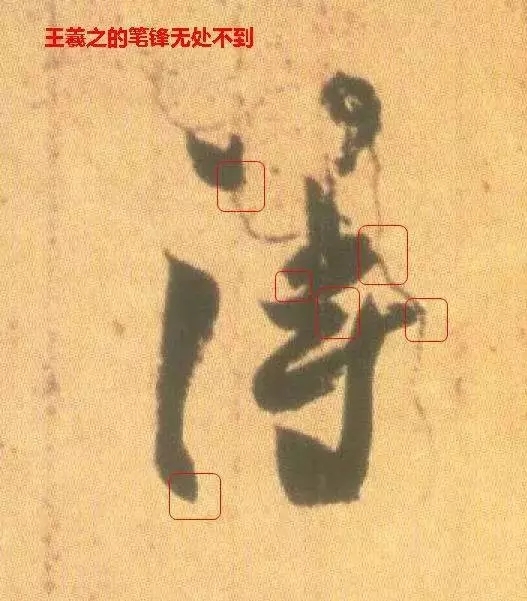

2、“笔锋无处不到”。任何一点一画,从始至终,四面八方,都应是笔锋运走形成的。如写一点顿下后,须顿中有提,使笔锋走至原笔腹按下的位置,使笔力充分作用于纸面,如此方得收笔处坚实凝重的笔触。

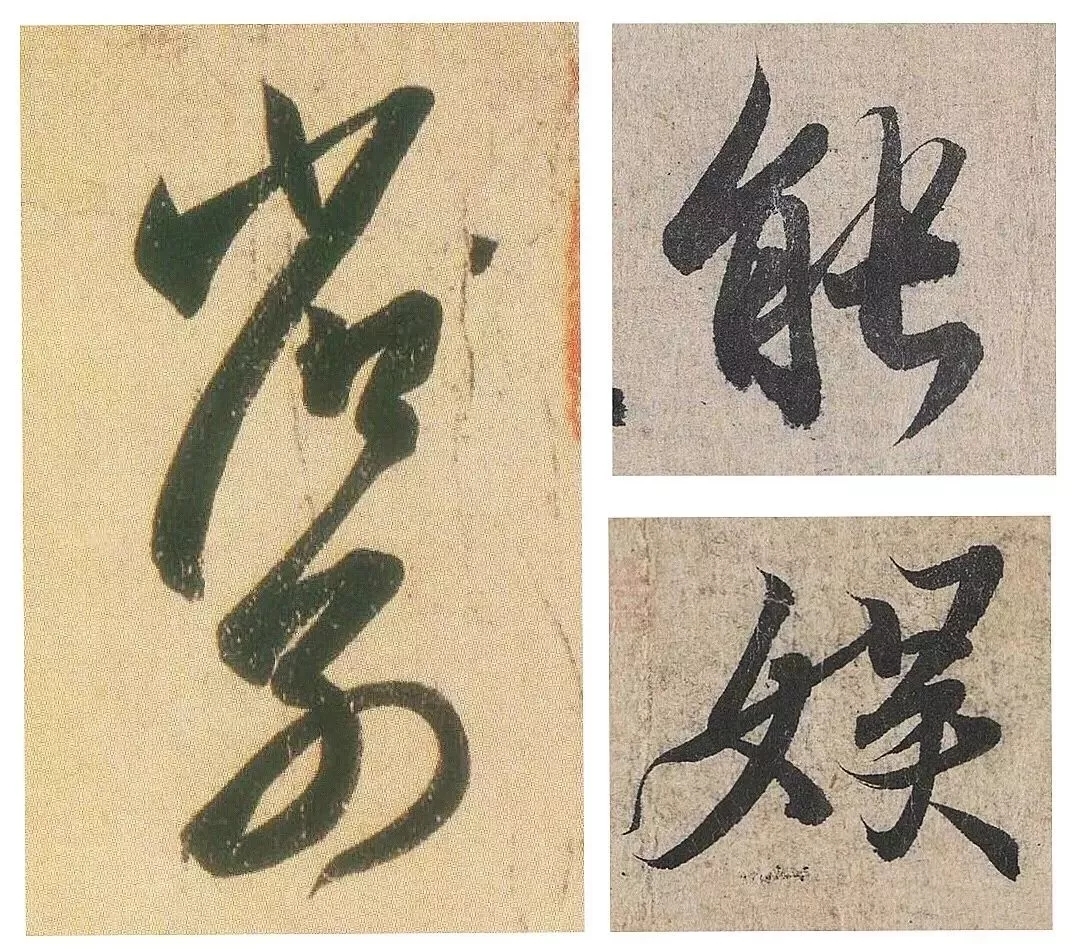

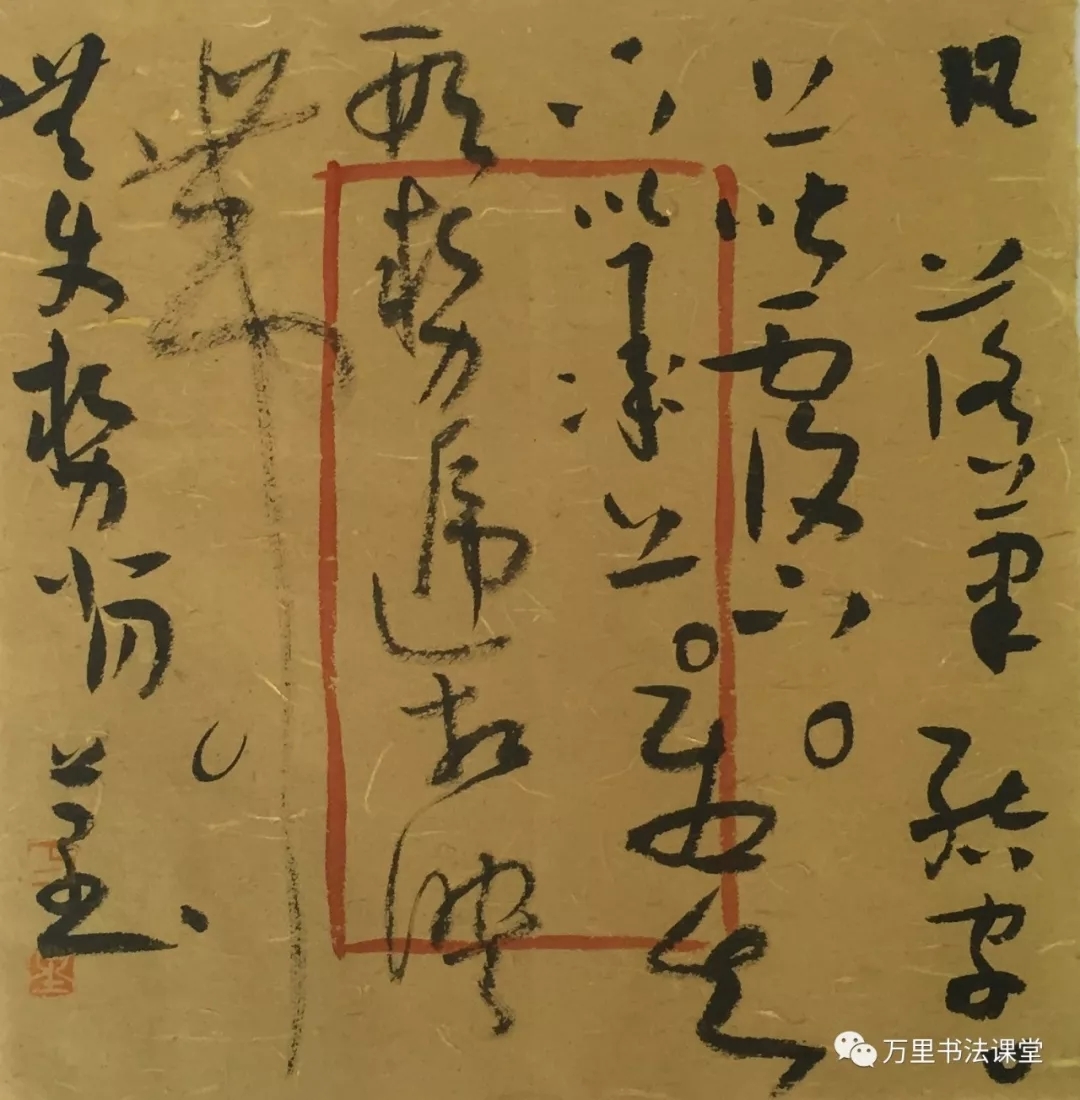

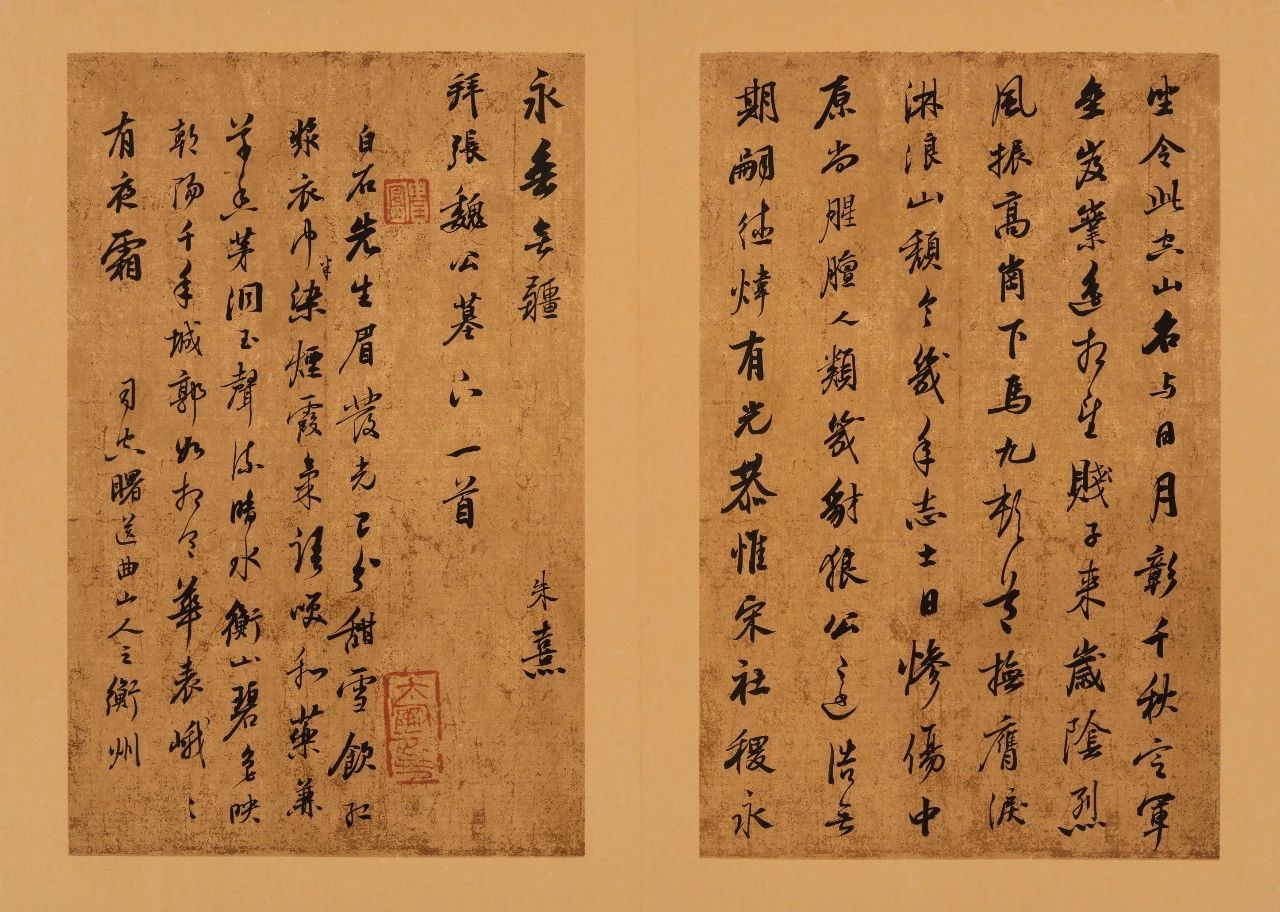

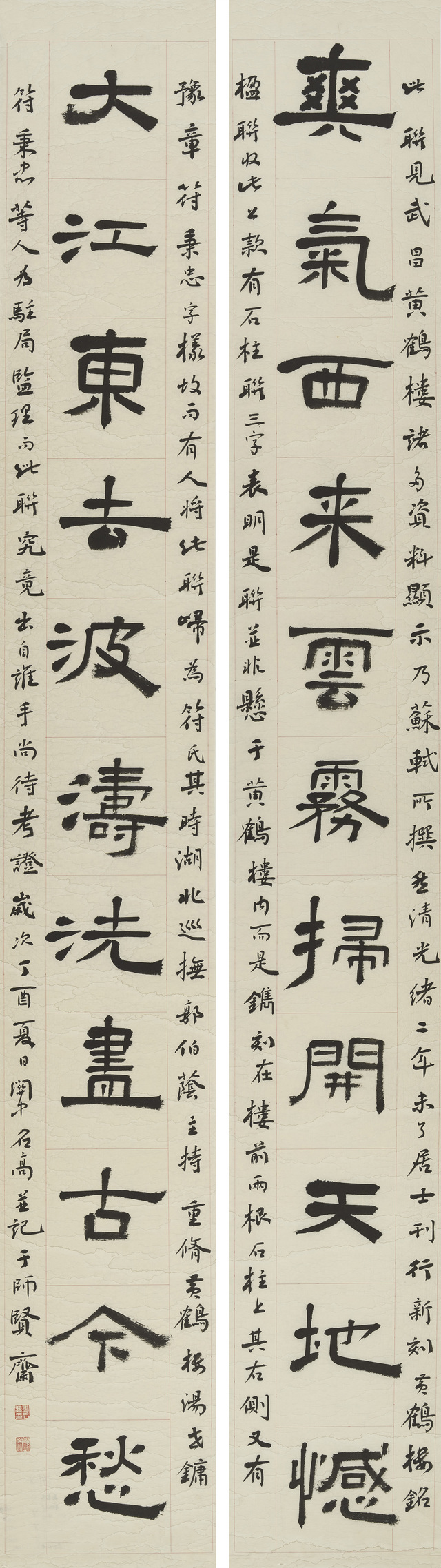

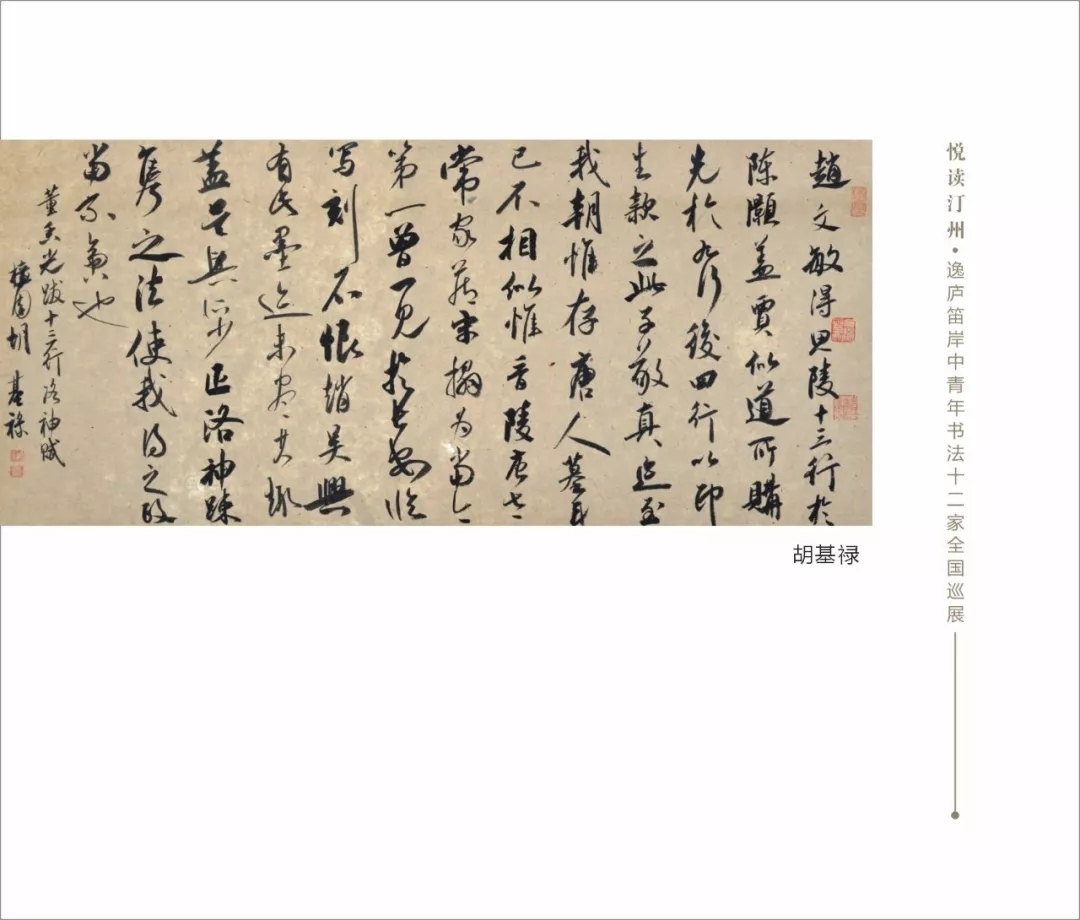

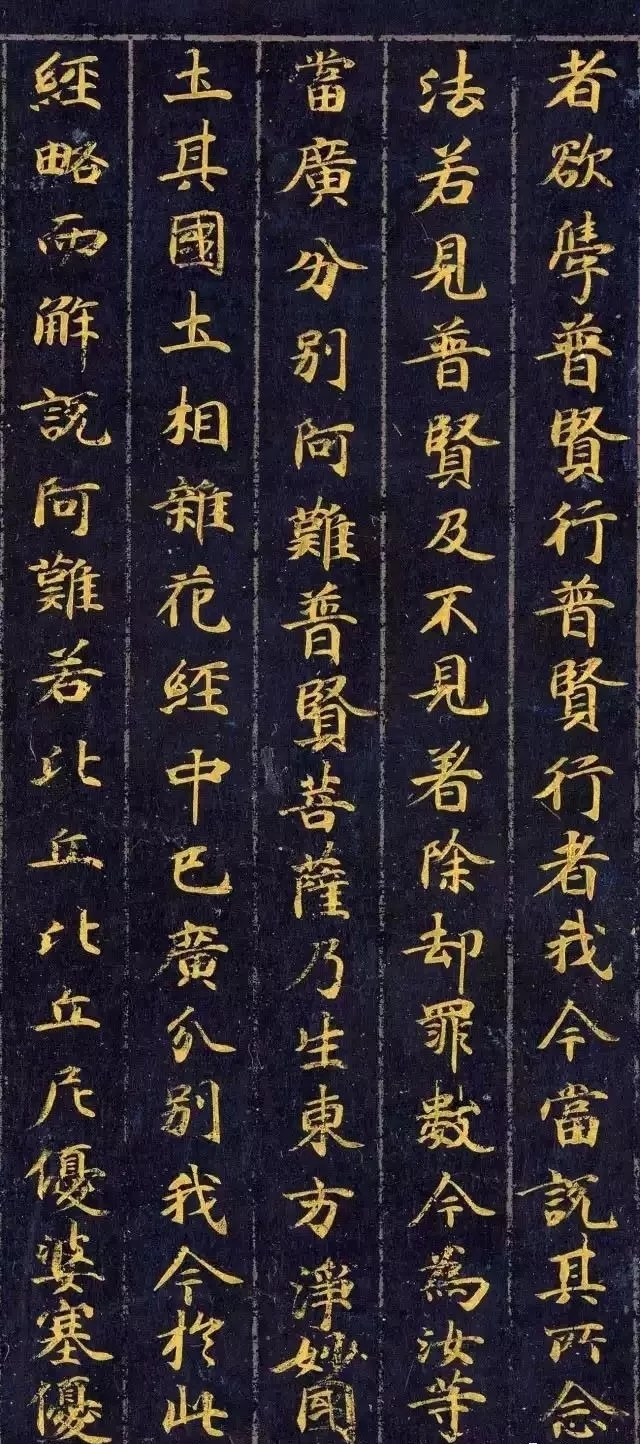

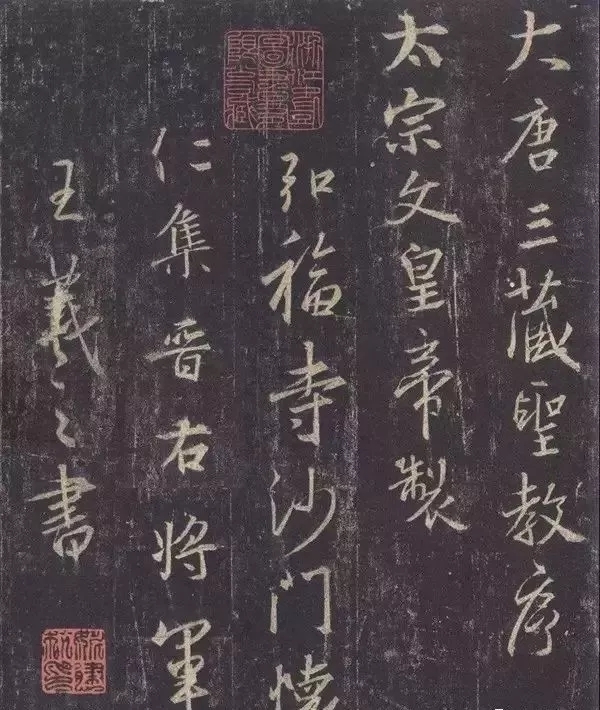

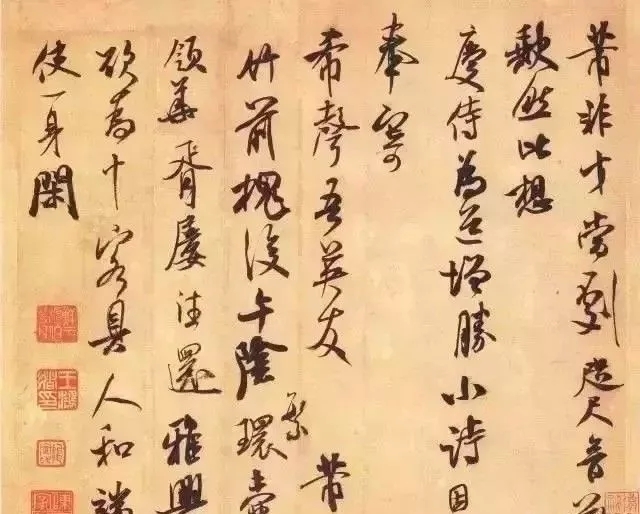

刘熙载《书概》说:“张文史(张旭)书,微有点画处,意态自足,当知微有点画处,皆是笔锋实实到了。不然虽大有点画,笔心反而不到,何足之可云!”“大有点画”指简单的笔腹按下,能按不能提,提而锋不立,笔画再大,也是笔腹形成的虚浮呆滞形象,而非锋端真力贯注的坚实笔质,细审王羲之行书诸帖,欧阳询行书,褚遂良《阴符经》,赵孟頫、文征明行楷书墨迹,无不如此。

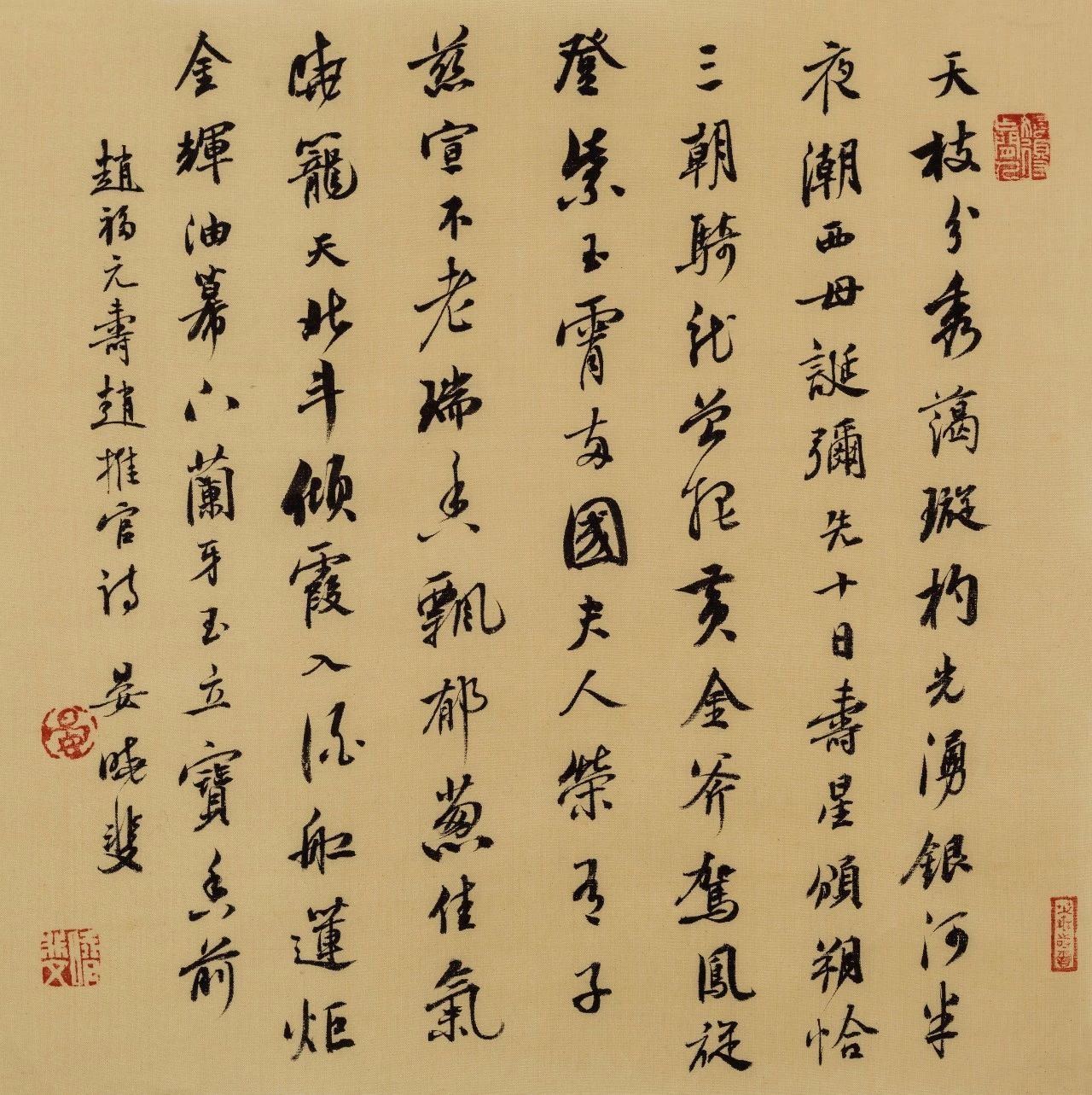

理论上所说的笔锋的顶端,实际运用上,锋指的是锋端及笔毫近的那一段,再远些就是笔腰,笔腰是笔毫产生弹性的部位,也有不少书家惯用笔腰,如颜真卿等,“力点”常不在锋而在笔腰,腰一触纸即能弹走,所以顿重而能清劲。可惜很多学他的人,一顿即倒腰软无力,外形相似而神情大异。近代康有为,笔腹腰也运用得很精彩。

从学书的进程来说,初学者一开始就应努力练习立锋的本领,尽量以锋端运使。练到笔锋什么情况下都能弹起来的程度,则无论笔锋,笔腰、笔根、笔侧,无不能力透纸背,就如武功高强之人,无论拳、肘、肩、臂,全身各处,无一不能发力伤敌。