断与连是书法艺术一对重要的、辩证对立统一的概念,这一概念在草书艺术中表现尤为充分。不能连无法谈断,能断但却又是连的,其关键之处在于断的是笔迹,而连的是意、气、势。因此,古人常说“笔笔断而笔笔连”方为妙境。这里着重谈谈其中的“断”。

在草书的学习和创作过程中,有许多道道坎坎的问题需要我们去解决。如草法、节奏、气势、气韵、空势等,而其中草书用笔的“断”算得上是一个难点。朱和羹《临池心解》说:“作书须笔笔断而后起,言笔笔有起讫耳。然行书笔断而后起者易会;草书笔断而后起者难悟。倘从草书会其用笔,则探骊得珠矣。”所谓“悟”,其实质是事理上或观念上的内容,为我们提出了为什么要“断”,“断”的目的是什么。一个在书学上有见地的朱和羹也认为草书“断”的难悟,由此亦可见其难的程度。

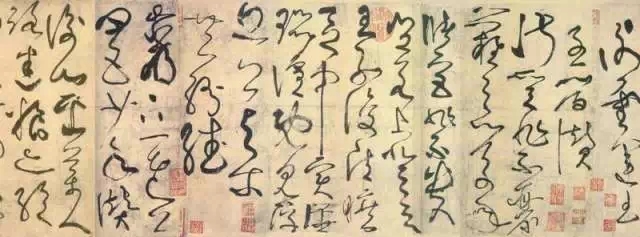

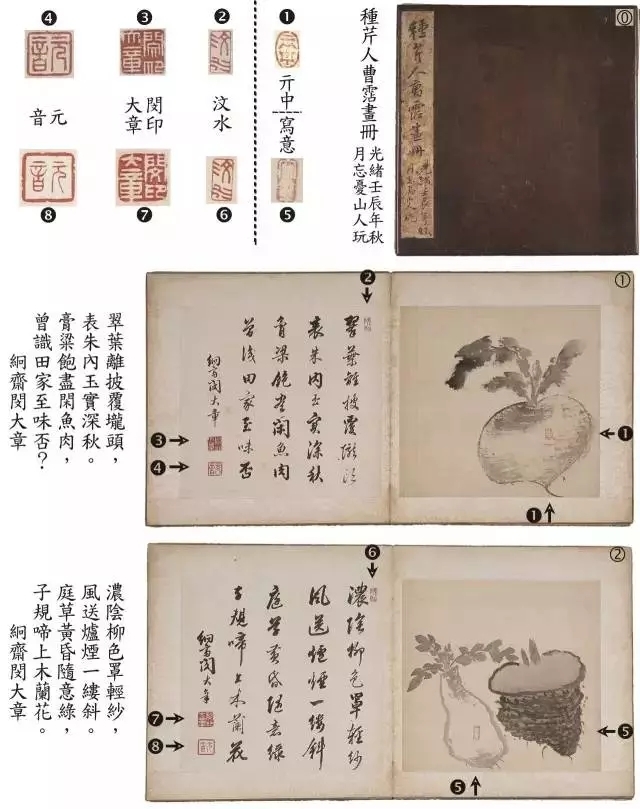

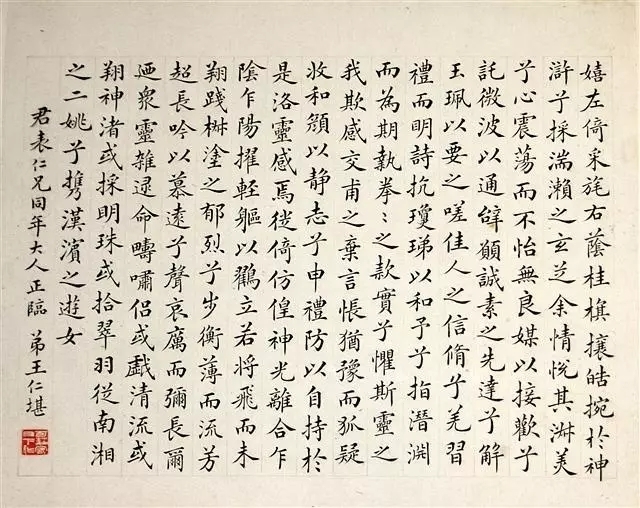

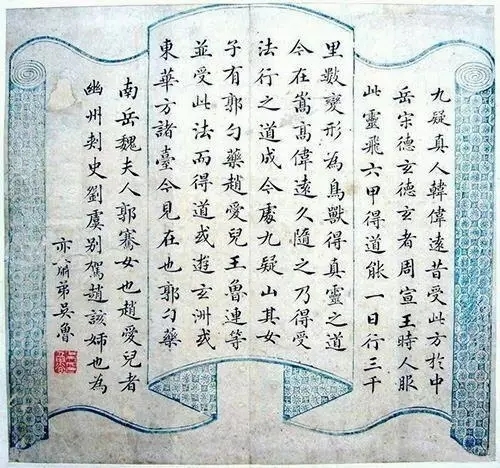

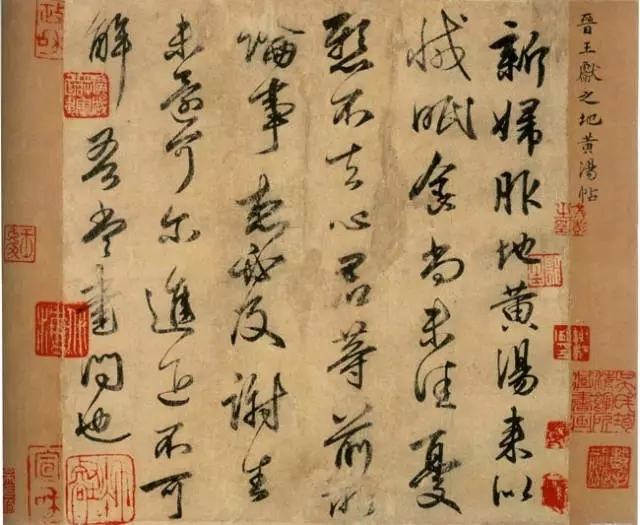

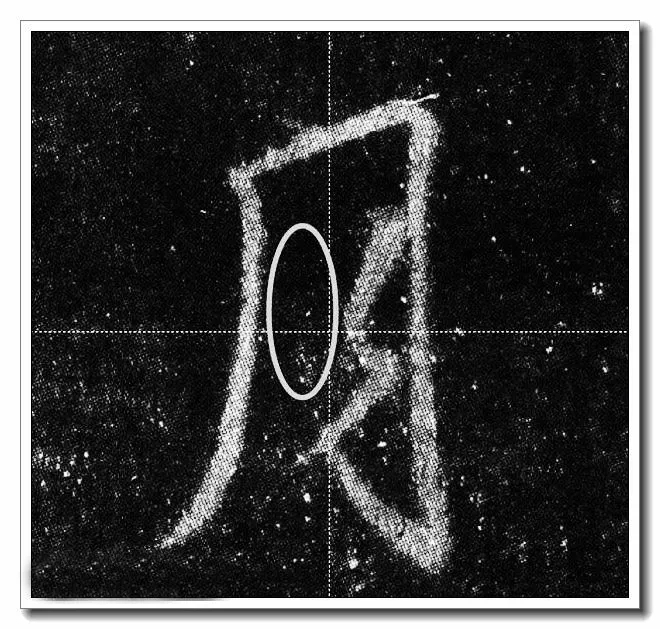

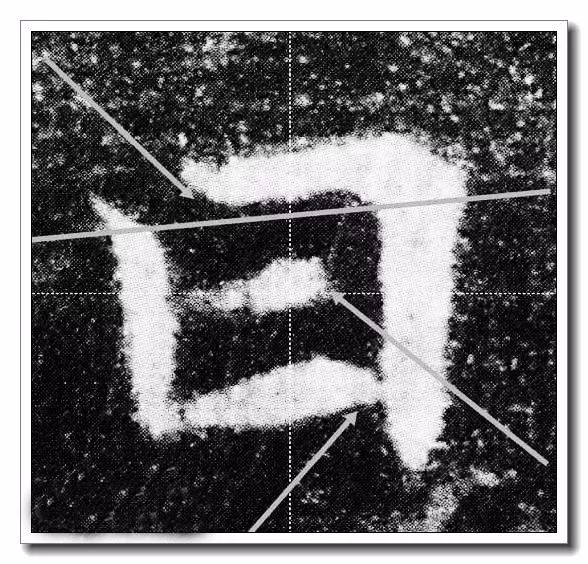

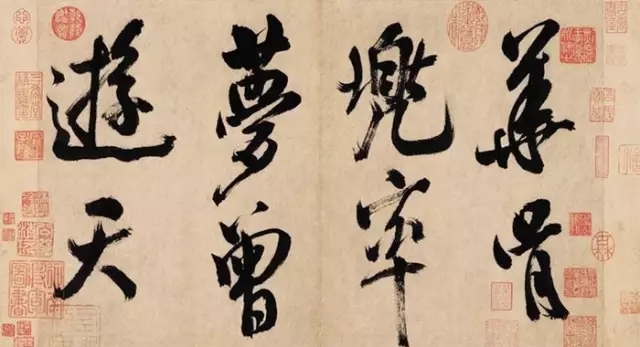

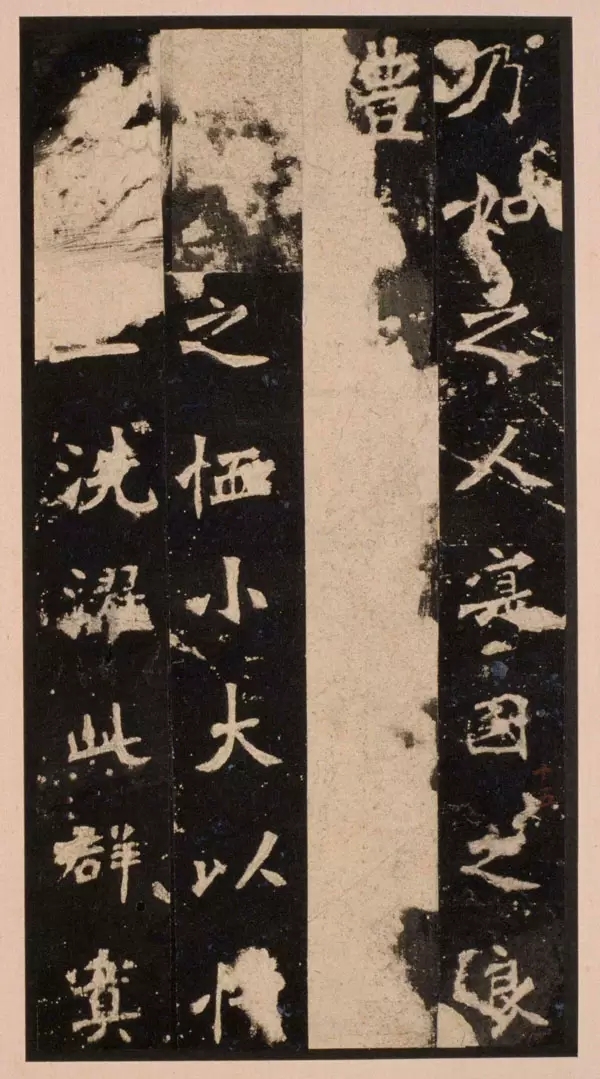

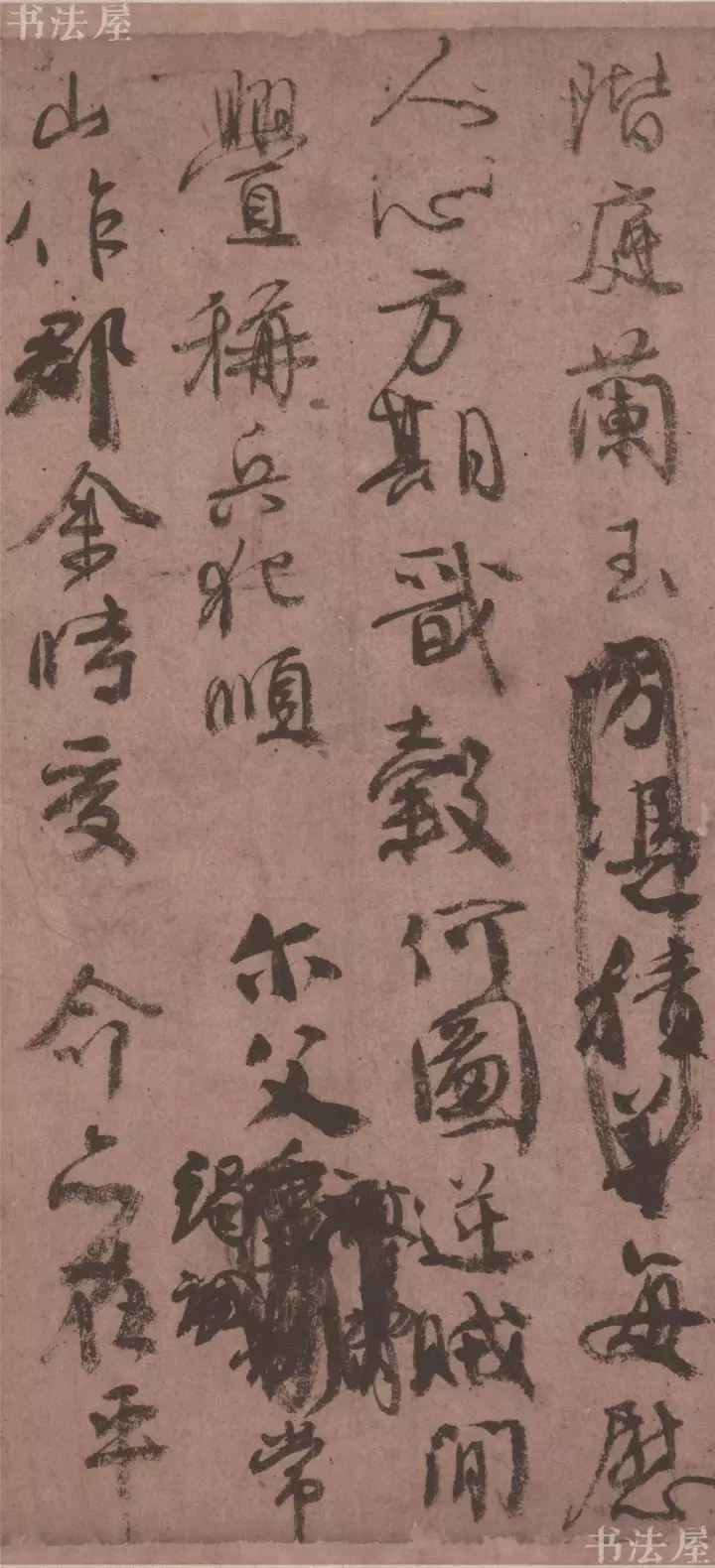

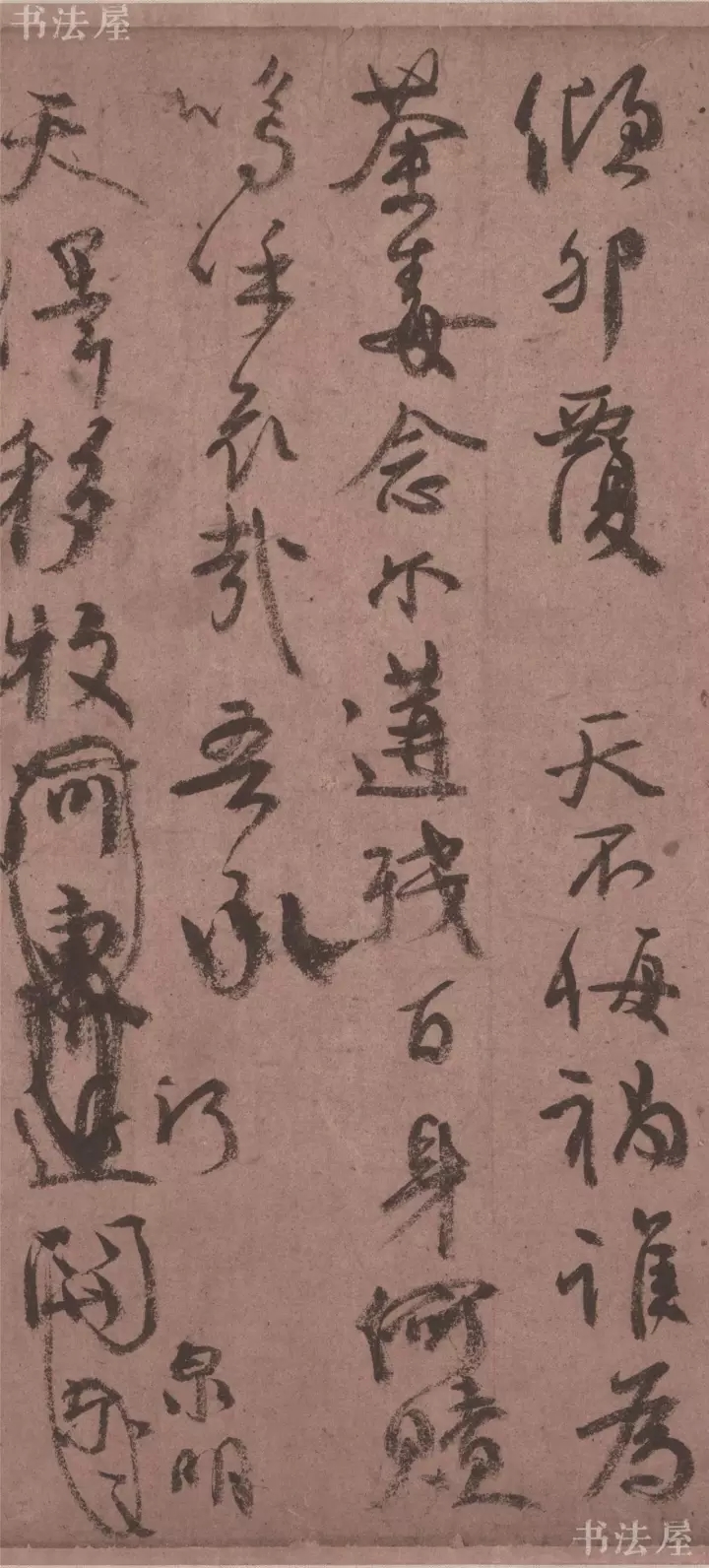

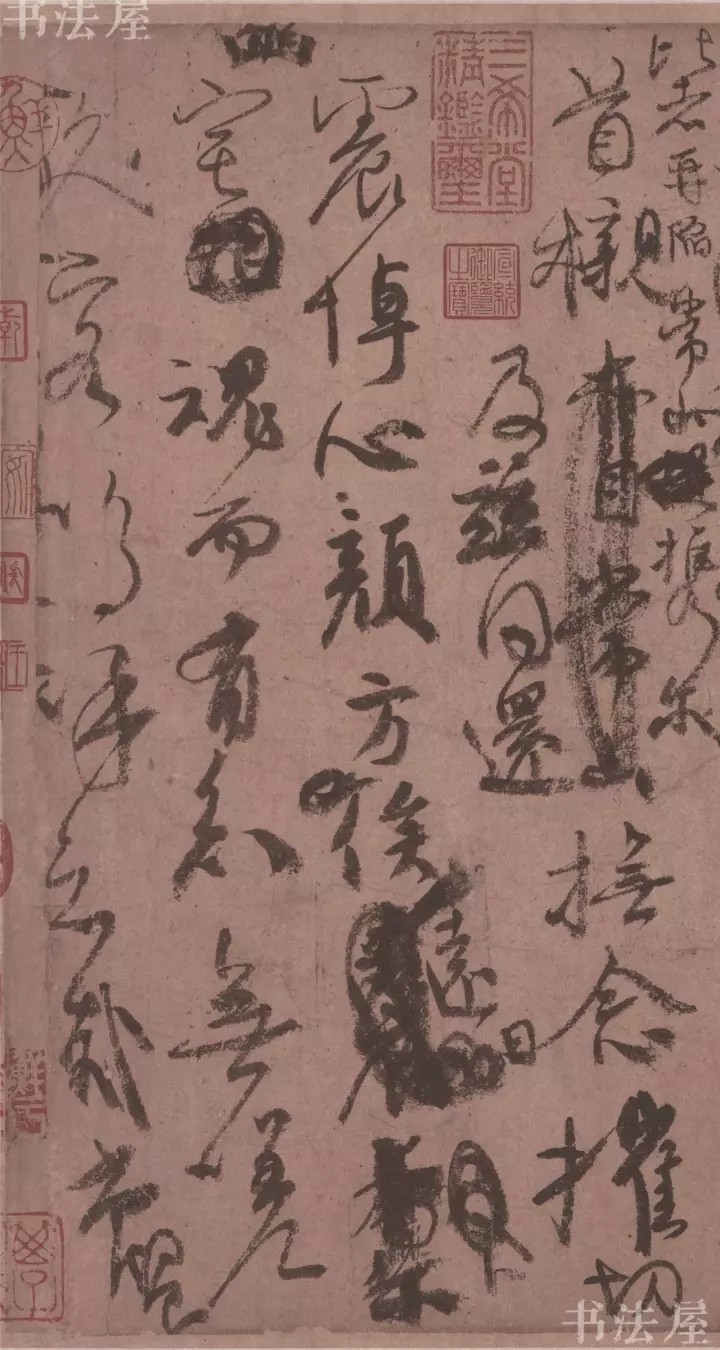

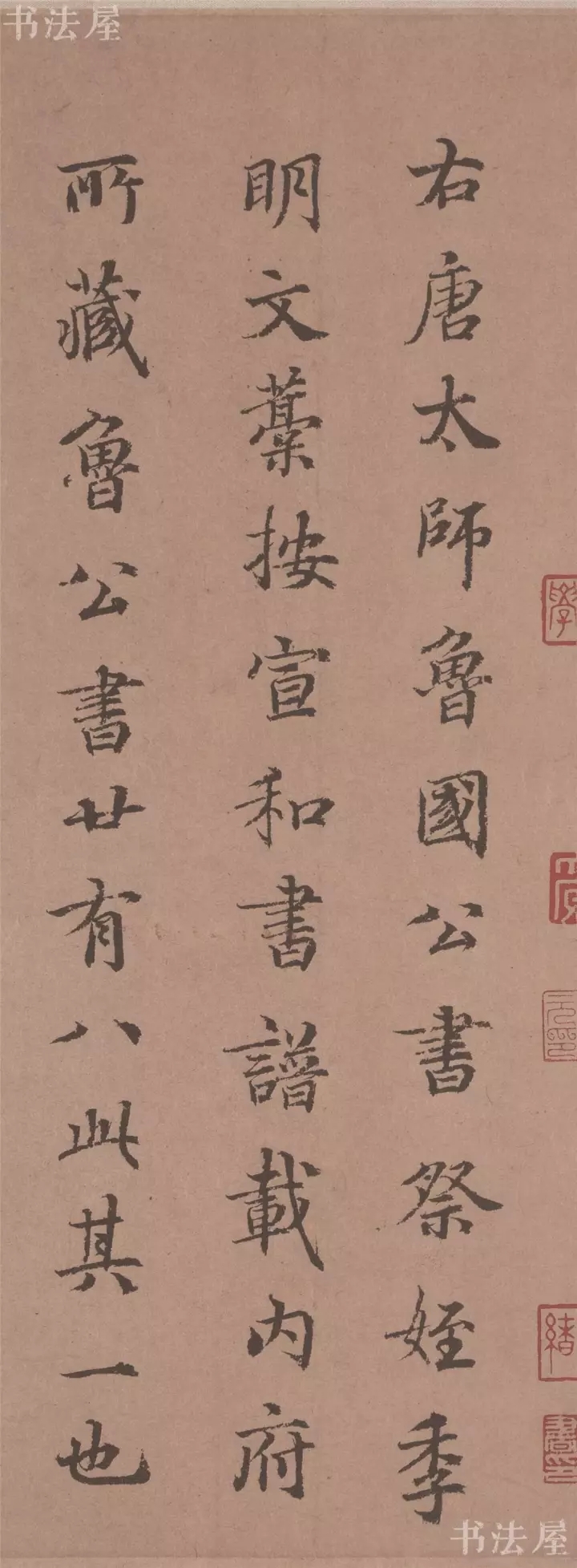

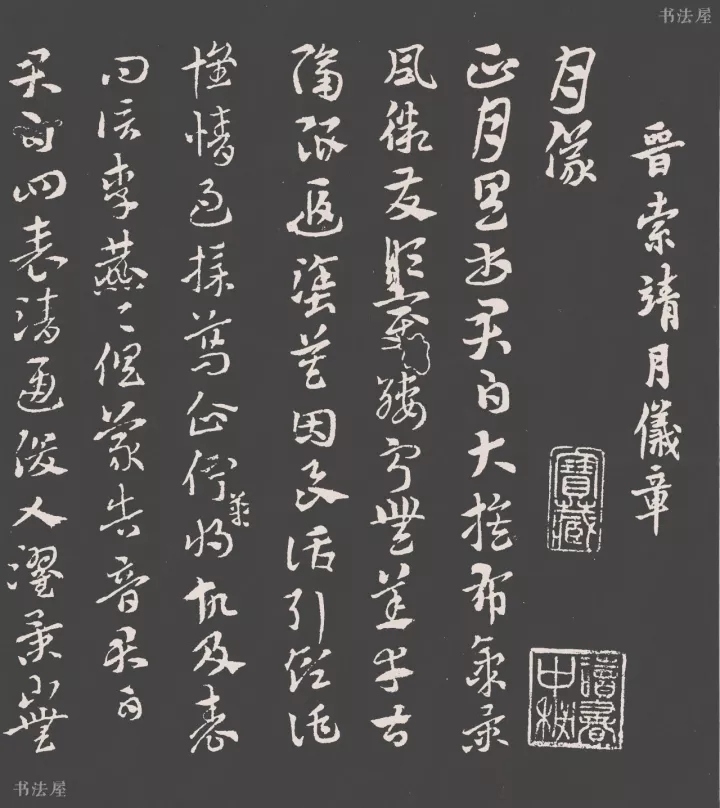

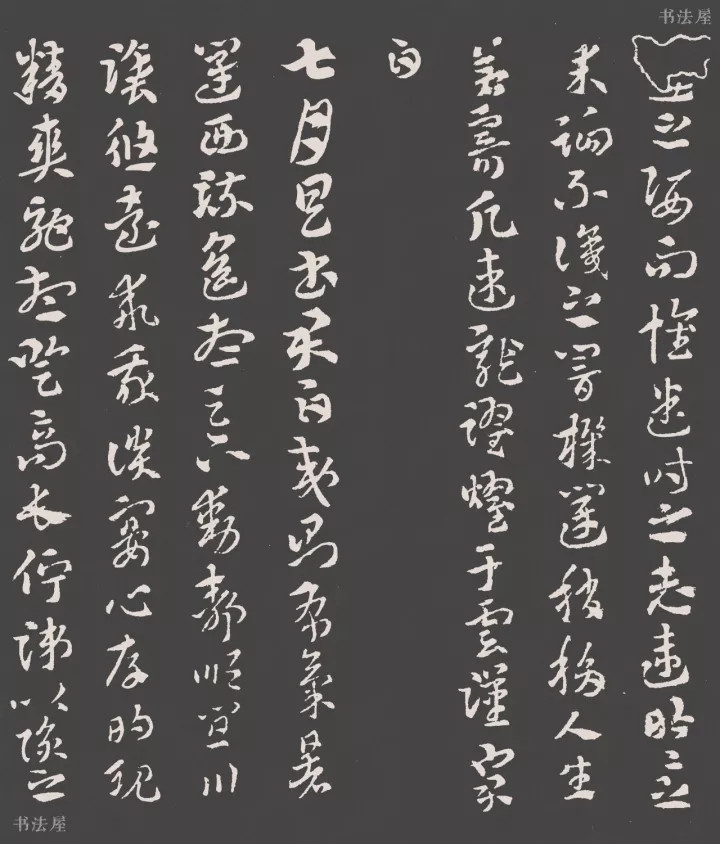

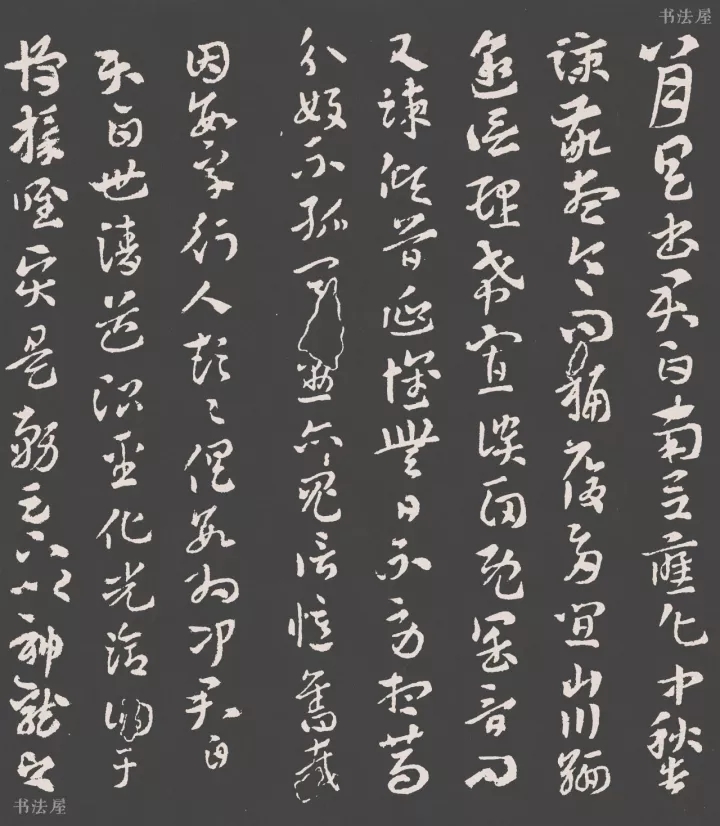

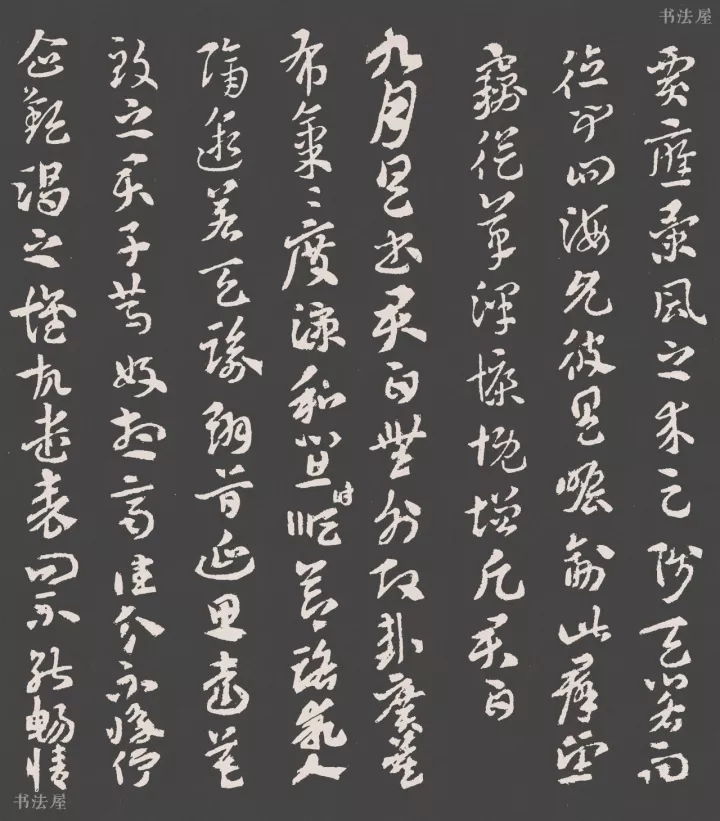

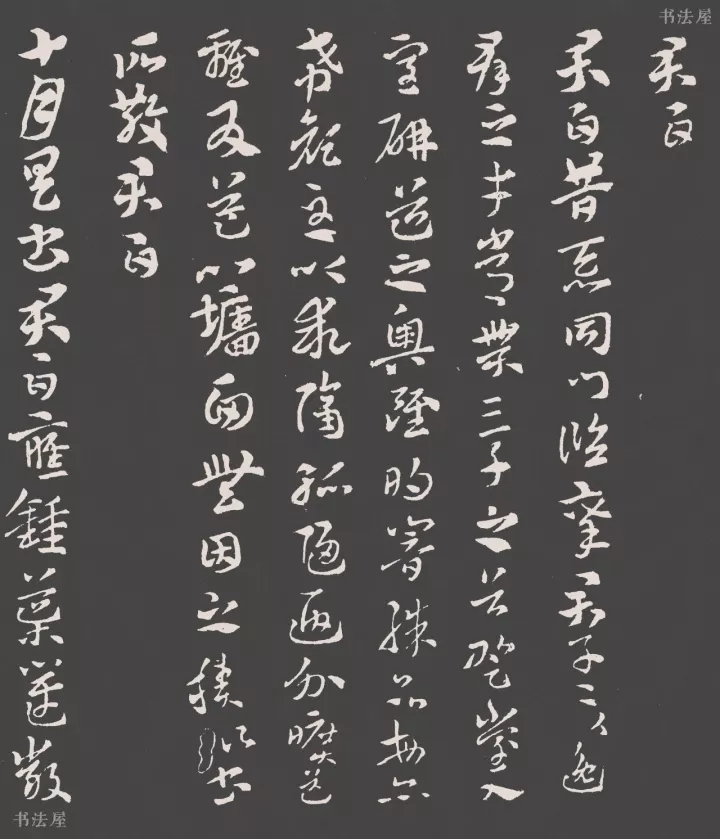

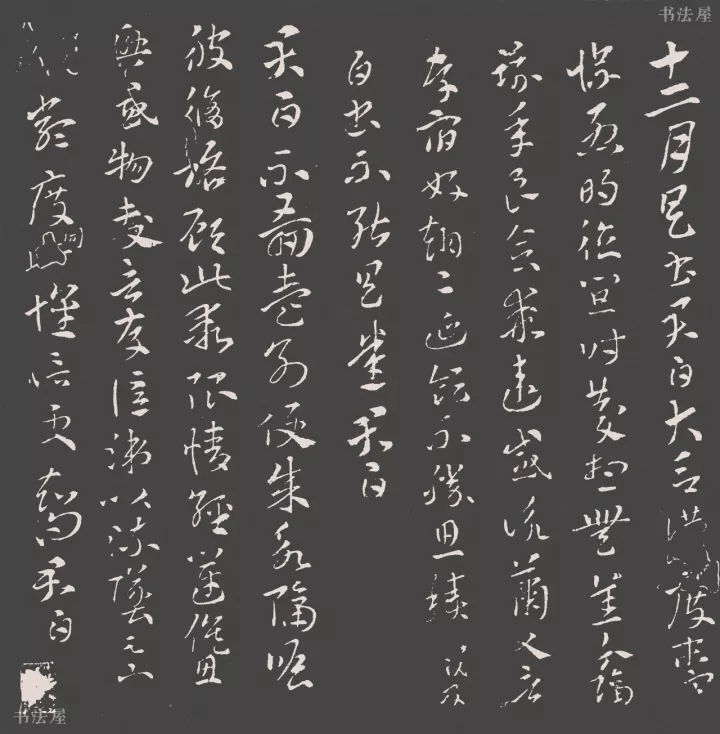

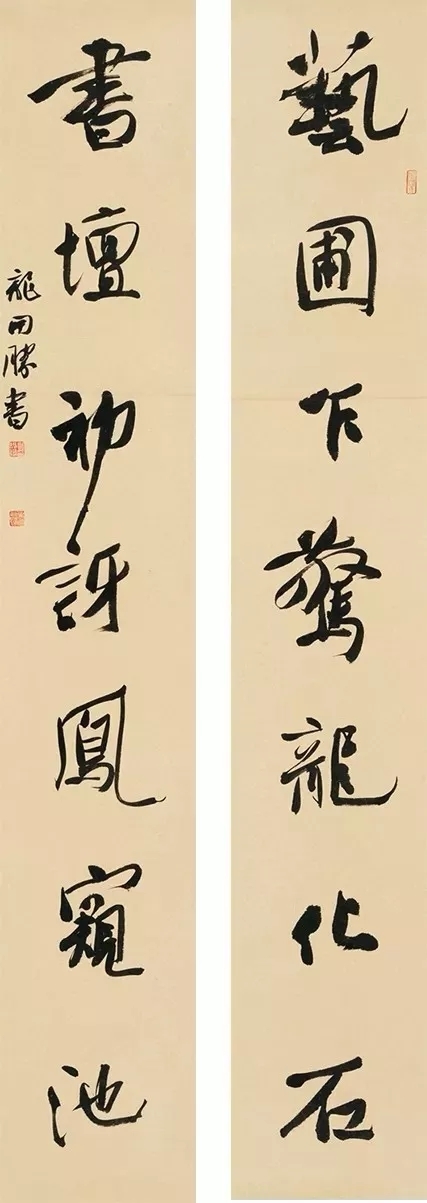

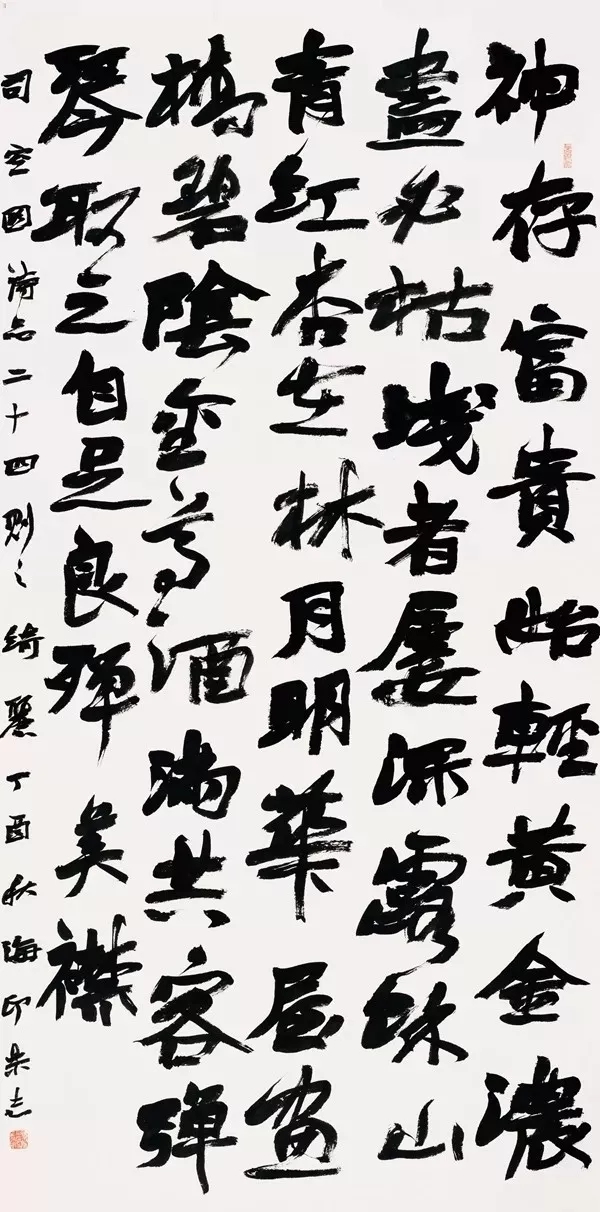

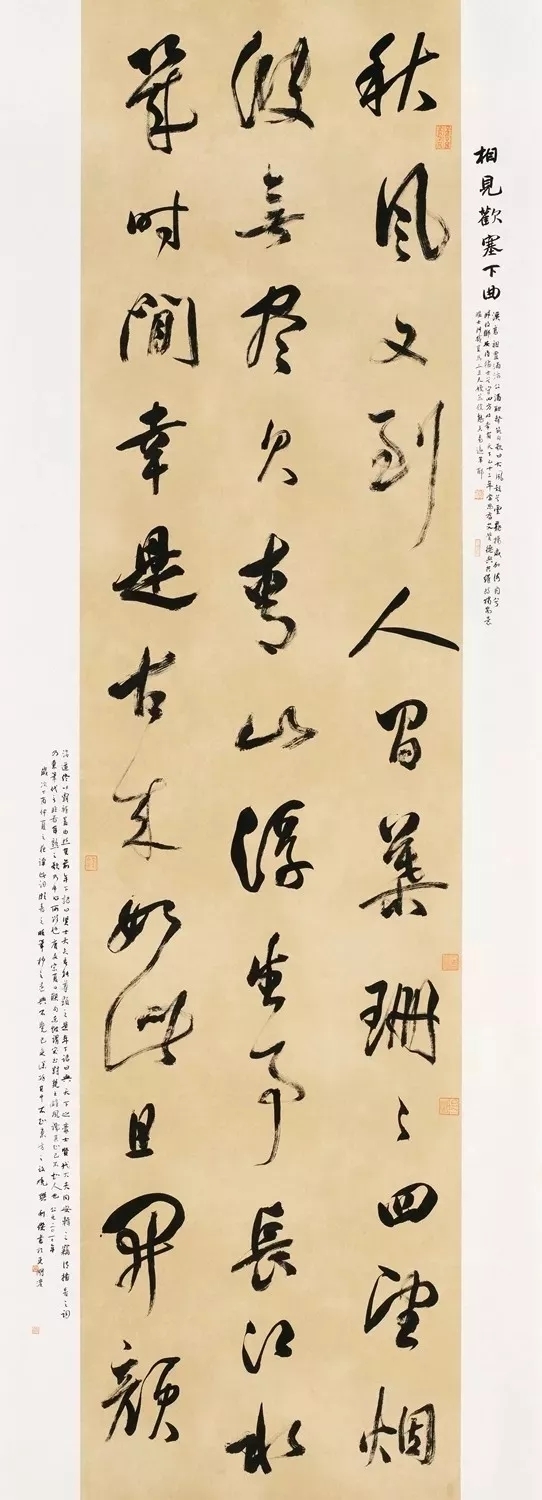

张旭草书 《古诗四帖》

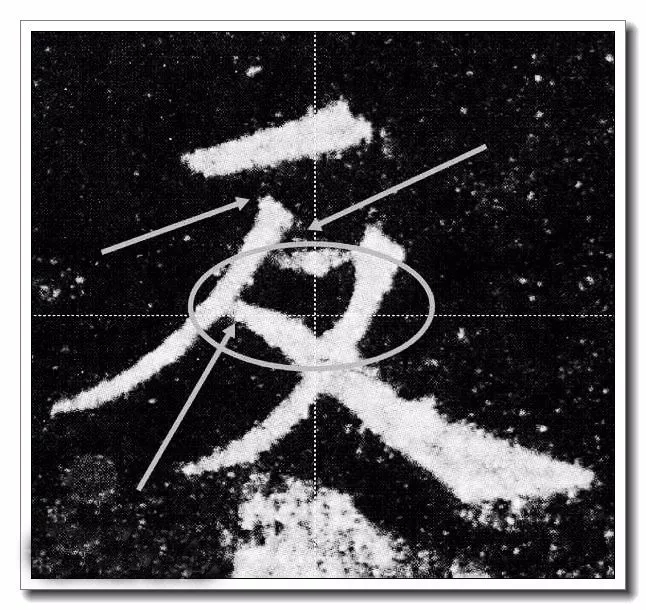

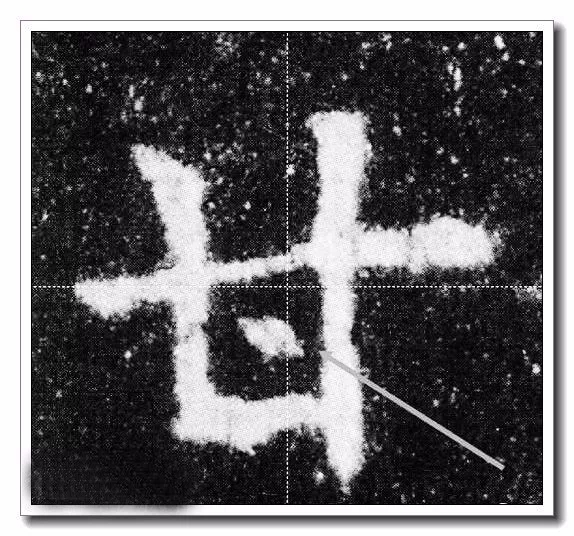

草书的“断”果然是如此重要,究其原因大致有以下几点是值得我们关注的。首先,是出于点画备法及加强线条质感为前提的目的。写草书到了一定熟练阶段后,一般的作者很容易滑向一味快锋、缠绕打结,线条轻滑,起讫模糊、意思浅薄。导致此类问题的发生,主要原因是被草书外在形式上的“流而畅”、“纵横使转”所迷惑,忽略行笔过程中必要的用笔意识、点画法度。唐代孙过庭说:“草不兼真,殆于专谨。”“一划之间,变起伏于峰杪;一点之内,殊血刃挫于豪芒。”

当代草书大家林散之先生也说:“学草写草是写不出来的,留不住。用楷书笔法写草书才行。”因此,草书奔腾的是形式,而用笔必须笔笔分明,干净利落,不得含糊不清。即使“满壁纵横千万字”,也务必脚踏实地,连中有断,点画到位,才有可能达到法备意足,起讫分明的最佳用笔状态。

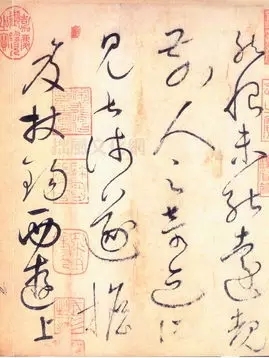

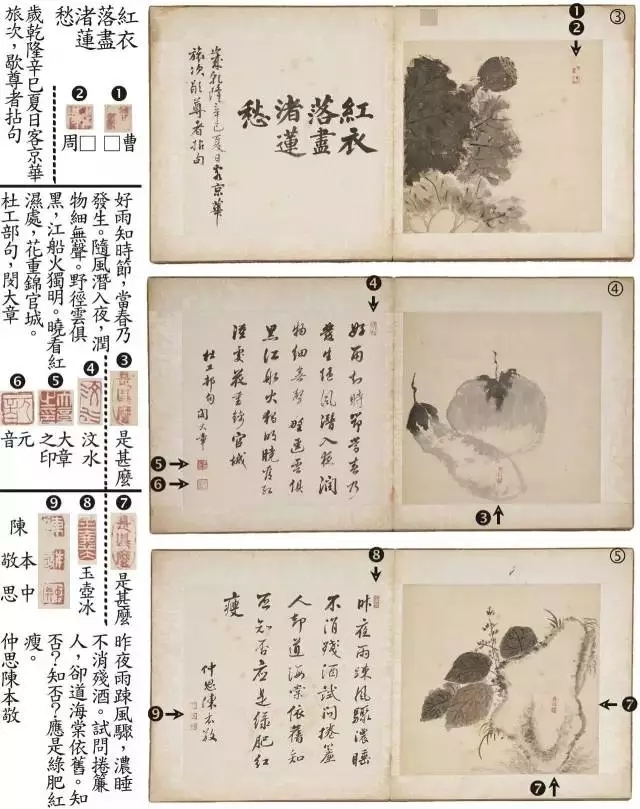

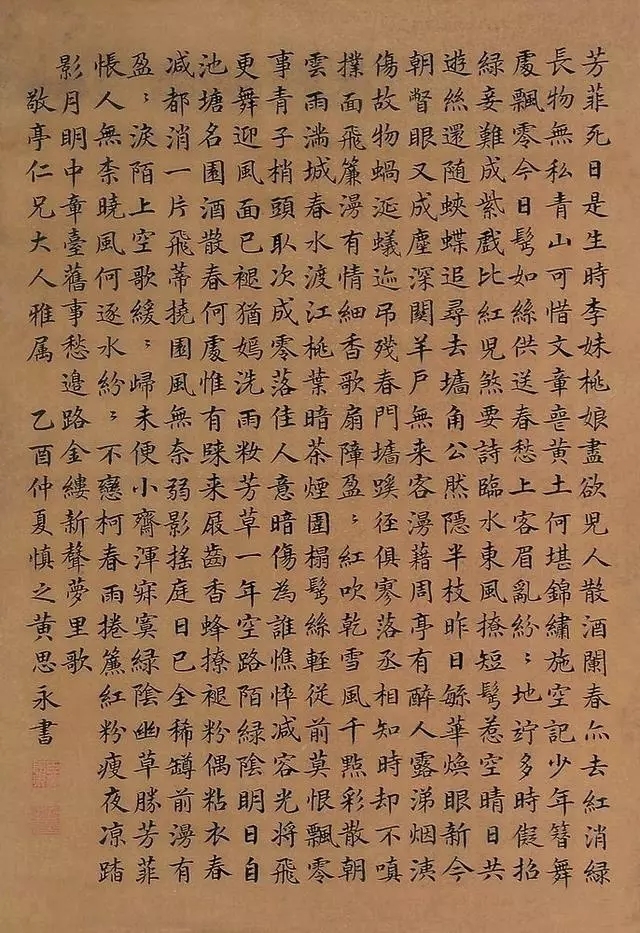

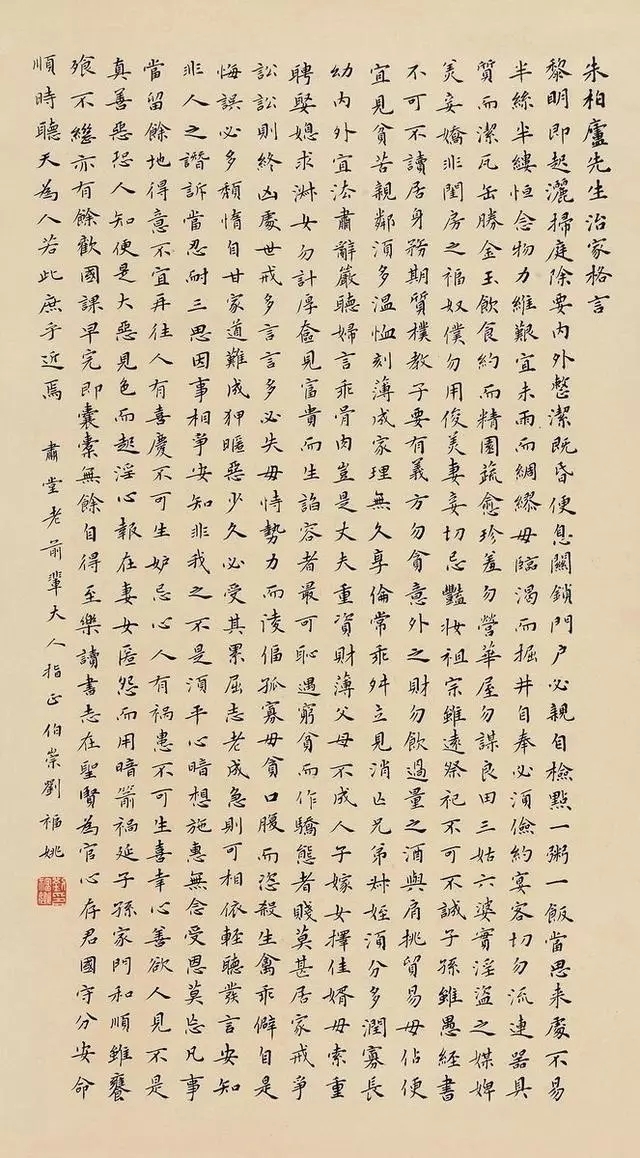

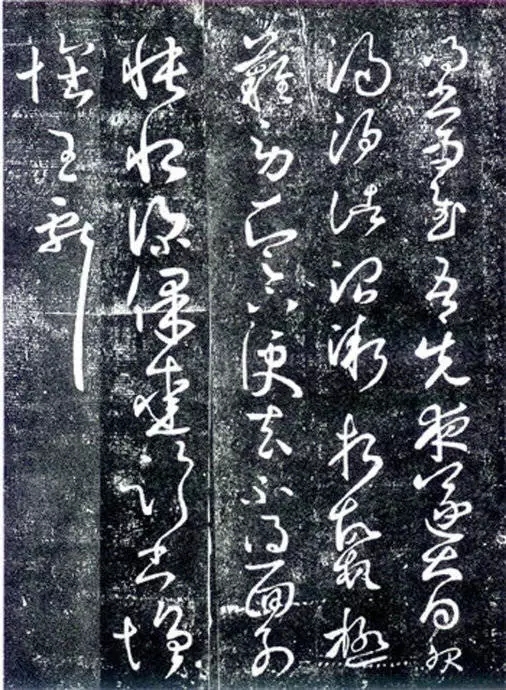

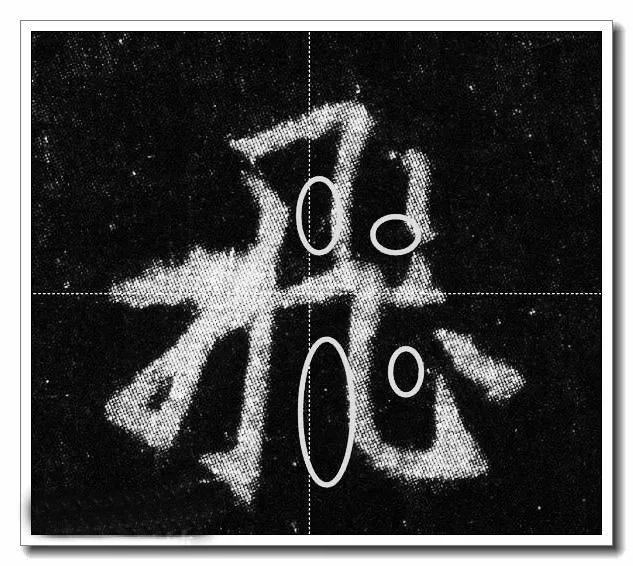

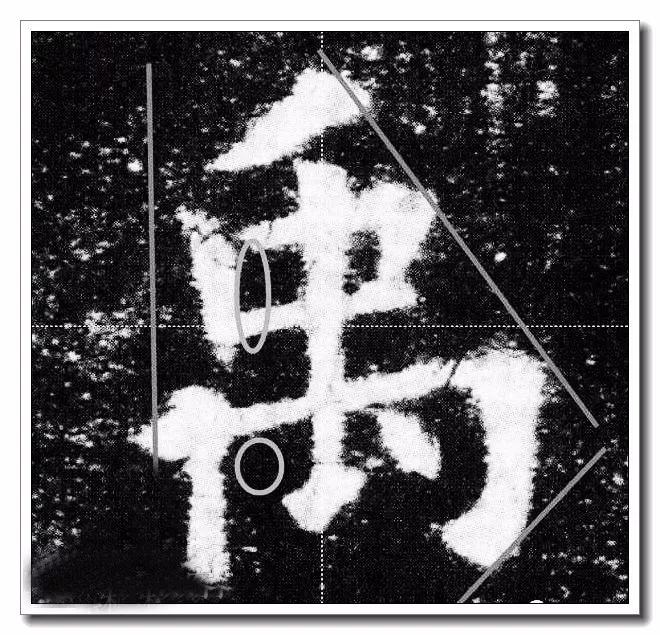

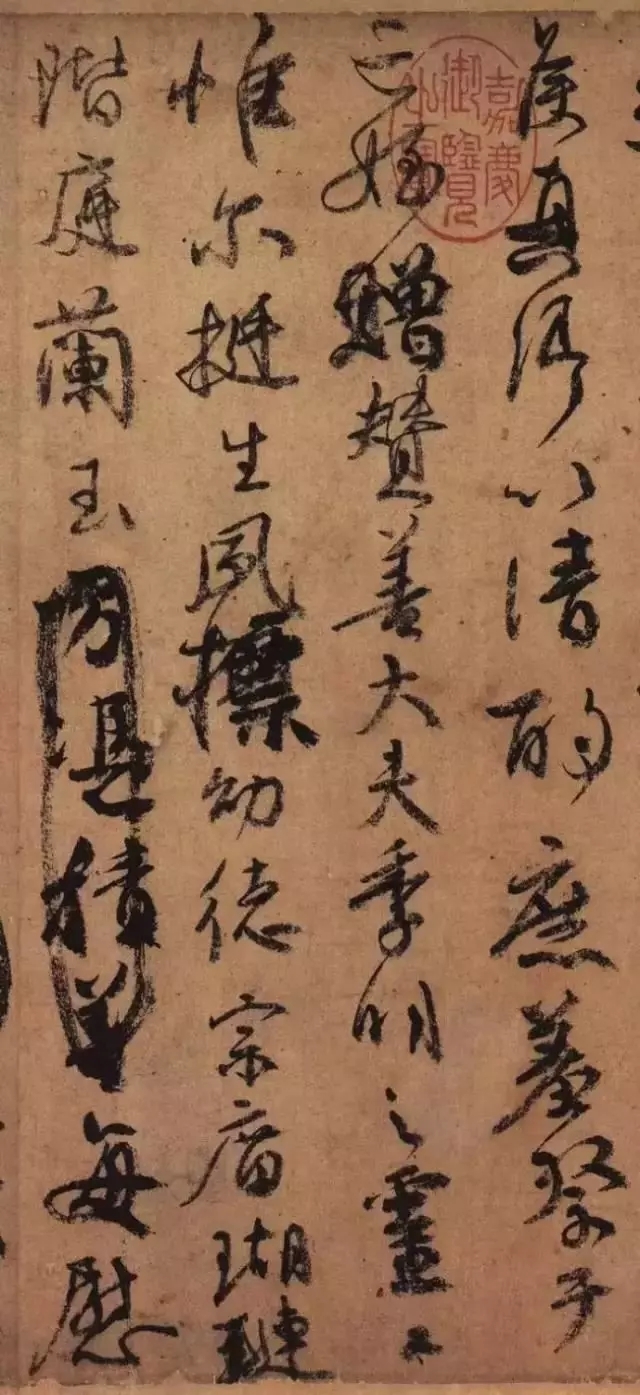

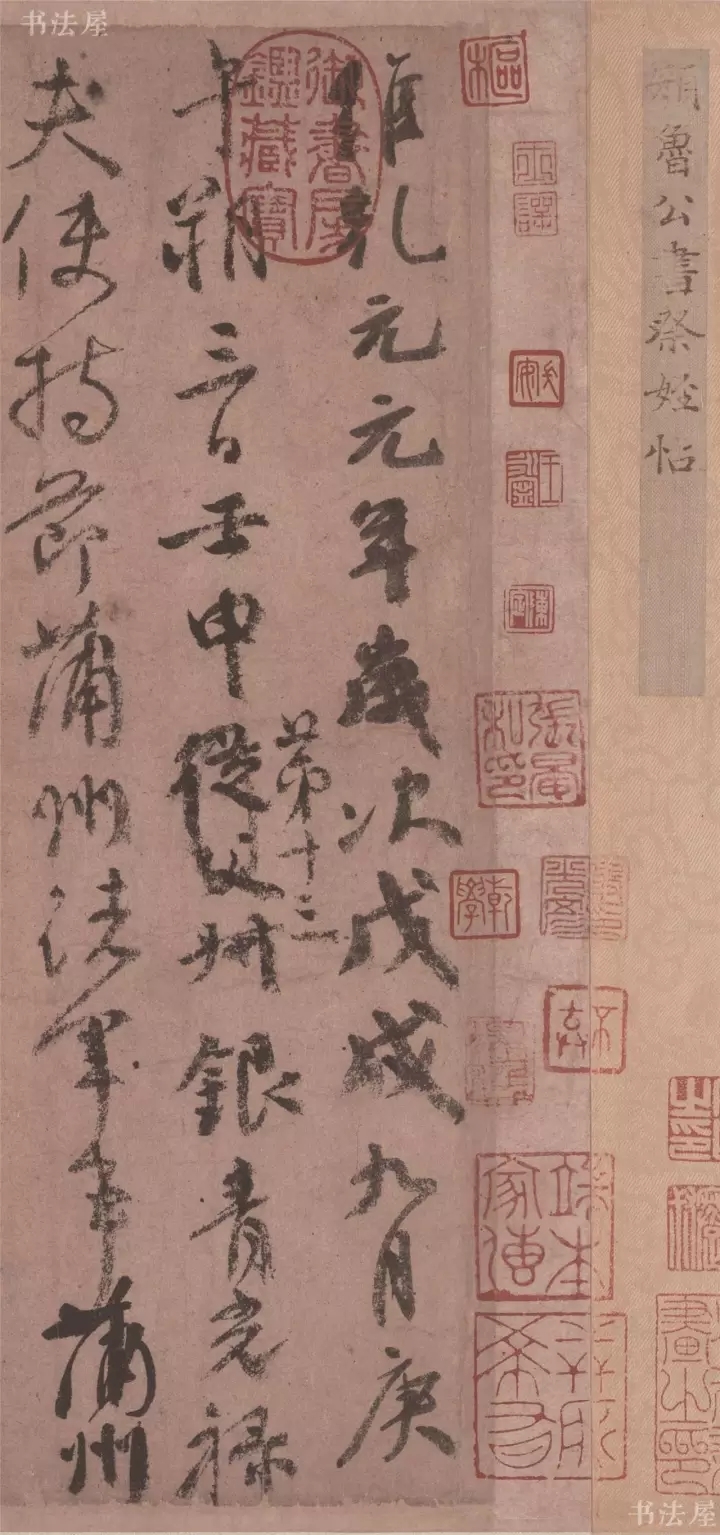

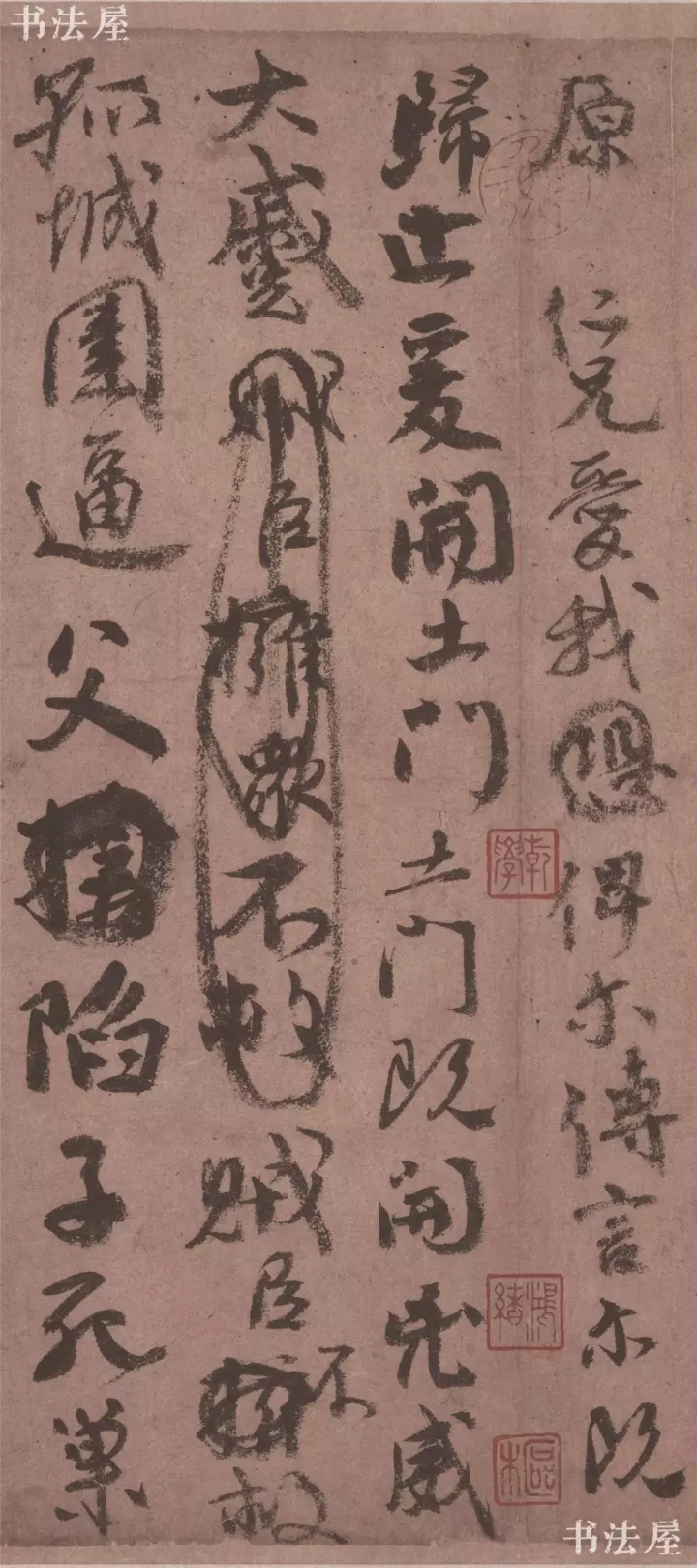

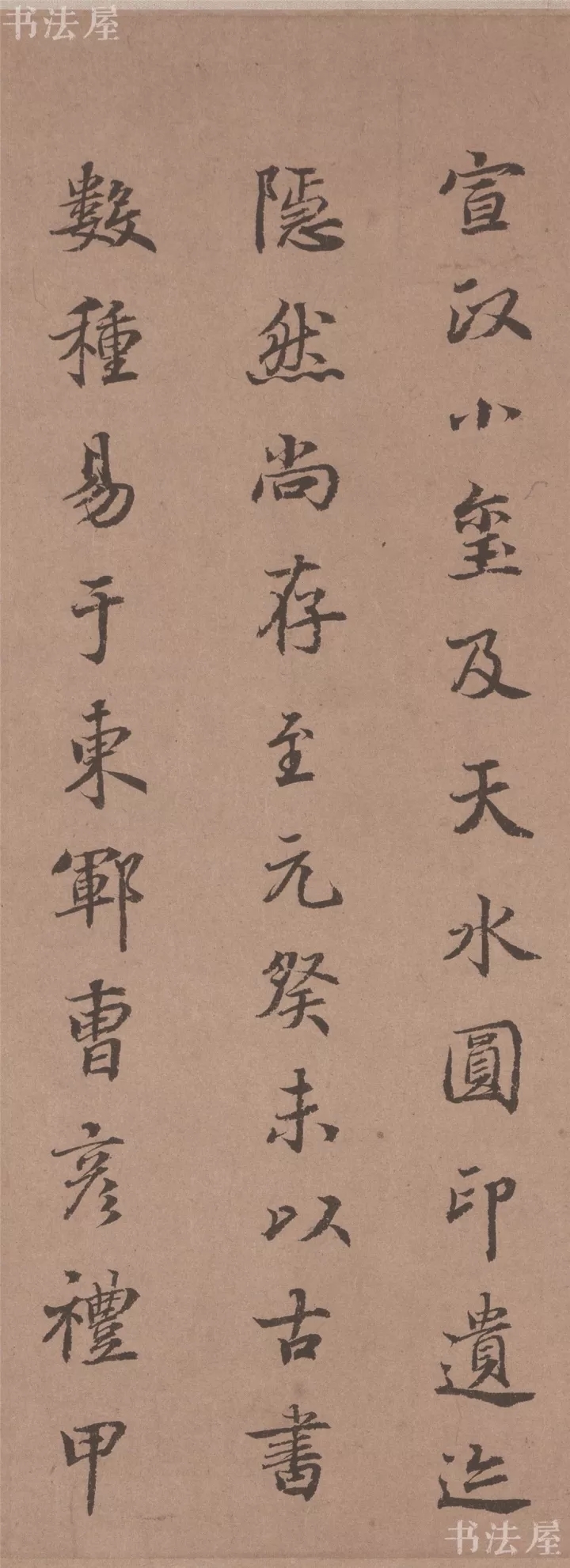

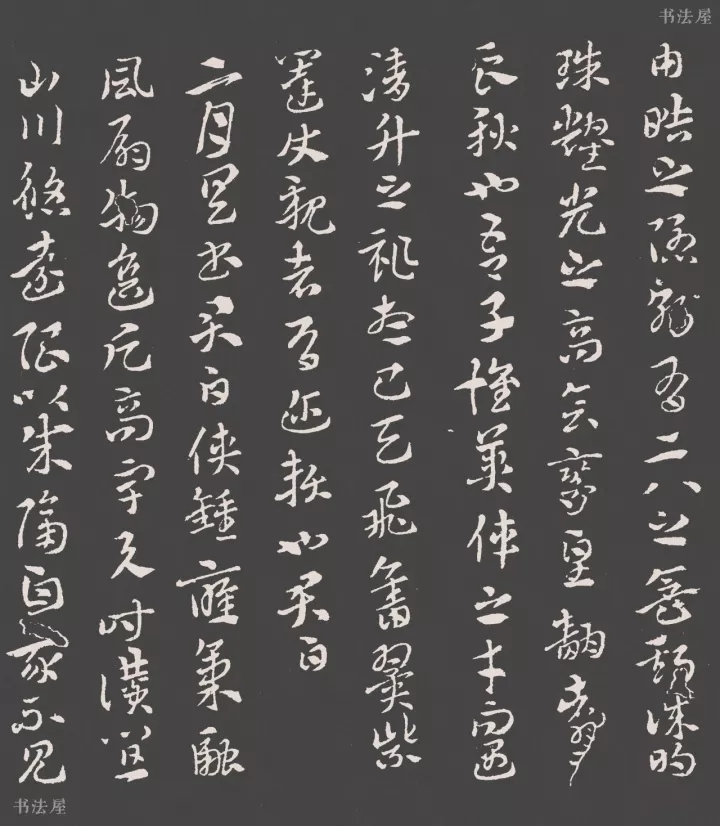

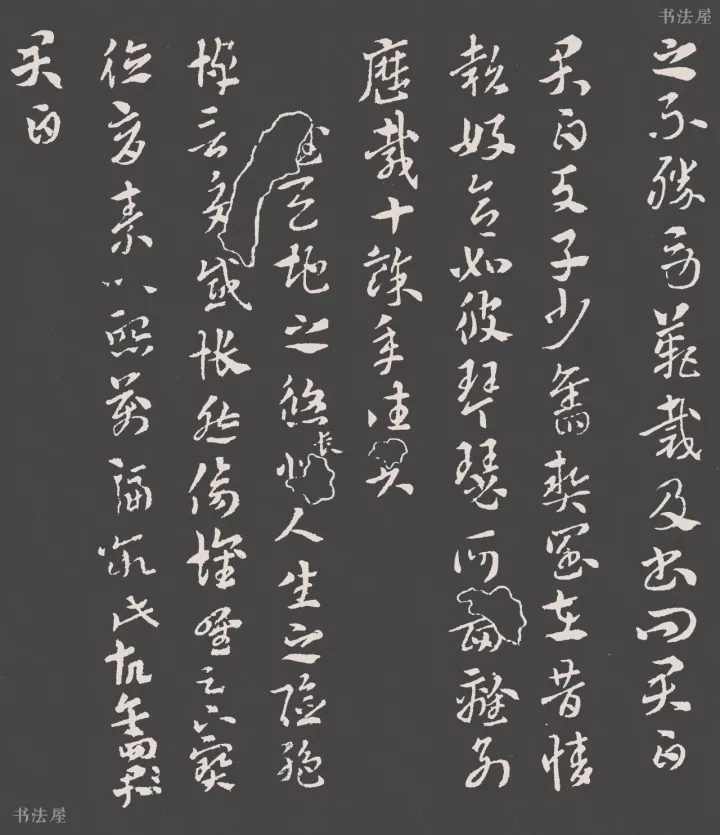

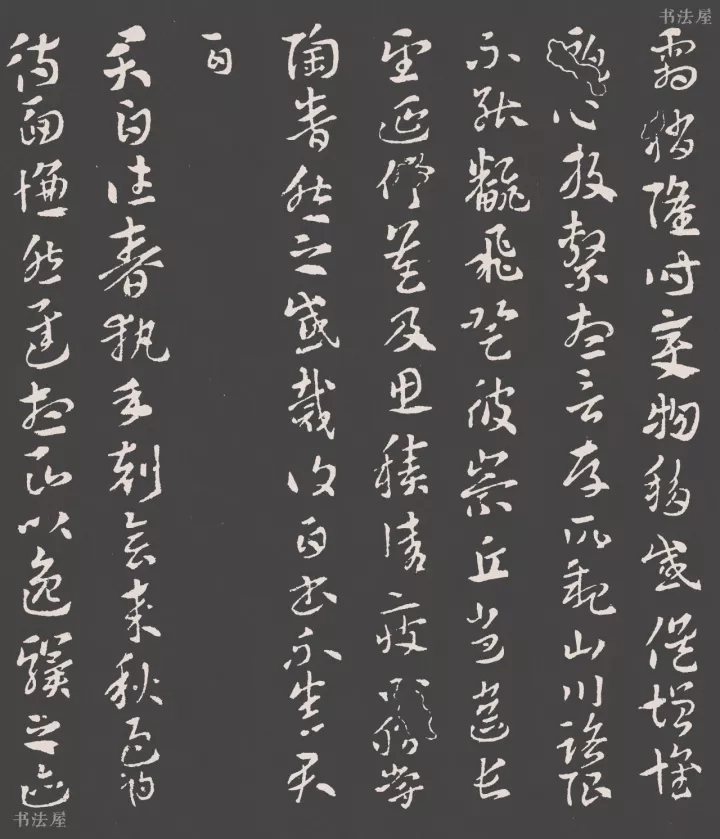

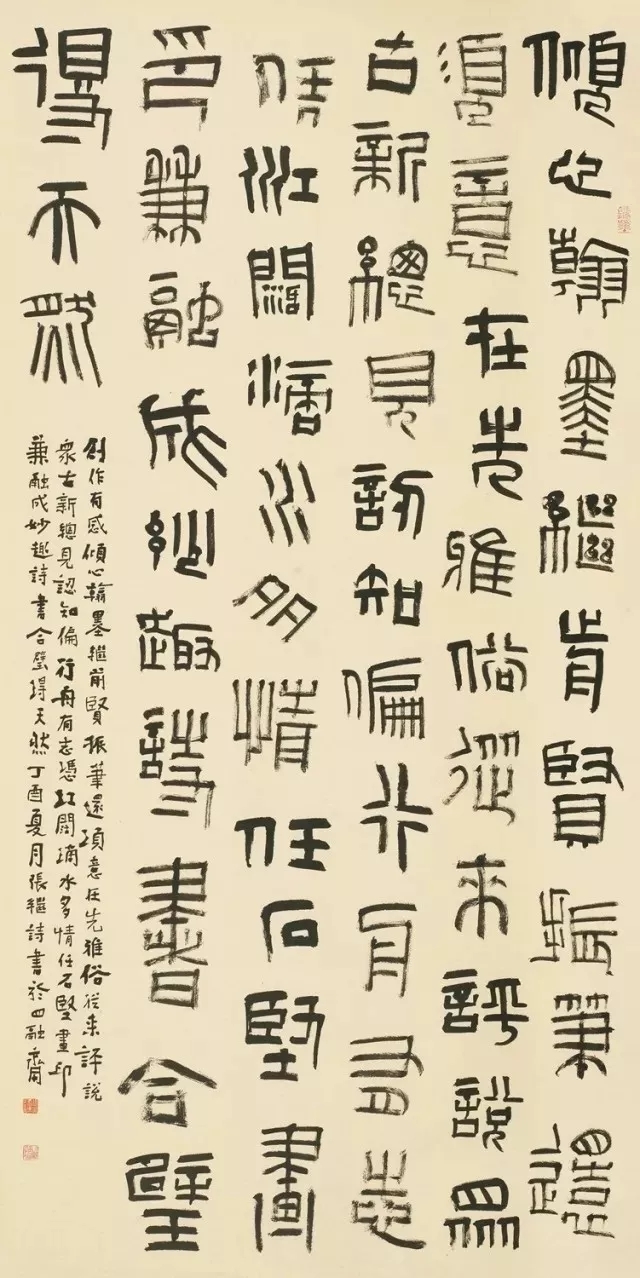

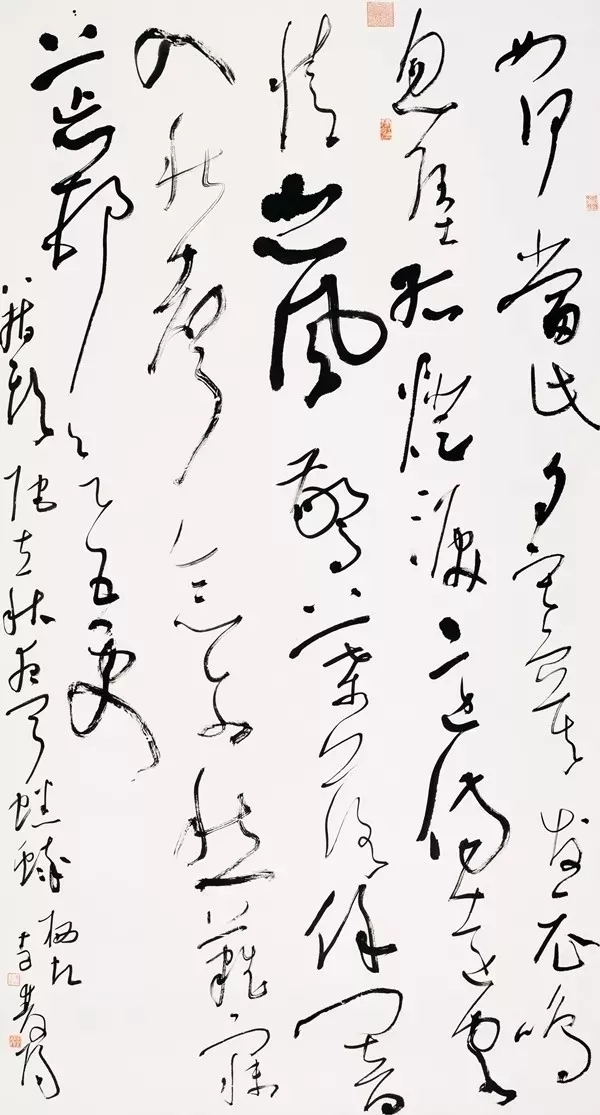

怀素草书 《自叙帖》

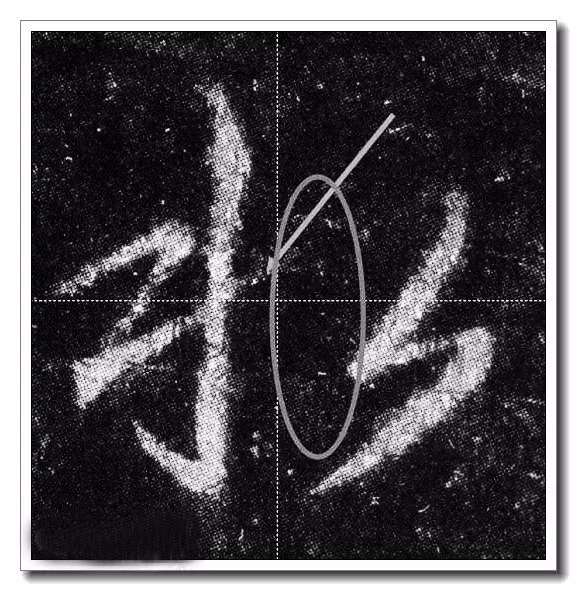

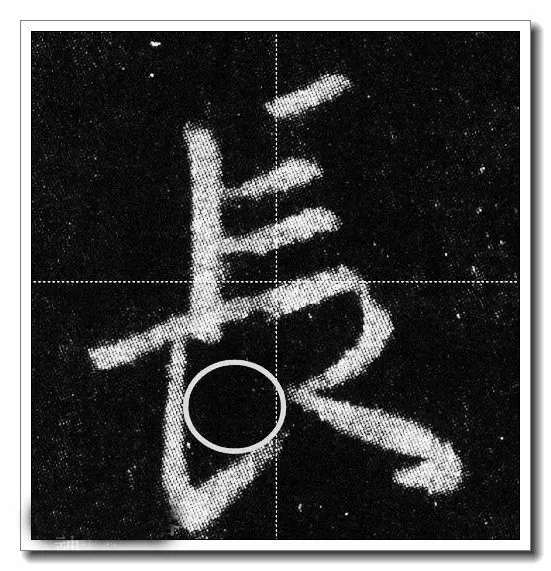

其次,草书的“断”是为了更有效地表达草书的“势”。草书的势可分为点画之势———小势,结体之势———中势,以及行和全篇之势———大势。势与势之间的内在联系,可以由小势自然生发致大势,亦可由特定的大势限定小势。后者更适宜于大草书写与创作。古人说,学书法无非是学会用笔,悟得用笔之势。势是草书作品的精神所在,是笔力发挥的重要前提,是草书内在律动的生命线。如不得势,草书内在鲜活的生命力和艺术感染力都无从谈起。姜夔《续书谱》草书篇中说:草书“横斜曲直,钩环盘纡,皆以势为主。”因此,在草书斜正俯仰的书写过程中,为了保证“势”的顺畅表达,必须“因地制宜”地断。“断”不仅是势在草书中的重要性决定的。同时由于线条在表达势的时候要某种起始点上蓄势的需要,另起一笔也就变得更为必要。没有适度的起始点,势就难以发挥。这种“乍断复连,承上生下”,“起伏随势”(宋曹《书法约言》)的方法在草书书写过程中反映得淋漓尽致。

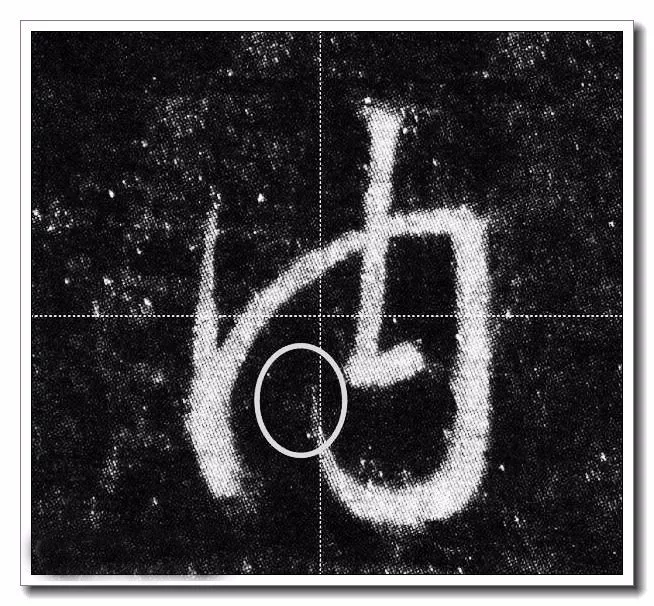

另外,由于草书创作的挥洒型的动态特点,书写过程是整个创作的中心环节,它不同于塑造型的静态创作。草书创作一方面在特定的气、势、节奏的伴随下,行笔一路迅速推进。另一方面,在推进过程中对点画、线条的质量又有相当高的要求,即使是张颠、狂僧也不例外。“忙不及草”、“匆匆不及草书”就是针对这一情况讲的。草书在“横斜曲直、钩环盘纡”的行笔中,为了使用笔始终保持最佳状态,避免用笔的强行突破,减少“忽笔”,就需要调锋。姜夔说:“有锋以耀其精神。”调锋是动态情况下,随机应变、“遇事从宜”地用好笔的重要手段。要调好锋,用笔就得适时地“断”。调锋有两种方法。一种是在点画之中进行,不着痕迹,即暗断。另一种是明断,另起一笔。两个方法,一个目的,不外乎使毛笔之锋颖恰到好处地在纸面上体现出线条之美。除了以上几个方面原由,草书用笔的“断”有时也会因为视觉布白分割的需要、某种节奏和贯气的需要而随机使用。

综上所述,草书尽管是感觉成分较重的艺术,我们如此理性地去分析草书用笔的“断”,其目的在于“只有理解了的东西,才能更深刻地去感受它”,感受草书用笔中“断”的目的和手段,掌握草书分解与整合的技能。以更积极的观念和思维层面去认识它,草书用笔的“断”最根本的目的是为了连,为了意连、为了势畅、为了气顺、为了起讫更分明,才能使草书作品创作心态更轻松,笔触更虚灵,气势更畅达,气韵更生动,连连断断满篇活眼,使作品的艺术效果更迷人。