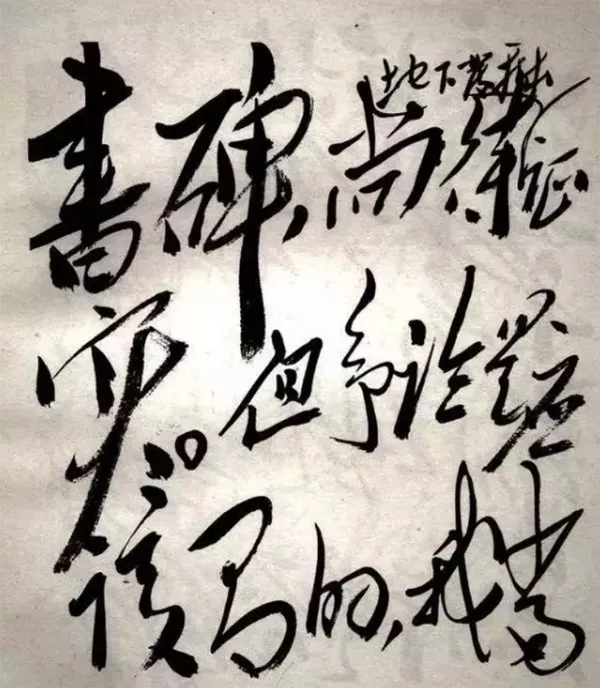

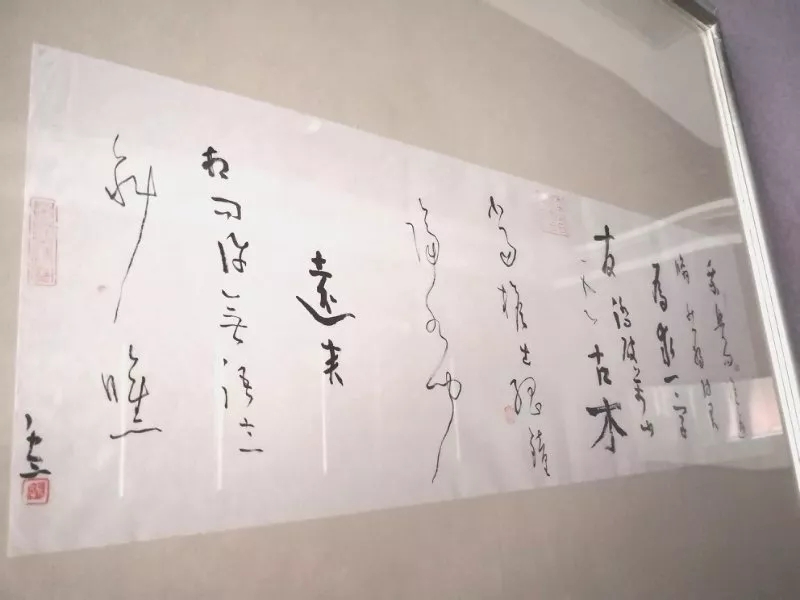

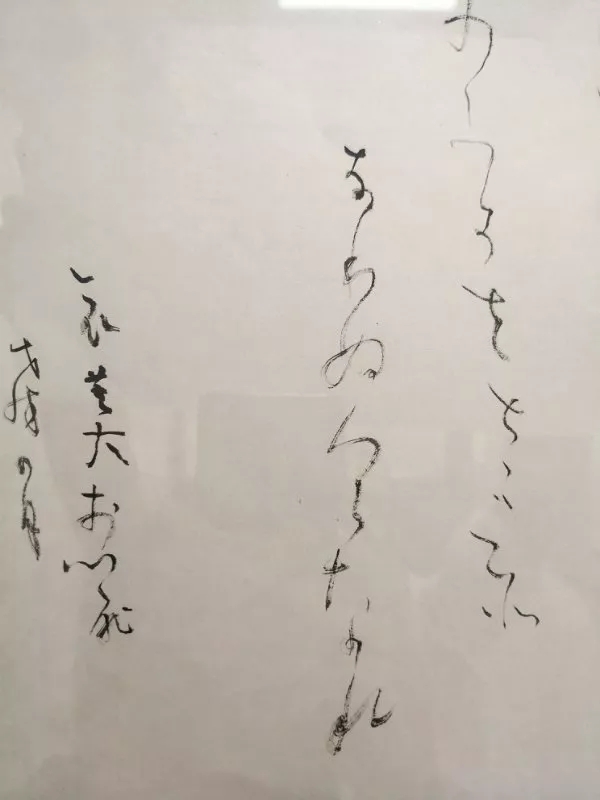

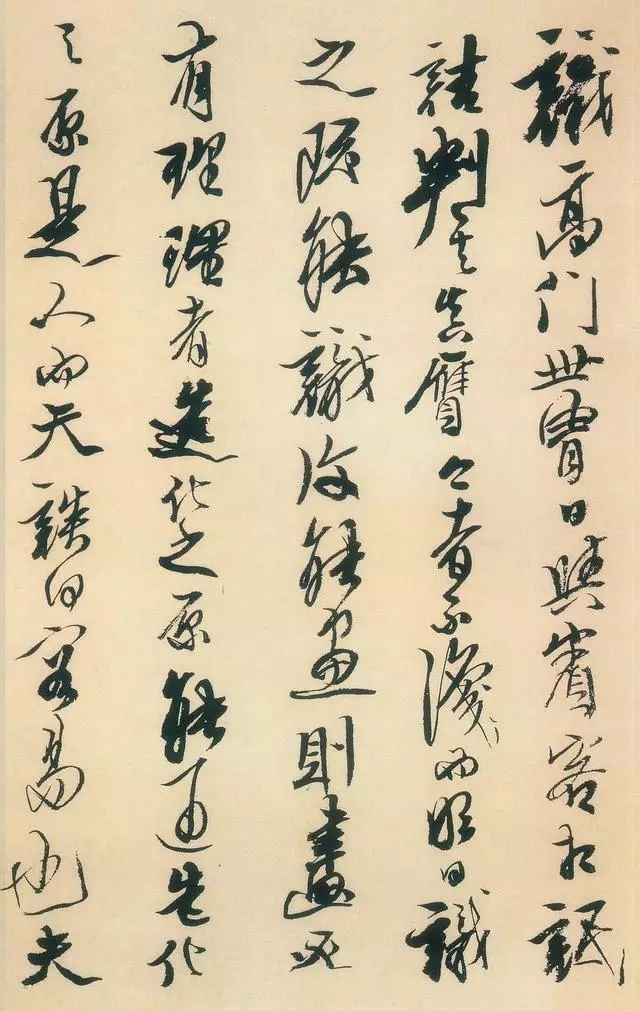

“势”在中国古典书论中是一个十分重要的概念,从最为单纯的一点一划,到每个字的字形结构以及相生相发的势脉关联或者某种书体的风神意象,某个书家的风貌特征等等无不可以用“势”这一概念来描述。“书势”还是一个远较书法、书艺或者书道更为初始的概念。如此重要的概念,应有专文讨论,故不揣窳陋,略为申说。

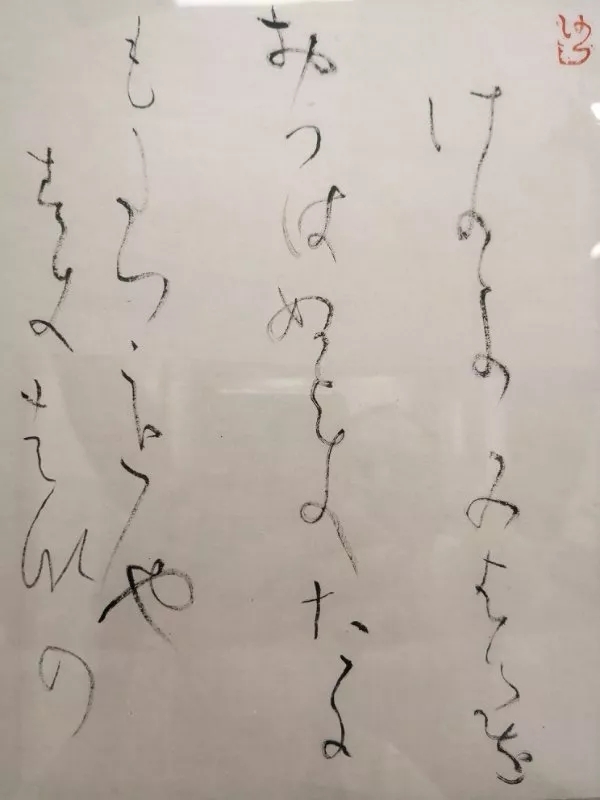

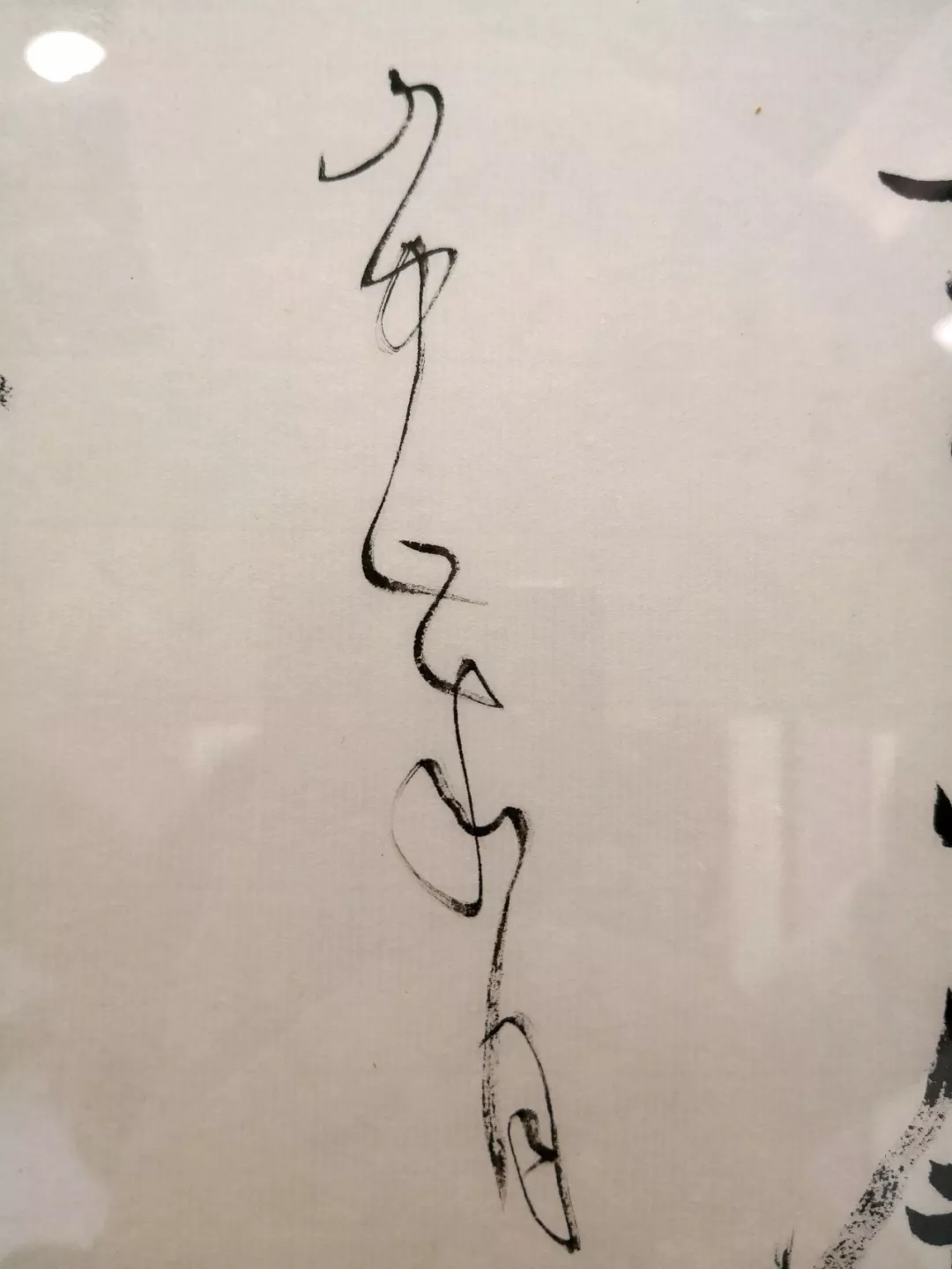

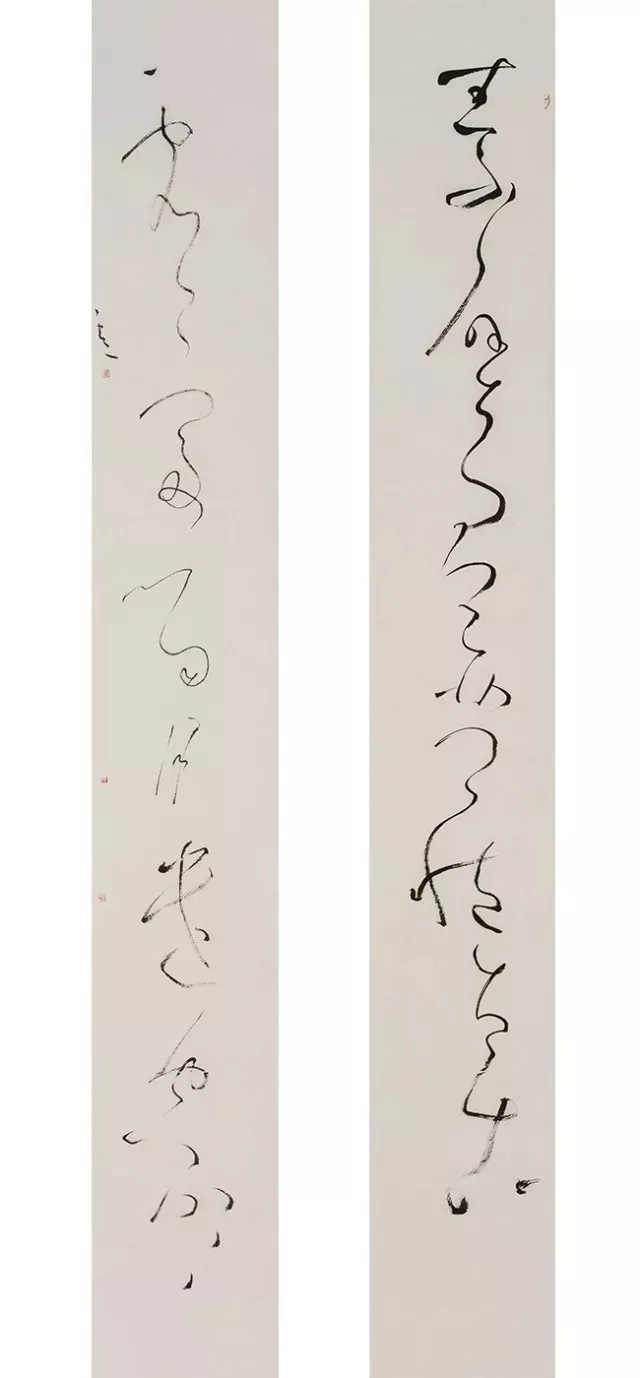

行势

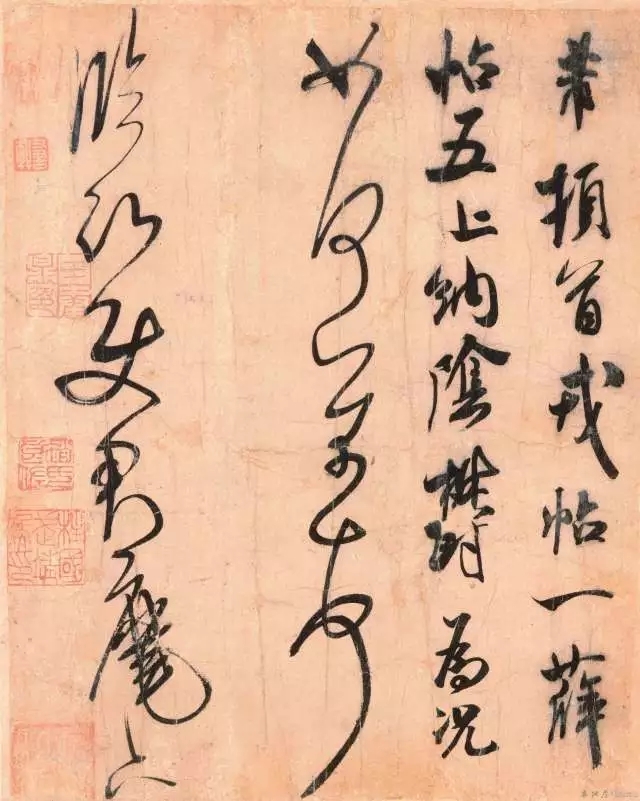

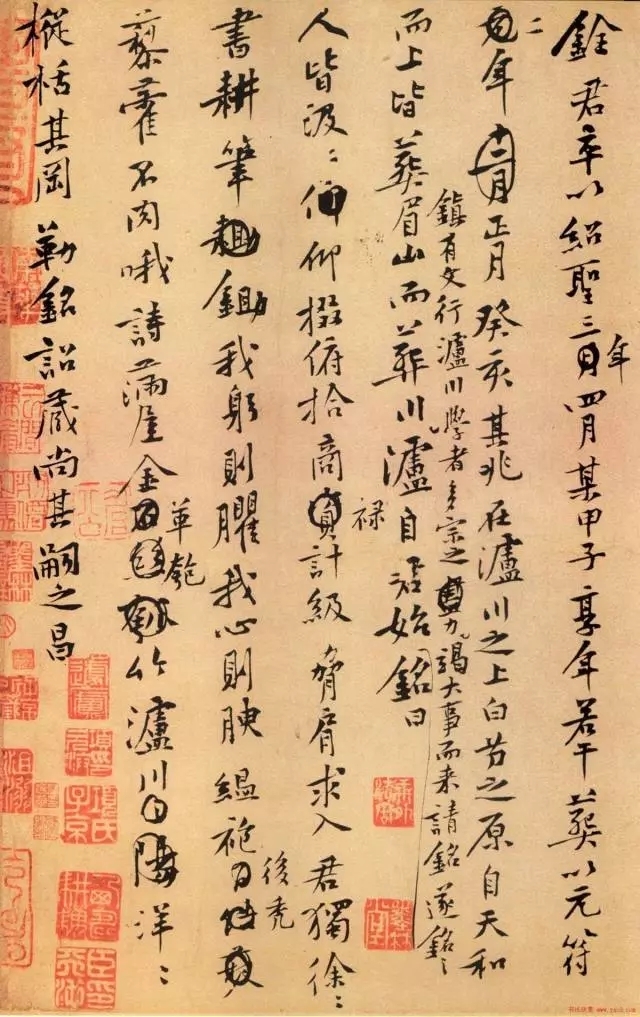

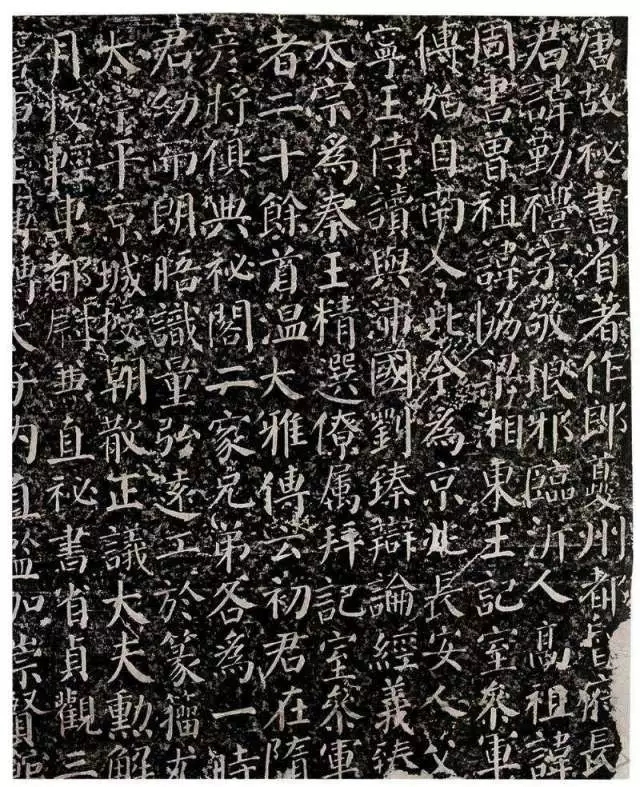

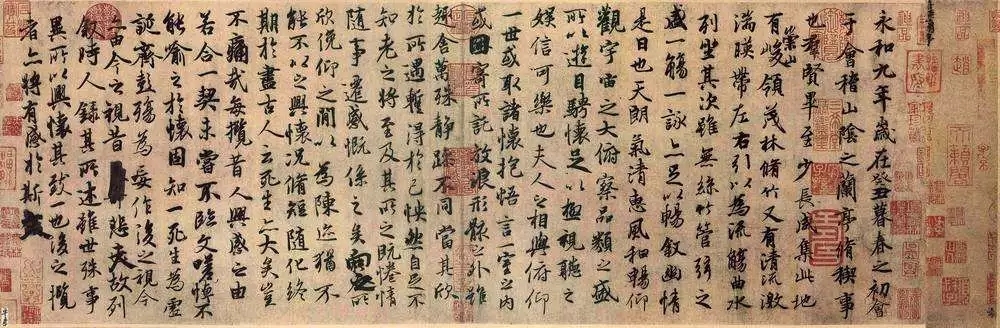

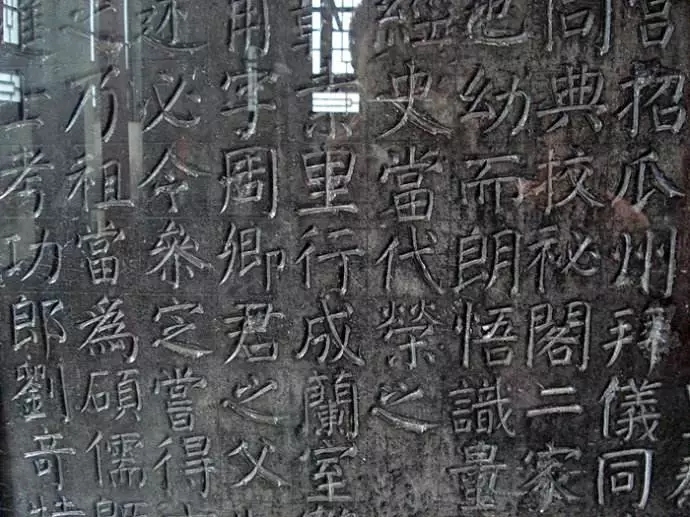

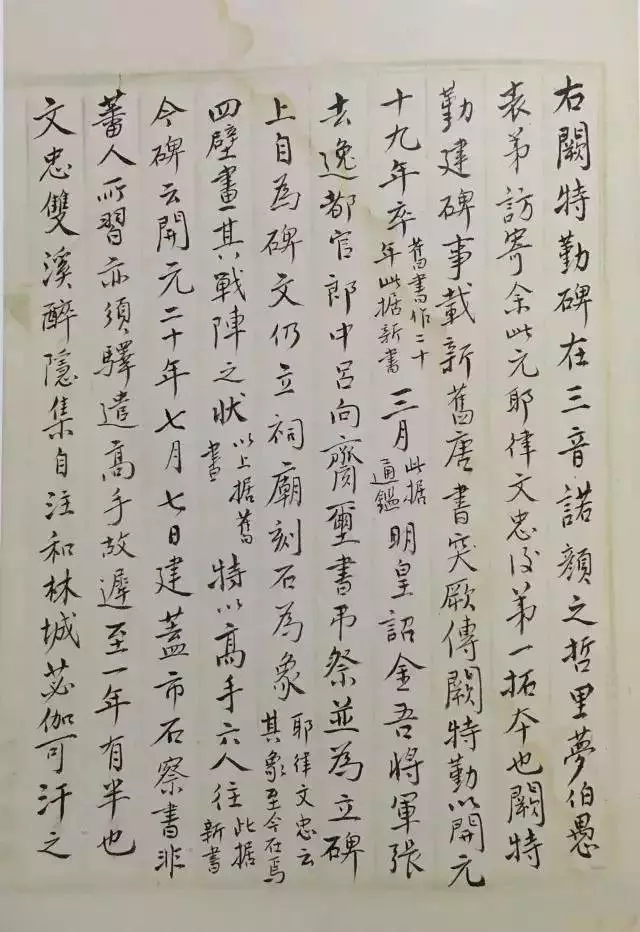

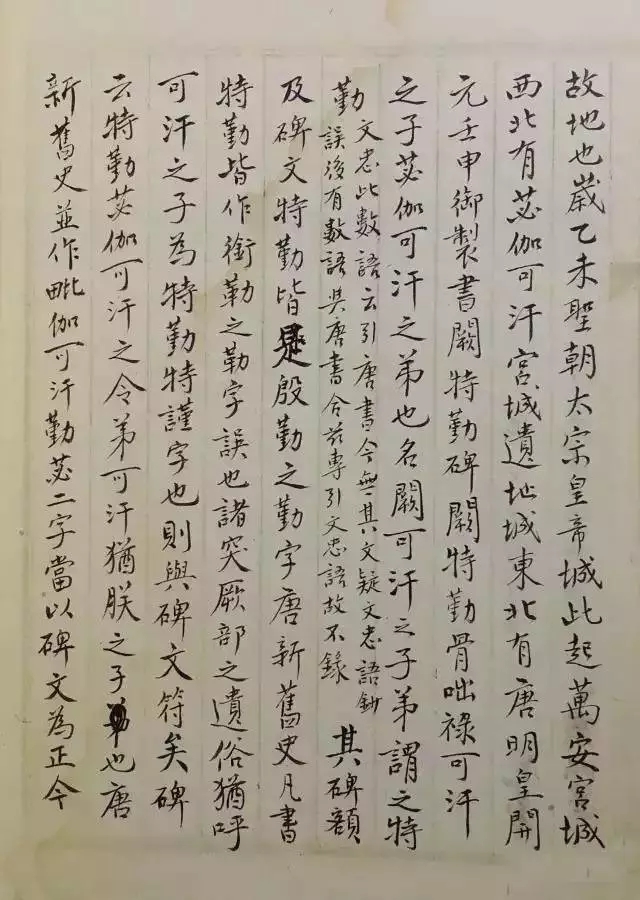

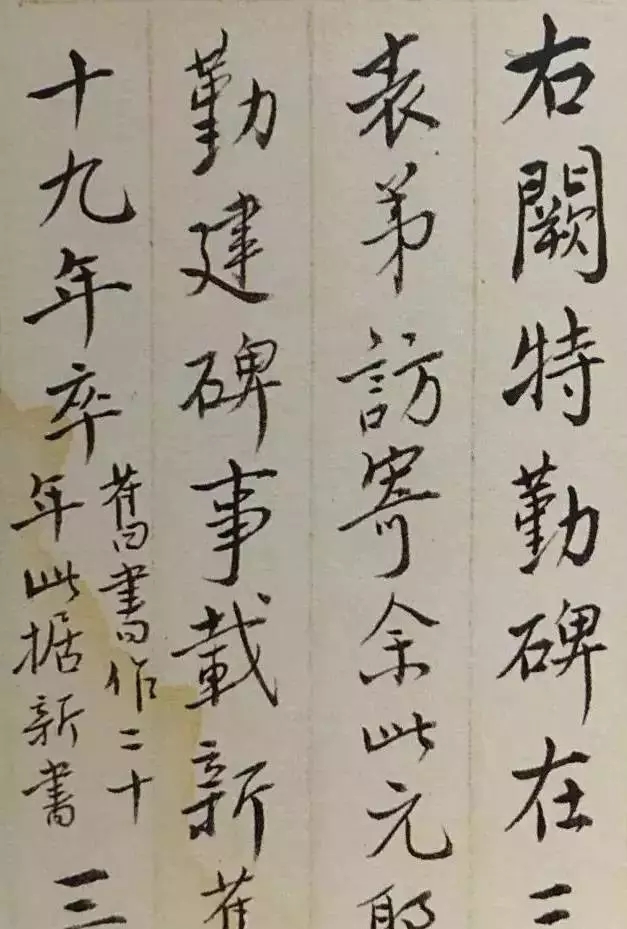

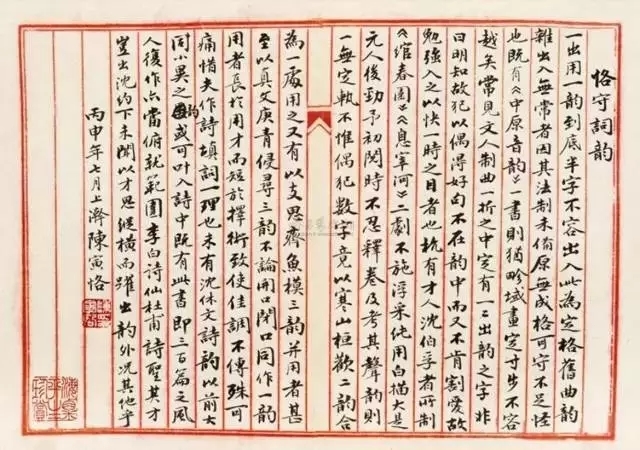

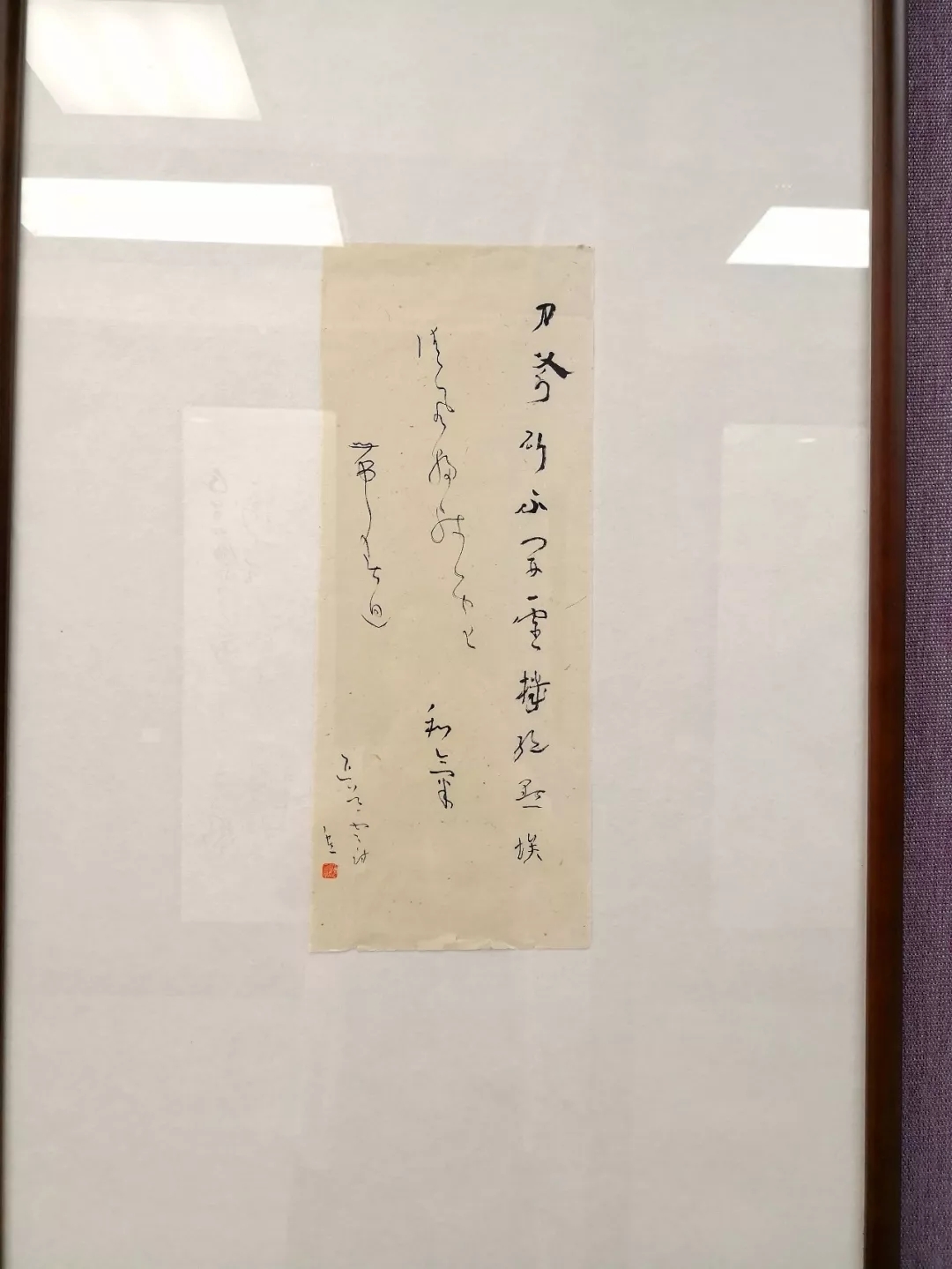

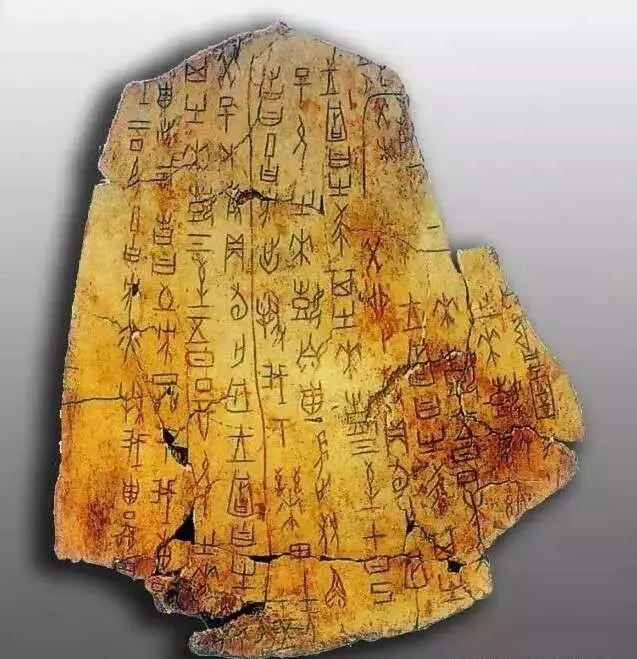

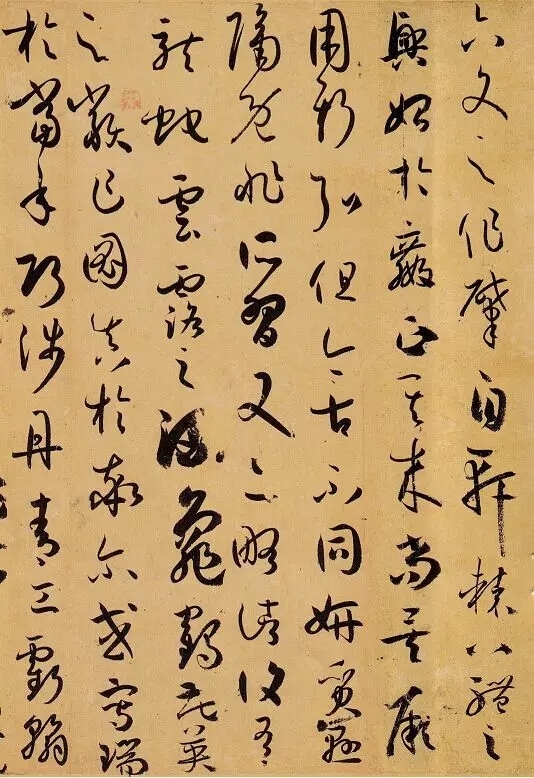

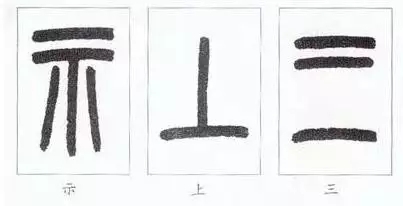

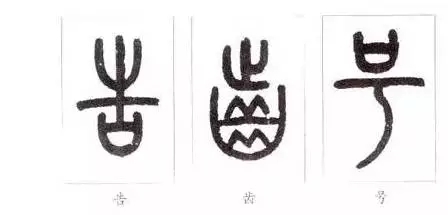

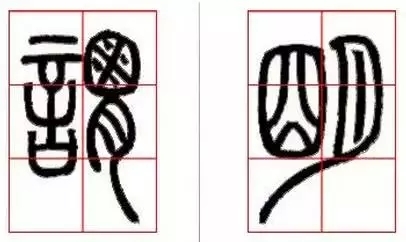

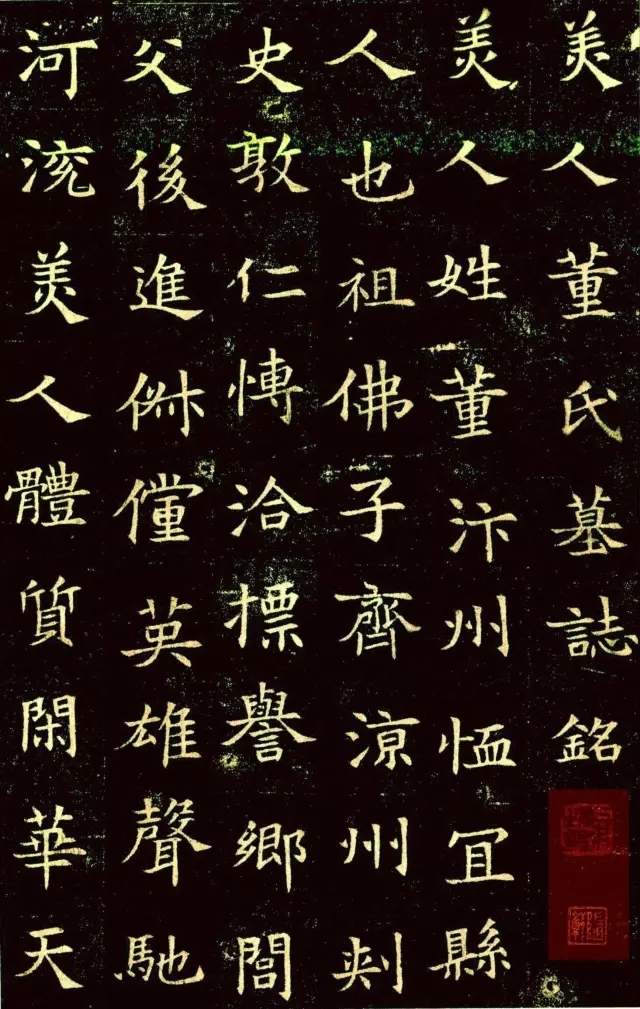

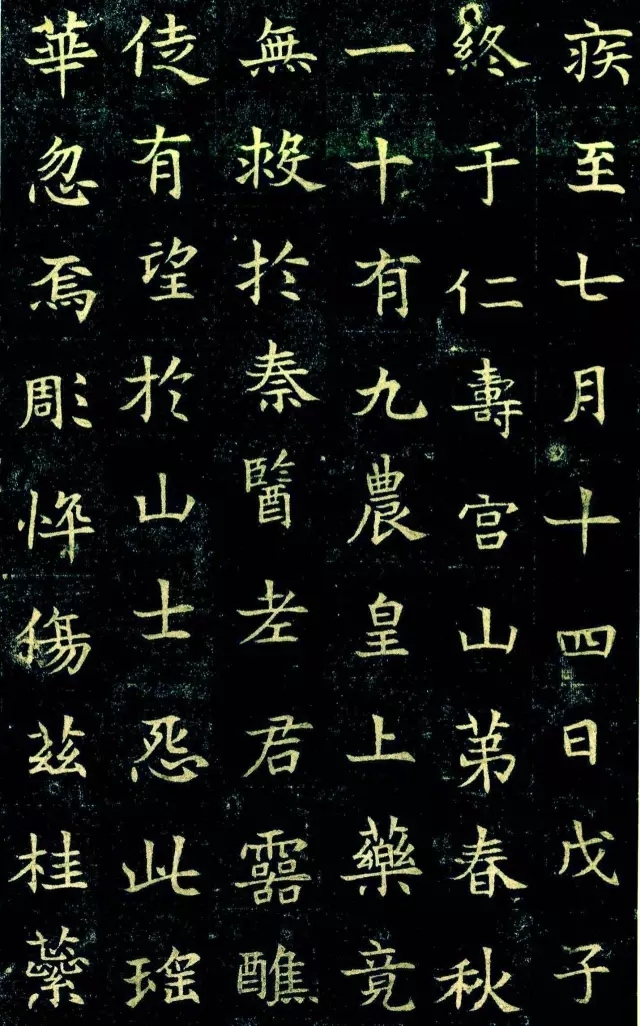

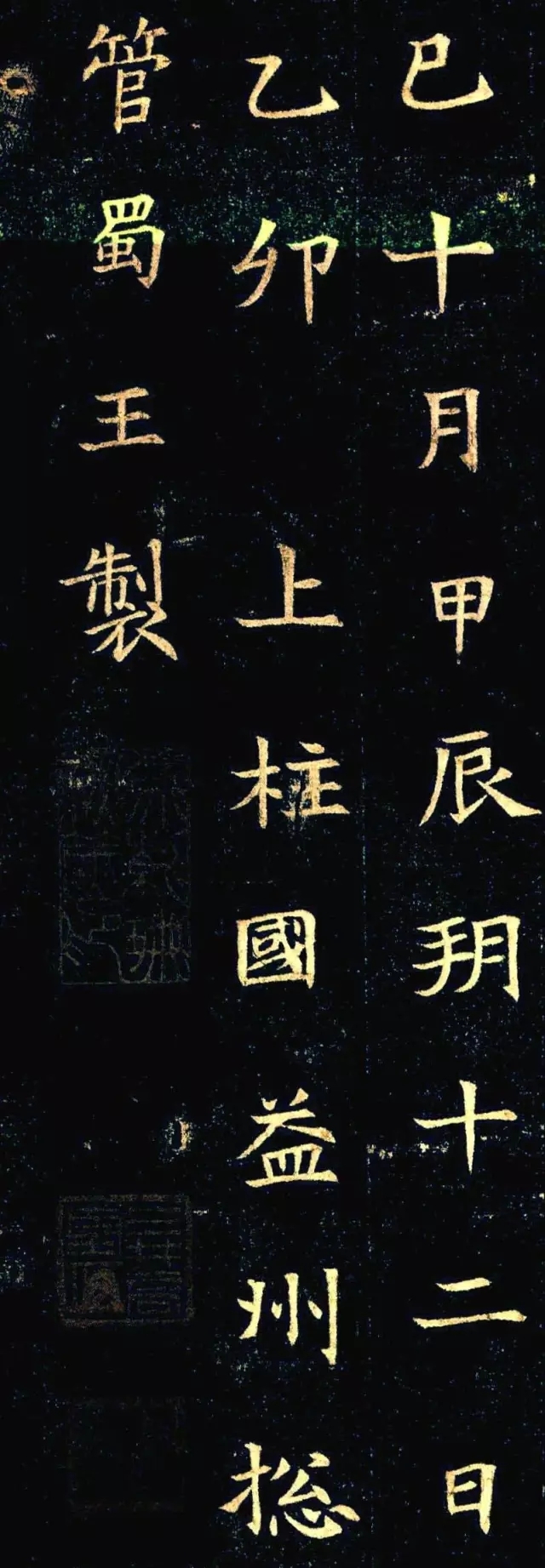

在古典书论中,卫恒的《四体书势》是较早的信而有微的篇章之一。其叙《草势》谓出于崔瑗,叙《篆势》谓出于蔡邕,,而《古文》与《隶势》则出于卫恒自述,其述《古文字势》曰:古无别名,谓之字势。可见卫恒时代论书以势而无别名,以势论书至迟在蔡邕所处的汉末经已出现。

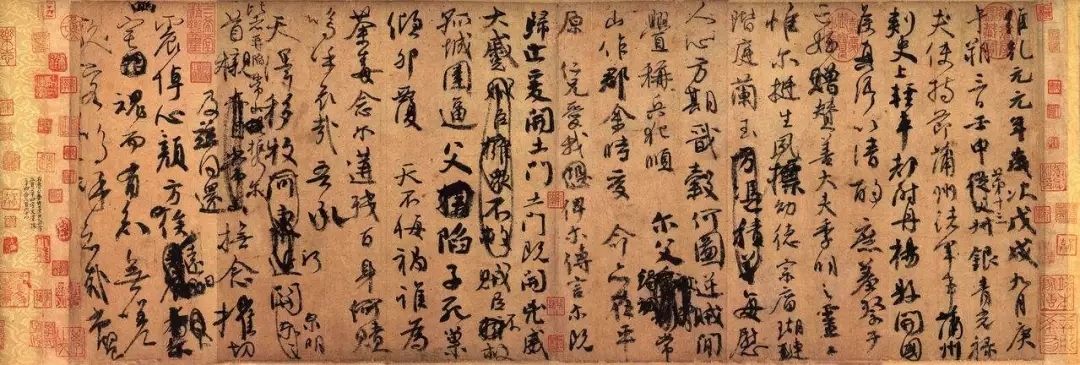

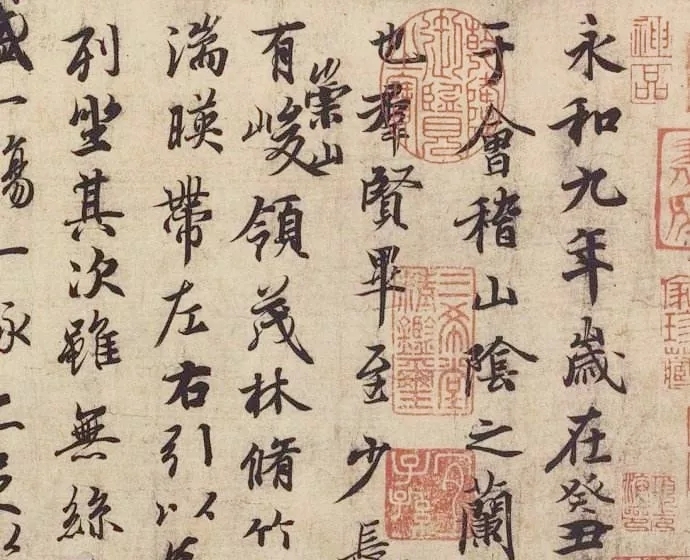

蔡邕另一篇重要书论,即宋陈思《书苑菁华》所载的《九势》。这一篇专门以势论书的典型之作,全篇计十三句,竟然九处用到“势”字,首句便开宗明义曰:夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。这里“形势”一词便是总括,他包含了书法艺术一切可感的丰富而生动的形态,既有“立天定人”即自然万有予创作者灵性的启迪,也有“由人复天”即书法赏析者从书法形象中领会到的生命的暗示。

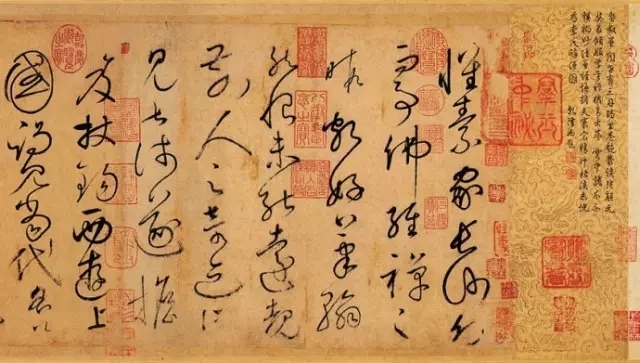

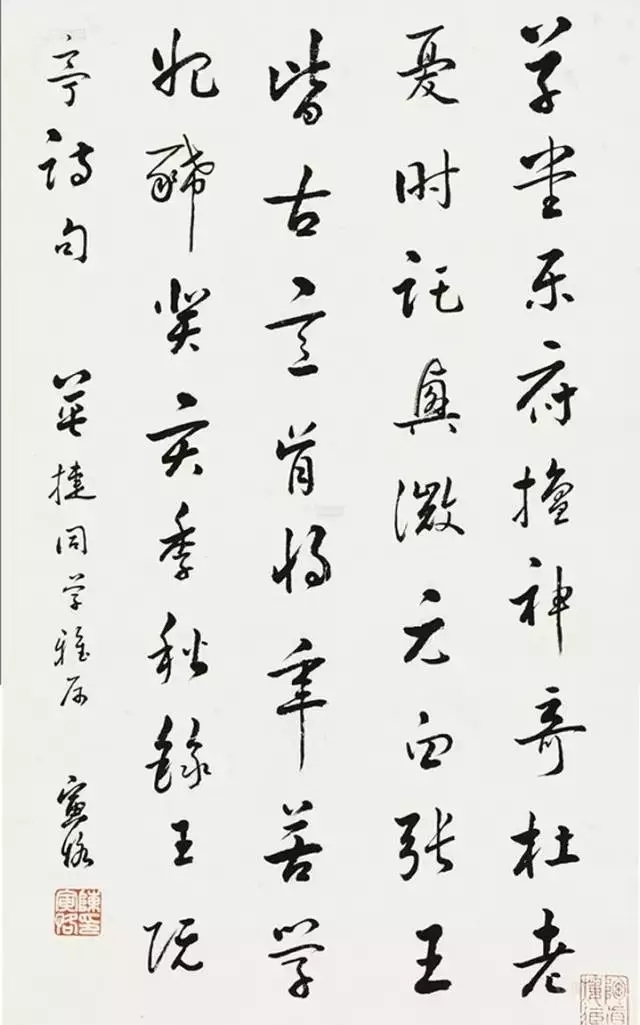

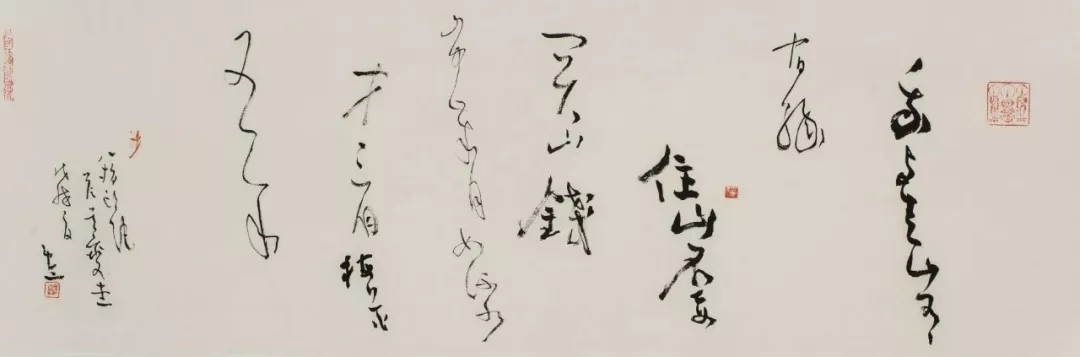

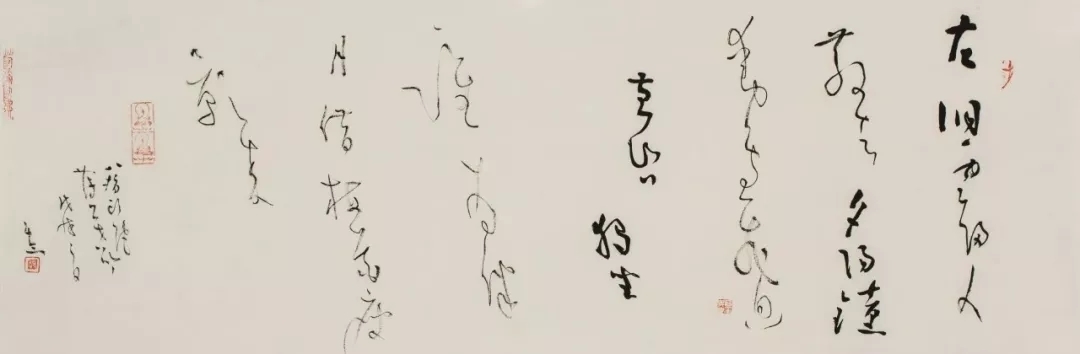

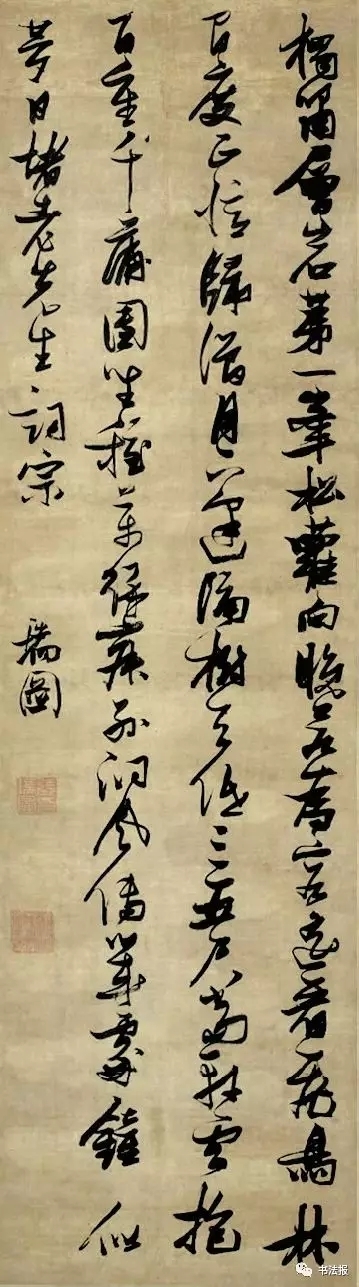

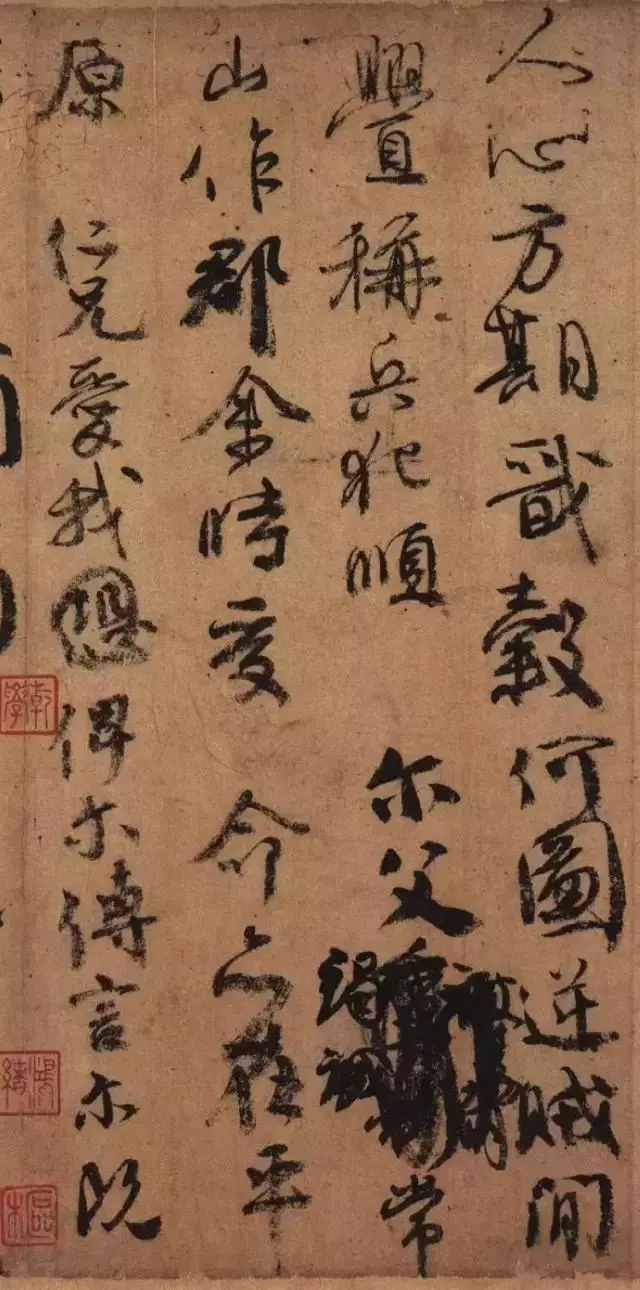

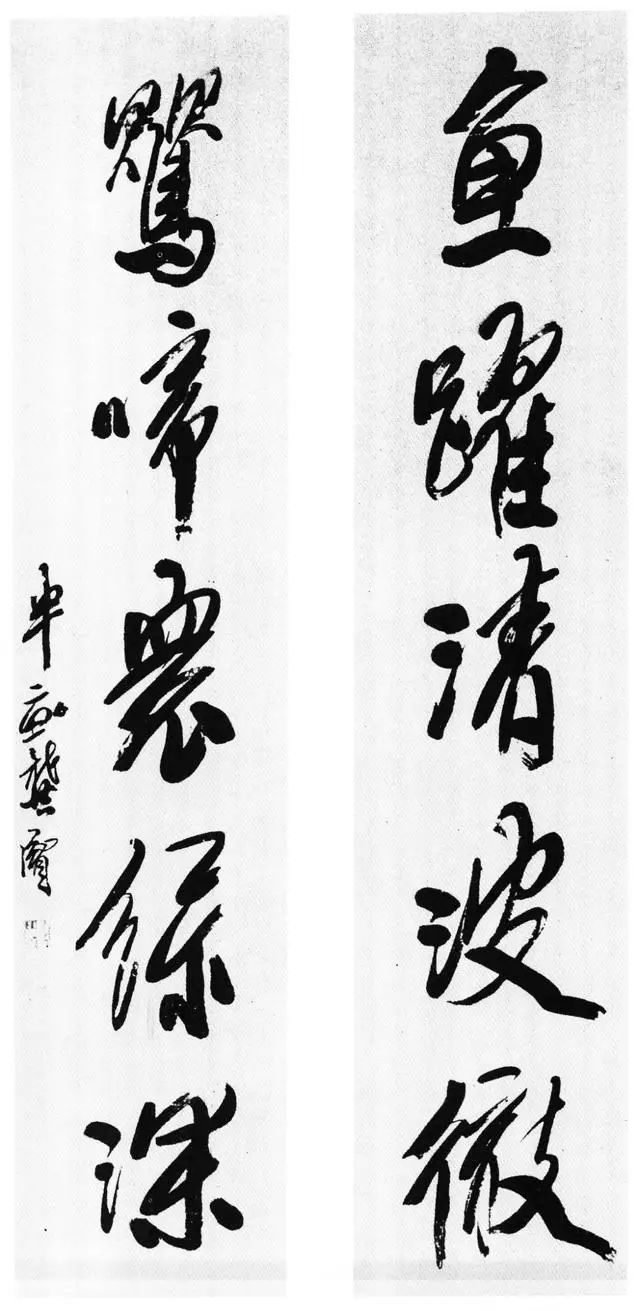

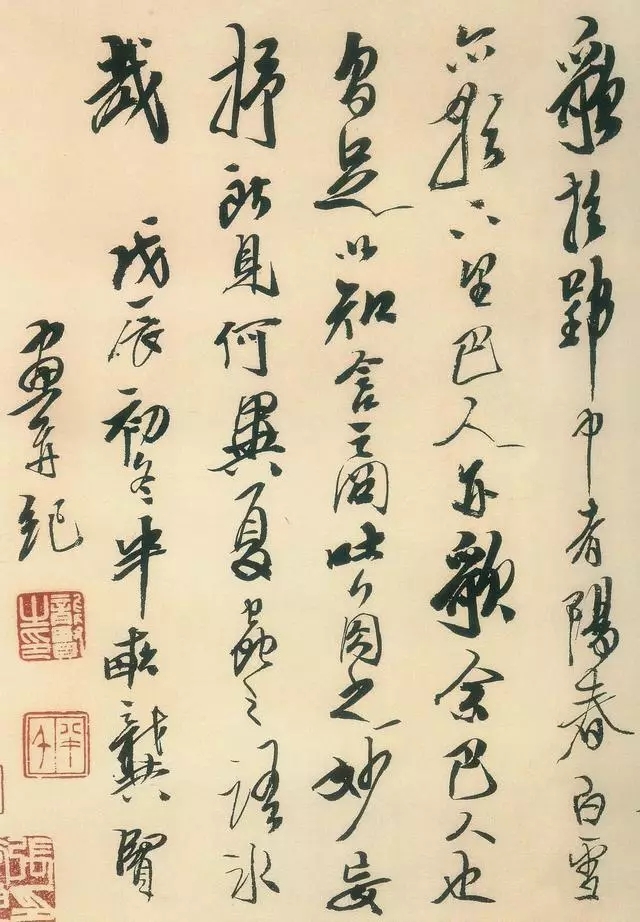

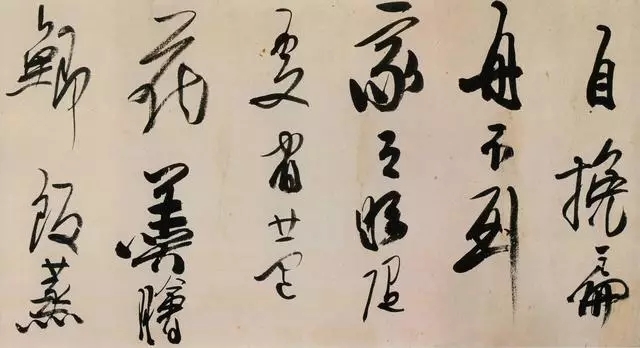

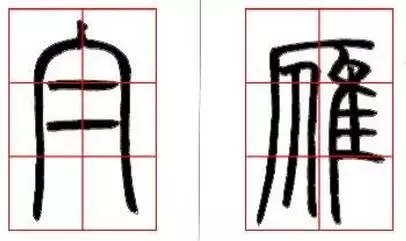

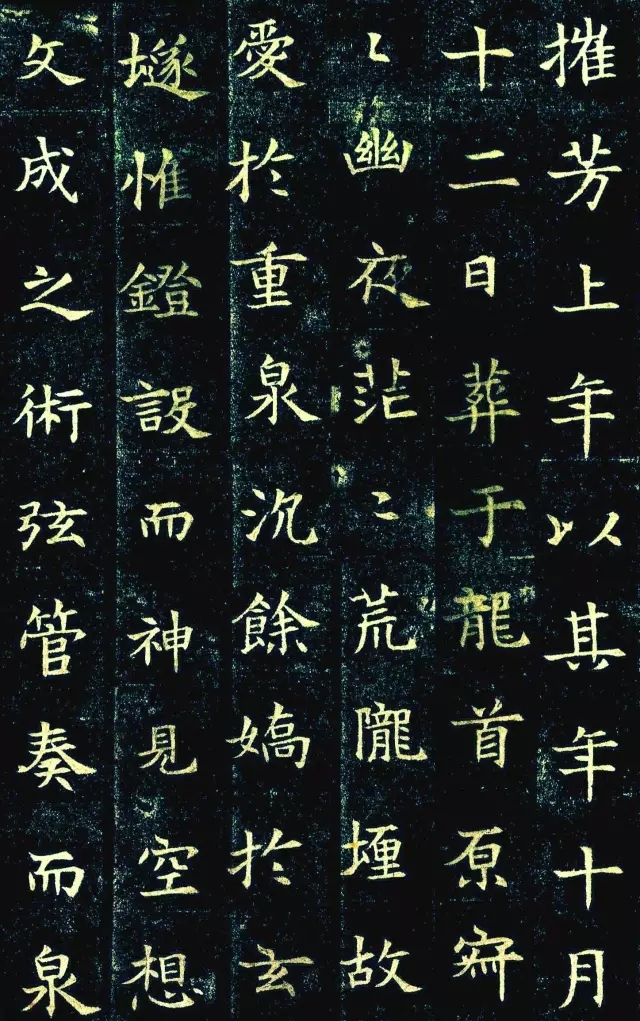

“形”与“势”合言总括书法艺术的形象,相对而言,“形”偏于静态的、表象的、结果的;而“势”偏于动态的、内在的、因缘的。形乃指凝固于一切书写材料之上的书写痕迹。而势强调的是潜蕴于书写痕迹背后的那些阳舒阴惨、花笑鸟唱的生命意向。形与形之间的关系,环环相生的过程以及书法形象从虚空中得以创生的动力因由。“王羲之字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙”,“钟书如云鹄游天,群鸿戏海”(萧衍《古今书人优劣评》)便是以形势论书。

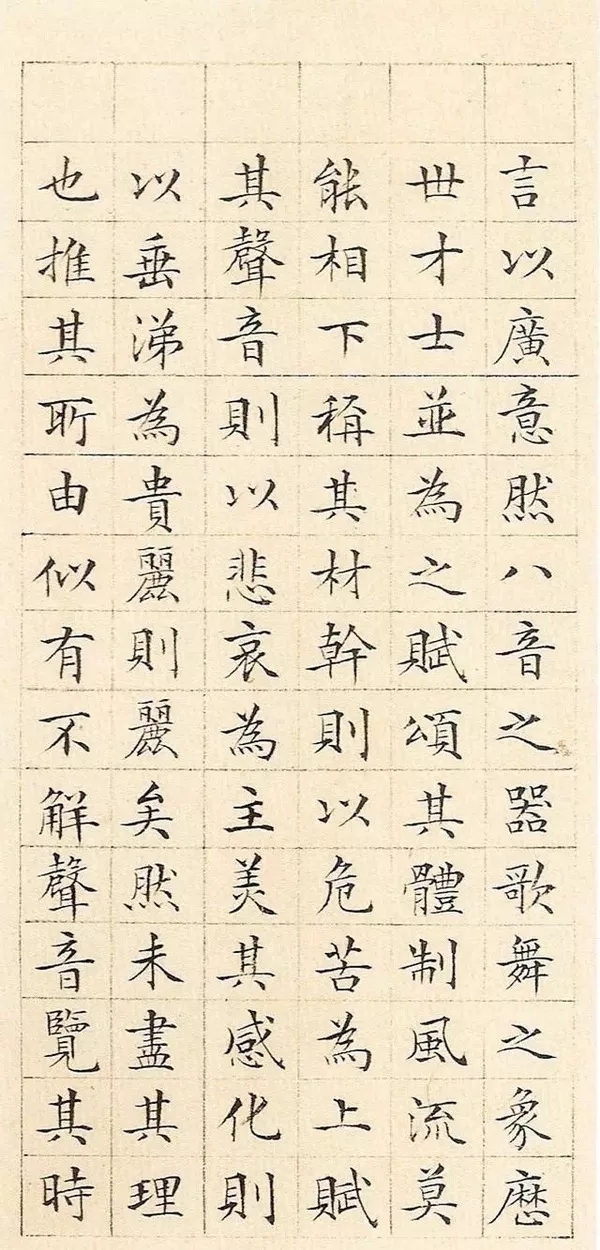

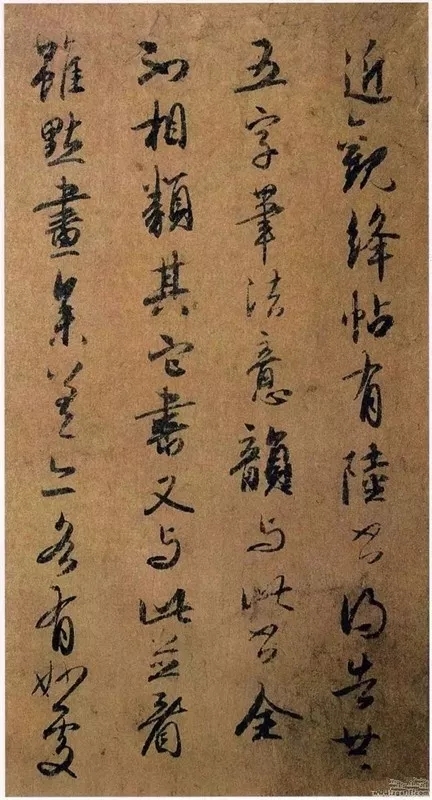

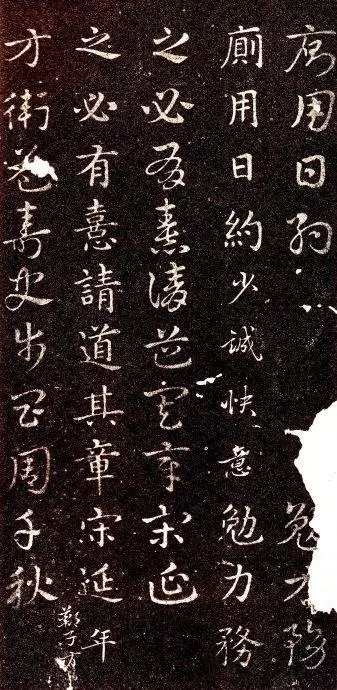

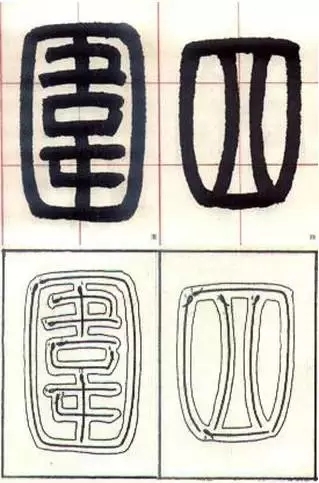

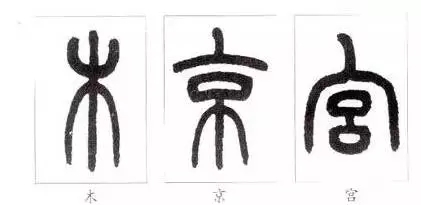

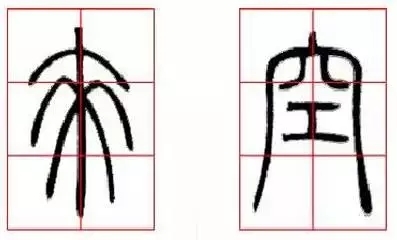

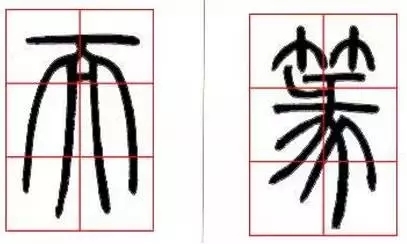

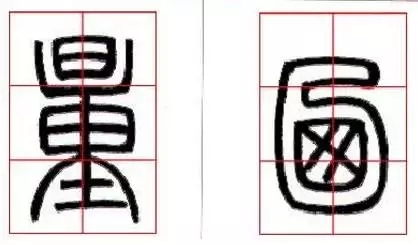

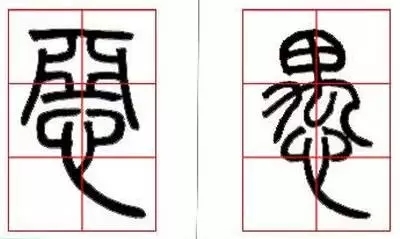

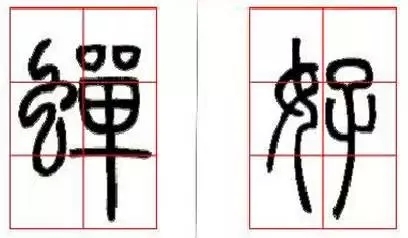

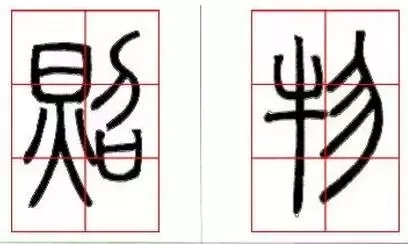

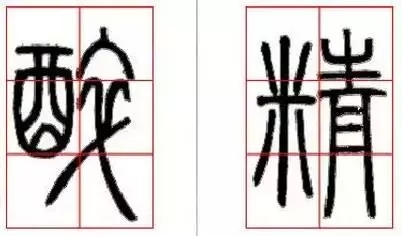

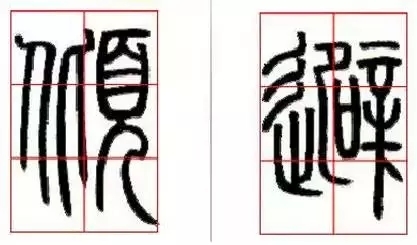

由上述卫恒《四体书势》可知,笔势、草势、隶势、古文字势之类,是用势指代相应的书体的,这是一层意思。《九势》中说:“字有相向者,有相背者,有体势,不可差错。”体势尚有另一层意思,那便是字形大势,如向与背,偃与仰,欹与正,纵与横。进而有“主笔主势”之说,是指决定字形大势的那些关键性的笔划。至若“结势”一词,书论中之“势和体均”、“异体同势”等语,都是讲字形结构的。

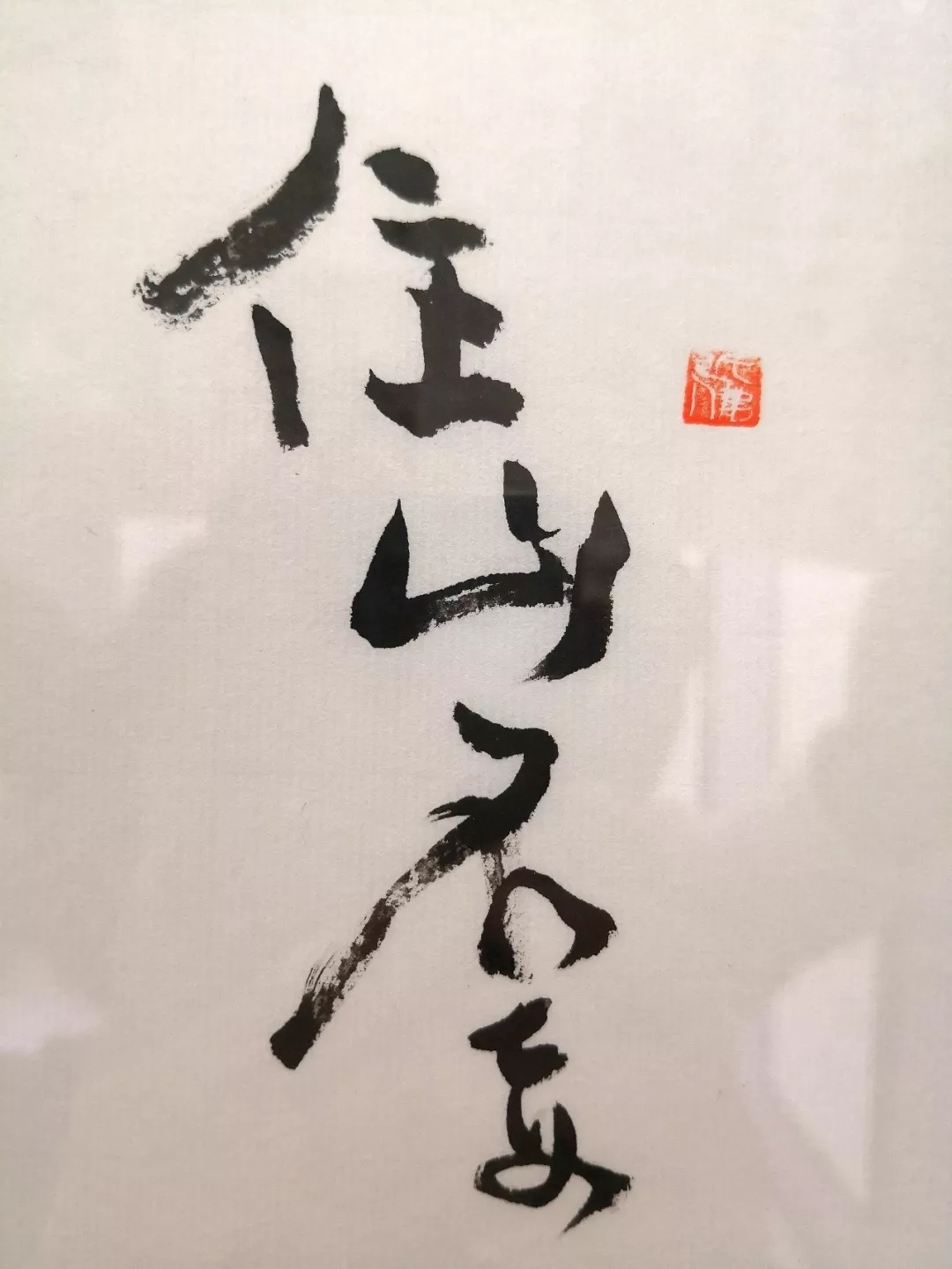

骨势

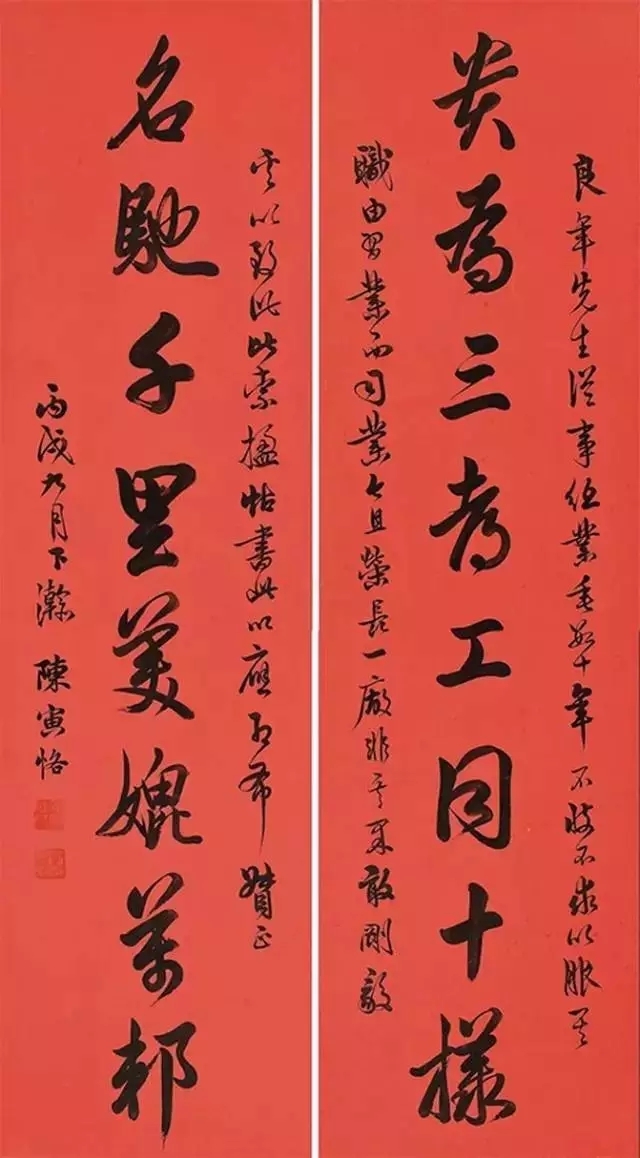

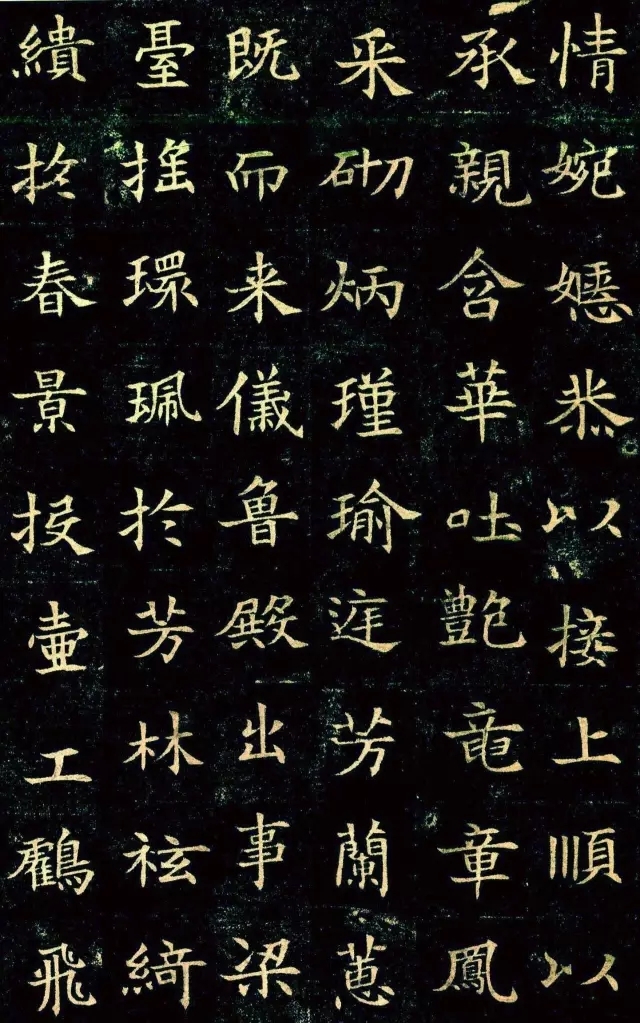

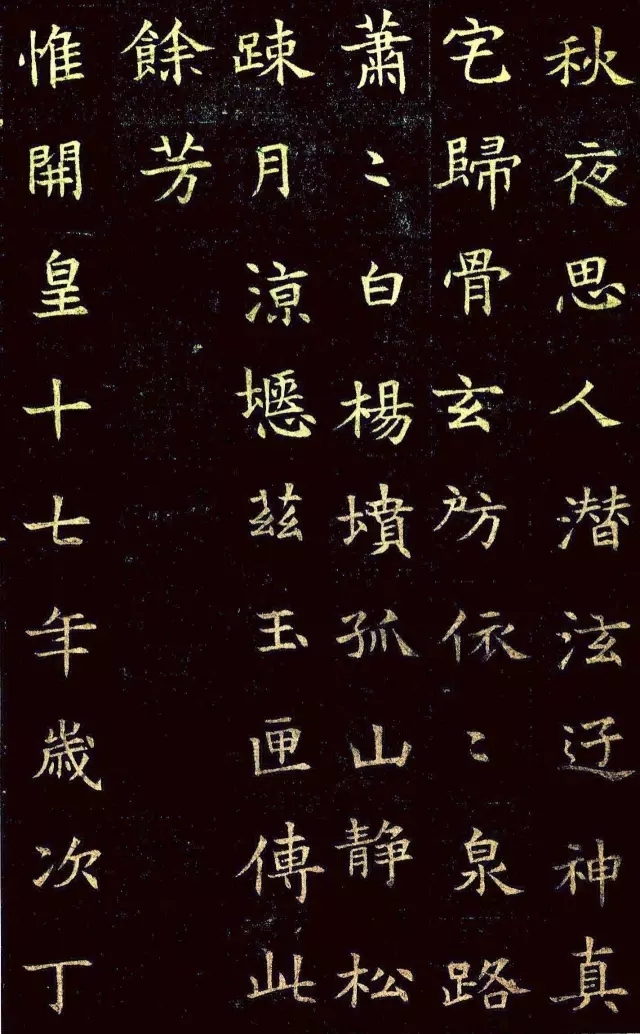

羊欣《采古来能书人名》中云:“王献之善隶藁,骨势不及父而媚趣过之。”王僧虔《论书》云:“郗超草书亚于二王,趣媚过其父,骨力不及也。”羊欣之文乃王僧虔奉劝所进,二人论书,言语一辙,可知“骨势”即“骨力”,亦即袁昂《古今书评》所言:“蔡邕书骨气洞达,爽爽有神”之个“骨气”。“骨势”、“骨力”、“骨气”与“媚趣”之类相对言,均指书法内在的精神气质和力量。

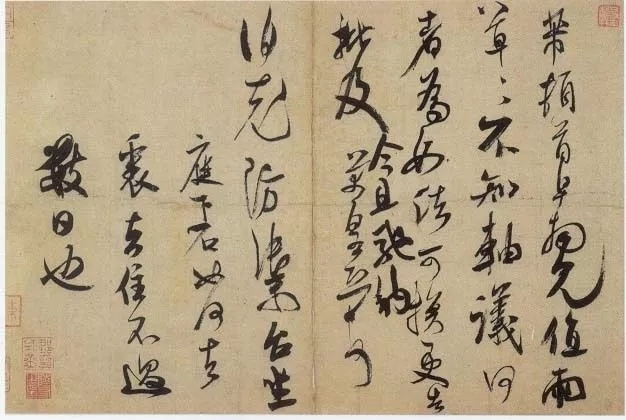

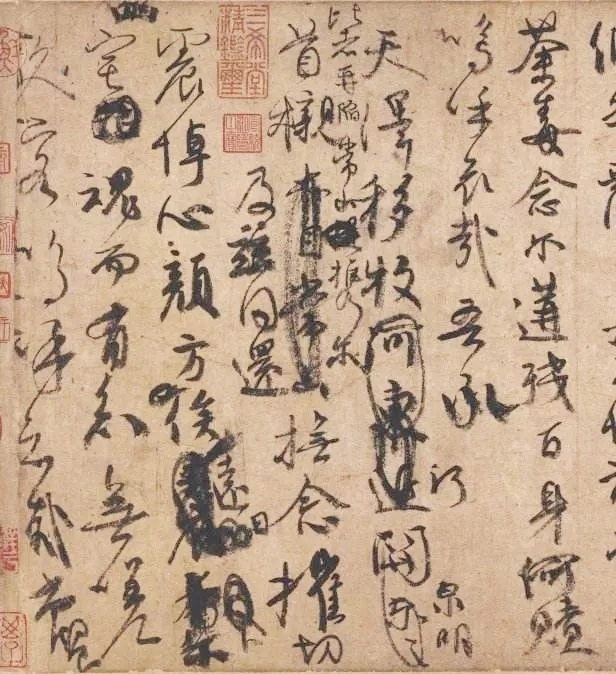

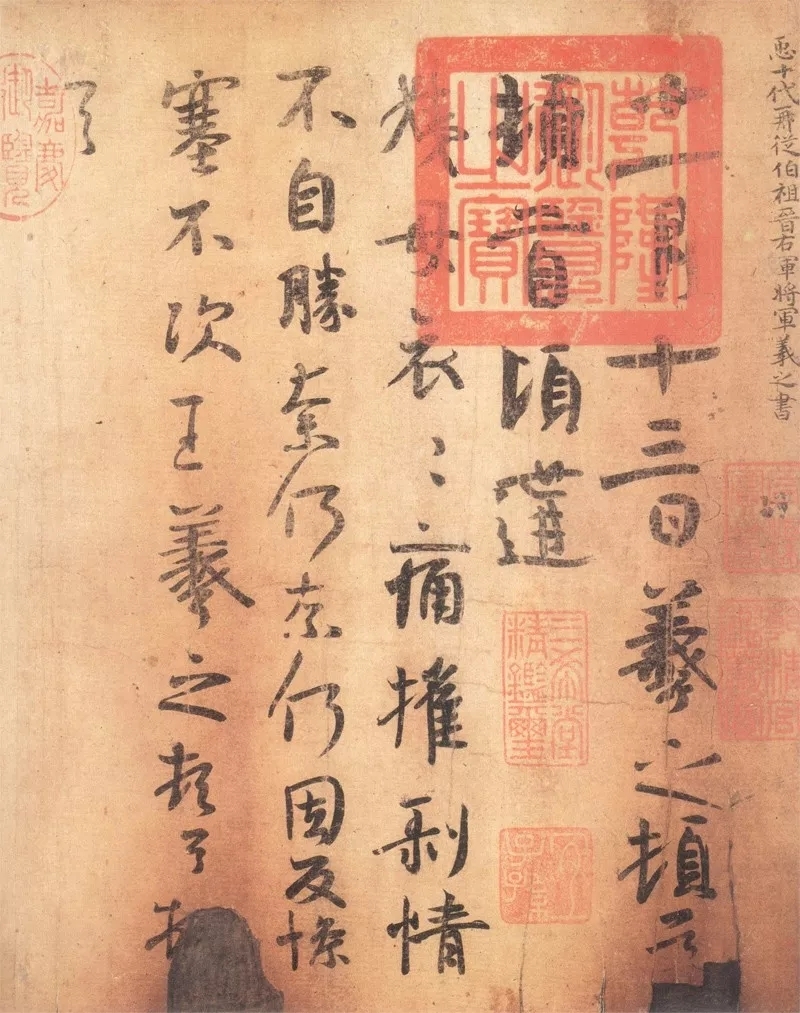

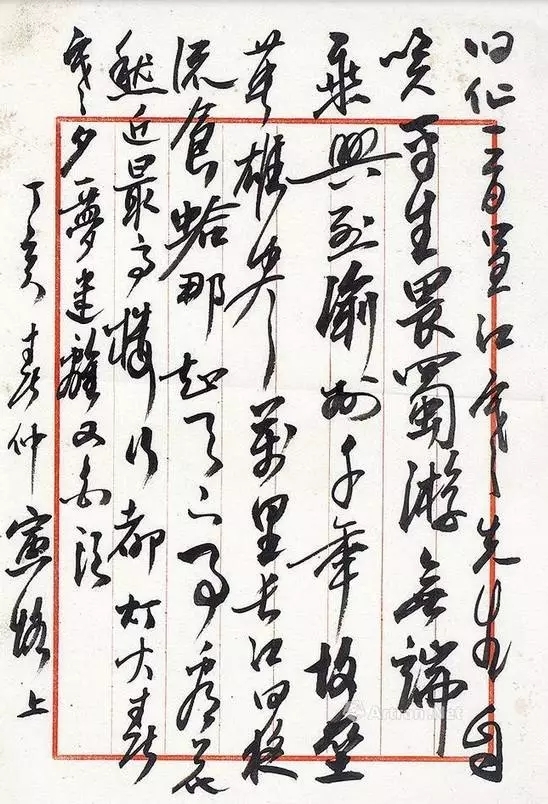

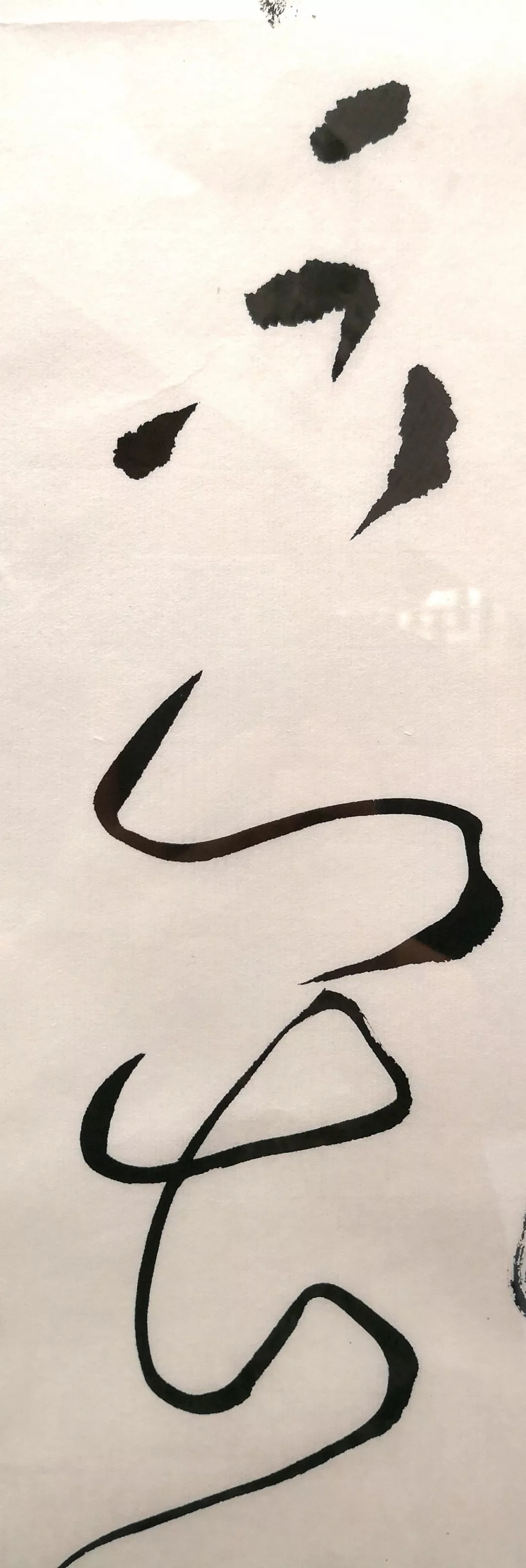

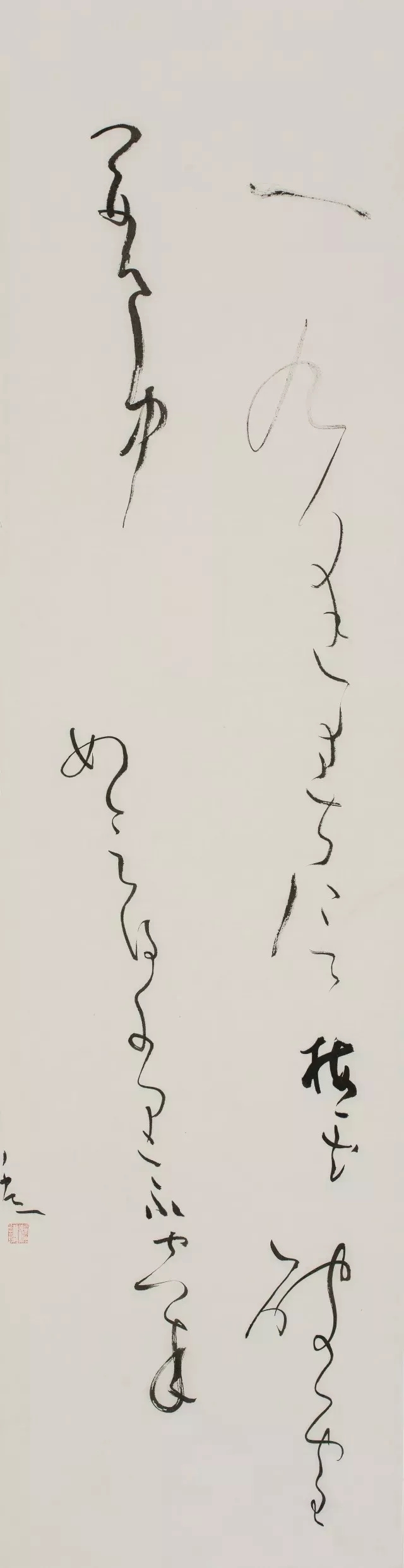

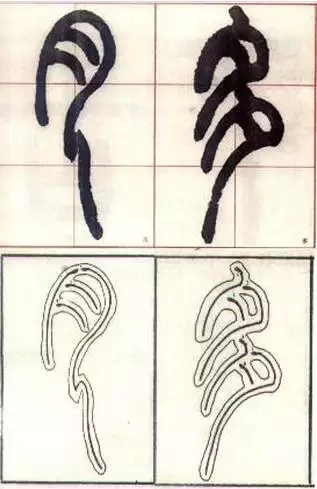

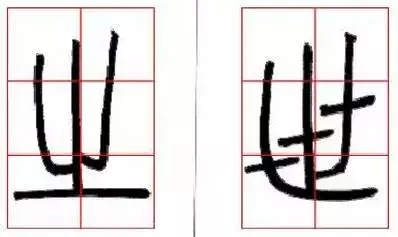

蔡邕《九势》中云:“藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌膚之丽故曰势来不可止,势去不可遏。”又云:“凡落笔结字,上皆覆下,下以承上,使其形势处相映带。”王羲之《题卫夫人笔阵图后》云:“预想字形大小、偃仰、平直。震动,令筋脉相连。”这里的“势来势去”或“形势映带”或“筋脉相连”讲的都是书法形式要素间内在的、自然而然的、无懈可击的、不可止遏的关联。称“势脉”。势脉、筋脉、气脉,最要如行云流水贯通无碍。一任自然,就是任势,得自然之势即谓之“得势”;稍涉牵强便称“失势”。

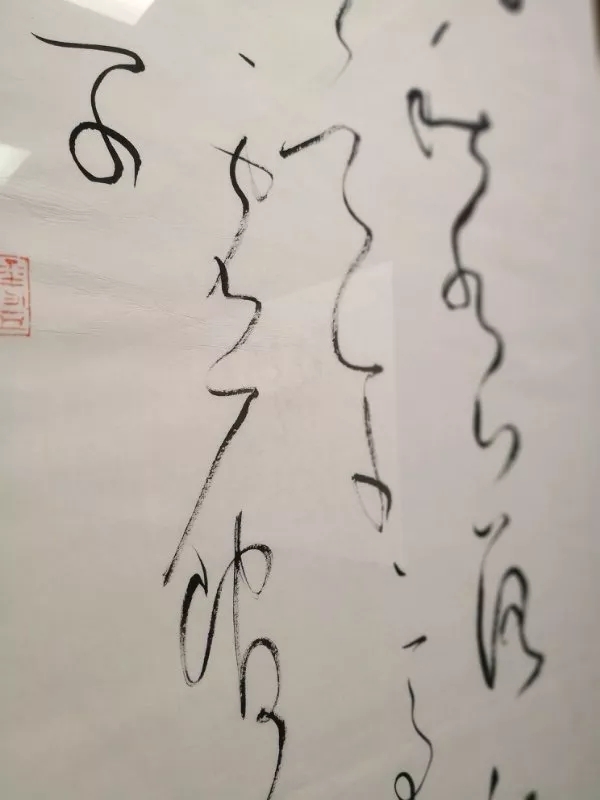

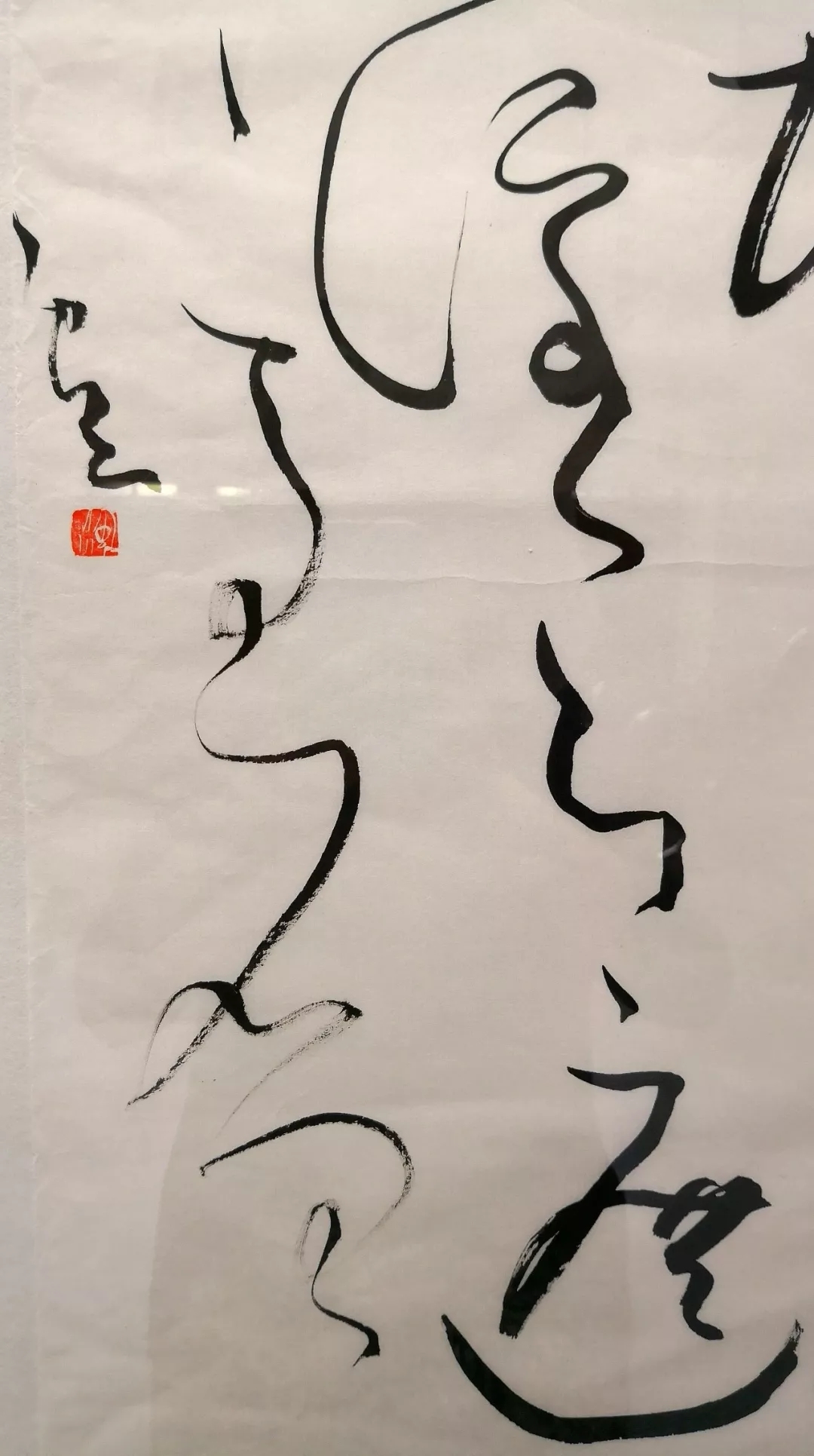

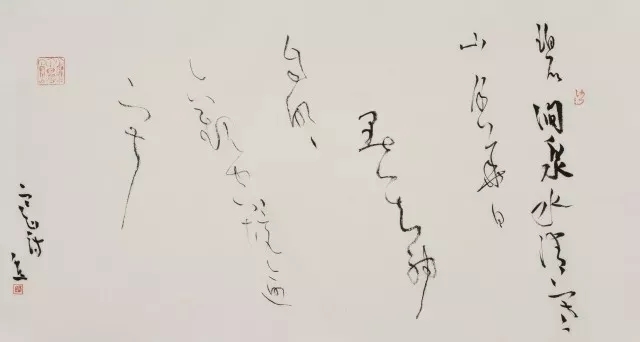

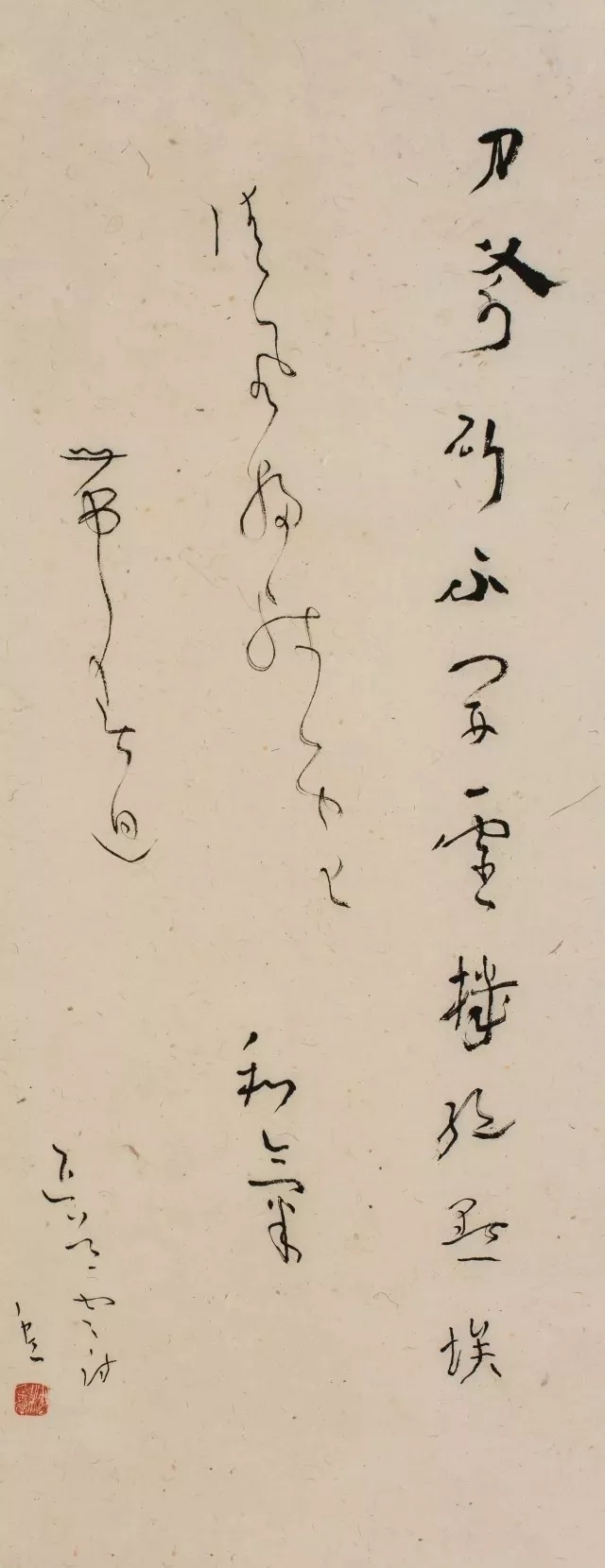

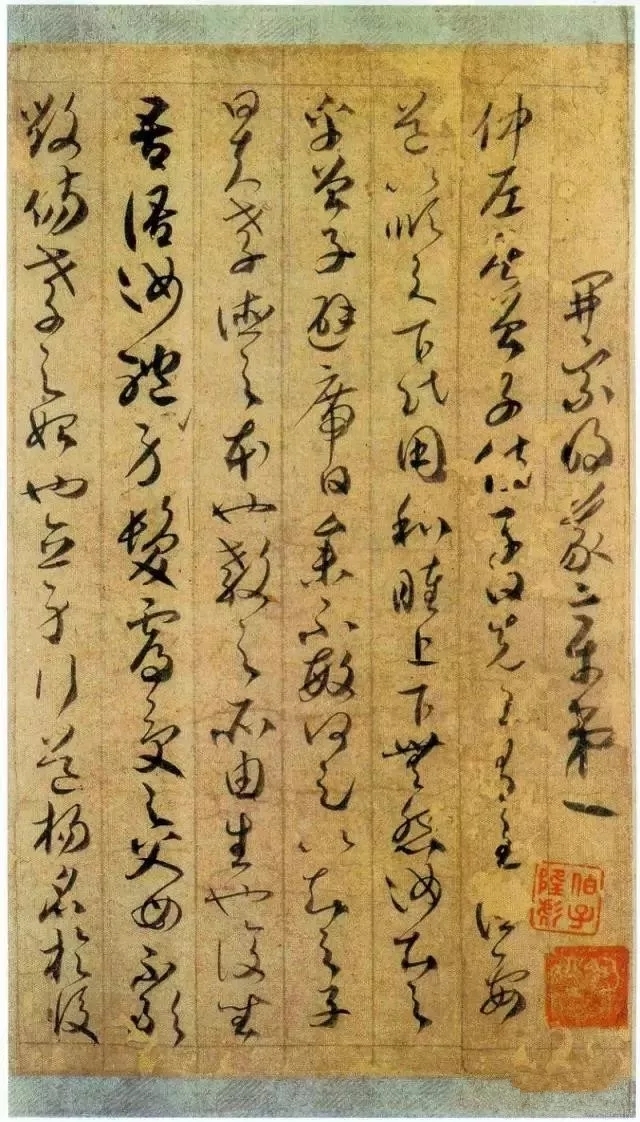

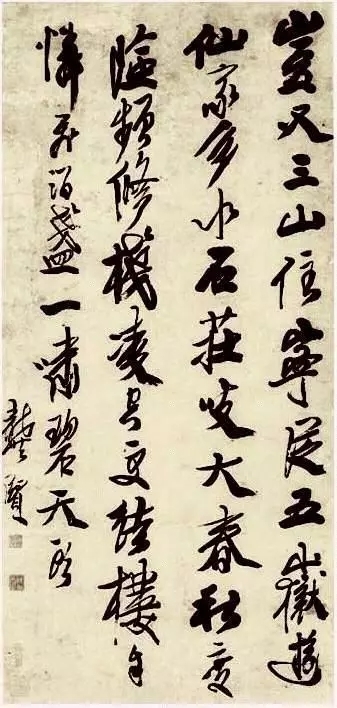

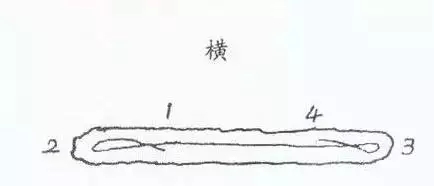

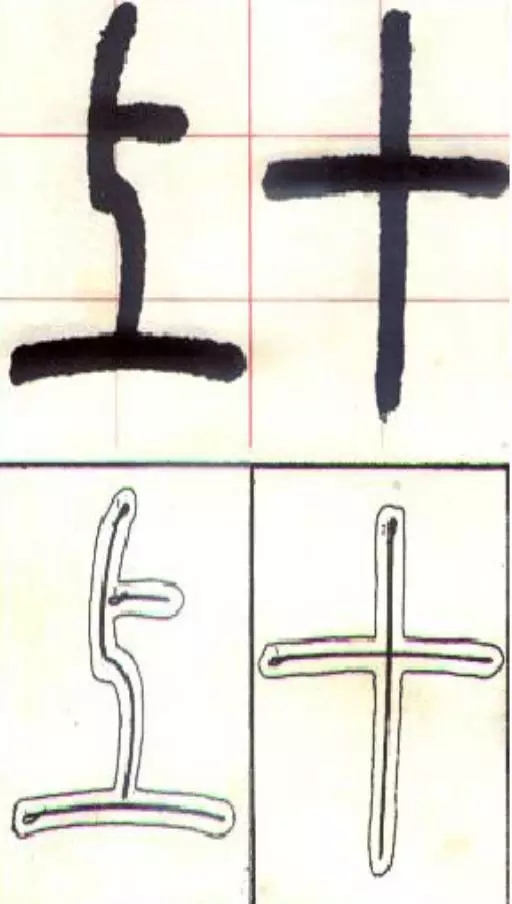

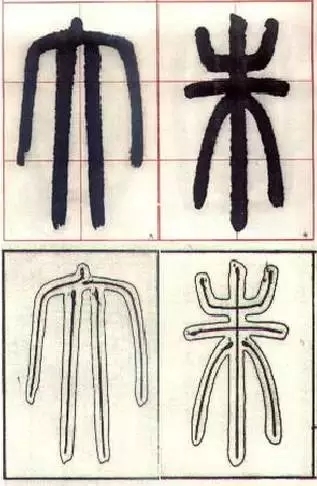

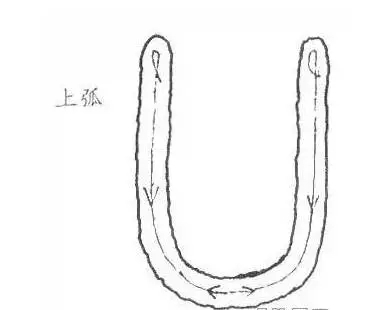

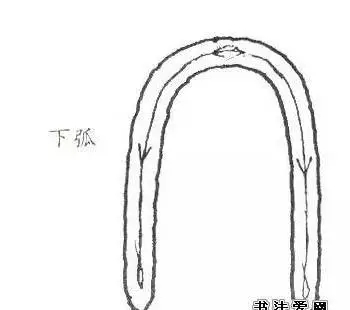

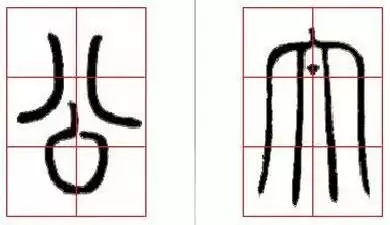

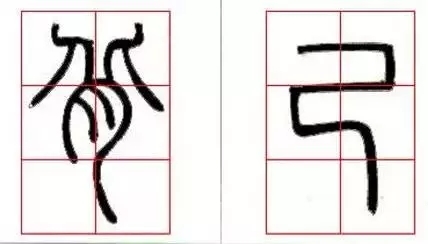

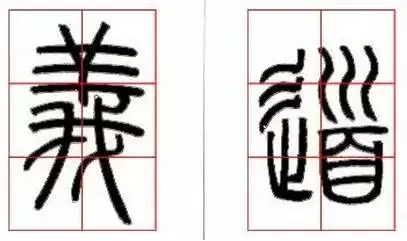

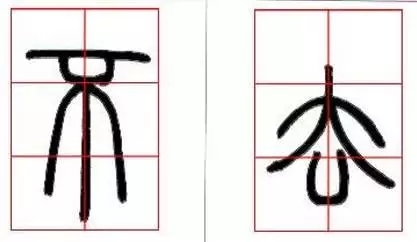

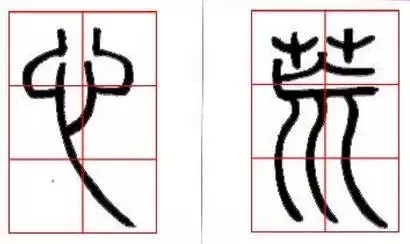

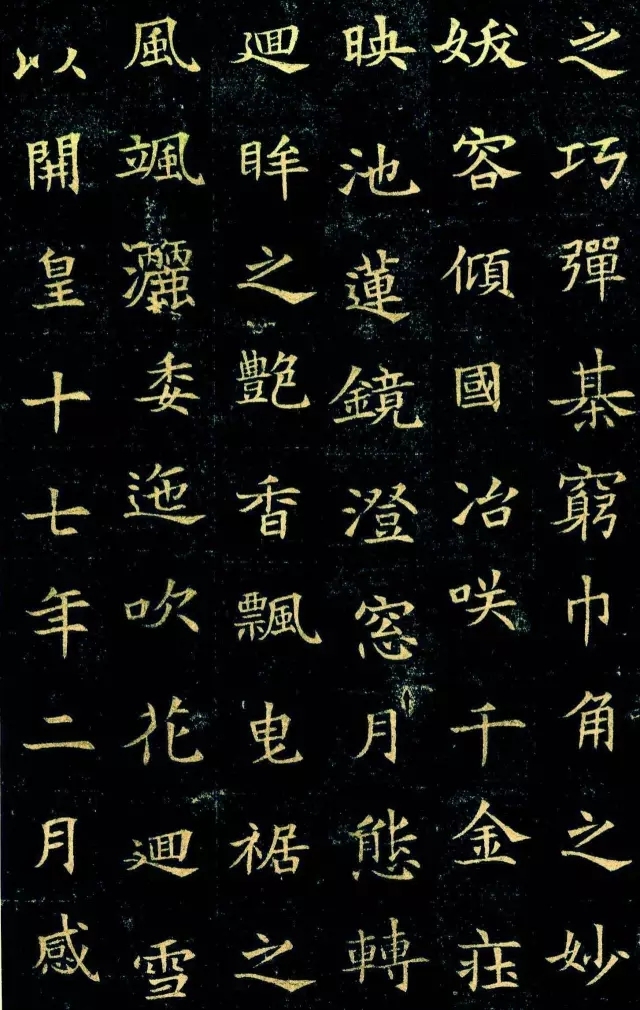

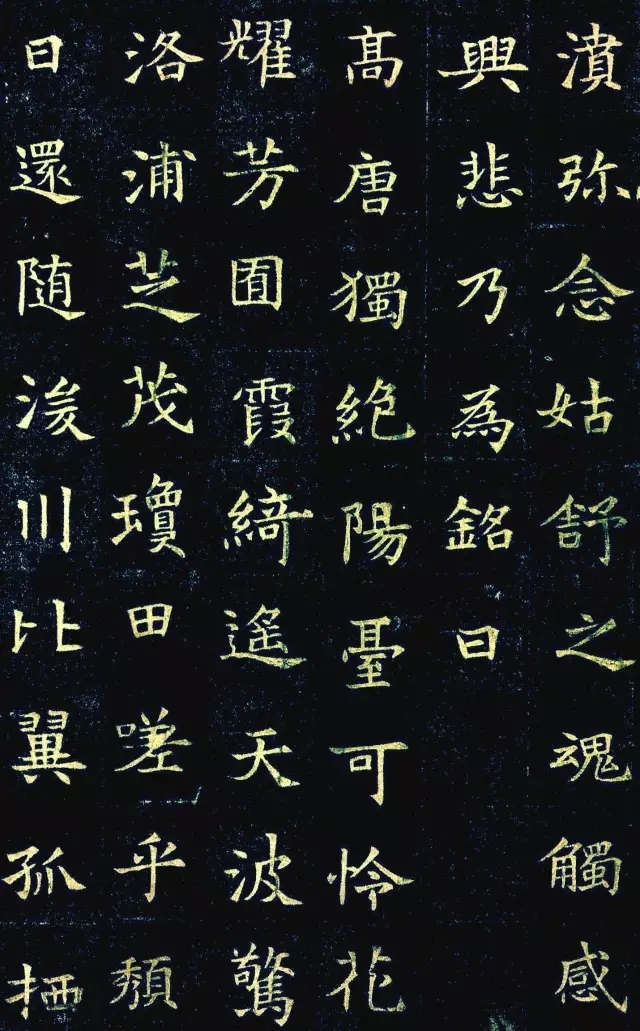

从蔡邕《九势》经卫夫人《笔阵图》再到张瓘《玉堂禁经》,几乎把各种书之样态都用势描述过了。从意象上论有“点如高峰坠石,横如千里阵云,竖如万岁枯藤,戈钩如百钧弩发……”;笔的速度变化论,则有“疾势、涉势”之说;点划形态的变化上论,则有“烈火异势、勒法异势、策变异势、啄展异势、三书异势、乙脚异势、倚戈异势”等等,不一而足。前已言之,笔势不尽指留在书写材料上的痕迹、形态及其提供给提供给观者可能的想象的暗示,笔势的概念还在于探究那些丰富多样的笔划形态得以实现的动力因由,即笔与纸相触发的状态,笔的运动进而推究笔的驱动者——手是如何运动的,这便要涉及以下两个概念了。

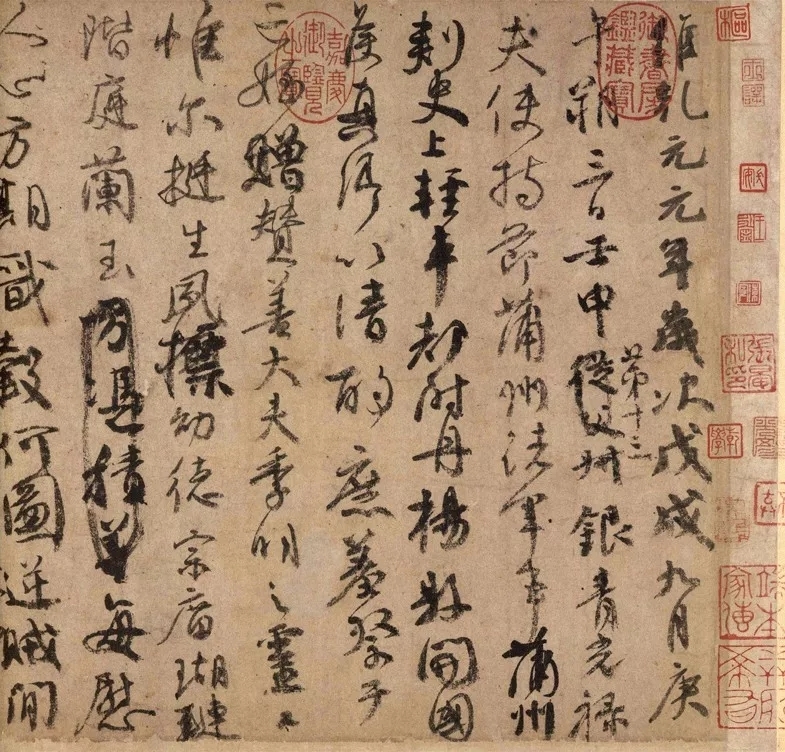

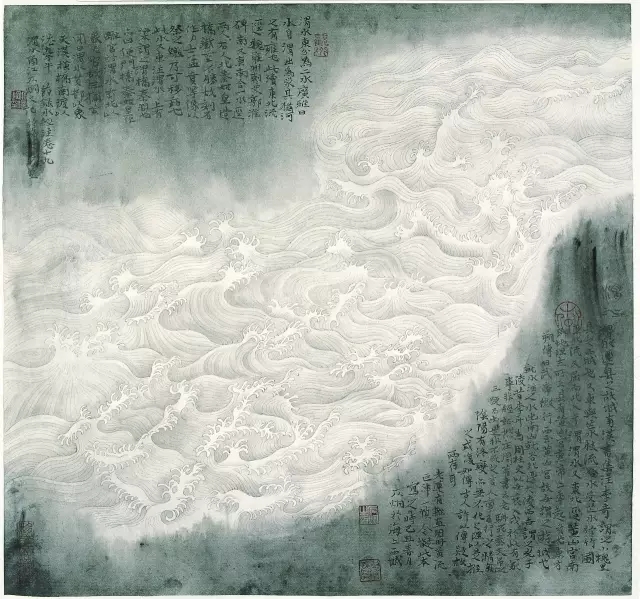

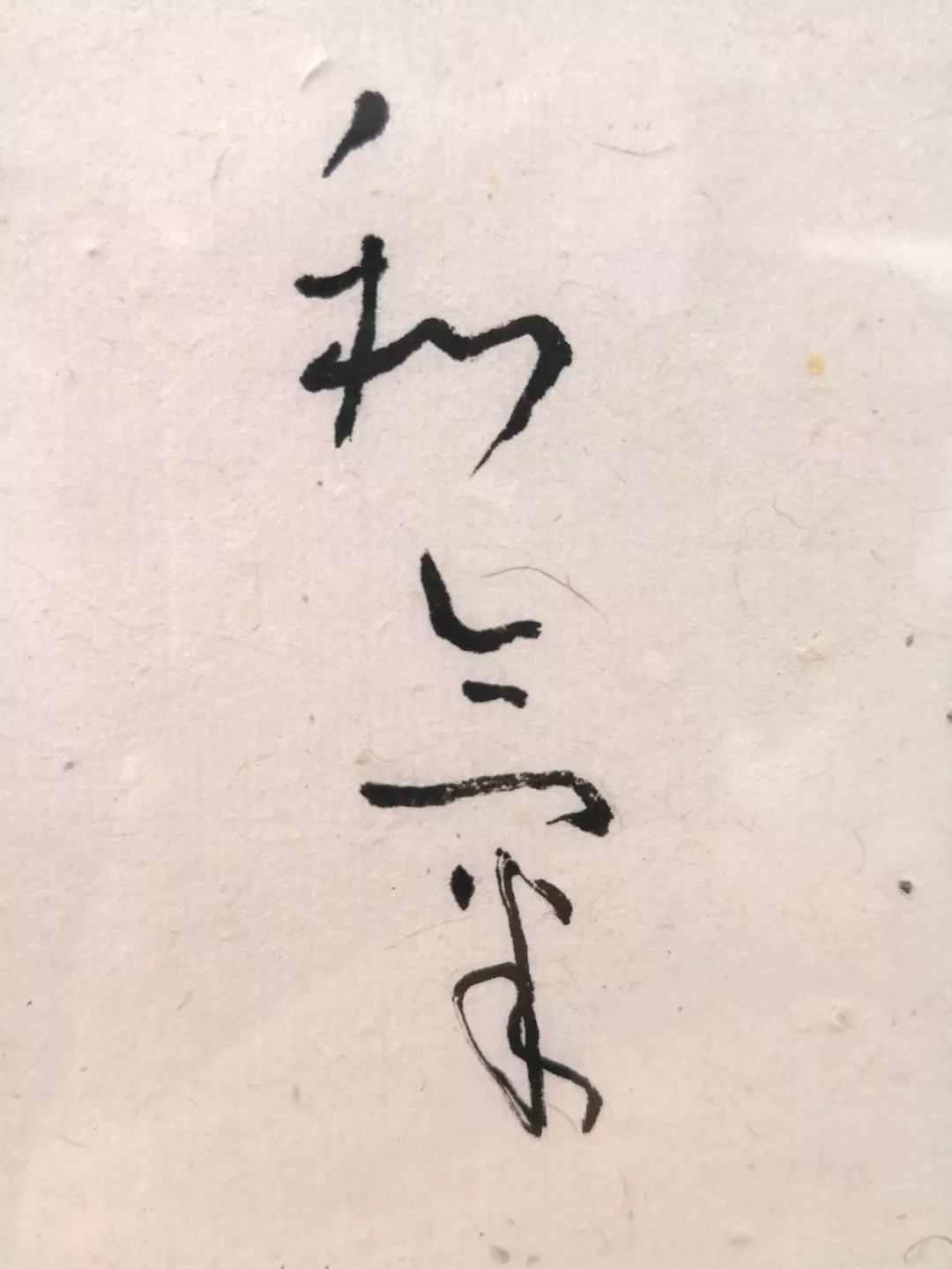

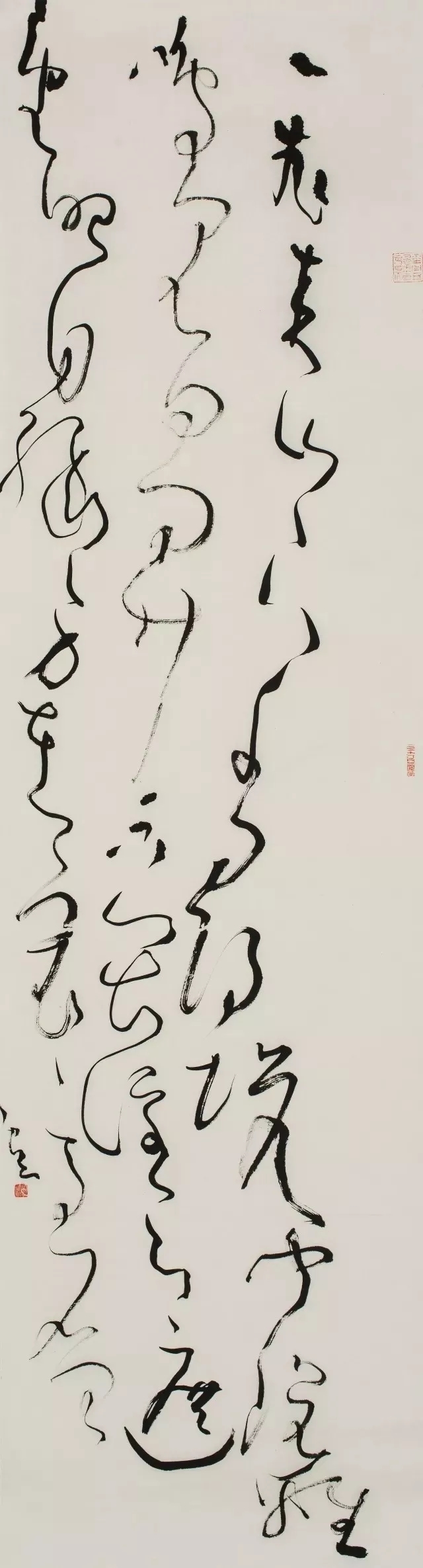

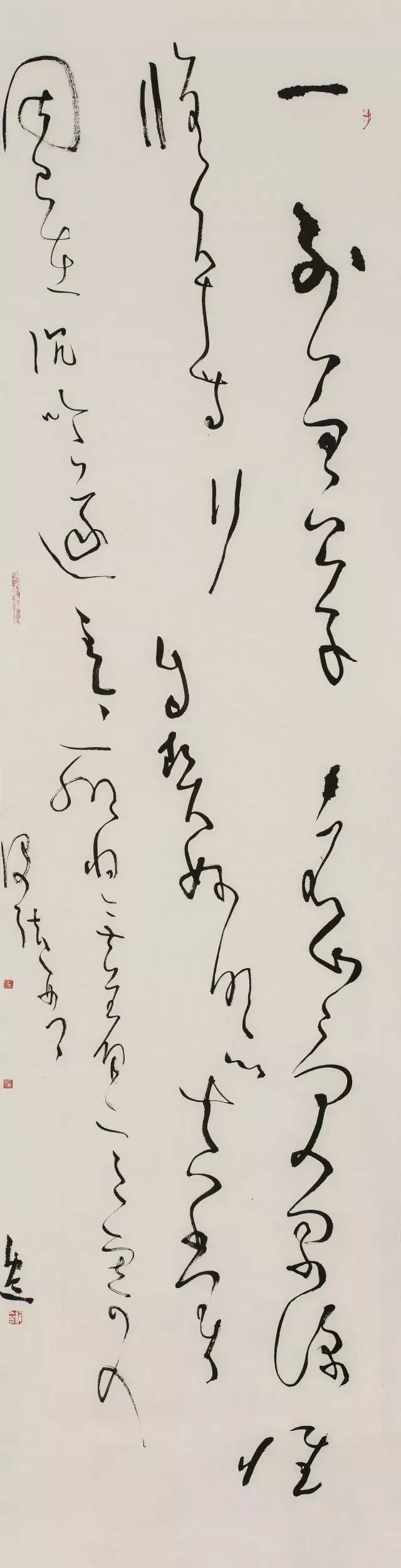

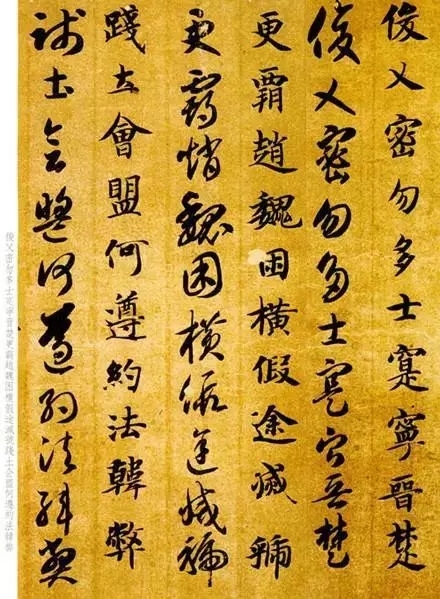

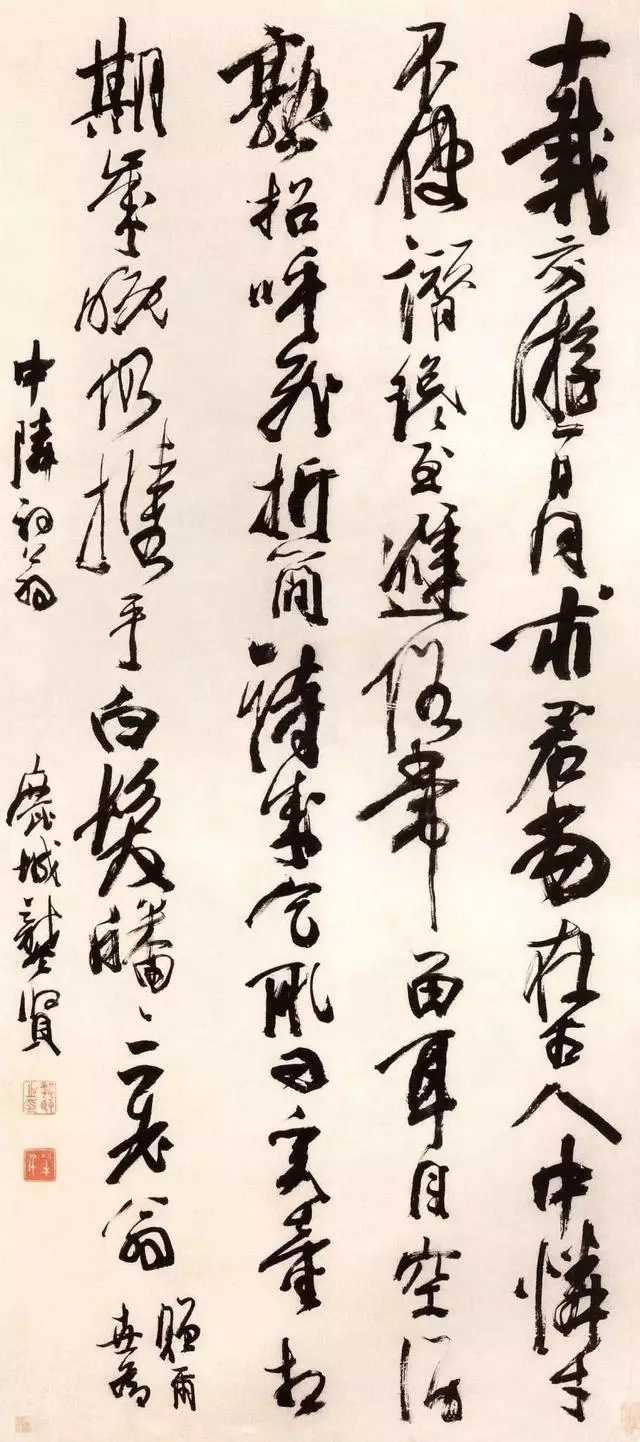

取势与换势

势能是近代物理学中的一个概念,是指物体或粒子在不同的空间位置所具有的不同能量。古代书论中虽然没有势能这一概念,但以势论书已隐含其意了。势能又称位能,比如同一个物体处在高处就比处在低处具备更大的能量。势能和动能是可以相互转换的。用力把一块石头举高,是动能转化为势能,即石头的势能增加了。水从高处落下,驱动了发电机的旋转,是势能转化为动能,再转化为电能。势能等于物体的质量与所处高度的乘积,而动能等于冲量和作用时间的乘积。回到我们的书法上,则笔从高空落下较笔黏贴于纸上具有更大的势能,也可以转化为对纸产生更大的冲量。同样的高度,同样能量,如果落纸时期望产生更大的冲量,则要求触纸的一瞬间要短,因此笔就不要瘫软委顿在纸上,在落纸的一刹那要有所控制,刘熙载说“起笔欲斗峻”,“力实纸空,透纸而能离纸”,便是此意。古代书论中又有“摇掷其笔”、“凌空取势”、“破空弑纸”、“老笔盘空”等说,目的都是赢的更大的势能和冲量。

笔法无外两端,一源于篆,一源于隶,刘熙载所谓“篆取隶合气长,隶取势险绝短,盖运笔与奋笔之辩也”。从笔的动力形态而言,运笔力合气长,偏于水平运动;奋笔势险绝短,偏于垂直运动。故古人又有“含忍之力与奋迅之力”之辩。起止之迹用点法、隶法,奋笔奋迅最为空灵有势,神情流转;画之势则用画法、篆法,运笔含忍,力合气长,坚实浑厚。功用不同,运动不同,能量也不同,惟需神而明之,便而化之。

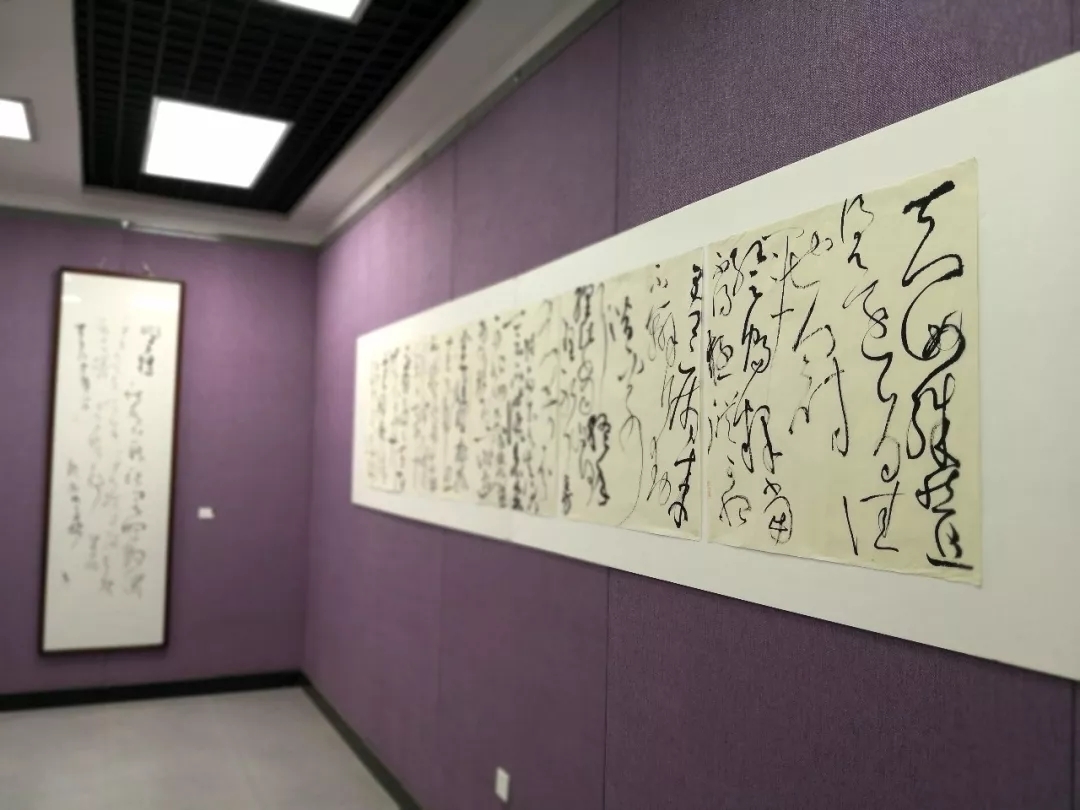

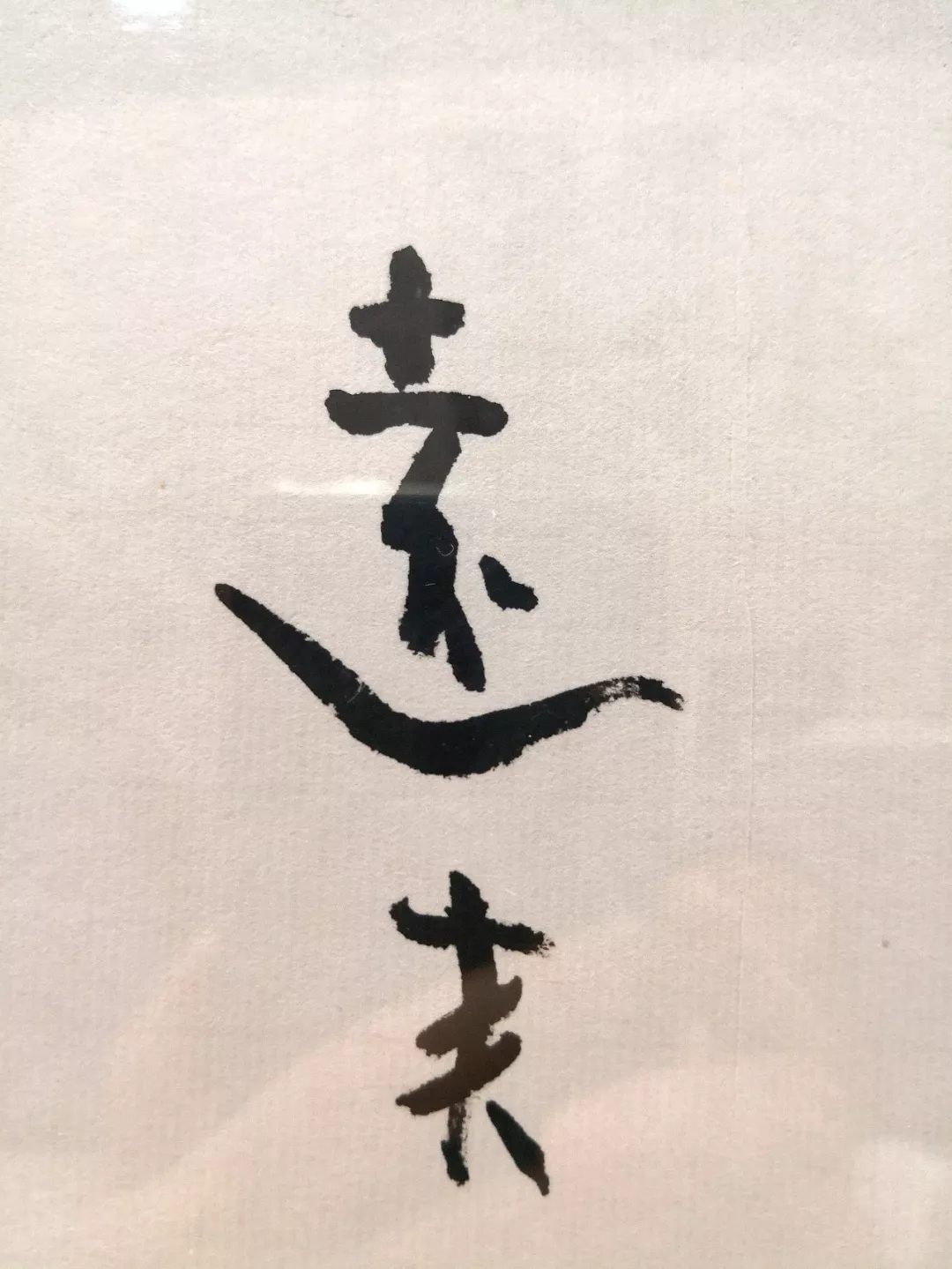

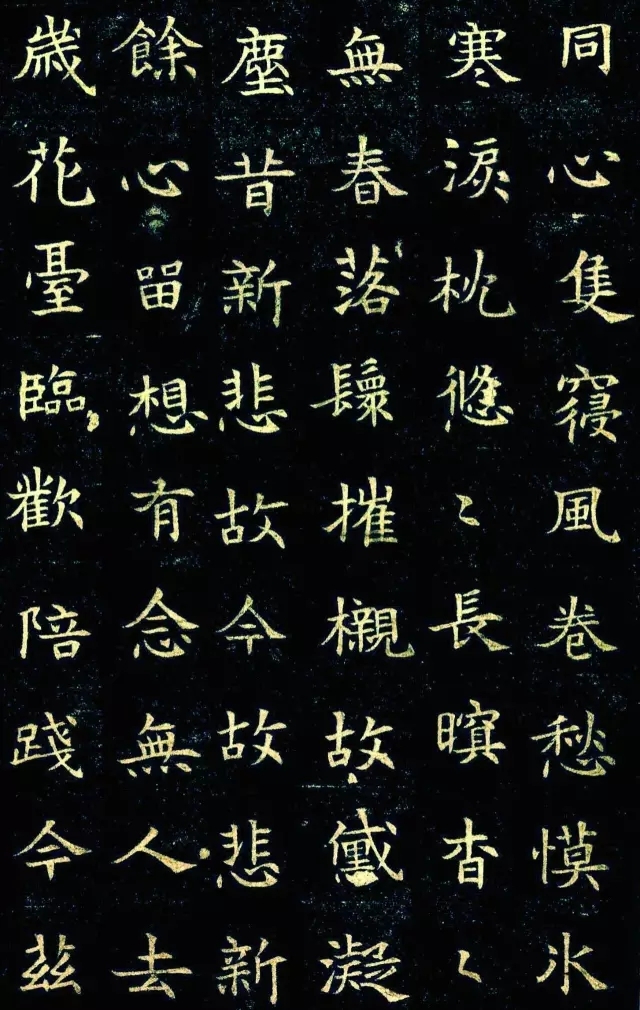

以上,从几个主要的方面对书法中的“势”进行了一番粗略的阐述。书迹形态、笔姿笔势、手的运动三者因果相生,互为表里,和谐一体,而贯彻三端者,一言以蔽之,“势”而已矣。

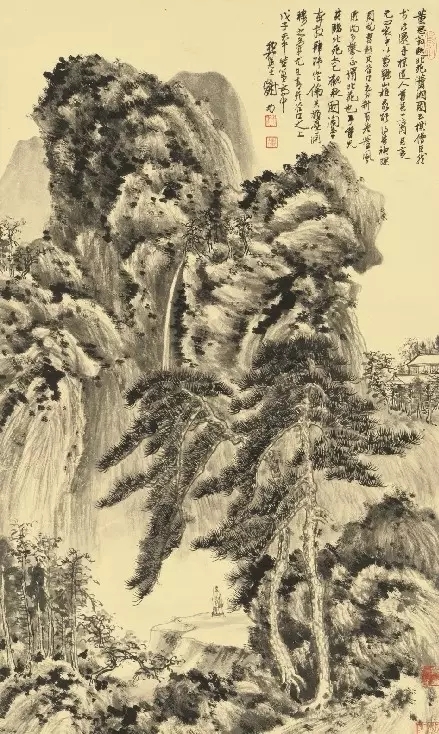

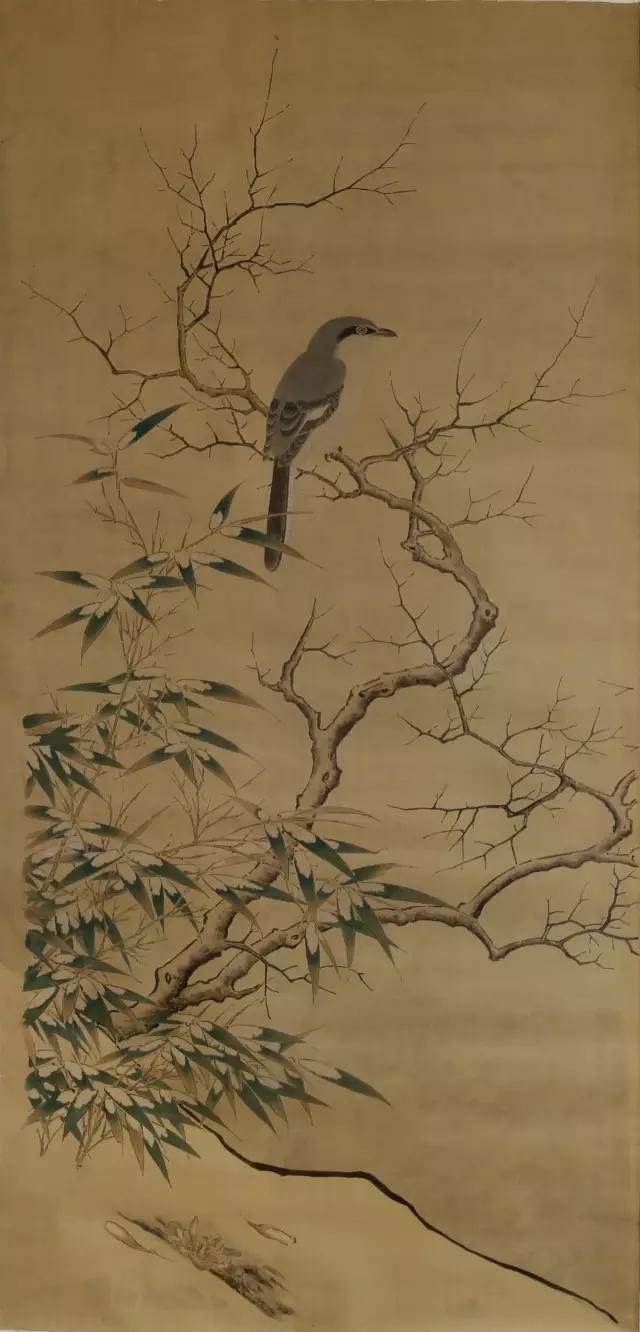

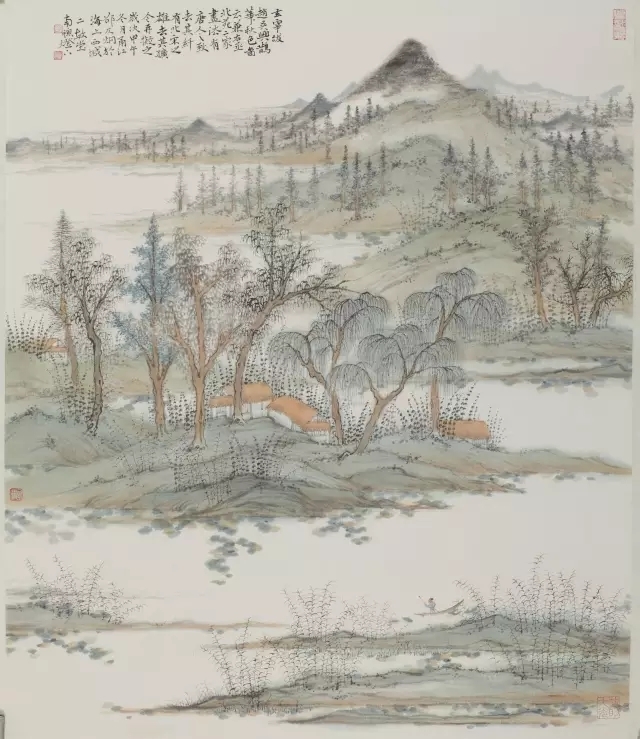

在与情态的、凝固的形的相对中,势是跃动的,是生机、是生命。书家们观蛇斗,观剑阵、观夏云奇峰、听大江朝涌,然造化,一切可喜可愕的情状态势都可能转为胸中书意而幻化成笔底烟云。

势是打通书法自身狭小的畛域而同于自然妙有的契机。势也是生命情态间的顾盼关联,神情流转。势是力量,又是能量。赖此,书法艺术真力弥满,万象在旁,永不枯萎。书法的成败在于得其势,或失其势。