张瑞图的笔法被称为“金刚杵”,霸悍奇崛,横空出世,与邢侗、米万钟、董其昌齐称“邢、张、米、董”,并列晚明四大家。

奇怪的是,张最独特,最反叛,最刺激,无依无傍,是开派人物。董最华滋,最丰富,最平和,理论更是高级,也是开派人物。邢、米从历史成就来看,皆平平,与董、张相去甚远,将四人放在一起评论或是总概括,非常滑稽,更少学理。

张瑞图(1570—1641),字长公,一字果亭,号二水、白毫庵主、芥子居士、平等居士、果亭山人等。福建晋江青阳下行人,早时从事儒业,家贫,日需费用仅靠其母机杼纺织供给,常以大麦粥充饥。

明万历三十五年丁未(1607年)进士,殿试第三,授编修官少詹事,兼礼部侍郎,以礼部尚书入阁。曾为魏忠贤书写“颂词”,并因趋魏党仕至武英殿大学士。后魏党败,故入逆案,坐徒赎为民。晚年遁迹江南,终隐于故里白毫庵。

张瑞图的字,用笔可谓一味翻折,因此圭角横生,俯拾皆是。这于传统书法来说是大忌,也是自帖学以来从未有过的。从来帖学无论千变万化,终不出二王正道,历史自然汇聚和形成了一套古典的审美法则,而他却另辟蹊径,无所畏惧,让人目瞪口呆。

清梁巘在《评书帖》中曰:“张二水书,圆处皆作方势,有折无转,于古法一变。”“张瑞图得执笔法,用力劲健,然一意横撑,少含蓄静穆之意,其品不贵。”又云:“行草初学孙过庭《书谱》,后学东坡《醉翁亭》。明季书学竞尚柔媚,瑞图、王铎二家力矫积习,独标气骨,虽未入神,自是不朽。”

倪后瞻也说:“其书从二王草书体一变,斩方有折无转,一圆体皆删削,望之即知为二水,然亦从结构处见之,笔法则未也。”这应该是比较客观的评价。

但张瑞图对书法艺术的发展是有很大贡献的,他的独创开辟了大幅行草审美的新局面。尽管面貌新,但不是怪,仍未跃出法度之外。尽管有技巧单调和犯冲之嫌,但笔法与结体仍符合传统的基本要求。加上笔力雄强老辣,时有意外之姿旁逸斜出,其合处亦令人击节。

在他的影响下,其后的黄道周、倪元璐、王铎、傅山等人振聋发聩,开启了晚明书坛革故鼎新的局面,以激越跳宕的笔法、不拘一格的结体、险绝自然的章法、云诡波谲的墨法和排山倒海的气势从书法的角度表现了动荡时躁动不安的心态及痛苦,也颠覆了温柔敦厚的传统士大夫审美标准。对书法史而言,这是极大的丰富,而不是倒退。

张瑞图生性懦弱,否则不会依附阉党。晚年罢官后,一心向佛。政治的污点,为士林所不齿,忏悔必然如影随形。这样性格的人创造出反差如此巨大的视觉类型,让人很难理解。但若从更深的出身、经历、心理等层面综合探析,或许这才是二水先生的真颜。

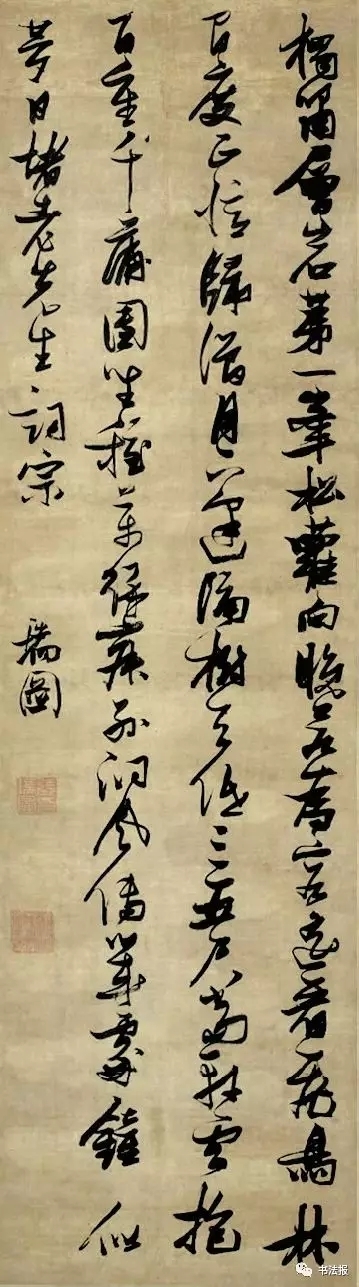

此作(如图)质地为绢本,只有穷款,很难考证年代,但结字已不是过于尖刻,推测当是中晚年所作。

整幅作品透出一股凌厉萧森之美,观之似有寒气逼来,令人惊悚。字距的紧密与结体的排叠,那种密不透风的节奏将草书的速度感体现得淋漓尽致。张瑞图笔下的果断和从容,表现在一气呵成上,放笔写出,层峦叠嶂,生动变化自在其中随境推移,毫无作意,应是临时从宜厚积薄发。从中可见其草法的谙熟,而结字却笔笔都是自己的,有着强烈的个人符号特征,这是写进书法史的重要保证。

张瑞图草书《独啸层岩第峰诗》条幅

规格 188cm×53cm 英国大英博物馆藏

释文:

独啸层岩第一峰,松萝向晚若为容。

遥看飞鸟林间度,正忆归僧月下逢。

隔树天低三五尺,当轩云抱百千重。

蒲团坐种缘寂,列洞风传几处钟。

似梦日堵老先生词宗,瑞图。

张瑞图运用的技巧全在其控制中,这一点和惊世骇俗的徐青藤便不一样。徐青藤多数时候控制不住自己的笔墨,因此不宜效法。控制是理性的行为,而最终的效果却是感性的,我们又不得不佩服张瑞图手段的高明。如果说对张瑞图的苛责多在于其技巧的简单,不过这种简单却成就了他的风格。敢于独创是需要极大勇气和智慧的,而这种独创又不能割断历史的链条。

张瑞图的深度比不上稍晚的黄、倪、王、傅等人,就像京剧的开派大师在技术的纯熟度上不一定比得上后续发扬的流派大家。意义和价值是两个不同的评价范畴,各有千秋。

张瑞图死后在民间被奉为水神,据说宅中悬挂他的作品能避火,所以流传甚多。这个玩笑至少在我看来充满了荒谬,有一股消解崇高的痞子精神。