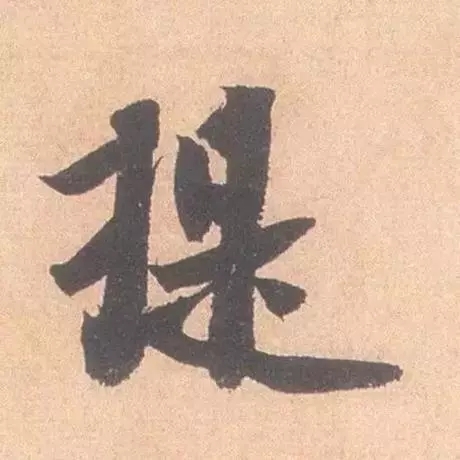

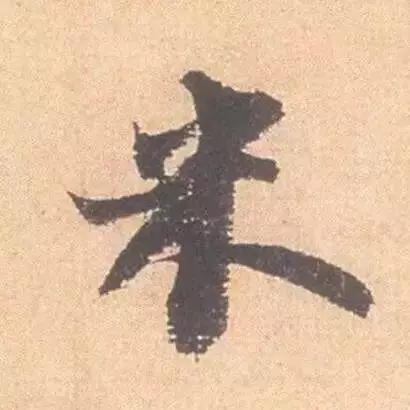

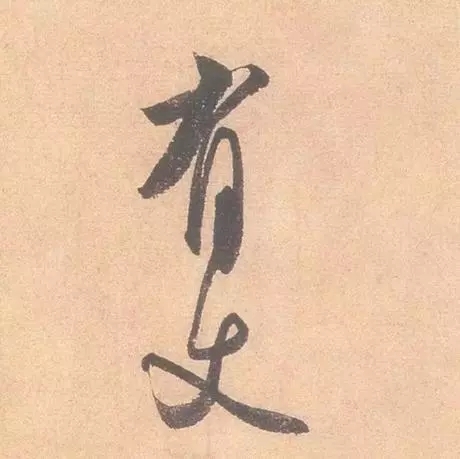

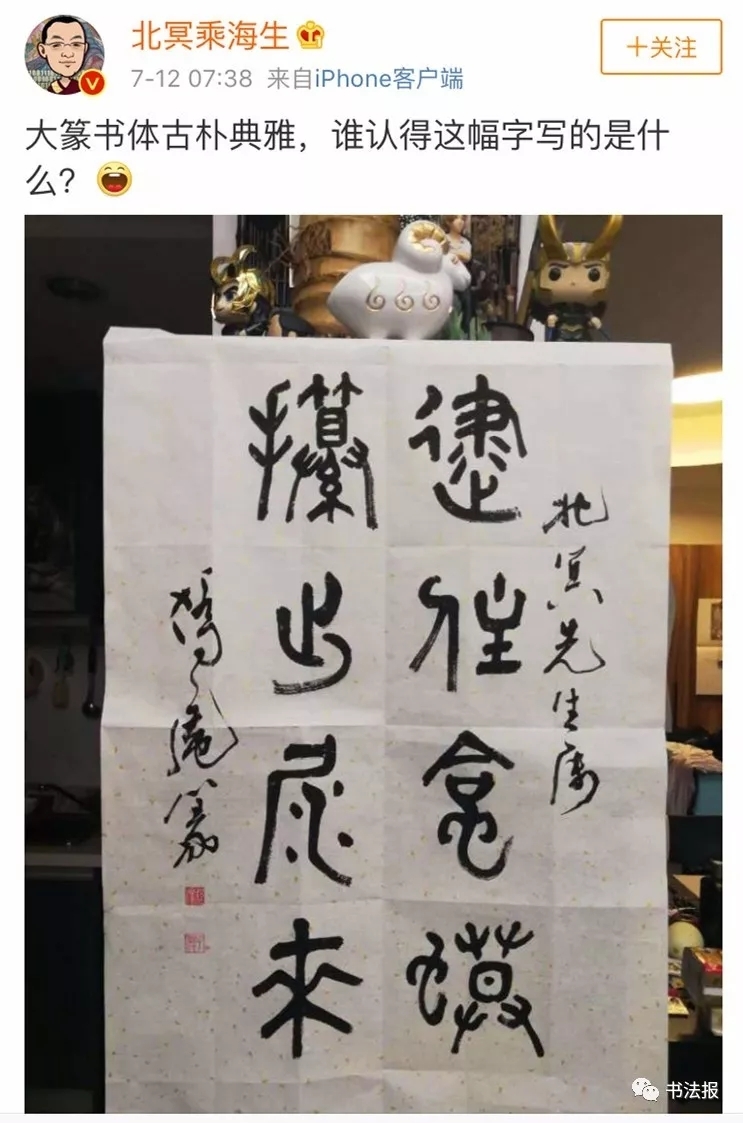

观当代学书者,也不外乎以古人经典法帖为临摹对象,至自以为有一定的把握后,试作己书,即所谓“书法创作”。但是,在大多数情况下,这种创作是很尴尬的,甚至是经不起严格推敲的,因为,这种创作心态是有某种负担的。比如,创作者如果仍然处在一种集字状态下的话,必然会导致其胸中无底、笔下迟疑、字态无神等问题的出现。究其根本,就是在临帖中没有经过对原帖进行二度作的过程。

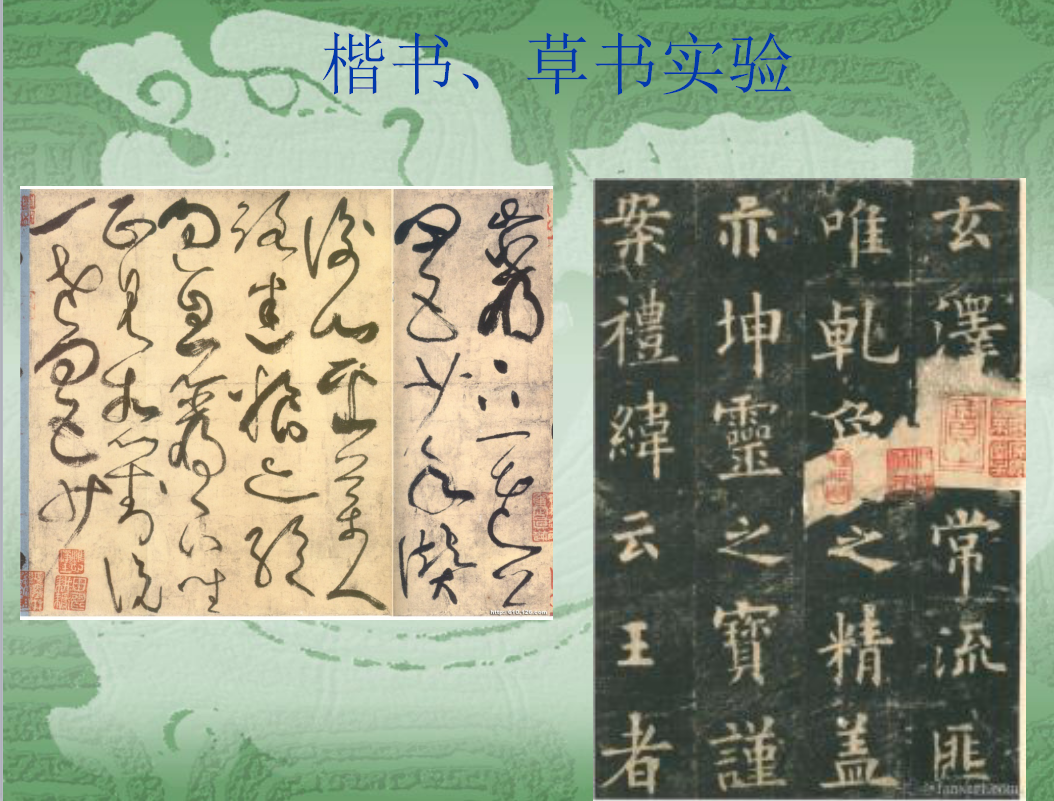

毫无疑问,学书临摹是为创作做准备的。那么,怎样才算是合格的临摹呢?回答很肯定,像古人。如何才算像古人呢?

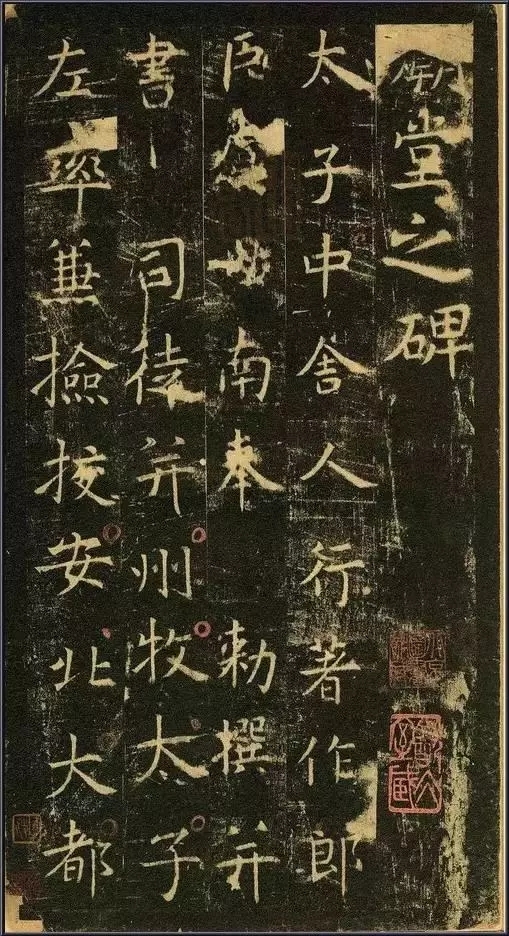

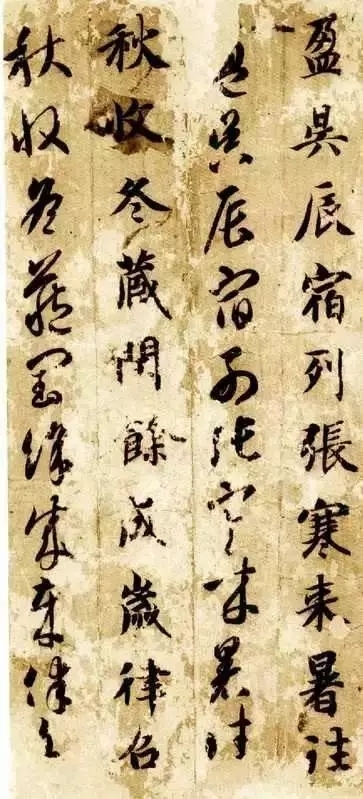

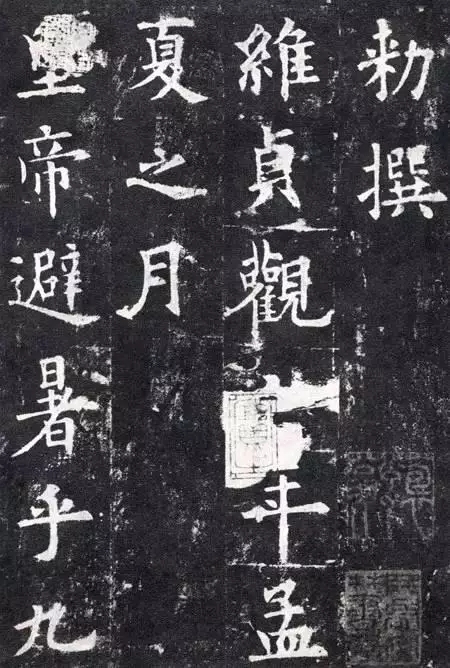

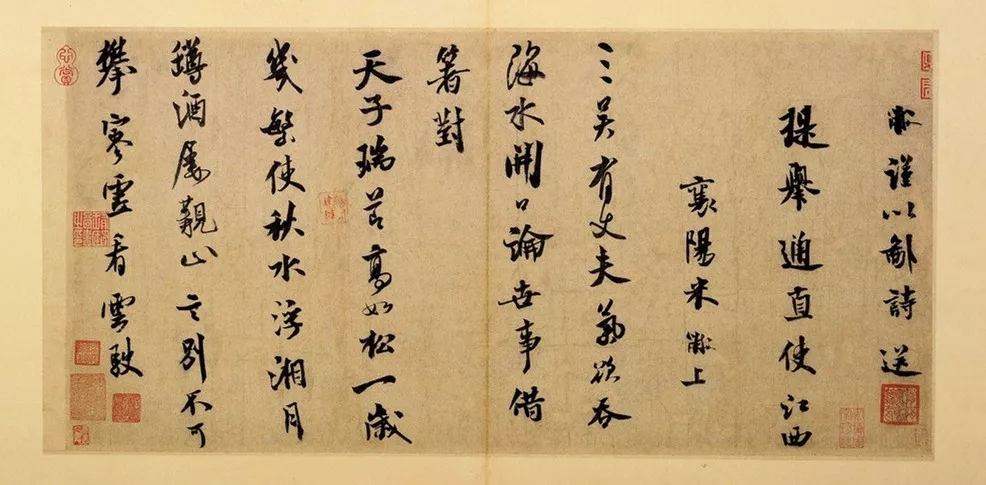

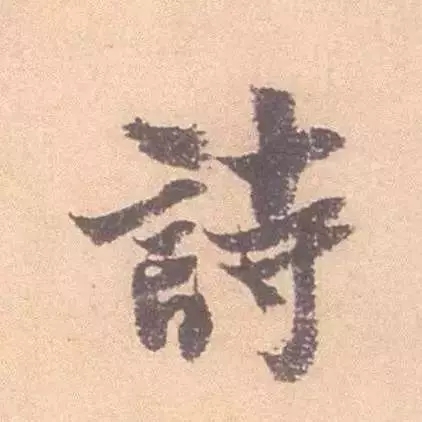

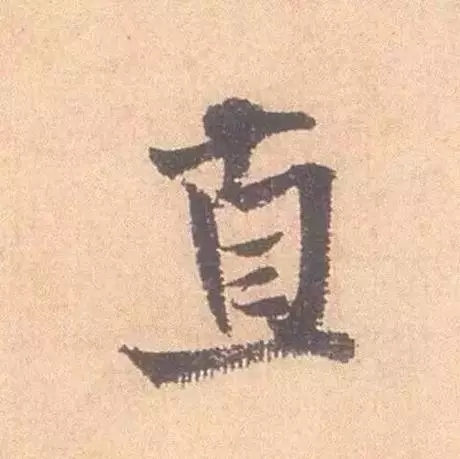

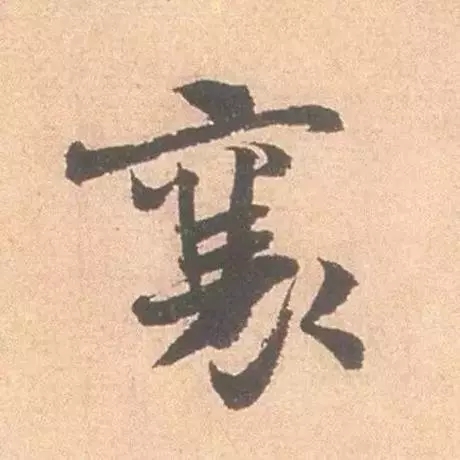

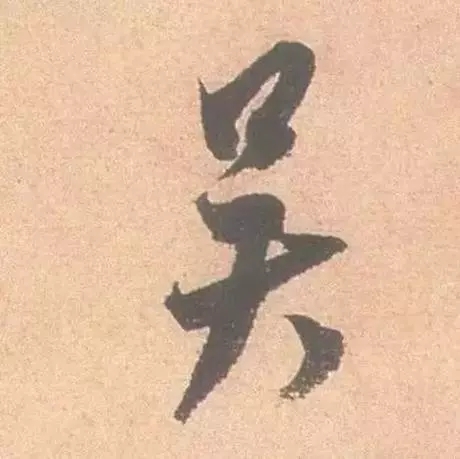

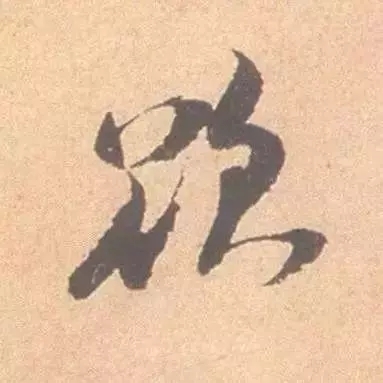

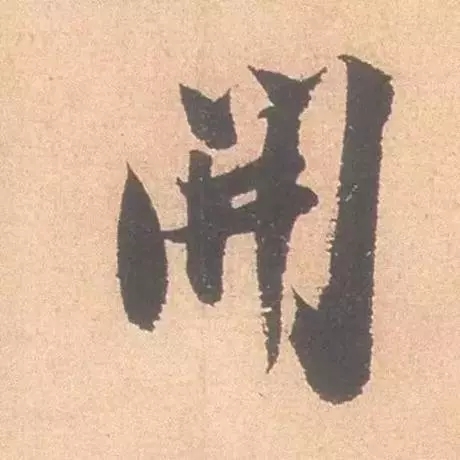

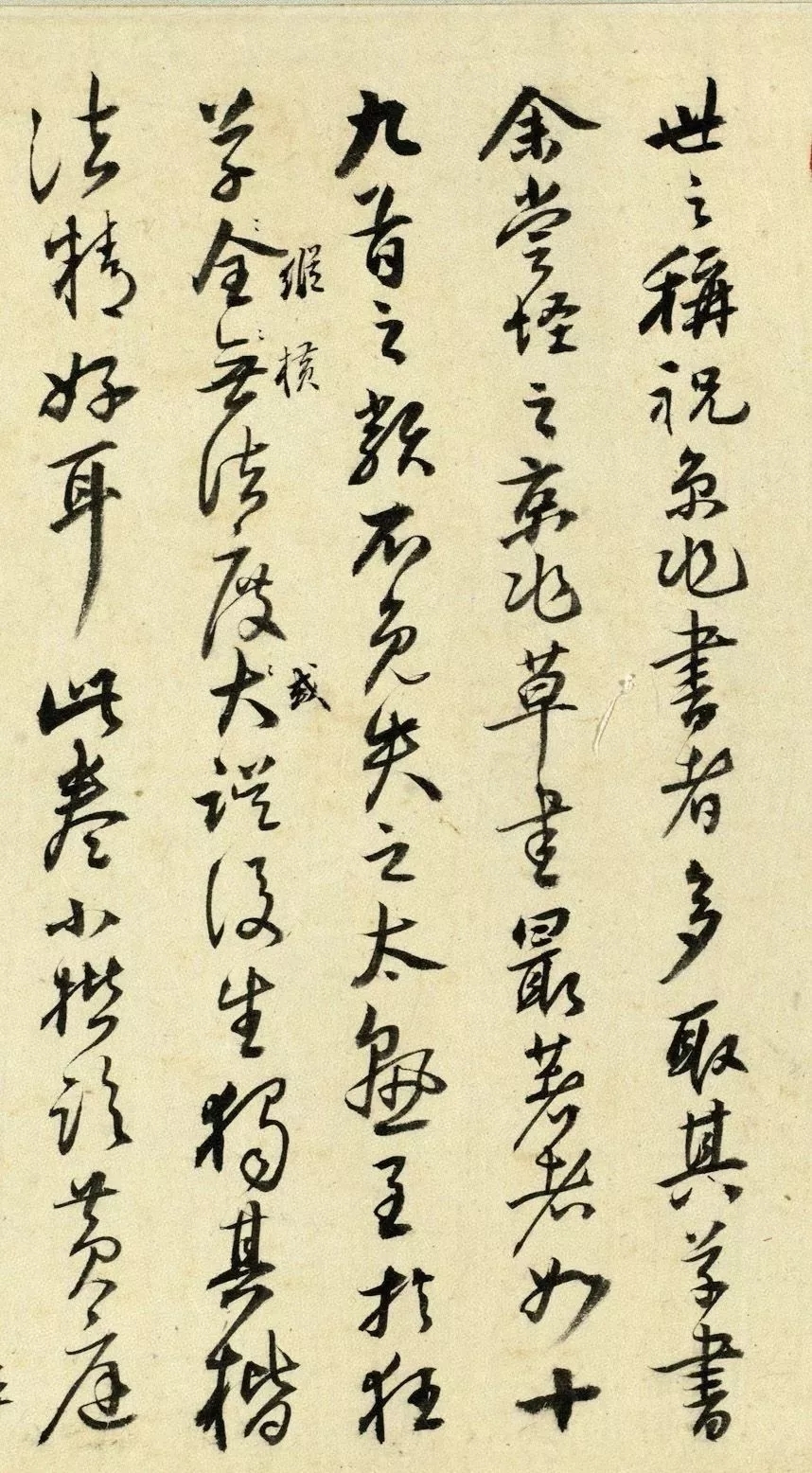

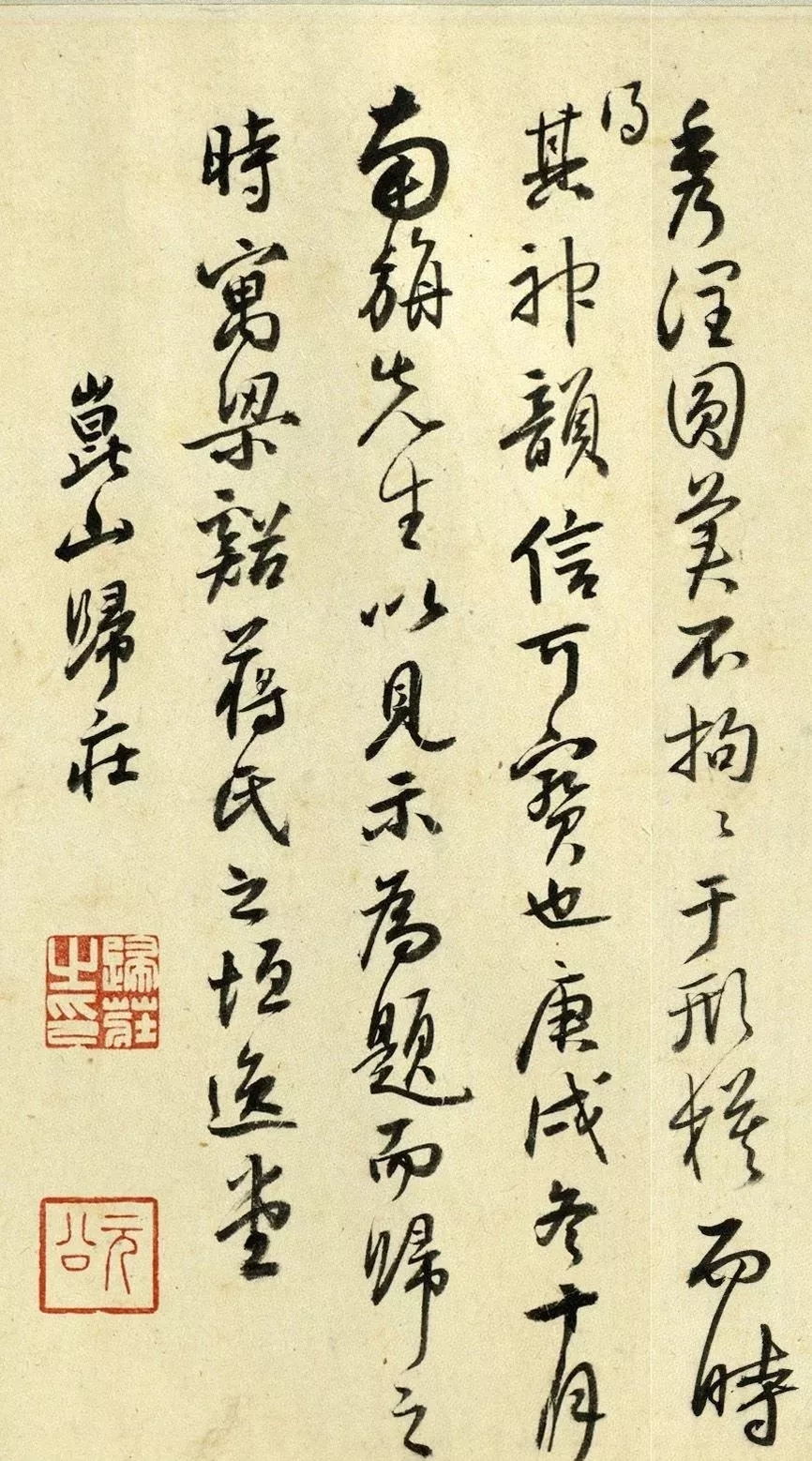

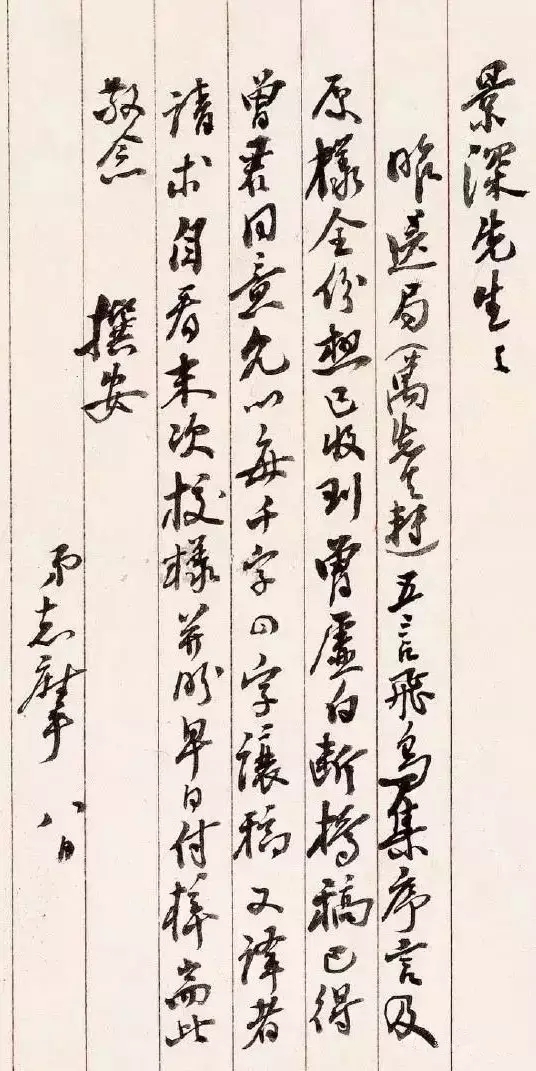

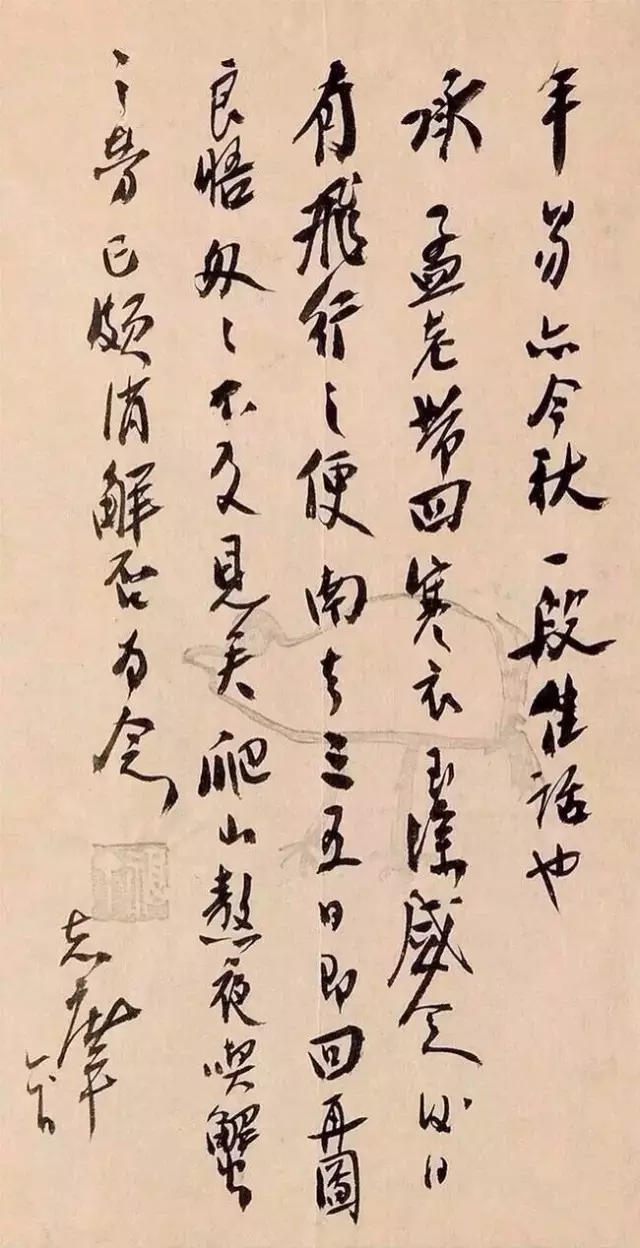

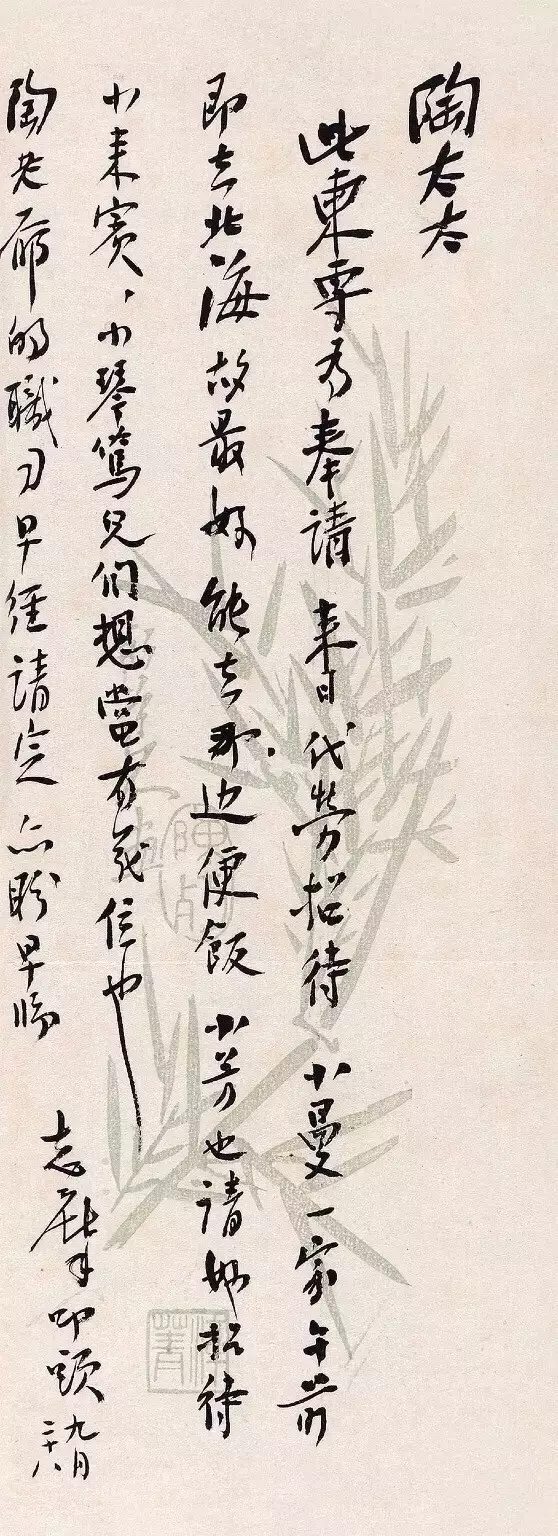

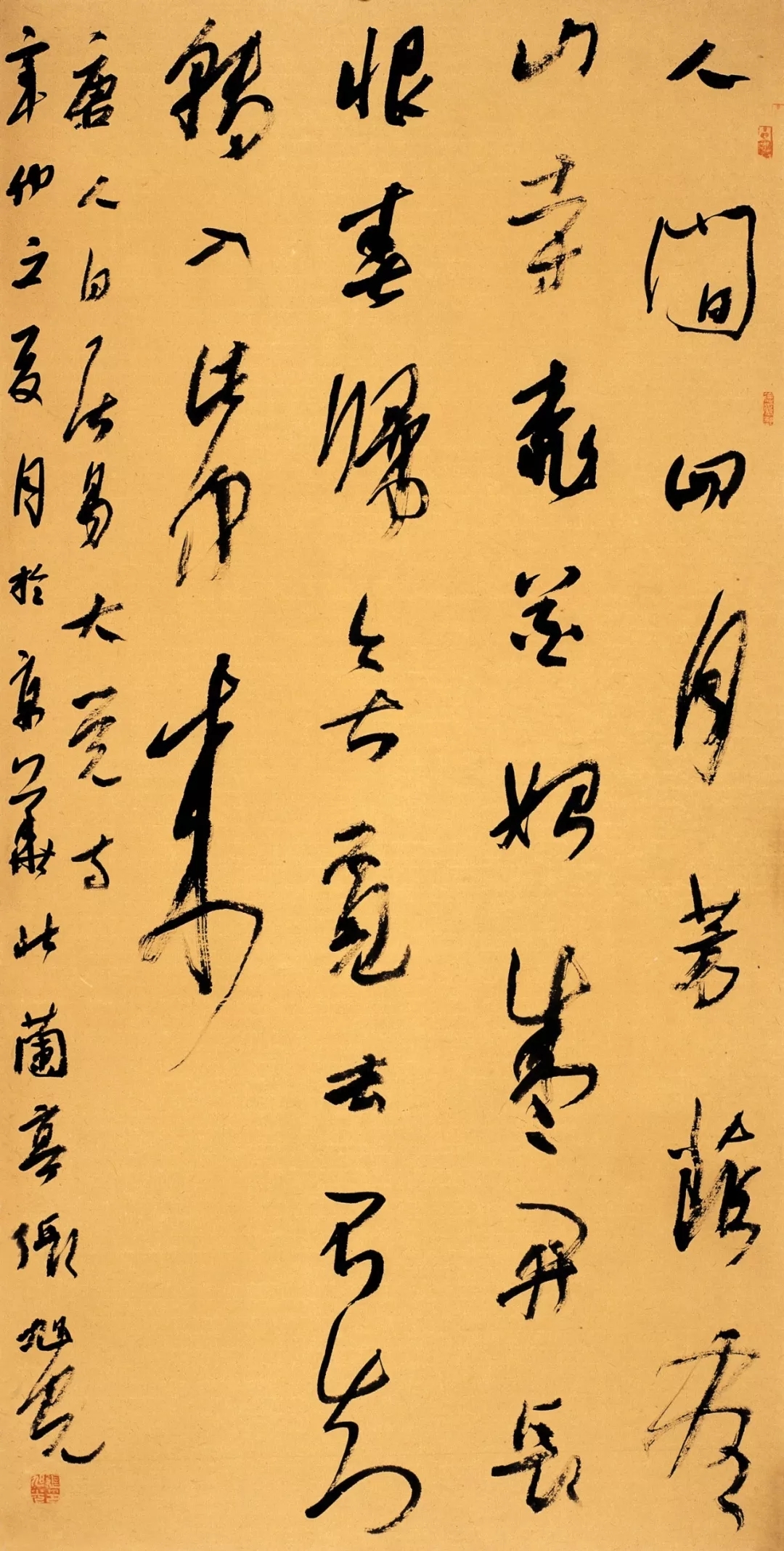

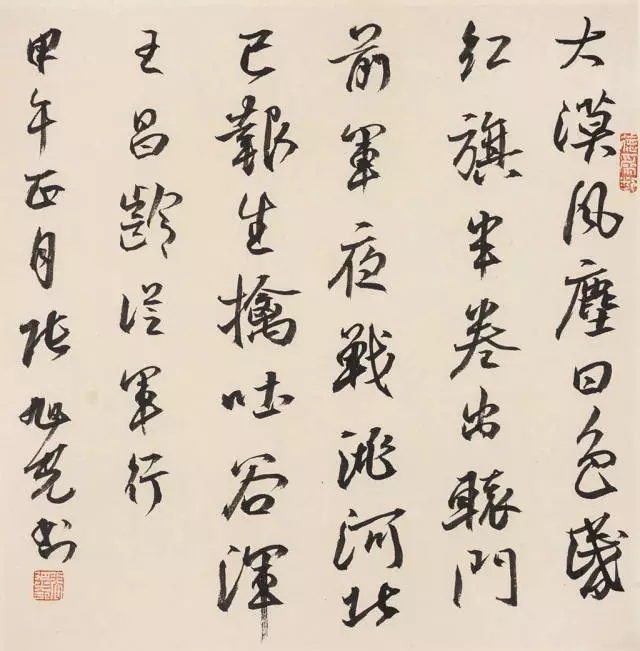

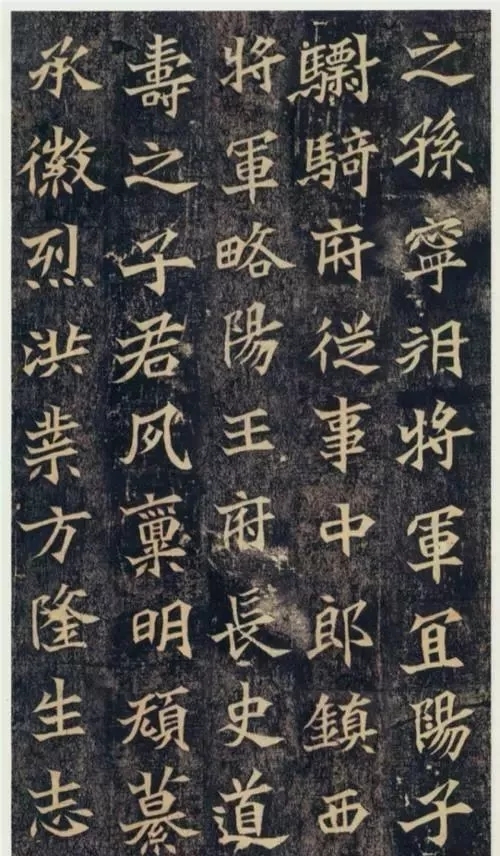

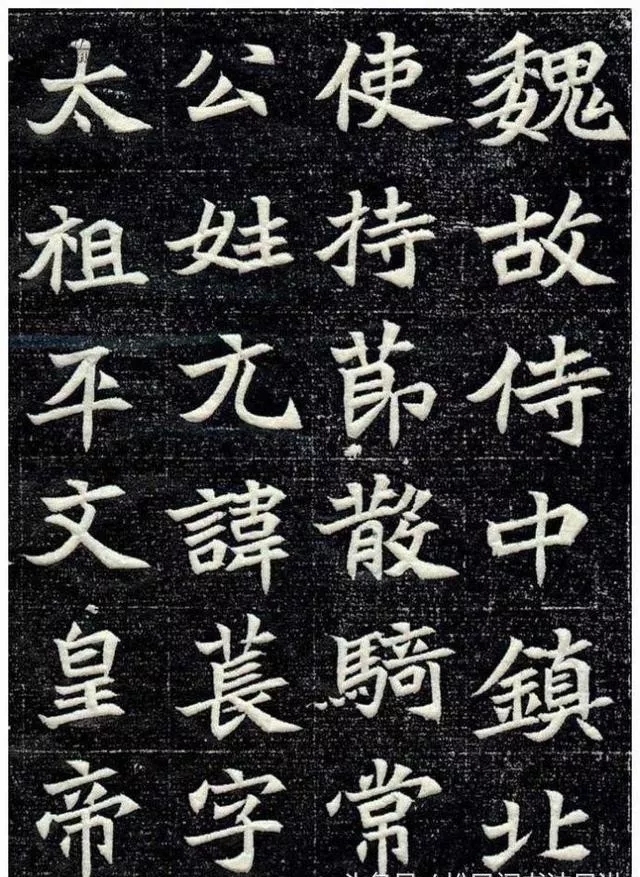

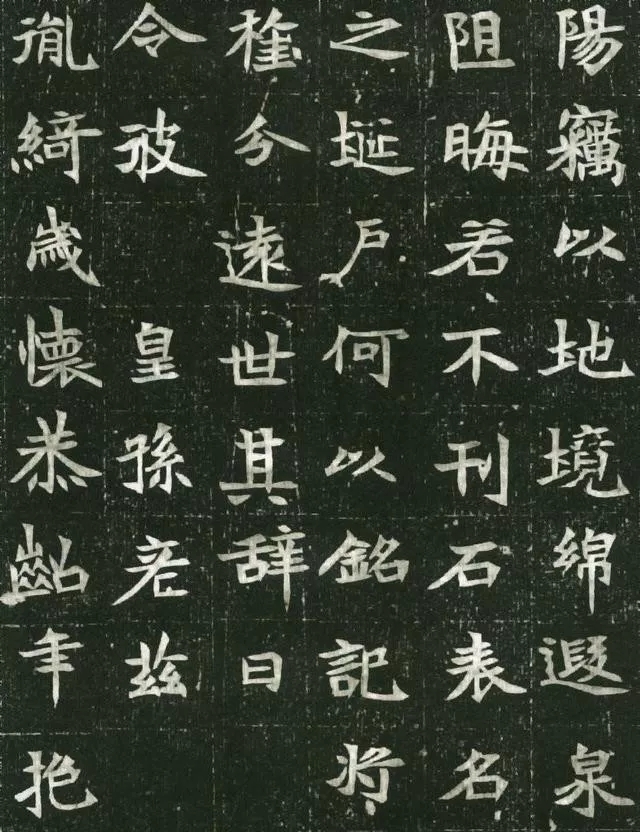

对于这个问题,南宋姜夔在《续书谱》中就回答得很到位。姜氏说:“摹书最易,唐太宗云:‘卧王濛于纸中,坐徐偃于笔下’,亦可以嗤萧子云。唯初学者不得不摹,亦以节度其手,易于成就。皆须是古人名笔,置之几案,悬之座右,朝夕谛观,思其用笔之理,然后可以摹临。其次双钩蜡本,须经意摹拓,乃不失位置之美耳。临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。临书易进,摹书易忘,经意与不经意也…”

我认为,姜氏对怎样临摹古人法帖已经讲得很透彻了。我甚至想,他的理论应是完全来自于他实践中的深刻体会吧,因为,我在学书的过程中恰恰有这种感受。

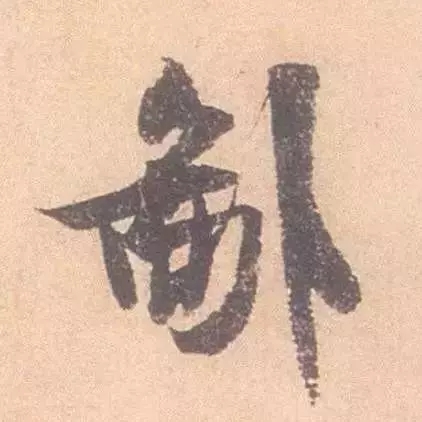

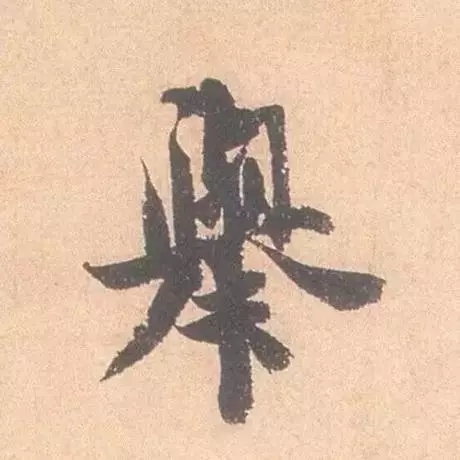

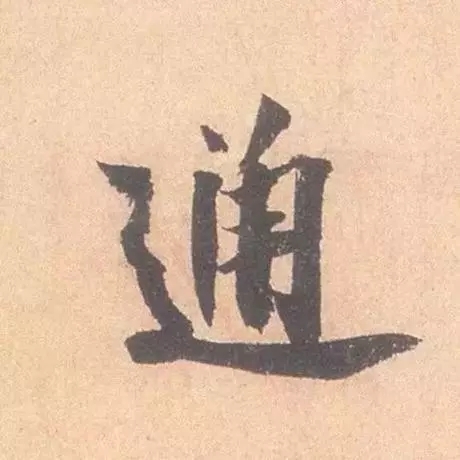

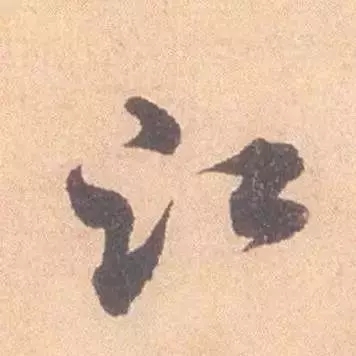

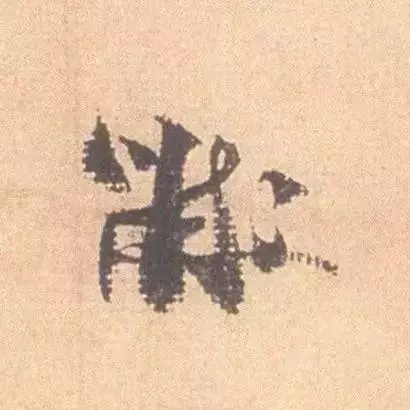

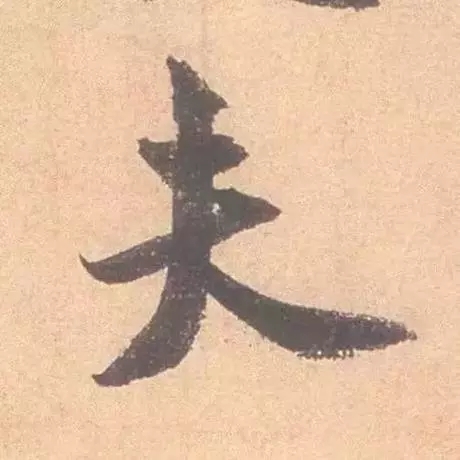

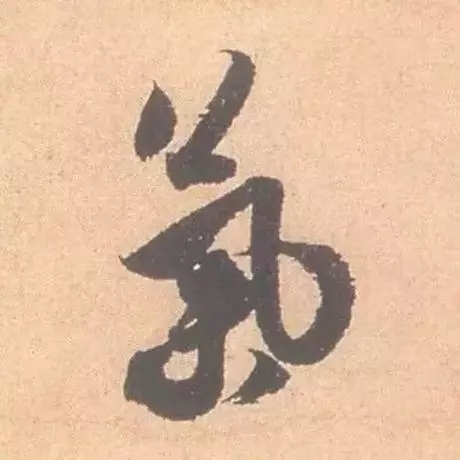

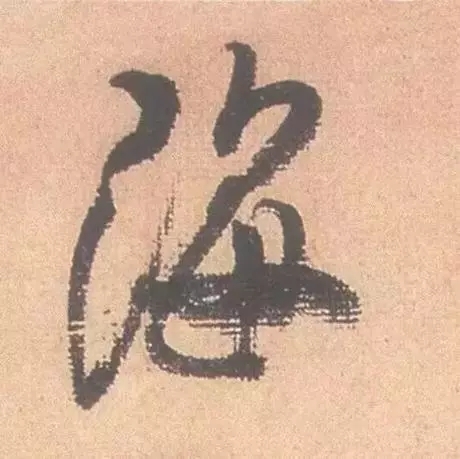

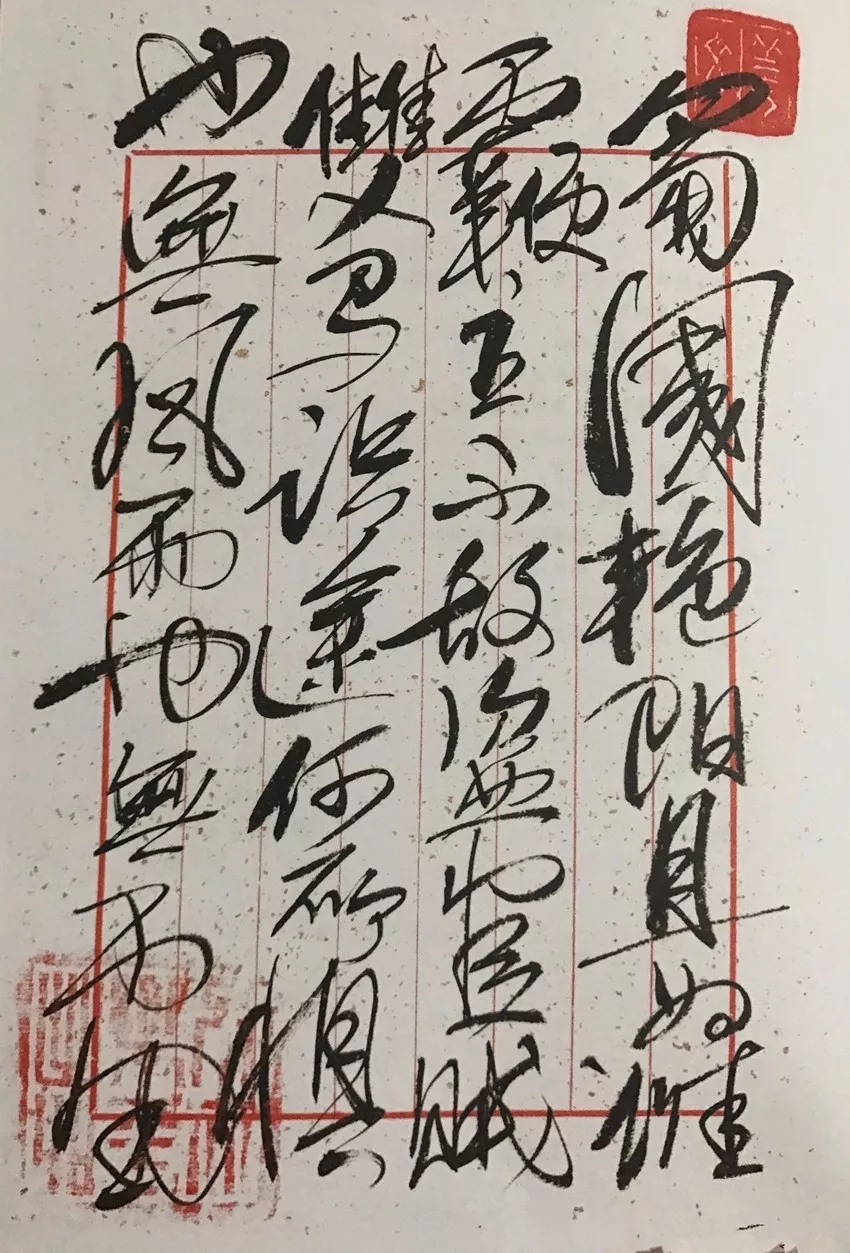

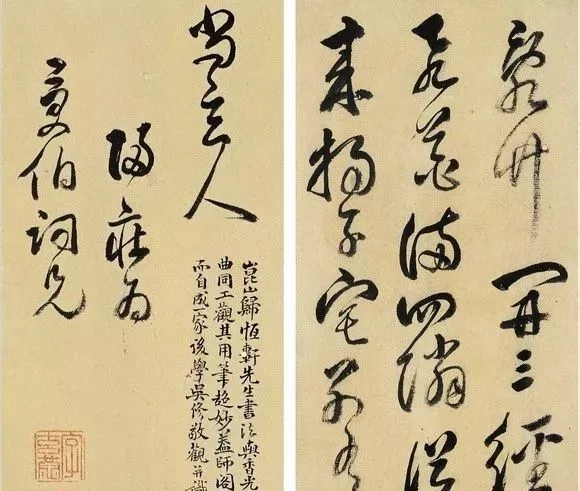

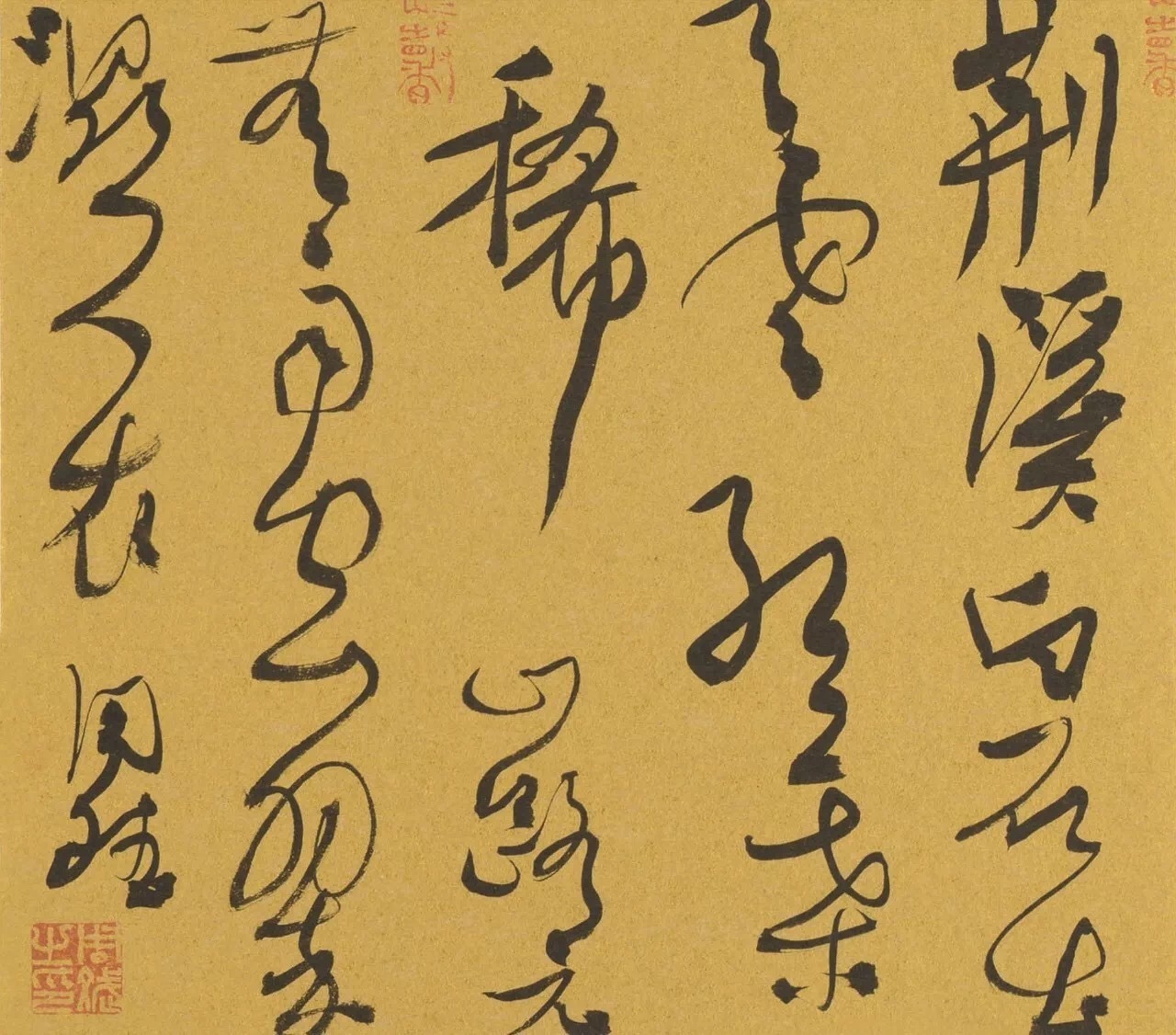

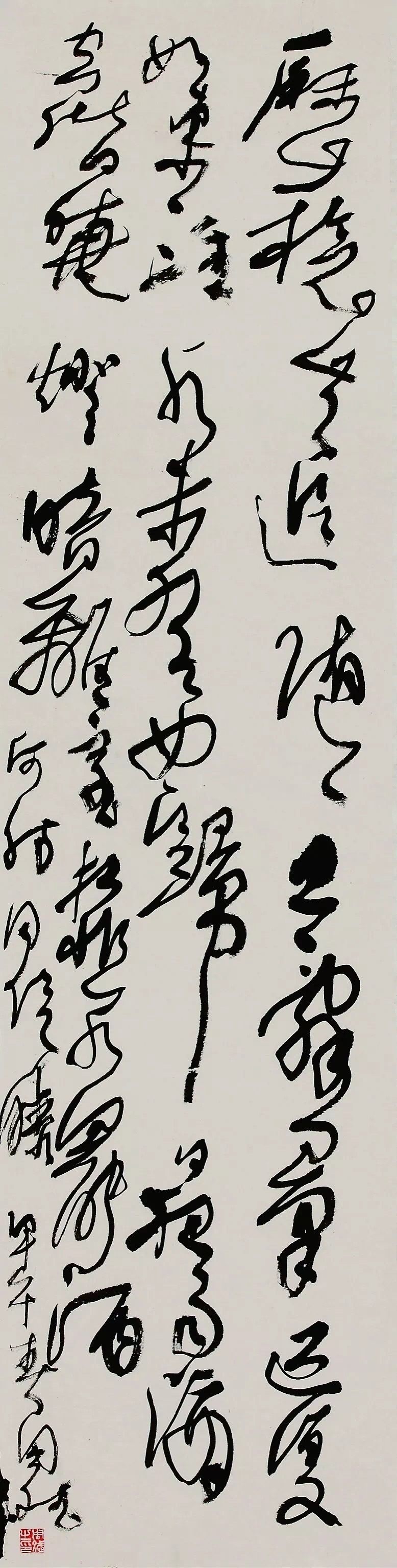

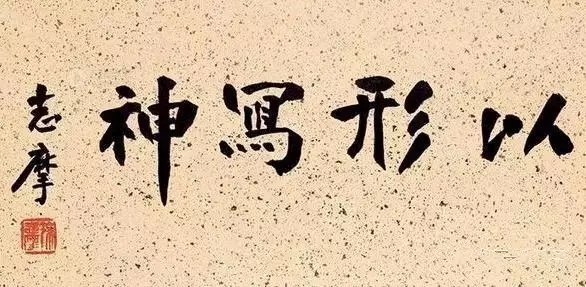

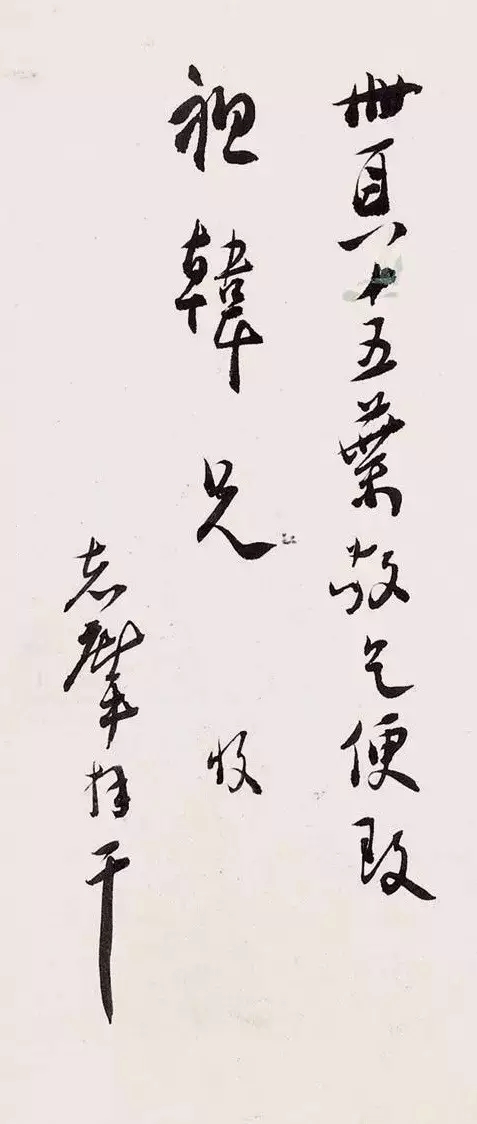

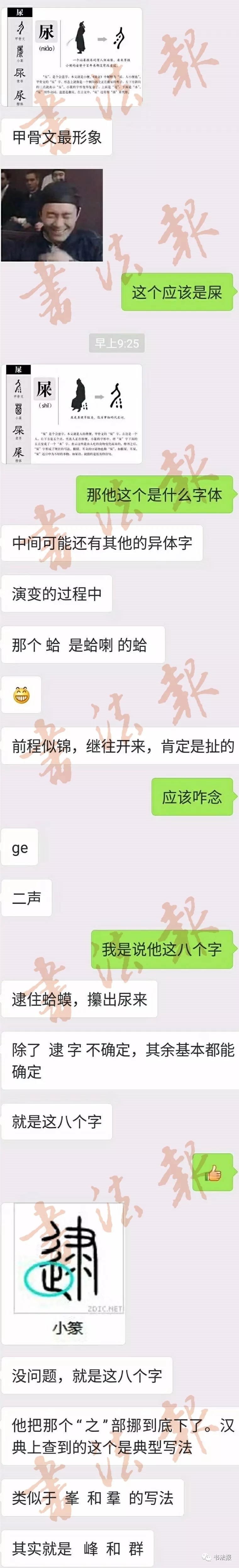

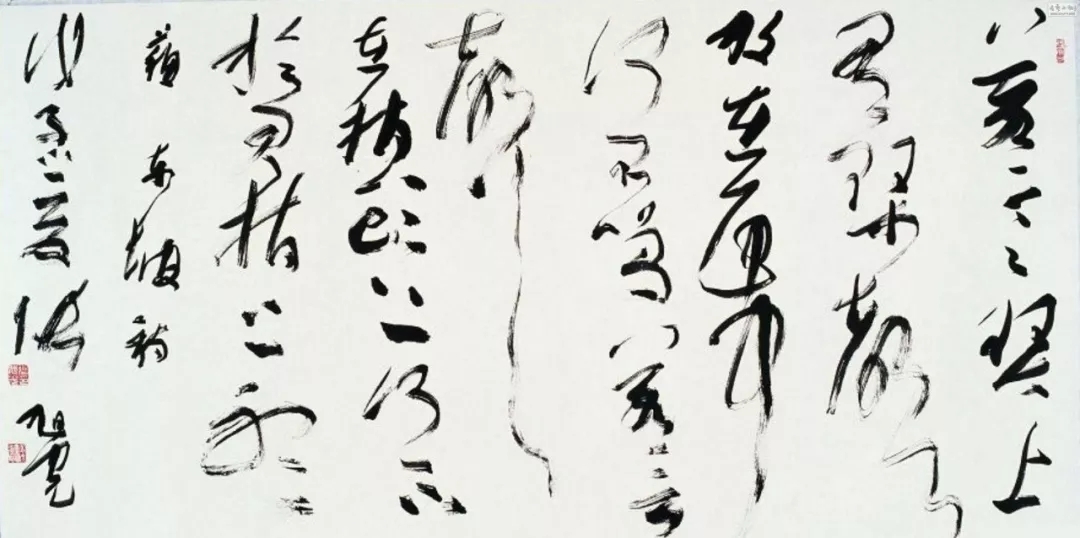

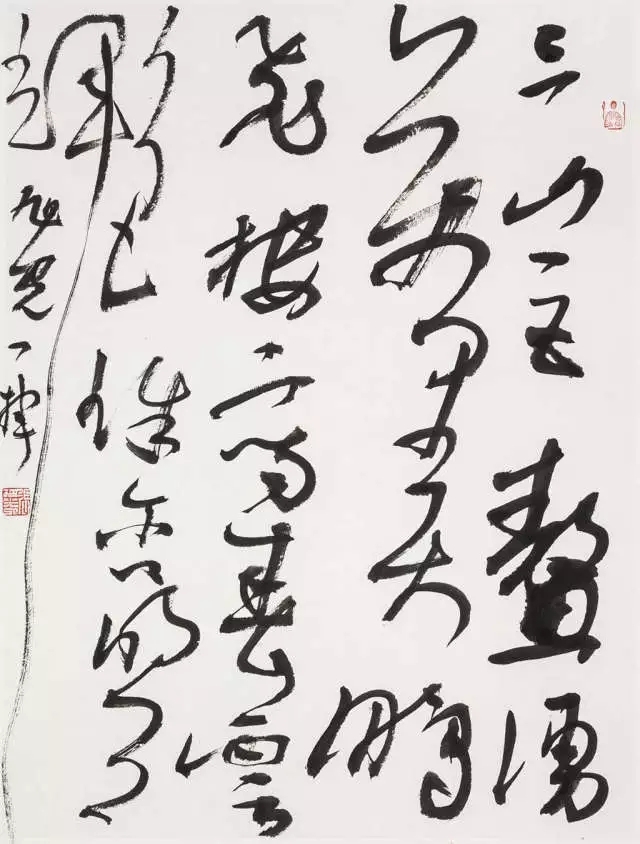

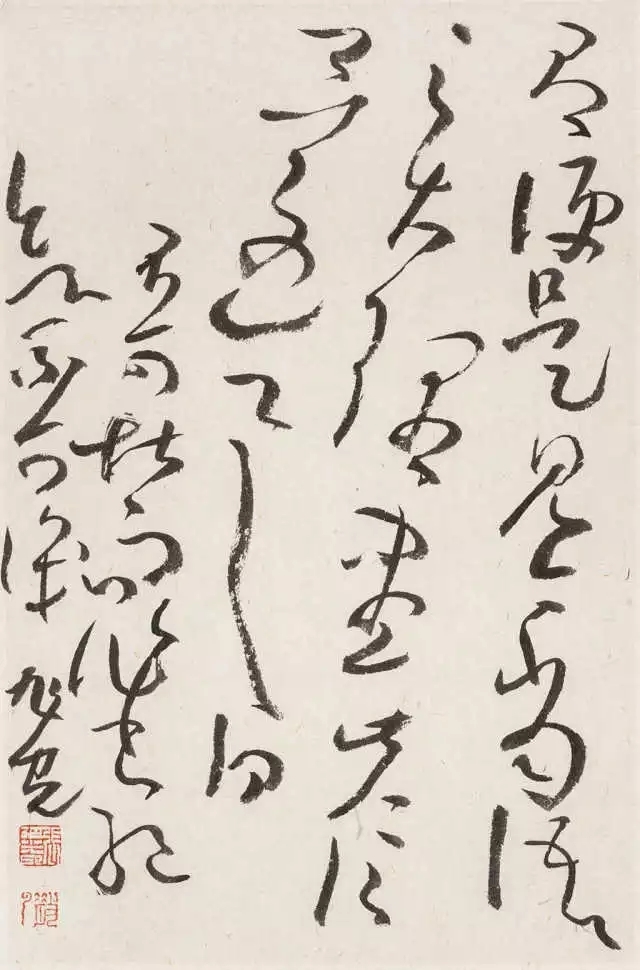

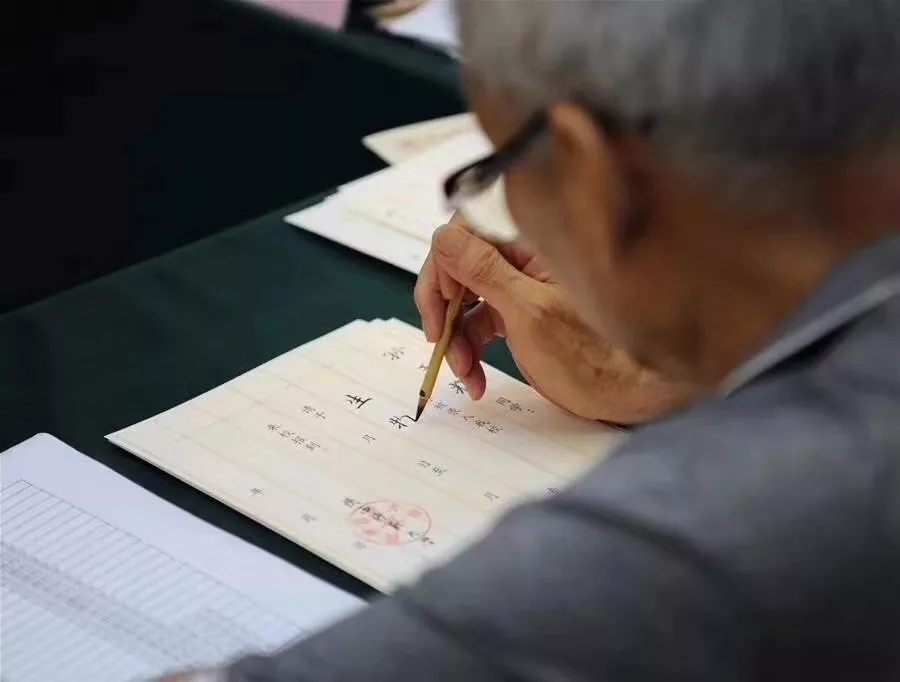

那么,何谓临帖中的“二度创作”呢?我以为,当学书者对原帖进行若干时间和阶段的实际临摹后,在基本上掌握了原帖的用笔技法,并对原帖作者内在的精神面貌有一定了解以后,就可以大胆尝试对原帖进行面对面的创作式临写,这就是人们通常所说的意临原帖,这个过程要完成至能基本背临原帖为止,这就是所谓临帖中的“二度创作”。但是,在对原帖进行二度创作时,对每一个学书者来说,其悟性是占第一位的,也就是说,要多动脑筋,舍此,则一切皆为空谈。

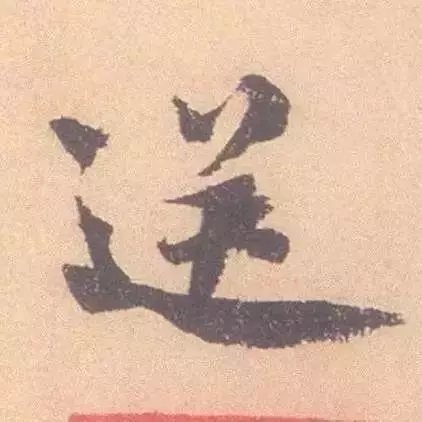

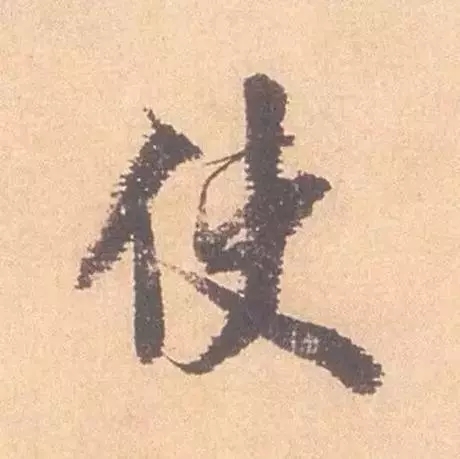

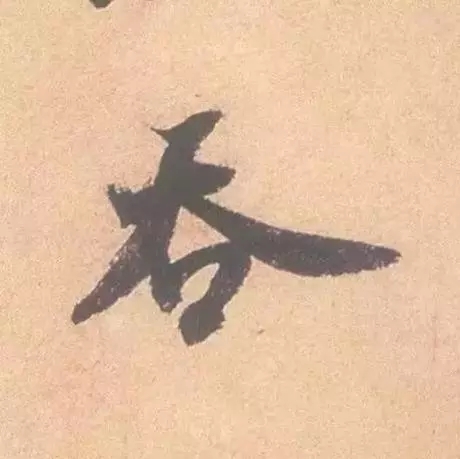

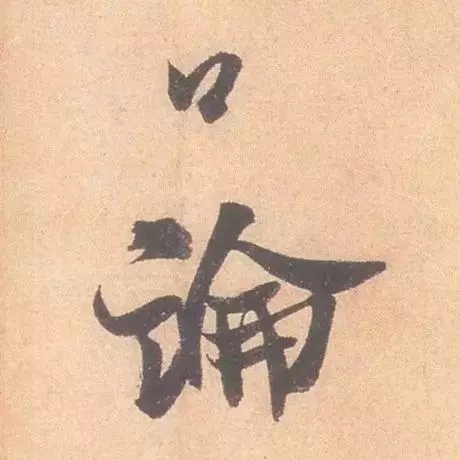

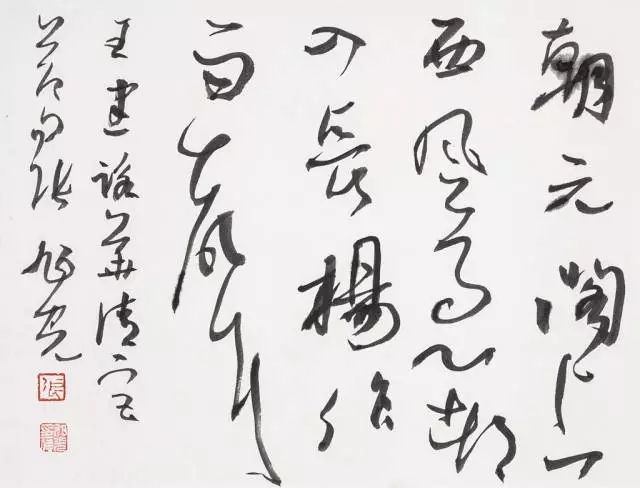

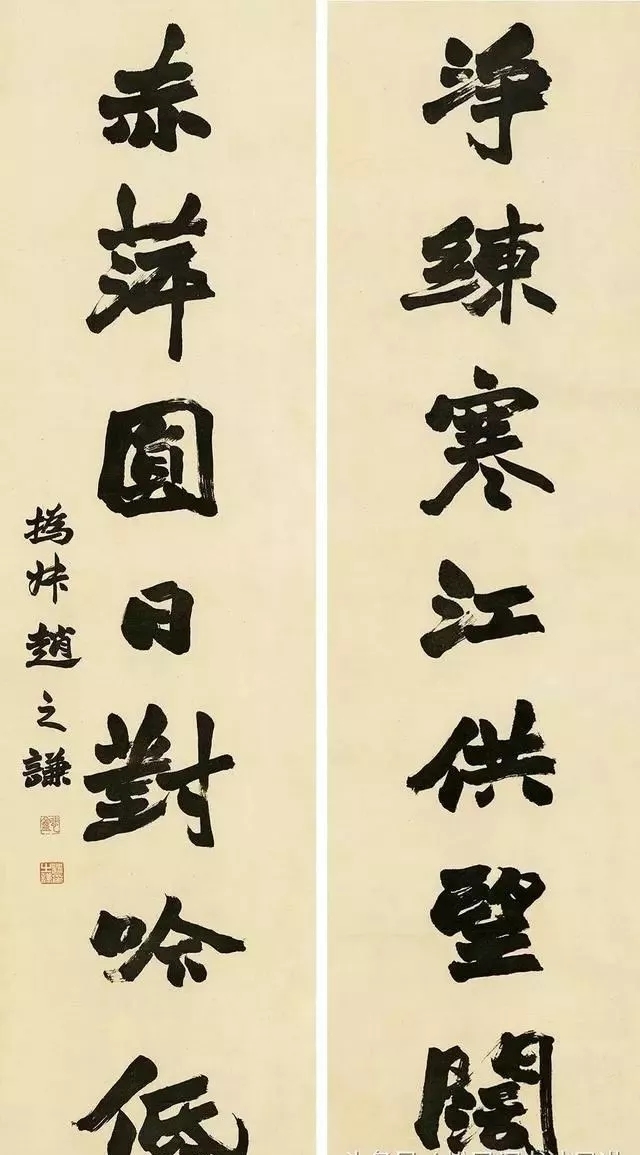

与人交往,时常听到这样的说法:读书多了,不用临摹古人法也照样能写出古人之书卷气来。对此我是持否定态度的。读了再多书,如果不临帖,还是写不出书卷气的书法来。如果读书与书法二者兼重并续,或可成正果。对于这一问题,我的观点是:只读书不临帖,不一定写得出书卷气来。但是,只临帖不读书,肯定是写不出书卷气来的。

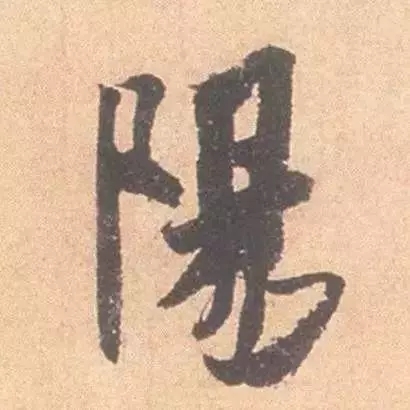

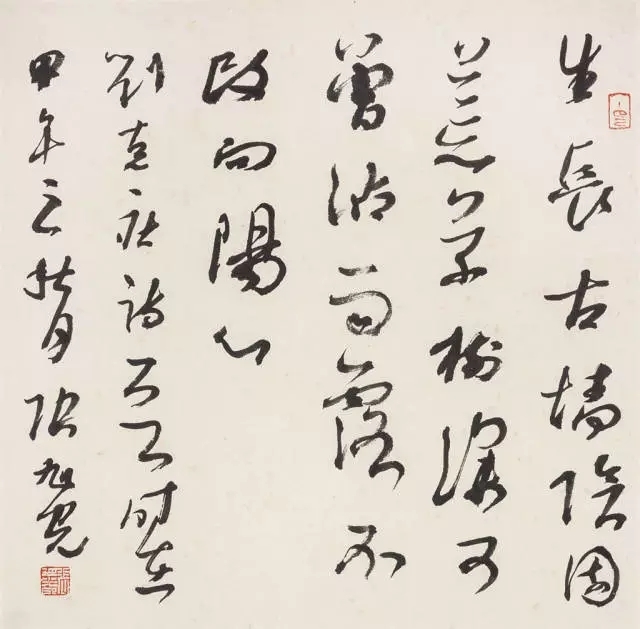

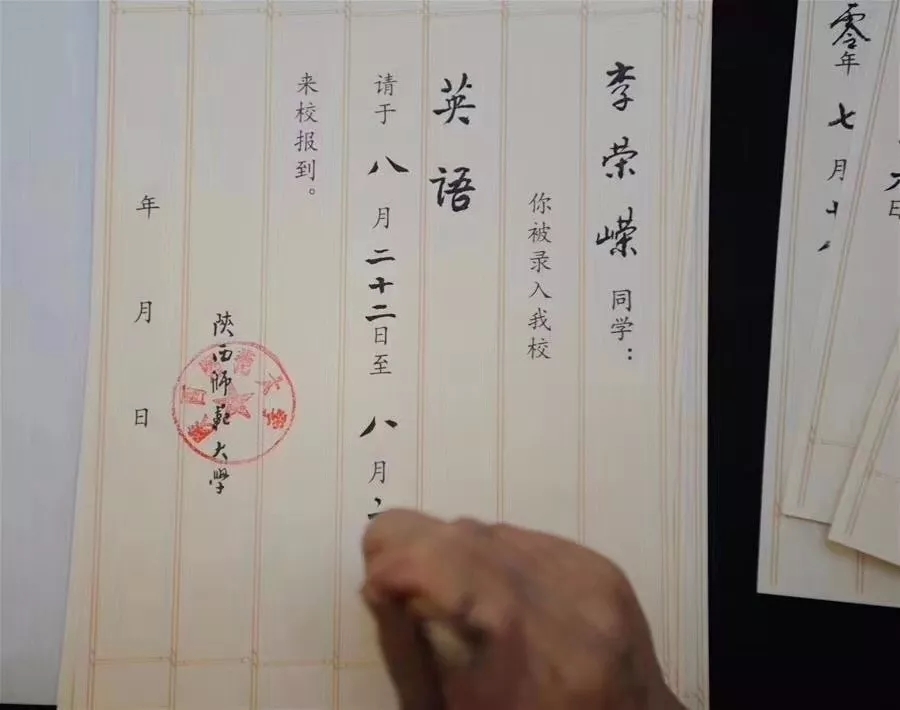

由于书法环境和书写氛围的缺失,造成了当代许多人在书写汉字方面,竟然不如过去的一个账房先生!所以说,中国书法的环境和地位还有待于提高!中国书法在当代应该成为一门真正的独立的艺术,并在学术上进一步得到提升。学书者应该由技至道,渐次修为。否则,中国书法“申遗”成功何益?

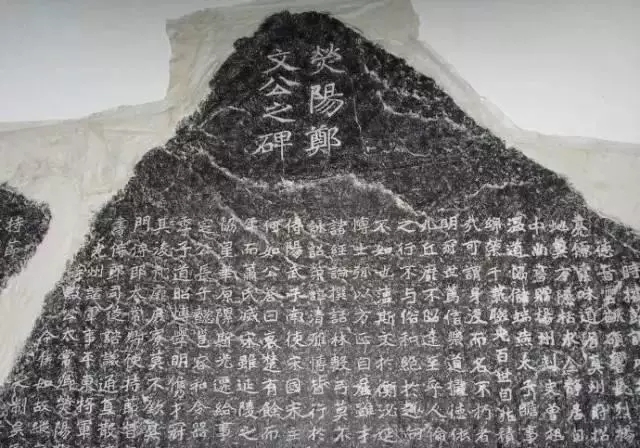

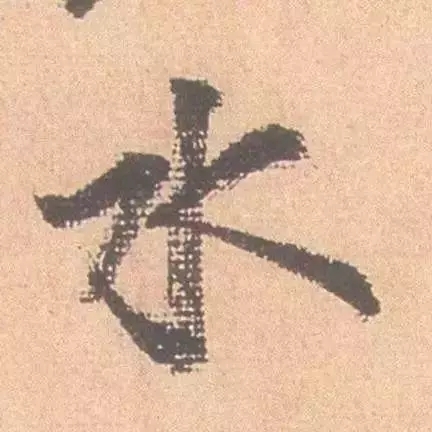

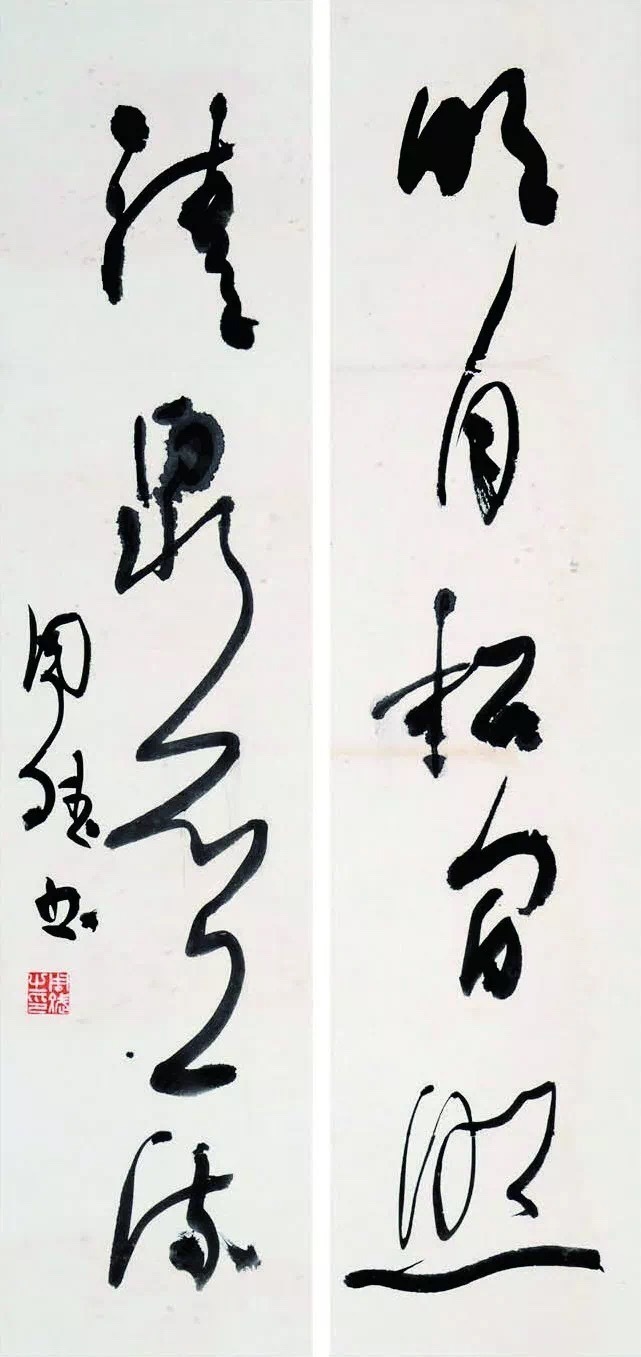

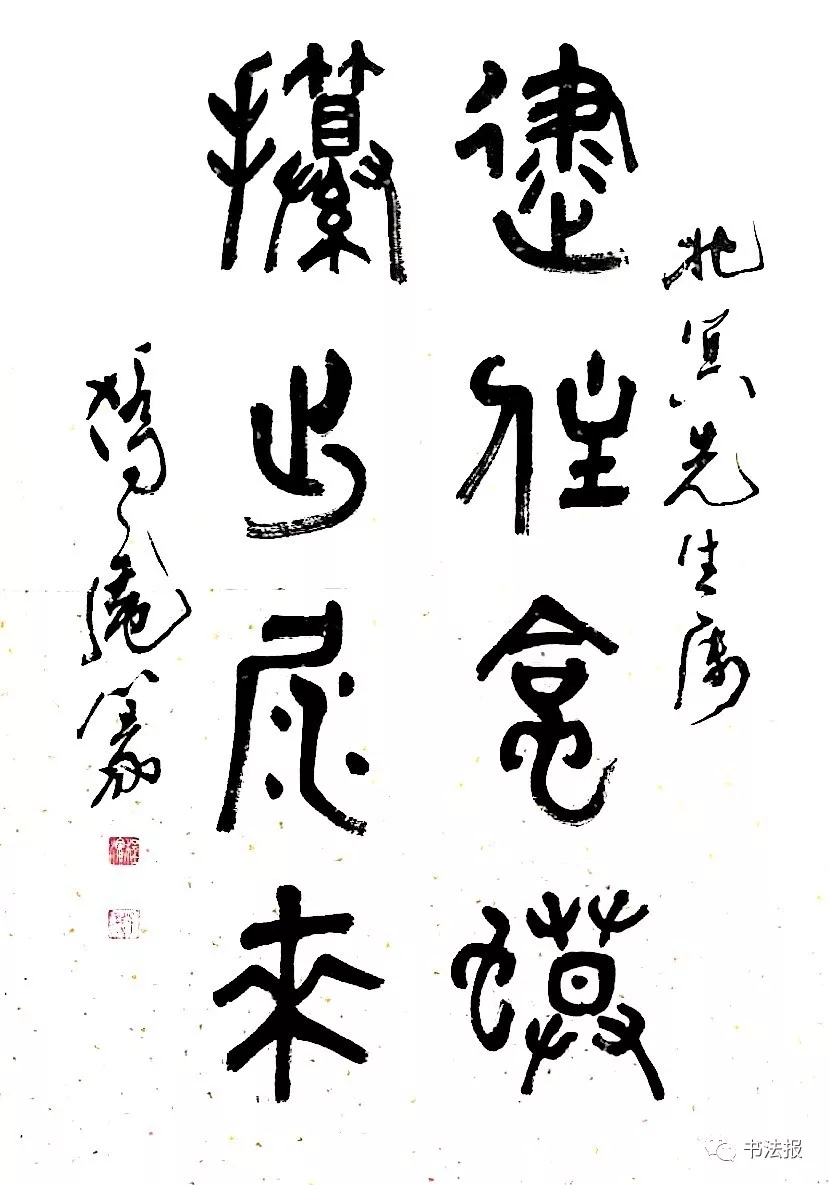

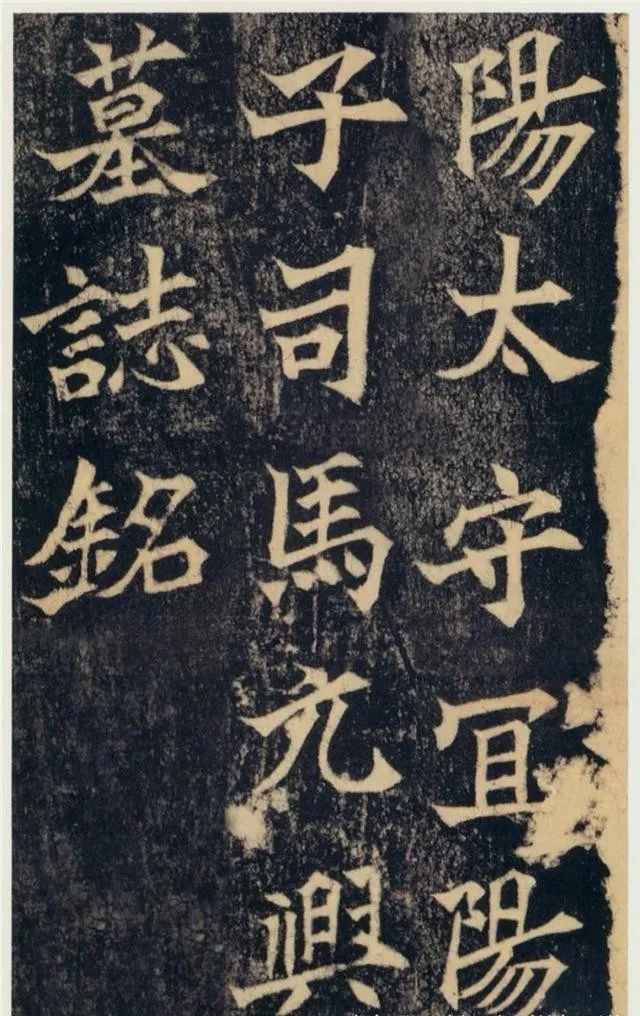

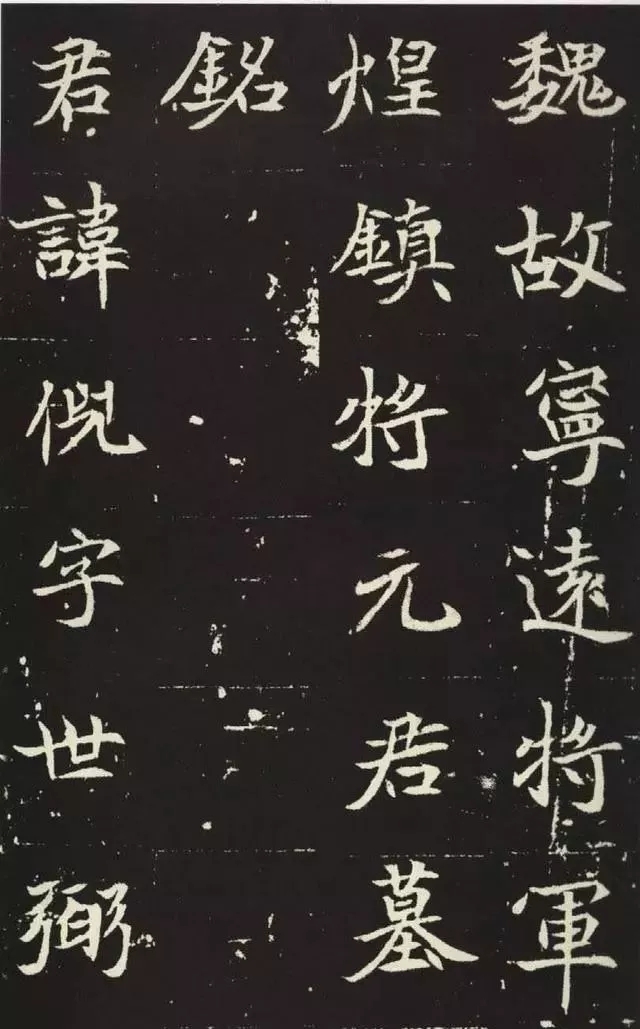

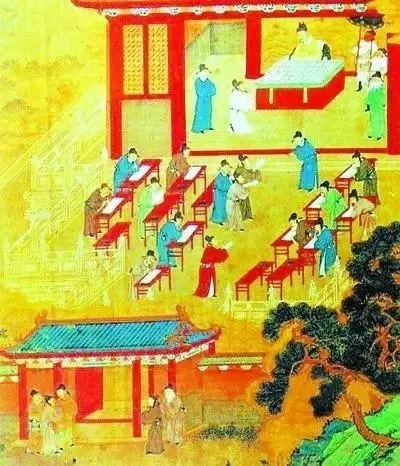

中国自有文字始,书法就走上了漫长的岁月征程和发展道路,一步一个脚印地奠定了中国书法不可动摇的历史地位,成为人类不朽的文化遗产。纵观中国书法史的发展脉络,历朝历代,没有不研习和继承前人法书经典而成正果者。池长修,创作随机而出,先有古人而后有我,这就是中国书法乃至中国文化得以长久发展的根源。

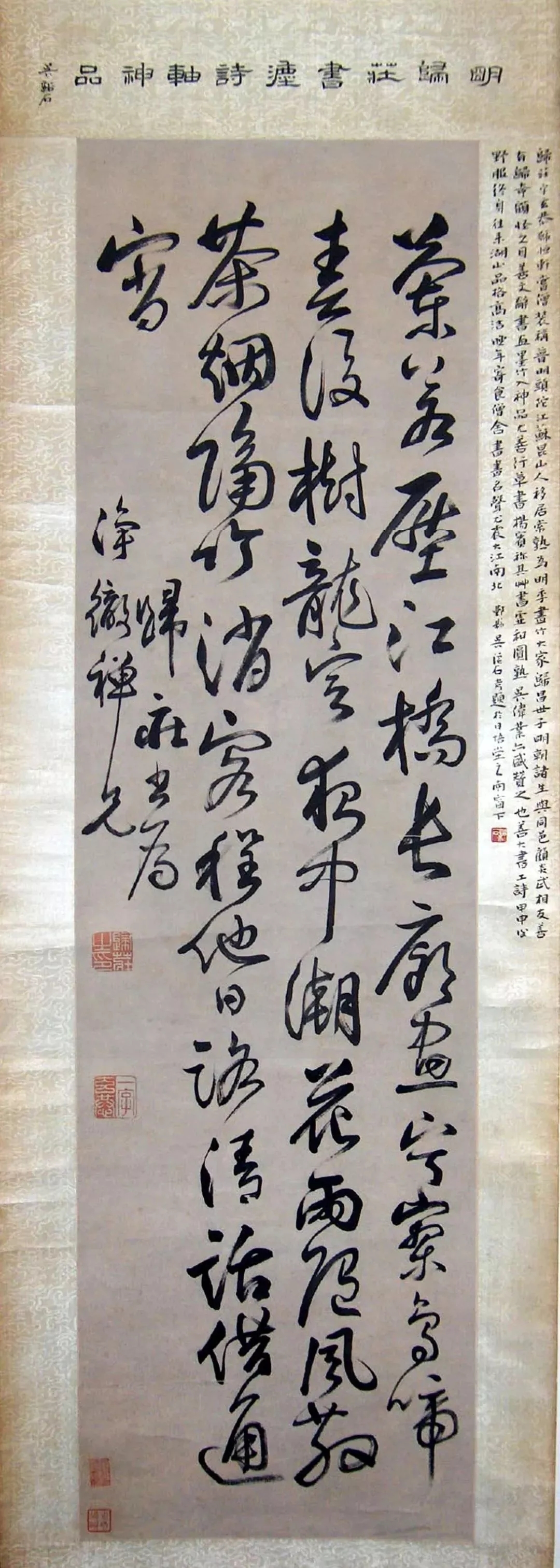

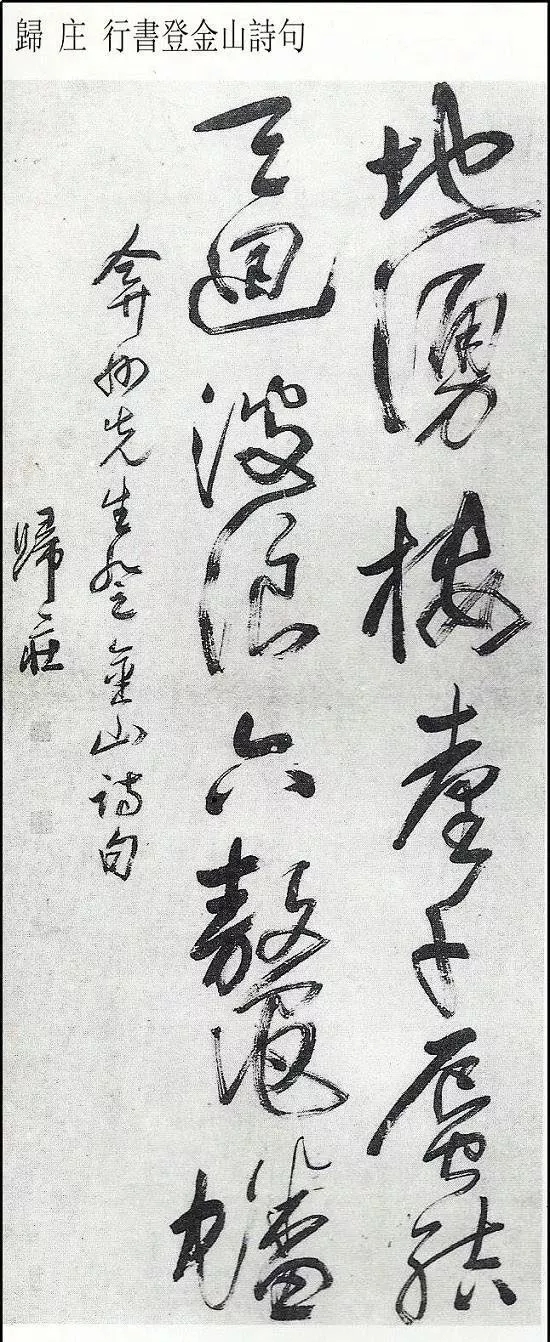

临帖中“二度创作”的行为从古人那里就开始了,并且从未中断过,它是每一个学书者在进入自我创作过程中的必经之路。