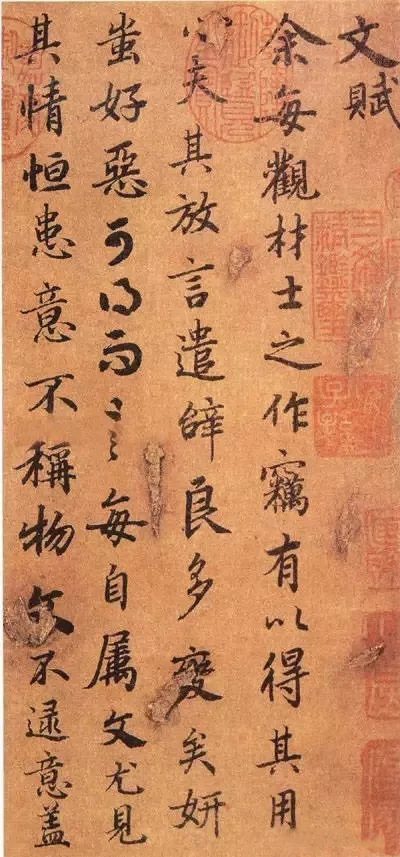

![640.webp (31)]() 米芾,北宋著名大书画家、鉴藏家。他的书法极富天真率意的特性,他的艺术道路又不同于苏东坡、黄庭坚等人的求意,而是能集古出新,他开辟了宋代尚意书风的另一条道路,对后世有深远影响。

米芾,北宋著名大书画家、鉴藏家。他的书法极富天真率意的特性,他的艺术道路又不同于苏东坡、黄庭坚等人的求意,而是能集古出新,他开辟了宋代尚意书风的另一条道路,对后世有深远影响。

米芾的《翰牍九札》,是台北故宫博物院所藏的一卷米芾尺牍手札九纸的合成,曾刊于台湾《故宫历代法书全集》。每纸阔狭不一,笔法极为精熟,风格统一之中又极富变化,或茂密紧凑,匆匆不暇;或平稳安适,潇洒脱俗;或猛利骏快,巧趣横生。此九札自然天成,纵复涂抹增补之间亦精神饱满,气韵和谐。无怪乎苏东坡说:“米书超逸入神。”

今天,我们一起来重温米芾的翰牍九帖。

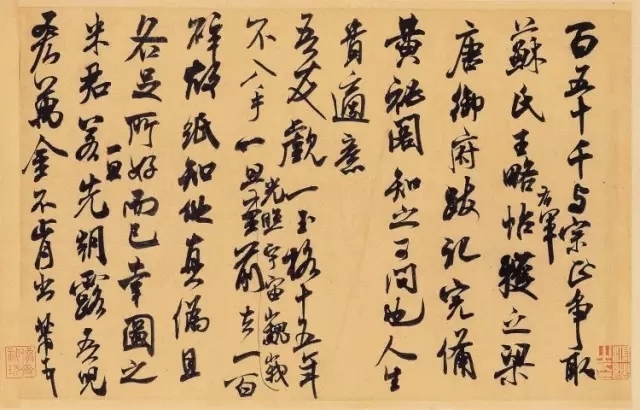

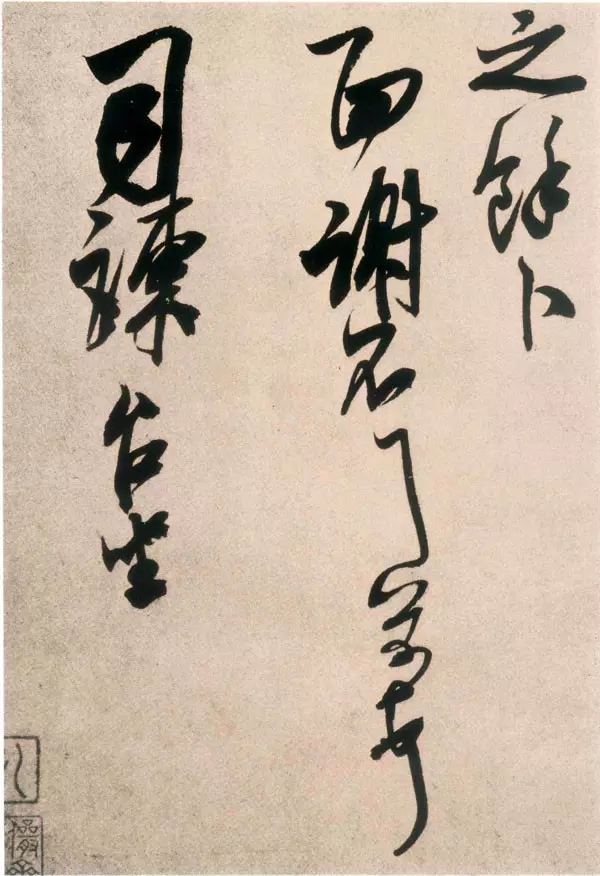

《来戏帖》

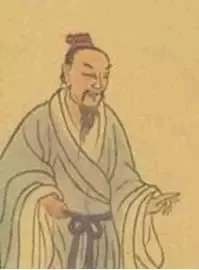

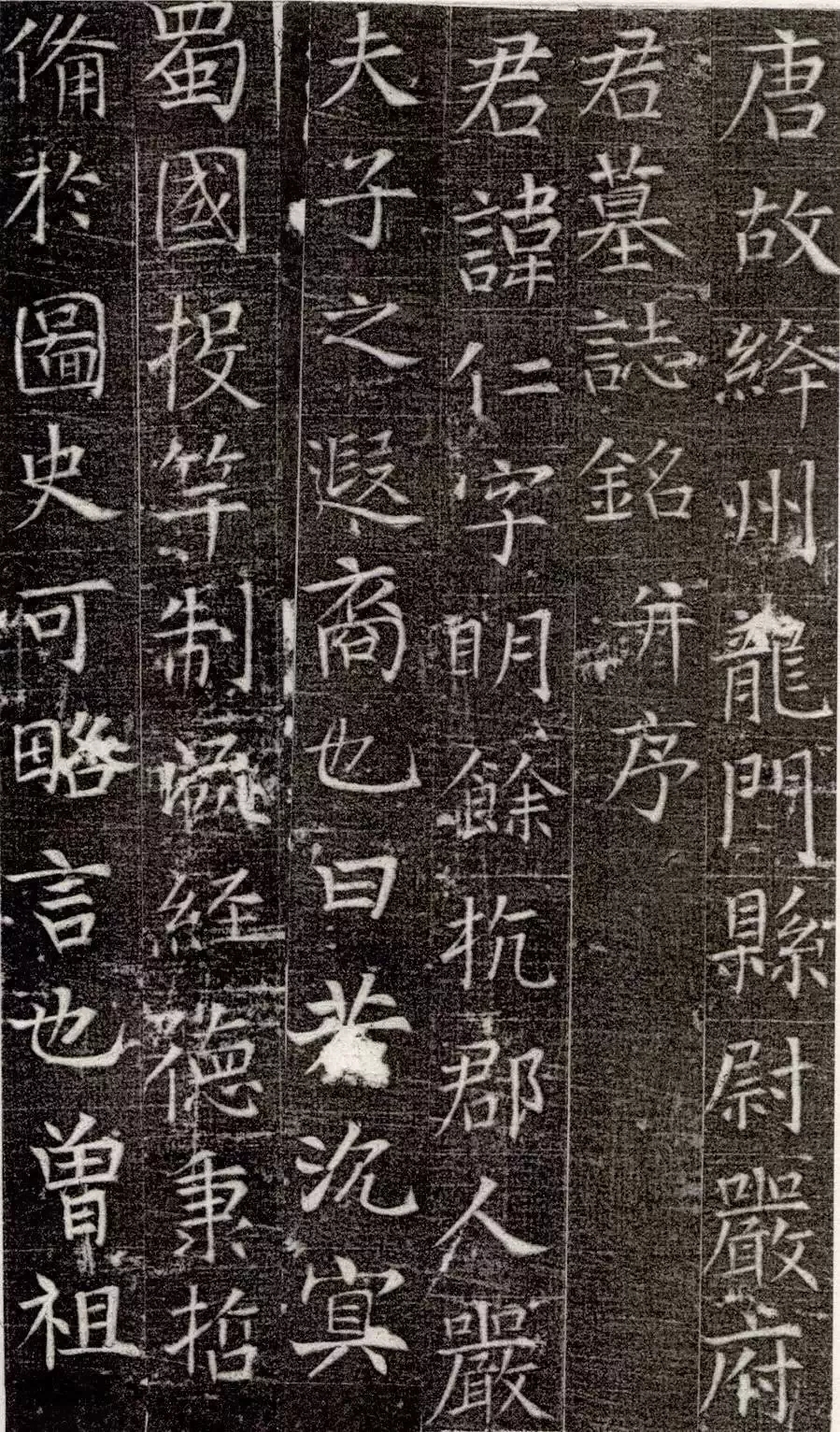

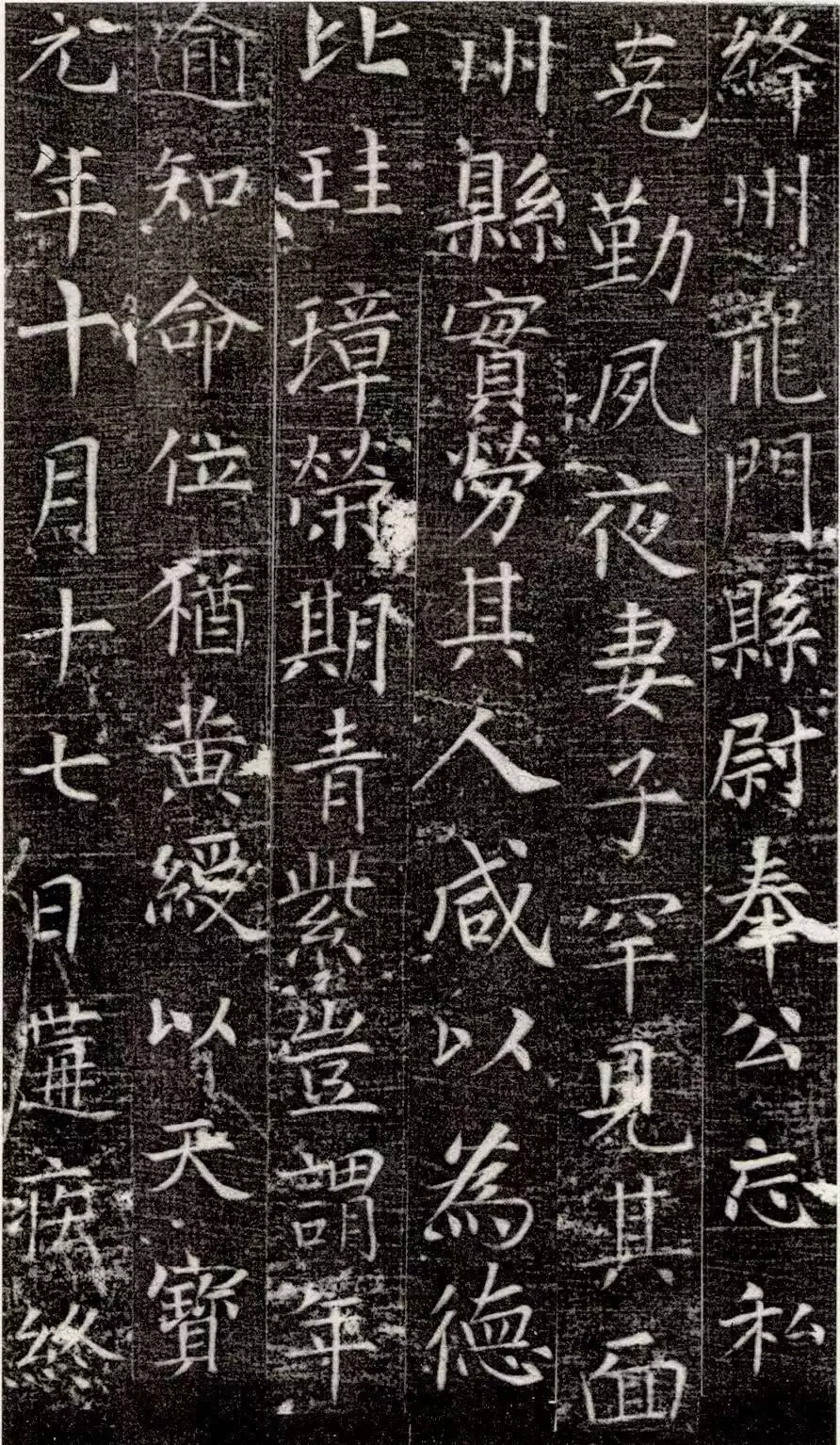

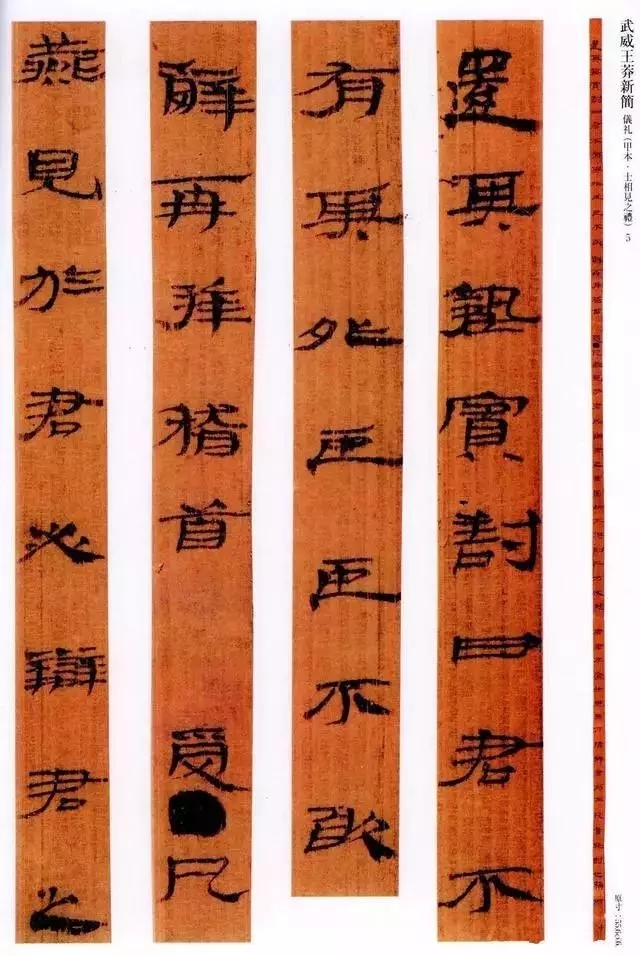

![640.webp (9)]() 翰牍九帖之一,纸本,行草,纵25.5厘米,横43.6厘米。台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之一,纸本,行草,纵25.5厘米,横43.6厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:蒙面谕浙干,具如后。(下添:恐公忙,托鼎承)长洲县西寺前僧正宝月大师收翟院深山水两帧。第二帧上一秀才跨马,元要五千卖,只着三千。后来宝月五千买了。如肯辍,元直上增数千买取。苏州州衙前西南上丁承务(旁注:是晋公绘像恩泽)家秀才(下双行注:丞相孙),新自京师出来,有草书一纸,黄纸玉轴,间道有数小真字注,不识。草字末有来戏(双行:二字),向要十五千,只着他十千,遂不成。今知在,如十五千肯,告买取,更增三二千不妨。

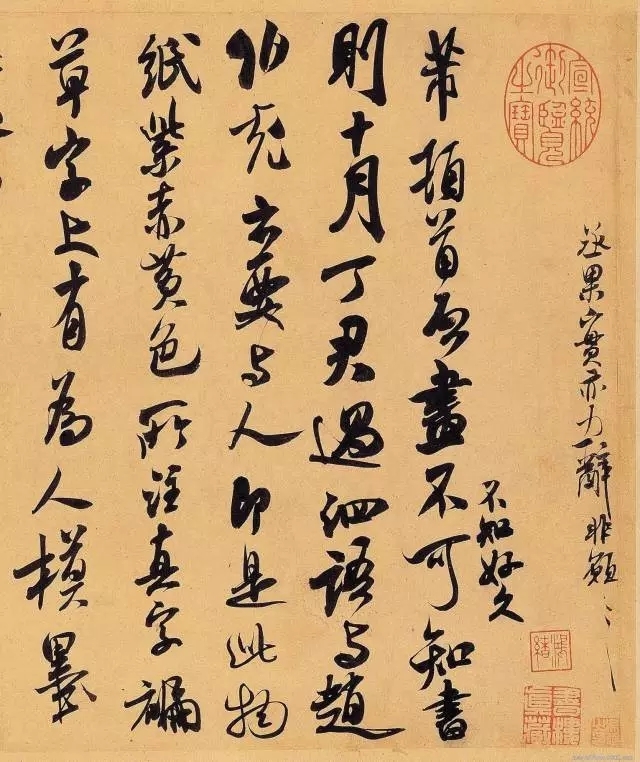

《致伯修老兄尺牍》

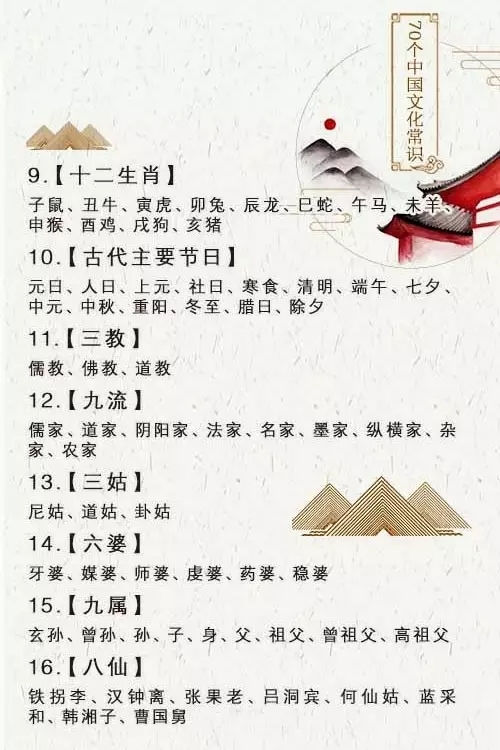

![640.webp (10)]()

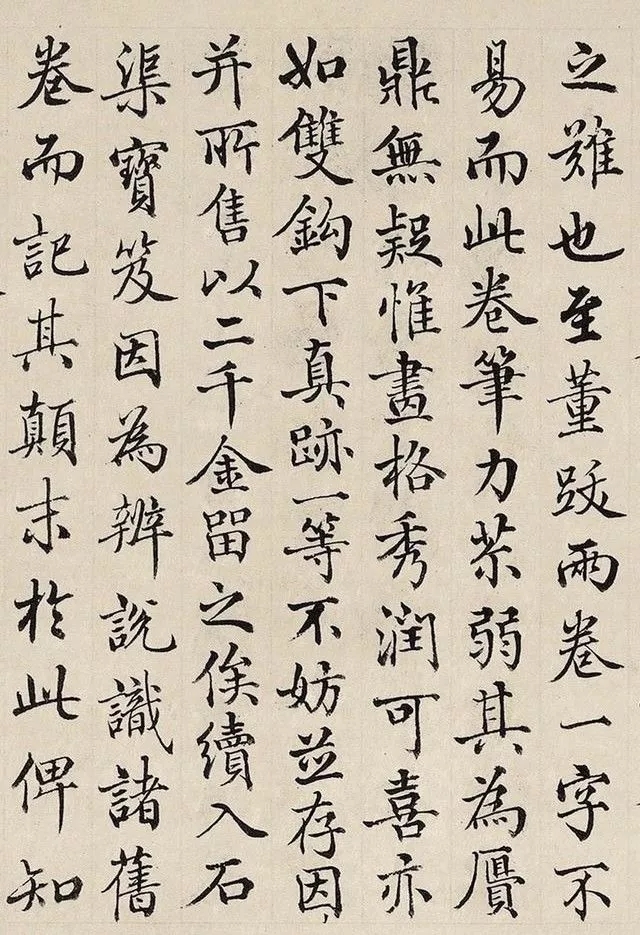

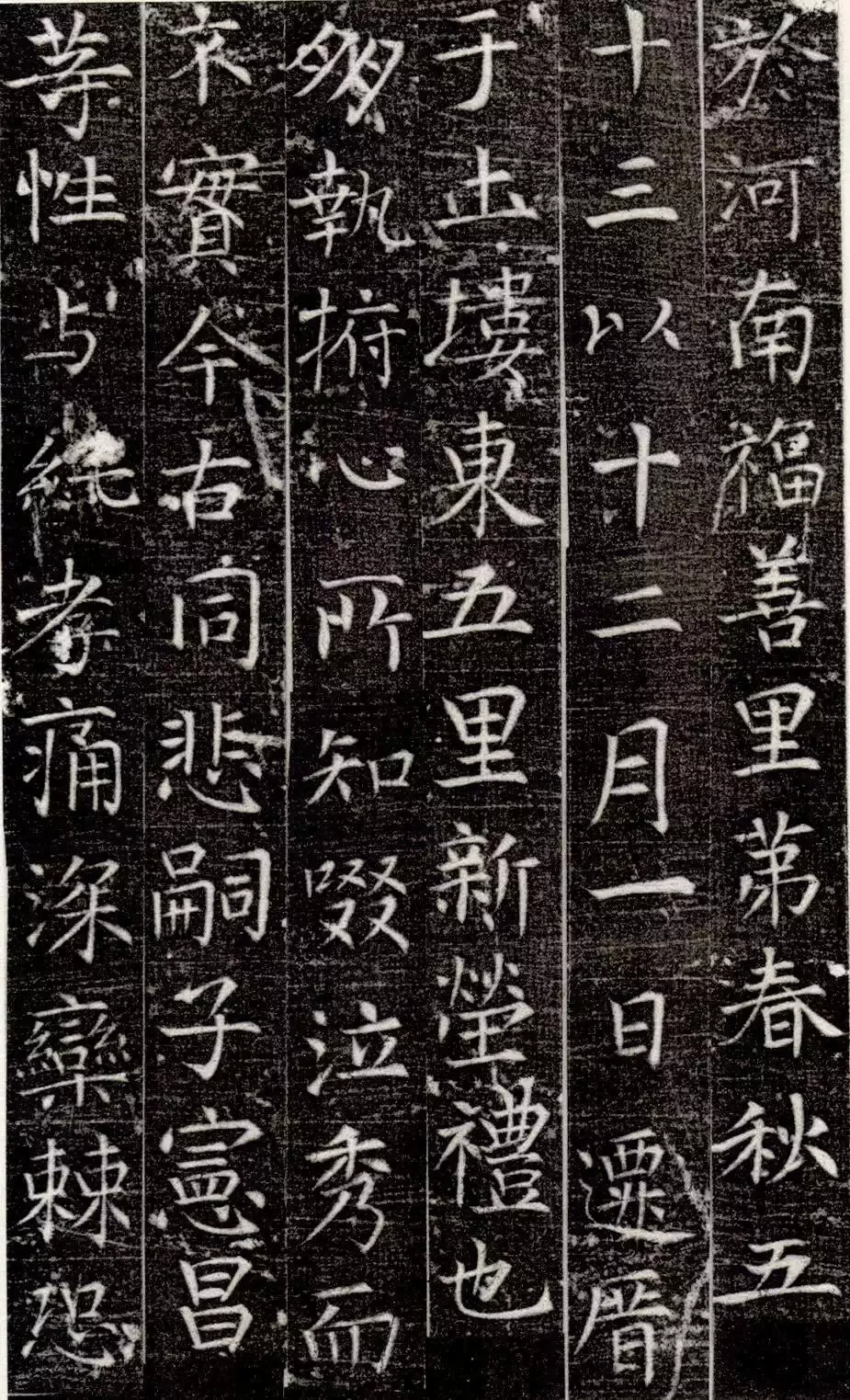

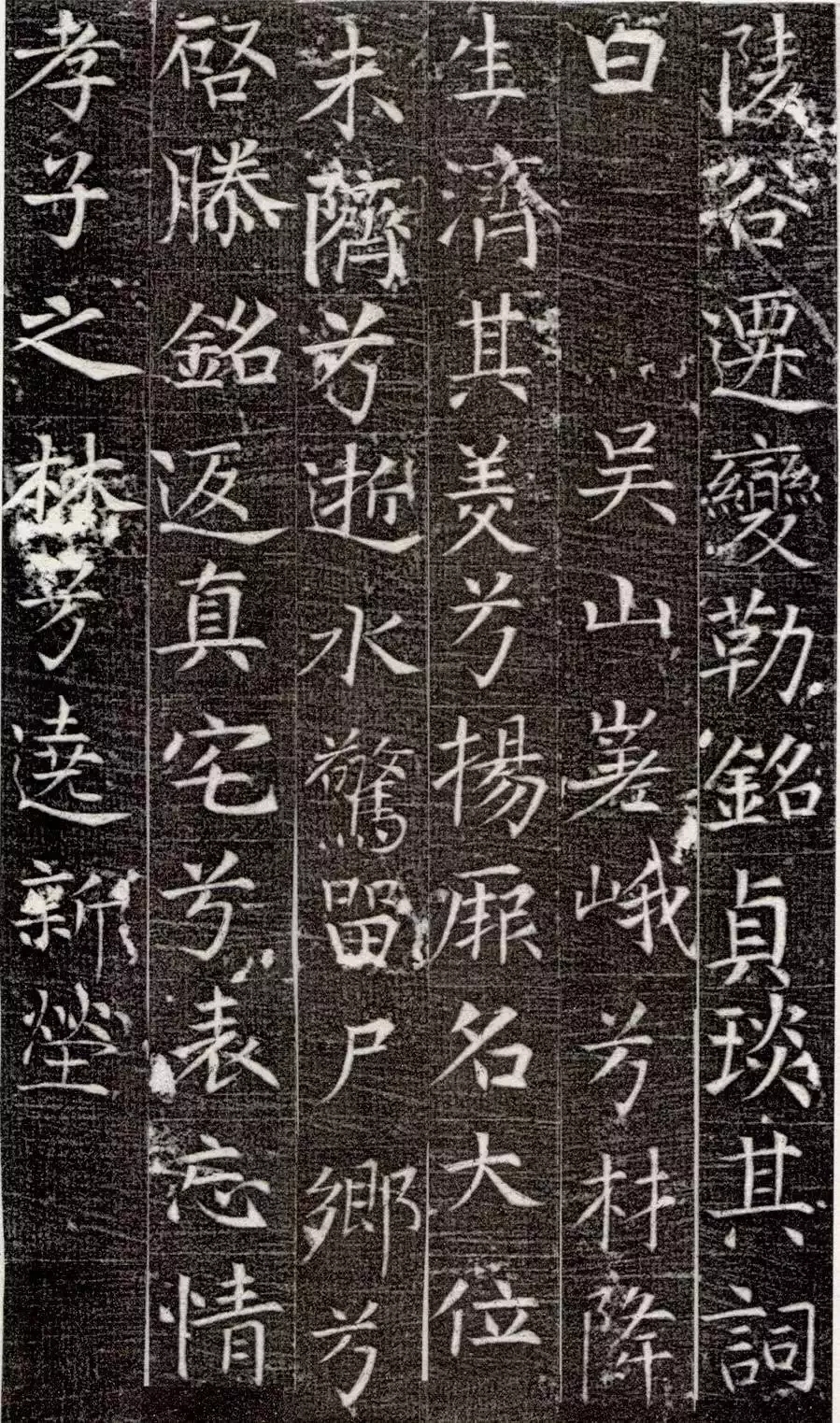

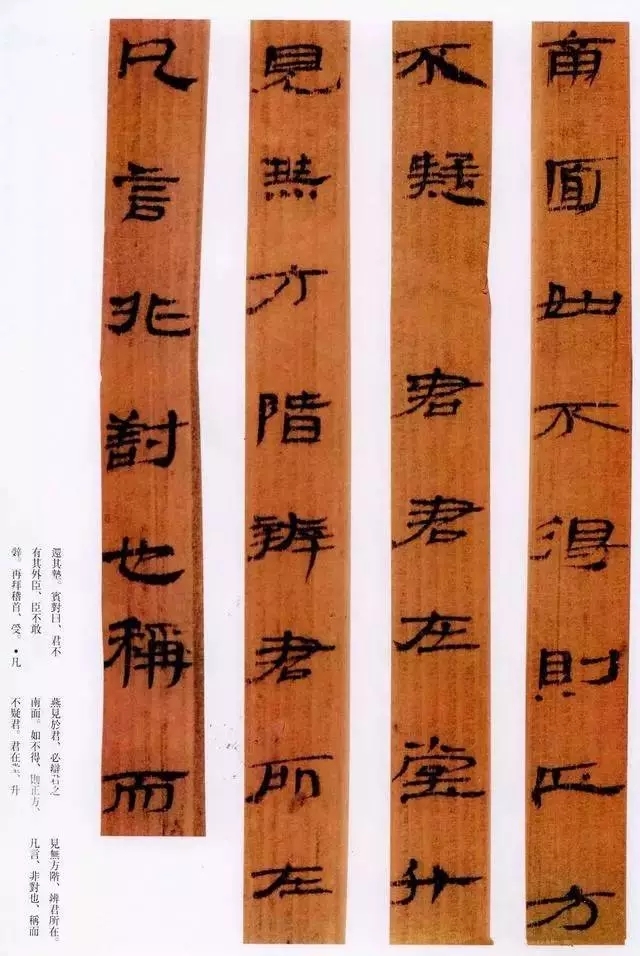

![640.webp (22)]() 翰牍九帖之二 纸本 行草书 纵25.4厘米 横43.2厘米 台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之二 纸本 行草书 纵25.4厘米 横43.2厘米 台北故宫博物院藏。

【释文】: (前补书:丞果实,亦力辞,非愿非愿) 芾顿首启:画不可知(旁注:不知好久),书 则十月丁君过泗,语与赵 伯充,云要与人,即是此物。 纸紫赤黄色,所注真字,褊 草字,上有为人模墨 透印损。末有二字: “来戏”,*才字也。告留。念其 直就本局虞候拨供给 办。或能白 吾老友吾舍人,差两介送 至此,尤幸尤幸!再此。芾顿首上, 伯修老兄司长。 …… 不记得也。存纸尾。

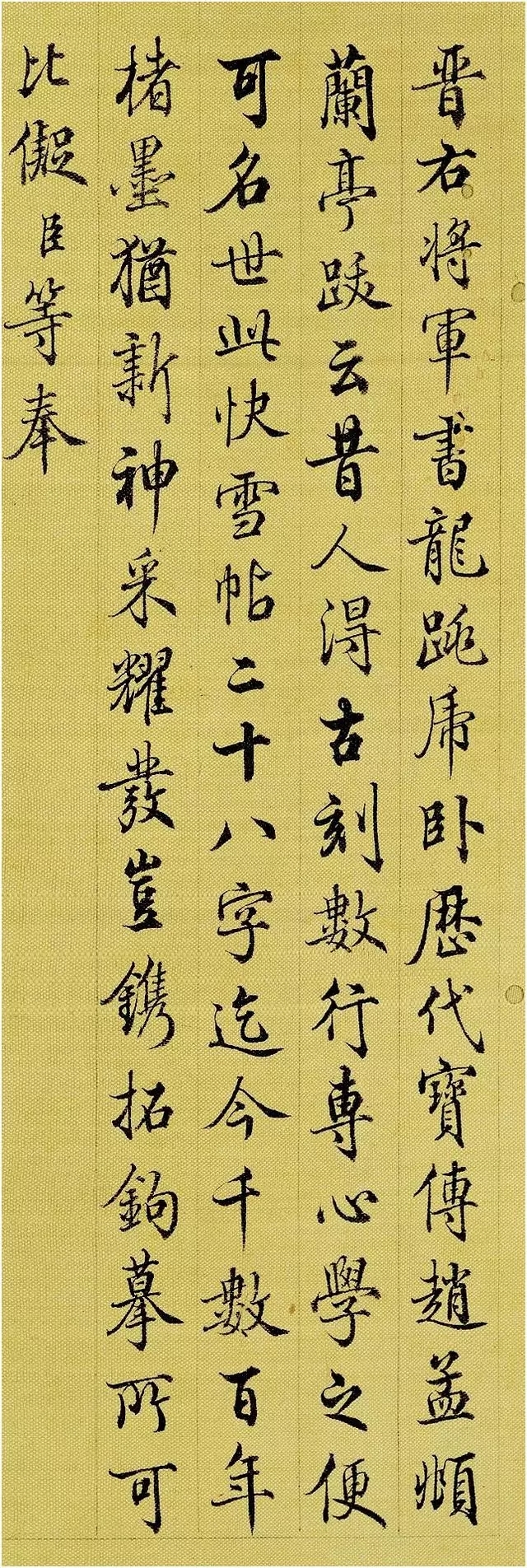

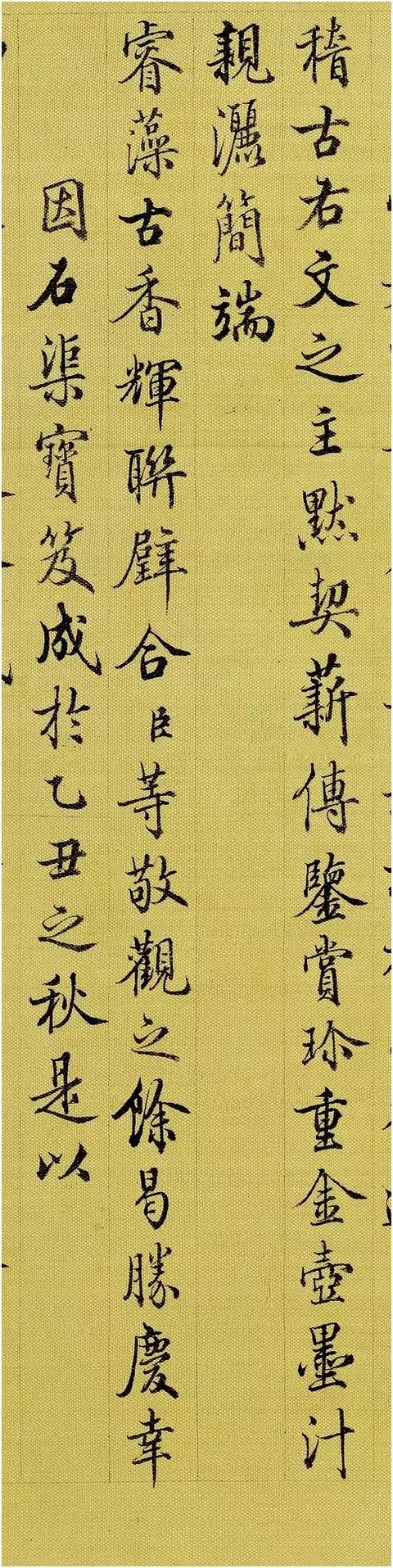

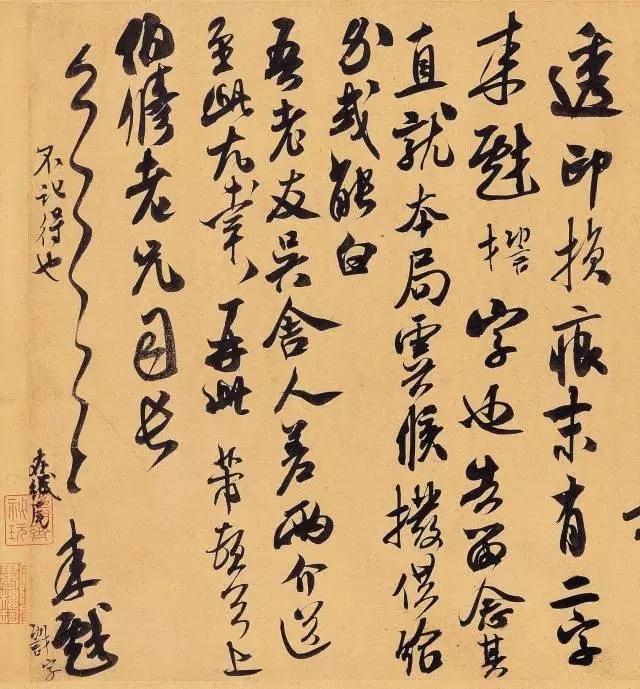

《晋纸帖》

![640.webp (13)]()

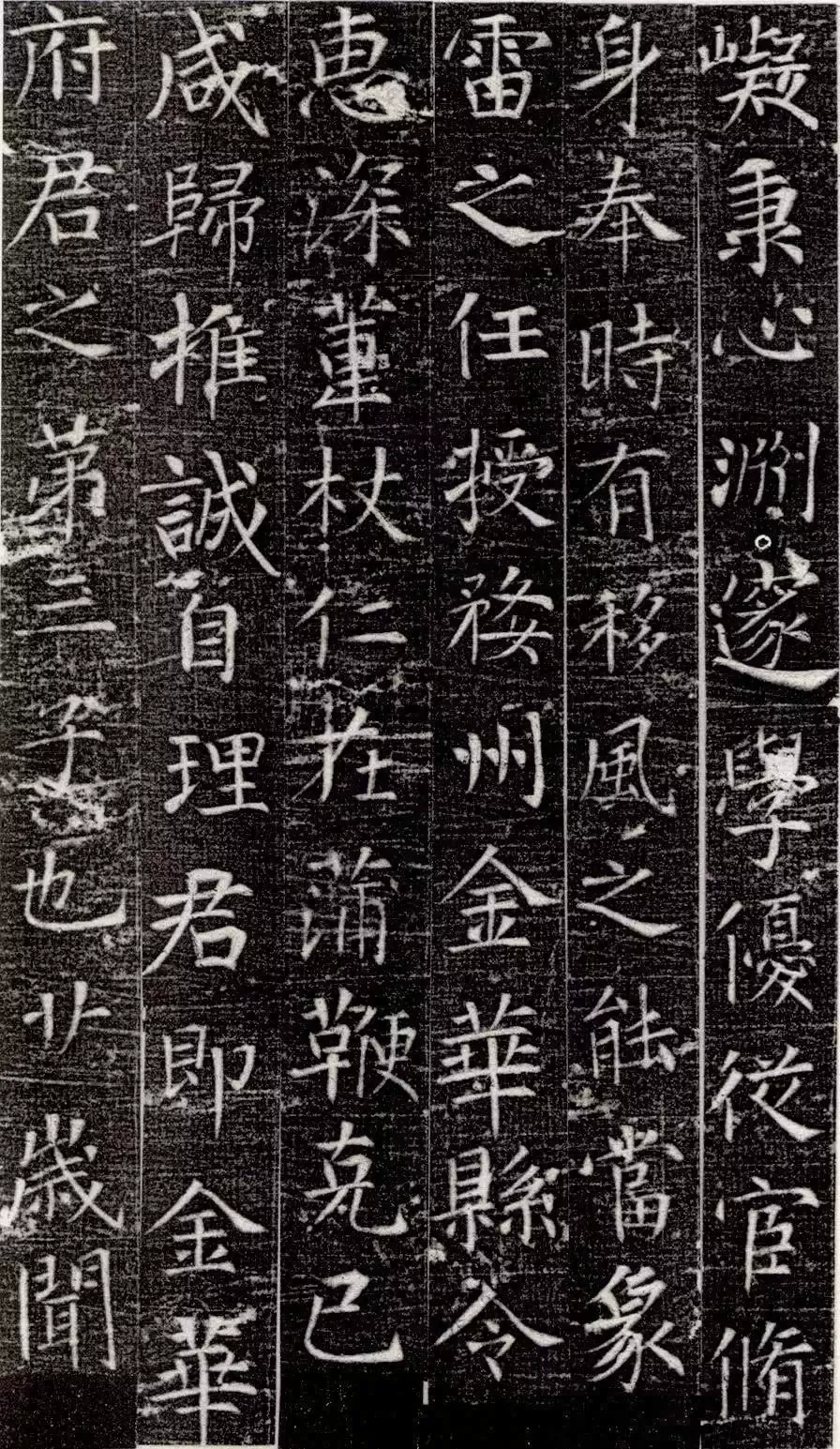

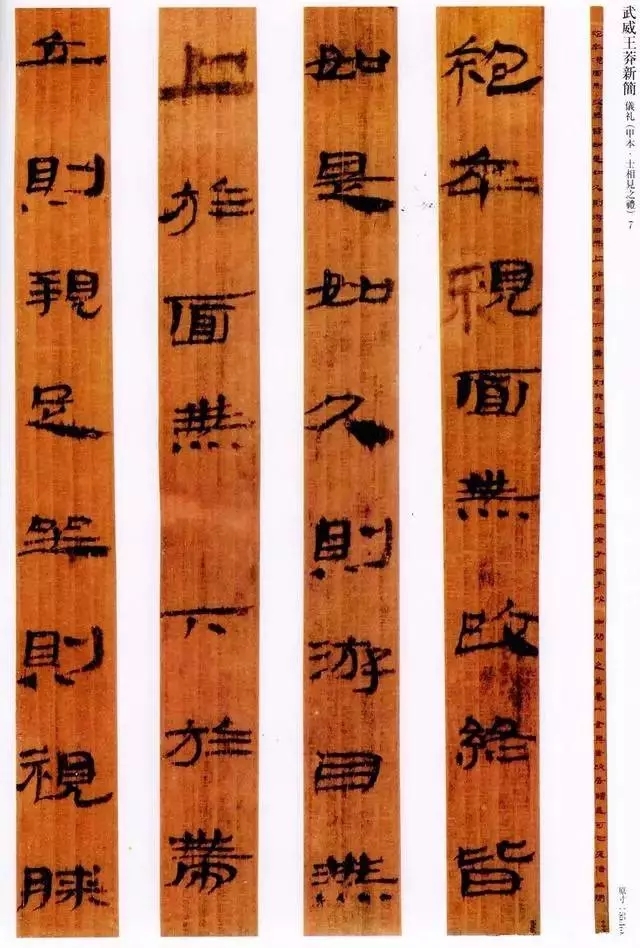

![640.webp (30)]() 翰牍九帖之三,纸本,行草书,纵23.7厘米。横39.1厘米。台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之三,纸本,行草书,纵23.7厘米。横39.1厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:此晋纸式也,可为之。越竹千杵裁出,陶竹乃腹不可杵,只如此者乃佳耳。老来失第三儿,遂独出入不得,孤怀寥落,顿衰飒,气血非昔。大儿三十岁,治家能干,且慰目前。书画自怡外,无所慕。芾顿首。二曾常见之,甚安。

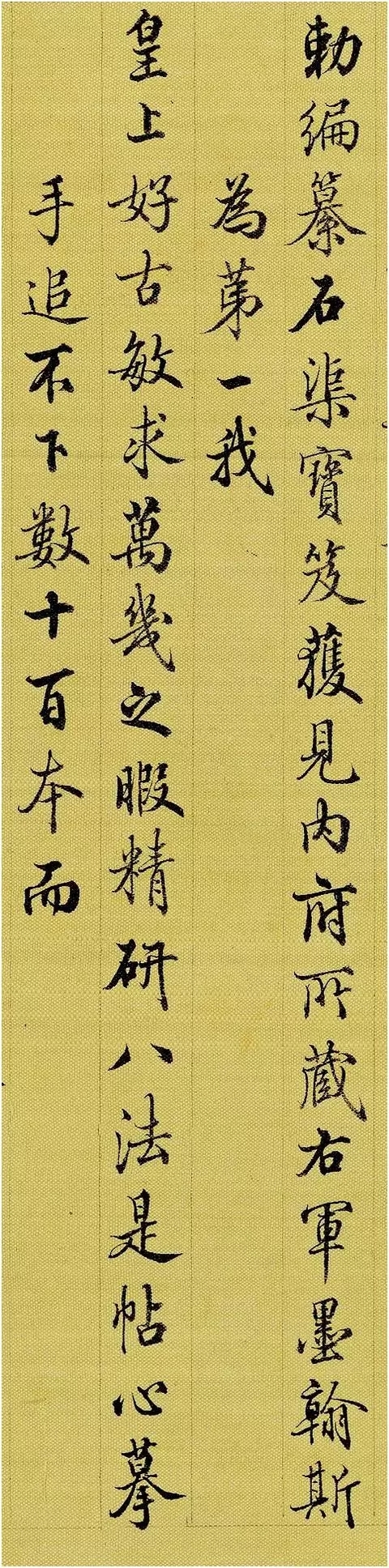

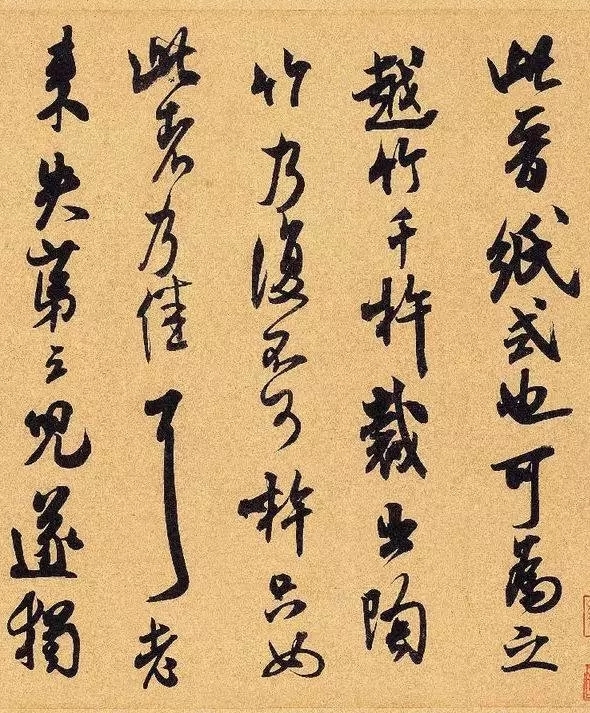

《适意帖》 又称《玉格帖》

![640.webp (14)]()

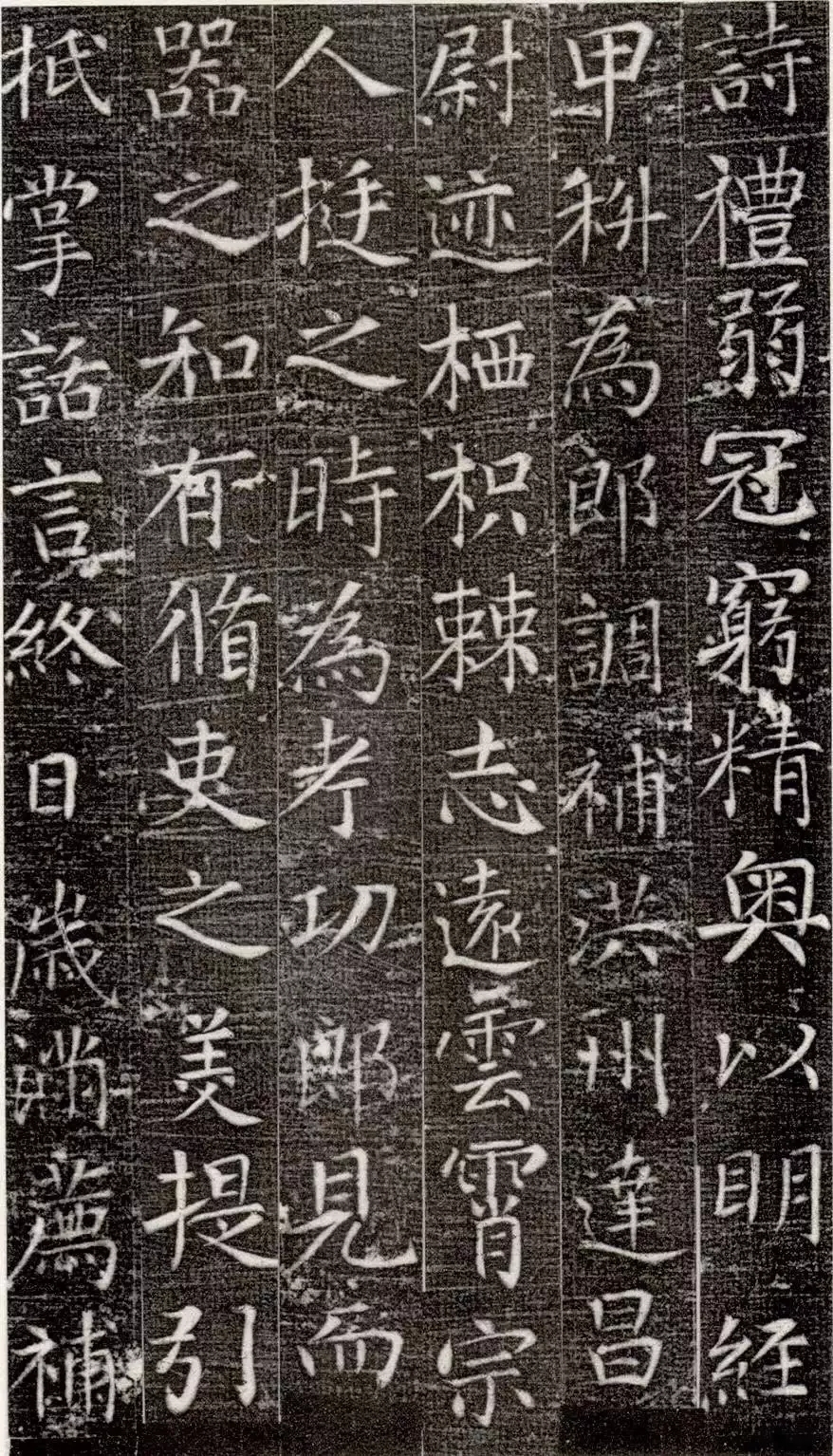

![640.webp (15)]() 翰牍九帖之四,纸本,行草书,纵23.5厘米,横35.9厘米。台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之四,纸本,行草书,纵23.5厘米,横35.9厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:百五十千,与宗正争取苏氏《王略帖》(旁注:右军),获之。梁、唐御府跋记完备。黄秘阁知之,可问也。人生贵适意,吾友觑一玉格,十五年不入手,一旦光照宇宙,巍峨至前,去一百碎故纸,知他真伪,且各足所好而已,幸图之!米君若一旦先朝露,吾儿吝,万金不肯出。芾顿首。

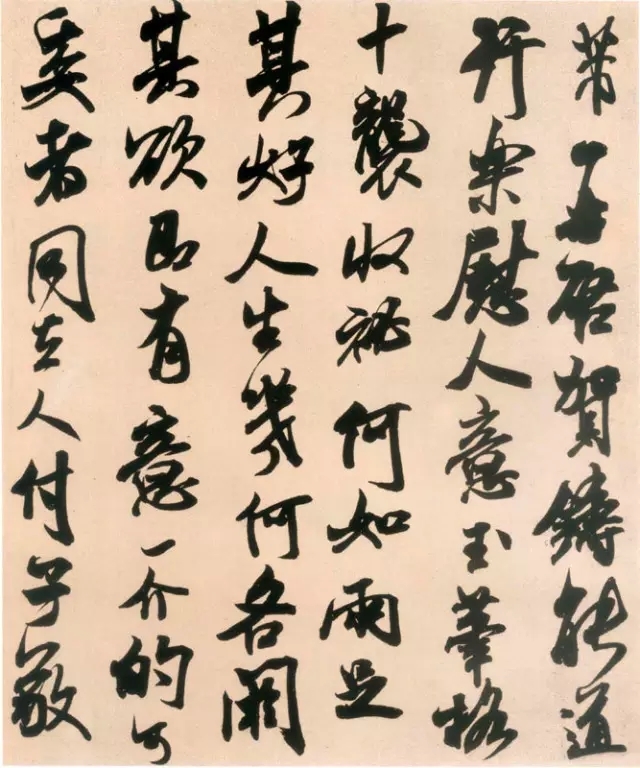

《贺铸》

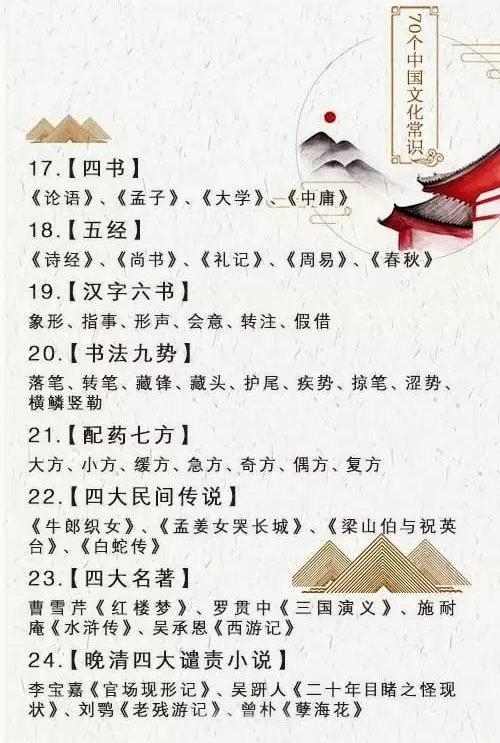

![640.webp (23)]()

![640.webp (24)]() 翰牍九帖之五,纸本,行草书,纵23.4厘米,横36.8厘米。台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之五,纸本,行草书,纵23.4厘米,横36.8厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:芾再启。贺铸能道行乐慰人意。玉笔格十袭收秘,何两足其好。人生几何,各阏其欲。即有意,一介的可委者。同去人付子敬二帖来授,玉格却付一轴去,足示俗目。贺见此中本乃云公所收纸黑,显伪者。此理如何,一决无惑。芾再拜。

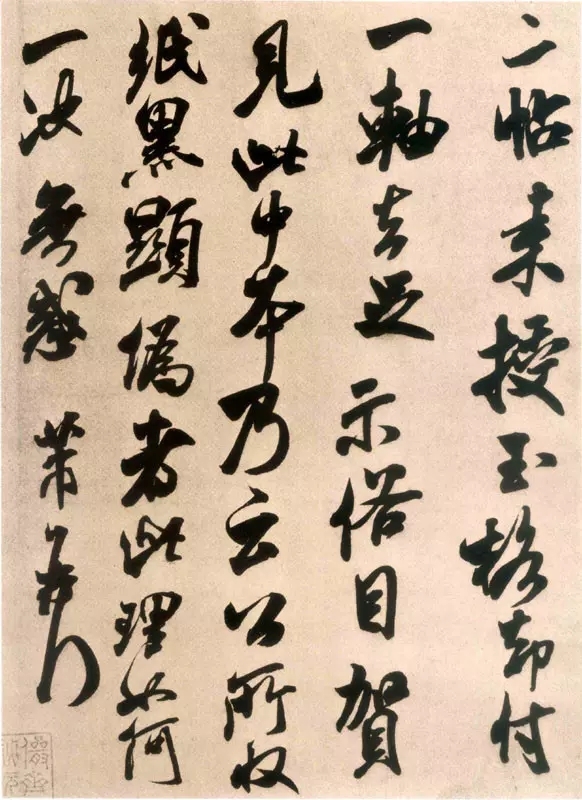

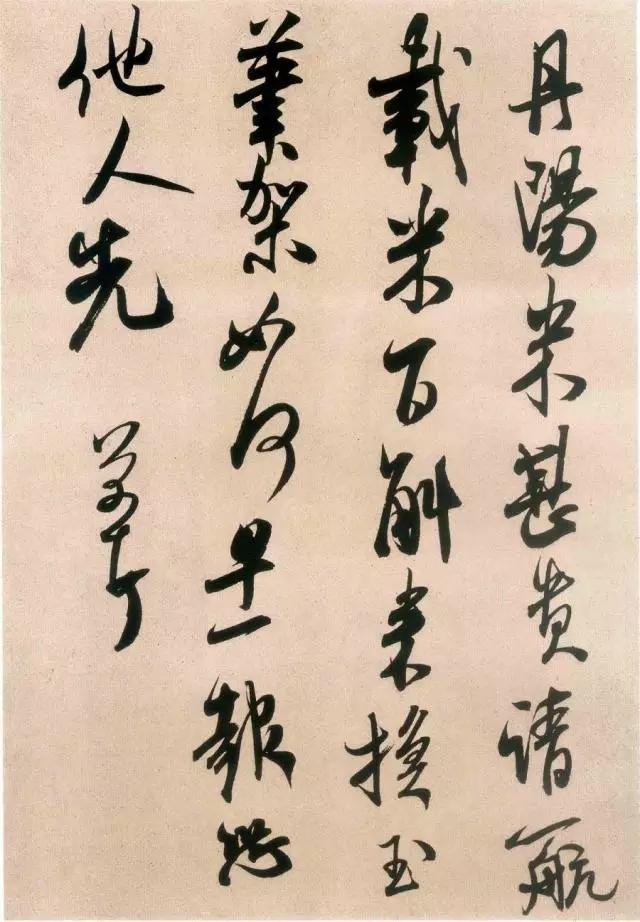

《丹阳帖》

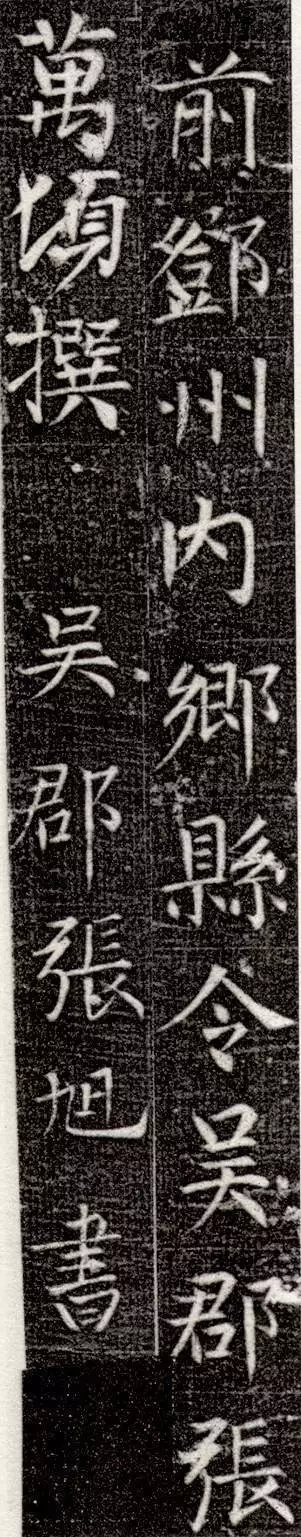

![640.webp (25)]() 翰牍九帖之六,纸本,行草书,纵23.5厘米,横22.8厘米。台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之六,纸本,行草书,纵23.5厘米,横22.8厘米。台北故宫博物院藏。

此帖所致为米芾之友人。此友人乃《适意帖》中“觑一玉格,十五年不入手”之“吾友”。

【释文】:丹阳米甚贵,请一航载米百斛来,换玉笔架,如何早一报,恐他人先。芾顿首。

《丹阳帖》,《书法大辞典》称为《丹阳帖》;蔡舜宁《米芾之书学思想与书法艺术研究》称为《换玉笔架书》。“丹阳”乃润州古称。秋榖未登,青黄不接,米价必至踊贵,故此帖必作于崇宁二年夏秋之间。 米芾愿以玉笔架换百斛丹阳米,寥寥二十余字,“如何”二字是商量的口气,有点调皮;“早一报,怨他人先”,则活脱可见其幽默诙谐。从文字看来,已有《世说新语》中晋人名士风度。

此尺牍的书法风格,正是在追求以二王为代表的晋人书札作风。米芾名其居为“宝晋斋”,十分仰慕的正是晋人风流。他研习二王甚勤,尤其《蜀素帖》,后半部全从右军《兰亭》中来。但他最为倾心的是“破体”的小王,故《海岳名言》有谓:“子敬天真超越,岂父可比也。”落笔痛快,气势开张,英俊豪迈,更契合于米芾的性格。

《丹阳帖》的写法就和献之笔札相近。但是,既经“重法”的唐代,提按已是普遍的笔法,兼之米芾个性强烈,字势愈加跌宕,用笔更形起落,牵丝显露,出锋锐利,真是“风樯阵马,沉著痛快”,大胆而泼辣,尺素之间亦使出了浑身解数.这与二王的散淡就有了距离.米芾毕竟还是米芾,米字到底还是米字,他能著名书史,开宗立派,不是没有缘由的。

此帖文字较少,虽是行书,但全帖完整,显得净洁可爱。

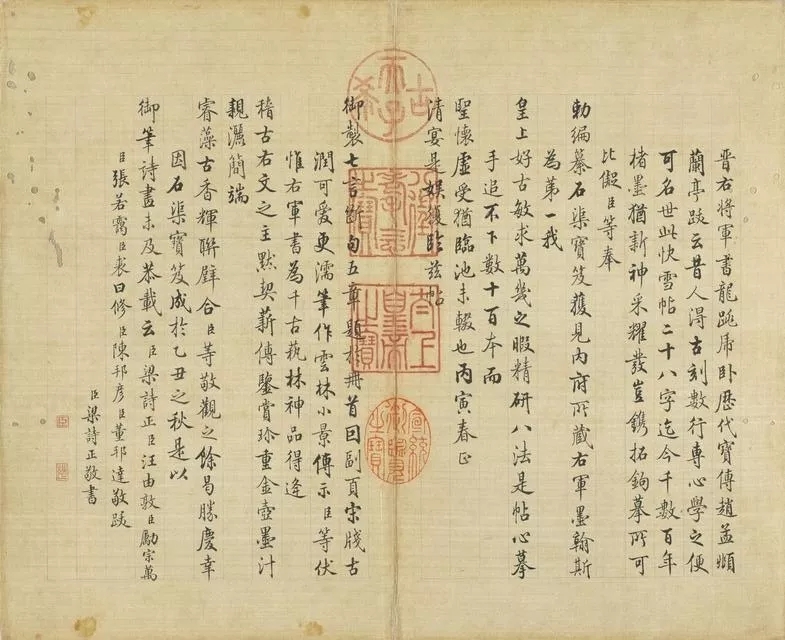

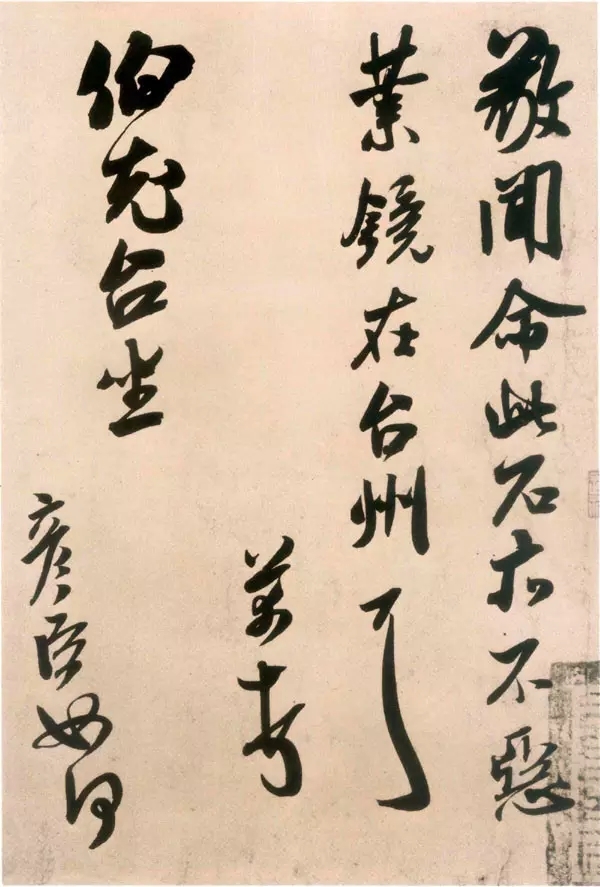

《致伯充尺牍》又称《业镜帖》

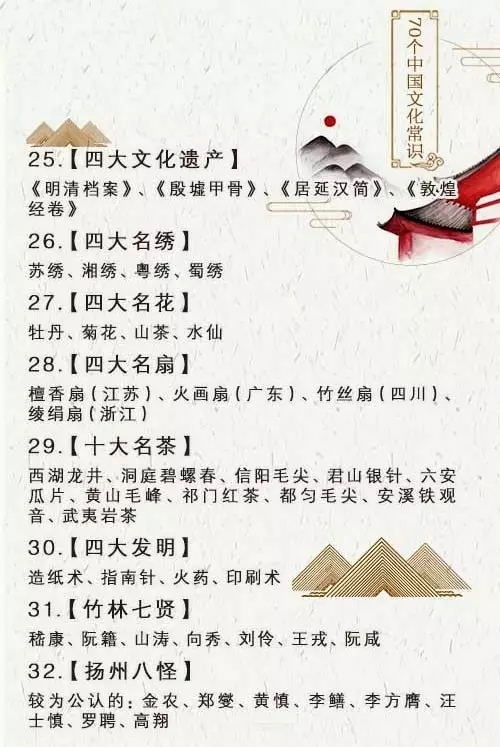

![640.webp (26)]() 翰牍九帖之七(二帖),纸本行草书,纵23.5厘米, 横21.6厘米,台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之七(二帖),纸本行草书,纵23.5厘米, 横21.6厘米,台北故宫博物院藏。

【释文】:敬闻命。此石亦不恶。业镜在台州耳。芾顿首。伯充台坐。彦臣如何?

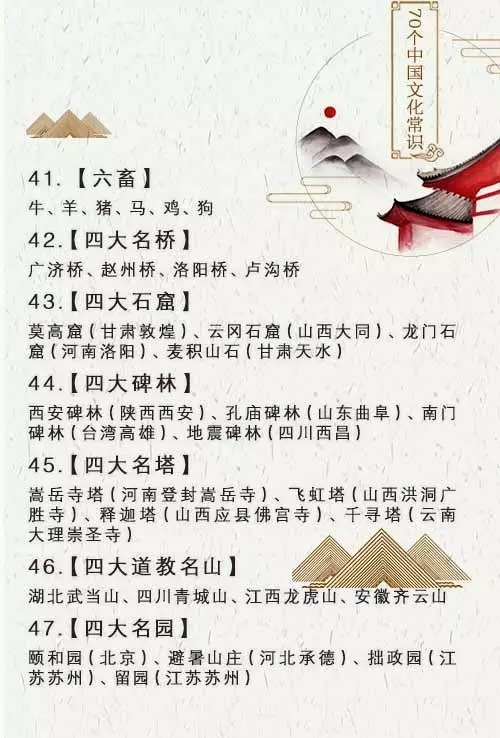

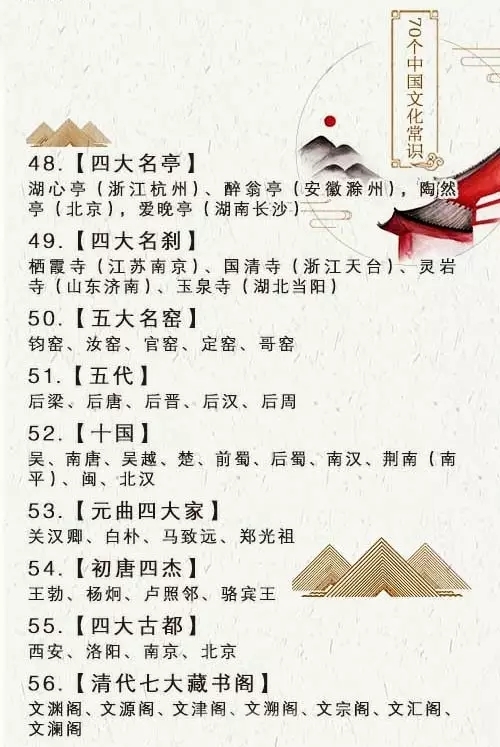

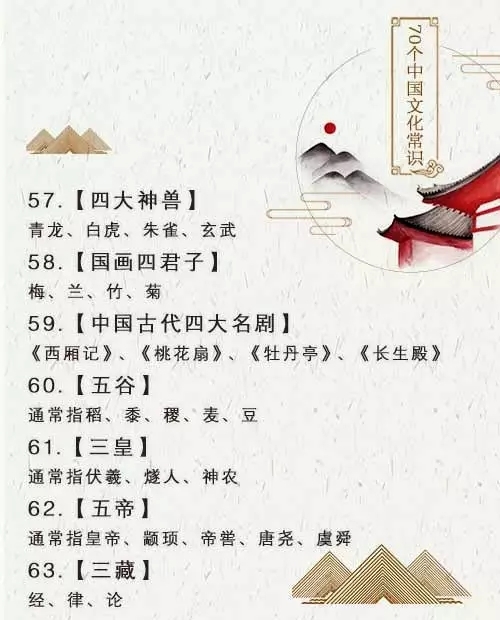

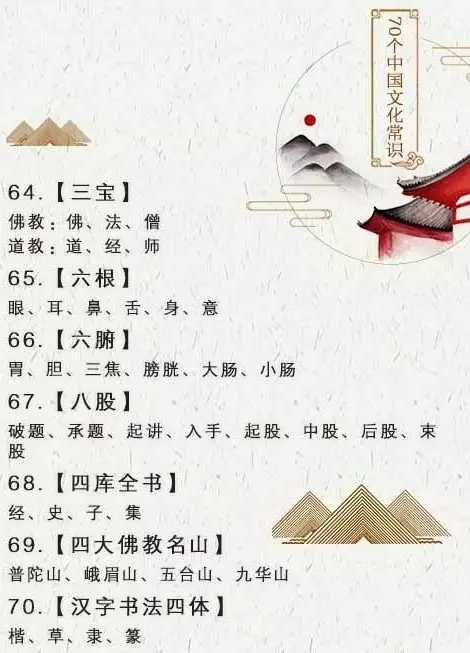

约书于北宋哲宗绍圣四年(1097)十一月二十五日。纸上名家藏印累累。 因是信札,米芾写来十分随意,但扎实的功力使这件小札也体现了用笔迅疾、力沉奇倔,欹侧取势而无霸气,转折间多机巧锋芒,笔势放的开,收的住,可谓随心所欲而不逾矩。 李之仪评米芾:“超轶绝尖,不践陈迹,每出新意于法度之中,而绝出笔墨畦经之外,真一代之奇迹也。”

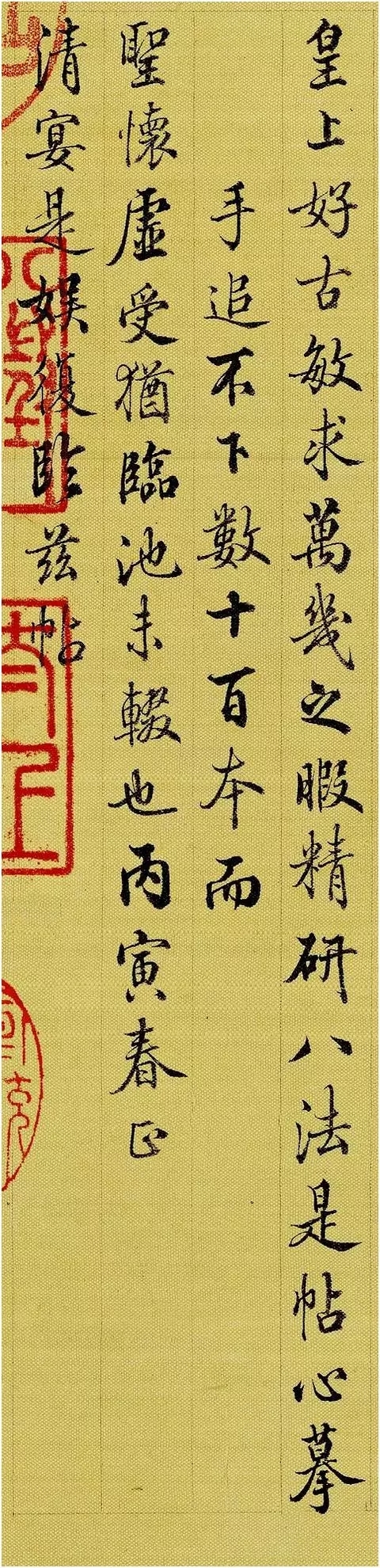

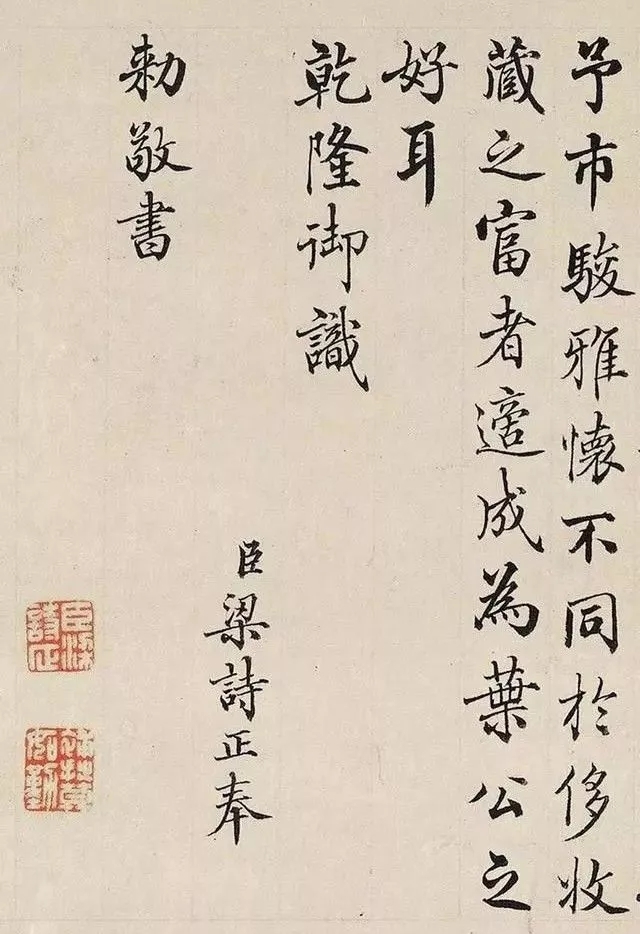

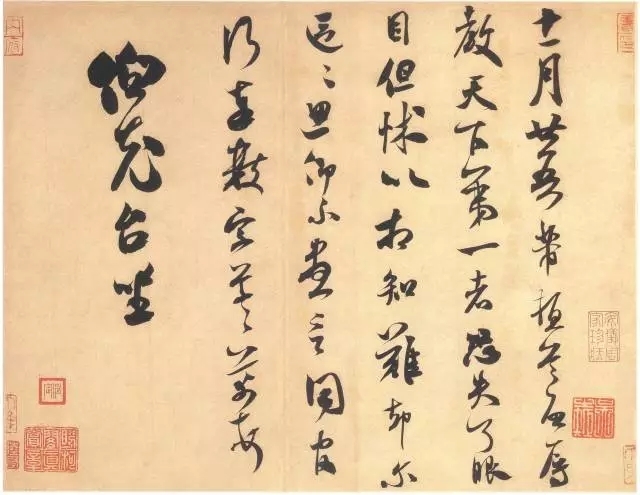

《伯充帖》又称《致伯充尺牍》、《伯老台坐帖》

![640.webp (16)]()

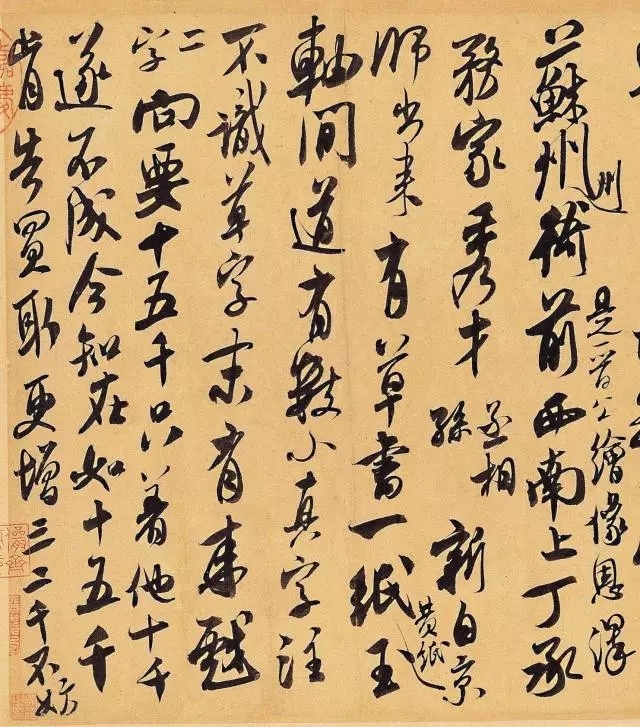

![640.webp (27)]() 翰牍九帖之七(二帖),纸本。纵27.8厘米,横39.8厘米。信札一则。台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之七(二帖),纸本。纵27.8厘米,横39.8厘米。信札一则。台北故宫博物院藏。

【释文】:十一月廿五日。芾顿首启。辱教。天下第一者。恐失了眼目。但怵以相知。难却尔。区区思仰不尽言。同官行。奉数字。草草。芾顿首伯充台坐。

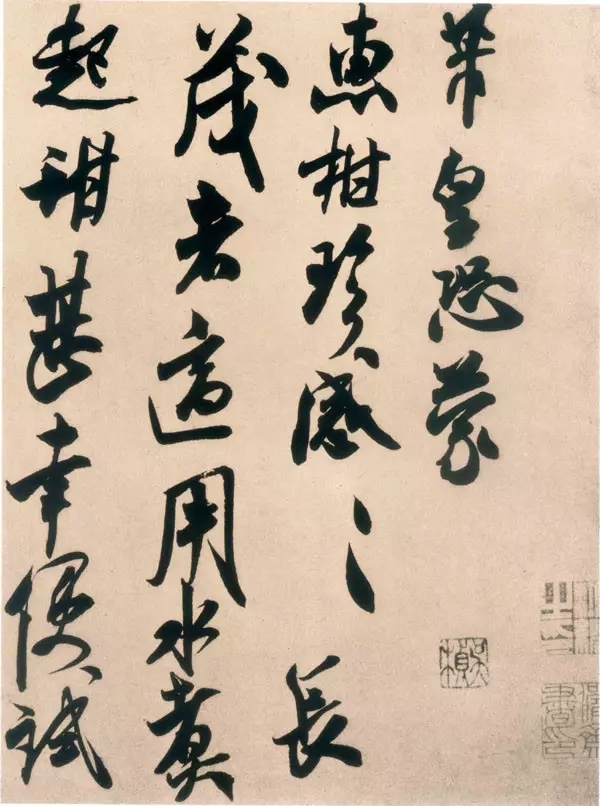

《惠柑帖》

![640.webp (28)]()

![640.webp (29)]() 翰牍九帖之八,纸本,行草书,纵22.7厘米,横33.2厘米。台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之八,纸本,行草书,纵22.7厘米,横33.2厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:芾皇恐。蒙惠柑,珍感、珍感。长茂者适用水煮起,甜甚。幸便试之。余卜面谢,不具。芾顿首。司谏台坐。

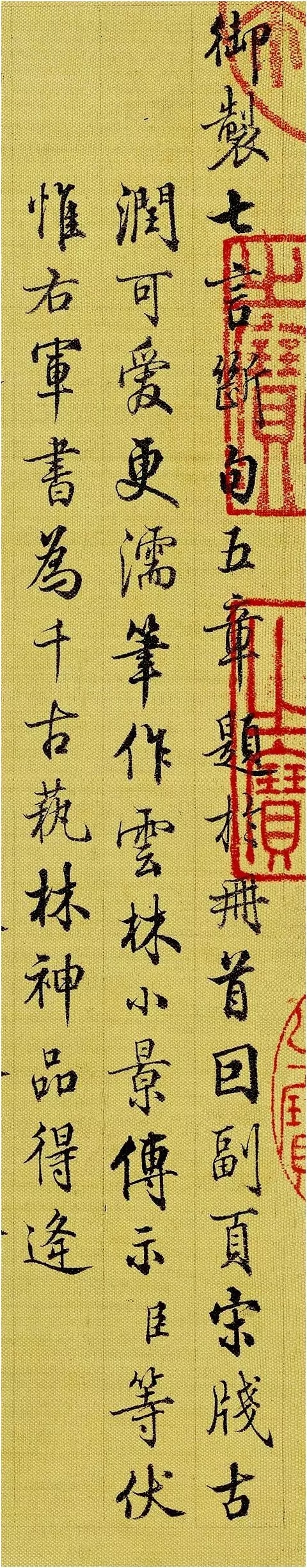

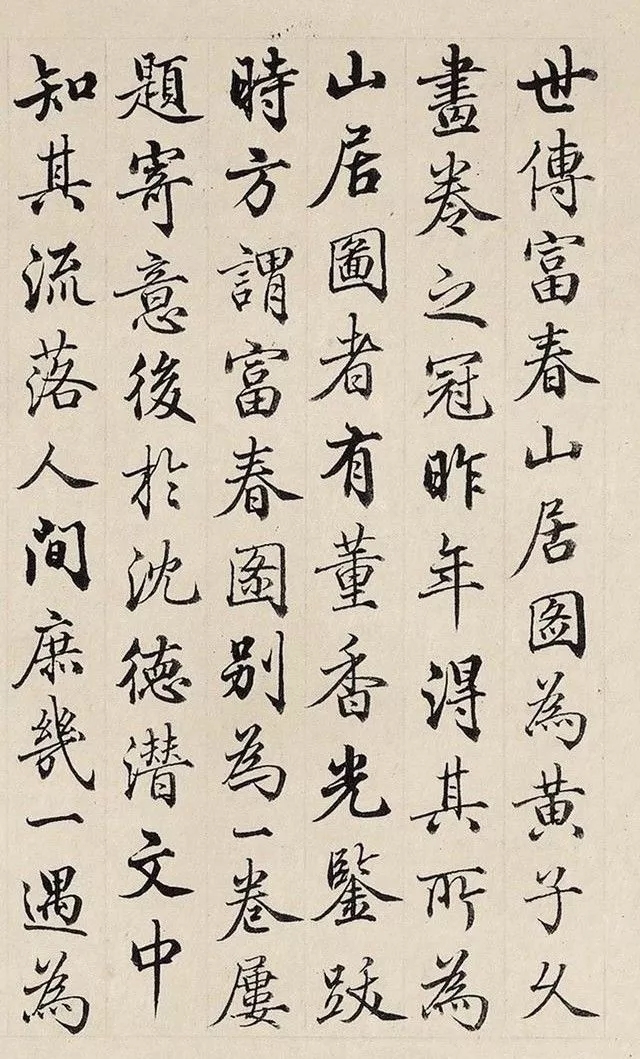

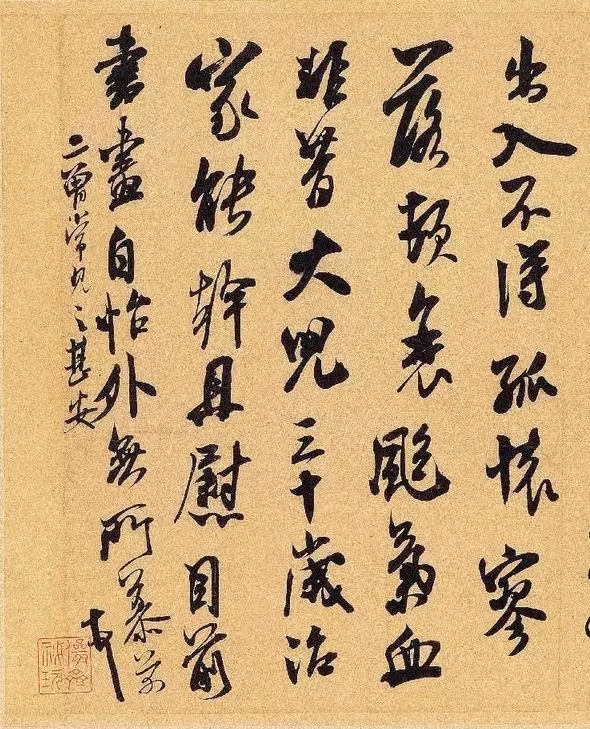

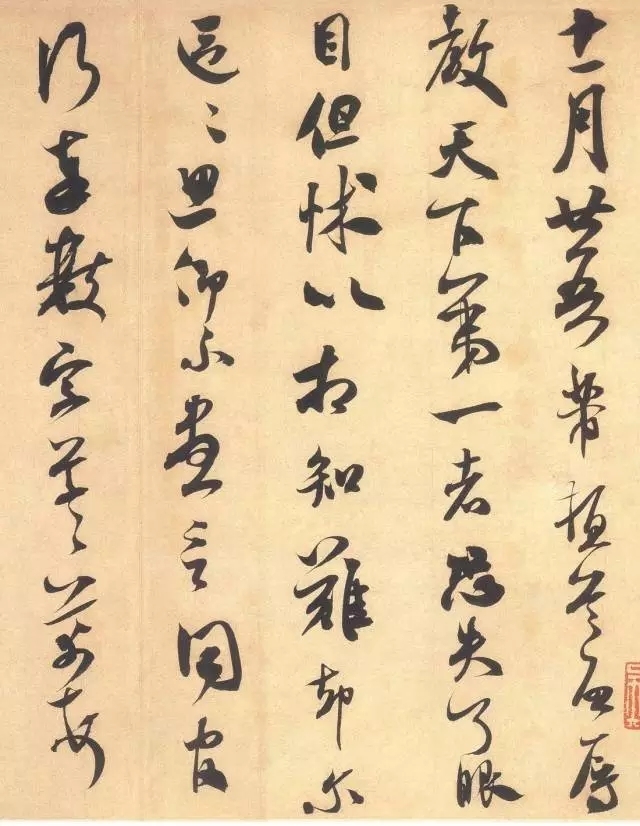

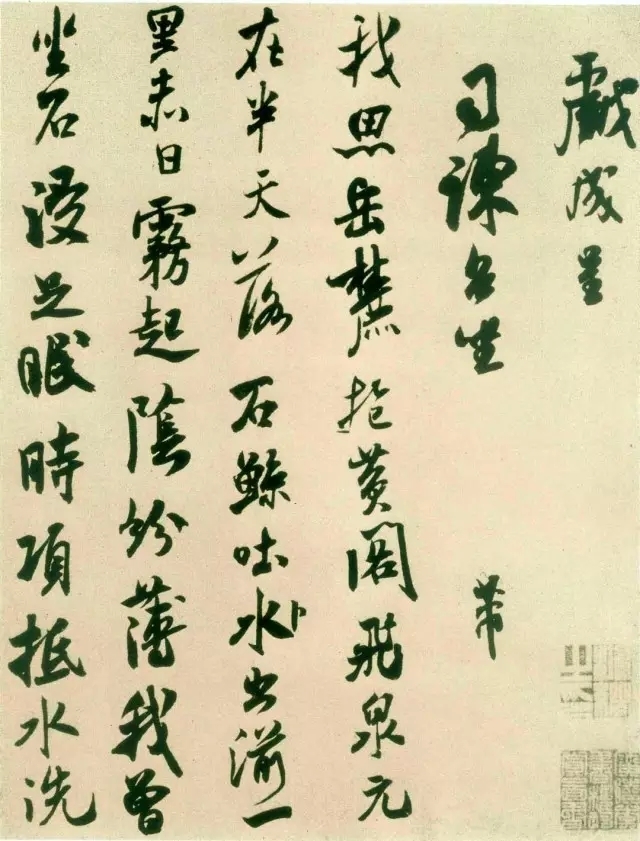

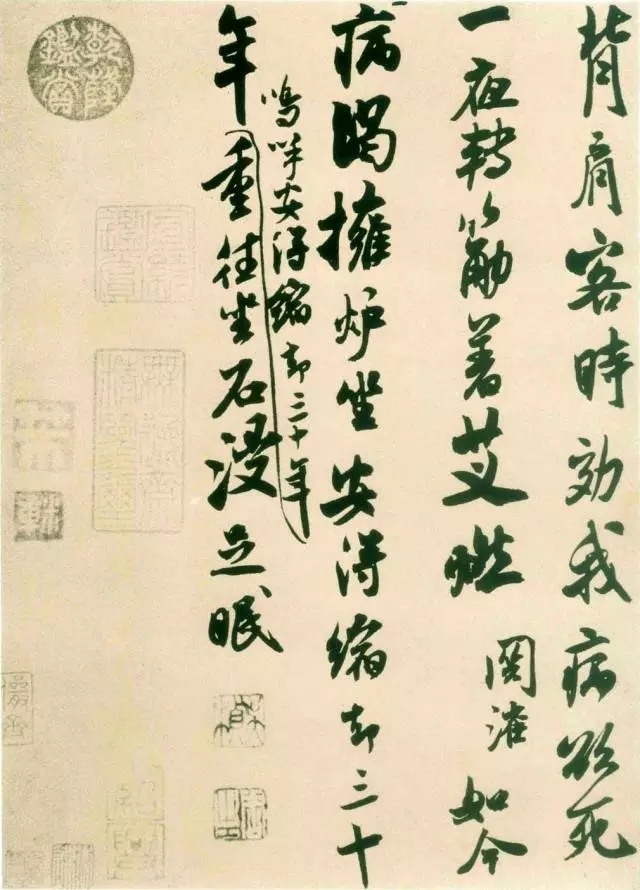

《戏成诗帖》

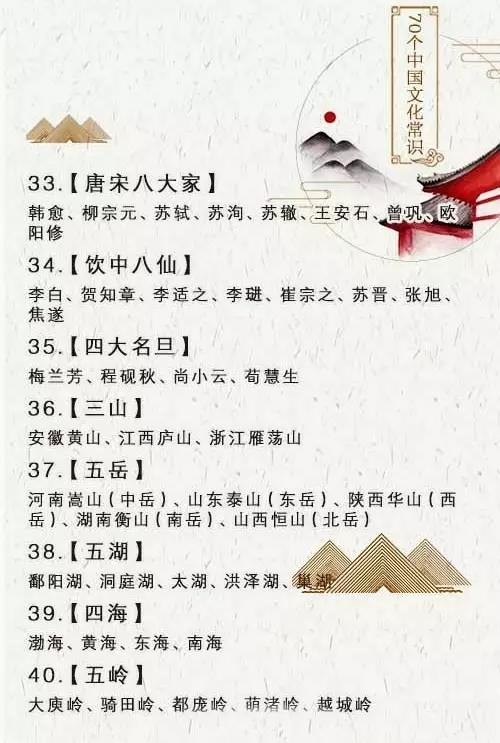

![640.webp (20)]()

![640.webp (21)]() 翰牍九帖之九,纸本,行草书,纵23.9厘米,横34.6厘米。台北故宫博物院藏。

翰牍九帖之九,纸本,行草书,纵23.9厘米,横34.6厘米。台北故宫博物院藏。

【释文】:戏成呈司谏台坐,芾。我思岳麓抱黄阁,飞泉元在半天落。石鲸吐水(点去)出湔—里,赤目雾起阴纷薄。我曾坐石浸足眠,时项抵水洗背肩。客时效我病欲死,—夜转筋着艾燃。关漼。如今病渴拥炉坐,安得缩却三十年。呼!安得缩却三十年,重往坐石浸足眠。