作者:逸庐书院

2、言心声也,书心画也。——西汉学者扬雄

3、书尚清而厚,清厚要必本于心行。不然,书虽幸免薄浊,亦但为他人写照而已。——刘熙载《艺概》

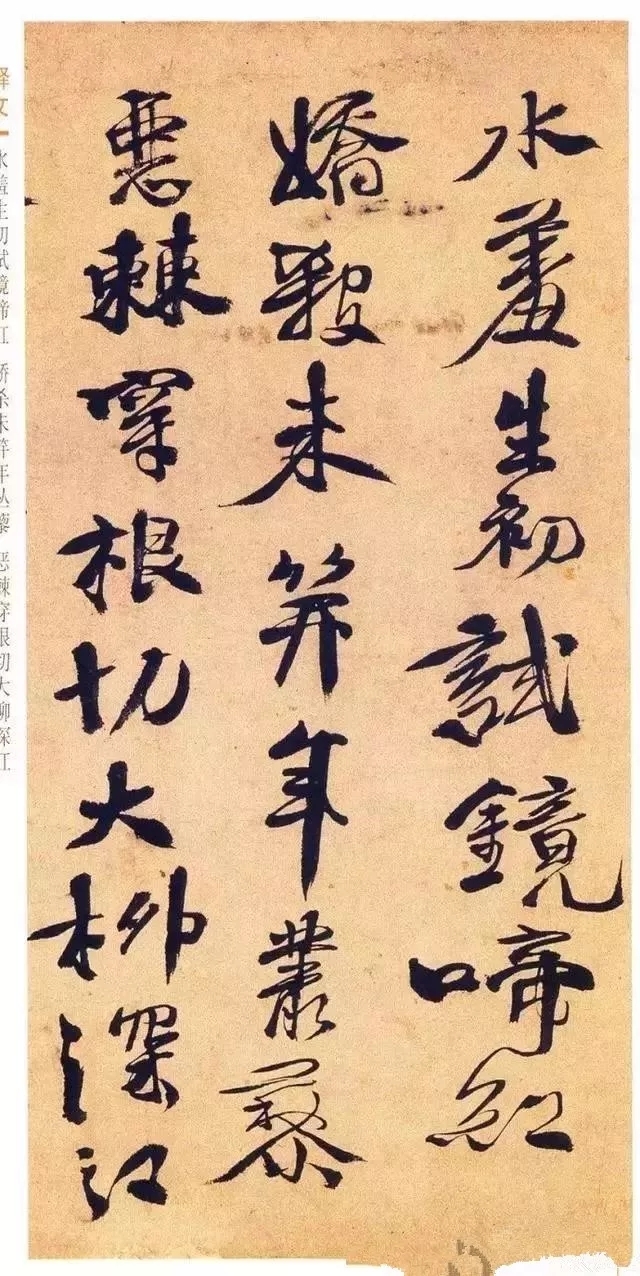

4、何处一屏风,分明怀素踪虽多尘色染,犹见墨痕浓。怪石奔秋涧,寒藤挂古松。若教临水畔,字字恐成龙。——唐代诗人韩偓《草书屏风》

5、得时不如得器,得器不如得志。——孙过庭《书谱》

7、龙威虎振,剑拔弩张。——袁昂

8、词源倒流三峡水,笔阵独扫千人军。——唐代诗人杜甫《醉歌行》

9、老夫之书,本无法也。——北宋诗人、词人、书法家黄庭坚《山谷文集》

10、学书则知识学可以致远。——张彦远

12、体象卓然,殊今异古。落落珠玉,飘飘缨组。仓颉之嗣。小篆之祖。以名称书,遗迹石鼓。——唐代书法家张怀瓘《书断》

13、字要骨格,肉须裹筋,筋须藏肉,帖乃秀润生。——北宋书法家米芾《海岳名言》

14、笔下龙蛇似有神。——张怀谨

15、或寄以骋纵横之志,或托以散郁结之怀。虽至贵不能抑其高,虽妙算不能量其力。——张怀谨

18、玄妙之意,出于物类之表;幽深之理,伏于杳冥之间;岂常情之所能言,世智之所能测。——张怀谨

19、书之要,统于“骨气”二字。——清代文学家刘熙载《艺概·书概》

20、挥毫落笔如云烟。——杜甫

在中国人看来,立德、立功、立言,

虽久不废,流芳百世,是为“三不朽”。

而历史上达到三不朽标准的,

只有两个半人:

孔子、王阳明,曾国藩算半个。

所谓“字如其人”,

王阳明与曾国藩在书法艺术上

也有很高的造诣。

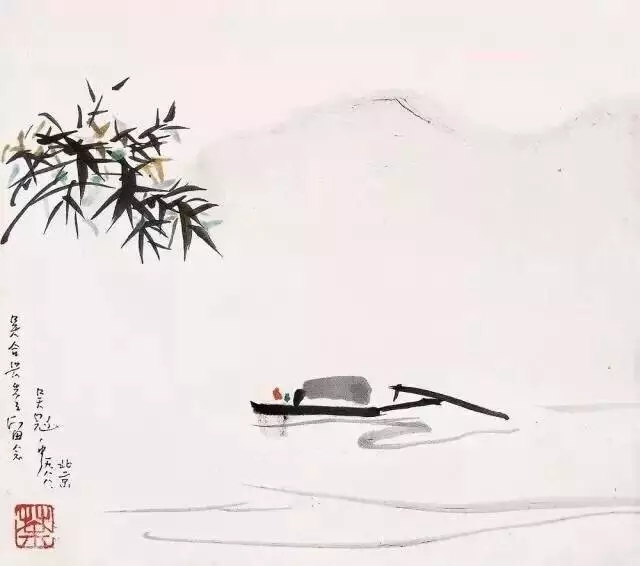

王阳明:书法创作亦是一种“知行合一”

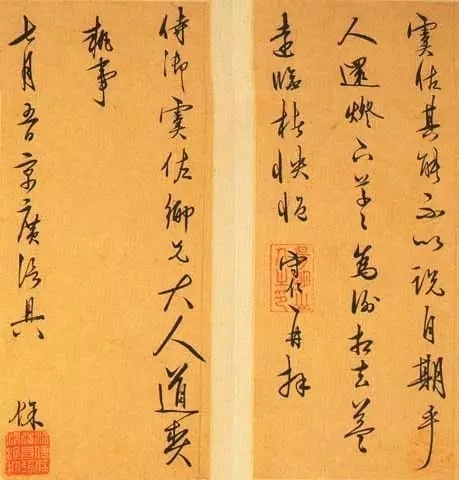

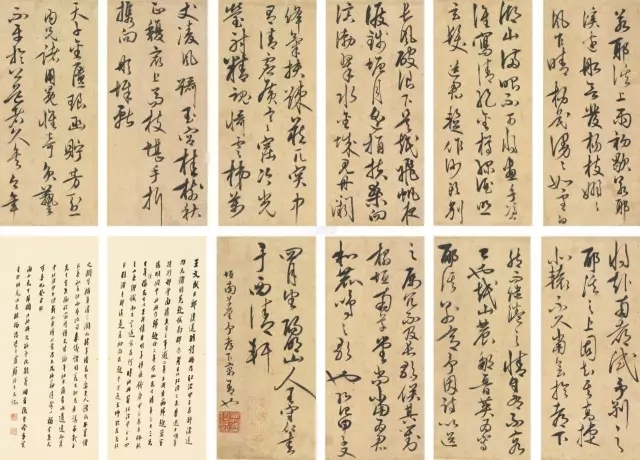

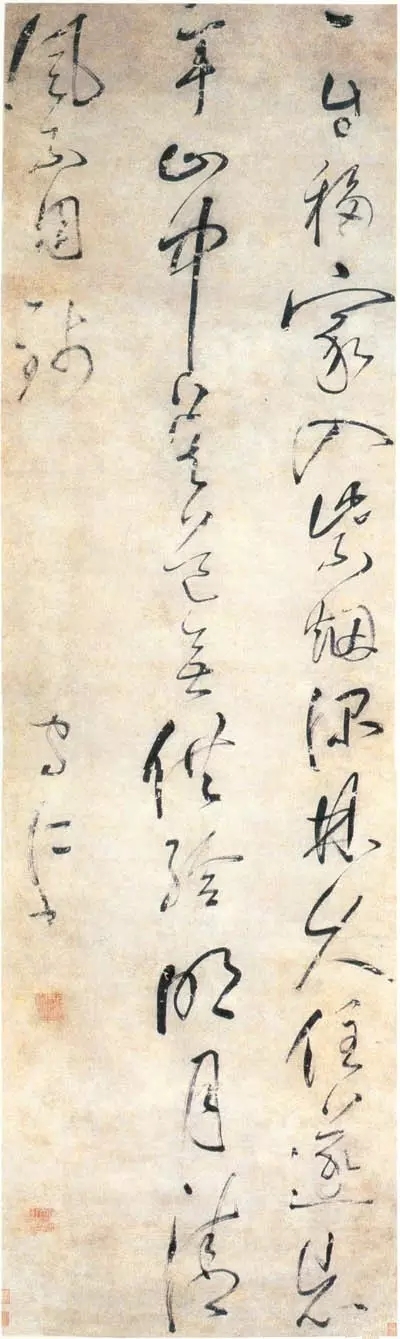

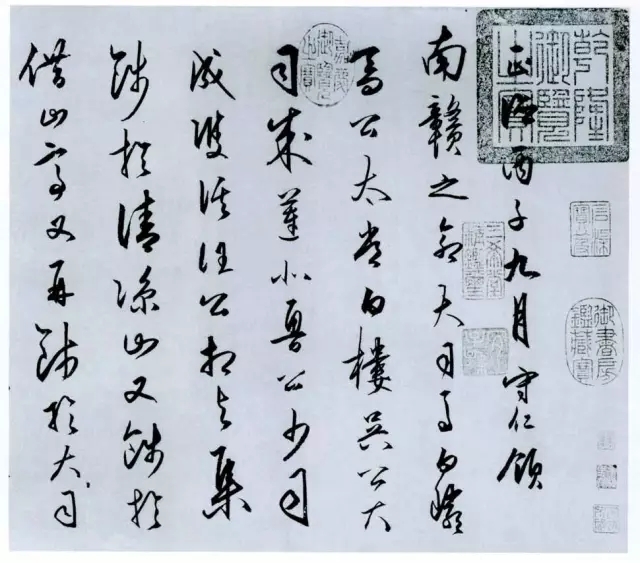

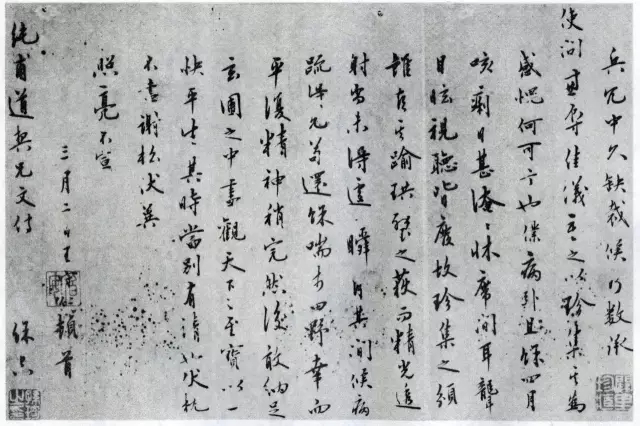

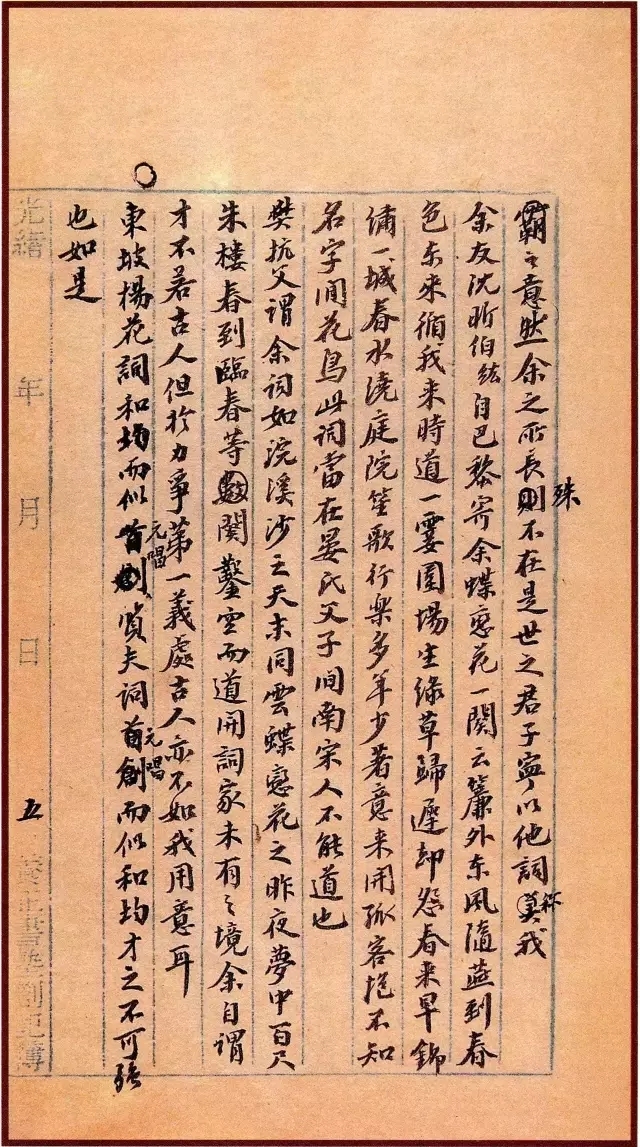

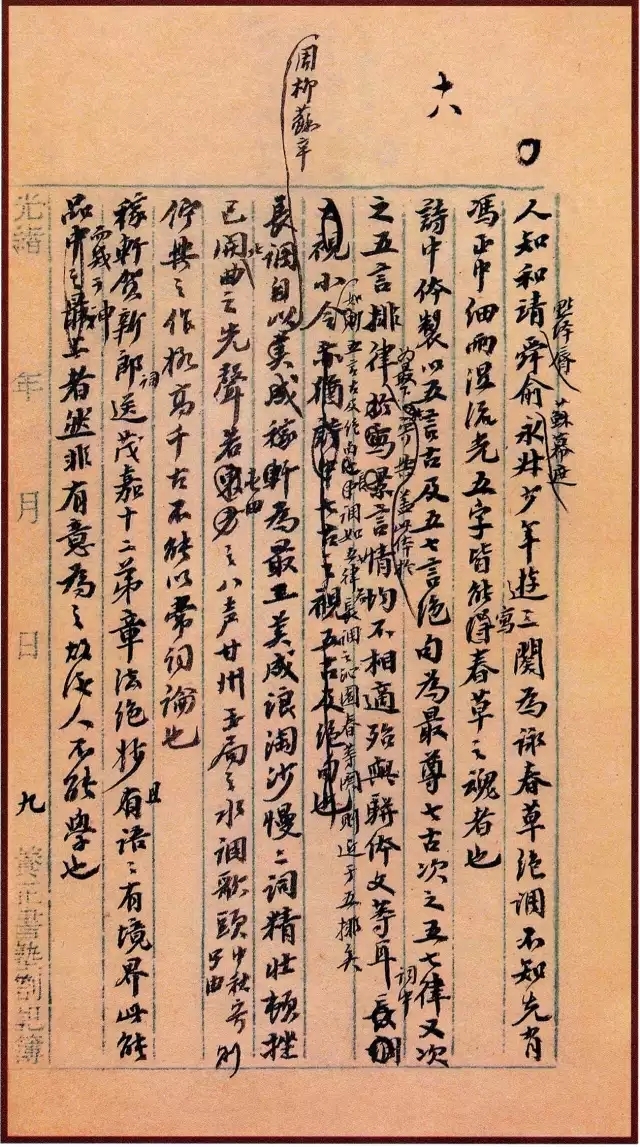

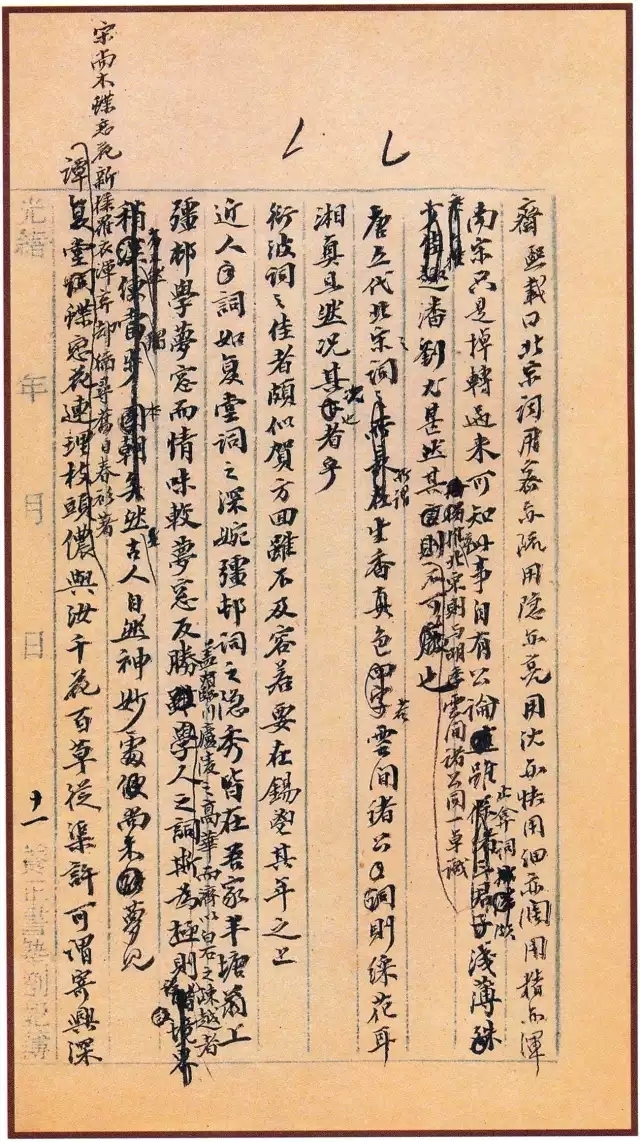

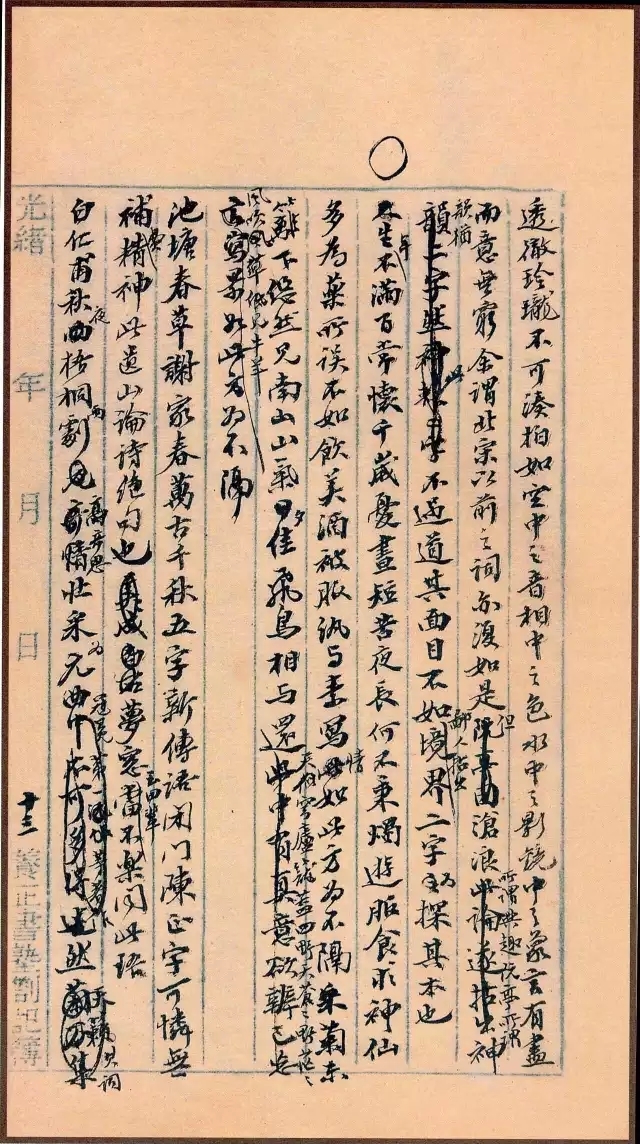

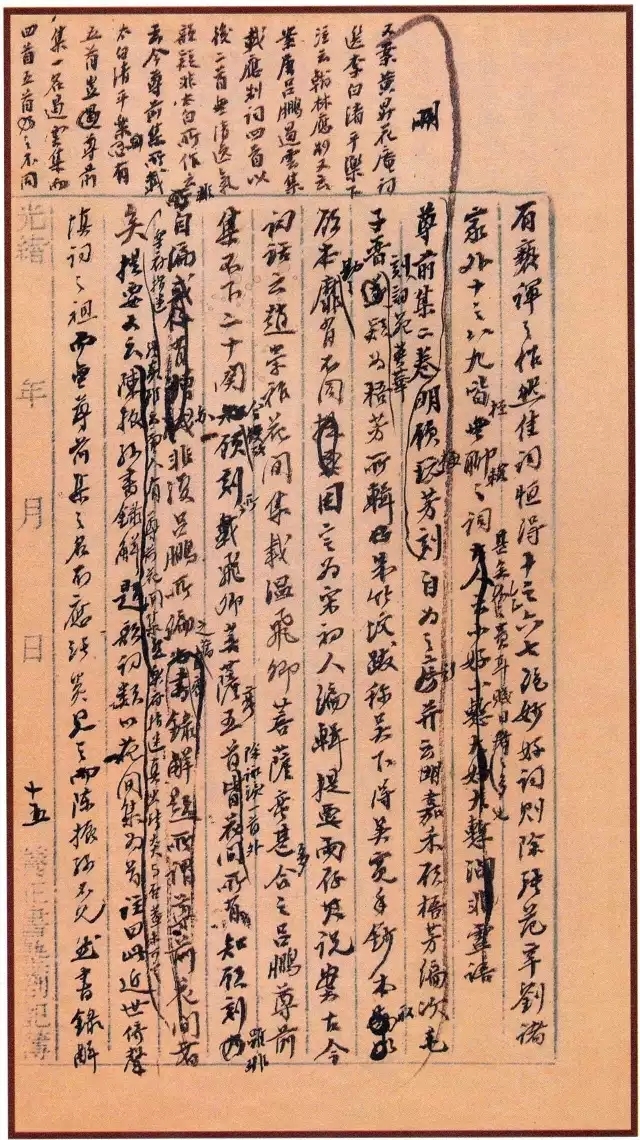

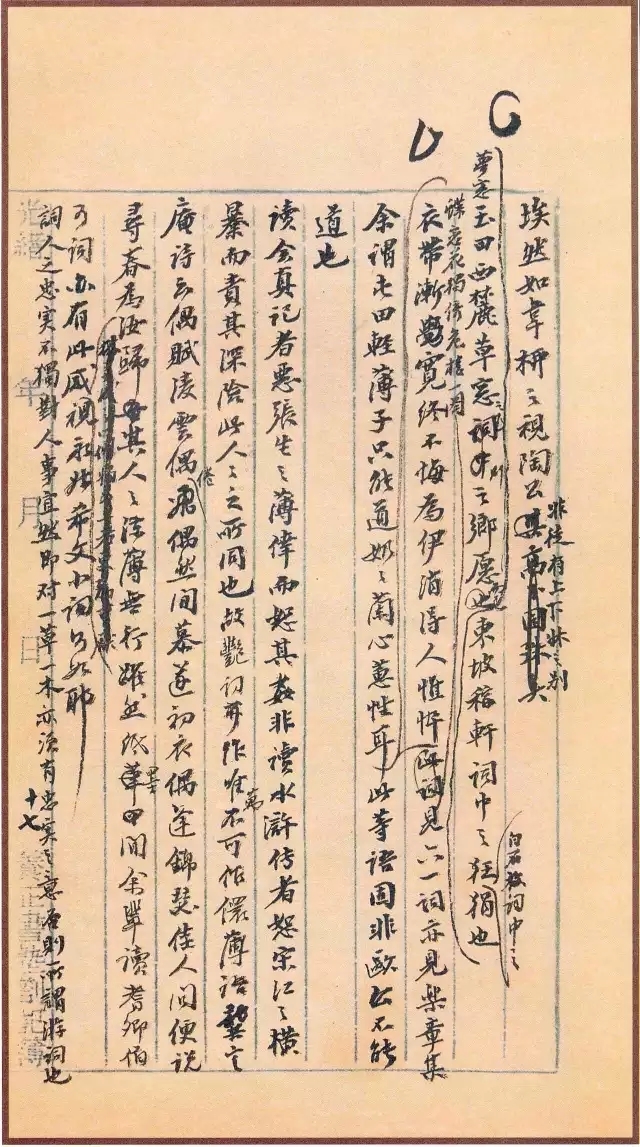

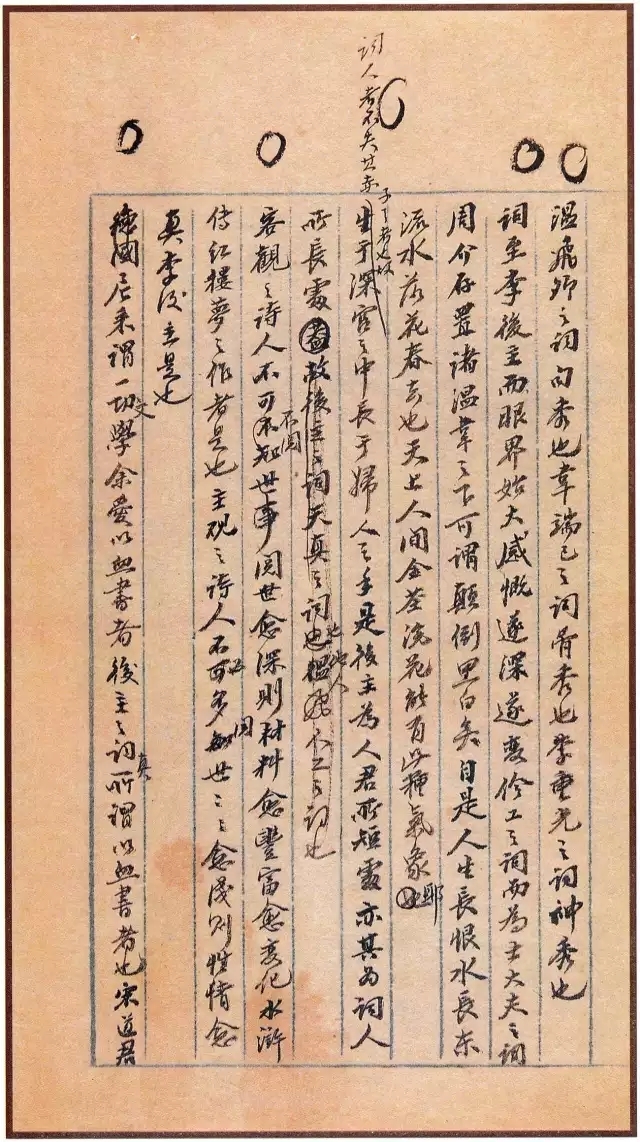

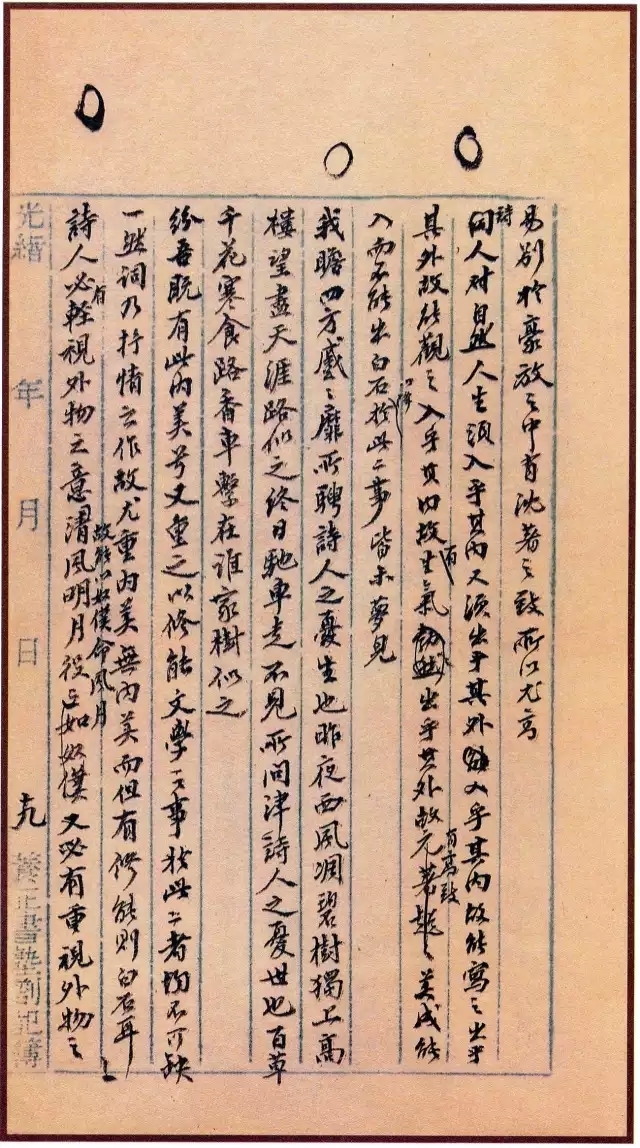

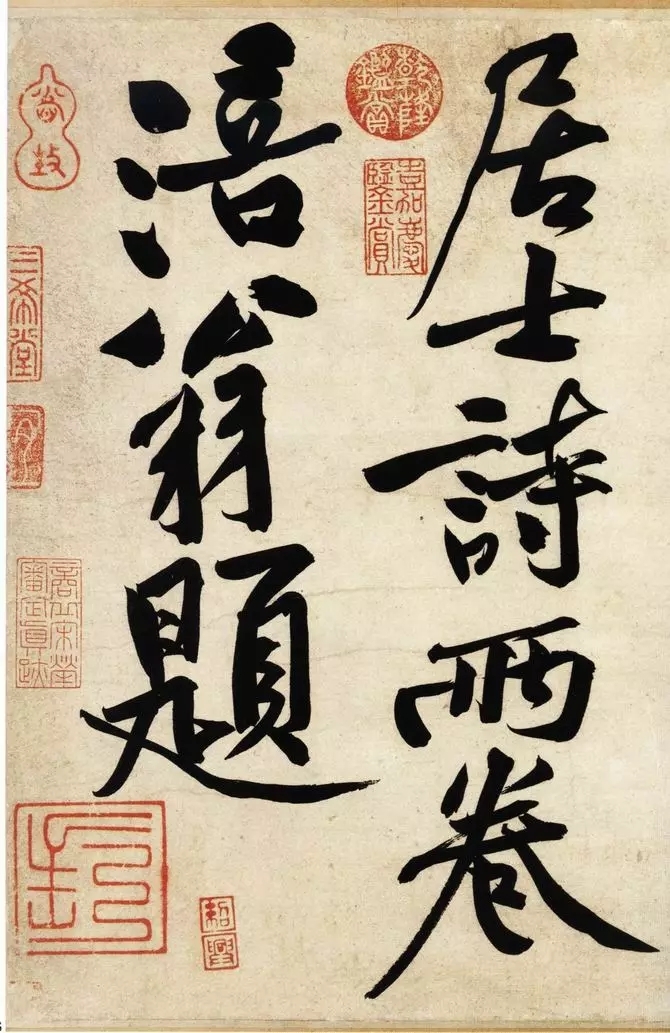

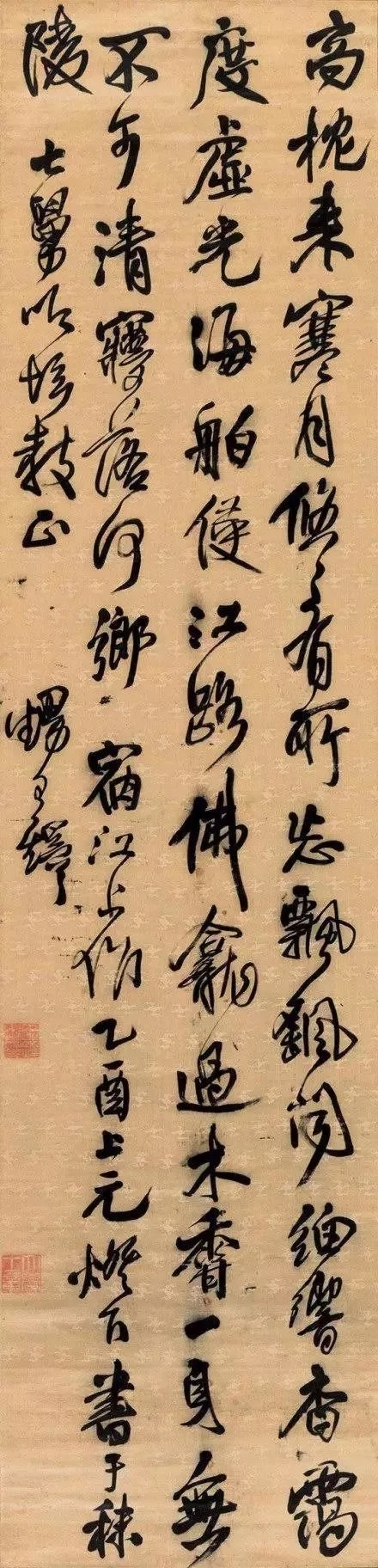

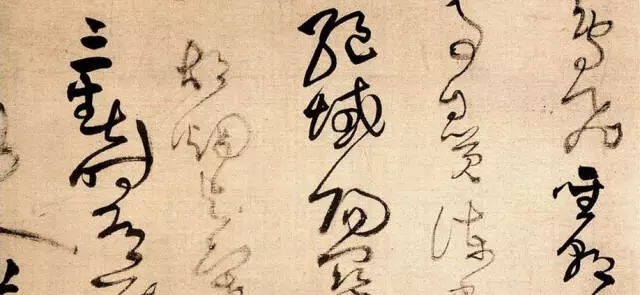

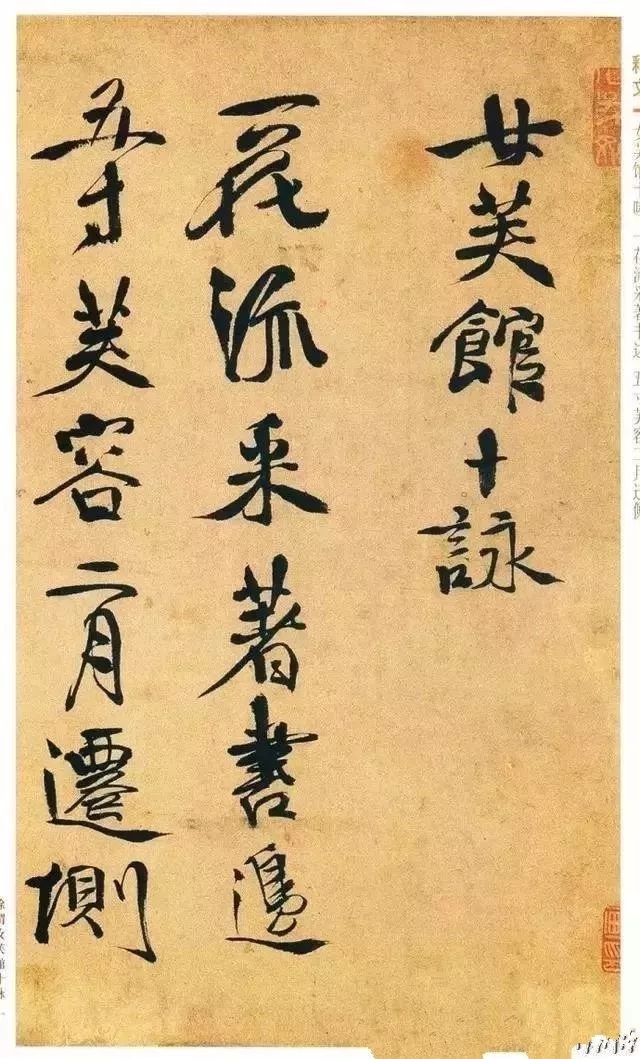

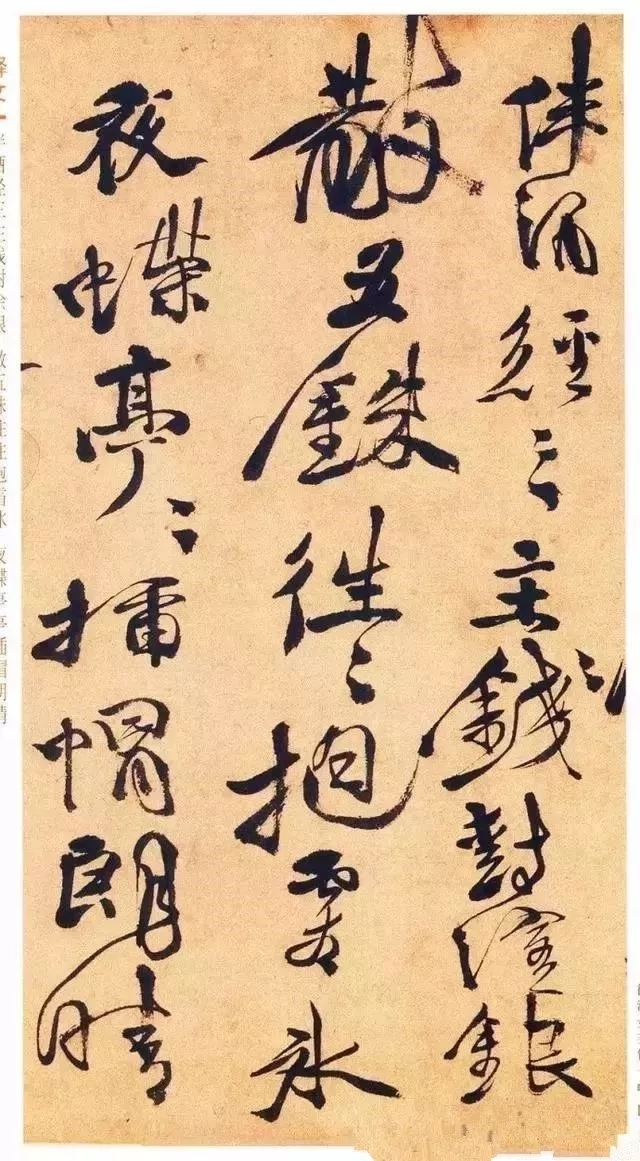

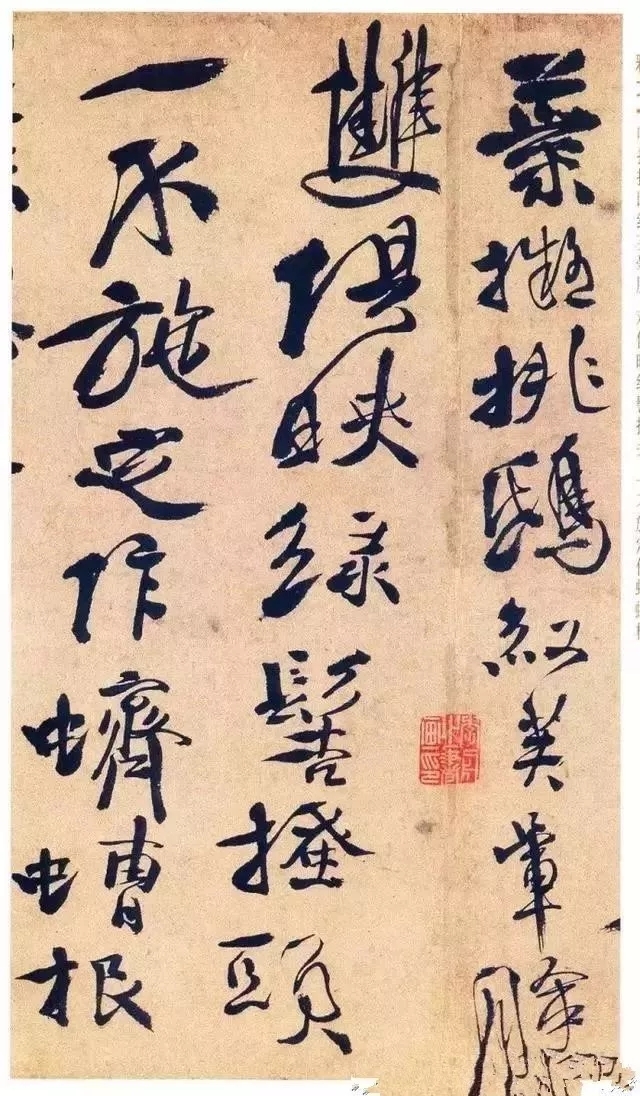

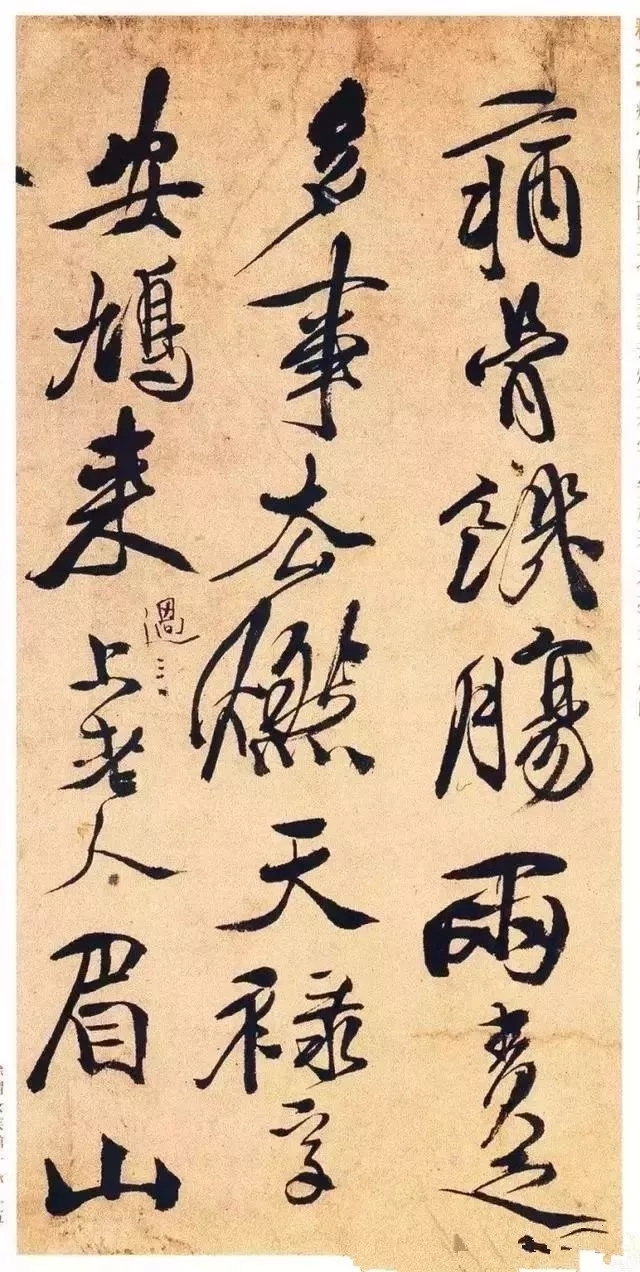

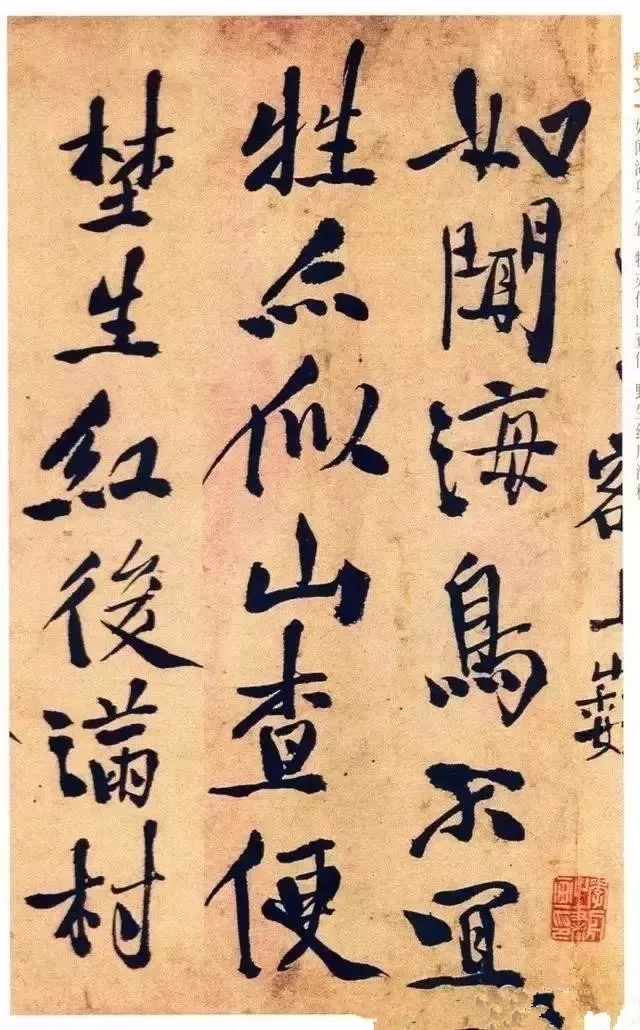

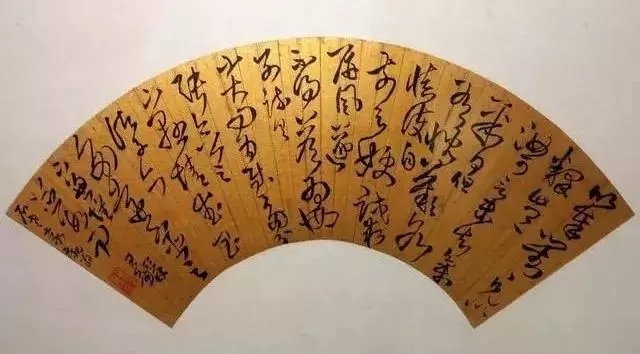

王阳明行草手札 上海图书馆藏

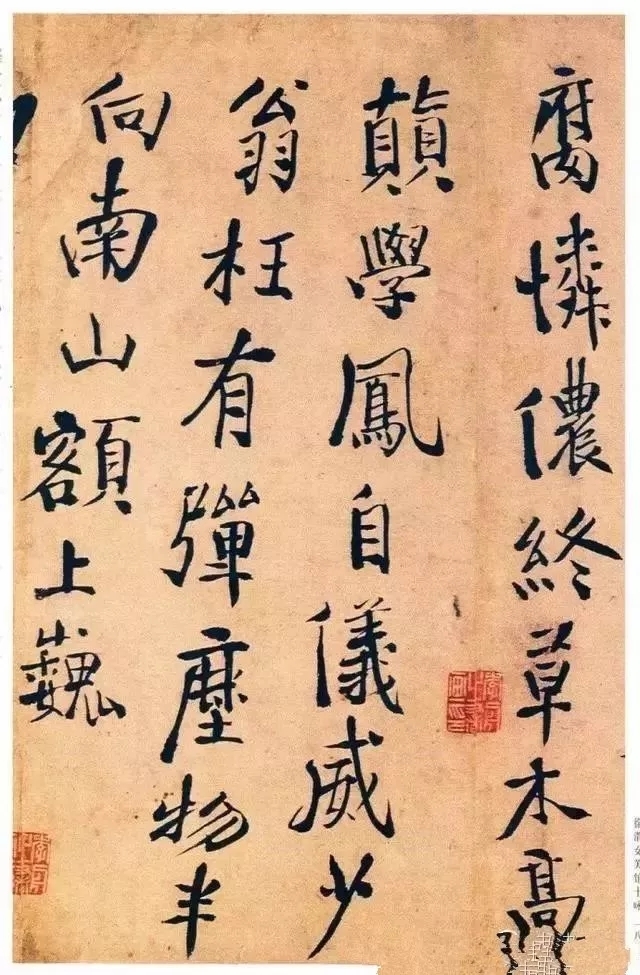

王阳明是一代“心学”大师,他在哲学和思想方面的巨大身影,不仅掩盖了他在政治上和军事上的功绩,更掩盖了他在书法艺术上的成就。

论书法成就,王阳明堪称大家。明代大家徐渭曾称书圣王羲“以书掩其人”,王阳明则是“以人掩其书”。他将心学融入书法,直书胸臆。细看他的书法,犹如风卷云舒,呈现出灵动飞舞的气势。

王阳明在写字上是非常勤奋的。据说王阳明成亲后,暂住在岳父的官邸里。官邸内有数箱纸,王阳明每日用这些纸练习书法。翌年十二月,当王阳明启程回余姚时,盛纸的箱子都已经空了,见其练习书法的刻苦程度。

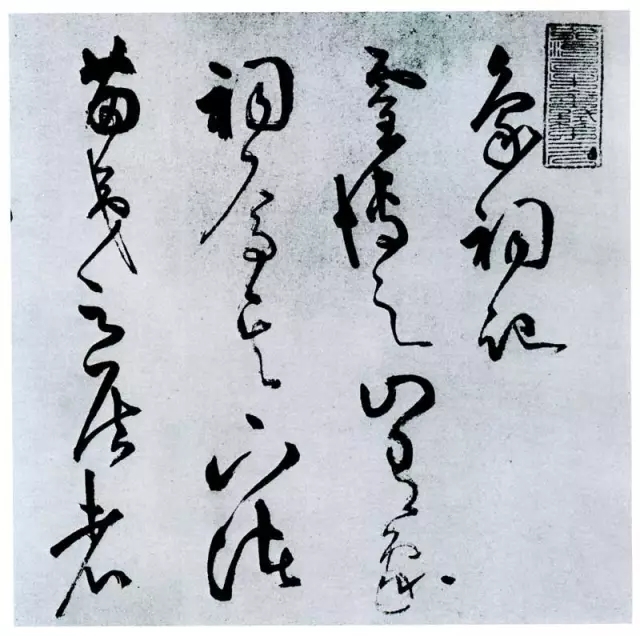

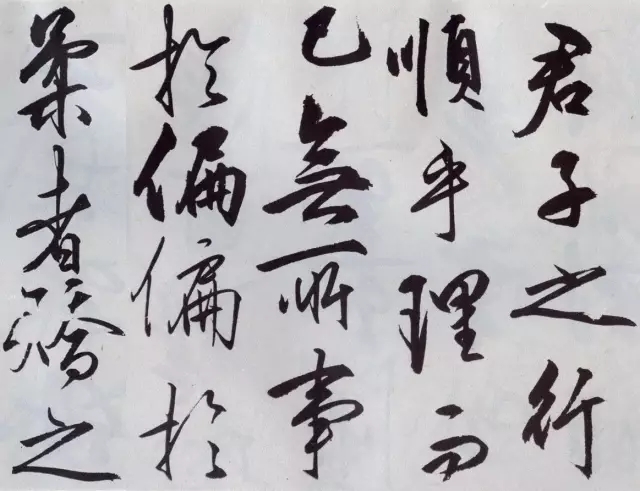

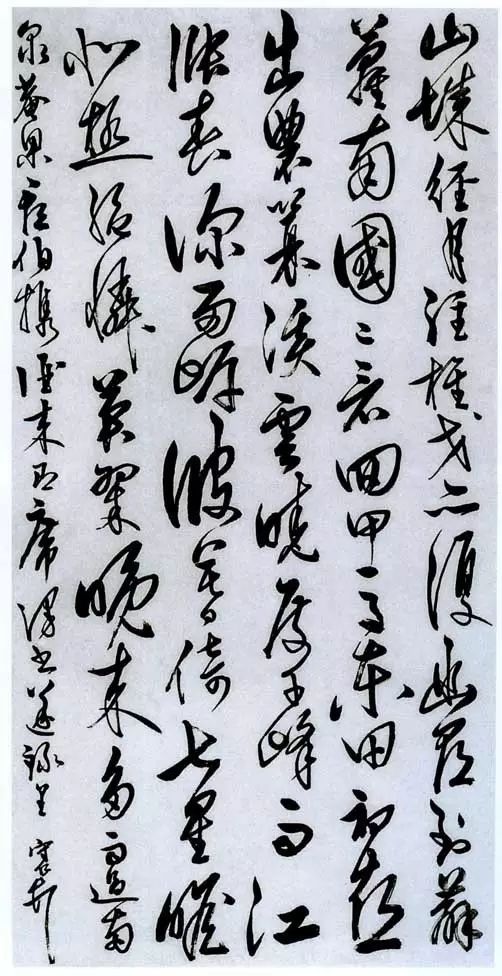

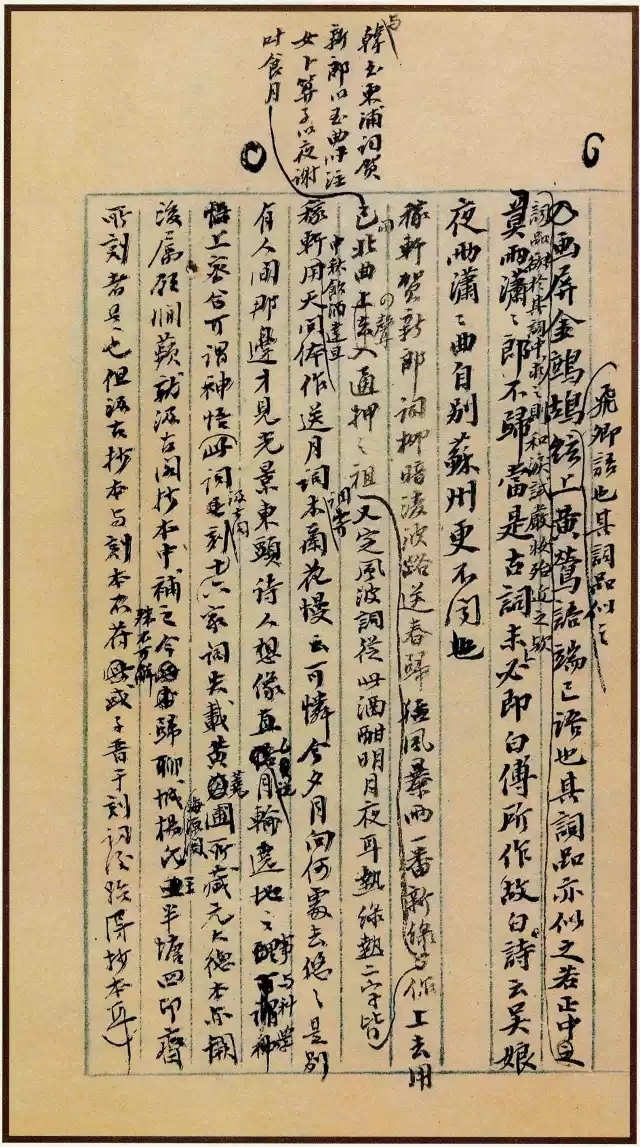

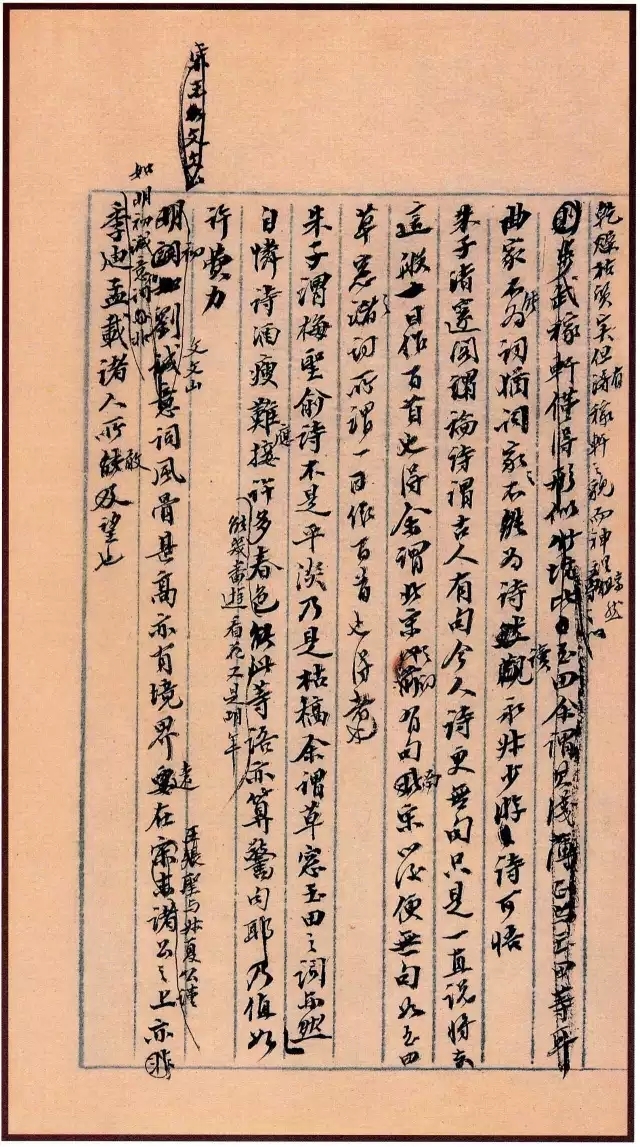

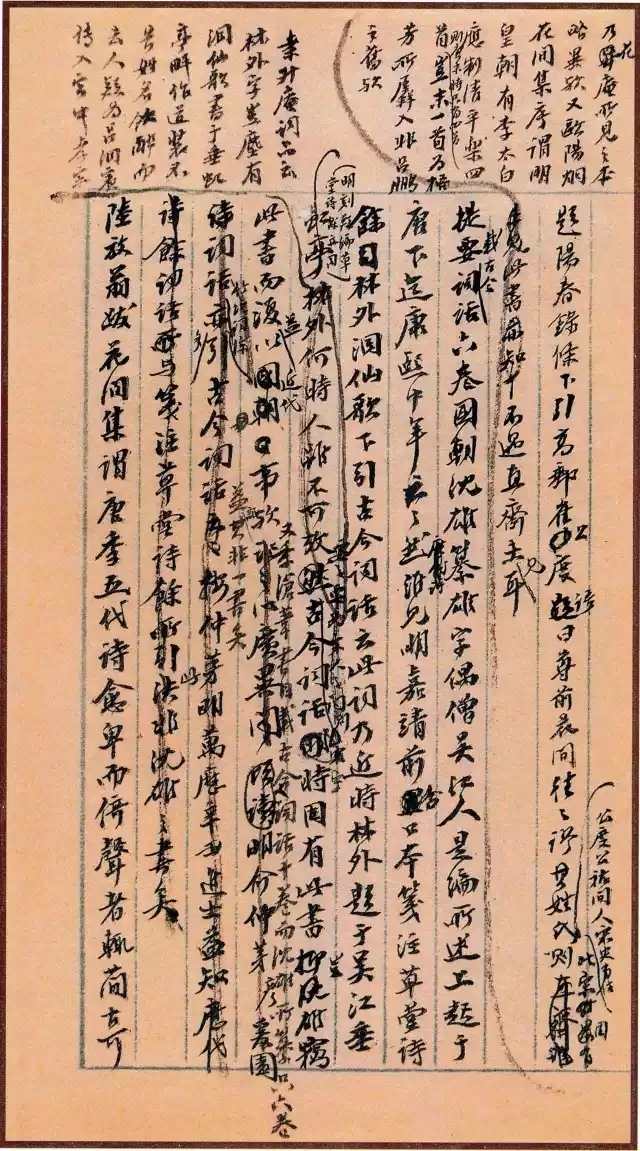

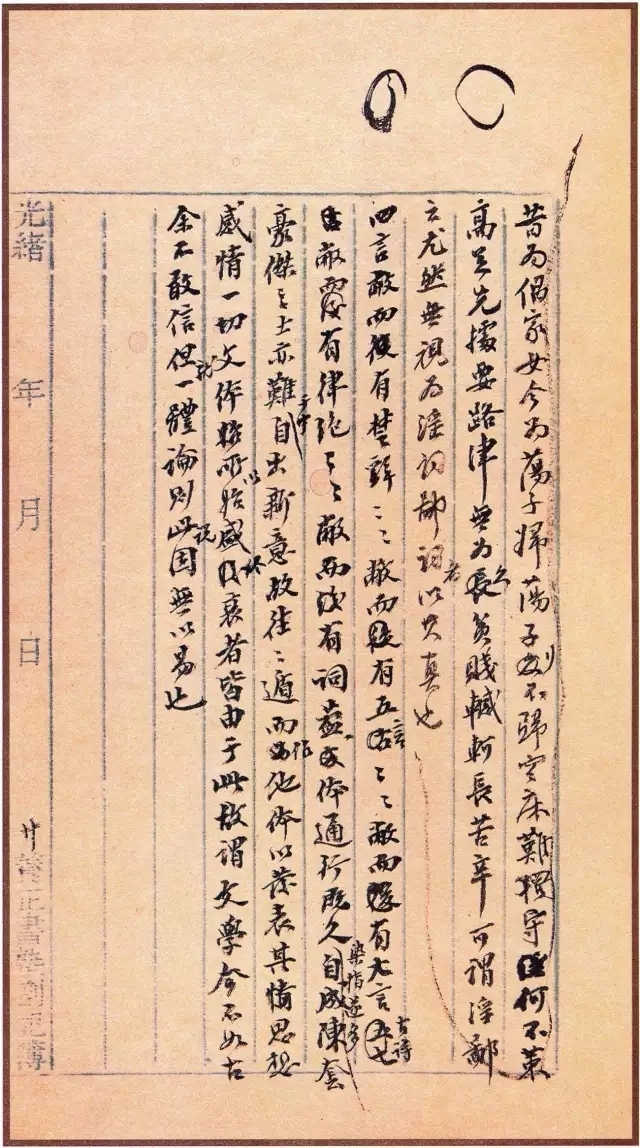

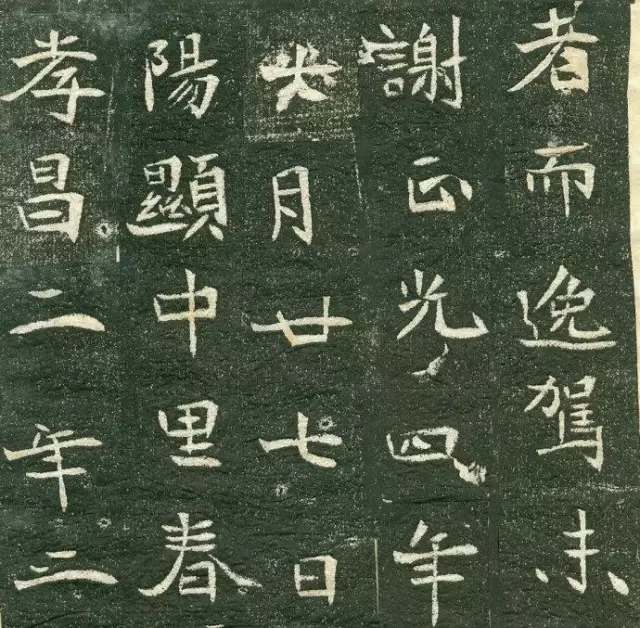

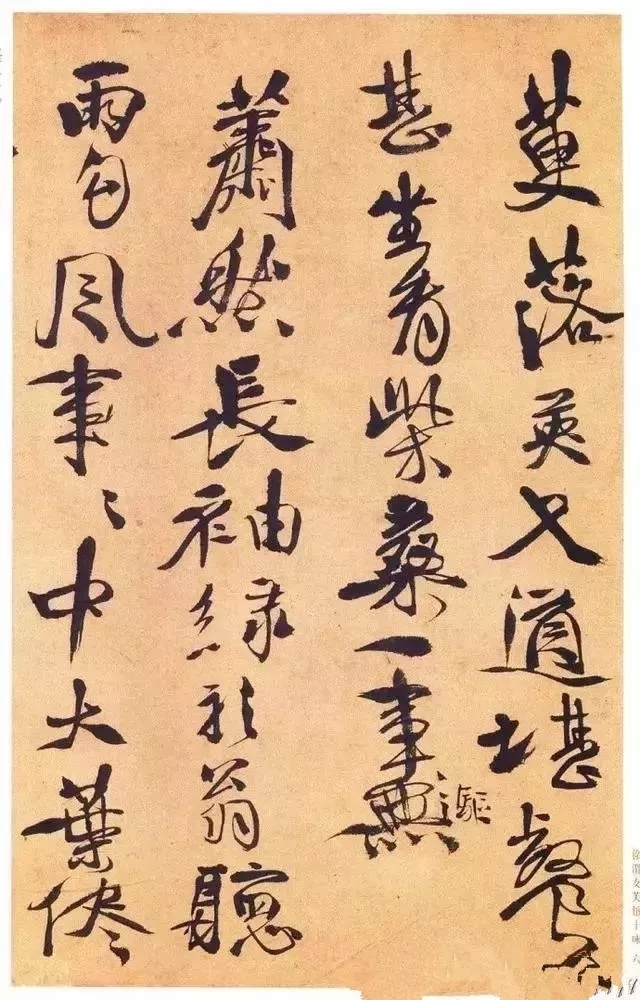

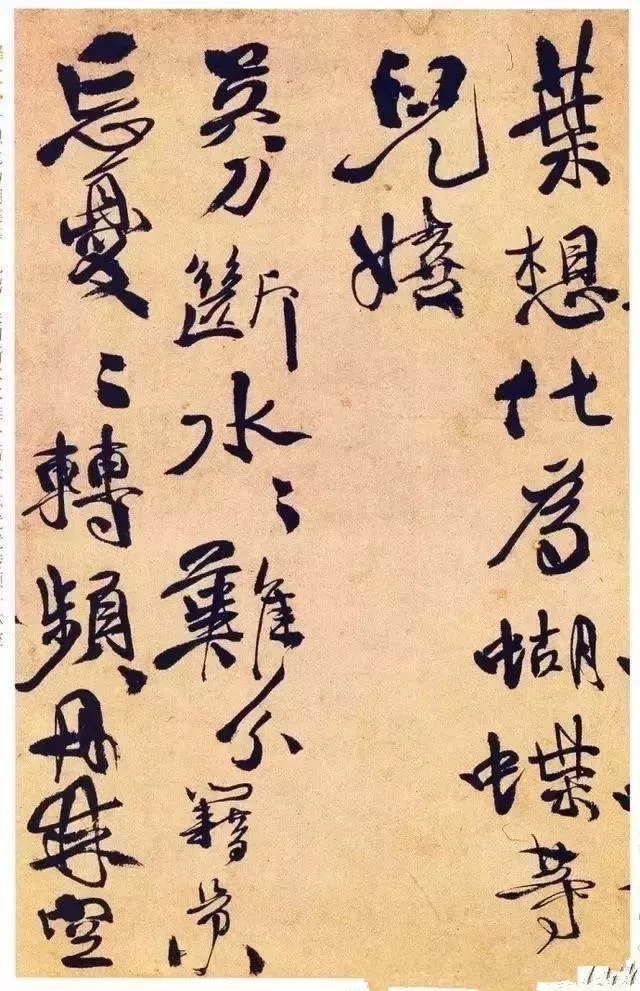

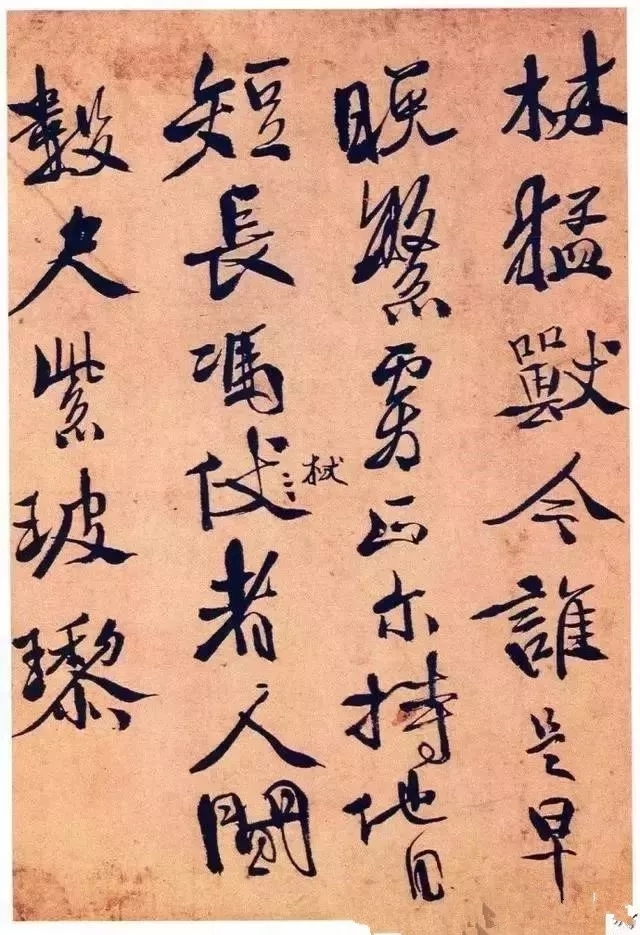

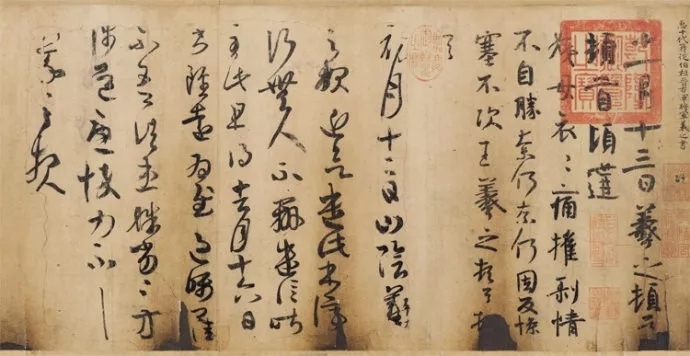

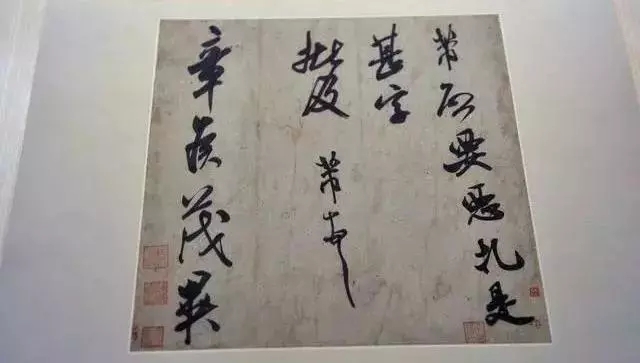

王阳明楷书《与王侍御(王济)书》 台北何创时书法艺术基金会藏

“闲观物态皆生意,静悟天机入穴冥,道在险夷随地乐,心意鱼鸟自流形”。王阳明追求“怡神养性以游于造物”的“真乐”或“真悟”状态,他的书法体现的正是这种超然怡悦,高度自由的精神境界。

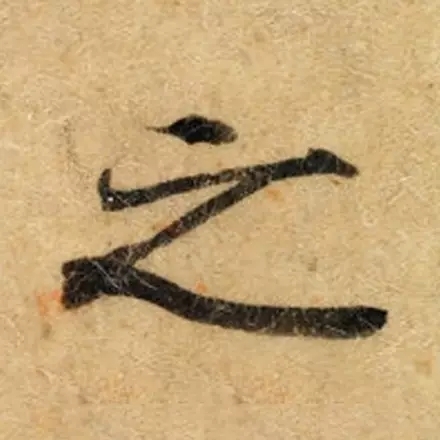

王阳明的学生回忆道,师云“吾始学书,对模古帖,止得字形。后举笔不轻落纸,凝思静虑,拟形于心,久之始通其法”。他练字并不是简单描摹字形,而是要掌握写出这一字形的方法,所以必须拟形于心,凝思静虑。

王阳明无意于书,却矫矫不群,这是以他的道德学问、为人之道渗透于书法的结晶。观王阳明书法,我们看到的是,书法创作亦是一种“知行合一”的过程与体验,流露的是卓然超越的真性情。

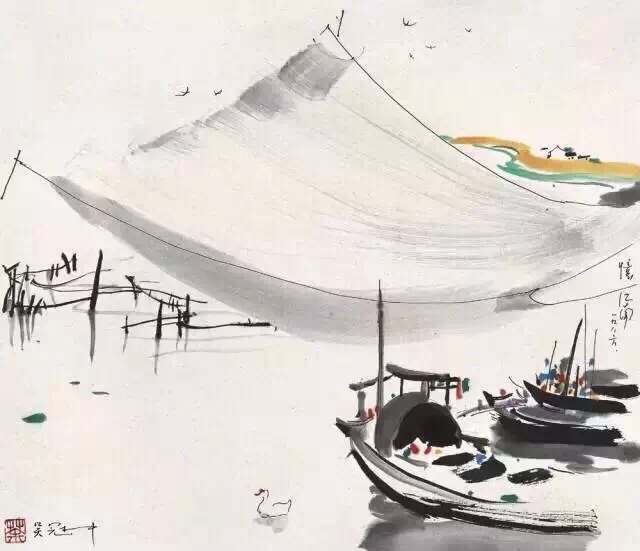

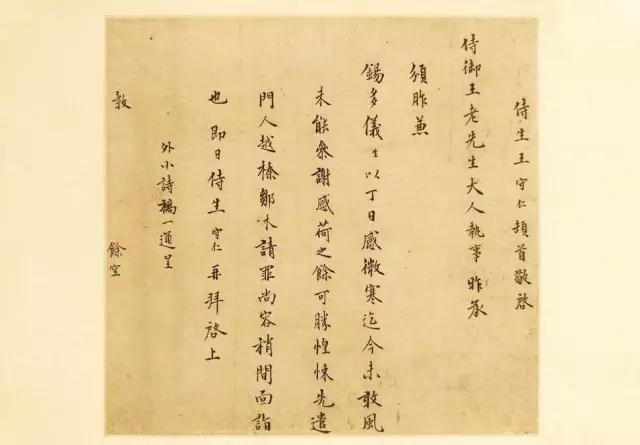

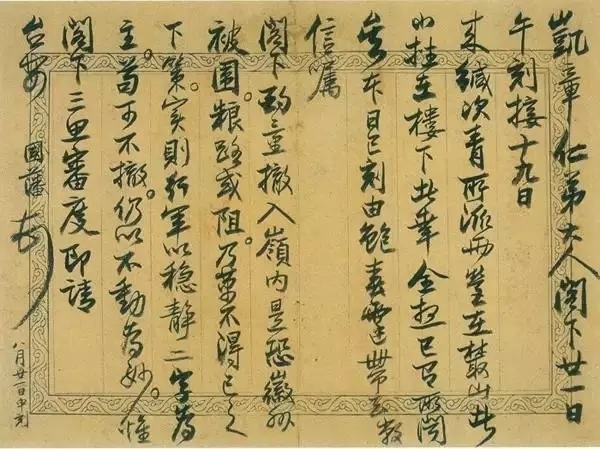

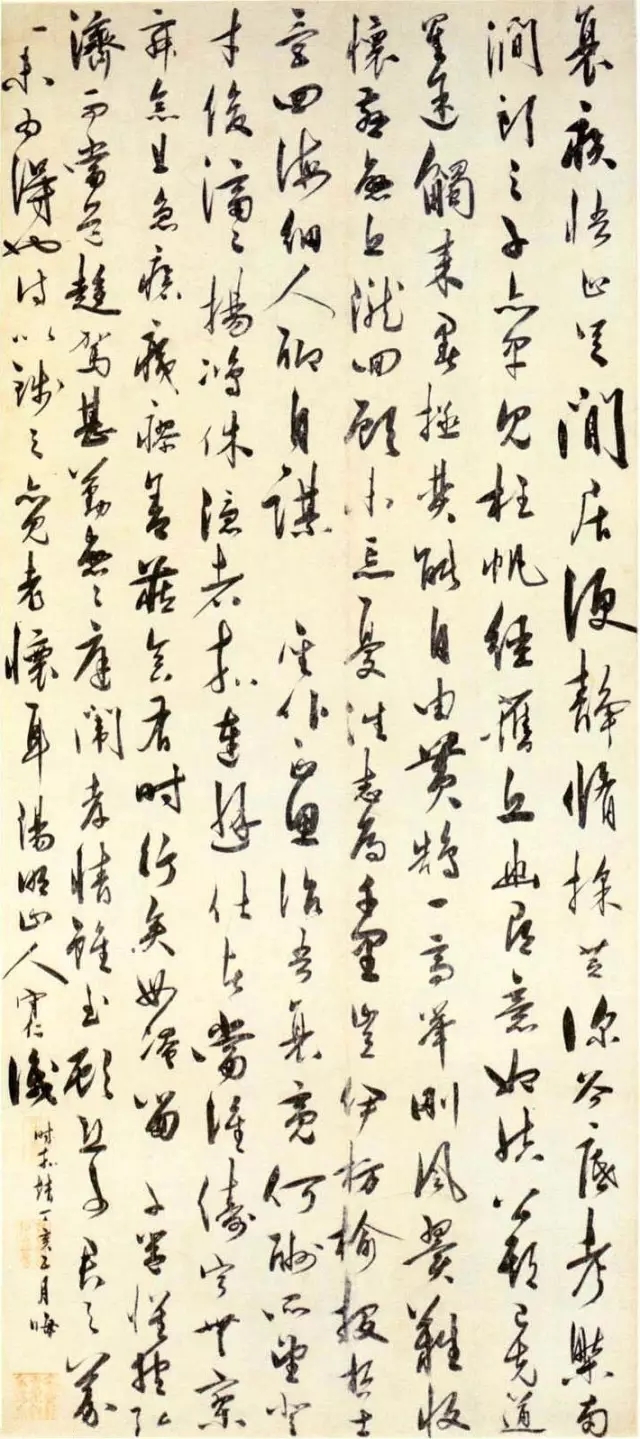

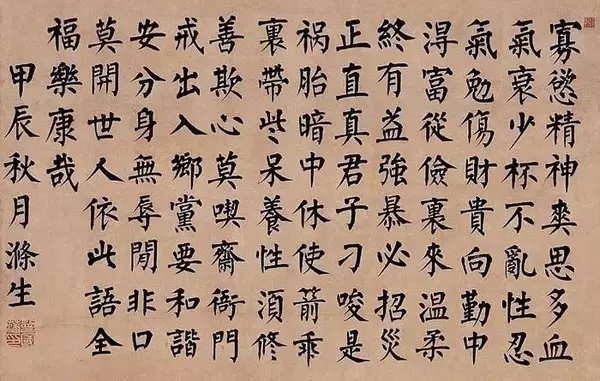

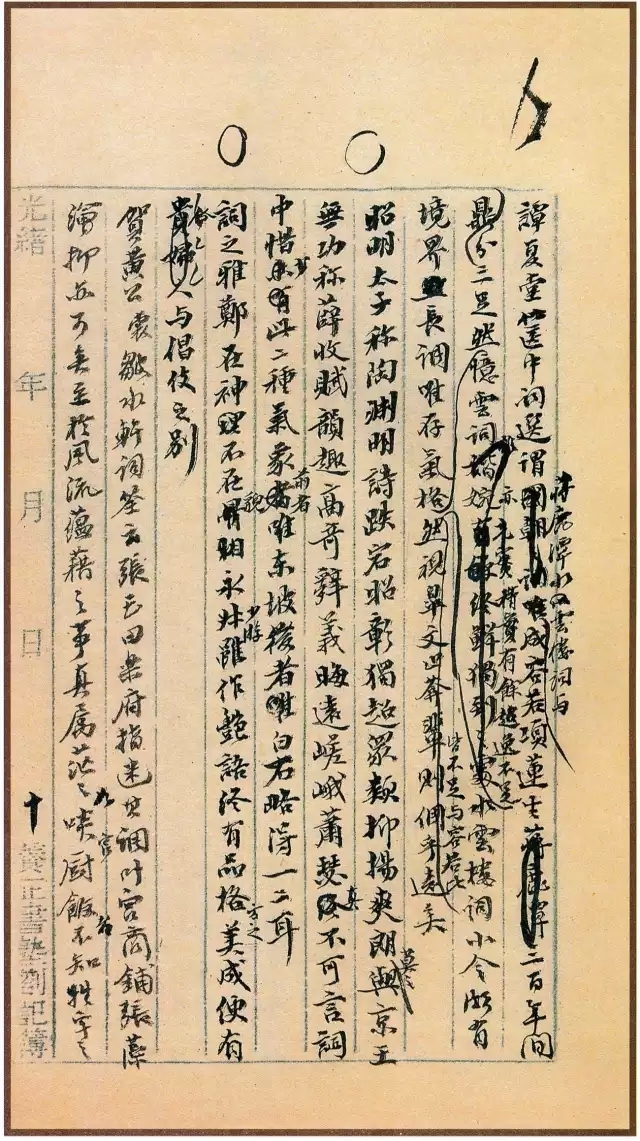

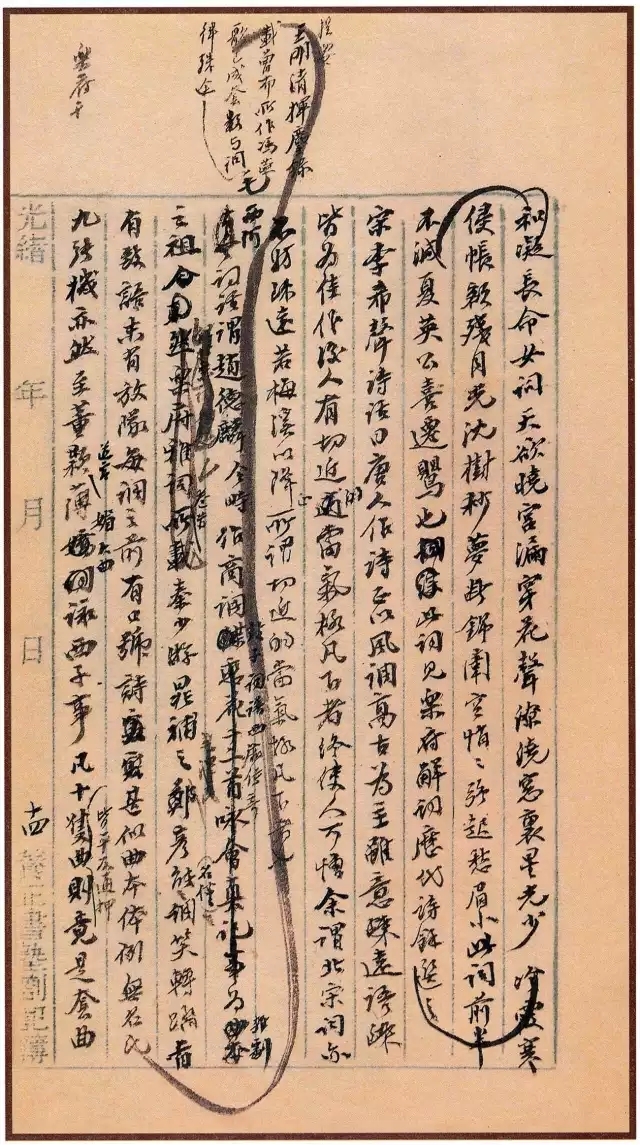

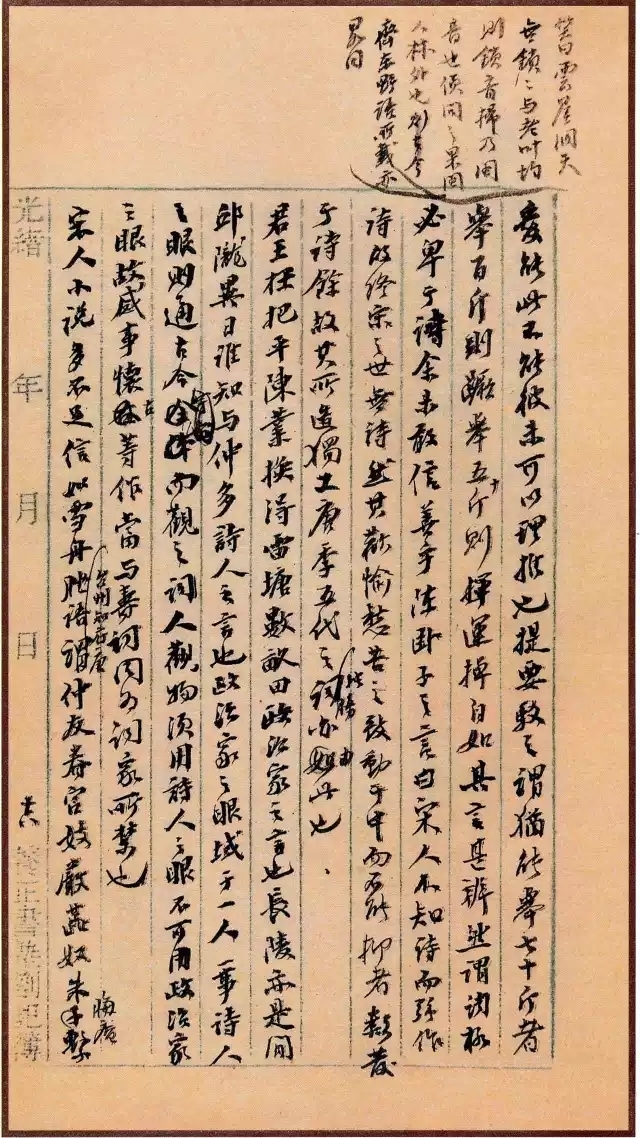

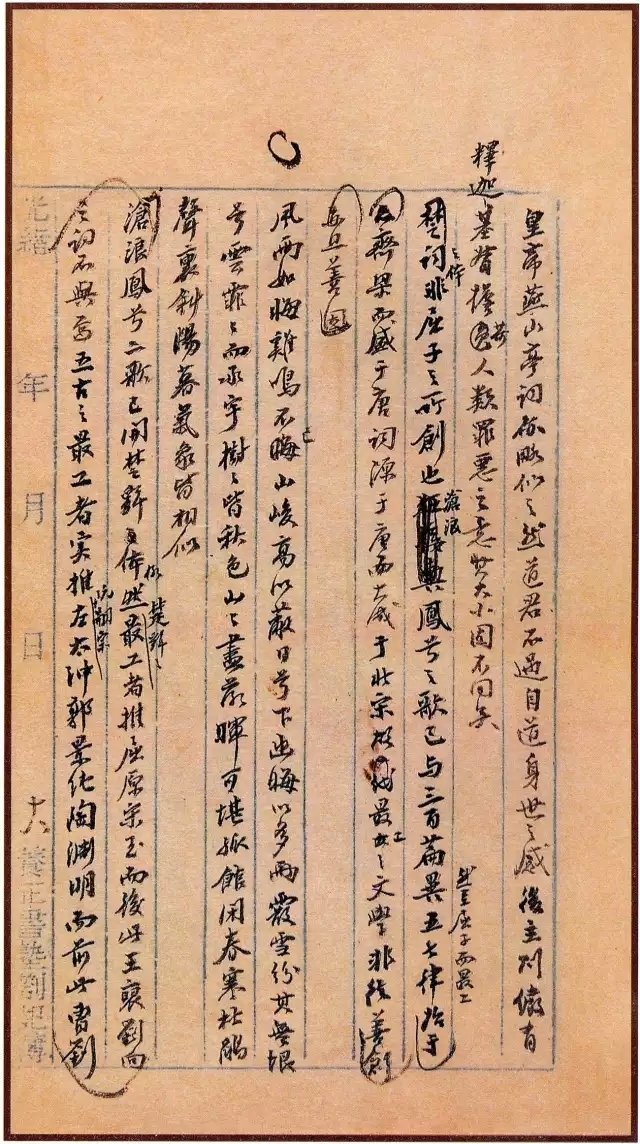

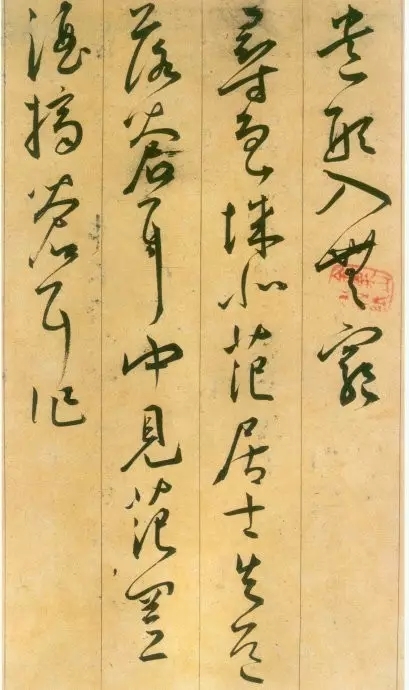

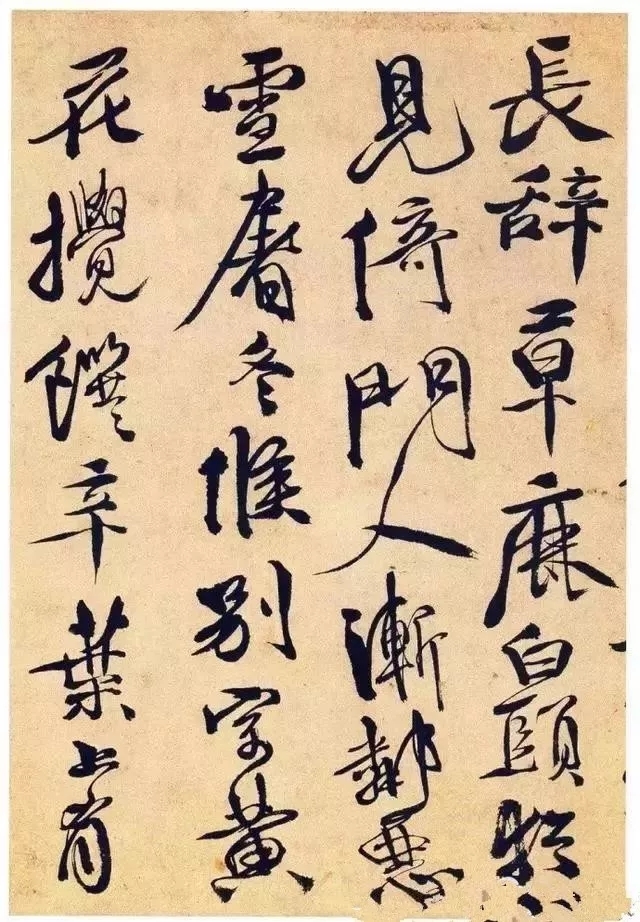

曾国藩:只要努力写字,就不会差到哪里去。

曾国藩能够成为半个圣人,不是因为天赋异禀,而是由于后天的努力。据说这个人不仅不聪明,相反倒是挺笨,无论考学还是当官,开窍都相当晚,他从十四岁起参加县试,也是榜榜落第,接连七次都名落孙山。

但曾国藩一直没有放弃自己的梦想。功夫不负有心人,二十三岁那年,命运之路突然峰回路转,这一年他中了秀才,凭借自己的勤恳努力,一路青云直上。

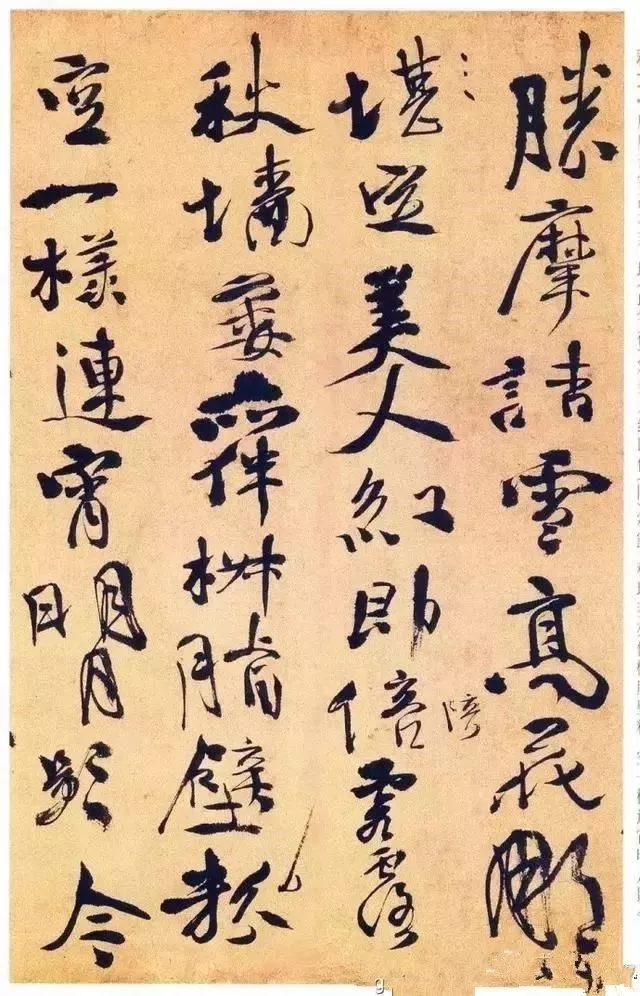

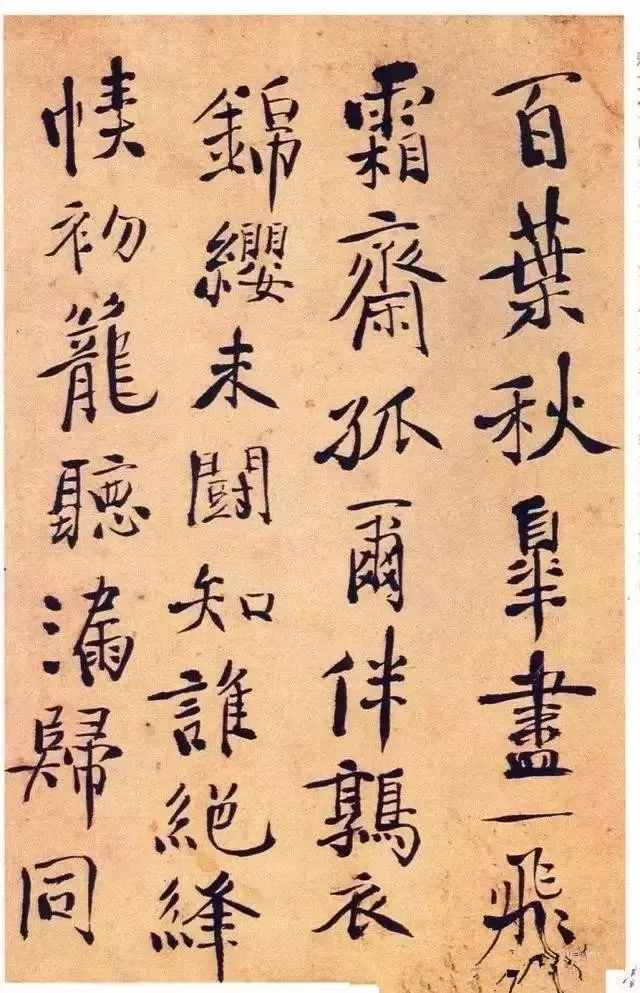

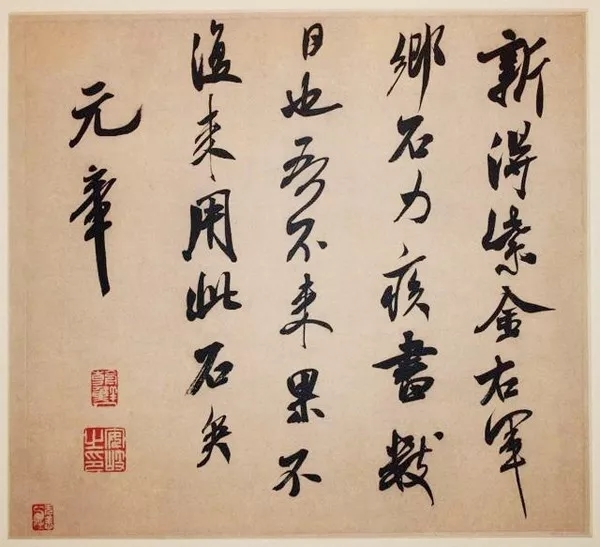

曾国藩在家书和日记中,无数次提到自己写字的用功,并把写字作为日课。比,“每日早起,习寸大字一百,又作应酬字少许”;“每日笔不停挥,除写字及办公事外,尚习字一张,不甚间断”;即使在同太平军作战期间,也能“不废学问,读书写字,未甚间断”。

在战斗中,他屡败屡战;在书法上,他写了又写。所以,最后成功的人,往往不是最聪明的,也不是最能干的,而是最能坚持的。

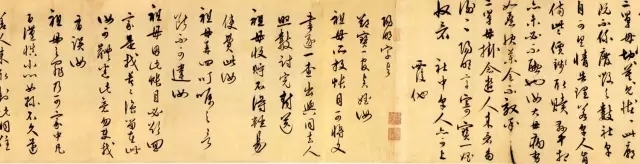

曾国藩有一套理论,他将乾坤之道寓于书法,认为作字应刚柔并济。有理论作指导,有勤奋作支撑。但是书法里有乾坤,却不止乾坤。因此曾国藩写得辛苦,写得漂亮,可他留给人们的印象,也只是漂亮罢了。

正如曾国藩认为的,磨练自己要有如鸡孵蛋般的耐心和韧性。他的一生,就是不断自我攻伐、自我砥砺的一生,因此也是不断脱胎换骨、变化气质、增长本领的一生。曾国藩凭借努力,虽未形成独到的自家面目,但已经在力所能及的范围内做到了最好。

曾国藩给我们最大的启示是,只要努力写字,坚持写字,也许我们写得不够好,但绝对不会差到哪里去。

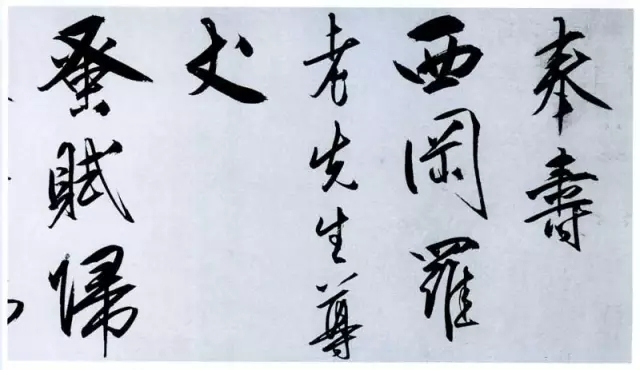

阳明书法欣赏

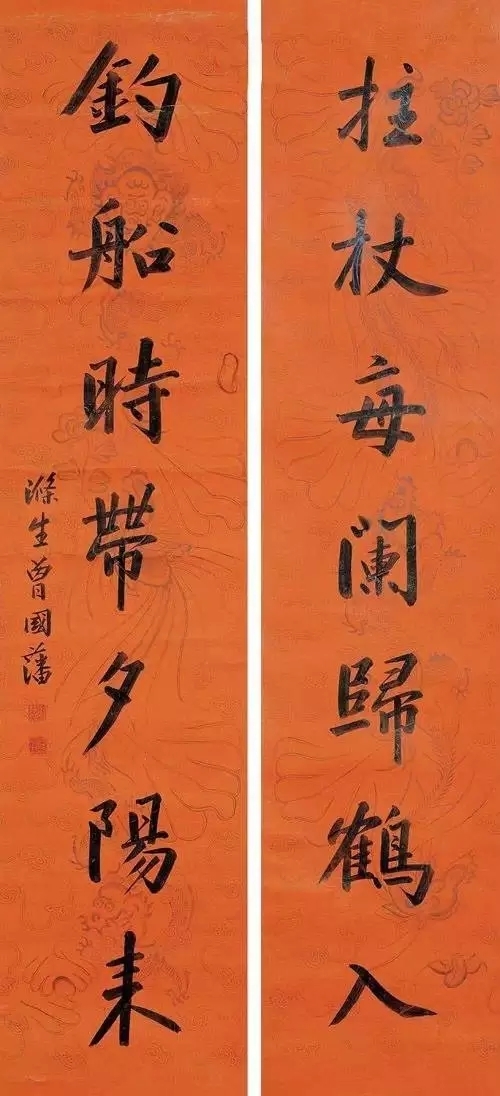

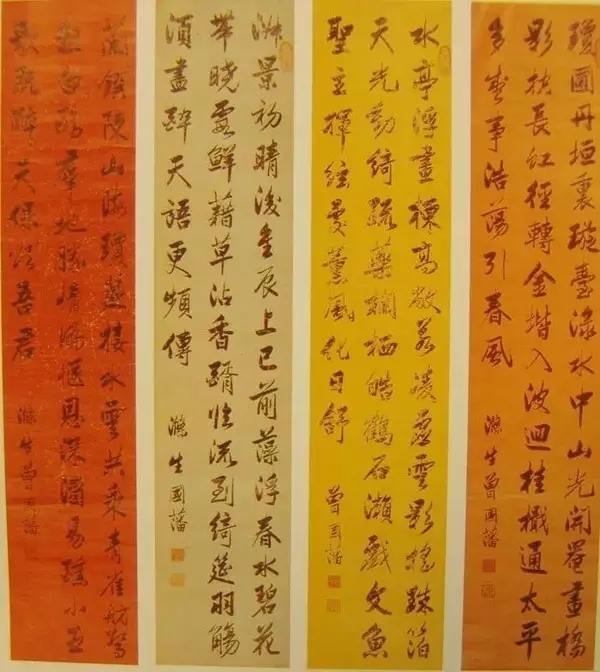

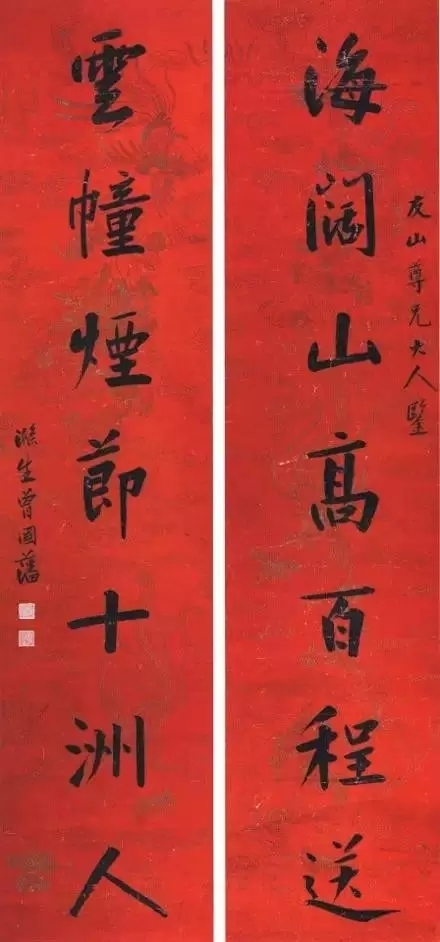

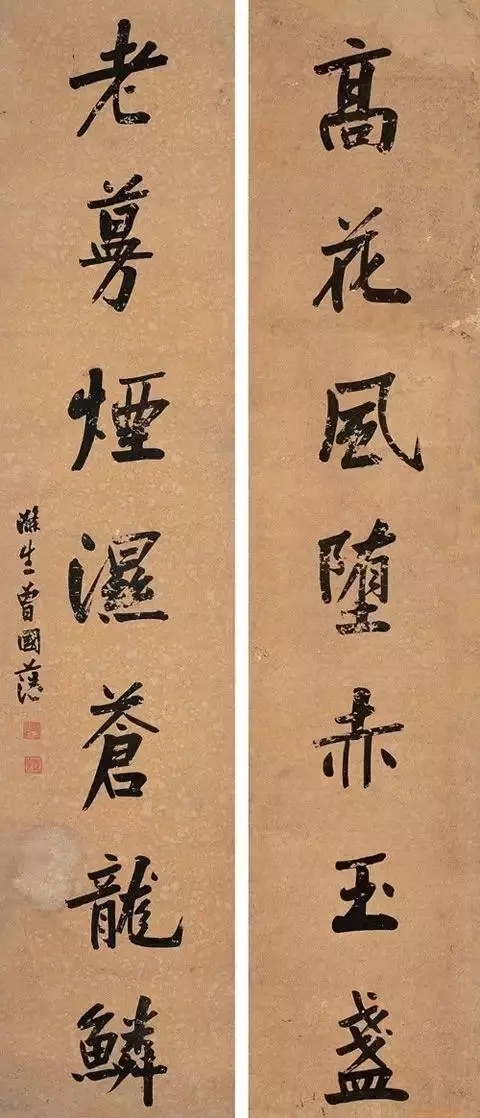

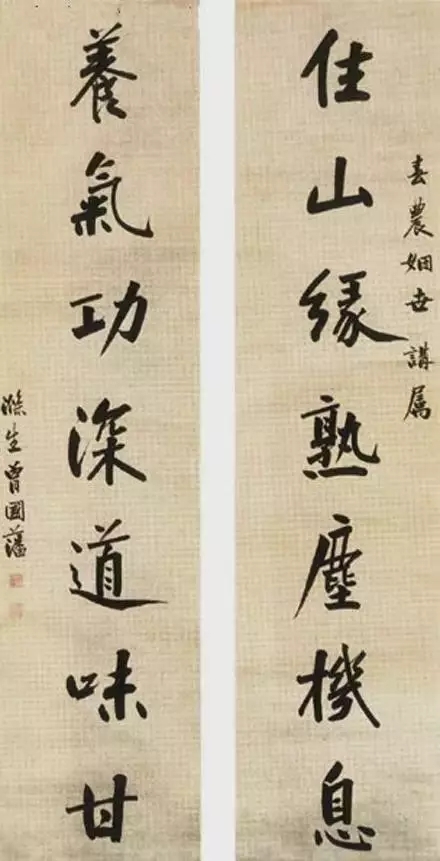

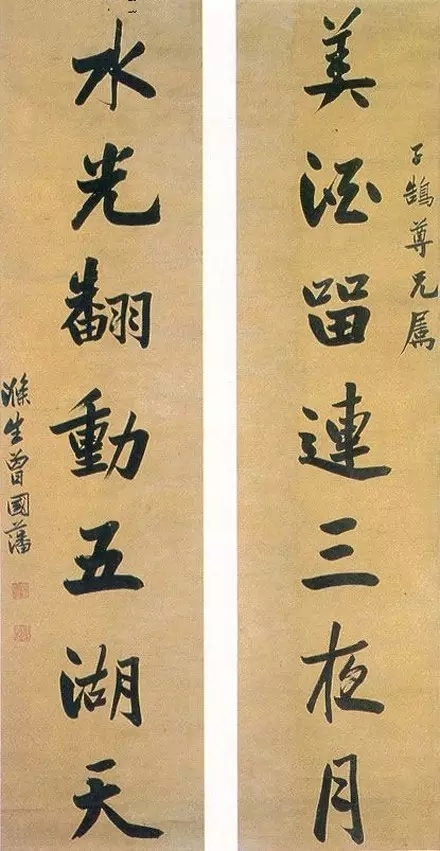

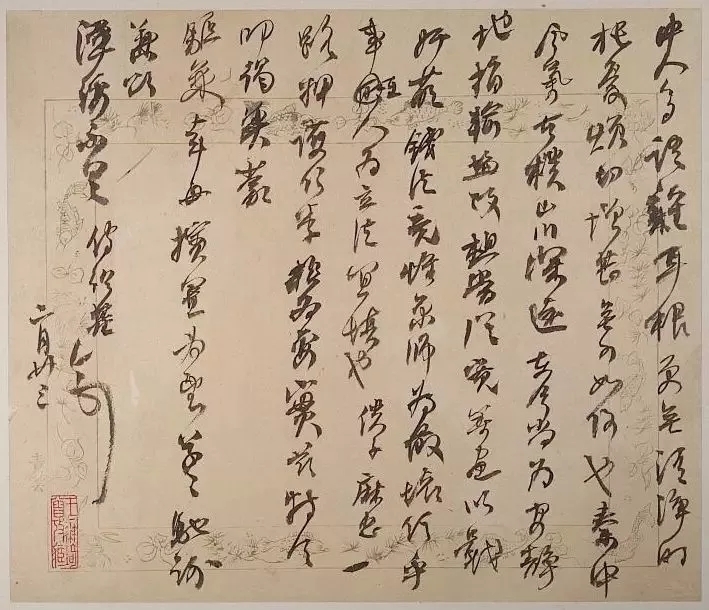

曾国藩书法欣赏

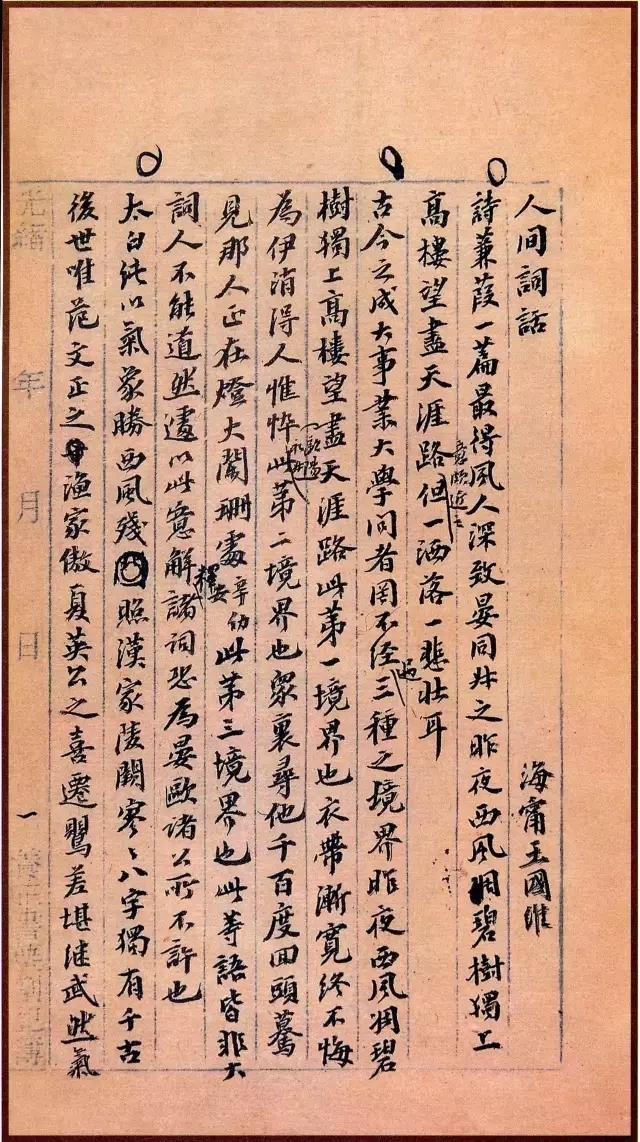

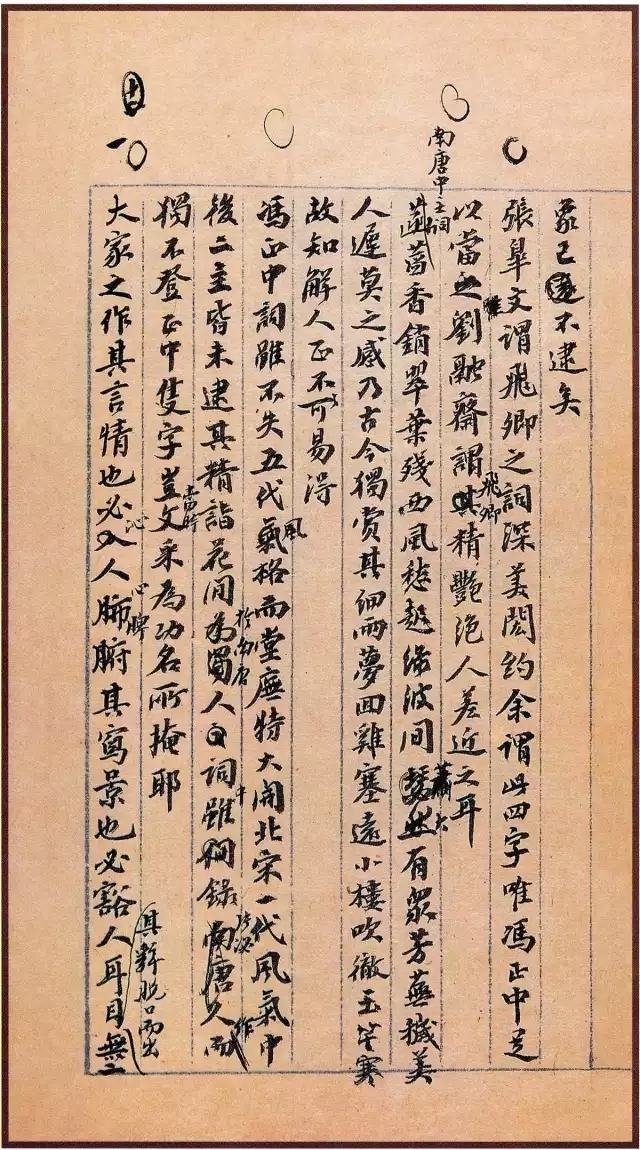

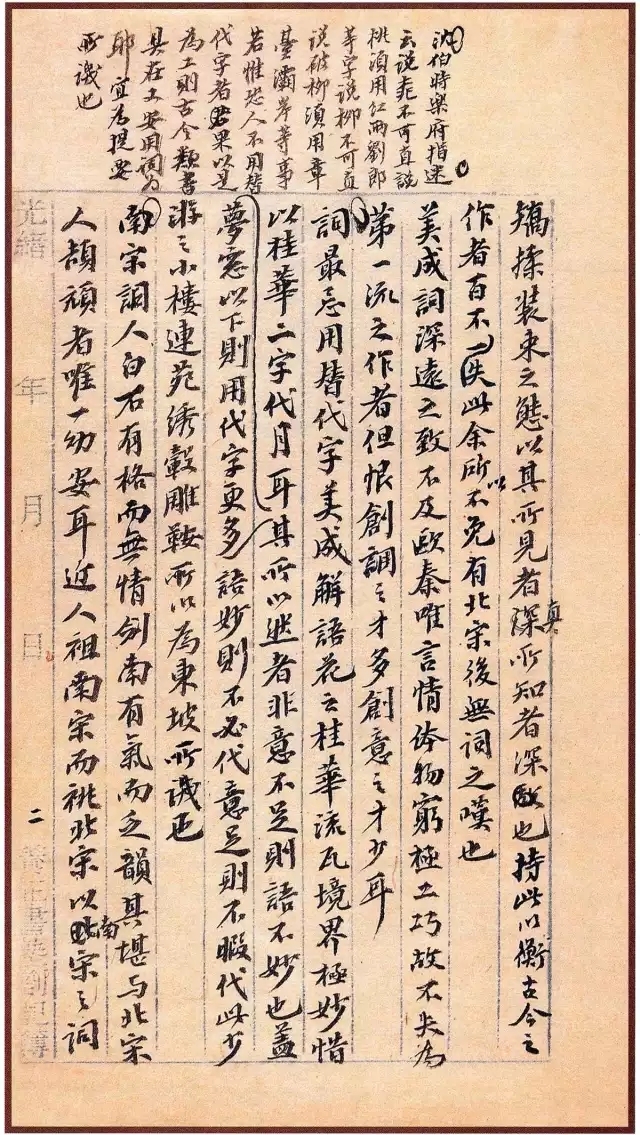

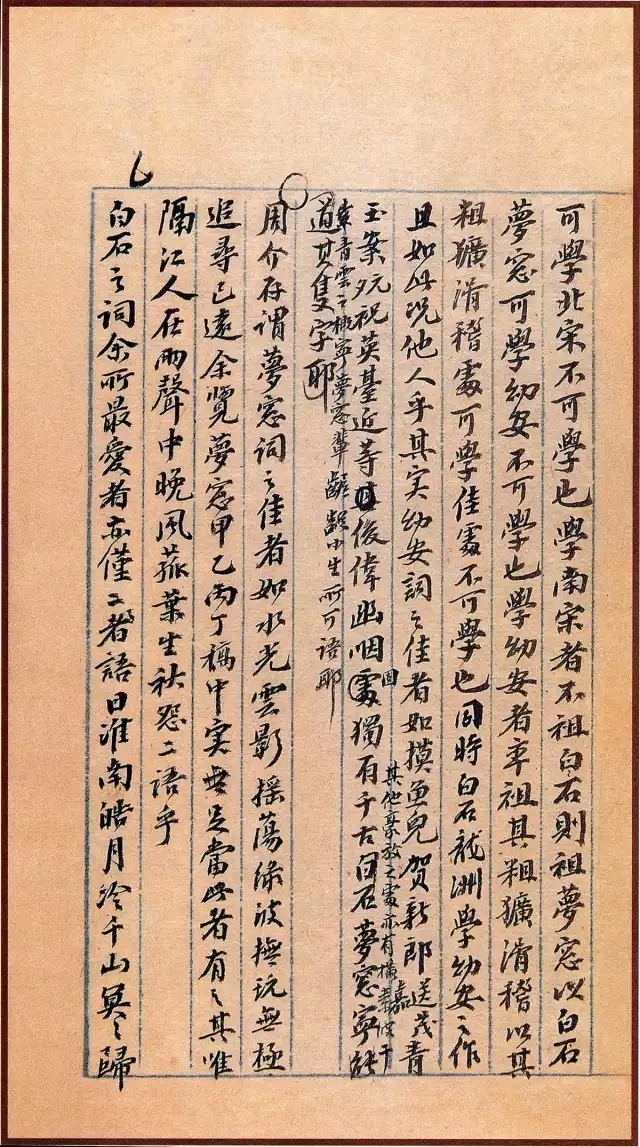

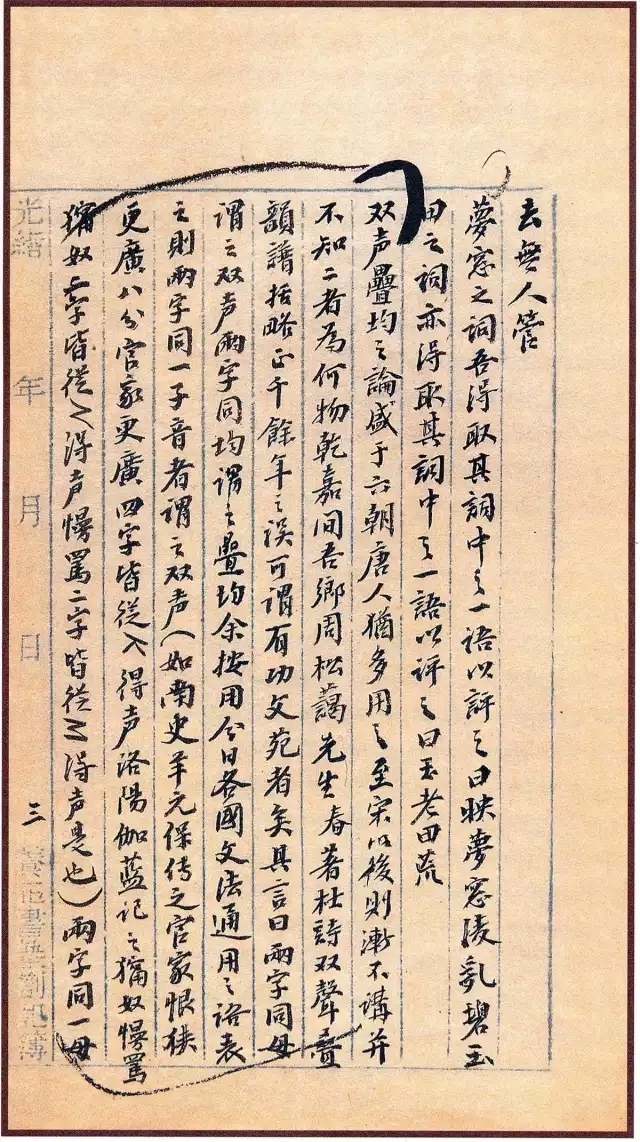

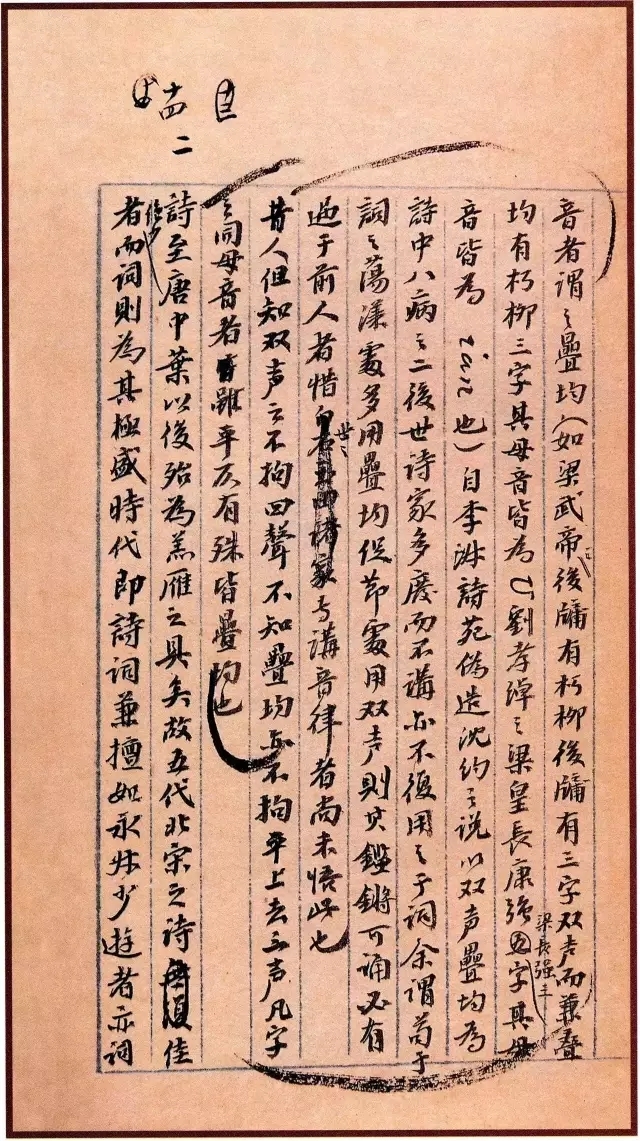

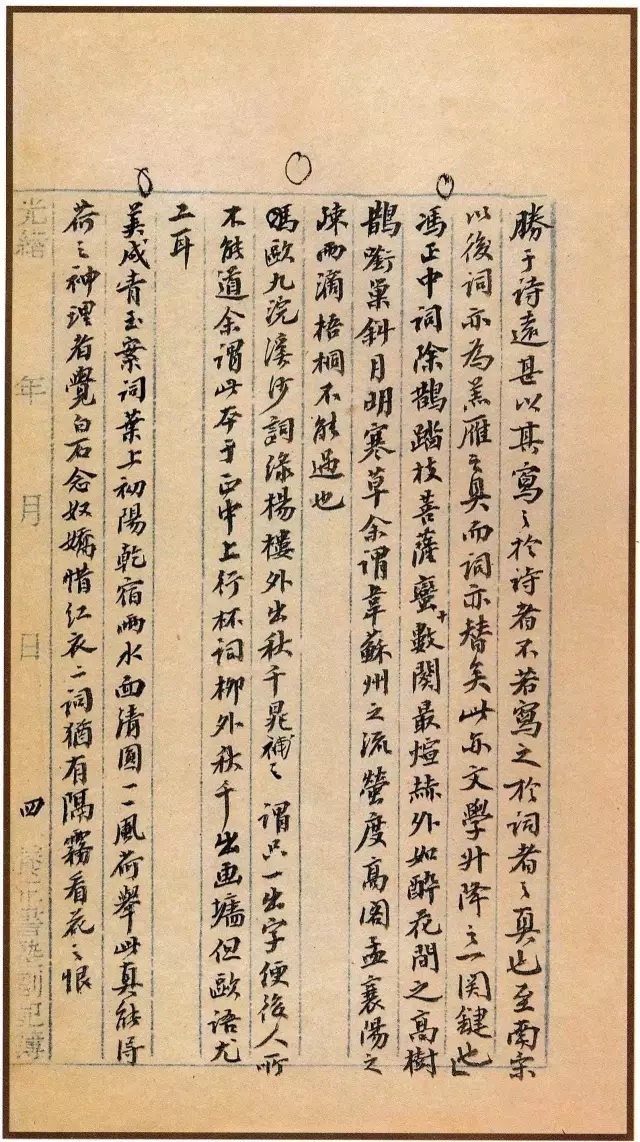

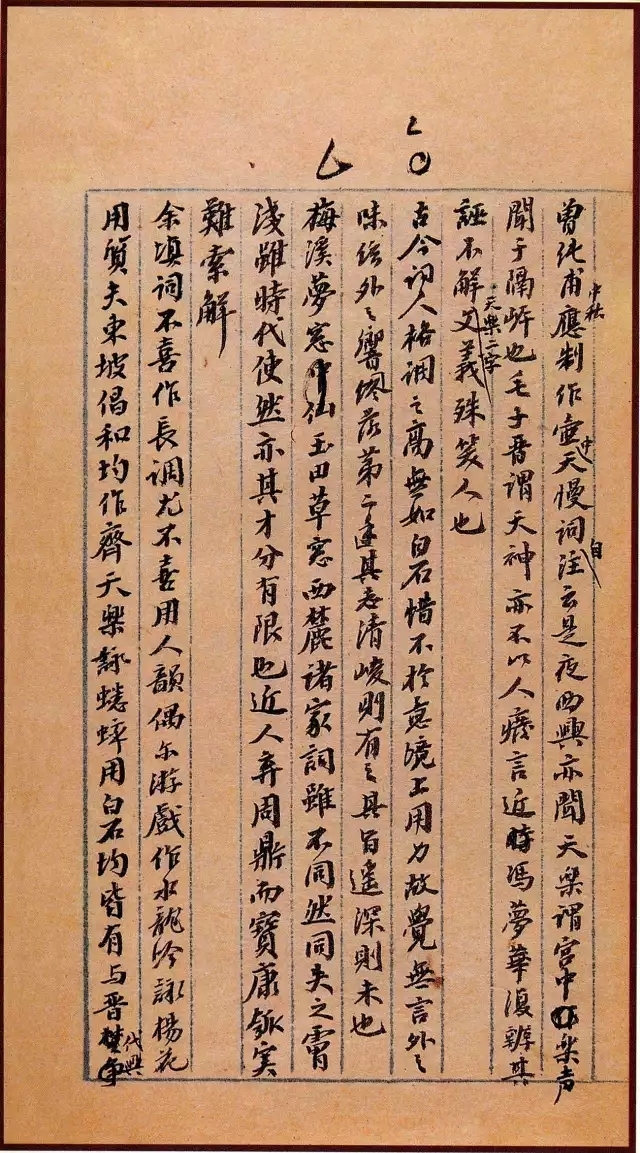

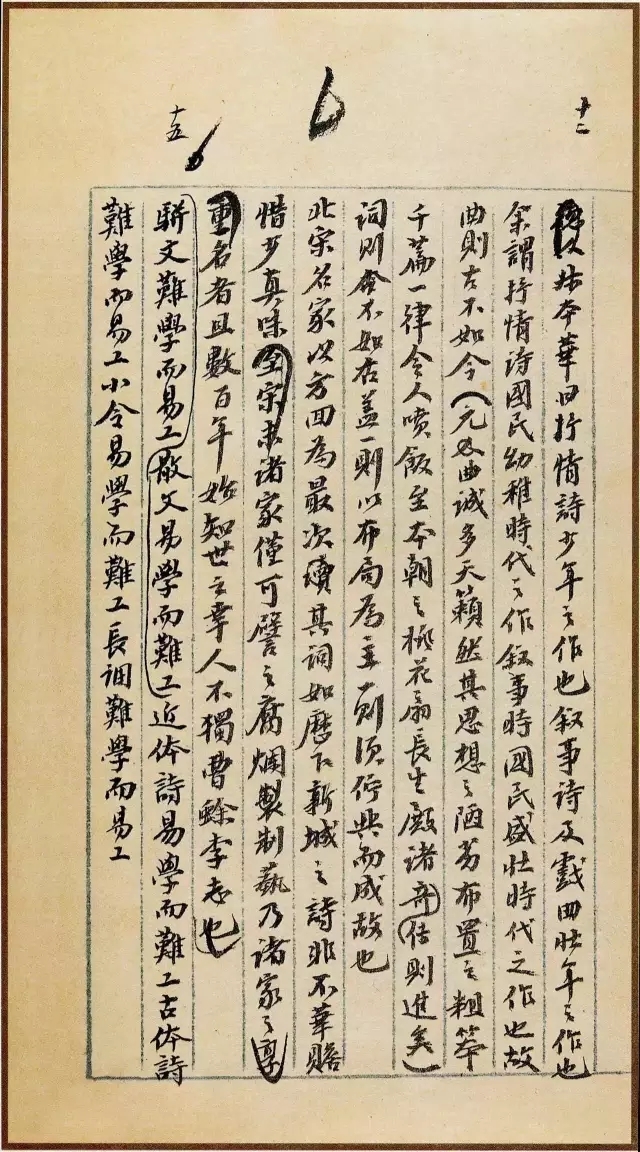

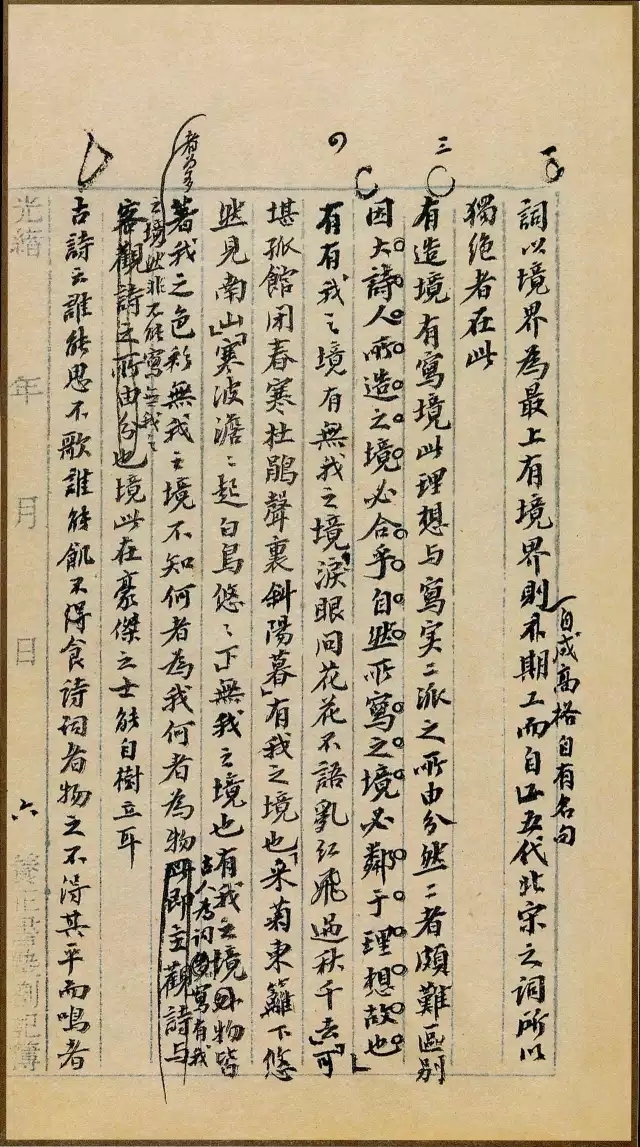

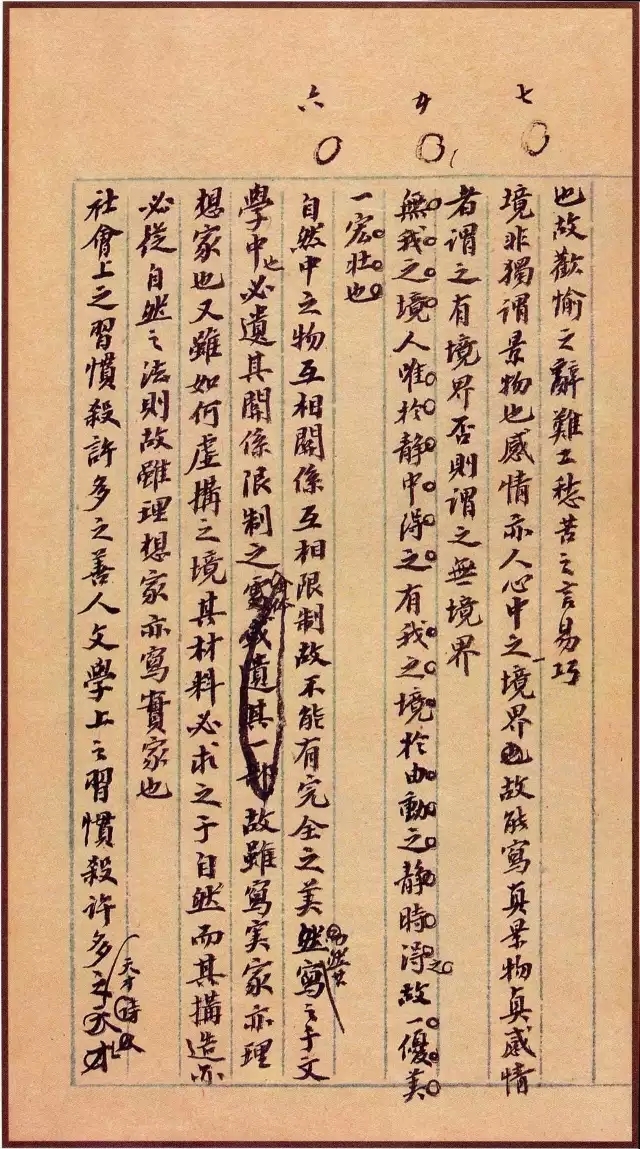

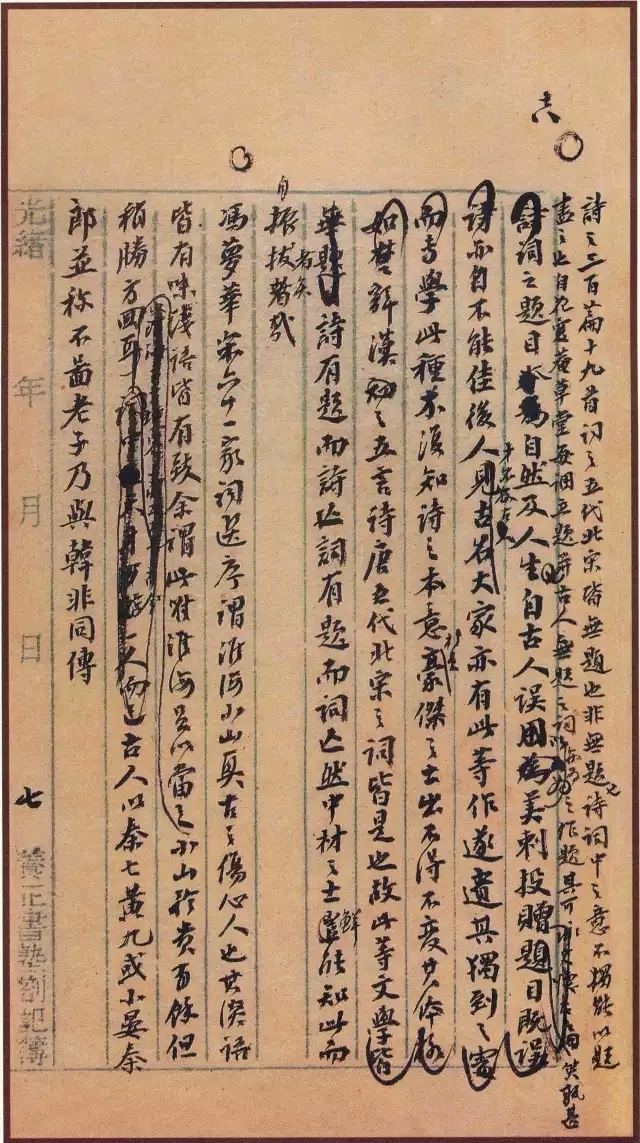

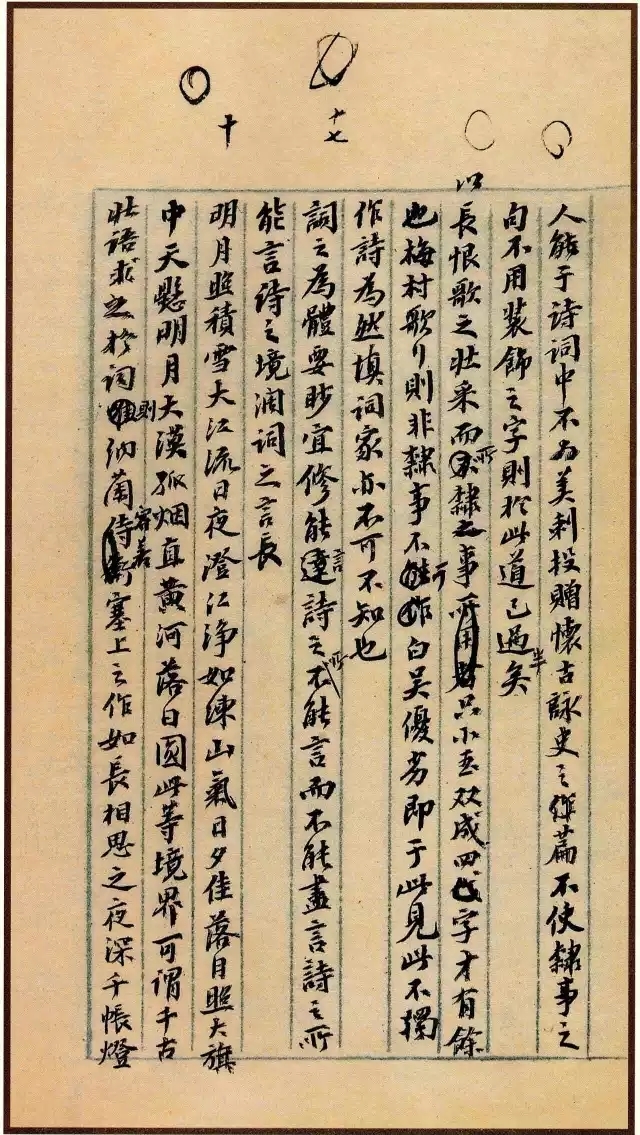

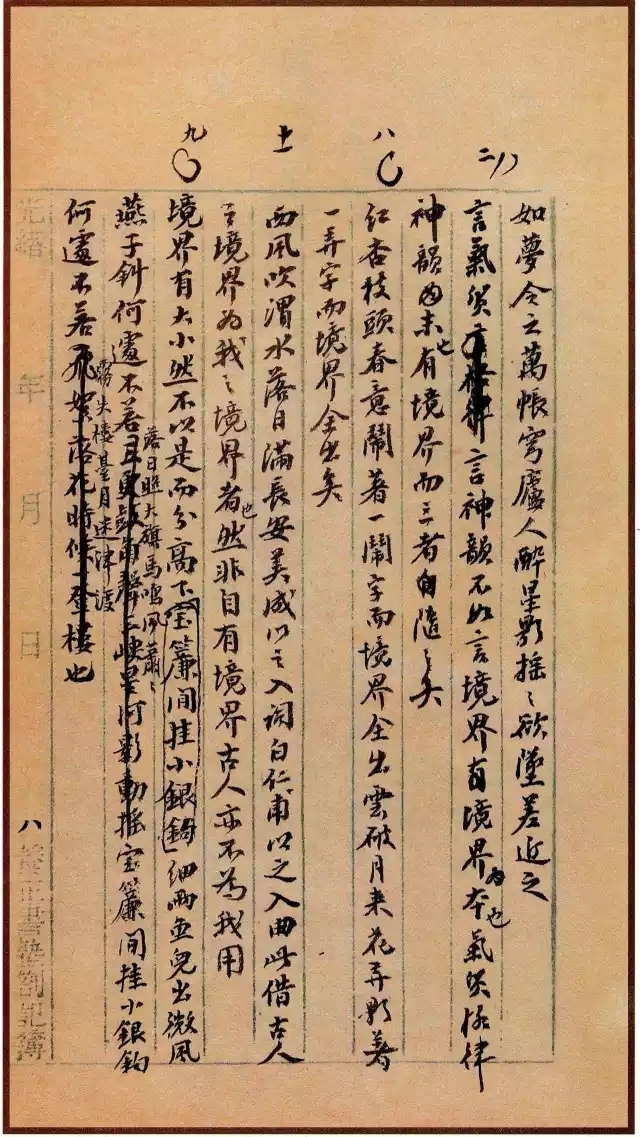

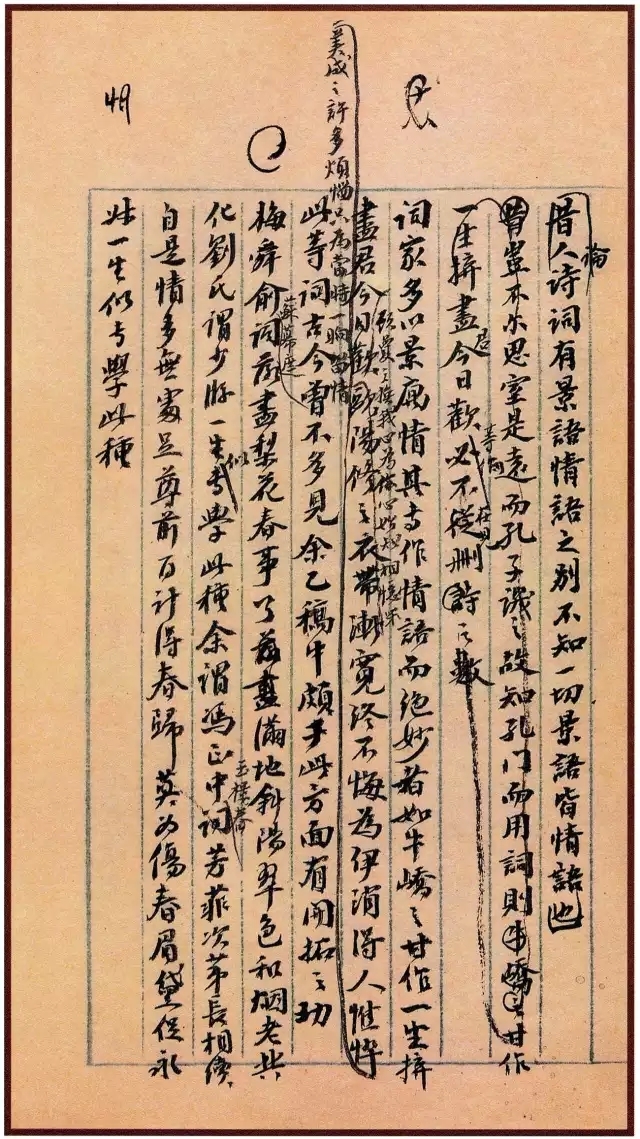

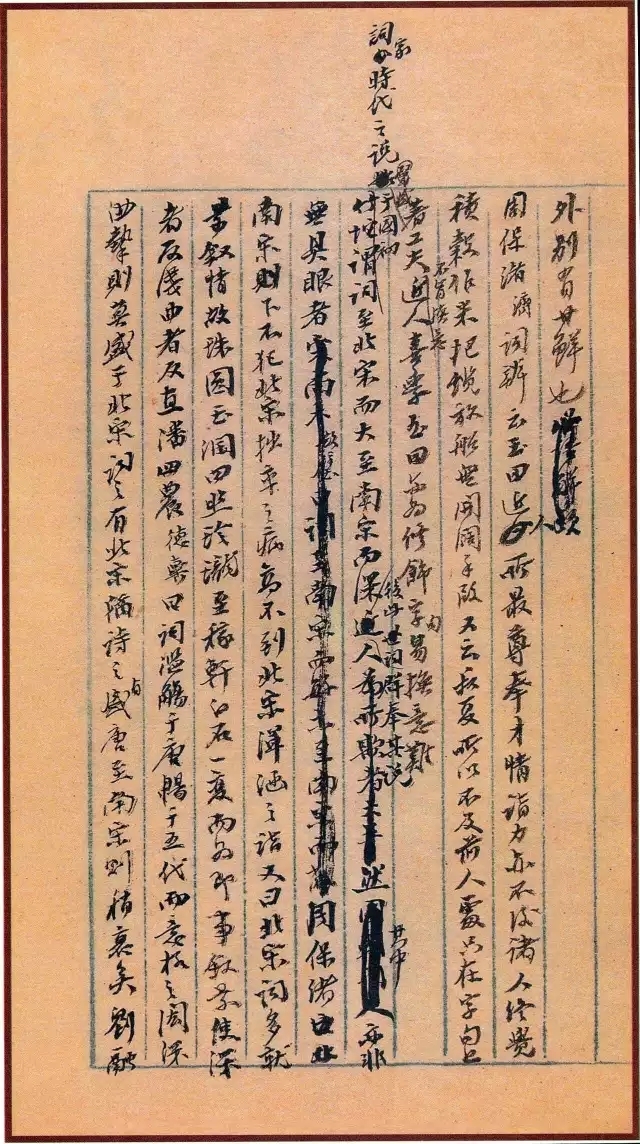

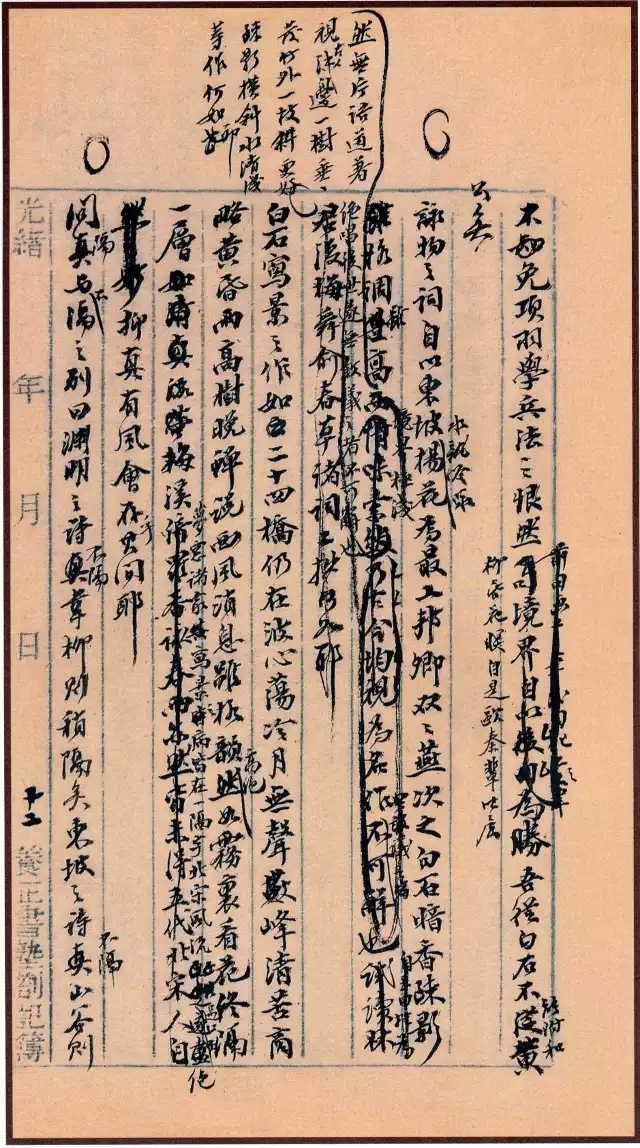

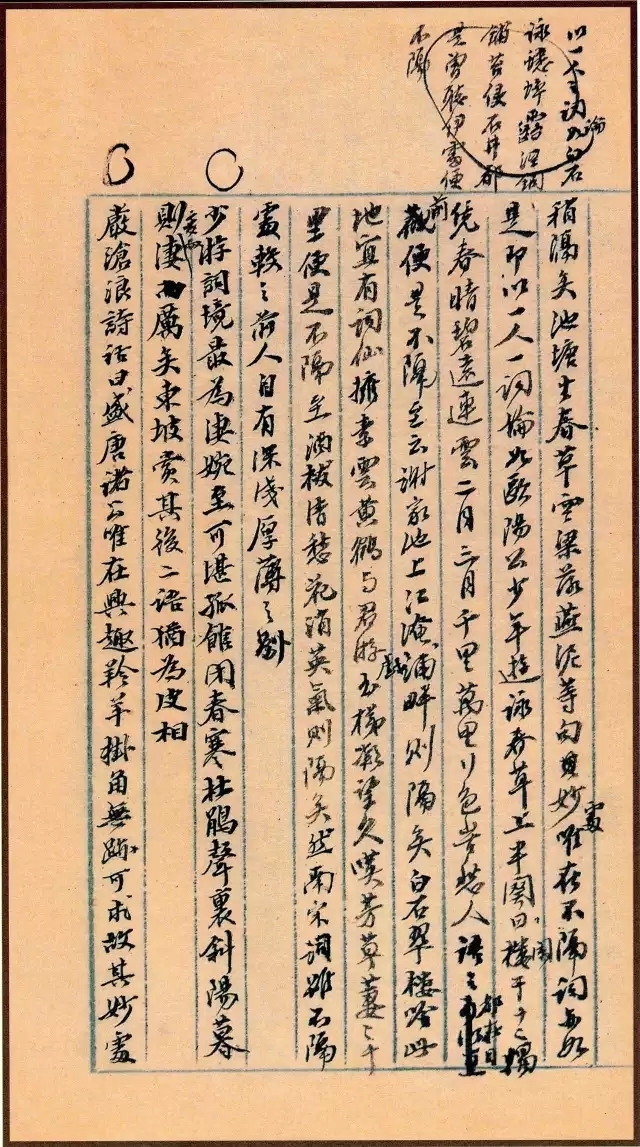

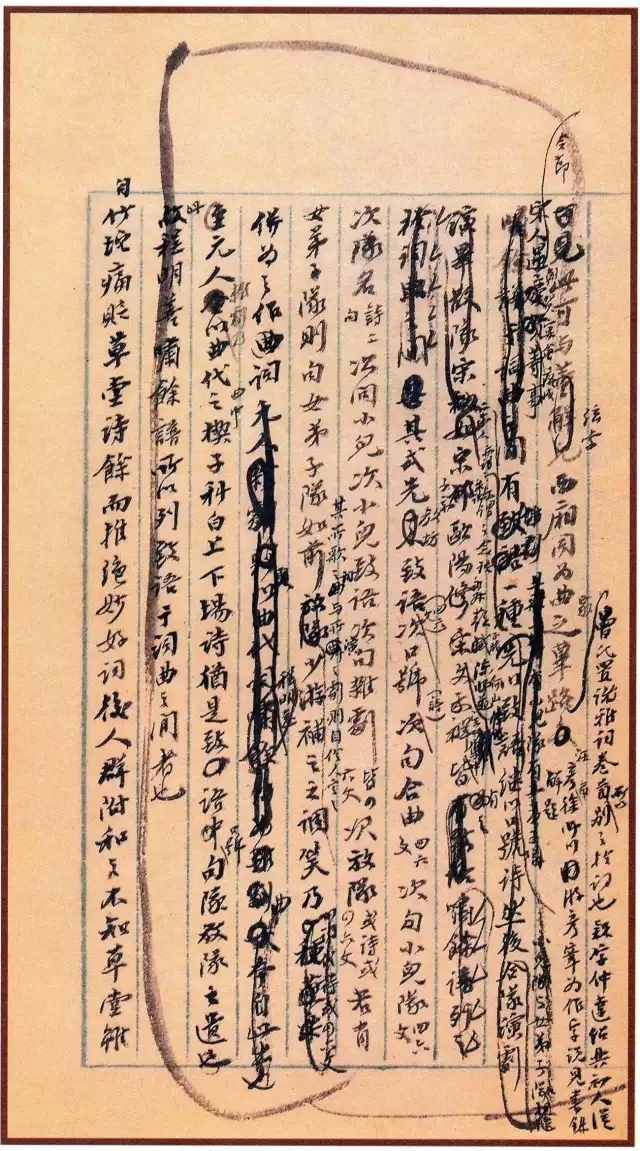

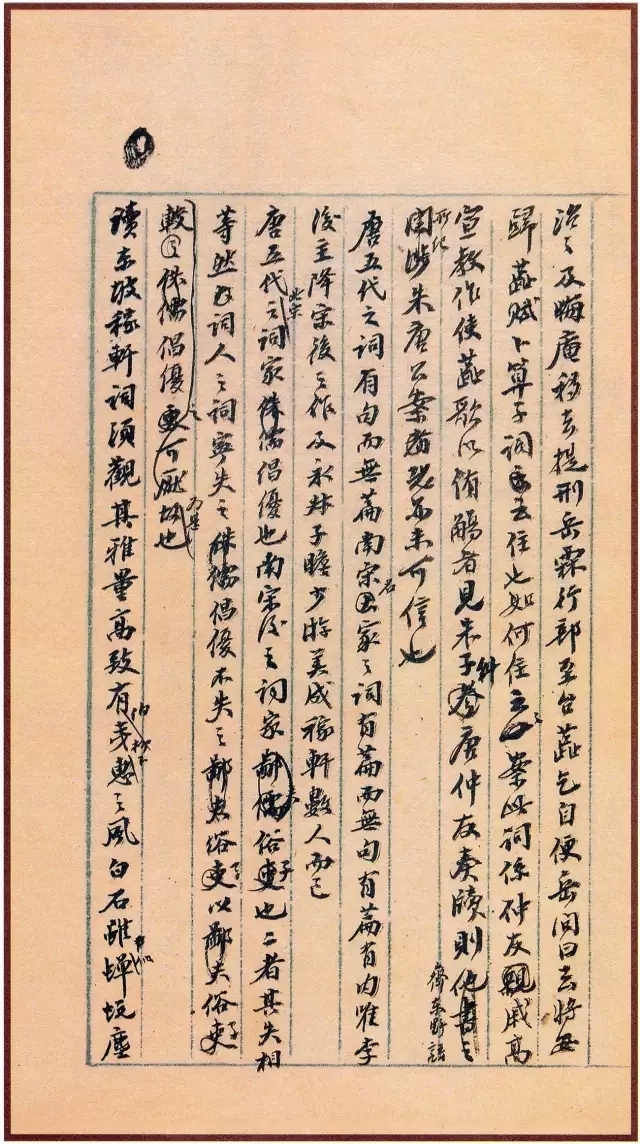

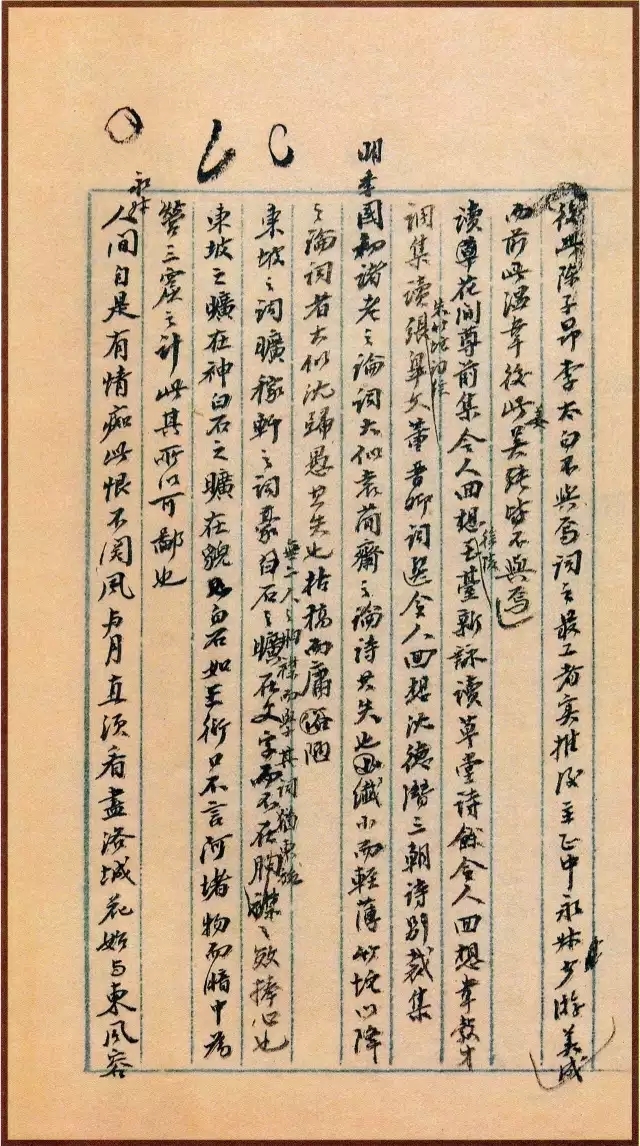

手稿共有一百二十一则词话,其中九则被作者用毛笔删掉。他在手稿上标有许多不同的记号。总的说,划了圈的词话,大都在《国粹学报》上发表过。个别的虽有圈,却没有选。很多则词话,标上了数目字。经查对,发表时的次序大体按作者标的数目字排列的。由此可见,《人间词话》的排列,是经过作者认真考虑过的。

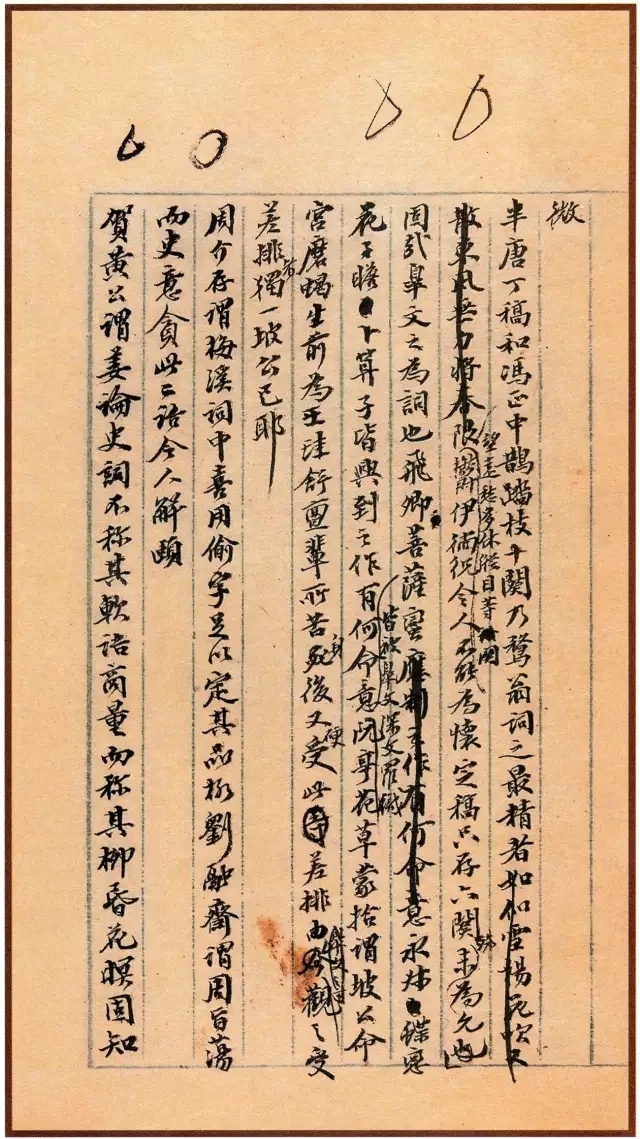

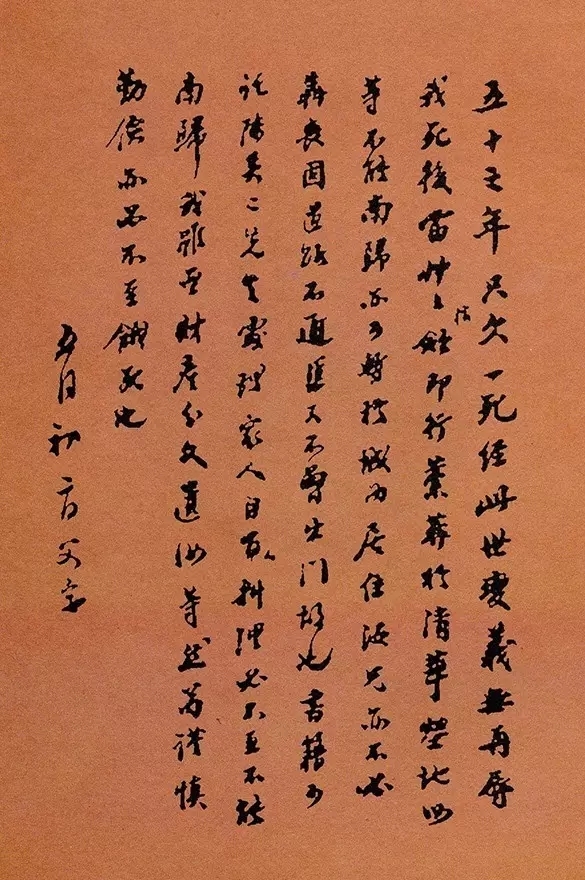

王国维遗书

王国维遗书全文:

五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱。我死后,当草草棺殓,即行槁葬于清华茔地,汝等不能南归,亦可暂于城内居住。汝兄亦不必奔丧,因道路不通,渠又曾出门故也。书籍可托陈(陈寅恪)、吴(吴宓)二先生处理。家人自有人料理,必不至不能南归。我虽无财产分文遗汝等,然苟谨慎勤俭,亦必不至饿死也。五月初二日父字。

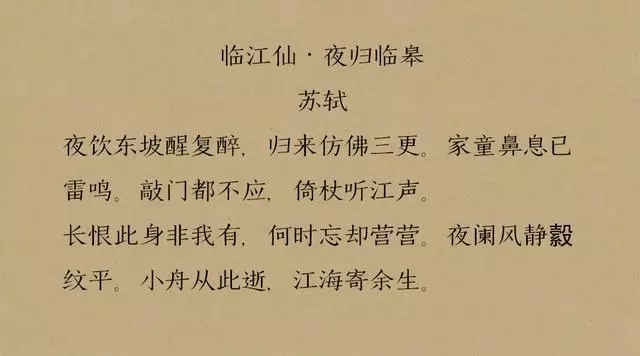

在每天一首古诗词的序列文章里,我推荐过很多苏轼的词,因为苏轼,是我最喜欢的文人,他的词,让人百读不厌。

下面,我辑录十首苏轼写人生感悟的词,与大家分享,这十首词,写尽了人生中的各种滋味,值得大家细细品味。

01、长恨此身非我有,何时忘却营营。

人有了一个身体,就有了欲望,就有了各种社会关系,渐渐地,这个身体被各种外在的利益所绑架,再也不能按照你自己的意愿行为,你的身体也就不在是你的了,你为他人而活,不在是为自己而活。

心为身累,是人生痛苦的根源,谁不架叶扁舟,从此逍遥四海,从此天地在我心中,然而,谁也无法真正忘却营营,只能长恨此身非我有!

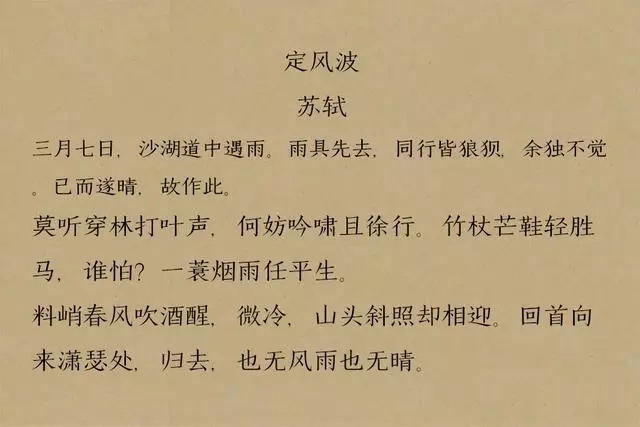

02、 一蓑烟雨任平生

人生总少不了风雨,所以我们总要学会面对风雨。内心强大的人,风雨再大,一具蓑衣足矣。

03、 此心安处是吾乡

人生求名,求利,其实最终求的是内心的安全感,找到安身立命的方法,也就不会去向外界追求过多,心安之处,就是吾乡。

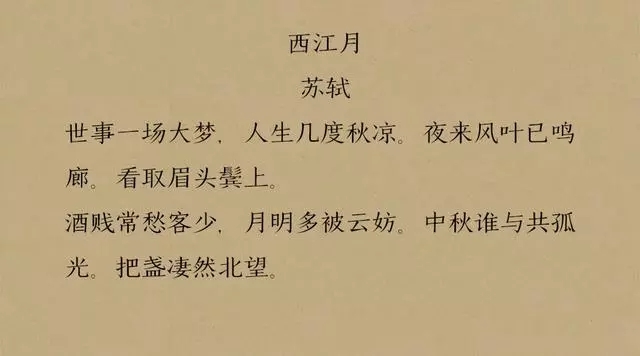

04、 世事一场大梦,人生几度秋凉

世间万事,不过一场虚幻的大梦,人生又能经得起几度秋天的凉意呢?韶华白首,不过转瞬!

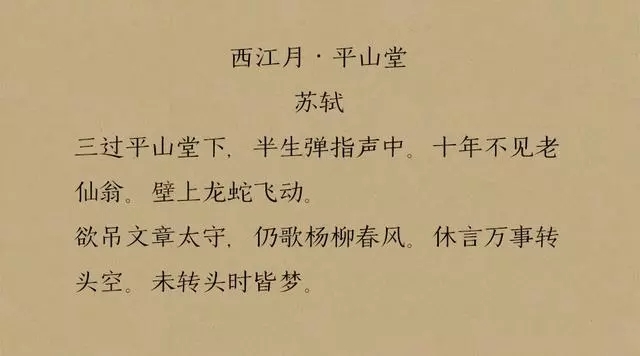

05、 休言万事转头空,未转头时皆梦

我们常说,万事转头空,其实没转头,它也是空。

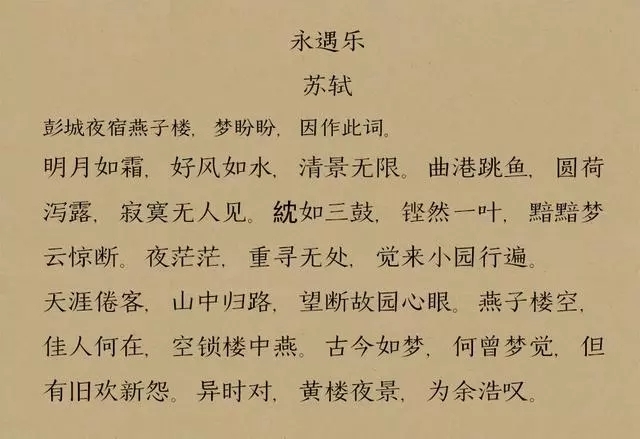

06、古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨

从古至今,时光在不断流逝,世事却一如往常,一样的悲欢离合,一样的新愁旧恨,换了面孔,换了时代,上演的却是一样的剧情。

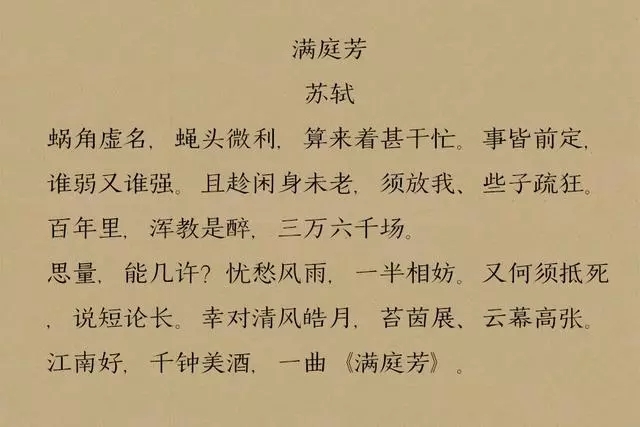

07 、蜗角虚名,蝇头微利,算来着甚干忙

我们总会为了一些小事掐个你死我活,回首一看,争的不过一时之气,争的不过是蜗角虚名,蝇头微利,真是可笑至极。

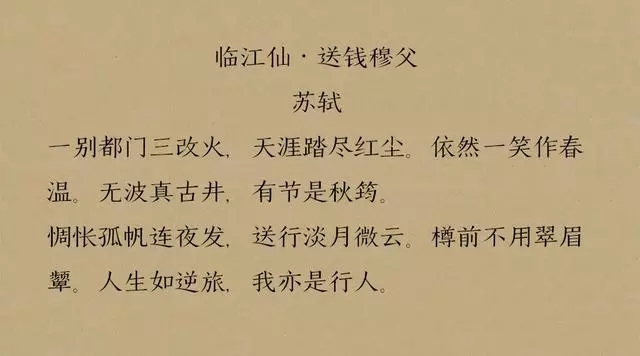

08 、人生如逆旅,我亦是行人

每个人都是住在世界这间旅店的一个客人,到了时间,都得退房走人。

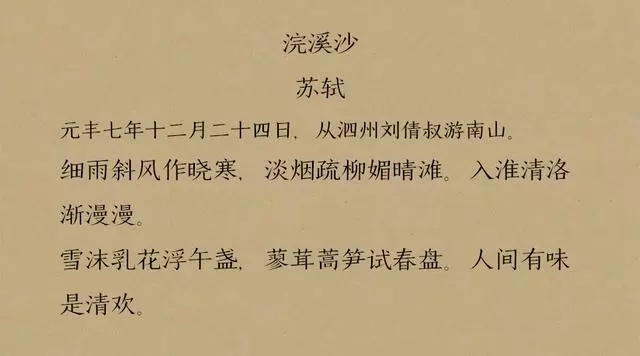

09、 人间有味是清欢

我们总以为山珍海味最好吃,其实山上的野菜才是最好吃的。“五色令人目盲,五味令人口爽。”那些强烈的刺激的只会让你失去你的感官,而糜烂的生活则会让你失去对幸福的感官,所以,人间有味是清欢,生活,也平平淡淡才是真。

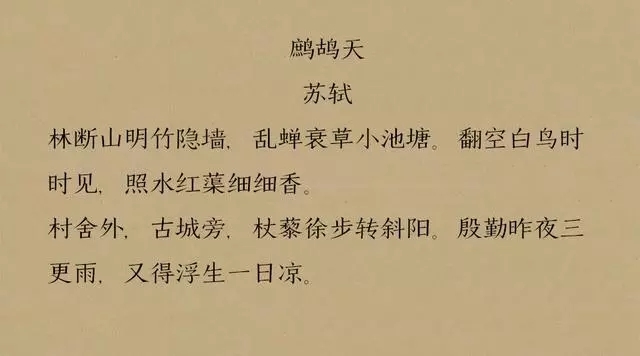

10、 又得浮生一日凉

生活的美好,来自于你对生活细致的体验,空气中的花香,池塘里的蝉声,那炎炎夏日里一场雨带来的凉意,都是美好的滋味,善于体验生活里的每一个细节,才是一个懂得生活的人。

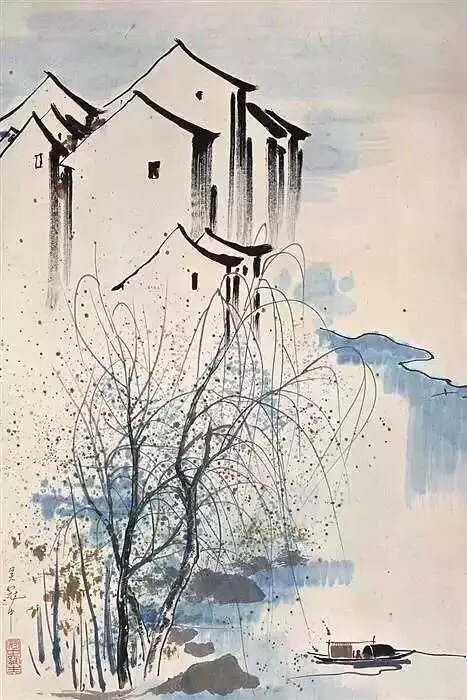

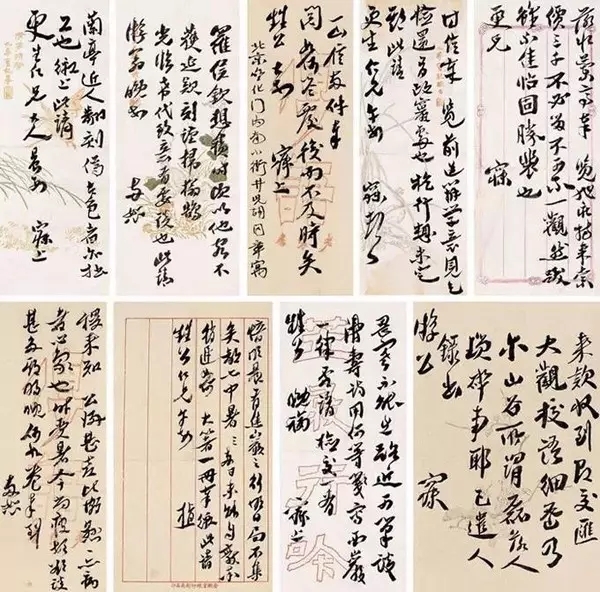

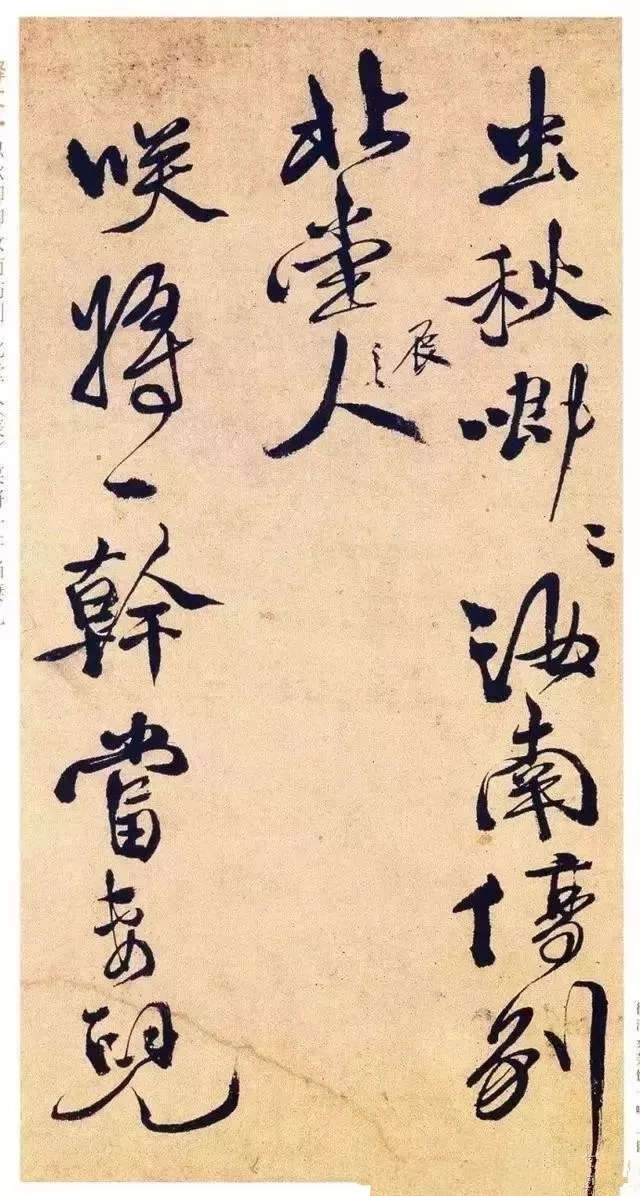

黄庭坚

在历史上,有父子齐名的书法家,也有师生齐名的书法家。前者如王羲之、王献之,欧阳询、欧阳通,米芾、米友仁;后者如张旭、颜真卿,苏东坡、黄庭坚,这齐名的理由并非书风相似,亦步亦趋,恰恰相反,而是子(生)承父(师)艺,独辟蹊径。

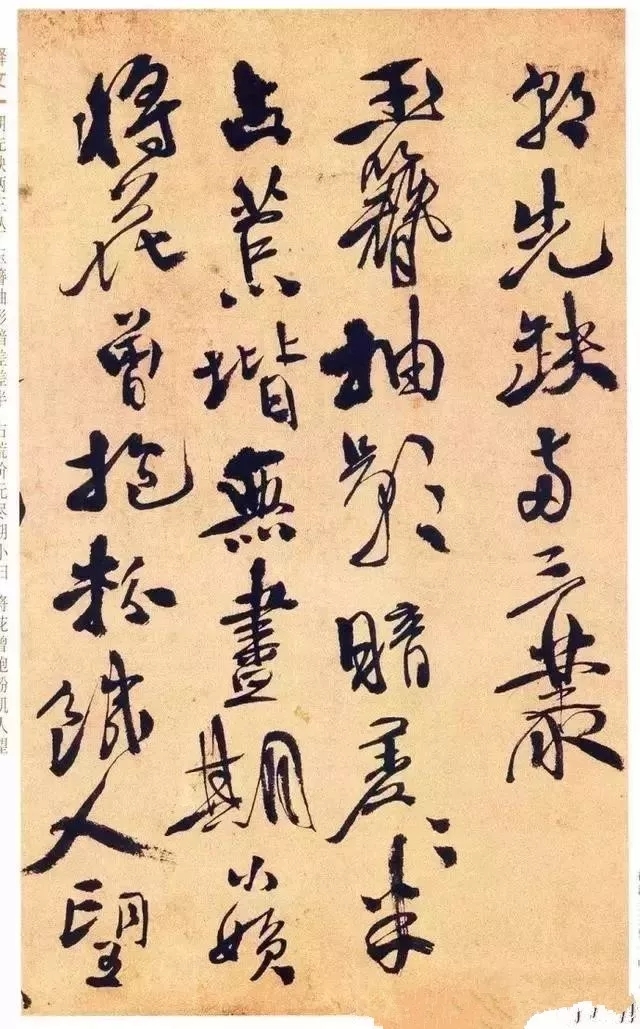

黄庭坚便是这样一位杰出的书法家,他师从苏东坡,学习的不是苏东坡书法的形,而是苏东坡的书法精神和书法观念。他极力赞同苏东坡的“尚意”主张,提倡创新,努力“变法”,他钻研《瘗鹤铭》,大胆地把《瘗鹤铭》中”放射”的结构特征加以吸纳,形成了中官收敛,四周极度开张的造型特色,与苏东坡结字形状偏扁的风格拉开了距离。

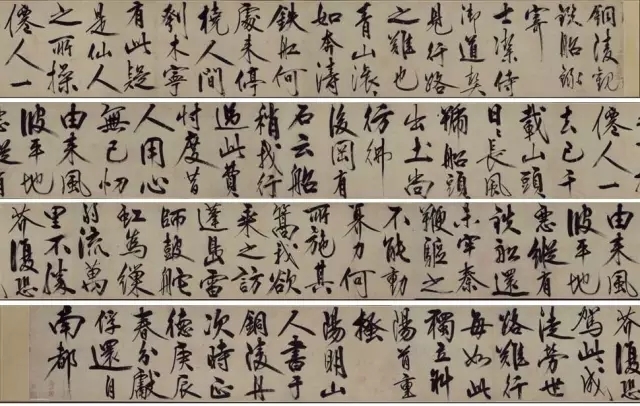

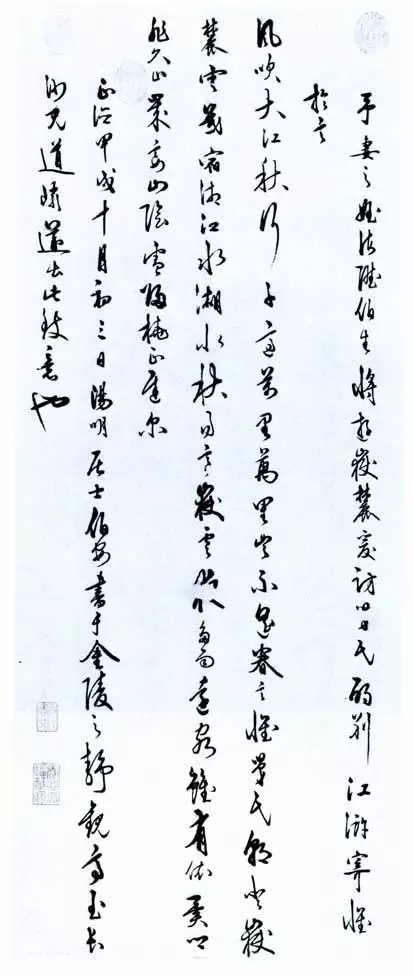

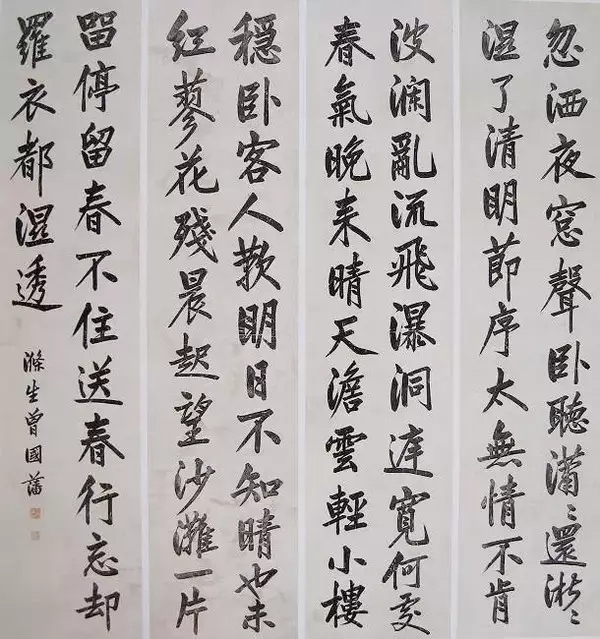

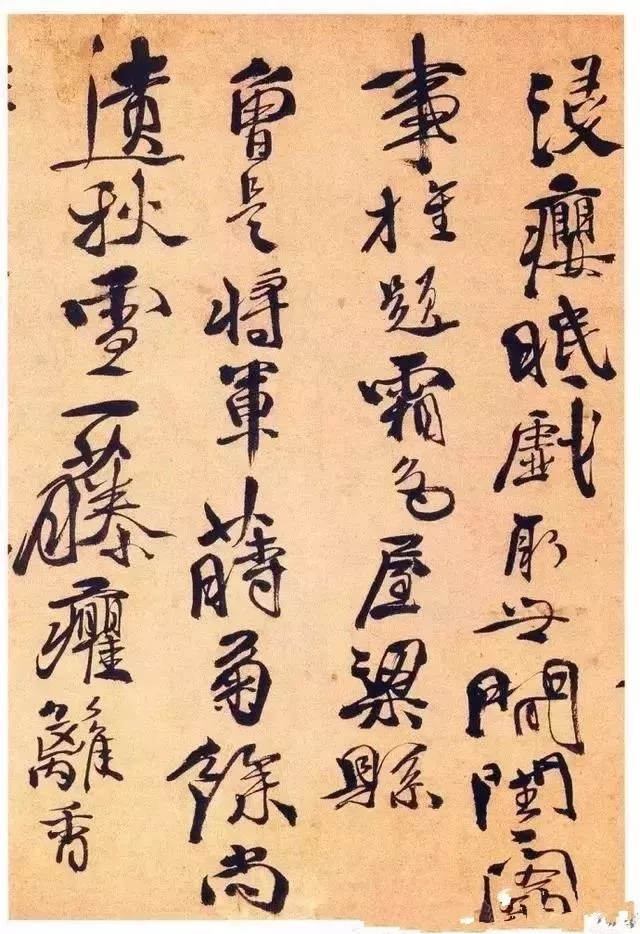

王铎

王铎学古但不泥古,他“一日临书,一日应请索”,把临摹和创作有机地结合在一起,为后人创造了学习书法的新模式。在书法学习中,有这样一种情况的确存在,就是临摹归临摹,创作归创作,临摹和创作是两张难以黏合在一起的“”皮。

我们以为,临摹着力培养书家高度的控笔能力和造型能力,创作借书法这个载体来抒发作者的情感,在临摹和创作交叉进行的过程中,通过临摹,不断地体会古典的情调和精神,使自己逐步地悟到书法的妙理。通过创作,可以尽情地表达书家的不同想法,包括对所学字帖的取舍、生活的感受、人生的体验和对于灵感的捕捉。临摹的目的是创作,创作的前是临摹。王铎把临摹和创作结合起来,交叉进行的方法,无疑值得我们效仿。

何绍基

何绍基在行书艺术上的成功主要基于三个方面的因素:

第一个因素是他对已临摹过的字帖进行了合理的取舍和糅合。他曾在颜真卿的《争坐位帖》上下过很深的功夫,然后又悉心学习篆隶,化解篆隶。他取颜书的宽博、内紧外松和正面示人,取篆书的生拙、圆劲,隶书的压低重心、舒展撇捺,从而将篆隶与颜体行书进行有机的嫁接,成就了让人一看便可辨别的“何体”。

第二个因素是,他精研历代执笔方法,在“拨镫法”的基础上,创造了“回腕法”。“回腕法”原本有违于人手的生理构造,每次书写都会大汗淋漓。但何绍基却表现出异常的坚定,持之以恒,锲而不舍。他的别具风格的书风的形成,不能不说和他特有的执笔法分不开。第三个因素是,他选用长锋羊毫。长锋羊毫吸墨多,一笔下去能书写多字。所以,饱蘸浓墨的首字必定是涨墨,而在笔干墨尽时的书写效果又是枯笔连连,飞白不断。这样,通篇在墨色上就形成了强烈的反差。书法的发展和演变,器具的作用不可低估。

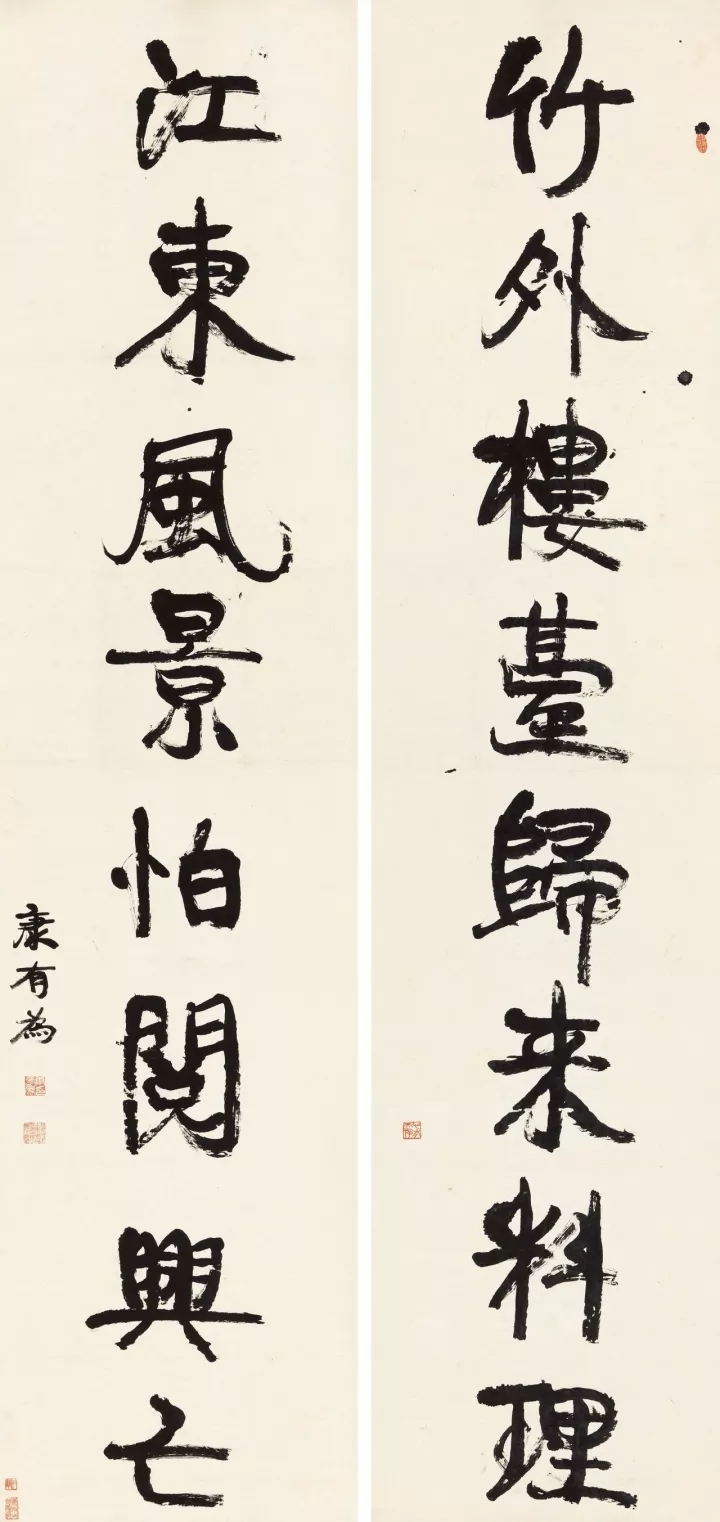

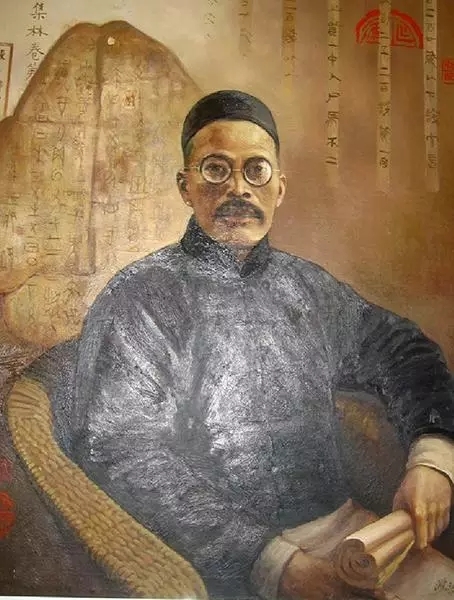

康有为

作为政治家,康有为力主改革。因而,他的政治主张和想法或多或少地影响到他的书法观和书法创作实践。他身处清末,那时,馆阁体书法盛行,书坛靡弱,帖学一系被异化到令人担忧的地步。此时,也是大量的文物古迹被发掘的时期。如何重视古代非帖学系统的遗产,以碑的粗犷、雄强、气势来拯救书坛的一蹶不振就成为有远见书法家的明智选择。

康有为自然成为书法家队伍中的佼佼者,他尊碑贬帖,极力鼓吹碑的高明、碑的艺术价值,并以《广艺舟双楫》的理论著述在书坛引起轰动。不仅如此,他以自己成系统的理论主张指导自己的书法实践,卓然成一家体系,开创出碑体行书的新境地。

书法家的成就最终是以作品来说服人的,但潜藏在书法作品背后的却是书法家的思想和观念。在中国书法史上,书法理论往往表现为创作随笔,虽三言两语,却切中要旨。像康有为这样,书法理论有一定的规模和系统,书法实践与书法理论又紧密呼应,形成互动的书法家,在书法史上不是太多。康有为先生的例子告诉我们,书法创作需要学问,需要思考力的支撑。

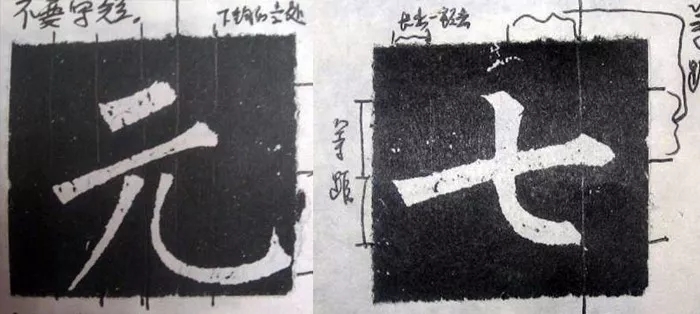

行草书有横线条的尽量短些,要有纵感。可用虚、细线替代。

忌由过快行笔产生平拖、干笔、粗细等败笔现象,而是要有“行处皆留驻,留处皆奔行”之气韵。

重新起笔用浓墨,浓墨字的笔画要交代清楚。

忌单字中的“眼”,防止“眼子”太多。中间一行是重点。一作品中,要有几个突出、精彩、有个性的字。这也叫“书眼”。

长线条的字很重要,收笔时要谨慎,一般笔势结束时用干笔。

笔墨重的字不能面积相等,字的重轻要有过渡,忌团状。

细笔运笔或单字要有韧性,粗笔要结实。要有铁划银沟的粗笔,又要有行云流水的细笔。

墨干时速度稍慢,湿时略快,粗时略,细时略快。行草有楷意,楷书要行写。

交笔时,起讫分明,每笔要交代清楚。

齐而不齐,直而不直,曲中含直,直中含曲。要“提着笔向下按”。中锋侧锋并用,细处用中锋,厚处用侧锋。

1、凡执管须识浅(去纸浅)深(去纸深))长(笔头长以去纸深也)短(笔头短以去纸浅也)。真书之管,其长不过四寸有奇,须以三寸居于指掌之上,只留寸一二分著纸,盖去纸远则浮泛虚薄,去纸近则揾锋(是好处)势重,若中品书,把笔略起,大书更起。草诀云,须执管去纸三寸一分。当明字之大小为浅深也。

2、执管之法,须置管于大指中节之前,不得当节,以碍其运动,须要居于动静之际。书法所云,拓大指者,大约当以笔在指端,运动适意,则腾跃顿挫,生意出焉。若当节则掌握如枢,每每不得自由,转动必碍,凡回旋处多成棱角,笔死矣,安望字之生动乎。

3、略略以食指齐其中指,兼助为力,指自然实。世俗皆以单指苞之,单钩则肘臂着纸,力不足而无神气,便有拘局而不放浪的意,自必以双指苞管,盖撮中指而敛食指以助之者也。虽云要齐,又不必十分牵之使齐,亦要有自在意思方得,正所谓双苞而实指者。夫双苞则坚,坚则掣打劲利,齐指则实,实则筋力均平。

4、又以名指拒前三指所执之管,更以小指拒前名指。虽用大中食三指著力,亦须五指共执。

5、令掌心虚如握卵。拳指实,掌便能绝其力势,拳须虚,则运用便易转侧圆顺。此正所谓虚拳者也。

6、把腕来平平挺起,下笔点画波擎屈曲,皆须尽一身之力而送之。古人贵悬腕者,以可尽力耳。大小诸字,古人皆用此法。若以掌贴桌上,则指便粘着于纸,终无气力,轻重便当失准,虽便挥运,终欠圆健。盖腕能挺起,则觉其竖,腕竖则锋必正,锋正则四面势全也。近来又以左手搭桌上,右手执笔按在左手背上,则来往也觉通利,亦自觉能悬。此则今日之悬腕也,比之古法非矣。然作小楷及中品字小草犹可,大真大草必须高悬手书,如人立志要争衡古人,大小皆须悬腕,以求古人秘法,似又不宜从俗矣。

7、执之坚,又不可令其大紧,使我转运得以自由。大凡执紧必滞,今既居大指节前,微而侧向于前矣。又须执之使宽急得宜,不可一味紧执,盖执之愈紧则愈滞于用故耳。又云善书者不在执笔太牢,若浩然听笔之所之,而不失法度,乃为善矣。(此草书法,真亦可以棚通者。)大要执之虽紧,运之须活,不可以指运笔,当以腕运笔。故执之在手,手不主运,运之在腕,腕不知执,执虽期于重稳,用必在于轻便。然而轻则须沉,便则须涩。其道以藏锋为主,若不涩,则险劲之气无由而生。至于太轻不沉,则成浮滑,浮滑则俗。

二、七字书诀

1、擫( 徐渭的《执笔法》和《七字书诀》也),凡擫之法,盖用大指捺(擫犹捺也)之,作侧(斜点)当用大指抵,侧者侧下其笔,使墨精暗坠,徐乃反揭,则棱利也。侧须收,贵谨而重,其要须右揭其腕,次轻蹲其锋取势紧则乘机顿挫,借势出之,要棱角忌圆平,贵通变,疾则失中,超又成俗,借势轻揭,潜出务于勒也。虽叠点亦自有法,不与此同。(擫音咽,是点永字第-—笔。)

2、压(徐渭的《执笔法》和《七字书诀》也),凡压之法作横画用此,乃中指运笔,以笔心压者也。画必勒贵涩而迟,须以笔锋先行,使中高而两头下,以笔心压之,不得徒卧其笔。口诀云,勒之笔锋将及于纸,须微进,先用仰策,次即迅收,若一出便去,揭笔不峻,趯遂暗收,则薄圆而疏且无力矣。(画也,永字第二笔。按二字诀曰截,四字诀曰推。)

3、钩(徐渭的《执笔法》和《七字书诀》也),作努竖用之,亦中指运法。盖竖必努,贵战而雄,努不宜直,直则无力,故其法须坚笔徐行,近左就势而侧锋顾右,潜擢轻挫则揭。(永第三笔拖拽。)

4、揭,作策啄用之,大指抬腕法也。大抵策须仰笔,将画势暗里潜锋,揭腕归于右啄,须按笔蹲锋,潜蹙于右,借势收锋,迅掷旋左。(徐渭的《执笔法》和《七字书诀》永第五策,徐渭的《执笔法》和《七字书诀》永第七啄。)

5抵,名指运法,作趯及诸戈用之。趯法须旁努竖挫衂,转笔出锋借势趯之,使锋涩出,期于倒收,若伫思消息,则神踪不坠矣。诀云,为环必郁,贵蹙锋缓转也。诸戈法之谓也,戈必阔,贵迟疑而右顾,其法潜锋暗勒,势尽然后趯之,上则俯而过,下则曲而就。永师有涩出戈法,下以名指筑上,上借势以中指遣之。按笔至下,以名指衂锋潜趯者也。又折芒法须潜锋紧走,意尽乃收而趯之。若肥则质滞而钝俗矣。(趯:徐渭的《执笔法》和《七字书诀》徐渭的《执笔法》和《七字书诀》徐渭的《执笔法》和《七字书诀》徐渭的《执笔法》和《七字书诀》。)

6、导,作掠用之,谓饯向怀中来,中指运法也。须迅其锋,笔下左出,而锋利不坠,则自然佳矣。其法须右揭其腕,加以迅出,势旋於左,法在涩而劲,意欲急而婉若迟,留则伤于缓滞矣。诀云,擎必掠贵险而劲。(掠也,永字第六笔,曰导,即馂之义。)

7、送,作磔用之,谓揭向右边去,亦中名指运法也。右送之波皆名磔。诀云,波必磔,必三折而遣毫,其法须右揭其腕,逐势紧超,傍笔迅磔,尽势轻揭而暗收,在于迅疾中得之,其势亦险而涩也。(磔也,永字第八笔。四字诀或以为拽。)

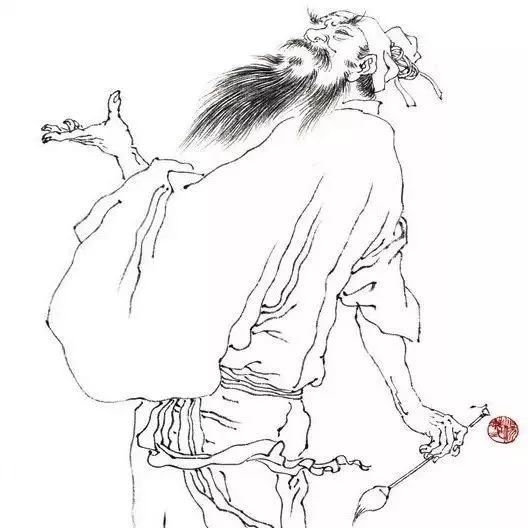

如果你大量观赏书圣王羲之的书法,无论是他的大量书信手札还是《兰亭序》等,普遍写得“歪歪斜斜”。1500年前的袁昂在他的书法理论著作《古今书评》中说:

“王右军书如谢家子弟,纵复不端正者,爽爽有一种风气。”

有一种风气

不仅是二王,东晋人的书法因为不端正,形成了一种风气,这种风气就是一种书写感,这种书写感通过字体自然的左右摆动产生,这也是我们看很多古今书法家写的字很有动感的原因。

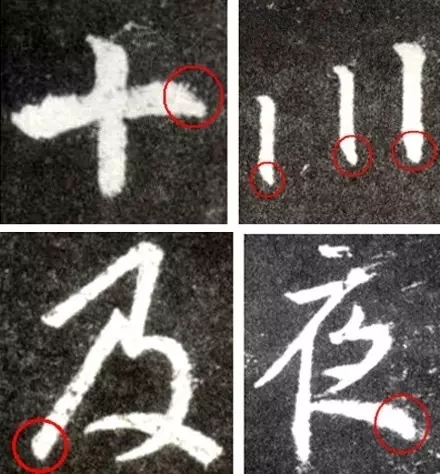

奇正相生历史上的书法名家很少把字写的很正,因为把字写正大部分人经过一定的训练都能够做到,而高明的书法家都在斜中取正,也就是我们说的“奇正”。

古人书论里的奇正相生就是这个道理,这种奇来自于看似非常的平正的字体下,不仅仅是行书,其它书体也能产生这种效果。

书势比如我们经常见到的柳公权的楷书,他的楷书没有一个笔画是水平的,我们今天练习用笔书法,第一天写横画,老师就会告诉你横画不是直的,一般会有5度的倾斜。

而这种倾斜,就能给人一种动感,就比如一根钢筋平平的放在地上是没有力量感的,而一旦把它折弯或者抬起一端就会给人一种力量感,给人一种势感,古代书法又叫“书势”就是从这里来的。

生理本能自然释放

行书里的斜势,很大一部分原因来自于人的手臂的动作幅度,因为我们大部分人用右手写字,手臂、手腕、手指的动作幅度是一个弧形。所以你看很多书法家的字左边非常舒展,右边很紧张,就是由于这个原因,这一点苏东坡的书法表现的最明显。

尚意书风把齐整相生演绎到极致尚意书风本质上是对唐代以来的尚法精神的一次反叛,主要特点是注重性情的表达,少了几分唐代书法的严谨,以意取胜,主要代表书法家是宋四家里的米芾、苏东坡和黄庭坚,其中又以米芾最为突出,后世学习米芾书法的王铎,又更进一步,不仅在单个字上倾斜,在整个章法上都写出了斜势。

以意取胜

这种以意取胜的心法,直接解放了书法家的手和笔,“我书意造本无法,点画信手烦推求”,完全依靠手腕的自然运动来书写,由于手的活动范围的限制,自然字也就有了斜势。

初学分布,但求平正但是作为书法的初学者,仍然要克服手的生理限制,开始练习书法,要尽量把字写正,我们现在的水平,很难达到古人那种信手拈来的程度,需要进行大量的基础训练。

这种基础训练就要求书写者能够做到各种情况的书写,不仅要能把字写正,还要能把字写斜,而写正的过程就是训练笔法和结构的过程。就像我们学车,不可能直接上路学习,而要先从压离合器、倒库、坡道、s弯开始,经历了这些就对开车有了基本的了解,然后再上路才会更简单一点,之前的这个铺垫就是基础。

总之,歪歪斜斜的“斜势”,一方面是书法家们的追求,另一方面也是由于人的手的生理结构的限制,斜的最高境界就是“奇正相生”,有斜势的书体不一定就是行书,楷书和草书也会有,但是作为初学者,仍然需要首先把字写正。