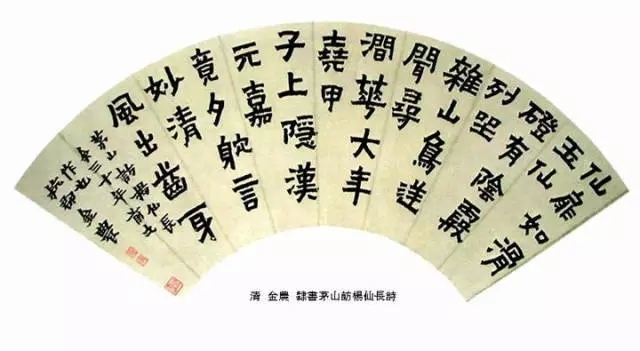

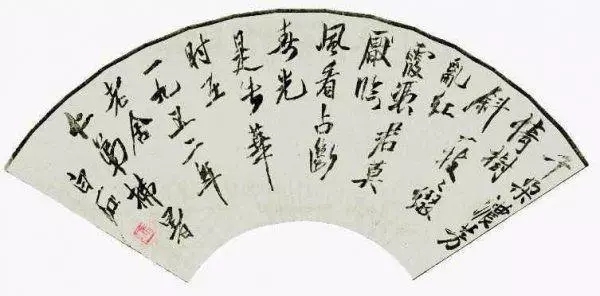

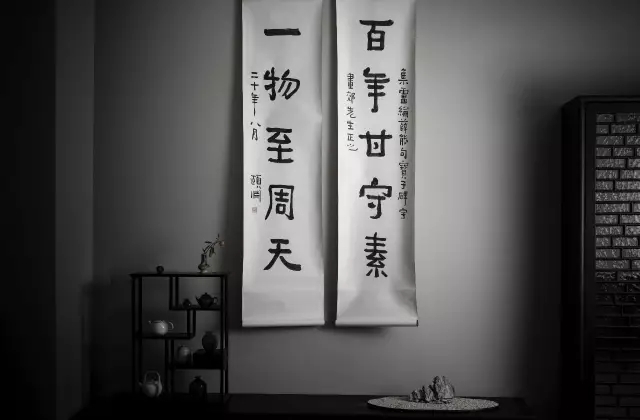

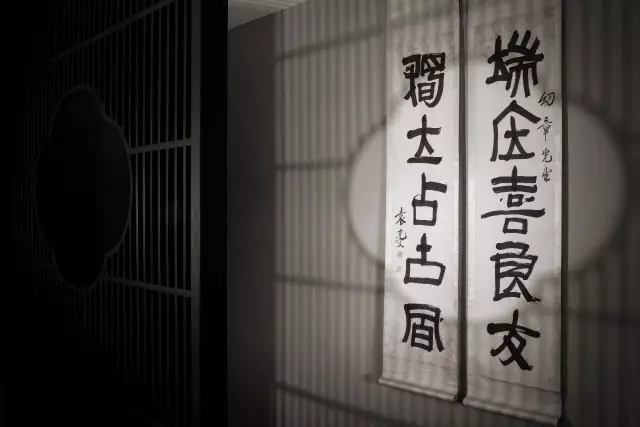

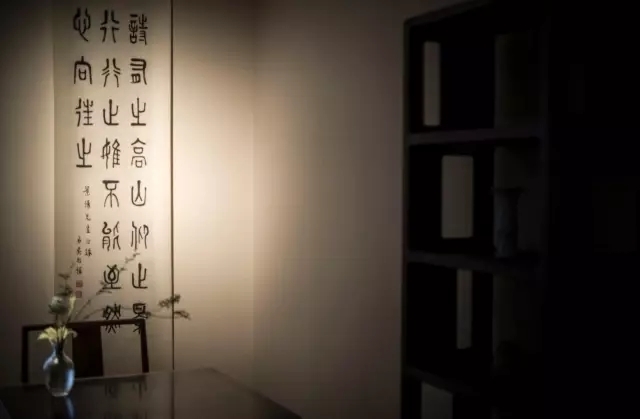

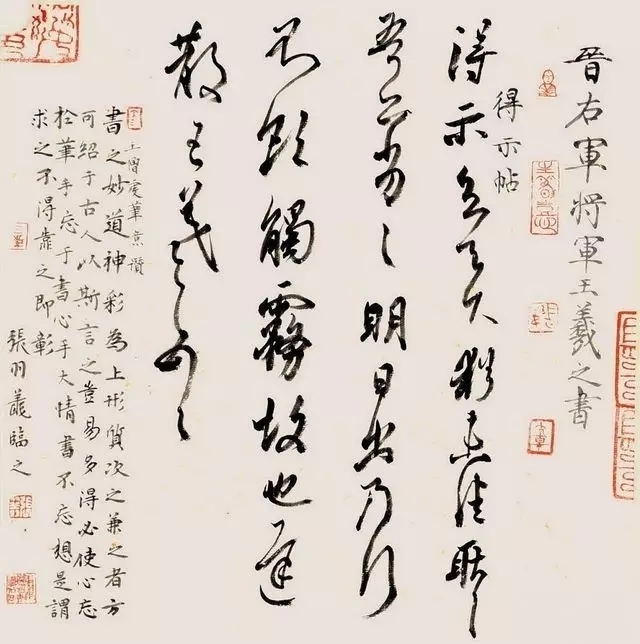

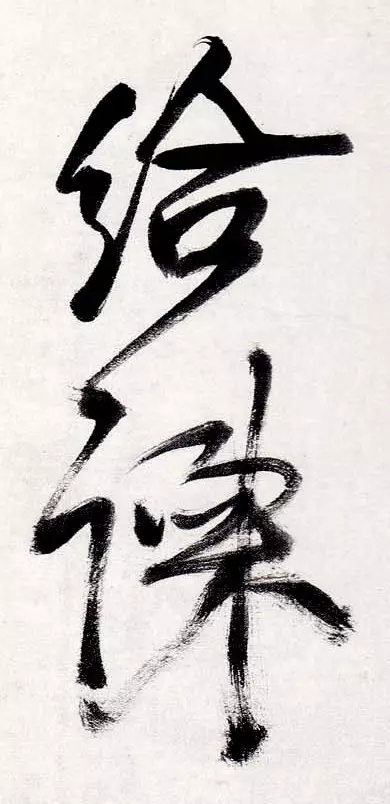

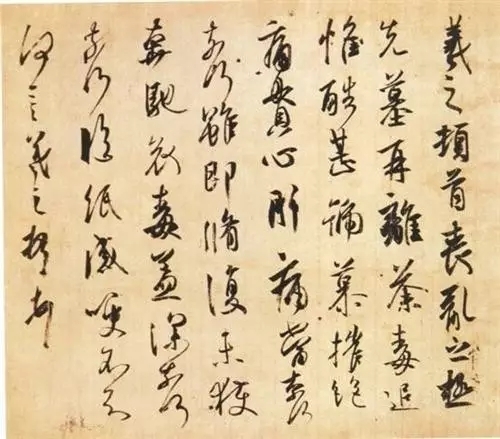

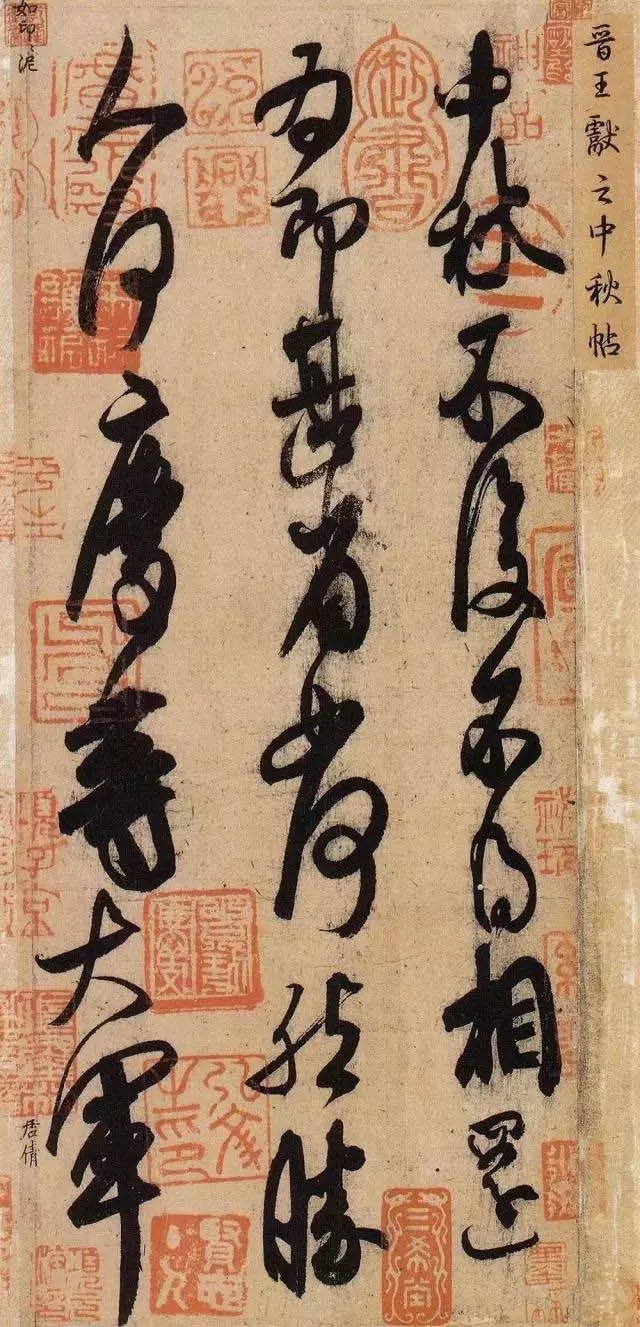

书法对于中国人宛如性命,生死相随。从晋代战乱之时,王导仓惶过江也不忘把钟繇的《宣示表》缝在衣带之中,誓言“帖在人在,帖亡人亡”,到唐太宗指使萧翼骗取《兰亭序》真迹,临终又立下遗嘱,让太子李治把《兰亭》放入昭陵陪葬,再到黄炎培出借王羲之真迹给毛泽东,因过于贵重提前索要,被毛泽东评为“不够朋友,够英雄”的传说,书法与中国人的关系可用8个字来形容:言志明心,血肉深情。

![640.webp (52)]()

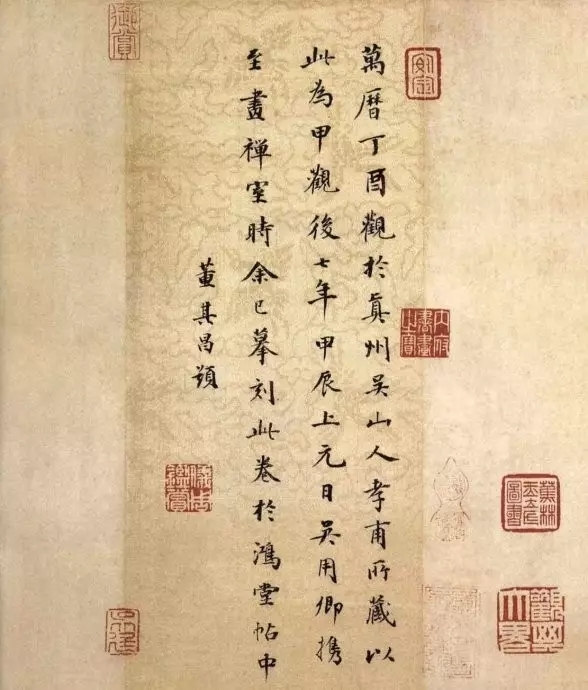

哲学家熊秉明认为:“书法是中国文化的核心的核心”。应该说,中国的文字乃至书法艺术的特性,契合了中国文化的某种特质。从书法角度来观照中国文化,是一个比较便捷的方式。唐太宗李世民提倡王羲之平和淡泊、温柔敦厚的书风,既是出于初唐时期确立文化典范的政治需要,时也是个人的喜好。上至历代君王,下至普通百姓,书法都与之有着紧密的联系。可以说,书法是最能代表民族特质又有广泛群众基础的艺术。

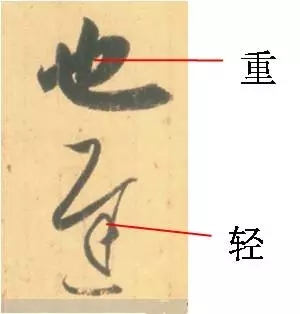

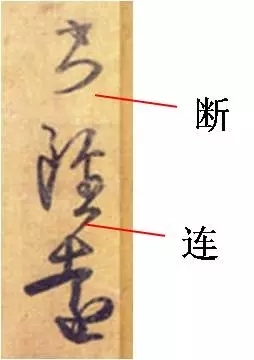

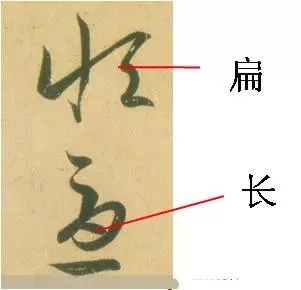

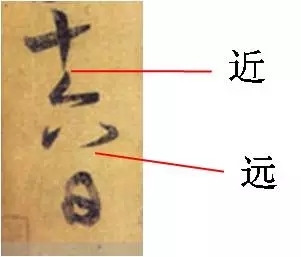

老子崇尚的天人合一、阴阳辩证在书法中得到充分的体现。阴阳相生、刚柔相济、虚实相间、计白当黑、“带燥方润,将浓遂枯”等,这些书法中常见的矛盾关系,体现了对立统一的辩证原理。另一方面,儒家崇尚温良恭俭让的道德规范,影响着书法的风格品评标准,“违而不犯,和而不同”“不激不励而风规自远”,体现出符合儒家标准的温柔敦厚的谦谦君子形象。

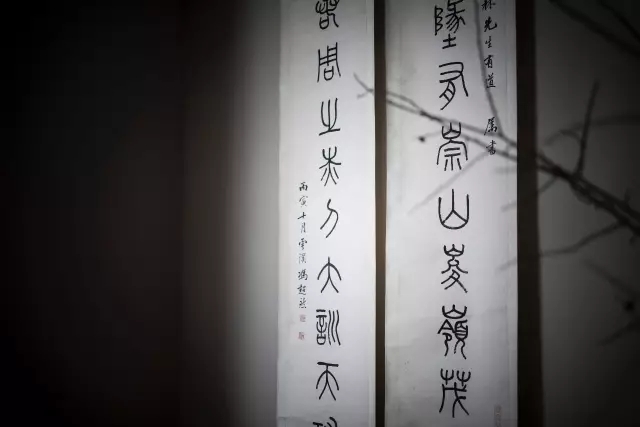

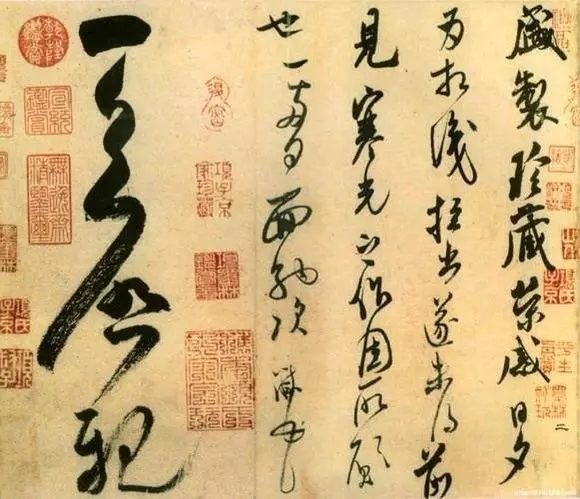

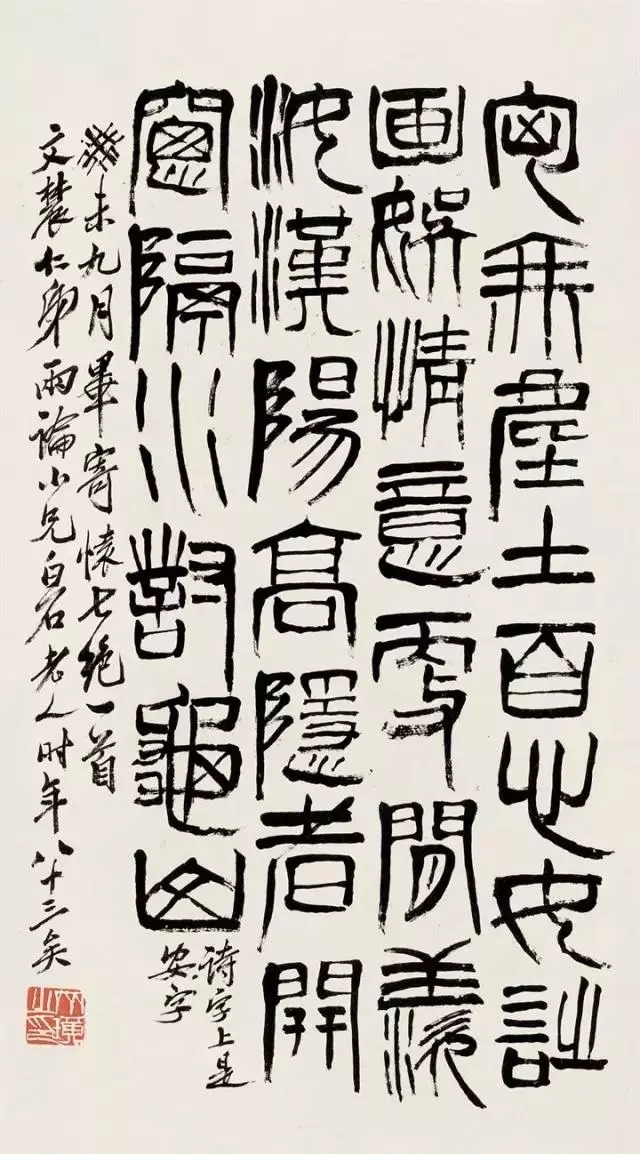

实用文字的发展和作为艺术的书法的发展,是两个完全相反的方向。实用文字的发展讲求整齐简洁、美观规范,由繁至简;艺术则追求变化和特点。所以,一种字体在出现初期成熟之前,往往是艺术成就最高的时期。商周甲骨文已经是高度成熟的文字,至东汉末,书法的各种字体和风格样式都达到完备的状态,出现了一大批以书法名世而载入史册的书家,也出现了一批书法理论专著。这些理论不仅影响着书法艺术的发展,也为绘画以及其它艺术奠定了理论基础。

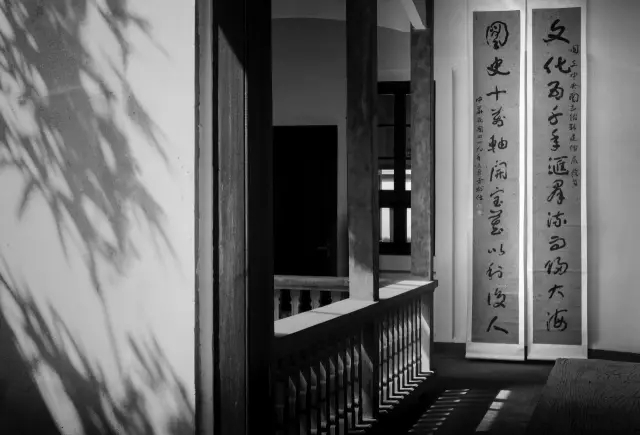

文字书写发展成为独立的艺术,领先并影响着其它门类艺术的发展,使得中国艺术从形成到发展始终注重意象化表达。中国画强调线条勾勒和书写性,正是书法影响力的体现。中国人对书写至始至终的情结、对书写特征的迷恋,在其他民族是极为罕见的。先哲许思园说:“书法为最普遍最实用之艺术,中国人审美修养,实基于此,因而陶冶成世界上最能鉴赏形式美之民族。中国之篆隶行草山水花鸟画幅,玉器与园庭布置,无上美妙。扬民族文化,必经恢复此艺术境界始,而其根本则在书法。”

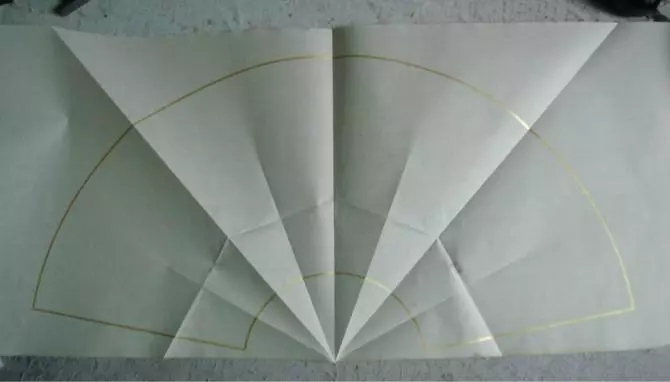

![640.webp (53)]()

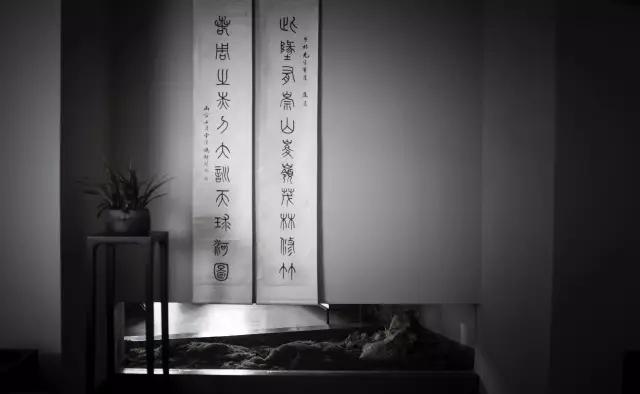

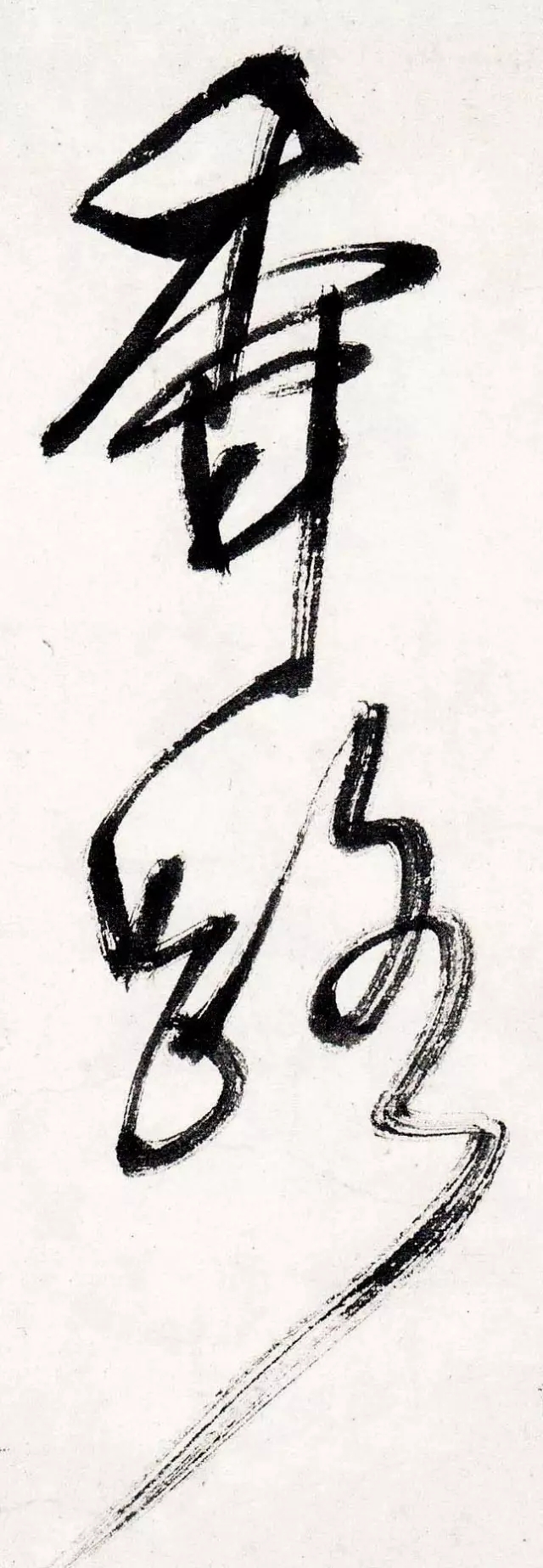

半坡文化中,有作为装饰性的陶文。很多陶文是线面的结合,也有一些是用线勾描出来的。线条的形态丰富多彩,本身已具备独立的审美意义,与后世书法的一些特征相当接近。

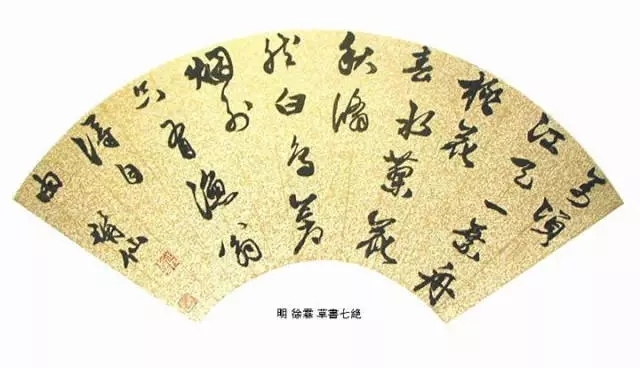

书法艺术最重要的特征是“书写性”,所谓“书写性”是指作品中笔触的运动感和连续性。中国书法就是把这种书写性发挥到极致的艺术。这种书写性在原始刻画符号中(包括文字的雏形和原始图画等)已有所体现。岩画中表现的动物、植物以及自然界的其它物象也是文字的雏形,后来演化为象形文字,如日月星辰、风雨雷电等。象形文字符号呈现的绘画形态美,也体现出原始先民的审美意识。这种审美意识在人类发展早期是共同的特征,但在很多民族并没有得以延续,只有在中国的书法中得到充分发展至高度成熟,又贯通于绘画等其它艺术领域之中。郭沫若说:“有意识地把文字作为艺术品,或者使文字本身艺术化和装饰化,是春秋时代末期开始的。这是文字向书法的发展达到了有意识的阶段。”

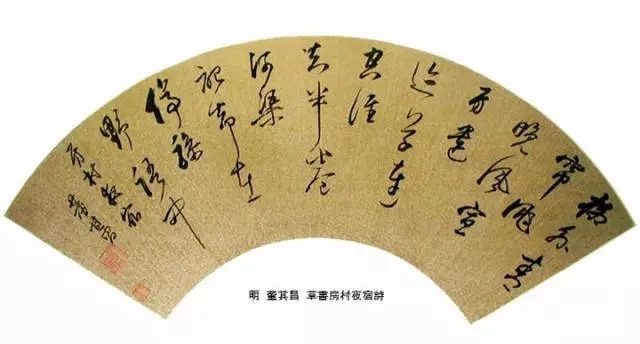

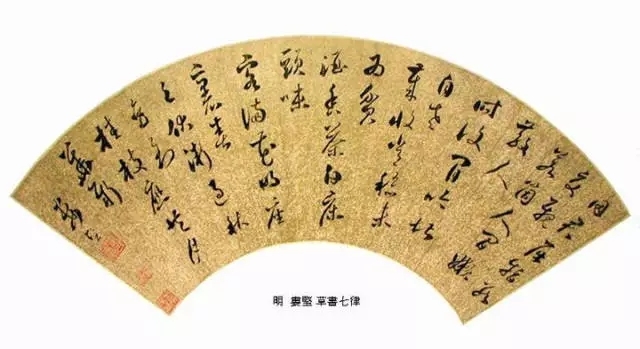

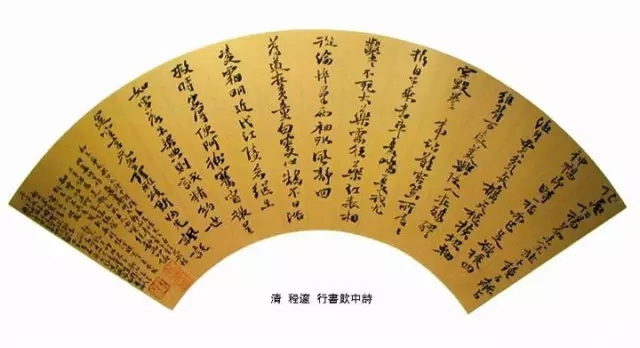

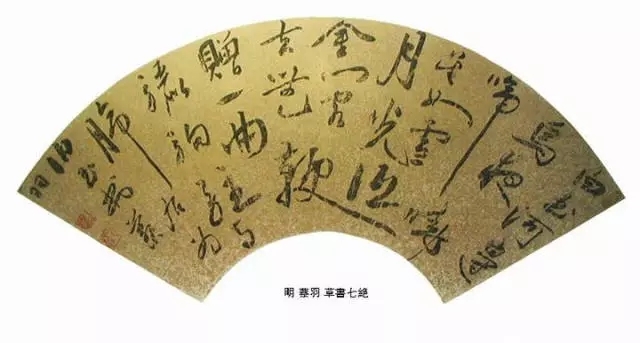

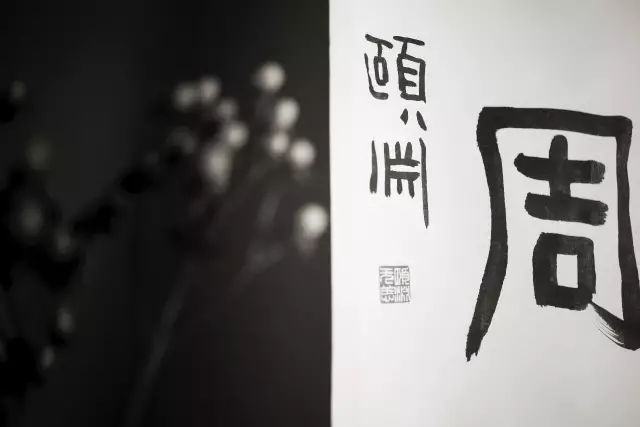

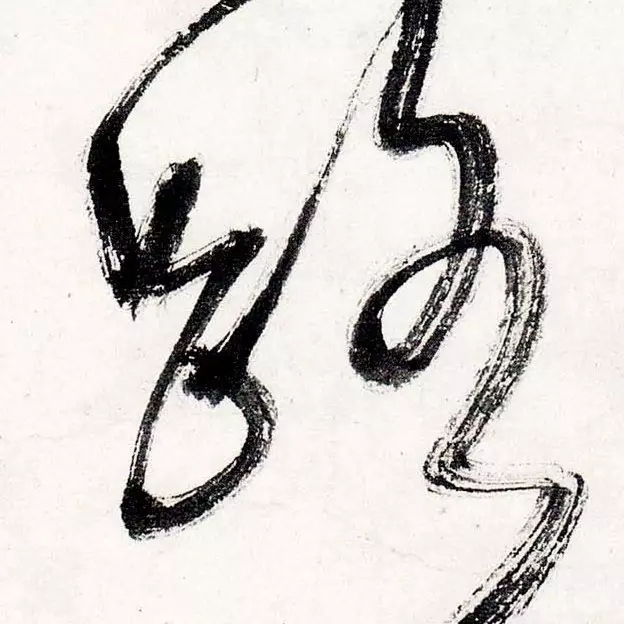

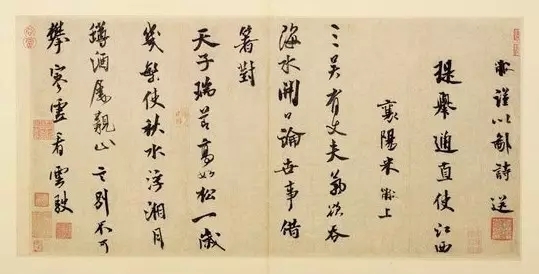

中国人具有诗灵性,崇尚心灵自由的诗意人生。“书者抒也”(许慎《说文解字序》),“书,心画也”(扬雄),“欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之”(蔡邕)……书法艺术这种直抒心意的表达方式,非常符合中国人直觉感知世界的方式。因此,书法能通透地表达中国人的诗性心灵,成为中国文人表情达意的基本手段。

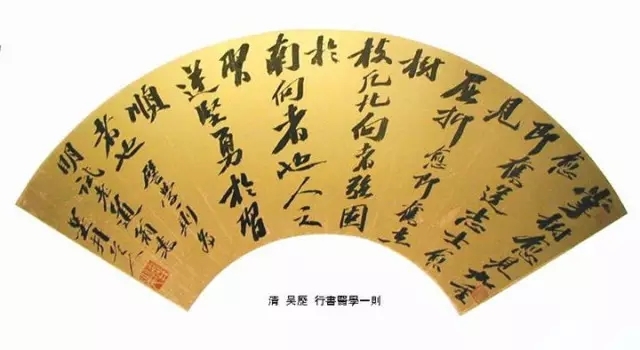

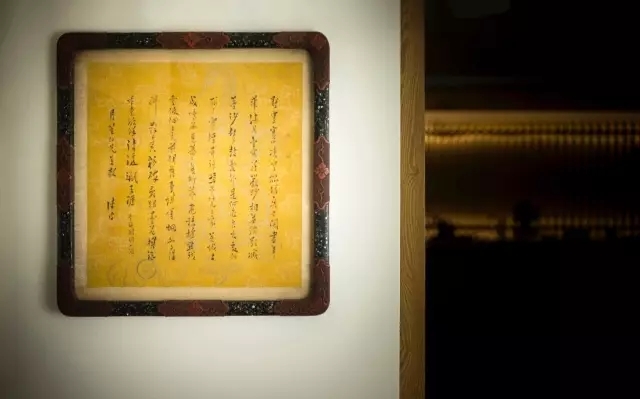

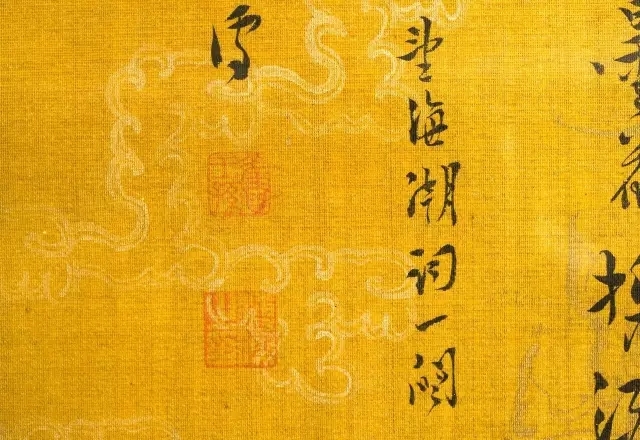

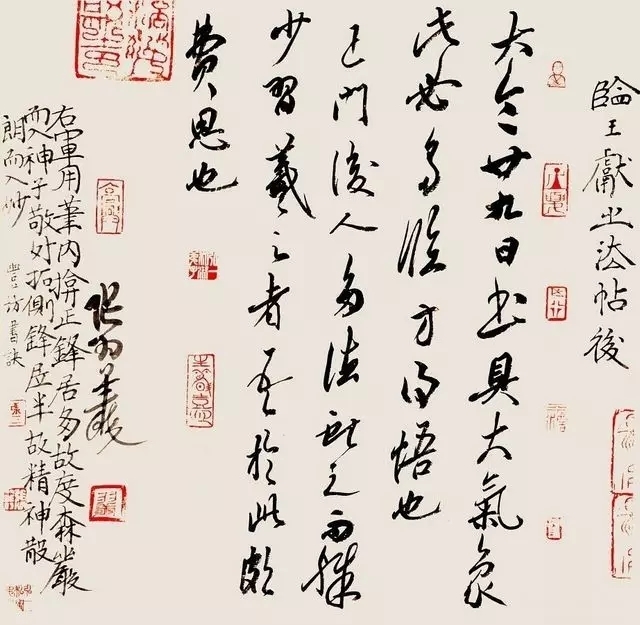

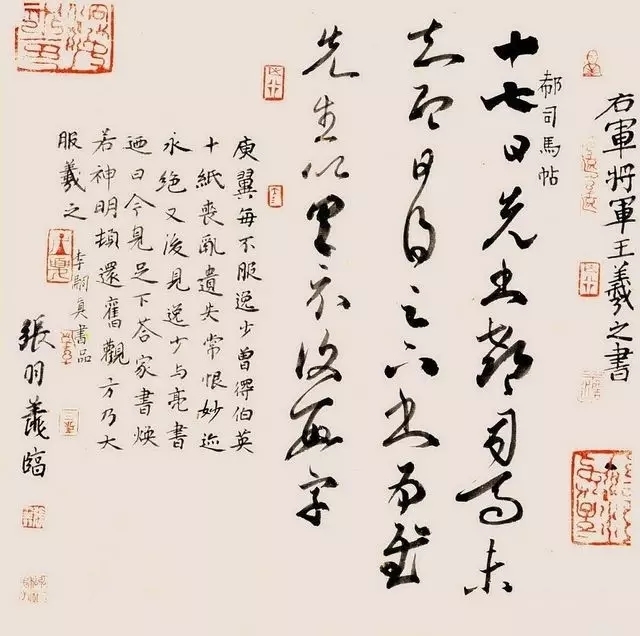

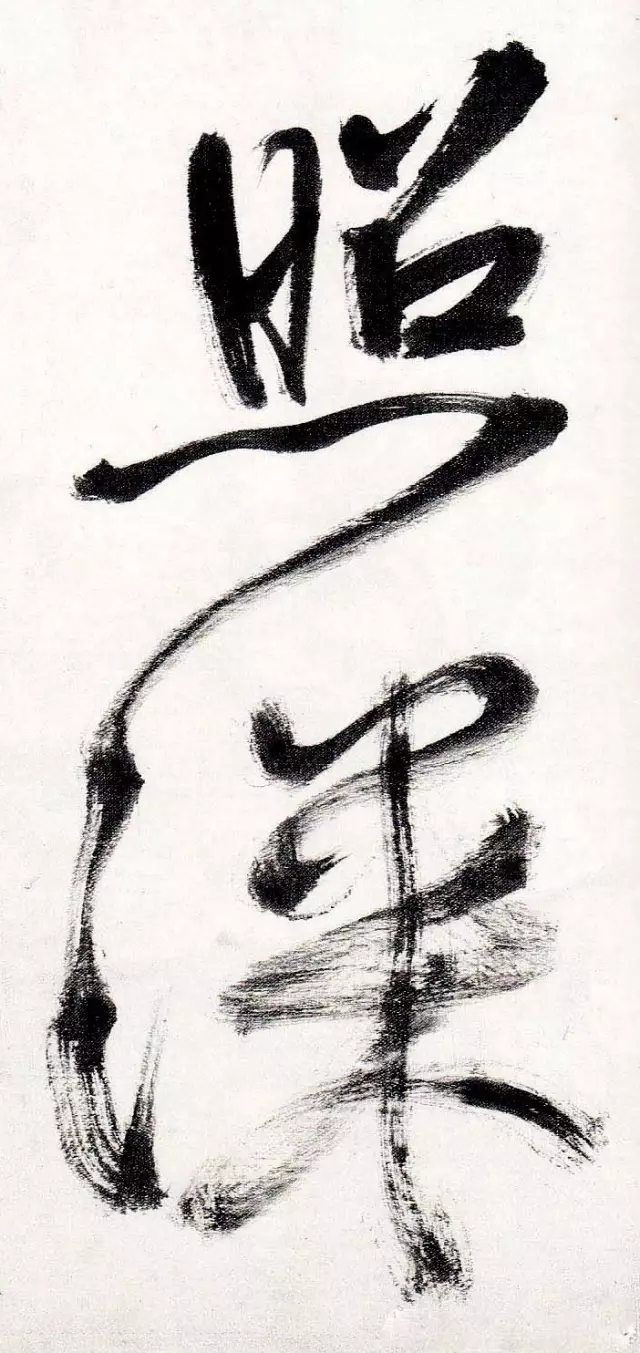

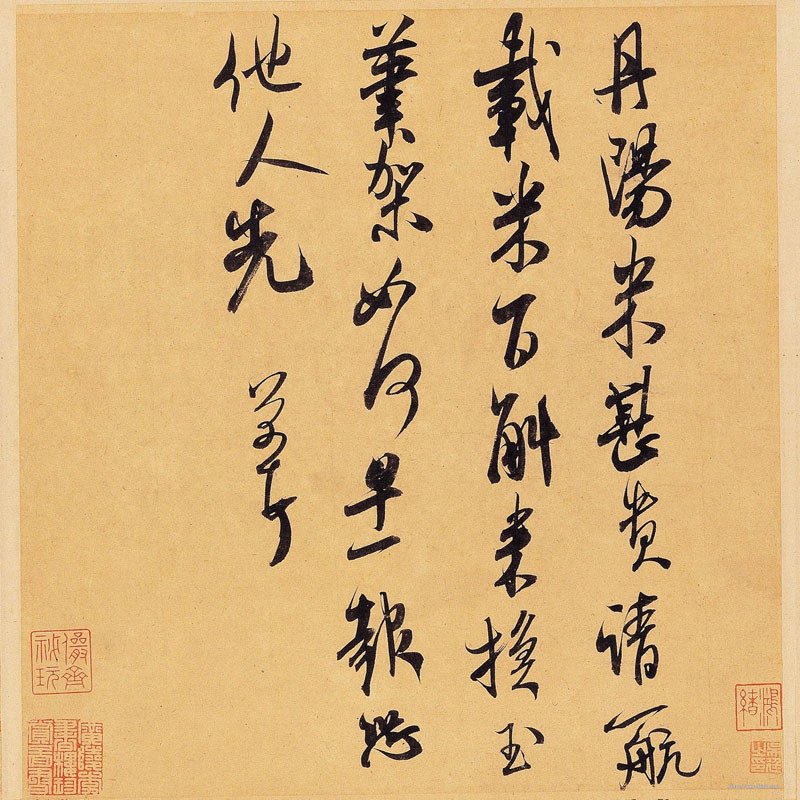

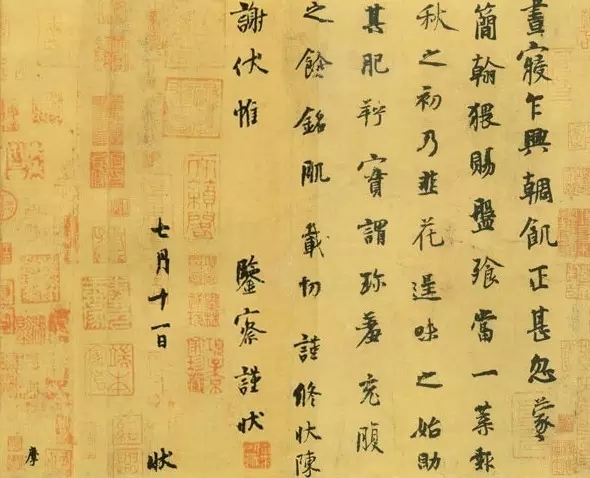

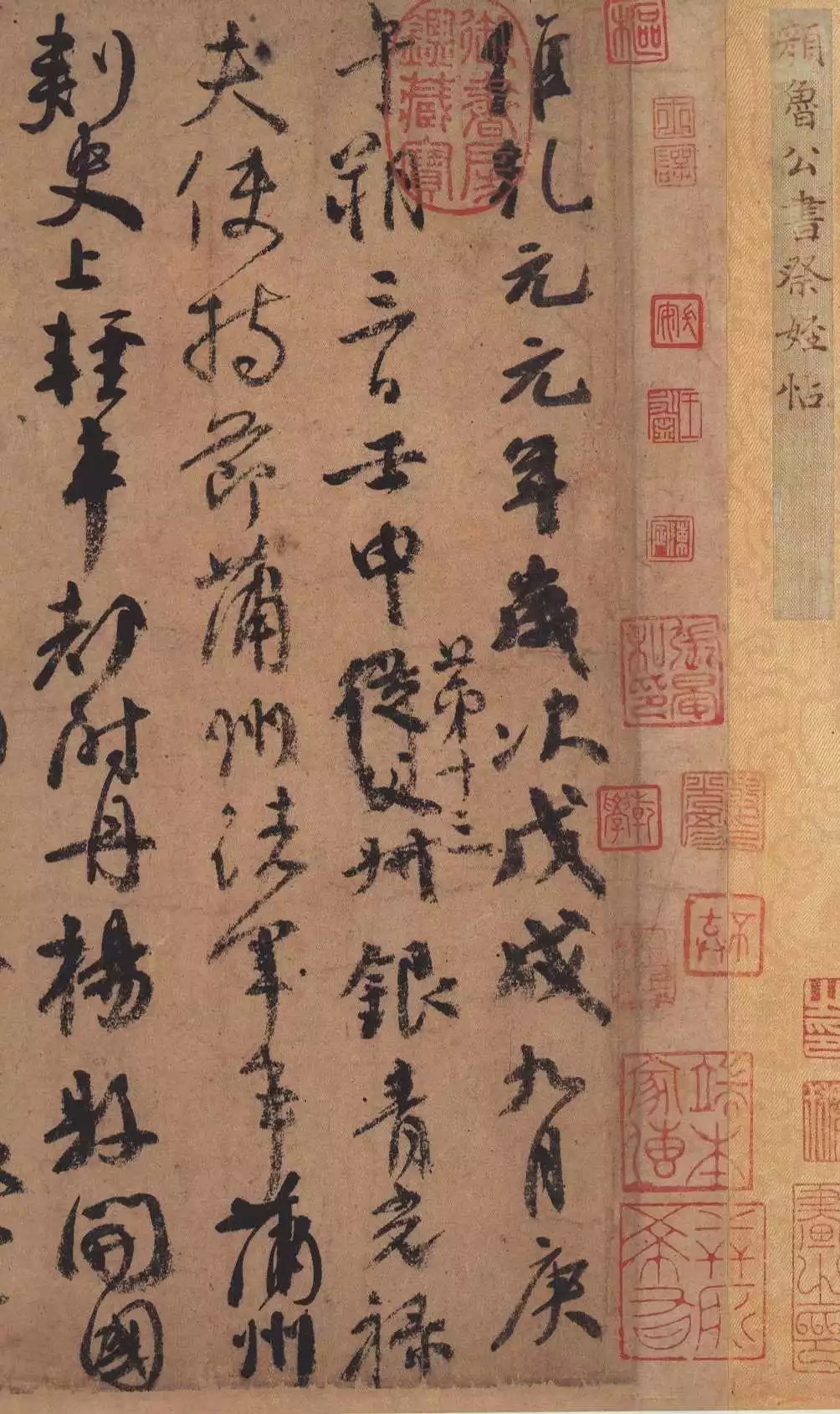

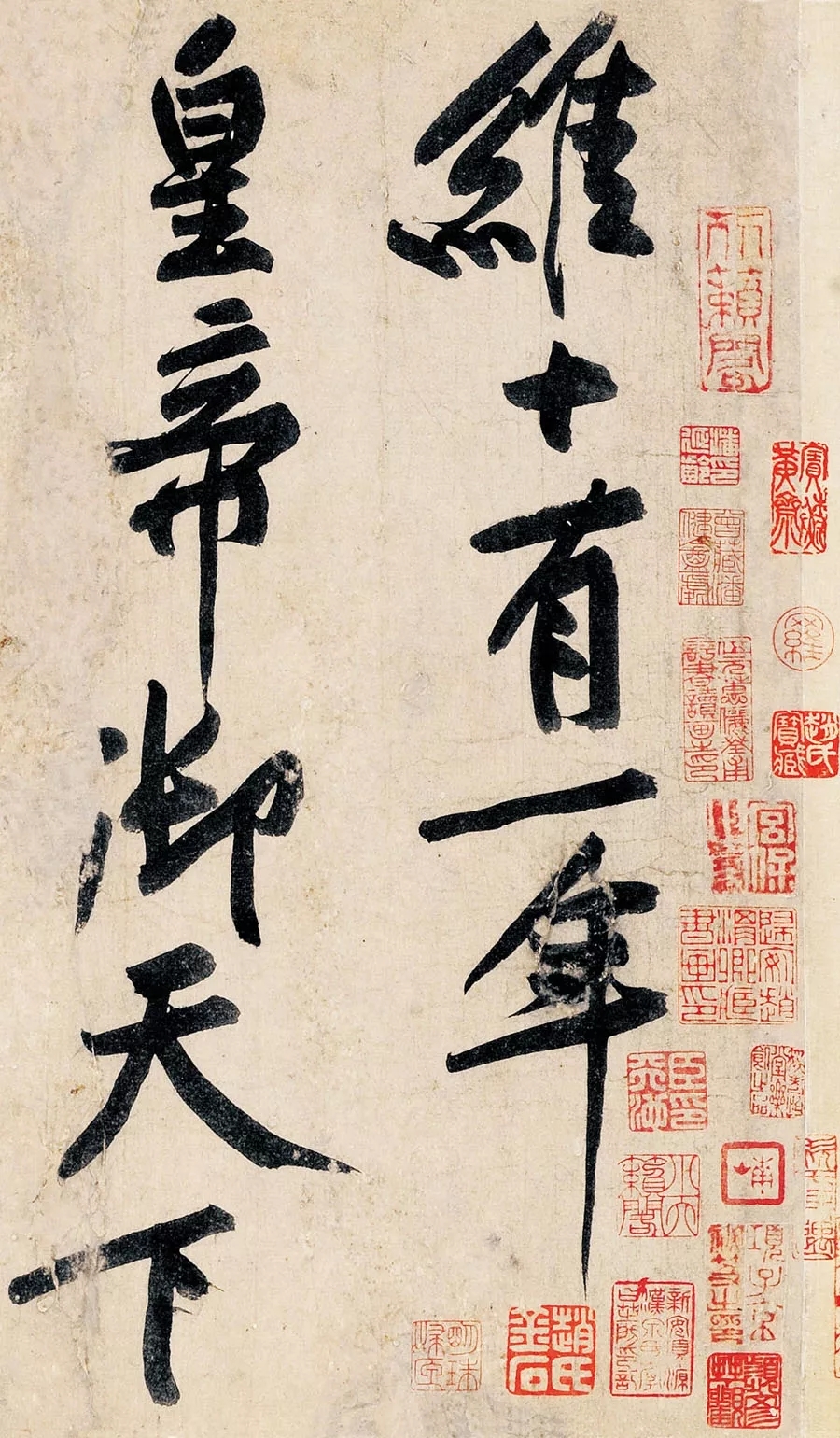

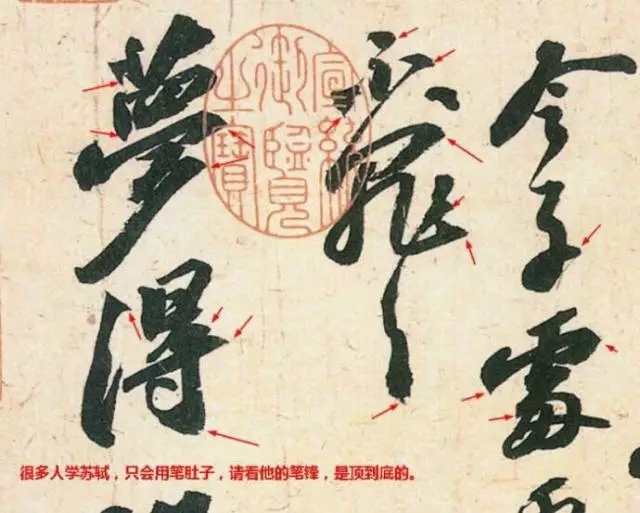

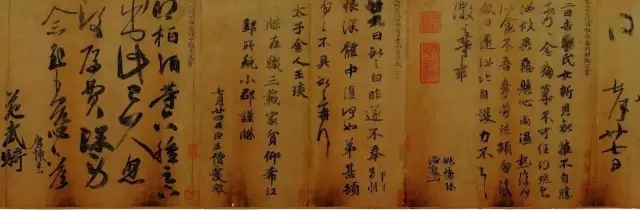

王羲之书《兰亭序》,记叙兰亭山水之美和集会的欢乐之情,抒发了“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的感慨;颜真卿书《祭侄稿》于亲人罹难、“父陷子死,孤城围逼”的情况之下,借其文其书表达对叛贼的痛恨和失去亲人的悲愤,书文辉映,产生强烈的艺术感染力;苏东坡于困顿之中书《黄州寒食诗》,“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”,寓忧患之意于点画之间,将抑郁却旷达之情倾泻于笔端……历代志士的家情怀无不体现在书法之中。

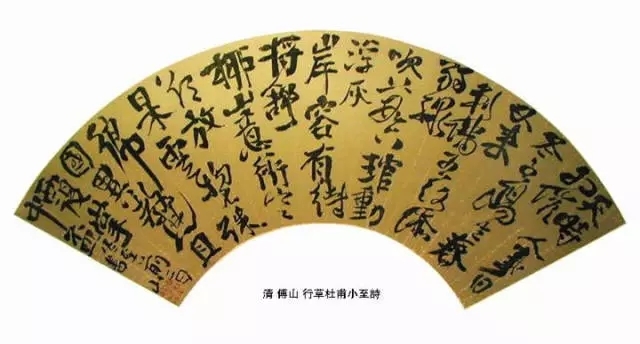

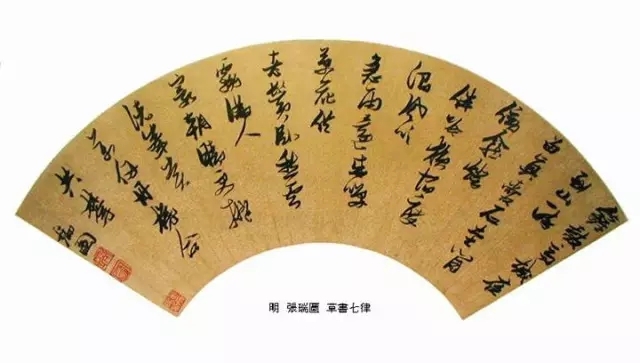

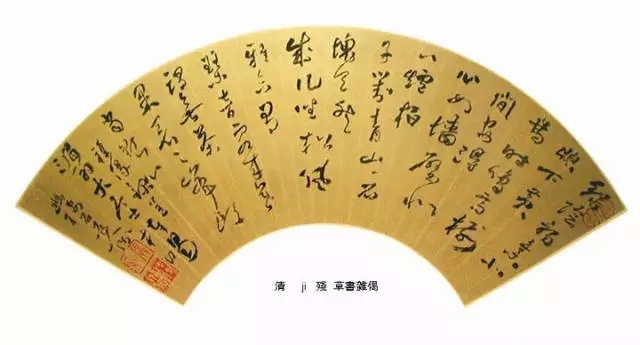

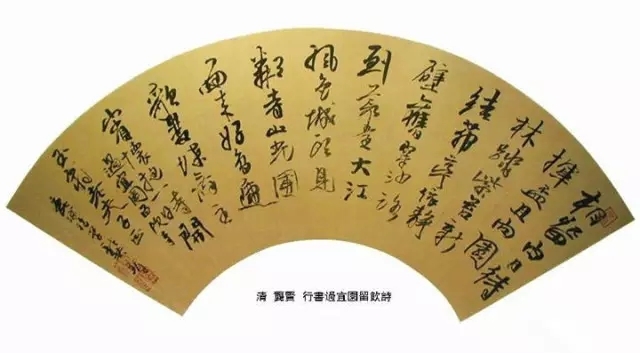

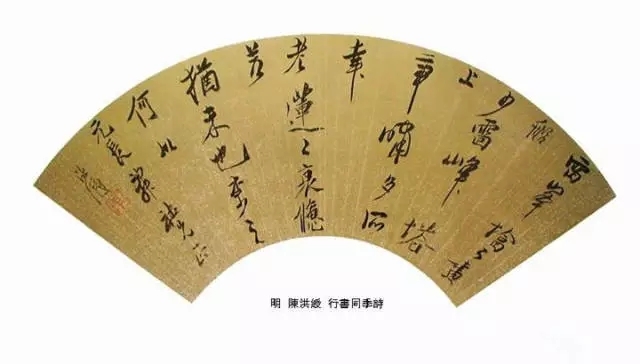

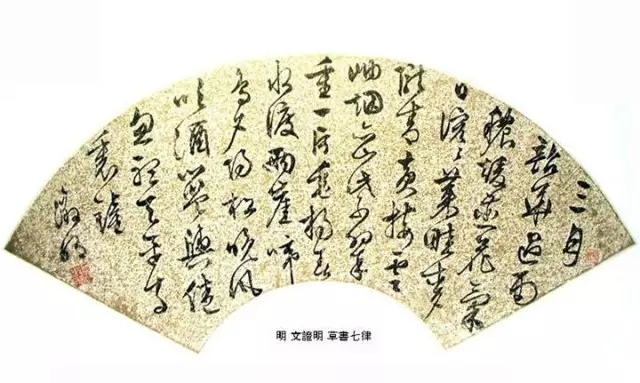

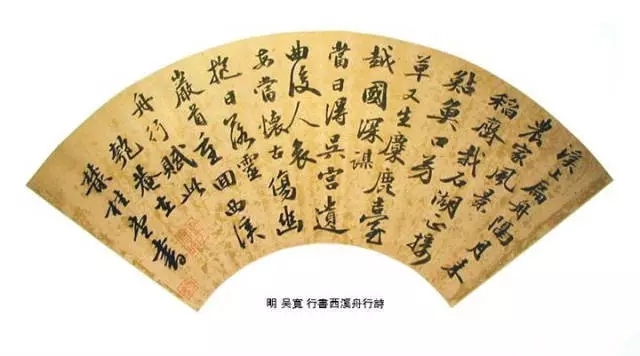

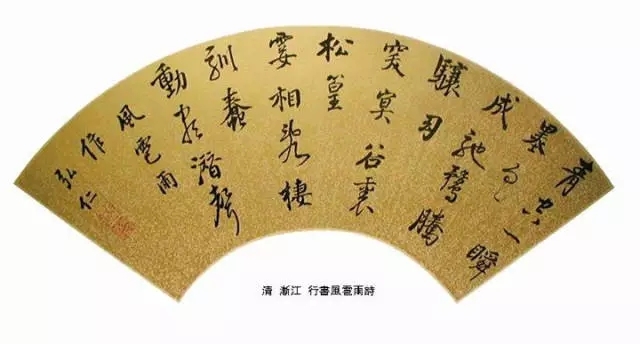

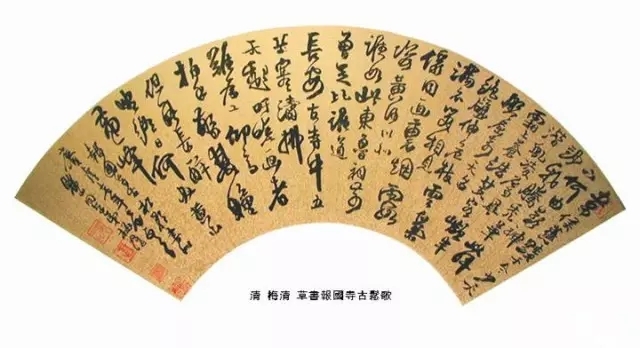

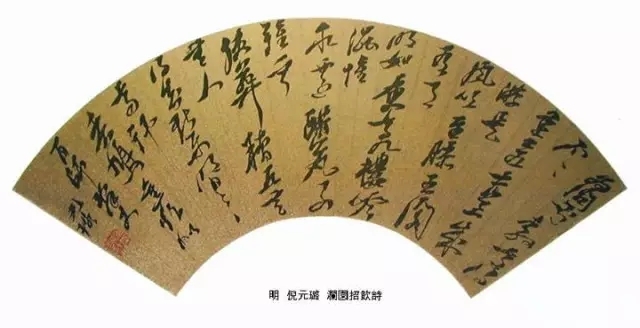

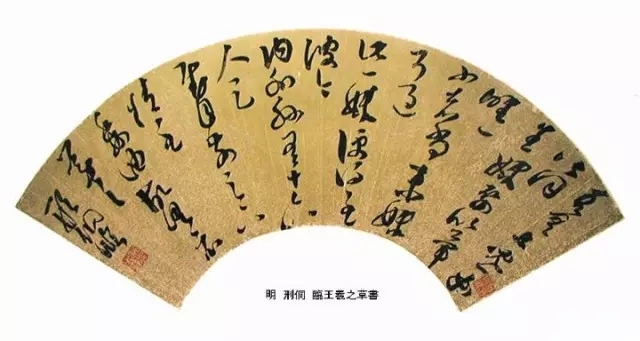

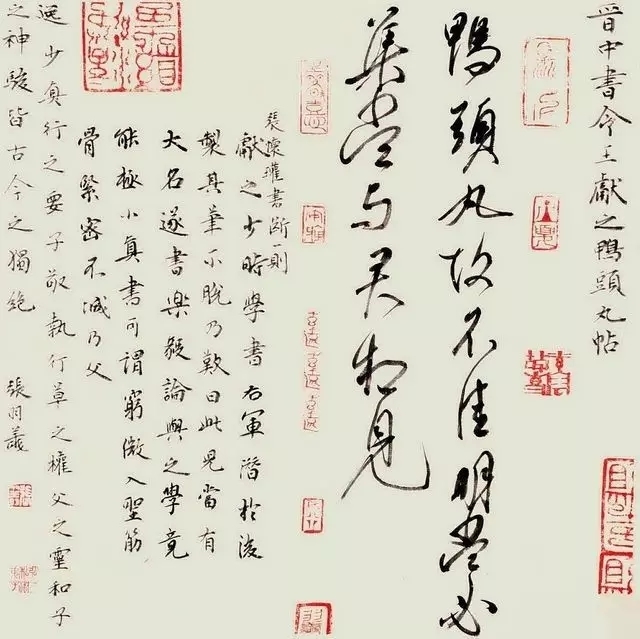

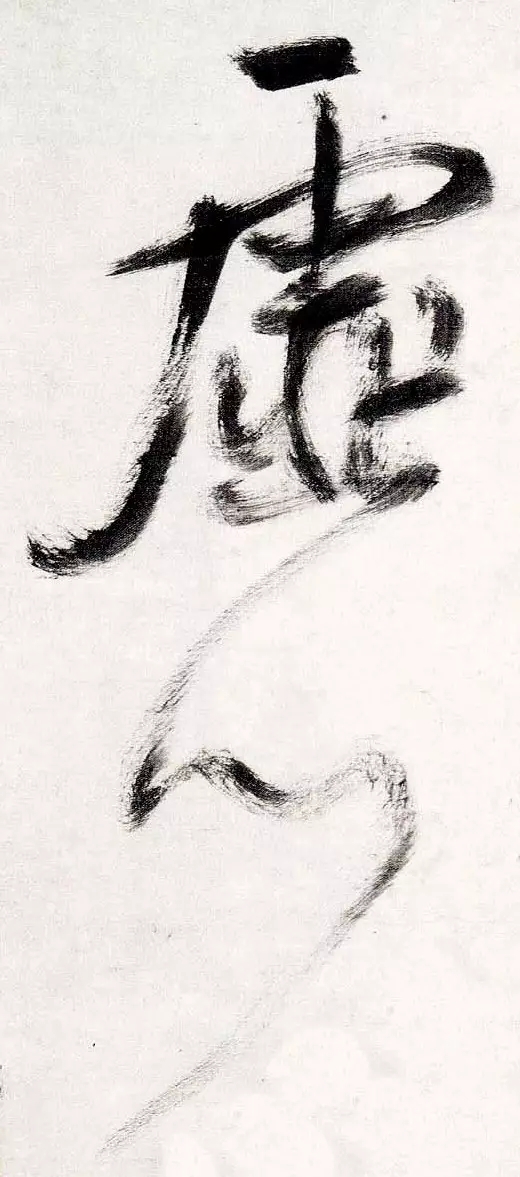

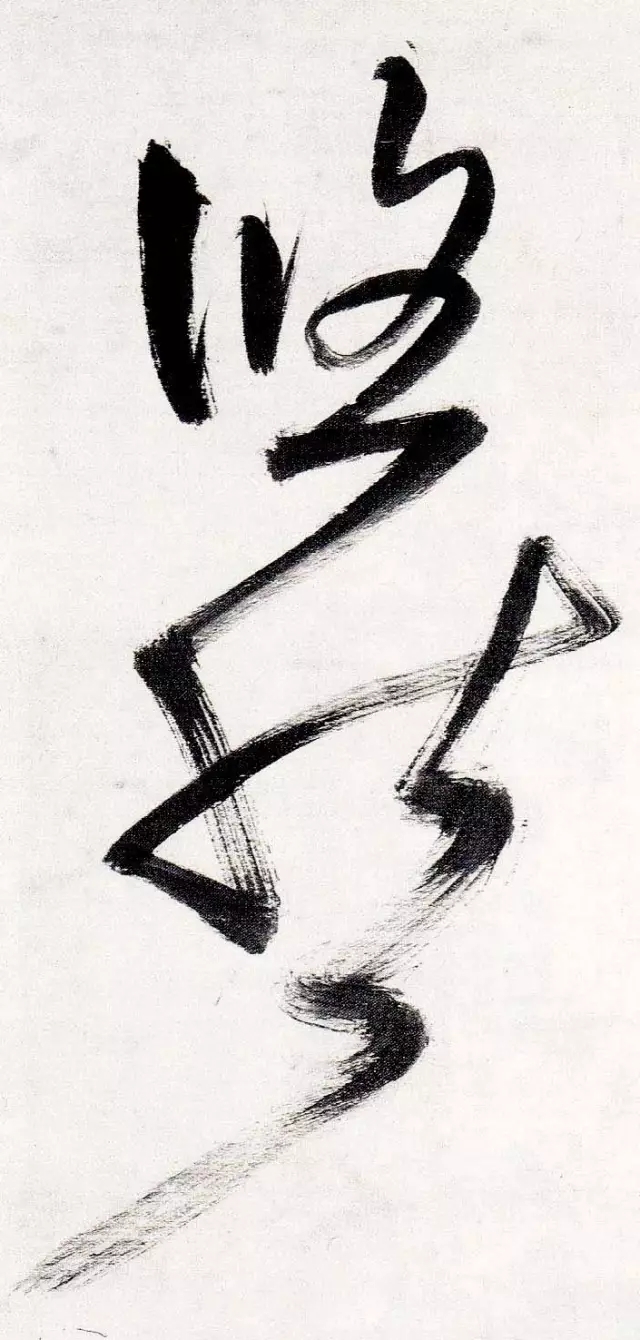

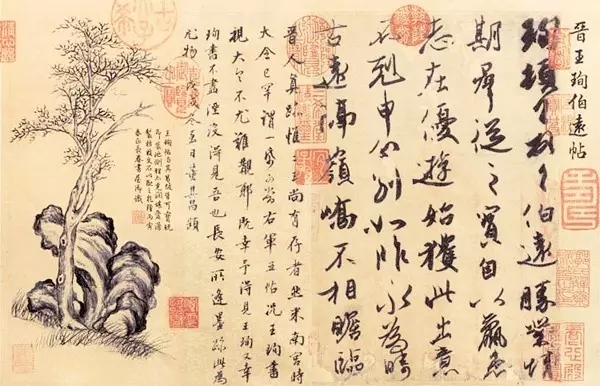

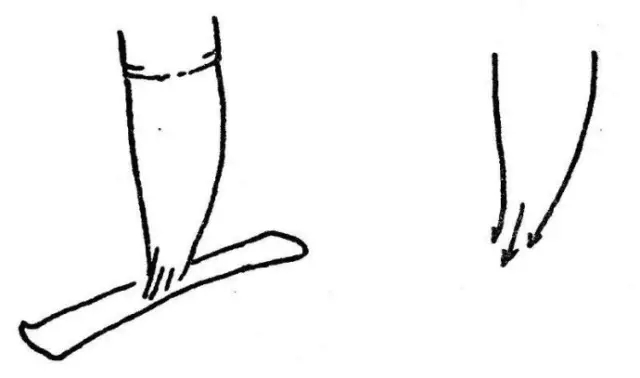

在书法艺术的表现形式中,作为静态书体的篆、隶、楷书,用笔内敛平和,更多地表达一种静穆平和的秩序感;作为动态书体的行、草书,用笔跌宕飞动、变化莫测,追求犹如交响乐般的强烈节奏。这种节奏性在草书中发挥至极致,尤其是张旭、怀素的狂草,变动如鬼神,不辨端倪,对书法的理性认识和感性表达在草书中合二为一。某种程度上,草书与原始刻符中体现出的人性本初有意无意的表达方式尤为契合。

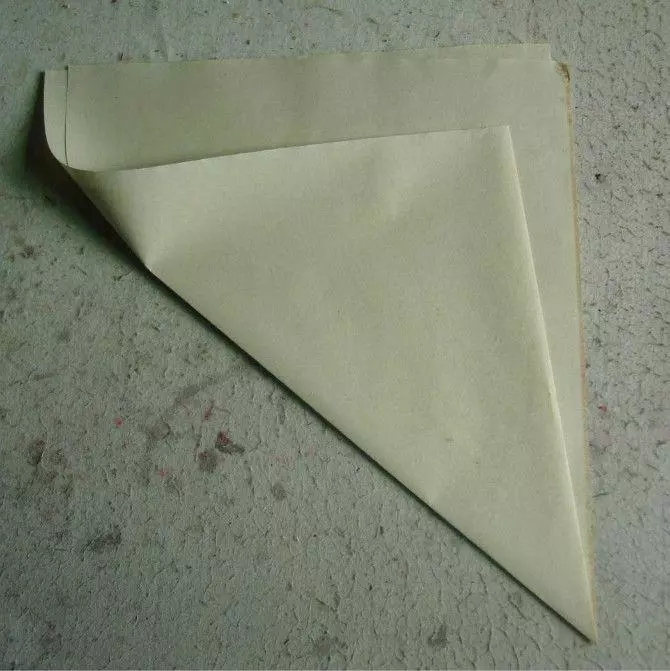

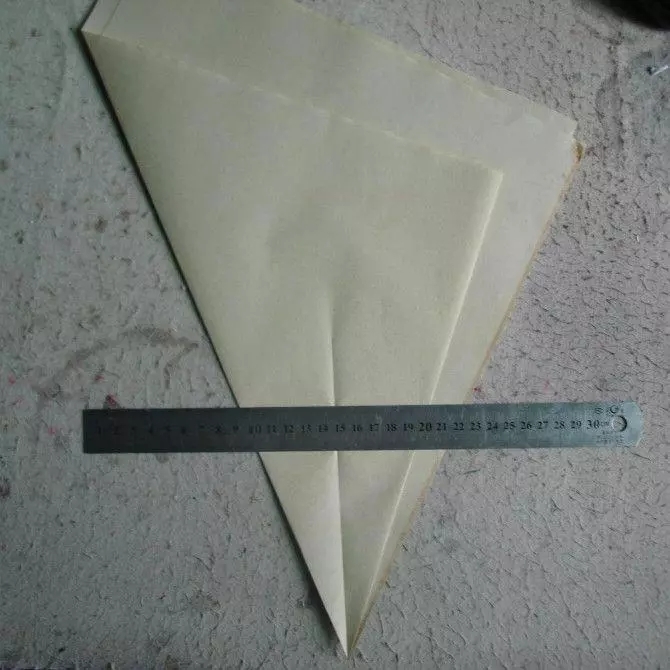

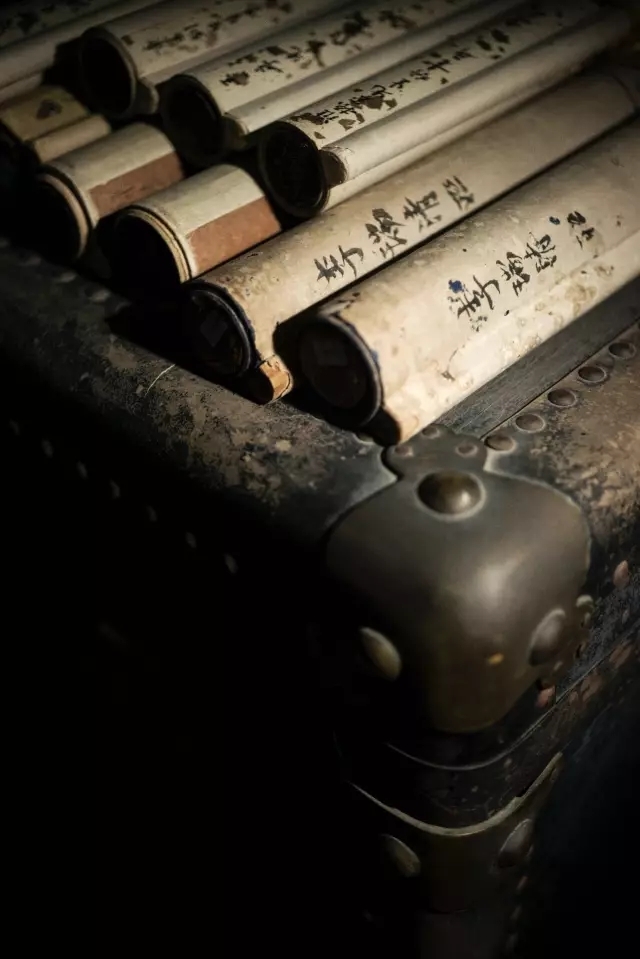

![640.webp (54)]()

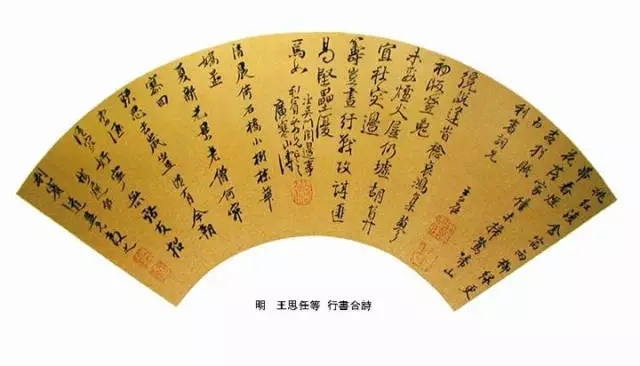

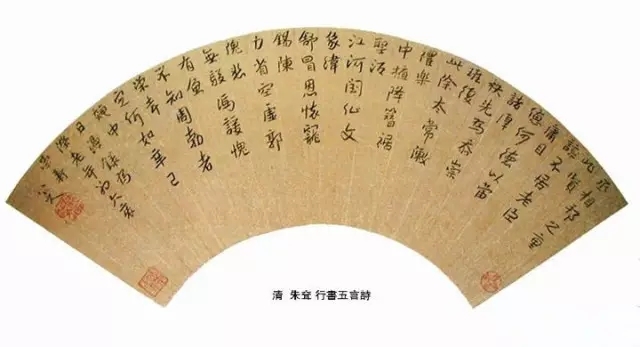

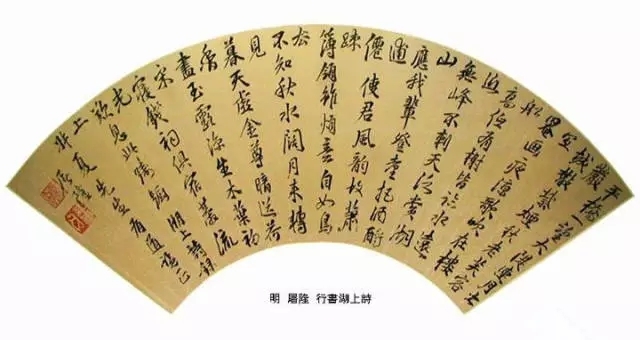

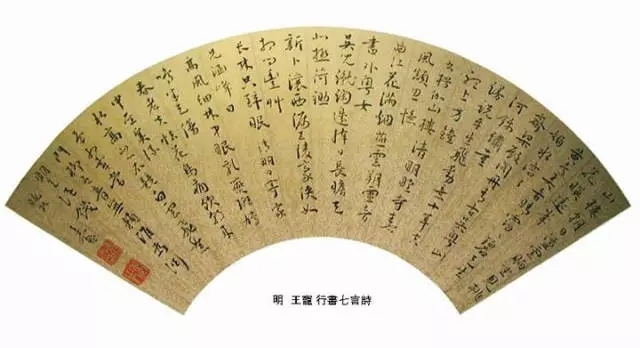

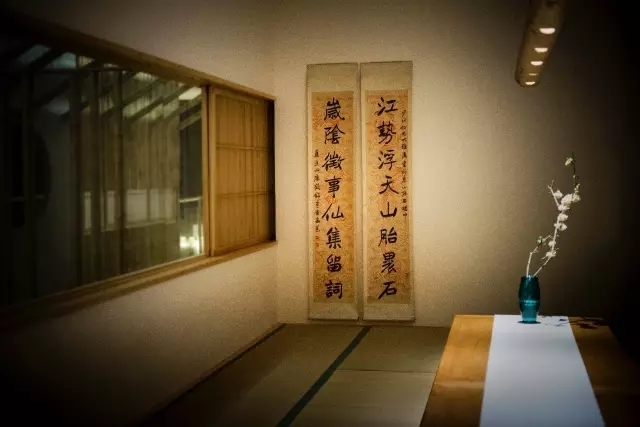

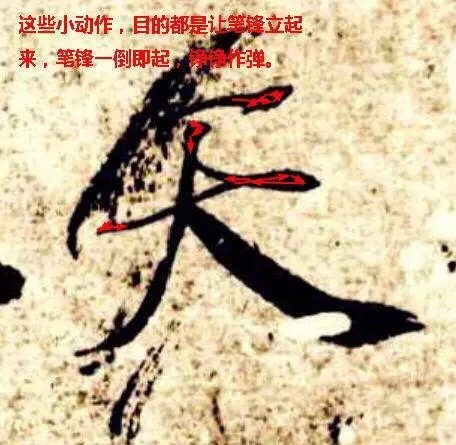

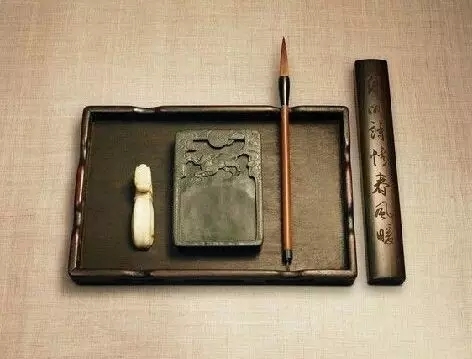

书法是古代文人生活中非常重要的部分。明清文人追求所谓“三绝”——诗书画,近代文人要求做到诗书画印四全,还有所谓琴棋书画、书房四艺……这些对文人基本技能和素养的要求都离不开书法。书法在传统社会里一直都是文人士大夫的专利,既是书斋雅玩,也是必修功课。于读书治学之余,挥毫染翰,即可证经悟道,又可消磨时日。孔子说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”是古代君子立身的四个原则,也可看作一个层层递进、人生境界不断提高并最终升华的过程。为学始于立志,致力于道德,终于优游于艺术境界。只有依靠艺术达于“游”的神自由境界,才可体味如“独与天地精神相往来”的人生大境界。

书法能表达中国人的宇宙观、世界观、人生观以及待人接物的态度。对力、气、韵、势、节奏的追求中,蕴含着丰富的生命意识;穿插、避让、担夫争道,又是对人与人之间相互关系的表现。张旭见公主担夫争道“而得笔法之意”,观公孙大娘舞剑器而“自此草书长进”;怀素自述草书所得,“谓观夏云多奇峰,尝师之”;黄庭坚“于道舟中,观长年荡桨,群丁拔棹乃觉少进,喜之所得,辄得用笔。”以古人为师和以造化为师是书法学习的两条重要途径。师古人,就是学习历代积累的书写经验;师造化,是要参悟宇宙人生和自然万物之理,以技进道。

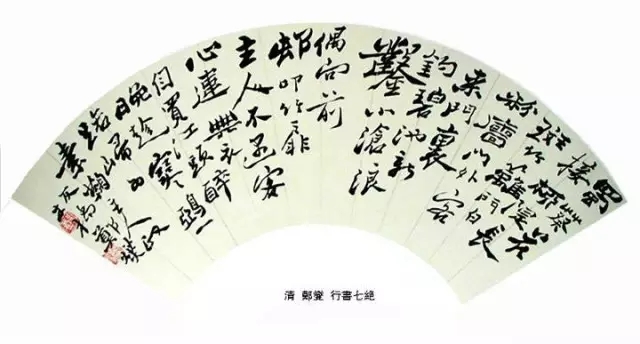

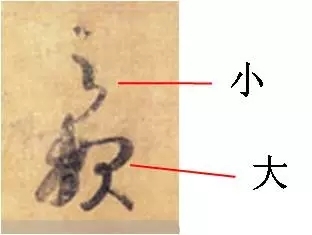

硬笔、电脑等新型书写工的介入,使书法的实用功能逐步弱,艺术的功能却得到发展。新时期持续不断的群众性书法热潮即是很好的佐证。书法在当下的发展主要表现在强化视觉的表现力上,很多美术化因素融入进来,例如强调单字结构的造型,甚至出现极力变形夸张的方式,还有强调章法的构成,融入现代构成设计意识,甚至出现各种色纸拼贴等非书写手段来达到视觉冲击的效果。这些尝试不管成功与否,都在一定程度上拓宽了书法的表达空间,丰富了传统书法的表现形式。

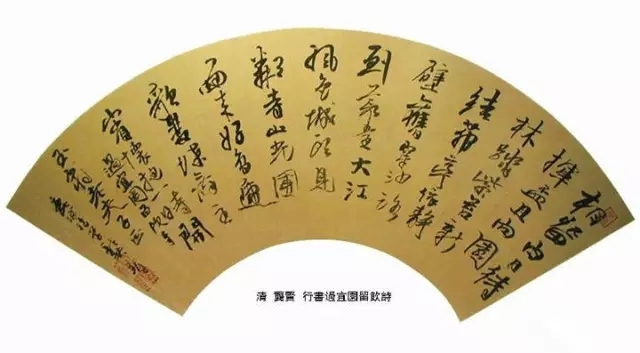

宋代陆游有诗云:“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。”雨后的春光下,明窗净几,铺毫展纸写上一通草书,闲情疏意,随纸斜行,不着意,不求工,写累了就晒晒太阳,细细地品鉴雨前春茶。这是何等的惬意,何等的快意人生!