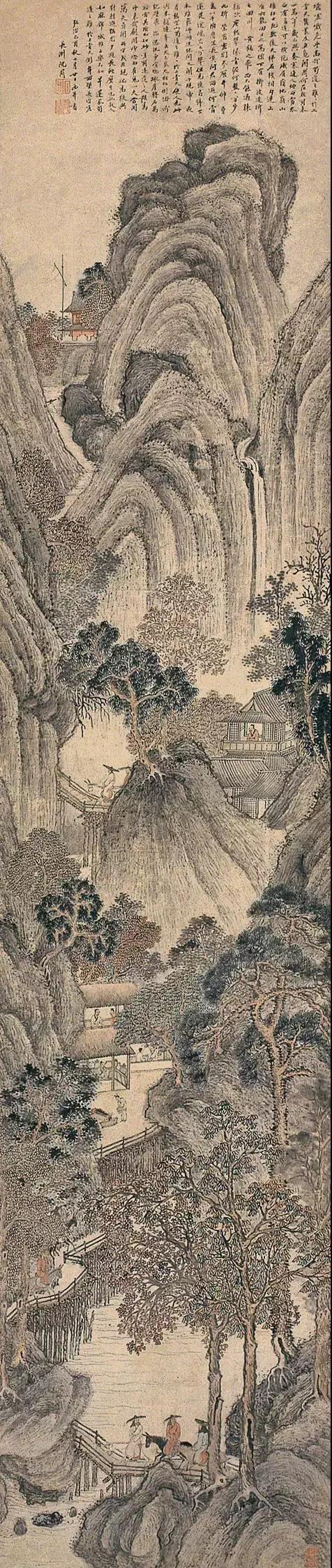

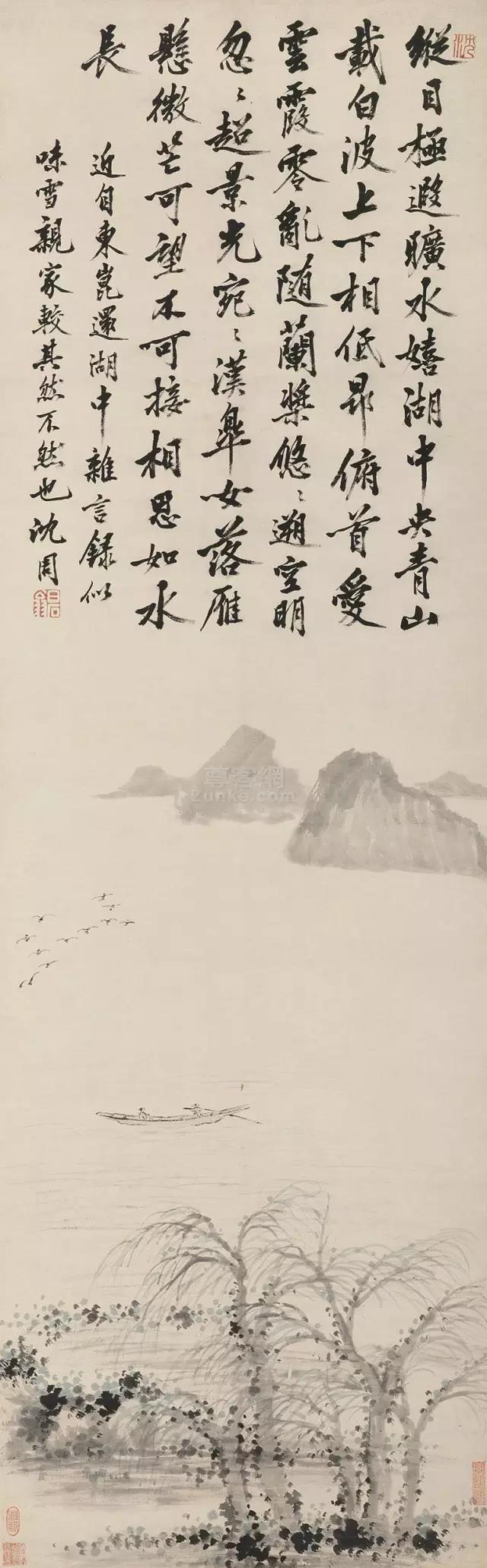

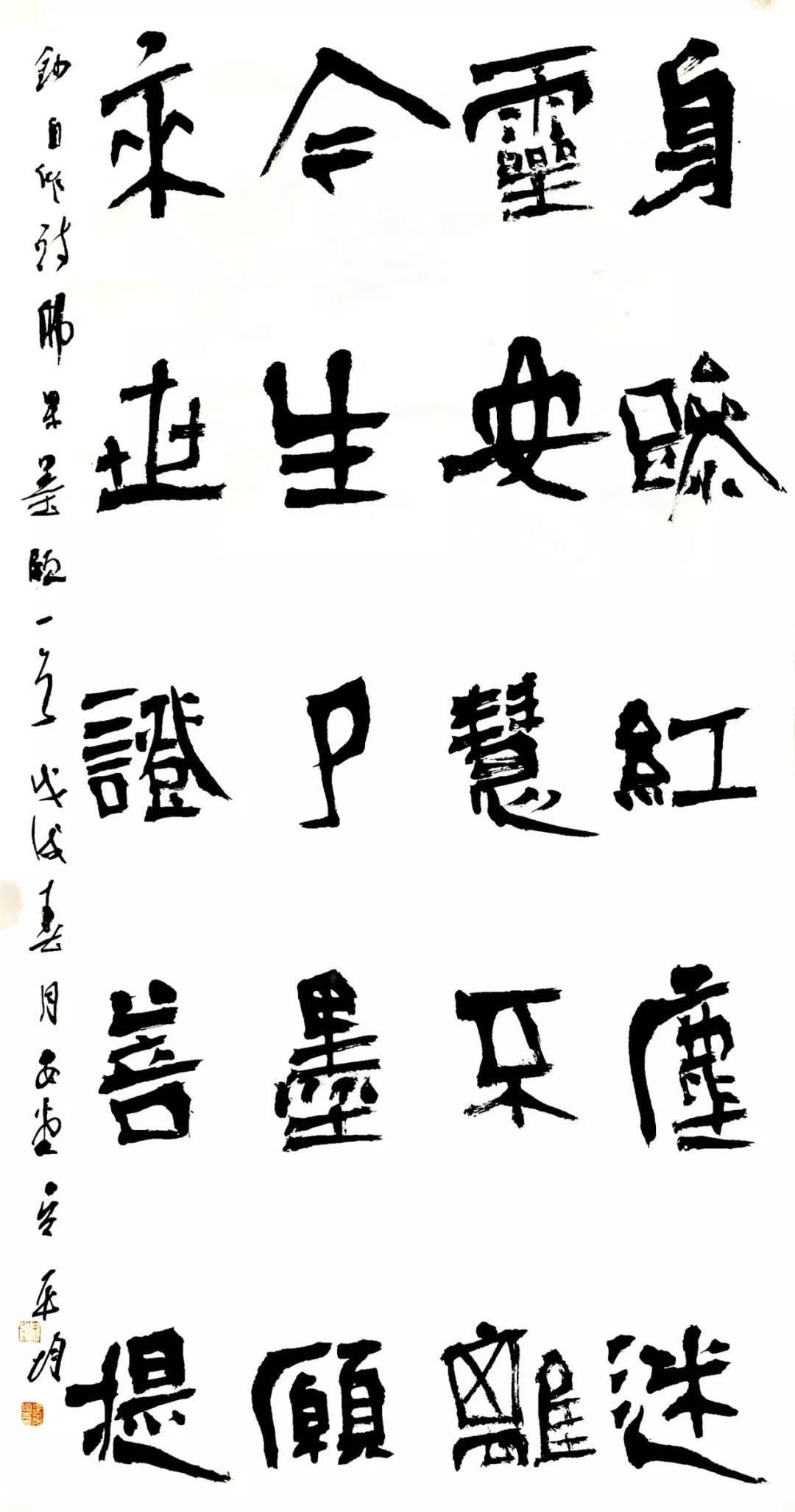

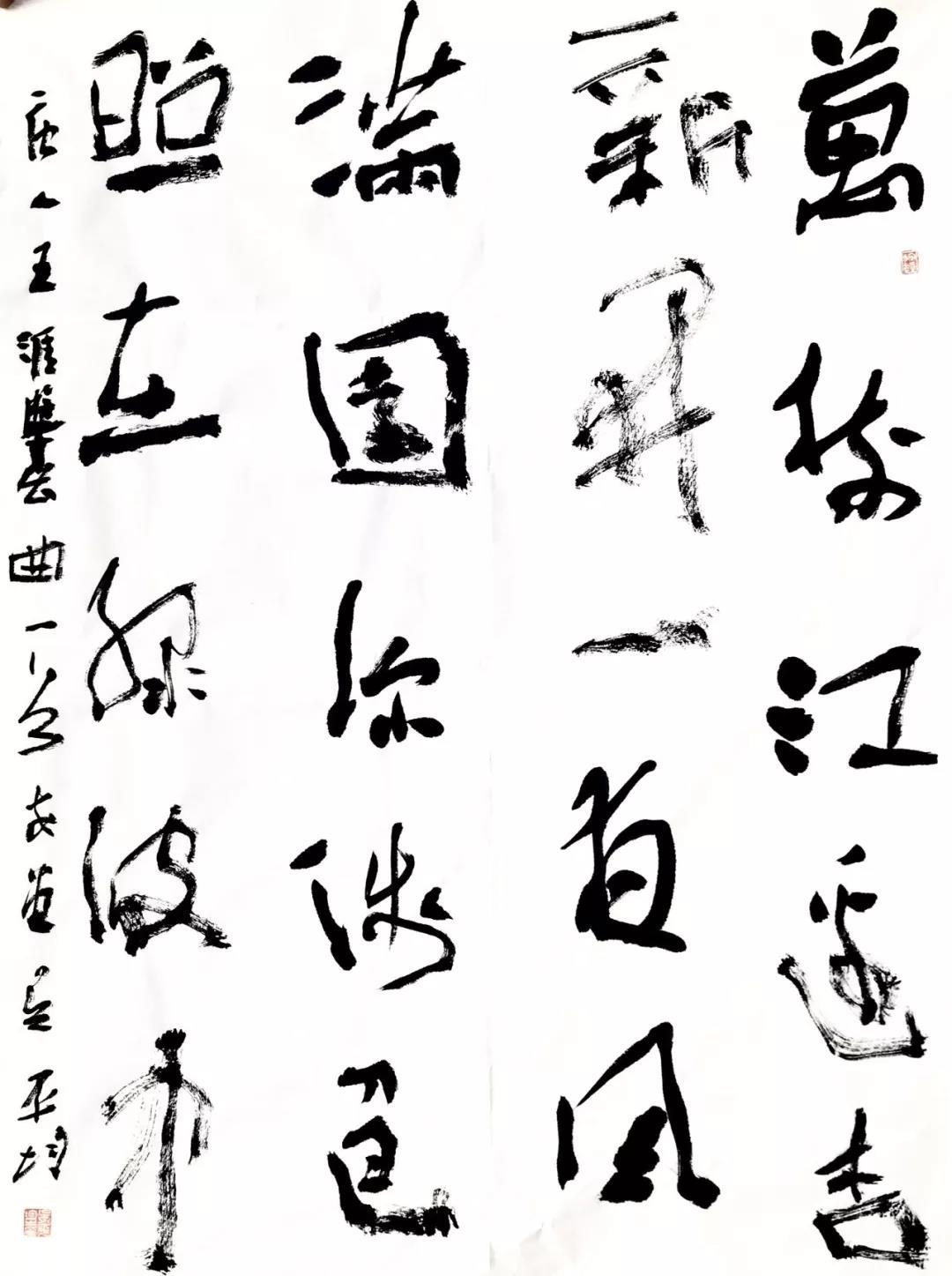

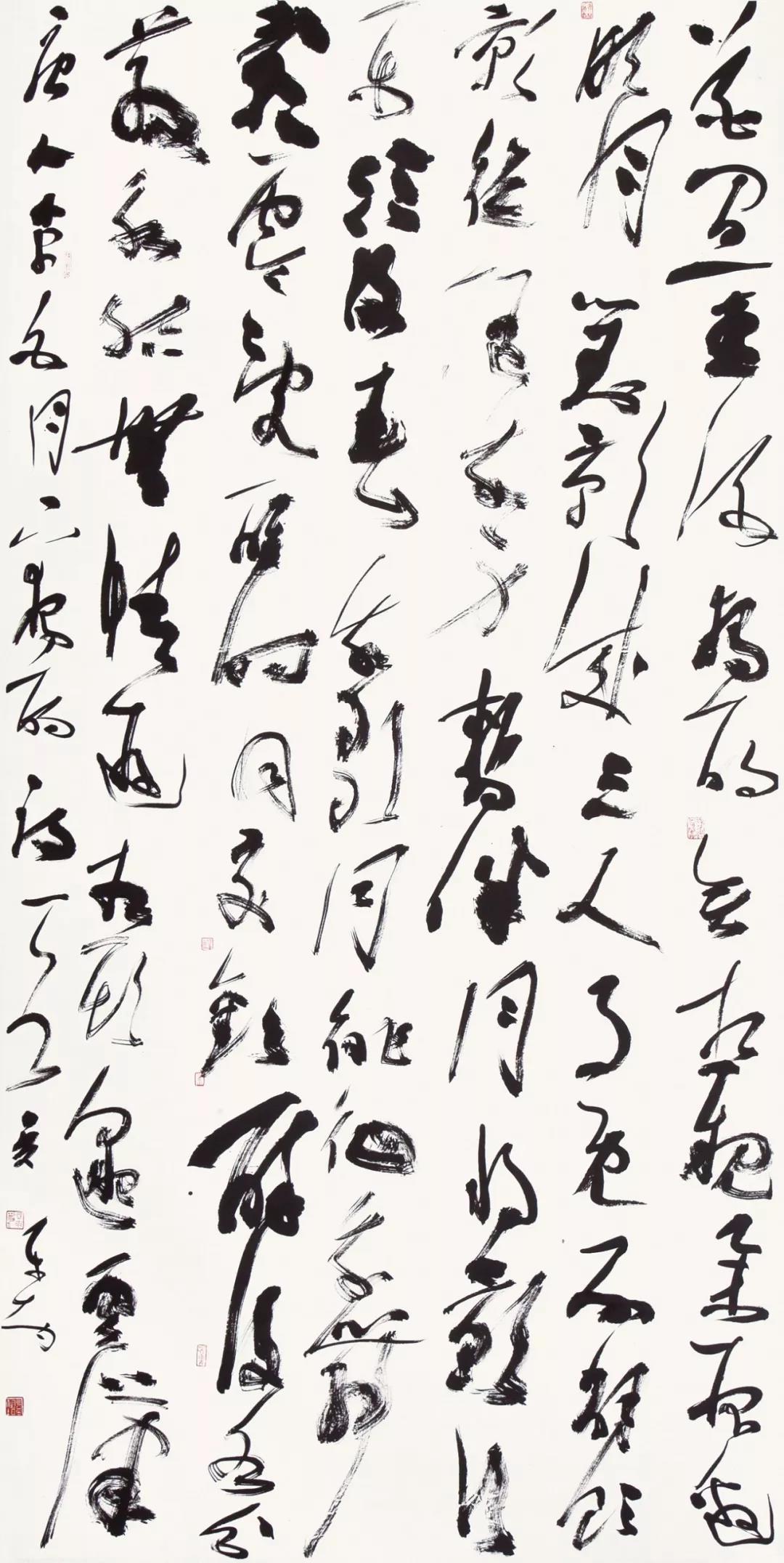

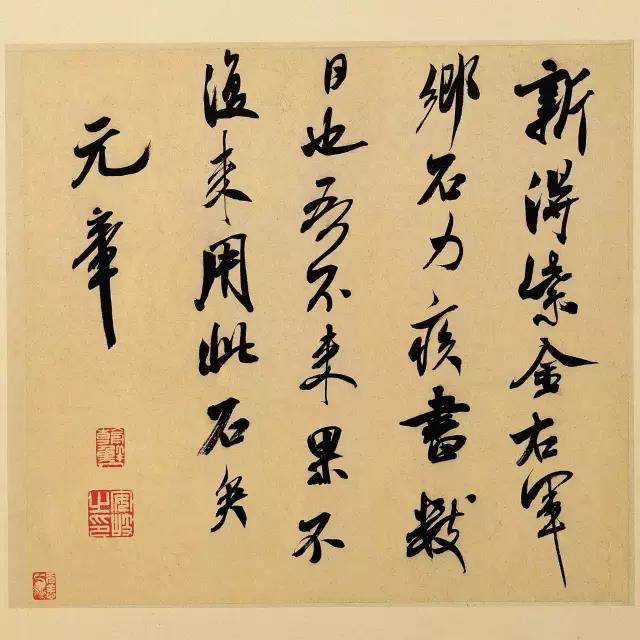

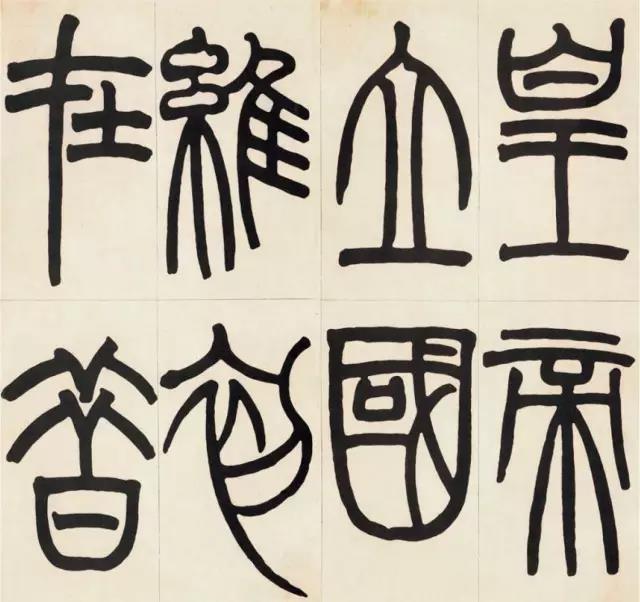

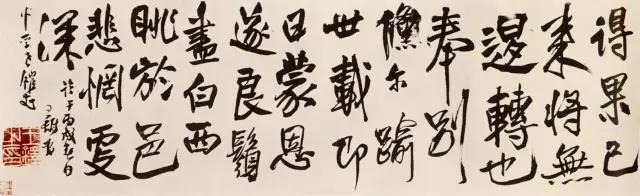

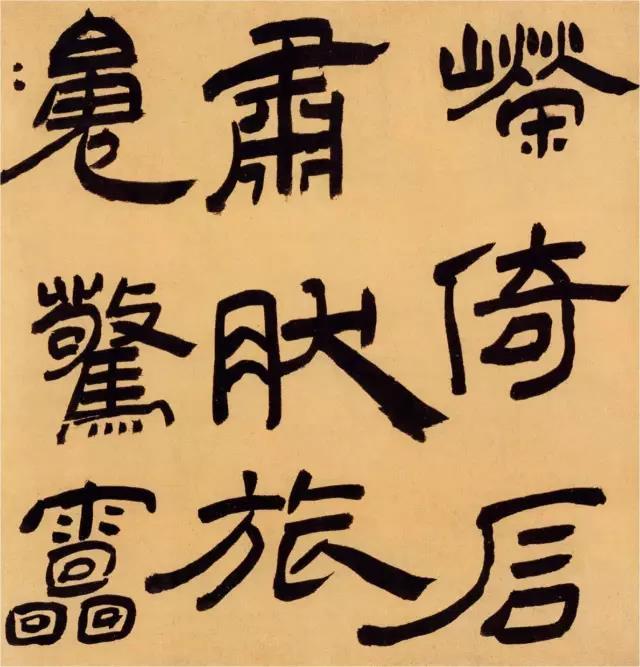

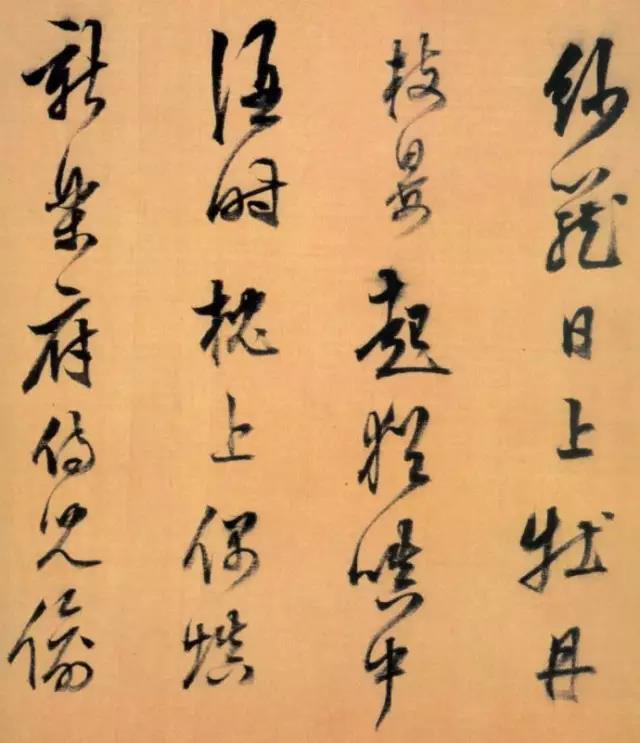

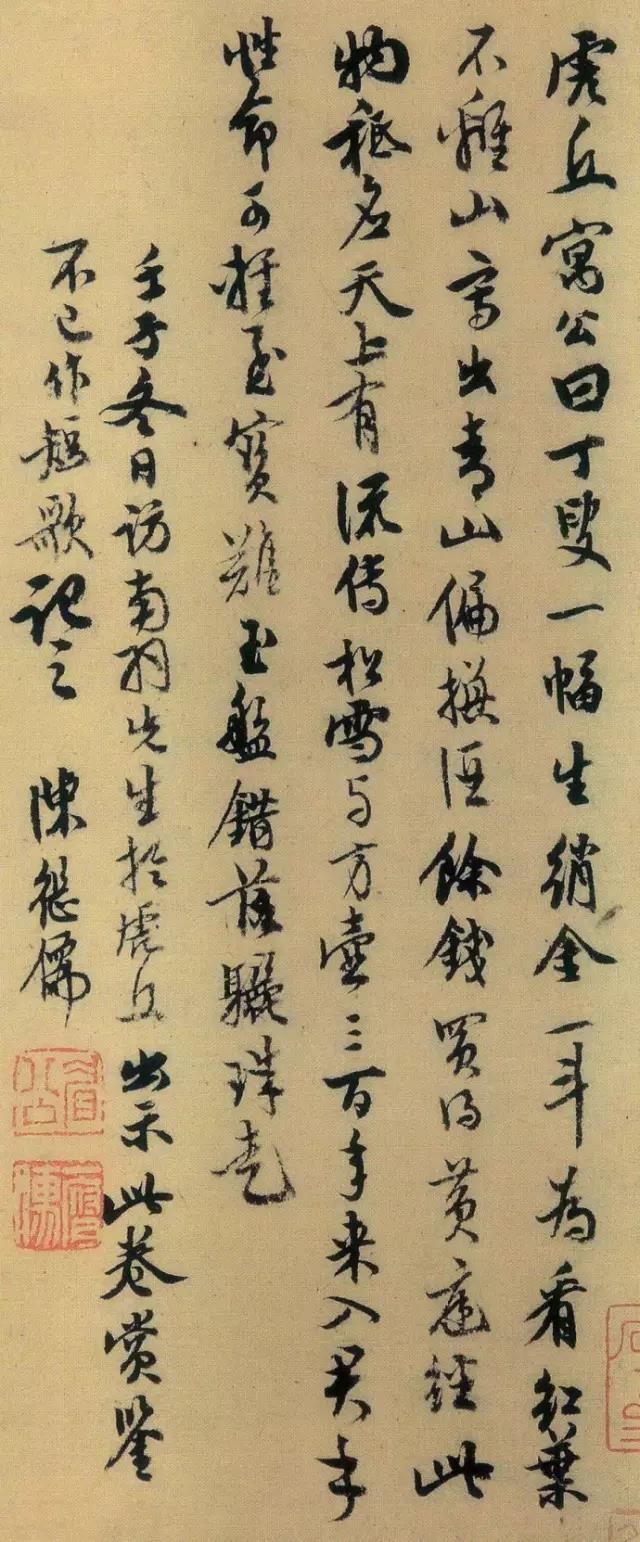

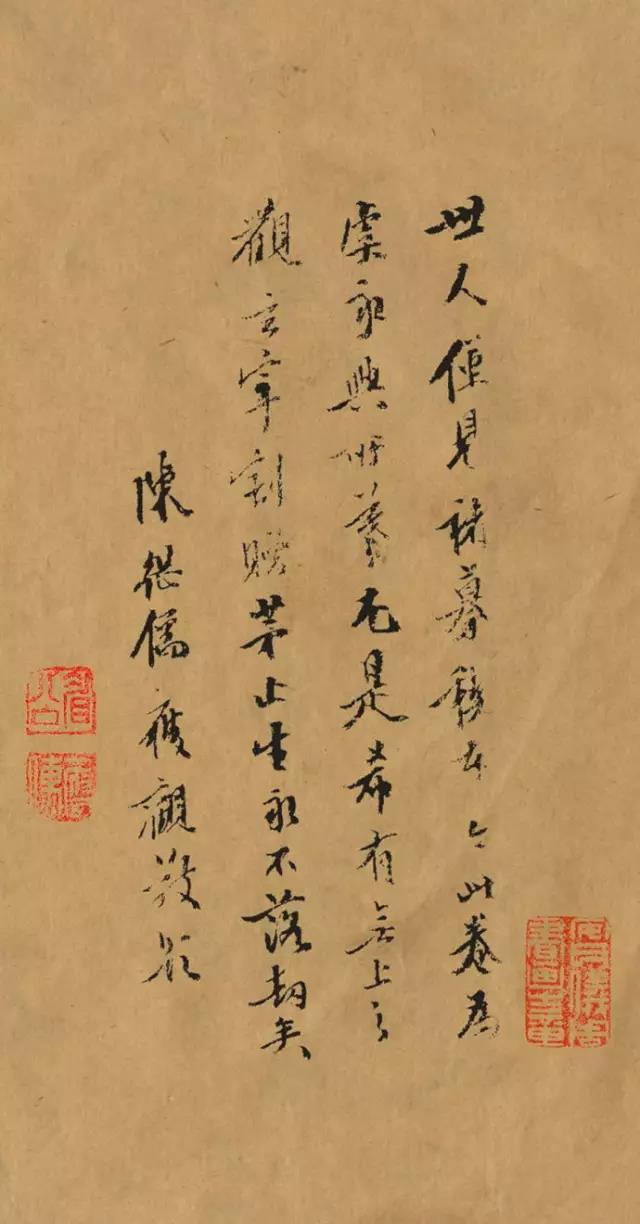

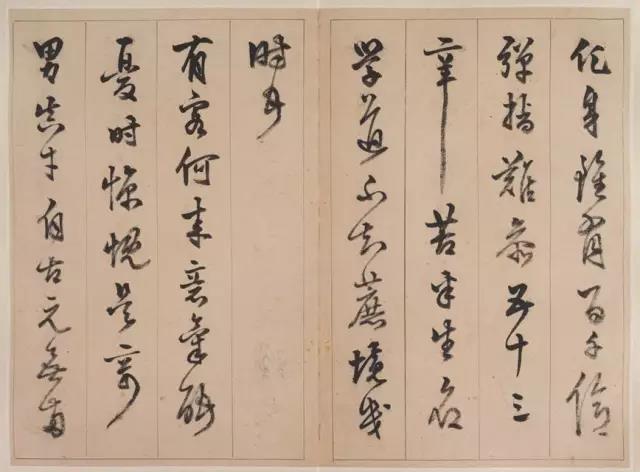

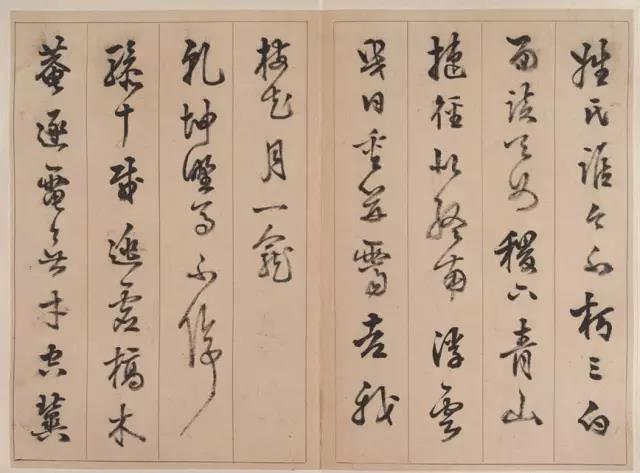

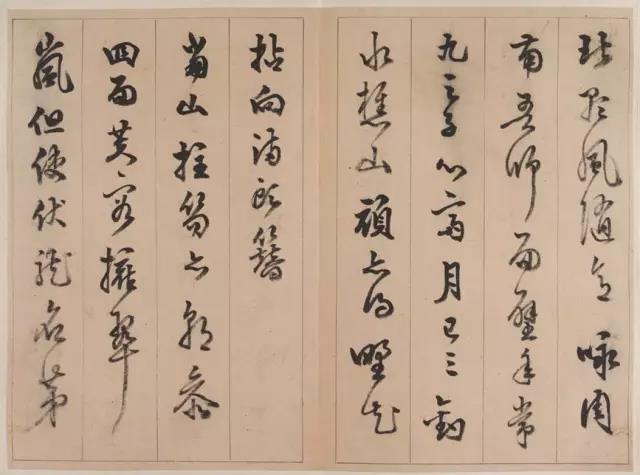

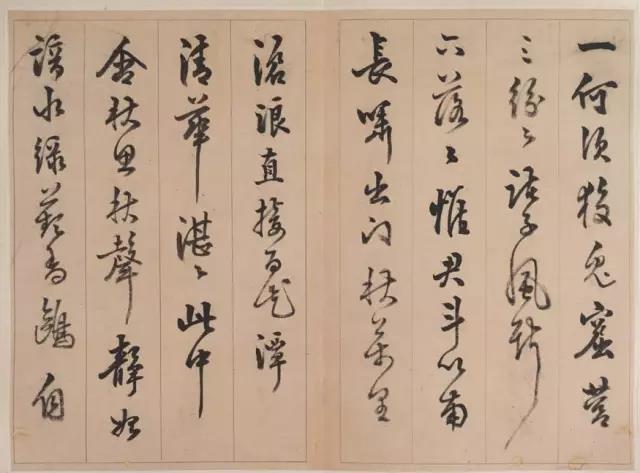

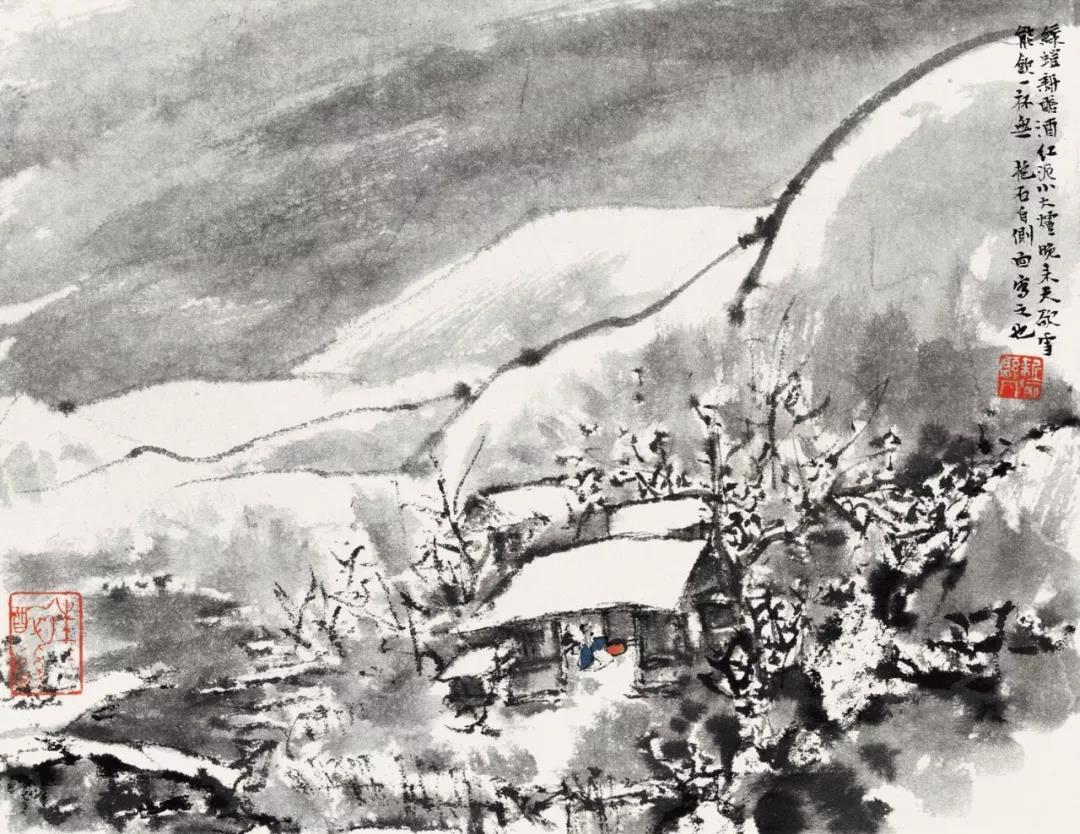

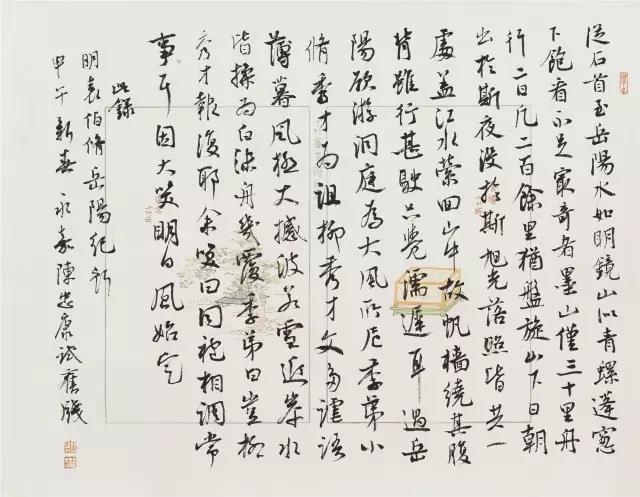

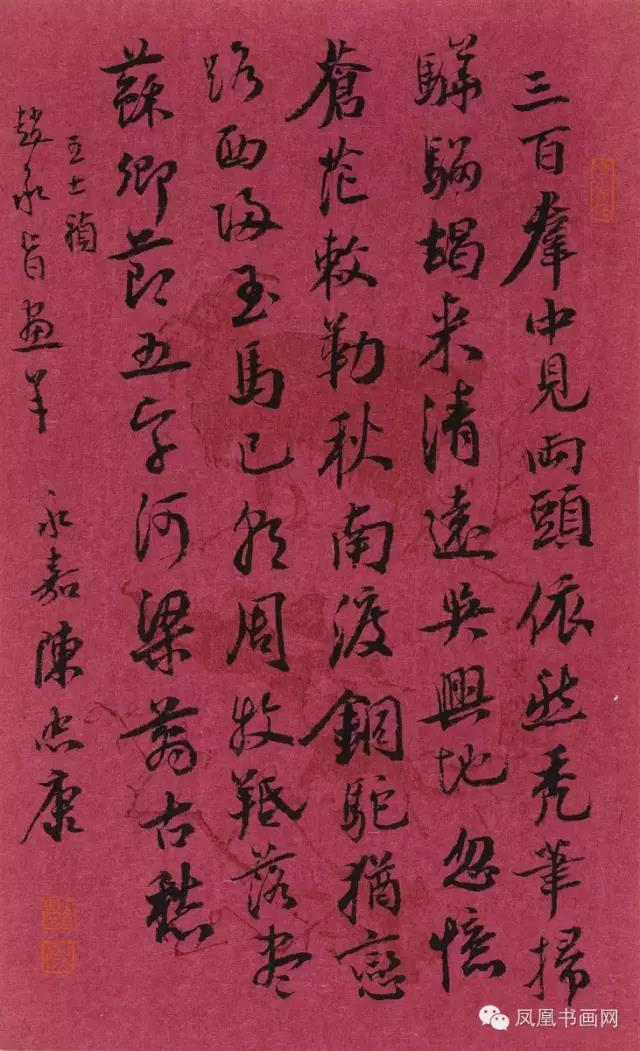

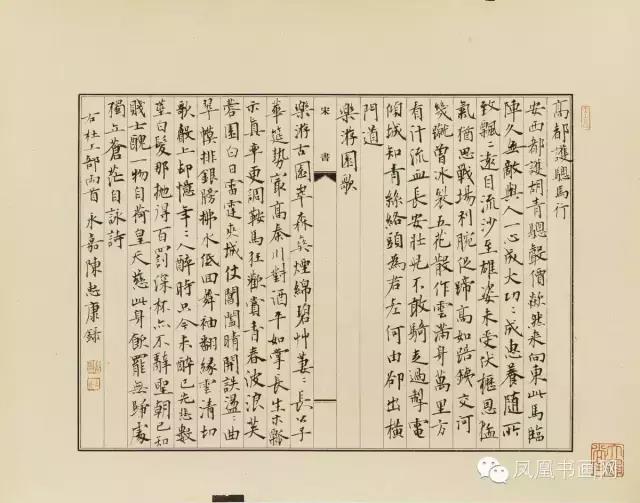

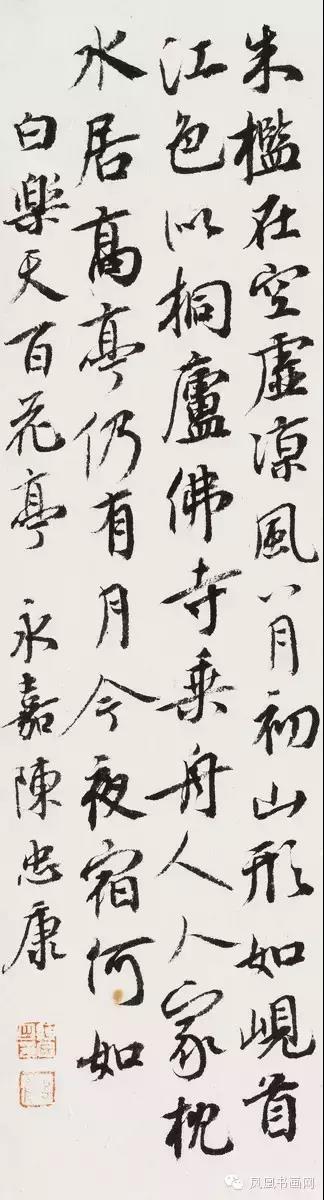

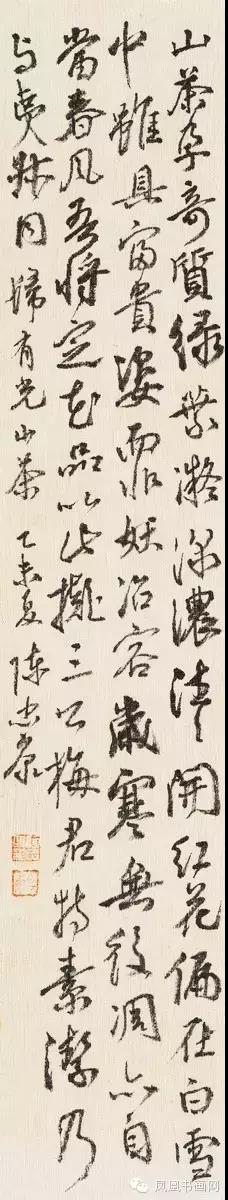

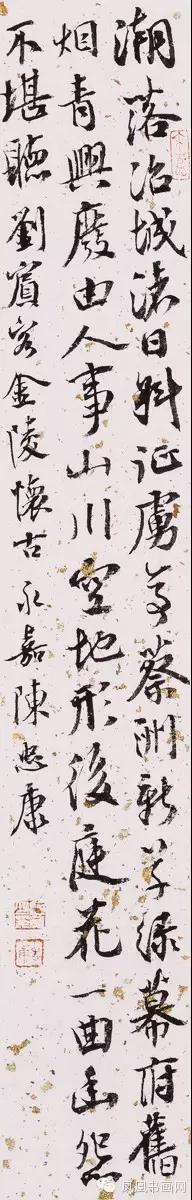

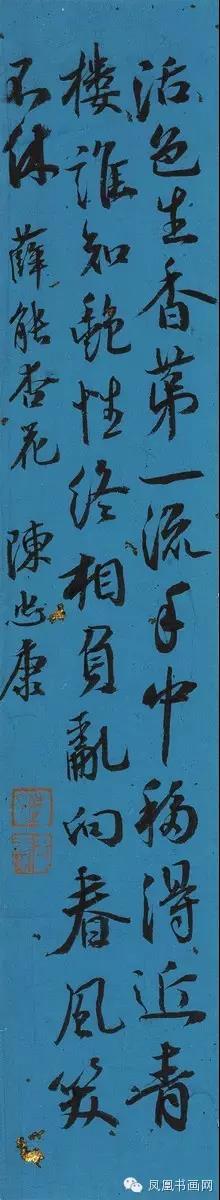

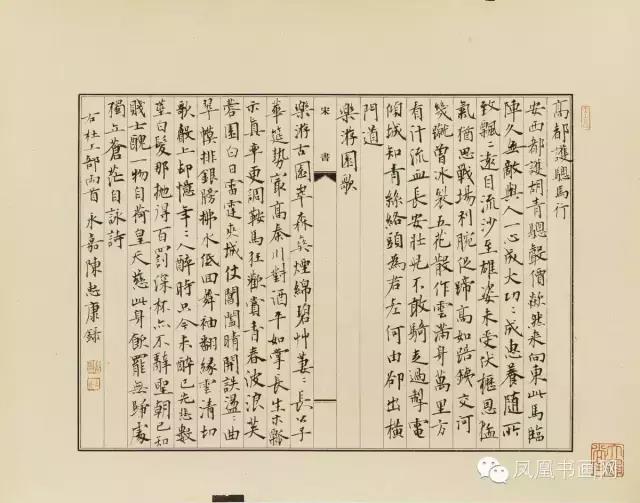

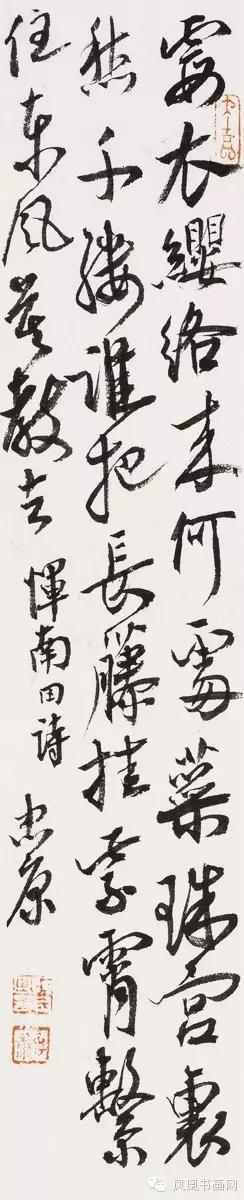

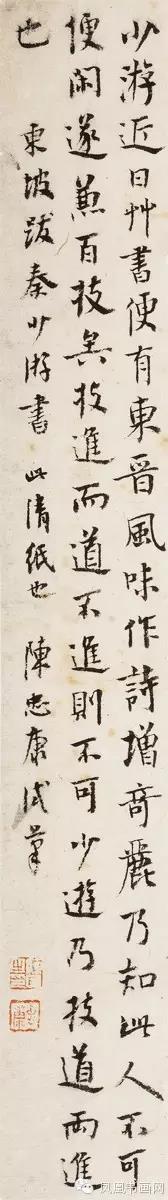

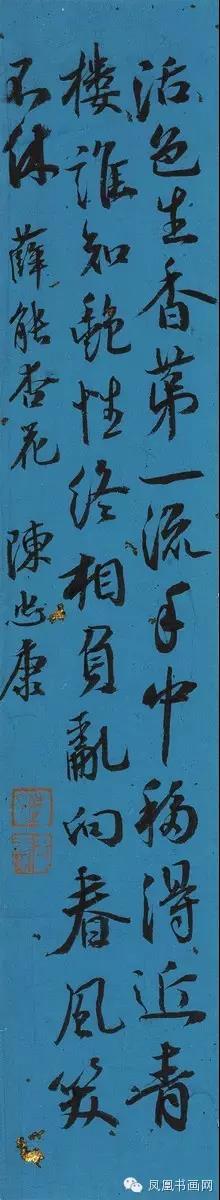

蜀道难 立轴 己酉(1489年)作

根据目前的一些材料,可以确认,

至少追到沈周曾祖一辈,

都是高门大户出身。

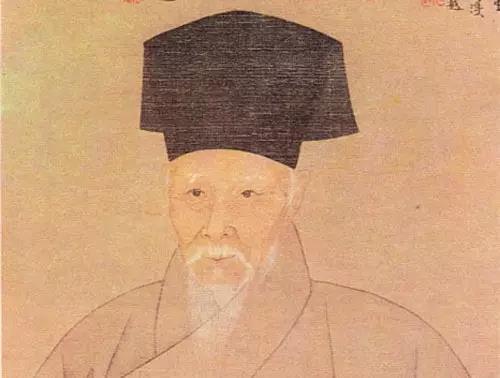

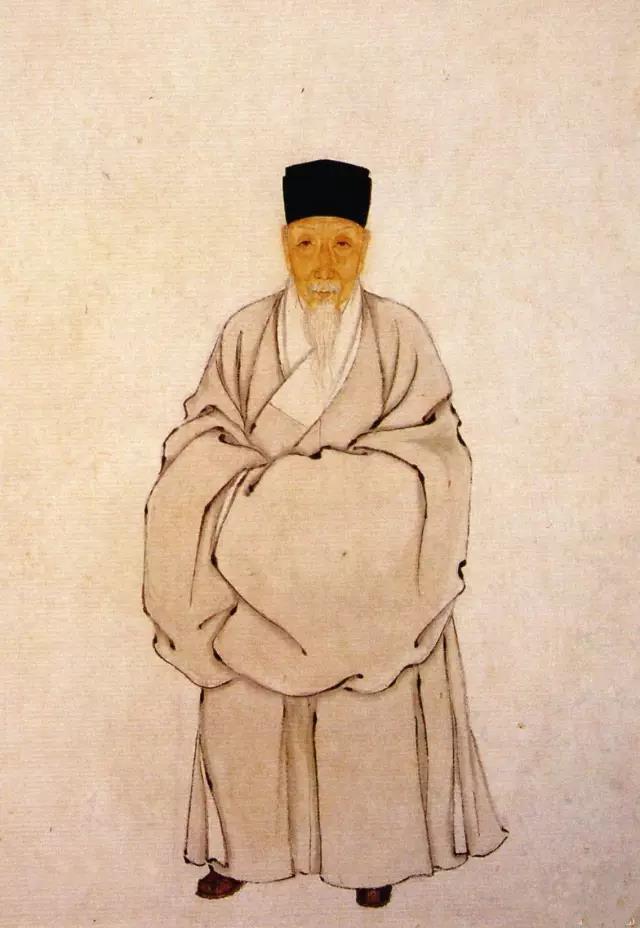

沈周

他出生在苏州一个富裕的

书香门第、书画世家

他的祖父沈良琛精鉴赏,

是元代大画家王蒙的好友;

祖父沈澄也工诗善画;

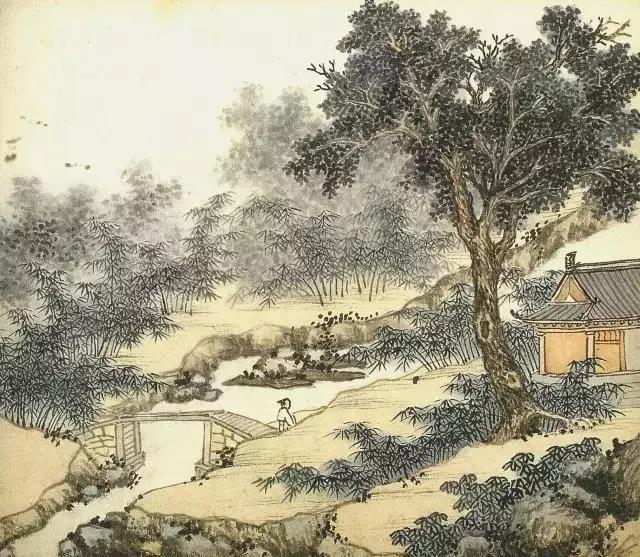

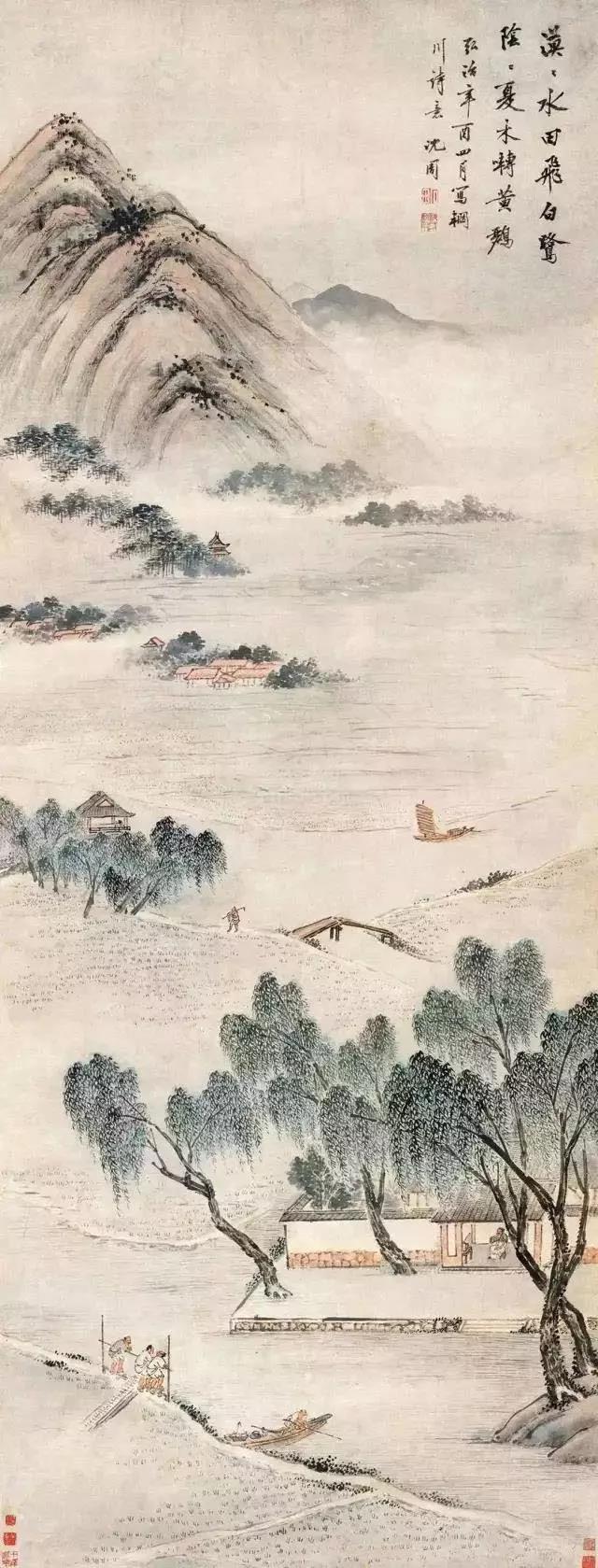

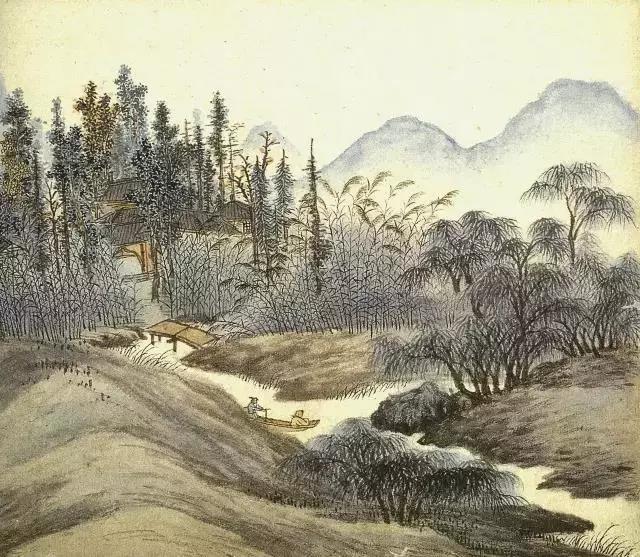

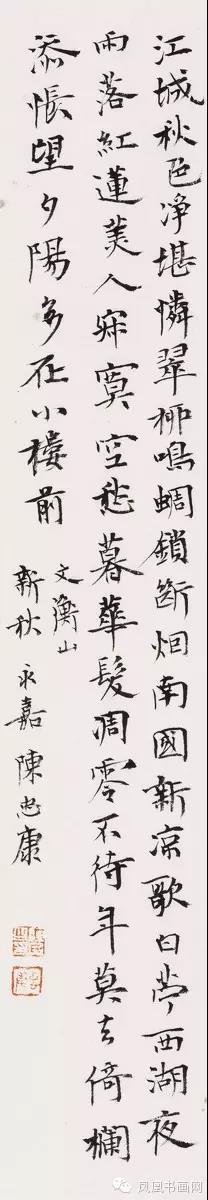

沈周《东庄图册》

传言,元末明初巨商沈万三,

就是这个家族的人物。

这个家族还有个规矩,

是世代不从政,只专心搞经济生产。

这是一个操守独特、传奇

和闷声大发财和的家族。

中国历史上很少有一个兴旺的家族,

究其根由,

有可能是对政治中国

拥有非同寻常的体验和领悟,

而最根本的,

则应是拥有一个强韧的经济帝国

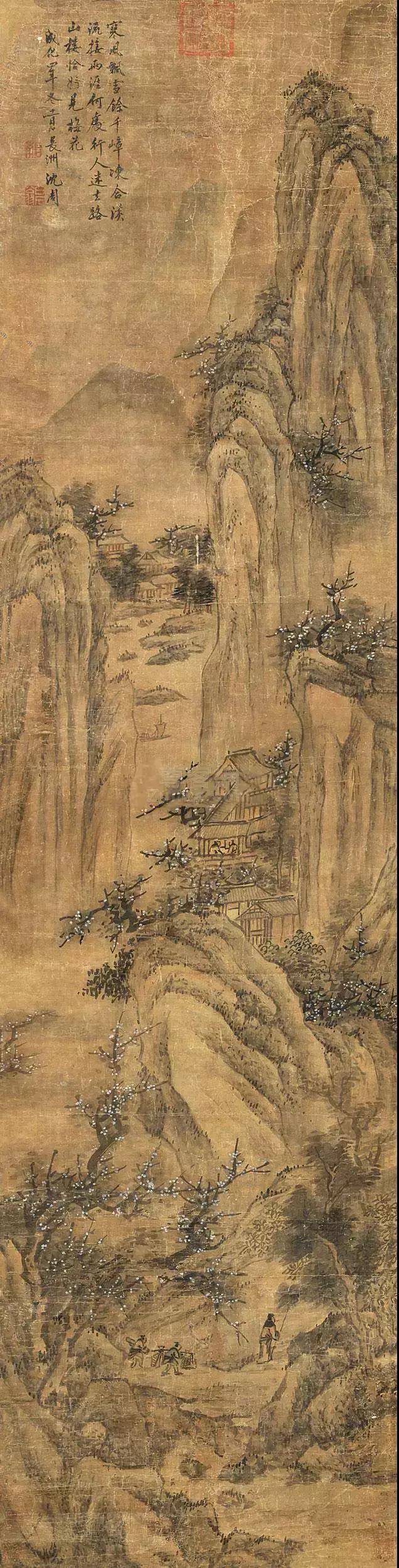

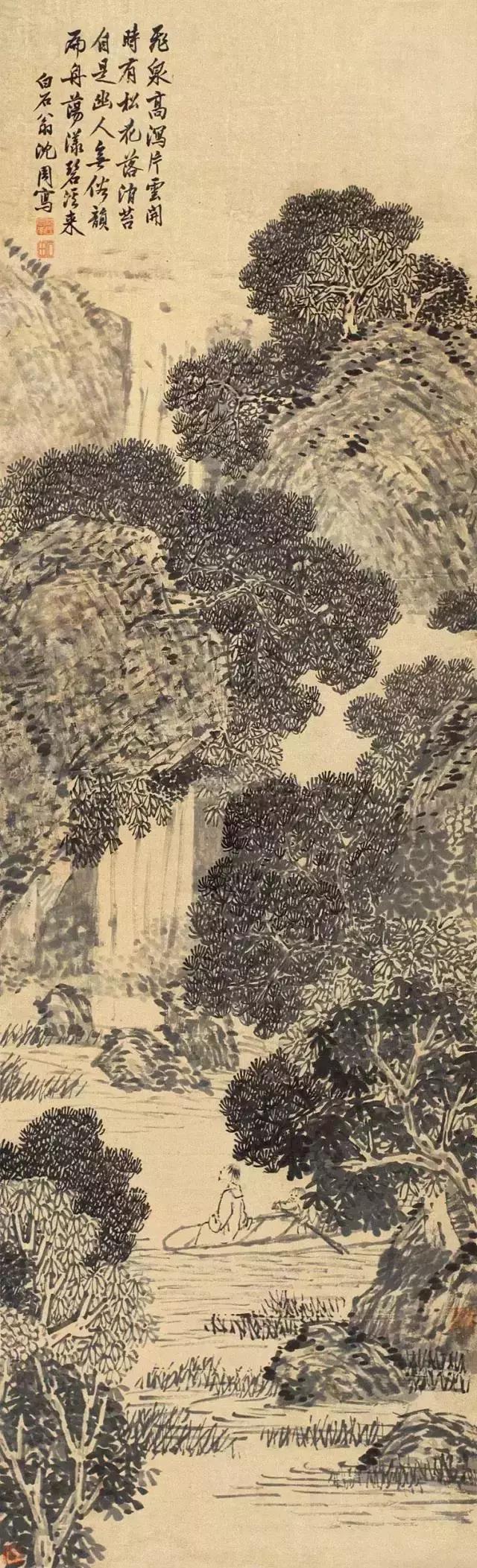

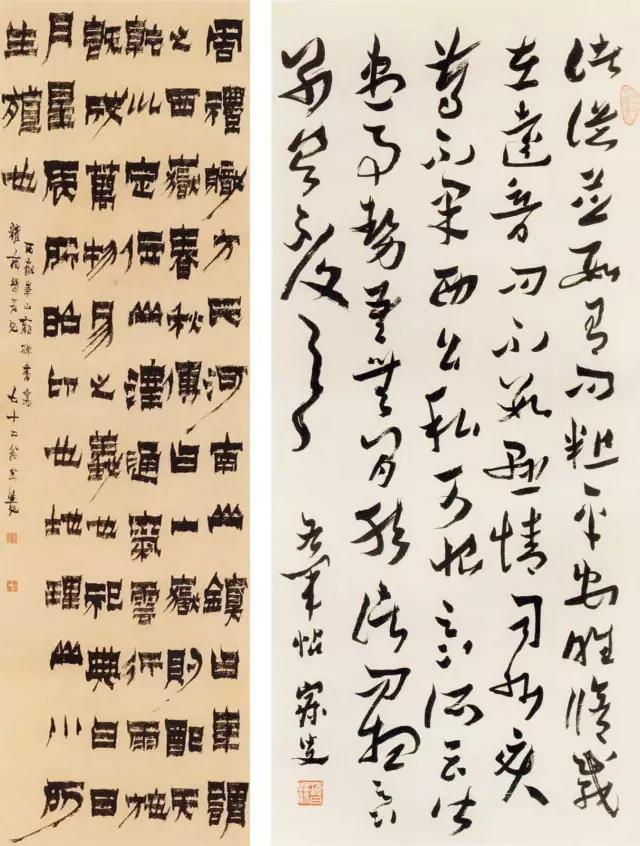

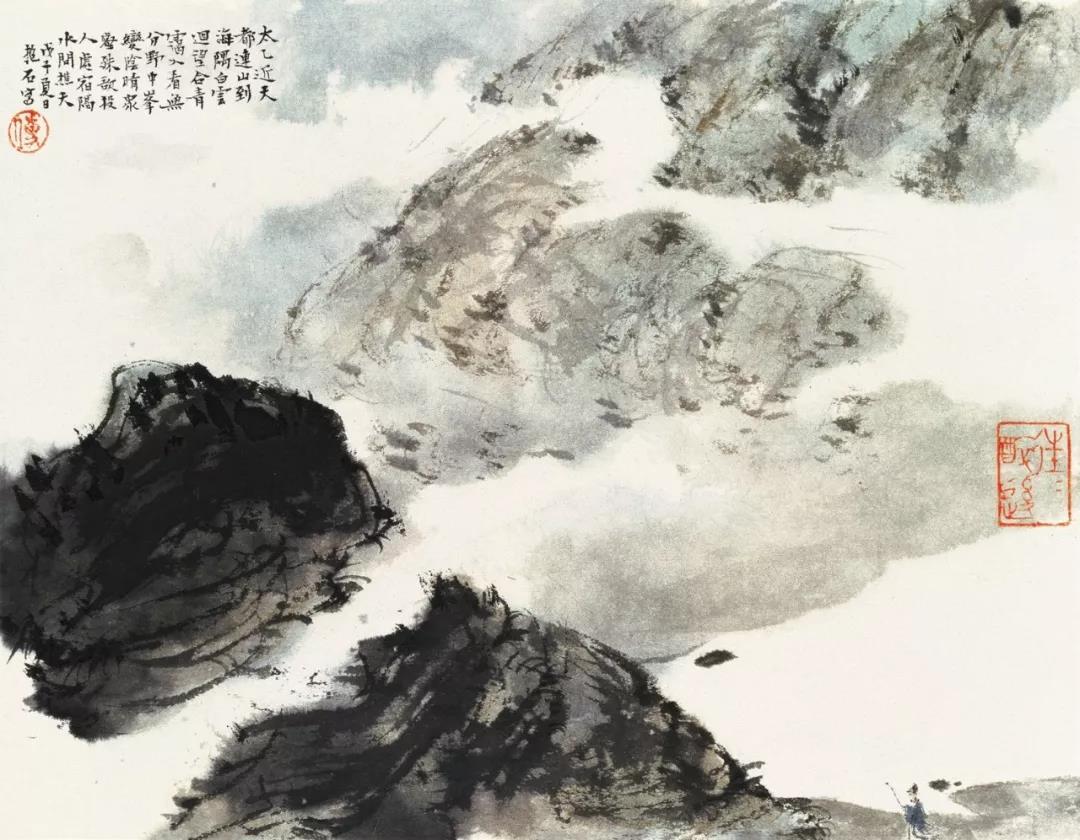

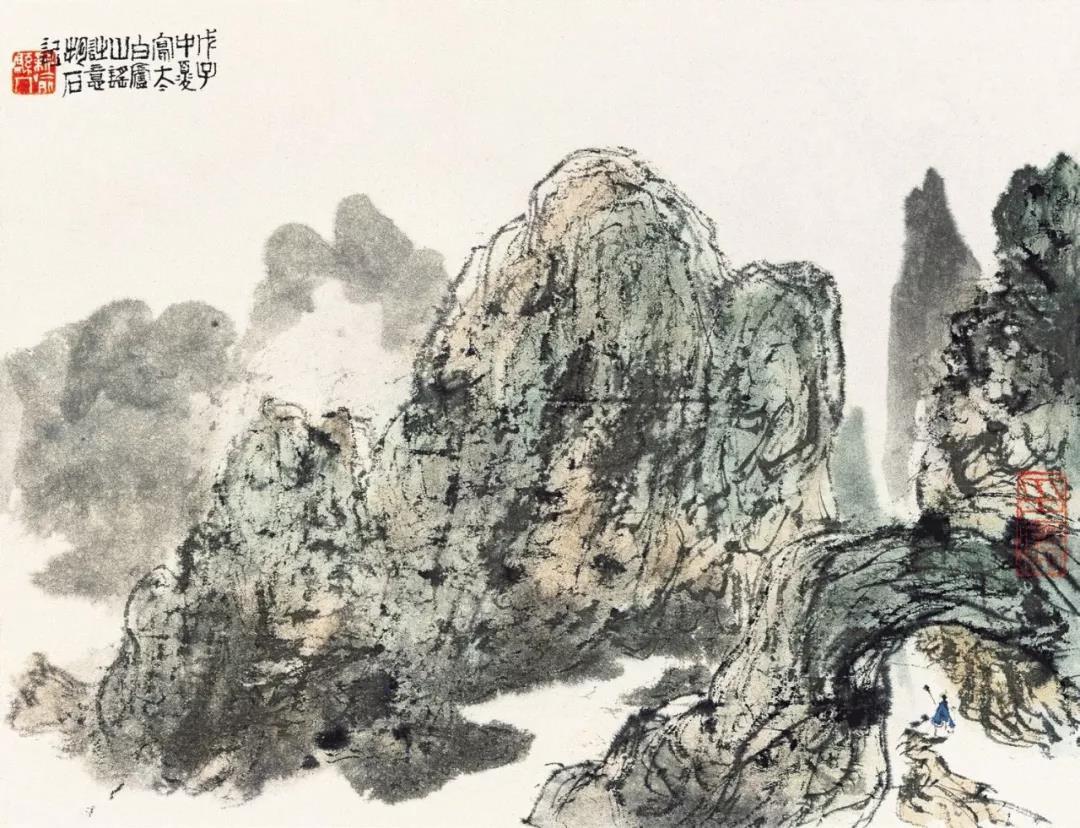

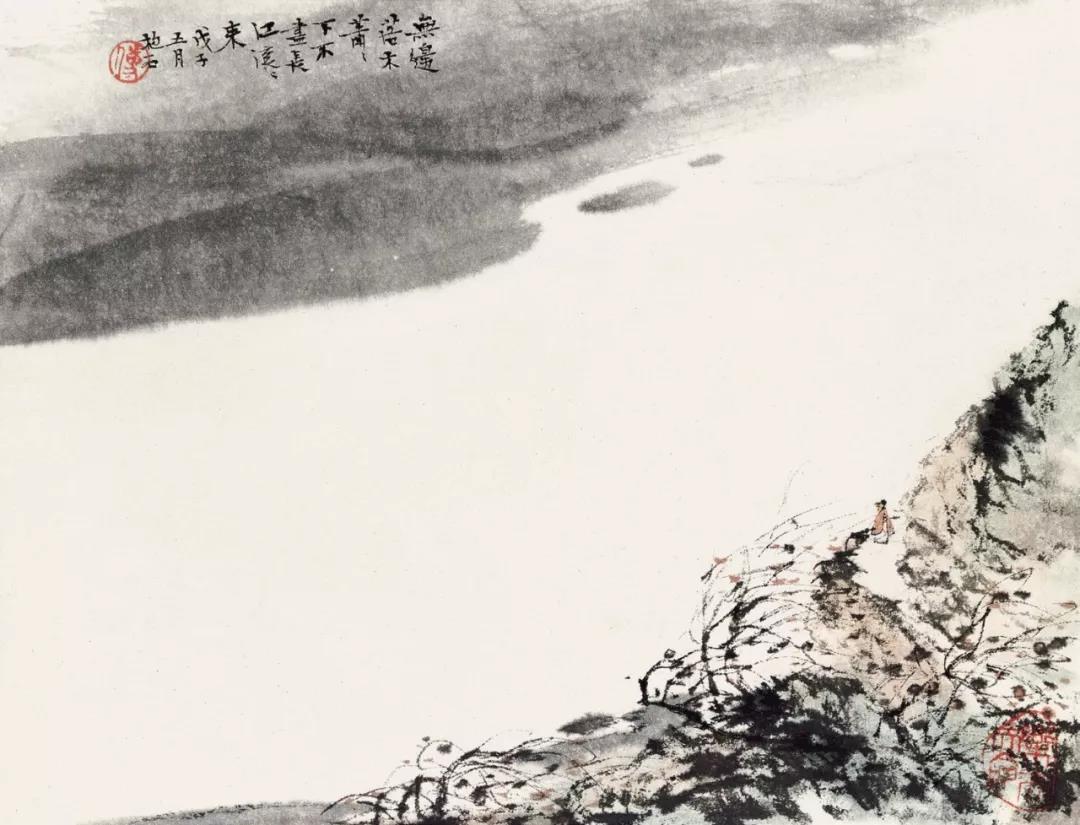

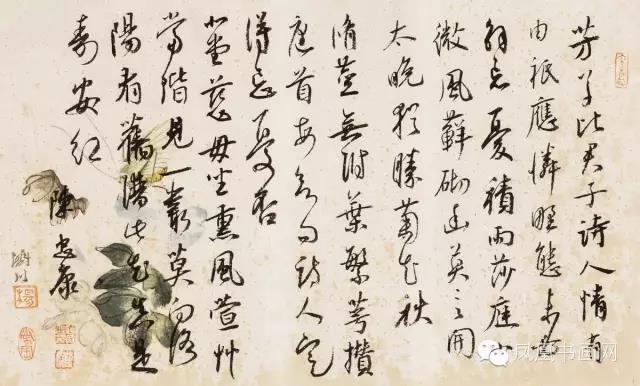

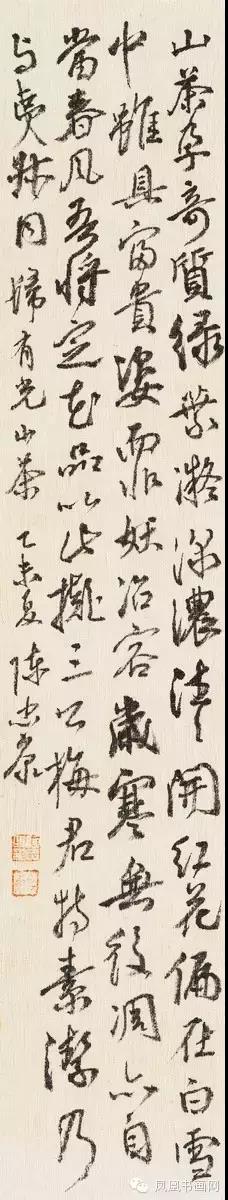

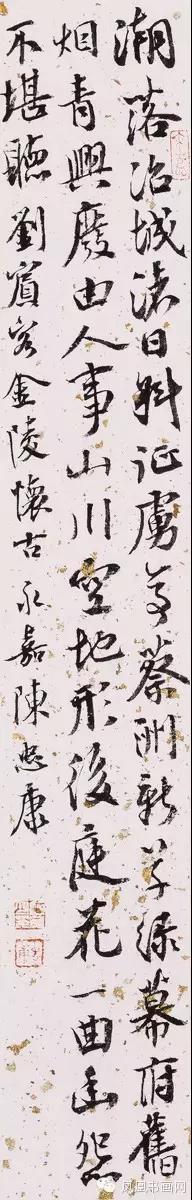

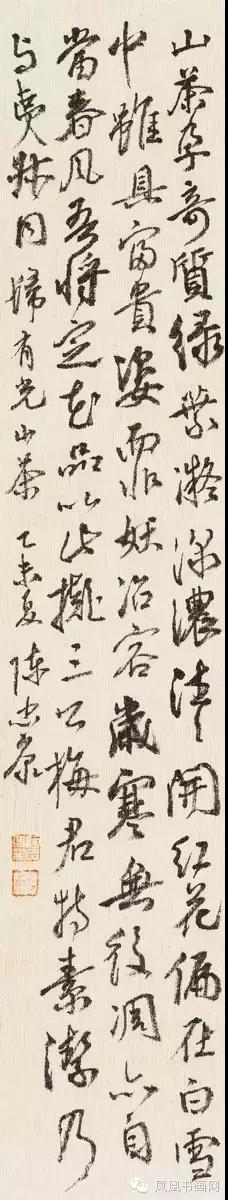

沈周山水

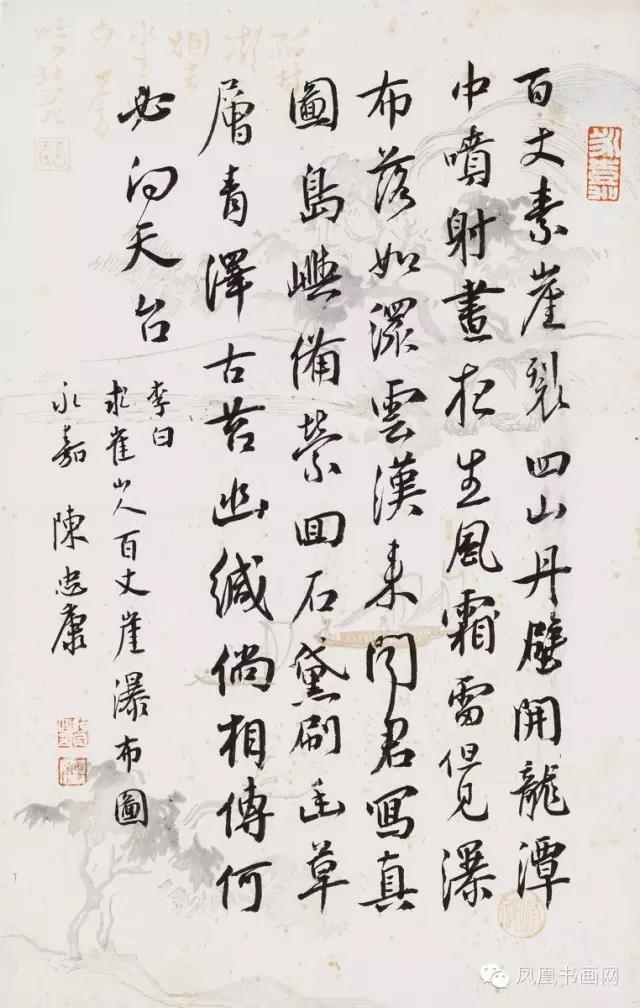

沈周幼时聪慧,饱读诗书,

11岁时游历南京,

写作百韵长诗,

被认为是唐代才子王勃的转世再生。

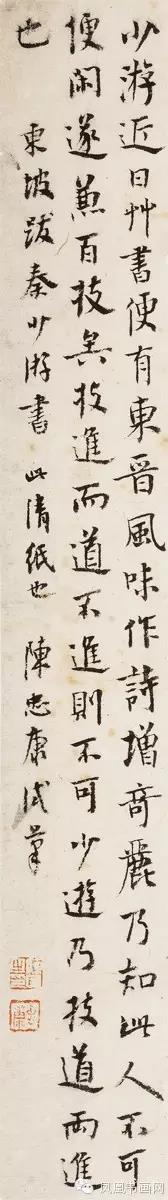

28岁时,他拒绝了苏州知府的推荐,

决意终生不入仕途,

专心于诗词文章,“以丹青以自”。

他一生淡泊宁静,视功名利禄如烟云,

他没有像有的文人墨客那样或者趋炎附势,

买官鬻爵,或者追名逐利,节操尽失。

也没有学习李白写《与韩荆州书》毛遂自荐

想创一番经天纬地的事业。

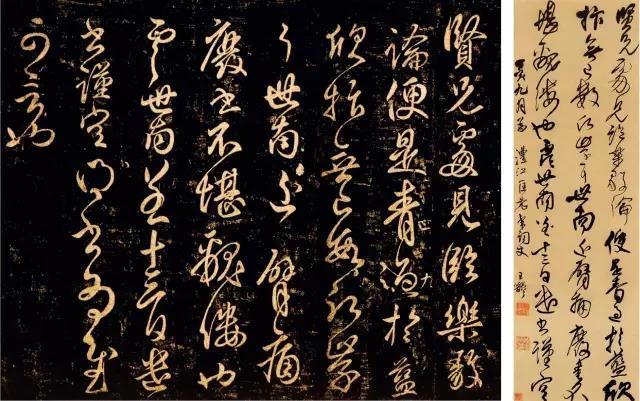

他一生专心于诗文书画,

将生命活得幽默好玩,

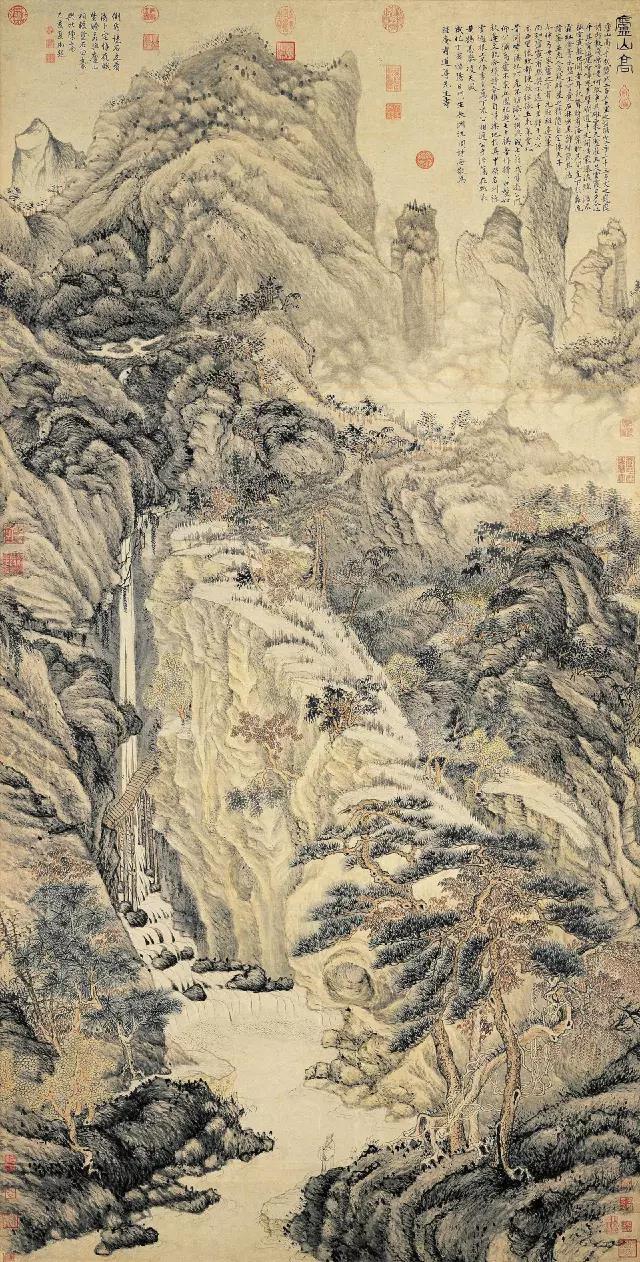

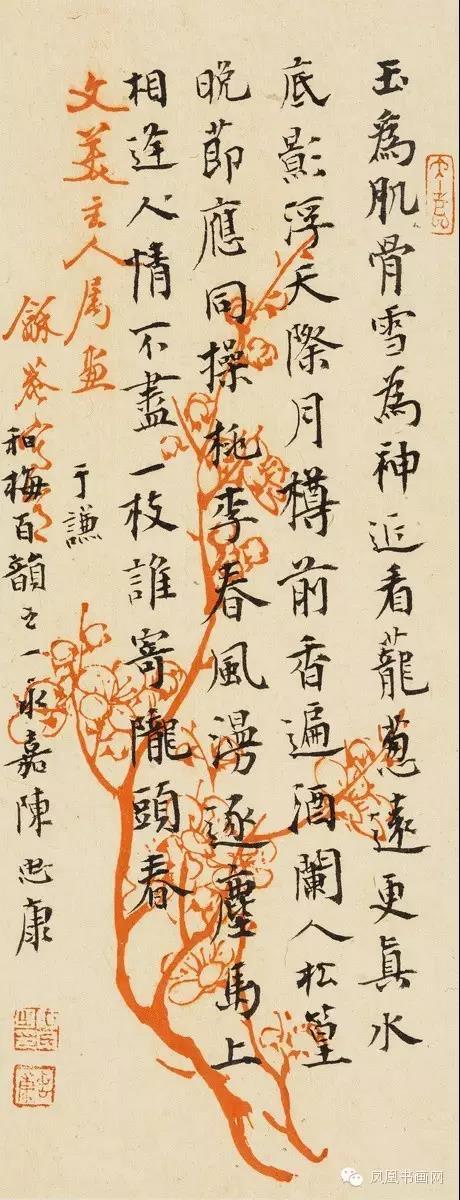

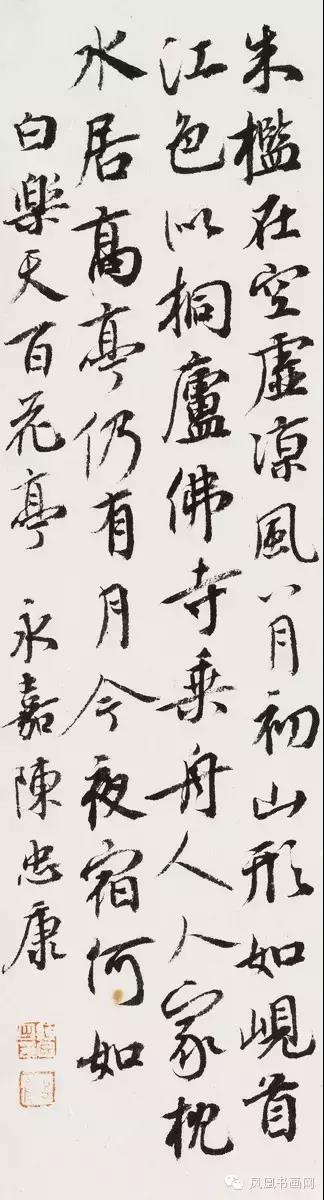

无论是《庐山高图》还是《落花图并诗》,

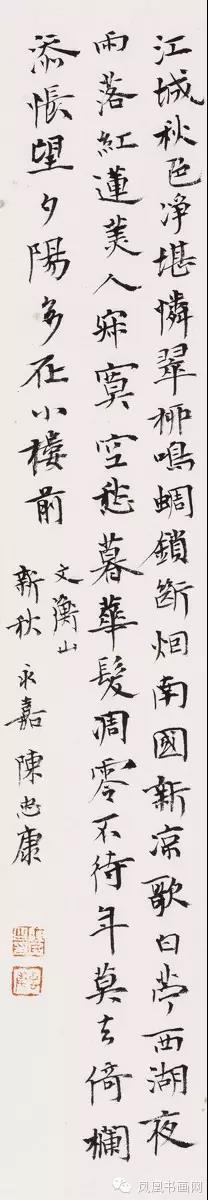

明 沈周 庐山高图 纸本设色193.8×98.1公分

台北故宫博物院藏

在明四家当中,

沈周的辈分最高,

但他却幽默风趣得像个老顽童。

他爱跟人开玩笑,

爱做一些好玩有趣的事情。

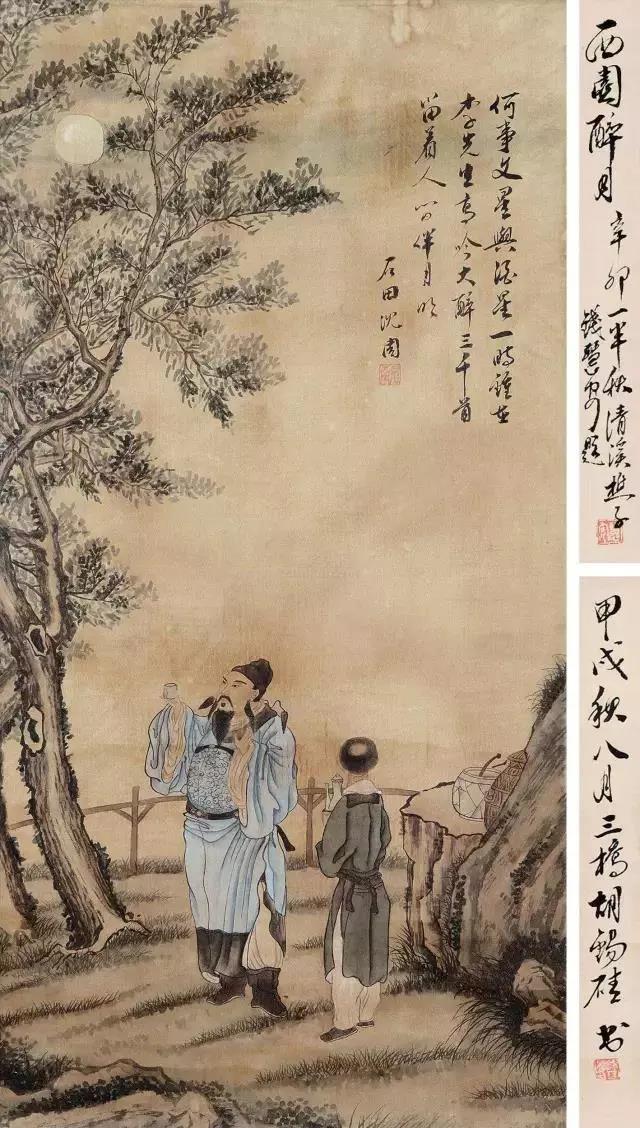

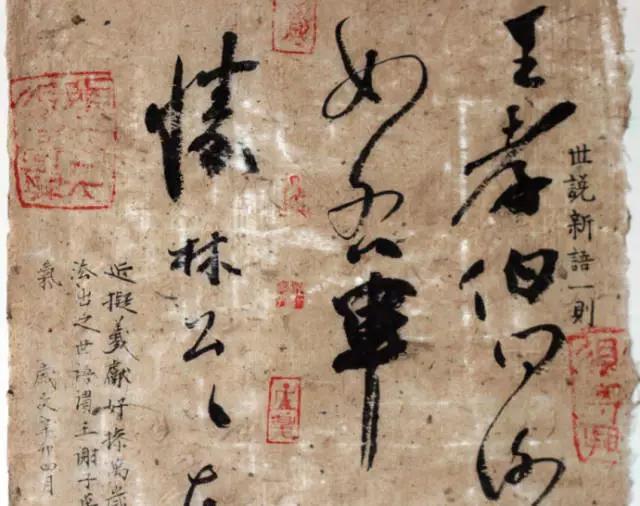

沈周先生有一个友叫赵明玉,

堂堂七尺男人却没有胡子,

为此,他很是烦恼。

一天,沈周在苏州城外的家里和朋友们饮酒,

高谈阔论之中,

有人又拿这位老先生没有胡须寻开心,

沈周和朋友们打趣之余决定帮他募集胡须,

沈周提笔写了给当时的美髯公周宗道写了一封信,

请他捐献自己的十根胡须,

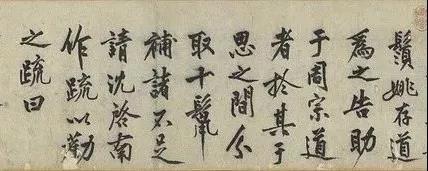

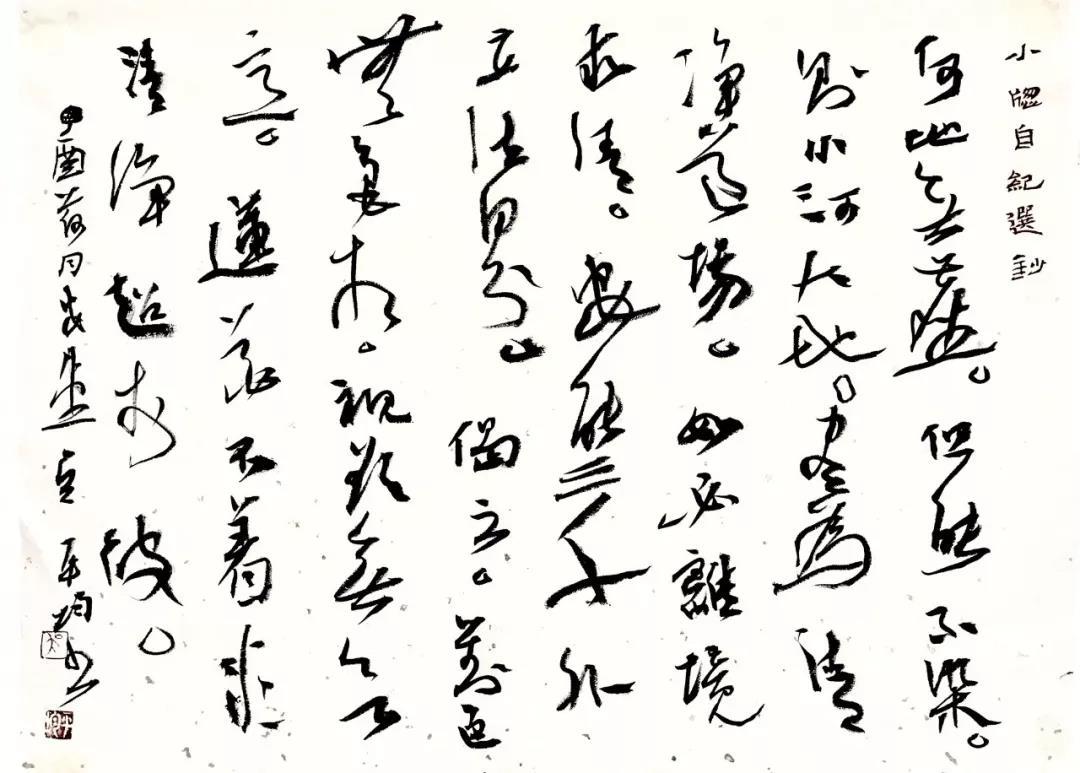

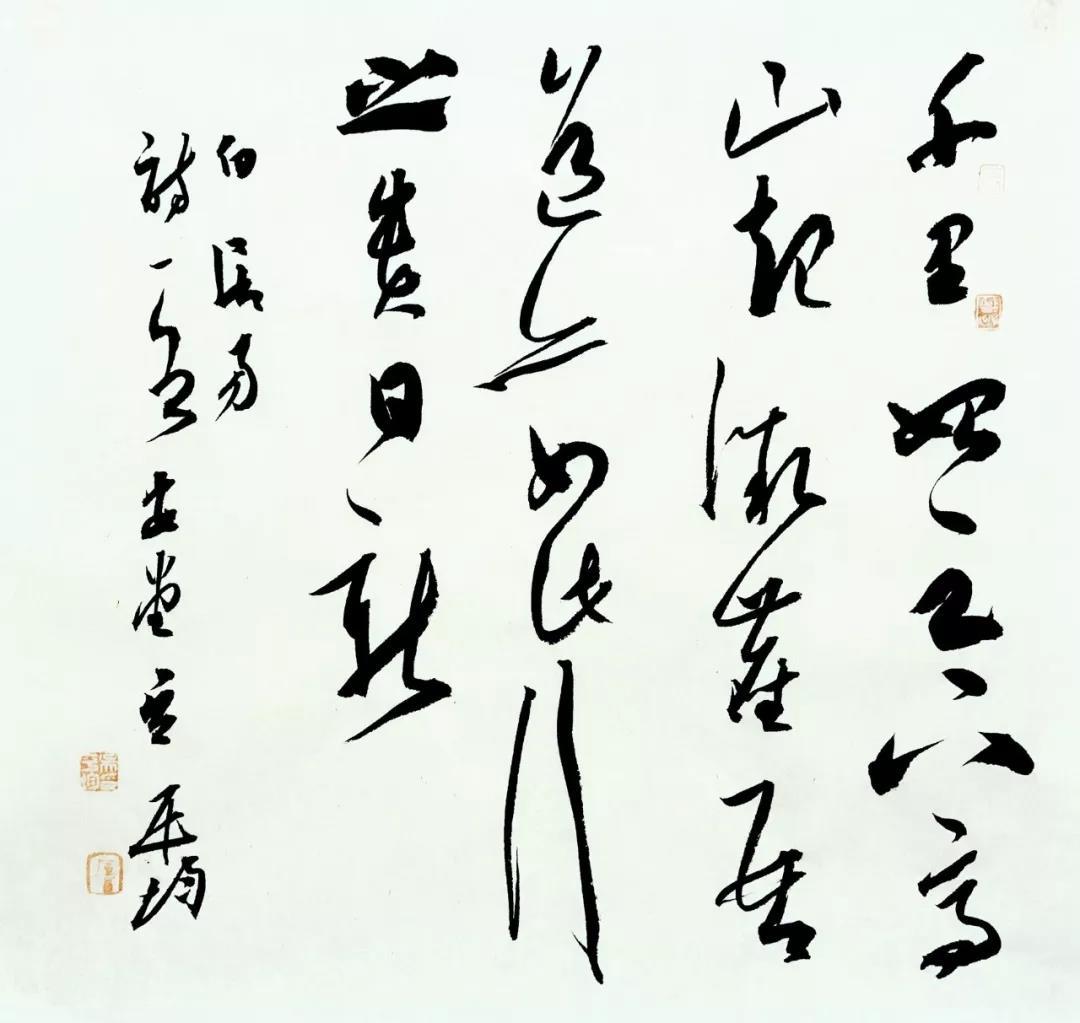

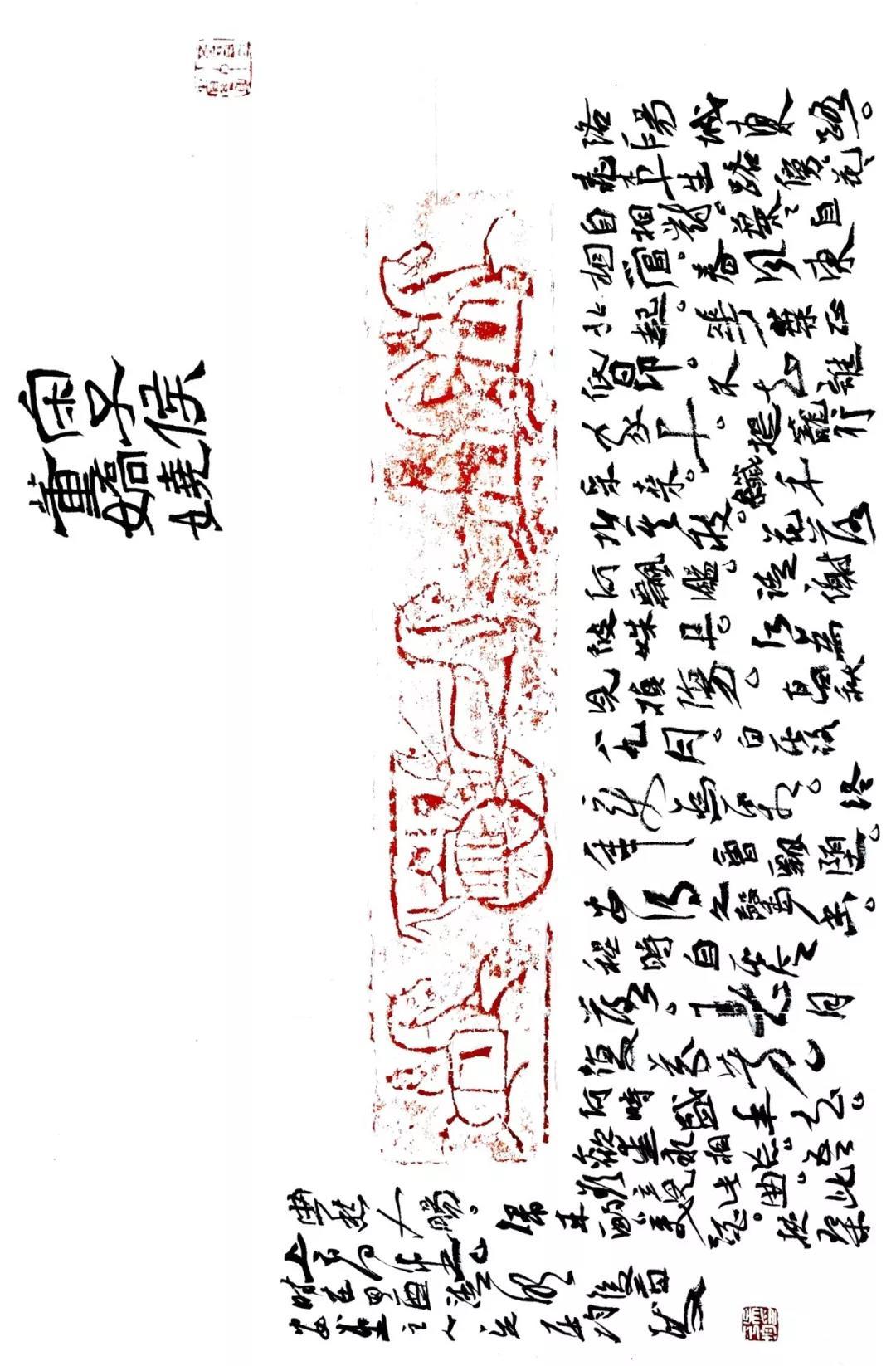

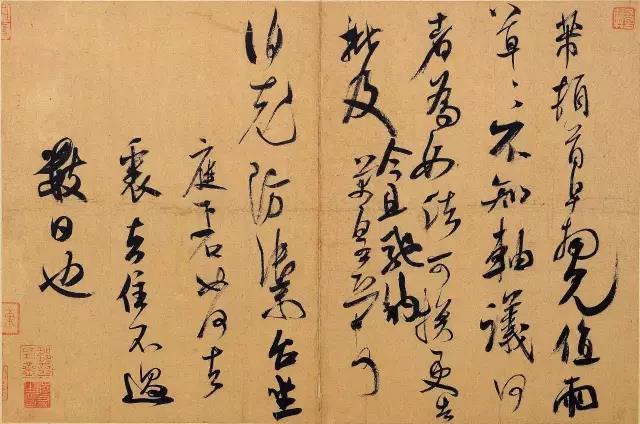

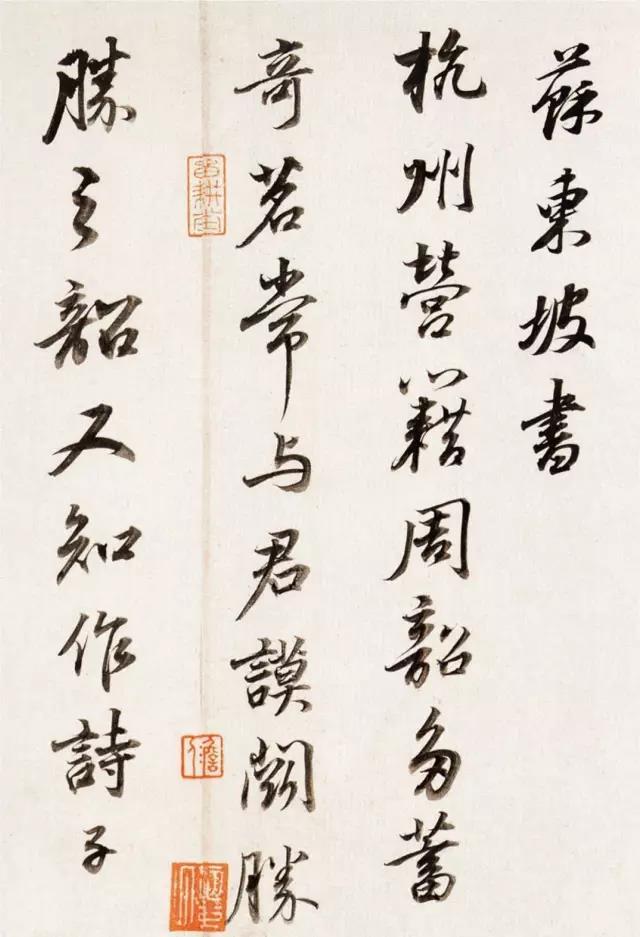

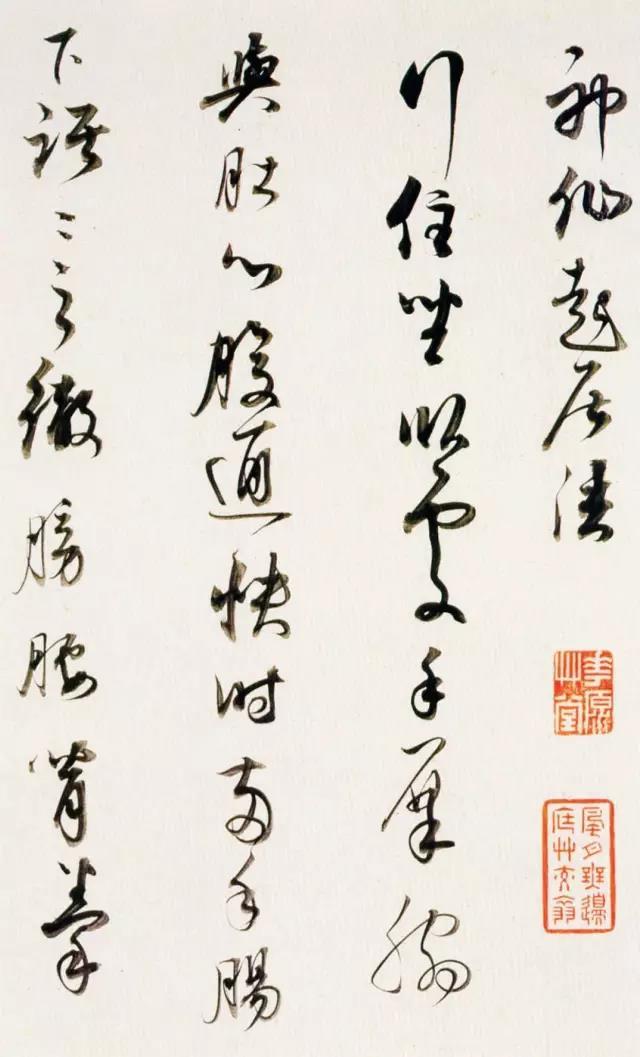

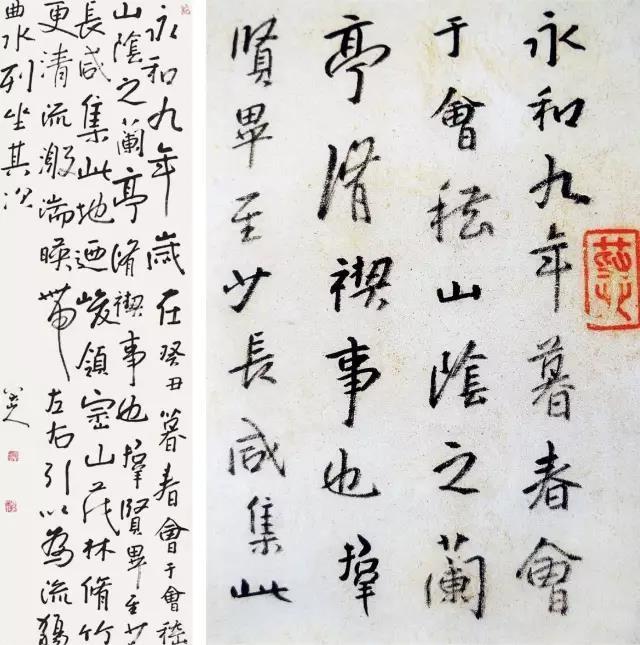

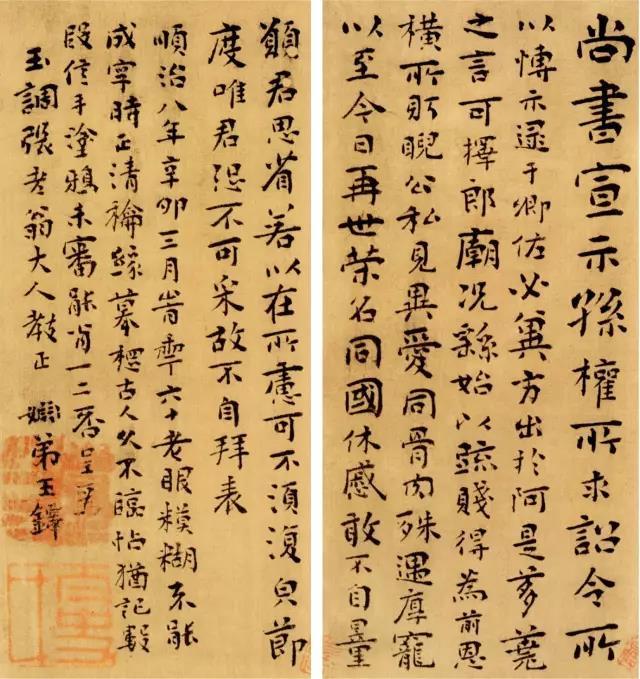

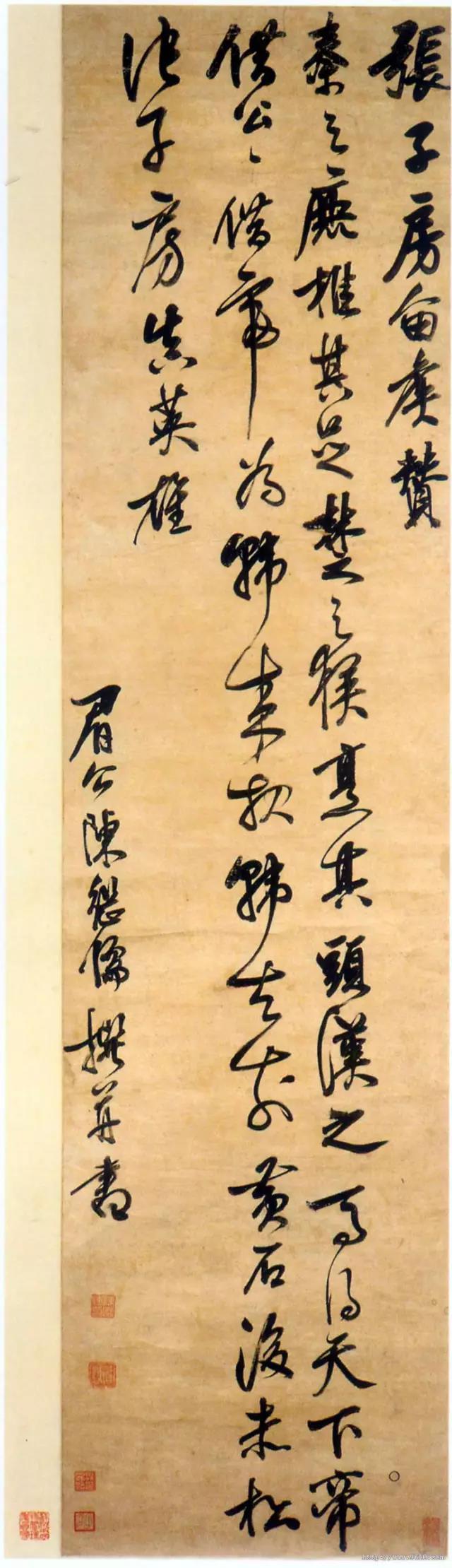

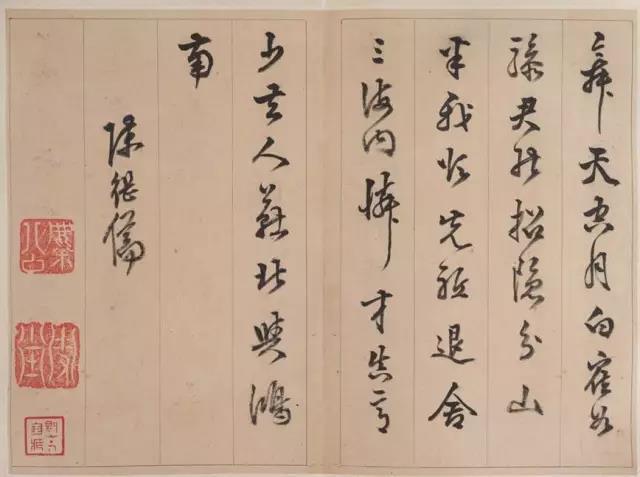

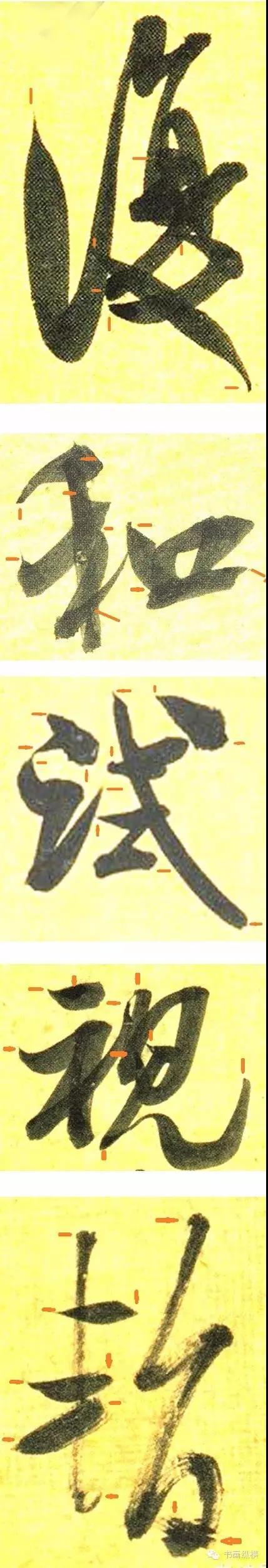

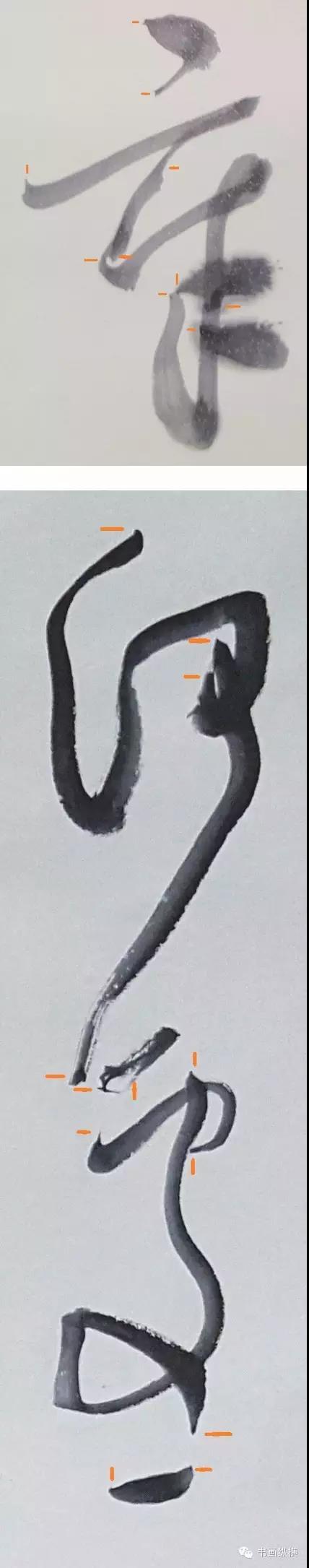

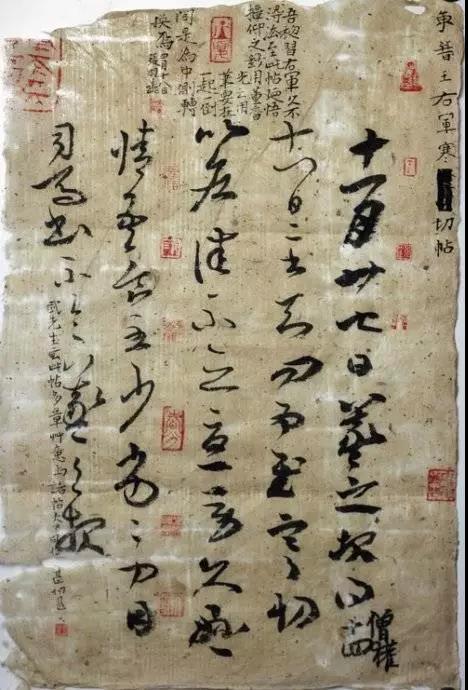

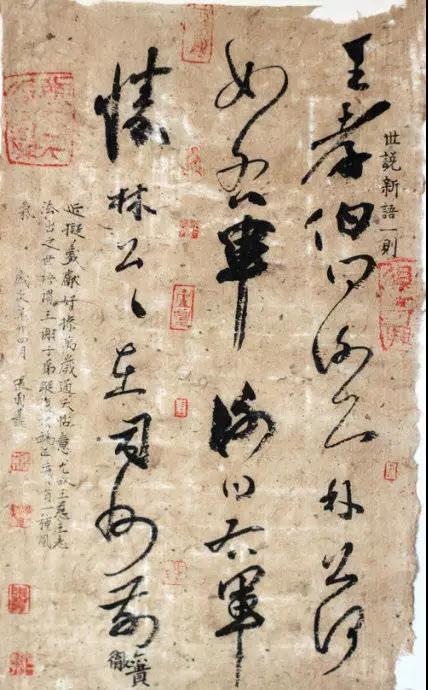

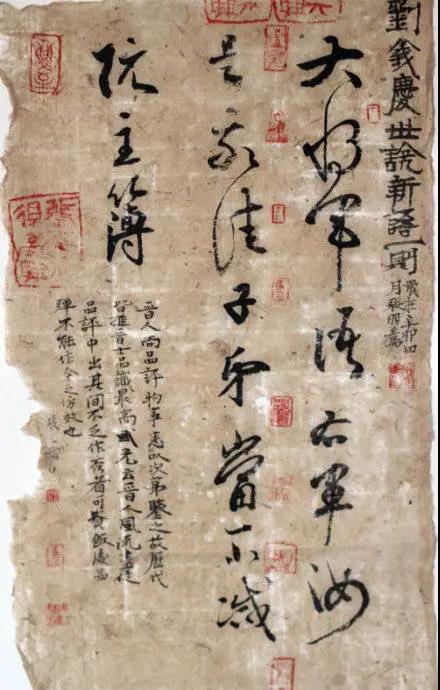

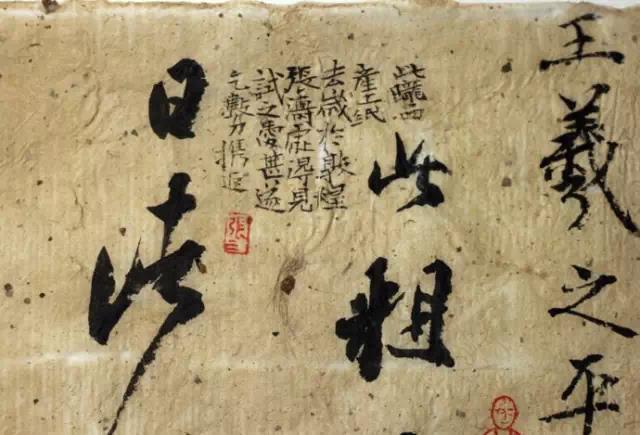

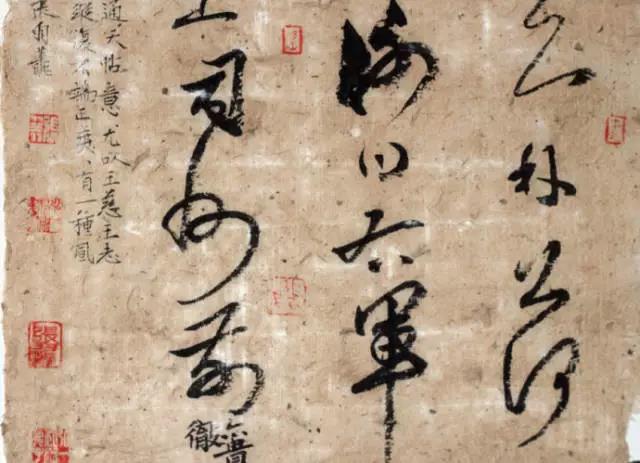

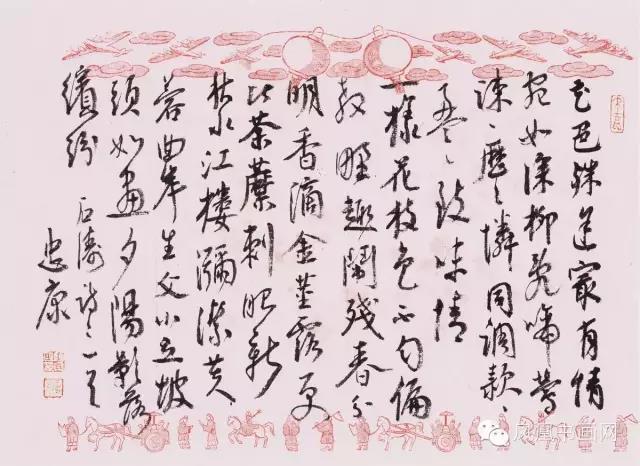

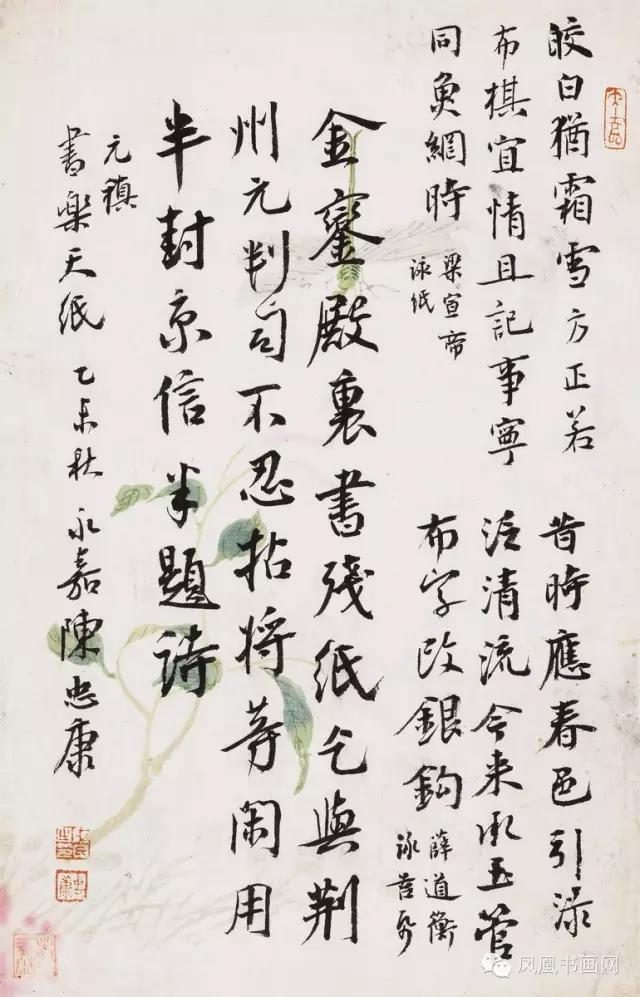

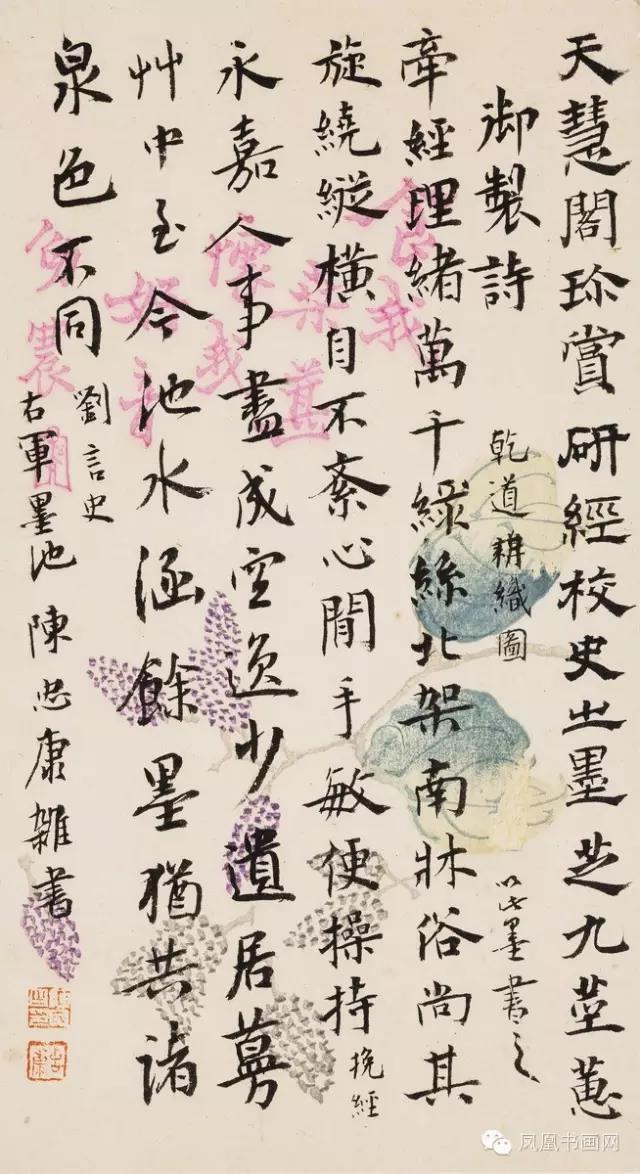

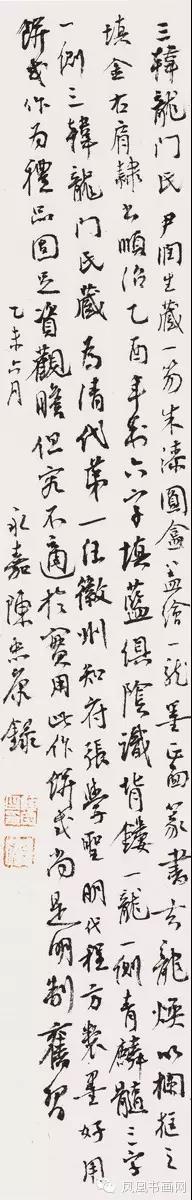

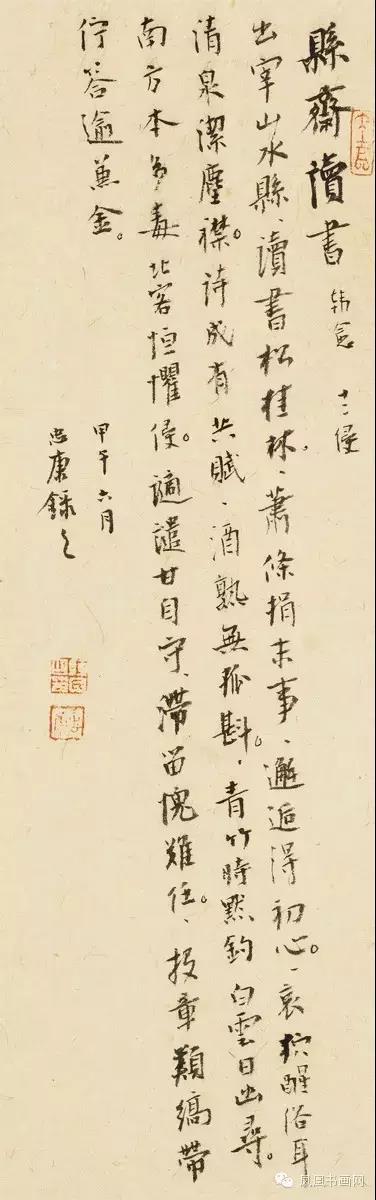

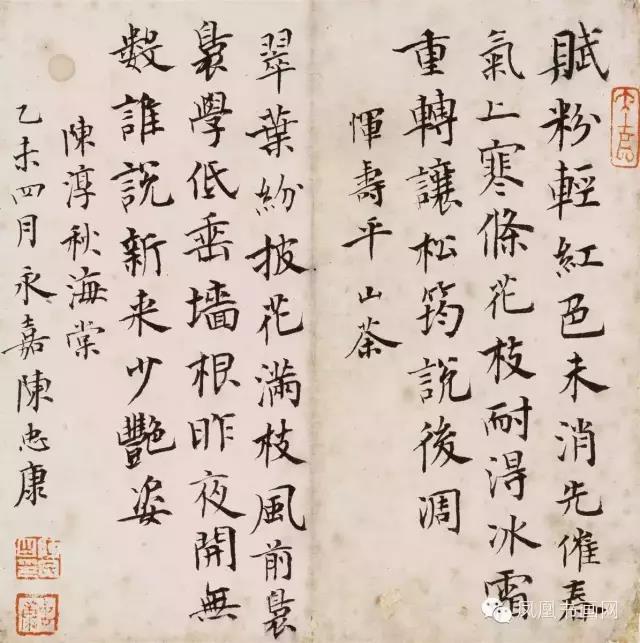

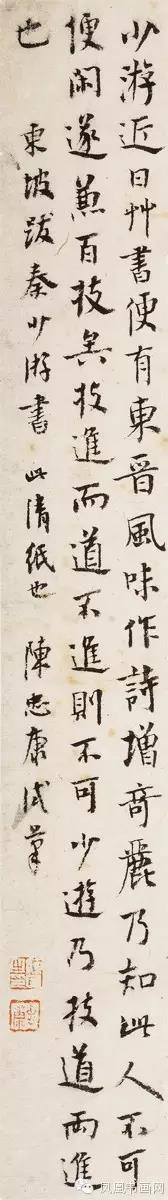

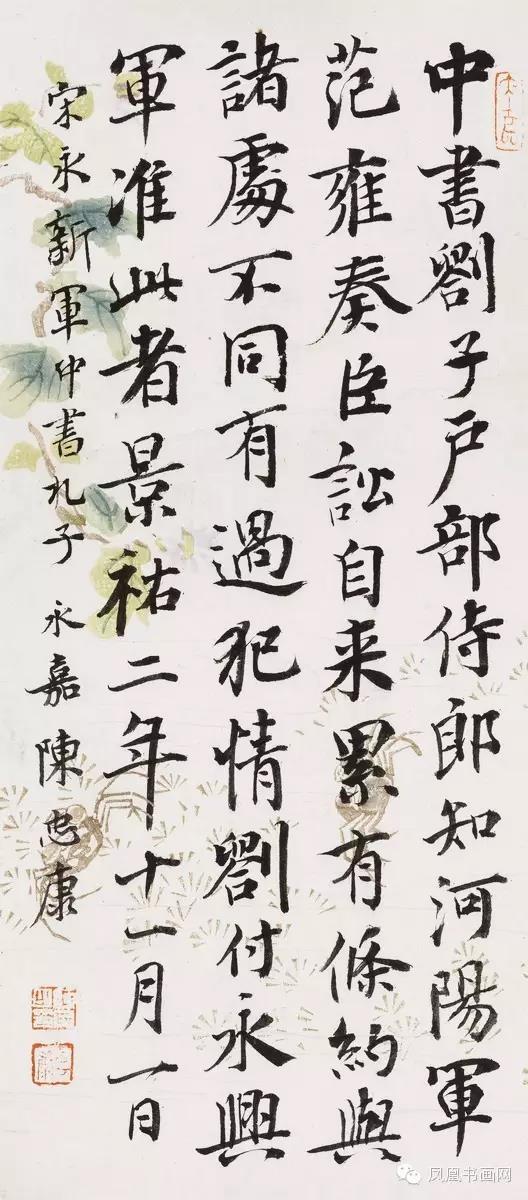

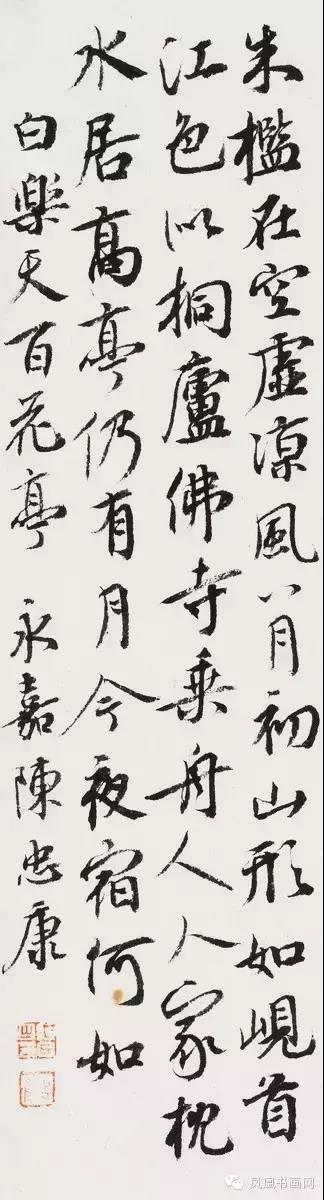

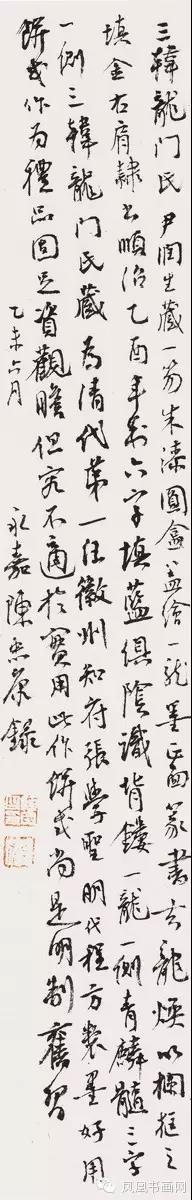

这就是流传至今的书法名作《化须疏》

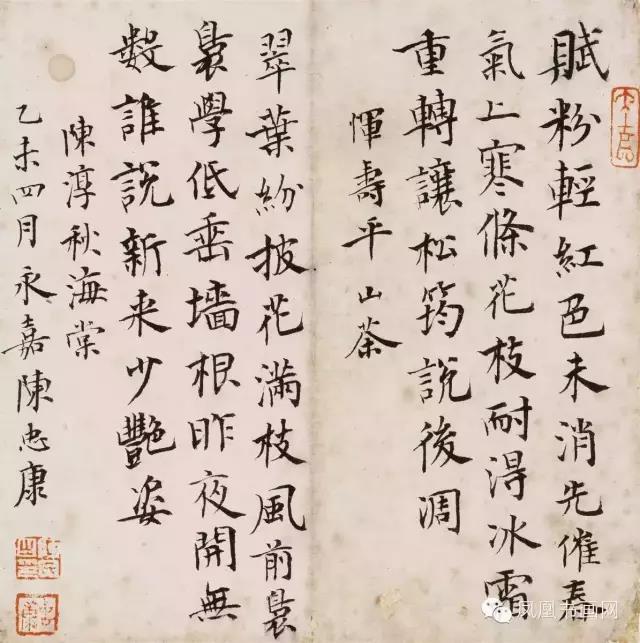

《化须疏》局部

他在疏中写道:

“不是我一时兴起冒犯您,

实在是因为赵先生为没有胡须太伤心了,

所以才祈求于您。

您是个美髯公,只有您这十根美髯我们敢募集分取,

请您万不要一毛不拔呀。”

疏中还不忘夸夸这位朋友和自己,

说宗道有乐善好施、爱屋及乌的仁心,

就是邻居来借也会借给几根,

希望周宗道发扬雷锋精神,

以有余补不足,做成人之美的好事。

还说到:

如果您借了这十根胡须给赵明玉

我当叩谢您。

赵明玉先生心中一定会有莫大的幸福和快乐,

照照镜子绝对是

“对镜生欢,顿觉风标之异,

临河照影,便看相貌之全。”

所以,请您一定重视这事,千万不要推辞。

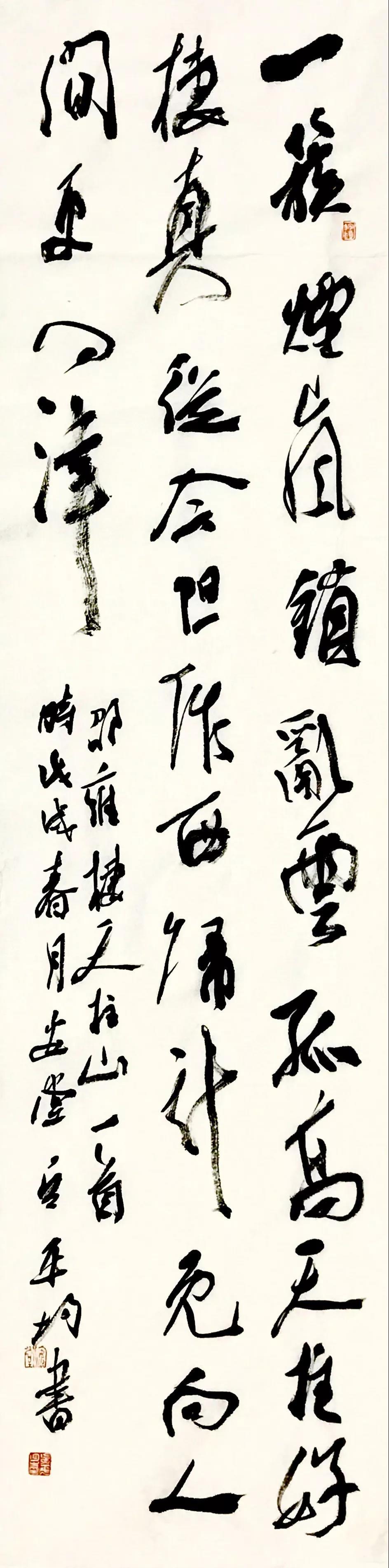

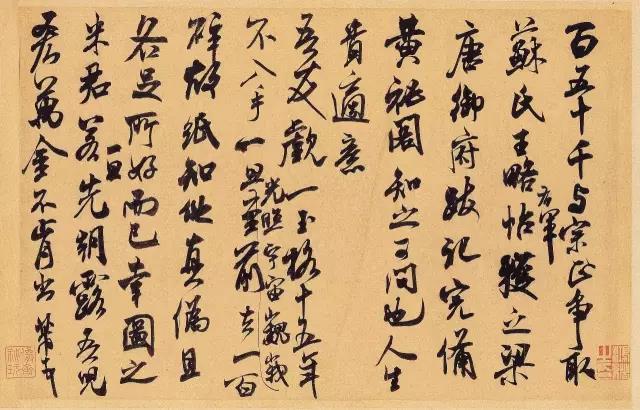

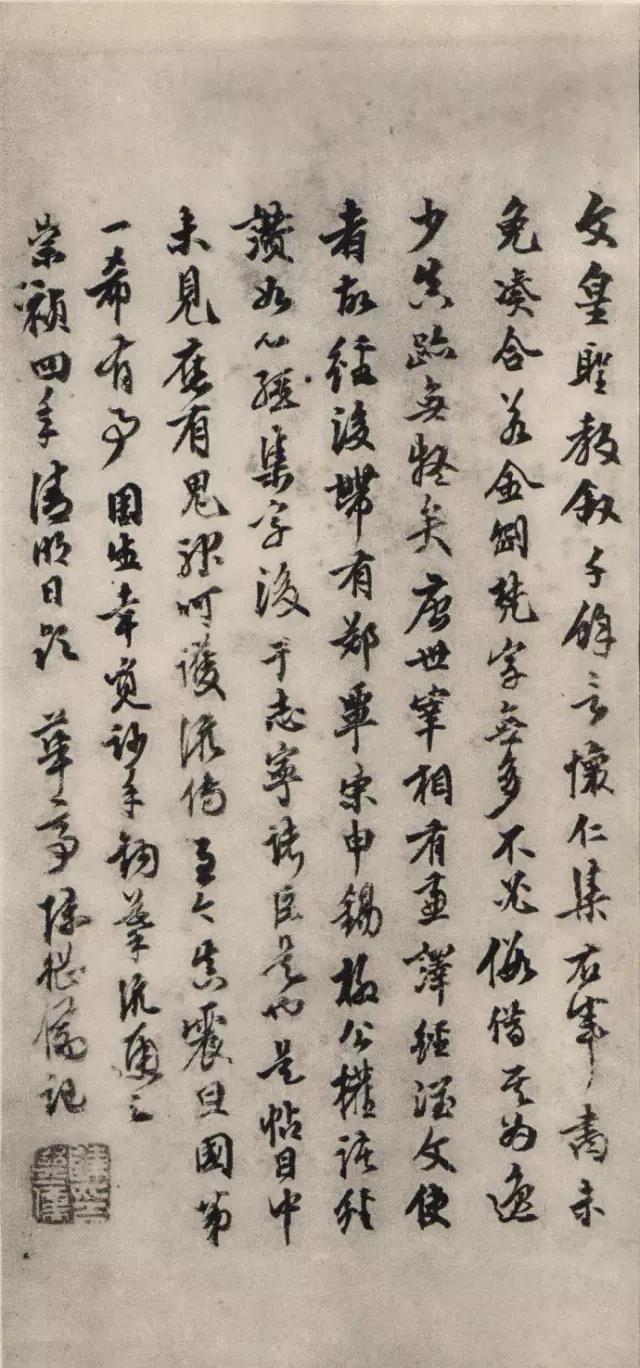

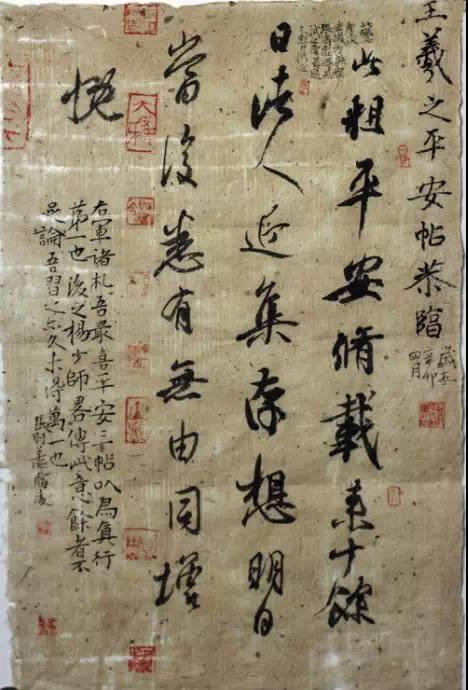

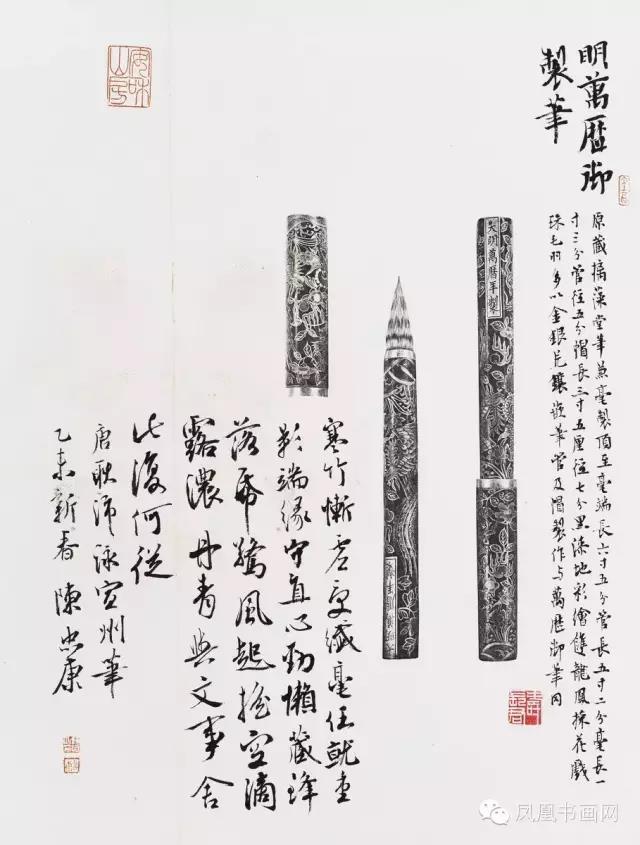

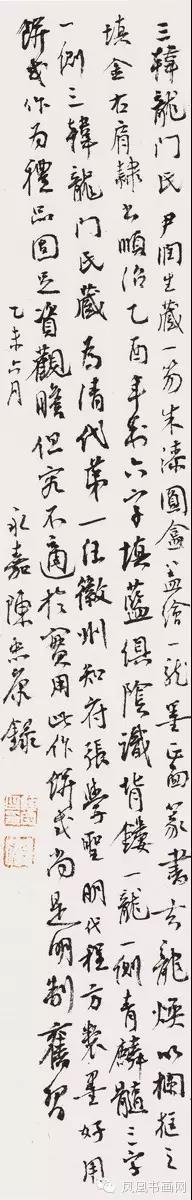

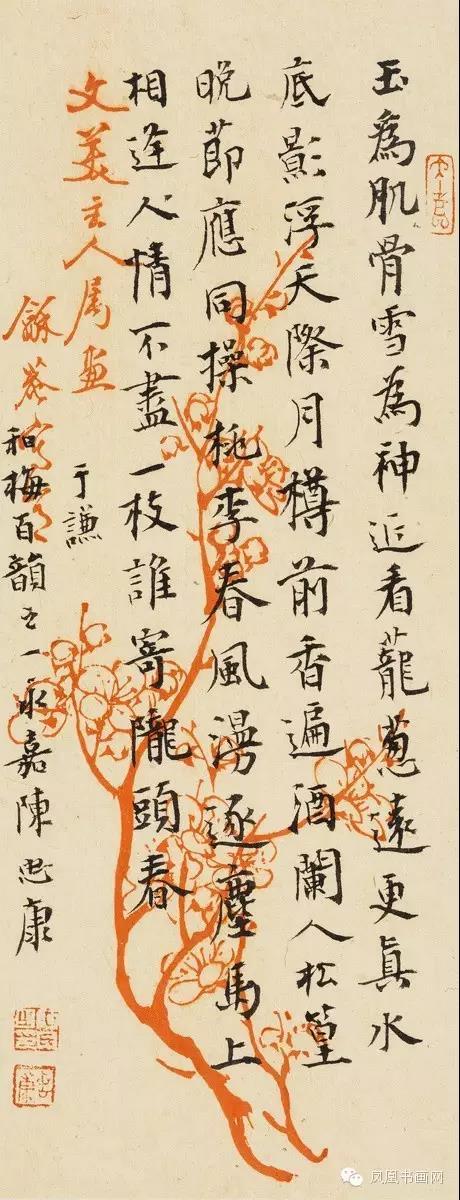

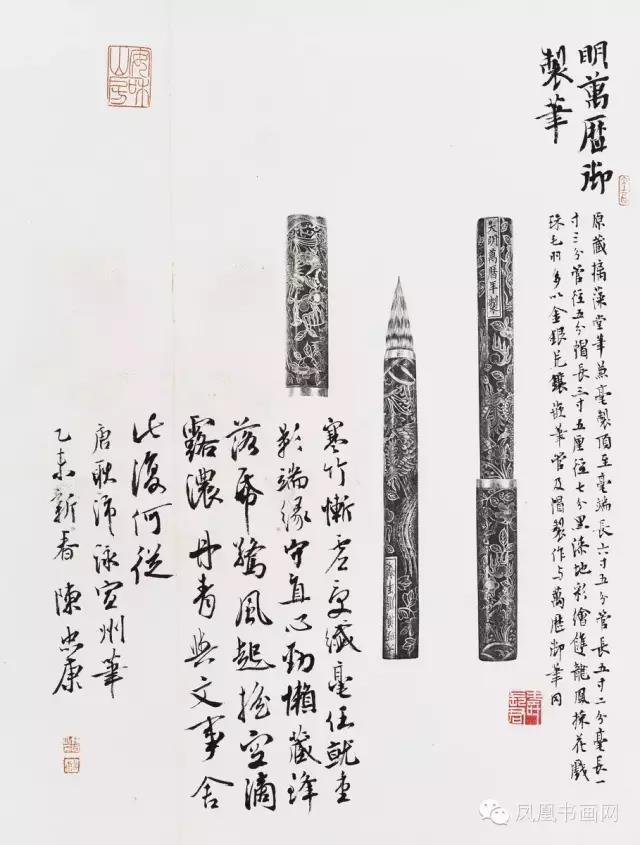

沈周颇爱收藏,家里珍稀书画之多,

有李公麟的《女孝经图》,

王蒙的《太白山图》,

甚至连价值连城的黄公望的

《富春山居图》也曾藏有,视若珍宝。

一次,他将此画拿去请一位书法大家题跋,

不想第二天,那位大家亲自登门道画丢了。

沈周痛惜不已。

家人提议告官追回,

他却说坚信大家人品正直。

后他凭着惊人的记忆力,

把3丈长卷从头至尾临摹了一遍,

沈周 《仿黄公望富春山居图》

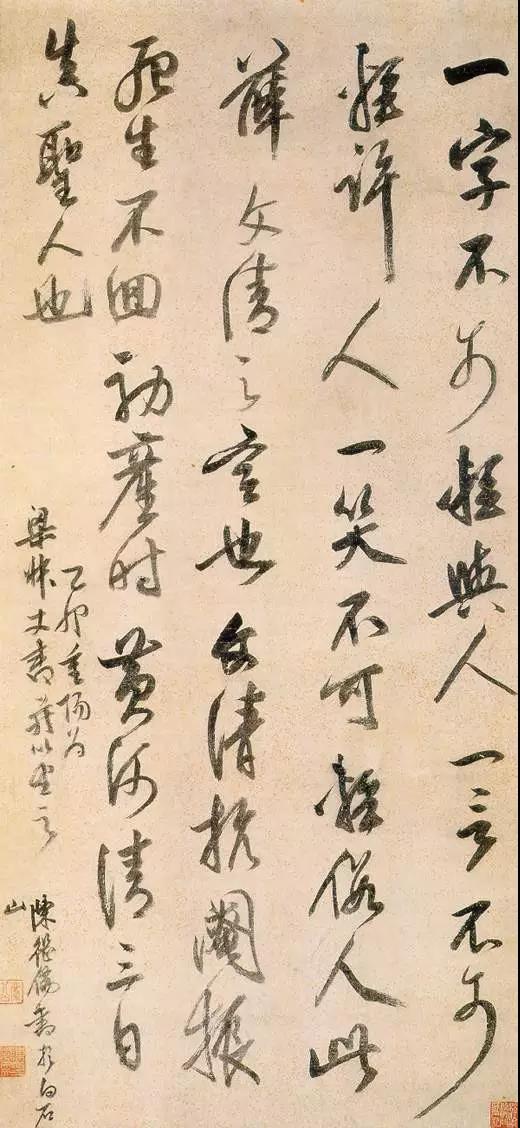

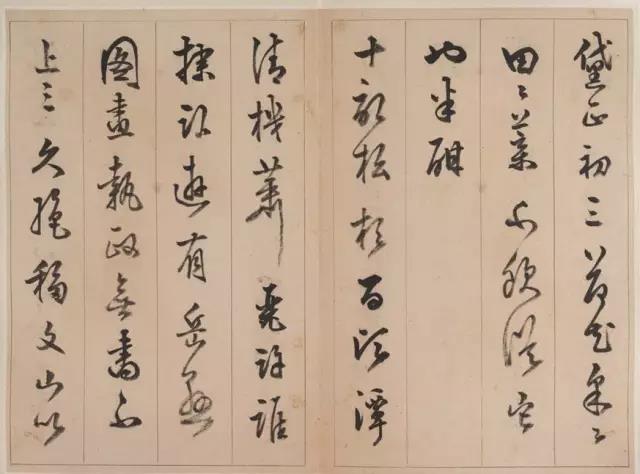

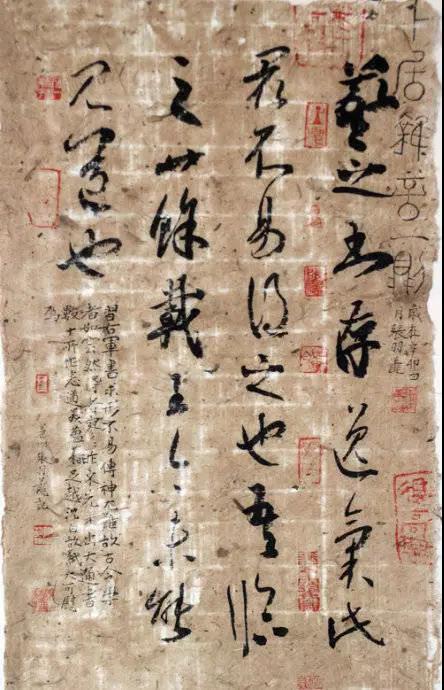

沈周虽出身高贵,

无需为名利所趋,

但他宁静致远的恬淡心态,

却是发自身心的修养作为。

即便书画造诣炉火纯青,

他却从来不恃才傲物,

招摇显摆,依旧看淡名利,谦虚低调。

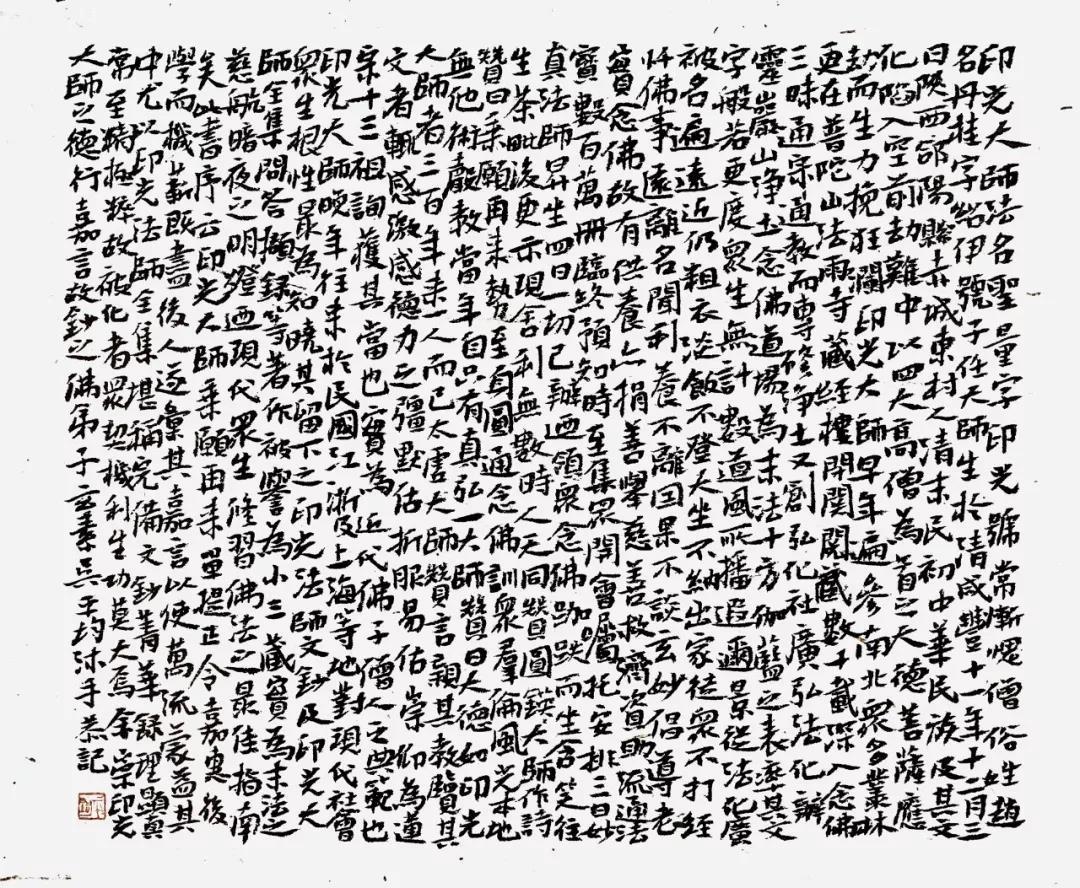

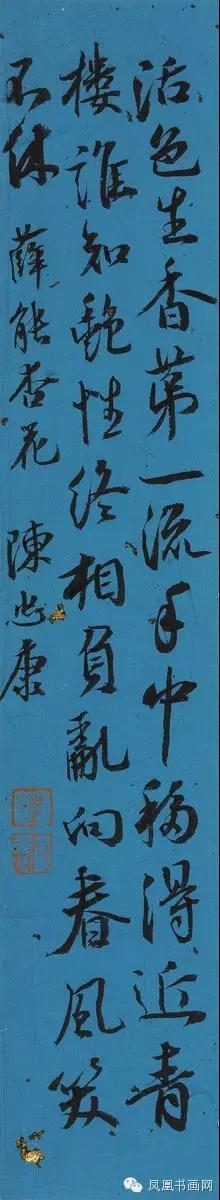

因为名声大,每天上门求画的人络绎不绝,

无论高官富商还是贩夫走卒,

他都来者不拒。

画画筹募善款,题名凑钱给人治病,

乐此不疲,但他从来不自己卖自己的画。

偏爱书画的人一个,又怎贪卖画之财。

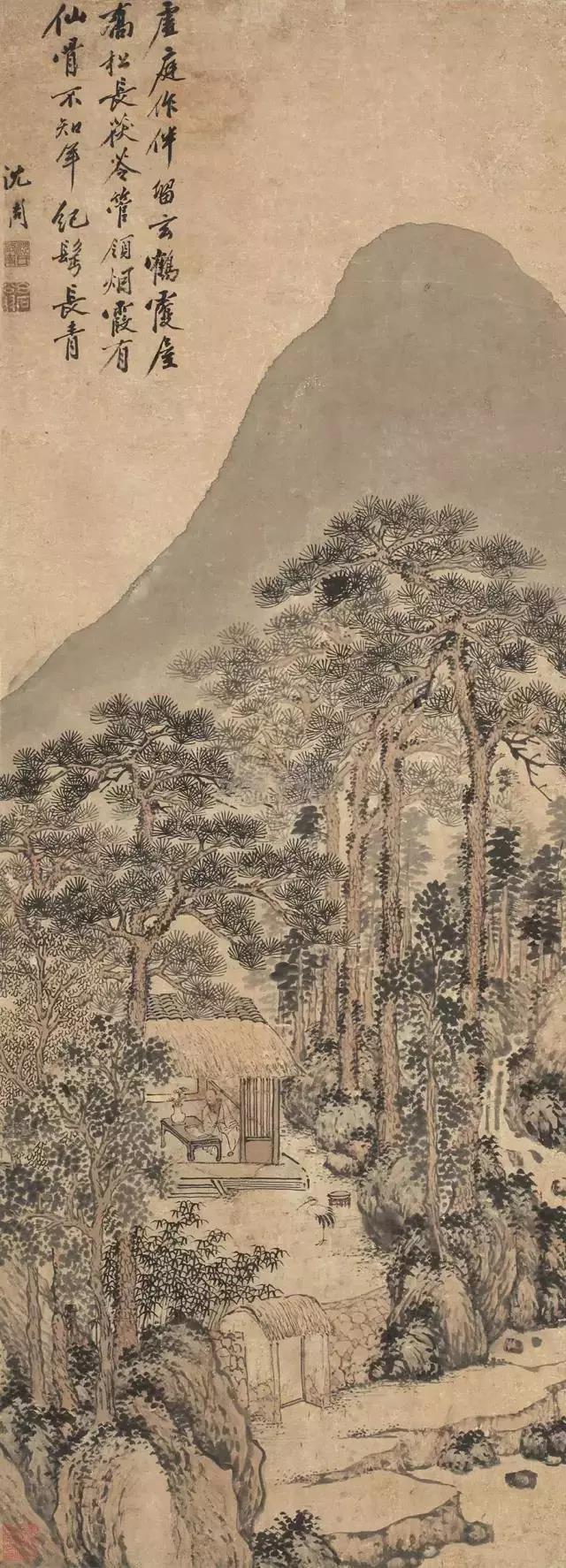

沈周《东庄图册》

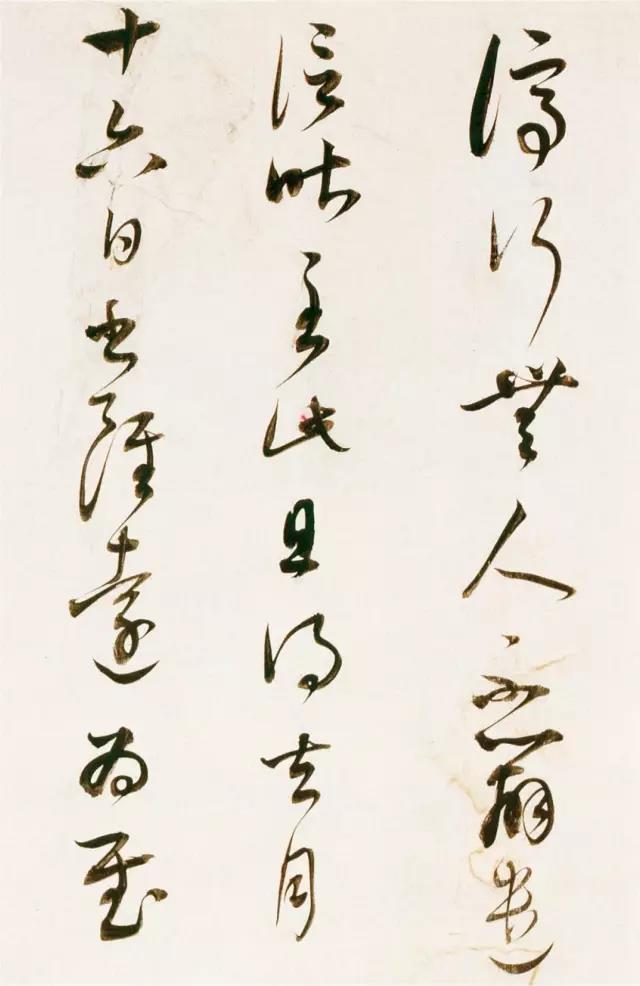

曾有一位贫穷的无名画家

为了让自己的画多卖几个来赡养母亲,

临摹沈周的画,

并把这些画拿来请沈周题字。

沈周对此事丝毫没有不悦,

而是欣然为之润色补笔,

使得这些作品让别人看上去真的是沈周所画,

不仅如此,沈周还在画后题款盖印,

成全了那位无名画家对母亲的一片孝心。

名画家为赝品作者题字,

这种事在如今是不可想象的,

沈周却能如此,

可见他豁达大度的大师风范。

沈周《东庄图册》

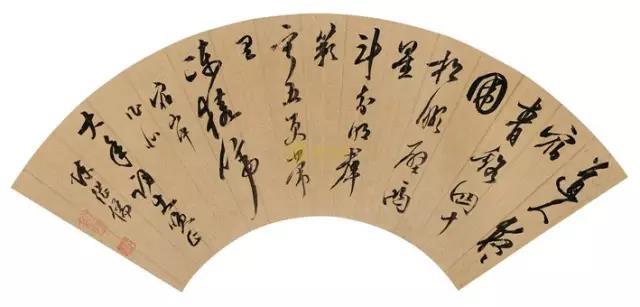

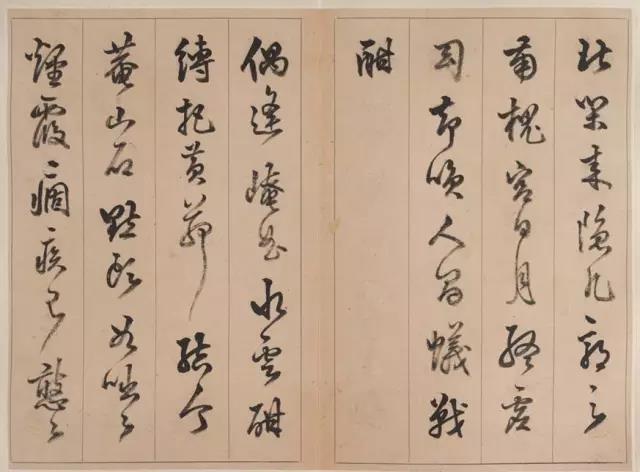

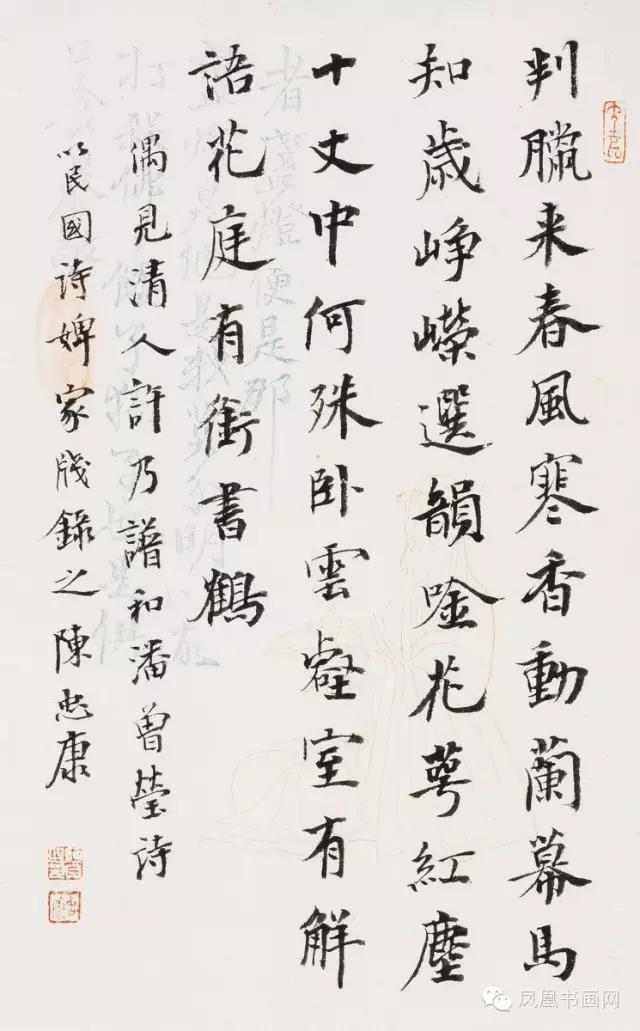

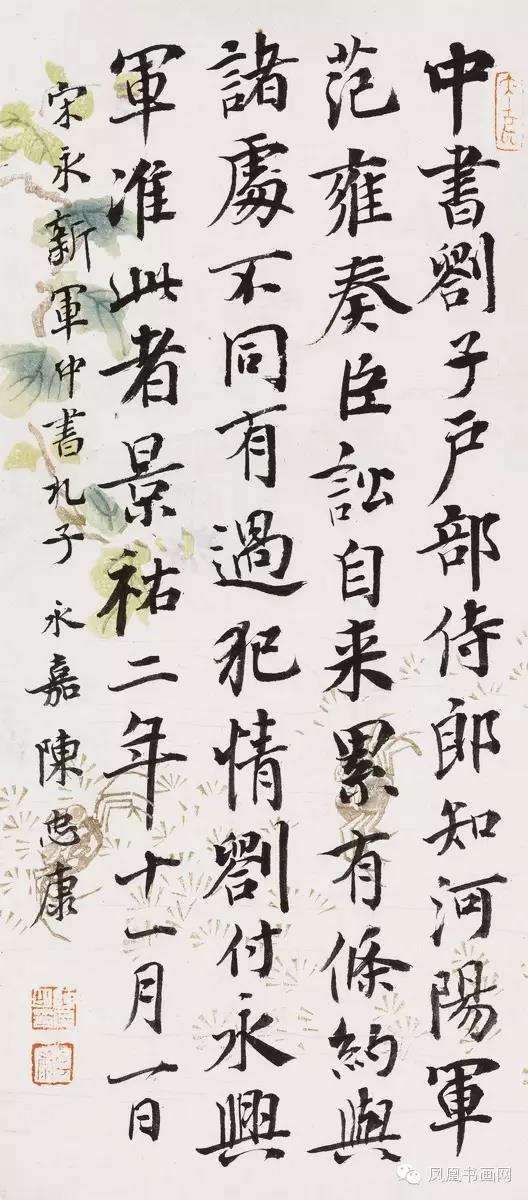

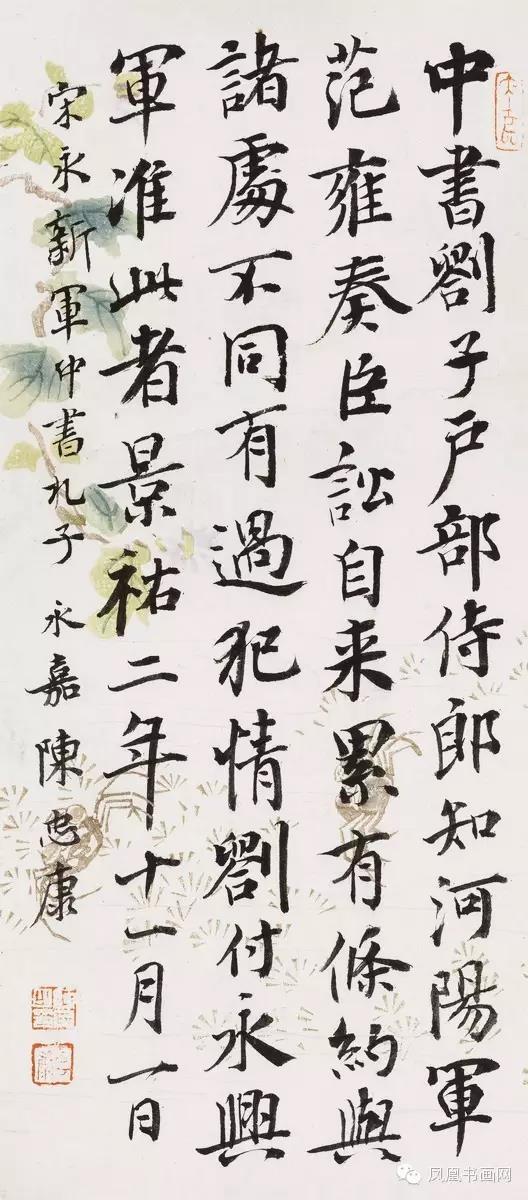

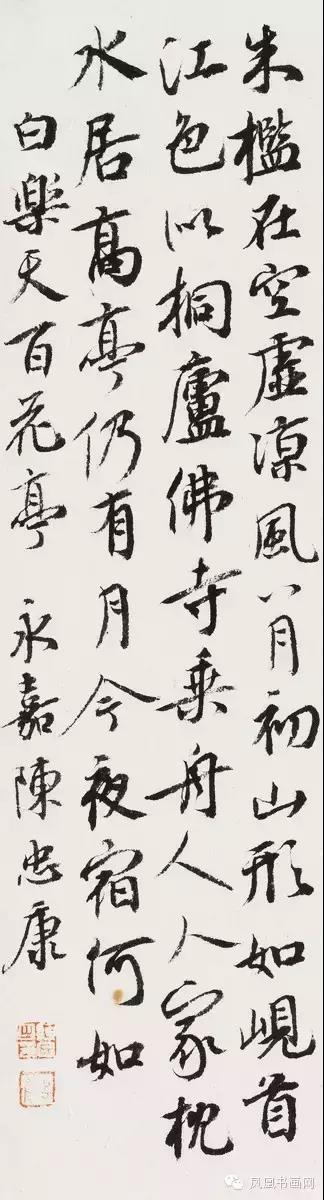

有一位太守求画,

沈周为他画了一幅《五马行春图》。

因为古时太守出行,

以五马驾车,

所以“五马”又为太守的代称。

可是这位太守孤陋寡闻,

并不知道其中的典故,

他见图中除了他只有驾车的五匹马,

有点不高兴:“我岂无一人相随耶?”

沈周知道后又另外画了六个随从者送给他,

不和守一般见识的他

还很幽默地和对方开玩笑说:

“无奈绢短, 只画仪仗前导三对。”

言外之意是,如果画纸再大一些,

能再为太守画出更多的随从。

那位太守也很实在,

沈周《东庄图册》

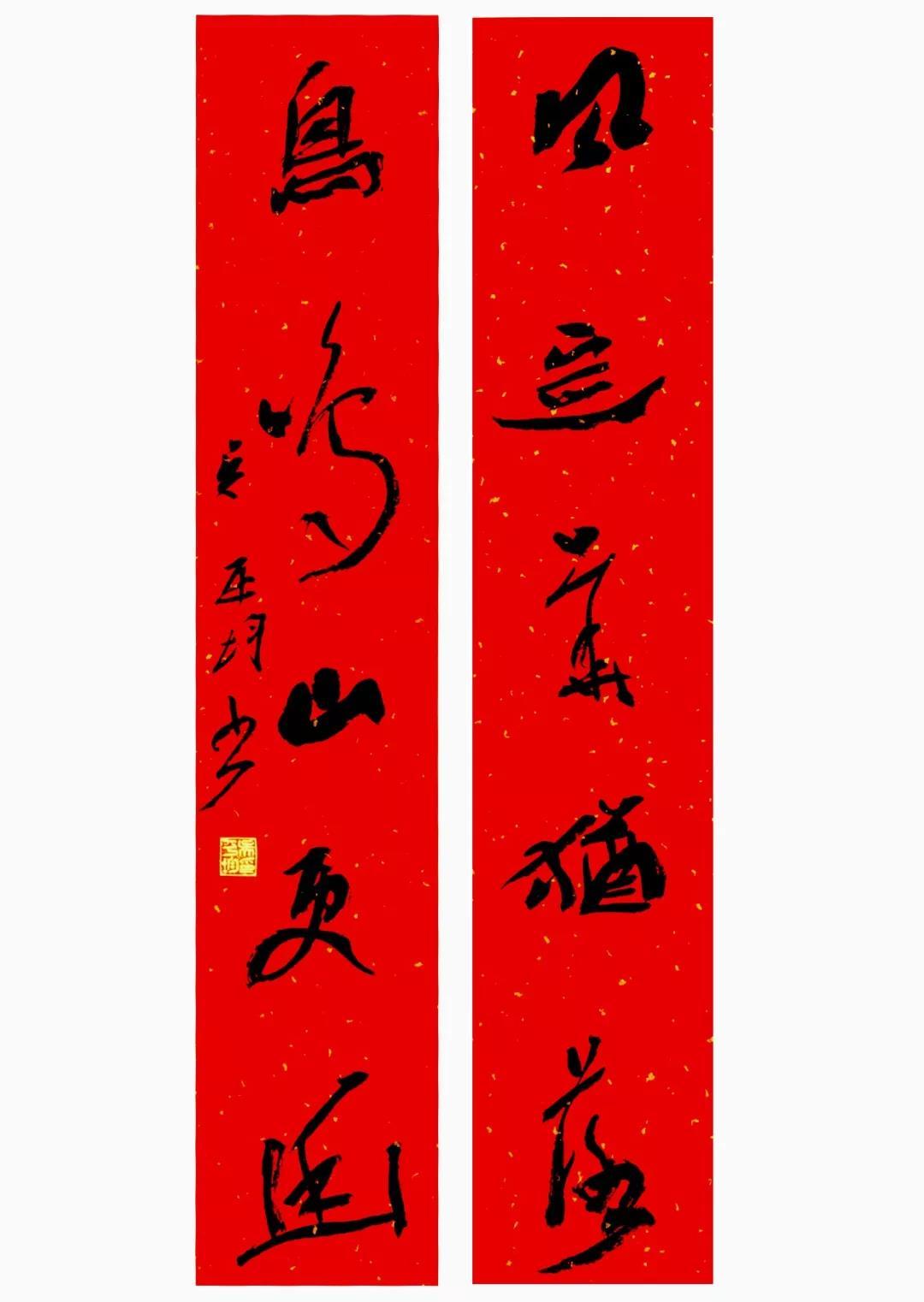

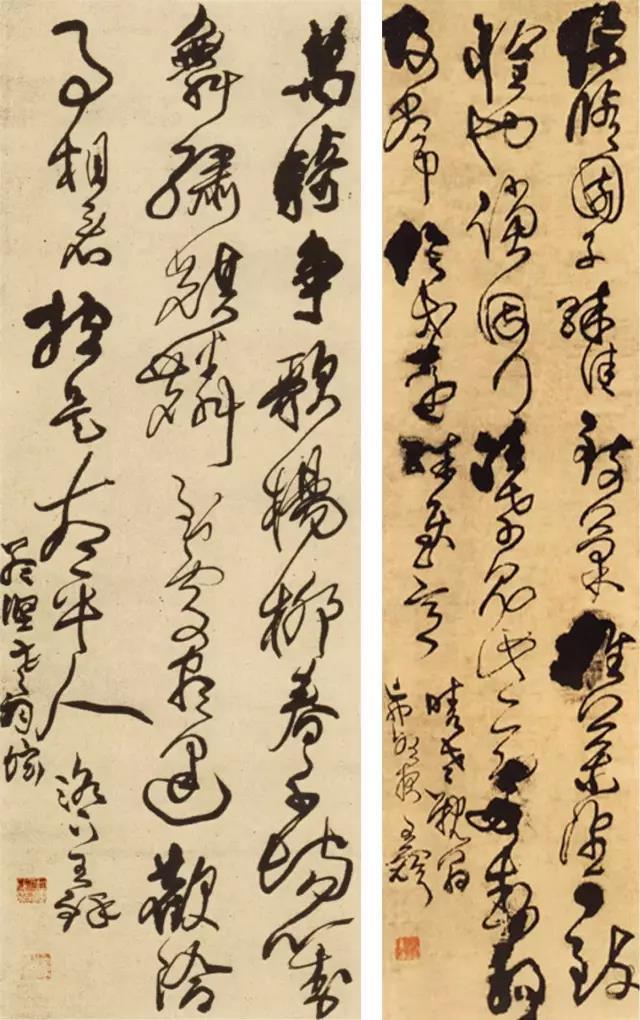

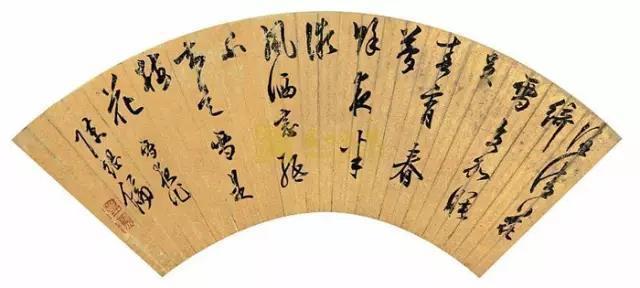

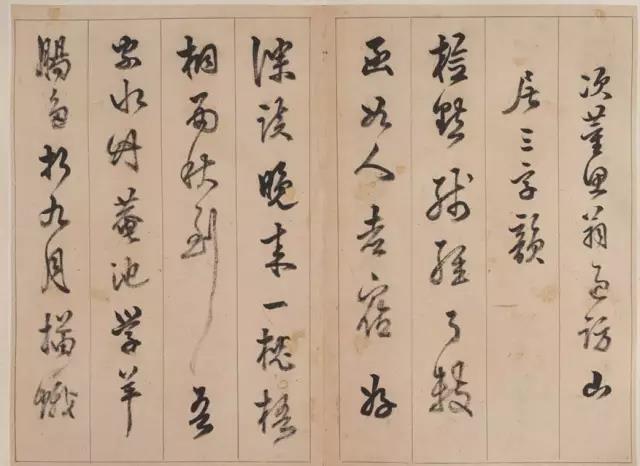

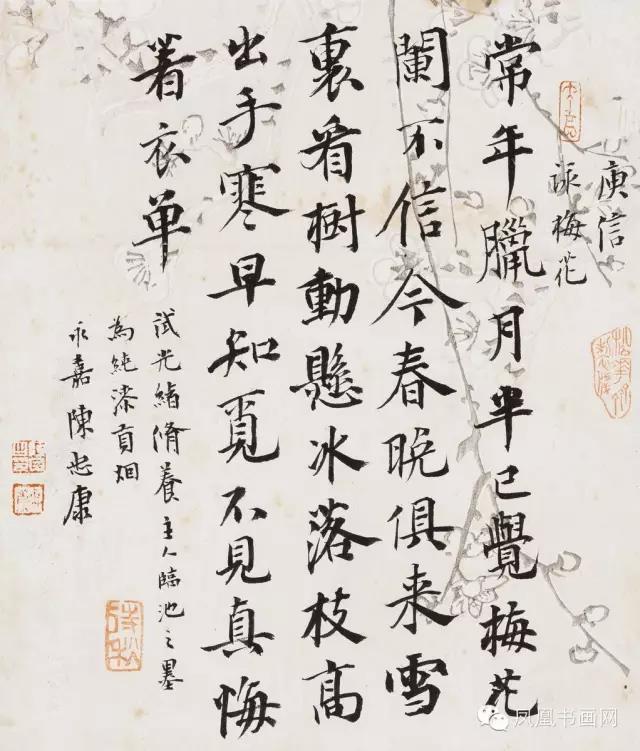

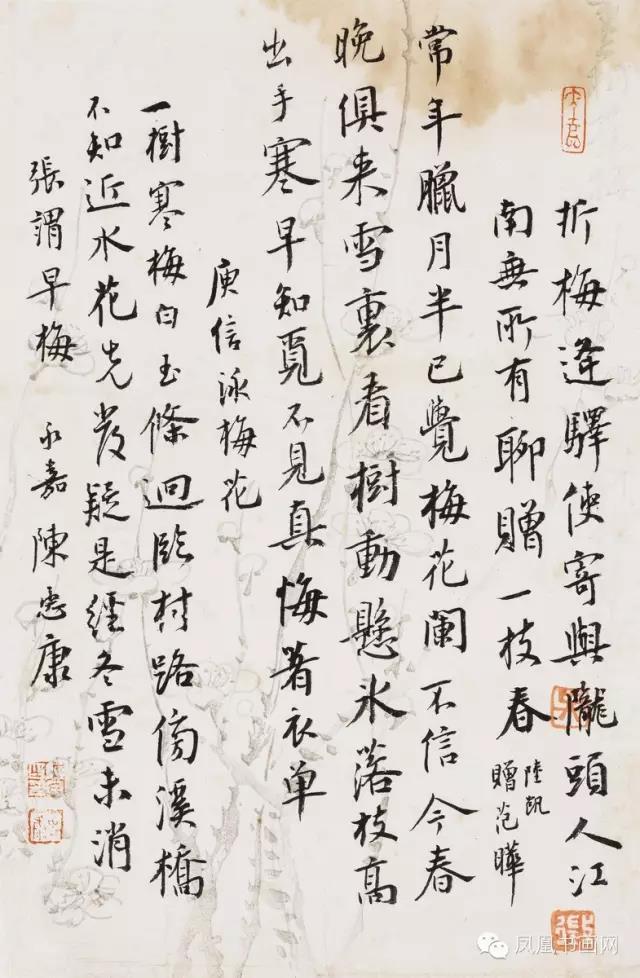

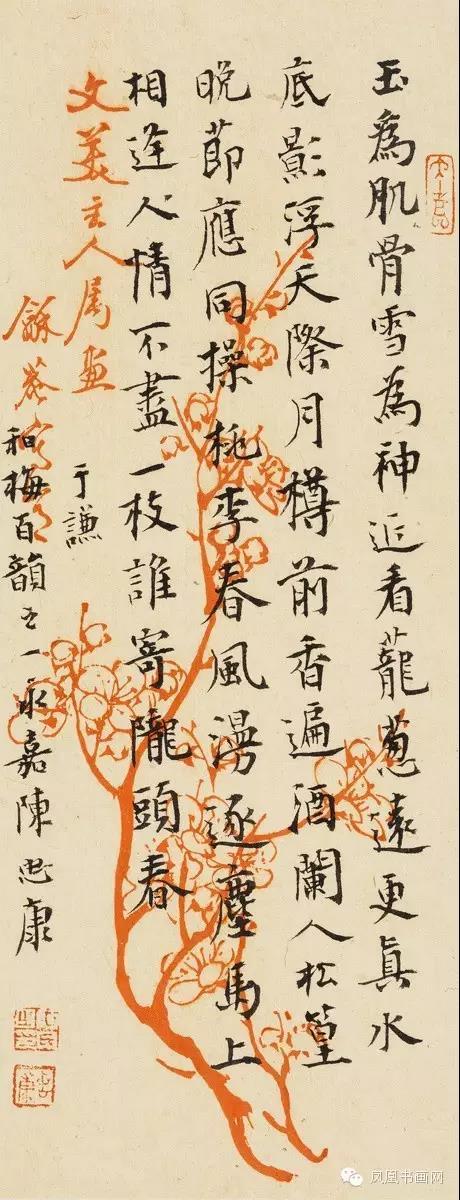

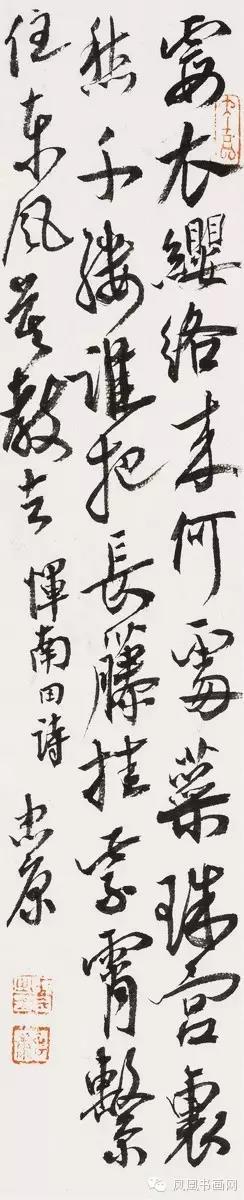

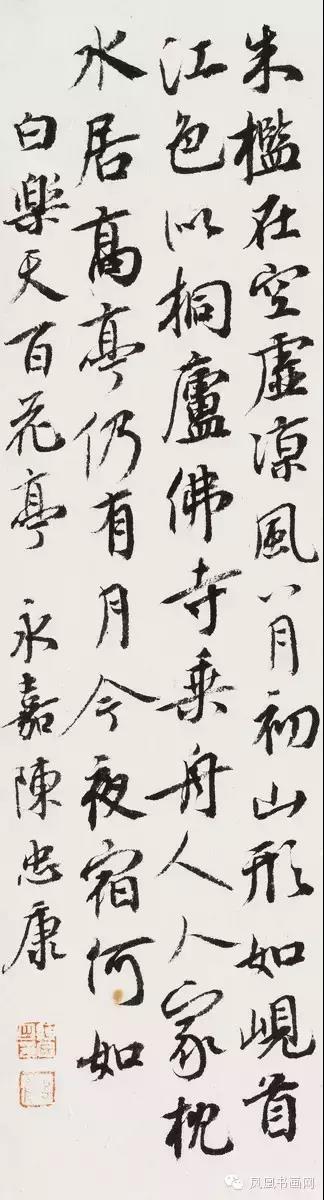

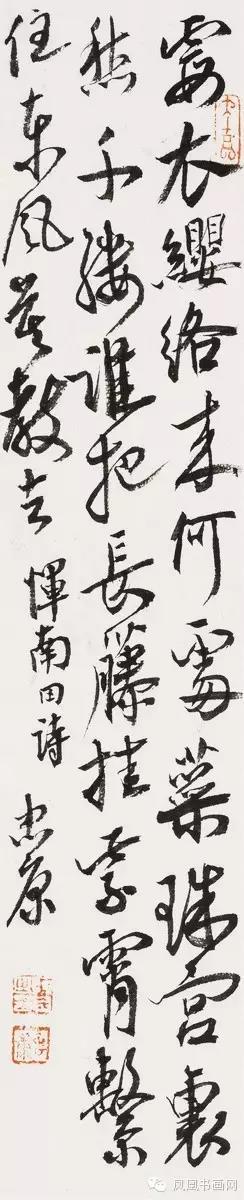

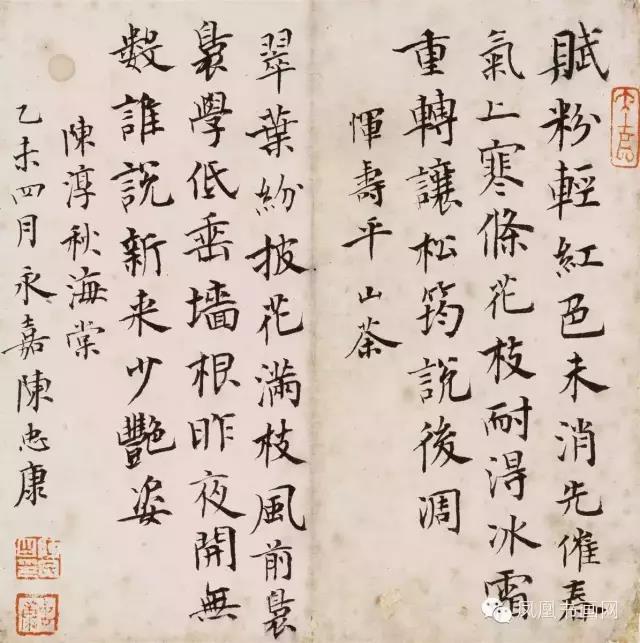

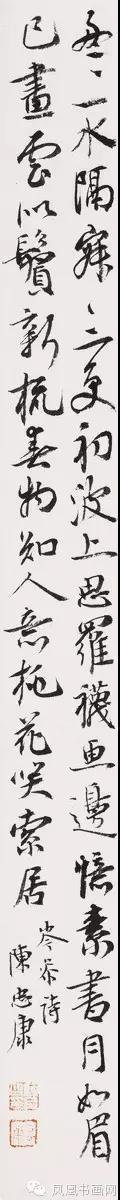

沈周生性闲淡,为远离喧嚣,

他从城里搬到乡下,

一个有竹子的地方建了一个庭院,

取名有竹居,

在这里安静的写诗作画,或与朋友雅聚。

“去湖三里近,种竹万竿余”,

沈周山水

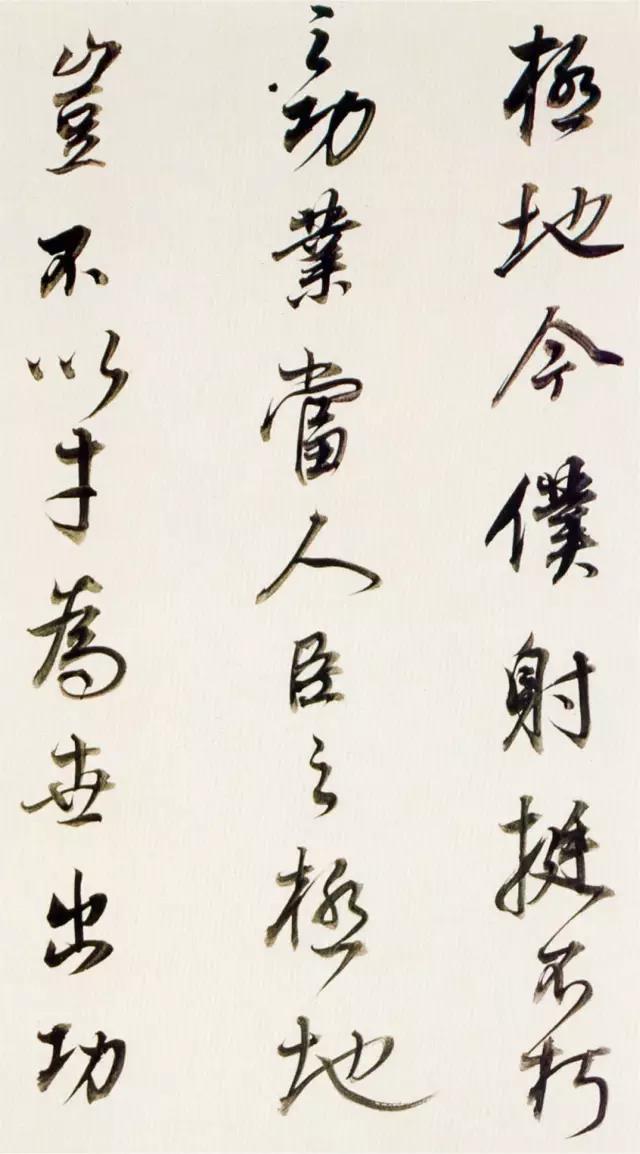

沈周不高看自己,

也不小看他人,

他没有把绘画看的如何不凡,

而是把绘画看作谋生的手段,

看成个体生的有机伸。

所以他说:

“山水之作,本画而有之,其来尚矣。”

大隐沈周告诉人们

“心远物皆静,何须择地居”,

在繁华的姑苏,一样可以潜心清修,

一样可以芳香及远,

一样可以创作出因心造境的壮美画卷,

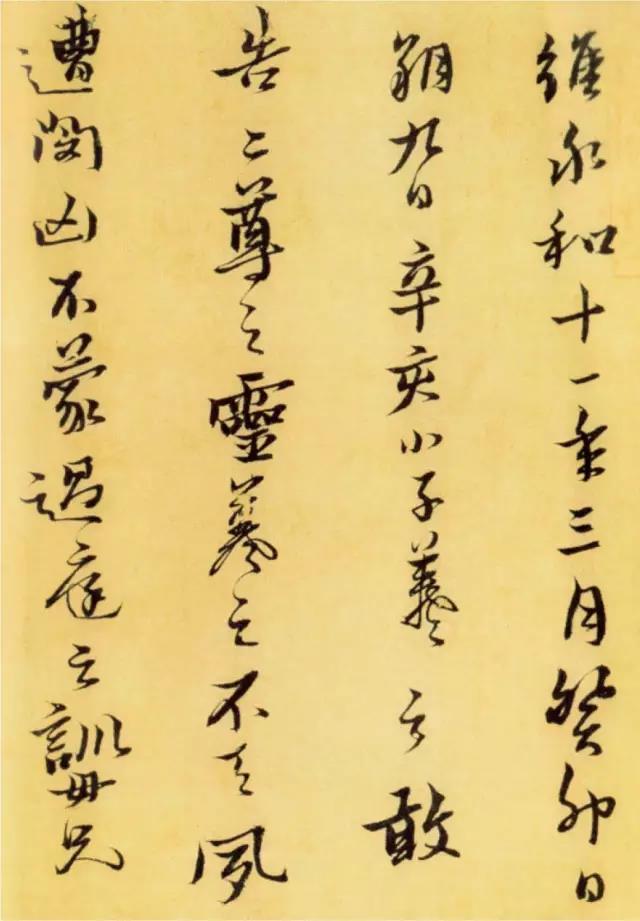

年纪愈大,沈周就越是看得透彻,

想得明白,追求平和,享受清净。

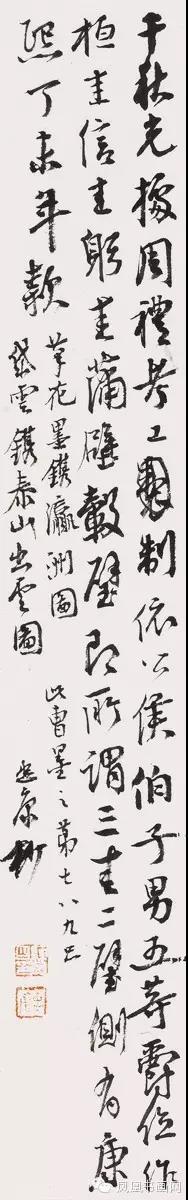

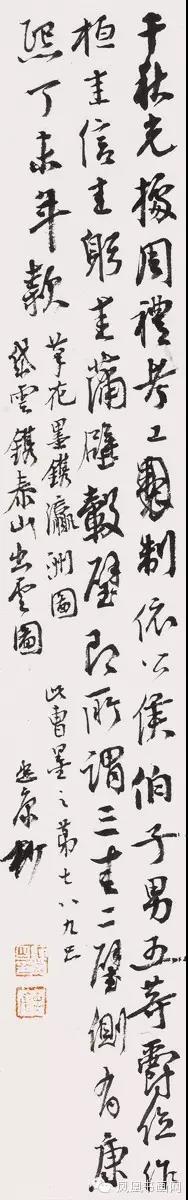

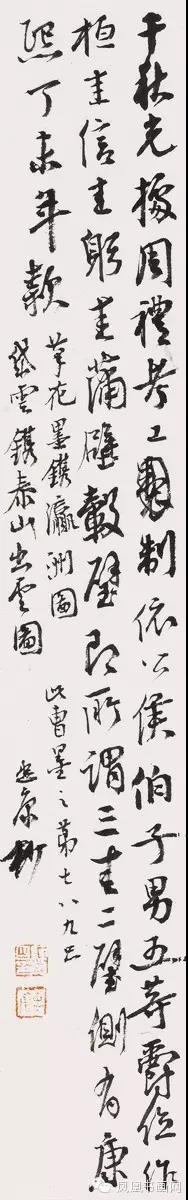

沈周72岁那年,

本在“竹庄”过平淡日子。

新上任的曹太守在不知情的情况下

把沈周叫了去给他府中画画装饰一番。

其好友个个愤愤不平,

新太守居然不知沈周大名,

让沈周去屈做这下贱差事?

立马建议他联系当朝权贵,

毕竟沈周在朝中也是有人脉的。

沈周却婉言谢绝,

依旧每天去太守府画画。

后来新太守在朝中权贵中得知沈周声名后,

公元1509年,

83岁的沈周与世长辞职,

他漫长的一生,

用“读书作诗画画”

寥寥几字便可概括。

没有轰轰烈烈的业迹,

也没有享受过荣华富贵

与高官厚禄。

却赢得了无数世人的爱戴,

他开创了吴门绘画,

描绘江南山水之美的新画风。