良宽法师,江户时代后期,(清乾隆二十三年,1758)出生于日本的越后国出云崎。幼名荣藏,后改孝文。良宽幼时受到良好的汉文化教育,15岁左右就读于汉学名家大森子阳的私塾“三峰馆”,习四书五经及老庄哲学。18岁在光照寺削发为沙门。22岁时圆通寺国仙和尚来到越后,为其受戒,僧名良宽。后随国仙在玉岛圆通寺修行,操理佛寺之余精研汉诗。34岁时,国仙和尚逝世,他便云游四方。1831年卒于岛崎(清道光十七年)。良宽一生,住草庵,行乞食,孤独清贫而落拓自在,迥出时伦。在物质生活极为清贫的草庵里,良宽却能容膝易安,不改其乐。良宽的挚友解良荣重在《良宽禅师奇话》中说道:“与师语,顿觉胸襟清净。师不说内外经义以劝善,就厨上烧火,或就正常坐禅。其言不涉诗文,不及道义,优游不可名状,但道义化人而已。”

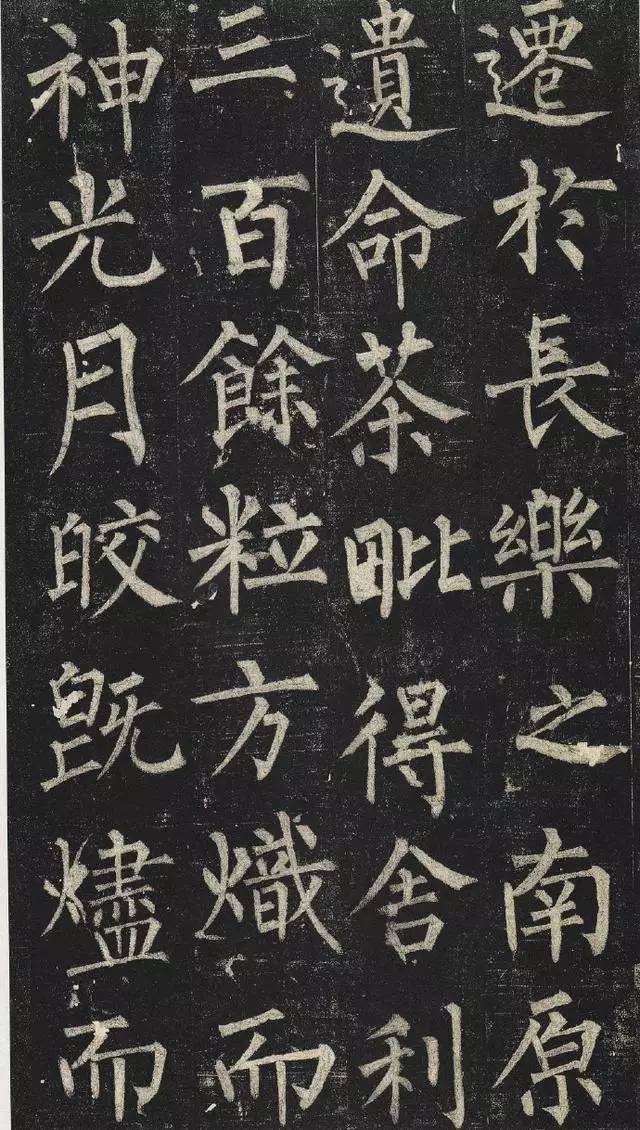

据记载,良宽曾学习过二王,怀素、黄庭坚的草书以及小野道风的《秋萩贴》,同时从日本假名书法中得到灵感。良宽书法当时与寂严、慈云齐名。良宽最不喜欢“书家的字、厨师的菜与诗人的诗,”因为这里面只有技巧而没有自性,太多表面文章而缺乏内蕴,过于一本正经而缺少自然而然的品质。良宽从中国、日本的古典书法着眼,而二者的融合中特立出自己的个性。欣赏良宽的书法,便会不自觉地为良宽所特有的艺术情境所打动。看似不讲究技巧,但又似乎技胜一筹;看似不经意,且意味无穷。良宽的书法是从他的人生修养中产生出来的,一点一画无不昭示着纯净而超然的灵魂的影子。他的书法又象他所喜爱鸟那样,高蹈入云,逍遥而又骄傲地翱翔在属于自己精神天空。

近年来人们越来越推崇和喜爱良宽,且与年俱增。我认为这简直是现代的七大奇观之一。我不清楚喜爱他的理由是否由于他的人生观恰恰与现代流行思潮相背逆的缘故,反正令人费解。良宽何以会受到这么多人的喜欢?

从80年代后半期至90年代初泡沫经济时期开始,生财技巧之类讨厌的语言大行于市。不管是谁,如果买了股票而赚不到钱,别人就视你如怪物,这都形成了一股社会风潮。大小报刊都辟出了财经专栏,推波助澜。对此,我一向都持有异议。这种现象的出现,是因为在公众眼里物质至上的结果。在一切数据化的时代,不能用数字来作价的一切都是不值一顾的。

如果这种风潮就是现代流行风潮的话,那么良宽的生活方式正好相反;他一生与金钱无缘,住草庵,以乞食为生,这样的人物竟然会受到现代人的重视,着实让人感到不可思议。也许整个时代过于功利主义化了,反而使人憧憬那种清澈的生活方式。

生涯懒立身,腾腾任天真。

囊中三升米,炉边一束薪。

谁问迷悟迹,何知名利尘。

夜雨草庵里,双脚等闲伸。

反复呤唱良宽的这首代表作,会感到一种悠然的舒畅气氛。稍作思考就会明白,正是我们已经缺乏这种纯粹生活能力。良宽不想卑躬屈膝以换取出人头地,也不求财源广进而富贵荣华。他不愿压抑自己的心灵,一切任性而为。现有自己草庵的头陀袋中还有乞讨来的三升米,炉边尚有一束柴薪哩。尽管处身于极度的不安状态中,有这些就足够了。不知这是迷狂还是彻悟,更不要说名利得失了,我就这样在夜雨淅淅而降的草庵里,悠闲地伸展开自己的双脚,欢乐而满足。

我们终究无法臻于这种心境,我们也无法忍耐自己处于这种情境下生活。然而我们却会不由自主地被诗中所显示的美妙的境界所吸引,这究竟是什么原因呢?为什么良宽会在现代社会流行呢?现代社会衣食无忧的我们为什么会被他的这种心境所吸引呢?

我曾在一个冬天,探访过越后国上山的五合庵遗址。站在那重建的草庵前,我想如果让我住在这么一间建在老衫树下的孤零零的破草庵,我肯定会忍耐不住的,太简素,太贫寒了。可以想象,在这么物质匮乏的地方,粗衣寒食生活的人,精神是多么地强韧。由此省察到在现代文明中娇生惯养的人是多么的脆弱。

回想一下,即便是我们,也曾有过在以东京为首的日本城市被空袭夷为平地的经历,废墟上的生活和良宽何其相似,而今却已知者寥寥,成为遥远的过去。缺乏御寒的物品,食粮也如“囊中三升米”状态的实行配给,哪怕是这样,当时人们如果能栖身于稍遮风雨的屋檐,有食物果腹,就会感到相当满足了。而我站在五合庵前,竟然会提出“在如此贫寒的地方怎么生活啊”这样可笑的问题。可见我们已被现在文明所惯纵,不知不觉间精神脆弱到何等地步。

也许我们会认为,良宽贫寒的生活方式是他自觉选择的,而战后我们生活的这种穷困状态则是不得已,非我们自己选择的。于是我们为了摆脱那种穷困贫乏的状态,为能过上富裕的生活而拼命地劳作。而良宽从一开始就没有华服美食的愿望,更不用说出人头地,飞黄腾达了。

生涯懒立身,腾腾任天真。

不求显达于众人,万事随心自然,一任天真。于是就生活在草庵里,悠闲满足地“双脚等闲伸”。实在是无比幸福的心境。

我们无法模仿良宽的生活,但我们可以想象良宽的这种幸福心境的。

在食物要多少有多少的饱食时代,对食物是难以有知足感恩的心情的。然而在饥饿的边缘,正是由于缺乏食物已成为生活常态,有三升米才会令人感谢上苍。

如果所有的房屋都设有暖气,人们便不会对温暖心怀感激,而假如你从寒风凛洌的野外行乞归来,能有一束焚火的取暖柴薪,一定会被这难得的温暖所感动。

当“无”成为常态时人们才会对“有”感到无上的满足和感激。而“有”成为常态时,人们不会对“无”产生不满足感,也决不会在心里涌起对“无”的感激之情。我想,良宽正是基于这种认识才自觉地选择了他的草庵生活。

此外,良宽在他吟唱贫困的草庵生活的诗中,同时表达了一种难以言喻的悠游心境。所以我们才会被吸引,仅仅是贫困的生活状态是不会引起任何人向往的。

《良宽禅师寄话》这本书的开头便道:

良宽禅师常静默无语,动作闲雅有余。心广体裕,即此之谓也。

良宽不仅孤独地一个人生活,而且生来便喜欢沉默寡语。为了自己所选择的内省式的修行生活,更时常整日静默无语。所认他的举止风度才会如此悠闲潇洒,仿佛从内心深处溢出一般。心灵自由,不为物拘,身体才会自在潇洒。

看良宽的书法,就仿佛看到了良宽这个人一样,行云流水,笔法自由奔放,实在是高雅脱俗的字体,极富良宽的人品之韵。在乞食为生的草庵生活这种最低限度的困苦生活状态下,还能保持如此高雅纯净的心态,良宽由此愈发地吸引我们这些所谓的现代文明中人。

写作《良宽禅师奇话》的解良容重和良宽的交情非常深厚,从而他很好地描述了良宽这个人物的风采。

师信宿余家重日。上下自和睦,和气盈室,虽归去,数日之内,人自和。与师语,一夕顿觉胸襟清净。师不说内外经文以劝善,就厨上烧火,或就正堂坐禅。其言不涉诗文,不及道义,优游不可名状,仅道义化人而已。

良宽和解良家相与甚善,有时会在解良宿泊二日方始归去。解良由此将那时的印象记载下来。确实是一部相当传神地描绘出良宽神采的作品。

良宽在解良家,既不劝言学教,也不谈论诗集和歌,家中自然而然地洋溢着一股祥和的气氛。他或去厨房帮忙生火啦、或就在里间客座上静默坐禅,行为举止就像在自己家里。可当你感受他如田野间清纯的风一般自然的存在,或者是围炉闲语时,你的内心立即会变得清明澄澈。

良宽就是这样有魅力的人物。如果仅仅只是一个毫无人格力量的、悲惨地苟活在五合庵的行乞和尚,人们既便怜悯,也决不会由衷地发出崇敬和亲近之感。

良宽之所以被人们所敬爱,是由于他虽然是一个以行乞为生的贫穷和尚,但在他极其简朴的生活中,闪现出常人所不及的高雅纯净的人品光辉。

良宽写诗,咏和歌,亦善书法。但他的诗与汉诗人所作的专家诗不同,和歌也不流于桂圆流的常套歌,书法更是独树一帜。任何一类都极好地表现了良宽的内心世界,没有一丝一毫的学究气。他通晓经义,但决不对别人说教,也不以此为傲。生活方面也同样反映出他的思想,行住坐卧,任其自然,一切都是每日充实更新自己的手段。

师神气充于内而外发。形容如神仙。长大清癯,隆准凤眼,温良严正,无一点烟火之气。(略)今追怀其形状,不见相似之人。鹏斋曰:喜撰之后无此人物。

良宽胸中充满着精神之气,由此外溢感染着每一个人。姿态音容宛如神仙。他身材高瘦清癯,隆鼻,丹凤眼,温良严正,不带丝毫烟火气。现在追想的话,再也没有那般仙风道骨的人物了。江户的儒者龟田鹏斋曾赞叹说,自三十六仙中喜撰辞世后,人品风度无人能出良宽之右。也许确非妄言。

我不认为解良荣重是出于自己的偏爱,故意夸张地美化良宽。良宽就是这样的人物。

我读了荣重的证言之后,不禁想到,良宽所以成就这样的人品气度,是否与他的草庵生活有关?换而言之,是不是清贫而一无所有的草庵生活才孕育出这样的良宽?答案是,草庵生活是良宽的必然选择,没有草庵生活也就不可能有良宽这样的人。

也许还可以从相反方面来思索。良宽曾在备中玉岛的圆通寺中修行,并继承了国仙师傅的衣钵。让我们看一看他在圆通寺时所写的诗:

自来圆通寺,几度经冬青。

衣垢聊自濯,食尽出城阖。

门前千家邑,更不识一人。

曾读高僧传,为僧当清贫。

离开越后到备中的圆通寺,已经过了好几个春秋了。衣服脏了自己洗,肚子饿了便出城去化缘。寺庙门口,千百户商家云集,却无一人相识。以前曾读过慧皎所著的《高僧传》,出家修行本就是忍受清贫的啊。自己亦当以清贫为操守,忍受孤独,坐禅修道。

在这里良宽给我们一种相当孤独的印象。玉岛町繁华喧嚣,良宽独居其中,而不为车马喧哗所骚扰。

圆通寺位于冈山西侧的玉岛上,属冈山籓主。良宽二十二岁云游至此,至三十四岁其国仙大师仙逝,良宽在此十二年的修行期间,沉默寡言,极少开口说话。在另一首歌咏圆通寺修行时的诗中,他描述的正是这种苦修的心情:

忆在圆通时,常叹吾道孤。

搬柴怀庞公,踏碓思老卢。

入室非敢后,晚参恒先徒。

自兹席散后,倏忽三十年。

山海隔中州,消息无人传。

怀旧终有泪,寄之水潺湲。

搬运柴草时想到庞居士,捣米台前眼前便浮现出卢行者。参拜师傅,执弟子礼不敢稍欠恭谨,晚课诵经,从不敢落他人之后。这样的修行生活令他不由地感叹“吾道孤”也。

其实这句话,是一般僧侣常挂在嘴边的套语。既“吾忧吾道之不行”。而我从中却听出他独具个性的感慨。同为修行,一般僧侣皆以住院住持为追求目标,良宽却是以“孤”为立身之本,并为之身体力行,修行纯粹的佛门之道。在这一点上二者是迥然不同的。

良宽在师尊大忍国仙死后,立即辞别他游。据研究良宽生平的北川省一考证,由于良宽反对继承法杖的玄透即中假借幕府力量实行宗教改革,故而也许是玄透运用幕府的恶僧追放令,将良宽驱逐出了圆通寺。我虽然无法判断个中是非,如果事情真是那样的话,那么从大忍国仙活着的时候开始,偏重体制的玄透和醉心修道并主张与政治无涉的良宽二人之间,就有着生活方式的根本差异。也许从那时起,玄透就已经憎恶良宽,视他为异己了。

当时圆通寺尚有近三十位前辈高僧,而忝陪末席的良宽却可能就是大忍国仙理想的承继法杖的接班人,读了国仙赠与良宽的偈文,便会明白国仙当时的心情。

付于良宽庵主

良也如愚道转宽,腾腾任运谁得看。

为赠山行烂藤杖,到处壁间午睡闲。

宽政二庚戍冬

水月老衲仙大忍

柳田圣山君是这样解释这首偈语的:

良啊,你真是个愚蠢的人,大路朝天,你这般信步而行,又有谁会注视你呢?还是送你这根山间原形的藤杖吧,带着它,不管你走到哪里,哪怕是在悬崖之侧,你仍然可以憩然入睡。

从“良啊”这个亲昵的称呼中可以感觉到,大忍国仙和良宽的关系是很亲密的。据柳田氏推测,“良也如愚”典出《论语•为政》第二篇中孔子对颜回说的话。籍以表现自己亦有值得自豪的弟子。可见国仙非常看重淡泊名利的良宽,并愿把自己终生追求的“道”托付给他。

良宽“常叹吾道孤”的感叹,真正出于他孤独的心境。良宽他即使出家为僧,也决不会在寺院中追名逐利,他根本就不会有这个念头。

—— END ——