![微信图片_20181127172016]()

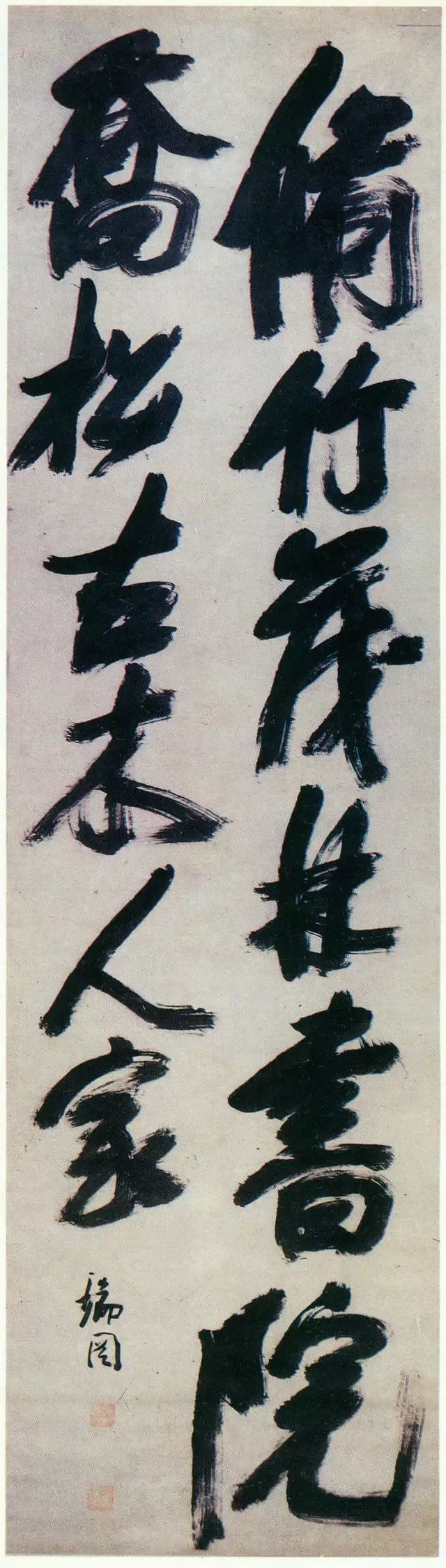

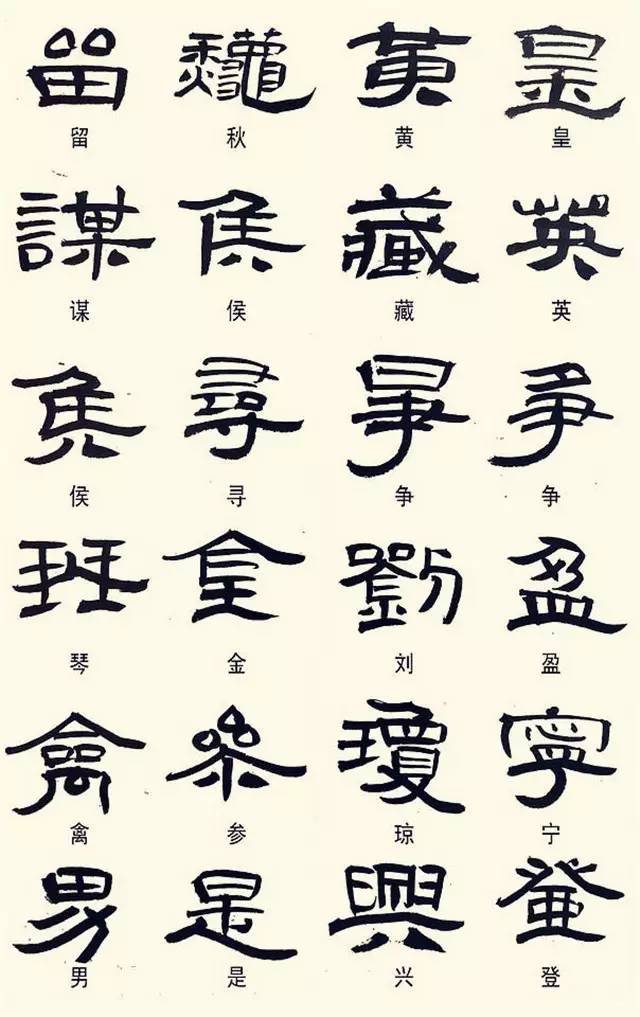

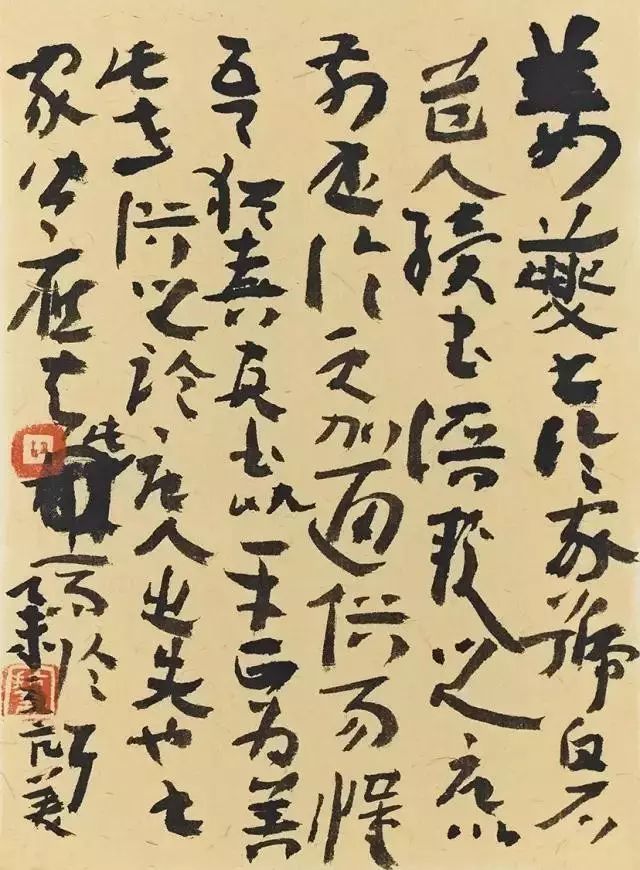

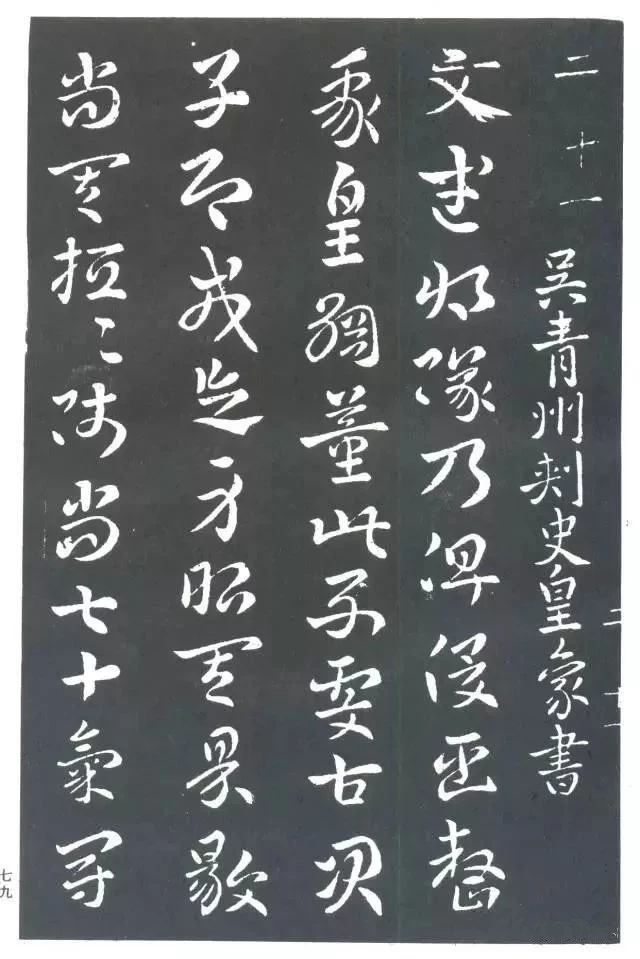

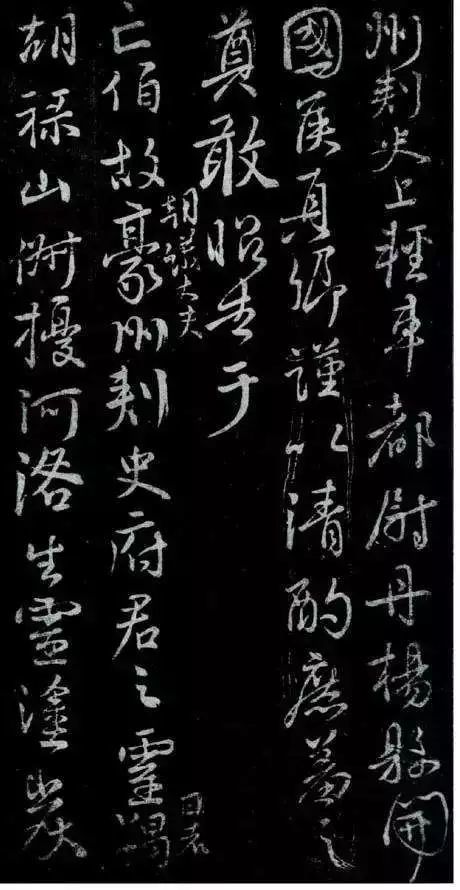

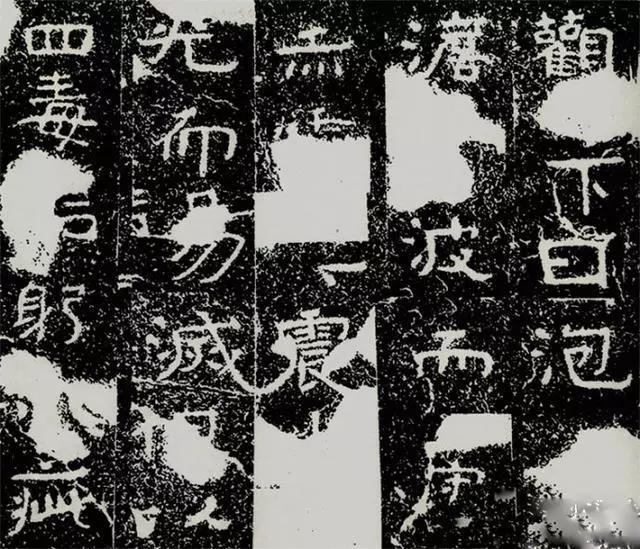

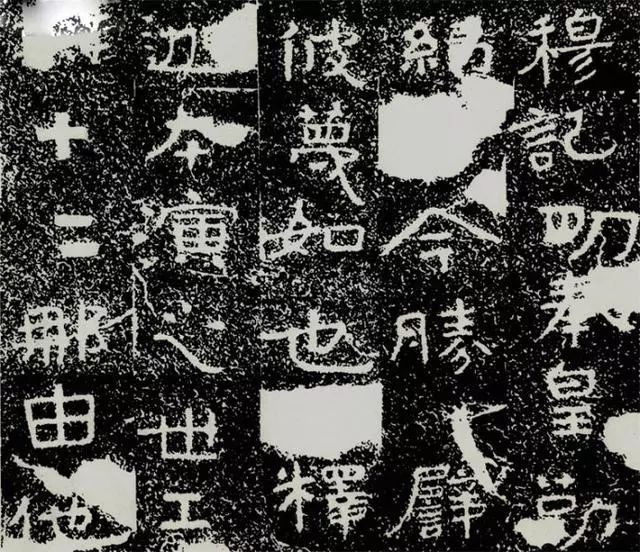

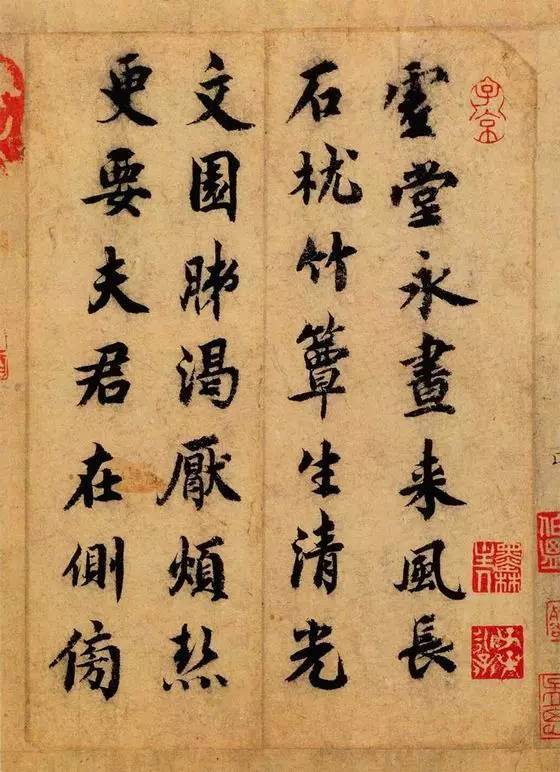

书法者,书而有法之谓,故笔落纸上,即入“法”中,动静皆能含法为上乘。唐.欧阳旬《用笔论》

书之神韵,虽得于心,然法度必讲资学。沈括《梦溪笔谈》

今书之字钟功在执笔用笔。元.解缙《春雨杂述》

用笔之法:拓大指,偃中指,敛第一指,拒名指,,令掌心虚如握卵,此大要也。唐.卢携《临池诀》执笔之法,实指虚拳。运笔之法,意在笔先。清.冯武《书法正传》

古之所谓实指虚掌者,谓五指皆贴管为实,其小指贴名指,空中用力,令到指端,非紧握之说也。握之太紧,力止在管,而不注毫端,其书必抛筋露骨,枯而且弱。清.包世臣《安吴论书》

大凡学书指欲实,掌欲虚,管欲直,心欲圆。元.陈绎曾《翰林要诀》

卢公忽相谓曰:子学吾书,但求其力耳,殊不知用笔之力,不在于力;用于力,笔死矣。虚掌实指,指不入掌,东西上下,何所阂焉?常人云:永字八法,乃点画尔,拘于一字,何异守株!唐.林蕴《拨镫序》

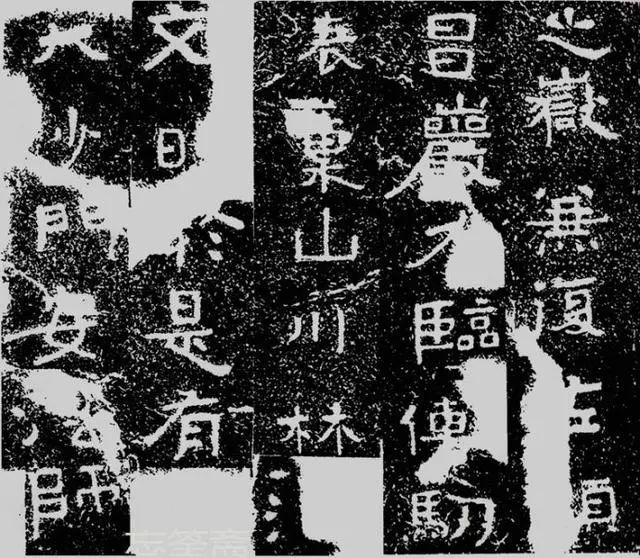

藏头护尾,力在字中,下笔用力,献酎之丽。东汉.蔡邕《石室神授笔势》

书重用笔,用之存乎其人。故善书者用笔,不善书者为笔所用。

笔心,帅也,副毫,卒徒也。清.刘熙载《艺概》

![微信图片_20181127172019]()

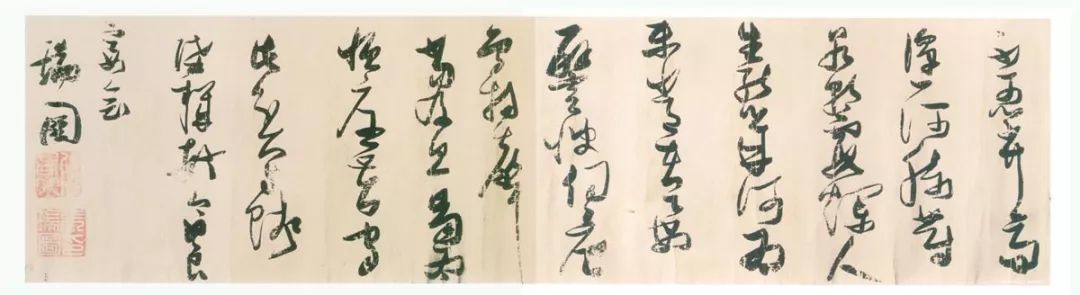

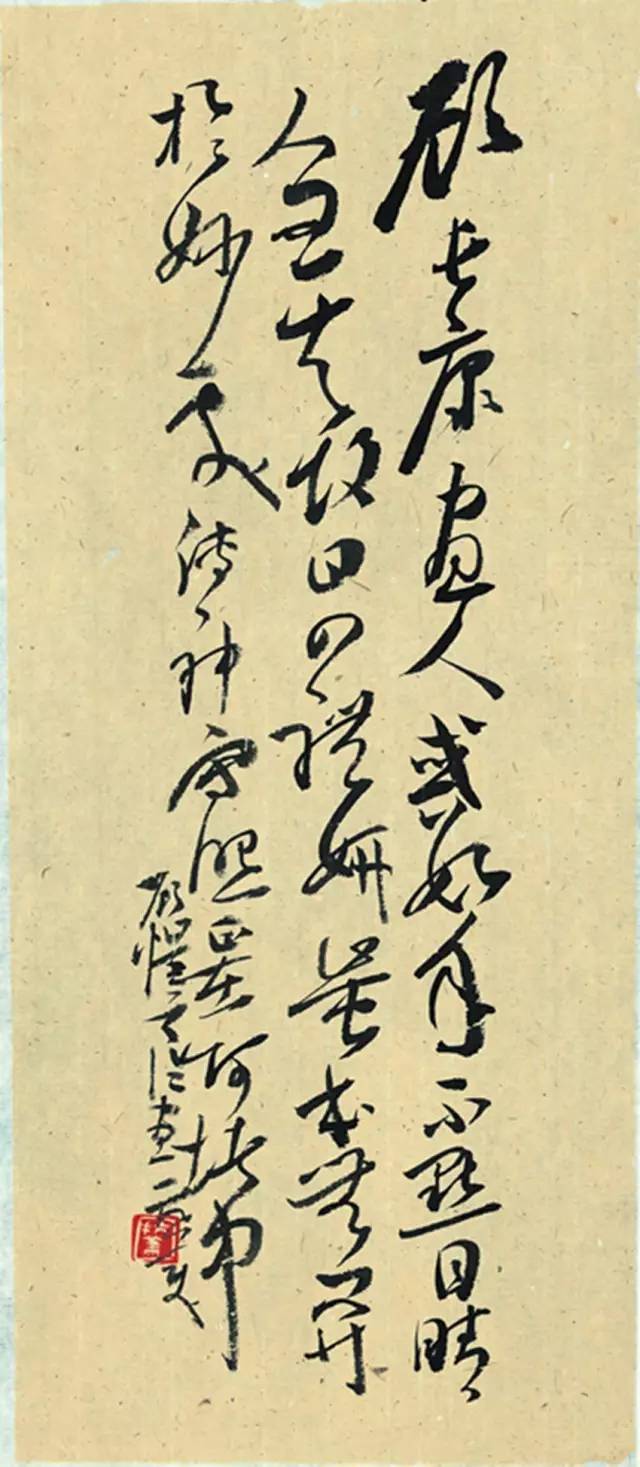

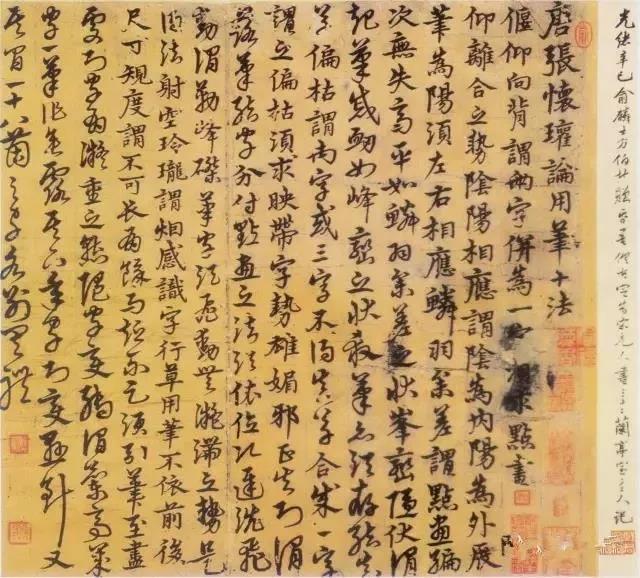

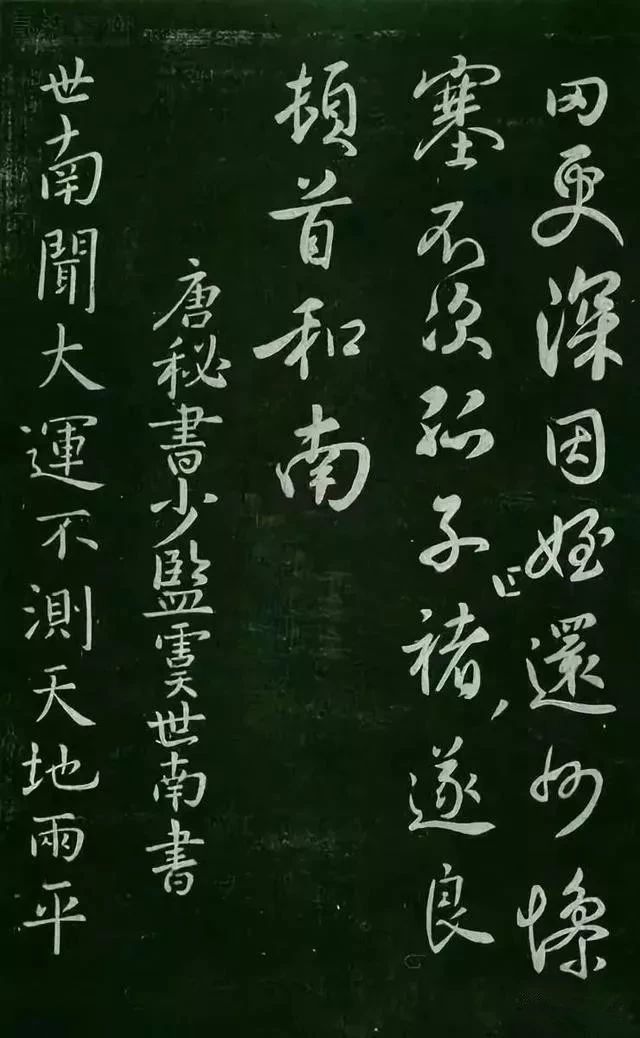

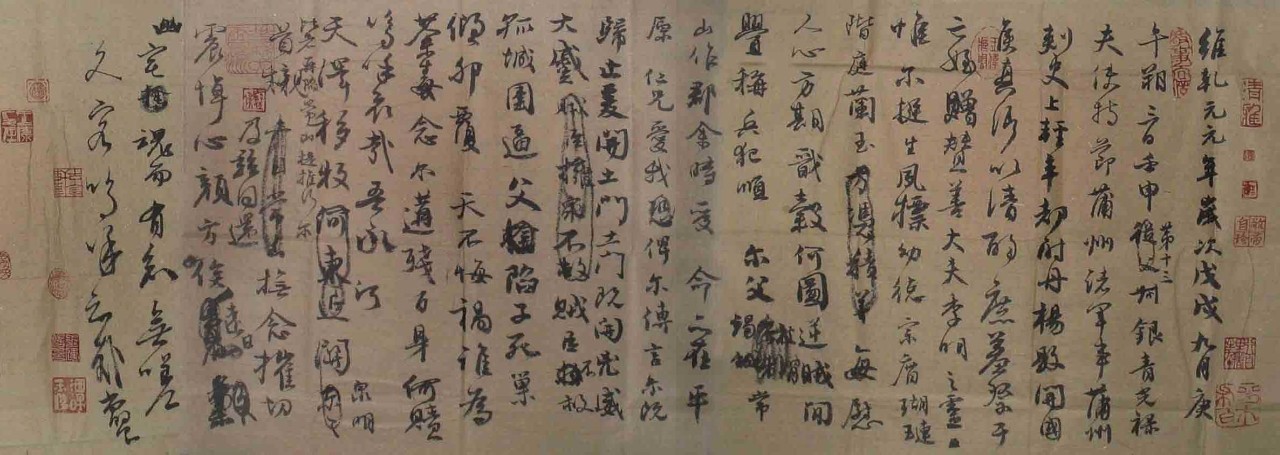

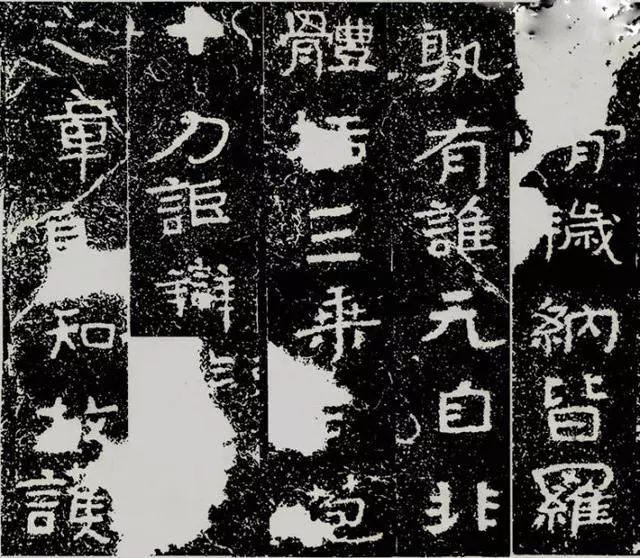

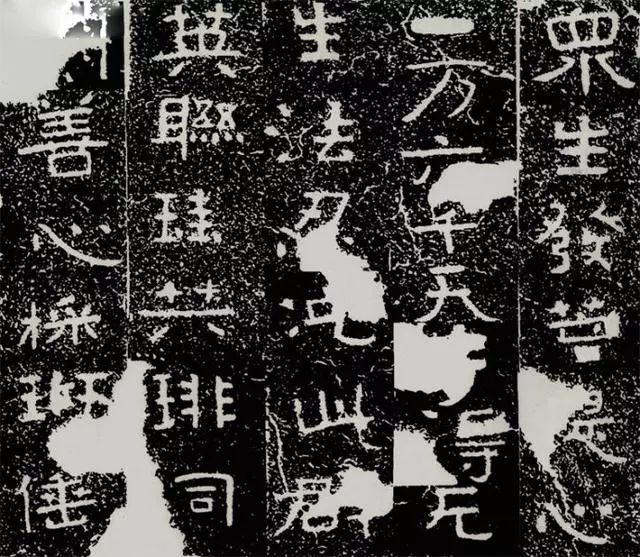

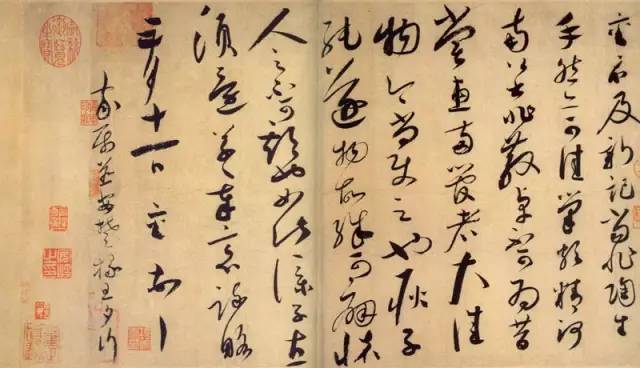

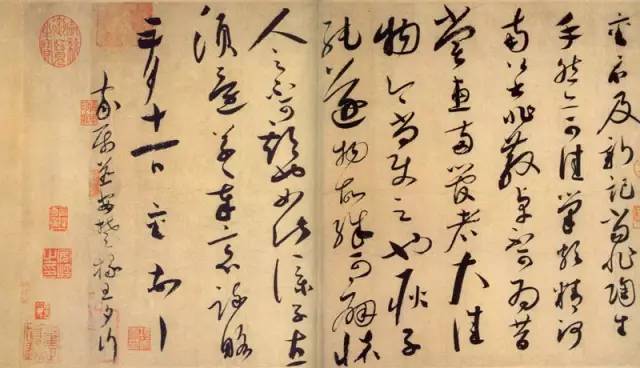

昔人传笔诀云:“双钩悬腕,让左侧右,虚掌实指,意前笔后。”论书势:“如屋漏痕,如壁坼,如锥画沙,如印印泥,如折钗股。”明.丰坊《书诀》

张长史折叉股,颜太师屋漏法,王右锥画沙.印印泥,怀素风鸟出林,惊蛇入草,索靖银钩虿尾,同是一笔法:心不知手,手不知心法耳。黄庭坚《论书》

寸以内,法在掌指;寸一外法在肘腕。掌指法之常也,肘腕法之变也。.郑铄《衍极并注》大字运上腕,小子运下腕,不使肉衬于纸,则运笔如飞。明.丰坊《书诀》

执笔低则沉着,执笔高则飘逸。清.梁献《执笔论》

凡学书字,先学执笔,若真书,去笔头两寸一分,若行草书,去笔头三寸一分。下笔点画波奈屈曲,皆需一身之力送之。东晋.卫铄《笔阵图》

把笔深浅,在于去纸远近,远者浮泛虚薄,近则瘟锋体重。唐.卢携《临池诀》

凡学书,欲先学用笔,,用笔之法,欲双钩回腕,掌虚指实,以无名指依笔,则有力。黄庭坚《论书》

![微信图片_20181127172021]()

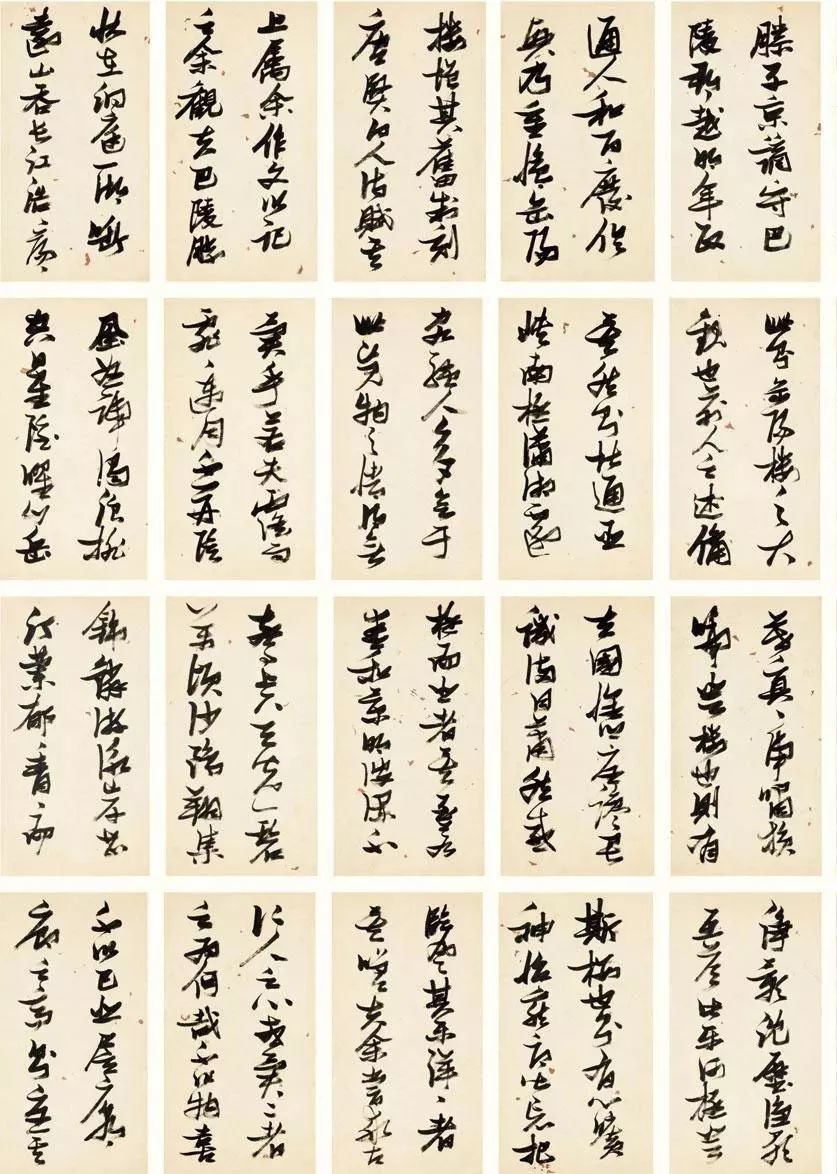

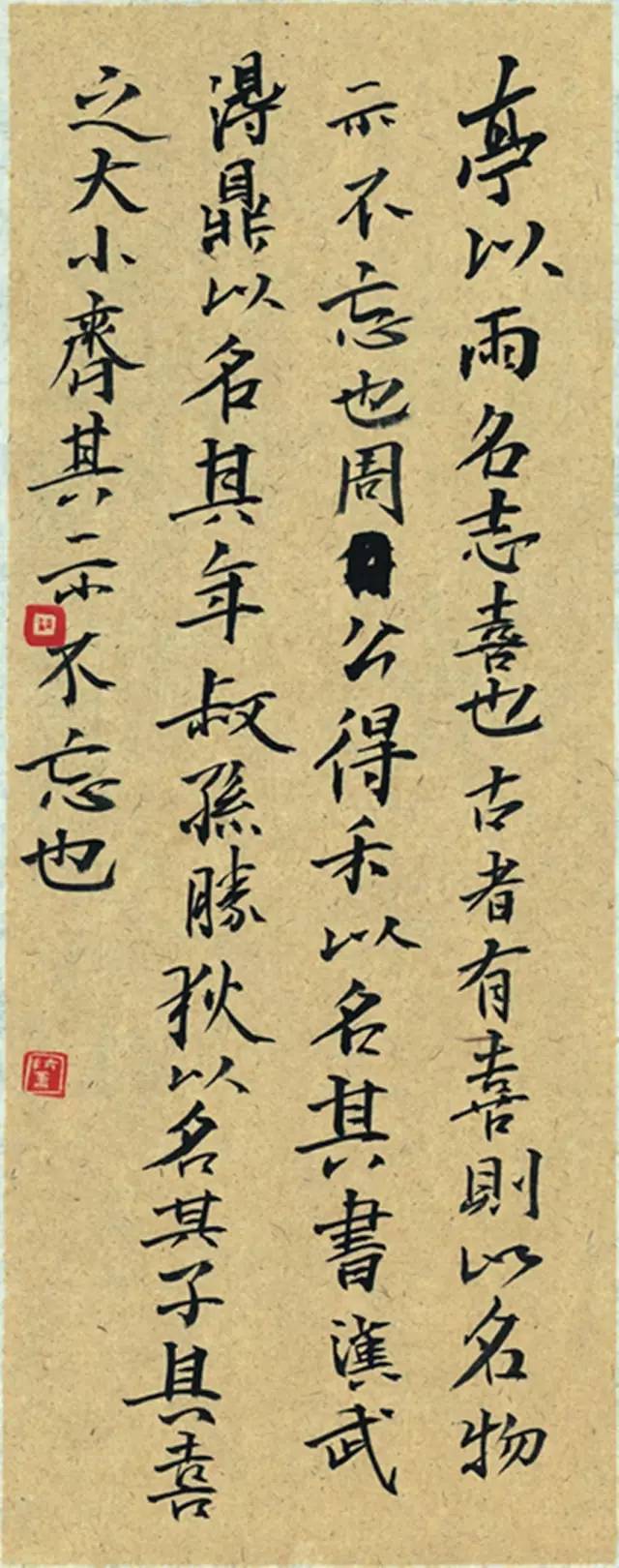

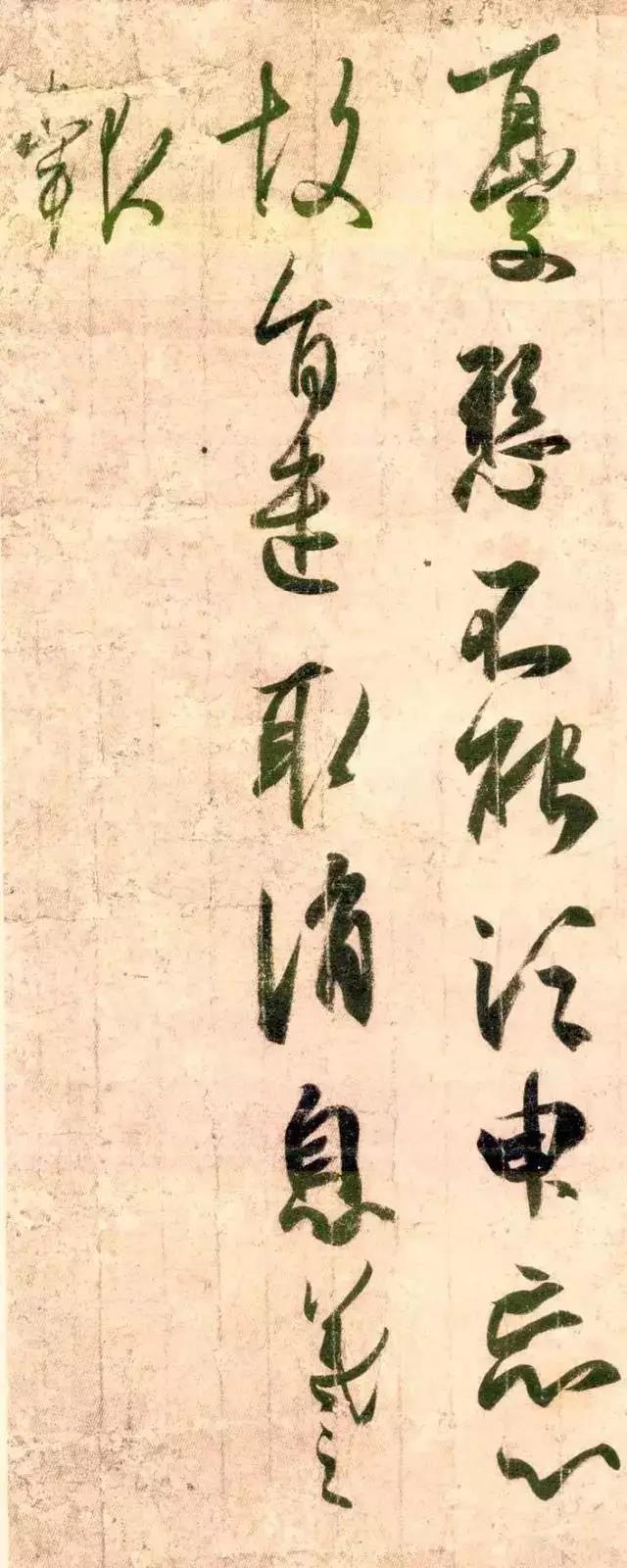

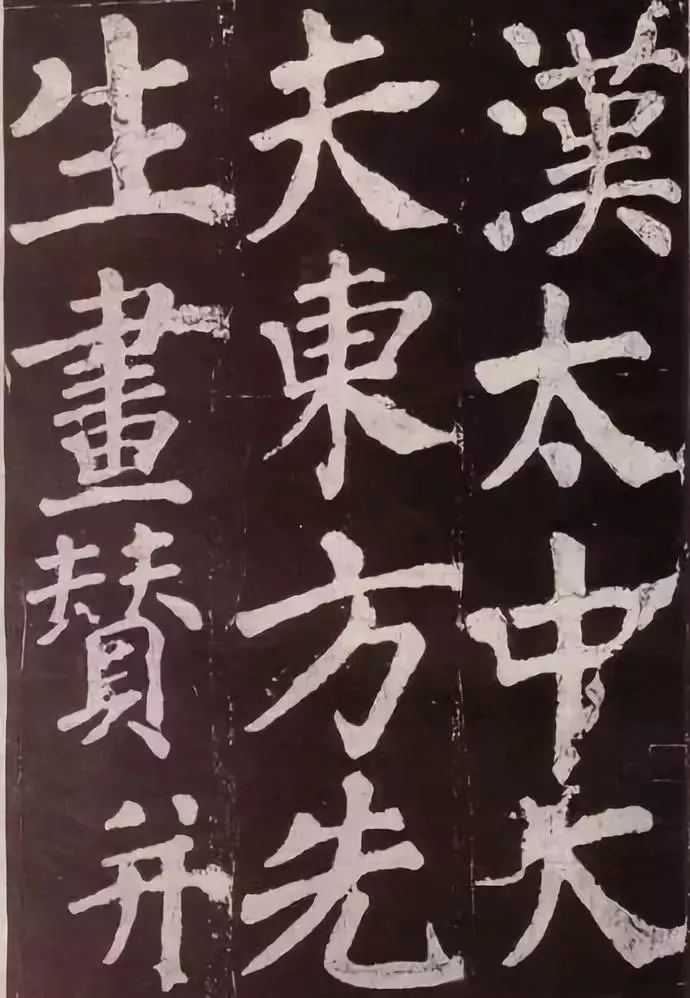

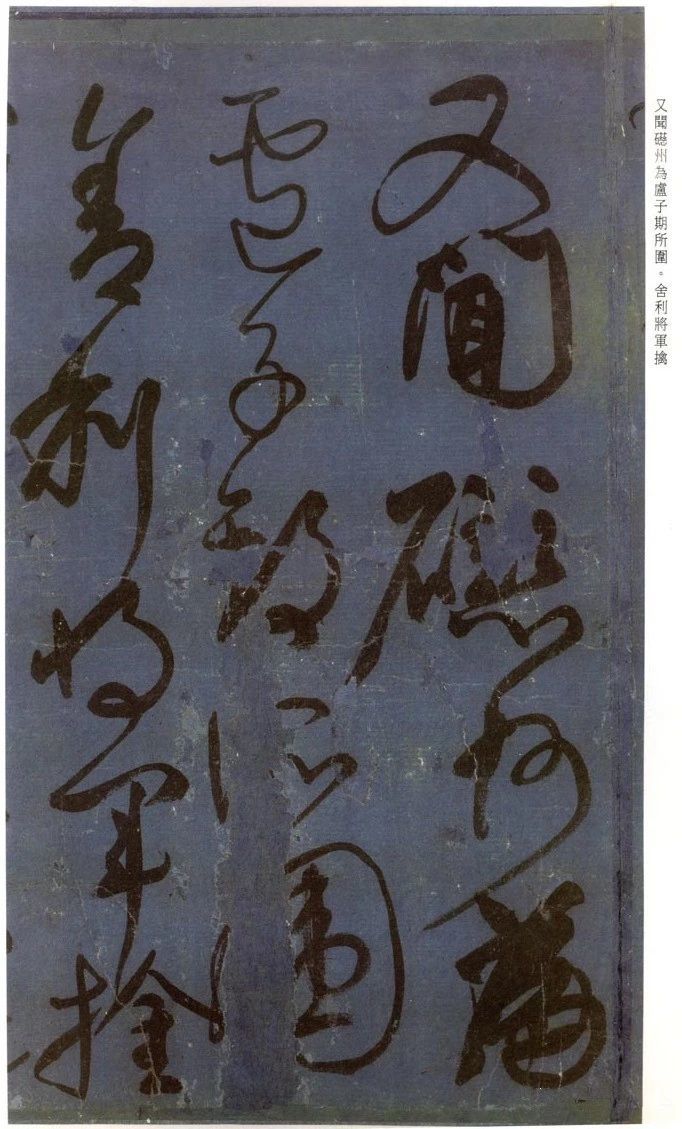

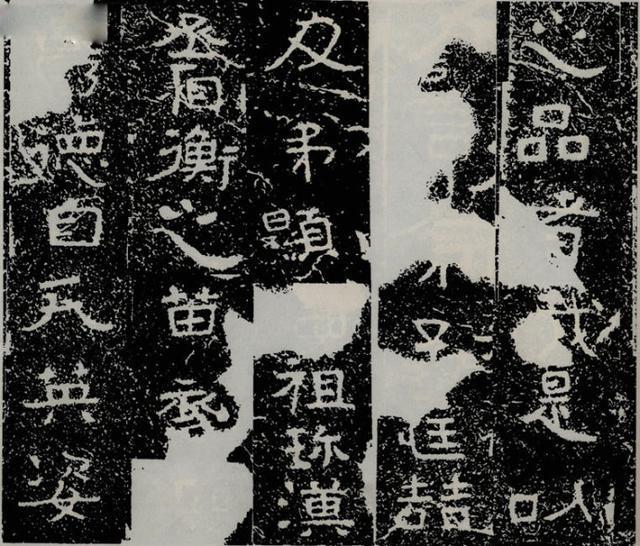

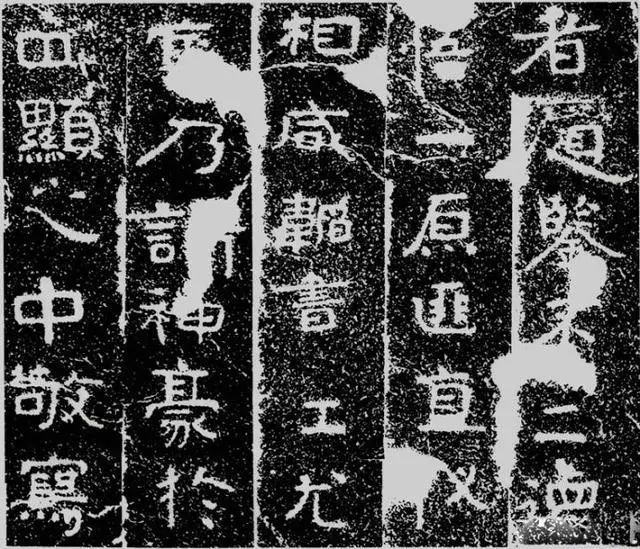

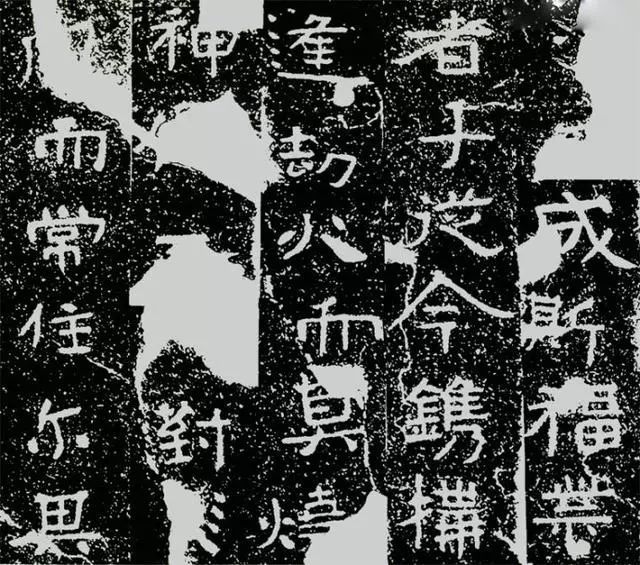

所谓法则,压.钩揭.抵拒.导送是也。五代.李煜《书述》

执笔欲紧,运笔欲活,不可以指运笔,当以腕运之,执笔在手,手不主运;运之在腕,腕不知执。孙过庭有执.使.转.用之法:执谓长短深浅;使谓纵横牵挚;转谓钩环盘纡;用谓点画向背;岂偶然哉!宋.姜夔《续书普》

凡书要笔笔按笔笔提,辩按尤当于起笔处,辩提尤当于止笔处。书家于提按两字,有相合而无相离。故用笔重处正需飞提,用笔轻处正需实按,始免堕飘二病。清.刘颐载《艺概》

用笔须手腕轻虚。太缓而无筋,太急而无骨。唐.虞世南《笔髓论》

笔要巧拙互用,巧则灵便,拙则浑古,合而参之,落笔自无轻佻浑浊之病矣。清.秦祖永《绘事津梁》

书法在用笔,用笔在用锋。清.周星莲〈临池管见〉

右军用笔内恹,正锋居多,故法度森严而入神;子敬用笔外拓,侧锋居半,故精神散朗而入妙。明.丰坊《书诀》

腕竖则锋正,锋正则四面势权全。次实指,制实则筋力平均。次虚掌,掌虚则运用便宜。唐.李世民《笔法诀》

思翁言:坡公所书《赤壁赋》全用正锋,欲透纸背,每波画尽处,隐隐有聚墨,痕如黍米,殊非石刻所能传。此皆用墨到极微妙地位,亦书家莫传之秘也。清.朱和羹《临池心解》

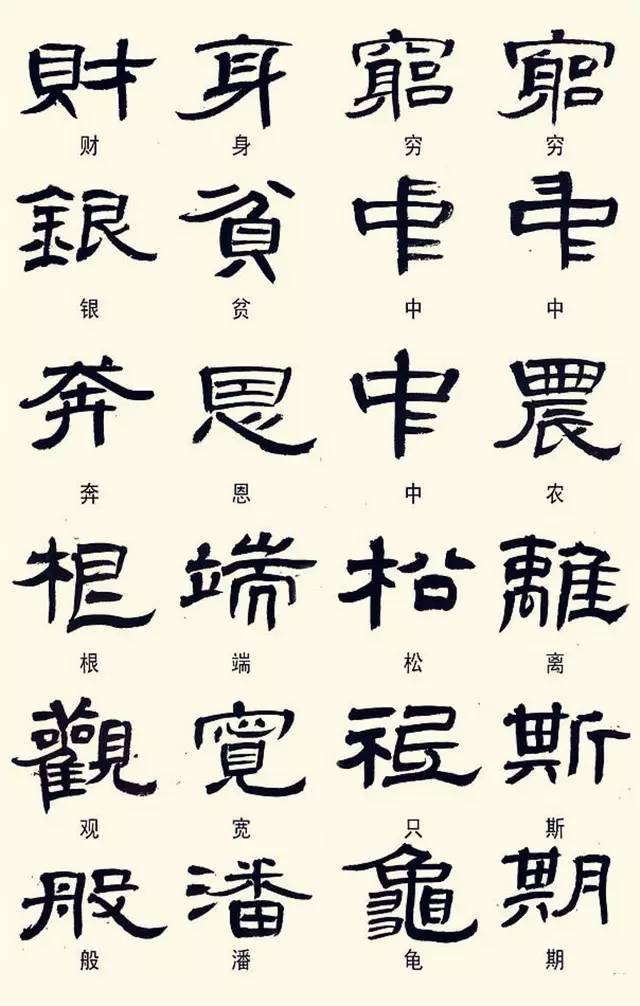

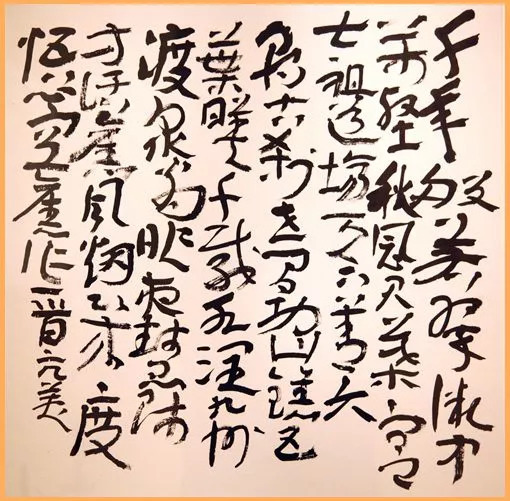

![微信图片_20181127172023]()

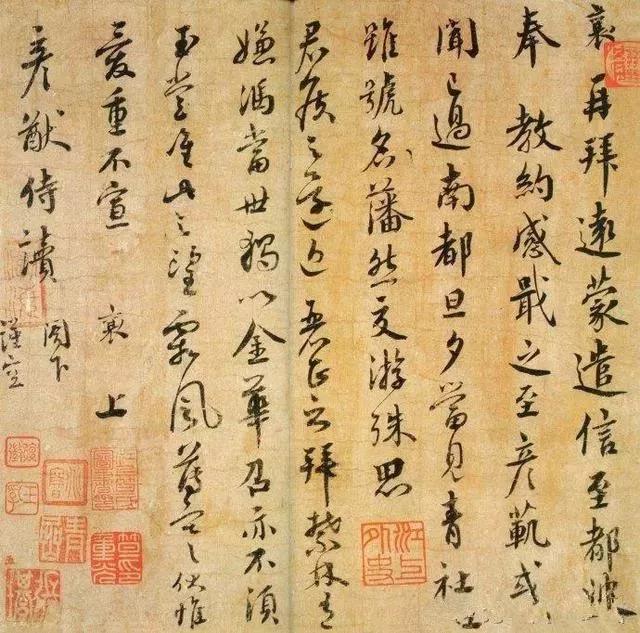

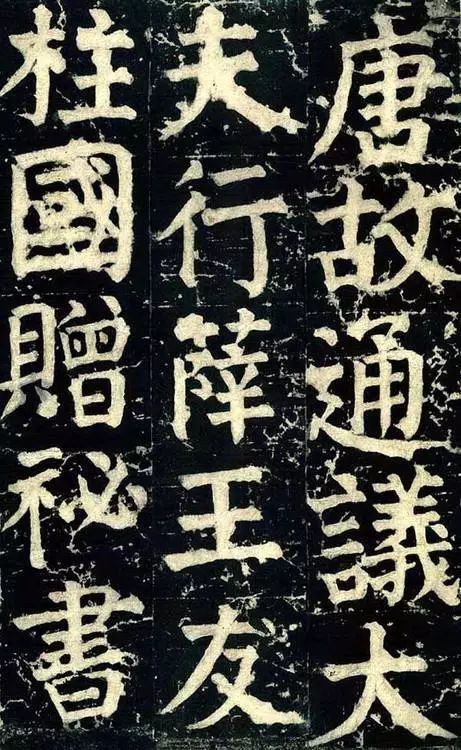

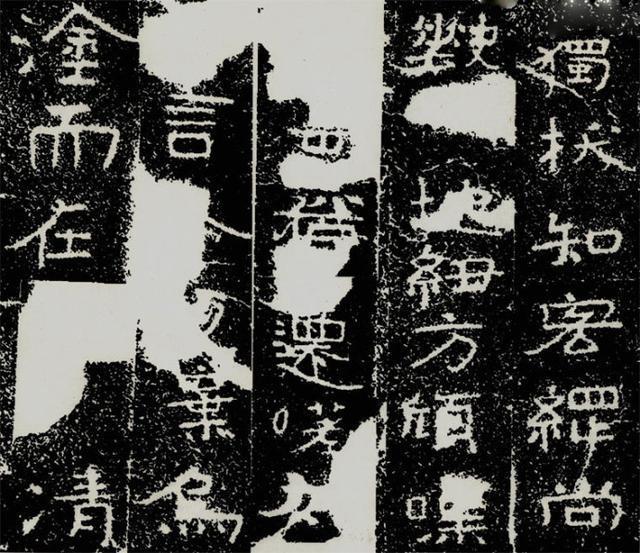

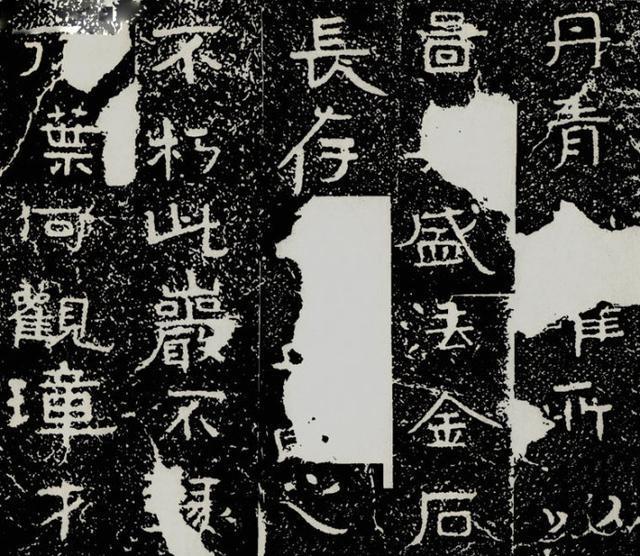

执笔在乎便稳,用笔在于轻健:轻则须沉,便则须涩,谓藏锋也。清.冯武《书法正传》

字有藏锋出锋之异,粲然盈褚,欲其手尾相应,上下相接为佳。宋.姜夔《续书谱》

用笔之,特须藏锋,锋若不藏,字则有病,病且未去,能何有焉。唐.徐浩《论书》

乃悟用笔如锥画沙,使其藏锋,画乃沉着,当其用笔,常欲使其透过纸背,此成功之极矣。唐.韦续《墨薮》

所谓千古不易者,指笔之肌理言之,非指笔之面目言之也。清.周星莲《临池管见》

学有规矩,字有体法;不然则笔意不精,字亦失乎格度矣。

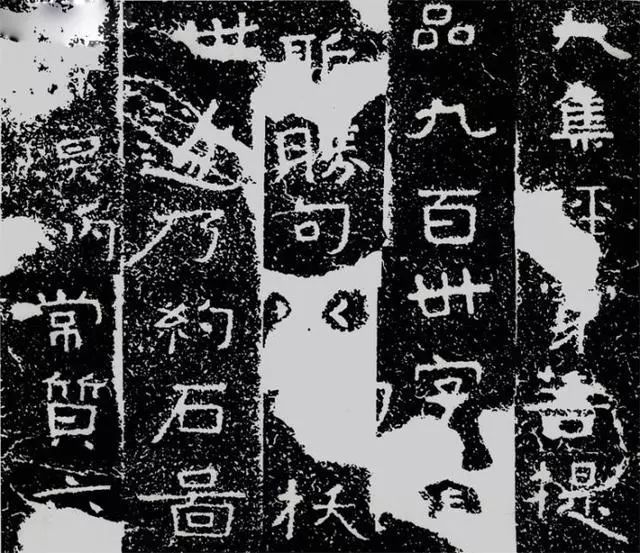

一字之法,贵在结构:一笔之法妙在起止。结构之道,尤在乎笔法之精妙也。佚名《永字八法》

将能此笔正用,侧用,顺用,重用,轻用,虚用,实用,擒得定,纵得出,遒得紧,拓得开,浑身都是解数,全仗笔尖笔毫末锋芒指使,乃为合拍。清.周星莲《临池管见》

用笔之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。盖两端出入操纵之故,尚有迹象可寻;其中截之所以丰而不怯,实而不空者,非骨势洞达,不能悻致。清.包世臣《艺舟双辑》

笔正则锋藏,笔偃则锋。.姜夔《续书谱》

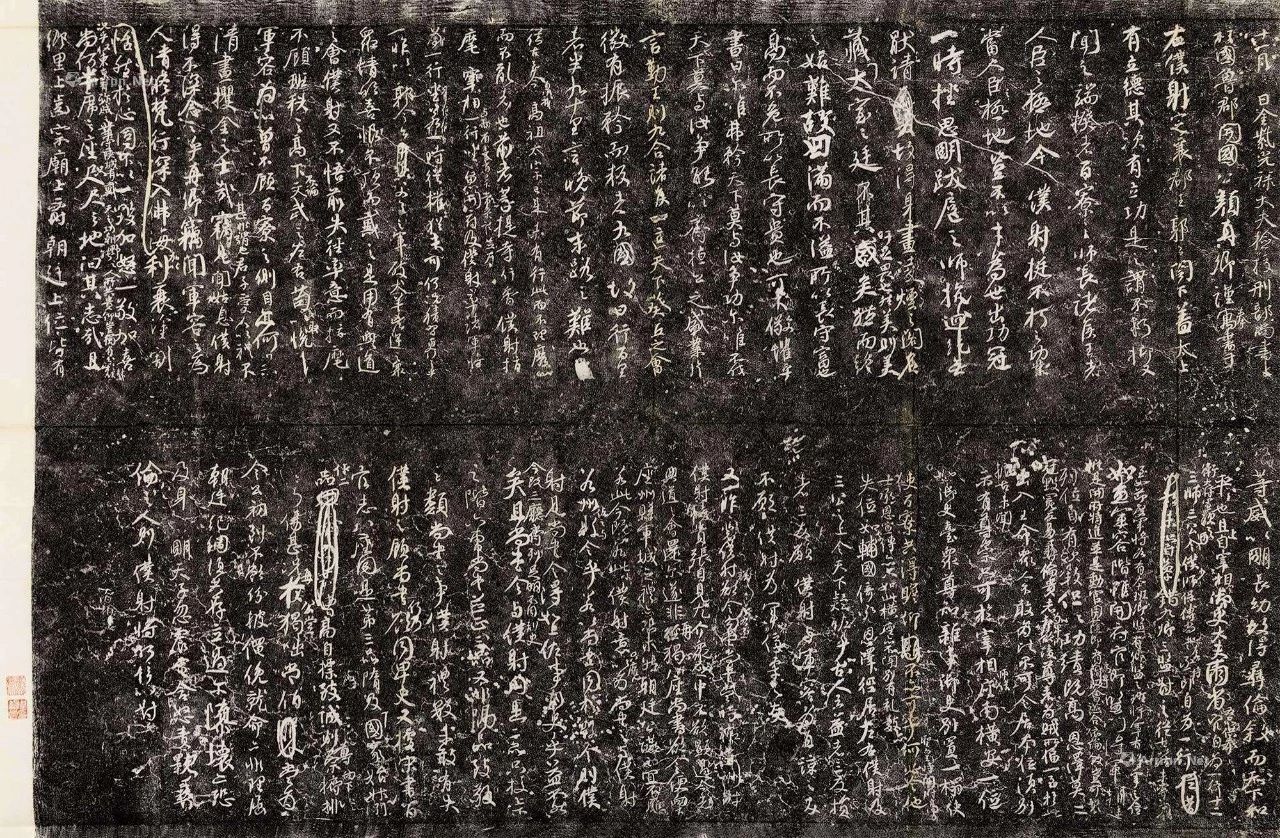

![微信图片_20181127172025]()

发笔处便要提得笔起,不使其自偃,乃是千古不传语。明.董其昌《画禅室随笔》

古人作纂,分,真,行,草书,用笔无二,必以正锋为主,间用侧锋取妍。分书以下,正锋居八,侧锋居二,纂则一毫不可测也。明.丰坊《书诀》

古人作大字常藏锋用力,故其字画从颠到末,少有枯燥处。今往往多以燥理为奇,殊不知此本非善书者所贵,惟斜拂及挚笔令轻处,然后有此,所谓侧笔取妍,正蹈书法之忌也。南宋.陈僬《负喧野录》

董文敏谓:书家虽贵藏锋,然不得以模糊为藏锋。盖以劲利取势,以虚和取韵。颜鲁公所谓如印印泥,如锥画沙是也。清.梁章距《学字》

惟管定而锋转,则逆入平出,而画之八面无非毫力所达,乃后积画成字,聚字成篇。清.包世臣《艺舟双辑》

笔在指间常欲其灵活,故能换笔。如遇转折处,不能换笔,势必生扭硬掣而过。其画必成侧锋,必成扁形。试观怀素草书,如惊蛇入草,屈伸自如,如铁丝一团,绝无偏侧。又观鲁公争座位贴,满纸皆成圆形,无一侧锋。古人云,鲁公皆用圈笔,实皆用换笔也。清.王墨仙《书法指南》

古人一点一画,皆使锋转笔以成之,非至起至掣曳之处乃用使转;古人一牵一连,皆旋转,正心着纸,无一黍米倒塌处。清.包世臣《艺舟双辑》

字划承接处,第一要轻捷,不着笔墨痕迹,如羚羊挂角。学者工夫精熟,自能心灵手敏。然便捷须精熟,转折须暗过,方知折钗股之妙。过处又要处,行处留,乃得真快。清.朱和羹《临池心解》

数画之转接欲折,一画之自转贵圆;同一转也,若误用之,必有病,分别行之,则合法耳。清.笪重光《书筏》

锋既着纸,即宜转换:于画下行者,管转向上;画上行者,管转向下;画左行者,管转向右。清.包世臣《艺舟双辑》

![微信图片_20181127172026]()

要使笔锋行字画中,如入骨既立,虽丰瘠不同,各自成体。宋.李弥孙《筠溪集》

书之大要,可一言而尽之。:笔方势圆。方者,折法也,点画波撇起止处是也,方出指,字之骨也;圆者,用笔盘旋中,作是也,出臂,字之筋也。清.朱履贞《学书捷要》

圆以规以象天,方以矩以向地。方圆互用,犹阴阳互藏。所以用笔贵圆,字形贵方。圆乃神圆,不可滞也;方乃通方,不可执也。明.项穆《书法雅言》

古人作书,落笔一圆便圆到底,落笔一方便方到底,各成一种章法。《兰亭》用圆,《圣教》用方,二贴为百代书法楷模,所谓规矩方圆之至也。

以转束言之,则内方而外圆;以笔质言之,则骨方而肉圆。此是一定之理。清.周星莲《临池管见》

柔润则肥瘦皆圆,硬燥则长短皆扁。是故曲直在性情而达于形质,圆扁在形质而本于性情。清.包世臣《艺舟双辑》

圆笔使转用提,而以顿挫出之。方笔使转用顿,而以提契出之。圆笔用佼,方笔用翻,圆笔不佼则,方笔不翻则滞。近代.康有为《广艺舟双辑》

用笔尖如落锋势,无一毫如尖锋势,意况生举,爽若神,为字,须数俱入。.王羲之《论书》

作书须提得笔起,不可信笔。盖信笔则其波画皆无力。提得笔起,则一转一束处皆有主宰。转,束二字,书家妙诀也。明.董其昌《画禅室随笔》

起有分合缓急,收有虚实顺逆,对有反正平串,接有远近曲直。清.刘熙载《艺概》

好刀按之则曲,舍之则劲直如初,世俗为之回性。笔锋亦欲如此,若一引之后,已曲不复挺,又安能如人意耶?故长而不劲,不如勿长;劲而不圆,不如不劲。盖纸笔墨皆书法之助也。宋.姜夔《续书谱》

用笔要沉着,沉着则笔不浮;又要虚灵,虚灵则笔不板。解此用笔,自有逐渐改观之效。

笔要巧拙互用,巧则灵度,拙则诨古,合而参之,落笔自无轻挑浑浊之病矣。清.秦祖永《桐画诀》

古人论用笔,不外“疾”,“涩”二字。涩非迟也,疾非速也。以迟速为疾涩,而能疾速者无之。

书笔为质,以为文。清.刘熙载《艺概》

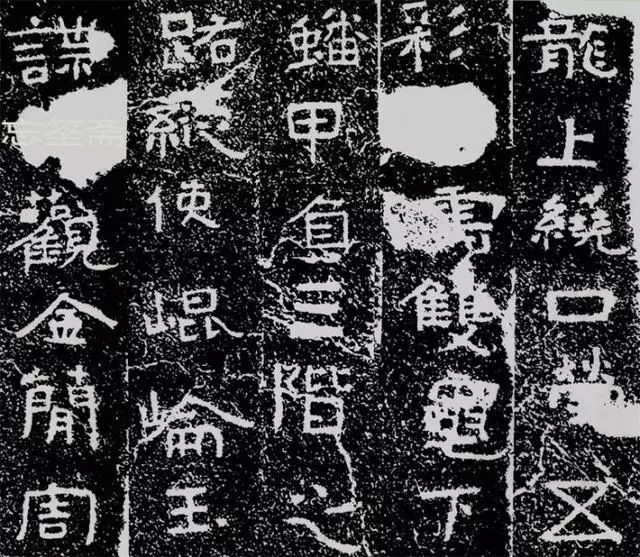

书有二法:一曰疾,二曰涩。疾涩二法,书妙尽矣。东汉.蔡邕《石室神授笔势》

笔贵绕左,书尚迟涩,此君臣之道也。唐.林蕴《拔镫序》

作书用笔过快,则无顿挫,过迟则不劲利。清.梁献《学书论》

用笔者皆习闻涩笔之说,然每不知如何得涩。惟笔方欲行,如有物以拒之,竭力而与之争,斯不期涩而自涩矣。清.刘熙载《论用笔》

![微信图片_20181127172028]()

下笔而刚决不滞,挥翰墨而厚实深沉。唐.张彦远《法书要录》

徐公曰:夫执笔在乎便稳,用笔在乎轻捷,故轻则沉便则须涩,藏锋也。不涩险劲之状由而生也,太流则便成浮滑,浮滑则是为俗也。唐韩方明《授笔要说》

山舟曰:笔要软,软则遒;笔头要长,长则灵;墨要饱,饱则腴;落笔要快,快则意出。清.梁同书《频罗奄论书》

笔法过于刻露,每易伤韵。运笔锋须要取逆势,不可顺拖也,即无生气,又见稚弱。清.秦祖永《桐阴画诀》

人但知笔墨有气韵,不知气韵全在手中。清.笪重光《画筌》

尝见有得笔法而不得墨者矣,未有得墨法而不由于用笔者也。 清.包世臣《艺舟双辑》

墨不旁出,为书家上乘。清.朱和羹《临池心解》

用水墨之法,水散而墨在,迹浮而棱敛,有若自然。唐.卢携《临池诀》

然而画法字法,本于笔,成于墨则墨法尤工书艺一大关键矣。笔实则墨沉,笔飘则墨浮。 清.包世臣《艺舟双辑》

磨墨欲熟,破水用之则活;蘸笔欲润,蹙毫用之则。黑圆而白方,宽而丝紧(黑有圆细圆曲折圆,白有四方长方斜角之方)。古今书家,同一圆秀,然惟中锋劲而直,齐而润,然后圆,圆斯秀矣。清.笪重光《书筏》

墨须浓,笔须健,以健笔用浓墨,斯作字有力而气韵浮动。 清.王淑《论书滕语》

笔肥墨浓者谓之浑厚,笔瘦墨淡者谓之高逸。清.王厚祁《雨窗漫笔

墨淡即伤神采,绝浓必滞锋毫;肥则为钝,瘦则露骨;勿使伤于软弱,不须怒降为奇。清.冯武《书法正传》

凡作揩墨欲干,然不可太燥,行草则燥润相杂,润以取妍,燥以取险。墨浓则笔滞,燥则笔枯,亦不可不知也。笔欲锋长劲而圆。长则含墨可以取运动,劲则刚而有力,圆则妍美。宋.姜夔《续书谱》

墨须要随浓随淡,可燥可湿,一气成之自然生气远出。清.秦祖永《桐阴画诀》

![微信图片_20181127172031]()

用墨须使有润,不可使其枯燥,尤忌侬肥,肥则大恶道矣。明.董其昌《画禅室随笔》笔之执使在横画,字之立体在竖画。气之舒展在撇柰,筋之融结在扭转,脉络之不断在丝牵,骨肉之调停在饱满,趣之呈露在勾点,光之通明在分布,行间之茂密在流贯,形势之错落在猗正。清.笪重光《书筏》

下笔之初,有搭锋者,有折锋者,其一字之体,定于初下笔。凡作字,第一字多是折锋,第二三字承上笔势,多是锋。若一字之间,右边多是折锋,应其左故也。又有平起者,如隶画;藏锋者,如篆画。尤要折搭多精神,平藏善含蓄,兼之则妙矣。宋.姜夔《续书》

划有阴阳,如则上面为阳,下面阴;竖则左面阳,右面为阴,惟毫齐者能阴阳兼到,否则独阳而已。清.刘熙载《艺概》

横画之发笔仰,竖画之发笔俯,撇之发笔重,奈之发笔轻,折之发笔顿,裹之发笔圆,点之发笔挫,钩之发笔利,一呼之发笔露,一应之发笔藏,分布之发笔宽,结构之发笔紧。清.笪重光《书筏》

大抵用笔有缓有急,有有锋,有无锋,有承接上字,有牵引下自,咋徐还疾,忽往复收。缓以仿古,急以出奇;有锋以耀其精神,无锋以含其气味。横斜曲直,钩环盘行,皆以势为主。然不欲相带,带则近于俗。横画不欲太长,长则转换迟;直画不欲太多,多则神痴。意尽则用悬针,意未须在生笔意,不若用垂露耳。宋.姜夔《续书谱》

![微信图片_20181127172032]()

横不能平,竖不能直,腕不能展,目不能注,分布终不能工;分布不工,规矩终不能圆备;规矩有亏,难云法书矣。清.笪重光《书筏》

作字如应对宾客。一堂之上,宾客满座,左右照应,宾客不觉其寂,主不失之懈。作书不能笔笔周到,笔笔有起讫,顿挫,滑过,如对宾客之失其照顾也。所云笔笔有送到,亦即此事。清.朱和羹《临池心解》

学书未有不从规矩而入,亦未有不从规矩而出。所谓因筌得鱼,得鱼忘筌。清.朱履贞《学书要》