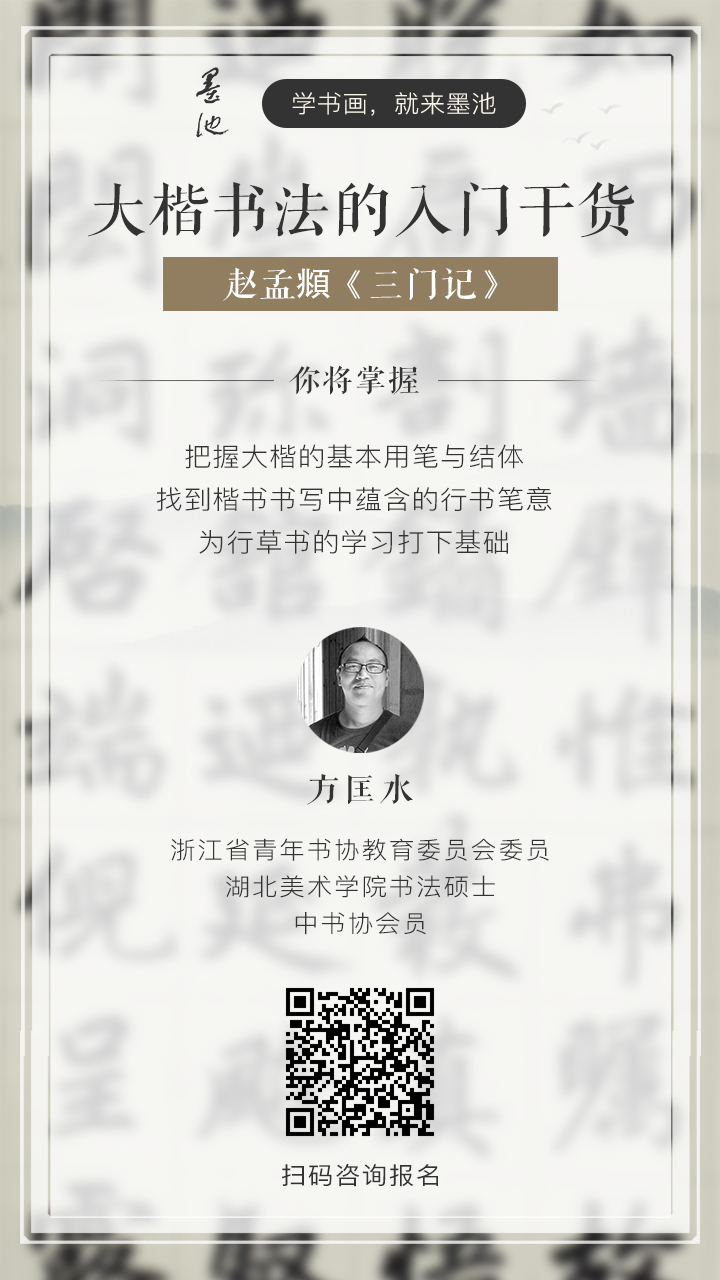

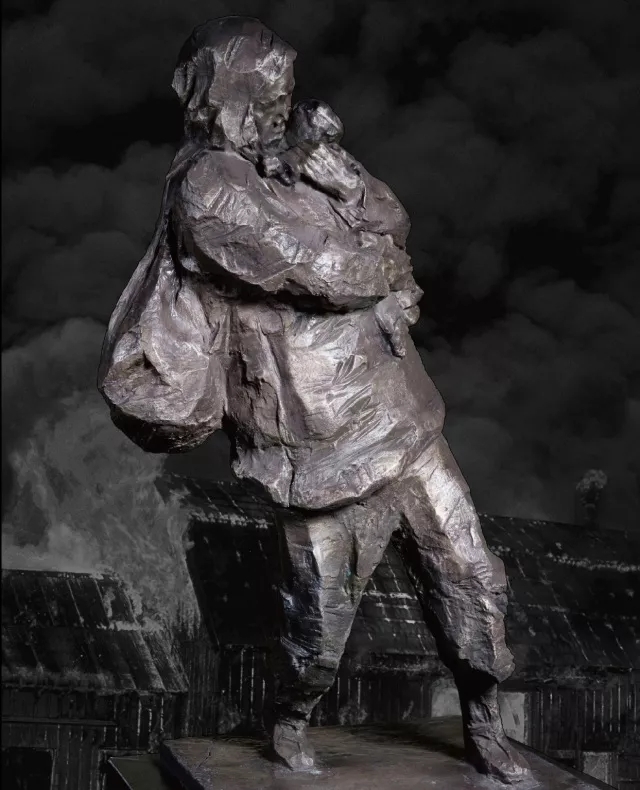

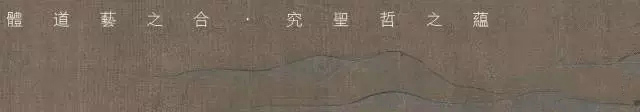

李中原:隶书流变及审美特色

摘要:作为书法五大体别之一的隶书,在漫长的发展演化过程中,兴衰交迭,耐人寻味:天真烂漫的战国古隶,异彩纷呈的两汉分隶,气格卑俗的晋、唐隶书,气息靡弱的宋、元、明三代隶书,张扬个性的清代隶书等等,无不承载着各个时期社会之政治、经济、文化、艺术与审美崇尚的各种信息。探究其发展历程,剖析其兴废成因,研讨其审美特色,对于当代多元文化架构背景下隶书向前健康发展具有积极意义。

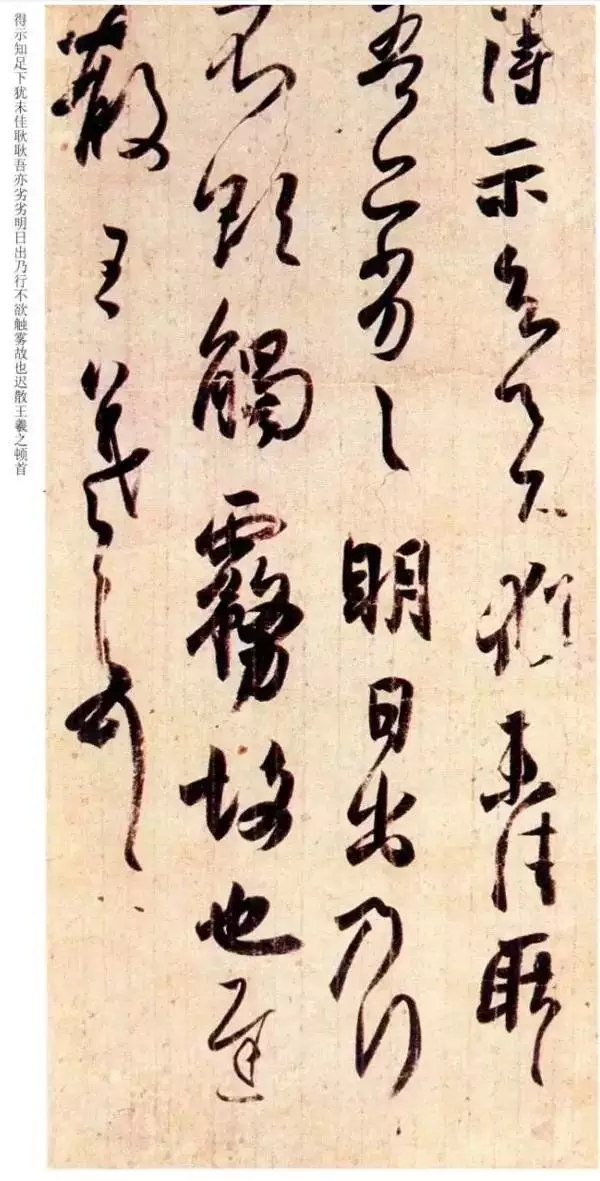

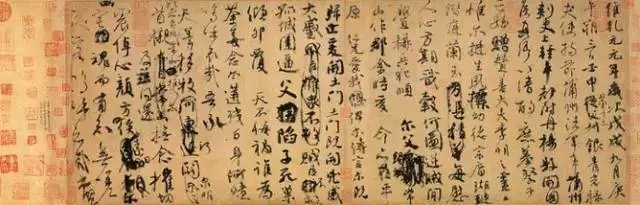

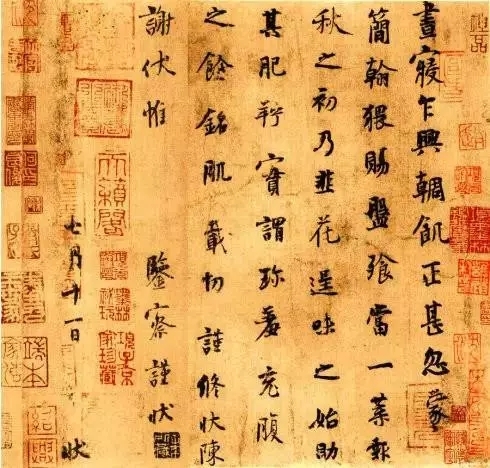

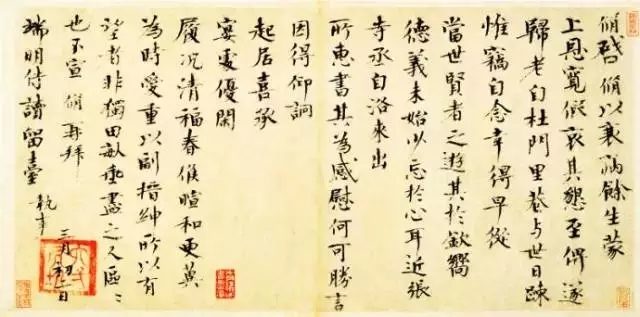

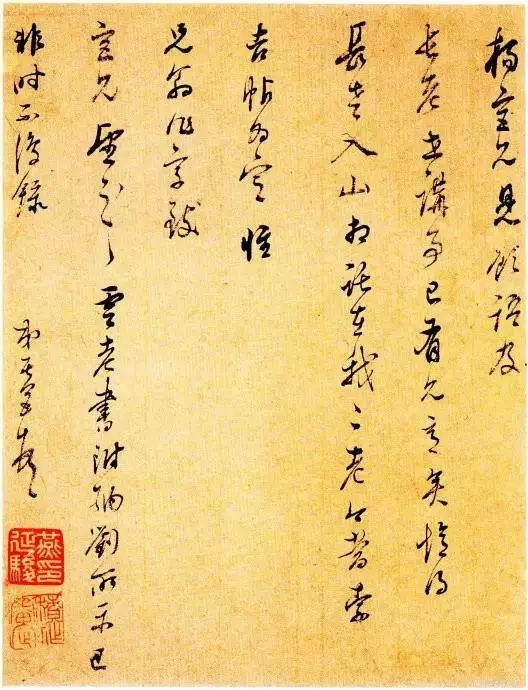

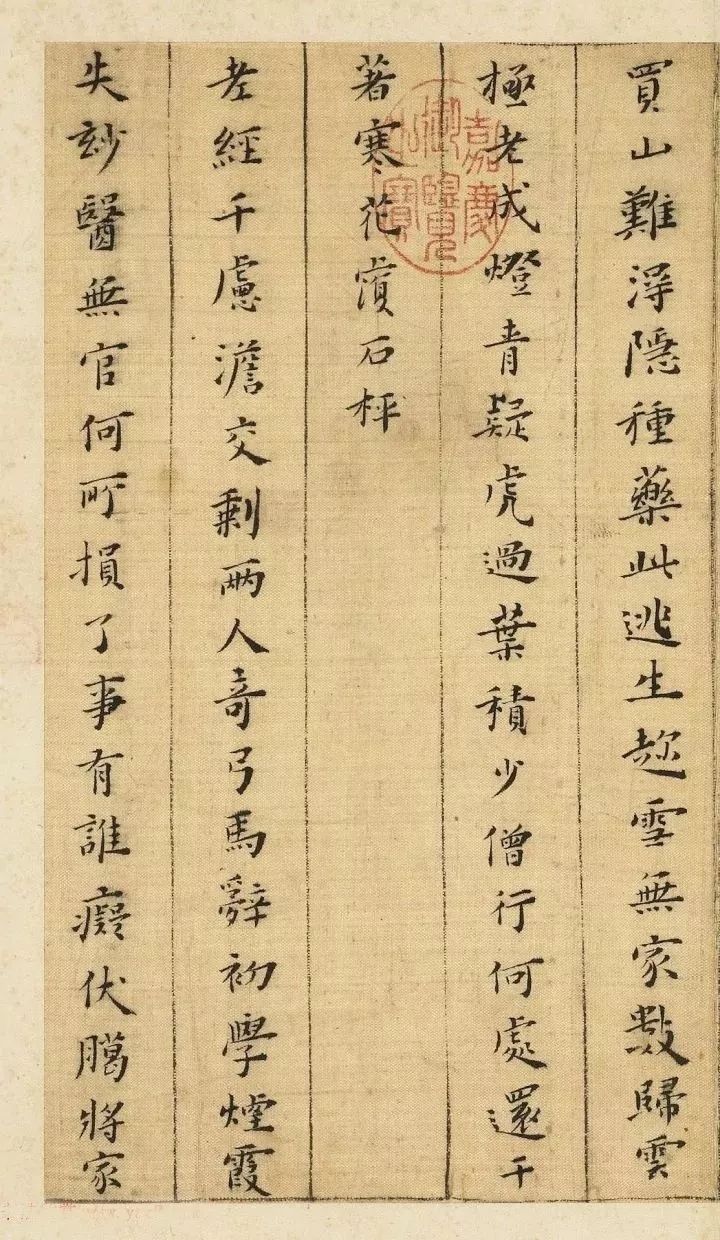

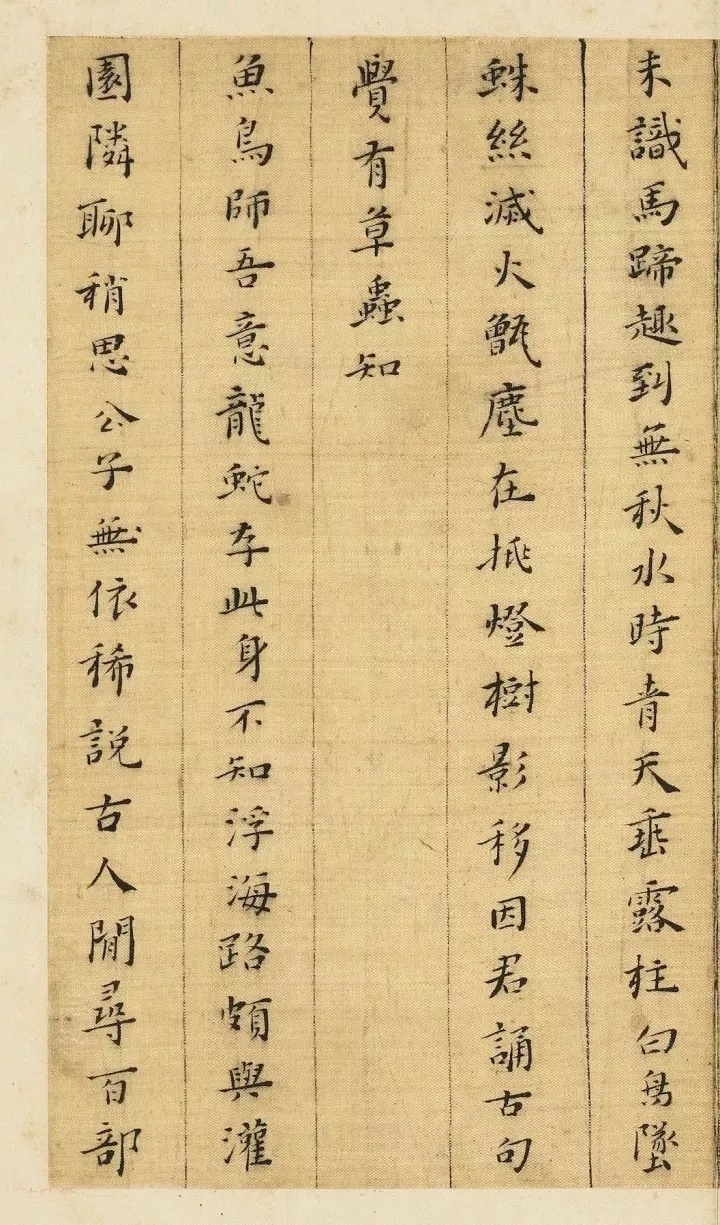

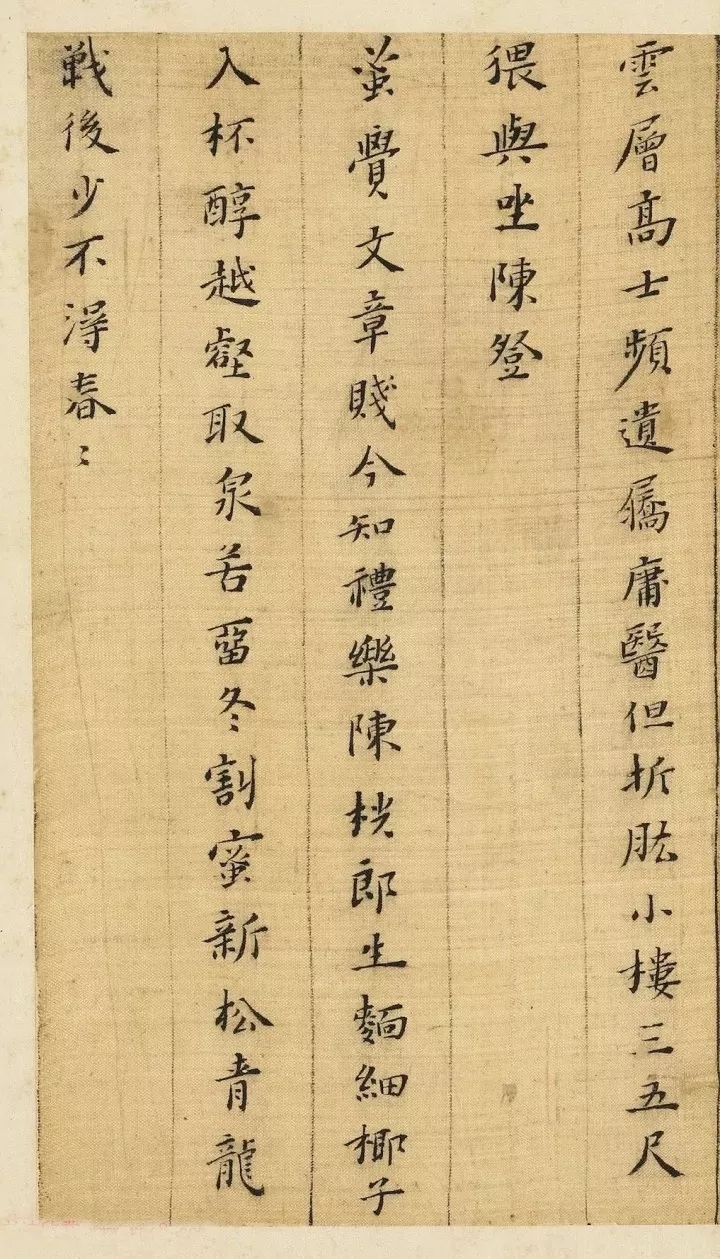

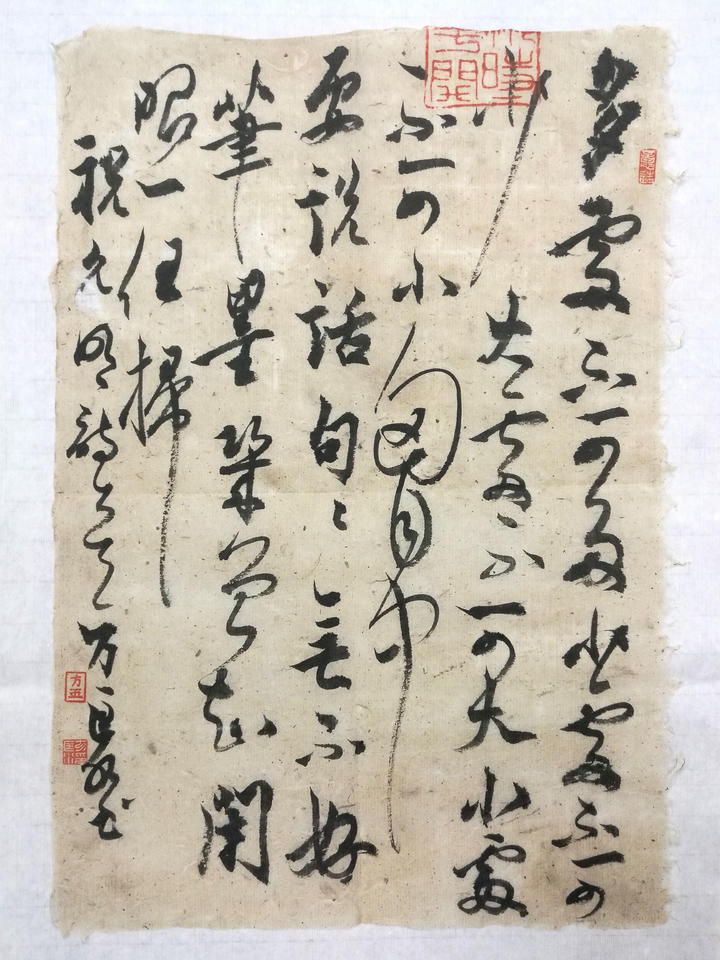

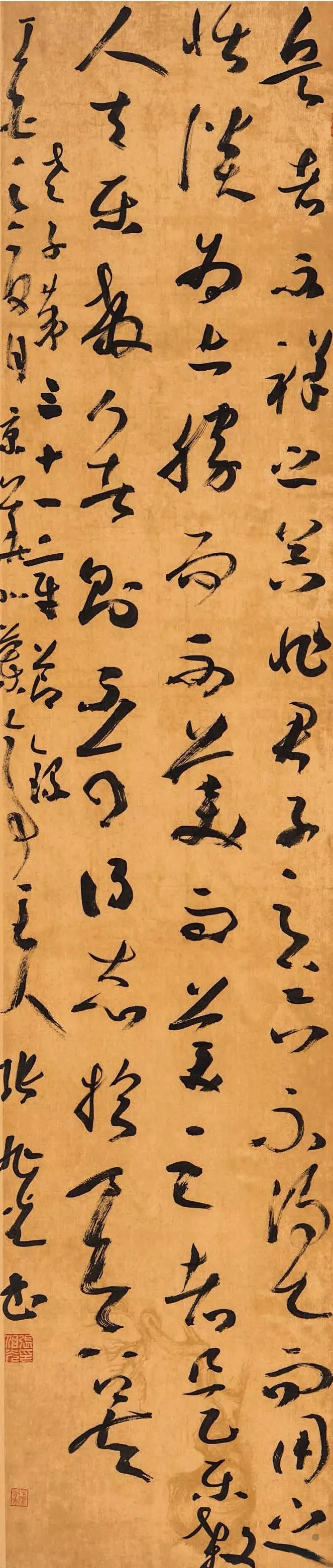

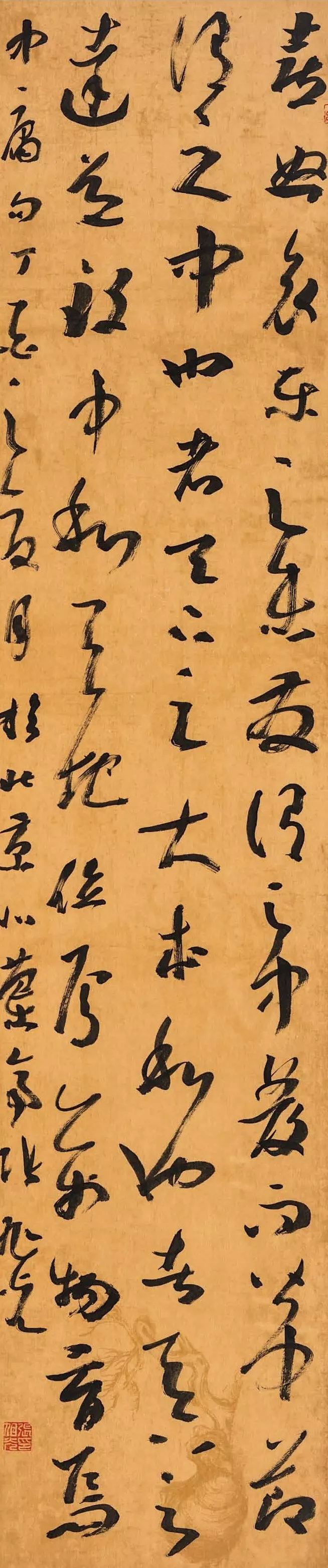

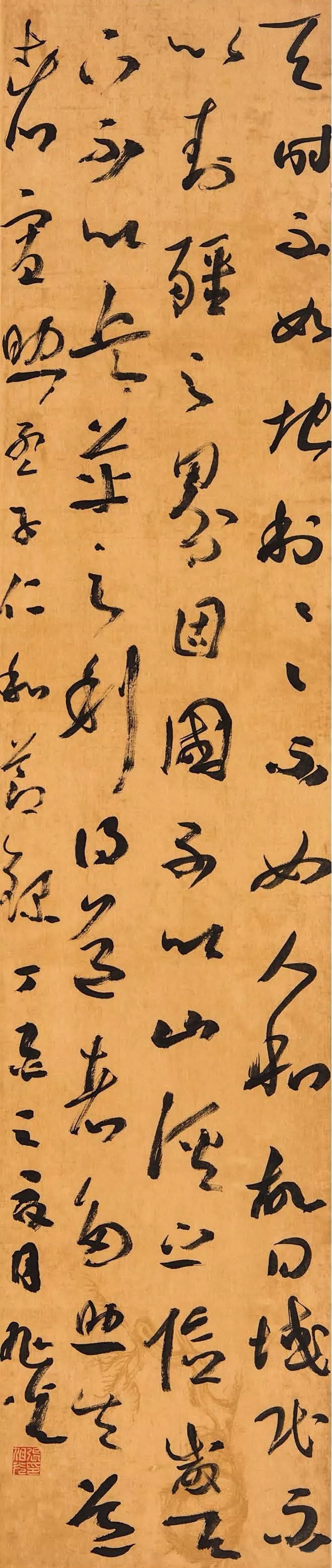

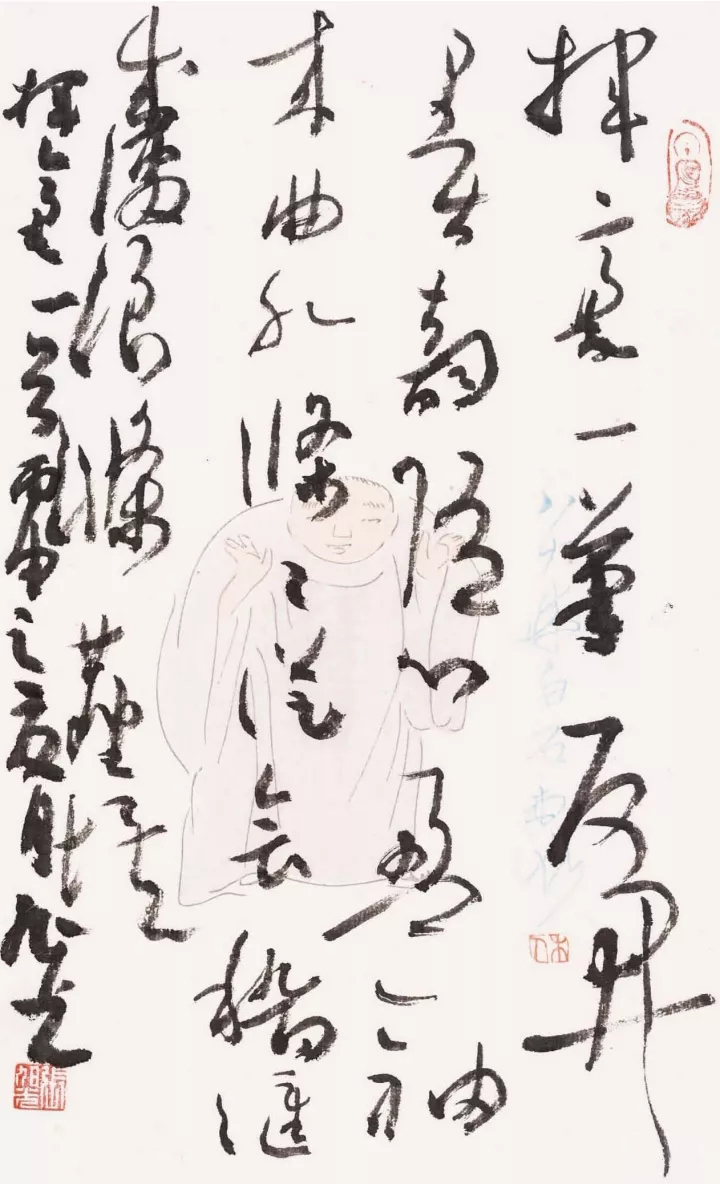

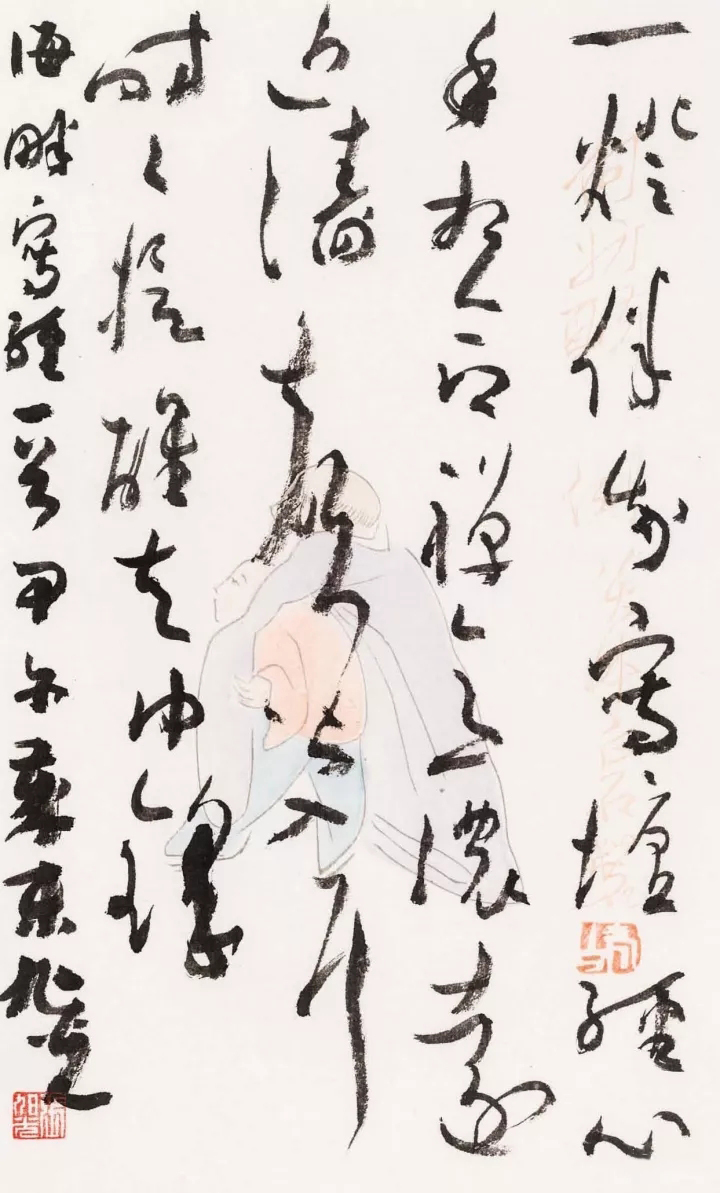

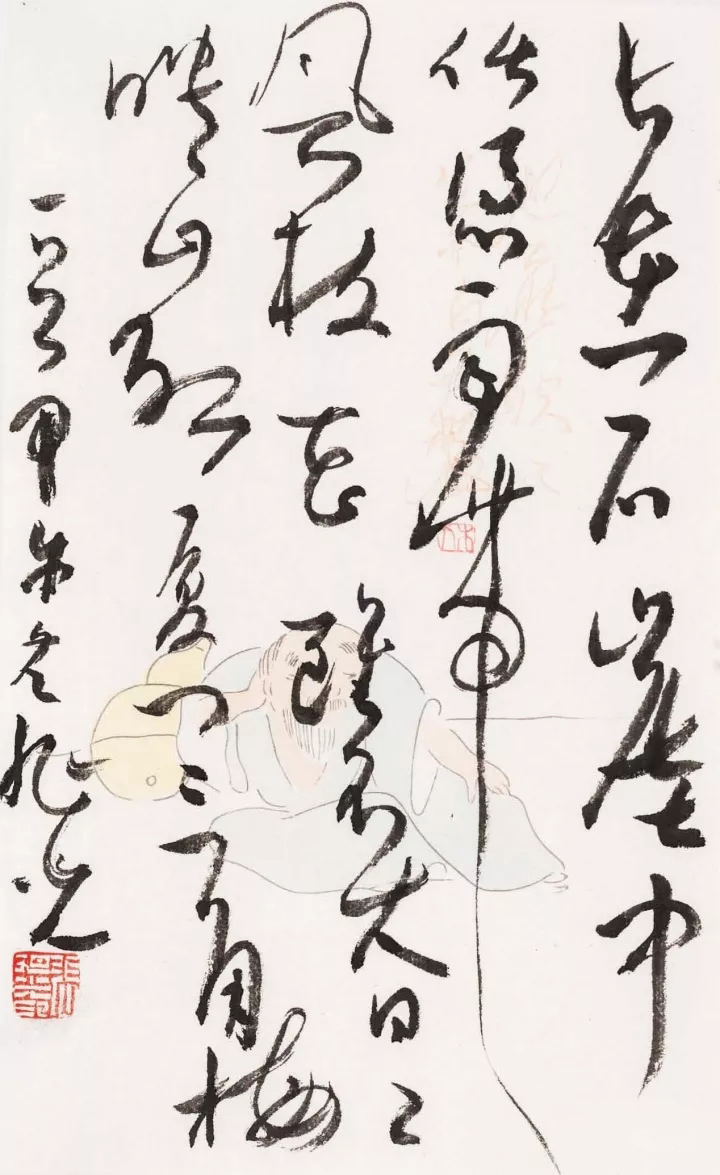

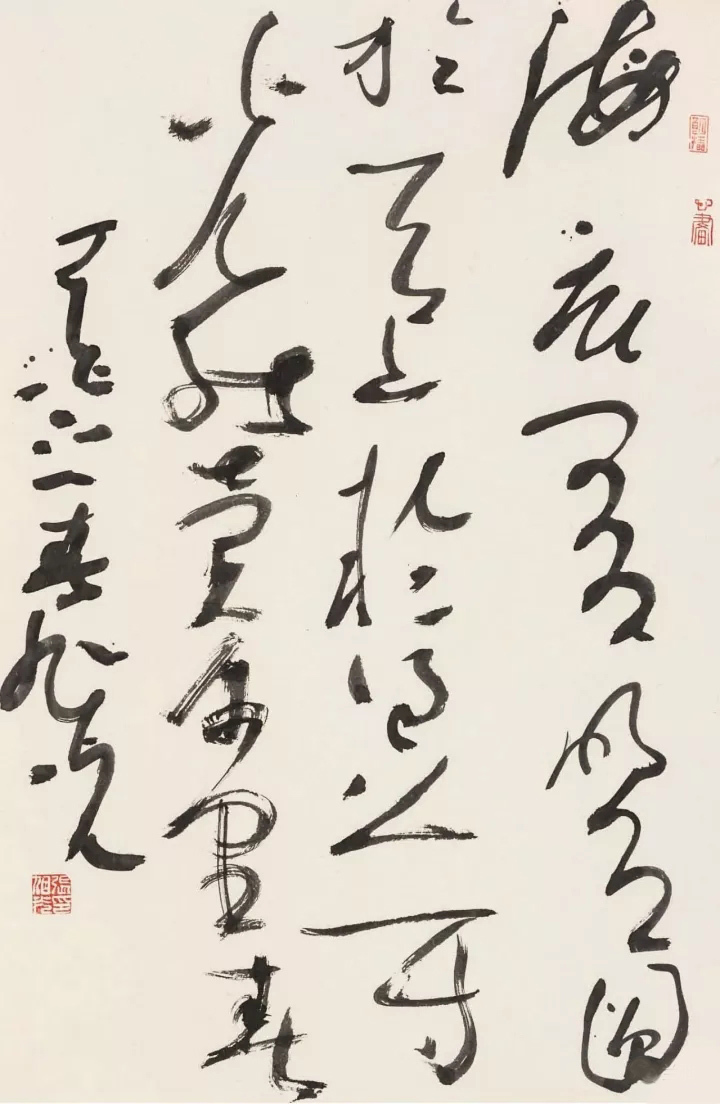

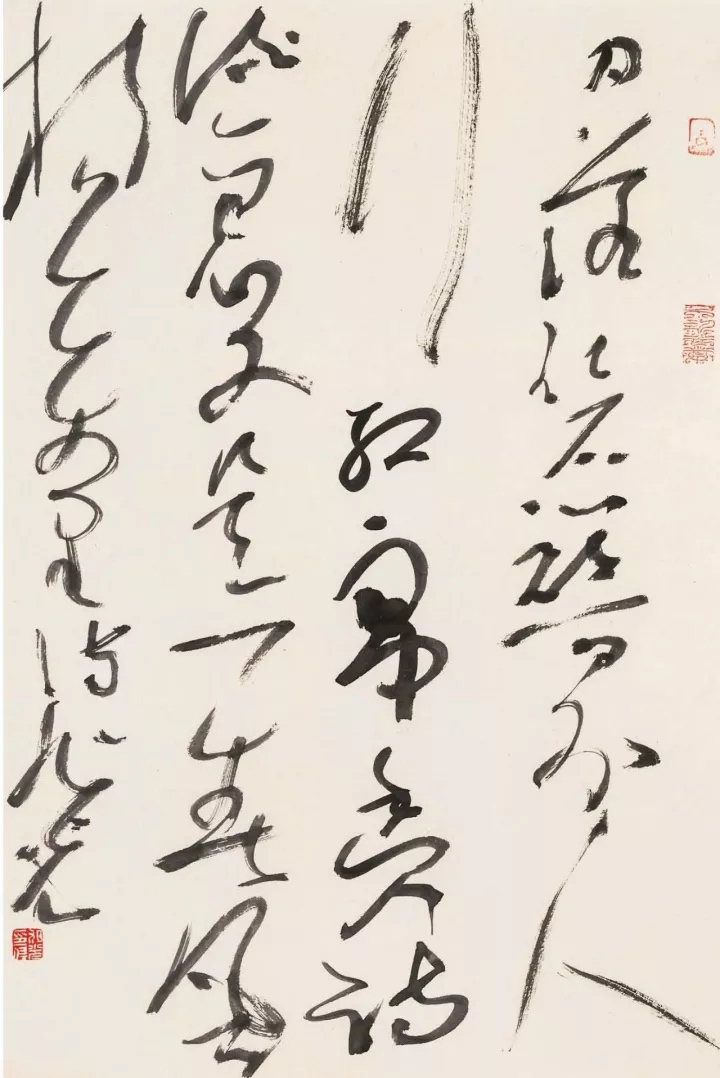

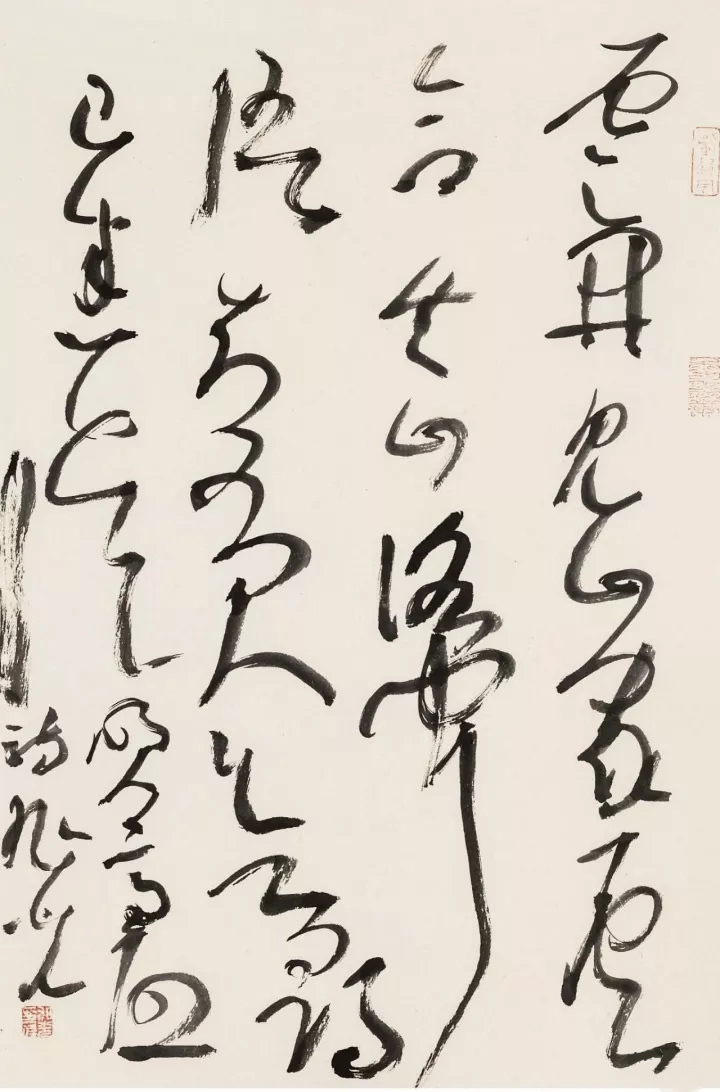

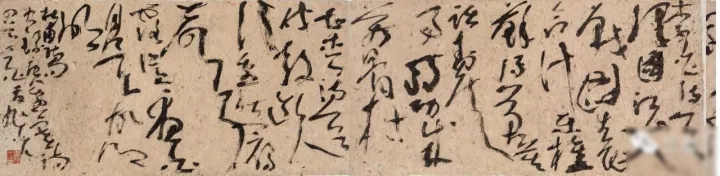

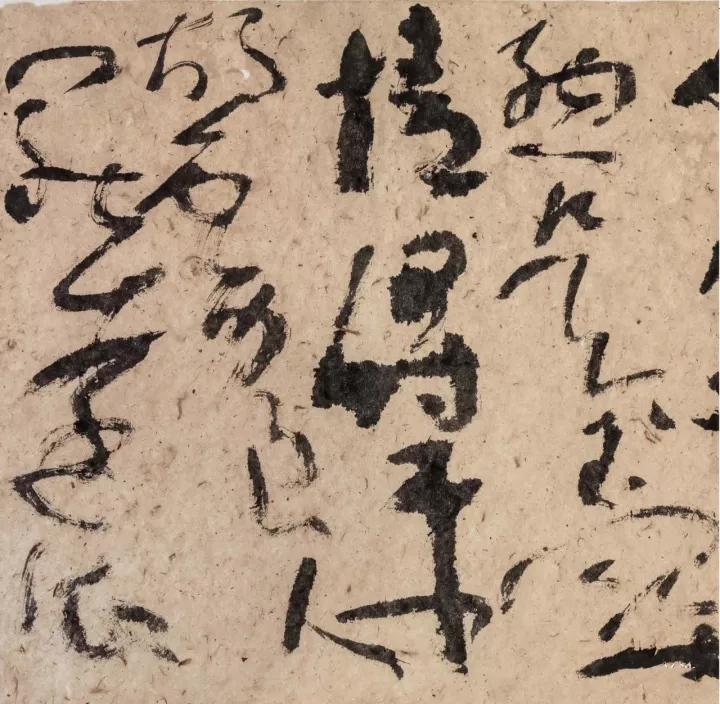

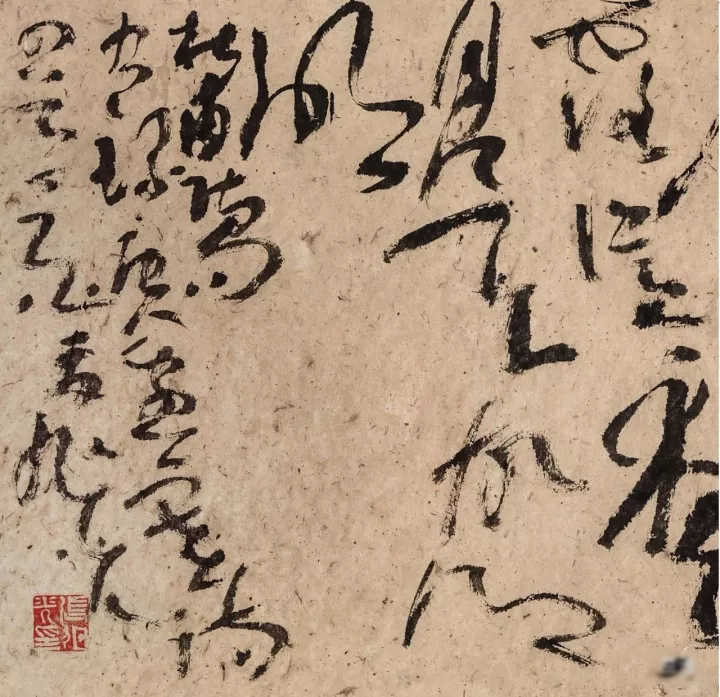

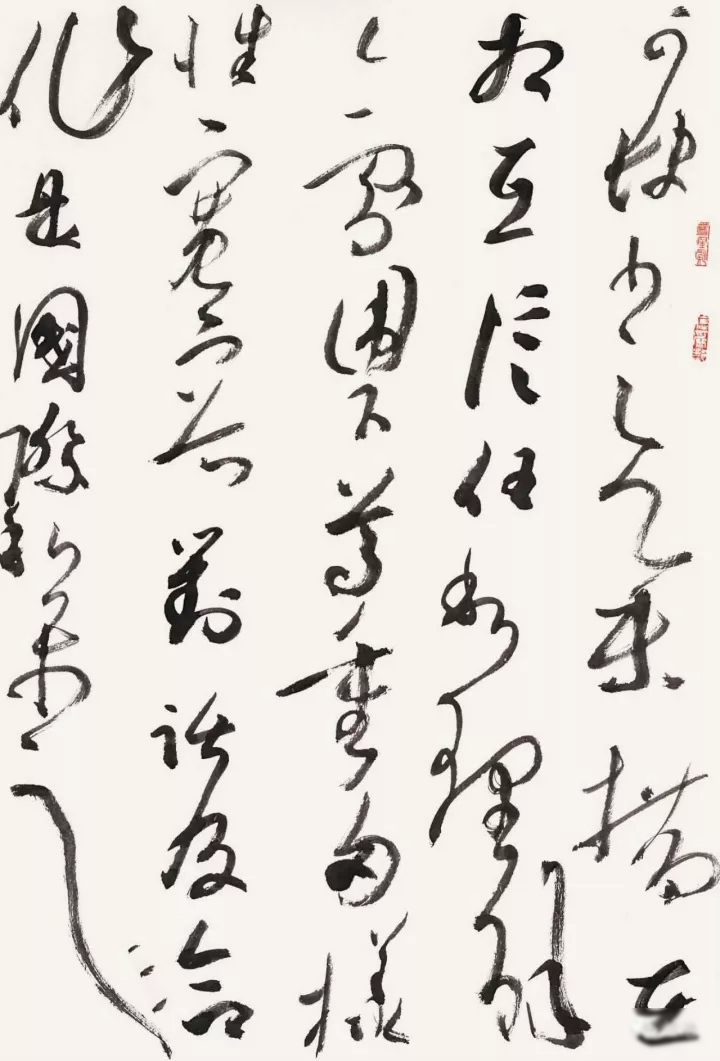

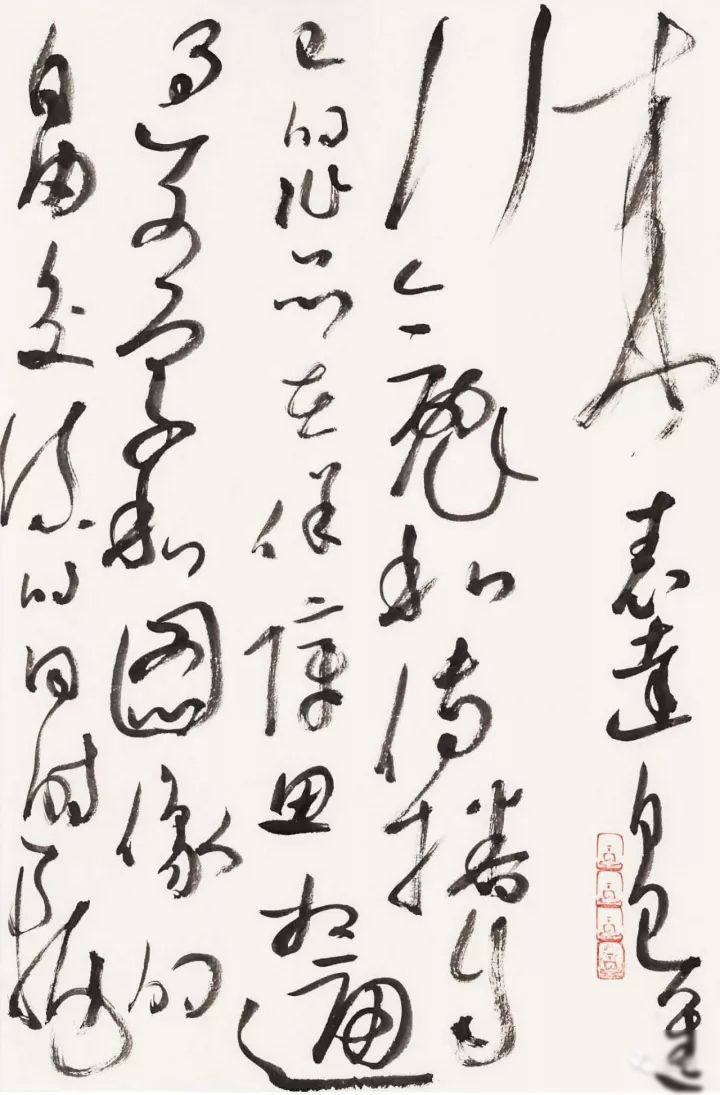

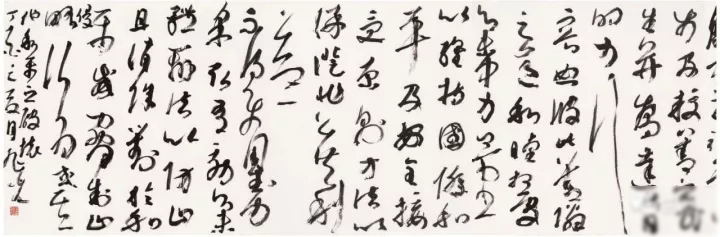

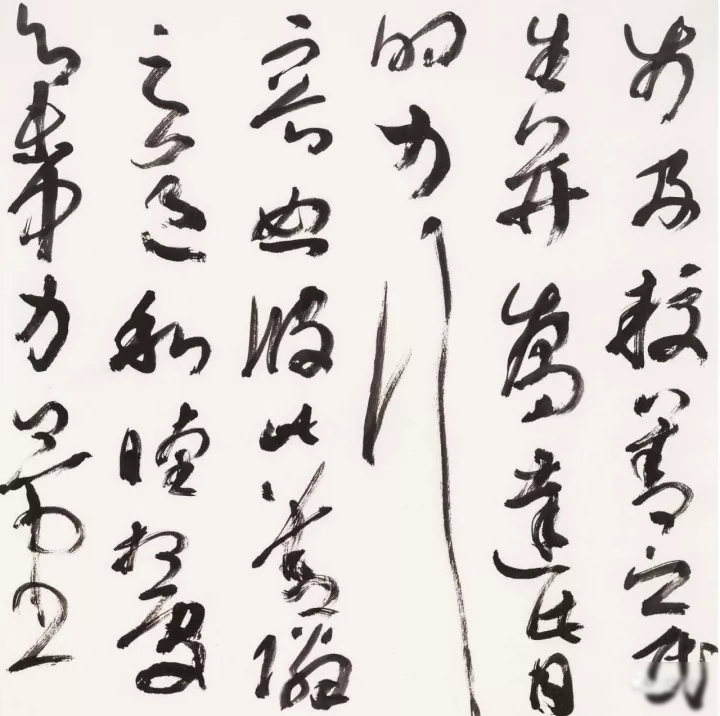

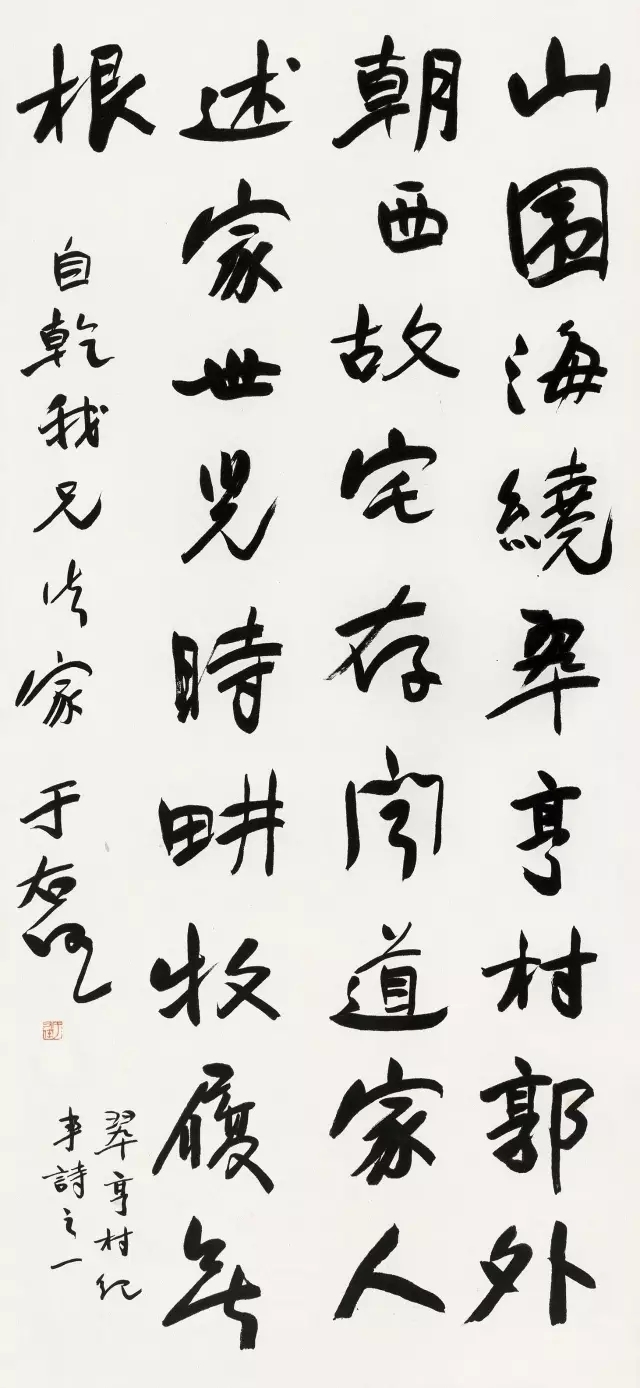

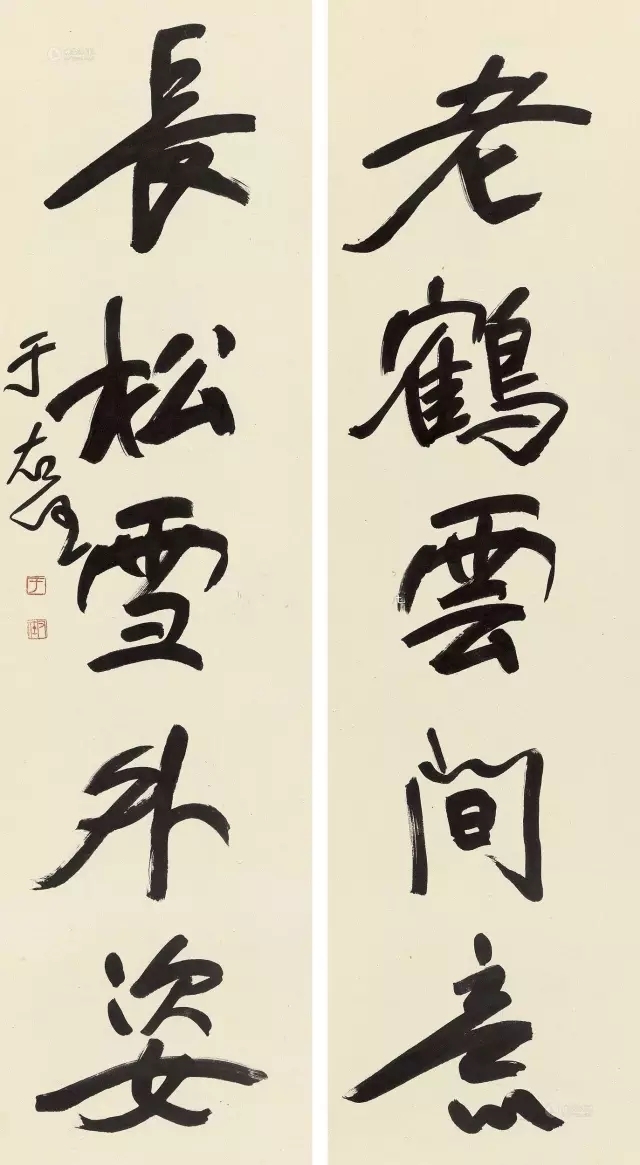

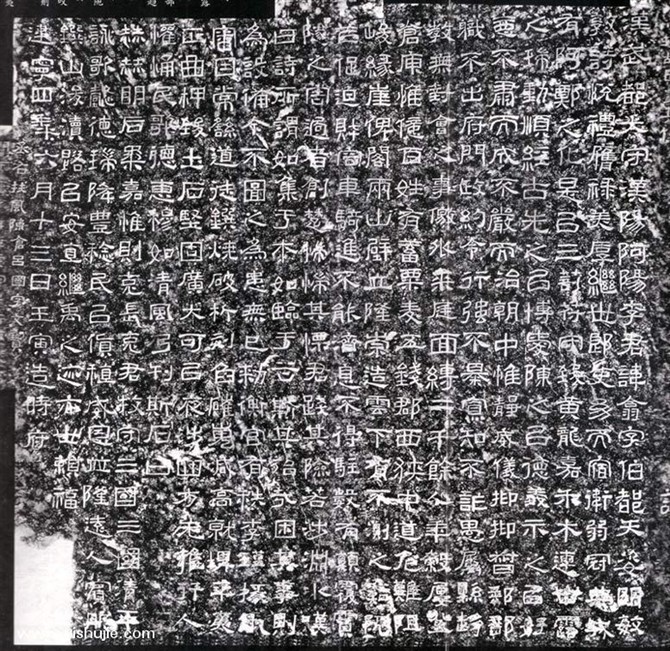

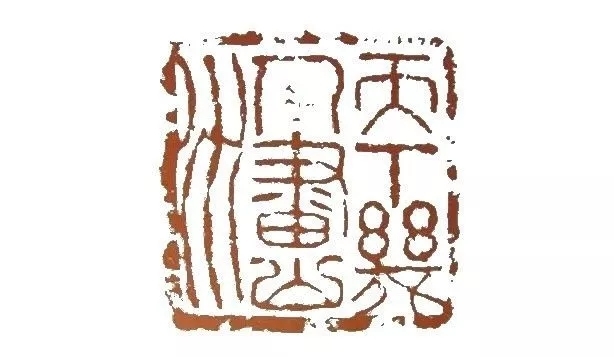

天真烂漫的战国古隶

隶书上承籀篆,下启楷行,无论在文字学上还是在书法史上都占有光辉的一页。那么隶书究竟从何而来?历来文献多认为秦代下杜人程邈所创。《采古来能书人名》就说:“秦狱吏程邈善大篆,得罪始皇,囚于云阳狱,增减大篆体,去其繁复,始皇善之,出为御史,名书曰隶书。”[1]《论书表》也说:“秦烧经书,涤除旧典,官狱繁多,以趋约易,始用隶书,古文由此息矣。” [2]此二则文献对隶书产生之因由与时代作了明确的阐释。与此相左,北魏郦道元在《水经注》中提出了“隶自古出,非始于秦” [3]的见解。文曰:“孙畅之尝见青州刺史傅弘仁说,临淄人发古冢,得桐棺,前和外隐为隶字,言齐太公六世孙朝公之棺也。惟三字是古,余同今书。”两种观点孰是孰非?随着建国以来大量简牍帛书的出土,为我们澄清这个问题提供了崭新而确凿的证据:1965年,作为记载春秋时代盟誓活动的《侯马盟书》在山西侯马市东郊出土;1980~1982年,河南温县发现了大量书写年代为春秋末叶的《盟书》石片,其书体与书风基本与《侯马盟书》相同;1978年,湖北随县擂鼓墩1号墓出土竹简240余件,约6600字,考为战国早期物。此外,1957年春出土于河南信阳长台关楚墓的《信阳楚简》,1973年出土于湖北江陵县藤店的竹简,1965年出土于湖北江陵望山的竹简,亦都为战国初期楚国作品;而1953年出土于湖南长沙仰天湖楚墓的《仰天湖楚简》,1951年在湖南长沙五里牌出土的竹简和1953年在长沙杨家湾出土的竹简,以及1978年出土于江陵长湖南岸天星观的竹简等皆考为战国中期楚国物。

这些作品,从字体上看都是所谓六国古文。尽管因地因时及书者不同而有风格上的差异,但起笔顿重、收笔出锋、恣意草率、爽利痛快的用笔及天真烂漫的字态,却是它们共有的美学特征。这与秦、汉简牍线条的用笔有着惊人的相似之处。由此可证:早在春秋晚期,战国早、中期的古文字里,就已开古隶先河。

1980年,四川青川县郝家坪第50号秦墓出土了2件木牍。其中1件正、反面书有154字,时间为公元前309年(即秦武王2年)。这是迄今我国发现的最早的一件具有明显隶变风格的作品。作品除个别字仍保留着篆书的基本形体和用笔方法外,绝大部分的字已初具隶书形态、笔意、笔势之规模,有的甚至与我们今天见到的汉隶十分接近。总体上看,这些字用笔尚无波磔挑法,线条短捷干练,俊活利落,给人以“斩钉截铁”的艺术美感;布白疏宕明朗,有纵行无横列,字亦大小、阔窄、肥瘦不一,显得格外活泼自然。1986年3月,甘肃天水放马滩1号秦墓出土了460枚竹简,分《日书》甲、乙和《墓主记》3册。成册时间甲种本稍早,其余为公元前239年(即秦始皇8年)。甲种本书风超迈俊逸,洒脱痛快。用笔以中锋为主,偏侧辅之。起笔往往藏锋或顿笔重按,形成“钉头”,收笔每每出锋,或尖锐而劲险,或速折而方峻,显得极为随意,奔放跌宕,神采夺目。乙种本及《墓主记》风格与之小异,古厚拙朴而内敛,故少豪放之气。1975年,湖北云梦睡虎地发掘了12座秦墓。其中,7号墓的木制椁攵 室门楣上刻有“五十一年曲阳士五邦”9字,为秦昭襄王51年(即公元前256年)物。11号墓出土了约1150枚有关秦的法律文献的竹简。其中《编年纪》所记时间始于秦襄昭王元年(即公元前306年),断于秦始皇30年(即公元前217年),也就是秦始皇统一六国称帝后的第4年。这些作品与《云梦秦简》、《青川秦简》在风格上十分相似。

《青川秦简》、《天水秦简》、《云梦秦简》,是目前我们见到的最早的隶变作品。它雄辩地告诉我们:1、隶书滥觞于春秋晚期、战国早中期的草篆,以秦系文字为主体,兼承六国古文,至战国晚期已基本成型,遂与古文大篆分流,成为当时普遍应用的字体,至秦代,与小篆并驾齐驱,各领风骚。2、尽管我们尚未见到大量被确认为秦王朝统治时期的古隶作品,但透过这批简牍,我们完全有理由相信,秦代是古隶的发展期。因此,应该说“奏事繁多”、“篆字难制”,迫使人们“以趋约易”来广泛使用“秦隶”,而绝不是在某种特定条件下突然间创制出来的。倘使没有这15年的发展,肯定不会有两汉隶书的成熟、鼎盛以及小篆的“淘汰”。

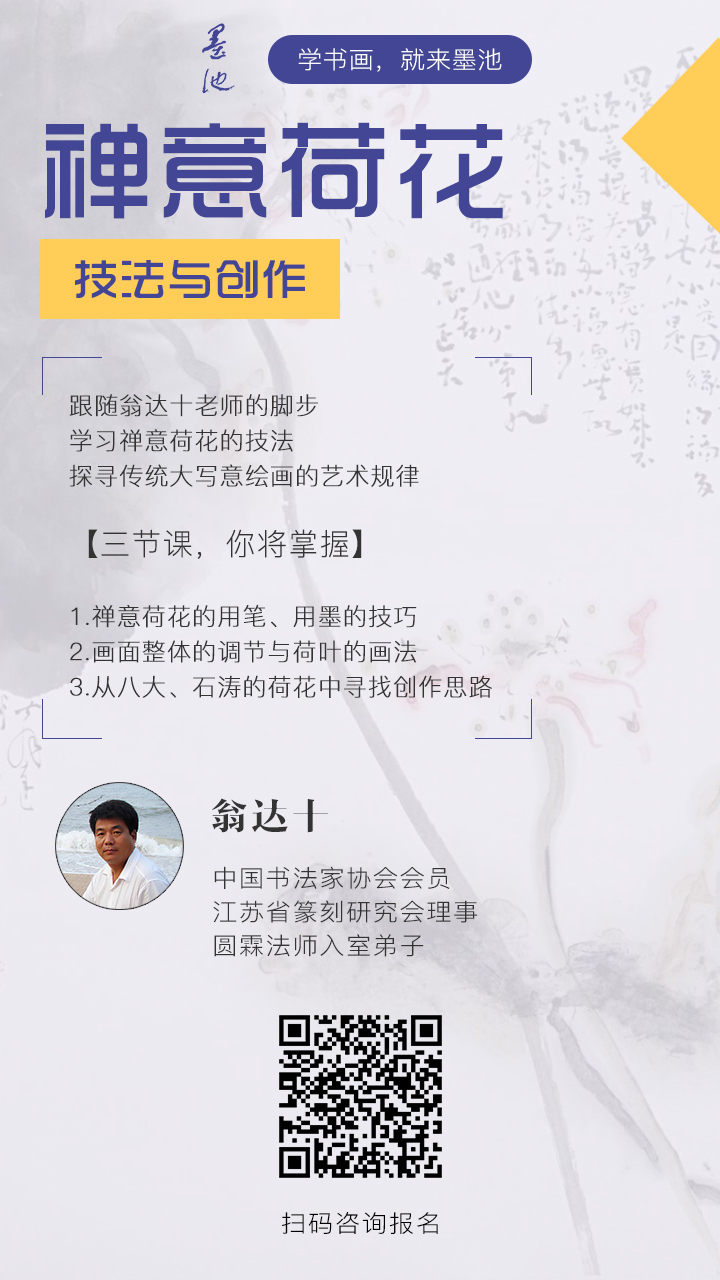

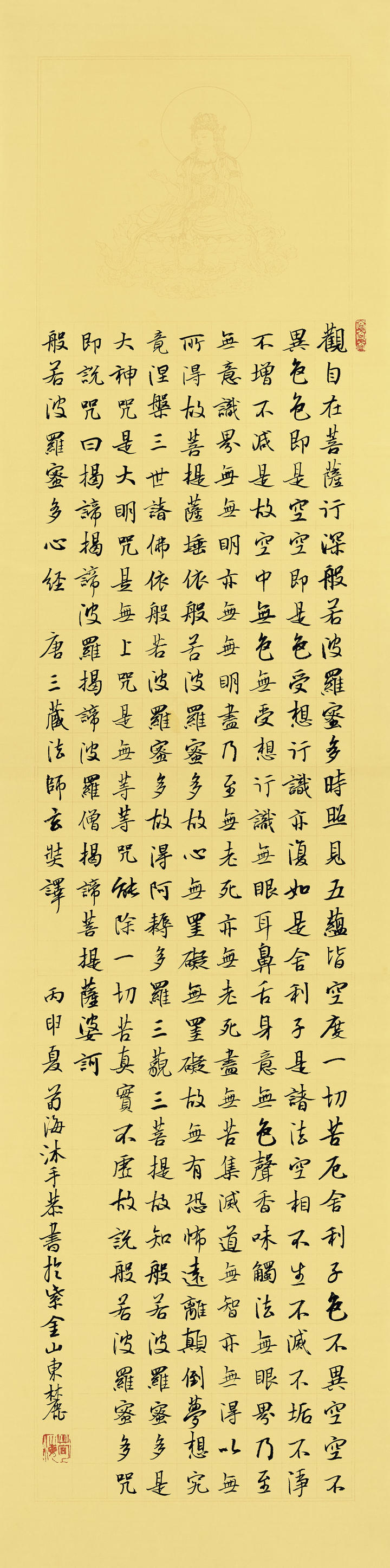

![http_imgload]()

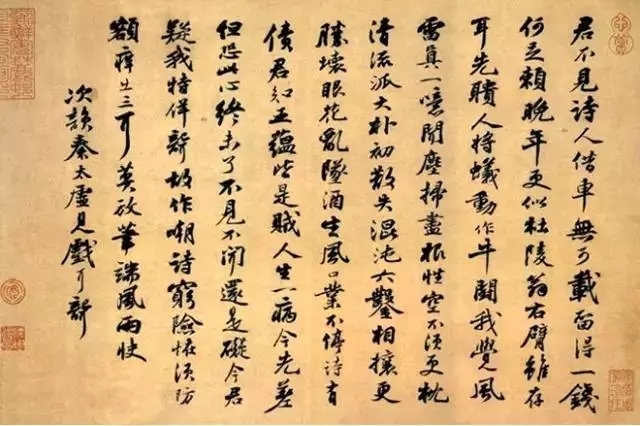

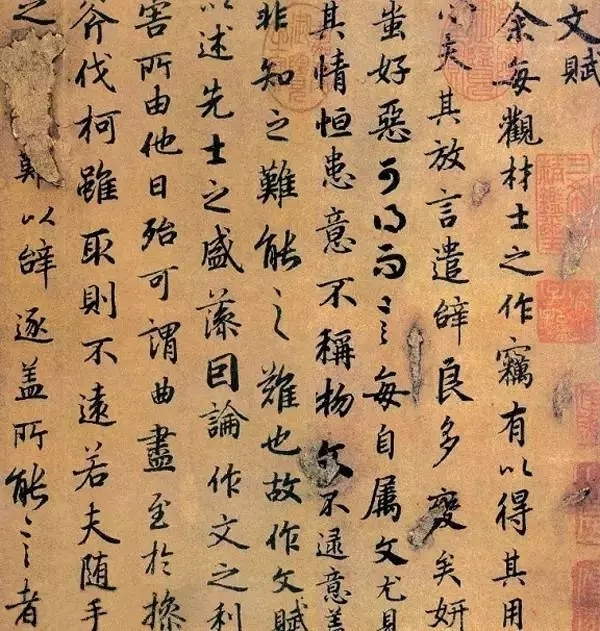

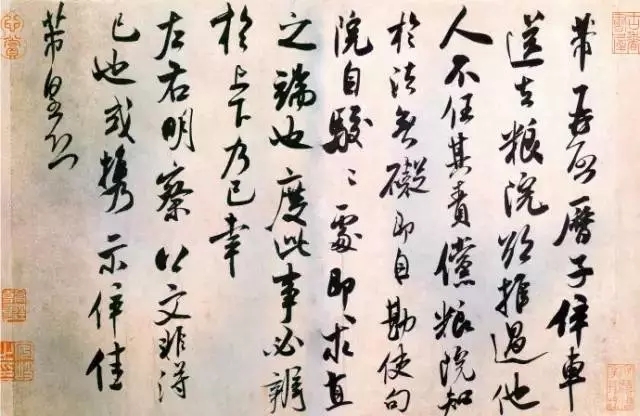

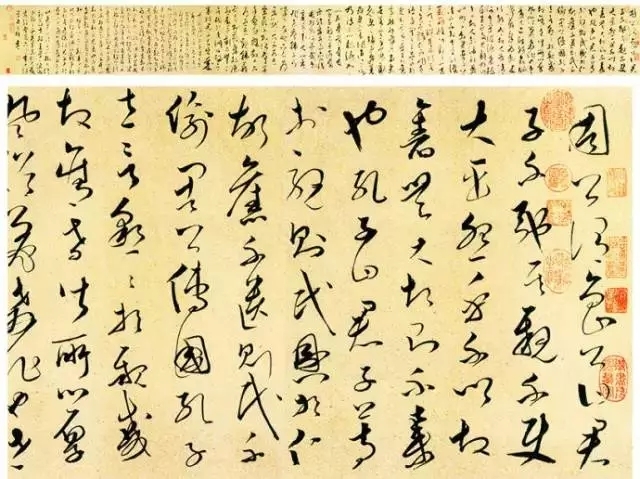

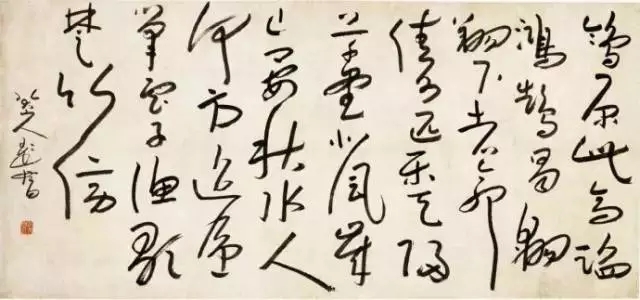

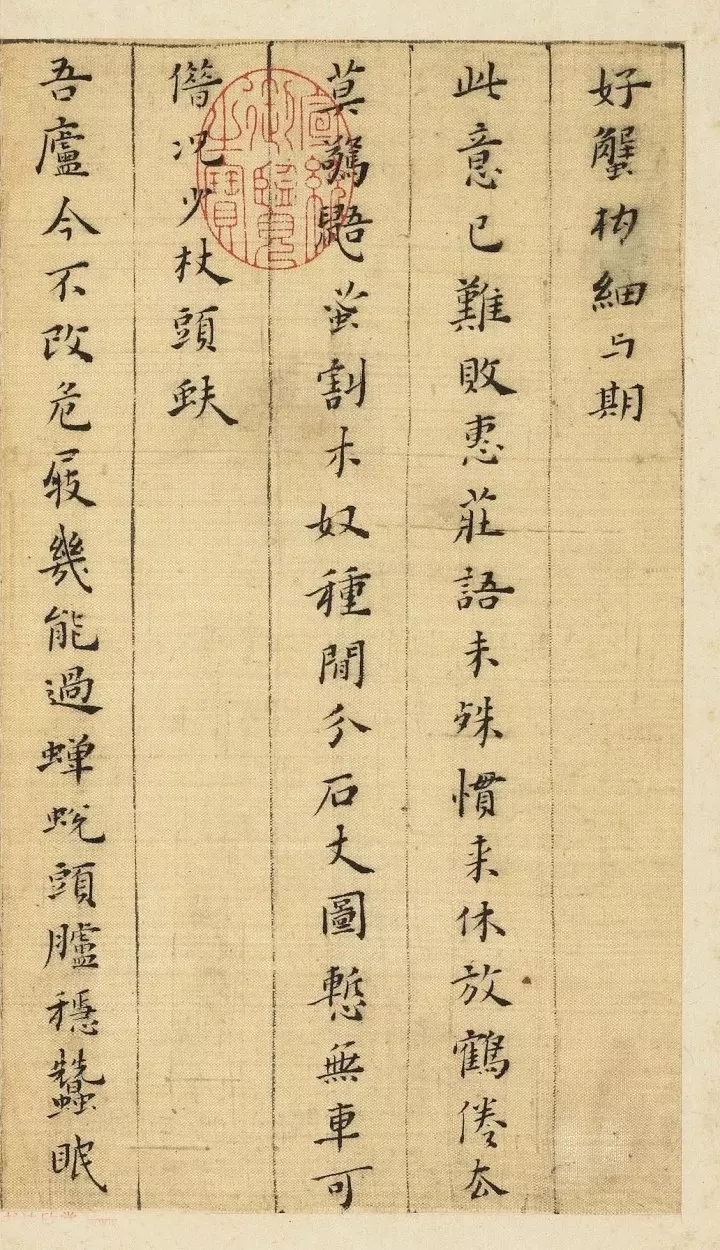

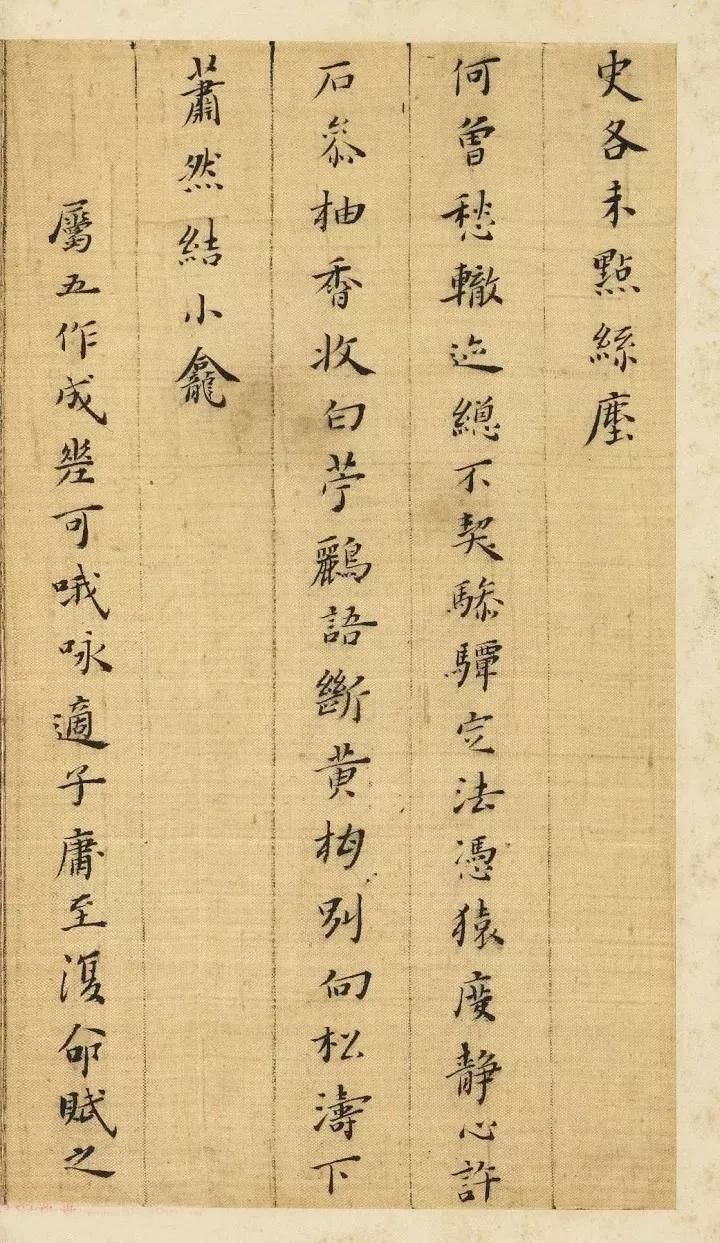

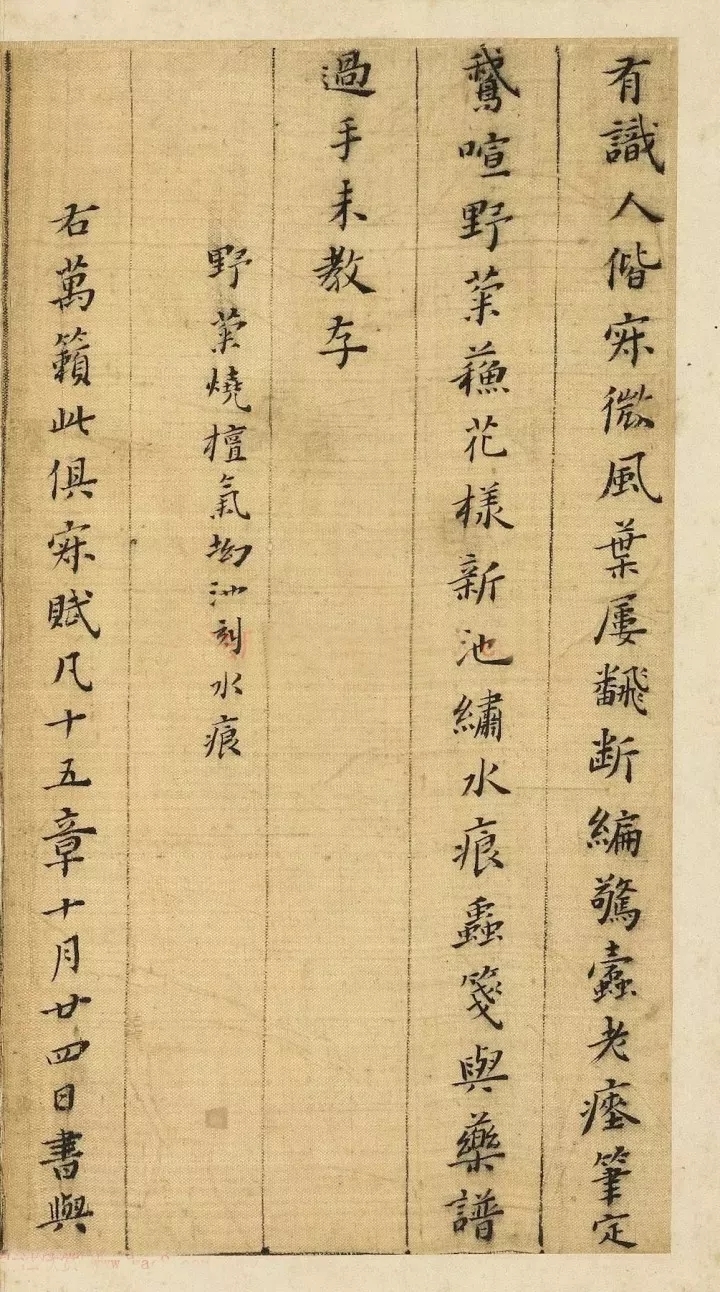

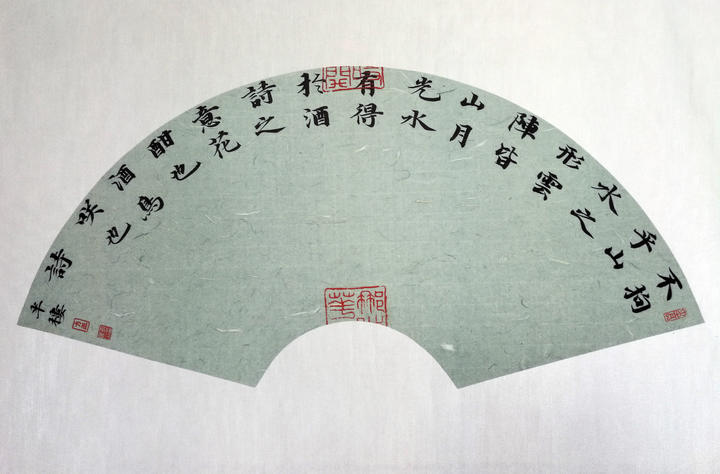

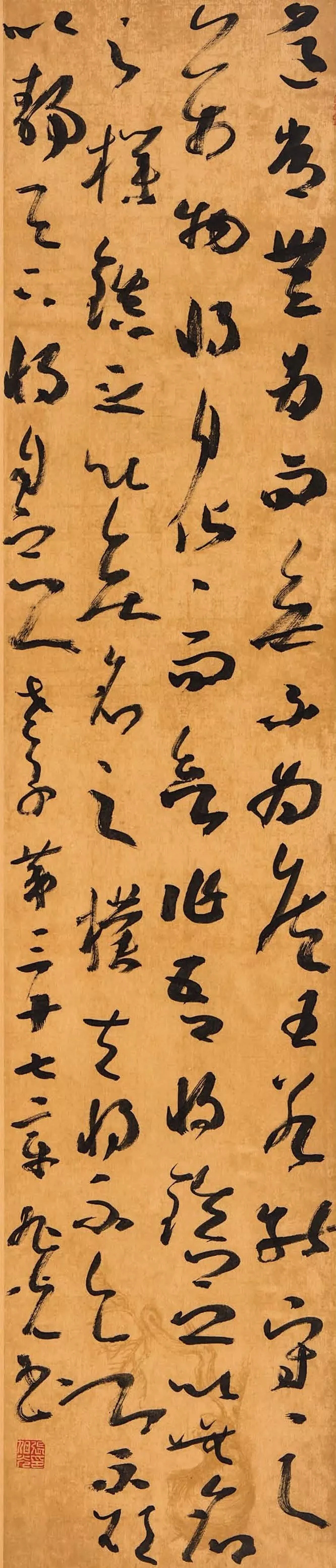

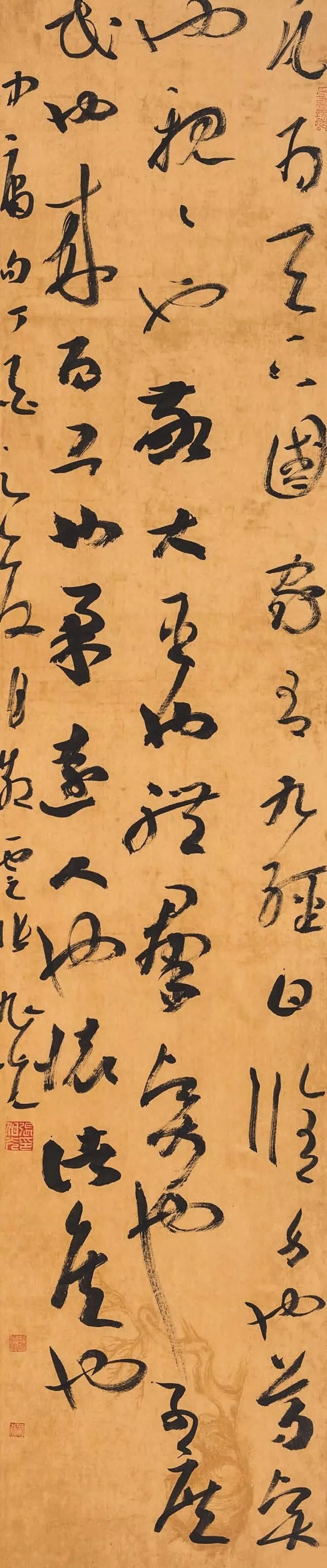

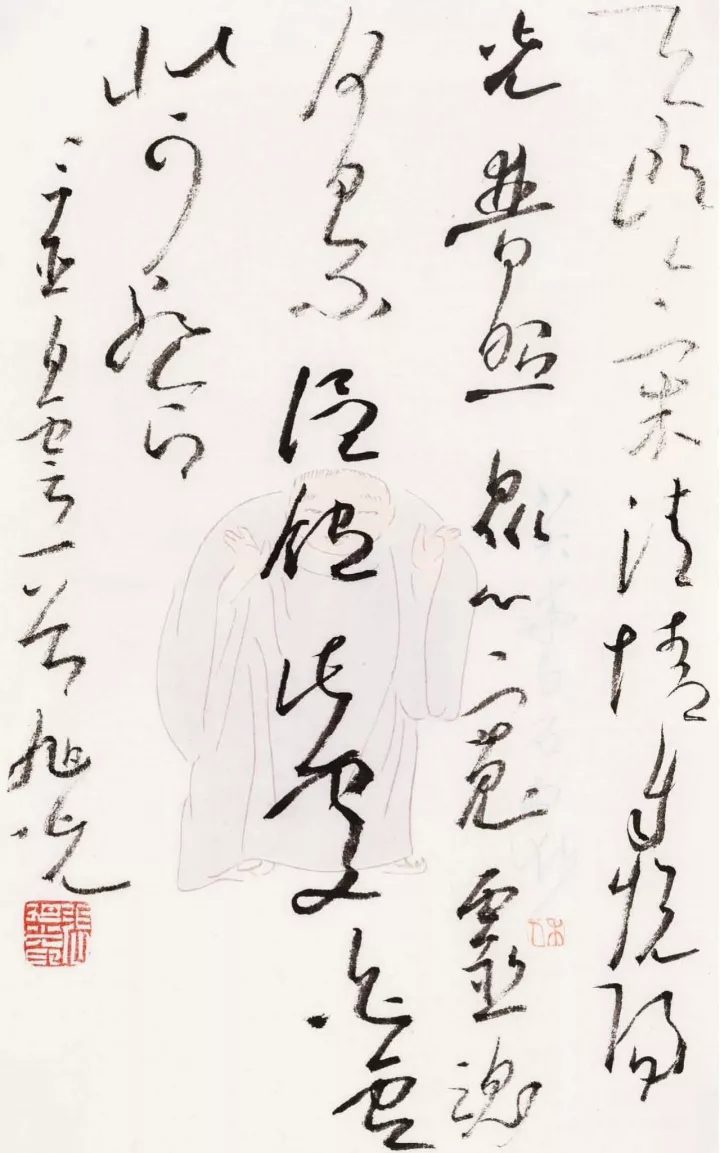

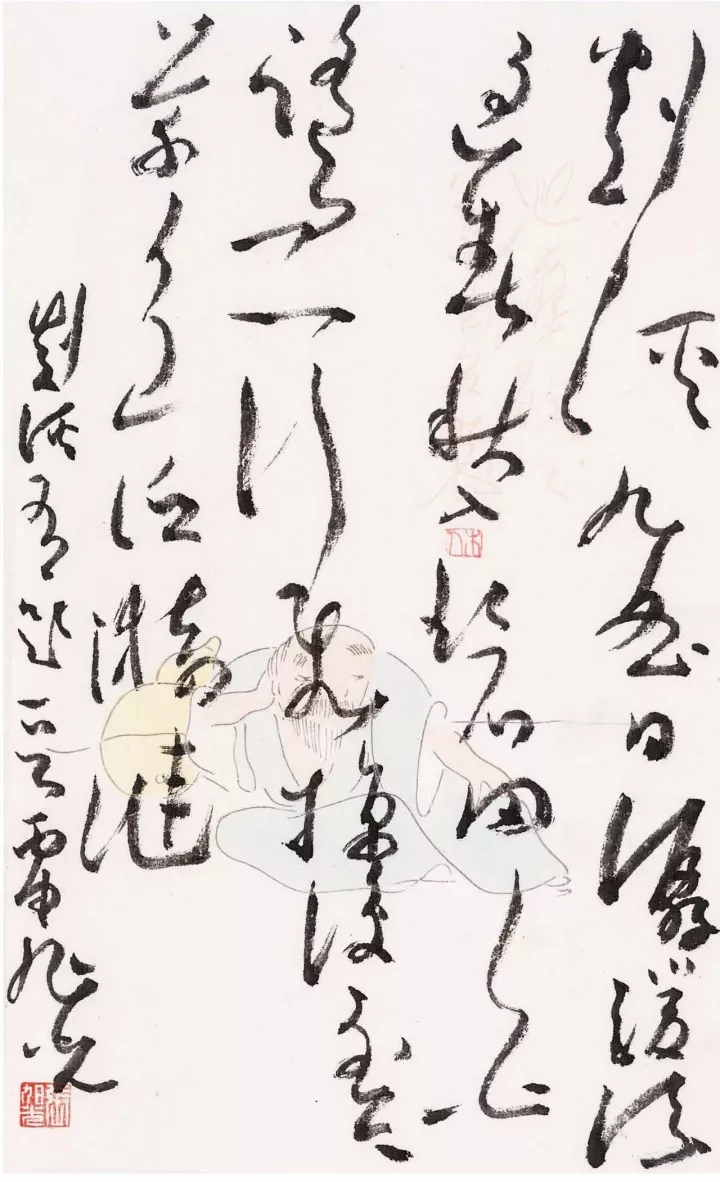

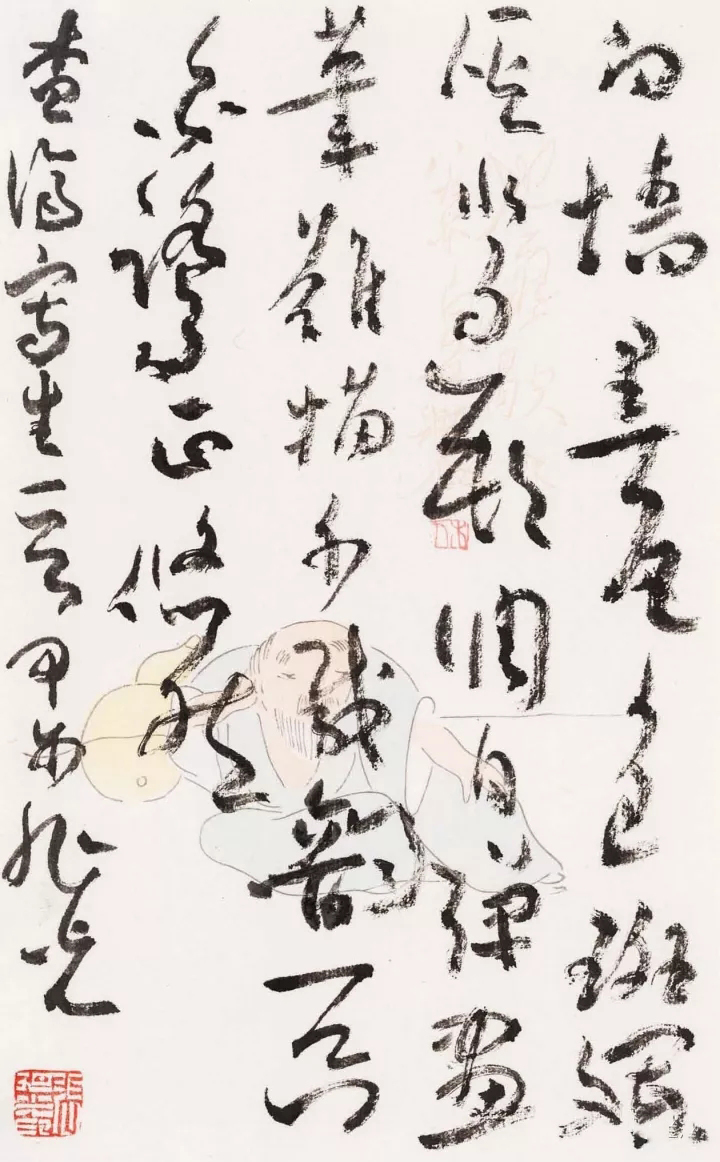

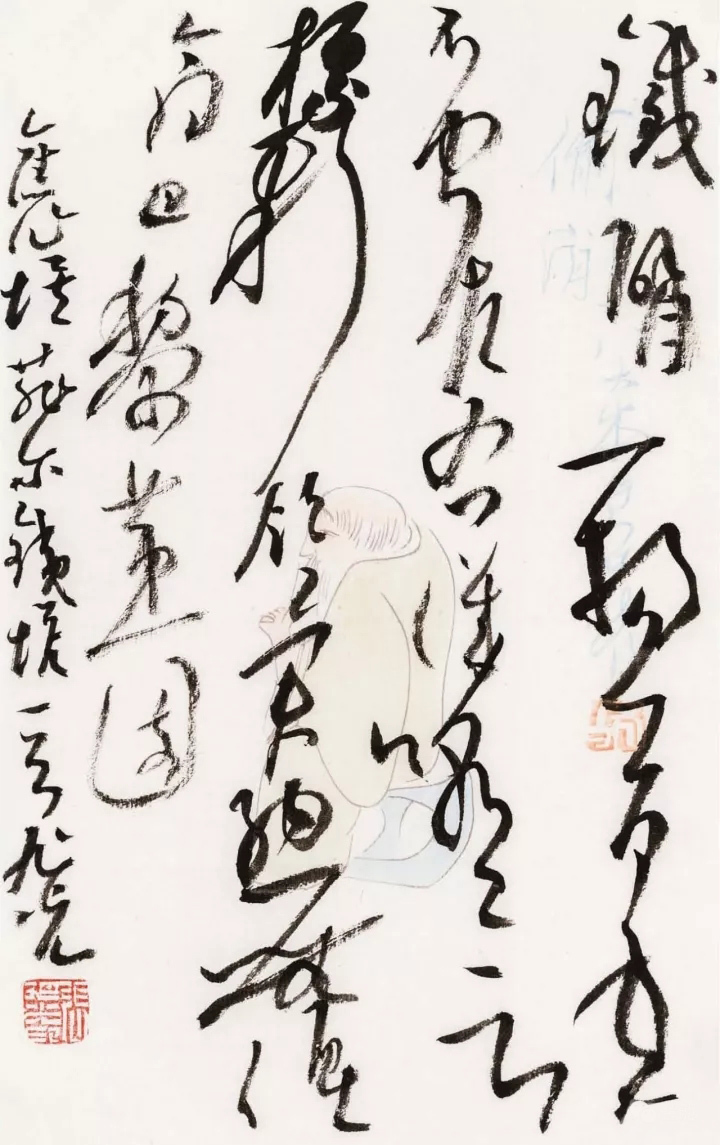

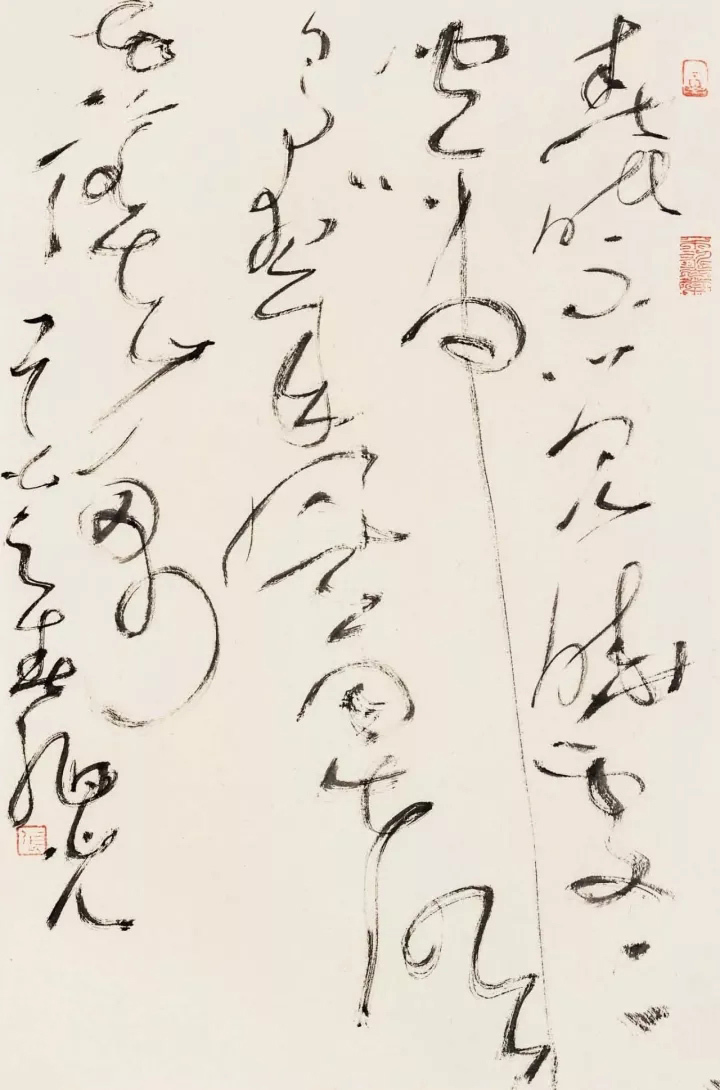

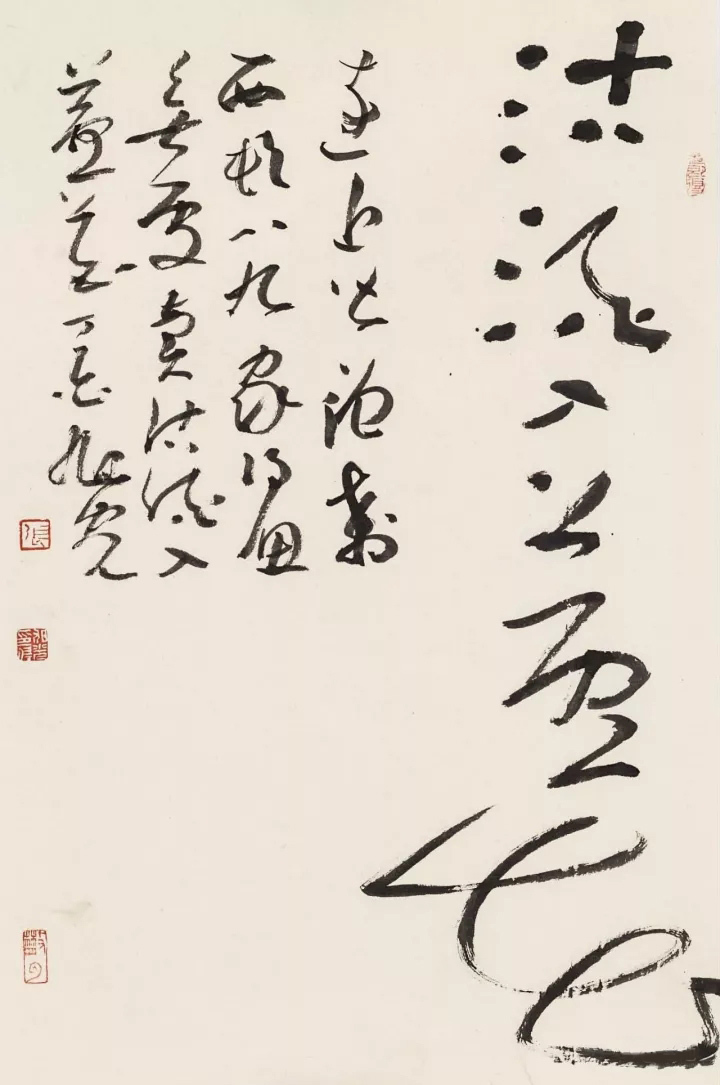

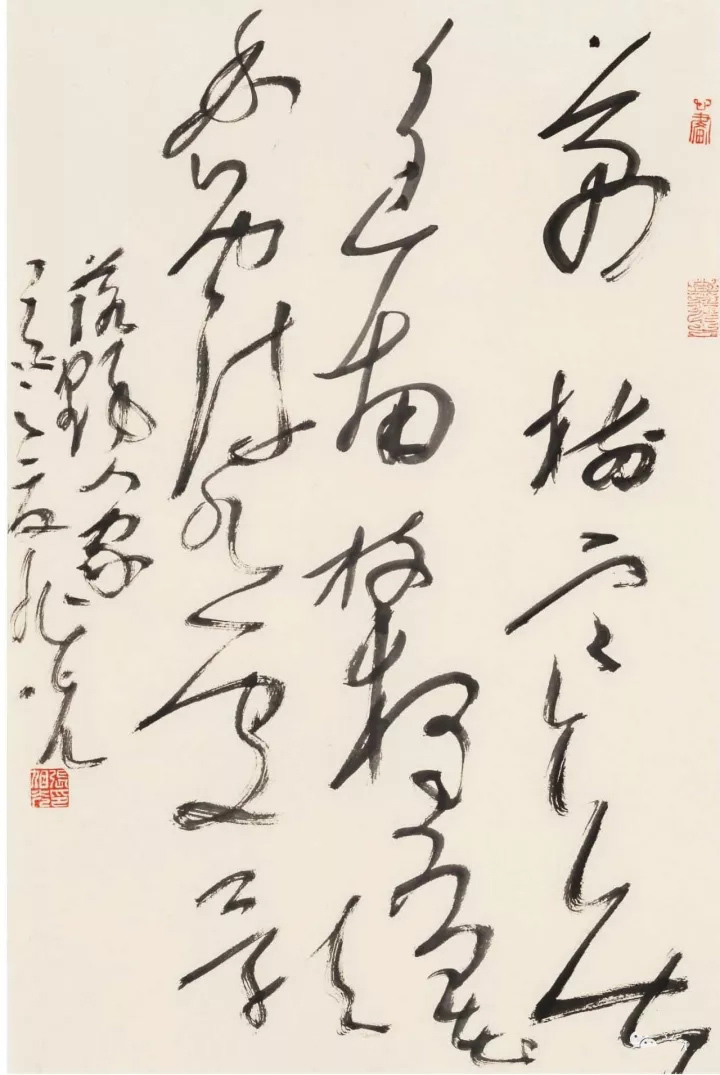

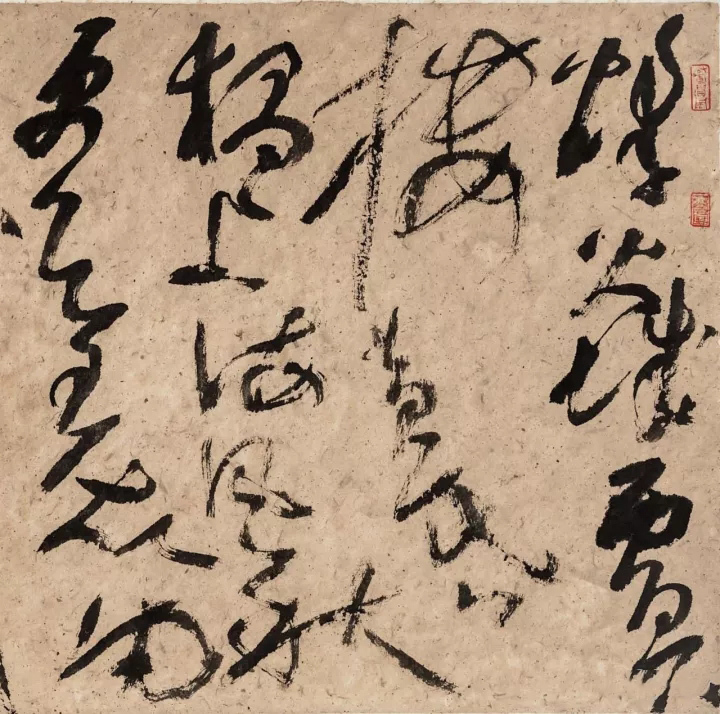

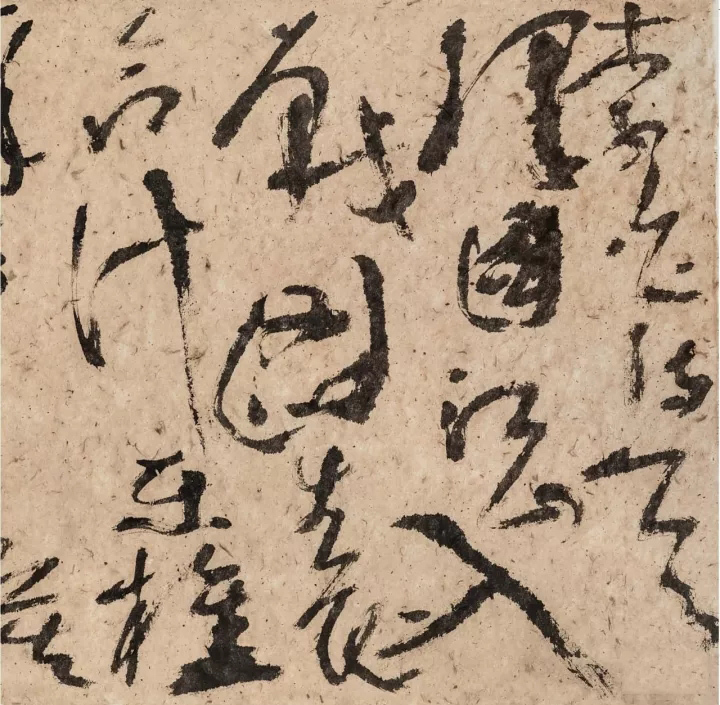

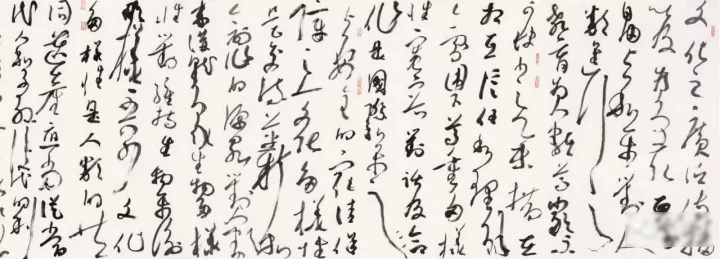

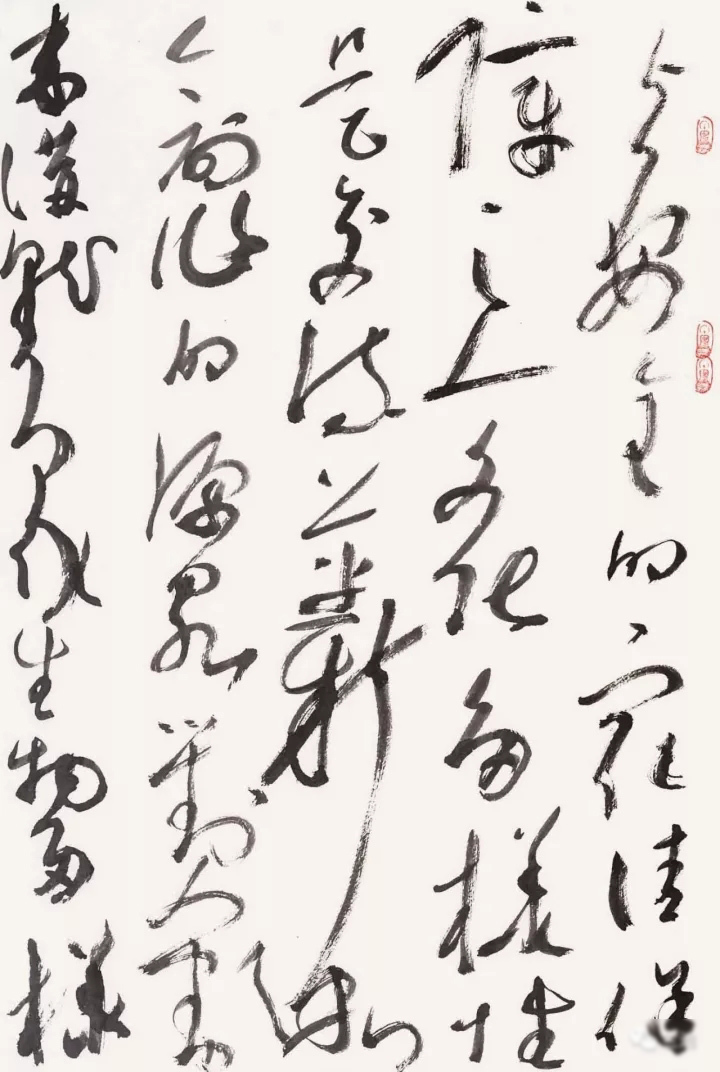

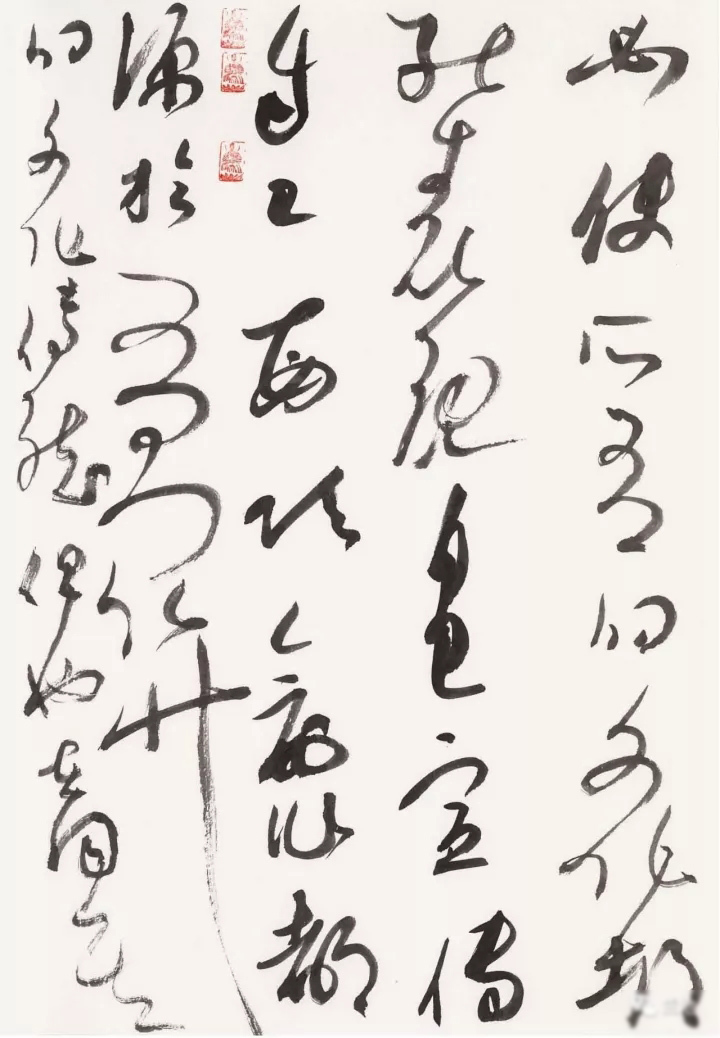

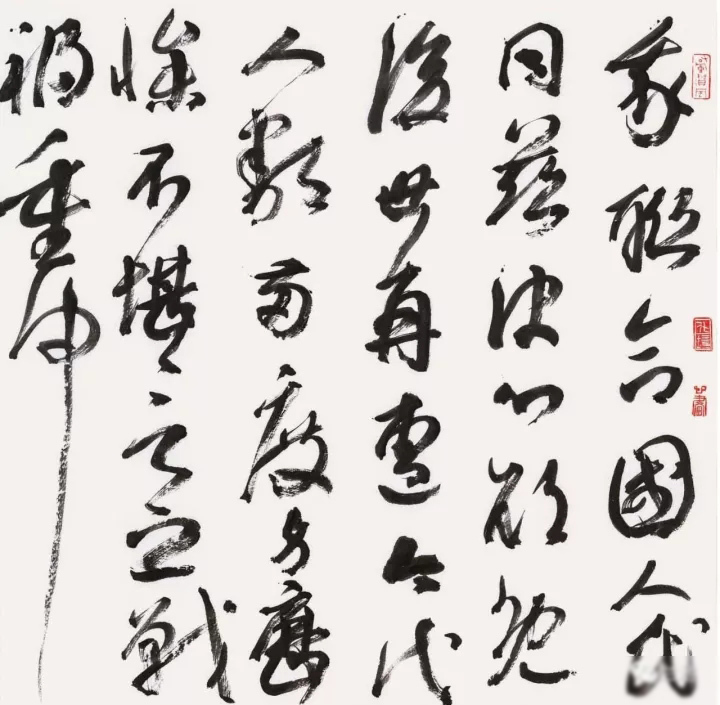

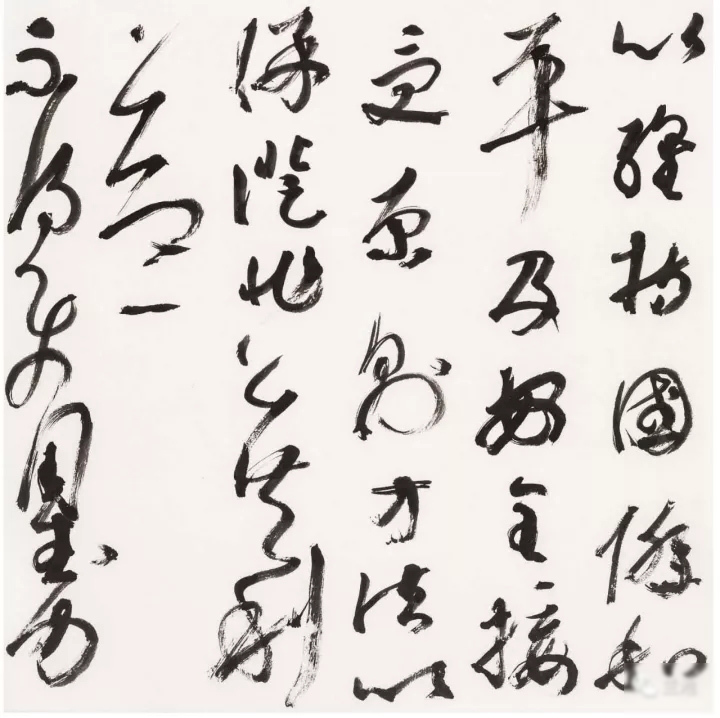

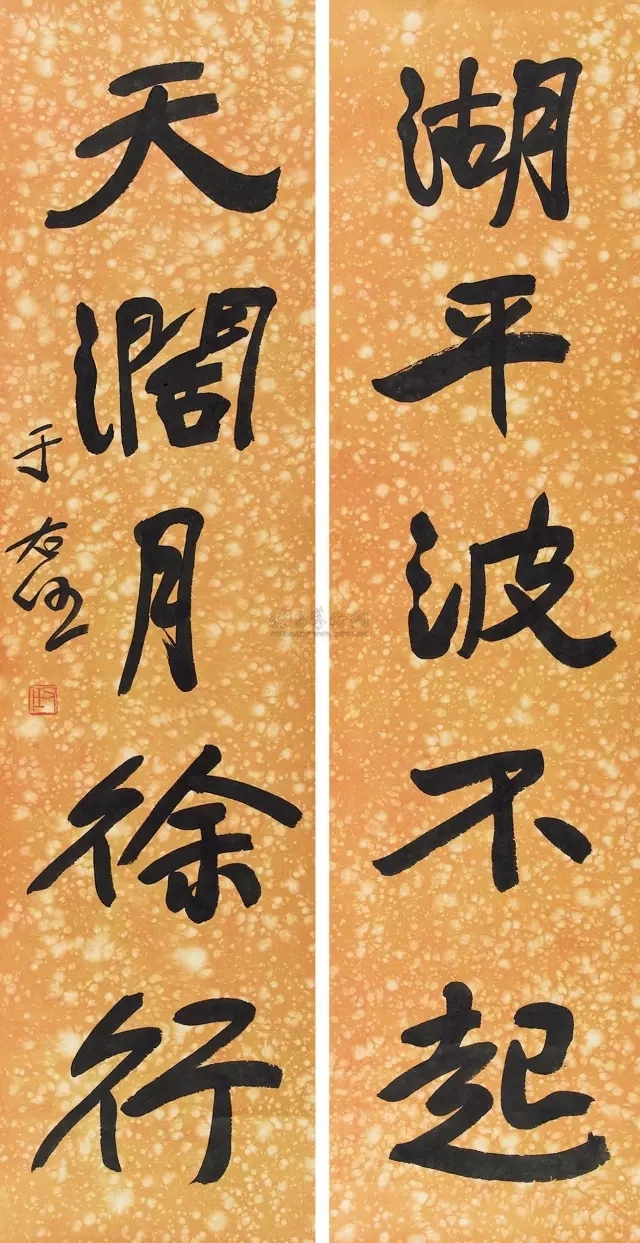

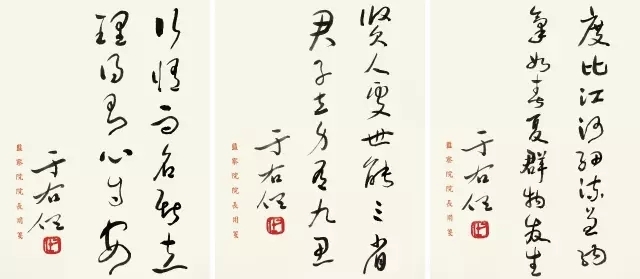

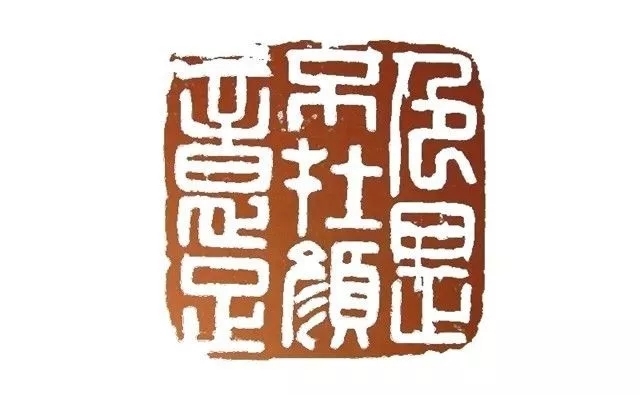

异彩纷呈的两汉分隶

汉代统治长达426年之久,是中国历史上最为显赫的王朝之一,无论政治经济还是文化艺术都得到空前发展。书法也不例外。简便快捷的隶书,不但发展成熟,而且上升为占主导地位的通行字体。从此,以象形意味为主体特征、屈曲繁复、不易书写与辨识的古文字时代宣告结束,开创了今文字时代的新纪元。

汉代隶书的发展进程总体上可分为两大时期:西汉为成熟期,东汉为鼎盛期。

过去,人们受材料限制,对西汉书法的评判只能依靠仅有的一点史料去推测、臆断,因而生出许多讹误来。今天,我们在目睹建国以来出土的大量西汉简牍帛书之后,不得不以全新的理念去审视西汉书法艺术的伟大成就及其历史地位与审美价值。据不完全统计,我国先后在湖南、山西、湖北、安徽、广西、山东、江苏、甘肃、青海、河北等省出土了20多处西汉简牍帛书。1972年,长沙马王堆1号墓出土了至今保存完好的遣策共312枚竹简,还有49块附于竹简上的木牌,总计2063字。总体来说,这些字体态修长俏丽,横扁者不多;用笔潇洒率意、流畅自然,尤其是纵势笔画的恣肆夸张,给人留下深刻印象。3号墓也出土了若干竹简、木牍,而最有价值的是那些折叠起来放在漆奁里的帛书。从书法的角度看,帛书《杂疗方》与《云梦秦简》比较接近,形略呈扁平之势,亦尚工整。《战国纵横家书》形呈纵势,线条纤细,露锋尤多,篆意亦较其他帛书浓。《老子》甲本、《春秋事语》风格较为接近,形亦呈纵势,点画肥厚,带有草意。《老子》乙本独具面目,结体呈横势,端庄齐整,横画、捺画波意初具,书风含蕴内敛,清秀恬淡,实开东汉八分先河。汉初隶书,此本当为极则。1983年~1984年间,湖北江陵张家山第247号汉墓出土竹简1000余枚,书风亦与《云梦秦简》近似,浑朴而厚重,爽捷而俊逸,大有“风樯阵马、沉着痛快”之感,是典型的古隶作品。1973年~1975年间,湖北江陵凤凰山9号西汉墓葬出土了3件木牍,字迹尚清晰可辨。其中1件有文帝16年(公元前164年)的纪年,说明成牍时间为西汉前期。三牍布白匠心独运,字距相间较远,行距也很宽舒,给人以疏宕淡远的艺术享受;结字亦十分独特,体态呈纵势,每逢竖、竖钩、捺、戈钩、主横等画则恣肆夸张,显得极为洒脱俊俏,与《马王堆》1号墓出土的竹简遣策似乎有共通之处。而尤使人感到惊讶、震慑的是其主横、捺画、戈钩等的波磔挑法已十分精熟,与东汉成熟的八分相差无几。这是迄今所见到的最早的具有波磔挑法的作品,说明早在西汉前期,蚕头雁尾、极富华饰之美的波笔就已形成。因此,尽管数量殊少,但对于我们研究隶书发展演变的历史却有着极为宝贵的价值。1972年,山东临沂银雀山发掘了西汉武帝初年(约公元前140年~公元前120年)的两座墓葬。其中,1号墓出土竹简4942枚,2号墓出土竹简32枚,总计4974枚。这些作品点画丰腴肥厚,稍带草意,与马王堆帛书《老子》甲本可谓一脉相承。1972年~1973年间,考古专家们从甘肃额济纳河流域发掘出土了19637枚简牍。这些简形制多样、内容丰富、断代清晰、书体多变(不仅有古隶,亦有成型的八分及草隶、草书)。1973年在河北省定县八角廊村40号西汉墓出土了许多竹简,从经过处理与放大的样片看,书体已是相当成熟的八分:扁平,呈横势,波磔挑法备至,结体谨严、端庄,点画排叠匀称,与《史晨》、《曹全》等东汉名碑很接近。说明隶书发展至此,已完全摆脱了篆书的束缚。因而我们有理由说《定县汉简》是隶书发展史上的一座丰碑,它标志着古隶已成为过去,分隶已经成熟!1959年武威磨嘴子6号汉墓出土的《武威仪礼•甲种本简》,书写讲究,技巧娴熟:用笔干练老到,劲健精微;结字以横取势,撇捺开张,波磔纷呈有致,字形大小基本同等,字距间隔疏朗,且基本衡一,不像其他简牍那样或大或小,或疏或密,听任自流。显然,这是已经融进了受作者主观意识支配的人工排布因素的成熟的八分书。从无意到有意,从天真烂熳的自然美到规整有序、极尽矫饰的人工美,是艺术发展的客观规律。透过以上具有鲜明理性化审美追求的简牍分析,让我们看到了由萌芽于春秋战国的古隶历秦而汉演变成八分的清晰脉络。

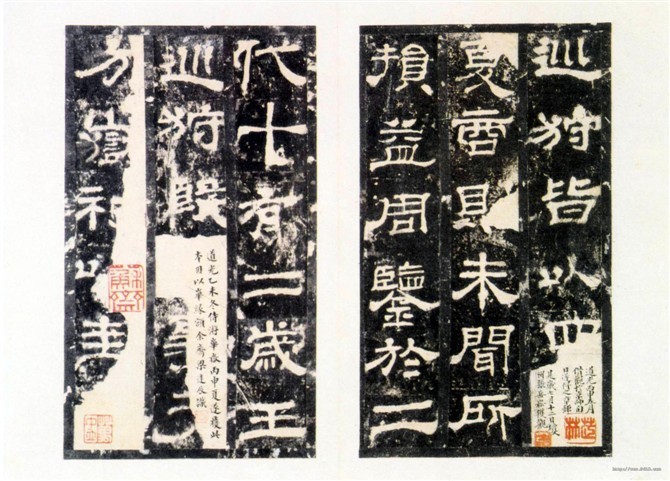

东汉是隶书高度成熟、空前鼎盛的时代。它以中晚期桓、灵间的几十年石刻艺术的绝代勃兴及著名碑碣的集中涌现为标志,完成了隶书生命由滥觞—-成熟—-鼎盛的第一个轮回。东汉早中期的100多年,书法的发展进程比较滞缓,基本上是承袭前汉旧制。览阅这一时期居延、武威汉简及为数不多的刻石,即可证实这一点。而东汉中晚期的隶书,无论从成熟程度、字径大小、尺幅阔窄、形制样式、材质选择以及作品的气格态度等等都与前期大相径庭。

作为早期仅有的刻石,《莱子侯刻石》、《三老讳字忌日刻石》、《开通褒斜道刻石》、《大吉买山地记刻石》、《司马长元石门题字》无论用笔,还是结字都有着共同的美学特征:圆润浑穆,寓健于柔,尽用篆法(即康南海所谓“以篆笔作隶者” [4]);有波磔意蕴,但无明显挑法。故拙朴内涵,自然率真,饶有古趣。因此,显现在结字上给人的印象是既不像《云梦简牍》那样具有典型的古隶特征,亦不像《石门颂》那样具有鲜明的八分特点,全然介乎两者之间。透过它们,不难看出《石门颂》、《杨淮表记》以及后来的《泰山金石峪》、《四山摩崖刻经》等圆浑雄放、萧散古穆一路作品的裔承关系。

中期著名的刻石有《子游残石》、《祀三公山碑》、《太室石阙铭》、《阳嘉残碑》、《裴岑纪功碑》、《北海相景君铭》六种,可以粗略地划分为三个组合:《残石》、《残碑》为一组,是已高度成熟的八分书;《太室》、《裴岑》为一组,是波磔挑法不甚显明,饶有籀篆意趣,介乎古隶、八分之间的作品,因而与早期的几种刻石有某种共通之处;《祀三公山》与《景君》为一组,是体在篆隶之间的两件作品。用笔方折外拓,崚嶒多姿,锐气逼人。由此我们可以看到它们与桓、灵时期《张迁》、《西狭》、《鲜于璜》以及吴之《天发神谶》诸碑之间的渊源流变关系。

东汉盛行树碑立传之风,尤以桓、灵两朝为最。作为官定文字的隶书,因之步入了灿烂辉煌的时代,出现了流派纷呈、风格殊异、杰构林立的局面。就刻石的形制来看,不外碑、墓志、摩崖、造像记几类。人们往往根据实用的需要选择相应的形制,书写特定的文辞。由于场合庄严的程度不一、刻石形制的不同,因而书写风格也有很大差异。日本学者浦野俊刚根据碑的制作目的及书风,把这一时期的汉碑划为“五类” [4]:一类是以《祀三公山碑》、《封龙山碑》、《白石神君碑》、《西岳华山庙碑》为代表的歌颂神冥灵验者的“神碑”。此类作品结构严谨,体态端方,波磔劲俏,气势开张,构成了“威严书风”[5]的群体。一类是以孔庙三碑(《乙瑛》、《礼器》、《史晨》)为代表的记述祖庙祭祀与修造者的“庙碑”。庙碑通常法度严密,是“完美高尚” [6]、“足资楷模” [7]的标准八分,但失之谨饬。一类为歌颂个人德行者。属于政德碑的有《裴岑纪功碑》、《曹全碑》、《张迁碑》等等;为墓碑的有《景君碑》、《夏承碑》、《孔庙碑》、《衡方碑》、《樊敏碑》、《尹宙碑》等等。此类碑是东汉碑刻的重头戏,所占比例大,分布面积广,时间延续长。就书风而言,不像前两类死守法度,端严谨饬,而是容颜迥殊,互异其致。如《曹全》以清瘦、流美、飘逸胜;《张迁》以凝整、拙朴、强劲胜;《衡方》以丰茂、古厚、峻严胜;《夏承》以奇古、浑圆、肃穆胜;《孔庙》以疏宕、洒脱、秀美胜。第四类为纪念土木工程峻工而刻的纪念碑,以“摩崖三颂”(《石门颂》、《西狭颂》、《郙阁颂》)为代表。摩崖刻石的最大特点就是石面本身不像石碑那样光洁平整,面积也比碑不知大多少倍,书写时完全“因形就势”,加之纪念碑无须神碑、庙碑以及墓碑那样神圣庄重,因而成就了此类作品在书风上萧散飘逸、宽博雄放、真率自然的共同审美特征。其他如题字、墓记、石经为一类,代表作有《阳三老石室画像题字》、《朱君长题字》、《马姜墓记》、《熹平石经》等。此类作品,除石经书写工整,法度严密外,其他几种都较随意草率。这是因为它们的地位和作用次于墓碑的缘故。但从艺术的角度看,漫不经心的“随意”与“草率”,却往往使作品自然地流露出“真趣”,因而佳构时出。

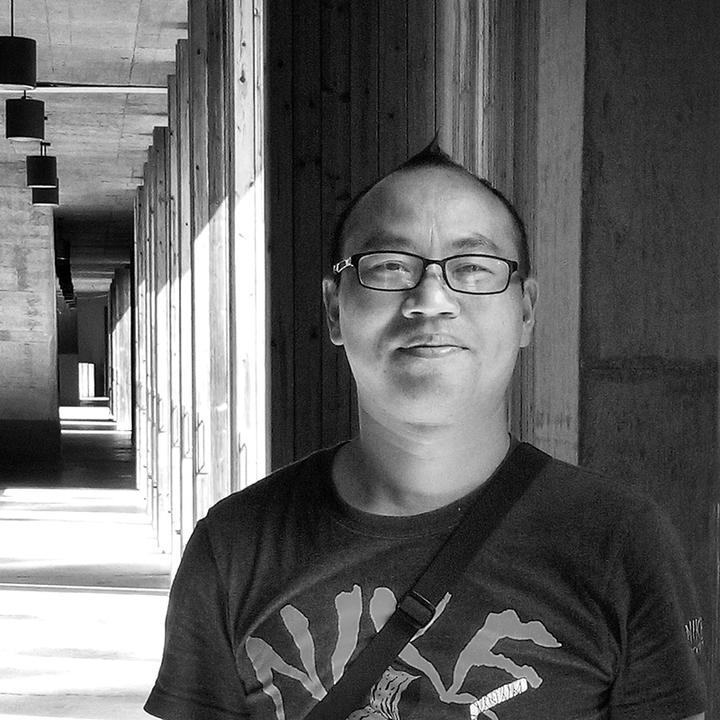

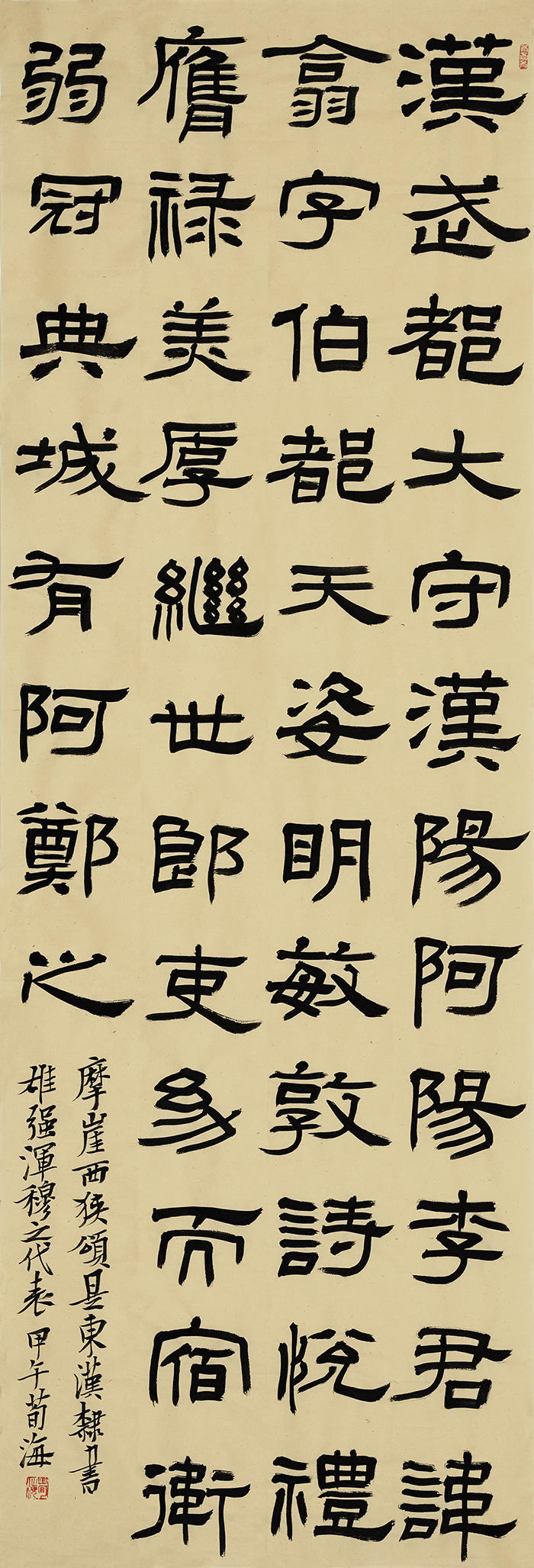

![http_imgload (1)]()

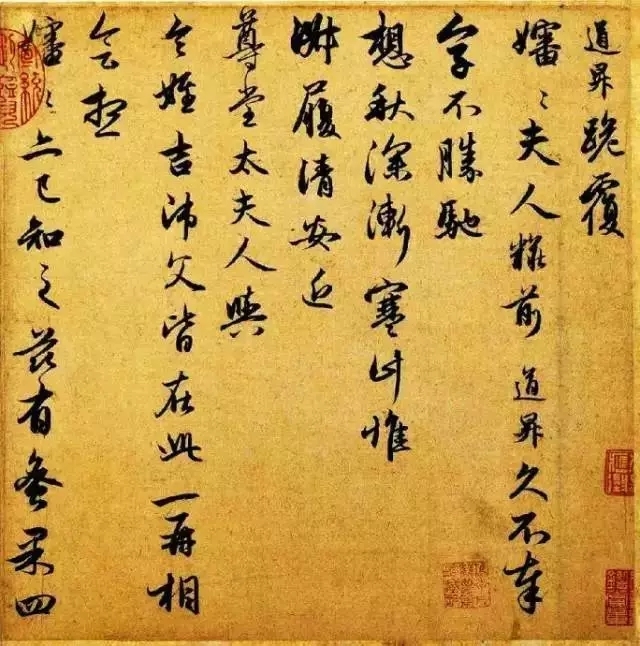

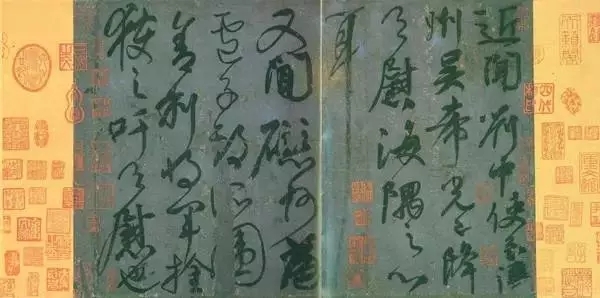

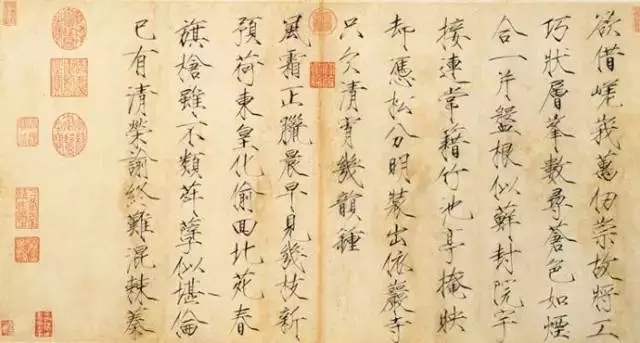

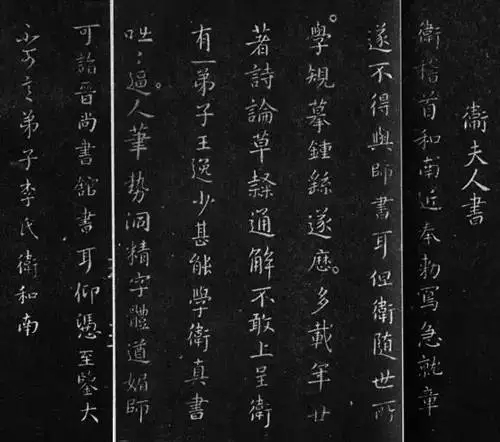

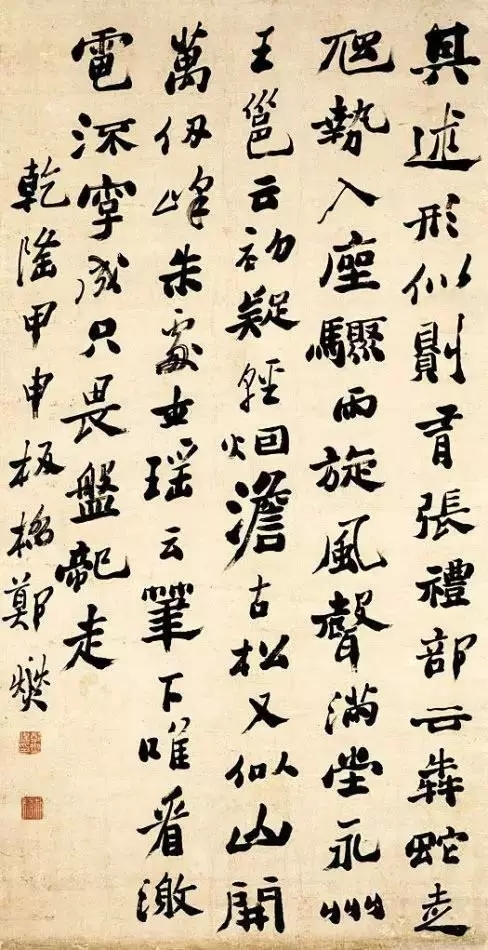

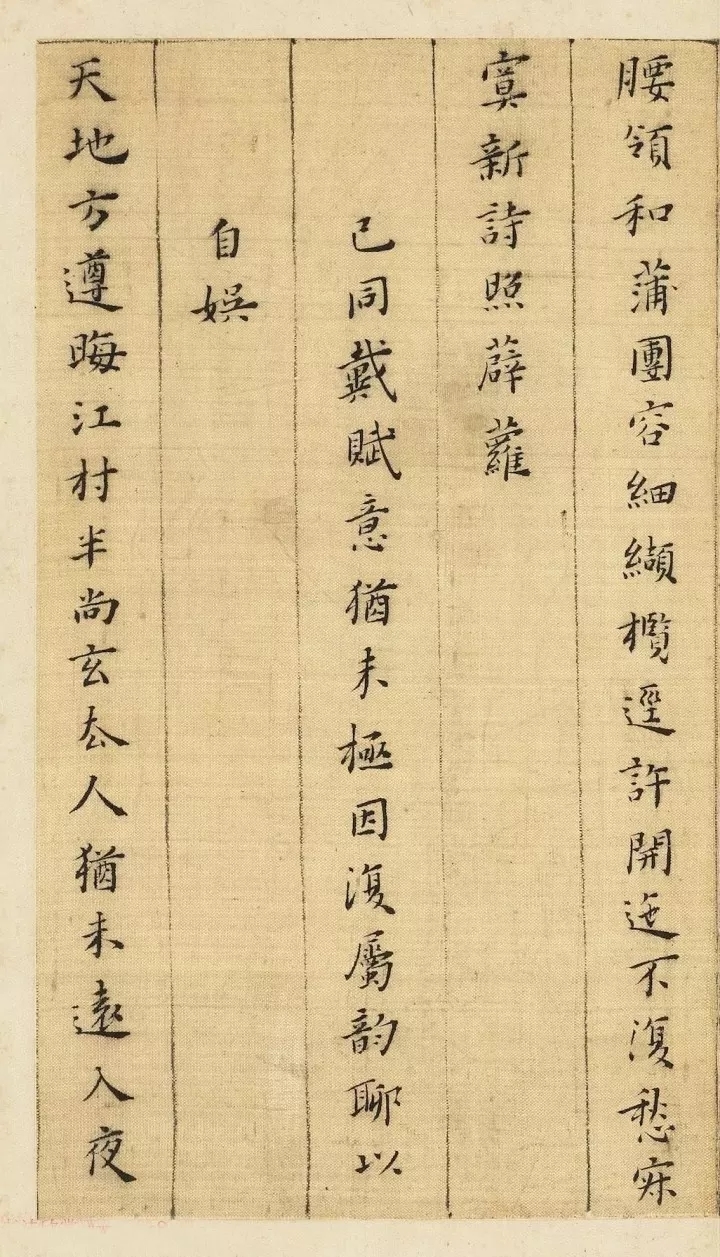

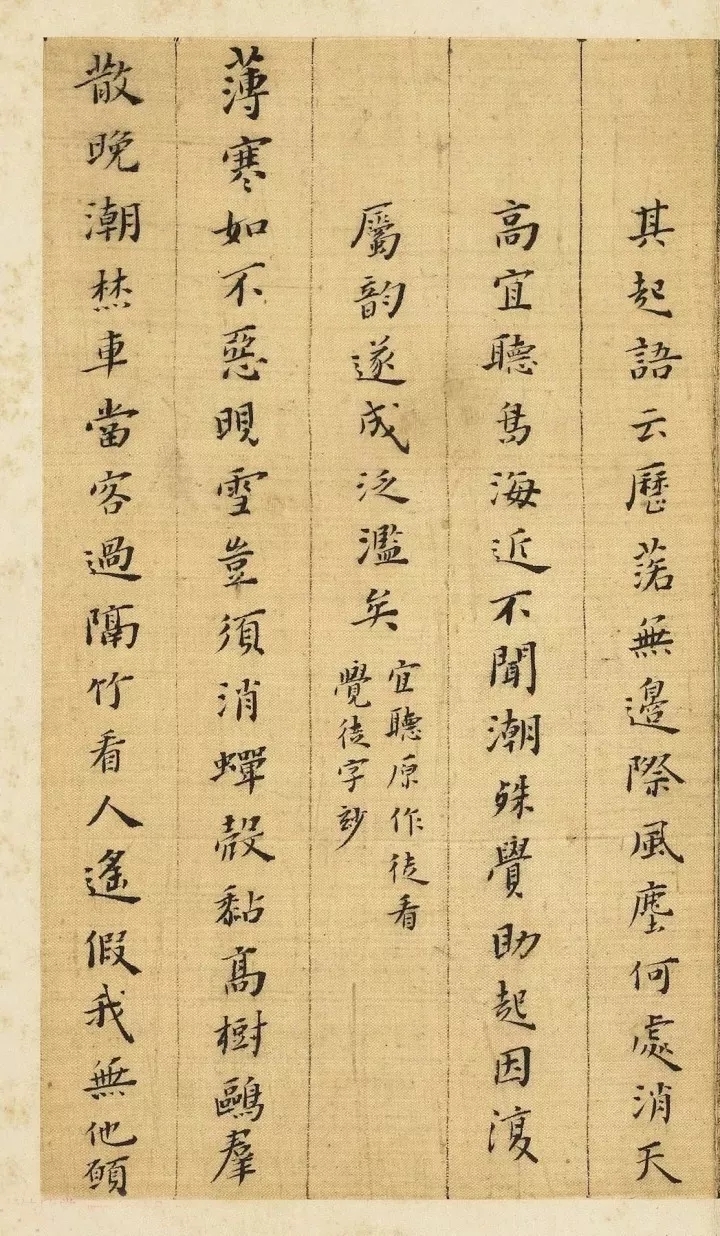

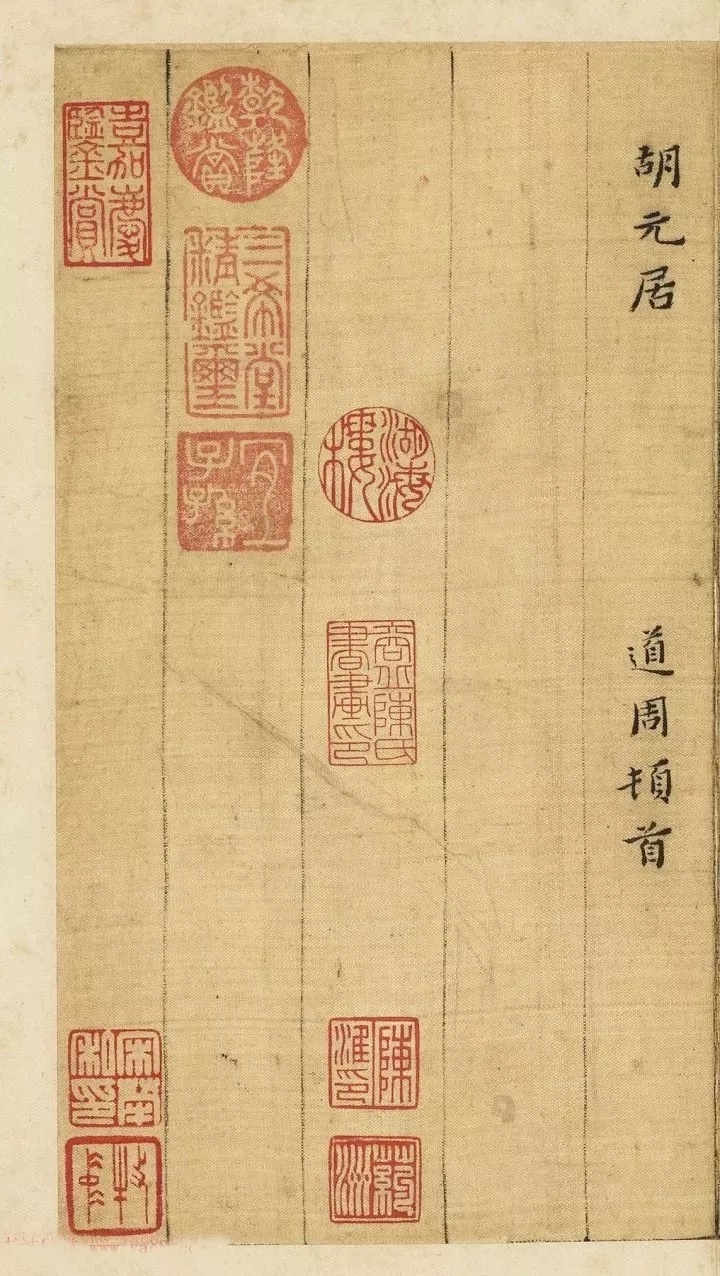

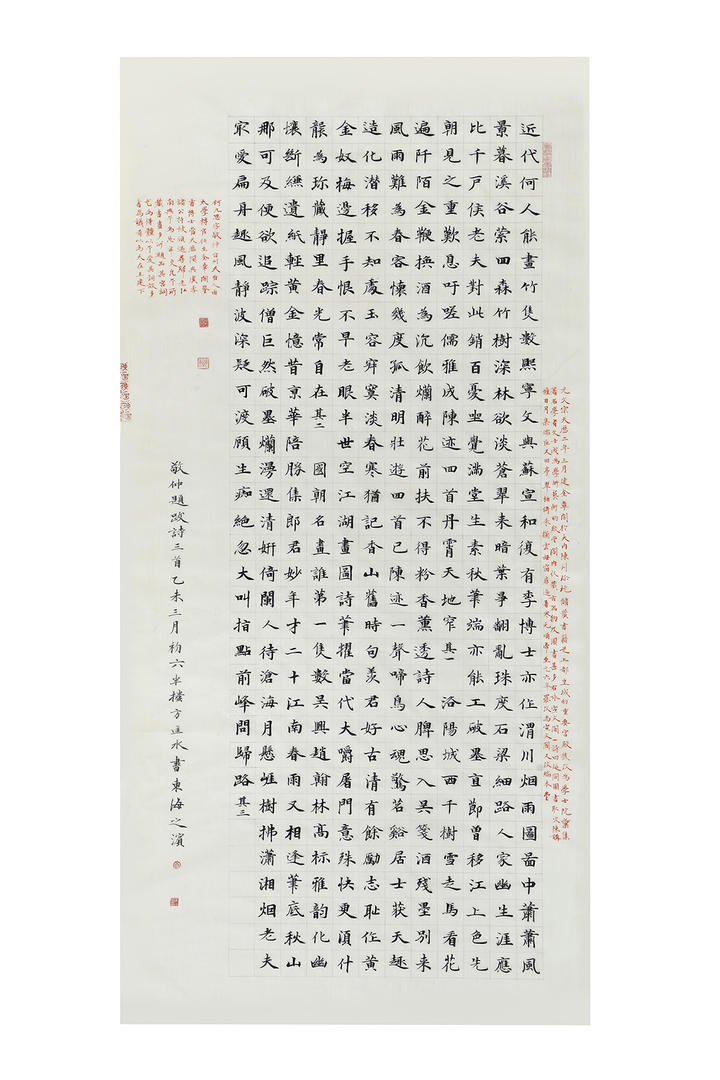

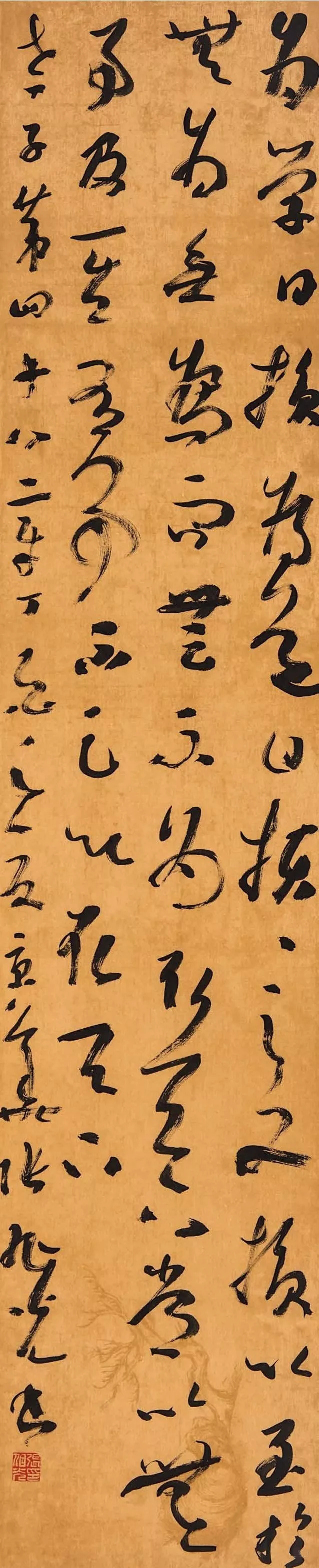

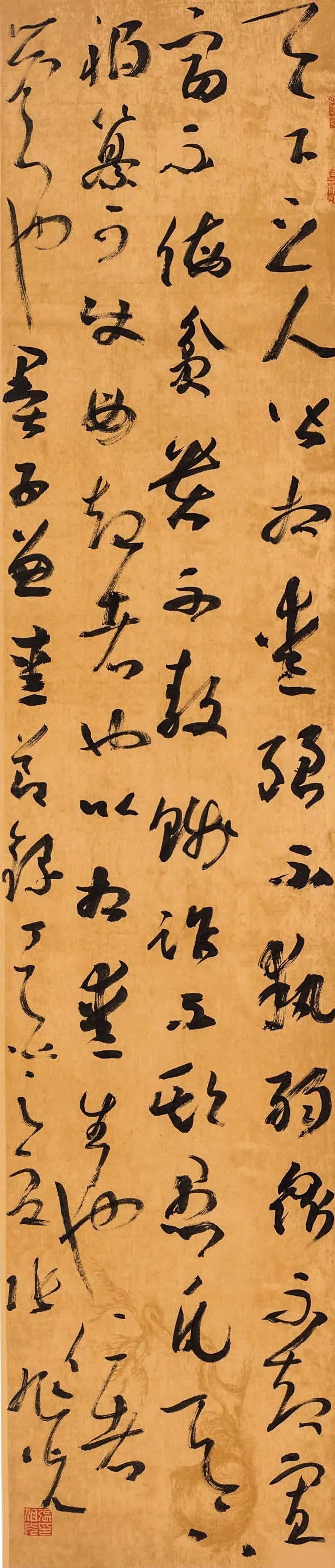

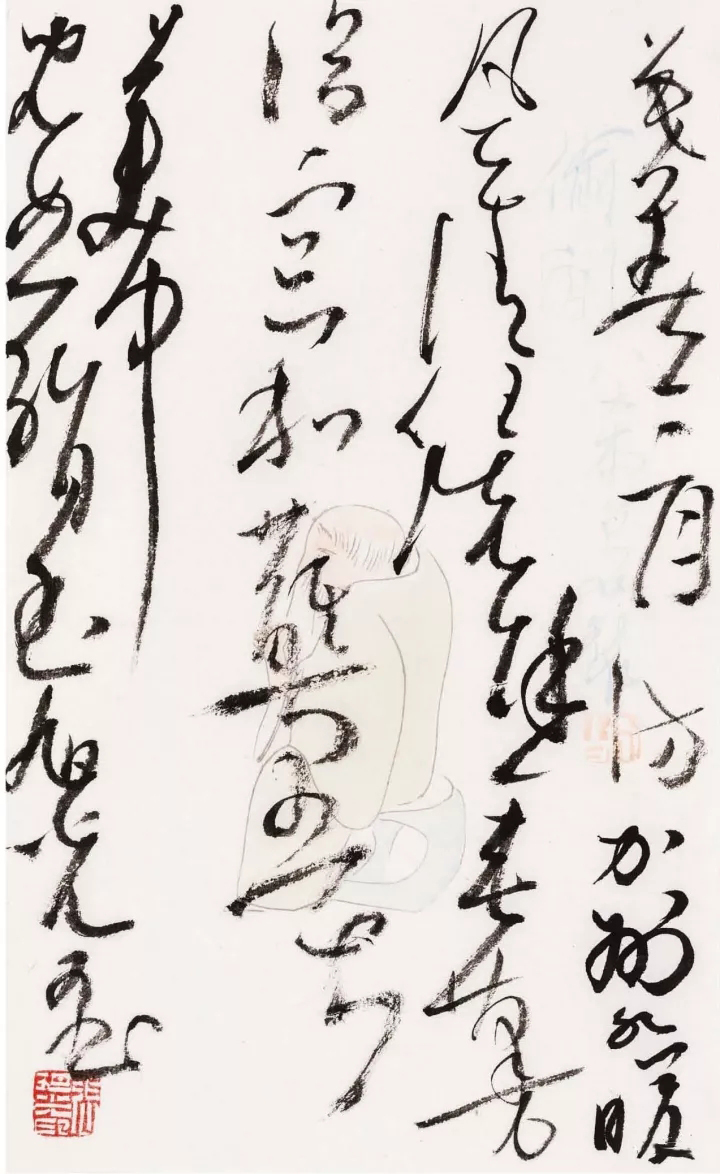

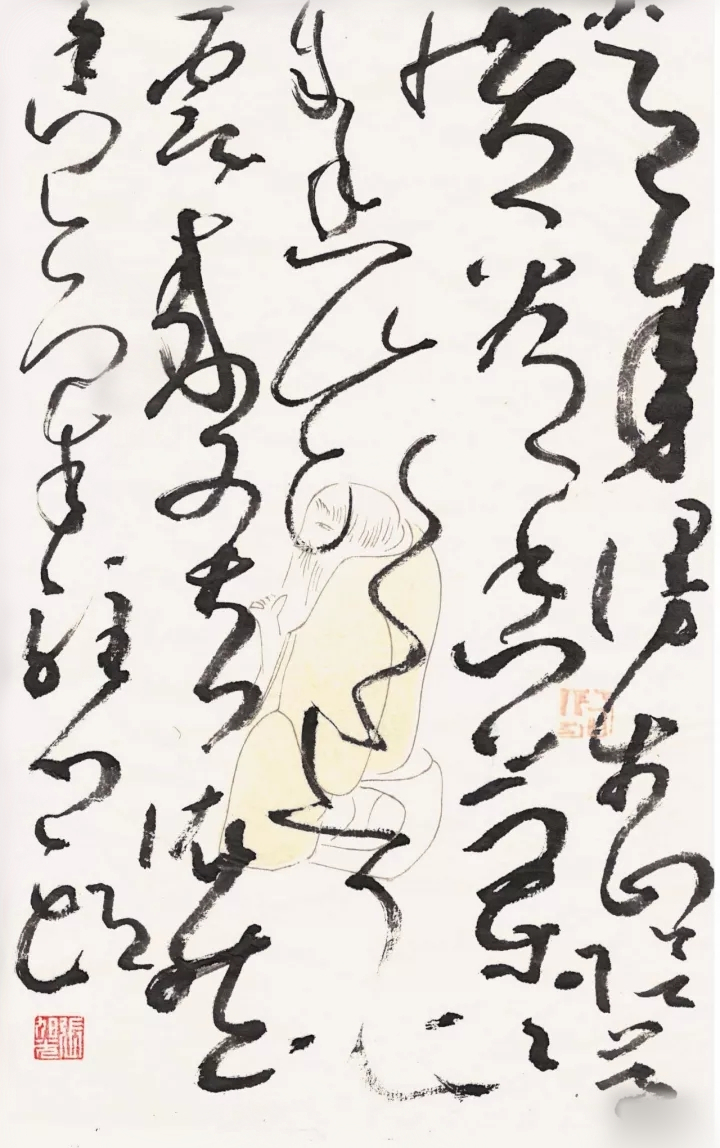

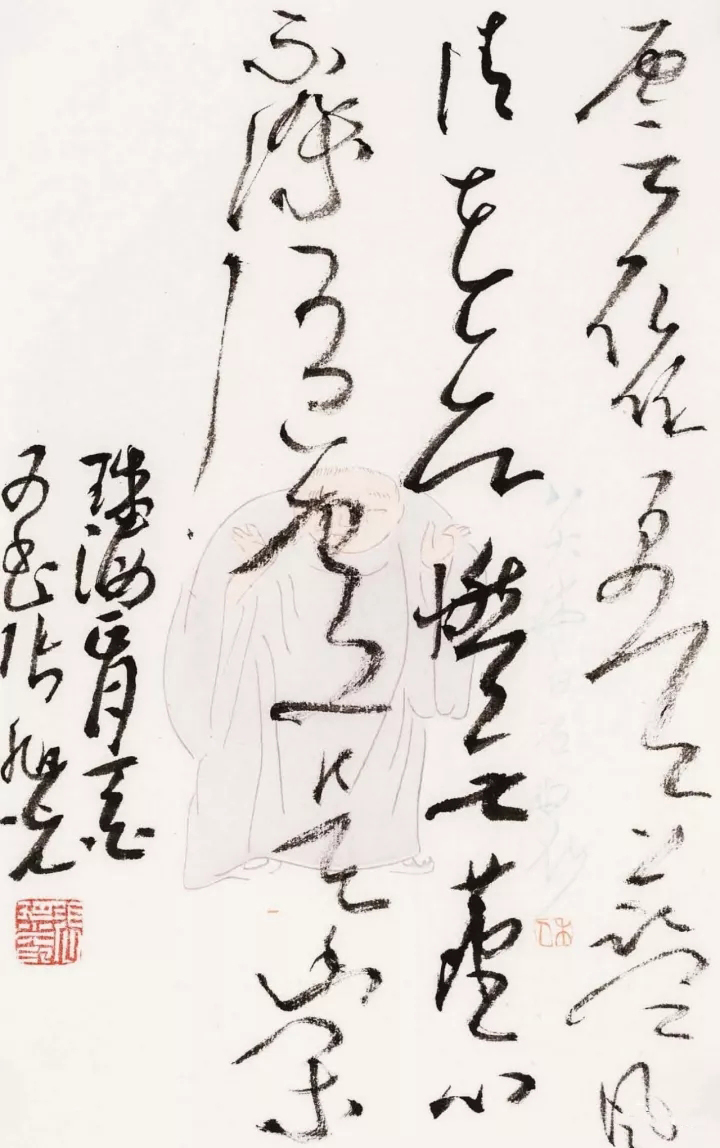

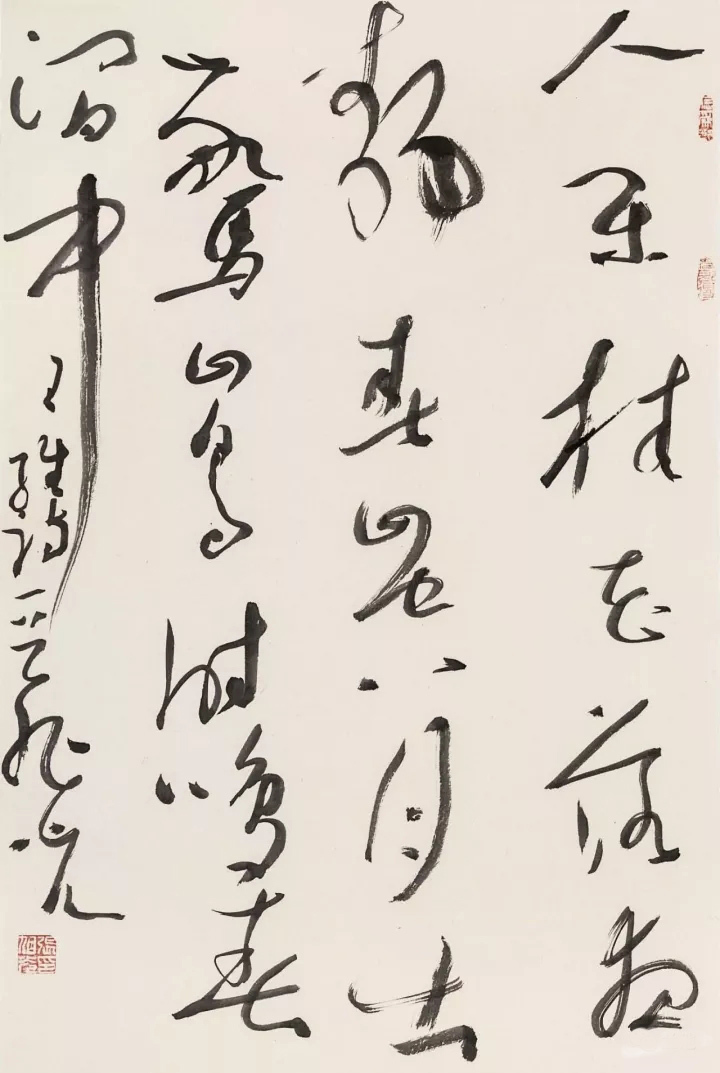

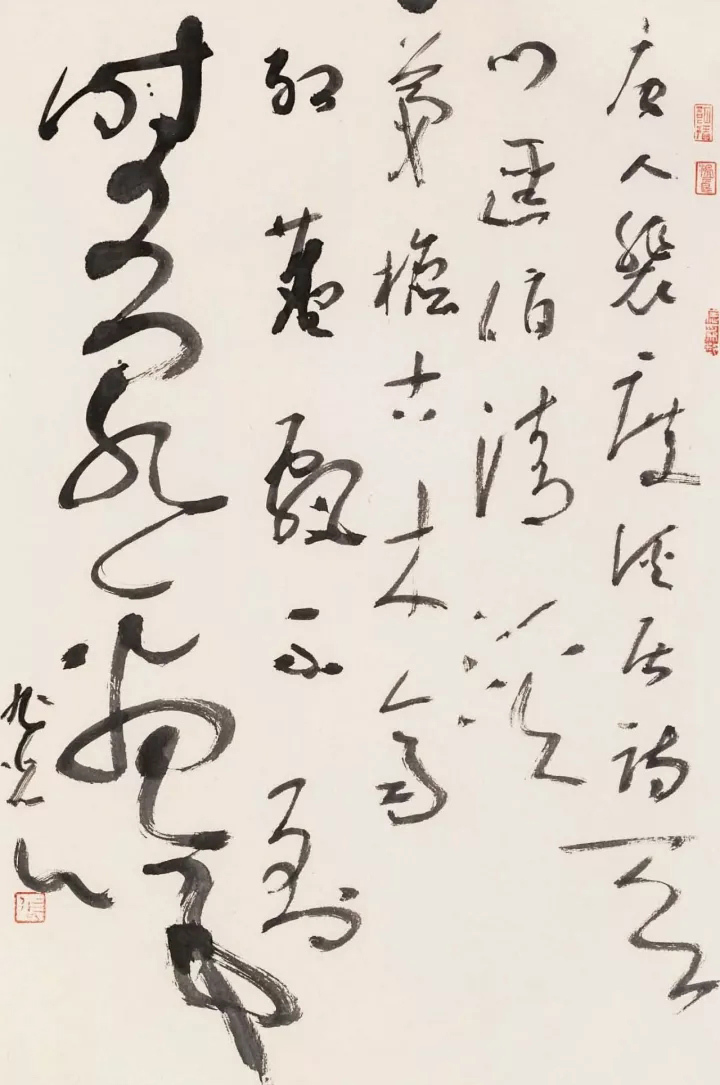

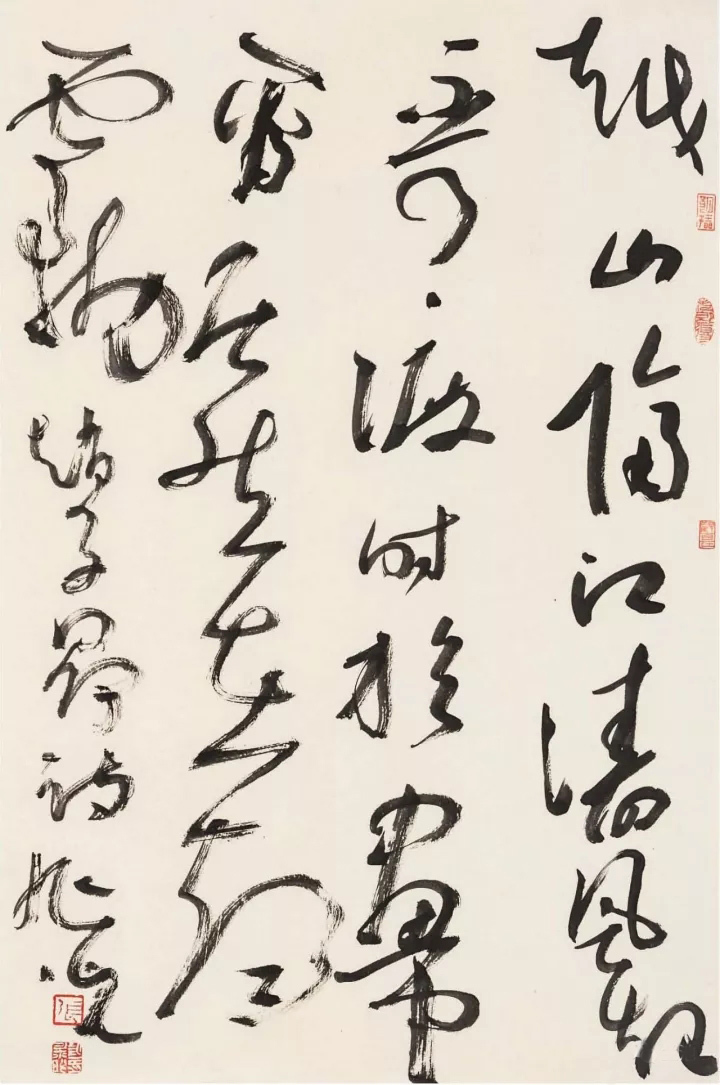

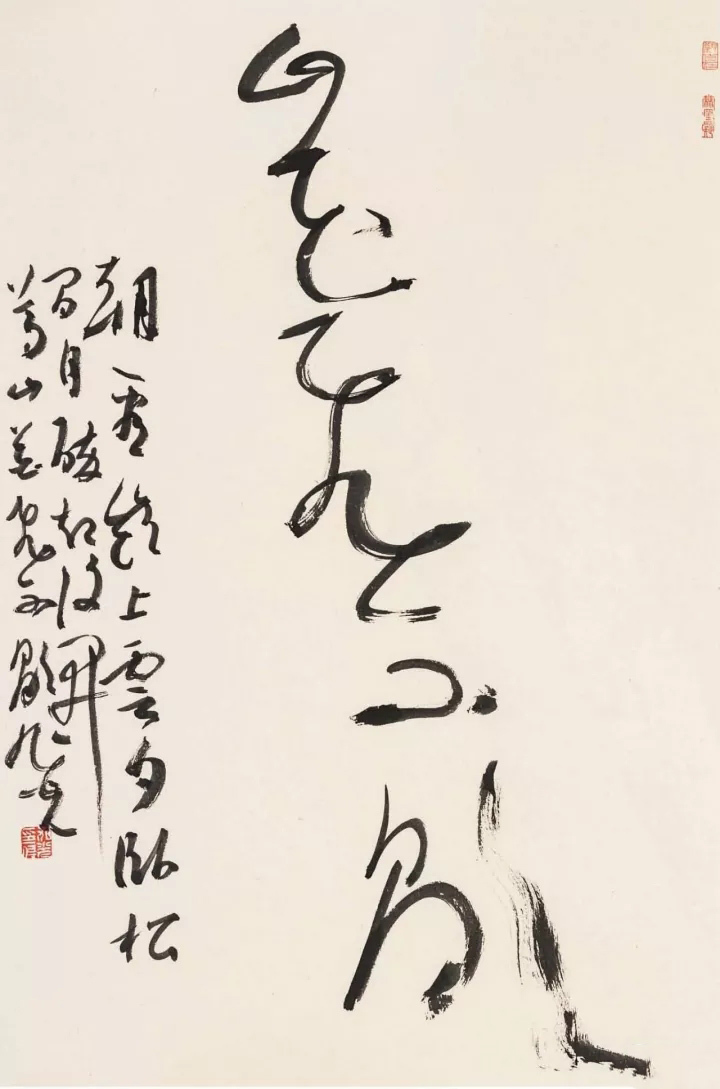

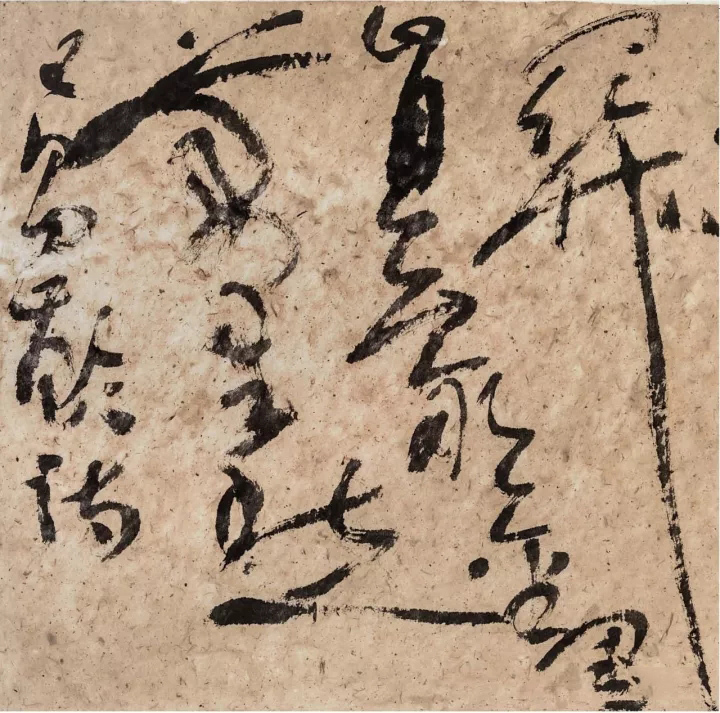

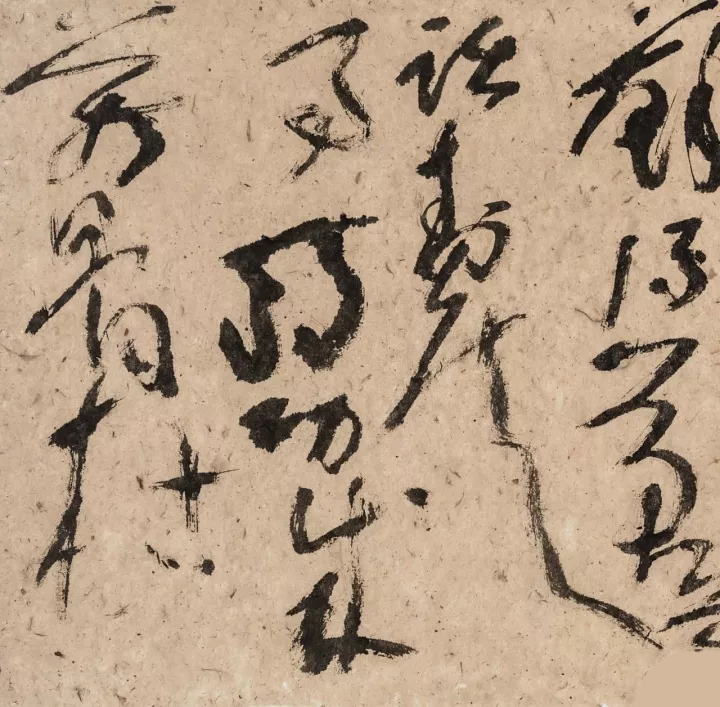

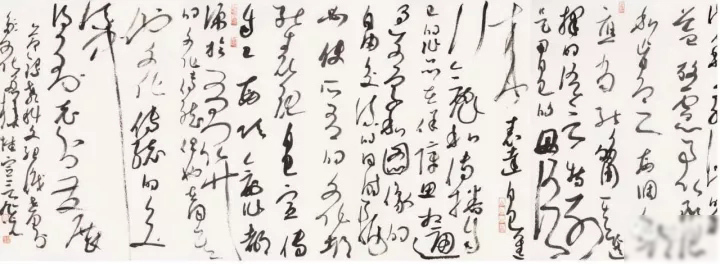

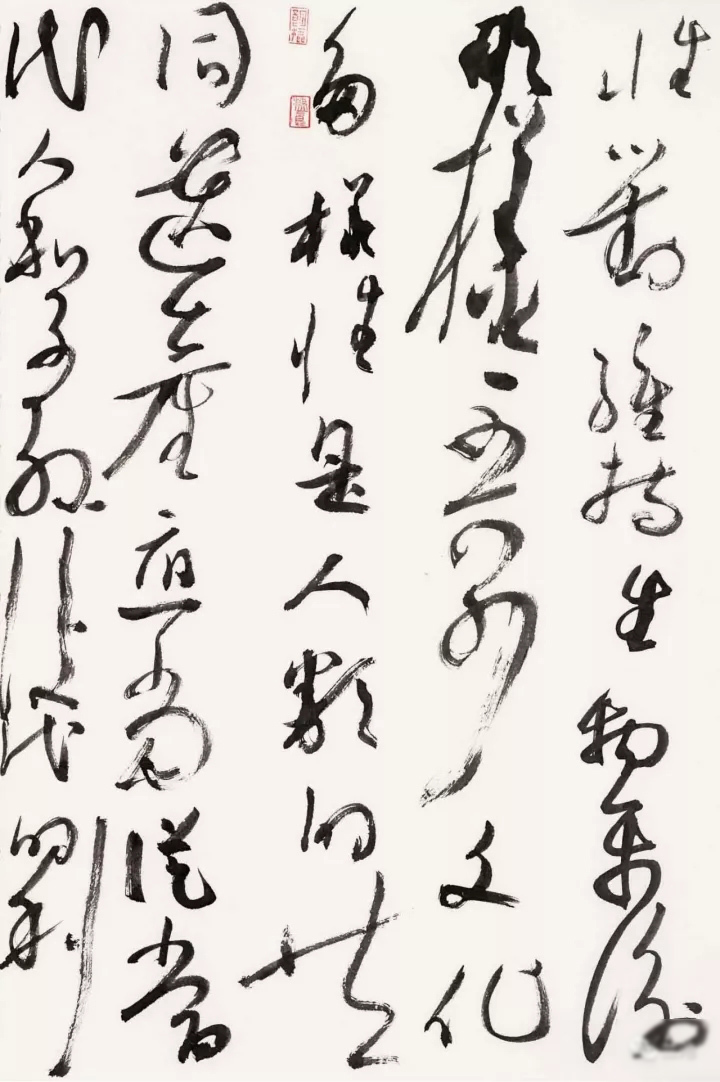

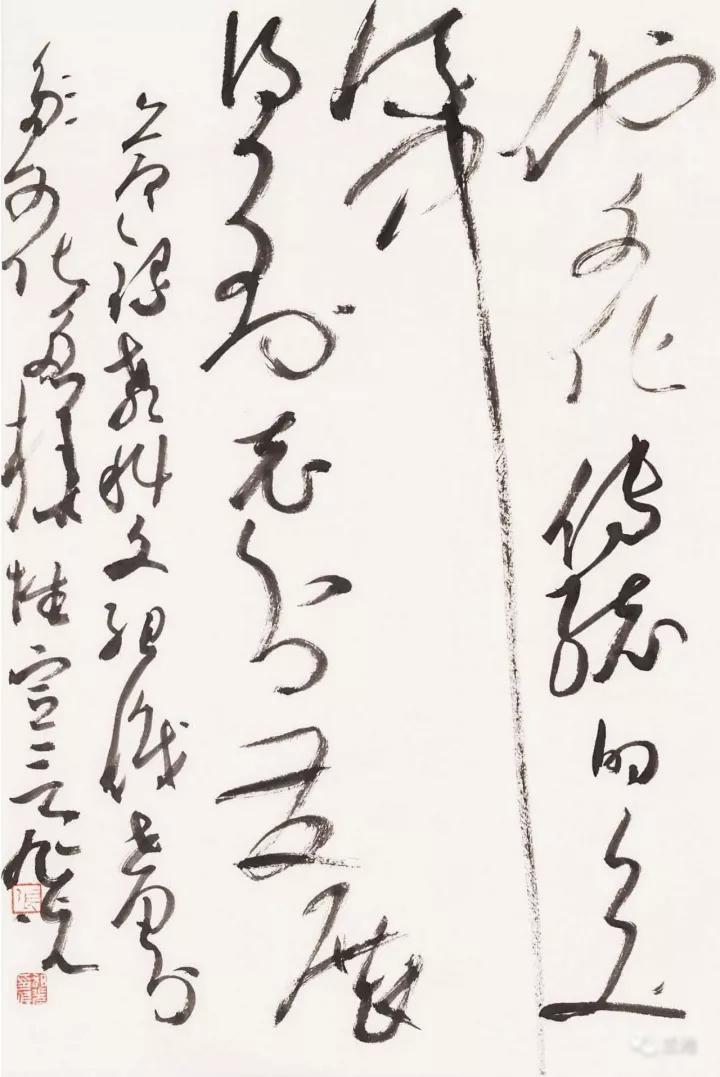

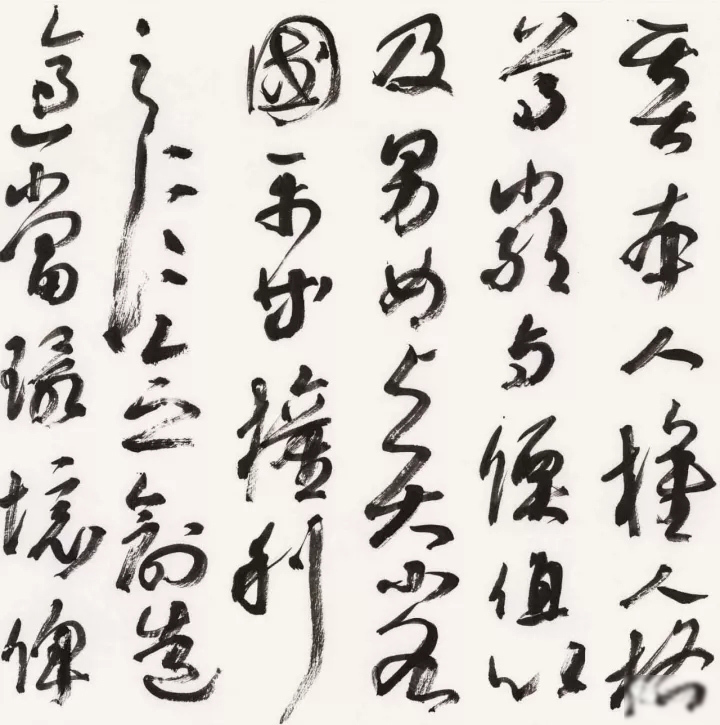

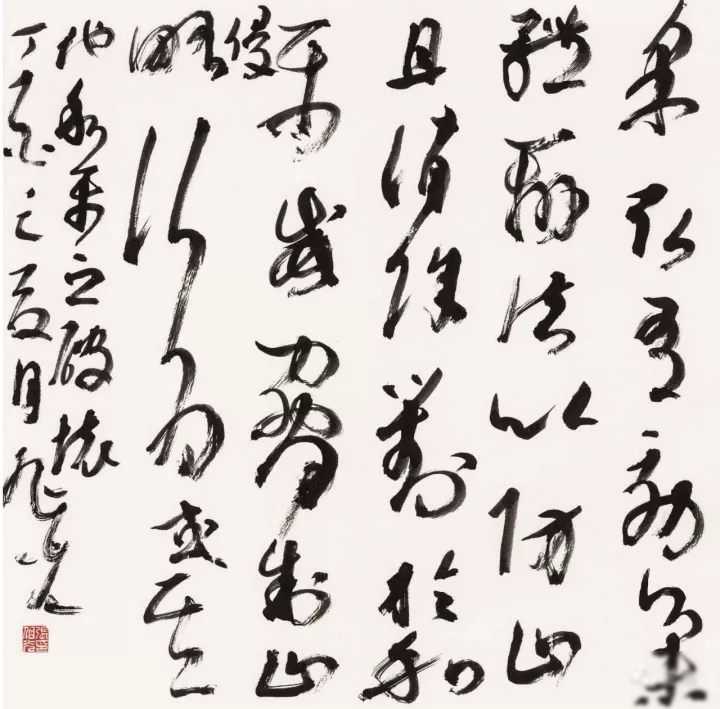

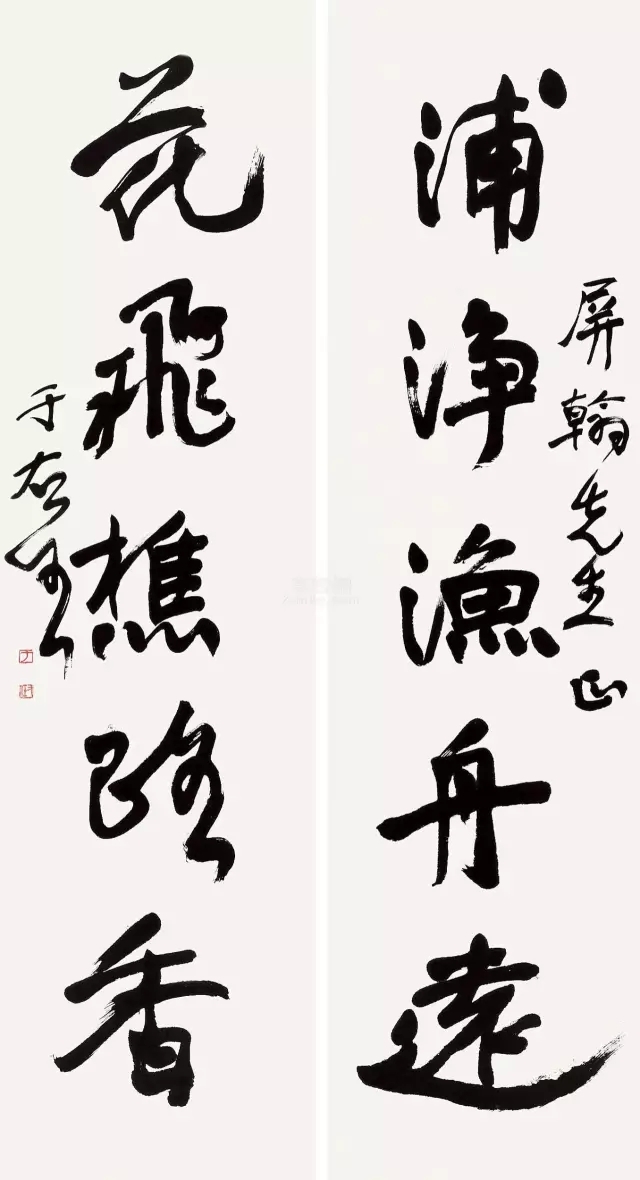

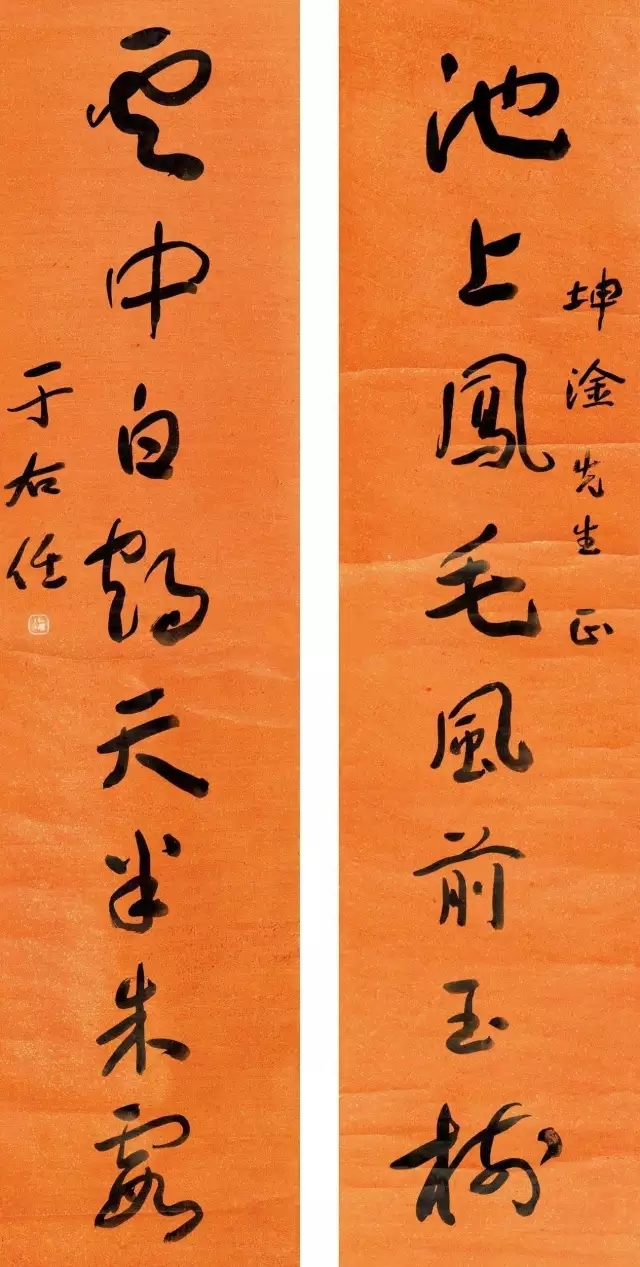

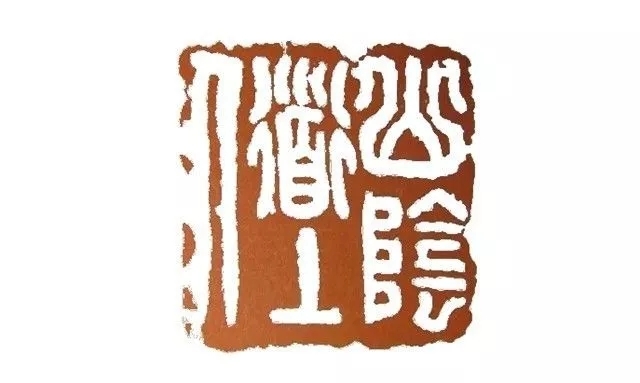

气格卑俗的晋、唐隶书

当隶书从春秋战国古文草篆发端到两汉登峰造极之后,形势便发生了很大变化。从三国历两晋、南北朝至隋唐(公元220年~公元907年)的677年来看,隶书的发展基本沿两条路径进行。一条朝楷书方向演化,最后发展成为魏碑和唐楷;一条朝隶书本体方向发展,最后形成了晋隶、唐隶的风格。前者由汉碑中《鲜于璜》、《张寿碑》、《西狭颂》、《张迁碑》等古厚、朴茂、方整一路风格的作品演变过来,至本时期则以《郛休碑》、《谷朗碑》、《王闽之墓志》、《王丹虎墓志》、《刘剋墓志》、《爨宝子》、《灵庙碑》、《枳杨阳神道阙》、《爨龙颜》等为脉络,最后发展为具有成熟楷书风格的魏碑(如《龙门二十品》),历唐欧、褚、颜、柳而造极。由于这是一场从一种字体向另一种字体嬗变演化的文字革命,因而具有很强的生命力,成为这一时期书法艺术的主流。作为诞生在由隶而楷过渡时期的作品,它们都以似隶非隶,似楷非楷为总体特征,成为一种新型的中介字体。其用笔大都以方为主,拐角用折,波挑翻翩,钩 趯 峻峭,故点画厚实、苍劲,神采显耀。这些都是从母体先天的遗传基因那里获得的。由于尚不成熟,字里行间无不流露出若幼儿牙牙学语,跃跃欲步的稚拙与天趣,体现在结字上则是大小参差,重心偏移,时出险态,真率烂熳。因此,该类书风具有浓郁的艺术情调,自清尊碑以来,一直受到书法家们的偏爱。后者是承袭东汉“孔庙三碑”、《曹全》一路具有庄重、清健、流秀风格以及兼有古穆奇气,饶有装饰趣味的《夏承碑》的。从《上尊号》到《曹贞》、《王基》至西晋《龙兴皇帝三临辟雍碑》便已完成了它的蜕变使命。此后几乎一成不变,形成了晋、唐隶书固定的风格模式:1.用笔单调平乏,千篇一律,没有变化,缺少凝重厚实和蕴藉。2.结字工稳平正,排叠匀一,法度森严,伤于板滞,故缺少意趣、韵味。3.章法排布规整,横、直、斜均能成行,状若算子,故伤于馑饬。可以说,隶书沿本体方向发展至晋、唐已是穷途末路。这类作品,人工雕凿的刻意成分严重,把追求装饰效应上的美感推到极致,汉碑之真率自然、淳朴古雅的气息荡然无存。总之,格调卑俗,满纸匠气,毫无审美价值可言。

关于这一时期的隶书作品,还有两种现象值得关注。一是由于两条路子并行发展,对于生活在这一特定时期的书家来说,无疑会受到来自两方面的压力和影响,于是便出现了像《孔羡碑》(三国•魏黄初元年,即公元220年)和《玄宫刻石》(南朝•刘宋永初2年,即公元421年)以及《刘贤墓志》 [约北魏孝文帝迁都洛阳(即公元493年)前]之类的混血儿。《孔羡》与《刘贤》撇画的装饰味(当然渊源于《夏承》)与晋唐隶书完全一样(这种收笔带钩的装饰性的撇,是晋唐隶书的典型特征之一);而《玄宫》的横画则又与二爨的一模一样。二是以《符秦建元四年产碑》(十六国前秦符坚建元4年,即公元368年)、《好太王碑》(东晋•文熙10年,即公元414年)、《泰山金刚经》(约北齐天保年间,即公元550~公元559年)及《铁山摩崖•石颂》(北齐皇周大象元年,公元579年)等为经脉的圆笔隶书作品,基本是承袭《石门颂》、《杨淮表记》等而自成体系的,尽管它们都或多或少的带有楷意,但与前面的路子似乎不太相干。这几件与魏晋隶书风貌迥异、具有极高审美价值的醒世之作,也许正是隶书走向末路前的回光返照。

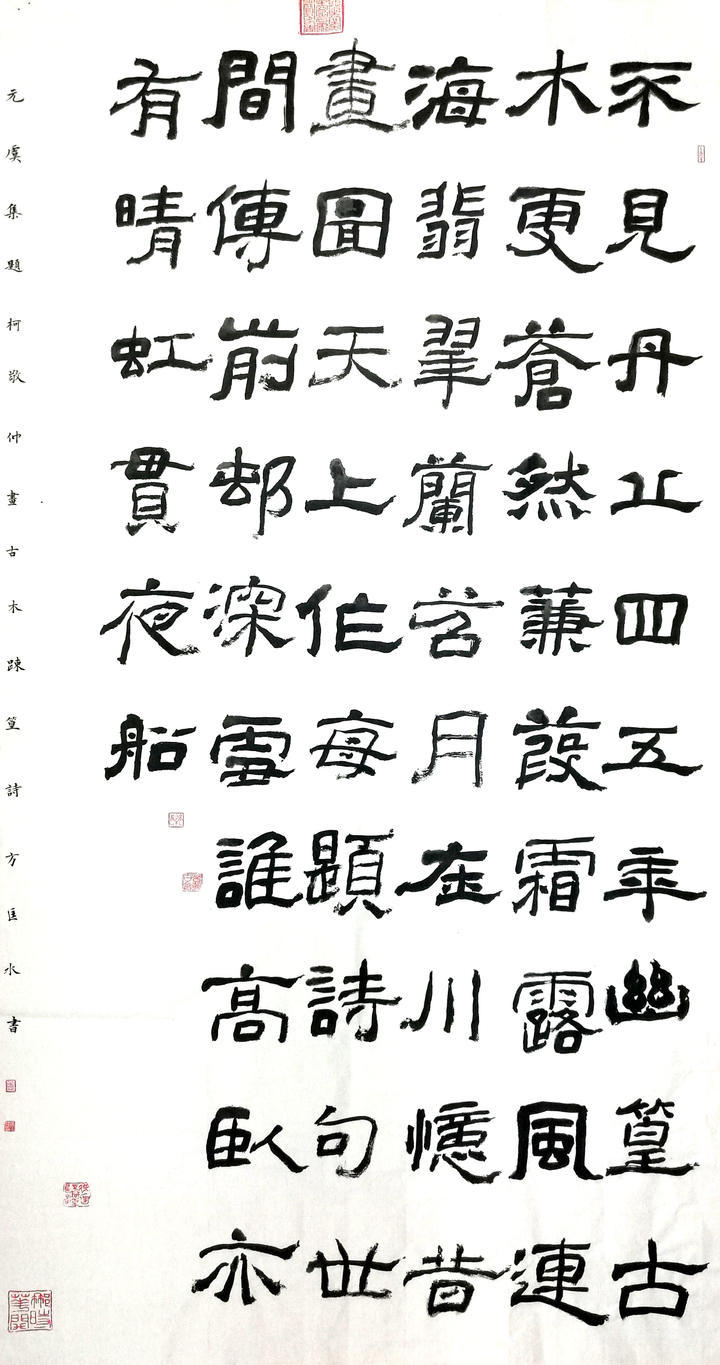

![http_imgload (2)]()

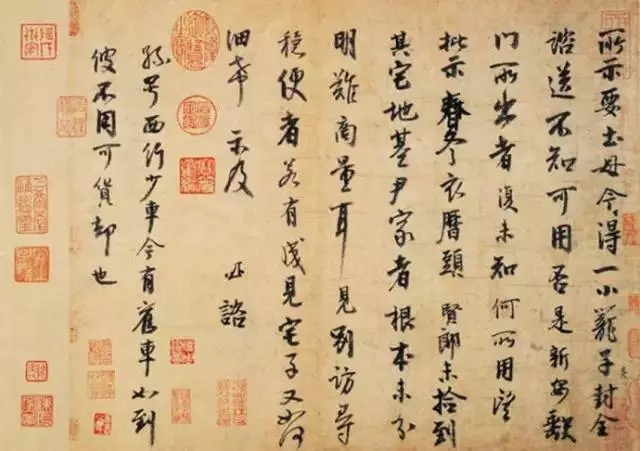

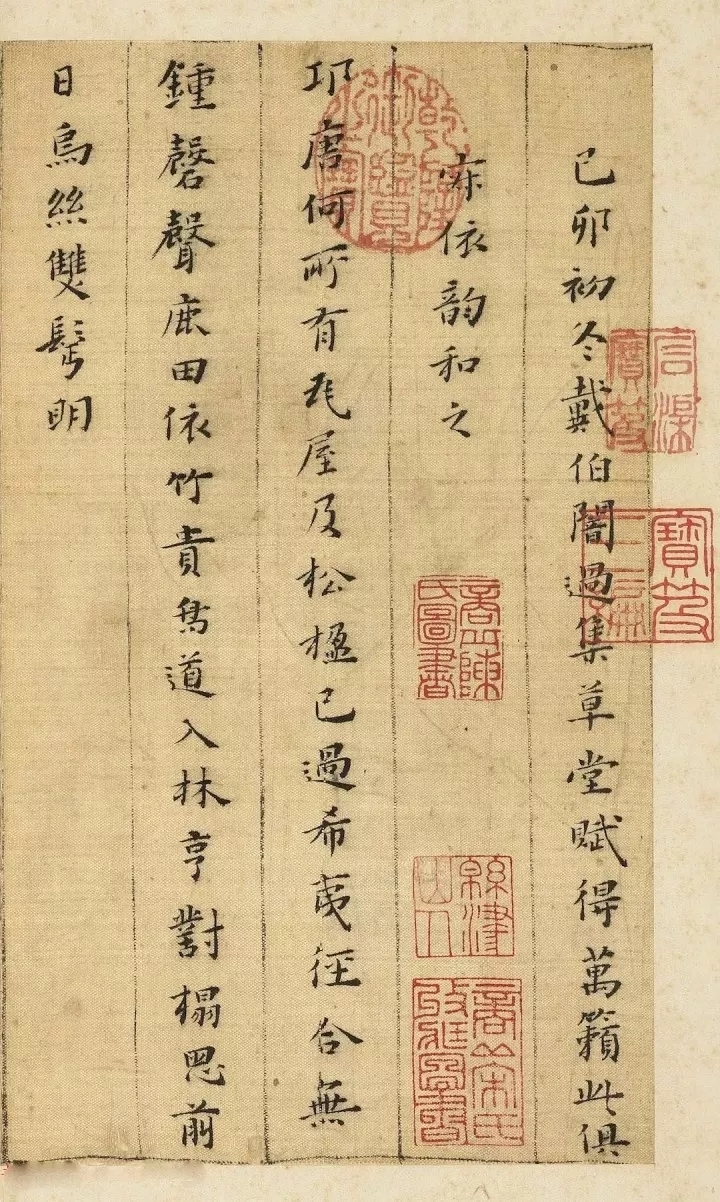

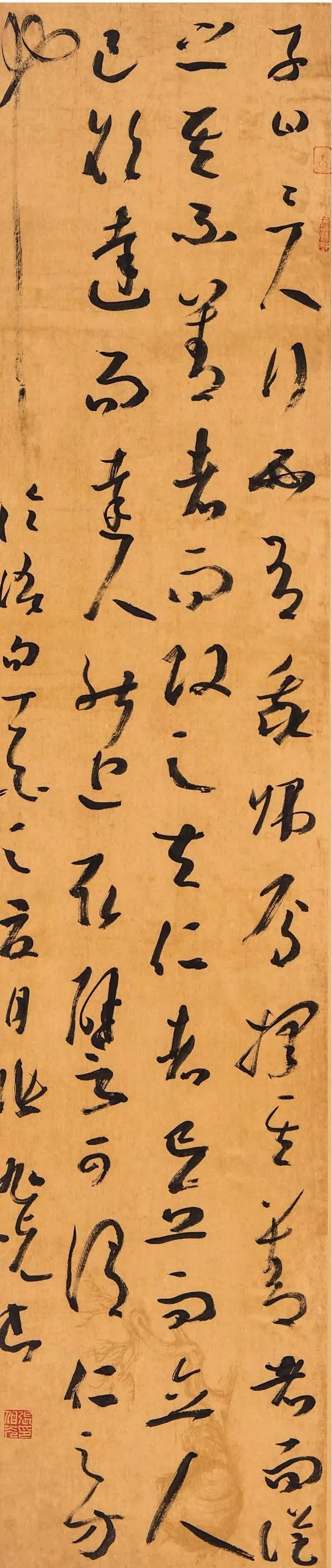

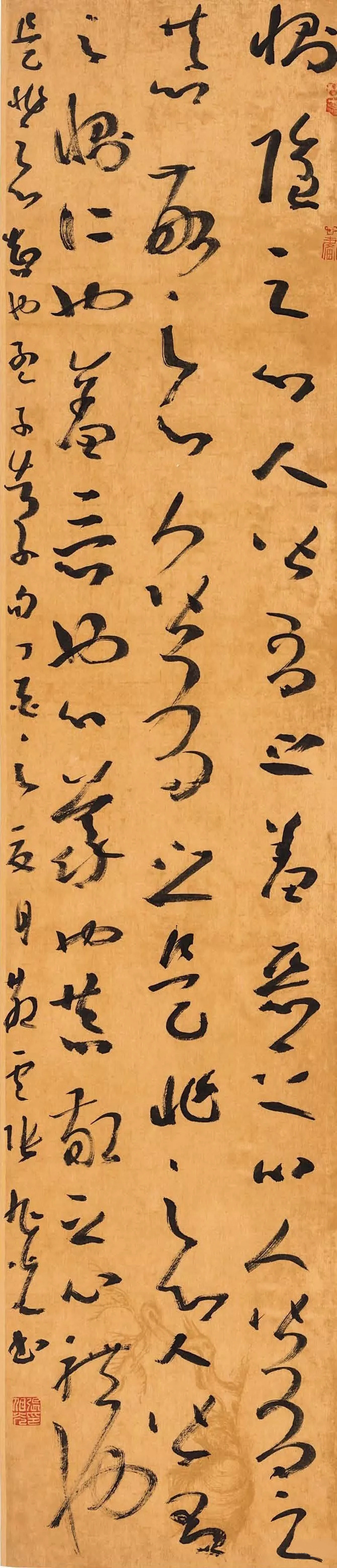

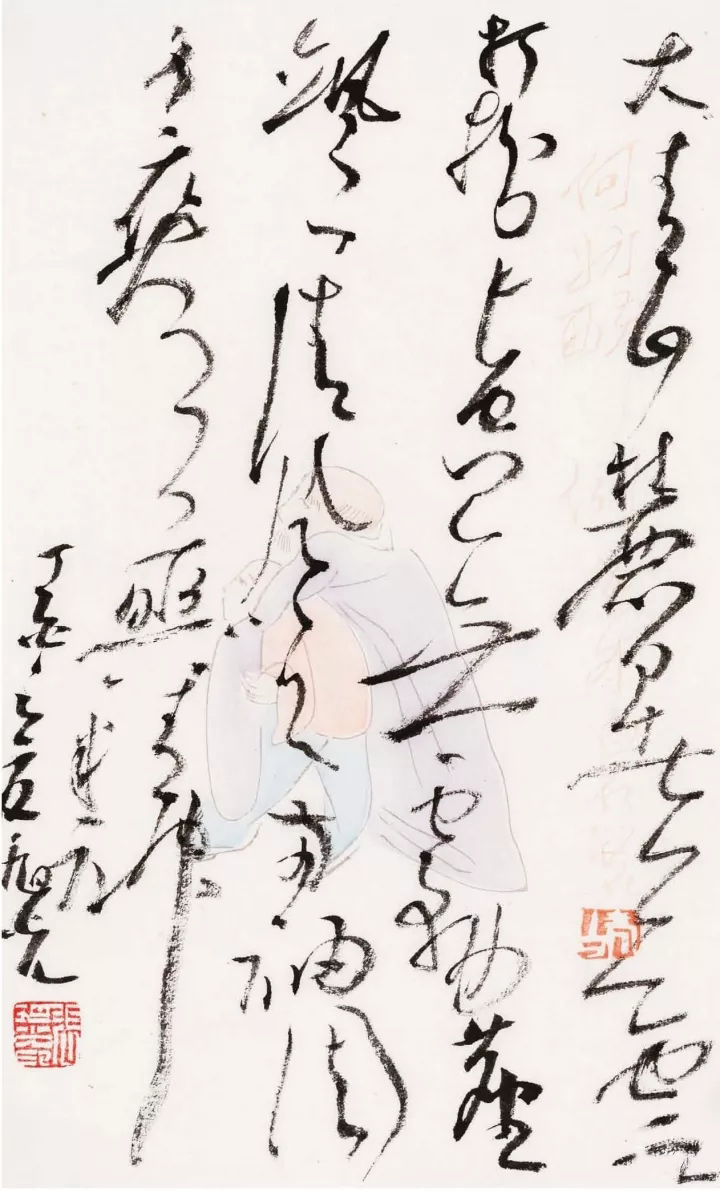

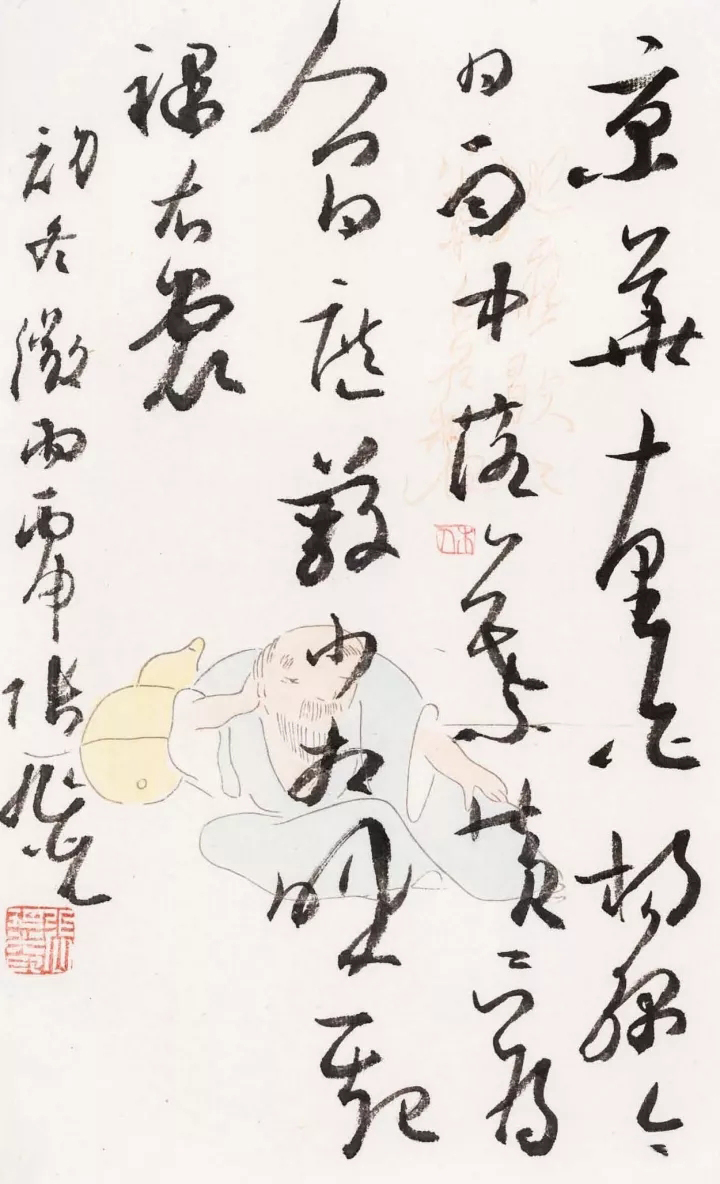

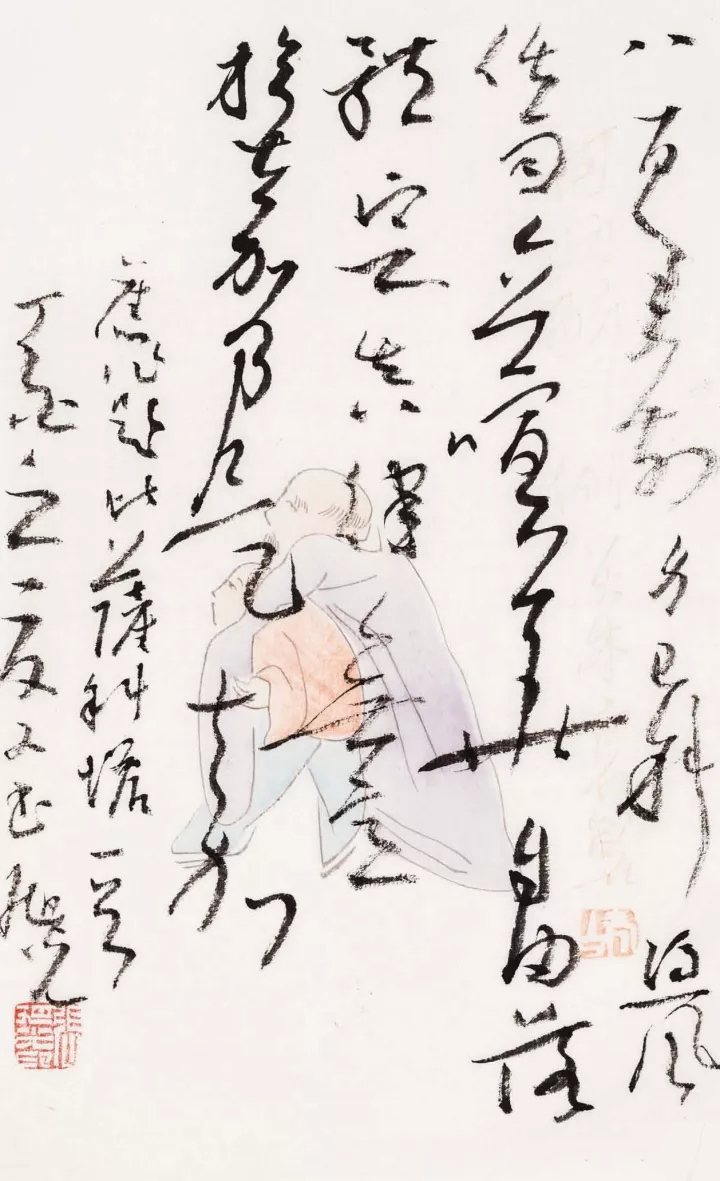

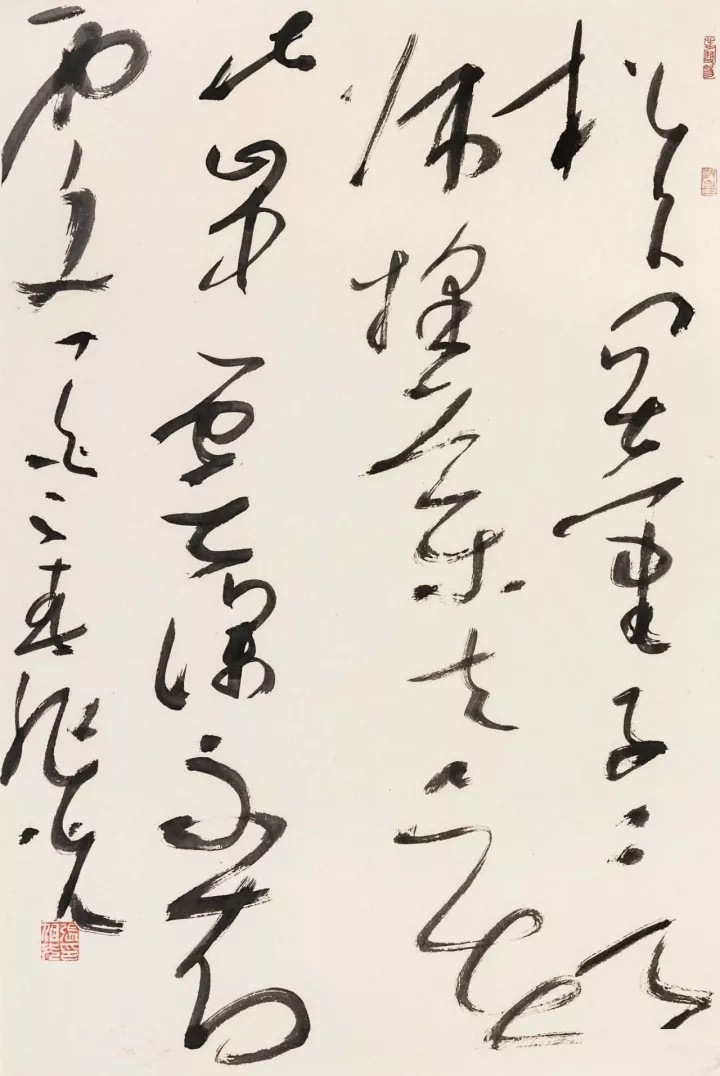

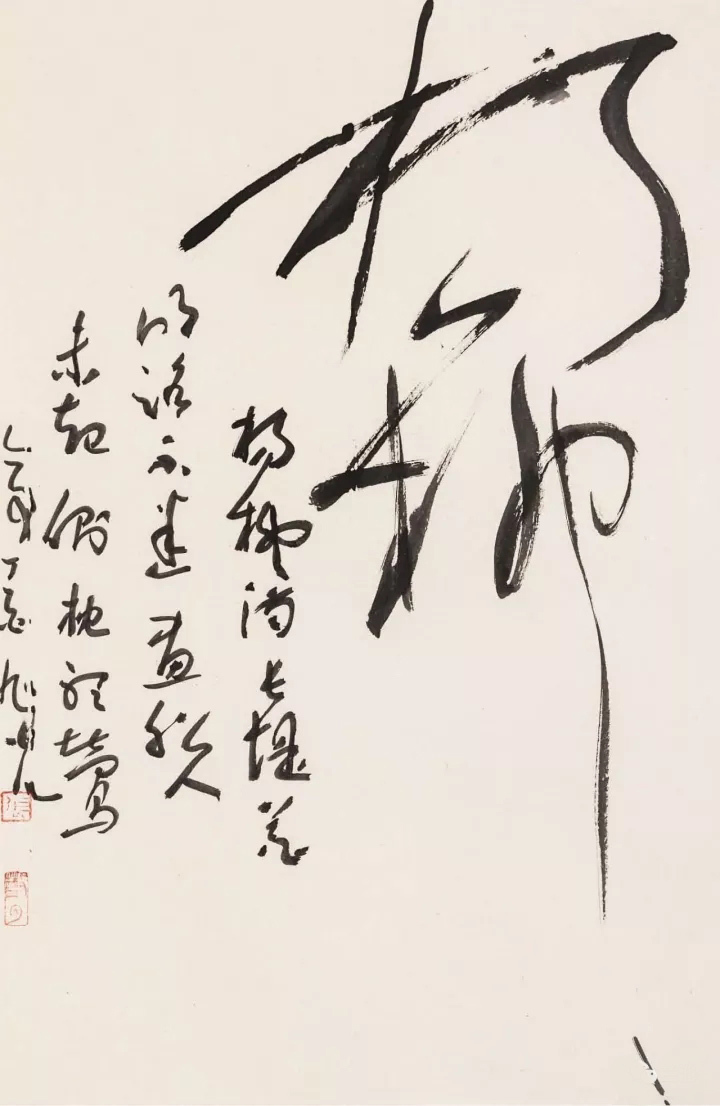

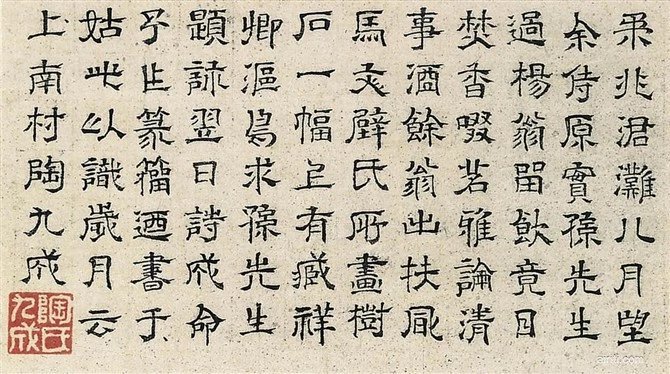

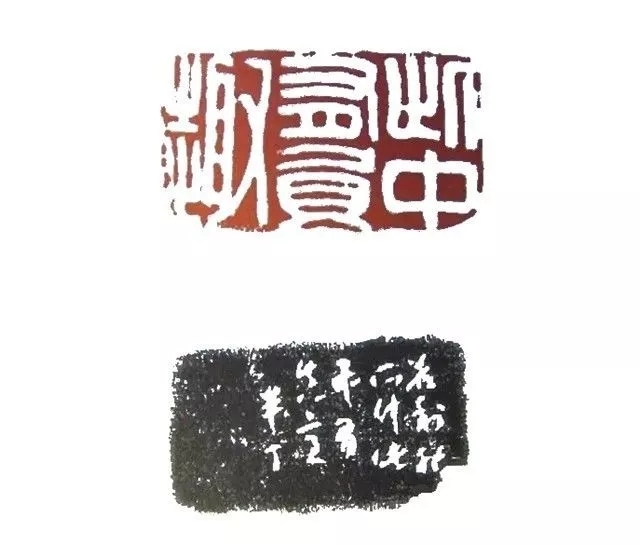

气息靡弱的宋、元、明三代隶书

当崇尚法度,循规入矩,不越雷池半步的唐人把隶、楷推向绝壁之后,紧步其后的宋人已无前步之阶。于是,一场摆脱束缚,寻求新生的叛逆运动悄然兴起,这就是以“尚意”美学观念为内核的艺术革命。他们另辟蹊径,把目光投向生龙活虎,流宕多姿,极易移情的行书(当然也包括草书),苏轼、黄庭坚、米芾等大家辈出,成就卓著,以实力引领时代,塑造了永垂书史的不朽形象。在他们眼里,唐人楷、隶被视为没有艺术内质的“俗品”而不屑一顾,因而问津楷书者相对较少,隶书就更不足齿数—-从此步入了历史的低谷!

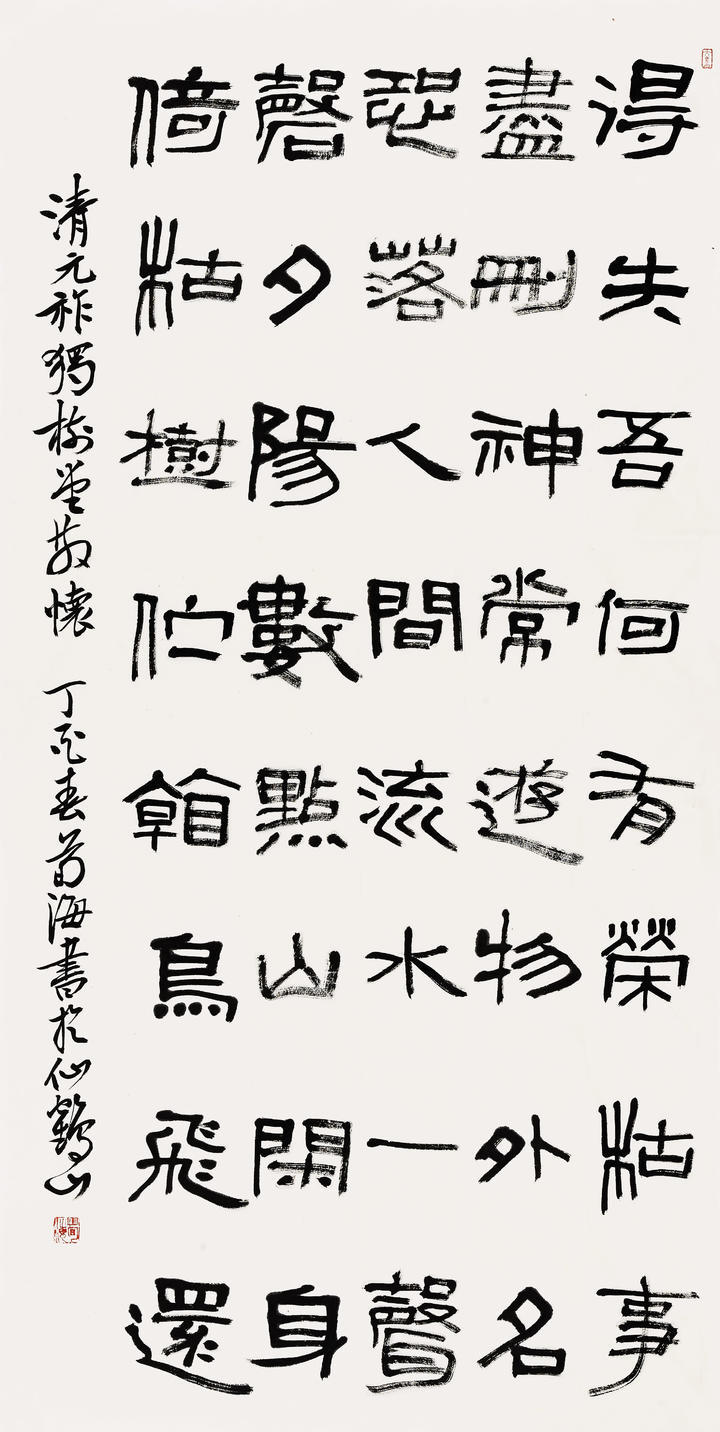

元初,赵孟頫 出,师古重法,回归传统,故頫时作分隶。又有吴睿 、唐元等,皆于朝野以八分名重。但毕竟势单力薄,不成气候,且一味摹古,不求新变,境界难高。至朱明王朝,亦不相伯仲。尽管以隶书名世者有沈度、王民、文征明、文彭、宋珏、孙克弘等,但其作茧自缚,泥古不化,步元人之后尘,入唐人之窠臼,因而作品充斥着匠俗之气,很难找到传情达意、映现自然之美和作者精神气格的艺术语言。总之,宋、元、明三代隶学不为人看重,风气衰败,萎靡不振,是隶书史上极为萧条的时期。

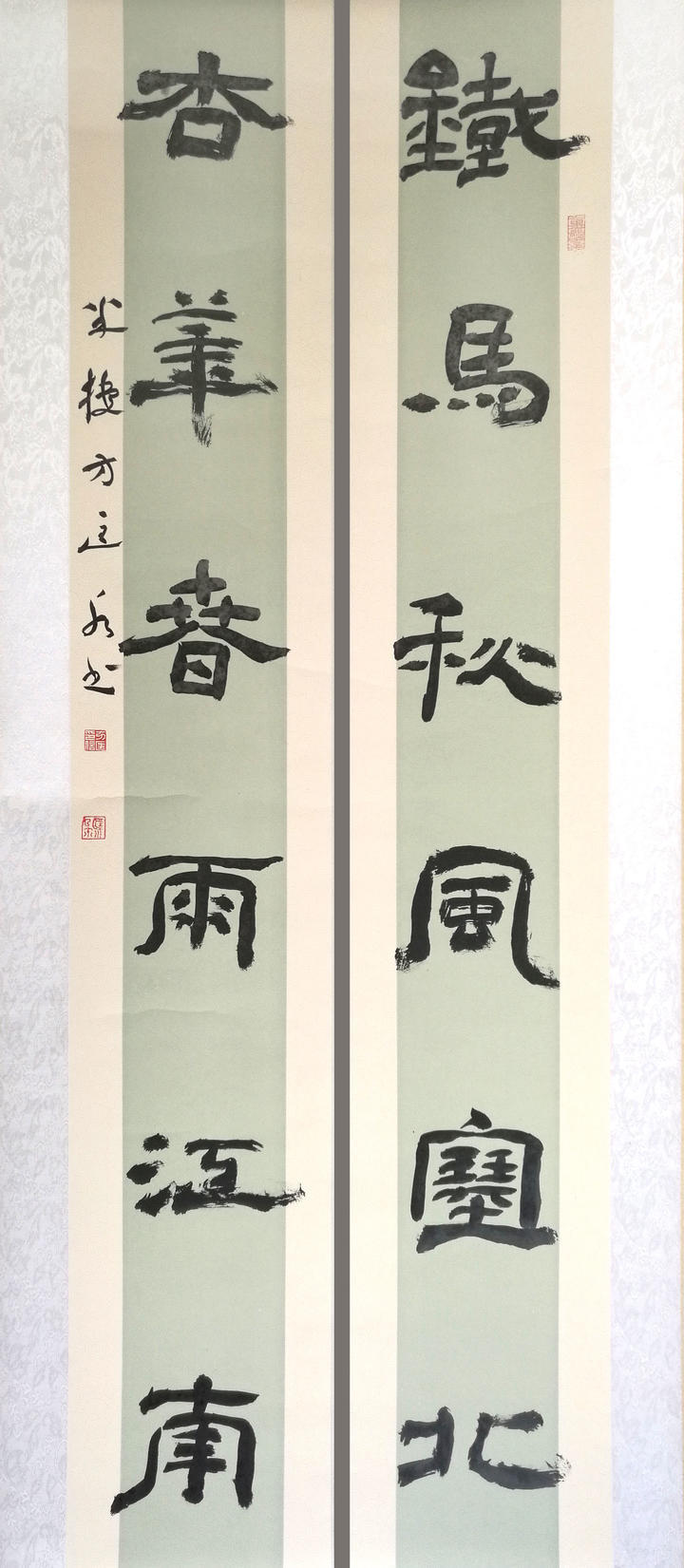

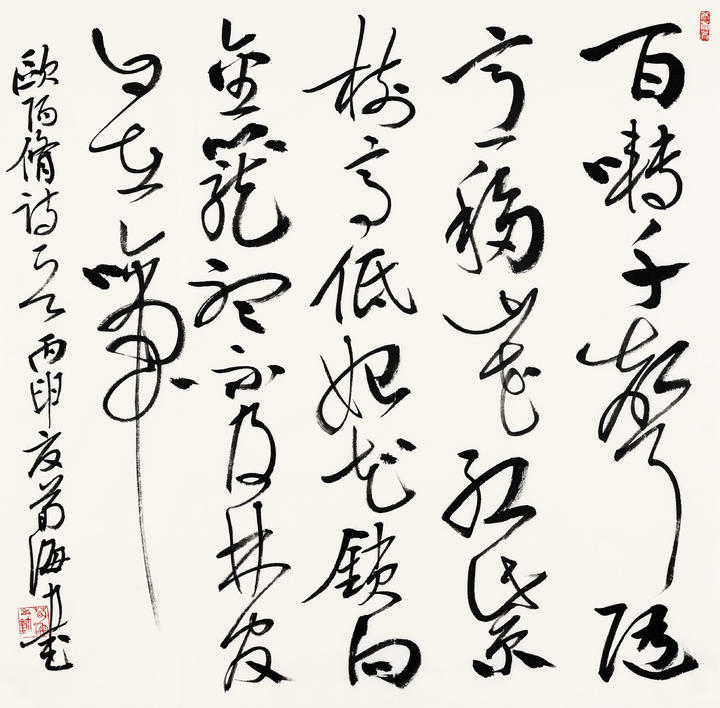

![http_imgload (3)]()

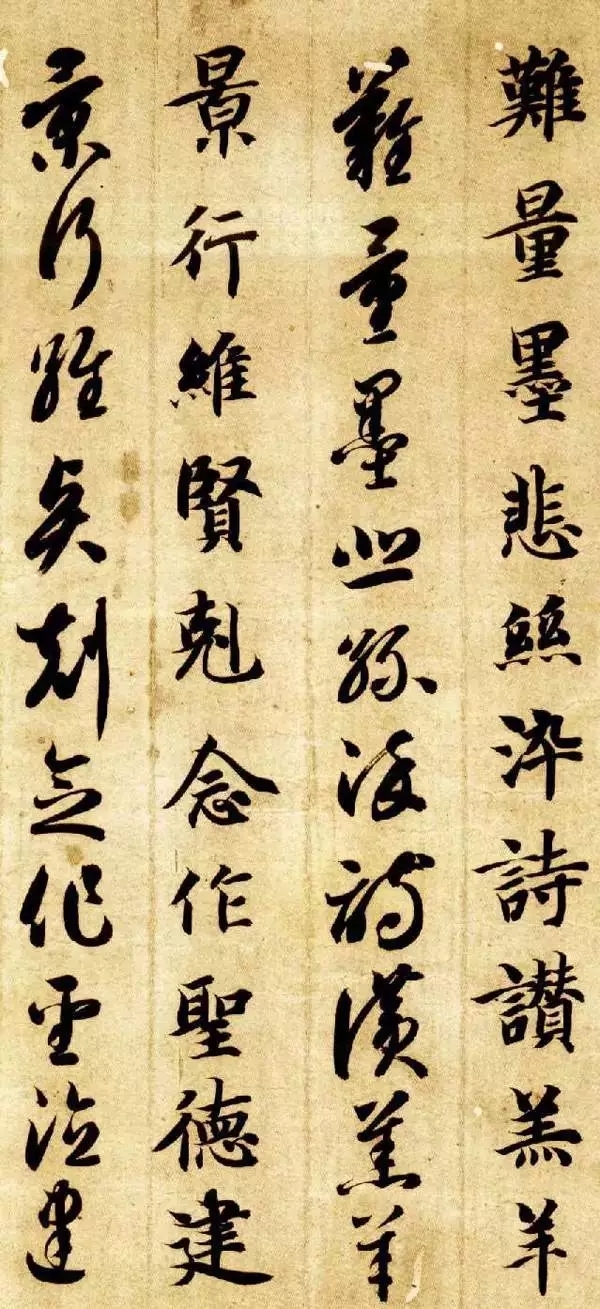

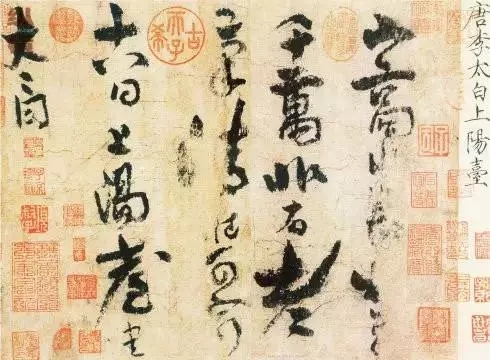

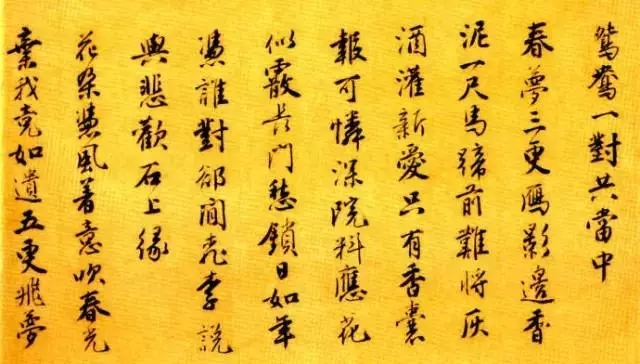

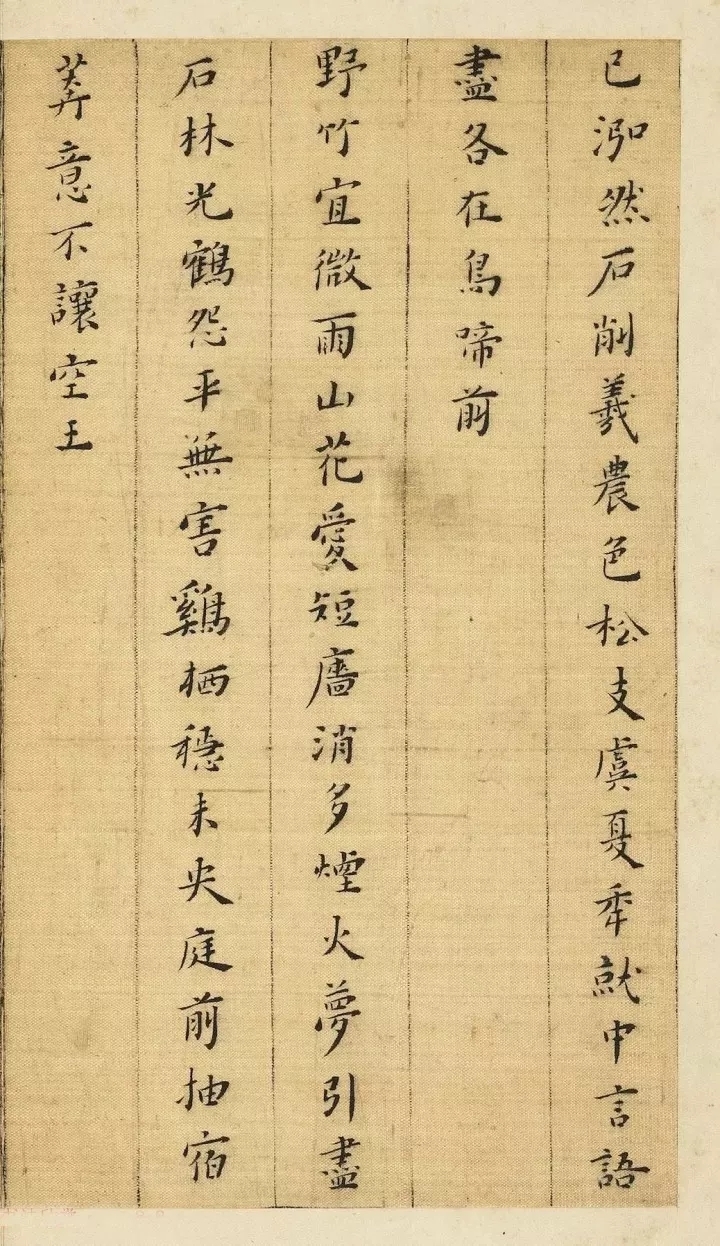

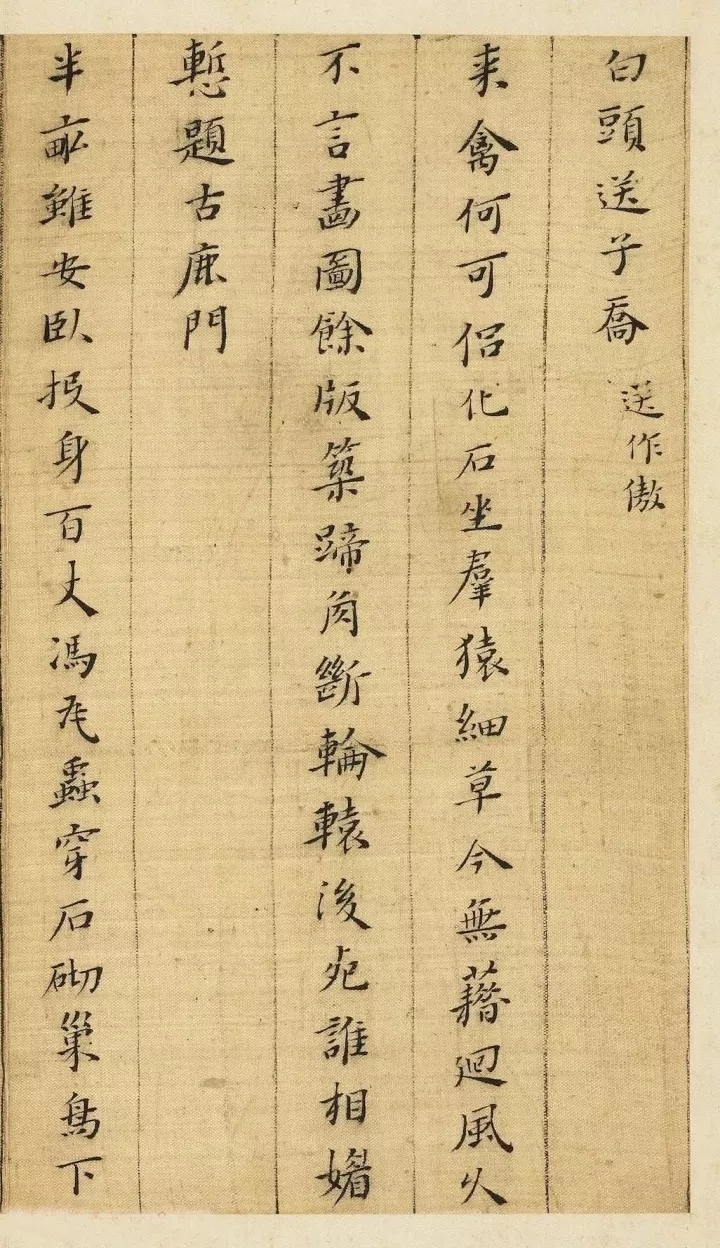

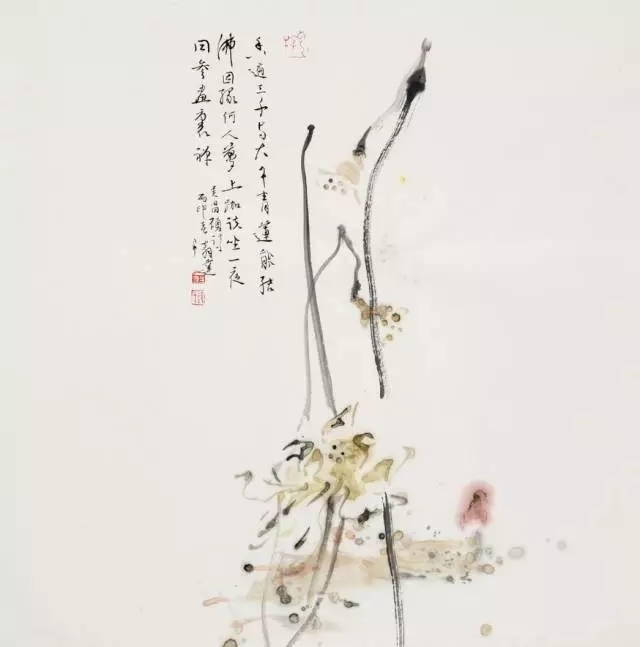

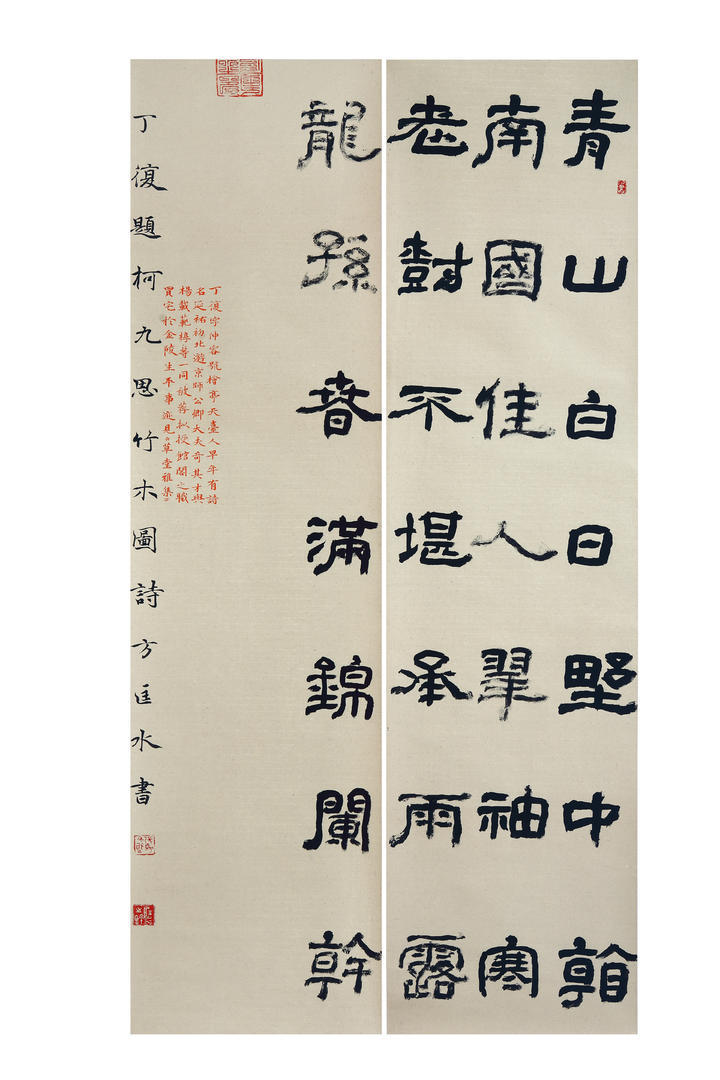

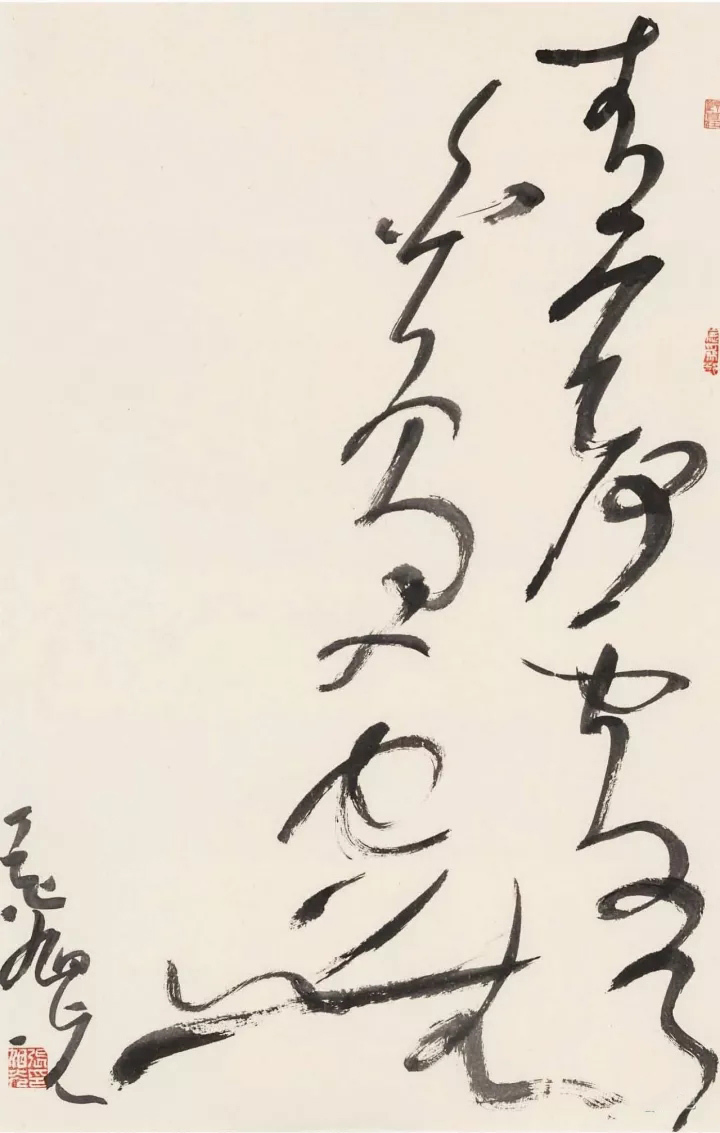

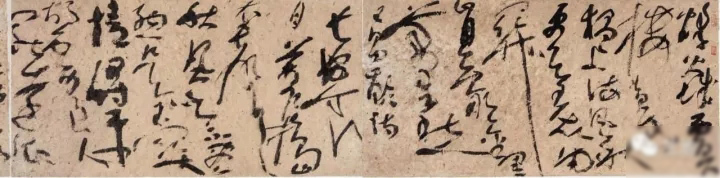

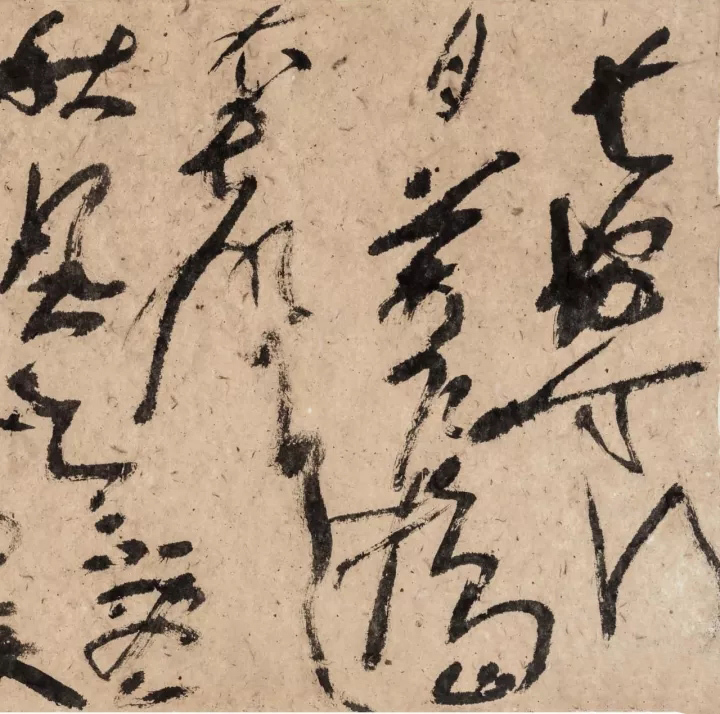

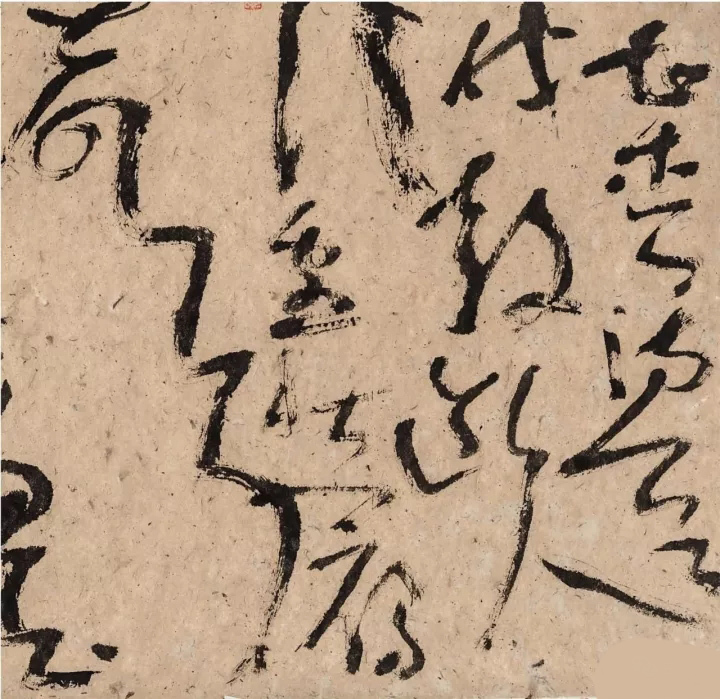

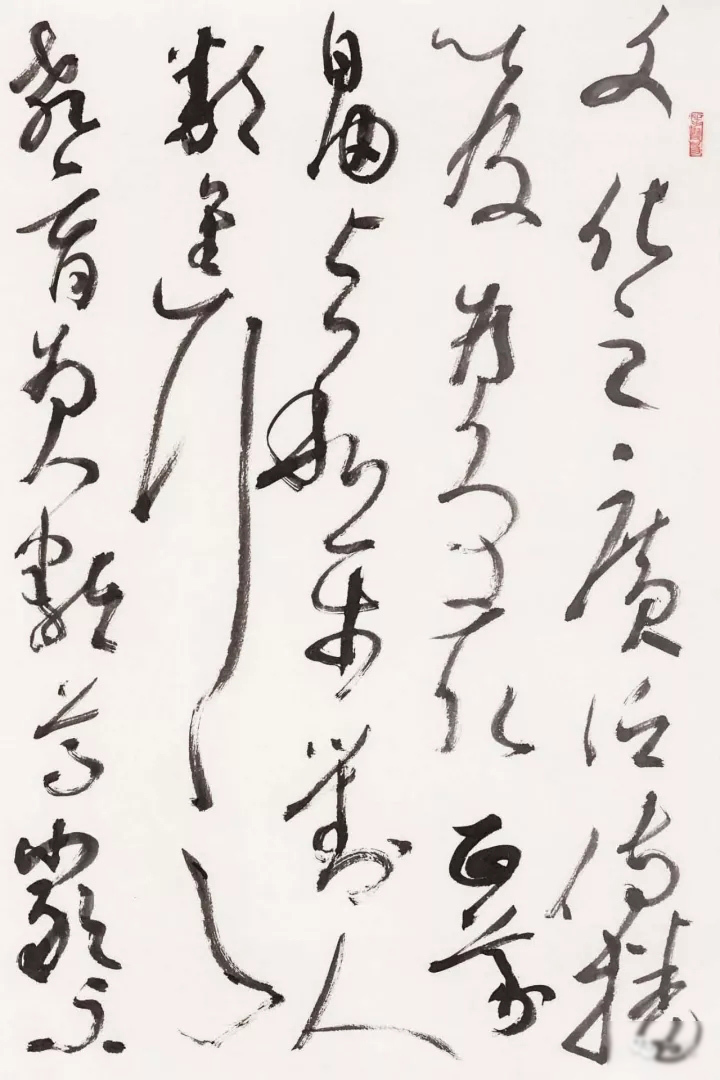

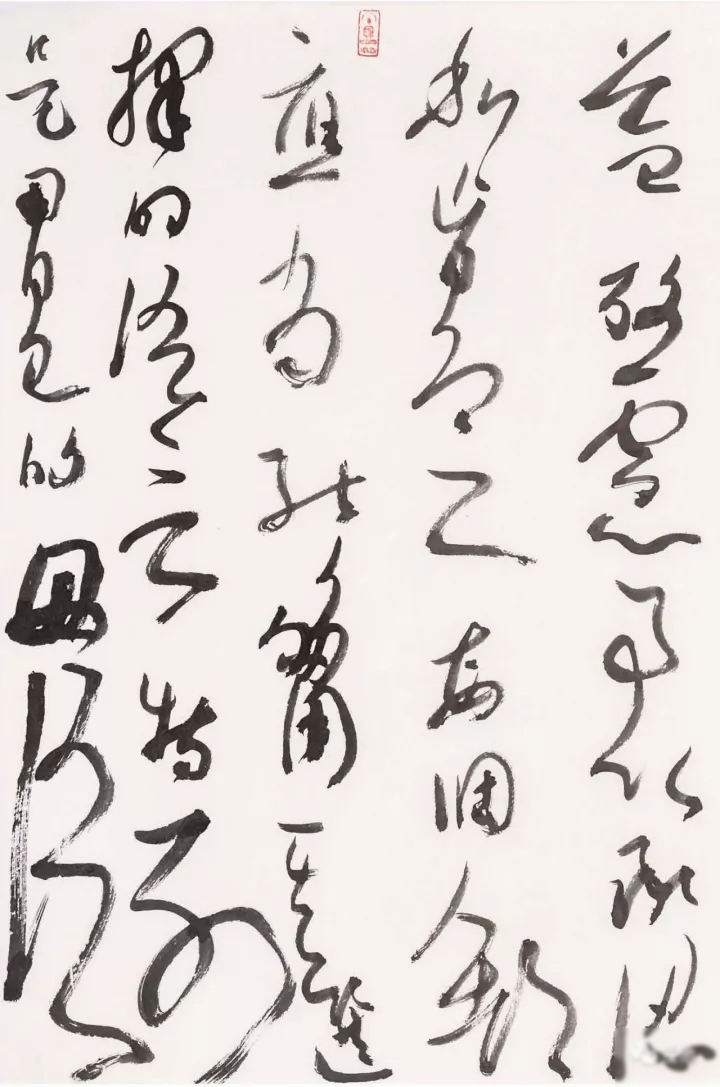

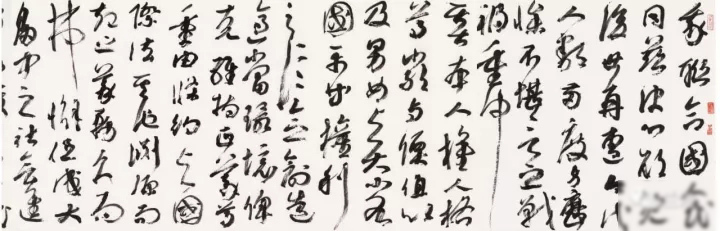

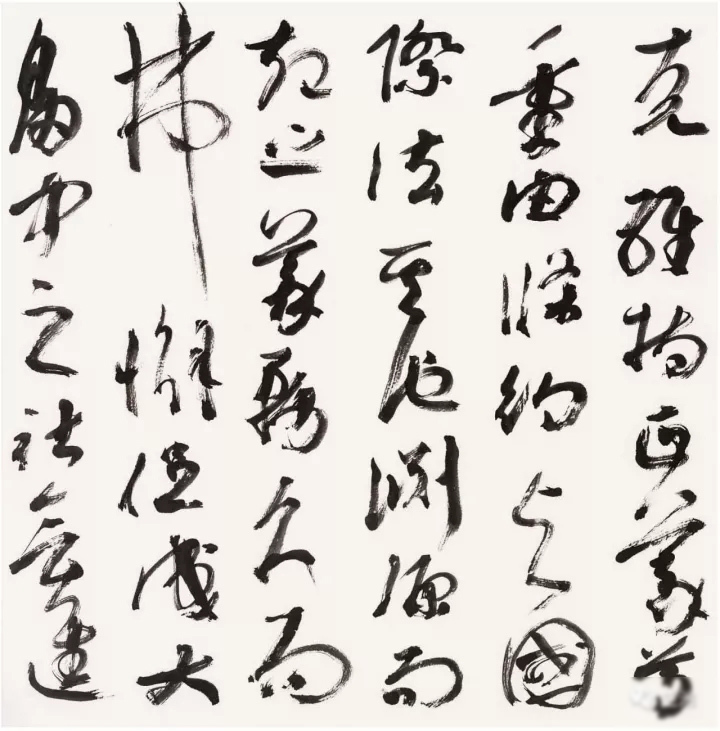

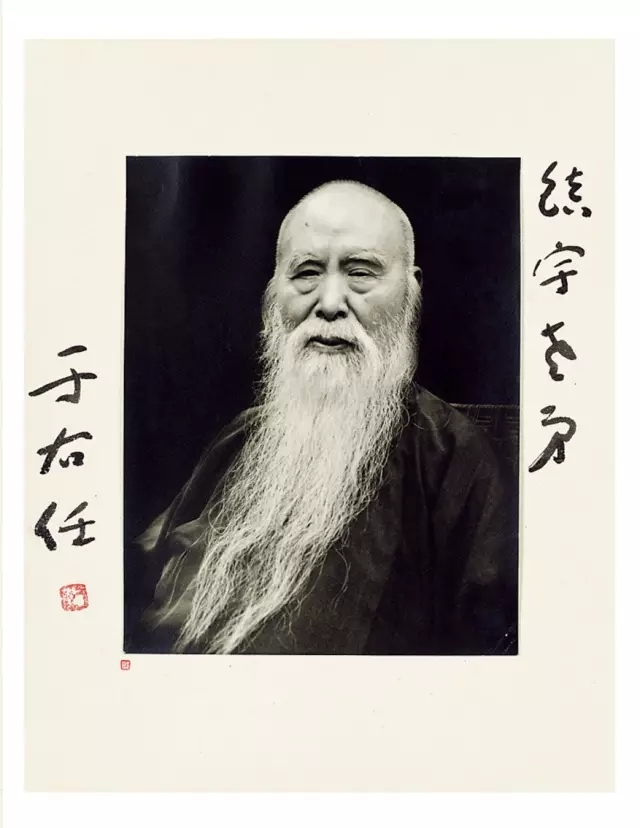

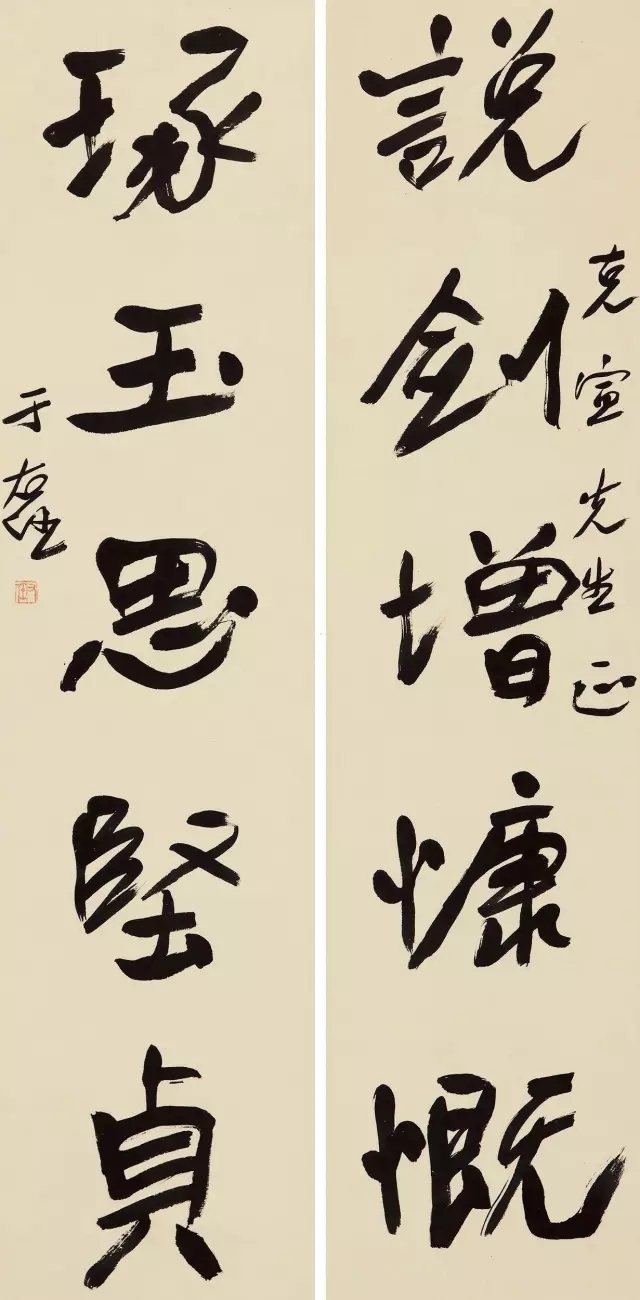

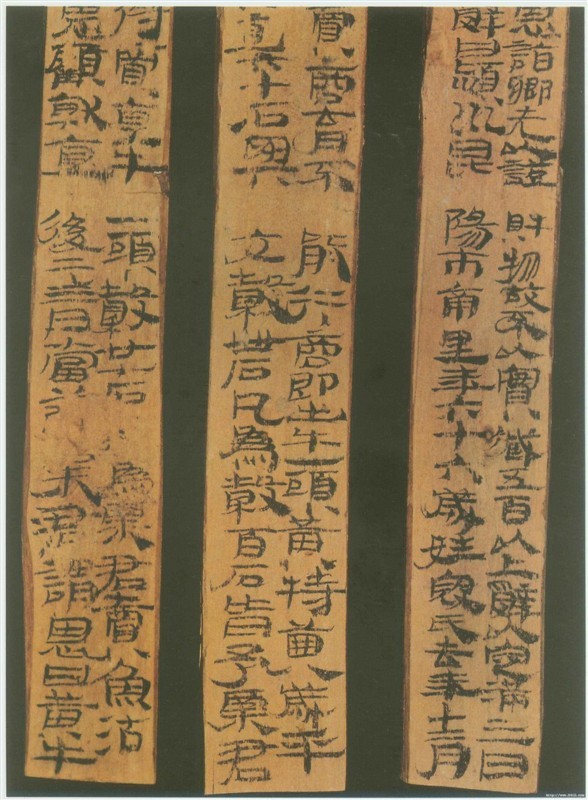

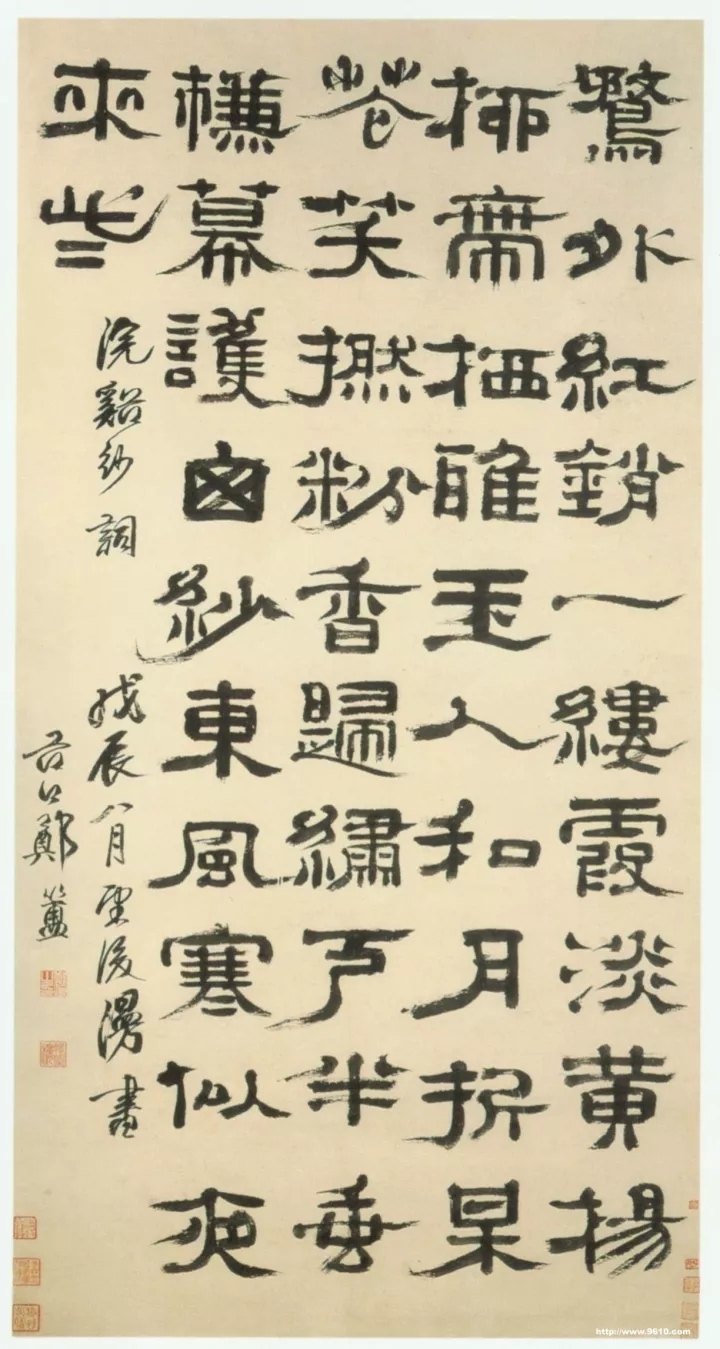

张扬个性的清代隶书

众所周知,清代是一个政治上昏聩、腐朽、没落的王朝,而书法尤其隶书却在这个时代得到复兴。这当然不是偶然的。一方面,如前所述,隶书自东汉桓、灵之后,形势急转直下,至宋、元、明三代已少有人问津,“篆籀八分,几于绝迹”[8]。而被尊为帖学鼻祖的“二王”书风,由于得到梁武帝、唐太宗等的极力推崇,长期笼罩书坛。以“二王”为衣钵而失之于“俗”[9]的元人赵孟頫书及失之于“软”[10]的明人董其昌书,本不足为重,却深得明清皇帝的赏识,以致出现了从明季到清初赵、董书风交相辉映,天下附影的局面。加之科举而馆阁体兴,千人一面,一字万同。可以说在“二王”帖学范围内讨生活的清人书法至此已是衰朽至极。物极必反。书法艺术这种自身的矛盾运动,客观上为隶书的复兴积聚了巨大动能,犹如一座巨大的活火山,一触即发。一方面,康、雍、乾时期,清政府为了强化皇权,防止颠覆,加紧了对汉人中学人思想的钳制,以致文网密布。为了逃避残酷的现实,人们不得不转事他行。其中,不少人则致力于古籍的勘理和金石的考证。于是,作为记载着汉代文献史料的碑刻,受到人们的空前青睐。同时,汉碑书法艺术的美学价值也引起了人们的广泛兴趣与重视。许多人考证之余便埋头于汉隶书风的探究,学界由此大兴“汉学”和“尊碑卑帖”之风。显然,是至今想来还令人毛骨悚然的“文字狱”激活了“隶书”这座沉睡了1400多年之久的火山。

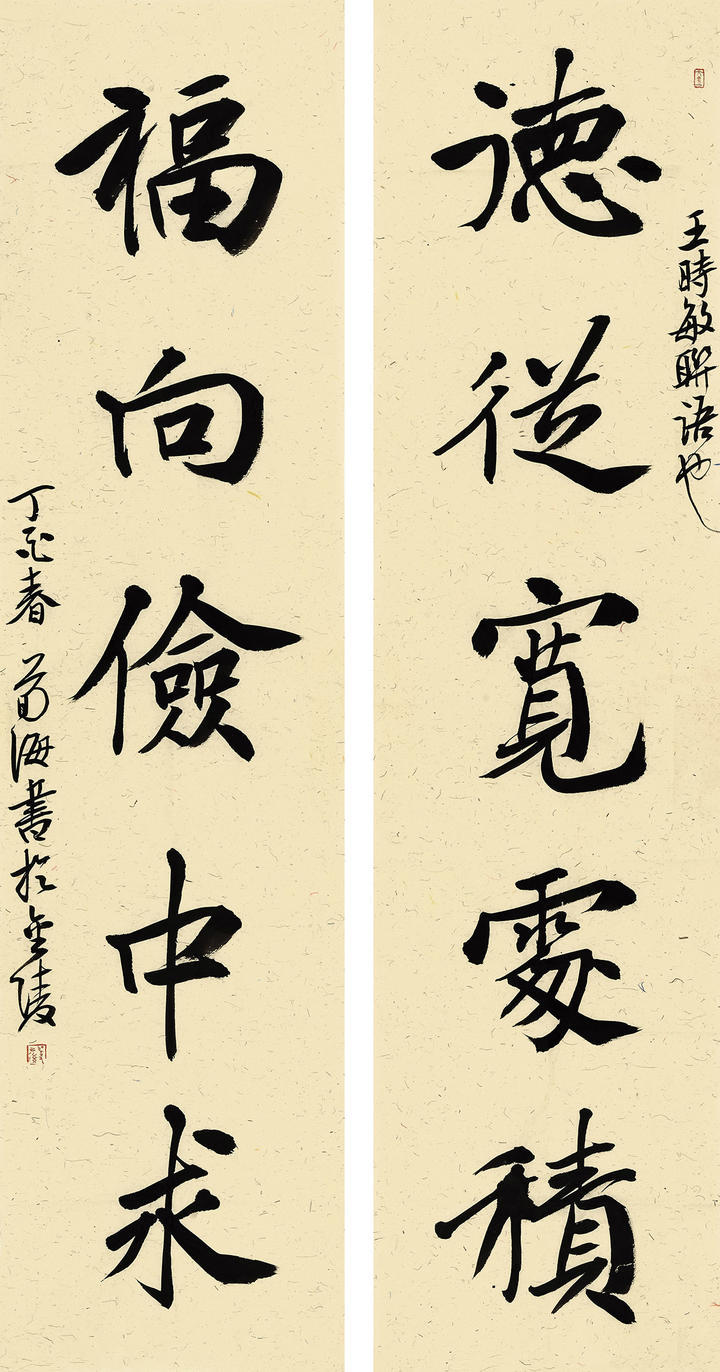

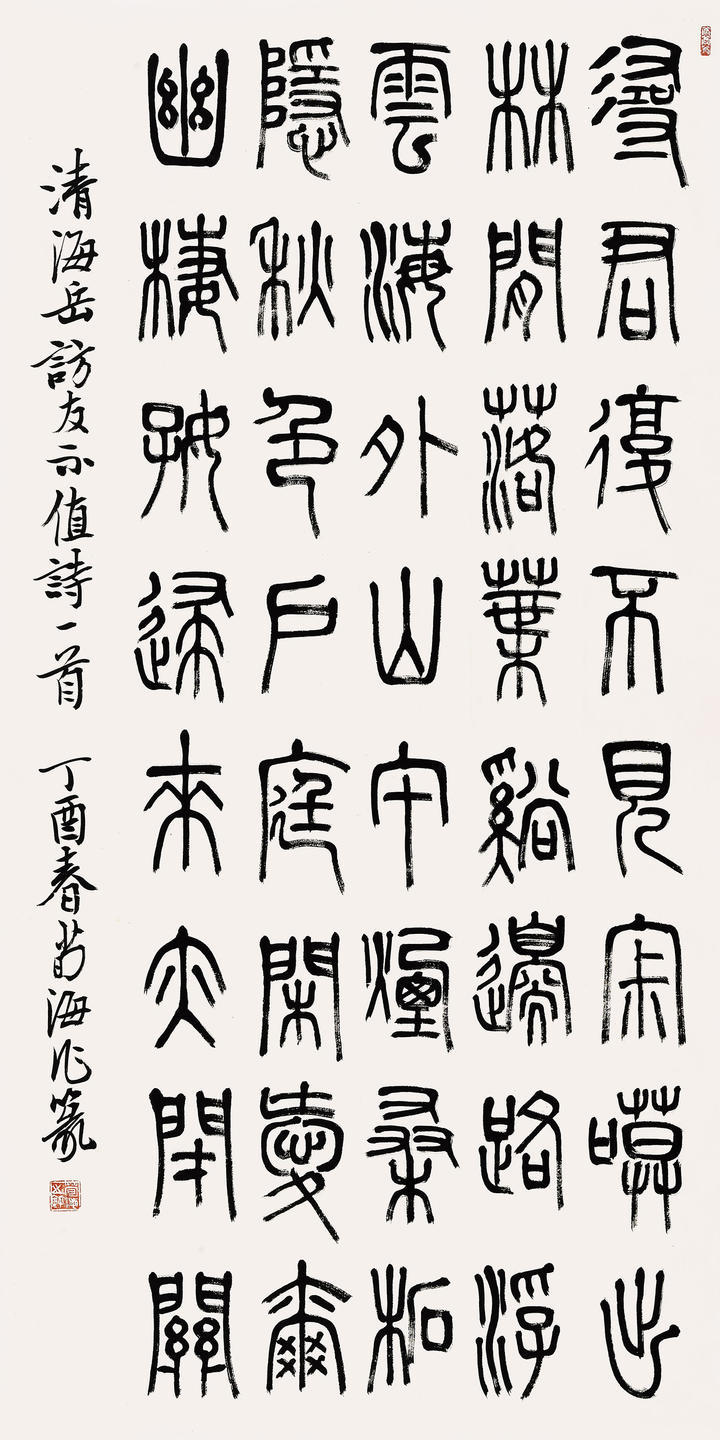

此外,清初几位先知先觉、具有强烈个性的大家对清隶复兴亦功不可没。首先是傅山。傅山以草、行书名重于世,作风仍属帖学一路。但他从言行上已很透彻地表明了自己尊碑的思想理念。他说:“汉隶之不可思议处,只在硬拙。初无布置等当之意,凡偏旁宽窄,左右疏密,信手行去,一派天机。”[11]尤其是他的四宁四毋(宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排)[12]的美学思想,更是道出了与妩媚婉秀,充溢着阴柔之美的帖学风范格格不入的艺术主张。他身体力行,行草之外,兼习分隶。尽管尚不成熟,但作品拙朴真率的情趣,一扫晋唐以来八分恶习,在当时具有强烈的反叛意义。因此,傅山可说是清代碑学崛起、隶书中兴的先行者。其次是被誉为“清初三隶”的王时敏、郑簠、朱彝尊。郑、朱二人殚精竭虑,提倡碑学,毕生浸润于金石的研究与考证,且注重实践,创造出了个性鲜明、具有很高艺术价值的八分书体。王时敏于画学虽为复古守旧派代表,但所作八分直追秦汉,带有古气。线条也不象唐隶那样浮滑单薄,用墨上更没有明人那样“黑”、“死”,很讲究苍涩浑润的变化。就这些而言,他的作品较之唐隶还是富有新意的。“清初三隶”的成就,基本代表了清初书坛分隶的水准,为后来的复兴奠定了基础,打开了通路。最后是作为朱明后裔的高僧石涛。石涛以其巨大的绘画成就与创新精神倍受人们钦慕。在书法上,他也是提倡个性解放,尊碑卑帖的一个重要人物。所作八分,“散朴有致,不格绳墨”[13],气格非凡,为随后的书家冲破晋唐以来隶书樊篱提供了又一崭新的“旗标”。

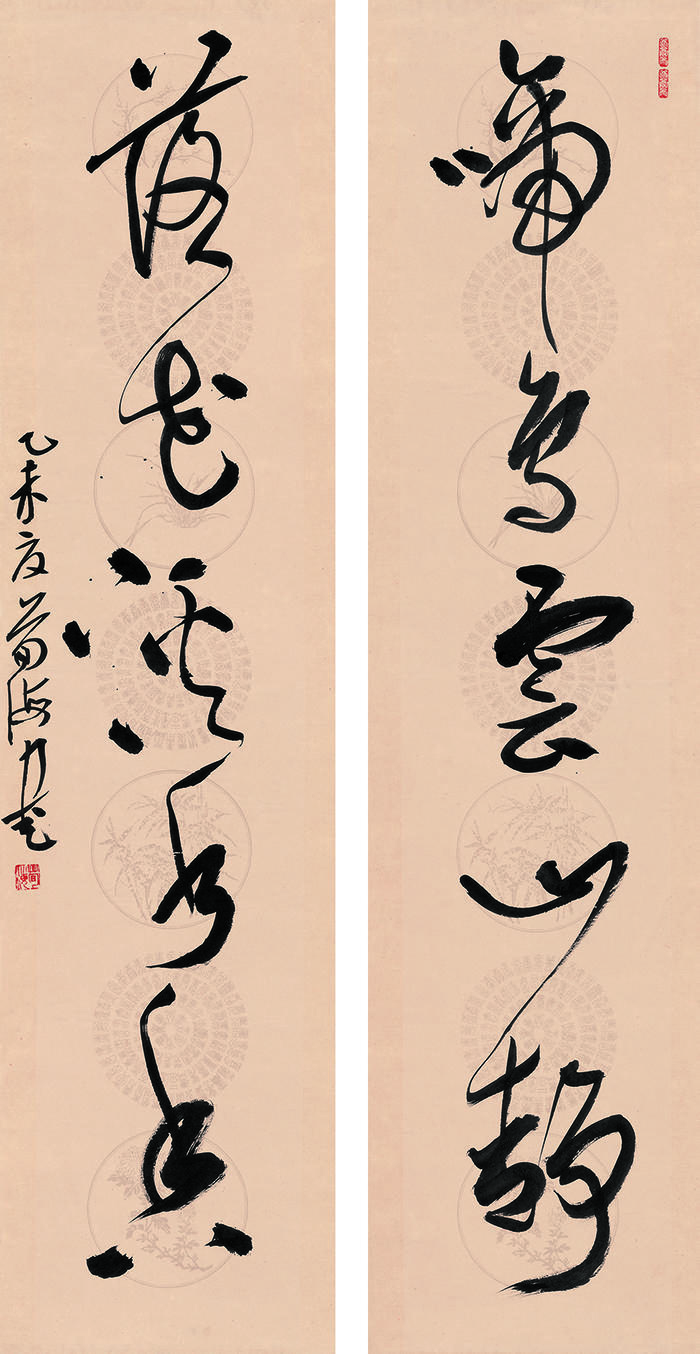

![640.webp (13)]()

从康熙晚期历雍正、乾隆至嘉庆的一百多年间,隶书承接清初气息,得到空前复兴。以隶、篆为创作主体的碑派书家与以行、楷(主要是唐楷)为创作主体的帖派之间的势力已相当悬殊。后者尽管有刘墉、翁方纲、王文治、钱南园等一批出色的书法家,但同阵容整齐、大师辈出的碑派书家群相较,已是大势所趋、无可类比。而嘉庆以后至清末,帖派势力完全衰竭,从此未有大家出现。碑学一派则以绝对优势独占鳌头,形成了中国书法史上以碑学笼罩天下的奇特局面,造就了何绍基、赵之谦、杨守敬、吴昌硕等一大批以隶书见长、个性鲜明的杰出人物。翻开清代隶书史,映入我们眼帘的是各具审美特色的杰构:天真烂漫、韵美气舒的郑谷口隶书, 生拙苦涩、真率自然的高凤翰隶书,苍古奇逸、魄力沈雄的金农隶书,“高简古朴,风姿绰约”[14]的郑板桥隶书,率意洒脱、简淡意远的陈鸿寿隶书,端严工稳、雄强朴茂的桂馥隶书,波挑纷披、姣丽流美的邓石如隶书,宽博伟岸、古穆深沉的伊秉绶隶书,泽润含敛、气清神凝的何绍基隶书,涵容万有、气格超迈的杨守敬隶书,古拙淳朴、老辣苍劲的俞樾隶书,圆浑苍健、质朴雄厚的吴昌硕隶书等等,无不以个性独具、领异标新而屹立于艺术之林。

——END——