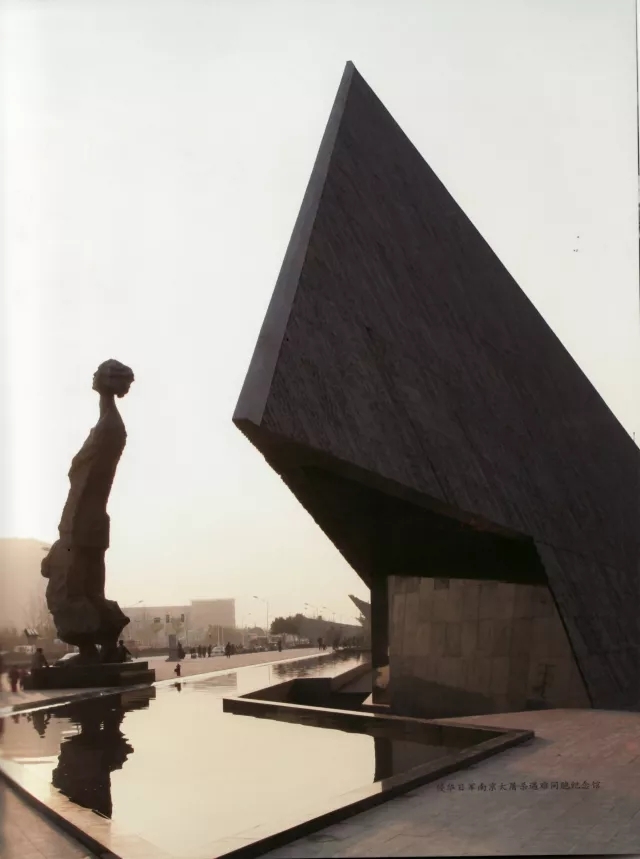

无论阴晴雨雪,位于南京市水西门大街的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的参观人流总是络绎不绝。

在入口处,每一个观众的目光都会被门前水池中一组雕塑所吸引,雕塑的形象是南京大屠杀中承受了苦难的中国人的形象,他们心中巨大的悲痛、对战争的控诉和对和平的渴望,在雕塑中展露无遗。

这组雕塑,由著名雕塑家、中国美术馆馆长吴为山创作,已经成为同类题材的经典作品。细心的观众还会发现,很多雕塑上有刀砍、棒击、棍敲等痕迹,那是苦难的记忆,也是暴行的记录。

雕 塑 家 —— 吴 为 山

吴为山,国际著名雕塑家、全国政协委员,中国美术馆馆长,中国美术家协会副主席,中国城市雕塑家协会主席,中国雕塑院院长。

一直以挖掘和精研中国传统文化为人生命题,首创中国现代写意雕塑之风,提出写意雕塑的理论和“中国雕塑八大风格论”。

代表作《侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型组雕》《天人合一——老子》《孔子》《达芬奇与齐白石的对话》等。

吴为山于1962年出生在江苏东台的一个书香世家。父亲是中学老师,国学功底深厚。儿时的家教国学对吴为山产生了潜移默化的影响。

常有人说高考是人生的一场磨砺,而这样的磨砺,吴为山却先后经历了四次。那时,学画对他来说仍只能算个爱好。

然而,连续两年报考未果。最终,他来到无锡工艺美术学校学习泥塑。机缘巧合,他便这样无意间走入雕塑行当,却未曾料到这一举竟成就了他终身的追求。

2005年,南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程开始,吴为山应邀在纪念馆的建筑空间中做一组雕塑。

这组雕塑要跟建筑融合,要跟主题协调,还要和周边的空间融为一体,应当说是一个比较难的课题。

更重要的难点是做这个雕塑的价值取向,究竟是要激起仇恨,把那些日本侵略者屠杀的场面淋漓尽致地表现出来;还是通过艺术的创造使人们不要忘记这段历史,引起对人类命运的反思继而引发对和平的呼唤。

记住历史,而不是记住仇恨。

吴为山在完成这组雕塑后把自己的一首诗刻在了碑上:我以无以言状的悲怆追忆那血腥的风雨,我以颤抖的双手抚摩那三十万亡灵的冤魂,我以赤子之心刻下这苦难民族的伤痛,我祈求,我期盼,古老民族的觉醒——精神的崛起!

10年前的12月13日,南京大屠杀70周年纪念日,这组雕塑正式亮相,建筑大师吴良镛院士评价道——

吴为山陪同过许多的国际友人、外交官和艺术家参观过这组作品。

联合国秘书长潘基文在《南京大屠杀遇难同胞雕塑》前对世界一百多个国家的外交官发表演讲:“这些作品表现的不仅是一个国家的灵魂,更是全人类的灵魂。”

2014年这组作品在中国国家博物馆展出时,展名被定为“塑魂鉴史”,吴为山说:“这就是我想传达给观众的创作主题。”

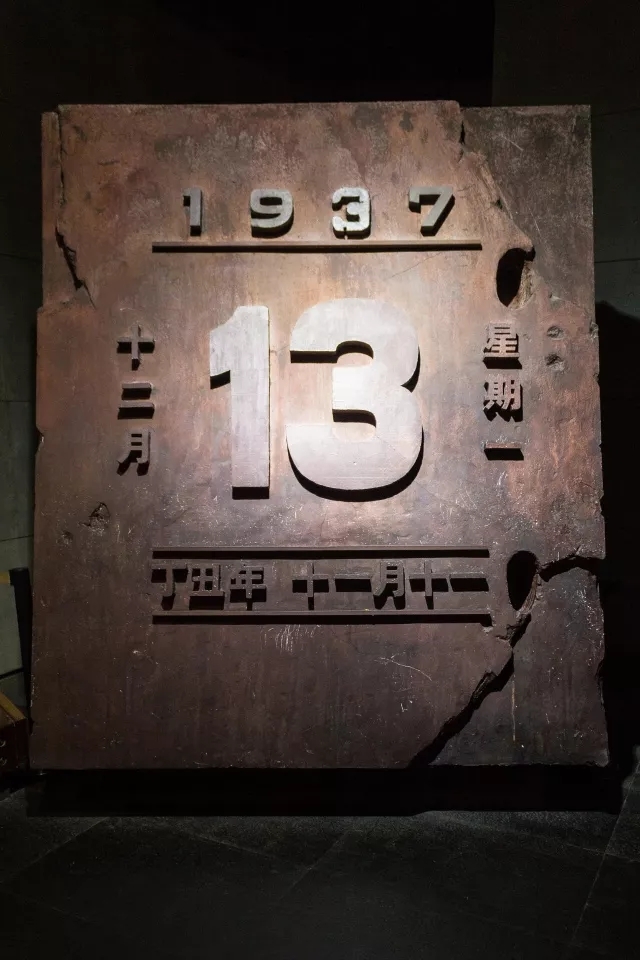

我接受为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程创作设计大型组雕是在2005年12月15 日,是“大屠杀”祭日——12月13日的两天后。

时值寒冬,北风凛冽。我心情沉重仿佛时间倒流到1937年那血雨腥风的岁月,那逃难的、被杀的、呼号的……那屠刀上流下的鲜血正滴入日本军靴下……我恍惚走向南京城西江东门,这里是当年屠杀现场之一。白骨层层铁证男女老少平民屈死于日军的残暴里。

——吴为山《魂兮归来——创作侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型群雕记》

第一篇章《家破人亡》

纪念馆门口有一座11.5米高的雕塑,一位悲痛至极被凌辱的母亲,双手无力地托着死去的婴孩,仰天呼号。这是一位悲怆的母亲,也象征着受屈辱、被践踏的祖国母亲。

我则认为,纪念馆处于街区,在喧闹的现代商业、人居环境中,世俗生活情感与惨痛历史悲剧之间需要过渡。

在这恢宏的精神意象辐射下,一个强有力的旋律在我内心油然而生:高起——低落——流线蜿蜒——上升——升腾!

——吴为山《魂兮归来——创作侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型群雕记》

第二篇章《逃难》

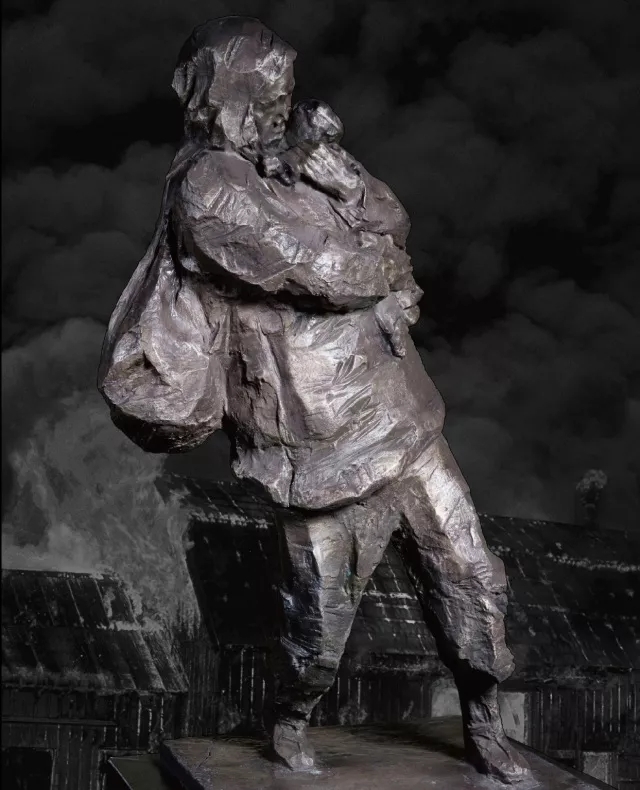

这一组雕塑被置于一条寓意逃难之路的水池中,塑造了一组因血腥屠杀而逃离家园的人。

有年迈的儿子搀扶着八旬老母逃难,有被污辱的少女站在井边决意以死洗刷耻辱,有僧人在逃难途中为死者合上含冤的双目。

“这些雕塑都有真实的原型,”吴为山表示,最让他动容的是一个婴儿趴在死去母亲的胸前吮吸乳汁的雕塑,“这一组尤其让人心痛”。

它源自南京大屠杀幸存者常志强一家的悲惨遭遇,当时他的三个弟弟被刺刀刺死,妈妈被刺穿肺部。他哭着把最小的弟弟抱到妈妈身边,让小弟弟爬到妈妈胸前吃奶。

这最后一滴奶水,是生命的结束也是生命的希望。第二天,幸存的人们发现母子俩已经被严寒冻凝在一起,再也分不开,年迈的常志强每次讲到这里总是老泪纵横。

我曾访问遇难幸存者常志强,这位亲眼看着自己母亲被日本人刺死,亲弟弟泪水、鼻涕与母亲血水、奶水冻凝一起。

时光已逝去七十个年头,可这位八十岁老人仍然声泪俱下,噩梦未醒。我有一个强烈的欲望,要复活那些受屈的亡灵。

——吴为山《魂兮归来——创作侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型群雕记》

第三篇章《冤魂的呐喊》

在展览馆的入口有一座被劈开的山,一边的山顶上一只手直指苍穹,一边的山体上被绳索捆绑的人群密密麻麻,等待他们的,是被屠杀的命运。人们通过这道死亡之门、屠杀之门,走近那段历史。

塑造手法中刀砍、棒击、棍敲与手塑相并用,其雕痕已显心灵伤痕,是民族苦难记忆,是日本军国主义暴行的罪证记录。

塑造的悲与愤产生速度与力量,在《辛德勒名单》的主题音乐的回响中完成每一个形象……38度高温酷暑的露天劳作,深夜连续十多个小时的创作已注定了艺术家情感和民族情感、人类情感的相融,并将此投射到作品。

——吴为山《魂兮归来——创作侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型群雕记》

第四篇章《胜利之墙》

位于纪念馆主体的门口有一堵120米长的《胜利之墙》,8米高的墙上一个大大的“V”字贯穿始终,底部昂首吹军号的中国军人脚踏日军的钢刀和头盔。

“V”字一边是黄河在咆哮,中国军民“大刀向鬼子们的头上砍去”,另一边是滚滚长江奔腾不息,胜利的部队凯旋南京。

千千万万个吴为山

都在为历史而奔走

为正义而奔走,为和平而奔走

长存的是历史

是和平与正义

是血液里流动的

对同胞的爱、对家国的爱!

监制 | 任永蔚

制片人 | 石岩

主编 | 纪萱萱

记者 | 李雅倩

编辑 | 张震宇

运营 | 邓 荣

(文章来源:CCTV文化十分)

——END——