![360se_picture.webp]()

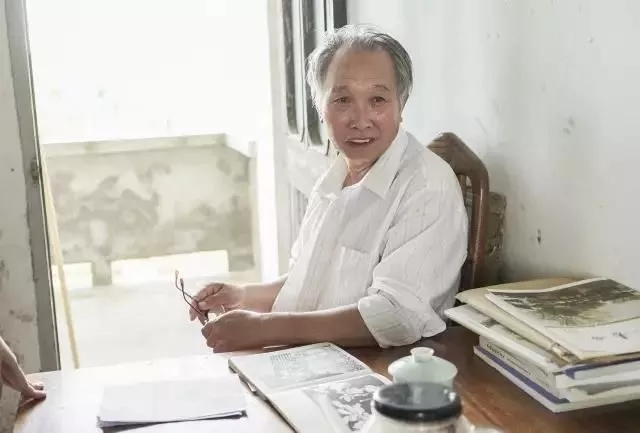

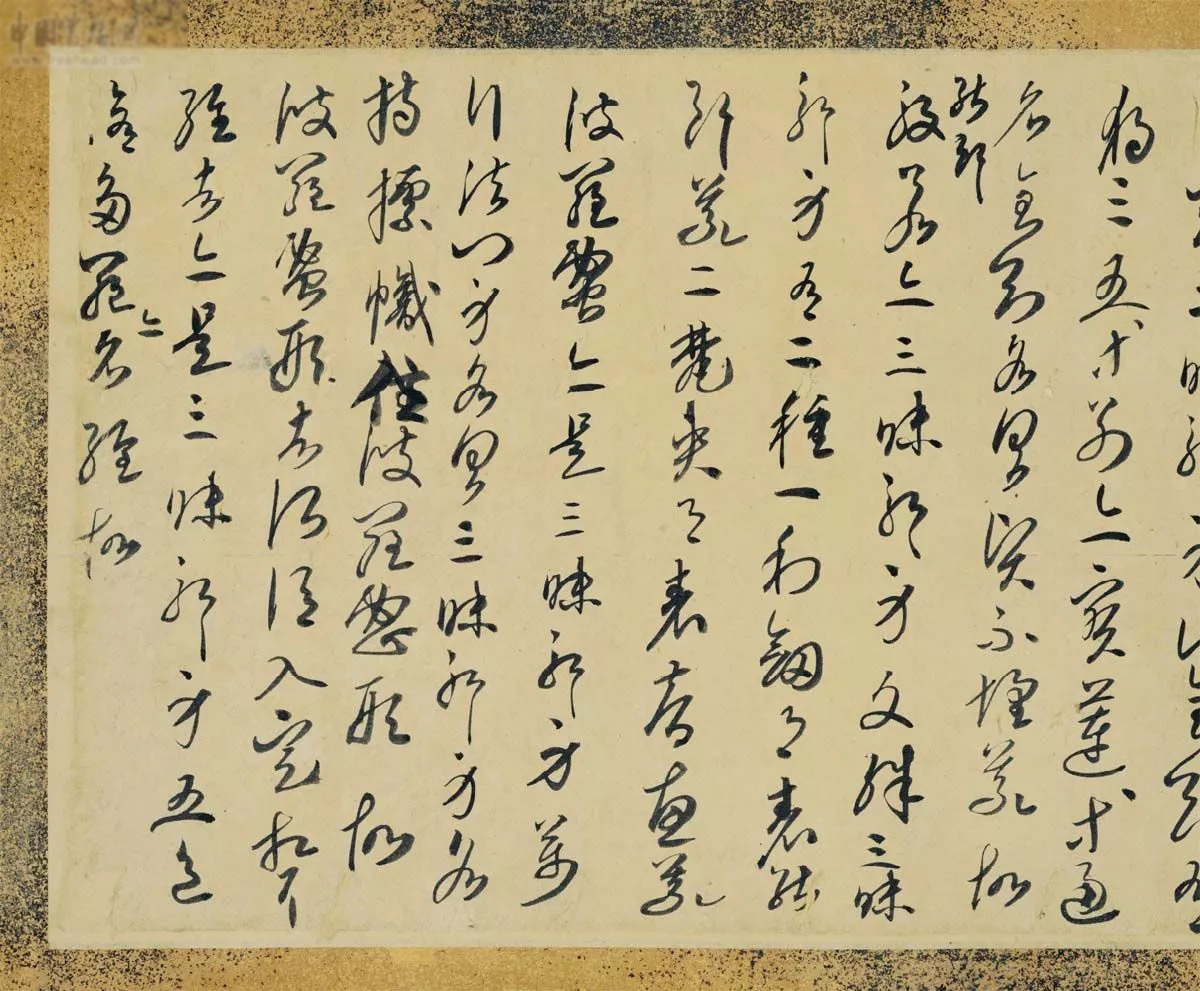

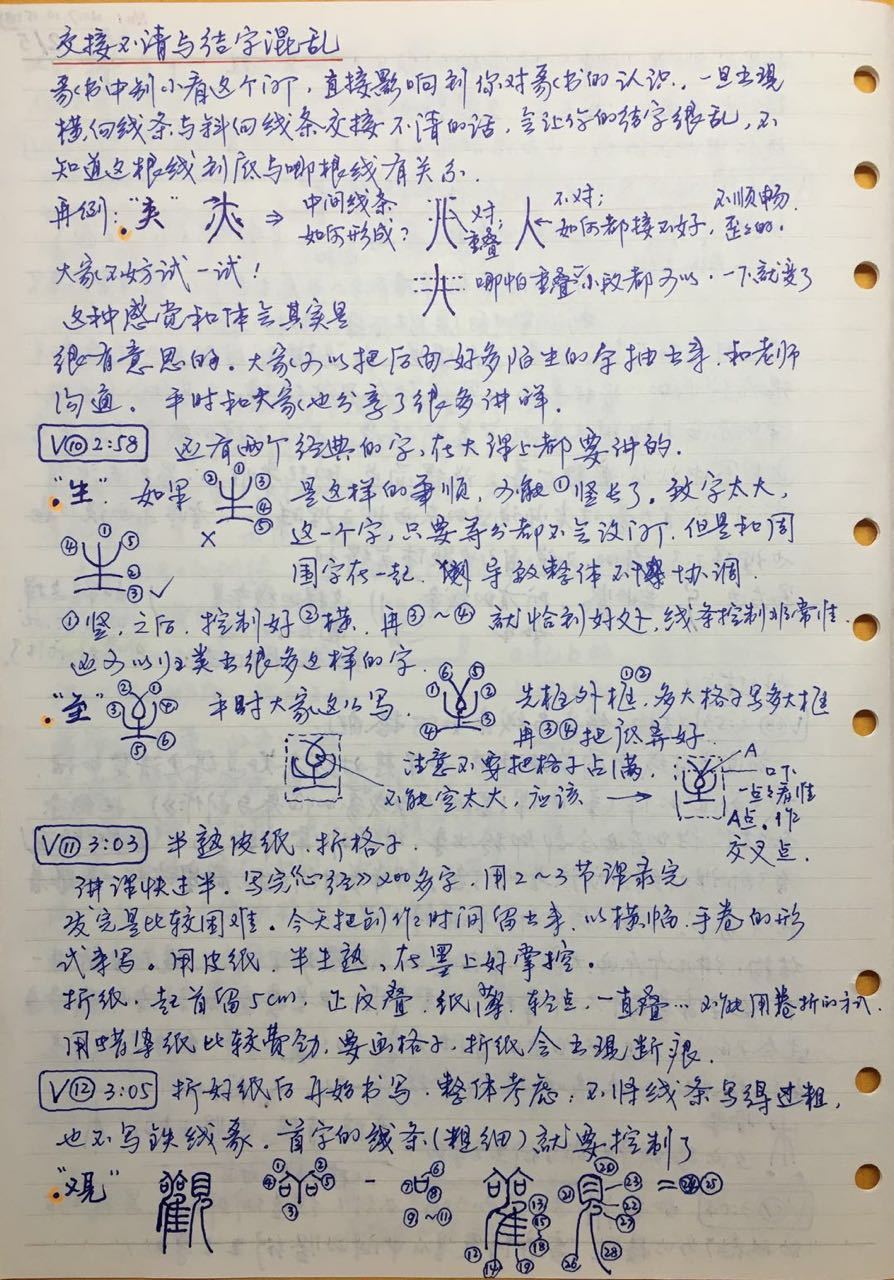

一

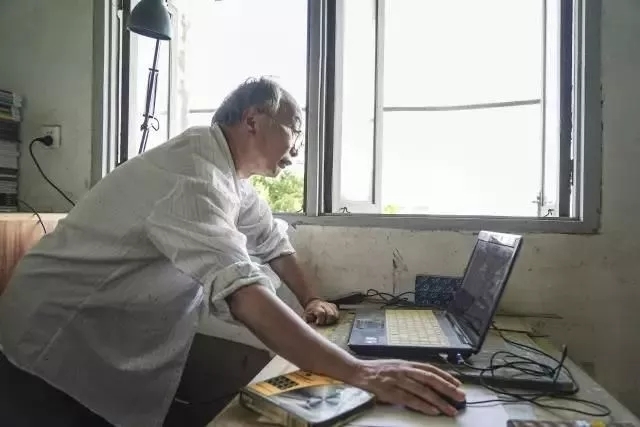

这不是一篇文艺批评,而是文艺批评史上一个问题的澄清。它并不对中国旧诗和旧画试作任何估价,而只阐明中国传统批评对于诗和画的比较估价。

当然,文艺批评史很可能成为一门自给自足的学问,学者们要集中心力,保卫专题研究的纯粹性,把批评史上涉及的文艺作品,也作为干扰物而排除,不去理会,也不能鉴别。不过,批评史的研究,归根到底,还是为了批评。我们要了解和评判一个作者,也该知道他那时代对于他那一类作品的意见,这些意见就是后世文艺批评史的材料,也是当时一种文艺风气的表示。一个艺术家总在某些社会条件下创作,也总在某种文艺风气里创作。这个风气影响到他对题材、体裁、风格的去取,给予他以机会,同时也限制了他的范围。就是抗拒或背弃这个风气的人也受到它负面的支配,因为他不得不另出手眼来逃避或矫正他所厌恶的风气。

正像列许登堡所说,模仿有正有负,“反其道以行也是一种模仿”(Grade das Gegentheil tun ist auch eine Nachahmung);圣佩韦也说,尽管一个人要推开自己所处的时代,但仍要和它接触,而且接触得很着实(On touche encore à son temps, et très fort, mēme quand on le repousse)[1]。所以,风气是创作里的潜势力,是作品的背景,而从作品本身不一定看得清楚。我们阅读当时人所信奉的理论,看他们对具体作品的褒贬好恶,树立什么标准,提出什么要求,就容易了解作者周遭的风气究竟是怎么一回事,好比从飞沙、麦浪、波纹里看出了风的姿态。

一时期的风气经过长时期而能持续,没有根本的变动,那就是传统。传统有惰性,不肯变,而事物的演化又迫使它以变应变,于是产生了一个相反相成的现象。传统不肯变,因此惰性形成习惯,习惯升为规律,把常然作为当然和必然。传统不得不变,因此规律、习惯不断地相机破例,实际上作出种种妥协,来迁就演变的事物。

批评史上这类权宜应变的现象,有人曾嘲笑为“文艺里的两面派假正经”(ipocrisia letteraria)[2],表示传统并不呆板,而具有相当灵活的机会主义。它一方面把规律定得严,抑遏新风气的发生;而另一方面把规律解释得宽,可以收容新风气,免于因对抗而地位摇动。它也颇有外交老手的“富于弹性的坚定”(elastic or flexible rigidity)那种味道。传统愈悠久,妥协愈多,愈不肯变,变的需要愈迫切;于是不再能委曲求全,旧传统和新风气破裂而被它破坏。新风气的代兴也常有一个相反相成的表现。它一方面强调自己是崭新的东西,和不相容的原有传统立异;而另一方面更要表示自己大有来头,非同小可,向古代也找一个传统作为渊源所自。例如西方十七、八世纪批评家要把新兴的长篇散文小说遥承古希腊、罗马的史诗[3];圣佩韦认为当时法国的浪漫诗派蜕变于法国十六世纪的诗歌。

中国也常有相类的努力。明、清批评家把《水浒》《儒林外史》等白话小说和《史记》挂钩;我们自己学生时代就看到提倡“中国文学改良”的学者煞费心机写了上溯古代的《中国白话文学史》,又看到白话散文家在讲《新文学源流》时,远追明代“公安”、“竟陵”两派。这种事后追认先驱(préfiguration rétroactive)的事例[4],仿佛野孩子认父母,暴发户造家谱,或封建皇朝的大官僚诰赠三代祖宗,在文学史上数见不鲜。它会影响创作,使新作品从自发的天真转而为自觉的有教养、有师法;它也改造传统,使旧作品产生新意义,沾上新气息,增添新价值。

一个传统破坏了,新风气成为新传统。新传统里的批评家对于旧传统里的作品能有比较全面的认识,作比较客观的估计;因为他具有局外人的冷静和超脱,所谓“当局称迷,傍观见审”(元行冲《释疑》),而旧传统里的批评家就像“不识庐山真面目,只缘身在此山中”(苏轼《题西林壁》)。除旧布新也促进了人类的集体健忘,一种健康的健忘,千头万绪简化为二三大事,留存在记忆里,节省了不少心力。旧传统里若干复杂问题,新的批评家也许并非不屑注意,而是根本没想到它们一度存在过。他的眼界空旷,没有枝节零乱的障碍物来扰乱视线;比起他这样高瞰远瞩,旧的批评家未免见树不见林了。

不过,无独必有偶,另一个偏差是见林而不见树。局外人也就是门外汉,他的意见,仿佛“清官判断家务事”,有条有理,而对于委曲私情,终不能体贴入微。一个社会、一个时代各有语言天地,各行各业以至一家一户也都有它的语言田地,所谓“此中人语”。譬如乡亲叙旧、老友谈往、两口子讲体己、同业公议、专家讨论等等,圈外人或外行人听来,往往不甚了了。

缘故是:在这种谈话里,不仅有术语、私房话以至“黑话”,而且由于同伙们相知深切,还隐伏着许多中世纪经院哲学所谓彼此不言而喻的“假定”(suppositio)[5],旁人难于意会。释袾宏《竹窗随笔》论禅宗问答:“譬之二同邑人,千里久别,忽然邂逅,相对作乡语隐语,旁人听之,无义无味。”这其实是生活里的平常情况,只是“听之无义无味”的程度随人随事不同。批评家对旧传统或风气不很认识,就可能“说外行话”,曲解附会。举一个文评史上的惯例罢。

我们常听说中国古代文评里有对立的两派,一派要“载道”,一派要“言志”。事实上,在中国旧传统里,“文以载道”和“诗以言志”主要是规定各别文体的职能,并非概括“文学”的界说。“文”常指散文或“古文”而言,以区别于“诗”、“词”。这两句话看来针锋相对,实则水米无干,好比说“他去北京”、“她回上海”,或者羽翼相辅,好比说“早点是稀饭”、“午餐是面”。因此,同一个作家可以“文载道”,以“诗言志”,以“诗余”的词来“言”诗里说不出口的“志”。

这些文体就像梯级或台阶,是平行而不平等的,“文”的等次最高。西方文艺理论常识输入以后,我们很容易把“文”一律理解为广义的“文学”,把“诗”认为文学创作精华的同义词。于是那两句老话仿佛“顿顿都喝稀饭”和 “一日三餐全吃面”,或“两口儿都上北京”和“双双同去上海”,变成相互排除的命题了。传统文评里有它的矛盾,但是这两句不能算是矛盾的口号。对传统不够理解,就发生了这个矛盾的错觉。当然,相反地,也会发生统一的错觉,譬如我们常听说中国诗和中国画是融合一致的。

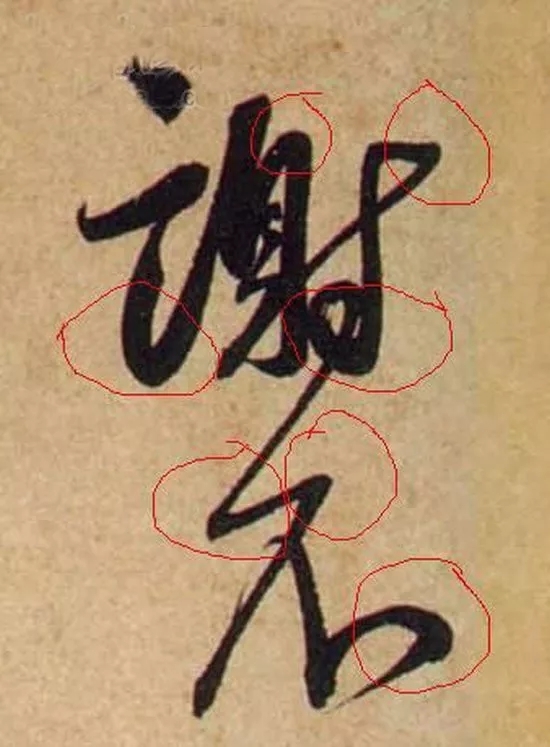

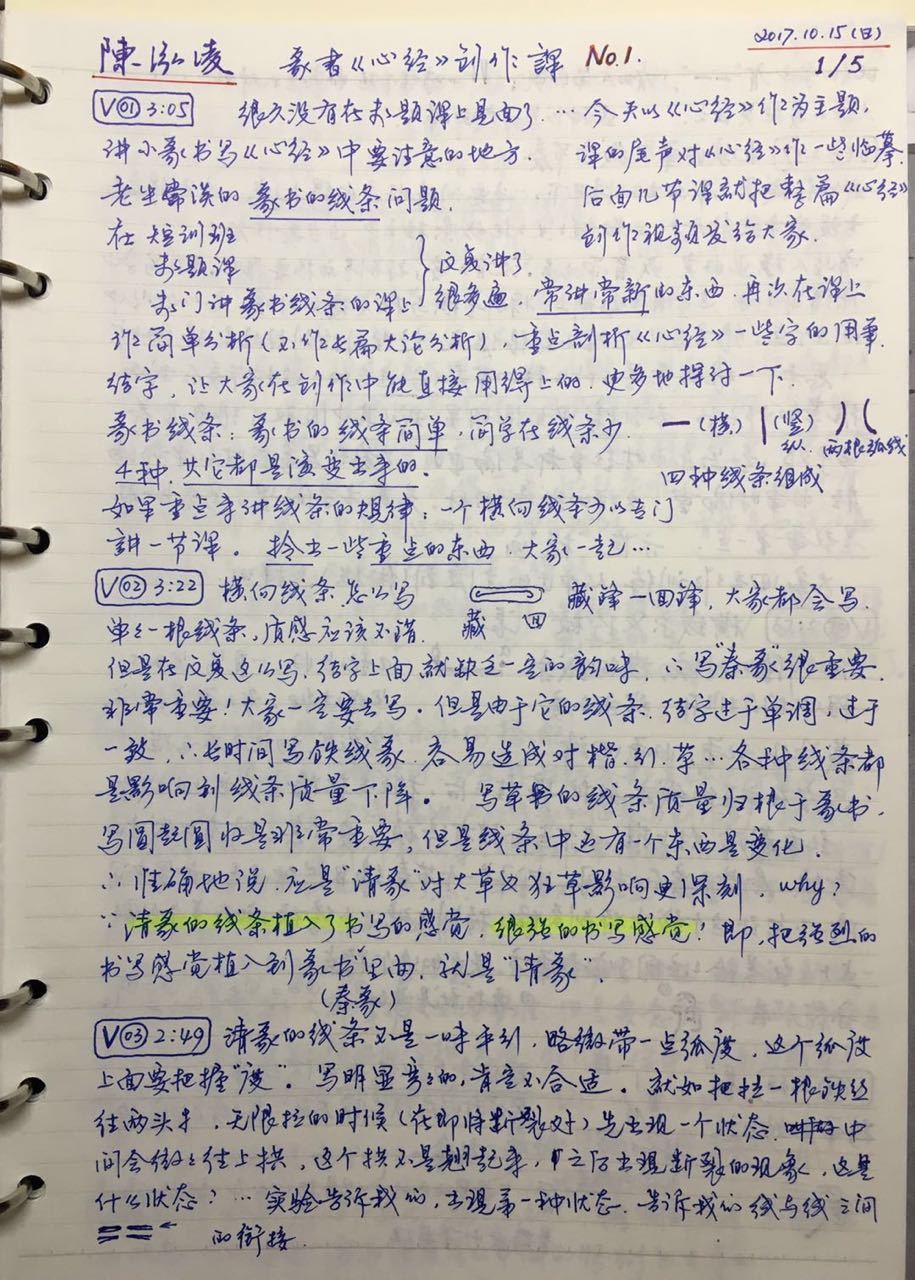

![360se_picture.webp (1)]()

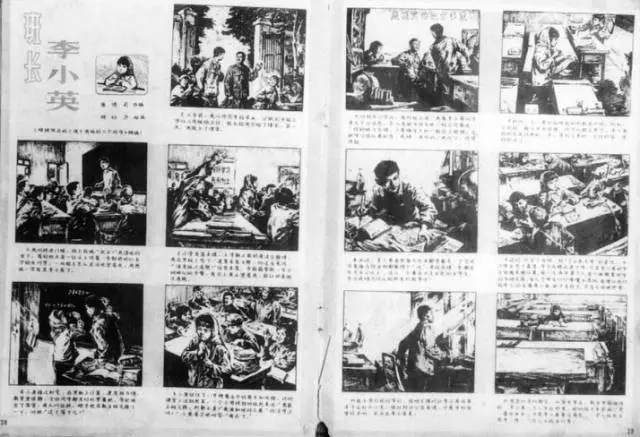

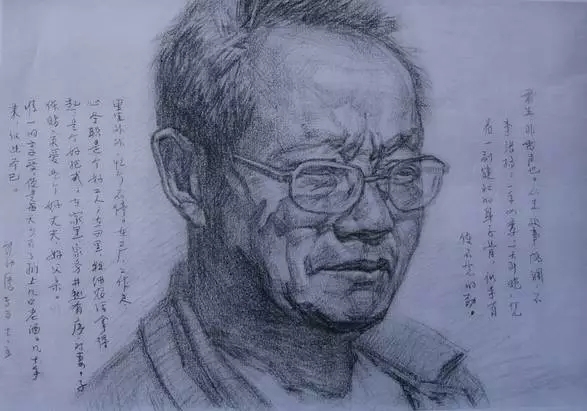

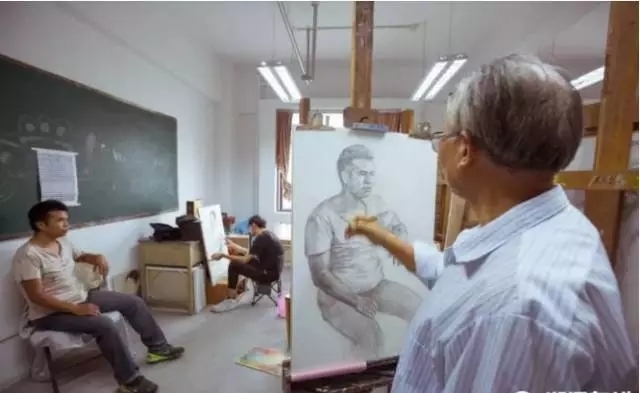

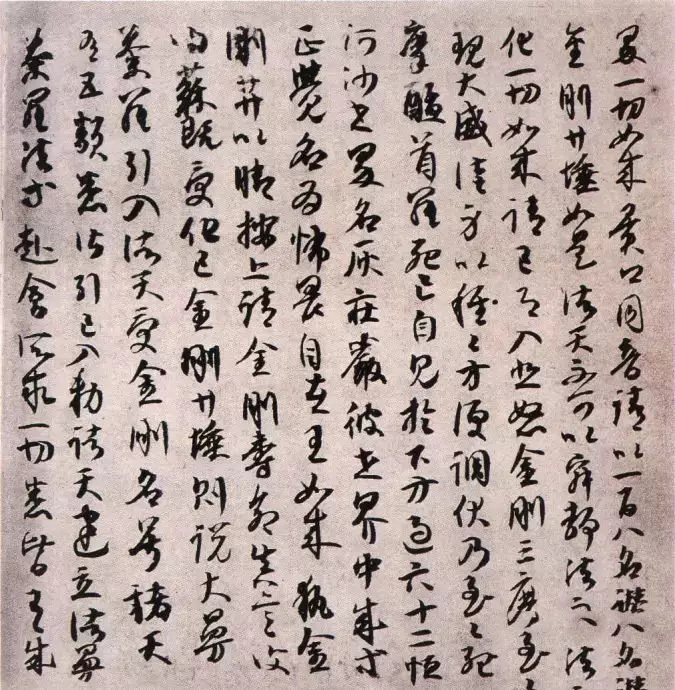

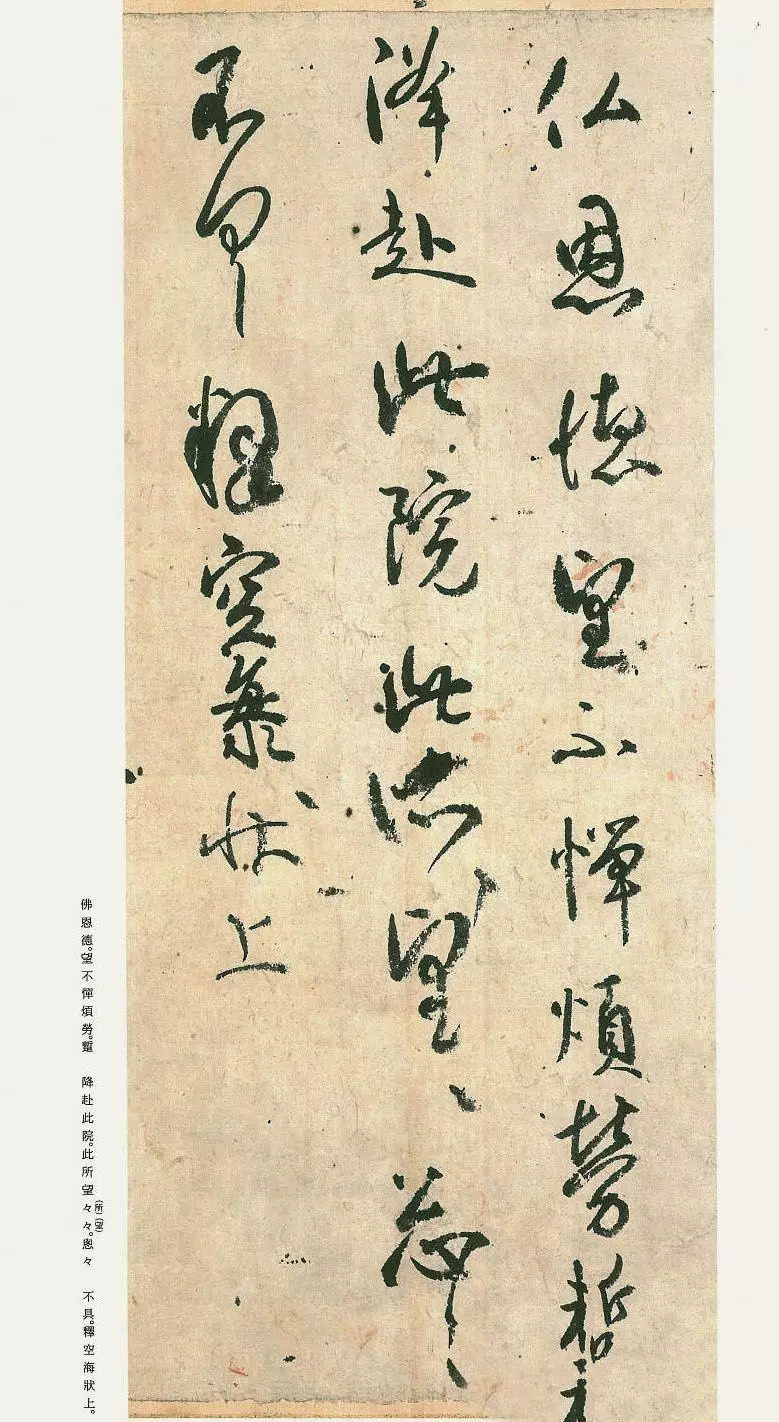

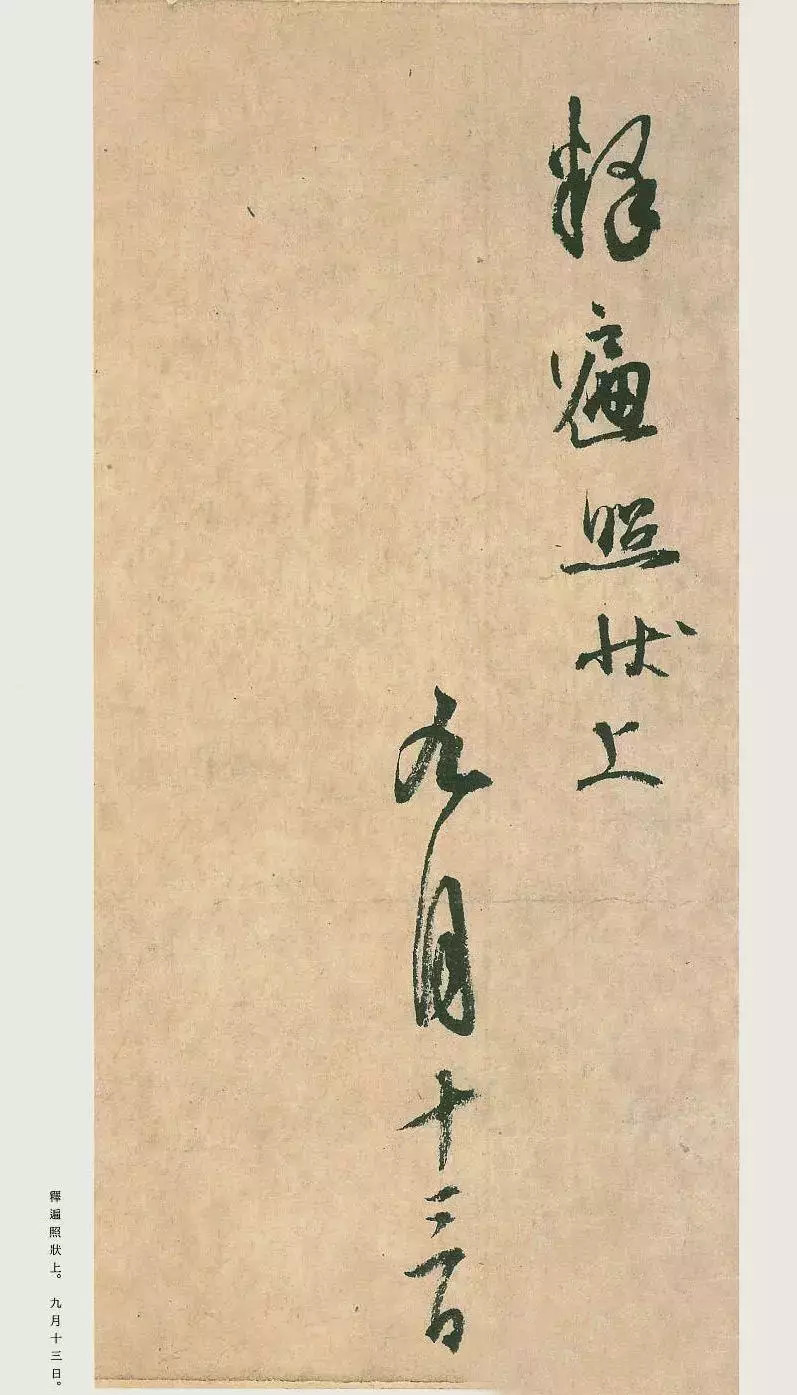

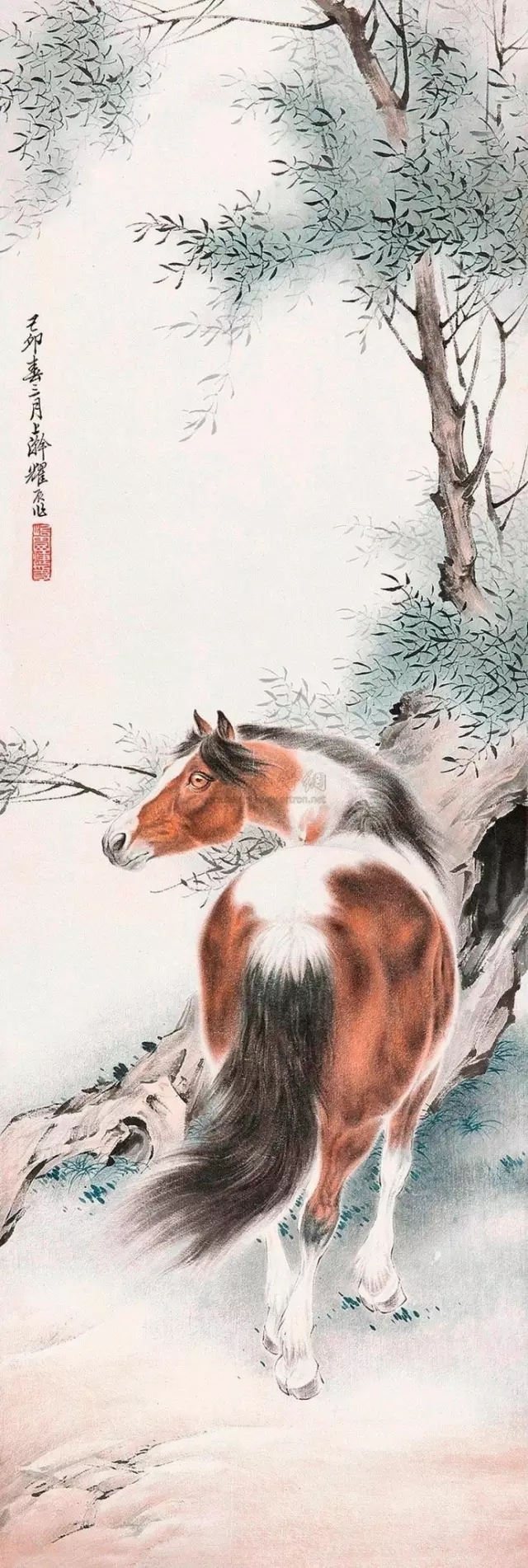

唐 王维 江干雪霁图卷 31.3×207.3厘米 现藏于日本

二

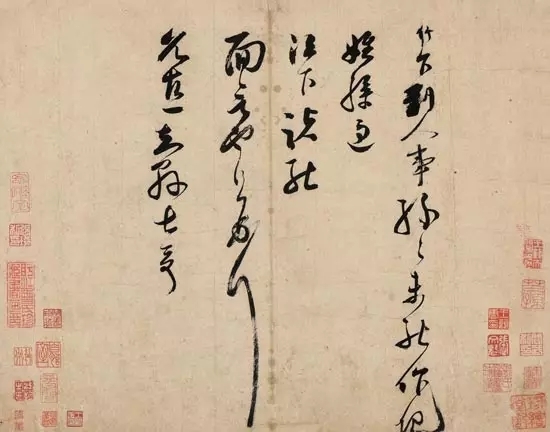

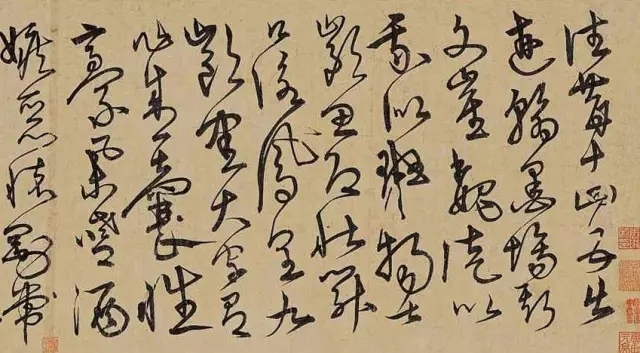

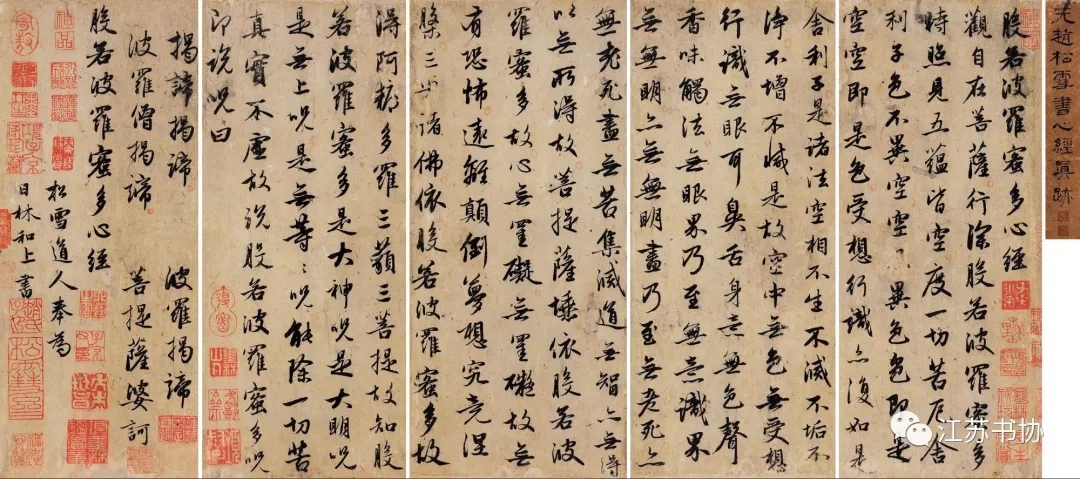

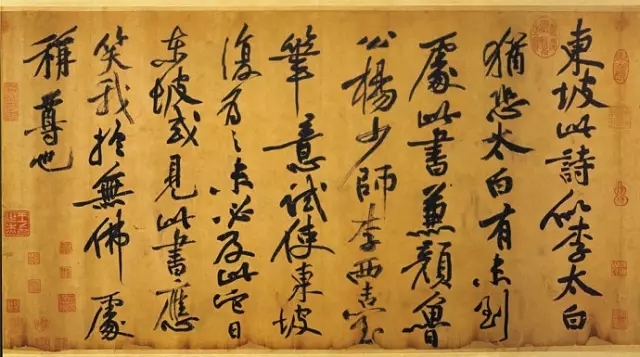

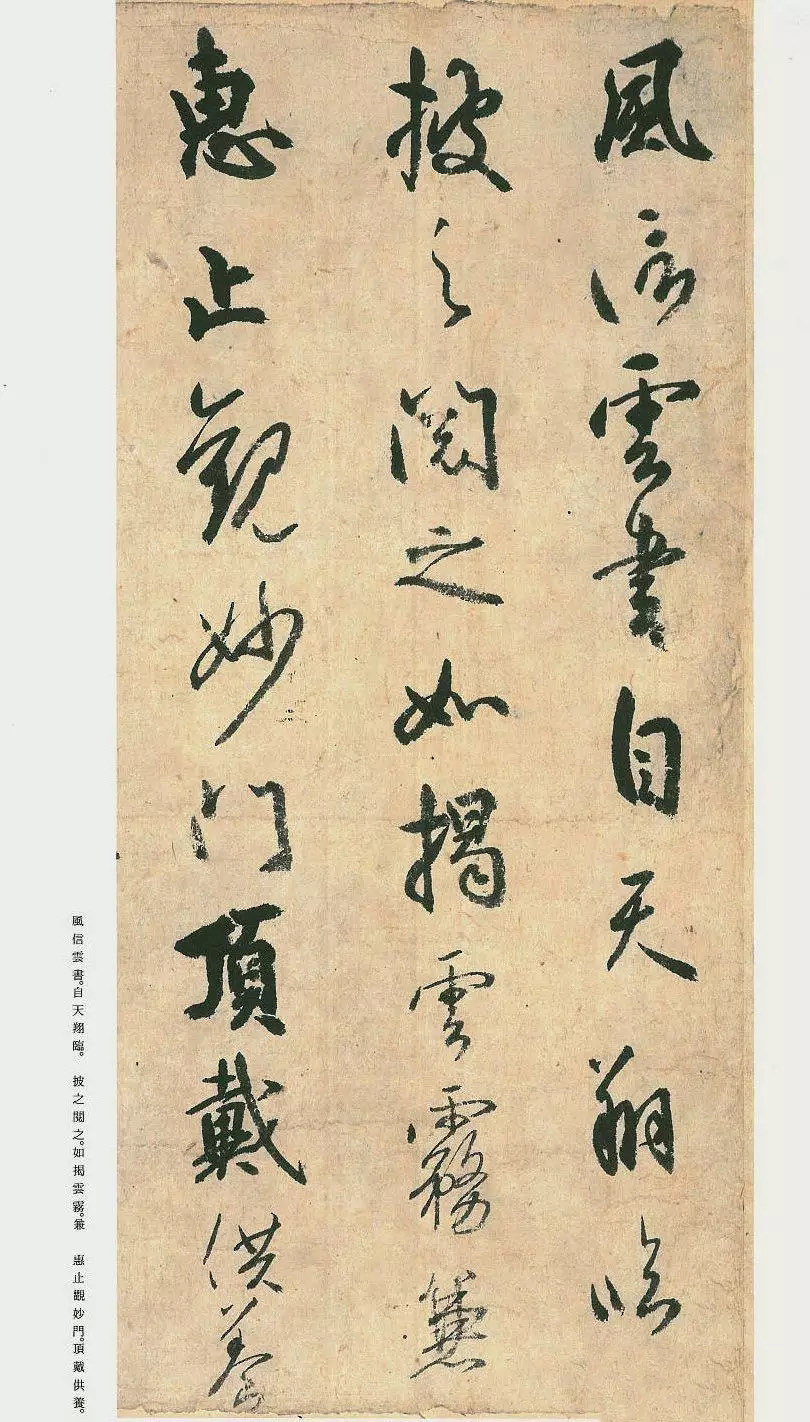

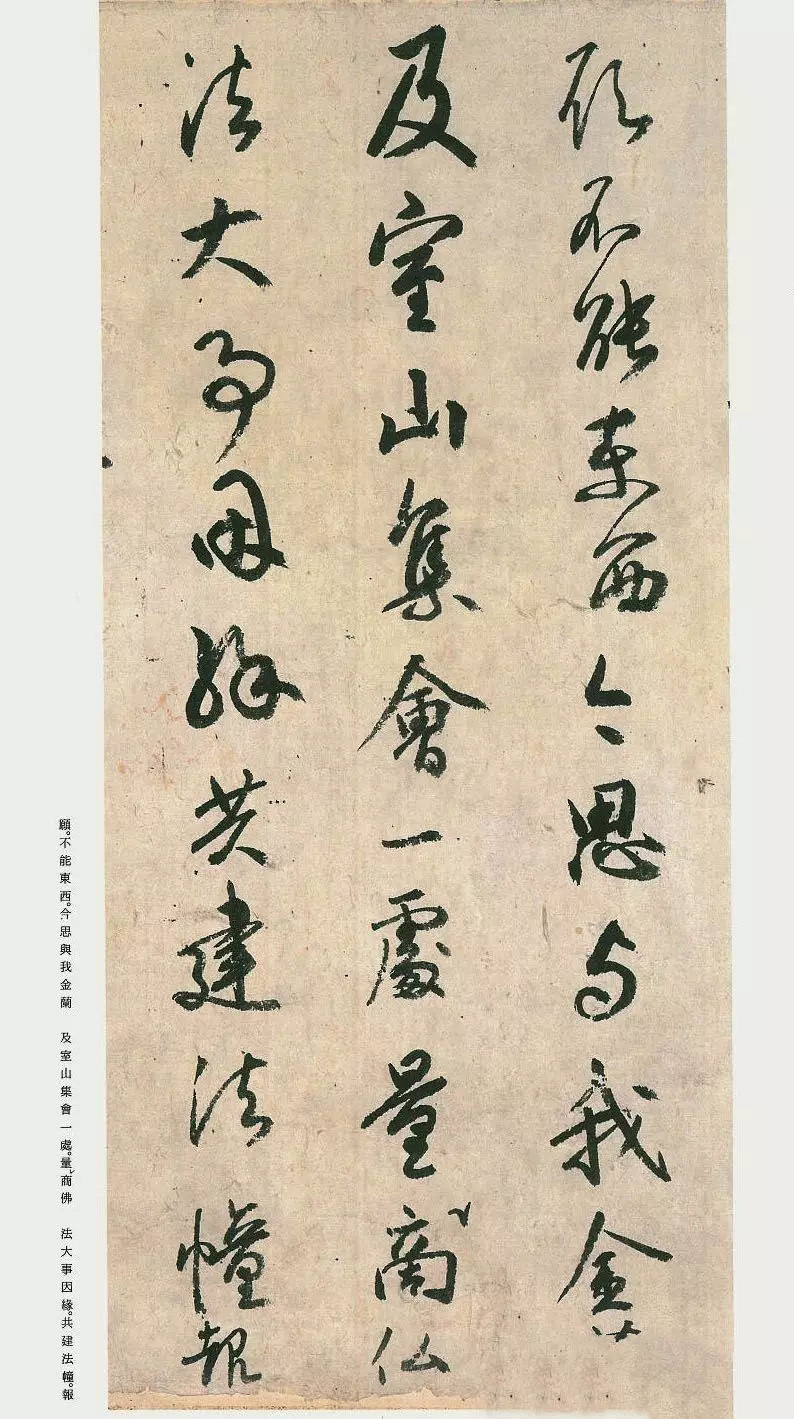

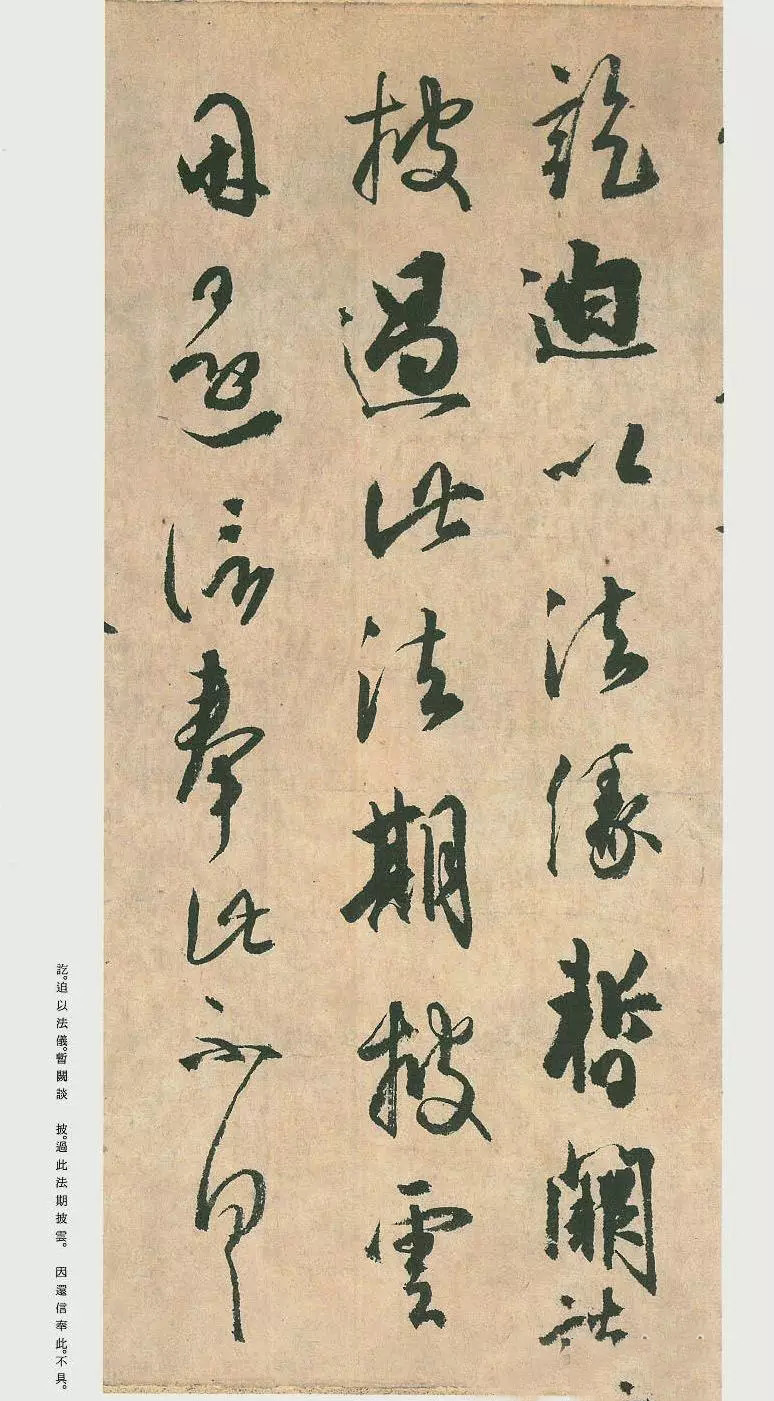

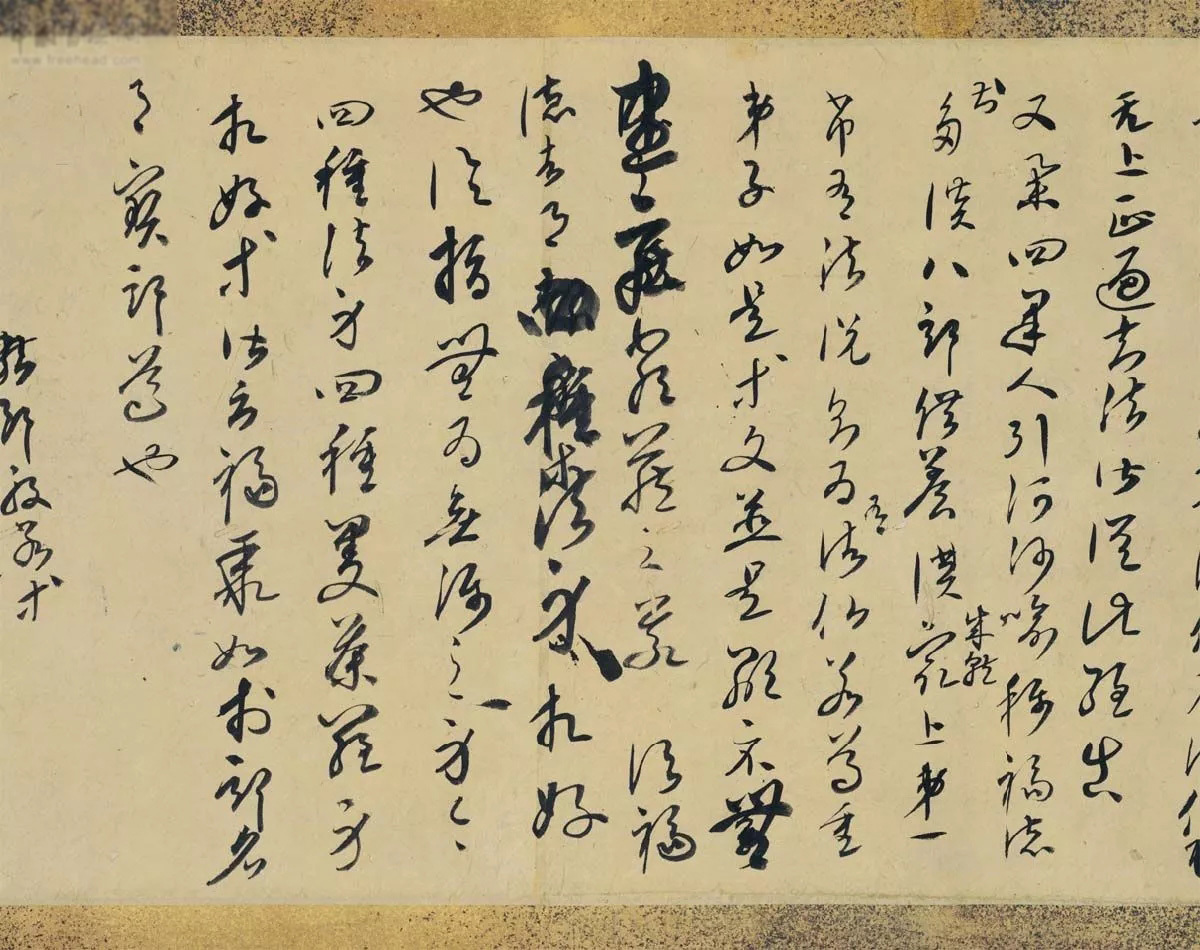

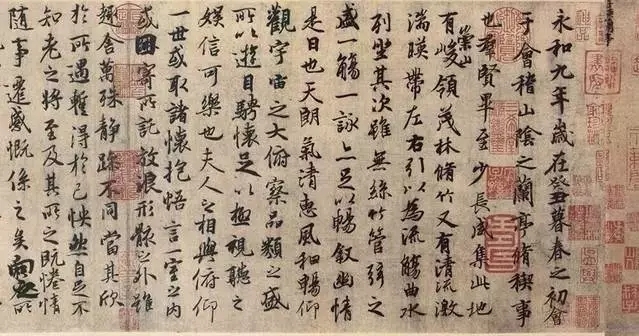

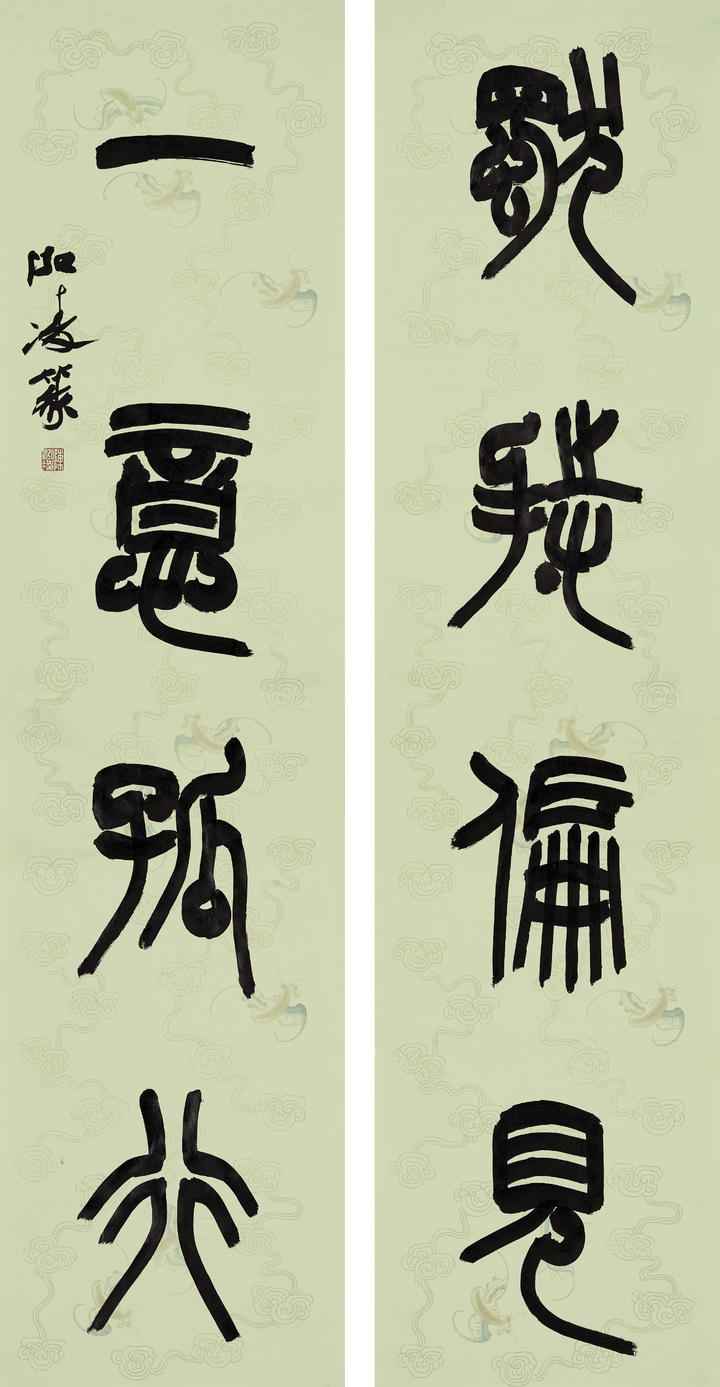

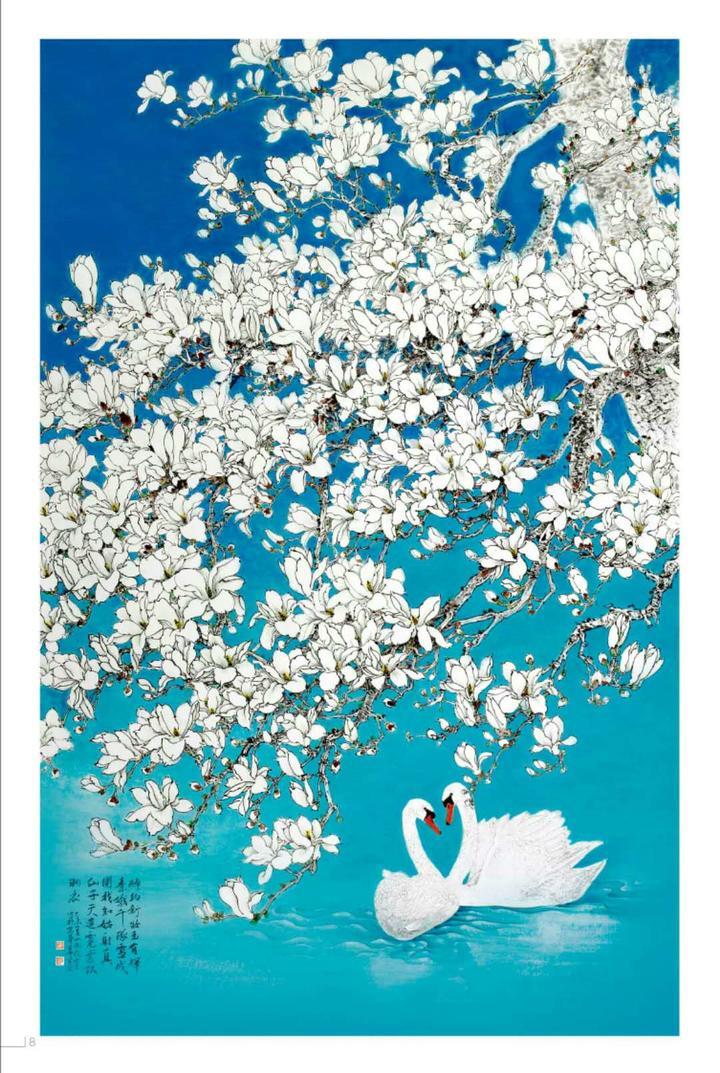

诗和画号称姊妹艺术。有人进一步认为它们不但是姊妹,而且是孪生姊妹。唐人只说:“书画异名而同体。”(张彦远《历代名画记》卷一《叙画之源流》)自宋以后,大家都把诗和画说成仿佛是异体而同貌。郭熙《林泉高致》第二篇《画意》:“更如前人言:‘诗是无形画,画是有形诗。’哲人多谈此言,吾人所师。”冯应榴《苏诗合注》卷五〇《韩幹马》:“少陵翰墨无形画,韩幹丹青不语诗。”孔武仲《宗伯集》卷一《东坡居士画怪石赋》:“文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。”张舜民《画墁集》卷一《跋百之诗画》:“诗是无形画,画是有形诗。”释德洪觉范《石门文字禅》卷八:《宋迪作八景绝妙,人谓之“无声句”。演上人戏余曰:“道人能作‘有声画’乎?”因为之各赋一首》。

岳珂《宝真斋法书赞》卷一三《薛道祖白石潭诗帖》:“‘画’以‘有声’著,‘诗’以‘无声’名。‘有声’者,道祖之所已知;‘无声’者,道祖之所欲为而未能者也。”《宋诗纪事》卷五九钱鍪《次袁尚书巫山诗》:“终朝诵公有声画,却来看此无声诗”;《全宋词》三四五三页陈德武《望海潮》:“对无声诗,哦有声画,仪形已见端倪”:这两处的“有声画”指诗,而“无声诗”指景物,由画引申,指入画的真山真水。

两者只举一端,像黄庭坚《次韵子瞻、子由题憩寂图》:“李侯有句不肯吐,淡墨写作无声诗”、米友仁《自题山水》:“古人作语咏不得,我寓无声缣楮间 ”、周孚《题所画梅竹》:“东坡戏作有声画,叹息何人为赏音”,例子更多。舒岳祥《阆风集》卷六《和正仲送达善归钱塘》:“好诗甚似无声画,昏眼羞同没字碑”,求对仗的平仄匀称,换“有”字为“无”字,出了毛病。“碑”照例有“字”,“没字碑”是自身矛盾语,恰好用作比喻,去嘲笑目不识丁;“画”压根儿“无声”,说“好诗似画”,词意具足,所添“无声”两字就不免修辞学所谓“赘余的形容”(redundant epithet)了[6]。南宋孙绍远搜罗唐以来的题画诗,编为《声画集》;宋末名画家杨公远自编诗集《野趣有声画》,诗人吴龙翰作序,说:“画难画之景,以诗凑成;吟难吟之诗,以画补足。”(曹庭栋《宋百家诗存》卷一九)从那两部书名,可以推想这个概念的流行。

“无声诗”即“有形诗”和“有声画”即“无形画”的对比,和西洋传统的诗画对比,用意差不多。古希腊诗人(Simonides of Ceos)早说:“画为不语诗,诗是能言画。”[7] 嫁名于西塞罗的一部修辞学里,论“互换句法”(commutatio)的第四例就是:“正如诗是说话的画,画该是静默的诗”(Item poema loquens pictura, pictura tacitum poema debet esse)[8]。达·芬奇干脆说画是:“嘴巴哑的诗”(una poesia muta),而诗是“眼睛瞎的画”(una pittura cieca)[9]。莱辛在他反对“诗画一律”的名著里,引了“那个希腊伏尔泰的使人眼花缭乱的对照”(die blendende Antithese des griechischen Voltaire),也正是那句希腊古诗,顺手又把它所敌视的伏尔泰扫上一笔[10]。

“不语诗”、“能言画”和中国的“无声诗”、“有声画”是同一回事,因为“声”在这里不指音响,而指说话,就像旧小说、旧戏曲里“不则(作)声”、“禁(噤)声”的那个“声”字。古罗马诗人霍拉斯的名句:“诗亦犹画”(ut pictura poesis erit),经后人断章取义,理解作“诗原通画”[11],仿佛苏轼《书鄢陵王主薄折枝》所谓:“诗画本一律。”诗、画作为孪生姊妹是西方古代文艺理论的一块奠基石,也就是莱辛所要扫除的一块绊脚石,因为由他看来,诗、画各有各的面貌衣饰,是“绝不争风吃醋的姊妹”(keine eifersüchtige Schwester)[12]。

诗和画既然同是艺术,应该有共同性;它们并非同一门艺术,又应该各具特殊性。它们的性能和领域的异同,是美学上的重要理论问题。我想探讨的,只是历史上具体的文艺鉴赏和评判。我们常听人有声有势地说:中国旧诗和中国旧画有同样的风格,体现同样的艺术境界。那句话是什么意思?这个意思能不能在文艺批评史里证实?

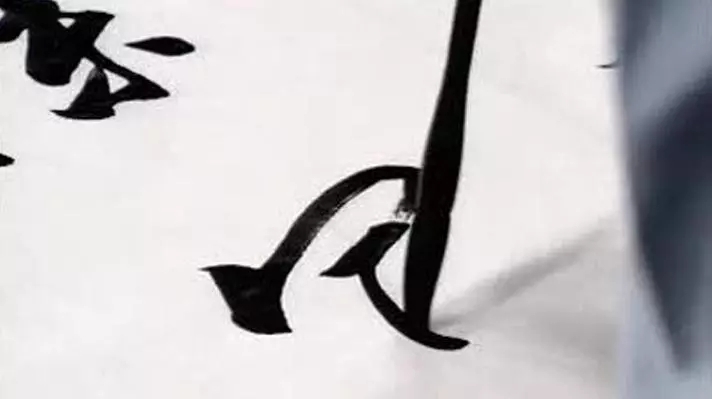

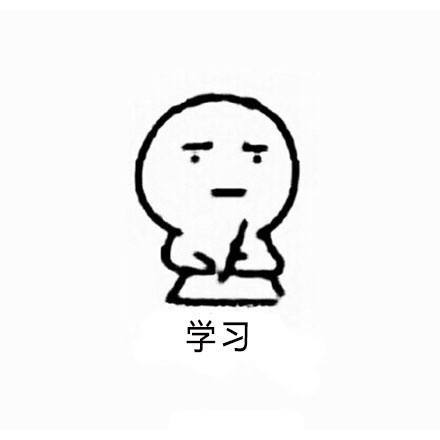

![360se_picture.webp (2)]()

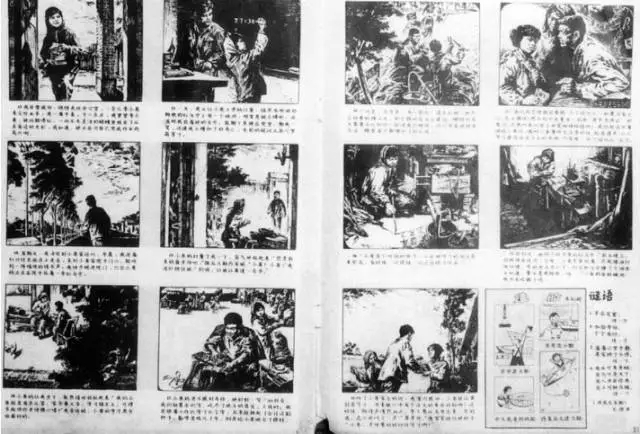

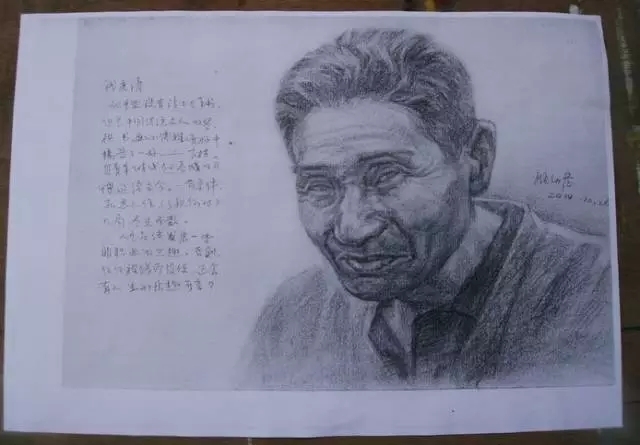

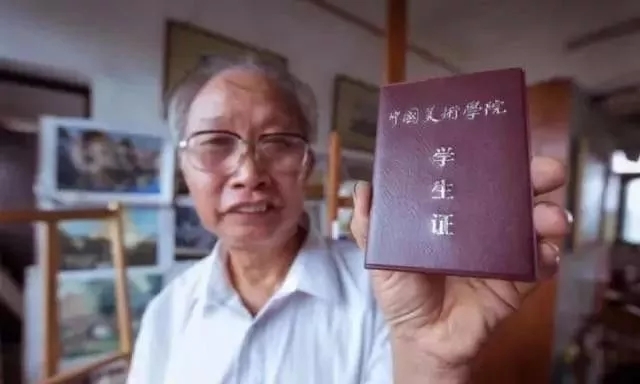

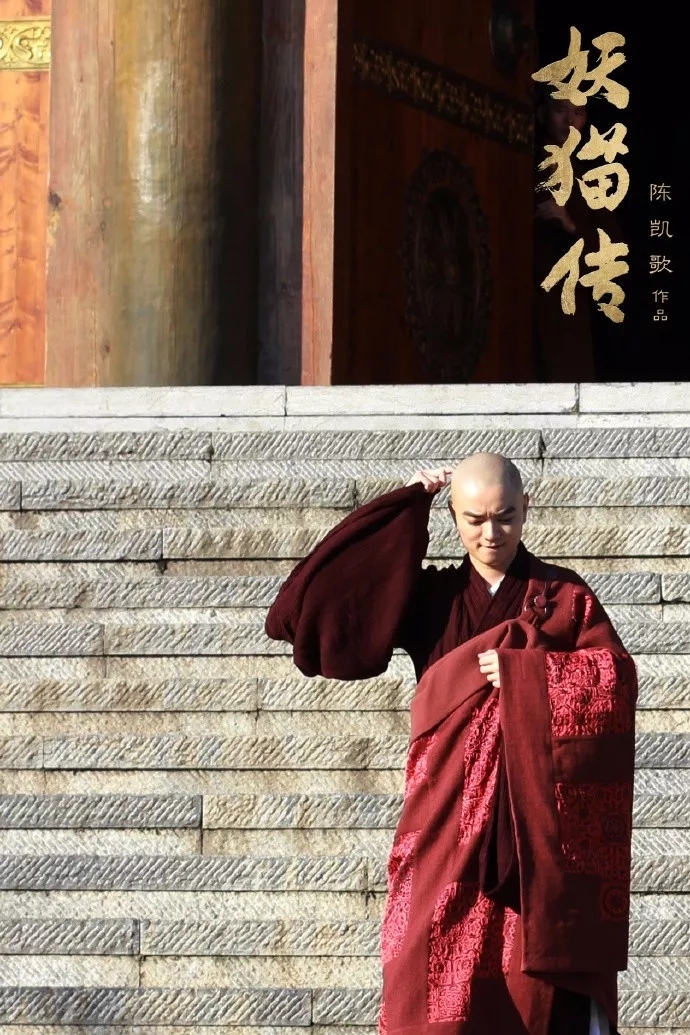

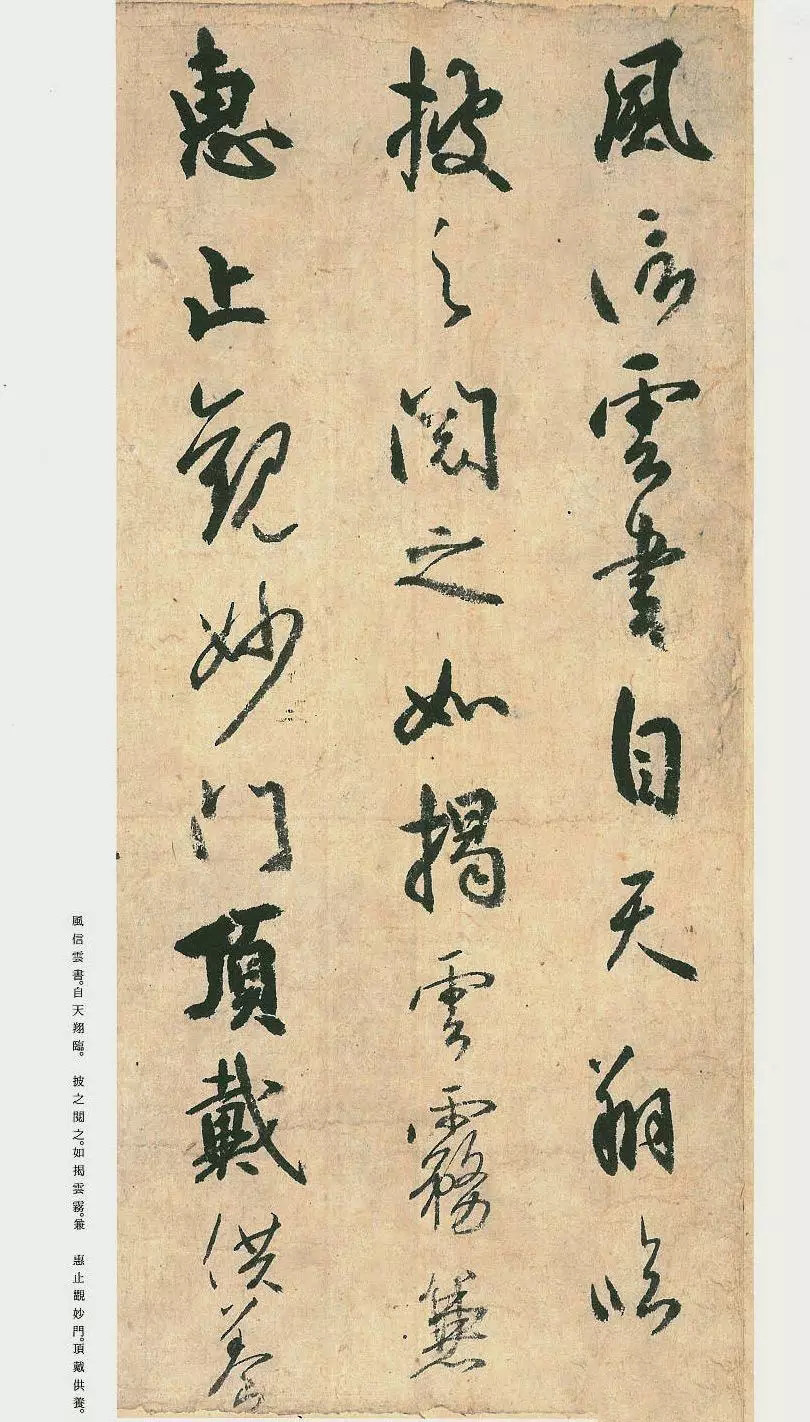

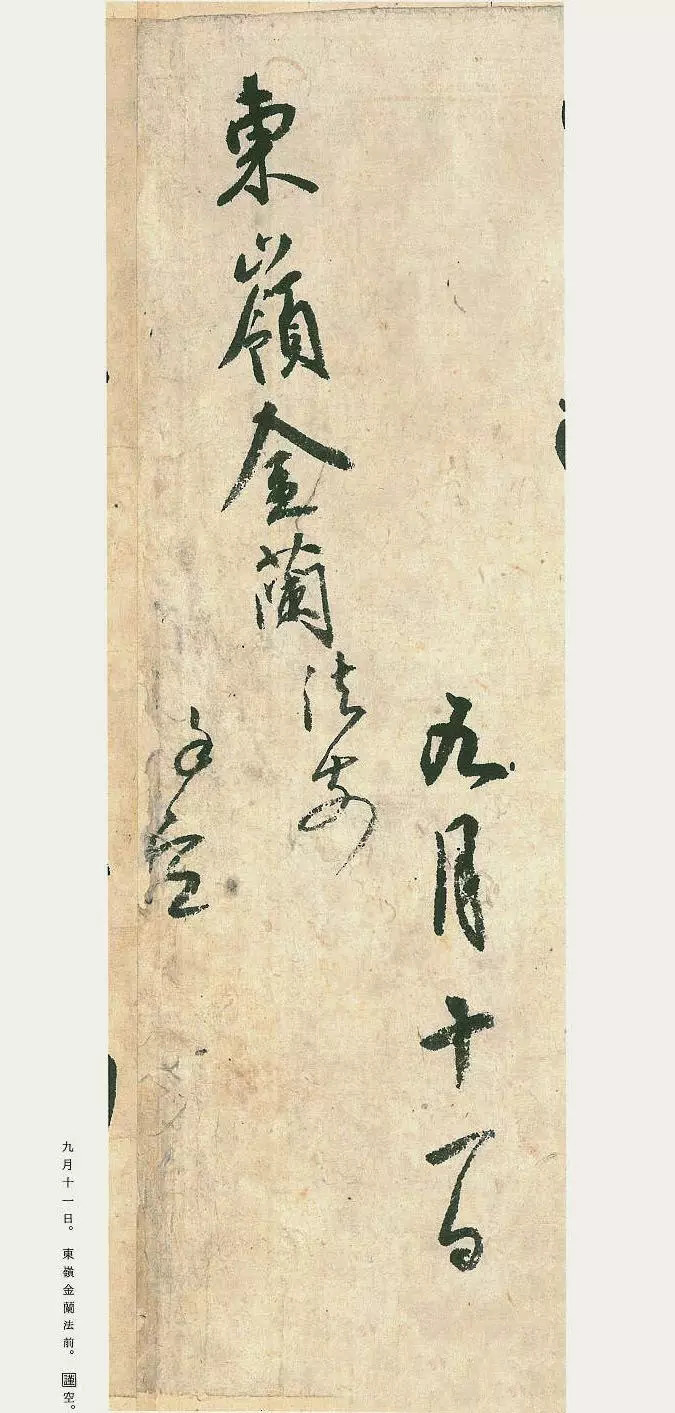

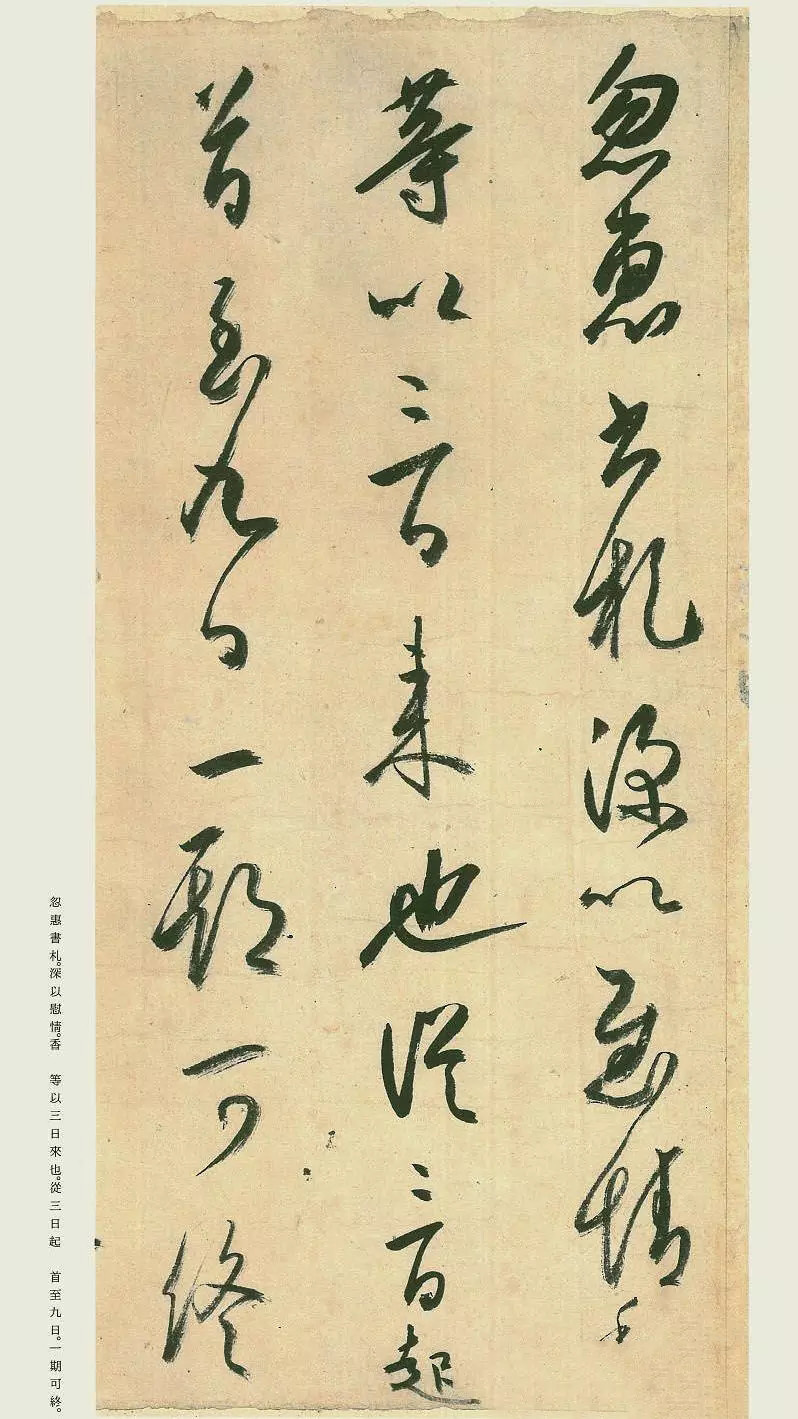

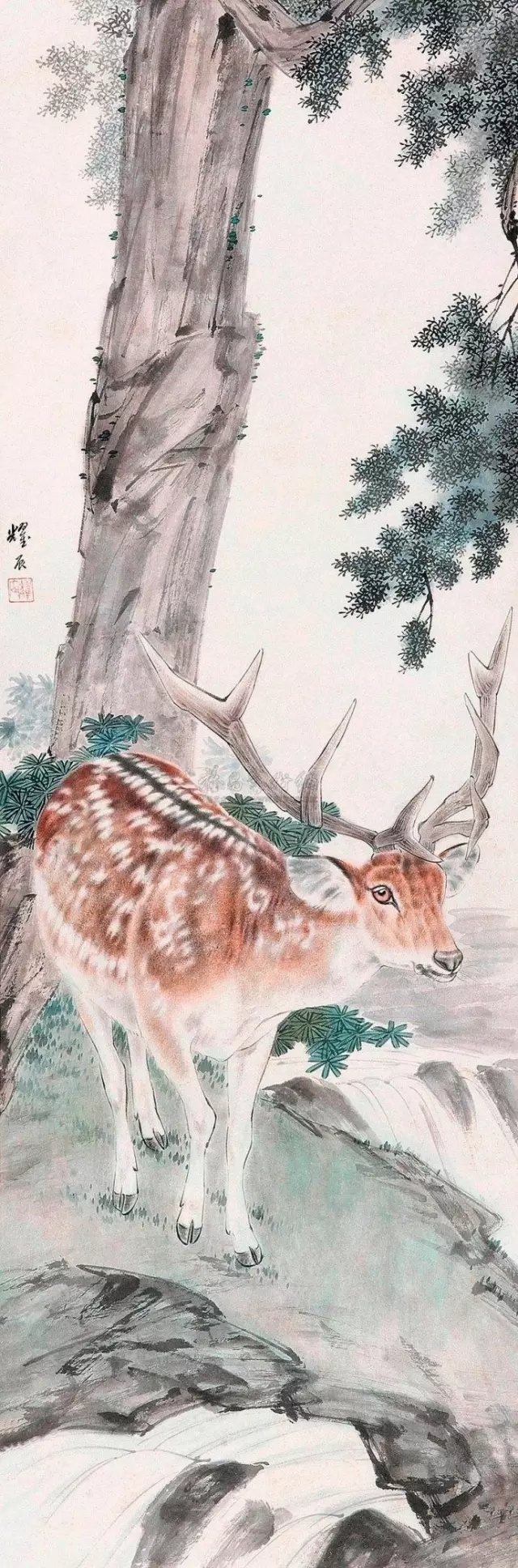

董其昌 董范合参图轴 北京故宫博物院藏

三

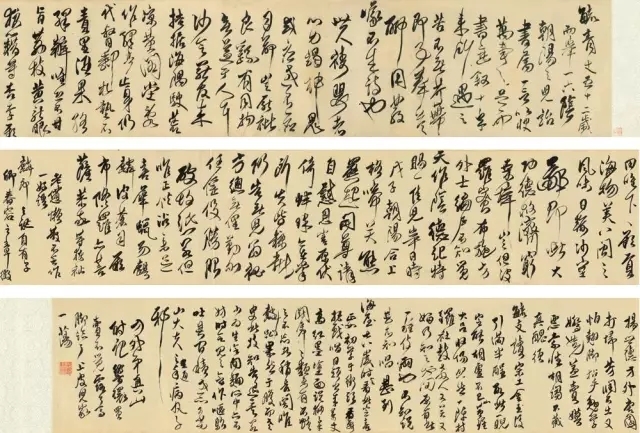

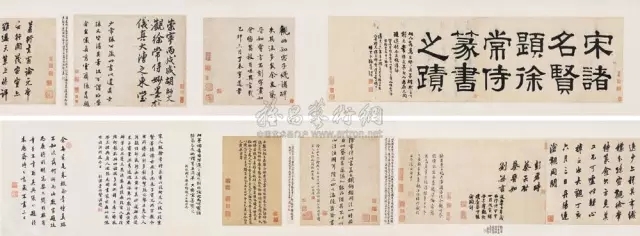

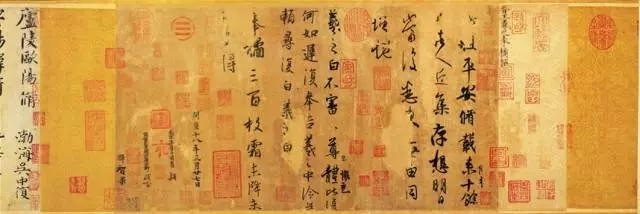

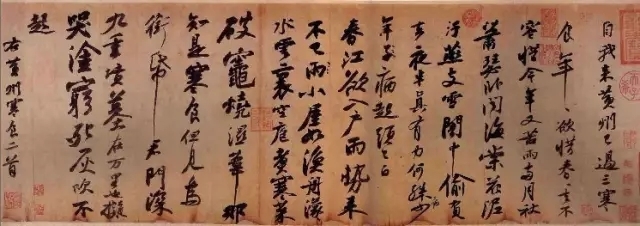

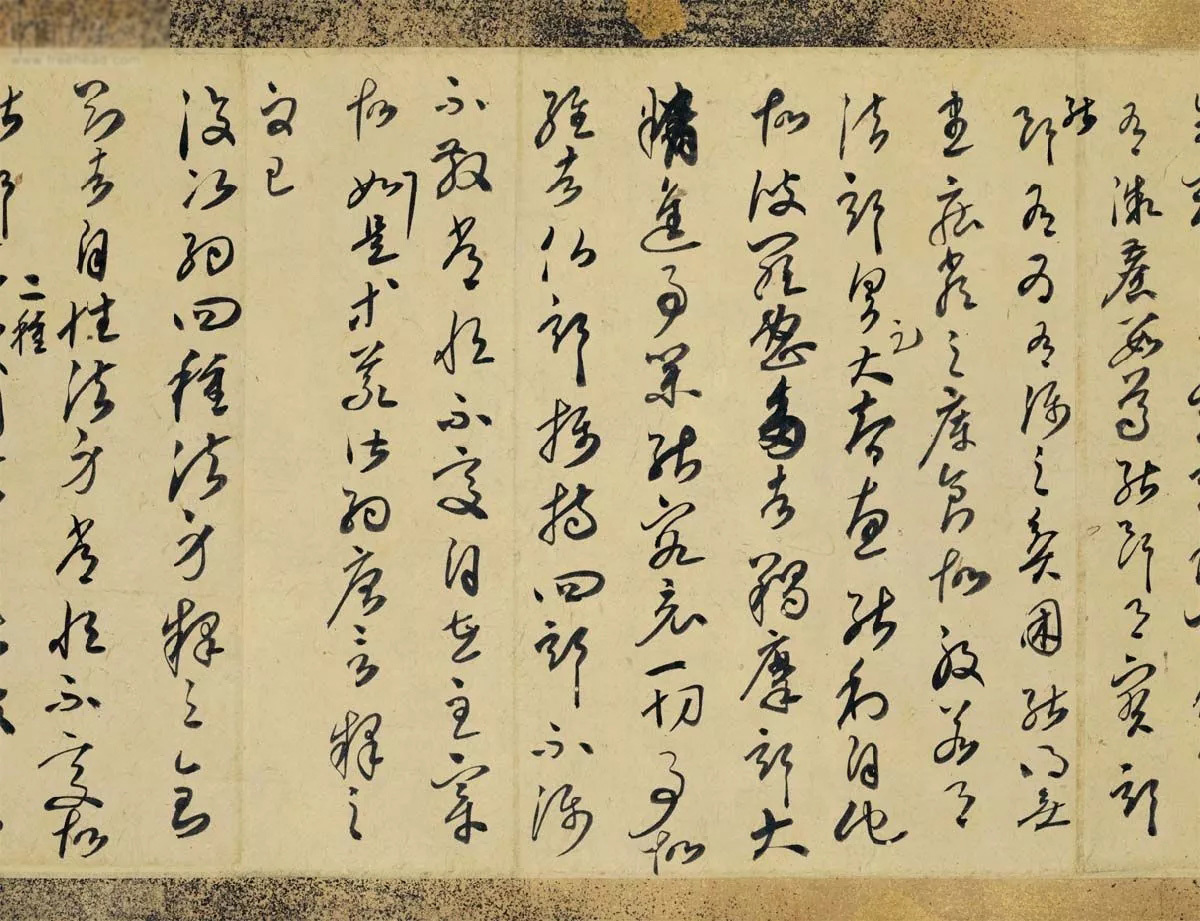

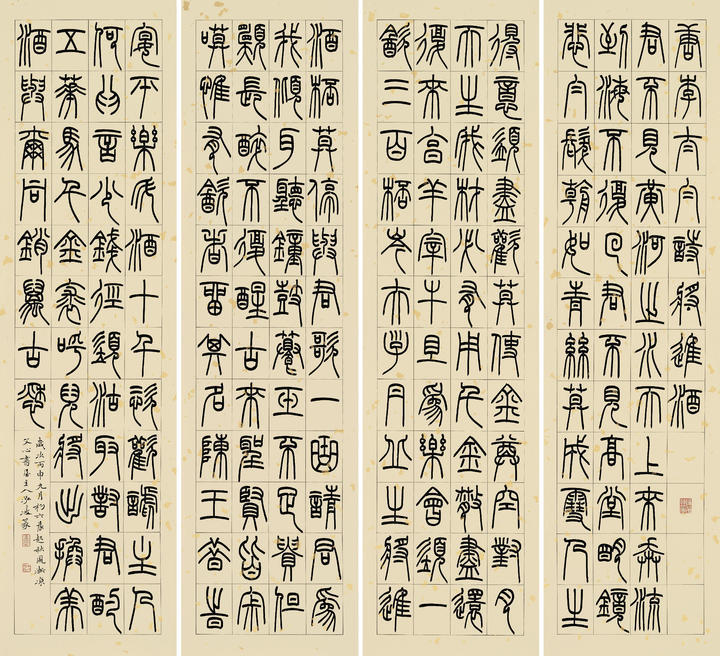

那句在国画展览会上、国画史等著作里说惯、听惯、看惯的话,和“诗原通画”、“诗画一律”,意义大不相同。“诗原通画”、“诗画一律”是树立一条原理,而那句话只是叙述一个事实。前者认为:诗和画的根本性质是一致的;后者认为:在中国传统里,最标准的诗风和最标准的画风是一致的。假使前者成立,也许可以解释后者这个事实;假使后者成立,却还不够证明前者那条原理。对于前者,要求它言之成理,免于牵强理论;对于后者,要求它言之有物,免于歪曲历史。说破了,那句套话的意思就是:中国旧诗和中国旧画同属于所谓“南宗”,正好比西洋文艺史家说,莎士比亚的戏剧和鲁本斯(Rubens)、雷姆勃朗德(Rembrandt)的绘画同属于“奇崛派”(Barock)[13]。

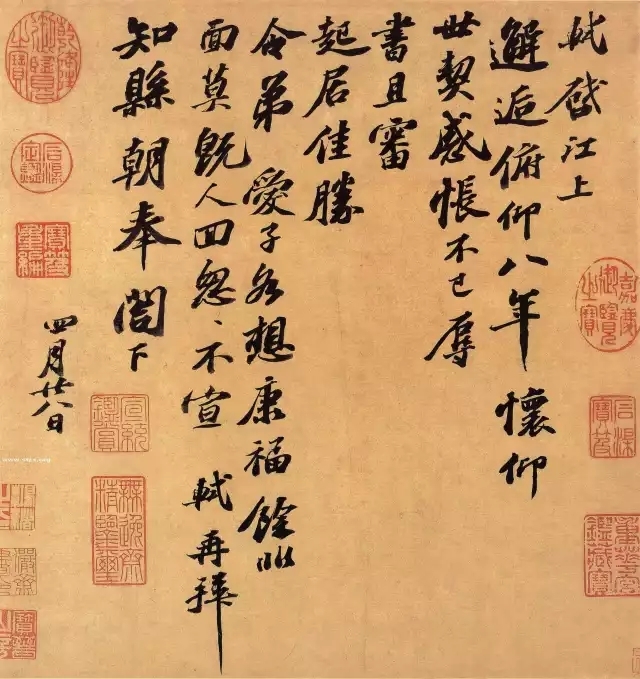

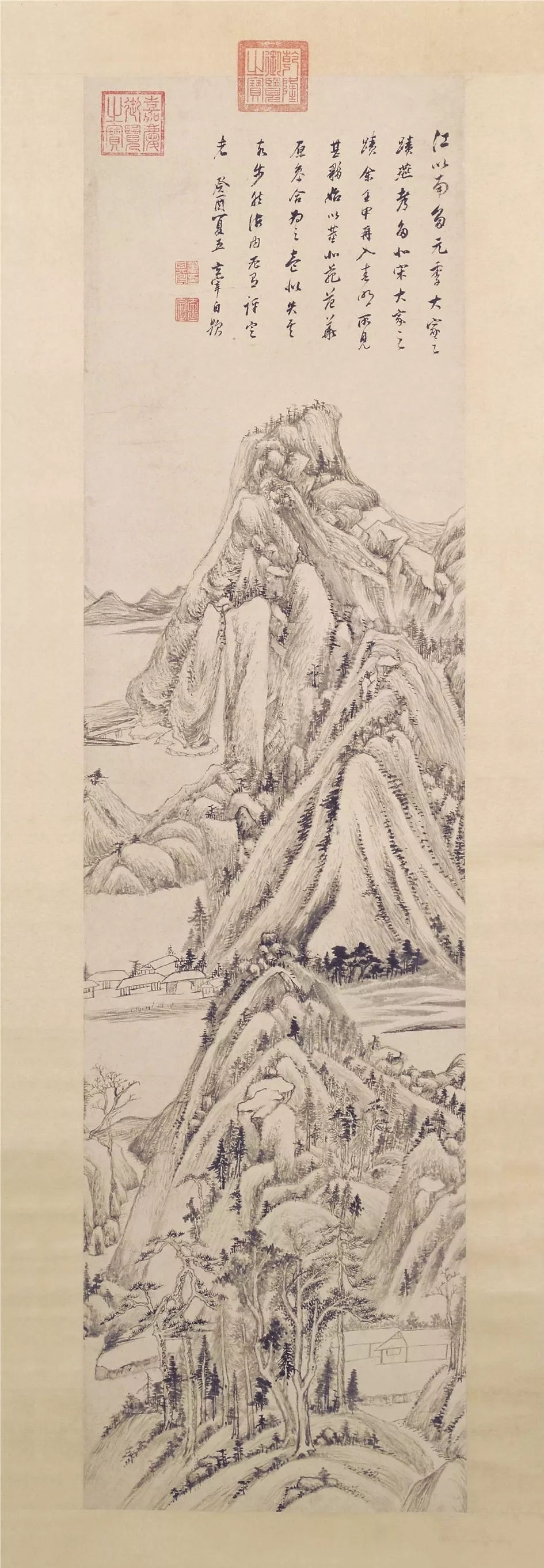

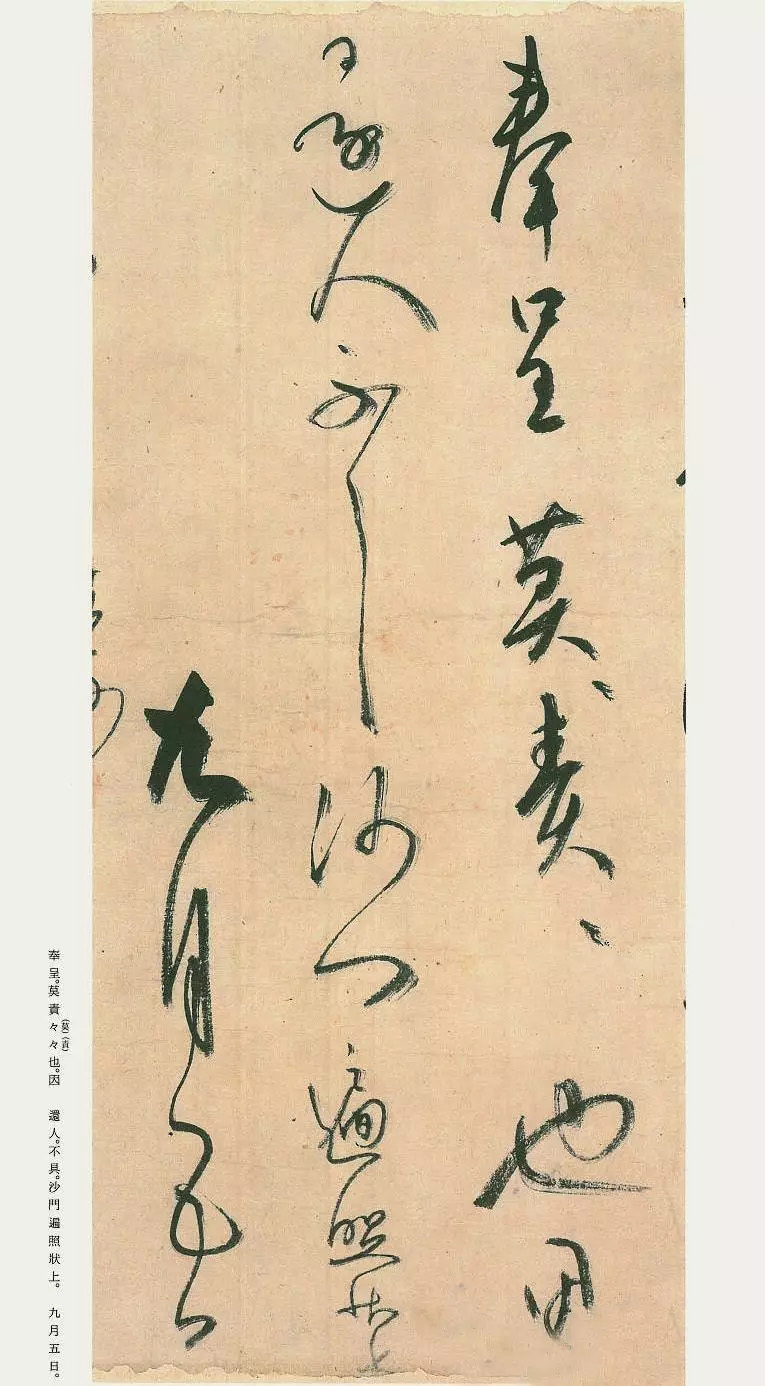

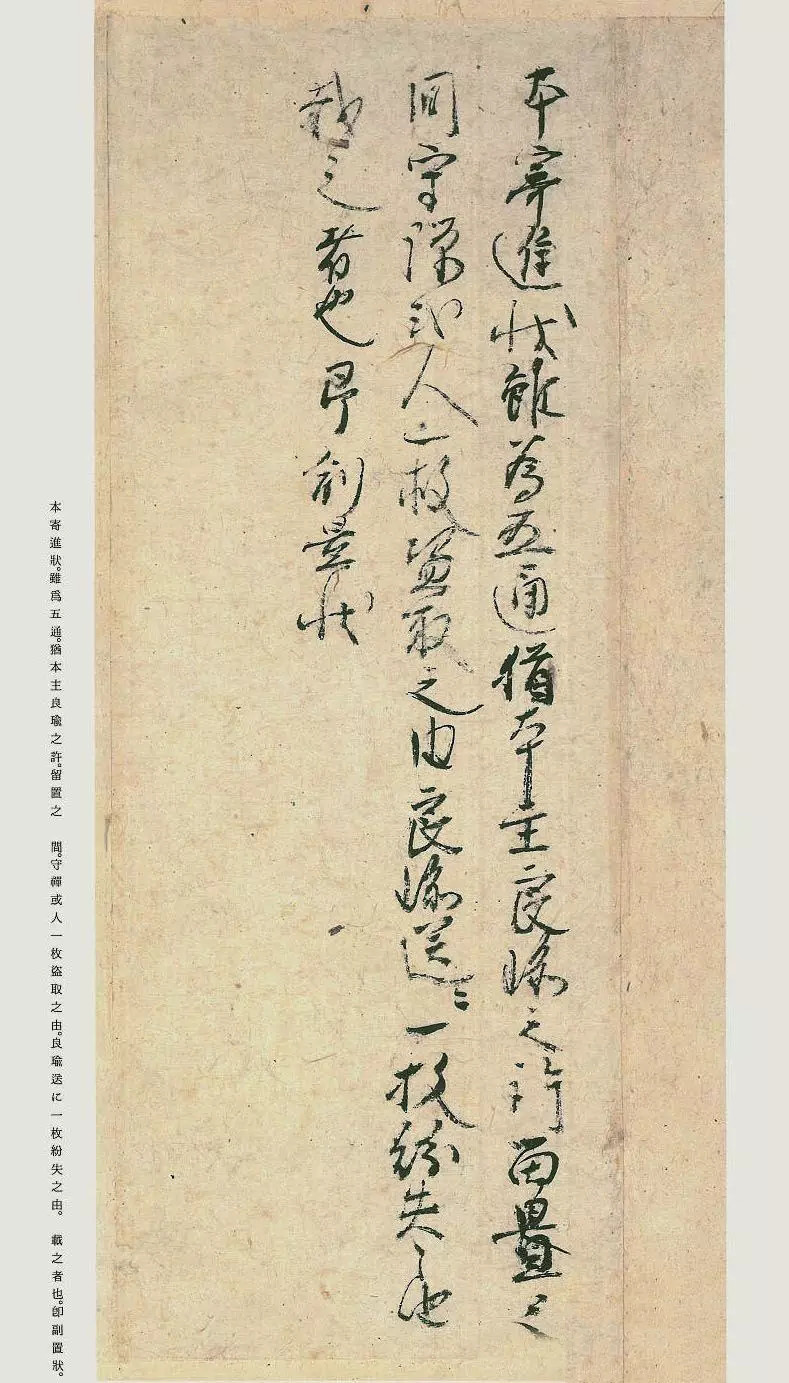

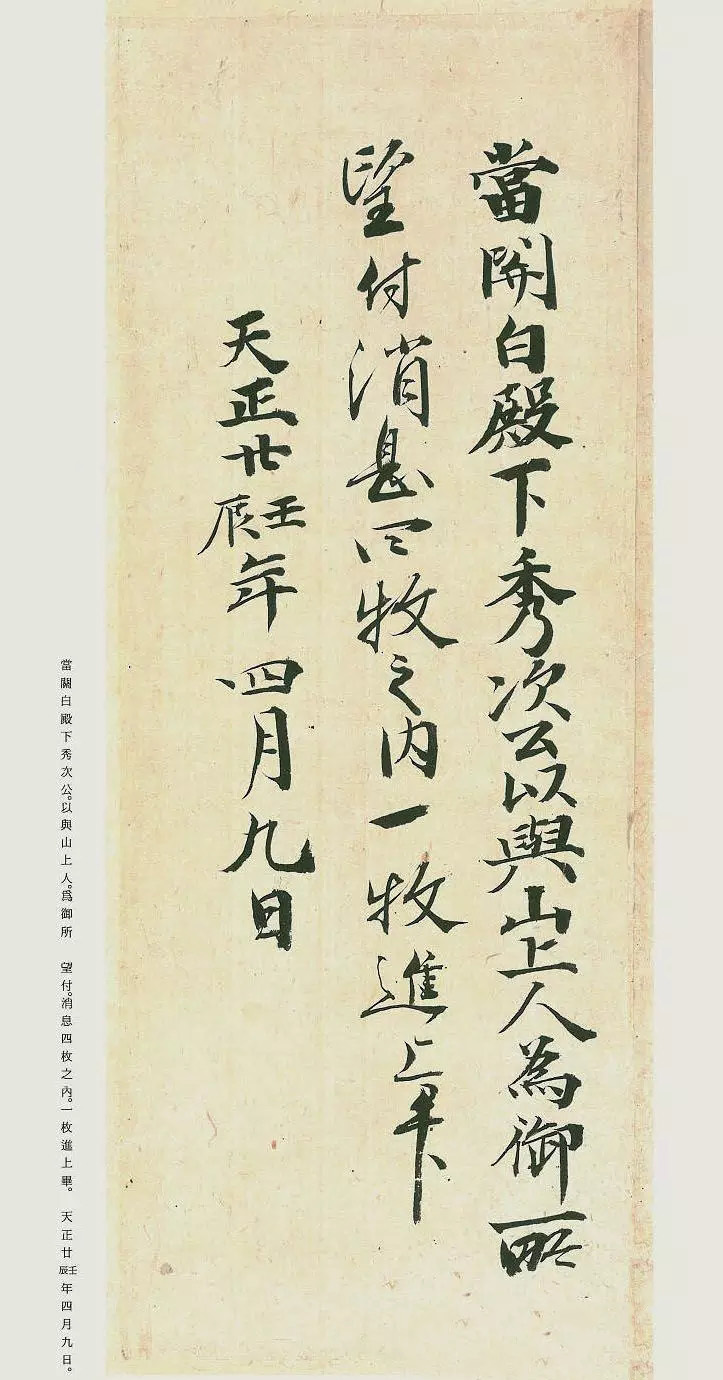

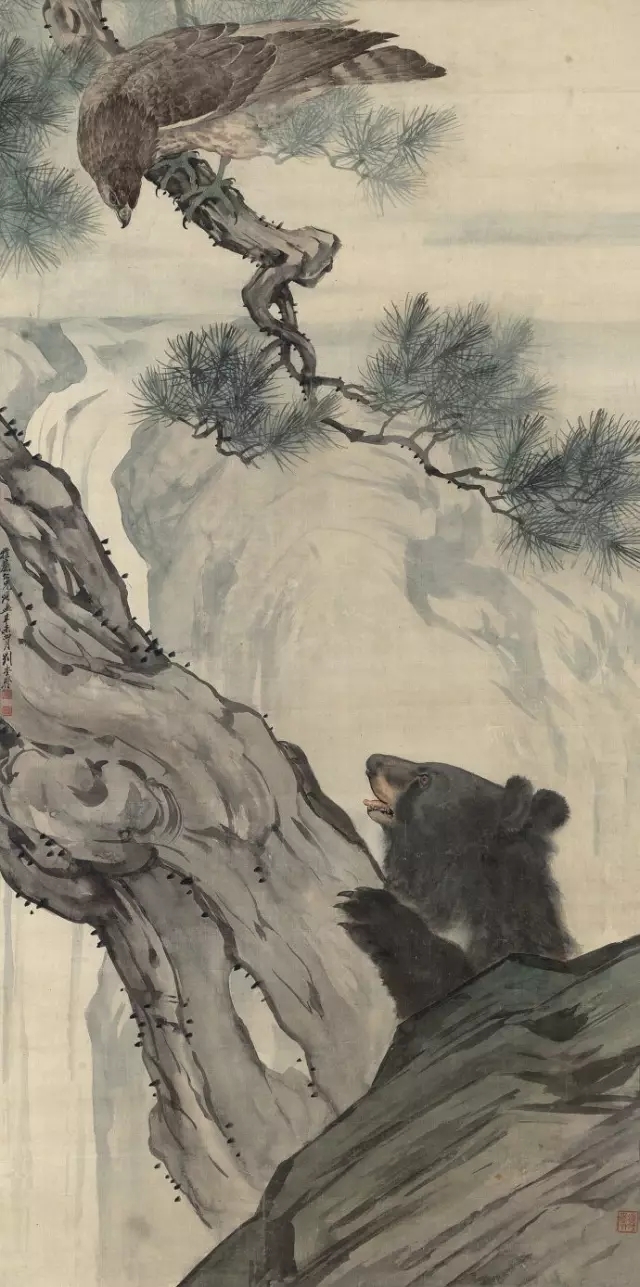

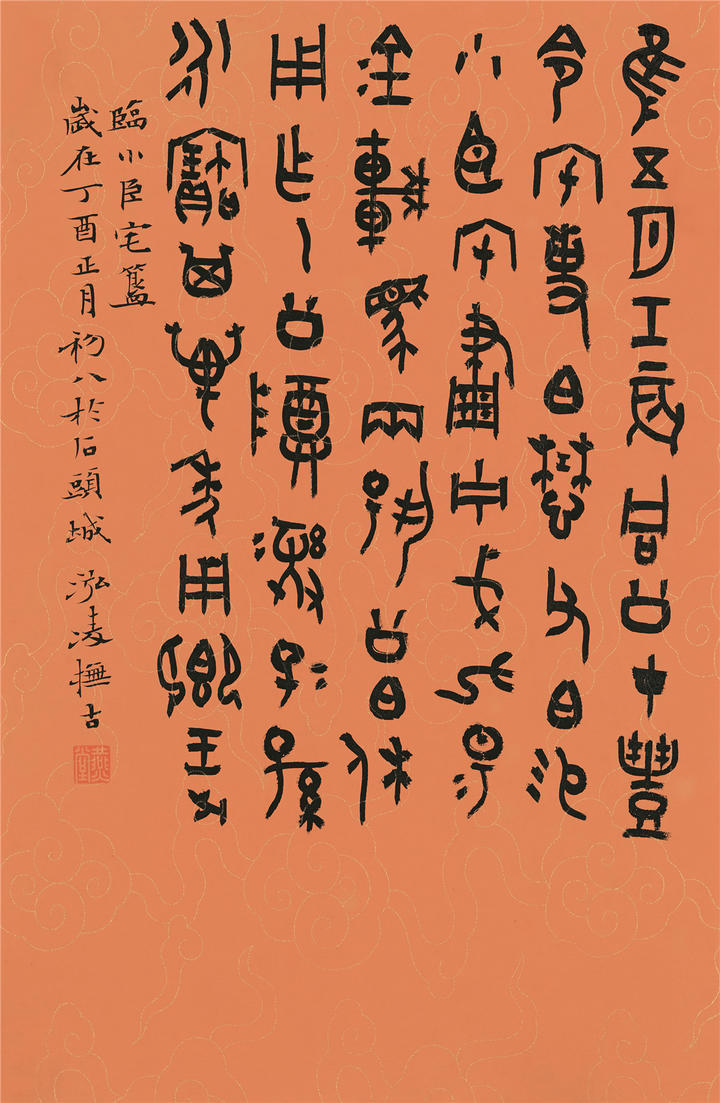

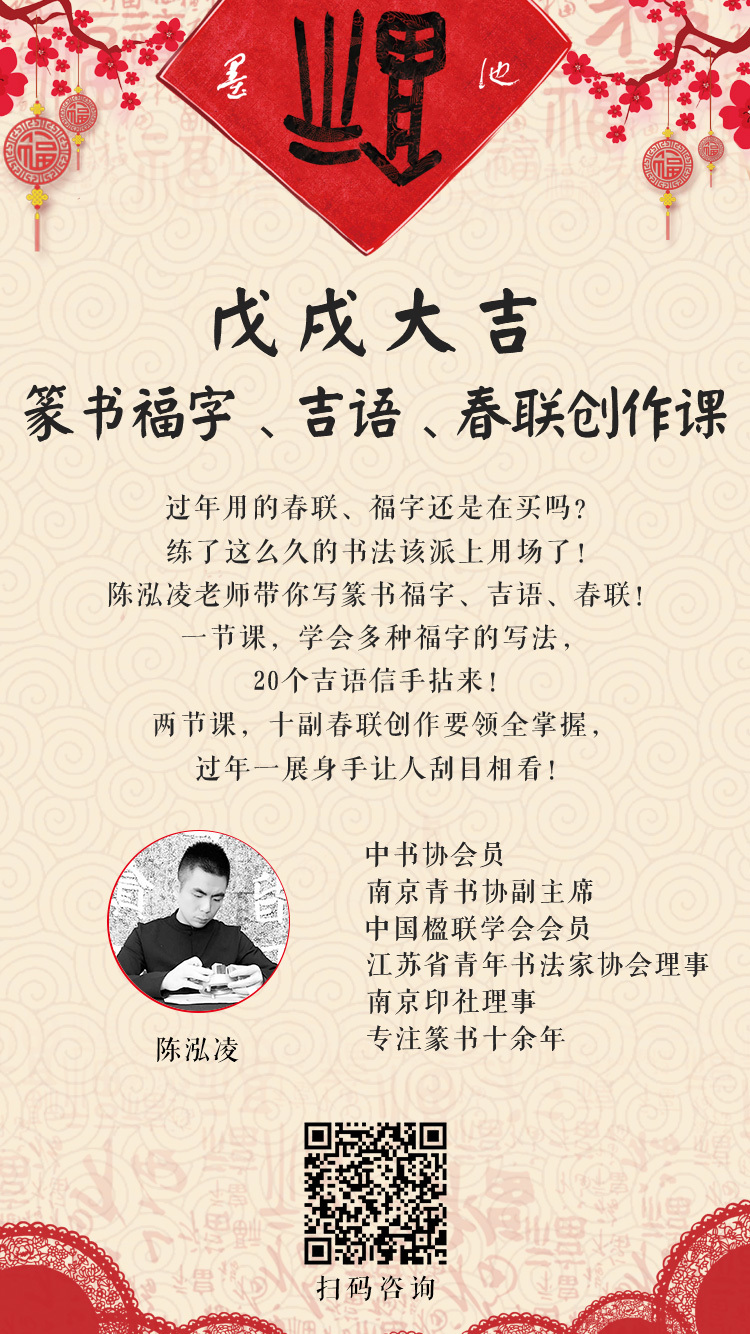

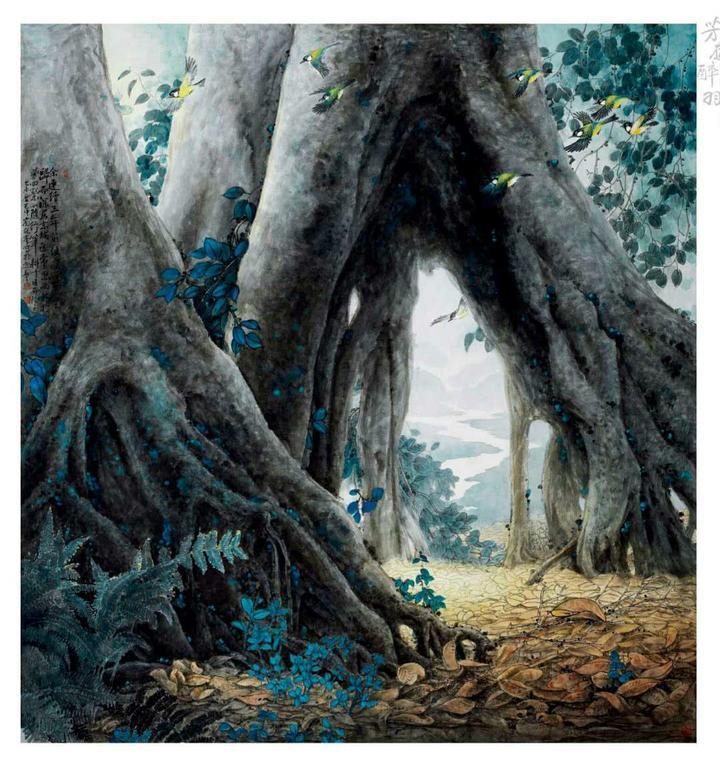

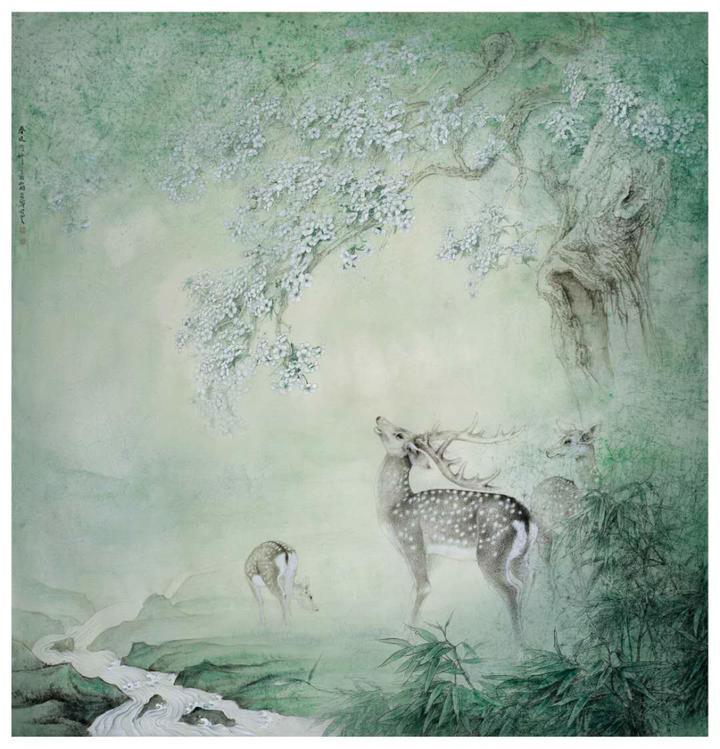

中国画史上最具有代表性、最主要的流派是“南宗”。董其昌《容台别集》卷四有一节讲得极清楚:“禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗,亦唐时分也,但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵幹、赵伯驹、伯骕以至马、夏辈。南宗则王摩诘始用渲淡,一变钩斫之法,其传为张璪、荆、关、董巨、郭忠恕、米家父子以至元之四大家;亦如六祖之后,有马驹、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣。要之摩诘所谓‘云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化’者。东坡赞吴道子、王维画壁亦云:‘吾于维也无间然。’知言哉!”(参看同卷《文人画自王维始》一条,叙述更详)

董氏同乡书画家莫是龙《画说》一五条里有一条,字句全同;董氏同乡好友陈继儒《偃曝余谈》卷下有论旨相类的一条,坦白地把李思训、王维分别比为“禅家”北宗的神秀和南宗的惠能。南、北画家的区别,也可用陈氏推尊的王世贞的话来概括,《弇州四部稿》卷一五四《艺苑卮言·附录》卷三:“吴、李以前画家,实而近俗;荆、关以后画家,雅而太虚。今雅道尚存,实德则病。”这是明人鉴赏的常谈,清人承袭了,例如厉鹗说:“尝以词譬之画,画家以南宗胜北宗。稼轩、后村诸人,词之北宗;清真、白石诸人,词之南宗也。”(《樊榭山房文集》卷四《张今涪红螺词序》)

清人论书法,把南、北宗的概念来判别流派,而且应用到董其昌本人身上:“太仆[归有光]文章宗伯[董]字,正如得髓自南宗”(姚鼐《惜抱轩诗集》卷八《论书绝句》三);“尝与钱梅溪[泳]论书,画派分南、北宗,书家亦分南、北。如颜、柳一派,类推至于吾家文敏[张照],是为北宗;褚、虞一派,类推至于香光,是为南宗”(张祥河《关陇舆中偶忆编》)。近年来有人反对董其昌的分类,夏敬观先生《忍古楼画说》就批评说:“余考宋、元以前论画书,未见有‘南、北宗’之说。夫南、北画派诚有别,然必剿袭禅宗之名以名之,而‘南’、‘北’字均无所取义,盖非通人所为。李思训父子为唐宗室,王维太原祁人,均北人也。只张璪唐人,余皆宋人,安见唐时已分南北乎?”

画派分南北和画家是南人、北人的疑问,不难回答。某一地域的专称引申而为某一属性的通称,是语言里的惯常现象。譬如汉、魏的“齐气”、六朝的“楚子”、宋的“胡言”、明的“苏意”;“齐气”、“楚子”不限于“齐”人、“楚”人,苏州以外的人也常有“苏意”,汉族并非不许或不会“胡说”、“胡闹”。杨万里说:“诗‘江西’也,非人皆江西也”(《诚斋集》卷七九《江西宗派诗序》);家铉翁说:“奋乎齐鲁汴洛之间者,固中州人物也。亦有生于四方,奋于遐外,而道学文章为世所宗工,德业被于海内,虽谓之中州人物可也”(《元文类》卷三八家铉翁《题中州诗集后》,四库辑本《则堂集》漏收);更是文学流派名称的好例子。拘泥着地图、郡县志,太死心眼儿了。

画派在“唐时”虽然未“分南北”,但唐人诗文评早借用了“南北宗 ”的概念。遍照金刚《文镜秘府论》南卷《论文意》:“荀、孟传于司马迁,司马迁传于贾谊。乃知司马迁为北宗,贾生为南宗,从此分焉。”这位日本和尚居然讲司马迁而连《史记》都没看,不知道有《屈原贾生列传》,但他也显然道听途说,拣得了唐人的一些谈屑。伪托贾岛撰的《二南密旨》,据《四库全书总目》卷一九七的提要:“以《召南》‘林有朴遬,野有死鹿’句,及鲍照‘申黜褒女进,班去赵姬升’句,钱起‘竹怜新雨后,山爱夕阳时’句,为南宗。以《卫风》‘我心匪石,不可转也’句,左思‘吾爱段干木,偃息藩魏君’句,卢纶诗‘谁知樵子径,得到葛洪家’句,为北宗。”论画“剿袭禅宗之名”,或许“无所取义”,也还可以说有所借鉴。不过,真是“无所取义”么?

把“南”、“北”两个地域和两种思想方法或学风联系,早已见于六朝,唐代禅宗区别南、北,恰恰符合或沿承了六朝古说[14]。事实上,《礼记·中庸》说“南方之强”省事宁人,“不报无道”,不同于“北方之强”好勇斗狠,“死而不厌”,也就是把退敛和肆纵分别为“南”和“北”的特征。《世说·文学第四》记褚季野云:“北人学问,渊综广博。” 孙安国答:“南人学问,清通简要。” 支道林曰:“圣贤固所忘言。自中人以还,北人看书如显处视月,南人学问如牖中窥日。”历来引用的人只知道“牑中窥日”仿佛“管中窥豹”,误解支道林为褒北贬南;而刘峻在这一节的注释里又褒南贬北,说什么北人“学广则难周,难周则识暗”,南人“学寡则易核,易核则知明”。支道林是仲裁者讲公道话。孙、褚分举南、北“学问”各有长处,支承认这些长处,而指出它们也各有流弊,长处就此成为缺点(lé defaut de la qualité)。

我国有关“性格类型”(Personality types)的最早专著、三国时刘劭《人物志·八观》里第七观是:“观其所短,以知其所长。”支道林可以说是“观其所长,以知其所短”。 “中人以还” 的“中”不是《论语·雍也》“中人以下,中人以上”的“中”,而是《中庸》“中庸其至矣乎”的“中”,不指平常凑合、不出众,而指恰如其分、无偏差,就是《人物志·体性》所说:“中庸之德……抗者过之而拘者不逮,抗拘违中。”“中人”以下追求广博,则流为浅泛;追求精简,则流为寡陋。浮光掠影和一孔片面都是毛病,尽管病情不同,但都是《人物志·材能》所称“偏材之人”。《隋书·儒林传》叙述经学,说:“大抵南人约简,得其英华;北学深芜,穷其枝叶”,这就像刘峻的注解,也简直是唐后对南、北禅宗的惯评了。

看来,南、北“学问”的分歧,和宋、明儒家有关“博观”与“约取”、“多闻”与“一贯”、“道问学”与“尊德性”的争论,属于同一典型。巴斯楷尔区分两类有才智的人(deux sortes d’esprit):一类“坚强而狭隘”,一类“广阔而软弱”(Iˊesprit pouvant ētre fort et étroit,et pouvant ētre ample et faible)[15]。康德曾分析“理性”里有两种基本的倾向:一种按照万殊的原则,喜欢繁多(das Interesse der Manningfaltigkeit ,nach dem Princip der Specification);另一种按照合并的原则,喜欢单一 (das Interesse der Einheit, nach dem Princip der Aggregation) [16]。禅宗判别南北,可以说是两类才智或两种理性倾向在佛教思想里的一个表现。

南宗禅把“念经”、“功课”全鄙弃为无事忙,要把“学问”简至无可再简、约至不能更约,说什么“微妙法门,不立文字,教外别传”,“经诵三千部,曹溪一句亡”,“广学知解,被知解境风之所漂溺”(《五灯会元》卷一释迦牟尼章次、卷二法达章次、卷三怀海章次)。李昌符《赠供奉僧玄观》“自得曹溪法,诸经更不看”,张乔《宿齐山僧舍》:“若言不得南宗要,长在禅床事更多”,都是说南宗禅省“事”,不看经卷,不坐禅床。南宗画的原则也是“简约”,以经济的笔墨获取丰富的艺术效果,以减削迹象来增加意境 (less is more — Robert Browning: “Andrea del Sarto”) 。

张彦远讲“疏体画”用笔不同于“密体画”,早说出这个理想:“笔才一二,像已应焉。离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意周也。”(《历代名画记》卷二《论顾陆张吴用笔》) “周”是“周密”、“周到”、“周备”的“周”。他在本节里强调“书画用笔同”,我们不妨挪借另一个唐人论书法的话作为注解:“‘损’谓有余。……谓趣长笔短,常使意势有余,点画若不足。”(《全唐文》卷三三七颜真卿《张长史十二意笔法记》) “损”就是“见缺落”,“若不足”就是“不周”。

当代卓著的美术史家论“印象派” (Impressionism) 含蓄不露(suggestion)的手法,说:观画者不是无所用心,而是“更有事可做”(the artist gives the beholder increasingly “more to do”),参与了作画者的创造(making,creation),在心目中幻出(“conjured up” in our minds),那些未落迹象的景色(the inarticulate and unexpressed)[17]。也不外乎这个原则。

休谟可能是首先拈示这种心理活动的哲学家,虽然他泛论人生经验,并未联系到文艺。他认为情感受“想象”的支配,“把对象的一部分隐藏不露,最能强烈地激发情感”(Nothing more powerfully excites any affection than to conceal some part of its object);对象蔽亏不明(by throwing it into a kind of shade),欠缺不全,就留下余地,“让想象有事可做”(leaves some work for the imagination),而“想象为了完足那个观念所作的努力又能增添情感的强度”(the effort which the fancy makes to compleat the idea gives an additional force to the passion)[18]。把休谟的大理论和我们的小题目拍合,对象“蔽亏”正是“笔不周”,在想象里“完足”正是“意周”,“compleat”可算是“周”字的贴切英译。

和石溪并称的“二溪”程正揆反复申明这一点。他的《青溪遗稿》似乎三百年来无人过问,不妨多引一些。卷一五《山庄题画》六首之三:“铁干银钩老笔翻,力能从简意能繁。临风自许同倪瓒,入骨谁评到董源。”卷二二《题卧游图后》:“论文字者谓增一分见不如增一分识,识愈高则文愈淡。予谓画亦然。多一笔不如少一笔,意高则笔减。何也?意在笔先,不到处皆笔[‘不’字直贯全句,等于‘非到处皆笔’]。繁皱浓染,刻划形似,生气漓矣。”卷二四《龚半千画册》:“画有繁减,乃论笔墨,非论境界也。北宋人千丘万壑,无一笔不减;元人枯枝瘦石,无一笔不繁。予曾有诗云云[即‘铁干银钩’那一首]。” 同卷《题石公画卷》:“予告石溪曰:‘画不难为繁,难于用减,减之力更大于繁。非以境减,减以笔。’ 所谓‘弄一车兵器,不若寸铁杀人’者也。”卷二六《杂著》一:“画贵减不贵繁,乃论笔墨,非论境界也。宋人千丘万壑,无一笔不减;倪元镇疏林瘦石,无一笔不繁。”

翁方纲《复初斋诗集》卷一二《程青溪〈江山卧游图〉》:“枯木瘦石乃繁重,千岩万壑翻轻灵”,就地取材,正用程氏自己的话来题他的画。吴雯《莲洋集》卷六《题云林〈秋山图〉》“岂但秾华谢桃李,空林黄叶亦无多”,也是赞叹倪瓒的“力能从简”。值得注意的是,程氏借禅宗的“话头”来比喻画法。“弄一车兵器,不是杀人手段。我有寸铁,便可杀人”,那是宋代禅师宗杲的名言,儒家的道学先生都欣赏它的。例如朱熹《朱子语类》卷八就引用了,卷一一五教训门徒,又“因举禅语云:‘寸铁可杀人;无杀人手段,则载一车刀枪,逐件弄过,毕竟无益。’”

南宗禅提倡“单刀直入”(《五灯会元》卷九灵佑又卷一一守廊章次等),不屑拈枪弄棒,所谓:“只要单刀直入,不要广参”(《宗镜录》卷四一),嘲笑“博览古今”的“百会”为“一尚不会”(《五灯会元》卷七洛京南院和尚章次)。那和“南人学问”的“清通简要”、“约简得英华”,只是程度上的差异。体现在造型艺术里,这个趋向就是绘画的笔墨“从简”、“用减”、“笔不周”。“南宗画”的定名超出了画家的籍贯,揭示了画风的特色,难道完全“无所取义”么?

那末,能不能说南宗画的作风也就相当于中国旧诗里正统的作风呢?

四

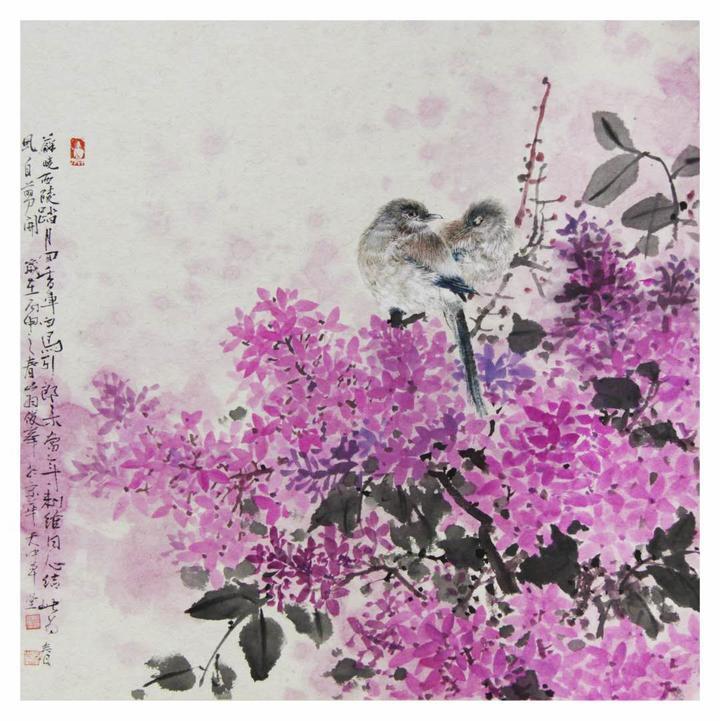

西洋文评家谈论中国诗时,往往仿佛是在鉴赏中国画。例如有人说,中国古诗“空灵”(intangible)、“轻淡”(light)、“含蓄”(suggestive),在西洋诗里,最接近韦尔兰(Verlaine)[19]。另一人说,中国古诗简约隽永,韦尔兰的《诗法》算得中国文学里传统原则的定义(taken as the definition of the principle of Chinese literary tradition )[20]。还有人说,中国古诗抒情,从不明说,全凭暗示(lyrical emotion is nowhere expressed but only suggested ),不激动,不狂热,很少词藻、形容词和比喻(no excitement, no ecstasy, little or no rhetoric, few adjectives and very few metaphors or similes),歌德、海涅、哈代等的小诗偶有中国诗的风味[21]。这些意见出于本世纪前期,然而到现在还似乎代表一般人的看法。

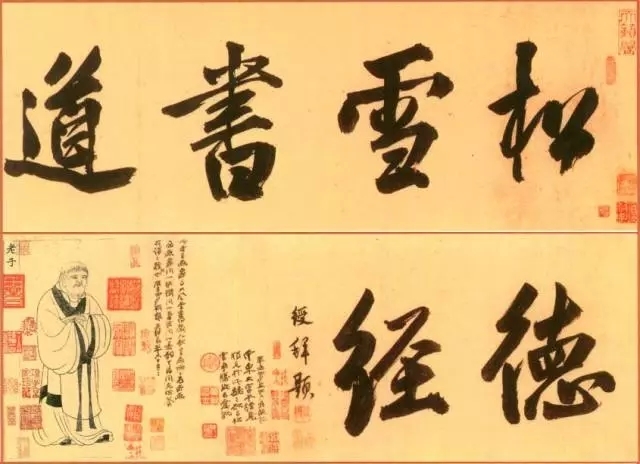

透过翻译而能那样认识中国诗,很不容易。一方面也许证明中国诗的艺术高、活力强,它像人体有“自动免疫性”似的,也具备顽强的免译性或抗译性,经受得起好好歹歹的翻译;一方面更表示这些批评家有艺术感觉和本土文化素养。一个绘画史家也指出,歌德的《峰巅群动息》(Ueber allen Gipfeln ist Ruh )和海涅的《孤杉孑然立》(Ein Fichtenbaum steht einsam)两首小诗和中国画的情调融合(entsprechen jener lyris-chen Stimmung )[22]。把中国旧诗和韦尔兰联系,最耐人寻味。韦尔兰宣称:最好是“灰黯的诗歌”,不着彩色,只分深淡(Rien de plus cher que la chanson grise. Pas de couleur , rien que la nuance)[23]。那简直就是南宗画风了:“画欲暗,不欲明;明者如觚棱钩角是也,暗者如云横雾塞是也。”(董其昌《画眼》)

一句话,在那些西洋批评家眼里,词气豪放的李白、思力深刻的杜甫、议论畅快的白居易、比喻络绎的苏轼──且不提韩愈、李商隐等人──都给“神韵”淡远的王维、韦应物同化了。西方有句谚语:“黑夜里,各色的猫一般灰色。”(La nuit tous les chats sont gris )据动物学家的研究,猫是色盲的,在白天看一切东西都是灰色(the daylight world is gray to the cat )[24]。正像人黑夜里看猫,猫白天看世界,西洋批评家看五光十色的中国旧诗都成为韦尔兰所向往的“灰黯的诗歌”(la chanson grise)。

这种现象并不稀罕。习惯于一种文艺传统或风气的人看另一种传统或风气里的作品,常常笼统概括,有如中国古代隽语所谓“用个带草(怀素)看法,一览而尽”(见董说《西游补》)。譬如在法国文评家眼里,德国文学作品都是浪漫主义的,它的“古典主义”也是浪漫的、非古典的(unclassical);而在德国文评家眼里,法国的文学作品都只能算古典主义的,它的“浪漫主义”至多是打了对折的浪漫(only half romantic)[25]。德、法比邻,又同属于西欧文化大家庭,尚且如此,中国和西洋更不用说了。

和西洋诗相形之下,中国旧诗大体上显得情感不奔放,说话不唠叨,嗓门儿不提得那么高,力气不使得那么狠,颜色不着得那么浓。在中国诗里算是“浪漫”的,和西洋诗相比之下,仍然是“古典”的;在中国诗里算是痛快的,比起西洋诗,仍然不失为含蓄的。我们以为词华够鲜艳了,看惯粉红骇绿的他们还欣赏它的素淡;我们以为“直恁响喉咙”了,听惯大声高唱的他们只觉得是低言软语。

同样,从束缚在中国旧诗传统里的读者看来,西洋诗里空灵的终嫌着痕迹、费力气,淡远的终嫌有烟火气、荤腥味,简洁的终嫌不够惜墨如金。这仿佛国际货币有兑换率,甲国的两毛零钱折合乙国的一块大洋。西洋人评论不很中肯,那可以理解。他们不是个中人,只从外面看个大概,见林而不见树,领略大同而忽视小异。我们中国批评家不会那样,我们知道中国旧诗不单纯是“灰黯诗歌”,不能由“神韵派”来代表。但是,我们也往往不注意一个事实:神韵派在旧诗传统里公认的地位不同于南宗在旧画传统里公认的地位,传统文评否认神韵派是标准的诗风,而传统画评承认南宗是标准的画风。在“正宗”、“正统”这一点上,中国旧“诗、画”不是“一律”的。

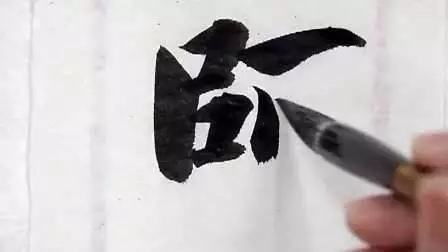

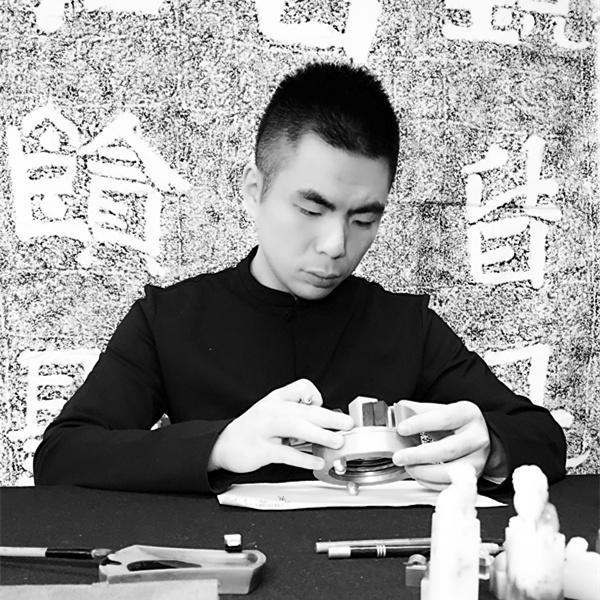

![360se_picture.webp (3)]()

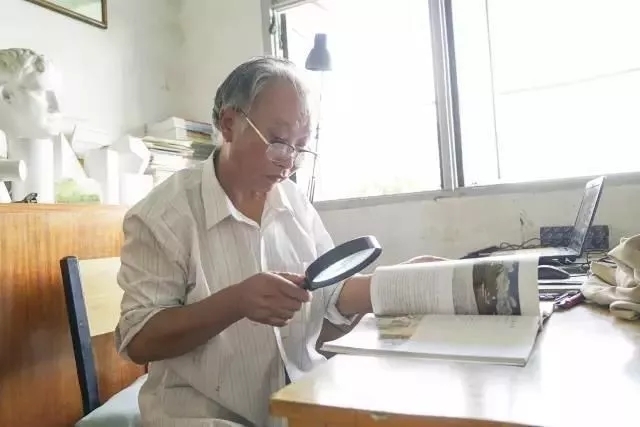

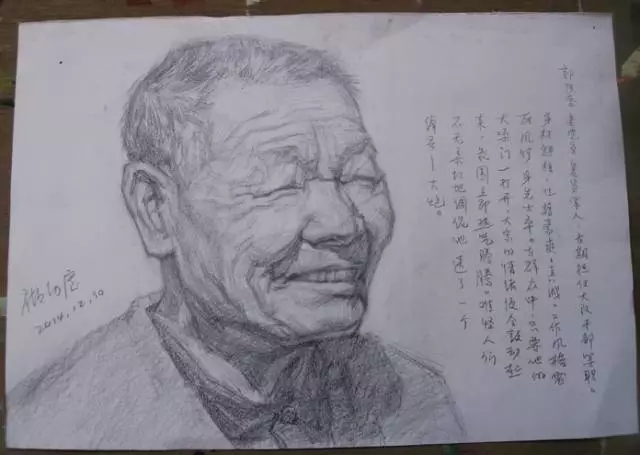

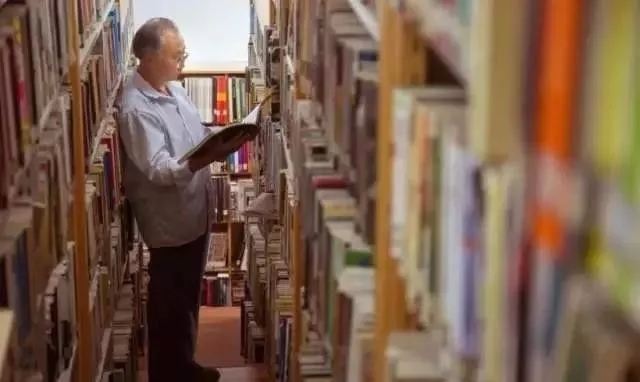

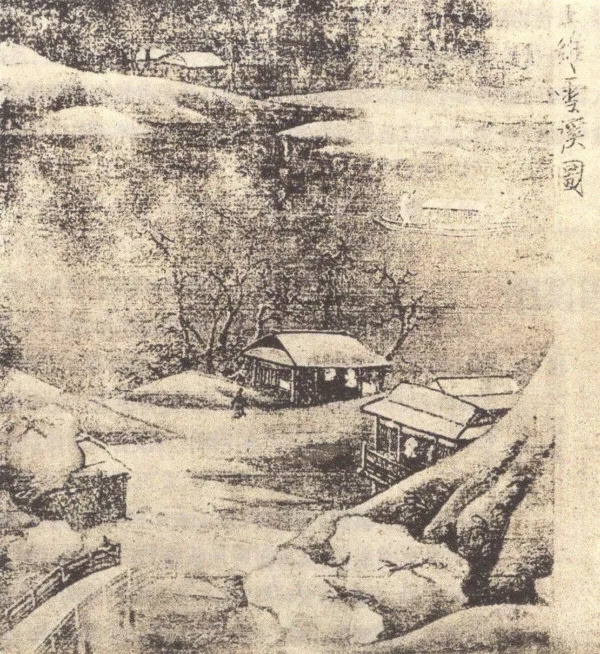

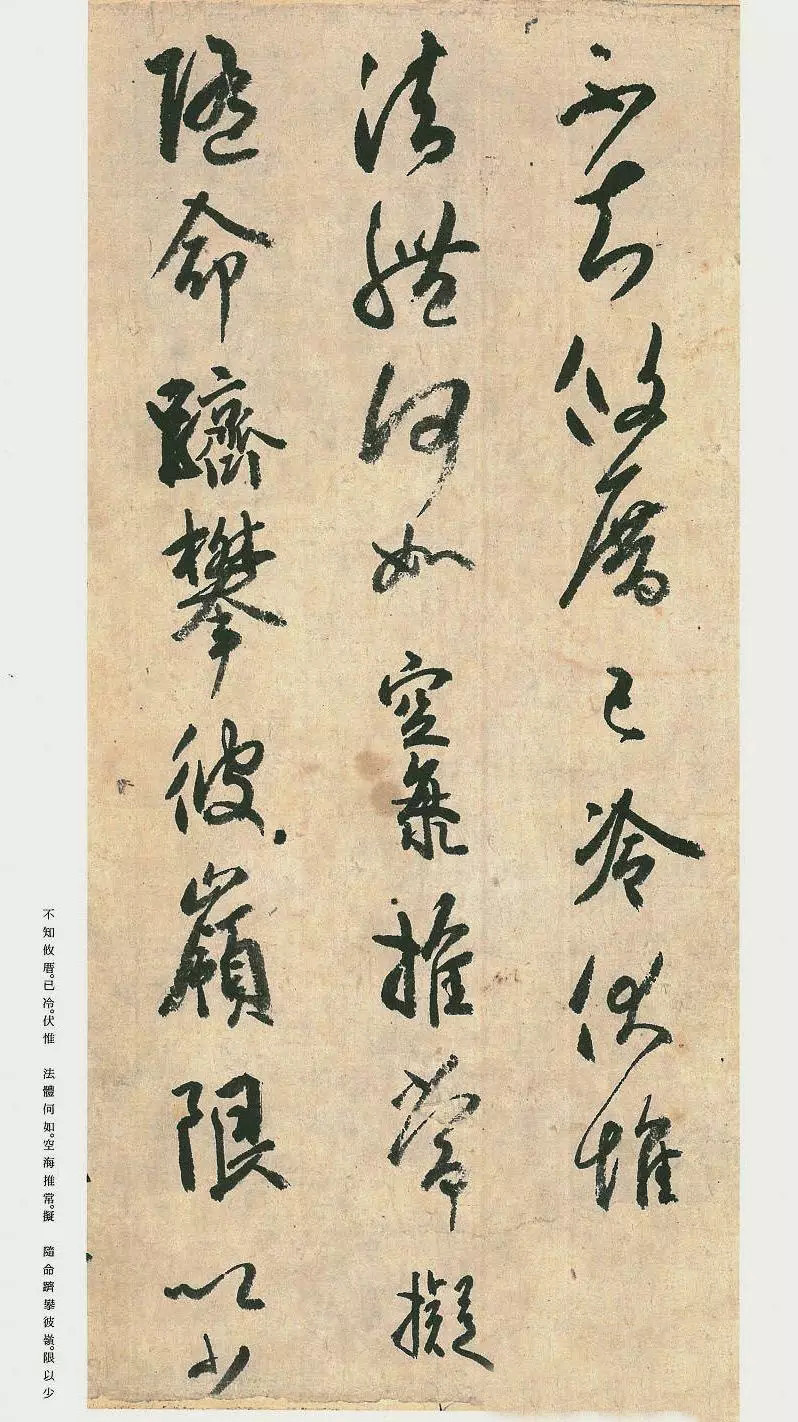

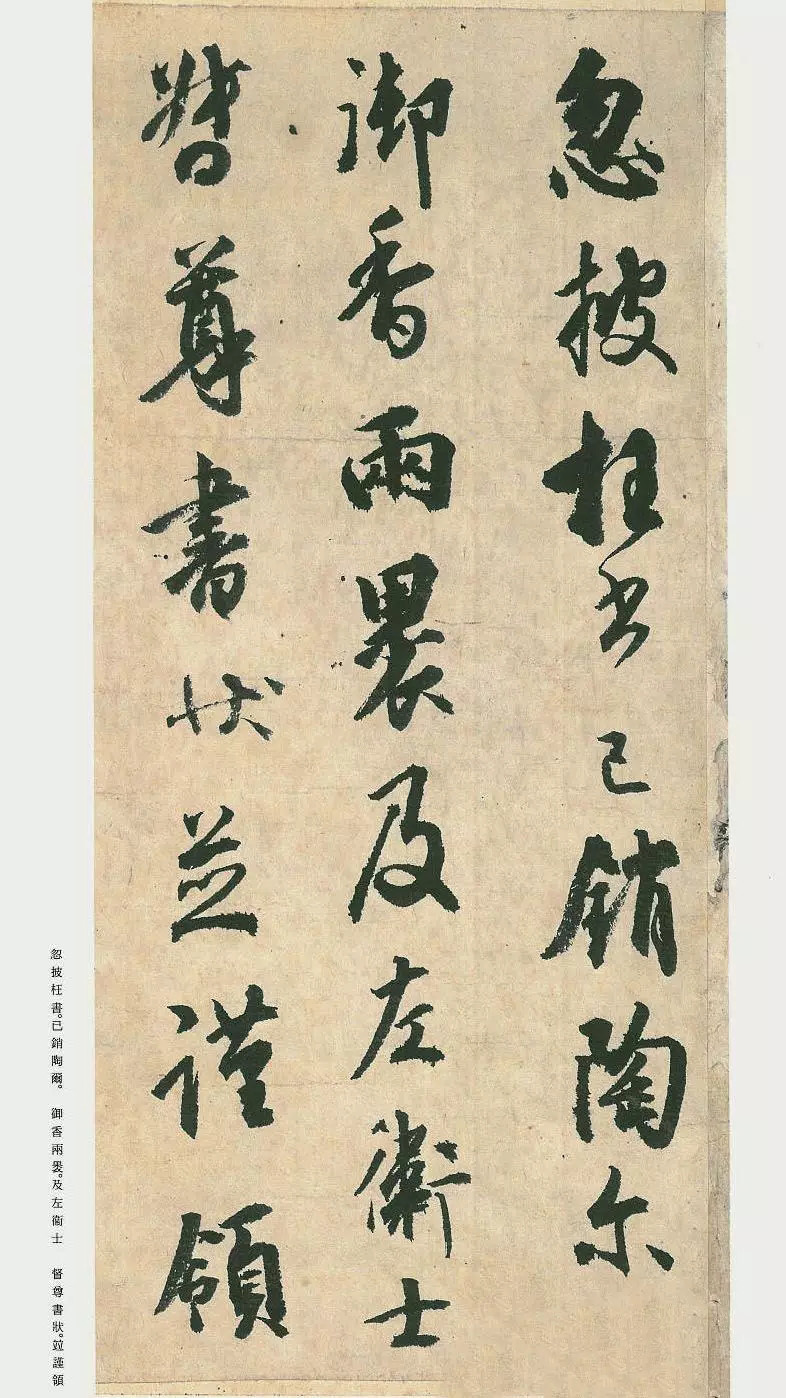

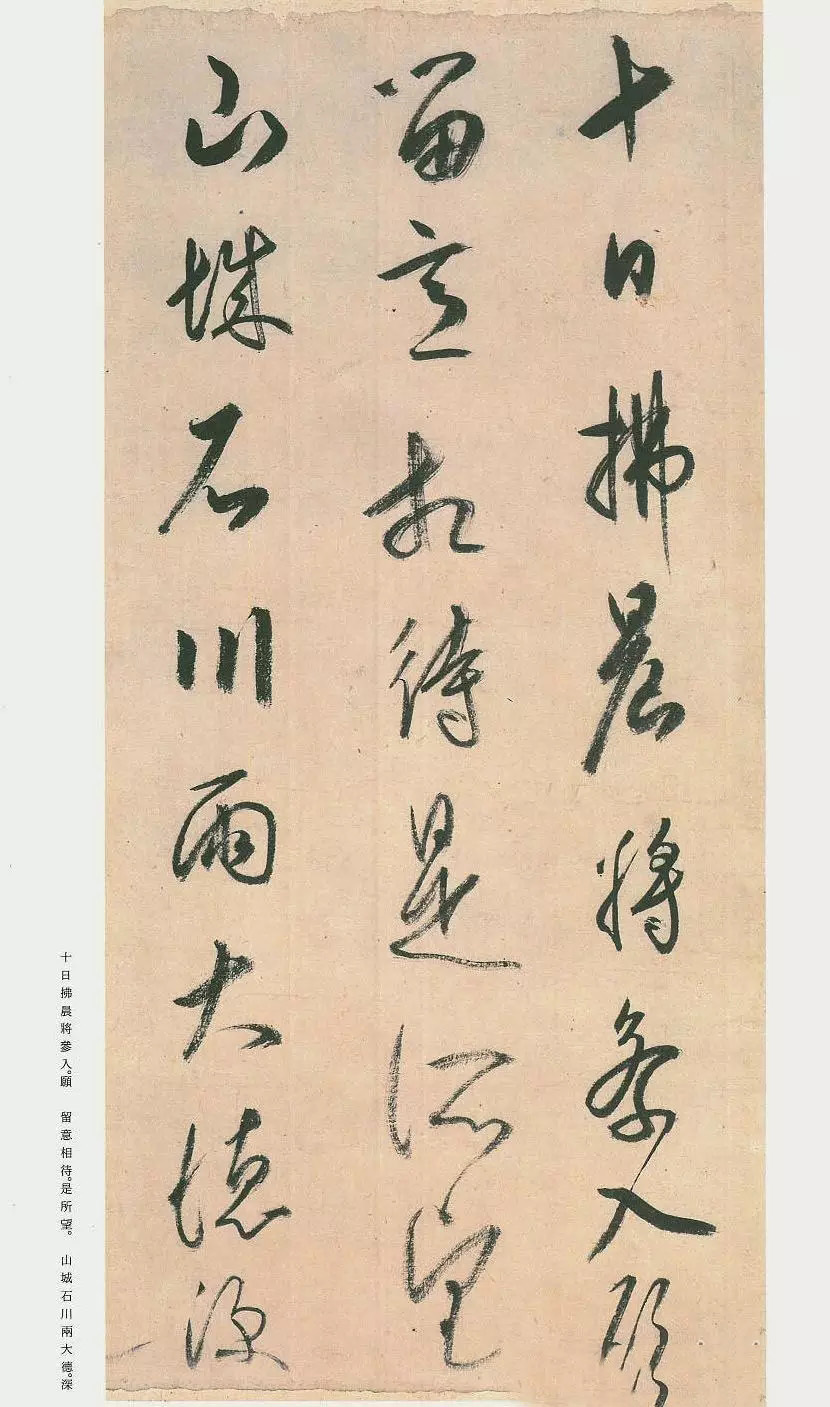

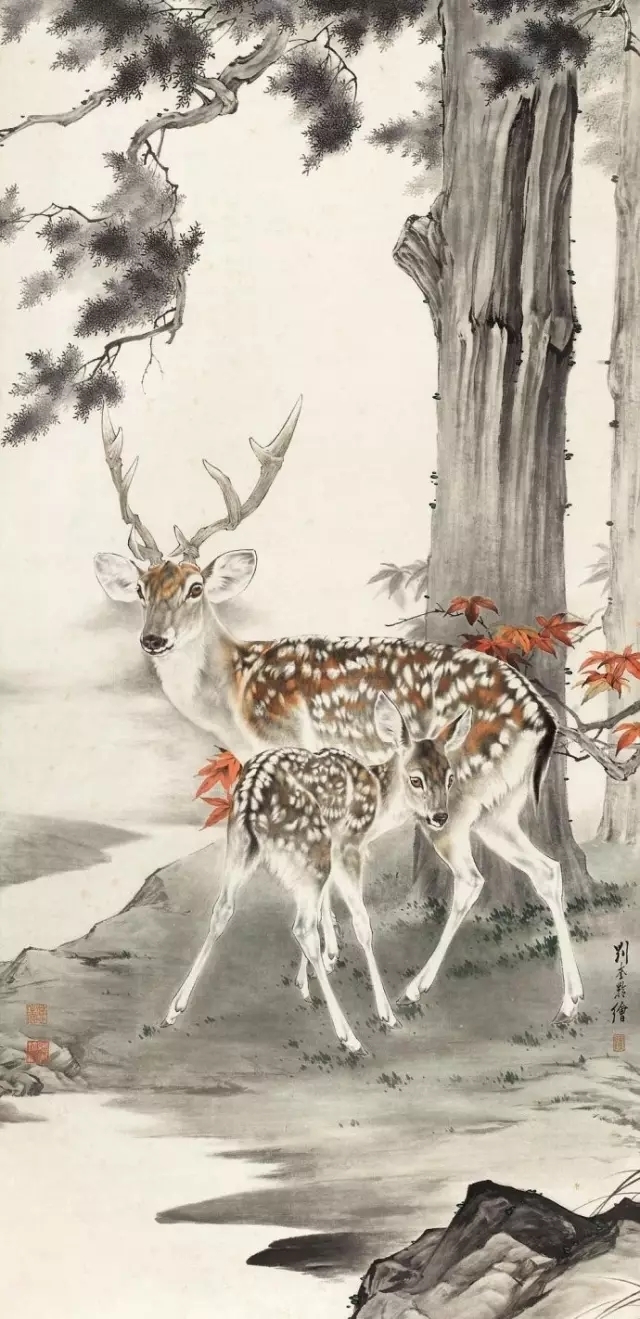

唐 王维 雪溪图 台北故宫博物院藏

五

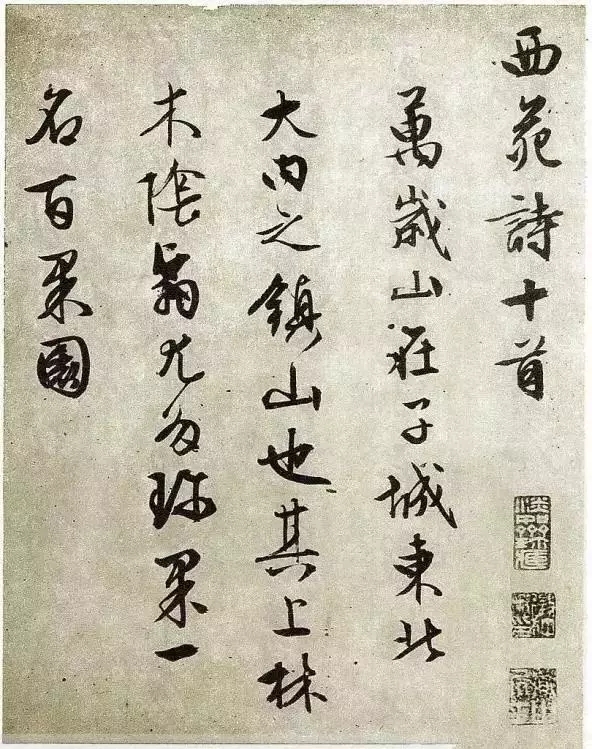

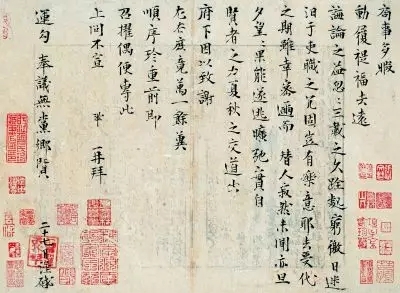

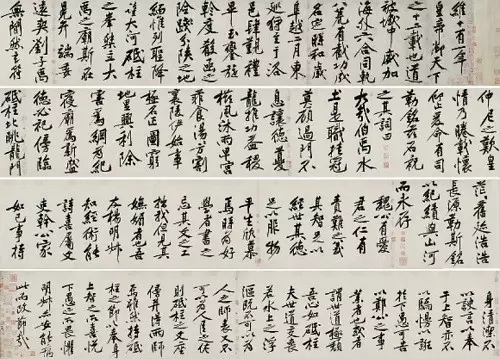

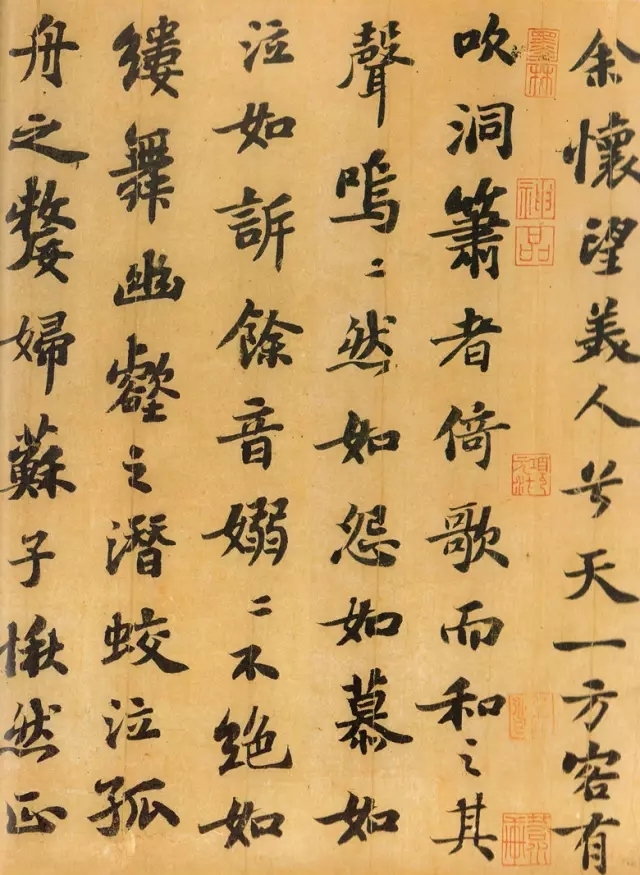

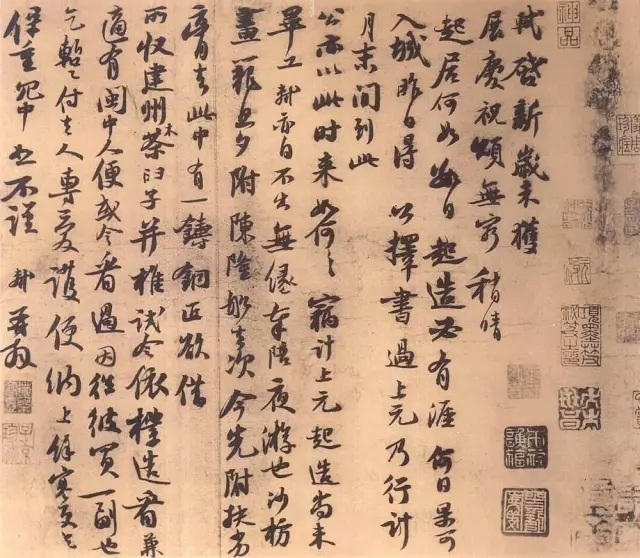

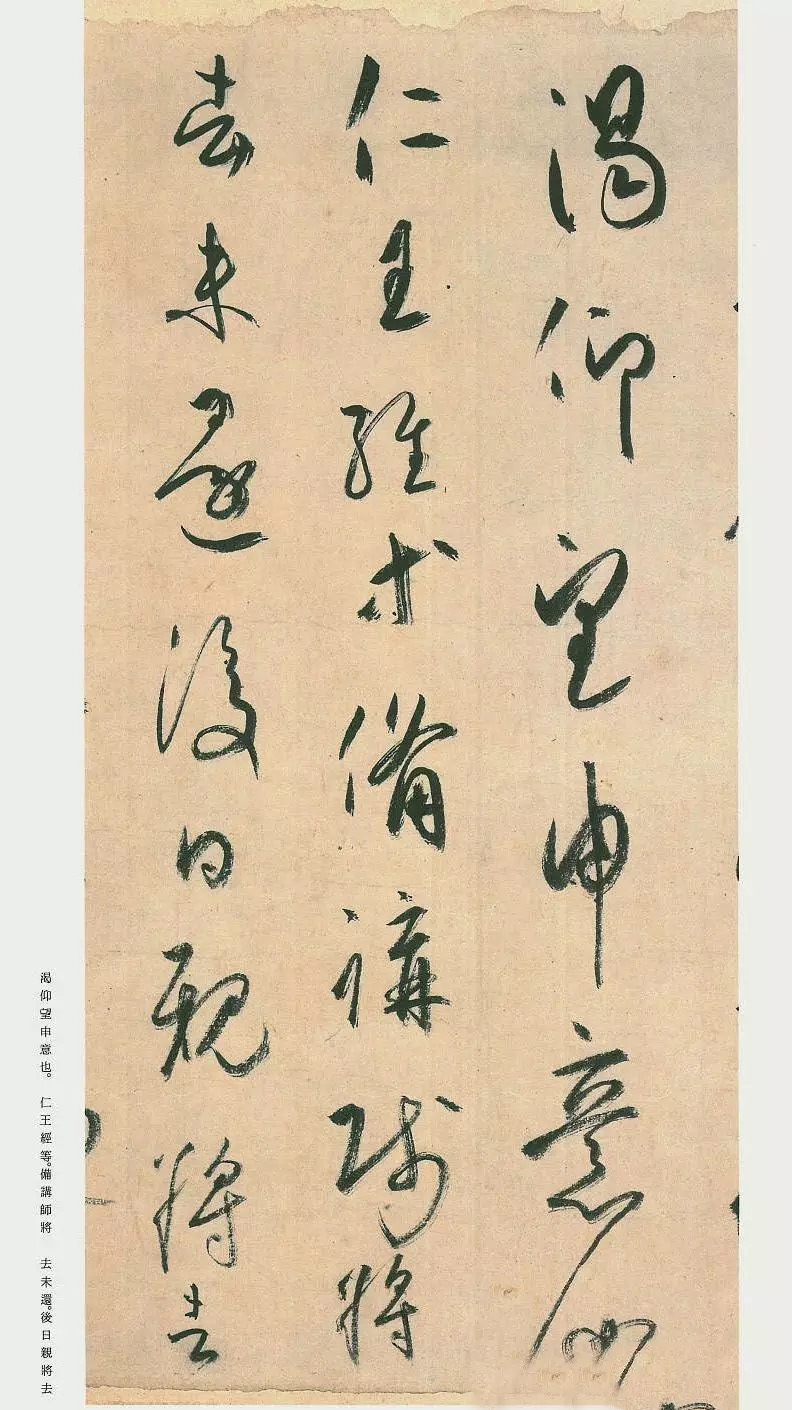

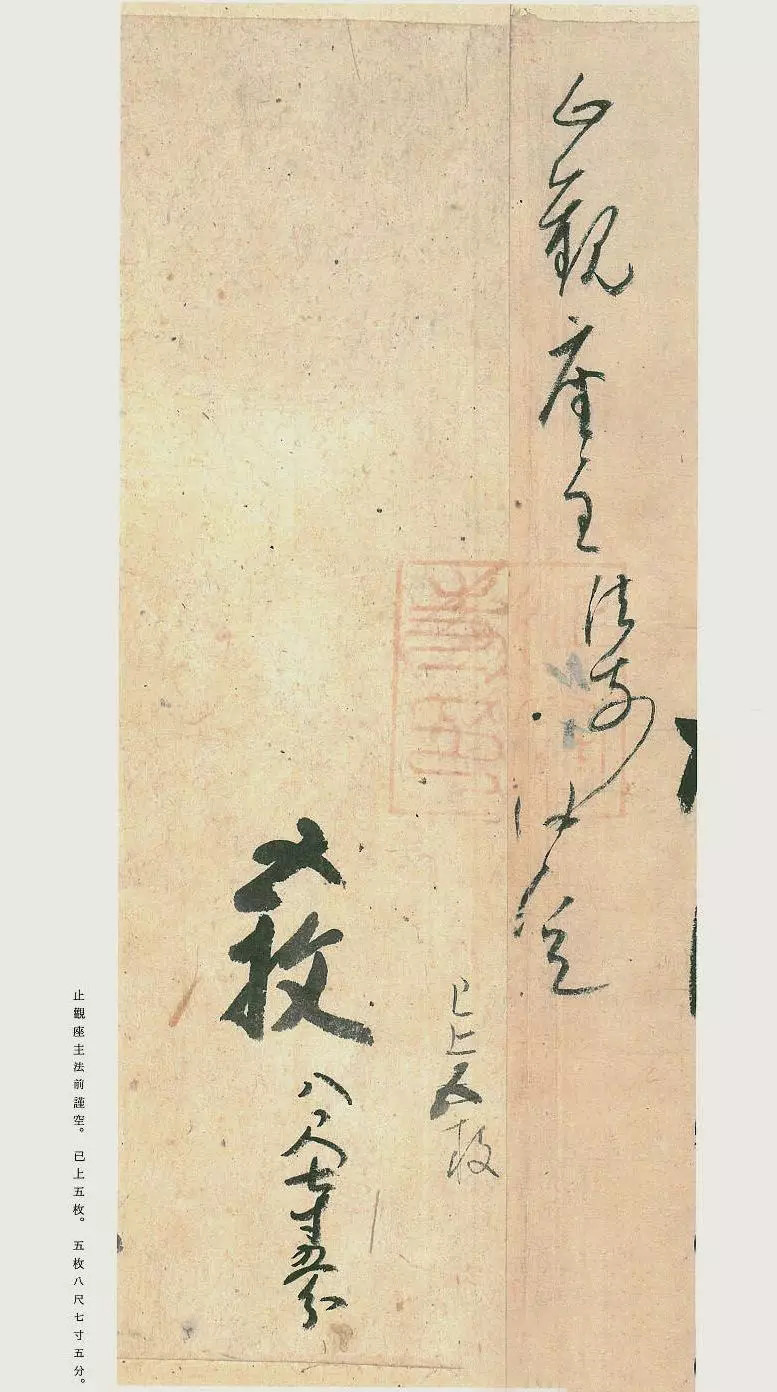

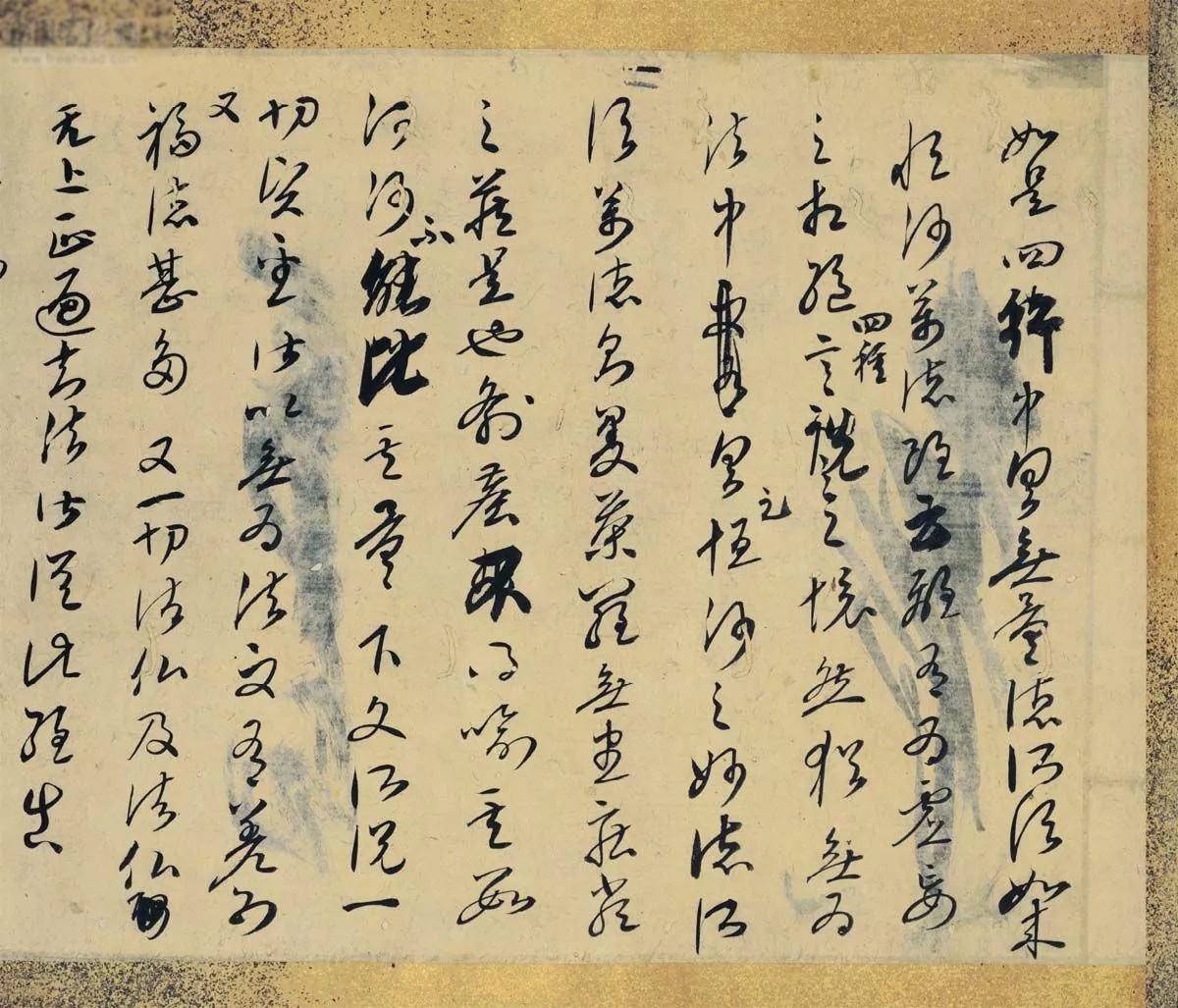

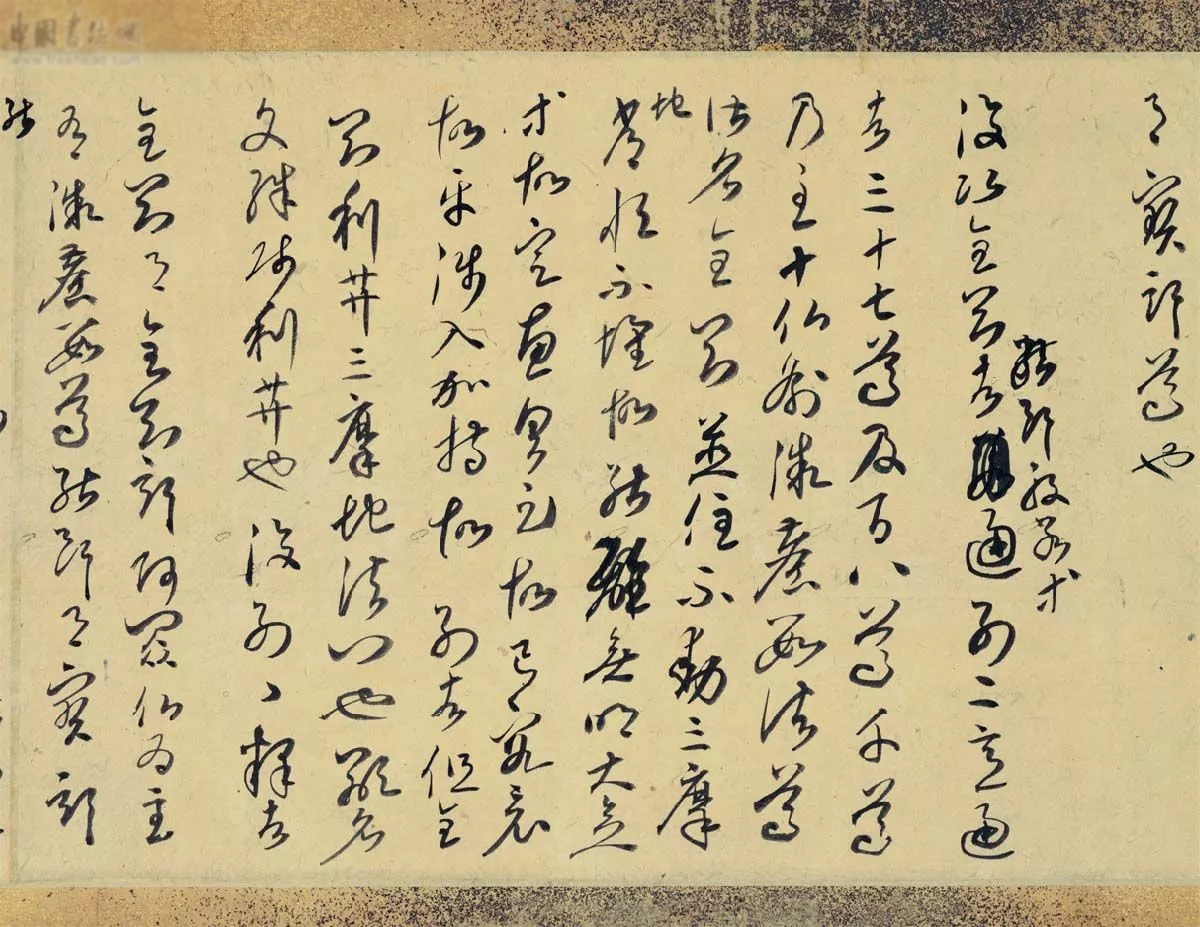

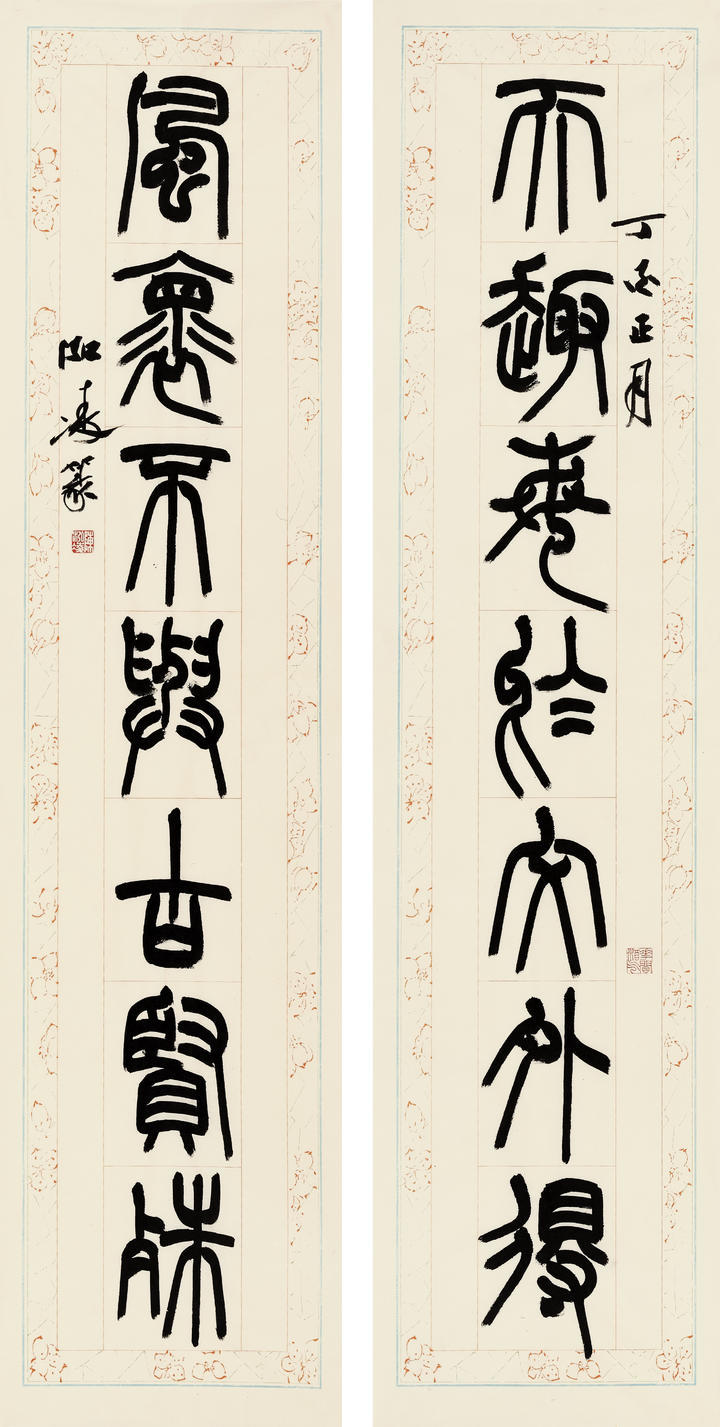

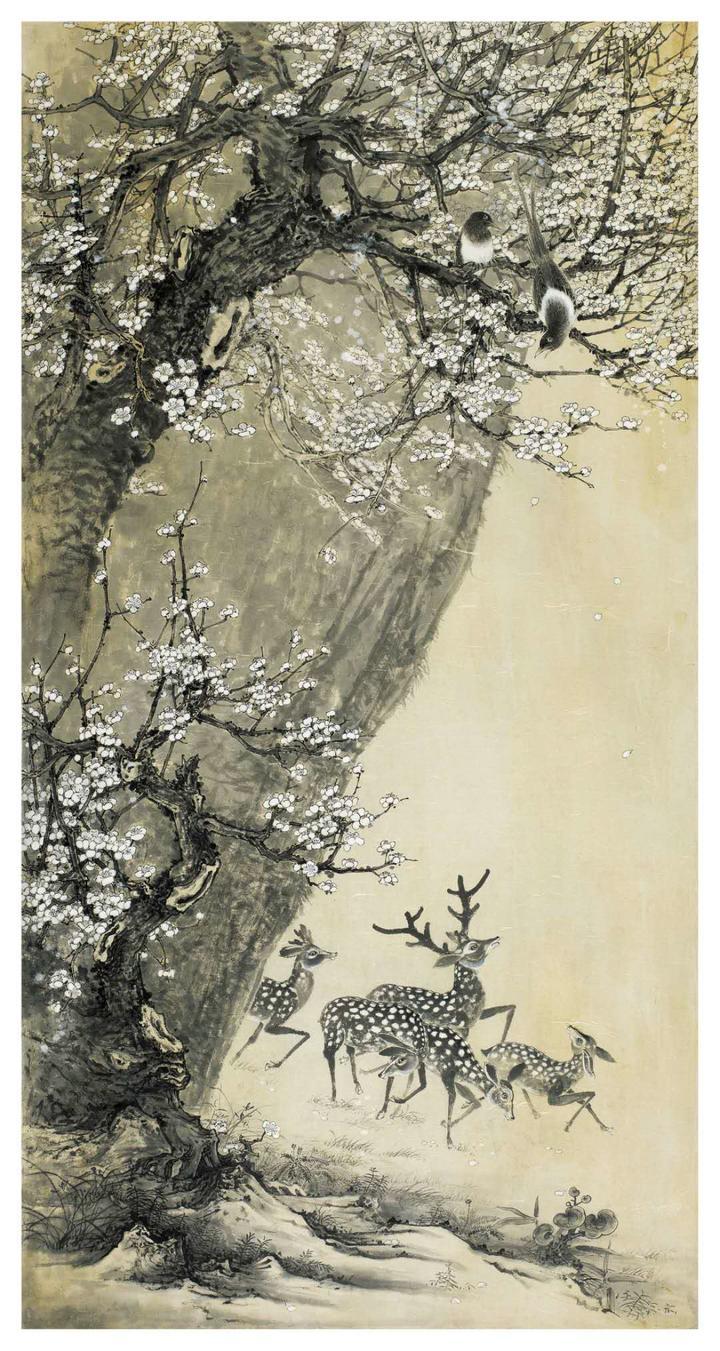

恰巧南宗画的创始人王维也是神韵诗派的宗师,而且是南宗禅最早的一个信奉者。《王右丞集》卷二五《能禅师碑》就是颂扬南宗禅始祖惠能的,里面说:“弟子曰神会,……谓余知道,以颂见托”;《神会和尚遗集·语录第一残卷》记载“侍御史王维在临湍驿中问和上若为修道”的对话。在他身上,禅、诗、画三者可以算是一脉相贯,“诗画是孪生姊妹”那句话用得惬当了。苏轼《东坡题跋》卷五《书摩诘〈蓝田烟雨图〉》说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”《凤翔八观·王维、吴道子画》说得更清楚:“摩诘本诗老,佩芷袭芳荪。今观此壁画,亦若其诗清且敦。”纪昀评点苏诗说:“‘敦’字义非不通,而终有嵌押之痕。”指摘得很对。“敦”字大约是深厚之“义”,可参看张彦远《历代名画记》卷一《论画山水树石》所谓“又若王右丞之重深”,但和“清”连用(collocation),就很牵强,凑韵的窘态毕露了。

沈括《梦溪笔谈》卷一七:“书画之妙,当以神会,难可以形器求也。如彦远画评言:‘王维画物,多不问四时;如画花往往以桃杏芙蓉花同画一景。’余家所藏摩诘《卧雪图》有雪中芭蕉,此难与俗人言也。”现存《历代名画记》里没有关于王维这一节,画花“不问四时”却是画里一个传统;《卧雪图》也早遗失,但“雪中芭蕉”一事广布久传,为文评和画评提供了一个论证[26]。都穆《寓意编》:“王维画伏生像,不两膝着地用竹简,乃箕股而坐,凭几伸卷。盖不拘形似,亦雪中芭蕉之类也。”这幅画后来为孙承泽收藏。《庚子销夏记》卷一《唐王维伏生图》:“一老生伏几而坐,手持一卷。……都元敬尝在贵人之家见此图,惊欢不置。”

从此“雪中芭蕉”不是孤零零的事件,“难以形器求”的画风又添了佐证,评鉴家更容易施展“挽回”(recuperation)的手段,不理会“俗人”们的“拘形似”的惊疑和嘲笑。神韵诗派大师王士祯就在这一点上把王维的诗和画贯通。《池北偶谈》卷一八:“世谓王右丞画雪里芭蕉,其诗亦然。如‘九江枫树几回青,一片扬州五湖白’,下连用‘兰陵镇’、‘富春郭’、‘石头城’诸地名,皆辽远不相属。大抵古人诗画只取兴会神到。”

名诗人兼画家金农更在这一点上把王维的画和禅贯通。《冬心集拾遗·杂画题记》:“王右丞雪中芭蕉为画苑奇构。芭蕉乃商飚速朽之物,岂能凌冬不凋乎?右丞深于禅理,故有是画,以喻沙门不坏之身,四时保其坚固也。余之所作,正同此意,观者切莫认作真个耳。”金农对“禅理”似乎不熟。禅宗有一类形容“不可思议”的“话头”, “‘雨下阶头湿,晴干水不流;鸟巢沧海底,鱼跃石山头。’前头两句是平实语,后头两句是格外谈”(《五灯会元》卷一八祖琦章次);“格外谈”颇类似西方古修辞学所谓“不可能事物喻”(adynata,impossibilia)[27]。例如“山上有鲤鱼,海底有蓬尘”, “腊月莲花”,“昼入祗陀之苑,皓月当天。夜登灵鹫之峰,太阳溢目。乌鸦似雪,孤雁成群”(《五灯会元》卷二道钦、卷三道膺、卷一四道楷章次) [28]。

鸠摩罗什译《维摩诘所说经·佛道品第八》“火中生莲华,是可谓希有”,或昙无谶译《大般涅槃经·如来性品第四之二》“水中生于莲华,非为希有,火中生者,是乃希有”,正是这一类比喻,很早被道士一眼瞧中,偷入《老子化胡经·玄歌章第一〇》“我昔化胡时”那一首里:“火中生莲华,尔乃是至真”(《鸣沙石室佚书续编》)假如雪里芭蕉含蕴什么“禅理”,那无非像海底尘、腊月或火中莲等等,暗示“希有”或“不可思议”。明季画家李流芳似乎领悟这个意思,《檀园集》卷一《和朱修能雪蕉诗》“雪中蕉正绿,火里莲亦长”,就是把两种“不可能事物”结成配偶,使它们相得益彰了。

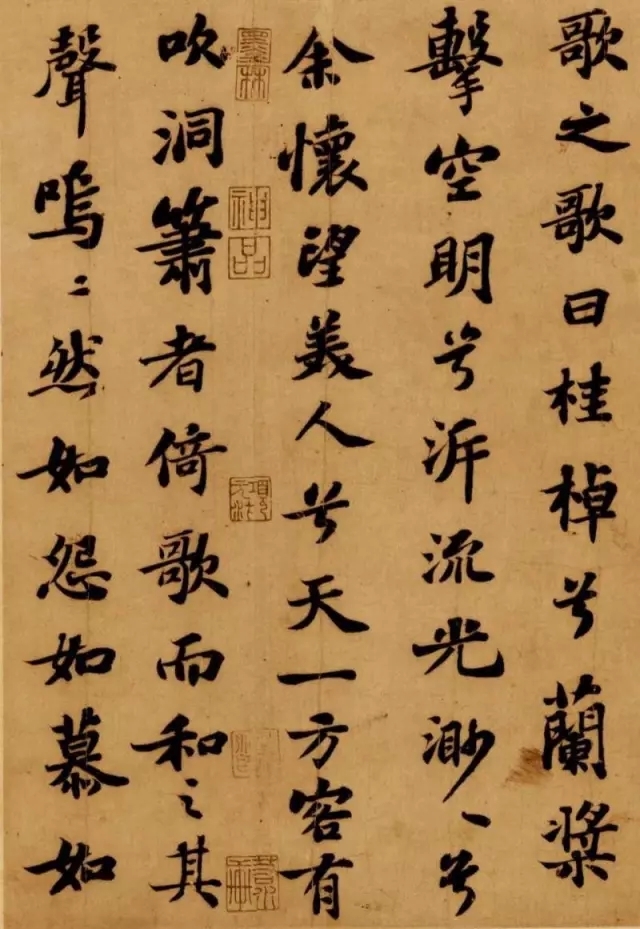

试举一首传诵的王维小诗,说明他的手法。《杂诗》第二首:“君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未?”赵殿成《王右丞集笺注》:“按陶渊明诗云:‘尔从山中来,早晚发天目。我居南窗下,今生几丛菊?’与右丞此章同一机杼,然下文缀语稍多,趣意便觉不远。右丞只为短句,有悠扬不尽之致。”批评不错,只是考订欠些。那首“陶渊明诗”是后人伪托的,上半首正以王维此篇为蓝本;下半首是:“蔷薇叶已抽,秋兰气当馥,归去来山中,山中酒应熟”,结句又脱胎于李白《紫极宫感秋》:“陶令归去来,田家酒应熟。”[29]

王维这二十个字的最好对照是初唐王绩《在京思故园见乡人问》:“旅泊多年岁,老去不知回。忽逢门前客,道发故乡来。敛眉俱握手,破涕共衔杯。殷勤访朋旧,屈曲问童孩。衰宗多弟侄,若个赏池台?旧园今在否?新树也应栽。柳行疏密布?茅斋宽窄裁?经移何处竹?别种几株梅?渠当无绝水,石计总成苔。院果谁先熟?林花那后开?羁心只欲问,为报不须猜。行当驱下泽,去剪故园莱。”这首诗很好,和王维的《杂诗》在一起,鲜明地衬托出同一题材的不同处理。

王绩相当于画里的工笔,而王维相当于画里的“大写”。王绩问得周详地道,可以说是“每事问”(《论语·八佾》);王维要言不烦,大有“‘伤人乎?’不问马”的派头(《论语·乡党》)。王维仿佛把王绩的调查表上问题痛加剪削,删多成一,像程正揆论画所说“用减”而不“为繁”。张彦远说:“笔才一二,像已应焉。离披点画,时见缺落。 ”程正揆说:“意高则笔减,繁皱浓染,刻划形似,生气漓矣。”这种议论可以和王士祯的诗评对照。《香祖笔记》卷六:“余尝观荆浩论山水而悟诗家三昧,曰:‘远人无目,远水无波,远山无皴。’”[30]

同书卷十:“‘《新唐书》如今日许道宁辈论山水,是真画也。《史记》如郭忠恕画天外数峰,略具笔墨,然而使人心服者,在笔墨之外也。’右王楙《野客丛书》中语,得诗文三昧;司空表圣所谓‘不着一字,尽得风流’者也。” 《蚕尾集》卷七《芝廛集序》大讲“南宗画”的“理”,然后说:“虽然,非独画也,古今风骚流别之道,固不外此。”南宗画和神韵诗就是同一艺术原理在两门不同艺术里的体现了。

既然“诗家三昧”是“略具笔墨”、“不着一字”,那末,写景工密的诗、叙事流畅的诗、说理痛快的诗都算不得“风骚流别”里的上乘了。例如谢灵运和柳宗元的风景诗都是刻划细致的,所以元好问《论诗绝句》说:“谢客风容映古今,发源谁似柳州深!”自注:“柳子厚,宋之谢灵运。”宋长白恰好把谢灵运的诗比于北宗画:“纪行诗前有康乐,后有宣城。譬之于画,康乐则堆金积粉,北宗一派也;宣城则平远闲旷,南宗之流也。”(《柳亭诗话》卷二八)

若把元好问的话引申,柳宗元也就是“北宗一派”。无怪王士祯《戏仿元遗山论诗绝句》对柳宗元有贬词:“风怀澄淡推韦、柳,佳处多从五字求。解识无声弦指妙,柳州那得并苏州!”“无声弦指妙”就是“不着一字,尽得风流”的另一说法。韦应物正是神韵派的远祖司空图推尊和王维并列的:“王右丞、韦苏州澄淡精致,格在其中,岂妨于遒举哉?”(《与李生论诗书》)“右丞、苏州,趣味澄敻。”(《与王驾评诗书》)

白居易的诗既能叙事井井,又会说理娓娓,和神韵派更是话不投机。司空图就说:“元、白力劲而气孱,乃都市豪估耳。”(《与王驾评诗书》)翁方纲《石洲诗话》卷一来了个补笔:“一自司空表圣造二十四《品》,抉尽秘妙,直以元、白为屠沽之辈。渔洋先生韪之,每戒后贤勿轻看《长庆集》。盖渔洋教人,以妙悟为主,故其言如此。”使神韵派左右为难的,当然是号称“诗圣”的杜甫。

神韵派在旧诗史上算不得正统,不像南宗在旧画史上曾占有统治地位。唐代司空图和宋代严羽似乎都没有显著的影响;明末清初,陆时雍评选《诗镜》来宣传,王士祯用理论兼实践来提倡,勉强造成了风气。这风气又短促得可怜。王士祯当时早有赵执信作《谈龙录》,大唱反调;乾、嘉直到同、光,大多数作者和评论者认为它只是旁门小名家的诗风。这已是文学史常识。王维无疑是大诗人,他的诗和他的画又说得上“异迹而同趣”,而且他在旧画传统里坐着第一把交椅。

然而旧诗传统里排起坐位来,首席是轮不到王维的。中唐以后,众望所归的最大诗人一直是杜甫。借用克罗齐的名词,王维和杜甫相比,只能算“小的大诗人”(un piccolo-grande poeta),而他的并肩者韦应物可以说是“大的小诗人” (un grande-piccolo poeta)[31]。托名冯贽所作《云仙杂记》是部伪书,卷一捏造《文览》记仙童教杜甫在“豆垅”下掘得“一石,金字曰:‘诗王本在陈芳国’”,更是鬼话编造出来的神话。然而作为唐宋舆论的测验,天赐“诗王”的封号和“子美集开诗世界”的歌颂(王禹偁《小畜集》卷九《日长简仲咸》),可以有同等价值。

元稹《唐故检校工部员外郎杜君墓系铭》早称杜甫超过李白,能“兼综古今之长”;宋祁虽然作诗深受“西昆体”的影响,而他的《新唐书·杜甫传赞》和元稹的《杜君墓铭》一致,并不像西昆体领袖杨大年那样“不喜杜工部诗,谓为‘村夫子’”(刘攽《中山诗话》)[32]。《皇朝文鉴》卷七二孙何《文箴》“还雅归颂,杜统其众”;“统”正是“兼综”。杜甫《偶题》自说:“文章千古事,是失寸心知。……法自儒家有,心从弱岁疲。”(参看辛弃疾《念奴娇·答傅先之提举》:“君诗好处,似邹鲁儒家,还有奇节。”)

后世评论家顺水推船,秦观《淮海集》卷──《韩愈论》索性比杜甫于“集大成”的儒宗孔子。晁说之《嵩山文集》卷一四《和陶引辩》说:“曹、刘、鲍、谢、李、杜之诗,《五经》也,天下之大中正也;彭泽之诗,老氏也。”吴可《藏海诗话》:“看诗且以数家为率,以杜为正经,余为兼经也。”朱熹《语类》卷一三九称李、杜诗为学诗者的“本经”。陈善《扪虱新语》卷七:“老杜诗当是诗中《六经》,他人诗乃诸子之流也。”吴乔《围炉诗话》卷二有“杜《六经》”的名称。蒋士铨《忠雅堂文集》卷一《杜诗详注集成序》:“杜诗者,诗中之《四子书》也。”潘德舆《养一斋集》卷一八《作诗本经序》:“三代而下,诗足绍《三百篇》者,莫李、杜若也。……朱子曰:‘作诗先看李、杜,如士人治本经。’虽未以李、杜之诗为《经》,而已以李、杜之诗为作诗之《经》矣。窃不自量,辑李、杜诗千余篇与《三百篇》风旨无二者,题曰《作诗本经》。”潘氏另一书《李杜诗话》卷二曾颂赞杜甫“集大成”,所以“李、杜”齐称也好比儒家并推“孔、孟”,一个“至圣”,一个“亚圣”,还是杜甫居上的。

这样看来,中国传统文艺批评对诗和画有不同的标准:论画时重视王世贞所谓“虚”以及相联系的风格,而论诗时却重视所谓“实”以及相联系的风格。因此,旧诗的“正宗”、“正统”以杜甫为代表。神韵派当然有异议,但不敢公开抗议,而且还口不应心地附议。陆时雍比较坦白,他在《唐诗镜·绪论》里对李、杜、韩、白等大家个个责难,只推尊王、韦两家,甚至直言不讳:“摩诘不宜在李、杜下。”

王士祯就很世故了。李重华《贞一斋诗说》记载:“近见阮亭批抹杜集。乃知今人去古,分量大是悬绝,有多少矮人观场处,乃正昌黎所谓‘不自量’也”(指韩愈《调张籍》:“李杜文章在,光焰万丈长。不知群儿愚,那用故谤伤。蚍蜉撼大树,可笑不自量!”)。可见王士祯私下曾“批抹”杜诗,大加“谤伤”;我们从《石洲诗话》卷六《渔洋评杜摘记》,可以推想;他和门弟子的谈话──记录在《然灯纪闻》里──却称赞杜甫律诗是“究竟归宿处”。赵执信《谈龙录》透露了底细,说王士祯不便自己出面,只借嘴骂人:“阮翁酷不喜少陵诗,特不敢显攻之,每举杨大年‘村夫子’之目以语客。”

李重华看到的“批抹”本,就是王士祯“酷不喜少陵诗”的物证。袁枚《随园诗话》卷三也说:“李、杜、韩、白俱非阮亭所喜,因其名太高,未便诋毁。”翁方纲《七言诗三昧举隅》作了解释:“渔洋先生于唐贤,独推右丞、少伯以下诸家得‘三昧’之旨,盖专以冲和淡远为主,不欲以雄鸷奥博为宗。先生又不喜多作刻划体物语,其于昌黎《青龙寺》前半,因微近色相而不取。”“刻划体物”和“近色相”那种说法,竟可以移评北宗画。王士祯《池北偶谈》有一条把王维、韩愈、王安石三家咏桃花源的诗比较一下,结论是:“读摩诘诗多少自在!二公便如努力挽强,不免面赤耳热。”这和翁方纲的话是互相发明的。

王士祯《蚕尾集》卷一〇《跋〈论画绝句〉》,很耐寻味。《论画绝句》的作者就是他标榜为齐名同调的宋荦,所谓:“当日朱颜两年少,王杨州与宋黄州。”(参看《四库总目》卷一七三《西陂类稿》提要)《跋》说:“近世画家专尚南宗,而置华原、营丘、洪谷、河阳诸大家。是特乐其秀润,惮其雄奇,余未敢以为定论也。不思史中迁、固,文中韩、柳,诗中甫、愈(自注:子美河南巩县人),近日之空同、大复,不皆北宗乎?牧仲中丞论画,最推北宋数大家,真得祭川先河之义。”一眼粗看,好象他一反常态或尽除成见,居然推尊杜甫诗和北宗画了;仔细再瞧,原来他别有用心,以致寥寥不上百字的文章脱枝失节,前言不对后语。

既然“画家专尚南宗”,那么不讲旁人,至少“洪谷子”荆浩“有笔有墨”的实践对南宗画派的成立大有贡献,他的《山水诀》或《画说》《画法记》等又是南宗画理论的奠基石,他正被“尚”,哪能说被“置”呢?既有“文中韩、柳”,就该接“诗中甫、白”,才顺理成章,为什么对韩愈那样偏爱,金榜两次题名,硬生生挤掉了李白呢?既反问“不皆北宗乎?”就该接“牧仲最推北宗”,才合逻辑,为什么悄悄换了一个“宋”字呢?“北宋”画和“北宗”画涵义不同,董其昌所举“南宗儿孙之盛”里,就有巨然、郭忠恕、米芾三位“北宋”大家。《蚕尾集》同卷《跋元人杂画》里也把宋画概括为南宗:“宋、元人画专取气韵,此如宋儒传义,废注疏而专言义理是也。”

王士祯用的是画评术语“南宗”、“北宗”,讲的是画家、文人的籍贯南方、北方,不是他们的风格。所以他特意注明杜甫是河南人,所以蜀人李白在“北宗”里无地可容,而另一河南人韩愈必须一身二任。李梦阳(“空同”)寄籍扶沟,何景明(“大复”)本籍信阳,又是两个河南人。三个非河南人──马、班、柳──是拉来凑热闹的,仿佛被迫为河南的临时“荣誉公民”。揭穿了这些花样,无非说河南商丘籍的宋荦是货真价实的的“北[方大]宗[师]”。

发了一通论画意见,请出历代诗文名家,无非旁敲侧击、转弯抹角地恭维那个“牧仲中丞”是大诗人,因此更要指出杜甫和他有同乡之谊,彼此沾光。貌似文艺评论,实质是挂了文艺幌子的社交辞令。在研究古代──是否竟可以说“古今”或“历代”?──文评时,正像在社会生活里,我们得学会孟子所谓“知言”,把古人的一时兴到语和他的成熟考虑过的议论区别开来,尤其把他的由衷认真的品评和他的官样套语、应酬八股区别开来。

六

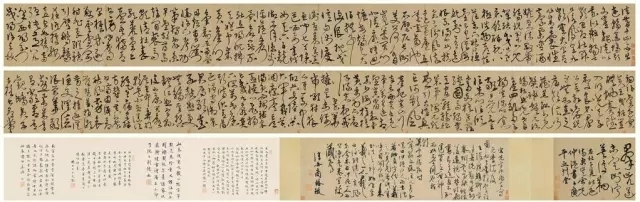

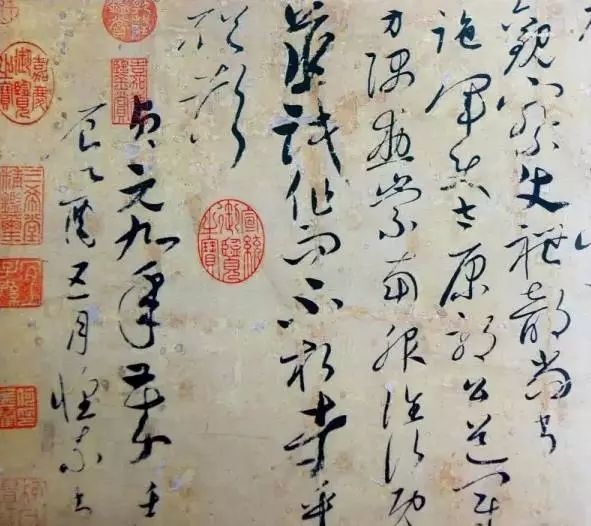

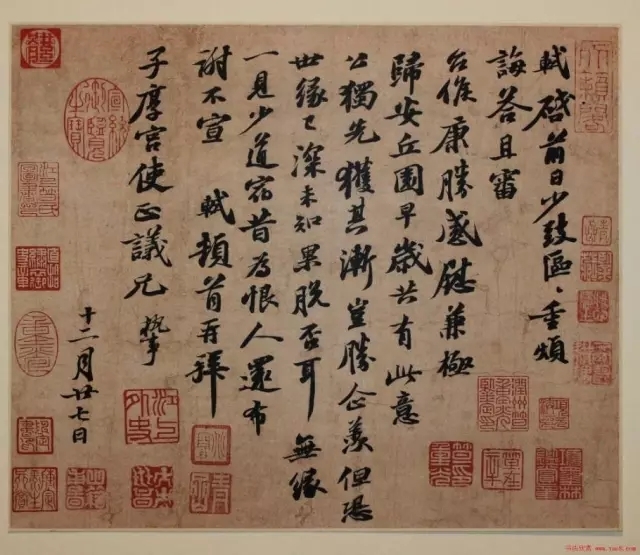

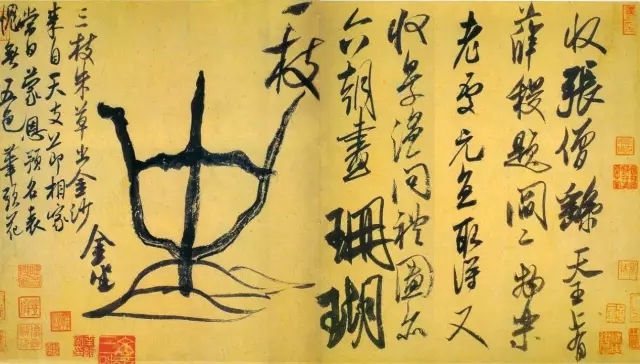

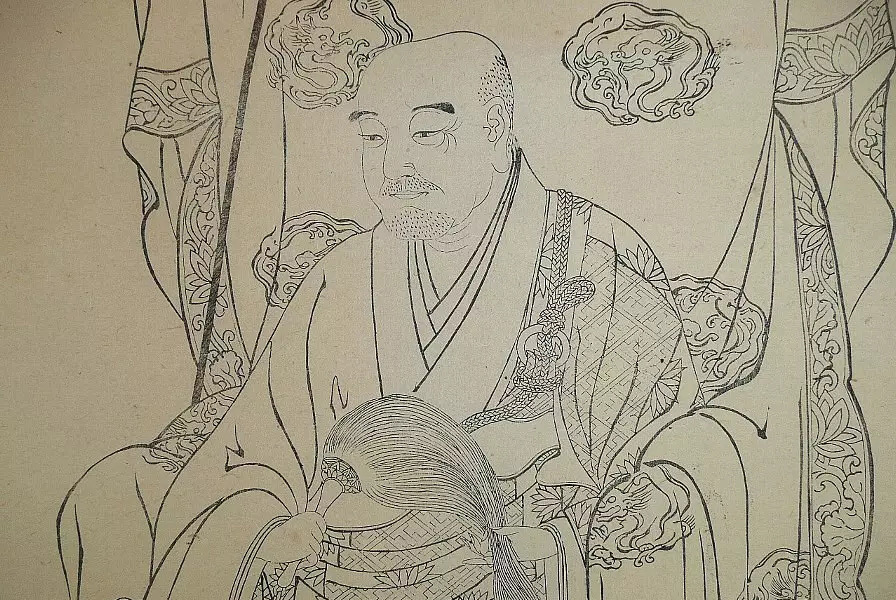

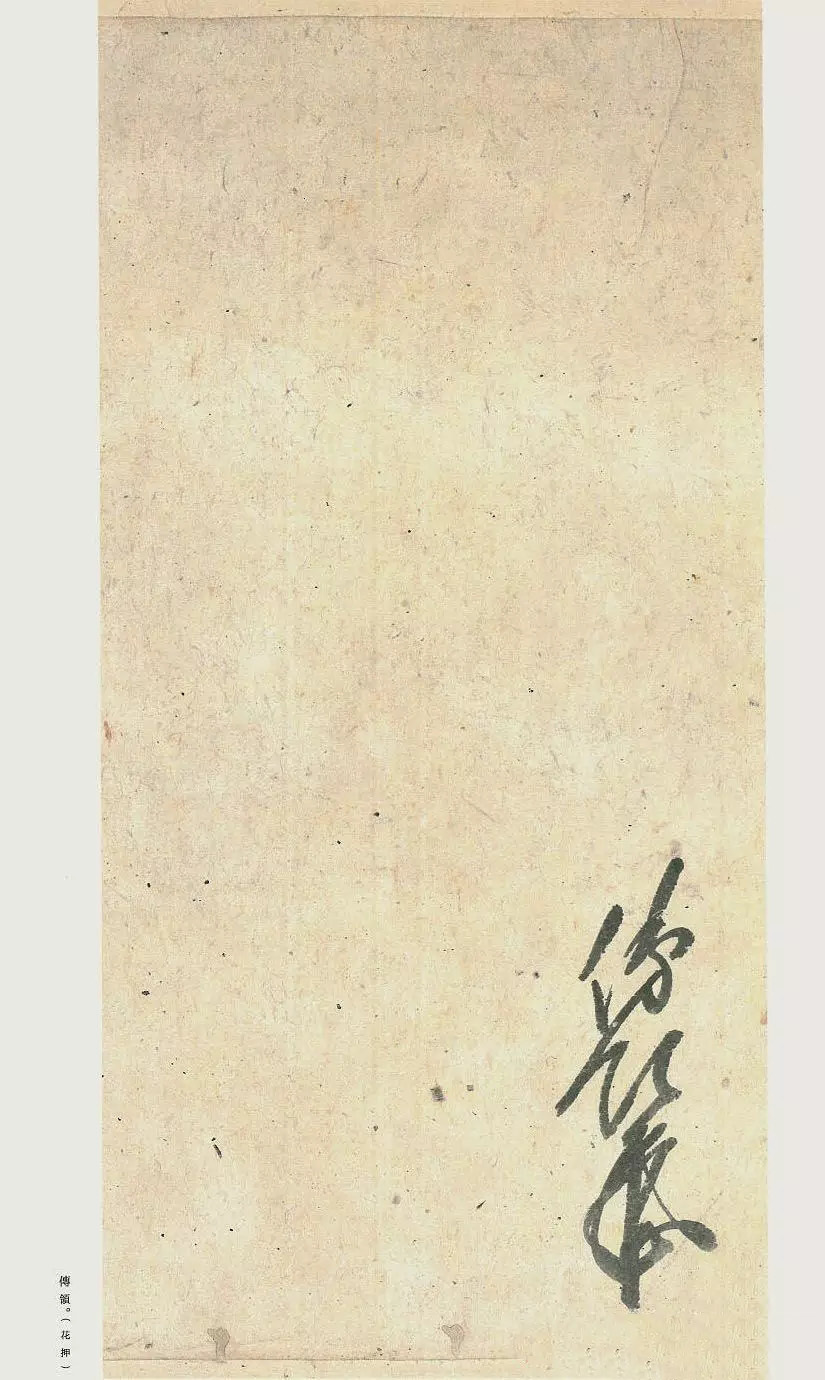

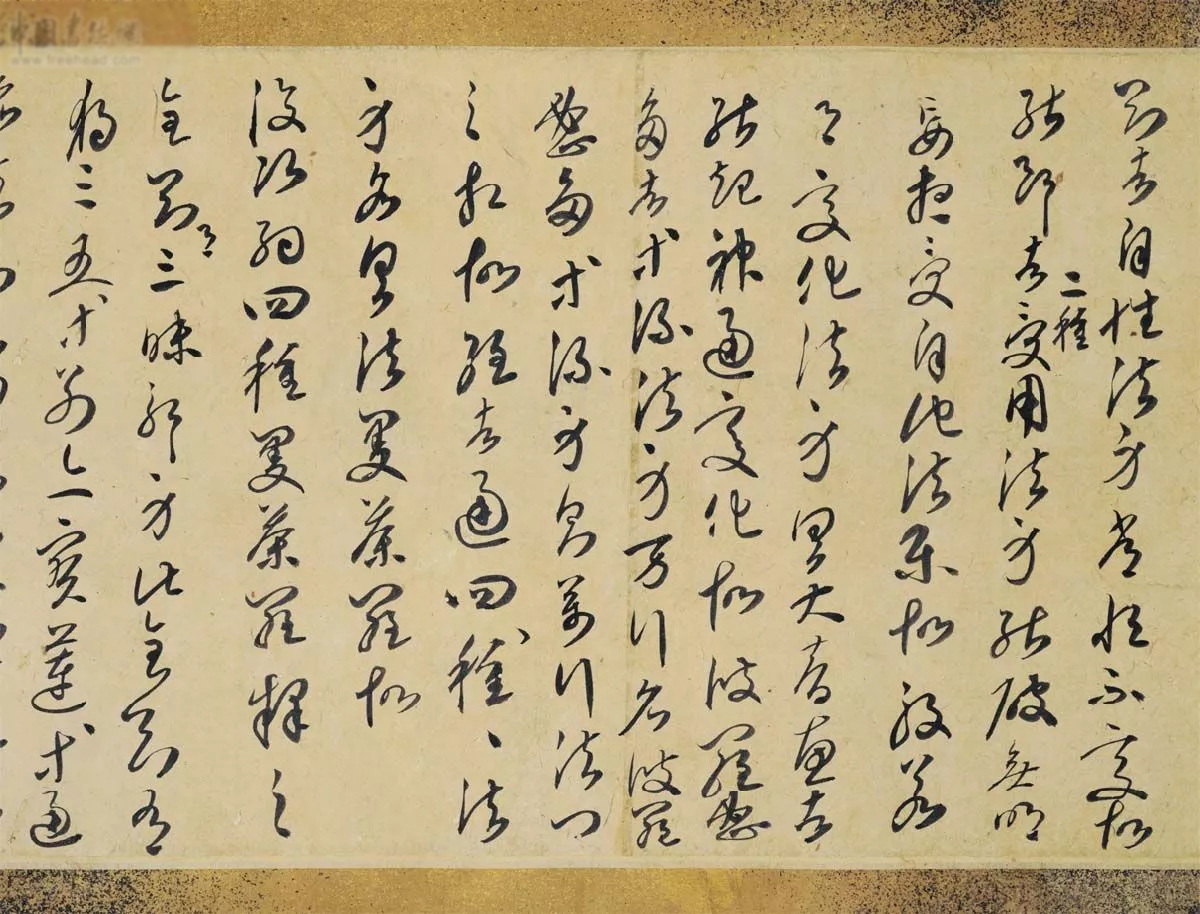

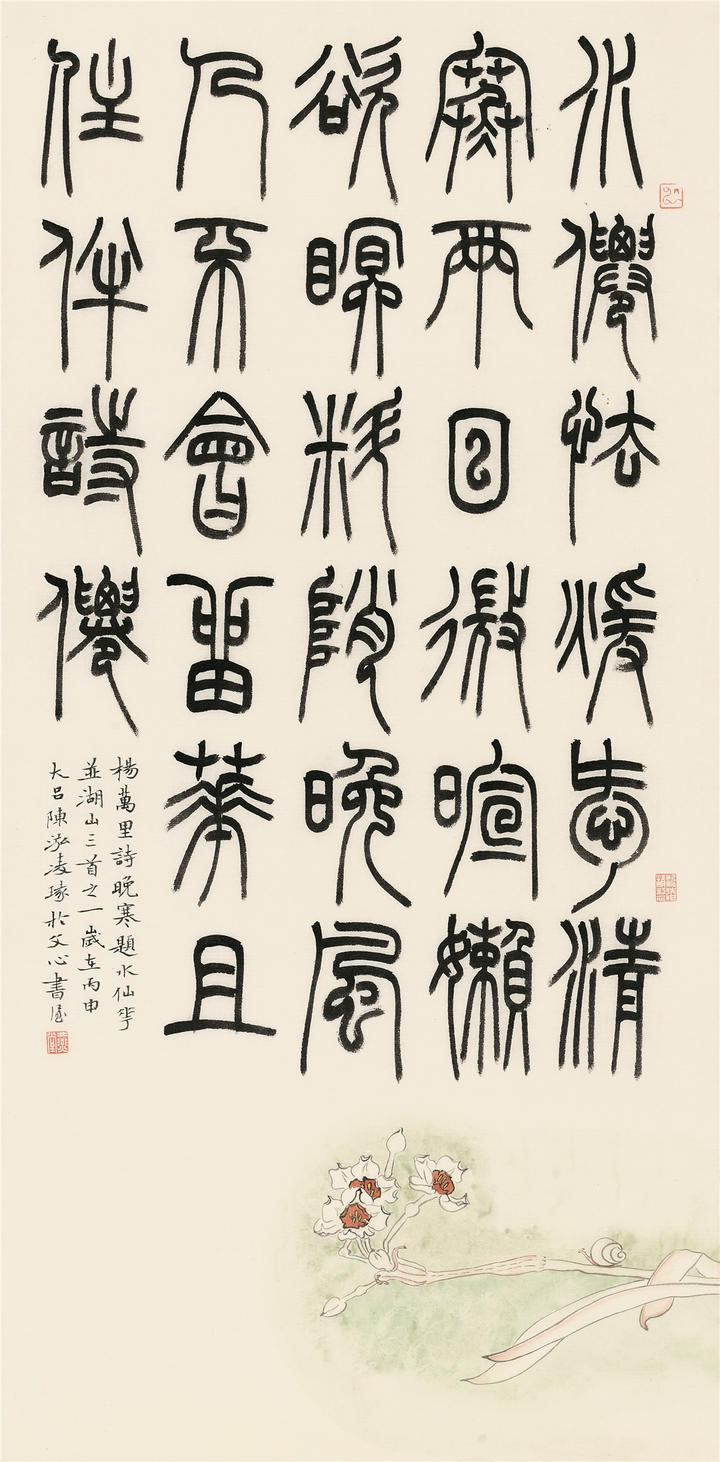

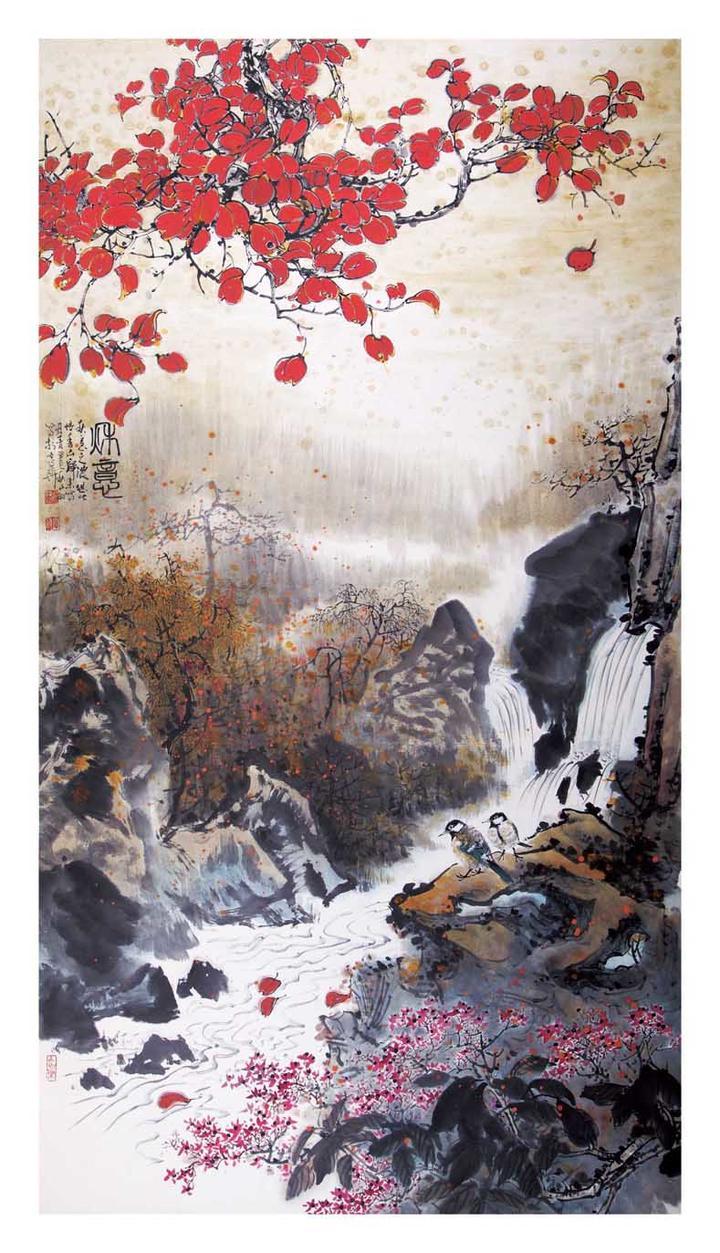

诗、画传统里标准分歧,有一个很好的例证。上文引过苏轼《王维、吴道子画》,那首诗还有一段话,就是董其昌论南宗画时引为权威性的结论的:“吾观画品中,莫如二子尊。吴生虽妙绝,犹以画工论;摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神俊,又于维也敛衽无间言。”就是说,以“画品”论,吴道子没有王维高。但是,比较起画风和诗风来,评论家把“画工”吴道子和“诗王”杜甫归在一类。换句话说,画品居次的吴道子的画风相当于最高的诗风,而诗品居首的杜甫的诗风相当于次高的画风。

![360se_picture.webp (4)]()

苏轼自己在《书吴道子画后》里,就以杜甫诗、韩愈文、颜真卿书、吴道子画相提并称。杨慎《升庵全集》卷六十四又《外集》卷九四《画品》说:“吴道玄则杜甫。”方薰《山静居画论》卷上讲得更清楚:“读老杜入峡诸诗,苍凉幽迥,便是吴生、王宰蜀中山水图。自来题画诗,亦惟此老使笔如画。昔人谓摩诘‘画中有诗,诗中有画’,方之杜陵,未免一丘一壑。”苏轼《书吴道子画后》《王定国诗叙》《书唐氏六家书后》反复推杜甫为“古今诗人之首”,那是平常的正统见解。他的《书黄子思诗集后》却流露出异端情绪:“予尝论书,以谓钟、王之迹,萧散简远,妙在笔墨之外。至唐颜、柳始集古今笔法而尽发之,极书之变,……而钟、王之法益微。至于诗亦然。……李太白、杜子美以英玮绝世之姿,凌跨百代,……然魏、晋以来,高风绝尘,亦少衰矣。……诗人继作,虽间有远韵,而才不逮意。……司空图……诗文高妙,……自列其诗之有得文字之表者二十四韵,恨当时不识其妙。”

苏轼论诗似乎到头来也倾向神韵派,和他论画很早就倾向南宗,标准渐渐合拢了。“萧散简远,妙在笔墨之外”,“有远韵”,“有得文字之表”,和“维也得之于象外”,词意一致。全祖望看出苏轼对李、杜的不满,在《鲒埼亭集》外编卷二六《春凫集序》里唤起大家注意,还补充说:“自唐以还,昌黎、东野、玉川、浪仙、昌谷,以暨宋之东坡、山谷、诚斋、东夫、放翁,其造诣深浅、成家大小不一,要皆李、杜之别子也。”董其昌称南宗画“儿孙之盛”那句话,这里恰用得上,而神韵派诗相形之下,只能像他说北宗画所谓“微”了。

对一个和自己的风格绝然不同或相反的作家,爱好而不漠视,仰企而不扬弃,像苏轼对司空图的企慕,文学史上不乏这类特殊的事。例如白居易向往李商隐(参看《苕溪渔隐丛话》前集卷一六引《蔡宽夫诗话》),陆游向往梅尧臣,或哥德向往斯宾诺沙,波德莱尔向往雨果、巴尔扎克;给我印象更深的是,象征诗派祖师马拉美倾倒于自然主义小说祖师左拉的“空前的生活感”(son ses inouï de la vie)和他表达群众动态、人体美等的才能[33]。

古希腊人说:“狐狸多才多艺,刺猬只会一件看家本领。”[34]当代一位思想史家把天才分为两个类型,莎士比亚、歌德、巴尔扎克等属于狐狸型,而但丁、易卜生、陀思妥也夫斯基等属于刺猬型,而托尔斯泰是天生的狐狸,却一心要作刺猬(Tolstoy was by nature a fox, but believed in being a hedgehog)[35]。我们也不妨说,苏轼之于司空图,仿佛狐狸忻羡刺猬,而波德莱尔之于雨果,则颇似刺猬忻羡狐狸。

歌德和柯勒立治都曾讲到这种现象,叶芝也亲切地描述了对“相反的自我”(the most unlike, being my anti-self)的追求[36];美学家还特地制定一条规律,叫什么“嗜好矛盾律”(Law of the Antinomy of Taste)[37]。这规律的名称是够庄严响亮的,但代替不了解释。在莫里哀的有名笑剧里,有人问为什么鸦片使人睡眠,医生郑重地回答:“因为它有一种催眠促睡力”(une vertu dormitive)。说白居易“极喜”李商隐诗文,是由于“嗜好矛盾律”,仿佛说鸦片使人睡眠,是由于“催眠促睡力”。实际上都是偷懒省事,不作出真正的解释,而只赠送了一顶帽子,给予了一个封号甚至绰号。

总结起来,在中国文艺批评的传统里,相当于南宗画风的诗不是诗中高品或正宗,而相当于神韵派诗风的画却是画中高品或正宗。旧诗或旧画的标准分歧是批评史里的事实。我们首先得承认这个事实,然后寻找解释、鞭辟入里的解释,而不是举行授予空洞头衔的仪式。

选自《旧文四篇》,钱钟书著,上海古籍出版社,1979;《七缀集》,钱钟书著,三联书店,2002

——EDN——