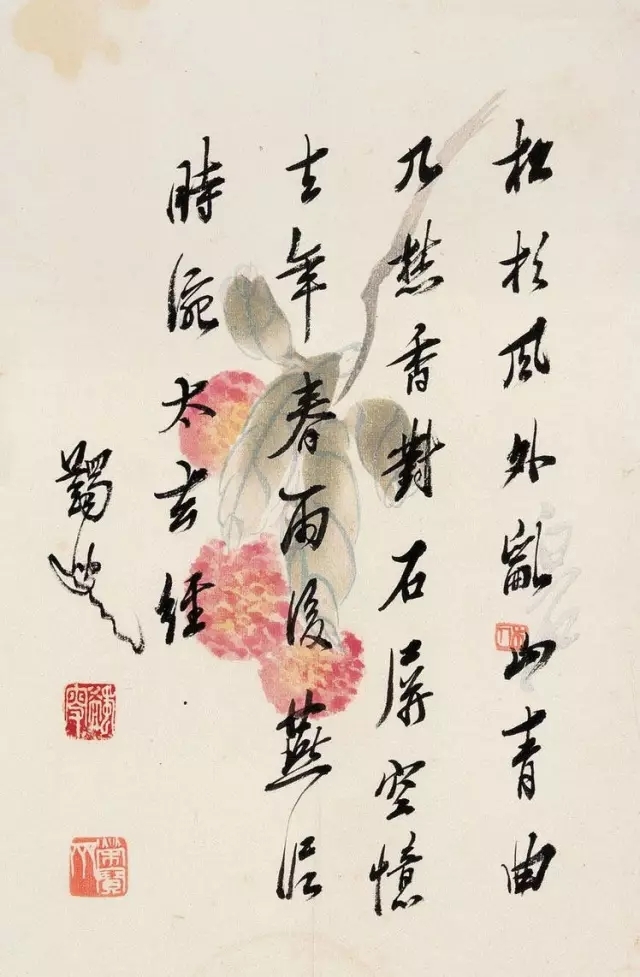

马一浮8岁便能读《楚辞》和《昭明文选》;他的母亲何定珠,出生世族,精通诗书,擅长文学,同时治家严谨。马一浮年幼时,一次拿着铜钱玩耍,其母见状立即制止他,说“儿幼,宜勿弄此,他日成人,须严立风骨,勿龌蹉事此。”9岁时,母亲指着天井里盛开的菊花,命赋五律一首,并限麻字韵,马一浮应声而就:“我爱陶元亮,东篱采菊花。枝枝傲霜雪,瓣瓣生云霞。本是仙人种,移来处士家。晨夕秋更洁,不必羡胡麻。”他的母亲见得这样聪慧,小小年纪做出来诗竟似不食人间烟火。就担心说:“一生少福泽耳!”。

![360se_picture.webp (8)]()

1957年5月,周恩来陪苏联元首福罗希洛夫拜访马一浮,左一为省长沙文汉,左二周恩来,左三蒋国榜,蒋庄。

![640.webp (16)]()

60年代 马一浮在杭州西湖公园

第二年他母亲去世后,他在孤寂的童年生涯中无日不与书为伴。他父亲担心他在读书上误入歧途,就延聘了当地一个很有名气的举人叫郑墨田的来他们家当墅师。但没有多久郑墨田就来辞馆,说是教不了他了。起初他的父亲以为儿子不服墅师管教,后经打听才知道儿子的学问已超郑墨田之上。郑老师感到这样教下去是误人子弟,不如让他们另请高明。无奈之下,马一浮的父亲只好亲自来教他。教了一段时间也感到力不从心,自此以后就不再给他请老师。任由他自己自学。

![640.webp (17)]()

![640.webp (18)]()

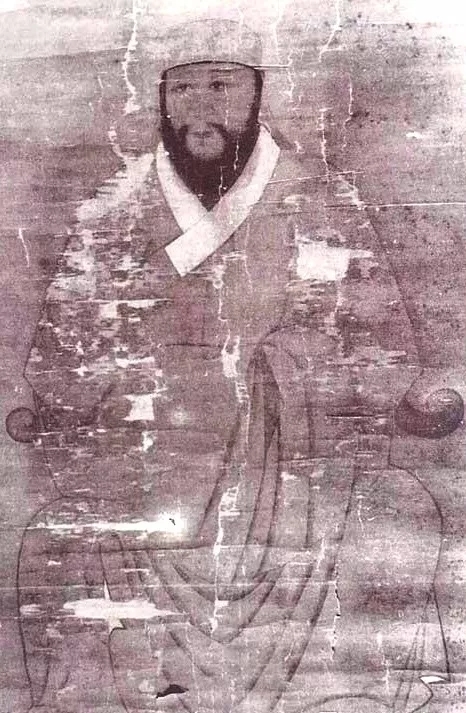

到了戊戌年(1898年),16岁的马一浮与周树人、周作人兄弟同应绍兴府学宫院试,同中秀才,马一浮更是名列榜首,连主考官汤寿潜(民国浙江都督)老先生都爱其奇才,挽人执柯,将爱女汤仪嫁与他为妻。马一浮婚后与妻子感情甚笃,不料三年后汤仪染病不起。马一浮悲痛欲绝,誓言不再娶妻。那一年他才20岁。

据胡兰成在《无所归止》中所说:“一浮之妻早已去世,虽没有留下子嗣,但他终未续娶。岳父汤寿潜每月补给生活费与他,使他不必为金钱而烦心,临终遗言亦还嘱托儿子们继续关照他。一浮住于杭州延亭巷,那里疏朗幽栏,室内洒如,器皿、茶馔极其精致,有一老仆随其炊事”。

![640.webp (19)]()

蒋庄旧影

文化革命中他在蒋庄历年的藏书与字画也被焚烧一空,老先生恳求造反学生:“留下一方砚台给我写写字,好不好?“。回答他的是一记清脆的耳光。此后他被安置到安吉路23号一个陋室里居住,他叹息道:“斯文扫地!斯文扫地!”,遂于1967年郁郁而终。

![640.webp (20)]()

今日西湖花港 马一浮纪念馆

马一浮早年与马君武、谢无量在上海合办《二十世纪翻译世界》杂志,向民众介绍西方文学。1903年6月,赴美国主办留学生监督公署中文文牍,后又赴德国和西班牙学习英、法、拉丁诸种文字。1904年东渡至日本学习日文,他在赴美期间,广泛涉猎了柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔、叔本华、达尔文、孔德等人的西方哲学、社会学、生物学著作。后转赴日本,在日期间,他学习日文和德文,并携德文版《资本论》回国。据目前的资料显示,马一浮是将《资本论》原版引入中国的第一人。马一浮早在二、三,四十年代就与梁漱溟、熊十力是等量齐观的儒学大家。他对宋明理学的深刻研究和体验,是所公认的。

![640.webp (21)]()

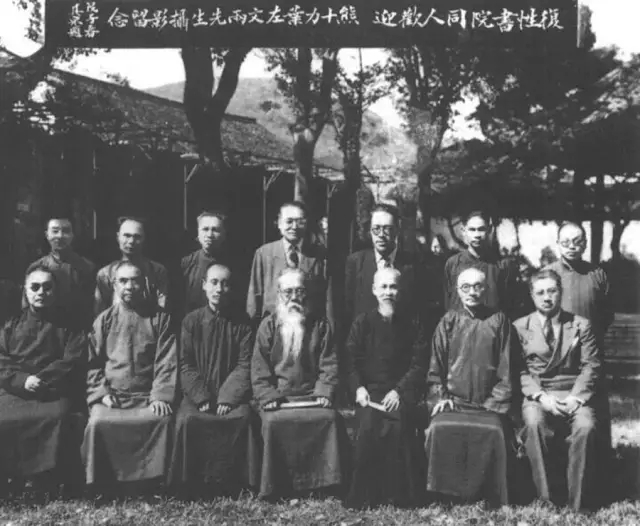

1948年与熊十力(前排右三)、叶左文(前排左三)等摄于杭州葛萌山庄复性书院

熊十力甚少称许别人的,但是他对马一浮却推许说:“马先生道高识远”(《十力语要》卷二《与贺昌群》)。贺麟则评论说:“马先生兼有中国正统儒者所应具备之诗教礼教理学三种学养,可谓为代表传统中国文化的仅存的硕果。”又说:“他尤其能卓有识度,灼见大义,圆融会通,了无滞碍”(《当代中国哲学》第一章,《中国哲学的调整与发扬》)。丰子恺在其随笔《陋巷》一文中,称马一浮为“今世的颜子(渊)”。马一浮先生于诗书穷理有着精辟概括,他认为:“读书之道,约而言之,有四门:一曰通而不局;二曰精而不杂;三曰密而不烦;四曰专而不固。四种读书法,实则解决了博与专、义理与细节、简与繁、中心与边缘等问题,其总结可谓精辟之至。马先生对此稍加解释,“不局不杂,知类也;不烦不固,知要也。类者,辩其流别,博之事也。要者,综其指归,约之事也。读书之道尽于此也”。

![640.webp (22)]()

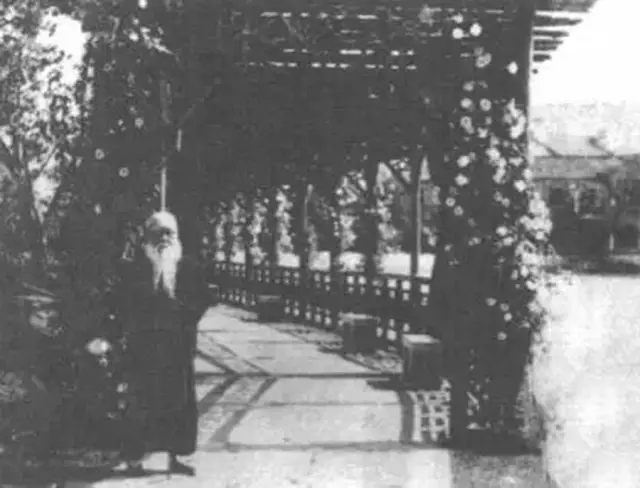

马一浮在杭州花港长廊

他认为读书之终极目的在于明理践性、成就圣贤人格。关于读书之目的,马一浮以为,读书当求明理,更贵在养德。马一浮承接宋儒乃至先秦儒家而来,始终将“学之为己”为第一要务,“学之为己”的目的在于成就圣贤人格;而非“学之为人”,即以“博学”炫耀于人以换取某种好处为目的。马一浮以为,学问若不能提高自己的修养,读书再多,亦不过一书橱耳,又有何用?他多次强调读书的最终目的,在于修身、在于提高自身的修为,并提出“唯有指归自己一路是真血脉”的践行主张。他一生读书、做学问的目的是纯粹的“格物致知”和终极的人格完善,对于经世致用倒是退而其次的事。

![640.webp (23)]()

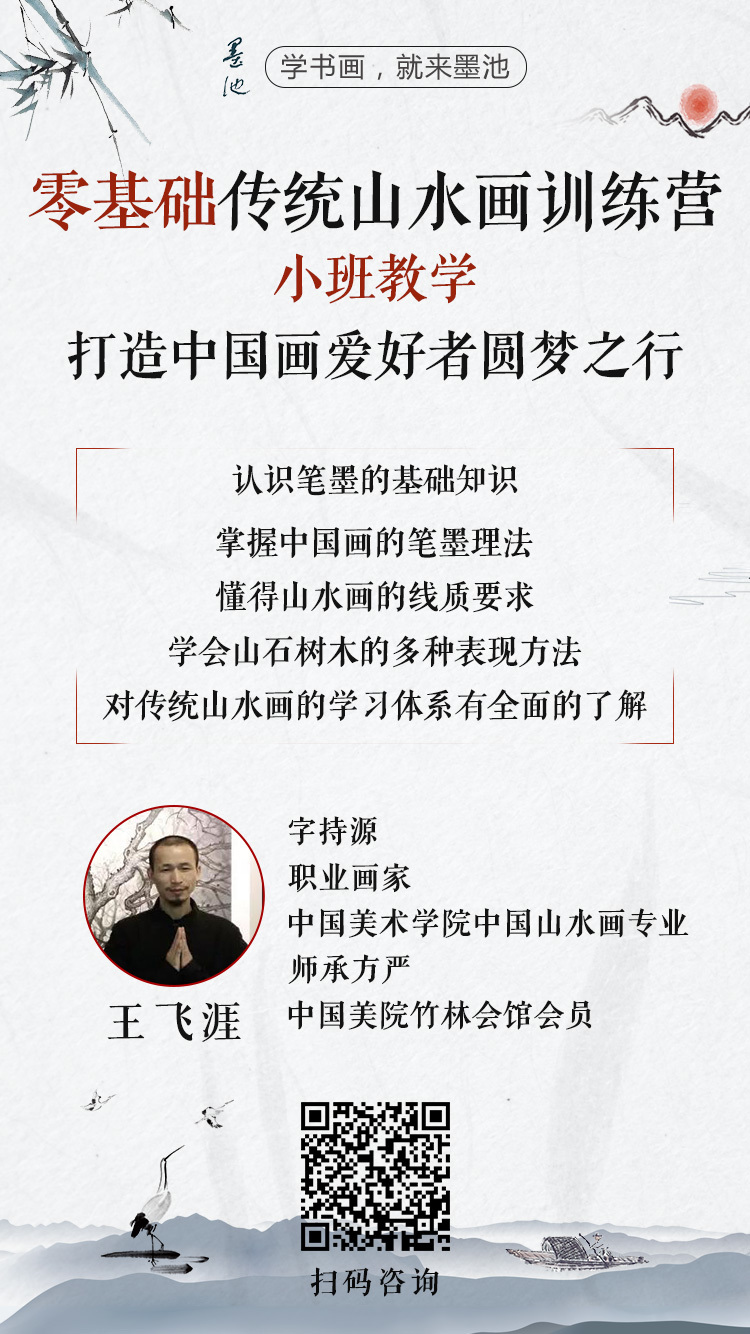

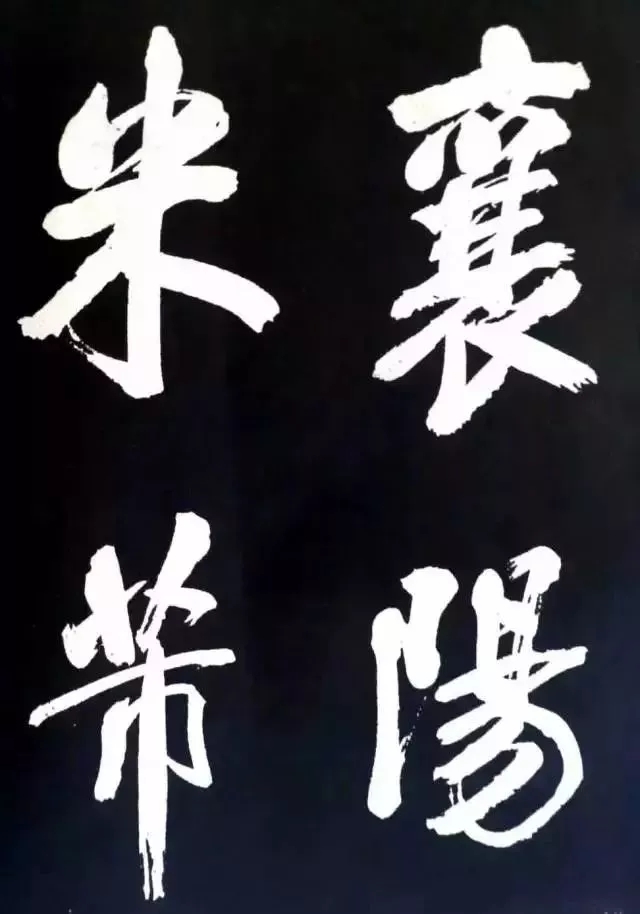

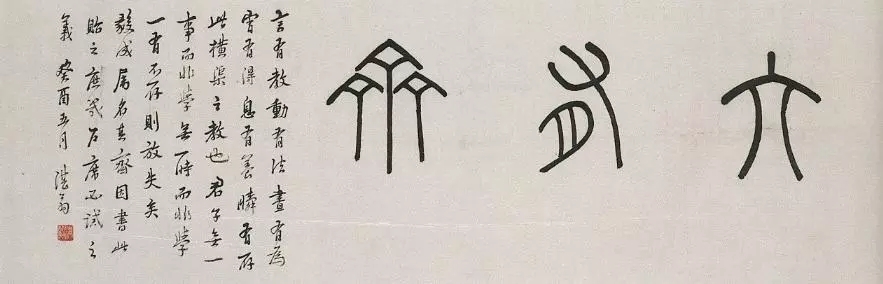

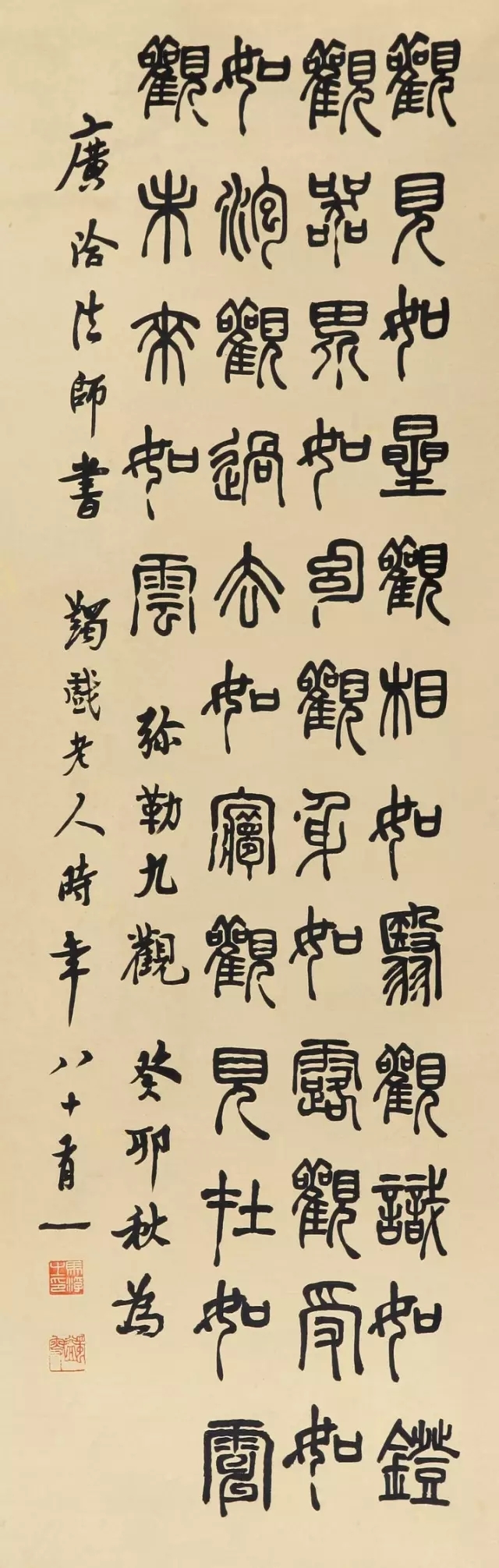

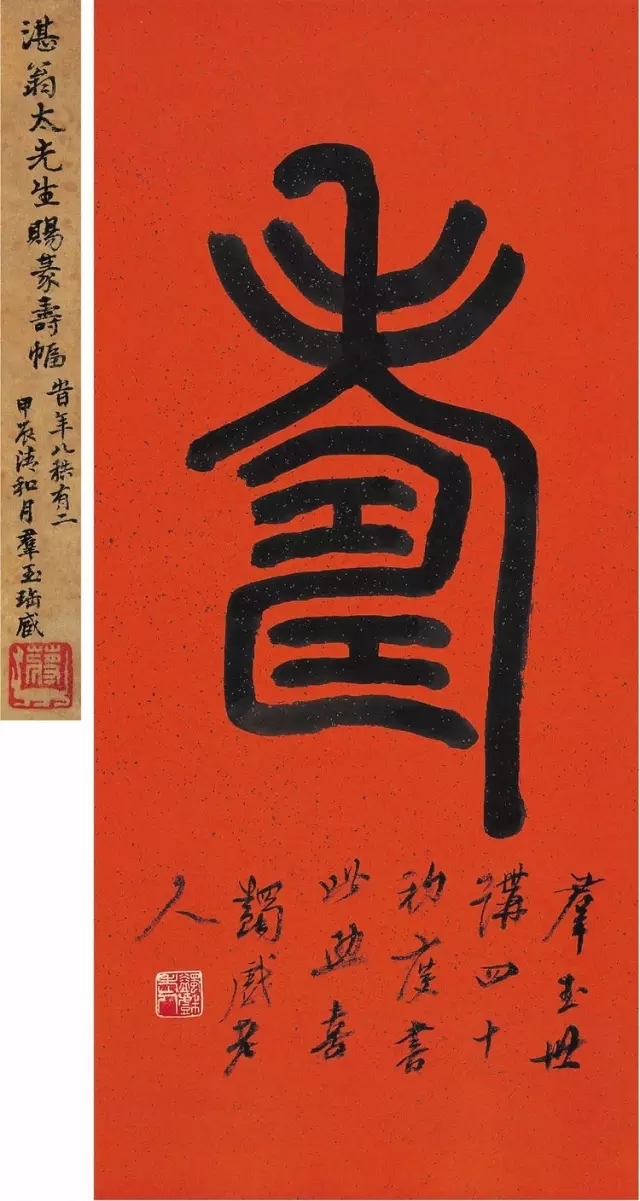

马一浮 篆书“兼善堂” 纸本横披 56.5×167.5cm

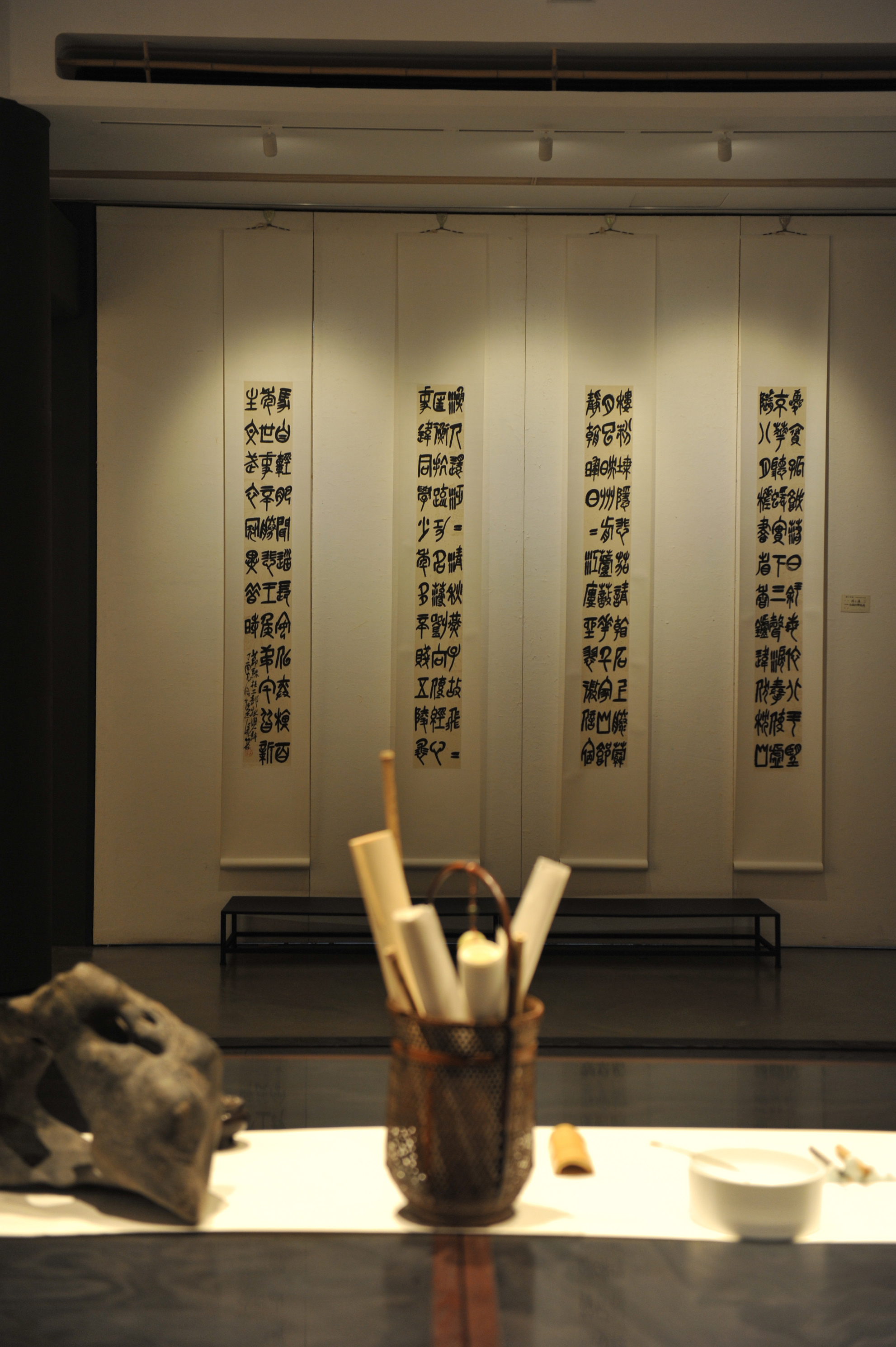

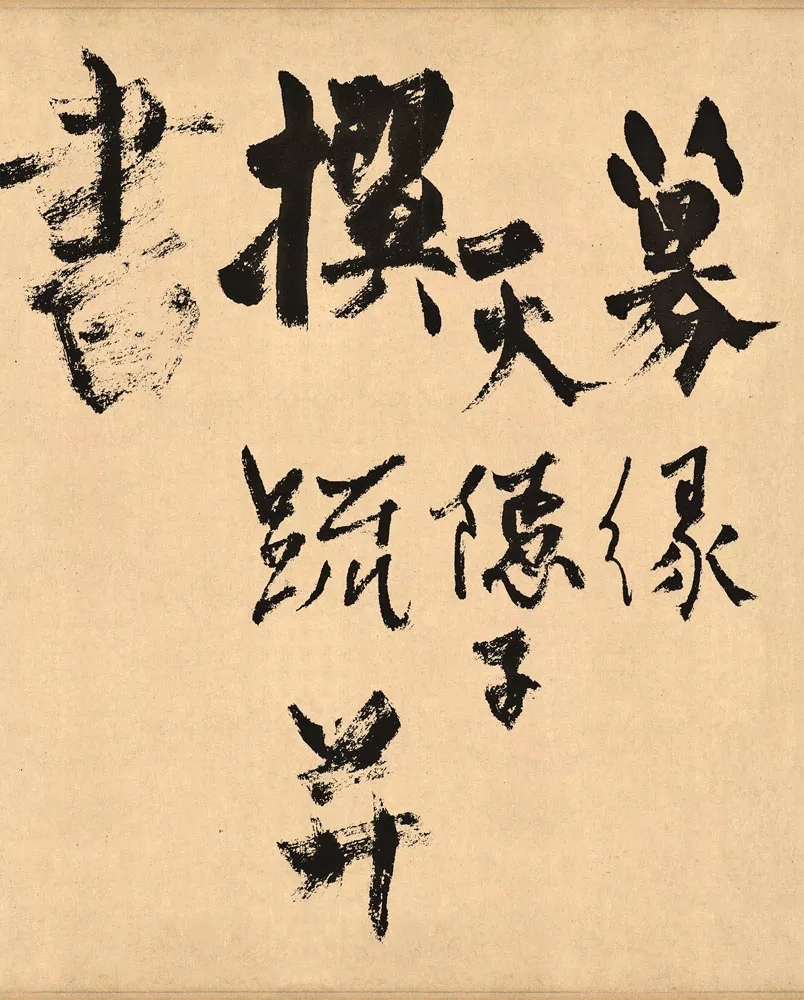

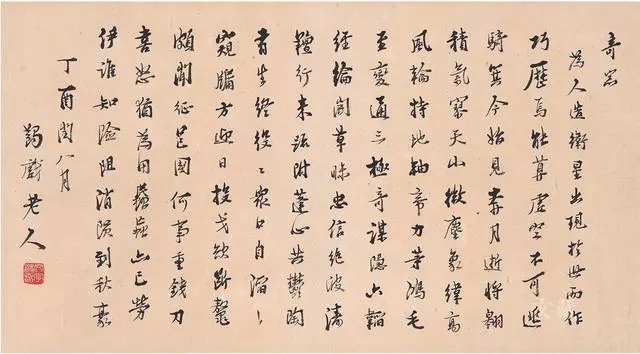

书法对于马一浮先生来说是属于“文人余事“的小道。除了过去一般读书人所必需的书写练习之外,他并没有将过多精力放在写字上面。但因为自身学养宏富,不求工而自工。正所谓:”云无心而出岫“。终成二十世纪书学一大家。马一浮生一辈子有四次公开鬻书,分别是1932年、1942年、1947年、1950年。在四次鬻书过程中尤以在四川复性书院期间写得最多。复性书院后期因为人事和时局的滞碍,学生流散。书院转向以刻经为主。

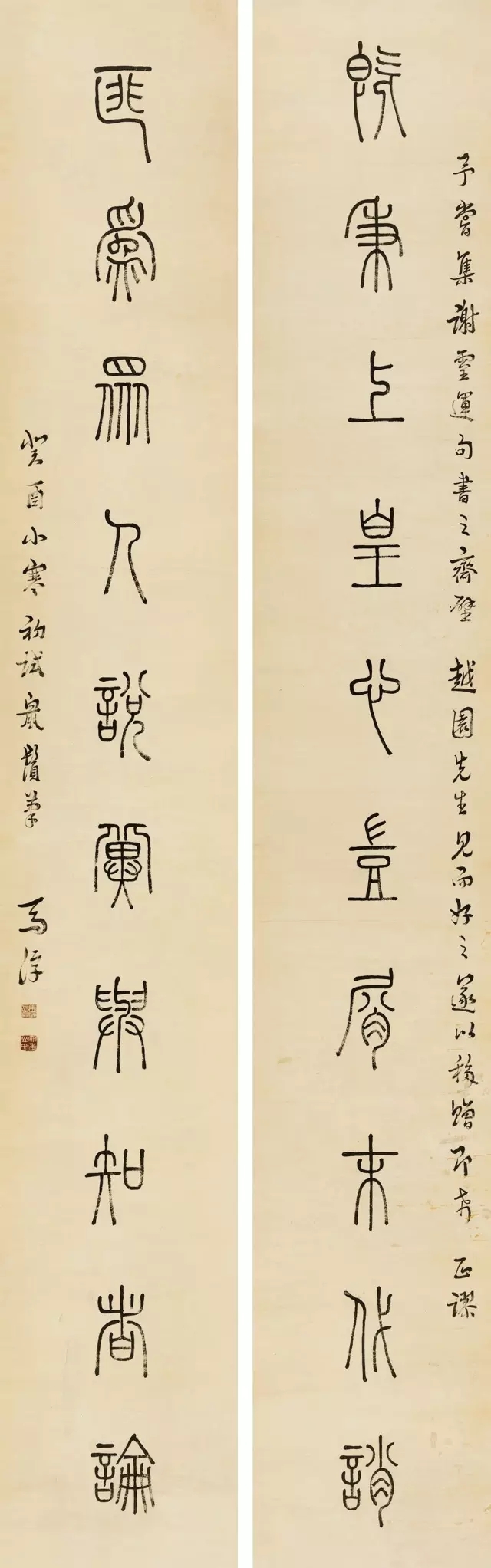

![640.webp (24)]()

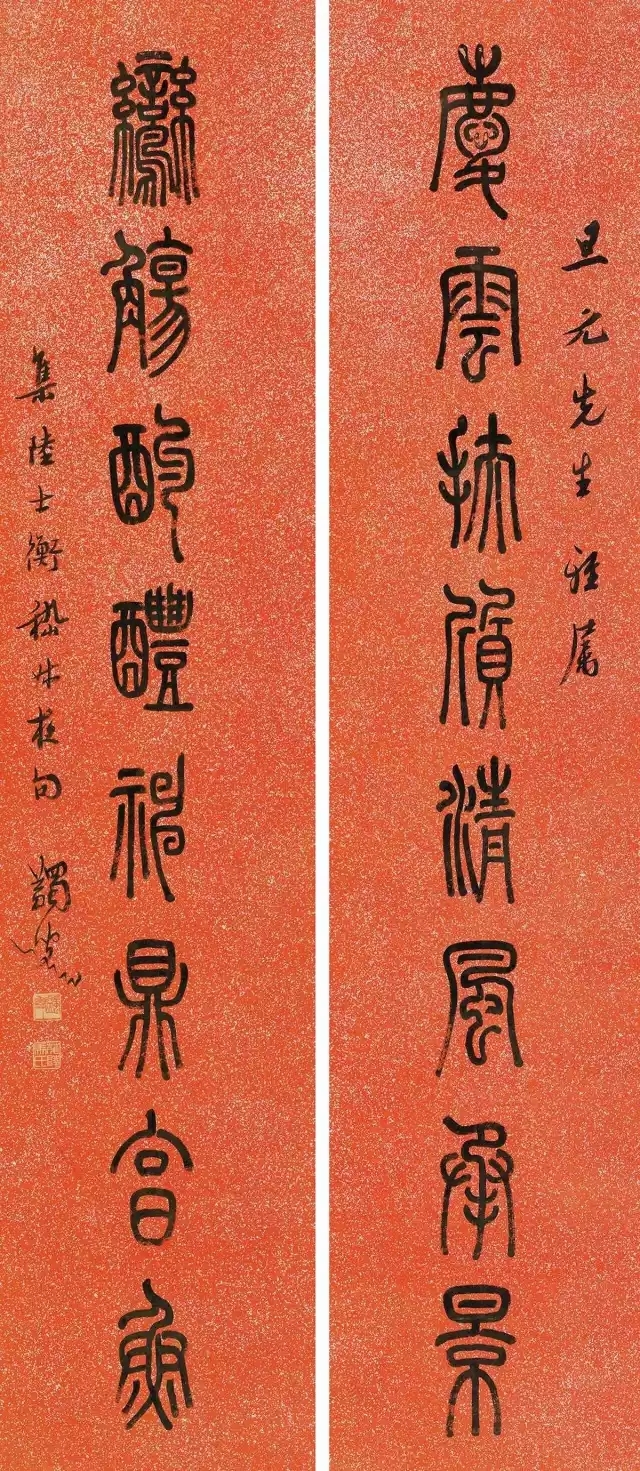

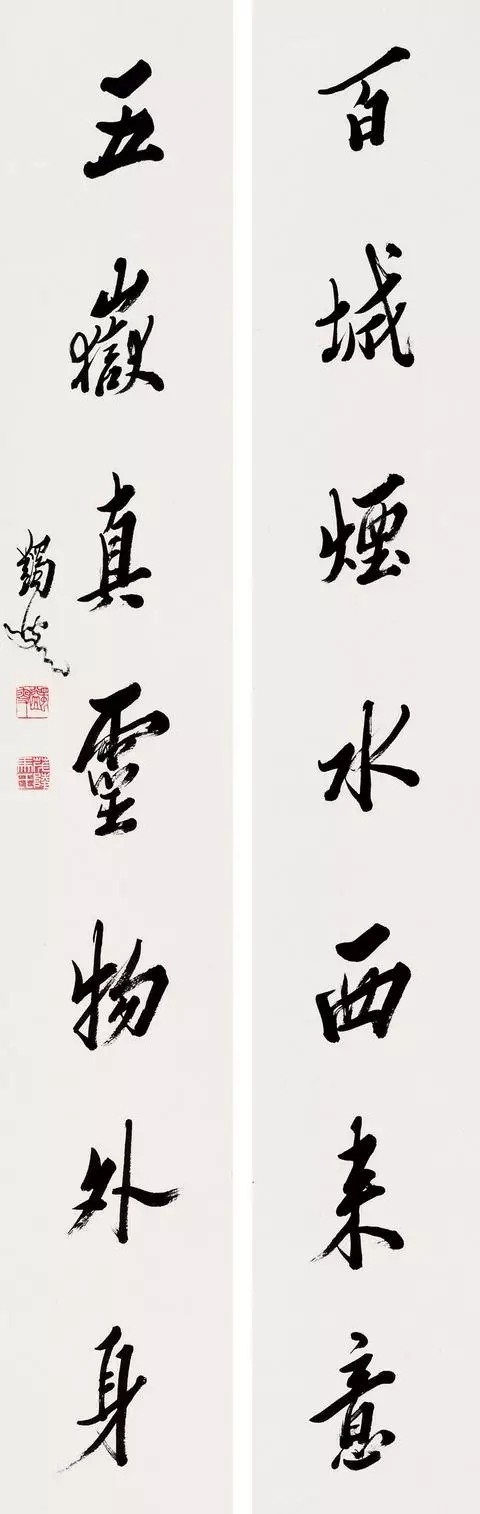

马一浮 篆书八言联 纸本立轴 163×36cm×2

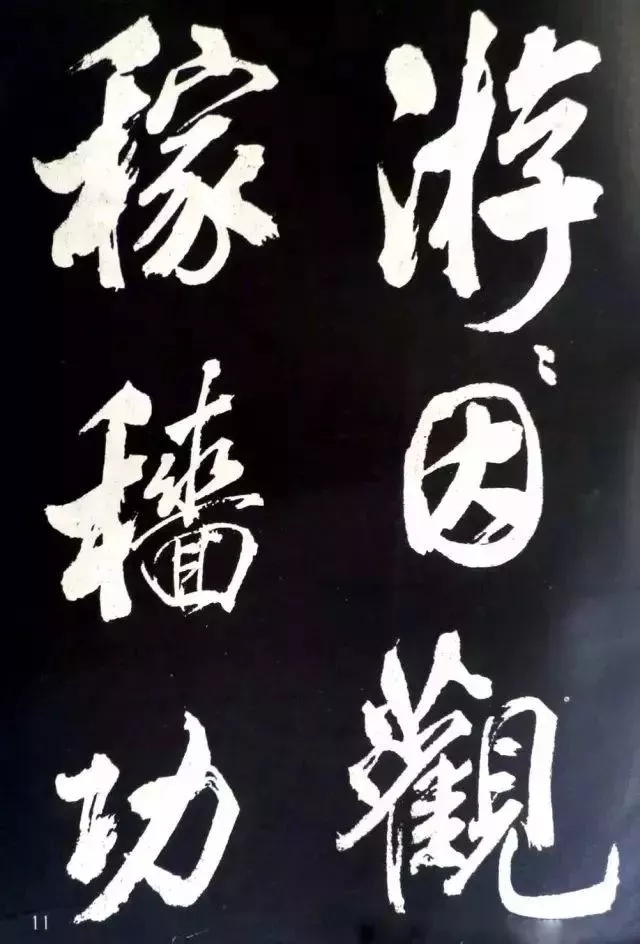

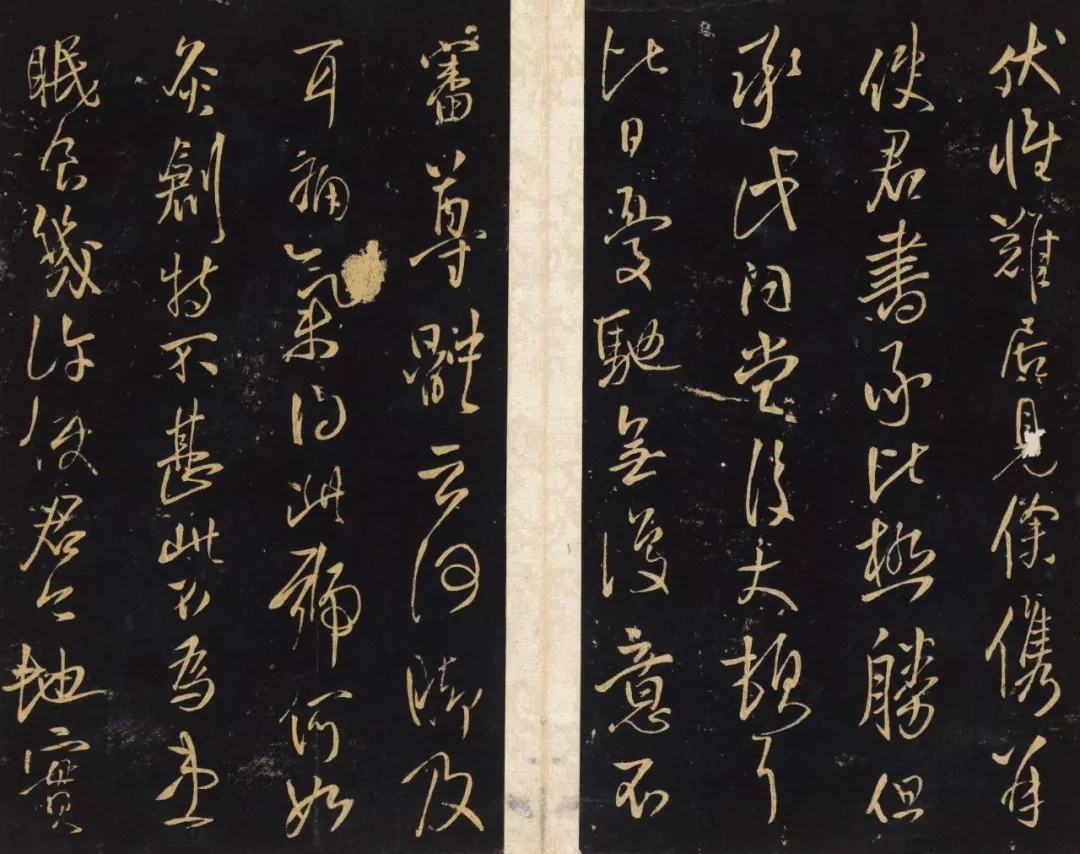

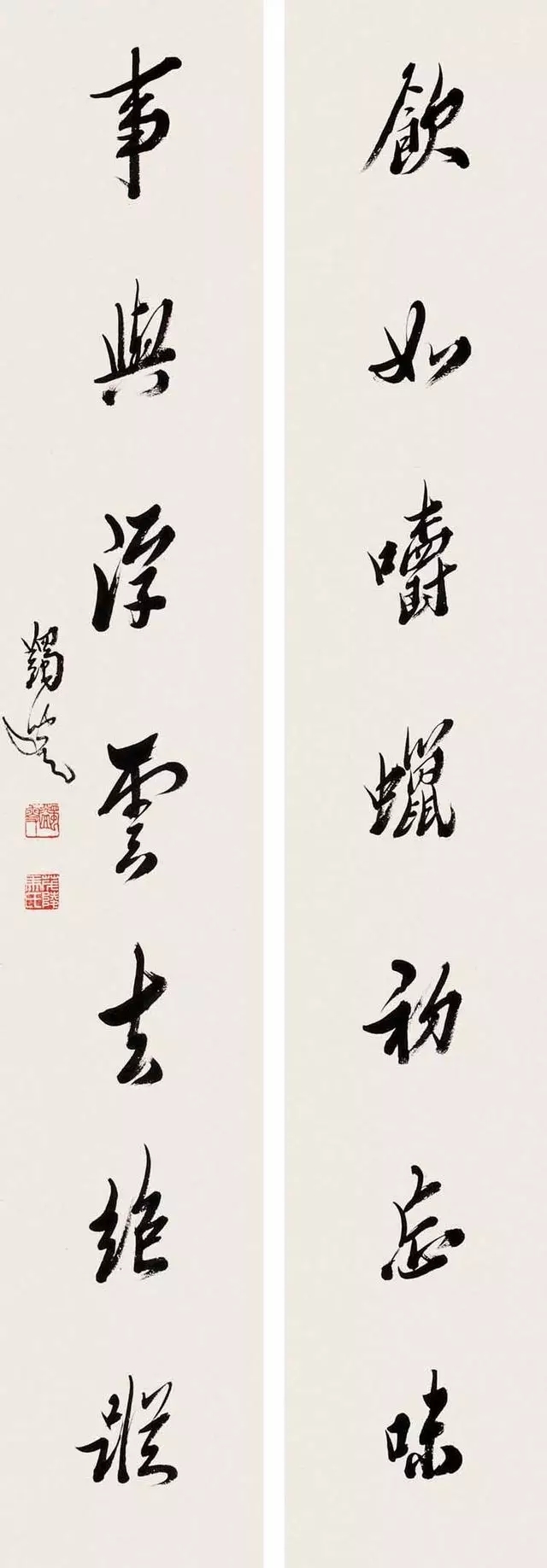

马一浮担心因为战火佚失的典籍无法传诸后世,就发愿为本民族保存一点”读书种子“。鬻书时马一浮曾自订润例时声明有“五不”:一不书祠墓碑志;二不书寿联、寿序;三不书讣告、行述、像赞。四不书题签和时贤作品;五不书市招。另外还有立索不书、无介绍不书等等。马先生在复性书院时不领书院薪水。生活用度只能靠卖字。故次年作《蠲戏斋鬻字改例启》,说明去年因要刻书故卖字,今已不刻书了,将以字“易粥”,所以特别修改润例,周告四方。到了一九四七年九月,又作《蠲戏斋鬻字后启》。说卖字卖到明年修缮了祖坟以后就再也不卖了。一九四八年,一年期限已届。四方求字者依然络绎不绝,故门人寿景伟等发布了一个《蠲戏老人鬻字展限并新订润例》,说再延期一年。过了这年,想求马先生的字也求不到了。所以求字者莫不踊跃。到一九五○年,马先生仍然要靠鬻字为生。后再出《蠲戏老人鬻字代劳作润例》,言明:“愿以劳力换取同情,用资涓滴。”四次鬻书虽说各出有因,但他在每次鬻书之前都是经过长期准备的,即经过一段时期的临书来充实自己,可见马一浮在书法创作上的严谨态度。正是经过这种边临边创、以临促创的过程,在一定程度上促使了马一浮个人书风的形成而价值取向。

![640.webp (25)]()

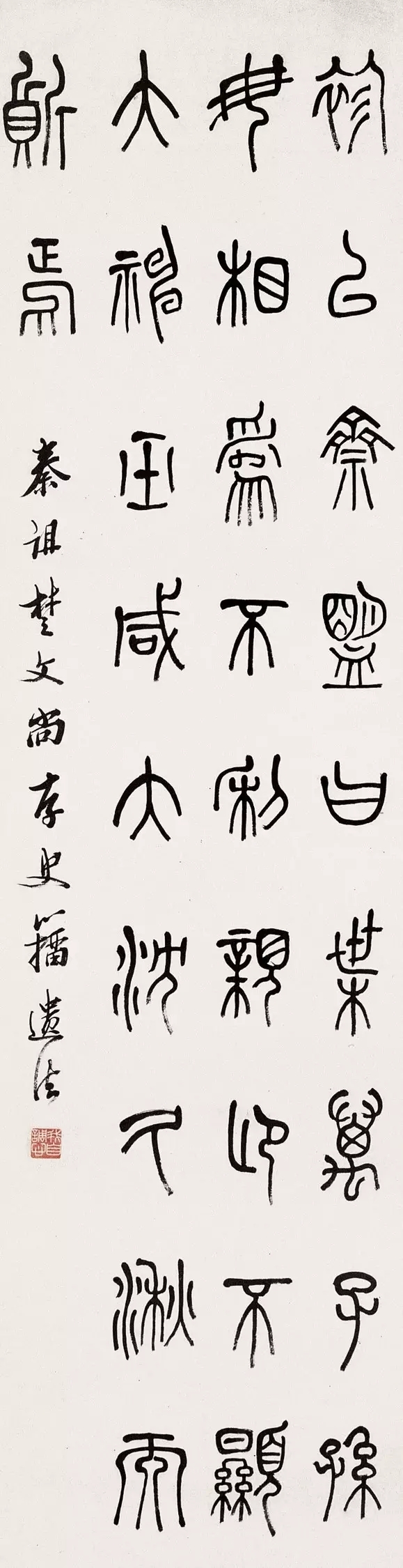

马一浮 1933年作 篆书十言联 纸本镜心 241×38cm×2

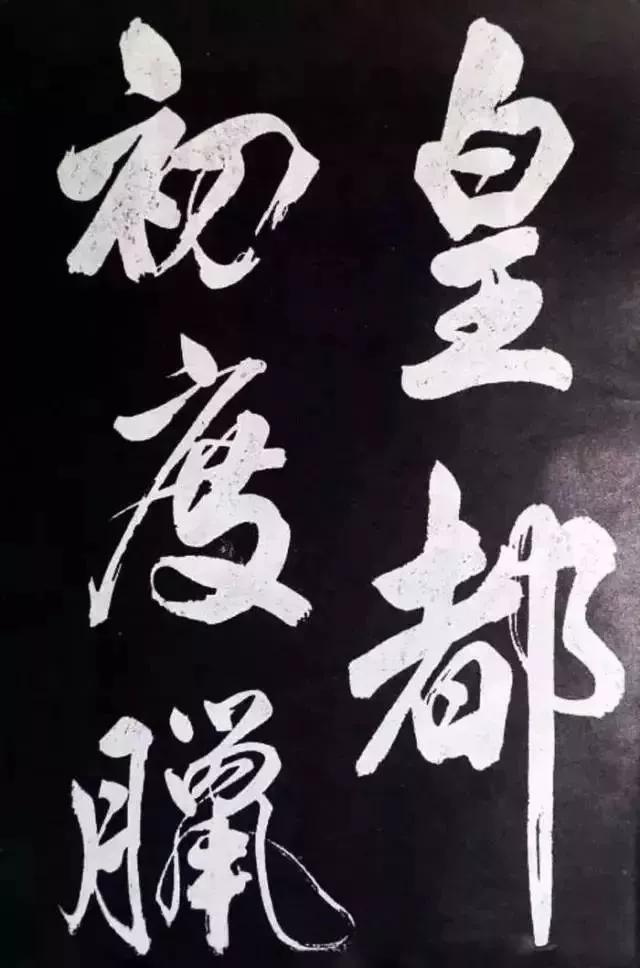

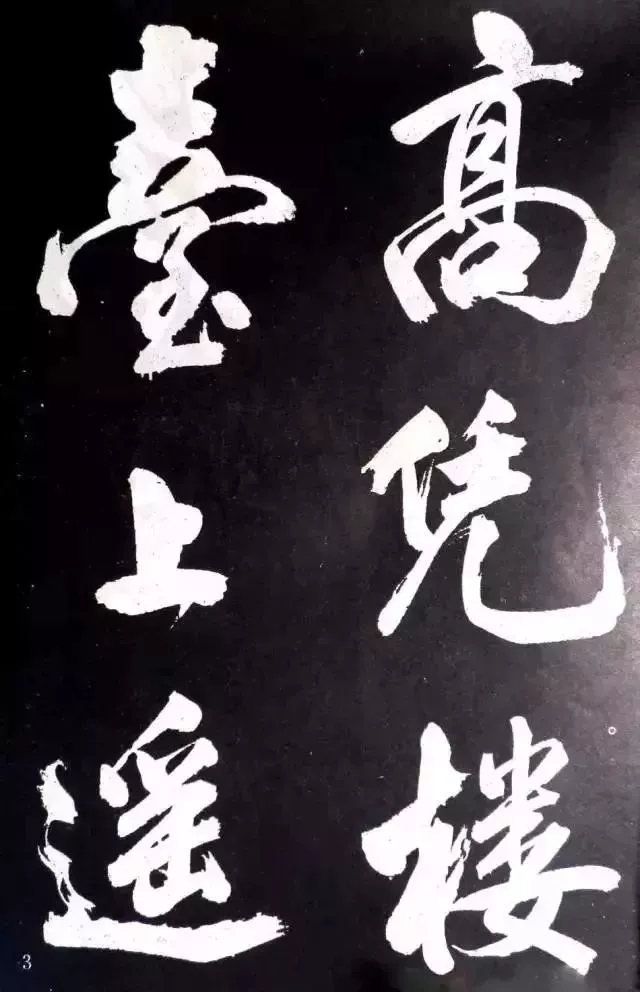

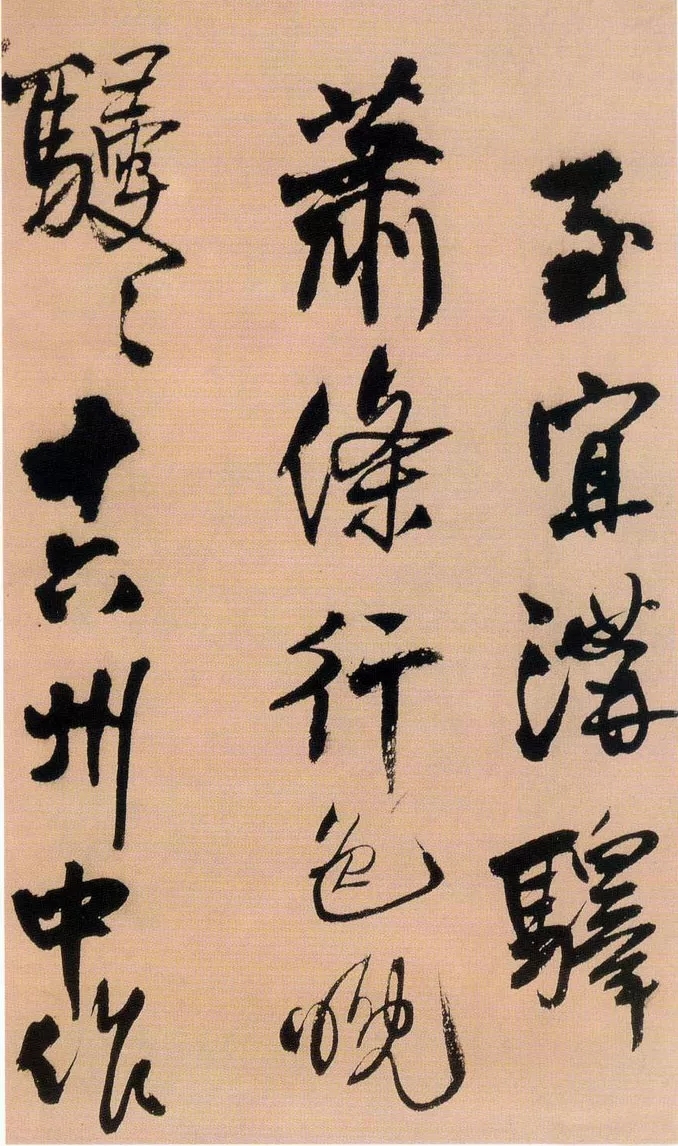

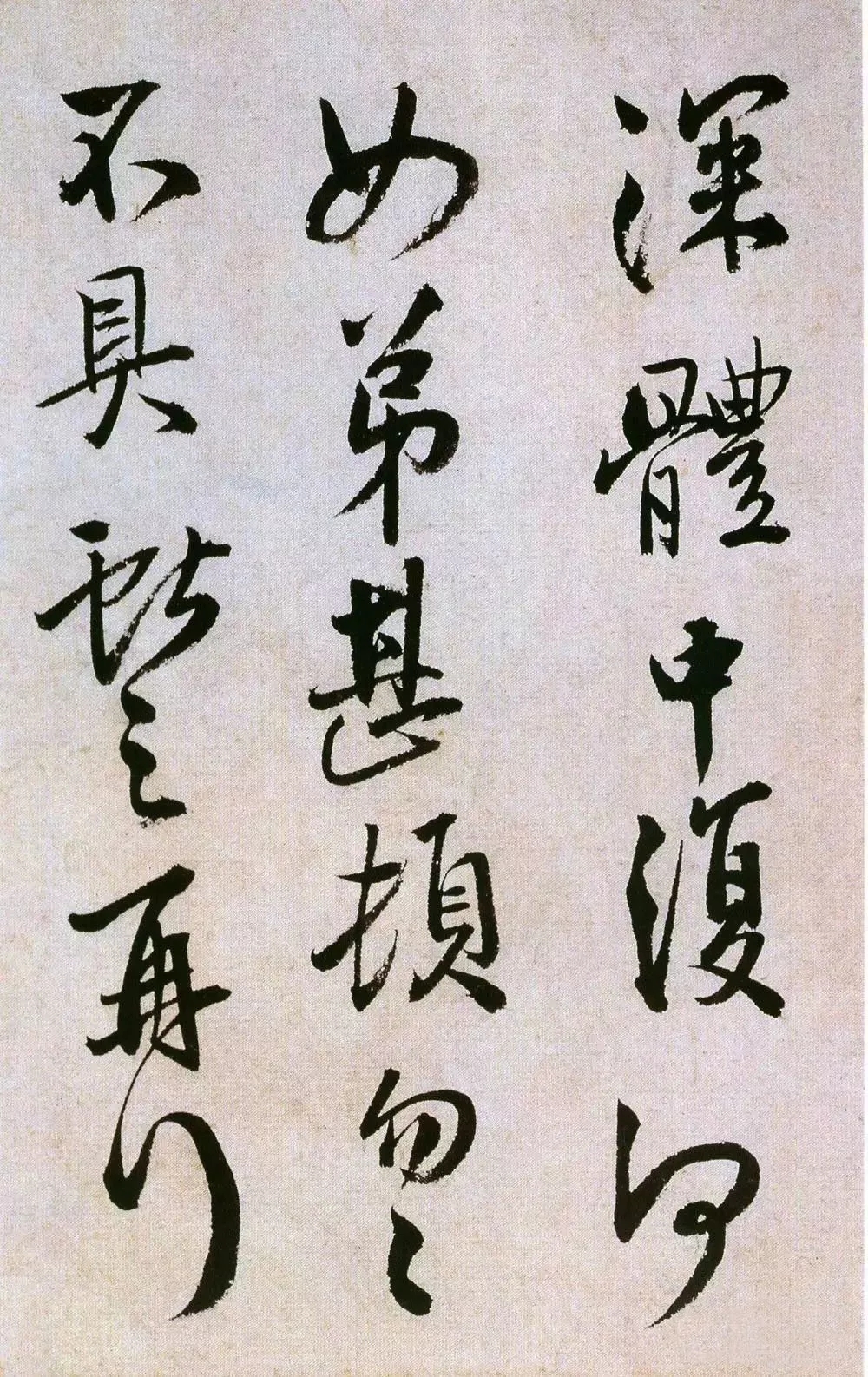

他的书法路径在于融合、北碑之气韵骨势,进而远接钟王。他在《戏题鬻书启诗》中自谓:“恨无勾漏丹砂诀,幸有羲之笔阵图。”由此诗可知,他自己的书法所成,自视甚高。且独钟于王羲之。他不同于当时尊尚北碑的书家之处在于他对古典审美回归。他的这种审美取向也表现在他的一些题跋当中,例如:“学书须是无一笔无来历,方能入雅。大抵多识古法,取精用宏,自具变化”。在探究书法历史沿革变迁时,他十分推崇隶书的作用,强调对篆隶的研习是追古溯源的正道。他说:“元常谓多骨丰筋者圣,唯石门颂足以及之。然但务瘦硬而乏气韵则失其意,知此者鲜矣”。

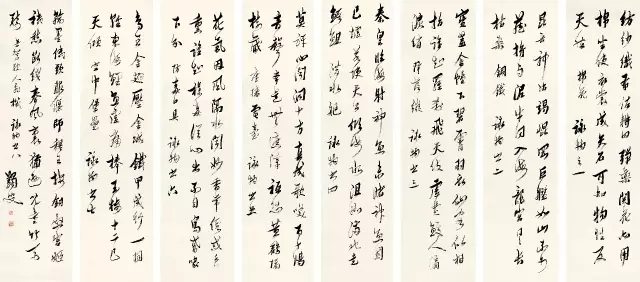

![640.webp (26)]()

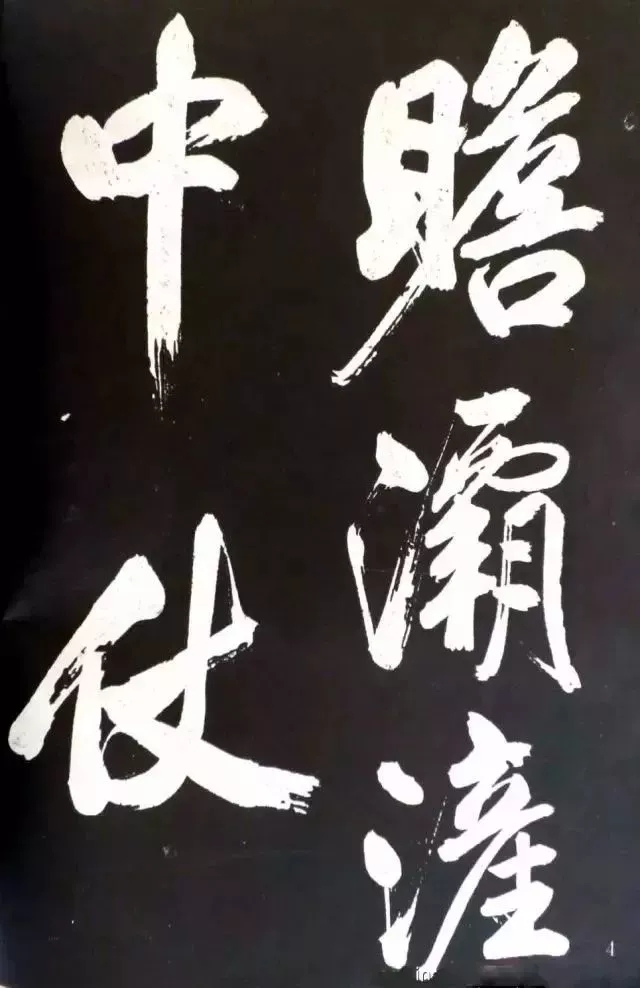

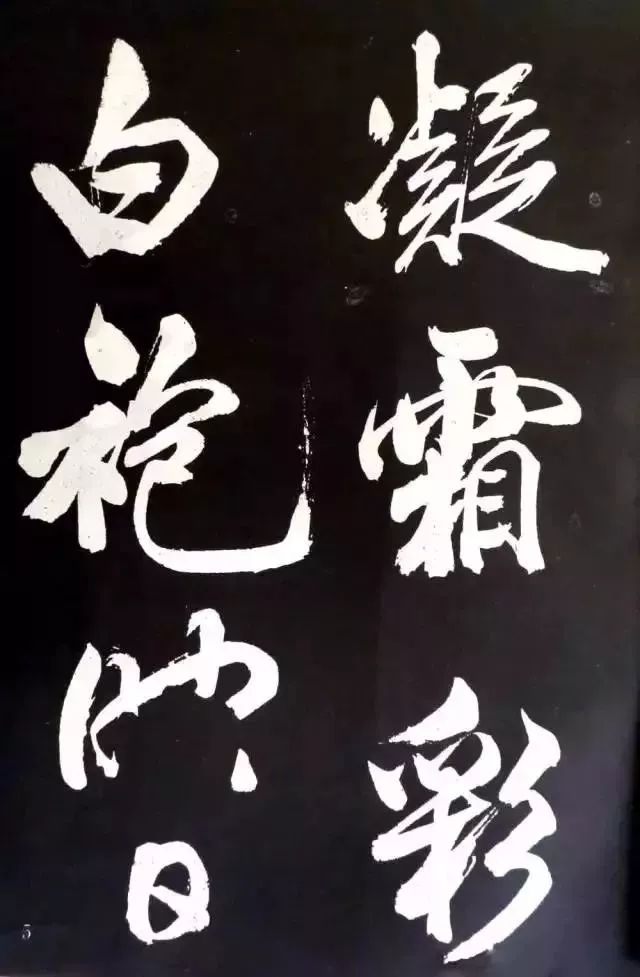

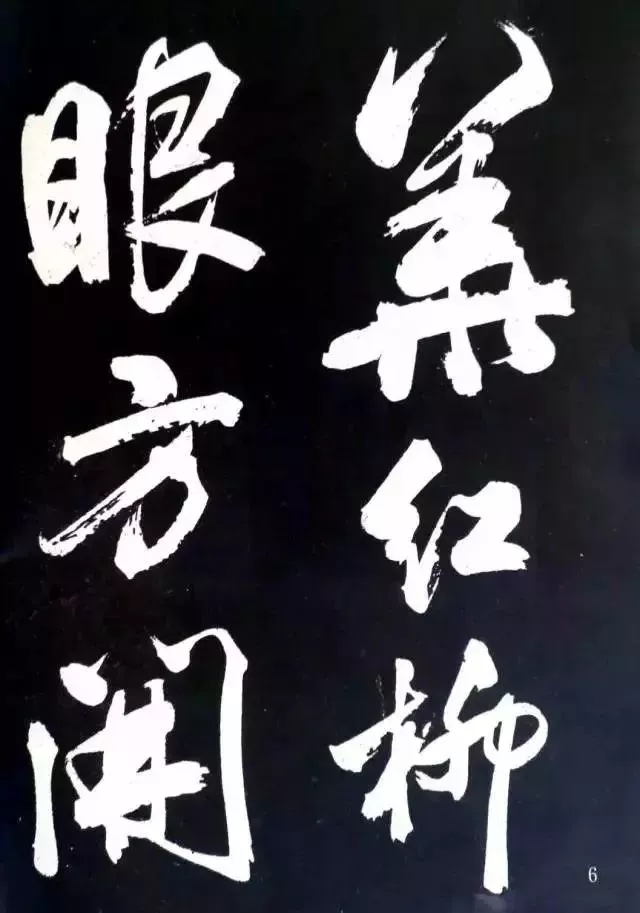

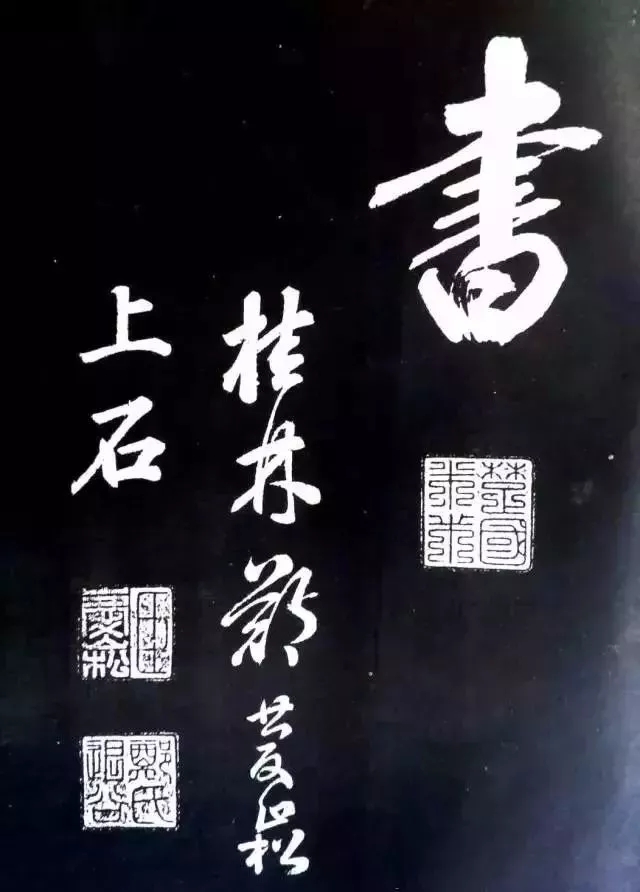

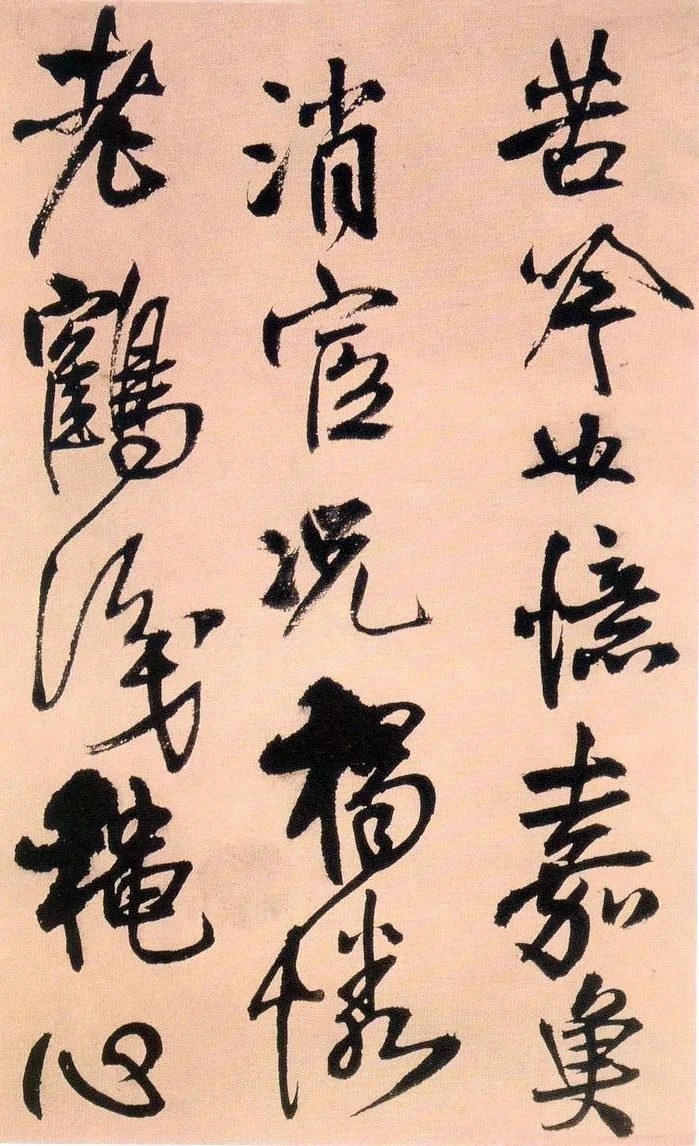

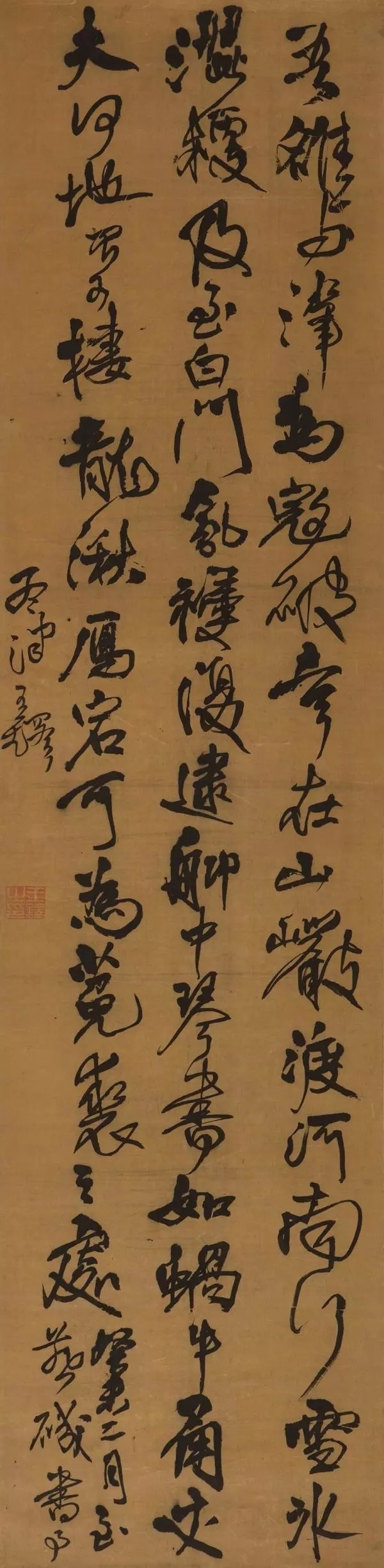

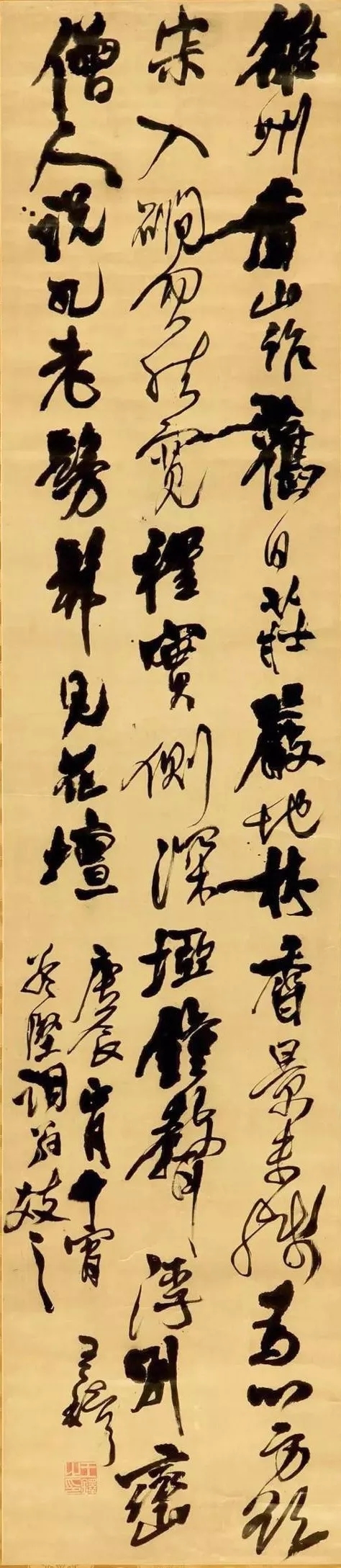

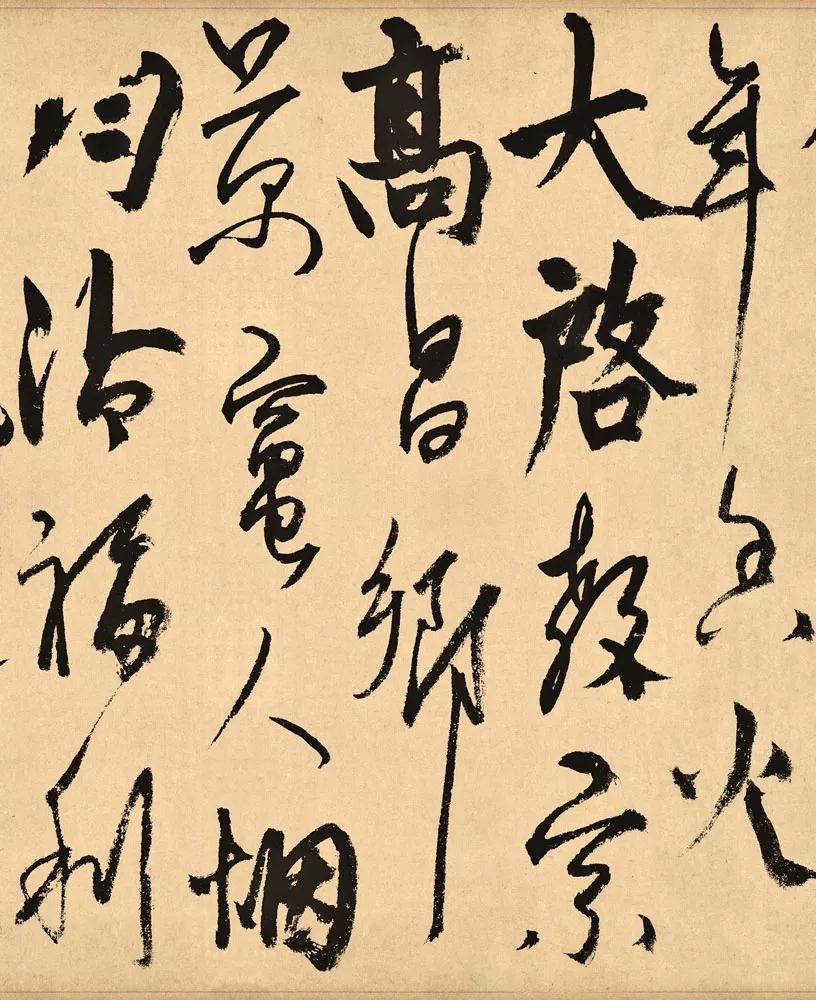

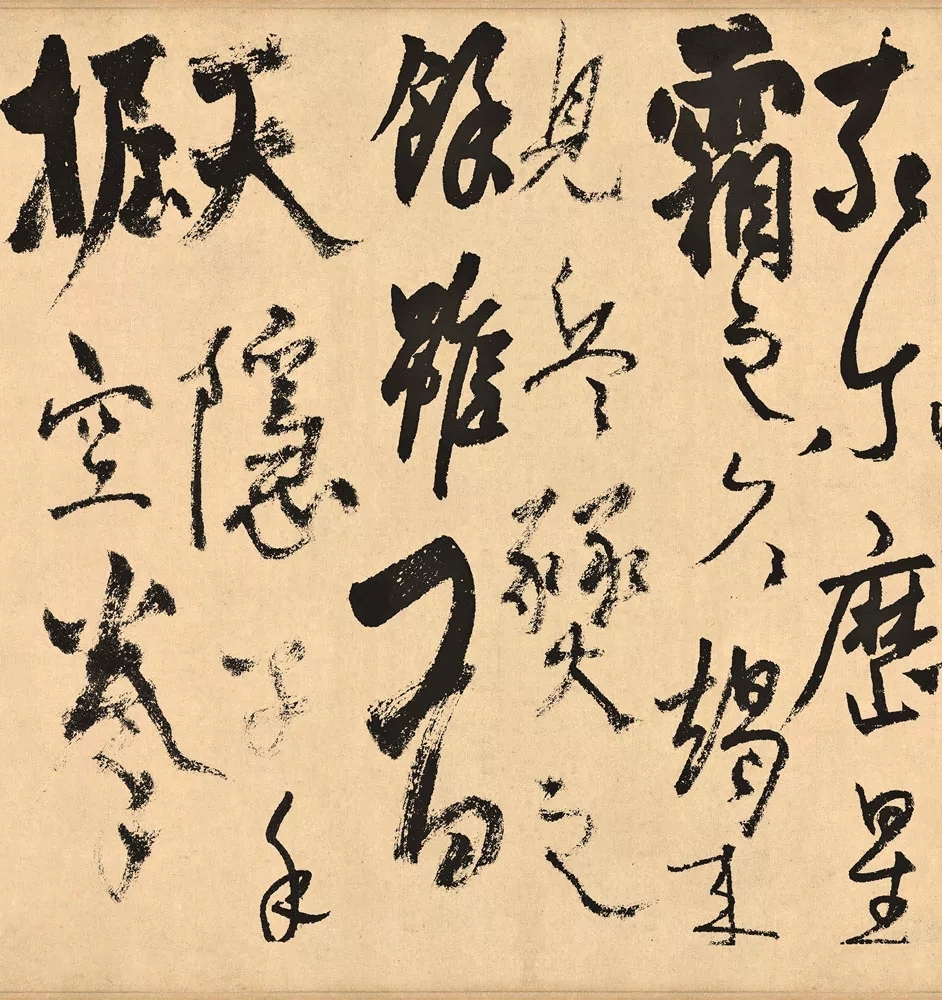

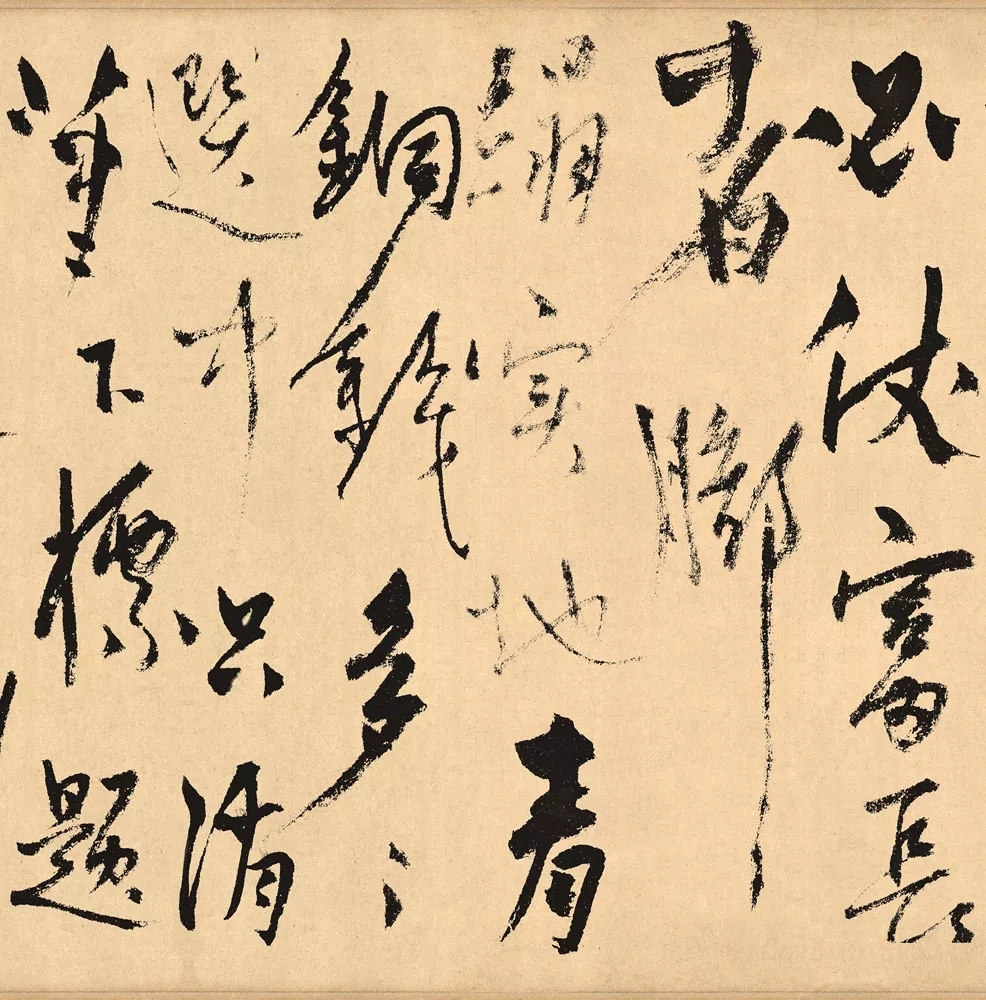

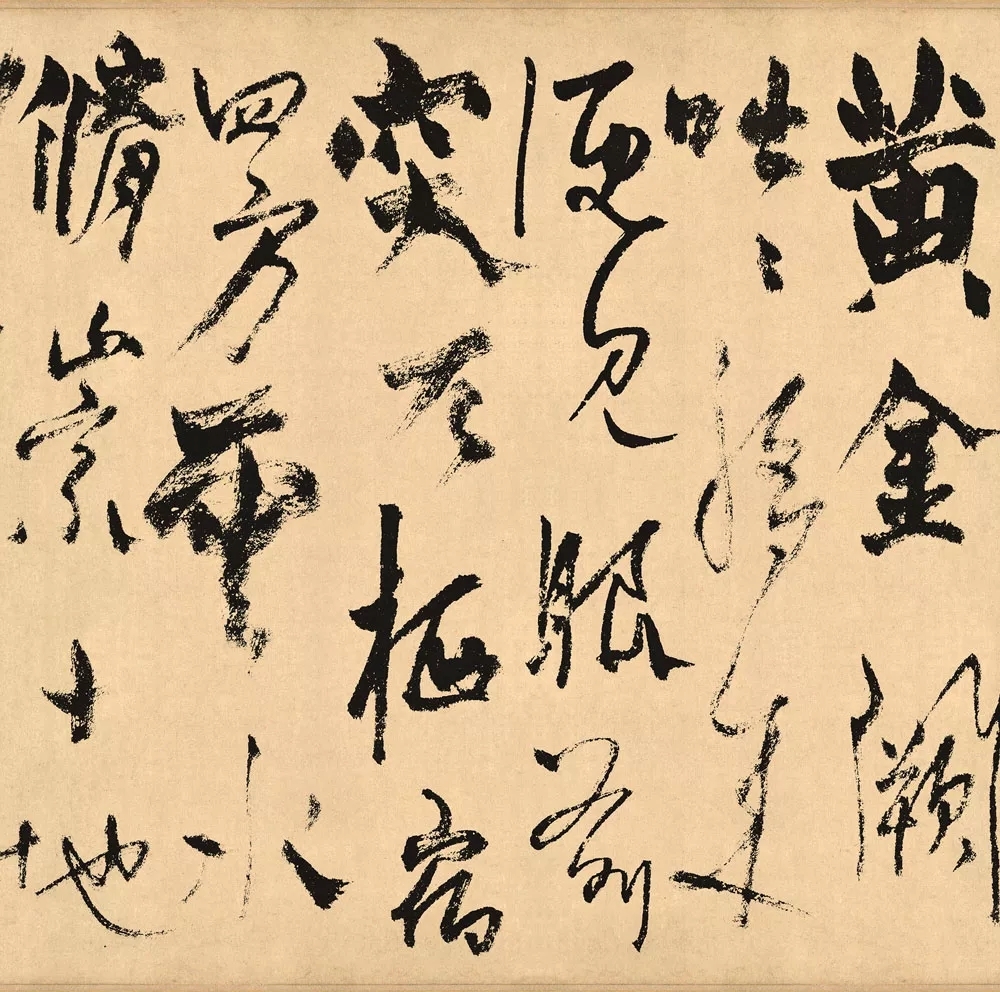

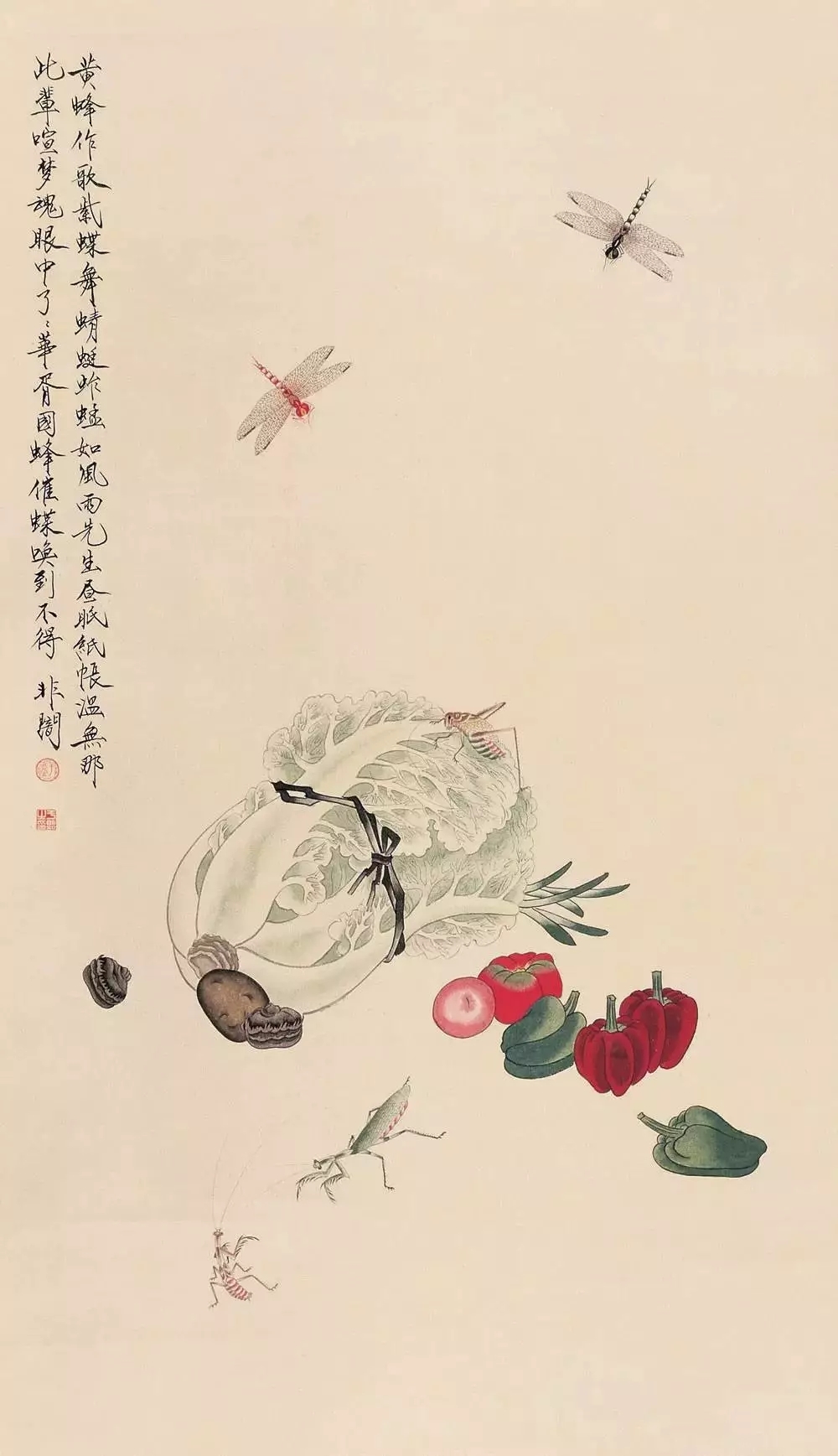

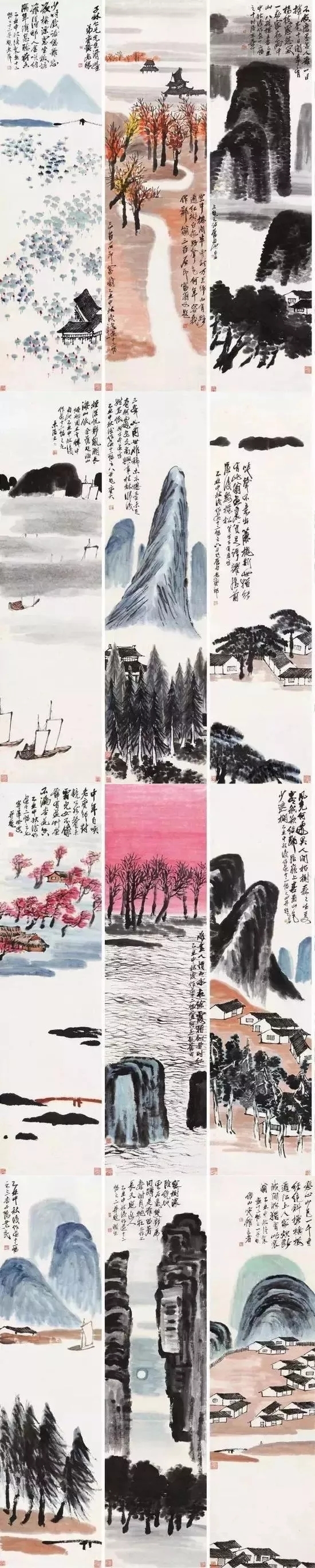

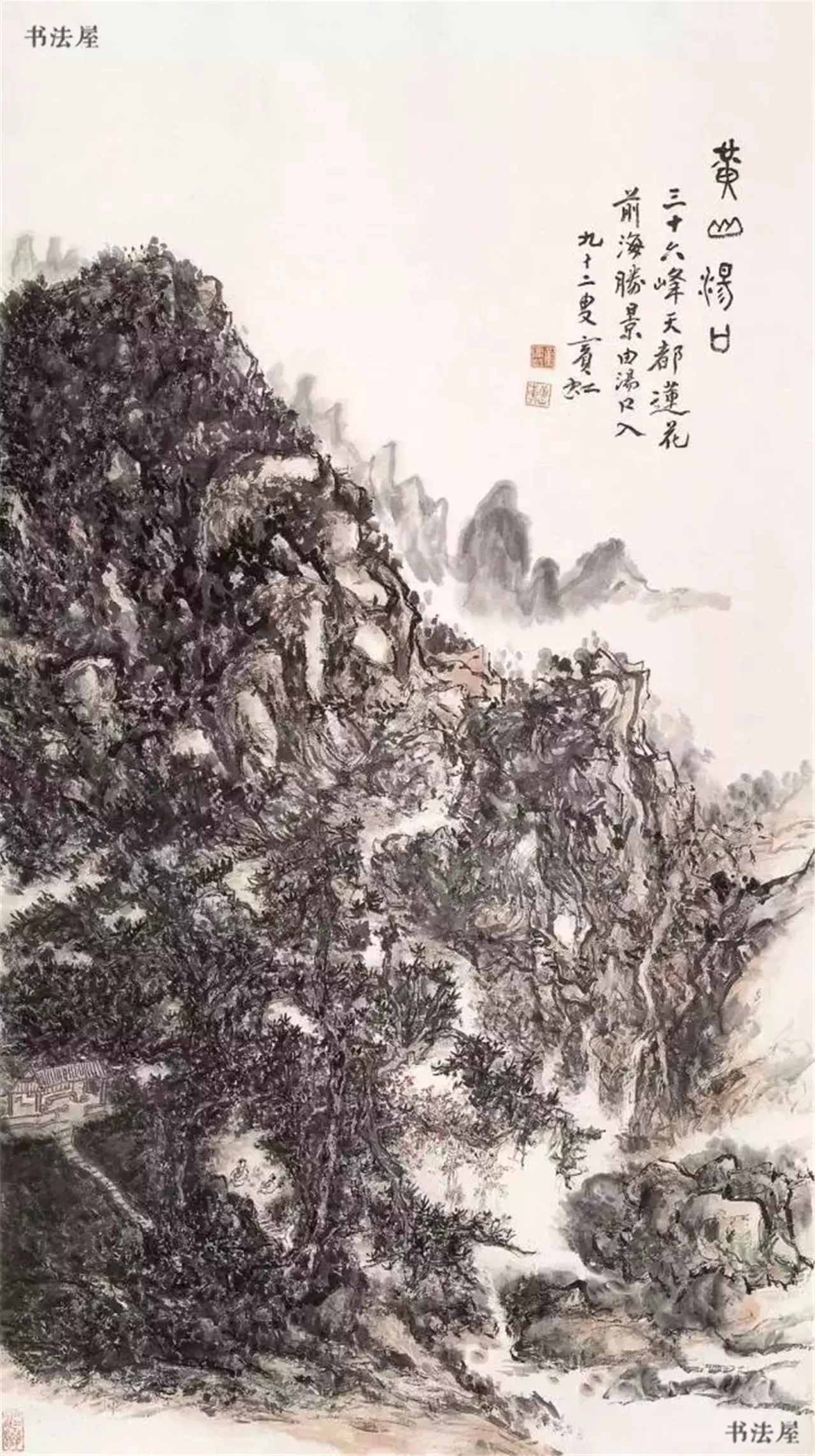

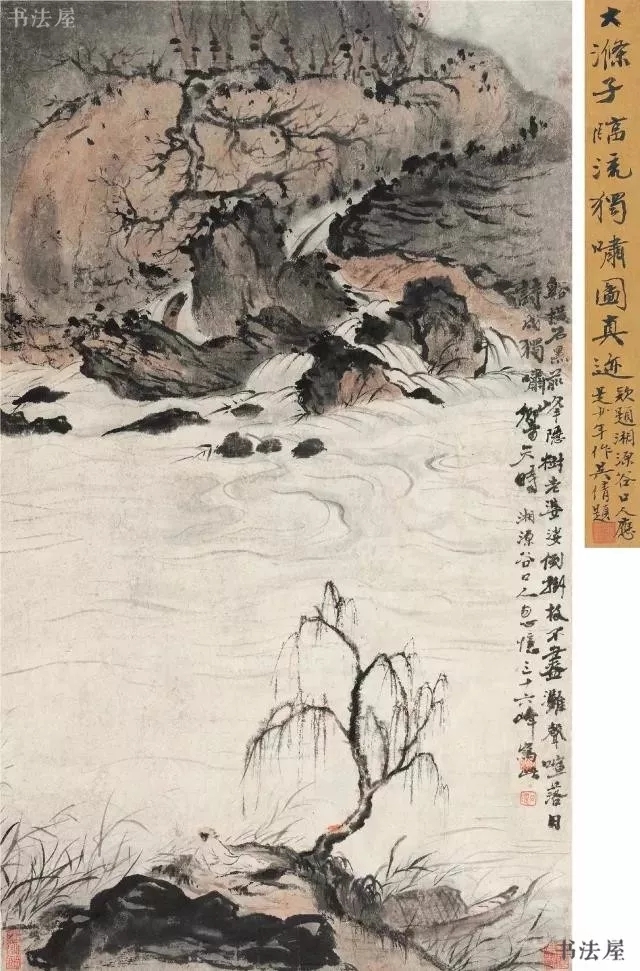

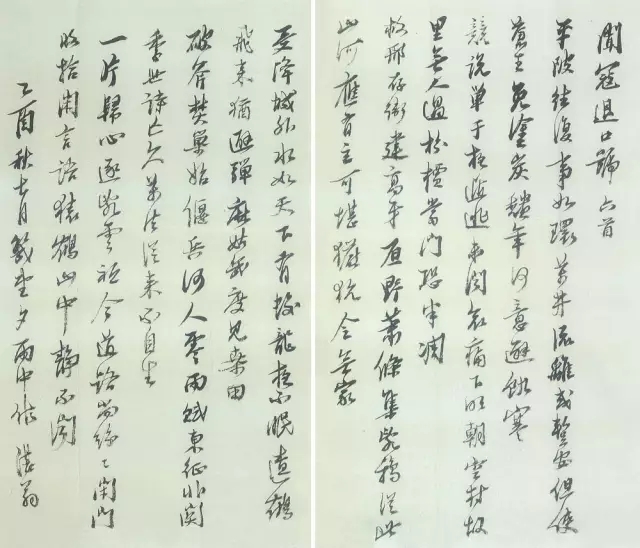

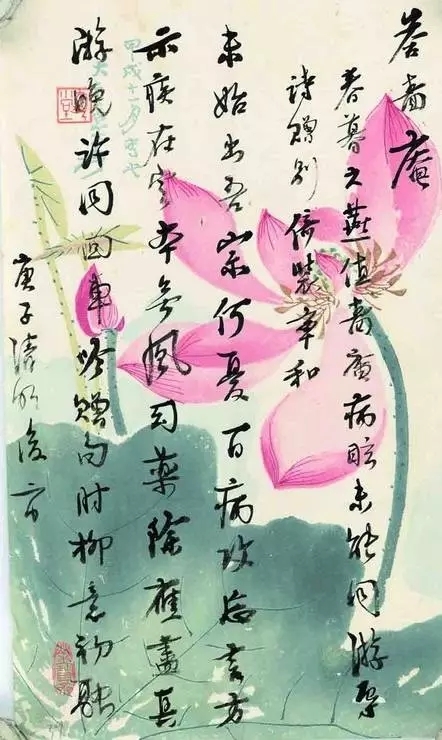

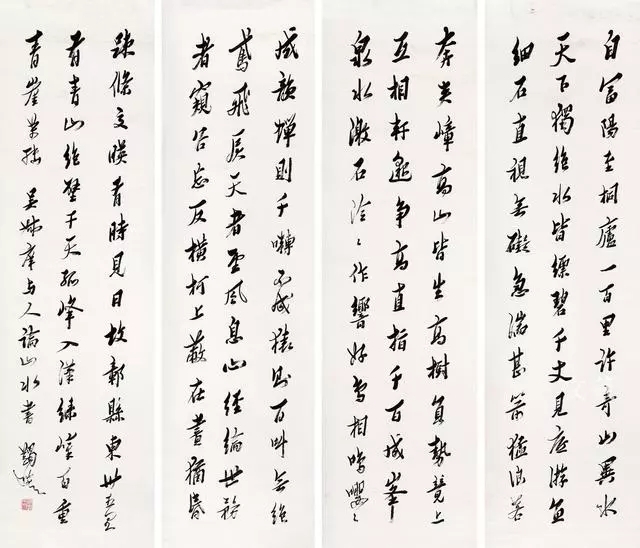

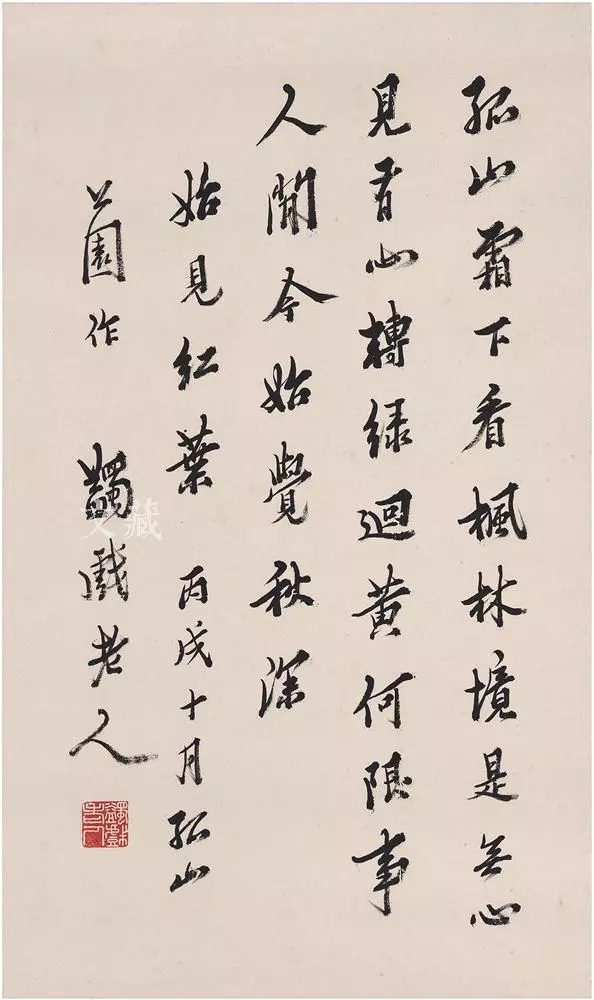

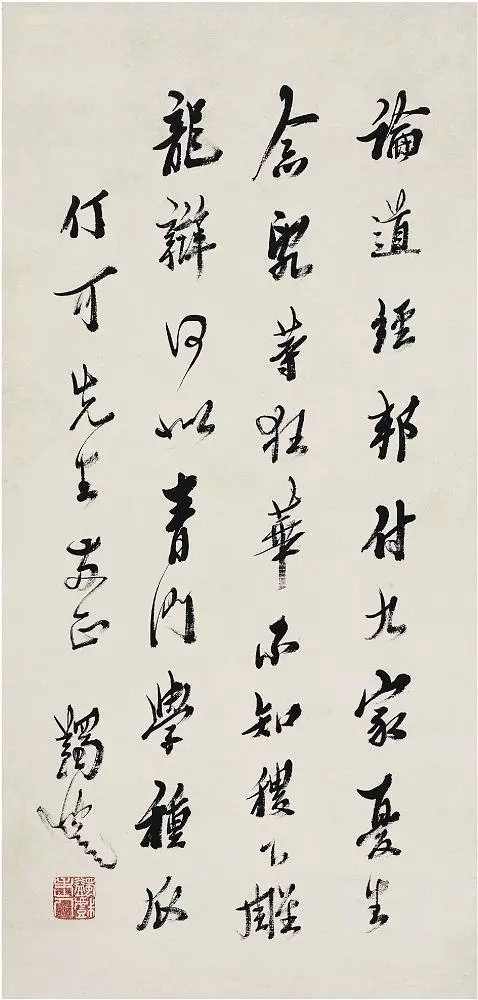

行书自作詠物诗 八屏 纸本镜心 149×39cm×8

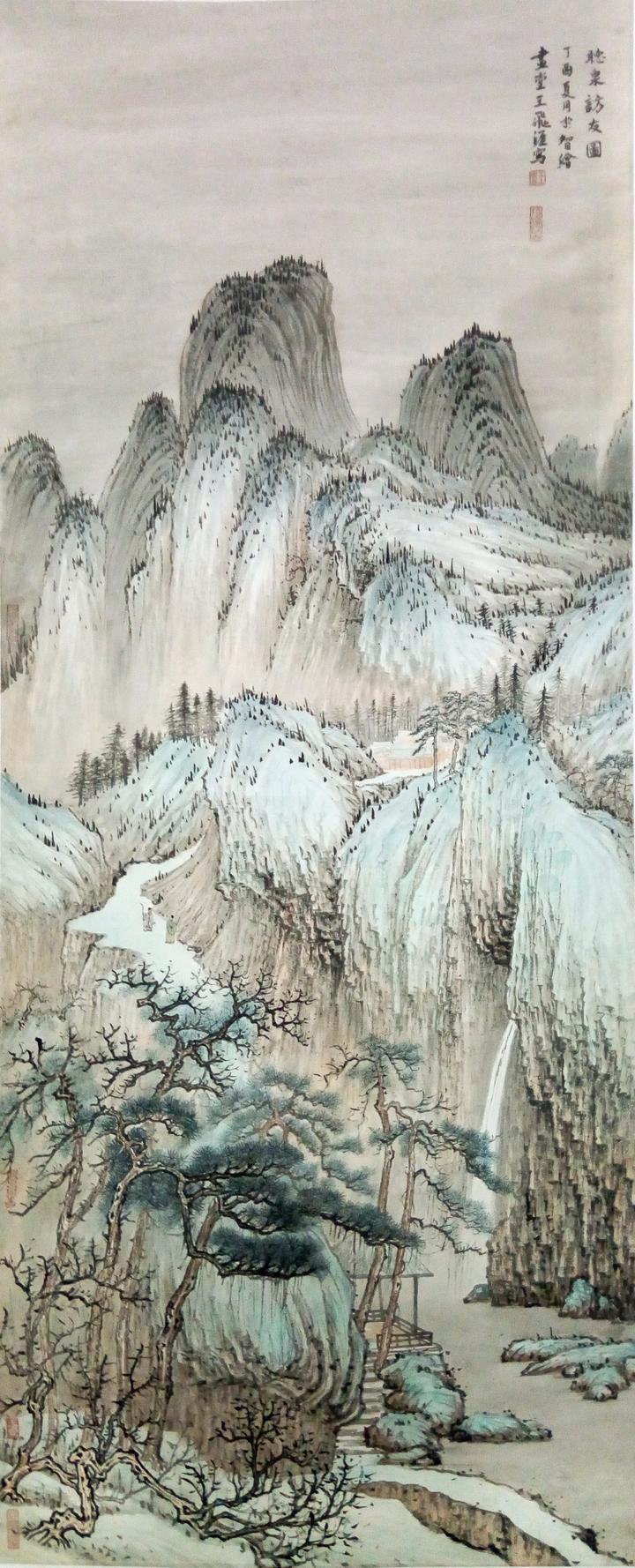

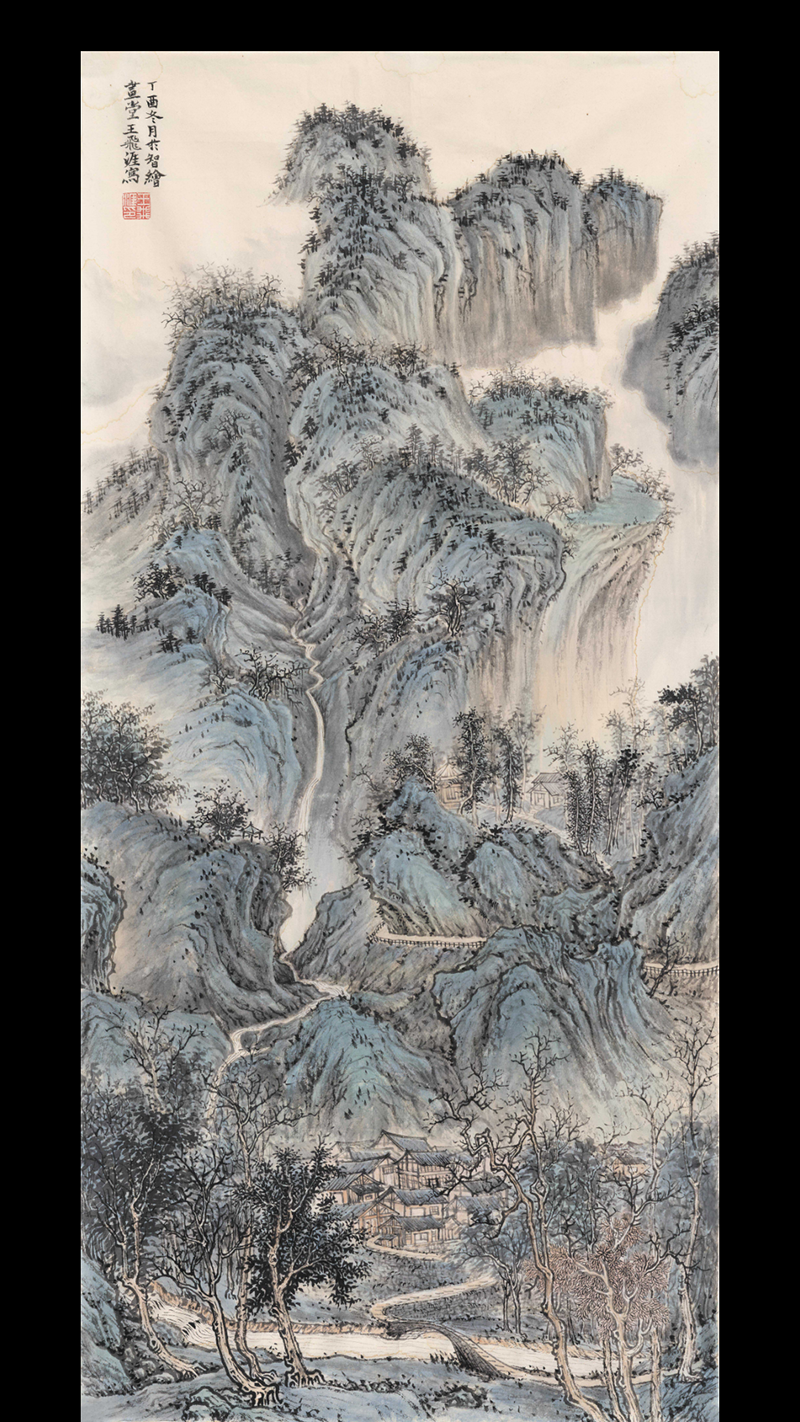

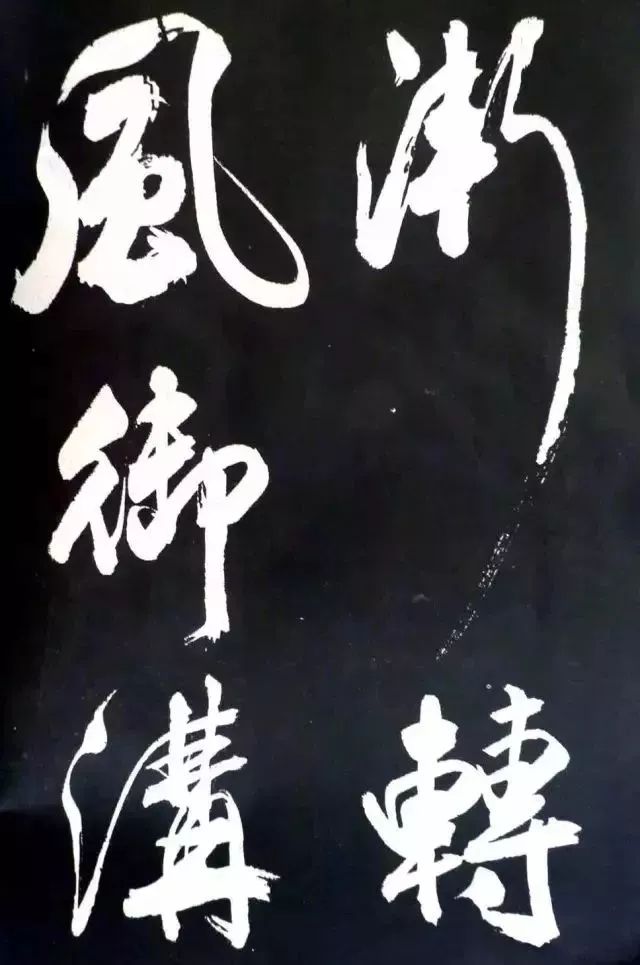

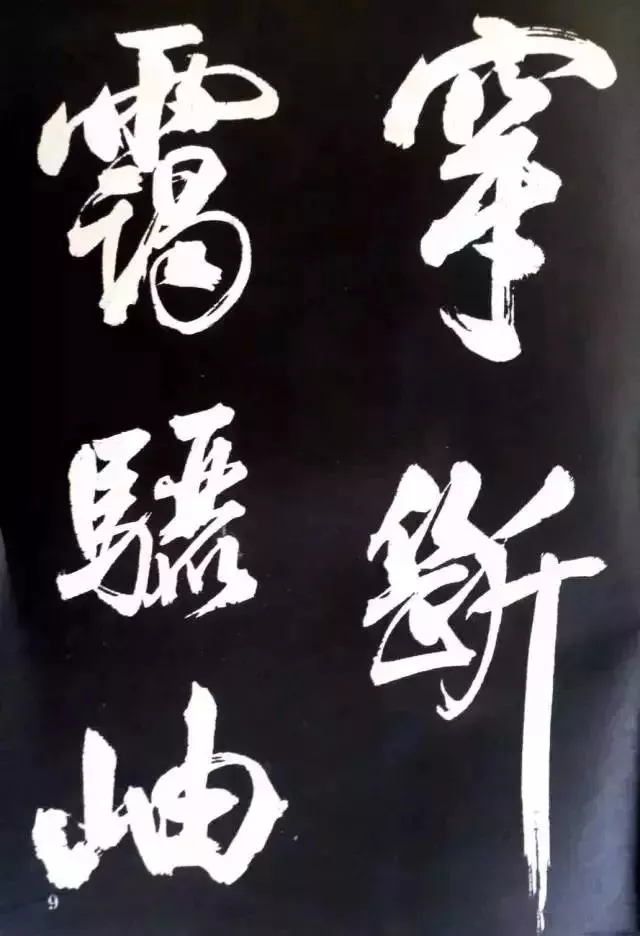

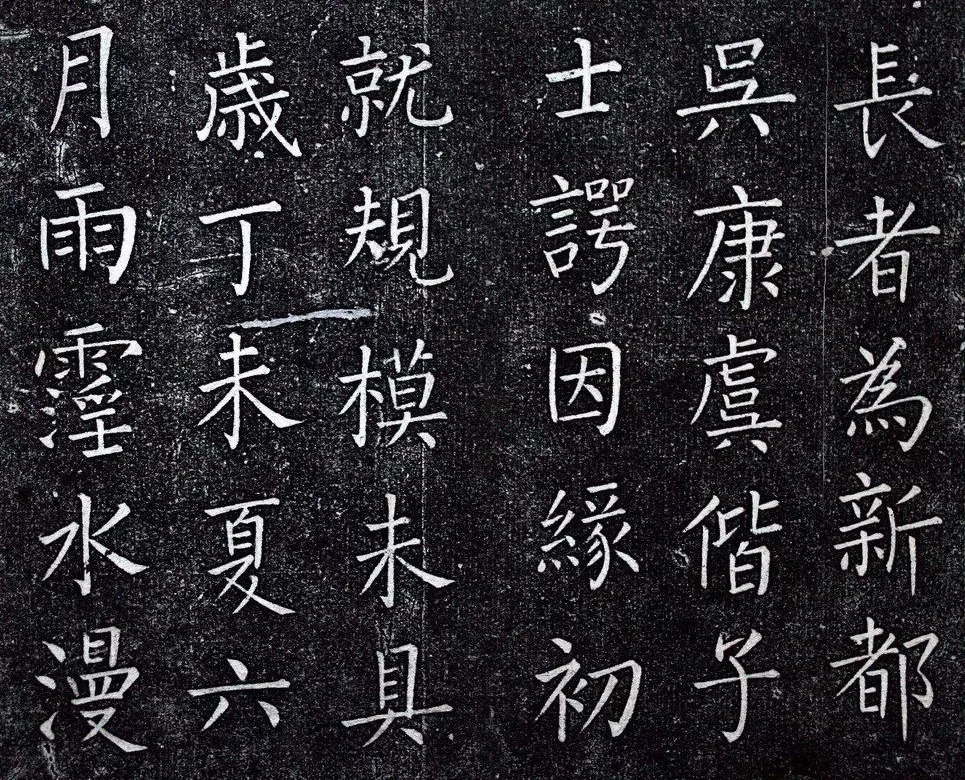

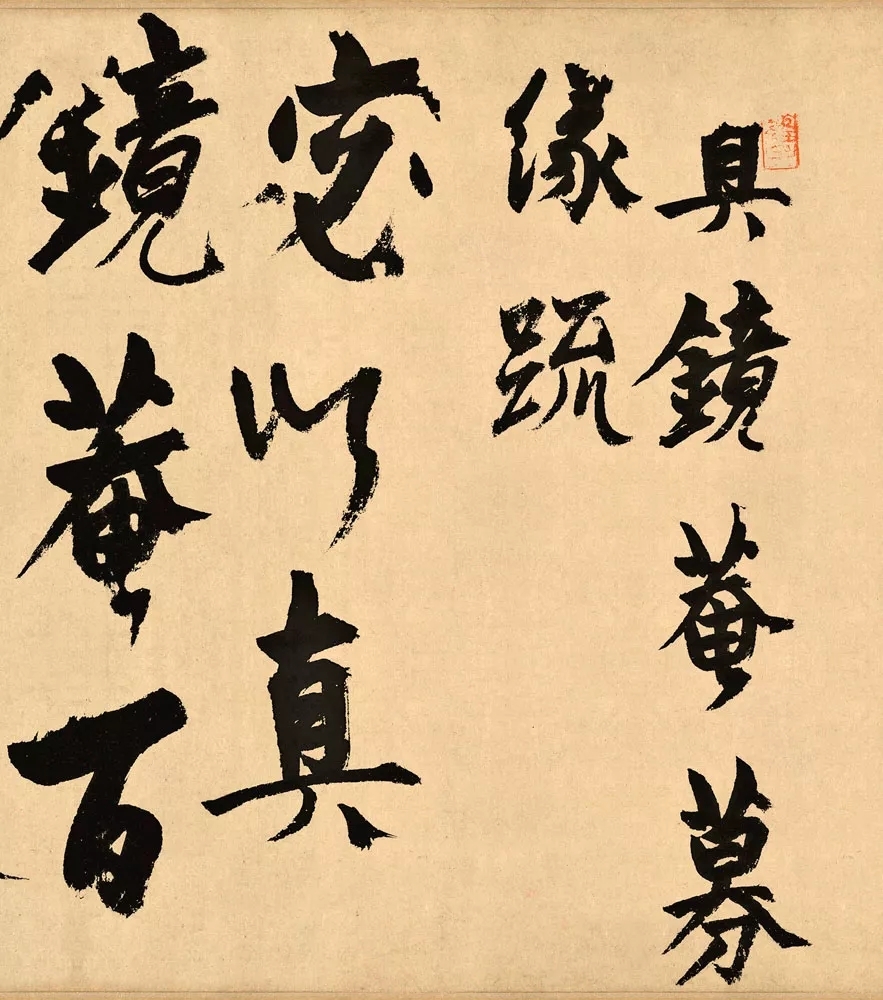

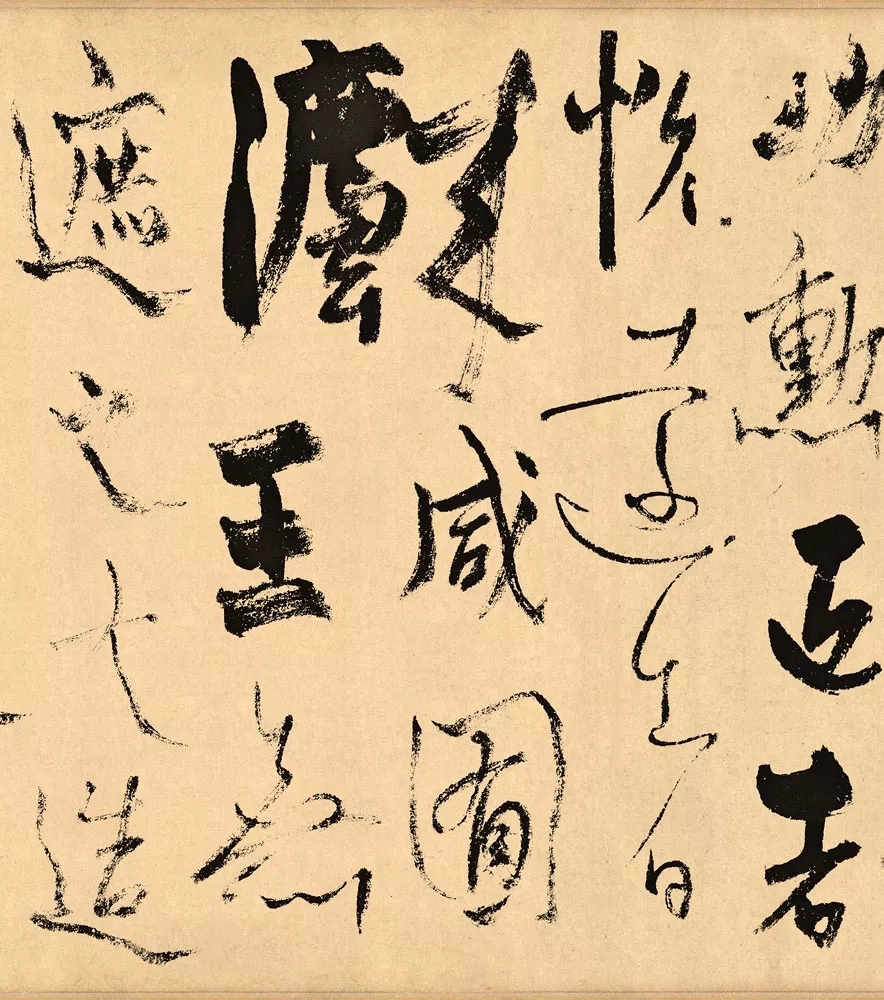

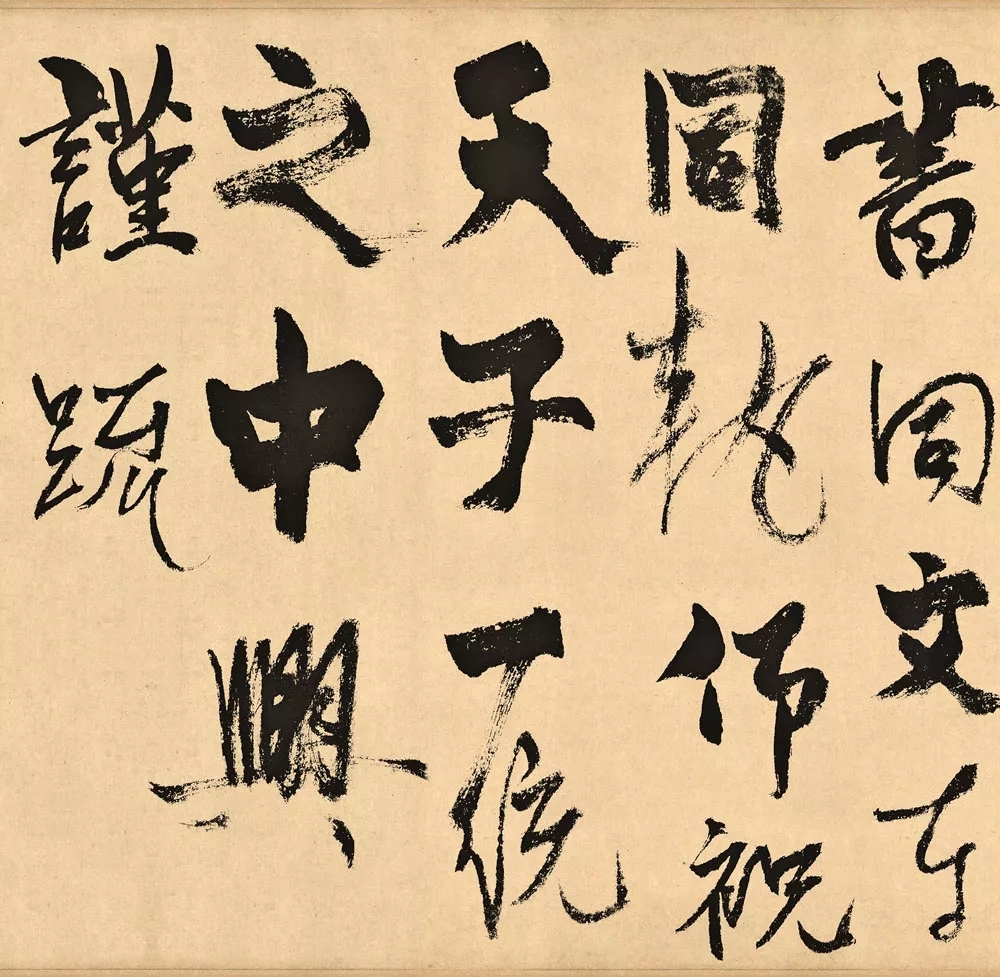

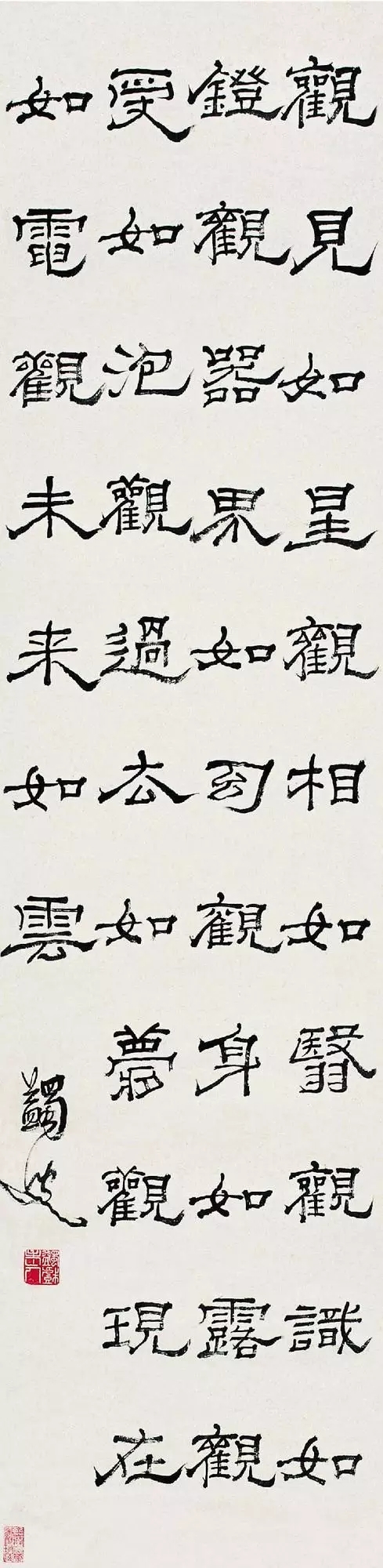

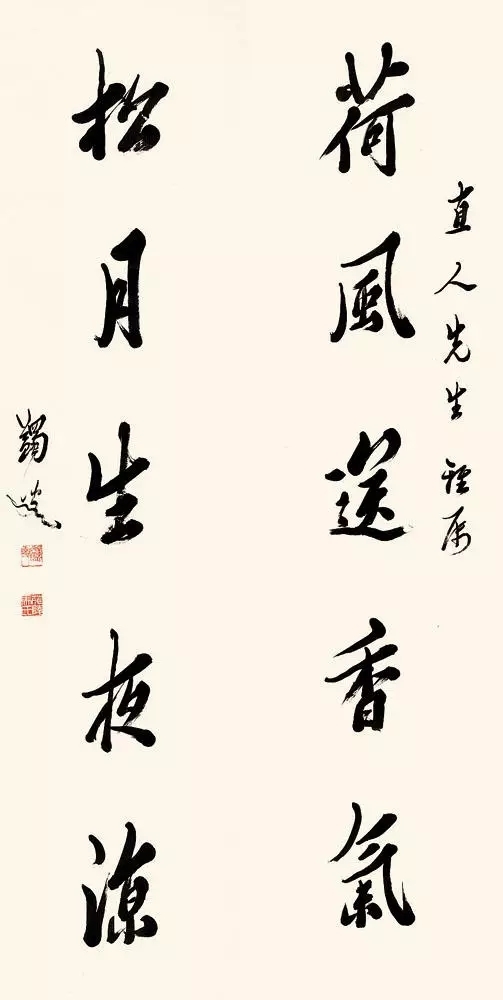

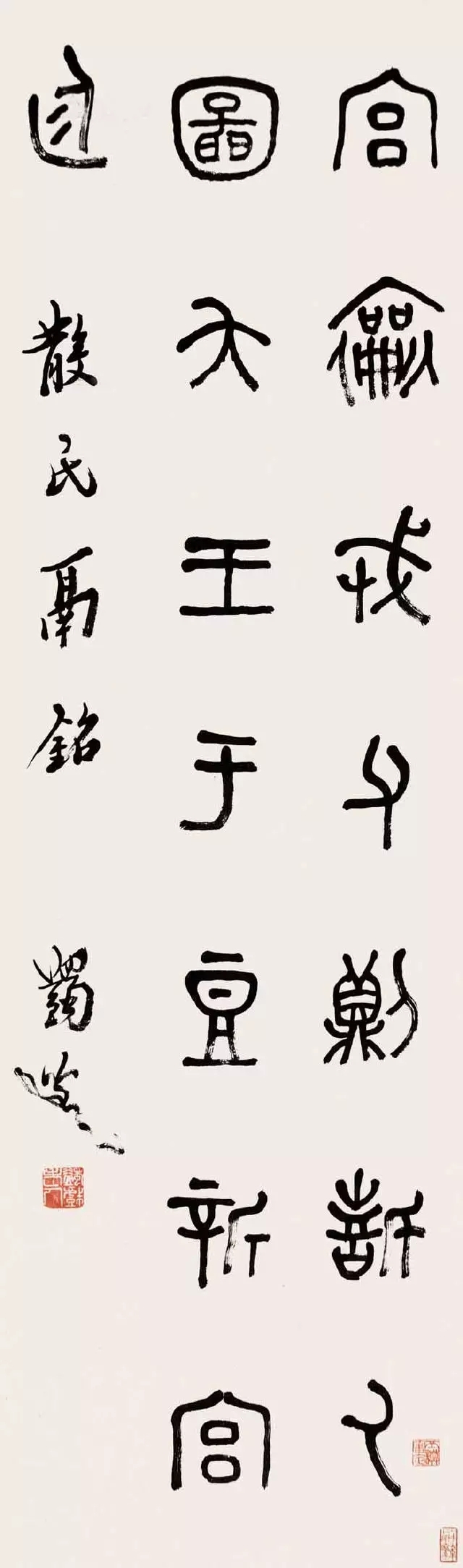

马一浮书法中成就最高者在于行书,根基是始于《圣教序》,他借鉴朱熹之笔意,参以篆隶、北碑之体势,结体略呈斜紧,尖笔与方笔并存。书体呈现出一种茂密峻爽,气韵潇洒的风格。他早年学书以唐碑入手,尤喜爱欧阳父子,二十岁后遍临魏晋南北朝书,植根于钟王诸帖。兼用以唐贤骨法:“取北派之雄杰以充筋骨,而尽变其粗行之面貌,得南宗逸丽温润之韵致,而一洗其姿媚粉泽之态。”所以他的行草书碑帖交融,清雅高古。其结体坚紧,取势侧媚而险劲,但笔画俊迈秀拔自成一格。篆书直接取法李阳冰,隶书则以《石门颂》为宗。在为家族题写的《会稽马氏皋亭山先茔记》和为岳丈汤寿潜写的《墓志铭》,他均用了八分隶书。

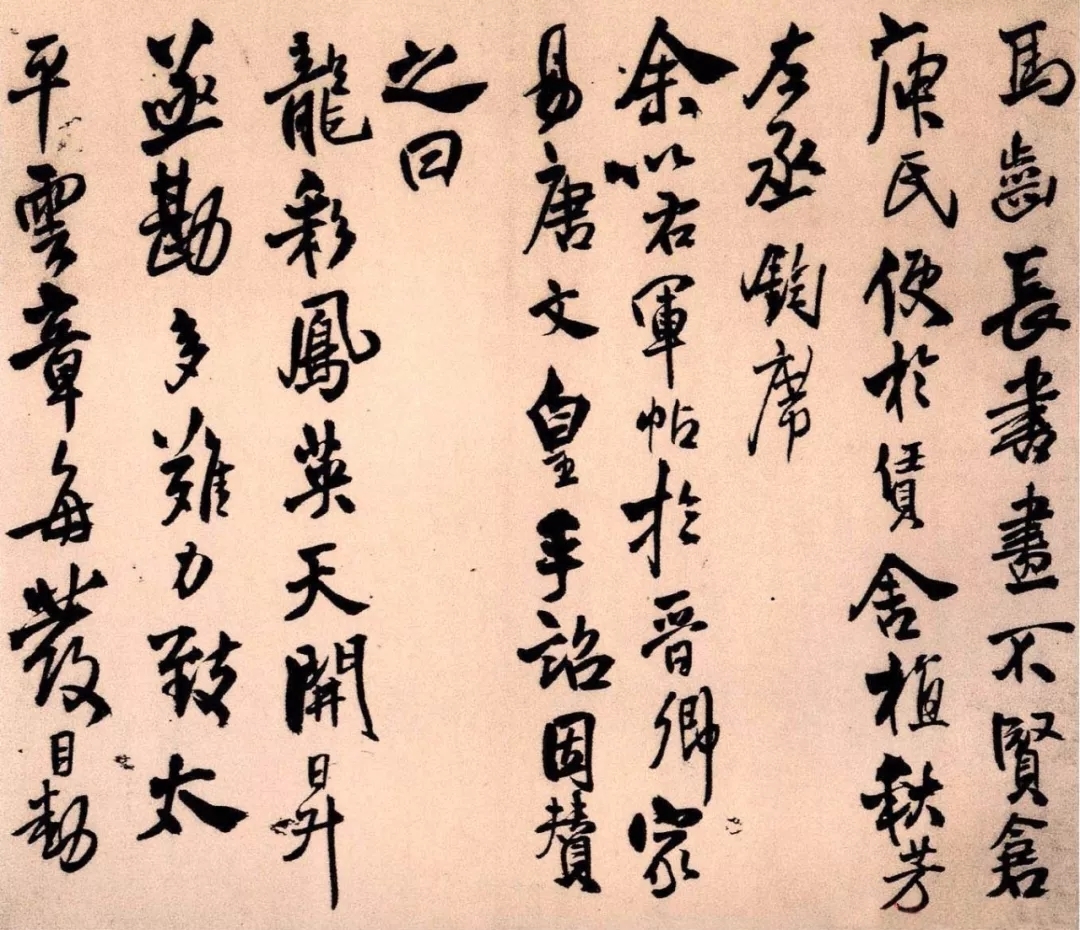

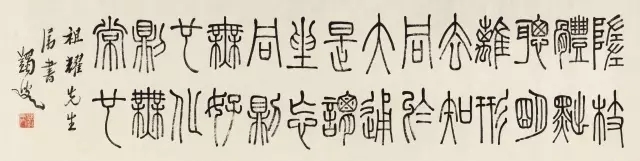

![640.webp (27)]()

马一浮 篆书节录《庄子·大宗师》 纸本镜心 33.5×131cm

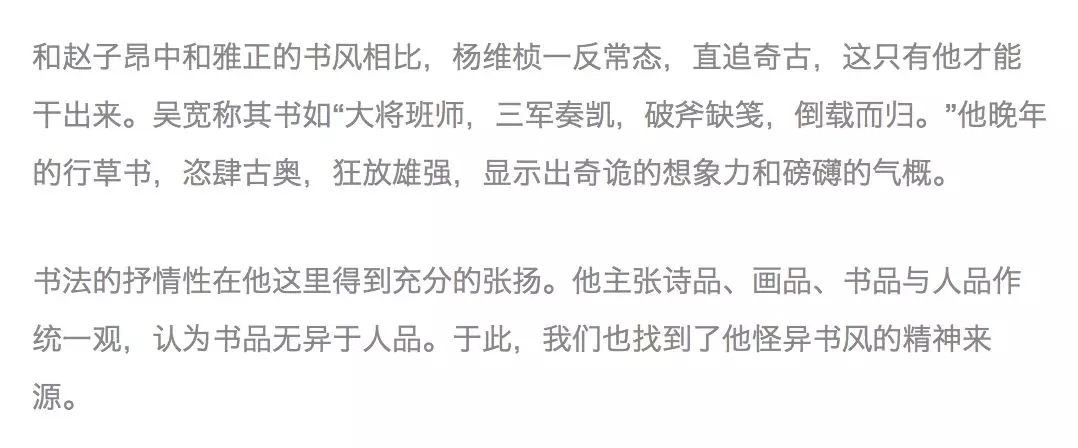

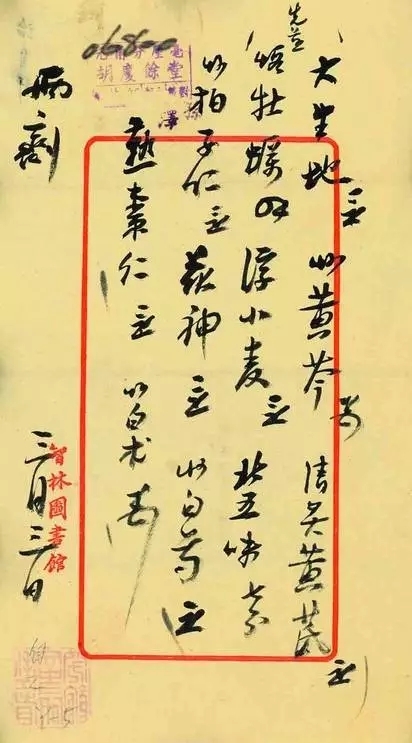

二十世纪书法变革中有这样一种有趣的现象,尊碑的就一味贬帖,崇帖的又一味贬碑。两下都坐下病根而不自知。很多写碑的书法有生硬造作之气,写帖的又柔媚油滑。而真正能达到“遒媚”这个境界的,马一浮一人而已!他在长期的对古法浸淫当中,在碑与帖之中打通了间隔,达到一种水乳交融的境界。2015年由浙江省文史研究馆、浙江图书馆、浙江美术馆联合主办的“游艺证道——马一浮书法展“,此次展览共展出马一浮作品近180件,包括书法、诗(词)稿、书简、碑铭、序跋等,其中半数以上的作品为首次展出,里面不乏稀见之珍品。马一浮许多传世墨迹大多写在纸本上,洒金宣、描金笺、虎皮宣等,当然书札、诗简一类常见用色花笺、八行笺和各个时期自制的“宛委山堂”笺、“复性书院用笺”、“智林图书馆”笺等,甚至有他写在烟纸壳上为猫开的药方。

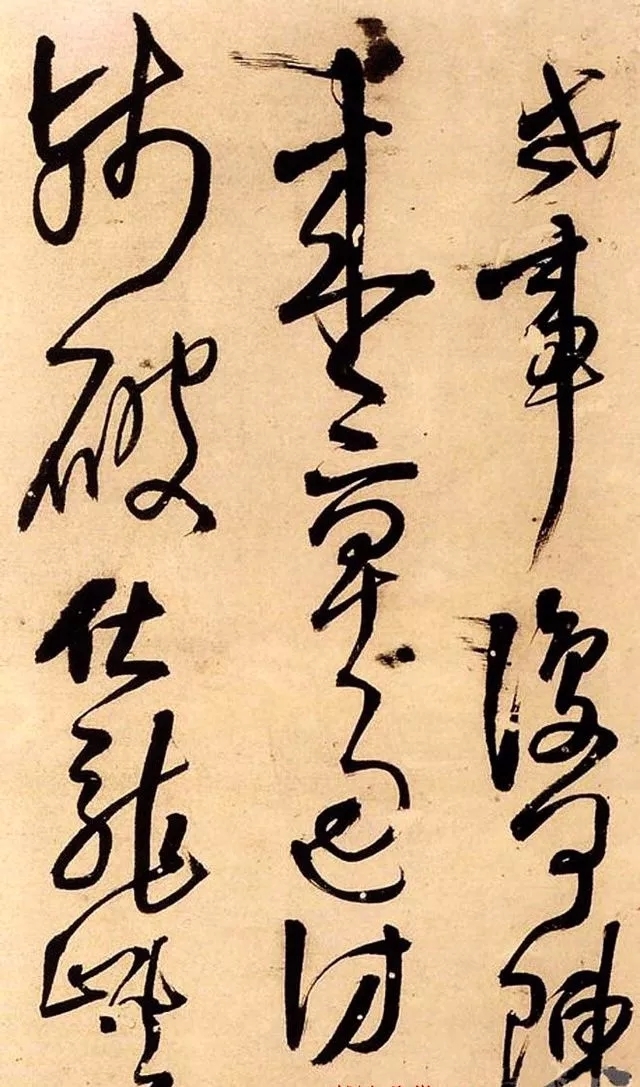

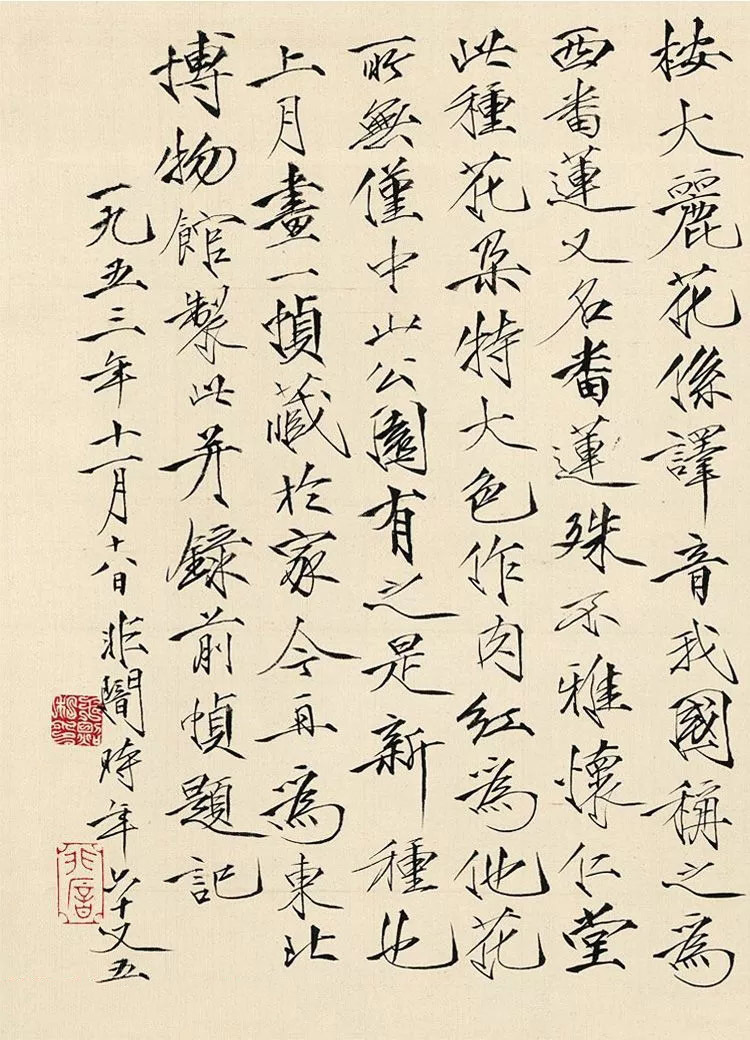

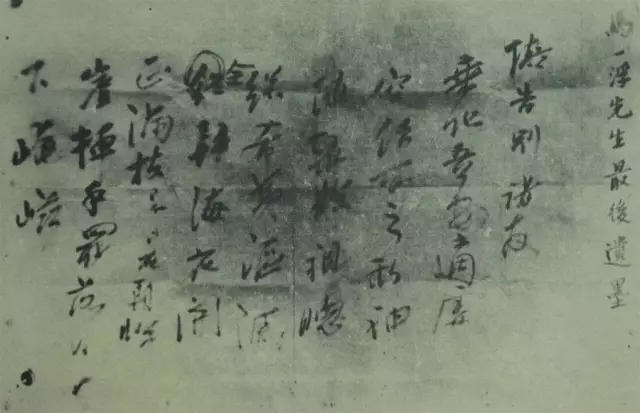

![640.webp (28)]()

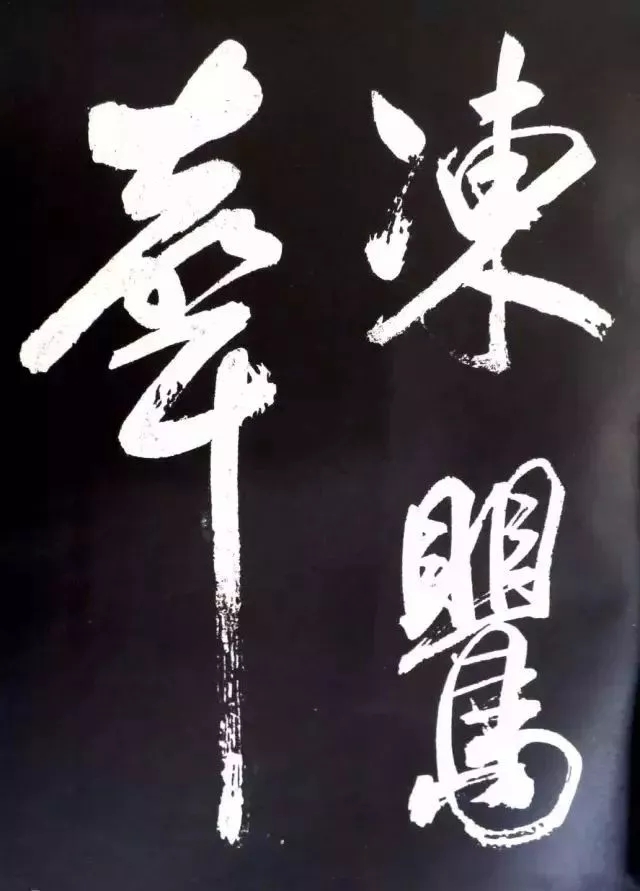

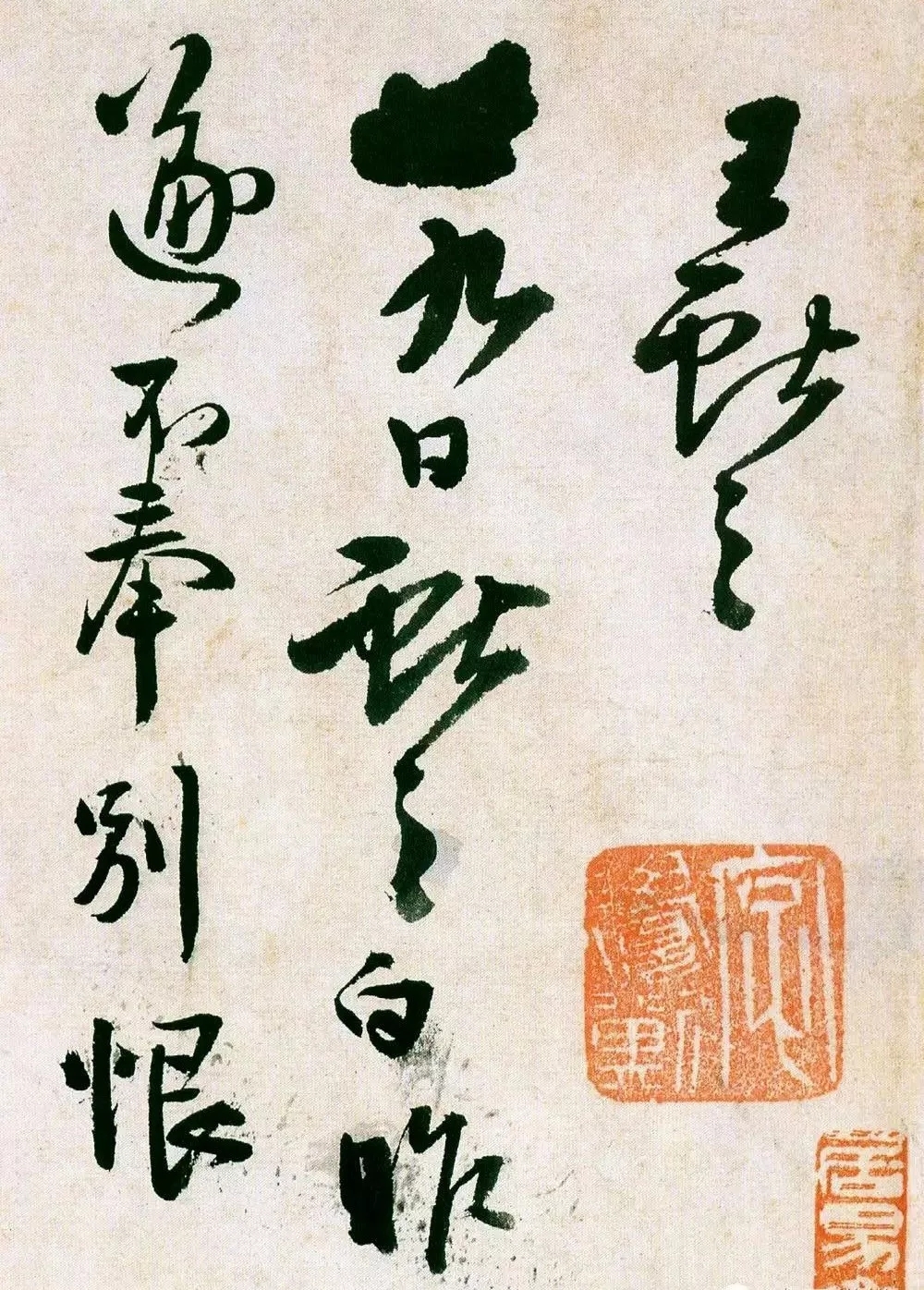

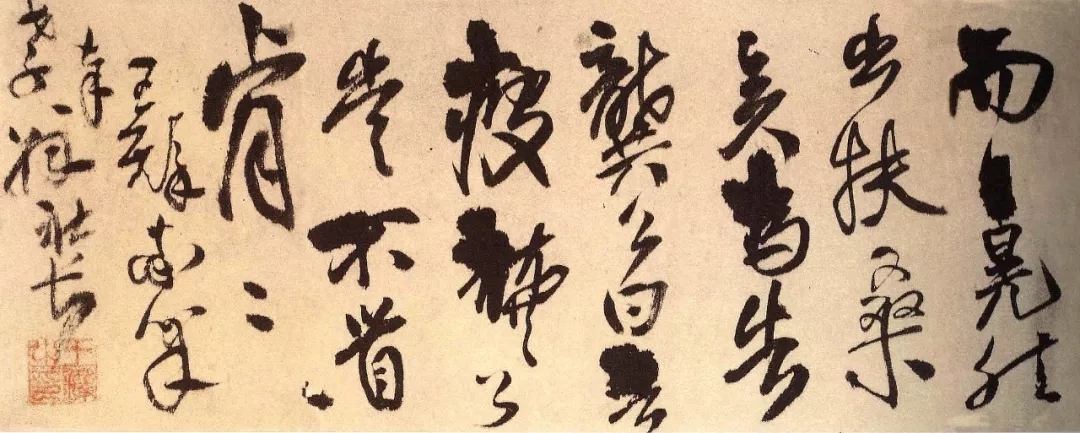

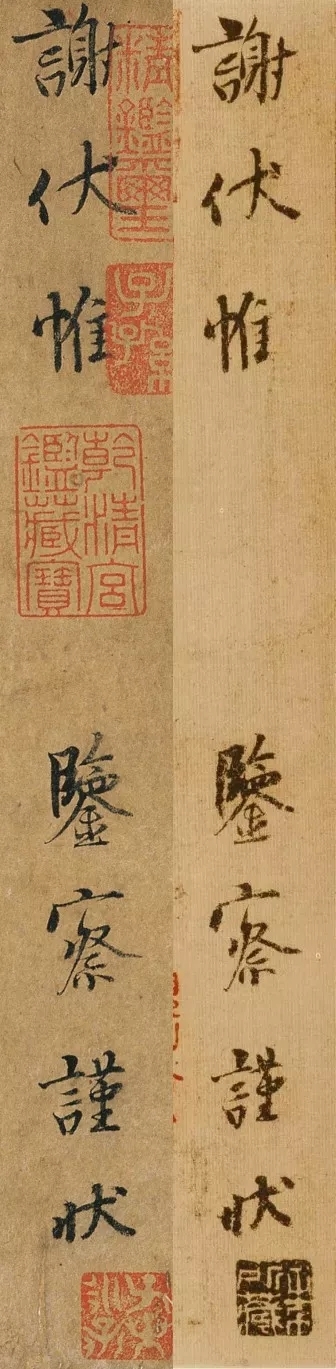

马一浮绝笔自作诗

晚年马一浮因为白内障加剧作字多以瞑书,写字纯以神行。这个时期的书法不复前期的人澹如菊的温雅,更显出一种苍茫旷达之态,临终马一浮作诗留别诸亲友云:乘化吾安适,虚空任所之。形神随聚散,视听总希夷。沤灭全归海,花开正满枝。临崖挥手罢,落日下崦嵫。

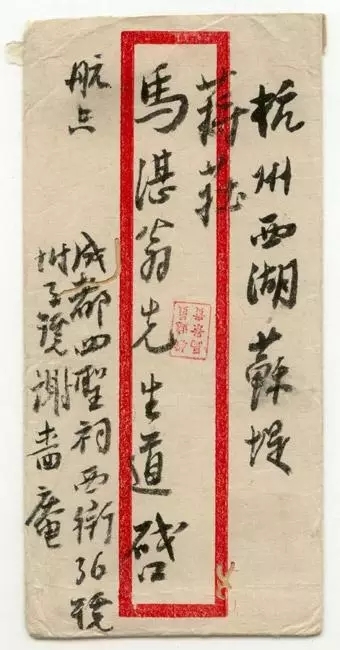

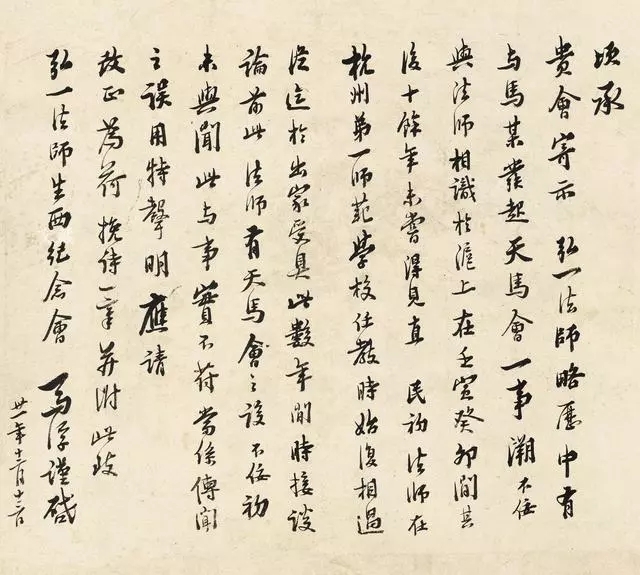

![360se_picture.webp (9)]()

![640.webp (29)]()

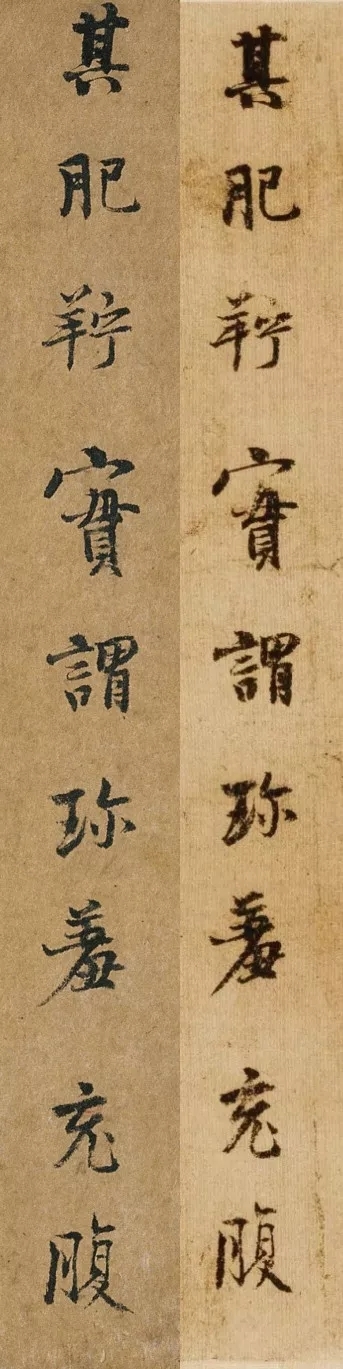

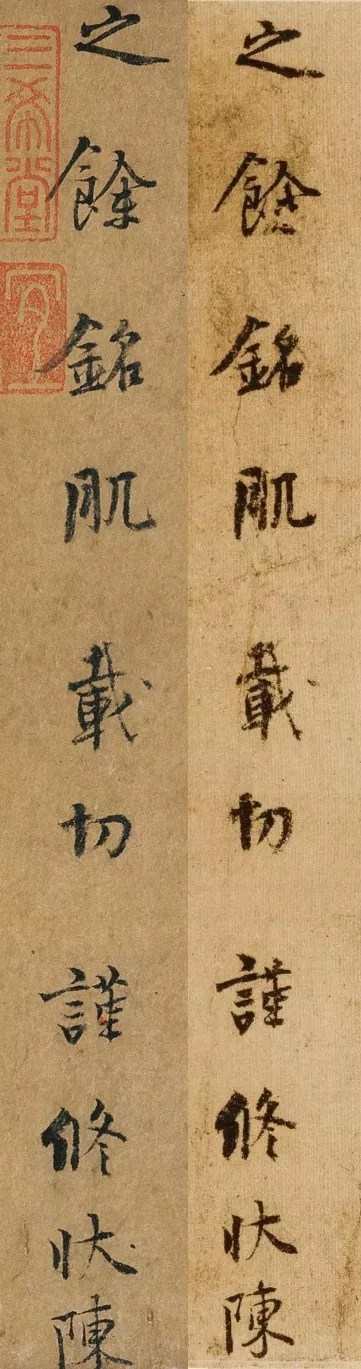

![360se_picture.webp (10)]()

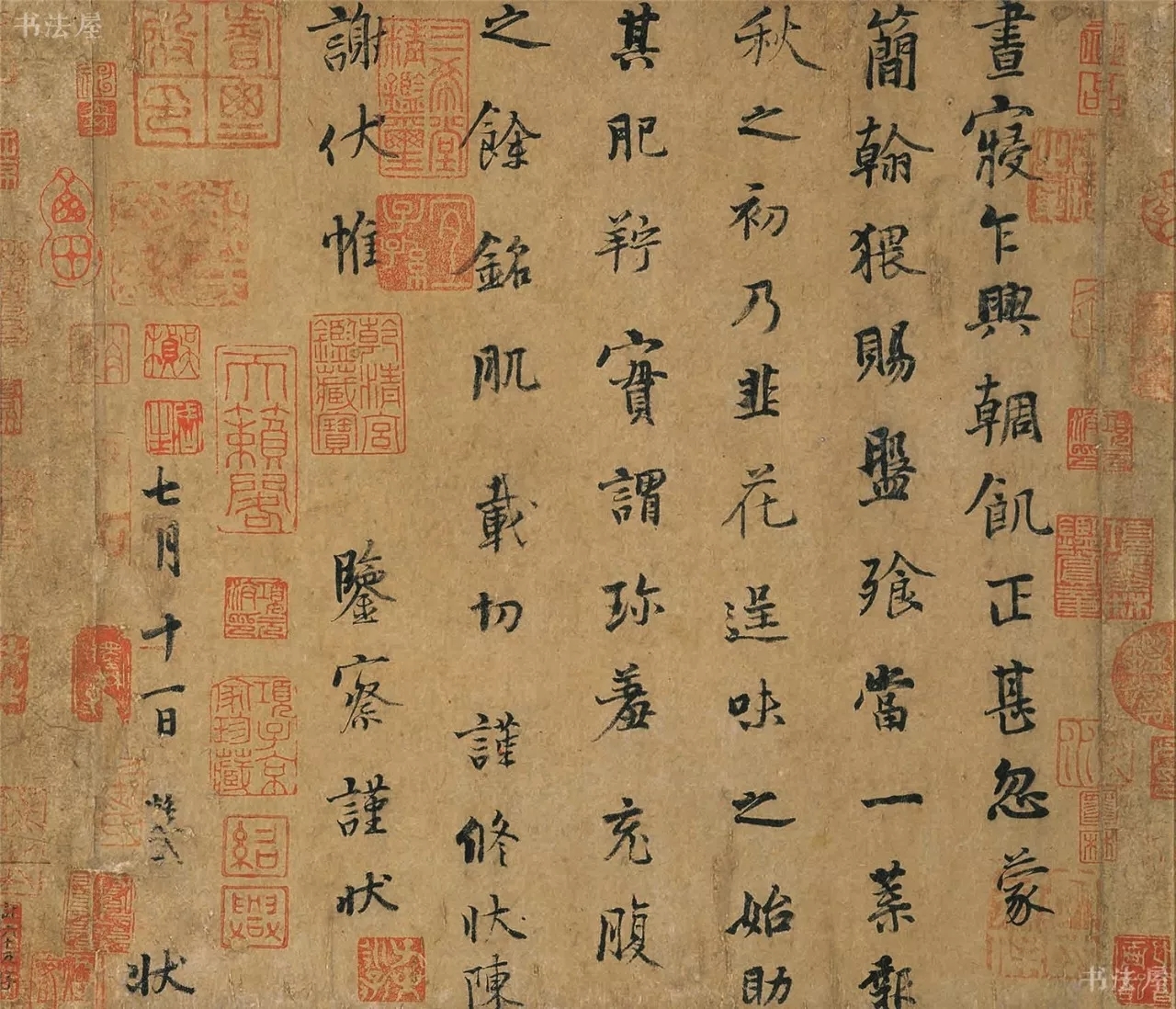

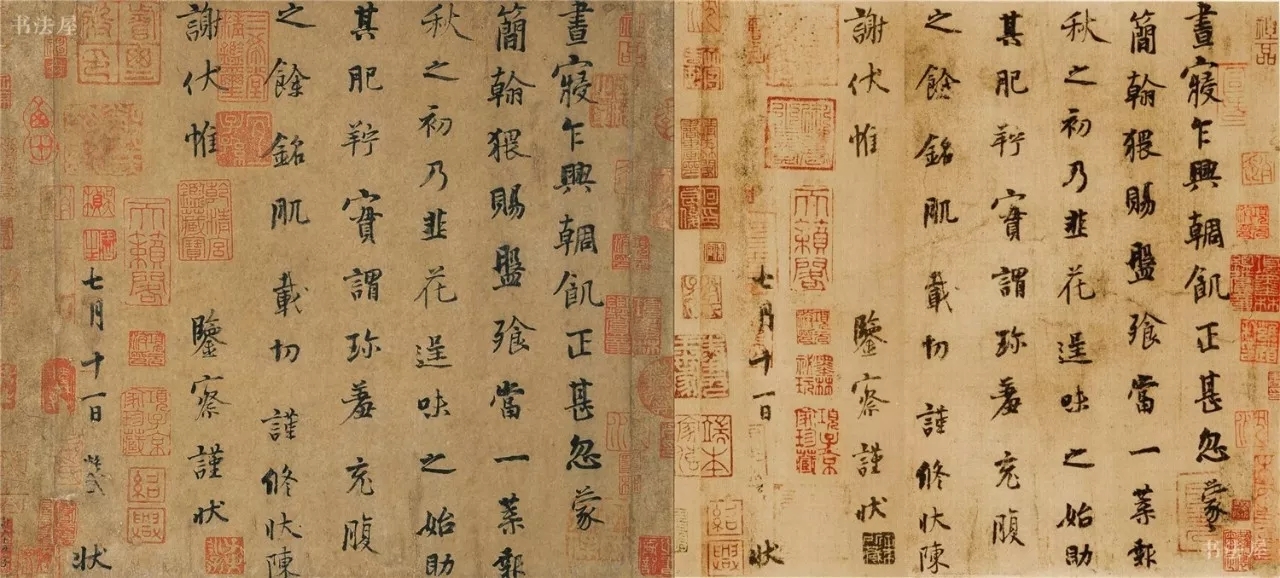

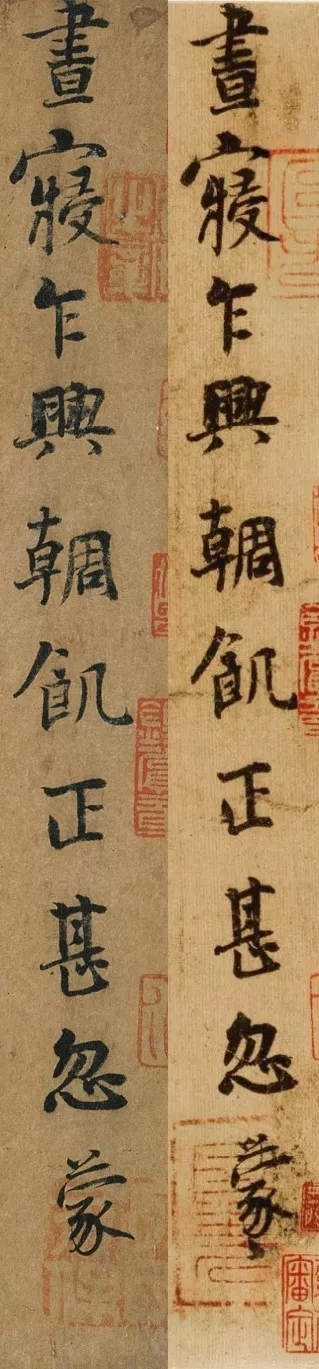

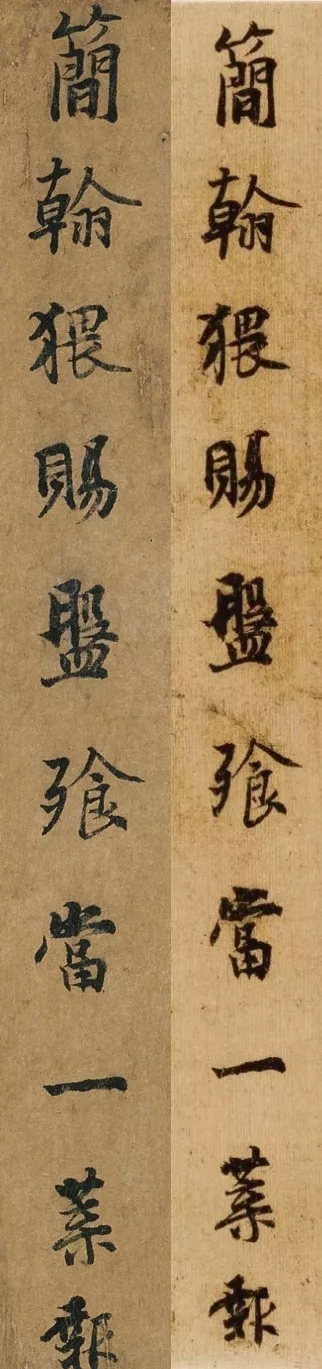

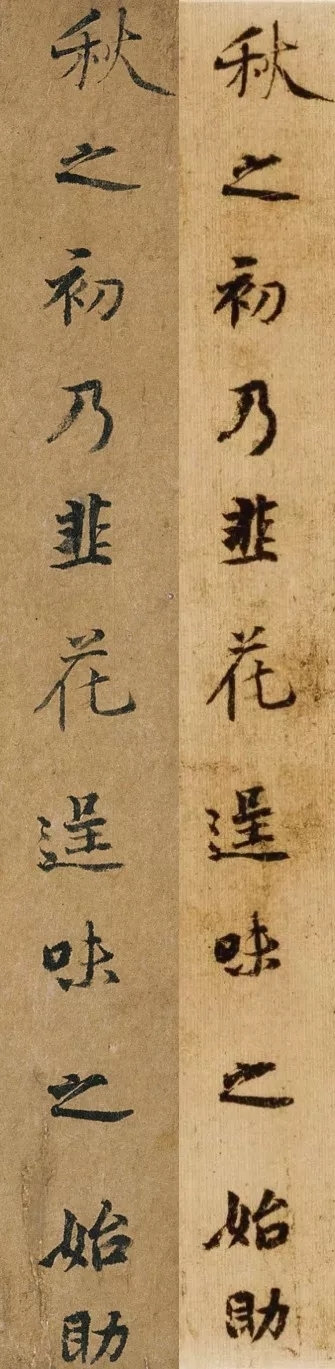

致谢无量信札 尺寸: 27×17cm

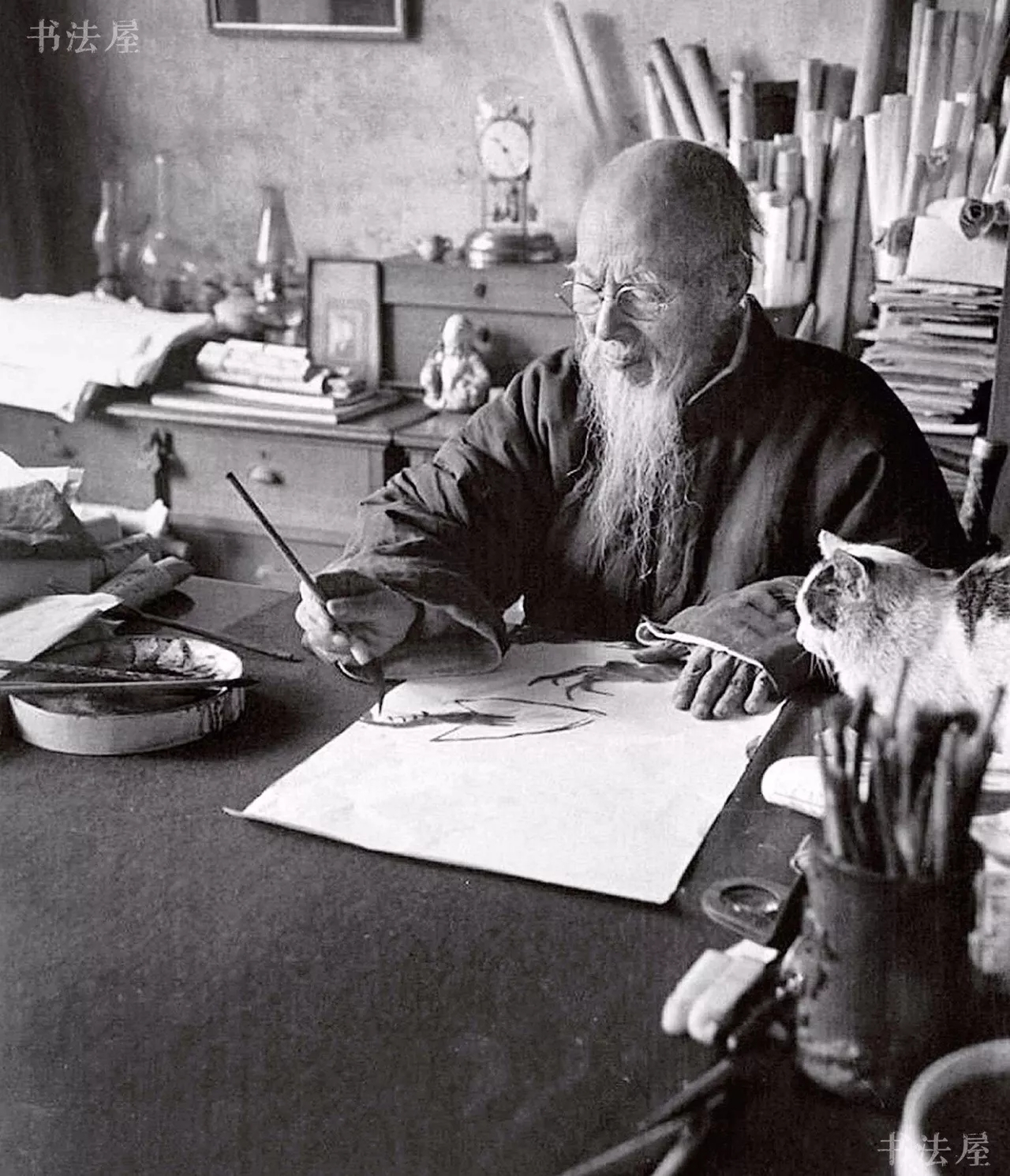

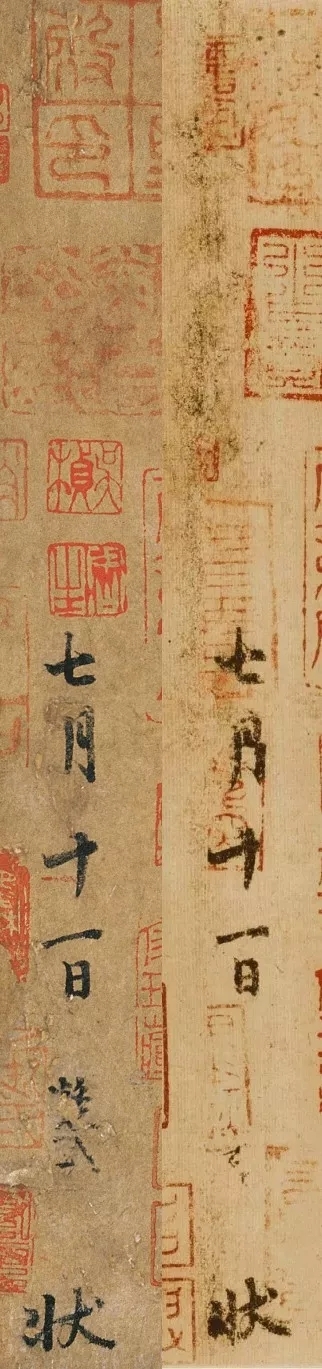

![360se_picture.webp (11)]()

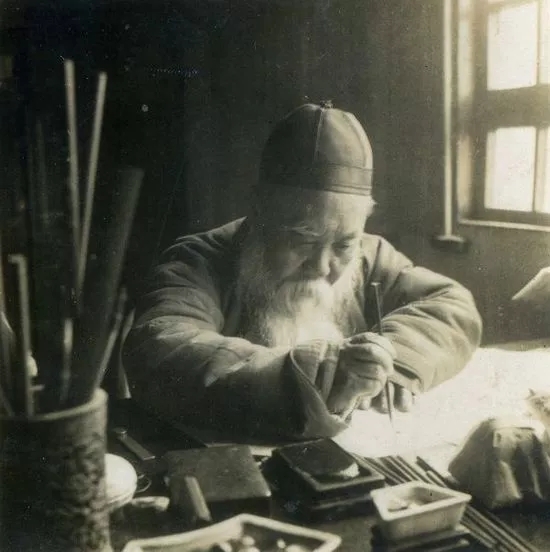

1942前后,在四川乐山濠上草堂书房

![640.webp (30)]()

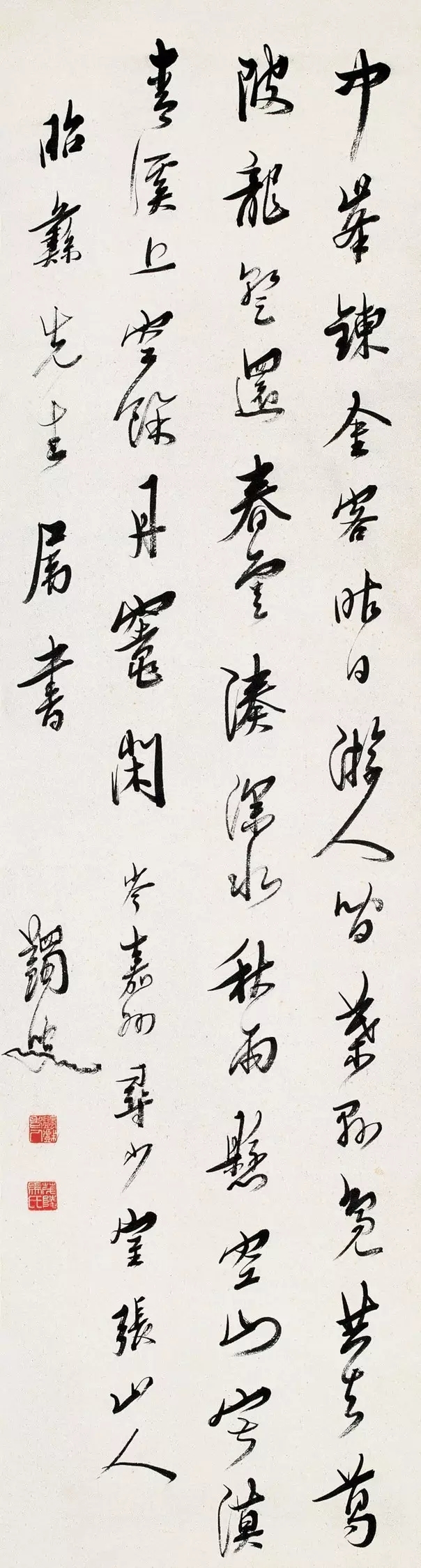

马一浮 行书 赞人造卫星

![640.webp (31)]()

马一浮 吴叔庠与人论山水行书

![360se_picture.webp (12)]()

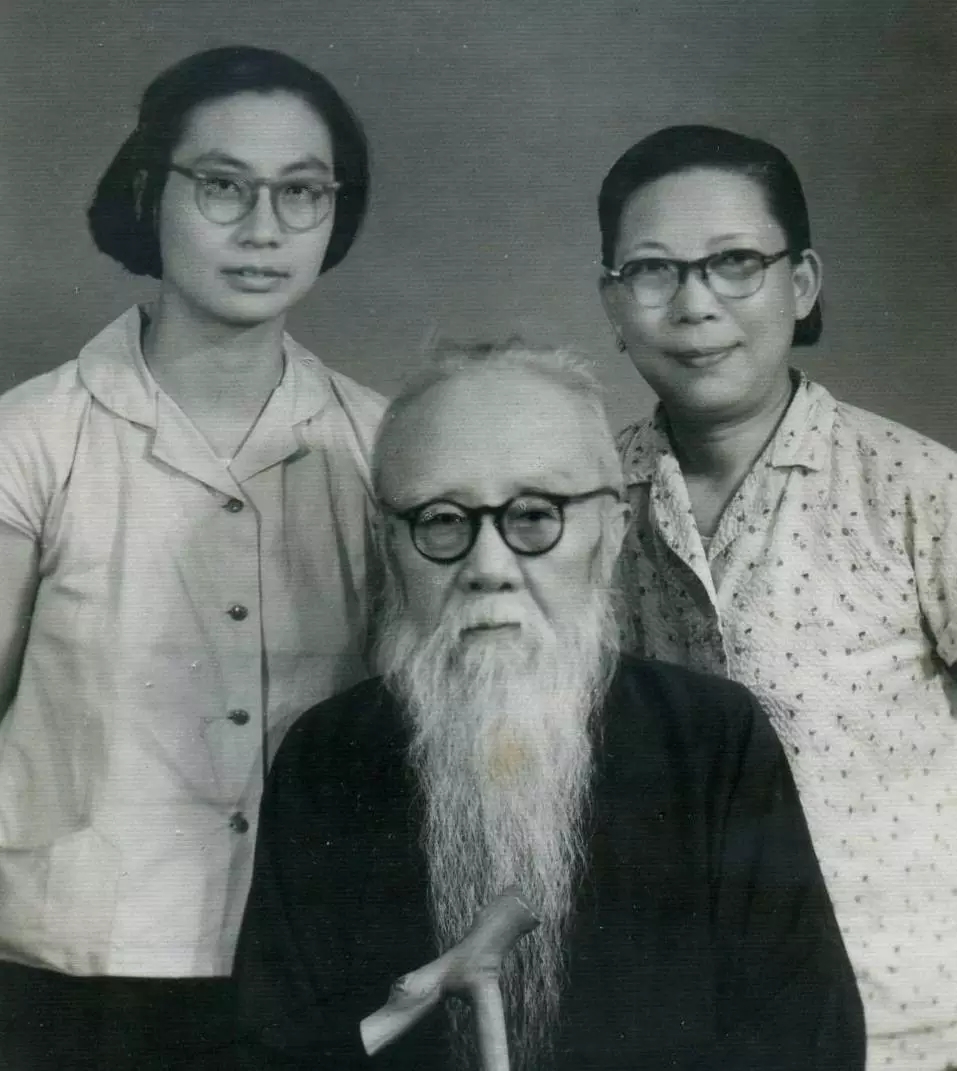

1963,左起:弥甥女丁敬涵、马一浮、内侄女汤淑芳

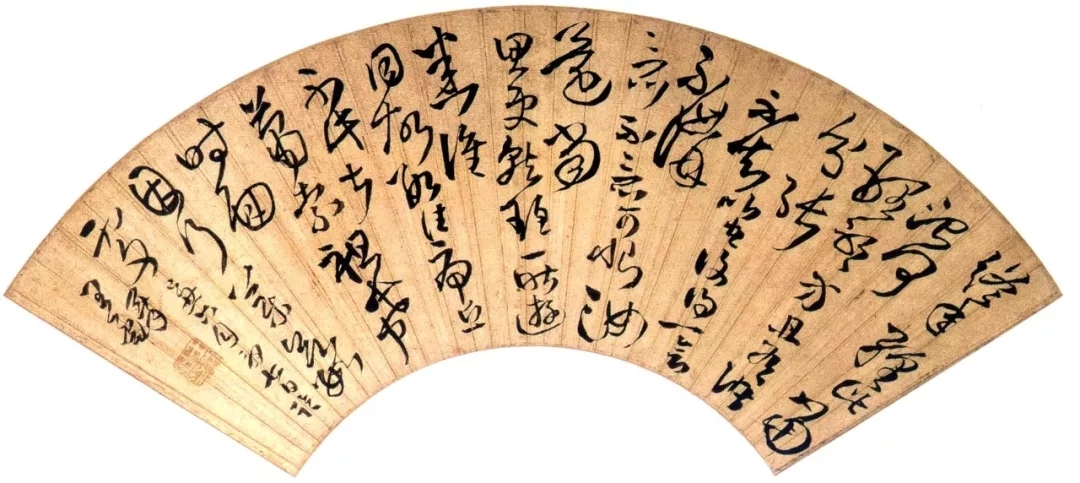

![640.webp (32)]()

马一浮 行书扇面

![360se_picture.webp (13)]()

药方 尺寸: 26×15cm

![640.webp (34)]()

![640.webp (35)]()

![640.webp (36)]()

![640.webp (37)]()

![640.webp (38)]()

![640.webp (39)]()

![640.webp (40)]()

![640.webp (41)]()

![640.webp (42)]()

![640.webp (43)]()

![640.webp (44)]()

![640.webp (45)]()

![640.webp (46)]()

![640.webp (47)]()

![640.webp (48)]() ——END——

——END——