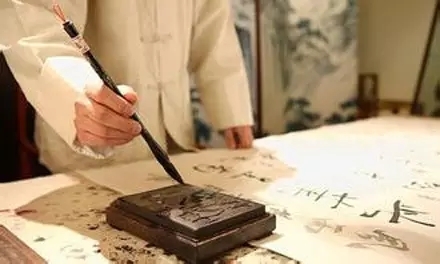

品茶,是一种较为优雅和闲适的艺术享受。明代杨慎说:“君作茶歌如作史,不独品茶兼品士。”品茶,可以说经常在品茶之外的情趣。而书法人喜欢品茶,则容易品见字里行间的妙趣。

“茶”字的写法有点渊源。一千多年前的“茶圣”陆羽在《茶经》将“荼”字去掉一划,写成茶,一直通用到现在。元赵孟俯临汉史游的急就章中的茶字写法还是“荼”。自古书法家爱品茶,今天我们来看看这些书法家与茶有关的作品欣赏:

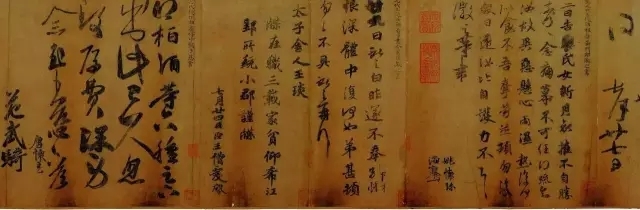

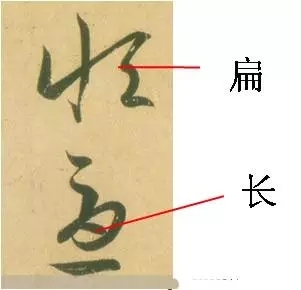

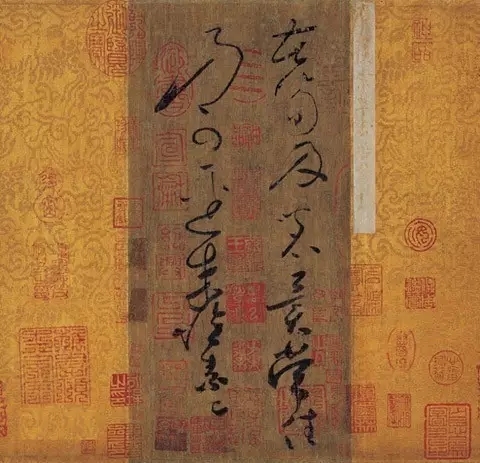

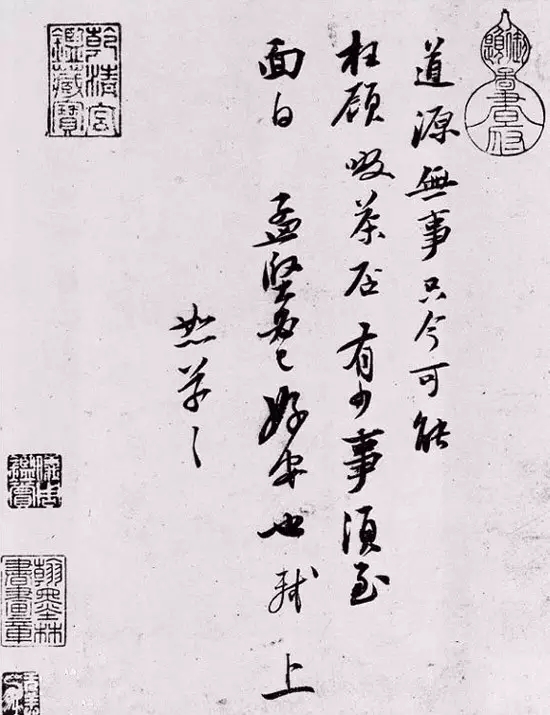

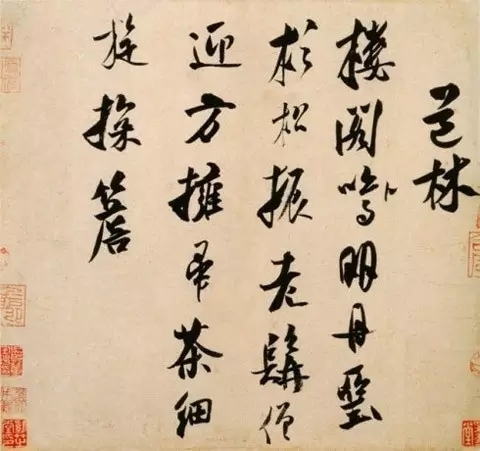

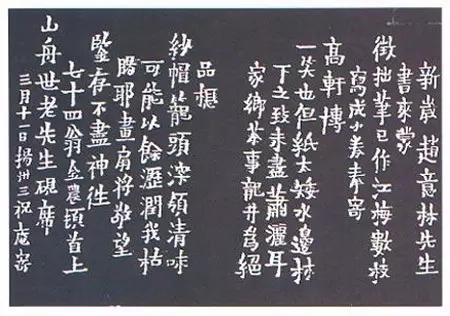

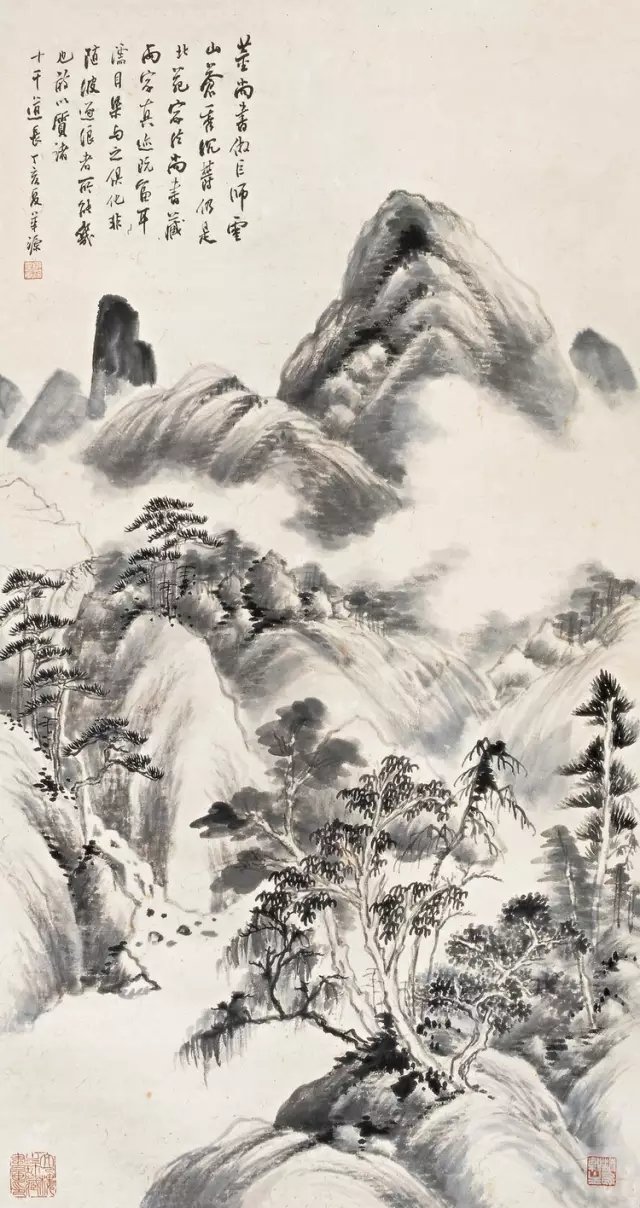

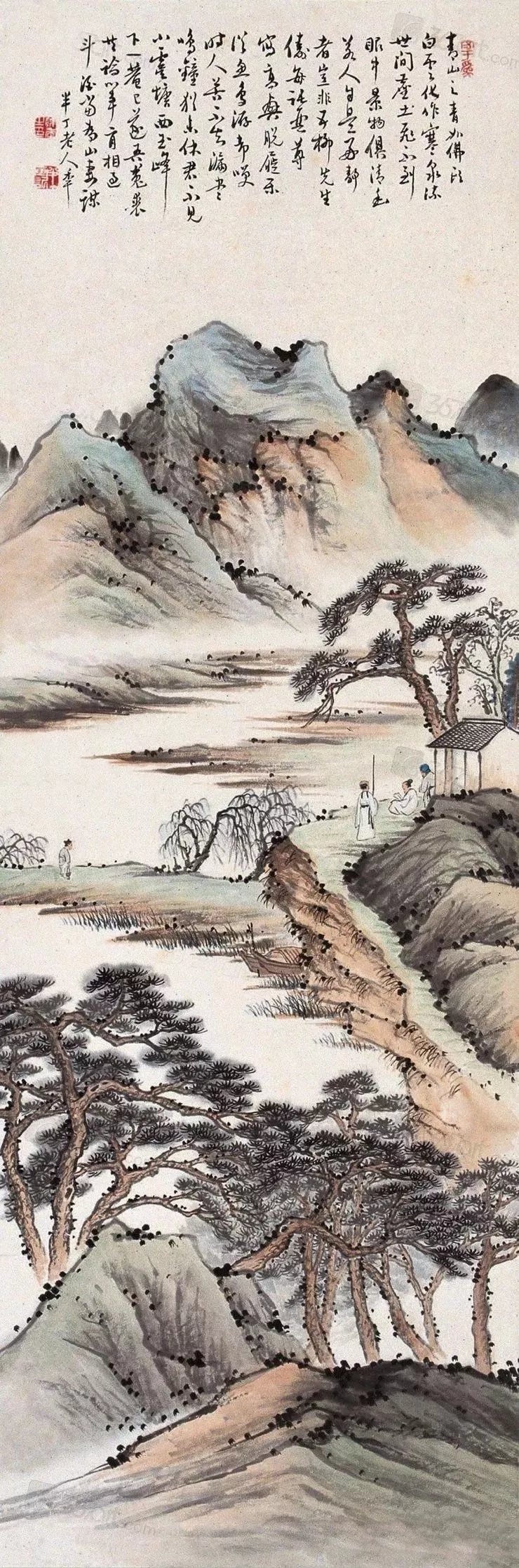

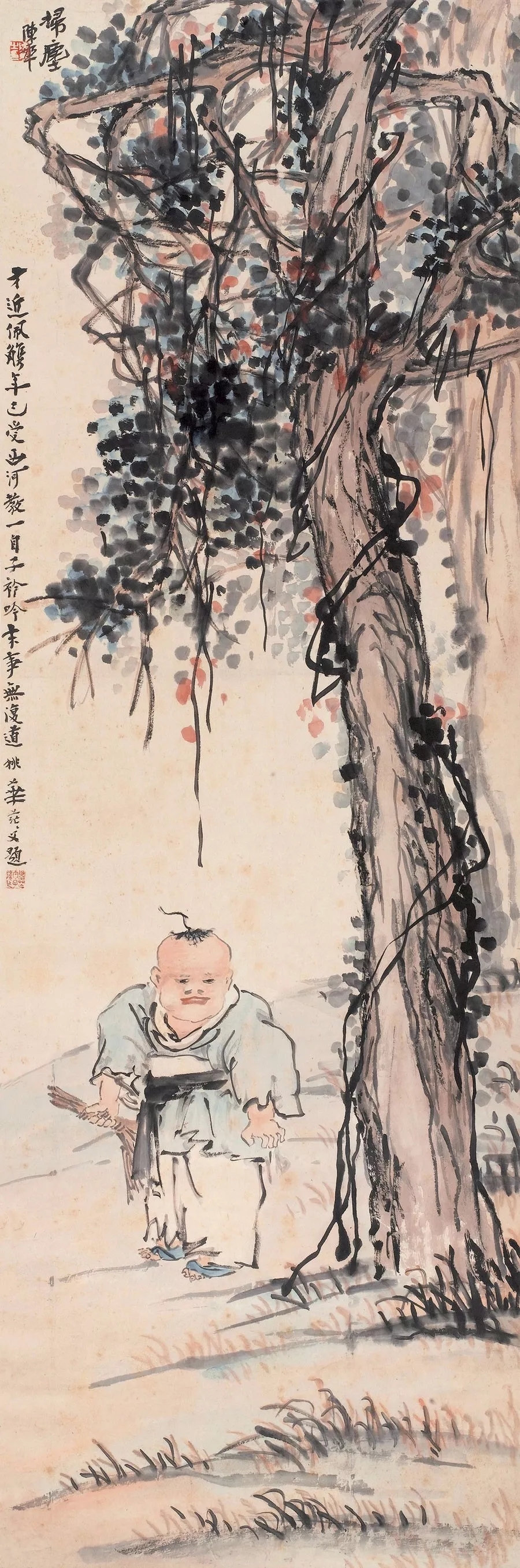

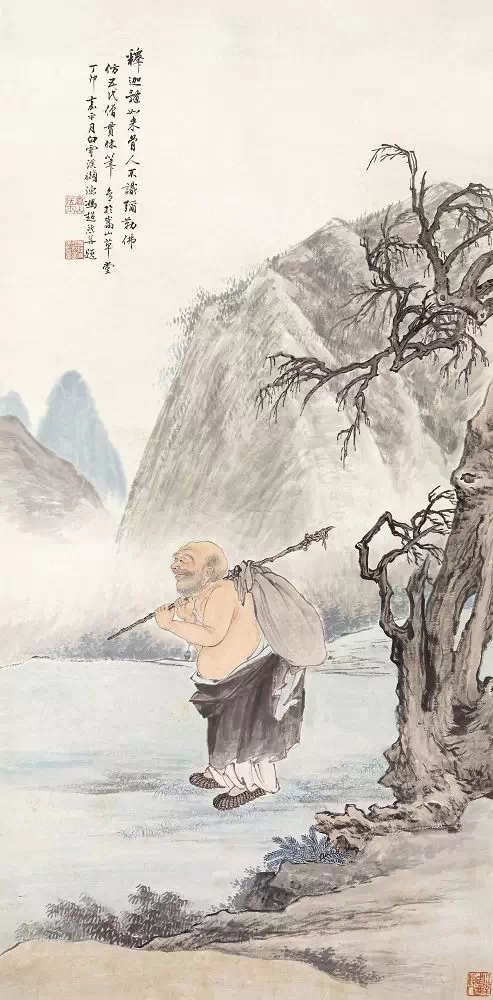

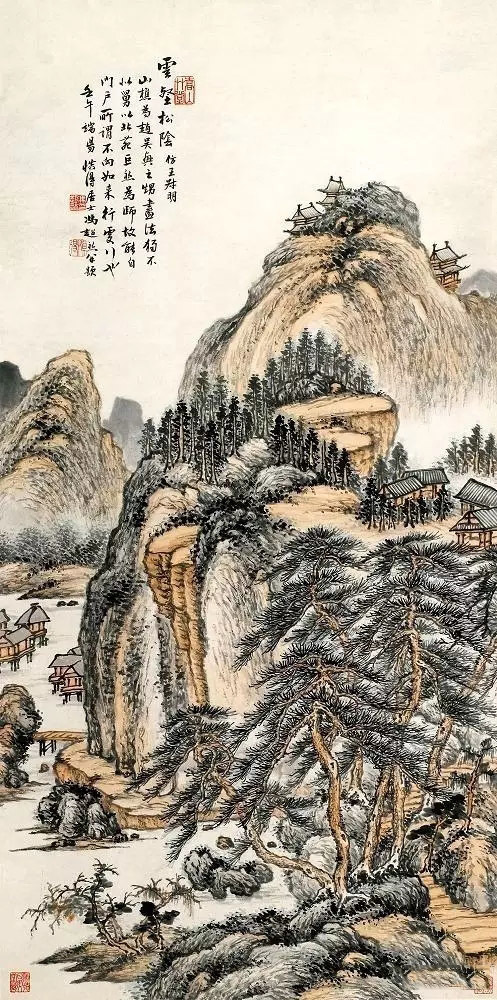

唐代僧人怀素所书。怀素(725—785),字藏真,湖南长沙人,他的俗家姓钱,幼年出家做了和尚。怀素是以书法而闻名的,特别是狂草,在中国书法史上有突出的地位。

![640.webp]()

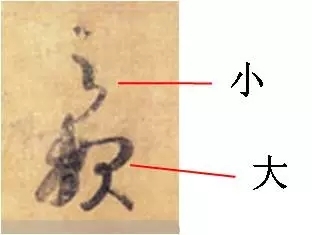

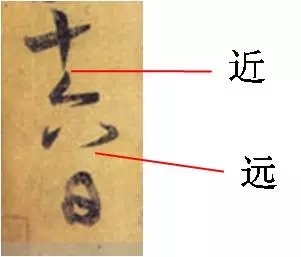

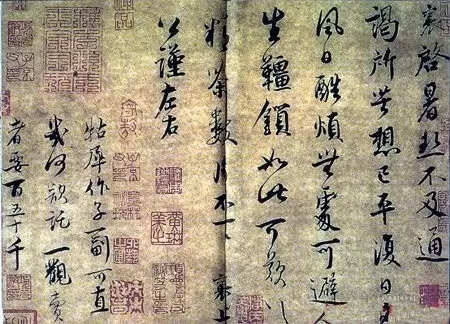

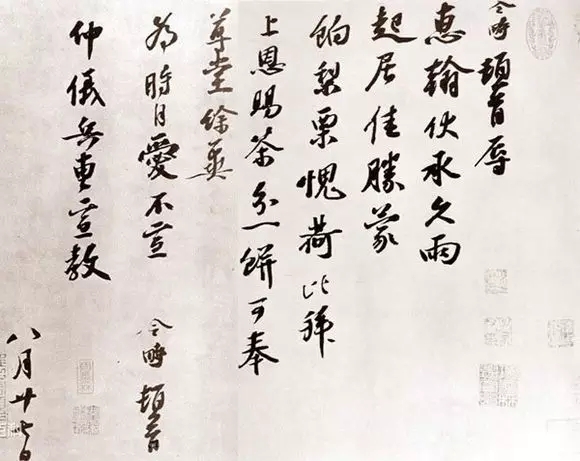

《精茶帖》也称《暑热帖》、《致公谨帖》,藏于故宫博物院,该帖亦入刻《三希堂法帖》其文曰:“襄启,暑热不及通谒,所苦想已平复。日夕风日酷烦,无处可避。人生缰锁如此,可叹可叹…”

![640.webp (1)]()

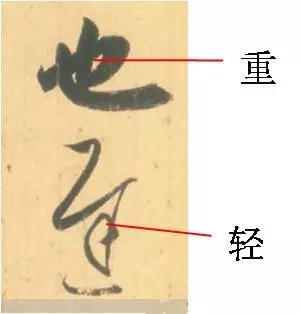

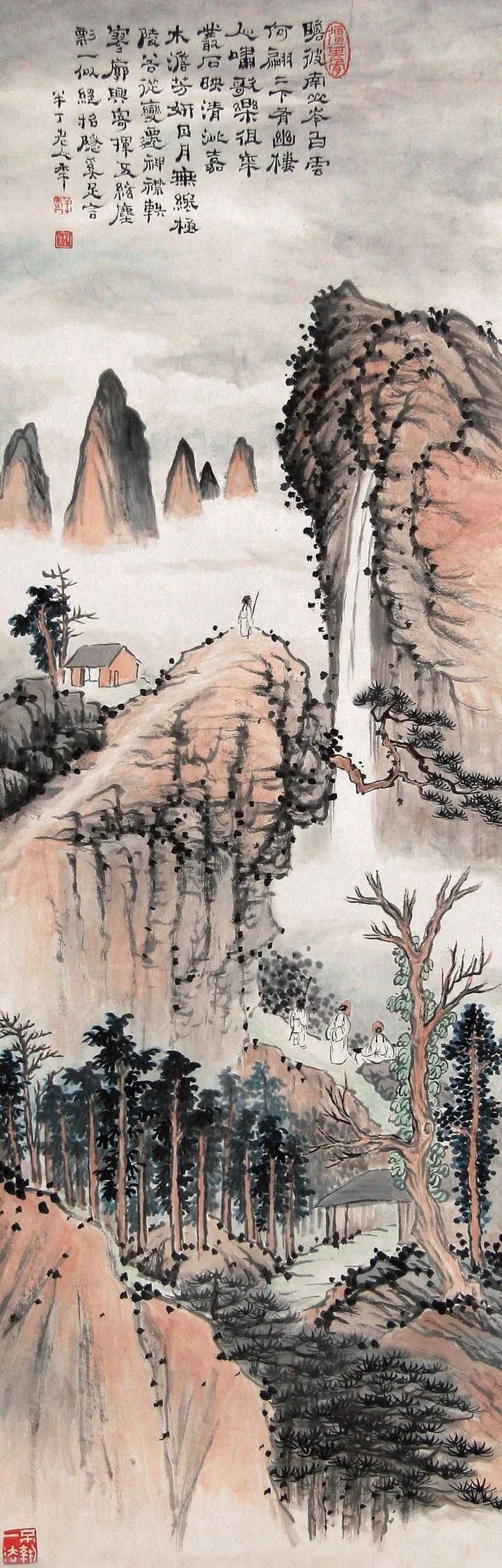

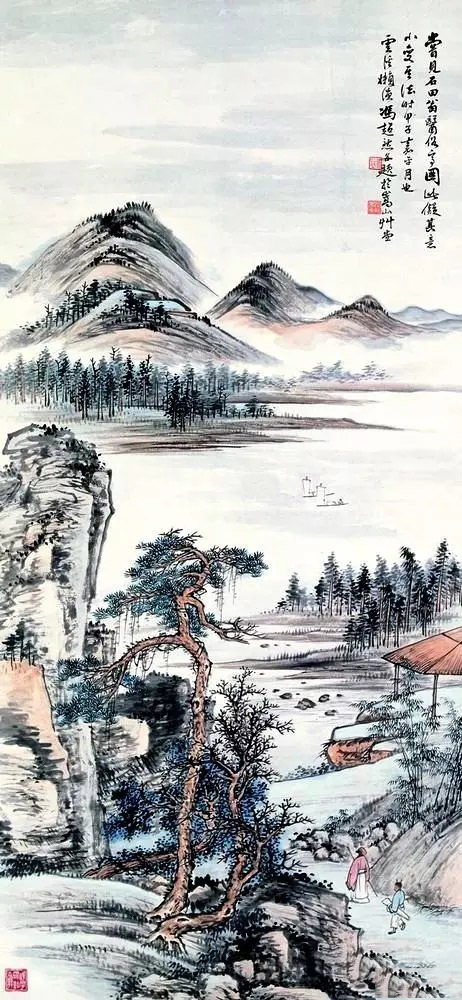

宋皇佑二年(1050年)11月,蔡襄自福建仙游出发,应朝廷之召,赴任右正言、同修起居注之职。途经杭州,约逗留两个月后,于1051年初夏,继续北上汴京。临行之际,他给邂逅钱塘的好友冯京(当世)留了一封手札,这就是《思咏帖》。信札全文如下:

“襄得足下书,极思咏之怀。在杭留两月,今方得出关,历赏剧醉,不可胜计,亦一春之盛事也…”

![640.webp (2)]()

《思咏帖》书体属草书,共十行,字字独立而笔意暗连,用笔虚灵生动,精妙雅妍。通篇虽不及“茶”、“茗”一字,但其中蕴含的风流倜傥的人物形象,及其游戏茗事的清韵,则真是呼之欲出,袅袅不绝。

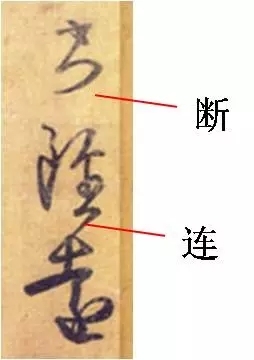

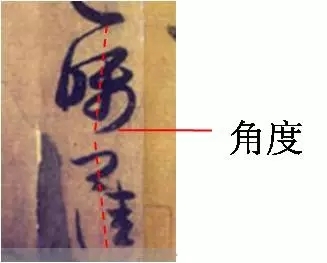

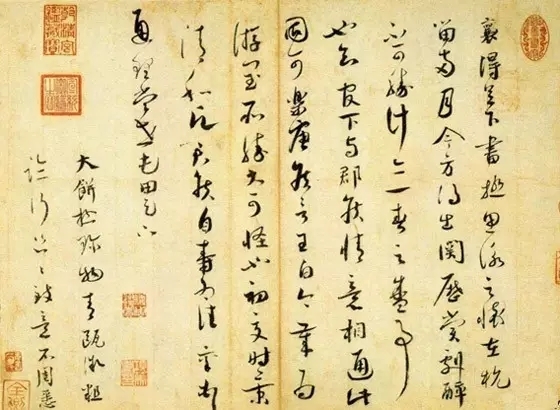

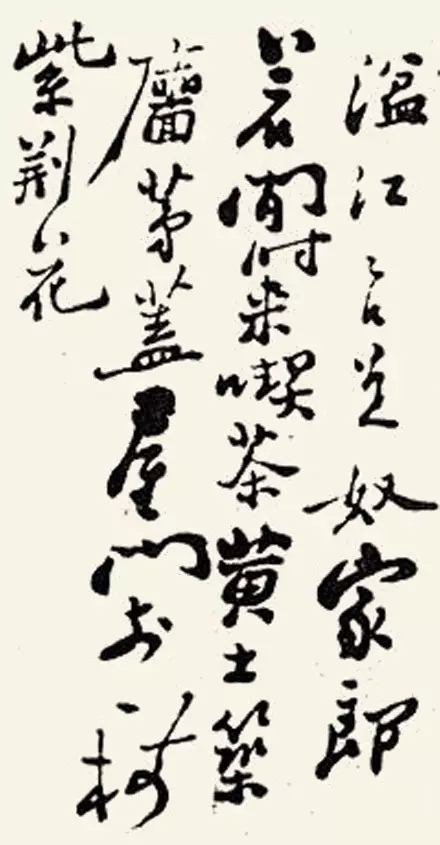

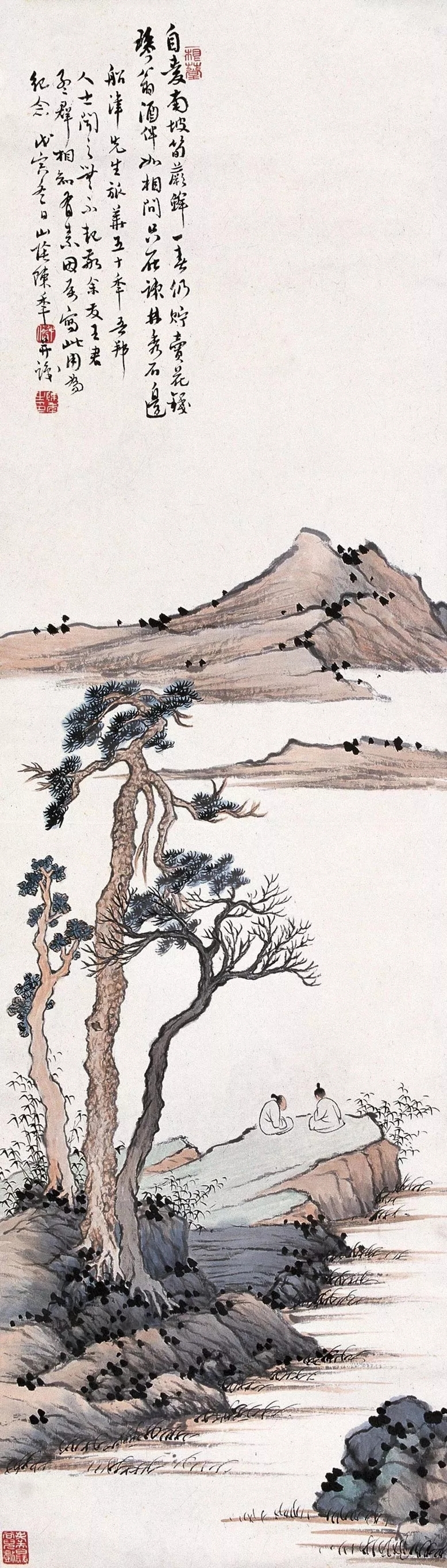

该帖亦称《新岁未获展庆帖》,是苏东坡写给好友陈(季常)的一通手札。共十九行,247字。《快雪堂法帖》、《三希堂法帖》摹刻,《墨缘汇观》著录,该贴用笔精良,章法上也多过人之处,正如岳珂所评: “如繁星丽天,照映千古”。据其内容来说,该帖不仅是苏轼书迹中的一件杰作,也是茶文化的一件珍贵资料。

![640.webp (3)]()

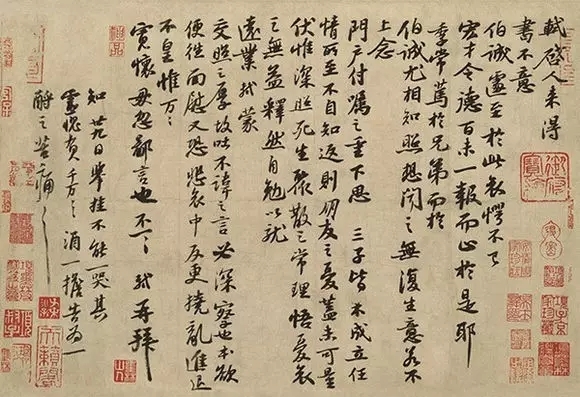

《啜茶帖》,也称《致道源帖》,是苏轼于元丰三年(1080)写给道源的一则便札,22字,纵分4行。《墨缘汇观》、《三希堂法帖》著录。其书用墨丰赡而骨力洞达,所谓“无意于嘉而嘉”于此可见一斑。

![640.webp (4)]()

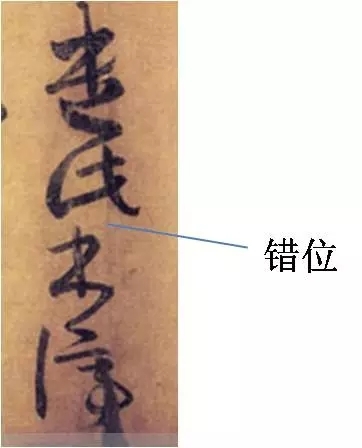

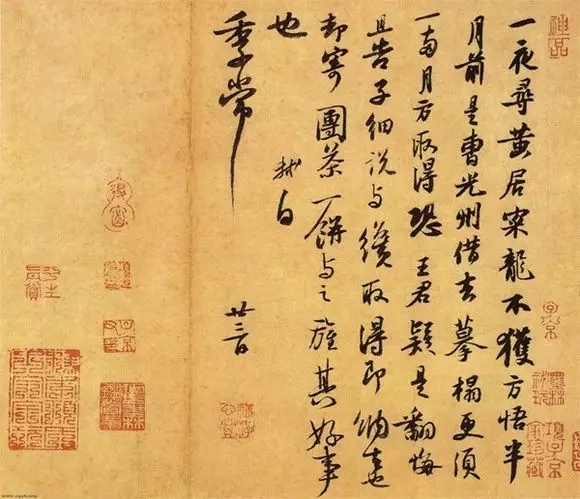

北宋文人陈慥,字季常,与苏轼友善,两人书信来往甚频,《一夜帖》即为其中之一。《一夜帖》,又名《季常帖》、《致季常尺牍》。《墨缘汇观》、《石渠宝笈续编》著录。

![640.webp (5)]()

其文曰: “一夜寻黄居寀龙不获,方悟半月前是曹光州借去摹榻,更须一两月方取得。恐王君疑是翻悔,且告子细说与,才取得,即纳去也。却寄团茶一饼与之,旌其好事也。轼白,季常。廿三日。”

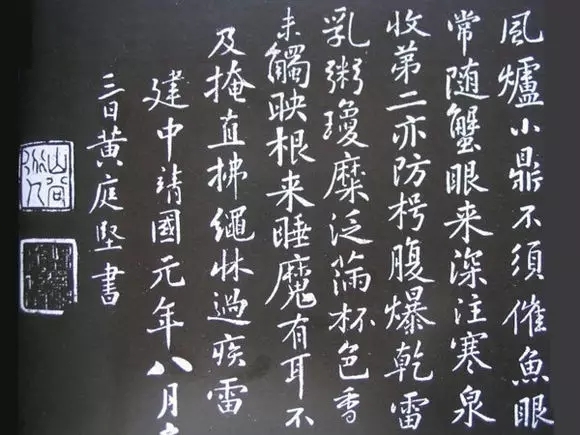

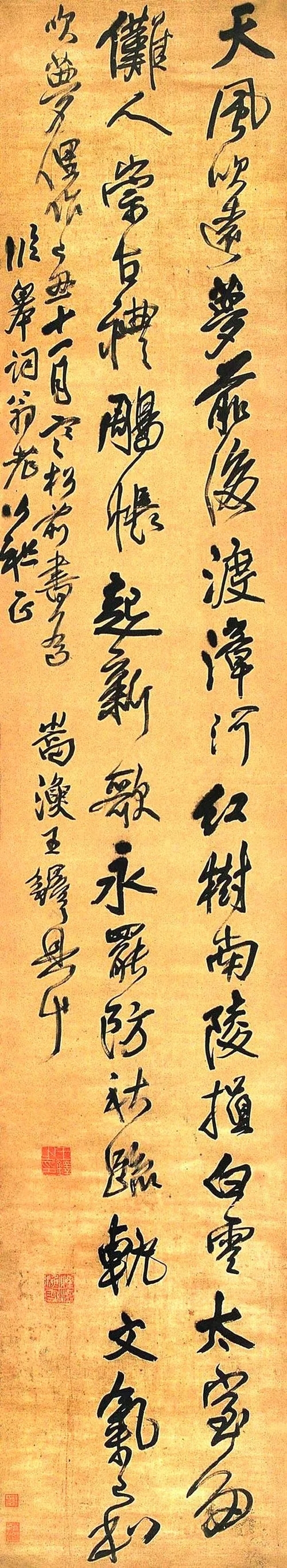

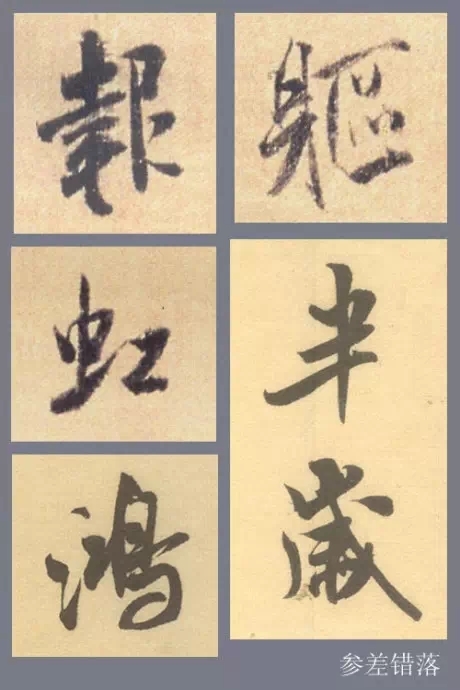

黄庭坚(1045—1105),字鲁直,号山谷道人。洪州分宁(今江西修水)人。治平元年(1064)举进士。宋代著名书法家,“宋四家” 之一。该作是其所书自作诗,建中靖国元年(1101)八月书写。

![640.webp (6)]()

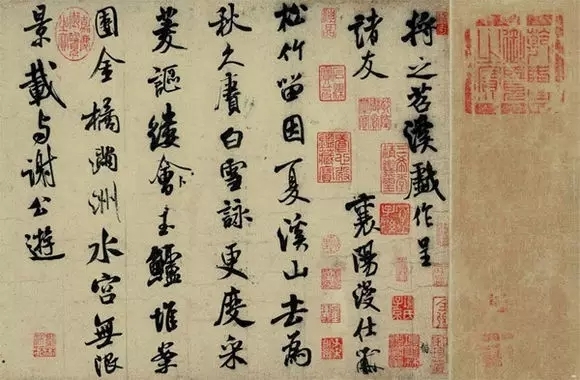

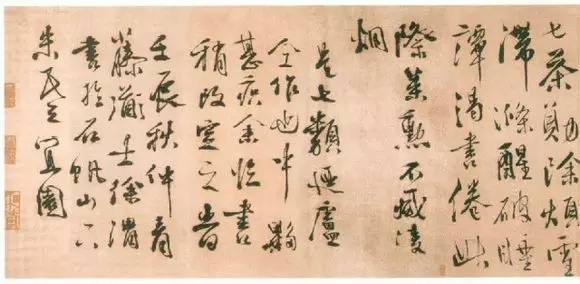

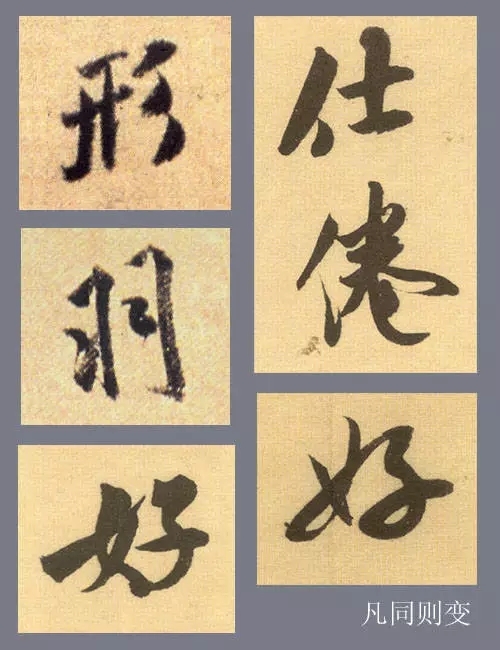

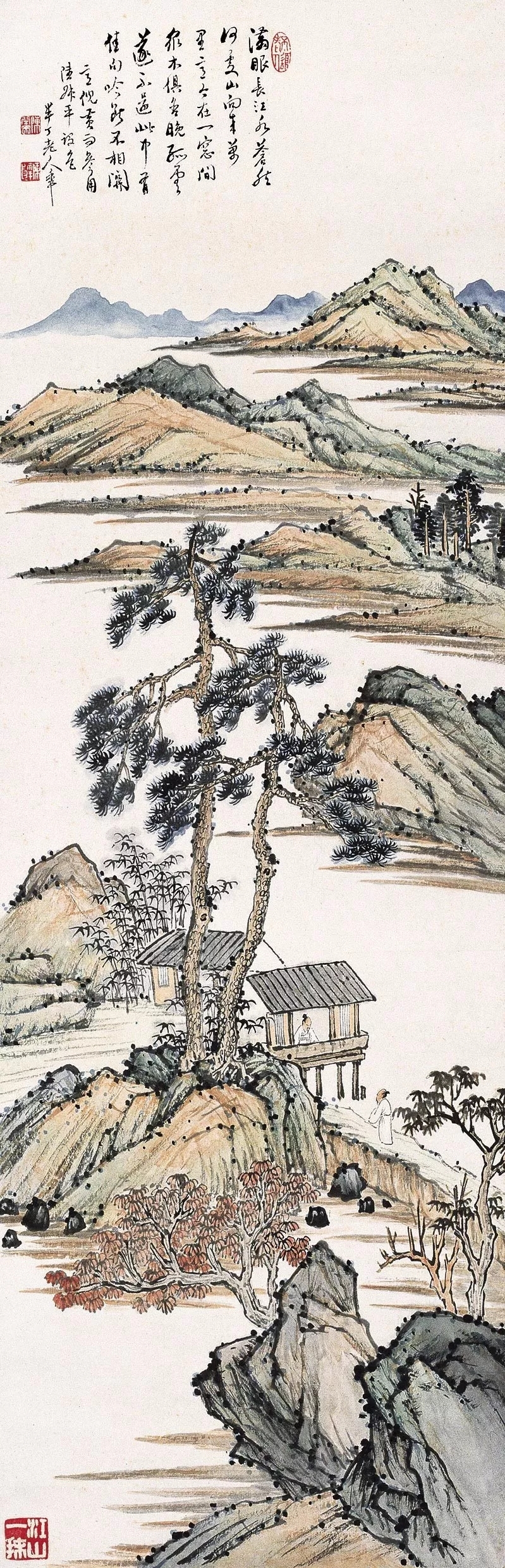

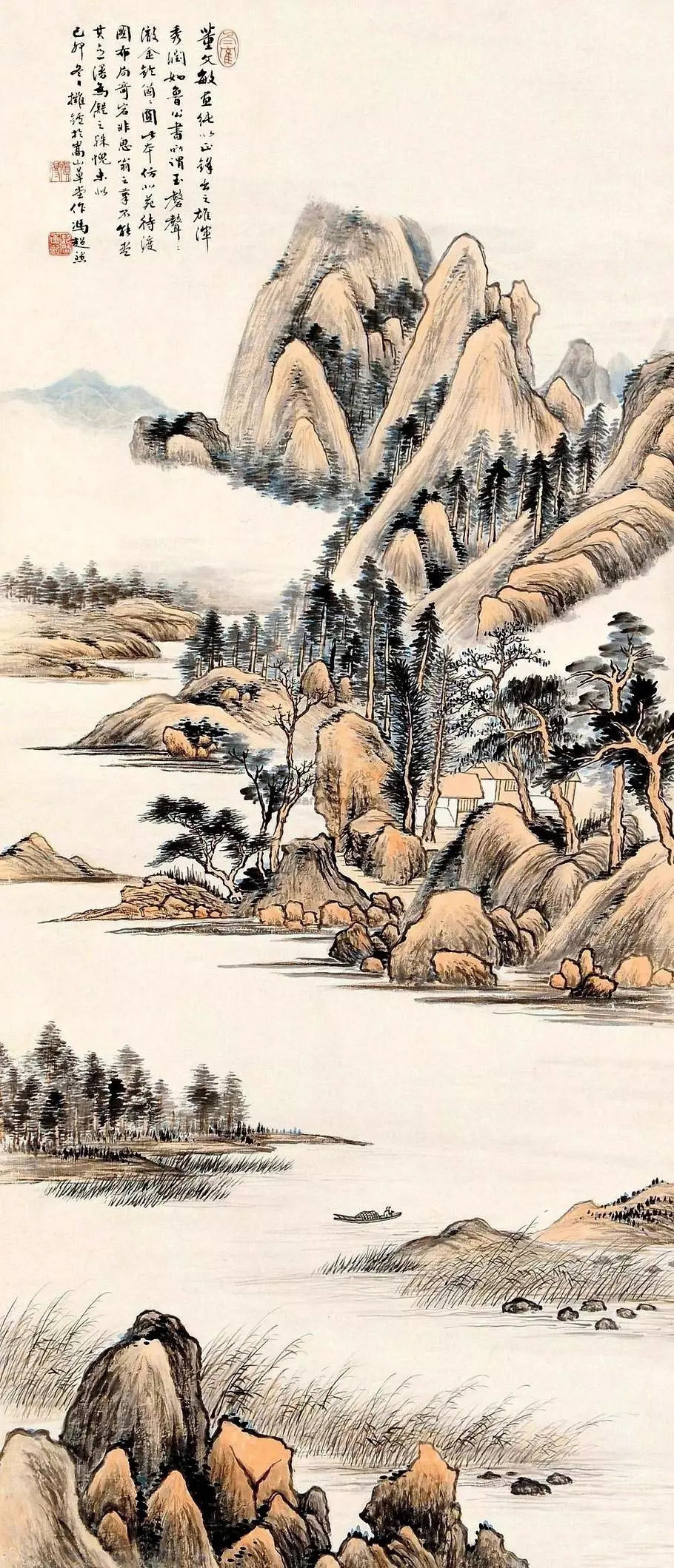

米芾(1051—1107),字元章,号襄阳漫士,海岳外史、鹿门居士等。世居太原(今属山西)迁襄阳(今属湖北),后定居于润州(今江苏镇江)。曾任书画学博士,官至礼部员外郎,人称“米南宫”。又因嗜古物如命,不拘小节,世有“米颠”之称。《苕溪诗帖》是米芾的一件代表作。诗中记述了他受到朋友的热情款待,每天酒肴不断,一次,米芾身体不适,便以茶代酒,事后作了这首诗。作品如下:

![640.webp (7)]()

米芾自书诗帖,诗曰: “楼阁明丹垩,杉松振老髯,僧迎方拥帚,茶细旋探檐。”诗中描写的是:在郁郁葱葱的松林之中,有一座寺院,僧人一见客人到来,便“拥帚”、置茗相迎接。“拥帚”亦称“拥慧”,扫地之意。古人迎候尊贵,惟恐尘埃触及客人,常拥帚以示敬意。“茶细旋探檐”,意为从屋檐上挂着的茶笼中取出细美的茶叶。“探檐” 一词,生动地表现了寺院僧人以茶请客的同时,也记录了宋代茶叶贮存的特定方式:

![640.webp (8)]()

赵令畤,字德麟,生年不详,卒于宋绍兴四年(1134)。绍兴初,官右朝请大夫,袭封安定郡王。著有《侯鲭录》等行世。《宋史》卷244有传曰:“令畤, 字德麟,燕懿王玄孙也。早以才敏闻,元佑六年签书颖州公事,时苏轼为守,爱其才,因荐于朝……四年,薨,贫无以为殓……”

![640.webp (9)]()

《赐茶帖》为行书五十七字九行信札。观其用笔结体,平实而不失灵性,颇有东坡风韵。赵令畤缘于对佳友的“梨栗”之报,以茶为礼,将上赐之茶旋即奉献“仲仪”乃及父母,故知其交谊之深,亦更知上茶奉于高堂,实为宋人之孝道也! 然“馀冀为时自爱”一语,则将惜茶宝茶之情坦露无遗。

徐渭(1521—1593),字文长(初字文清),号天池山人,青藤道士等,山阴(今浙江绍兴)人。是明代杰出的书画家和文学家。徐渭对茶文化作出的贡献也是杰出的,他不仅写了很多茶诗,还依陆羽之范,撰有《茶经》一卷,《文选楼藏书记》载: “《茶经》一卷, 《酒史》六卷,明徐渭著,刊本。是二书考经典故及名人的事。”可惜的是,徐渭的《茶经》今天已经很难看到了。

![640.webp (10)]()

与《茶经》同列于茶书目录的尚有《煎茶七类》。行书《煎茶七类》刻帖的原石,现藏浙江上虞文化馆。《煎茶七类》带有较明显的米芾笔意,笔画挺劲而腴润,布局潇洒而不失严谨,与他的另外一些作品相对照此书多存雅致之气。

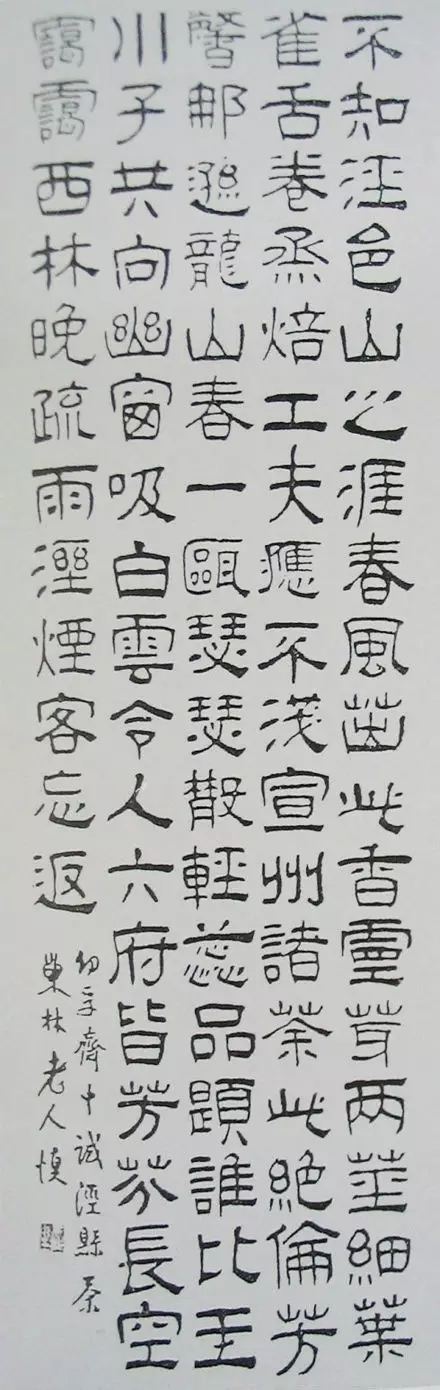

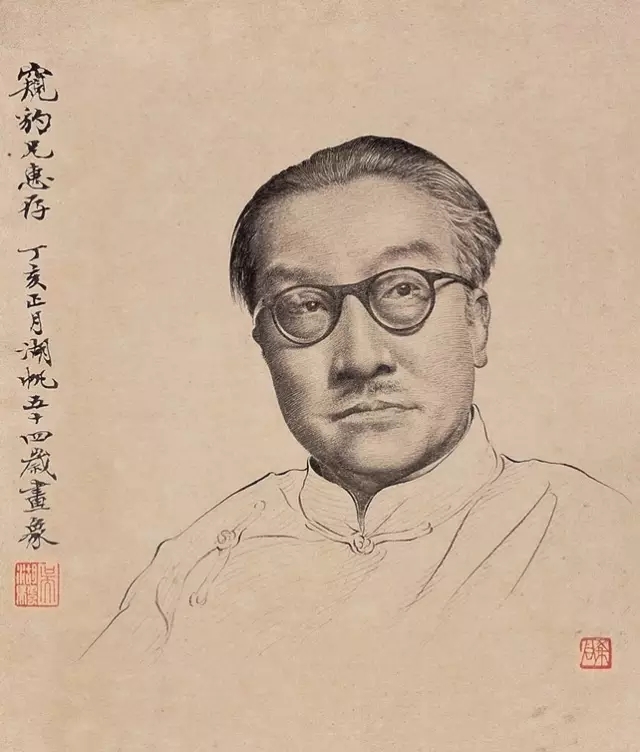

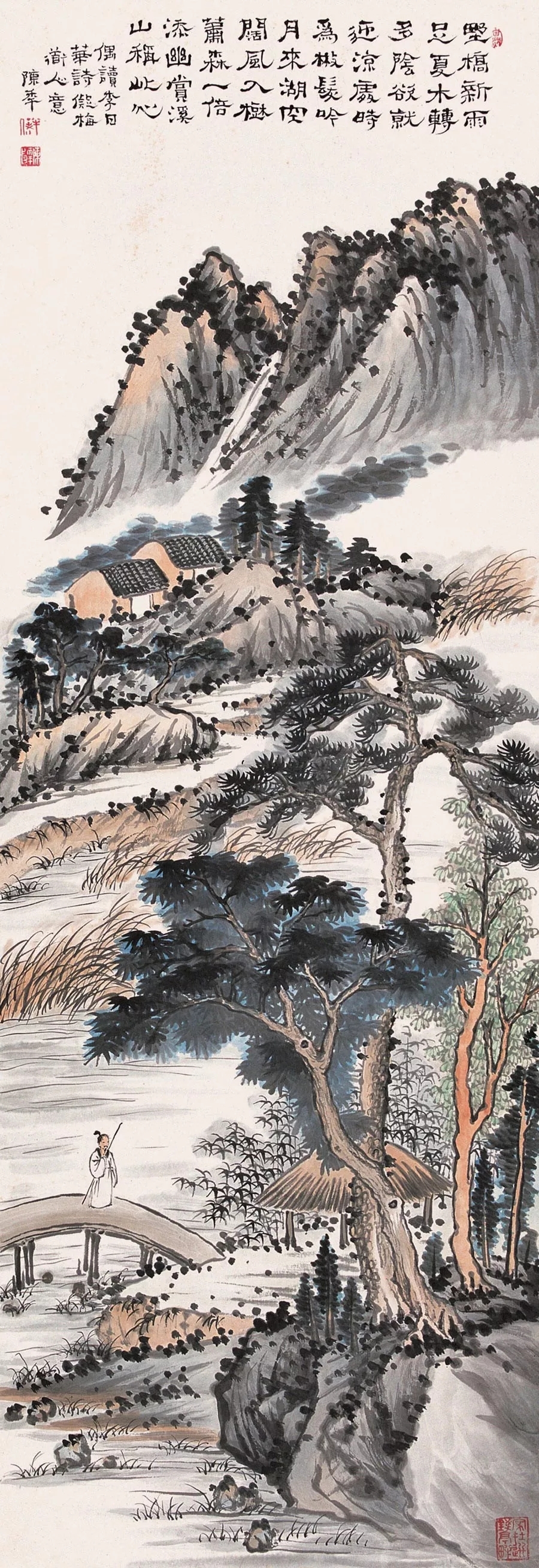

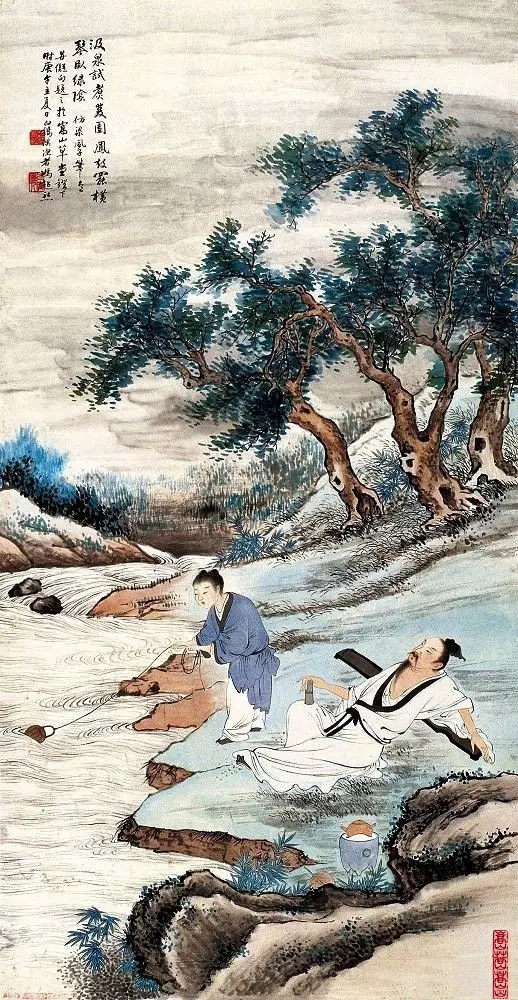

汪士慎是杨州八怪中与茶的交情最深的一位。汪士慎(1686-1759),安徽歙县人,名慎,或阿慎,字仅诚,近人,号巢林、甘泉山人等等。由于他排行第六,并嗜茶如癖,他的朋友金农常称之为“汪六”或“茶仙”。不幸的是,汪士慎在54岁时,从浙江游历归来后,患疾已久的左眼很快地失明了。

![640.webp (11)]()

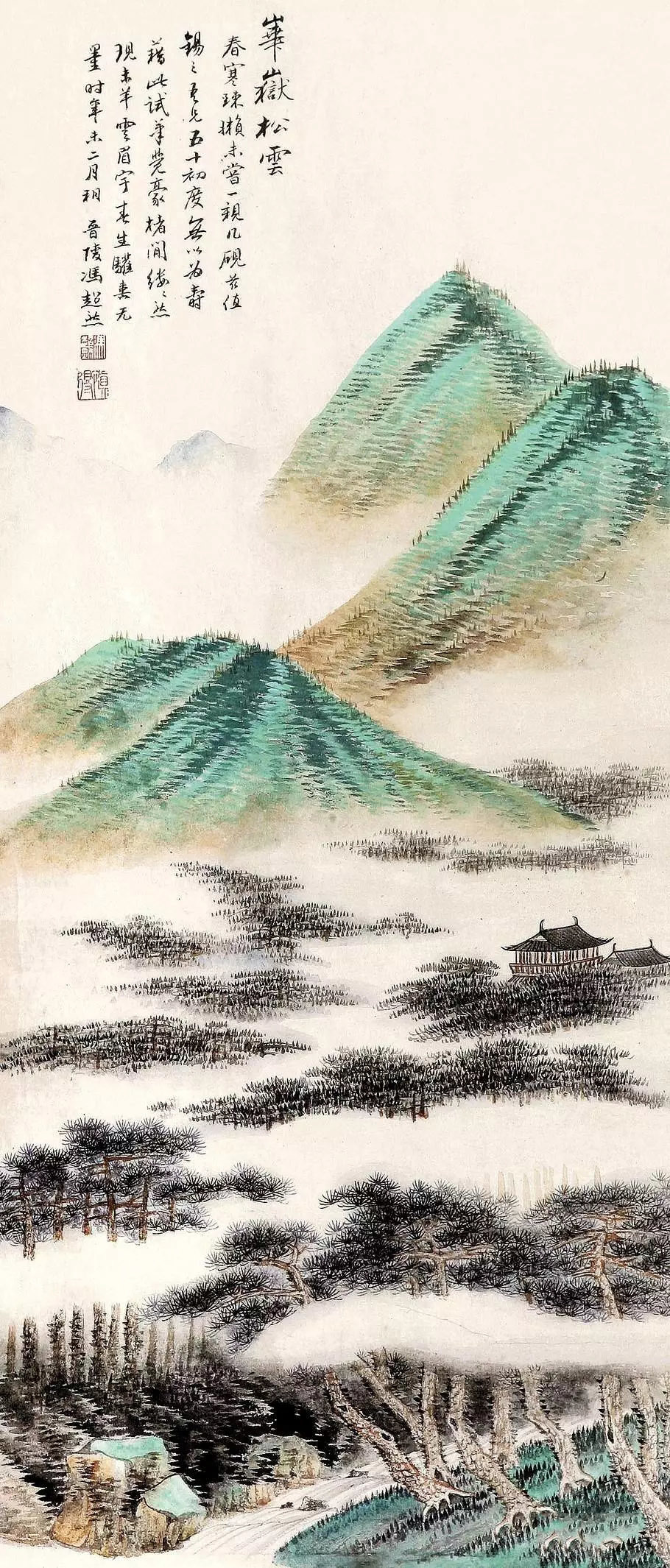

汪巢林的隶书以汉碑为宗,《幼孚斋中试泾县茶》条幅,可谓是其隶书中的一件精品。值得一提的是,条幅上所押白文“左盲生”一印,说明此书作于他左眼失明以后。这首七言长诗,通篇气韵生动,笔致动静相宜,方圆合度,结构精到,茂密而不失空灵,整饬而暗相呼应。该诗是汪士慎在管希宁(号幼孚)的斋室中品试泾县茶时所作。

金农(1687—1763),钱塘(今浙江杭州)人,字寿门,号冬心,别号很多。金农的书法,善用秃笔重墨,有蕴含金石方正朴拙的气派,风神独运,气韵生动,人称之为“漆书”。浙江的博物馆藏一幅隶书中堂,从中可见冬心先生对茶的见解》。

![640.webp (12)]()

玉川子嗜茶,见其所赋茶歌,刘松年画此,所谓破屋数间,一婢赤脚举扇向火。竹炉之汤未熟,长须之奴复负大瓢出汲。玉川子方倚案而坐,侧耳松风,以候七碗之入口,而谓妙于画者矣。茶未易烹也,予尝见《茶经》、《水品》,又尝受其法于高人,始知人之烹茶率皆漫浪,而真知其味者不多见也。呜呼,安得如玉川子者与之谈斯事哉!稽留山民金农。

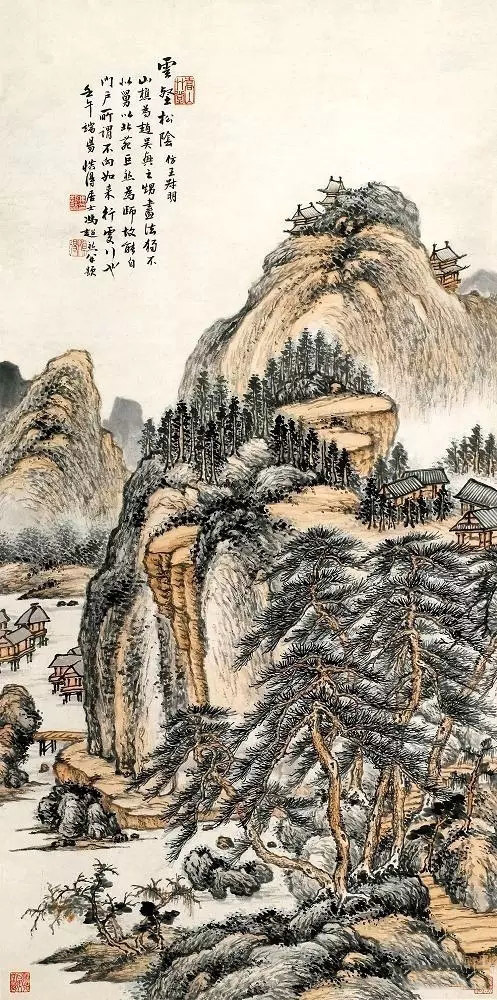

郑板桥(1693—1765),名燮,字克柔,板桥是他的号。在“扬州八怪”中,郑板桥的影响很大,与茶有关的诗书画及传闻轶事也多为人们所喜闻乐见。

![640.webp (13)]()

郑板桥喜将“茶饮”与书画并论,他在《题靳秋田素画》中如是说:“三间茅屋,十里春风,窗里幽竹,此是何等雅趣,而安享之人不知也;懵懵懂懂,没没墨墨,绝不知乐在何处。惟劳苦贫病之人,忽得十日五日这暇,闭柴扉,扣竹径,对芳兰,啜苦茗。时有微风细雨,润泽于疏篱仄径之间,俗客不来,良朋辄至,亦适适然自惊为 此日之难得也。凡吾画兰、画竹、画石,用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也。”

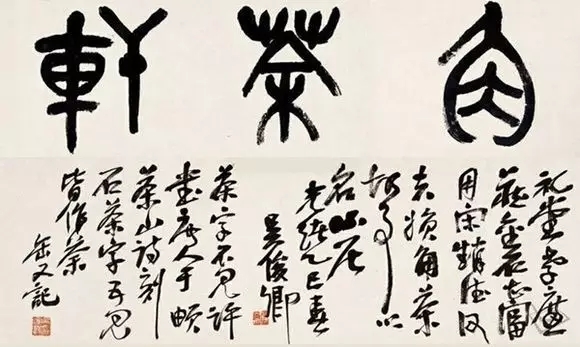

“角茶轩”,篆书横披,1905年书,大概是应友人之请所书的。这三字,是典型的吴氏风格,其笔法、气势源自于石鼓文。其落款很长,以行草书之,其中对 “角茶”的典故、“茶”字的字形作了记述:“礼堂孝谦藏金石甚富,用宋赵德父夫妇角茶趣事以名山居。…茶字不见许书,唐人于 茶山诗刻石,茶字五见皆作荼…”

![640.webp (14)]()

所谓“角茶趣事”,是指宋代金石学家赵明诚和他的妻子,李清照以茶作酬,切磋学问,在艰苦的生活环境下,依然相濡以沫,精研学术的故事。后来“角茶”典故,便成为了夫妇有相同志趣,相互激励,促进学术进步的佳话。

——END——

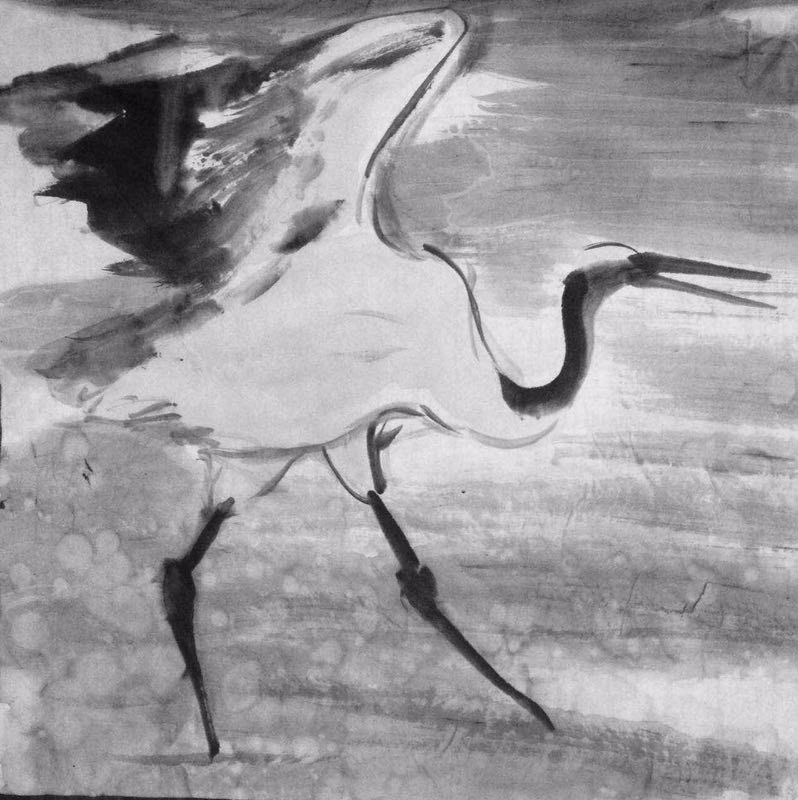

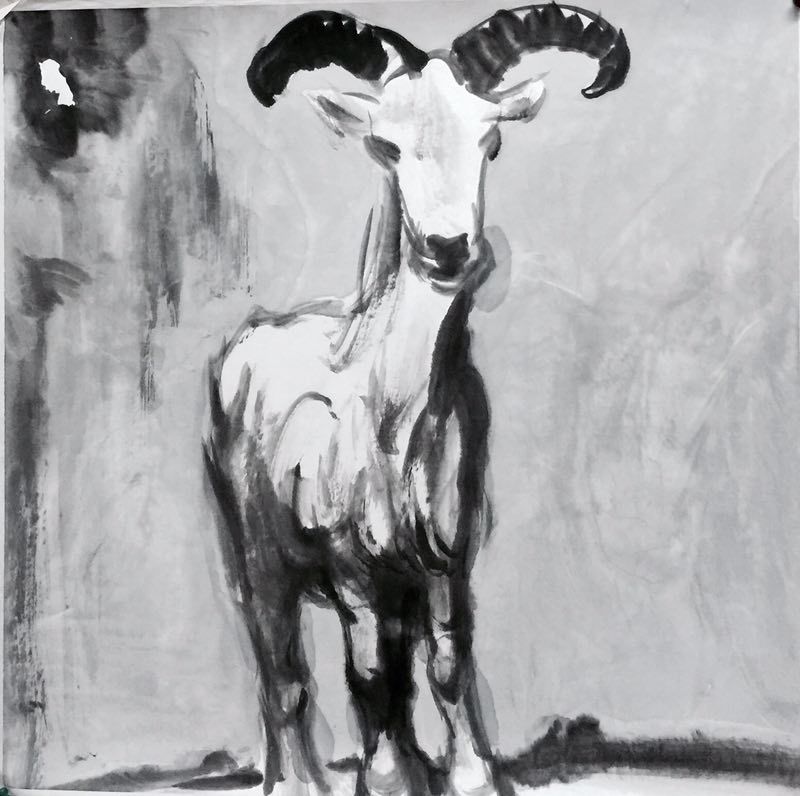

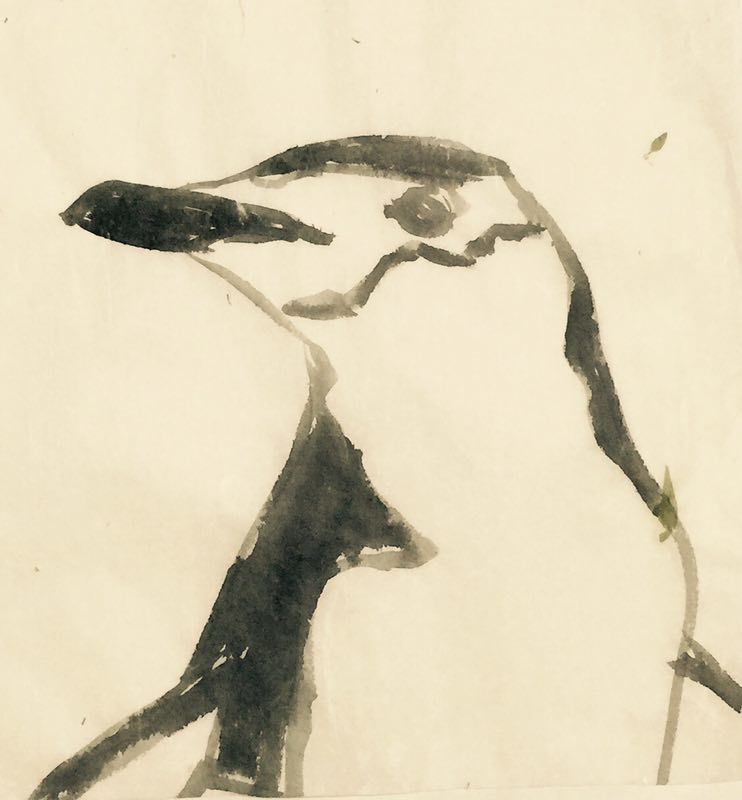

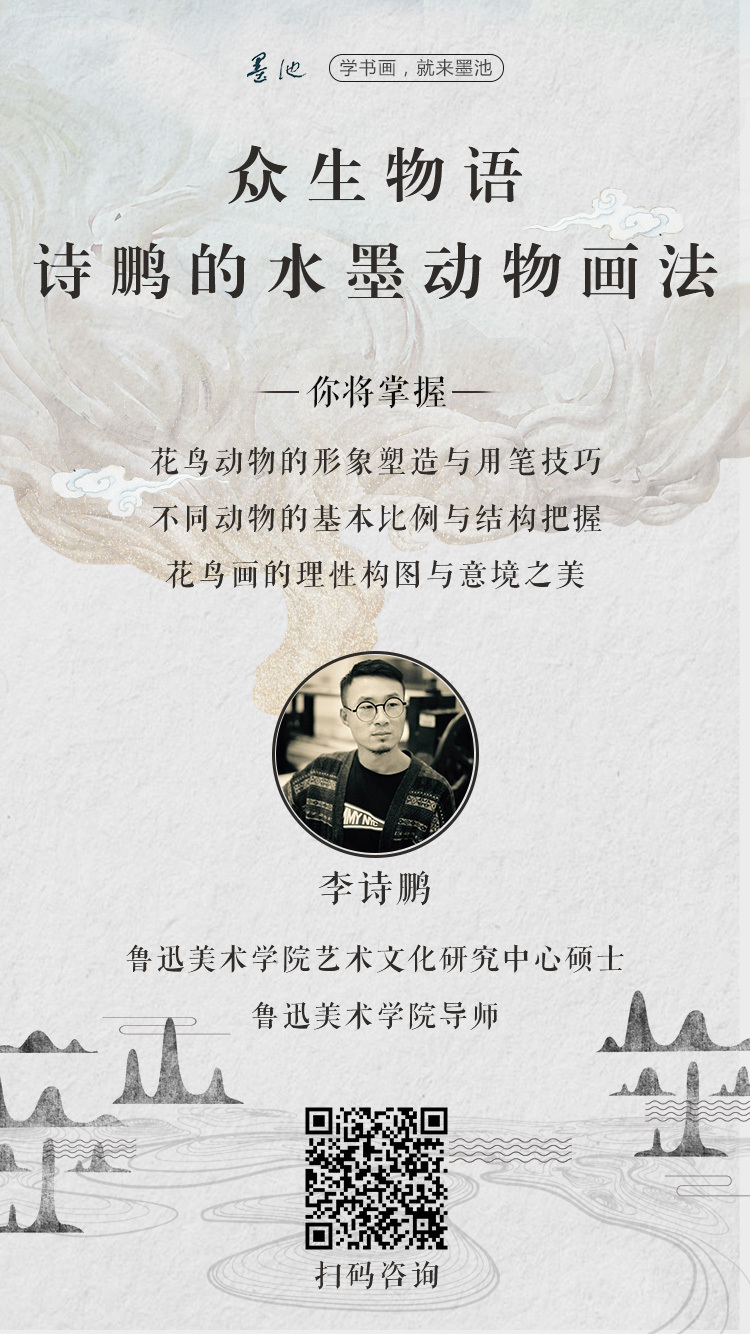

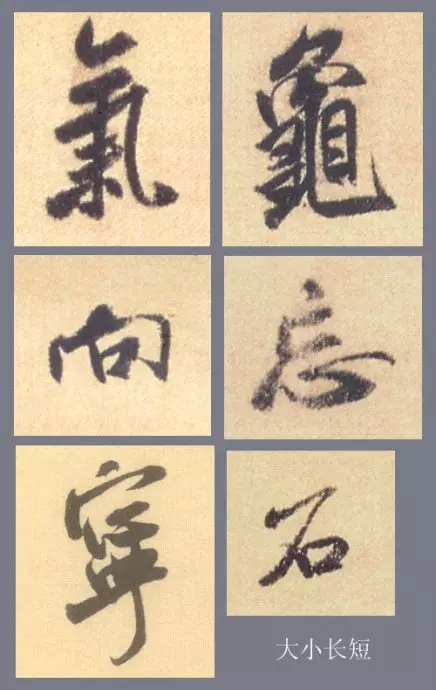

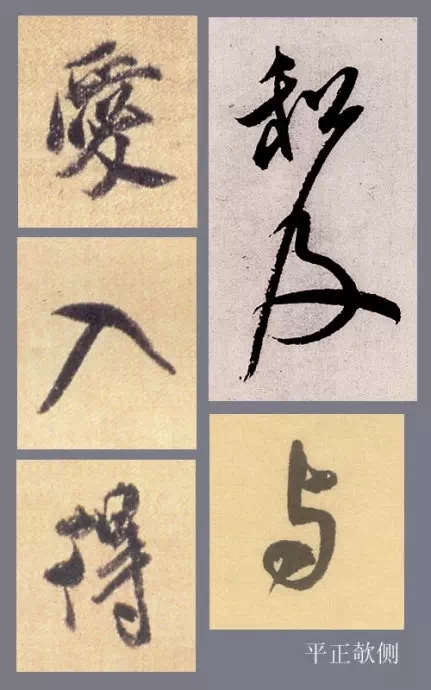

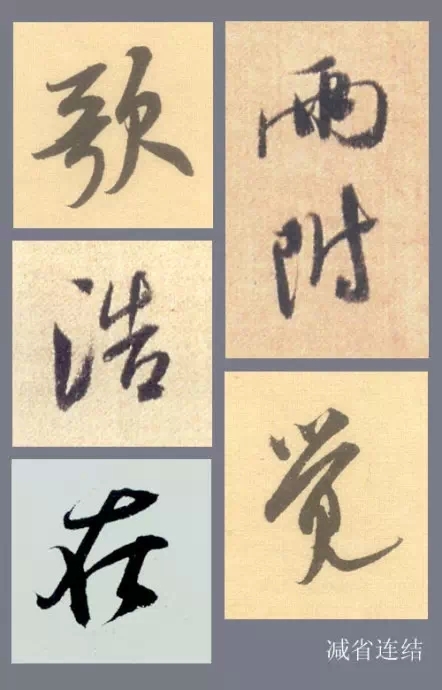

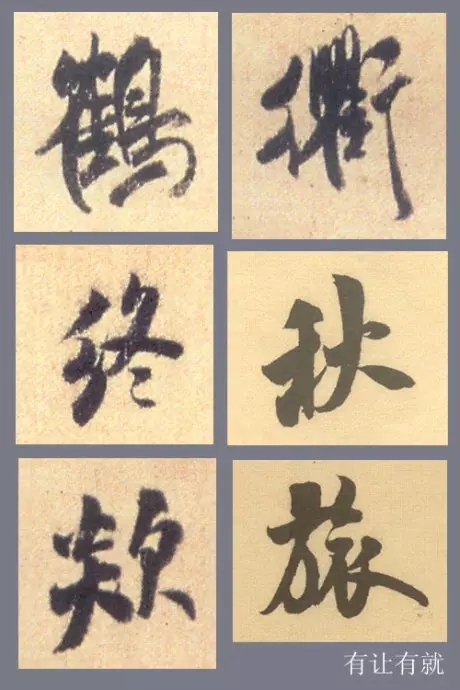

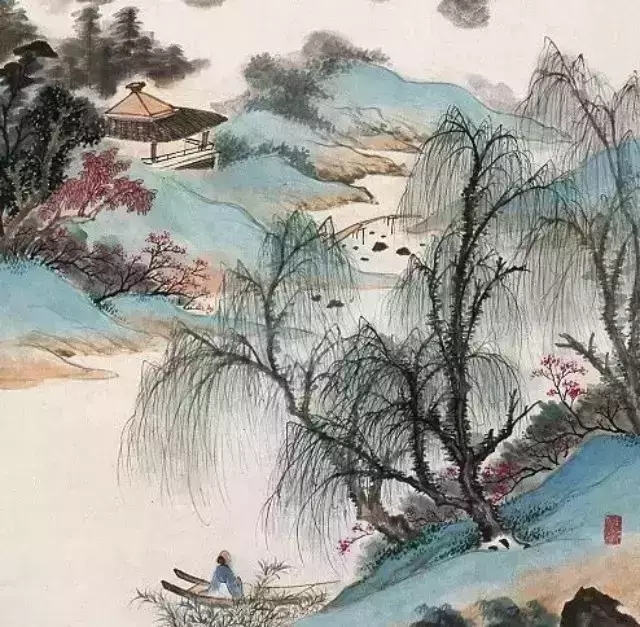

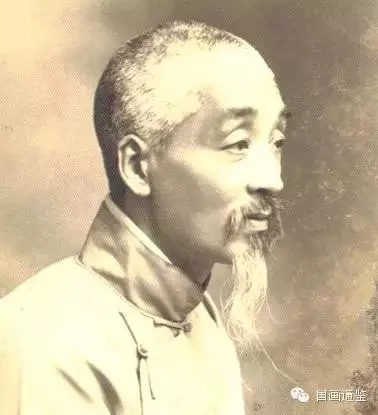

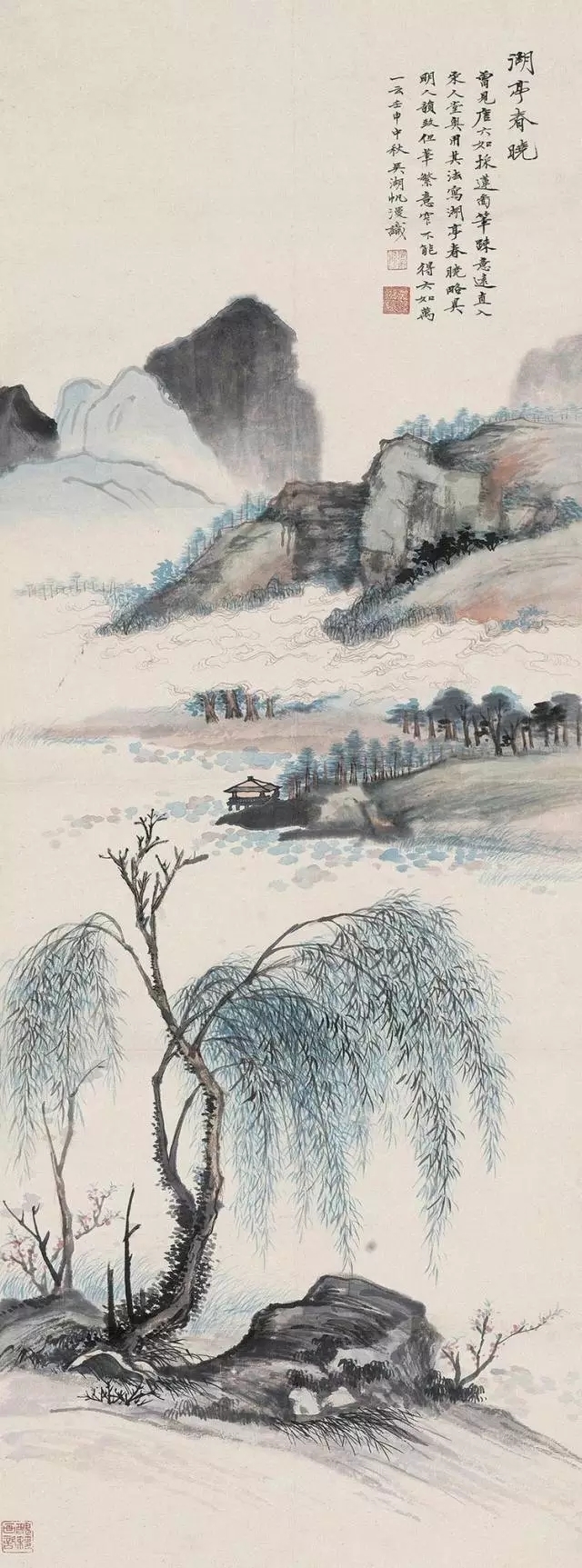

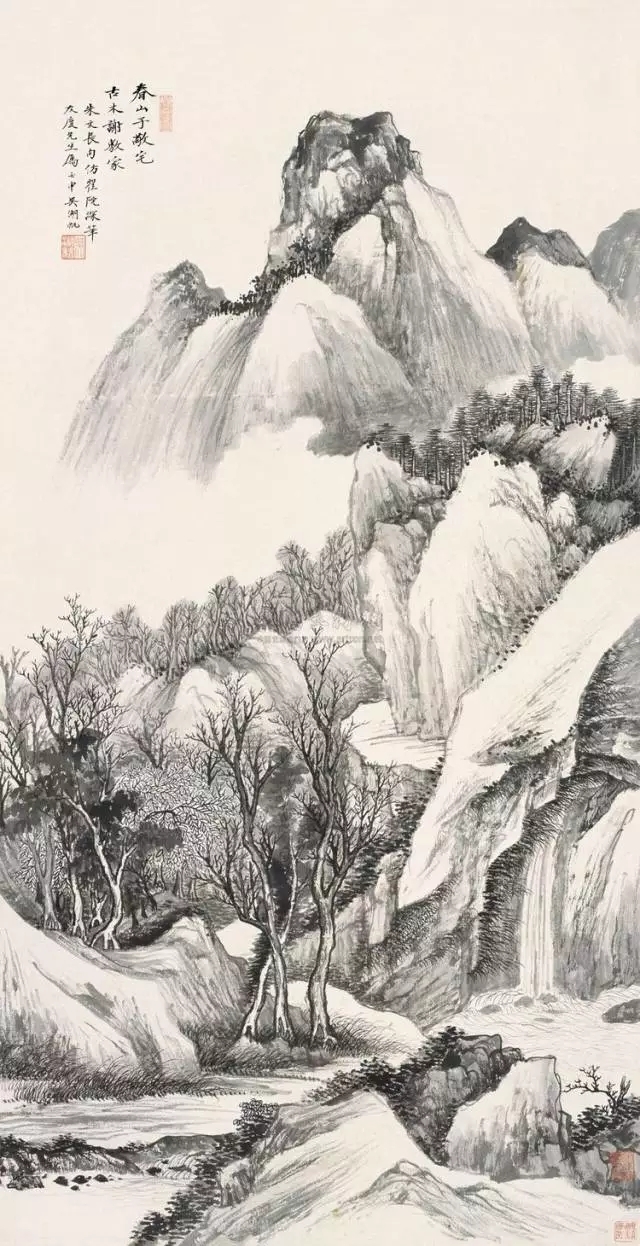

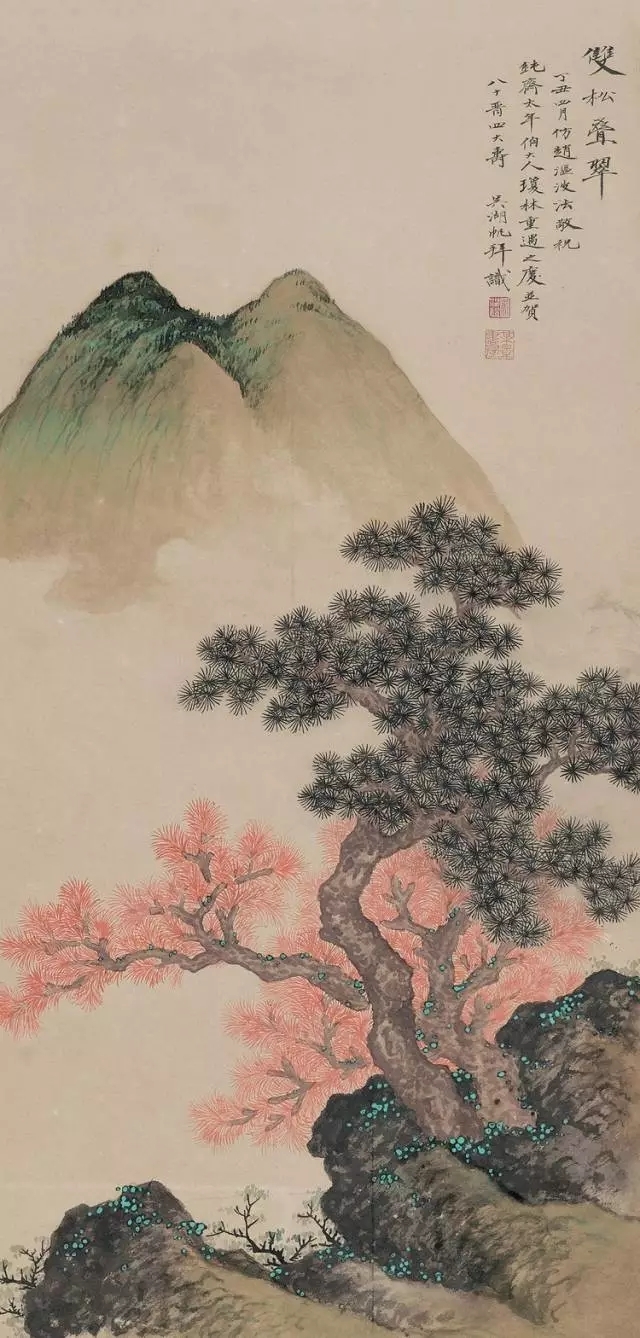

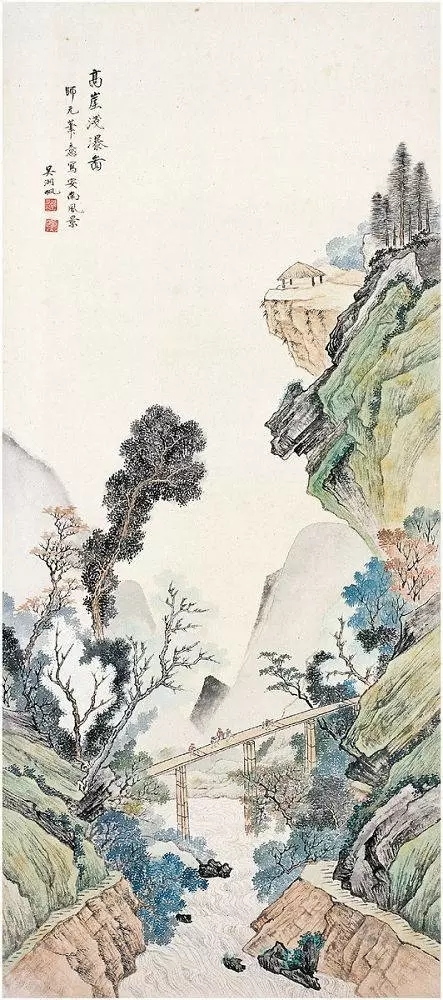

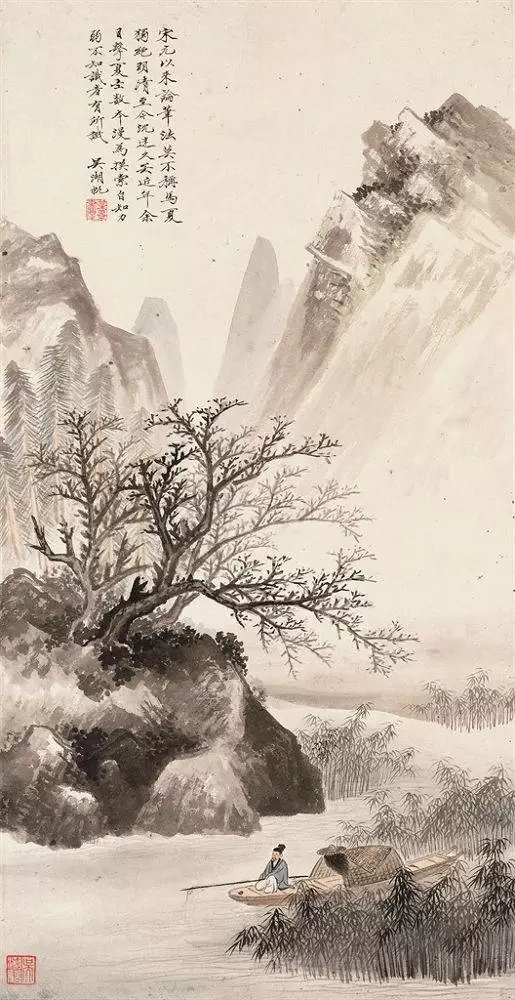

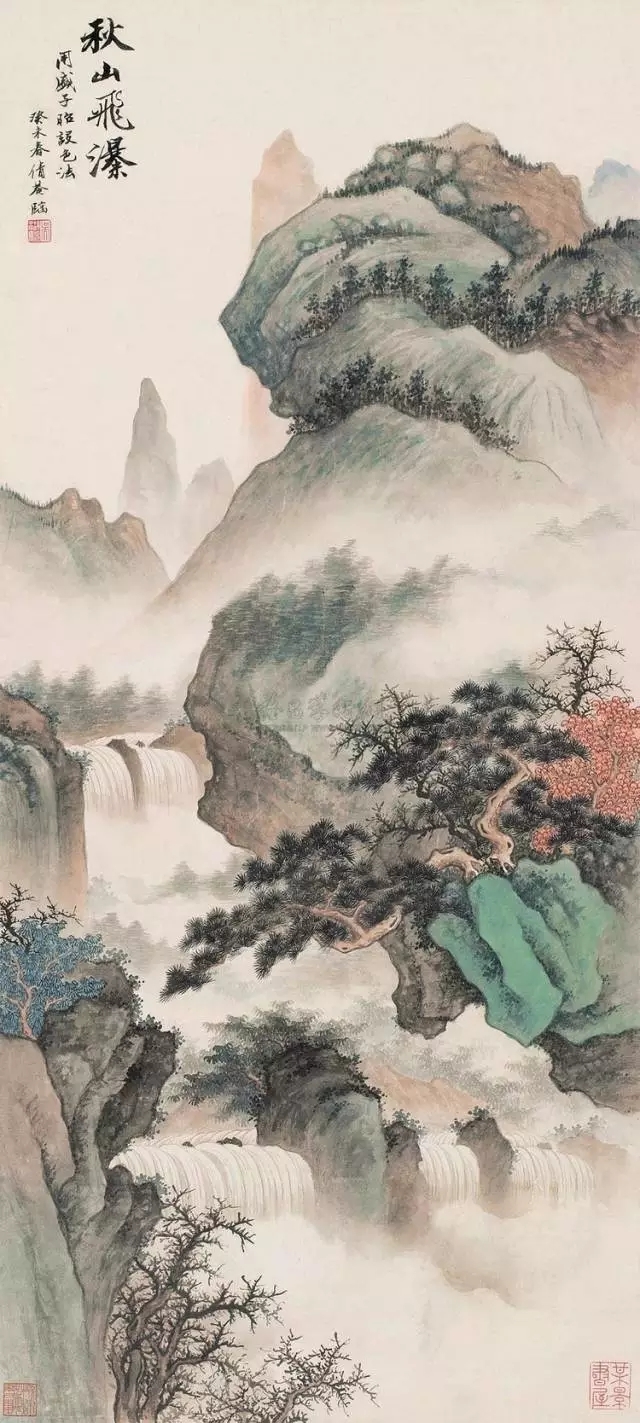

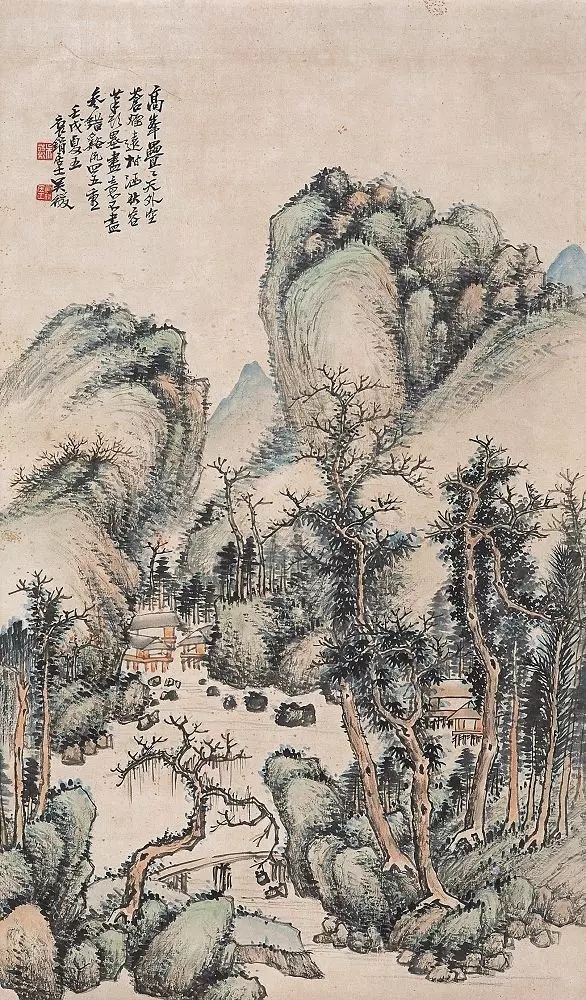

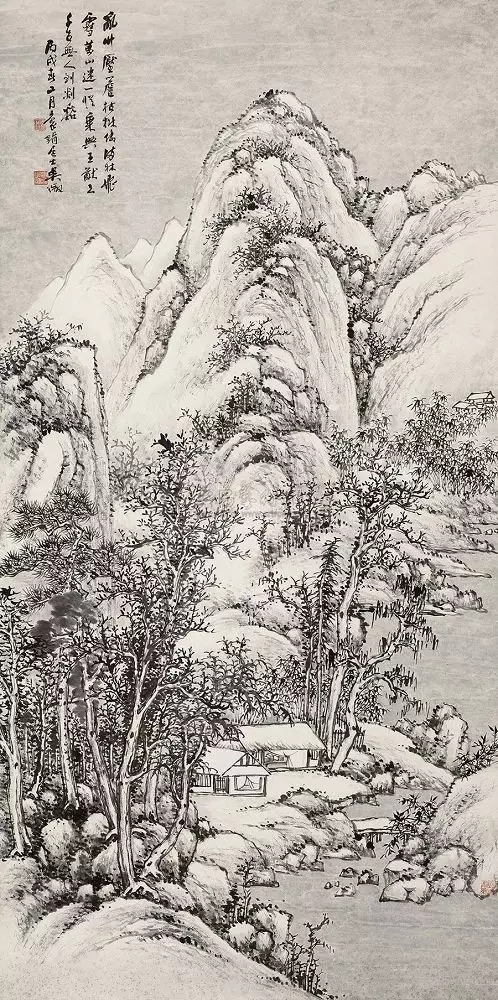

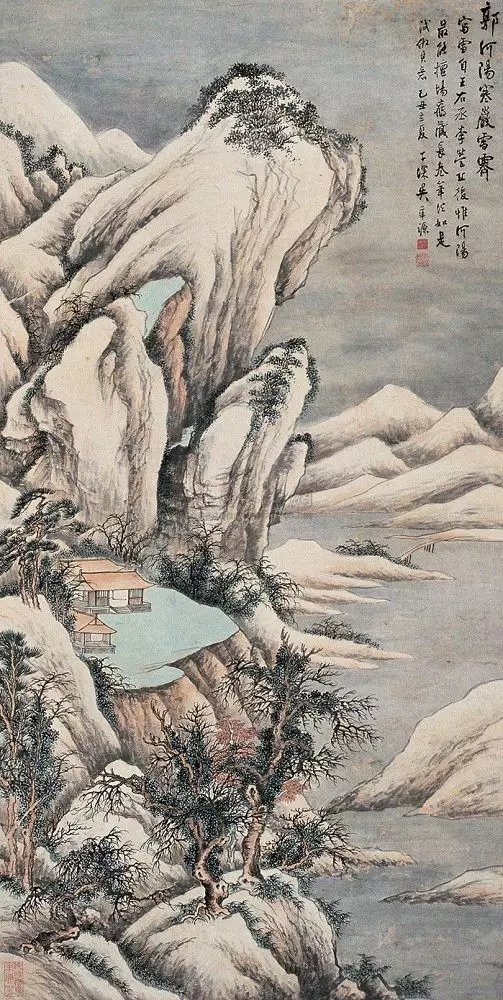

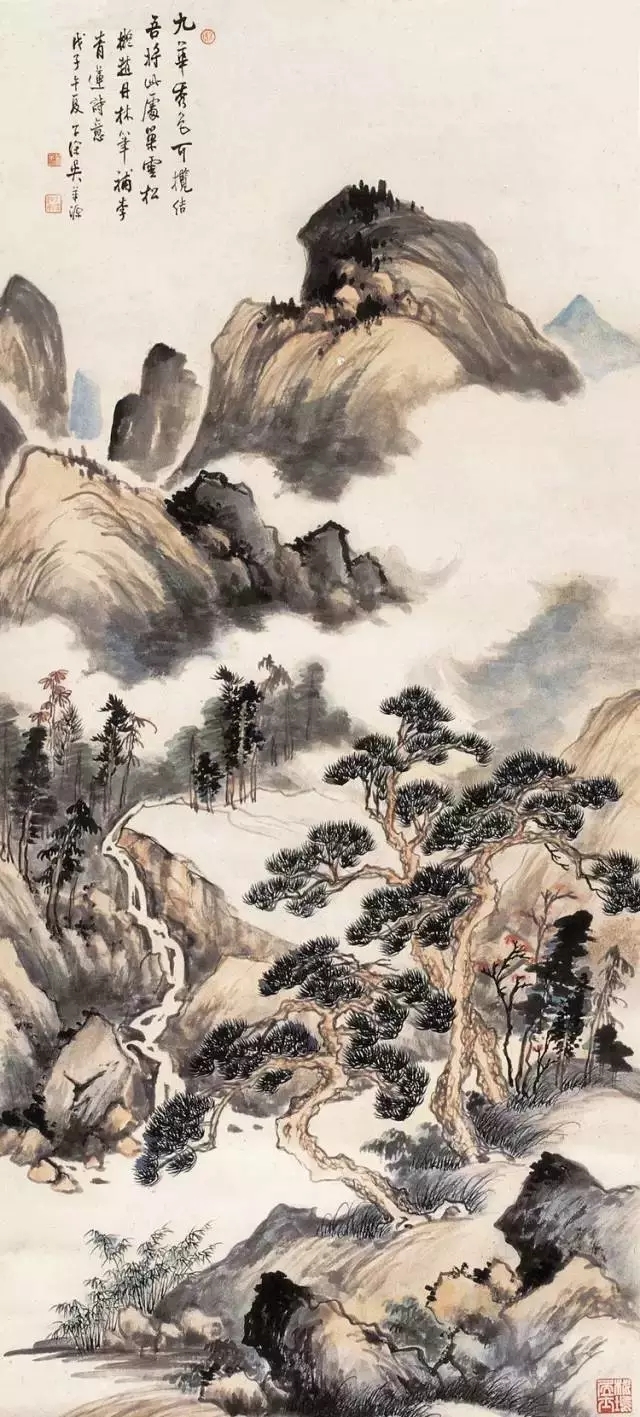

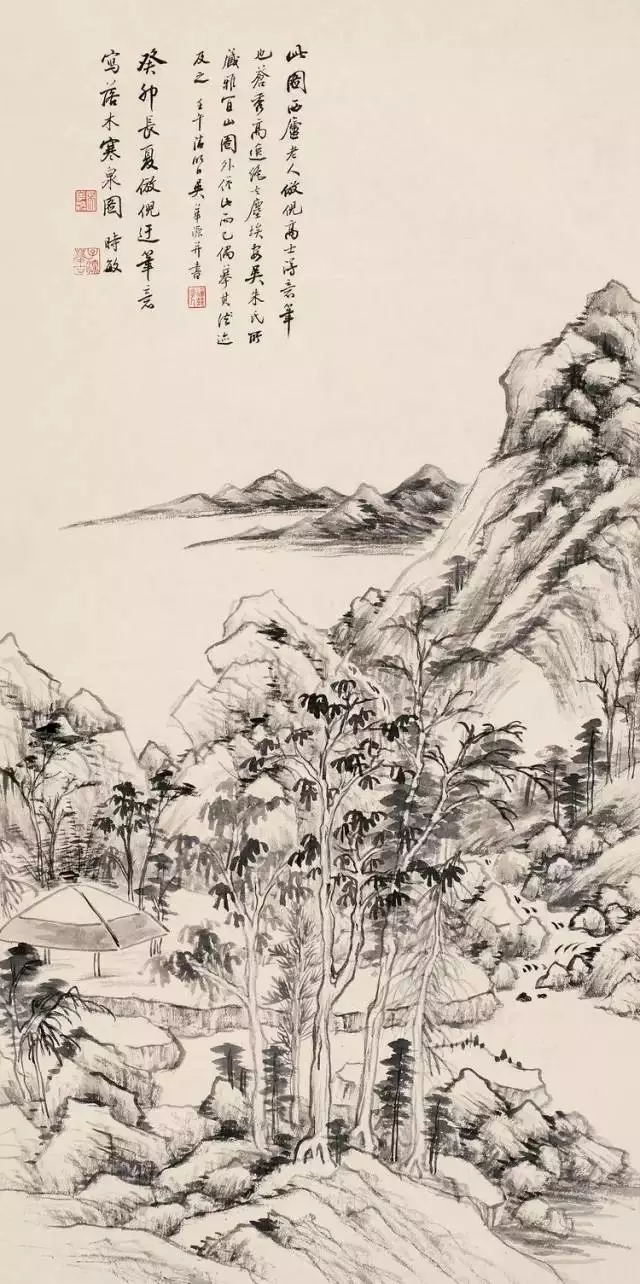

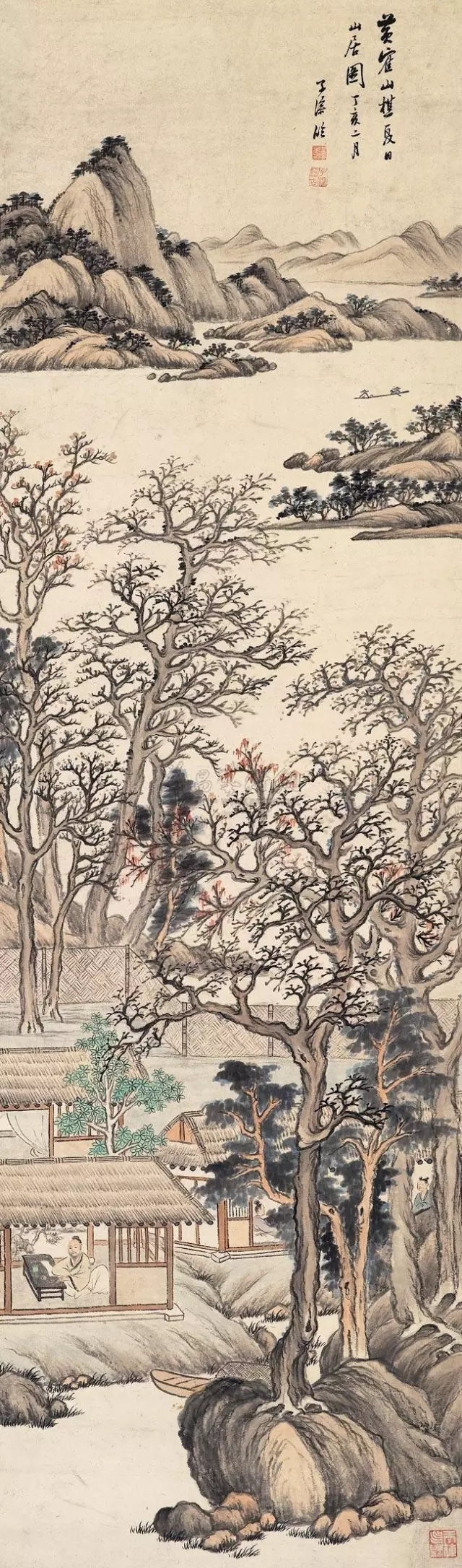

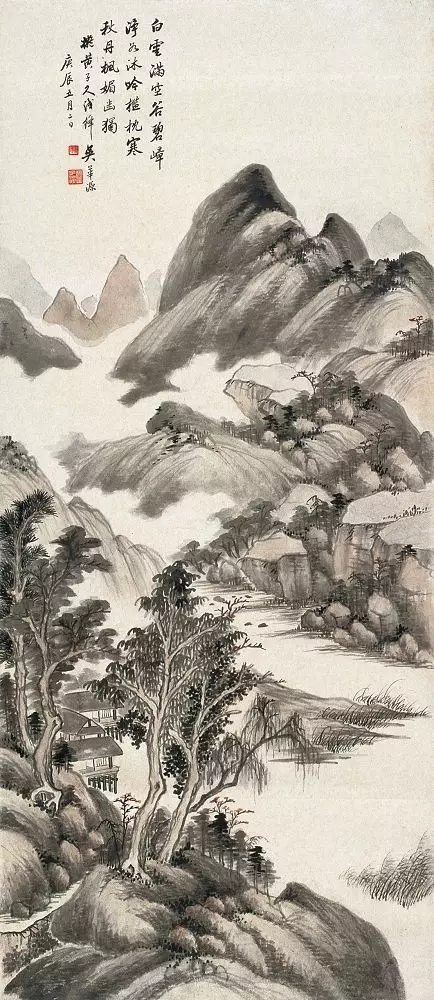

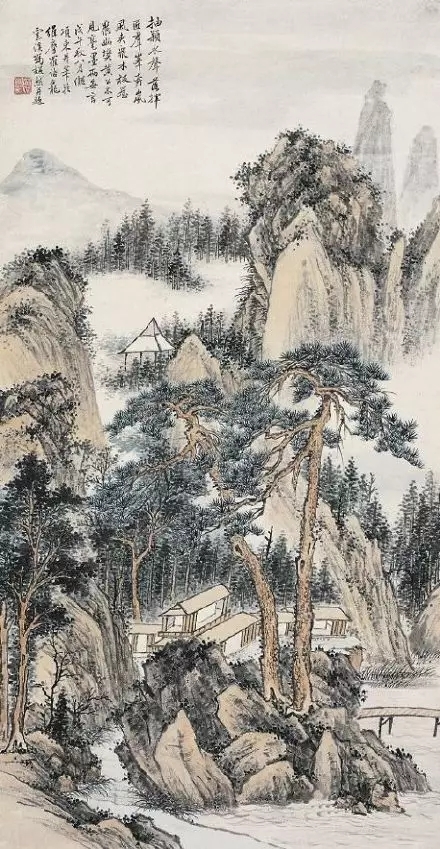

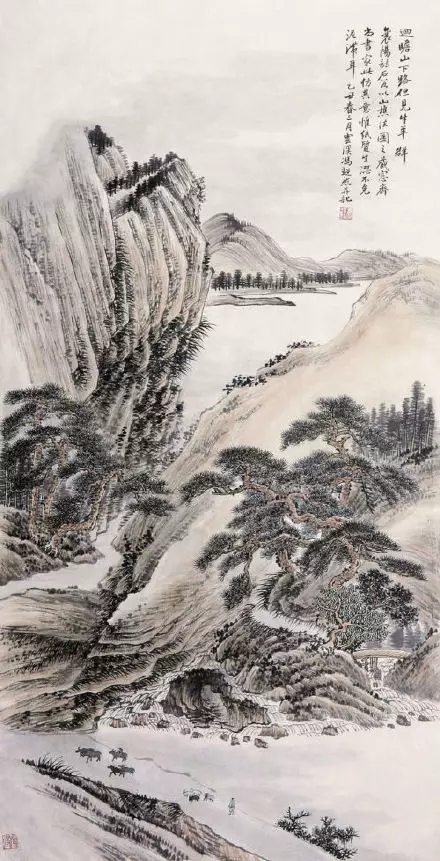

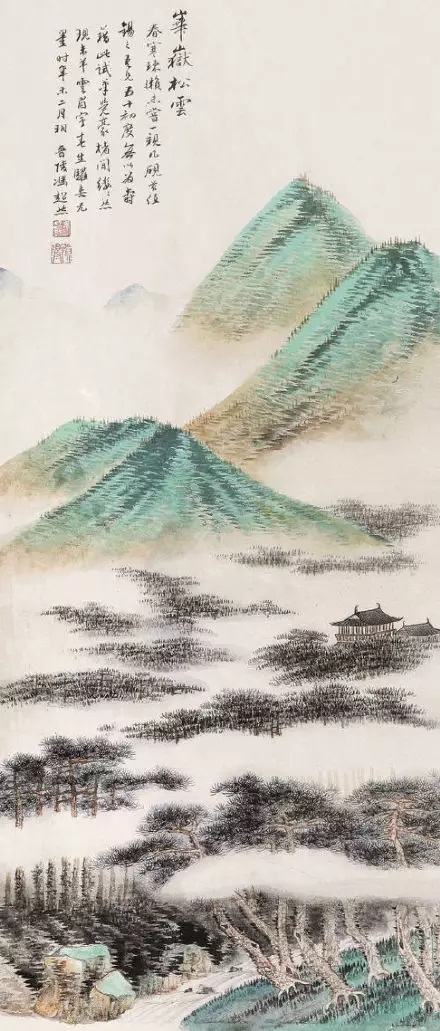

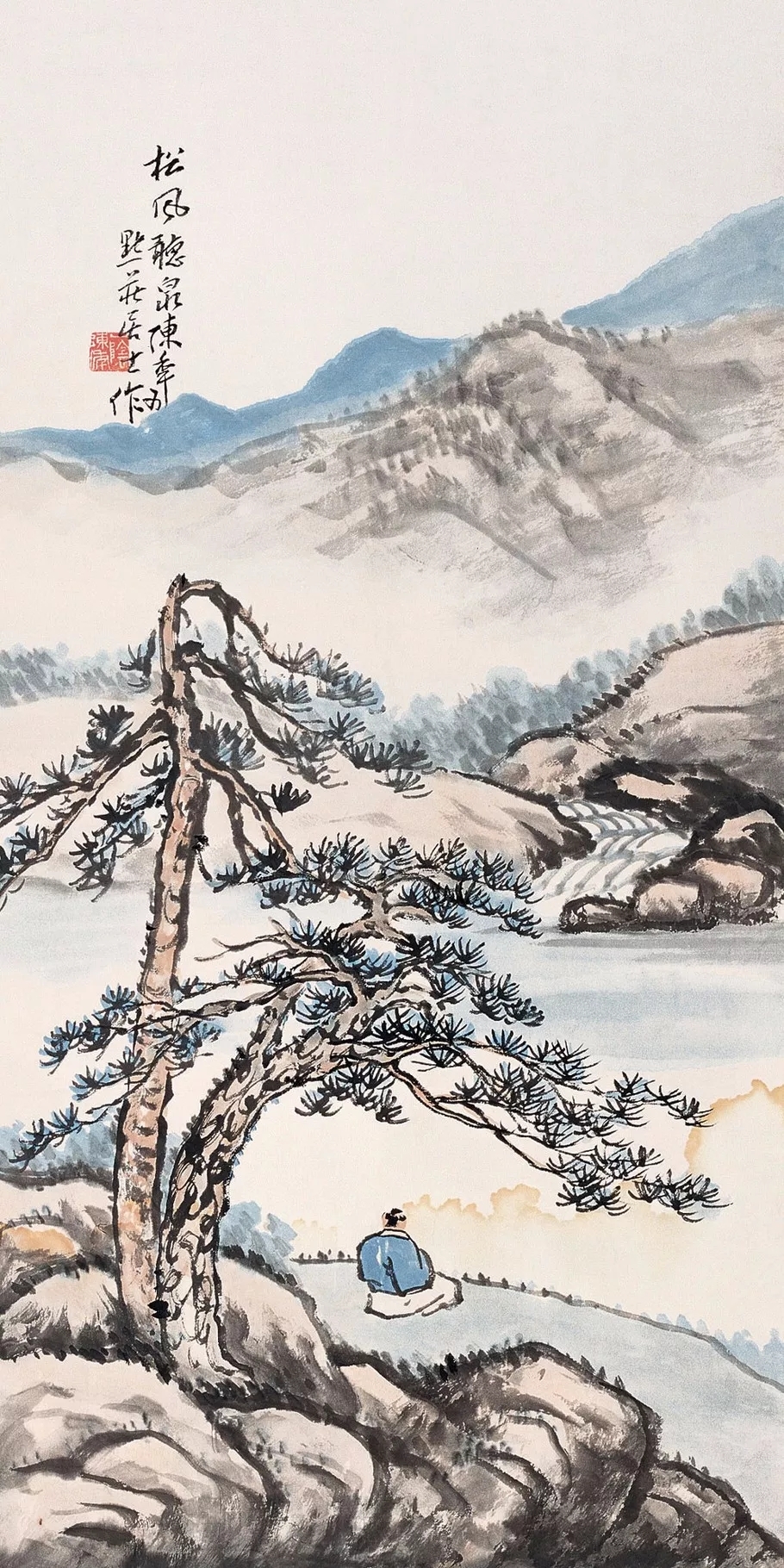

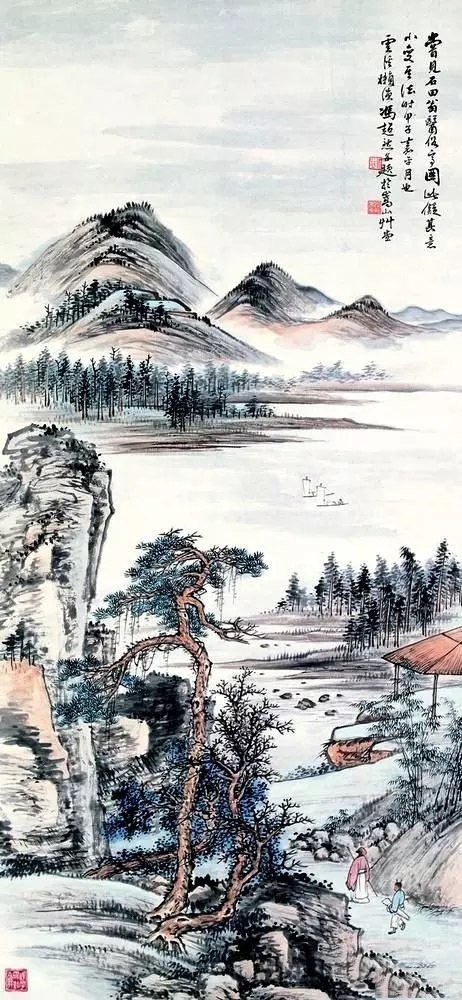

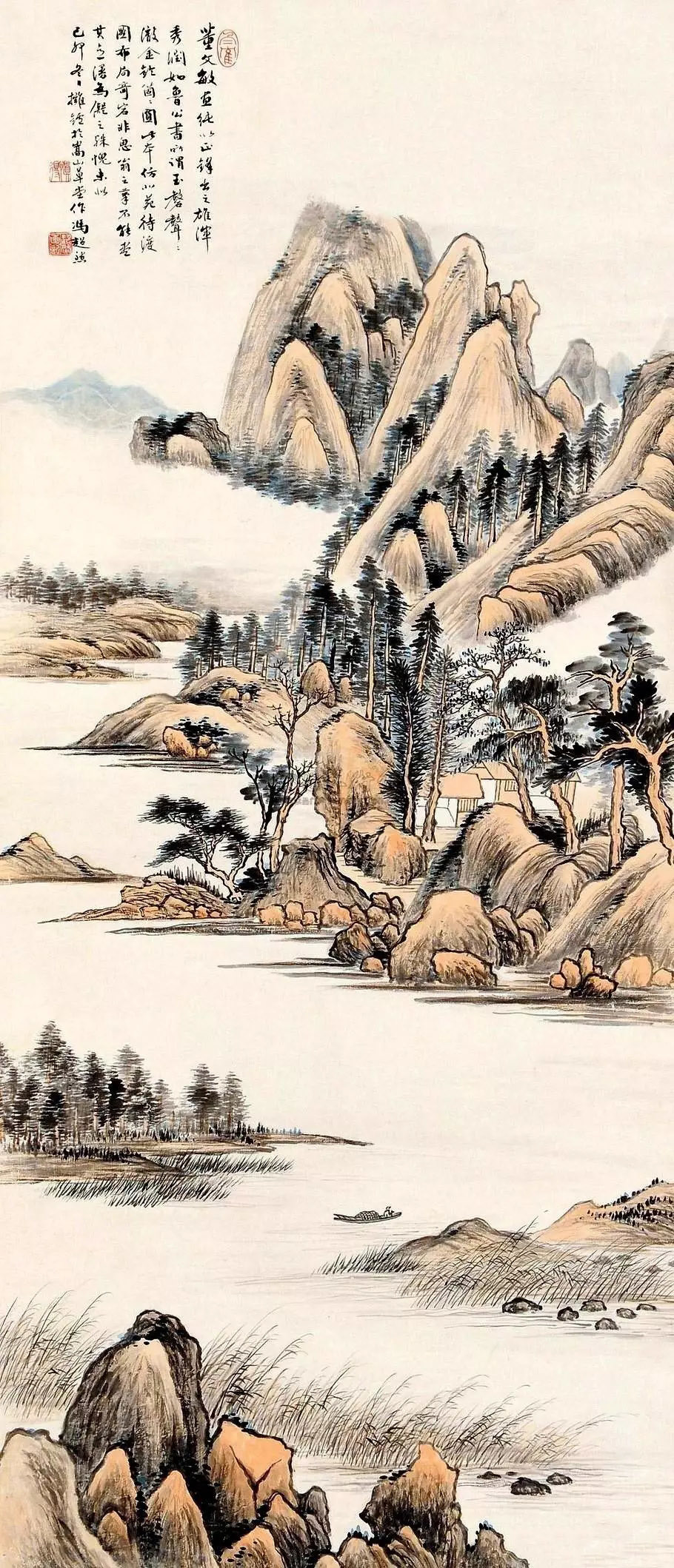

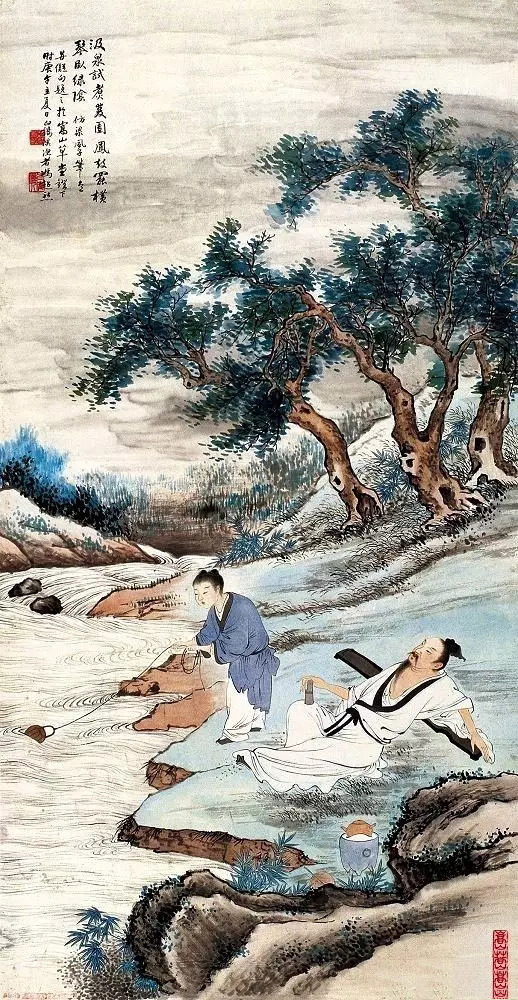

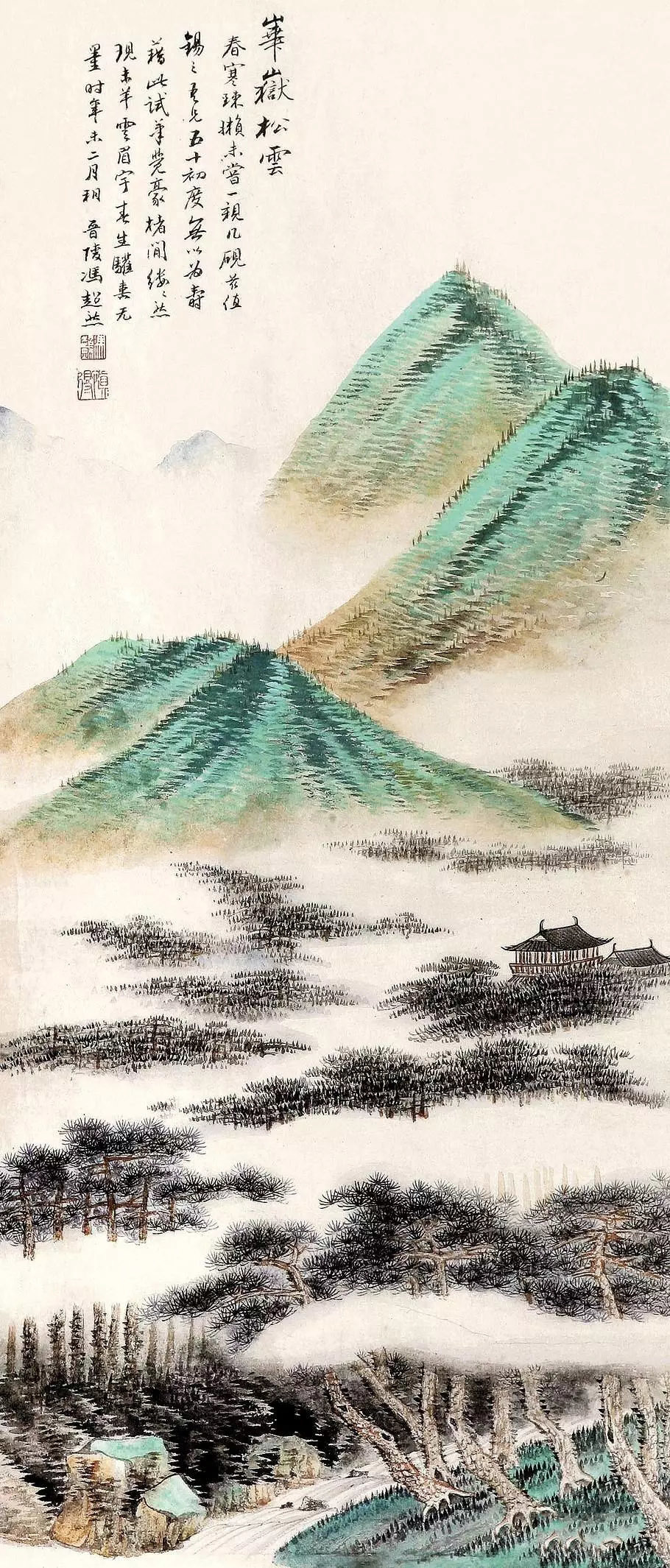

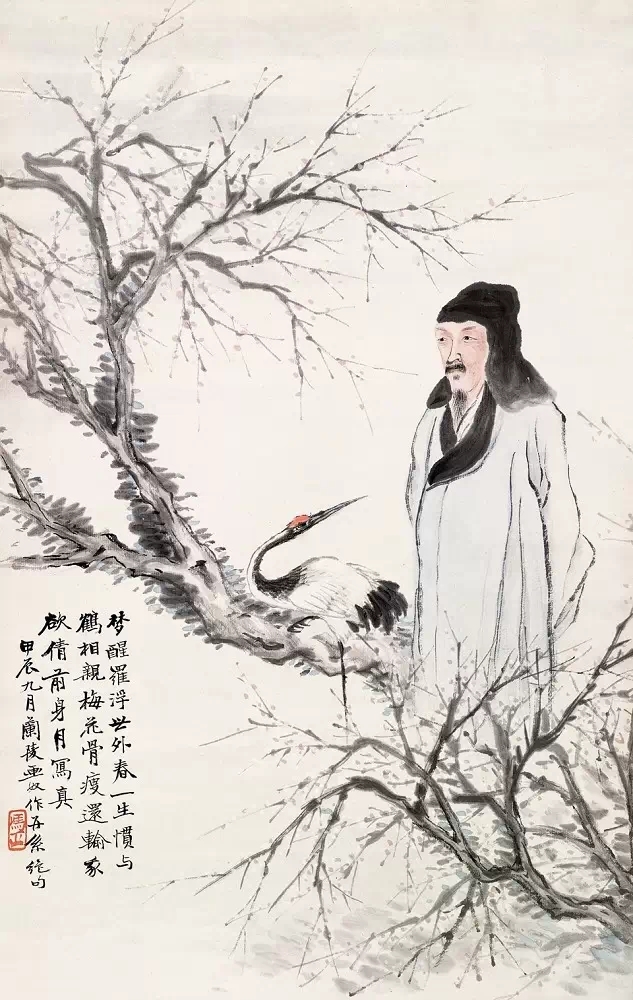

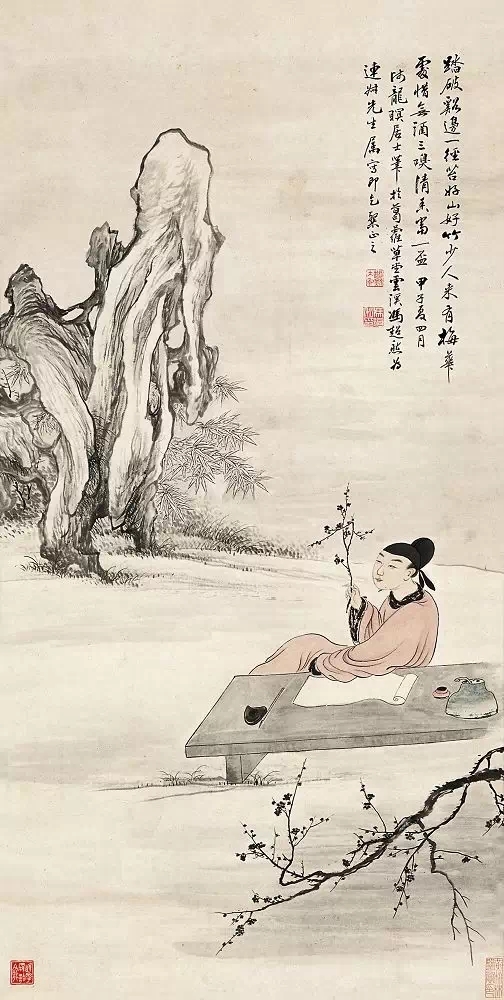

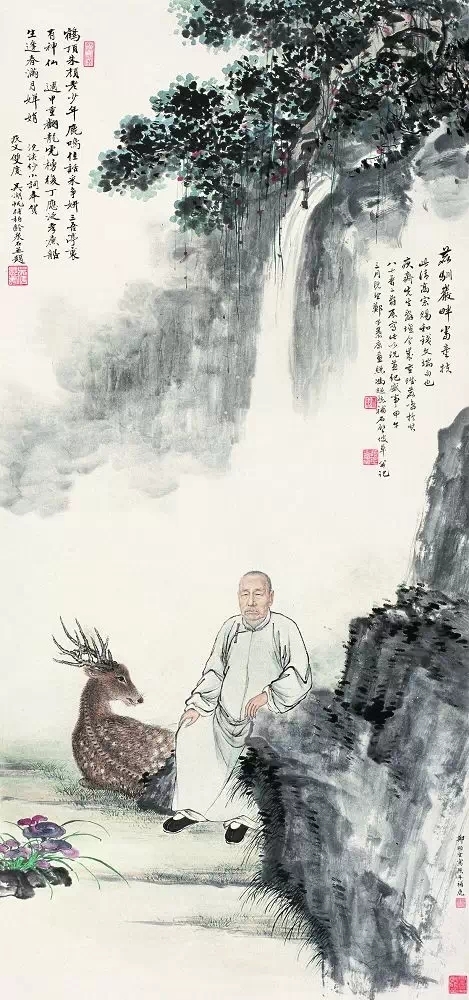

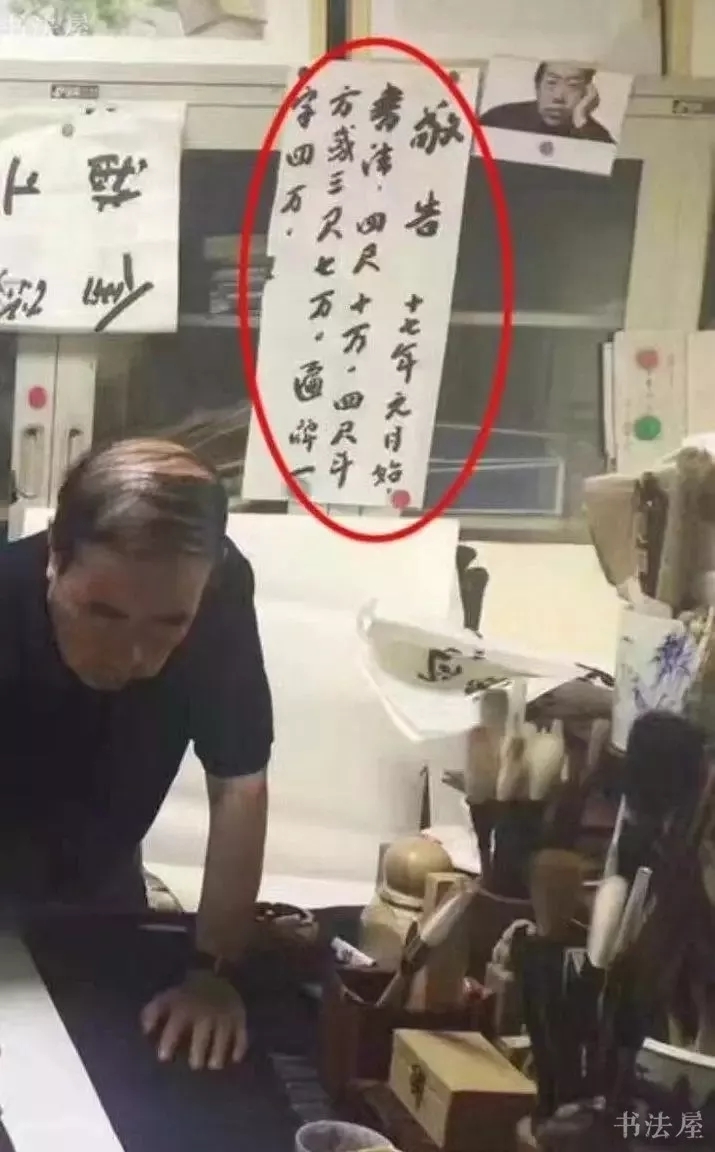

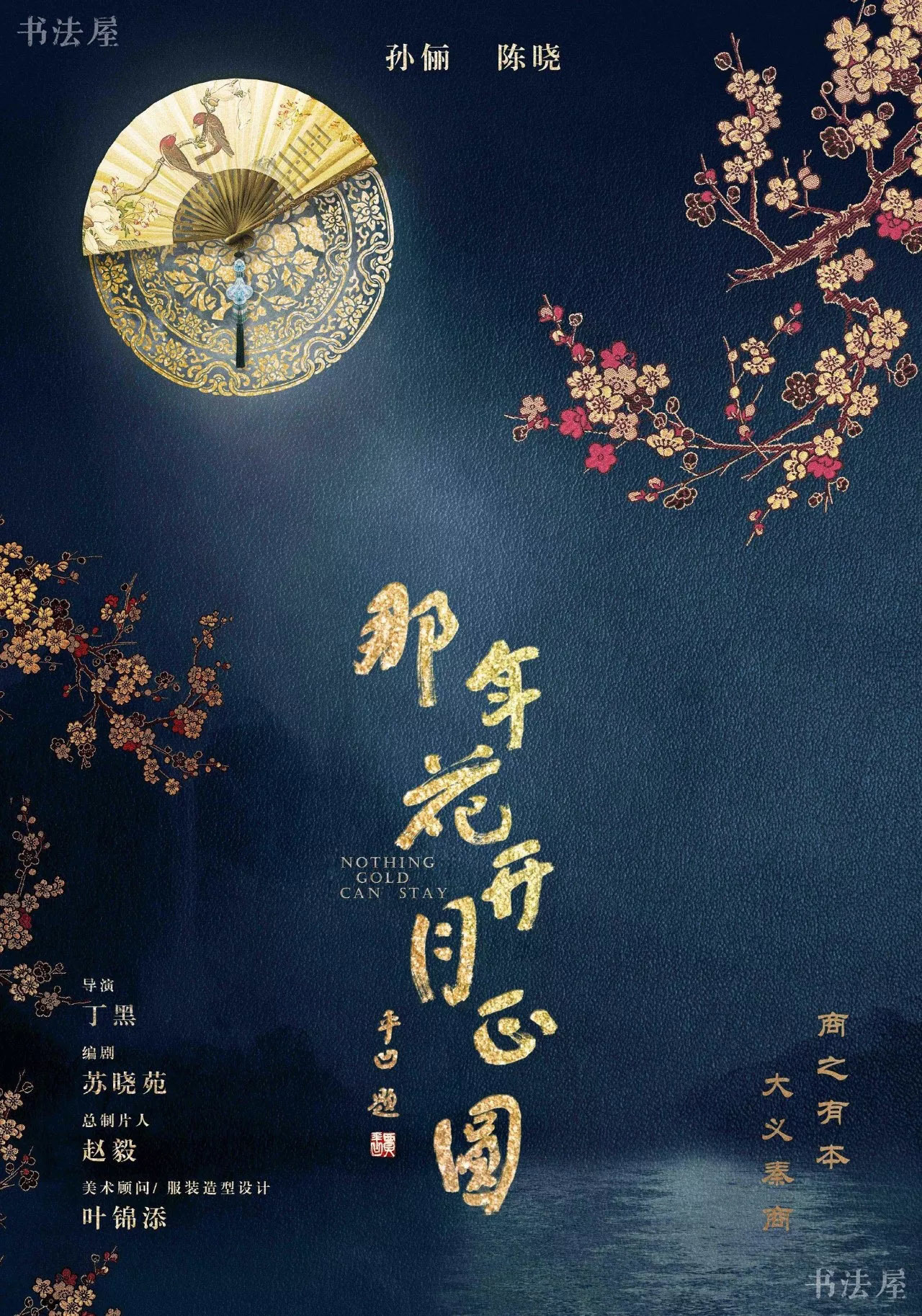

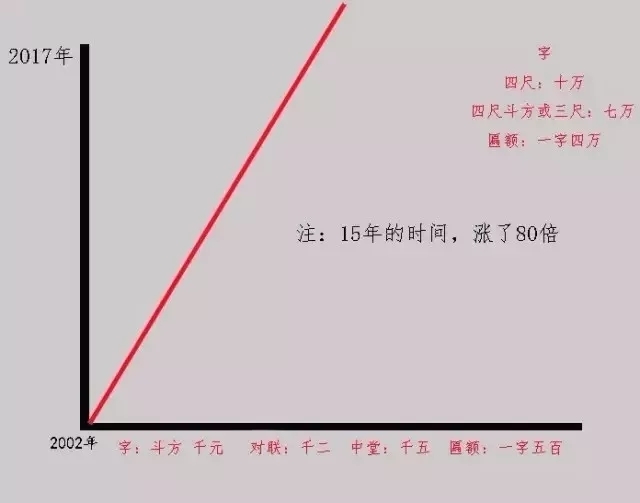

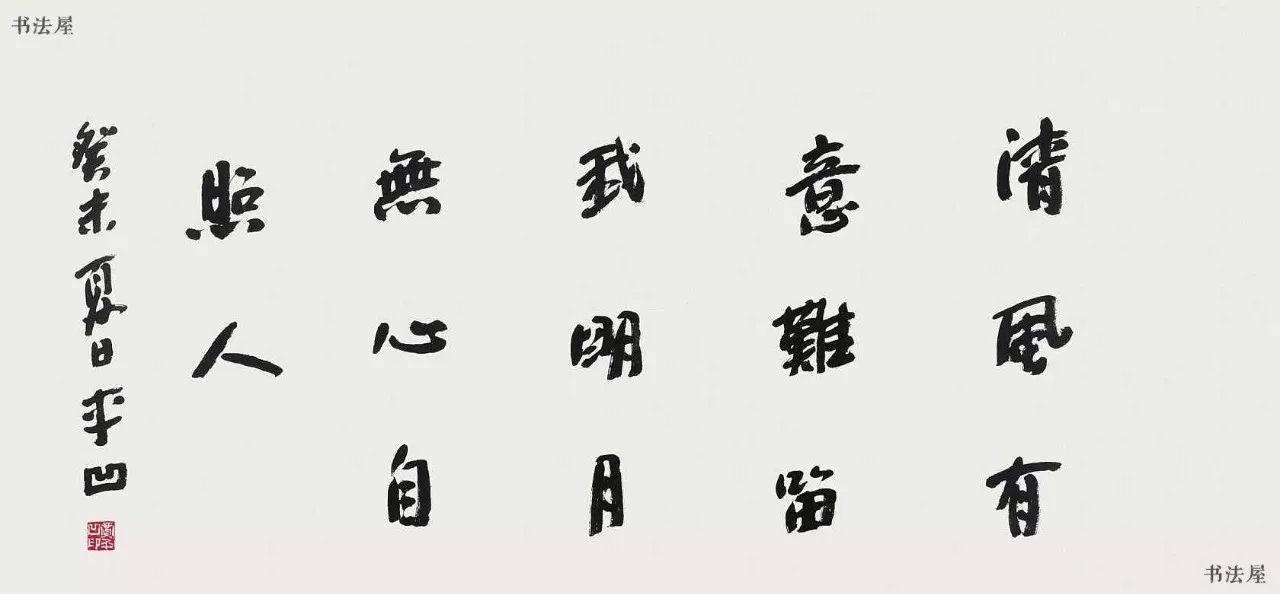

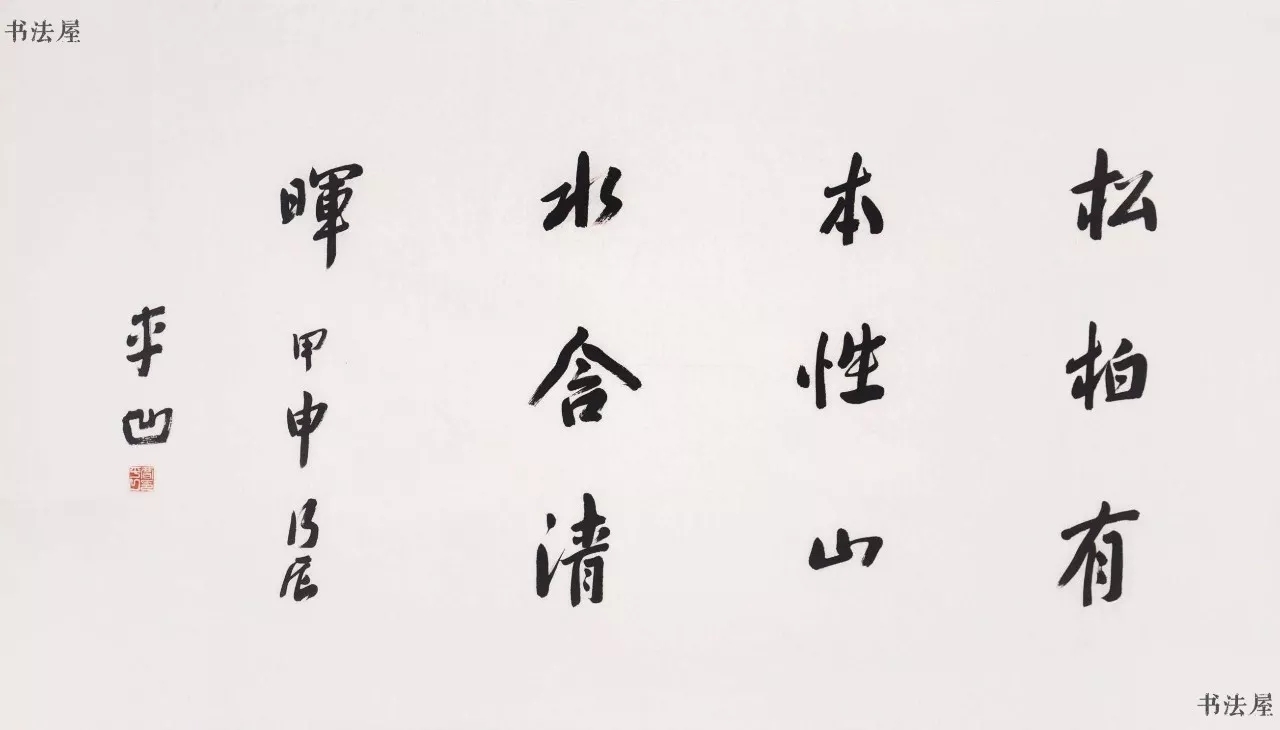

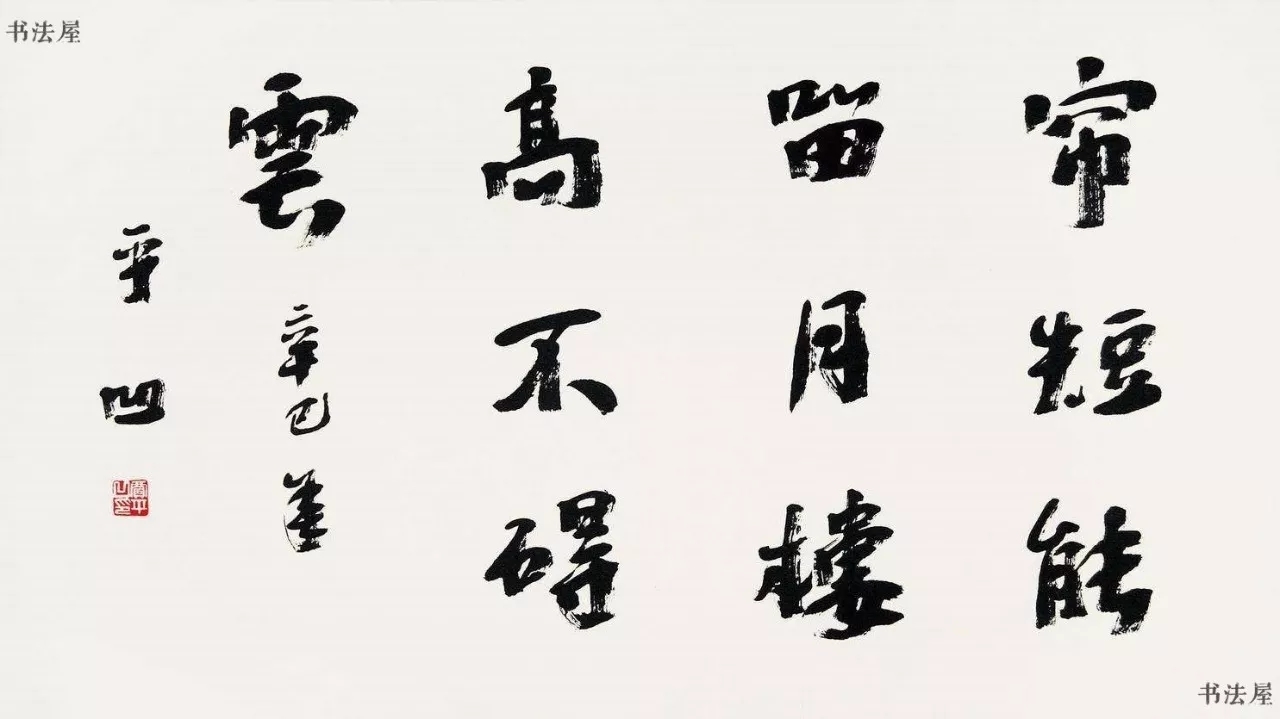

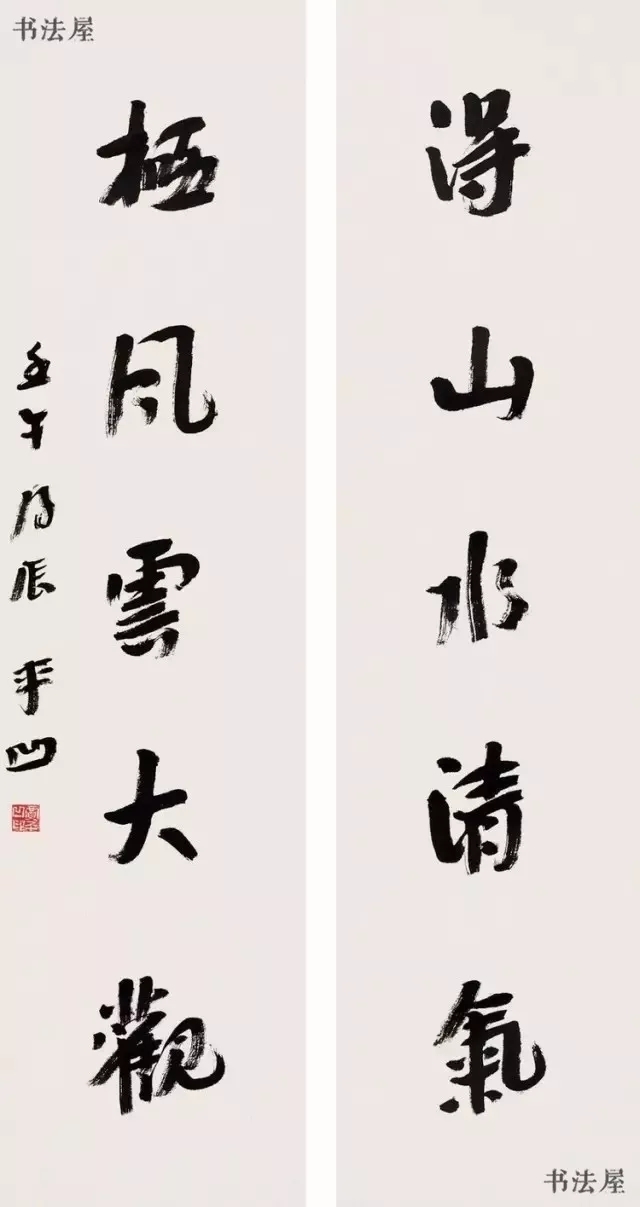

李诗鹏老师作品

李诗鹏老师作品