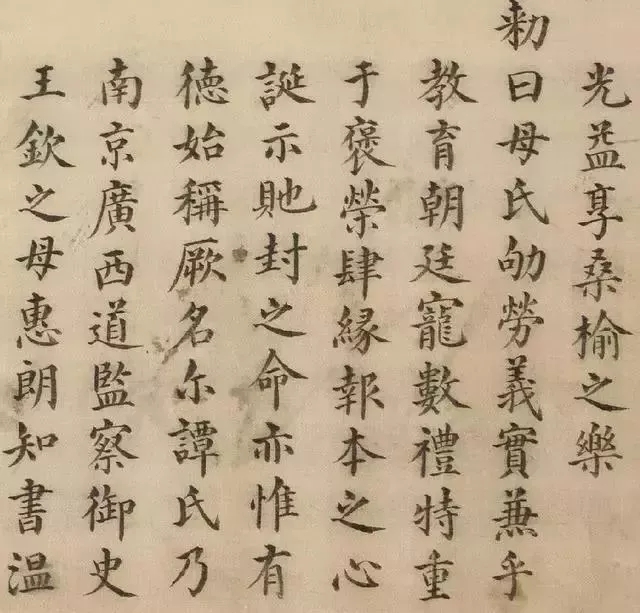

忆昔苏东坡刚参加制举时,锋芒毕露,在制策中全面地提出了自己对朝政的看法,众考官都欣赏东坡的“文义灿然”,将其列为高第。而王安石以知制诰的身份却认为苏东坡的许多观点,与自己以前向皇上所上的万言书意见相左,因而斥责苏东坡之文为“全类战国文章”,这就是二人的初次交锋,也即新旧党争的延伸。

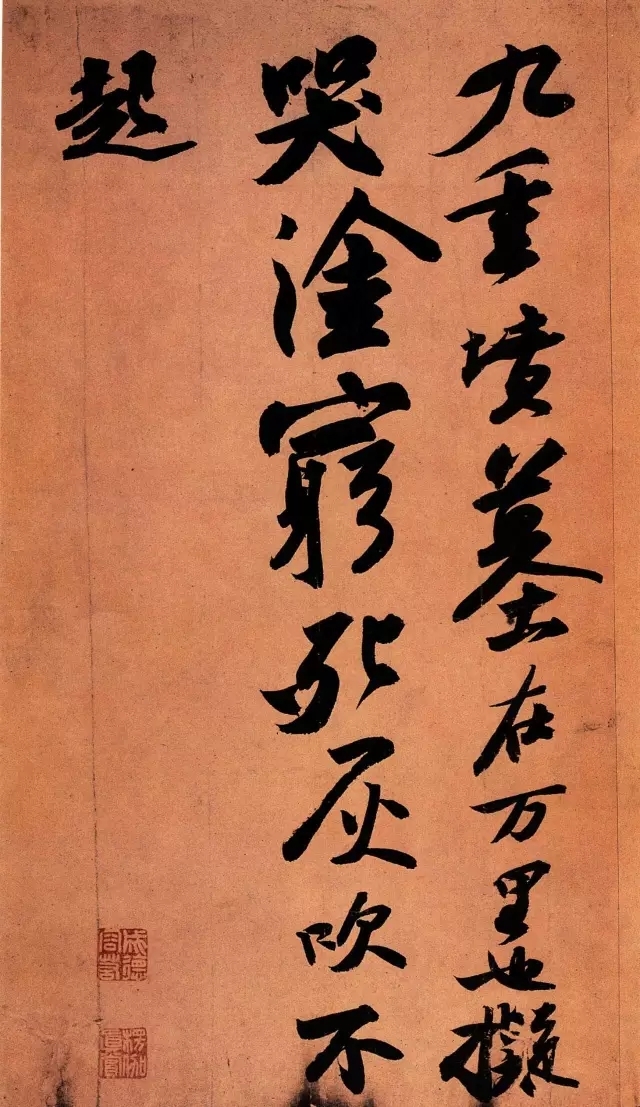

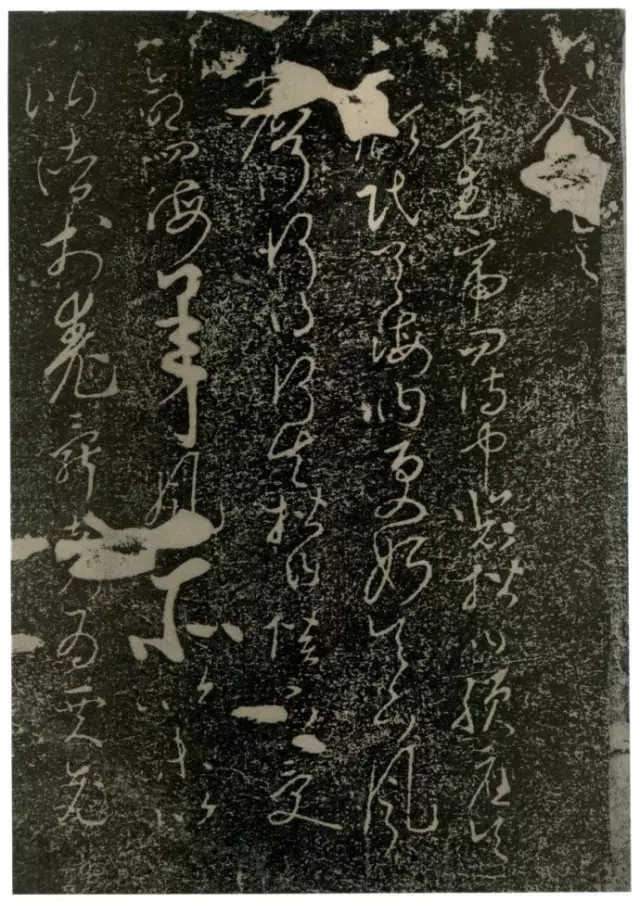

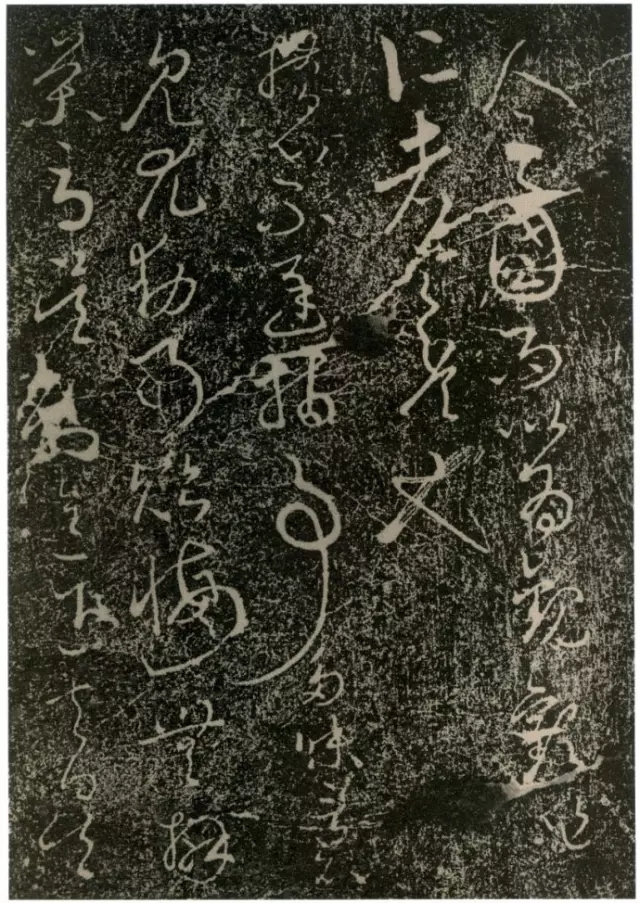

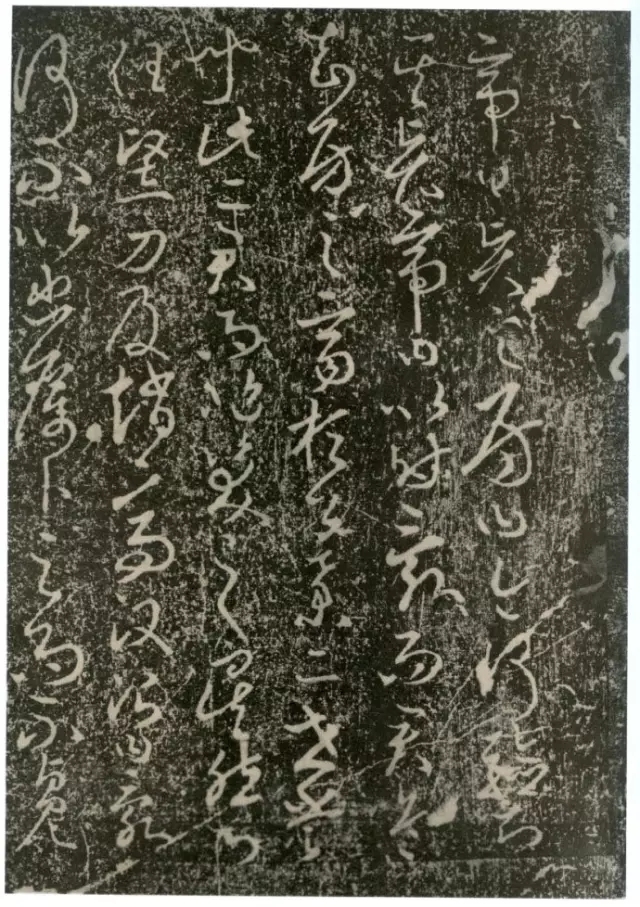

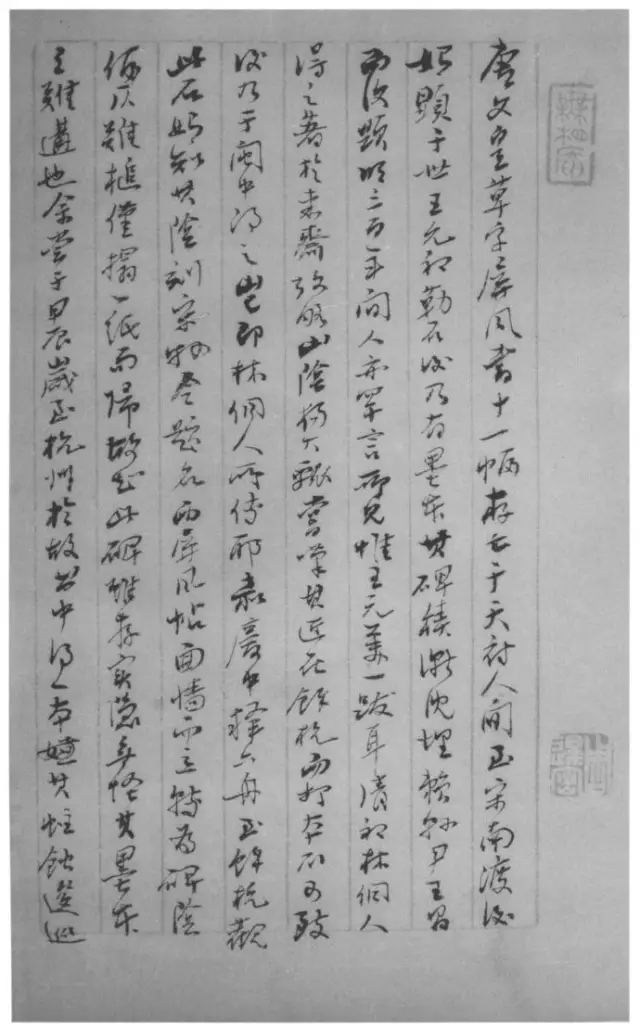

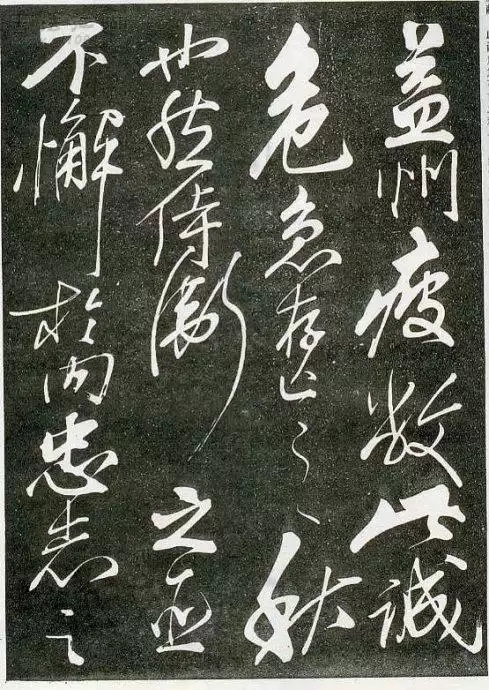

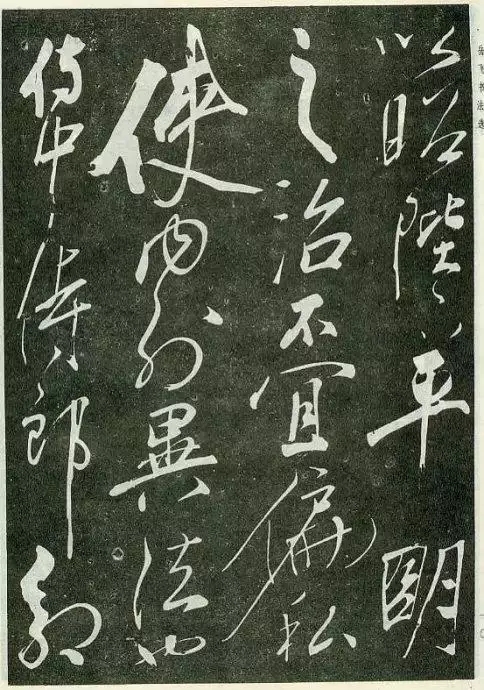

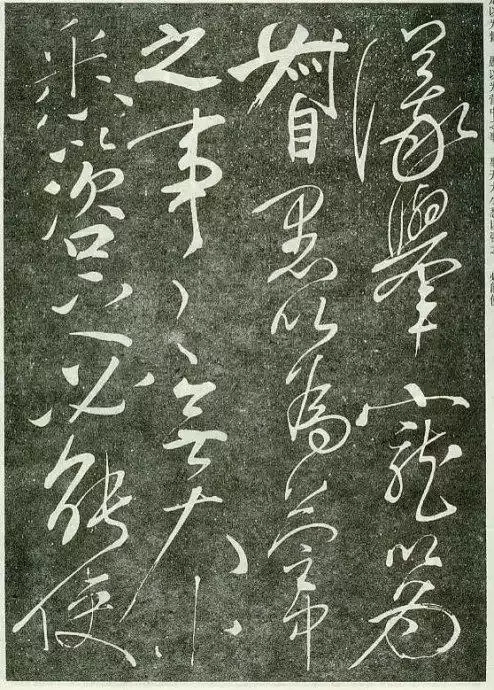

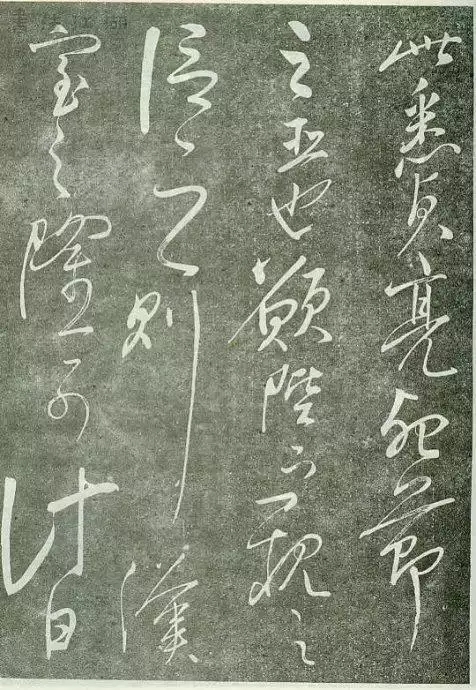

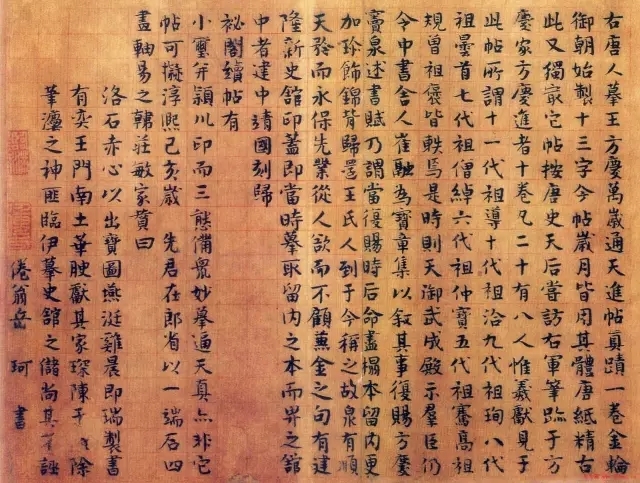

▲ 苏轼《黄州寒食诗帖》局部

纸本,34.5×199.5cm

台北故宫博物院藏

而苏东坡任监官诰院时,主管官吏凭证文书的颁发,对王安石好为大言诡论行为非常不满,在对刘敞的祭文中予以隐约讥刺,后来更是竭力反对王安石的变法。由此王安石十分恼怒,把苏东坡视为强敌,必欲与他逐出朝廷而后快,苏东坡因此备受变法派的打击排挤。

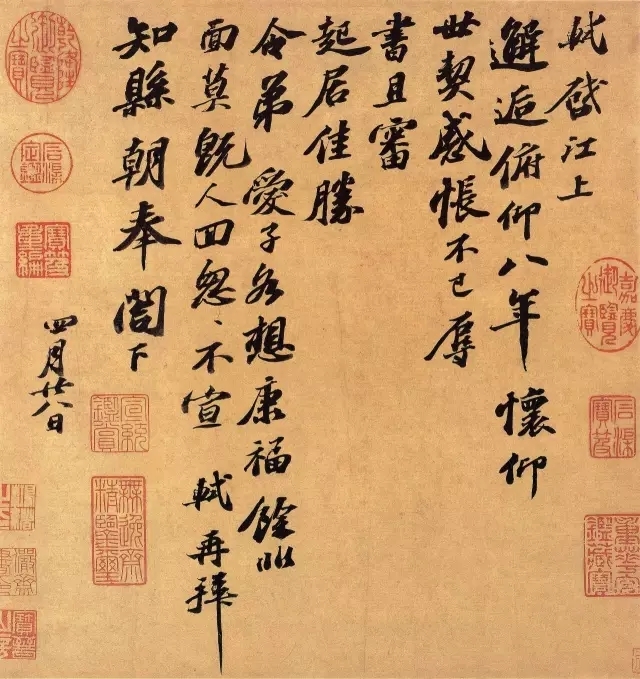

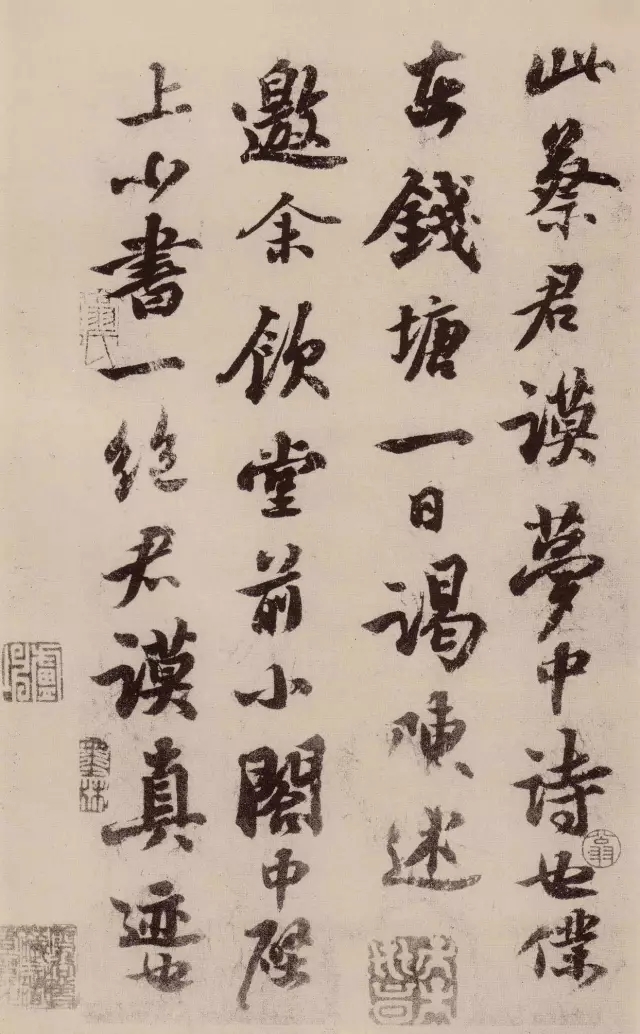

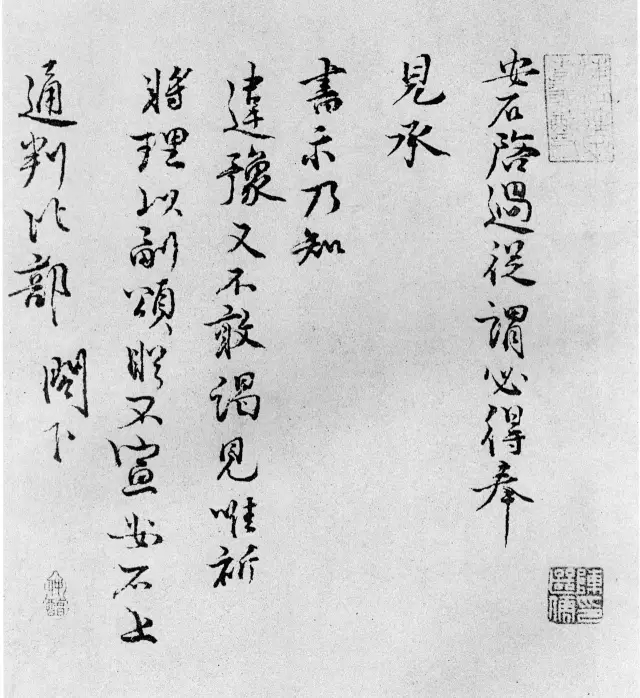

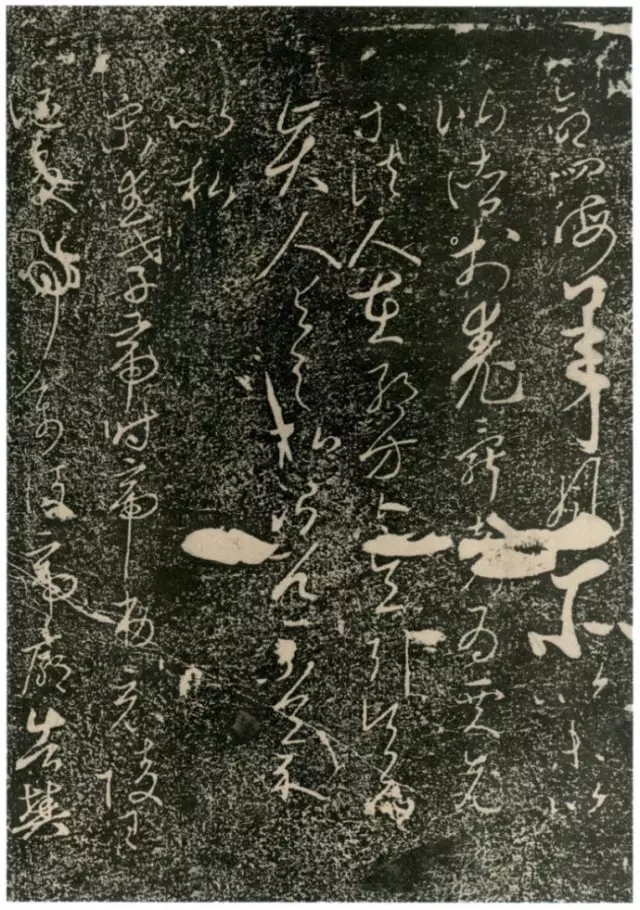

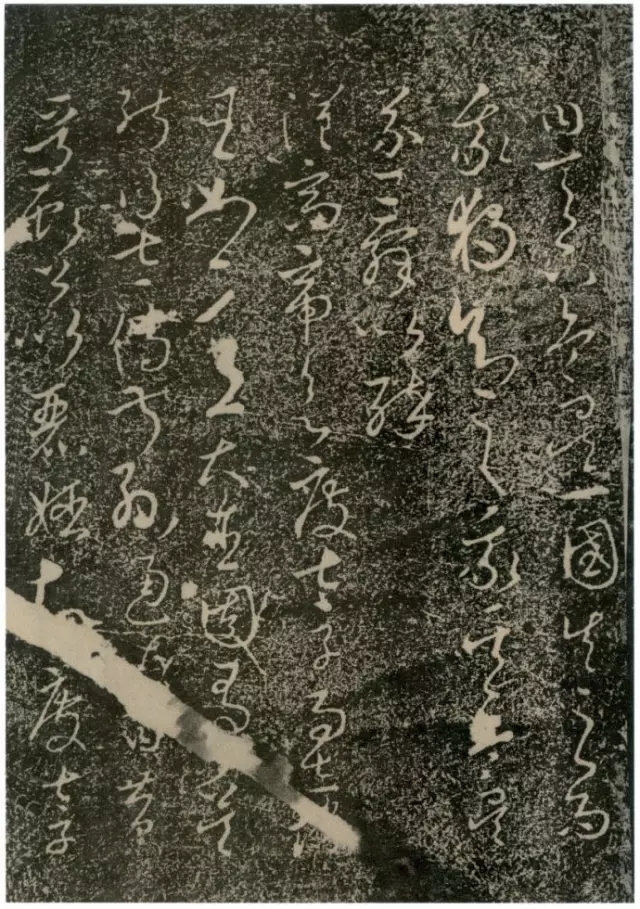

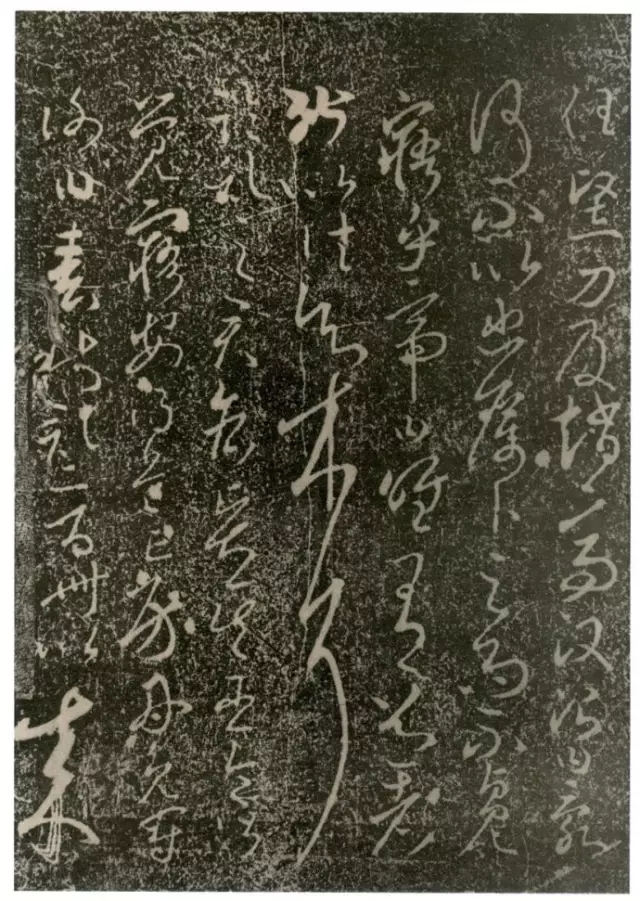

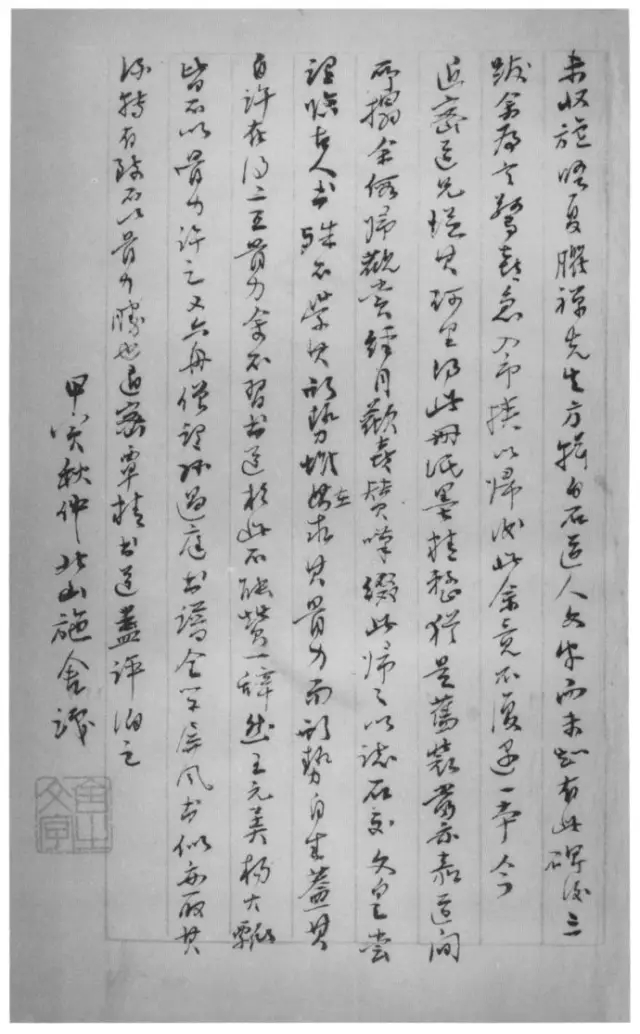

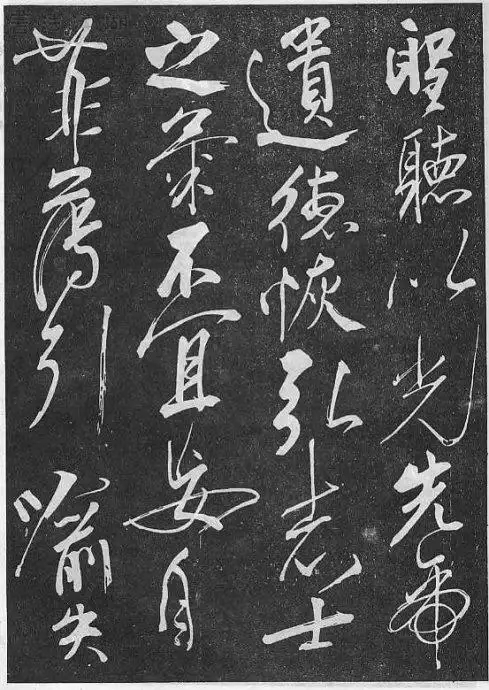

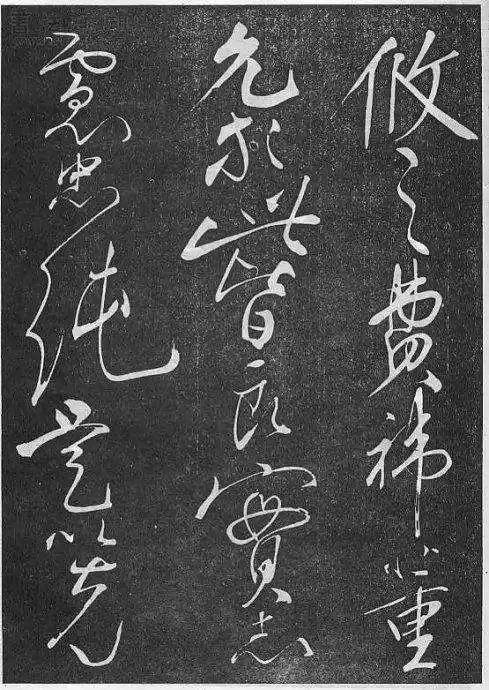

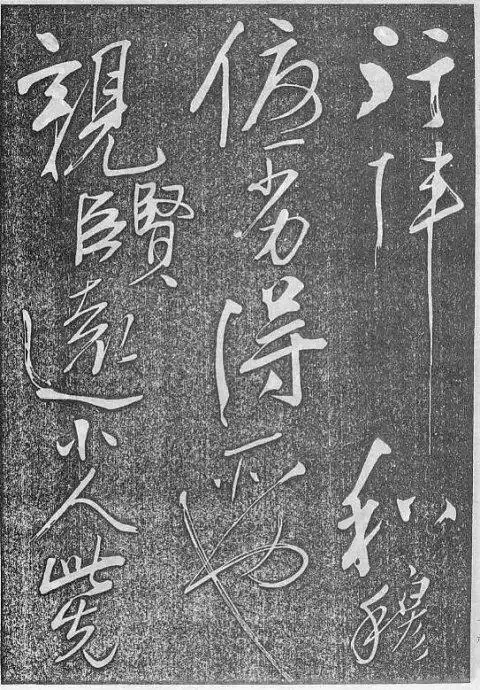

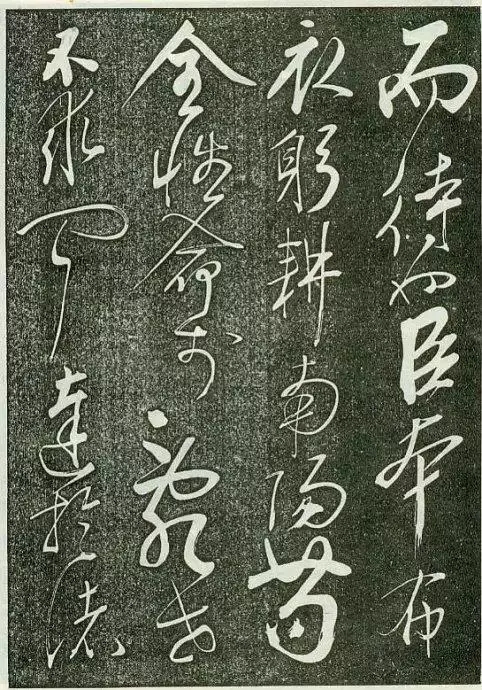

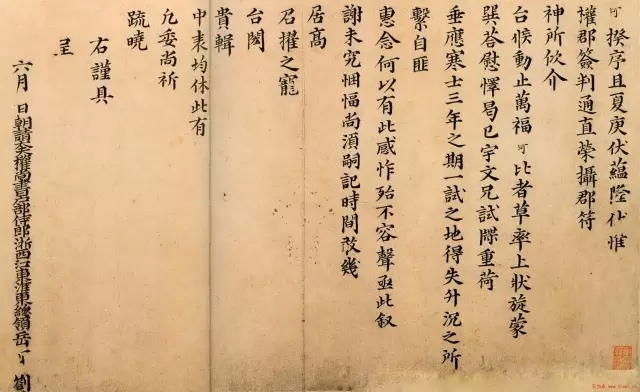

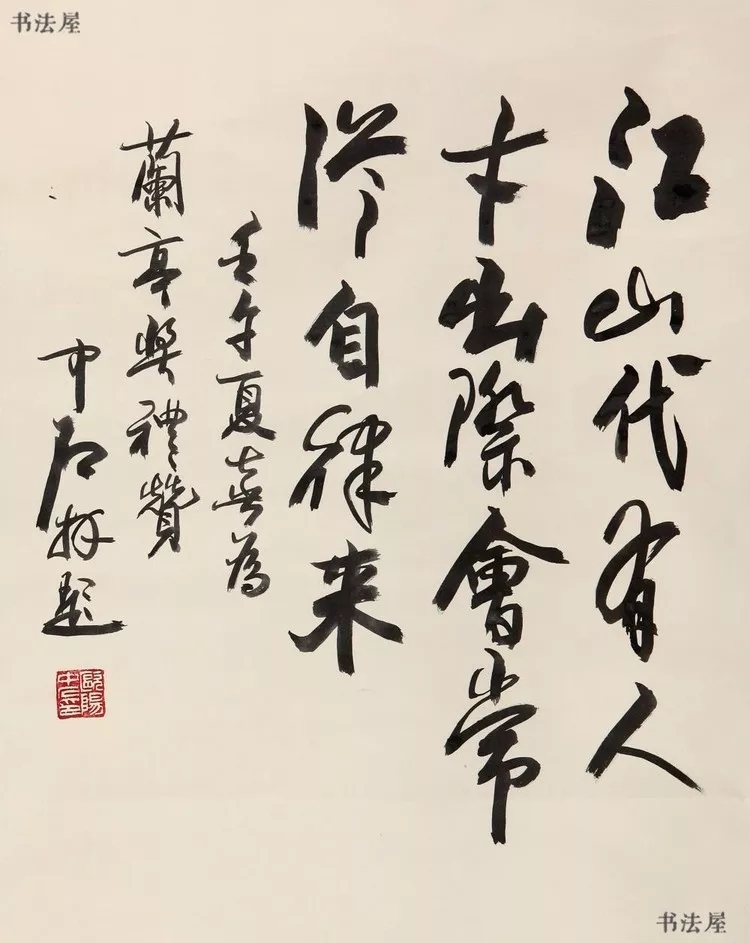

▲ 苏轼《邂逅帖》

又称《江上帖》,行书

台北故宫博物院藏

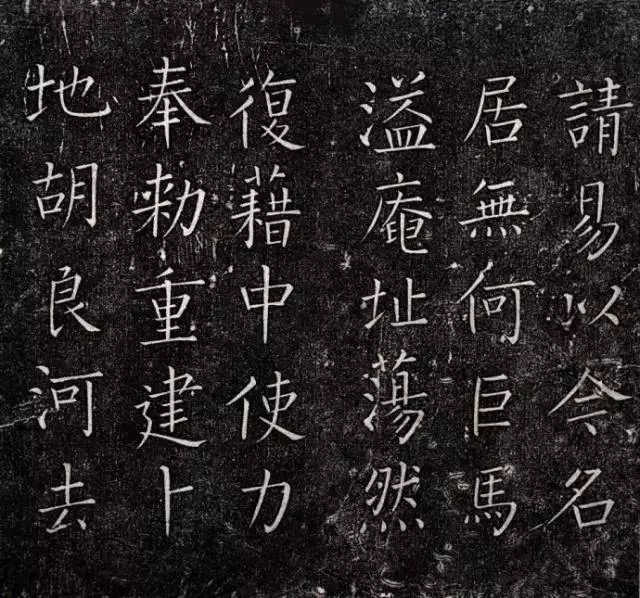

熙宁二年(1069年)苏东坡上疏论贡举之法不当轻改,神宗非常欣赏其主张,当天接见后想让苏东坡修中书条例。而王安石则竭力阻拦,并力荐吕惠卿担当此任。 神宗又想让东坡修起居注,王安石却说东坡不是“可奖之人”。王安石还多次劝神宗贬黜东坡,神宗未听,王安石就说对待东坡必须像调教“恶马”那样,“减刍秣,加笞扑,使其服贴乃可用”。

同年,苏东坡为国子监举人考官,策题以历史上君主独断或兴亡之事为问,王安石更是大为不悦。

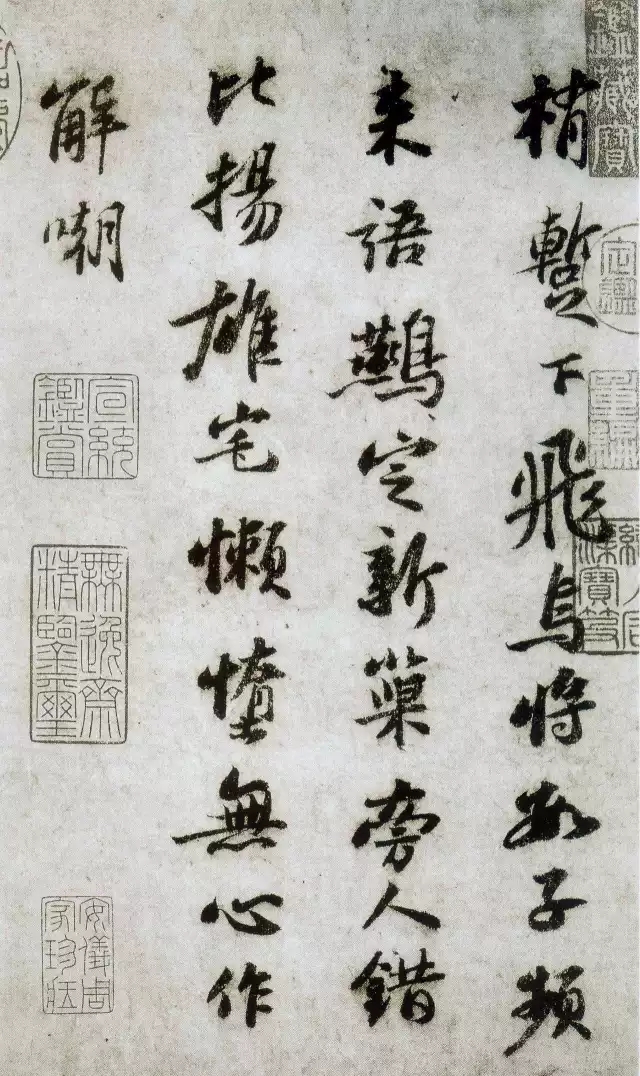

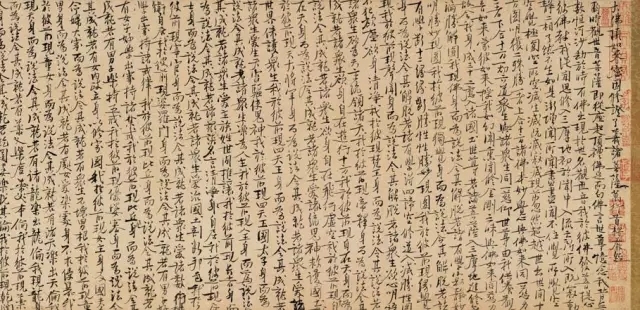

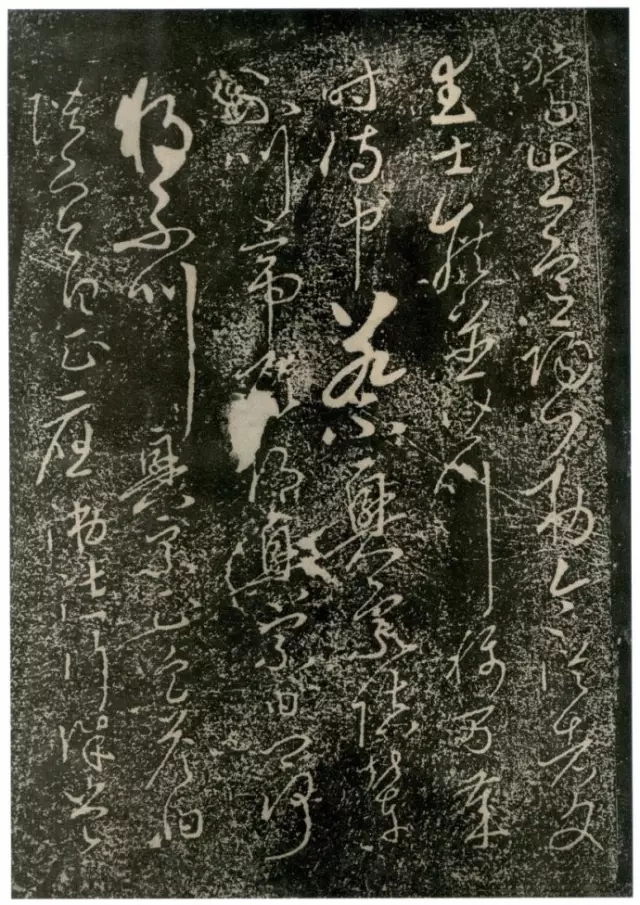

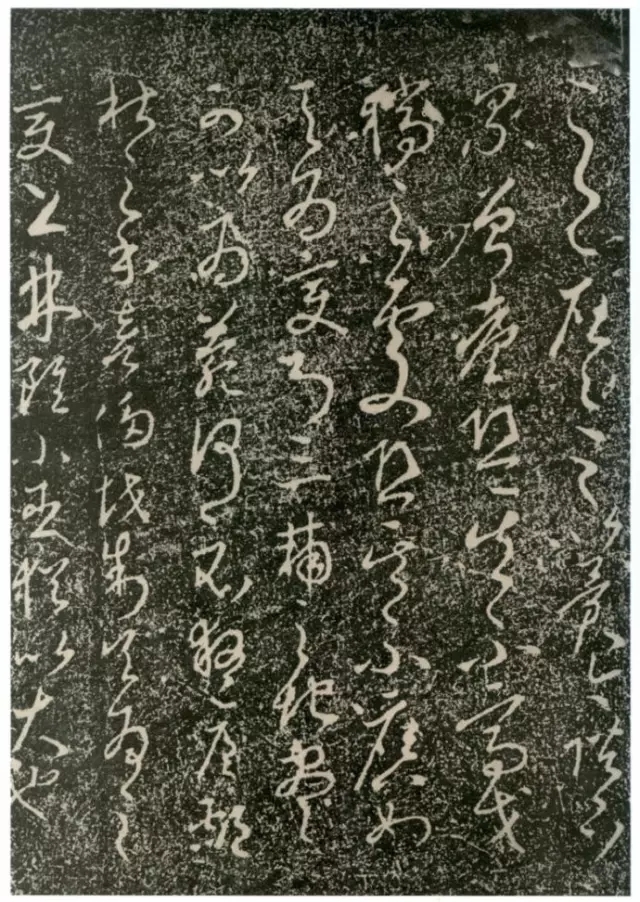

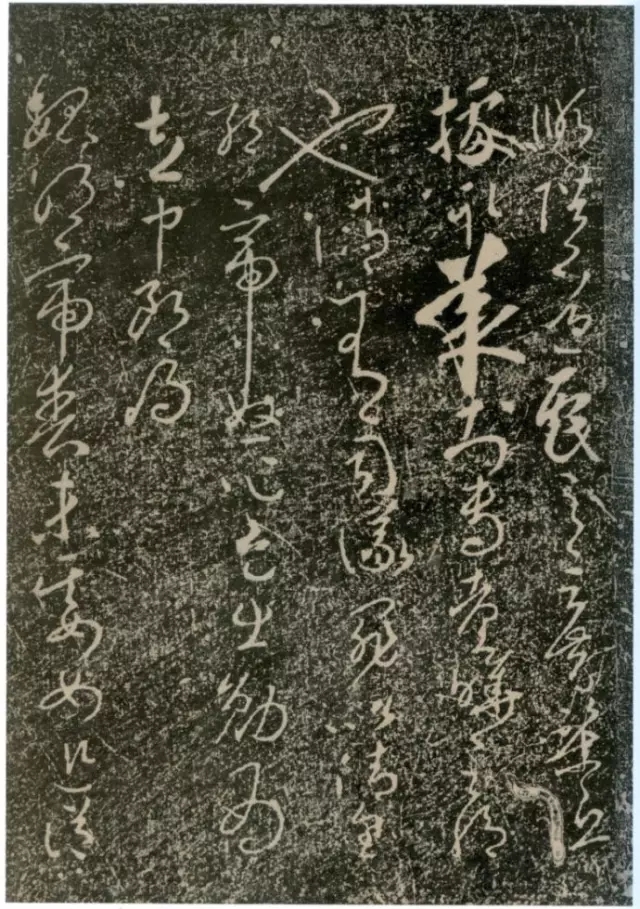

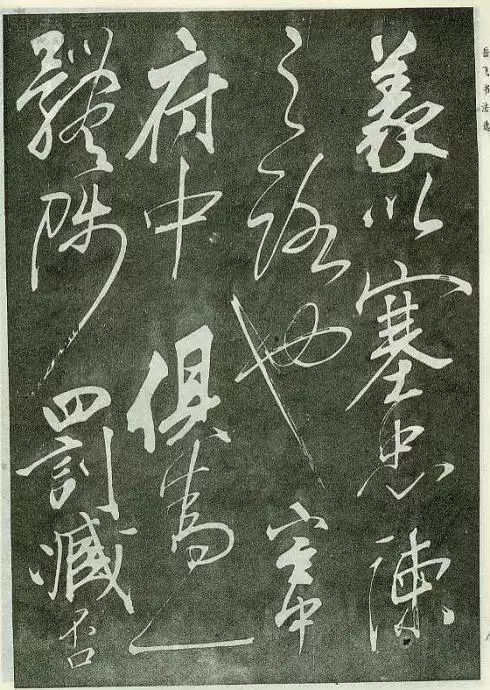

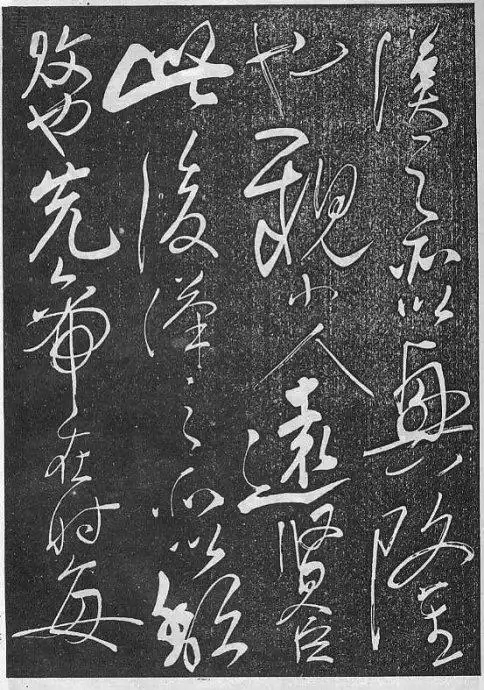

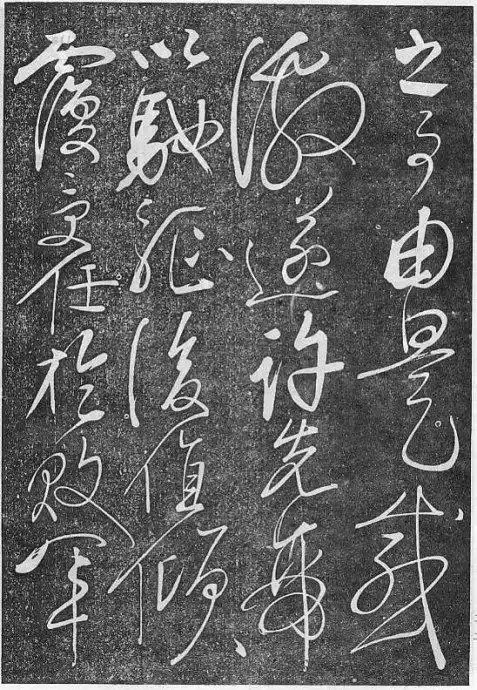

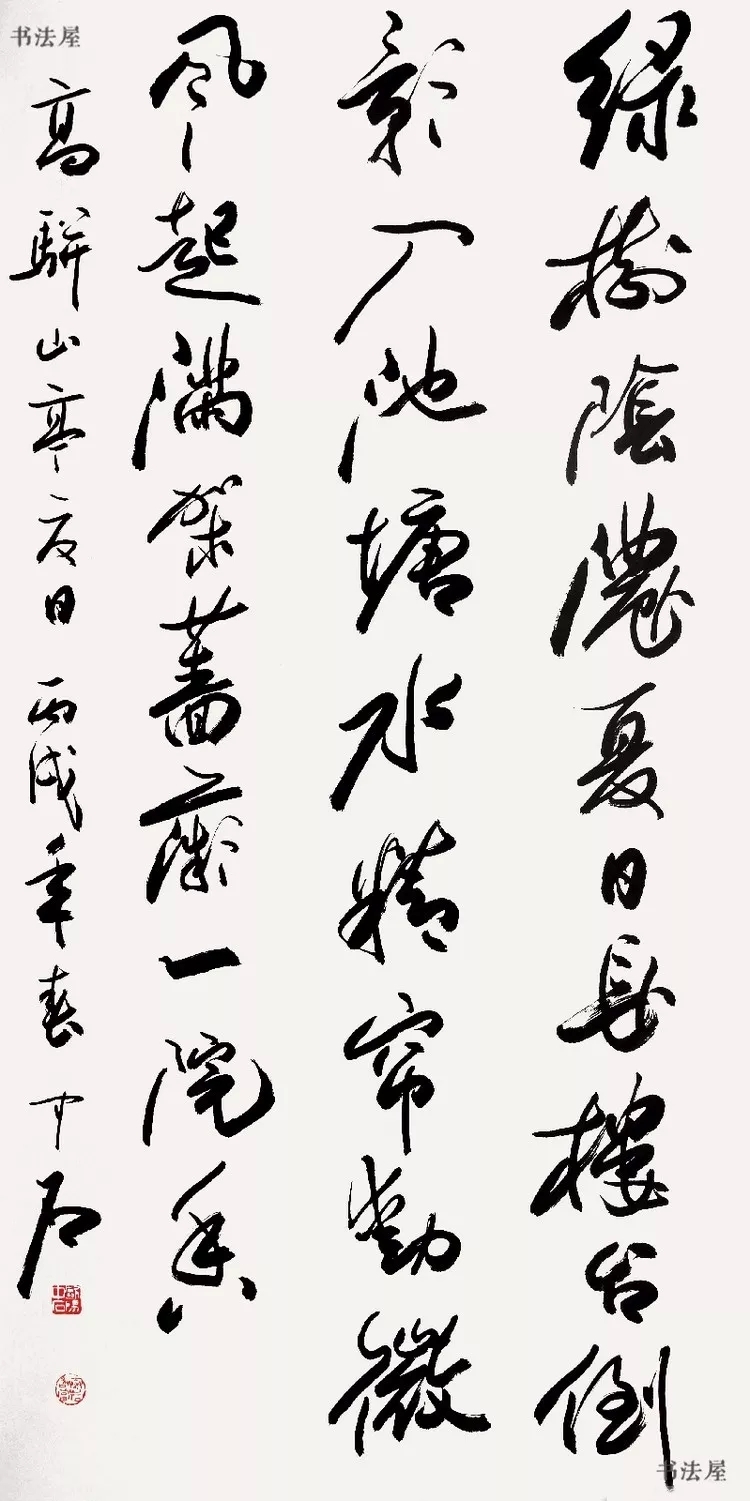

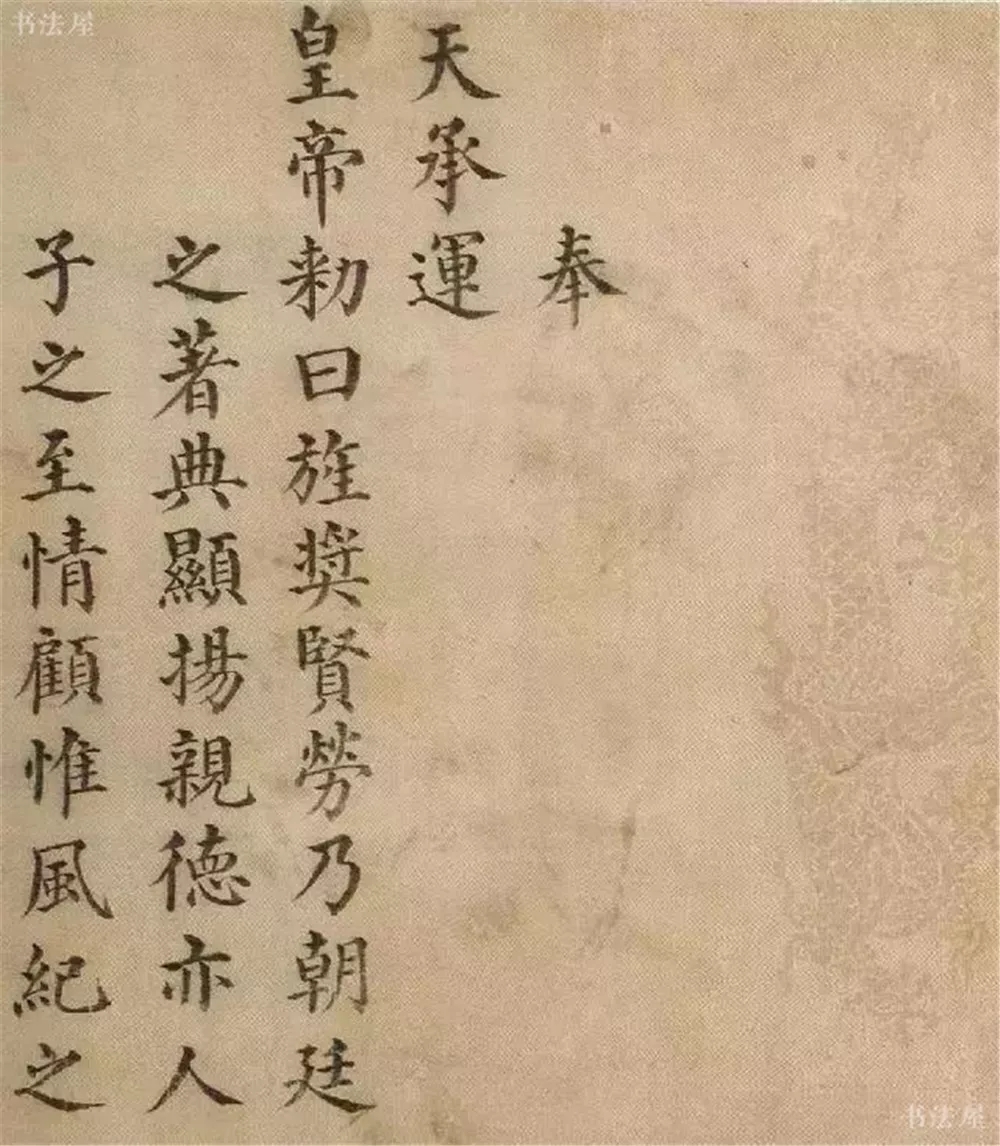

▲ 苏轼《书杜工部桤木诗卷帖》

澄心堂纸本行书

台北故宮博物院藏(兰千山馆寄藏)

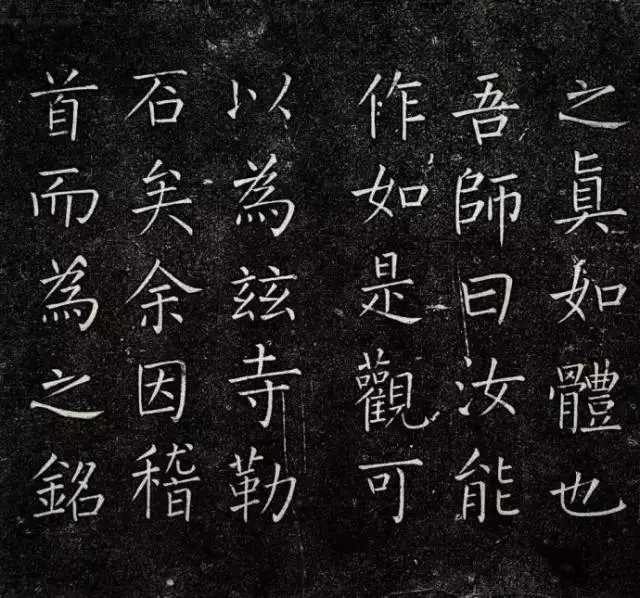

二人时常见面,相互挖苦、贬低成风。比如有一次,两人来到一片碑林,见一处石碑有点倾斜,王安石便说:“此碑东坡想歪!”苏东坡当即反唇相讥道:“当初安石不正!”。二人峙才傲物,互不相让,由此可见全盘。

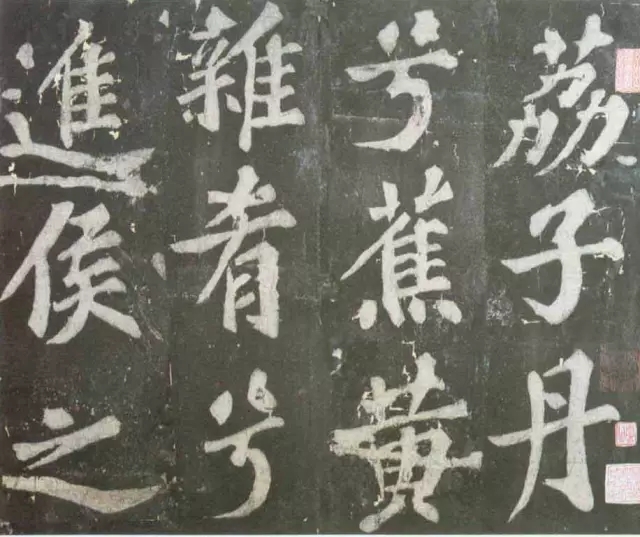

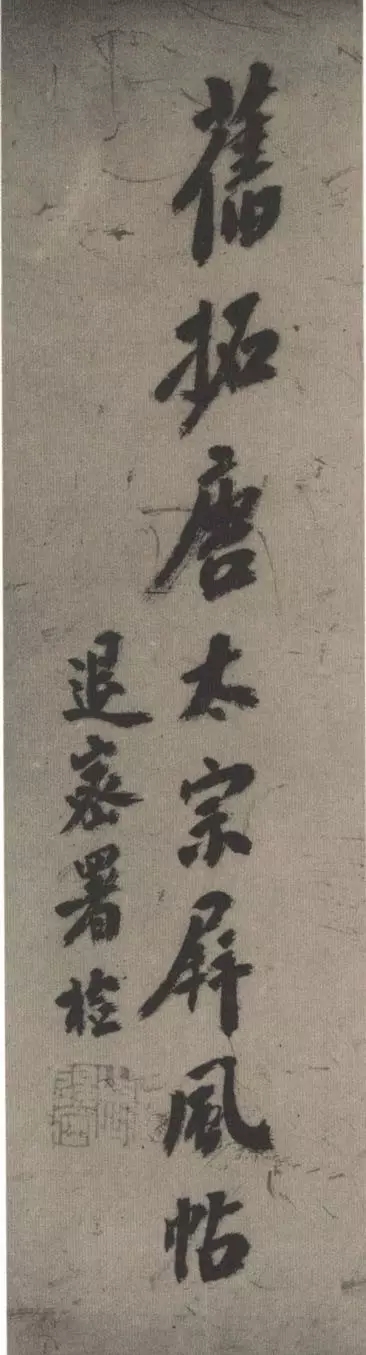

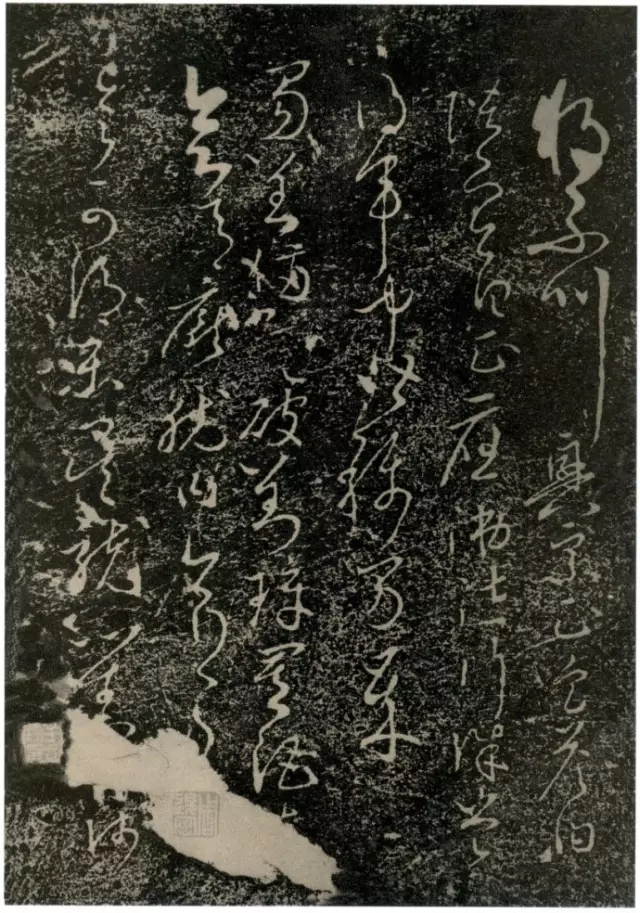

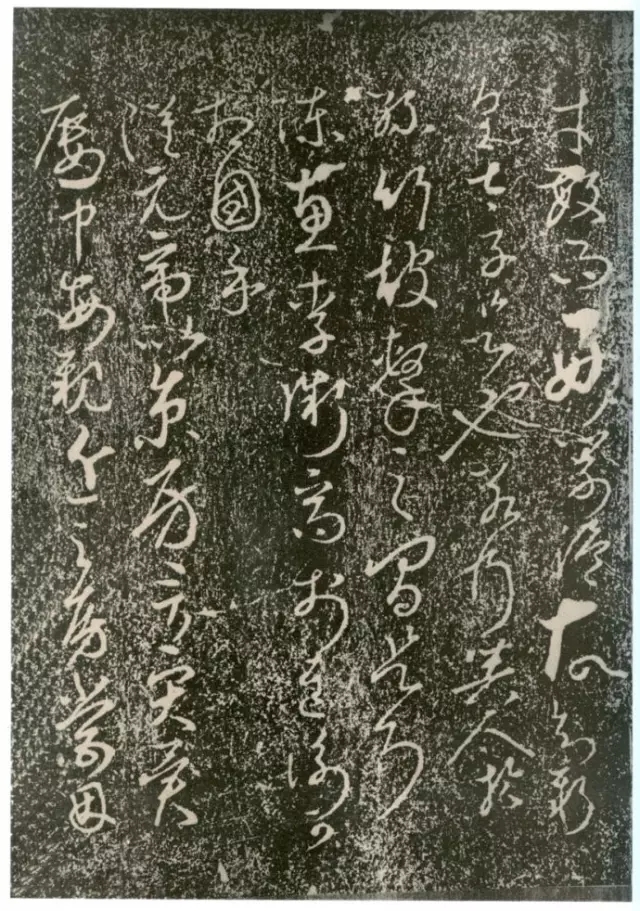

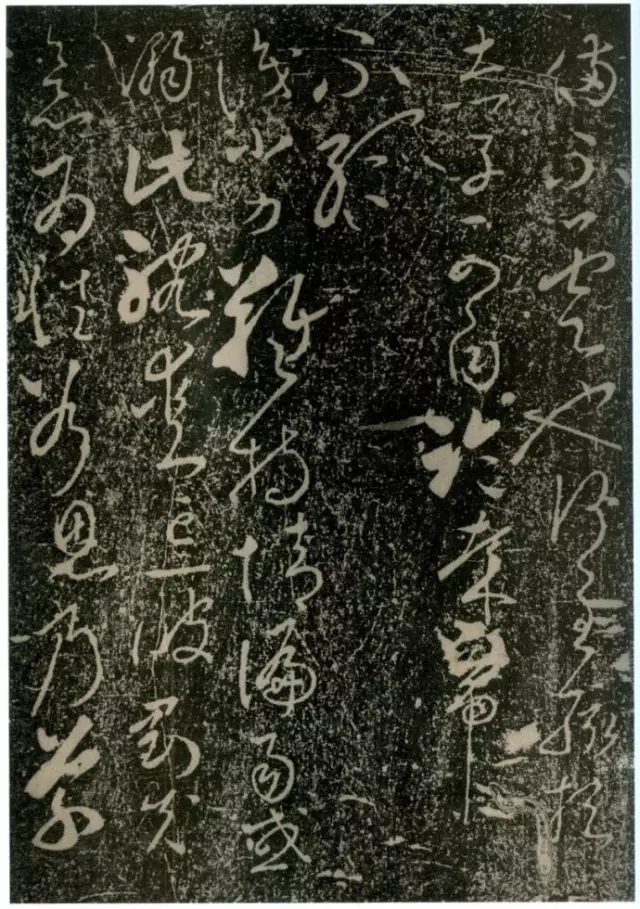

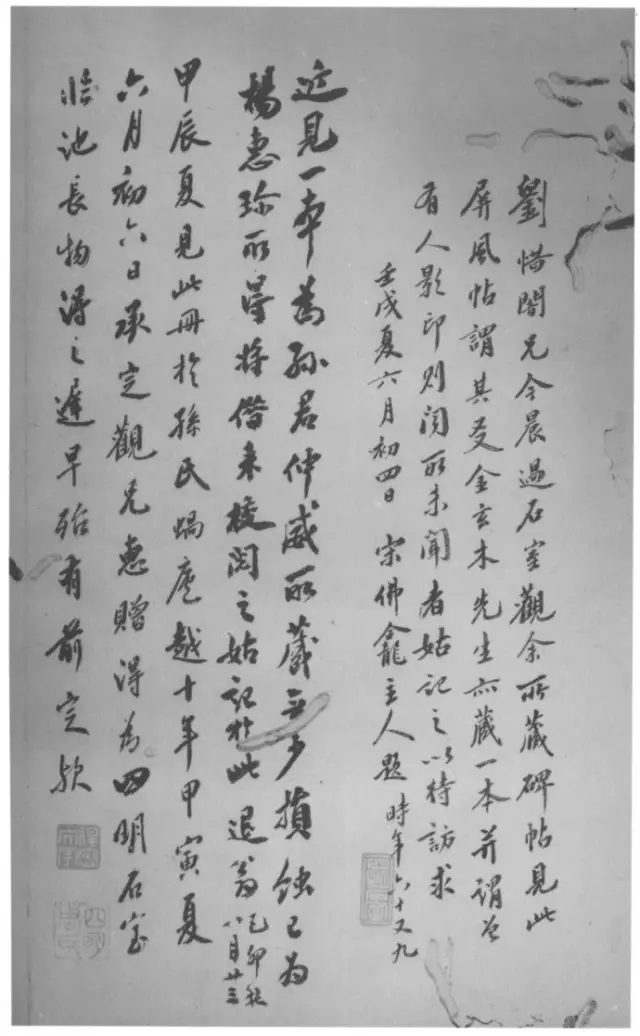

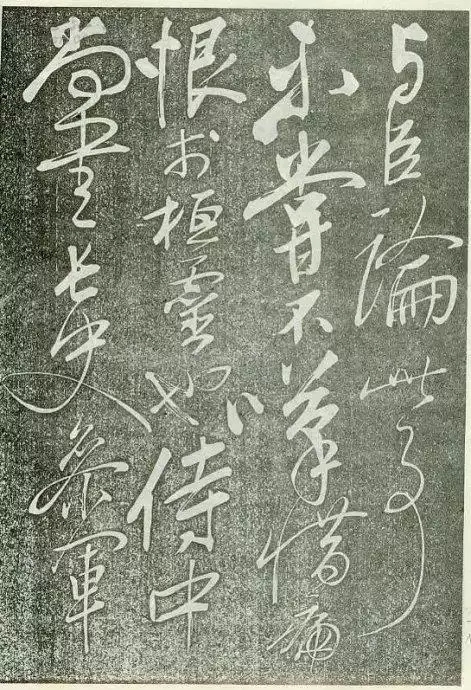

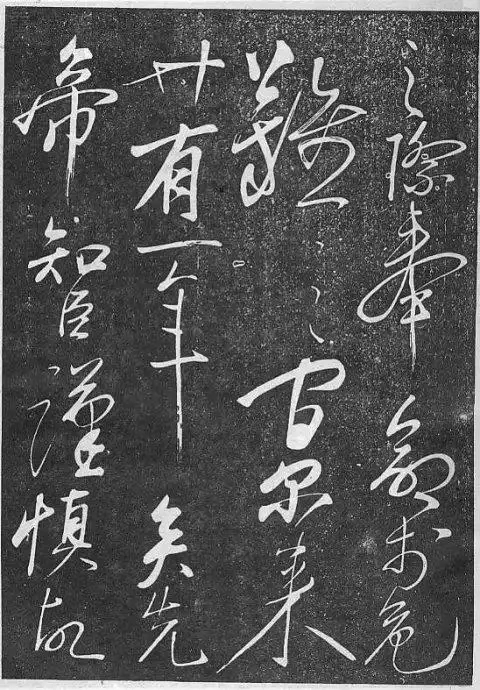

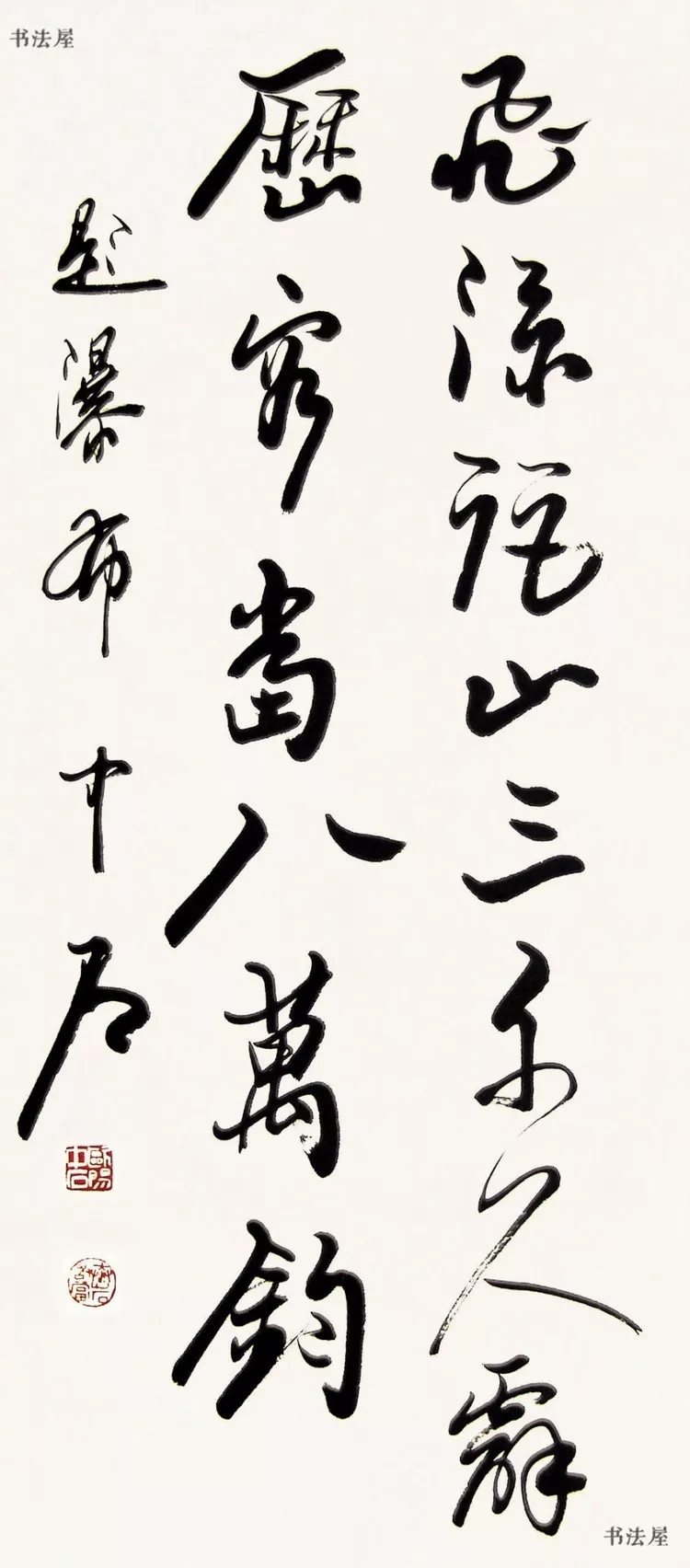

▲ 苏轼 《罗池庙碑》局部

又有一次,王安石考虑到以前苏东坡曾写过《进策》二十五篇而力倡改革,想请他协助自己主张政见,王怀抱一线希望亲自拜访苏东坡。当时,苏在书房与几名青年学者讨论王的《字说》一书,王安石高兴地说:“这是老夫为补救许许慎《说文解字》的不足而写,如‘坡’、‘笃’两字,明明是会意,许公竟解作形声。吾以为认为‘坡’者,土之皮也;‘笃’者,以竹鞭马也……”。

苏东坡反问道:“如此‘滑’字乃水之骨也,有谁听过水有精骨呢?还有‘笑’字,岂不成了以竹鞭犬了吗?”王安石听后心中不快,只能勉强解释道:“‘鲵’字从鱼从儿,合为鱼子。四马为驷,天虫为蚕。古人制字,并非没有意义的。”

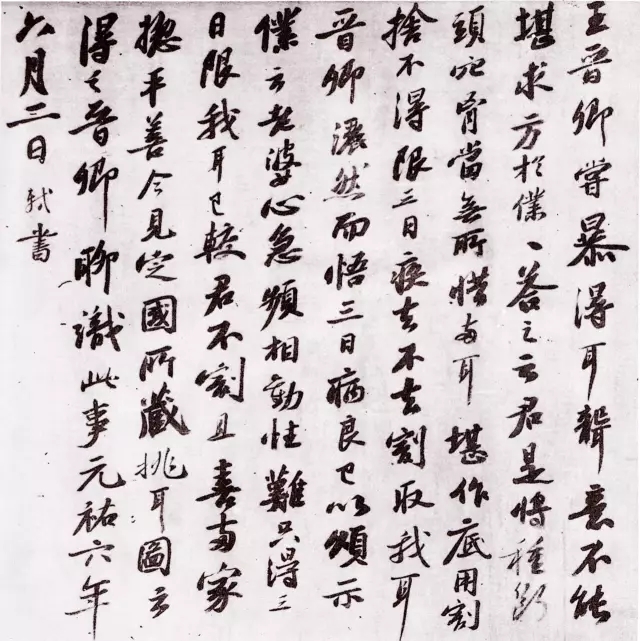

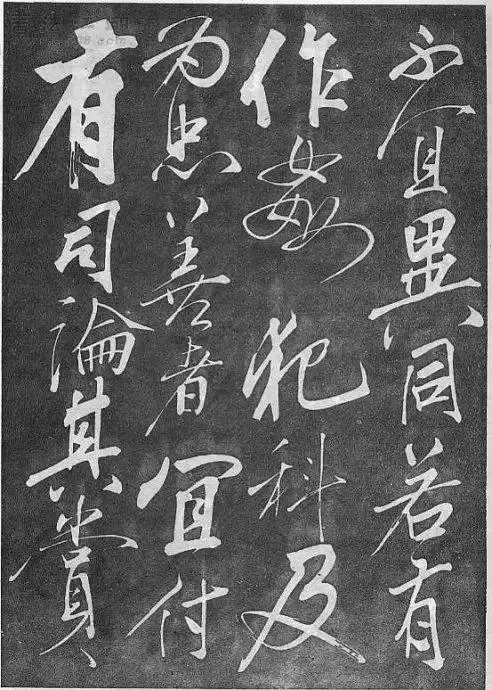

▲ 苏轼《跋王晋卿藏挑耳图帖》

书于1091年(元佑六年)行书

苏东坡则说:“鸠字九鸟,君可知道有何典故?”王安石信以为真,欣然请教。苏东坡得意道:“《诗经》上说:‘鸣鸠在桑,其子七兮’……。”王安石不解而问:“分明七只鸟,怎能说是‘九鸟’呢?”苏东坡不紧不慢地回答:“七只小鸟加上它们的父母,不就是‘九鸟’吗?”如此玩笑使得王安石十分尴尬,因苏轻薄自己而拂袖离去。

从政见上的相互排斥发展到卖弄学问调侃对方,这是二个大文士的习惯。

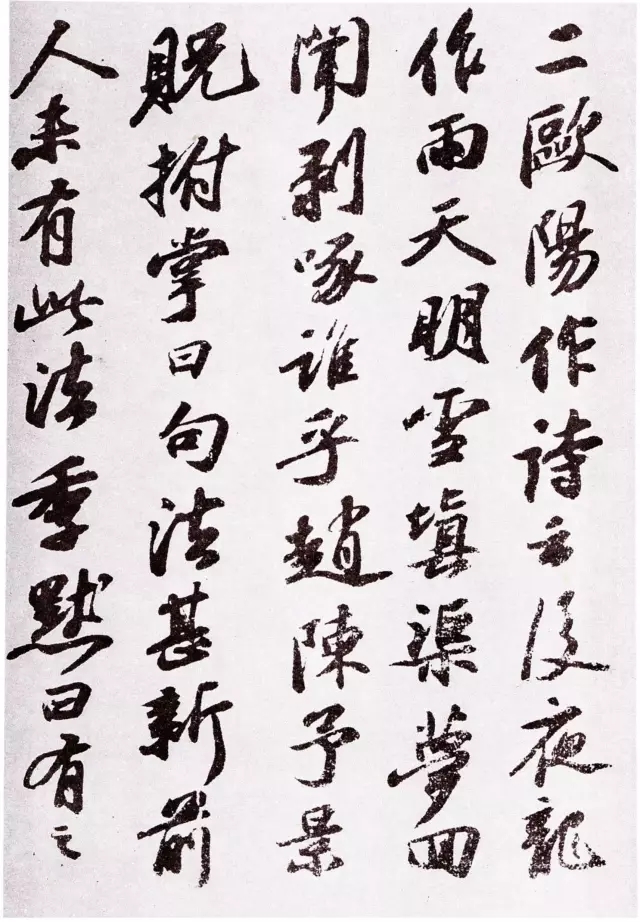

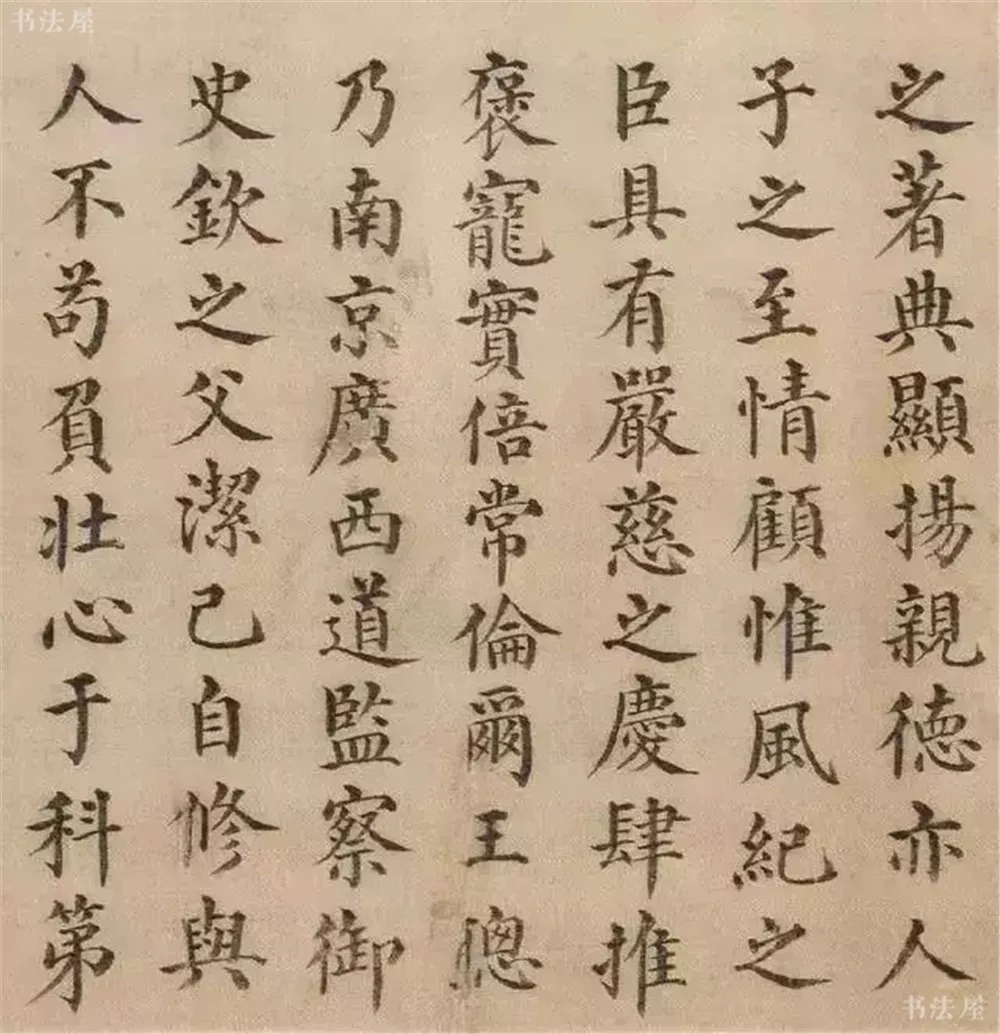

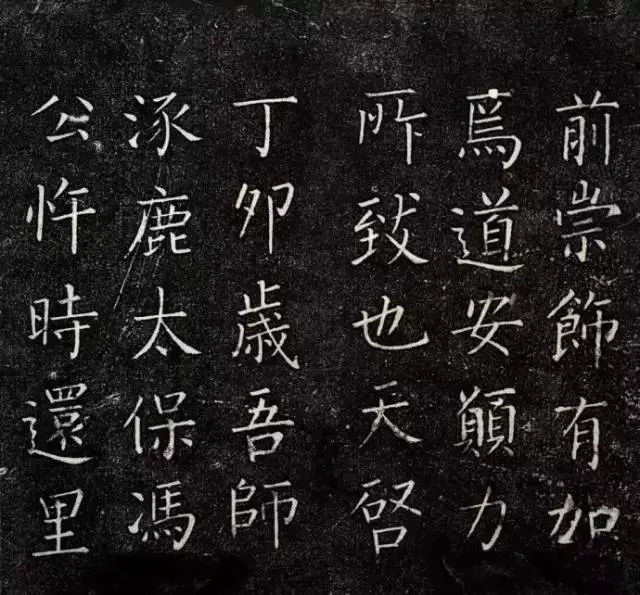

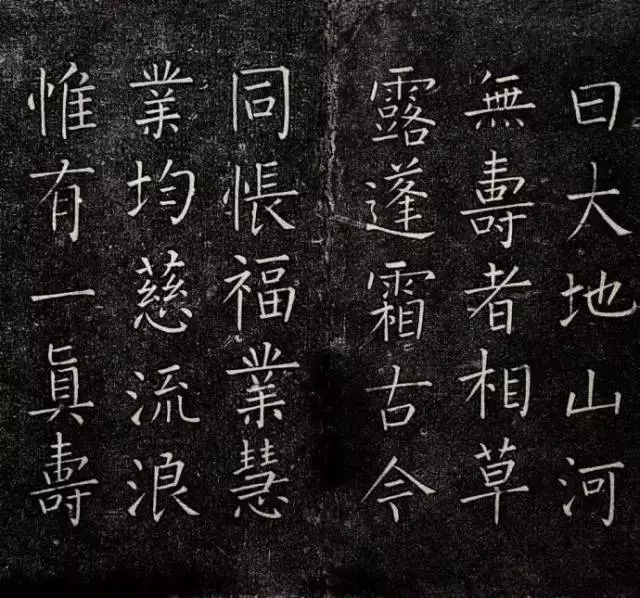

▲ 《天际乌云帖》又称《嵩阳帖》局部

苏轼诗文一章,行书

真迹曾由明代项元汴收藏清归翁方纲

共三十六行,计三百零七个字。藏处不详

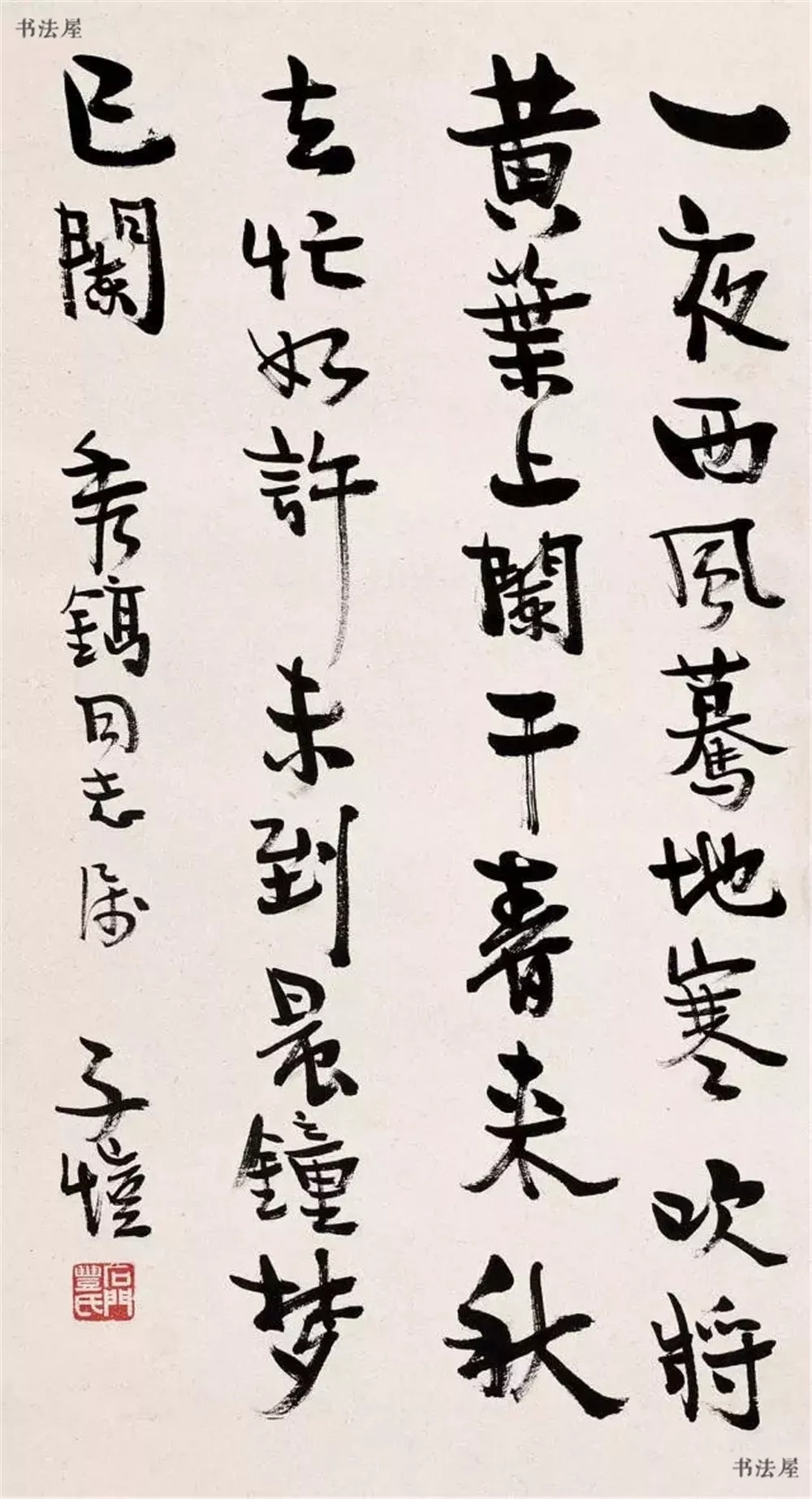

又一次,苏东坡去拜访王安石,恰逢王安石睡觉,苏东坡见书桌上有两句王安石的《咏菊》诗:“西风昨夜过园林,吹落黄花满地金。”,苏东坡认为菊花最终枯焦而不落瓣,便依韵续诗两句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟。”后苏东坡被贬黄州时,看到秋风中吹落的满地菊花才明白是自己未实证而想当然。

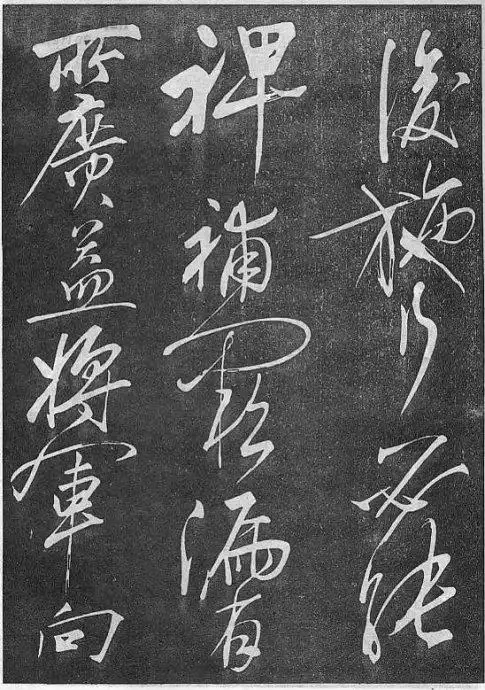

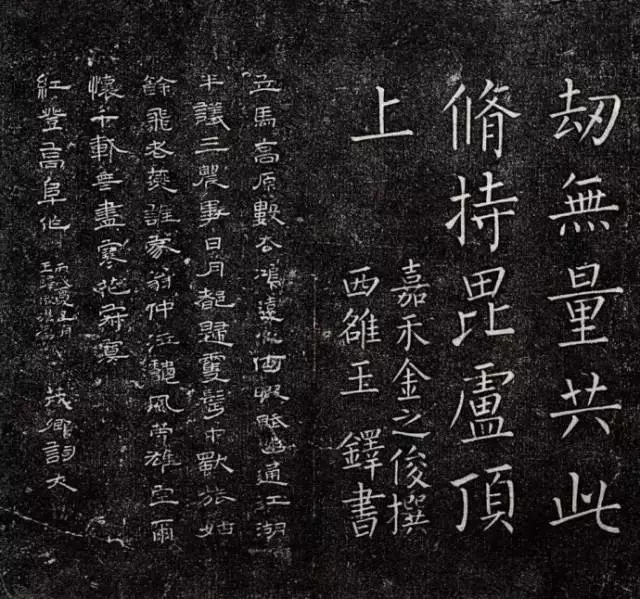

▲ 苏东坡《祷雨帖》又称《颖州祈雨诗帖》局部

苏东坡自署书于元祐六年(公元1091)

纸本29× 120cm,诗文二则,行书

今不知藏所

又有一次,苏东坡被贬海南时,王安石为其饯行,王赋诗曰:“明月当空叫,五狗卧花心”,苏东坡却信手改成:“明月当空照,五狗卧花阴”。后来苏东坡在海南儋州时方知当地有一种叫“明月”的鸟,和一种叫“五狗卧”的花,他才恍然大悟。

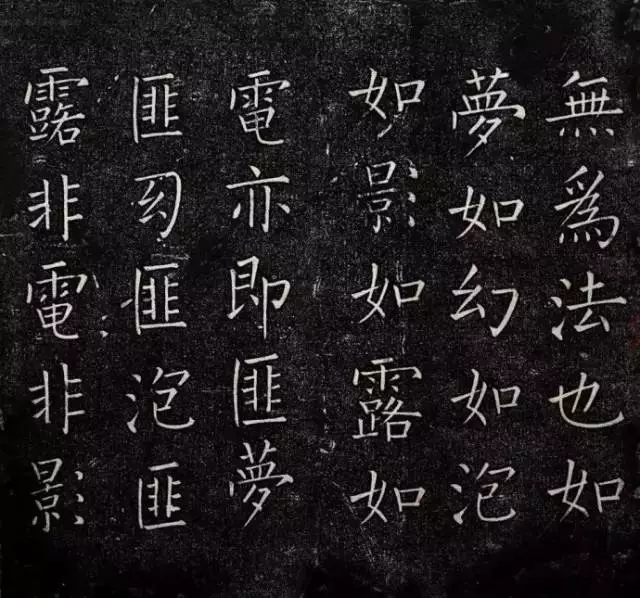

苏东坡和王安石虽相互排斥、相互贬低,但毕竟以其文斗为主。随着时光的流逝,二人最终在政坛失意,清醒之后都认为是自身的嫉妒心造成二人争斗的主因。名利到头随烟而去,明心见性后双方都有了忏悔当初而赏识对方才华之心。

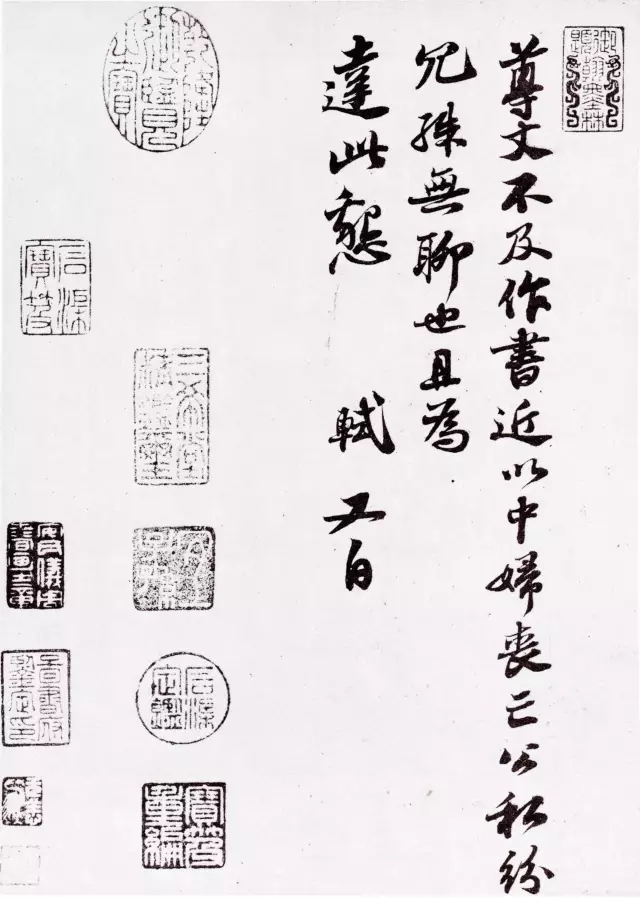

▲ 苏轼《尊丈帖》

约书于1093年(元祐八年)

在政见方面,王安石认为苏东坡是盖世英才,一代忠臣。当苏东坡遭遇乌台诗案被定罪候斩,性命危在旦夕,当时满朝异姓官员无一为苏东坡求情,王安石听说后从江宁上书神宗道:“安有圣世而杀才士乎?”。

苏东坡对王安石的文章、学问及超人见解、办事果断等,非常佩服,曾称王安石所撰的《英宗实录》为本朝史书中写得最好的。对苏东坡《表忠观碑》一文大为赞赏,兴致勃勃地次韵苏东坡在密州所写的“尖叉韵”雪诗。

而苏东坡于元丰三年(1084年)途经江宁,深为《字说》一事当面讥笑王安石而感到内疚,专程拜访王安石以消除多年的隔阂。已经下野闲居的王安石,听说东坡到了江宁后,也是马上披蓑衣戴斗笠,骑一头瘦驴,风尘仆仆地赶到渡口去会苏东坡。

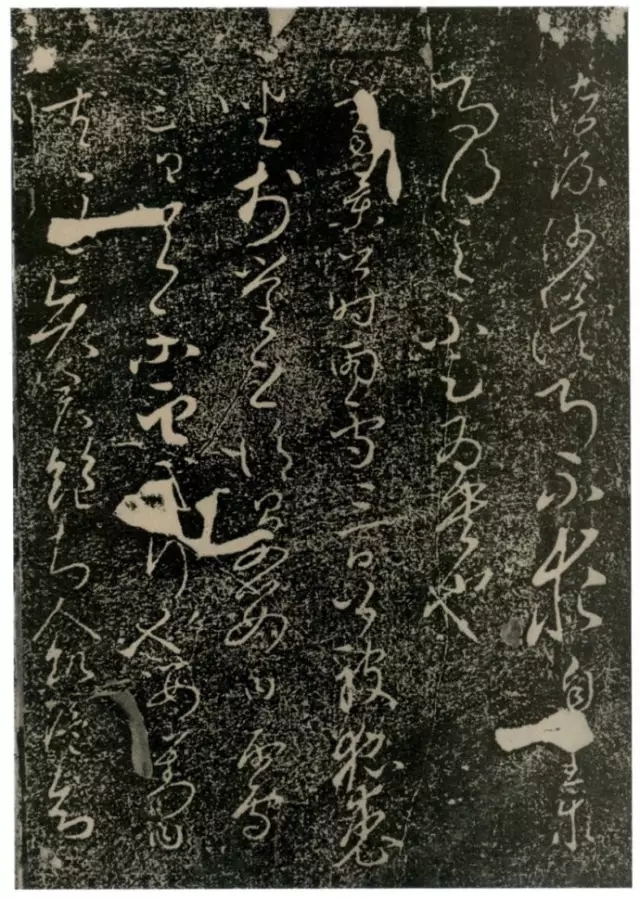

▲ 王安石《过从帖》

纸本行书 26×32.1cm

台北故宫博物院藏

交谈中,苏东坡对朝廷接连用兵和屡兴大狱的措施表示不满,认为“大兵大狱”是汉、唐灭亡的前兆,并劝王安石出面阻止。王安石先说那是吕惠卿主政的结果,自己已不在位,不便干预。

东坡接着说:“‘在朝则言,在外则不言’,这只是事君的常礼,而皇上待你以非常之礼,你岂能以常礼来报答皇上?”王安石顿时激动地说:“我一定要面见皇上陈述!”并叮嘱东坡不可泄漏此话,原来他对吕惠卿的倾轧心有余悸。

随后,两人又谈论诗文,苏东坡手书近作相赠,王安石意犹未足,也自诵其诗,请苏东坡书写后留给自己作纪念。苏东坡称赞王安石的“积李兮缟夜,崇桃兮炫昼”二句有《楚辞》句法,王安石欣然认可。

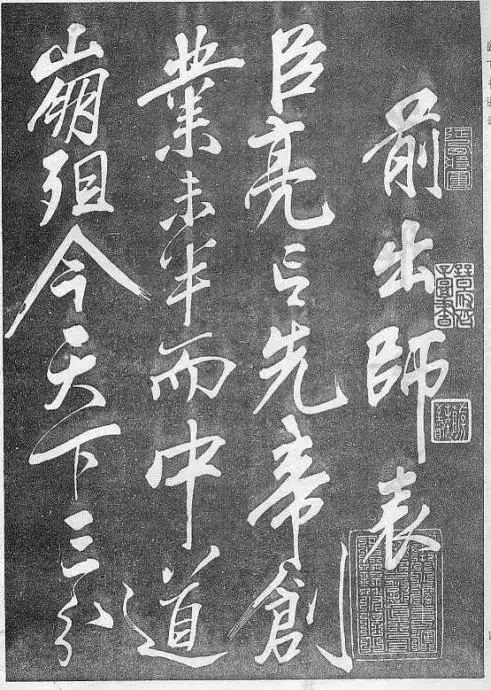

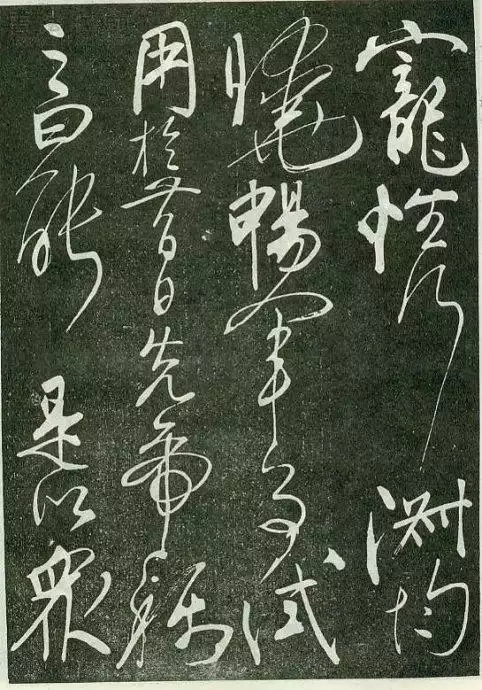

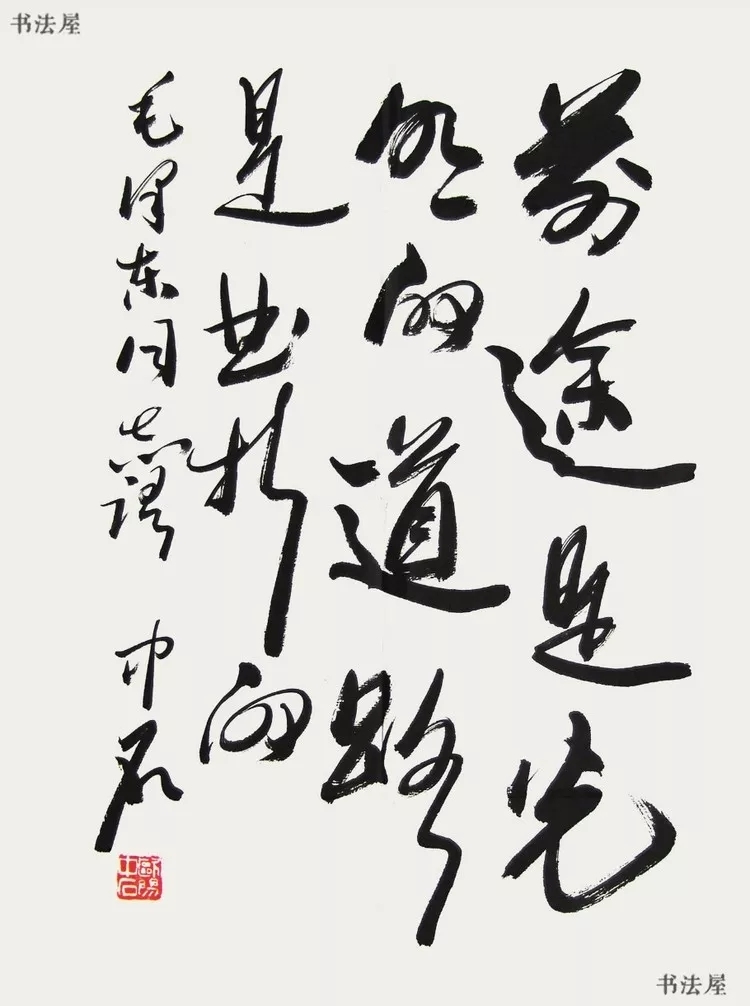

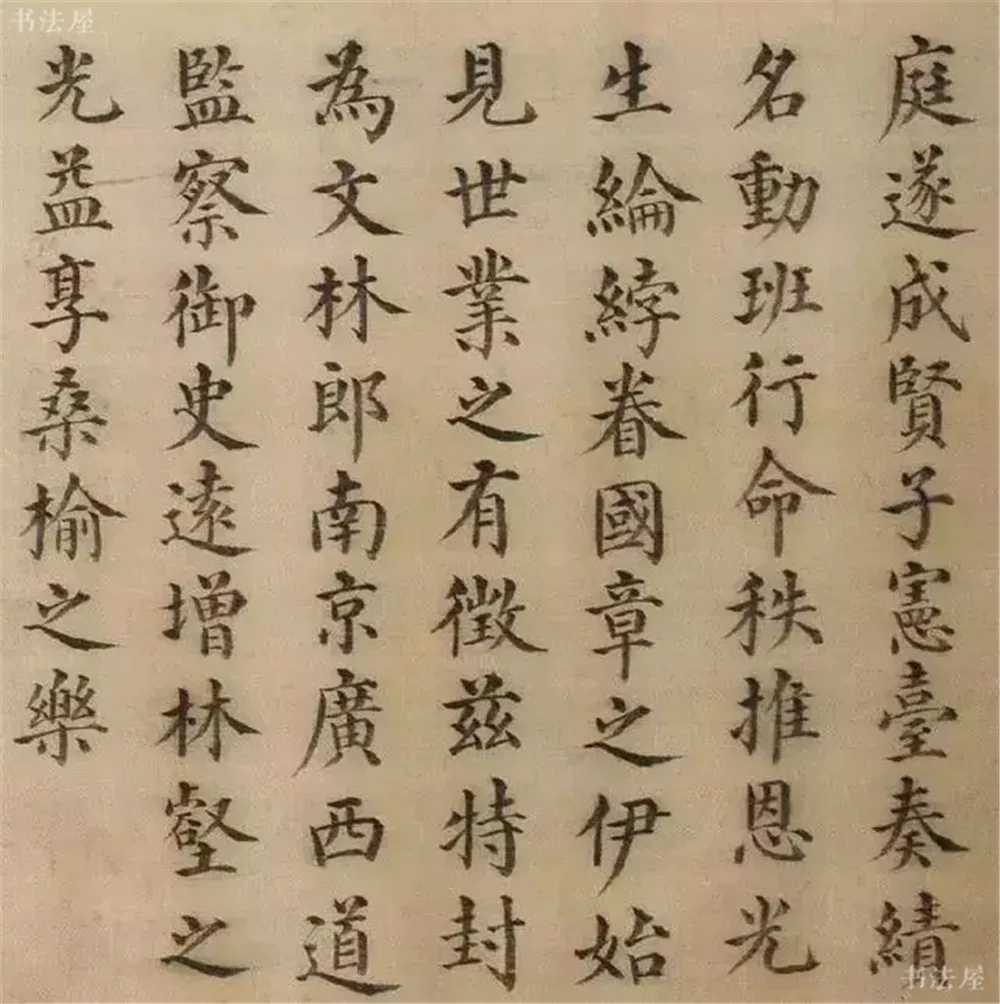

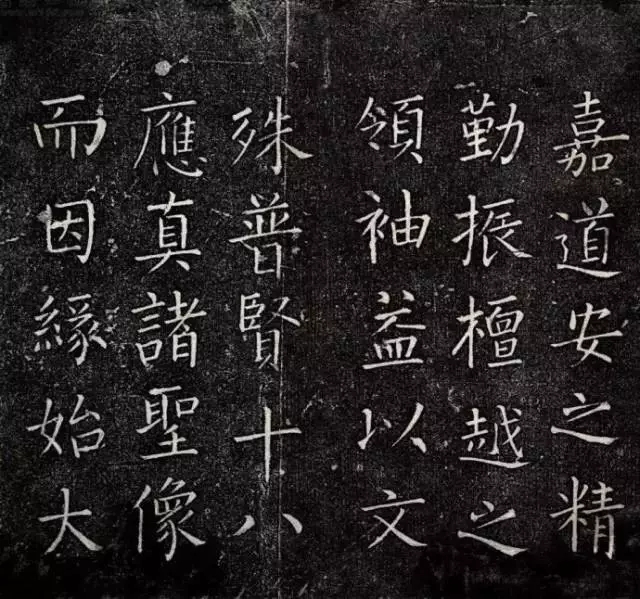

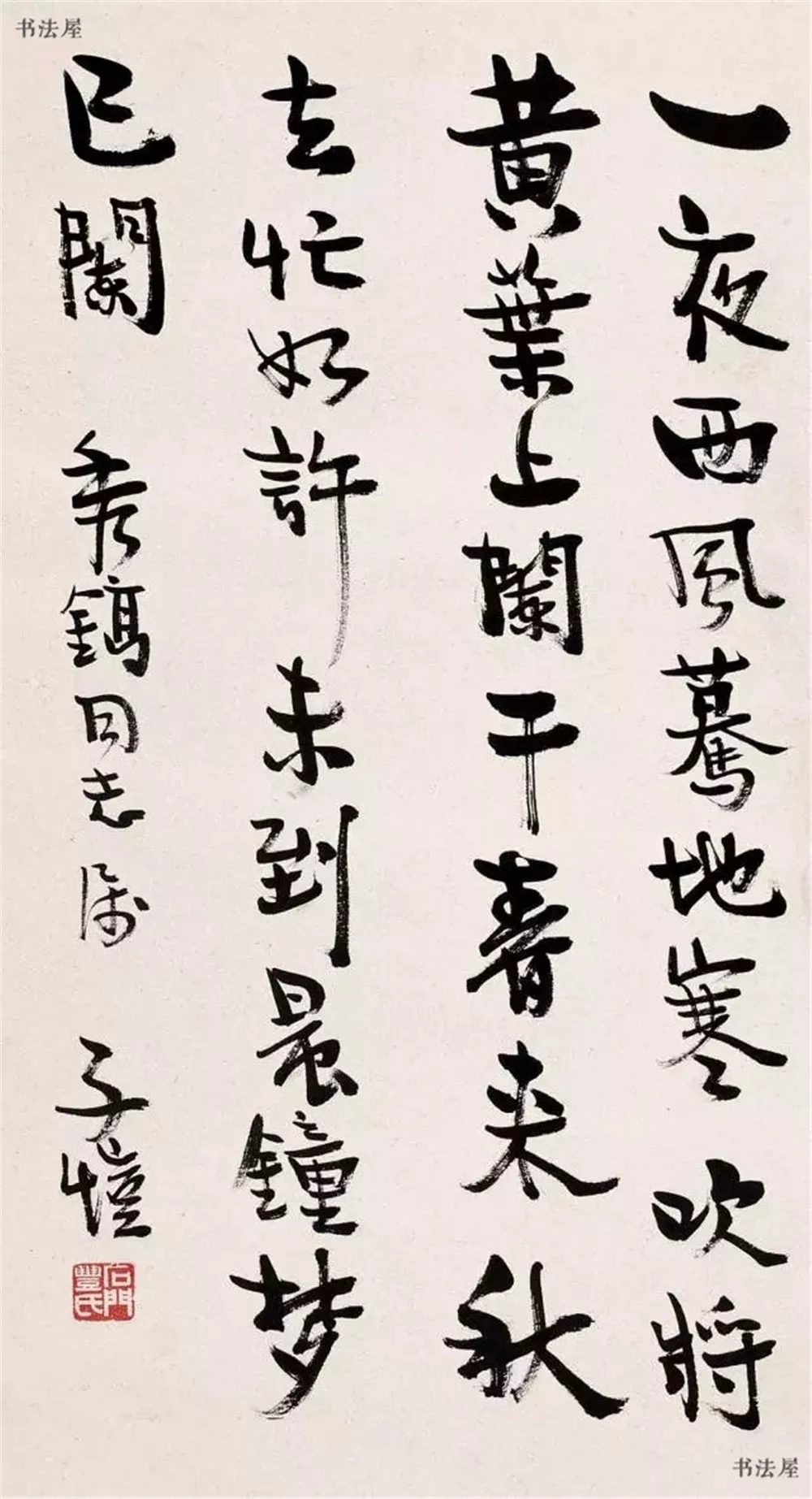

▲ 王安石《行书楞严经旨要》卷

纸本 29.9×119cm

上海博物馆藏

苏东坡在江宁数日,两人多次作诗唱和,苏东坡游蒋山的诗中有:“峰多巧障日,江远欲浮天”二句,王安石大为赞赏并感叹曰:“老夫平生作诗,无及此之二句!”

王安石送走苏东坡后对人说:“不知更年几百,方有如此人物!”,此精典之述,实是二大文才风起云拥之写照也

(作者:古越中兴 原题:文人相轻,苏王犹烈 )

——END——