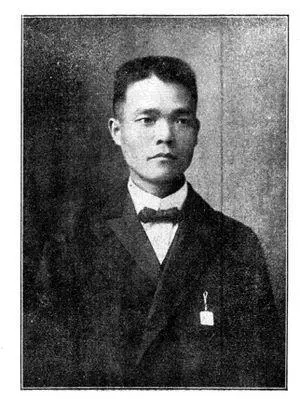

第一条法则

端庄平静,重心准立

晋代书法家王羲之说:“凡是写字贵在平正安稳,首先是用笔的巧妙。有向下的笔势,也有向上的笔势。有倾向一边的笔画,也有歪而不正的笔画;还有斜着的;从整篇看,有小的字也有大的字。有(长)高一些的字;也有(短)矮一些的字。

唐代书法理论家孙过庭说:“初学书法,字体的笔画与字体章法的分布,但求既平安而又方正。”

明代书法家项穆说:“书法有三个要注意的地方:初学写字时要注意防止不均匀和倾斜,继续学下去后知道了写字的规矩,就要防止笔画与字体的不灵活或者出现呆滞现象。最终学的熟练后,要防止任意的狂涂乱造的怪现象和不守规矩的俗气。

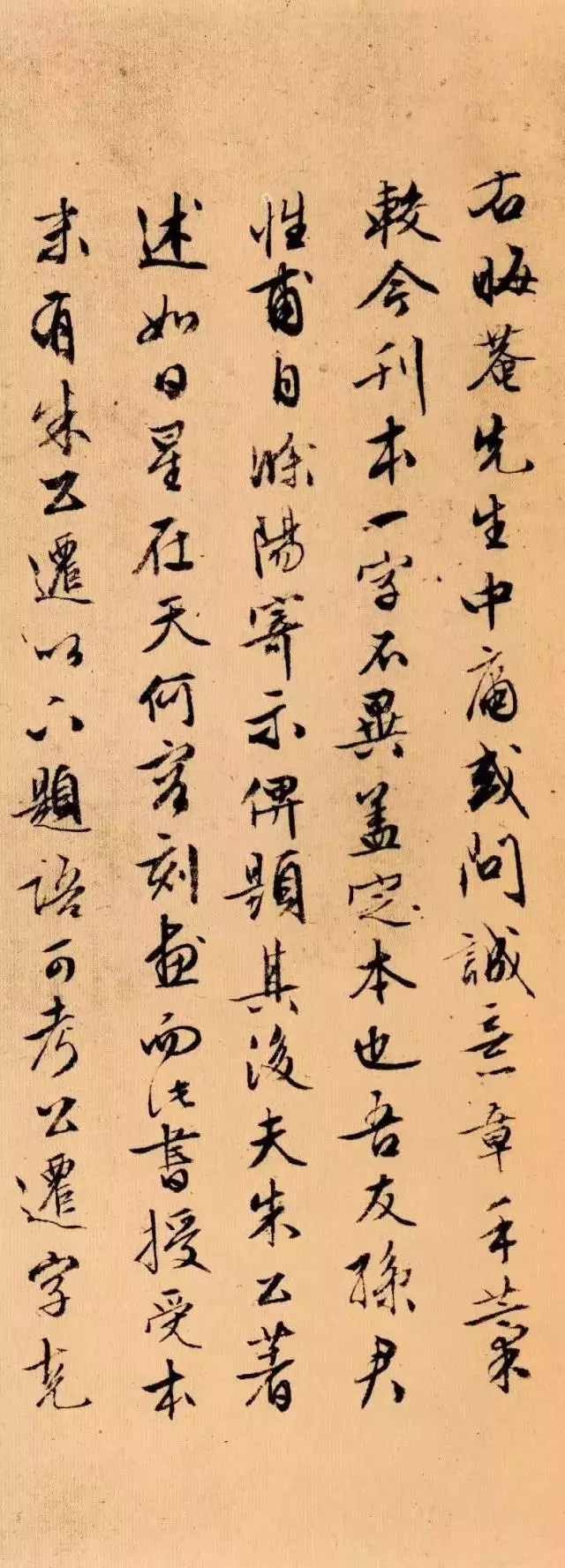

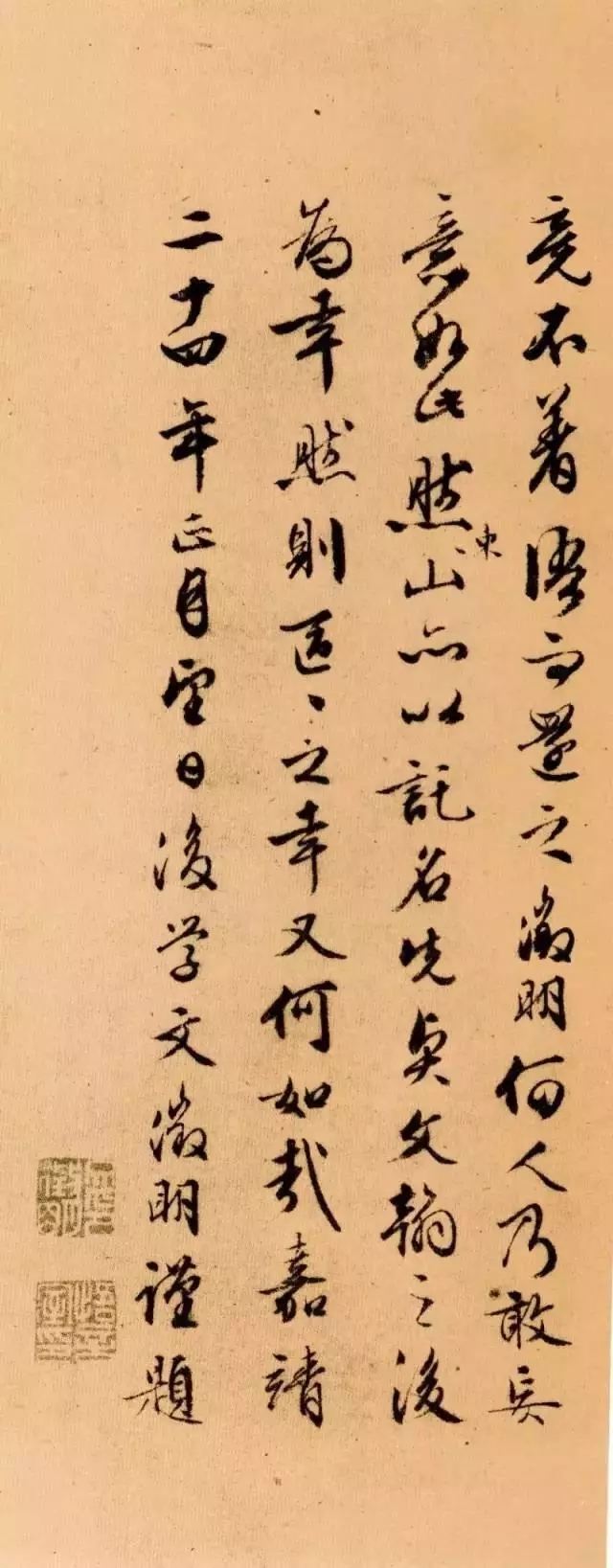

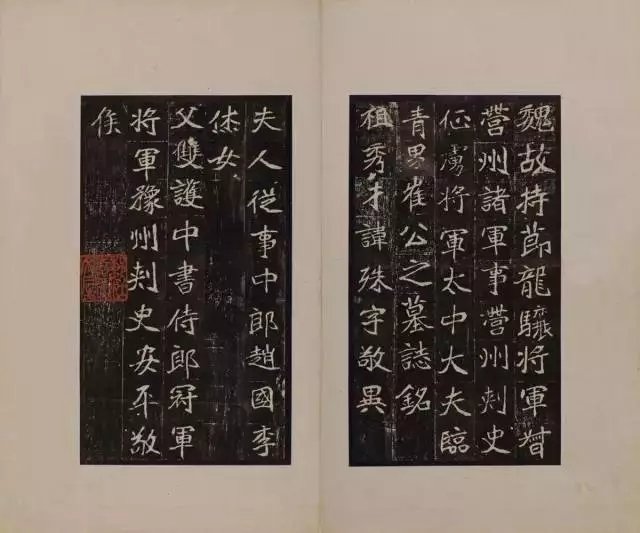

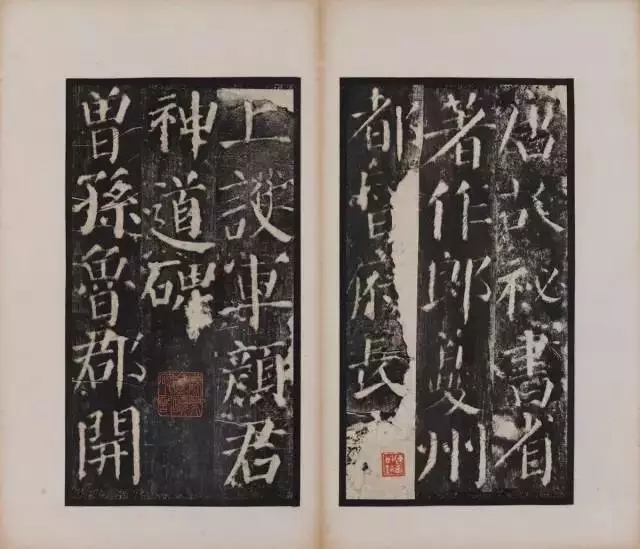

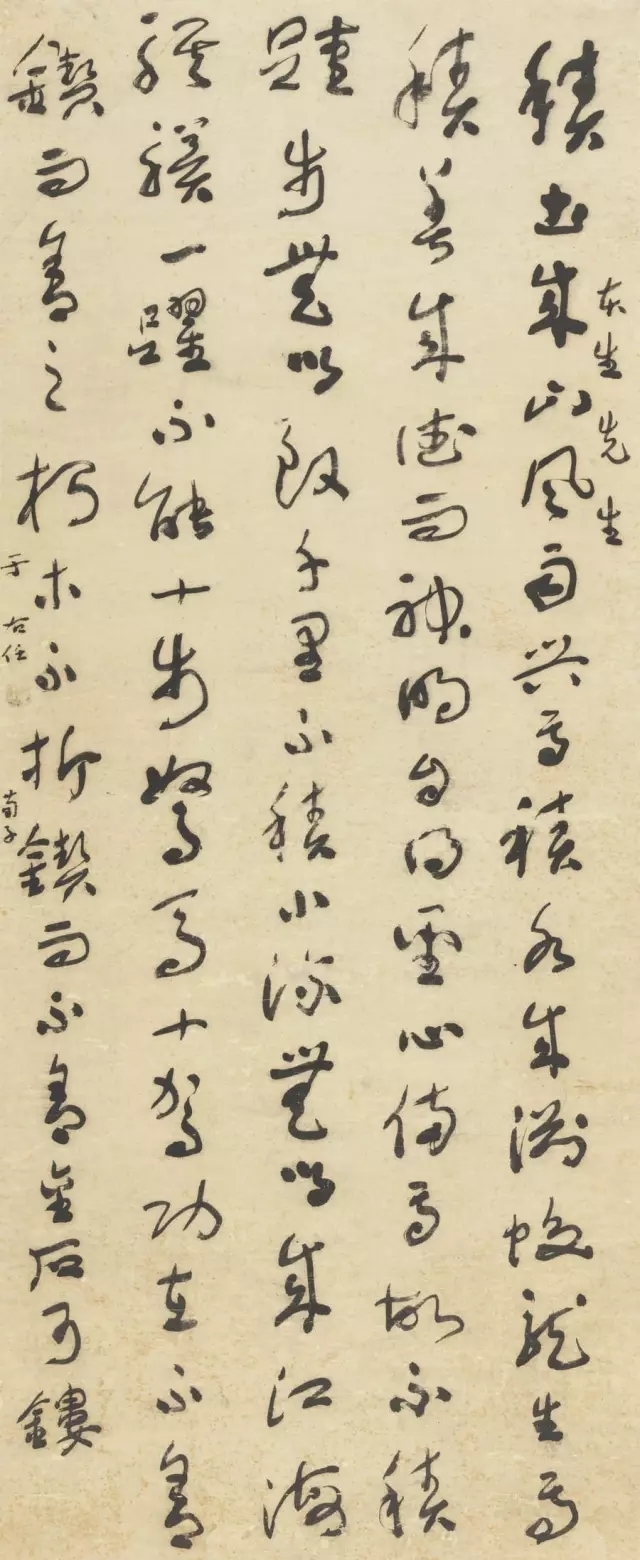

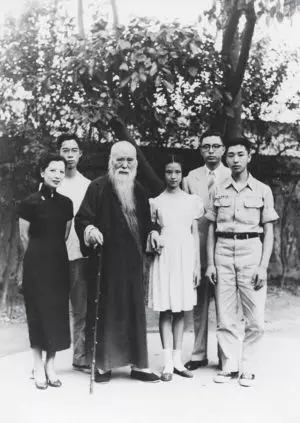

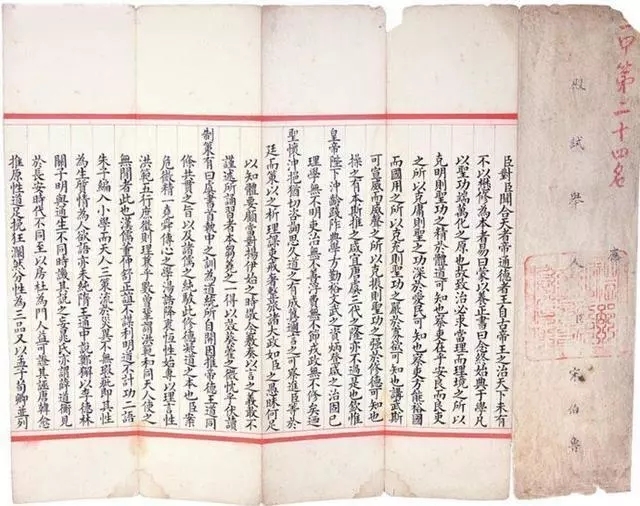

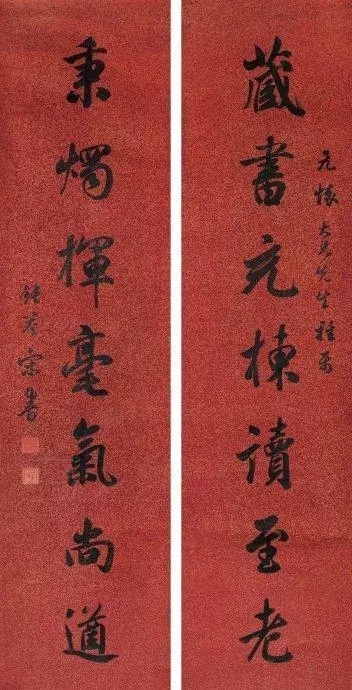

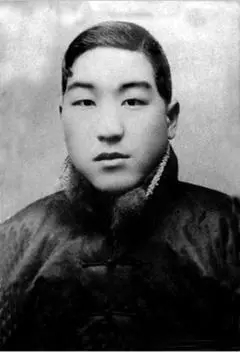

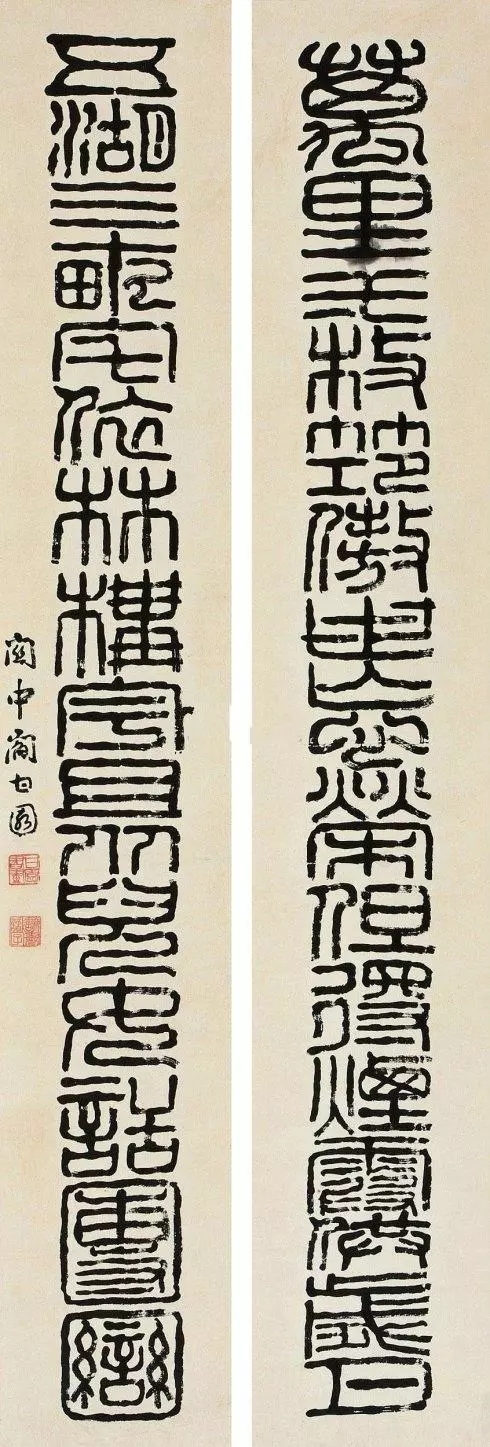

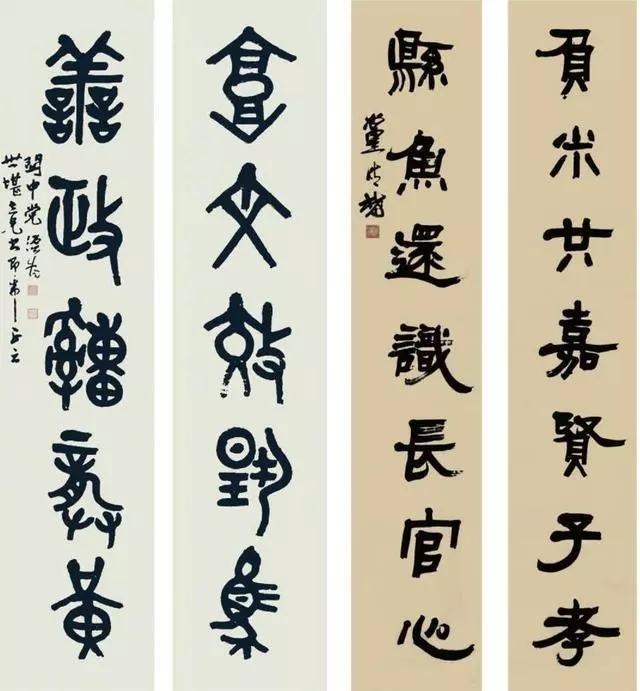

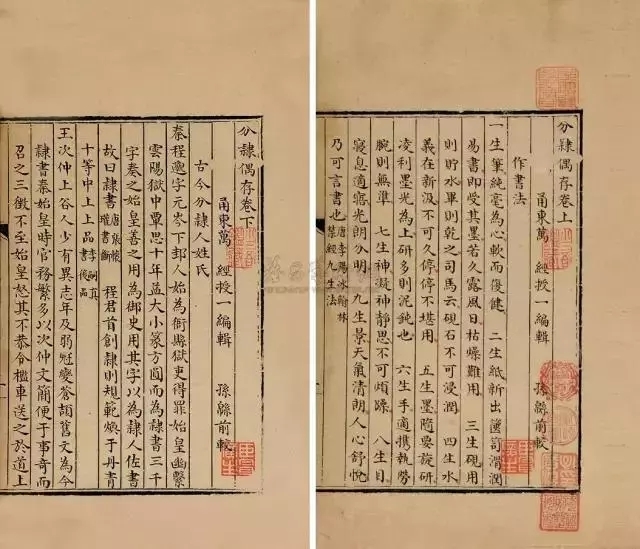

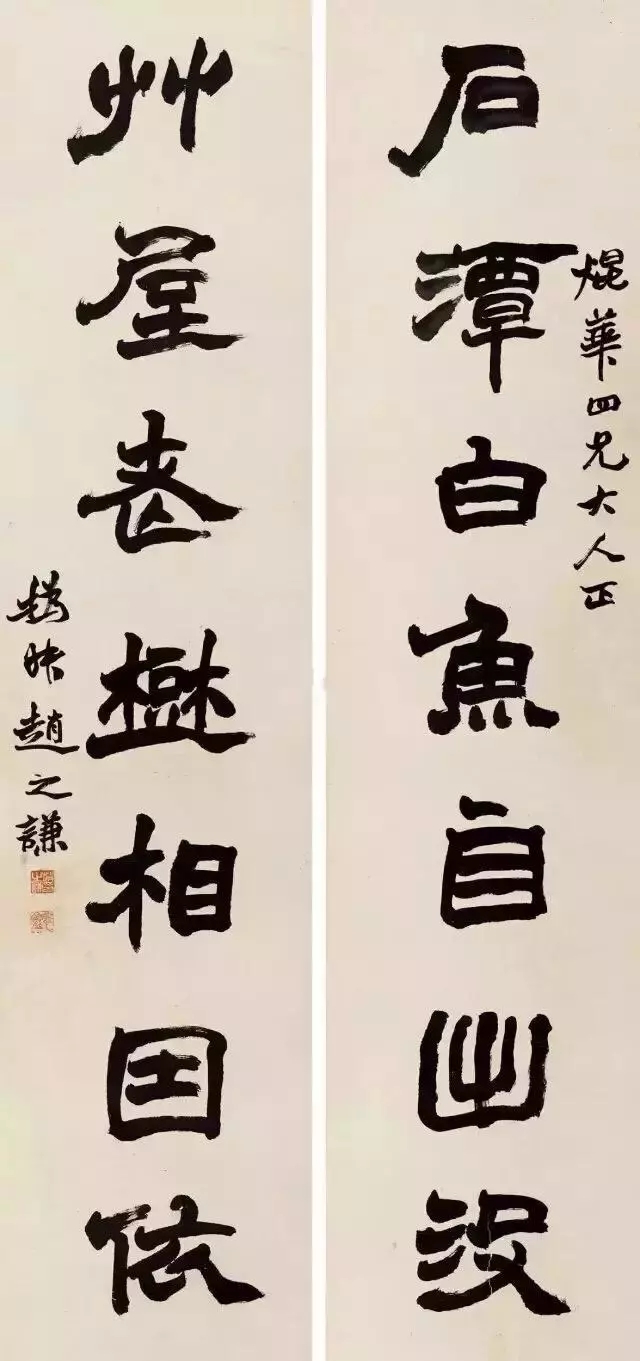

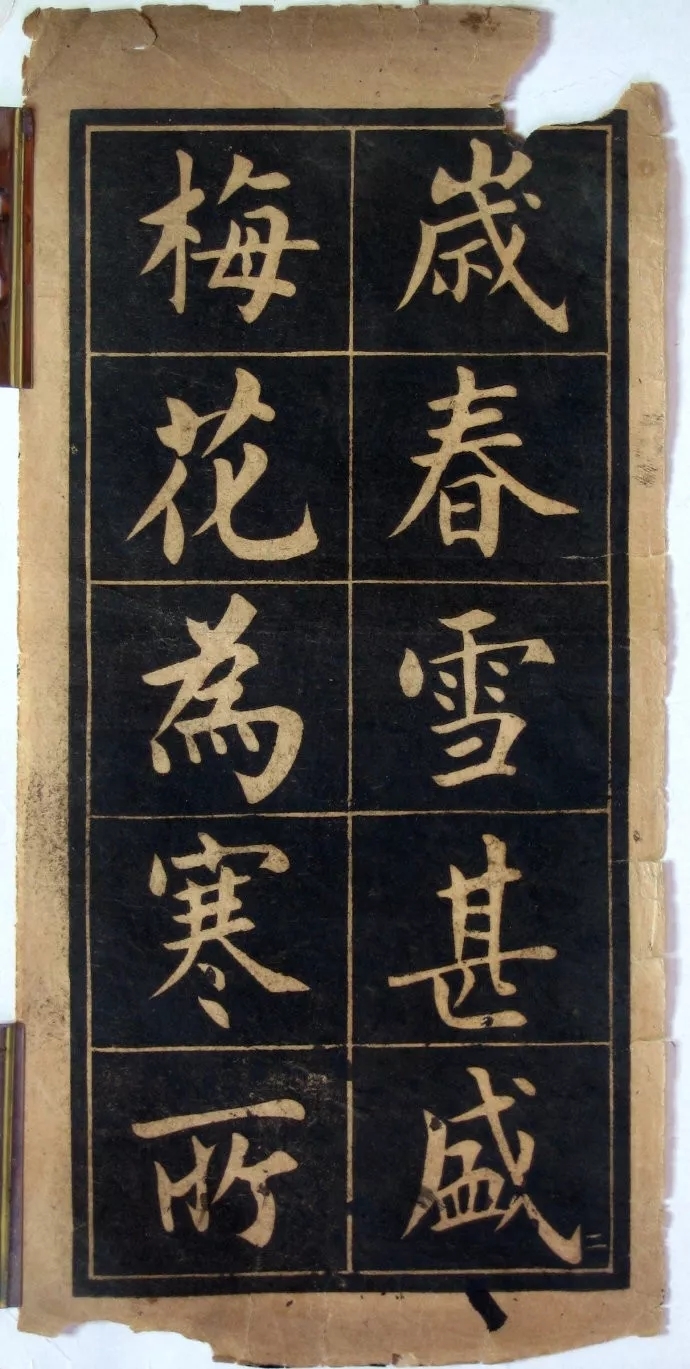

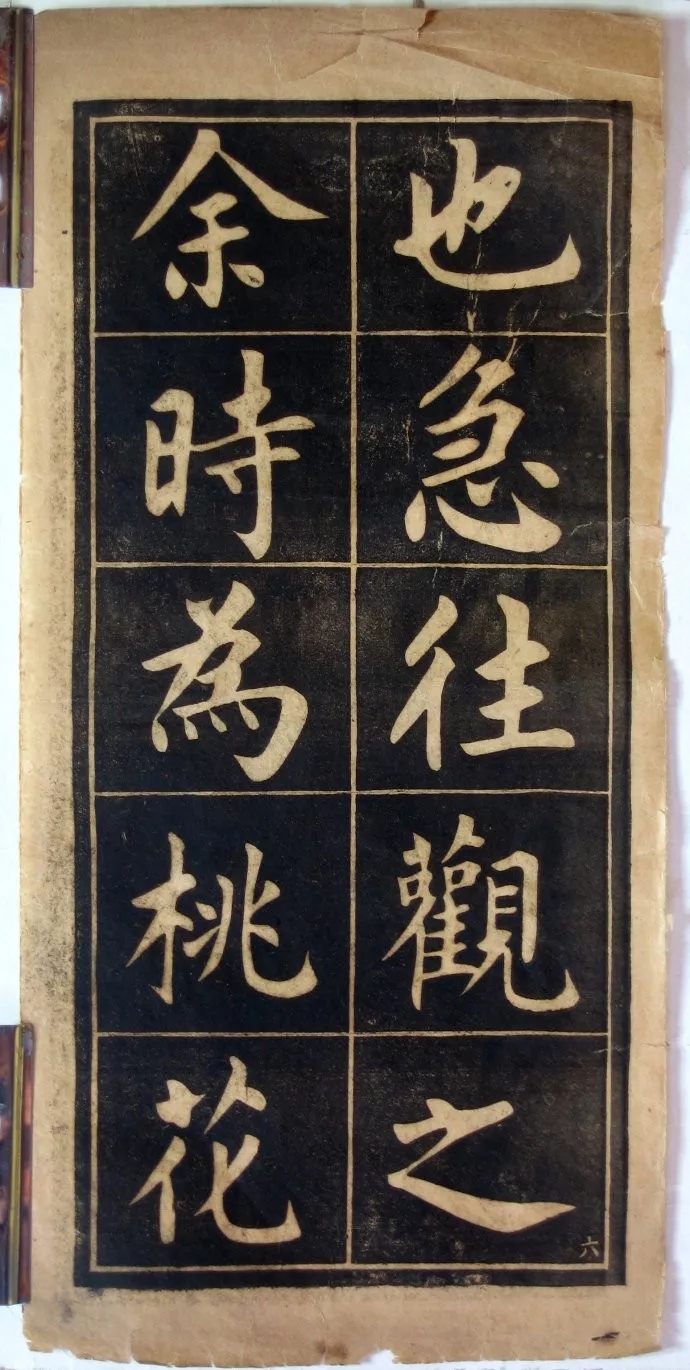

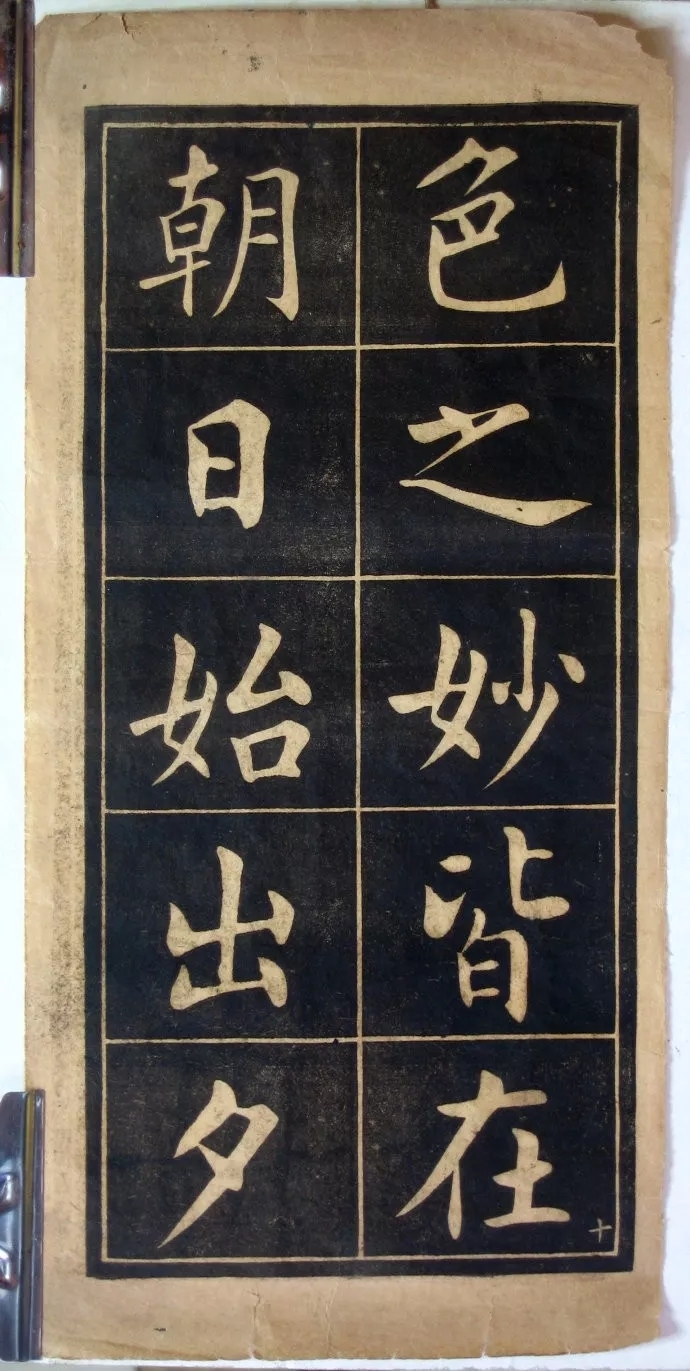

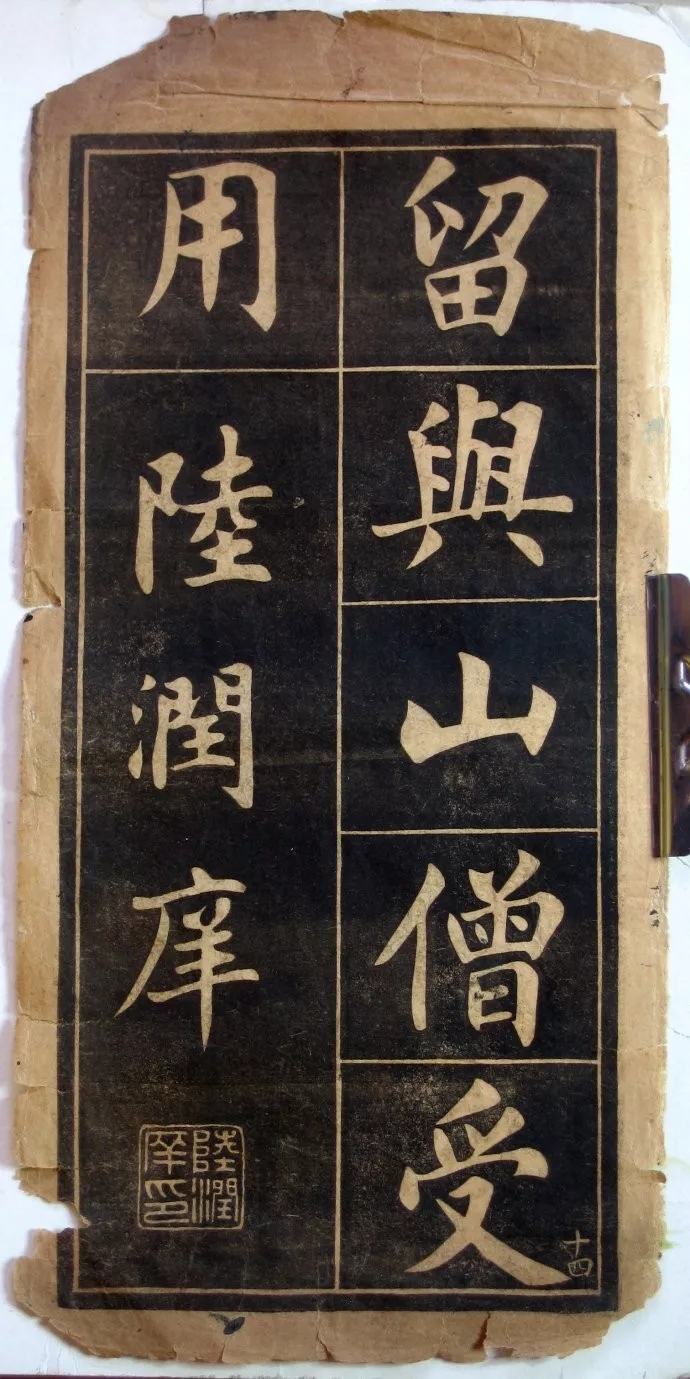

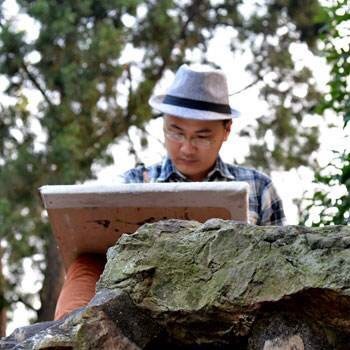

![640.webp (68)]()

▲十大楷书之钟繇《宣示表》

第二条法则

字形舒服,上下平稳

王羲之说:“写字的形象与气势不能上面宽而下面窄,如果这样重与轻显得不相配。字画和字间的空白布置应该远近均称,上下合适。自然就会平稳起来。”

唐代大书法家欧阳询说:“字的结构有上下两部分的,大多是(惟上重下)就是以上面为中心,而重在下面。上面轻的如头上顶戴着装饰物,如:叠、警、声之类的字就是代表。书论《八决》里所说的如:人体长得均称,上下比例协调。又不那么头轻尾重,头小尾大的。

唐代书法家颜真卿说:“想写字先要预先心里想好字的形象,布置的笔画让它们平正稳妥,或者有意外生出的体势。令其有异样的美感才是巧妙的书法。”

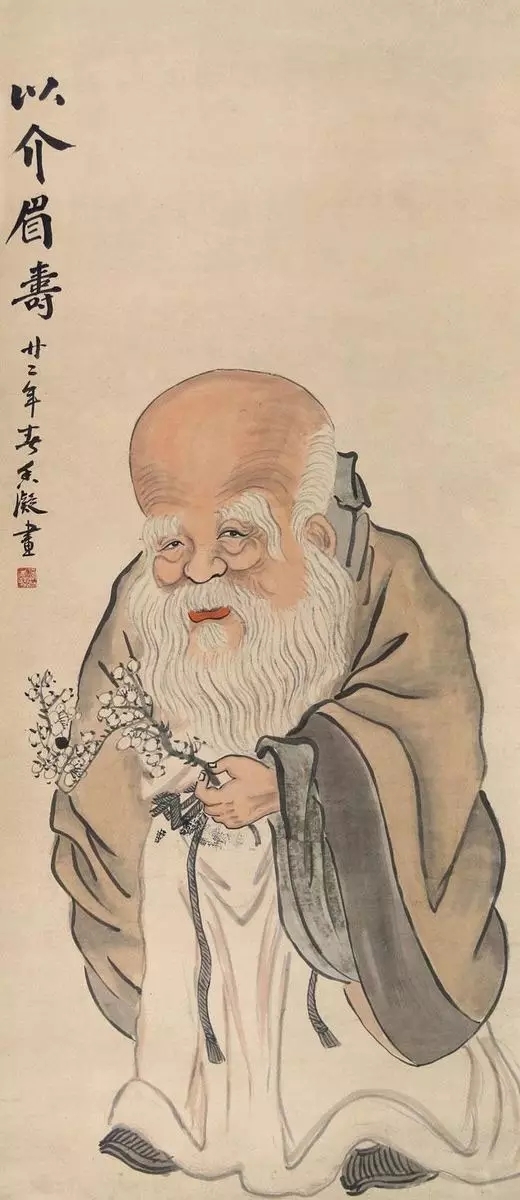

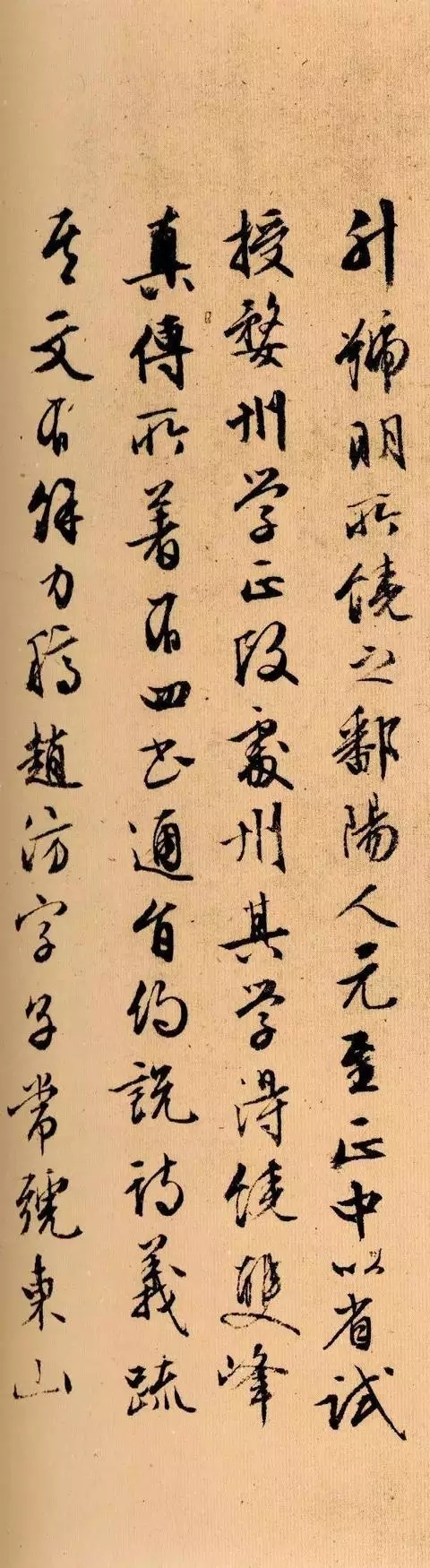

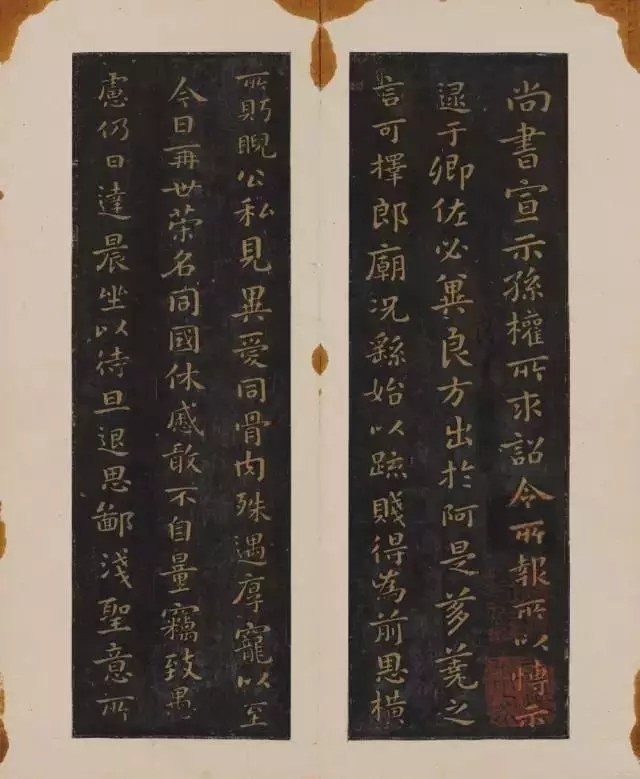

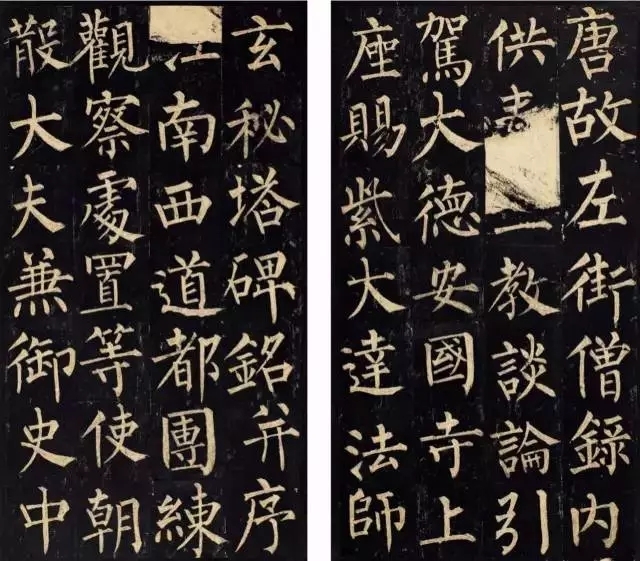

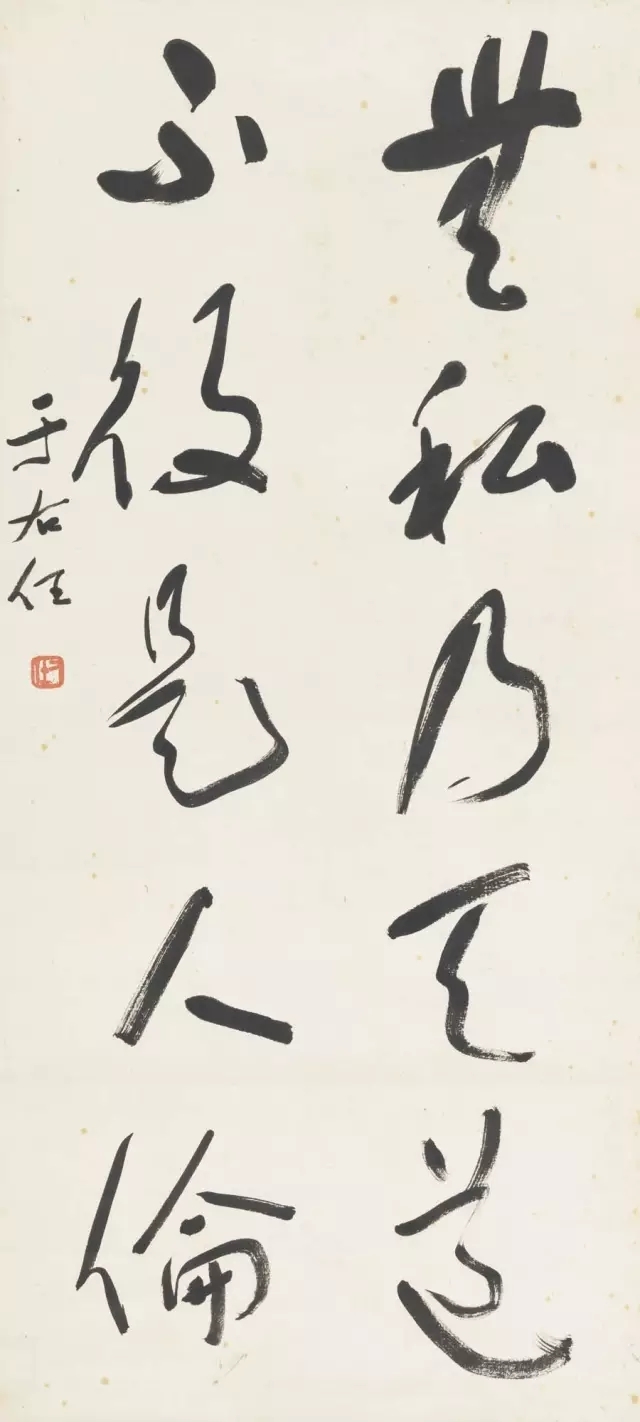

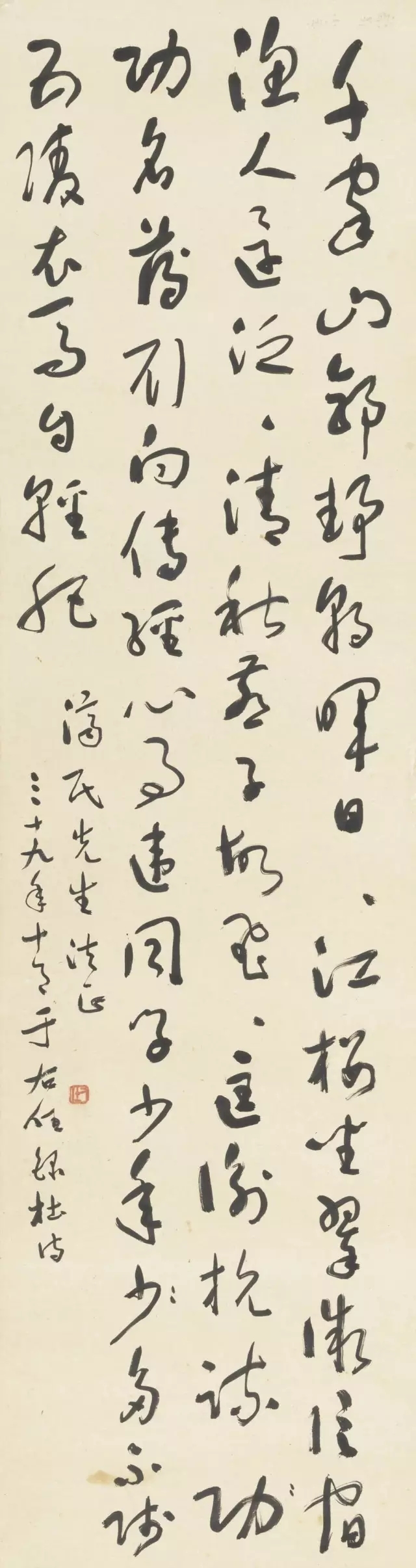

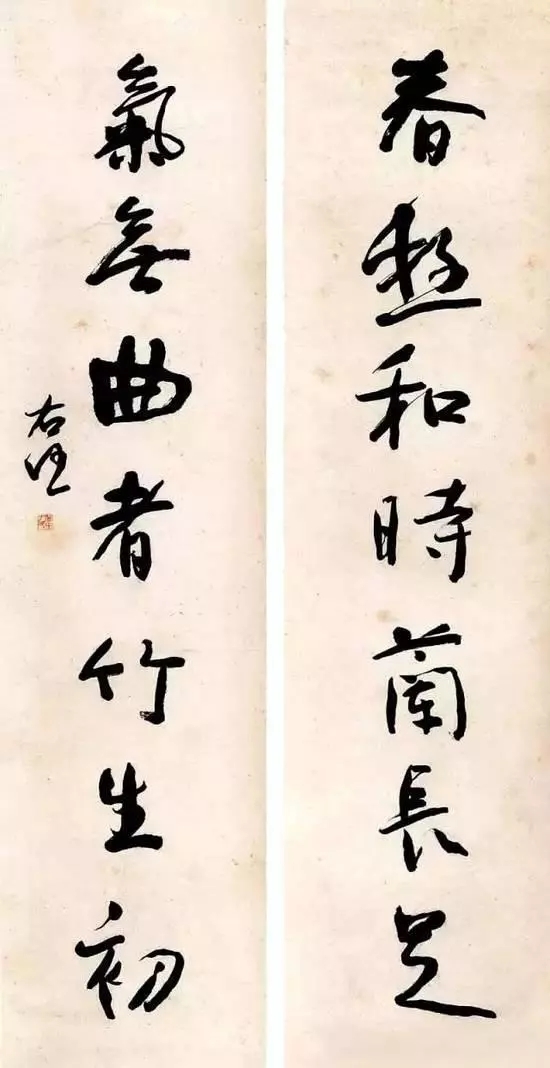

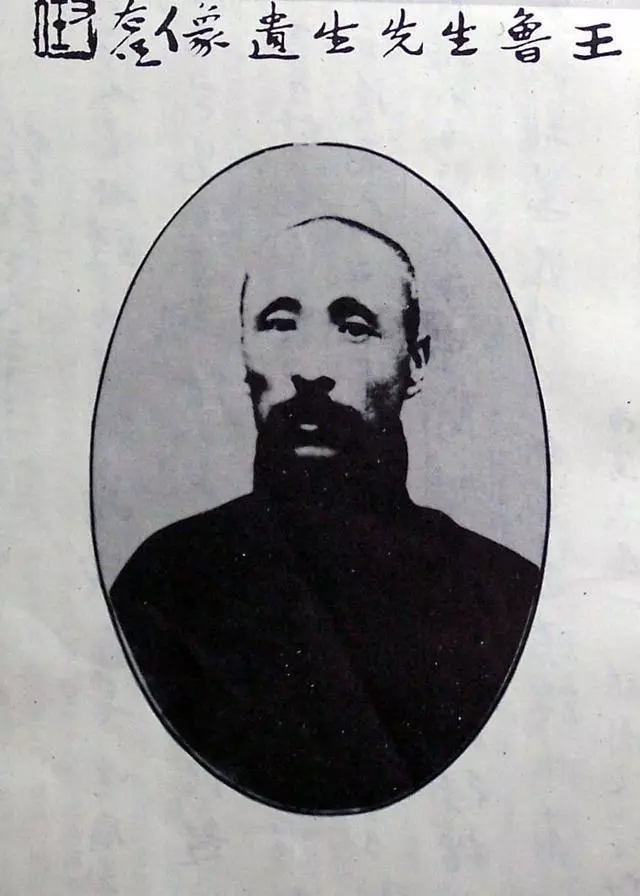

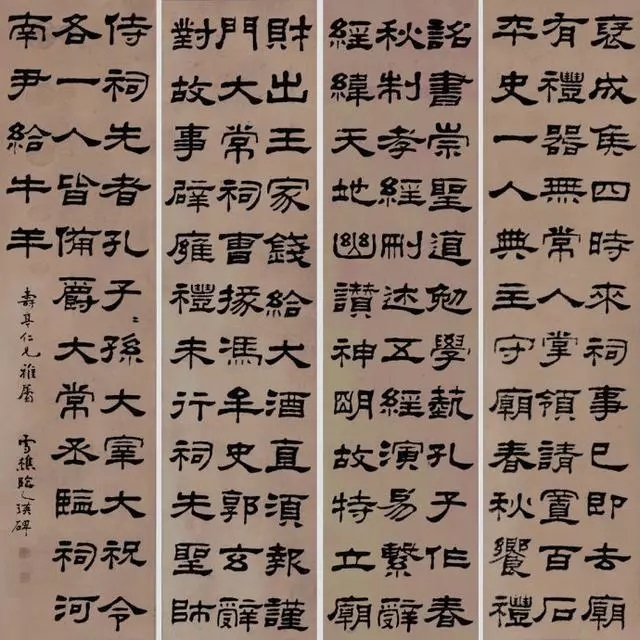

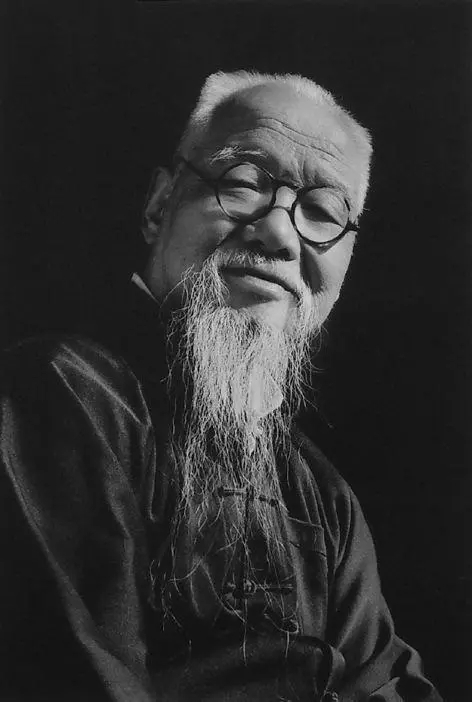

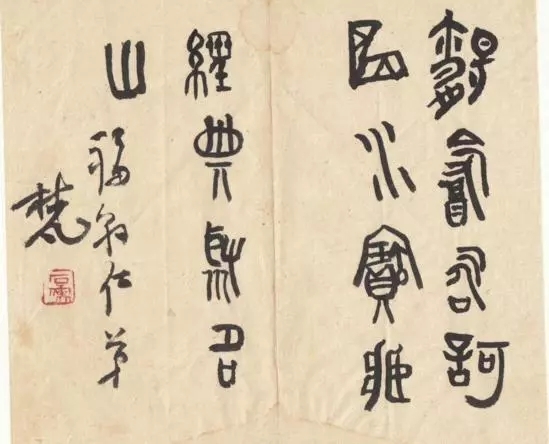

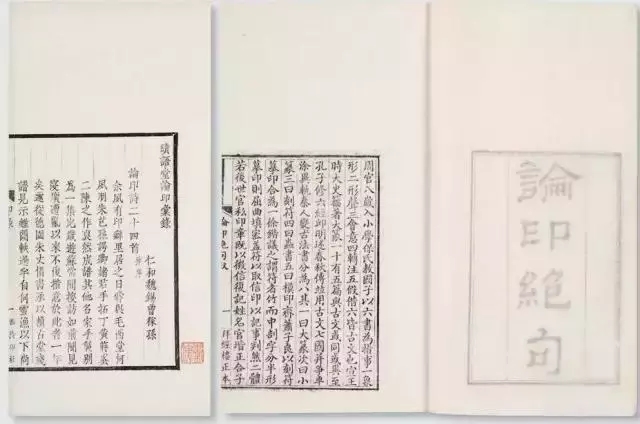

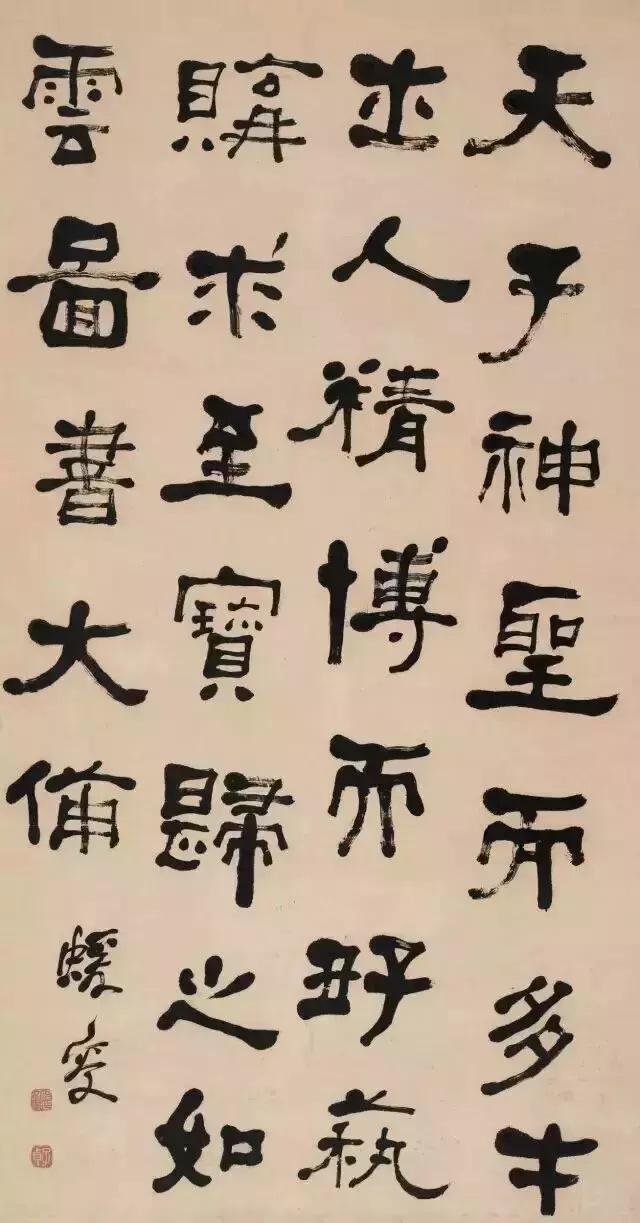

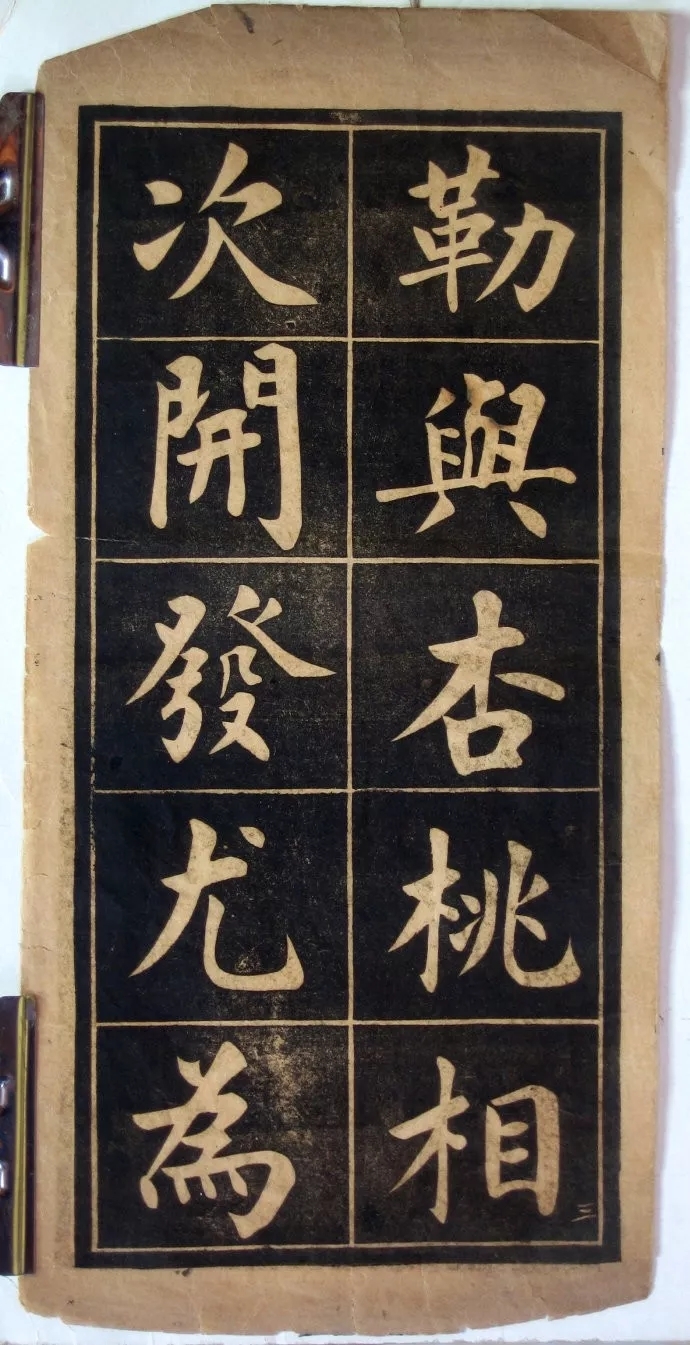

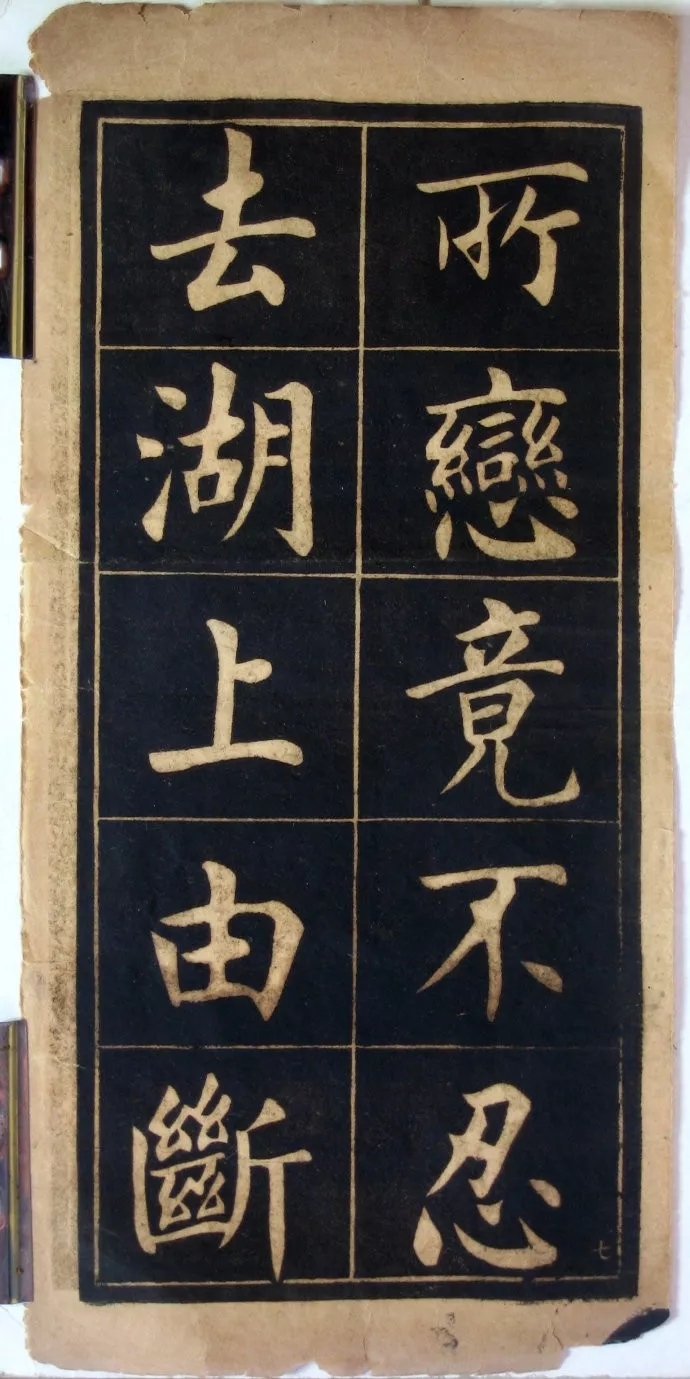

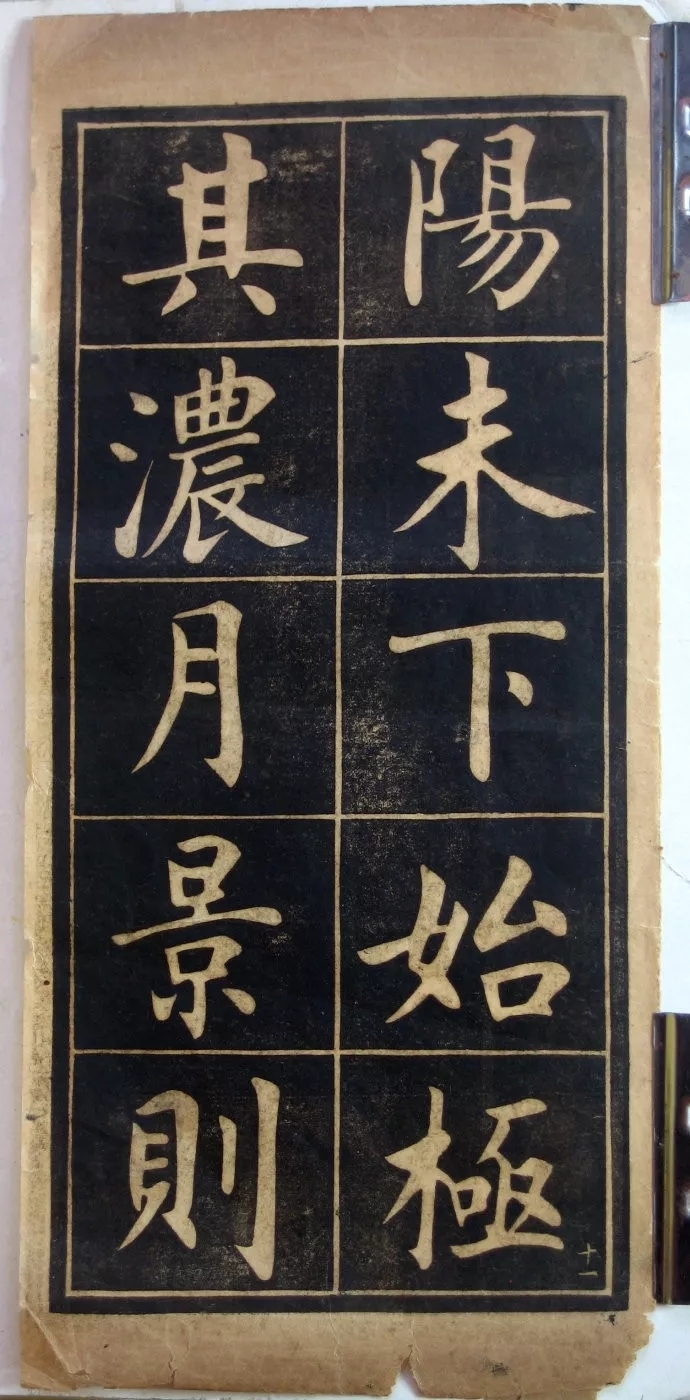

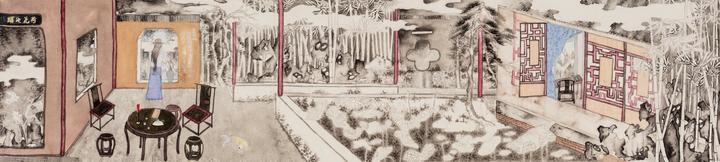

![640.webp (69)]()

▲十大楷书之钟繇《宣示表》

第二条法则

字形舒服,上下平稳

王羲之说:“写字的形象与气势不能上面宽而下面窄,如果这样重与轻显得不相配。字画和字间的空白布置应该远近均称,上下合适。自然就会平稳起来。”

唐代大书法家欧阳询说:“字的结构有上下两部分的,大多是(惟上重下)就是以上面为中心,而重在下面。上面轻的如头上顶戴着装饰物,如:叠、警、声之类的字就是代表。书论《八决》里所说的如:人体长得均称,上下比例协调。又不那么头轻尾重,头小尾大的。

唐代书法家颜真卿说:“想写字先要预先心里想好字的形象,布置的笔画让它们平正稳妥,或者有意外生出的体势。令其有异样的美感才是巧妙的书法。”

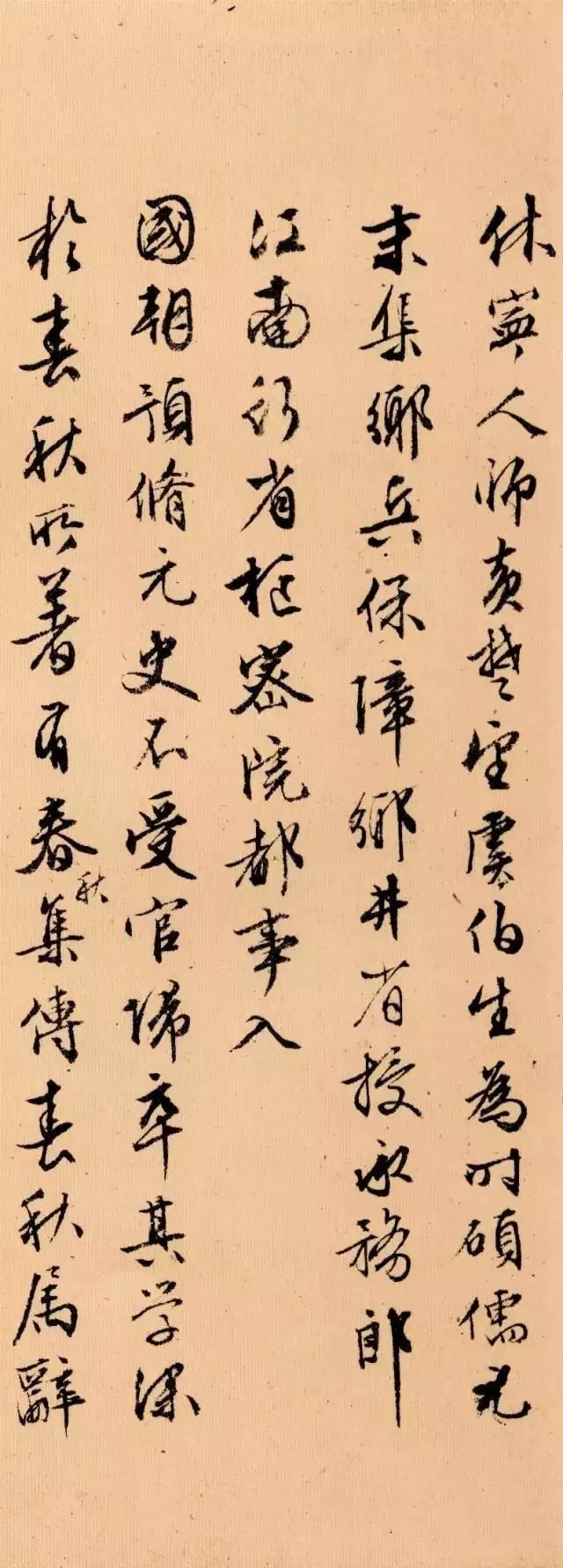

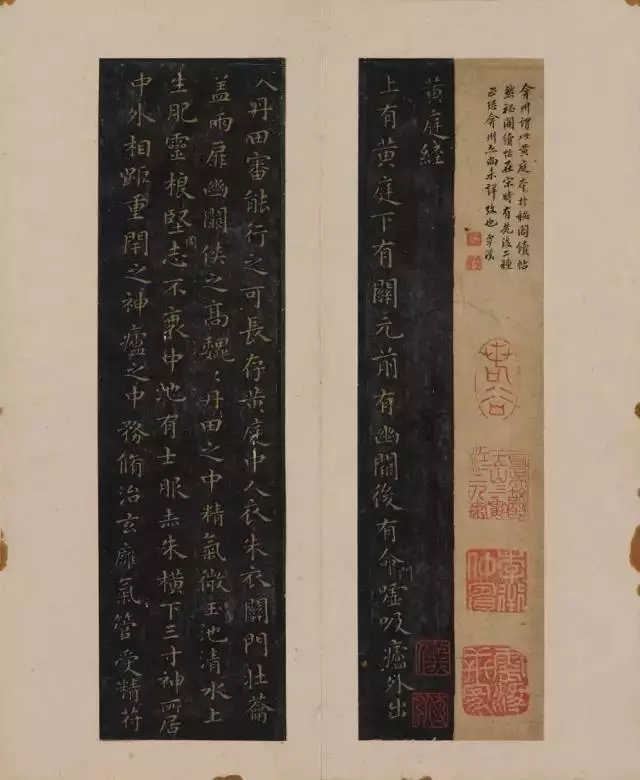

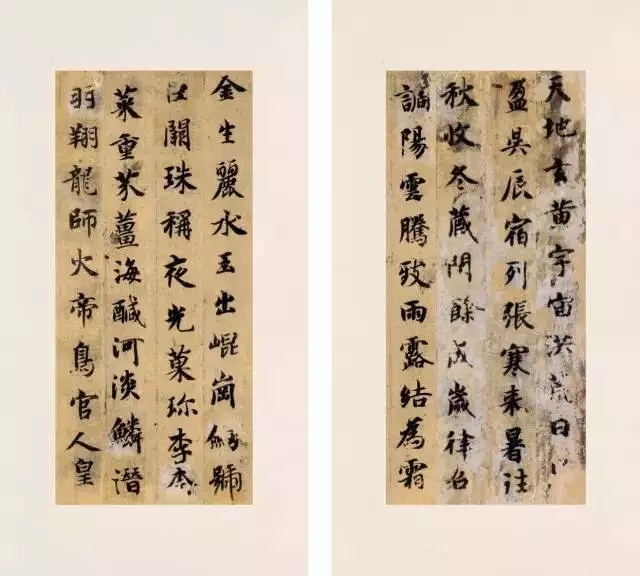

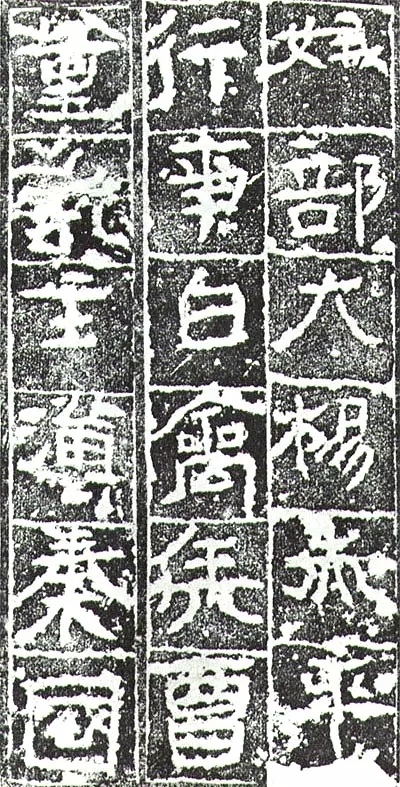

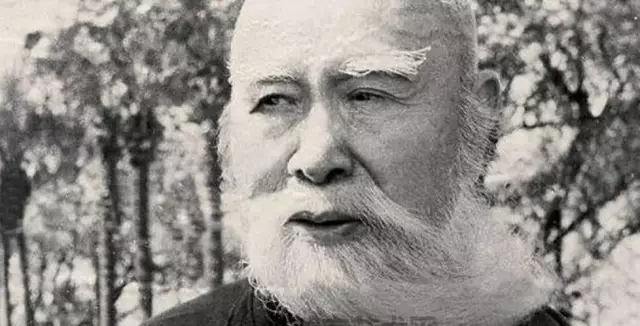

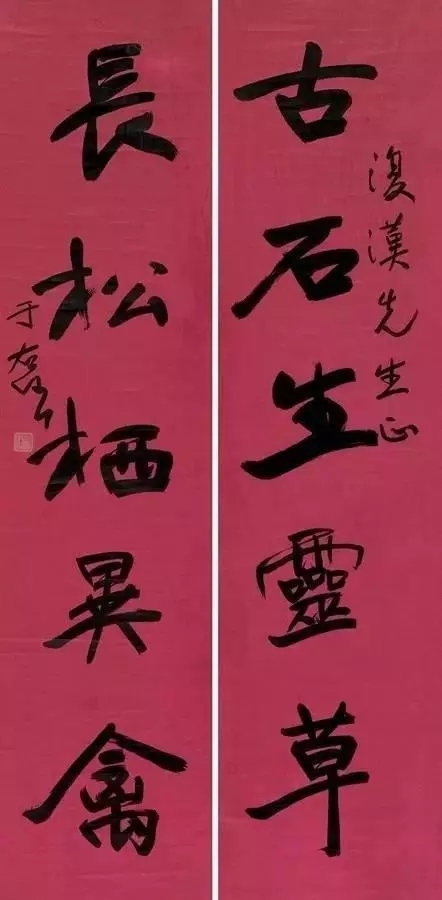

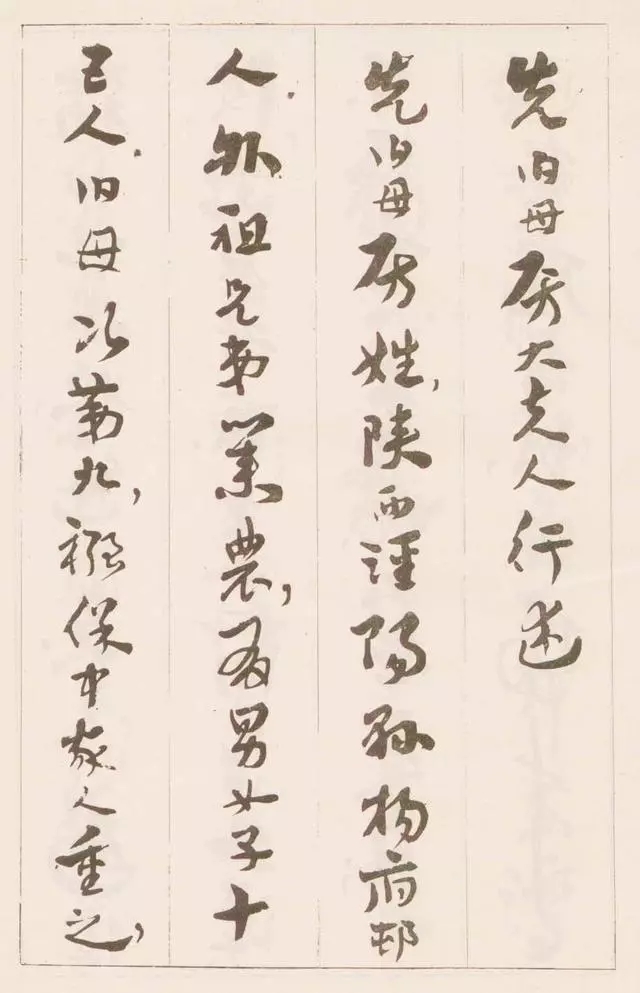

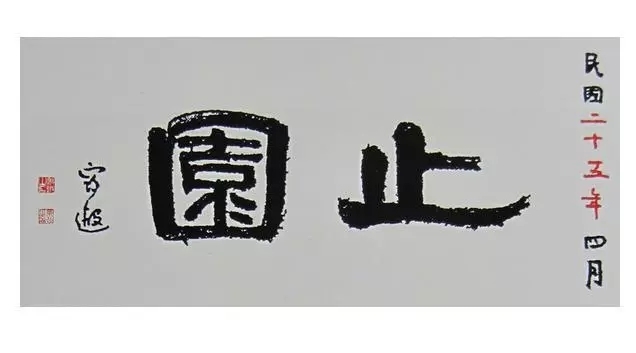

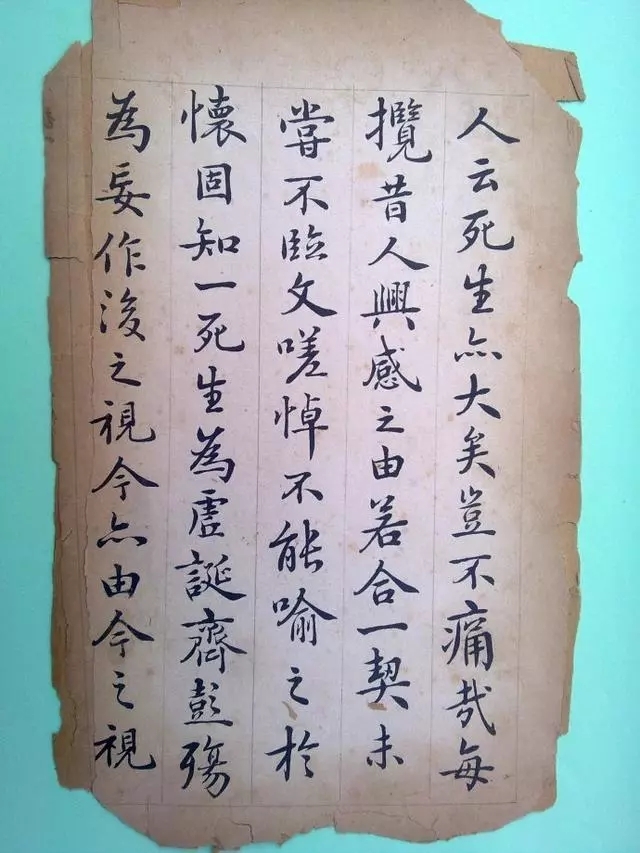

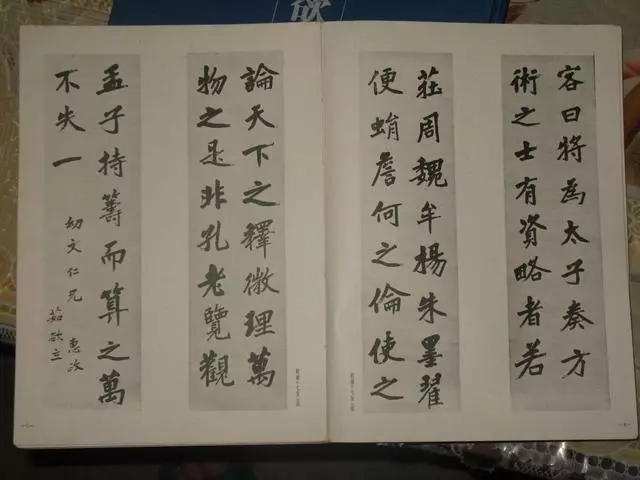

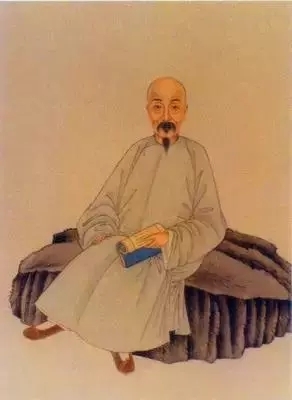

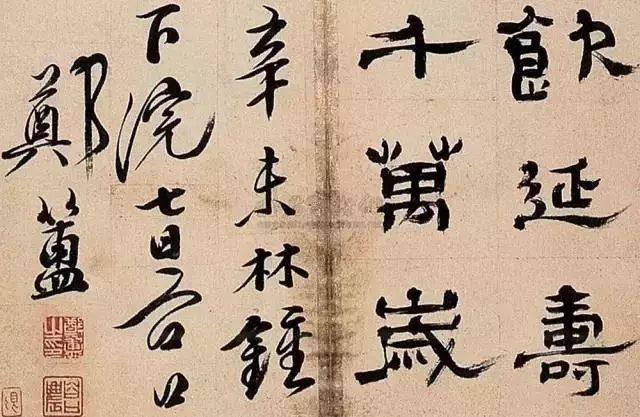

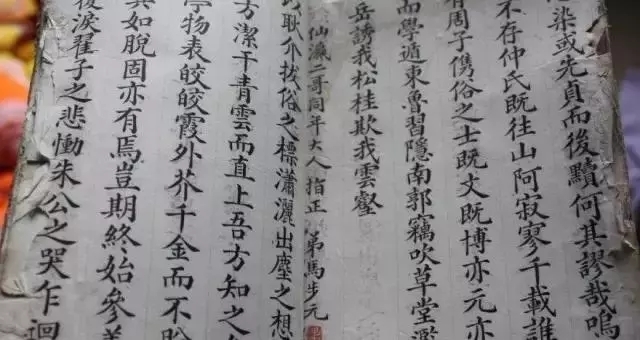

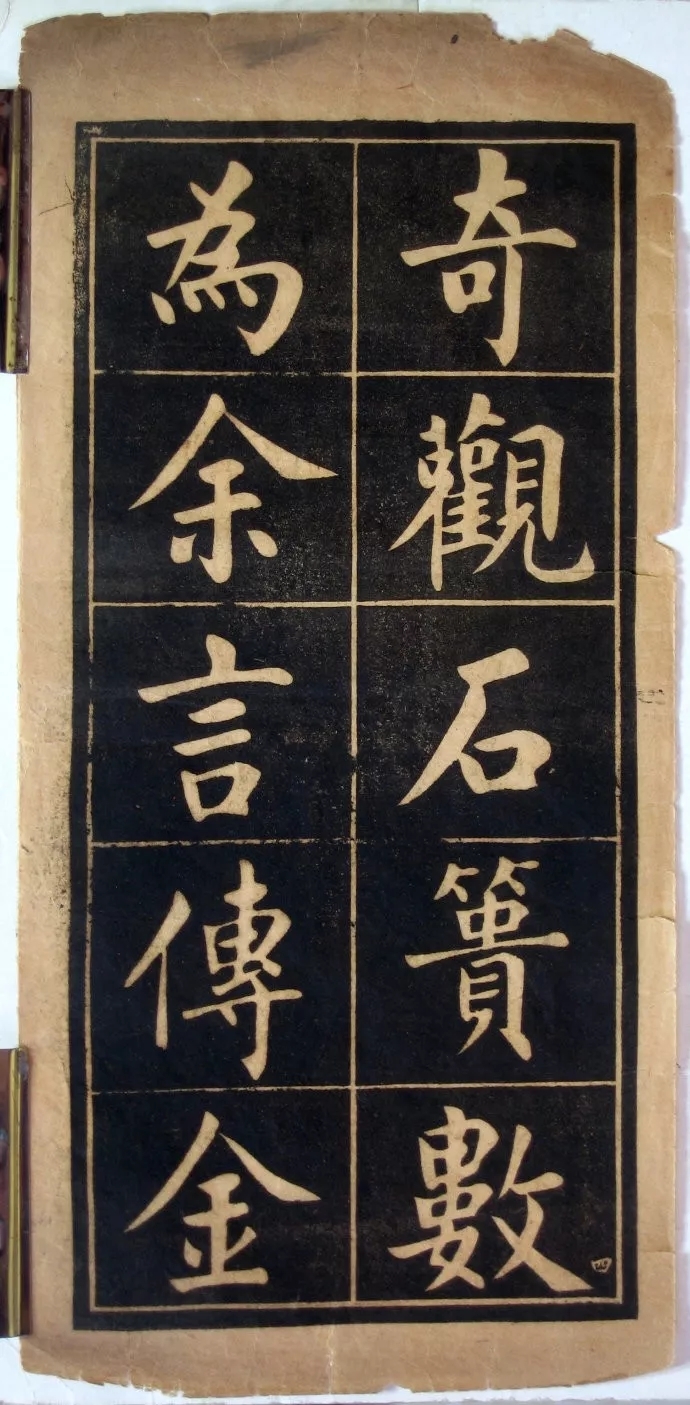

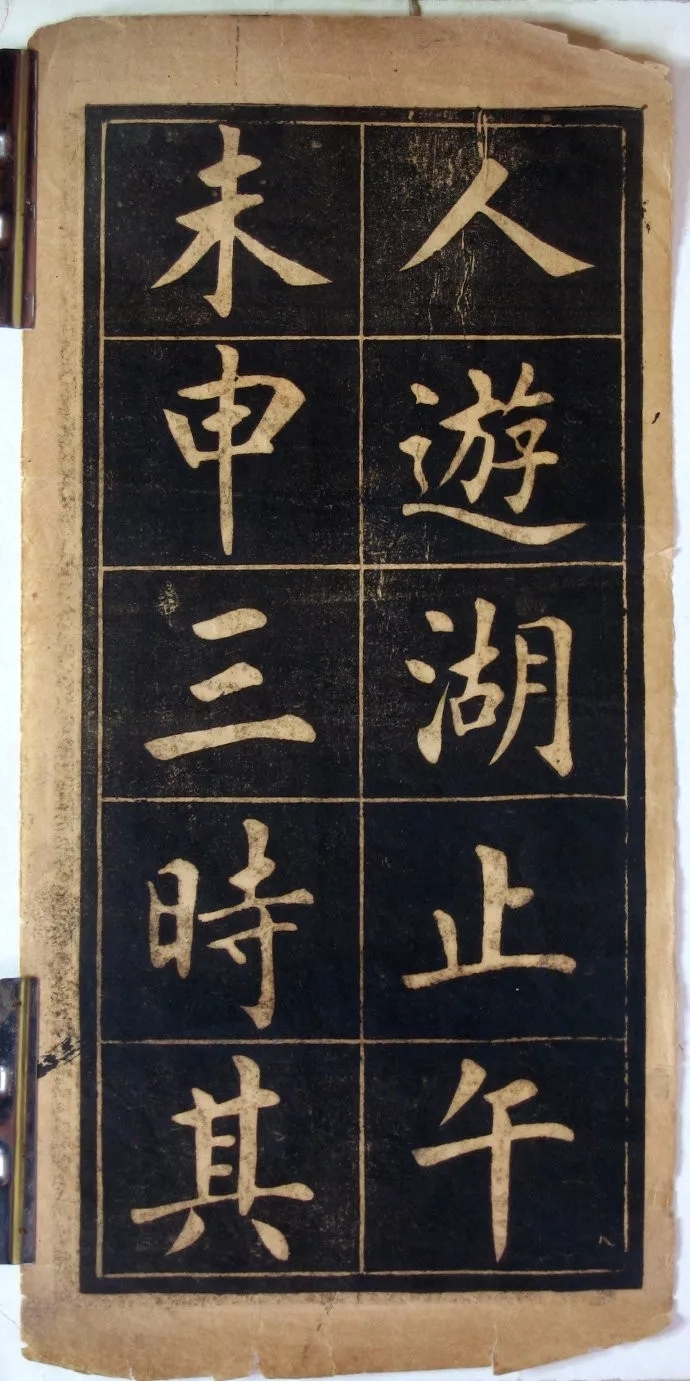

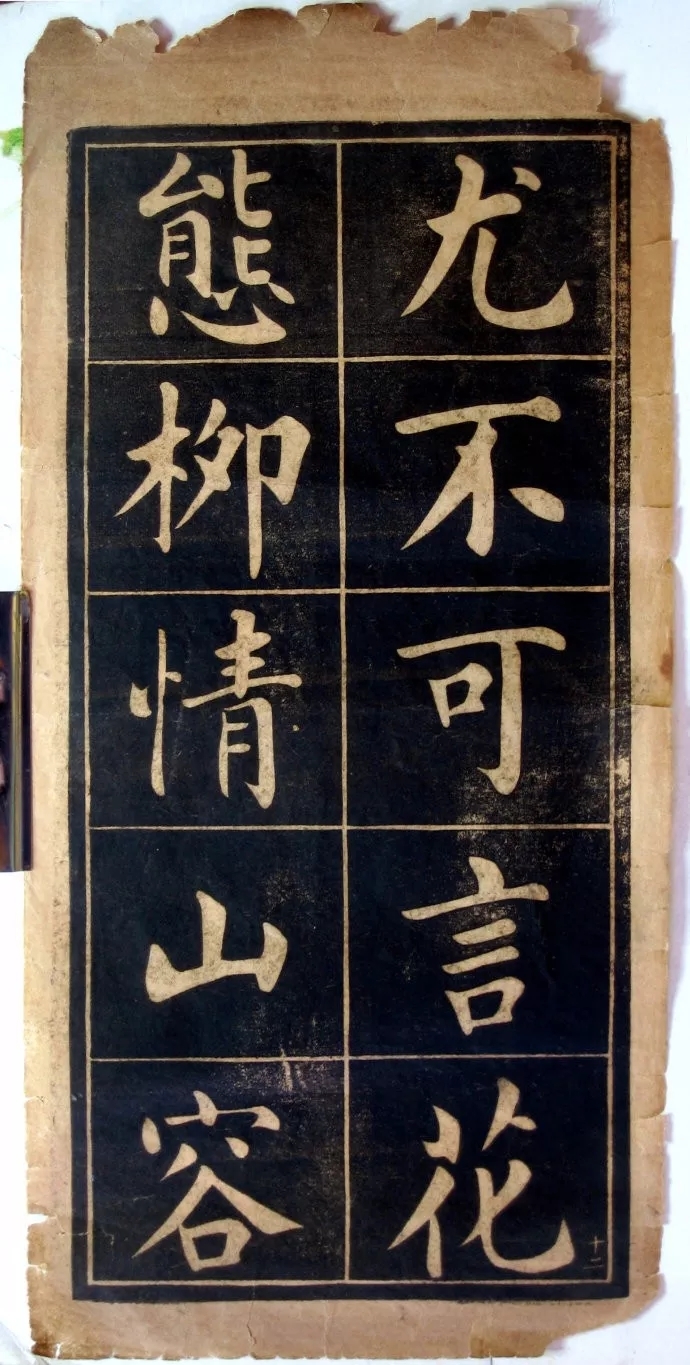

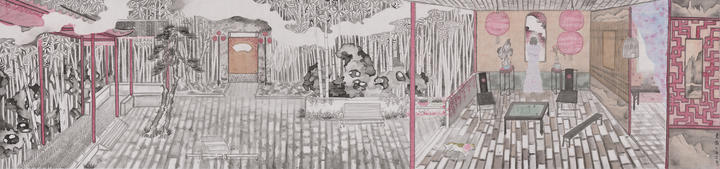

![640.webp (70)]()

▲十大楷书之《瘗鹤铭》

第四条法则

布置合体,字画清爽

王羲之说:“分配笔画的间隔距离,布置笔画之间、字与字之间、行于行之间的空白,远近要均匀。”

清代书法家蒋和说:“布置空白有三点:一是字中的布置空白,二是逐字之间的安排空白;三是行与行之间的空白。开始学习写字的分布,都必须停止在均匀的地方。知道了停止在均匀的地方,就要求有点变化。倾斜于平正,疏远与密切;参差着落在其间。”

欧阳询说:“字有彼此互相对着的,也有互相背着的。各有各的姿态,不能出现差错。”

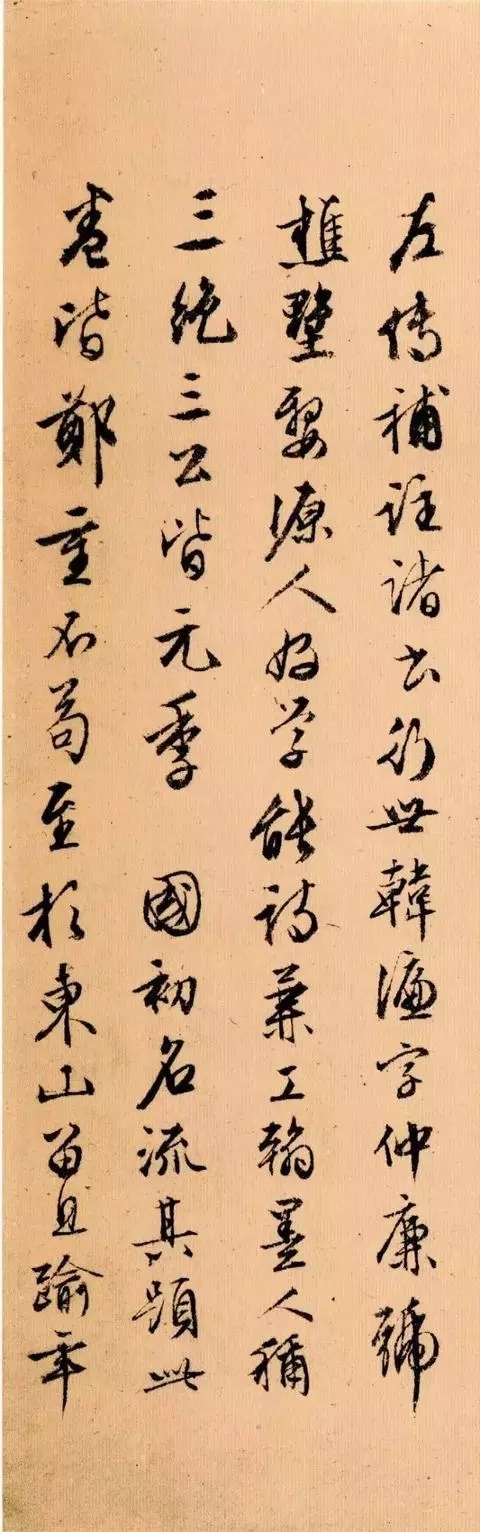

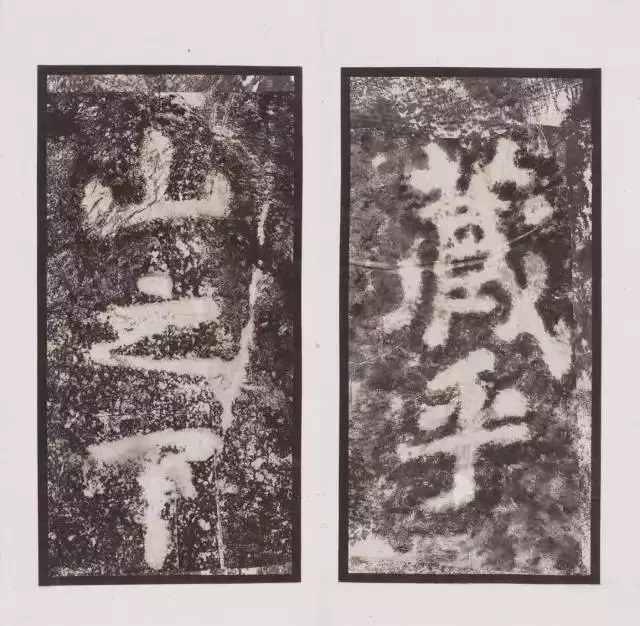

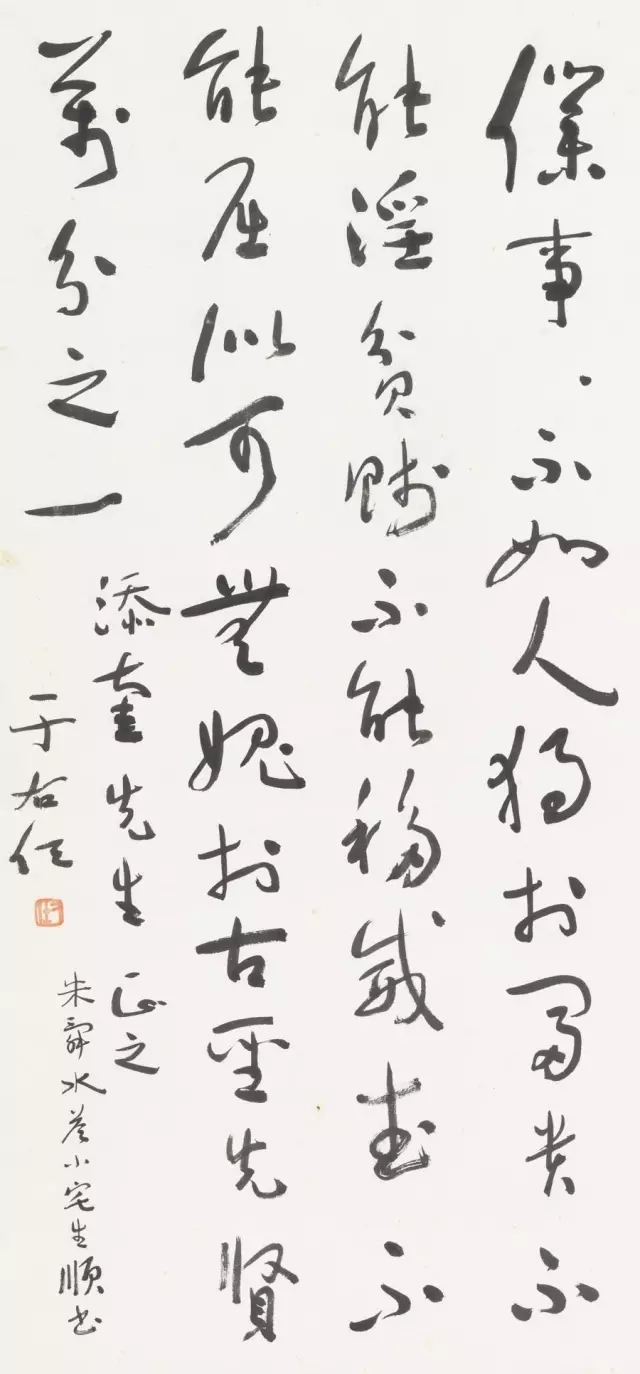

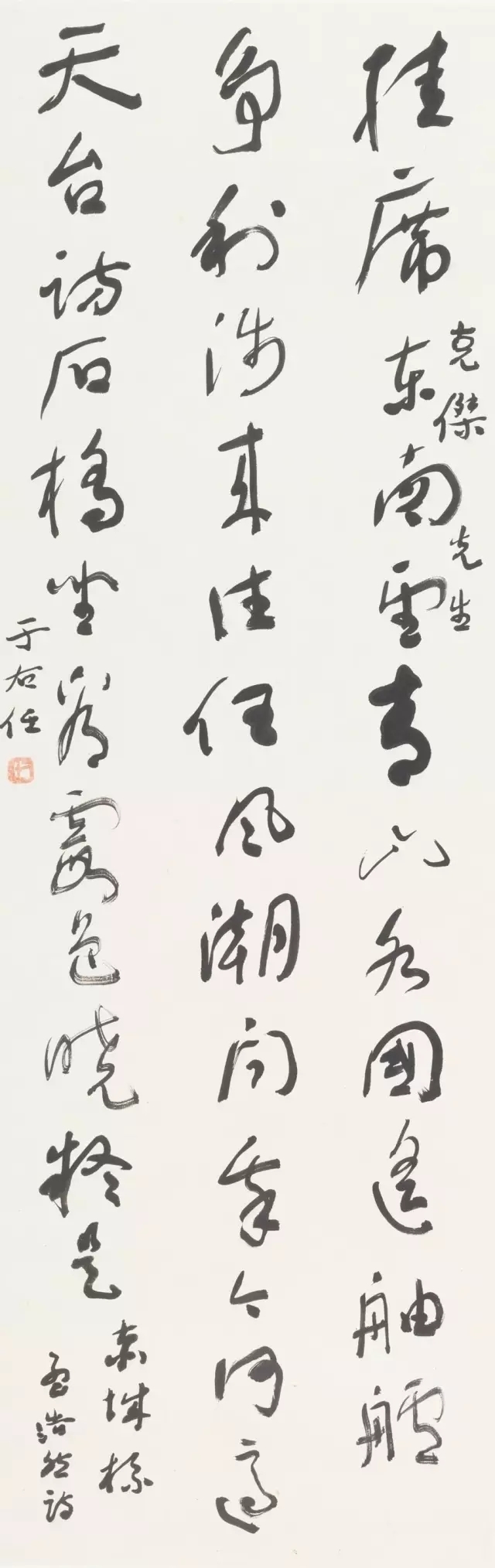

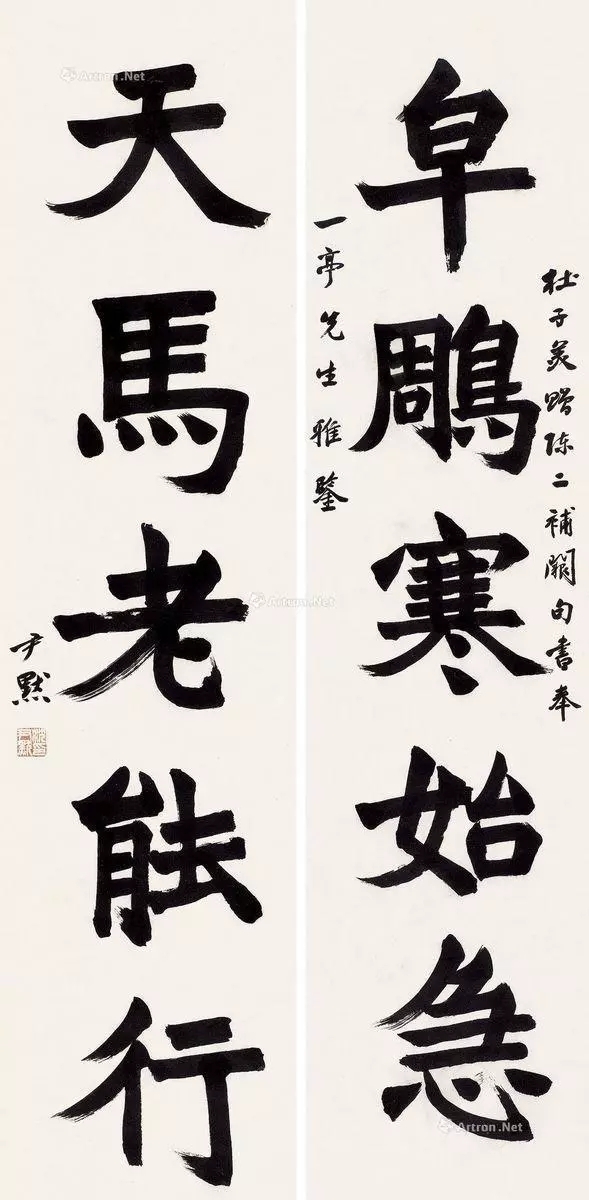

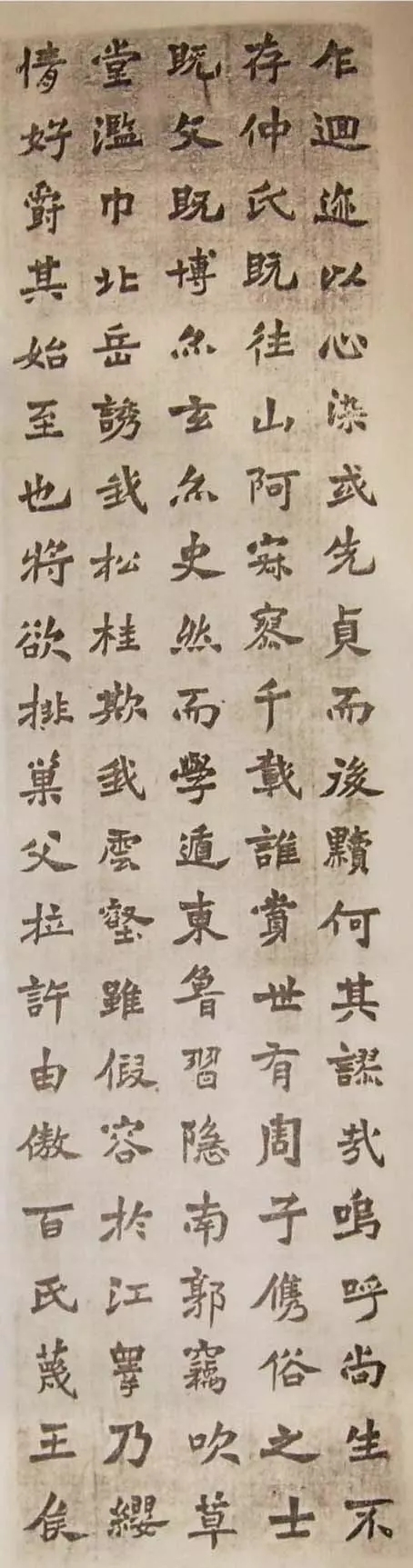

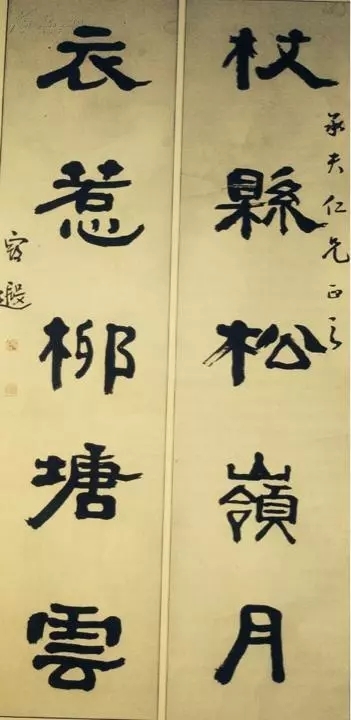

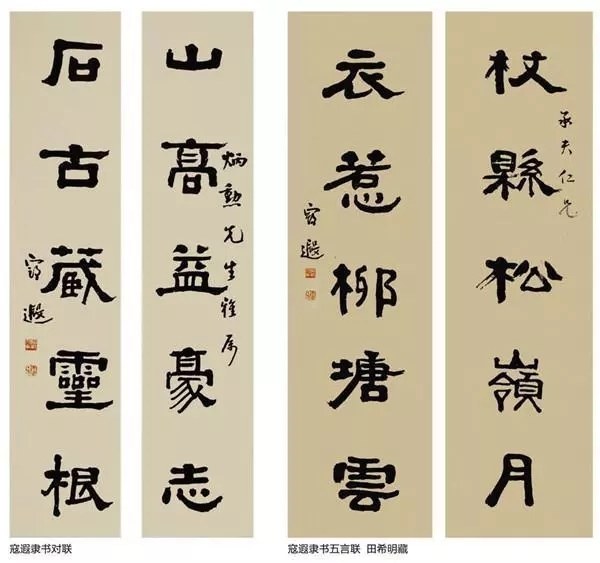

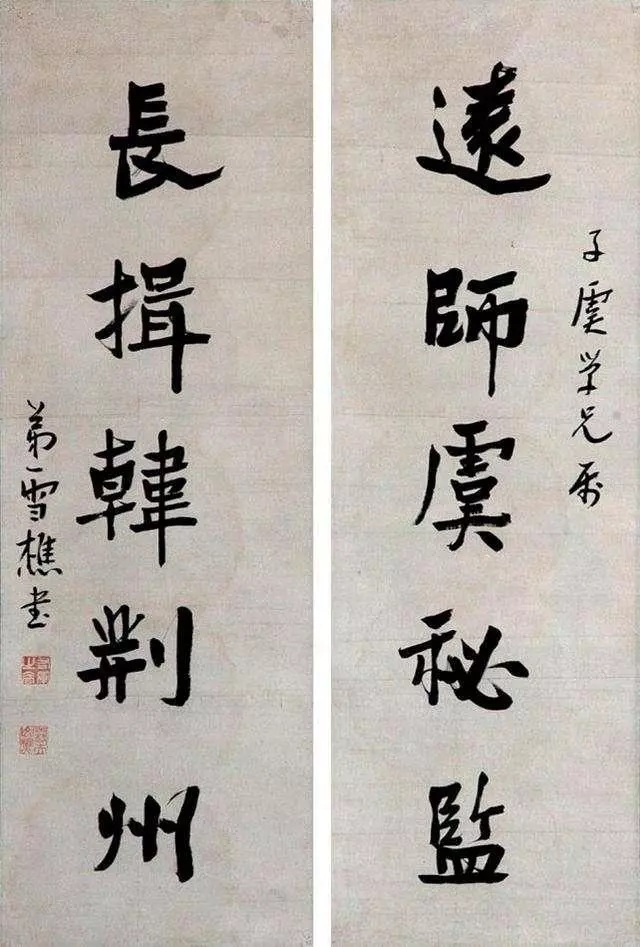

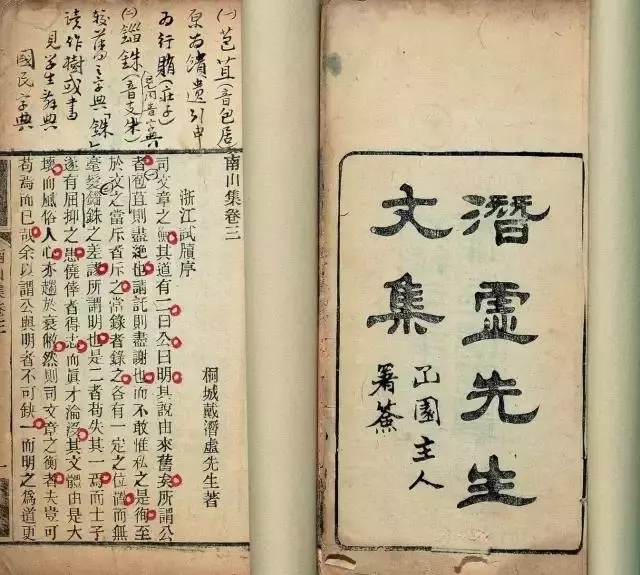

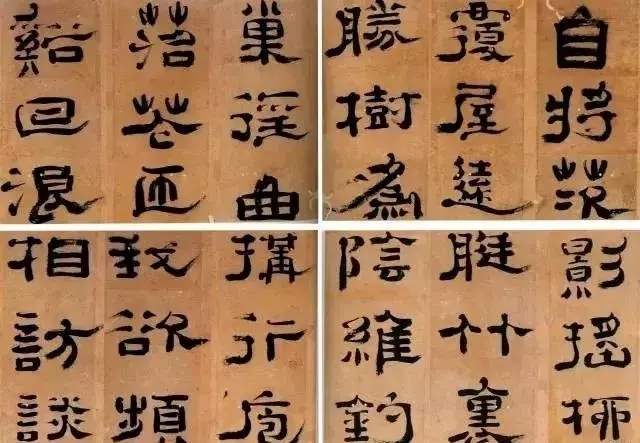

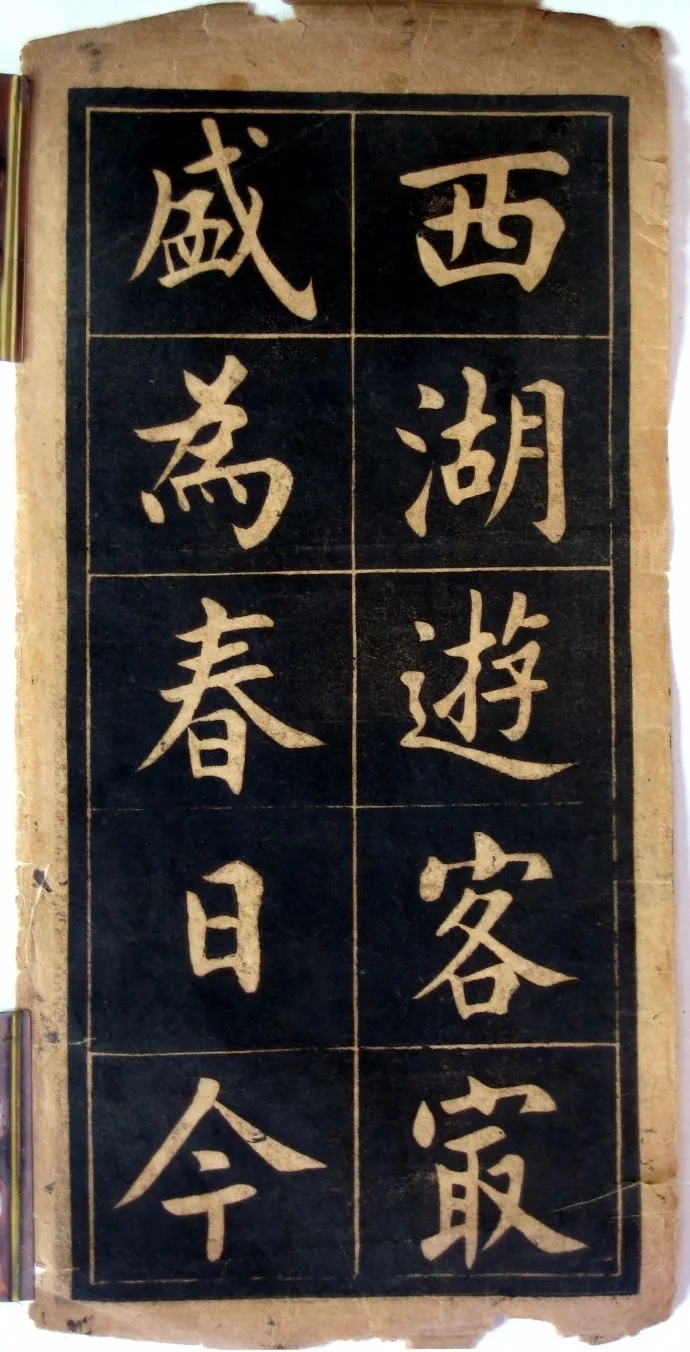

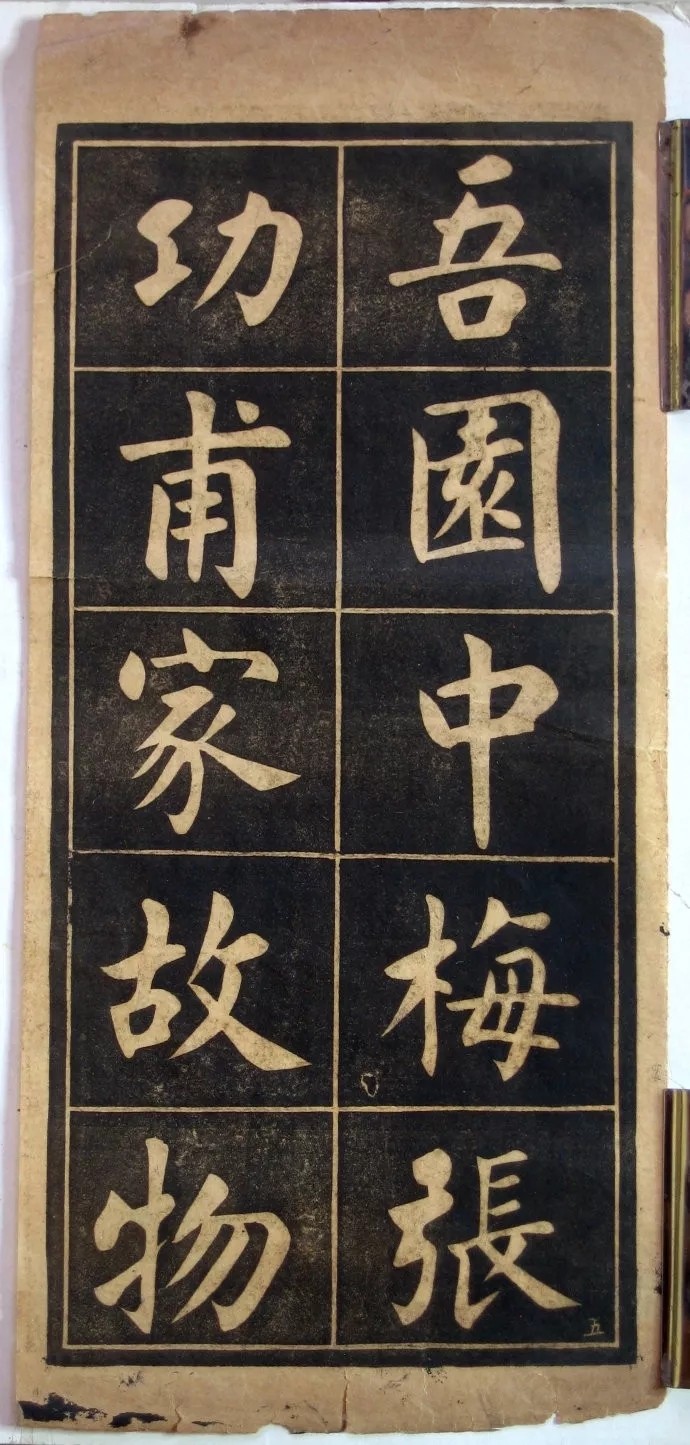

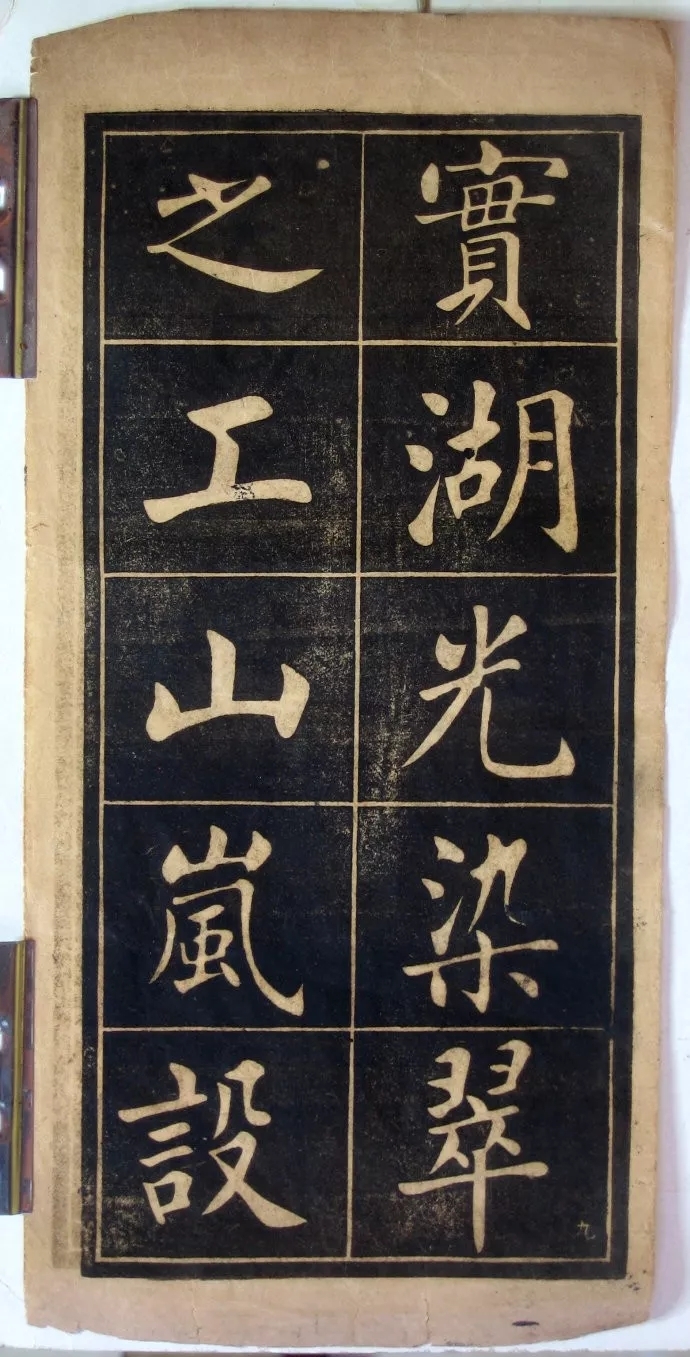

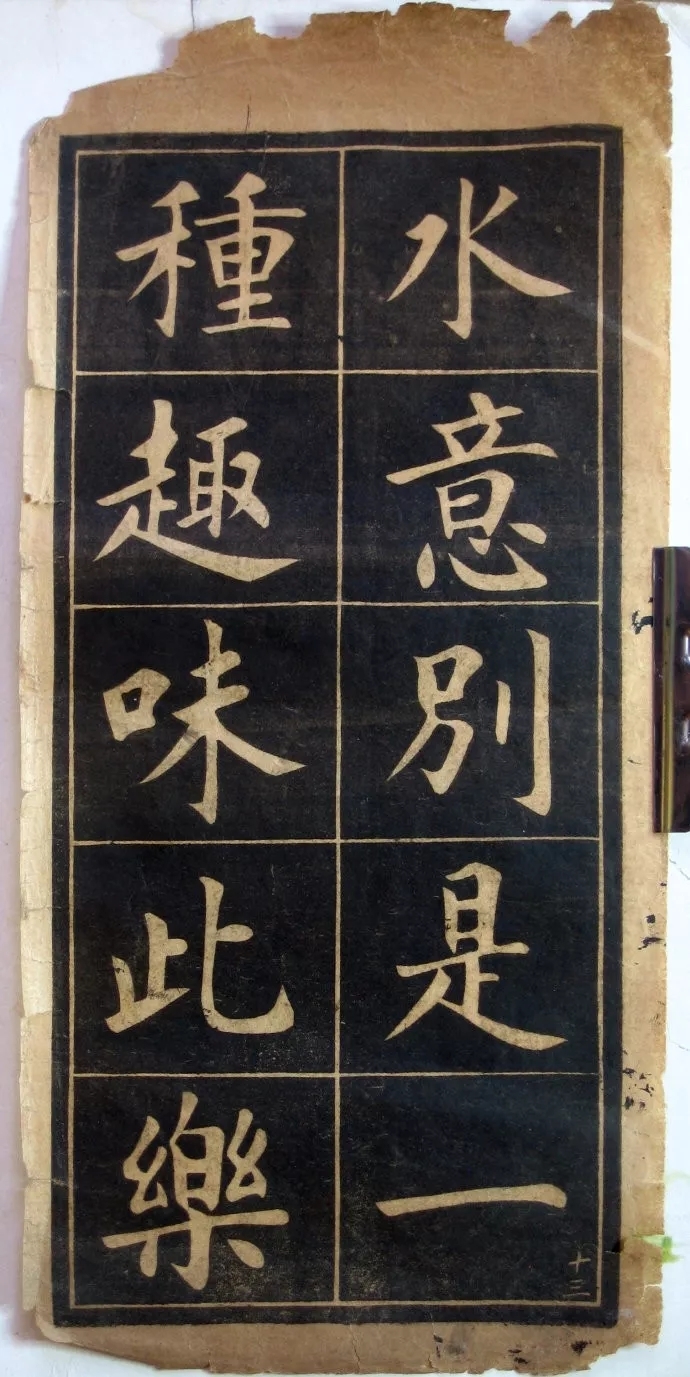

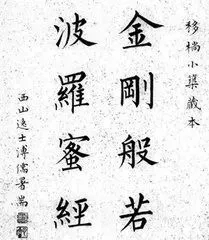

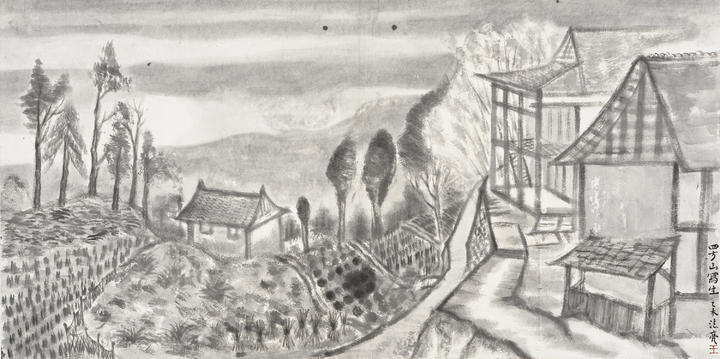

![640.webp (71)]()

▲十大楷书之《崔敬邕墓志》

第五条法则

疏密符合,瘦硬得体

欧阳询说:“四面安排均匀,八遍都具备所需。短的长的合乎法度,(高的矮的比例恰当)粗的细的字画要折中适度。”

王羲之说“要分配均匀点画,远近互相需要。象耕种时播种一样的有条不紊。研究其精细,然后再调和笔墨,让笔的细锋往来于纸上,疏密比较相符合。”

明代书法家项穆说:“人在写字时在于得心应手,千形万状,不过是说性情中正和谐。还有肥一点,瘦一点而已。如写字要高矮合度,轻重协调匀衡。露在外边的笔画和藏在里面的笔画都安排的合适。刚劲或者柔美互相配合好,就像人世间的看相一样,不胖也不瘦,不高也不矮,才算是端庄美丽的人形啊!”

清代学者包世臣也说:“古代碑贴上的字体,大小很有相(径庭)象狭窄的小路和宽广的庭院同时存在。就像老头用手携着幼小的孙子同行,高矮不齐却是情意真挚,心痛的关爱着。”

![640.webp (72)]()

▲十大楷书之智永《真书千字文》

第六条法则

连续不同,有所变化

唐代书法理论家孙过庭说:“在有很多笔画同时使用时,其形状各有不同的地方。很多点画齐放在一起,体势互相冲突违背(如蒸字下面的四点水的体势就是这样)。”

隋代书法家智果说:“重复的笔画就靠紧一些,就象吕、昌、爻、枣(异体字)絲、羽等字应该左面紧窄一些,右边宽一些。而森、磊、淼等字则应以同等道理兼用安排。

唐代书法理论家张怀瓘说:“仰面倒下的仰着相同向的或者是相背着的,就是两字并为一字的。必须要求点画上下倒而仰着的,有离开或合并的体势。就象鱼身上的鳞羽一样,互相连接又编排有次序,而又看上去不整齐。就是说象鱼物的鳞羽有参差而又整齐的状态。”

王羲之说:“两个字合为一体的,重复的不要太长,单形的不要太小,有夹裹形体的不要太大。虽然笔画很密,安排好了,看起来确胜过笔画稀蔬的。矮短的字胜过高长的字。如果是写一张的书法,须要字字有意境上的区别,避免有雷同的迹象。

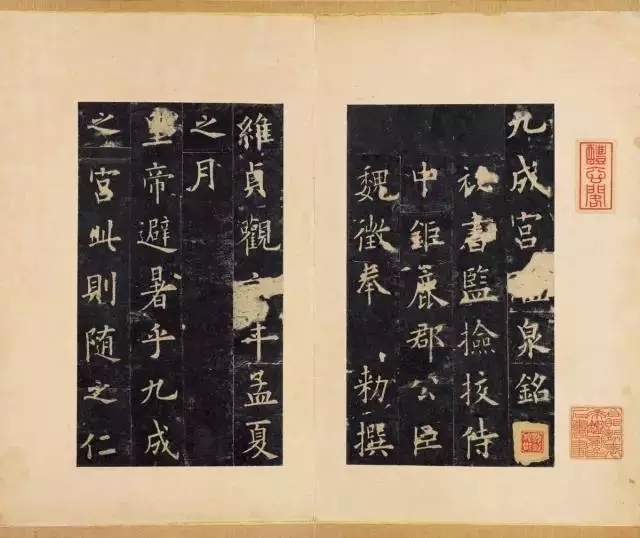

![640.webp (73)]()

▲十大楷书之欧阳询《九成宫醴泉铭》

第七条法则

以奇取正,内外相称

明代书法理论家赵宧光说:“想写好用以题额(署书)的书法,要先想好一个字,根据文词的程序所需要,(体裁)然后拿起笔(拈笔)。落中间笔画时,即完成全体布局的构思。落左笔时要考虑到右边的空余,落右边笔画时要注意左边的布局。上下都一样。”

明代书法家董其昌说:“写字须要有出奇的放荡潇洒,常出新鲜的字体景色。以新奇的手法完成正统的字体表现,不主张用旧的墨守陈规。”

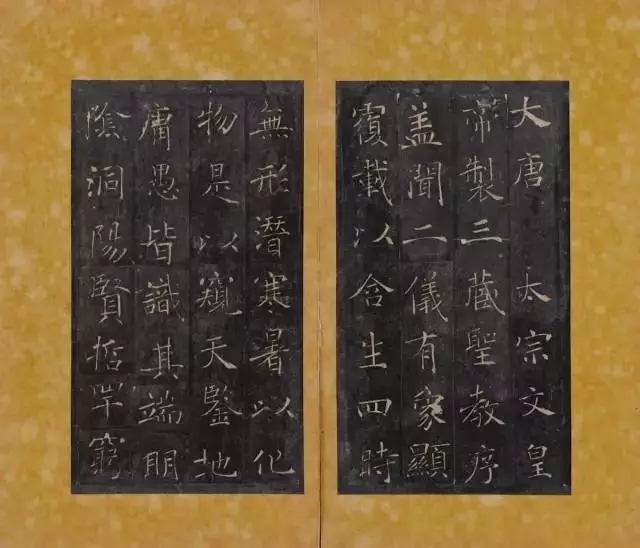

![640.webp (74)]()

▲十大楷书之褚遂良《雁塔圣教序》

第八条法则

象形自然,广取神采

晋代书法家卫夫人谈论书法时说:“点画就象高峰顶上的墜石,与山石相击后,逼真的象是要崩落似的。横画就象天空很长的一道云彩,隐约的存在着形态。竖画就象万年的枯藤直而垂下。撇画就象断开的犀牛角而离开了犀牛一样。捺画就象崩开的浪水一样,击打着向前奔跑。斜钩画()就象用三百斤的力量拉开了射箭的强弓,比如将要发箭而有簧力的弓。高厥画就象强力的射箭弓转折相接处(筋节)。所以,每写一个字都各象其形体,才是巧妙的。这样的写字才算书法的结构。”

东汉末年文学家、书法家蔡邕说:“作为书法的体韵,应该各象其形态。如坐立。如行走。如飞起来。如动态中。如远去了。如回来了。如躺在那里。如起立。如愁的表情。如欢喜的样子。如虫子在吃木叶。如长剑和锋利的戈式兵器。如强弓和坚硬的箭。如柔水一样。如火燃一样。如天空的云如阴天的雾。如太阳和月亮。每个地方都横竖有象形的体势,才算是书法啊!”

唐代书法家张怀瓘说:“深切了解书法的人,只看它的神采,忽略也不需要重视字形。”

![640.webp (75)]()

▲十大楷书之颜真卿《颜勤礼碑》

第九条法则

挺拔险劲,气宇轩昂

南宋时期书法理论家姜夔说:“要创作高超容色(风采)的书法,一是须要书法作者本人的品德高。二是须要学习古代优秀的神品法规。三是须要纸和笔的质量好。四是须要字体结构险而有劲。五是须要(高明)具备一定的书法艺术知识。六是须要墨色浓淡合适而又写出的字很滋润。七是须要把相对向的或者是相背着的笔画安排得当。八是须要字的结构与章法常出现新的意态。这样,自然高个的字,相是秀美整重的人。矮个的字,象是精明而勇敢的人。瘦的字,象是山沟积水处样的瘦弱样子(瘠)。肥的字,象是富贵而快乐的人。有劲的字,象是习武的人。有娇艳姿色的字,象是美女。歪倒倾斜的字象是喝醉酒的仙人。端庄秀丽的字,象是有礼仪修养的人。”

比如北宋时期书学理论家朱长文,在评论欧阳询写的《九成宫醴泉铭》碑文字体时说:“取细的与浓粗的中间体势,刚强有劲力而不屈从。就象有正义的官员执法一样,当面纠正缺点(面折),敢于在朝廷面前据理力争而直谏错对的风范。至于其点画工整妙美而又意态精确,没有可增加或减少的地方!”

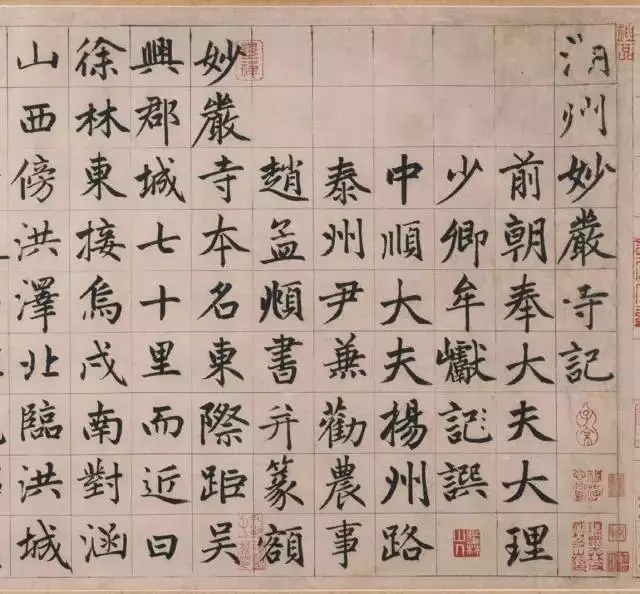

![640.webp (76)]()

▲十大楷书之柳公权《玄秘塔碑》

第十条法则

格调统一,章法奇观

清代学者张绅说:“古代人写字,就象作文,有(字法)字的体势,有(章法)所有字组合的书法结构。有(篇法)全篇文字形成的方法。全篇字的结构必须首尾相接应。”

唐代书法家孙过庭说:“一个字的点画是决定着一个字的规矩。一个字的写出,是决定全篇书法的基本调子。”

当代文学家(剧作家)马少波先生说:“书法不仅要有写字的笔画形象美观,还要具备作品思想内容的高尚。”

书法理论学者华云说:“书法的章法就象战争中布置用兵的阵法,阵容严谨,有雷厉风行之势。有着集体观念出兵必胜之态。用书法的理论说就是有通篇一体的韵味!全体结构象是法律一样,而书法点画之美,就象治理国家的法律条款,字字有力,句句有理。藏着威仪和表率作用,令人有肃然起敬的风度。所以有了楷书模范的说法了。而其书法的内涵和字形的结合,它的韵美就象是悦耳音乐一样,拨动着欣赏者的心弦。有着深厚的底蕴,有着动人的感染力。通篇字的笔画力度象武术者的功夫,功底深厚而又扎实。而她的柔性美,就象太极拳一样藏着精气一体的内力,外柔而且内刚。最关键的是楷书的方正透露着光明,不含瑕疵,就象肩负正义的豪杰,胸怀的远大而精神永远不会衰竭!其作品清新,就象春天的巍峨山峰,出现初绿的景色而奇妙壮观!浩空辽阔无边无际,有令人欣赏而受启发的奇特美好,这才是有端庄如楷模之艺术天地啊!”

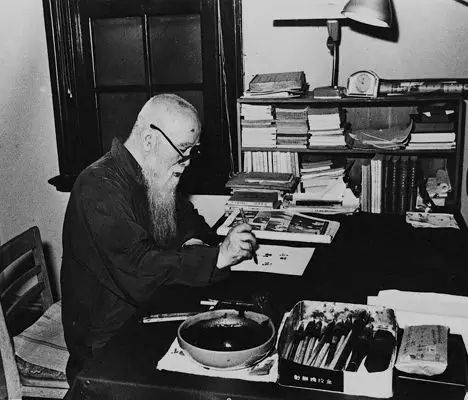

![640.webp (77)]()

▲十大楷书之赵孟頫《妙严寺记》

以上所编辑的古代楷书名言理论,述说了要上下贯气,通篇有着韵律。用庄重的意态,刚直的性格去表现书法的整齐灵性美。

——END——