执笔法

即写毛笔字以手指执笔管的方法。执笔,是进行写字活动的基本手段。大致有如下几点:如双苞(即双钩)、单苞(即单钩)、回腕、撮管、握管、搦管等。传自锺繇、王羲之、虞世南,陆彦远等综合而成的“五字执笔法”(即擫、压、钩、格、抵)。经历代书法家长期书写的实践,咸认为是符合生理机能而又行之有效的正确方法。

拨镫法

书法术语。运笔的一种技法。镫一作灯,故亦有譬喻执笔运指如挑拔灯芯的。主要有二说。(1)《书苑菁华》引晚唐林韫《拨镫序》语:“镫,马镫也,盖以笔管着中指、名指尖,令圆活易转动;笔管直,则虎口间空圆如马镫也。足踏马镫浅,则易转运。手执笔管亦欲其浅,则易于拨动矣。推、拖、撚、拽,诀尽于此。”(2)《桃源手听》引北宋钱若水语:“古之善书鲜有得笔法者,唐陆希声得之凡五字,擫、压、钩、格、抵,用笔双钩,则点画遒劲而尽妙矣,谓之拨镫法。”但《唐诗纪事》及《宣和书谱》所记陆希声五字执笔法并无“拨镫法”字样。案林韫的运指四字诀和陆希声的执笔五字法系两种不同含义的方法。不少学者对执笔法多主陆说。

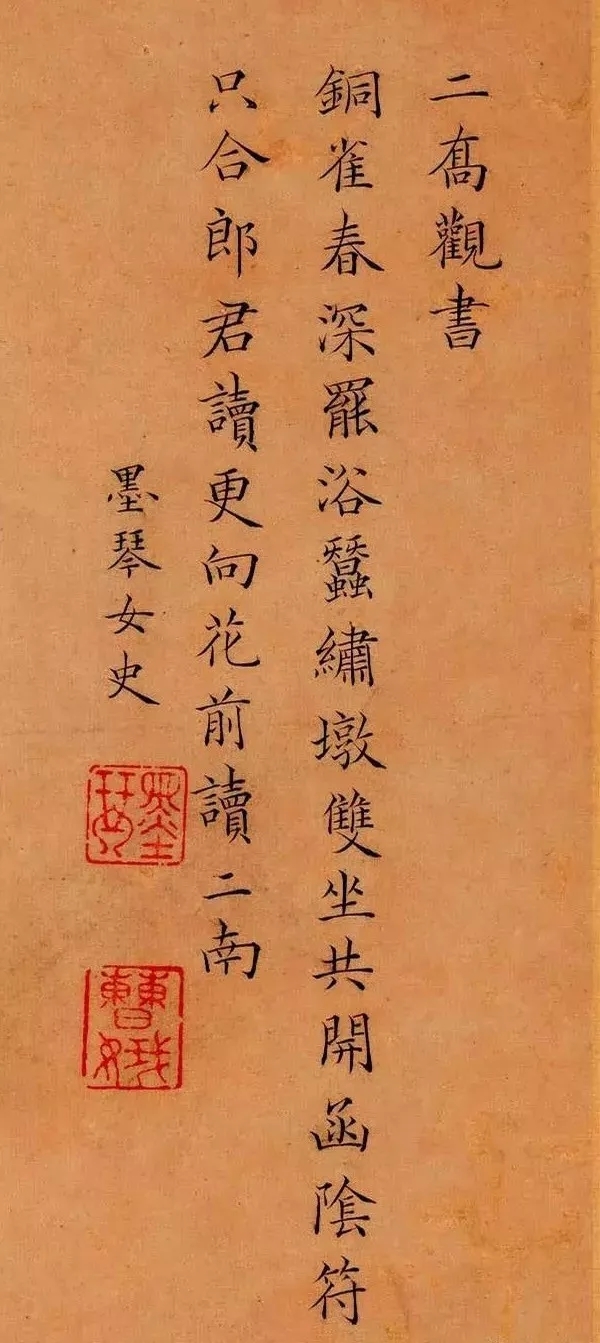

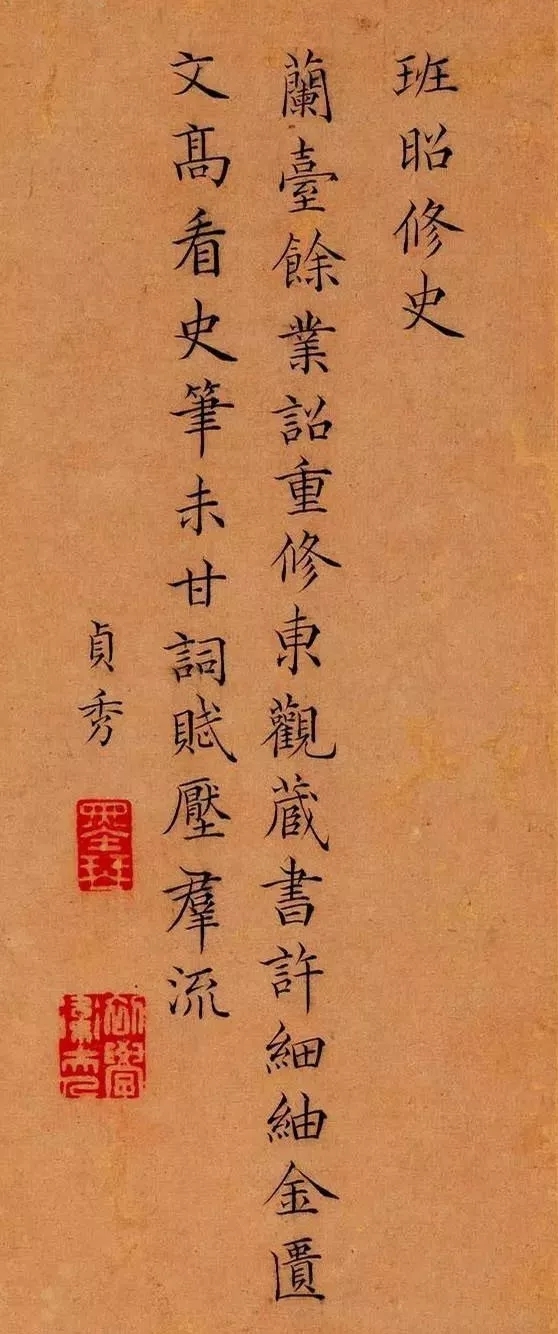

双钩

书法术语。①复制法书的技法。法书上石,沿其笔面的两侧外沿以细线钩出,称为“双钩”,南宋姜夔《续书谱》称:“双钩之法,须得墨晕不出字外,或廓填其内,或朱其背,正肥瘦之本体。”陆游有“妙墨双钩帖”诗句。 ②一种书写“空心字”的技法。据载:宋代蒲元,尝以双钩字写河上公注《道德经》,笔墨精细,若游丝萦绕,孤烟袅风,连绵不断,或一笔而为数字,分布匀稳,风味有余。③执笔法的指法名称,与“单钩”相对。北宋黄庭坚论书:“凡学字时,先当双钩,用两指相叠,蹙笔压无名指。高提笔,令腕随已意左右。”今以食指与中指上节、中节之间相叠,钩住笔管,称为“双钩”。

单钩

书法术语。执笔法指法名称.以食指钩笔管与拇指形成钳制状,余指皆垫于笔管后方。因只以一食指主钩,故称“单钩”。与“双钩”相对。唐代韩方明称:“若篆书,则可多用单钩,取其圆直有准。”元代吾丘衍《学古编》亦称:“写篆把笔,只须单钩,即伸中指在下夹衬,方圆平直,无不可意。”清代朱履贞《书学捷要》称:“单钩者食指、中指参差不齐,食指钩向大指,中指钩向名指,此是单钩,”世传北宋苏轼作书用此法,微偃其笔。

枕腕

书法术语。写字时把左手掌背平垫于右手腕下,称为“枕腕”。多用于书写小字,也有使用臂搁(多以竹、木制)等物代替左手垫于腕下的。

悬腕

书法术语。执笔法中的一种。手腕灵活与否对运笔至关重要,肘部不靠桌面,腕凭空悬起,称为“悬腕”。写字仅仅堤腕还不能上下纵横自如地运笔。悬腕能使肩部松开,全身之力由于无所罣碍,才得集注毫端,点画方能劲健。

回腕法

书法术语,执笔法中的一种。腕掌弯回,手指相对胸前,故称。清代何绍基写字即采用此法,执笔时腕肘高悬,能提能按,然不能左右起倒,有违常人的生理机能,故一般多不采用。

腕平掌竖

书法术语。论述执笔时的腕掌关系。由“指实掌虚”引申而来。近人沈尹默称:“掌不但要虚,还得竖起来。掌能竖起,腕才能平;腕平,肘才能自然而然地悬起,肘腕并起,腕才能够灵活运用。”“竖掌”之说,乃书法界中对执笔法的一种论点。有人认为“竖掌”作书,书壁则可,俯桌书写,易影响运笔的灵活。

凤眼

书法术语,执笔法的指法名称,握管时,大拇指节骨挺直,里侧呈微凸伏,与内弯的食指构成狭长形的缝隙,因美其名为“凤眼”。大指骨外凸,虎口空圆者称“龙眼”,是另一种执笔法。

执使

书法术语。执笔和用笔的通称,唐代孙过庭《书谱》载:“今撰执使转用之由,执谓浅深长短之类;使谓纵横牵掣之类是也。”明代张绅称,“执谓执笔,使谓运用。”参见“运笔”。

运笔

书法术语。指字的点画书写之过程。南宋姜夔《续书谱》称:“大抵执之欲紧,运上欲活,不可以指运笔。当以腕运笔。执之在手,手不主运;运之在腕,腕不主执。”

提腕

书法术语。执笔法中的一种。指手腕不靠桌而提起者。其法以肘著案而虚提手腕,多用以写中等大小的字。由于腕虽提而肘部著案,不能尽全身之力,故为大多数书家所不取。

肘腕法

书法术语。书写时使用肘、腕的方法。北宋周越《古今法令苑》称:肘著案而虚提腕者为提腕,悬在空中者为悬腕。元代陈绎曾称:“枕腕以书小字,提腕以书中字,悬腕以书大字。”郑杓称:“寸以内,法在掌指,寸以外,法兼肘腕。”前人论述肘腕之法不仅强调握笔的右腕,也注重于按纸的左腕,如清代姚配中称:“用左手称翼如之势。”翁方钢称:“今人但知作中须用腕力,而不知右腕之力,须从左腕出。”近人康有为认为:“右腕挺开,则锋正对准,腕悬则肩背力出。左腕挺开贴案,则气停匀,右腕益虚活。”

按提

书法术语。写字运笔中起落的功作。按,是笔往下顿;提,是笔向上拎,行笔有按提动作,就能保持笔锋居中。清代蒋和称:“顿后必须提,蹲与驻后亦须提。提者将笔提起,减于须之分数及蹲与驻之分数也。”蒋衡谓:“凡转肩钩勒,须提起顿下,然提顿二字相连,捷于影响,少迟,则犯落肩脱节之病。”刘熙载《艺概.书概》称:“凡书要笔笔按,笔笔提。辨按尤当于起笔处,辨提尤当于止笔处。”“书家于提按两字,有相合而无相离。故用笔重处正须飞提,用笔轻处正须实按,始能免堕、飘二病。”参见“行笔。”

运腕

书法术语。用笔的一种技法。由于毛笔性能柔软,因此书写汉字,除要有正确的执笔法,还需要有正确的运腕法。北宋黄庭坚称谓“腕随己意左右”,手腕上下提按和左右调正笔锋,“令笔心常在点画中行”,写出的笔道,才坚劲圆浑,富有质感。

啄

书法术语。点画用笔的一种技法。“永字八法”称短撇为“啄”。啄笔的书写宜迅疾。唐太宗李世民《笔法诀》谓:“啄须卧笔疾罨。”元代陈绎曾《翰林要诀》载:“啄,点首撇尾左出微仰,如鸟喙之啄物。”清代包世臣亦称:啄“如鸟之啄物,锐而且速,亦言其画行以渐,而削如鸟啄也”。

磔

书法术语。点画用笔的一种技法。“永字八法”称捺笔为“磔”。古代祭祀时裂牲称为磔,捺法用磔,意思是笔亳尽力铺散而急发。又,斜捺叫磔,卧捺称波。唐太宗李世民《笔法诀》称:“磔须战笔外发,得意徐乃出之。”“贵三折而遗亳。”写时虚势向左逆锋落笔,着纸折锋翻笔,有控制地尽力铺亳下行,等到长度合适时捺出。

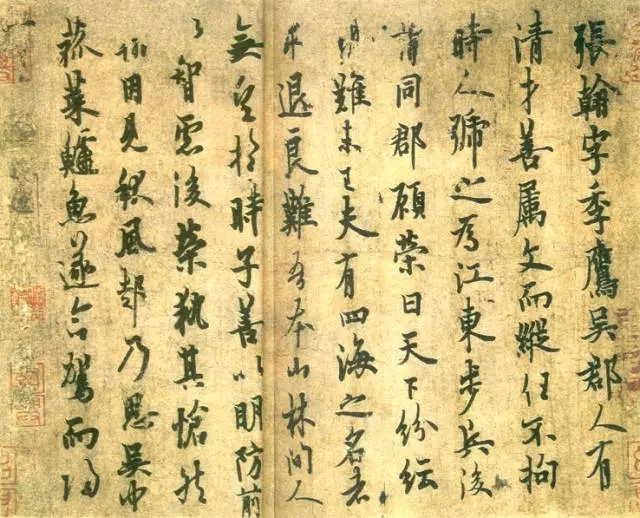

戈法

永字八法以外的又一笔法。相传:“(唐)太宗工隶(楷书),以(虞)世南为师,常患难于戈法,一日书’戬’字,乃空其落,(虞)世南取笔填之,以示魏徵,徵称:仰观目圣作,惟戬字戈法颇逼真,上深叹魏为藻识。”戈画较长,写时如不从容行笔,必然头尾重,中间轻薄。汉隶戈法*落笔顾右,楷从隶出,以免僵直。唐太宗李世民称:“为戈必润,贵迟疑而右顾。”

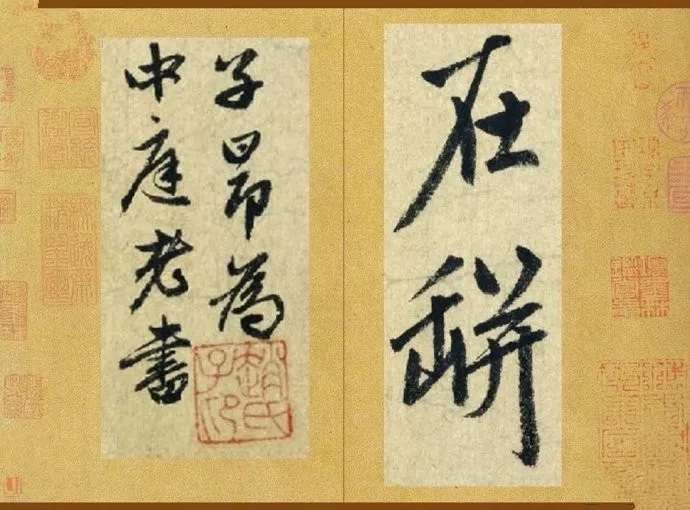

中锋

书法术语。指行笔时将毛笔的主锋保持在点画的中线,以区别于偏锋。用中锋写出的钱条圆浑而有质感。北宋沈括《梦溪笔谈》载:宋徐铉善小篆,映日观之。画之中心有一缕浓墨,正当其中,至于屈折处,亦当其中,无有偏侧,乃笔锋直下不倒侧,故锋常在画中,此用笔之法也。

聚墨痕

书法术语。中锋运笔,因笔锋常在点画中间行迸,笔画的中央线着墨最力,凝聚成一道浓重的墨线痕迹,故名。南宋除陈槱《负暄野录》称:“常见(李阳冰)真迹,其字画起止处,皆微露锋锷。映日观之,中心一缕之墨倍浓,盖其用笔有力,且直下不欹,故锋常在画中。”明代董其昌《画禅宝随笔》评苏轼《赤壁赋》墨迹称:“坡公书多偃笔,亦是一病,此《赤壁赋》庶几所谓欲透纸背者,乃全用正锋,是坡公之兰亭也,每波画尽处,隐隐有聚墨痕,如黍米珠,恨非石刻所能传耳。”

侧锋

书法术语。起笔的一种技法。谓在下笔时笔锋稍偏侧,落墨处即显出偏侧的姿势。清代朱和羹《临池心解》称:“正锋取劲,侧笔取妍。王羲之书《兰亭》,取妍处时带侧笔。”这种笔法最初在隶书向楷书演变时形成。它使方笔字体中增添潇洒妍美的神情。侧锋多用来取势,势成则转换为中锋。晋人多用之。

折锋

书法术语。笔画转换方向时的一种用笔技法。指笔势折叠带方者,以别于转笔,即笔锋在转换方向时,由阳面翻向阴面,或由阴面翻向阳面。

南宋姜夔《续书谱》称:“下笔之初有搭锋者,有折锋者,其一家之体定于初下笔,凡作字,第一字多是折锋,第二、三字承上笔势,多是搭锋,若一字之间右边多是折锋,应其左故也。”折锋利于点画方劲和创造姿势。清代包世臣书《刘文清四智颂》后,称其笔法“以搭锋养势,以折锋取姿。”

裹锋

书法术语。用笔的一种技法。起笔呈反方向运行,“欲上先下,欲左先右”。以后凡是取圆势用笔,笔锋内敛于点画中间的称“裹锋”。如《曹全碑》、《石门铭》等多用之。

逆锋

书法术语。运笔的一种技法。为了藏锋铺亳,用逆入的方法,“欲下先上,欲右先左”,以反方向行笔的称“逆锋”。用逆锋作字,往往具有苍劲老辣的意趣。清代刘熙载称:“要笔锋无处不到,须是用逆字诀。勒则锋右管左,努则锋下管上,皆是也。然亦只暗中机括如此,著相便非。”

蹲锋

书法术语。蹲,有停留的意思。与“蹲”本为一字。在书法中,蹲锋、蹲锋却为两法。大致蹲锋指笔缓行中的蹲势,蹲锋则是欲趯先蹲,退而复进。唐代张怀瓘《玉堂禁经》称:“蹲锋,缓亳蹲节,轻重有准是也”;“蹲锋,驻笔下衄是也,夫有趯者,必先蹲之。”

金错刀

①对书法用笔颤掣波发笔道的美称。《谈荟》载:“南唐李后主(煜)善书,作颤笔摎曲之伏,遒劲如寒松霜竹,谓之金错刀。”《宣和书谱》谓:“后主又用金错刀法作面,亦清爽不凡,另为一格法。后主金错刀书用一笔三过之法,晚年变而为画,故颤掣乃如书法。”②字体名。唐代张彦远《法书要录》载有金错刀书一体。具体形式与风貌今已不可稽查。

筋书

书法术语。劲键遒丽的点画谓之“筋书”。东晋卫夫人《笔阵图》称:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉,多骨微肉者谓之筋书。多力丰筋者圣。书法言筋、骨,均寓褒奖之义,如历来称颜真卿、柳公权书为“颜筋柳骨。”

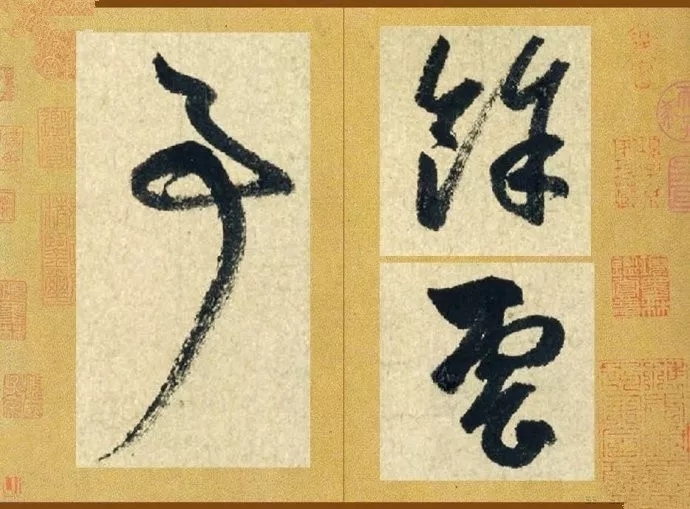

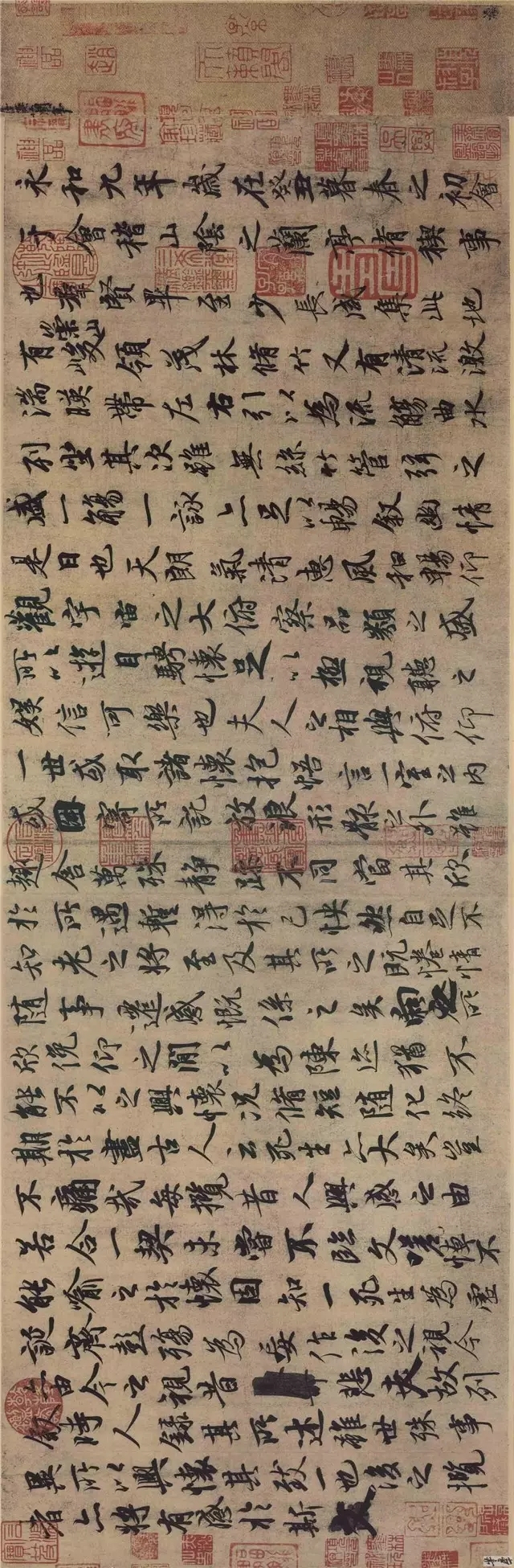

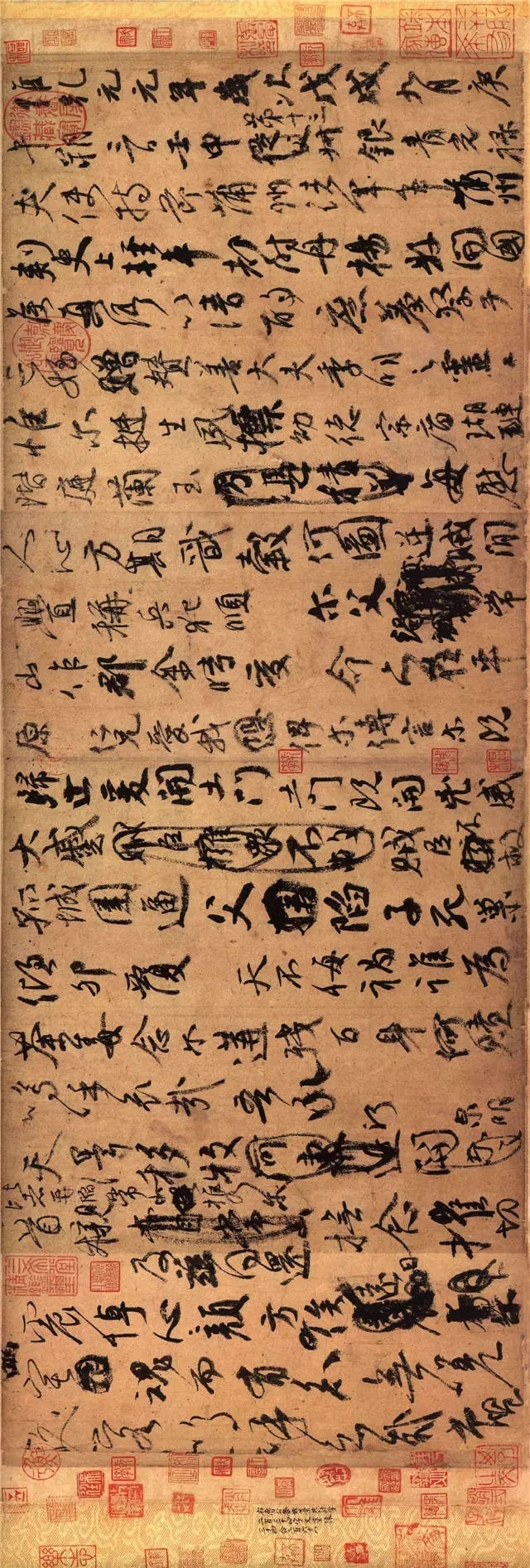

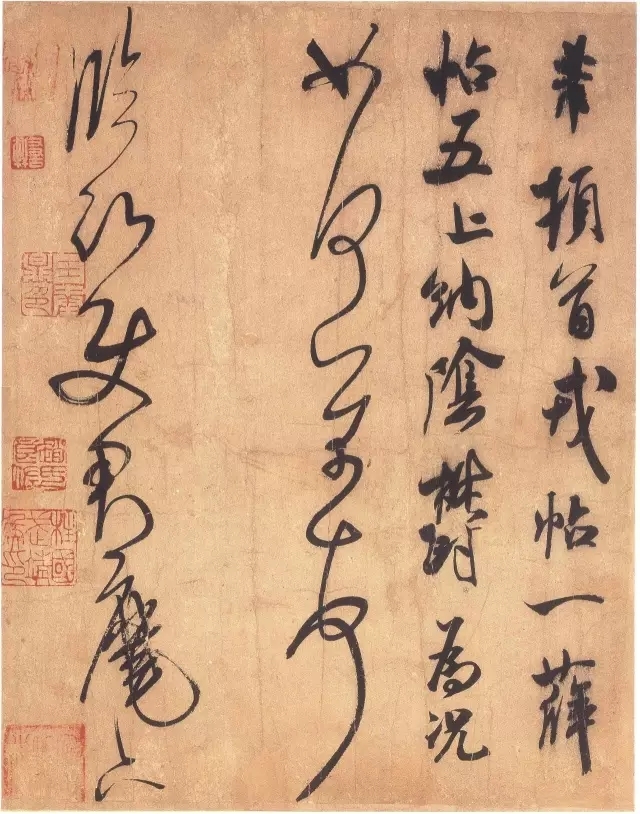

一笔书

书法术语。指草书文字间自始至终笔画连绵相续,如一笔直下而成,故名。汉代张芝首创。唐代张怀瓘《书断》称:“伯英(张芝)章草,学崔(瑷)、杜(度)之法,因而变之以成今草,转精其妙,字之体势一笔而成。偶有不连,而血脉不断,及其连者,气候通其隔行。”北宋郭若虚《图画见闻志》称:“王献之能为一笔书,陆探微能为一笔画。”

颤笔

亦称“战笔”,书法术语。用笔的一科技法,因笔画呈颤动状,故名。《谈荟》载:“南唐李后主(煜)善书。作颤笔摎曲之状,遒劲如寒松霜竹。”亦称“金错刀”。《宣和面谱·花鸟三》载:“唐希雅初学李氏错刀笔,后画竹,乃如书法,有颤掣之状。”

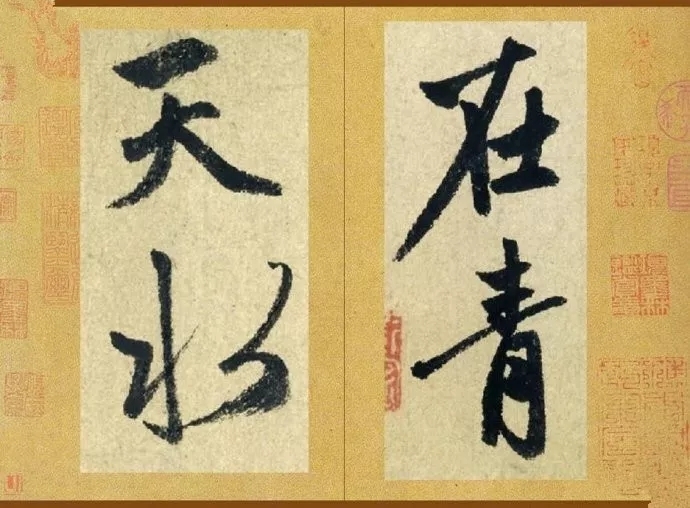

悬针

书法术语。书写直画下端尖锐,如针之倒悬,故名。与垂露为两种形体。冯武(简缘)《书法正传》称:“将欲缩锋,引而伸之,须要首尾相等。但锋尖耳。不可如鼠尾。又按古人只有垂露一法,悬针始于《兰亭)’年’字。后人遂以为法。”

垂露

书法术语。书写直画的一种形态。其收笔处如下垂露珠,垂而不落,故名。具有藏锋的笔势,不同于“悬针”。唐代孙过庭《书谱》称:“观夫悬针垂露之异。”

护尾

书法术语。用笔的一种技法。指行笔至笔画尾部而反收其笔锋。东汉蔡邕《九势》称:“护尾,点画势尽力收之。”护尾与藏头的用笔方法,笔势逆入而反收,逆则强健得势,收则显示笔有余力。北宋米芾“无垂不缩,无往不收”的论点,即从“护尾”扩展而来。

逆入平出

书法术语。笔画起落笔和出锋收笔的一种用笔技法。逆入,指起笔时,笔锋要朝书写笔画的反方向入纸,随即转锋行笔,以达到“藏锋”于点画之中,均匀地万毫齐力,平铺纸上形成中锋运笔的势态。平出,指笔画至末不收,势尽出锋,回腕空收。

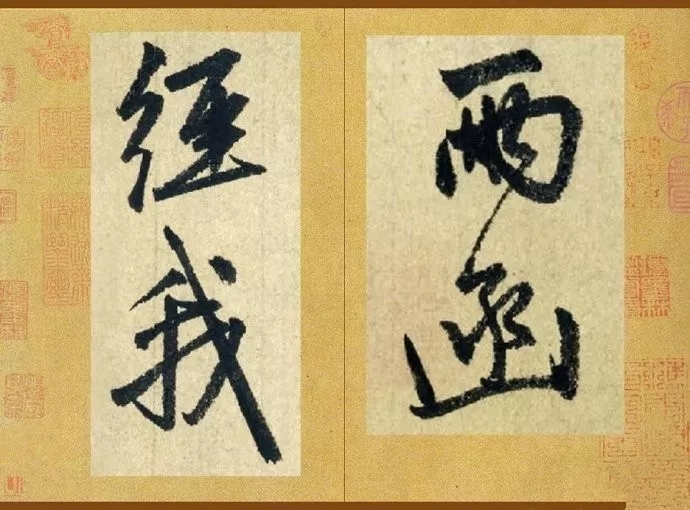

疾涩

书法术语。用以对笔势的评述。笔势由用笔的速度快慢、力度强弱、笔锋顺逆诸因素产生。疾笔求其劲挺流畅,涩笔求其凝注浑重。东汉蔡邕《九势》称:“疾势,出于啄磔之中,又在竖笔紧趯之内。”“涩势,在于紧駃战行之法。”然精于疾涩笔势者往往寓涩于疾。东晋王羲之《记白云先生书诀》称:“势疾则涩。”清代刘熙载《艺概·书概》称:“古人用笔,不外’疾’、’涩’二字。涩非迟也,疾非速也。以迟速为疾涩,而能疾涩者无之。”

方圆

书法术语。指字的用笔和形体上相反相成的两个方面。从用笔上讲究方圆之术的,如元代刘有定《衍极·注》称:“执笔贵圆,握管不可不直,直则方。字贵方,得势不可转,转则圆。篆圆也,圆其用而方其体;隶方也,外虽方而内实圆。”从字的形体上讲究方圆之术的,如南宋姜夔《续书谱》称:“方圆者,真草之体用。真贵方,草贵圆,方者参之以圆,圆者参之以方,斯为妙矣。”方中寓圆,圆中有方,既有矛盾,又能统一,才能获得良好的艺术效果。若“舍方求圆,则骨气莫全,舍圆求方,则神气不润;方不变谓之斗,圆不变谓之环,此书之大病也”。(《变通异诀》)故方圆也可用来评价书法艺术的优劣。

燕尾

书法术语。指章草中的一种波法。如神龙本《兰亭序》“欣”字右下半的“人”,其状似燕之尾,故名。前人将隶书横画出笔的挑脚比喻为燕尾。参见“燕不双飞”。

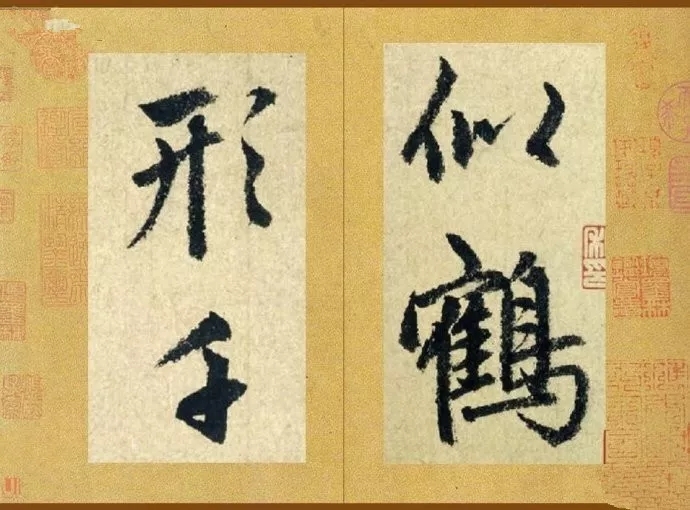

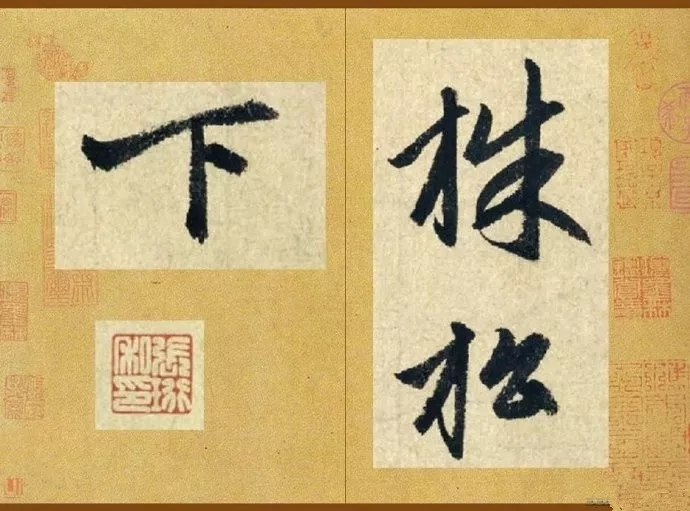

柳穿鱼

书法术语。比喻应用啄法的短撇。如形、影、彤、彬诸字,其右侧的竖三撇,须有仰、平、覆三种有变化的笔势,似三条小鱼,用柳枝穿连起来,故名。

激石波

书法术语。用笔时平捺称“波”,激石者指字之捺笔似水之自泉口流出遇石激而涌过。这种捺笔称为“激石波”。如《兰亭序》“欣”字捺有章草笔意者即是。

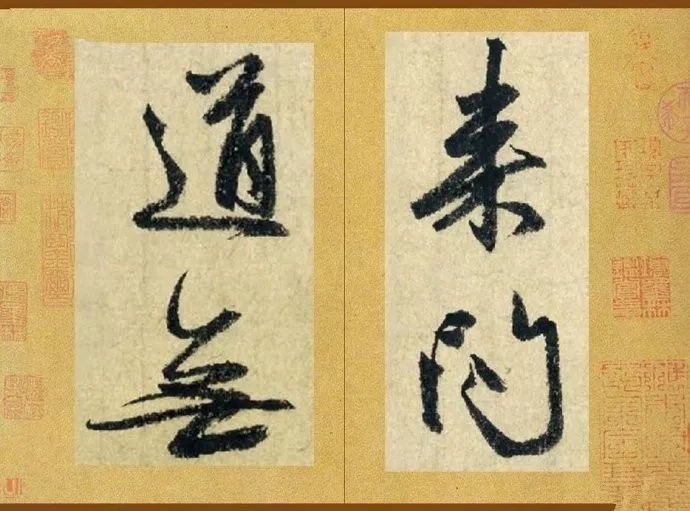

牵丝

书法术语。亦称“游丝”、“引牵”、“引带”。书法术语。指书写点画时由于笔势往来留存于先后笔画之间的纤细笔道。纤细如发丝,挺健俐落,起有上呼下应、意气周流的作用,可以表现出书家功力。

一波三折

书法术语。用笔时平捺称“波”,一波三折,指凡写捺笔要三次转换笔锋。经过三折之后,笔画才波发矫健。明代丰坊《书诀》载:“锺繇弟子宋翼每作一波常三过折笔。”即是记载宋翼原先写波往往犯平拖直过的毛病。经锺繇指导,才获得正确的用笔方法。北宋黄庭坚晚年的书法具有明显一波三折的特点。

一笔三过

书法术语。指每作一点画虽微如黍米,皆须三折笔锋,始得完成。其法:落笔藏锋为第一折;提笔转锋顿挫引笔为第二折;回锋收笔为第三折。作书忌顺笔平拖,而点画经过三折,始能圆满浑成。元代夏文彦《图绘宝鉴》载:宋代唐希雅学南唐后主李煜金错刀书,有一笔三过之法,虽若甚瘦,而风神有余。

过折收缩

书法术语。运笔过程中的一种技法。过折,即指每画一波,常三过折笔的意思;收缩,即北宋米芾“无垂不缩,无往不收”说之略称。运笔切忌直来直去,缺乏内含。清代包世臣《艺舟双楫》曾举例:“学书如学拳,学拳者,身法、步法、手法,扭筋对骨,出手起脚,必极筋所能至,使之内气通而外劲出。……若径以直来直去为法,不从事于支积节累,则大谬矣!”

万毫齐力

书法术语。指作书时非但主毫要丝丝得力,而且要调动副毫的作用,使笔毛一无扭结地聚结运动。这样写出的点画才力量弥满,圆健得势。南朝梁王僧虔《笔意赞》:“剡纸易墨,心圆管直,浆深色浓,万毫齐力。”

内擫外拓

书法术语。内擫,指意在收敛的笔势;外拓,指意在纵放的笔势。近人沈尹默认为:“大凡笔致紧敛,是内擫所成;反是,必然是外拓。后人用内擫外拓来区别二王书迹,很有道理,说大王(羲之)是内擫,小王(献之)则是外拓。试观大王之书,刚健中正,流美而静;小王之书,刚用柔显,华而实增。”并指出:“内擫是骨(骨气)胜之书,外拓是筋(筋力)胜之书。”

屋漏痕

书法术语。比喻用笔如破屋壁间之雨水漏痕,其形凝重自然,故名。唐代陆羽《释怀素与颜真卿论草书》载:颜真卿与怀素论书法,怀素称:“吾观夏云多奇峰,辄常效之,其痛快处,如飞鸟出林,惊蛇入草,又如壁坼之路,一一自然。”颜真卿谓:“何如屋漏痕?”怀素起而握公手曰:“得之矣!”又,南宋姜夔《续书谱》称:“屋漏痕者,欲其无起止之迹。”

折钗股

书法术语。比喻用笔的一种技法。钗原系古代妇女头上的金银饰物,质坚而韧:后被借以形容转折的笔画,虽弯曲盘绕而其笔致依然圆润饱满。南宋姜虁《续书谱》称:“折钗股者,欲其屈折,圆而有力。”马宗霍《书林记事》载:“相传鲁公与怀素同学草书于邬兵曹(彤),或问曰:’张长史见公孙大娘舞剑器得低昂回翔之状,兵曹有之乎?’怀素以古钗脚(折钗股)为对。鲁公曰:’何如屋漏痕!’素起捉公手曰:’老贼得之矣!’”

锥画沙

书法术语。比喻用笔的一种技法。以锥子划沙,起止无迹,具有“藏锋”的效果,而两侧沙子匀整凸起,痕迹中正,形似“中锋”,故用锥画沙以比喻书迹的圆浑。唐代褚遂良《论书》称:“用笔当如锥画沙。”宋代黄庭坚称:“如锥画沙……盖言锋藏笔中,意在笔前。”相传褚遂良曾将此法传于陆彦远。《述张长史笔法十二意》载:“(陆彦远)思而不悟,后于江岛,遇见沙平地静,令人意悦欲书。乃偶以利锋画而书之,其劲险之状,明利媚好。自兹乃悟用笔如锥画沙,使其藏锋,画乃沉着。”

壁坼

书法术语。比喻用笔如泥墙自然坼裂的痕迹,无做作习气。南宋姜虁《续书谱》称:“用笔如折钗股、如屋漏痕、如锥画沙、如壁坼……壁坼者,欲其无布置之巧。”

绵里裹针

书法术语。比喻字体笔画肉丰见骨、外柔内刚。北宋苏轼自论:“余书如绵裹铁。”明代解缙称:“东坡丰腴悦泽,绵里藏针。”

银钩虿尾

书法术语。比喻用笔的一种技法。银钩指丁、亭、宁等字的趯笔;虿尾指乙、也等字的趯笔。南朝梁庾肩吾《书品》:“或因挑而还置,……是以鹰爪含利,出彼兔毫,龙管润霜,游兹虿尾。”挑而还置,是指遇到趯笔,必先驻锋蓄力而后趯出,获得笔短意长、凝注有力的效果。此语并非专指趯笔,西晋索靖对自己的章草书很矜持,名其笔势如“银钩虿尾”。

衄

书法术语。用笔的一种技法。指笔锋退而复进。清代蒋和称:“笔既下行,又往上也。与回锋不同,回锋用转,衄锋用逆。”蒋骥称:“衄者,即老芾(米芾)’无垂不缩,无往不收’意。”

搭

书法术语。用笔的一种技法。指行草起笔及字与字之间的承接顺应关系。顺势而下,不用逆势的起笔称为“搭锋”。南宋姜虁称:“下笔之初,有搭锋者,有折锋者,其一字之体,定于初下笔。凡作字,第一多是折锋,第二、三字承上笔势,多是搭锋。若一字之间,右边多是折锋,应在其左故也。”清代蒋和称:“笔锋搭下也。上笔带起下笔,上字带起下字。”朱履贞称:“书法有折锋,搭锋,乃起笔处也。用强笔者多折锋,用弱笔者多搭锋。”

抢

书法术语。折锋笔法的虚和者称为“抢”。清代蒋和称其:“意与折同,折之分数多,抢之分数少;折之分数实,抢之分数半虚半实。”对于折与抢在运用上的差别,元代陈绎曾称:“圆蹲直抢,偏蹲侧抢,出锋空抢。笔燥则折,笔湿则抢,笔燥实抢,笔湿空抢。”

转

书法术语。笔画转换方向时的一种用笔技法。区别于折锋。《雪庵运笔八法》称之为围,有圆转回旋之意。东汉蔡邕称:“转笔宜左右回顾,无使节目孤露。”一般真书多用折锋,草书多用转笔。南宋姜夔称:“转、折者,方圆之法,真多用折,草多用转,折欲少驻,驻则有力,转不欲滞,滞则不遒。然而,真以转而后遒,草以折而后劲,不可不知。”但转笔与折锋的方圆效果又存在于一种字体的书写过程中,必须交替使用,才能丰富书法的艺术性。

驻

书法术语。用笔的一种技法。运笔若行若住,清代蒋和称:“不可顿,不可蹲,而行笔又疾不得,住不得,迟涩审顾则为驻。”杜之堂称:“走而稍停谓之’驻’。驻非终止也。画之长短,至此适可,不再行走,稍停其笔而已。”驻笔不同于顿笔。蒋骥称:手不运而以笔按下为“顿”;运笔时而意有所顾,因用迟涩出之者谓之“驻”。

挫

书法术语。用笔的一种技法。顿后将笔提起,使锋转动离开原处,称为“挫”。是转换笔锋时常用之法。不仅用于转角及趯笔,凡行笔换锋时皆用之。清代蒋骥称:“顿挫与提顿相连,欲挫仍须提,既挫又须顿。”

顿蹲

书法术语。停笔重按称“顿”,轻按称“蹲”。《雪庵运笔八法》称其为“叠”。清代蒋和解释“笔重按下”为“顿”,“用笔如顿,特不重按”为“蹲”。

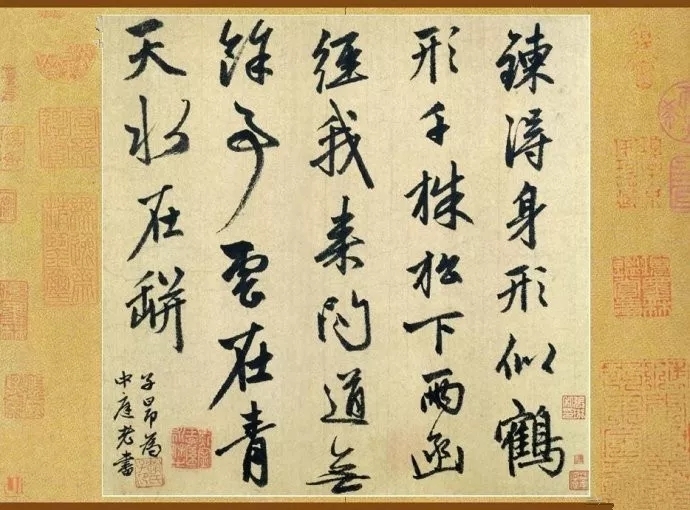

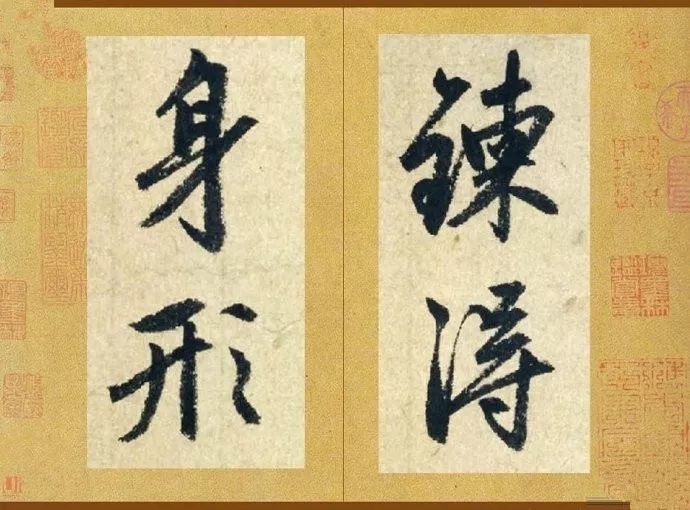

骨法:亦称“骨力”。书法术语。指书写点画中蕴蓄的笔力。是构成点画与形体的支柱,也是表现神情的依凭。清代刘熙载《艺概·书概》:“字有果敢之力,骨也。”唐太宗李世民尝谓:吾临古人书,殊不学其形势,惟求其骨力。南朝齐谢赫《古画品录》中首先提出,画有六法,其二为“骨法用笔”。论者认为:骨法用笔,能把笔擒得定,纵得出,遒得紧,拓得开,提按起倒,挺拔矫健,浑身都是解数才行,乃从长期悬肘中锻炼得来。

肉法

书法术语。比喻书写时笔墨浓淡、肥瘦、粗细的一种技法。元代陈绎曾《翰林要诀》“肉法”一则中称:“字之肉,笔毫是也。疏处捺满,密处提飞,捺满即肥,提飞即瘦。肥者毫端分数足也;瘦者,毫端分数省也。”笔道由笔醮水墨写成,故在运用时,又称:“初学提活、蹲轻则肉圆;老成提紧,蹲重则肉**。”“水太渍则肉散,太燥则肉枯。干研墨则湿点笔;湿研墨则干点笔。墨太浓则肉滞,太淡则肉薄;粗则多累,积则不匀。”

背抛法

书法术语。亦称“外略法”。书法术语。指“乙”字趯笔书写的技法。写趯笔贵于宽圆,如背手抛物,故名。宋人《翰林密论二十四条用笔法》称:“蹲锋紧掠徐掷之,速则失势,迟则缓怯。”

八病

书法术语。泛指书写点画经常出现的弊病,俗称败笔。八病都是以接近这类点画的实物形态定目,如:牛头、鼠尾、蜂腰、鹤膝、竹节、稜角、折木、柴担等。

布白

书法术语。指安排字的点画间架和布置字、行之间空白关系的方法。字的点画与空白均有繁简、短长,结体也有大小、疏密、欹正。书写时必须因字生势,灵活多变。布白得当,即能使字和字之间产生错落参差而又呼应协调的艺术效果。又,对整幅作品行与行之间的安排也称“布白”。

燕不双飞

书法术语。前人将隶书横画出笔的挑脚比喻为燕尾。一字之中宜用一次捺脚,二次出现就会笔画雷同,字形拖沓。“燕不双飞”即比喻捺脚的不可复用。但也有因隶书横画出锋形如折刀头,和雁尾之齐平相似,故亦称“雁不双飞”。

散水

书法术语。俗称“三点水”。书法术语。写法因字体与书体而各别。唐代张怀瓘《王堂禁经·散水异法》称:“’氵’此名递相显异。意在或藏或露,状类不同;法以刚侧而中偃,下潜挫而趯锋。则右军《黄庭经》、《乐毅论》用此也。’氵’此名潜相瞩视,外虽解摘,内则相附,此盖锺(繇)法。上’*’下以潜锋暗衄,下以迅趯而捷遣,右军遵用之,于真隶常为之。’氵’此行书。法以微按而饷揭,意以轻利为美,锺(繇)、张(芝)、二王行书,并用此法。”

雁阵

书法术语。指字下四点排列之势。《书法三昧》:“急雁阵,缓雁阵,’燕’、’然’、’樵’三字外不可用。”

向相

书法术语。运笔造型的一种技法。与“向背”相辅相成。详“向背”。

向背

书法术语。运笔造型的一种技法。与“向相”相辅相成。要求同一方向之笔画避免平行和雷同,尽量做到违而不犯,和而不同,既多样,又统一。

——END——