文徵明的青绿山水画作品数量很多,且风格不一。其早中期青绿山水多师法元赵孟頫,至后期转而多师法院体“二赵”、刘松年等,尤其是后期青绿作品,文氏一改前中期阶段“精工秀雅”的青绿作风,用笔较粗放,色彩浓厚,较之前中期已发生明显的变化。而文氏“对色彩的表现欲望更趋强烈”是其山水敷色较之中期阶段更偏于浓丽特点的表征,但如果认为文氏后期的重色青绿是因为仅仅有着强烈的色彩表现欲望,却未免失之偏颇。以文氏后期留存的多幅青绿山水观之,其笔墨、设色语汇兼有文人、院体两种体式,是与其所谓“作家士气咸备”的观念相对应的。一方面,是在饱览院体传世的青绿山水时,对院体风规的高超技艺难以割舍,而对其“作家”之技孜孜以求;另一方面,又高举自身文人身份所凸显的“士气”旗帜对传统青绿予以挪借、重构。故此,文徵明后期所作青绿山水,多偏重于承袭“二赵”青绿类型画风,并兼以文人笔墨与院体色彩融汇之探索,呈现出鲜明的院体青绿类型画风。而文人画家多恐涉“作家”习气,文徵明对院体青绿的热衷,其中原因,尚可作进一步的探究。

一、文徵明后期青绿山水的院体类型画风

从文徵明后期的青绿山水发展轨迹来看,主要是在取法传统中以“自运”的模式,沿着中期的足迹往前演进的。从其笔墨、设色的风格特征来看,则主要表现为:1.沿袭院体笔墨语言及设色方法,融入元人的用笔,充分演绎色彩的性能,画风典雅浓丽;2.笔墨取法元人,尤多参合吴镇的粗笔湿墨,以院体青绿法设色,画风古厚沉穆。

(一)院体青绿笔墨与设色类型之沿用与变异

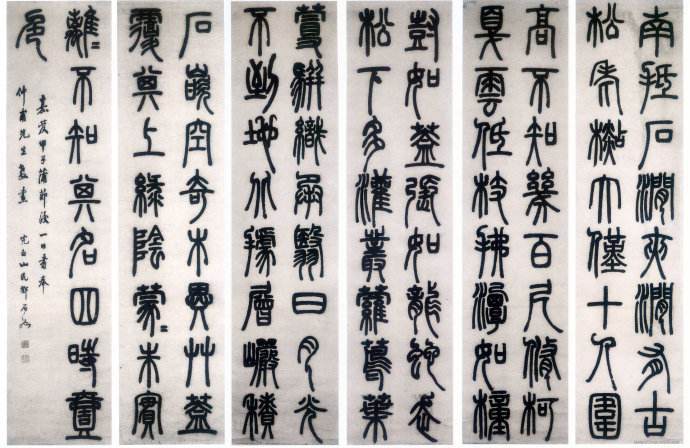

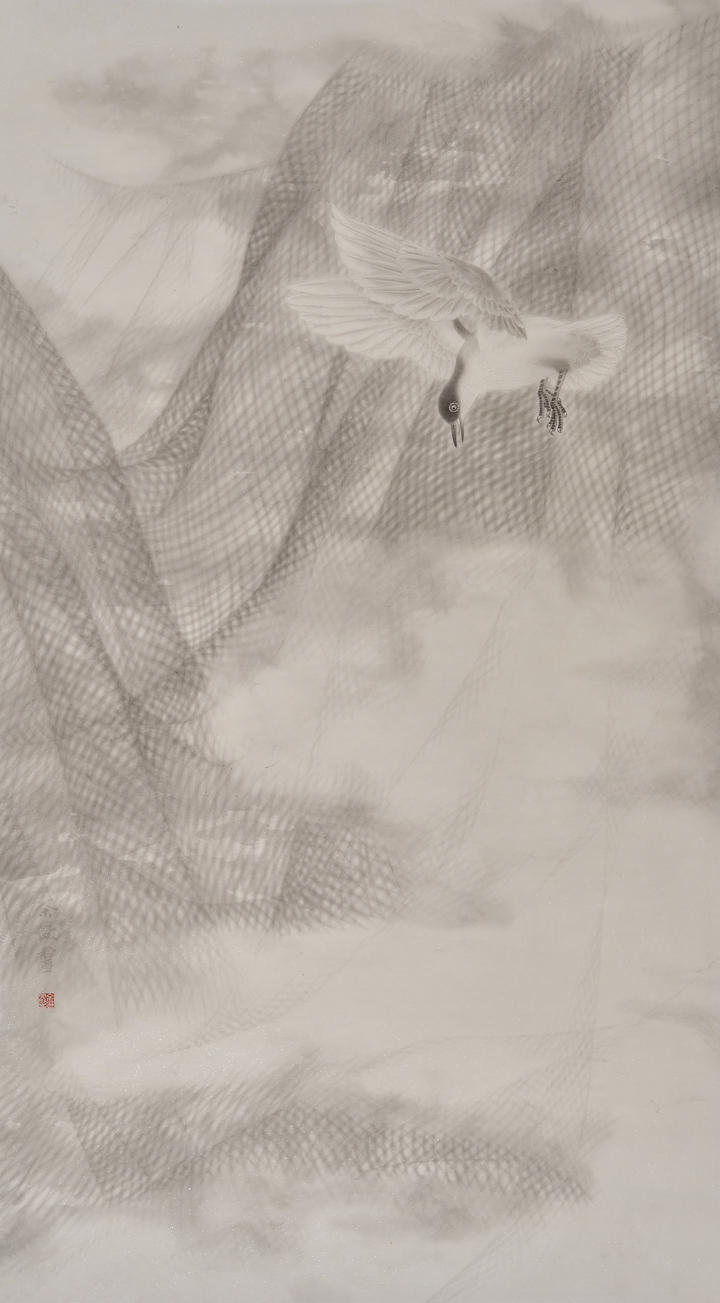

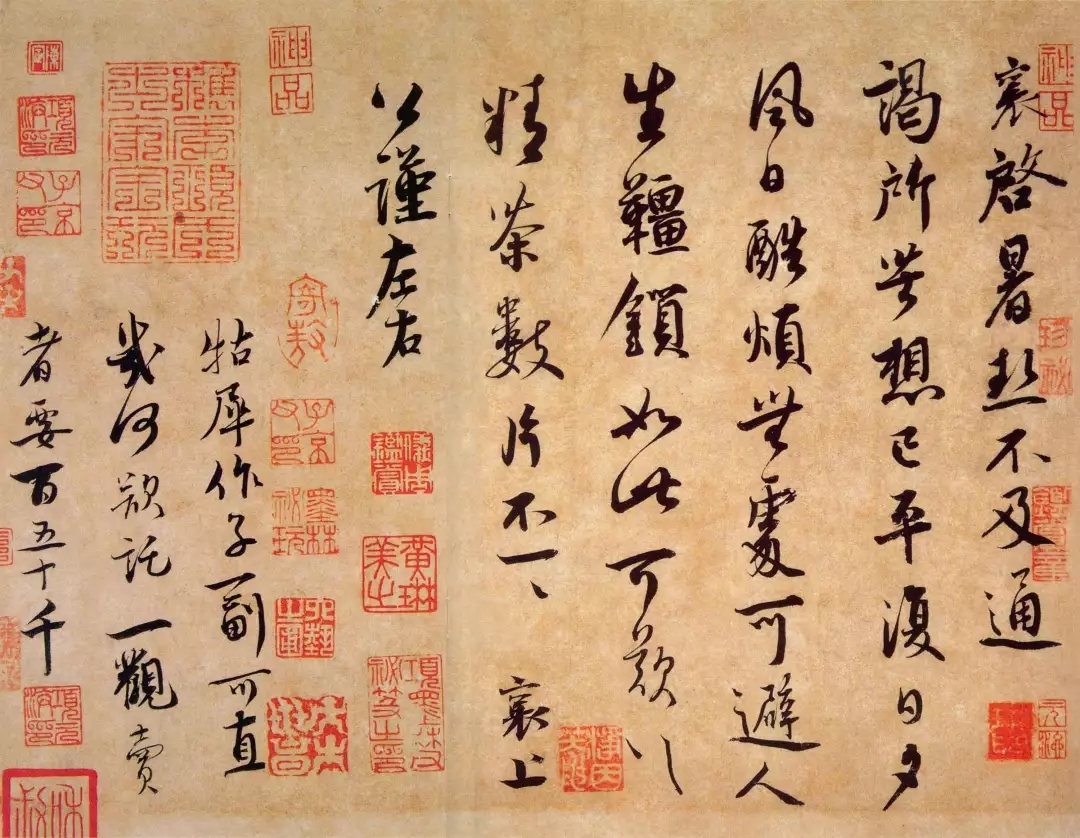

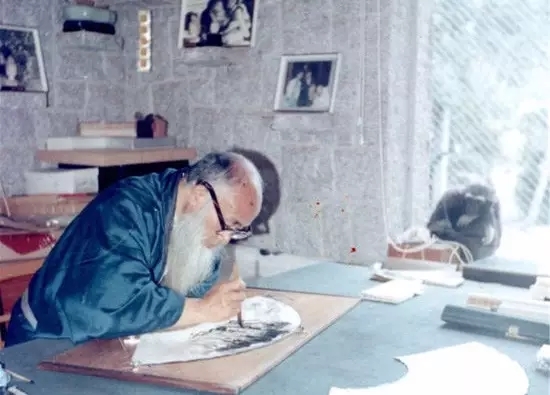

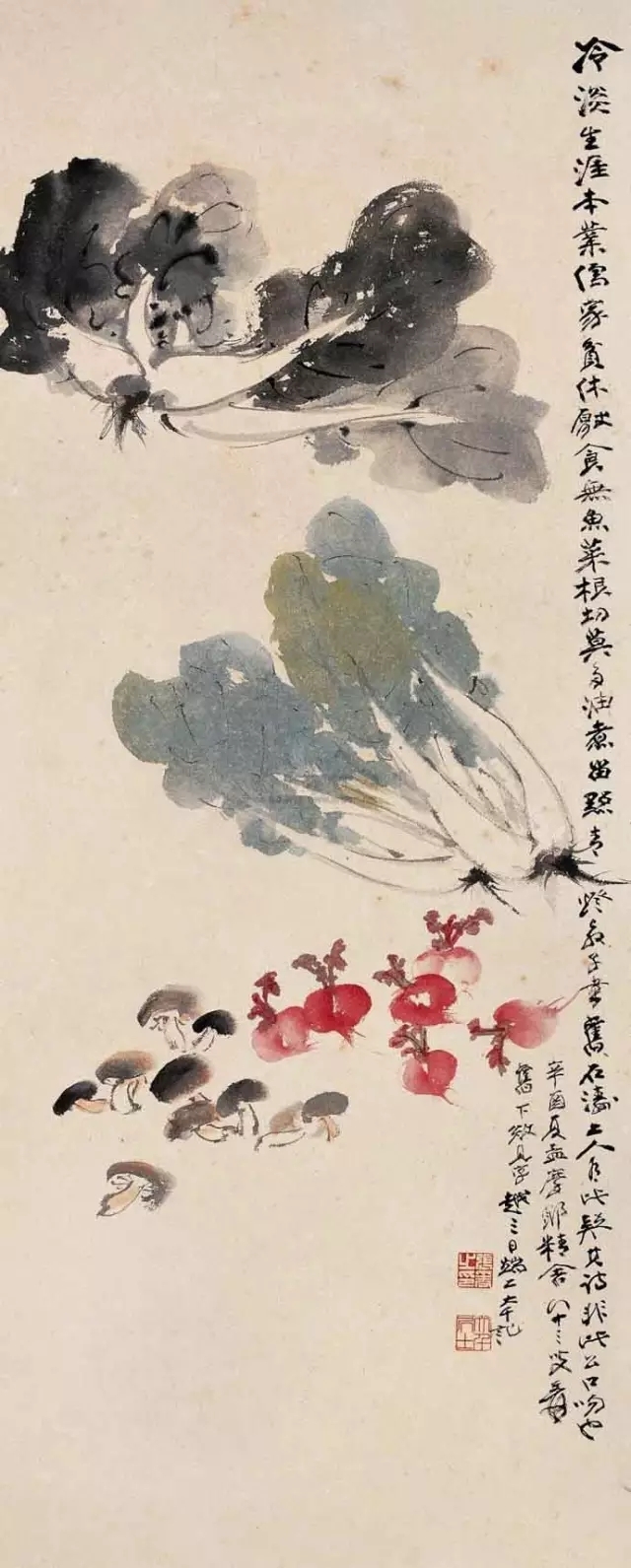

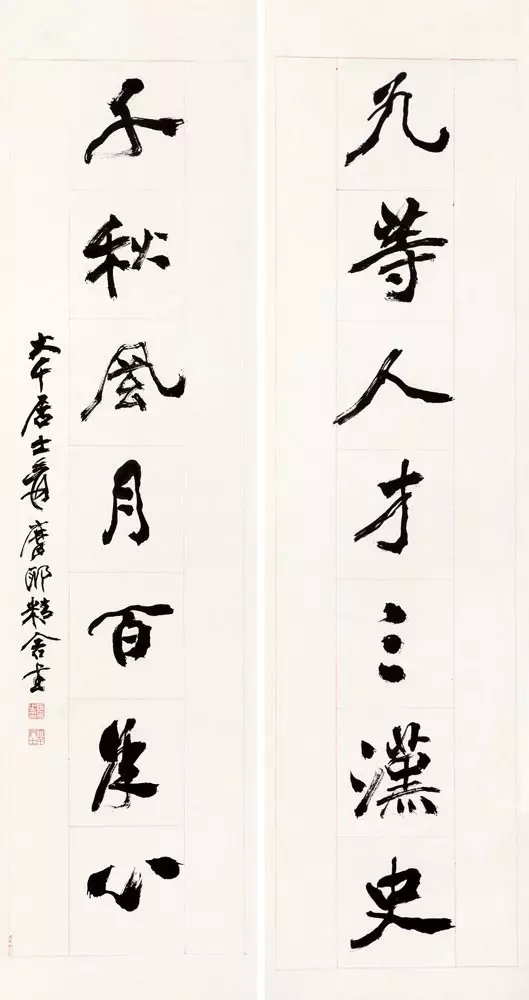

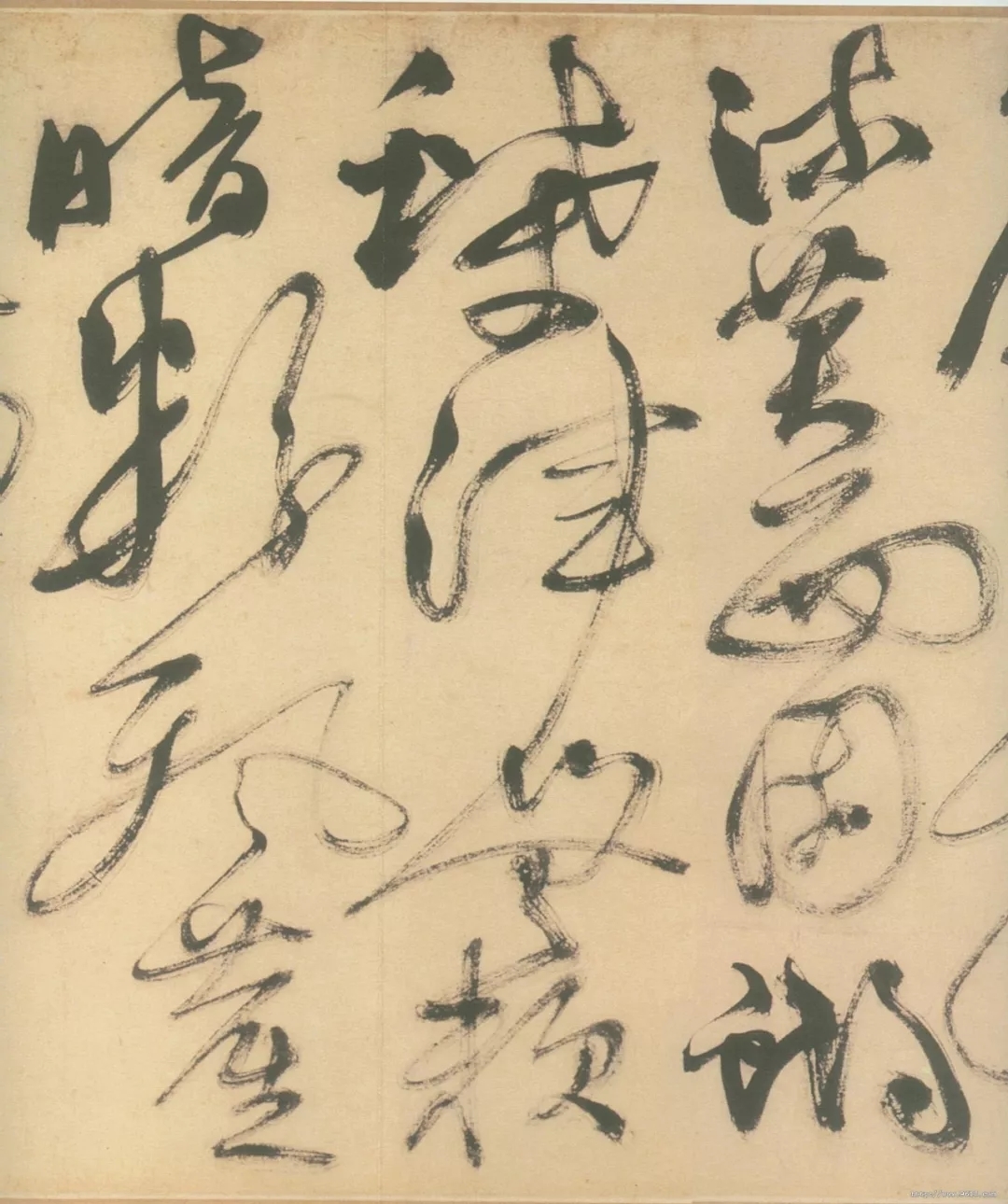

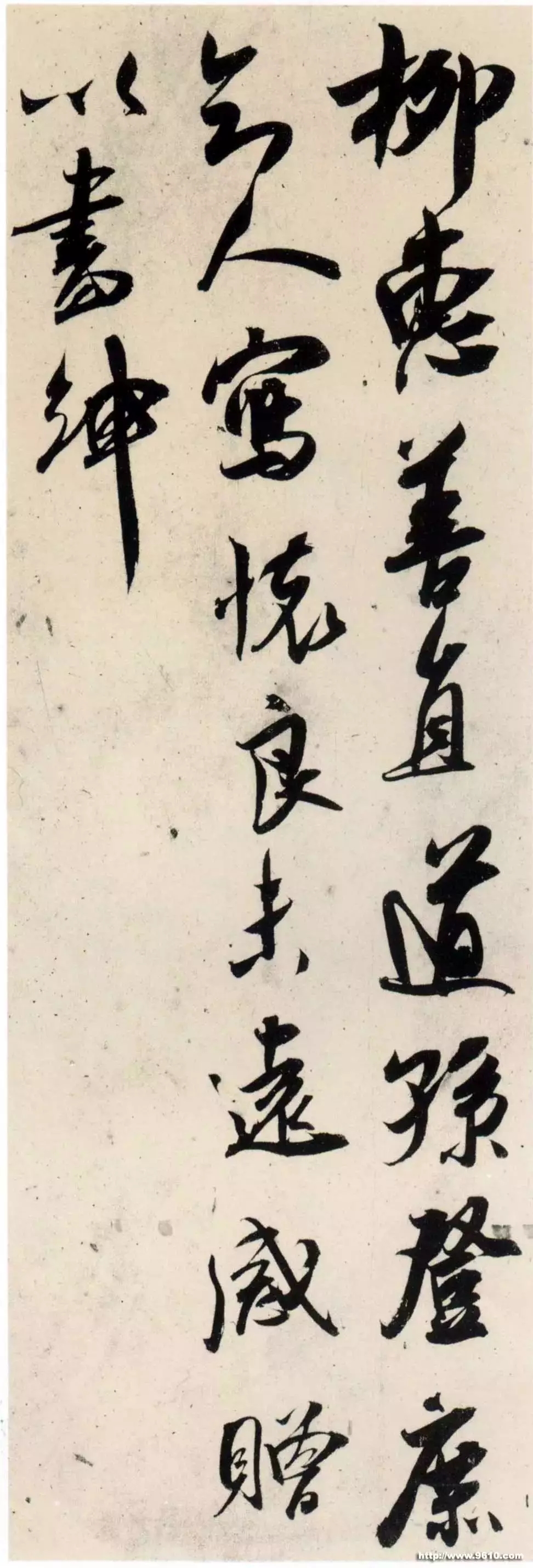

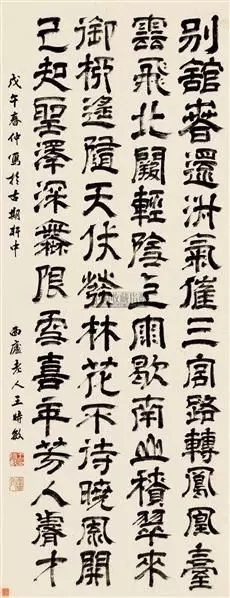

文徵明自五十多岁开始饱目南宋“二赵”的青绿山水,为之着迷,故在不少作品中体现出其对“二赵”用色实践探索的痕迹。“二赵”青绿多受唐“二李”之影响,敷色古艳浓重,又不失士气,在文人画家中也较受推崇。元赵孟頫的青绿山水也从“二赵”吸取养分,去其“作家”之习而化为“士气”之作。文徵明由赵孟頫上追“二赵”,以“兰亭”“赤壁”“江南山水”等文本为题材,沿用院体笔墨,变“精细”为“粗拙”,参合“二赵”青绿设色的表现方式,形成了其晚期“魄力雄厚、设色浓丽”的青绿画风。![640.webp (55)]()

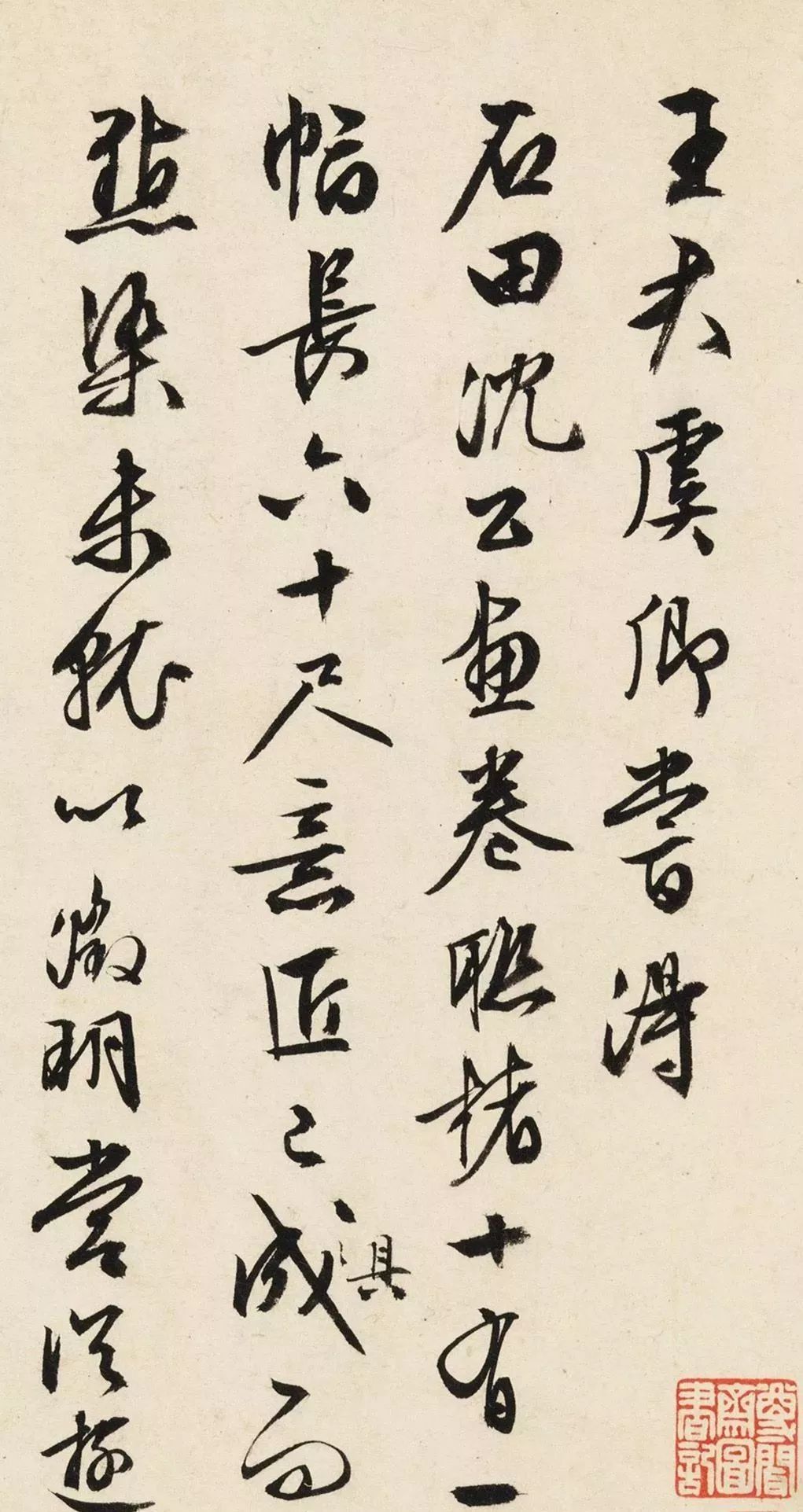

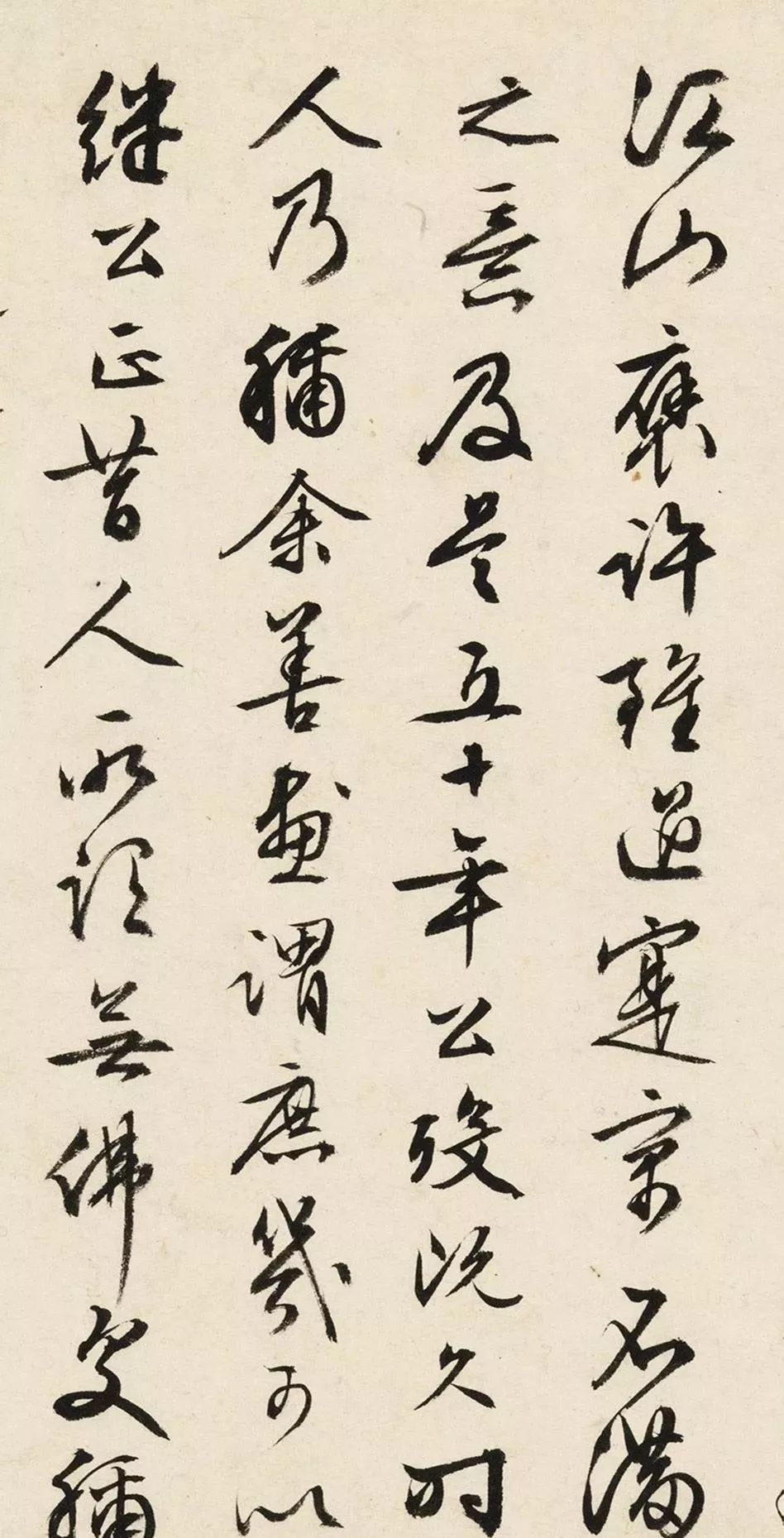

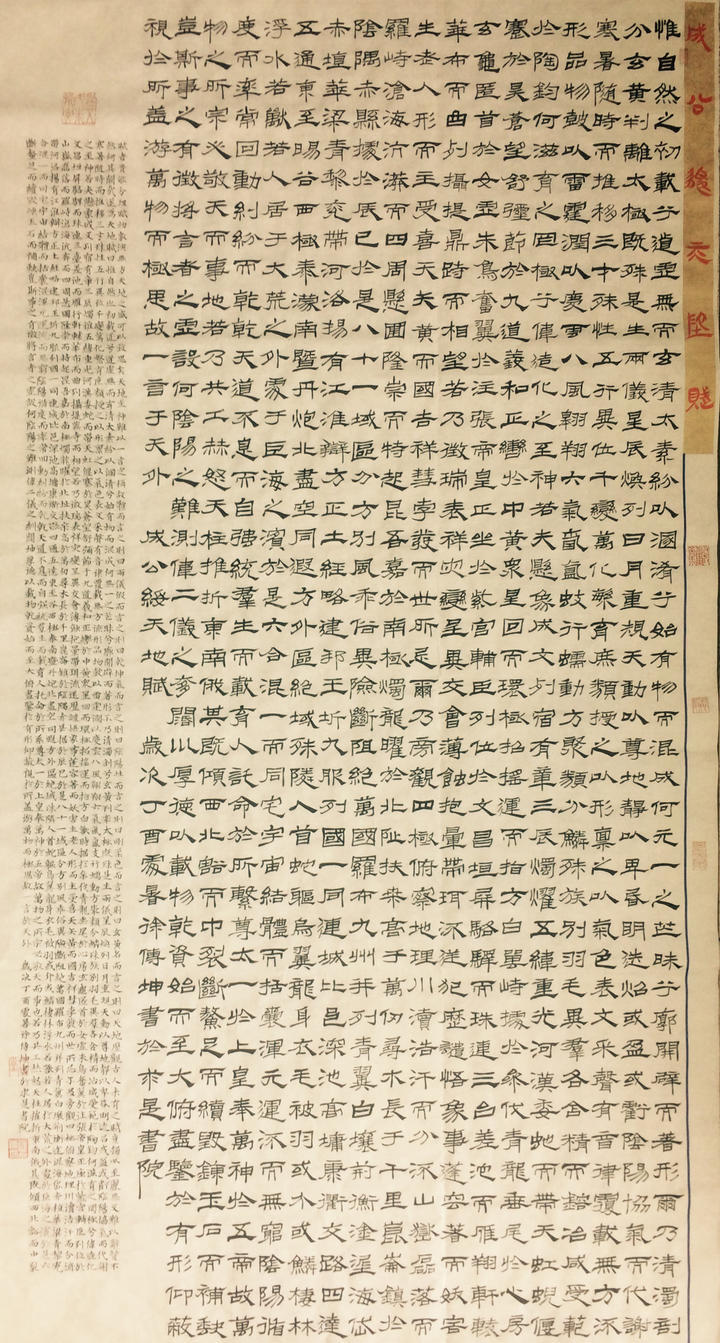

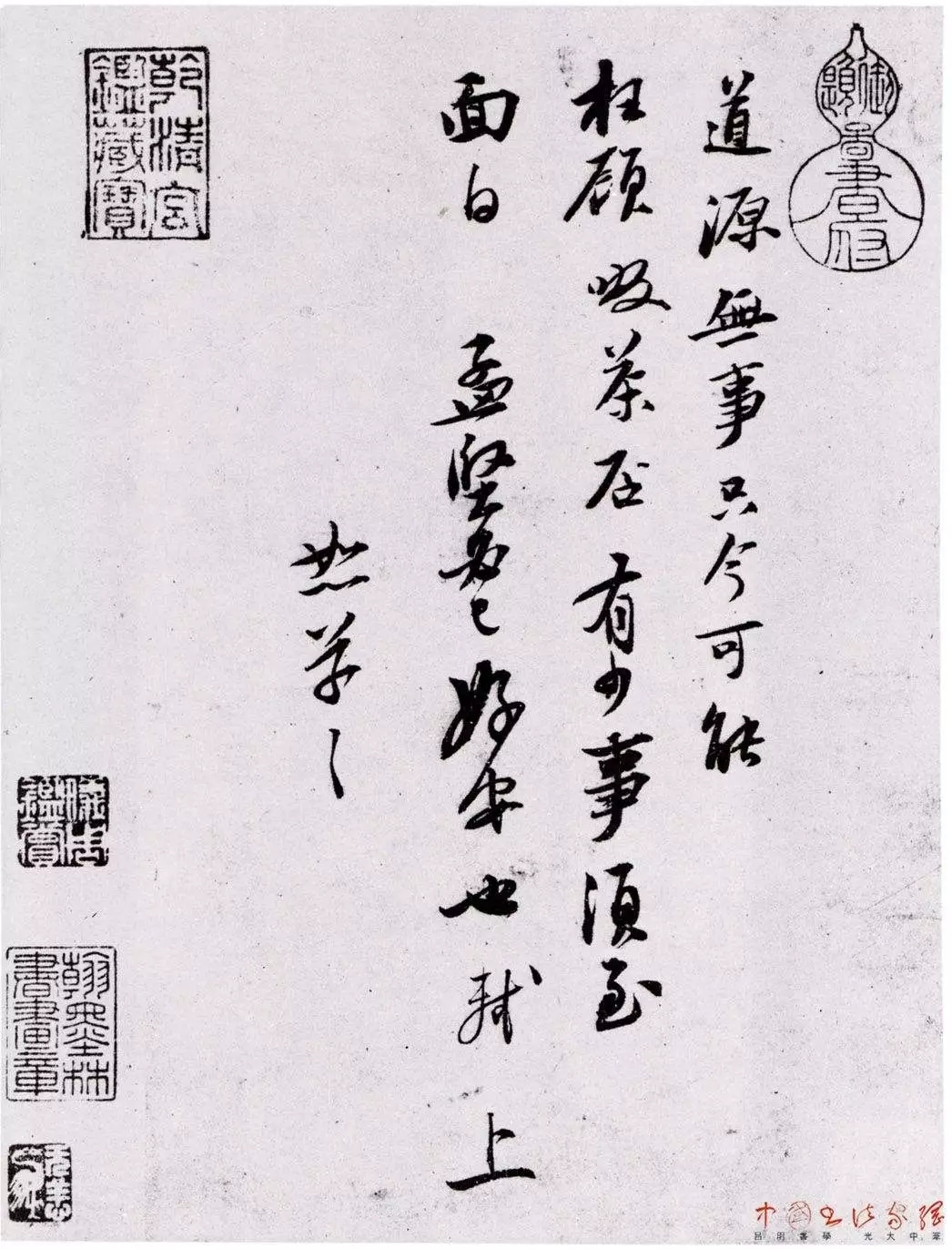

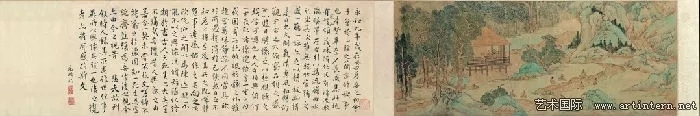

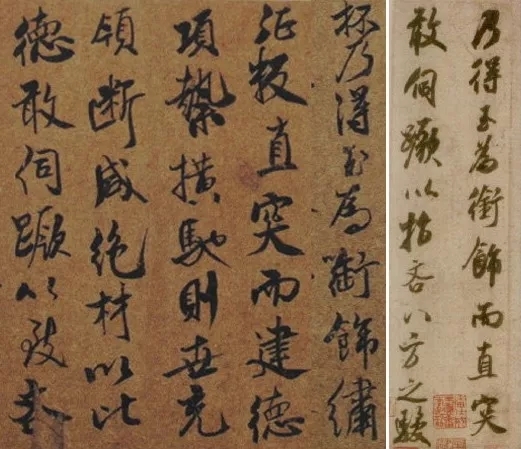

文徵明《兰亭修契图卷》1542年

![640.webp (56)]()

文徵明《兰亭修契图卷》局部

1.以“兰亭”文本为题材的院体青绿类型画风

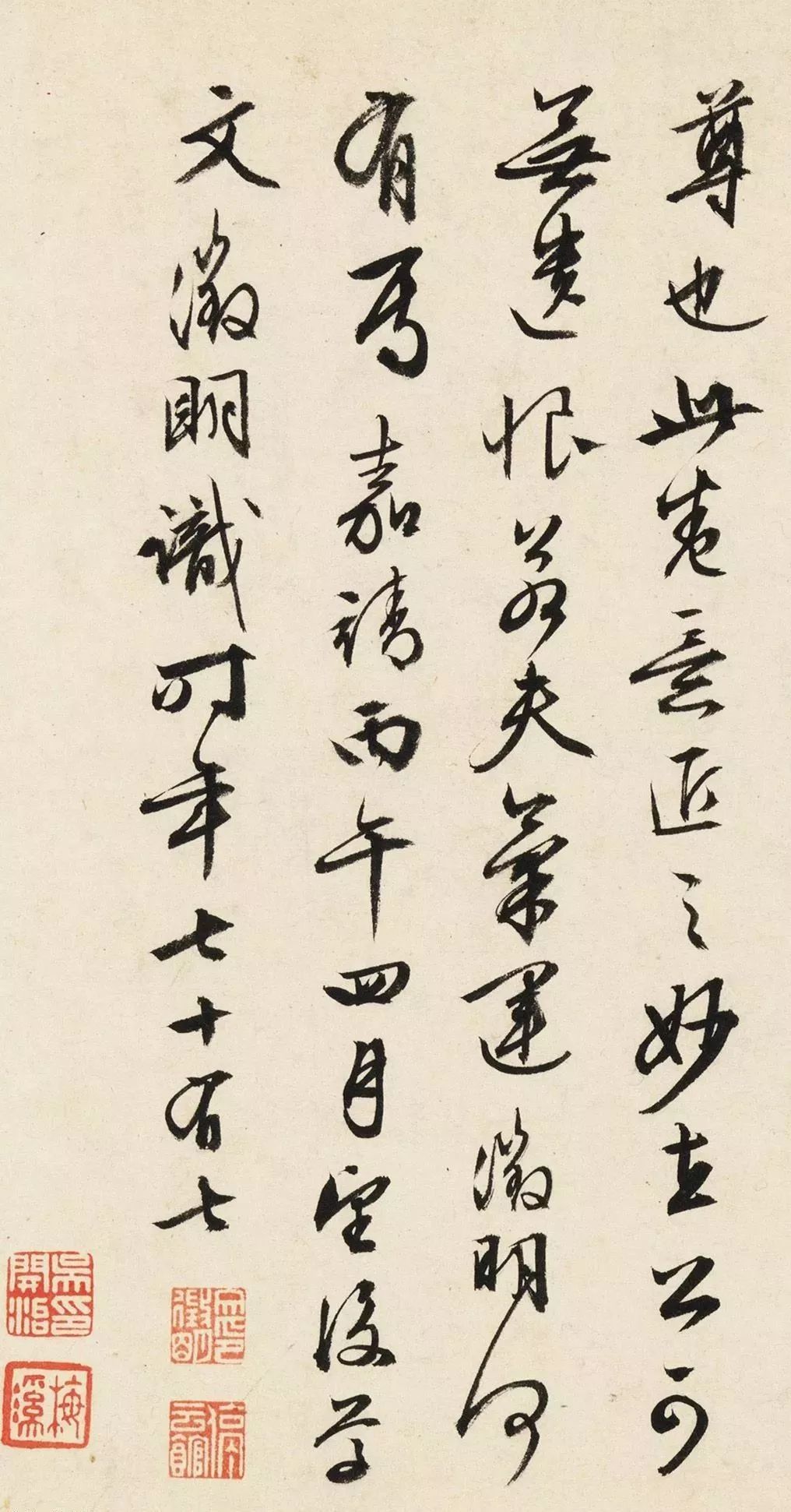

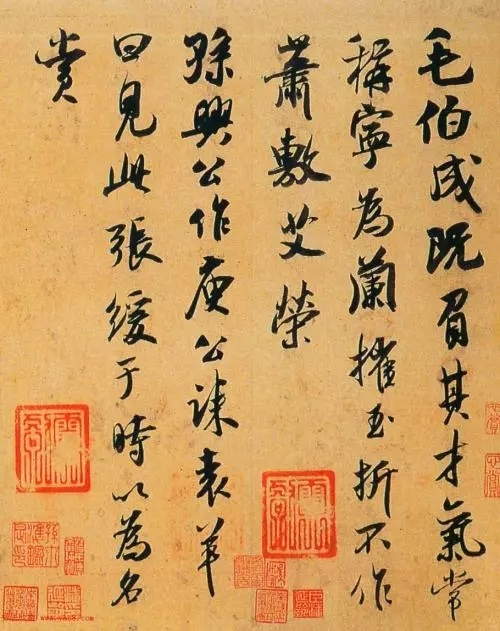

作于嘉靖二十一年(1542年)的《兰亭修契图卷》,为青绿重着色,系为其友人曾潜所绘的别号图,以兰亭雅集为图的青绿山水,文徵明画有三本。一是嘉靖十一年(1532年)所作《兰亭序图》,取法赵孟頫,时年六十三岁。二是前面所述1542年作的《兰亭修契图卷》,取法“二赵”。三是作于嘉靖三十六年(1557年)的《兰亭修契图卷并记》(此卷不存),据斐景福《壮陶阁书画录》所载:“图绢本,青绿大刷色,取法李龙眠、刘松年、赵孟頫而殆为过之”。三图画风虽有所不同,但都掩饰不住文徵明对青绿山水试图超越古法的探索、尝试的心理。如果说《兰亭序图》是文徵明取法赵孟頫的简淡秀逸,去追踪东晋时兰亭雅集的闲和适意的气氛,更体现出其发思古幽情的心绪,那么,后两本《兰亭修契图卷》则是在南宋院体青绿笔致的引领下,仅仅他把兰亭雅集作为一个借用的母题,以一种更为率性的绘画动机,在恣意挥洒之间,更多地把笔墨、色彩作为自娱心志的工具。虽然仍近于院体画的作风,却呈现出文人适意的腔调。

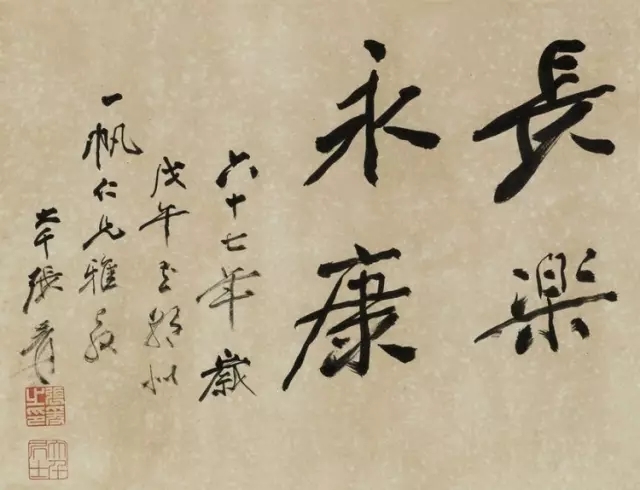

![640.webp (57)]()

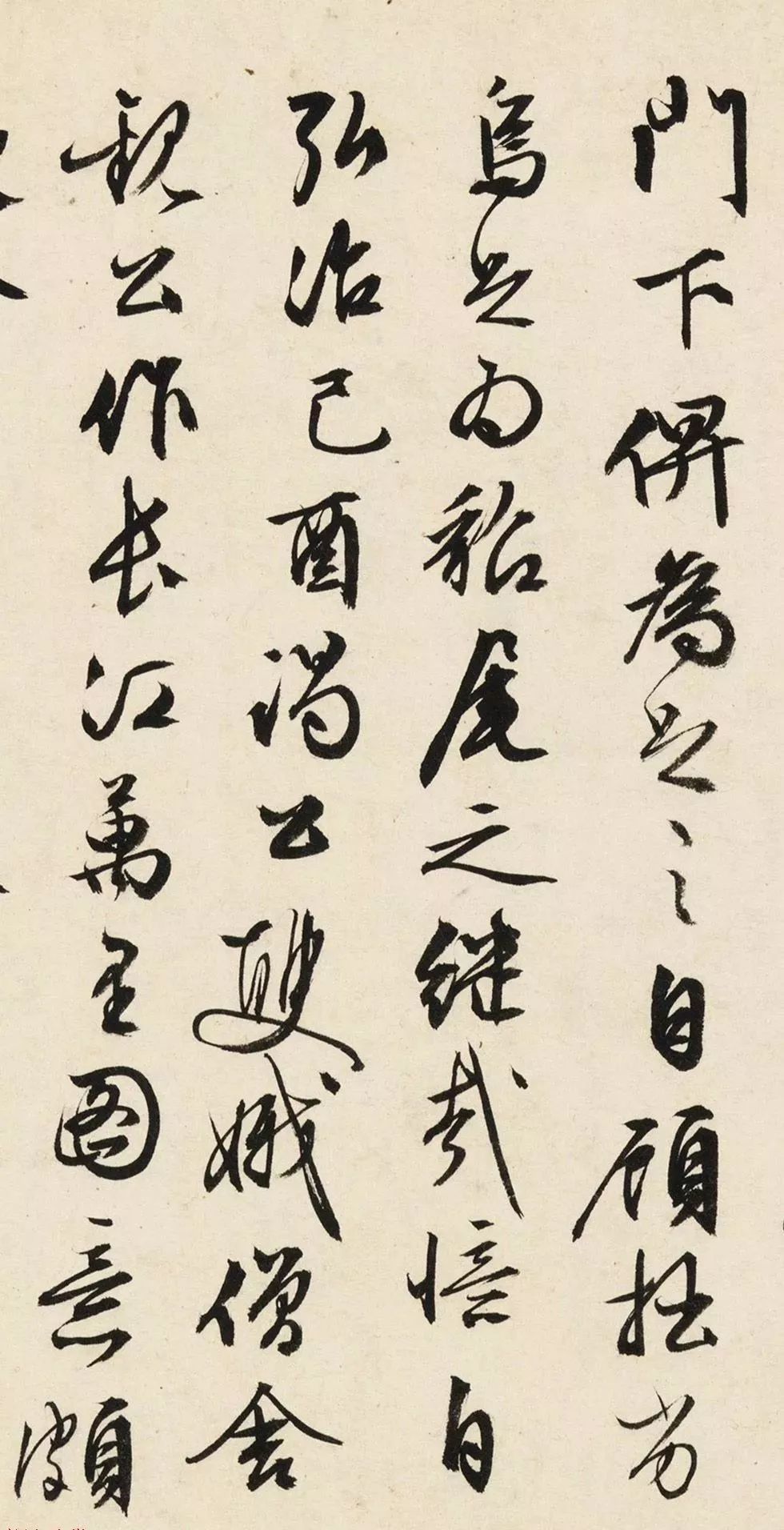

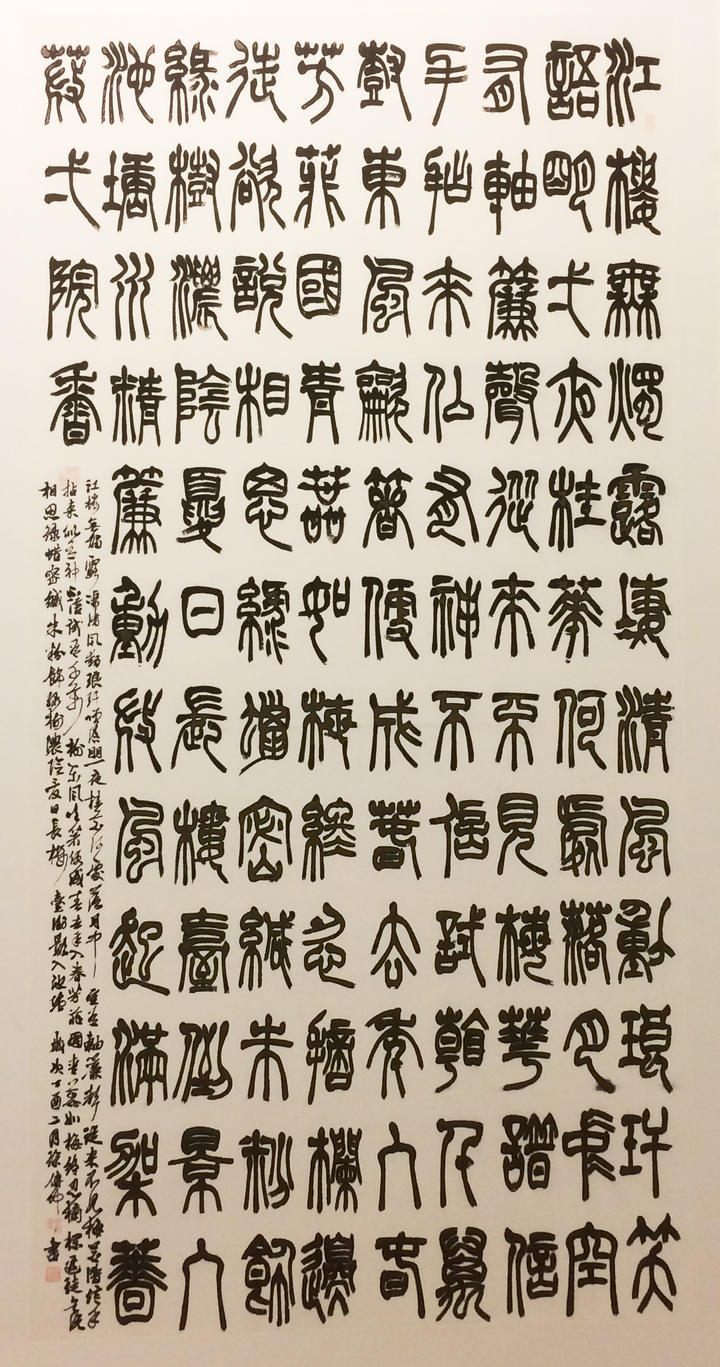

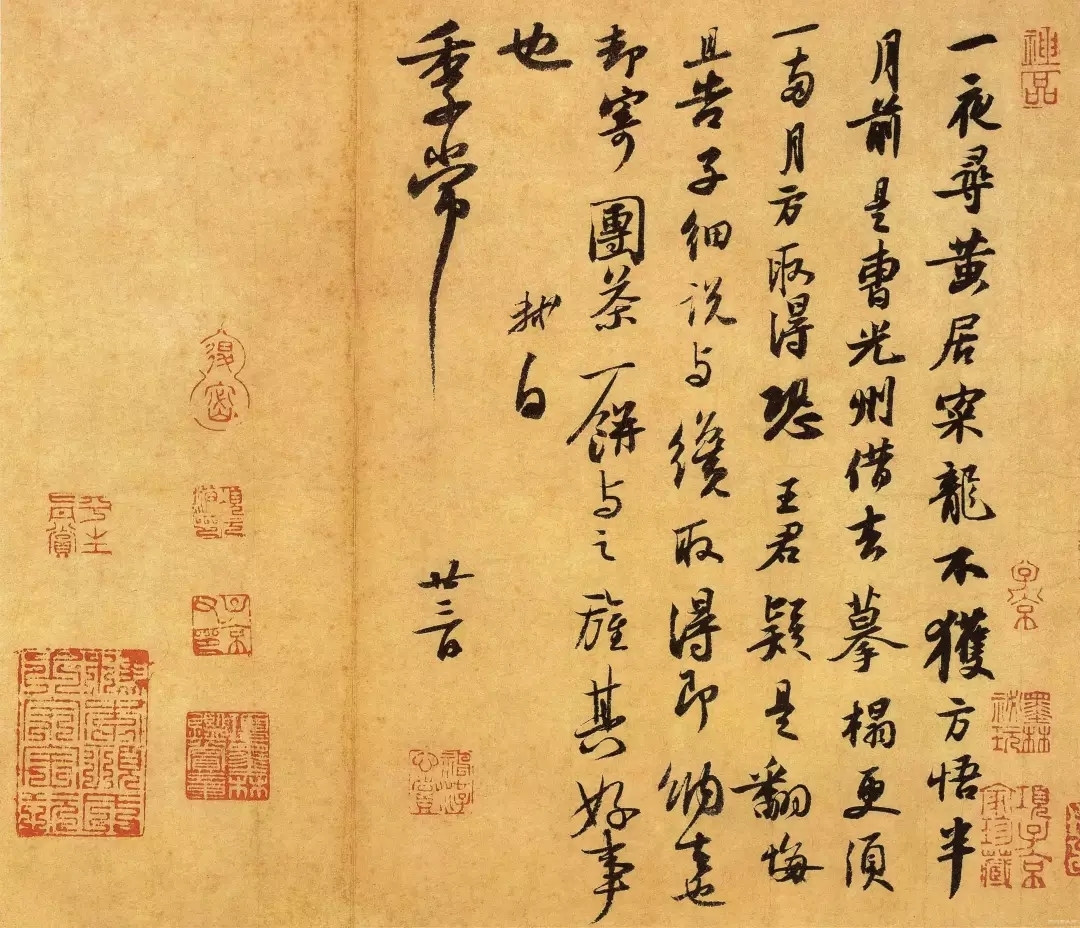

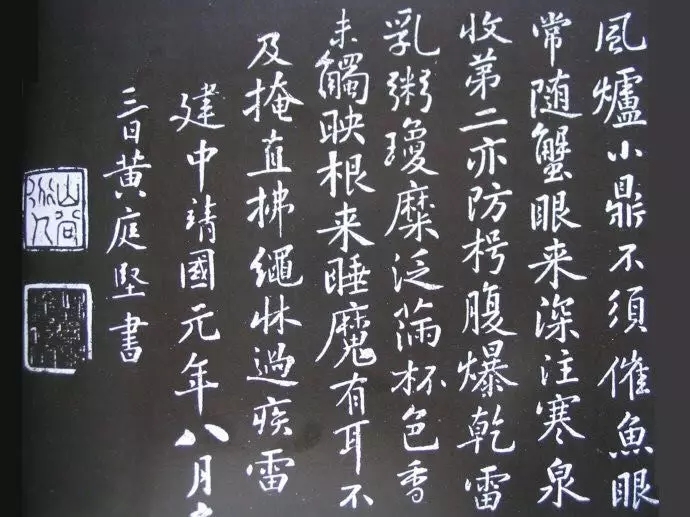

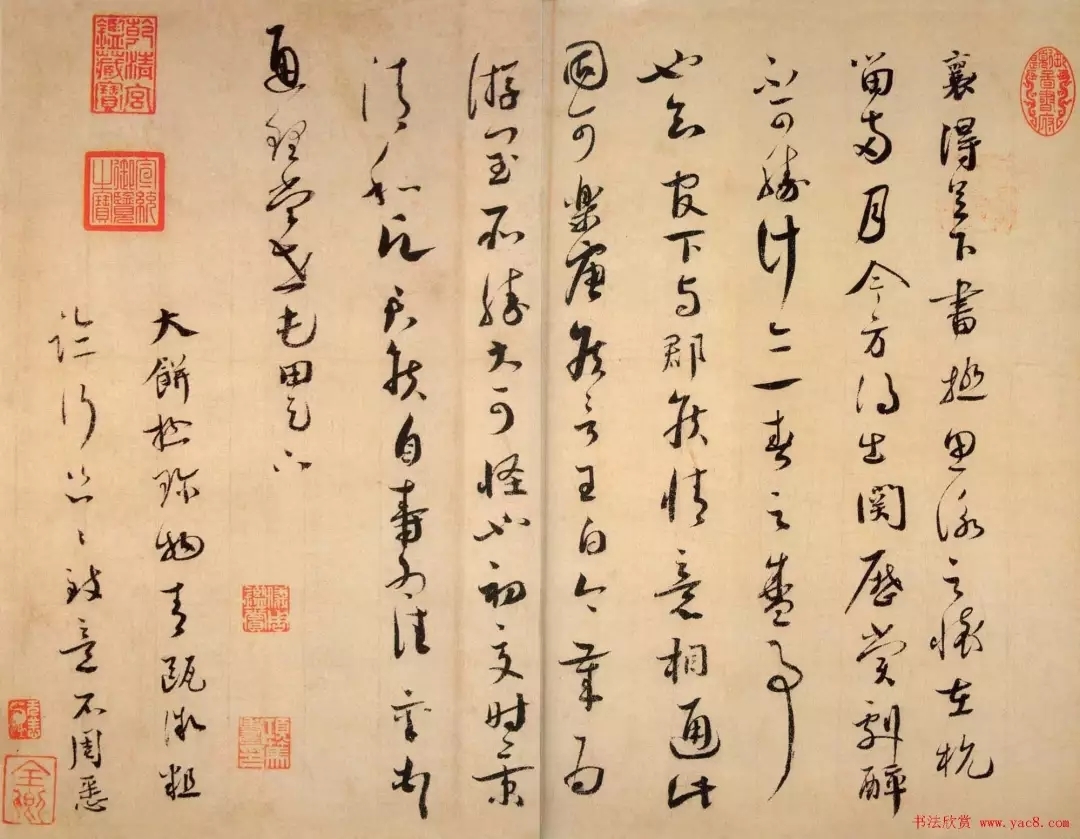

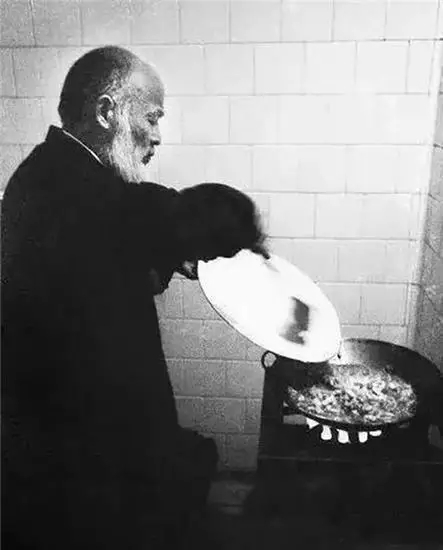

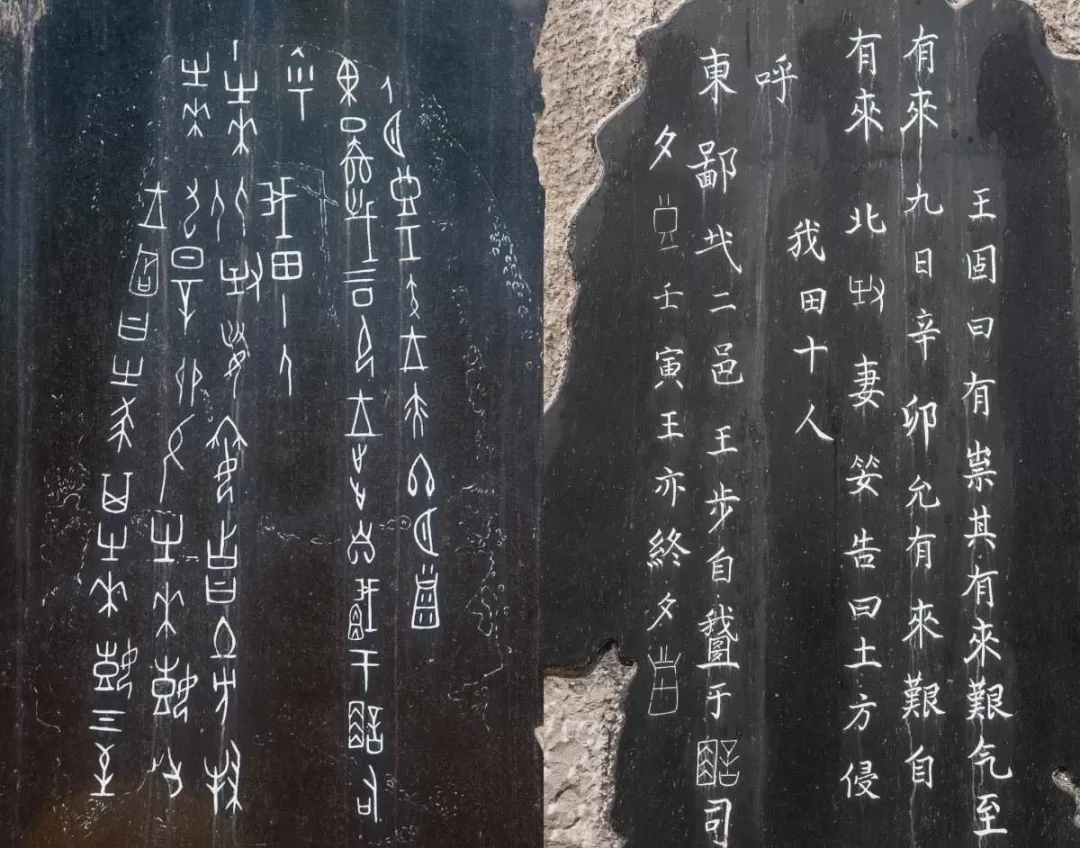

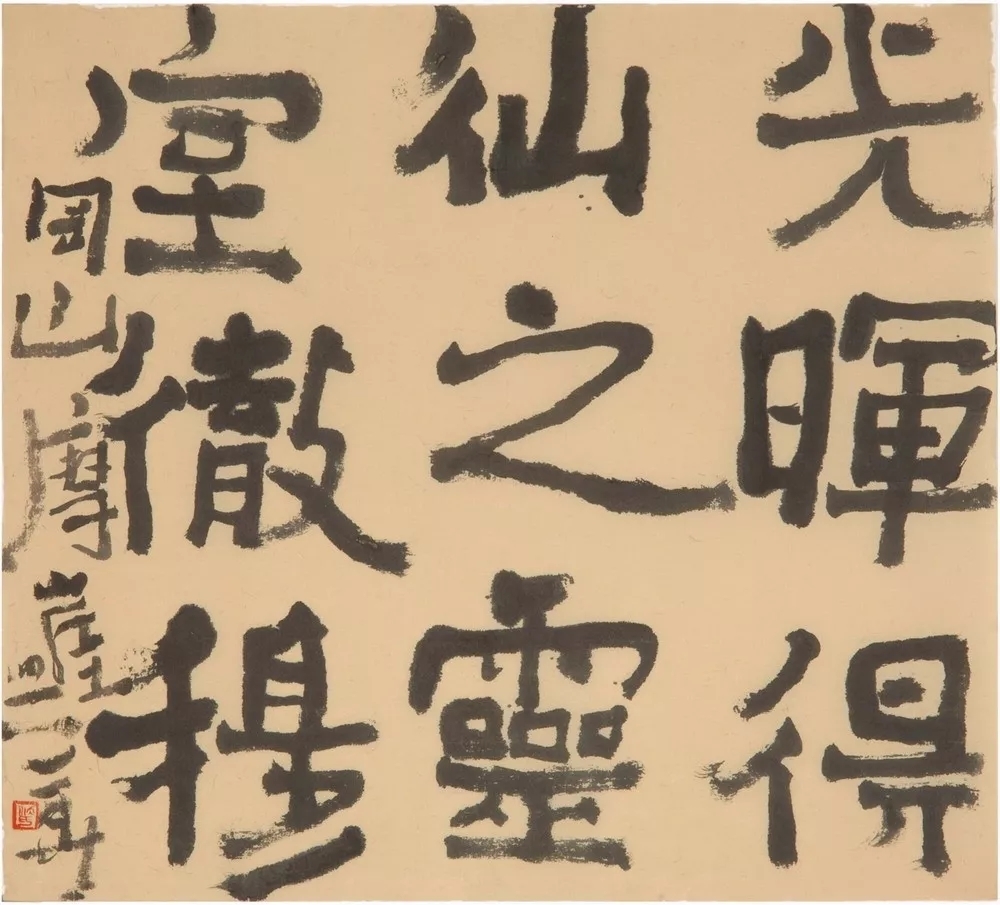

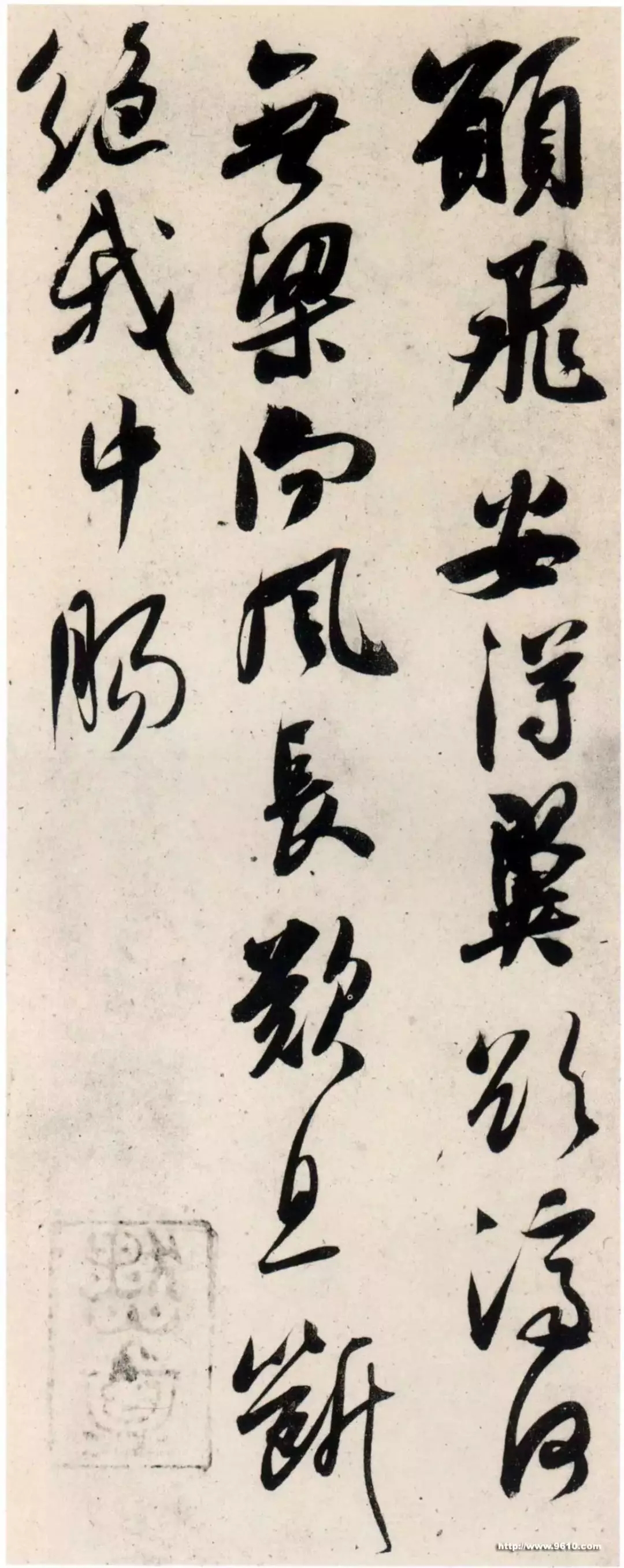

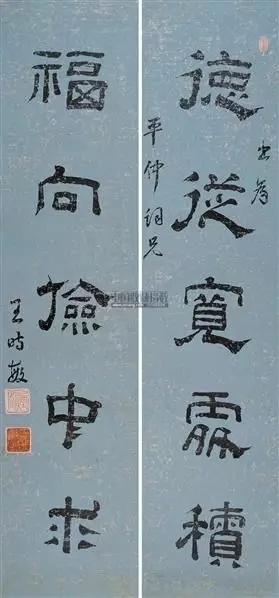

南宋 赵伯驹《江山秋色图》56.6×323.2cm,北京故宫博物院藏

![640.webp (58)]()

赵伯驹《江山秋色图》局部

1542年所作的《兰亭修契图卷》,虽是创作,但从笔墨与设色的特点来看应渊源于传为南宋画家赵伯驹《江山秋色图》的山石结构及其表现手法。不过,《江山秋色图》是刻画工谨的院体风貌,体现出一种写实的风格及色墨浑然与自然造化契合的严整性。从文徵明《兰亭修契图》的山石结构特点、设色可以明显看出与《江山秋色图》互通消息。不过,二图的用笔却明显不同。《兰亭修契图》虽亦以勾带皴,但其笔线书写性极强,多用折线,笔力劲健,线条粗重,文氏在此图中并不多作淡墨渲染,而是在简括的山石结构勾皴之后,便直接大笔触挥写其色彩了。现在看来虽然已是古厚深沉的青绿山水成品,但仍可想见在完成青绿之前文氏娴熟的笔墨技法,从其色彩的随意泼洒亦不难窥见文氏以其笔墨架接青绿的强烈欲望。

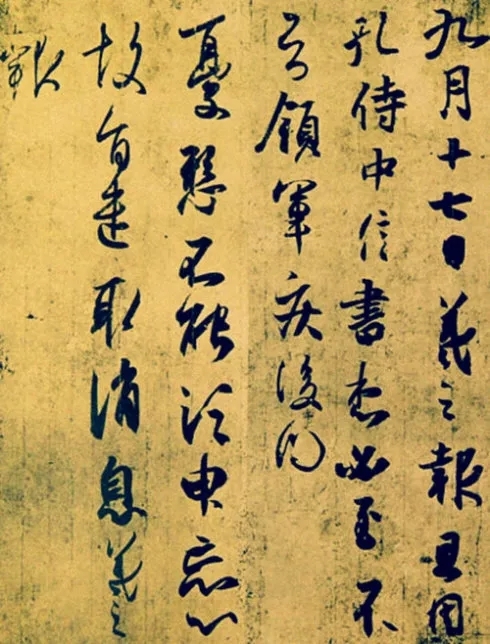

对兰亭韵事不厌其烦地反复图绘,于文徵明最后一本即1557年《兰亭修契图卷》所作的题记可窥一斑:

余每羡王右军兰亭修契,极一时之胜。恨不能追复故事,以继晋贤之后也。往岁有好事者,尝修辑旧迹,属余为记。兹复于暇日,仿佛前人所作图,重录《兰亭记》于卷末。盖老年林下,多所闲适,聊此遣兴。其画意书法,都不暇计工拙也。

“恨不能追复故事,以继晋贤之后”道出了其内心对晋贤风度的企慕心境。“其画意书法,都不暇计工拙也”,正是其文人“闲适自娱”的心境,是一种文人画精神的回归。斐景福对文氏《兰亭修契图卷》的评价极高:“太史此作,年已八十有八,而魄力雄厚,设色奇丽,为唐宋所未有,真天人也。”“魄力雄厚,设色奇丽”点出了笔力的沉雄、苍厚和设色手段的率性特点,整幅呈现出色墨交融的淋漓之韵致。“为唐宋所未有”直指文徵明晚期青绿设色的大胆尝试,也显示出其试图超越传统矩镬的诉求。

![640.webp (59)]()

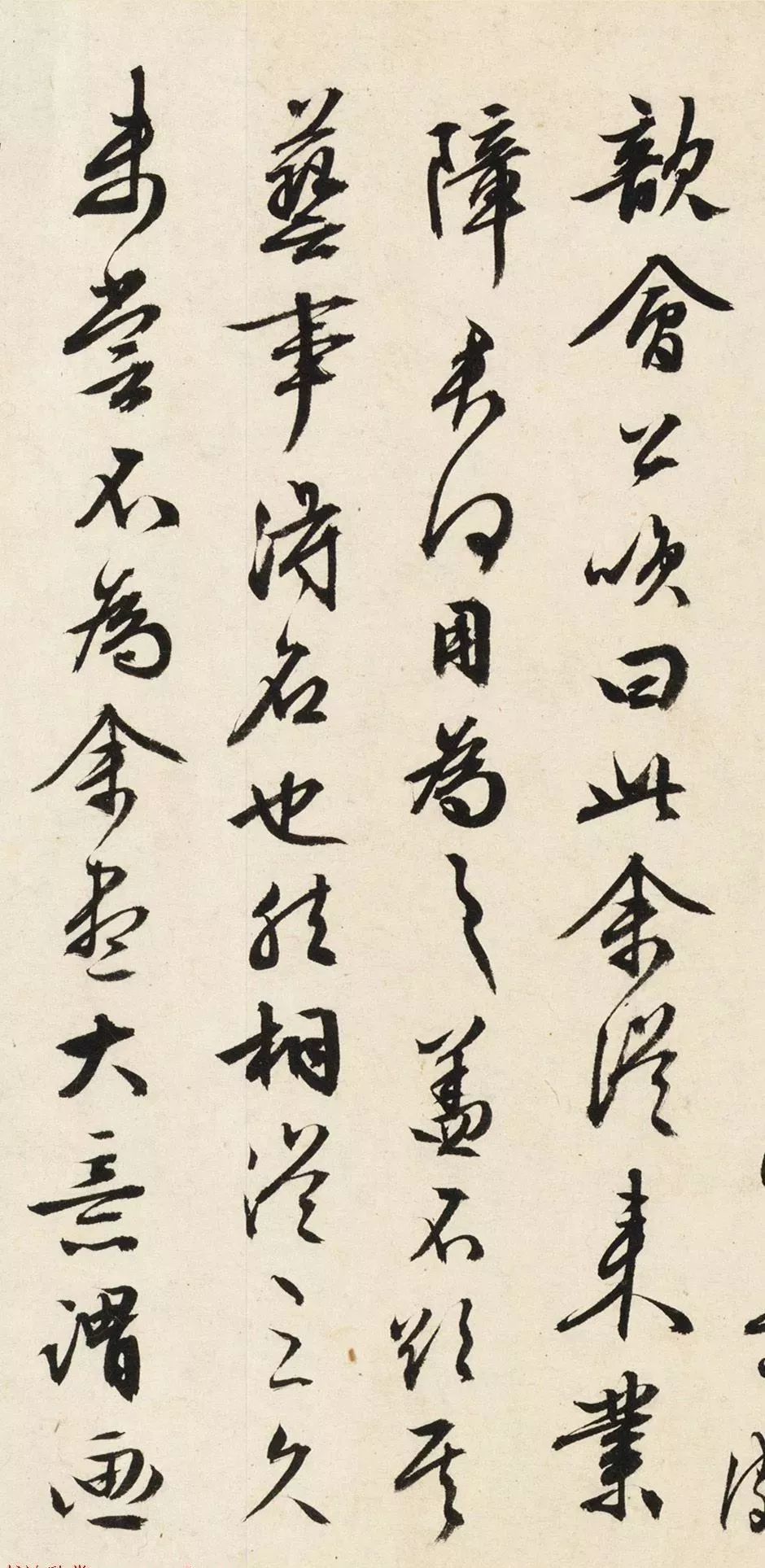

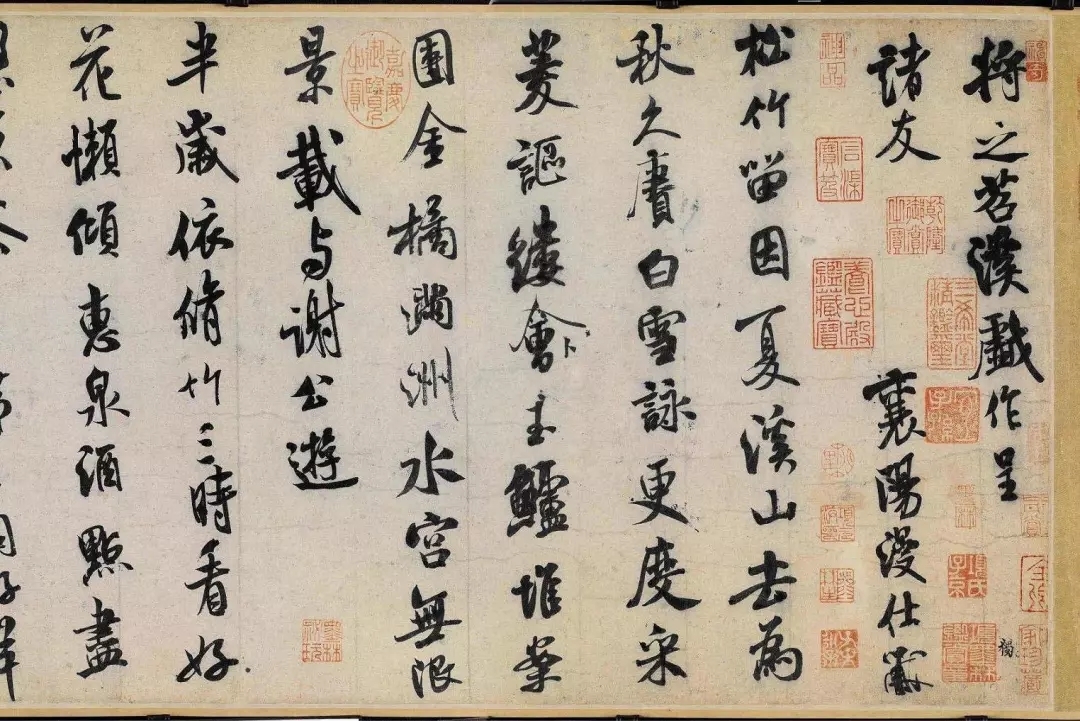

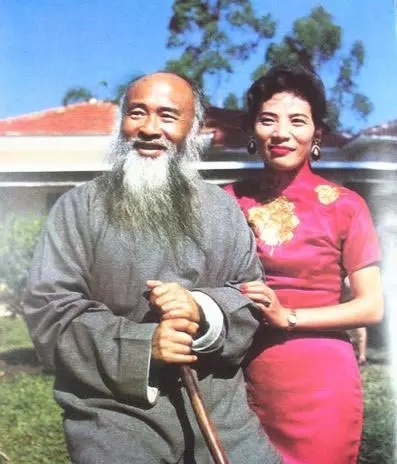

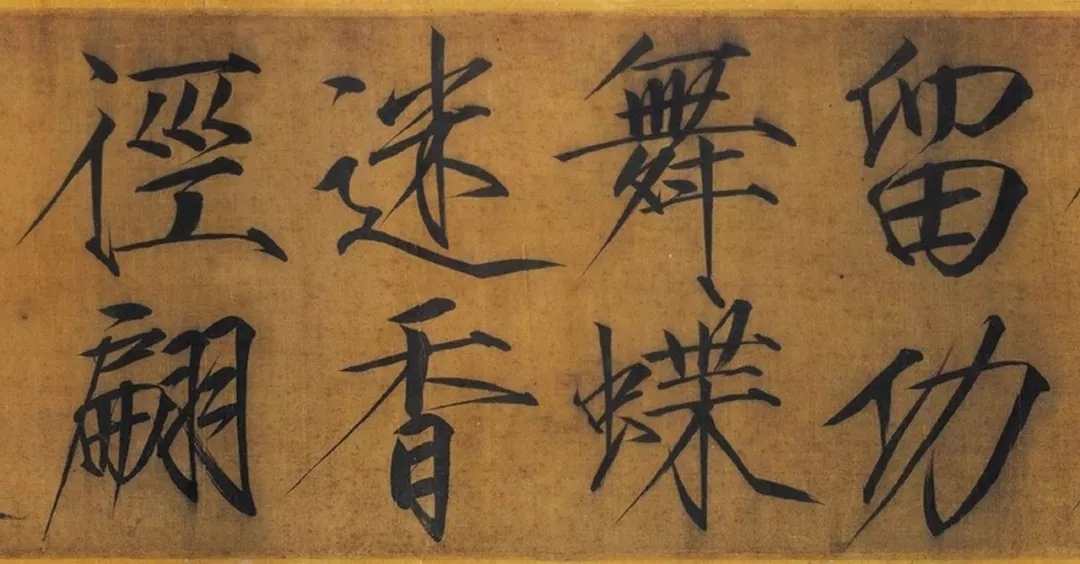

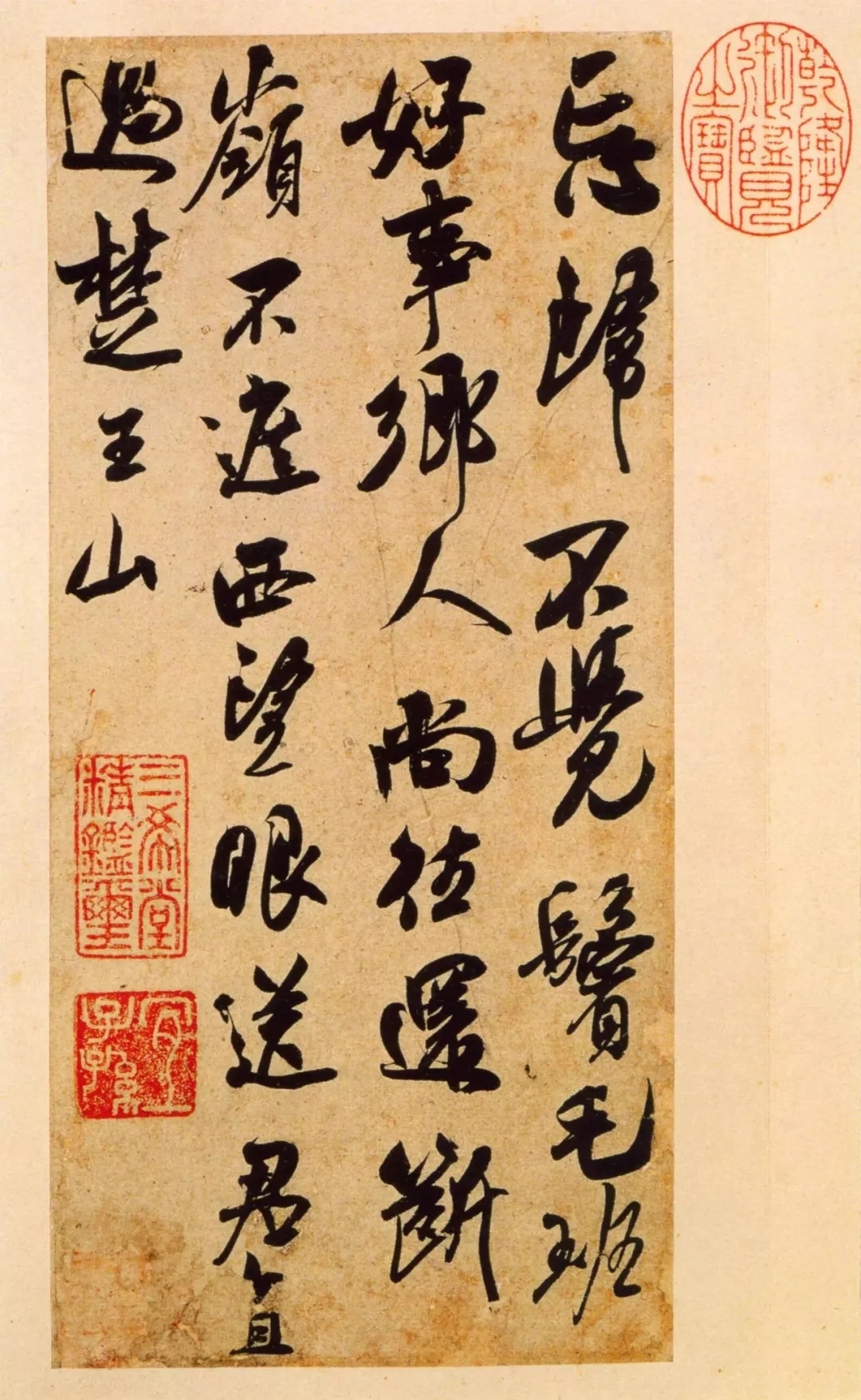

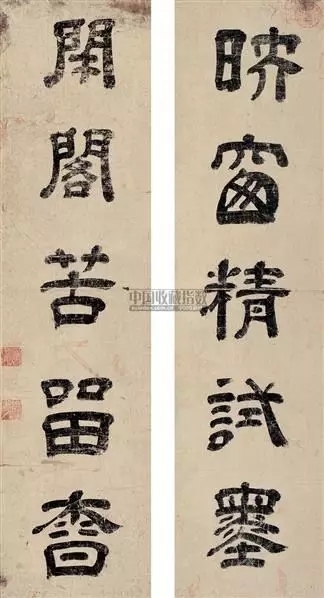

文徵明《万壑争流图》扇页,宁波天一阁博物馆藏

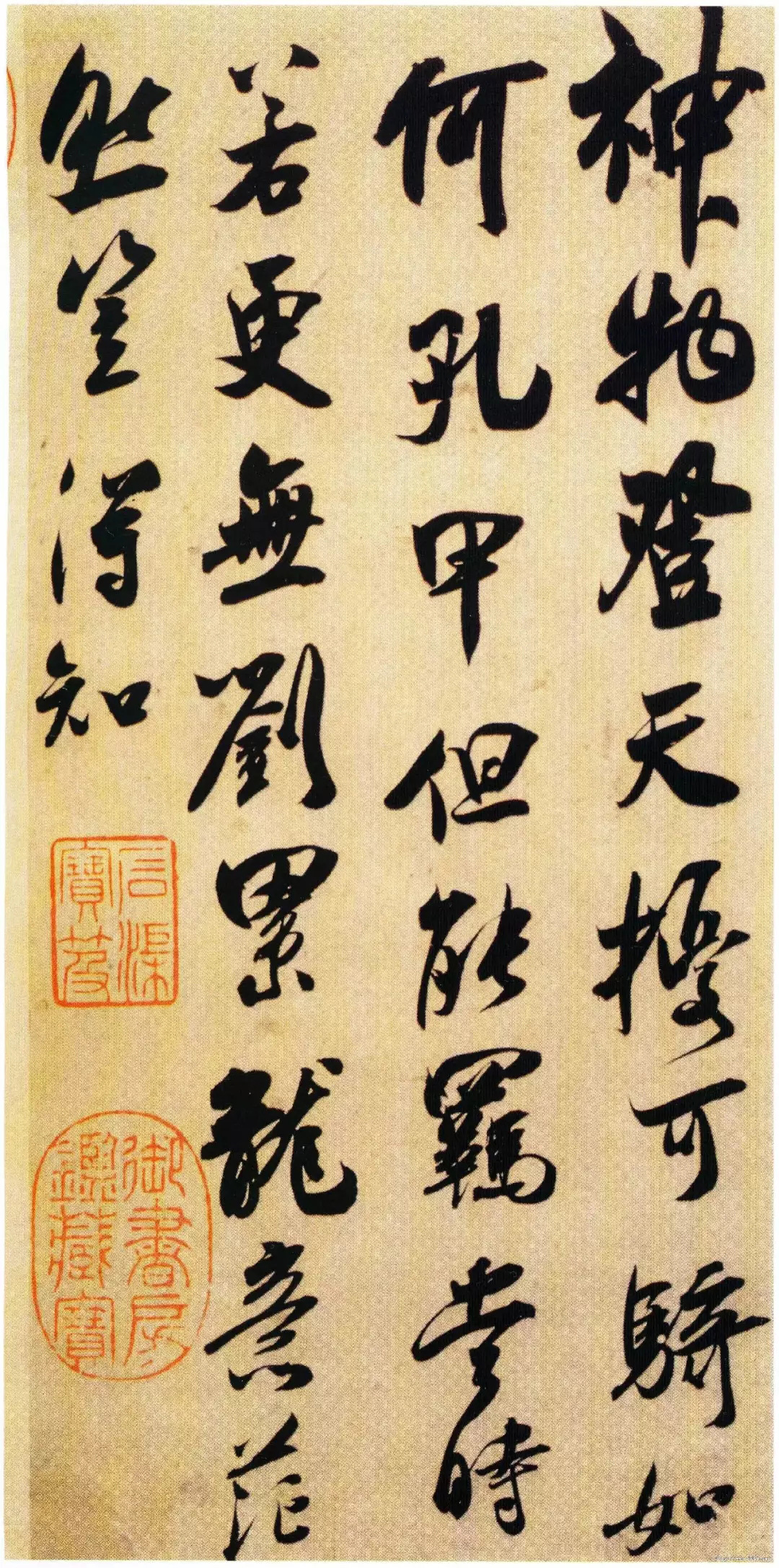

作于嘉靖三十三年(1554年)的扇页《万壑争流图》,其用笔的特点也从《江山秋色图》幻化而来,较之1542年的《兰亭修契图卷》用笔更为苍劲、粗放。两图皆为金笺本,尺幅均不大,相比于《江山秋色图》的色墨表现,文徵明此二图的雄强之势夺人眼目,而其注重笔力的表现似又缺少了含蓄、沉着之韵致,难免流出刻露的痕迹。童书业先生指出:文徵明的山水,主要师法赵孟頫、吴仲圭,作风比较细腻,刻露霸悍的气味较为少见。但文氏的山水也有近于浙派的,曾见文氏作品数幅,刻露和霸气甚至超过沈石田。这是由于石田画树庄严,而山石用笔转折多,比较沉着,尚有含蓄之为,而文氏用笔尖利,有些画一味驰骋笔力,所以“纵横习气”更甚。“纵横习气”的批评或许有些严厉,但其近于浙派其实正是源于院体画风的承续,无论细笔粗笔,还是水墨青绿,其一些作品的用笔确乎表现出“尖利”“驰骋笔力”的特点,董其昌等人亦有论及。而且,其物象表现程式化的问题明显甚于沈周,这个问题很值得思考和深究。

2.以“赤壁”文本为题材的院体青绿类型画风

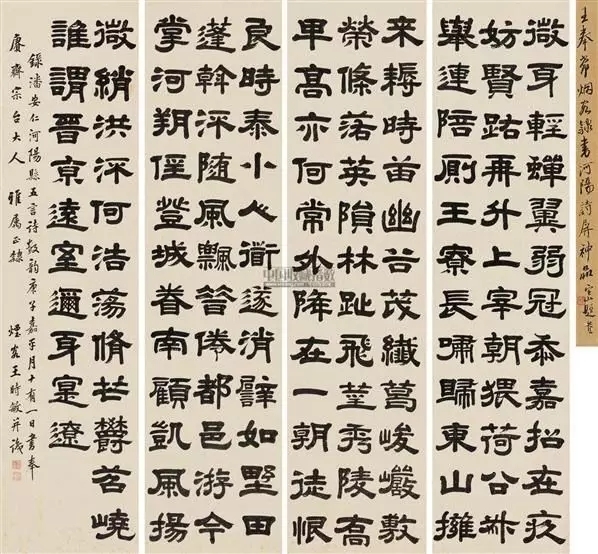

对“二赵”《后赤壁赋图》的悉心追摹,在文徵明晚期的青绿山水中占有较重的分量。以苏轼《赤壁赋》为图的青绿作品亦有数本。嘉靖二十四年(1546年),其仿过赵伯驹的《后赤壁赋图》,嘉靖二十七年(1548年)的《仿赵伯骕后赤壁赋图卷》是其存世的仿赵青绿山水名作(此二图前文已析,不赘)。而于嘉靖三十七年(1558年),时年八十九岁,是文徵明生命的最后两年,其又创作了《赤壁赋图并书》,此图或是文徵明存世的最后一幅青绿山水作品。

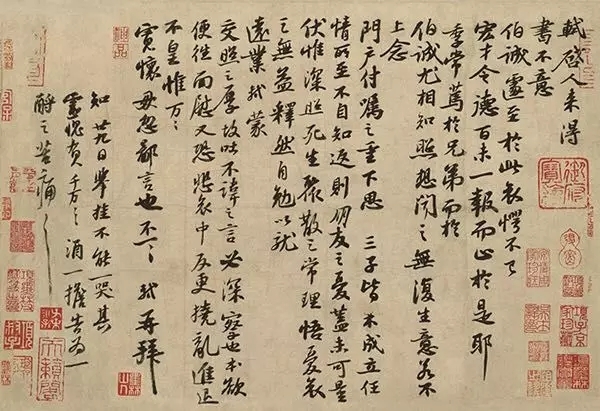

从画史来看,图绘《赤壁赋》的画家颇多,北宋乔仲常、朱锐,南宋马和之、“二赵”,金武元直,至明代文徵明、仇英等人,皆有作品存世。如果将文氏1558年所作《后赤壁赋图》与金武元直的《赤壁赋图》和仇英1548年所作的《赤壁图卷》作一对照,便不难察觉文徵明图式结构及其意境营造的渊源所自。我们不能仅从位置经营而冒然判定文氏的《赤壁赋图》系参考了仇氏的构图,因为学界所形成的共识,是作为后辈的仇氏受到沈周与文徵明很大的影响而使其绘画具有文人画的特点。正如元代陈琳受到赵孟頫的指授而使其笔墨形质有了很大的提升一样,王渊更因赵孟頫的指教而“所画皆师古人无一笔院体,为当代绝艺”。文徵明谓仇英“运笔转趋沉着,盖又得沈师所诲焉”,也同样指出了作为画工的仇英在笔墨审美上趋向文人画的特质,这亦或是仇氏为明中后期画坛所重的重要原因之一。考较以上《赤壁赋图》版本,个中存在着相互借鉴因素应是不言自明的。

文氏的《赤壁赋图》是否对仇英的构图有所参考,由于没有记载或相关的文献资料佐证,现已不可得知。但文氏对仇氏绘画技艺的多方赞誉,诚非虚辞。仇氏之作又早于文氏十年,且二图相对照而言,其画面运思确有相近之处,不同的是其物象表现形式存在很大的差异。文氏之图,从右边岩壁结构及其舟楫、人物神态的描绘来看,应是受到了武元直很大的影响。不过,其以简练的笔法、平稳的构图淡化了武元直悬崖峭壁的险峻之势,转为平易淳和的格调。右边岩壁冲出画幅,以体现其山体高大险峻;从岩壁后部横伸出来的远山沙渚纵横交错,而消减了岩壁之高所形成的仰视之感;左边婀娜的松树正与右上倒垂于岩壁的点叶树构成顾盼呼应,正所谓“稳中求险”之体势。全图用笔圆润厚实,线体粗细相映,设色“简淡”,仅以赭石铺底,石青绿敷以岩壁石块覆盖赭石色之上,形成变化,整体意象古雅、苍秀,气格平正、淳和。黄宾虹云:“翁覃溪特谓粗笔是其少作,老而愈精。今则于其磅礴沈厚之作,谓之粗文,得者尤深宝爱。藏其画者,惟求简笔为尤难也。”此语点明文氏所作,细笔、繁复之画为多,而粗笔、简淡绝少。而其粗笔之作多为晚年,老而愈精。

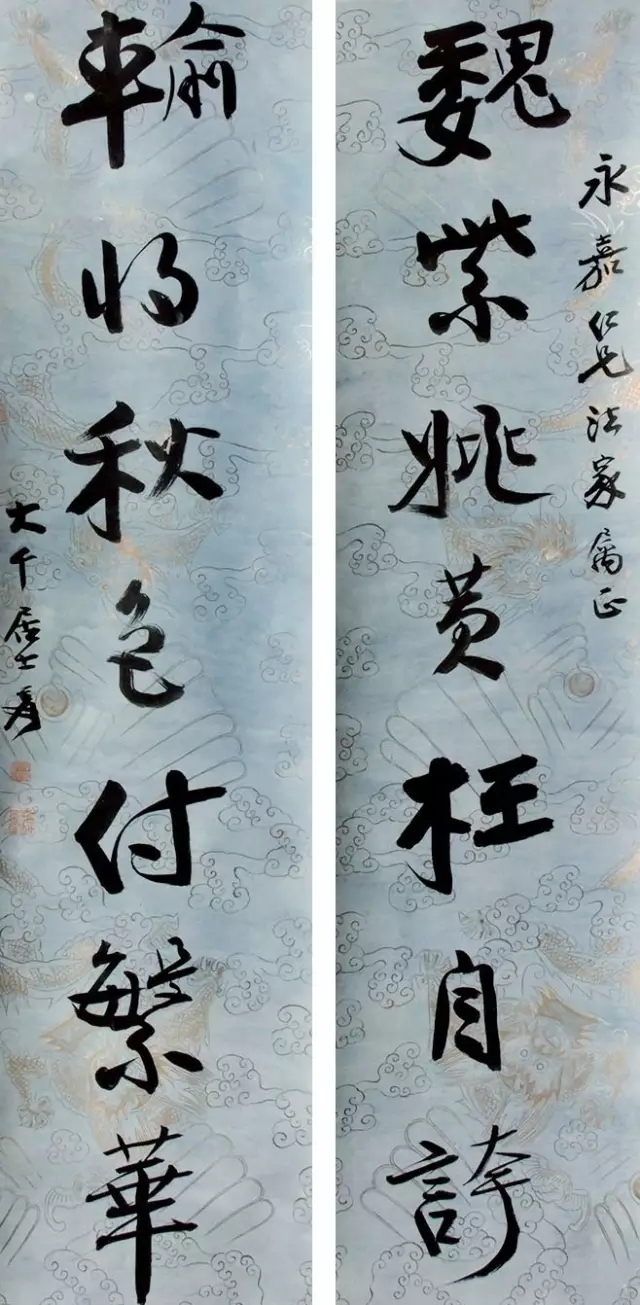

3.以“江南山水”为题材的院体青绿类型画风

纵观文徵明一生的青绿山水,所谓“夺自然之造化”,以江南山水为题材,其晚年所绘的青绿作品,亦多表现闲隐、自适生活的山水意境,以寓其心境。

直接以自然山水兼合古法为变体之作的《仿古山水》,据专家分析,此图约作于嘉靖二十八年(1549年)左右。其于此图所欲表现的,或是对吴中先辈高人逸士以乐于吴中自然山水的陶然品格的钦慕,而隐喻之意涵于其所绘山水意境中,实是自身对徜徉江湖,归隐避世理想生活的向往,这实与其老师沈周等文人的志趣与性情是相通的。“无人知是陆天随”正是隐者“所高者独行”“所重者逃名”的心境体现。故文人画山水多以此类题材自况,以适其卧游之志。

此图笔墨苍劲,轮廓分明,山石皴法笔锋粗碎,淡干墨皴擦而笔触不多。树木表现已形成一定的样式结构,笔法老练。其树石、设色手法近于《花坞春云图》,皆是取法“二赵”青绿而有所变化之作。石绿重色敷设于山石结构顶端突出之处,以色当墨,覆盖于皴笔之上,显得浑融交织,一派生机,体现出“青山稠叠”之意。虽名曰《仿古山水》,实际上可能是后人所命。以其笔墨语汇及山石结构图式观之,应是院体绘画作风的变体之作。文徵明对古代经典绘画的“仿”学,多为自运,韩雪岩《吴门画派山水画之仿研究》中,分析了历代绘画之“仿”的意涵,剖析颇为详尽,他认为:所谓的“仿”可以概括为以特定的艺术风格和审美取向为参考,根据具体情境的需要和主体的精神诉求,进行视觉图像创造的艺术手法。在“仿”的过程中特定的艺术风格被延伸和扩展,而仿者则借以产生新的灵感、趣味和笔墨语汇。对于吴门诸家对古代山水之“仿”的实质,这一定义的概括颇中肯綮。文徵明青绿山水的诸多“仿”作,正是在借助经典艺术风格,对其图像结构、笔墨趣味、色彩体系的仔细玩味,以富有个性的表现手法进行重构、组合、刻画,亦对经典绘画作风及其审美取向予以新的注释,并从中获得灵感而进行创作的。

嘉靖二十九年(1550年)春暮,文徵明时年八十一岁,与徐封(默川)等友人同游虎山桥,归后作《虎山桥图》,虽系纪游之图,从其笔墨语汇、青绿法及其山水造境所呈现出来的特征,可以看出其七十九岁《仿赵伯骕后赤壁赋图》一图风格的消息。其造景繁复、物象丰富,位置经营有序而规整,类似于仿图的分段性质,应是其对“二赵”青绿法沿用而不失机敏地融入从元人笔调而来的温雅柔韧。而于充满院体风貌的物象刻画中寓露其晚岁略具童真的手法——其茅屋工整而稍显板拙的笔触,其流水用笔寓方于圆的转腕不灵,却笔笔厚实、圆润,其山体用笔转折的沉着、干脆,等等,都露出与中期阶段飞动、工细特点的不同,却丝毫不减其趣味性,更予人以亲切之感。而其色彩则基本沿袭仿图,色墨的交融可谓相得益彰,在看似严谨、工致的院派行家作风的整体风貌中,实又包含着文人自身对古典色彩的解读。

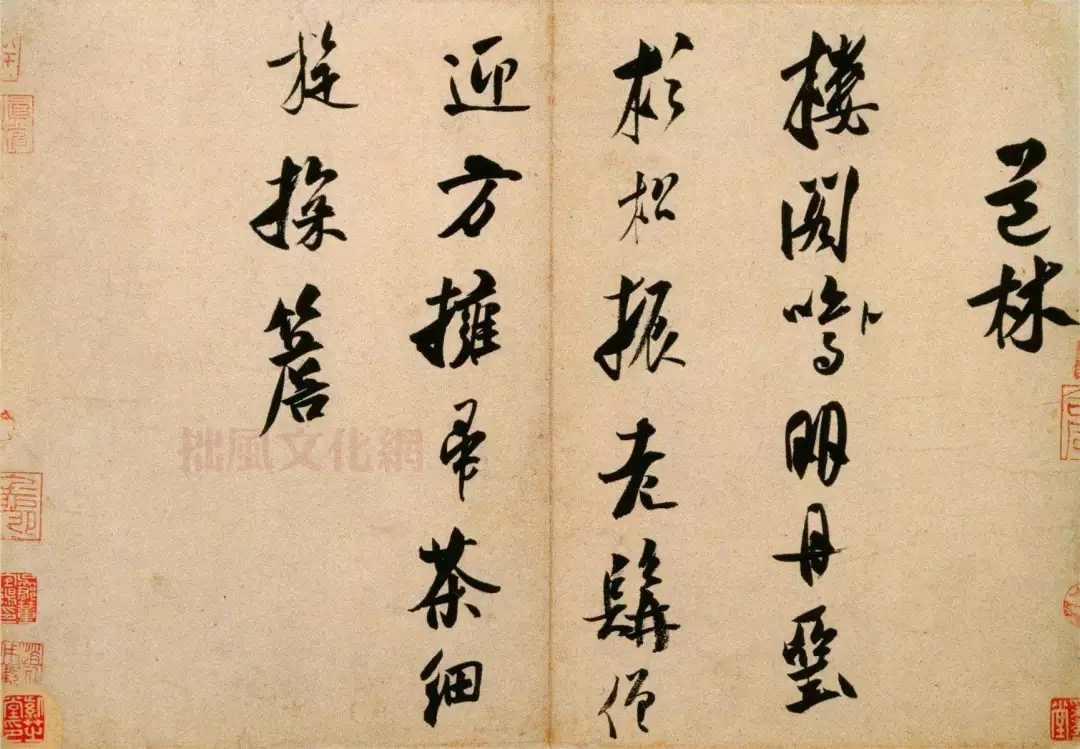

作于八十五岁的《林泉雅适图卷》和八十六岁的《江南春色图卷》亦是文徵明师法自然的作品,此两图风格相近,山石结构表现鲜明地呈现出十足的院派作风,不过其轮廓用笔改方为圆,麻皮夹斧劈皴,色彩的厚度使其皴法隐没、淡化了。其画江南山水的旷远辽阔,文人隐居林泉雅适自乐,离尘避俗柴门深静的生活,与中期阶段所作别号图所表现的意境颇为接近。如《浒溪草堂图》等作品,用笔多露出疏秀、细劲及设色淡雅的特点,晚年多用秃笔,线条粗拙,用色艳丽,而由于其笔意承接院体风规而不免有刻露的痕迹。

(二)元人笔墨与院体重色交融的青绿风格之变

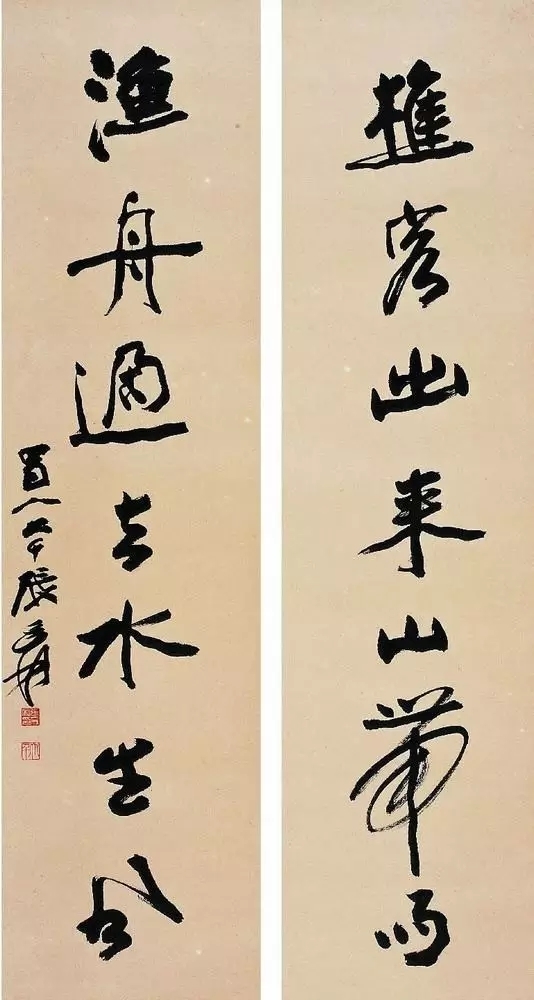

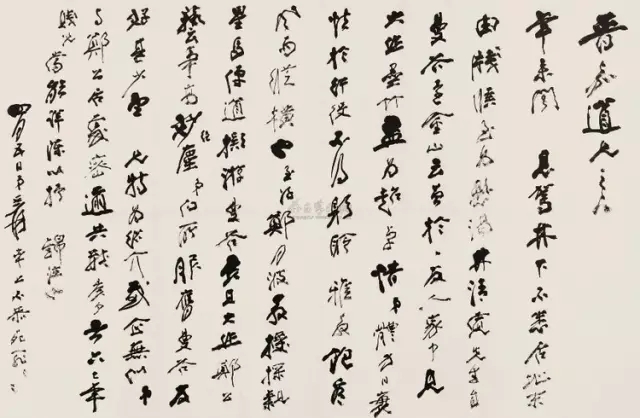

嘉靖二十九年(1550年),文徵明八十一岁的高龄时,自题《万壑争流图》云:

此余尝作《千岩竞秀图》,颇所思致,徐默川子慎得之,以佳纸求写《万壑争流图》为配。余性雅不喜作配画,然于默川不能终却,漫尔涂抹,所谓一解不能如一解也。

“漫尔涂抹”体现出不为某些规矩法度所拘的表现形式。文徵明后期的青绿山水,有不少作品多作长披麻皴,用笔厚实、沉稳,又与吴镇笔法颇相接近。一方面,从工谨精细的笔致转趋粗放旷朗的笔调,与其说是一种从“精工谨致”向着“笔率、意率”回流的表现,不如说是其人生长期的修炼,一种从心所欲而不逾矩的臻于化境的体现。另一方面,与其高龄而目力渐衰有一定的关系,文徵明在七十岁后多处书画题识中云“老眼眵昏”,兹列举数例以观:

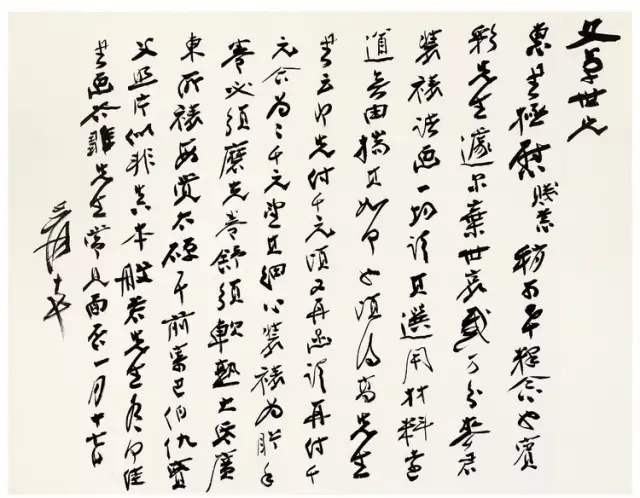

甲辰十月九日,与客象戏。戏毕,顾几间有素练,遂写此以赠。老眼眵昏,不能精工,观者弗哂。(《文徵仲山水小幅》)

乙卯春二月望夜,灯下书。老眼昏眵,殊不能工,观者毋哂。(《明文待诏书琵琶行册》)

余昨年为世程书《原道》,自念耄衰多病,不知明岁尚能小楷否?或笑八十老翁旦暮人在,何可岁年记耶?不意今复书此。然比来风湿交攻,臂指拘窘,不复向时便利矣。(《明文衡山楷书封建论小册》)

由此来看,与前相比,由目力、精力所限,要再如中期般作精细的刻画确实有些为难。因此,文氏后期画风粗放与其中期的精工秀润确有很大的不同,但尽管如此,与沈周山水的率性相比,文徵明在位置经营、工致的笔墨、设色上明显更趋近于唐寅或仇英的职业画风,这与其不断融入院派谨严的造型风规和笔墨表现关系殊大。而因其晚年的率意作风,使其青绿山水的笔墨与设色呈现出畅快淋漓的节奏感。且文徵明在追摹院体风规的同时,又自觉地回到文人画笔墨的框架,融入了元人的披麻皴法,并参合吴镇的湿笔粗墨,致力于青绿山水实践的探索。

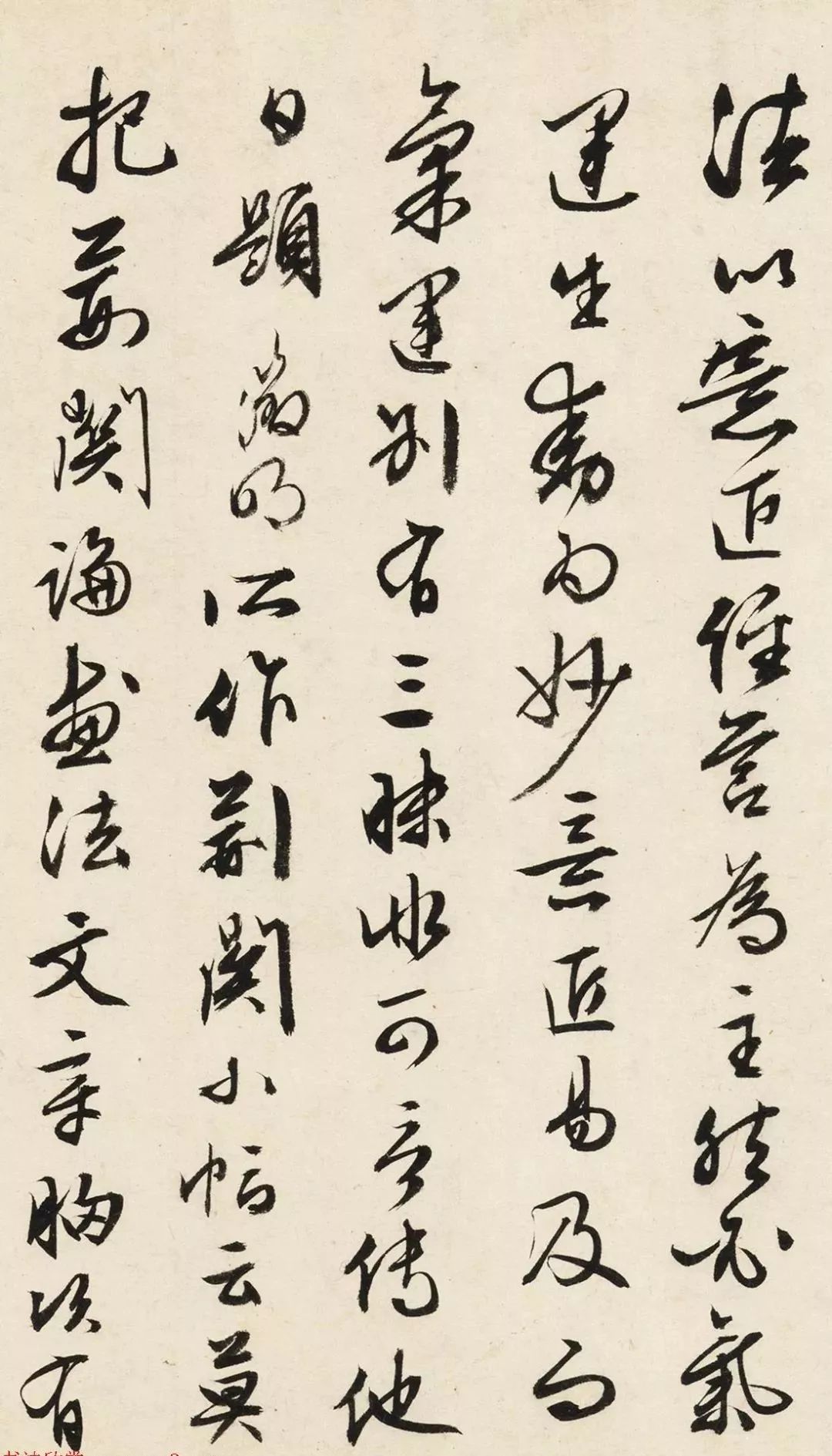

《万壑争流图》是文徵明为徐封所藏己画《千岩竞秀》而作的配对画。此图承袭了王蒙的图式结构,与《千岩竞秀图》相类,两者也都同时呈现以内旋攀升动势为骨干的幽深效果,两个立轴因此在这个统一格调的主导之下,形成一对呼应而互补的组画。由山势或流泉的蜿蜒而构成内旋攀升动势是两图的共同点,而其不同之处在于,首先,《千岩竞秀图》是以“三远”中的高远使其山体向上攀升,而《万壑争流图》看似高远实则是通过平远的视觉模式,以重山叠泉的图式结构使其向着画幅的高处延伸,反而造成了一种更为幽深高远的视觉效果。其次,《千岩竞秀图》以浅绛的色调体现了元代王蒙式的静逸深秀的山水特点,而《万壑争流图》却是以青绿的形式,着重表现其“青山稠叠,溪流涓涓”之意来引发这一特点。从其敷色来看,前景中色墨交融而呈现喷薄而出的浑穆态势,比较合于其所谓“漫尔涂抹”的笔法。中远景的山石笔墨采用元人披麻皴法,虚实相间。全图较之后期的其他作品,设色依然显示清润雅丽的格调,构成其静逸的山体与刚硬的石块,而与流泉牵引的律动相结合,一静一动,一刚一柔,正是自然天道的和合。这种对自然之象的性灵物化,宗白华先生深刻地诠释道:“他是最超越自然而又最切近自然,是世界最心灵化的艺术(德国艺术学者O.Fischer的批评),而同时是自然的本身。表现这种微妙艺术的工具是那最抽象灵活的笔与墨。”文徵明的晚年,自早中期科举受挫所带来的纠葛心境得以逐渐消解,不管其作画的动机如何,至少在《万壑争流图》的笔墨语汇与色彩形式的建构中,其笔线的沉着,用色的空灵,都表明文徵明营构其青绿山水色墨淋漓的表征及其浑融谐和意境的良苦用心。

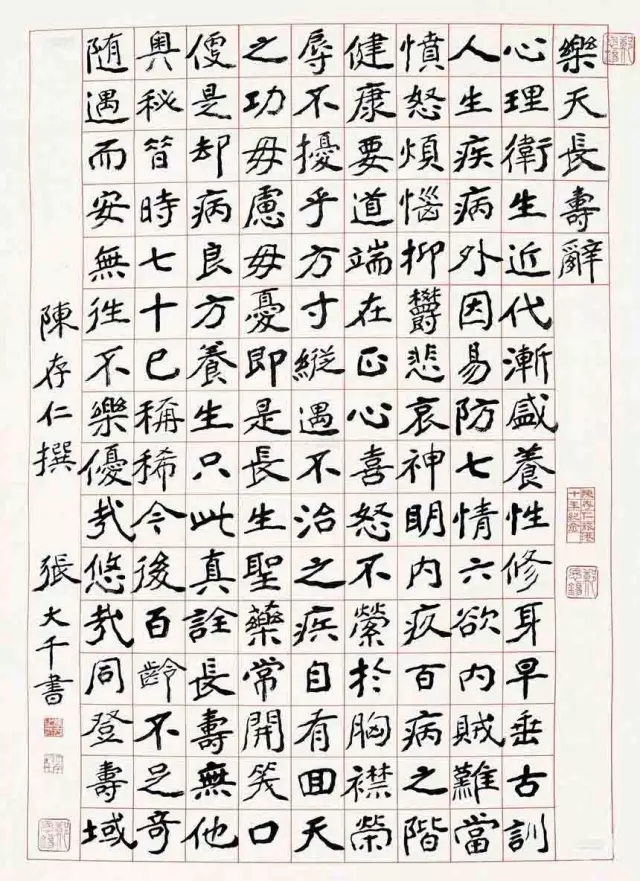

《永锡难老图》笔墨宗法吴镇,与沈周的山水笔法亦极为接近,实从董、巨转化而来,笔触沉雄厚实,简洁而颇具骨力。此图结构工稳,左右两边一长一短斜坡以长披麻笔法,粗放畅快,虚实相生。后为横铺整个画面的平台,土坡、平台上绘古松、柏树、夹叶树等数种,笔力劲健,书写意味浓厚。数株树干冲出画外,或于画外伸入树干,突破了画幅的狭小空间。在松干垂落的古藤旁边,一高士端坐席上,应是所寿主人徐阶,左边桥上一童子正端茶点走来,平台树后一雄一雌两鹿相依顾盼,雄鹿口衔一紫色灵芝,似为庆寿之意。鹿在古代与“禄”相通,喻为“福运、福气”。此图设色古厚,重青绿色覆盖于笔线之上,石青、石绿、赭石相间交融,显其苍浑之致。整体气象以古雅而寓诸浑厚的雄强之势,体现出与早中期阶段被李开先讥为“能下不能大”的强烈反差。

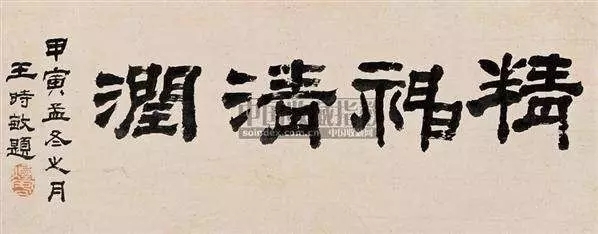

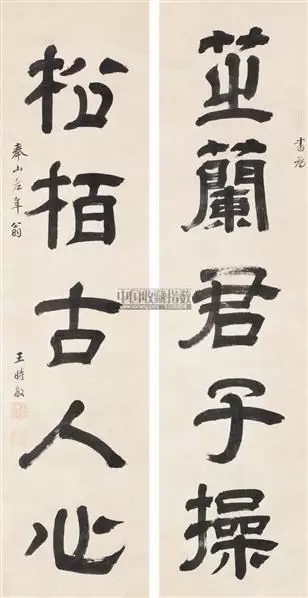

《葵阳图》也是为其友人而作的别号图,但与其中期所作数别号图风格差异甚大。其笔法、设色基本与《永锡难老图》相类,简而粗拙。文徵明后期亦有一些大幅佳构,总的来说,较之早中期阶段的用笔及用色,明显体现出“拙大、蓊郁”的色、墨气象变化。但相比于沈周的粗放廓落,仍然还是透出其审美趣味的典则特点。沈氏早期所谓“胸次”,在两人的不同性格里面,透出的气势与意韵仍然隐含在实质的笔墨表达之中。黄宾虹云:“文衡山山水画,近师沈石田,远宗赵松雪,吴门学者奉为圭臬。世论其所作,以工致胜。晚年略参梅道人法,笔墨淋漓,尤觉可喜。纯而后肆,虚中有实,实固不易,非偶然得之耳。”“笔墨淋漓”“纯而后肆”正体现了文徵明后期青绿山水笔墨形质的鲜明变化。尽管其平行展开的“作家”风规并未因此消减,但其对笔墨与设色方式的思考仍在不断地提升与变化。撇开其晚期颇受王蒙画风影响的“静逸深秀”之水墨或浅绛山水不论,文徵明后期青绿山水的用笔与设色呈现出粗放、率性、畅快淋漓之意蕴。

二、文徵明后期承袭院体青绿画风的原因

文徵明在中后期偏爱院体的浓重色彩,并试图通过元人湿笔粗墨的画法与院体色彩交融拼接,并非偶然的,致使其后期青绿画风趋向南宋院体青绿风格的原因,可在三个方面予以探讨。

其一,文氏在前中期已有相当丰富的青绿山水画作问世,从对绘画实践的探索与发展而论,文氏显然有着“借古以开今”的想法,故此,不断探索也成为文氏追踵古典青绿并发展青绿的动力,尽管至最终文氏都没有越出古典之藩篱,却留下了大量的青绿作品以飨世人。

文氏在1519年跋《唐阎右相秋岭归云图》云:

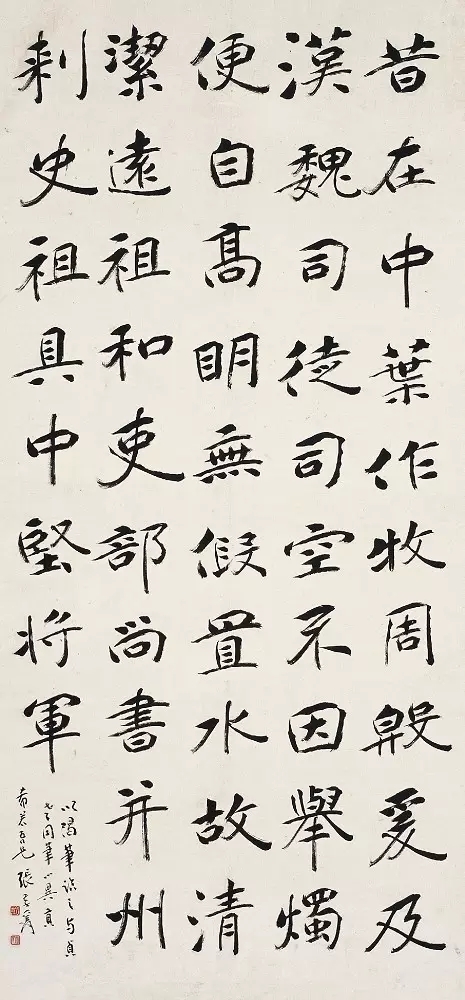

余闻上古之画,全尚设色,墨法次之,故多用青绿。中古始变为浅绛、水墨杂出。以故上古之画尽于神,中古之画入于逸。均之,各有至理,未有以优劣论也。

“青绿、水墨各有至理,未有以优劣论”的提出,为其文人画家的身份解开了一层枷锁,被元代文人画家置于边缘的青绿山水,重又被文徵明推回到画史上,文徵明在中后期阶段对传统青绿的大力发扬恰恰印证了这一点。

其二,以文氏在吴中的声望及其借鉴定古画之机,更有纵览古代名画经典的可能,而以文氏“好摹古”之癖,必然对古画大加临摹,即便不能对本临摹,也在“自运”的模式中忆写其大貌,从文氏的题跋中便可印证。文徵明在其十九岁时跋《赵伯驹春山楼台图卷》云:

余有生嗜古人书画,尝忘寝食。每闻一名绘,即不远几百里,扁舟造之,得一展阅为幸。此卷宜兴吾大本旧藏之物,大本当获之时,欲索吾郡吴匏庵、沈启南二公详识,未果……戊申三月,同友人游善权。因过吴氏之庐,讯其嗣君,因索观之。见其一段潇洒出尘气象,煜然可掬,犹若临风把隋珠和璧,为之击节。即欲效颦一二,恐未易窥其堂奥矣。”

据题跋便可知文氏所观览的古画数量之多。且从其见到赵伯驹此卷青绿时“欲效颦一二”亦可推想其见到“二赵”其他青绿作品时心情的激动之状。如其在友人徐默川家中见到赵伯驹《后赤壁赋图》时云“余每过从,辄出赏玩,竟夕不忍去手”,道出了文氏对传统经典的倾慕心理。从文氏所追摹的古代青绿经典名作可以发现,在继承传统技法的同时,以之为基点,探究新的青绿画风模式亦同时展开了。

其三,明中期商品经济崛起,商人争相求购书画,蔚成风气,且多以“摹古”为好,仇英所作恰是其时审美之风的反映,文徵明固有文人之名,然难越其蹈,从其“雅债”及其弟子在艺术沦为商品而遭致明后期文人的批评可见一斑。如果说仇英把色彩的表现语汇发挥得淋漓尽致,以作为一种绘画性的思考去展现色泽幻化的绚丽多姿,却给人一种以技取胜的“作家”迎合时俗审美的感觉,那么,文徵明后期则以“作家士气咸备”的模式作为一种新型体式进行探索,在色彩的表现上尽管浓丽却呈现出纯粹性的形式结构,而沿用元人并上追董巨的文人画笔墨,则体现其审慎地保持着“士人”以画为寄的情结。

然而,文徵明所处的时代,恰恰是商业经济发展的旺盛时期,是明代社会环境转型过渡时期的关捩点。商人地位的攀升,带动了社会环境、人文环境的活跃。在文艺上,世俗阶层审美思维的介入,是酿成文艺与其时代潮流发展相吻合作风的真正动因。正是在这样焦躁不安的社会环境中,像沈周、文徵明等文人画家们的内心深处,隐隐含着对“道”的本体精神的向往,却又无时不刻地受到来自世俗伦理冲击的无奈的心境。周榆华先生通过对明前中期文人以文治生的研究,一针见血地指出了这些文人在重名与尚利之间的矛盾心理,周指出:

名士陈献章、陈秋鸿、刘士亨与才子桑思玄、唐寅、祝枝山等代人写诗作画,所要钱物却欲语还羞,可见在当时社会氛围里,直接言利还不大为人所接受。如果直接言利,可能损及个人名声,说明文士心中虽有求利的动机,但畏于世议,还是不敢公然地提出来。

从文徵明的书信、画跋所显示的作画动机及其画风的变异之中,其审美价值观念随环境而转变是不言自明的。卢辅圣先生说:“随着明代文人市民身份和世俗意识的加强,那种体现在画师和画工全能型绘画形态中的‘绘画性’,对日趋职业化的文人画家产生了巨大的吸引力。”文徵明早期追求文人画的“超迈境界”向文人画家的职业化过渡,实质上与其从追求“简淡”向“重色”的美学观念转化在某种程度上有着契合的一面,是不容忽视的。历史就是如此巧合,囿于政治环境体制下的院体风规刚刚走过,却又令这些文人画家们受困于世俗审美层价值观念的藩篱。换言之,即“雅”与“俗”的审美取向的择取问题,石守谦先生在论述“雅”与“俗”时说:

对于中国社会精英阶层的成员而言,大众文化虽然存在,却不值得认同,不仅不能认同,而且经常是抨击的对象。在那个抨击的过程中,精英分子一方面是在积极地创造他们的精英性,刻意拉开他们与大众间的距离;但是,另一方面则是在进行一种面对大众文化包围的被动防御,在他们激越的批评语言中,还透露着他们无法完全抗拒大众文化的焦虑,担心他们会耽溺于生活周遭的需求与诱惑中,与大众的区别,日益难以维持。

此论正切中文人画家职业化而难以超越的要害。可能文徵明并不需要直接卖画以维持生计,但从其为吴中富人徐默川所作的配对画《万壑争流图》,为友人曾潜绘《兰亭修契图》,也曾为未曾谋面的吴中商贾张一川绘《一川图》,等等,都可以看出文徵明在“面对大众文化包围的被动防御”中的一种无力感。从仇英受聘于吴中富商所绘制的青绿山水而言,也可窥见时人偏爱青绿之审美趣味。不过,文徵明与仇英身份仍有差异,因此,在追踵院体尤其是“二赵”青绿的过程中,文氏仍不失其文人画家之“士气”,但其创作有时又难免为大众的审美所左右,一方面在所谓“雅债”的应酬中适应市场机制,一方面又在不断地对艺进乎道的超迈之境努力前进,只是在雅俗之间有所择取而已。

结语

综上,文人画家崇尚“简率、散淡”之山水画境,青绿山水则自元四家边缘化后乃在很长一段时期沉寂不振,在明初只有一些宫廷画家继续着南宋院体青绿的路数,多表现为“工整纤丽”的画风,在画史上并不显眼。逮至明中叶,文徵明重振青绿之画。因其师从沈周,所本实为文人画家之路,于中期后饱目传统青绿之菁华,发出“水墨、青绿并重”的议论后,直至后期乃对院体青绿孜孜探求,尤其倾力于“二赵”青绿山水的追仿,并试图嫁接元人笔墨开辟新的青绿境域,虽然标示着文人画家的“士气”,却最终难以越出院体青绿山水的类型画风,这与其所谓“作家士气咸备”的说法是相对应的,却与宋元文人画家所追尚的山水之境存在着很大的落差。在不同的环境中,对雅俗的思考及其自身审美志趣的择取,面对大众文化的日益渗透,在文徵明身边的友人及其弟子的活动中,便可以想见要完全拒绝市坊阶层审美趣味的难度了。

注:原文刊发于《艺术探索》2017年第6期,此处为摘录。

黄文祥:博士,广西师范大学美术学院讲师,研究方向:古代书画理论。

——END——