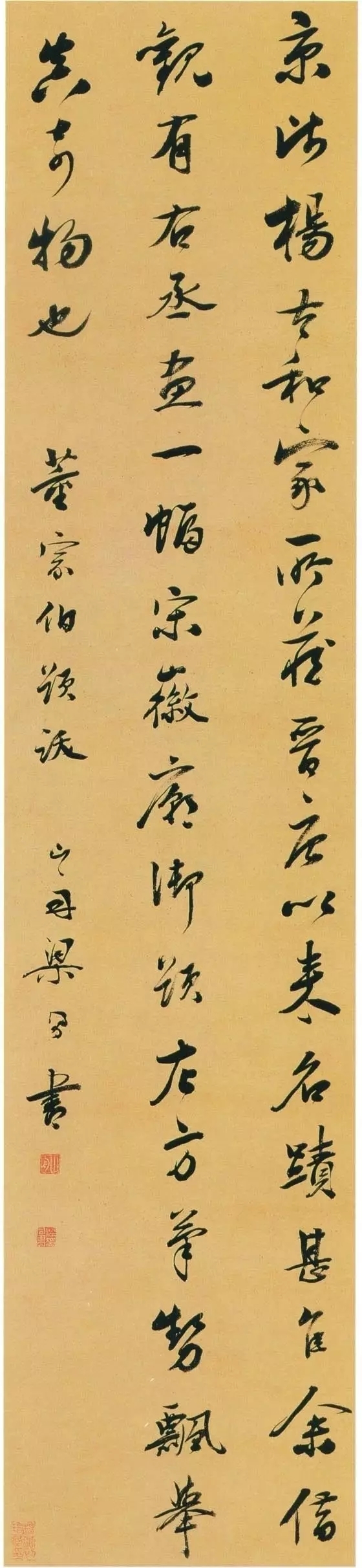

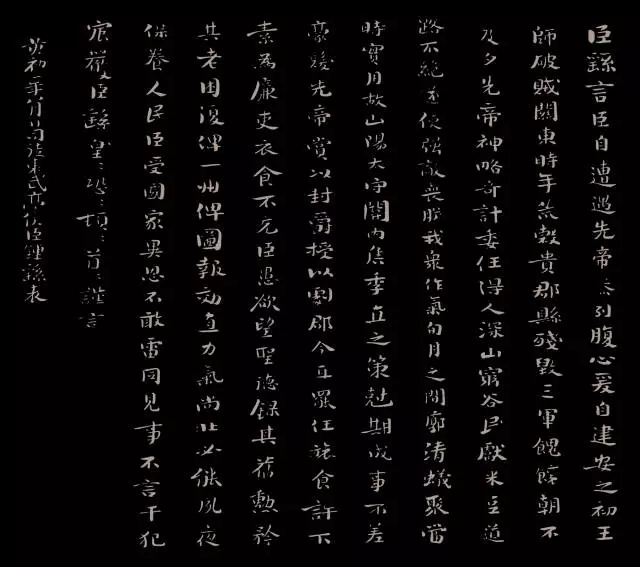

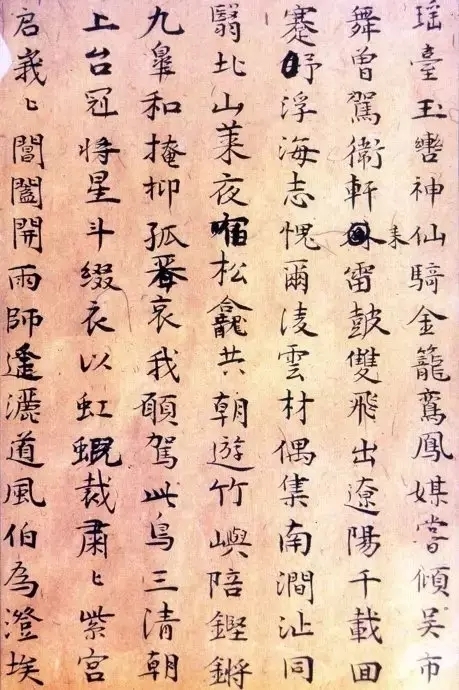

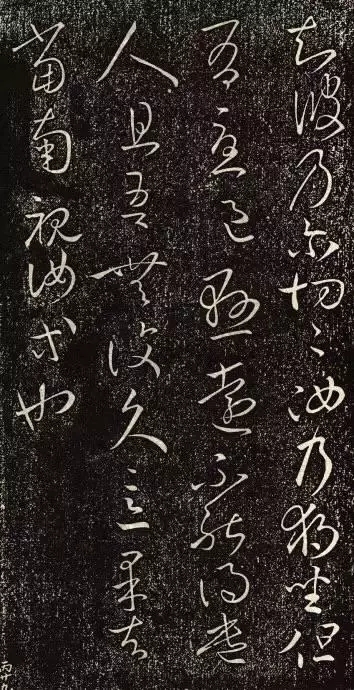

启功先生《论书札记》说:“行书宜当楷书写,其位置聚散始不失度。楷书宜当行书写,其点画顾盼始不呆板。”这句话以楷书和行书的关系为基点,深刻地揭示了行书和楷书这两种字体的书写规律。只是限于札记的体例,启功先生并没有展开详尽而深入的解说。出于行文和论述的方便,笔者谨就楷书的学习所得,谈谈对“楷书宜当行书写”的认识以及由此引申到的一些问题,借以求教于诸位方家。![640.webp (6)]()

汉字是中华民族集体智慧的结晶。相对于汉语言,它将原本通过口、耳相传的内容诉诸有形的视觉符号,真正拓展了思想与信息交流的时、空维度,为中国文化的承传与发展做出了巨大的贡献。千百年来,尽管出现了镌刻、范铸、印刷等多种不同的方式,但总的说来,汉字社会功能的实现主要还是通过书写来完成的。汉字的组织构造与以书写为主的各种表现手段相互作用,又兼受时代、用途、场合等因素的影响,便产生了许多标示汉字形体之大类型、总风格的字体。

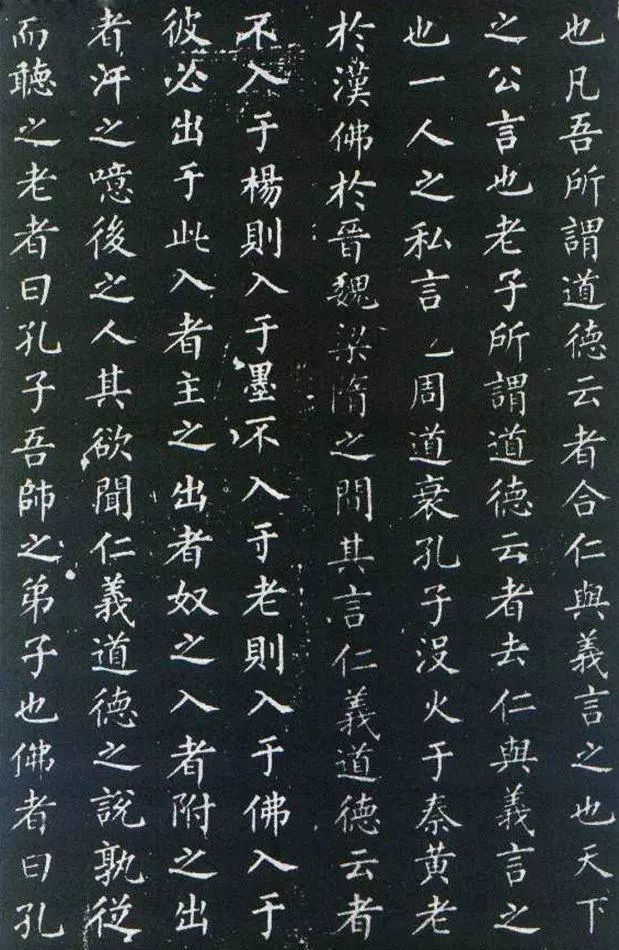

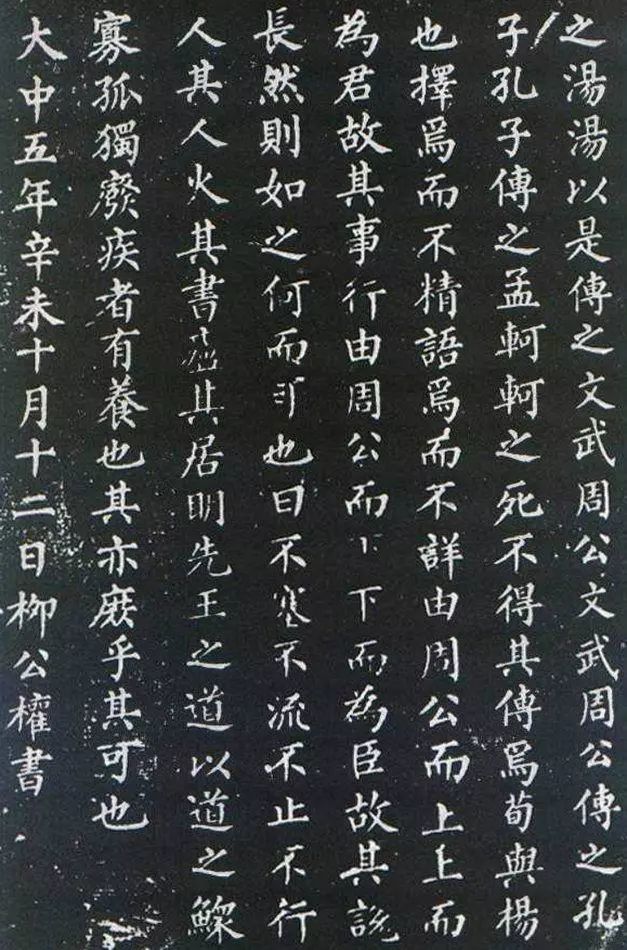

表面看来,各种字体内涵明确,界限分明。但是,由于各种字体命名的角度不同,字体之间也呈现出错综复杂的关系。因而,我们首先需要确定 “楷书”、“行书”的所指,以便了解“楷书”与“行书”在文中并提的原因,并深入考察“楷书宜当行书写”的准确涵义。专业学术研究对“楷书”与“行书”的界定不可数计,也从不同的层面和侧面揭示出两种字体的本质属性,但是,启功先生在札记中使用这两个概念,且没有另作解释,大概采用了多数人最为熟悉的理解。查阅《现代汉语词典》如下:

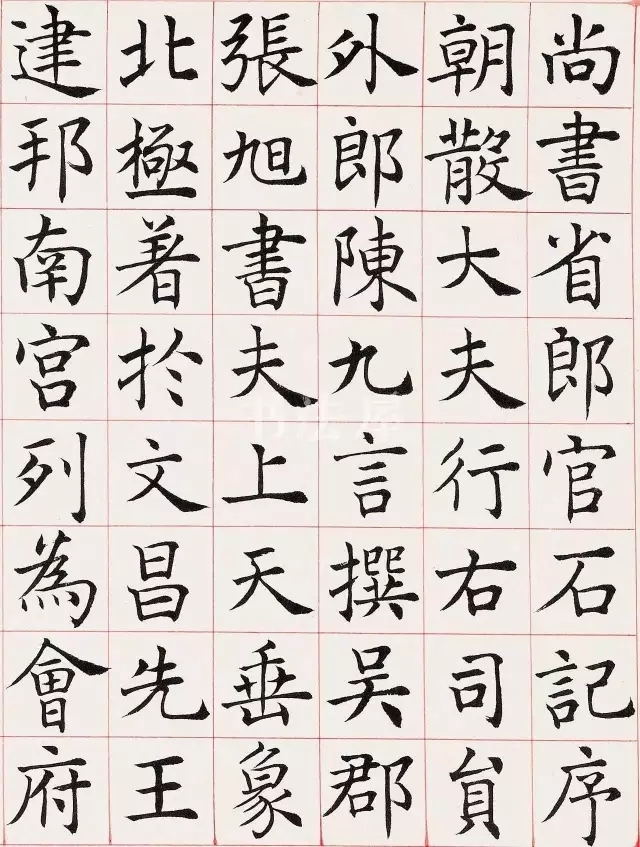

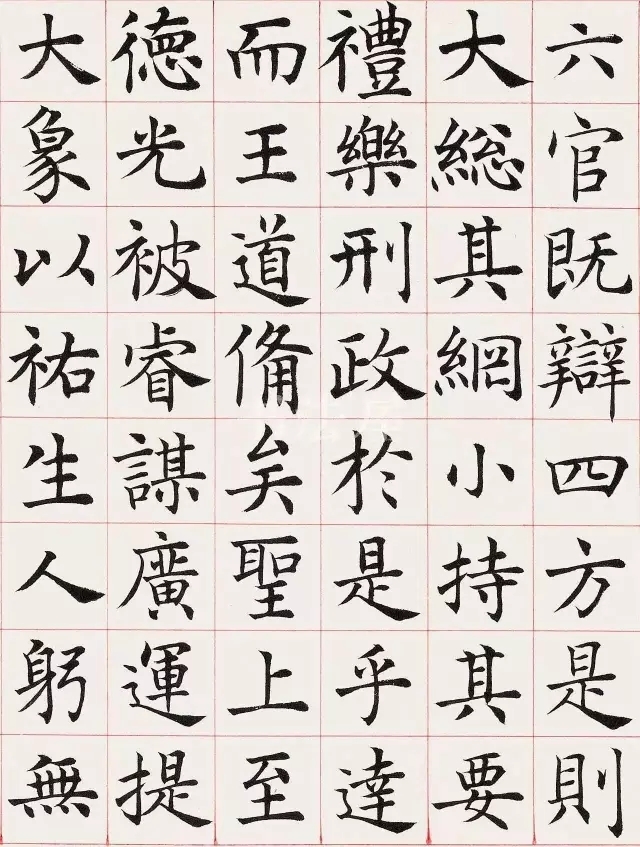

楷书:汉字字体,就是现在通行的汉字手写正体字,它是由隶书演变来的。也叫正楷、真书。

正体字:形体合于规范的字。

行书:汉字字体,形体和笔势介于草书和楷书之间。

草书:汉字字体,特点是笔画相连,写起来快。

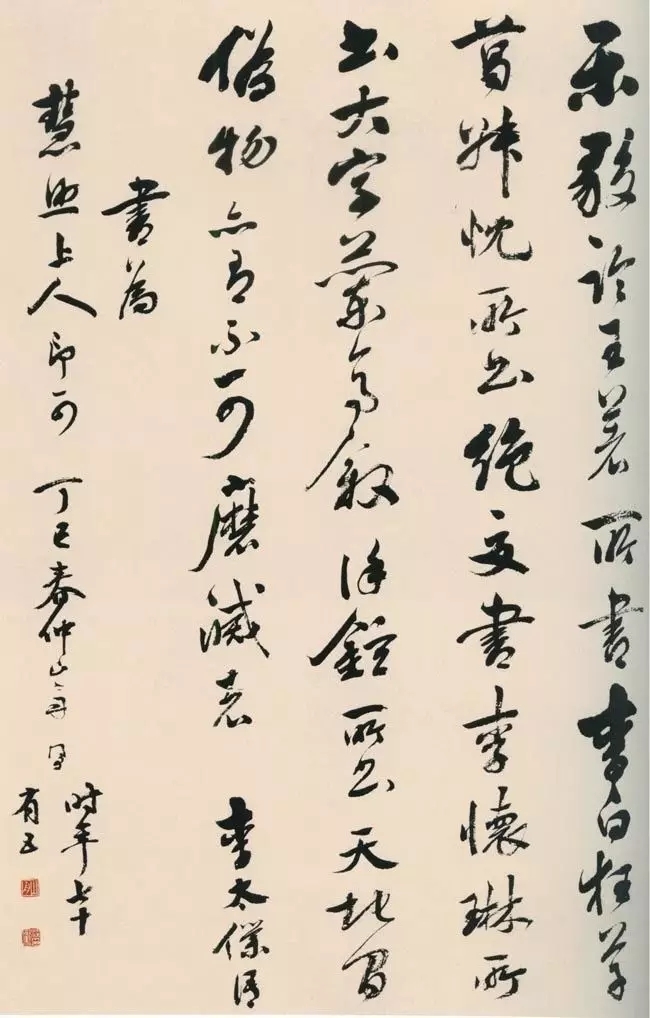

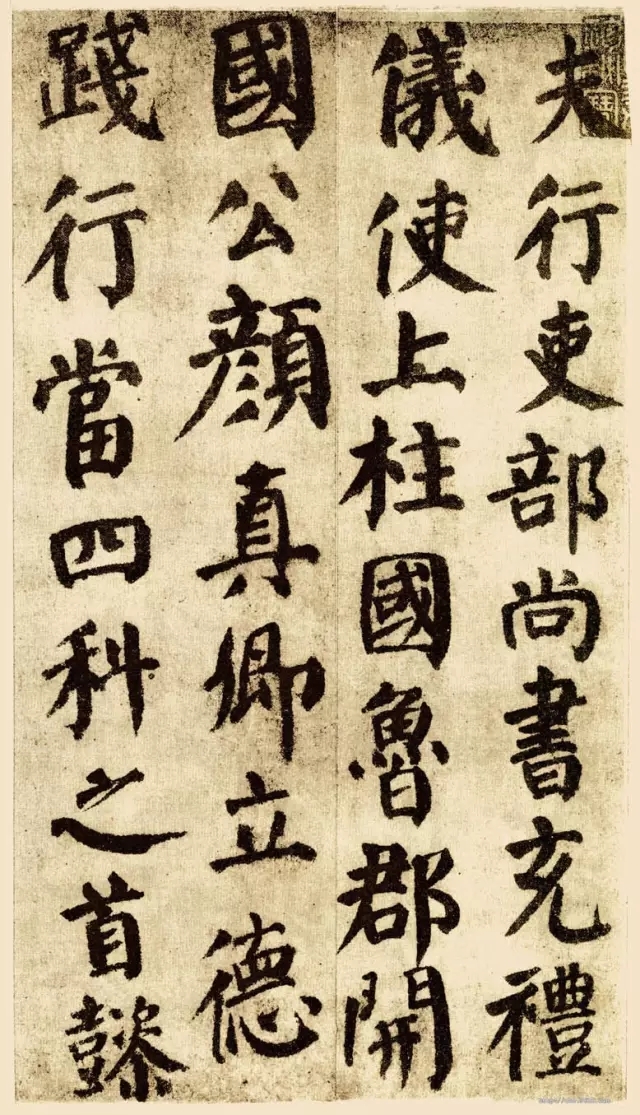

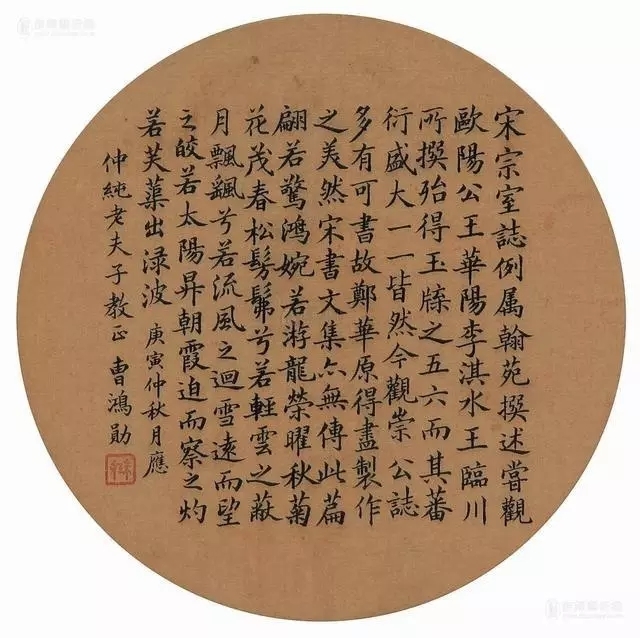

![640.webp (7)]()

通过与“正体字”的解释相互参照,可知“楷书”是指在书写中注重形体规范的字体。所谓“规范”,主要在于形体合乎规定,当然,为了达到交流的目的,力求规范应该是所有字体共有的要求。但是,出于保证“正体字”属性的考虑,“楷书”的笔画之间应该不相连属,否则便会引起固有笔画形态乃至整个字形结构的歧异。在与草书“笔画相连,写起来快”的特点比照之后,楷书的这一特点得以验证。至于行书,由于“介于草书和楷书之间”,既不像草书那样“笔画相连”,又不像楷书那样完全不相连,从而保证了汉字形体的便于识读和书写便捷。

书法艺术是以汉字书写为表现形式的,书法艺术的探讨也相应地沿袭了汉字书写的一些基本要求。但是,作为两种并列而立的字体,如果将楷书当做行书来写,固然可以实现“点画顾盼”、“不呆板”的目的,楷书岂不消解了自身的特点,从而成为行书的附庸吗?

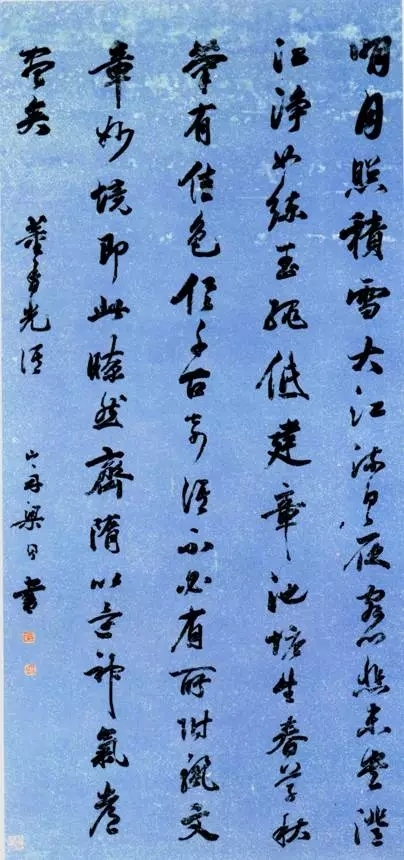

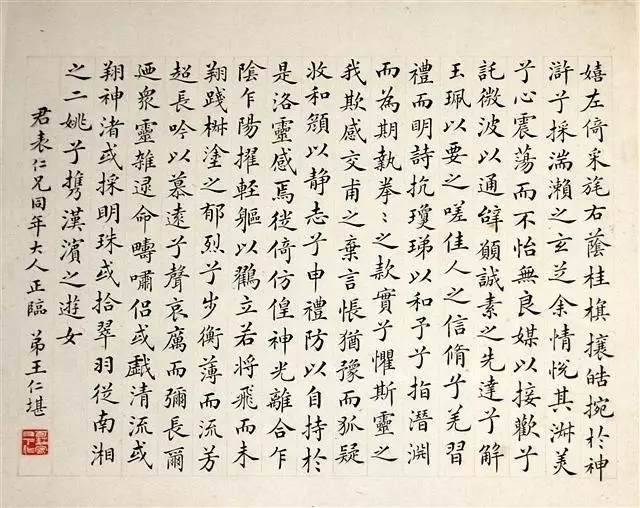

![640.webp (8)]()

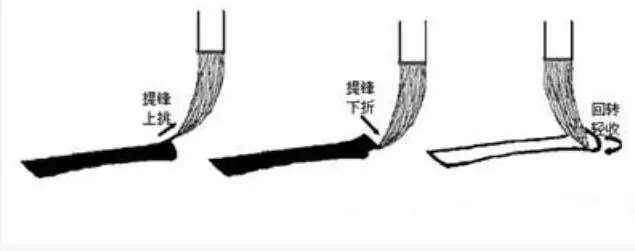

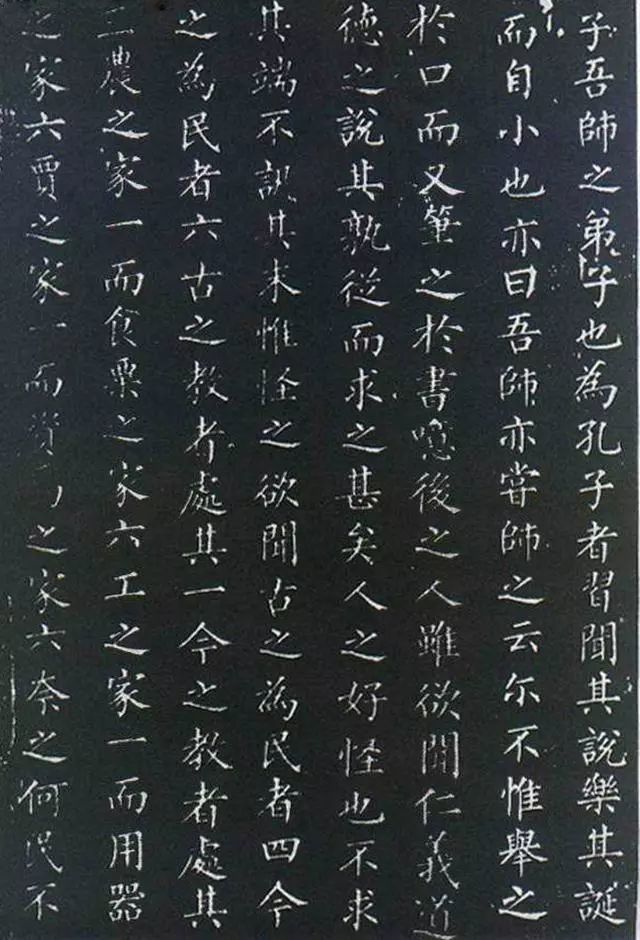

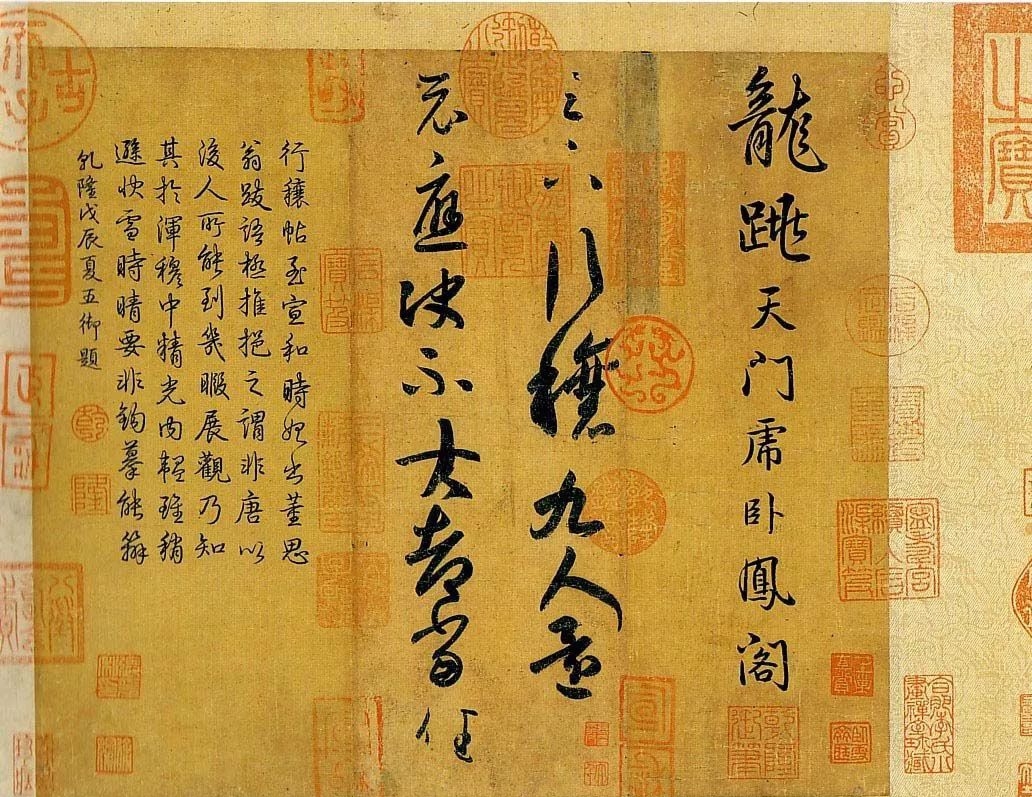

作为字体名称,“楷书”与“行书”都是就书写完成之后的汉字形态而言。在“楷书宜当行书写”的论述中,“写”的过程尤为值得注意。提到汉字书写,人们往往会想到以下三个方面的问题:比如,在笔画层面,需要从起笔处的左上方做出入纸动作,然后向右、向下、向左下、向右下抑或向右上行笔形成横、竖、撇、捺、提等基本笔画[6];单个汉字多遵循先横后竖,先撇后捺,从上到下,从左到右,先外后里,先外后里再封口,先中间后两边的笔顺;至于章法,则多将单个字从上到下组成一行,行与行之间从右到左排列等等,从而为汉字的使用提供了一个可以并且必须遵循的书写程序。如果加以概括,以上所有环节都是书写工具与纸面相互摩擦形成笔道的过程。为了顺利地完成书写,毛笔在离开纸面之后还需要过渡到下一个起笔。当我们将笔画的书写环节与承接环节贯穿起来的时候,书写过程就表现为连续的线性特征。

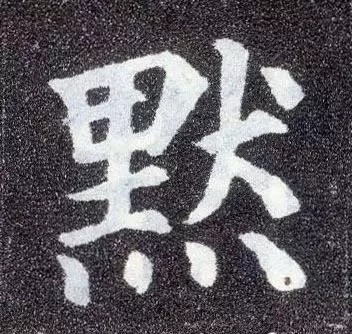

![640.webp (9)]()

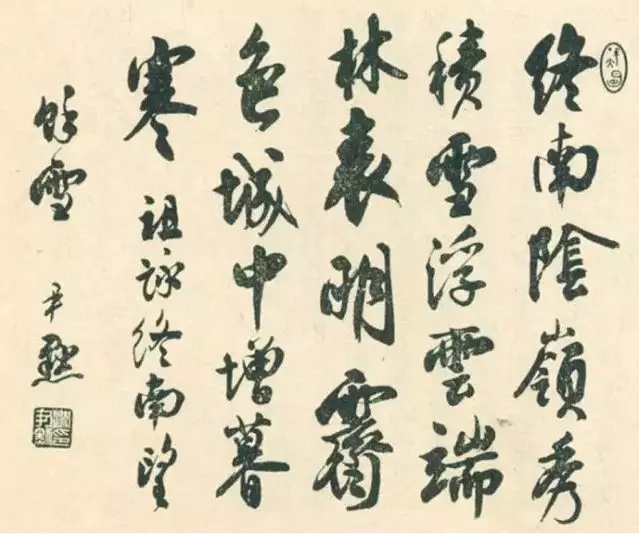

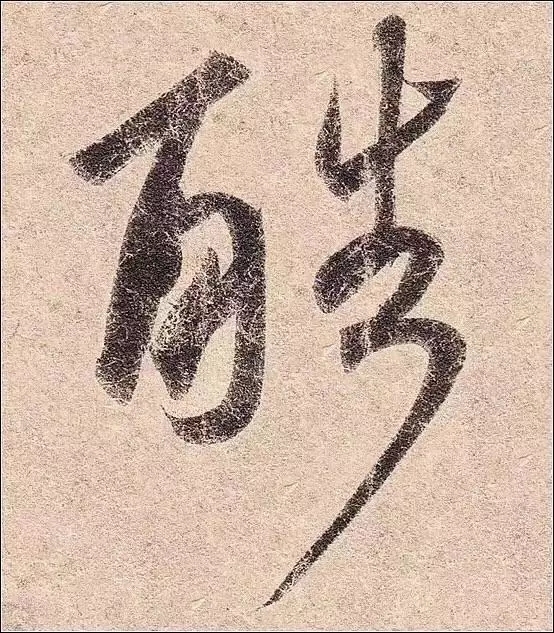

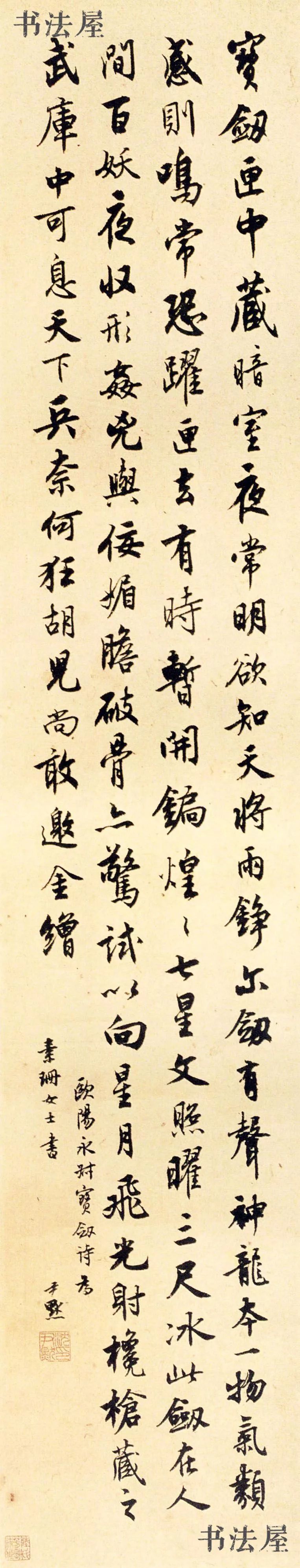

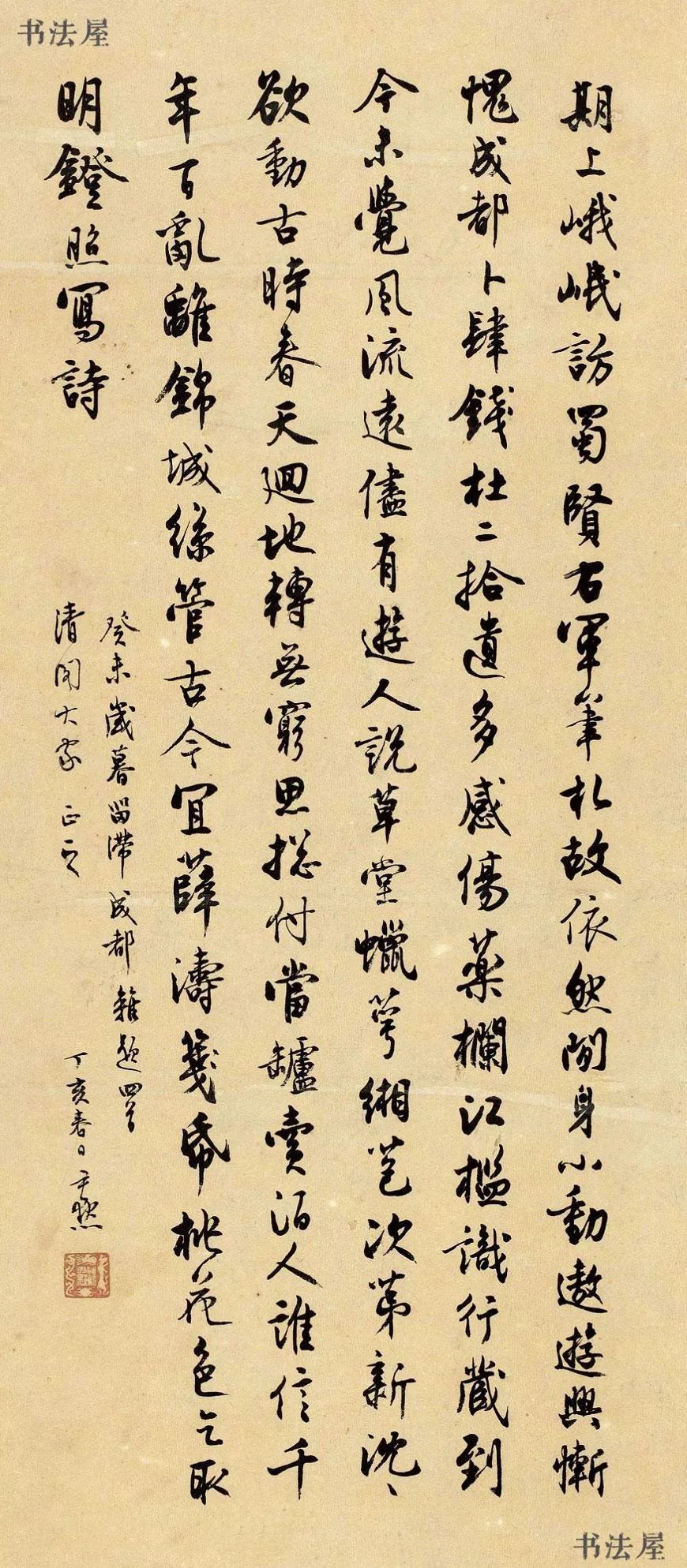

线性特征受制于右手操控书写工具的书写前提,也受制于汉字作为信息交流符号的排列规则。线性特征尽管由汉字的日常书写衍生而来,但它被艺术创作充分重视并加以应用,因而,无论楷书抑或行书的优秀作品,都应该是前后联系、上下贯通乃至血肉丰满的和谐整体,也都应该表现出方圆、藏露、曲直、提按、俯仰、疾弛的丰富变化。当然,在行书中,由于“笔画相连”,即使其承接环节也会在纸面上留下相应的痕迹,使得“点画顾盼始不呆板”的特点尤为明显。从这个意义上说,“楷书宜当行书写”的论述尽管使用了人们最为熟悉的概念和解释,却揭示出汉字书写的线性特征,并触及到书法创作更深层次的规律探索。

![640.webp (10)]()

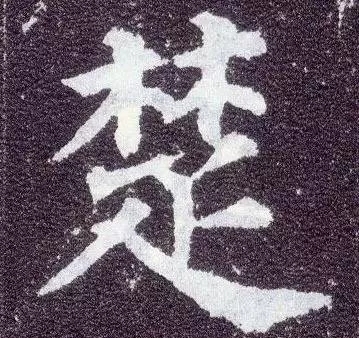

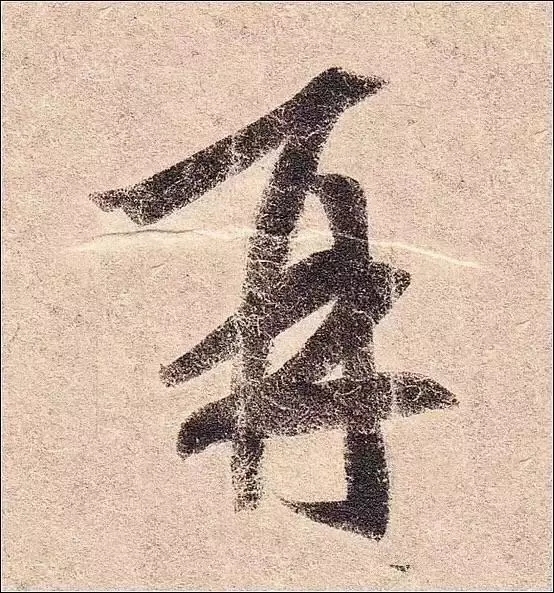

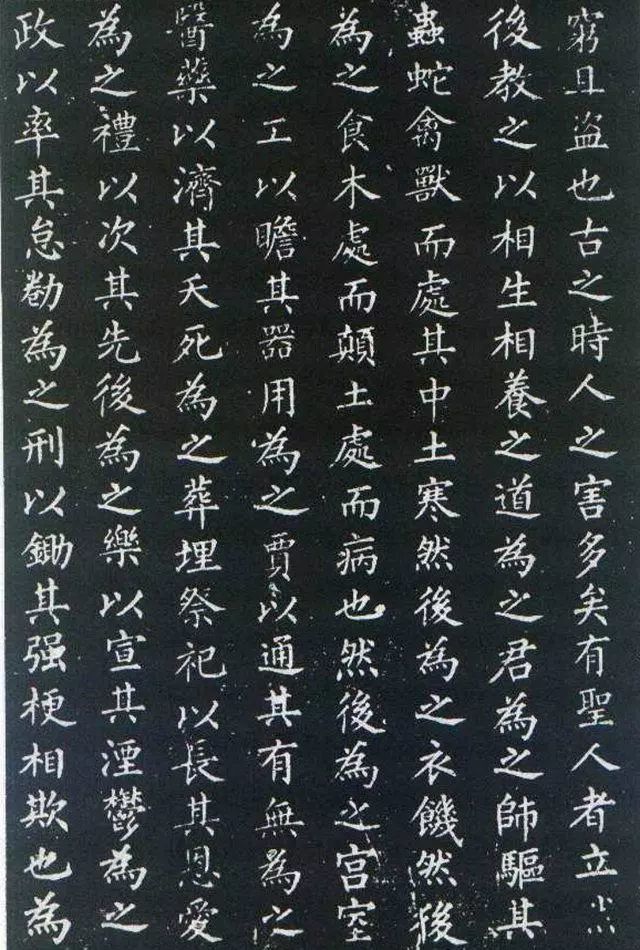

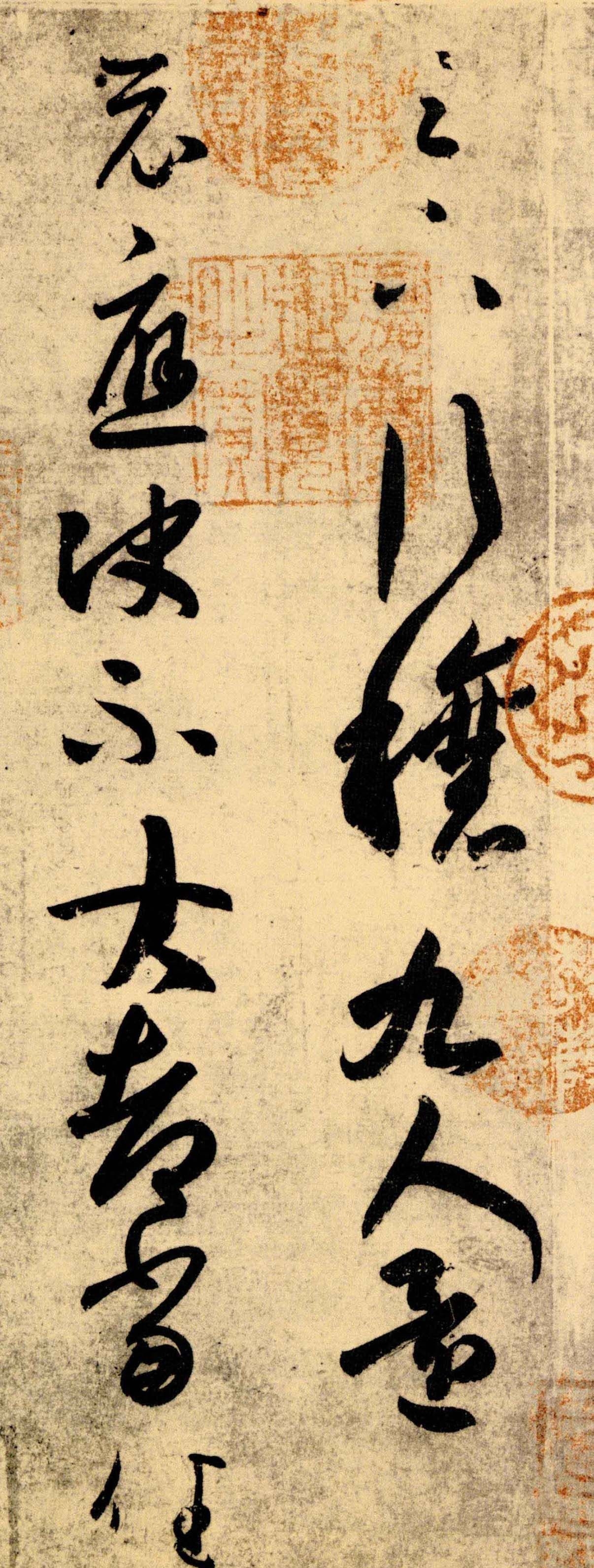

书法作品表现为平面的造型艺术,其动态生成过程表现却为线性的顺序。两者之间,线性顺序为作品提供动态生成的理据,作品为线性顺序提供展示的空间。书法艺术的这一特点使之与其他的平面造型艺术产生了本质的不同。在楷书中,笔画之间的承接环节相对含蓄,各个笔画表面看来也不相连属,“楷书鼻祖”钟繇的作品却被后人誉为“使转纵横”[10]。从中可以看出,自书法艺术趋于自觉以来,书家即已注意到线性特征的开掘、运用。之后的阐述与论说可能使用了不同的概念名称,对于线性书写相关问题的探索是事实存在的。

需要注意的是,这些在作品生成中产生的问题涉及到书法创作的一系列方法、规律、思想和观念。其中的很多细节由于难以使用语言加以详尽的描述,在缺少现代化音像设备的前提下,更需要配以准确的现场演示或者恰切的图示讲解。但是,在讲求师承和家传的社会环境中,这些问题大多被视为“不传之秘”,即便偶有寥寥数语的总结,也仅在极小的范围之内传播。至于其他的人们,在依托自身的书写实践加以摸索之外,更多地需要通过非正常手段才能获得。因为不同于非法的钱物捞取,典籍中关于钟繇等人暗中赚取笔法的记载,已经过充分沉淀并净化为书法史的佳话。

![640.webp (11)]()

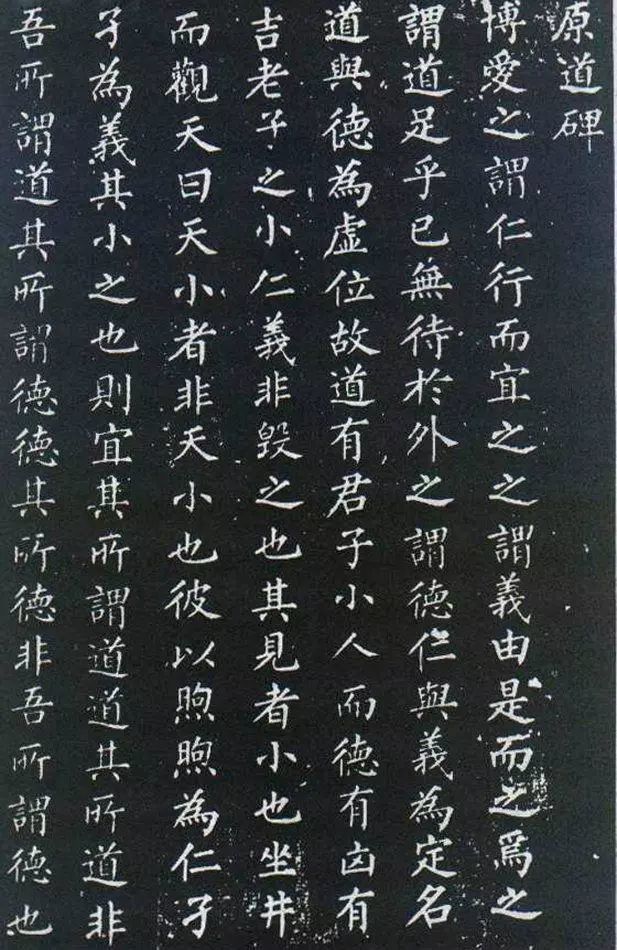

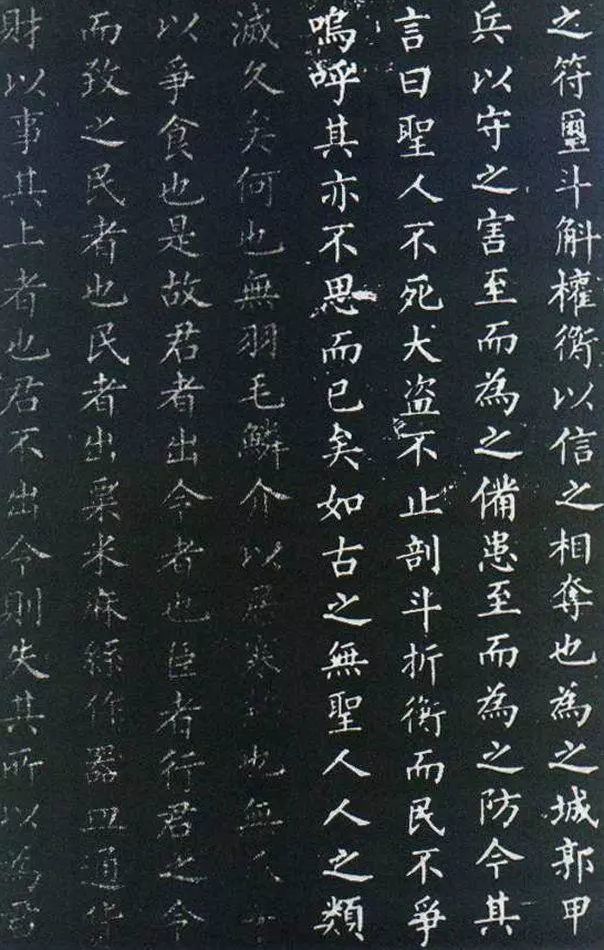

大约在清代中叶以后,受“衰时馆阁书”等实用书写要求和金石学研究中关注视角的影响,逐渐引起书写领域的多米诺骨牌效应。最先是由于专注于书写完成之后书迹的外在形态而忽视了笔画之间的承接环节,然后将本来处在联系之中的各个笔画割裂为孤立的单元,最终逐渐放弃了本来依托于线性手写的规律探讨[11]。因而,在清末士人的眼中,唐人楷书变为专门讲求平面结构与笔画形态的“截鹤续凫”[12],至于取法北碑的“碑学”运动,表面看来为了纠正“衰时馆阁书”的书写现状,实则进一步加剧了这一趋势。之后,伴随着封建王朝的覆亡和科举考试的废除,提倡白话文、汉字拼音化甚至直接废除汉字的思潮不断涌现,一系列严格的训练措施逐渐被忽略和淡忘,致使今天人们的认识较之晚清并没有太多的突破,那么,对于动态创作过程考察的困难是可想而知的。

启功先生依托于丰厚的知识学养和精深的书写实践,准确地认识到线性书写相关问题的重要性。那么,尽管“楷书宜当行书写”并不是他的个人创见,但是,这一论说的提出却有助于回复汉字书写原本应有的状态,从而对纠正楷书创作的错误认识起到振聋发聩的作用。

![640.webp (12)]()

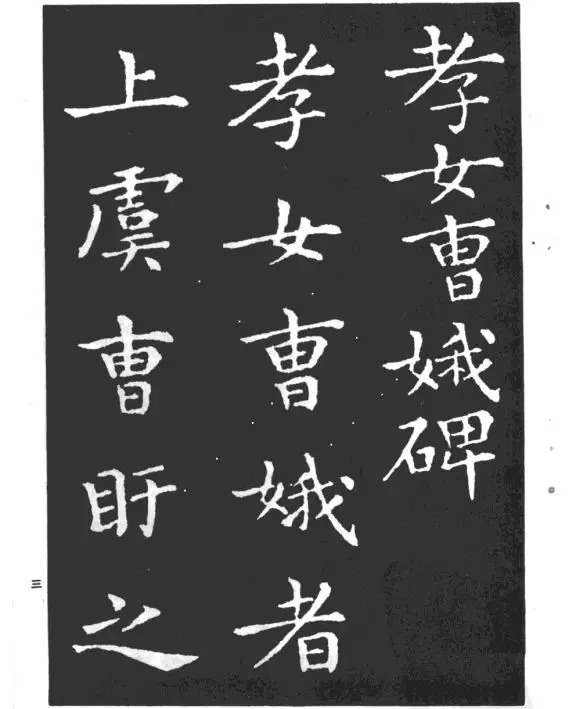

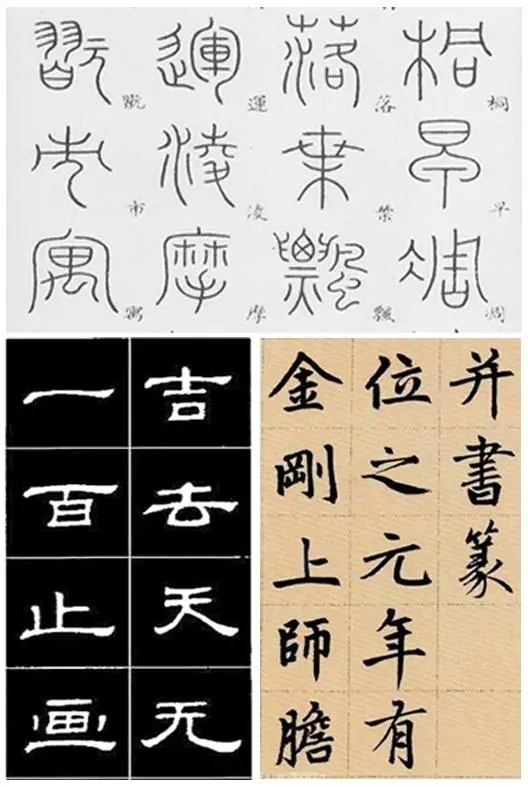

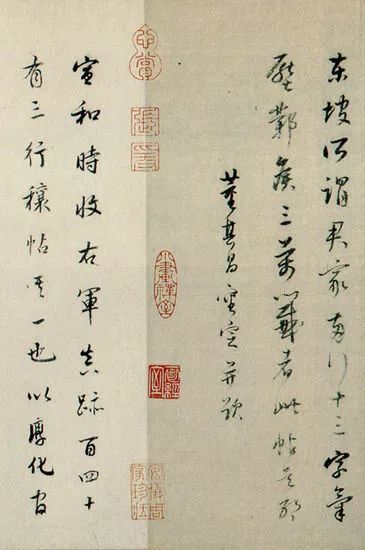

“楷书宜当行书写”是就笔画不相连属的楷书而言。事实上,除了楷书,笔画不相连属的还有篆书、隶书等字体。今天,我们反观书法史对于篆、隶创作的探索,同样暗合了“楷书宜当行书写”的思想。

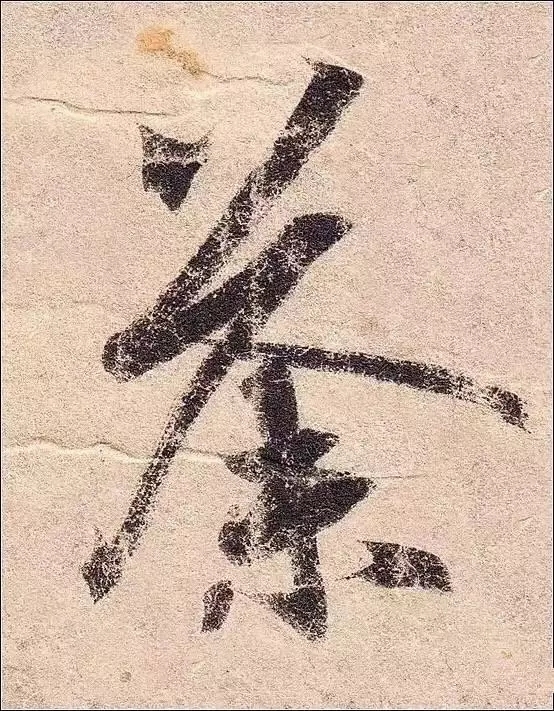

大概自有汉字以来,便出现了汉字书写的行为,自然也相应地开始了汉字书写规律的探索。但直到魏晋以后,伴随着楷书、行书和草书的盛行,人们习惯理解的书法艺术才逐渐趋于自觉。至于篆书和隶书,则主要使用于在此之前的时代。从流传到今天的书迹来说,彼时已经积累了足够丰富的书写经验,只是由于缺乏有意识地整理和总结,后世在关照篆隶创作时并没有太多的文字记录可供参考。即以篆书为例,囿于秦代刻石小篆中线条圆润修长的外在形态,在很长的时间内,书家一直在采用烧毫、束毫、秃笔的方式。自从邓石如强调以“隶笔”写篆始,徐三庚、杨沂孙、吴熙载、吴大澂、赵之谦、吴昌硕等书家坚持着力于流畅笔意的发掘,才真正突破了篆书创作不易操作的瓶颈状态。

![640.webp (13)]()

可见,“楷书宜当行书写”所反映出的线性顺序由于揭示了所有汉字书写的共同要求,对于任何字体的书法创作都具有直接的启示意义。它立足于考察书法作品的动态生成过程,目的在于透过千变万化的外在形态,获得汉字书写时一以贯之的方法、规律、思想和观念,并努力让书法作品焕发出生机和活力。从这个意义上说,对线性书写相关问题的考察已经构筑成一脉相承的书法传统,支撑了书法艺术的产生与发展。反过来,人们将对它的探索弥散于各种字体和各个时代,从中滋养了无数的书家,也创造出了无数的书法精品。我想,这正是启功先生提出“楷书宜当行书写”的现实意义所在!

当然,书法传统的涵义极为丰富,内容也保罗万千,除了“楷书宜当行书写”所涉及到的相关动态书写问题,更需要注意到书写完成之后书法作品对点画用笔、结体取势和章法布局的安排。对此,笔者将以启功先生所说“行书宜当楷书写”引申谈之!

(《中国书法》2014年第2期)

——END——