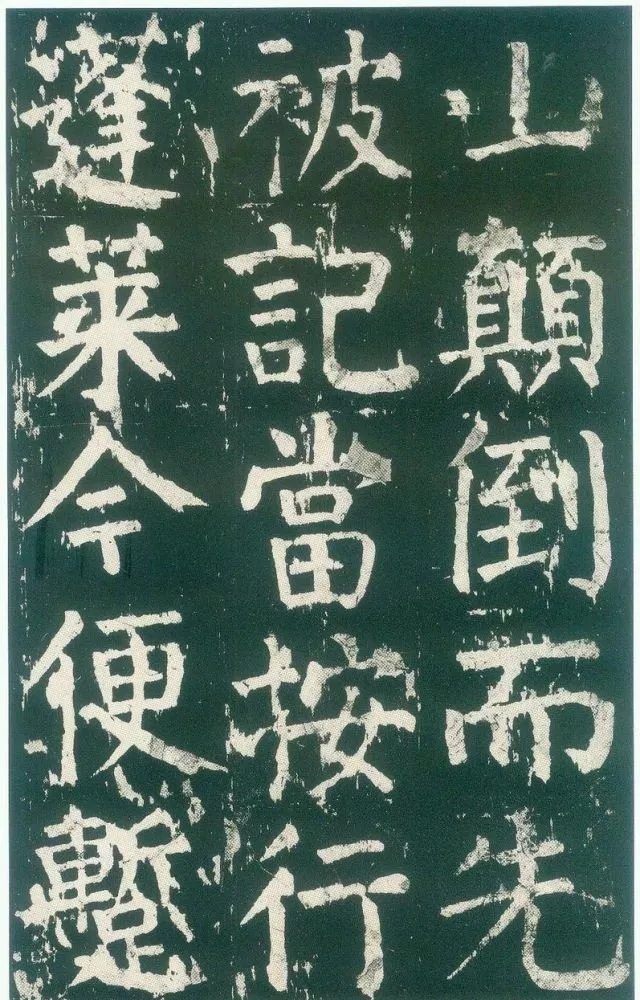

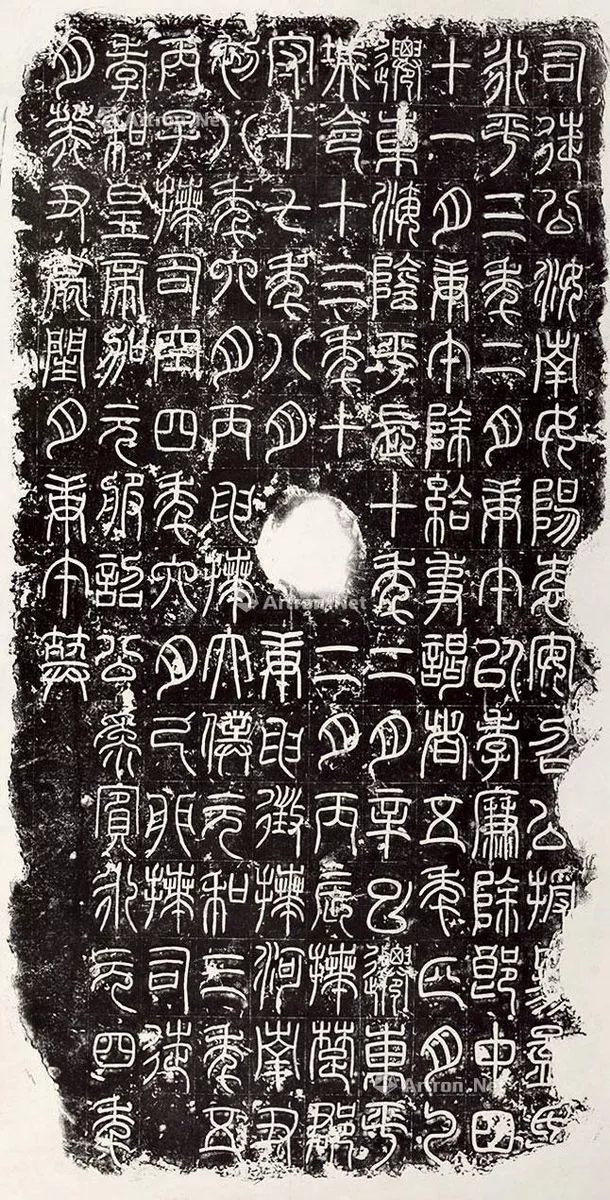

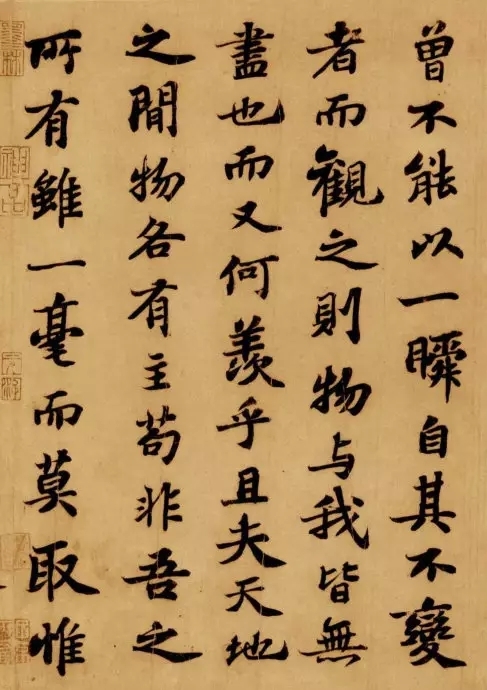

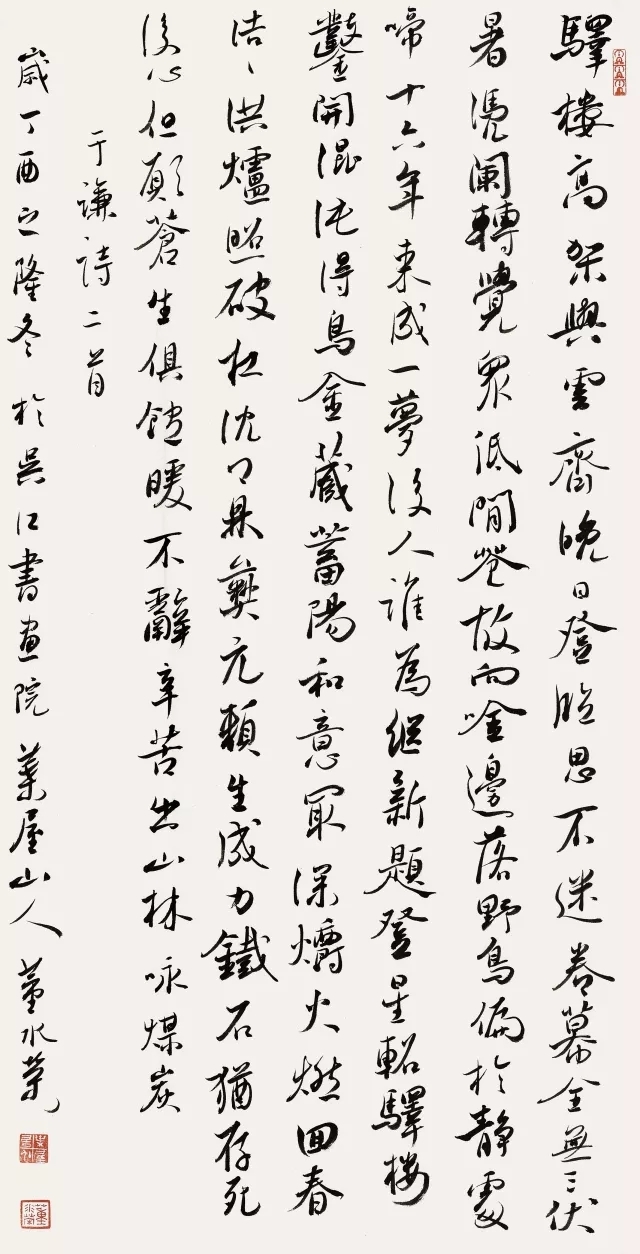

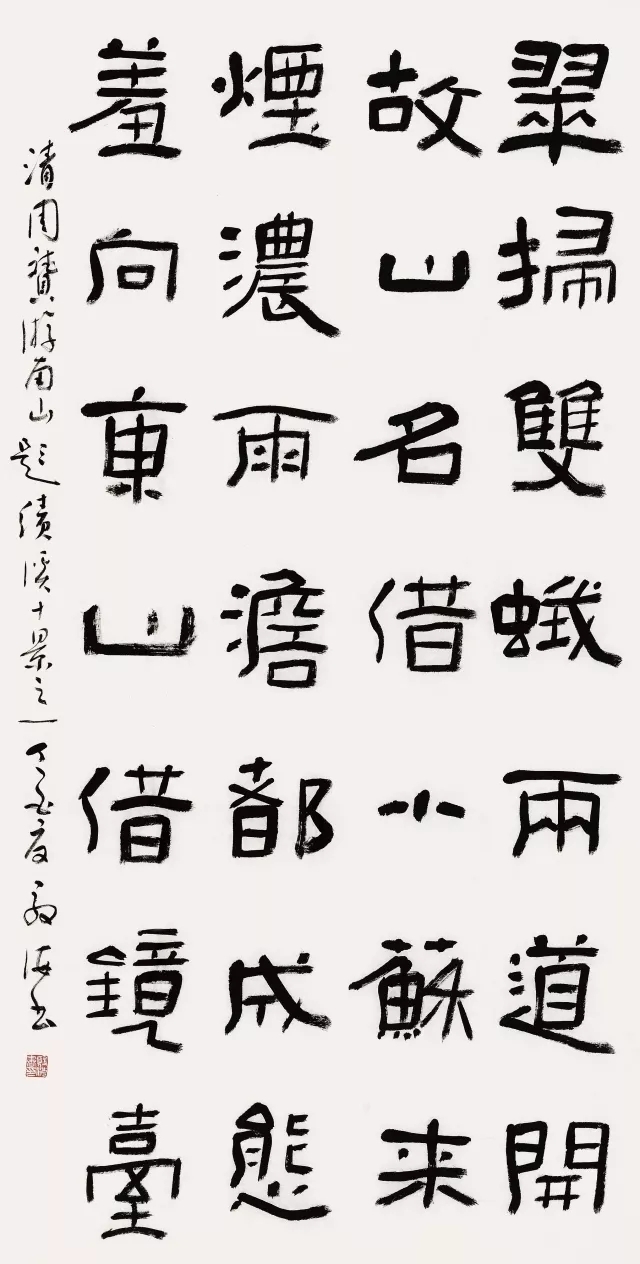

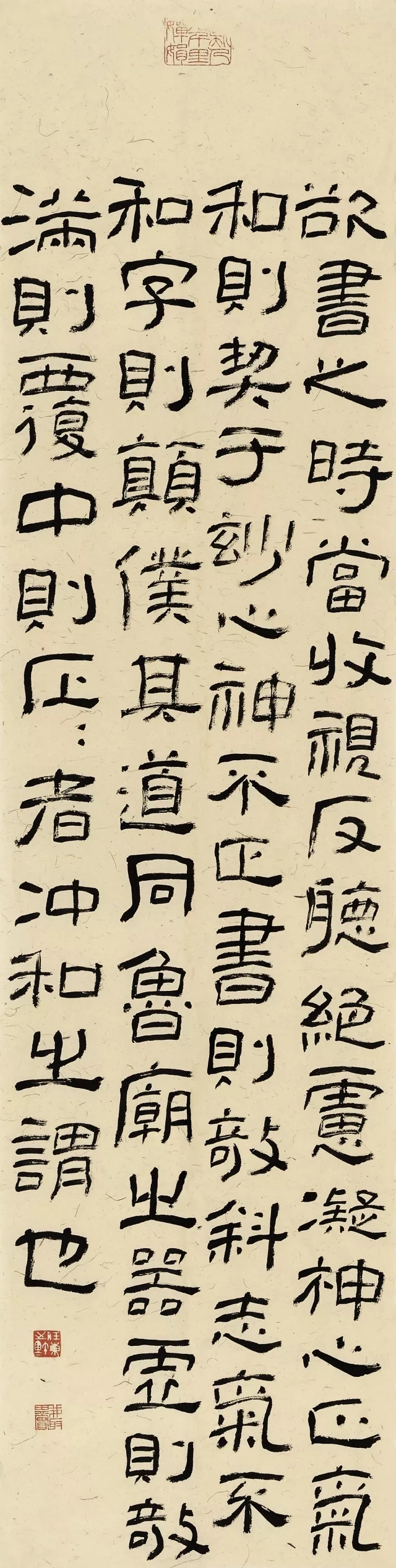

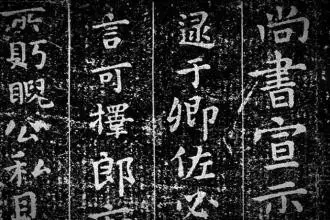

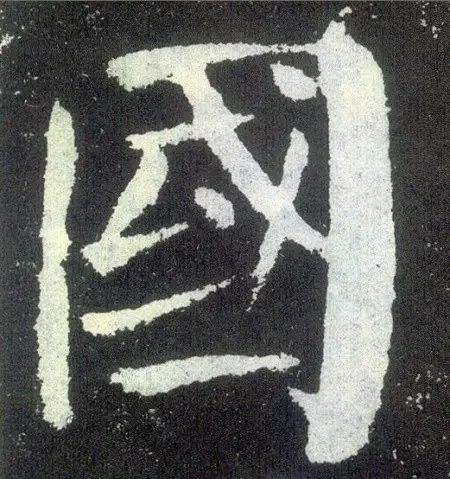

沿袭数千年之久的中国书法艺术,对于传统的依赖性很强。这主要是因为书法所赖以表现的对象是文字符号。文字的符号由六书而隶变,由隶变而楷则,基本上已经定型化,它给书家所留下的创造性余地是非常之小的。

一、书法的书写要在文字符号固定不变的条件下求创意

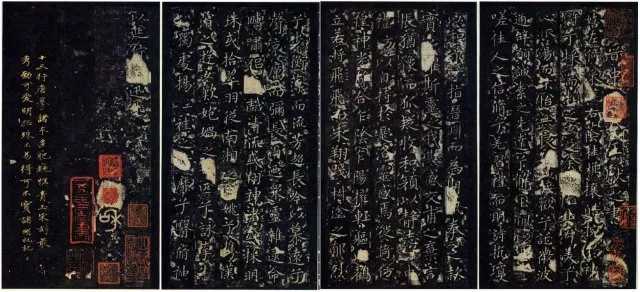

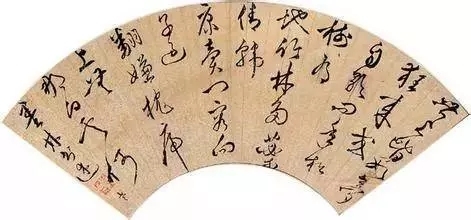

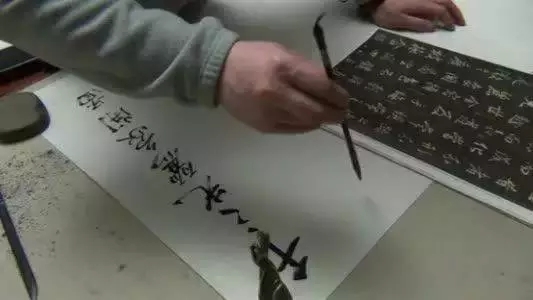

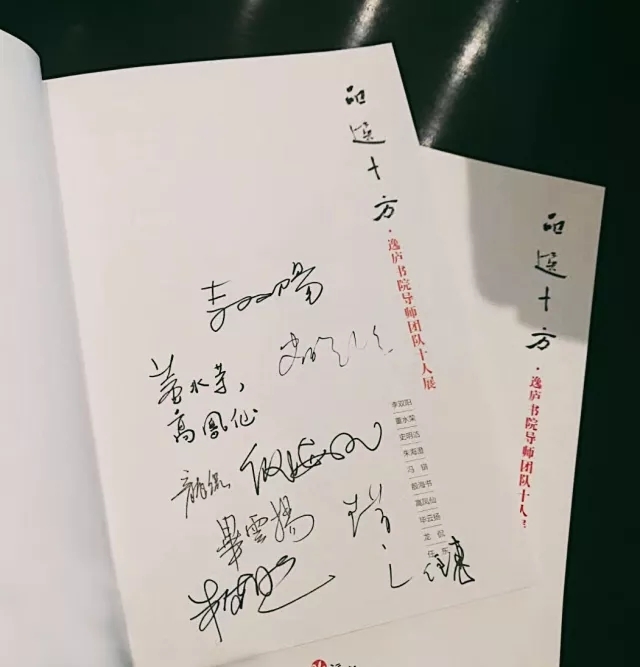

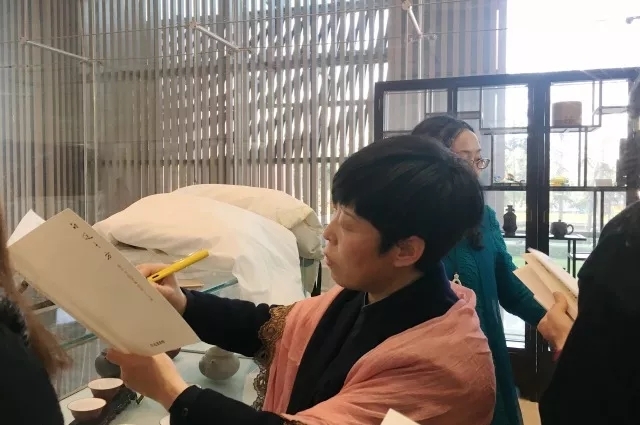

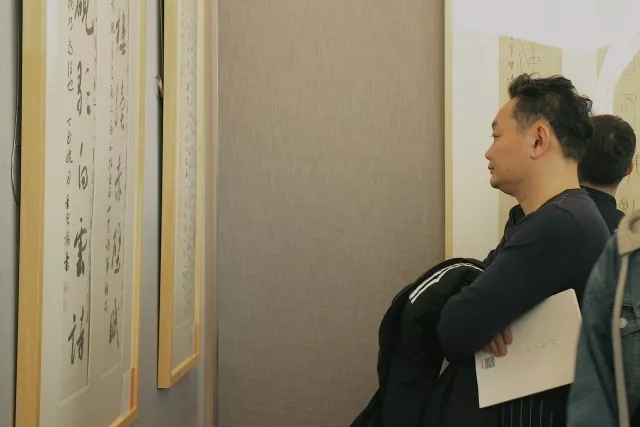

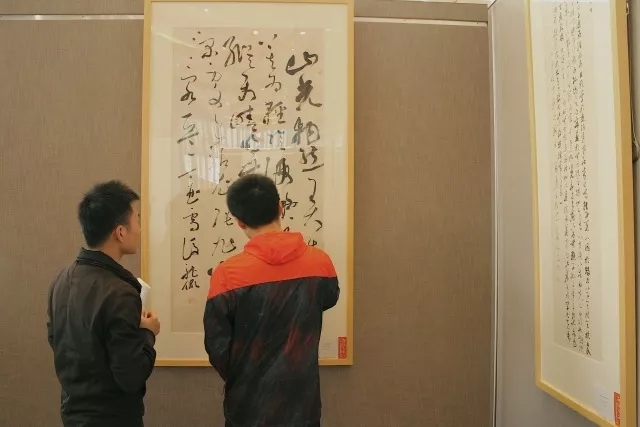

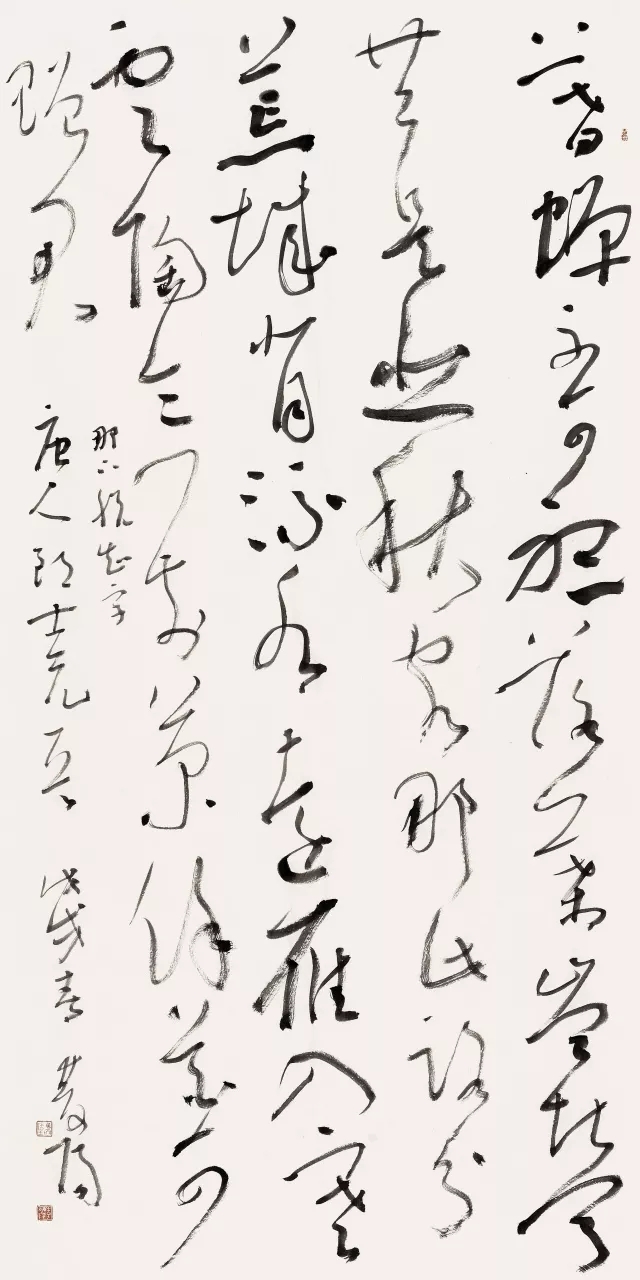

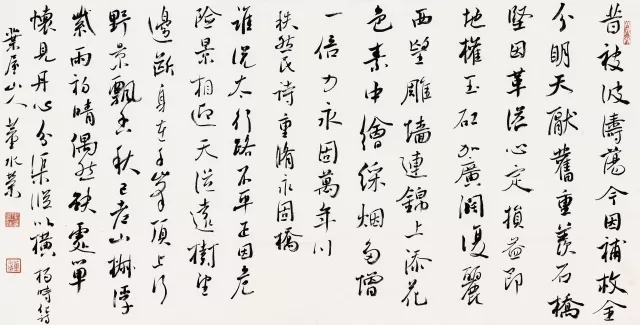

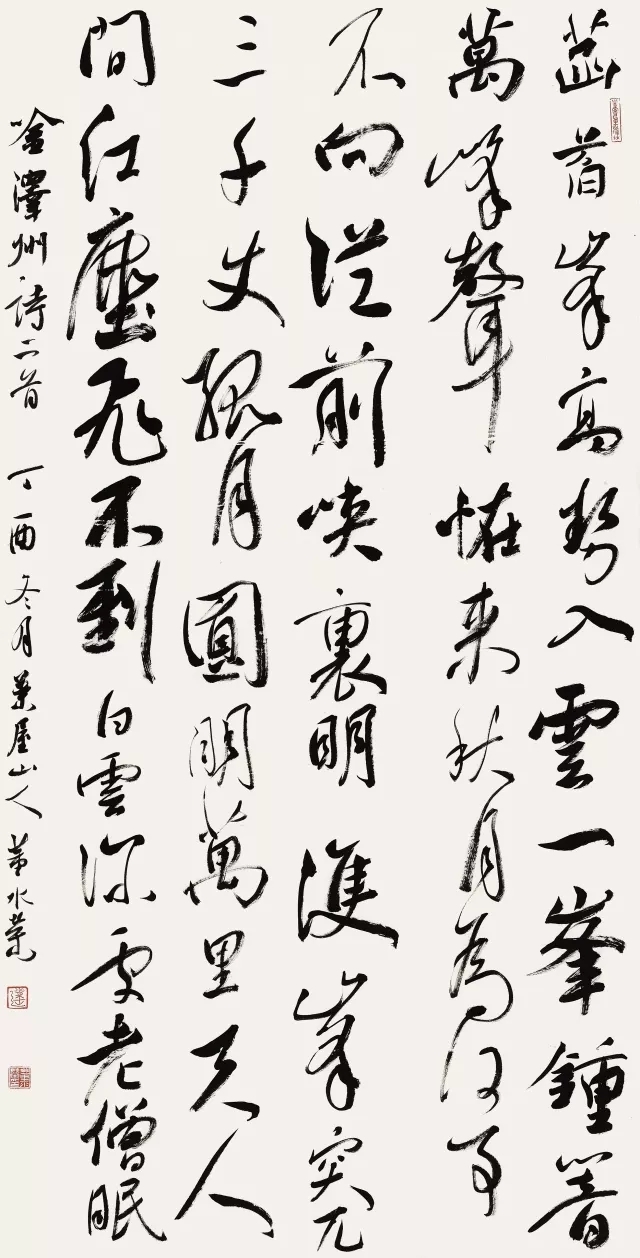

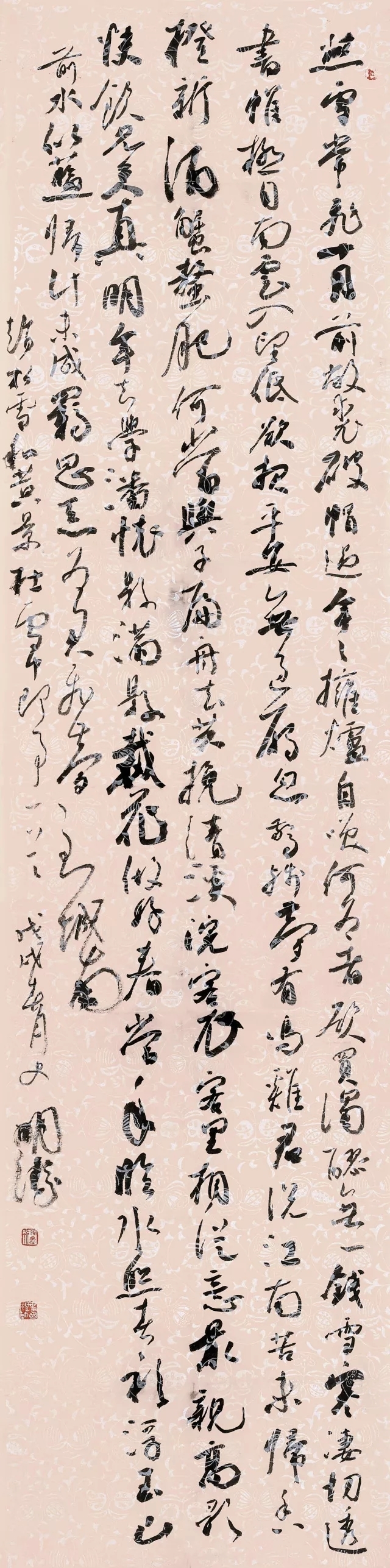

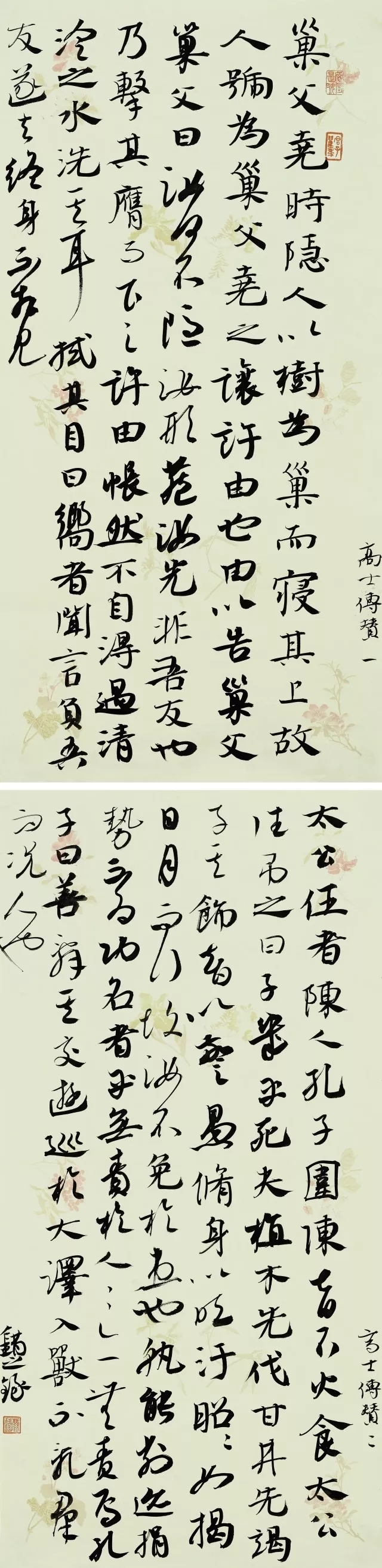

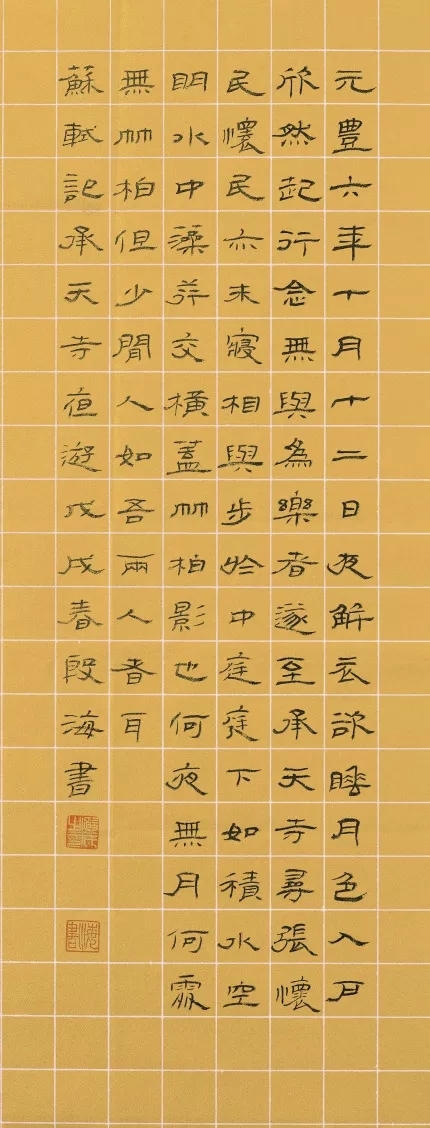

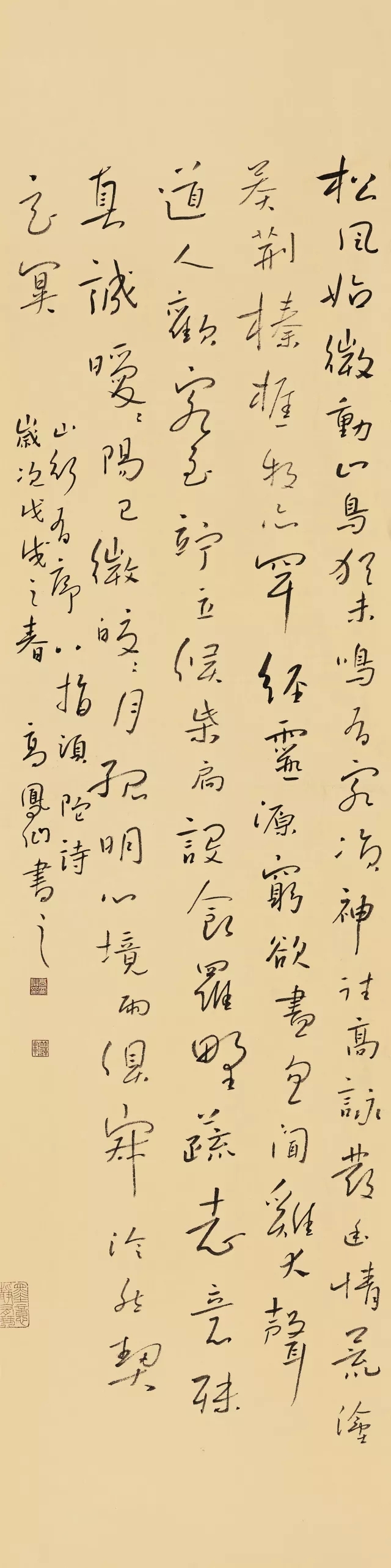

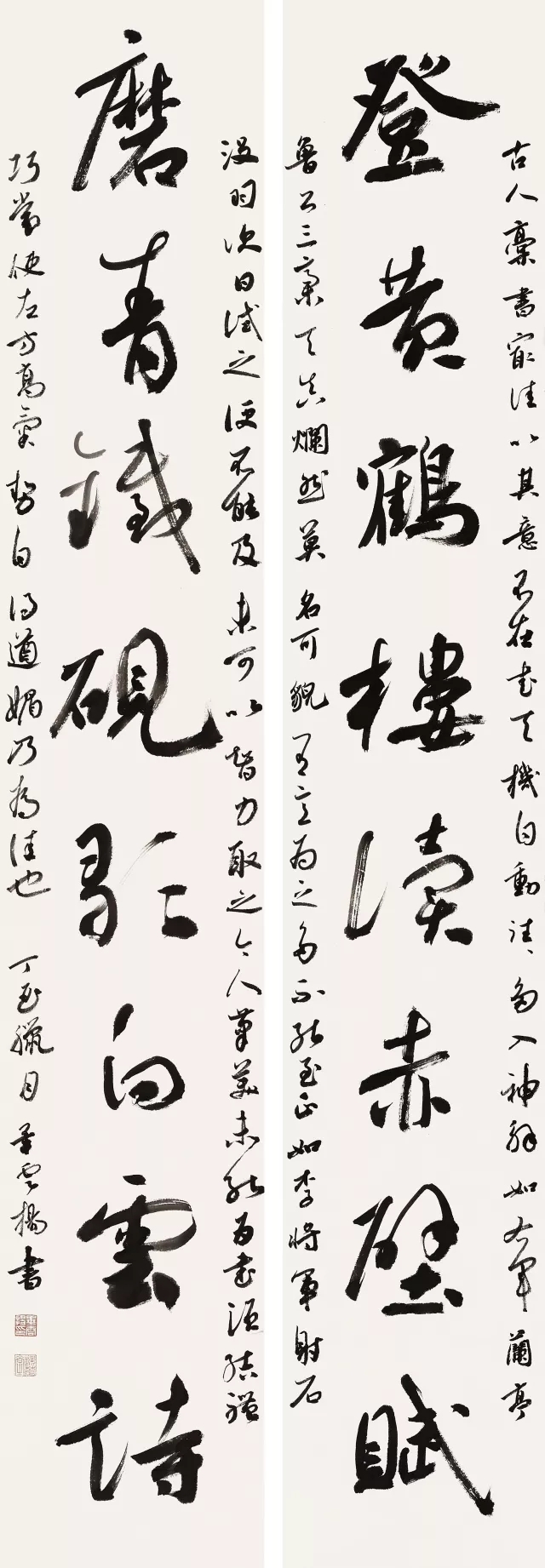

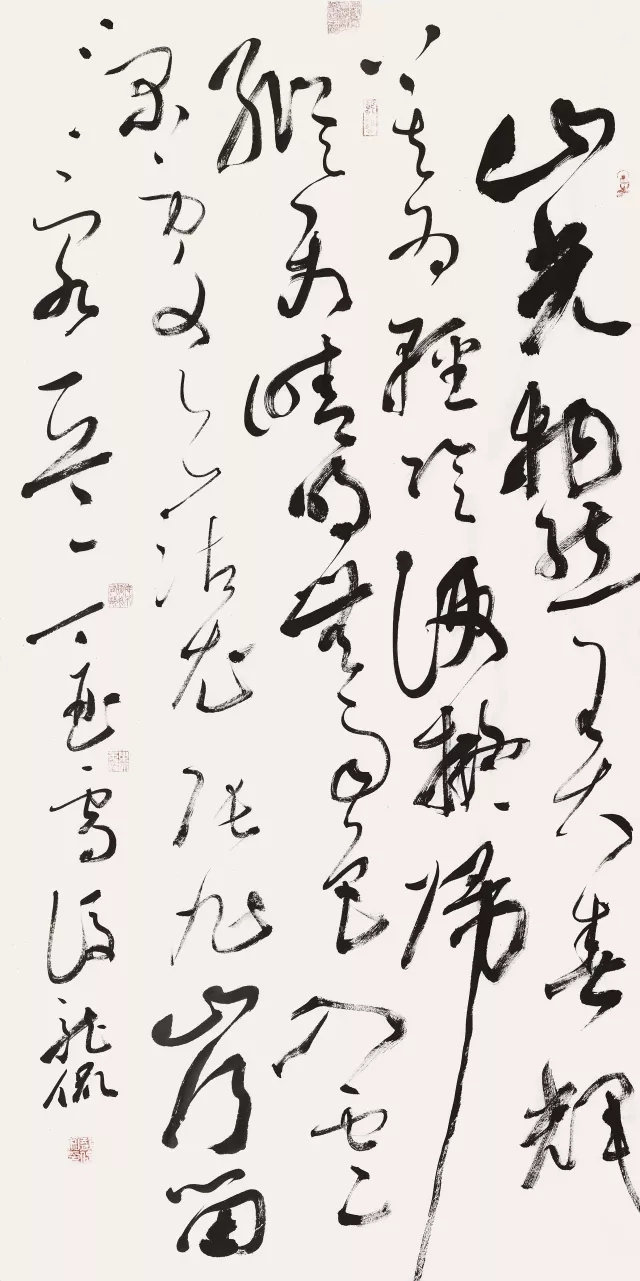

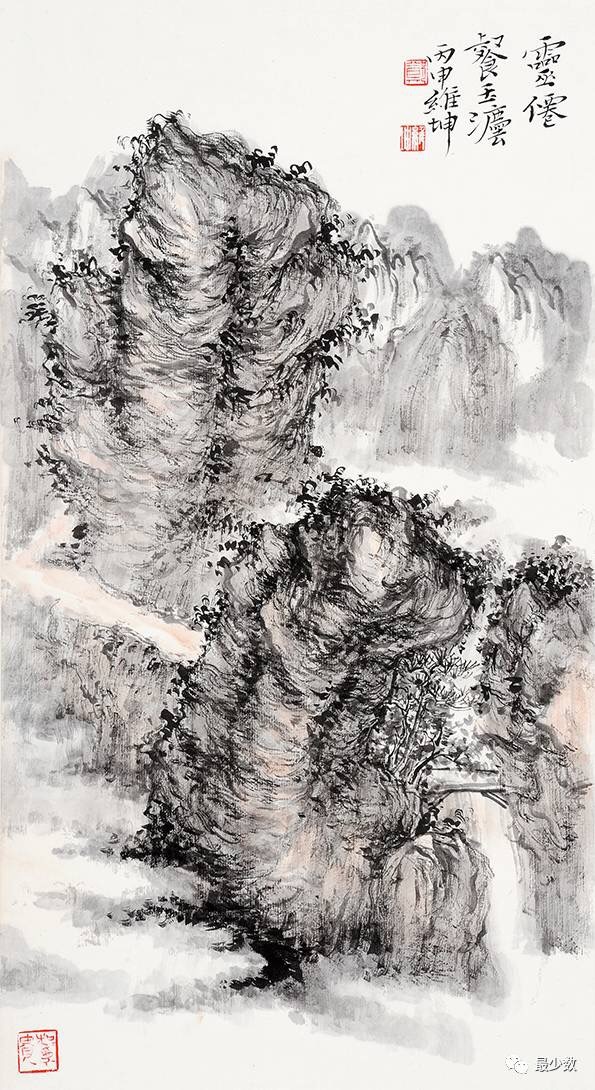

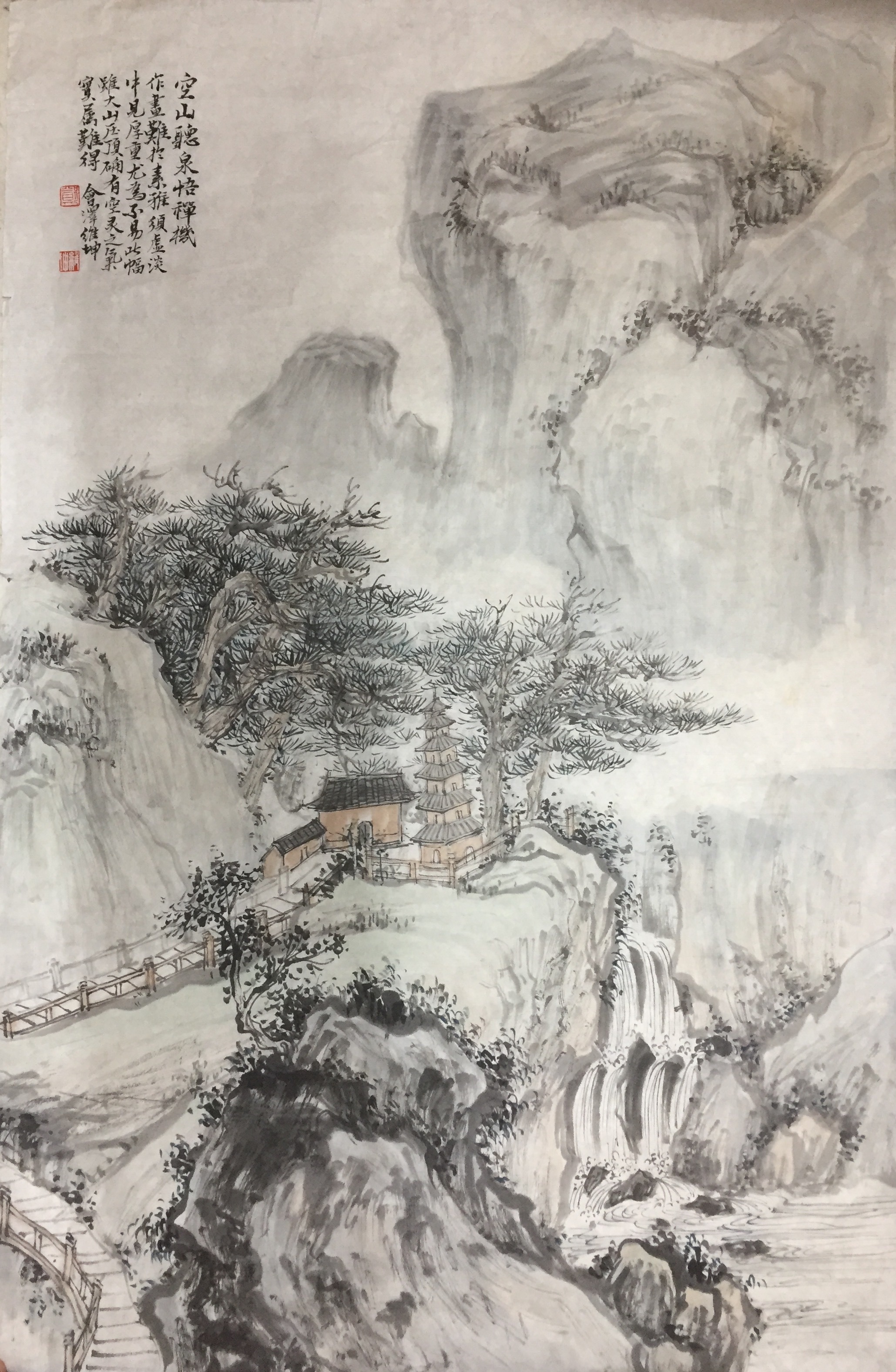

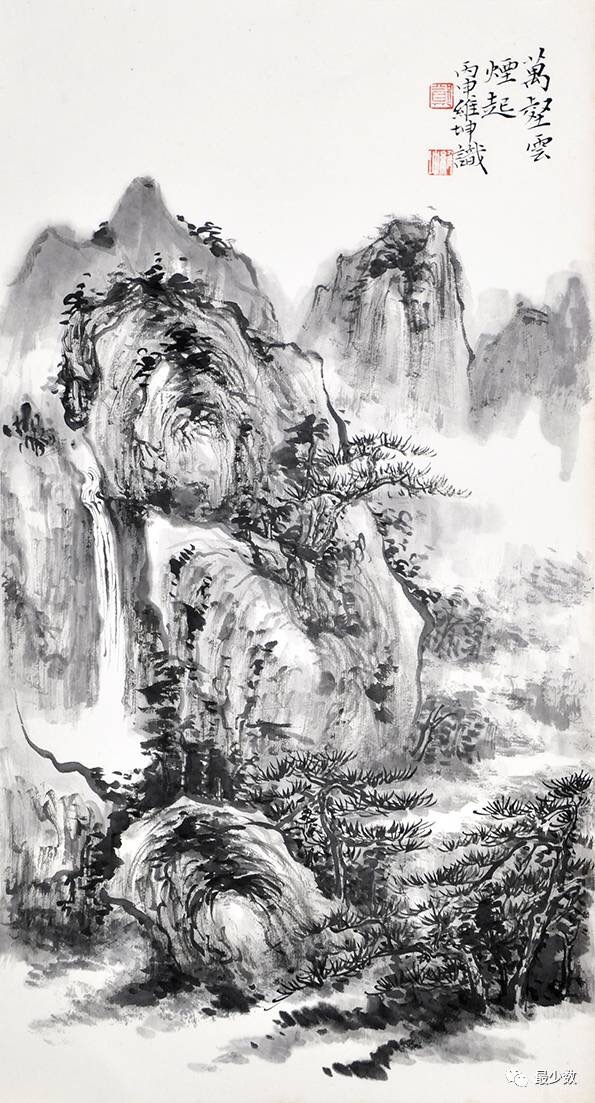

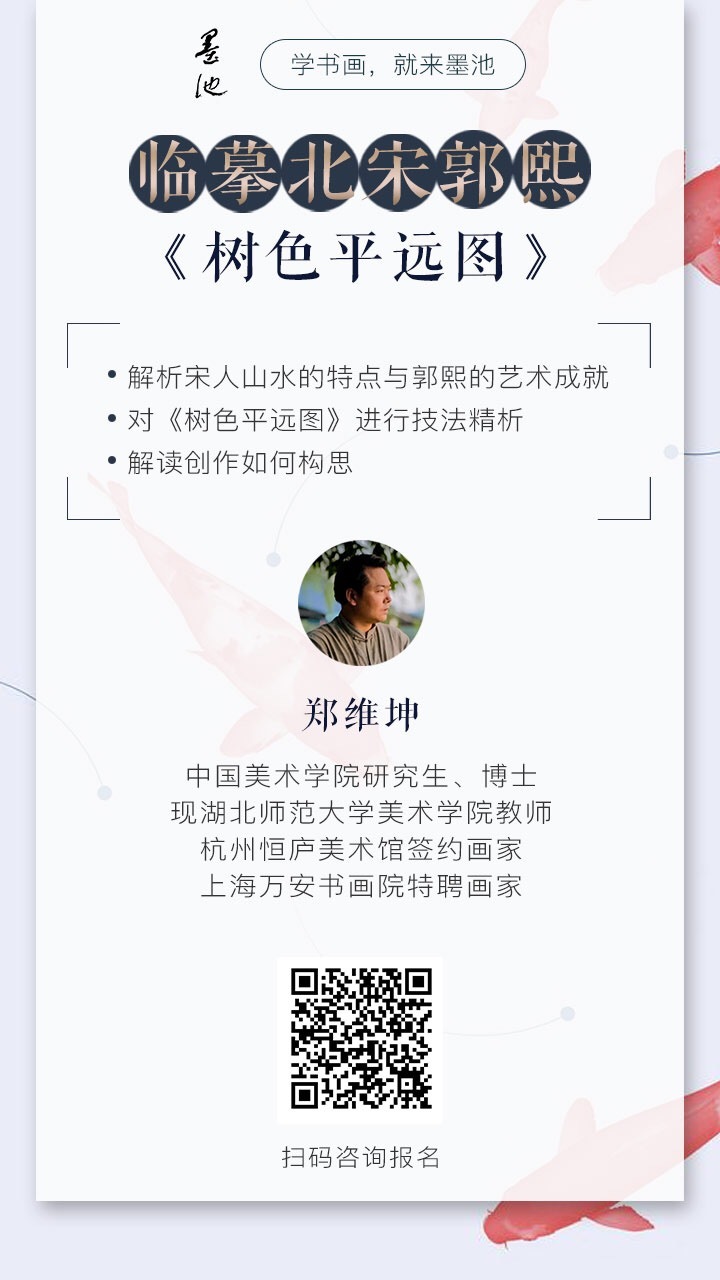

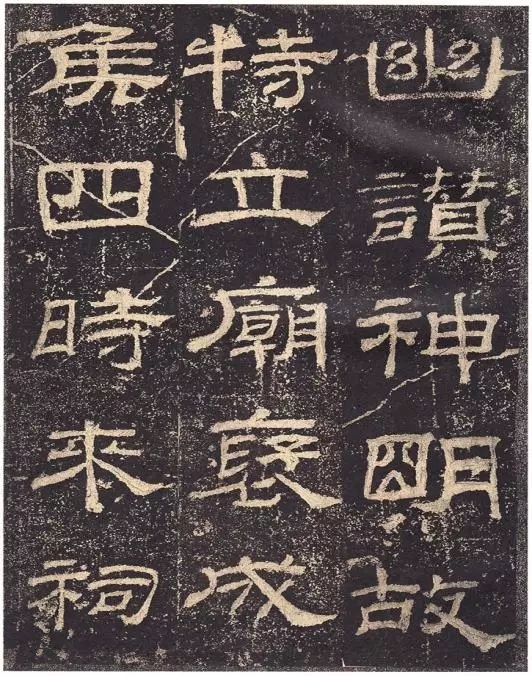

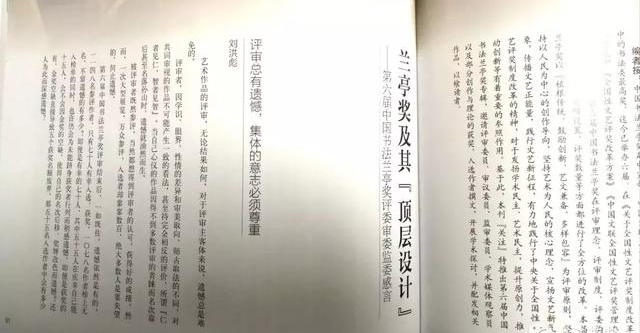

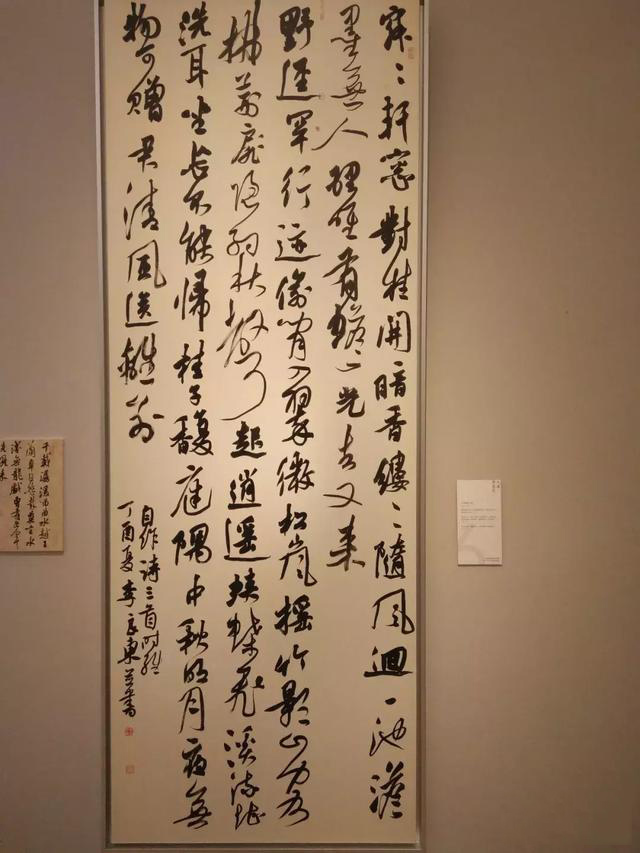

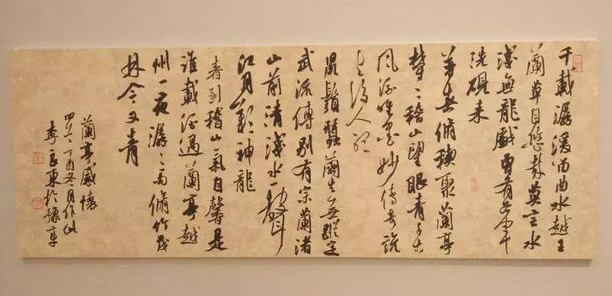

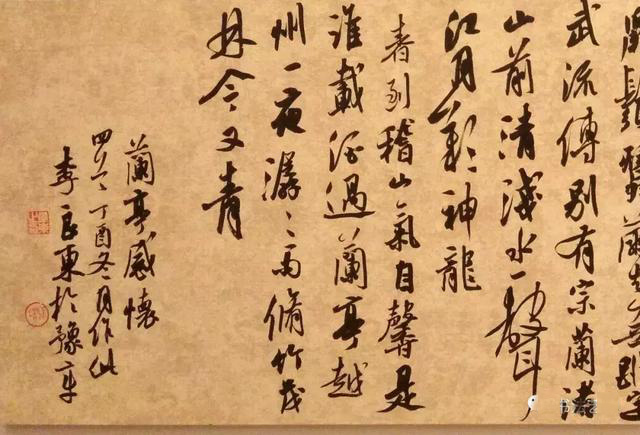

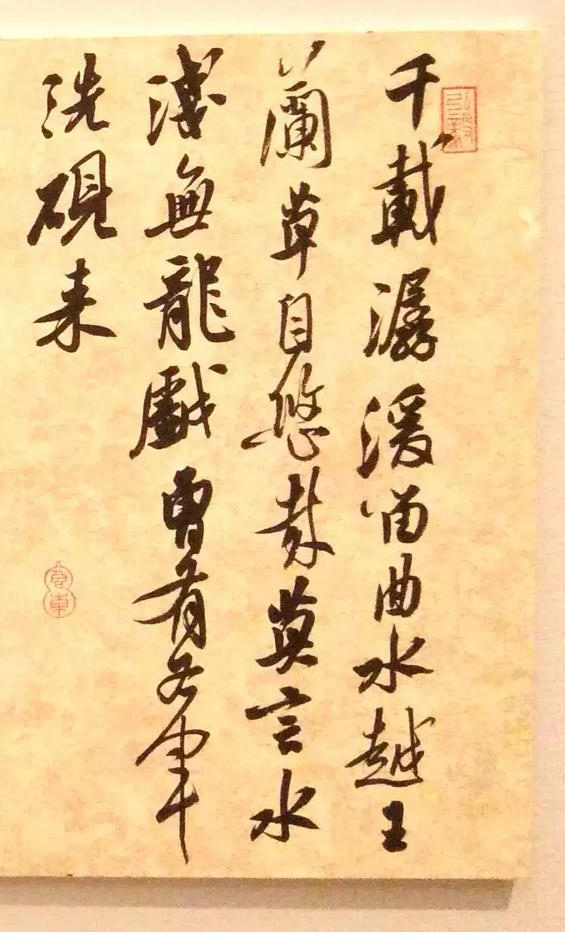

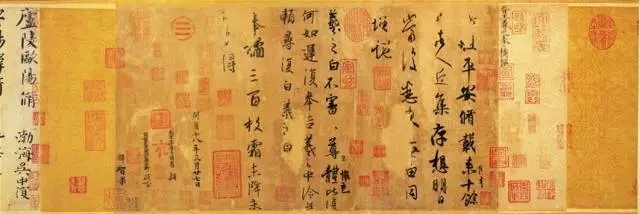

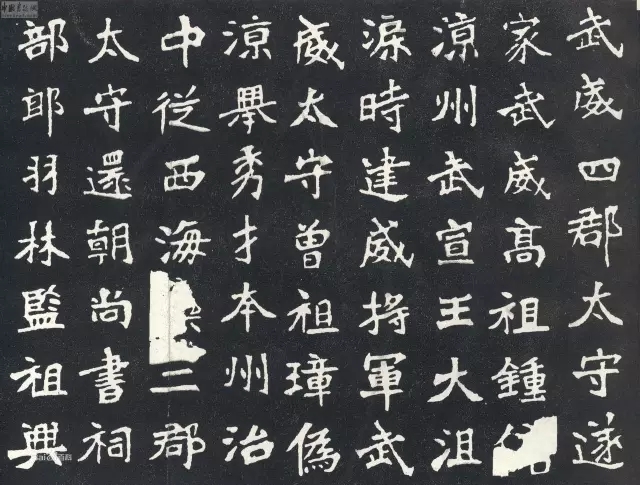

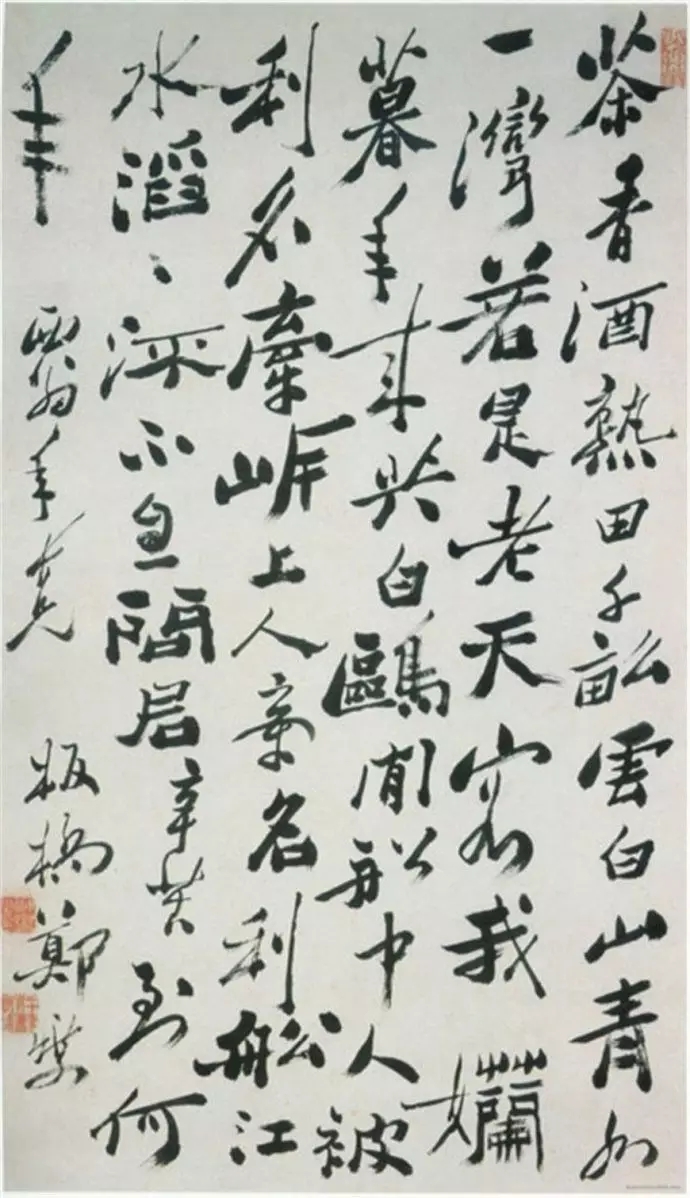

对于书法来说,继承传统的主要方式是临摹。临摹了上百遍的法书,即使不成书家,至少可以写得一手好字;“熟读唐诗三百首”,即使不成诗人,至少“不会做诗也会吟”。虽然,临摹、模仿不一定能出名家,但名家的个性独创,正从临摹、模仿的传统继承而来。临摹不要怕重复,其实每一次重复都是一次新生,犹如蜕皮,脱胎换骨。艺术有一句话叫做重复就是力量,贝多芬的命运,九个乐章一直在重复着一个旋律。

二、临摹的目的,主要在于技法、技巧的学习,但同时也有助于悟道的修养。

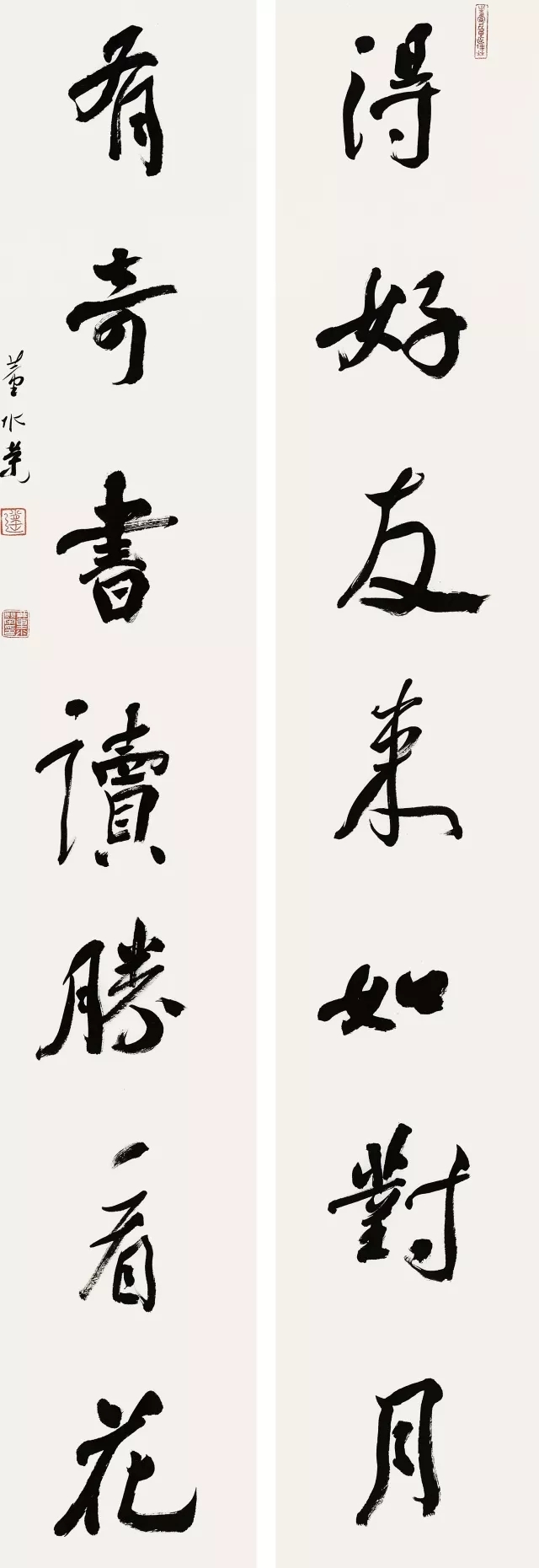

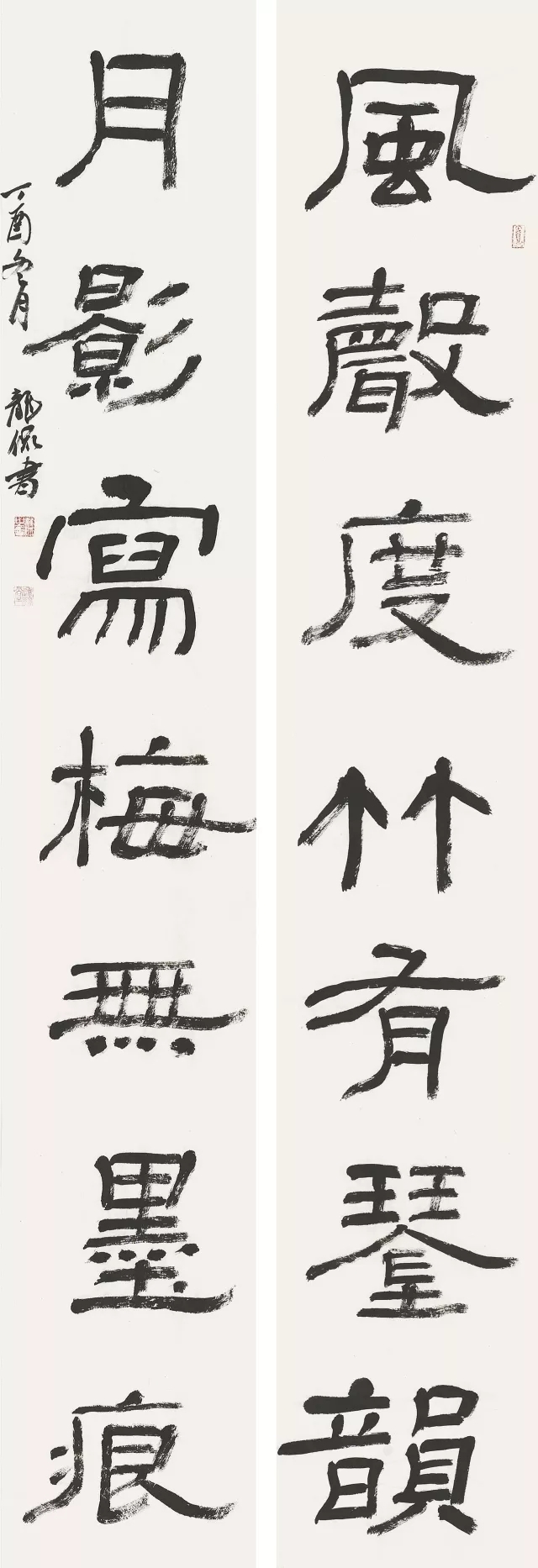

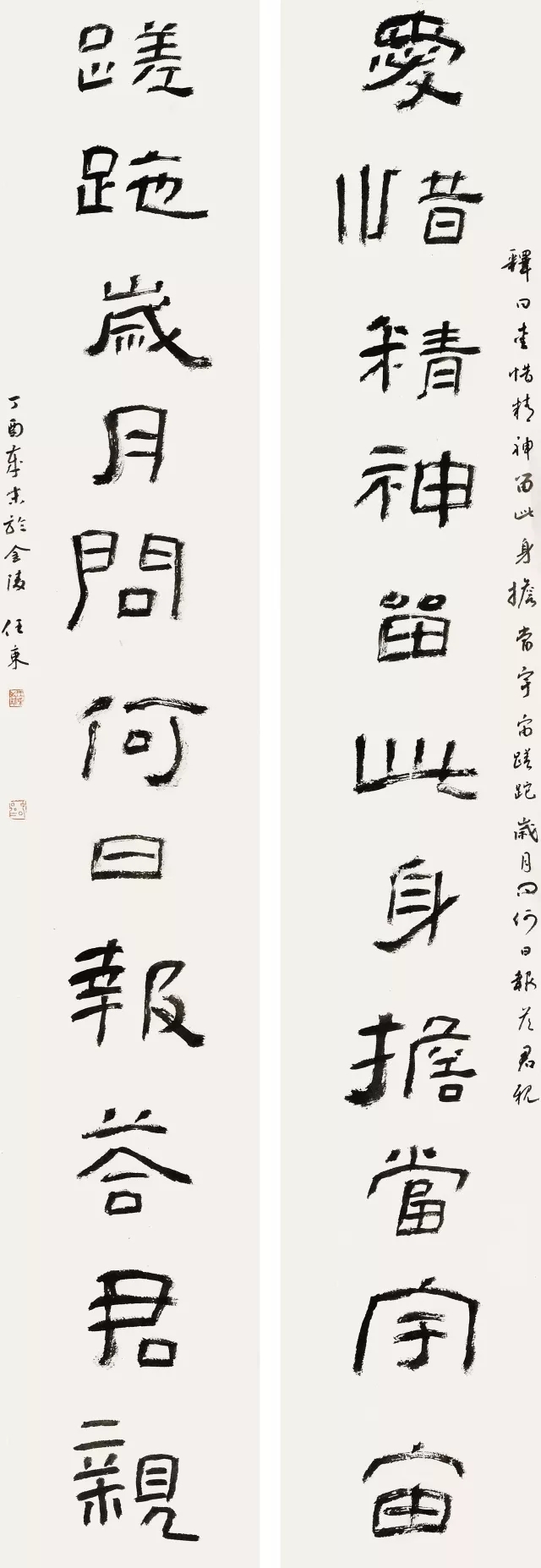

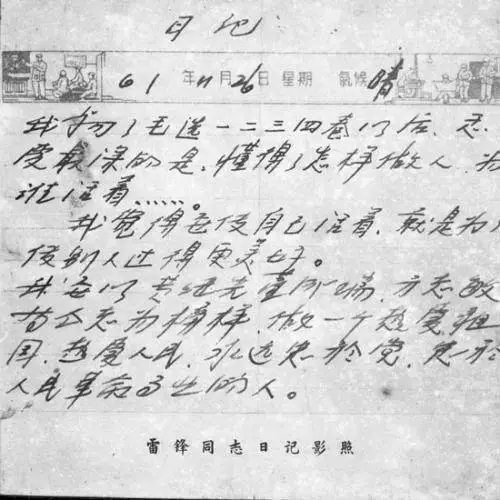

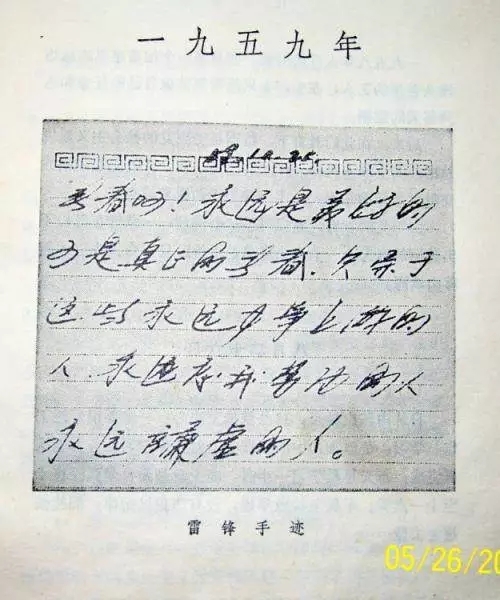

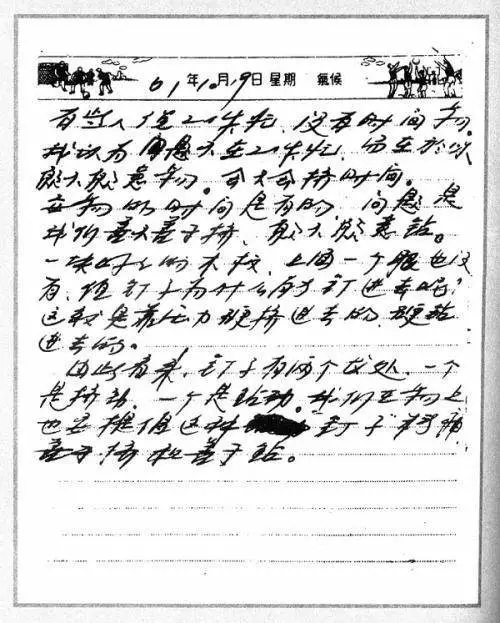

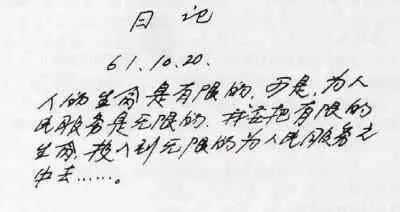

所谓“爱其书兼取其为人”,“学其书兼学其为人”。

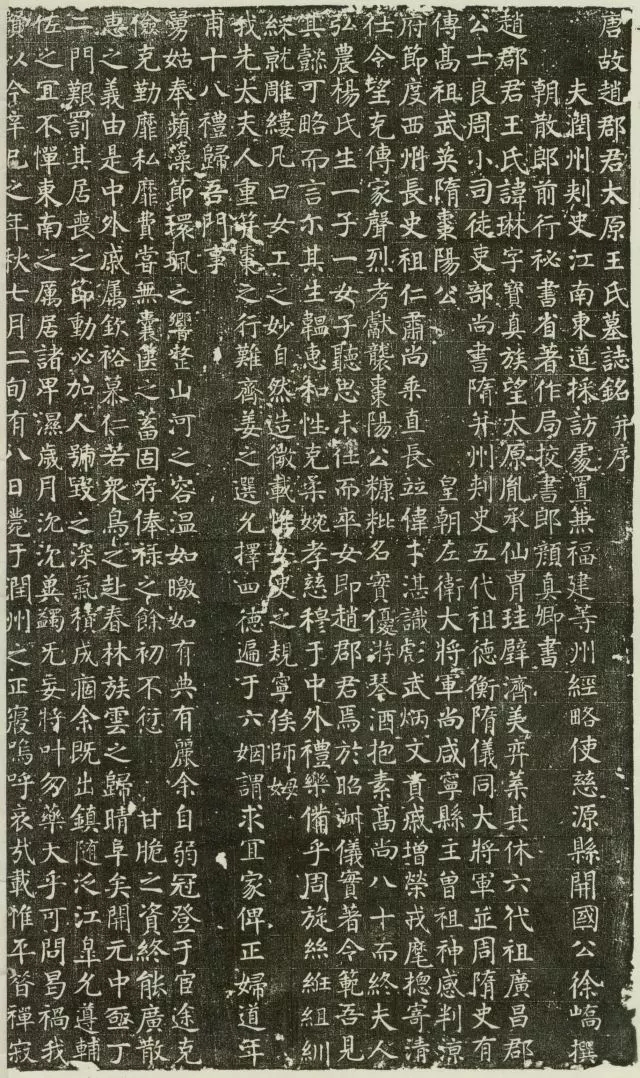

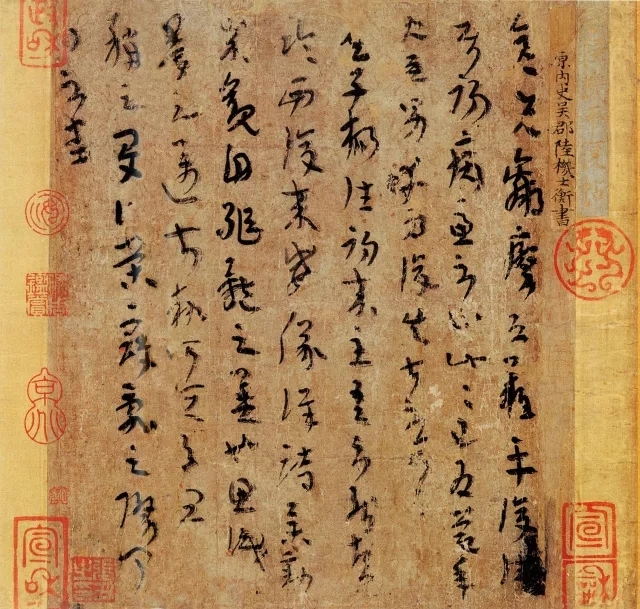

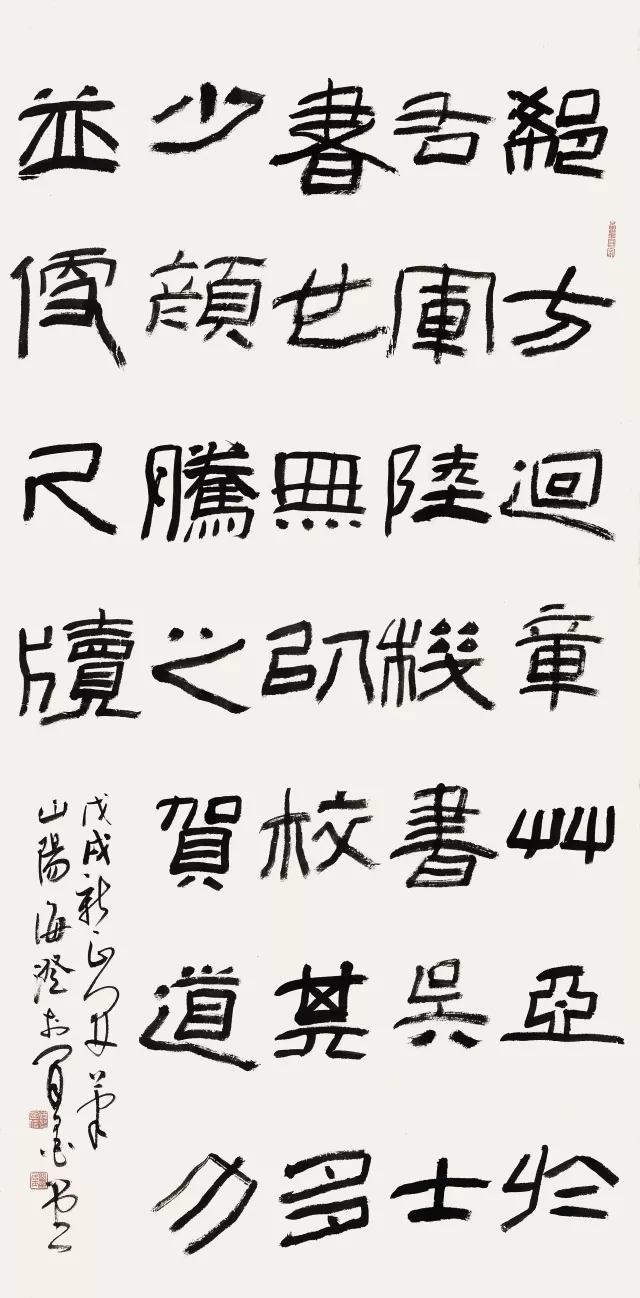

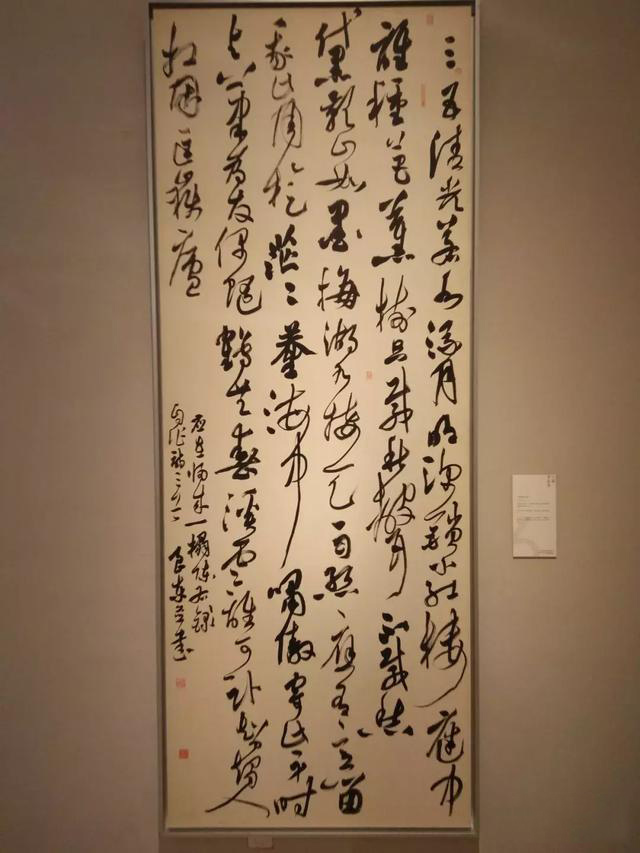

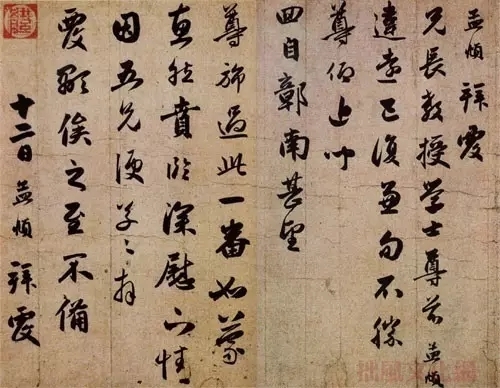

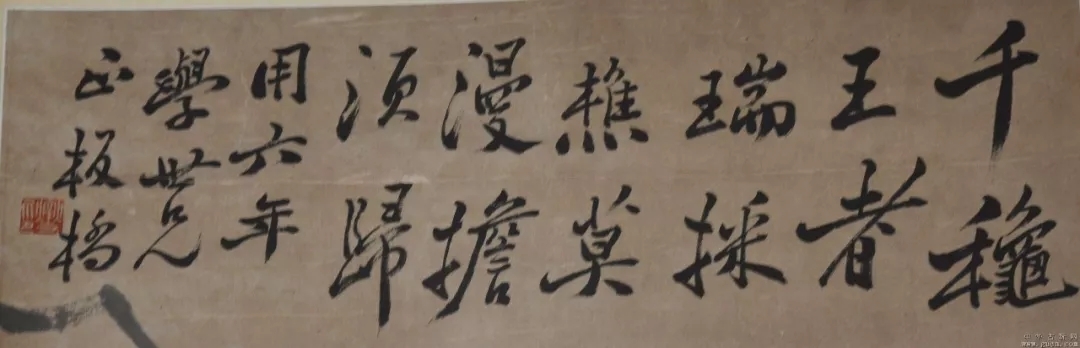

由于书品与人品的统一性,所以,当我们日复一日,年复一年地临摹王羲之或颜真卿的书法,则不仅可以学到他们的笔法、结体和章法,同时也必然潜移默化、有意无意地为他们的风韵或道德所感染。临摹古人的书法,陶冶自己的气度。

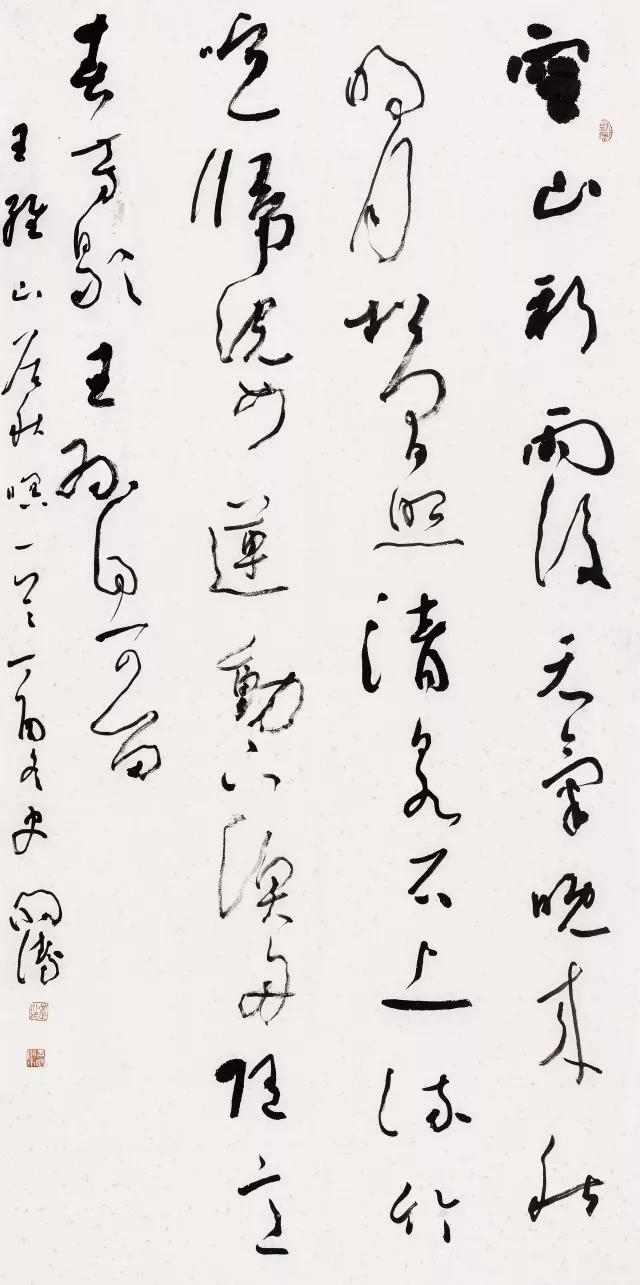

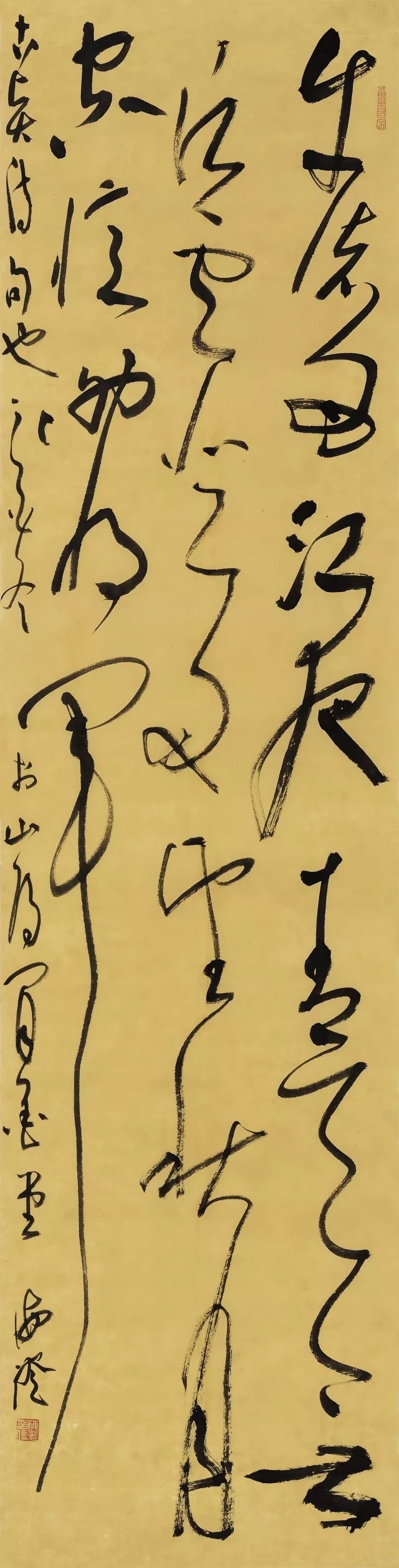

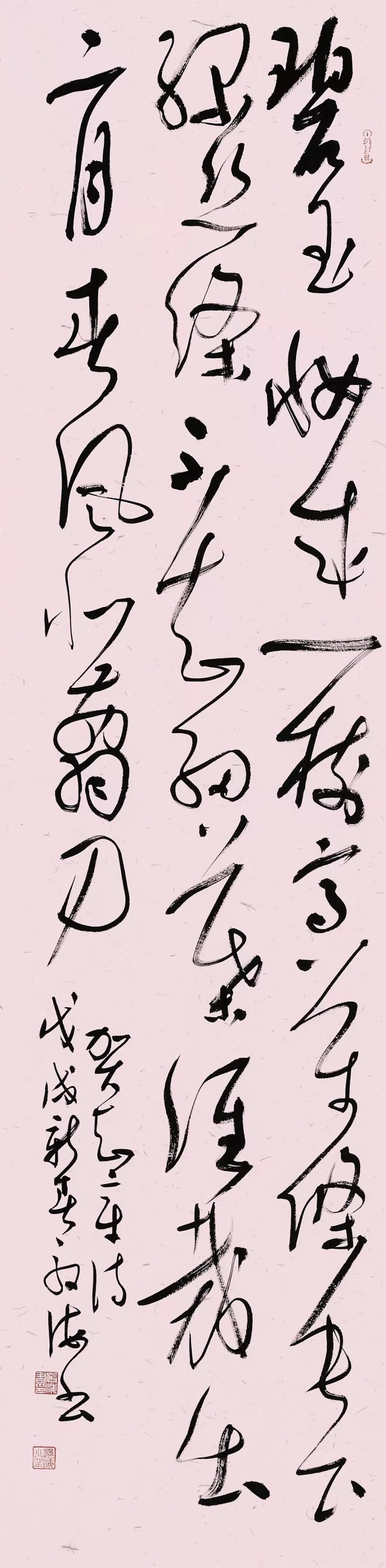

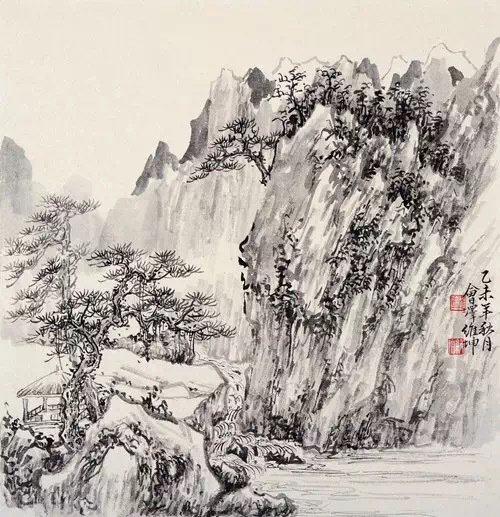

三、临摹虽是学习书法的不二法门,但书法却未有学古而不变的。

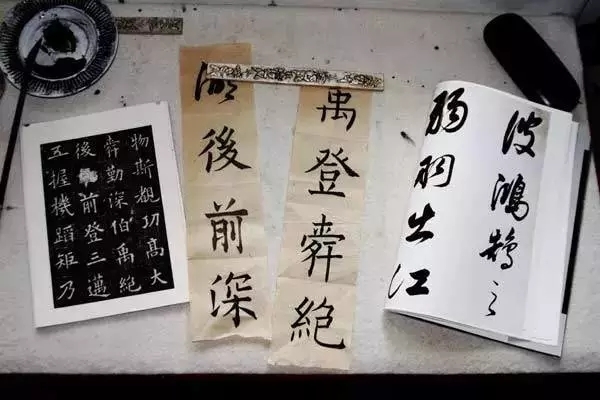

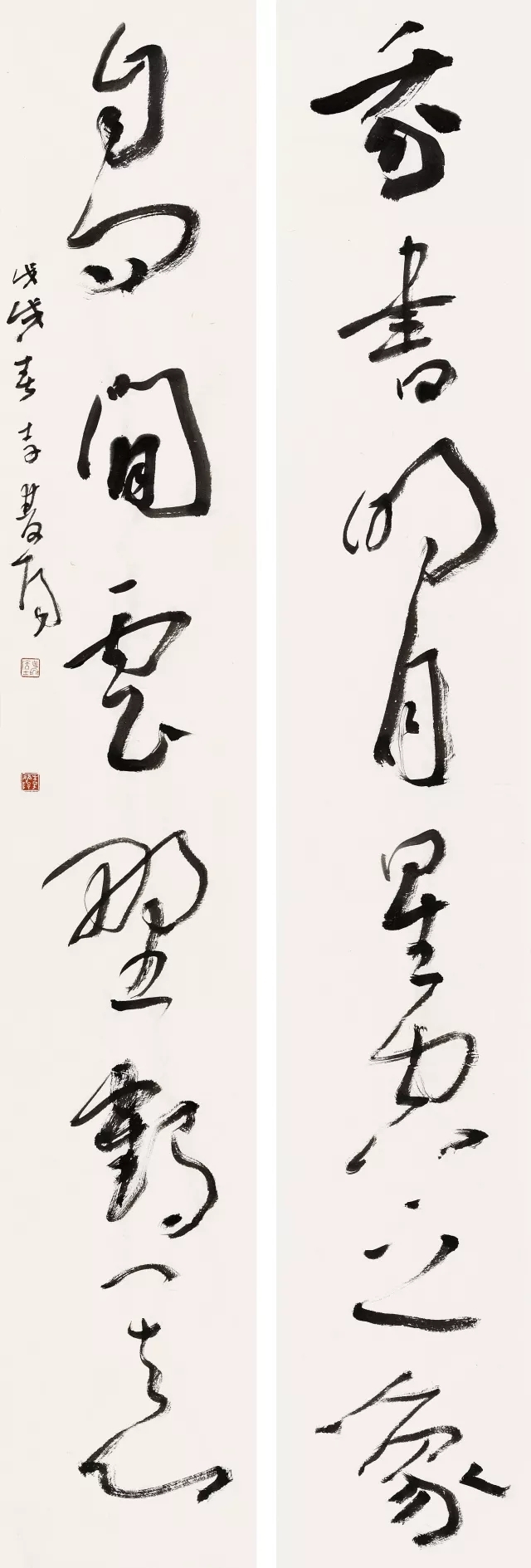

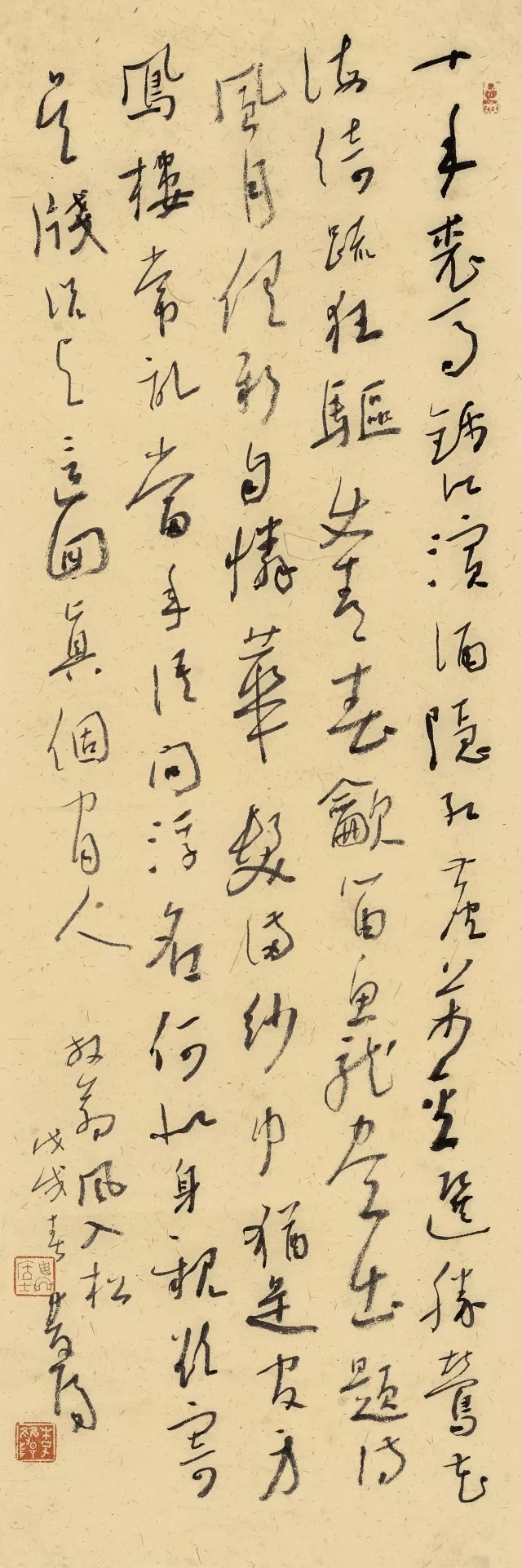

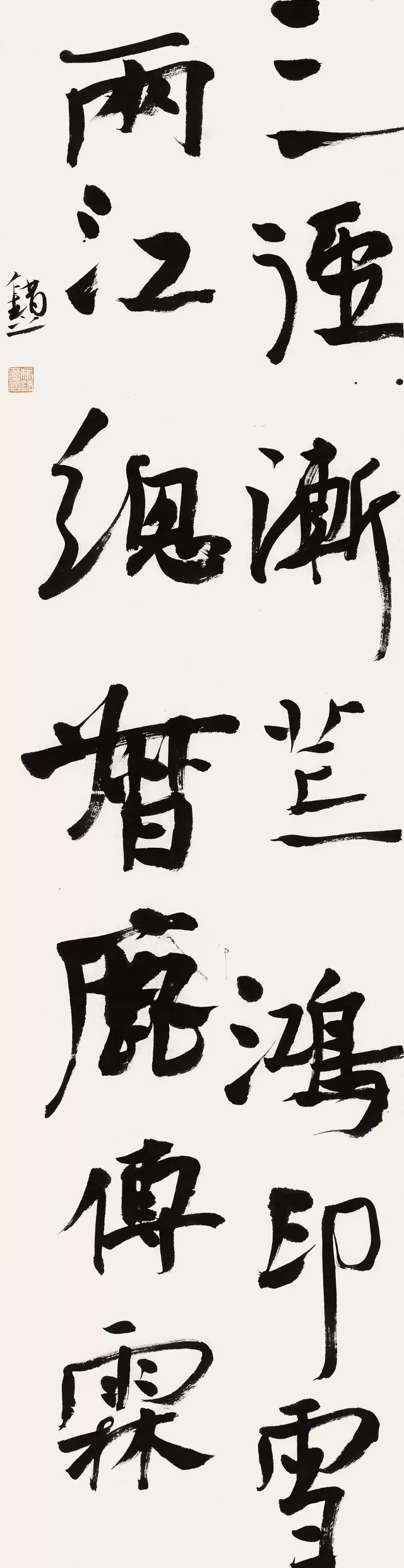

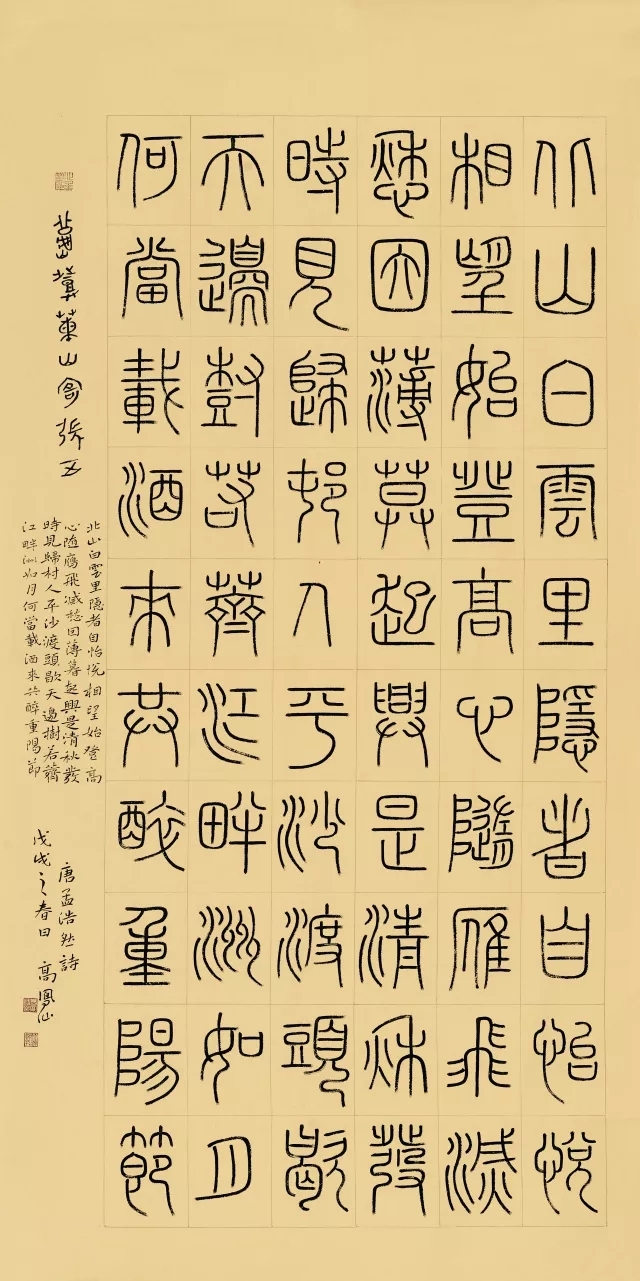

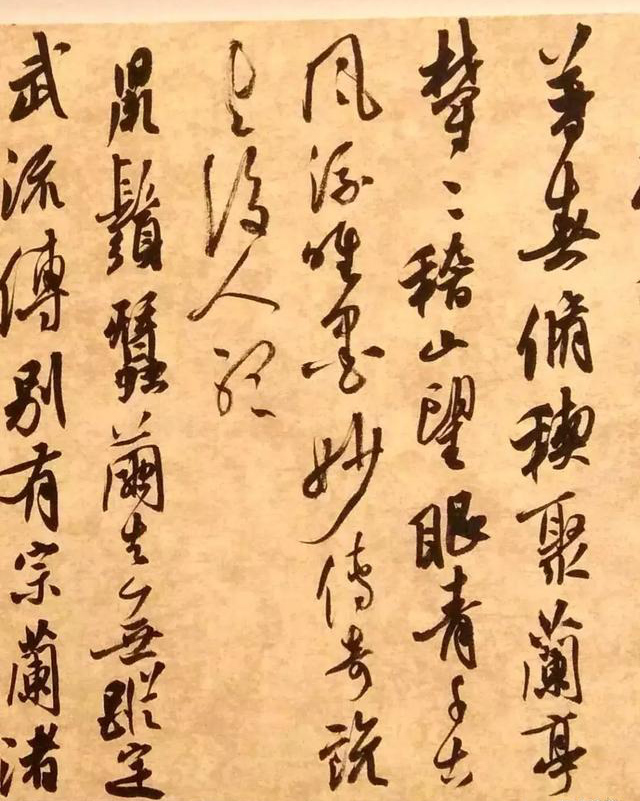

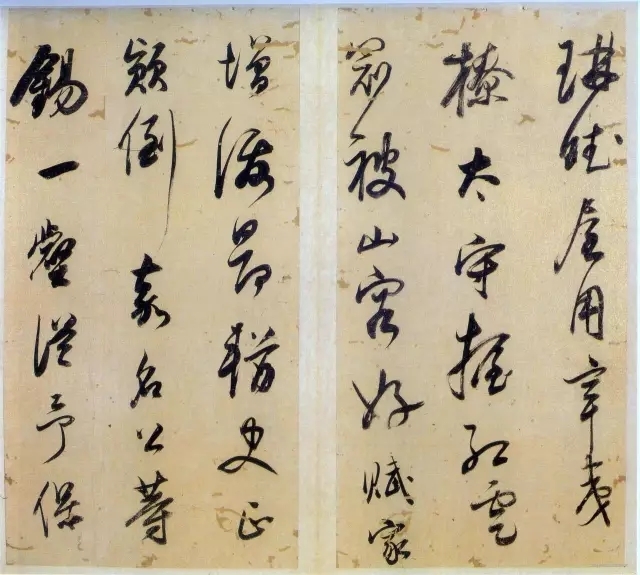

不同的人临同一本帖,因临习者的不同个性而结果个个不同,即使同一个人临同一本帖,当临习时的着眼点不同,或取其势,或取其韵,或取其度,或取其体,或取其用笔,或取其行气,或取其结构分布,当其有所取,则临习时的精神也专注于某一端,所以结果不仅与原帖不会完全相同,而且也肯定个个不同。

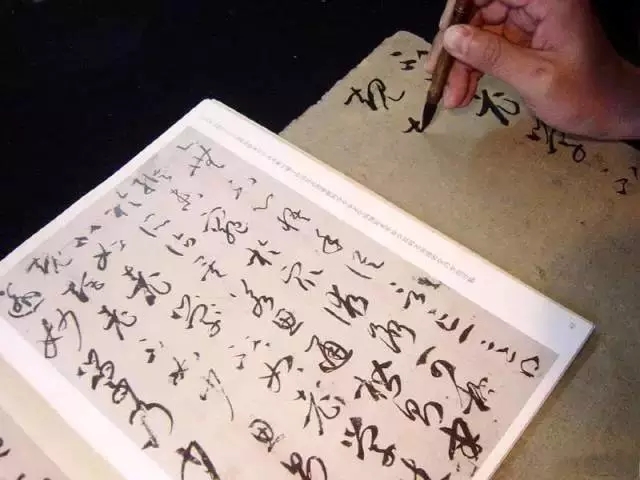

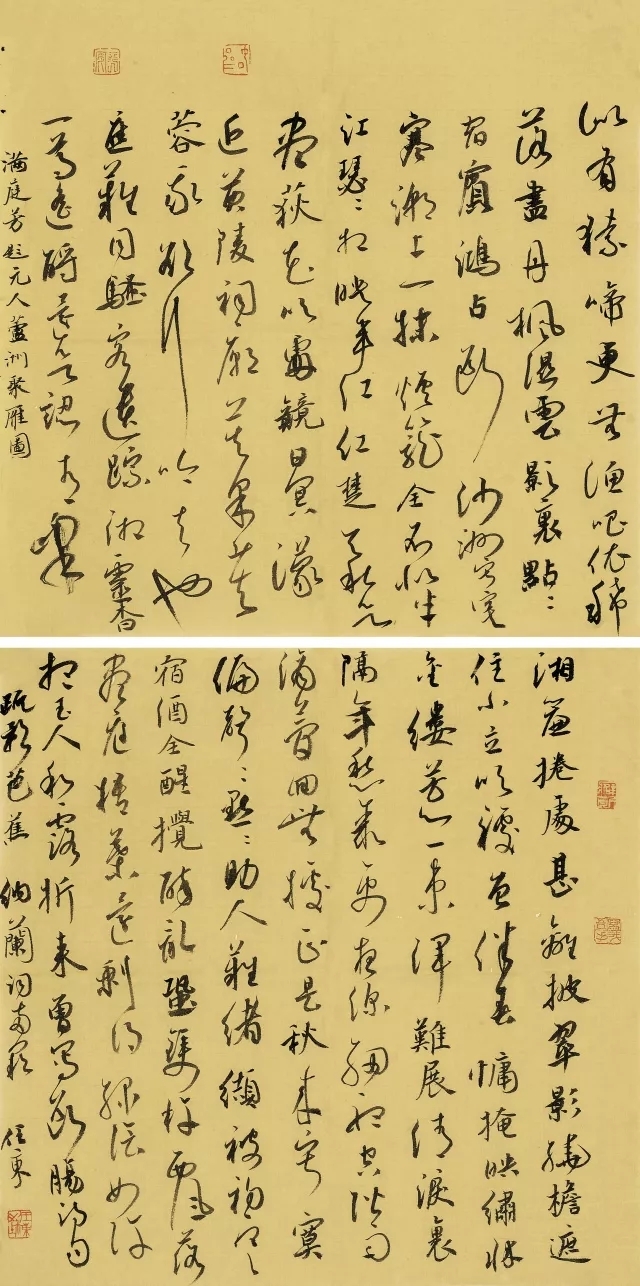

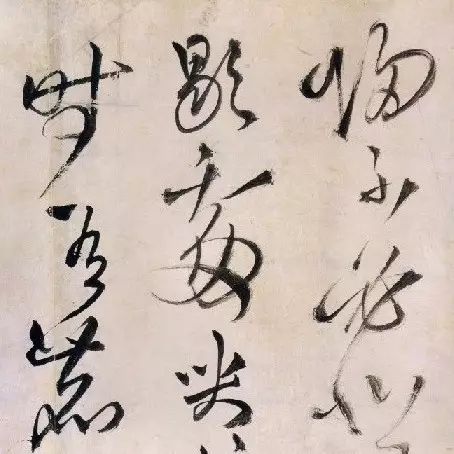

四、临摹包括“读帖”(读帖又称“意临”)以及“背帖”(又称“背临”)

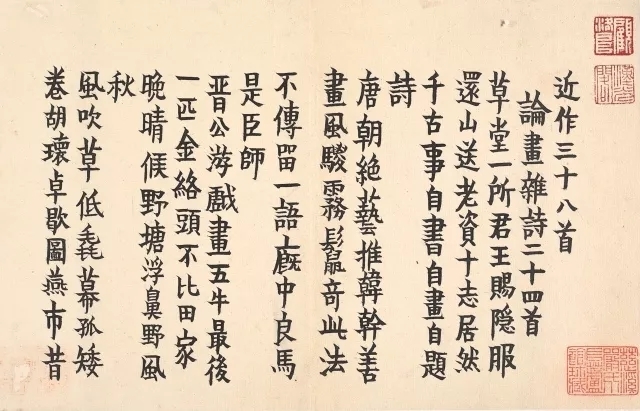

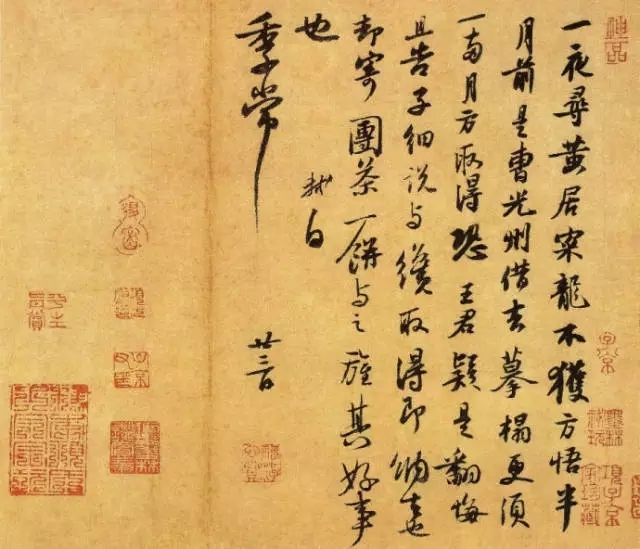

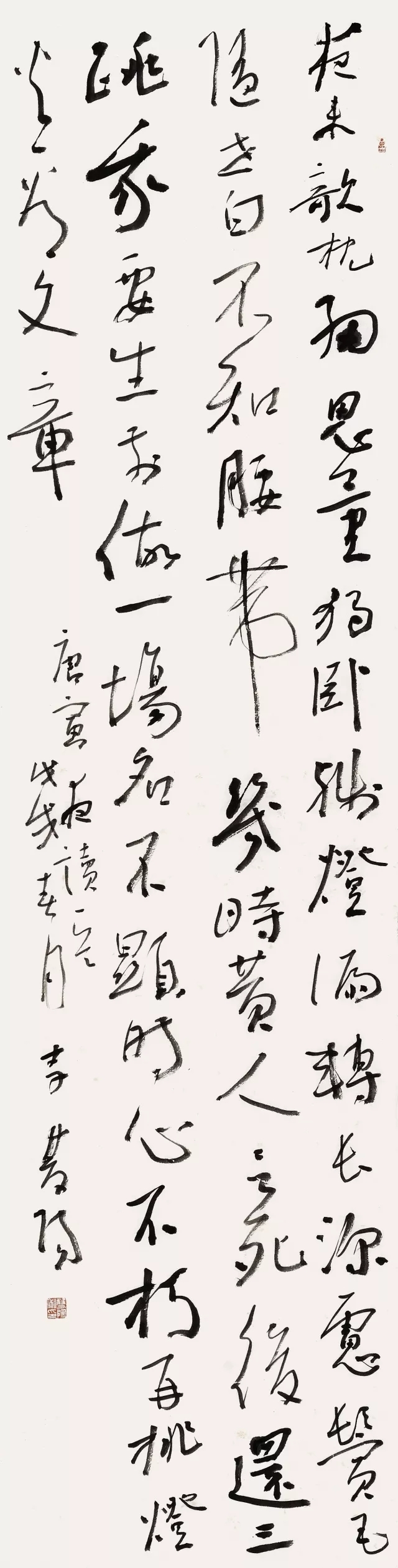

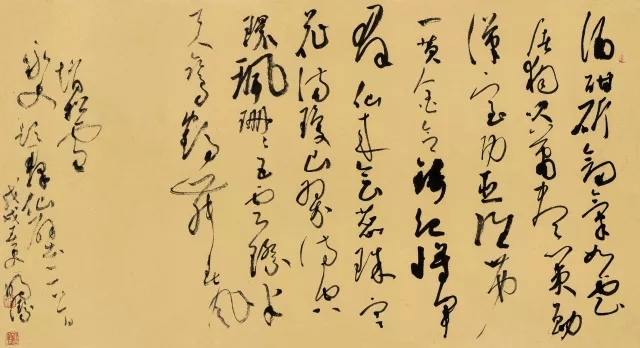

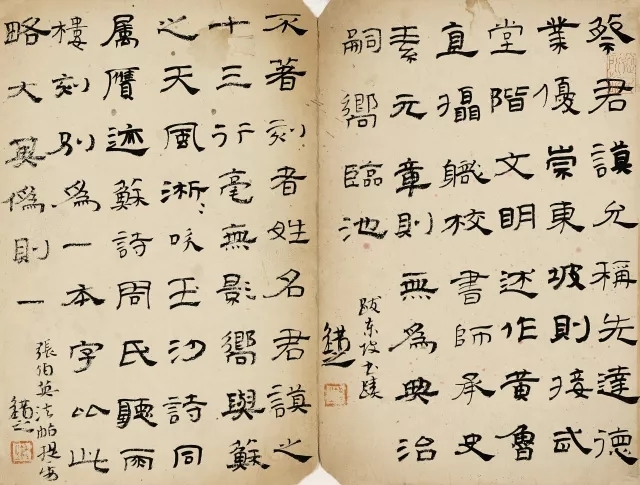

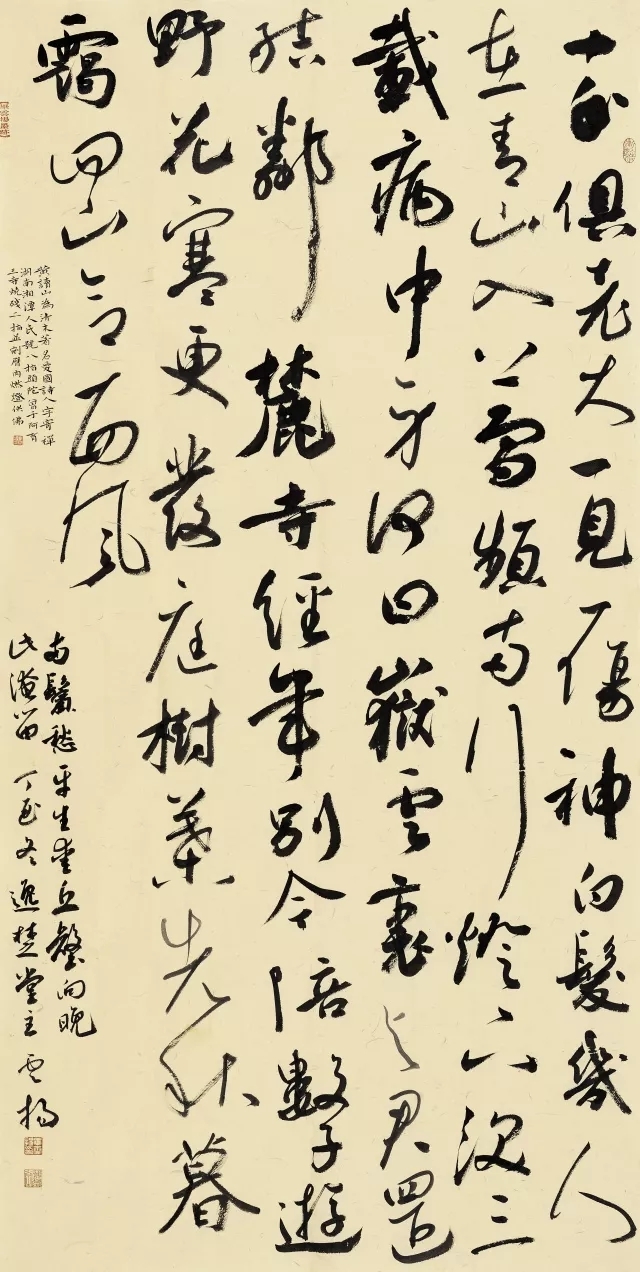

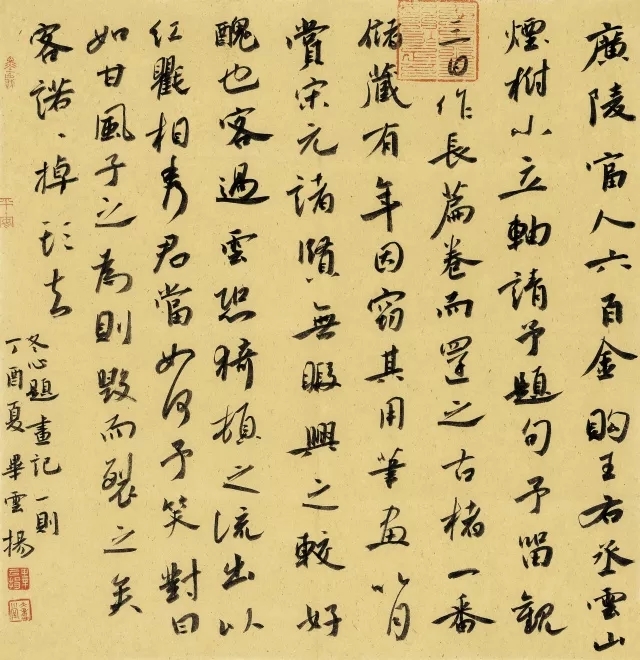

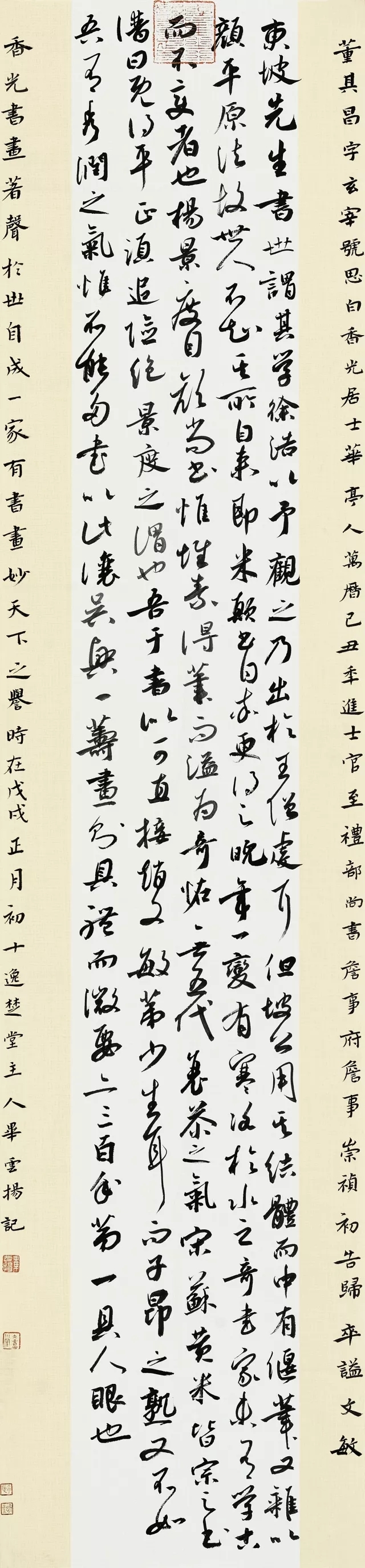

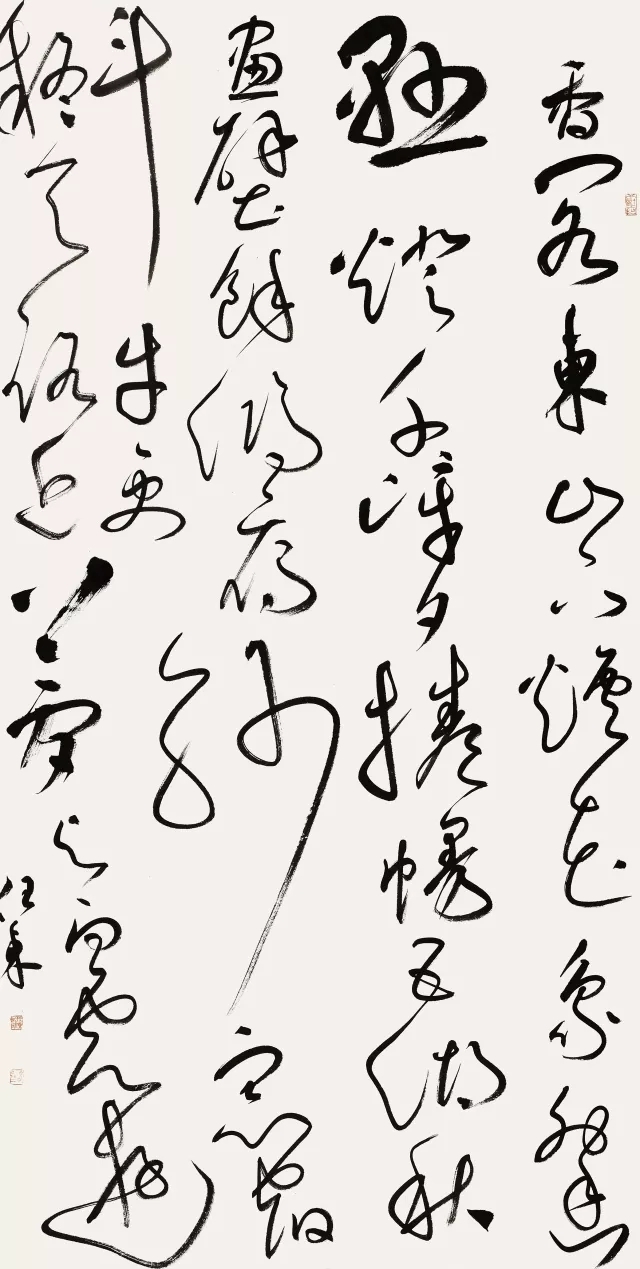

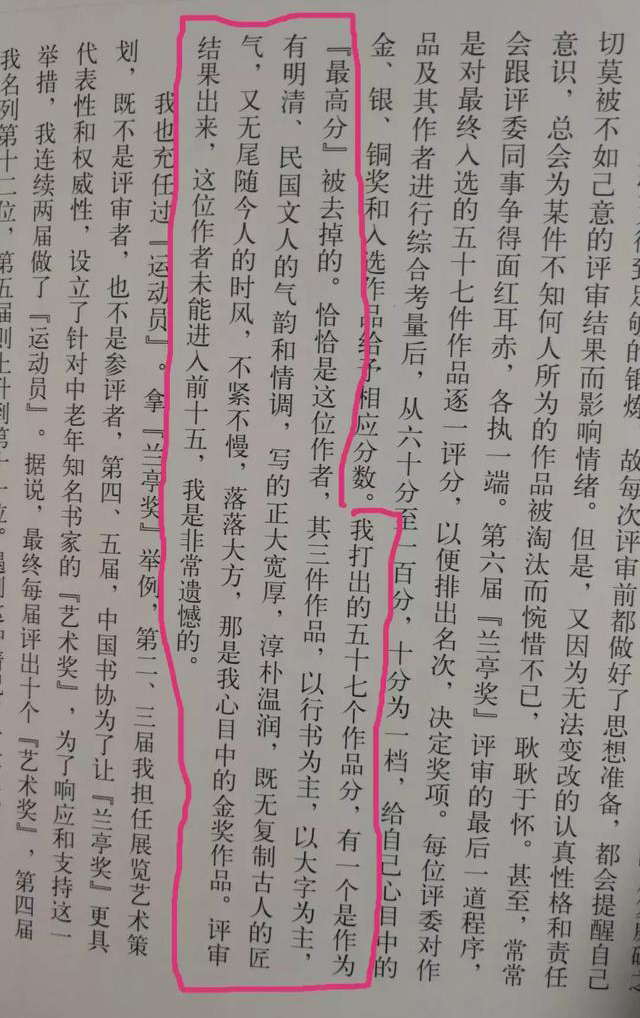

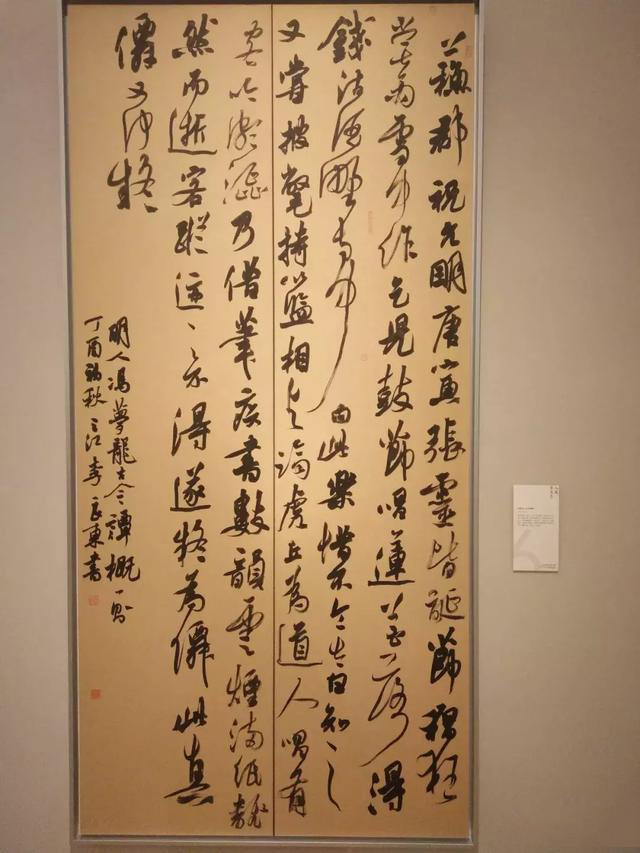

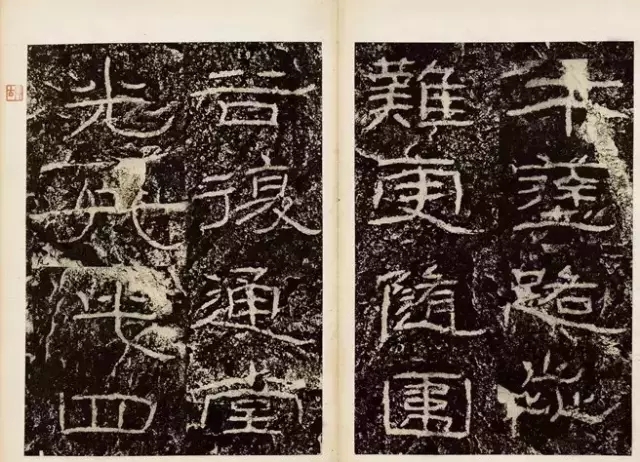

历史上的名家,如赵孟頫、董其昌,乃至近代的于右任、沈尹默等等,无不在临摹前人的传统方面铁砚为穿,然后得以登堂入室,既而破门而出,自立门户。黄庭坚说:“东坡道人少日学《兰亭》,故其书姿媚似徐季海,至酒酣放浪,意志工拙,字特瘦劲,乃似柳诚悬;中岁喜学颜鲁公、杨风子书,其合处不减李北海。至于笔圆韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书,自当推为第一。”反之,南齐时的张融,他的草书,无视古法,师心独创,齐高帝批评他:“为什么不学二王的法规?”他放言说:“非恨臣无二王法,恨二王无臣法。”但历史是无情的,二王千古不灭,而张融又安在哉!

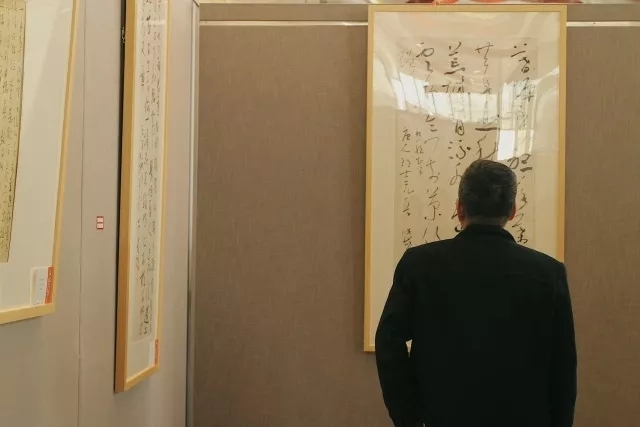

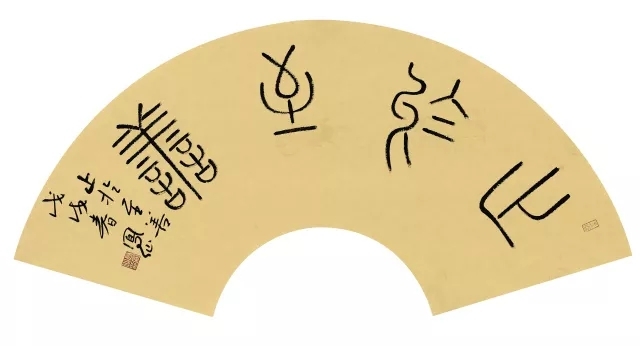

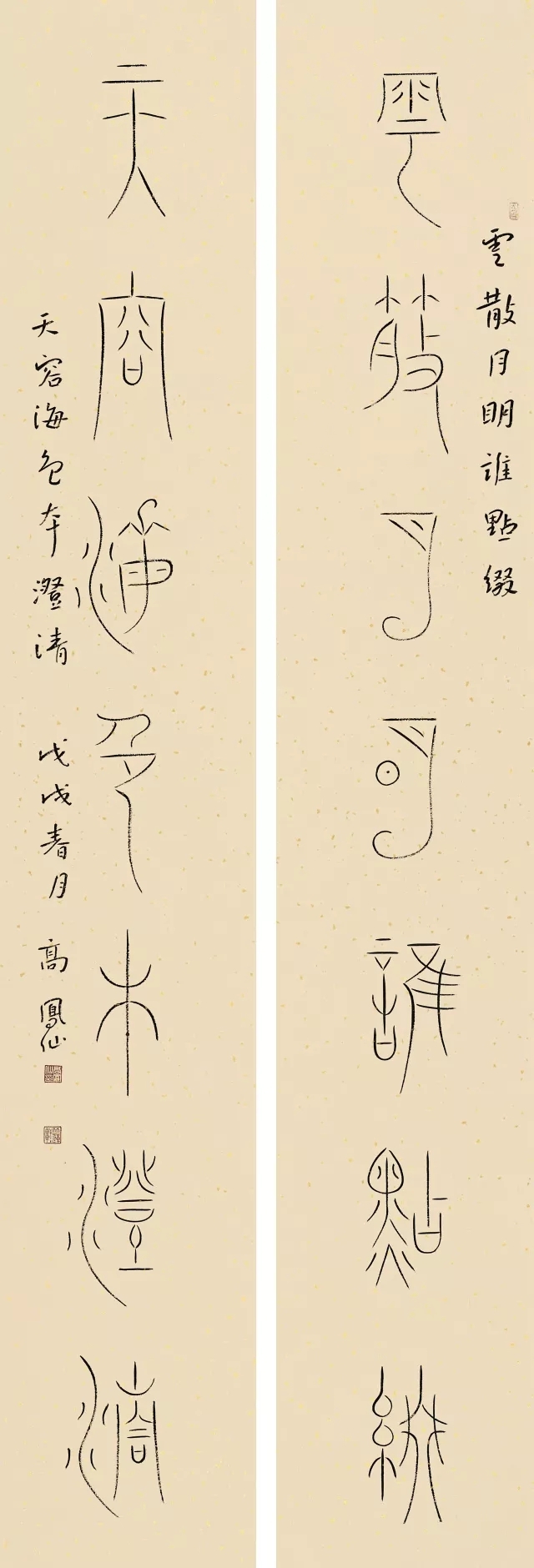

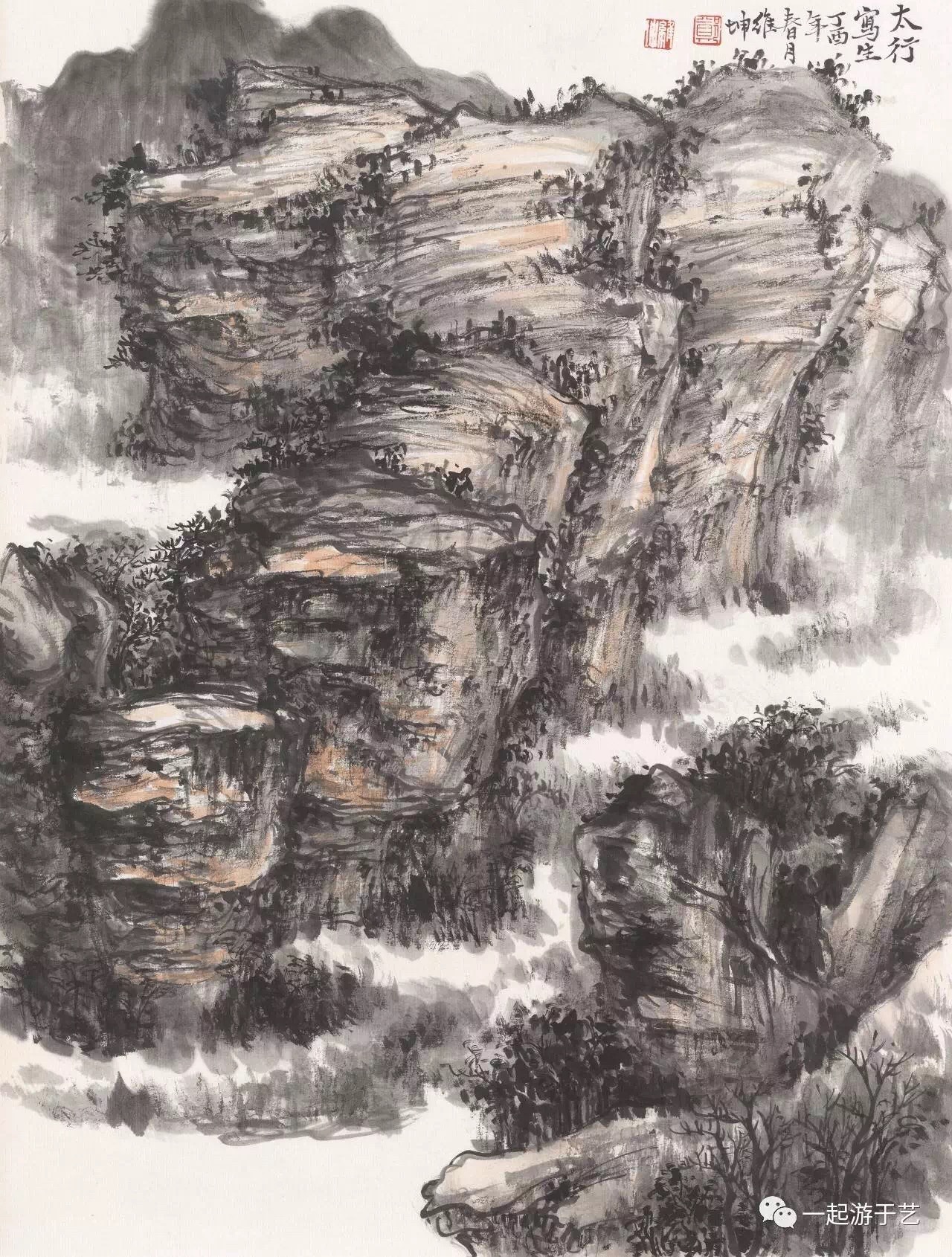

五、学习书法必须从临摹入手,所以不能不似古人,不似则失其所以为书法,这是传统艺术的特点。

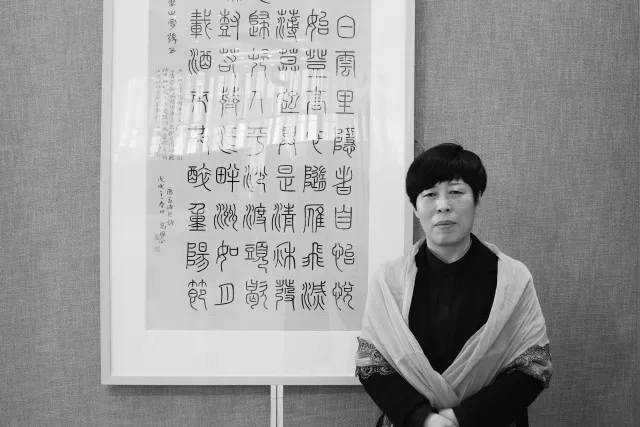

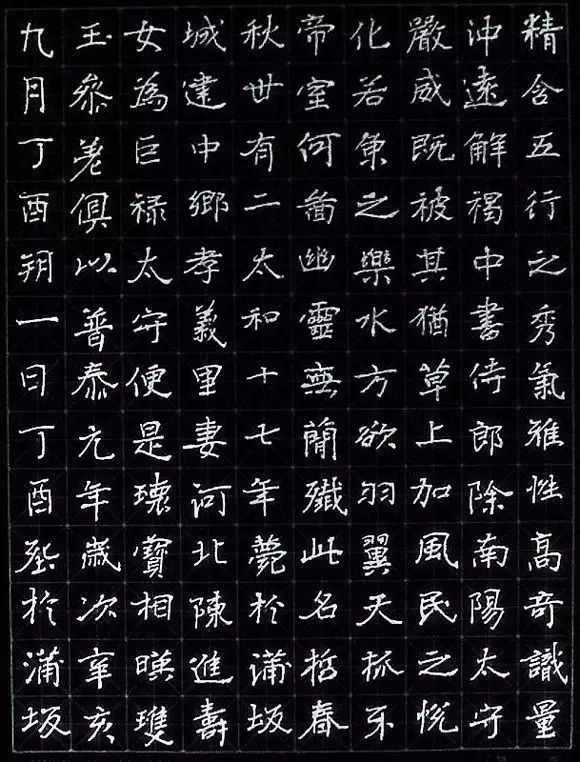

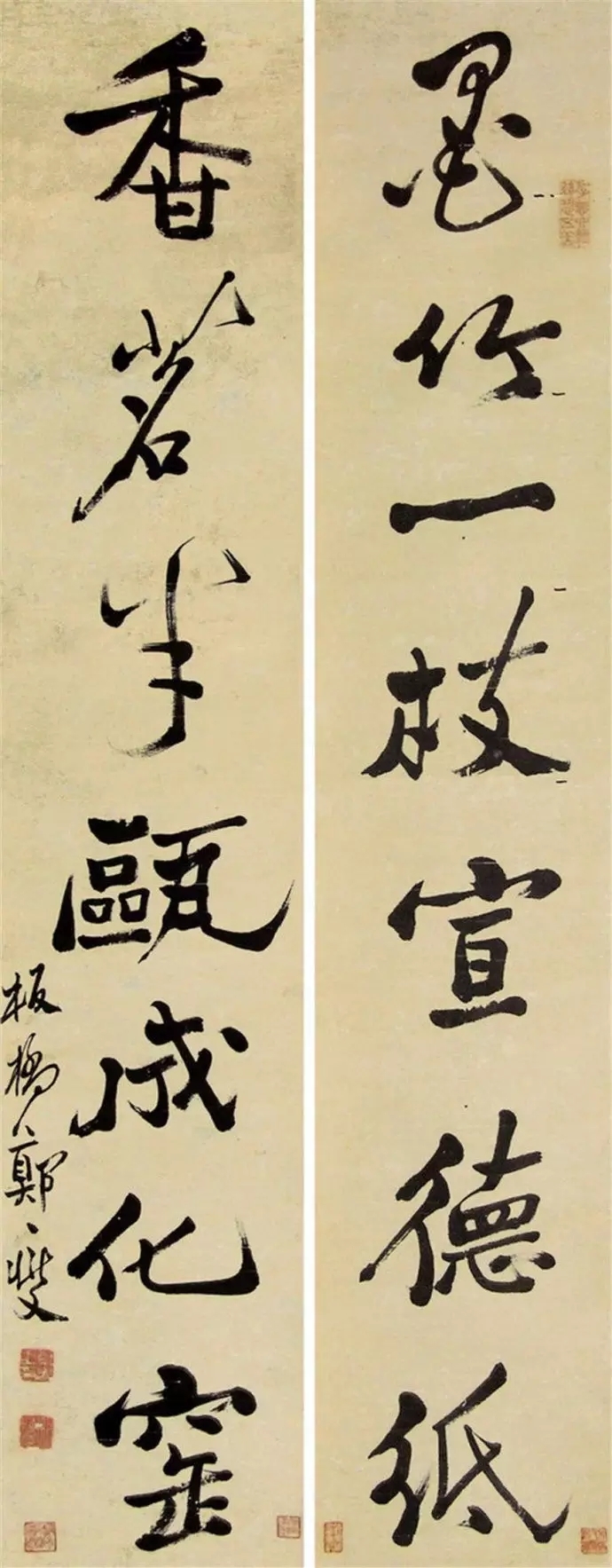

凡是书法家则必须一半是文人,一般是匠人。他要有文人的妙悟,要有匠人的巧手,只有匠人的巧手而没有文人的妙悟,则不能有创作;只有文人的妙悟而没有匠人的巧手,虽有创作但又难尽善尽美。妙悟来自文人的修养和灵性,巧手可得于模仿和苦练。匠人虽看似平庸,但决不可少。什么是匠人,就是对某种书体临摹得得心应手,一旦让他脱开,抒发一点自己的理念,他们的面前则被一道墙阻隔,这道墙就是“文化”。

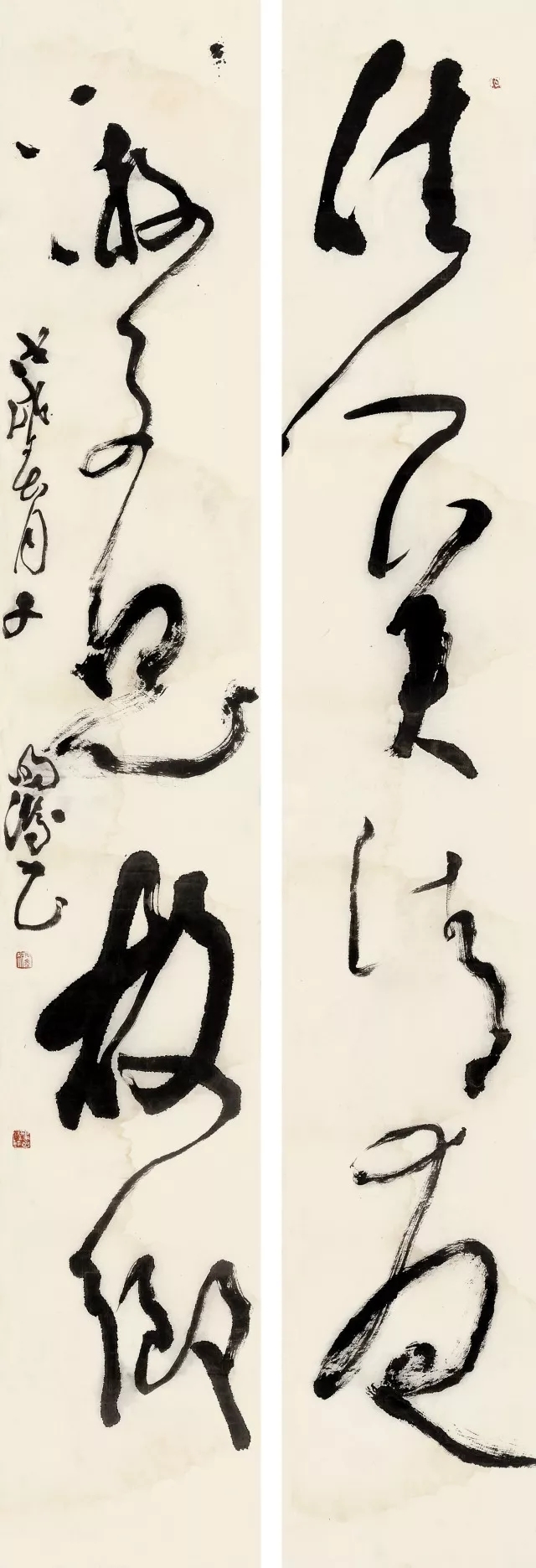

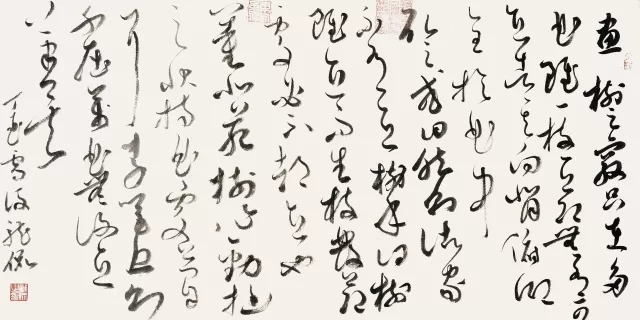

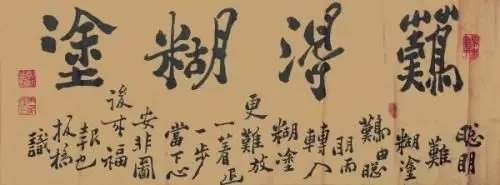

如二王,颜、柳、欧、赵、虞、王等。而有些书家的作品,如果也以法的角度入手,那将不得要领,东施效颦。所以只能以“意”的角度学习其思想、胆识,继而领略其以笔墨为载体的心灵和人格之美。学这种法帖切忌依样画葫芦,如张旭、苏轼、二大、徐渭、傅山等。这类似李杜两大诗人。胡应麟:“李、杜二家,其才本无优劣,但工部体裁明密,有法可寻;青莲兴会标举,非学可至。”通俗的说,学第一类书家的字有可操作性;而第二类书家的字,如李广用兵,神出鬼没,无迹可寻。所以要以气、以情、以意而不是靠“法”来驾驭手中之笔。

——END——