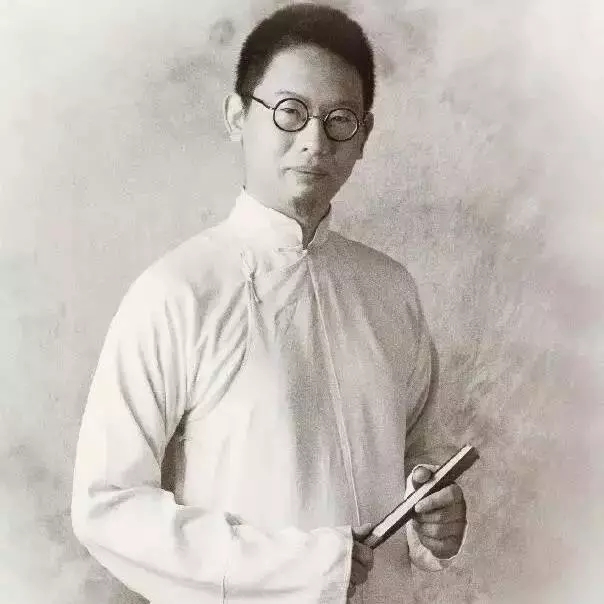

所有见过【少白】的人,都对他执着于传统风格印象深刻—— 一袭素衣长袍加复古圆框眼镜。出生于中医世家的他,也沉浸于书画篆刻、太极拳法、古代园林建筑、中国传统服饰、佛学诸多方面。

著名画家、文艺评论家陈丹青这样评价刘少白:

(刘少白)以少年之形注入最传统的骨血,创作的又是以最传统经典的图式注入今人的境界。这是一个很可贵也很困难的过程。古人将传统托孤于我们,大多数年轻人选择了背弃,唯独这个年轻人把这个传统毕恭毕敬地双手接下。我不敢说他是这个时代的反叛,因为他恰恰是这个时代根基的拯救者。

18 岁成为中国书协最年轻会员,21 岁时篆刻作品在西泠印社篆刻艺术展上获奖,27岁成为荣宝斋最年轻的推荐艺术家,如今也不过是个30出头青年。

他,究竟经历了什么?

鸿蒙初开,迈入正脉之门

出生于文化大省——山东——的刘少白,自幼年起兴趣爱好就和同龄小孩完全不一样。

小朋友们成天在琢磨着吃啊玩啊什么的,他已经把所有时间用于阅读古文典籍,素日沉浸在字与画的世界里。

至今刘少白谈起少年时期求学时的情景,依旧历历在目,感慨万千。

13岁时,刘少白拜师于齐白石老人弟子梁永卓先生门下学习书画,梁老的指导,让刘少白真正迈入了中国传统书画的正脉之门。到了16岁那年,梁老手书一封信,让刘少白进京寻找白石老人四子齐良迟先生继续深造。

![640.webp (38)]()

▲ 刘少白老师与梁永卓先生

那时候梁老已经与齐良迟先生失联已久,所以这封信并没有具体的投寄地址,也没有联系电话,面朝茫茫京城无异于大海捞针,但刘少白只有一种强烈的直觉,锁定琉璃厂和荣宝斋,总会有人知道齐家后人的消息。

那些天,这位勇敢的少年精神无比富足,他贪婪地在琉璃厂、荣宝斋等地浏览到海量的艺术品,还有大师们的杰作;但物质却无比匮乏,路费弹尽粮绝,饥饿开始来袭击他,而他日日睡在阴冷的地下室,绝望一点一点包围上来……

终于有一天,他得知有人知道白石老人四子齐良迟老先生的消息时,他毫不犹豫地掏光了身上所有的钱来换取那个珍贵的号码。

那个号码就是老天给他的一束光,不仅免了他的颠沛流离之苦,更让恩师齐良迟走近他,继而照亮他的生命。齐良迟家小书房有一张沙发,成了他临时的栖身之所。他在那张沙发上一躺就是四年,当某一天失去时,他才知道那四年是他一生中最好的辰光之一。

![640.webp (39)]()

▲ 刘少白老师与齐良迟先生

攀巨人之肩脊,腾空而起

齐良迟之于刘少白,有一种深深的知遇之恩,以及温暖的亲情。尽管与师兄梁永卓已经几十年未曾晤面,却全然信任师兄的眼光。他收下少白作入室弟子开始,就一直以中国传统文化里的正统正脉来教导他。行师徒之礼那天,齐良迟邀请了不少书斋老友前来观礼,不是将师徒关系昭告天下,更是将对爱徒的教导做作了多方托付。

齐良迟除了自己亲自教导刘少白的书画篆刻之外,更邀请了李燕教授周易;冯其庸教授古文;文怀沙教授诗词……所有对中国文艺界稍有认识的人,都知道这一串显赫声名的背后,都是在各自领域里卓有成就的大家,而这些大家竟然又组成了一个多么让人艳羡的华丽阵容。

![640.webp (40)]()

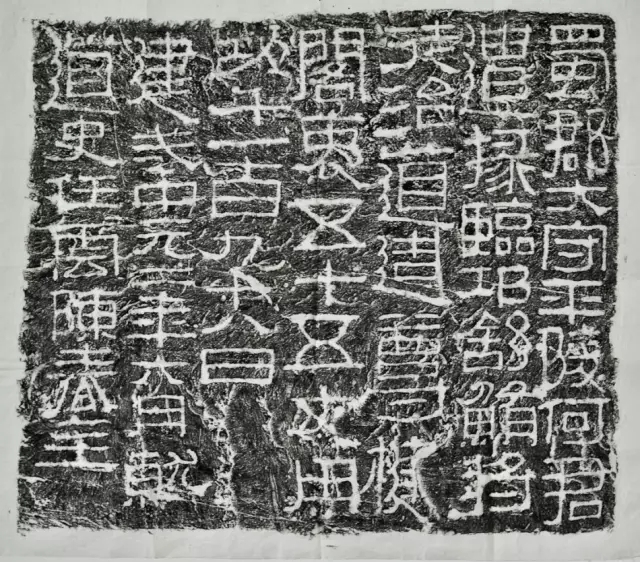

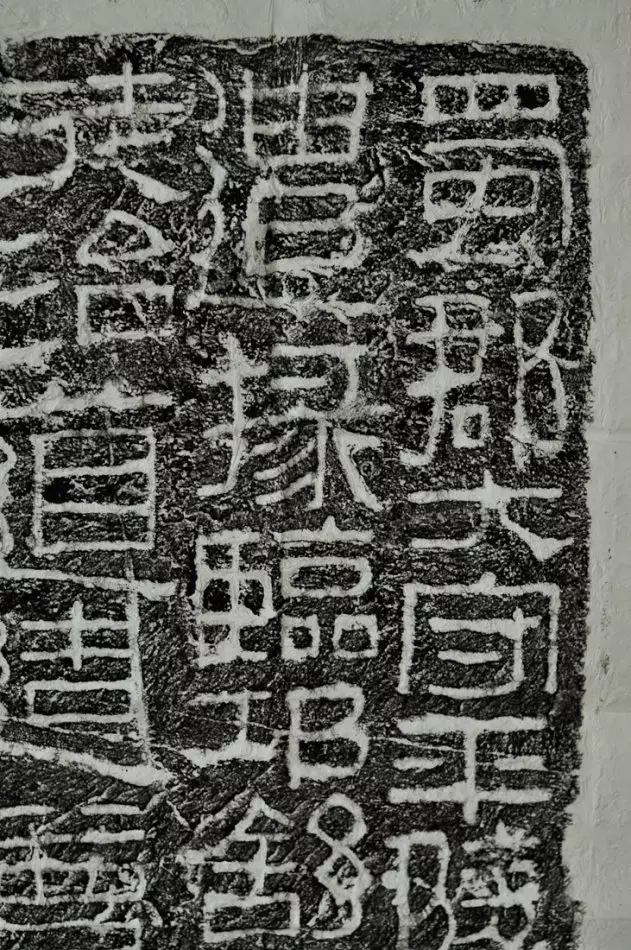

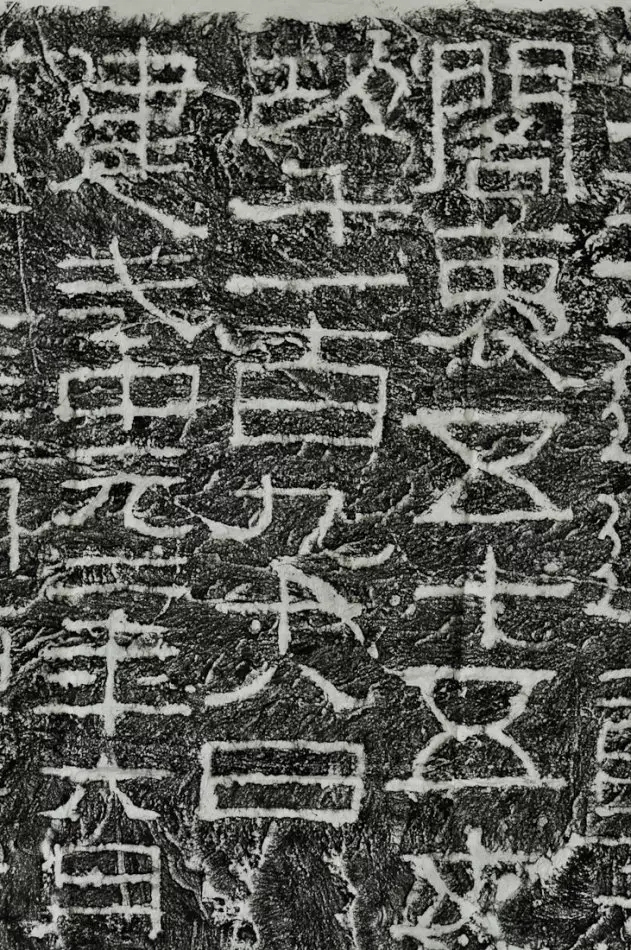

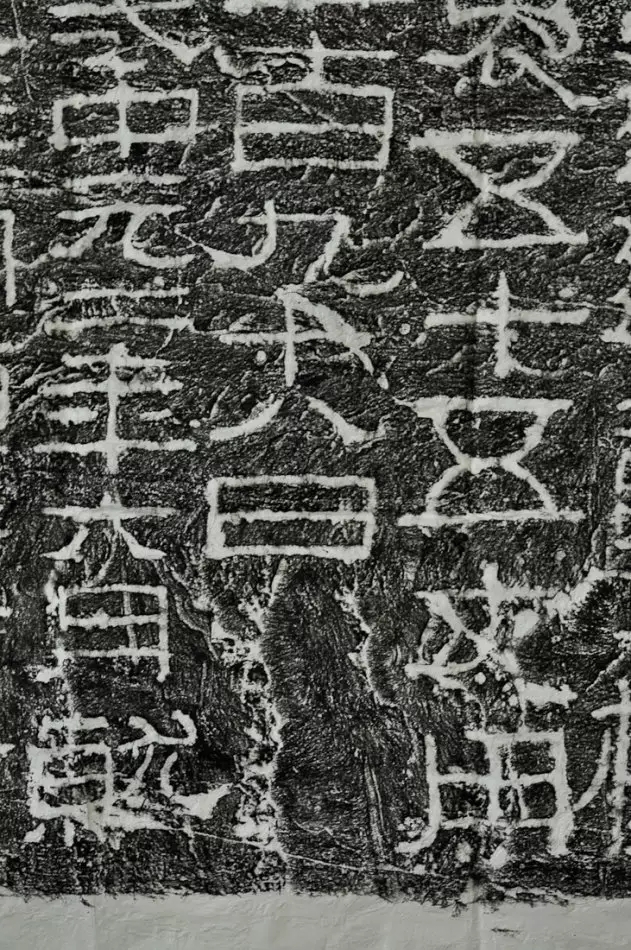

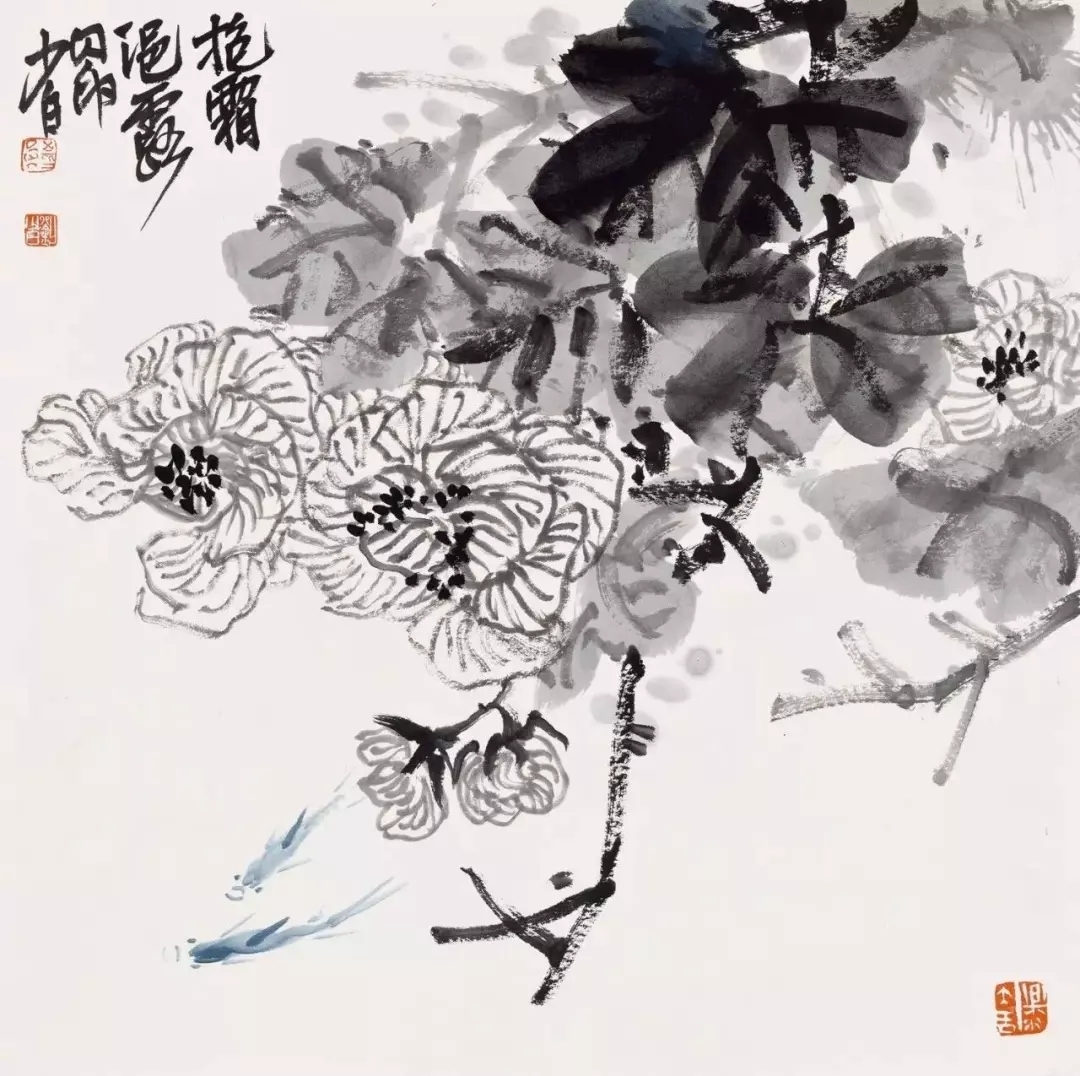

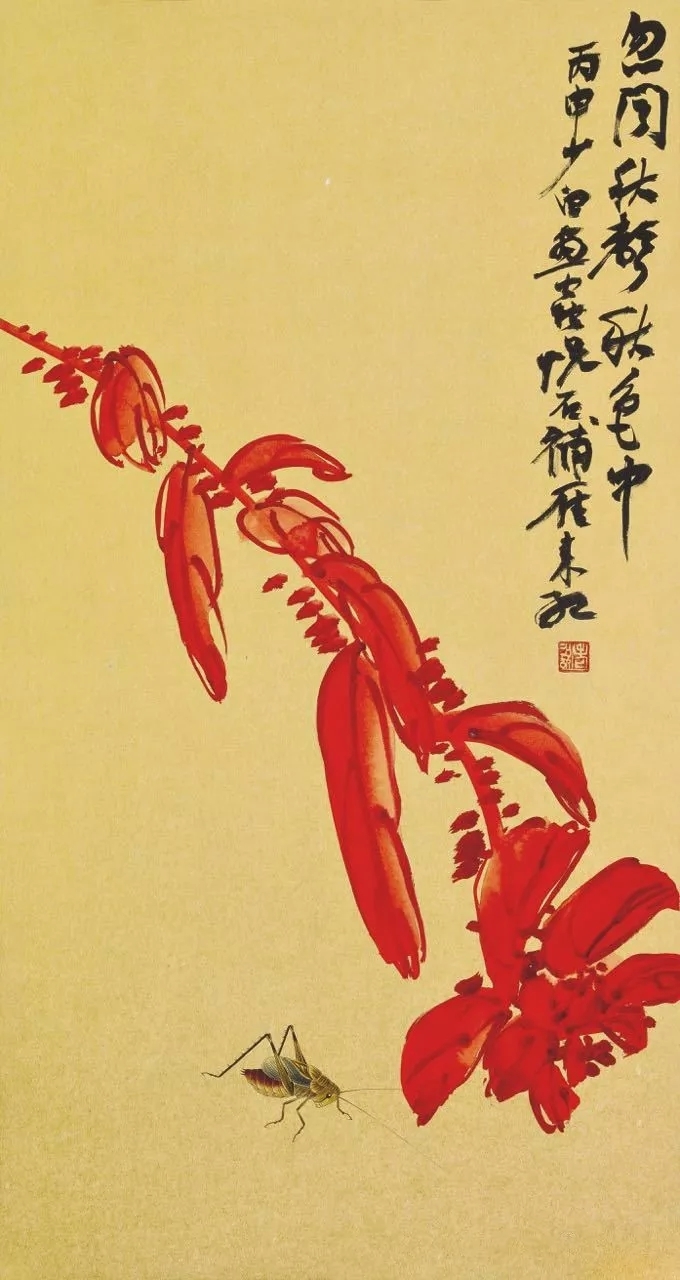

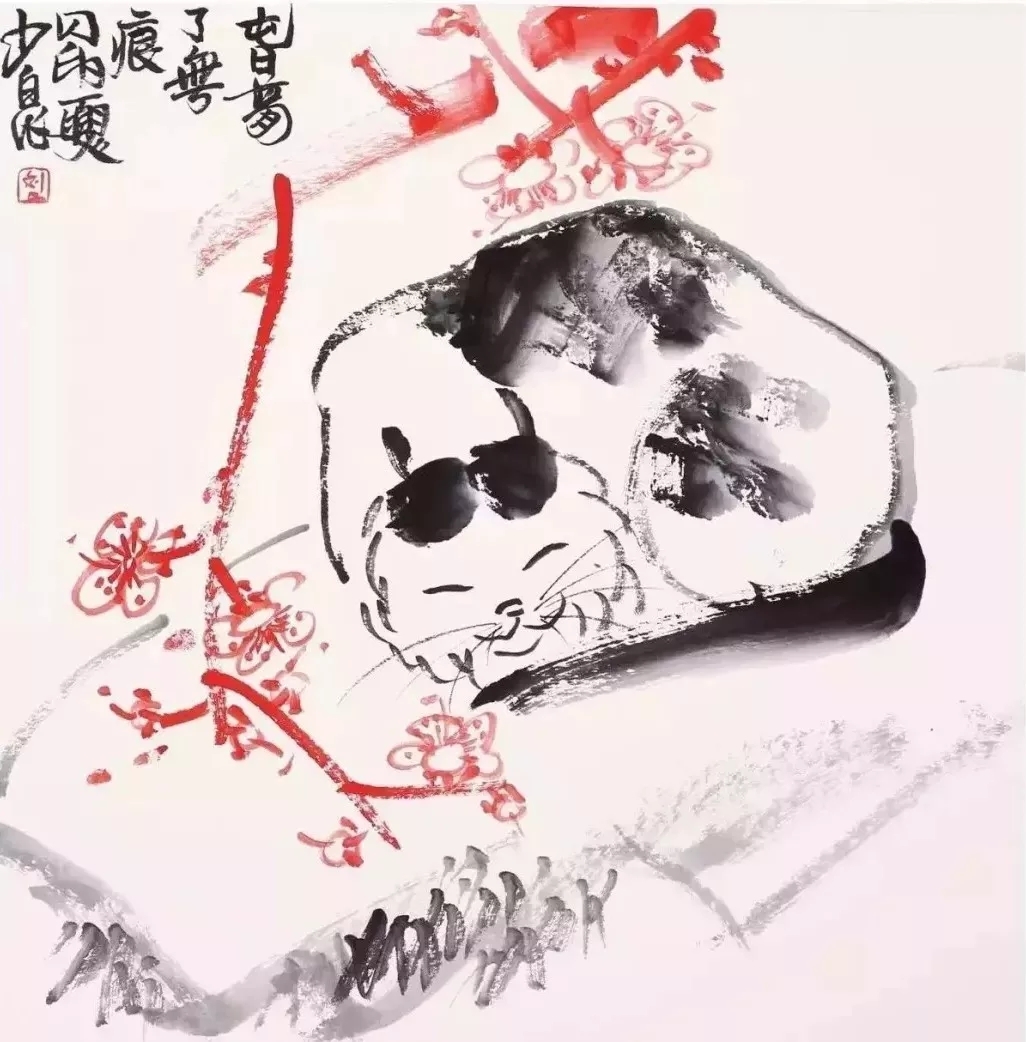

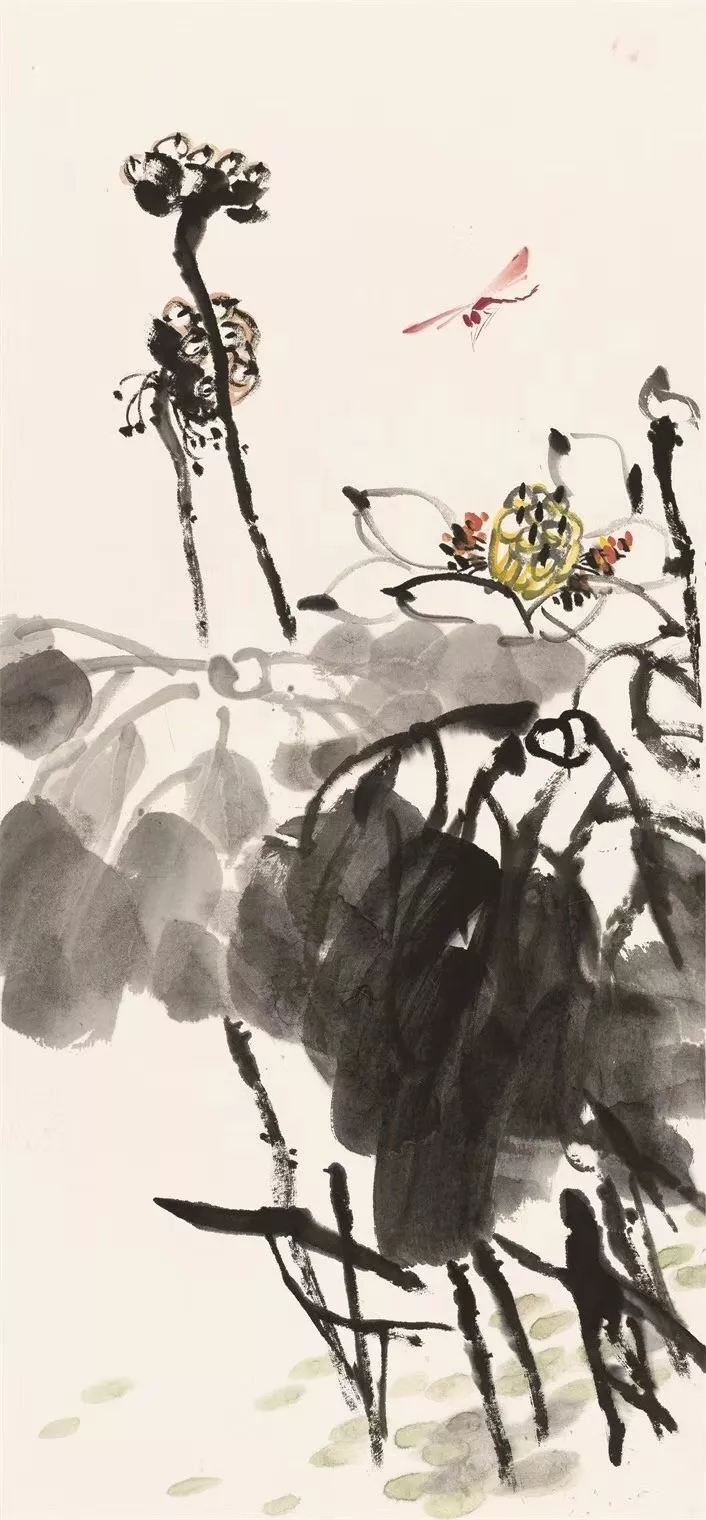

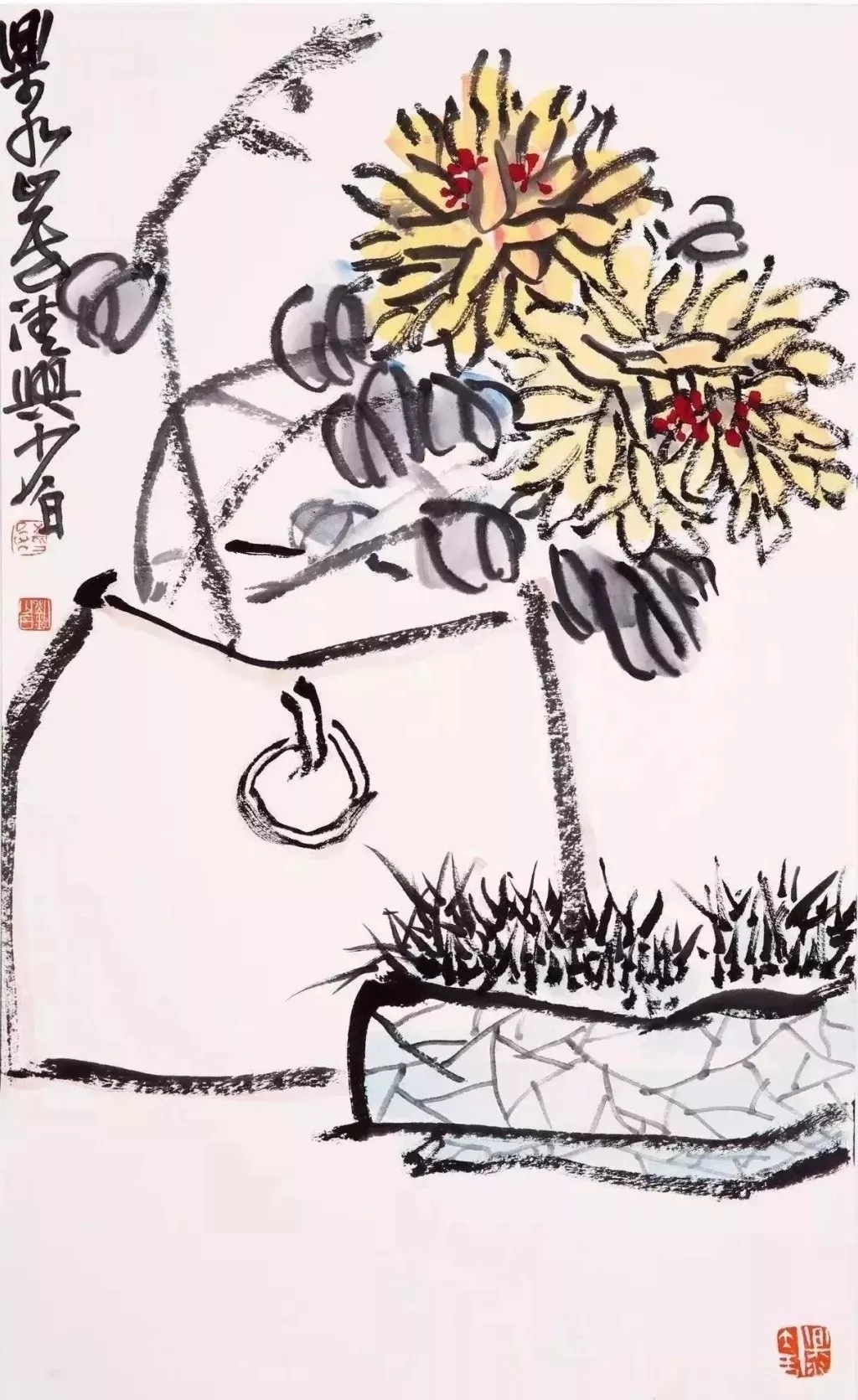

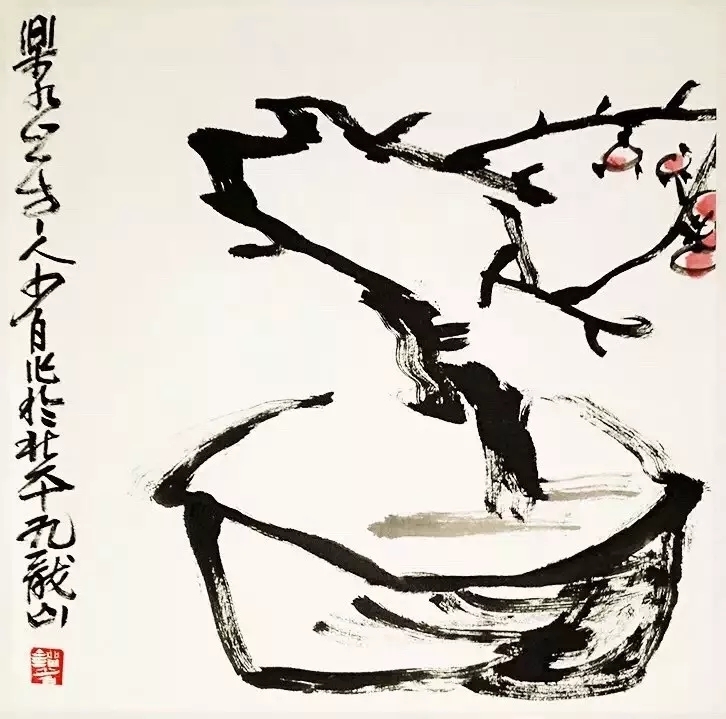

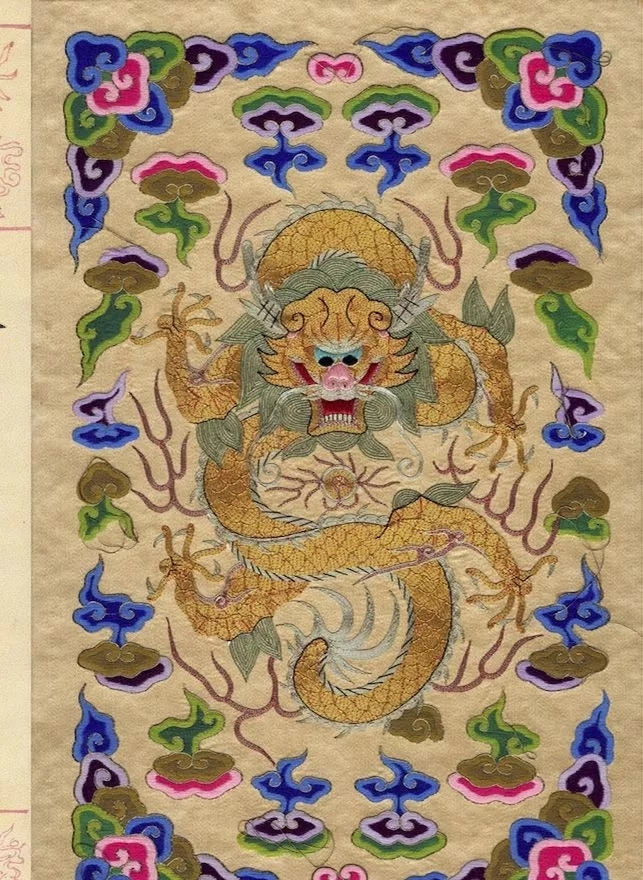

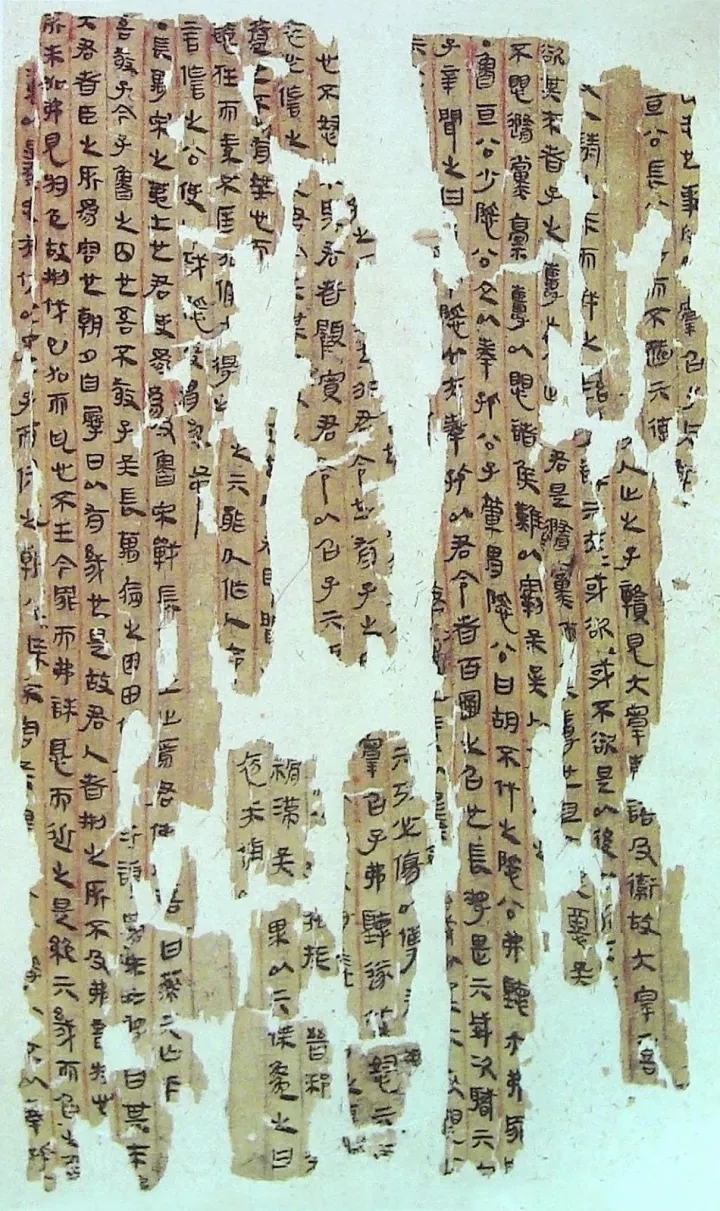

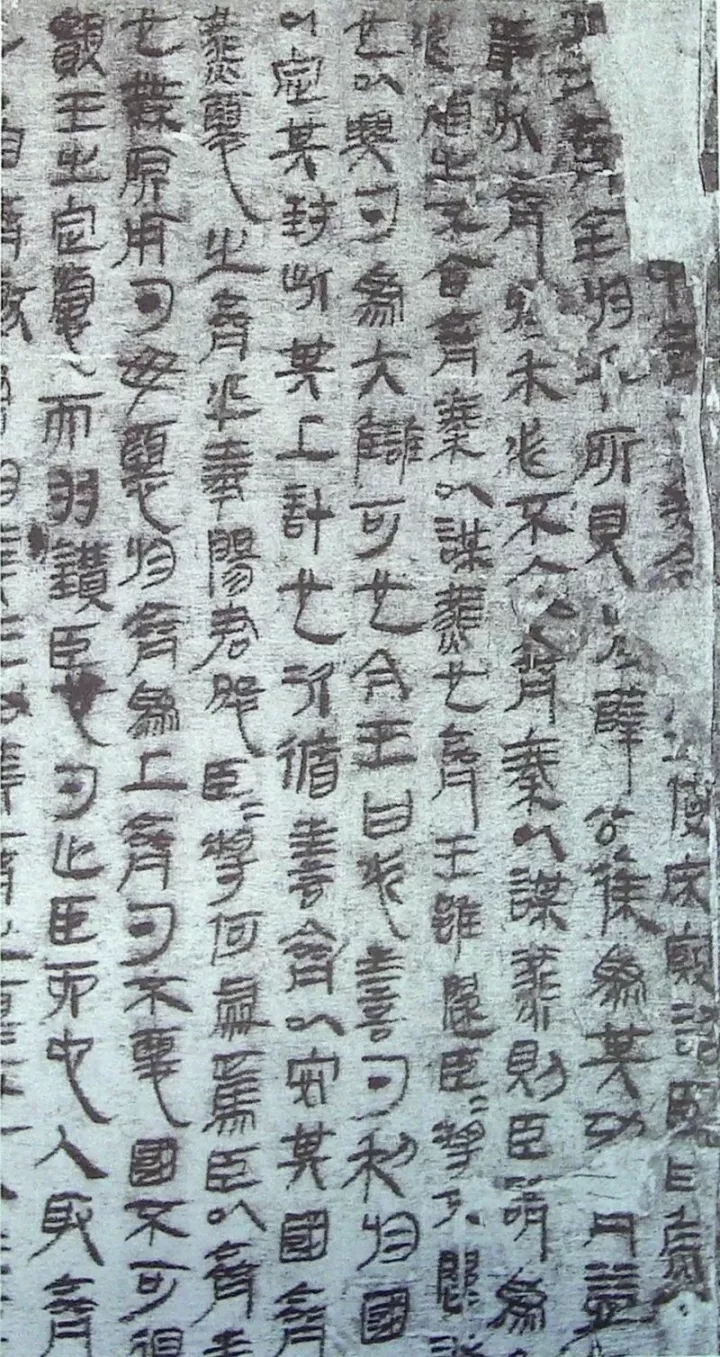

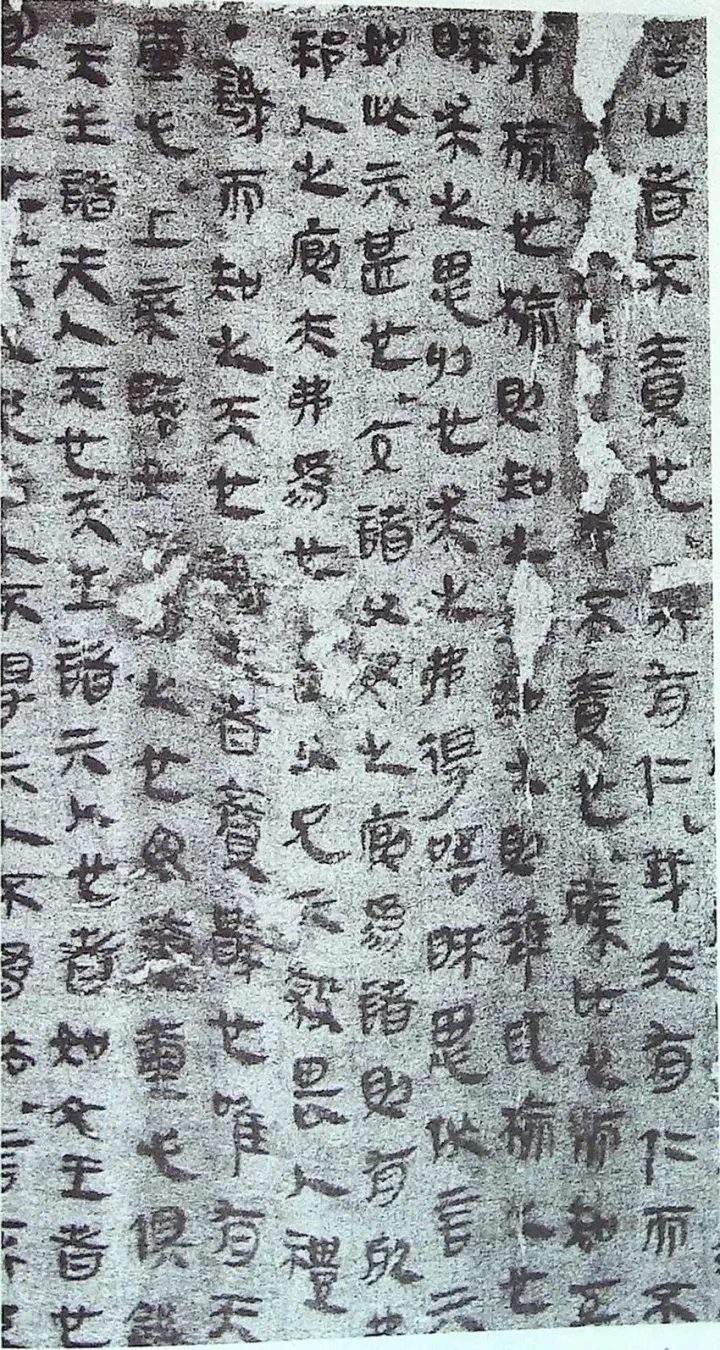

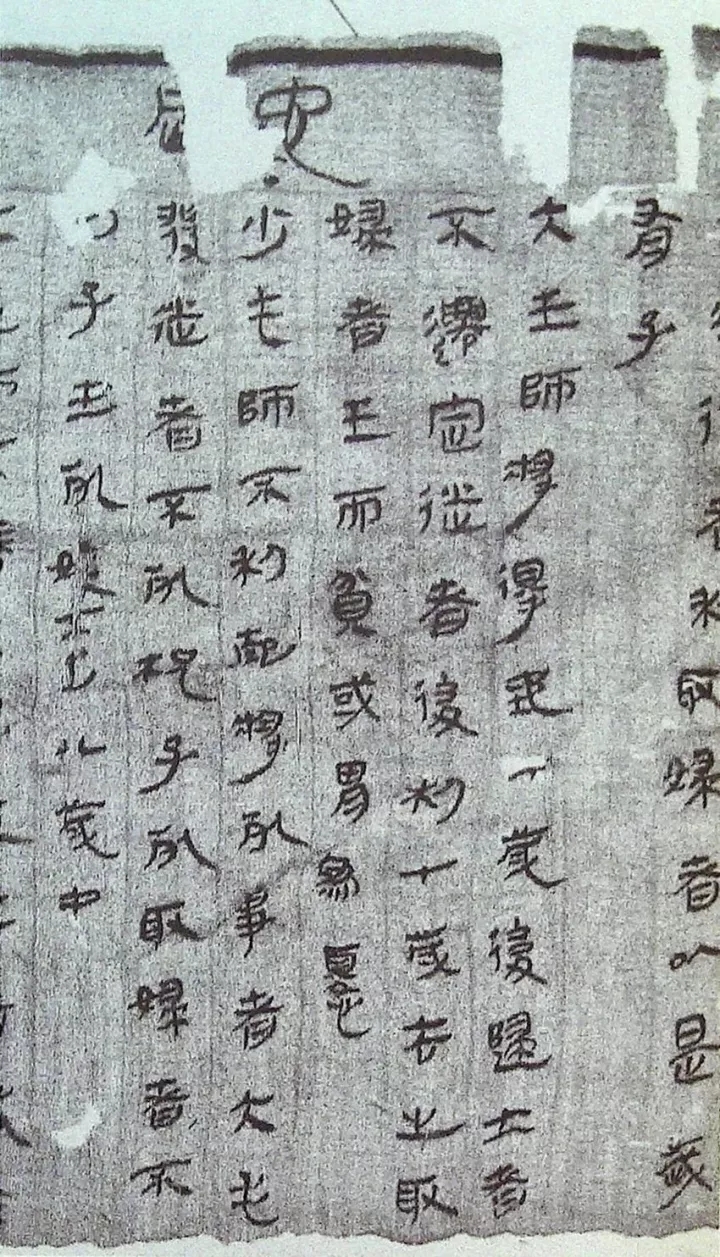

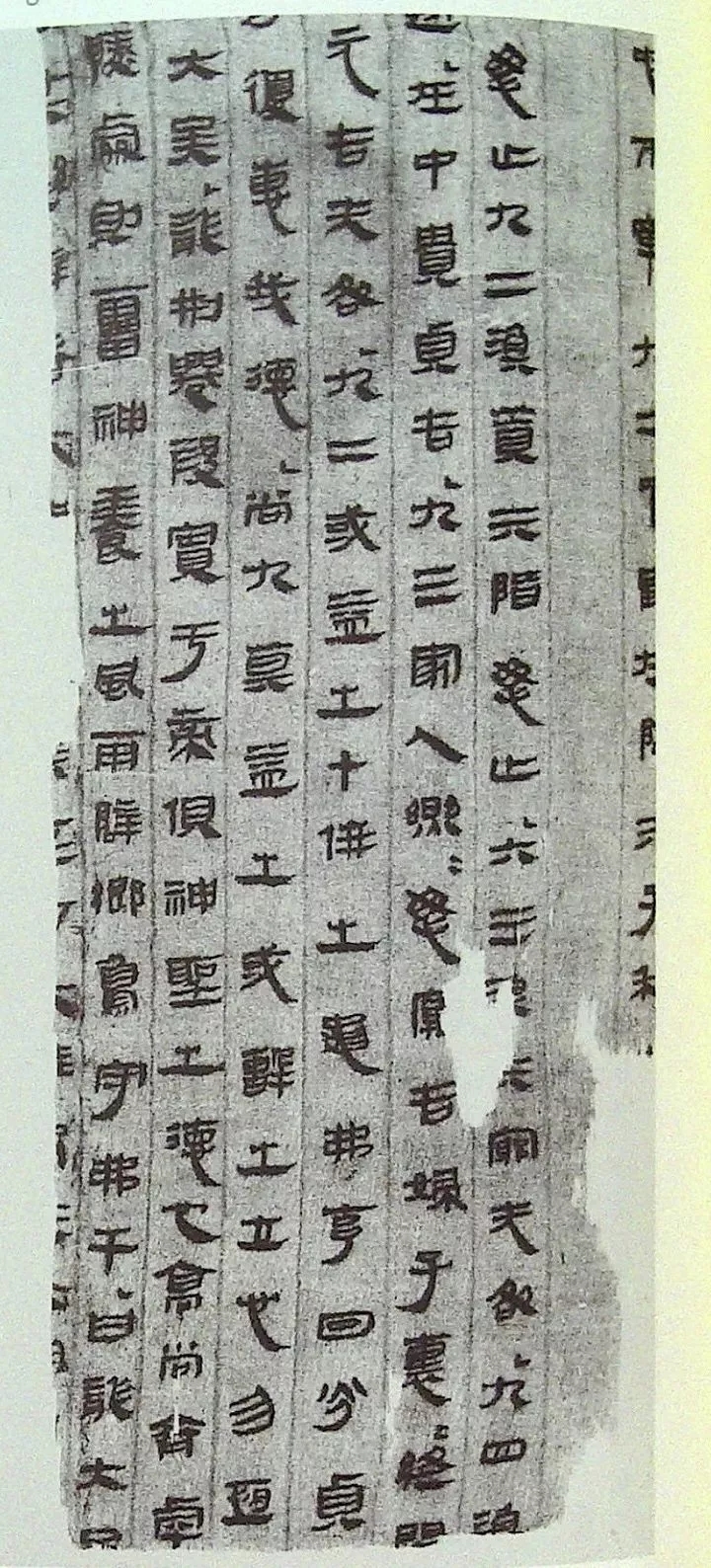

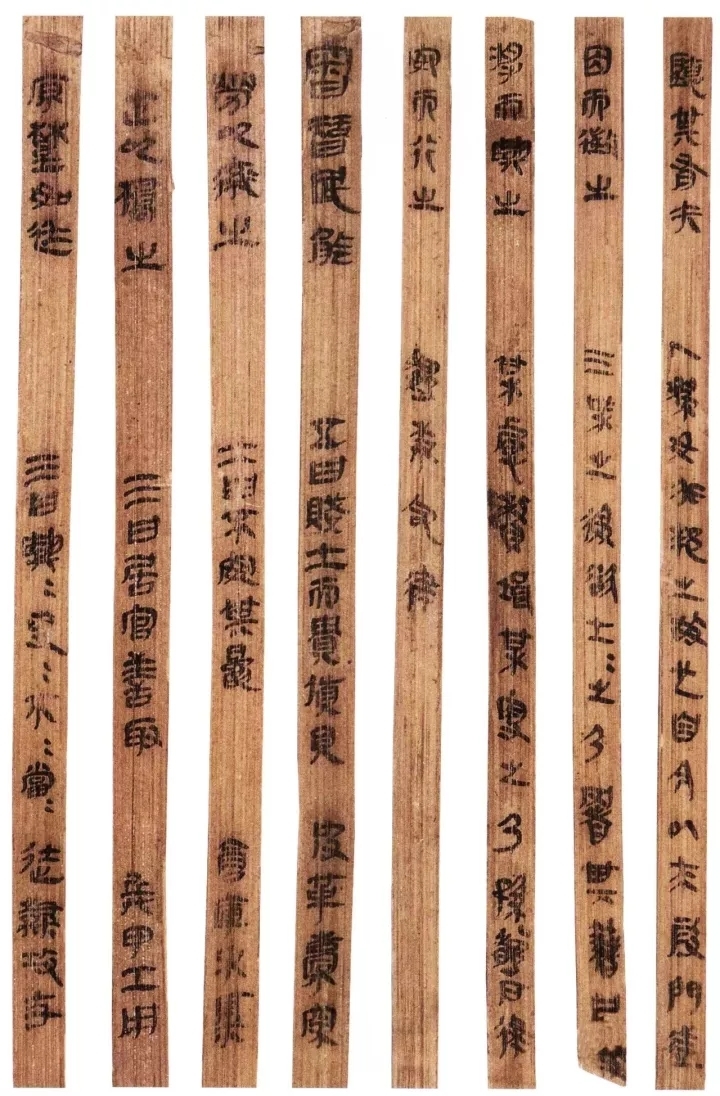

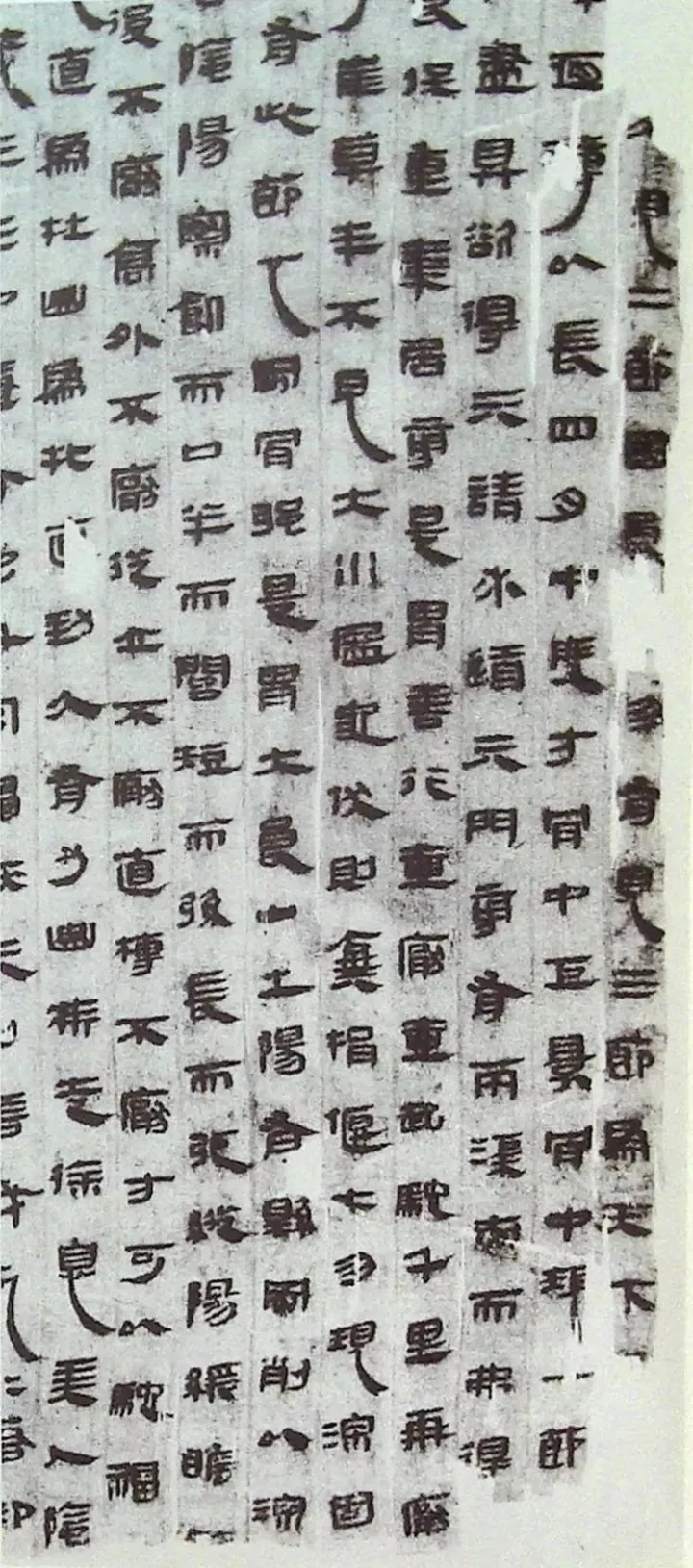

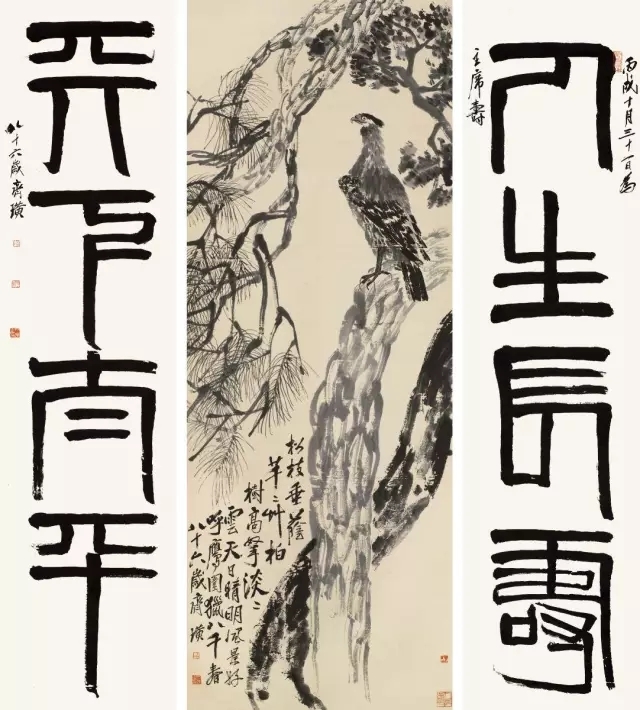

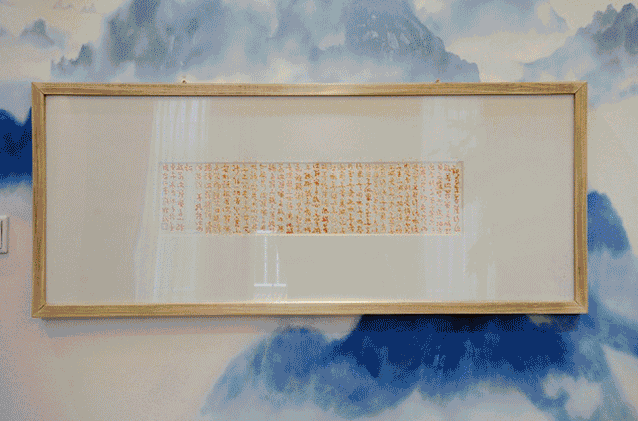

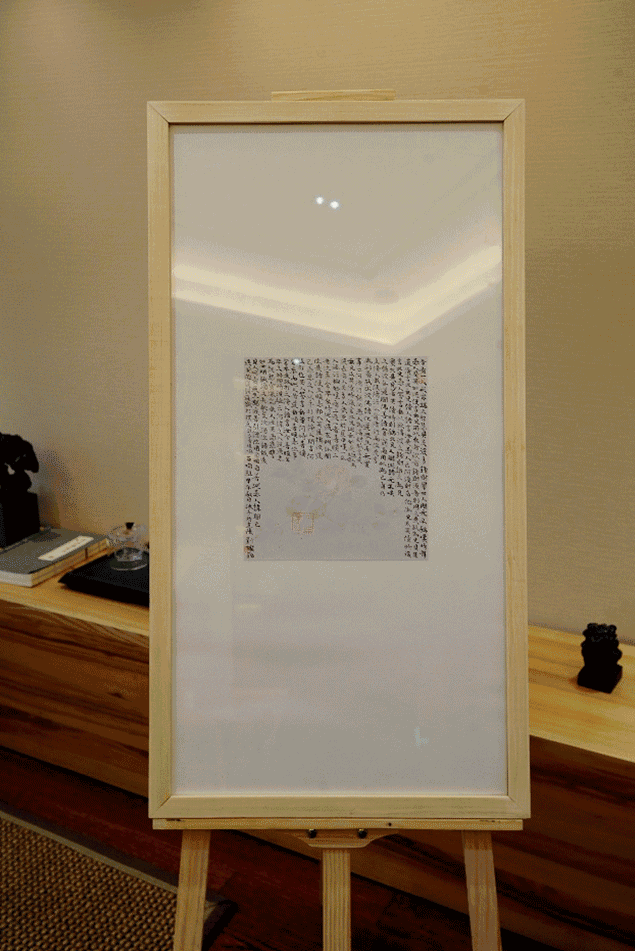

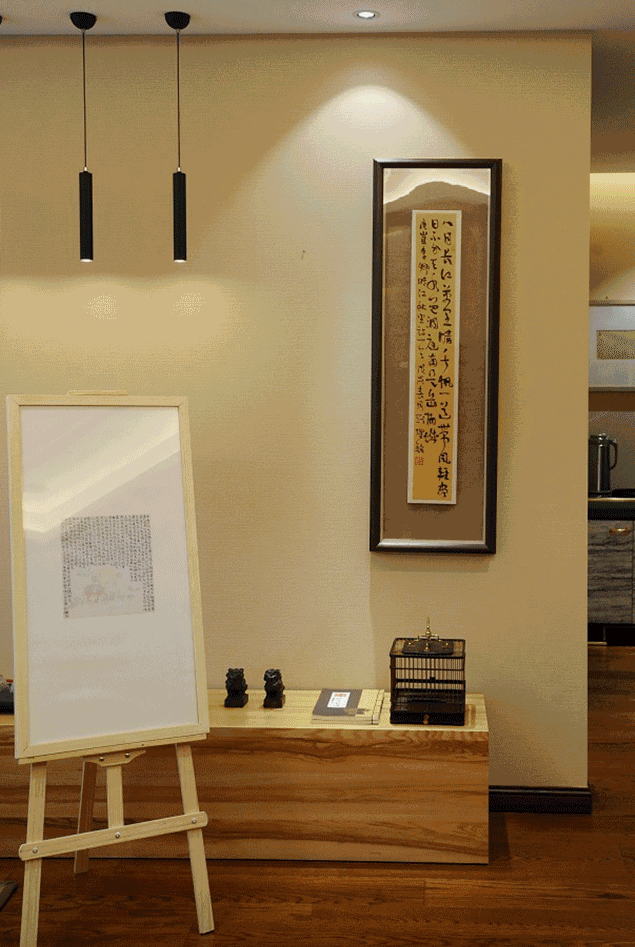

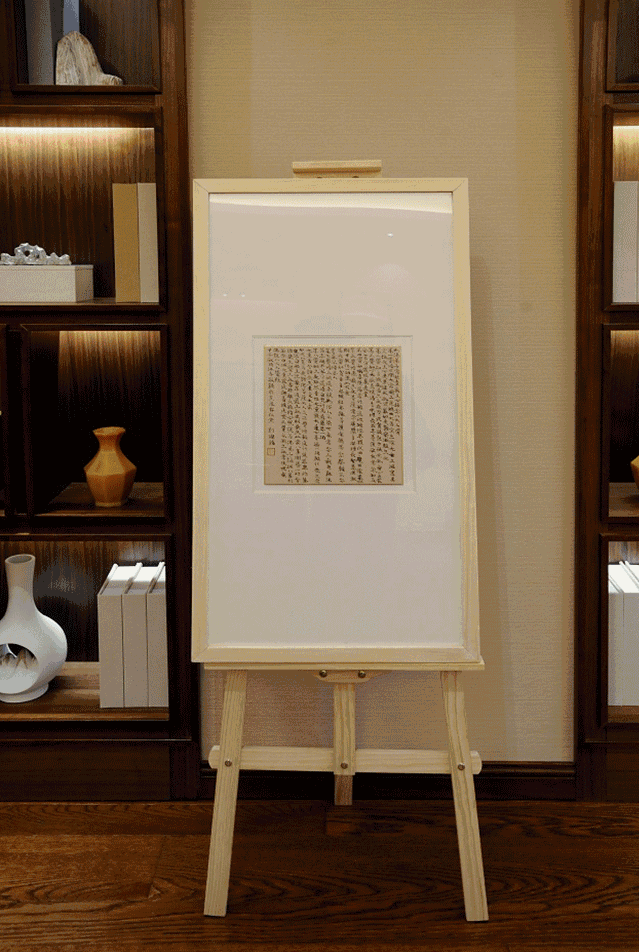

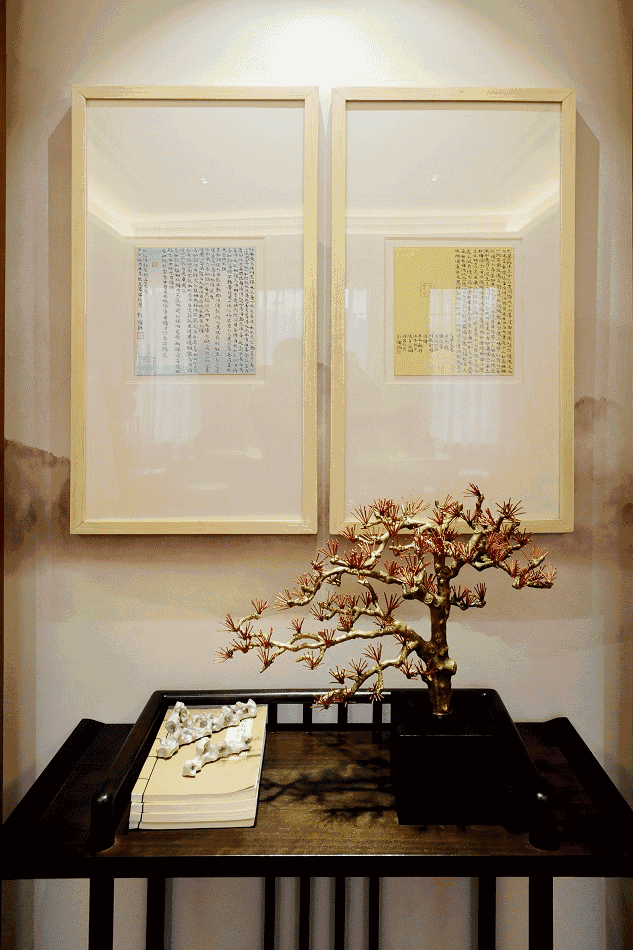

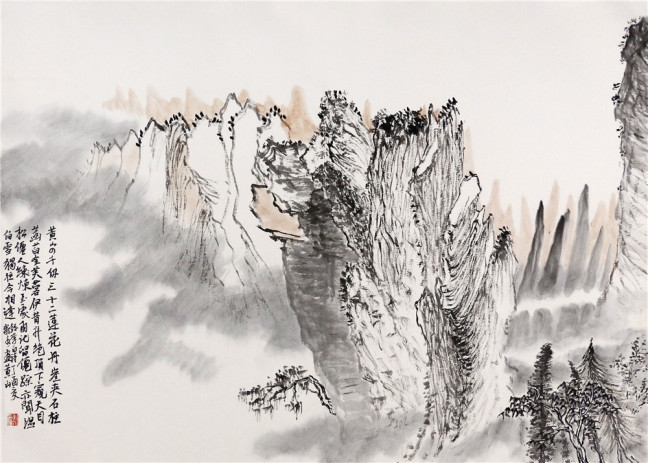

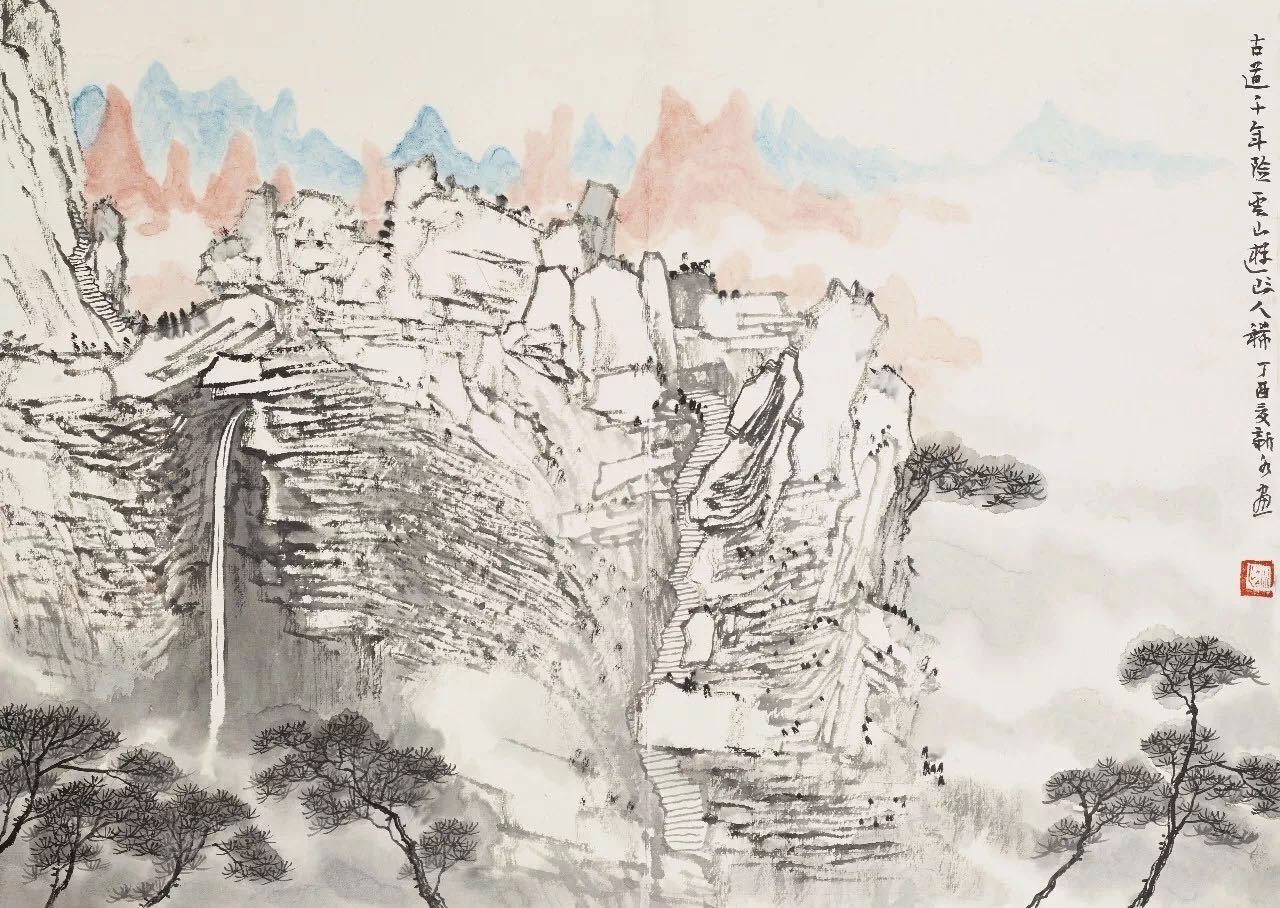

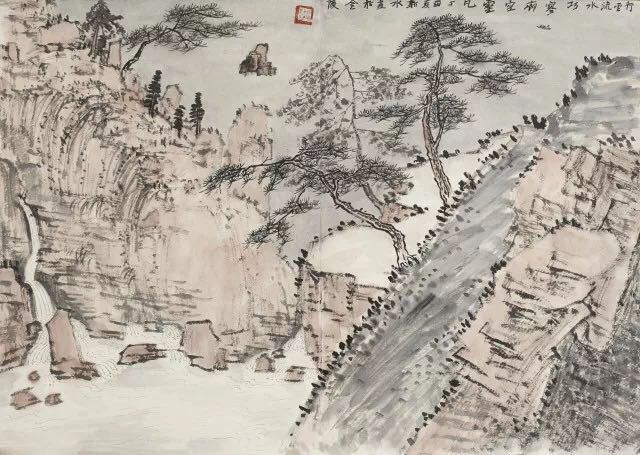

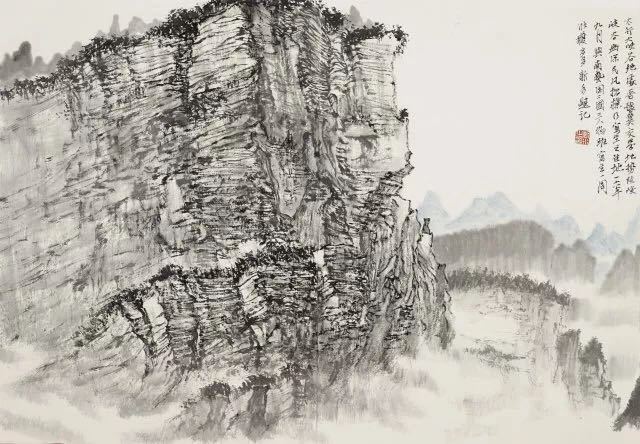

▲ 刘少白老师作品

六艺相传,古时悉心培养一名高门的贵族嫡子也不过如此。这其中隐藏着一个无法企及的学业高度,用那样的雕琢方式本来积累的就是与学院教育完全不同的学养和学识。

那些年刘少白的一天是丰盛的24 小时。晨起洒扫庭院;上午笔墨伺候,旁观恩师写字、画画以及治印;下午去各位老师家里开展有趣的学习;晚上安顿二老就寝后关上院门,小书房里就开始他一天中最美好的时光,冥想、阅读和练习,无人再来打扰他丰富的多维度的世界……

有了名师传授的基础,刘少白在中国传统艺术的道路上不断精进,后又受到崔志强、王镛、石开诸位先生的指导,尤其近年来拜入吴悦石先生门下学习,使他的艺术水平飞速提高,书艺大进。

![640.webp (41)]()

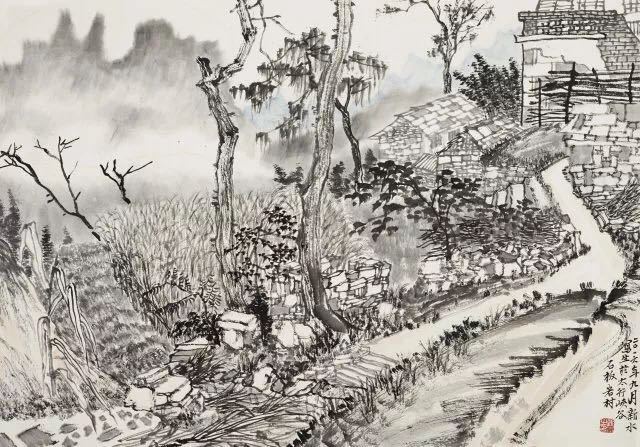

▲ 刘少白老师作品

如今而立之年的刘少白,通晓古今画理画论,懂得在传统的笔墨秩序中找寻着属于自己内在的表述方式,始终追溯中国水墨绘画的精神源头,自觉地以中国传统文化“观照”他的创作,正逐渐融合成一种具备时代审美和金石翰墨格调相辅相成的个体艺术语言。

陈传席先生曾言:

刘少白的花鸟画中,就有一股生气,可谓生画,也就是气韵生动。

……

刘少白的画走的是传统的一路,且以书法用笔入画。他的书法学古人,也参考今人,但他的眼光高,能分辨出古今书法之优劣,因而他学当所学,弃当所弃。有了传统书法的功底,得悟用笔之法。他画花鸟,笔笔写出,自有功力。有了传统的功力,画自不同寻常。

……

刘少白又好读书,古今画理画论,他皆熟谙于胸中,明理而知法,故其格不落于俗。

墨池开讲,带你探索中国画之奥妙

为了让更多的国画爱好者能接触到更为经典的艺术课程、了解传统大写意花鸟一脉相承的笔墨气韵,3月26日,墨池学院特别邀请齐白石老人再传弟子【刘少白】先生,于三节课的时间讲解写意花鸟技法。课程将为您梳理写意花鸟画的流变及其发展,并为您示范分析一些历代经典名家的笔法墨法,通过视频演示,直观再现写意花卉的经典画法。

通过本次课程您将学到:

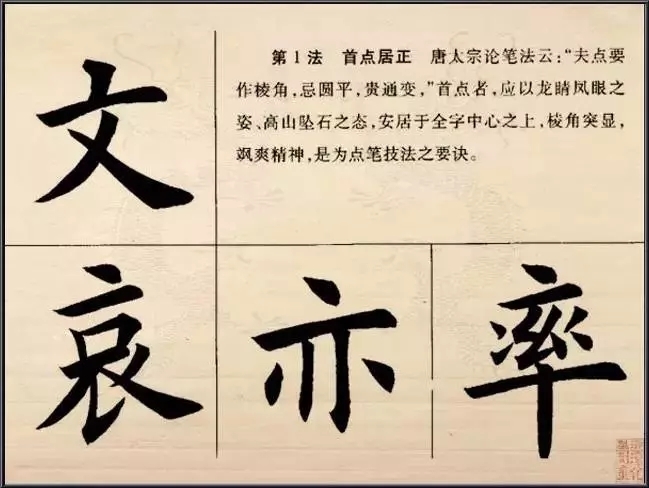

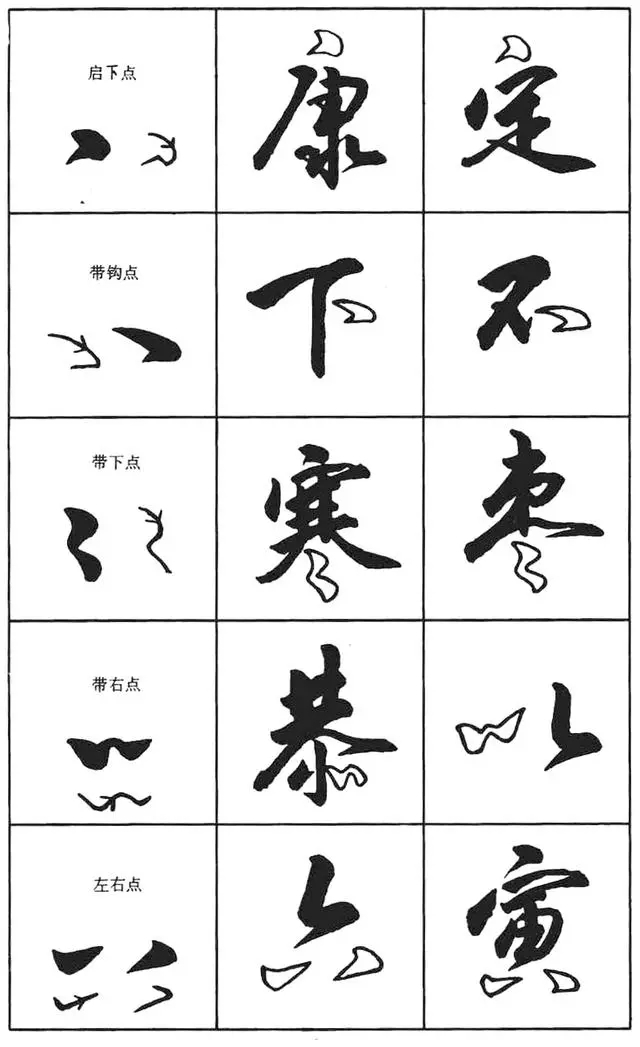

〈1〉写意画中点的运用与线的中侧锋表现

〈2〉泼墨和长线条、散笔线的运用

〈3〉通过对写意技法的精准示范进而能举一反三、触类旁通

课 程 说 明

本次课程分3个课时,3月26日19:00第一节课,在微信群内以语音+图片+小视频的方式直播授课,每节课90~120分钟。

第一节试听课1元,后续两节正式课每节50元,共101元。

课程均会整理回放,供学员反复观看,回放永久保存在公众号中。

课 程 提 纲

第一课时 中国花鸟画简史与名家笔墨示范

上课时间:2018.03.26 19:00

一、写意花鸟画的流变与发展

1、南宋与元代水墨写意的出现

2、明代写意花鸟画的发展与变革

3、清代写意花鸟画的高度

4、近现代写意花鸟画的气象

二、名家笔墨示范

1、明代写意花鸟小品临读示范

2、清代写意花鸟小品临读示范

第二课时 以梅花为例学习写意画中点和线的运用

上课时间:2018.04.02 19:00

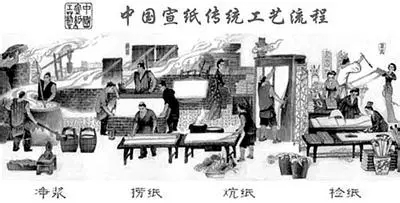

一、写意花鸟画的工具材料和使用方法

1、毛笔和纸张的选用

2、墨的选择方法

3、颜色的选用

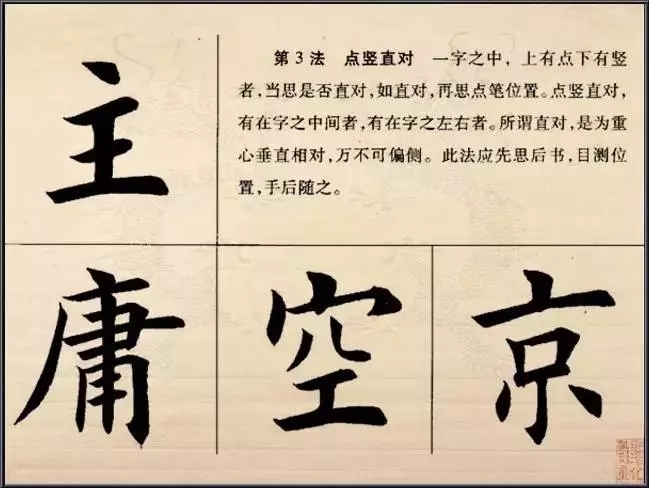

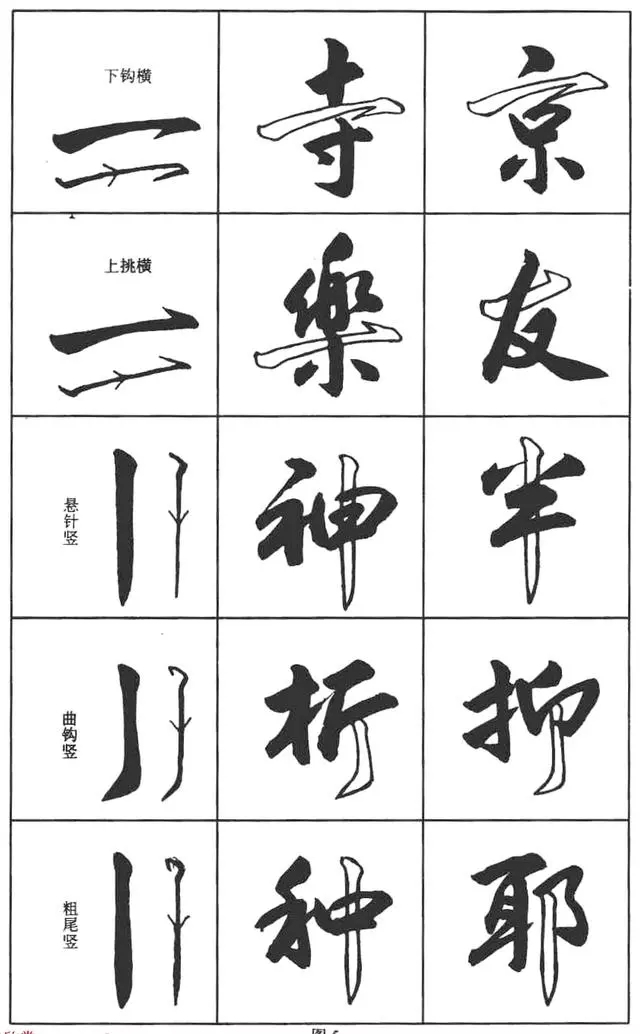

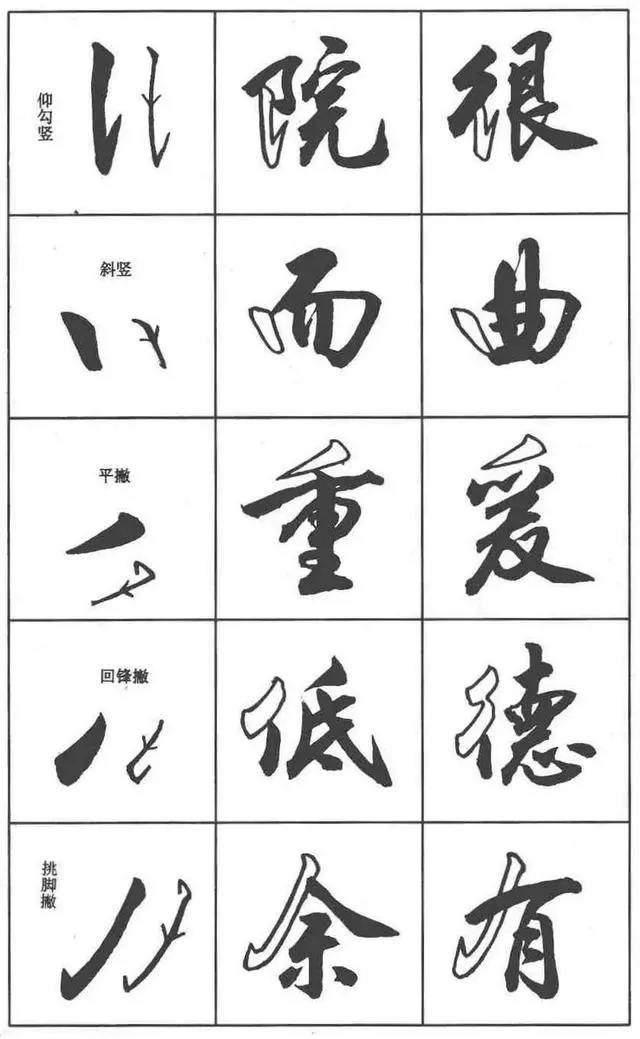

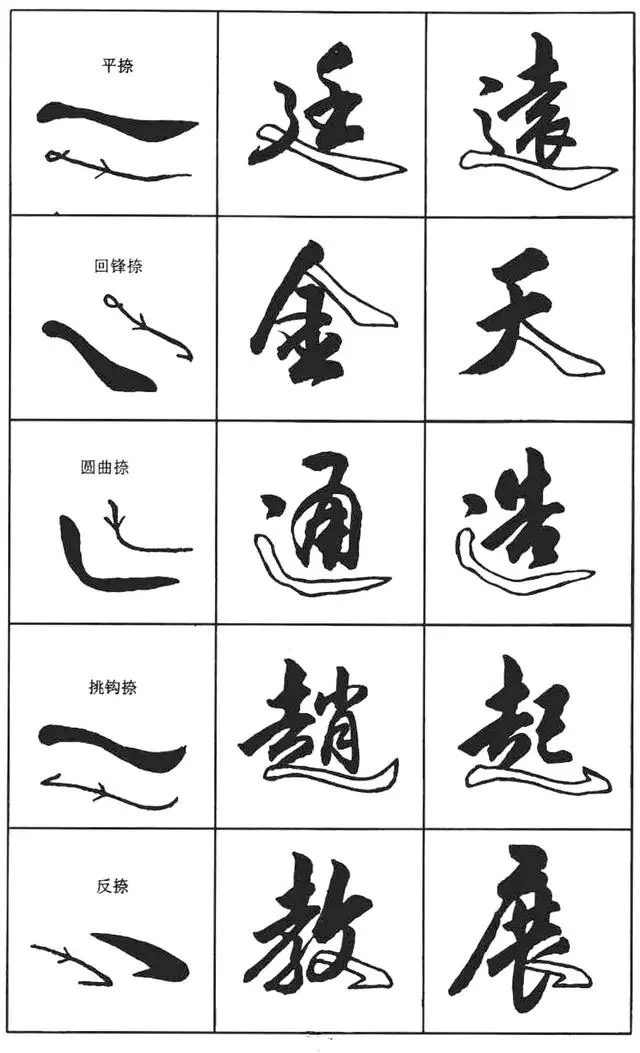

二、骨法用笔

1、中锋用笔刚劲有力

2、侧锋用笔浑圆古朴

3、逆锋用笔变化万千

4、捻管用笔枯而不燥

三、梅花枝干的表现

1、主干——中侧锋并用

2、出枝——线条的表现

四、梅花花头的画法

1、勾花

2、点花

五、构图——花与干的搭配 点与线的组合

六、举一反三(桃花、杏花、海棠花的画法)

第三课时 以葡萄为例学习写意画中线和面的表现

上课时间:2018.04.09 19:00

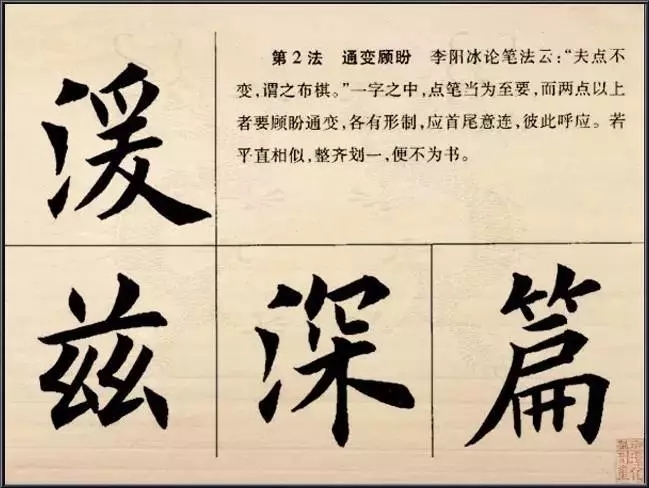

一、画道之中以墨为上

1、墨分五色

2、干墨与湿墨

3、破墨法

4、泼墨法

二、葡萄果实的画法

1、墨葡萄画法

2、彩葡萄画法

3、勾描葡萄画法

4、勾填葡萄画法

三、葡萄叶子的表现

1、干破湿法

2、湿破干法

3、颜色的画法

四、葡萄藤的表现——籀篆用笔、长线条、散锋的运用

五、构图

六、举一反三(葫芦、丝瓜、南瓜等画法)

导 师 介 绍

![640.webp (42)]()

刘少白,乐水山房主人。自幼习书画,启蒙于梁永卓先生与齐白石老人四子齐良迟先生,先后就读于中国美院,中国艺术研究院,现为吴悦石、崔志强入室弟子。九三学社社员,中国书法家协会会员,北京印社社员,荣宝斋推荐艺术家。

![640.webp (43)]()

![640.webp (44)]()

![640.webp (45)]()

![640.webp (46)]()

![640.webp (47)]()

![640.webp (48)]()

扫描下方二维码即可报名课程![墨池公众号_渠道612_培训-刘少白-写意花鸟]()