| 梅婉婷的画宁静,平和,单纯,意境幽深,她的作品并不是眼前生活的再现,而是在描绘她的胸中丘壑,表现她心中的山水,一种生活的理想和艺术的理想交织在一起,她的作品透露出一种永恒静穆的古典精神,看她的画会使人立刻觉得心静神逸。

——崔晓东(炎黄艺术馆馆长,中央美术学院教授)

|

梅婉婷出生于湖北,曾经在湖北美术学院附中学习,之后以优异的成绩考入中央美术学院中国画专业,主修山水画,后来又考取了山水画硕士研究生(国家公费) 。她在中央美术学院受到了非常系统的山水画专业训练。

她的笔墨受清人龚贤的影响,在龚贤的基础上更加含蓄内敛,不露痕迹,清新淡雅,连绵不断,既严谨扎实又萧散温润,在平和中有一种内在的力度,她的画没有当下人的那种浮躁。和现在流行的笔墨拉开了较大的距离。

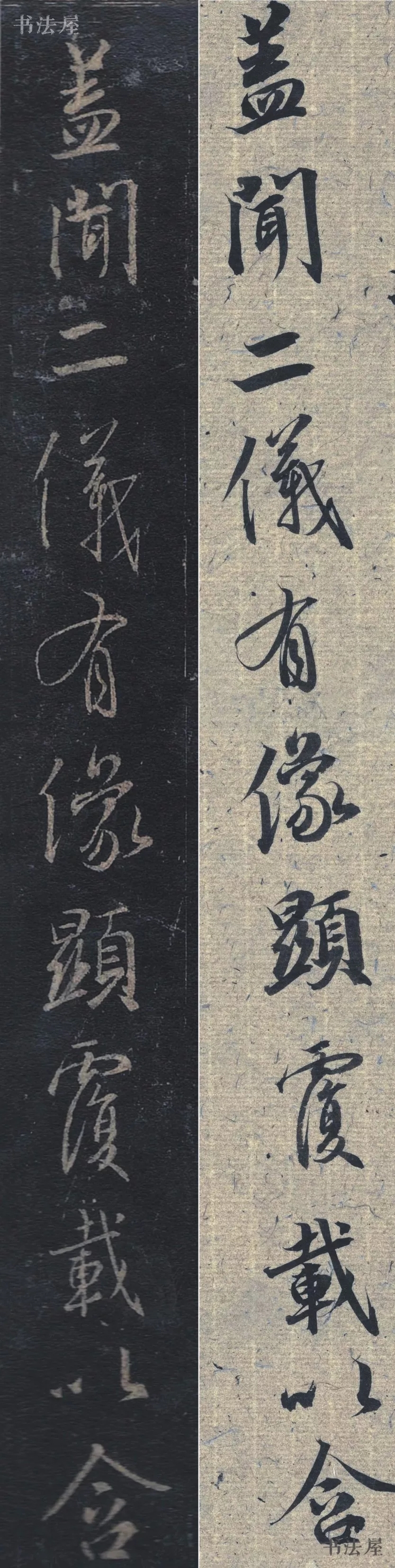

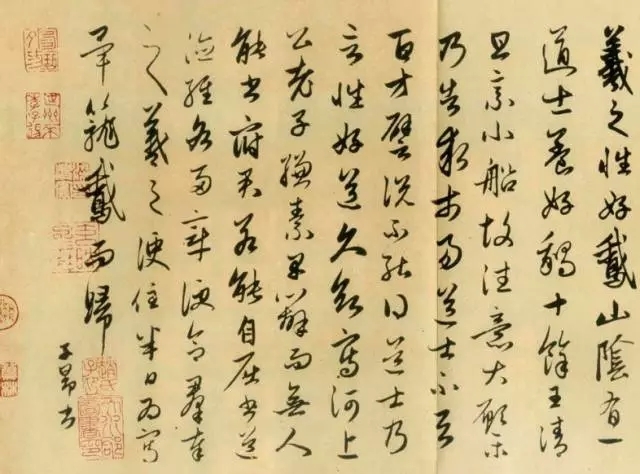

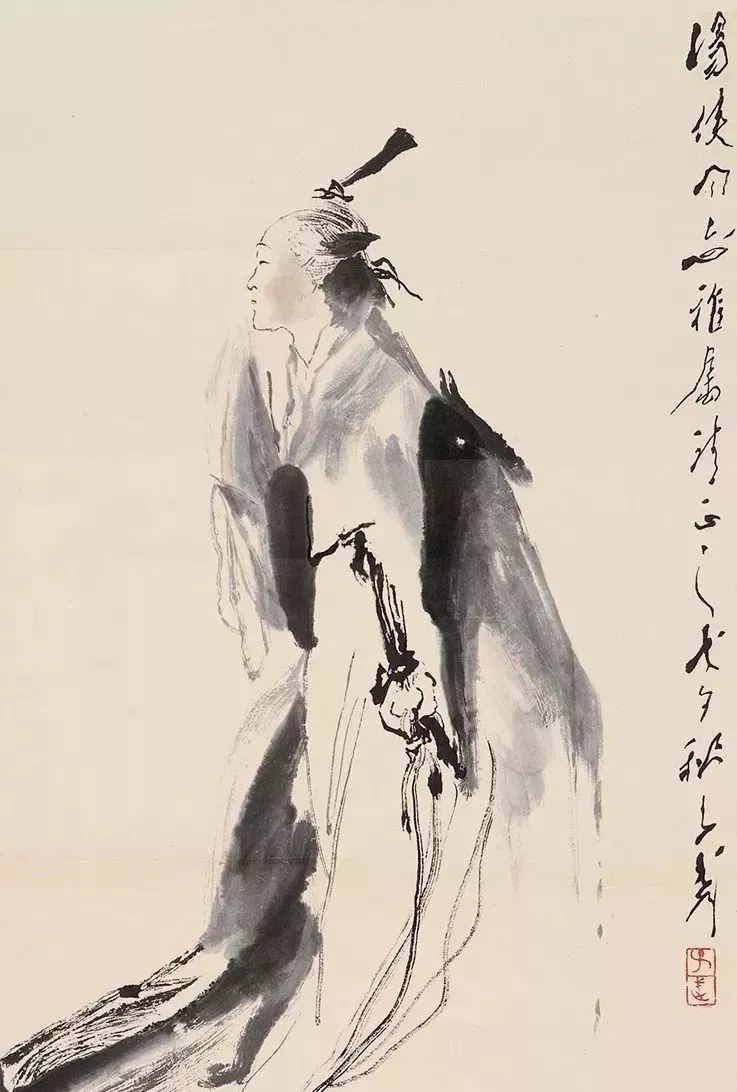

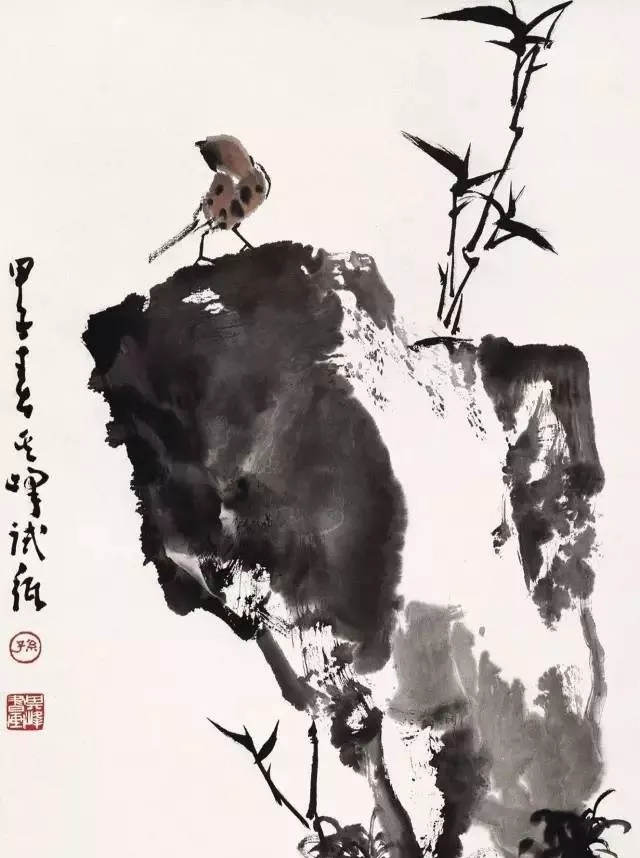

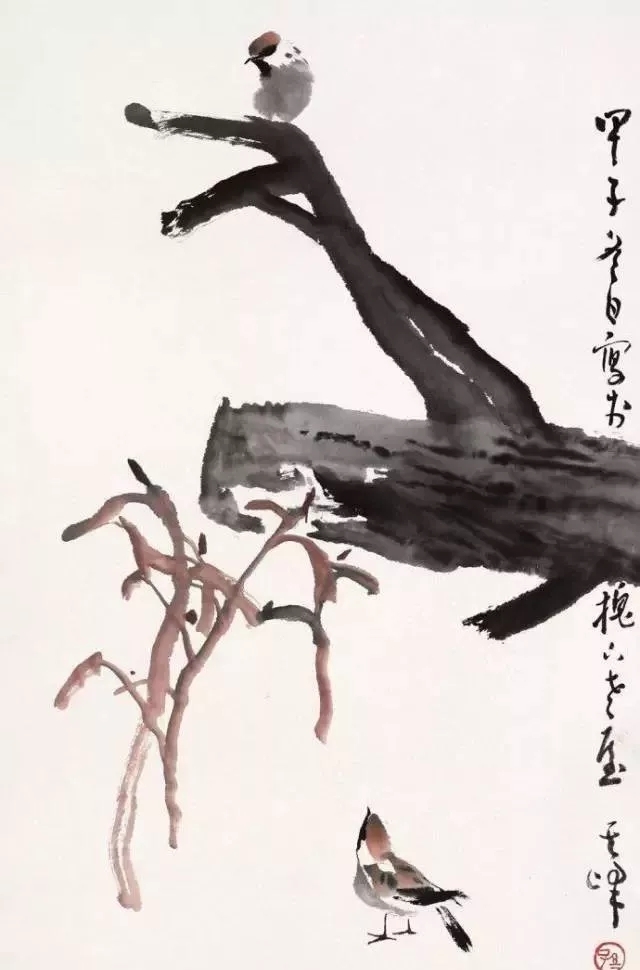

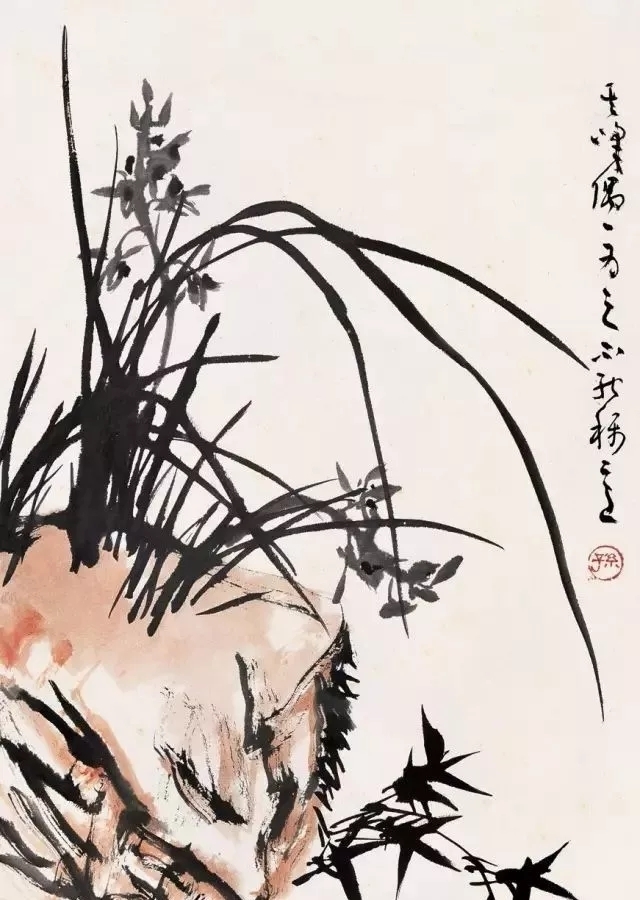

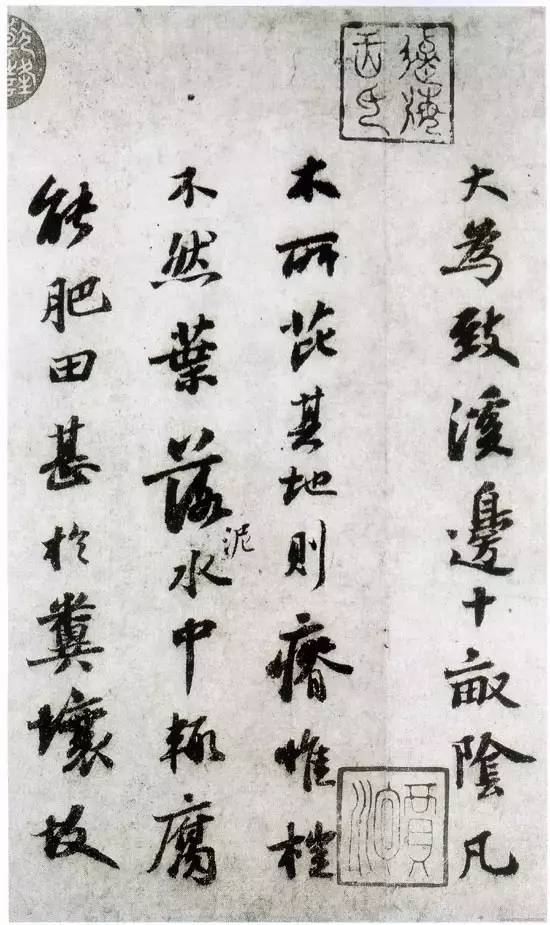

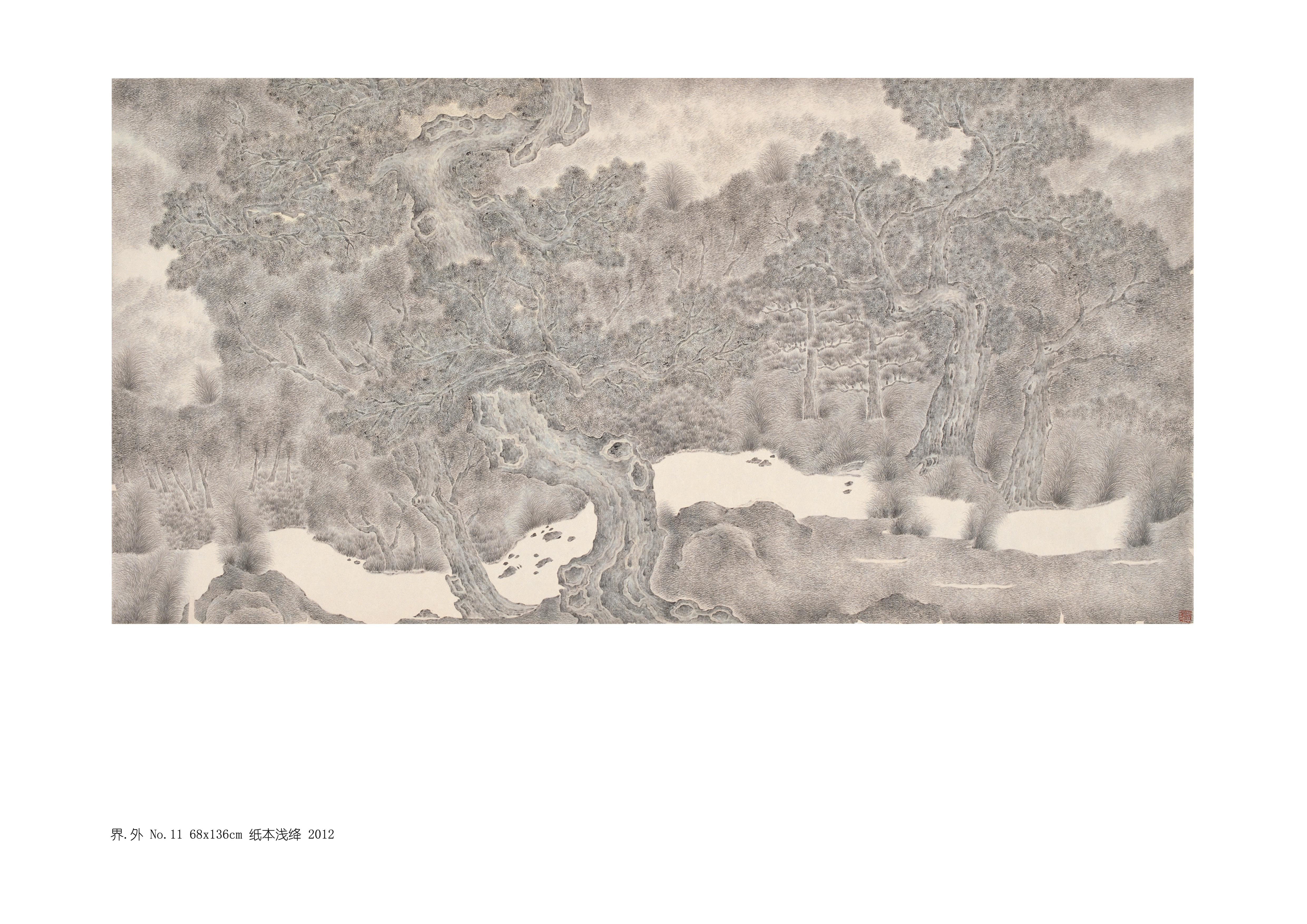

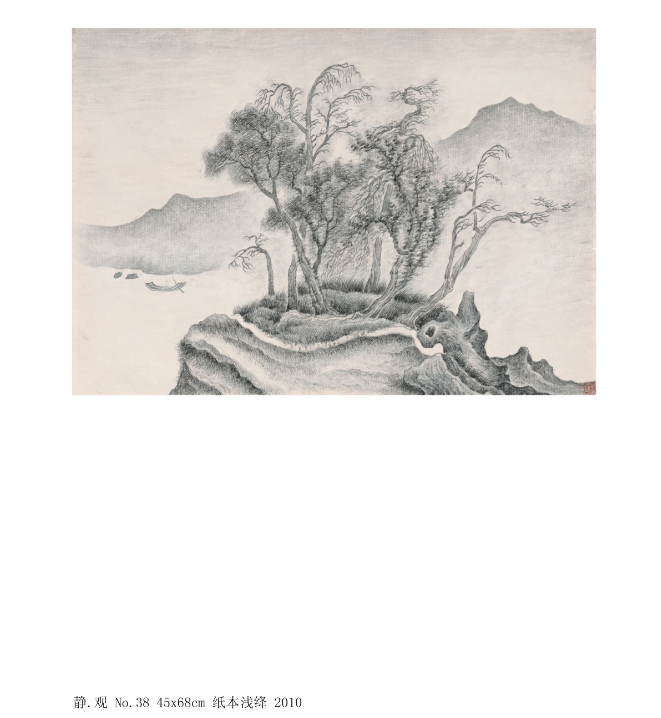

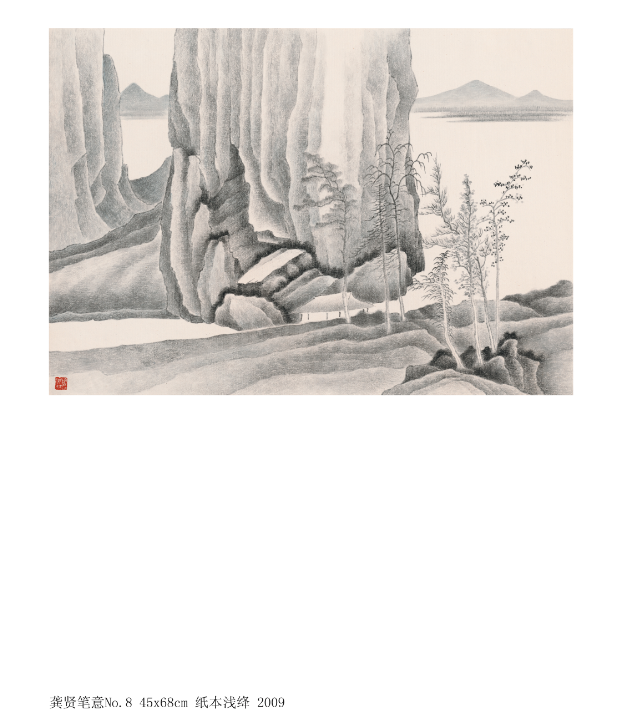

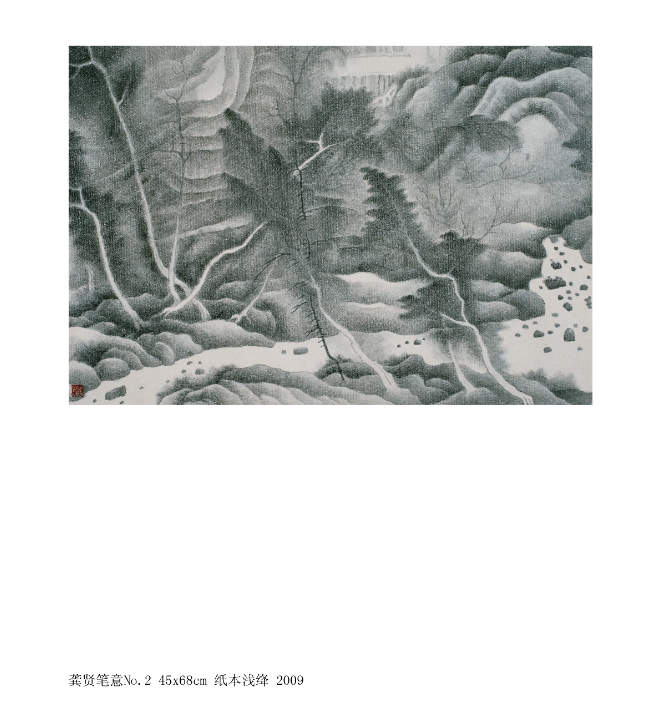

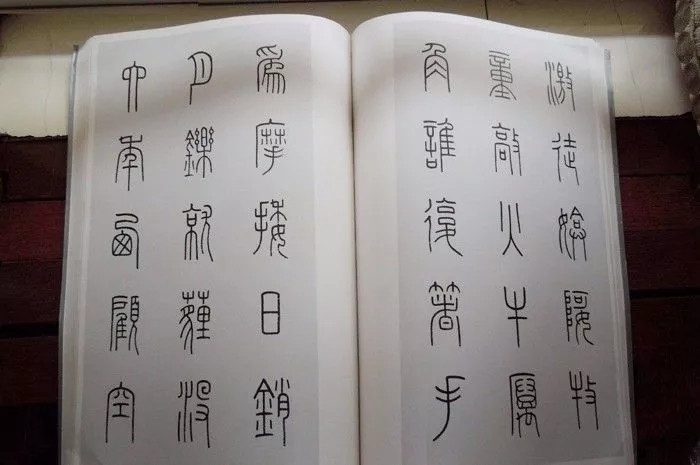

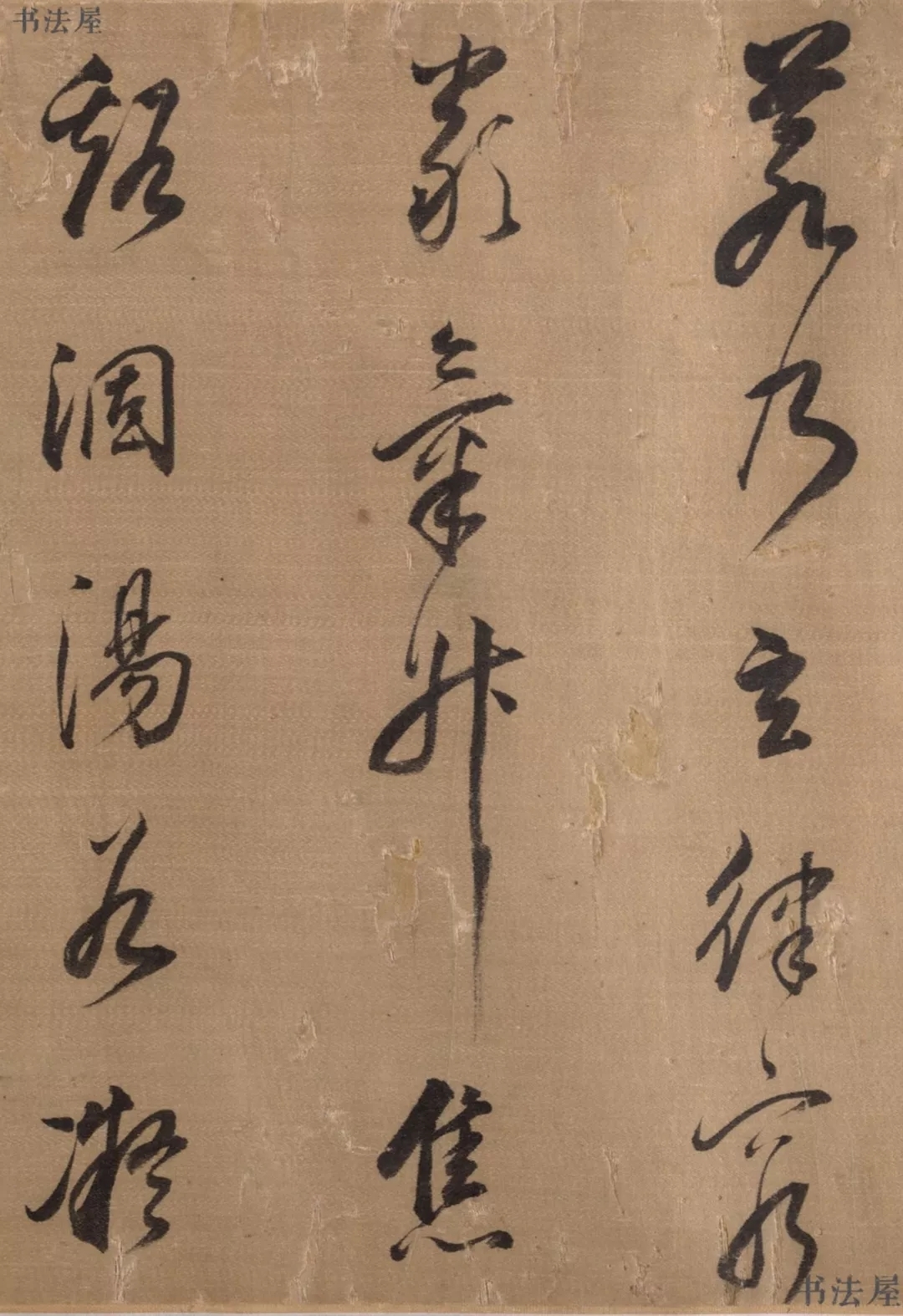

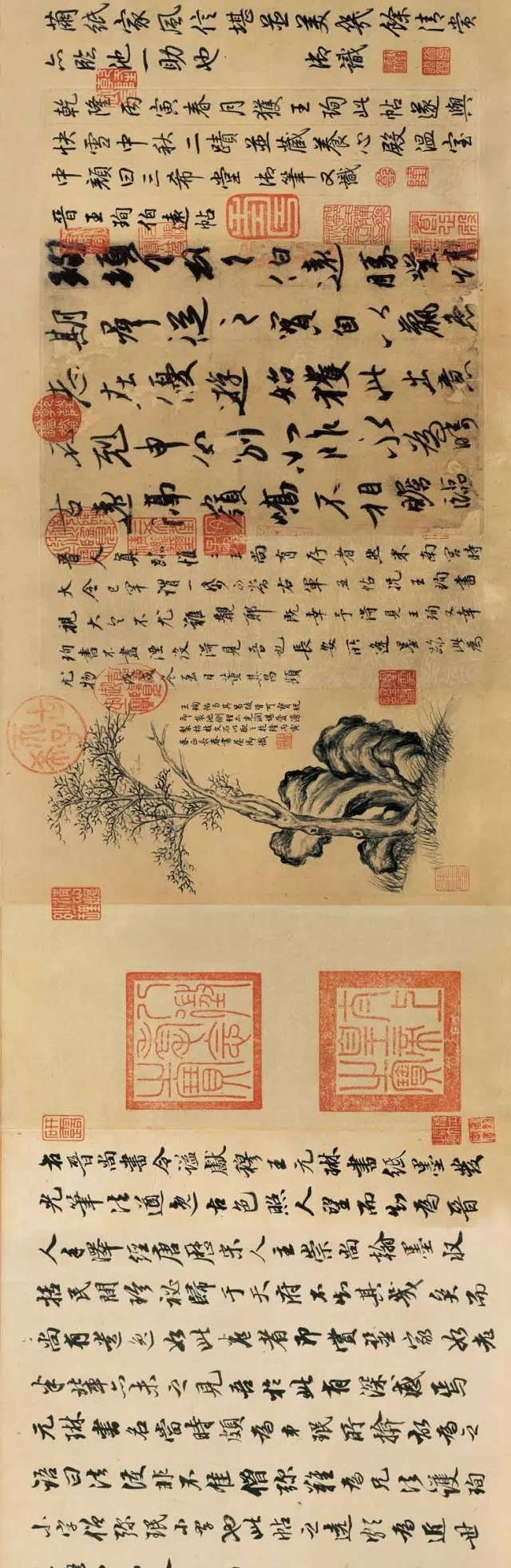

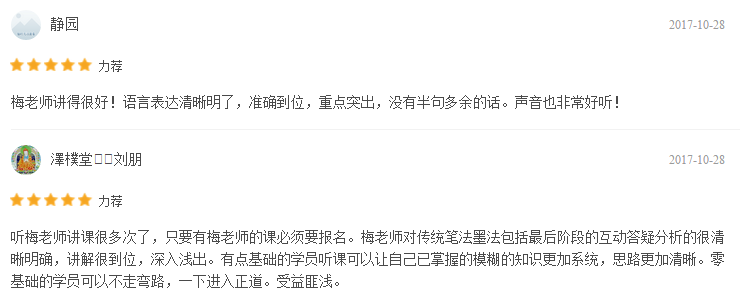

![微信图片_20180329151222]() 梅婉婷老师作品

梅婉婷老师作品

读研期间,梅婉婷研究龚贤中早期的作品,所谓“白龚、灰龚、黑龚”,她以白龚为主。学习方式基本以临摹为主,获得自己的一些感受,每年会去外出写生,这样慢慢形成自己的风格。

关于这一期的课程,墨池学院特别采访了梅婉婷老师。

墨池国画:如何理解龚贤的“积墨”?

梅婉婷:

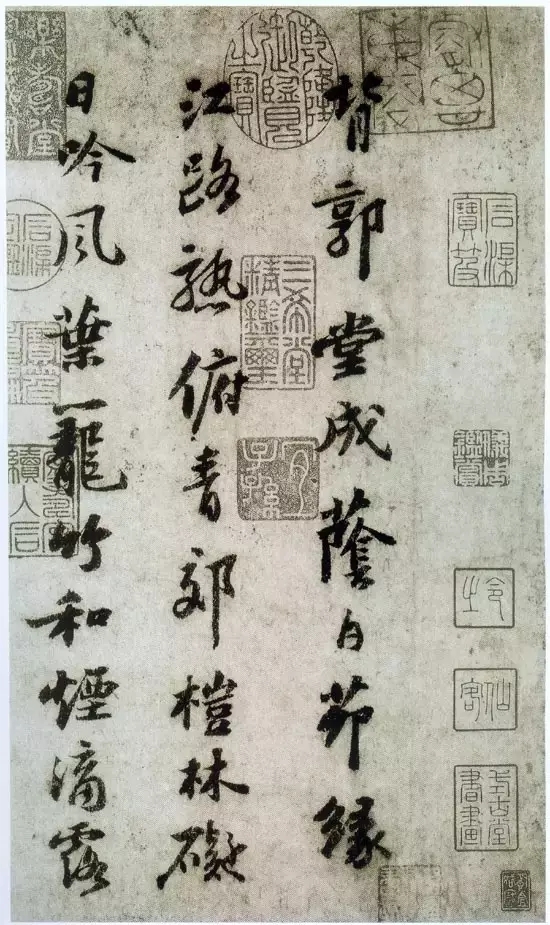

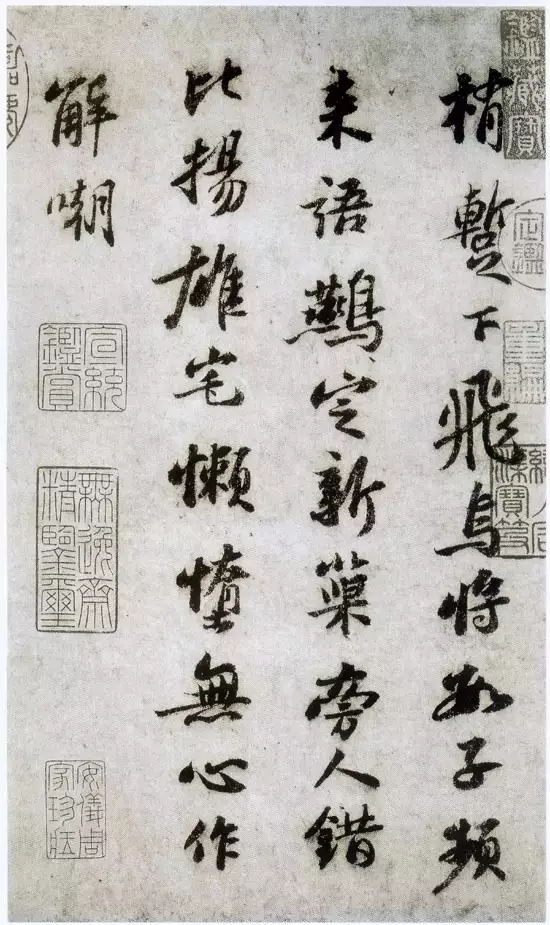

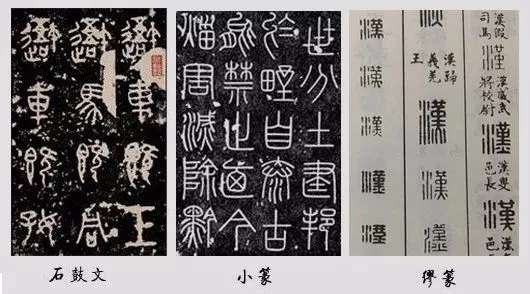

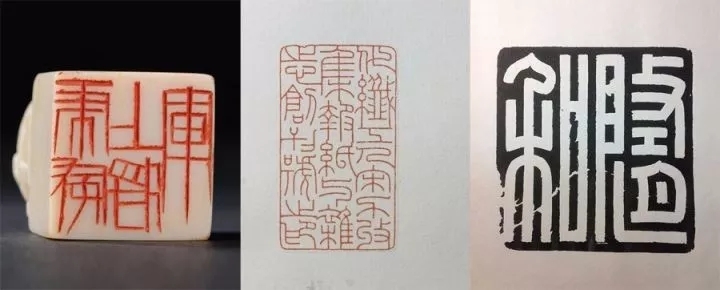

龚贤可以说是中国晚期绘画史中最为特别的一位画家了。其成熟时期的作品皆以层层积染的手法来表达画面的厚度以及华滋感。其积墨的遍数可达十余次乃至更多。所以,当人们提到龚贤的作品及其风格时,不可回避的问题便是:龚贤的积墨法,到底是如何一遍遍来达到其用墨的“老、鲜、秀、润”的呢?或者说龚贤的积墨画法,究竟每一次积墨的步骤和方式到底是怎样的呢?关于技法这一块儿,那,我会在这一期关于龚贤积墨法的课程中,为大家来逐一分析、探讨。然而,对于积墨法的理解,我也会有一些独特的感受,可以分享给大家。在我看来,学习传统的过程中,保持对大师的某种猜想,或许是有必要的。我们对过去无论怎样还原,都是无从知晓其真实的原貌。那么“积墨”究竟是一种“方法”还是一种“态度”,用“态度”去靠近“过去”。用“心”的方式或许更能接近真实的“过去”…

墨池国画:关于您的这期课程会有什么特色和亮点请您介绍一下

梅婉婷:

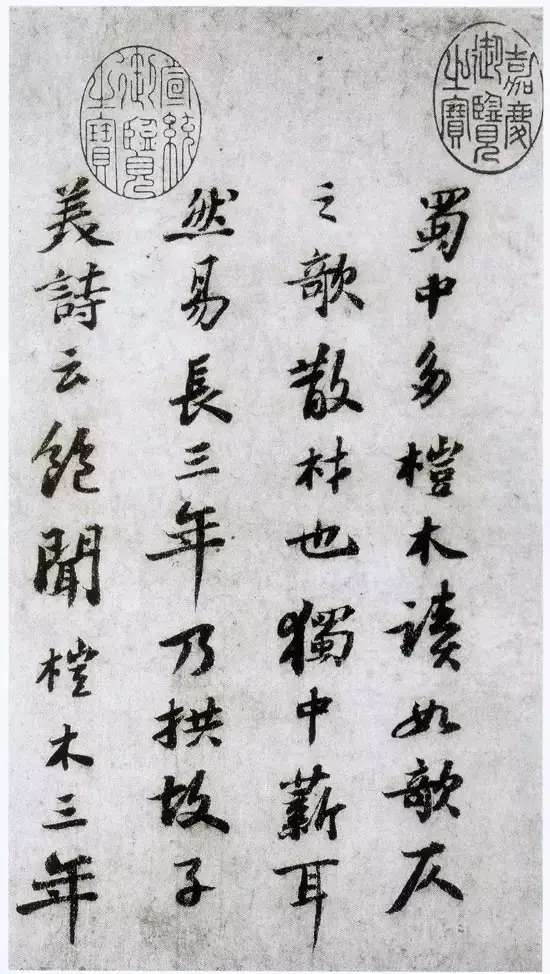

这期课程我会先通过《龚贤山水画课徒稿》的引入,首先了解龚贤的基本用笔用墨方式,进而逐步引导学员,对其成熟时期的重要作品—《千岩万壑》图卷进行局部的临摹。力求相对完整地把握住龚贤的笔墨特点和画面氛围。深入体会其笔墨成因,及其艺术探索的规律。那,这个地方请注意!我强调的是笔墨成因和其艺术探索的规律。这个学习点的把握,对于研究学习中国古代山水画史中的其他类别的画家,是有借鉴意义的。所以我讲学的目的是让大家由“点”的深入,到“面”的触类旁通,这一点非常重要!

墨池国画:对于大多数的基础学员《龚贤课徒稿》可以解决大家在山水画学习中哪些问题呢?

梅婉婷:

对于一般基础的学员,学习《龚贤山水画课徒稿》入手,他会对你的要求非常具体而清晰。比如,用笔的方式力度,用笔的顺序等。再比如,起手式画树,从第一笔到第七笔、第八笔的顺序及用笔方向,画石的勾勒、分筋、皴擦顺序以及形状的具体要求,都会非常明确。那,我一直强调的,学习传统的方式:在起初阶段,一定要具体,要精确临摹。不能含糊,不能临摹大概齐,差不多。养成一种很明确并且规范的方式,对于后期学习才会进入到比较良性的循环。

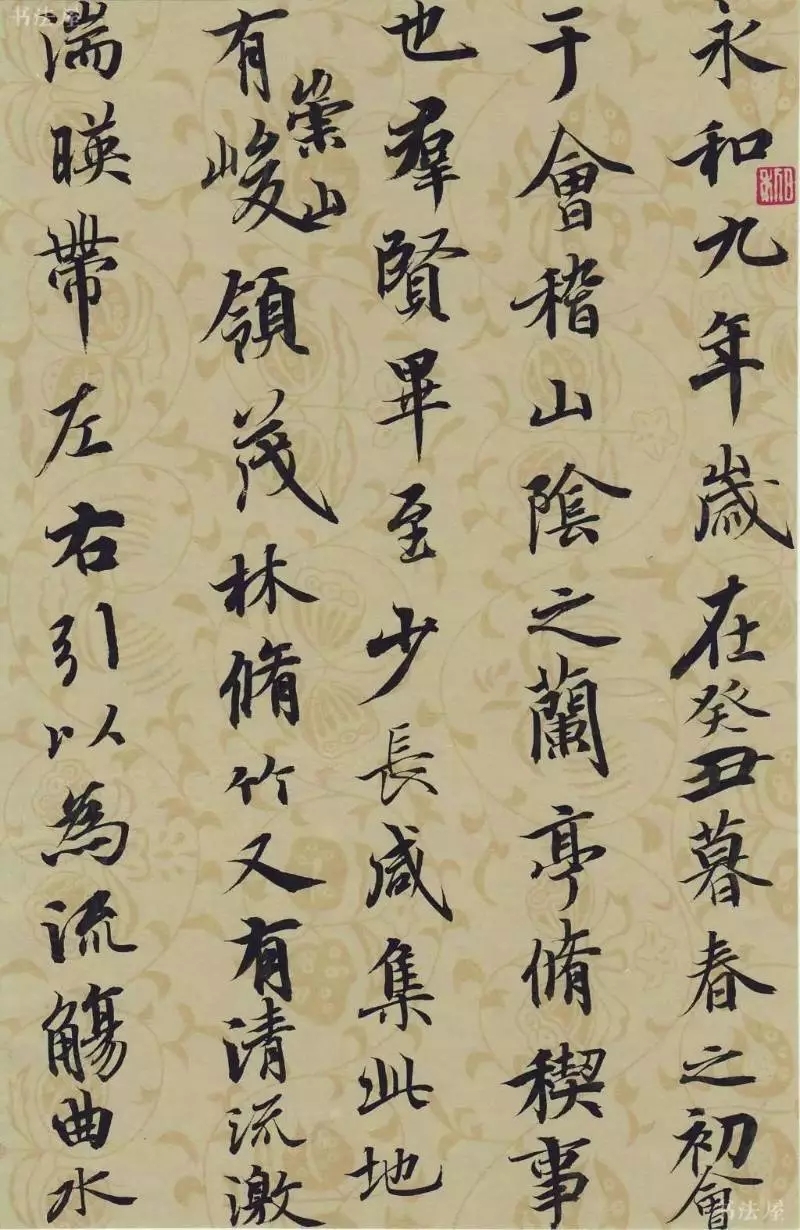

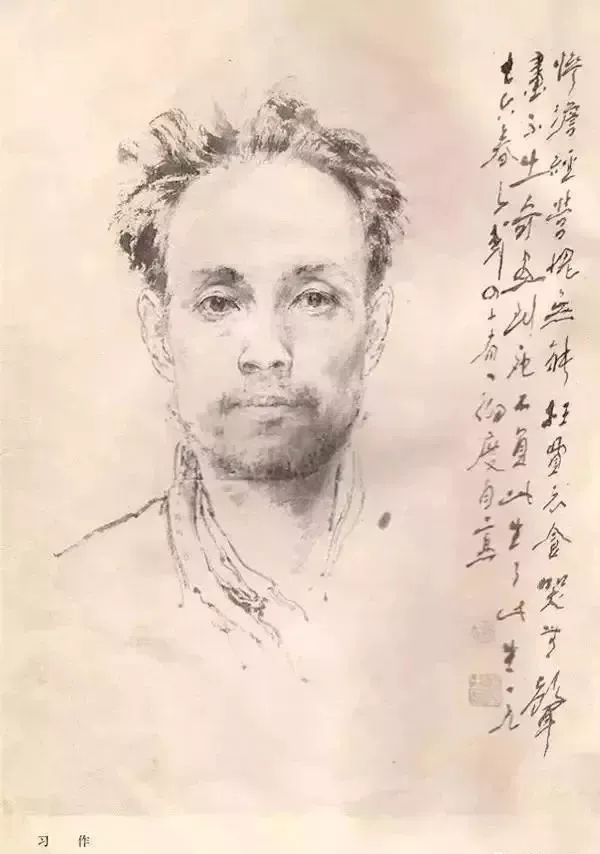

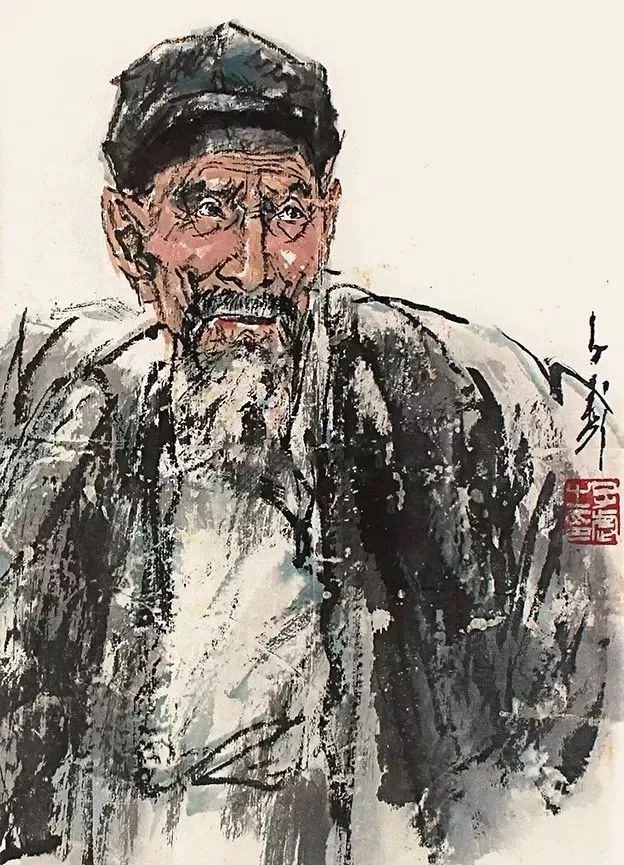

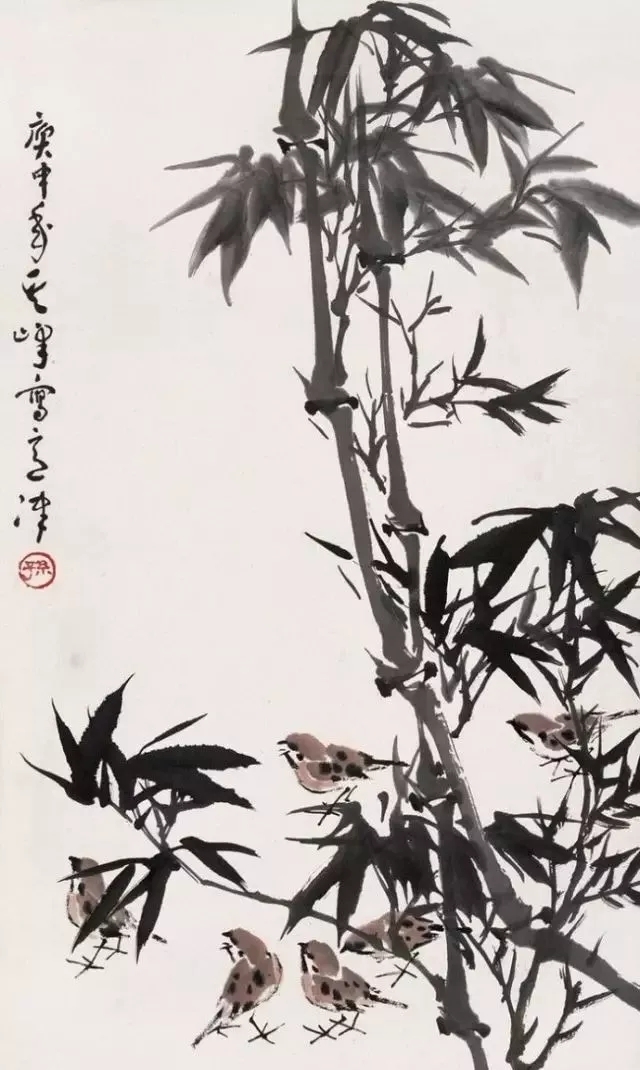

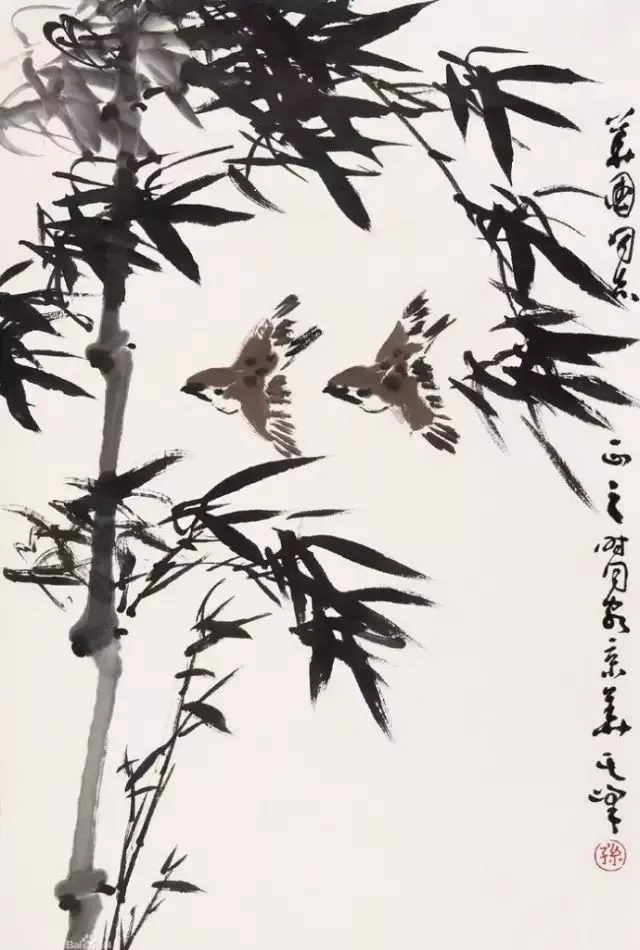

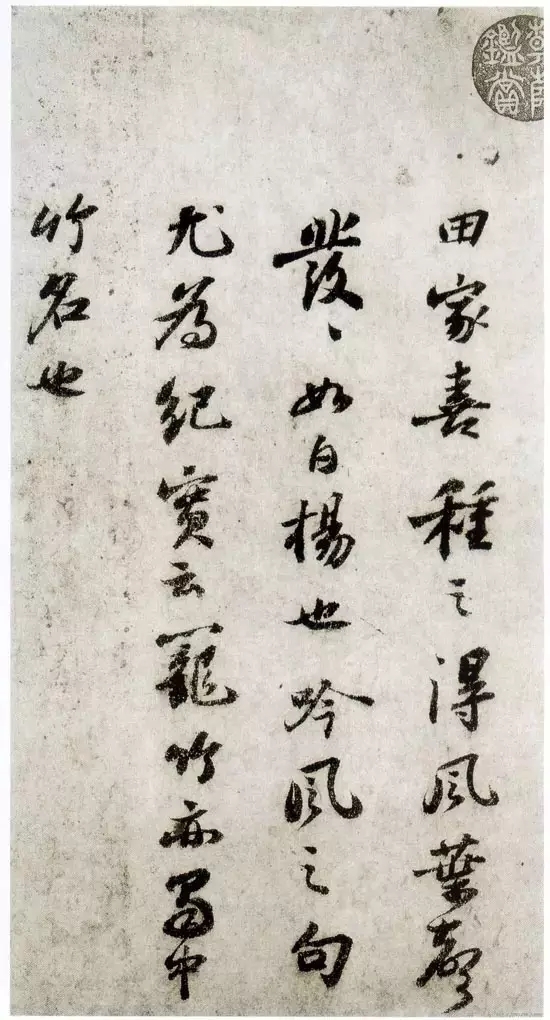

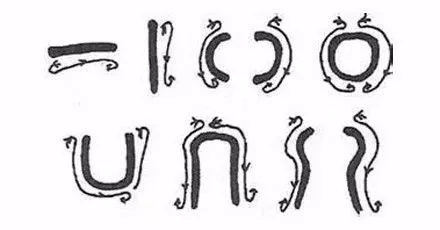

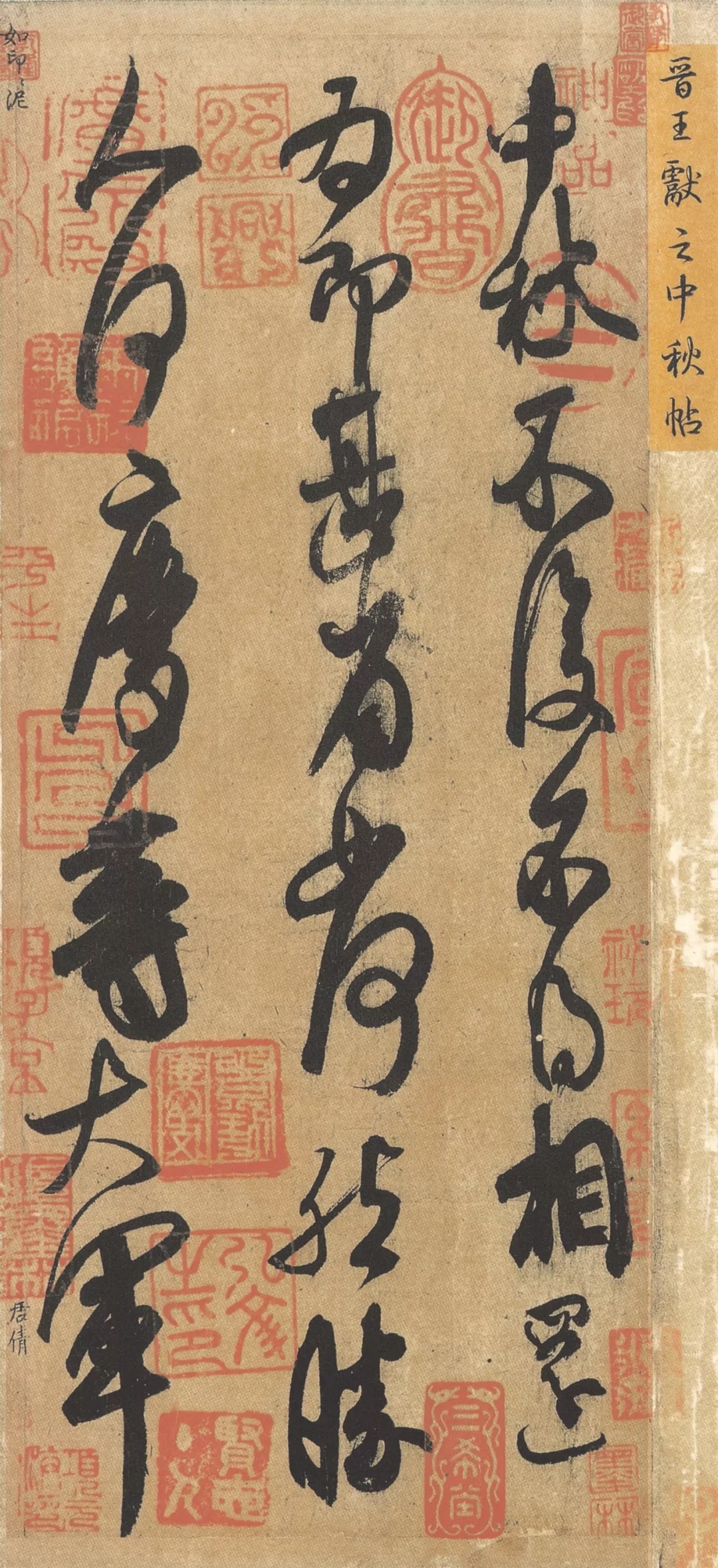

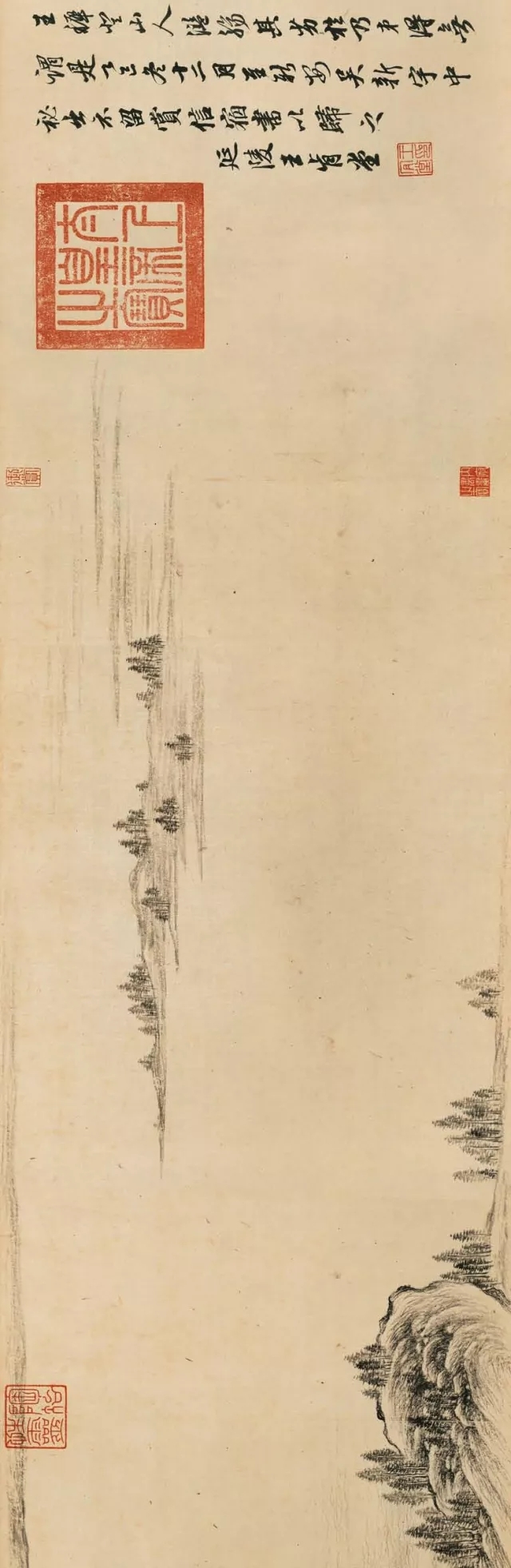

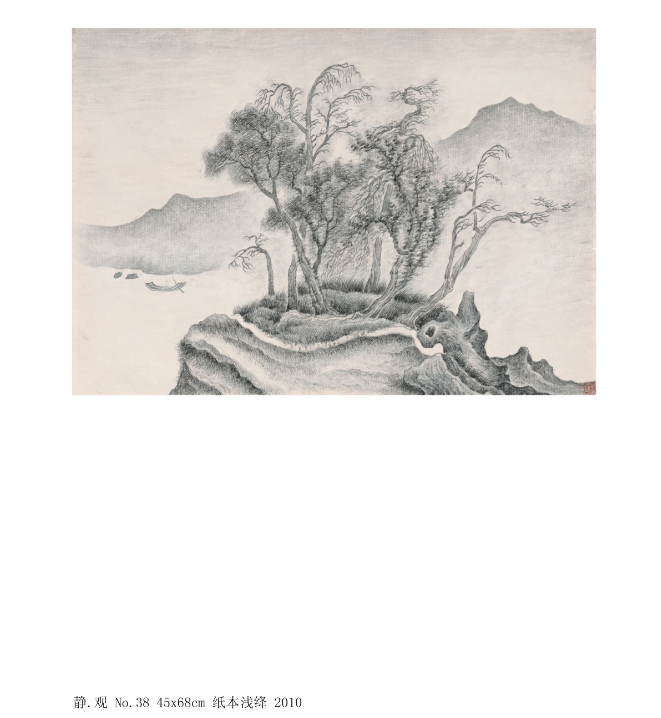

![微信图片_20180329152658]() 梅婉婷老师作品

梅婉婷老师作品

墨池国画:怎么理解您课纲中提到的“白龚”和“黑龚”?

梅婉婷:

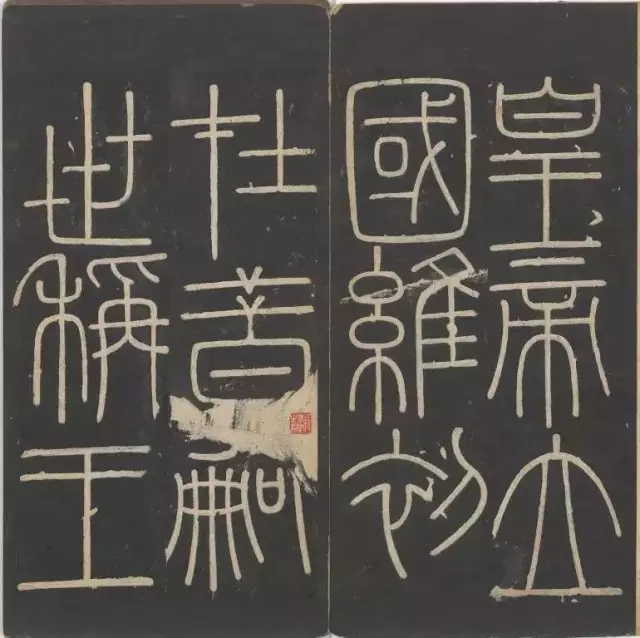

“白龚”属于龚贤极简的一路画风。简,不是丘壑简、构图简,而是用笔比较简。简到画面只有一些线条,由线条组成山石、树木,大概基本上不皴或者不染。那,介于“白龚”和“黑龚”之间,人们常常提到的,还有一路叫“灰龚”。也就是说“积墨”的遍数不是特别多。半千有一些册页是这一路风格的。基本上我们把它归到“白龚”这一路风格。另一种呢,我们叫“黑龚”。即半千山水画中的反复皴染、浑厚苍润的一路。我们看到的龚贤存世大量的山水画也皆是这一路。这一路画风的特色是“积墨法”,层层积染。他的线条阔绰而凝重,画山石以这种线条勾勒大体再分出具体的结构,然后用墨一遍又一遍的皴擦渲染,最终呈现出浓郁苍秀。同时画面中的黑白对比也是十分别致。

墨池国画:对于山水画的学习您对大家可以提一些建议。

梅婉婷:

中国山水画的发展脉络与派系有一定的复杂性。用笔用墨的方式以及伴随朝代更迭,相互间的差别也是显而易见的。各家各派在笔墨、丘壑、气韵等诸多方面,有着不甚相同的旨趣与追求。因此不能笼统地混为一谈。这些传统的框架,对于我们的学习过程也提出了相应的要求。即,如果泛泛学之,则很难有所收获。那么我们应该如何选择学习方向呢。我以为,用相对长一点的时间,研究和学习某一家的作品。分析其笔墨成因,笔墨结构,师承脉络,作品旨趣的渊源等,为宜。而后上追或下溯,触类旁通,吸收其他各家。由点及面地融会贯通,这是一个学习的方向。那对于起初阶段的学习,我的建议是,基础一定要打扎实。并且绘画基础的学习和研究,应该伴随整个学习过程,不断加深认识和理解。这一点也同样重要!

梅婉婷老师一直强调的,学习传统的方式:在起初阶段,一定要具体,要精确临摹。不能含糊,不能临摹大概齐,差不多。养成一种很明确并且规范的方式,对于后期学习才会进入到比较良性的循环。

5月13日,这期课程梅婉婷老师会先通过《龚贤山水画课徒稿》的引入,首先帮助学员了解龚贤的基本用笔用墨方式,进而逐步引导学员,对其成熟时期的重要作品—《千岩万壑》图卷进行局部的临摹。力求相对完整地把握住龚贤的笔墨特点和画面氛围。深入体会其笔墨成因,及其艺术探索的规律。帮助学员在临摹古人、学习龚贤的过程中不走弯路!

这个地方请注意!梅婉婷老师强调的是笔墨成因和其艺术探索的规律。这个学习点的把握,对于研究学习中国古代山水画史中的其他类别的画家,是有借鉴意义的。学的目的是让大家由“点”的深入,到“面”的触类旁通,这一点非常重要!

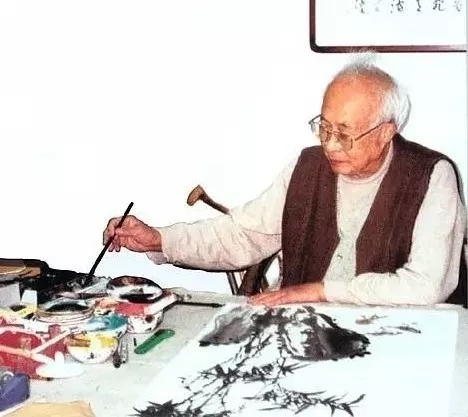

导师介绍:![个人照片微信图片_20180329093017]()

梅婉婷

1983出生 湖北 武汉

1999—2003就读于湖北美术学院附中 湖北

2003—2007就读于中央美术学院 北京

2008—2011中央美术学院获硕士学位(国家公费) 北京

个展 :

2016 寒潇秋域— 梅婉婷 星空间 北京

2015 彼境—梅婉婷作品展 北京吾识吾艺术空间 台湾茶家十职 北京 798罐子茶书馆 北京

群展 :

2017 天地—当代艺术群展

Hoedemaker Pfeiffer 建筑设计事务所 西雅图 美国

2016 素与繁 山水文园 -易佑文化空间 北京

2015 水墨艺博2015 吾识吾艺术空间 香港会展中心 香港

2015 嘉德·典亚古董艺术周 嘉德艺术中心 香港 典亚艺博 中华世纪坛 北京

2014 MANIF中韩当代艺术交流展 首尔艺术中心 韩国

2014 疆域—薛珺 梅婉婷 鸿坤美术馆 北京

2010 你好!山水 韩国文化院 北京

机构收藏:

香港典亚艺博 香港

民生银行艺术品俱乐部 北京

炎黄艺术基金会 北京

炎黄艺术馆 北京

中央美术学院 北京

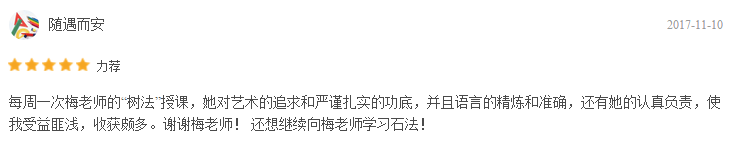

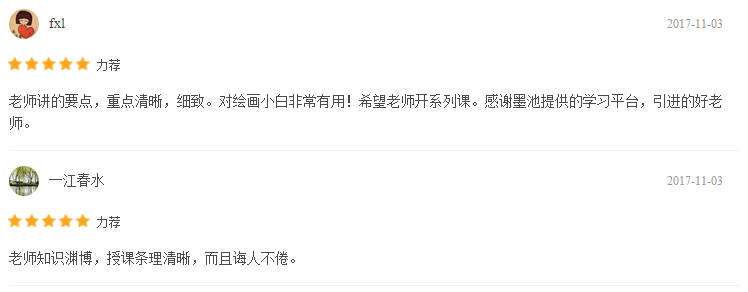

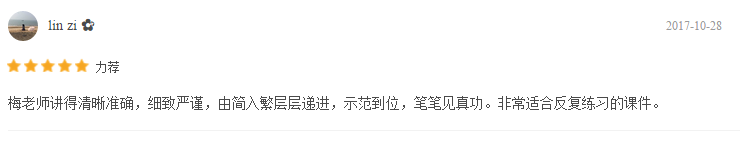

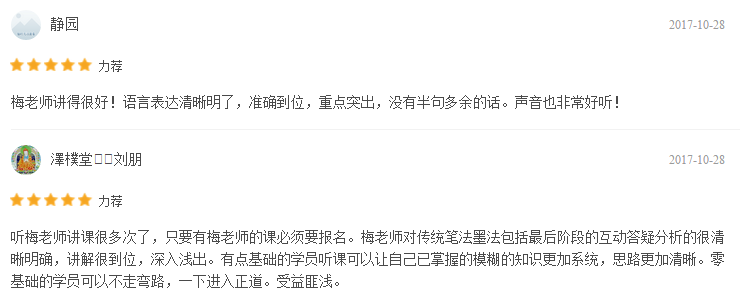

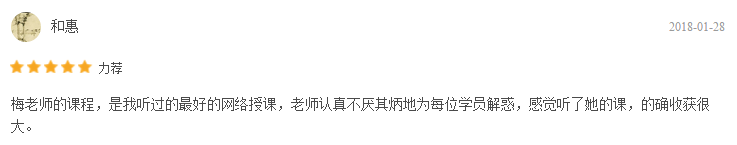

学员评价

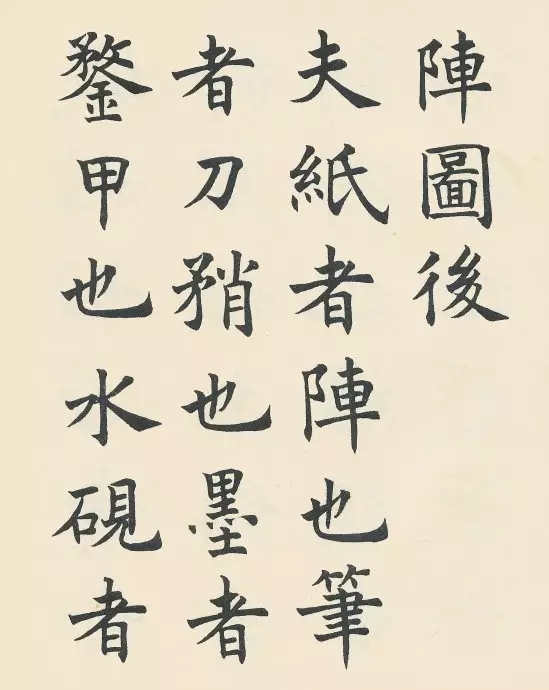

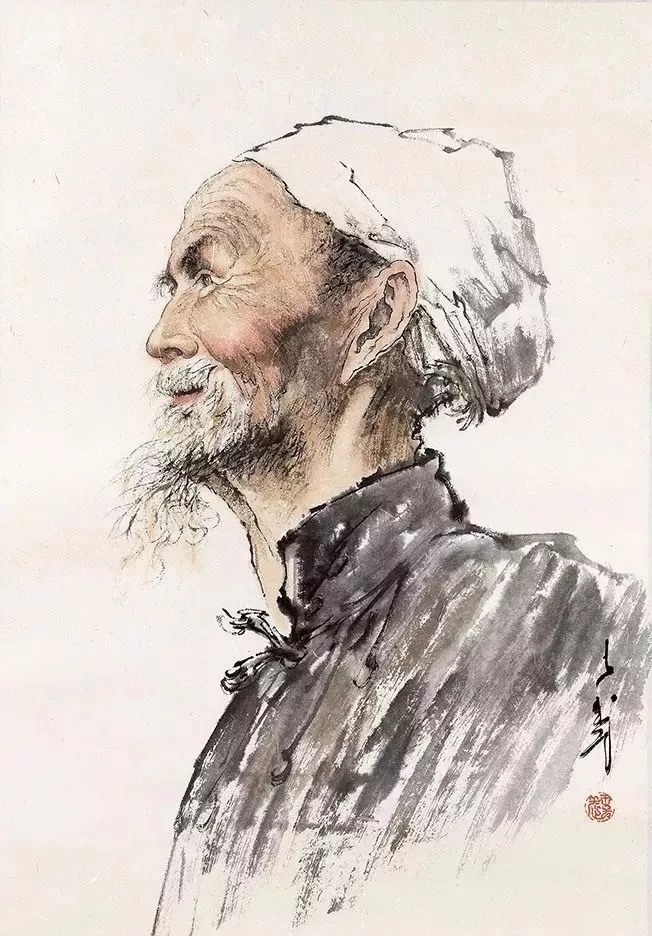

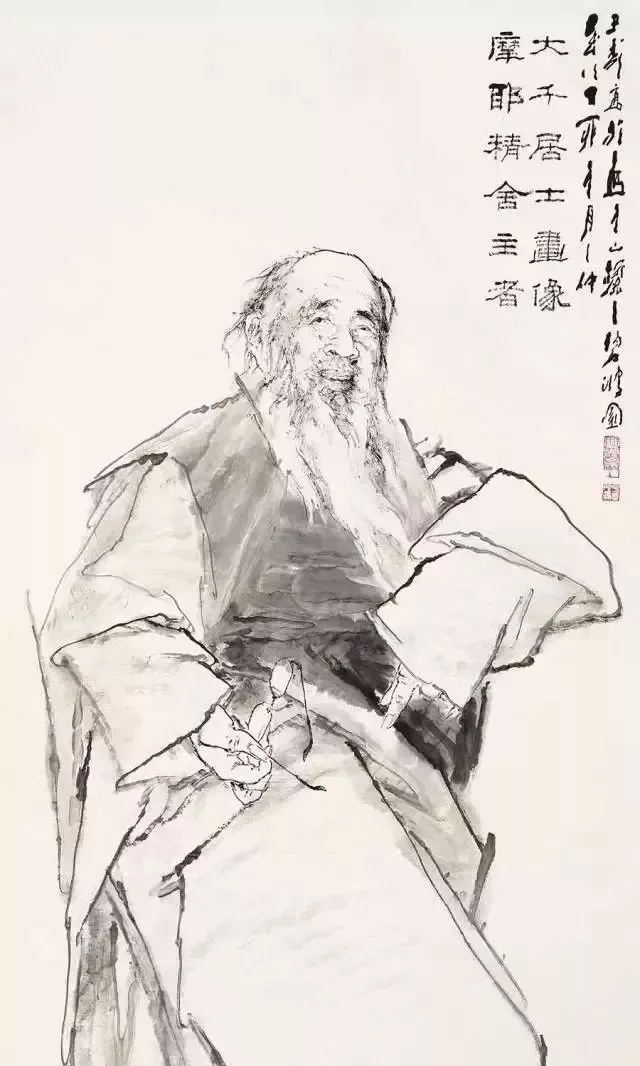

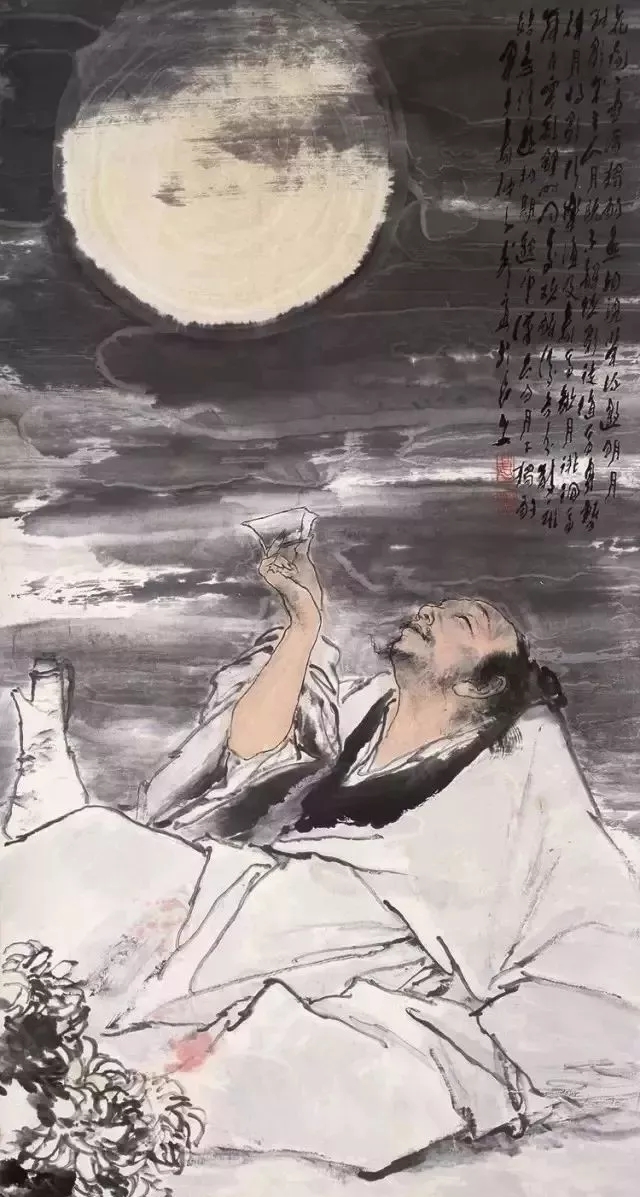

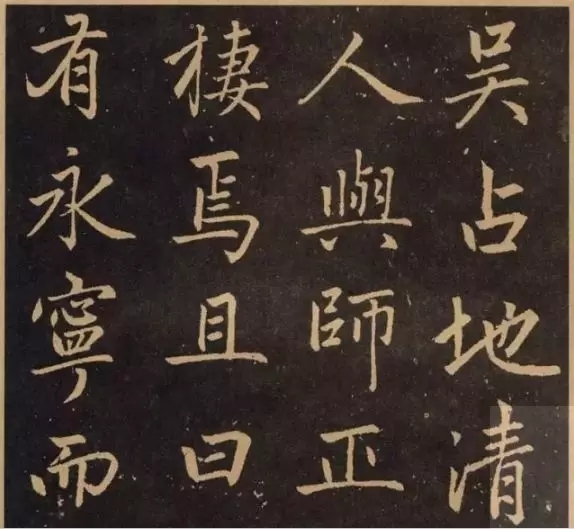

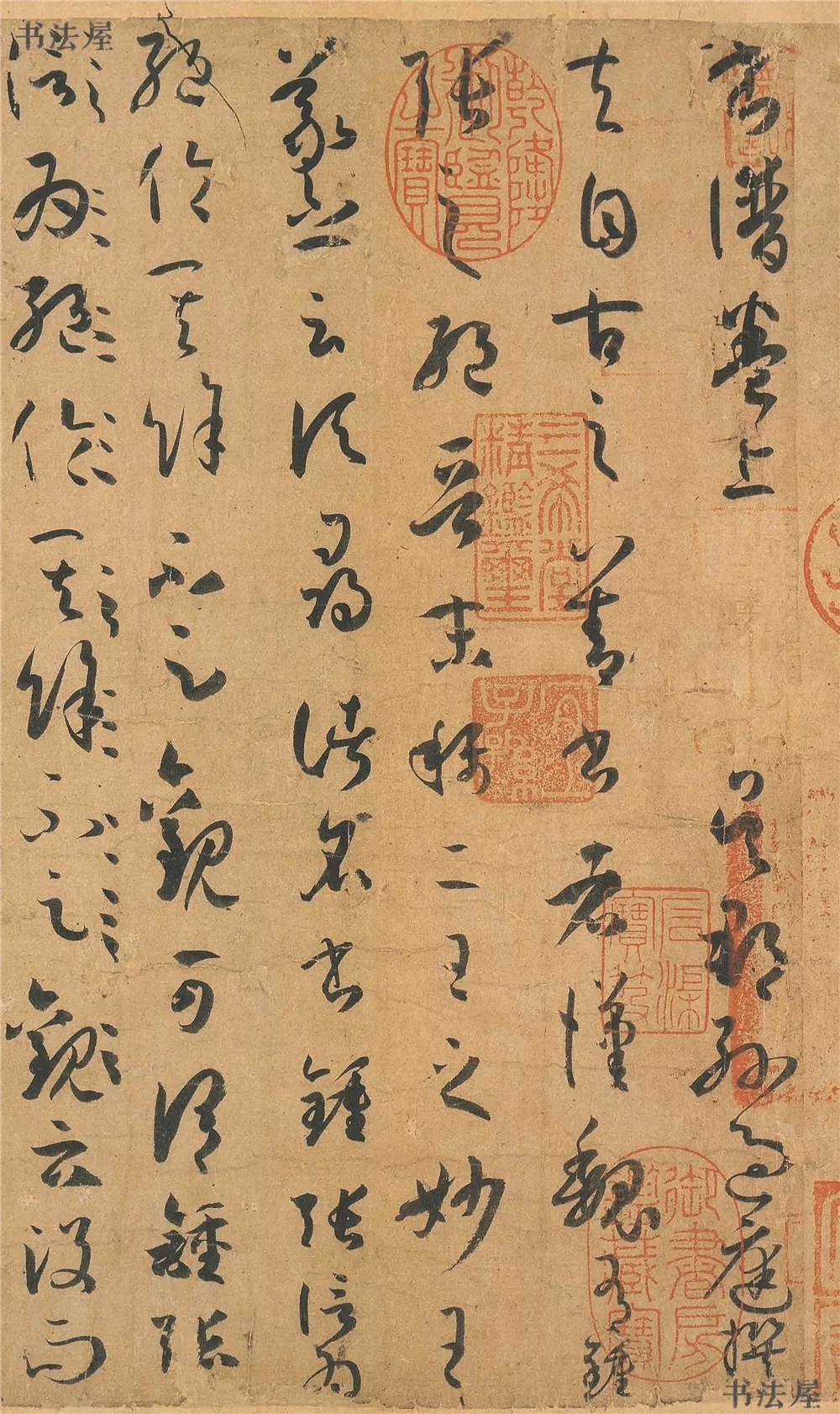

![微信图片_20180329160007]()

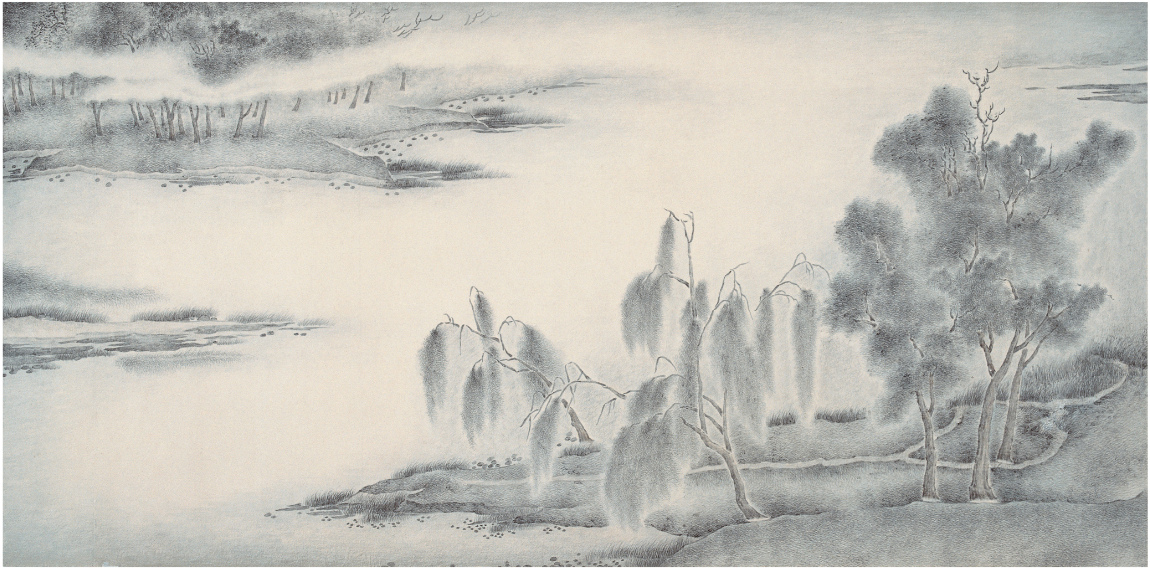

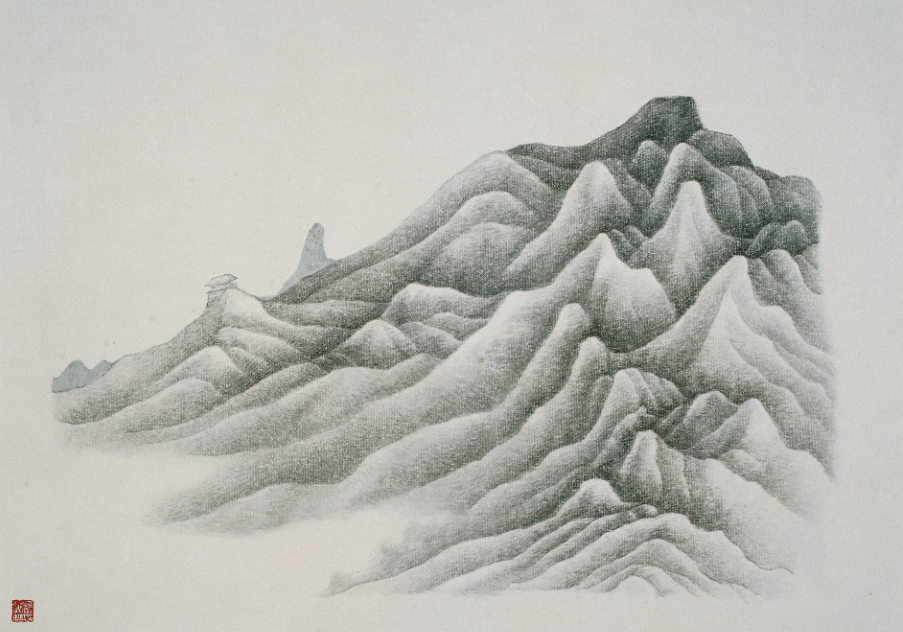

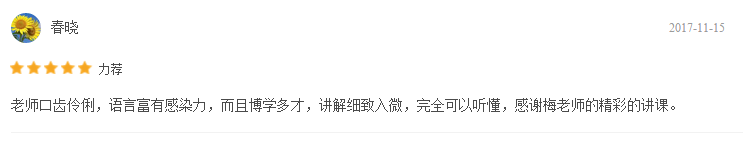

导师作品

![微信图片_20180323140040]()

![微信图片_20180329172853]()

报名方式:

第一节课 一元试听

![微信图片_20180329160721]()

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

或者点击

课程链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小轩(微信:mochihubei)