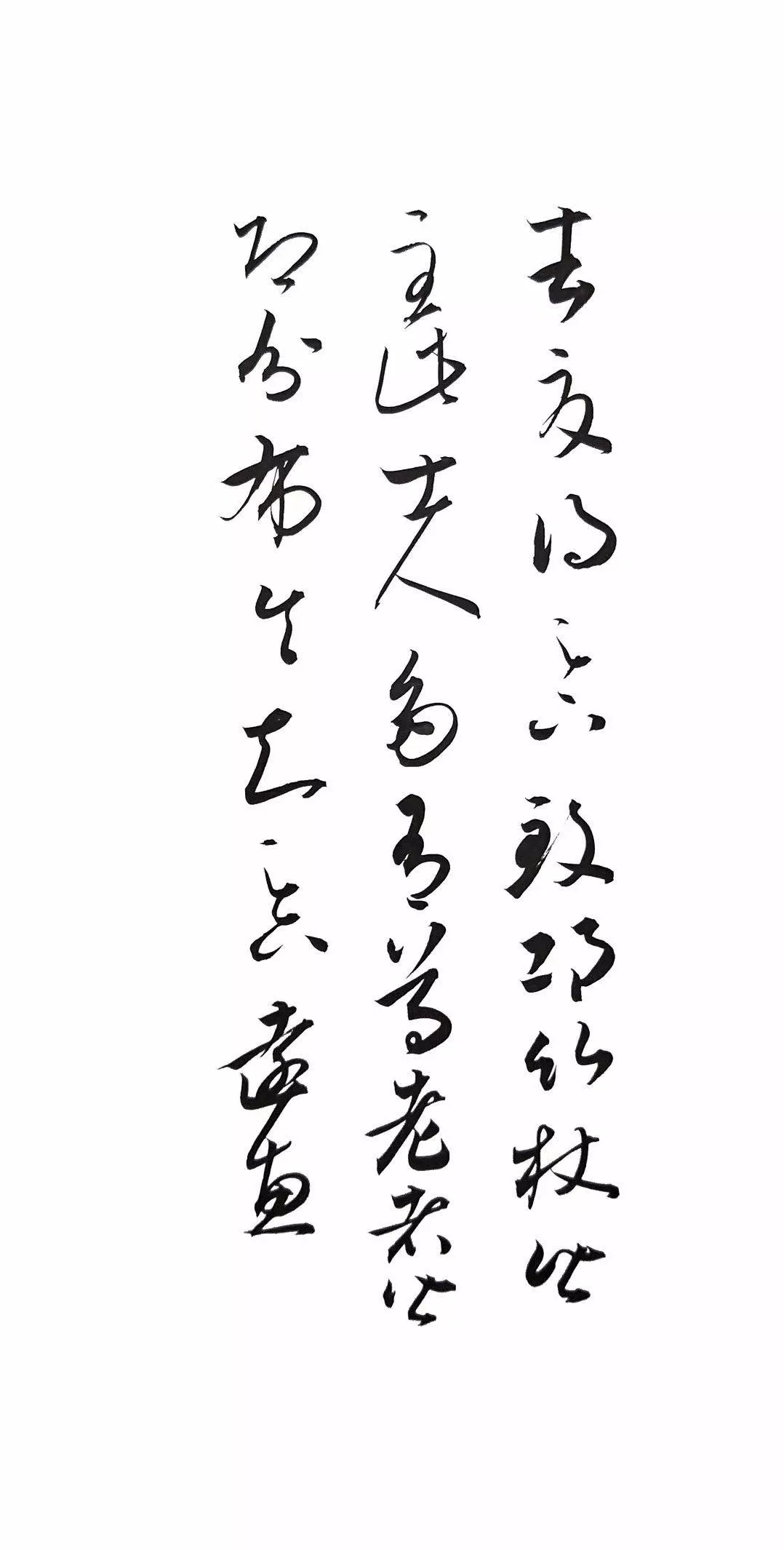

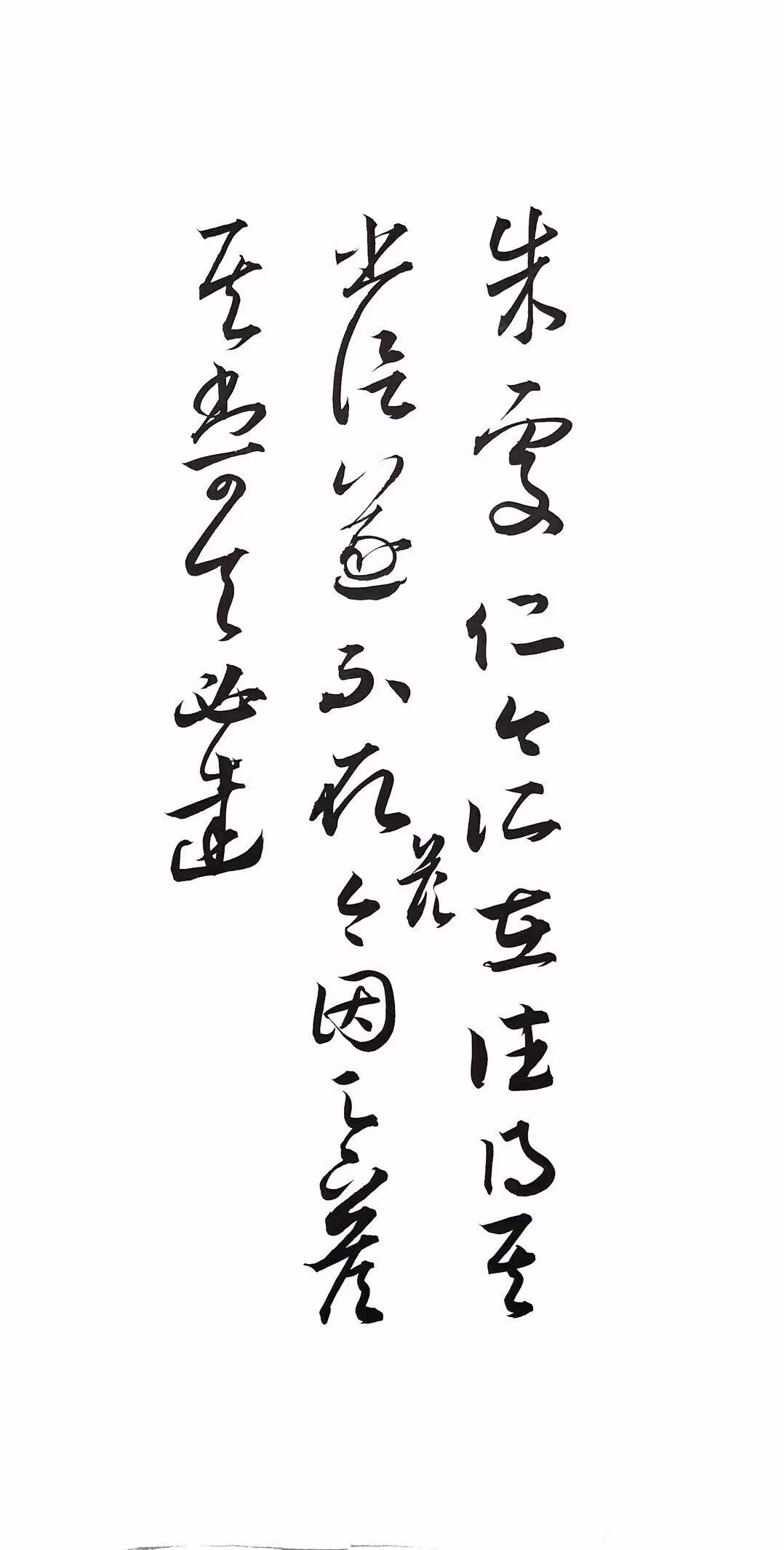

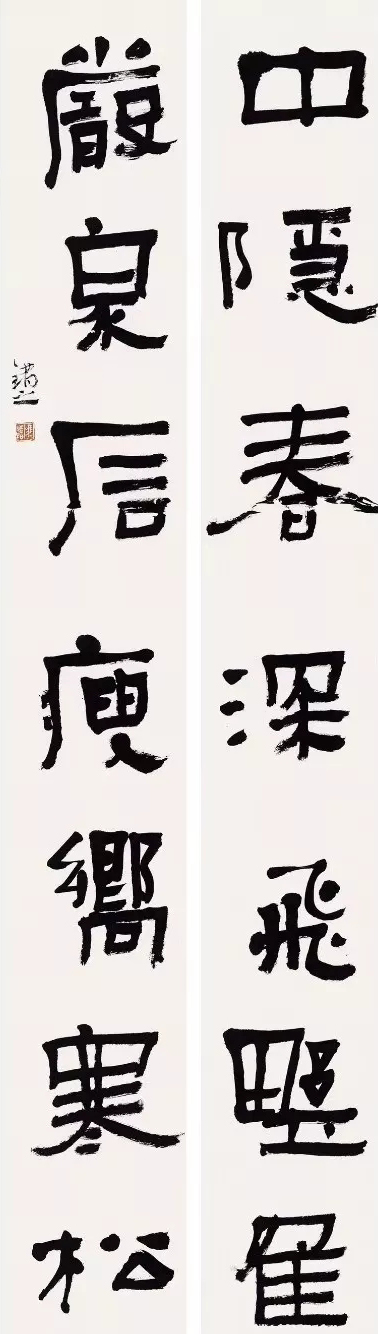

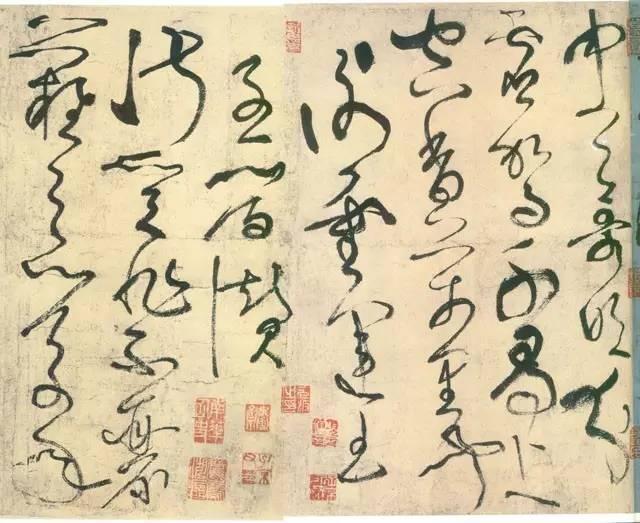

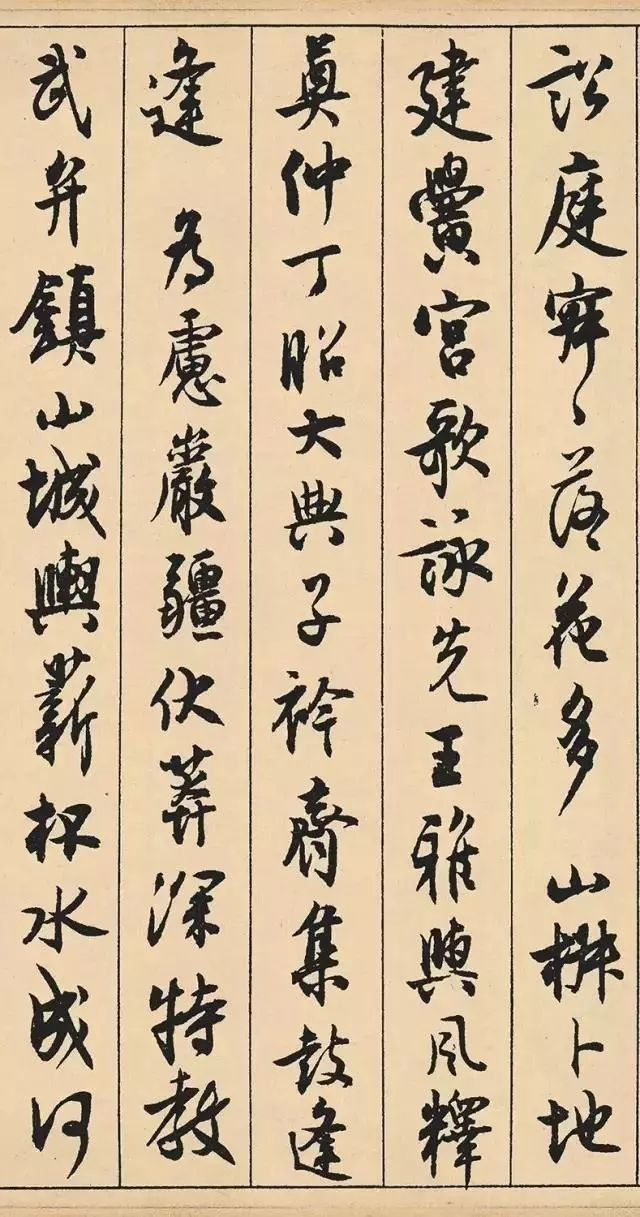

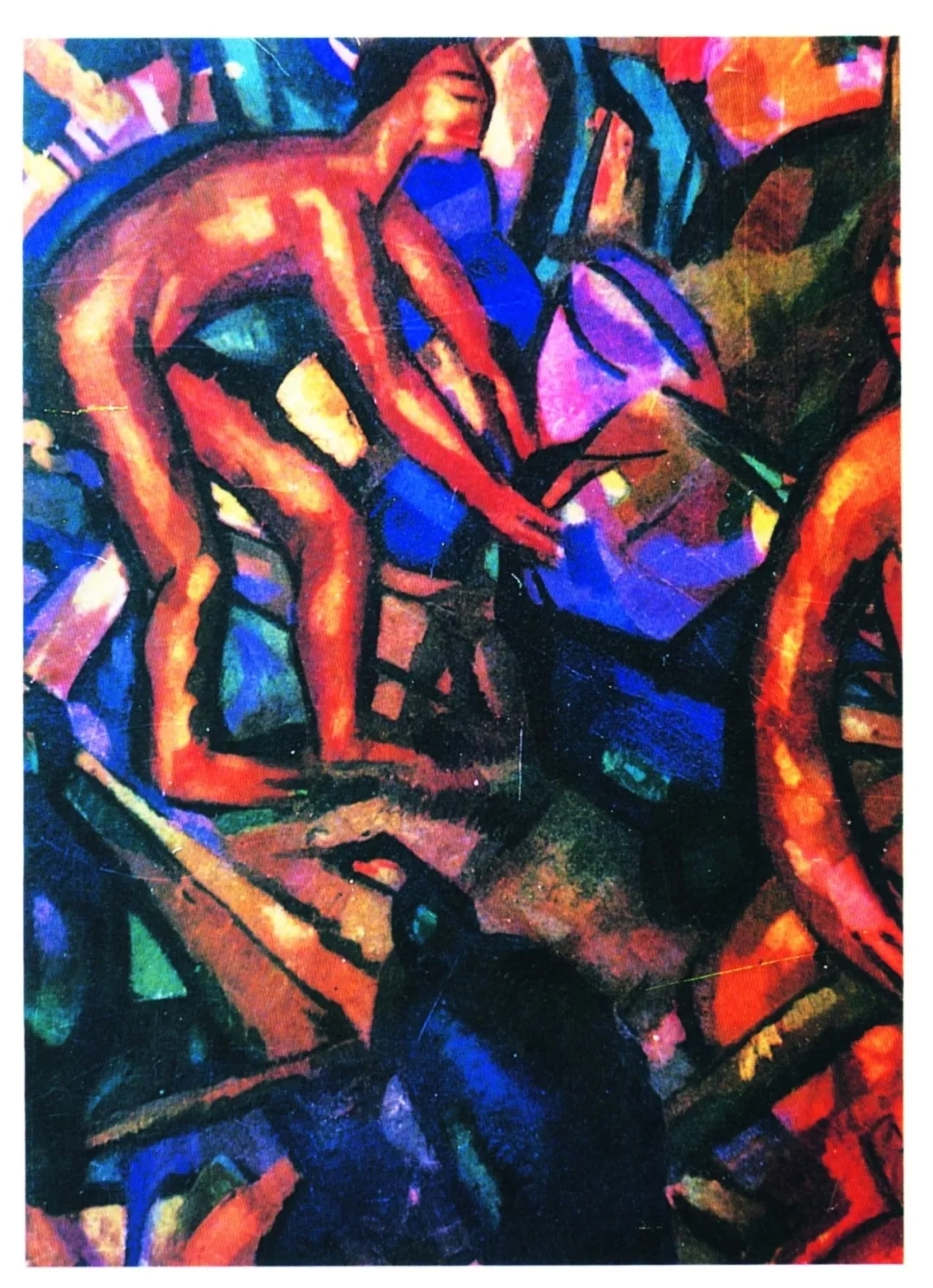

许多书法家在撰文或叙述心理时,都认定一个“自然”。认为凡按习惯随手书写者即为“自然”,而稍事经营者即为“做”。

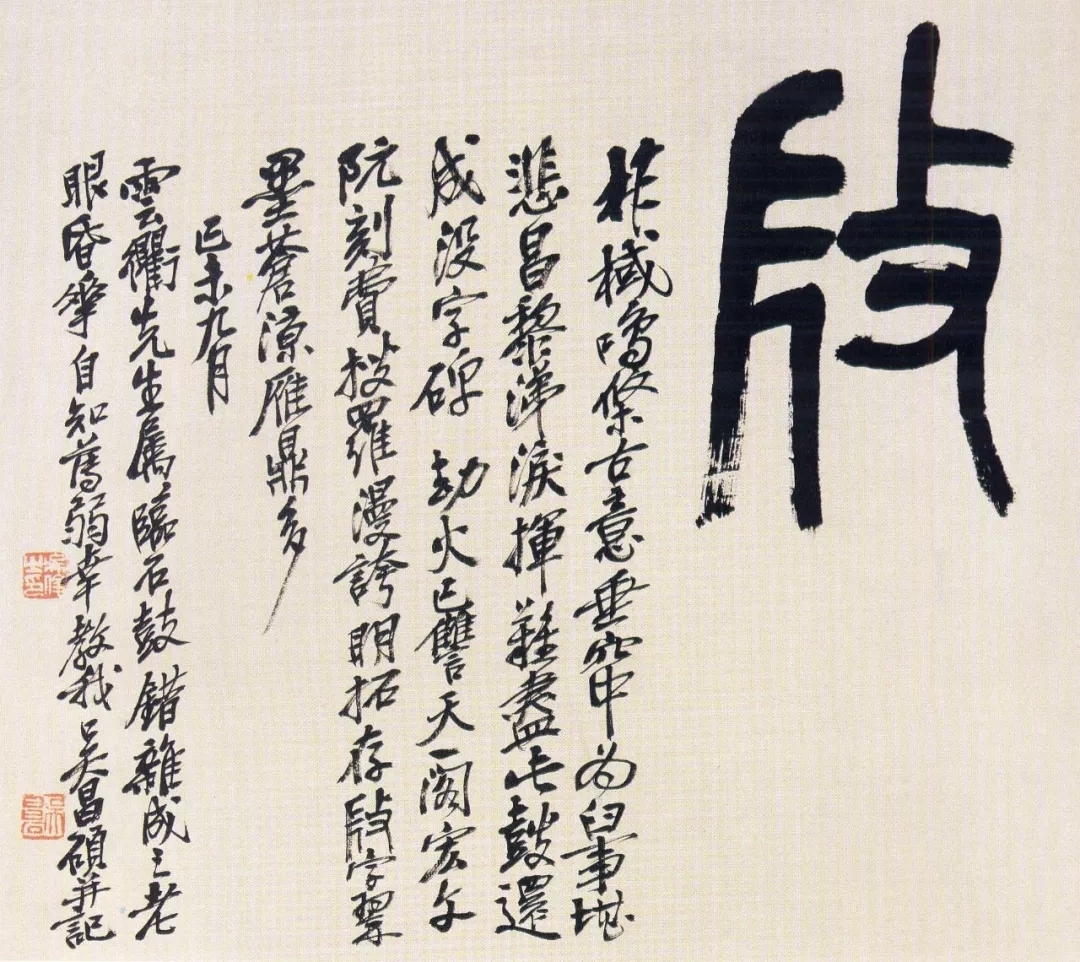

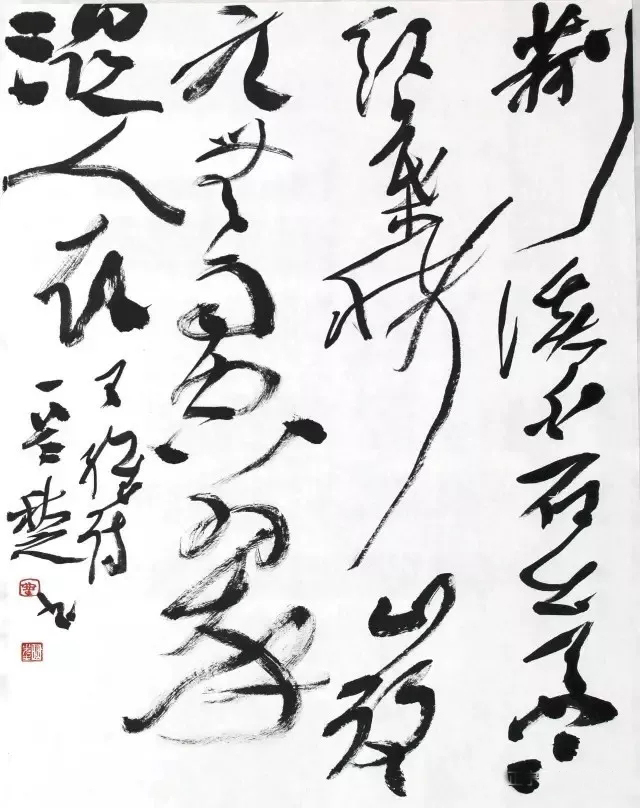

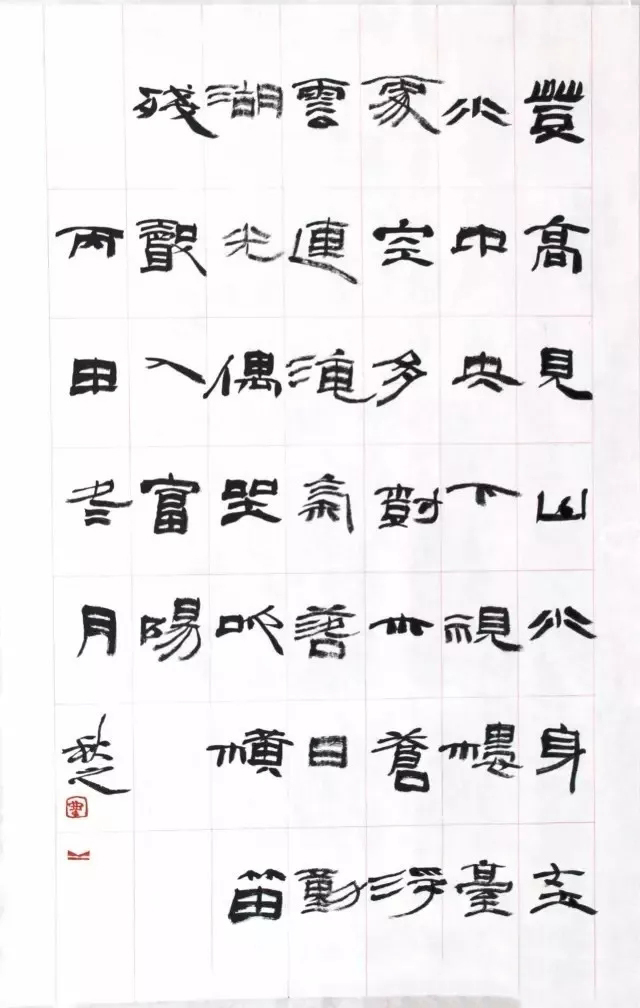

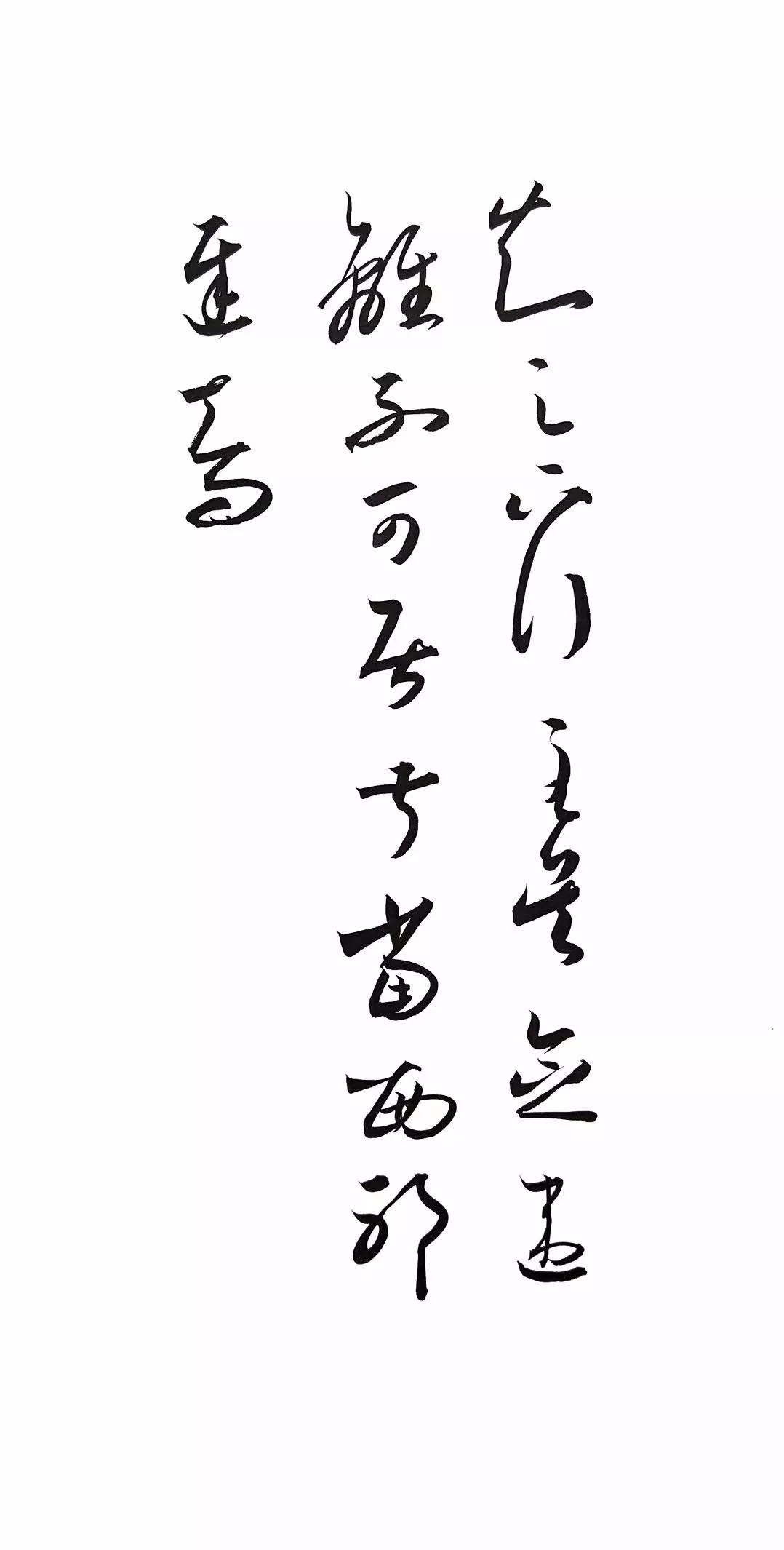

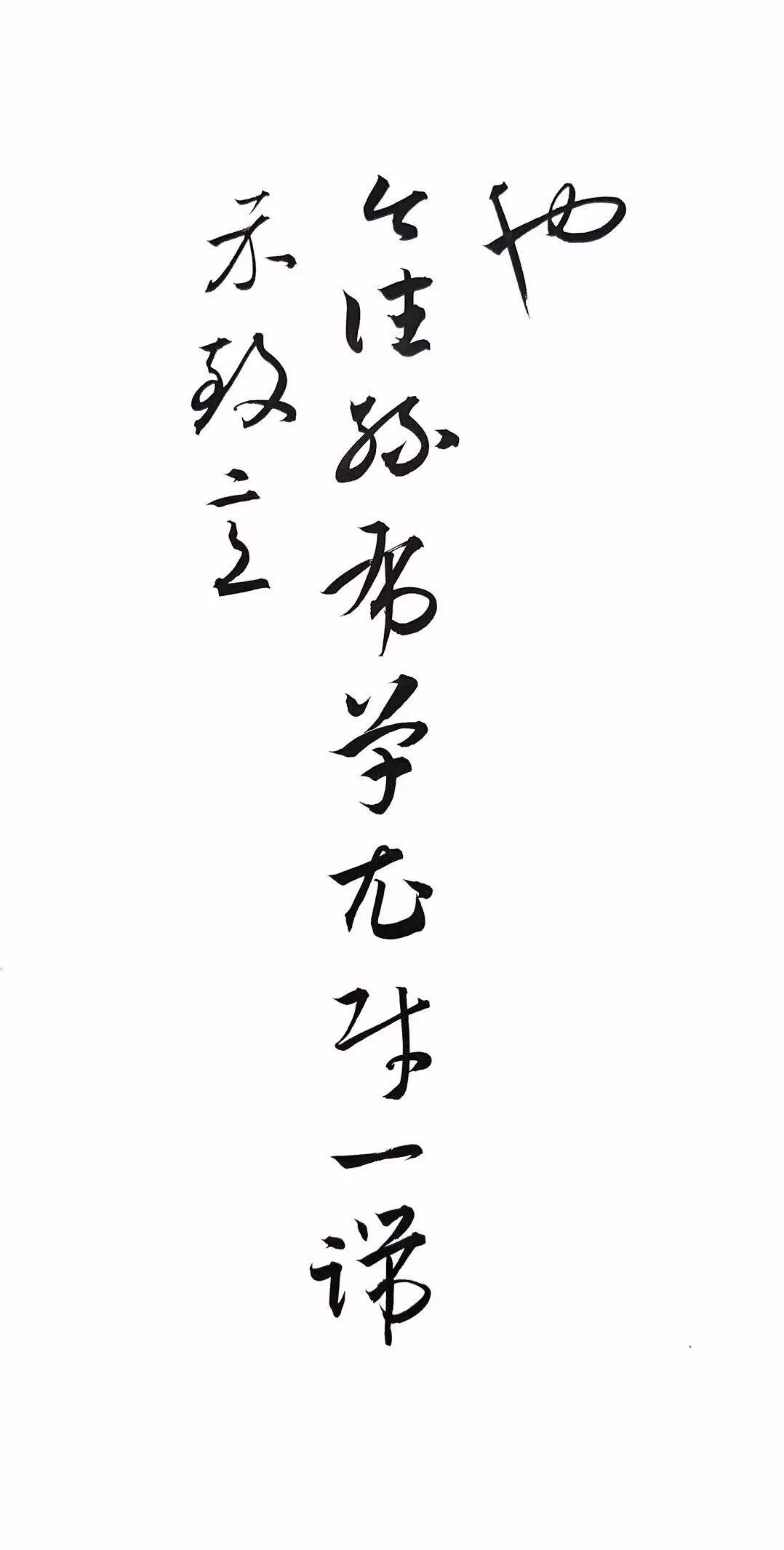

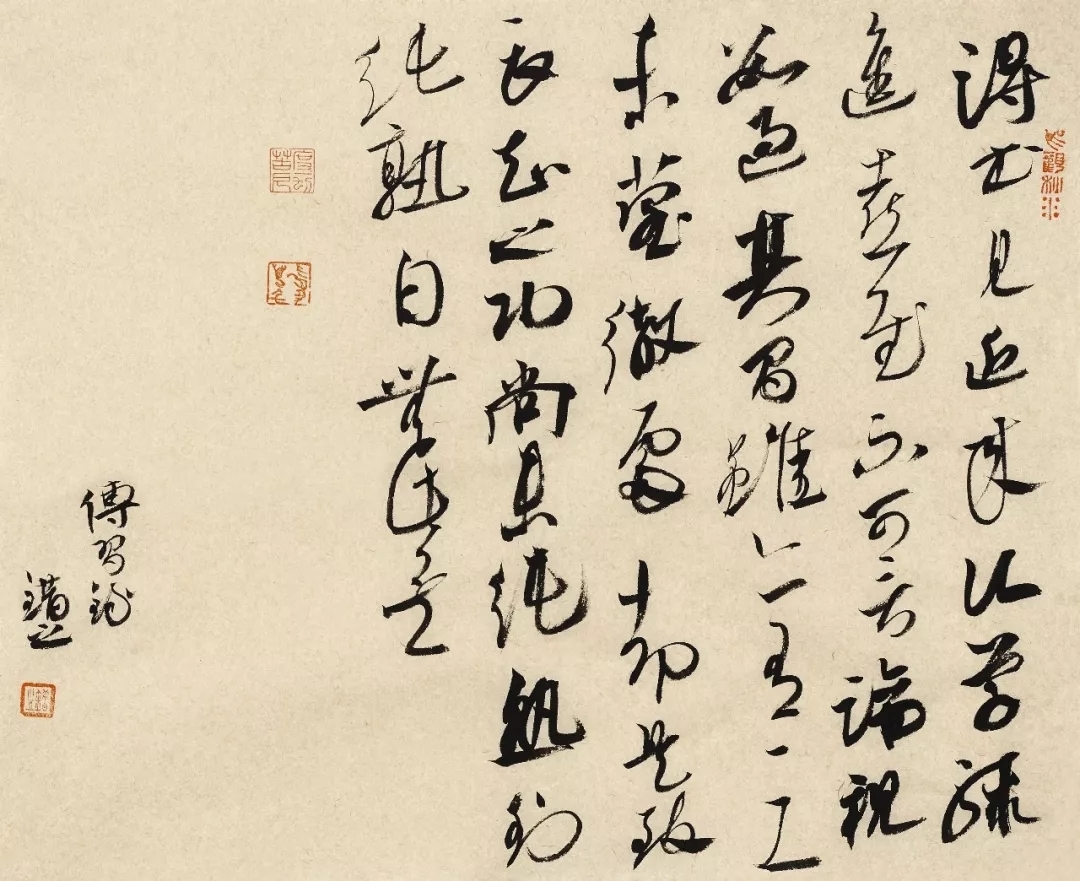

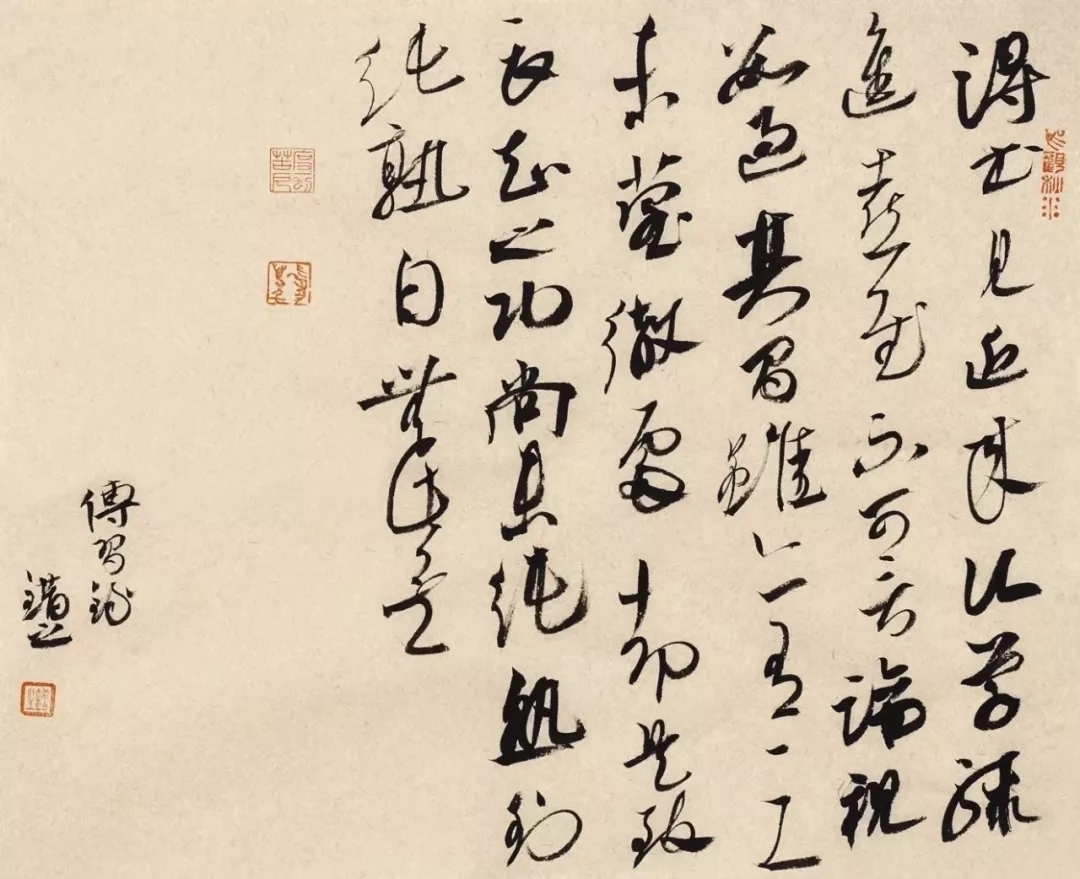

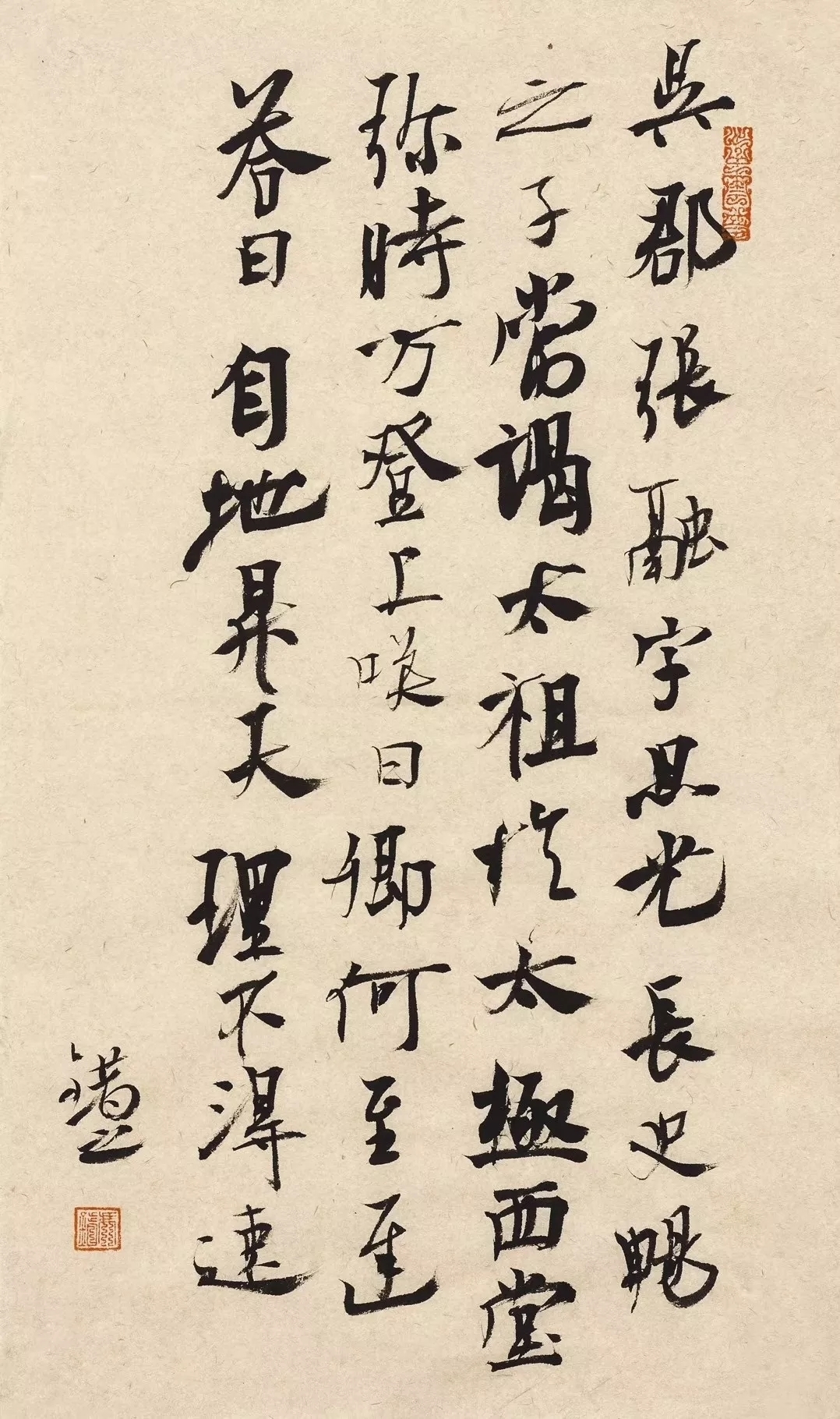

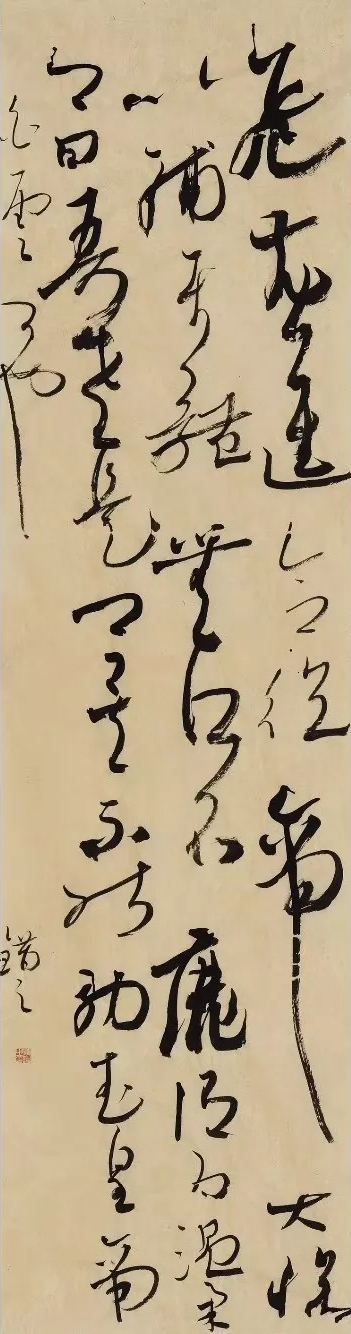

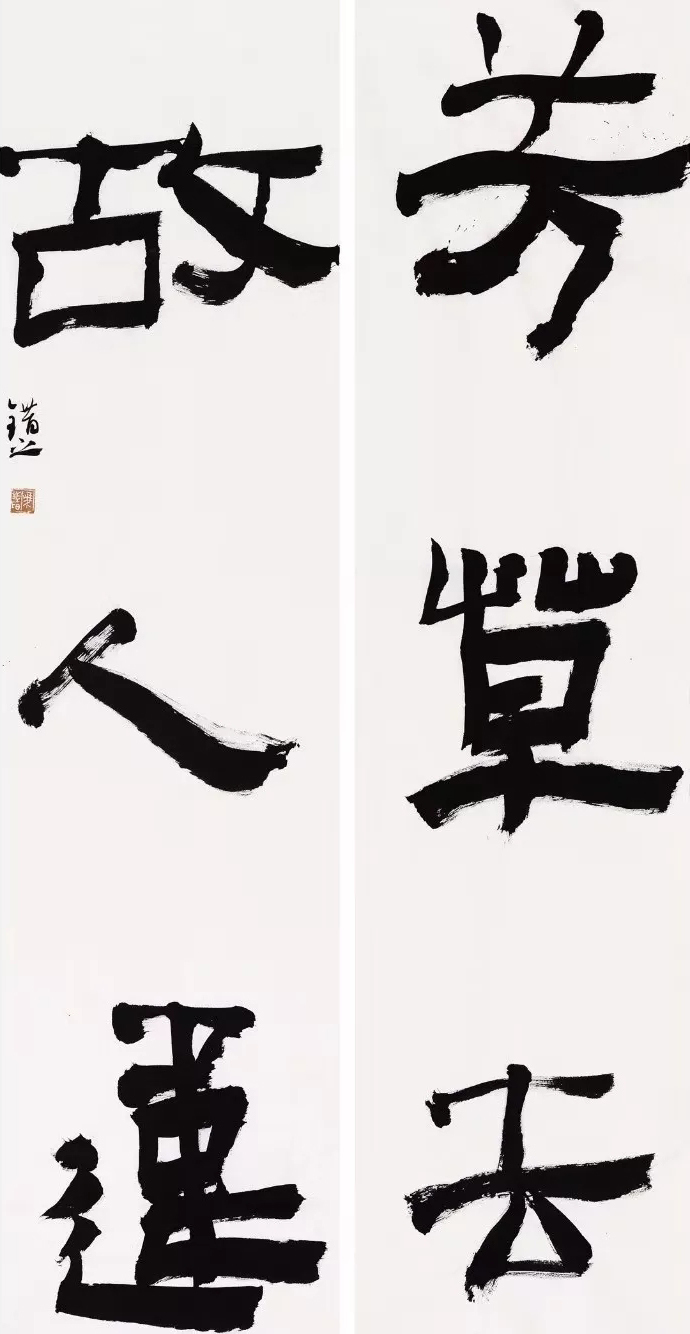

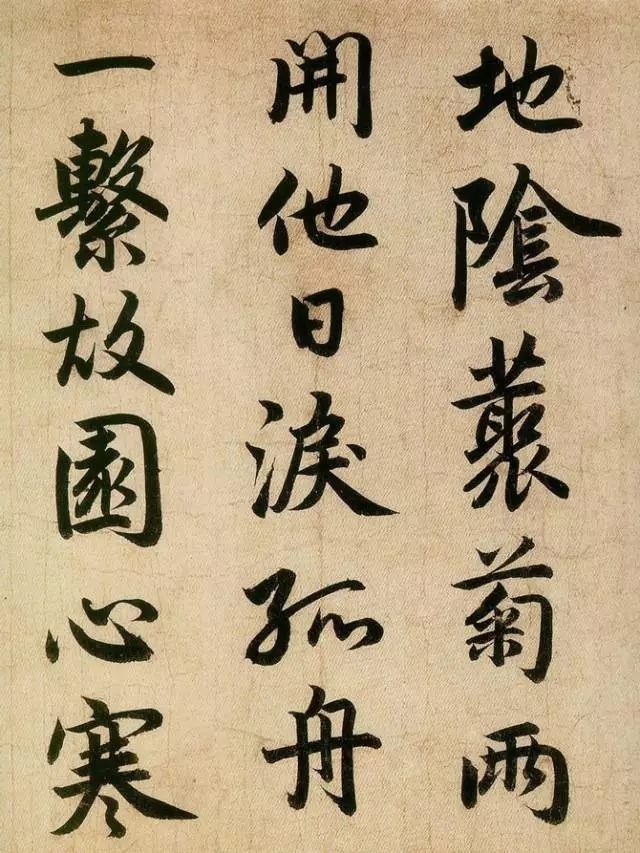

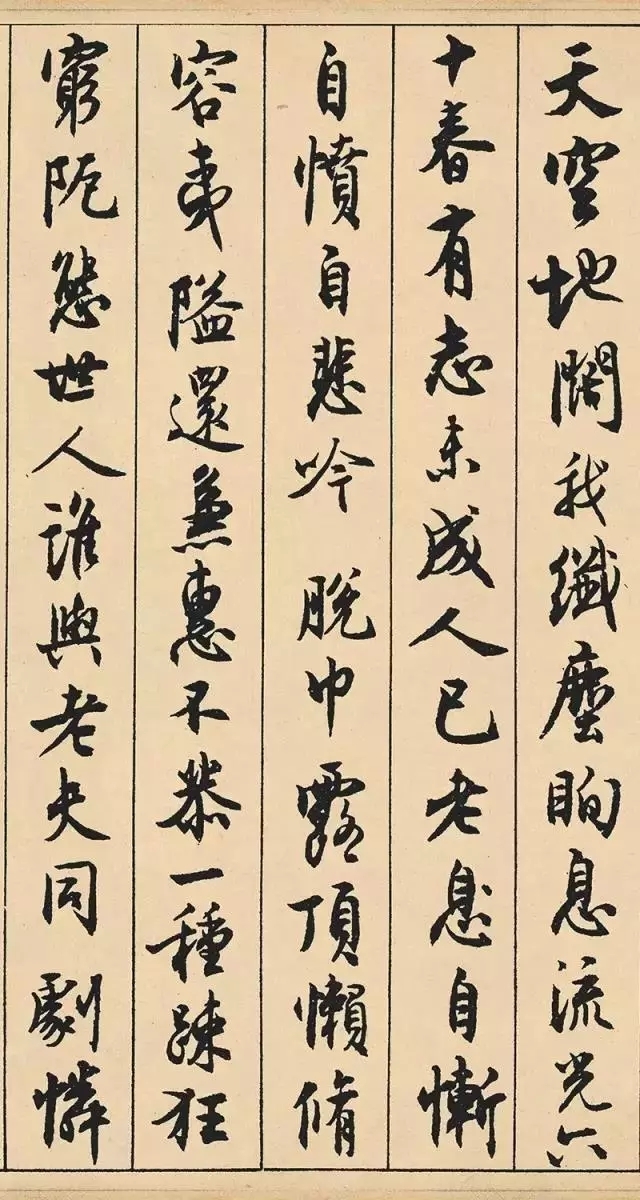

其实,书法之“字”是在训练中养成的,而不是天生的。相对于儿童的涂鸦,训练书法,笔法的藏头护尾,中锋用笔,本身即是在“做”。任何艺术只要有“术”的界定,即必然是“做”的结果。故尔从这个角度上看:只要是艺术,没有绝对自然的东西。“作”品“作品”,即是“作”(做)出来的成品。世上哪有不“做”而成艺术品的?无非是做的程度不一样而已。有些作品水平不高,做的痕迹太明显;有的却“做”得十分自然。至于在效果上的“做”,有一部分是作品本身的缺陷,即我们通常所说的审美意义上的“做作”。另一部分则是我们不习惯看它。但审美习惯是可以改变的;宋元明人看魏碑也不习惯;到清代阮元、包世臣就奉为经典了。

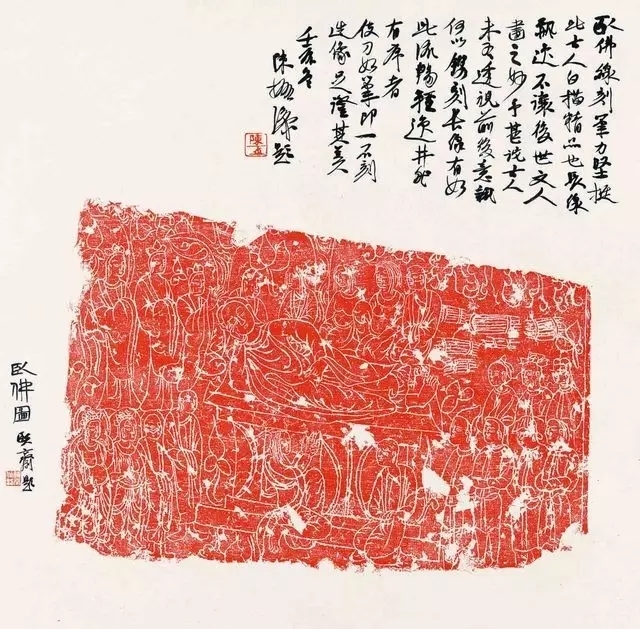

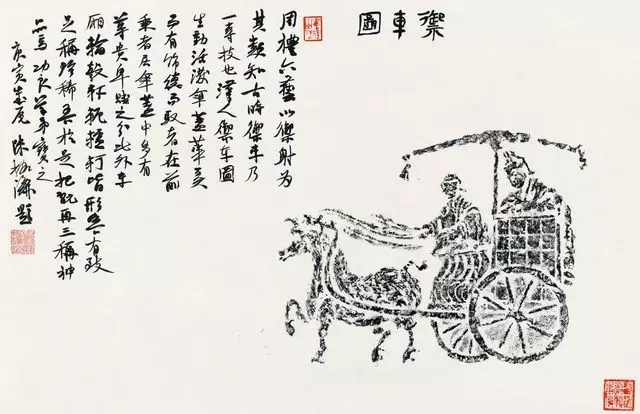

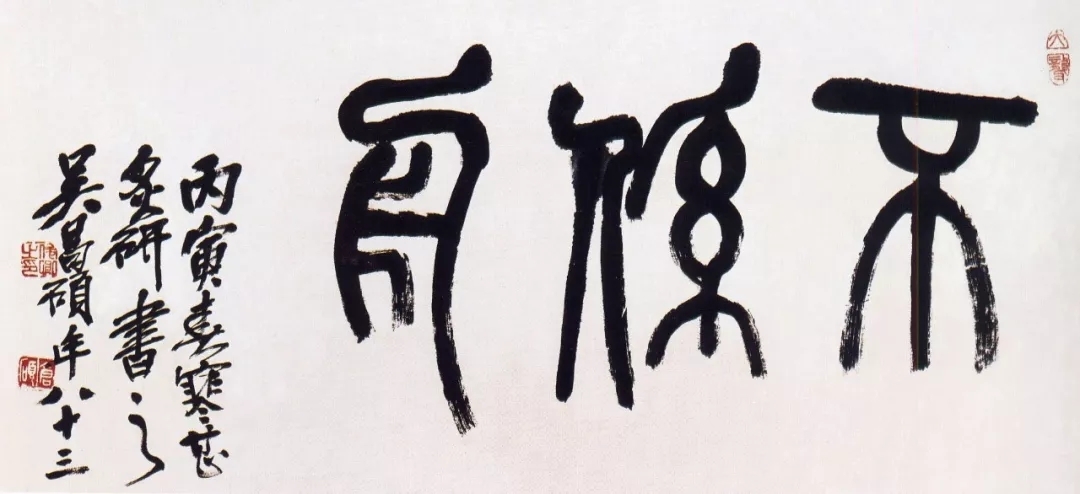

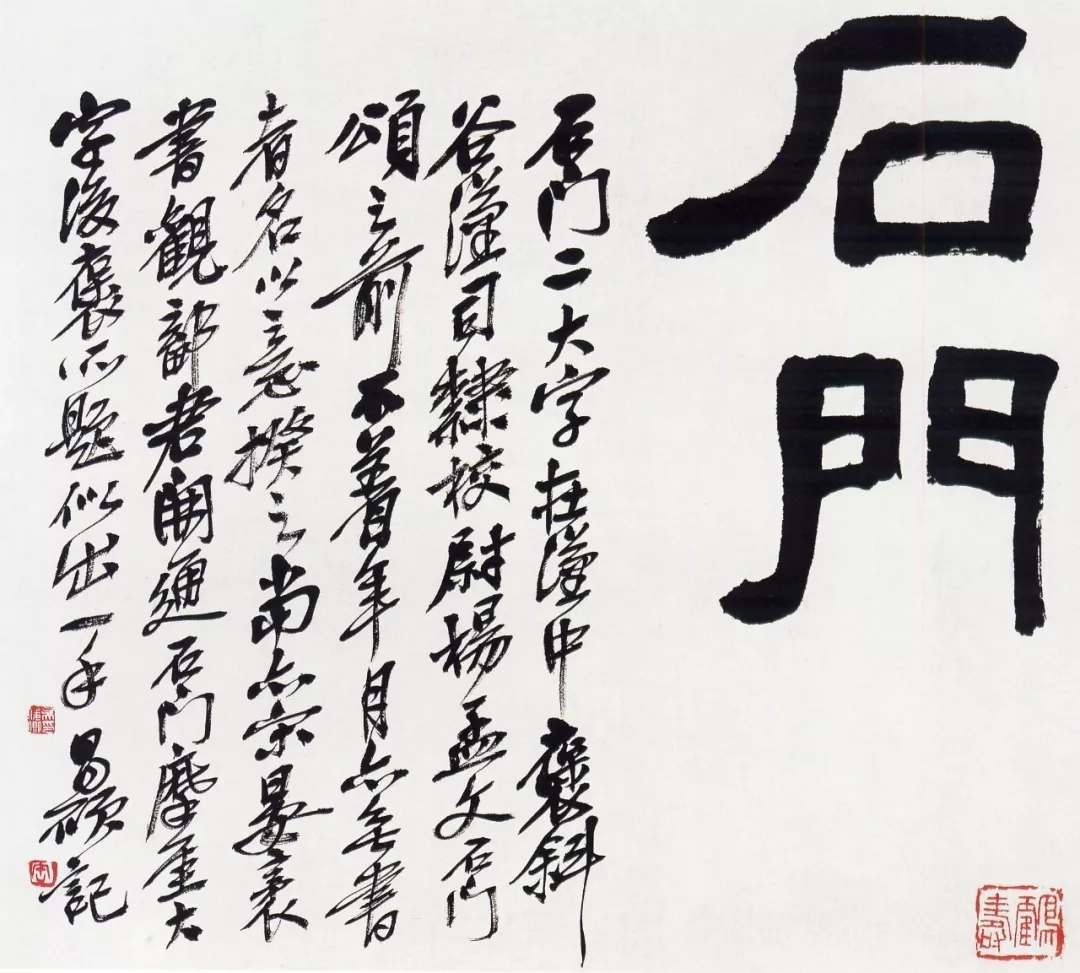

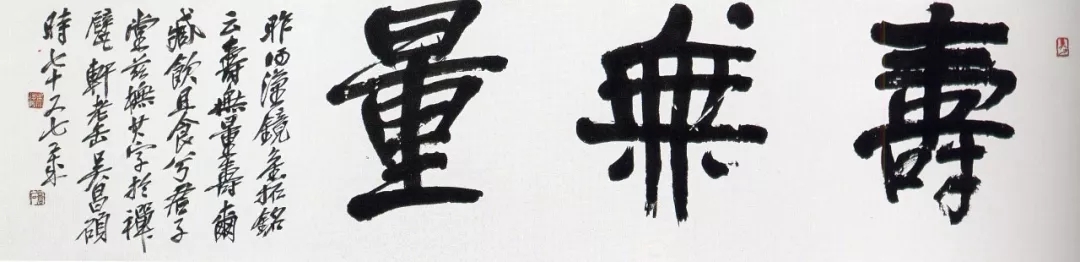

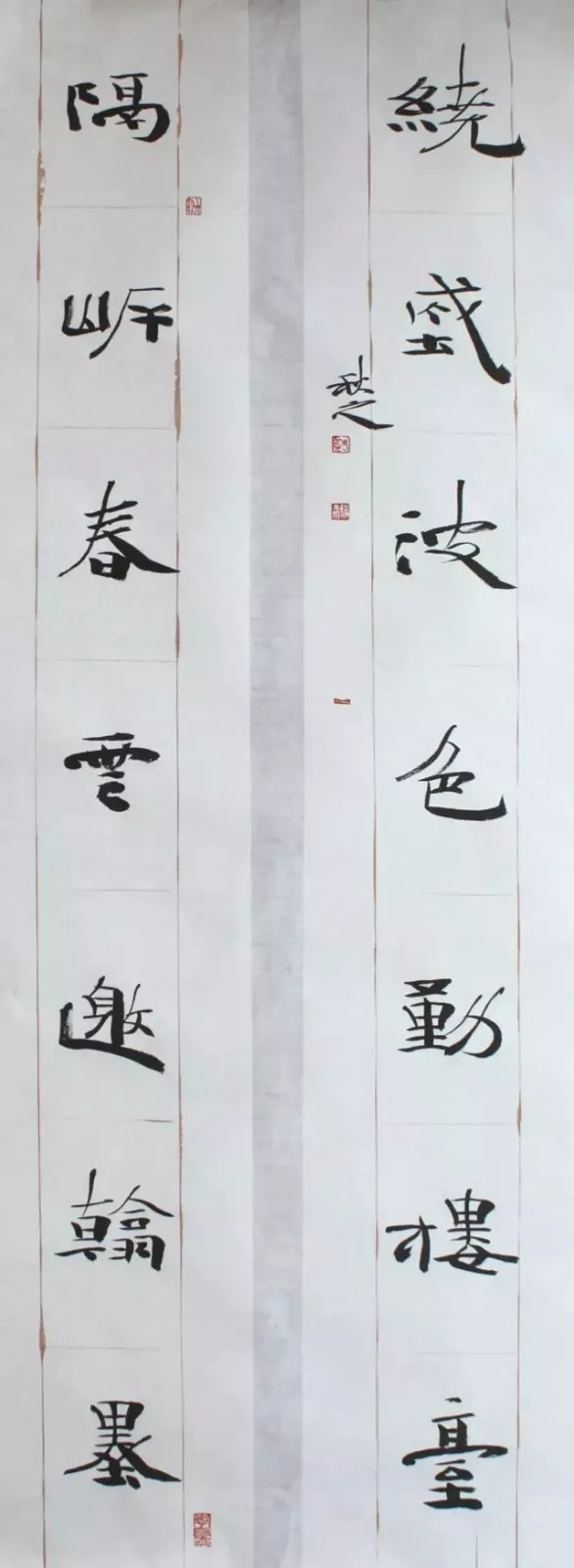

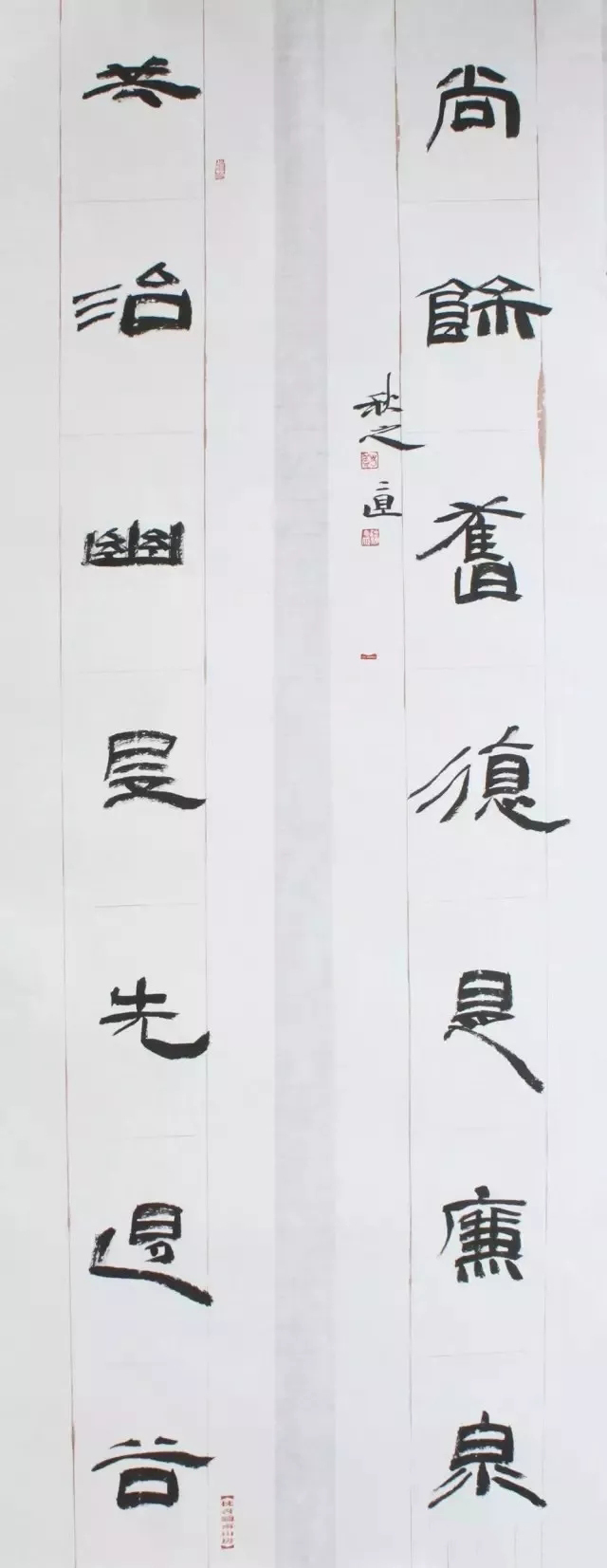

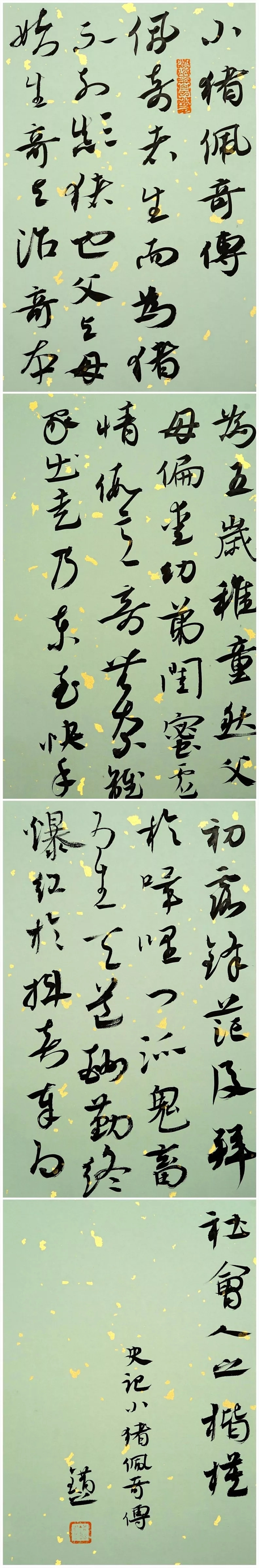

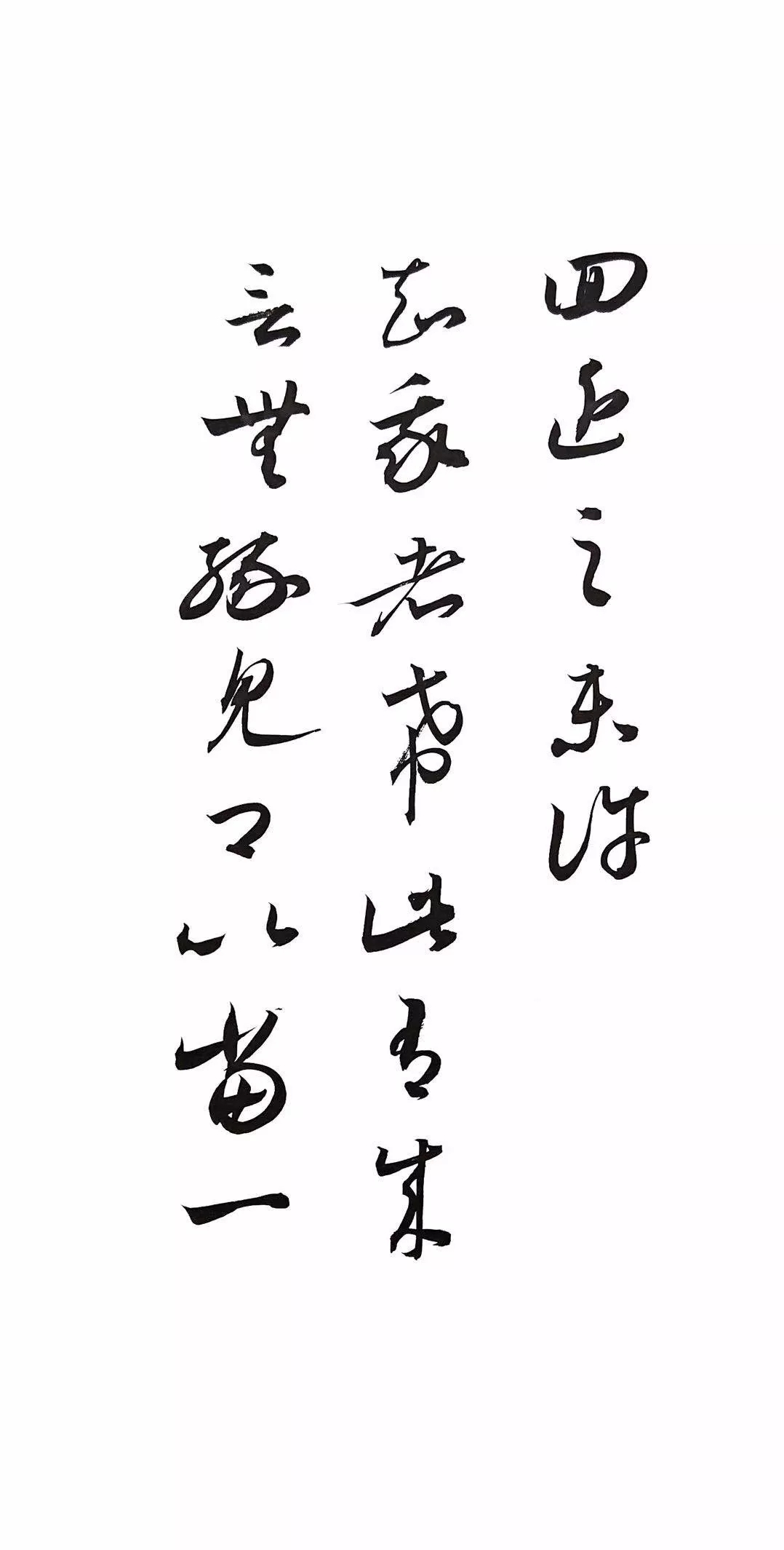

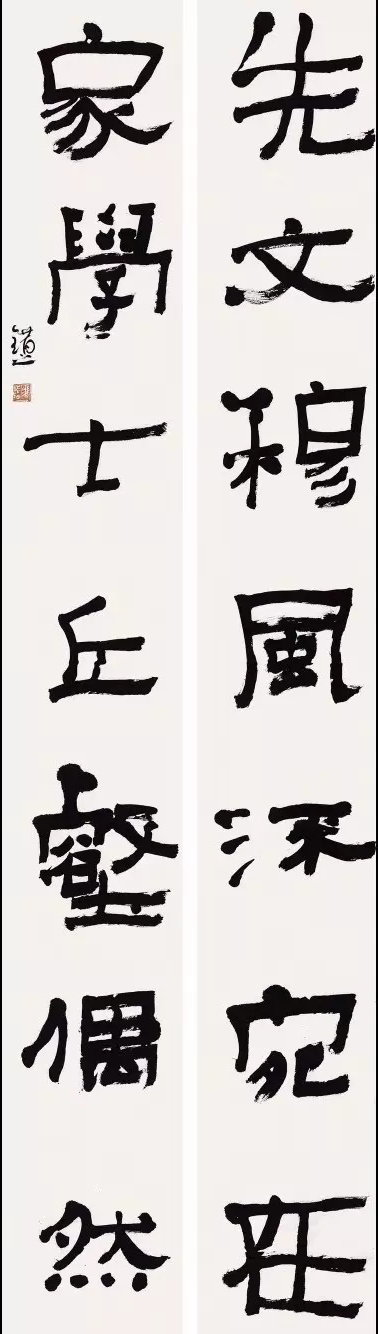

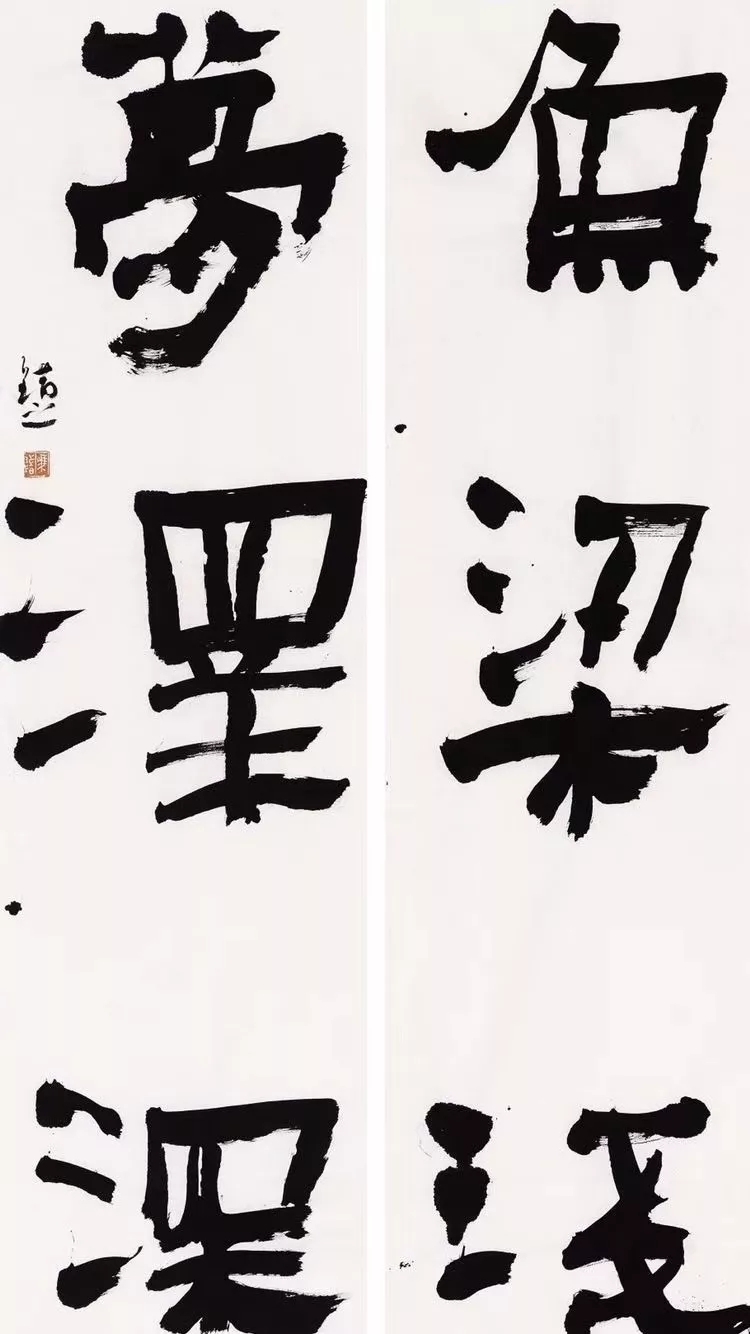

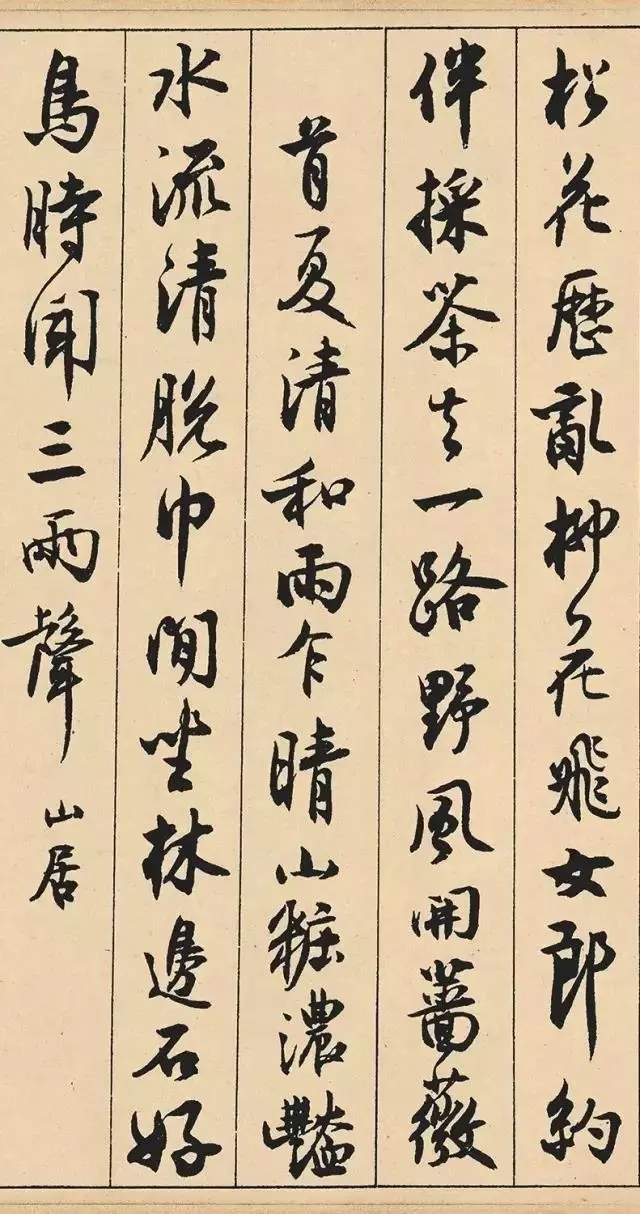

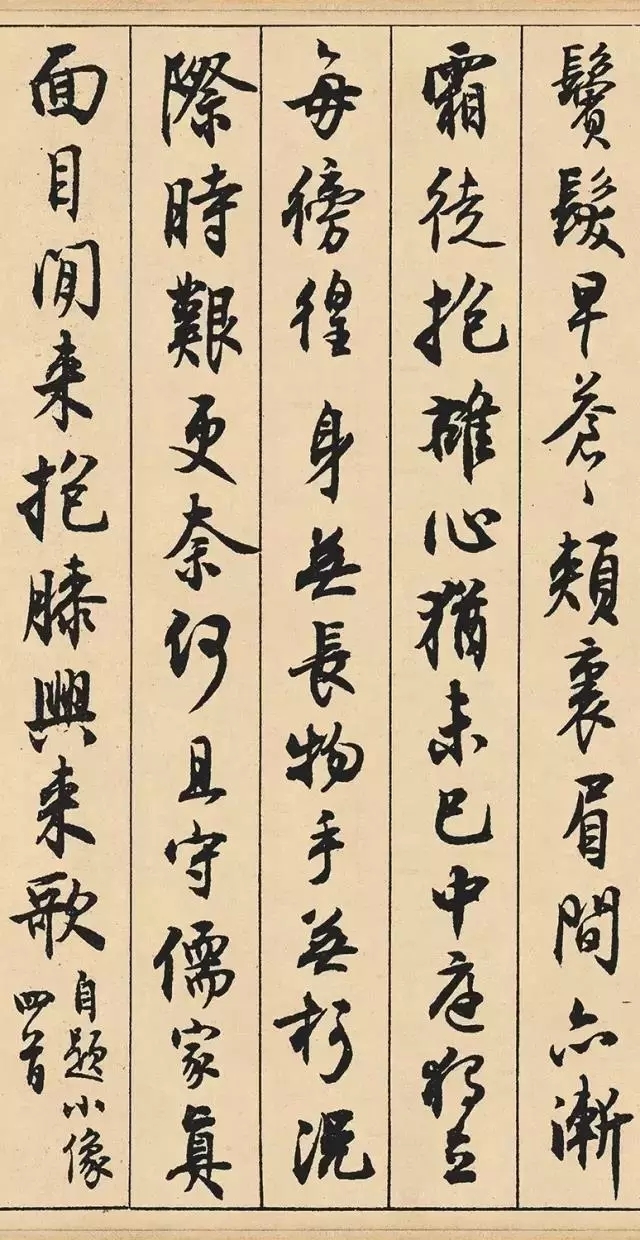

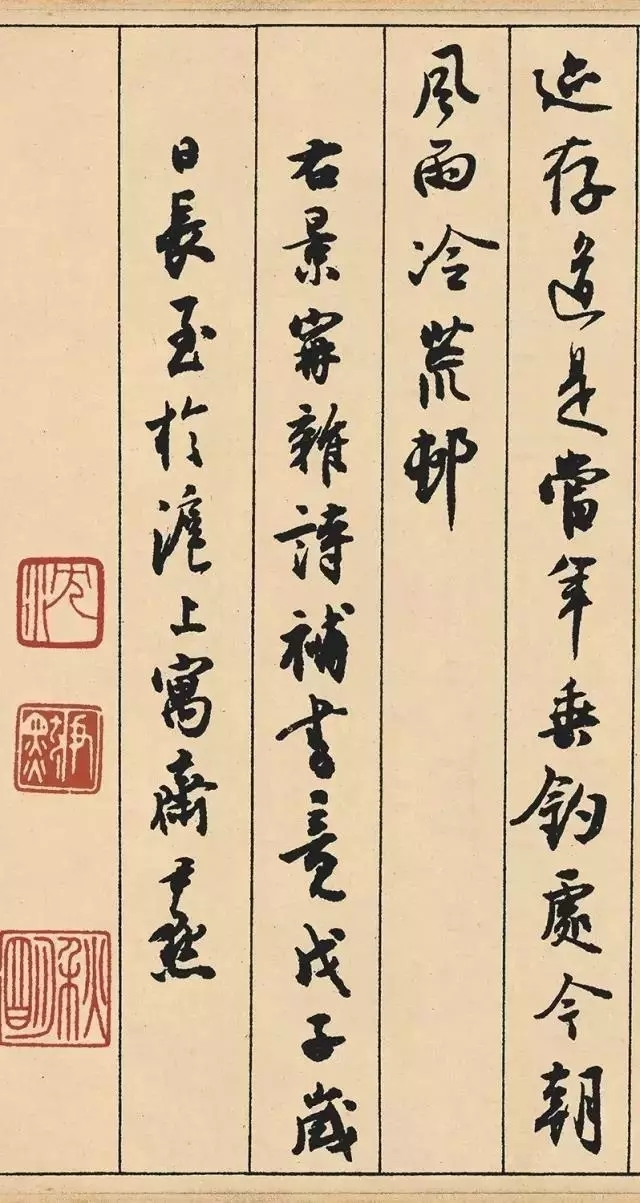

“做”本身不是问题,但我们的做,有一个非常重要的因素,是现在一般不被重视的;就是它要有一个“主题”,所有的“做”,都必须围绕一个构思与思想的。这是古典型书法所不具备的。

外界对学院派书法的理解是拼贴,但我们不想辩解,也不值得辩解——如果只看到“拼题”的表象而看不到“主题”的实质,理解的层次太低了。那么先别忙着辩论,先学着深入了解一下学院派,取得发言的资格,再来发表意见如何?

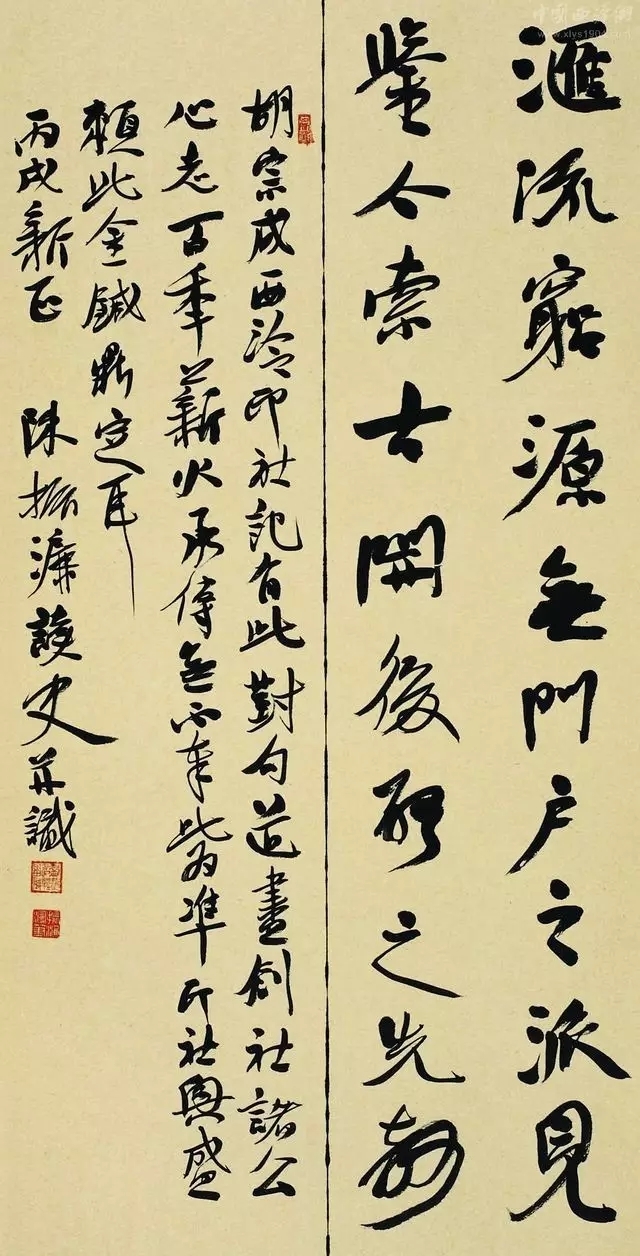

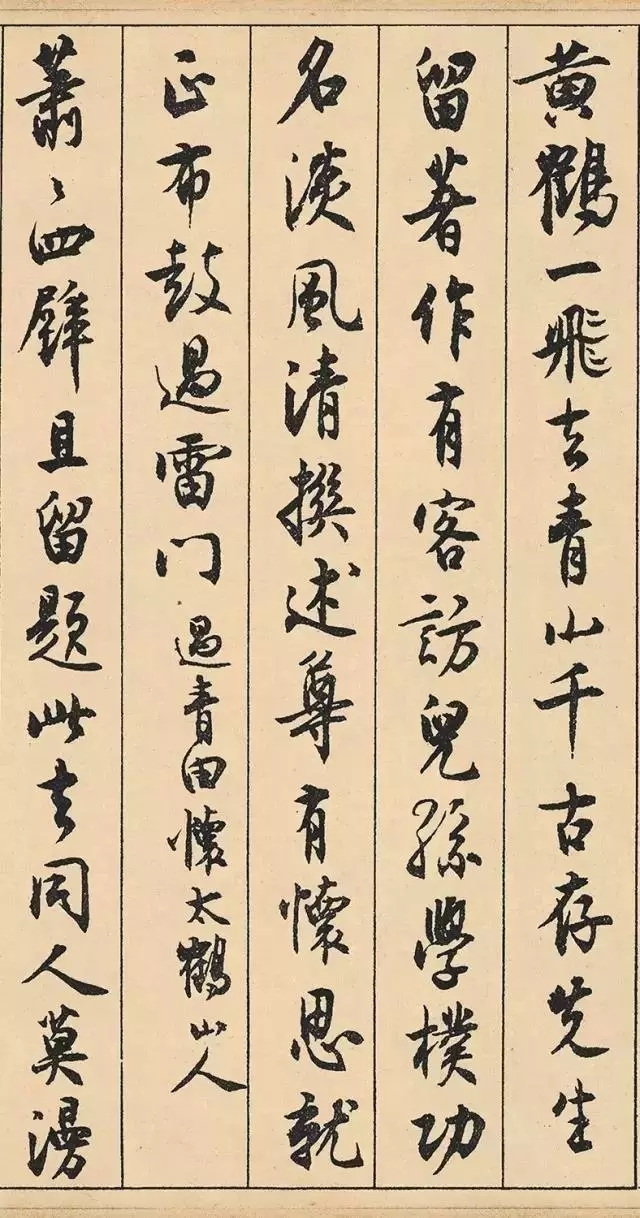

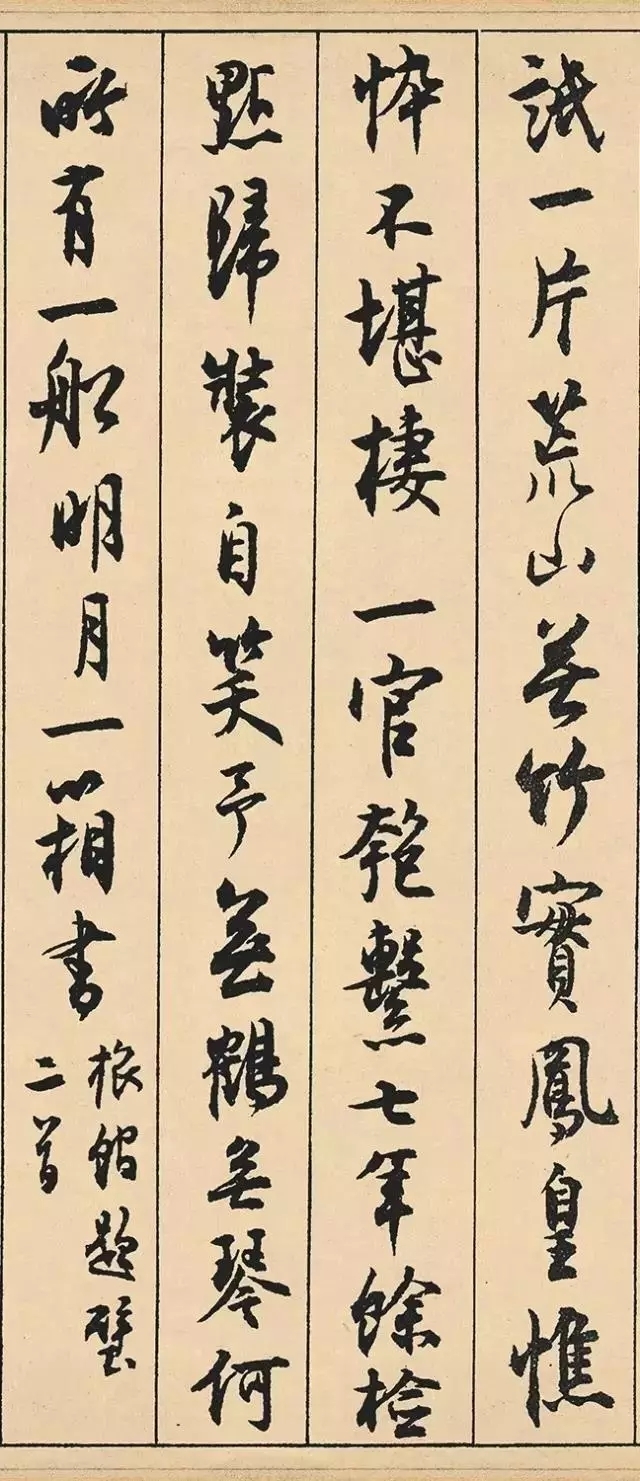

我们也可以像一般的做法,抄一首唐诗,就像于右任、沈尹默的做法。但我认为:这是过去一代人的做法。今天时代变了。要有新的开拓。在书法里,笔墨线条本来是抽象的,我们希望在一定程度上使它指向具体。而这种具体是在做“加法”,笔墨本身并没有丧失。你看每一件学院派书法。笔墨功夫比古典派逊色吗?我想许多学院派书法作品的技术指标,古典派书法家未必能胜任。至于“做”更是在其次了。

从本质上讲,一切艺术都是“非自然”的。“自然”是指审美境界而言,而不是指创作过程而言。只要是艺术,有技“术”的要求,在过程上必然是“非自然”即是“做”的。