![1]() 关于笔纸的选择

关于笔纸的选择

1、笔:大字用兼毫,小字用狼毫。

2、纸:(1)大字用生宣,小字用半生半数洒金宣,不主张用熟宣创作书法作品。(2)手工毛边纸原料采用纯竹料,纸性半生半熟,自然晾干,具有吸水性、拉力好、柔韧、墨干不起皱等优点,很适合书法临习。

2关于小楷的临习

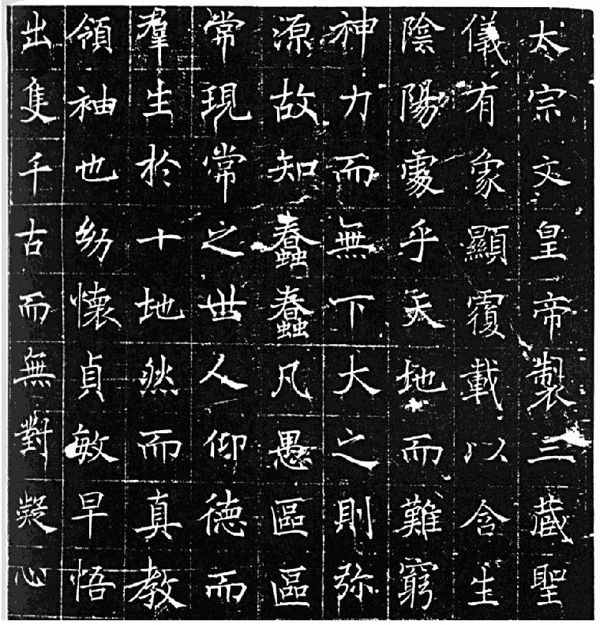

1、临习《宣示表》要抓住其大巧若拙的字态、古雅朴茂的点画和清和简远的气韵等艺术特点,用笔轻落轻收,结体横向取势。关键是要掌握小楷“疏朗停匀、宽绰有余”的总体特点。

![2]()

![]() 2、小楷总体属于帖学,如能参以汉魏笔意体势及敦煌写经之率意,会增加蕴藉隽永之笔致。

2、小楷总体属于帖学,如能参以汉魏笔意体势及敦煌写经之率意,会增加蕴藉隽永之笔致。

3、小楷的用笔尤以能见锋颖为高妙,这就要求处理好“清”与“腴”的矛盾统一。“清”是指墨无散漫而锋颖秀发;“腴”是指笔姿含蓄而字势丰妍。亦清亦腴,则骨血温润,醇雅冲和,可入古人堂奥。欲小字有大气象,必重墨气,既要笔致沉重,又要点画分明,写出新意。

4、要做到“小字当如大字”,除要写得疏朗停匀、宽绰有余外,还要象高二适先生说的小字要多墨气,要笔迹使转分明,如见毫发,要四面八方俱着墨力。

![3]()

5、小楷与大楷迥异,大楷先从点画要求入手,小楷则以结字为首要。小楷以其小,每笔的走向、笔画与笔画之间距,有的间不容发,要求每笔都具姿态确非易事。若要笔画多变化,运腕为紧要。高二适先生曰;“小楷亦纯乎运腕,一涉指功即不能成。”故临习时应致力提高运腕功力,使起伏顿挫分明,极力控制不假指功之技巧。

6、小字与大字迥然不同,不能互视为放大或缩小。大字本身易于恣肆纵放,若过分或曰一味纵放,则会流于轻率松散,而无深刻沉着之趣,故大字宜放中有敛;小字本身收敛,若一味收敛则形拘笔滞,也会失于轻糜,故小字宜敛中有放。由此可知二者有质的不同,写时应仔细斟酌。

3关于正书的临写

1、喜欢大字可学颜体《勤礼碑》或魏碑,如《张猛龙》、《扬大眼》、《郑文公碑》等。

2、临习《张迁碑》应注意用笔上(点画)的自然流畅,尽量避免抖搂做作。要通过刀锋见笔锋,不必刻意追求因年代久远、线条刀口被剥蚀所出现的那种效果。

![4]()

![]() 3、智永楷书《千字文》历来被认为是较独特的和较好的临摹范本,在临习中既可熟楷法,又能涉草法,习楷自会融进草法情性,有一举两得之功效。

3、智永楷书《千字文》历来被认为是较独特的和较好的临摹范本,在临习中既可熟楷法,又能涉草法,习楷自会融进草法情性,有一举两得之功效。

4隶书的临习

我们主要以《曹全碑》为例。临习《曹全》,能将圆润、舒松、秀逸、典雅为特点的阴柔之美写出来,是很不容易的。此帖的折法主要是圆转运笔,有的虽笔断而意连。具体说大部分用笔是内掖暗转,波画是逆起顺拖中作圆弧状提锋,不是折笔侧锋处之。

![5]()

![]() 5行书的临习

5行书的临习

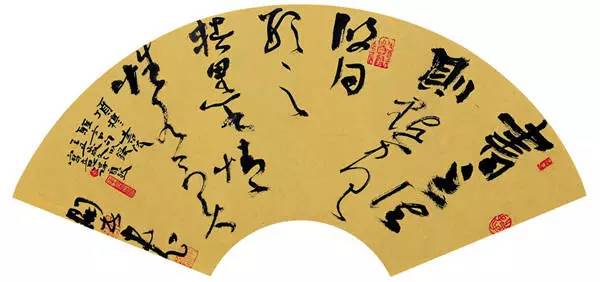

1、学习行书以临摹《圣教序》为宜。要把握此帖的艺术风貌和特征,如笔致遒润儒雅、字态俊丽秀逸、气息中和怡淡等,其用笔内掖收敛,线条瘦硬劲挺,点画的组合、偏旁的揖让、牵丝映带、笔势字势等纯出自然。通临时注意纠正线条拖沓纤弱,即骨不健、气不畅、墨不沉等通病。在通临的基础上,就要打好攻坚战,从字型、字势,笔型、笔势及笔画的粗细对比、墨色变化(可参照兰亭墨迹)等方面,一个字一个字地过关。要在背字型上下功夫,达到在创作作品时如囊中探物般的熟练程度。一件作品水平的真正高低,甚至可以说书法的内行与外行的区别,往往取决于细微的一点点上,所谓“纤维向背,毫发死生”是也。所以临写时一定要特别注意细节,包括笔画位置、粗细长短搭配、字形大小、墨色浓淡枯湿、笔画及字形的揖让、呼应关系等,哪怕是细微的变化也不放过,以训练、提高自己的眼力。有了《圣教序》的基础,学《兰亭序》就容易得多,并重点学章法、贯气及细微之处;然后再学王之诸手札,学习王羲之怎样因字赋形、因情谋篇等等。

![6]()

![]() 2、从某种意义上说临帖是临书者理解力和功力的总和。临帖要坚持读、摹、临三结合,读以得其趣,通过读将范本中的点、画、构、势、结体等特点深深印入脑海中;摹以得其形,字之神韵不能离开结构,在读的基础上就要专心致志于字迹中,记准各种字型;临以得其意,经上两步的努力,这一步就会如鱼得水,再略参己意,发韧自己的积累,进入准创作。

2、从某种意义上说临帖是临书者理解力和功力的总和。临帖要坚持读、摹、临三结合,读以得其趣,通过读将范本中的点、画、构、势、结体等特点深深印入脑海中;摹以得其形,字之神韵不能离开结构,在读的基础上就要专心致志于字迹中,记准各种字型;临以得其意,经上两步的努力,这一步就会如鱼得水,再略参己意,发韧自己的积累,进入准创作。

3、对于“气”的贯通和“势”的生发的学习,当然与熟练程度有关,但关键是要有这个观念,无论是“读”、“临”或“创”,有无这个观念是大不一样的,可从古今书论中找这方面的论述,仔细阅读体会。

4、黄庭坚行书笔势纵横,点画开张,虽是辐射式结构,但并不疏松;体势欹斜,但并不倾倒。《松风阁诗卷》是其晚年代表作,以上特点都有充分体现。临写时需注意体察黄所追求的“笔中有物”的内涵之美,或曰“气韵”相胜。

![7]()

![]() 5、学行书选择米芾《蜀素贴》起步还是比较高的。要临好此帖,首先要对米芾书法的总体特点有所了解,牢牢把握住此帖的艺术特点,然后对其用笔、结构、章法及墨法等,都要一一仔细研究,特别是用笔的特点更要细究、掌握、记熟、会用,改变自己的用笔习惯;对字型要背下来,达到创作时能熟练运用的程度,切忌只临个大概。米芾腕力充沛,笔锋诡异,笔致滋润华丽,非常讲究笔力和笔势。力倚势所生,势因力而彰,因此骨力遒婉,笔势酣畅。

5、学行书选择米芾《蜀素贴》起步还是比较高的。要临好此帖,首先要对米芾书法的总体特点有所了解,牢牢把握住此帖的艺术特点,然后对其用笔、结构、章法及墨法等,都要一一仔细研究,特别是用笔的特点更要细究、掌握、记熟、会用,改变自己的用笔习惯;对字型要背下来,达到创作时能熟练运用的程度,切忌只临个大概。米芾腕力充沛,笔锋诡异,笔致滋润华丽,非常讲究笔力和笔势。力倚势所生,势因力而彰,因此骨力遒婉,笔势酣畅。

![8]()

6草书的临习

1、草书分为两类:一是章草,即隶之草;二是今草,即楷之草,理当与行书属同一层次。狂草属今草,若行书为“走”的话,小草即为“跑”,狂草就是“狂奔”。目前时尚走走、跑跑的行草,也是一种风格。习草要有一定的正体基础,因为草出于正(篆、隶)书,同时草兼各体的美学素质。草书从字法到笔法结构都有严格的要求,只有由浅入深、由易到难、由平正入险绝,循序渐进,并经过长期的字法和技法训练,才能真正掌握和学好这门艺术。主攻大草应从小草做起,可先习王羲之《十七帖》、智永或怀素《千字文》、孙过庭《书谱》。因为各种风格的大草均是以小草为基础的,有了一定小草基础就可选择符合自己审美观念的大草作品作为自己临习范本。由于草书的意多于法,载情性特强,因此习草还需注意字外功夫。因为书写者往往在瞬间挥洒中下意识地将自己审美、修养、情绪表现出来,所谓“书如其人”此时表现得最为充分,故习草更需提高艺术修养。

![9]()

![]() 2、王羲之楷法师承钟繇,草书则上溯张芝。其《十七帖》是以真书笔法写草书,作草如真,故其笔致遒媚,结构精严,看似简单,下笔后方知其难。为此建议:一是以1比1或略大一点进行临习,这样便于在校帖中对照找差距,及时改正,不重犯错误;二是对工具笔墨纸张要考究,以达到原帖效果为标准。笔以用硬毫或兼毫为宜,纸可用元书纸或半生不熟的洒金宣等;三是认真学习有关此帖艺术特色的介绍文章和资料等,使自己对此帖用笔、结字、章法、情趣等技术和艺术特点有一个深刻了解和把握;四是察之尚精,拟之贵似。细节是艺术的生命。在对每一个细节(如用笔的起、行、收等)进行分析研究的过程中,要善于发现别人所没有发现的东西,并收于自己的笔下。

2、王羲之楷法师承钟繇,草书则上溯张芝。其《十七帖》是以真书笔法写草书,作草如真,故其笔致遒媚,结构精严,看似简单,下笔后方知其难。为此建议:一是以1比1或略大一点进行临习,这样便于在校帖中对照找差距,及时改正,不重犯错误;二是对工具笔墨纸张要考究,以达到原帖效果为标准。笔以用硬毫或兼毫为宜,纸可用元书纸或半生不熟的洒金宣等;三是认真学习有关此帖艺术特色的介绍文章和资料等,使自己对此帖用笔、结字、章法、情趣等技术和艺术特点有一个深刻了解和把握;四是察之尚精,拟之贵似。细节是艺术的生命。在对每一个细节(如用笔的起、行、收等)进行分析研究的过程中,要善于发现别人所没有发现的东西,并收于自己的笔下。

3、《书谱》字数多成草轨迹鲜明,易于循其法绳。临习《书谱》应将俊逸潇洒,峻拔钢断的用笔,纵横畅达、遒婉坚劲的笔势表现出来,特别是在用笔上的中侧并用、提按分明、顿挫有度所产生的质感和节奏的“蛀虫效果”,尤为精妙。先攻《书谱》,其他就可先放一放,应集中精力认认真真地去临写,暂不必求数量,以准确精到为标准,可以选择有代表性、认为精彩的几个字或几行字,从笔形笔势、字型字势等分析透、理解深,并能用自己的笔将所认识到的风格特征惟妙惟肖地表现出来。这样举一反三,触类旁通,扩大量的积累,直至全帖精熟,能随便择文书写,便可得原帖之八九,至此肯定会在书艺上有较大提高。此时不要担心个性不强,只要有了这个根基,就会有目的地选择其他经典,有选择地吸取能完善丰富此类风格的营养,久而久之必可使自己的作品既深具传统意趣,又较为明显地表现出自己的个性来。

4、《书谱》上手后再临习《十七帖》,此帖通篇务求便捷,几无赘笔臃画,洗练明洁,其他或以后诸家大草、狂草不过都是在此基础上的纵横发挥。在此基础上再临怀素《自叙帖》及黄庭坚《太白忆旧游诗》。怀素草书奔放之极而不失绳规,黄的草书增益“点”法。有了这些基础再涉猎各家,不妨都过过手,把他们的长处收入手底,为以后创作打下基础。

5、临习怀素《自叙帖》,对该帖清健的笔姿、瘦劲的笔调表现出的圆转矫健的线条,以及奔放流畅的体势和恣意放纵的布局等都要有所体现。此帖自始至终以中锋出之,力贯始终,滞流失度、提按有致所产生的笃实、遒健的线条力感,也都要表现出来。

![10]()

![]() 6、张旭《古诗四帖》(学术界有争议)与《肚痛贴》都是其代表作,较怀素《自叙帖》点画较粗,且有转有折、有提有按,中侧并施,笔势雄强纵逸,布白虚实相生的节奏感强。有同学临习中字法与笔法、构图等都有欠妥之处,笔法有的地方交待不清,有的不到位,有的又过了,中侧锋转换不自然,线条不够笃实,章法不顺畅,有顶牛和断气现象,揖让关系处理得不好等等。

6、张旭《古诗四帖》(学术界有争议)与《肚痛贴》都是其代表作,较怀素《自叙帖》点画较粗,且有转有折、有提有按,中侧并施,笔势雄强纵逸,布白虚实相生的节奏感强。有同学临习中字法与笔法、构图等都有欠妥之处,笔法有的地方交待不清,有的不到位,有的又过了,中侧锋转换不自然,线条不够笃实,章法不顺畅,有顶牛和断气现象,揖让关系处理得不好等等。

7、草书创作要有一定的气势,字法准确,用笔大胆,敢于放开写,并注意墨色变化,过渡得自然,有节奏感。注意防止用笔潦草不沉实、笔画交待不清、送笔“过”或不到位、出现滞笔等,特别是转折处的提笔。要加强对经典法帖的临摹,强化字法和技法训练,在大气中求精到,走由生到熟、由熟到巧、复归于生、由法到意的路子。

8、临习王羲之草书手札,无论是字型、字势还是笔型、笔势都要洞察入微,并能准确地表现出来。特别是对帖中寄情表意、“形而上”层面,若能有所感悟且付诸笔端,就更为难得。如《孔侍中帖》前三行的笔形意态和一字一顿的节奏所表现出来的较平缓的心态,后两行笔势明显加快,并出现了二字相连书写节奏,将作者忧悬情绪加以深化,形成此帖通篇独特的情绪节奏,都应察之眼中,并体现于笔端。

9、若有志于大草,还要涉猎篆、隶、楷,打下一定的正书基础,由浅入深,由易到难,由平正入险绝,循序渐进。

7学书的路径

1、书法的创作需有一个长期的临习积累、取舍融铸和提炼升华的过程。习什么、取什么、舍什么,所学所取又怎样提炼升华,最后又如何锻造自己的书法语言,都需要认真考虑研究,并在实践中探索。最忌讳的就是没有主心骨,东一笔西一把,摸不着头脑,到最后也只能在书法堂奥门外徘徊。一般的经验是先找出适合自己性格特点、自己又非常喜欢的一本经典法帖(不管是什么书体),精心学习,熟练掌握一家之法,即所谓“立根”。有了这个根基,以后在涉猎百家时,取舍才会有明确的方向。会取能舍才可言提炼,有了这个过程,才会逐步走向成熟。

![11]()

![]() 2、“察之者尚精,拟之者贵似”的临摹目的,就是彻底改变自己的书写习惯(有的已成为习气),养成“翰不虚动,下笔有由”的好习惯,真正把古帖里的好东西学到手。这样随着临习的积累,把诸多经典字帖所蕴涵的技法与内涵都学过来丰富自己,便具备了踏入书法艺术堂奥所必需的“内功”。

2、“察之者尚精,拟之者贵似”的临摹目的,就是彻底改变自己的书写习惯(有的已成为习气),养成“翰不虚动,下笔有由”的好习惯,真正把古帖里的好东西学到手。这样随着临习的积累,把诸多经典字帖所蕴涵的技法与内涵都学过来丰富自己,便具备了踏入书法艺术堂奥所必需的“内功”。

3、要学经典作者的经典作品,学习经过历史检验、公认的可取法的好东西。对于好的范本应手摹心悟,神应思彻,真正得妙道,对其他帖的好坏甚至赝品自然会心中有数,然后择善而从。还要多读些书法基本理论方面的书籍和文章,多研究古帖和现代名家的精品,自会有颇多收益,很快得以提高。