去年故宫的《石渠宝笈》特展

《清明上河图》的参观者排起了长队

其他巨作却观者寥寥,一冷一热形成强烈反差

为何《清明上河图》如此受到大家的喜爱呢

打开图首先看到的是汴京郊外的景物

农民在田里耕作,有钱人扫墓归来

驮队、挑夫、骑马、坐轿的人匆匆进城

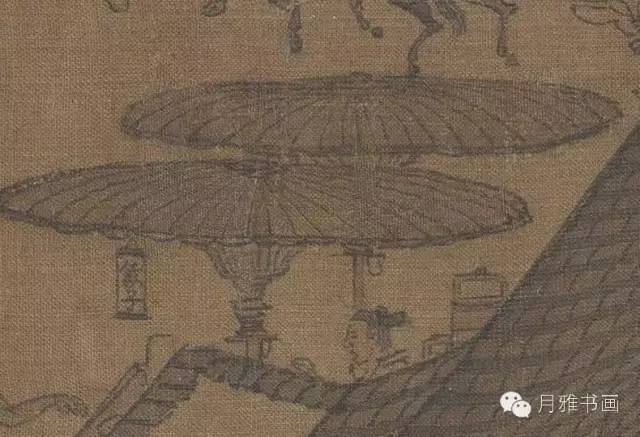

接着是虹桥和汴河两岸的繁忙景象

桥上行人如潮,熙熙攘攘,摩肩接踵

桥下舟楫相争,河岸店铺林立

这是全图最热闹、最精彩的部分

后段则描绘了繁华的京城——汴京

有运酒的驴车,有西域的驼队,有外出的士绅

官府衙门、民居宅院、茶肆酒楼,屋宇错落

街上车水马龙,应有尽有,百业兴隆

明代李东阳的《清明上河图记》中

对《清明上河图》中人物的刻画

作过十分生动具体的描述:

“人物则官、士、农、贾、医、卜、僧道、青 隶、筒师、缆夫、妇女、减获之行者、坐者、授者、受者,间者、答者、呼者、应者、骑而驰者、负者、戴者抱而携者、导而前呵者、执斧锯者、操备镭者、持杯婴者、袒而风者、困而睡者、倦而欠伸者、乘轿而塞帘以窥者。又有以板为舆,无轮箱而陆曳者,有牵重舟溯急流,极力寸进,圆桥匝岸,驻足而旁观,皆若交欢助叫,百口而同声者。”

三教九流,男女老少,喜怒哀乐

生活中我们常见的场景,在画中都有发生

有学者统计,全卷总计绘制人物达587个

动物13种、植物9种,牲畜50余头

船只、车轿各20余个

所有这些大者盈寸,小者如豆的人物及其活动

在画面上安排得纷而不乱,繁而有序

劳逸苦乐,生动有致,前后呼应,形神兼备

画中不仅人物、景象十分之多

细节刻画也非常生动,有画面感

首段中有一匹受惊的马

和后面跟着狂追的三个人

看起来动静还闹得挺大的

使得老奶奶赶忙招呼站在路中间的孙儿

吃茶的人他朋友话还没说完就回头看

还有一只被吓到的驴子和两只淡定的老黄牛

吓死驴宝宝了

淡定的老黄牛

到了中段,忘了放桅杆而手忙脚乱的船工

两船相会时的乱作一团

桥上看热闹的围观群众

骑马的坐轿的狭路相逢时的剑拔弩张

上图:一路骑马,一路乘轿,都是非富即贵

下图:仆人已然开始对骂了

后段中一群围在老儒生旁算卦的科举考生

街对角,一个大胡子在说书

大胡子身后的肉铺伙计坐在椅子上听得津津有味

华丽的酒楼和许多移动摊贩

还有两个小乞丐被人打发了两个铜板

也无怪乎前两年出了一个现代版清明上河图了

原版的清明上河图就是我们真实的生活嘛

从郊外到汴河再到城里,一一看过来

你会发现画中的每个人都在做自己的事情

你看到的不是静止的画面,而是有情节的故事

所以有人说《清明上河图》是活的

它不只是一幅画,而是一部宋朝生活剧

是一条充满生活气的街道,是每一天市井的日子

细数我国古代绘画

多是山水、花鸟等写意画

和士大夫那种孤芳自赏

少有花费大量笔墨描绘民众的世俗生活的

中国画从文人的山水到一个实实在在的人的描绘

这已经是作者那莫大的人文关怀精神

而《清明上河图》全卷充满的市井生活气

那些生动的,有节奏感,有韵律的场景描绘

让观者感觉到仿佛画中的每个人就是我们自己

那些场景在生活中也时常发生

无论文化高低、男女老少

都能看懂画面中发生的事

并且几百个人物、事物都栩栩如生

场景都活灵活现

作者的绘画功力想必是十分了得

不论他的画技,光说这画卷的内容

虽然没有花鸟图的富贵吉祥

不似宫廷图的皇家气象

也不像桃花源那样隐秘虚幻

更不是隐士图的淡薄出世

但《清明上河图》中描绘的

是那朴实简单甚至有点市侩的日常生活

这就是老百姓的生活啊

也是老百姓的梦想

这大概就是大家都喜爱《清明上河图》的原因吧

学习草书可以师从的书家及字帖

一、萧衍《草书状》:萧衍即梁武帝,南朝梁的建立者,长于文学,善音律,并精于书法。《草书状》开始说了一些诸如“二王父子为兄弟 ,薄为庶息(妾生的儿子),羊(欣)为仆隶”之类的狂话。他的论述对书法技巧和钟王艺术成就的特点,提出了一些看法,颇精到,强调了“飞走流注之势,惊涑峭绝之气,滔滔闲雅之容… …”。认为草书应是“古英儒之撮拔,岂群小、皂隶之所能为”。对做草书的书家提出了人品、气质方面的要求,。大段铺陈的语言,赞颂了草书的姿态,与前几篇基本相同。

二、虞世南《笔髓论。释草》:虞世南,字伯施世称虞永兴,唐初书法家。首先是说写草书的运笔技巧,从笔毫分内、外来看,虞用的仍是晋人的笔法,即孙过庭《书谱》墨迹展现的那种稍运侧锋的笔法。他认为写草书,笔的挥运与情绪有关,心情纵逸笔自然就快,书性已尽就自然停止,特别可贵的是他指出:“兵无常阵,字无常体矣;谓如水火,势多不定……”。可见这样的楷书大家,讲起草书来也不是一味强调法度,而是强调自然意趣的。

四、张怀灌《书议》:唐开元时的书法家、书法理论家,有《书议》《书估》《书断》等著作流传。《书议》中“囊括万殊,裁成一相”这句话非常著名,揭示了书法艺术的最本质的的东西,书法作品中,没有任何具象的东西,单他却有生命、有动态、有神采、有气势,可以囊括自然界的万物。而他最基本的元素就是“一画”。草书的艺术魅力使这样一位善于文辞的专家也感到语言的乏力了。

五、《书断》:所录皆古今书体及能书人名,各述其源流,系之以赞,记述颇详。上卷收录十种书体,末为总论一篇;中卷下卷分神、妙、能三品,每品各以体分,神品二十五、妙品九十八人、能品一百零七人,此两节详尽准确的讲述了章草、今草的产生与发展,及两种草书的艺术特征,为后人反复引证,是权威的论著。

六、《六体书论》:为张氏奏御之作,六体者:大篆、小篆、八分、隶书、行书、草书,末一节论执笔法甚精。提出从文字演进的程序上看,草字应是最末一个环节,而他“探于万象,取其元精”,似乎与最象形的篆籀相邻,草书是纯意象的。它“字势生动,宛若天然”“实得造化之姿,神变无极”,“妙造自然”,又用简单的语言,比较了张芝与二王,认为张芝是祖,二王是嗣,王羲之“虽损益合宜”但离“风骨精熟”还“去之尚远”。

八、米芾 (1051—1107):北宋书画家,字元章,号襄阳漫士、海岳外史人称“米南宫”。能诗文,擅书画,精于鉴别好收名迹。行草书能取前人所长,用笔俊迈,有“风樯阵马,沉着痛快”之评。存世书法有《蜀素帖》《虹县诗》《向太后挽词》《苕溪诗》著有《书史》《画史》《宝章待访录》

十、赵构(1107—1187):即宋高宗,其书法所得颇深。草书《洛神赋》为高宗晚年所作,圆润秀美,古雅遒劲,章法整饬工稳,字与字不相连属,时出章草笔意。其在书法上不断的追求,有几次变化,他在《翰墨志》中写道:“愚自魏晋以来,至六朝笔法,无不临摹。或萧散,或枯瘦‘或遒劲而不回,或秀异而特立。众体备于体下,意简尤存于取舍。” 《洛神赋》草书卷是初学草书的好范本。

十一、祝允明(1460—1527):字希哲,号枝山,明代大书法家,造诣深厚,运笔豪纵狂放而法度严谨,行笔沉着痛快,一气呵成。他的诗文书法,才气横溢,与唐寅、文征明、徐祯卿合称“吴中四才子”。擅长真、行、草各体书法,兼收并蓄,融合变化,自成一家,早年作书开发精谨,后放笔作草书,劲健奔放,格调雄奇。晚年作品“草书诗卷”内容为书诗三首,当时是与友人云庄聚会,酒酣兴至,又以王氏纸墨精良,回忆旧句,奋笔疾书,挥洒纵逸,气势奔放,确是其晚年狂草大字的得意之作。《怀星堂集》《自书诗卷》

十二、文彭(1498—1573):字寿成,号三桥、渔阳子,文征明长子。工书,善画山水、花果、竹,有擅长篆刻,后世奉为“印家之祖”。《三吴楷法跋》称他“少承家学,善真行草书,尤工草隶,咄咄逼其父”。“草书卢同诗卷”是其晚年之作,全卷神融笔畅,气势磅礴,颇似其父所作大草书风,而更为放逸,以疏朗流丽胜。

十三、王宠(1494—1533):字履仁后改履吉,好雅宜山人。擅长书法,学钟、王,出入虞、褚间行书疏秀出尘,小楷妙得晋法,文征明后推为第一。王宠的这件自书诗册为38岁所作,气度温和,圆润中透出晋魏风骨,散逸中愈见法度功力,特别是他临帖的感觉极好,能把阁帖拓本的意味表现出来。著有《雅宜山人集》《东泉志》。

草书分为章草、今草两大体系。启功先生说:汉代草书简牍中的字样,多半是汉隶的架势,而简易的、快速的写法。直到汉魏之际以至晋代,才有笔画姿态和真书相似,字与字之间有顾盼甚至有连缀的草字。前者是旧隶体的快写体,后者是新隶体也就是真书的快写体,后人为了加以名义上的区别,对前者称“章草”,后者称“今草”。章草得名的理由,过去有几种说法。有的说因东汉章帝提倡而得名,有的说因可以施于章奏而得名,有的说因《急就章》的章字而得名。汉代人只称草书,到了魏晋,出现了一种连绵的新草体,为了加以区别,必须把前面的草体命名,因为它比较规矩,所以名之为“章草”,章字有条理、法则的意思。而当时流行的新草体,自然被称为“今草”。

学习草书要从章草入手,近代书家王世镗说:目未寓章草,落笔多荒唐。但是,在今天多数人学书法的道路是由楷到行,然后逐渐学行草,在行草书中的草书多是今草,自然会从今草入手。无论从章草或今草入手,开始要把握好方向,取法要高,不可看到什么人的字就学起来。最好从王羲之的《十七帖》开始入手,虽非章草,但很少有字与字的上下连绵,草法谨严而雍容洒脱,认真临摹能为学习草书打好基础。同时还可以用背《草决歌》的方法记草字,每周记两三句,用钢笔或铅笔写一写、划一划即可。按对临、背临到意临的过程,持之以恒,从能够写出字形到临出笔意、神韵。

1、书法能让人降浮去燥

浮躁练不成书法。书法让人安下心来,铺下身子,能吸收人的浮气、燥气、粗狂之气,使人变得文雅,静心沉稳。

书法是艺术,艺术是一种美的体现。字体章法无处不体现着、折射着、流露着美与善。上下贯通、对立统一、虚实结合、婀娜多姿、整体和谐等是对书法的基本要求。学习和创作,就是对美与善的规律认识和规则运用。

3、书法能让人腹有读书

古人誉书法大家为“皆有超俗绝世之才,博学之余暇,游手于斯”。书法离不开诗词句章,书法家要学好多知识,这样就形成了好的气质,腹有诗书气自华;书法内容 是言志、励志、教人积极向上的,书法家首先受教育,觉悟高、境界高、有奋斗精神;

4、书法能让人体悟人生

人常说“字乃人之衣冠”,“品德不高,落墨无法”。写书法就是写自己,思想、品味、情操、境界提高了,才有可能提高书法水平。历史上没有一位道德低下者的作 品能流传下来。可以这么说,书法是技术与个人品格的体现。欲写的一手好书法,必先提高个人对人生,处世的觉悟。

书法博大精深,学无止境。如果你热爱书法,就是追求其中,沉浸其中,乐在其中。对世事的烦扰,对人生的不顺,对人情世故,有一定的阻隔作用。人间事事多纷扰,退居陋室成一统,是一种更高的追求,也是一方精神世外桃园。如果你遇到什么烦心事也可以写写书法,让自己放松一下忘记烦心事。

手头不宽裕,买地摊货或在地摊上拍卖的货,也可以。画也就是用来补墙。30元50元100元,就是图个便宜。此东西基本上都是印刷品,或印刷品再加点手工上色,不用听信卖画人胡说是某大师所作或某美院学生所画,他卖完就走人,你找不到他了。不要把它当作收藏品,肯定不会是珍品,也没有一点收藏价值。

画也是最好的礼品,高雅不俗,长久珍藏,岂是烟酒或宴请可比。

实力比名气重要,实力派作品升值空间大,靠名气卖钱的一旦头衔没有价格便一落千丈。

不同档次的书画作品适用不同的人群,名家的作品有名家作品的消费群,普通画家的作品有普通画家作品的消费群,商品画有商品画的消费群。不同的东西有他不同的归宿。

不同档次的书画作品适用不同的人群,名家的作品有名家作品的消费群,普通画家的作品有普通画家作品的消费群,商品画有商品画的消费群。不同的东西有他不同的归宿。

被誉为“近代画家第一人”的黄宾虹,就绘画创作的艺术成就而言是当之无愧的大师,他集传统之大成的山水画,贯古通今的美学观,被艺林所钦。而他的书名却被画名所掩,相对而论知之者不多,欣赏得甚少,研究者更少。

• 品红:比大红浅的红色。

• 桃红,桃花的颜色,比粉红略鲜润的颜色。

• 粉红,即浅红色。别称:妃色、杨妃色、湘妃色 妃红色。

• 海棠红,淡紫红色、较桃红色深一些,是非常妩媚娇艳的颜色。

• 石榴红:石榴花的颜色,高色度和纯度的红色。

• 樱桃色:鲜红色

• 银红:银朱和粉红色颜料配成的颜色。多用来形容有光泽的各种红色,尤指有光泽浅红。

• 大红:正红色,三原色中的红,传统的中国红,又称绛色。

• 绛紫:紫中略带红的颜色

• 绯红:艳丽的深红

• 胭脂:暗红色颜料

• 朱红:朱砂的颜色,比大红活泼,也称铅朱、朱色、丹色

• 丹:丹砂的鲜艳红色

• 彤:赤色

• 茜色:茜草染的色彩,呈深红色

• 火红:火焰的红色,赤色

• 赫赤:深红,火红。泛指赤色、火红色。

• 嫣红:鲜艳的红色

• 洋红:色橘红

• 炎:引申为红色。

• 赤:本义火的颜色,即红色

• 绾:绛色;浅绛色。

• 枣红:即深红 (注:色相不变,是深浅变化)

• 檀:浅红色,浅绛色。

• 殷红:发黑的红色。

• 酡红:像饮酒后脸上泛现的红色,泛指脸红

• 酡颜:饮酒脸红的样子。亦泛指脸红色

• 鹅黄:淡黄色 (注:鹅嘴的颜色,高明度微偏红黄色)

• 鸭黄:小鸭毛的黄色

• 樱草色:淡黄色

• 杏黄:成熟杏子的黄色

• 杏红:成熟杏子偏红色的一种颜色

• 橘黄:柑橘的黄色。

• 橙黄:同上。

• 橘红:柑橘皮所呈现的红色。

• 姜黄:中药名。别名黄姜。为姜科植物姜黄的根茎。又指人脸色不正,呈黄白色

• 缃色:浅黄色。

• 橙色:界于红色和黄色之间的混合色。

• 茶色:一种比栗色稍红的棕橙色至浅棕色

• 驼色:一种比咔叽色稍红而微淡、比肉桂色黄而稍淡和比核桃棕色黄而暗的浅黄棕色

• 昏黄:形容天色、灯光等呈幽暗的黄色

• 栗色:栗壳的颜色。即紫黑色

• 棕色:棕毛的颜色,即褐色。1,在红色和黄色之间的任何一种颜色2,适中的暗淡和适度的浅黑。

• 棕绿:绿中泛棕色的一种颜色。

• 棕黑:深棕色。

• 棕红:红褐色。

• 棕黄:浅褐色。

• 赭:赤红如赭土的颜料,古人用以饰面

• 赭色:红色、赤红色。

• 褐色: 黄黑色

• 枯黄:干枯焦黄

• 黄栌:一种落叶灌木,花黄绿色,叶子秋天变成红色。木材黄色可做染料。

• 秋色:1,中常橄榄棕色,它比一般橄榄棕色稍暗,且稍稍绿些。2,古以秋为金,其色白,故代指白色。

• 秋香色:浅橄榄色 浅黄绿色。

• 嫩绿:像刚长出的嫩叶的浅绿色

• 柳黄:像柳树芽那样的浅黄色

• 柳绿:柳叶的青绿色

• 竹青:竹子的绿色

• 葱黄:黄绿色,嫩黄色

• 葱绿:1,浅绿又略显微黄的颜色2,草木青翠的样子

• 葱青:淡淡的青绿色

• 葱倩:青绿色

• 青葱:翠绿色,形容植物浓绿

• 油绿:光润而浓绿的颜色。以上几种绿色都是明亮可爱的色彩。

• 绿沈(沉):深绿

• 碧色:1,青绿色。2,青白色,浅蓝色。

• 碧绿:鲜艳的青绿色

• 青碧:鲜艳的青蓝色

• 翡翠色:1,翡翠鸟羽毛的青绿色。2,翡翠宝石的颜色。

• 草绿:绿而略黄的颜色。

• 青色:1,一类带绿的蓝色,中等深浅,高度饱和。3,本义是蓝色。4,一般指深绿色。5,也指黑色。6,四色印刷中的一色。2,特指三补色中的一色。

• 青翠:鲜绿

• 青白:白而发青,尤指脸没有血色

• 鸭卵青:淡青灰色,极淡的青绿色

• 蟹壳青:深灰绿色

• 鸦青:鸦羽的颜色。即黑而带有紫绿光的颜色。

• 绿色:1,在光谱中介于蓝与黄之间的那种颜色。2,本义:青中带黄的颜色。3,引申为黑色,如绿鬓:乌黑而光亮的鬓发。代指为青春年少的容颜。 (注:现代色彩研究中,把绿色提高到了一个重要的位置,和其它红黄兰三原色并列研究,称做“心理原色”之一)

• 豆绿:浅黄绿色

• 豆青:浅青绿色

• 石青:淡灰绿色

• 玉色:玉的颜色,高雅的淡绿、淡青色

• 缥:绿色而微白

• 艾绿:艾草的颜色。偏苍白的绿色。

• 松柏绿:经冬松柏叶的深绿

• 松花绿:亦作“松花”、“松绿”。偏黑的深绿色,墨绿。

• 松花色:浅黄绿色。(松树花粉的颜色)

• 蓝:三原色的一种。像晴天天空的颜色

• 靛青:也叫“蓝靛”。用蓼蓝叶泡水调和与石灰沉淀所得的蓝色染料,呈深蓝绿色 。

• 靛蓝:由植物(例如靛蓝或菘蓝属植物)得到的蓝色染料

• 碧蓝:青蓝色

• 蔚蓝:类似晴朗天空的颜色的一种蓝色

• 宝蓝:鲜艳明亮的蓝色

• 蓝灰色:一种近于灰略带蓝的深灰色

• 藏青:蓝而近黑

• 藏蓝:蓝里略透红色

• 黛:青黑色的颜料。古代女子用以画眉。

• 黛螺:绘画或画眉所使用的青黑色颜料,代指女子眉妩。

• 黛色:青黑色。

• 黛绿:墨绿。

• 黛蓝:深蓝色

• 黛紫:深紫色

• 紫色:蓝和红组成的颜色。古人以紫为祥瑞的颜色。代指与帝王、皇宫有关的事物。

• 紫酱:浑浊的紫色

• 酱紫:紫中略带红的颜色

• 紫檀:檀木的颜色,也称乌檀色 乌木色

• 绀青 绀紫:纯度较低的深紫色

• 紫棠:黑红色

• 青莲:偏蓝的紫色

• 群青:深蓝色

• 雪青:浅蓝紫色

• 丁香色:紫丁香的颜色,浅浅的紫色,很娇柔淡雅的色彩

• 藕色:浅灰而略带红的颜色

• 藕荷色:浅紫而略带红的颜色

• 苍色:即各种颜色掺入黑色后的颜色,如苍翠• 苍黄• 苍青• 苍黑• 苍白• (注:准确的说是掺入不同灰度级别的灰色)

• 水色:水红• 水绿• 水蓝• 淡青• 湖蓝• 湖绿•皆是浅色。

• 深色淡色:颜色深的或浅的,不再一一列出。

• 精白:纯白,洁白,净白,粉白。

• 象牙白:乳白色

• 雪白:如雪般洁白

• 月白:淡蓝色

• 缟:白色

• 素:白色,无色

• 荼白:如荼之白色

• 霜色:白霜的颜色。

• 花白:白色和黑色混杂的。斑白的 夹杂有灰色的白

• 鱼肚白:似鱼腹部的颜色,多指黎明时东方的天色颜色

• 莹白:晶莹洁白

• 灰色:黑色和白色混和成的一种颜色

• 牙色:与象牙相似的淡黄色 (注:暖白)

• 铅白:铅粉的白色。铅粉,国画颜料,日久易氧化“返铅”变黑。铅粉在古时用以搽脸的化妆品。 (注:冷白)

• 玄色:赤黑色,黑中带红的颜色,又泛指黑色

• 玄青:深黑色

• 乌色:暗而呈黑的颜色

• 乌黑:深黑;漆黑

• 漆黑:非常黑的

• 墨色:即黑色

• 墨灰:即黑灰

• 黑色:亮度最低的非彩色的或消色差的物体的颜色;最暗的灰色;与白色截然不同的消色差的颜色;被认为特别属于那些既不能反射、又不能透过能使人感觉到的微小入射光的物体,任何亮度很低的物体颜色。

• 缁色:帛黑色

• 煤黑象牙黑:都是黑,不过有冷暖之分。

• 黧:黑中带黄的颜色

• 黎:黑中带黄似黎草色

• 黝:本义为淡黑色或微青黑色。

• 黝黑:(皮肤暴露在太阳光下而晒成的)青黑色

• 黯:深黑色、泛指黑色

• 赤金:足金的颜色

• 金色:平均为深黄色带光泽的颜色

• 银白:带银光的白色

• 铜绿 •乌金 •老银:金属氧化后的色彩

自古以来,雨具都是人们出行的必备之物,同时也有千折百回的文化气息,承载了古人很多情思与心境。人们是出于什么样的动机,造出了雨伞、雨衣这样的物件来呢?答案是为了提高生活质量。我们都知道,下雨的时候出去淋成落汤鸡是很不舒服的,而且也很狼狈。过去的人居住得都比较分散,有时候没地方去躲避,所以一定要依靠一些工具,这就是人们发明伞的意图。

伞最初出现的时候跟后来的用途有些不同。“伞”字是象形字,古代这个字上面有一个“人”字,里头还有四个小的“人”,一共是五个“人”组成了一个“伞”,即一把伞里可以躲好几个人,这就是“伞”字的本意。

在古代,雨具是一种非常有艺术美感的物品,我们可以通过藏品感受到。这是一个清乾隆时期的天球瓶(右下图),上面画有佛家八宝,即“八吉祥”——轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼、长。伞是宝伞,盖是华盖。这就是最初伞的模样,特别飘逸。中国人发明伞的历史至少可以追溯到春秋时期,再早就找不到文字记载了。伞最初出现的时候并不是为了避雨,而是为了确认主人的位置。我们看到皇帝出行的时候都有宝伞跟随,这样人的地位就很清楚。今天要找到明代以前的伞都非常困难,我们看到的往往都是西化的伞。

现在很多地方有一种习俗,就是伞不能当礼物赠送,认为“伞”和“散”同音,寓意不好。近些年由于经济的高速发展,我们产生了很多畸形的文化心理,有很多谐音都开始趋于不祥,比如伞。但中国古代人们反而认为送伞是非常吉祥的。比如《白蛇传》中,许仙和白娘子的定情物就是一把伞,它是一种爱情信物。

这个吉祥如意的瓶子有点儿来历。它原来是一个北京老中医家祖传下来的,历经劫难都一直没有破损,保存得很完好。20世纪90年代初开始有拍卖行出现,有一家拍卖行到他家去征集拍品,他就把祖传的一对大瓶拿了出来。当时送到拍卖行没有拍出,没有人应价,结果这对东西流拍了,我就“乘虚而入”,给买了回来。这对大瓶我非常喜欢,这样大的成对器物,又没有瑕疵,保存到今天非常不容易。

唐代诗人张志和诗中曾提过“青箬笠,绿蓑衣”,这分别是用什么材料制成的雨具?

马未都评:这涉及张志和的《渔歌子》:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”“箬”字今天不怎么用了,箬竹是一种特殊的竹子,叶子比较肥大,我们一般包粽子用。今天基本上没有雨帽了,人们都是用伞来代替帽,因为帽子的尺度是有限的。蓑衣实际上是用棕编的,非常重,但防雨性能非常好,超出大家的想象——不论多大的雨,都不可能把它淋透。为什么呢?很多动物在大雨中行进,它们表面的毛是湿的,而里头的毛却是干燥的。这是因为棕毛是有方向性的,蓑衣就是这个原理。所以虽然蓑衣是一绺一绺的,但披在身上时就把水导流出去了,不会往里渗。在我的老家山东荣成,海边上有一种用海草盖的房子,无论多大的雨 都不会把屋子淋透。海草也是呈倾斜状的,雨落在上面都会顺着滑走,就像导流一样。所以用棕做的蓑衣是绝对不可能被雨水渗透的。说到笠帽蓑衣,我们中国的古诗词特别偏爱它,很多经典名句都以它为画龙点睛之笔。比如柳宗元最著名的诗:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”

马未都评:过去使用的伞跟今天的不同。首先是材质不同,一般来说杆是竹子或者木头,但是支起来的伞骨一般都用竹,因为竹的弹性很好,收放自如,而且耐腐。油纸伞上面涂的一层材料是桐油。我们现在常说的“油漆”,其实油和漆是两种东西,都有极强的防腐能力,油就是指桐油,可以刷在纸上、布上和丝绸上。过去的油纸伞非常美,并且能带给你无尽的遐想。戴望舒的《雨巷》我们都读过,在江南的霏霏春雨当中,如果有一把颜色鲜亮的油纸伞,尤其有一个女孩的背影,不要看她的脸,一定会给你无尽的遐想。这是一种文化意象。伞虽然发明了很长时间,但真正被普遍使用却是宋代的事情。宋代以前中国人发明伞大概已经有上千年了,但却不怎么用伞。具体的原因现在不详,我们可以用证据来说话。搜遍五万首唐诗,几乎找不到“伞”字。我们知道,唐诗是唐代的百科全书,当时所有的东西在唐诗里都可以找到,但唯独找不到伞,其中能找到的避雨工具都是蓑衣、斗笠。只有白居易的一首《黑潭龙》中有一句“神之来兮风飘飘,纸钱动兮锦伞摇”。他这里说的伞明显不是避雨用的,而完全是一个神的景象。到了宋代,伞就非常普及了。我们最著名的国宝《清明上河图》上,据统计共有42把伞,可见当时伞的流行。

马未都评:木屐是另外一种雨具,即雨鞋。今天一个人有十几双乃至几十双鞋都很正常,但古人不一样,他们对鞋非常珍惜,一到下雨天就把鞋搁家里了,基本上就光着脚,多大的雨都不怕。但是又怕扎脚,该怎么办呢?人们就发明了木屐,防硌、防扎、不怕雨。那么木屐到底有几个齿呢?我们今天不使用木屐了,日本人尽管还用木屐,但是经过了改良,也不是最原始的状态了。原始的木屐有两个齿。相传这种鞋是谢灵运发明的,是为了登山用的,所以它有一个名字叫“谢公屐”。在登山的时候,把前齿卸去,这样登山就变得非常容易;下山的时候,又把后跟卸去。这种木屐在中国历史上流传了很久,也使用了很久。古时候的生产力比较低下,古人发明了这么简易的鞋,可以避雨,还可以登山,可见中国人非常聪明。