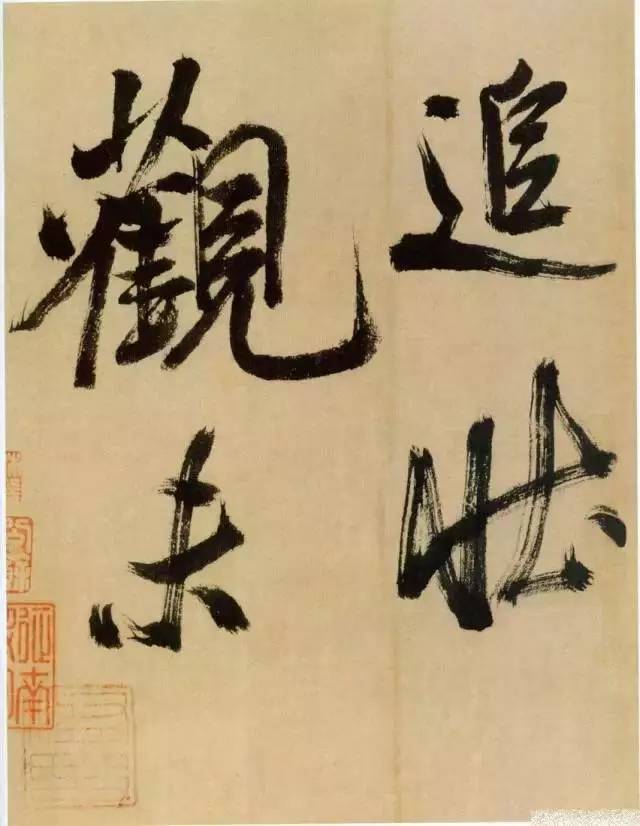

在上海博物馆里,有一幅米芾的书法作品尤为引人注目,这就是《多景楼诗册》。作为米芾晚年力作,作品结字在险峻基础上更多自由与随性,尤其到后面墨枯飞白之际,多了更多老辣、惊奇和痛快!

《多景楼诗册》由11开册页组成,每页纸本纵31.2厘米,横53.1厘米,颇为壮观。《多景楼诗册》是米芾晚年的作品,用笔明显老辣、厚重,间架欹侧中见稳健,极为豪放,笔力雄伟,面对这幅书法作品,可以使人想像出米芾当时挥毫时“神游八极,眼空四海”的气魄。

在微信、微博、网购、IPad、新闻娱乐盛行的时代里,传统的书法艺术似乎有点背时了,从实用的角度来看,现代人已经不需要书法,书法与我何干?然而,在古代,在从不缺少书写的时代里,书法却是那么的被需要。文化巨匠季羡林大师将书法、京剧和《周易》并称为中华之国粹。

电子传播的便捷化使现代手札的文化承载性荡然无存,传播内容瞬间即逝。传统手札的历时性与墨迹化,让人充满着温馨的期盼,其中蕴藏着人间的亲情、友情与爱情,正因为有着焦急的等待,才显得尤为珍贵。电子手札的兴起,使得传统手札在大众形态的日渐远去,代表着一种文化的“失忆”。

如果说“家书”的失落蕴含着道德伦理的淡化,那么网络快餐文化与海量信息交流,就折射出当代文化的浮躁与荒芜。—— 文化艺术形态、道德伦理形态与社会传播形态往往是紧密连结在一起的。因此,弘扬书法艺术有着宏大的历史性意义:书法可以用来寻找失落的亲情、失落的心灵、失落的记忆、失落的真实、失落的文化,甚而是失落的时代。

书法之于人的本质意义在于:书法是心灵的寄托与精神承载。在物欲横流、功利浮躁、信息加速与日益加快的生活节奏中,物质日益发展,而精神日益荒芜。在这样的环境之下,恰恰最需要静下来,为心灵寻找一个港湾。对于现代人来说,书法艺术是最好不过的一种精神载体了。

书法在当代中国,有一股“静”的力量

有学者将书法艺术称之为“无声之乐”、“静态之舞”。因为静,使书法艺术具备了多种心理治疗的功能。在医学界,针对特殊需求学生之书法治疗处理方案研究显示:过动儿童、情绪困扰儿童与听障儿童通过书法治疗均有相当的疗效。练习书法,有助于培养儿童的专注力。对于老年人而言,书法也是最好的健身项目。所谓“志有所专,即是养生之道”。纵观中国书法史,书家普遍高寿,诸如智永习书百岁而寿乡,欧阳询享年85岁,柳公权88岁,文征明99岁尚习小楷,梁书同93岁,近现代书法家中齐白石97岁、林散之90岁,陈叔亮91岁、沙孟海93岁,费新我90岁,启功94岁等等,最为典型的是上海书法老人苏局仙年过百岁仍临池不辍,其养生之道,他自言:“唯书画而已。”105岁时无疾而终。从生理学的角度分析,练习书法,必须端坐凝视,专心所志,是心、眼、臂、肘、腕、指共同配合的微量运动,所以能怡情养性,健体益寿。

书法是认识自我最好的镜子

书法艺术是人们审美情感的一种流露。纵观书法史,经典之作也是人类情感的表征:《兰亭序》是中和,《祭侄稿》是悲愤,《金刚经》是宁静,《天发神谶》是刚怒,《石门颂》是苍茫。提起毛笔,饱蘸浓墨,尽情书写,渲泄之后就是宁静。现代人,在猛烈的浮躁与快节奏的生活之下,恰恰又缺少渲泄的途径,容易产生诸多心理问题。因而对当代社会而言,书法艺术的普及与振兴,是个人身心康健、家庭和睦进而促进社会和谐极为重要的途径。

书法是促进社会和谐的力量

文化教育家蔡元培曾提出以美育代宗教说,认为美育更能促进社会进步与和谐。书法艺术因其抽象性、写意性、抒情性与自我性,更为纯粹地显现出美育陶养感情的特征。书法艺术区别于绘画的主题表达性与文学的政治倾向性,其个人化、内心化、普及化的艺术特征与信仰无涉、与政治无关。与其他艺术形态相比,书法艺术更有普及性,只要会写汉字就会写书法。在现代社会,物质生活日益丰富,文化精神却日显苍白,因而更需要书斋文化,更需要书法艺术。

毫无疑问,在当下,提倡“书法养生法”、“全民书写”有着更为现实的意义!所以说,现代中国,不仅仅是书法家、书法教育家、理论家和书法学习、爱好者需要书法,现代的人们人人都需要书法!

首先应该强调的是,特技的运用,应该是在不违反书法总体的创作原则为前提的。如使用毛笔、宣纸而不是别的,也许更明确地强调的就是必须是使用毛笔一挥而就的。这是一个极为严格且严肃的前提,不容动摇。因此,书法特技主要是在用笔(其中包含沾墨、运笔)、用墨(其中包括使用浓淡墨、使用胶水和白矾水、使用颜料色彩等)、用纸(其中包括残破法、折皱法、重叠法)这三个方面。

(一)用墨的特技

古代书法用墨比较单调,比较多的是枯润变化,这与古代只使用墨块磨墨和墨的质量有关。此外,从书法作品传递的媒介看,古代没有像今天的展厅,其作品大多是自娱、或赠送,没有像如今展厅洋洋大观精华汇萃的作品展。这些,都影响了书法在墨的运用上的艺术的追求。当代书法艺术领域开阔了,加之现代科学技术带来的便利条件,使墨的运用在艺术试验实践中成为可能也成为必然。

a)浓淡墨的运用技巧

书条作品中的枯润、飞白等变化,如采用浓淡墨进行处理,有着奇异的艺术效果,而作品内容的意蕴也会得到拓展。

浓淡墨,就是利用水和墨不同的比例、利用水与墨在宣纸上聚散速度、着色度不同,使用一个笔划中或一个字一幅作品中出现过渡自然、浓淡相间的墨意。

浓淡墨的运用,关键在于蘸墨,其次在控制水量,三是及时进行吸墨吸水处理。蘸墨有二法。一是蘸水,后蘸墨,具体做法是让笔在笔洗中大至洗净,撇至五成湿,然后让笔锋一侧蘸墨,马上进行书写;二是先用笔蘸墨,然后快束蘸水,即刻书写。这种用墨法极象国画中浓淡墨的运用,所不同的是国画可以复笔,而书法绝不能复笔,必须是一挥而就,再就是运笔速度比较快,不容犹疑和迟滞。写时还须用旧宣纸和废宣纸及时吸干,以免出现“墨猪”。

如果是书写大幅字,笔划粗大,可用小笔沾墨抹上大笔上,使水墨相间的层次更多。

浓淡墨的运用,不仅增加了少字书法作品中字的艺术感染力,在条幅中运用,效果也很突出。比如,我在创作大中堂条幅《李白送孟浩然之广陵》中使用浓淡墨,其中“碧空尽”三字不仅让其有大片飞白和留空,而且这三个字皆用极淡的墨,在展览中深受观赏者喜爱。我的另一幅作品《虚融淡泊》亦使用了浓淡墨,让大量的水将墨推至笔划与笔划间沉积,较成功地突出了书法内容中超脱飘逸的情境。

b)墨底白字的效果取得

墨底白字在书法作品中已常被书家所喜用,因为这本身既有“拓味”又得帖的肌润。具体做法有二。一先用白矾水(按1;8 左右的比例调成)写到生宣上,待其干透后,再用墨涂其背面,自然得到这种黑底白字的效果。二是用广告粉写到生宣上,再用墨涂前面,也可以得到相同效果。二者的区别在于:使用广告粉书写,由于干后粉末剥落,字面有残缺感,这对于追求古拙味当然有利,但在书写时由于水粉化散效果不如稀薄的矾水,所以字体显得较为干涩。总之各有千秋,书者可根据内容和艺术需要选择,另外,底面着墨时亦可调入色彩,以增加异味。

c)胶墨的运用

胶墨主要是用于淡墨创作中。有些作品,如想全部使用淡墨时,便可以使用胶墨法来取得色调比较一致的淡墨效果。上面曾说的浓淡墨法,只适合有浓淡变化的创作中,如果用于淡墨作品创作,恐有难处,因水太盛,不好控制,而且一些较细腻的笔道,淡墨不易表达。在这种情况下,可用较高级的胶水用水加以稀释,再调入适量的墨汁,这样,书写时便很少遇到使用水墨时笔划化开太快、难以控制的问题了。

d)宿墨的利用

宿墨的利用,有时可收到意外效果。墨洗中的一得阁的宿墨,墨与胶质及水三者呈分离状。撇开表而浮水后,可作大字,其水印干后有沉迹,似淡墨,呈环状。笔画中部,则可呈焦墨效果,宿墨色亚,也别有风味。

(二)用水的特技

中国画素来有水墨画之称,犹为讲究水的运用,似乎还以水为先。然而,传统书法却很少重视水在书法创作中的作用,这不能不是一种遗憾。其实,在书法创作中充分发挥水的活性、柔性和稀释作用,可大大增强书法作品的艺术魅力。如上述所介绍,浓淡墨中对水的运用,就是其中一例。在创作过程中,还可以有如下的特别用途。

泼水法

生宣吸水、散墨,根据这一特性,在使用浓淡墨进行创作时,可在书写完毕后,对需要继续大面积扩散的笔划,可使用泼水法,即用清水泼下,使笔划上的墨迹,再次散化。

喷水法

作用和步骤与泼水法相同,只是为了更便于控制、或局部需要作此处理的,可使用喷水法。喷水可使用喷枪(如烫衣的喷壶、杀蚊虫的喷筒和喷罐甚至用嘴)有目标地喷洒清水。

使用泼水法,笔画边沿会依低纹的粗细呈现墨迹的散射状,肌理一般比较均匀细腻;使用喷水法,字迹边沿除呈扩散状外,还呈现星星点点浓淡不一的点状墨团,亦别有味道。

洒水法

同样的用清水,或使用喷松枪,或用手洒,只是为了区别时序的先后,故特别用“洒”宇。洒水法的水是在书写之前,先把水洒到生宣纸上,其未干时即在纸上书写,以求得别的散墨效果的用水法。用洒水法所得的散墨效果是不规则的,字迹比较模糊以至残破,粗磊的笔划中如有水滴先于书写前,其处便出现隐隐约约的水印。

笔者使用洒水法创作过一幅作品,这幅作品在多次展览上皆受到注意和观众的反复玩味,艺术效果甚佳。

这幅作品字心为60cm,浓墨大字字面为“聪明一世”,后面分别用淡墨篆书写着“糊涂、糊涂、湖涂,误人、误人、误人”,“莫莫莫、错错错”,此外还有大小不一,顺序不一,模糊不清各种小字,诸如“卿卿算尽太聪明,反算了卿卿性命”,“难得糊涂”、“不如糊涂”等等。在四个大字“聪明一世”中,其中由于“一世”二字是用了洒水法处理,显得有点“糊涂”。我的整个构思是这样的:这是一张人生答卷,观众完全可以从不同的人生体验和思想层次上去理解我的这个作品。“聪明一世”,是谁都希望的,是好事,但事实上不可能,理想和现实存在矛盾。从另一个角度看,聪明一世未必是好事,也许是一种错误,人不能太精明,太算计了,君不见“反算卿卿性命”的先例、古训?由上可见,这样的内容,有点“非要这种形式不可”的味道了。

矾水特效

白矾、其化学学名为金属硫酸盐含水晶体,具有沉淀水污的功用。当然,我们也不用管这么多,只要知道它在宣纸上的奇异作用就行了。

我们知道,宣纸分生宣和熟宣两种。据说熟宣即是用矾水漂过的宣纸。矾水的奇效,在墨法特技一节中有所涉及,即用来取得墨底白字的效果,可见其有隔阻墨色的作用。

用矾水喷洒、滴淋生宣,使其成为生熟相夹的生熟宣,可得其效。请看后面作品选“虎”字。

这幅作品是我前年创作的经过多次展览,均引起观众和书画家们的兴趣。这幅作品有两个特点,一是结字。几千年来,草书的“虎”,均是直写成“虍”,而这个“虎”变立写为卧室,而有点俏形,形如一头受困笼中的卧虎,仰天长啸,悲苍而雄浑。二是墨色的奇特效果:浓淡墨自然聚散,其迹酷似虎斑。这是我用了“酷似”二字,我想凡看过这幅作品真迹的人,无不同意我的这种说法的。其斑纹的细腻,也是工笔画家们大为赞叹的。

我就是运用喷洒矾水和喷水法及浓淡墨法获这种艺术效果的。具体做法是这样的:

以2;8 的比例开矾水,即二分矾八分水,还可以再稀释些。选安徽单生宣或都安生宣,用矾水均匀地喷洒在纸在背面(最好选用手枪式塑料喷壶喷洒),干润面积比例为3;2,待其干透,最好晾至一个对时。创作时有矾水的一面朝下,即着墨还是在宣纸的正面。书写时以浓淡墨沾墨法沾墨,但要明显增加水量,增至不过滴垂为止,急就而书,紧接着大量喷洒清水,使水墨浮于纸上,自然化开,但要注意不要用宣纸吸墨,以免影响墨色的光泽,宁糊勿墨死。

除了均匀的喷洒外,还可以有点滴法、画格法,联合法等多种,书家可根据自己的想象力尽情发挥。这里我再选用几幅本人的个人书法展览作品引作例子。

有一幅“井”字。这个字下面有一行落款:“这个字是一笔写成的你可能不信也不敢问是吗?”这幅作品在展厅里常引起围观,人们常常为其究竟为何字争论推敲,莫衷一是。其实这是个方方正正清清楚楚为“井”字,应该说是不该有什么疑义的,但观赏者却被我的落款(应该说还有那奇特的墨色效果)弄糊涂了。我创作这幅作品出于几点隐衷;其一,是想利用观众的心理直接取得一种幽默风趣的展厅效果。使作者和观赏者形成一种必然的对话,开个玩笑,达到一种契;其二,是针对那么一种心理,人在简单的事物面前往往反而会迷惑和动摇,明眼的事物,自己本来已认清的事物,往往犹豫甚至不敢认了;其三,井字是一个稳架结构,我以为十分形象地反映了中国思想观念方面的值得反思的一种状况。

创作这幅字,我先用矾水在单宣背面打方矾,打格使用锋宽二十毫米的油画笔,然后再乱洒几处。干后复正纸面,一笔写成井字,紧接着使用喷枪喷射“井”字的两个横划,有时直喷浓墨处,使之化开,时而喷字迹外沿洁白处,让水诱导墨锋。这样,一幅浓淡墨层次丰富、墨色走向有方有圆有散射的作品“便形成了。其墨迹自然形成的方砖镶嵌的效果,突出了字义本来的内涵。内容和形式是相统一的。

另一幅“飘”。原作为大中堂,用整幅四尺宣写成。如看原作,其中“风”字的笔道呈几处明显的刀刻斧凿的规整深沟,极富金属味,但又明显不是画出来的。还有一幅“寿”,此字中含三个字:“春长寿”,或“千年寿”,这是结字技巧,用墨方而也颇值玩味,即有几处呈圆形或弧状散墨痕迹。这两个字都是预先用了矾水点画宣纸背面的结果。

食盐吸水法

反食盐洒在刚写成的字迹上,利用食盐吸取空气中水分的特性,亦可收到特别的墨色效果。我有一幅作品《熊》,就是使用了撒放食盐的手法,使整个“熊”字呈很肖似的毛质感。作法是:在墨迹未干时撒上些许食盐,如需放射状的效果,便在笔划中间撒让较密集的一堆。当然,我的那幅《熊》,除使用食盐外,还使用了滴洒矾水的技法。

(三)用纸的特技

纸的处理,也是一幅成功的书法作品不可忽略的一个因素。

纸的处理对墨色效果影响甚大。

一法:抓皱。写前反纸团起抓皱,稍加摊平即可作书;也可以随意在裁好的纸上抓皱几处,抓皱的纸因出现凹凸状,笔锋过去,凸处着墨,裱托后字迹自然显斑驳状。使用浓淡墨重笔书写,凸处先着水墨,凹处后着水墨,由于浸化时机不同,便会形成自然的效果,可得到特殊的笔画肌理感。

此外,我故意在上面用烟头烧出几道窟窿,溅上几滩宿墨,使书面显出狼藉感。整个字面俨如一个伤痕累累困兽犹斗的壮士的英姿。这幅作品在展厅中犹得在经济领域中苦斗的厂长、经理们青睐。

三法:叠写。一张纸叠成二层,重笔写下,使上下两纸出现一模一样的字迹。这个难度比较大。笔者曾用此法作书一幅,题为《影》,就写此一字,摊开后,互为倒影,十分有天趣。

(四)其他杂技

甲,残旧法

书法作品有时为了求得古味,须使字心甚至裱装的绫帛等变残旧以至生霉斑。便可用以下的方法。

可选用旧纸甚至有水印霉变的纸,再不然使用新的宣纸亦可,先写好、钤上印章,或者先使用颜料调出淡褐色染在宣纸上待干后再书写钤印。搁置一个月后(主要是让墨迹干透),用湿布包裹,放在阴湿处约十天半月,具体可视当时气温定,使其发霉,之后,再令其干透,托好后便可用漂白粉洗刷几次,然后揭去托纸重新装裱。如要字心成裂纹状,可在托裱后用火烤煨,微焦,用手搓卷,再行装裱。所裱的绫或缎也可以用水洗刷使其失去光亮而显旧味。

乙,彩墨彩底法

现代书法有两种流向,一是字入画,使字有画意。二是画入字画,大胆地在原来只有黑白变化的书法创作中使用作画的颜料,的确也可以获得新的意境。这样,也就出现了新的技法。

我曾创作有一个条幅(字心1.2 米;0.4 米),单个字,占据大部分字心的是一“莲”字,用水墨加国画颜料一笔写成,沿莲字那拖长的竖笔有落款“予独爱莲之出淤泥而不染”等字,总体效果颇佳。具体作法是用颜料调在水中洗笔作为淡墨部分的色彩,写时,蘸墨之前先加蘸较浓的颜料团,写后再行喷水。

为了取得油画的阍色效果,一些作品可选用质量较好较厚的夹宣或高丽宣,因要反复衬染,单宣承受不了,写字前先染重色,写完字后再依需要反复在背面加彩衬染,染时如抓皱字心,可得碎玉纹。

书法中的特技,是书法创新中的一种手段而已,随着科学技术的发展和书家们的刻苦试验和探索,还会不断地丰富。然而,作为一个书家,应十分清醒地认识到,特技的作用,远远不是书法艺术的主流,创新的主攻方面总是在运笔结字等方面;另外,也并不是所有内容所有作品都使用特技,匠心太重,便成字匠,所以要非常注意形式和内容的统一性、自然融合性,而不能太刻意。为特技而特技的书法作品,肯定不是佳品,慎用色彩,切记!

启功(1912-2005),字元白,也作元伯,中国当代著名教育家、古典文献学家、书画家、文物鉴定家、红学家、诗人,国学大师。满族,爱新觉罗氏,是清世宗(雍正)的第五子和亲王弘昼的第八代孙。

1933年经傅增湘先生推介,受业于陈垣,涉足学术流别与考证之学。后聘为辅仁中学国文教员;

1935年任辅仁大学美术系助教;

1938年后任辅仁大学国文系讲师,兼任故宫博物院专门委员,从事故宫文献馆审稿及文物鉴定工作;

1949年任辅仁大学国文系副教授兼北京大学博物馆系副教授;

1952年后任北京师范大学副教授、教授,中国人民政治协商会议全国委员会常务委员、国家文物鉴定委员会主任委员、中央文史研究馆馆长、博士研究生导师。九三学社顾问、中国书法家协会名誉主席,世界华人书画家联合会创会主席,中国佛教协会、故宫博物院、国家博物馆顾问,西泠印社社长。

笔法有广义和狭义之分,广义的笔法包括执笔方法和用笔方法,狭义的笔法仅指用笔的方法。此指狭义。笔法包含笔的运行轨迹、运行速度、笔毫与表现载体的接触部位、笔锋所处的位置、笔的竖立程度和笔的转动状态等。

笔的运行轨迹,指毛笔在书法表现载体(纸、绢、竹、木等)上运动、行进的路线和因此而留下的痕迹。笔的运行轨迹因书体而异,因风格而异。

正书(含篆、隶、楷)讲究逆锋起笔、回锋收笔。所谓“逆入平出”、“无垂不缩,无往不收”就是对笔的运行轨迹的基本要求。在起笔和收笔的过程中,笔锋往往两次经过同一个点。行笔过程中,笔画圆转处,笔按弧线行进;笔画平直处,笔按直线运动。

行、草书由于运笔较快,笔意连贯,正书中逆起回收的要求被淡化。一笔之中,笔锋很少两次经过同一点(交叉除外)。同时,行、草书变化丰富,直线条相对较少,笔多按曲线运动,连绵前行。

从书法的风格来说,方峻、内扌厌的,其转折处(指横折)先提笔上*,再按笔向内而下,笔意内敛,笔画稍有重合。而圆润外拓者,;转折处则直接向右下按笔,圆转下行,笔意向外拓展。

二、笔的运行速度

笔的运行速度,指笔运行的疾涩、快慢。疾,快的意思。但“疾”并非一味的快速,仍须起伏行笔,急遽有力。涩,慢的意思,即行笔要留得住,但又并非停滞不前。字的点画不同,行笔速度亦各异,故有“疾”、“涩”之分。清刘熙载《艺概-书概》云:“古人论用笔,不外疾涩二字。涩非迟也,疾非速也。以迟速为疾涩,而能疾涩者无之。”清蒋和《书法正宗-笔法精解-指法名目》云:“宜疾则疾,不疾则失势,宜涩则涩,不涩则病生。”

一般而言,写正书的速度要慢些,但又要有行草的灵动,写行草书则要快些,但又要有正书的稳重。

笔运行的速度并非一成不变,而是根据具体情形时缓时急,交替前行。

笔与表现载体的接触部位,即笔毫与表现载体接触的最高部位。我们可以将笔毫先分为三个部分,接近笔管的三分之一称为笔根,接近 笔尖的三分之一称为笔锋,中间的三分之一称为笔腹。笔根以下的部分(即笔腹、笔锋)又可分为三个部分,自下而上依次为一、二、三分笔。如此,则笔毫可大致分为四个部分:笔尖至九分之二处为一分笔,九分之二至九分之四处为二分笔,九分之四至九分之六处为三分笔,九分之六以上的部分为笔根。

四、笔锋在笔画中所处的位置

根据笔锋在笔画中所处位置的不同,用笔方法有中锋、侧锋、偏锋之分。

中锋,亦称正锋,指运笔作书时笔锋处于点画中间。为使点画圆润,历来书家多主张“笔笔中锋”。因笔锋在点画中间运行时,墨汁顺笔尖流注而下,均匀渗开,达于四面,点画也就无上重下轻、上轻下重、左重右轻、左轻右重等缺点。故“中锋”乃书法之根本笔法。“锥画沙”、“屋漏痕”即中锋之喻。清王澍《论书剩语》云:“中锋者,谓运锋在笔画之中,平侧偃仰,惟意所使,用其既定也端若引绳。如此则笔锋不倚上下,不偏左右,乃能八面出锋,笔至八面出锋,斯施不当矣。”

偏锋,即运笔时将笔之锋尖偏在点画之一面。写出的点画往往有轻重不匀,一边光一边毛等弊病。一般书家以偏锋为败笔。

五、笔的竖立程度

根据笔与书法表现载体的平面是否垂直和笔的倾斜方向与运行轨迹的关系,笔的竖立程度可分为垂直(基本垂直)、与运行轨迹基本一致的倾斜和与运行轨迹不一致的倾斜三种情形。

垂直,指笔与表现载体的平面呈基本垂直状态。这是中锋用笔时笔的基本状态。明赵宦光《寒山帚谈-用材》云:“正锋全在握管,握管直则求其锋侧不可得也。握管袤则求其锋正不可得也。”

与运行轨迹基本一致的倾斜,指笔的倾斜方向与笔欲往或既过的方向基本一致。有笔毫在后、笔杆在前(可称为“拖”)及笔毫在前、笔管在后(可称为“推”)两种情况。当代书家雷志雄作篆书多用“拖”法,而何应辉作书则常用“推”法。

与运行轨迹不一致的倾斜,指笔管偏出点画之一侧的倾斜,通常的情况是笔尖在点画一侧,而笔管则倒向另一侧。侧锋用笔多用此法。若笔管过于倾斜,笔腹着纸横行,则为偏锋,不可用,用则扁薄。

六、笔的转动状态

根据笔在运行过程中是否转动,用笔方法分转笔和不转笔两种。转笔,指运笔时执笔之手指与笔管的接触部位不断发生变化,捻动笔管,令笔管转动的用笔方法。不转笔,其意相反。

转笔是笔法的重点,也是书法之“法”的重要方面,中锋行笔的基本条件,因为只有转笔才能“令笔锋常在画中行”。“担夫与公主争道”、“鹅划水”就是古人对转笔的生动比喻。“道”、“鹅”即笔杆,“担夫与公主”、“鹅掌”即笔杆两侧之手指,“争”、“划”即是两侧手指的来回捻转。

转笔的方向应视笔的运行轨迹而定。如相向之两竖,行笔时左竖左转,右竖右转。而相背之两竖,其转笔之方向则相反,左竖右转,右竖左转。横画则视其俯仰,折画则视其外拓内扌厌来确定笔转动的方向。反过来说,则不同的转笔方向决定笔画的运行轨迹和书法风格。

关于转笔,当代著名书法家孙晓云在其著作《书法有法》中作了详尽的论述,有兴趣的朋友不妨一读。

卫夫人传世楷书八行在《淳化阁帖》,及书论《笔阵图》,大概均为好事者为之。有《名姬帖》、《卫氏和南帖》传世。她曾作诗论及草隶书体,又奉敕为朝廷写《急就章》。其字形已由钟繇的扁方变为长方形,几条清秀平和,娴雅婉丽,去隶已远,说明当时楷书已经成熟而普遍。

《名姬帖》,卫夫人小字楷书碑帖,其笔法古朴肃穆,体态自然,是楷书中的上品,被后人誉为簪花小楷。卫夫人不但在书法艺术实践上有突出成就,不让须眉,而且在书法艺术理论方面也有重大建树和比较全面深入的论述。她撰有《笔阵图》一卷,全面深入地参考了有关的书法理论,并提出自己的看法。她在书中首先提出,书法之妙“莫先乎用笔”。

卫夫人主张学习书法要上溯其源,师法古人,反对谙于道理,学不该赡,以致徒费精神,学无成功。宋陈思《书小史》引唐人书评,说她的书法“如插花舞女,低昂美容;又如美女登台、仙娥弄影,红莲映水、碧沼浮霞”,应该不是过誉之词。就这样,她的书法美了1600多年,世人难以忘怀。

对书写不同字体时的用笔,卫夫人亦有精辟论述。她认为用笔有六种方法,如篆书是“飘扬洒落”,章草为“凶险可畏”,八分书为“窈窕出入”,飞白书为“耿介特立”,倘能“每为一字,各象其形”,则“斯超妙矣,书道毕矣。”

夫三端之妙,莫先乎用笔;六艺之奥,莫重乎银钩。昔秦丞相斯,见周穆王书,七日兴叹,患其无骨。蔡尚书邕,入鸿都观碣,十旬不返,嗟其出群。故知达其源者少,喑于理者多。近代以来,殊不师古,而缘情弃道,才记姓名,或学不该赡,闻见又寡,致使成功不就,虚费精神,自非通灵感物,不可与谈斯道矣。今删李斯笔妙,更加润色,总七条并作其形容,列事如左,贻诸子孙,永为模范,庶将来君子时复览焉。

笔要取崇山绝仞中兔毛,八九月收之。其笔头长一寸,管长五寸,锋齐腰强者。其砚取前涸新石,润涩相兼,浮津耀墨者。其墨取庐册之松烟,代郡之鹿胶,十年以上,强如石者为之。纸取东阳鱼卵,虚柔滑净者。凡学书字,先学执笔,若真书去笔头二寸一分,若行草书去笔头三寸一分执之。下笔点画波撇、屈曲,皆须尽一身之力而送之。初学先大书,不得从小。善鉴者不写,善写者不鉴。善笔力者多骨,不善笔力者多肉,多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。多力丰筋者圣,无力无筋者病。一一从其消息而用之。

一 [横]如千里阵云,隐隐然其实有形。

丶 [点]如高峰坠石,磕磕然实如崩也。

丿 [撇]陆断犀象。

┐ [折]百钧弩发。

丨 [竖]万岁枯藤。

ㄟ [捺]崩浪雷奔。

[横折弯钩]劲弩筋节。

右七条笔阵出入斩斫图,执笔有七种:

有心急而执笔缓者,有心缓而执笔急者。若执笔近而不能紧者,心手不齐,意后笔前者败。若执笔远而急,意前笔后者胜。又有六种用笔:结构员备如篆法,飘飘洒落如章草,凶险可畏如八分,窈窕出入如飞白,耿介特立如鹤头,郁拔纵横如古隶。然心存委曲,每为一字,各象其形,斯造妙矣,书道毕矣。

永和四年上虞制记。

《笔阵图》 – 译文

在文士的笔端,武士的剑端,辩士的舌端,最妙的是文士的笔端。在礼、乐、射、御、书、数这六艺中,最奥妙无穷的当是书。往昔秦丞相李斯见到周穆王书法,叹惜七天,为他的书法缺少骨力而担忧;蔡邕到鸿都观看碑碣,百日不回,赞叹碑碣超群出众。所以通达书法源流的人少,不明书法道理的人多。近世尤其不重视师法古人,一凭兴致去写,违背书道,仅能记姓名,而常识并不渊博丰赡,闻见又少,所以没有成就,空费精神。然不是对书法有所感悟的人,是不可与他谈书道的!现将李斯的《笔妙》删改润色,归为七条,作出形象比喻列于左(下),留给子孙,永为楷模,并希望将来的君子,能时时揣摩。

笔要取高山绝壁中的兔毫,八九月间收取。笔头长一寸,笔管长五寸,锋毫要齐整,锋腰要强健。砚要取浅黑干涸的新石,润涩兼硕,能浮耀墨汁光泽的。墨要取庐山的松烟,代郡的鹿角胶,鹿角胶要放置十年以上,坚硬如石才可用。纸要取东阳鱼子笺,因其柔软滑净。凡是学写字,要先学执笔,如果写真书,离笔头二寸一分处执之,若行草书,离笔头三寸一分处执之。点画波折应为全身的力量行笔。初学应先写大字,不得从小。善于鉴赏的不善写,善写的不善鉴赏识别。善于用力的人字多骨瘦硬,不善笔力的人写出来的字多肉肥软。骨多肉少的称为筋书,肉多骨少的称为墨猪;多力丰筋的是优秀的,无力无筋的是有毛病的。要一一从这中间的奥妙处来运用它。

横画,如同千里阵云,隐隐于天空,看似无形,实则有形。

点画,像高山坠石,磕然有声,如山裂石崩之响。

撇画:如利剑斩断犀牛角与象牙一样有力。

戈画,如百钧之力发弩,强劲有力。

竖画,像万年枯藤一样苍劲雄强。

背抛钩,如崩浪奔雷,气势非凡。

横折钩,像强劲的弩,坚挺的竹。

这是七条笔阵出入斩斫图。执笔有七种情形,有心急而执笔松缓的,有心情宽松而执笔很紧的。如果执笔离笔头近而又松的,就会心手不谐调,意在笔后肯定要失败;如果执笔高而紧,意在笔前就能成功。

又有六种用笔法:结构圆备的,如篆法;飘飏洒落的,如章草;凶险可怕的,如八分书;娴静美好的,如飞白书;高耸挺立的,如鹤头书;纵横郁拔的,如古隶。然要用心思考详尽,每作一字,各象其形,这样才能达到妙境,穷尽书理呀。永和四年,上虞人卫铄撰述。

译文(二)

古代三端的妙用,没有先于用笔的;而六艺的奥妙,没有重于书法的。昔日秦丞相李斯见到周穆王的书法,感叹了七天之久,不满意他的书法缺乏笔力。蔡邕到鸿都观看碑碣,一百天了还不忍返回,不停的称赞那些超群出众的碑碣,所以知道通达书之源流的少,不懂得书法道理的多。近代以来竟而不师法古人,只凭兴趣背离书道,只记得姓名,有的学识并不渊博丰赡,见识又少,致使没有成就,空费了精神。于是,不是通于神灵,能感化他人的人,便不足以与其谈论此道。现今删改李斯的《笔妙》,再加以修饰的文字使其完整,总括起来有七条,并且予以说明,把对其所作的形容列在左边,遗留于子孙,永为楷模,希望将来的学书者,能有时间看看。

笔毫要取那高山绝壁中的兔毛,八九月间猎取,笔头要一寸,管长要五寸,锋毫要齐整,锋腰要有强度。砚台要选用浅黑干涸的新石,润滑与滞涩兼顾,能浮耀墨汁的光泽。至于墨要取庐山的松烟、代郡的鹿角胶,要十年以上,强硬如石的作为制造的原料。纸则要取东阳鱼卵纸,柔软滑净的。大凡学写字,先要学执笔之法,如果作真书,要执去笔头二寸一分处;如果是行草,要执去笔头三寸一分处。下笔点画波撇曲折,都要尽一身之力行笔。初学书者先学大字,不得从小字开始。善于鉴赏的不善于写,善于写的不善于鉴赏。善用笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨少肉者叫它“筋书”,多肉少骨的叫它“墨猪”,多力丰筋的是可取之法,无力无筋的为错误之法。要一一从其间吸取奥妙、体会真谛,并且合理地运用它。

一 横画:要像千里阵云,隐隐然其实有高低不同的形状。

丶 侧点:要像高峰坠石,磕磕然实际在崩塌。

丿 撇掠:锋锷能在陆地截断犀角象牙。

┐ 戈笔:要像百钧重的弓张箭发。

丨 努笔:要像万岁枯藤一样多节而瘦劲。

ㄟ 背抛法:要像蹦浪雷奔一样徐迟有力。

钧弩势:要有如强弩筋骨一样遒劲。

右边是七条笔阵出入斩斫图。执笔有七种情形。

有时候心情紧急而执笔却不紧,有时心情宽松执笔却很紧。如果执笔离笔头近而又不紧,意在笔先就会成功。于是又有六种用笔之法:

结构字体、布置形势完备的如篆法;

笔势飘逸洒脱而又自由奔放的有如章草;

波撇凶险可畏如八分书;

那笔法出入娴静优雅的好比作飞白书;

笔画高耸挺立如鹤头书;

纵横沉凝遒劲的如古隶。

然而还要用心思考,考虑详尽,再作一字,各象其形,这样才有可能臻于妙境,书道也只有在这时才算穷尽。岁在永和四年,上虞 制图并撰文。

清代学者王国维曾提出了文学艺术的三种境界。他指出,“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”为第一境界;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”为第二境界;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火栏栅处”为第三境界。王国维的境界说,从普遍的意义概括了文艺家的创作历程,即从生活到艺术、从必然王国到自由王国的实践轨迹。书法家当然也不能例外。

亦如其它艺术形式一样,要成为一个书法艺术上成功者,在第一个境界中,他必须跨越三个阶梯;自我选择——读万卷书——生活积累。

这差不多还属创作的准备阶段,但这个阶段非常重要,几乎每个阶梯都决定了他今后书法作品的品位。

自我选择是书法家走向成功的第一步。这意味着书家本身首先得使自己的选择(笼统地说是书法,更具体地说是书法中的某种字体,某种风格)成为一种科学的选择,使自己从一般的对书法的爱好和笼统的对书法的某种字体某种风格的爱好,变为性格、气质的自我发现与把握,因为书法创作不是单凭韧性就能成功的。只要你学书不只是为了附庸风雅和打发时光,你就不能不考虑它的结果,就不能不考虑怎样能使自己成为真正有建树有影响的书法家的问题。尽管任何踏进书法艺术这个门坎的人都要经历从楷及隶及篆及行及草,或由隶及楷及行及草及篆的临摹阶段,但进入创作阶段便需有所专攻和专精。有的人适合楷,有的人适合攻隶篆,有的人善行善草。这都需要各人根据自己的意趣,最重要的是根据个人的气质去作出选择。

唐代草圣怀素是个放浪形骸的和尚,其性灵豁畅,嗜酒如命,一日九醉,被时人称为“醉僧”。不论在当时还是在书法史上,其草书都是独树一帜的。所谓的“癫张狂素”。在书法上他所下的苦功,不可谓不深。开始时他因穷无纸可书,尝于故城种芭蕉万株,以供挥洒;书不足,乃漆一盘书之,又漆一方板,书至再三,盘板皆穿。每遇寺壁、衣裳、器皿靡不书之。弃笔椎埋于山下,号曰笔冢。”依他的功夫,真草隶篆都不一般,但他却专于草书,终于成为张旭之后风格独立的大师。怀素的成功,有刻苦用功的因素,但更多的是在于他那种狂放而浪漫的气质与狂草书这一形式的契合。

看看自己到底是哪一块料,这种选择是十分严峻的。人们往往过分看重了自己的爱好,过分相信了自己的聪明,而忽略了自己性格、气质这一至关的因素。不知道错误的选择意着用生命作低押去进行冒险,意味着事倍功半的徒劳,意味着一场天大的误会;而正确的科学选择,就意味着自己踏上了成功的第一个阶梯。

读万卷书,这对搞书法的人来说似乎比一般人要难得多。一方面,是博览群书、使自己通六艺,明事理;另一方面,指在书法的行当里,更是要博,这种博,甚至包括了大量的临摹功夫,即所谓的“手谈”“笔读”,因为书法技艺性特点非常强,非得有如此特别的读法。读万卷书,旨在使自己首先是个鉴赏家。俗话说“眼高手低”,好像有贬意,事实上,这却是带普遍意义的真理,对书法家来说更是如此。因糨眼低手就更低,犹其对于书家,鉴赏力是创造力的引导者,在鉴赏与创作间,永远是一个大于号。而鉴赏力又是以读书之多寡广博与否为基础的。

大书家都是些大学者,一流书家皆为一流学者。小家子、二三流者,皆在读书、学问上逊色。古往今来,这条铁律淘尽了多少风流!这第二个阶段是无法跨越的,只能一个脚印一个脚印走下去,更别无捷径。

在创作的第一境界里,生活积累起着比较明显的推动作用。生活是创作的源泉,书法艺术丝毫也不例外。广博深厚的生活积累、深刻的人生体验,对其作品中所展示的生活内容和自然生态的捻熟,是推动书家生发创作欲望和创作出好作品的条件。有了这些积累,才有可能对其作品在程序上完成内容,题材以至形式方面的选择和提炼。在创作的第一个境界里,生活积累往往成为一种最活跃的因素,它甚至可以弥补艺术表现力的不足。

书法家只有一步一步地跨过创作的一个境界,才可能到达更高的境界。

在同一境界里,书家在各个阶梯所达到的高度是不一样的。三个阶梯中其中任何之一,都有可能在某个书家的创作因素中占有优势。一流书家、大手笔,在三个阶段上均显优势。单纯的学者,没有他们那种艺术气质和敏感,没有他们那种艺术气质和敏感,没有他们那丰富的生活积累和体验,没有他们那种洋溢的激情;一般的书家,又缺乏他们那样的学者素养。这就是大家风范。而所谓的二流三流书家,往往就是在某个阶梯上没处高点,或择不明智,或书山欠功,或积累不足。纵观古今,书家的大小高低缘由不过如此。

“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,这实在是意味深长的。

肢而望矣,不如登高之博见;终日思矣,不如须臾之所学,“望尽”二字,会使人人惭愧、小家畏缩、大家奋然。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”——如果说,创作的第一境界严格地看来还只是准备阶段,那么,在第二个境界中差不多就体现为一种具体的实质性的创作实践阶段,其中包括实验性的探索。在这一境界里,书家所受的煎熬是空前的。其指路牌上就写着:在此惟粹。

超常的毅力、忍耐、寂寞和刻苦的创作,构成了这一境界的全部。这里也有几个阶梯。

第一阶梯:长期不懈的艺术实践,其中包括临摹和创作。书家的价值最终都要体现到其作品中去。在第一境界里,他的自我选择、破万卷书、深入到社会生活的各个层面去摸爬滚打,目的前在于将这一切熔铸成自己的艺术作品,而实现这一目的唯一途径,就是写。不实践,尽其然只得所知、看知,而实践才可得真知、已知、深知。无论在创作中还是在非创作的程序里,写都是书家必须坚持的长期的基本功。因为其鉴赏力与创造力的差距只能靠这种训练来缩短,否则,纵然你读书万卷,这“如神之笔”还只是一厢情愿而已。大书家颜真卿在书坛崭露头角的时候,已入知天命之年,而当时他对书法艺术已有几十年学习和创作实践。这种长期的磨炼和探求是他成功的一个重要原因。

保持创作态的心理机制,是这一境界的一种特征,也是一个阶梯。书法创作也是一种非常复杂的精神生产活动,我们当然很难严格地给书法家创作的整个过程做些机械的划分。我这里所说的创作态,是指一种期待意识。因为,灵感只会光顾那些有准备的头脑。

宋代书法四大家之一的苏轼的有句诗云:“作诗火急追亡逋,情景一失后难摹。”其实,他作书作画又何尝不是如此!明代李日华在《六砚斋笔记》中载道:“东坡先生虽天材卓逸,其于书画二事,乃性所笃嗜,到处无不以笔砚自随。海南老媪,见其擘裹灯心纸作字。..其在黄州,偶途路间,见民间有丛林老木,即鸡栖牢之侧,亦必就而图之,所以逸笔草草,动有生气,彼固一时天真发溢,非有求肖之余也。”清代金圣叹也曾说过:“文章最妙是此一刻被灵眼觑见,便于此一刻放灵手捉住,盖于力量前一刻亦不见,略后一刻便亦不见,恰恰不如何故,却于些一忽然觑见,若不捉住,便更寻不出..遂总付之泥牛入海,永无消息。”

像苏轼这样的文学艺术大师,之所以有这样广泛而巨大的艺术成就,很大程度就在于他们始终自己处于极敏感的创作态下,使与之交臂而过的灵感和冲动都被挽留下来,真正成为他艺术创造的智慧。“寻他千百度”的心弦使他成为灵感的宠儿。

处于创作态和非创作态,在构思一件作品时的情况是很不相同的。书家处于创作态时,得到的是细节讯号:用笔、用墨、结字、用纸、印章、落款、内容、布局等等,第五个奇思异想都是具体的;处于非创作态时,出现的是概念、非情节性和体验性的笼统的观念,是原始生活积累的一种期待,或叫做“一厢情愿”。前者主要是形象思维,后者较多的粗糙的、模糊的理性的思维。

处在这一境界的书家,此时心理压力是很沉重的。一方面,是他的创作欲、情绪线、智能处于最高点,另一方面,他的自信心往往又处于最低点,这种反差造成的痛苦是最耐难忍的。不可避免的自愧形秽,不知“天时”如何、有无地利,画眉深浅入时无,丑小鸭、丑媳妇、灰姑娘,怀疑和自责伴随着他的社会期待,贯穿在他创作的全过程——叫人如何不憔悴!

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火栏栅处——这一境界对所有书法家来说都是最高的。追求的有了结果,汗水辛劳换来秋实。

结果,书家到了一个比较自由的境界,他会发现,那原以为远不可及的东西,离他却是这么近,他苦苦寻求的东西,原来也是他本来拥有的。

在这一境界里,书家可以高瞻远瞩。他首先跨上了头一个阶梯,通常是一发而不可收,他突然陷入灵思如泉的境地。处女作总是难产的,第二胎第三胎往往变为顺产。这种情形,差不多都出现在大部分书家身上。可喜,亦堪忧。可喜者,出作品是好事,是成就的标志;堪优者,生育过多,难免粗糙,总不如厚积薄发之作。据我的观察和研究,书家中二三流者,停留在这一阶段者甚多,他们似乎从表现的热闹中得到良好的自我感觉,恰恰忘记了自己应在灯火栏栅处,这是很可惜的。当然,这是相比较而言的,毕竟达到这一境界这一阶梯者并不多。

这一境界的更高的阶梯是大彻大悟,其思想道德修养方面达到相当程度的完美。不追逐时髦也不因循守旧,视名利荣华富贵如粪土,宠辱不惊,不失节,不媚俗,不为五斗米折腰;创作厚积薄发,介于写与不写之间;艺术上返璞归真,由繁到简,变前期的造作、刻意求工为随意和漫不经心。这已是大方之家了。

三种境界,在书家的整个创作历程不外如此,在艺术作品中也是如此。

境界中都有不同的阶梯,就看你就在哪一级上。我总觉得,有的人主要因书读得尚少,悟性不足,因此尽管涉足了三个境界,却总在较低的阶梯上,殊不知入门不难,入境也不难,难就难在踏在什么样的阶梯上。

作字如人,然筋骨血肉,精神气脉,八者备而后可为人,阕其一行尸耳。——清.王淑《论书滕语》

书必有神,气,骨,血,肉,五者阕一,不成为书也。——北宋.苏轼《论书》

初学之际,宜先筋骨,筋骨不立,肉何所附。——唐.徐浩《论书)

风神者,骨中带肉也。老劲者,肉中带骨也。有志临池者,当以慧眼区别之。——清.朱和羹《临池心解》

先仪骨体,复尽精神,有肤有血,有力有筋……。丝来线去,脉络分明。——《书学详说》

骨即存矣,而遒润加之。——唐.孙过庭《书谱》

凡作书,无论何体,必须筋骨血肉备具,筋者锋之所为,骨者毫之所为,血者水之所为,肉者墨之所为,锋为笔之情,水为墨之髓。——清.包世臣《安吴论书》

以筋骨立形,以神情润色。——唐张怀灌《文字论》

字之骨,大指下节骨是也;字之筋,笔锋是也;字之肉,笔毫是也。字生于墨,墨生于水,水者,字之血也。——元.陈绎曾《翰林要诀》

人之于书,得心应手,千形万状,不过曰中和,曰肥,曰瘦而已。若而书也,修短合度,轻重协衡,阴阳得宜,刚柔互济。——明.项穆《书法雅言》

肥字须要有骨,瘦字须要有肉。——北宋.黄庭坚

骨体筋而植立,筋附骨而萦旋,骨有修短,筋有肥细,二者未始相离,作用因而分属

筋骨不生于笔,而笔能损之益之;血肉不生于墨,而墨能增之减之。肉托毫颖而腴,筋籍墨沉而润。腴则多媚,润则多姿。——清.笪重光《书筏》

夫马筋多肉少为上,肉多筋少为下,书亦如之。——唐.张怀灌《评书药石论》

书有筋骨血肉,前人论之备矣,抑更有说焉?盖分而为四,合则一焉。分而言之,则筋出臂腕,臂腕须旋,旋则筋生;骨出于指,指尖不实,则骨骼难成;血为水墨,水墨须调;肉是笔毫,笔虚圆健。血能华色,内则姿态出焉;然血肉生于筋骨,筋骨不立,则血肉不能自荣。故书以筋骨为先。——清.朱履贞《学书捷要》

故其始学得其粗,未得其精;太缓者滞而无筋,太急者病而无骨;损毫侧管,则饨慢而多肉;竖笔直锋,则干枯而露骨。——清.冯武《指意》

今吾临古人之书,殊不学其形势,惟在求其骨力,而形势自生耳。吾之所为,皆先作意,是以果能成也。——唐.李世民《笔法诀》

柔和则绰约呈姿,刚节则鉴艳执操。——唐.张怀灌《评书药石论》

鹰隼之彩而翰飞戾天者,骨劲而气猛也;虺翟备色而翱翱百步者,肉丰而力沉也。若藻曜而高翔,书之凤凰矣。——宋.朱文长《续书断》

骨丰肉润,入妙通灵。——清.冯武《书法正传》

拘则乏势,放又少则,纯骨无媚,纯肉无力,少墨浮涩,多墨笨钝。——梁武帝《又答论》

盖有骨必有肉,有实必有虚。否则峥嵘而近于险恶,无缥缈空灵之势矣。——清.盛大士《溪山卧浮录》

书法趋骨力刚健,最忌野。——清.梁献《学书论》

笔格遒劲,亦是浑厚有力,非出筋露骨,令人见面刺目。——清.华琳《南宗诀秘》

善笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪;多力丰筋者圣,无力无筋者病。——晋.卫烁《笔阵图》

使尽气力,至于沉尽入骨,笔乃能和。和则不刚不柔,变化斯出。故知和者,沉劲之至非纵逸之谓。——清.王淑《论书滕语》

瘦而露骨,肥而露肉,不以为佳;瘦不露骨,肥不露肉,乃为上也。——明.项穆《书法雅言》

画促则字势横,画疏则字形慢;拘则乏势,放又少则;纯骨无媚,纯肉无力,少墨浮涩,多墨笨饨,比并皆然。——萧衍《答陶隐居论书》

世人但以怒张为筋骨,不知不怒张自有筋骨焉。——北宋.米芾《海岳明言》

书之要,统于“骨气”二字。骨气而曰洞达者,中透为洞,边透为达。洞达则自之疏密肥瘦皆善,否则皆病。

字有果敢之力,骨也;有含忍之力,筋也。用骨得骨,故取指实;用筋得筋,故取腕悬。——清.刘熙载《艺概》

字要骨骼,肉须裹筋,筋须藏肉,贴乃秀润生,布置稳不俗,险不怪,老不枯,润不肥。变态贵形不贵苦,苦生怒,怒生怪。贵形不贵作,作入画,画入俗,皆字病也。——北宋.米芾《海岳明言》

凡人物之生也,必柔而润,其死也,必硬而燥,草木亦然。柔润则肥瘦皆圆,硬燥则长短皆扁。是故曲直在性情,而达于形质。圆扁在形质,而本于性情。——清.包世臣《安吴论书》

唐太宗曰:吾少时观阵,即知强弱。今临古人书,不学其形势,惟求其骨力,及得其骨力,而形势自生耳。——清.梁章钜《学字》

学书如学拳。学拳者身法,步法,手法,扭筋对骨,出手起脚,必极筋所能至。使之内气通而外劲出,予所以谓临摹古贴,笔画地步,必比古贴长过半,乃能尽其势而转其意者也。至学拳已成,真气氧足,其骨节节可转,其筋条条皆直,虽对强敌,可以一指之于分寸之间若无事者。书家自运之道,亦如是矣。——清.包世臣《安吴论书》

古人历来有给书家和书法作品分列等次的习惯。南梁时庾肩吾在他的论著《书品》中将自汉至齐梁的一百多个书家及其作品分列为:“上之上、上之中、上之下、中之上、中之中、中之下、下之上、下之中、下之下”九品。唐李嗣真《书后品》又分为:“超然逸品,上上品、上中品、上下品、中上品、中中品、中下品、下上品、下中品、下下品”后又有人分为“神、妙、能”三品,再后又有分为“神、妙、能、逸、佳”五品。包世臣道:“平和简净,道丽天成,曰神品。酝酿无迹,横直相象,曰妙品。墨守穷源,思力交至,曰能品。楚调自歌,不谬风雅,曰逸品,墨守迹象,雅有门庭,曰佳品。”

(《艺舟双辑·国朝书品》)康有为则分为“神品、妙品上、妙品下,高品上、高品下,精品上、精品下,逸品上、逸品下,能品上、能品下”十一等。

艺术品之间的差距不能像体育中的竞技那样硬性划一、尺度分明。艺术品的评价,可以说基本是主观的,个体的一种神会。我认为甲作品好,你认为甲作品不行。同一幅书法作品,在一百个人的眼里会有一百种不同的评价,甚至会产生截然相反、大相径庭的评价。因此,客观的、公允的评价,差不多也是一种相对一致的神会而已。书家和书法作品品位的划分,却比较清晰的描述了这种极微妙的艺术档次。包世臣的“神、妙、能、逸、佳”五品划分,是比较中肯的。明代高廉在论书画时曾提出“三趣”,说:“天趣者,神是也;人趣者,生是也;物趣者,形似是也。”他的观点很能解释书法五品中的差别。神品和妙品,得的是天趣,那是造化和心原、审美对象和审美主体高度完美统一的产物,如神来之笔,自然天成,毫无做作的痕迹。能品和逸品得的是人趣。人趣比天趣要逊一等,因虽有人情生意、奇思与哲理,但同时也不免有了人工雕琢气,便审美重心偏向心原一边,失去了契合于大自然的那种风彩。佳品得的是物趣。物趣在三趣中最低,所以墨守迹象,雅有门庭,仅仅在形似,在于对应于客体的外观方面有所成,尚未摆脱“为物所役”的局限。

书法名师极悟个中三味,在他们艺术实践中以及他们的作品中,无不可看到这一点。王羲之就是极注重从自然物中领司书法真谛的。相传也极喜欢观察鹅,以手书换白鹅,并言书法执笔食指要如鹅头那样昂扬微曲。运笔要像鹅的两掌齐力拨水的样子,结字如鹅穿水柳,他那个名蜚四海的“鹅”字,便如天工造化。“全身精力到毫端,定台先将两足安。悟入鹅群行水势,方知五指力齐难。”(包世臣诗)写的便是王羲之这种独特的对自然物的感悟。

颜真卿年轻时曾在张旭门下学书,入门数月,张旭只让颜真卿对前代名家字迹“倍加工学”,反复揣摩,并要他多用心于自然万象,颜真卿不禁失望,人投师一心只想取得笔法的精微密窍,找一条捷径,成天叫“倍加工学”和“领悟自然”,何必来拜门求师?有一天,他带着满腑怨气地向张旭说了这番心思。张旭听了很不高兴,但还是开导颜真卿说:我常说,我是见公主与担夫争路而察笔法之意,见公孙氏舞剑而得落墨神韵,除了苦学就是师法自然,哪有什么诀窍呢!颜真卿仍以为是推托之词,他一把抓住张旭的衣角,苦求笔法诀窍。张旭气冲冲地斥道:“凡是要一心寻求什么诀窍的人,永远不会有任何成就的。”说完便袖而去,再不理会颜真卿了。颜便是在张旭的教训中明白了书法之道的。以后他再不去寻找捷径,而是苦学苦练,把从自然万象中领悟到的神韵熔铸于笔端,终于成为一代书法大家。

可见,心师造化,是书法艺术一种极高的境界。所谓的上品中品下品,神品妙品能品逸品佳品,无非也是看其在心师造化天工这个点上悟到什么程度,师到什么程度。“万象为宾客”(张孝祥《念奴桥·过洞庭》句),这词句非常准确地说出了艺术家与造化间的密切关系。唐代书家李阳冰“于天地山川,得方圆流峙之形;于日月星辰,得经纬昭回之度;于云霞草木,得霏布滋蔓之容;于衣冠文物,得揖让周旋之体;于须眉口鼻,得喜怒惨舒之分;于虫鱼禽兽,得屈伸飞动之理;于骨角牙齿,得摆位咀嚼之势。”(《佩文斋书画谱》卷一)历代书家非常重视将观察到的自然界中的一些优美的线条,运用到书法艺术中。以“屋漏痕”比线条自然圆泣而含蓄者;“壁坼”比喻线条险劲而生动者;“折钗股”、“万岁枯藤”喻线条圆硬而遒劲者;“狐蓬自振”比线条瘦劲而刚健者。而笔病同样也以“牛头”、“鼠尾”、“蜂腰”、“鹤膝”、“竹节”、“棱角”、“折木”、“柴担”、“蚕头鼠尾”、“墨猪肉鸭”、“枯骨断柴”、“布棋布算”、“春蚓秋蛇”等等作为形象的比喻。

宋代书画鉴赏家姜白石把书法的笔划比作人体的各部分:点,要如顾盼有神之眉目;横竖,要如匀正之骨骼;撇捺,要如伸缩有度之手足;要如行走之步履。以人比字,还有清代的包世臣,他在《艺舟双楫》中说:“古帖字体大小颇有相径庭者,如老翁携幼孙行,长短参差而情意真势、痛痒相关。”宋代的岑宗旦在谈到颜真卿的书法时说:“真卿淳谨,故厚重如周勃”(周勃为汉王朝开国功臣,刘邦说其“厚重少文”)。真是言简意赅,前者把字与字、行与行间那种偃仰顾盼、笔断意连的血脉关系生动形象地描述了出来;后者则从人的气质中揭示了书法风格的旨趣。

真是造化玉成书家。几乎所有名家,差不多都受益于此。

怀素“夜闻嘉陵江水”,“观夏云多奇峰,辄尝师之”,所以笔走蛇龙,得骤雨狂风之势;张旭见公主担夫争道而得书法布局间架之意,观公孙大娘舞剑而悟彻书法的节奏和气韵,等等。心师造化,这可以说是一种无上臻美的艺术境界,所有艺术门类都毫不例外在这一点上是共通的。宗教与哲学恰恰在这一点上直接艺术通融,庄周佛祖。不也是从造化中觉悟的吗——“庄生晓梦迷蝴蝶”、“道法自然”、“天下莫于秋毫之末,而泰山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为天”;禅语中的“柳绿花红”、“不雨花犹落,无风絮自飞”、“风来疏竹,风过而竹不留声”、“失过断桥水、伴归无月村”、“白马入芦花”、“老婆亲切”、“吃茶去”、“是亦梦非亦梦”、“平常是道心”等等,不一而足,造化中,蕴含的却是如此深刻的哲理。与自然造化相通的艺术,应是上上品了。