一、书法创作纸张的形式

参加全国书法赛,送来的作品都是成千上万的作品,你要从中脱颖而出并获奖,不在形式上下功夫是不可能做到的。评委不可能全部都细看,怎么让评委的眼前一亮呢?首先是作品的形式美感动评委;其次是书写的书体,是小楷还是大字;第三是作品的内容,经史子集还是自作诗歌。

首先讲作品的形式美:创作形式很重要,首先是创作中的纸张。我前段时间参加过作品的评审,看到一些普遍情况,点出来让大家在今后的创作中应当主意的问题。第一是手卷,因为手卷不能装裱,也不能挂,只能摆在桌面上,在摆的过程中把作品撕啦,搞得乱七八糟。人来人住,作品很容易受损,评委不会府着身来细看你作品。所以写手卷的人很吃亏;其次是册页,这次是不允许投册页。册页可以装裱,包括《兰亭奖》的册页允许装裱,册页最好是4页为好,多了,人家不会把你的十几页的册页作品都挂上去,只能给挂前面部份,这样就给评审带来麻烦,入选的机会都很难;第三是国展都不能写横幅。如果是横幅,布展工作人员都会竖挂,再好作品,评委都不会歪着脑贷来看你的作品,再说横幅占了三份竖式作品的空间,那有那么多空间给你挂。因此,一定要选条幅竖式比较好。

二、小楷的创作形式

最好在投稿时,写二、三件作品,不要只投一件,各种形式都尝试下。写一件大的,写一件小字甚至写二件小字。那么写小字就涉及到作品的装潢问题。大字作品你可以一行一行写下来。但是小字作品,如果按照传统的小楷写法,从头到尾密密麻麻写下来一大篇,没有人肯花时间去看你的长篇大论,又辛苦又得不到观众的认可,更得不到评委的青睐。传统的创作形式肯定是不行,必须在创作形式上要有所突破,怎么突破呢?比如同样是一张四尺的条幅,我不能把它都写满,我给这张纸PK一下,分成几个小块,按照一定的规格设计好,每个小块也不能写满,要留出一定的空间。所以写小楷作品的时候,要做一些PK。其实每一次展览,现在搞的展览都是花花绿绿的,都是一小片一小片的,感觉不整齐。可是每一次展览评审出来都是这些东西,大家都认识到小字作品确实不如大字作品,但是每次评审又评出那么多小字作品来,就是上万件作品评委来不及一件一件细看,他们就凭直觉去判断,所以每一次选拔出来的作品都是形式精美的小字作品。原因是小楷的毛病不容易被评委发现,相比之下的大字,大难写好的,它的缺点一下子就被评委抓住了,有缺点的作品几乎是不可入选的。每一次评审总结大会,都说同样的话:矣啊,今年有很多好的大字作品没有选拨出来,真可惜!为什么会说这种话,因为大字的缺点一下就暴露出来了,而小字呢?通过PK,通过装饰把缺点隐藏起来了。所以同样的水准,小字能上,大字不易上。如果大字能上,获奖的机会肯定要大。当一件作品拿出来评奖的时候,评委们会仔细地看作品,评头论足,而不是凭直觉来判断作品的好坏,必须从形式、结字、墨法等全面详尽地比较分析。所以小字作品就涉及到小字的装潢和PK问题,装潢的形式有各种各样,我不可能一概而论,请大家去观察,多看各种展览,比方册页展,把好的形式拿来,加以改造。

我给大家简单介绍一下小楷的PK形式,供你们参考,发挥你们的想象力和创造力。下面以周剑初的获奖小楷作品PK形式介绍给大家。周剑初这个人大家都知道,为什么他的作品能获奖,每一次都能获奖:一个是他的小楷确实写的好,每一次都写小楷,每一次都能获奖。同样写小楷的人很多,写的潇洒的人也很多,不相上下的人也很多,为什么他的小楷能获奖,这跟他做一个装裱的形式有很大的关系,每一次都有新的招数。每次参展的作品形式都不一样,他可以赁借形式美在群芳中脱颖而出。

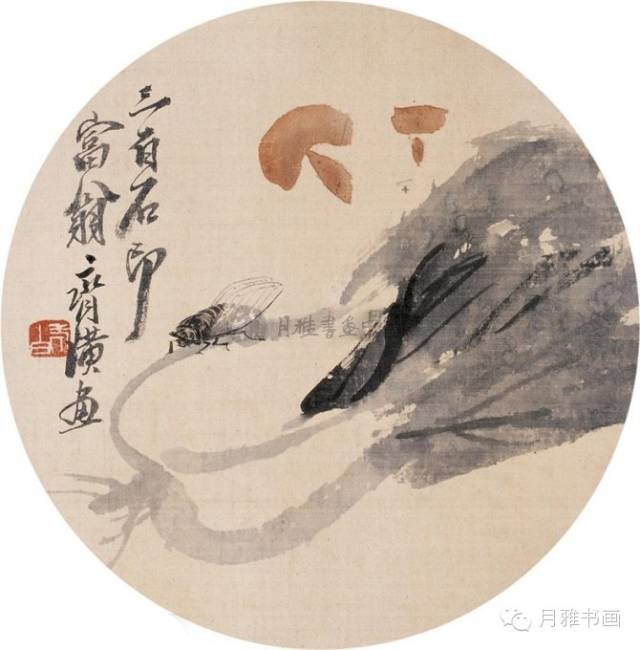

现在我们看看周剑初如何在四尺整张竖写进行PK,分割成几块。首先一刀下去把四尺宣纸成竖式“凹”字形分割,分割出竖式“凹”字边角料再把它涂黑或者以黑色的宣纸等形替换。那么“凹”字边角料顶部就地部PK出来的空间怎么处理呢?很简单,在中间竖排盖三枚印章,闲章可以。你想想,在黑宣上盖上红色或白色的印章,是不是特别醒目呢!我们再从“凹”字边角料分出来的长方形再次PK,又可分出三个或五个小方块,关健是如何在这几个PK出来的小方块上写字?是把它写满吗?当然不是,妙在小方块上又进行PK出多种几何边角空间来,同样在这些几何边角空间适当位置盖上印章,这部份已经制作出来了;我们就可以在大空间写上小楷字;最后一个小方块涉及到落款问题,如何落款?落款就落在PK出来的几何边空间上,盖上阴阳名章,这张作品就算写完成。你看,这种形式是否很美呢?当然,你可以做更多的PK方法,可以往这个方向去思考。大家明白我的意思吗?要在形式上下功夫,PK四、五块。写小字各种形式都可以做,写章草的人完全可以这样做,包装你的作品,扬长避短,你肯定能成功,获得好名次。

你看周剑初这件作品是不是特别漂亮?你想想,这个纸张是可以选择的。什么纸写小楷最好看,泥金、泥银,黑的泥金或者黑的泥银纸盖上红色印章特别漂亮。

你想想这张作品字写得并不多,而且留出大片空白来,给人一种气息,空白的气息,书法的妙处就计白当黑。不管字写的好坏,别说字写得好坏,就是这个形式就是不写字,我把它挂起来,也能吸引人,写上字就更吸引人了。

所以,我们在将来创作当中,一定要借鉴这种形式,特别是色彩搭配。你要敢用黑色,黑银色的东西,想人家想不到或没想到,敢想还外敢做,你才能有所收获。通常的人一般做一个斗方PK就完了,但隐蔽的东西很少有人去想、去做。而且他把这种形式作为书法作品一部份,装饰的一部份去做,融入到作品当中来了,这就是周剑初成功法宝。

所以这件作品字写得并不多。但形式感特别强。这种形式请大家能够发挥一下,你可以不用黑色,你可以用红色或者蓝色,蓝色要用深蓝色,这种形式可以拿来用一下,拿来主义,别人想出来,你可以借鉴一下。

还有一件作品,我前一段时间,看到一件作品写小楷的形式也很好。大家都认为做的很好。但没有获奖,是入展了,写字得没那么好,形式很好,是这种形式(见图),大概那么宽,分成四块,他写小楷很有意思,他不是满盘地写。他这块写上字,然后这边盖上几个印章。

小楷写起来很麻烦,必须要在形式上下功夫,大家听明白我的意思了吗?

你看我们在这个空白的地方盖一个小章就成了。这件作品的选纸也很讲究,是用深颜色纸,可能是做旧的,用深颜色纸加强反差,土色底,黑色字,红色的印,感觉特别好。传统的写法,平淡无味没有意思,艺术感不强,你通过色彩的搭配,他就能产生虚实的空间变化,这里是实的(有字),这里是虚的(空白+印章)

这种虚实变化,在小楷形式占很重要的地位,写小楷很难做到虚实变化,但他可以借助形式上的变化可以达到理想的效果。这是一种形式,写小行书,写其它字体的小字也可以借鉴这种形式。

三、写大字的笔墨技术调整要把好几个关系

写大字与写小字的创作形式是不相同的,写大字的人可以运用各种关系对比,如虚实关系,你写这个字,这行字有没有考虑到这种虚实关系?写大字要把好几个关系:首先是处理好浓淡关系,在一件作品中一定要把浓淡关系表现出来,这个特别重要,给人感觉有重的地方,也有轻的地方;第二个要处理好墨色对比关系,作品中要体现出墨色的变化,有浓的,有淡的,也有枯的这种变化;第三要处理好粗细关系,粗线和细线的变化可以给人一种神韵的东西;第四要处理好长短关系,长短变化在你的作品中出现,这个效果就特别好,当然,我说的这种关系对比也是你写小字要主意的地方。现在,我们来演示大字作品创作过程,下面,我们就与白居易诗《春题湖上》为例进行创作实践:

湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。松排山面千重翠,月点波心一颗珠。

碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲。未能抛得杭州去,一半句留是此湖。

我们把纸铺开再把笔蘸好墨,开笔重笔写了“湖上”两个字,然后接下用轻笔来写“春来”两个字。你看“春来”与“湖上”就已经形成对比,这时我们会发现“来”字最后一笔太靠边了,怎么办?接下来我把笔的重心向左调过来,蘸墨写下“似画图”三个字。你看这“似”字的起笔与“来”字的收笔,中间的跨越非常大。写到这里,这行还没写完,但很多人写到这里就不写了,留出一点空白。从这幅字来看,如果留出这个空白,会让人感觉不协调,原因是“似画图”三个字很大,很满,我们可以在“图”字下方的空白处再写一个小字“乱”字来跟它形成对比。这个“乱”字还不能写得大正,要向左倾斜,写得摇摆一点。你看这个“乱”是不是很妙呢?接下来这个“峰”字怎么写?常人是蘸墨起笔,如果是蘸墨起笔肯定写得很浓,恰与“湖上”二字情形重复,我们如何避开它呢?我们可以用枯笔或轻松的笔触来写“峰”字,单一一个“峰”字很难压得住“湖上”两个字,所以我们要把这个“峰”字写长,尤其最后一竖笔要拉长,留出空白让给“春来”。接下来怎么写“围绕水平铺”这五个字,考虑到“似画图”是大字,所以我们写这五个字只能是以细线条为主的轻笔触写出,目的是与之形成对比,而且起笔的“围”字要往上人纸,与“似”字错开,避开平视。写完五个字后笔毫墨水不多了且散,怎么办?如果要继续写,要么是最精彩的笔触要出来了;要么是最烂的东西也来了。因此,我们在技术处理一下,理一下笔锋。我们还要继续往下写,不能蘸墨,继续写完整句“松排山面千重翠”。这时我们看看这行的几个字都是枯笔写成,最后一个字“月”字,如果再用枯笔,这一行就压不住了,所以最后一个“月”字是点睛之笔,要蘸墨来写。怎么写是有讲究的,它要与右侧的“乱”字形成对比,因此,我们要把“月”字往右倾斜,这样的处理,在王羲之的作品中都能看得到,很多这种歪着写的字。接下来是结束行的首起第一个字“点”字,为了与起首的“湖上”浓墨形成呼应,我们写“点”字也需用浓墨写出,这个“点”字写成了。现在,我们来看,这一行也是一笔写完“波心一颗珠”五个字,一气呵成。这里要特别说明:如何把起笔的“点”字与“波”字连接起来,形成连笔动作呢?我们作这样的技术处理,趁墨未干之前,把笔锋点到“点”字的收笔处接着行笔写出“波”字的水旁就可以了。

接下来是如何落款的问题。从这张作品来看,落款可以在“点”字左下方小草写下“白居易春题湖上诗一首”签上名,最后一字落到那里是很有讲究的,就这幅作品来看,最后一个字应当落在“珠”左下方的空白处。高也不行,底也不行,要恬到好处,留出铃印的空白就可以了。这两个名章还连着盖,因为下边的空间不多,盖两个就挤了。因此,要错开来盖就很完美。这张作品就算写完了,可能写得不好,我只是做示范来开拓大家的创作思路,大家明白我的意思吗?

这张作品开笔是由浓墨粗线起笔的,首起都是蘸墨开始的,这是常态。那么,我们可以反常态起笔,即首起第一行,我们来个枯笔起笔,把笔豪中墨汁在废宣纸吸干再写字,这样起笔也可以,会让你想不到的艺术郊果。现在,我以四尺宣为例创作一张作品给大家参巧(见老师板书图片,文本略述)。

四、对联的创作形式

对联的创作要求很高,它就写几个字,7、8个字,有一个字写不好,有一条线不过关,这张作品就完了。你一个字都写不好,那太差了。所以,我们在写对联的时候要相当的考究它,每一个字的结字都要认真的考究,最好不要对着写,不管是四尺还是六尺,最好不要中间两排来写。下面,我们以四尺为例:

我们以“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”联句作为本次创作实践范例。怎么写呢?如果按照传统对联写法就有点死了,没有生气。我们可以把笔墨调整下,形成强烈反差;写得要有张力,什么叫张力?就是顶天立地,四周不留白边,把字写满。书法俗语也叫“出血”,意思是把皮夫削去,显示鲜美的肉来。现在我们下笔第一个字“无”字,起笔要以浓墨写出写满,接下来“可奈何花落去”一笔写成, “落去”两个字是上联的收笔之作,要与开笔的“无”形成呼应,把它写大写满,尽量把字写得跌宕起伏,形成最强音,为下句出场造势铺垫。你看,这幅上联首尾有顶天立地之势,中间留白,给你空间。下一句句当然就是以枯笔登场啦,一个枯笔淡墨的“似”与浓墨的“无”字形成对比,接下来“曾相”两个字写重此,突显出来,“识燕”、“ 归来”写得一大一小、一强一弱。我们把这种创作形式,习惯上讲,畜势造势,设局破局,制造矛盾,解决矛盾的创作方式,在书法创作过程中不可缺少的一个艺术手法。

那么,这副对联就写成,下来是如何落款?这种“出血”式对联,落款最佳的选择是落上穷款,什么叫“穷款”?穷款就是签个名。如果你的小字写得不好,落个穷款是最佳的选择,写多了就会把你的缺点全暴露了。上联盖一枚闲章,铃在“无”下方即可;下联盖斋号印、肖形印都可以,最后盖两枚名章就大功告成了。形式是多样的,供大家参巧。

五、解答疑问

下面是提问时间,大家有什么问题,有什么想法或者是建议请可以提。

(一)怎样练习写细线?

关于如何练习写细线的技术问题,书法当中细线是最难练的,启功先生的作品大量使用细线,而且他的细线技术水平是极高,摹仿造假者是没办法触及的。很多的细线,比方说粗线和细线,它不是讲完了立马就会的。它需要很多技术和时间去练习掌握,需要很长一段时间的积累、思考和磨练才能有所成就。

(二)我们怎样从二王书法学习其成功经验成为当代名家?

“二王”书法在我国书法史上已经形成了两座高峰,他是我们学习书法的起点和范本。“二王”书法影响着历代每一位书家,你想跳过“二王”去淡书法,那是不可能的。所以,“二王”书法永远是我们学习的范本,他已经形成了书法的公式和定理。书法的公式和定理是永远存在的,但是,不是我们学习书法的公式和定理就完了吗?这是前提和基础。你要成为物理学家、数学家,你还要学习其它东西,你才能成为物理学家、数学家。我们学习了王羲之书法就完了吗?也不是!王羲之给我们提供最基本的用笔方法,你要成为书法家,你可能要借鉴颜真卿或者是借鉴祝枝山,甚至要借鉴启功先生他们成功的经验,再通过你坚持不懈的努力。明白吗?

(三)请问老师篆书的创作形式是否与草书、行书的形式一样呢?

篆书的形式有两个表现方法:一个是打格,稳稳当当地写;还有一个表现方法,现在经常用的就是篆书的草意,虽然是写篆书,在线条上加了很多苍茫的东西,然后在这个基础上产生的粗细长短各种的变化,尤其是是浓淡干枯的变化,这是非常宝贵的。

再问:打格也行,不打格也行?你要写苍茫的东西,不打格;你要是写小篆一定要打格!三问:金文呢?金文也是一样,写小字一定要打格!你要是写苍茫的东西,不打格,好吧!分块就不太好,谢谢老师!

(四)老师关于盖印,有的人是乱盖,破坏了作品的美感。请问如何正确使用印章?

首先说到这个印章,有的人是瞎盖,比方说个笑话:有个人自己刻了个“寻死”章,他也盖到作品上。这是笑话。盖印要把握好两个尺度:一个是般配,这个章的大小要与作品般配;再一个,印章不宜过多。古人作品印章很多,如兰亭序有很多印章,那是历代文人、收藏家不断地盖,留下很多印章。兰亭序有一枚“厦不利(百度不到或者没有听清楚)”斋号印,他来个“厦不争”这是不懂了。所以刻章要刻名章、斋号章、闲章也可以,闲章以闲情益志的印文为好。名章有多种刻法,多数是姓和名,一阴一阳。也有姓名分开刻,单独使用,一字一章,最多也是三枚,不要让你的印章压过正文。印永远是起一点点装饰作用,也有使用肖形印、佛像印等纯装饰性,不是特别提倡。启功先生的作品没有装饰印,包括白樵、沈尹默的作品没有装饰章,也没过多的印章,就是一、二枚名章,一个闲章。

(五)学习王羲之书法是从手扎开始学好?还从《圣教序》学好?

这个问题提得很好,这个问题要做专题来讲,今天只能简明扼要来回答。手扎和《圣教序》是不一样的,从王羲之手扎是体会王羲之笔法的精到,这点要清楚。从《圣教序》你体会不到王羲之的笔法。《圣教序》本身是个刻碑。所以你要透过这碑(圣教序)体会王羲之笔法怎么办?如果你体会不到,有几个办法你可以去做:第一是王羲之十三帖,十三帖毕竟是唐人摹本。它代表王羲之作品十三种,我们从中可以体味出“王字”错落有致,兼具众美,似奇反正,若断还连,跌宕起伏,得其自然,平和简静,遒丽天成的艺术意境。十三帖比较完整细致表达王羲之笔法精致的那种东西;第二从孙过庭《书谱》当中去体会,因为孙过庭《书谱》是夸张的“二王”笔法;第三还可以从唐人的作品中去体会,比如说,从虞世南作品中去体会。虞世南得智永真传,直接魏晋风韵,与王羲之书法意韵极为接近,用笔浑厚,点画沉遂。大家明白我的意思吗?学《圣教序》解决什么问题?解决王羲之书法结字问题,行书的结字。王羲之行书结字大量是从《圣教序》得来的,所以完整的结字,还是从《圣教序》里面去学。