对书法线条形意的理解与感悟,在临摹与创作阶段是不同的。创作中对线条形与意的把握,是以古典法帖为根基而强调创作家对技术、技巧的提升与再创作。其中既是对线条外部形态的技术、技巧的挖掘,更是创作家个人笔意墨韵、道法、修养、文化、学识及个人心性 、情感的融合。有思想的创作家,视线条为创作书法艺术作品的灵魂,不固守一隅,时刻以先锋的创作理念,将技术、学识、情感倾注于笔端,不断探索书法线条从古典性到当下性及走向未来表现的种种可能性。择其适合个人的艺术表达线条语言,进行加工、锤炼、融合、提纯,提升出崭新的具有个人线条语言风格,表达心性、心灵自由的作品文本。

关键词:书法创作线条 形意

与临摹比较,书法创作中线条的形与意,从表象上看,并没有产生质的变化。比如颜真卿《勤礼碑》类型,强调线条的横细、竖粗,意态上强调线条的厚重、饱满。《石门颂》强调线条的粗细基本均匀,一波三折,舒卷自然,野逸洒脱,意态上强调线条的节奏感,韵律美及线性张力与弹性。再比如张瑞图的方折、排叠,黄庭坚的遒劲;《大盂鼎》的精致典雅,《散氏盘》的粗乱茫苍,《毛公鼎》的厚重、端庄种种,都是建立在以“形”为根基的准则之上而对其“意”进行挖掘追加和再创造。

事实上,从审美立场看,书法创作或者说创造的对书法线条形与意的设置情景、追加手段及完成的艺术效果是不同的。

书法的临摹,以“准确”(也称对临、写实临摹)衡之,是以古典法帖为根基,依样葫芦,做古典“奴隶”,在强化外在形态“形似”的同时,力求其内在意态的意合。从某种意义上说,准确的临摹是以“形似”为标尺衡定而兼顾意合。如孙过庭《书谱》中的“初学分步,但求平正”。准确临摹阶段,书写者的笔意墨韵、个人情感、文化学识等都处于一个从属(古典法帖)的位置。

进入创作阶段,情况就不一样了。同样是以古典法帖为根基,书法创作创造的意识逐渐加强成为主体,书写者笔意墨韵,个人情感、文化、学识随着线条形与意的展开会从笔端汩汩流出,构成作品风格、精神层面的审美情感传达,既愉悦个人,也愉悦欣赏者。

线条“形”的展开

到目前为止,起码我个人认为:线条是书法艺术的灵魂。无论是书卷气、金石气的审美品评,还是学者型书法家、艺术型书法家、官僚书法家的划分,其依据大抵是以书法线条所构成的书法作品风格而论。比如王羲之、王献之,颜真卿;比如杨凝式、张瑞图、赵之谦、傅山、徐渭、何绍基;比如谢无量、徐生翁等。

作为书法艺术的灵魂,线条作用着作品风格的审美品格,它的魅力不仅来自古典法帖所提供的笔势、笔序、方向、交叉、节奏、律动、形态等外部形状的审美展开,更来自古典法帖所提供的笔意、墨韵、圆润、饱满、厚重、空灵、清通、凝练、遒劲、生涩、老辣、典雅、简约等内在的美学品评深度。而作为创作立场上的线条,它的“形”与“意”最大限度地展示着创作家的道德、修养、文化、学识、技术、技巧的积淀与性情、情感的生发。

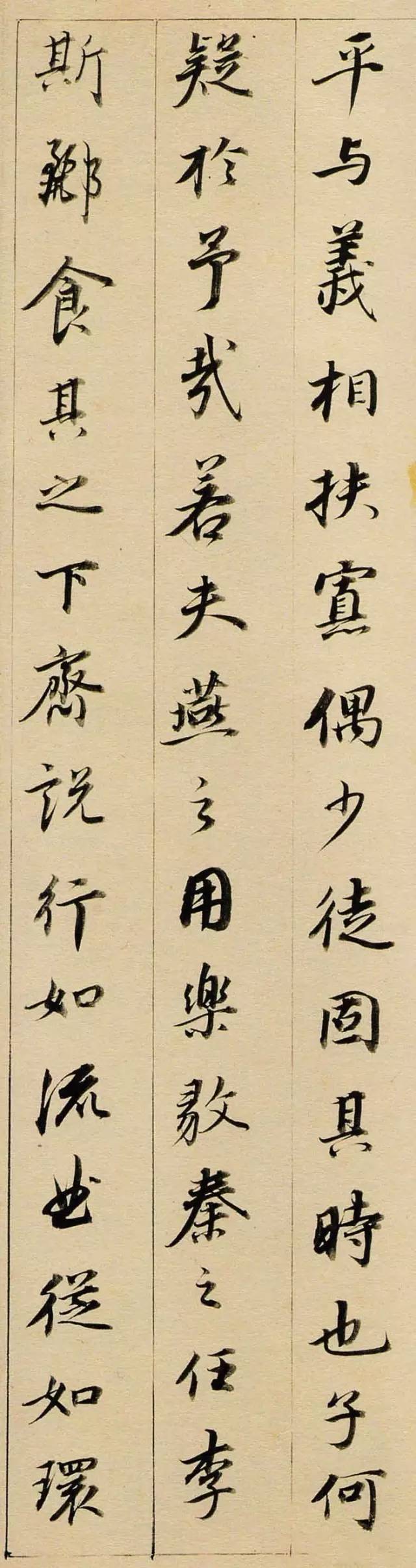

书法创作中线条“形”的展开,虽然是以古典法帖的技术、技巧作为根基,但绝不是临摹阶段对古法的重复,依样葫芦而是对古法有创作意识的升华。同样是面对线条,形状的粗细、长短、方圆,线律的动势、节奏、快慢,线构的平行、交叉、方向等技术层面的外在形态,最重要的是书家要有自己的思想、理念,发挥个人的创造精神,寻求除了古典法帖所固有的古典形态之外,线条技术层面的外在形态表现应该还有多种可以表现的形态。比如唐楷与北魏墓志线条是否可以穿插、糅合,生发出崭新的线条表现形态?比如,金文线条是否可以尝试用作大草的线条,创造出既空灵、流畅又具金石气息的草书?杨凝式的线条与赵之谦的线条能否有相互的生发点?谢无量的童稚、天真与徐生翁的稚拙、真率有无融合的可能性?再比如以《祭侄稿》为风格类型的创作作品,是否可以用笔意以方为主,方圆兼融的线条表现?再比如以圆笔意、线形为依托,圆方兼顾的《张迁碑》风格类型创作作品及以方笔意、线形为依托的方圆融合的大篆类型创作作品能否成立?凡此,都为书法创作线条外部形态的审美展现,提升出无数种可能生成空间。有理念、有创造性的书法家,会用思想去创作,其先锋的创作理念依据古典,关注当下而指向线条未来种种可能生发点、可能性。这一点,古人早已树立了典范。相对于王羲之的侧锋、方意,王献之的中锋、圆润是一种创造。相对于苏东坡《黄州寒食诗帖》中的圆,米芾《蜀素帖》中的“刷”是一种创造。相对于赵孟兆页 的“圆”,张瑞图的“方”是一种创造。既然创造的思想与行为古已有之,今人同样应该拥有。

![]() 上述,仅仅是拈出古典法帖中线条外部形态可以变通、互融的明显特性。其实,当创作家思考这些问题时,其中可资变化、互融、发展的空间要阔大得多。比如线形、线律、线构,每一个要素的展开,都大有文章可做。

上述,仅仅是拈出古典法帖中线条外部形态可以变通、互融的明显特性。其实,当创作家思考这些问题时,其中可资变化、互融、发展的空间要阔大得多。比如线形、线律、线构,每一个要素的展开,都大有文章可做。

创作家能从中撷取某一个两个要素中的一点,进行思考、实践、锤炼,即可生成一种线条“形”的大端而自个独立,这是已经为历史所承认的有效途径。

线条“意”的陈述

与“形”相较,线条“意”的表达与陈述显然困难得多。古典法帖中线条的形状、律动构成的外部特征比较明显,临摹阶段自不必说,即使在创作中互用、融会、糅合也并不是一件简单的事,然而,它毕竟有“形”可依,有章可循。书法创作中线条的“意”态表达似乎也只能从古典法帖中给出“线条”一根,从外部形态到内在意蕴,都在一根线条中被包容得万象玄妙,对于后来者,你去思考吧。

书法线条四要素中的线条质量,即应该是线条意态、意蕴内在涵值的概念性结论,其内在涵值的深刻与阔大的表达和陈述,则全靠书家个人的领悟能力。

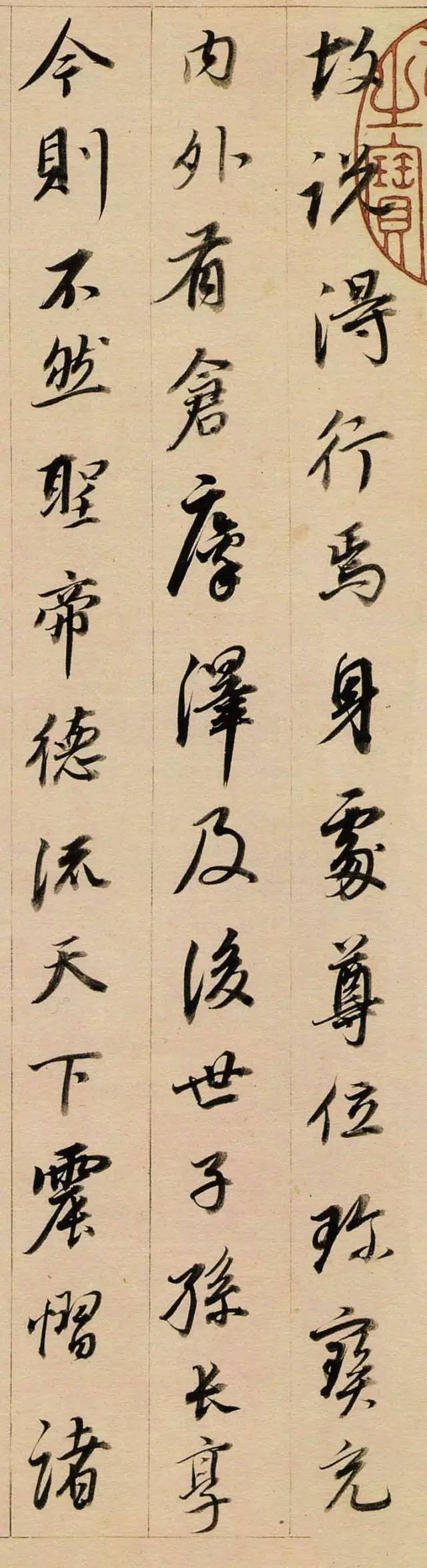

![1]() 书法创作中线条“意”的表达与陈述,从理论的层面,古今书论家给予了极大的关注。《书谱》云:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形。或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙有,非力运之能成。”从古至今,书如其人的古训成为艺术审美品评标准的永恒定律。落到作品实处,书如其人无外乎是线条的内涵所承载的创作家的人品、道德、修养、学问种种。儒家学说文本中的经典“志于道,据于德,依于仁,游于艺”①将中国文化、文学、艺术与人格品德浓缩得温文尔雅,若拈花微笑的佛祖。

书法创作中线条“意”的表达与陈述,从理论的层面,古今书论家给予了极大的关注。《书谱》云:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形。或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙有,非力运之能成。”从古至今,书如其人的古训成为艺术审美品评标准的永恒定律。落到作品实处,书如其人无外乎是线条的内涵所承载的创作家的人品、道德、修养、学问种种。儒家学说文本中的经典“志于道,据于德,依于仁,游于艺”①将中国文化、文学、艺术与人格品德浓缩得温文尔雅,若拈花微笑的佛祖。

一根线条的内在涵值,承载着创作家的一切,听起来若云山雾罩,不着边际,静下心来想想,此语的确不虚妄。一部以书家为主线的中国书法发展史,早已给出了答案。除了儒家文化,书如其人所给出的种种结论之外,创作家还必须以书法艺术的内在艺术逻辑规律进行思考,寻求书法作品风格中线条艺术“意”的涵值,或者说寻求线条艺术内在的生命延续基因。

既然视线条为书法作品的灵魂,那么,书法风格的审美品评当是以线条的审美表达与陈述为核。比如秀逸、险劲、雄浑、典雅、老辣、粗率、狞厉、醇和、刚健、圆熟、苍茫、野逸、高古,种种抽象性的风格描述性语言,都可与线条意蕴的内在审美相对应。其中,老辣与生、涩、拙、枯线质有关联,醇和与丰润、饱满线质有关联,典雅与秀、静、清线质有关联,雄浑与厚、重线质有关联,高古与旷达、简约、静穆线质有关联,等等。

![]() 上述,仅是以审美中的线条与风格归属作对应立场上的局部展开与陈述。若以书体间线条与风格归属作对应阐释,其线条意蕴的涵值,其深刻与宏阔会使作家兴奋不已。仅以草书为例,看看古典法帖中线条意蕴的审美储量:王羲之《十七帖》线质简约,刚柔相济,其对应审美风格为典雅冲和。孙过庭《书谱》线质含蓄蕴藉,柔中露刚,其对应的审美风格为俊拔刚健,具外柔内刚的内在美倾向。张旭《古诗四帖》线质柔韧,绵里裹针,其对应风格为洒脱旷达,动若脱兔。怀素《自叙帖》线质圆润流畅,其对应的审美风格为翰逸神飞,“是以覆起万发而举止自若”②。以书家的某一种范本为例的线条意蕴,其线条内在涵值可以对应一种审美风格。如此丰厚的古典宝藏,为创作家提供了取之不尽、用之不竭的源头活水。除前述的古典书家法帖外,另有碑刻、摩崖、金文、石鼓、简牍、帛书种种线条,都是创作家可以借鉴的资粮。

上述,仅是以审美中的线条与风格归属作对应立场上的局部展开与陈述。若以书体间线条与风格归属作对应阐释,其线条意蕴的涵值,其深刻与宏阔会使作家兴奋不已。仅以草书为例,看看古典法帖中线条意蕴的审美储量:王羲之《十七帖》线质简约,刚柔相济,其对应审美风格为典雅冲和。孙过庭《书谱》线质含蓄蕴藉,柔中露刚,其对应的审美风格为俊拔刚健,具外柔内刚的内在美倾向。张旭《古诗四帖》线质柔韧,绵里裹针,其对应风格为洒脱旷达,动若脱兔。怀素《自叙帖》线质圆润流畅,其对应的审美风格为翰逸神飞,“是以覆起万发而举止自若”②。以书家的某一种范本为例的线条意蕴,其线条内在涵值可以对应一种审美风格。如此丰厚的古典宝藏,为创作家提供了取之不尽、用之不竭的源头活水。除前述的古典书家法帖外,另有碑刻、摩崖、金文、石鼓、简牍、帛书种种线条,都是创作家可以借鉴的资粮。![3]()

书法线条“形”的展开与“意”的陈述,其可供强调、融会、糅合的前景阔大。无论是“形”的类化组合、变化、交叉、对比,还是“意”的夸张、排列、融合、演绎,都将会为书法艺术线条的展示与陈述,注入新生动因。儒家文化给出的传统人格定律,叙说着创作家的品德、修养、人格精神与情感奔突线条,一个昭示着人性走向与心灵自由的精灵。