![IMG_2730]()

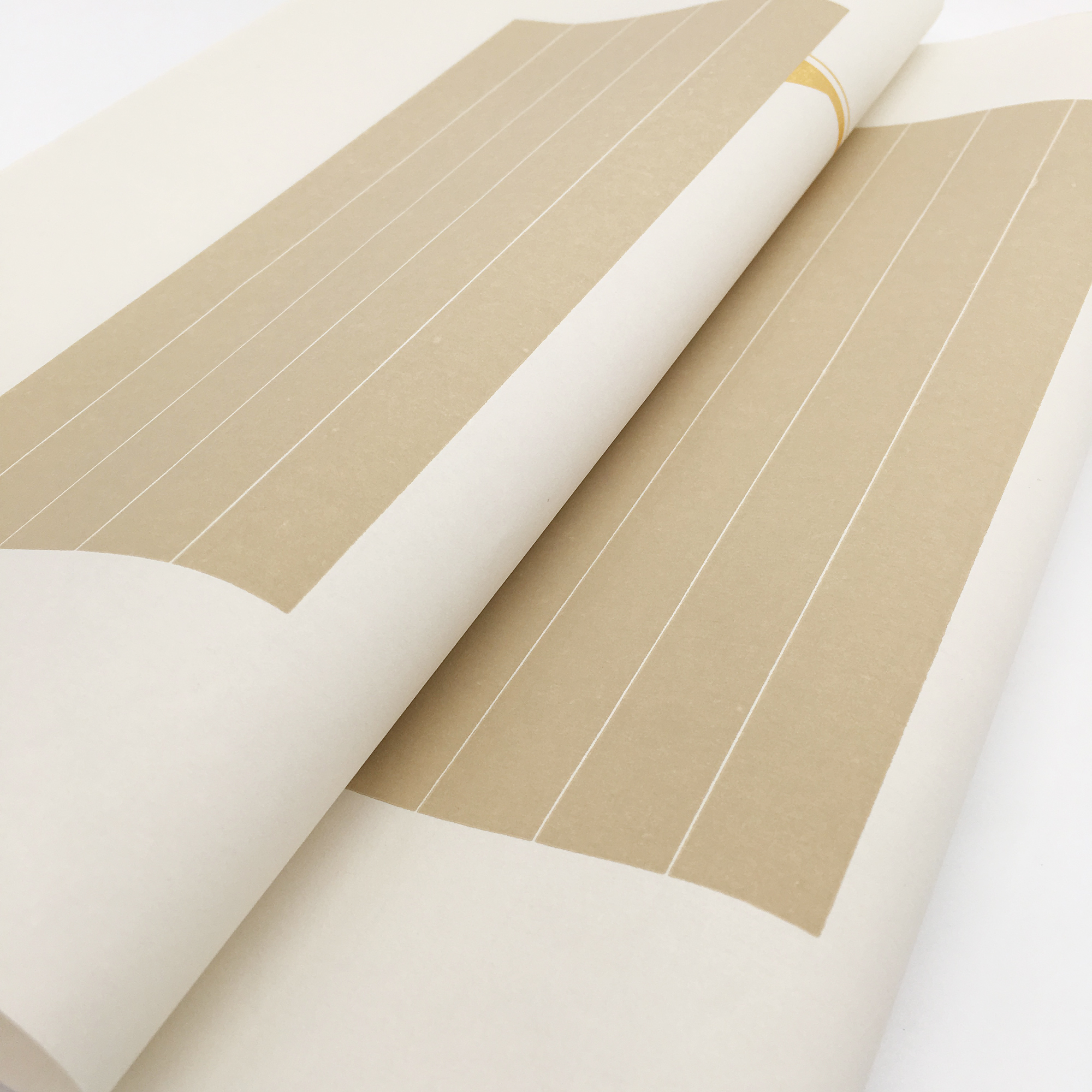

王铎(1592—1652),明末清初时的著名书法家,有“神笔王铎”之誉。

王铎的书法上追“二王”,尤以王献之为主,广泛涉猎魏晋唐宋诸名家,对阁帖的研究最为深入,王铎44岁-46岁三年间遍临《淳化阁帖》的晋唐名迹,几可达到乱真的境地。《瓊蕊蘆帖》便是其临习代表作,从中我们可以看到,王铎临帖非常讲究,笔笔有来历,绝不妄为。

临帖的同时,王铎也写下了很多学习笔记,这些临摹心得,自成一家之言,后学尤须理性对待。

![IMG_2731]()

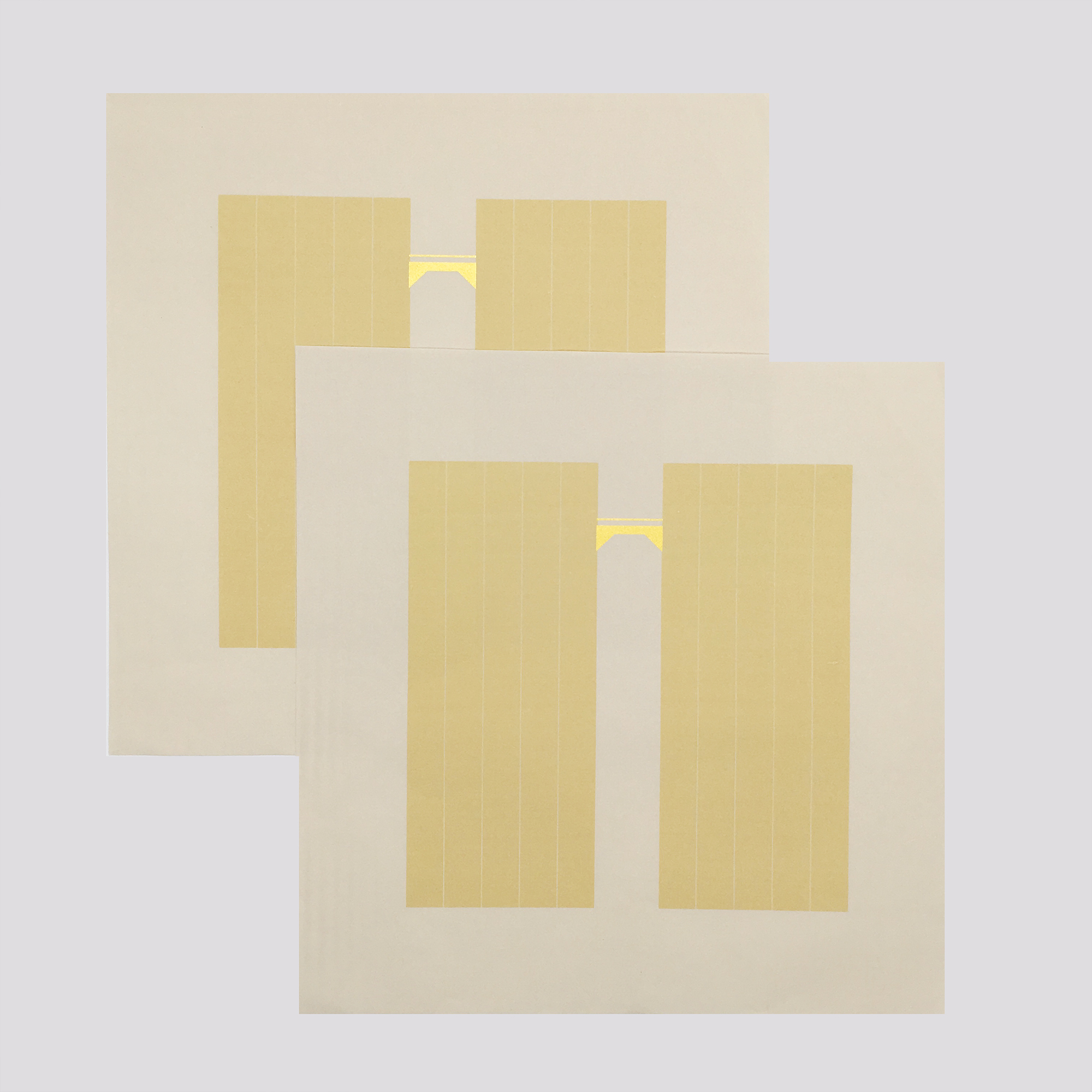

▶ 书法贵得古人结构。近观学书者,动效时流。古难今易,古深奥奇变,今嫩弱俗雅,易学故也。呜呼!诗与古文皆然,宁独字法也。

——《琼蕊庐帖》临《淳化阁帖第五·古法帖》后

▶ 予书何足重,但从事此道数千年,皆本古人,不敢妄为。故书古帖,瞻彼在前,瞠乎自惕。譬如登霍华,自觉力有不逮,假年苦学,或有进步耳。他日当为亲家再书,以验所造如何。

——《琅华馆帖》(张翱刻本)之《仿古帖》后

▶ 怀素独此帖可观,他书野道,不愿临,不欲观矣。

——《琼蕊庐帖》临《唐僧怀素帖》后

![IMG_2732]()

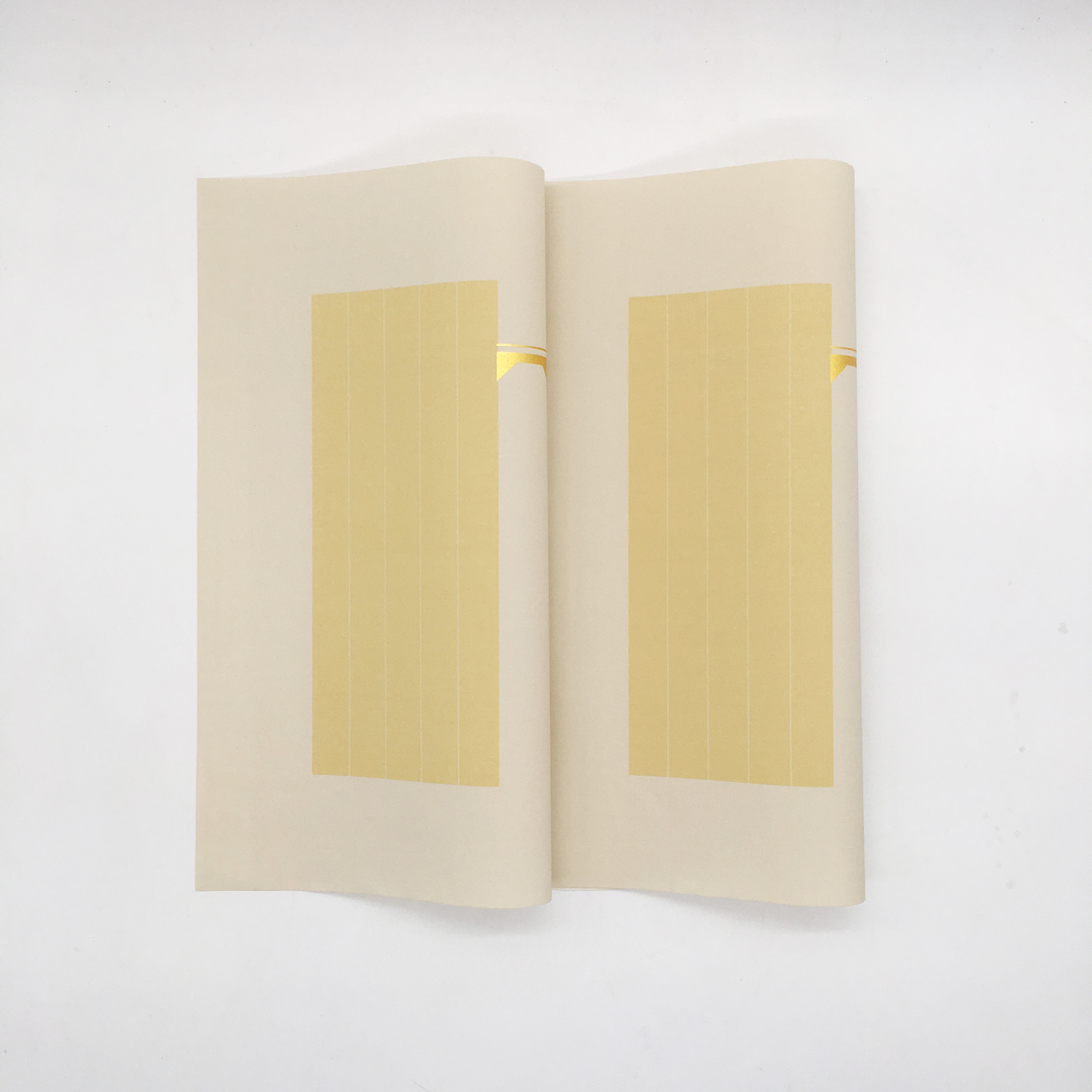

▶ 吾临帖善于使转,虽无他长,能转则不落野道矣。学书三十年,手画心摹,海内必有知我者耳。

——临《淳化阁帖·褚遂良帖》后

▶ 每书当于谭兵说剑,时或不平感慨,十指下发出意气,辄有椎晋鄙之快。

——临《为啬道兄书诗卷》后

▶ 书不师古,便落野俗一路,如作诗文,有法而后合。所谓不以六律,不能正五音也。如琴棋之有谱。然观诗之《风》、《雅》、《颂》,文之夏、商、周、秦、汉,亦可知矣。故善师古者不离古、不泥古。必置古不言者,不过文其不学耳。

——《琅华馆帖册》后

![IMG_2733]()

▶ 丙戍三月初五,夜二更,带酒,微醺不能醉,书于北都琅华馆。用张芝、柳、虞草法,拓而为大,非怀素恶札一路。观者谛辨之,忽忘。

——《草书杜甫秦州杂诗卷》后

▶ 予书独宗羲、献。即唐宋诸家皆发源羲、献,人自不察耳。动曰:某学米,某学蔡。又溯而上之曰:某虞、某柳、某欧。寓此道将五十年,辄强项不肯屈服。古人字画诗文,咸有萭*(寻获)。匪深造博闻,难言之矣。

——临《淳化阁帖》与山水合卷尾

▶ 辛巳初一日,披览是册,忽已四载。苦庐无佳,况墨事都废,偶披览辄觉稍快然。此予四十六岁笔,五十以后,更加淬砺,仍安于斯乎?譬之登山,所跻愈进,愈峻以旷。已经崇峰,顿俯于下。凡画以自足,皆为河伯一流。

——《琼蕊庐帖》后

![IMG_2734]()

▶ 余于书、于诗、于文、于字、沉心驱智,割情断欲,直思(足支)彼室奥。恨古人不见我,故饮食梦寐以之。今再审观,亦觉有所证。(至至)不知于堂奥殹!归之二弟仲和,则余三十年于书、于诗、于文、于字其敝精凝神,亦可概见矣。

——《琼蕊庐帖》后

▶ 徽之书法,温润绵密,有远水流烟之致。惜不多见,载之古今,寥寥数行耳。极力摹写,瞠乎其后,始信书法非易事也。

——《琼蕊庐帖》临《晋黄门郎王徽之书》后

▶ 书时,二稚子戏于前,叽啼声乱,遂落(如)龙、形、万、壑等字,亦可噱也。书画事,须深山中,松涛云影中挥洒,乃为愉快,安可得乎?

——《拟山园选集》(诗集·台湾学生书局)卷一

![IMG_2735]()

▶ 盖字必先有成局于胸中,……至临写之时,神气挥洒而出,不主故常,无一定法,乃极势耳。

——《王烟客先生集》

▶ 今观公书法,根本二王变化如龙,楷之精,行之神,书所造深且如此,呜呼!公书即不深造,独足令人想见忠愤,况艺文又若斯乎。探它书,补公遗事于唐书,能无忘于后之苦心者欤?

——《拟山园选集》(王鑨刻本)卷三九之题跋二

▶ 《圣教》之断者,余年十五,钻精习之。今入都,觌今础所有与予所得者,予册更胜也。将历三十年,如天宫星缠,起止次舍,时晷日眯,殆杖而后行,转以自轵。可见逸少之书与淳化帖玄微浑化,信学书者之潭奥矣。其珍摹灵林,勿亵此宝。昔人云,仙芝烦弱,既匪足雠虫虎琐碎,又安能匹时,取而味之终身焉。以测天者,步此册可也。

——《拟山园选集》(王鑨刻本)卷三九之题跋二

![IMG_2736]()

▶ 米芾书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉。深得兰亭法,不规规摹拟,予为焚香寝卧其下。

——跋《米芾吴江舟中诗卷》后

▶ 刻仆字者,钩多渐灭,随其浸润,踵之讹也。大作笯鸾囚龙,异状纷披,不区区袭开元、大历之法矣。野火都离,枝叶渐脱。又带夫然幽冷之致,真古人不及。尝论之古“(上禾下皿)老*(左王右献),止能华人目,《钧乐》、《广散》,止能爽人耳。若能悦人神,则足下之作欤!邴原之从孙嵩,独推郑康成,仆今亦如是。

——《拟山园选集》(王鑨刻本)卷五十之《书牍·与石斋》

▶ 山东五弦李群得善书《兰亭》,纸故墨劳,似数百年物。或以为双钩廓填,予观之曰:其不然乎,斯褚登善之为乎!临昭陵原书,世不易有也。予足迹江南北,几遍天下,惟此与颍州为第一腕所书。飞越无心,别有仙趣,若一母子而孪焉,超定武刻汴中本而止之。时虞山钱牧斋在席,亦极惊赏,且未有柳贯、邓文原诸跋在。夫世远欤,倾圯同归于尽,何物不尔,独此书特出于煤尘,岂偶然哉! 观书犹观山升岳,嫌众山之*(上山下列)*(上山下施)也。后之君子,欲见昭陵帖,观此帖斯过半矣。

——《拟山园选集》(王鑨刻本)卷三八之题二

![IMG_2737]()

▶ 柳诚悬用《曹娥》、《黄庭》小楷法拓为大,力劲气完。矩阴阳于羲于献,但以刀割涂加四隅耳。兹帖与《沂州》皆其特达者,谓为国工不虚。

——《拟山园选集》(王鑨刻本)卷三八之跋二

▶ 丙戍春,过北海斋,观米海岳书,矫矫沉雄,变化于献之,柳、虞自为伸缩,观之不忍去。噫!兵燹之余,一时文献凋剥,乃仅存此卷,光怪陆离,不灭没于瓦砾。物之遇,由蹇遇亨,可胜叹耶。

——此文补刻于《停云馆帖》帖尾

▶ 吾书学之四十年,颇有所从来,必有深于爱吾书者。不知者则谓为高闲、张旭、怀素野道,吾不服、不服、不服!

——《草书杜诗卷》末

![IMG_2738]()