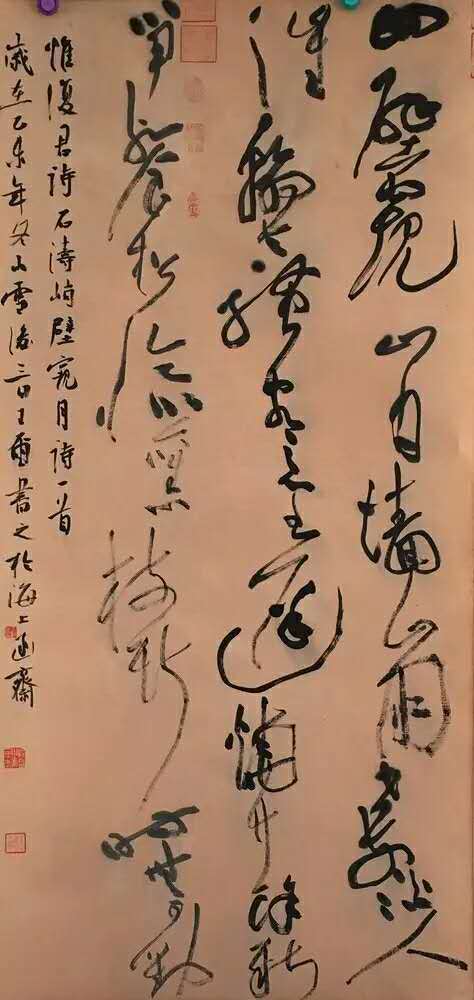

【作品鉴赏】

王铎(1592-1652),字觉斯,一字觉之。号十樵,号嵩樵,又号痴庵、痴仙道人,别署烟潭渔叟。孟津人。明朝天启二年(1622年)中进士,受到考官袁可立的赏识,累擢礼部尚书。入清后历任大学士,礼部尚书。王铎博学好古,工诗文,擅书法。画山水宗荆、关,丘壑峻伟,皴擦不多,以晕染作气,傅以淡色,沉沉丰蕴,意趣自别。山水花木竹石,皆用书中关纽。间作兰、竹、梅、石,洒然有物外趣。尤擅书法,行草宗二王,正书师钟繇。王铎博学好古,工诗文,书法尤其独具特色。他自己曾言:“余于书、于诗、于文、于字,沉心驱智,割情断欲,直思跤彼室奥,恨古人不见我,故饮食梦寐以之。”可见其刻苦痴迷的程度。他勤于临古,自十三岁始专攻王羲之《圣教序》,自言“临之三年,字字逼肖”。十五岁时精研《兰亭》,从“二王”法书的神韵和创造精神中获得了极大的启悟。

【释文】:新妇服地黄汤来,似减。眠食尚未佳。忧悬不去心。想必及,谢生未还尔。进退不可解,吾尝书问也。子房老父母善书、善诗、善政,三善备矣。犹喜我诗,我书忘其在已也,教以我政或益不能。觉斯。

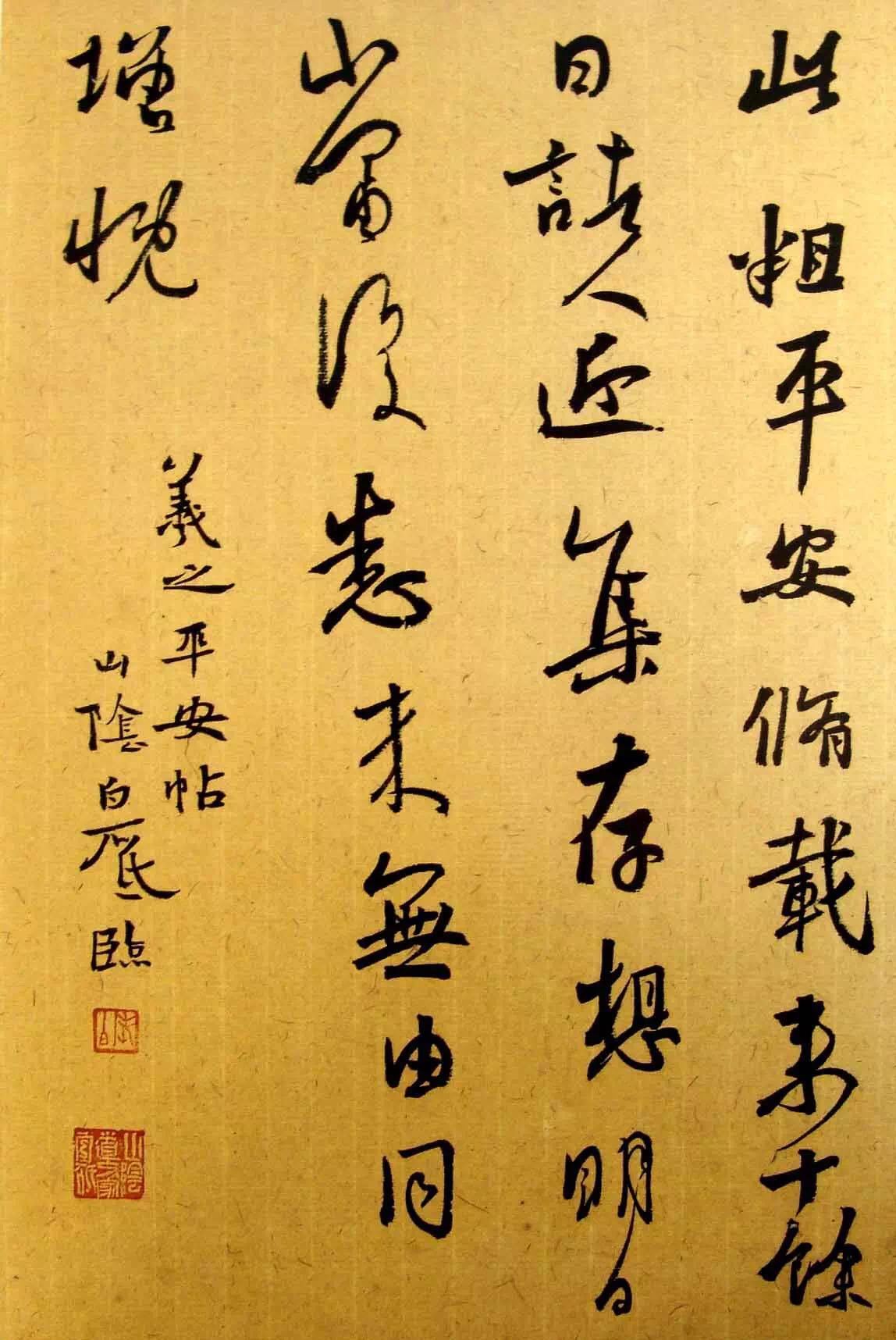

王献之《新妇地黄汤帖》,唐人摹本,纵25.3厘米,横24.0厘米。日本东京台东区书道博物馆藏。

【释文】

新妇服地黄汤来,似减。眠食尚未佳,忧悬不去心。君等前所论事,想必及。谢生未还,可(何)尔。进退不可解,吾当书问也。

“地黄汤”是一种中药名,这是一篇谈及此药的尺牍,与王献之《鸭头丸帖》同。王献之真迹未能传承至今,作为模本墨迹有数种传世,其中之一即此唐摹本《地黄汤帖》。全篇书风柔韧兼备,沉着轩昂,一气呵成。原珍藏于宋内府,高宗赵构题签。为《淳化阁帖》卷第十所收。经贾似道,明代文徵明、王宠、文彭,清代孙承泽、吴荣光、罗振玉递藏后,于明治四十四年(1911)十二月三日,通过文求堂归中村不折(1866—1943)所有。卷末有文彭、常生、成亲王、英和等六家观记题跋。吴荣光获此帖时,模刻于所辑集帖《筠清馆帖》。2006年春见于上海博物馆《中日书法珍品展》。

——完——