陈子庄的画,我是在1981年初首次在杂志上见到的,他的作品立即引起我的注意,刚好那年我到四川考察,就特意前往看陈子庄的画。当时,陈子庄的画还没引起人的注意,我给陈寿岳(陈子庄长子)讲了陈子庄的重要性,他很高兴,拿一大叠陈子庄的画给我看,说:“你挑吧,你看中哪几张,拿几张走。”我说,我不能要,这些画将来都是国宝,你一定要好好保存。他很感动,并一直与我保持联系。这次,陈子庄画作在福建展出,对我也很有诱惑力,陈子庄的画我最初看了很激动,后来看画集多了,我对他的评价又低了一点,这次看,又令我很感动。因此,我得出结论,是那些画集印得不好,好画一印就印差了、差画一印反而好了。

我这次写中国现代绘画史,是要把陈子庄作为蜀派的一个重要画家来研究的。我现在具体谈我对陈子庄绘画的看法,我觉得陈子庄的画有以下几个特点:第一,他的画有趣,就是说他的画生动、自然、不做作、天真烂漫。画画要纯真无杂念,不直率、不坦诚就成不了大家。第二,陈子庄的画画得很松,松不是指结构松,而是用笔松,再就是散淡,尤其是书法家,终身追求的就是散和淡,散就是心无杂念,没有负担,就是自然而然、平淡天真,它跟趣是相辅相成的。当然,这需要修炼,石涛的画我不是十分欣赏,石涛的画不如渐江,渐江就是弘仁。弘仁的画格调高,完全没有俗气。我曾专程到美国夏威夷的一家博物馆看弘仁的画,我现在想起那张画我就激动,那张画不皴也不擦,就是线条空钩,每一块石头象晶莹的玉一样有透明感。天再热,里面都能散出一股寒气。任何人画画,都应有一股气,没有这股气,你的画就是死画。潘天寿的画有一股霸气。但是浊气就不好,吴昌硕的画,我对他评价不太高,把吴昌硕作为一代大师来评价,还有一些欠缺,但他比一般画家要好得多,他的画就有一股“浊”气,使得他的格调降低了。齐白石的画就比他高,齐白石的画没有“浊”气,他有一股“清”气。但齐白石的画也不是每张都好,好画只有百分之十,你要看他百分之十的画,你会非常激动、惊讶。齐白石这人贪财,你给他钱,他就给你画,他的画从来不撕,这对他的画名有些影响。当然,评价一个画家,只能用最好的画评价他。

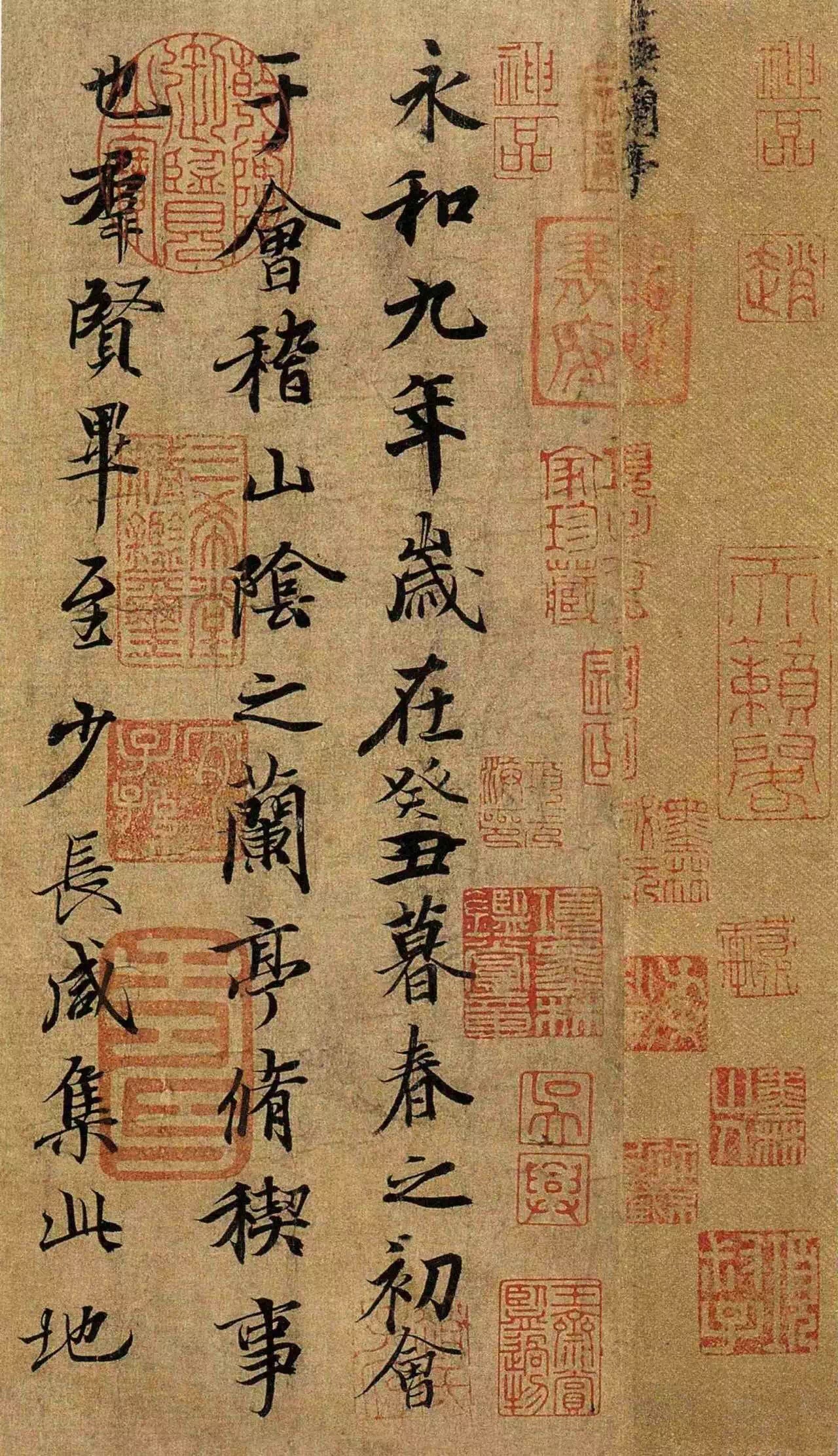

学陈子庄的画的人也有不少,但大多数人只学到一点皮毛,就是因为缺少陈子庄那股气,这股气是最不易得到的。我们再讲一下散淡,散淡要靠体会,但是你理论上没有认识到,永远体会不到。理论上认识到了,你还要实践一段时间。刘文西就是字写不好,他写字非常认真,越认真越写不好字。当然,写字不能马马虎虎不用功。写字要轻松,练字练一辈子,就练“散、淡”二字,散淡就是自然而然,下笔松动。我小时候练字,认为写字很容易,对着字帖写象就行了,我临王羲之《兰亭序》,九年下来,一天也不间断,最后还是没写好。书法没人指导,是学不好的。不接触大师,要想成为大师确实是不容易的事。因为大师是几代人的经验和智慧积累起来的,你从大师那里可以用很短的时间就得到几十年都体会不到的东西。刘文西写字太认真,他越认真,腕就越硬,写字就是要腕灵活才能写好字,他就不懂这个道理。天下事,有知而不能做到,没有不知而能做到的。庄子说:“既雕既琢,复归于朴”。开始要“雕”与“琢”,但最后是没有雕琢气的,是平淡朴实的。但如果没有“既雕既琢”的过程,那就不会有太深的功力。功力就在“既雕既琢”中一步一步加深的。

在桂林的会议上,谈到中西艺术的问题,有些人认为,中国的艺术是落后的,但我认为,中国的经济落后,艺术可没有落后,我们中国的大师,比如说象陈子庄这样的大师,不能成为世界公认的大师,其中一个原因就是因为中国的经济实力太差。中国经济落后,中国的艺术理论也不被人重视。六朝谢赫的《六法论》,就说到气韵。画人不强调人的外形,而注重表现人的风度气质。

西方在文艺复兴时期,还谈论要“做大自然的儿子还是孙子”,他们的理论就强调绘画要忠实于大自然,而中国画一开始就直透艺术的本质—-“画者,心印也”,中国画谈的是“天人合一”,画就是写自己,既不是大自然的儿子,也不是大自然的孙子.这种感受,西方绘画到了近代才意识到,而且多数受中国画的影响,他们的理论比我们落后了十几个世纪。外国人对中国的绘画很难理解,对笔墨中丰富的内涵看不懂,只能看到外表的东西。当然,国外真正的大师对中国的艺术还是有认识力的。毕加索用毛笔学中国画,其中仿齐白石的画就有五大册,每册三四十幅,莫奈也临摹过中国画,他画的《睡莲》,从构图到画法,都很有中国画的味道。但是,他们学中国画,都归到自己民族的特色。

董其昌提出书画“尚暗不尚明”,暗是指用笔藏而不露,有内涵。但太“暗”也不好,压抑自己的精神状态,“四王”的画都太“暗”,弘一法师的字也很“暗”,但他是内心修炼的结果,是真实的流露,所以他的字境界高。陆俨少的画不厚,用笔薄,所以陆俨少要成为大师很困难,陆俨少的画能看不能学,潘天寿也不能学,陈子庄的画可以学。陆俨少对古代画论理解还不深,他虽然用笔方法基本正确,但缺少厚度,同时,他又没有陈子庄绘画的生动和趣味。当然,陆俨少还是名家,说他的不足之处,是提高到一个很高的高度来讲的,如果和一般画家比较,他还是了不起的,当代画家能达到这种水平的也不是太多。

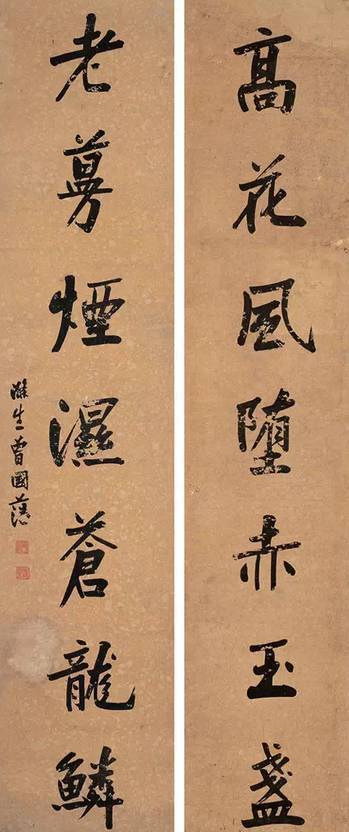

我还要谈一谈内在美与形式美的问题。吴冠中的画,有形式美,但缺少内在美。黄宾虹的画就有内在美,内涵丰富。林散之书法的主要突破点,就是用笔的内在变化丰富。但林散之书法突破这一点,大家又把他捧得太高,林散之说自己的字比祝枝山好,但见到王铎要低头。他的字肯定不如王铎,但他说比祝枝山好,也未必,虽然他用笔的内在变化比祝枝山丰富,但祝枝山能充分表达自己的性情,应该说他们二人的字还是各有特点。明代中期的书法家中,我看还是祝枝山的字写得好。

吴冠中在文章中提倡形式美,当然,作品的形式美也是很重要的,在功力相等的两幅画中,形式感能起到一定的作用,但最终的功力,不是看你的形式,而是看你的内在美。黄宾虹的画不在构图上讲究,在形式上出奇,他在内在美上下功夫,黄宾虹的书法比林散之要高,书法界把林散之提得很高,把黄宾虹的书法放在很低的位置,这是不正确的。包括把沙孟海的地位也排得很高,那也是错误的。沙孟海的字,格调上还欠缺。很多人学陈子庄、学齐白石,达不到他们的境界,就是因为缺少内在美。形式的东西,可以在短时间内得到,可以在偶然性的机会得到,而内在美,必须经长时间修炼。现在很多人不搞传统,其中一个重要原因,就是对传统没有理解能力。吴冠中小时候在偶然机会考了美术院校,后来学了法语,到国外留学,因为在国外挣钱困难,他又回来了,回来的目的并不是象他所说的是因为爱国,在国外又学外语,在中国画和西洋画上,都没有学到多少东西。他在五十年代偶尔发表一些水彩,也不过是那个水平,到了八十年代,他和宜兴的徐悲鸿美术馆馆长说,我的这个油画,努力一下,可能还不错,我油画和别人不一样,也许在将来美术史上能留一个指甲痕,但我的中国画还不行。到九十年代初,他和北京的一位理论家说,中国绘画,现在只有一个半大师,一个就是林风眠,半个就是我。到了2000年他讲林风眠也不如他了。他对自己的定位逐步改变,大家一捧,他就飘飘然了。吴冠中发表那么多关于形式美的言论就是因为他不懂传统,不懂中国文化、不懂他胆子才大。

我再给大家谈一谈陈子庄的速写,他的速写应专门研究一下,或出一本速写集。他的速写不是完全写实的,按自己的思路取舍,当场构思,改用毛笔画出来就是一张好作品。画画用脑要多于用手,天才有一个共性,善于思考,敢于肯定,陈子庄的速写用笔就肯定,而且很潇洒,并能将传统的用笔方法用到铅笔中来,很富有变化。天才人物,他的兴趣肯定不会是单一的,象毕加索,不光会画画,他也能写诗,写文章,搞陶艺。郭沫若是诗、书法、戏剧、考古、历史,样样都通。陈子庄的兴趣也很广泛,对考古、古瓷器都有研究,而且武术高超,他丰厚的文化底蕴,又加上他拜过几个高人为师,天份又高,所以他在绘画史上有着不可磨灭的地位。现在的画家主要问题是画传统的不懂传统,画现代的不懂现代,这是当代中国绘画的一个悲剧,不懂传统的问题我刚才已经谈了很多,这个现代派,很多人都在攻击,我以前不发表任何言论,现代派的画家对传统的东西不满,他们力求绘画有丰富的内涵,有哲学意义。在欧洲的美术学院,不请画家去上课,而是请哲学家去上课,这种想法也是对的,但是艺术是自我表现的,你深沉,作品也深沉,你浅薄,作品也浅薄。你自己没有深沉的文化内涵,没有哲学头脑,你力求在你的绘画中有多深的内涵和哲学意义,这是不可能的事情。所以现代派的作品,大多数是不可取的。出现上述现状,我想有很多原因,其中一个原因跟招生有关系。现在美术院校招生,主要考素描、色彩和速写。因此,小孩从初中开始就画素描、色彩和速写,那是传统西洋画的基础。学西洋画的基础来画中国画,这就有问题。

而中国画的基础,主要是书法,是古典文化。不画画的小孩在读书,而画画的小孩光是画画,不看书。画画只是技巧的提高,年龄大了,技巧还可以学,但读书效果就非常差。我们的招生制度,促使小孩在最需要读书的时候去学画画,你素描不好,色彩不好,就考不上大学。在大学里面,有开设哲学课,古典文学课和外语课,学生都是应付的,很少有学生认真学,最近几年,考研的学生才把外语抓了一下。二十几岁读古文已经晚了一点,何况这时候还是不读,读书少、练字也少,有些学校不教书法,即使有开书法课,学生也是应付一下,认为能搞好毕业创作就行。我写文章曾说过,刘文西、李琦、蒋兆和,年龄越大,画得越差。李琦三十二岁时画的《毛主席走遍全国》,那张画画得相当的好,但三十二岁以后,他的画一天比一天差。刘文西的《祖孙四代》是三十岁画的,《支书和老贫农》是三十二岁画的,他的水平到顶了。后来水平就下降,问题在于他从小画素描,不太读书。

另一方面,经济也是影响当代绘画的一个重要问题,政治对艺术的干扰,你如果能充分利用,损失不是太大,也许你也能画出很好的作品,比如说李可染、钱松喦的绘画就是借政治的力量把自已推到一个高度的。糊里糊涂永远成不了大画家,你必须头脑非常清醒,成功人物都善于思考。只要动脑筋思考,政治力量不会阻碍你,经济就会阻碍你。经济的大潮,对我国的绘画是一个很大的损害,经济发达,是文化发展的基础,但文化发展很急切的跟着经济走,那就麻烦了。就拿扬州八怪来说,商业的局限,导致了扬州八怪的画格调不高,再就是很简单。扬州八怪的画迎合了小市民的文化口味,但对冲击当时“四王”的死气沉沉画风有一定贡献,因为做生意的人都是很有生气的,不喜欢死气沉沉。“四王”的画,讲究“静”、“净”,“静”是安静,古代的静美要比动美高,“净”是干净。扬州文化发达是以经济发达为基础的,但扬州画家屈服买主、商人,商人要什么画,我就画什么画,造成了的扬州八怪的画格调低下。第三个问题,这几十年来,画坛动辄讲创新,讲个人风格,唐、宋以前从来不提创新,也不提个人风格,恰恰有新意,有个人风格。过分的强调个人风格,不注重内在艺术功力的提高及审美的升华,那么你表现的只是花样,不要把花样当风格,功力不够,学养不够,天天在搞花样,这一点,对当代画家也是有影响的。

最后我再谈谈绘画的三个标准,就是现代的、民族的、个人的。我们看陈子庄的画,他是现代的,他和明清以前的画不一样,他虽然学了吴昌硕,学了齐白石和黄宾虹,但他即不是黄宾虹,也不是齐白石,他有自己的东西,有现代感。一个民族要想发展,一方面要认真保存自己,二要强烈的吸收外来的东西,西方的影响,也是不能忽视的,不能说我们谈中国画的优越性,就否定外国的东西,外国的东西也有它的科学性。有人说中国画穷途末路,但是,只要中国画还有用处,中国人还欣赏他,中国画就不会消亡。中国人在中国的文化土壤上,必须搞民族的东西,学习西方的东西,也要化为民族的东西。有些人认为传统就是重复,传统并不是重复,而恰恰是发展,不论是美术还是文学,古代凡是发起复古运动的,都在文学史和美术史上留下不可磨灭的痕迹。唐宋八大家都是复古的巨匠,文艺复兴就是复古,就是恢复传统,但复古不等于重复,而是“托古改制”。现在看来,学习西方的东西来创造自己民族风格的几位代表画家,其成就还没有赶上从传统内部学习的大师,黄宾虹、齐白石是学习传统的,但他们没有重复传统,时代不一样,个性不一样,自然显示出自己的面目。

民族艺术本身有一股原动力,能促使你发展,当然,能吸收一些西方的东西为我所用,那也是有必要的,有没有民族气质、现代感、个人风格是决定你能不能成为大画家的三个条件。当然,个人风格不是你想追求就能追求到的。个人风格,一要强烈追求,第二要自然而然,强烈追求就是把想到的东西努力去做,没有这一点,风格的显露就要慢一点,但一开始就强烈追求,就很难有深度和厚度,要自然而然,要有长时间内在学养的积累和人文精神的修炼。好了,就讲到这里,谢谢大家!