| 子庄先生云:“不学哲学则不能振拔,将永陷魔窟之中。”拙见以为,书家固须具备过硬的书法实践功夫,但同时亦宜以文学陶冶情操,提升精神生活之品位;以史学作文学、哲学、艺术学、书学之基础;以哲学培育世界观,求得正确的思想方法;以美术(尤其是中国画)提高对视觉形式美的感知、把握、创造的修养与能力,并深化对书理的领悟;以音乐、舞蹈激荡情感,营养心灵,体察时空合一的运动节律美;以山川游历贴近自然、荡涤心胸、变化气质,陶泳乎天人合一之自由;以社会生活之复杂深刻来洞见人性,磨炼智慧与意志,蒙养浩气,增进善心。总而言之,进德修业,发而为书。

——何应辉 |

碑帖融合是近现代以来书风沿革之大潮流,但像何应辉先生这样兼通诗书画印与艺术理论且卓然自立,作品极富新意而其来有自,字之生面别开而其中枢纽、关隘处处暗合古法者屈指可数。加之何应辉先生主持四川省书协工作以来,严加自律的同时带领各地书家积极开展各项文化活动,心怀人民,以中国书法前途之攸关为己任者更是少之又少。四川书法大省的荣誉称号,何应辉先生功不可没。而其身为师者,更是严谨治学,在辅导青年书家创作上屡立奇功,裨益后学多矣。

本人不避浅陋,成此短小拙文,不能遍及先生艺术全貌,仅能以其从艺所尚之几个面向一窥先生为人、为艺、为事之态度。

在艺术创作和欣赏中,何应辉先生推崇其主张的“高、大、深、新”四项审美标准并以此引导自己的艺术实践,于是便形成了具有自己独特面貌的艺术风格。其艺术创新的成功案例已成为当代颇具典型意义的艺术现象。

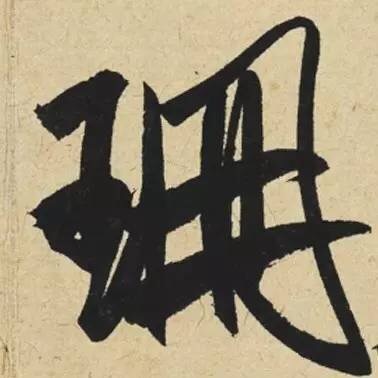

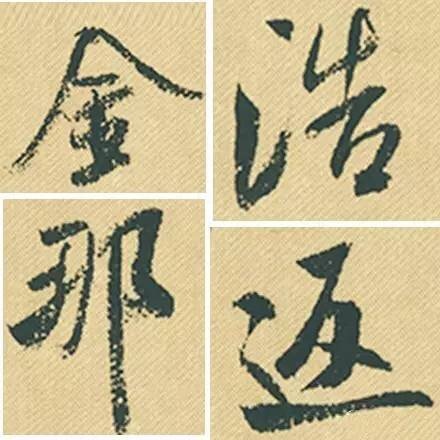

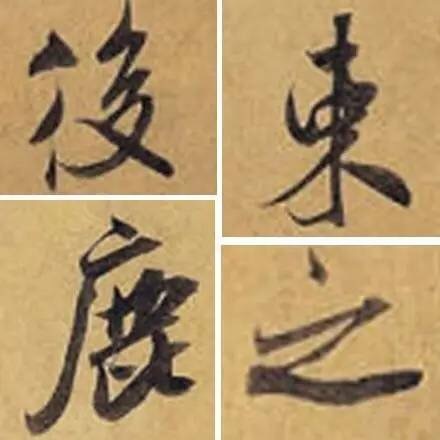

何应辉作品

充实·陶冶

“吐弃到人所不能吐弃之谓高。”

高,指格调、境界、品位高,相对于低俗、平庸而言。何应辉先生从艺不被时俗流派所牵,坚持宽博质浑、朴茂清超的审美标准而非斤斤细巧,更排斥帖学末路的纤靡、文弱。青年时期山村耕读的十年知青生涯是何应辉先生此种审美取向的形成时期,期间对秦汉魏金石的广泛涉取与西昌山区的壮丽都对其产生深远的影响,这时对碑的追求已成为一种自觉的内在需要。时代环境与社会阅历,先天禀赋与后天学习影响决定了何应辉先生倚碑求质、以帖为趋、质文并重、金石气与书卷气综合化取的取法方向。

在当代书坛,时时以展厅效果为依归的时俗影响下,先生更重视章法的有机构成与精神气象,并在锻造线质之基础上,充分展现出汉字结构中形势与意态的可变性与表现力。而这正是中国书法艺术区别于西方线条艺术的本根,“本根不摇则枝叶茂荣”。感叹先生超人的勇气之余,亦被其远见卓识所深深折服。

记得那是2016年10月,《中国书法报》走进泸州方山云峰寺,寺院入口处的大门上高挂的牌匾出自先生手笔。“方山”二字古拙、整饬,用笔极简而气息悠长,神韵清逸而骨格健雅。二字皆偏长,“方”字点画与其下之横画位置极近,后两笔则占满了下方的大部空间,足有牌匾高度的四分之三;“山”字则将三竖画拉长,齐头齐尾形成一个严整的块面。当直则直,当曲则曲,不事雕琢、无意安排却处处出自书者意在笔先的机智经营,运思落墨,笔无苟下,依形取势,因宜适变,顾盼欹侧中萧散自出,以有法为无法,法其至法,然后青山古刹,得大自在,一种苍润,非人非天。观此匾,慕云峰寺之名前来的游客与僧徒想必会对方山的钟灵毓秀和佛法的广长无量有更好的感受和认知。

“含茹到人所不能含茹之谓大。”“曲折到人所不能曲折之谓深。”

大,指气象雄浑、宏大和艺术涵量博富,相对于猥琐、怯弱、雕琢、猵狭、小器而言。深,指意蕴深厚,相对于贫乏、简单、浅露而言。

20世纪80年代之后的十年,何应辉先生对汉代摩崖和北魏碑刻多有研究,尤其欣赏《石门颂》的苍茫浑厚与北魏墓志的萧散天真。同时在帖学方面着力于孙过庭、米芾等“二王”一系的行草书。20世纪90年代后期至今,则是秦汉魏碑刻与“二王”一系帖学齐头并进,力求在创作中综合融汇,并对于右任、谢无量两位前贤尤为推重。

广泛涉猎汉隶、魏晋楷书的同时,何应辉先生更融通先秦两汉篆书,取精用宏,不主张“偏食”,于简牍帛书、民间刻画金文砖瓦陶文也多有研究。为了博涉多优,多方化取营养,何应辉先生常常读帖而不是动笔临帖,读帖就像读报一样是随时随地的,以有限的时间经眼尽可能多的古今名迹,力求艺术含容量的博富。以特定的临摹目的来明确自己选择何种临摹方法,这是练就敏感于形式双眼的好法子,可以避免单一临摹容易造成的用笔惯性与观察惰性。

何应辉作品

表达·出新

探索到人所未能探索之谓新。

新,指风格、技法的独创性、开拓性,是指鲜明而成功的个性,是在前人基础上的发展超越,前三者则是“新”的前提。

先生曾在访谈中指出当下的书法存在跟风模仿、面目雷同等问题,学风浮而不实,欠缺对传统的深入理解。或夸张变形有违内理,或制作模拟拼凑成篇,重于形式但缺少内在精神和文学素养。“偏工易就,尽善难求。”先生多方取法,综合化用,在临创中取长舍短,不空言六书亦不皮相碑帖,删繁就简,一切以自身审美需求为旨归,兼容碑帖。思致高深,笔简而气壮,笔虽有未到而意韵绵长,此借鉴于右任、谢无量之气与韵而发为己创。先生化用古法中自有独到,实非追摹者以俗笔赝品可冒为真迹。

在临摹中何应辉先生一向注意总结概括书法本体的内在规律,将这种具有共通意义的书理在自己的创作中加以运用、变化、发展,保其真、存其善、尽其美。神奇变化者,必根于义理。碑版苍茫,尺素秀润,苍者易枯,润者易弱,寓秀于浑,不枯不弱。碑与帖、金石气与书卷气前后相承,互为补充,同为书法传统的宝藏,不能执此而废彼,书画皆然。先生力求博取众长,汇今古大成而发乎腕底。厚积薄发,其道必归于一,这是先生对学术品质的坚持和自身定位的思考。此外加上先生对人类优秀文化生活、所经历的社会生活及自然万象三方面的基于艺术立场的通感通识,蒙养生活,增进善心,这一切再融通于艺术创作,终可化变为自身风格。

先生山水画师从陈子庄先生,推崇齐白石、吴昌硕、黄宾虹、石涛等。诗词、文学、史学、哲学都多有研习,耕读时代曾手抄王力诗词格律著作又得刘慧君先生指导。“画为无声之诗,诗即有声之画。”笔擅双管之美而语有见穷,则以图画形之;文有声律、意境之美而图有难显,则以诗足之,质文并重,诗书画相得益彰。“达其性情,形其哀乐”,何应辉先生这样的艺术表达当为所有艺术创作者心向往之。

何应辉作品

责任·守望

“要创作出无愧于时代、无愧于民族的优秀作品。”这是习近平总书记在文艺工作座谈会上给艺术家提出的当代使命。“本土的艺术创作要想‘走出去’,如果没有中国的元素,没有中国的符号,它就不可能成为世界的。”中国汉字具有不同于其他国家的间架结构、空间造型,中国书法是带有鲜明中国元素、中国符号的独特艺术形式。但现在很多从艺者意图消解这样的独特性,将之归类于纯抽象的线条艺术,以无度的用笔、散乱的章法、夸张的墨色,一味索求视觉的冲击力。书法艺术是重视点画的视觉艺术,但绝不能以“线条艺术”盖其全,点画有不同于纯线条的丰富内蕴与表现力,结字有不同于字母曲线的神变造型。这是带有中国基因的民族性艺术。

先生严以修身,精益求精,其作品多次参加国家级和国际性重要展览并出版或获奖。与美国、法国、日本、韩国等国家的艺术交流使先生更加明确了自己身为艺术家、书协组织者和学术技术带头人的责任和义务。他说,现代书法创作者要考虑创作如何拉开与日本现代书法的距离,凸显中国特色,这是艺术家不同于常人的责任。好的艺术作品一定要具备某种教化意义而未可仅仅满足自娱,这也是何应辉先生“高、大、深、新”艺术选择与实践给我们的现代启示。

“通会之际,人书俱老。”谈到对未来的期盼和目标,何先生说:“相信我的艺术仍有进境。”语带学者式的恭谨态度和无异于少壮者的意气风发,“不破不立,不塞不流,不止不行。”是希冀艺术更深沉的内美,还是立而后破的新生?让我们一同期待并关注先生的新作。适逢6月,先生七十一寿辰到来之际,祝愿先生鹤寿延年、艺术长青,以精彩的作品持续为我们提供审美范例,启发后学。

何应辉作品