书唐氏六家书后

永禅师书,骨气深稳,体并众妙,精能之至,反造疏淡。如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反覆不已,乃识其奇趣。今法帖中有云“不具释智永白”者,误收在逸少部中,然亦非禅师书也。云“谨此代申”,此乃唐未五代流俗之语耳,而书亦不工。欧阳率更书,妍紧拔群,尤工于小揩,高丽遣使购其书,高祖叹曰:“彼观其书,以为魁梧奇伟人也。”此非知书者。凡书象其为人。率更貌寒寝,敏语绝人,今观其书,劲险刻厉,正称其貌耳。

褚河南书,清远萧散,微杂隶体。古人论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也。河南固忠臣,但有谮杀刘泊一事,使人怏怏。然余尝考其实,恐刘泊末年褊忿,实有伊、霍之语,非谮也。若不然,马周明其无此语,太宗独诛泊而不问周,何哉?此殆天后朝许、李所诬,而史官不能辨也。

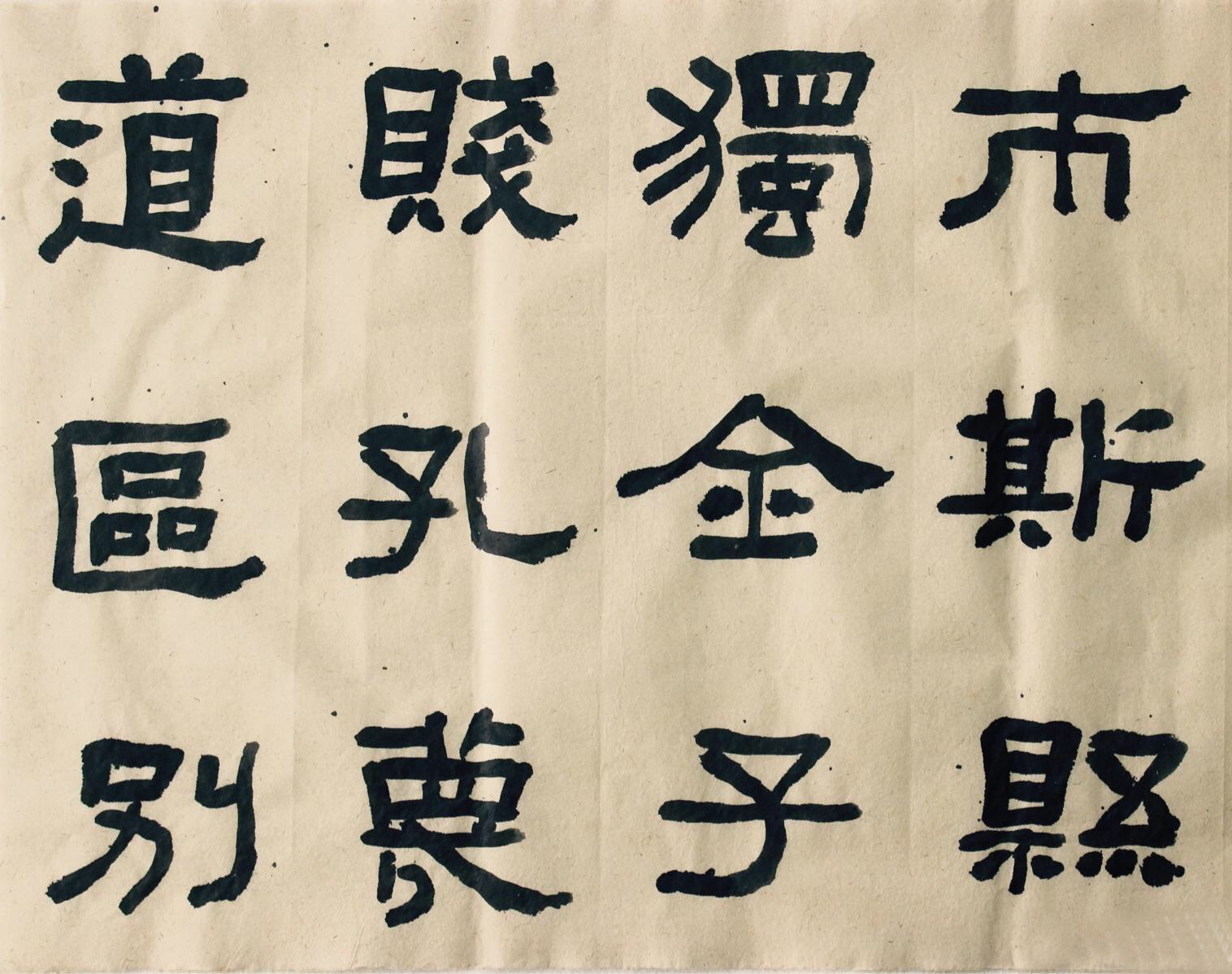

张长史草书,颓然天放,略有点画处,而意态自足,号称神逸。今世称善草书者,或不能真行,此大妄也。真生行,行生草,真如立,行如行,草如走,未有未能行立而能走者也。今长安犹有长史真书《郎官石柱记》,作字简远,如晋、宋间人。颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流,后之作者,殆难复措手。

柳少师书,本出于颜,而能自出新意,一字百金,非虚语也。其言心正则笔正者,非独讽谏,理固然也。世之小人,书字虽工,而其神情终有睢盱侧媚之态,不知人情随想而见,如韩子所谓窃斧者乎,抑真尔也?然至使人见其书而犹憎之,则其人可知矣。余谪居黄州,唐林夫自湖口以书遗余,云:“事家有此六人书,子为我略评之而书其后。”林夫之书过我远矣,而反求于予,何哉?此又未可晓也。无丰四年五月十一日,眉山苏轼书。

![30]()

书吴道子画后

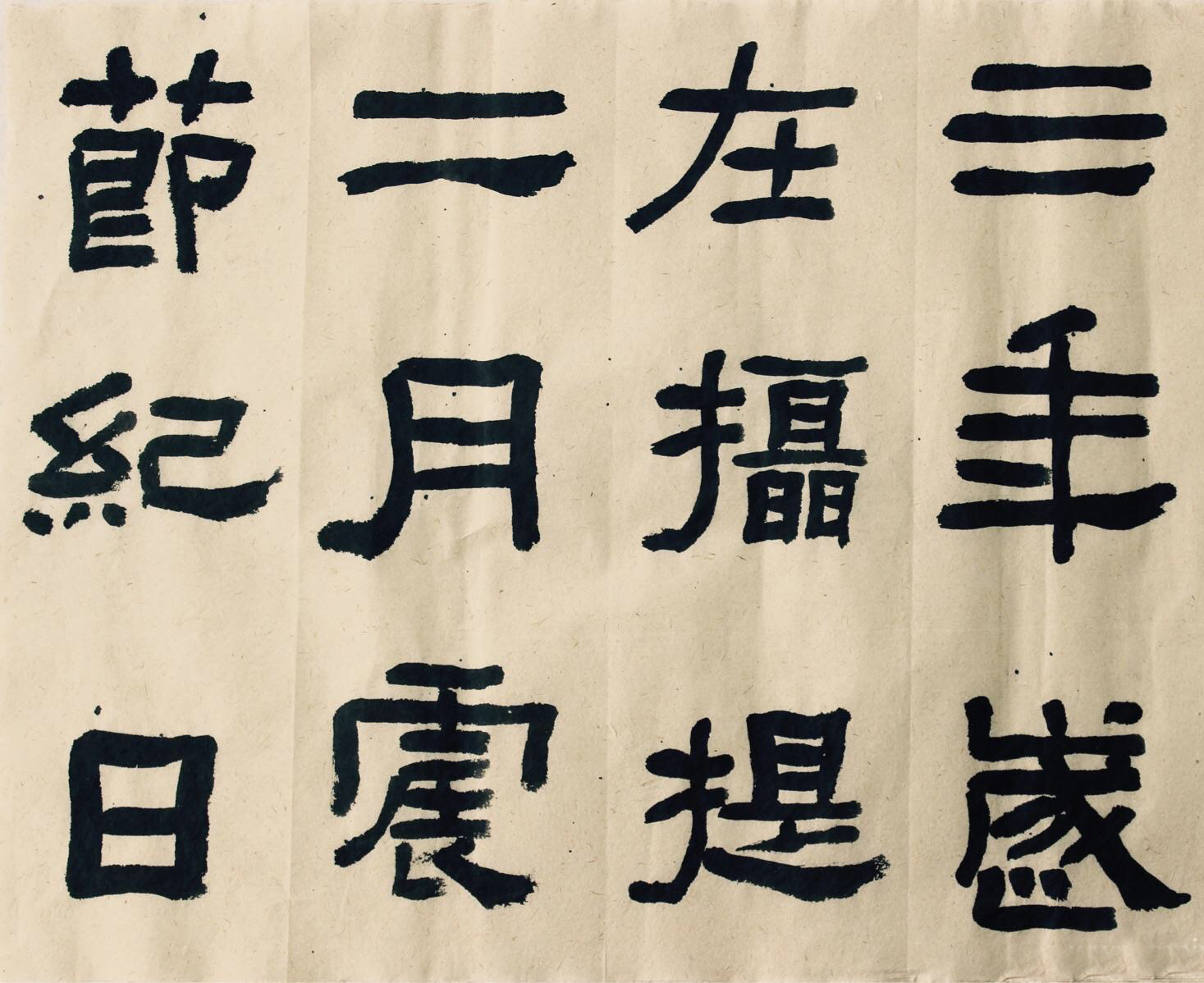

智永创物,能者述焉,非一人而成也。君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美,之文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。

跋王晋卿所藏莲华经

凡世之所贵,必贵其难。其书难于飘扬,草书难于严重,大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。今君所藏,抑又可珍,卷之盈握,沙界已周,读未终篇,目力可废,乃知蜗牛之角可以战蛮触,棘刺之端可以刻沐猴。嗟吧之余,聊题其末。

论书

书必有神、气、骨、血、肉,五者缺一,不为成书也。

论草书

书初无意于佳,乃佳尔。草书虽是积学乃成,然要是出于欲速。古人云“匆匆不及,草书”,此语非是。若“匆匆不及”,乃是平时亦有意于学。此弊之极,遂至于周越、仲翼,无足怪者。事书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。

![31]()

跋王巩所收藏真书

僧藏真书七纸,开封王君巩所藏。君侍亲平凉,始得其二。而两纸在张邓公家。其后冯公当世,又获其三。虽所从分异者不可考,然笔势奕奕,七纸意相发生属也。君邓公外孙,而与当世相善,乃得而合之。余尝爱梁武帝评书,善取物象,而此公尤能自誉,观者不以为过,信乎其书之工也。然其为人傥荡,本不求工,所以能工此,如没人之操舟,无意于济否,是以覆却万变,而举止自若,其近于有道者耶?

跋山谷草书

昙秀来海上,见东坡,出黜安居士草书一轴,问此书如何?坡云:“张融有言:‘不恨臣无二王法,恨二王无臣法。’吾于黜安亦云。”他日黜安当捧腹轩渠也。

跋鲁直为王晋卿小书尔雅

鲁直以平等观作欹侧字,以真实相出游戏法,以磊落人书细碎事,可谓三反。

跋钱君倚书遭遗教经

人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也。言有辩讷,而君子小人之气不可欺也。书有工拙,而君子小人之心不可乱也。钱公虽不学书,然观其书,知其为挺然忠信礼义人也。轼在杭州,与其子世雄为僚,因得其所书佛《遗教经》刻石,峭峙有势不回之。孔子曰:“仁者其言也仞。”今君倚之书,盖仞云。将至曲江,船上滩欹侧,撑者百指,篙声石声荤然,四頋皆涛濑,士无人色,而吾作字不少衰,何也?吾更变亦多矣,置笔而起,终不能一事,孰与且作字乎?

![32]()

跋君谟飞白

物一理也,通其意,则无适而不可。分科而医,医之衰也。占色而画,画之陋也。和、缓之医,不知老少,曹、吴之画,不择人物。谓彼长于是则可也,曰能是不能是则不可。世之画篆不兼隶,行不及草,殆未能通其意者也。如君谟真、行、草、隶,无不如意,其遗力余意,变为飞白,可爱而不可学,非通其意,能如此乎?

书张长史草书

张长史草书,必俟醉,或以为奇,醒即天真不全。此乃长史未妙,犹有醉醒之辩,若逸少何尝寄于洒乎?仆亦未免此事。

题醉草

吾醉后能作大草,醒后自为不及。然醉中亦能作小楷,此乃为奇耳。跋文与可论草书后 与可云:“余学草书几十年,终未得古人用笔相传之法。后因见道上斗蛇,遂得其妙。乃知颠、索之各有所悟,然后至于此耳。”留意于物,往往成趣。昔人有好章草,夜梦,则见蛟蛇纠结。数年,或昼日见之,草书则工也,而所见亦可患。与可之所见,岂真蛇耶?抑草书之精也?予平生好与与可剧谈大噱,此语恨不令与可闻之,令其捧腹绝倒也。

![33]()

跋怀素帖

怀素书极不佳,用笔意趣,乃似周越之险势劣。此近世小人所作也,而尧夫不解辩,亦可怪矣。

题鲁公放生池碑

湖州有《颜鲁公放生池碑》,载其所上肃宗表云:“一日三朝,大明一天子之孝;问安侍膳,不改家人之礼。”鲁公知肃宗有愧于是也,故以此谏。孰谓公区区于放生哉?

跋叶致远所藏永禅师千文

永禅师欲存王氏典刑,以为百家法祖,故举用旧法,非不能出新意求变态也,然其意已逸于绳墨之外矣。云下欧、虞,殆非至论,若复疑其临放者,又在此论下矣。

题笔阵图

笔墨之迹,托于有形,有形则有弊。苟不至于无,而自乐于一时,聊寓其心,忘忧晚岁,则犹贤于博弈也。虽然,不假外物而有守于内者,圣贤之高致也。惟颜子得之。

![34]()

题二王书

笔成冢,墨成池,不及羲之即献之。笔秃千管,墨磨万铤,不作张芝作索靖。

书所作字后

献之少时学书,逸少从后取其笔而不可,知其长大必能名世。仆以为不然。知书不在于笔牢,浩然听笔之所之而不失法度,乃为得之。然逸少所以重其不可取者,独以其小儿子用意精至,猝然掩之,而意未始不在笔,不然,则是天下有力者莫不能书也。

跋庾徵西帖

吴道子始见张僧繇画,曰:“浪得名耳。”已而坐卧其下,三日不能去。庾徵西初不服逸少,有“家鸡野鹜”之论,后乃吧其为伯英再生。今观其石,乃不逮子敬远甚,正可比羊欣耳。

书张长史书法

世人见古有桃花司道者,争颂桃花,便将桃花作饭吃。吃此饭五十年,转没交涉。正如张长史见担夫与公主争路,而得草书之法。欲学长史书,日就担夫求之,岂可得哉?

![35]()

书张少公判状

张旭常熟尉,有父老诉事,为判其状,欣然持去。不数日,复有所诉,亦为判之。他日复来,张甚怒,以为好讼。叩头曰:“非敢讼也,诚见少公笔势殊妙,欲家藏之尔。”张惊问其详,则其父盖天下工书者也。张由此尽得笔法之妙。古人得笔法有所自,张以剑器,容有是理。雷太简乃云闻江声而笔法尽,文与可亦见蛇斗而草书长,此殆谬矣。

记与君谟论书

作字要手熟,则神气完实而有余韵,于静中自是一乐事。然常患少暇,岂于其所乐常不足耶?自苏子美死,遂觉笔法中绝。近年蔡君谟独步当世,往往谦让不肯主盟。往年,予尝戏谓君谟言,学书如溯急流,用尽气力,船不离旧处。君谟颇诺,以谓能取譬。今思此语已四十余年,竟如何哉?

跋君谟书赋

余评近风书,以君谟为第一,而论者或不然,殆未易与不知者言也。书法当自小楷出,岂有正未能而以行、草称也?君谟年二十九而楷法如此。知其本末矣。

![36]()

跋陈隐居书

陈公密出其祖隐居先生之书相示。轼闻之,蔡君谟先生之书,如三公被衮冕立玉墀之上。轼亦以为学先生之书,如马文渊所谓学龙伯高之为人也。书法备于正书,溢而为行、草,未能正昼而能行、草,犹未尝庄语而辄放言,无是道也。

跋欧阳文忠公书

欧阳文忠公用尖笔干墨,作方阔字,神采秀发,膏润无穷。后人观之,如见其清眸丰颊,进趋裕如也。

跋王荆公书

荆公书得无法之法,然不可学,学之则无法。故仆书尽意作之似蔡君谟,稍得意似杨风子,更放似言法华。

跋黄鲁直草书

草书只要有笔,霍去病所谓不至学古兵法者为过之。鲁直书。 去病穿城蹋鞠,此正不学古法之过也。学即不是,不学亦不可。子瞻书。

![37]()

跋秦少游书

少游近日草书,便有东晋风味,作诗增奇丽。乃知此人不可使闲,遂兼百技矣。技进而道不进,则不可,少游乃技道两进也。

书砚

砚之发墨者必费墨笔,不费笔则退墨,二德难兼,非独砚也。大字难结密。小字常局促;真书患不放,草书苦无法。茶苦患不美,酒美患不辣。万事无不然,可一大笑也。

记潘延之评予书

潘延之谓子由曰:“寻常于石刻见子瞻书,今见真迹,乃知为颜鲁公不二。”尝评鲁公书与杜子美诗相似,一出之后,前人皆废若予书者,乃似鲁公而不废前人者也。

书赠宗人鎔

宗人镕,贫甚,吾无以济之。昔年尝见李驸马璋以五百千购王夷甫,吾书不下夷甫,而其人则吾之所耻也。书此以遗生,不得五百千,勿以予人。然事在五百年外,价值如是,不亦钝乎?然吾佛一坐六十小劫,五百年何足道哉!东坡居士。

![38]()

自评字

昨日见欧阳叔弼。云:“子书大似李北海。”予亦自觉其如此。世或以为似徐书者。

题自作字

东坡平时作字,骨撑肉,肉没骨,未尝作此瘦妙也。宋景文公自名其书铁线。若东坡此贴,信可谓云尔已矣。元符三年九月二十四日,游三州岩回,舟中书。

题子敬书

子敬虽无过人事业,然谢安欲使书宫殿榜,竟不敢为口,其气节足嘉者。此书一卷,尤可爱。

题晋武书

昨日阁下,见晋武帝书,甚有英伟气。乃知唐太宗书,时有似之。鲁君之宋,呼于垤泽之门,门者曰:“此非吾君也,何其声之似吾君也!”“居移气,养移体”,信非虚语矣。

题萧子云书

唐太宗评萧子云书曰:“行行如纡春蚓,字字若绾秋蛇。”今观其遗迹,信虚得名耳。

![40]()

题颜鲁公书画赞

颜鲁公平生写碑,惟《东方朔画赞》为清雄,字间栉化,而不失清远。其后见逸少本,乃知鲁公字字临此书,虽大小相悬,而气韵良是。非自得于书,未易为言此也。

杂评

杨凝式书,颇类颜行。李建中书,虽可爱,终可鄙;虽可鄙,终不可弃。李国士本无所得,舍险瘦,一字不成。宋宣献书,清而复寒,正类李留台重而复寒,俱不能济所不足也。苏子美兄弟,俱太俊,非有余,乃不足也。蔡君谟为近世第一,但大字不如小字,草不如真,真不如行也。

论君谟书

欧阳文忠公论书云:“蔡君谟独步当世”此为至论。言君谟行书第一,小楷第二,草书第三。就其所长而求其所短,大字为小疏也。天资既高,辅以笃学,其独步当世,宜哉!近岁论君谟书者,颇有异论,故特明之。

![41]()

评杨氏所藏欧蔡书

自颜、柳氏没,笔法衰竭,加以唐末喪乱,人物落磨灭,五代文采风流,扫地尽矣。独杨公凝式笔迹雄杰,有二王、颜、柳之余,此真可谓书之豪杰,不为时世所汩没者。国初,李建中号为能书,然格韵卑浊,犹有唐未以来衰陋之气,其余未见有卓然追佩前人者。独蔡君谟言书,天资天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一。然行书最盛,小楷次之,草书又次之,大字又次之,分、隶小劣。又尝出意外飞白,自言有关心翔龙舞凤之势,识者不以为过。欧阳文忠公书,自是学者所共仪刑,庶几如见其人者。正使不工,犹当传实,况其精勤敏妙,自成一家乎?杨君畜二公书,过黄州,出以相示,偶为评之。世多称李建中、宋宣献。此二人书,仆所不晓。宋寒而李俗,殆是浪得名。惟近日蔡君谟,天资既高,而学亦至,当为本朝第一。

论沈辽米芾书

自君谟死后,笔法衰绝。沈辽少时本学其家传师者,晚乃讳之,自云学子敬。病其似传师也,故出私意新之,遂不如寻常人。近日米芾行书,王巩小草,亦颇有高韵,虽不逮古人,然亦必有传于世也。

与米元章札

某启。岭海八年,亲友旷绝,亦未尝关念。独念吾元章迈往凌云之气,清雄绝俗之文,超妙入神之字,何时见之,以洗我积年瘴毒耶!今真见之矣,余无足言者。不二。

-end-