—— END ——

书法屋每日高清逐字放大第43期

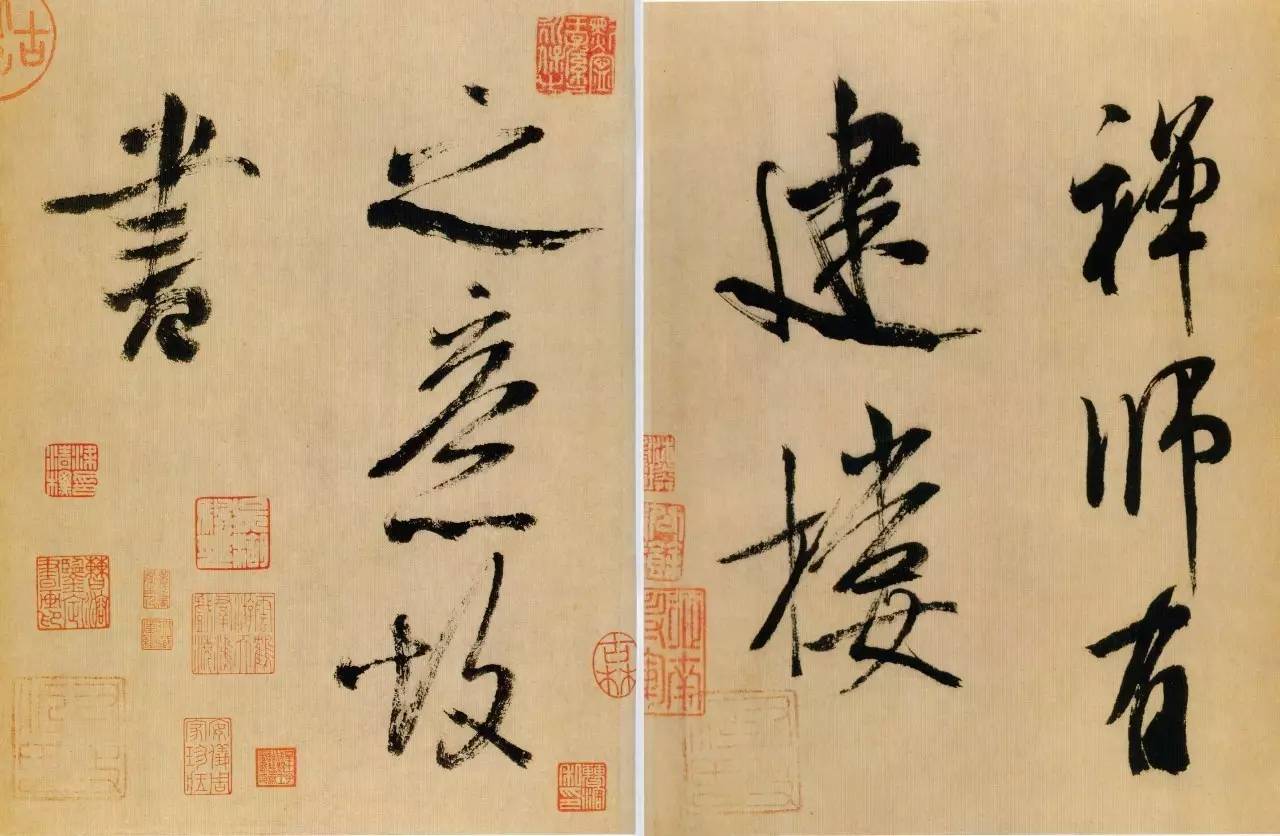

(宋)米芾《多景楼诗册》(一)

上期:高清逐字放大!(宋)米芾《新恩帖》(二)

原帖精赏

(宋)米芾《多景楼诗册》

31cm×430cm

上海博物院藏

高清逐字放大

华胥

兜率

梦曾

游天

下江山

第一楼

冉冉明

廷万

灵入

迢迢溟

海六鳌

愁指

分坱圠

方舆露

顶矗昭

回列纬

浮衲子

来时多

—— END ——

学习书法,不是一件容易的事情,一路上难关重重。想要写好字,须要克服这样几个难关:

一、毅力关

昔人有言:“一日曝之,十日寒之,虽易生之木,必不活矣。”学习书法也是这样,不能浮于表面,须沉下来。这就需要毅力。写字时常常一坐三四个小时不挪地方。这是什么概念呢?好比一动不动坐着择10斤韭菜,没用一定的毅力是无法坚持的。

二、“手眼”关

限要看清字的形体结构、间架布局、笔意的轻重疾徐、顿挫抑扬,然后用笔表现出来。在此阶段,切忌自以为是,不管你看到法帖中的字是否自以为美,都要依样画葫芦,务求形似。非如此不能锻炼手眼功夫。达·芬奇如果没有画蛋的功夫,那似笑非笑的《蒙娜丽莎》流传至今怕不容易。

三、“心”关

手眼到了,心不到仍然不行。如果不明白书法之所以美,就谈不上表现出来。而初学者大多不能一下子就看出书法美的内涵。因此,提高审美情趣就很有必要。要提高审美情趣,除临帖习字外,关键要下字外功夫,即读书读帖。文学、美学、书学、绘画方面的东西都要读,诸家法帖也要读。

四、“意”关

练书法要求意念专一,需要清心寡欲。欲寡则心清,心清则神凝,神凝则物我两忘,自然也就能沉浸于书法艺术特定的氛围之中。在这一关中,一个十分要命的所在就是“浮躁”。因为过了前三关,字当也写得不错了,此时如果不能沉下去,要么会从此不再进取,就此打住,要么就会飘飘然开始“创新”。

前者属浅尝辄止,虽有遗憾,但不会有大的“贻害”;后者如果不及时打住,将贻害无穷。因为书法的继承与发展,是一个十分审慎的问题。虽然一辈子无所创造,似乎也是书家的遗憾,但如果稍有涉猎便思谋“创新”,就注定不会成功。宋代大书家米芾,集古大半辈子才真正成家,墨池尽染的书圣王羲之、退笔如山的智永禅师,他们在继承方面下的功夫在书林更是家喻户晓、尽人皆知。

研习书法,继承八九分,发展一二分,已十分了得。至于那些稍有成就便想立异标新、开宗立派的,最终也多数沦落到了“野狐禅”的地步。当今书坛昙花一现的“才子”、“佳人”何其众多?大都是耐不住寂寞,功利心太强所致。

学习书法的四个难关,你过了吗?

—— END ——

暑假期间,爸爸妈妈全天候陪同,度假、旅游、走亲访友,假期里,孩子常常成为众人瞩目的焦点。但是暑假结束后,学生要回到日常的学习生活中去,很多孩子一下子无法适应这种心理落差,产生了“开学焦虑症”,感觉假期还没歇够,不想恢复到紧张的学习当中,在新学期的学习中表现的疲倦、焦虑、注意力不集中。

心理医生认为,中小学生表现出的这种明显的不适应新学期学习生活的非器质性的病态表现,都是人潜意识的心理防御机制将一些不愿面对的、不认同的、被压抑的、不愉快的负性情绪转换成一些躯体症状而造成的,并会持续一段时间。通过规律作息,以及适当的情绪培养活动,比如:运动、书法等可以帮其恢复正常。父母可以陪伴孩子锻炼身体,或者参加书法培训班,通过书法这种稳定情绪频率的训练,培养孩子的专注力。

书法也是项运动

﹀

看似平常的书法,实际上是一种很好的精神享受。它是一项全身运动,写字时涉及全身30多个关节和50多块肌肉。笔运于指,指运于腕,腕运于肘,肘运于肩。指、腕、肘、肩均运于右体,这过程就像打太极拳,在练习、临摹过程中进行相对静的长期训练,会在潜移默化中让孩子适应书法安静、舒缓的节奏。尤其是篆书(小篆),早已在医学上被用于治疗焦虑、紧张、狂躁者的心理调节治疗手段。

书法可培养性格

﹀

小篆笔画均匀对称,结构环抱精密,具有内聚向的精神。篆书藏头护尾,内含筋骨、力在字中,表现出含蓄美,而它章法平整划一,又给人以整齐美,适合于作为中小学生长期行为的训练作业。隶书,有秦隶、汉隶之分。适合于培养人的柔性,有利于不良情绪的缓慢释放。隶书笔画一波三折,曲中有直,充满着曲线美和柔性美,形象丰满,书写从容隽永,中庸柔顺,活泼中有稳重、轻松中有浑厚。撇捺如刀出鞘,点如高山坠石之气势,坚如山松之坚拔,因此,隶书适合于调节孩子情绪上的焦虑不安、偏执固执。楷书提按、行顿如松如钟,沉着稳健,对于孩子的开学焦虑症也有调节作用。

书法可缓解焦虑

﹀

唐代大书法家欧阳询认为,写字时要“宁神静,端己正容,秉笔思生,临池志逸。”练习书法时的全身贯注、排除杂念,这与气功疗法和太极拳的宗旨不谋而合。故曰:写字宜身。古人对写字宜身的论断已被现代生理学和医学研究印证。试想,窗明几净,清雅安适,点缀三二盆花,入砚蘸墨,风神潇洒,纸上春风笔上升,通过书法学习孩子对于开学的恐惧,早已抒也,散也。除此之外,在开学季为孩子报名书法班,进行书法练习还可以培养孩子知礼守礼意识,有效提高语文成绩,在书法学习的古韵古香中感悟中华民族流淌在文字中智慧之光。

作为毛泽东和江青的女儿,由于自小受父亲潜移默化的影响,李讷从小就喜欢书法。除了模仿过父亲的字体,李讷也临摹过不少书法名家的作品。长期的练习和学习,使李讷的书法水平很见功力。

湖北襄阳城的诸葛武侯祠堂,李讷为黄月英题词:“智慧贤淑”

陕西汉中武侯祠李讷的书法题词作品

李讷参观陕西省岐山县的周公庙。题写了“鸾鳯和鸣”

李讷为家乡的湘潭大学题词“奋进”二字

李讷在陕西汉中武侯祠的书法作品

为了让李讷练字,工作人员曾请毛泽东教李讷写大字。毛泽东说:“我的字不行。叫她妈妈教,她妈妈的字好。”江青的书法水平确实不低,也“颇具毛体风骨”,以至于“文革”时期,有些批示,人们怀疑是江青替毛主席所写。 李讷在接受媒体采访时曾说她练字的字帖全是妈妈江青写的。

2010年9月1日上午,李讷,在北京人民大会堂长江厅会见河南林州市慈善总会会长翟建周时,现场挥笔泼墨,深情地写下 “和气”二字。

在延安时期,由于条件很差,上学很困难,而毛泽东日机万机,根本没有时间教育孩子,毛泽东就叮嘱身边的工作人员教李讷认字。据工作人员回忆,李讷聪明伶俐,学字很快。她首先学会的一些字是”人民”、”群众”、”革命”、”战士”等等。用树枝在地上写,也在纸上写。

李讷还在被称为“蜀东净土”的四川古宇寺为丹珠上师题过词

有关李讷的书法受毛泽东影响,也并非无中生有。有这样一个史实:1959年,毛泽东主席为了研究草书艺术,曾给秘书田家英写信,要求将各种草书字帖清出给他,“包括若干拓本(王羲之等)、于右任千字文及草诀歌”。主席在与他的女儿李讷谈学习书法时,还特别称赞了于右任的草书,说他整理的“《标准草书》是做了一件很有意义的事”。可见,毛泽东对李讷的书法是有过指导的。

李讷的父亲毛泽东的书法

学生时代的李讷与父亲毛泽东在一起是交流学习书法吗?

李讷的母亲江青的书法

李讷录毛泽东诗词“数风流人物还看今朝”

李讷与王景清共同署名的题词

书法艺术是我国历史长河中璀璨的艺术瑰宝,具有鲜明的民族特色。作为一种独特的文化载体,我国烟草工业企业出品的烟标经常展现名家书法,提升了烟标的文化内涵。

①上世纪80年代,山东沂水卷烟厂出品的“书圣”烟标

烟标上的汉字书法风格多样,有篆、隶、草、楷等。上世纪80年代,山西太原卷烟厂出品的“双头凤”、山东益都卷烟厂出品的“飞龙”,其品牌名称的字迹采用的是篆书,给人以古朴、典雅的感觉。隶书起源于秦代,在汉代达到顶峰,故也称为汉隶。隶书是汉字发展的一个重要阶段,其特点是线条浑厚刚劲、行笔沉着凝重、结体端庄平稳,讲究“蚕头燕尾”“一波三折”。上世纪七八十年代,北京卷烟厂出品的“礼花”、山东滕县卷烟厂出品的“海龙”烟标,其品牌名称的字迹展现了隶书深沉蕴藉、端庄大气的特色。草书是在隶书基础上演变出来的一种字体,具有结构简省、笔画连绵的特点。草书有章草、今草和狂草之分,在狂乱中给人一种独特的美感。因狂草行笔如乱云飞渡,很多时候不易辨识,故烟标上多采用较容易辨识但又深得草书精髓的行草字体。如上世纪80年代,云南昭通卷烟厂出品的“画苑”烟标,采用的就是狂放不羁的行草书法。楷书也叫正楷、真书、正书,是现在通用的汉字字体,烟标上使用较为广泛。如上世纪七八十年代,黑龙江哈尔滨卷烟厂出品的“太阳岛”、江苏南京卷烟厂出品的“南京”等烟标都是行笔工整、遒劲有力的楷书字体。

②上世纪80年代,河北保定卷烟厂出品的“丛台”烟标

有些烟标直接展现书法家的形象。如上世纪80年代,山东沂水卷烟厂出品的“书圣”烟标(图①),主版画面为王羲之的头像,副版在竹简上印有“书圣”二字,侧版上有一段关于王羲之的介绍文字。

当然,更多的烟标展现的是书法家的作品。上世纪90年代,在河南许昌卷烟厂出品的“东坡”烟标副版上,宋代大文豪苏东坡的墨宝令人如痴如醉。清代著名书画家郑板桥的书法将隶书融于行楷,并用作画的方式来书写,具有独特的艺术魅力。上世纪八九十年代,在湖北宣恩卷烟厂出品的“糊涂”烟标上,郑板桥“乱石铺街”的书法艺术被展现得淋漓尽致。该烟标副版上印有其手书的“聪明难,糊涂难,由聪明而转入糊涂更难……”字迹有大有小、歪歪斜斜、忽长忽扁、忽浓忽淡,但错落有致、主次有别,颇具古拙雅趣。上世纪90年代,江苏淮阴卷烟厂出品的“板桥”烟标,主副版上的大字均出自郑板桥之手。

③上世纪90年代,河南洛阳卷烟厂出品的“白云山”烟标

现当代书法家的一些作品也曾出现在烟标上。郭沫若的书法被称为“郭体”。上世纪80年代,在河北保定卷烟厂出品的“丛台”烟标(图②)副版上,印有郭沫若于1961年游丛台时写下的诗句:“邯郸市内赵丛台,秋日登临曙色开。照黛妆楼遗废迹,射骑胡服思雄才。太行阵地漳河外,烈士陵园滏水隈。现代经营基础厚,武安铁矿峰峰煤。”该诗充分展现了“郭体”书法回锋转向、逆入平出的特点。上世纪80年代,江苏南京卷烟厂出品的“金陵十二钗”套标融诗、书、画于一体,在烟标上不仅可以欣赏到红学专家周汝昌的诗作、画家刘旦宅的人物画,还可以欣赏到书画家陈大羽的书法。启功是我国当代书画家,其书法作品秀美匀整。在上世纪90年代,河南洛阳卷烟厂出品的“白云山”烟标(图③)上,可以欣赏到启功题写的“人间仙境白云山”手迹。在上世纪90年代,湖北武汉卷烟厂出品的“仓桥塔”烟标(图④)副版上,现代书画家田健书写的《仓桥塔影诗》为该烟标增色不少。此外,在上世纪90年代,河北保定卷烟厂出品的“野三坡”烟标上,可以欣赏到哲学家、历史学家胡绳的书法。

④上世纪90年代,湖北武汉卷烟厂出品的“仓桥塔”烟标

下面跟小编一起欣赏其他烟标上的书法吧

大家熟知的《多宝塔碑》是唐代的书法家颜真卿于公元752年写的,系早期颜体风貌,字体工整细致、整密匀稳,结构规范严密,秀媚多姿,因而也是后人学习楷书最通行的范本。

但是,清朝的王文治学过《多宝塔碑》之后,却融入小楷,呈现己貌,十分香艳。我们先看看《多宝塔碑》局部:

王文治一生以书法称名于世,楷书师从颜真卿、褚遂良,行草书则学自《兰亭序帖》和《圣教序》。也受到赵孟頫和董其昌影响,中年以后改习张即之。

王文治忠实地秉承帖意,但无传统帖学的流转圆媚与轻滑。行书用笔转少折多,以折为主,显得果断有致,干净利落。用笔规矩而洒落,结构紧密而内敛,墨色以淡为主,着实是董其昌书法风貌的再现。

这幅小楷作品,很明显地受到了颜体《多宝塔碑》的影响,作者对颜真卿深怀敬意。他在《论书绝句》中写道:“曾经碧海掣鲸鱼,神力苍茫运太虚。间气中兴三鼎足,杜诗韩笔与颜书。”而且,很喜写颜书内容。

中国山水画是散点透视。中国画的散点透视是指高远、平远、深远可以同时在一张画上。

中国画画的是你所看到的,所想到的,所知道的,所以在中国画的观察方法上讲究“以点到面”、“一步一景“、”移步移景”的观察方法。学习中国山水画写生,对中国山水画的学习和理解都有极大的帮助。

李可染先生所说:“中国画不仅表现所见,而且表现所知、所想”。中国山水画不但可以领略“险怪嶕嶢称雁荡”的胜景,也可以体悟画家缘起性空的本真。

中国山水画对于艺术接受者来说并不陌生,透过它,可以寻找到中国传统文化之脉络。本文通过对中国山水画的探讨,刍议山水画中的艺术美。让更多的艺术接受者知道,在中国山水画中蕴藏着丰富的美学思想。这种美学思想关系到人生的、生活的和自然的美学艺术。

明代画家唐志契《绘事微言》中有这样一句话“画尊惟山水最高,虽人物、花鸟、草虫未始不可称绝,然终不及山水之气味风流潇洒”,这句话用在艺术美上。就是说中国山水画具有代表中国画的美学意义。它能够极丰富的表现生活和自然。然中国山水画又是中国传统民族文化之结晶,与诗文构成一体,具有着独到之艺术文化魅力。这种独特之艺术文化展现了中国先民的智慧,把中国传统文化表现的淋漓尽致。因此,中国山水画是一种人生的、生活的、自然的美学艺术。

中国山水画是一种人生的美学艺术。人在快乐时,会呈现笑脸,艺术也是一样,也能够表达艺术家的情感。画家能通过画笔把自己对于自然和人生的感受表现在白纸素绢上。透过这些笔与墨,读者很容易的领悟其中的内涵,就像人的脸有喜有悲。比如,倪瓒的艺术是自信的,倪瓒的笔墨是高超的。他的这种笔墨符合文人画的审美,同时也达到了山水画“气正高超”“质有而趣灵”之意。但事实并非只有这些,他在晚年,变卖田地,隐逸湖间,抱着“不事富贵事作诗”的态度,尽量摆脱尘俗,做一个真正的士大夫文人画家。

这也能从一个侧面反映一位画家的心智、境界,也可以通过这样的形似和内容来反映一个地区、一个时代、一个民族的画家的社会和生活。此外,中国山水画和中国的诗文是一致的,也能够表现人生的一种美学境界。在宋元时期,中国山水画上出现了许多题画诗词,中国的诗和画之间也因此结下姻缘。北宋词人苏轼曾说:“诗画本一律,天工与清新”。他的意思是说诗和画在法则上都是一个道理的。要巧夺天工,要有生气和意境。

但

是

总有一些人

觉得美术生

都是有钱、富二代

其实

并不是你认为都这样

美术生看似有钱、光鲜亮丽

你不知道

自从学了美术之后

浑身上下只剩一个字

“ 穷 ”

当然学好国画专业

也是有很多用处的

那么

如何学古人做一个高格调的有钱人

↓↓↓

墨池学院特邀 李仕明老师

以山水画写生为主

从山石树木的不同画法

通过解析山水画写生中的技法和概念

方便学员从写生过渡到创作中

曾用李施明,男,1983年生于山东省潍坊市安丘

2003年进入中央美术学院中国画学院本科课程学习

2009年赴日学习,同年应李庚教授之邀,担任日本京都造形艺术大学客座讲师

现担任李可染画院院长助理、李可染画院青年画院秘书长、李可染画院培训中心讲师。

获奖/入展:

·2017.04-05 纪念李可染诞辰110周年·峰高无坦途·当代优秀青年画家作品巡回展 李可染画院图形学美术馆·北京

·2017.04-05 “水墨丹心”国画邀请展 青州中晨国际艺术小镇·山东

·2017.03 【翰逸鸢飞】全国名家邀请展暨春夏秋冬邮票首发仪式 潍坊市十笏园美术馆·山东

·2016.11 东方既白·致敬经典 李可染画院黑龙江省中国画学会联展 齐齐哈尔美术馆·黑龙江

·2016.10 策划并参加李可染画院青年画院成立大会暨首届作品邀请展 李可染画院美术馆·北京

·2016.10 古意新象—丙申冬月青年艺术家邀请展 炎黄艺术馆·北京

·2016.10 精妙雅逸—中央美院优秀青年艺术家作品展 山东龙口

·2016.08 苍烟如照-北海建园850周年纪念展 北海公园阐福寺·北京

·2016.07 策划并参加李可染画院2015首届山水画高级研修班师生作品展 李可染画院美术馆·北京

·2016.04 东方既白-李可染画院精品巡回展 玉渊潭公园·北京

·2016.02 “金猴迎春—中国当代名家联合展-北京·国子监·2016”

·2015.12 李可染画院2016新年音乐会暨“一带一路”中外文化交流展 北京饭店国际画展中心

·2015.12 画语境–2015·水墨邀请展 李可染画院美术馆·北京

·2015.12 墨韵传承—李可染画院名家邀请展 五莲县美术馆

·2015.08 中国园林书画展 北京园林博物馆

·2015.08 中国人民反法西斯战争胜利70周年纪念展 北京

·2015.07 策划并参加 “学院派”-2015青年水墨邀请展 李可染画院美术馆·北京

·2015.06 北京园林写生精品展 北京园林博物馆

·2014.06 参加李可染画院画北京·园林写生展,作品《龙泉寺》获“李可染写生奖”并被收藏

·2013.01 “画事如意”中国画十人邀请展 北京

·2012.11 参加纪念李可染诞辰105周年首届北京城南写生邀请展,作品被北京澄怀美术馆收藏

·2012.04 参加山东潍坊中国画节,作品被市政府收藏

·2012.03 “菩提树下•裳书坊水墨说法”系列联展 798艺术区·北京

·2011.09 “佛心禅意”水墨联展 宜兴大觉寺·江苏

·2010.03 参加日本京都造形艺术大学与中央美术学院联合在京举办的国际水墨交流展

·2009年赴日学习。作品《太行人家》入选第17届全日本水墨画展,并在东京国际国立美术馆展出

·同年应李庚教授之邀,担任日本京都造形艺术大学客座讲师,并有多幅作品留校收藏并作为教学示范

—— 【 李 仕 明 作 品 展 示 】 ——

▼

—— 【 课 程 安 排】 ——

▼

第一节 概念解析课

2017年09月15日 19:00

“师造化”概念解析

中国山水画的观察方法

如何处理明暗关系

临摹示范

第二节 技法课

2017年09月22日 19:00

技法:皴、擦、点、染

山的不同画法

不同树木的画法

石与溪水的画法

第三节 临摹课

2017年09月29日 19:00

房子、人物和自然景物的排列

“墨分五色”如何表现和运用

中国山水画的构图法

写生画稿示范

详情见海报上

▼

第一节课 一元试听

扫码直接进入墨池公众号获取报名链接

或者点击

课程链接

如有疑问可咨询您的课程专员:小轩(微信:mochihubei)

为庆祝北京师范大学建校115周年,迎接2017年教师节,北京师范大学启功书院、艺术与传媒学院特举办“相看两不厌——李洪智、范治斌书画作品联展”,将展出两位艺术家近期精心创作的60余幅书画作品,欢迎前来观摩。

展览名称:

相看两不厌——李洪智、范治斌书画作品联展

开幕时间:

2017年9月8日(周五)10时

展览时间:

2017年9月8日—9月15日

展览地点:

北京师范大学坚净美术馆

(北京师范大学京师学堂5层启功书院内)

主办单位:

北京师范大学启功书院

北京师范大学艺术与传媒学院

协办单位:

北京轻墨落素艺术传播机构

北京实远资本股权有限公司

北京尚艺观止艺术传播机构

一诺收藏

集文斋文化艺术有限公司

东营益雅轩画廊

青州市文隆轩画廊

策展人:

黎加多

媒体支持:

《中国书法》、《中华书画家》、《中国书画》、《书画世界》、《书法丛刊》、《荣宝斋》、《艺术品》、《中华文化画报》、《东方艺术·国画》、《人民艺术》、书艺公社网、中国画坛网、书法屋网、荣宝斋在线、墨池APP

特别鸣谢:

北京书法家协会

北京中盛永信科技发展有限公司

北京育灵童科技发展有限公司

北京泛华国际工程建设有限公司

北京盛世华章服装有限公司

北京星汉传奇影视文化有限公司

山东双宇装饰有限公司

山东瀚顺精准医疗科技有限公司

威海乐地健身俱乐部有限公司

威海福瑞机器人有限公司

青州华彩包装材料有限公司

青州大墉堂画廊

青州山佳轩画廊

青州旷远斋美术馆

—— 【 作 者 简 介 】 ——

▼

—— 【 李 洪 智 作 品 展 示 】 ——

▼

—— 【 范 治 斌 作 品 展 示 】 ——

▼

· END ·

祁小春

祁小春,江苏南京人,号柳斋。自幼喜爱书法篆刻,尤擅篆书。曾得到著名书法篆刻家康殷先生指导。曾于1988年在北京的中国美术馆举办作品展。

1984年毕业于中国人民大学,留校古籍整理研究所工作。

1989年应杉村邦彦教授的邀请,前往日本京都教育大学作访问学者。

1993–1998年考入立命馆大学攻读文化史专业的硕士和博士,获立命馆大学文学博士学位。后历任立命馆大学等多所大学兼职讲师。

2002–2007年任佛教大学文学部中国学科专任教师。

2007年作为广东省人事厅认定的国外高层次留学人员引进回国,任教于广州美术学院。 现为广州美术学院中国画学院副院长,教授,书法系主任。

兼任:哈尔滨师范大学美术学院博士生导师;北京大学人文社会科学研究院邀访教授;中山大学哲学系兼职教授;(日本)关西大学东西学术研究所客座研究员。

现为:教育部高等学校艺术学理论类专业教学指导委员会副主任委员;中国书法家协会理事兼学术专业委员会委员等。

【作品欣赏】

祁小春 篆书《作古遇贤七言联》

祁小春 篆书《篆书八言联》

祁小春 篆书《苏轼蝶恋花词》轴

祁小春 临古轴

祁小春 篆书德唯善在四言联

祁小春 远离颠倒梦想 扇面

祁小春 怡然自得 扇面

祁小春 篆书条幅

释文:寒云晓散千峰雪,暖雨晴开一径花。

祁小春 甲骨文书少康武王四言联

释文:少康一旅 武王十人

祁小春 篆书刻意平情七言联句轴

祁小春 篆书书画金石五言联句轴

祁小春 篆书秘文芷兰八言联

祁小春 篆书玩物居奇联句 横幅

释文:玩物岂能真丧志 居奇原只为陶情

祁小春 篆书兰亭序八条屏

释文:永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹, 又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述。虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

神恬意静,水流花开

——祁小春的篆书艺术

刘 恒

祁小春是著名的书法史论学者,他多年来坚持不懈地对“二王”以及魏晋书法史进行深入细致的梳理研究,发表的一系列成果深得书法界的好评,成为这一领域的佼佼者之一。现在又看到他即将出版的一批书法作品,使人对他的了解更加全面和清晰。

在古代,研究书法者同时也是书法家,做学问和写字是集于一身的。近几十年来,书法失去了实用价值而成为纯粹的艺术形式,实践者和研究者的分工越来越明确,所以光写字不搞研究的书法家,或者潜心学问而疏于实践的研究者都不乏其人。然而从书坛的实际情况来看,搞书学研究还是具有一定的实践能力为好,特别是研究书迹及技巧方面的问题,具有实际经验,对于研究过程中的理解、判断、评价都大有帮助。从这个意义上说,祁小春在潜心学术的同时兼顾临池,是十分清醒和明智的做法。

祁小春从小喜爱书法篆刻,二十多年前在北京就曾得到著名书法篆刻家康殷先生的指导,还在中国美术馆举办过个人书法展览。后来出国留学、教书,对国内书法活动参与很少。不过因为他的研究领域是书法史论,所以一直没有放弃对书法篆刻的临习,这从他的作品的熟练程度上就可以感觉出来。

祁小春在书法实践上主攻篆书,兼及篆刻。他的篆书以小篆为基础,由此上溯石鼓文和金文。多种字体的研习涉猎,使他在临池命笔之际能够融汇互用,作品的面目生动而不单调。然而不论书写那种字体,他都能通过把握熟练、发挥稳定的运笔和结字能力,表达出自己对篆书的理解与追求。首先在用笔上,祁小春喜欢以稳健为形,以舒展取势。孙过庭在《书谱》中提出“篆尚婉而通”,而祁小春写篆书似乎并不刻意于婉转盘绕,更多的是追求平实通畅之致。其点画逆入平出,圆润遒劲,起止处的略用提按,转折处或断或连,于展纵流走中蕴涵着轻重、疾徐的节奏变化。可以看出,他的用笔主要取法于清人小篆,强调书写的果断畅达,即使是用石鼓文或金文字形,也不刻意去模仿石刻或铜器的斑驳迟重效果,因而自有一种自然清健的意趣。在结字上,其作品有几种不同的面目:既有小篆,也有石鼓文,此外还有金文。对于不同的字体,在字形体势上则采取不同的处理手法。如写小篆则取竖长之形,且利用垂笔的摆动增加飘扬之势;写石鼓、金文则以方正为主,取其整饰而又时时可见疏密参差的变化,体现出作者对各种古文字素材风格特点的认识和把握。

祁小春的职业是教书和研究,秉性严谨细致,从他的书法中也可以感受到。他专攻篆书的选择固然与早年所受康殷先生的指导有关,不过他在实践中所显示出来的认真、讲法度的特点,以及平和、蕴藉的审美趣味,不能不使人联想到长期学术训练和研究工作对性情、习惯的熏陶。这使他的书法具有一种典正、朴实的书卷气息,尤其是他对书写性与古文字体势的理解和把握,更使其作品透过笔墨形式散发出浓郁的学人本色。刘熙载在《书概》中曾说:“笔墨性情,皆以其人之性情为本”,对于祁小春的书法,正应当作如是观。